Giornale dei Biologi

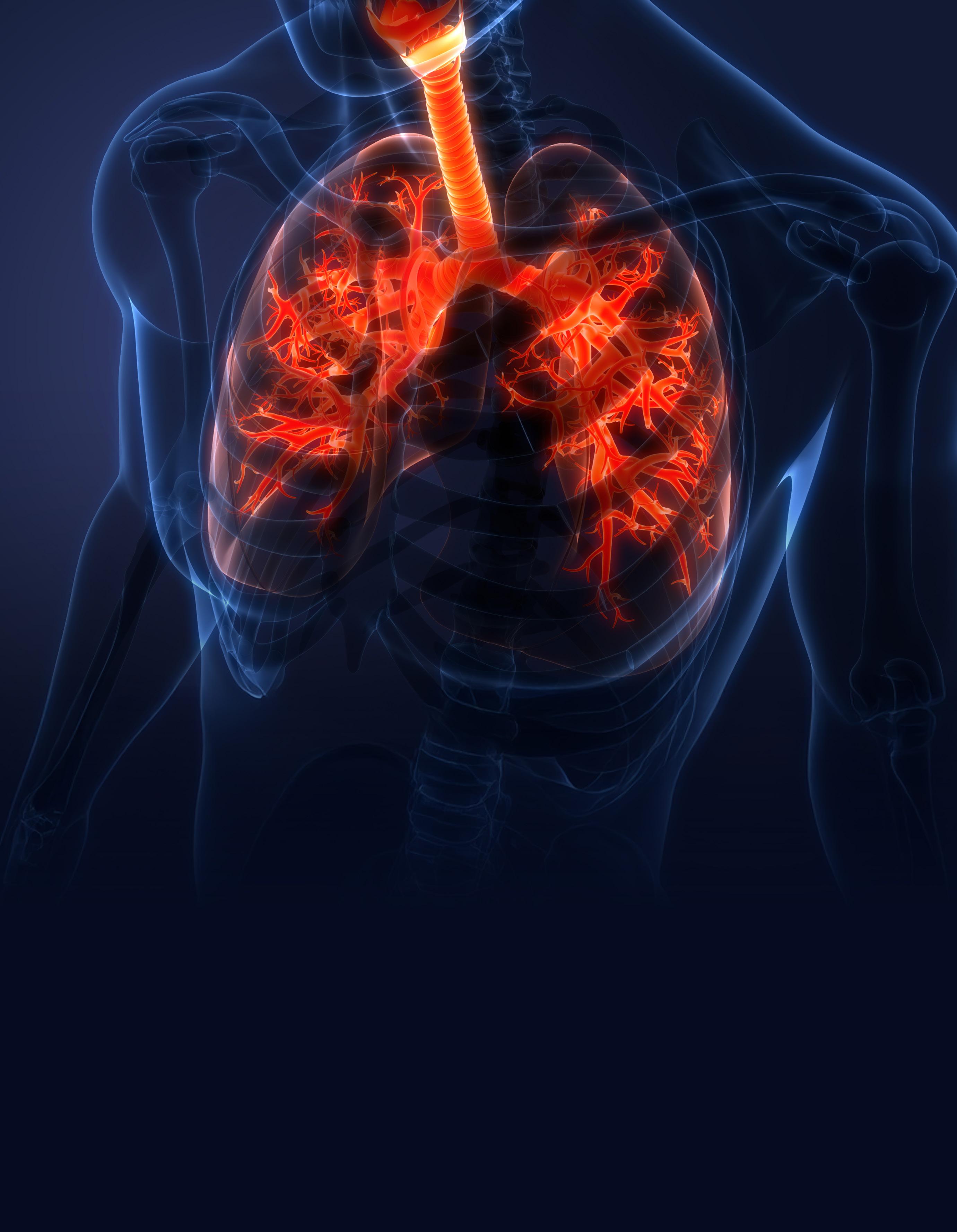

L’autunno che ci aspetta

Tra virus e batteri

Le armi per fronteggiarli

La prevenzione

22 Ottobre 2025 ore 08.00

Ecm in accreditamento

Covid, West Nile, influenza: sarà un autunno caldo tra virus e batteri di Rino Dazzo

Virus: nemici invisibili, alleati nascosti. Come la pandemia ha cambiato il nostro sguardo di Federica Passeggio

West Nile, il Lazio la regione più colpita di Rino Dazzo

ISS, salgono a 680 i casi di West Nile in Italia. Da inizio anno 48 decessi di Matilde Andolfo

L’influenza colpirà 16 milioni di persone di Matilde Andolfo

Botulismo, una grave

di Rino Dazzo

INTERVISTE

Malattie rare, analisi in 3D dei lisosomi per sviluppare terapie mirate di Ester Trevisan

Bioetica: le sfide del terzo millennio di Matilde Andolfo

SALUTE

Alleanza batteri-virus: un approccio innovativo per colpire i tumori di Sara Bovio

Individuata una nuova terapia per fermare la leucemia infantile di Sara Bovio

Individuato un promettente bersaglio contro le recidive del cancro ovarico di Sara Bovio

Resolve: ricostruire le origini delle mutazioni tumorali per cure su misura di Carmen Paradiso

Un cricchetto d’informazione per ridurre gli errori di riconoscimento del DNA di Carmen Paradiso

Fibrosi cistica: età biologica accelerata, reversibile con modulatori CFTR di Domenico Esposito

Pertosse, boom di casi tra i giovanissimi: il dato sui ricoveri allarma di Domenico Esposito

Mappati per la prima volta i movimenti dei lipidi nelle cellule di Sara Bovio

Il gene MUC19 ha aiutato l’uomo primitivo di Michelangelo Ottaviano

Epigenetica e nutrizione: come aiutare i nostri geni a farci vivere meglio di Giuseppe Passarino

Sovrappeso e obesità invecchiano il cervello di Elisabetta Gramolini

Ruolo della nutrizione di qualità come strumento di prevenzione e terapia nei tumori di testa e collo di Matteo Pillitteri

Microbiota-cervello, flagellina attiva il vago e spegne l’appetito di Carmen Paradiso

Caffè e antibiotici, mix da evitare: cosa succede se interagiscono di Domenico Esposito

Avena Sativa L. fermentata: azione antinfiammatoria e lenitiva per la pelle di Carla Cimmino

Riscarti, l’arte del riciclo incontra la scienza dei biologi e la cura per l’ambiente di Matilde Andolfo

Premiati i biologi con 50 anni di carriera di Matilde Andolfo

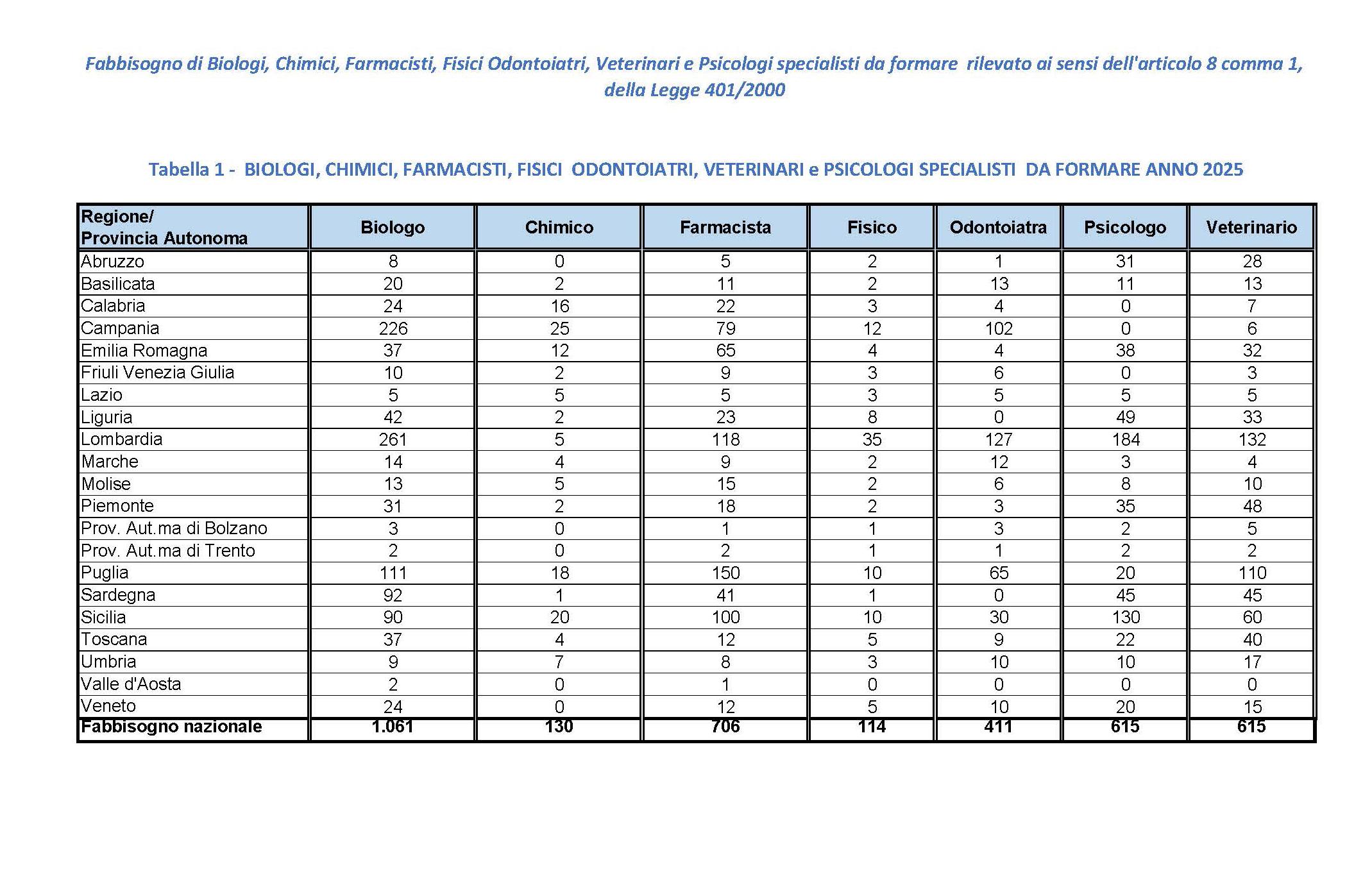

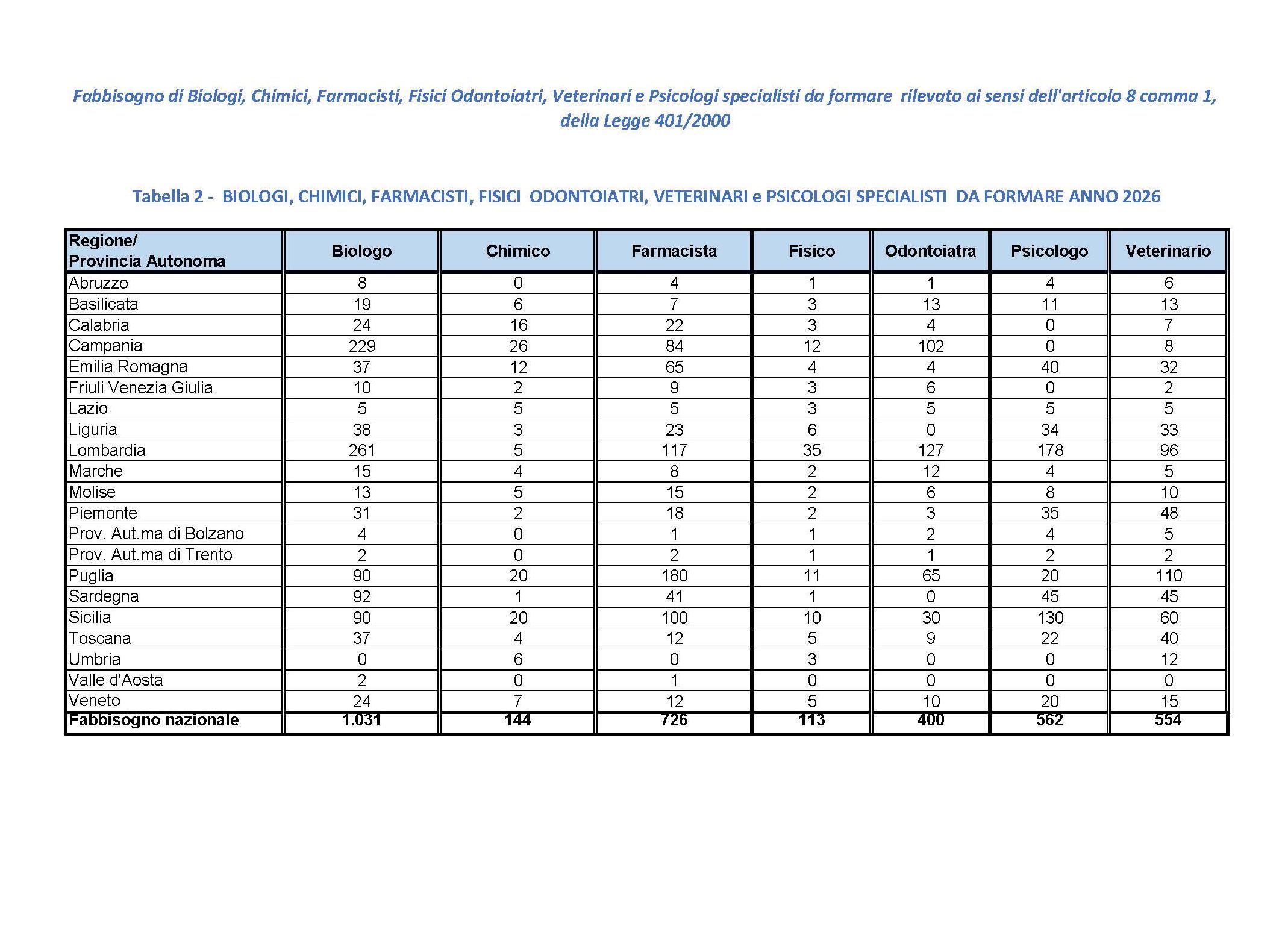

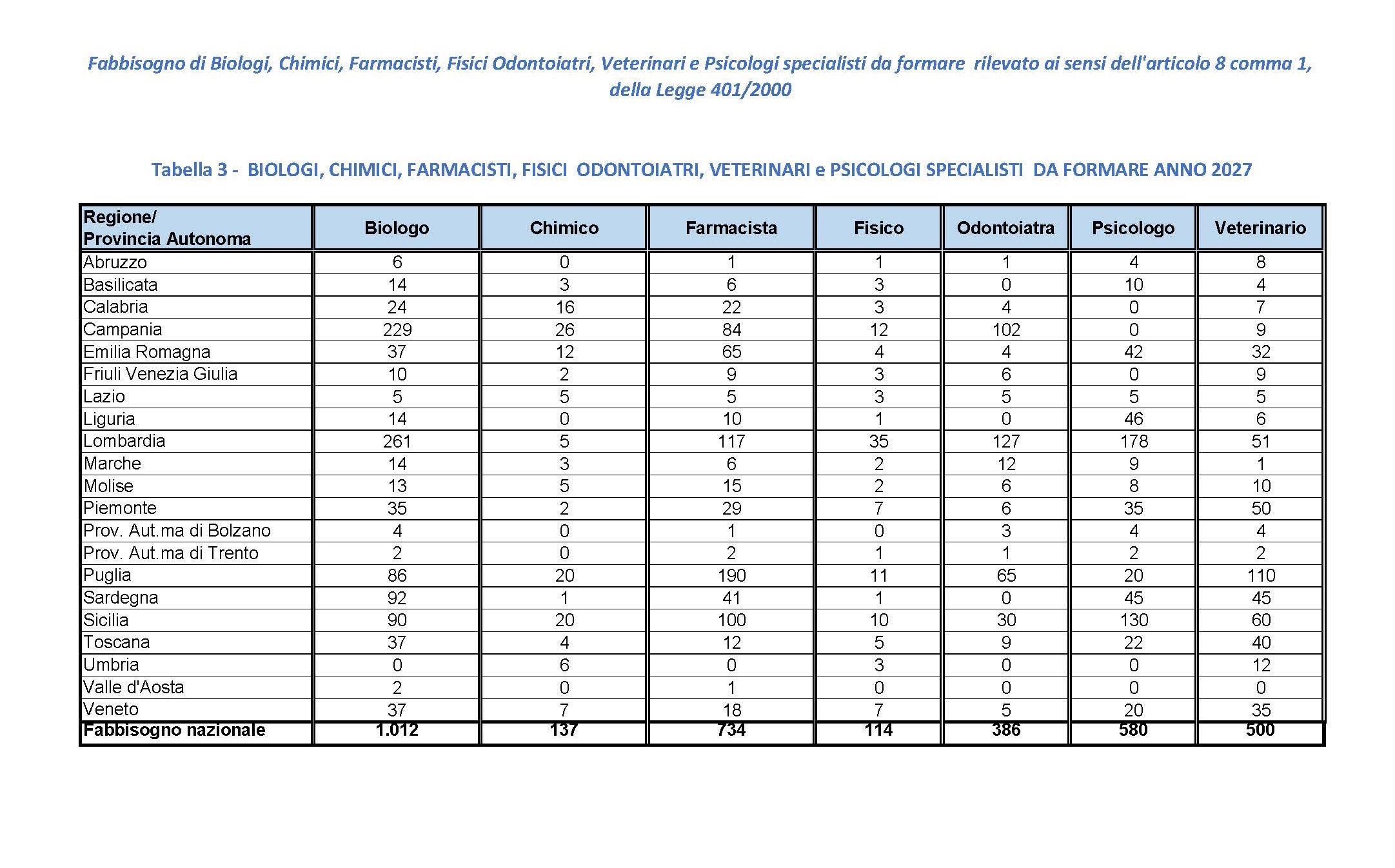

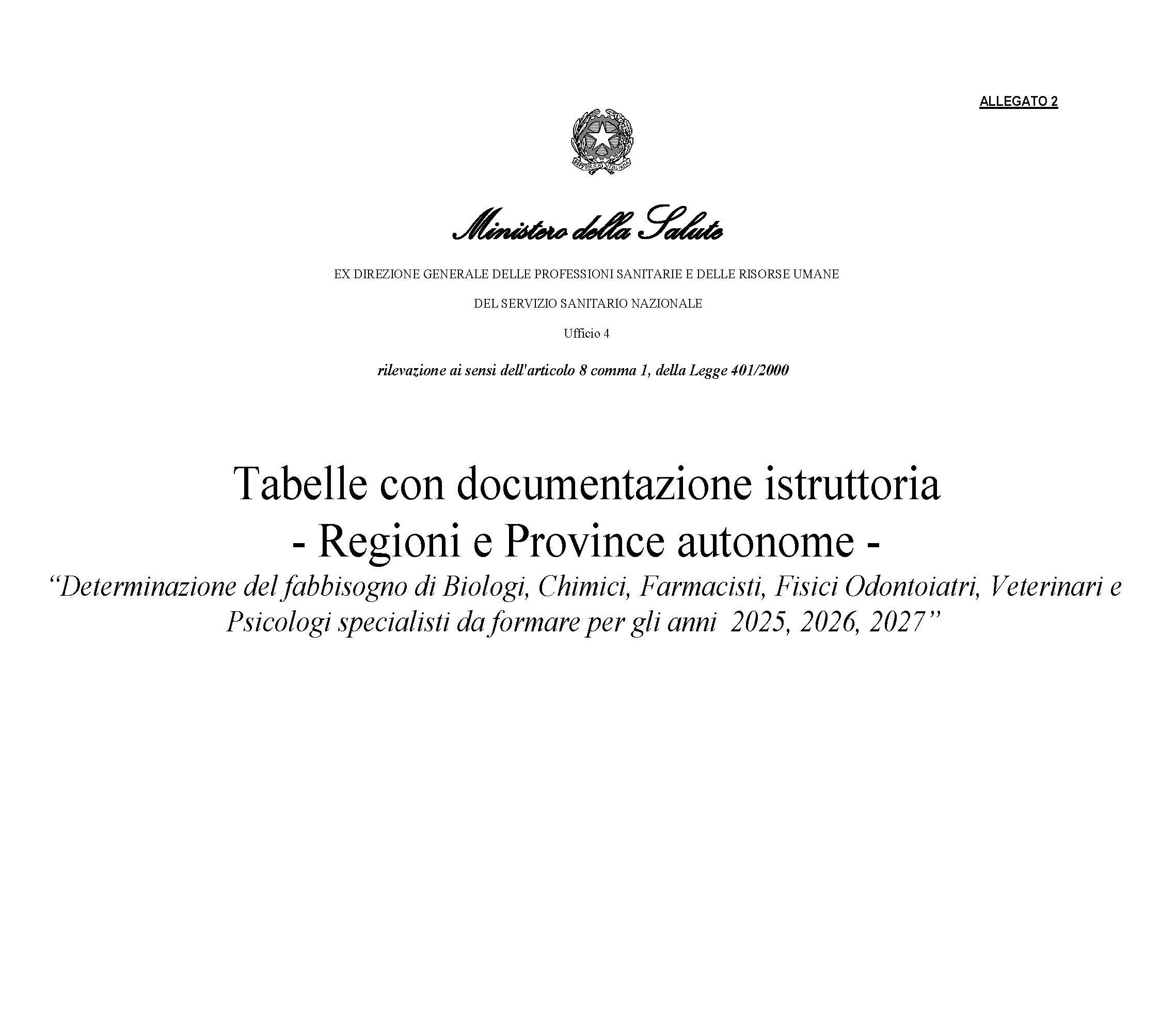

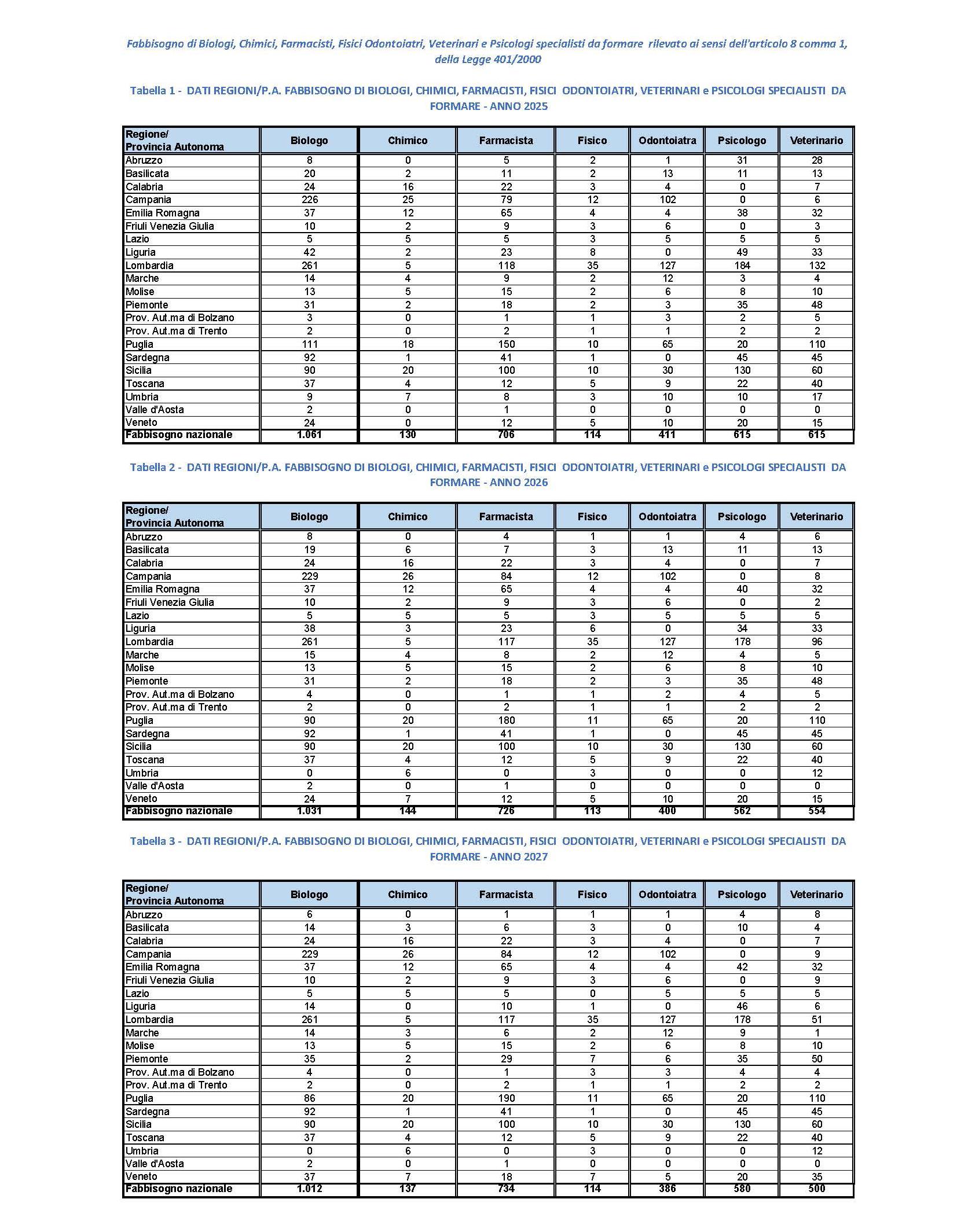

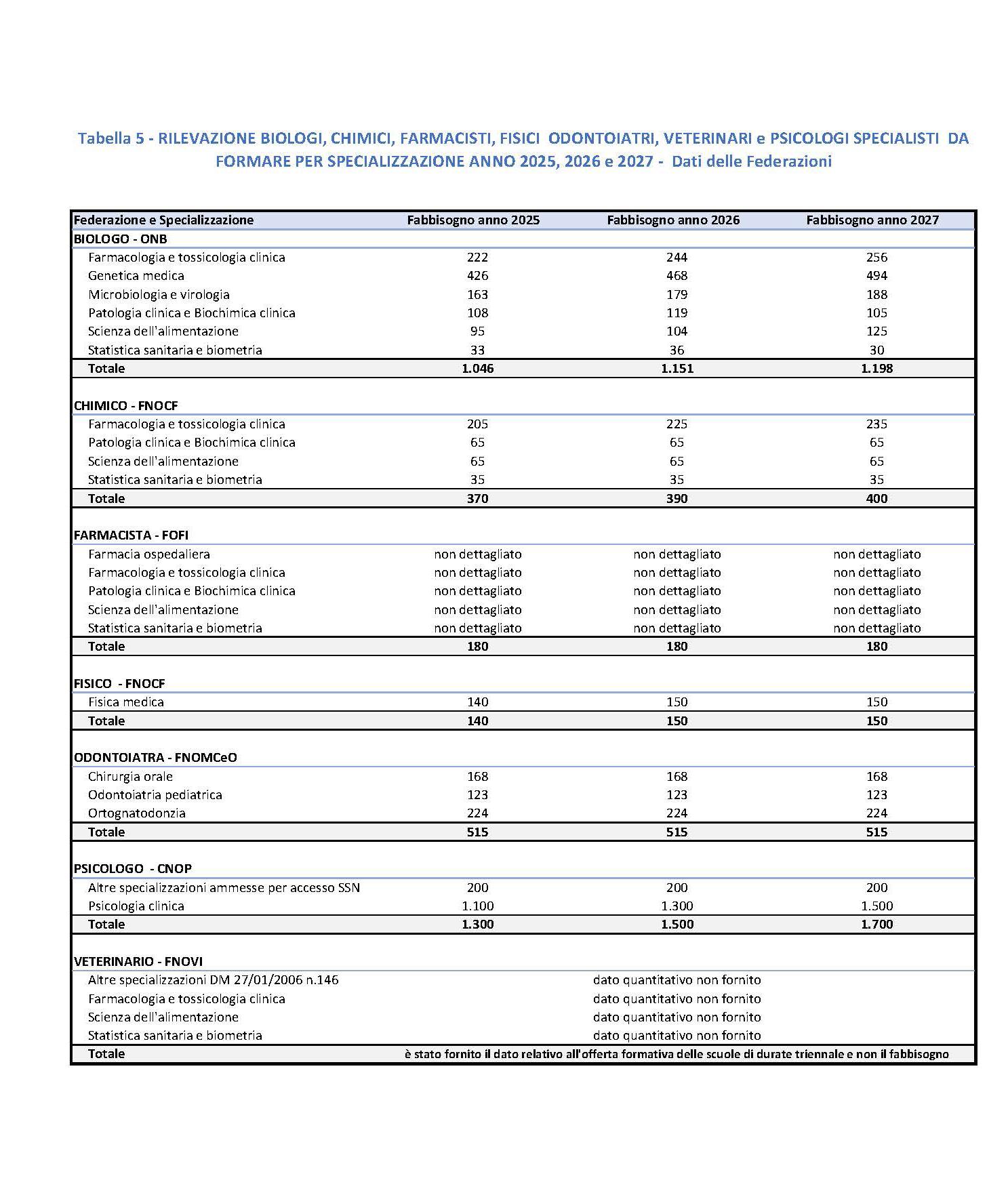

Scuole di specializzazione per i biologi di Matilde Andolfo

Scuole di specializzazione per i biologi: trattamento economico, determinazione dei fabbisogni, accesso a nuovi ordinamenti di Alberto Spanò

Raggi X e 3D, così i cristalli vulcanici svelano l’eruzione esplosiva di Gianpaolo Palazzo

Ricerca e tecnologia contro i parassiti per la frutticoltura del Lazio di Gianpaolo Palazzo

Pochi comuni virtuosi, l’Italia non tutela i suoi amici a quattro zampe di Gianpaolo Palazzo

La gestione dei rifiuti speciali è da record: il 73% torna utile di Gianpaolo Palazzo

Oceani, una risorsa da tutelare di Domenico Esposito

Svelato il mistero delle piante invasive di Domenico Esposito

Scoperto un coccodrillo del cretaceo a Trieste di Michelangelo Ottaviano

Uccelli migratori: prospettive in bilico di Michelangelo Ottaviano

Epilessia pediatrica: serve il cannabidiolo di Pasquale Santilio

Una proteina per la cura di malattie rare di Pasquale Santilio

Il glutine non scatena il diabete tipo 1 di Pasquale Santilio

Comunicazione wireless con la luce visibile di Pasquale Santilio

Pompei dopo l’eruzione: come la città sepolta dal Vesuvio tornò alla vita di Rino Dazzo

Volley, azzurre da leggenda: dopo le Olimpiadi i mondiali di Antonino Palumbo

Da Mattia a Nadia, atletica italiana da record ai mondiali di Antonino Palumbo

Tennis: sesto trionfo nella Billie Jean King Cup di Antonino Palumbo

Basket: tris d’oro per gli u20, ragazze sul podio di Antonino Palumbo

Rubrica letteraria

SCIENZE

Depressione post-partum: vulnerabilità materna e impatto sul neonato di Daniela Bencardino

Sindrome dell’ovaio policistico di Daniela Bencardino

Si informano gli iscritti che gli uffici della Federazione forniranno informazioni telefoniche di carattere generale dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Tutte le comunicazioni dovranno pervenire tramite posta (presso Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, via Icilio 7, 00153 Roma) o all’indirizzo protocollo@cert.fnob.it, indicando nell’oggetto l’ufficio a cui la comunicazione è destinata.

È possibile recarsi presso le sedi della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi previo appuntamento e soltanto qualora non sia possibile ricevere assistenza telematica. L’appuntamento va concordato con l’ufficio interessato tramite mail o telefono.

UFFICIO CONTATTO

Centralino 06 57090 200

Ufficio protocollo protocollo@cert.fnob.it

Anno VIII - N. 8 Settembre 2025

Edizione mensile di Bio’s

Testata registrata al n. 113/2021 del Tribunale di Roma

Diffusione: www.fnob.it

Direttore responsabile: Vincenzo D’Anna

Giornale dei Biologi

L’autunno che ci aspetta

Tra virus e batteri

Le armi per fronteggiarli

La prevenzione

Questo magazine digitale è scaricabile on-line dal sito internet www.fnob.it

Questo numero del “Giornale dei Biologi” è stato chiuso in redazione il 29 settembre 2025.

Contatti: protocollo@cert.fnob.it

Gli articoli e le note firmate esprimono solo l’opinione dell’autore e non impegnano la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi.

Immagine di copertina: @ alphaspirit.it/shutterstock.com

di Vincenzo D’Anna Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

Quelli che siedono ai vertici di un Ente composto da decine di migliaia di iscritti, come la FNOB, costituenti una categoria poliedrica, che esercita la professione in oltre ottanta diversi campi di applicazione, deve poter guidare coloro i quali è chiamato a rappresentare, essere cioè colui che “tiene la lanterna”, che illumina la strada. Per quanto mi riguarda e per quanto arduo sia il compito di battistrada di biologi italiani, mi sono sempre orientato in tal senso. La pubblicazione dei nuovi fabbisogni nelle Scuole di Specializzazione alle quali hanno accesso i biologi, l’aumento dei posti, a cui si potranno aggiungerne altri nella prospettiva di poter occupare quelli assegnati ai laureati in medicina se resi vacanti dai medesimi, rappresenta un altro evento epocale per la nostra categoria, traducendosi nella disponibilità di un numero di posti quasi sovrapponibile a quello dei nuovi iscritti per ogni annualità. L’imminente emanazione dei tre Decreti Ministeriali, attuativi della legge 163/2021 sulle lauree abilitanti,

La pubblicazione dei nuovi fabbisogni nelle Scuole di Specializzazione alle quali hanno accesso i biologi rappresenta un altro evento epocale

riformerà radicalmente la legge istitutiva dell’Ordine risalente al 1967, andando ad integrare le competenze professionali in ambiti che a quel tempo non erano prevedibili. Tutto questo andrà ad incidere positivamente sullo stato di precarietà e di incertezza dei diritti e delle opportunità per migliaia di colleghi, costretti finora ad operare senza

una certezza legislativa, per carenza di previsione legislativa. I decreti attuativi, inoltre, integreranno le pregresse specifiche carenze della professione, disciplineranno anche le modalità di accesso all’Albo ed i tirocini formativi. Anche in questo caso si tratta di un importante traguardo. Ma bisogna andare oltre, guardare avanti ed anche in alto, verso le nuove frontiere

L’imminente emanazione dei tre DM sulle lauree abilitanti, riformerà radicalmente la legge istitutiva dell’Ordine risalente al 1967

dello spazio. La riflessione è venuta di recente grazie all’assegnazione di una borsa di studio erogata dalla FNOB, per un biologo coinvolto negli esperimenti in condizioni di microgravità, condotti nei laboratori di una innovativa start-up napoletana, la “Space Factory”, riconosciuta dai principali stakeholder di settore (nazionali ed internazionali), fiore all’occhiello del settore aerospaziale.

Tale azienda conduce infatti esperimenti in condizioni di microgravità, sviluppa e produce tecnologie avanzate come mini-satelliti e sistemi per il rientro controllato di payload spaziali. Come dicevo, due nostri “camici bianchi” saranno attivamente coinvolti nei test microbiologici condotti dalla task-force multidisciplinare di

questa start-up. In particolare, i biologi saranno impegnati nella realizzazione di esperimenti in condizioni di microgravità, in ambito biotecnologico e farmaceutico, con l’utilizzo di un sistema di automazione elettronica per monitorare la produzione e la resa del biomateriale in tempo reale. E potranno farlo muovendosi in un ambiente all’avanguardia, attrezzato di tutto punto. Nella sede del Gruppo di via Gianturco sono presenti infatti due Clean Rooms per l’integrazione dei microsatelliti IRENESAT-ORBITAL e dei MiniLabs. Locali in cui si respira letteralmente aria di “spazio” e che, lo scorso 13 settembre mi hanno ospitato, come presidente della FNOB, in un vero e proprio “tour” alla scoperta

Due nostri “camici bianchi” saranno attivamente coinvolti nei test microbiologici condotti dalla taskforce multidisciplinare di Space Factory

delle meraviglie del polo aerospaziale, accompagnato dall’ingegnere Norberto Salza, lì dove ogni tutto trasuda eccellenza. Ho potuto così ammirare i laboratori miniaturizzati di Space Factory, “banco di prova” per test biologici in condizioni di microgravità: uno dei campi d’azione privilegiati per la ricerca e lo studio dei sistemi biologici e fisici con notevoli applicazioni nello sviluppo farmaceutico, nella biotecnologia, nell’agricoltura e nella scienza dei materiali. L’ambiente perfetto per poter portare avanti, con successo, gli esperimenti di “scienza della vita” condotti dal team diretto dal professor Giuseppe Falco dell’Università “Federico II” di Napoli, già operativo nel campo della cosiddetta “Medi -

cina di Precisione e Personalizzata”. In particolare con i test di efficacia di nuovi farmaci e molecole eseguiti su appositi “organoidi” ricavati da piccoli frustoli di tessuto organico e poi riprodotti, in piccolissime dimensioni, in laboratorio. Non è lontano il tempo in cui ciascuno potrà avere il proprio farmaco in grado di agire sull’organo colpito da patologie, con i laboratori di analisi cliniche pronti ad operare su organoidi miniaturizzati per rilevare i parametri biochimici che oggi si rilevano dal sangue. Il campo delle terapie immunologiche e dei test clinici preliminari saranno eseguiti in quel modo. Fantascienza? Niente affatto! Solo nuove frontiere della Biologia e per i Biologi del Terzo Millennio

sempre più schierati in prima fila. Protagonisti assoluti della ricerca in settori innovativi. Per farla breve ci siamo ormai avviati verso strade inimmaginate finora e che, per nostra fortuna, hanno al centro dell’interesse le Scienze Biologiche. Ed ecco che, prendendo la palla al balzo, ho chiesto al docente che se occupa, l’istituzione di un corso

I biologi del Terzo Millennio schierati in prima fila nella medicina di precisione. Protagonisti assoluti della ricerca del futuro

FAD facendogli anche elaborare un’organica proposta per l’istituzione di un nuovo corso di Laurea in Biologia e Bio Medicina Spaziale ed innovativa. Tale proposta è stata immediatamente trasferita ai competenti uffici del MUR dove ha riscosso grande interesse. Insomma: si viaggia tra le stelle, secondo il brocardo latino “Per aspera ad astra”.

Le prospettive dopo un’estate segnata dal moltiplicarsi di infezioni vecchie e nuove Mancano dati immediati (tamponi non più obbligatori), scarso il feeling coi vaccini

I bollettini dell’Ecdc e quelli dell’ISS evidenziano una circolazione più elevata del Covid. I casi sono in aumento, nonostante la difficoltà a mettere insieme dati esaustivi perché i tamponi non sono più obbligatori. Sbaglia però chi pensa si tratti di un ritorno: in realtà il virus Sars-CoV-2 non è mai andato via, è semplicemente diventato meno letale perché il sistema immunitario è un po’ più preparato rispetto agli anni scorsi, maggiormente in grado di contrastarne gli effetti più gravi

© OSORIOartist/shutterstock.com

Ilivelli di allerta, per fortuna, sono ben lontani da quelli di qualche anno fa.

Ma è stata in ogni caso un’estate all’insegna di virus e batteri. Le impennate di casi Covid, le segnalazioni relative a ricoveri e decessi legati al West Nile, i drammatici aggiornamenti sulle intossicazioni - anche mortali - da botulino e quelle legate ad altre malattie dai nomi esotici o tropicali, ma molto pericolose (Chikungunya, Usutu, giusto per fare qualche esempio), hanno caratterizzato i mesi più caldi della stagione in Italia, trovando vasta eco a livello mediatico.

Sarà così anche in autunno? Cosa dobbiamo aspettarci a proposito del coronavirus e delle infezioni, vecchie e nuove, che hanno accompagnato gran parte delle cronache vacanziere? Ci aspetta davvero un periodo ancor più caldo rispetto all’estate, visto che ai virus e ai batteri che sono stati scomodi compagni di viaggio nelle precedenti settimane è destinato ad aggiungersi un altro nemico abituale, tristemente puntuale nella sua ricomparsa? Siamo parlando, naturalmente, del virus influenzale.

I bollettini dell’Ecdc, il Centro europeo per il controllo delle malattie, e quelli dell’ISS, l’Istituto Superiore di Sanità, evidenziano una circolazione più elevata del

Covid. I casi sono in aumento, nonostante la difficoltà a mettere insieme dati esaustivi perché i tamponi non sono più obbligatori. Sbaglia però chi pensa si tratti di un ritorno: in realtà il virus Sars-CoV-2 non è mai andato via, è semplicemente diventato meno letale perché il sistema immunitario è un po’ più preparato rispetto agli anni scorsi, maggiormente in grado di contrastarne gli effetti più gravi.

Come si è rafforzato l’organismo? Attraverso i vaccini o le infezioni precedenti. Come spiega Giovanni Rezza, professore di Igiene e Sanità Pubblica presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, «il Covid di oggi non è come quello dell’inizio della pandemia. Colpisce meno duramente, ma rimane un virus giovane e capriccioso. Non ha ancora una stagionalità assestata. Dà luogo a picchi in periodi imprevedibili».

Rispetto allo stesso periodo del 2024 i decessi sono diminuiti, ma il virus continua a girare, anche più rispetto al passato, nonostante la difficoltà crescente nel tracciamento. I numeri dei ricoverati nei reparti ordinari e in terapia intensiva sono molto bassi. Per gli over 80 e gli over 90 i rischi, in caso di positività, sono in ogni caso alti: il tasso di ospedalizzazione arriva a 22 per milione nella fascia 80-89

anni, a 26 per milione nella fascia 90-99 anni, con una mortalità dell’uno per milione.

Dati ben diversi e molto meno allarmanti rispetto alle fasi più tragiche della pandemia, che invitano comunque a non abbassare la guardia. Ma che tipo di versione del virus è in auge in questo momento in Italia e in altri paesi come Grecia, Irlanda, Francia e Romania dove il Covid è segnalato in espansione?

La variante dominante attualmente è chiamata Stratus, o XFG, ed è una sottovariante della famiglia JN.1 riscontrata per la prima volta negli Stati Uniti.

«Nei positivi al Covid stanno tornando i vecchi sintomi che abbiamo conosciuto nella prima fase della pandemia», la spiegazione all’Adnkronos di Mauro Pistello, direttore dell’Unità di virologia dell’Azienda ospedaliera universitaria di Pisa. «Molti lamentano la mancanza improvvisa dell’olfatto e del gusto (e tra i casi più noti c’è la testimonianza, condivisa largamente attraverso i social, del cantante Stash, ndr), questo perché molto probabilmente l’ingresso del virus predilige queste sedi che vengono - momentaneamente - compromesse e non trasmettono lo stimolo percepito al cervello». Ma non solo. Tra i sintomi più ricorrenti e persistenti figurano «febbre, anche alta, e le difficoltà respirato-

rie che conosciamo». Dunque, fatte salve le dovute eccezioni, si tratta di una versione del virus più fastidiosa che letale, almeno per la stragrande maggioranza della popolazione, anche se in grado ancora in qualche caso di tenere bloccati a letto i malati per diversi giorni. Cosa succederà nel prossimo futuro? Al Covid in leggero aumento, alle infezioni da West Nile e botulismo o legate ad altri virus e batteri si aggiungeranno i picchi dell’influenza? «Se osserviamo i dati delle vaccinazioni non vediamo segnali positivi», la constatazione di Pistello. «È chiaro che c’è una fascia di popolazione vulnerabile, over 60-70, che ha perso nel tempo lo scudo immunologico, sia per una vaccinazione lontana nel tempo sia perché il Covid ha avuto una flessione e ci sono stati meno contagi. Alle autorità sanitarie nazionali suggerirei di lavorare sulla campagna vaccinale autunnale e spingere sia per l’antinfluenzale sia per l’anti-Covid. Alla popolazione invece direi di scegliere per la doppia vaccinazione, abbiamo visto che è sicura ed efficace». Inviti, purtroppo, che non sembrano far breccia: gli ultimi dati del ministero della Salute sulle coperture anti-influenzali della scorsa stagione indicano che meno di un italiano su cinque si è sottoposto a vaccinazione.

© eyeidea/shutterstock.com

«Nei positivi al Covid stanno tornando i vecchi sintomi che abbiamo conosciuto nella prima fase della pandemia», la spiegazione all’Adnkronos di Mauro Pistello, direttore dell’Unità di virologia dell’Azienda ospedaliera universitaria di Pisa. «Molti lamentano la mancanza improvvisa dell’olfatto e del gusto, questo perché molto probabilmente l’ingresso del virus predilige queste sedi che vengonomomentaneamente - compromesse e non trasmettono lo stimolo percepito al cervello» © Pixel-Shot/shutterstock.com

© Lightspring/shutterstock.com

di Federica Passeggio*

Viviamo circondati da presenze invisibili. Non le vediamo, non le sentiamo, eppure sono ovunque: nei mari, nell’aria, nel nostro stesso corpo. I virus sono i parassiti più diffusi sulla Terra; non esiste organismo vivente che non ne ospiti almeno uno, dai batteri all’uomo. Un virus è poco più di un “pacchetto” di geni racchiuso in una corazza di proteine. Fuori dalla cellula è inerte, ma una volta entrato ne prende il controllo, trasformandola in una fabbrica di nuove particelle. Spesso la cellula muore e nascono così molte malattie.

Eppure i virus non sono soltanto minaccia. Nel nostro corpo convivono stabilmente trilioni di virus, senza causare danno. La maggior parte vive nei batteri intestinali, altri colonizzano pelle, vie respiratorie e urinarie. Questi ospiti invisibili contribuiscono allo sviluppo del sistema immunitario e mantengono l’equilibrio della flora microbica. La loro presenza non è marginale; in una sola goccia di acqua di mare se ne trovano più di un milione, ma ne conosciamo appena lo 0,1%.

Nonostante la loro fragilità - al di fuori delle cellule sopravvivono solo per poche ore o giorni - i virus hanno plasmato l’evoluzione. Mescolando i propri geni con quelli degli ospiti, hanno lasciato impronte profonde nel nostro DNA. Un terzo del genoma umano è di origine virale al punto che conserviamo frammenti di antichi “invasori” incorporati nei nostri cromosomi. Uno di questi ha persino reso possibile lo sviluppo della placenta grazie a una proteina, la sincitina, che 50 milioni di anni fa apparteneva a un virus.

La capacità di replicarsi in quantità impressionanti e di mutare rapidamente li rende maestri dell’adattamento. Una cellula infettata da HIV, ad esempio, può produrre migliaia di nuove particelle, e un individuo malato ne genera ogni giorno decine di miliardi. Questa fabbrica di mutazioni spiega perché i virus sappiano adattarsi con velocità sorprendente, passare da una specie all’altra e dare origine a nuove infezioni emergenti, come Ebola, HIV, SARS, fino alla recente pandemia di COVID-19.

Proprio il coronavirus ha segnato un punto di svolta nella percezione dei virus. Ha mo-

*Biologa

strato quanto possano sconvolgere la salute, l’economia e la vita quotidiana. Ha anche accelerato la scienza, portando a nuove tecnologie diagnostiche e vaccinali in tempi record. Per la prima volta milioni di persone hanno seguito aggiornamenti su studi clinici, vaccini e varianti. La corsa ai vaccini ha dimostrato il valore della cooperazione globale. Reti internazionali hanno sviluppato strumenti in pochi mesi che in altre epoche avrebbero richiesto decenni.

Se il passato ci spaventava con l’imprevedibilità dei virus emergenti, oggi abbiamo strumenti per reagire più in fretta. Tra le eredità più concrete lasciate dalla pandemia ci sono i POCT (point-of-care testing), dispositivi di analisi rapida che diagnosticano infezioni in pochi minuti senza bisogno di laboratori complessi. Sono sensibili, economici e integrabili con sistemi digitali. Portano la diagnosi precoce in pronto soccorso, ambulanze o in paesi con risorse limitate. Distinguere subito un’infezione virale da una batterica riduce l’uso inappropriato di antibiotici e permette terapie tempestive. È importante sottolineare che l’interpretazione dei risultati deve essere sempre affidata a personale qualificato. Questi strumenti rappresentano preziosi alleati per biologi e medici, che possono contare su diagnosi rapide e intervenire in modo tempestivo, limitando il peggioramento dei sintomi e migliorando la prognosi.

La pandemia ci ha consegnato una nuova visione della salute. Non è solo assenza di malattia, ma un equilibrio complesso che coinvolge società, economia, ambiente e stile di vita.

Paradossalmente, proprio un virus ci ha spinto a interrogarci sul perché della loro esistenza e sul loro ruolo nel grande disegno della vita. La risposta, per quanto ancora parziale, è sorprendente: senza i virus la Terra sarebbe un pianeta diverso, forse inabitabile. Regolano ecosistemi, sostengono cicli biologici fondamentali e hanno plasmato l’evoluzione delle specie, inclusa la nostra.

Da nemici invisibili, i virus stanno diventando anche protagonisti di una nuova consapevolezza. Conoscerli meglio non significa solo difenderci, ma anche riconoscere il posto che occupano nel grande disegno dell’evoluzione. Nel bene e nel male, continueranno a scrivere la storia della vita. Sta a noi imparare a leggerla.

Il coronavirus ha segnato un punto di svolta nella percezione dei virus. Ha mostrato quanto possano sconvolgere la salute, l’economia e la vita quotidiana. Ha anche accelerato la scienza, portando a nuove tecnologie diagnostiche e vaccinali in tempi record. Per la prima volta milioni di persone hanno seguito aggiornamenti su studi clinici, vaccini e varianti. La corsa ai vaccini ha dimostrato il valore della cooperazione globale. Reti internazionali hanno sviluppato strumenti in pochi mesi che in altre epoche avrebbero richiesto decenni

In costante aumento negli anni in Italia i casi della malattia trasmessa da punture delle comuni zanzare notturne

Tra le infezioni più documentate nei mesi estivi rientrano sicuramente quelle da West Nile Virus. A inizio settembre 2025 in Italia si sono registrati 502 casi con 33 morti. Il Lazio la regione più colpita con 218 casi totali, 187 dei quali concentrati nella provincia di Latina. Poco più di 100 i casi registrati in Campania, 56 quelli riscontrati nel Veneto. Come riportato dall’Istituto Superiore di Sanità, poco meno della metà dei casi confermati si è presentata nella forma neuro-invasiva, con un numero analogo di infetti che ha manifestato una

semplice febbre. Una quarantina, invece, gli asintomatici. Siamo di fronte a una nuova epidemia da fronteggiare? Non proprio. Se è vero che i numeri di casi e decessi sono in leggero aumento rispetto al 2024, siamo ben lontani dai picchi del 2022 quando nel solo Veneto si sono registrati ben 531 casi, con 22 decessi. E lo stesso West Nile non rappresenta una novità per il territorio italiano: i primi casi in assoluto, infatti, sono stati riscontrati nel 2008.

Ma in cosa consiste la Febbre del Nilo Occidentale, nome italiano del virus West Nile? Né più né meno,

di una malattia infettiva virale trasmessa dalla puntura delle comuni zanzare notturne, appartenenti alla specie Culex Pipiens. La trasmissione da persona a persona non avviene se non in due casi specifici: attraverso trasfusione di sangue o trapianto di organo da una persona infetta a una sana, oppure da una madre incinta al nascituro durante la gravidanza. Il periodo di incubazione del virus può variare dai tre ai 14 giorni, una percentuale rilevante risulta asintomatica mentre il 20% circa incappa in lievi disturbi simili a quelli dell’influenza come febbre, mal di testa, dolori muscolari, nausea e vomito. Solo l’1% sviluppa forme neuro-invasive gravi, le più pericolose: meningite, encefalite e mielite flaccida acuta, che hanno un tasso di letalità del 20%. Tra i più vulnerabili, naturalmente, ci sono anziani e affetti da patologie croniche o pregresse.

A oggi non esiste una terapia specifica per il West Nile: in genere i sintomi regrediscono spontaneamente dopo alcuni giorni e i pazienti infetti sviluppano poi un’immunità che li preserva da successive infezioni della stessa malattia. Non esistono neppure vaccini o antidoti per tenersi al riparo dal virus. E allora, come difendersi? Con gli stessi accorgimenti da adoperare per prevenire le punture delle zanzare, utilizzando ad esempio zanzariere alle finestre o nelle aperture dei balconi, spray repellenti, cambiando spesso l’acqua nelle ciotole degli animali domestici o svuotando l’acqua che ristagna nei sottovasi delle piante, indossando pantaloni, magliette e camicie lunghe nelle zone a maggior rischio, tenendo le piscine gonfiabili o altre vasche in posizione verticale se non usate. Di solito le infezioni da West Nile in Italia regrediscono con l’avvento della stagione autunnale: il cambiamento climatico però, oltre a modificare l’ecosistema delle zanzare, sta anche allungando i periodi di proliferazione del virus. (R. D.).

Il bilancio parla di 680 casi in Italia, dall’inizio dell’anno, i casi confermati di infezione da West Nile Virus nell’uomo. E sono i 48 decessi. I dati sono stati riportati nell’undicesimo bollettino della sorveglianza pubblicato il 26 settembre dall’Istituto superiore di sanità (Iss).

Tra i casi certificati 321 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (15 Piemonte, 44 Lombardia, 27 Veneto, 2 Friuli-Venezia Giulia, 1 Liguria, 25 Emilia-Romagna, 8 Toscana, 1 Marche, 83 Lazio, 2 Molise, 79 Campania, 2 Puglia, 2 Basilicata, 5 Calabria, 1 Sicilia, 24 Sardegna).

Sono invece 54 i casi asintomatici identificati in donatori di sangue, 296 casi di febbre (di cui 1 importato dal Kenya, 1 dall’Egitto e 1 dalle Maldive, 3 casi asintomatici e 6 casi sintomatici).

Tra i casi confermati sono stati notificati 48 decessi: 7 Piemonte, 5 Lombardia, 2 Emilia-Romagna, 17 Lazio, 14 Campania, 2 Calabria, 1 Sardegna.

La letalità, calcolata sulle forme neuro-invasive confermate e finora segnalate è pari al 14,9% mentre nel 2018 il 20%, nel 2024 il 14%.

Nello stesso periodo sono stati segnalati 9 casi di Usutu virus: 2 Piemonte, 2 Lombardia, 2 Veneto, 3 Lazio.

Salgono a 74 (contro 72) le Province con dimostrata circolazione del West Nile virus appartenenti a 17 Regioni (contro 17): Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Dal 1 gennaio al 23 settembre 2025 al sistema di sorveglianza nazionale risultano, inoltre, 309 casi confermati di Chikungunya, 166 casi confermati di Dengue, 4 casi di Zika virus, 39 casi di Tbe e 96 casi di Toscana virus. (M. A.).

Se l’estate ha già sperimentato l’ondata di virus come il covid, l’autunno si attende deflagrante. Gli esperti, infettivologi, immunologi, virologi, medici di famiglia, pediatri e geriatri rinnovano l’invito ad immunizzarsi soprattutto alle categorie a rischio in vista di un autunno-inverno che si preannuncia particolarmente tosto. Le previsioni parlano di 16 milioni, stando alle ultime stime degli infettivologi, i contagi attesi in Italia a causa dei virus respiratori, mentre le infezioni da virus SarsCoV2 sono in aumento già da alcune settimane. Un mix di vi-

rus che potrebbe rilevarsi la “tempesta perfetta” che potrebbe mettere a dura prova i servizi ospedalieri. Da ottobre inizia la campagna vaccinale contro l’influenza stagionale 2025-26, non c’è tempo da perdere. «Dopo due stagioni da record - spiega all’Ansa Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva Università di Milano - anche quest’anno ci aspettiamo una circolazione sostenuta di virus influenzali e ‘cugini’ come Rhinovirus, SarsCoV2 e il virus respiratorio sinciziale, con un impatto che potrebbe coinvolgere il 15-25% della

popolazione, fino a interessare, potenzialmente, circa 16 milioni di italiani».

Già da metà ottobre potrebbe esserci un innalzamento dei casi fino al picco invernale. L’incremento dei casi rischia di far collassare un sistema, quello dei ricoveri ospedalieri, già fragile. Intanto negli studi dei medici di famiglia si attendono i vaccini per influenza e Covid che possono essere somministrati in contemporanea. Proprio i casi di Covid sono in aumento: secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute (settimana 11-17 settembre), i contagi sono arrivati a 3.692, in aumento rispetto ai 2.824 della settimana precedente, ed i deceduti sono stati 21 contro gli 11 della settimana prima.

Il ministero della Salute ha intanto emanato nei giorni scorsi una circolare in cui si comunica l’aggiornamento dei vaccini anti-Covid alla variante LP.8.1 del SarsCoV2 e si prevede un richiamo annuale per una serie di categorie, tra cui persone dai 60 anni in su e soggetti fragili. La vaccinazione resta il miglior strumento per salvaguardare la salute, ma lo scoglio da superare resta tuttavia la diffidenza. L’indagine di Human Highway per Assosalute (Associazione nazionale farmaci di automedicazione), presentata a Milano, rivela che il 59% degli italiani riconosce la vaccinazione come strumento fondamentale di protezione, ma solo il 36,6% dichiara di volerla fare nella prossima stagione e la propensione è più alta tra gli over 65 (57%). Il dossier riferisce anche la consapevolezza degli italiani ad usare i farmaci: l’81,8% richiama la necessità di un uso responsabile dei farmaci di automedicazione, accompagnato da corrette informazioni. Ed aumenta, rispetto a cinque anni fa, la quota di chi sceglie di curarsi con farmaci da banco pari a quasi il 20% dei rispondenti, contro il 14,6% del 2020.

Il medico curante resta il punto di riferimento per il 64,6%, ed il farmacista lo è nel 23,5% dei casi. (M. A.).

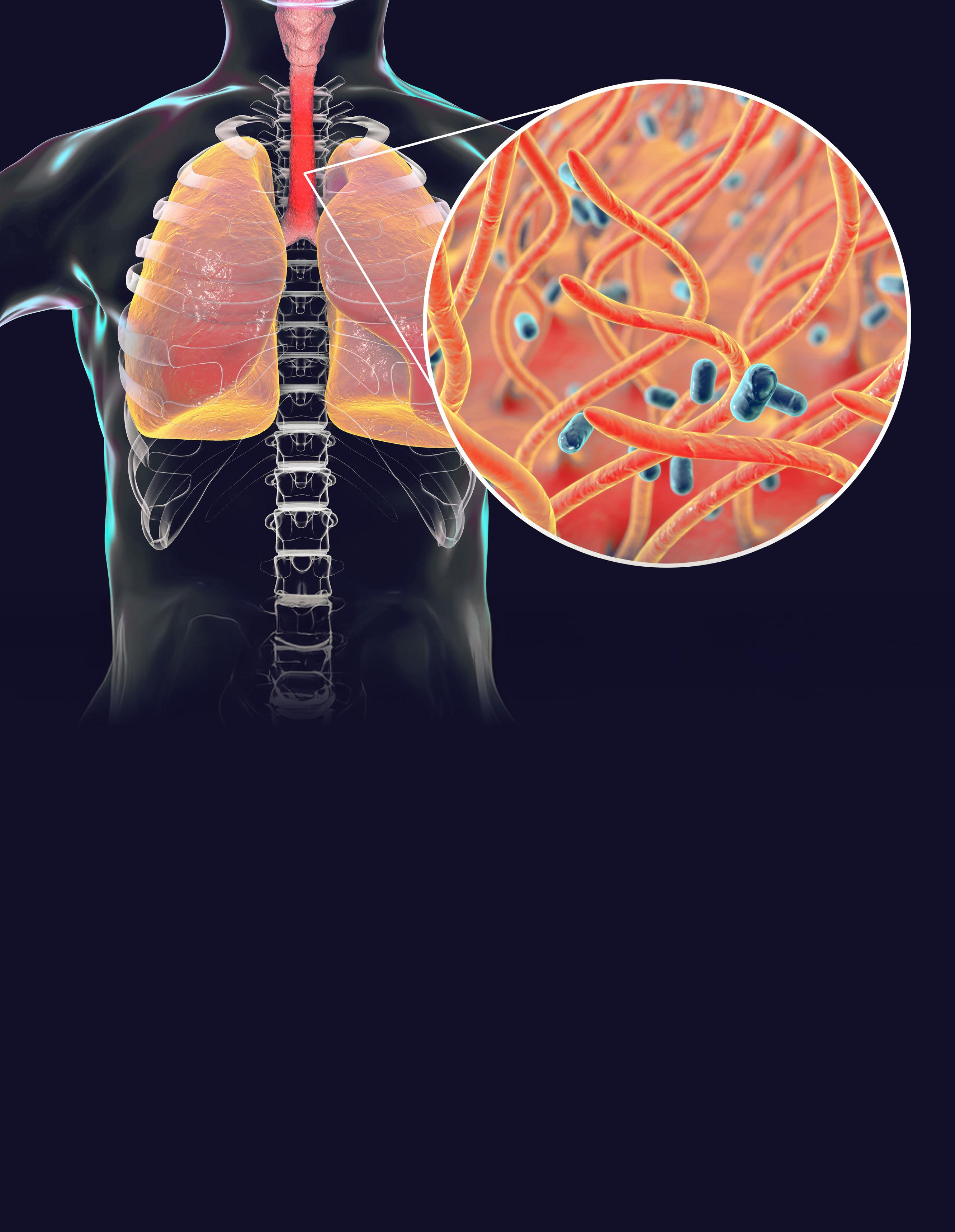

Non solo i virus. Insieme alla recrudescenza dei casi Covid e alle infezioni da West Nile, hanno destato impressione e sgomento anche le tante intossicazioni provocate da un batterio, il botulino, registrate in particolare tra i mesi di luglio e agosto. Marcato l’aumento di ricoveri e decessi rispetto alla media annuale, con focolai concentrati soprattutto in Sardegna e in Calabria. Quatto le persone morte. L’Italia, purtroppo, storicamente si posiziona ai primi posti in Europa per l’incidenza di questa intossicazione, causata dalle tossine prodotte dal Clostridium botulinum, batterio molto pericoloso. È lui il microrganismo alla base delle intossicazioni, che possono avere conseguenze fatali visto che determinano paralisi respiratorie e asfissie. Sono le tossine rilasciate dal batterio a provocarle, anche se i primi sintomi dell’intossicazione possono essere scambiati per disturbi non particolarmente gravi, tipici di una gastroenterite. Il batterio, presente nel suolo o nella polvere sotto forma di spore, diventa nocivo quando ingerito.

La stragrande maggioranza dei casi più gravi, anche quelli dei mesi scorsi in Italia, sono riconducibili a botulismo di tipo alimentare: la contaminazione, cioè, si sviluppa a partire da alimenti conservati sott’olio, da carne e pesce in scatola o da salumi e altri essiccati non conservati in condizioni idonee. L’accumulo di tossine nell’organismo provoca l’intossicazione, che si manifesta in genere 18 o 36 ore dopo l’ingestione. I sintomi inizialmente sono quelli tipici di un disturbo di tipo alimentare: diarrea, vomito, nausea e dolori addominali. Poi sopraggiungono la difficoltà a deglutire e a parlare, i disturbi della vista, problemi respiratori, difficoltà a muovere i muscoli facciali, fino a una vera e propria paralisi. Le cure consistono in un trattamento medico specialistico e tempestivo, da esegui -

L’Italia si posiziona ai primi posti in Europa per incidenza

Diverse le infezioni mortali nel mese di agosto

re al pronto soccorso e che arresta l’avanzata dell’intossicazione. Per ristabilirsi completamente, però, possono essere necessarie settimane, se non addirittura mesi.

La forma più efficace di contrasto del botulismo è rappresentata dalla prevenzione, attraverso regole che possono sembrare scontate o banali, ma che è bene ricordare. Lavare accuratamente gli alimenti prima del consumo o della conservazione, ad esempio. Pulire con cura mani e utensili utilizzati per il trattamento del cibo. Evitare il consumo di cibi su cui non si hanno necessarie garanzie

o che si sospetta scaduti. E inoltre, nella preparazione di conserve fatte in casa, ricordarsi di cuocere le verdure in parti eguali di acqua e aceto, pastorizzando poi il barattolo immergendolo per circa 15-20 minuti in acqua bollente. Nel caso di marmellate o conserve di frutta vanno utilizzati frutta e zucchero in parti uguali o aggiungendo succo di limone in caso di minori parti di zucchero. Per olive e prodotti in salamoia vanno utilizzati 100 grammi di sale per ogni litro d’acqua, mentre massima attenzione va riposta anche nella marinatura di carne o pesce. (R. D.).

Intervista con Pietro Ferraro (Cnr-Isasi) e Diego Luis Medina (TIGEM) responsabili del team di ricerca che ha messo a punto la nuova tecnica di indagine

di Ester Trevisan

UI lisosomi - normalmente responsabili dei processi digestivi che avvengono all’interno delle cellule - sono coinvolti in oltre 60 tipi di malattie genetiche rare, dette anche malattie da accumulo lisosomiale (LSD). Si tratta di un insieme di patologie rare causate da difetti enzimatici o proteici nei lisosomi, con gravi conseguenze per organi e tessuti, in particolare il sistema nervoso centrale

© Designua/shutterstock.com

n team congiunto dell’Istituto di scienze applicate e sistemi intelligenti del Consiglio nazionale delle ricerche di Napoli (Cnr-Isasi) e del TIGEM (Istituto Telethon di Genetica e Medicina) di Pozzuoli ha sviluppato un nuovo approccio per osservare in 3D, in maniera quantitativa e senza marcatori fluorescenti, i lisosomi all’interno di cellule vive, in sospensione. Tali organi cellulari - normalmente responsabili dei processi digestivi che avvengono all’interno delle cellule - sono coinvolti in oltre 60 tipi di malattie genetiche rare, dette anche malattie da accumulo lisosomiale (LSD). Si tratta di un insieme di patologie rare causate da difetti enzimatici o proteici nei lisosomi, con gravi conseguenze per organi e tessuti, in particolare il sistema nervoso centrale: la diagnosi e il monitoraggio dell’efficacia terapeutica sono, ad oggi, ostacolati proprio dalla mancanza di strumenti che permettano un’analisi funzionale dei lisosomi in cellule vive.

Per mettere bene a fuoco la portata della sperimentazione e i suoi risvolti in termini terapeutici, il Giornale del Biologi ha intervistato i responsabili del team.

Qual è la novità principale della tecnica sviluppata dalla ricerca Cnr-Tigem e quali vantaggi apporta allo studio dei lisosomi?

Medina: La novità fondamentale della nostra tecnica, la tomografia olografica in configurazione citometrica a flusso (HTFC), è che per la prima volta ci permette di analizzare i lisosomi in modo quantitativo, tridimensionale e senza l’uso di marcatori fluorescenti.

Questo è un enorme passo avanti, perché possiamo misurare direttamente parametri biofisici come la densità e il volume dei lisosomi, che sono alterati in condizioni patologiche. In questo modo, non ci limitiamo a osservare, ma quantifichiamo le alterazioni fisiche dell’organulo.

Come è stata applicata questa nuova tecnica?

Ferraro: Abbiamo applicato questa tecnica a cellule vive in sospensione, un contesto molto più vicino a quello clinico rispetto alle cellule aderenti comunemente usate in laboratorio. La HTFC ci ha permesso di ottenere tomografie ad alto contenuto informativo basate sull’indice di rifrazione, analizzando migliaia di cellule in un tempo molto ridotto. Questo ha reso possibile identificare biomarcatori morfometrici 3D che distinguono in modo affidabile le cellule sane da quelle malate.

Diversamente dalle metodologie di analisi utilizzate comunemente, non avete impiegato coloranti o marcatori. Perché è importante poter osservare cellule “al naturale”?

Medina: Osservare le cellule “al naturale”, o “label-free”, è cruciale per diversi motivi. I marcatori fluorescenti possono alterare le cellule o modificarne la funzionalità, e la loro preparazione è spesso complessa e costosa. Il nostro metodo, non richiedendo coloranti, evita questi problemi. Ci fornisce informazioni intrinseche e più veritiere sulle cellule e sul loro stato fisiologico, rendendo l’analisi più affidabile e robusta.

Avete scelto di concentrarvi sulla malattia di Niemann-Pick tipo C1. Che tipo di malattia e perché è stata scelta come modello per questa ricerca?

Medina: La malattia di Niemann-Pick tipo C1 (NPC1) è una grave malattia genetica rara, a oggi incurabile, causata da un difetto enzimatico che provoca un anomalo accumulo di molecole, in particolare colesterolo, all’interno dei lisosomi. Abbiamo scelto di concentrarci su questa patologia perché la sua natura di “malattia da accumulo” la rende un modello ideale per dimostrare come il nostro approccio possa rilevare i cambiamenti fisici nei lisosomi, aprendo la strada a nuove strategie di monitoraggio e diagnostica.

Quali risultati concreti avete ottenuto osservando i lisosomi in 3D in questa patologia?

Ferraro: Abbiamo dimostrato che l’accumulo di colesterolo nelle cellule affette da NPC1 altera significativamente la posizione e la morfologia dei lisosomi. Grazie alla nostra tecnica, siamo stati in grado di misurare con precisione questi cambiamenti e di dimostrare che la correzione della localizzazione dei lisosomi, attraverso specifici interventi, risolve l’accumulo patologico.

Questo è un risultato molto importante che conferma l’utilità del nostro approccio per valutare l’efficacia dei farmaci a livello cellulare.

Quali sono i prossimi passi per portare questa tecnologia dal laboratorio alla pratica clinica?

Ferraro: I prossimi passi sono chiari: dobbiamo validare ulteriormente la tecnologia su cellule derivanti da pazienti reali, come i fibroblasti o le cellule ematiche. Contemporaneamente, puntiamo a migliorare la risoluzione spaziale per poter identificare e analizzare il singolo lisosoma. L’obiettivo finale è integrare la citometria olografica nel percorso di ricerca traslazionale e renderla uno strumento diagnostico e di screening terapeutico standard per le malattie da accumulo lisosomiale.

Diego Medina è nato a Siviglia. In Spagna ha conseguito la laurea in Biologia, un master in Neurofisiologia e un dottorato di ricerca in Biochimica e Biologia Molecolare. Ricercatore post-dottorato Marie Curie presso l’EMBL-Monterotondo, a Roma. Nel 2007 è entrato nel team di Andrea Ballabio al TIGEM di Napoli, occupandosi dei meccanismi biologici alla base delle malattie da accumulo lisosomiale (LSD). Dal 2011 è ricercatore associato e responsabile del laboratorio di High Content Screening Facility presso lo stesso istituto. Nel 2019 è diventato professore associato di biologia applicata all’Università Federico II di Napoli. Il suo attuale interesse di ricerca è incentrato sulla scoperta di nuovi bersagli terapeutici e sullo sviluppo di strategie farmacologiche per il trattamento di malattie genetiche rare utilizzando approcci di imaging e biologia cellulare.

Direttore della ricerca all’Institute of Applied Sciences & Intelligent Systems

“E. Caianiello” presso il CNR, Pietro Ferraro è un fisico ed appassionato scienziato le cui ricerche spaziano dalle biotecnologie e nuove applicazioni in medicina fino all’aerospazio. Negli ultimi anni le sue ricerche si sono concentrate sui sistemi intelligenti ed ha infatti sviluppato i cosiddetti Lab on a Chip, che consistono in dispositivi miniaturizzati utilizzati per la diagnostica sia in campo medico che ambientale. Fondatore nel 2016 dell’Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti del CNR e autore di oltre 600 pubblicazioni scientifiche, nel 2020 è stato insignito del prestigioso premio internazionale “SPIE- Dennis Gabor Award”.

«Abbiamo dimostrato che l’accumulo di colesterolo nelle cellule affette da NPC1 altera significativamente la posizione e la morfologia dei lisosomi. Grazie alla nostra tecnica, siamo stati in grado di misurare con precisione questi cambiamenti e di dimostrare che la correzione della localizzazione dei lisosomi, attraverso specifici interventi, risolve l’accumulo patologico.» - spiega Ferraro

Intervista al direttore dell’Unità bioetica dell’Istituto Superiore di Sanità secondo cui il primo requisito di eticità è la scientificità

“Professor Petrini, la bioetica è una disciplina che si colloca a metà tra filosofia e scienza. Tante le questioni spinose. Nel loro progredire la scienza e la tecnologia possono offrire soluzioni in campi quali la medicina e la biologia. Ma la bioetica diviene fondamentale quando si cercano risposte. Quali sono i quesiti cui è chiamata a rispondere?

Il Nuffield Council on Bioethics, una nota fondazione britannica, aggiorna periodicamente un “Horizon Scan” per identificare le sfide per l’etica poste dall’avanzamento delle conoscenze e delle tecnologie. Le sfide sono suddivise per aree, quali, ad esempio: etica della ricerca; dati e tecnologie; salute e società; inizio della vita; ambiente e alimentazione. Ogni area comprende decine di argomenti, con orizzonti temporali differenti: a breve termine (es. gestione dei dati, terapie digitali, sperimentazioni innovative), a medio termine (es. organoidi, xenotrapianti), a lungo termine (es. utero artificiale, nuove tecnologie per il potenziamento cerebrale). Tra i temi centrali non può mancare l’intelligenza artificiale: le enormi potenzialità e il rapido sviluppo la pongono al centro dell’attenzione.

L’Italia è uno Stato laico. Sebbene il cattolicesimo abbia avuto un ruolo importante nella storia italiana. Come si concilia la matrice cattolica con temi quali l’eutanasia?

Ritengo epistemologicamente inadeguata la tendenza ad aggettivare la bioetica (laica, cattolica). I cattolici che si confrontano con le questioni poste dalla biomedicina e dalla tecnica non ricorrono ad argomentazioni teologiche, magisteriali o parenetiche, ma riconoscono che l’identità umana si fonda sull’essere uomo: l’uomo ha una natura e un’essenza che valgono per tutti, indistintamente. La bioetica deve affondare le sue radici nella ragione stessa dell’uomo e nel cuore della sua libertà. L’argomentazione nasce dalla ragione e dall’antropologia.

La figura di Dionigi Tettamanzi nel campo della bioetica è stata rilevante. Una branca che tiene conto anche dei principi della dottrina cristiana, con un’attenzione particolare alla dignità della persona umana e alla sacralità della vita. Cosa ne pensa?

La risposta a questa domanda deve partire dalla premessa già espressa: non esistono bioeticisti cattolici, bensì cattolici bioeticisti. Agli insegnamenti del cardinale Dionigi Tettamanzi, del cardinale Elio Sgreccia e di altre personalità cattoliche di grande levatura intellettuale hanno attinto, e continuano ad attingere, generazioni di bioeticisti, non solo in Italia.

Il cardinale Sgreccia fu tra i primi a introdurre la bioetica in Italia: propose un modello di pensiero solido, che definì «personalismo ontologicamente fondato». Il suo “Manuale di bioetica” è tradotto in tutte le principali lingue del mondo. Il cardinale Tettamanzi svolse un’attività accademica molto intensa nei campi della bioetica e della morale. A essa unì anche una vivace attività di divulgazione: contribuì in modo rilevante a far conoscere la bioetica anche tra i cittadini, al di fuori delle aule universitarie. Fondatore del Comitato Nazionale per la Bioetica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri fu il professor Adriano Bompiani, personalità cattolica di altissimo profilo istituzionale e scientifico.

In una società in continua evoluzione permangono temi complessi come la procreazione assistita, l’aborto, l’eutanasia, la sperimentazione scientifica e la donazione di organi quali sono i nodi che la bioetica deve sciogliere?

Oggi la prospettiva è la “Bioetica globale”, per due motivi principali. Primo: se la bioetica è nata e si è sviluppata soprattutto negli Stati Uniti e in Europa, oggi ha una dimensione planetaria e sovra-territoriale.

Secondo: emergono nuove sfide globali, come le frontiere tecnologiche, il bioterrorismo e altri fenomeni.

Anche problemi locali possono avere ripercussioni globali.

La prospettiva globale può essere resa evidente mediante alcune esemplificazioni. La ricerca biomedica ha ormai una dimensione internazionale, ma la sperimentazione condotta in un Paese europeo solleva questioni diverse rispetto a quella condotta in un Paese africano. Le sensibilità, le raccomandazioni e le normative sviluppate negli ultimi decenni si sono affermate soprattutto in contesti economicamente avanzati, e non possono essere applicate in modo identico in Paesi a basso reddito.

Un altro esempio è l’intelligenza artificiale: sviluppo, applicabilità e accesso pongono sfide differenti a seconda delle aree geografiche. Temi quali la procreazione assistita, l’aborto, l’eutanasia, la sperimentazione scientifica e la donazione di organi sono, insieme ad altri, all’origine della bioetica come disciplina autonoma, che assunse una sua fisionomia autonoma tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso.

Da allora, lo sviluppo scientifico e tecnologico ha sollevato nuove criticità, sia su temi inediti, sia per temi già presenti da decenni che oggi pongono interrogativi nuovi.

La biologia è definita la scienza del futuro in quanto scienza in continua evoluzione soprattutto in campi quali la genomica, la diagnostica predittiva, la fecondazione medicalmente assistita, la microbiologia.

E tuttavia resta importante definire confini oltre i quali non bisogna spingersi. In tal senso è ipotizzabile una sinergia tra biologia e bioetica?

In senso letterale, la biologia è la scienza che studia gli esseri viventi. La definizione più classica di bioetica è: “Studio sistematico della condotta umana nell’area delle scienze della vita e della cura della salute, quando essa viene esaminata alla luce dei valori e dei principi morali”. Pertanto, la sinergia tra biologia e bioetica non è

un’ipotesi, ma una necessità.

Il primo requisito di eticità è la scientificità, come sintetizzato nella nota espressione: “Bad science, bad ethics”. Tuttavia, non necessariamente vale il contrario “Good science, good ethics”. È riconosciuto che non tutto ciò che è tecnicamente possibile è moralmente lecito: il rispetto della persona ha il primato rispetto al mezzo. Se mi è consentito, l’Unità di Bioetica dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), che ho l’onore di dirigere, rappresenta un esempio concreto di sinergia tra biologia e bioetica. L’ISS, organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, è composto da sei Dipartimenti, diciotto Centri Nazionali e di Riferimento, quattro Servizi Tecnico-Scientifici e varie altre strutture, che coprono pressoché l’intero panorama della salute umana. L’Unità di Bioetica, fondata in uno specifico Centro Nazionale dell’ISS, fu presto posta tra le strutture centrali dell’Istituto stesso: collabora con tutte le strutture interne e con molte istituzioni esterne.

Il rispetto per la vita e l’autonomia del paziente. Qual è secondo Lei il limite da non oltrepassare?

È importante evitare la contrapposizione già accennata: è errato opporre una visione ritenuta chiusa, dogmatica e intollerante (cattolica), considerata inaccettabile in una società pluralista, a una visione aperta e rispettosa delle scelte individuali (“laica”).

La vera differenza è tra chi ritiene che l’etica sia vuota senza un radicamento nella verità, e chi propone un’“etica senza verità”, secondo una fortunata espressione coniata da Uberto Scarpelli. Ogni vita ha eguale valore, anche nelle condizioni di maggiore fragilità. La libertà individuale è un principio cardine, ma è sempre inserita in una relazione.

È giusto ancora oggi parlare di accanimento terapeutico?

La medicina contemporanea di-

spone di strumenti capaci di ritardare la morte, anche in assenza di benefici per la persona malata. Nell’approssimarsi della fine della vita, è fondamentale proteggere il paziente da un tecnicismo che rischia di diventare eccessivo e invasivo. L’espressione “accanimento terapeutico” è considerata ormai inadeguata ed è stata progressivamente abbandonata.

Il Comitato Nazionale per la Bioetica adotta l’espressione «ostinazione irragionevole delle cure», ritenuta più precisa e appropriata. L’ostinazione irragionevole è incompatibile con l’art. 16 (“Procedure diagnostiche e interventi terapeutici non proporzionati”) del Codice di Deontologia Medica, dove si stabilisce:

«Il medico, tenendo conto delle volontà espresse dal paziente o dal suo rappresentante legale e dei principi di efficacia e di appropriatezza delle cure, non intraprende né insiste in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati, dai quali non ci si possa fondatamente attendere un effettivo beneficio per la salute e/o un miglioramento della qualità della vita.

Il controllo efficace del dolore si configura, in ogni condizione clinica, come trattamento appropriato e proporzionato. Il medico che si astiene da trattamenti non proporzionati non pone in essere in alcun caso un comportamento finalizzato a provocare la morte».

La pandemia da Covid ha introdotto un prima e un dopo, quali sfide etiche e procedurali, anche in tema di approvazione rapida, ha dovuto affrontare la bioetica?

La pandemia ha costretto a confrontarsi, in condizioni di emergenza, con problematiche in larga parte già note: il delicato equilibrio tra rispetto delle libertà individuali e tutela della salute pubblica, il triage, l’allocazione delle risorse, l’utilizzo dei dati sanitari, e molte altre.

Tra queste, vi è anche la regolamentazione della sperimentazione clinica. Durante l’emergenza si è constatato che è possibile condurre sperimentazioni (nel caso specifico, di vaccini) mediante nuove tecniche, nuovi disegni e protocolli di studio, nuove metodologie senza compromettere il rispetto dei requisiti di etica e del rigore scientifico. L’urgenza ha evidenziato la possibilità di semplificazioni regolatorie, consentendo una rapidità di azione che, fino a quel momento, sarebbe parsa irrealizzabile.

Ciò ci riporta ai valori fondamentali già richiamati nelle risposte precedenti: non occorrono un’“etica della sanità pubblica”, una “etica dell’epidemiologia”, una “etica della ricerca”, una “etica della tecnologia”, bensì l’“etica nella sanità pubblica”, l’“etica nell’epidemiologia”, l’“etica nella ricerca”, l’“etica nella tecnologia”. I principi di riferimento sono sempre validi: devono essere applicati e bilanciati calandoli nei diversi contesti.

Carlo Maria Petrini è il Direttore dell’Unità di Bioetica dell’ISS ed è stato recentemente confermato come Presidente del Comitato Etico Nazionale per le sperimentazioni degli enti pubblici di ricerca (EPR). Il Comitato resterà in carica per un mandato triennale e avrà il compito di guidare e armonizzare la valutazione etica degli studi clinici e della ricerca biomedica a livello nazionale con un’attenzione particolare alla tutela dei diritti dei pazienti.

È questa la strategia della Columbia Engineering per aggirare le difese immunitarie e attaccare le cellule cancerose

Iricercatori della Columbia Engineering hanno ideato un sistema basato su batteri programmati per agire come un moderno “cavallo di Troia”: al loro interno nascondono infatti l’RNA di un virus capace di distruggere le cellule tumorali. In questo modo il virus risulta invisibile al sistema immunitario e può raggiungere il bersaglio, colpendo direttamente le cellule cancerose.

Nello studio, pubblicato su Nature Biomedical Engineering, i ricercatori hanno utilizzato un nuovo approccio che unisce la naturale capacità dei batteri di localizzare e attaccare i tumori con la naturale tendenza dei virus a infettare e distruggere le cellule cancerose. Tal Danino, professore associato di ingegneria biomedica alla Columbia Engineering, ha guidato il team nella creazione del sistema, chiamato CAPPSID (Coordinated Activity of Prokaryote and Picornavirus for Safe Intracellular Delivery, ovvero Attività coordinata di procarioti e picornavirus per un rilascio intracellulare sicuro).

«Il nostro obiettivo era migliorare la terapia batterica contro il cancro consentendo ai batteri di trasportare e attivare un virus terapeutico direttamente all’interno delle cellule tumorali, creando al contempo delle misure di sicurezza per limitare la diffusione virale al di fuori del tumore», afferma Jonathan Pabón, primo autore dello studio e ingegnere biomedico della Columbia University.

Gli autori della ricerca ritengono che la metodica da loro messa a punto rappresenti il primo esempio di cooperazione direttamente ingegnerizzata tra batteri e virus che prendono di mira il cancro. «Collegando l’ingegneria batterica con la virologia sintetica, il nostro obiettivo è quello di aprire la strada a terapie multi-organismo in grado di ottenere risultati molto più efficaci di quelli che un singolo microbo potrebbe ottenere da solo», afferma Zakary S. Singer, coautore principale dello studio. Grazie al nuovo approccio utilizzato

nello studio, gli scienziati sono riusciti a superare uno degli ostacoli più insidiosi della terapia che impiega virus oncolitici: l’eliminazione precoce del virus da parte del sistema immunitario. Se un paziente ha anticorpi contro il virus, derivanti da una precedente infezione o vaccinazione, tali anticorpi potrebbero neutralizzarlo prima che raggiunga il tumore. Il team della Columbia ha aggirato il problema inserendo il virus all’interno di batteri che individuano i tumori. «I batteri agiscono come un mantello dell’invisibilità, nascondendo il virus agli anticorpi circolanti e trasportandolo dove è necessario», afferma Singer. «Il nostro sistema - aggiunge Pabón - dimostra che i batteri possono essere potenzialmente utilizzati per somministrare un virus oncolitico per trattare i tumori solidi in pazienti che hanno sviluppato immunità a questi virus».

La parte batterica del complesso è costituita da Salmonella typhimurium, una specie che migra naturalmente verso l’ambiente povero di ossigeno e ricco di sostanze nutritive all’interno dei tumori. Una volta lì, i batteri invadono le cellule tumorali e rilasciano il virus direttamente all’interno del tumore. Sfruttando l’istinto dei batteri di dirigersi verso i tumori e la capacità del virus di replicarsi all’interno delle cellule tumorali, i ricercatori hanno creato un sistema di somministrazione in grado di penetrare nel tumore e diffondersi al suo interno, una sfida che ha limitato sia gli approcci basati solo sui batteri che quelli basati solo sui virus.

Il team è inoltre riuscito ad evitare la diffusione del virus all’esterno del tumore grazie a un trucco molecolare: «Le particelle virali diffondibili possono formarsi solo in prossimità dei batteri, necessari per fornire i meccanismi speciali essenziali alla maturazione virale nel virus ingegnerizzato, creando una dipendenza sintetica tra i microbi», afferma Singer. Questa salvaguardia aggiunge un secondo livello di controllo: anche se il virus sfugge al tumore, non si diffonderà nei tessuti sani. «Sono siste-

mi come questi, specificamente orientati a migliorare la sicurezza di queste terapie viventi, che saranno essenziali per tradurre questi progressi in applicazioni cliniche», aggiunge Singer. Secondo gli autori, questa pubblicazione segna un passo significativo verso future applicazioni cliniche. «In qualità di medico-scienziato, il mio obiettivo è quello di portare le terapie basate su organismi o cellule viventi nella pratica clinica», afferma Pabón. «Sono attualmente in corso sforzi per la traduzione clinica al fine di trasferire la nostra tecnologia fuori dal laboratorio» conclude l’autore.

«I batteri agiscono come un mantello dell’invisibilità, nascondendo il virus agli anticorpi circolanti e trasportandolo dove è necessario», afferma Singer. «Il nostro sistema dimostra che i batteri possono essere potenzialmente utilizzati per somministrare un virus oncolitico per trattare i tumori solidi in pazienti che hanno sviluppato immunità a questi virus»

Guardando al futuro, il team sta testando l’applicazione della metodica in una gamma più ampia di tumori, utilizzando diversi tipi di tumori e virus con l’obiettivo di sviluppare un “kit di strumenti” di terapie virali in grado di rilevare e rispondere a condizioni specifiche all’interno di una cellula. Sta inoltre valutando come questo sistema possa essere combinato con ceppi batterici che hanno già dimostrato la loro sicurezza negli studi clinici. (S. B.).

Uno studio delle Università di Yale e di Trento ha scoperto il meccanismo molecolare all’origine della patologia e dimostra come può essere bloccato

Iricercatori dell’Università di Yale insieme ai colleghi dell’Università di Trento hanno identificato il meccanismo alla base dell’insorgenza della leucemia megacarioblastica acuta (AMKL), una forma rara e aggressiva di tumore del sangue che colpisce in particolare i bambini. Lo studio aiuta a comprendere il coinvolgimento dell’RNA nello sviluppo della malattia e individua nuovi possibili percorsi terapeutici.

L’AMKL colpisce i megacariociti, le cellule del sangue che producono le piastrine. Si manifesta più comunemente sotto i cinque anni di età, in particolare in soggetti affetti dalla sindrome di Down. Purtroppo la chemioterapia e il trapianto di cellule staminali, ad oggi le principali terapie in uso, non sempre risultano efficaci. Tra i motivi, c’è anche la scarsa conoscenza del meccanismo di azione della patologia, oggetto specifico dello studio dei ricercatori di Yale.

La ricerca, pubblicata sulla rivista specializzata Blood, ha individuato il meccanismo alla base della relazione tra lo sviluppo della malattia e una specifica alterazione genetica che causa la formazione di una proteina mutante. Si tratta in pratica di due geni che normalmente nel genoma sono separati e che invece vanno a formare una proteina unica (RBM15-MKL1) attraverso un processo di fusione. Questa fusione provoca il tumore.

I ricercatori hanno quindi ipotizzato che la proteina mutante alteri un processo (chiamato modifica m6A), che guida il comportamento di particolari RNA responsabili della trasmissione di informazioni genetiche dal DNA. Hanno infine concluso che la proteina mutante può legare e modificare l’RNA, dirottando i normali processi di m6A e cambiando il modo in cui l’RNA si comporta normalmente, attivando in particolare una via di segnalazione critica per i tumori, chiamata WNT. «Grazie all’esperienza di diversi laboratori, siamo stati in grado di identificare come la proteina mutante RBM15MKL1 interagisce con l’RNA a un livello molto profondo e abbiamo dimostrato che questi contatti sono essenziali per la persistenza della leucemia. Si tratta di un enorme passo avanti nella comprensione di questa malattia», afferma Madeline Mayday, autrice principale dello studio. Durante gli esperimenti di laboratorio, i ricercatori hanno inoltre dimostrato che l’inibizione dell’attività del gene responsabile della formazione della proteina mutante, attraverso un farmaco sperimentale chiamato STM3675, ha ostacolato la crescita dell’AMKL e ucciso le cellule tumorali, evidenziando il ruolo della via di segnalazione WNT in questo specifico tumore del sangue. Una via di segnalazione del cancro si riferisce a una serie di molecole in una cellula che, quando attivate o disattivate in modo anomalo, portano a una disfunzione cellulare e possono indurre il cancro, come nel caso della

La ricerca ha individuato il meccanismo alla base della relazione tra lo sviluppo della malattia e una specifica alterazione genetica che causa la formazione di una proteina mutante. Si tratta in pratica di due geni che normalmente nel genoma sono separati e che invece vanno a formare una proteina unica (RBM15-MKL1) attraverso un processo di fusione. Questa fusione provoca il tumore

via WNT. Le terapie antitumorali sono spesso dirette a bloccare o modificare queste vie deregolamentate. «Abbiamo esaminato centinaia di campioni di pazienti affetti da diversi tipi di leucemia e abbiamo osservato che anche l’AMKL causata da altre alterazioni genetiche presentava una sovra regolazione del percorso WNT, suggerendo che tutte le forme di AMKL potrebbero essersi evolute con una dipendenza comune dalla segnalazione WNT e potrebbero quindi essere trattabili con farmaci che agiscono sul percorso WNT», spiega Diane Krause, autrice responsabile dello studio e direttrice del Krause Lab presso lo Yale Cancer Center.

«Il nostro studio sottolinea l’importanza della ricerca traslazionale cioè di riuscire a tradurre le scoperte scientifiche in soluzioni concrete da applicare in campo clinico. Abbiamo sviluppato modelli preclinici AMKL per studiare il legame dell’RNA e le alterazioni m6A causate da una proteina mutante leucemogena e abbiamo dimostrato che queste alterazioni possono essere corrette utilizzando un inibitore a piccole molecole con comprovata attività antitumorale», afferma Giulia Biancon, autrice principale dello studio ed ex membro dell’Halene Lab presso lo Yale Cancer Center.

«Questa scoperta fornisce un’ulteriore prova di come le alterazioni nella biologia dell’RNA causino malattie umane e dimostra il potere dell’analisi dei big data nello scoprire questi meccanismi cruciali», aggiunge Toma Tebaldi, autore senior dello studio e professore associato del dipartimento di biologia cellulare, computazionale e integrata dell’Università di Trento. «Adesso che sappiamo che la proteina mutante agisce sull’RNA e sulle sue modifiche - prosegue Tebaldi - l’obiettivo è provare a usare terapie innovative e farmaci mirati, già in fase di sviluppo, che vadano a colpire le alterazioni dell’RNA per correggerle».

Lo studio dimostra ancora una volta l’importanza della cooperazione internazionale e dello scambio bidirezionale di informazioni tra chi si occupa di ricerca in laboratorio e chi cura i pazienti sul campo, al fine di arrivare a definire in modo sempre più accurato l’origine delle patologie e sviluppare trattamenti innovativi sempre più efficaci.

Ricercatori dell’Imperial College scoprono che la struttura secondaria a quadrupla elica del DNA può rappresentare la chiave per invertire la chemioresistenza di questo carcinoma

Irisultati di un nuovo studio dei ricercatori dell’Imperial College di Londra aprono una nuova incoraggiante strada per il trattamento delle pazienti con recidiva di carcinoma ovarico. Il team inglese ha scoperto che nelle cellule tumorali che sviluppano resistenza ai farmaci si accumulano particolari strutture secondarie del DNA a quattro filamenti, note come G-quadruplex, e ritiene che questa caratteristica potrebbe rappresentare un nuovo bersaglio terapeutico per trattare il cancro ovarico che non risponde più alle cure tradizionali.

Il carcinoma ovarico causa ogni anno oltre 200.000 vittime in tutto il mondo. La maggior parte delle donne affette da questo tipo di tumore inizialmente risponde molto bene alla chemioterapia, ma nel 70% dei casi vede il cancro ripresentarsi. E sebbene molte pazienti rispondano alle cure una seconda o terza volta, alla fine i farmaci smettono di avere effetto. Così i ricercatori dell’Imperial College hanno cercato di capire come superare la chemioresistenza delle cellule tumorali e hanno individuato un potenziale bersaglio nella particolare struttura a quattro filamenti che il DNA può assumere al posto della tradizionale doppia elica. Nel nuovo studio, pubblicato su Genome Biology, il team inglese ha notato che le strutture G-quadruplex tendono ad accumularsi nelle cellule resistenti del cancro ovarico e contribuiscono ad attivare geni chiave che contrastano la chemioterapia, proteggendo efficacemente il tumore dal trattamento. Prendere di mira queste strutture del DNA potrebbe, secondo gli scienziati, ripristinare l’efficacia della chemioterapia nelle pazienti che non rispondono più al trattamento. Come spiegato dai ricercatori, le strutture secondarie del DNA a quadrupla elica, chiamate G-quadruplex stanno emergendo come potenziali marcatori rilevanti per l’evoluzione

del cancro, ma la loro prevalenza e distribuzione nei modelli di cancro ovarico non sono mai state studiate prima d’ora. Marco Di Antonio che ha guidato lo studio, ha dichiarato: «Si tratta di una scoperta entusiasmante. Da oltre un decennio sappiamo che il DNA G-quadruplex può formarsi nel genoma umano, ma questa è la prima volta che osserviamo una risposta funzionale diretta legata al suo targeting, che potrebbe essere sfruttata per applicazioni terapeutiche. Grazie a questa scoperta ora possiamo accelerare le ricerche per verificare se questi promettenti risultati possano portare benefici alle pazienti».

Il team dell’Imperial College ha studiato il ruolo dei G-quadruplex nelle cellule tumorali ovariche, analizzando in laboratorio i cambiamenti che avvengono nelle cellule quando diventano resistenti alla chemioterapia. Prendendo di mira i G-quadruplex con farmaci specializzati, i ricercatori sono stati in grado di risensibilizzare le cellule resistenti alle terapie standard, ripristinando la loro vulnerabilità alla chemioterapia.

Iain McNeish, autore dello studio e titolare della cattedra di oncologia presso il dipartimento di chirurgia e cancro dell’Imperial College di Londra, ha commentato: «Per molti anni si è pensato che la resistenza alla chemioterapia nel cancro ovarico fosse causata da rare mutazioni nel DNA delle cellule tumorali, mutazioni già presenti al momento dello sviluppo del tumore o indotte dalla stessa chemioterapia.

Ma recenti ricerche suggeriscono che le cellule tumorali ovariche possono modificare il loro comportamento senza alcuna alterazione nella sequenza di base del DNA». «Grazie a questa scoperta - ha proseguito McNeish - ora sappiamo come le alterazioni nella struttura tridimensionale del DNA possano essere un fattore determinante nella resistenza alla chemioterapia, offrendo nuove

Il team dell’Imperial College ha studiato il ruolo dei G-quadruplex nelle cellule tumorali ovariche, analizzando in laboratorio i cambiamenti che avvengono nelle cellule quando diventano resistenti alla chemioterapia. Prendendo di mira i G-quadruplex con farmaci specializzati, i ricercatori sono stati in grado di risensibilizzare le cellule resistenti alle terapie standard, ripristinando la loro vulnerabilità alla chemioterapia

opportunità alle pazienti: invertire la resistenza alla chemioterapia o prevenirne l’insorgenza».

Marie-Claire Platt, direttrice della ricerca e delle politiche di Ovarian Cancer Action, ente benefico britannico per la ricerca sul cancro ovarico, ha commentato: «Una diagnosi di cancro ovarico è devastante. Ma immaginate anche cosa può significare sottoporsi a trattamenti estenuanti, per poi scoprire che il cancro ovarico è tornato e non risponde più alle cure. Questa è la realtà per sette donne su dieci che convivono con questa malattia e vivono ogni giorno con la paura di andare incontro a una recidiva». «Questa ricerca - prosegue Platt - offre una reale speranza di poter rendere la resistenza un ricordo del passato e superare una delle sfide più grandi per migliorare i tassi di sopravvivenza».

Secondo gli autori dello studio, i risultati ottenuti aprono una nuova promettente strada per il trattamento delle recidive di carcinoma ovarico e si aggiungono alle crescenti prove scientifiche che le strutture alternative del DNA potrebbero essere potenti bersagli nella lotta contro malattie come il cancro e patologie neurodegenerative.

Il team sta ora proseguendo le ricerche per stabilire se anche altri tipi di tumori sfruttino le strutture G-quadruplex del DNA per diventare resistenti alla chemioterapia. (S. B.).

Pubblicato su Nucleic Acids Research: il nuovo metodo identifica firme mutazionali in 20mila genomi, distingue sottotipi e guida diagnosi, prognosi e terapie

Kateryna Kon/shutterstock.com

Un gruppo multidisciplinare dell’Università di Milano-Bicocca, insieme all’Università di Trie ste, ha sviluppato Resolve (Robust EStimation Of mutationaL signatures Via rEgularization), un metodo computazionale che migliora l’analisi delle firme mutazionali, cioè gli schemi ricorrenti di alterazioni del Dna che raccontano quali danni hanno colpito le cellule. Il lavoro, pubblicato su Nucleic Acids Research, apre a diagnosi più accurate e terapie personalizzate. Le firme mutazionali sono modelli statistici che descrivono come si distribuiscono le mutazioni somatiche nel genoma. Da questi modelli si possono inferire i processi causali: l’invecchiamento fisiologico, l’esposizione al fumo o ai raggi Uv, oppure i difetti dei sistemi di riparazione del DNA. Analizzare le firme aiuta a ricostruire tempi e meccanismi dell’evoluzione tumorale. Ma l’estrazione e l’assegnazione delle firme restano delle sfide: i modelli possono sovra-adattarsi ai dati, i risultati dipendono dal catalogo di firme adottato (per esempio Cosmic) e le esposizioni stimate per i singoli pazienti possono essere instabili. Resolve affronta questi limiti con un’architettura integrata. La parte più importante è una Nmf (fattorizzazione a matrici non negative) con regolarizzazione, che evita soluzioni troppo complesse. Il metodo include una firma di fondo, sempre presente a bassa intensità, applica l’elastic-net per limitare l’overfitting e utilizza la bi-cross-validation per scegliere in modo oggettivo il numero ottimale di firme.

Inoltre, aggiunge un metodo per misurare quanto sono affidabili le stime in ogni campione, così da capire quando una firma è davvero presente e quanto contribuisce. Applicato a circa 20.000 genomi tumorali, in adulti e bambini, Resolve ha identificato con alta accuratezza un numero ristretto di firme dominanti. Questo risultato indica che pochi processi mutazionali spiegano la maggior parte delle mutazioni osservate. Il metodo produce stime più affidabili e più stabili tra coorti e istotipi diversi, e consente di suddividere i tumori in sottotipi molecolari associati a differenze prognostiche. Ne deriva una base più solida per usare le firme nella medicina di precisione. Rispetto ai metodi correnti, Resolve tende a spiegare i cataloghi con un set più contenuto di firme, evitando di includere contributi marginali che spesso confondono l’interpretazione clinica.

Stimare l’affidabilità di ogni campione consente di separare i segnali autentici, come le firme legate all’età o al fumo, dagli artefatti generati dall’analisi. Ne deriva una classificazione più allineata alle alterazioni dei geni driver e agli esiti clinici, requisito fondamentale per rendere le firme biomarcatori traslazionali solidi. Il quadro che emerge è coerente con una prospettiva evolutiva del cancro: fattori interni alla cellula e influenze ambientali imprimono tracce riconoscibili che guidano l’accumulo

Le firme mutazionali sono modelli statistici che descrivono come si distribuiscono le mutazioni somatiche nel genoma. Da questi modelli si possono inferire i processi causali: l’invecchiamento fisiologico, l’esposizione al fumo o ai raggi Uv, oppure i difetti dei sistemi di riparazione del DNA. Analizzare le firme aiuta a ricostruire tempi e meccanismi dell’evoluzione tumorale. Applicato a circa 20.000 genomi tumorali, in adulti e bambini, Resolve ha identificato con alta accuratezza un numero ristretto di firme dominanti. Questo risultato indica che pochi processi mutazionali spiegano la maggior parte delle mutazioni osservate

delle mutazioni e la selezione dei driver. Resolve, eliminando rumore e falsi segnali, produce profili chiari e interpretabili, confrontabili tra coorti e utili per rilevare associazioni con alterazioni driver e risultati clinici. Integrare l’uso di Resolve nei flussi di analisi standard può guidare scelte più consapevoli Riconoscere una firma da difetto di mismatch-repair può orientare verso l’immunoterapia; rilevare contributi da esposizione a carcinogeni ambientali rafforza strategie di prevenzione secondaria; classificare i tumori in sottotipi molecolari può guidare l’arruolamento in studi clinici o l’ottimizzazione di combinazioni farmacologiche. Il pacchetto open-source su Bioconductor favorisce adozione, riproducibilità e confronto tra centri. L’impiego su più fasi consente di monitorare la risposta terapeutica, identificare firme generate dai trattamenti e guidare le modifiche del percorso clinico.

Restano alcune cautele. I cataloghi di firme, come Cosmic v3, sono in costante aggiornamento e l’etiologia di molte firme non è ancora definita con certezza. Per valutare l’impatto clinico serviranno studi prospettici che confrontino diversi metodi di nuova generazione (ad esempio MuSiCal) e l’adozione di standard condivisi. Anche la qualità dei dati, i bias di campionamento e la composizione clonale del tumore possono condizionare l’inferenza: per questo sono necessarie coorti con endpoint clinici in grado di tradurre le promesse in pratica. Il progetto dimostra che un numero limitato di processi mutazionali è responsabile della maggior parte delle mutazioni osservate. Questo apre nuove prospettive per diagnosi, prognosi e sviluppo di terapie mirate. Lo studio rappresenta un avanzamento metodologico che rende la storia scritta nel DNA dei tumori uno strumento più affidabile per guidare decisioni personalizzate. (C. P.).

Uno studio internazionale guidato dall’Italia mostra come aumentare l’accuratezza dell’appaiamento senza enzimi complessi, con ricadute biomediche

di Carmen Paradiso

Ridurre gli errori di appaiamento tra filamenti di DNA senza ricorrere a enzimi complessi non è più un’utopia: è quanto dimostra un recente studio condotto da un team internazionale guidato dall’Italia, con la partecipazione dell’Università di Padova, dell’Università di Roma “Tor Vergata” e della Northwestern University. Il progetto è stato coordinato da Leonard J. Prins (Università di Padova) e Francesco Ricci (Università di Roma “Tor Vergata”), con contributi fondamentali di Benjamin M. W. Roberts, Erica Del Grosso ed Emanuele Penocchio.

Il lavoro, pubblicato su Nature Nanotechnology, dimostra che è possibile aumentare in modo sostanziale l’accuratezza del riconoscimento tra brevi filamenti di DNA, ponendo le basi per catalizzatori più efficienti, sensori più sensibili e nuovi materiali ad alte prestazioni. In chimica, la selettività del rico-

noscimento molecolare è spesso determinata dall’equilibrio termodinamico: due partner giusti si riconoscono grazie alla loro complementarità di forma e alle interazioni. In processi biologici critici, come la replicazione del DNA, la natura spinge però i sistemi fuori dall’equilibrio e usa energia per correggere gli errori: è il cosiddetto kinetic proofreading.

Lo studio mostra un’analoga strategia abiota. Sfruttando l’ibridazione del DNA, i ricercatori hanno realizzato un meccanismo capace di ridurre gli errori senza l’impiego di macchine biomolecolari complesse. La parte più importante della scoperta è stata l’information ratchet, un cricchetto d’informazione: una rete di reazioni progettata in modo asimmetrico che, alimentata da energia dissipata, favorisce cineticamente la formazione del duplex corretto rispetto a quello errato. In condizioni di equilibrio, il sistema distingue il corretto dal-

lo scorretto con un rapporto di circa 2:1 (67% di appaiamenti corretti); in modalità a cricchetto, la preferenza sale a 6:1, pari a 86% di appaiamenti corretti. In termini pratici, significa una drastica riduzione dei falsi positivi rispetto a quanto previsto dalla sola termodinamica e, più in generale, una piattaforma quantitativa per modulare la fedeltà del riconoscimento molecolare.

Gli autori hanno quantificato anche il prezzo energetico dell’informazione acquisita: un aumento di circa 0,33 bit nella selettività richiede almeno 3,0 kJ/mol di energia libera. È un risultato importante perché lega, in modo misurabile, l’incremento della fedeltà di riconoscimento a un costo energetico minimo, offrendo a chimici, bioingegneri e fisici della materia uno strumento per progettare futuri sistemi di correzione degli errori molecolari basati su principi di termodinamica dell’informazione. A differenza

del proofreading enzimatico naturale, la piattaforma proposta opera con strutture minimali e agisce direttamente sul DNA. Questa semplicità architetturale amplia l’applicabilità del metodo in contesti dove introdurre enzimi sarebbe difficile, instabile o costoso, e apre la strada a dispositivi di riconoscimento più compatti e facilmente integrabili.

I possibili sviluppi potrebbero trovare applicazioni reali. In farmacologia, migliorare la fedeltà del riconoscimento significa selezionare con più rigore un bersaglio terapeutico, riducendo gli effetti off-target e aumentando l’efficacia dei farmaci potenziali, dai modulatori allosterici agli oligonucleotidi terapeutici. Nella sensoristica, una lettura più pulita dei segnali molecolari si traduce in limiti di rilevazione più bassi, maggiore specificità diagnostica e minori interferenze di matrice: qualità che tornano utili nei test point-of-care e nei biosensori impiantabili. Nella scienza dei materiali, matrici e gel programmabili basati su interazioni nucleiche più selettive possono esibire proprietà emergenti più controllate

(auto-assemblaggio, risposta a stimoli, robustezza funzionale), con ricadute su elettronica morbida, robotica soffice e sistemi di rilascio intelligente.