1 minute read

從廢棄物重思文化價值 梁仕池教授的永續實踐與態度革新

Text: Eva Tsang

Photos: Hazel Chow, Prof Daren Leung

學於斯,教於斯。梁仕池教授本科畢業於嶺南大學文化研究系,現回歸母系任助理教授(研究)。其廚餘研究曾獲香港研資局「傑出青年學者計劃」資助(2022),近期其研究團隊的項目亦獲澳洲研究委員會撥款支持。從廚餘、排泄物到填海,梁教授以創新研究推動可持續發展,更重塑大眾對廢棄物的文化認知。

在悉尼大學取得博士學位後為何選擇回港從事研究工作?

第一是想陪伴家人。第二是嶺南大學是我的知識源地(intellectual home)。當時母系希望在社區經濟及環境保護等議題有新發展,我亦想為母系作出貢獻,帶一些新的資助回來。第三點是作為做研究的地方,香港有它的優勢,讓我和中國內地及澳洲的研究團隊都能保持聯絡。

你獲得澳洲研究委員會資助的項目探索了哪些香港歷史?

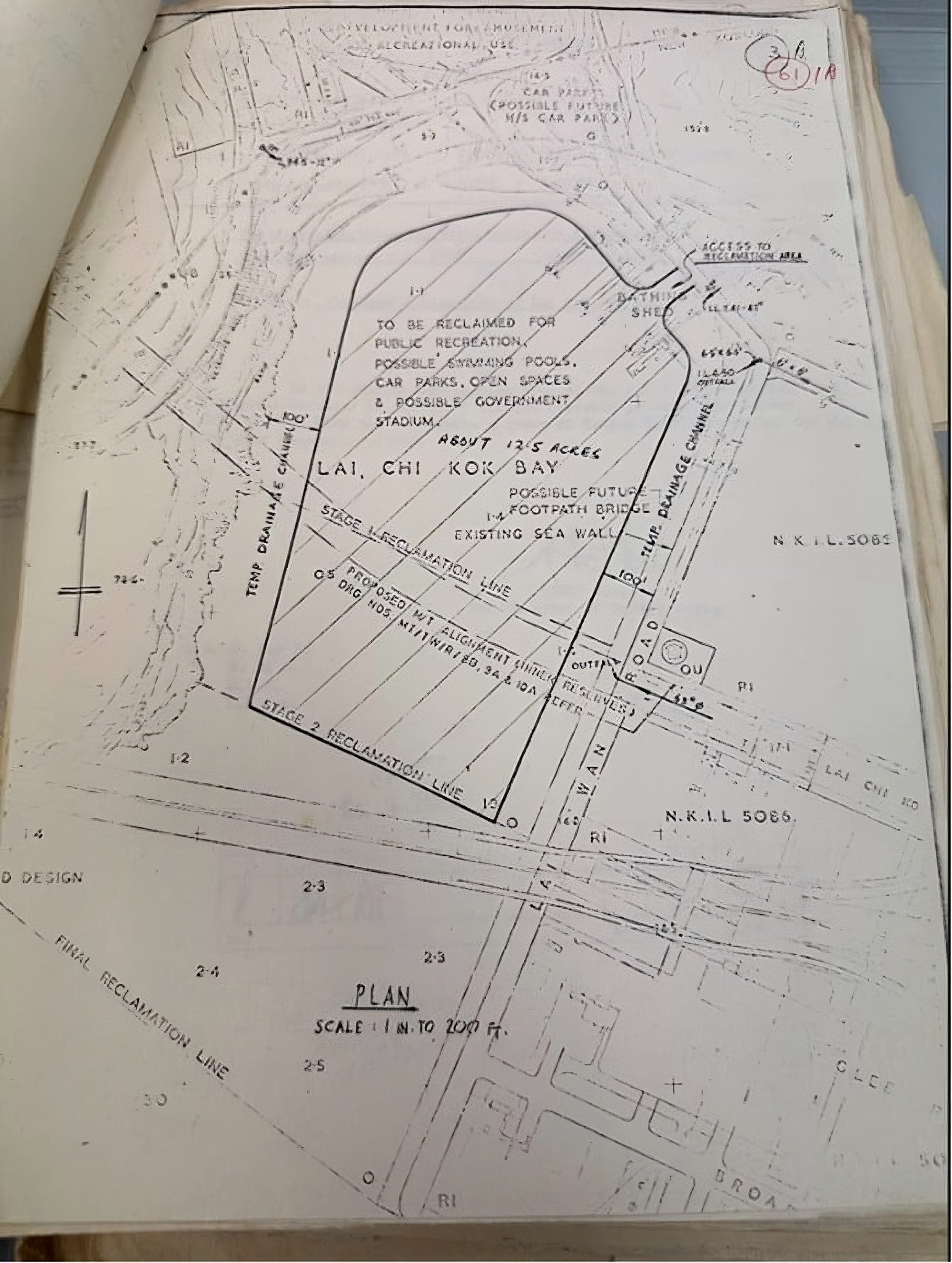

項目與了解「人類世(Anthropocene,即人類活動對地球造成的變化)」相關。香港的填海幅度和經驗都非常豐富,是很好理解「人類世」的對象,但它所遺留的痕跡卻很容易被忽略。例如,填海的價值多為造地興建樓宇,但美孚填海地為甚麽出現公園及游泳池?話説荔枝角公園以前叫荔枝角灣,因填海須關閉泳棚,海濱康樂業者(如游泳、划艇、釣魚及水上遊樂等)、美孚居民等各方持份者為此周旋談判,最後成就了一個游泳池。換言之,填海的社會過程會影響填海的模式和樣貌,如果我們不理解過去,我們難以理解現在。除了香港,我們在東京、悉尼都有相關研究。

可否談談你的「行動改變態度」環保教育心得?

廚餘也好,糞便也好,我本身喜歡研究污穢的東西——越令人厭惡、越不衞生的東西,就越令人不想去思考它的問題及其他可能性。我做博士論文時已涉獵城鄉互動、廁所等內容,發現城市和人類所產生的廢物是可以回饋到土地的。加上嶺大文化研究系的城市共享項目,探索人與環境之間如何維持互助互利的關係,因而發展出廚餘共用(food waste common)的概念。

廚餘並非無用和令人噁心東西。以前,它們是可以賣錢的「餿水」,甚至連政府都會專門分類廚餘給豬農。現在,香港面對廢物危機,我們看到政府和民間的互動,垃圾徵費便是很好的例子。這項政策很值得推行,而我的研究著重了解普羅大眾的參與及想法。

我現在的教學和研究都涉及環保教育。香港過去提倡減廢,一直用「態度改變行動」的模式,即培養你的意識從而驅使行動,但我的環保教育方式正好相反——行動改變態度,例如嶺大學生參與服務研習時去社區收廚餘做堆肥,由原本的事不關己,變成去井財街游說餐廳參與,被拒絕時反過來與商戶傾談可以為對方提供甚麽支援。這學習過程培養同學們的同理心之餘,亦推動他們去反思廚餘與空間及資源問題的關係。

學生在農田嘗試把廚餘做堆肥及種田,了解到廚餘不但不可怕,還會變成有用之物。有了經驗後,他們會思考:我可以怎樣影響其他人?我會不會從事相關工作?這都是環保教育很強調的東西。另外我幫助東華三院環保村設計環保教育的工具包,都驅使參與者學習用「行動改變態度」。

如何把科技應用於研究及教學之中?

我將和企業合作設立「從餐桌到農場」平台的 App,訓 練人工智能收集不同類型數據,教導市民如何在家分類 廚餘及回收,及共享回收小智慧和知識經驗。我們並和 農夫建立聯繫。我們期望以數據分析給予政策者及用户 一些建議。

在環境保護議題,我們提倡體驗學習,學生要「get their hands dirty(親自動手)」,才會令他們全身投入。所以在我的課堂裡,學生要耕田、落社區回收廚餘、煮 食,以及與人溝通,是畢生難忘的體驗。

作為老師及師兄,你有甚麽寄語及貼士予嶺大學生?

我認為大學是自我學習、尋找和發展個人興趣與能力的 絕佳之地。例如打機都可以變成一個課題,但你不能只 是玩,你要去研究。我相信只有大學才能提供令你將興 趣變成研究發展課題的過程及機會。

嶺大提供很豐富的支援,包括知識、老師及資源。因為 大學規模較小,我們在交流、海外交流獎學金及創業基 金等資源上比較充裕。我希望學生從課堂獲得多元體 驗,加強連結社區。