Verlagsbeilage KMU+

Mehr Inhalt. Mehr Wissen. Mehr Erfolg.

Mehr fürIhr Unternehmen.

Neue Bank gesucht? Wir beratenauf Augenhöhe –fürgrössereUnternehmen auch schweizweit.

zkb.ch/firmenkunden

Was Sie in Ihren Händen halten, ist eine neue Verlagsbeilage von NZZone – als Bestandteil der heutigen «Neuen Zürcher Zeitung». KMU+ liefert fundierte

Inhalte für alle, die sich für Wirtschaft, Unternehmertum und unternehmerisches Denken interessieren.

Das dazugehörige Online-Portal, neu integriert im Handelsregisterinformationsdienst Moneyhouse, bietet exklusiv syndizierte Artikel von nzz.ch sowie sorgfältig kuratierte Beiträge zu Themen wie Führung, Finanzen, Recht, Technologie, Versicherung und mehr –alles ohne Paywall, aber selbstverständlich mit Newsletter-Abo.

In dieser gedruckten Ausgabe von KMU+ dreht sich alles um das Thema Führung: Wie gehe ich sie an? Wie bringe ich mein Unternehmen weiter? Wie finde und motiviere ich die richtigen Mitarbeitenden? Und worauf sollte ich dabei besonders achten?

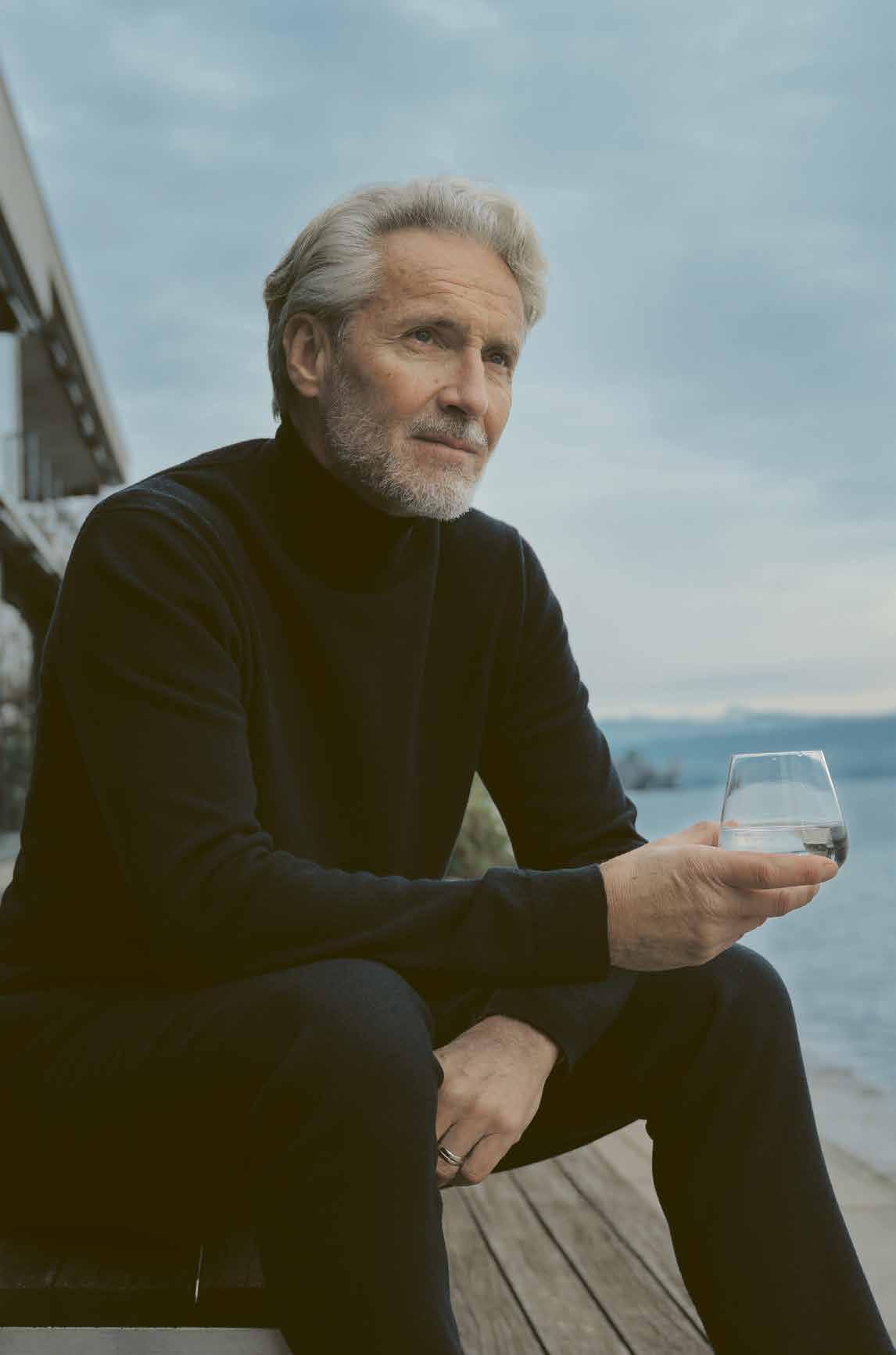

Um den Themenkomplex etwas aufzulockern, haben wir die Inhalte zudem mit einigen Illustrationen angereichert. Sie basieren auf einer Liste mit (fast) 50 Tipps, wie man seine Kolleginnen und Kollegen im Büro zuverlässig auf die Palme bringt – ein Schmunzeln ist also garantiert.

Der Cartoon auf unserer Titelseite visualisiert beispielsweise Tipp Nr. 17: «Lassen Sie Ihr Mikrofon während einer Videokonferenz konsequent eingeschaltet. Beissen Sie hin und wieder herzhaft in einen Apfel. Kauen Sie weiter, während Sie angeblich nach dem StummSymbol suchen.» Die komplette Liste finden Sie auf Seite 11.

QR-Code scannen, um auf KMU+ zu gelangen und reinzustöbern.

Ein Generationenwandel trifft die Führungsetagen der Schweizer Wirtschaft – und stellt KMU vor eine strategische Frage: Wenn immer weniger Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger führen wollen, wer führt dann morgen?

JUDITH VON ROTZ

In der Schweizer Wirtschaft sind Führungsrollen historisch klar besetzt: Wer Leistung bringt, übernimmt Verantwortung. Wer aufsteigt, führt. Doch dieses Modell gerät ins Wanken. Junge Berufsleute, insbesondere aus der Generation Z, streben zwar nach Entwicklung, aber immer seltener nach klassischer Führungsverantwortung. Die Gründe dafür sind vielschichtig, und sie sind kein vorübergehendes Phänomen, sondern Ausdruck eines strukturellen Wandels.

Führung verliert an Reiz Eine wachsende Zahl von Schweizer Studien belegt, was viele Unternehmen bereits aus Erfahrung wissen: Der Chefposten verliert zunehmend an Attraktivität. Eine Untersuchung von Robert Walters zeigt, dass rund 30 Prozent der jungen Berufsleute in der Schweiz Führungsrollen bewusst ablehnen. Nicht aus Desinteresse, sondern aus Überzeugung.

Auch die Deloitte-Studie zur Generation Z und den Millennials kommt zum Schluss: Selbstverwirklichung, mentale Gesundheit und Sinnorientierung stehen heute höher im Kurs als Status oder Titel. Führungspositionen hingegen werden häufig mit dauerhafter Erreichbarkeit, wachsendem Druck und einem unscharfen Rollenverständnis ohne echte Gestaltungsmacht assoziiert. Was früher als Aufstieg galt, wirkt heute eher wie ein Risiko – persönlich, gesundheitlich und beruflich.

Was sich verändert hat

Führung in der heutigen Arbeitswelt ist komplexer geworden:

Die Anforderungen sind gestiegen –wirtschaftlich, technologisch und sozial.

Führung geschieht zunehmend unter Unsicherheit, in hybriden Teams und ohne formale Autorität.

Gleichzeitig ist der Statusgewinn geschrumpft. Titel sind entwertet, Lohnunterschiede oft gering, und gesellschaftlicher Respekt ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Zudem hat sich das Verhältnis zur Arbeit grundsätzlich verändert. Für viele junge Fachkräfte ist ein erfülltes Privatleben kein nachgelagertes Ziel, sondern gleichrangig mit dem Beruf. Die Aussicht, diese Balance durch eine Führungsrolle zu verlieren, wirkt eher abschreckend als motivierend.

Ein systemisches Problem Was in Konzernen durch strukturierte Nachwuchsprogramme und Entwicklungspfade teilweise abgefedert wird, trifft kleine und mittlere Unternehmen (KMU) umso stärker. Die Nachfolgesicherung auf den Führungsebenen wird schwieriger, weil die Eintrittswahrscheinlichkeit in klassische Führungsbahnen sinkt, während gleichzeitig die Generation der Babyboomer schrittweise in den Ruhestand tritt. KMU stehen damit nicht nur vor einer personellen, sondern vor einer

kulturellen Herausforderung: Wenn die Rolle der Führungskraft nicht mehr attraktiv erscheint, muss sie hinterfragt und neu gestaltet werden. Nicht kosmetisch, sondern funktional.

Was KMU jetzt tun können

1. Projektbezogene Führungsrollen ermöglichen es, Verantwortung zu testen ohne langfristige Bindung. Co-Leadership-Modelle oder temporäre Teamleitungen sind in KMU mit flachen Hierarchien meist gut umsetzbar.

2. Führung muss nicht an einen Titel geknüpft sein. Rotationsprogramme, Mentoring und Peer-Coaching können jungen Mitarbeitenden Führungsaufgaben näherbringen. Als Lernschritt, nicht als Statusmerkmal.

3. Führung darf nicht in operativen Tätigkeiten versinken. Klare Prozesse, moderne Tools und Entlastung in der Administration schaffen Raum für eigentliche Führungsaufgaben. Das ist besonders wichtig in kleinen Betrieben.

4. Flexible Führungsmodelle ermöglichen: Wer flexible Arbeit lebt, muss sie auch in Führung ermöglichen. Teilzeitführung, Homeoffice und Jobsharing sind bei entsprechender Struktur auch in KMU realisierbar.

5. Führung sichtbar machen in ihrer Wirkung, nicht im Titel: Junge Berufstätige wollen verstehen, wie ihre Arbeit zum Unternehmenserfolg beiträgt. Das gilt auch für Führung. Ihre Wirkung

sollte erlebbar sein; durch Feedbackkultur, transparente Entscheidungen und nachvollziehbare Beiträge.

6. Soft Skills wie Konfliktfähigkeit, Feedback geben oder Entscheidungsstärke können und sollten früh trainiert werden, auch ohne formale Führungsfunktion. So entsteht Zutrauen in die eigene Führungsfähigkeit.

7. Nicht alle wollen führen. Wer Fachkarrieren gleichwertig fördert, verhindert Demotivation – und behält wertvolle Expertise im Unternehmen.

Die Führungskrise junger Berufsleute ist kein Ausdruck mangelnder Leistungsbereitschaft, sondern ein Hinweis darauf, dass sich Erwartungen, Werte und Arbeitsrealitäten verschoben haben. Wer heute Führungsverantwortung ablehnt, tut das, wie eingangs erwähnt, oft bewusst: nicht aus Gleichgültigkeit, sondern aus Abwägung.

Für KMU ergibt sich daraus ein klarer Auftrag: Führung neu zu definieren, als Aufgabe mit Sinn, als Rolle mit Unterstützung und als Möglichkeit zur Entwicklung. Nicht alle müssen führen. Aber alle sollten wollen dürfen. Denn nur wenn Verantwortung wieder freiwillig übernommen wird, wird sie auch wirksam getragen.

Judith von Rotz ist Geschäftsführerin der Zentrum für Unternehmungsführung AG (ZfU). Das ZfU veranstaltet seit mehr als 40 Jahren Weiterbildungen und Praxisveranstaltungen im Bereich Führungsverantwortung.

Agiles Arbeiten soll Unternehmen beweglicher machen und Teams motivieren. Viele preisen es als Kulturwandel, andere sehen darin nur einen neuen Namen für Bekanntes. Ein Blick auf Chancen, Grenzen und Schweizer Erfahrungen.

FREDY GILGEN

Moden kommen und gehen. Bei der Bekleidung schon lange mehrmals im Jahr. Auch in der Betriebswirtschaftslehre wechseln Leitprinzipien, Arbeitsmethoden und -formen immer häufiger: Desk-Sharing, Job-Sharing, Homeoffice, Hands-on- oder Wasserfall-Methode. Heute steht das agile Arbeiten im Rampenlicht.

«Bereits zu einem Hype geworden ist diese Art des Arbeitens in der Informatik», sagt Martin Kropp, Professor für Software Engineering an der FHNW Windisch. Ein Hype, der nun auch andere Branchen erreicht hat.

Verständlich: Agiles Arbeiten verspricht Vorteile auf allen Ebenen, bessere Produkte, mehr Tempo, mehr Teamgeist sowie grössere Arbeits- und Kundenzufriedenheit. In Kurzform beschreibt es eine flexible, schrittweise Arbeitsweise, die es Teams erlaubt, schnell auf Veränderungen zu reagieren, kontinuierlich zu lernen und Produkte oder Dienstleistungen laufend zu verbessern.

Wer hat es erfunden?

Erfunden wurde das agile Arbeiten in der Informatik. «Dort besteht die Herausforderung, dass Software-Anforderungen für Kunden und Benutzer oft sehr schwierig zu formulieren sind.»

Die Erfahrung zeigte, dass detaillierte Pläne oft unvollständig waren und zu falschen Produkten führten. Erfolgreicher waren jene Projekte, in denen einzelne Anforderungen früh umgesetzt und den Kunden gezeigt wurden. So liess sich das Produkt Schritt für Schritt den Bedürfnissen anpassen.

Wo steht die Schweiz?

Weltweit gelten die USA, Kanada und Australien als Vorreiter. Auch Skandinavien und die Niederlande haben agile Prinzipien in Wirtschaft und Verwaltung verankert. Die Schweiz nimmt vor allem in Finanzdienstleistungen, Pharma und Hightech-Fertigung eine starke Position ein. «Auch wenn die nationale Akzeptanz langsamer voranschreitet, bietet die Kombination aus Qualitätsorientierung, Stabilität und Innovationsfreudigkeit einen fruchtbaren Boden», sagt Innovationsexpertin Anikó Ivanics.

Um das möglich zu machen, setzt man auf eine iterativ-inkrementelle

Entwicklung: kurze Zyklen von etwa zwei Wochen, in denen die wichtigsten Anforderungen umgesetzt werden; in jeder Iteration kommen neue hinzu. Das Produkt wächst so kontinuierlich zu einem vollständigen System.

Konsequenzen für Organisation und Führung

Dieses Vorgehen hat drei grosse Konsequenzen:

Entscheidungskompetenzen werden ins Team verlagert.

Der Führungsstil wandelt sich von hierarchisch zu Shared Leadership.

Es zählen nicht Output-orientierte, sondern Outcome-orientierte Ziele.

Nach Definition des US-amerikanischen

Softwareentwicklers Jeff Sutherland, einem Mitbegründer des agilen Manifests, handelt es sich bei Agilität nicht um eine Methode oder um Tools, sondern um eine Kultur der Offenheit, Anpassungsfähigkeit und Zusammenarbeit. Dem stimmt Kropp zu: «Agiles Arbeiten

ist kein anderer Prozess, sondern eine andere Kultur der Organisation.»

Auch die öffentliche Verwaltung macht mit In der öffentlichen Verwaltung steht Agilität für einen grundlegenden Wandel. «Weg vom traditionellen WasserfallModell, hin zu einer iterativen, adaptiven Vorgehensweise», sagt Ali A. Guenduez, Assistenzprofessor für Digital Government an der Uni St. Gallen.

Für die Mitarbeitenden werden die Ziele klarer, das motiviert. In kleinen Schritten lässt sich die Zielerreichung prüfen und das Vorgehen anpassen. Behörden zeigen sich damit als lernfähige Organisationen, die schneller reagieren können und sich vom Image des trägen Tankers lösen.

Genau dieses Bild sei attraktiv, und zwar nicht nur für junge Menschen. «Agilität verspricht, dass Behörden rasch handeln können und so ihre Leistungsfähigkeit wie auch ihr Image stärken», betont Guenduez.

In der Startup-Welt ist agiles Arbeiten mehr als ein Trend, es ist eine Überlebensstrategie. «Neugründungen sind praktisch von Natur aus agil unterwegs», sagt Kropp.

«Agiles Arbeiten ist kein anderer Prozess, sondern eine andere Kultur der Organisation.»

Jeff Sutherland, Mitbegründer des agilen Manifests

Auch KMU eigneten sich gut, so Kropp, da sie oft noch wenig Hierarchien hätten und die Kommunikation funktioniere. Schwieriger sei es bei älteren Betrieben mit gewachsener Struktur. Für Grossunternehmen ist die agile Organisation zwar geeignet, sie stösst aber auf die Hürden starrer Hierarchien und etablierter Kulturen. Zusammenarbeit mit Startups kann hier ein Katalysator sein.

Anikó Ivanics, Leiterin New Work und Learning bei Kickstart Innovation, sieht Agilität vor allem in Branchen mit schnellen Veränderungen wie Technologie, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Medien. «KMU haben oft einen Vorteil. Grosse Unternehmen verfügen zwar über Ressourcen, müssen jedoch kulturelle Hindernisse abbauen.»

Alter Wein in neuen Schläuchen

Der Berner Betriebswirtschaftsprofessor Claus Jacobs dämpft die Euphorie: «Agilität scheint in der Softwareentwicklung und im IT-Bereich etabliert und weitgehend zu funktionieren. Doch dieser spezifische Herkunftsbezug wird bei der Übertragung auf andere Unternehmensprozesse nicht immer tief genug reflektiert.»

Er erinnert dabei an die Experimente bei Volvo in den 1970er-Jahren. In den Werken Kalmar und Uddevalla löste man sich damals vom klassischen Fliessband: Teams montierten nahezu eigenständig komplette Fahrzeuge, entschieden über Tempo und Aufgabenverteilung und erhielten mehr Verantwortung für Qualität und Ergebnis. Was wie ein Vorläufer agiler Prinzipien wirkte, zeigte aber auch Grenzen. Selbst in solchen Modellen bildeten sich rasch neue informelle Hierarchien. Genau darauf spielt Jacobs an, wenn er festhält, dass es «keine sozialen Kontexte ohne Hierarchie» gebe. Und ob alle Business-Vorgänge so planbar seien wie Software, bezweifelt Jacobs.

Die grossen Organisationen stellten daher nur teilweise auf Agilität um, was wiederum die Schnittstellenproblematik mit sich bringe, zwischen etablierter Linienorganisation und angestrebter hierarchiefreier Agilität.

Am Ende erinnert vieles daran, dass sich auch Agilität in die Reihe vergangener Managementmoden einordnen lässt. Doch ihre Befürworter betonen, dass es um weit mehr geht. «Agiles Arbeiten ist kein anderer Prozess, sondern eine andere Kultur der Organisation», sagt Jeff Sutherland. Und vielleicht entscheidet gerade diese Kultur darüber, ob Agilität bleibt oder verschwindet.

Daswahre Lebenist

Be tr ie bl ic he sG es un dh ei ts ma na ge me nt (B GM)

AlsbevorzugteVersicherungspartnerinfür Gesundheit undVorsorgeunterstüt zt Siedie Groupe Mutuel beim betrieblichenGesundheitsmanagement ,begleitet von Experten in allenBereichen derPrävention, derGesundheits förderungund des Umgangsmit Absenzen EineinzigesZiel: DieGesundheitinden Mittelpunk t unseresHandelnszustellen,für Ihre Mitarbeiterund IhrUnternehmen.

Gesundheit undVorsorge

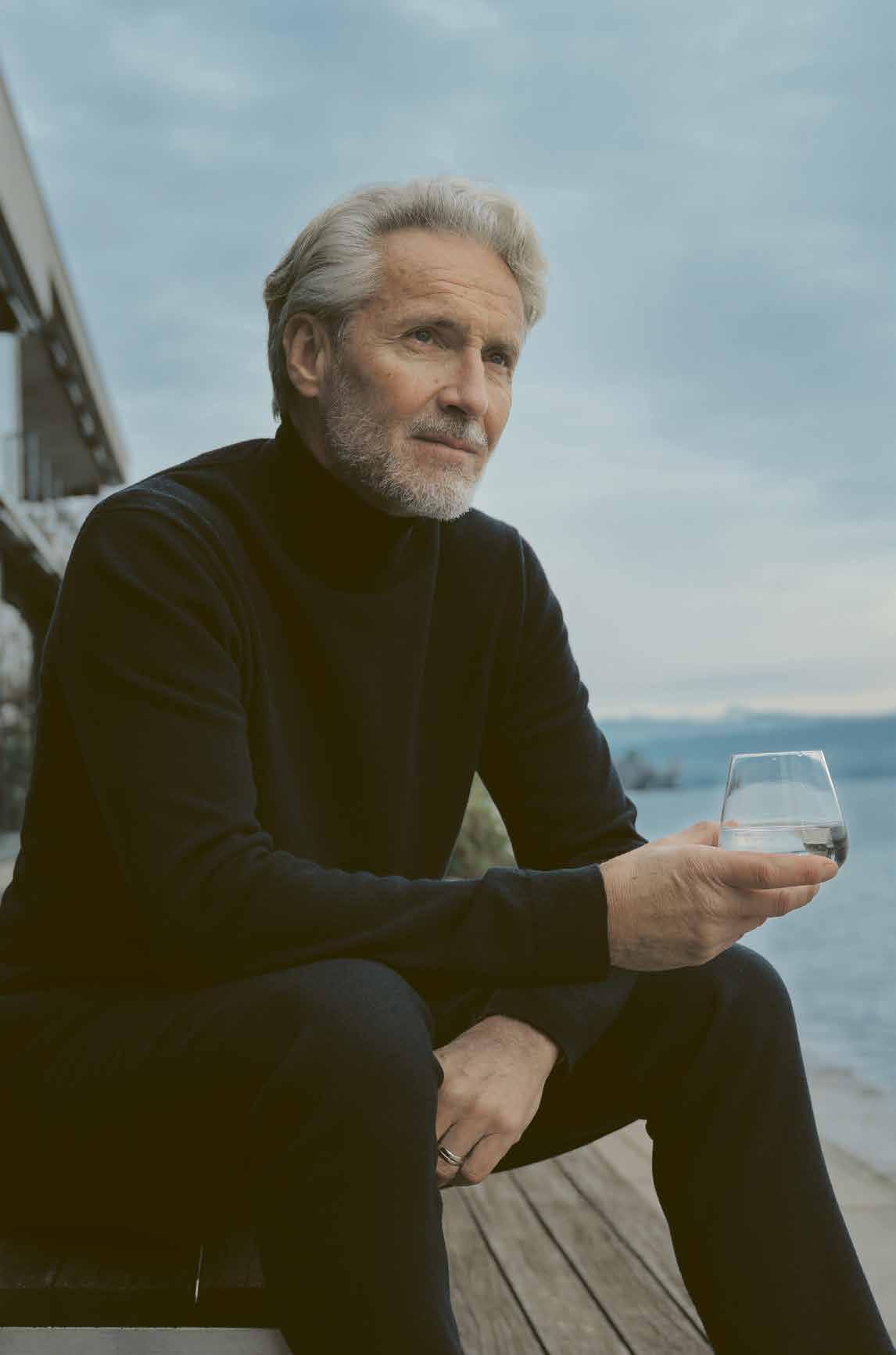

Moderne Führung bedeutet, Verantwortung zu teilen und eine Kultur des Vertrauens zu schaffen. Führungskräfte, die ihr Team befähigen und auf Augenhöhe agieren, sind gefragt, sagt Ruedi Nützi, Dozent für Leadership und Kommunikation, Trainer und Verwaltungsrat.

Herr Nützi, Sie beraten KMU vor Ort, sind Verwaltungsrat und unterrichten Leadership in der Praxis. Was erleben Sie: Wie sieht die Realität in Sachen Führung aus?

Führung hat das Ziel, die Interessen der Kunden, des Unternehmens, der Mitarbeitenden und der Gesellschaft wahrzunehmen und für Orientierung, Klarheit und psychologische Sicherheit zu sorgen. Die Herausforderungen und Unsicherheiten für Firmen, insbesondere KMU, haben enorm zugenommen. Das führt dazu, dass sich Führungskräfte zwischen allen Fronten wiederfinden und am Limit arbeiten. Firmen durch diese Zeiten zu bringen, gelingt nur mit einem klugen Mix aus raschem, pragmatischem Handeln, ständigem Austausch mit allen Beteiligten und der Fähigkeit zur Reflexion, um die Übersicht nicht zu verlieren. Und wie geht dann gute Führung heute konkret, und was bewirkt sie?

Gute Führung in der heutigen komplexen Arbeitswelt bedeutet, sich an der jeweiligen Arbeitssituation zu orientieren, Verantwortlichkeiten zu klären und Erwartungen festzulegen. Wir reden also von Aushandlungsprozessen. Es braucht eine Führung im Sinne von «Mehr wir als ich»: Führungskräfte delegieren Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen, Teams organisieren sich selbst. Gute Führung geht klug mit Widersprüchlichkeiten um und kombiniert individuelle Stärken. Das schafft eine lebendige Firmenkultur mit einer produktiven, angenehmen Grundenergie – statt dicker Luft «frische Luft», die beflügelt. Das Ergebnis sind zufriedene Mitarbeitende, die Kundenzufriedenheit und damit den Firmenerfolg sichern. Klingt simpel, scheint in der Praxis aber nicht so einfach umsetzbar zu sein. Ja, es klingt einfach, aber es ist die Fähigkeit, sich selbst zurückzunehmen. Unternehmenskultur ist keine abgehobene Theorie, sondern die täglich vorgelebte Stimmung. Wenn jemand in die Abteilung kommt, der kontrollieren und alles im Griff haben will, spüren das die Leute – das schafft eine vergiftete Kultur, und irgendwann gehen die Mitarbeitenden. Kommt aber jemand, der präsent und aufmerksam ist, sich um die Leute kümmert und ihnen vertraut, dann entsteht eine ganz andere Dynamik. Es geht nicht darum, dass die Führungskraft im Mittelpunkt steht, sondern dass sie fragt: «Wie geht es dir? Wie kann ich dich unterstützen, damit du dich auf die Arbeit konzentrieren kannst?» Wir haben genug Narzissten, die sich selbst zu wichtig nehmen. Eine gute Führungskraft muss nahbar sein, aber auch Abgrenzungsfähigkeit besitzen. Das erfordert eine hohe Reflexionsfähigkeit und die Fähigkeit, die Nerven zu bewahren, anstatt den Druck einfach weiterzugeben. Die Devise heisst: Loslassen und einen Kontext für die Selbstwirksamkeit der Mitarbeitenden schaffen.

Trotz heutigem Wissen und Coachings scheint es für viele Führungskräfte schwierig, sich entsprechend zu verhalten. Warum ist das so?

Wir scheitern an unseren Ansprüchen. Die Schweiz ist eine «Über-Ich-Gesellschaft». Wir sind sehr streng mit uns und mit den anderen. Deshalb leben viele Führungspersonen im ständigen Dilemma zwischen Ist und Soll. Wir sollten so viele Dinge gleichzeitig auf dem Radar haben. Das führt einerseits dazu, dass wir zu wenig im Hier und Jetzt sind und dem Tagesgeschäft nicht die nötige Aufmerksamkeit widmen, und andererseits zu Unzufriedenheit, weil wir uns am Soll orientieren. Die Lösung: Zwischenziele setzen; das halb volle Glas sehen; den Rahmen für Selbstführung der Mitarbeitenden schaffen; weniger Do-

kumente und Kennzahlen, mehr Entscheidungs- und Handlungsmodus.

Lässt sich zeitgemässes Führungsverhalten erlernen, und welche Eigenschaften sind dabei hilfreich?

«Eine Führungskraft muss nahbar sein und trotzdem Abgrenzungsfähigkeit besitzen.»

Zeitgemässes Führungsverhalten ist erlernbar und gleichzeitig das Abbild der eigenen Persönlichkeit. Es beginnt mit der Fähigkeit zur Selbstführung, die eine demütige Auseinandersetzung mit sich selbst erfordert – losgelöst von der Suche nach Ego-Bestätigung oder Anerkennung. Ergänzend dazu, gibt es auf der handwerklichen Ebene konkrete «Betty-Bossi-Rezepte» für Führungspraktiken, etwa wie man ein produktives und wertschätzendes Gespräch führt. Hilfreich sind dabei bestimmte Charaktereigenschaften: der Wille zur Selbstreflexion, die Freude daran, dass ein Team mehr leisten kann als eine Einzelperson, der Gestaltungswille und das disziplinierte Streben nach gemeinsamen Resultaten. Ebenso wichtig ist die Fähigkeit zur Abgrenzung. Das heisst zum Beispiel konkret: unpopuläre Entscheide treffen; sich nicht für alles verantwortlich fühlen.

Können Sie uns ein konkretes Beispiel für eine solche gute Führungspersönlichkeit nennen?

Mir kommt spontan jemand in den Sinn, den ich seit vielen Jahren kenne. Er arbeitet in einem Unternehmen, das ständig gewachsen ist, aber auch turbulente Zeiten erlebt hat. Er führt ein Team von fünfzehn Leuten, versteht das System der Firma, einschliesslich der Dynamiken von Seilschaften und Machtstrukturen. Er weiss, dass Macht immer eine Rolle spielt und Leute Karriere machen wollen. Man muss verstehen, wie man in diesem Labyrinth agieren kann – das ist systemisches Denken, das mein Kollege versteht. Gleichzeitig ist er ein sehr demütiger Typ, der sich selbst nicht zu ernst nimmt. Sein Ziel ist es, jede Woche mit jedem Mitarbeitenden zu sprechen und zu fragen: «Was kann ich dazu beitragen, dass du dich auf deine Arbeit konzentrieren kannst?» Das klingt so einfach, aber das ist der Kern einer guten Führung.

Es ist bekannt, dass oft Narzissten in Führungspositionen landen. Wie kann man diesem Phänomen entgegenwirken, oder ist das systemisch kaum zu ändern? Narzissten sind oft charmant und können Menschen für sich einnehmen, zeigen aber ihr wahres Gesicht erst später. Viele fallen auf diese Masche herein, weil die Vorstellung immer noch

weit verbreitet ist, dass es ein sogenannter charismatischer Leader schon richten wird – ähnlich dem Muster bei Populisten. Um dem entgegenzuwirken, müssen Mitarbeitende lernen, selbst Verantwortung zu übernehmen. Es geht nicht darum, wer führt, sondern um die Zusammenarbeit zwischen Führungskraft, Team und den einzelnen Teammitgliedern. Die Schweiz mit ihrer demokratischen Kultur ist hierfür prädestiniert, mehr Verantwortung zu verteilen.

Gibt es Unternehmen, die hier schon neue Wege gehen?

Es gibt zahlreiche Firmen, die neue Wege gehen. Antrieb ist oft die Notwendigkeit zu Effizienz, Flexibilität, Innovationen. Diese Ziele lassen sich nur dank einem echten Engagement aller Mitarbeitenden erreichen. Dazu drängen sich neue Formen des Dialogs mit den Mitarbeitenden, eine Zusammenarbeit dank Rollen und nicht starren Hierarchien sowie produktive Anreizsysteme auf. Stellvertretend sei die Firma Rivella genannt. Einerseits, weil alle Menschen in der Schweiz Rivella kennen und sich die Firma als typisches Schweizer KMU versteht. Andererseits, weil die Firma seit Jahren konsequent auf eine gesunde Unternehmenskultur statt einer engen Mitarbeiterführung setzt.

Gibt es da keine Reibungspunkte, besonders mit älteren Mitarbeitenden, die noch auf Karriere programmiert sind? Es ist natürlich ein starkes Statement einer Firma, wenn sie sagt: Wir wollen Teams ermächtigen, Kompetenzen dezentralisieren und weg vom Top-downPrinzip. Der erste Grundsatz ist, Verantwortung zu delegieren nach dem Motto: «Lass die Mitarbeitenden machen.» Der zweite ist, Führung als eine Rolle zu sehen. Und der dritte: Führung ist nicht per se mit monetären Anreizen verbunden. Bei Swisscom scheint es zu funktionieren.

Sie unterrichten das Modul «Leadership in der Praxis» für junge Studierende. Was sind die Erwartungen dieser Generation an Führungskräfte und Unternehmen? Ich unterrichte junge Leute zwischen dreiundzwanzig und dreissig Jahren, die studieren und gleichzeitig in Firmen arbeiten. Sie stehen also mitten im Arbeitsleben. Ihre Erwartungen sind nicht per se neu – Lohn, attraktive Arbeitsbedingungen und Fairness sind Klassiker. Der Unterschied ist jedoch ihre Ungeduld und ihr Selbstbewusstsein. Sie wissen, dass es ein Arbeitnehmermarkt ist, und sie wollen schnell vorankommen. Sie akzeptieren keine inkompetenten Führungskräfte. Ich erlebe keine arbeitsunfähige Generation. Die

Fortsetzung auf Seite 6

Ruedi Nützi arbeitet als Dozent für Führung und Kommunikation an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Er hat selbst verschiedene Führungsaufgaben wahrgenommen, ist Verwaltungsrat von zwei Schweizer KMU und führt im Auftrag von Firmen und NPOs Führungsseminare durch. In seinem Buch «Wo wir gerne arbeiten – starke Unternehmenskultur, erfolgreiche KMU» (Versus-Verlag, Zürich, 29 Franken) porträtiert er verschiedene Firmen, darunter Rivella oder Trisa, und zeigt auf, welches Führungsverständnis und was für ein Betriebsklima Mitarbeitende an eine Firma binden und so den Firmenerfolg garantieren.

und kommentieren Sie das Wetter dabei fachmännisch.

Fortsetzung von Seite 5

junge Generation kann etwas, will etwas, und ihre Ungeduld bringt uns am Ende alle weiter.

Wie ist die Erkenntnis in KMU, dass sie Bindung und Gewinnung von Arbeitskräften ernster nehmen sollten, gereift?

«Mitarbeitende suchen Firmen mit einem guten Spirit, nicht einfach den höchsten Lohn.»

Alle Firmen stehen heute unter extremem Druck. In den nächsten zehn Jahren werden vierhunderttausend Mitarbeitende fehlen. Das führt zu einem Arbeitnehmermarkt, in dem die Firmen um Mitarbeitende kämpfen, nicht umgekehrt. Junge Leute wählen ihren Arbeitgeber nicht nur nach dem Salär, sondern nach dem Betriebsklima aus – es soll respektvoll, produktiv, nicht vergiftet sein. Der Druck, attraktiv zu sein, kommt also klar von aussen. Lohn und weitere materielle Zuwendungen allein machen den Unterschied nicht. Die Arbeitnehmenden suchen sich Firmen mit einem guten Spirit. Zudem kämpfen die Firmen heute nicht nur darum, neue Mitarbeitende zu gewinnen, sondern ihre jetzi-

gen zu halten. Ganze Teams oder spezialisierte Fachkräfte in allen Branchen werden heute aktiv abgeworben. Welche Faktoren tragen Ihrer Erfahrung nach am meisten zur Mitarbeiterzufriedenheit bei und binden Mitarbeitende an ein Unternehmen?

Die wichtigsten Faktoren sind eine produktive und angenehme Unternehmenskultur, gute Führung, Lohn, Stabilität, Jobsicherheit und Entwicklungsmöglichkeiten. Mitarbeitende sind motiviert, wenn das Teamklima stimmt und sie sich auf ihre Aufgaben konzentrieren können. Führung bedeutet hier: Konflikte rasch angehen, Vertrauen schenken und Mikromanagement vermeiden. Entscheidend sind dabei nicht nur die Topmanager, sondern vor allem die Teamleitenden. Sie sind die wirksamsten Führungspersonen, doch bei deren Auswahl wird zu wenig auf die richtigen Kriterien geachtet. Firmen haben hier einen enormen Aufholbedarf. Es geht nicht darum, den fachlich Besten zu befördern, sondern jemanden, der integrierend wirkt

«Die junge Generation akzeptiert keine inkompetenten Führungskräfte.»

und andere wachsen lässt. Diese psychologischen Faktoren werden oft unterschätzt. Es lohnt sich, in die Führungskompetenzen der Teamleitenden zu investieren.

Welche Rolle spielt Empathie in diesem Kontext? Dürfen Führungskräfte heute empathischer sein, oder wird das noch als Schwäche wahrgenommen? Empathie bedeutet, sich in die Lage des anderen versetzen zu können. Das ist eine Grundvoraussetzung für gute Führung. Empathie ist eine Folge von Selbstreflexion und der Haltung: «Ich stehe in den Diensten meines Teams.» Es ist unter allen Aspekten klüger, Leute abzuholen und empathisch zu sein. Das Problem ist oft das eigene Ego vieler Führungskräfte, die zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Mikromanagement entspringt der eigenen Angst, die Kontrolle zu verlieren, und führt dazu, andere zu demotivieren. Man muss Mitarbeitende agieren lassen, einen Rahmen schaffen, in dem sie sich entfalten und gerne arbeiten können.

Apropos Unternehmenskultur: HRAbteilungen haben den Ruf, Probleme eher zu verwalten, statt anzugehen. Teilen Sie diese Beobachtung? Die Frage ist eher, welche Aufgabe HRAbteilungen in den jeweiligen Firmen zugeschrieben wird. Viele Führungskräfte in Geschäftsleitungen haben gelernt, dass Kapital, Strategie, Marketing und Kostenmanagement entscheidend sind. Mitarbeitende galten dabei als Ressource, die man «eh hat». Die Situation heute ist aber fundamental anders: Mitarbeitende sind das wertvollste Gut einer Firma und der entscheidende Wettbewerbsvorteil. Damit ist klar, dass die Führungskräfteentwicklung – von der Auswahl bis zur Schulung der Teamleitenden – die Aufgabe des CEO sein muss. Personalverantwortliche entwickeln Konzepte und setzen um. Aber der Impuls muss von ganz oben kommen. Wenn ein CEO begreift, dass er oder sie Kulturgestalter ist und das Betriebsklima absolut entscheidend ist, dann wird auch wichtig, wer ins Team kommt. Dabei zählt nicht nur das fachliche Können, sondern vor allem, ob die Person zur Kultur der Firma passt.

Blickt man auf die Zukunft der Arbeitswelt und die fortschreitende Digitalisierung, insbesondere KI: Werden sich die von Ihnen angesprochenen Führungsprinzipien noch stärker durchsetzen, oder könnten neue Unsicherheiten zu einem Rückfall in alte Muster führen? Die Gefahr, in Krisen- oder unsicheren Zeiten in alte Muster zurückzufallen, ist real. Aber der Schweizer KMU-Kontext wirkt hier ausgleichend. Wir kennen einander, schätzen eine demokratische Gesellschaft und Unternehmenskultur. Führung in einer Firma wird eher als Aufgabe oder Rolle und weniger als Machtposition verstanden. Mit der jungen Generation, die technologisch versierter ist, werden Kompetenzen anders verteilt. Daraus ergibt sich eine Führungsrolle, die besagt: «Wenn ich als Führungskraft ein Team von gescheiten Leuten habe, die mehr können als ich, dann lass sie machen. Meine Aufgabe ist es, einen produktiven Rahmen für die Unternehmensziele und die persönlichen Ziele der Mitarbeitenden zu gestalten.» Es braucht nicht weniger, sondern klügere Führung. Interview: Brigitte Selden

Was macht einen Arbeitsplatz zu einem Ort, an dem Menschen wirklich gerne arbeiten?

Ruedi Nützi liefert in seinem Buch «Wo wir gerne arbeiten» eine fundierte wie praxisnahe Antwort auf diese Frage –und nimmt dabei die Unternehmenskultur in Schweizer KMU unter die Lupe. Als erfahrener Führungsexperte, Dozent und Verwaltungsrat kennt Nützi die Herausforderungen und Chancen der Unternehmensführung aus erster Hand. Sein Buch ist ein Plädoyer für eine neue Führungskultur, die nicht auf oberflächliche Benefits wie Teamevents oder Gratiskaffee setzt, sondern auf echte Wertschätzung, Vertrauen und gelebte Verantwortung.

Nützi porträtiert elf Unternehmen –darunter bekannte Namen wie Rivella, Trisa und Carvolution – und zeigt, wie eine starke Unternehmenskultur in der Praxis aussieht. Dabei geht es nicht um abstrakte Theorien, sondern um konkrete Führungsprinzipien und ein Betriebsklima, das Mitarbeitende langfristig bindet und direkt zum Unternehmenserfolg beiträgt. Ein spannender Perspektivenwechsel ergibt sich dabei durch die Einbindung von Studierenden der Hochschule für Wirtschaft FHNW. Ihre Sichtweisen zu Arbeit, Führung und Kommunikation ergänzen Nützis Analyse um

eine frische Dimension, die zeigt, wie junge Talente über moderne Arbeitswelten denken – und was sie von ihren zukünftigen Arbeitgebern erwarten. «Wo wir gerne arbeiten» ist kein klassischer Managementratgeber. Das Buch ist ein Spiegel für Führungskräfte und Unternehmen, die bereit sind, ihre Kultur kritisch zu hinterfragen und weiterzuentwickeln. Nützi liefert keine simplen Rezepte, sondern inspirierende Einblicke und greifbare Beispiele, die zum Nachdenken und Handeln anregen – über all das, was gute Arbeit wirklich ausmacht. Brigitte Selden

Konkurrenzverbote richtig gestalten: Was das Bundesgericht klargestellt hat

Konkurrenzverbote sind ein beliebtes Instrument, um das eigene Know-how zu schützen. Rechtlich sind sie heikel –und können für Arbeitgeber teuer werden, wenn sie nicht sauber formuliert sind. Das zeigt ein neuer Entscheid des Bundesgerichts, der für KMU von grosser Bedeutung ist.

ANDRÉ BRUNSCHWEILER

Ein leitender Angestellter hatte ein zweijähriges Konkurrenzverbot unterzeichnet und erhielt im Gegenzug eine Entschädigung. Nachdem er gekündigt hatte, wollte die Arbeitgeberin das Verbot jedoch einseitig aufheben und keine Entschädigung zahlen. Sie berief sich auf ein angebliches Kündigungsrecht. Das Bundesgericht stellte in seinem Urteil klar: Ohne ausdrückliche vertragliche Regelung gibt es kein solches Recht (4A_5/2025 vom 26. Juni 2025). Wenn ein Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Entschädigung verspricht, damit er das Konkurrenzverbot einhält, stellt dies einen zweiseitigen, verbindlichen Vertrag dar. Ein Verzicht bzw. eine Kündigung durch den Arbeitgeber ist nur möglich, wenn dies ausdrücklich vereinbart wurde.

Gesetzlich ist erlaubt, dass sich ein Arbeitnehmer verpflichtet, nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses keine

Tipp Nr. 18: Schauen Sie während einer Präsentation lange stumm auf ein paar Handzettel. Erklären Sie dann, dass Sie Ihre Handschrift nicht lesen können. ARMIN APADANA

konkurrenzierende Tätigkeit aufzunehmen. Das umfasst etwa die Gründung eines Konkurrenzunternehmens, die Anstellung bei einem direkten Konkurrenten oder eine Beteiligung mit Einfluss auf die Geschäftsführung. Ein Konkurrenzverbot ist unter drei Voraussetzungen gültig: Erstens braucht es eine schriftliche Vereinbarung. Dies bedeutet: eine eigenhändige oder eine qualifizierte elektronische Unterschrift. Einfache elektronische Signaturen – etwa per iPad – oder Unterschriftskopien genügen nicht. Wird im unterzeichneten Arbeitsvertrag ausdrücklich auf ein Reglement oder allgemeine Anstellungsbedingungen verwiesen, die eine Konkurrenzklausel enthalten, genügt dies in der Regel. Zweitens

muss der Arbeitnehmer Einblick in den Kundenkreis oder in Geschäftsgeheimnisse haben, deren Verwendung den Arbeitgeber erheblich schädigen könnte. Erforderlich sind somit zwei Elemente: Zugang zu Kunden- oder Geheimniswissen und eine erhebliche Schädigungsgefahr. Wissen, das branchenüblich öffentlich verfügbar ist, gilt nicht als Geschäftsgeheimnis. Fehlen Kundenbeziehungen oder besondere Betriebsgeheimnisse, läuft ein Konkurrenzverbot leer, zum Beispiel bei Profifussballern.

Es kommt auf den Einzelfall an Drittens stellt ein Konkurrenzverbot eine Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit dar und muss daher zeitlich, örtlich

und sachlich angemessen begrenzt sein. Es darf den Arbeitnehmer nicht unzumutbar in seiner beruflichen Zukunft behindern. Eine Dauer von mehr als drei Jahren ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Fällt das schutzwürdige Interesse des Arbeitgebers weg, erlischt auch das Konkurrenzverbot. Es entfällt ebenfalls, wenn der Arbeitgeber ohne begründeten Anlass kündigt oder der Arbeitnehmer aus wichtigem, vom Arbeitgeber verschuldetem Grund kündigt. Ob ein begründeter Anlass vorliegt, wird im Einzelfall beurteilt. In Arbeitsverträgen wird teilweise eine sogenannte Karenzentschädigung vereinbart – ein Entgelt für die Einhaltung des Konkurrenzverbots, das finanzielle Einbussen kompensieren soll. Doch Vorsicht: Wie das Bundesgericht im eingangs erwähnten Entscheid klargestellt hat, wird ein Konkurrenzverbot durch eine solche Entschädigung zum zweiseitigen Vertrag. Ohne ausdrückliche Klausel kann der Arbeitgeber das Verbot nicht einseitig aufheben oder darauf verzichten, um die Zahlung zu umgehen. Auch eine Anrechnung von Ersatzeinkommen ist nur zulässig, wenn dies vertraglich vorgesehen ist. Fehlt eine solche Regelung, schuldet der Arbeitgeber die volle Entschädigung – selbst wenn der Arbeitnehmer unmittelbar eine neue Stelle antritt. Arbeitgeber sind daher gut beraten, sich vertraglich eine Möglichkeit zum Verzicht oder zur Kündigung des Konkurrenzverbots vorzubehalten, um sich Flexibilität zu wahren und ungewollte Zahlungsverpflichtungen zu vermeiden. Verstösst ein Arbeitnehmer gegen ein wirksames Konkurrenzverbot, schuldet er Schadenersatz. Da der Nachweis eines konkreten Schadens oft

schwierig ist, wird üblicherweise eine Konventionalstrafe vereinbart. Sofern schriftlich vereinbart, kann der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer auch gerichtlich untersagen lassen, eine konkurrierende Tätigkeit auszuüben. Was jetzt zu tun ist

Konkurrenzverbote sind ein scharfes Schwert – aber nur, wenn sie sauber geschmiedet sind. Wer hier nachlässig ist, riskiert nicht nur die Unwirksamkeit des Verbots, sondern auch erhebliche Kosten. Prüfen Sie Ihre Verträge: Liegt Schriftlichkeit vor? Sind Dauer, geografischer Geltungsbereich, Karenzentschädigung und Kündigungsmöglichkeiten klar geregelt? Wenn nicht, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, nachzubessern.

André Brunschweiler ist Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Lalive in Zürich, in seiner Kolumne auf moneyhouse.ch/kmuplus/recht bespricht er juristische Fragen, die Schweizer KMU beschäftigen oder beschäftigen sollten.

André Brunschweiler PD

Du kümmerst dich um die Zufr iedenheitdeiner Kundinnenund Kunden.

Deinepersönliche Pensionsk assenberatung.

Beiuns wir st du per sönlichber at en.W ir gehenauf individuelleBedür fnissedeinesUnt er nehmens ein und betr euen alle deinePensionsk assenanliegensicher underfahr en

Scannen und infor mieren.

Welche Wege führen an die Unternehmensspitze, und wie gelingt es, dort zu bleiben? Ein Lesetipp von Guido Schilling, Experte für Executive Search und Herausgeber des Schillingreports.

Der Weg zur CEO-Rolle folgt selten dem Zufall. Über die Hälfte aller CEOs war zuvor in einer Rolle mit voller Ergebnisverantwortung tätig – meist als Divisionsleiter oder Geschäftsführer einer Geschäftseinheit. Auffallend ist, dass CFOs, obwohl strategisch versiert und zahlenaffin, in lediglich rund acht Prozent der Fälle an die Spitze gelangen, meist dann, wenn sie intern aufsteigen. Ihr Vorteil liegt im tiefen Verständnis der Bilanz, ihr Nachteil jedoch oft in der fehlenden Nähe zum Markt und der Produktverantwortung. Wer also CEO werden möchte, sollte sich früh der Gesamtverantwortung stellen – operativ, finanziell und menschlich. Schweizer Realität im Fokus Mich regte diese Aussage an, zu hinterfragen, wie es in der Schweiz aussieht. Wenn ich die Zahlen des Schillingreports 2025 genauer analysiere, stelle ich fest, dass 67 Prozent von intern und 33 Prozent von extern in die CEO-Rolle berufen wurden. Interessant ist, wie stark die beiden Werdegänge – des internen Aufstiegs und der extern rekrutierten

neuen CEOs – sich unterscheiden. Von den 67 Prozent der intern beförderten Topmanager waren 75 Prozent zuvor in einer abschliessenden Profit-andLoss-Verantwortung, indem sie eine Geschäftseinheit, sei dies eine Tochtergesellschaft, Business Unit oder Division, mit abschliessender Ergebnisverantwortung geführt haben. Will ein CFO den Weg an die Spitze schaffen, so ist dies fast ausnahmslos nur intern zu erreichen und trifft auf weniger als zehn Prozent der intern an die Spitze beförderten Persönlichkeiten zu. Findet sich keine interne Nachfolge, so sind die Verwaltungsräte besonders kritisch, wenn sie von extern ihre CEOs berufen. Bei diesem Drittel, der von extern kommt, waren fast drei Viertel bereits in einer vergleichbaren CEO-Rolle. Berücksichtigt man die fast 20 Prozent, welche eine grosse Geschäftseinheit geführt haben, kann man sagen, dass rund 90 Prozent der extern berufenen CEOs

in einer Ergebnisverantwortung waren, bevor sie an die Spitze eines grossen Schweizer Arbeitgebers berufen wurden.

Vier Phasen der Amtszeit Klar herausgearbeitet ist in «The Life Cycle of a CEO» die Unterteilung der CEO-Entwicklung in vier typische Phasen: Vorbereitung auf die Aufgabe, Start, Kalibrierung und Neuerfindung in der reiferen Phase der Amtszeit. Gerade in der Anfangszeit, in der viel Aufmerksamkeit auf die neue Führungsperson gerichtet ist, wird eine starke Vision erwartet – ein klarer Kurs, eine prägende Handschrift. Schon bald jedoch folgt die Kalibrierungsphase – ein oftmals unangenehmer, aber notwendiger Abschnitt. Viele erfolgreiche CEOs trennen sich in dieser Zeit von wenig erfolgreichen Geschäftsbereichen, um Ressourcen in zukunftsträchtige Felder zu verlagern. Wer dies mutig und entschieden tut, schafft die Basis für nachhaltiges Wachstum. Wer zögert, verspielt wertvolle Zeit. Angesprochen hat mich auch, dass das Buch sehr eindrücklich herausschält, dass mit der CEO-Rolle eine neue Realität beginnt – eine, in der man plötzlich ganz oben steht. Es gibt keinen direkten Vorgesetzten mehr, sondern ein Gremium: den Verwaltungsrat. Die Beziehung zu diesem ist anspruchsvoll, nicht immer greifbar – und doch entscheidend für den nachhaltigen Erfolg. Die Autoren beschreiben dies treffend mit dem Bild eines Lebens im «Goldfischglas»: Jede Handlung, jede Aussage wird beobachtet und interpretiert. Ein besonders prägender Gedanke ist die Unterscheidung zwischen Marathonläufer und Sprinter. Die einen den-

ken langfristig, sind ausdauernd und widerstandsfähig – auch in anspruchsvollen Transformationsphasen. Die anderen lieben die Herausforderung des Moments, agieren rasch, lösen komplexe Situationen effizient. Beide Führungsprofile haben ihre Berechtigung – entscheidend ist die ehrliche Selbsterkenntnis: Was treibt mich wirklich an – die langfristige Gestaltung oder der schnelle Erfolg? Da es sich seit Jahren in der Erhebung des Schillingreports zeigt, dass männliche Geschäftsleitungsmitglieder deutlich längere Verweildauern (durchschnittlich sieben Jahre) als ihre weiblichen Kolleginnen (durchschnittlich drei Jahre) aufweisen, möchte ich in den nächsten Monaten differenzierter herausarbeiten, weshalb das so ist. Und da dieses Thema in Bezug auf die CEOs so prominent im Buch behandelt wird, bin ich darin bestärkt worden, genauere Erkenntnisse darüber zu erarbeiten, weshalb Frauen in vergleichbaren Positionen scheinbar zum Sprint und nicht zum Marathon neigen. Was jedoch bereits klar ist: Die aktuellen weiblichen CEOs der 100 grössten Arbeitgeber der Schweiz weisen eine Verweildauer von durchschnittlich fünf Jahren auf, wobei berücksichtigt werden muss, dass das Sample mit lediglich zwölf weiblichen CEOs sehr klein ist – und von diesen zwölf sind sieben erst in den letzten drei Jahren in ihre CEO-Rolle berufen worden.

Erfolg dank sozialer Kompetenz

Neben den strategischen und den strukturellen Aspekten beeindruckt die Gewichtung der sozialen Kompetenzen.

Zuhören, Empathie, Bescheidenheit: Das sind keine «weichen» Fähigkeiten,

sondern essenzielle Voraussetzungen für Führung in unsicheren Zeiten. CEOs führen heute nicht mehr durch Anweisung, sondern durch Einfluss. Sie mobilisieren, anstatt zu kontrollieren. Wer diese Form der Führung nicht beherrscht, wird auf Dauer kaum Vertrauen, weder intern noch extern, aufbauen können.

Nach der Lektüre bleibt vor allem die Erkenntnis, dass CEO zu sein kein Ziel, sondern ein Weg, ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess ist. Denn es geht nicht nur darum, an die Spitze zu gelangen, sondern darum, dort wirksam und relevant zu bleiben. Dies gelingt nur durch stetige Selbstentwicklung, konsequente Entscheidungen und die Bereitschaft, sich, auch in Phasen des Erfolgs, immer wieder kritisch zu hinterfragen. Also: Sind Sie ein Marathonläufer oder ein Sprinter? Eine Frage, die nicht bewertet, sondern zur ehrlichen Auseinandersetzung mit sich selbst einlädt.

weiss, dass sein Team

Und wir geben alles, um sein Team zu schützen. Leo

Sichern Sie Ihre Mitarbeitenden ab.

Inspiriert. Durch Sie.

Versicherungen

Kulturelle und soziale Kompetenzen haben bei Schweizer Unternehmen mittlerweile einen hohen Stellenwert, manchmal sogar einen höheren als klassische Qualifikationen. Wenn der Persönlichkeitstest wird zur Eintrittskarte wird.

MARCO COUSIN

Sie haben sich sorgfältig auf die zweite Runde eines Bewerbungsverfahrens vorbereitet. Sie erscheinen pünktlich, wenn auch etwas nervös, vor Ort. Es ist kurz vor 18 Uhr, hinter Ihnen liegt ein anstrengender Arbeitstag. Nach einer freundlichen Begrüssung und einem kräftigen Händedruck stellt der HRVerantwortliche zwei Flaschen vor Sie auf den Tisch. Die Frage dazu lautet: «Quöllfrisch oder Mineral?» Und Sie fragen sich: Ist das eine Falle? Was wie ein Clip aus «Verstehen Sie Spass?» klingt, ist in manchen Unternehmen tatsächlich Teil eines Auswahlverfahrens. (Wobei die Getränkeauswahl je nach Person variieren dürfte.) Während die betroffene Person lieber anonym bleiben möchte, ordnet Marco Beccarelli, HR-Verantwortlicher bei der digitalen Marketingagentur audienzz in Zürich, ein. Als Profi kennt er diese «Tricks». Das Szenario soll Lockerheit signalisieren und gleichzeitig zeigen, ob jemand ins Team passt. «Die zwischenmenschliche Komponente wird im Bewerbungsprozess immer wichtiger», sagt der Experte. «Gerade bei der Suche nach hoch qualifizierten Fachkräften zählen Einstellung, Werte und Teamfähigkeit mitunter mehr als die fachlichen Skills.» Diese seien in der Regel unbestritten, sonst würde es gar nicht zu einem Gespräch kommen. Der Mensch im Zentrum

Das Beispiel oben verweist auf ein bekanntes Problem: Menschen bringen Persönlichkeit mit. Wenn diese nicht

zum Team oder zur Unternehmenskultur passt, helfen auch ein Masterabschluss oder ein CAS nicht weiter. Dasselbe gilt auch umgekehrt. Als Coach begleitet Beccarelli auch Menschen in Umbruchphasen. «Ratschläge zeigen nur dann Wirkung, wenn sie zu den individuellen Bedürfnissen, Werten und zur Haltung der Person passen.» Beccarelli zeigt sich kritisch gegenüber klassischen Auswahlverfahren. Der Lebenslauf stehe oft zu sehr im Vordergrund, während die Persönlichkeit wenig Beachtung finde. «Wenn jemand nicht mit unserer Arbeitskultur oder dem Umgangston klarkommt, ist das oft problematischer als eine Wissenslücke.» Anders gesagt: Fertigkeiten lassen sich aufbauen. Haltungen sind hingegen schwieriger zu beeinflussen und zu korrigieren. Um die Persönlichkeit eines Kandidaten oder die Bedürfnisse eines Klienten besser zu verstehen, nutzt Beccarelli das Reiss Motivation Profile (RMP). Der Test basiert auf dem US-Psychologen Steven Reiss und erfasst 16 Lebensmotive wie Macht, Ordnung, Idealismus oder Status. Das Verfahren ist aufwendig, doch aus seiner Sicht lohnt es sich.

Wandel als Chance

Auch in der Executive-Search-Welt ist man sich einig, dass die Persönlichkeit entscheidend ist. Doch genau hier liegt laut Alain Zanardi, CEO von Assessment Gate, ein Widerspruch: «Zwei Drittel der Fixkosten eines Unternehmens entfallen auf das Personal. Gleichzeitig wird in der Rekrutierung häufig gespart. Das rächt sich, denn bis

Intuition bleibt wichtig, doch Daten zur Persönlichkeit helfen, teure Fehlentscheide zu vermeiden.

zu 80 Prozent der Kündigungen gehen auf persönliche Gründe zurück – etwa auf fehlende Passung zum Team oder zur Führung.»

Thomas Schneider, CEO von Prisma World, Psychologe FSP und Geschäftspartner von Zanardi, bestätigt das. «Die grosse Mehrheit der Unternehmen setzten sich im Rekrutierungsprozess zu wenig systematisch mit der Persönlichkeitspassung auseinander. Dadurch entstehen Konflikte. Ziel muss ein ausgewogenes Verhältnis von Komplementarität und Anpassungsfähigkeit sein. Denn jede Rolle verlangt nach einem bestimmten Persönlichkeitstyp.»

Unterstützung findet diese Einschätzung in einer 2023 publizierten Studie des McKinsey Global Institute. Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden aktiv fördern und auf ihre Entwicklung setzen, sind wirtschaftlich erfolgreicher und langfristig stabiler. Nur bei der Dividendenausschüttung lagen leistungsorientierte Firmen leicht vorn.

Algorithmus und Einschätzung Zanardi und Schneider haben ihr Geschäftsmodell auf diese Herausforderung ausgerichtet. Ihre Methode kombiniert künstliche Intelligenz mit einem Datensatz von mehr als 30 000 analysierten Fach- und Führungskräften. Auf dieser Basis soll eine Prognose zur Passung zwischen Person und Funktion berechnet werden. Das Tool kommt nicht nur bei Bewerbungen, sondern auch innerhalb von Unternehmen zum Einsatz. So lassen sich Kommunikationsstile, Formen der Zusammenarbeit oder unterschied-

liche Prioritäten im Team sichtbar machen. Mit dem wachsenden Einsatz solcher Analysen stellt sich jedoch eine Frage: Verlernen Führungskräfte dadurch, Menschen aufgrund ihrer Erfahrung und Intuition einzuschätzen? Beccarelli verneint: «Intuition bleibt wichtig. Doch um Fehlentscheide zu vermeiden, braucht es zusätzlich objektive und messbare Daten.» Auch Zanardi und Schneider betonen, dass digitale Verfahren Grenzen haben. «Eine abschliessende Beurteilung kann nur durch erfahrene Assessoren erfolgen.» Vor allem bei hoch dotierten Positionen setzen Unternehmen heute auf eine Kombination aus datenbasierten Verfahren und klassischem Assessment. Die Kosten pro Kandidat können dabei bis zu 10000 Franken betragen. Vom Startup zur Werkstatt Sind solche Verfahren am Ende nur für Grossunternehmen mit entsprechendem Budget geeignet? Zanardi und Schneider widersprechen. Sie arbeiten auch mit zahlreichen KMU. Gerade dort können Fehlbesetzungen besonders schwer wiegen. «In einem dreiköpfigen Team reicht eine unpassend besetzte Stelle, um einen Kollateralschaden zu verursachen», sagt Zanardi. «Deshalb lohnt sich der Aufwand dort umso mehr.» Der Trend hin zu Persönlichkeitstests hat das Potenzial, beide Seiten zu entlasten, Arbeitgeber ebenso wie Bewerbende. Das heisst: Wird im Gespräch plötzlich der Rorschachtest gezückt, dürfen auch Sie sich fragen, ob das Arbeitsumfeld wirklich für Sie passt. Für Bier oder Mineral ist danach noch Zeit.

Die Schweiz ist ein Exportland, das ist unbestritten. Doch wie gelingt es kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), bei internationalen Grossprojekten mitzuwirken, obwohl ihnen oft die nötigen Netzwerke oder Ressourcen fehlen? Lars Ponterlitschek, Chief Insurance Officer der Schweizerischen Exportrisikoversicherung SERV, gibt Auskunft.

Wie kommen innovative Schweizer KMU an Grossaufträge im Ausland? Die Antwort liefert die Schweizerische Exportrisikoversicherung SERV. Die SERV bringt internationale Generalunternehmen – sogenannte EPCs (Engineering, Procurement and Construction) – mit innovativen Schweizer KMU zusammen. Dabei nutzt die SERV ihr globales Netzwerk gezielt, um diese Verbindungen herzustellen. So können auch kleinere Unternehmen, die nicht über eigene internationale Vertriebskanäle verfügen, Teil bedeutender Projekte werden.

Als CIO der SERV verantwortet Lars Ponterlitschek unter anderem den Bereich «Projektfinanzierung und Infrastruktur». Sein Team berät, strukturiert und versichert komplexe Infrastrukturprojekte im Ausland. Dabei versteht sich die SERV nicht nur als klassische Versicherung, sondern auch als Brückenbauer.

Wo Schweizer Stärken gefragt sind

Besonders im Fokus stehen dabei Infrastrukturbereiche, in denen die Schweizer Exportwirtschaft traditionell stark ist – etwa in der Wasseraufbereitung, im Energiesektor, im Strassen- oder im Schienenverkehr. Aktuelle Beispiele sind etwa eine Versicherung für die Finanzierung des EPC-Vertrags zum Bau eines Windparks im Kosovo und die Absicherung einer Projektfinanzierung für ein Strassenbauprojekt in der Türkei, bei welchem unter anderem Baumaschinen, Elektrifizierungsausrüstungen und Schrägseile aus der Schweiz exportiert werden. In diesen Sektoren vergeben Auftraggeber in der Regel Grossprojekte an Generalunternehmen, die Planung, Beschaffung und Bau vereinen.

Die Schweizerische Exportrisikoversicherung SERV entschädigt eine versicherte Exporteurin oder eine finanzierende Bank, wenn ein Käufer im Ausland aus politischen oder wirtschaftlichen Gründen nicht zahlen kann oder will. Auch trägt die SERV mit ihren Versicherungsprodukten dazu bei, dass Unternehmen für ihre Herstellungskosten Zugang zu Krediten und einer höheren Kreditlimite erhalten. Die SERV ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes und arbeitet eigenwirtschaftlich. Das heisst, sie nimmt ihr Geld über risikogerechte Versicherungsprämien ein und ist nicht steuerfinanziert.

Näheres erfahren Sie auf serv-ch.com

«Wir verstehen uns nicht nur als Versicherung, sondern als Brückenbauer zwischen innovativen KMU und internationalen Grossprojekten.»

Dabei stellte sich eine Herausforderung: In der Schweiz gab es kaum noch solche EPCs, die eigenständig im Ausland aktiv sind – zumindest bis vor wenigen Jahren. Denn für SERV-finanzierte Projekte gilt die Bedingung, dass das Generalunternehmen – oder zumindest eine Tochtergesellschaft –in der Schweiz ansässig sein muss. Dank diesem Modell konnten mittlerweile einige internationale EPCs überzeugt werden, in der Schweiz einen Standort zu gründen.

Der Grund dafür ist einfach: Eine Schweizer Niederlassung verschafft dem EPC Zugang zur SERVVersicherung – und diese ermöglicht eine deutlich günstigere Finanzierung für internationale Käufer.

SERV-Versicherung als Türöffner

Wenn eine Bank einem ausländischen Projektträger einen Kredit gewährt, prüft sie normalerweise dessen Bonität. Wenn dieser Kredit durch die SERV versichert ist, trägt die Exportrisikoversicherung das Ausfallrisiko – was dank des AAARatings der Schweiz zu attraktiven Finanzierungskonditionen führt. Das ist ein starker Vorteil bei der Projektvergabe, und die dadurch günstigere Finanzierung gibt Raum, etwas teurere Zulieferungen aus der Schweiz zu beziehen.

Für Schweizer KMU wiederum eröffnet das neue Möglichkeiten. Sie punkten international mit innovativen und hochwertigen Produkten und Dienstleistungen sowie mit einer zuverlässigen und pünktlichen Projektabwicklung. Gemeinsam mit Branchenund Wirtschaftsverbänden unterstützt die SERV die EPCs bei der Suche nach geeigneten Partnern in der Schweiz – ein Ansatz, den sie als «Pathfinding» bezeichnet. Ziel ist es, Schweizer Unternehmen gezielt und effizient in globale Projekte zu integrieren.

Sichere Basis für den Export

Eine von der SERV begleitete Integration in globale Projekte sei laut Ponterlitschek für die beteiligten KMU ein sicherer Deal. «Die SERV führt vor der Absicherung eine umfassende Prüfung des Projekts und des EPCs durch. Inklusive Bonitätsanalyse und Bewertung der Einhaltung internationaler Standards. Zusätzlich arbeiten auch internationale Banken bei diesen Projekten mit, die Machbarkeit und Umsetzung im Detail prüfen», erläutert Ponterlitschek.

Das Fazit für KMU: Sie können sich auf ihre technische Expertise und die Umsetzung konzentrieren, ohne sich über finanzielle Risiken im Land des Bestellers den Kopf zu zerbrechen. Natürlich gibt es Bedingungen. Damit die SERV eine Versicherung gewährt, muss die schweizerische Wertschöpfung mindestens zwanzig Prozent des Auftragsvolumens betragen. Denn es geht auch darum, Arbeitsplätze in der Schweiz zu sichern und zu schaffen.

Dr. Lars Ponterlitschek ist seit 2017 Mitglied der Geschäftsleitung der SERV und verantwortet als Chief Insurance Officer die strategische Weiterentwicklung und Umsetzung der Versicherungsprodukte. Seit über achtzehn Jahren ist er in der Exportfinanzierung tätig, unter anderem in leitenden Funktionen bei PwC und der SERV selbst. Neben seiner operativen Tätigkeit engagierte er sich auch als Hochschuldozent und kennt die Welt der Exportkredite bis ins Detail.

Worauf KMU beim Exportgeschäft achten sollten

Was sollten KMU generell beachten, wenn sie sich auf Exportgeschäfte einlassen? Eine Reihe grundlegender Fragen müsse jedes Unternehmen für sich beantworten, so Ponterlitschek. Dazu gehören etwa:

Welches Geschäfts- und Vertriebsmodell ist für den Zielmarkt geeignet?

Welche Marktmechanismen und rechtlichen Rahmenbedingungen gelten?

Ist die Preis- und Kostenstruktur wettbewerbsfähig?

Und vor allem: Welche Risiken will man selbst tragen – und welche lieber absichern?

Gross denken mit starker Rückendeckung

Für Ponterlitschek steht fest: Wer neue Märkte erschliessen will, braucht neben Fachwissen vor allem eines: Selbstvertrauen. «Unsicherheit ist eine echte Erfolgsbremse», betont er. «Wer bei internationalen Projekten punkten möchte, braucht nicht nur Expertise, sondern auch ein gesundes Selbstbewusstsein.»

Und genau dieses Selbstbewusstsein könne durch die Unterstützung der SERV gestärkt werden, indem sie Risiken übernimmt und Türen zu neuen Chancen öffnet. So werden Schweizer KMU zu verlässlichen Partnern in globalen Grossprojekten.

Dieser Inhalt wurde von NZZ Content Creation im Auftrag der SERV erstellt.

Weil ein wohldosiertes Chaos manchmal dazugehört: Eine hilfreiche Liste mit Ideen, wie Sie dem Büroalltag Ihren unverwechselbaren Stempel aufdrücken. Da ist – Humor vorausgesetzt – für alle etwas dabei.

Heitere kleine Gesten

1. Verwenden Sie am Ende einer Nachricht immer gleichzeitig Fragezeichen und Ausrufezeichen, manchmal auch mehrere hintereinander.

2. Benutzen Sie UNBEDINGT GROSS BUCHSTABEN, wenn Sie etwas WICHTIGES MITZUTEILEN haben. Vergrössern Sie nach Möglichkeit auch die Schrift.

3. Atmen Sie laut hörbar aus, wenn Ihnen jemand eine Frage stellen will. Formen Sie mit Daumen und Zeigefinger eine Meditationsgeste, summen Sie leise, aber halten Sie dabei konsequent Blickkontakt.

4. Antworten Sie auf Fragen im Schriftverkehr ausschliesslich mit Emojis.

5. Antworten Sie auf Ja/Nein-Fragen immer zuerst mit «fair».

6. Antworten Sie irgendwann grundsätzlich auf jede Äusserung mit «fair».

7. Kratzen Sie sich ein paar Sekunden an der Handinnenfläche, bevor Sie jemandem die Hand geben.

8. Kratzen Sie sich ein paar Sekunden an der Handinnenfläche, nachdem Sie jemandem die Hand gegeben haben.

9. Tippen Sie Kolleginnen oder Kollegen zu Beginn oder am Ende eines Gesprächs mit dem Finger kurz auf die Stirn. Sagen Sie: «Intro überspringen.»

10. Stützen Sie sich beim Gespräch mit einer Person von hinten auf deren Stuhl.

11. Stützen Sie sich beim Gespräch mit einer Person seitlich auf den Stuhl einer unbeteiligten Person.

Vorteile des Festnetztelefons

12. Wenn Sie eine Kollegin oder einen Kollegen auf dem Festnetz anrufen: Fragen Sie immer als Erstes, wo sich die Person befindet.

14. Vergessen Sie während des Anrufs, warum Sie angerufen haben. Legen Sie geräuschvoll auf, falls Sie sich in einem Grossraumbüro befinden.

15. Rufen Sie die Person auf dem Platz gegenüber der eigentlich gesuchten Person an, um sich bestätigen zu lassen, dass diese anwesend ist. Bitten Sie dann darum, durchgestellt zu werden.

16. Legen Sie (geräuschvoll!?) auf, rufen Sie danach erneut an und behaupten Sie, es habe nicht funktioniert.

Mikrofone und Meetings

17. Lassen Sie Ihr Mikrofon während einer Videokonferenz konsequent eingeschaltet und beissen Sie dabei hin und wieder herzhaft in einen Apfel. Kauen Sie weiter, während Sie angeblich nach dem Stumm-Symbol suchen.

18. Ziehen Sie wärend einer Präsentation ein paar Handzettel aus der Tasche. Schauen Sie lange darauf und erklären Sie dann, dass Sie Ihre Handschrift nicht lesen können.

19. Verkleinern Sie in einer Präsentation die Schrift so sehr, dass niemand etwas erkennt. Sagen Sie, das spiele keine Rolle, Sie würden die Datei «später herumschicken lassen». Vergessen Sie es anschliessend.

20. Beginnen Sie eine Aufzählung mit Zahlen und wechseln Sie mittendrin zu Buchstaben.

21. Lassen Sie in einer langen Aufzählung Punkt 13 aus, weil er Unglück bringt.

22. Halten Sie beim Sprechen immer die Hand vor den Mund. Wenn das nicht geht, knacken Sie mit den Fingern.

23. Tippen Sie sich während einer Gruppenarbeit mit dem Stiftende mehrmals auf die Lippen. Geben Sie den Stift dann an jemand anderen weiter.

24. Ersetzen Sie einen der bunten Marker beim Whiteboard mit einem wasserfesten Edding.

25. Achten Sie darauf, dass Ihre Schrift auf dem Whiteboard unleserlich ist. Erwähnen Sie bei Nachfragen ruhig wieder einmal, dass Sie Ihre eigene Schrift nicht mehr entziffern können.

26. Planen Sie, falls Sie selbst einen Kurs leiten, entweder eine extrem kurze Mittagspause von 25 Minuten oder eine viel zu lange von zweieinhalb Stunden ein.

27. Verhandeln Sie mit den Teilnehmenden über jede einzelne Pausendauer. Nach der Einigung geben Sie jeweils die falsche Uhrzeit für die Rückkehr an.

Finanzen und Küche

28. Heulen oder lachen Sie beim Mittagessen in der Kantine ohne erkennbaren Grund auf. Antworten Sie auf Nachfragen mit einem Lächeln und den Worten: «Alles gut!»

29. Überreden Sie beim Mittagessen Kolleginnen und Kollegen, Wein oder Bier zu bestellen («Irgendwo auf der Welt ist immer 16 Uhr ...»). Bestellen Sie für sich selbst als Letzter ein Glas Wasser ohne Kohlensäure.

30. Fragen Sie beim gemeinsamen Mittagessen nie selber nach der Rechnung.

31. Leihen Sie sich kleine Geldbeträge und versichern Sie wiederholt, dass Sie das Geld am nächsten Tag zurückgeben werden. Vergessen Sie es anschliessend.

32. Öffnen Sie eine Packung Studentenfutter mitten im Gespräch mit einer anderen Person und bieten Sie ihr etwas an, nachdem Sie mehrfach mit den Fingern darin herumgewühlt haben.

33. Stellen Sie Ihre gebrauchte Kaffeetasse zwischen sauberes Geschirr in den Geschirrspüler.

34. Legen Sie beim Einräumen der Spülmaschine kleine Gegenstände zwischen grosse.

35. Räumen Sie die Spülmaschine nie aus. Stapeln Sie gebrauchtes Geschirr stattdessen in der Spüle.

36. Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter niemals. Unter keinen Umständen.

37. Schreiben Sie auf dem Smartphone eine längere Nachricht, während Sie vor der Kaffeemaschine stehen.

38. Wenn Sie das letzte Stück von einem mitgebrachten Kuchen oder Snack genommen haben, lassen Sie die leere Verpackung oder den Servierteller und das Messer liegen.

39. Kleben Sie Post-its im gemeinsamen Kühlschrank gelegentlich um.

Wetter und Büroalltag

40. Schlechtes Wetter ist eine immens wichtige Angelegehnheit: Schütteln Sie Ihren nassen Regenschirm deshalb immer erst nach dem Betreten des Büros aus. Kommentieren Sie das Wetter fachmännisch, sagen Sie zum Beispiel: «Heute schifft’s aber wieder.»

41. Erwidern Sie den Gruss einer Kollegin oder eines Kollegen erst bei der zweiten Begegnung im Büro, tun Sie dies dann aber euphorisch, so als hätten Sie die Person schon lange nicht mehr gesehen (zum Beispiel mit «Warst du in den Ferien?»).

42. Erwähnen Sie immer wieder Ihre Erfahrungen aus früheren Jobs. Bonuspunkte gibt es, wenn diese wirklich gar nichts mit Ihrer aktuellen Tätigkeit zu tun haben.

43. Blenden Sie Personen mit der Taschenlampe Ihres Handys, wenn diese auf Sie zugehen. Machen Sie dabei Geräusche wie «bzzz!» oder «schschschtt».

44. Tippen Sie mit dem Finger auf den Bildschirm der anderen Person, während Sie ihr etwas erklären.

45. Schliessen Sie die Tür, während Sie selbst noch sprechen.

46 Schliessen Sie die Tür, während die andere Person noch spricht.

47. Öffnen Sie am Morgen ein Dokument in der Cloud, an dem mehrere Personen arbeiten, und schliessen Sie es erst wieder am Abend, damit alle glauben, Sie seien ständig drin.

48. Erklären Sie, dass das einzige Lineal im Büro aus Ihrem Privatbesitz stamme, sobald es jemand benutzen will. Schreiben Sie es an. Zum Beispiel mit Tipp-Ex.

49. Sind eine Kollegin oder ein Kollege mehr als zwei Tage abwesend, nutzen Sie deren Pult als Ablage für eingehende Post oder ungeöffnete Päckchen. Lassen Sie diese dort liegen, auch nachdem sie wieder zurückgekehrt sind.

50. Ignorieren Sie konsequent jede Fehlermeldung des Druckers. Jemand wird sich schon drum kümmern. Brechen Sie Ihre eigenen Druckaufträge niemals ab.

Zusammengestellt von Alexander Vitolic´ der immer schon ein begeisterter Leser der «Gaston»-Comics war. Illustriert mithilfe von ChatGPT. Der Autor übernimmt keine Haftung für allfällige Zwischenfälle. Seien Sie nett zueinander.

Moneyhouse digitalisiert den Handelsregisterprozess. Mit Unterstützung des Softwareunternehmens Hoop werden Unternehmensgründungen sowie Mutationen zur Fingerübung.

Im Schweizer Handelsregister werden jährlich mehr als 230 000 Mutationen vorgenommen und rund 50 000 Unternehmen neu erfasst. Das sind 137 Gründungen pro Tag, knapp sechs pro Stunde. Behördenprozesse via Briefverkehr galten bislang als notwendiges Übel für die unternehmerische Selbständigkeit. Doch gerade Startups können es sich in der Gründungsphase nicht leisten, wochenlange administrative Abläufe hinzunehmen. sowohl aufseiten der Gründer als auch der Investoren will man rasch ans Werk.

Zusammen mit dem Softwareentwickler Hoop hat sich das Portal Moneyhouse dieses Problems angenommen: Ein Handelsregisterprozess kann künftig komplett digital auf moneyhouse.ch abgewickelt werden ebenso wie spätere Mutationen oder Liquidationen – und zwar schweizweit. Dass Verträge digital abgeschlossen werden können, ist an sich nichts Neues. Für Unternehmensgründungen sowie diverse Mutationen war jedoch bislang eine handschriftliche Signatur sowie deren notarielle Beglaubigung unumgänglich.

Digital signiert ist der neue Standard Damit handschriftliche Signaturen künftig ebenfalls digital und rechtskonform eingereicht werden können, setzt das umfassendste Portal für tagesaktuelle Handelsregister und Wirtschaftsinformationen Moneyhouse auf die Dienste von DeepSign –der Schweizer Lösung für digital anerkannte Signaturen in der Schweiz und der EU. Dank der Verwendung von qualifizierten elektronischen Signaturen (QES) sind digital vollzogene Mutationen und Gründungen mit dem Bundesgesetz für elektronische Signaturen (ZertES) konform und werden von sämtlichen kantonalen Handelsregisterämtern akzeptiert. Die Identität der Unterzeichnenden wird dabei durch ein offizielles Ausweisdokument und eine ZweiFaktorAuthentisierung verifiziert.

Founder werden entlastet

Wer tatsächlich vom heimischen Wohnzimmer aus ein Startup gründen oder den Firmennamen des eigenen KMU ändern möchte, kann dies nun problemlos tun: Der gesamte Prozess – von der Eingabe der Firmendaten über die Dokumentenerstellung, die Identifikation der Gesellschafter und das Er

Die Unternehmensgründung war noch nie so einfach: kein Papierkram, kein Warten, kein Notartermin.

stellen der digitalen Signaturen bis hin zur Einreichung beim Handelsregister – läuft über eine zentrale Plattform: moneyhouse.ch. Physischer Aufwand oder mühsame Terminvereinbarungen entfallen vollständig, denn es braucht weder Postversand noch Notartermine und schon gar keine Besuche beim örtlichen Gemeindehaus. Sollten bei der Erfassung Fehler passieren, können auch diese jederzeit am Computer korrigiert werden. Die Einsparungen sind vielfältig: Dank der Digitalisierung administrativer Gründungsprozesse können Umweltressourcen geschont und Ämter entlastet werden. Aber auch Unternehmerinnen und Unternehmer sparen neben Zeit vor allem eines: Nerven.

Nerven gespart, Kapital erhöht

Die Kosten für den Notartermin entfallen ebenso wie lästige Portokosten. Ein weiterer Vorteil liegt in der Zusammenarbeit von Hoop mit Yapeal, einer Schweizer NeoBank, die Kundinnen und Kunden sämtliche Finanzdienstleistungen digital und rund um die Uhr per Klick ermöglicht. Yapeal setzt, wie DeepSign, auf eine OnlineIdentifikation. Dadurch erhalten angehende Gründer ihre Einzahlungsbestätigung nicht erst nach Tagen, sondern innert weniger Minuten. Die vielleicht banalste Einsparung, von der Unternehmerinnen

Die Schweizer Online Plattform stellt für ihre Kundin nen und Kunden umfangreiche Wirtschafts und Bonitätsinformationen sowie strukturiert aufgearbeitete Handelsregisterdaten bereit. Das Angebot richtet sich an Fachkräfte aus der Wirtschaft, Unternehmensgründer und Professionals, die Risiken managen, Hintergründe erkennen oder mehr verkaufen möchten. Seit 2020 wird Moneyhouse als Marke der NZZ geführt. Auf der Webseite integriert findet sich jetzt auch das neue Portal KMU+, das einen zusätzlichen inhaltlichen Mehrwert für Unternehmen und Wirtschaftsinteressierte bietet.

und Unternehmer auf moneyhouse.ch profitieren, kann unternehmerisch die grösste Wirkung entfalten: Zeit.

Ein spontanes Kundengespräch oder eine kurzfristige Einladung zu einem NetworkingApéro werden künftig nicht mehr durch administrative EMails oder fehlende Dokumente verhindert. Dank der Neuerung auf moneyhouse.ch können angehende Unternehmerinnen und Unternehmer wieder aus dem Vollen schöpfen – und der Heimweg reicht aus, um per Smartphone alles Erforderliche zu erledigen.

Warum erst jetzt?

Moneyhouse und Hoop übernehmen eine Vorreiterrolle bei der Digitalisierung und Entlastung administrativer Unternehmensprozesse: Im internationalen Vergleich liegt die Schweiz im Bereich EGovernment aktuell nicht an der Spitze. Gründe dafür sind die föderale Fragmentierung und eine uneinheitliche rechtliche Ausgangslage. Häufig fehlen die gesetzlichen Grundlagen und Standards, die eine digitale Abwicklung vereinfachen würden. Und: Während viele Plattformen zwar digital erscheinen, im Hintergrund jedoch manuell arbeiten, bietet Moneyhouse dank Hoop eine durchgängig digitalisierte Lösung – vom manuellen zum digitalen Zeitalter.

Die Digitalisierung dieses Prozesses ist nicht bloss eine technische Optimierung, sondern eine echte Befreiung – eine Rückkehr zur Essenz des Unternehmertums: gestalten statt verwalten. Moneyhouse läutet einen Paradigmenwechsel in der Schweizer Verwaltungspraxis ein: weg vom papierbasierten Behördengang, hin zu einem sicheren und effizienten OnlineProzess. Damit wird die Unternehmensgründung nicht nur schneller, sondern auch zugänglicher – ein echter Fortschritt für die Schweizer Wirtschaft.

Die eingesparte Zeit lässt sich vielseitig nutzen: mehr Networking, mehr Raum für Unternehmensentwicklung, mehr Kapazität für das Wesentliche.

Dieser Inhalt wurde von NZZ Content Creation im Auftrag von Moneyhouse erstellt.