文學院電子報

0 2 4 2

文學院動態

強化招生精準行銷:網路社群媒體投放形象廣告

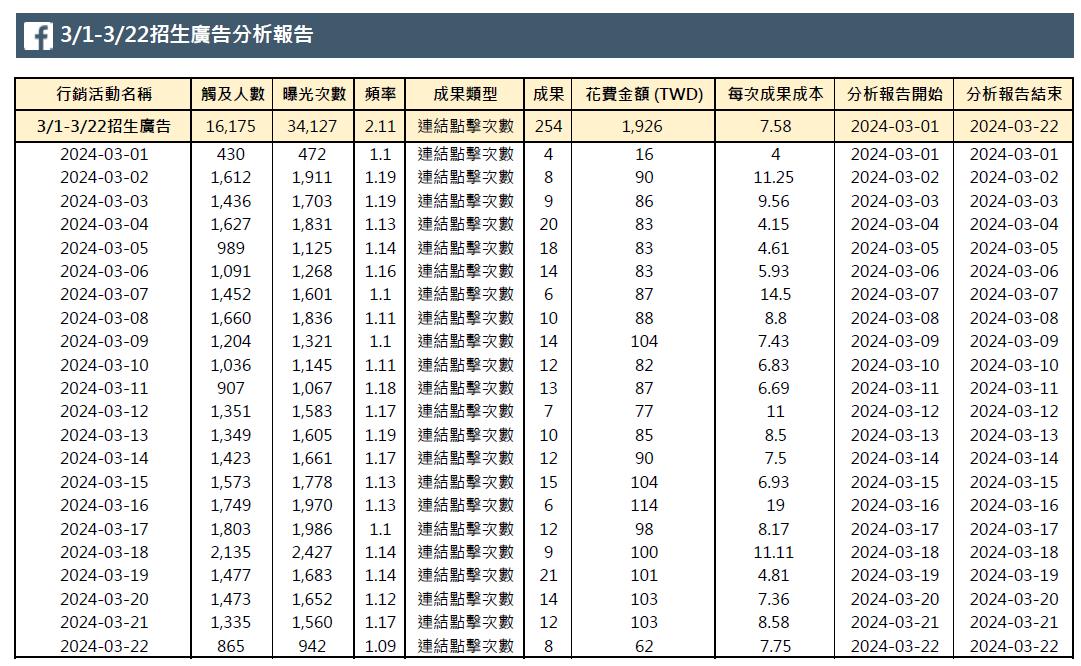

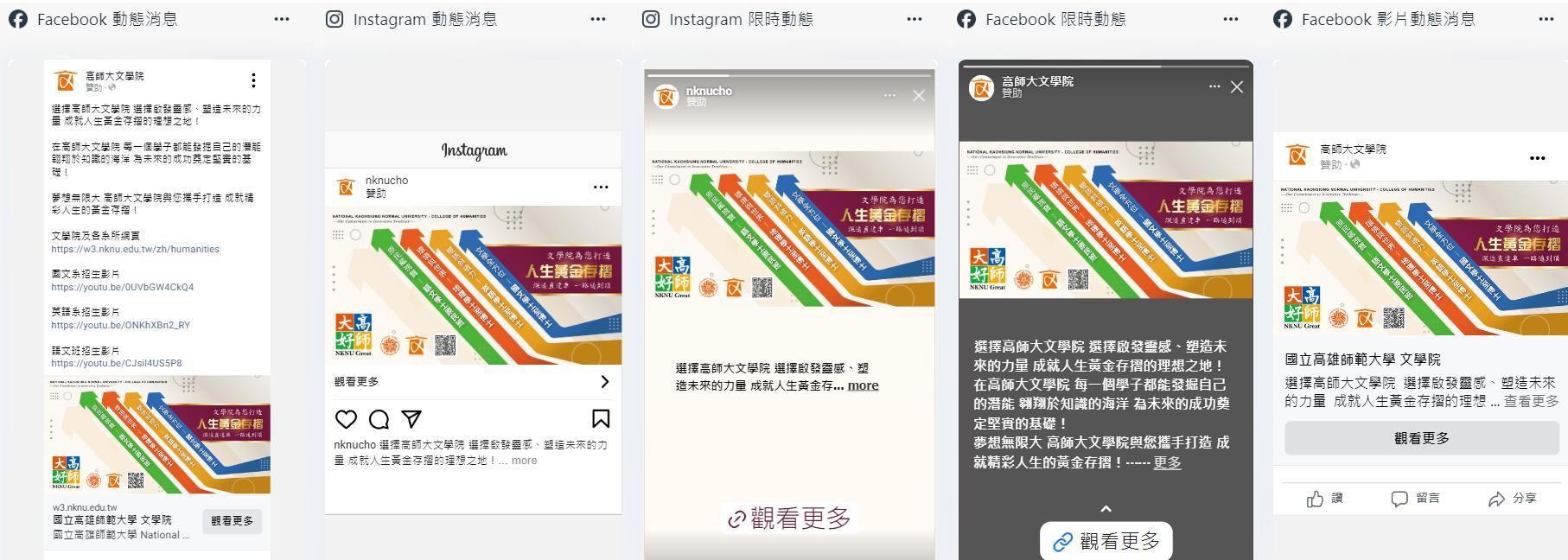

配合大學學測放榜,本院113年3月1日至3月22日於網路社群媒體 投放形象廣告,本次廣告分析如下:

加強國際學術交流-

墨爾本大學為澳洲第一名校,2024年QS世界大學排名(

QS World

Top University Ranking 2024)全球第14和2023年泰晤士高等教育世界大 學排名(Times Higher Education World University Ranking 2023)全 球第34名,兩項國際知名的學術排名奠定墨爾本大學在南半球最高學府的 地位。墨爾本大學教育學院是澳大利亞規模最大、歷史悠久、聲譽最高的 學院,教育領域排名世界前6,對澳洲本國及全世界教育政策制定,教育發 展方向及發展策略,均有重大學術影響力。墨爾本大學教育學院專精語言 教學、英語教學、原住民文化研究、課程教學、中小學教師培育等等。本 院和墨爾本大學教育學院於今年5月1日共同簽署學術合作備忘錄,此次簽 署不僅是兩校學術交流,更是兩國教育合作一大進展。兩校將共同深化人 文及語言教育學術研究合作、促進學術活動、推動教師交流講學等,共同 致力推動教育和人文領域的發展,為未來全球教育貢獻力量,帶來更多創 新與突破。

The NKNU Symposium on Contemporary Philippine Culture: Challenges and Opportunities in a Globalized World

The Department of English at National Kaohsiung Normal University (NKNU) hosted a timely symposium titled "Listening to the Global South: A Symposium on Contemporary Philippine Cultural Criticism" on June 3rd , 2024. This gathering brought together six distinguished scholars from the Philippines and Taiwan for a forum-style discussion.

The symposium delved into the complex landscape of contemporary Philippine culture, grappling with the challenges and opportunities it faces in the era of postcolonialism and globalization. Leading Philippine scholars like Dalisay, Baquiran Jr , Ong, Hidalgo, Tolentino, and Cleto explored diverse aspects of Philippine culture, including literature, film, television, popular music, feminism, and indigenous cultures Taiwanese scholars Huang, Chang, and Li then offered insightful responses, enriching the discussion with their unique perspectives.

Weaving Stories, Interpreting Reality

The symposium unfolded first with a shared appreciation for the writer's craft. Professor Butch Leano, a visiting Filipino scholar, ignited the discussion by emphasizing the writer's role as a weaver of stories and an interpreter of reality. He stressed the responsibility writers hold to not just entertain but also to advocate for change. "Writing allows us to gather the threads of experience," he explained, "and through them, illuminate truths and inspire action."

Lessons from Lost Bicycles and National Beauty

A young Taiwanese student, captivated by Miguel Syjuco's "Ilustrado," a novel exploring the Philippines under American rule, highlighted the power of literature to bridge historical divides This sparked a dialogue about the importance of historical awareness and the role writers play in preserving cultural memory. Professors, reflecting on the student's enthusiasm, remarked, "Stories like 'Ilustrado' remind us that the past shapes our present. By remembering, we can learn and build a better future."

Navigating the Maze of Modern Reading

Delving into the complexities of promoting reading in the digital age. Philippine scholars acknowledged the challenges faced in the Philippines, where poverty limits access to libraries and the institutional curriculum often neglects history. However, they also pointed to positive developments like the burgeoning popularity of children's literature and young adult novels, niches that cater to younger audiences.

A contrasting perspective was proposed by a Taiwanese participant who observed a shift towards online content consumption among younger generations He expressed optimism, believing that new forms of writing and storytelling would inevitably evolve to capture the imagination of digital natives.

Identity and the Search for Belonging

The discussion ventured beyond the realm of literature, touching upon the concept of national identity. A Taiwanese student lamented the lack of emphasis on Taiwanese culture and nationhood in their educational system. She contrasted this with her Filipino peers who, in her perception, possessed a stronger sense of national identity. This sparked a thoughtful exchange about the complexities of cultural identity, postcolonialism and globalization

Building Bridges Through Shared Experiences

The event culminated in a heartwarming gesture of cultural exchange Philippine scholars were impressed by the Taiwanese student's eagerness to learn about Filipino culture. The roundtable discussion was a testament to the unifying power of storytelling. It informed the shared challenges and aspirations of creative communities in the Philippines and Taiwan, highlighting the crucial role writers play in shaping cultural identity and fostering social progress.

This symposium provided a valuable platform for Taiwanese academia to gain deeper insights into contemporary Philippine culture. By fostering diverse perspectives and critical thinking on Philippine cultural experiences, the event facilitated a better understanding of Philippine society's development trajectory. Ultimately, the symposium boosted cultural exchange and cooperation between Taiwan and the Philippines.

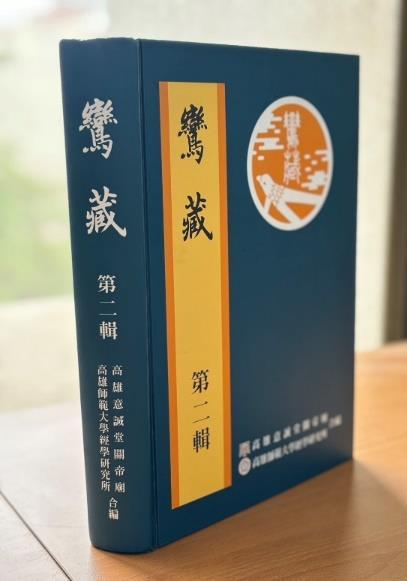

本院李翠玉院長連同經學研究所陳韋銓所長、本校圖書資訊處 余遠澤處長於113年3月15日前往意誠堂拜會,除感謝意誠堂對本 學院產學合作計畫扶鸞出版計畫之支持,並討論校院系所提供AI資 訊系統、網站行銷及多語翻譯產學計畫合作之可能性。

◆ 增設多語學習平台:本院於文學大樓一樓東側入口處(客文所旁) 增設 多語學習平台,目前有播放台語、客語、原民族語等影片,未來會再 增加東南亞語系及其他語言影片,透過播放各種語言的影片,促進語

言的學習和交流,可以打破語言隔閡,亦能增進文化多元意識和不同 族群間的相互尊重,從而建立更加和諧的社會氛圍。

◆ 增設戶外自學區:本院於文學大樓1樓中間大門外騎樓,增設二組桌 椅,供師生討論或自學使用。

◆ 更新1樓中間大門:本院文學大樓1樓中間大門因老舊門鎖不易開關,

今年會進行更新,已請廠商設計規劃中。

增設多語

學習平台

增設戶外 自學區

強化學院能見度及社區鏈結

為加強社區服務,共享文化資源,本院於113年2月21日開設新 一期社區教室「書法班」;本院於3月8日開設第二期「行雲流水-中 華古典舞入門班」;本院於4月17日新開設「悅讀《易經》」社區推 廣文藝課程。

書法班

◆ 願景驅動

◆ 跨域整合

◆ 跨國聯盟(研發、培訓、實踐)

◆ AI導入(多語正義)

活動報導

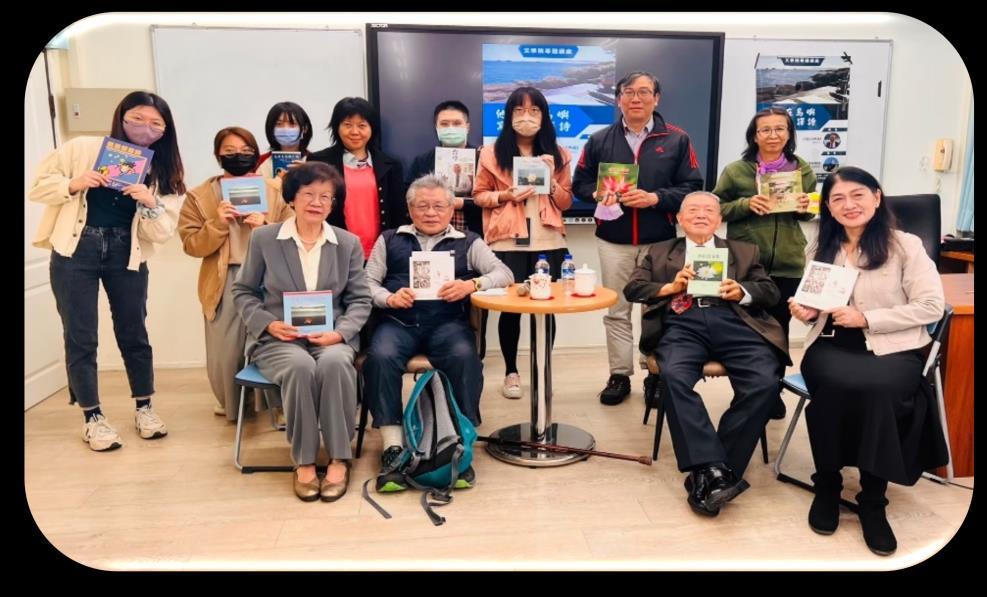

「他們在島嶼寫詩、譯詩」講座紀實

日期:113年3月11日(一)

講者:醫師詩人沙白、陳靖奇教授

撰稿整理:國文系碩二郭育瑋

本次講座邀請到醫師詩人沙白(涂秀田)老師與本校榮譽教授陳靖奇老師,為我們 演講〈他們在島嶼寫詩 譯詩〉一題。沙白老師早年受日本、西學存在主義影響,大學 時曾就讀高雄醫學院牙醫系,畢業後遠赴東京大學牙醫學系、哈佛大學牙醫學院攻讀碩 士學位。曾參與大海洋詩社、笠詩社、心臟詩社等文學團體,斬獲無數獎項,如中華民 國詩學會詩運獎、高雄市詩歌創作獎、高雄市文藝獎、心臟詩獎等。於 1988 年參加泰 國世界詩人大會時發表「詩是現代最重要的空氣」轟動國際,深受現代詩界重視。2022 年更是榮獲真理大學台灣文學家牛津獎。陳靖奇老師更不用說,貴為本校文學院第四任 院長,現榮譽教授,與本校有著不解之缘,孺慕之情,銘感五內。

演講之初,沙白老師並未急於高談闊論,而是笑盈盈凝望自己多年來的莫逆之交, 陳老師顯得有些躊躇,唇嘴有意識地止於收斂,源於彼此深厚友誼背後的 是似古非 古,奠定華人血脈連繫的「禮」。誠如陳老師開口即言,沙白老師之名,其實就是東西文 化的和諧交融, 「沙」是欣賞西方的「沙特」,白是欣賞東方的「李白」。作為醫者,沙 白老師懸壺濟世,早已享譽國內外;作為詩人,救人的巧手在閒暇之餘,拾起筆桿,奮 力歌頌難得可貴的和平。職責繁重的 醫者生涯難以澆熄詩人的創作之火, 那股火焰反而愈挫愈勇,愈燒愈旺。

興許是早有定數,所謂「留學習醫」, 以一個志於從醫之人而言,再尋常不 過,但同樣擁有文人的血、筋骨、靈

魂的沙白老師,何嘗不也是「留學習 詩文」?沙白老師擷取了東方文化優 勢,打造中西合璧之嶄新思潮,豐富

而多方面的意象描繪,以及如同古之

聖賢般善於運用典故,熟稔地顯於詩中。當提及詩風形成的主因,沙白老師親口解釋, 他的詩與生命歷程息息相關,當時正值第一次世界大戰結束不久,大量生命流逝的無力 感,殘破社會的紊亂亂象,以及隨著國民政府遷台施行的高壓統治,年輕憤青因悲觀而 產生的虛無飄渺情緒,對他的價值觀造成巨大衝擊,為往後詩風的轉變埋下伏筆。

在《河品》一書,收錄有〈二十一世紀是中國的〉一篇,詩中描述一個古老而巨大 的巨人死灰復燃,終於在當代甦醒過來。此詩成詩之因,沙白老師解釋年輕時見過日本 拍攝中國密密麻麻的上班情況,儼如稠密來往的螞蟻。當年中國於國際上接連失利,頗 受外國人瞧不起,自古視為中國威嚴與祥和象徵的「龍」,在外國人眼裡卻儼如「惡」的 象徵,時至今日,兀自無法完全扭轉外國人的評價。不過,沙白老師也指出,過去的中 國讓人有逞兇鬥狠的刻板印象,無論是「虎」或是「龍」的象徵意義,現代應當有現代 的追求,即和平無爭的「龍」之象徵。

鑒於諸多之感完成此詩,沒想到會得到如此多讚美,實在感到受寵若驚。陳老師像 是為了反駁而感慨道:「這是他(沙白)在二十歲出頭所作之詩!」以一名大學生之姿, 居然能創作出如此成熟而新穎之作。陳老師像是恨不得把多年來的研究成果一口氣說個 痛快明白,飽經學術汪洋洗禮的魚尾紋興奮地在臉頰上載歌載舞,進一步闡述他與余光 中老師是如何轉化英語和中文,字句的解讀與語感,在不失詩之意象與作者本意的情狀 下,把小小彈丸之地的詩作,大力推廣至全世界。

演講如火如茶過了大半,當本院院長再次請沙白老師揀選一首詩分享,話匣子打開 的陳老師,不等沙白老師開口,二話不說推薦另一首詩 〈蜉蝣〉。首先,陳老師縝 密地翻譯英文版本的詩句,替我們一字一語說明詩文的原意、典故背後的深意,以及轉 化成英語後的字義,極力還原詩之意象。沙白老師則回憶成詩之因,他小時候鄉下老家 很窮,在河裡游泳時見到微小蜉蝣,涓流與世界,蜉蝣之命與人之性命,是回憶 源 於生命之體悟和感慨勾勒出這首詩的全貌。沙白老師說曾經有人詢問他寫詩作詩是受誰 影響居多?對此,老師笑著說自己寫詩最大的依仗是「回憶」、是「生命歷程」。因為生 命歷程,留學期間有幸見識日本學術發展之了得,積極地萃取東西文化之精華,無關共 產與否,立場與否,於是得以另闢現代新詩的新徑;也因為過去的生命歷程,從一開始 憤青般側重精神世界的焦慮和探索,堪堪轉為追求現實層面的和平希冀。他自豪表示, 當今全世界寫下最多關於戰爭和和平的詩人,恐怕就屬自己。

「我一天可以寫二首詩,寫好就會交給陳老師。陳老師一有空就立刻翻譯,這一來 二去,現在陳老師那兒應該有一百多首。」對於即將出版的新詩,沙白老師邊表達感激 邊調侃說道。君子之交淡如水,用來形容沙白老師與陳老師二人,實再貼切不過,說起 彼此的優秀,又是 誇又是笑,夾雜在 歲月縫隙的足印, 娓娓道著深厚的 學術來往。然而, 學術來往的也不 僅止於台灣學者, 香港學者及詩界 亦相當注重沙白 老師的詩作,析分 其詩的學子學者 不計其數,更甚把 他的詩作列為大 考考題。

演講臨近尾聲,沙白老師以另一著作〈戰爭與和平〉向我們這些後生晚輩闡發兩岸 和平、海洋、愛人的真理。在演講開始不久時,沙白老師說了一則有關蔣家與毛澤東的 故事:國共內戰期間,毛澤東赴重慶談判,把做好的詩作抄錄送給柳亞子,後刊登於重 慶各大報上,蔣中正見詩而大為感慨,他自己是寫不出這種詩,於是要求重慶的部下寫 出更好的詩未果,此詩正是轟動當時文壇的〈沁園春.雪〉。沙白老師進一步表示,他說 這故事的目的絕非要鼓吹共產黨,而是想告訴我們毛澤東的才氣是真材實料,連他自己 都闡明共產黨總有一天會消失,但我們(台灣人)卻怕他怕得要命。台灣與中國之間的 對峙關係其實並無必要,現代人應該以現代人的和平方式消弭紛爭。沙白老師特別讚揚 〈戰爭與和平〉書封設計意象飽滿:白鴿與橋樑 恰好是自己的願景,和平與溝通。

【高教深耕】教學研究及學思經驗分享講座

「攪去愛情裡的沙子-府城重慶寺醋矸傳說考」 講座紀實

日期:113年3月28日(四) 講者: 顏美娟教授

撰稿整理:國文系碩三張育綸

本次邀請到本校國文學系顏美娟教授,演講〈攪去愛情裡的沙子-府城重慶寺醋矸傳說考〉 一題。顏教授生於臺南左鎮,自高中起便喜愛穿梭於府城巷弄,欣賞古蹟廟宇、匾聯彩繪,也在 當時培養了對民俗文學的興趣。隨後就讀於中興大學中文系、東海大學中文研究所碩士班、文化 大學中文研究所博士班。研究專長即以俗文學、民間文學、鄉土文學為主。本次演講即以府城重 慶寺為例,介紹其特殊的「攪醋矸」傳說產生的社會背景、「水手爺」的來歷、「速報司」與重慶 寺的關係,以及當時庶民文化與婦女困境。

首先,顏教授先介紹了重慶寺悠遠的歷史背景。根據記載,重慶寺創立於康熙六十年(1721), 座落於臺灣府寧南坊,府城最高處鷲嶺南坡的御史埕(牛屎埕),即現今臺灣文學館旁。1945 年 遭戰火波及,重建後而有今之單殿,前有捲棚式拜亭,三開間、中西合璧的建築。寺廟門神彩繪, 中間山門哼哈二將,左右「風調」、「雨順」四大天王,畫工細膩,皆出自時任董事長的民族藝師 獎潘麗水之手。其中西方的廣目天王袒胸露乳、腳著涼鞋、露出十趾,造型十分特殊。重慶寺的 月老造型優美、和藹慈祥,據說特別靈驗,供桌上常見來還願的新婚謝禮,並與大天后宮、大觀 音亭與武廟的月老公齊稱「府城的四大月老」。重慶寺過去被民間暱稱為「醋矸廟」,重慶寺的醋 矸放在「速報司」的供桌前,許多夫妻、戀人因感情失和來廟裡「攪醋矸」以挽回生變的情感, 順時針轉三圈求「百年好合」,逆時針轉三圈求「回心轉意」。

接著,顏教授繼續揭開 重慶寺攪醋矸的民間傳說與 官方說法。關於重慶寺的醋 矸傳說,在日本時代片岡巖 的《臺灣風俗誌》已有記載, 其中說明了醋瓶的特效,就 是專治丈夫納妾,只要向重 慶寺的本尊觀音祈願,拿筷 子在醋瓶裡攪拌兩三下,在 外放蕩的丈夫就能回心轉意。 這也形成「撈醋矸 吃醋」 的歇後語典故。根據民間說 法,掌管醋矸的神明為「水手 爺」。水手爺的來歷為何?自 清以來,鯤鯓王就已有駐留 臺南數月的紀錄,期間香客不斷,也為當地娼家帶來生意。而水手爺本是鯤鯓王的水手,娼家藉 著祭祀水手爺紙偶,以祈求生意興隆。連雅堂曾記錄了一段臺南勾闌的祝詞,其云:「水手爺, 腳蹺蹺,面縐縐,扐大豬,來進椆。」其中「大豬」為嫖客,「椆」則為借指酒家的豬欄,水手 爺也因此成為了娼家的守護神。

然而,根據廟方說法,重慶寺從古至今一直都是佛教聖地,沒有祭祀王船,更沒有祭祀妓 女守護神「水手爺」。因此,有人以為重慶寺中的「西嶽大帝」就是水手爺。不過,所謂東嶽泰 山,大多被視作死人之歸所,而西嶽大帝是冥簿掌管者,也因其司掌冥間,故重慶寺有牛頭馬 面。由此來看,西嶽大帝與水手爺並非同一尊神明。若從根本提問,為何會有「水手爺掌管醋 矸」這種誤傳呢?其淵源或許要追溯到許丙丁的《小封神》。日本時代作家許丙丁在他的臺語小 說《小封神》當中,即有〈報司爺迷色失醋〉一回,內容提到重慶寺的「速報爺」因著法器醋 矸,使眾多信女前往祭拜;「金魚大仙」妒忌其豔福,故偷走醋矸,並逃到大知街的娼家,彼處 即供奉著「水手爺」。由於《小封神》的風行加之民間口耳相傳,兩尊神明因此產生勾連,也造 成了「水手爺掌管醋矸」的誤會。

再者,顏教授為我們補充了當代府城的社會背景。清代詩人劉家謀於道光二十九年(1849) 任台灣府儒學訓導,著有《海音詩》二卷,其中一首提及了重慶寺的攪醋矸習俗:「撮合偏饒祕 術多,蓮花座下簇青娥;不圖色相全空後,猶捨慈航渡愛河。」根據其附註,可以得知當時攪 醋矸的對象為「男女相悅不得遂者、夫妻反目者」,先在菩薩前祈禱,並將自己的頭髮纏繞在竹 棍上,以竹棍攪動置於菩薩座下的醋甕,口唸「使人心 酸」,再以佛前燈油塗抹於另一半的額頭,對方即「變嗔 而喜」,回心轉意。其方法功用與現今相去不遠。

根據劉家謀的說法,這種「撮合秘術」不只是重慶 寺獨有,「聞東安坊嶽帝廟亦有之」。府城嶽帝廟創建於 南明永曆二十三年(1669),相傳為鄭成功率軍東征時, 隨軍官兵帶有嶽帝爺香灰袋,之後建草寮供奉。上述所 說府城娼家供奉水手爺,在舊時廈門當地的娼妓亦供奉 城隍爺以求生意興隆。另外,福建莆田城隍廟內有四神 像,座下積有舊鞋,手指還繫有髮絲,習俗認為凡家人 失蹤,取其鞋置神座下,神使便可將之追回。其中手指 繫有髮絲,與重慶寺中纏繞頭髮在攪醋矸的竹棍上,頗 有雷同之處。至於「速報司爺」,相傳其為岳武穆,「凡 負屈、含冤、心迹不明者,率多於此處設誓盟心,其報 最速」,與重慶寺攪醋矸使負心者心酸而回心轉意,也有 異曲同工之妙。由此種種,可見重慶寺醋矸的設置,有 吸收道教地府信仰的痕跡。

最後,顏教授讓我們反思了攪醋矸的習俗與傳統女性所面臨的困境。自清代以來,無數心 酸婦女至重慶寺中攪醋矸,為求薄倖郎的回心轉意,令人不勝唏噓。探究背後的原因,源自於 一個悲慘的、病態的社會。因為催索賦稅迫使女子賣笑以償所負,使一個個良家婦女成了「城 邊貨」。面對社會的欺凌與打壓,她們只得透過這些「撮合秘術」祈求家室和諧。在座各位若有 機會拜訪府城,不妨順道到重慶寺裡拜月老、攪醋矸,親自去品嘗那沉澱在古廟之下的韻味吧。

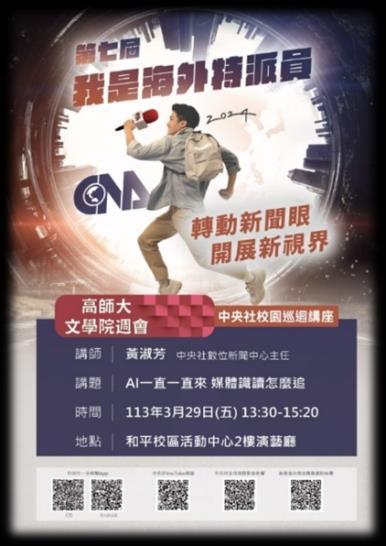

「AI一直一直來 媒體識讀怎麼追」講座紀實

日期:113年3月29日(五)

講者:中央社數位新聞中心黃淑芳主任

撰稿整理:國文系碩三張育綸

本次演講邀請到了中央社數位新聞中心 的黃淑芳主任,黃主任畢業於政治大學新聞系、 外交研究所,隨後於中央社擔任記者、財經組 長、商情新聞中心副主任、資訊中心副主任與 媒體實驗室主任等職位。黃主任於媒體界已深 耕許久,有感於近年 AI 科技蓬勃發展,反思 從前的媒體識讀方法是否足以因應,應該如何 加強,故以〈AI 一直一直來,媒體識讀怎麼追〉 為題進行演講,期許能啟發聽眾對於媒體素養 的新觀念,並且有更深刻的認識。

黃主任首先介紹了中央 社主辦的「我是海外特派員」 活動。中央社在全世界重要國 家、城市設立駐點,派駐專業 記者,人數超過 20 位,為全臺 之最。而海外特派員遍布五大 洲,他們利用在地採訪優勢, 深度報導各駐國的政經、文化、 風土民情,以及國人在國際上 的卓越表現,以即時豐富的國 際新聞,呈現高度視野與多元 面向,讓臺灣與世界同步邁進。

dimanche après-midi à l'Île de la Grande Jatte)為例,說明「你所看到的世界,都是點 描法構成」。「點描法」是通過無數小點的形式 來描繪物體的輪廓、形狀和細節的一種方法; 世界的構成亦由客觀事實、主觀意見、用字遣 詞、標點符號、背景知識、前後脈絡與個人濾 鏡等等。以用字遣詞為例,同一件新聞事件可 以用「竟、驚、怨、怒」等情緒性字眼,吸引 閱聽者的的眼球、煽動閱聽者的情緒,以達到 操縱輿論的風向的目的。

因此,中央社自 2017 年舉辦「我是海外特派 員」培訓營隊,至今已選出 15 位學員擔任海 外特派實習生,於德國之聲(德國)、星洲日報 (馬來西亞)、安塔拉國家通訊社(印尼)等媒 體公司實習體驗一個月,培養青年記者具備國 際觀、跨文化交流及專業媒體識讀能力。

何謂「媒體識讀」?黃主任以經典的「點 描畫派」作品〈大碗島的星期天下午〉(Un

再者,黃主任繼續舉出幾 件已被證實為假新聞的真實事 件。2023 年 2 月 16 日,美國 主持人尼克森( Garland Nixon)於社交平台「X」發表 「美國毀滅臺灣計畫」相關之 嘲諷式推文,然經前立委在 「Facebook」轉發,再經媒體 引用,製成一篇篇「拜登又失 言」、「驚吐真心話」的毀滅臺 灣內幕報導。2024 年 1 月 13 日,通訊軟體「Telegram」流 傳臺南投票所砍人事件,經媒體轉發並屬名中 央社,後中央社親自闢謠,證實新聞圖文遭移 花接木……等等,假新聞事件防不勝防。同時, AI 時代來臨,其技術已可製造大量文本、圖像 和影片,造成有時「有圖不一定有真相」。以影 像來說,「Deepfake 深度偽造」日益發展,可 運用 AI 技術將已有的圖像或影片疊加至目標 圖像或影片上,藉以偽造任何人的面部表情,

常用在復仇式色情與假新聞等內容之中。偽造 影像如:2022 年 3 月流傳的「烏克蘭總統宣 布於烏俄戰爭投降」影片、「美國、烏克蘭總統 於基輔街頭十指緊扣」照片、2023 年 5 月 22 日流傳的「五角大廈附近發生爆炸」照片…… 等。根據台灣事實查核教育基金會 2022 年假 訊息大調查發現,高達七成以上的民眾過去一 年曾收過假訊息,高達九成四民眾認為需要透 過教育或宣導來加強國人辨識假新聞的能力。

因此,培養新時代的媒體識讀已勢在必行。

於是,黃主任先提供了一些可以輔助辨識 偽造影像的「圖像查核工具」,如美國的 「Google」、俄羅斯的「Yandex」、中國的「搜 狗圖片」與「百度識圖」,透過搜尋引擎可以初 步辨識圖像內容與相關資料;「TinEye」網站

體訊息,首要應當抱持著懷疑的態度,有意識 地提醒自己注意消息來源,是否有記者署名? 沒有記者署名的報導很有可能只是博人眼球 的內容農場,甚至是空穴來風的假訊息。有記 者署名的報導則可以循線搜索,觀察此記者歷 來的報導是否公允、謹慎。接著注意內容來源, 是官方資訊或是匿名來源?若通篇皆是「網友 爆料」,可信度則不高。同時觀察新聞中的圖 文,是否遭「移花接木」,挪用其他事件或戲劇 畫面影像?是否呈現「片面真實」,剪接強調部 分片段?並且善用「圖像查核工具」,重複確認 圖像的真實性與來源。

可以依據上傳的圖像或網址,搜尋近似的圖片, 並反向找出圖像最早出現的時間與出處; 「PimEyes」網站則針對圖像當中的人臉進行 辨識。其他還有「Google Lens」、「Reversee: Reverse Image Search」等應用程式可以使用。 不過,若內容是某個畫面的「截圖」,則很難使 用工具找到原始出處;而圖像中的地標、招牌、 車牌與地理位置等關鍵資訊,恐怕也需要專業 資源協助方能獲取。而人臉偽造技術「Deep Fake」由於是隨機產生,每次生成都不一樣, 更難以肉眼看出破綻。目前針對 AI 的偵測工 具,判斷準確度也不高,因此,媒體識讀的關 鍵仍是在每個閱聽者的心中。

黃主任提醒我們,面對每天更新不斷的媒

其中,黃主任特別提到自媒體、側翼、網 紅等,需要我們更謹慎地評估其資訊的可靠性 和客觀性。雖然自媒體具有傳統媒體的功能, 在資訊傳播上甚至具有比傳統媒體更廣泛的 影響力,但其內容大多不是專業新聞從業者所 製作,也並不具有傳統媒體運作架構,缺乏編 輯和審核過程,更容易產生偏見或誤導的資訊, 因此只能屬於個人的網路行為,不能盡信。

最後,黃主任提醒同學們要具備良好的媒 體識讀能力,持懷疑態度,面對大量資訊時保 持警覺。現代科技的進步帶來了 AI 工具的普 及,雖然這些工具有助於提升工作效率,但同 時也可能帶來操縱資訊、誤導判斷的反效果, 因此使用時必須嚴加謹慎。在這個資訊爆炸的 時代,與其相信各種工具,不如自身擁有良好 的媒體素養,這才是保護自己免受假新聞、誤 導資訊影響的不二法門。

【高教深耕】教學研究及學思經驗分享講座

「地理學好好玩」講座紀實

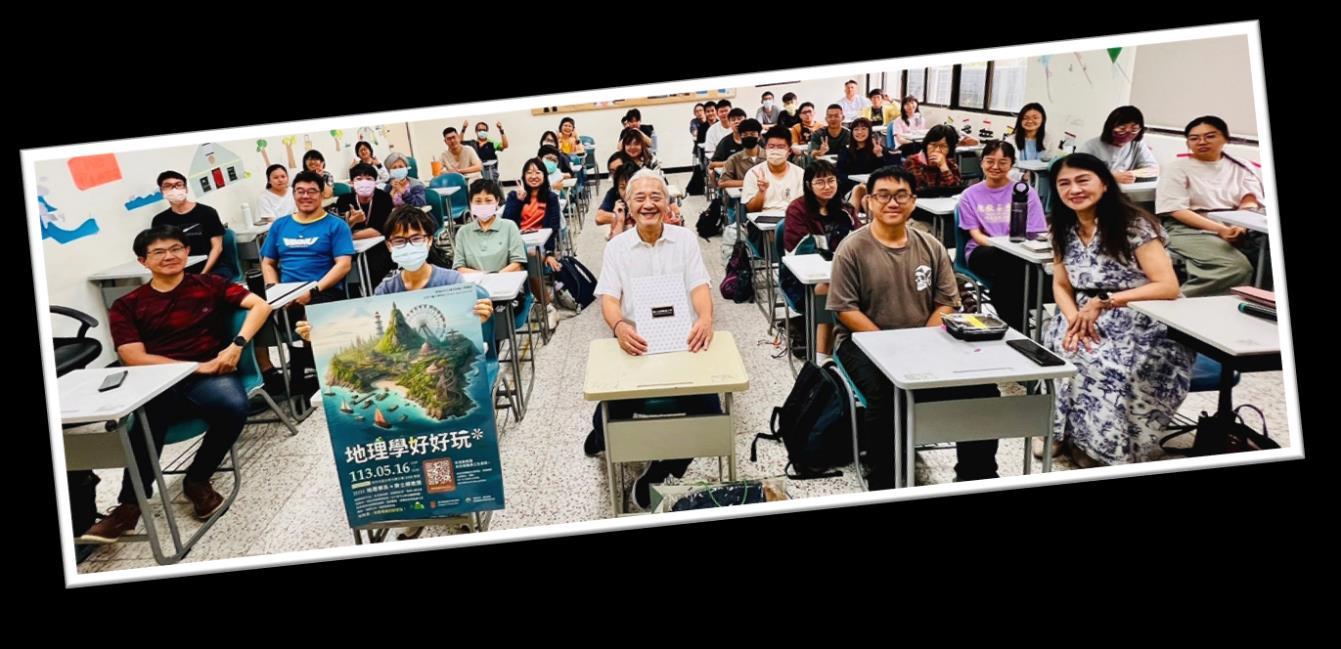

日期:113年5月16日(四)

講者:齊士崢教授

撰稿整理:國文系碩三張育綸

本次邀請到本校地理學系齊士崢教授,演 講〈地理學好好玩〉一題。齊教授畢業於臺灣 大學地理研究所,研究專長涵蓋地形學、自然 災害調查等。自民國 85 年始,齊教授便於本 校地理學系服務,至今已近三十年,其幽默風 趣的授課風格,深受學生喜愛。本次演講即以 齊教授自身的經驗,一步步帶領聽眾發現生活 中的地理學。「生活即地理,地理即生活」,我 們每個人都生活在地理之中。如果我們帶著地 理學的眼鏡看世界,便可以發現天空更遼闊, 世界更繽紛。

齊教授首先指出,從前的地理學真的不好 玩。近代地理學家白眉初(1876-1940)是北 京師範大學歷史地理部主任、地理學教授,其 於 1936 年所編輯的《中華民國建設新圖》,畫 出含南海諸群島、曾母暗沙(James Shoal) 的 U 形實線,有人認為這就是之後繪製南海 「十一段線」的基礎。白眉初曾說:「學習地理 要以愛國為最高優先,建國是學習地理的目 標。」又或者有些人對地理學的印象還留在《小 王子》(Le Petit Prince)當中住在「B330 行 星」埋首於書籍中的地理學家,這位地理學家 對於他所在星球的河流、山峰、海洋與沙漠都 沒見過,只能稱之為「Armchair Geograper」。

而現代的地理學,或者說齊教授心中的地理學, 則是「關於此時、此地、此人的一門活學問」。

齊教授認為,進入地理學的道路有兩種,一種 是「通過知識、想像的觀察」,包含依據物理或 化學原理的觀察、時間序列(假設)下的觀察、 通過特定現象 對象關係的觀察、通過特殊價

值觀的觀察等;另一種則是「直接的觀察」,包 含直接度量或長時間監測、觀察特定時空位置 與變化方向的特徵、觀察特徵的瞬時組成單元 等。由於觀察是以人的視角作為尺度,因此每 個人看到的都不太一樣,這也則十分考驗地理 學家的「慧眼」。如高雄「西壽山大自然」一帶, 遊客觀覽山海,情侶欣賞落日,地理學家則從 地景發掘出地形發育歷史。首先以「直接觀察」 將所見地景的「形、線、色、質」進行分類、 分區,有塊狀與層狀碎屑石灰岩等,再以「通 過知識的觀察」,從崩塌痕跡、崩塌岩塊與海蝕 洞等,與建在崖壁旁的別莊、咖啡廳與觀景臺, 推論出隱藏於未來的危機。即使現在還是有人 說地理學沒有獨特的研究對象、主題、方法與 價值體系,但地理學家運用獨特的觀點建構世 界,透過多觀景點、多時空尺度的觀察,觀景 者尋找適合的觀察位置,界定特定空間範圍形 成地景。而範圍不同,地景就不同,意義、價 值當然也隨之改變。

隨著當代科技 進步,地理學家們 可以利用無人機, 獲取高解析度、多 光譜影像的門檻降 低,使其對環境的 變遷產生新認識的 可能性、可行性越 來越高。齊教授的 指導學生就曾以無 人機攝影調查臺南

頂頭額沙洲的季節性變遷,透過 3D 模型,不 只瞭解沙洲位置、面積的短時間變化,還監測 了沙體體積的變化與趨勢,同時討論了季風、 颱風與風浪作用的影響。而齊教授也曾帶領團 隊進行壽山洞穴 LiDAR(Light Detection and Ranging)3D 建模,研擬洞穴地形展示和監 測,澄清了壽山洞穴為崩塌洞穴,而非溶洞。 人都生活在地理之中。齊教授舉出多個例子, 如:動畫電影《海底總動員》(Finding Nemo) 當中有珊瑚礁前緣(reef front)、珊瑚礁灘 (reef flat)的畫面,而小丑魚馬林也是透過 東澳洋流(East Australian Current)才與兒 子尼莫相會。漫畫《海賊王》(ONE PIECE)中 沙漠王國阿拉巴斯坦(Alabasta)的城市景觀 即借鑒了現實中的尼日共和國。又以菸草傳播 主題而言,其史地議題就藏在一系列的影視作 品當中,如迪士尼動畫電影《小飛俠與溫蒂》 (Peter Pan & Wendy)就有與印地安人抽煙 斗的橋段;《風中奇緣》(Pocahontas)中的英 國人約翰.史密斯(John Smith)將菸草商品 化並輸入母國;法國作曲家比才(Georges

Bizet)最知名的歌劇作品《卡門》(Carmen), 女主角卡門即是 19 世紀中葉西班牙塞維亞的 菸廠女工;而現今臺灣原住民還可以見到使用 菸斗抽菸的老照片。在這些片段的畫面當中, 彷彿有一條歷史的繩索,隱隱然地將它們串連, 並且暗示我們此處蘊含豐富的人文地理議題。

除了藝術以外,現實生活中也會遇到各種 地理學的概念,如近期有新聞指出台積電創辦 人張忠謀有意於高雄設廠,其中的工業區位、 工業地理、經濟地理、全球化的誕生與死亡等 概念,均與地理學息息相關;又如近年有政治 人物提出針對缺水的政策方針,也可以地理學 續增加,這些方法都只是杯水車薪而已。

齊教授最後也說,我們可以透過地理學的眼 睛,賦予某個地景獨特的價值,如澎湖奎壁山的 潮汐變化,經業者渲染與宣傳,成為了臺灣的「摩 西分海」。又如野柳的女王頭與小琉球花瓶岩,雖 然都是差異侵蝕造成的,但是為何有不同的價值? 而女王頭是瀕危景觀,我們又要對其採取什麼行 動?是放任不管,還是盡全力延緩她的侵蝕?就 現代科技而言,已有高科技奈米塗料可以非常有 效抵禦侵蝕,然而我們真的要這麼做嗎?女王頭 的價值是否會因此消失?所以,價值是可以被人 創造出來的,正如恆春關山的一顆巨石,從前齊 教授考察時叫做「飛來石」,如今已被稱作「福靈 龜」,石上掛滿了祈福的木牌。自然景觀只有材料 自然,是觀景者創造了屬於它的地景價值。地理 學家相信人才是工作的主角,不同的人面對相同 的景觀,會因自身經驗而有不同解釋,因此,地 理學不是一門冷冰冰的科學,而是可以不斷地賦 予地景價值的有趣學科。

【高教深耕】教學研究及學思經驗分享講座

「我的英文課法寶」講座紀實

日期:113年5月28日(二)

講者:張偉鈺助理教授

撰稿整理:國文系碩三張育綸

本次邀請到本校英語學系張偉鈺教授,演 講〈我的英文課法寶〉一題。張教授畢業於英 國杜倫大學(Durham University)教育學系 博士班,專長包含英語教學、電腦輔助語言學 習、語言學習動機、語言學習策略等,十分多 元。回到臺灣後,張教授曾從事兒童美語 教學工作,期間直面了各種學生 認為英文課困難、無聊、習得無 助等負面印象。張教授從中 不斷嘗試新的教學法,不 斷積累教學經驗,最終發 展出屬於自己的一套教 學法寶。本次演講將分 享教授這些年在教學上 的轉變,以及如何透過 活動的進行提升學生學 習動機、參與度及增加 課堂趣味性,讓學英文從 被動的學習轉化為主動 的出擊,讓英文課成為學 生期待的一堂課。

演講之初,張教授問了大 家一個問題:「你心中理想的英文 課是什麼樣子?」以張教授自己為例,比 起教室寂靜一片,教授更喜歡學生在課堂中鬧 哄哄的。當老師用心備課,卻換來學生一句: 「老師,你的課很無聊」,可能比學生在課堂中 搗蛋還要更難過。因為,感覺無聊代表著不感 興趣,等同不想進入課堂,難有學習的可能。 接著,老師操作了今天第一個活動:以三到四

人為一組,每組推派一個代表,用手機掃描投 影幕上的 QR-code,加入「Padlet」互動白板 網站,並且回答以下內容:「遊戲式教學有何優 點及缺點?」現場十分踴躍,提出了優點包含: 師生互動多、學生專注力高、學習動機強、學 習效果佳……等等;缺點則包含:秩序控 制不易、課程時間冗長、前置作業 龐雜、老師負擔沉重……等等。 三分鐘後,張教授根據每一 組回答的數量給予加分。張 教授特別說明,盡量以學 生回答的次數來加分,而 不是學生回答正確與否, 如此才能激起學生回答 的動力;另外,當老師在 進行加分操作時,多多 少少會激起學生們的勝 負欲,並且開始對分數斤 斤計較,這時學生已經不 自覺地投入課堂之中,那麼 也就能夠更容易地吸收知識。 接著,張教授為我們揭開 「遊戲式教學」可以帶給師生雙方 五種益處。在「學習動機」方面,「遊戲 式教學」最直觀的益處即是能提升學生的學習 興趣,透過遊戲和競爭元素的加入,使學習過 程更加有趣和吸引人,學生則更願意投入時間 和精力,並且將專注力放在教師設計的課堂之 中。在「課程參與」方面,「遊戲式教學」可以 做到多感官學習,比方說張教授曾經做過一個

「speak, sign, sit」的活動,每個人必須找五 位不同組別的同學,向著對方唸剛學過的單字, 對方核可後幫他簽名,搜集完五個簽名後即可 坐下,當全部的組員坐下後就可以舉手加分。 這個活動需要用到眼睛、嘴巴、耳朵以及手等 等感官,也可以增強學生的專注力、訓練學生 的思考力,以及培養團隊的榮譽心。

則:必須將桌上的紙筆收好,不可以將牌上的 圖案用筆記抄下,只能純粹靠著記憶力進行翻 牌。透過搶答、記憶、競爭等一系列活動,可 以訓練學生的溝通技巧,強化社交能力,同時 讓學生互相學習模仿,互相進步。

在「合作學習」方面,「遊戲式教學」除了 可以增加課堂趣味,也能提供「合作學習」的 機會。所謂的「合作學習」,是指一群學習者共 同解決問題、完成任務或製作成品的教學方法

(Laal & Laal, 2012),該教學法強調由獨立 學習轉換為團體合作(Leonard & Leonard, 2001),在團體合作下,不同能力的學生可提 供自己所長互相協助,以共同達到學習目標

( Ibrahim et al., 2015 )。「溝通能力」

( Communication )與「團隊協作」 (Collaboration)也是美國「21 世紀技能學

習聯盟」(United States-based Partnership for 21st Century Skills, P21)評選出來的「二 十一世紀最重要的 4C 能力」之二(4C's of 21st Century Skills)。張教授接著舉出「puzzel.org」 互動網站,這個網站可以根據老師的需要設置 各種互動問題,比如「記憶翻牌」活動,便可 以利用這個網站:每位同學可以舉手搶答,回 答正確便可以翻兩次牌,如果翻到一組相同的 牌便可以加分。這時老師必須先和同學說明規

在「師生互動」方面,「遊戲式教學」可 以營造正向的學習環境,也因為學生參與活動, 使他們更信任教師,在課堂之中建立起良好的 師生關係,學生也會立即反映他們的需求,教 師則能適當的修改其教學模式,使學習更能聚 焦在師生雙方所共同經營的目標之上。在「學 習成效」方面,「遊戲式教學」翻轉了傳統以教 師為主的教學方式,從教師單方面的傳授知識, 轉變成師生不斷進行動態互動,進而引導學生 主動學習,減低學生學習焦慮,同時透過活動 反覆增強記憶。

最後,張教授示範了「Blooket」遊戲教學 網站的使用方法,也為在場聽眾複習了今天所 說五種益處的內容。「 Blooket 」網站與 「Kahoot」網站稍有不同,在使用「Kahoot」 時,學生必須看著投影幕的選項作答,但是 「Blooket」會將選項內容顯示在手機螢幕上, 更為快速及方便;另外,「Blooket」還有搶分 機制,可以讓整個活動更加刺激。

在演講的尾聲,張教授再次強調,上述這 些五花八門、各式各樣的活動,重點在於能否 讓學生走入教師設計的課程當中。因此,教室

吵鬧沒關係,這代表著學生有投入 活動;小組分數是負分也沒關係, 這也許是運氣太差被扣分;甚至是 學生因為活動有些小抱怨也沒關係, 這代表著學生在乎課堂活動,也因 為在乎,所以才有學習的可能。即 使課堂上有吵鬧聲、負分和抱怨, 只要這些現象表明學生們在積極參 與和思考,並且都在教師可以控制 的範圍之內,那麼這些都算是「遊 戲式教學」的正面現象。

「走得更美好」講座紀實

日期:113年5月30日(四)

講者:星星王子閻永恒老師

撰稿整理:國文系碩三張育綸

本次邀請到「星星王子」閻永恒老師, 演講〈走得更美好〉一題。閻永恒老師鑽研 西洋占星學、塔羅牌及其他相關知識已四十 六年,於 1989 年 6 月首次在媒體上暢談星 座,是全華人地區在媒體上有系統地介紹星 座與占星學的第一人,除了造成了近代華人 地區對星座方面話題的大流行,更為華人地 區之首席星象專家,近三十年來不懈地在華 人地區推廣占星知識。2010 年起積極進行 推廣正確占星學、塔羅牌、水晶及西方命理 之教學課程,學生已達百人以上。閻老師主 要擅長以占星學分析人格成長、個人潛力調 整、未來運勢發展、子女教養與前途安排、 婚姻情感諮詢及企業人事顧問等等。本次演講 將從占星學的角度,反思人生:「反正都要向前 走,為什麼不走得更好?」

閻老師首先認為占星學並非科學,所以不 能以科學的腦袋來看待;也因為占星學「非科 學」,因此也不能稱之為「偽科學」。占星學研 究的是人與時空之間的關係,而現代占星學與 傳統占星不同之處在於:現代占星學強調個人 自覺、自由意志,認為每個人都有獨立的靈魂、 道路和目標。通過深入了解自己的特質,人們 能夠有意識地、有覺悟地為自己的人生做出決 定。另外,現代占星學鼓勵人們運用實際的技 巧和策略,抓住生命道路上的每一個機會,積 極促進自我成長。因此,從現代占星學的角度 來看,每個人都可以在有限的時空之中,發揮 無限的自己。

閻老師接著以心理學精神分析學派代表佛 洛伊德(Sigmund Freud)的學說為例,佛洛 伊德認為人的精神可以分為三個部分,分別為 「本我」(id)、「自我」(ego)與「超我」(superego)。「本我」是人格中最原始和本能的部分, 代表著生物性的驅力,如性欲和攻擊性;「自我」 遵循現實原則,調節本我和外界之間的需求; 「超我」是道德和倫理的代表,包含個體內化 的社會規範和價值觀。而若將人的意識比喻作 冰山,則「意識層」是指海面上可見的冰山, 佔我們意識的一小部分;「前意識層」相當於漲 退潮時落差之間的冰山層;「潛意識層」則是位 於海底深不見底的深層區域,是佔據整體意識 最大部份。「自我」即處於「意識」與「前意識」 之中,「本我」則深藏於「潛意識」之中。

學會不再失敗的動力,就像那不曾停止的行 星們,端賴人們如何詮釋它。

從占星學來看,「本我」、「自我」與「超 我」可以對應著星座的「上升星座」、「太陽星 座」、「月亮星座」。「上升星座」代表著出生時 東方地平線上升起的那個星座,它大多表現出 真正想展現的自己,並且在與下降星座共同進 行社會化觀察時接近「超我」;「太陽星座」也 是大多數人所熟知的星座,由出生時太陽所在 的星座決定,它大多表現出「自我」;「月亮星 座」則是由出生時月亮所在的星座決定,它大 多表現出「本我」,即是內心最想要表達的那 個自己。占星者在解讀人的個性時,多以「月 亮星座」來做為個性養成,再以「太陽星座」 與「上升星座」作為不同生活圈的個性表現。

再者,閻老師指出每顆星曜都有自己的 時空規則,比如木星幾乎 1 年經過一個星座, 公轉約 12 年;土星幾乎 2.5 年經過一個星 座,公轉約 30 年;天王星幾乎 7 年經過一 個星座,公轉約 84 年;海王星幾乎 14 年經 過一個星座,公轉約 165 年;土星幾乎 1232 年經過一個星座,公轉約 248 年。木星 又稱「歲星」,在占星學屬於吉星,其他土星、 天王星、海王星與冥王星,則屬凶星。然而 根據不同行星的不同相位(aspect)關係, 致使吉星也可能會被掩蓋,凶星也可能會帶 來好運。生命亦是如此,成功的人只是在對 的週期做對的事情。一個能力再好的人若無 好的機緣,也可能終無出頭之日;反之,一 個整日空等時機的人若無好的能力,成功機 率也十分渺茫。從現代占星學來看,每件事 情的發生都是冥冥之中注定的,不斷重來的 失敗可以是停止努力的理由,也可以是為了

另外,閻老師也提到了他在媒體界的經 歷。自 1989 年在中廣流行網的「綺麗世界」 廣播節目至今,閻老師參與了各個類型的廣 播、電視、電影與劇場節目,在這期間也接觸 了形形色色的演藝界名人。在和這些名人互 動過程中,閻老師需要靈活地調整自己的溝 通風格,有時需要幽默風趣,有時需要嚴肅認 真,同時也必須要學會專心聆聽對方的故事 和感受。在一個個生命故事當中,閻老師體悟 到:面對人生的種種課題,要像「風」一樣, 瀟灑自如、雲淡風輕,而不要像「水」一樣, 擁有太多情緒、太多雜念;要像「火」一樣, 熱情奔放、積極向上,也要像「土」一樣,堅 韌不拔、屢敗屢戰。

人生就像是一條橡皮筋,有彈性、有韌性, 但也有其極限。我們在面對生活中的種種挑 戰和壓力時,就如同橡皮筋被不斷拉伸,有時 會感到緊繃,甚至瀕臨斷裂的邊緣。然而,正 是在這種拉伸和鬆弛的過程中,我們適應、成 長、變得強大。閻老師最後也提到了那場讓他 截肢左腳的意外,這對任何人來說都是一場 極為艱難的挑戰。然而,老師沒有被那次意外 擊倒,反而用自己所學的占星思維,來重新詮 釋自己的人生。老師相信,上天留了他的性命, 必定有其用意,所以近年來老師走訪各個單 位舉辦演講,希望透過自己的經歷與故事,鼓 勵大家無論面對什麼困難與挑戰,都有足夠 的智慧去克服,找到生命中的意義和價值,讓 大家走得更有意義、走得更美好。

國立高雄師範大學文學院電子報

發 行 人:李翠玉

總 編 輯:王尹芳

編輯助理:黃維安、張育綸、郭育瑋

發行單位:國立高雄師範大學文學院

發行日期:中華民國113 年7月

聯絡地址:高雄市苓雅區和平一路116 號文學院院長室

聯絡電話:(07)7172930 分機2501