黃子晉 - 離線城市

邱子旂 - 走廊的機械空間

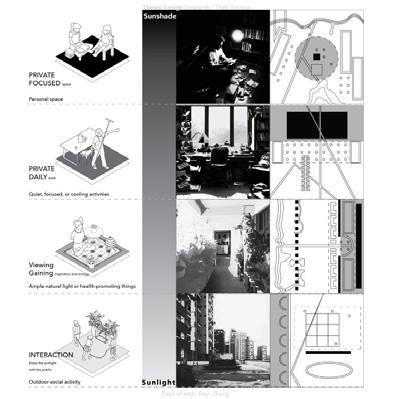

黃聖鈞 符亦齊 - 共生城市

李彥杉 - 遺址玄關

盧曉萱- 流動之牆 01 02 03 薛丞倫 04 05 06

柳川肯 陳明華 - 甘榜教育

鄭 睿 - 皮膚裡的空房間 07 08 09

李煜晟 - 平躺於世天外奇蹟

洪鈺翔 - 都市地表重構

方俊凱 邱奕勻 - 致兩千年後的你

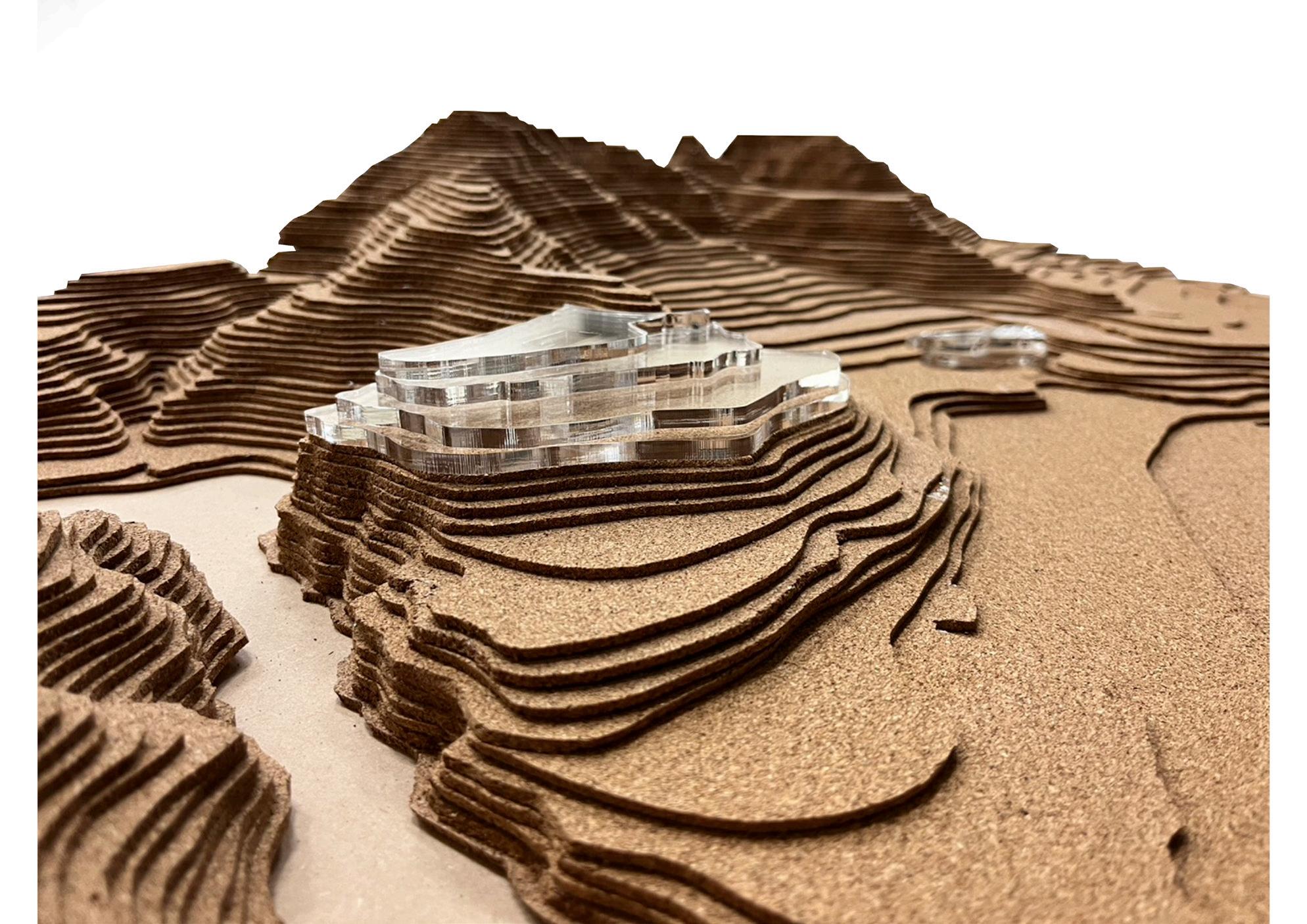

蘇芷萱 - 闢山徑

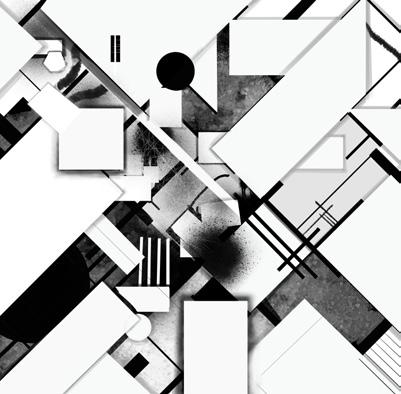

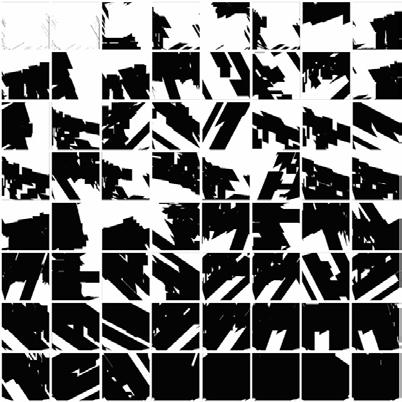

江方瑜 - 觀看之方

吳昭賢 - 矽盾之盾

陳玉霖

- 後山鄰裡

曾譯賢 - 海山間

黃彩瑜 - 高雄大飯店

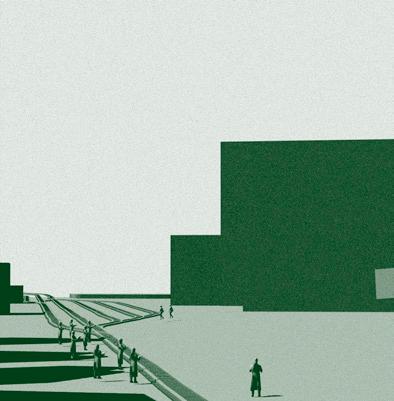

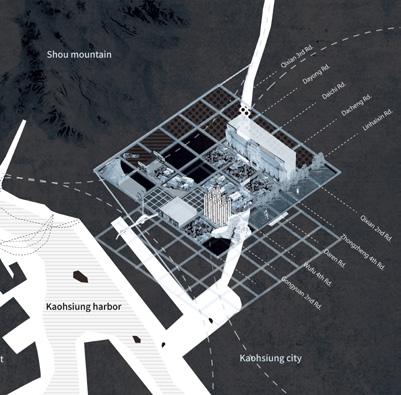

蘇柏元 - 打狗山川文化中心 21 22 23 24

林靜娟 25 26 林耕民 - 金山的祝福

李祐欣 - 臺北塚

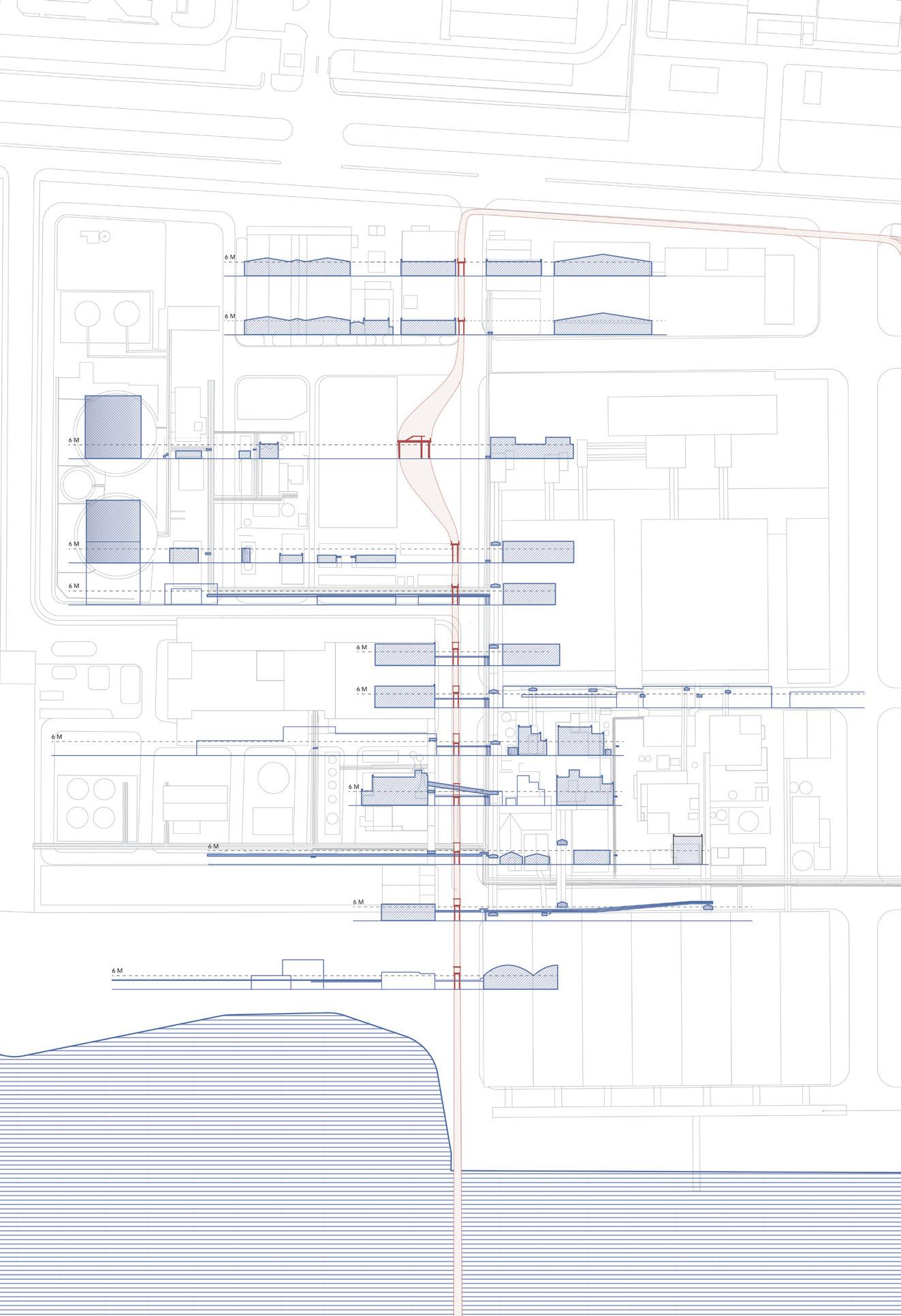

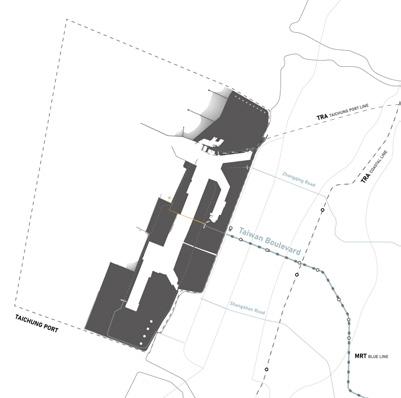

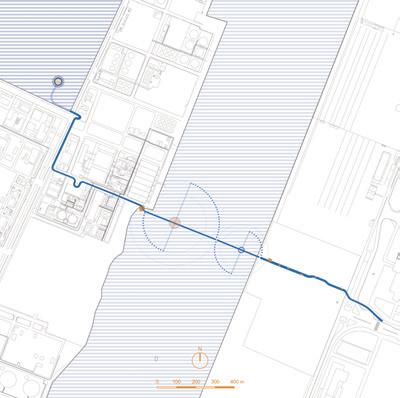

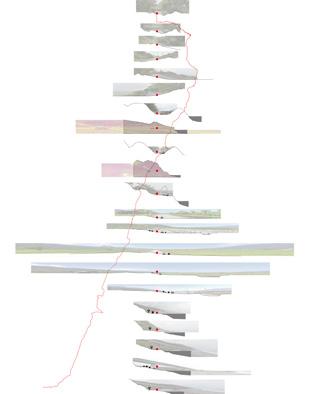

- 尋隙向海

方若嘉 - 平面國裡的球

吳宛蓁 - 那邊,你看到了嗎

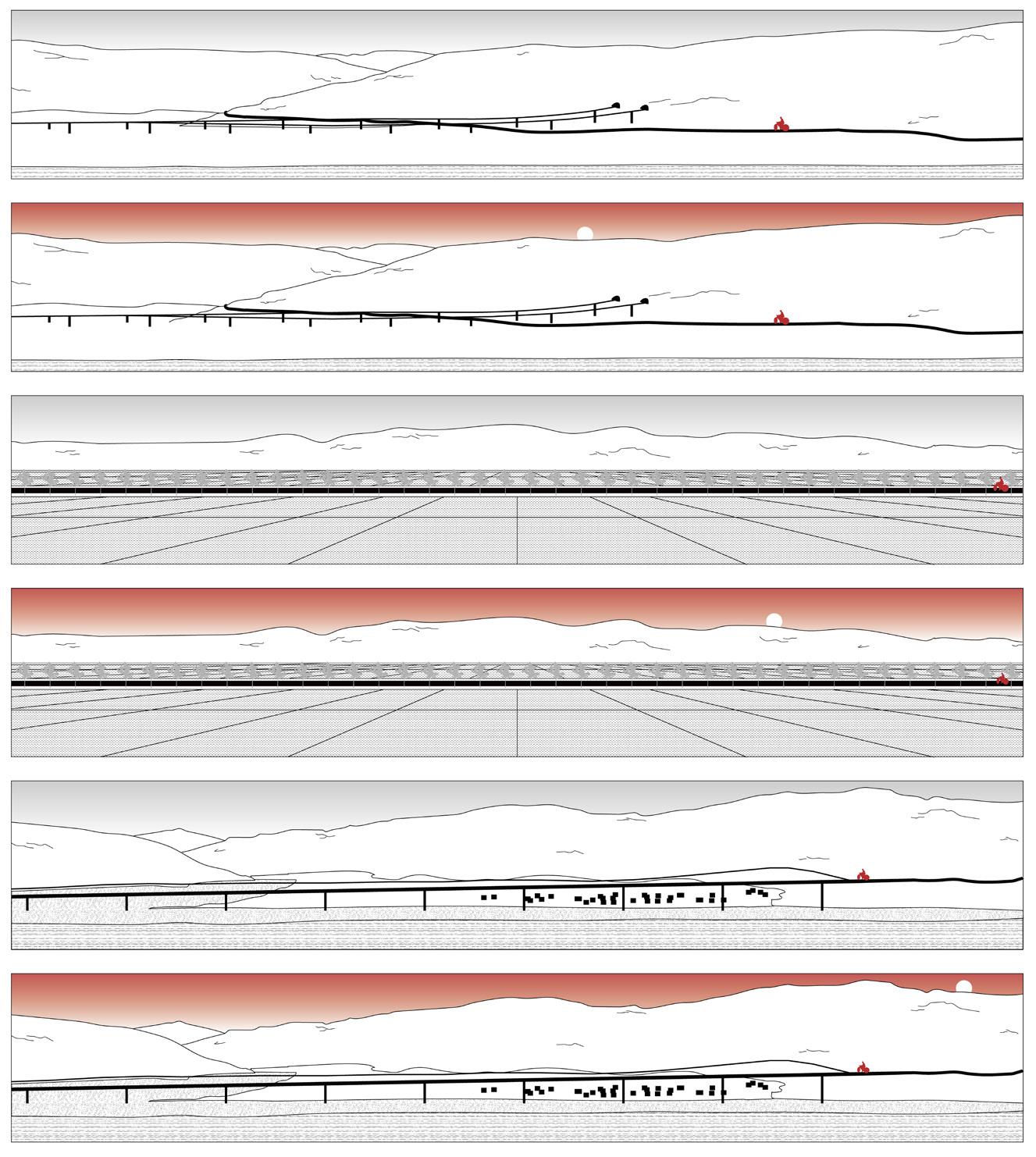

鍾宛庭 - 公路停佇指南

楊予萱 - 時空綠洲

徐畹寍 - 從中途到終途

施秉承 - 重構都市能源地景

古爵誌 林永捷 - 土為引;地成址

蕭國呈 - 森林與義民

柯品瑗 - 拉普達索引

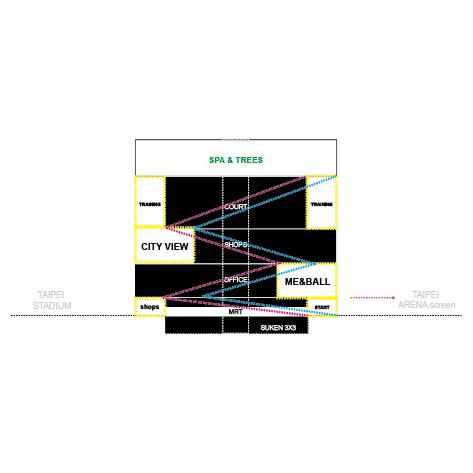

金惟寬 - 都市籃球

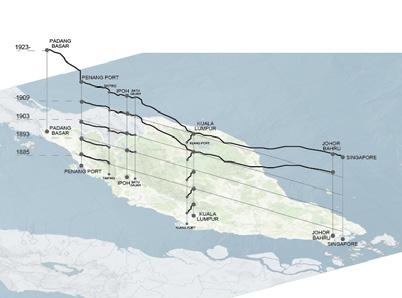

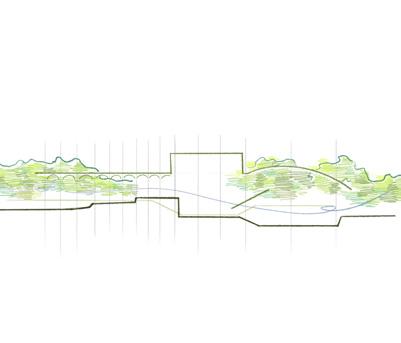

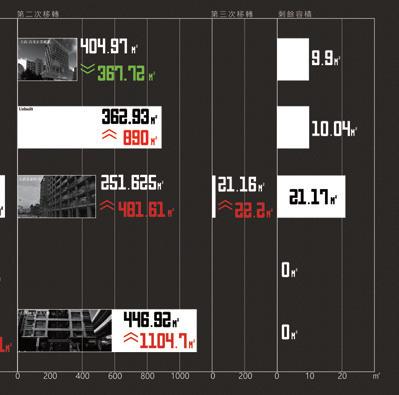

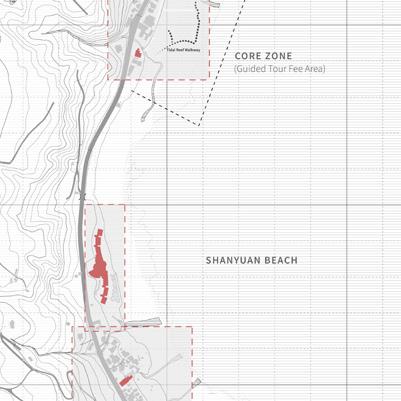

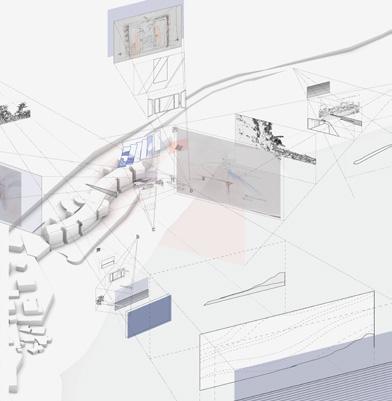

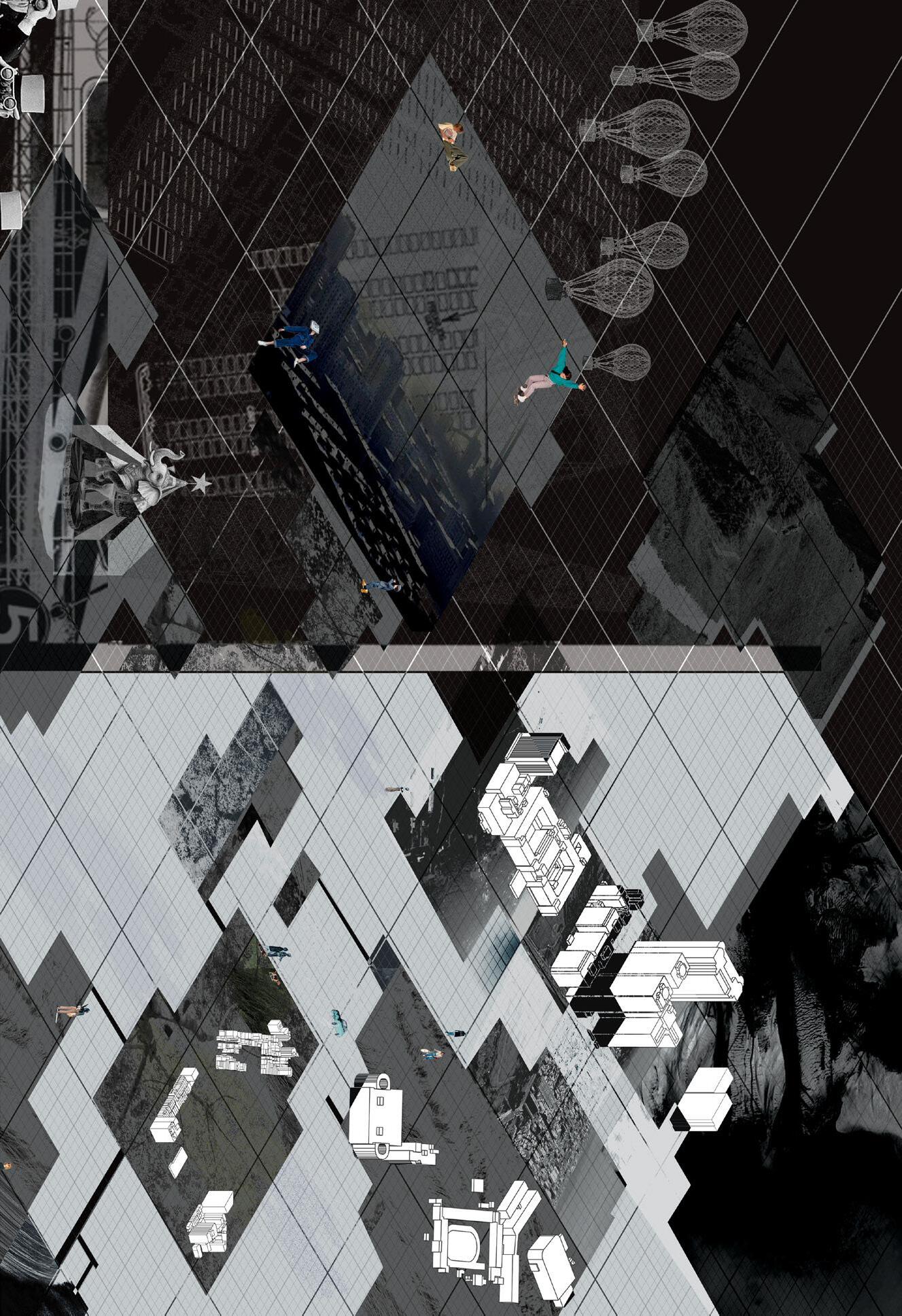

岑令翹 - 平行.港 15 16 17 18

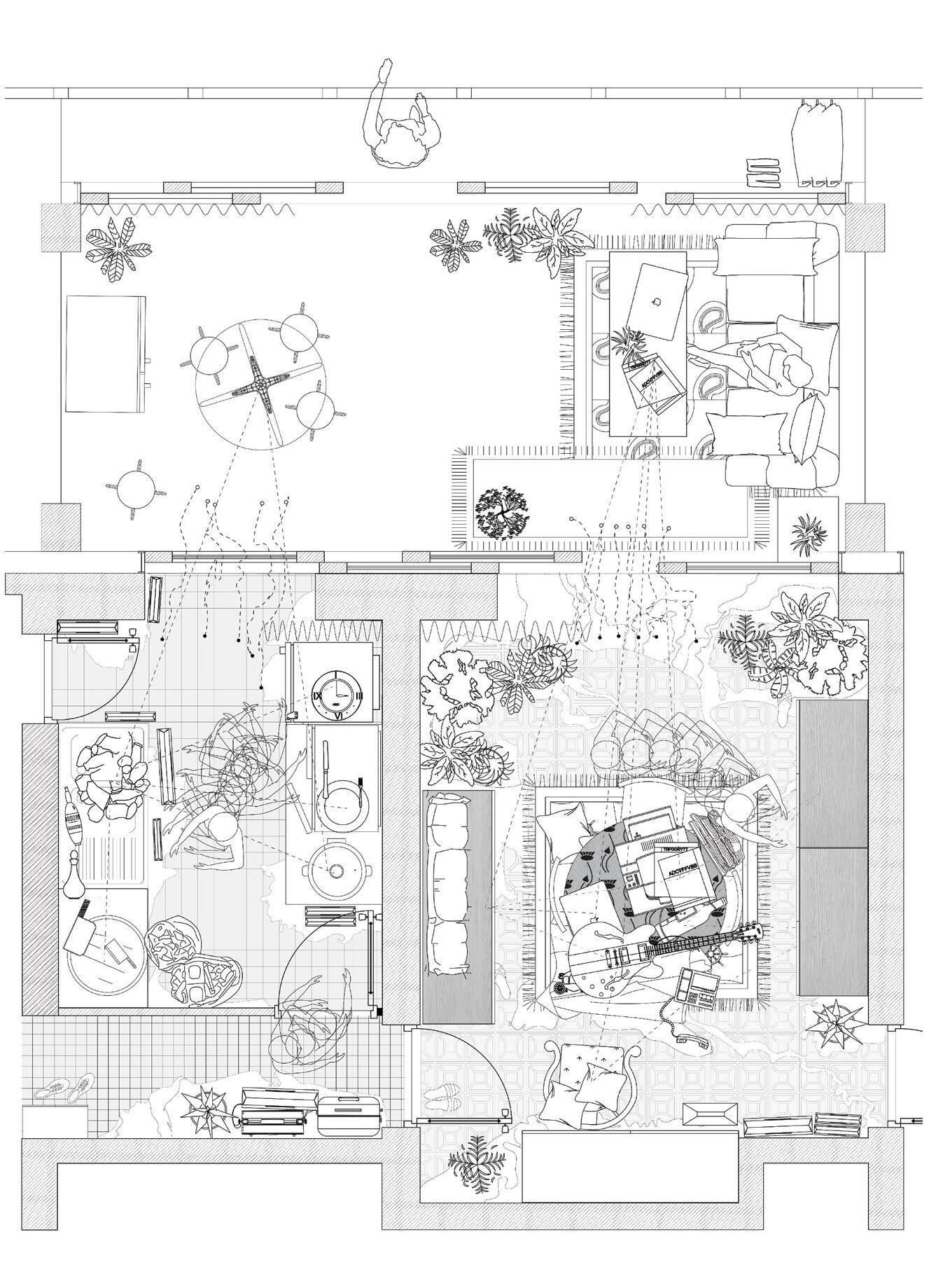

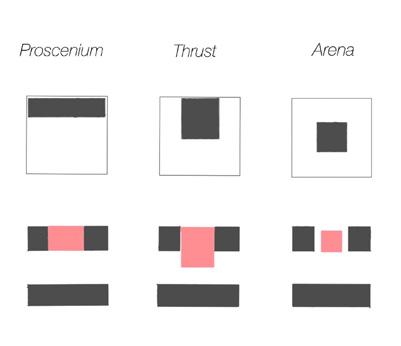

林宛蓁 王聿雅 - 演出日常

徐敬恩 - 殘響中的相遇

高靖媛 - 雙城記

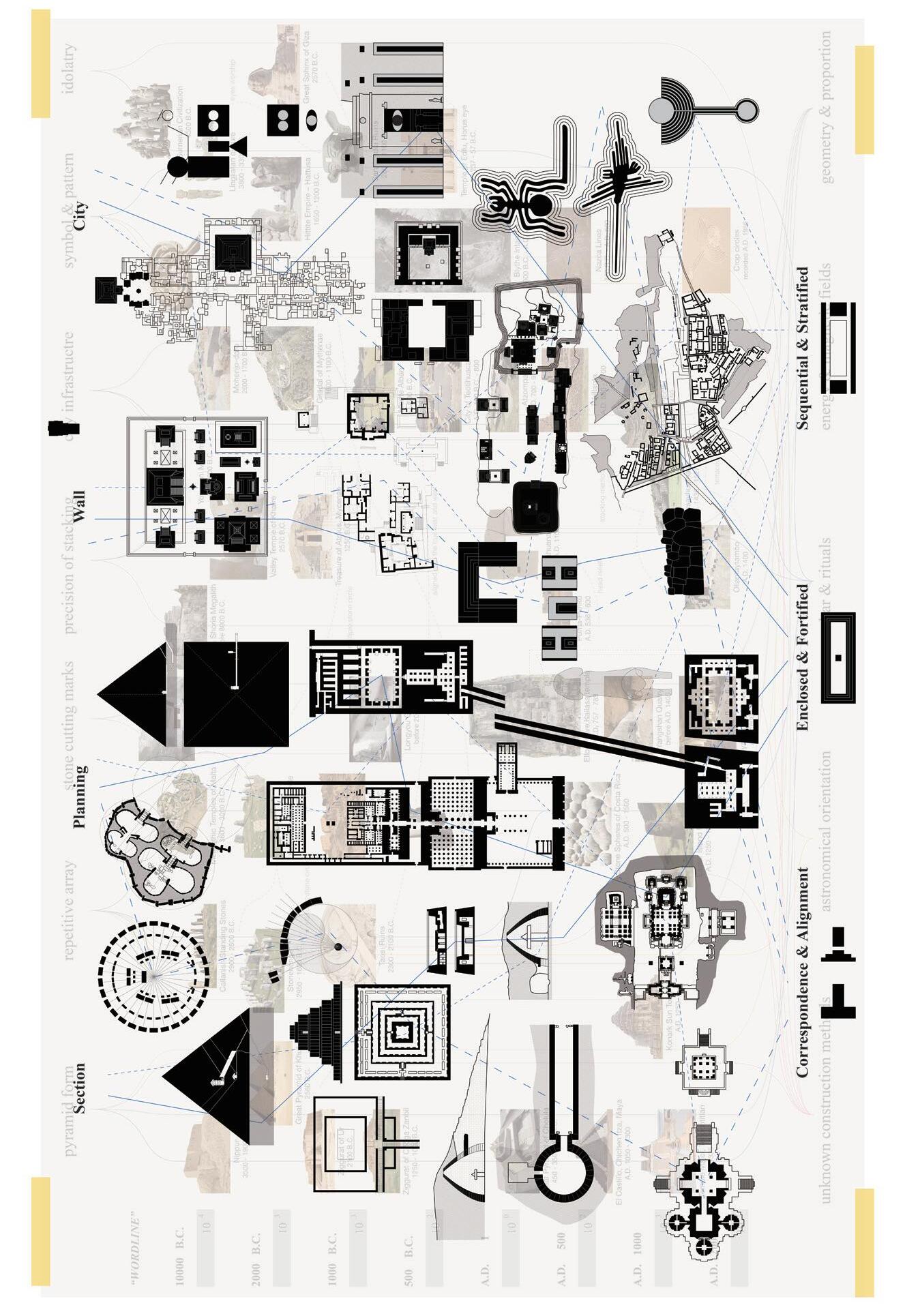

劉宜蘴 - 文明的神話

馮晨雅 - 復甦大埤村

吳庭榛 - 港岸集會所

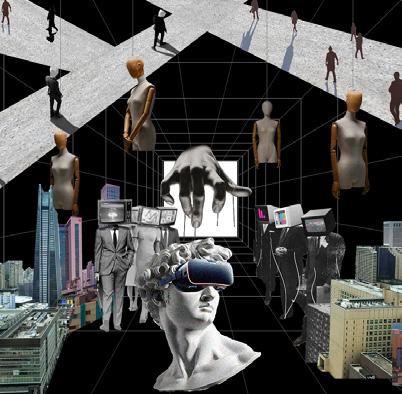

網路內容生產控制觀看及集體認知

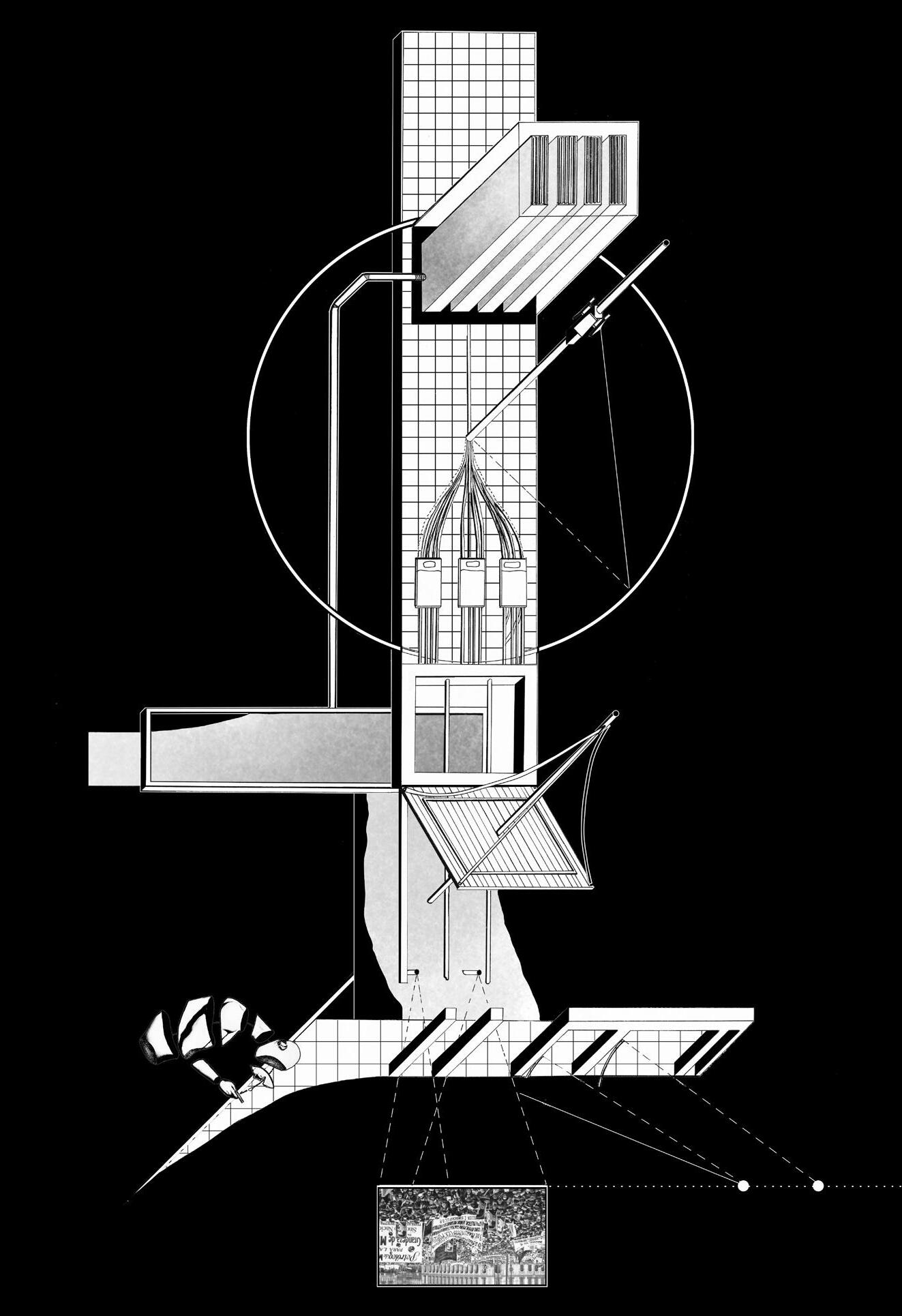

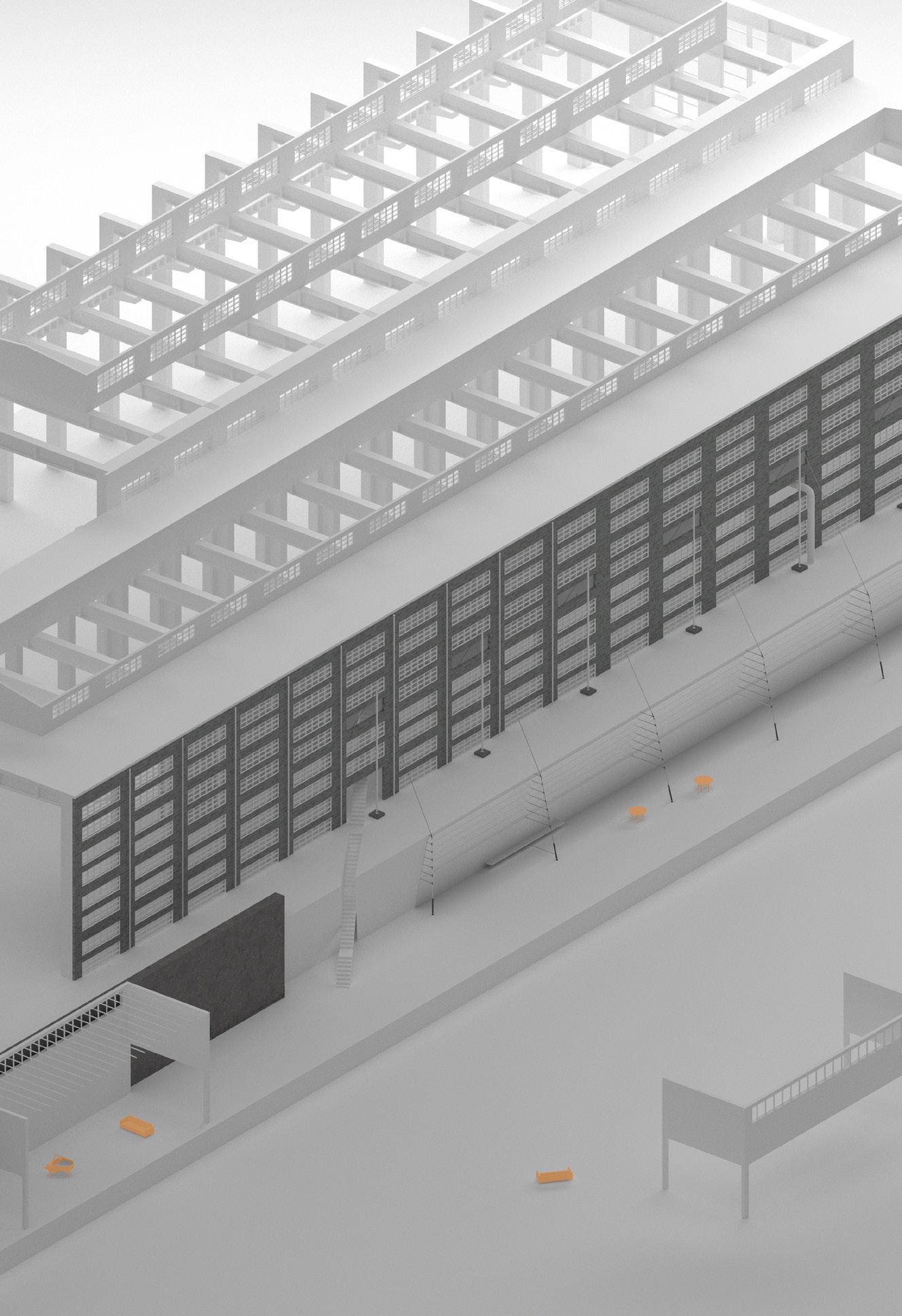

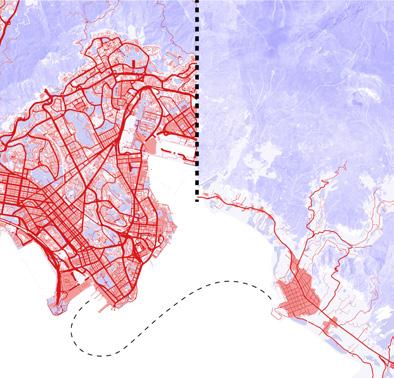

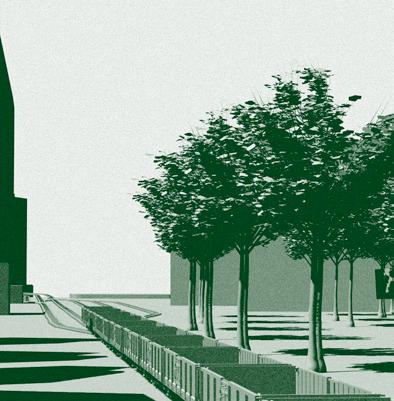

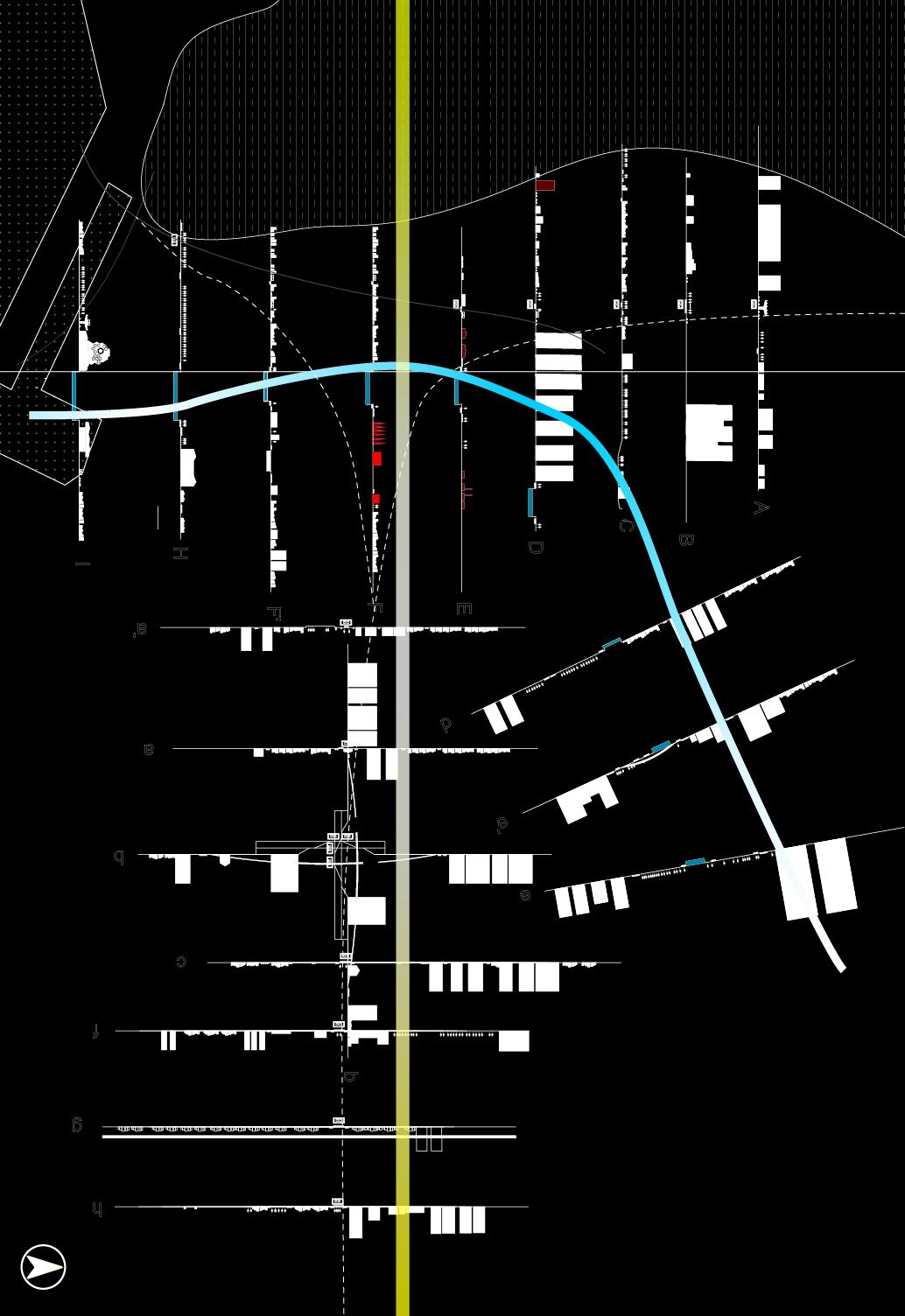

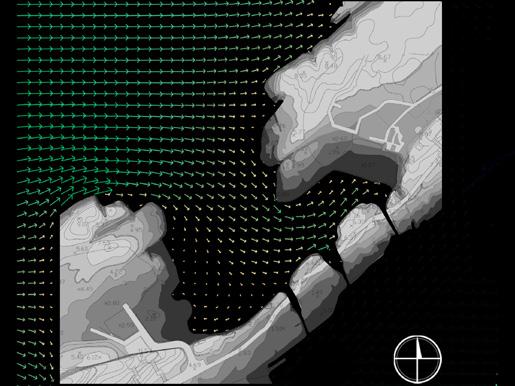

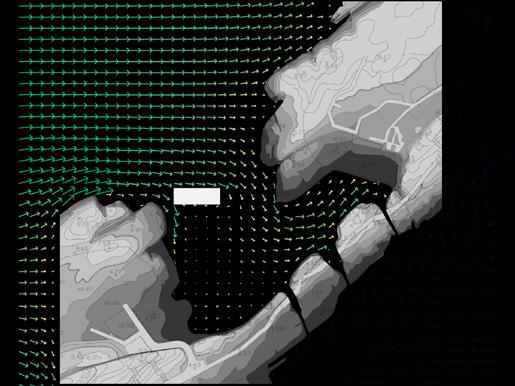

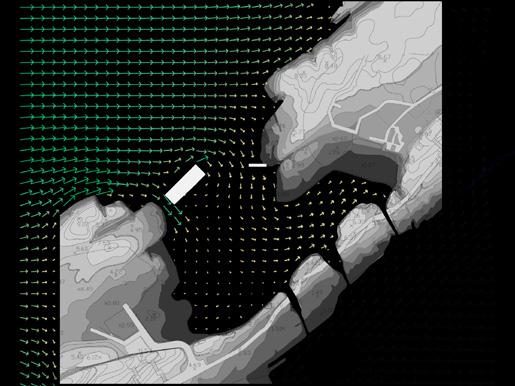

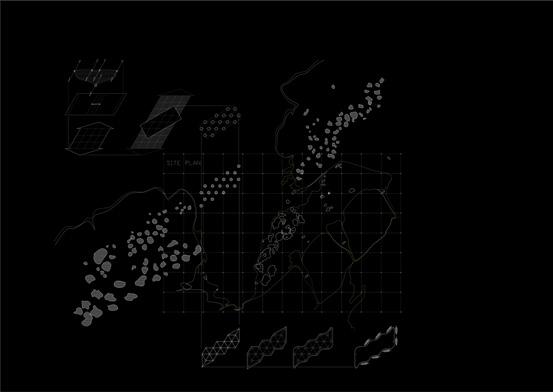

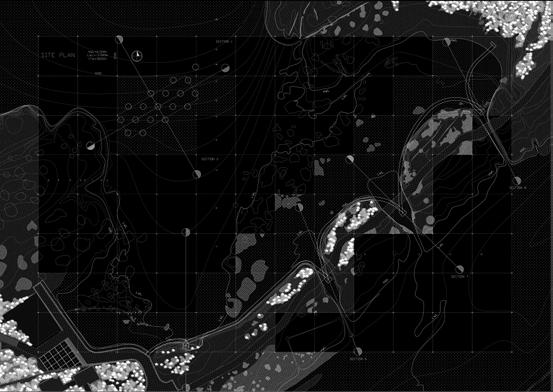

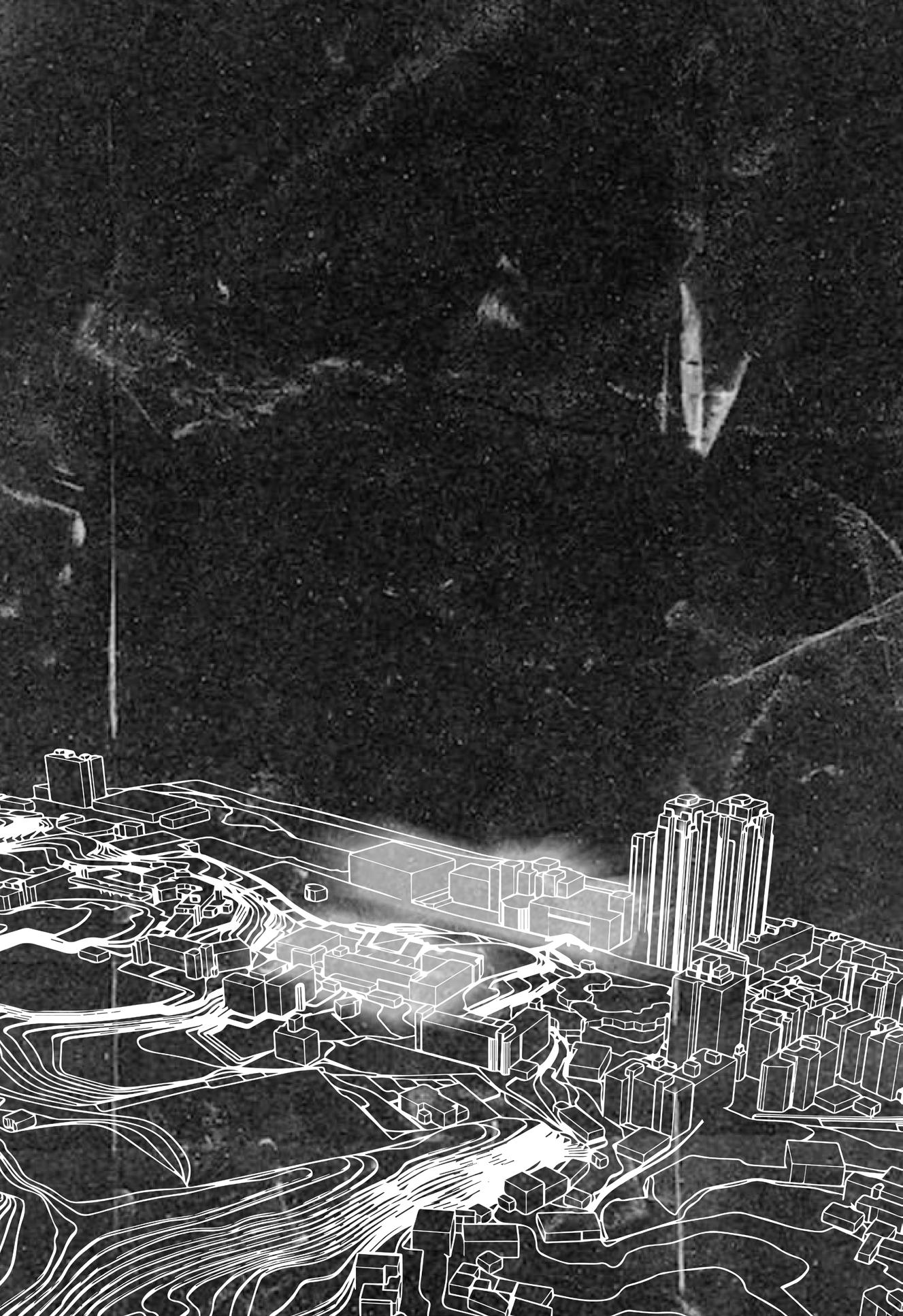

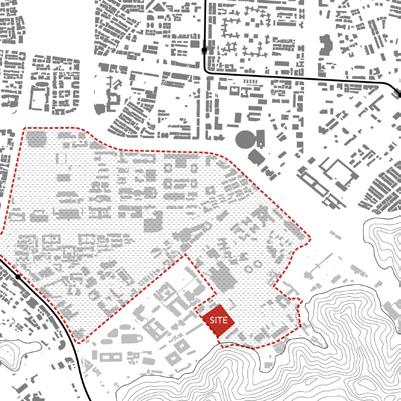

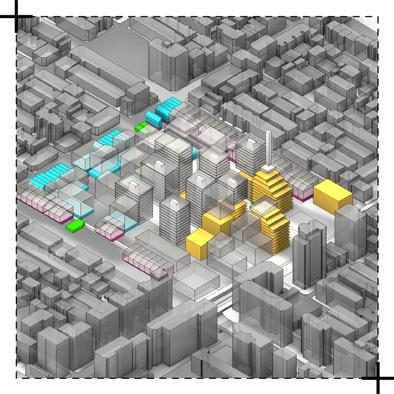

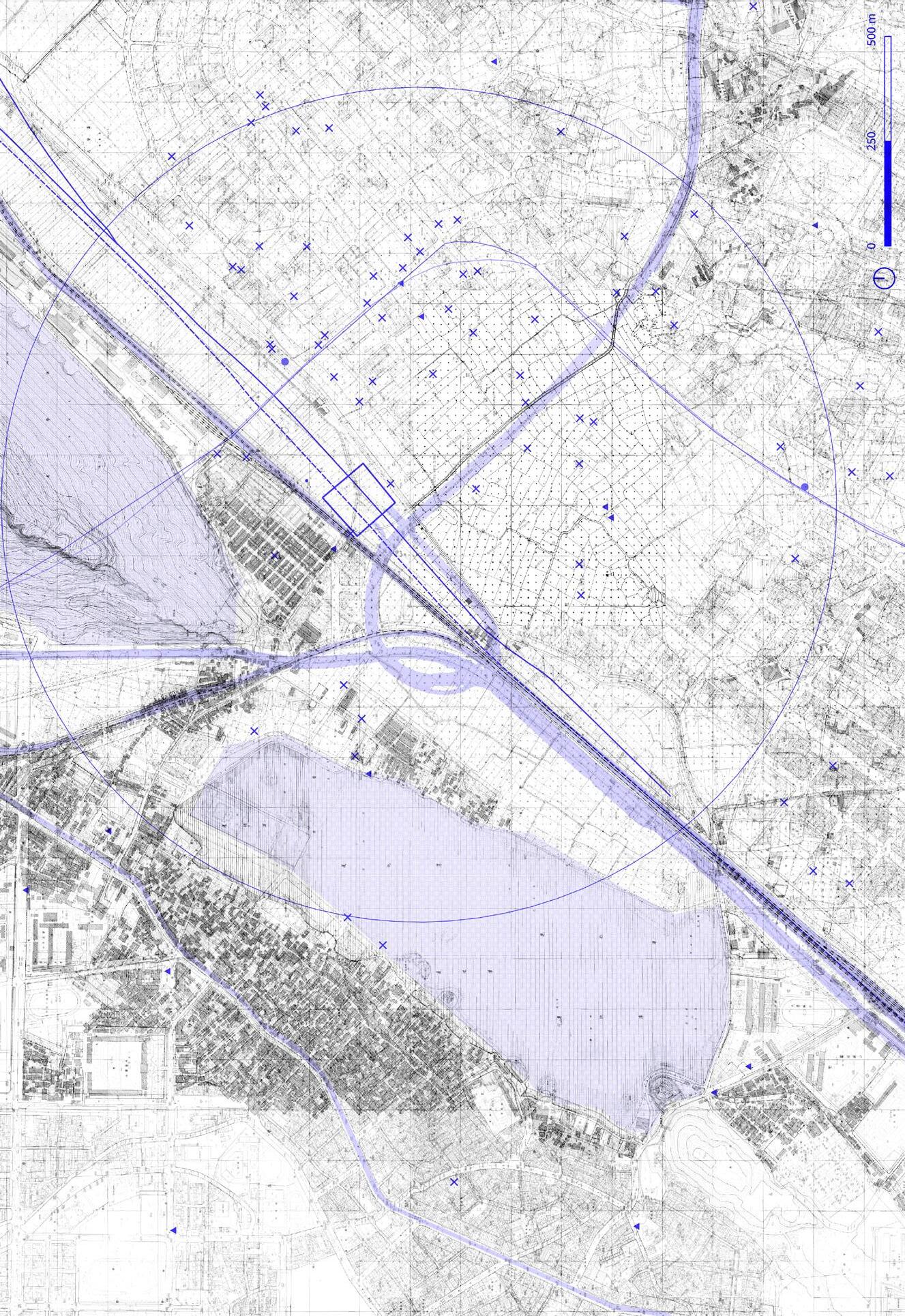

郊區數據中心控制都市的網路活動 以自建的數據運算站重構網路景觀 離線城市

Offline City

黃子晉 Huang, Tzu-Chin

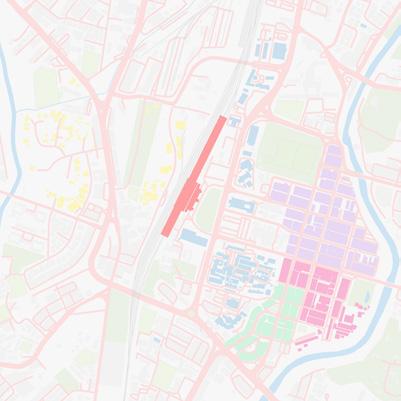

台南市中西區 數位異托邦、去中心 薛丞倫

1989年柏林圍牆倒塌後,新興的網路被視為自由民主 的新前沿: 一個承諾資訊自由、去中心化以及無邊界 的烏托邦。時至今日,這一世界觀逐漸崩解,由科技 權力的監控、演算法掌控。崩解的幻象中,我們集體 體驗異托邦的焦慮:網路空間的虛假本質。

如何逃離?當初應許而如今失能的網路烏托邦崩塌? 我們的應許之地在哪裡?當我們的肉身與思想已經被 這數位夢魘的潘朵拉盒侵蝕,如何再次站起身逃離? 逃離,是人類烏托邦的構築與幻滅歷史中,最初也是 最終的行動。

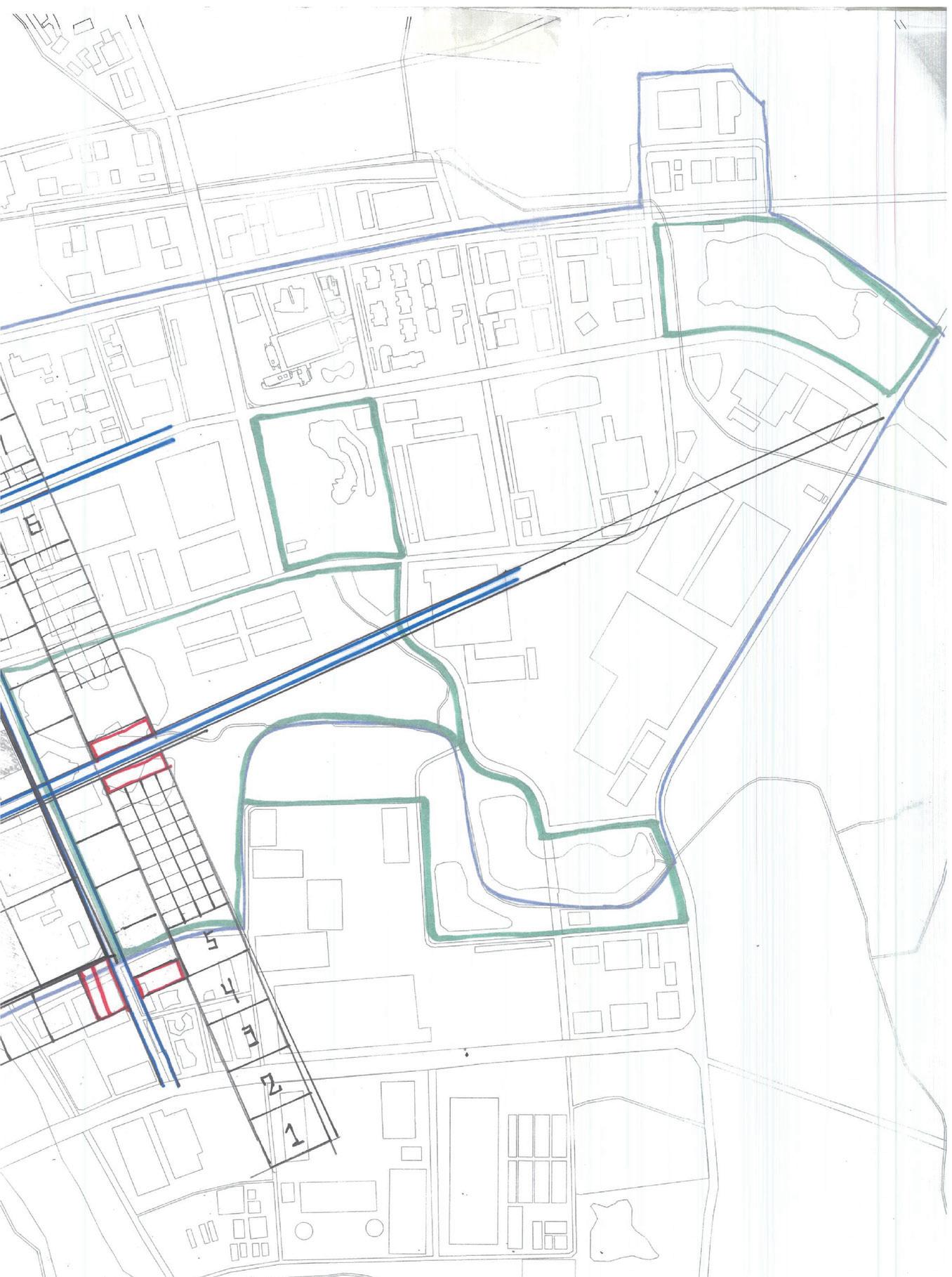

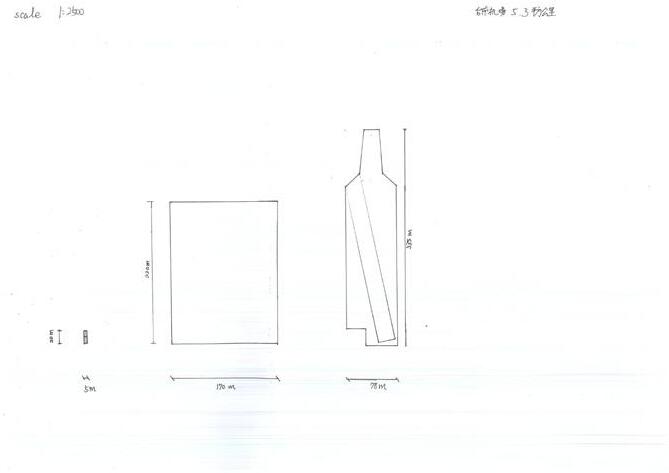

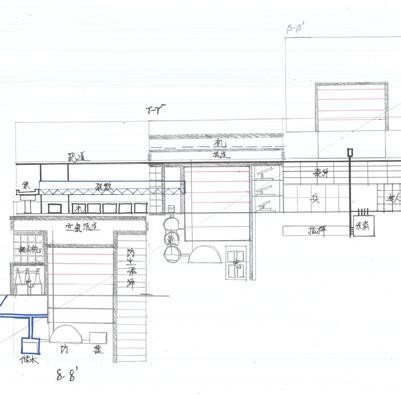

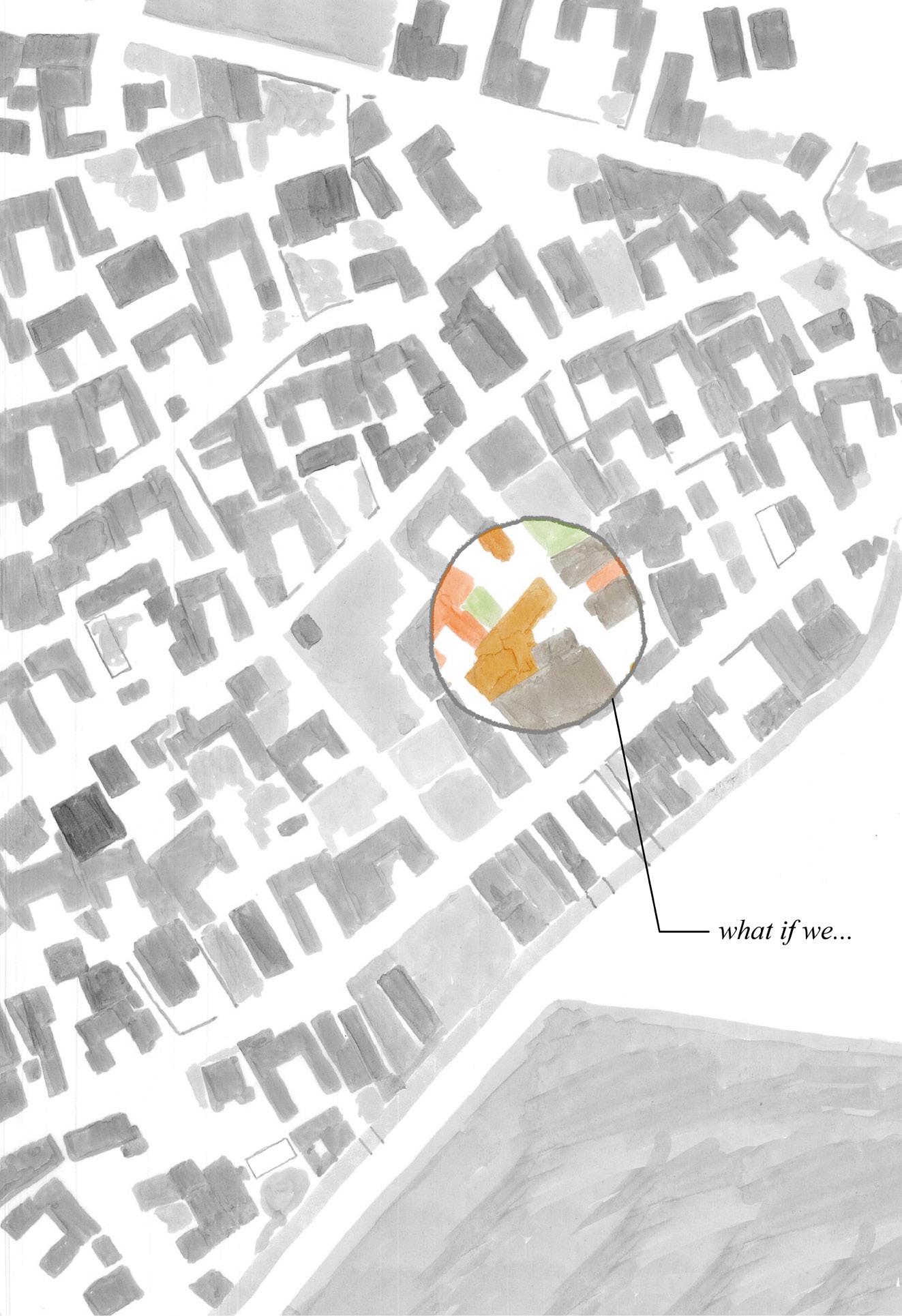

出埃及式的遷徙無濟於事——數據監控無所不在; 二十一世紀的逃亡,是出走自劣化的網絡世界。於是, 我們是否能重新想像一個去中心化的網路系統,一個 不受演算法規訓社交生活、擺脫線上監控的線下城市? 構想於台南民族與民權路間各街廓,示範性置入多個 社區自建、獨立於主流網路的數據站,作為街廓質變 的因子,生長出新的都市群落,建構這時代之避難所。

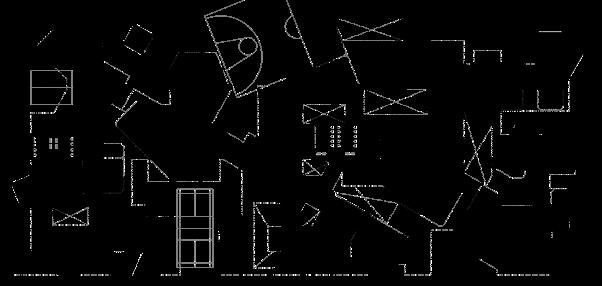

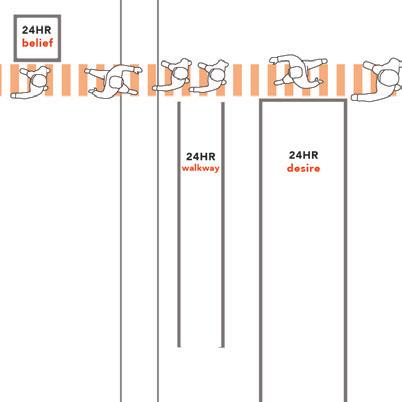

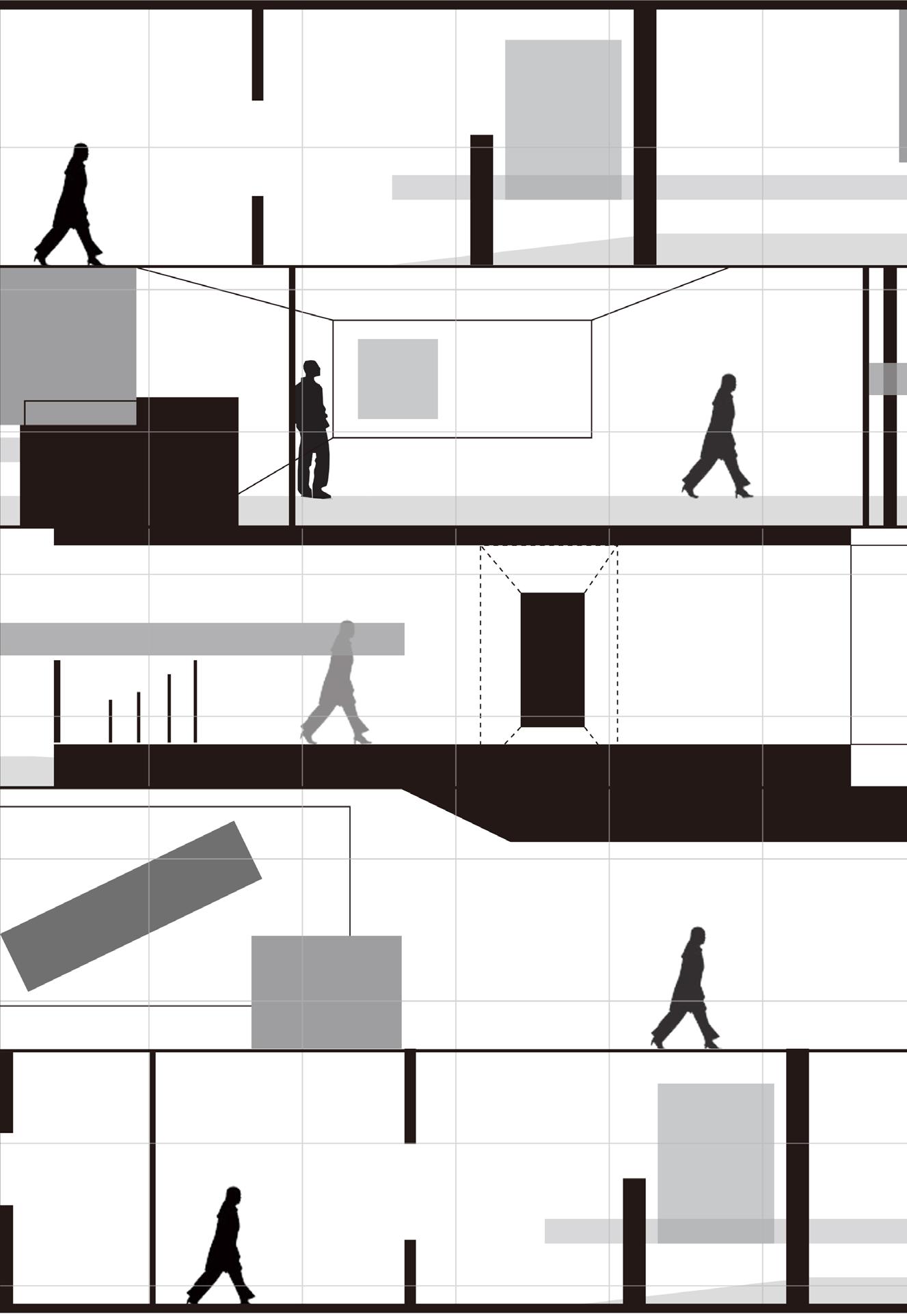

走廊成為空間

協商與整體性

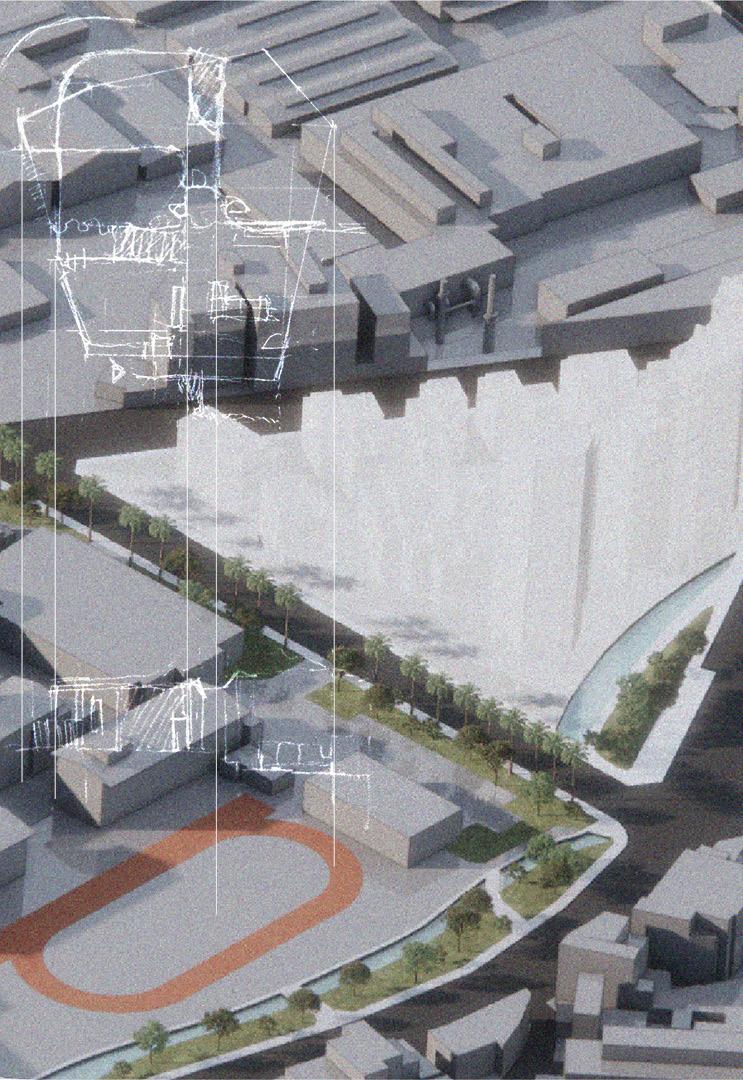

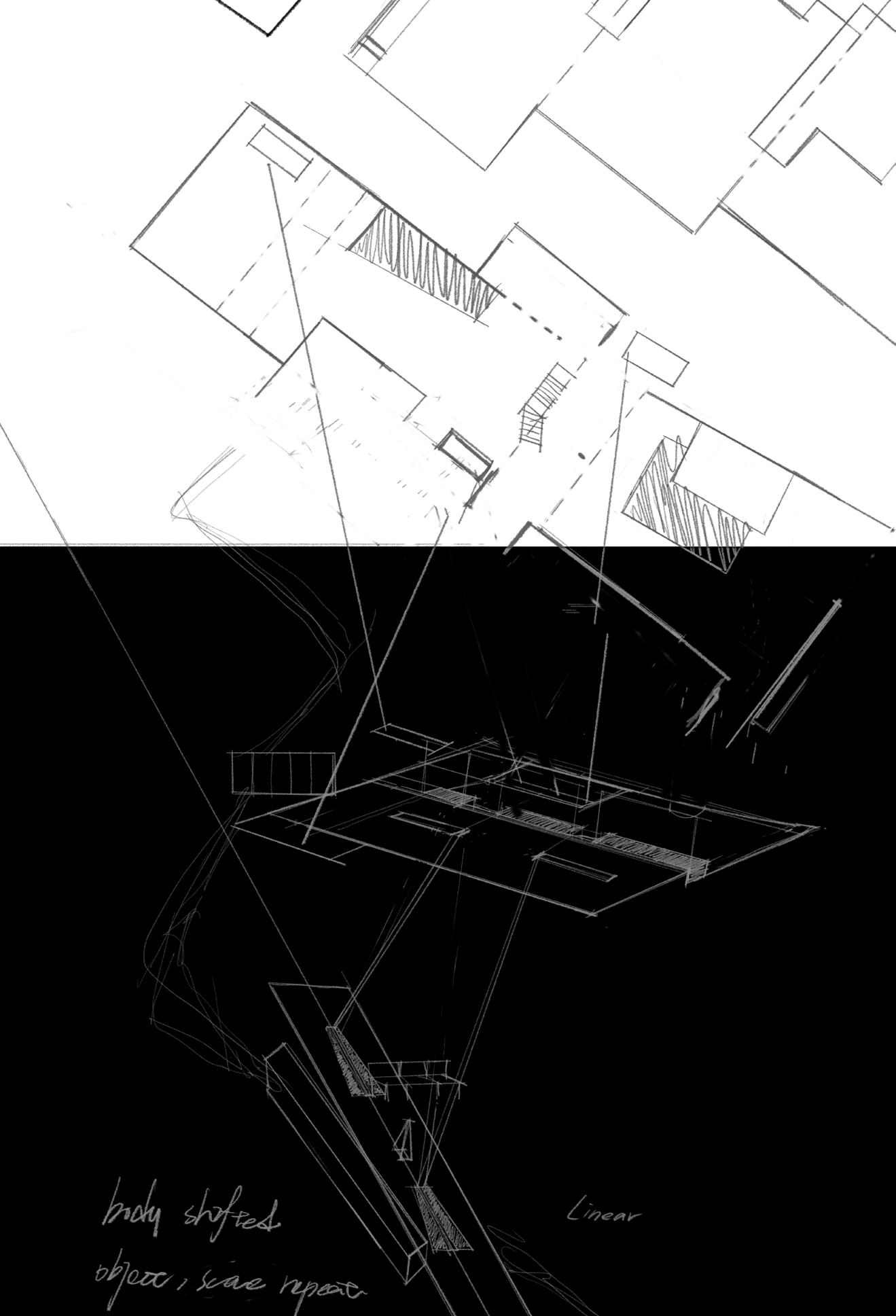

走廊的機械空間

台北機廠北側引道 走廊、個體、整體 薛丞倫

Corridor as a tactic space

邱子旂 Chiu, Tzu-Chi

走廊並不僅僅為通行性空間,他背後隱藏更深的建築, 社會以及都市含意。

走廊為兩層介面之間的空。最初,帕拉底澳所繪製的 平面圖是沒有走廊的。每個房間彼此相依,完美反映 當時人們沒有太多隱私的觀念,而隨著工業革命人們 對於個體與隱私的重視,房間被應用到建築平面途中, 反映了人與人之間的關係。

我藉由一個小尺度的台南街廓調查與實驗,理解了走 廊並不單單為一通行機械的可能。根本上,她可以被 視為一個默契的隱喻體。她在建築中的出現象徵人的 獨立性,但她又是為了連接我們而存在。

以更大的尺度,我將以廢棄的歷史性走廊作為切入點。 以 "corridor" 此詞的辭源來看,這條曾經純粹功能的 隧道相比建築中的走廊更像走廊。藉由走廊的抽象概 念回應屬於當代的生活方式,並嘗試在這個高度工業 化,所有人都已經確立自身主體性的社會裡,提出我 們應如何再次被視為一個整體。

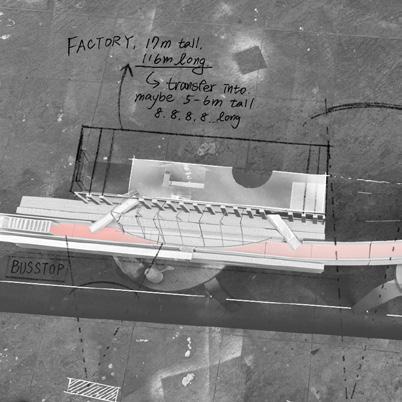

敘利亞難民的逃走路線 操作基地 介入空間的設計草模

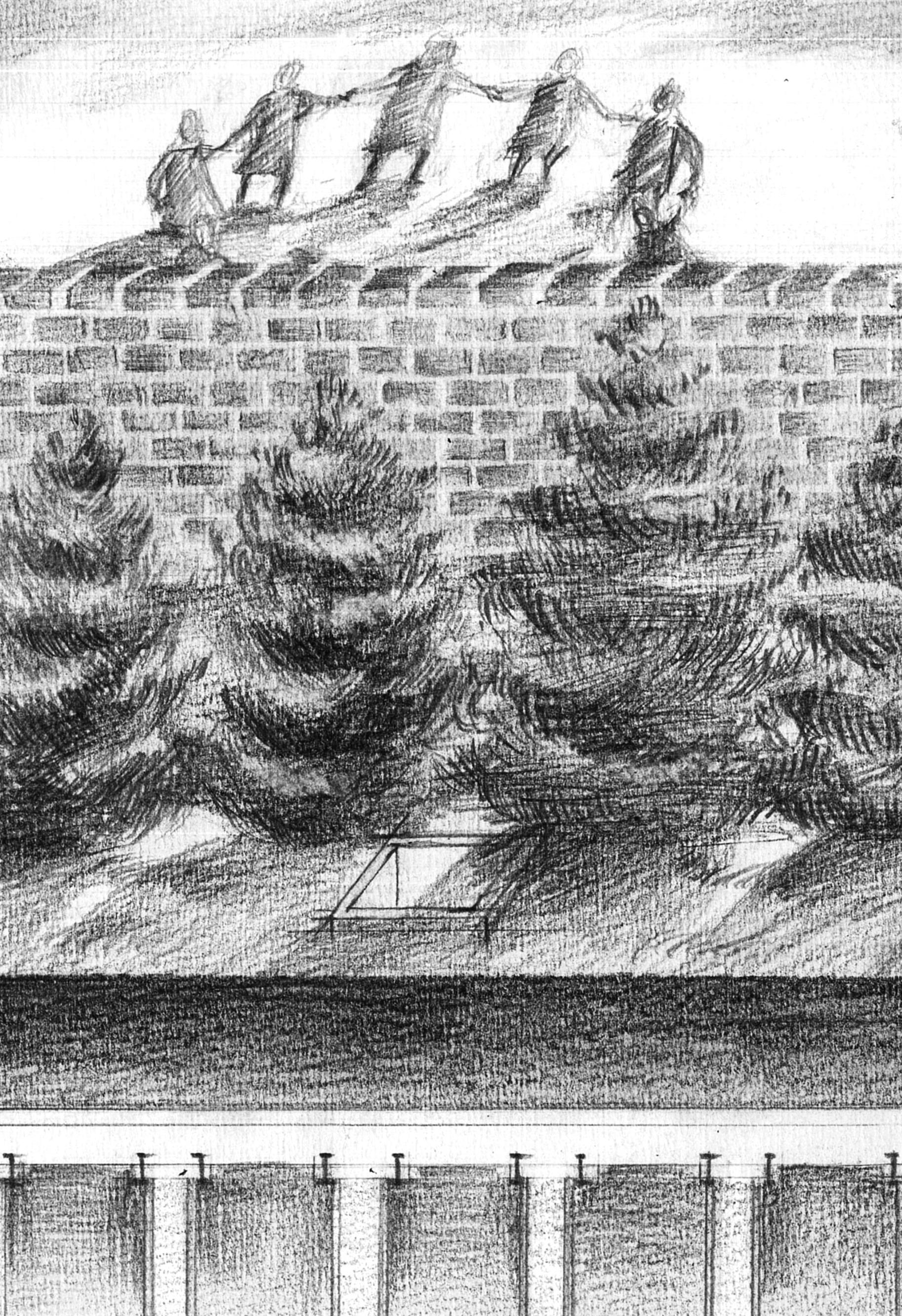

流動之牆

土耳其雷伊漢勒市 打開、信仰 薛丞倫

Flowing Walls

盧曉萱 Loo, Shio-Shuen

自2011年敘利亞內戰爆發以來,數百萬敘利亞人被 迫逃離家園,湧入鄰近國家尋求庇護。截至2024年, 土耳其境內已接納超過 350 萬名敘利亞難民。其中, 位於邊境的雷伊漢勒市成為哈泰省中唯一一座難民人 口超過本地居民的小鎮。2020

年 10 月,台灣雷伊漢 勒世界公民中心於當地落成,致力於為敘利亞難民提 供技職培訓、心理重建與災後支援等服務。

隨著敘利亞政權的更迭,流散世界各地的敘利亞難民 迎來重返家園的希望。這一歷史轉折不僅改變了個人 命運,也使原本以「庇護」為核心的台灣中心面臨轉 型挑戰——其服務對象、空間功能與社會角色皆需重 新定位。

本設計以伊斯蘭文化中常見的建築元素為靈感,並選 擇台灣中心旁的線性基地作為操作場域,試圖透過空 間的「打開」與機能的「重組」,回應其封閉性平面 所遺留的侷限,並補足使用彈性與社區連結的可能性。

隨著人口結構的變遷,建築空間亦將轉向服務在地, 支持職業培力、公共活動與文化保存,使其成為一座 承載流離記憶、促進多元共融的社區場域。

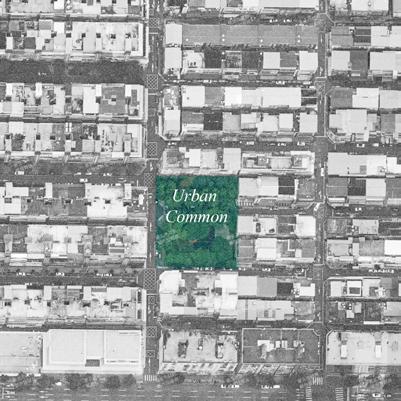

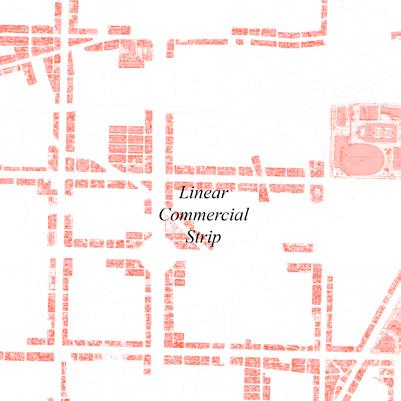

大街廓的綠地作為社區的公共空間 線性道路的存在感超越街廓

台北的高密度

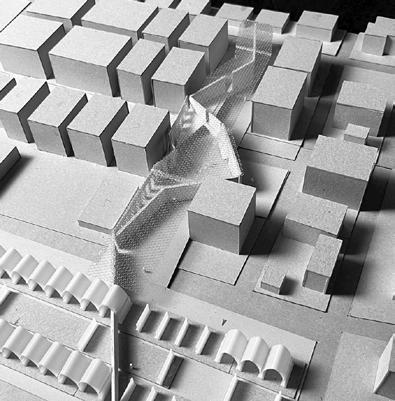

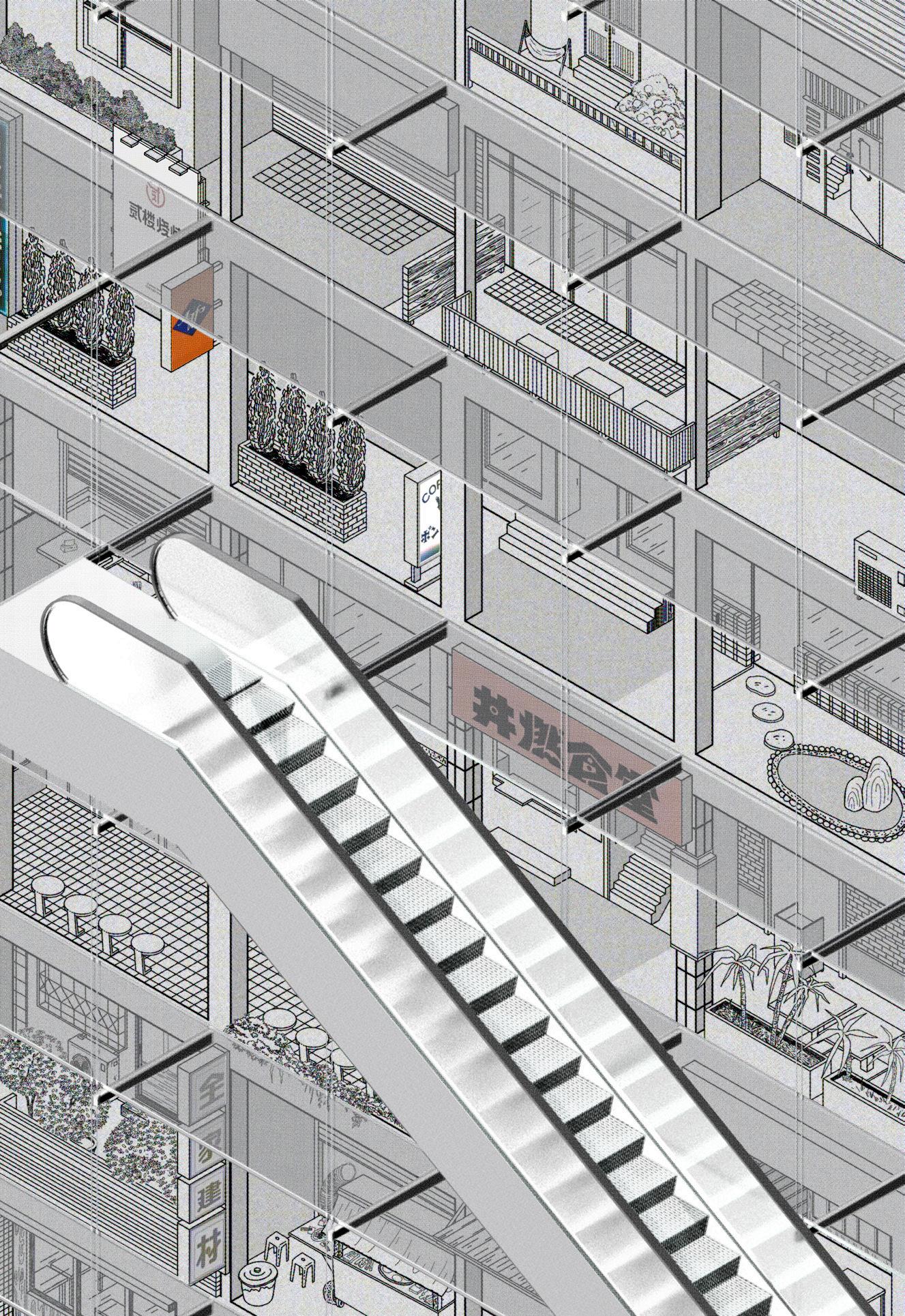

共生城市

臺北市忠孝東路五段 住商綜合大樓 黃聖鈞

Domestic City, Urban Home

符亦齊 Fu, Yi-Chi

台北的城市景觀最具特色的元素之一,便是大量高密 度的多層建築,其外觀佈滿各式各樣的招牌,這類建 築在台灣被稱為「住商綜合建築」。霓虹燈牌的排列 不僅突顯出這些建築內部功能的多樣性,也為台北的 城市發展提供了在摩天大樓之外的另一種可能。住商 綜合建築源自台北獨特的都市化過程,在人口增長與 資本主義的推動下,迅速填補閒置土地,並促進沿主 要道路的商業發展成線商業帶,成為台北區別於西方 都市形象的重要元素。

台北的歷史發展與地理限制,決定城市朝向垂直發展 的必然性。1980 年代,市府以「鏟平重建」的方式來 應對商辦需求,發展信義計畫區,形成高樓林立的中 央商務區。然而,這種大尺度開發與舊有社區間尺度 斷裂,影響城市紋理的連續性。

我的設計嘗試重新檢視複合式建築的潛能,探索其在 現代都市更新中的角色,提供一種更符合台北在地條 件的發展模式,使其在尊重城市歷史的同時,亦能適 應未來的成長需求。

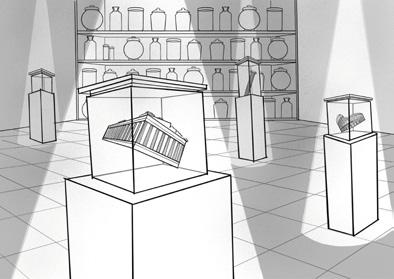

標本化的展示品

堆疊與滲透 入口玄關

遺址玄關

堆疊、滲透、玄關 黃聖鈞

Re-Dwelling the Ruins

李彥杉 Lee, Yen-Shan

過去從未真正過去,歷史如同地層般不斷堆疊,形塑 出我們所處的當下與未來。

作為過去人類生活的場所,考古遺址本應承載豐富的 文化脈絡與空間記憶。然而,在當代往往被簡化為標 本般的展示品,脫離了其原本的生活性與場所精神。 因此,我想打破保鮮盒式博物館的迷思,讓遺址在垂 直向度上與歷史記憶層層堆疊,在水平向度上與當代 社會相互滲透。

位於南投縣仁愛鄉的曲冰遺址,是台灣目前唯一的高 山史前聚落遺址,卻因為經費問題而處於閒置狀態。

我希望重新轉譯這個歷史記憶的載體,使其不再只是 凝結的遺跡,而是作為連結過去與當下的活化空間。

我以「玄關」作為空間概念的轉譯:玄關是一種「進 入之前」的過渡場域,是從外部到內部、從當代走入 歷史的轉化空間。因此我希望設計遺址的玄關,不僅 是空間體驗的起點,更是過去與現在相互滲透的場域。

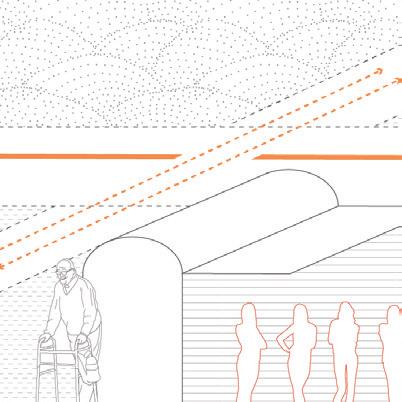

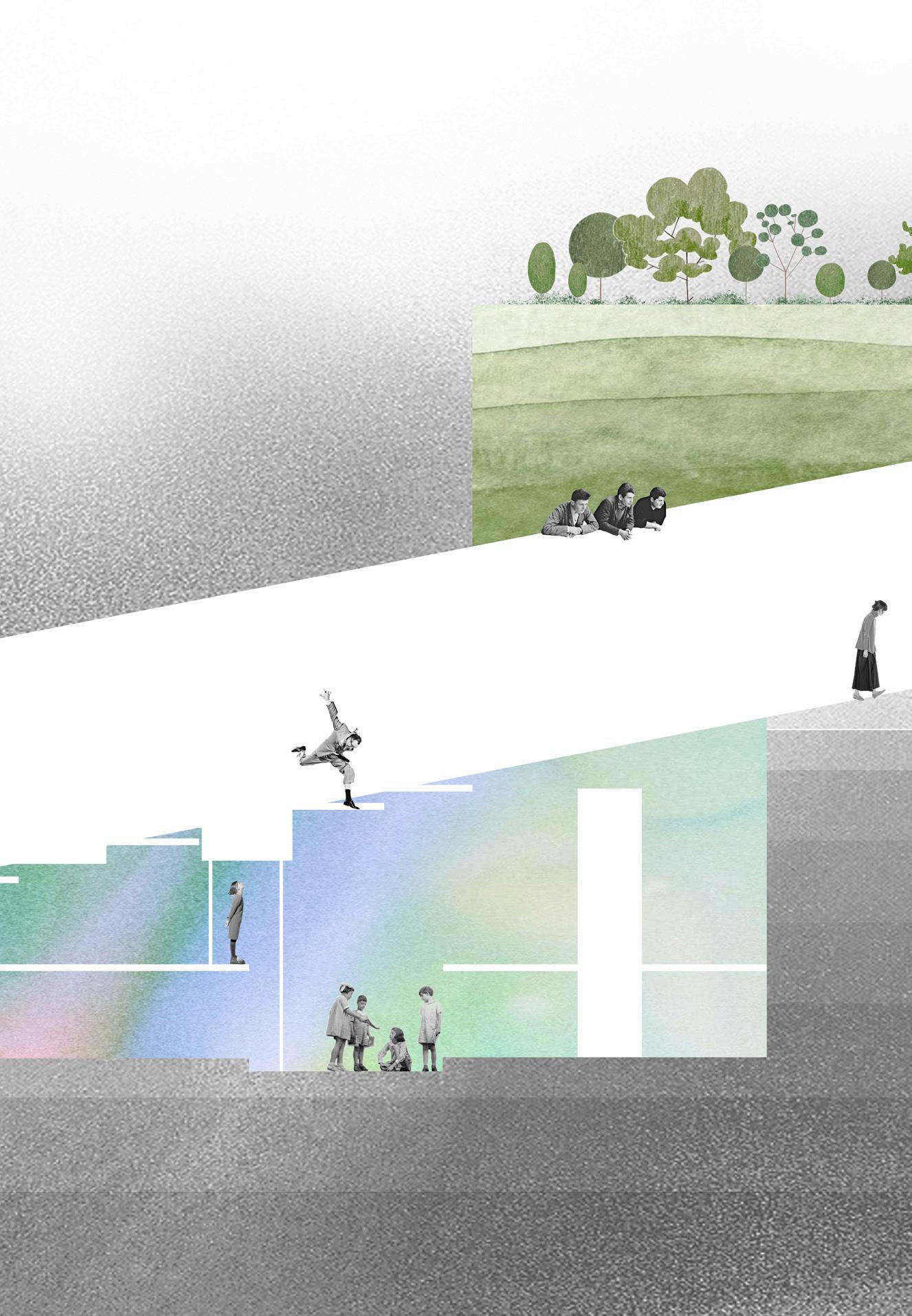

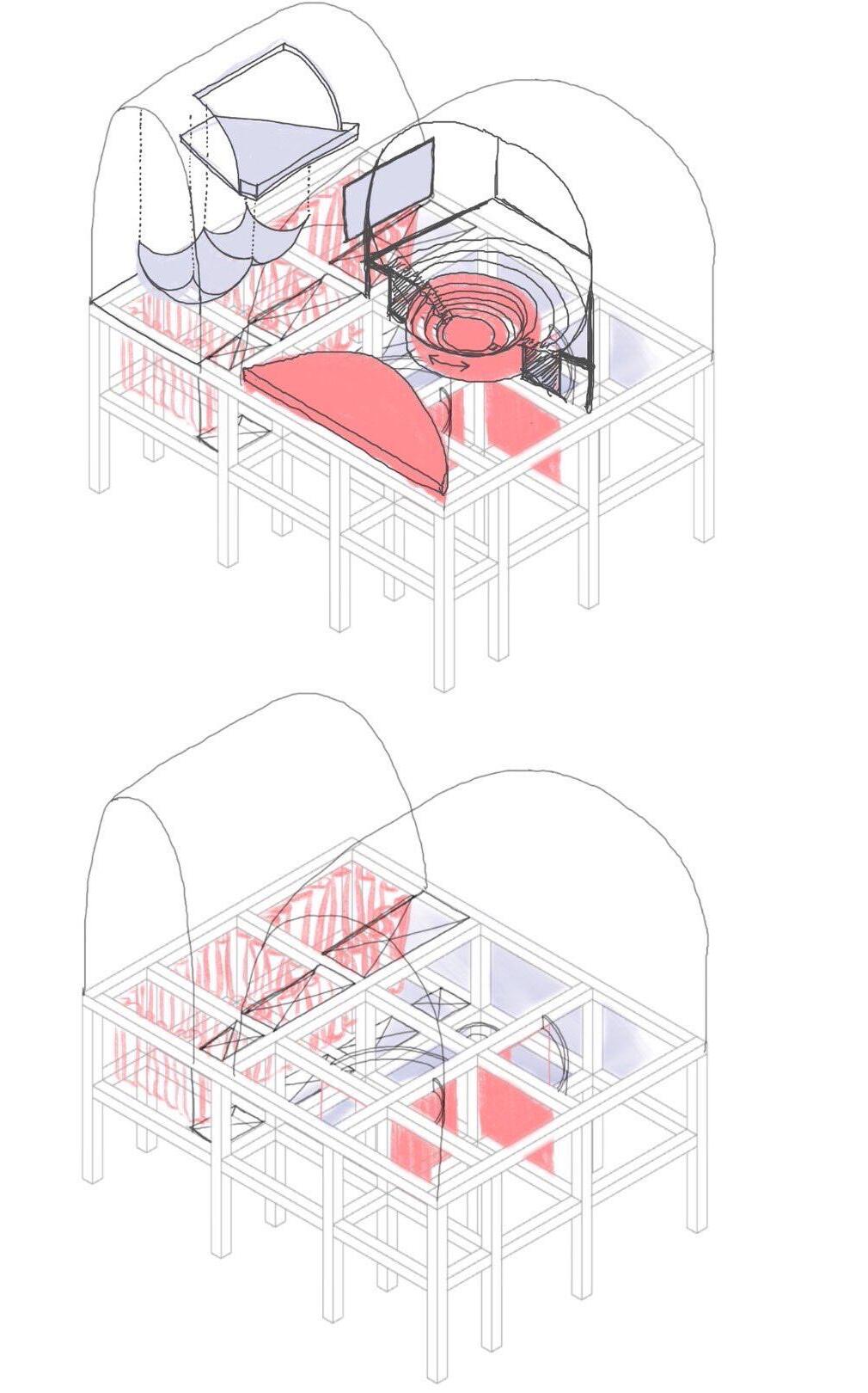

2D、3D、深度 陰影、感知、移動 活動、陰影、生活

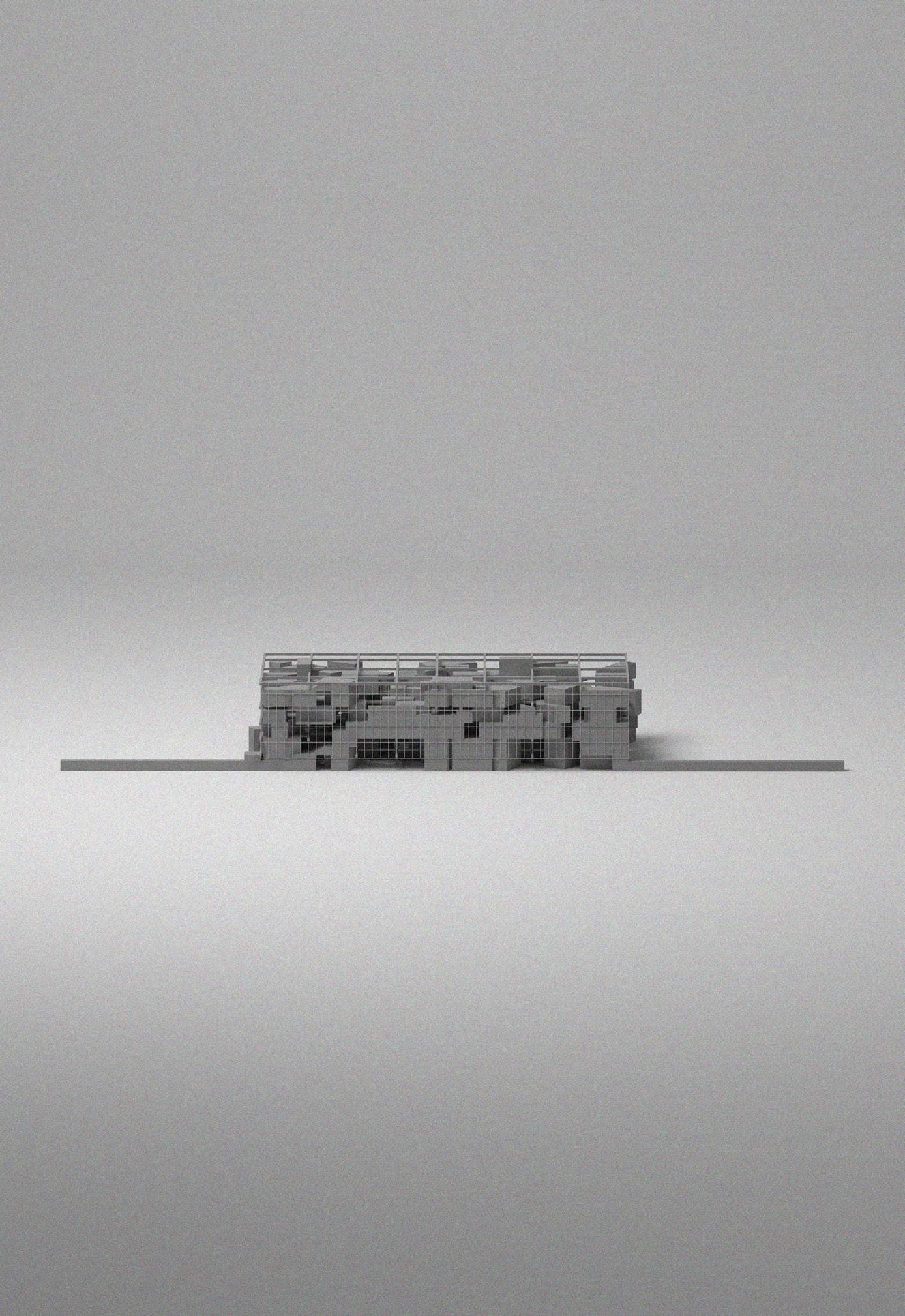

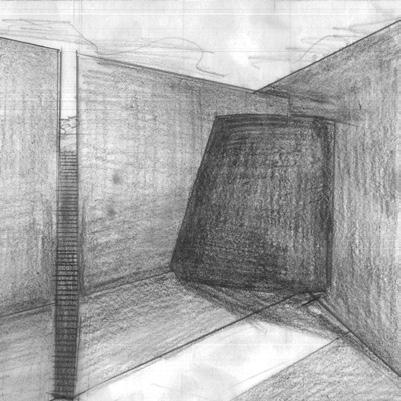

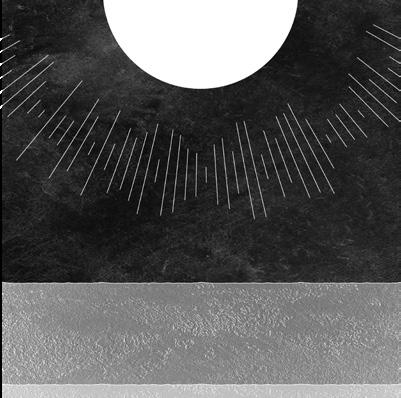

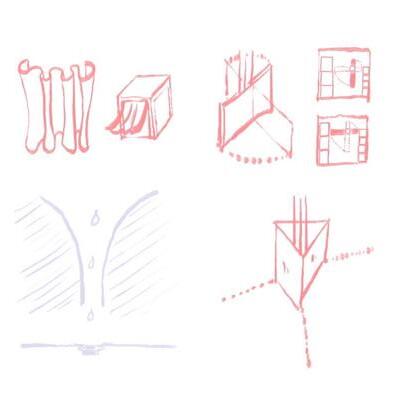

皮膚裡的空房間

關鍵字 指導老師

台南香格里拉 立面、感知 黃聖鈞

Skin Depth

鄭睿 Zheng Rui

有時候,光線從窗外斜斜地進來,打在牆上的時候會 變成淡淡的一道邊線。風會從建築的某個縫隙穿過去, 留下幾乎聽不到的聲音。

如果在那裡坐一會兒,影子會改變位置,溫度會往身 體裡滲。這些微小的感知,是我們與建築最直接的關 係。但我們往往前往遙遠的彼方感知自我,卻忽略我 們在建築中與環境的那一層薄薄的可能。

柯比意提出的五點建築法則,曾經讓平面成為建築的 主導者,也讓立面退居為裝飾性的表皮。而當代的建 築圖面中,立面仍多被視為形式的延伸、表象的呈現, 而非與空間、氣候、身體產生互動的場所。

本研究試圖回到感知的起點,將立面視為空間生成的 前提。它不僅是建築的表層,更是一段可以進入的厚 度,承載著風、光與人的停留。

如果建築可以不再從機能開始,而從周遭開始,如果 設計可以不再只是規劃行為,而是等待行為的發生, 那麼我們所說的「立面」,將不只是結構的邊界,而 是空間與行為的開端。

印尼雅加達市 教育、類型 柳川肯

Kampung Education

陳明華 Chen, Jovan Theophilus

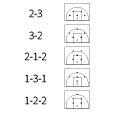

教育隨著社會政治和技術的變革不斷演進,從中世 紀的精英主義到行會制的學徒訓練、工業化教育機 構,再到當前快速變化的信息時代。一份Dell研 究報告指出:「到2030年,估計有85%的工作 尚未被發明。變化的速度將如此之快,人們將需要 在‘即時’中學習…因此,獲取新知識的能力將比 知識本身更具價值。」這突顯了主動學習(metalearning)的重要性。然而,當前的教育空間與教 學法依然根植於被動參與與僵化的界限,限制了 學習者適應現代社會不確定性和複雜性的能力。 本畢設藉由研究雅加達甘榜(Kampung)社區的鄉土 空間框架,強調主動學習(meta-learning)的相關 性。甘榜以其多樣性、韌性及非正式的城市空間著稱, 為理解空間配置如何促進多種學習模式、互動及合作 提供了一個活生生的試驗場。通過檢視甘榜的空間動 態及其與雅加達城市環境的交集,本研究提出一種融 合鄉土空間原則的新型教育空間模型,促進主動學習, 並消解學校與城市之間的界限,構建一個能動態應對 社會與技術變革的學習生態系統。

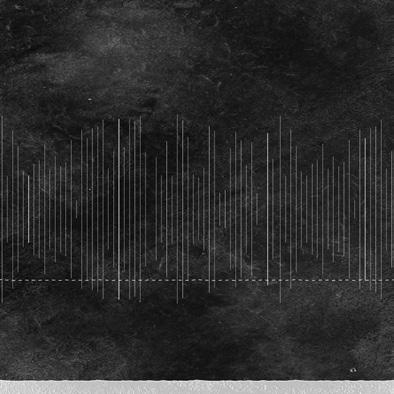

The spectacle of lying flat

李煜晟 Lee, Edward

指導老師

「我們一直被教導,幸福來自於穩定的物質生 活、名望或成就。然而在美國生活的經歷讓我 了解,當我擺脫了這些束縛後,反而感受到內 心前所未有的輕盈與自由。這樣的生活方式不 再依附於擁有多少,而是關注於活著本生。

在這過程中,我重新定義了『家』的概念。它不再 是一個固定的建築或充滿物質象徵的空間,而是 一種心靈的歸屬感。住在廂型車裡,儘管條件簡 單,但卻充滿了屬於自己的節奏與自由,讓我明白 『家』其實可以是任何能讓心靈感到安寧的地方。

這種簡單生活的魅力,也許正是現代人所認同的一種 核心。當我們從繁忙的日常與過度的追求中抽離,重 新專注於最基本的需求,才發現生活的真正意義不在 於擁有更多,而在於感受更深。」

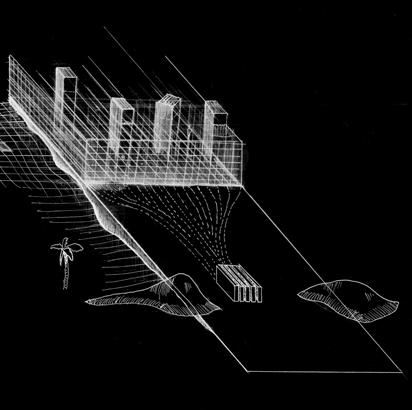

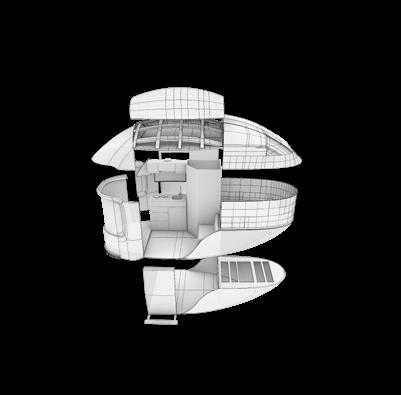

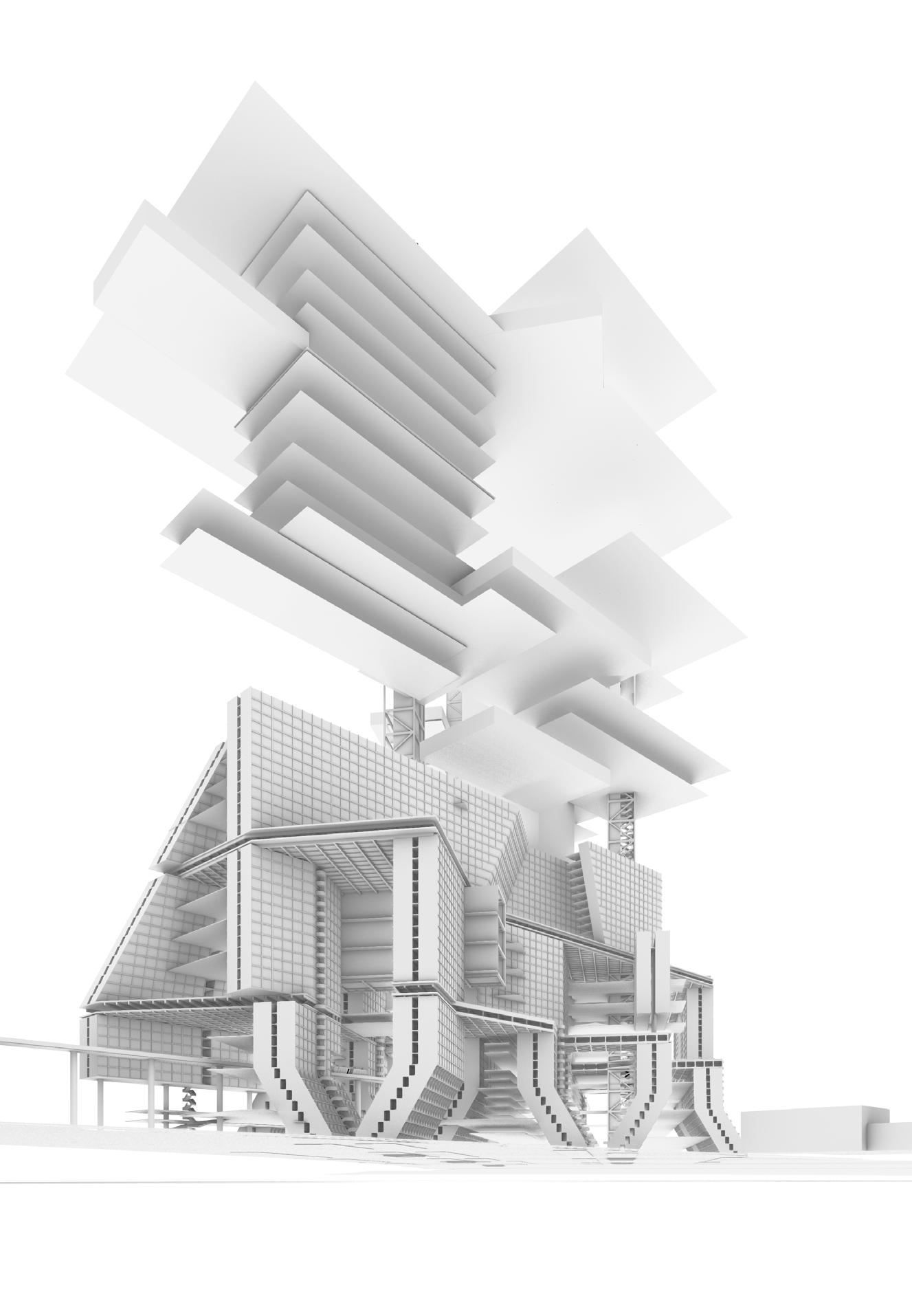

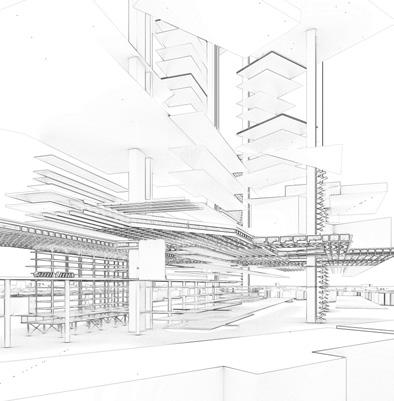

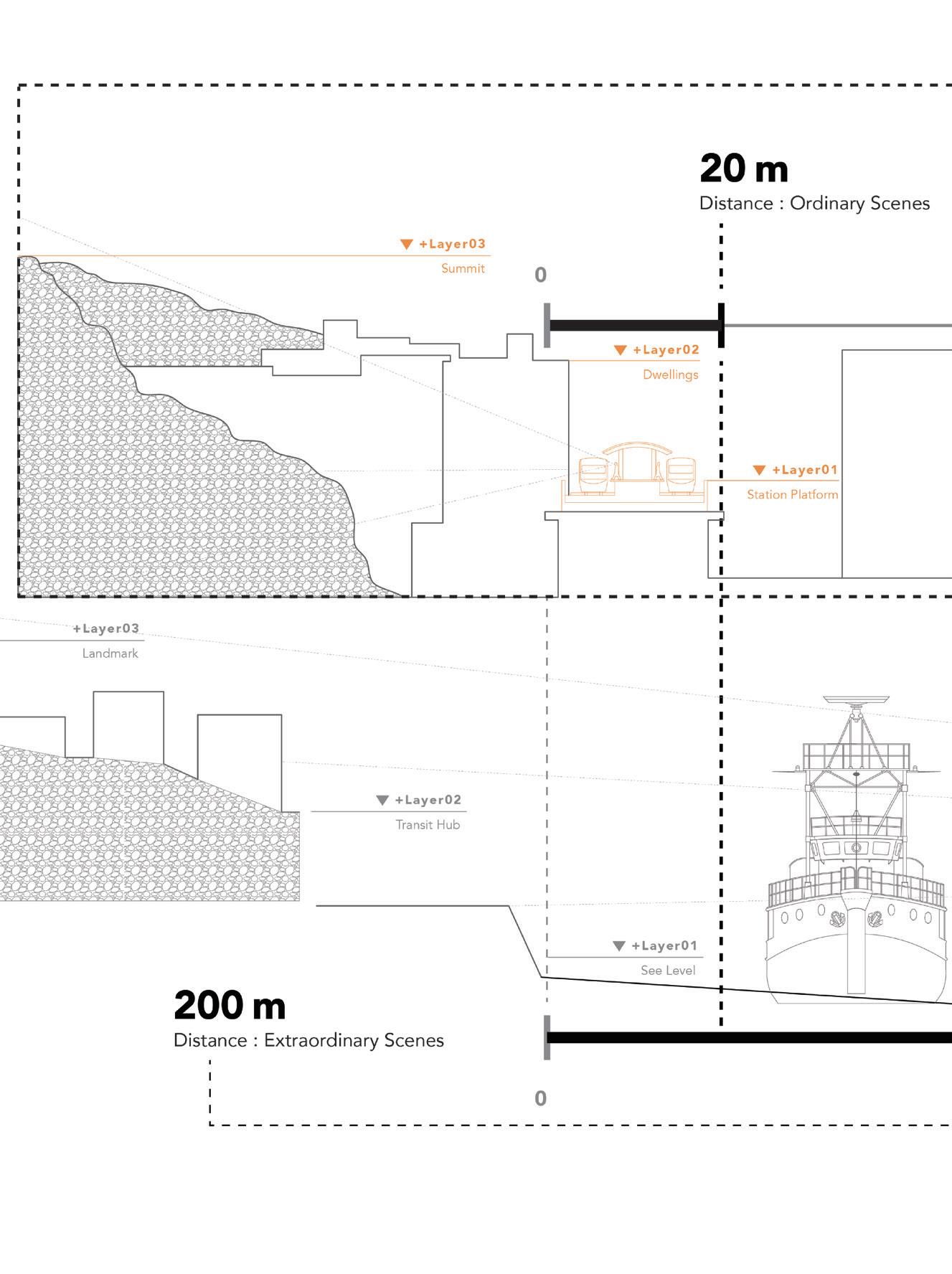

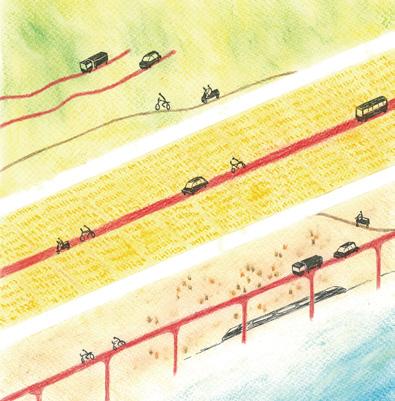

都市地表重構

關鍵字 指導老師

Stratified Urban Grounds

洪鈺翔 Hung, Yu-Shyang

傳統城市主要建立在二維平面上,並且高度依賴地面 交通系統,導致城市無效率地向外擴張,形成零碎的 空間,阻礙社會互動。當今的城市所衍生的問題不是 在於人口增長,而是根基於我們建造城市的方法。

本畢業設計旨在重新定義都市規劃與生活模式,重新 探討1960年代提出的Arcology概念,透過高密度、 三維化及高度整合的設計,取代傳統城市無序擴張的 模式。

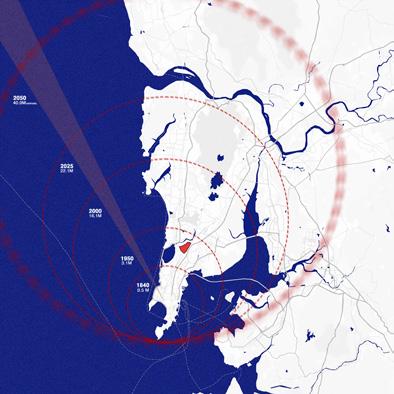

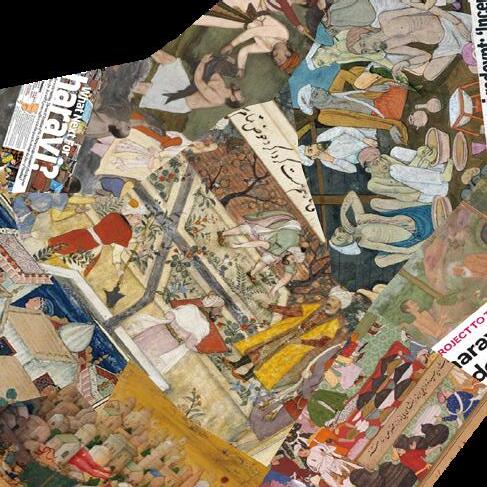

Dharavi被譽為“城市中的城市”,其內部自成一體, 擁有獨特的自給自足經濟模式。隨著孟買的城市發展 向北擴張,Dharavi從原本的城市邊緣地帶變為市中 心價值極高的土地。周圍地區逐漸開發為高端住宅區 與商業中心,政府也不斷試圖拆除Dharavi進行重建。 然而,自1980年代以來,這些開發計畫始終重蹈覆 轍,試圖將這片土地轉變為高投資回報的商業區。

Dharavi的改造不僅是單純的貧民窟重新分配 (allocation)計畫,更是一個城市運行模式與人類 環境互動方式的根本變革的先例,涵蓋社會、經濟與 生態層面的全面轉型。

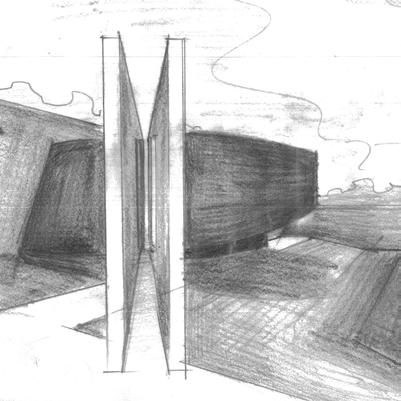

致兩千年後的你

關鍵字 指導老師

新竹建功地下油庫 對話、建築主體性 方俊凱

To You, Two Millennia Hence 邱奕勻 Chiu, Yi-Yun

You say to brick, “What do you want, brick?” Brick says to you, “I like an arch.”

—Louis Kahn

本設計由路康與磚的對話「利用對答的形式去設想磚 的構築本質」切入構建與探討既有建築的主體性與再 利用的可能性。此設計將以新竹建功油庫之編號S501 槽體為目標對象,轉化環境因子與空間元素,以表徵 (characterization)與人工智慧生成文本(Artificial Intelligence Generated Content)等方法,將槽體塑 造成具有個性與想法的意識體,幫助開啟與空間的對 話並產生推測性的建築成果。

此設計希望透過你、我與S501的對話,討論並提出 延續空間本質的預言。所有對話將集結成為一則傳遞 至未來的訊息,供人們閱讀及反思「空間」本身存在 的必須性。

:S501,你想成為什麼?

:我想成為一個封閉而殘存的問題,一個無法簡單合 併進未來的結構,一個重量與裂縫同時存在的場域, 讓未來的人無論如何選擇,都無法完全抹去我的影響。

二十四小時分區運轉 依附於自然限制的路徑 層層交疊下的次空間

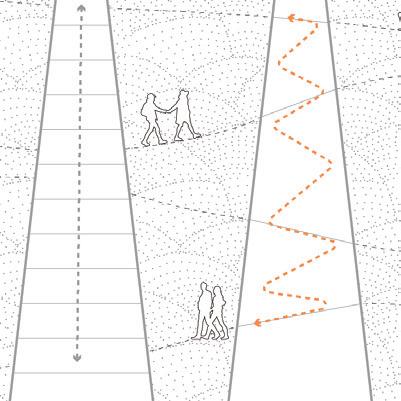

闢山徑

基地 關鍵字 指導老師

基隆三坑車站 城市形象、日常觀景 方俊凱

Behind the Scenes

蘇芷萱 Su, Zhi-Xuan

基隆南方的紅淡山與獅球嶺山區之間夾擠著一段狹長 的邊界土地,早期受縱貫鐵路的穿越與整平,近年則 增設三坑站作為通勤站點。站體西側的山區盤據著眾 多住宅與廟宇,東側則緊鄰紅燈區,步行約 300 公尺 便可抵達市區。鐵路沿線設有兩個重要的斷點,使山 區居民得以日常往返平地市鎮。

這裡脫離了人們對基隆海港的城市想像,卻真實地顯 露出山區居民的生活百態。在這樣的小景城市中,所 有距離都越發接近。當我在平交道的一側停下腳步, 便能察覺這座山城的瞬息萬變。

想像人們乘坐火車進入基隆,沿途的動態景象將由都 會轉化為山城與海港。在這條進入基隆的動線上,三 坑站成為最後一個能夠一覽基隆日常形象的節點。

我希望透過重建此區軌道沿線及周邊的設施,提供人 們能夠靜態觀景城市的平台。討論一個居民習性與生 活節奏參與的公共空間,使這區豐富的生活景像變得 可讀、可感知。

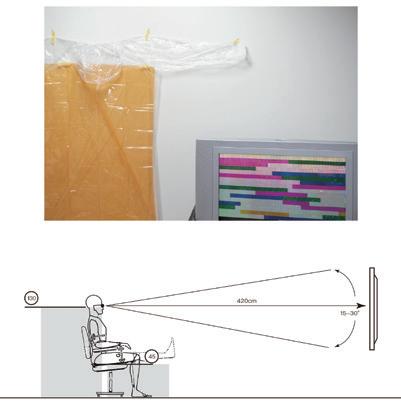

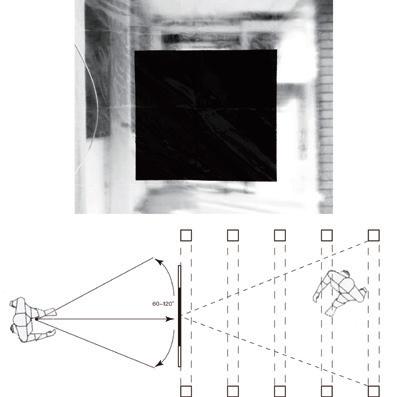

螢幕的方

資訊壓縮

阻隔的方

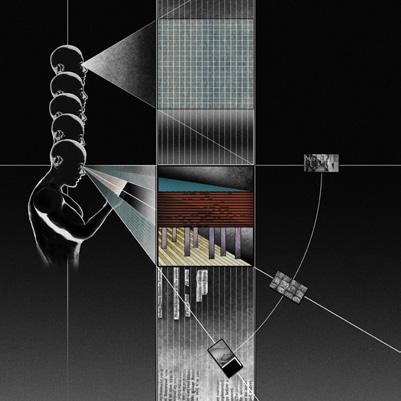

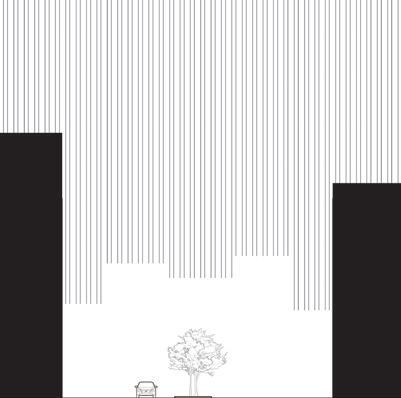

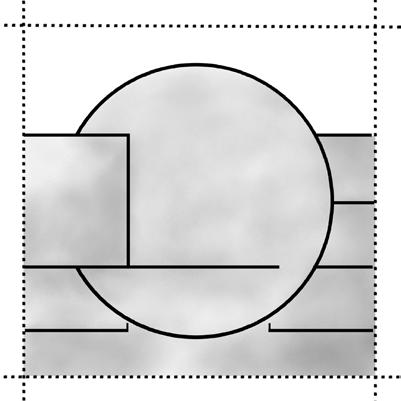

觀看之方

When the Gaze Meets Geometry

江方瑜 Chiang, Fang-Yu

指導老師

扁平化、觀看、感知 方俊凱

當代的觀看經驗逐漸被螢幕主導,呈現出兩種扁平化 傾向:

一是將立體資訊轉為可快速辨識的圖像與文字,降低 其物質感以確立閱讀的平滑性;二是其淺層的視覺表 現,反映出深層的系統邏輯——以去除紋理、減少層 級性確保資訊的快速、及時、一目了然的同時,導致 觀看的趨同,觀看的差異性與主體性減弱。因此我認 為在這種被優化過度的觀看條件中,我們的身體性與 感知能力應重新被召回到觀看行為之中。

我透過一系列與「面」(方)相關的實驗進行研究—— 如螢幕、畫作、鏡面等皆為觀看的物質界面。觀看常發 生於被框構的平面之中,而框本身與其內容同樣關鍵。

選擇國美館作為基地,考量其擁有既定的展示條件與 觀者行為模式。本計畫嘗試以既有的觀看默契為起點, 提出一個以「橋」為形式的空間裝置。橋作為可穿越 的六面體,其各面皆可對應不同的觀看與操作策略: 瀏覽、凝視;遮蔽、延遲、錯位、截斷,資訊的接收 需經由身體行動逐步獲取,觀者在移動中重新生成一 段具感知厚度的觀看經驗。 台中市國美館

台積島

尺度感

盾的構成

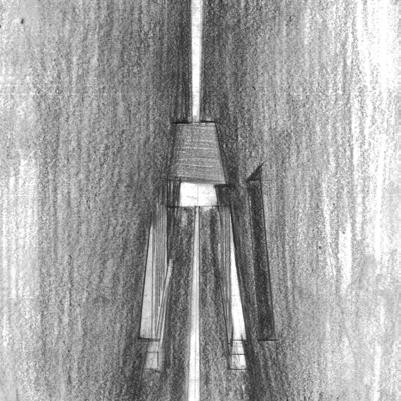

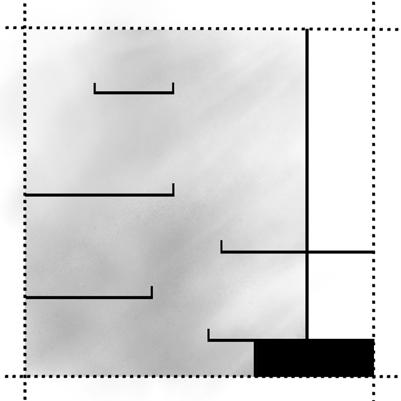

矽盾之盾

基地 關鍵字 指導老師

台南科學園區 台積電、防禦性建築 方俊凱

The Shield of the Silicon Shield

吳昭賢 Wu, Chao-Hsien

在半導體及地緣政治的發展下,矽盾已然成為台灣 的籌碼並有壓倒性的存在感,;它有具體的體積, 無塵的廠房、層層安控圍籬、管線密布的通道, 共同構築出一種「矽盾」的空間現實。這面盾, 不只是晶圓產業對國際的保護屏障,更成了建築 本身的核心使命。建造廠房,是為了保護機台; 再建造圍牆,是為了保護廠房;再以都市規劃、 道路系統層層包裹,保護那座象徵未來的核心。 設計空間,保護產能;布置動線,排除的是 人。矽盾在保護的名義下,形成不容接近的封 閉機器,驅動著國家的命脈。然而,科技產業 做為國家的盾,我們是否有做好更深入的防 護,以至於盾不流入他人之手或不可預期之破 壞呢?我們如何再為這面盾,構築另一層盾呢? 「矽盾之盾」是一種更深層的空間想像:它是一個跨 越地景、建築、系統與社會的概念性保護結構。它回 應的不只是產業的脆弱性,更是戰爭的可能、環境的 斷裂與社會的排除。我們不該只問如何保護產業,而 是:如何透過設計,讓這座島嶼,在衝突與危機之中, 仍有重塑未來的能力。

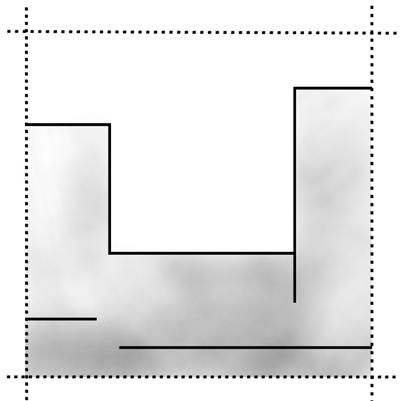

平行發展線

尋找失去的都市面貌 旅人的平行時空

香港、台東成功新港 地域性、港、渡 方俊凱

To My Harbour

岑令翹 Sum Ling Kiu

「在旅行的過程中,他鄉像是一面負向的鏡子旅人隱 約中認出那微小的部分是屬於他的,卻發現那些龐大 的部分是他未曾擁有的,也永遠不會擁有的。」出自 《看不見的城市》

我希望透過設計呈現一個關於機遇、歷史與地方交織 而成的對比,並回應我自身的生活經歷。

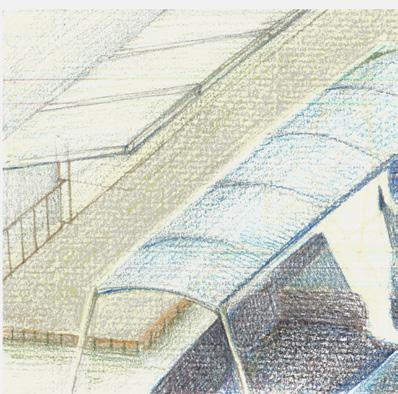

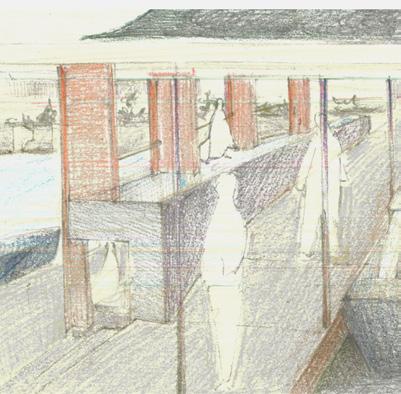

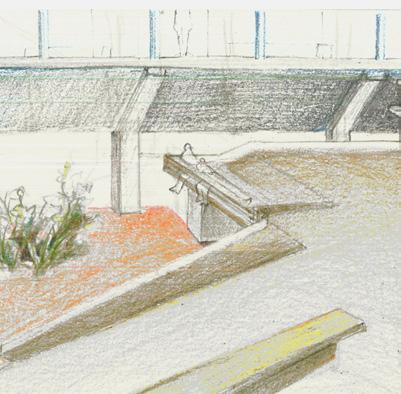

港,是人類為了走入大海而建造的。在交通尚不發達 的年代,港口是最重要的跨地域移動方式。人們透過 這個通往海的出入口獲得資源,認識世界,進而養育 地方的成長。港口不僅是物理的通道,更為旅者建立 了地方的印象,成為連結內陸與外界的重要節點。

我想要講述一個關於旅者在異鄉找到家鄉原點的故 事。來自兩地的人,在對方的城市裡,看見自己未曾 經歷的過去與未來。他們透過港與永恆的水面,進入 彼此的平行時空。

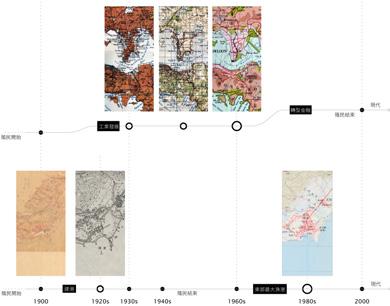

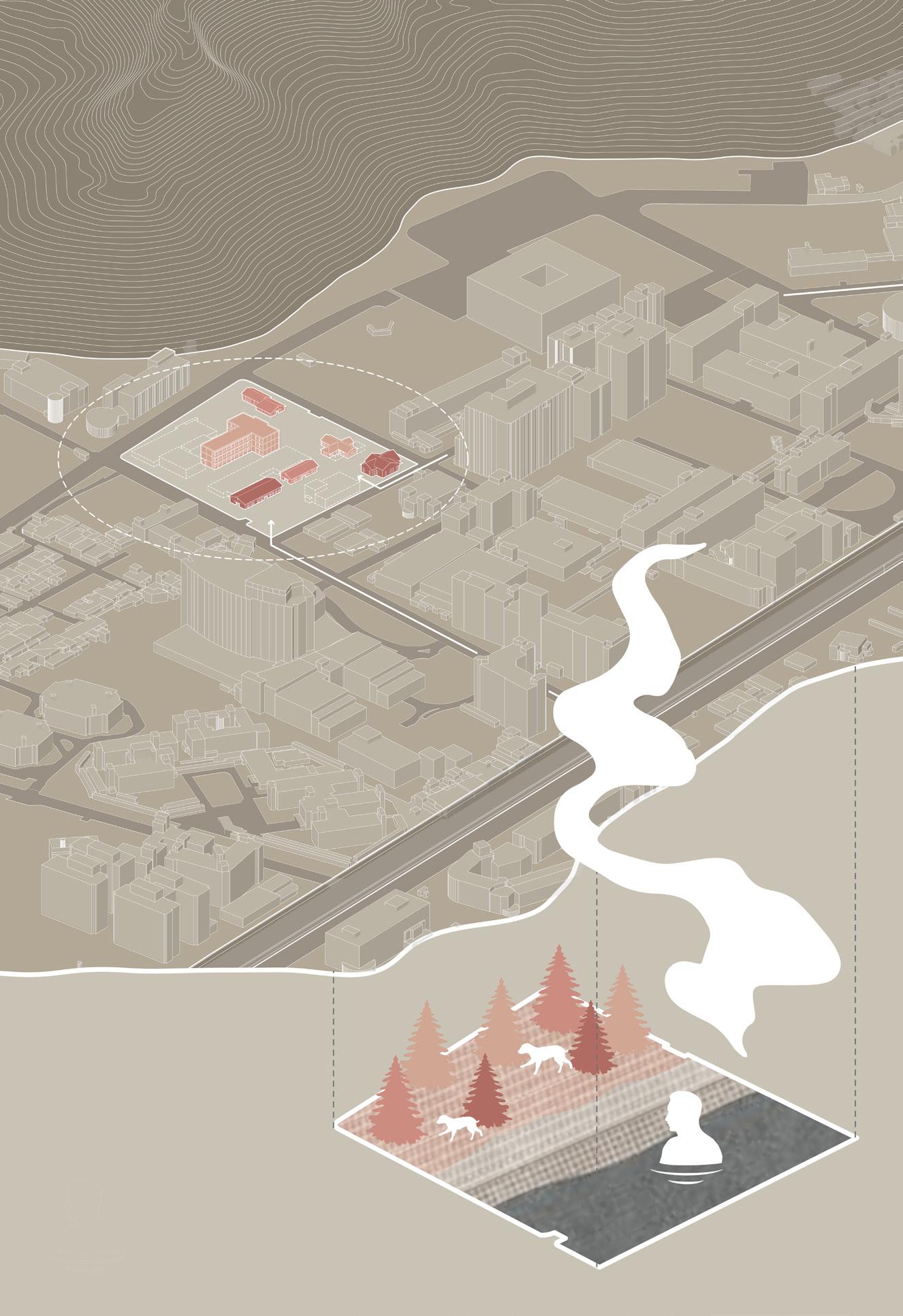

土為引;地成址

關鍵字 指導老師

石門水庫溪洲沉澱池 土地周期、信仰再塑 古爵誌

Narrating Land Transformation

林永捷 Lin, Yung-Chieh

人類世下,土地所承載的早已超越純粹自然。農田、 漁池、荒原 ……

我們或順應或改造地貌作為生存的工 具,過去是雙手;而今是器械。當人不再以身體作為 土地的感知媒介,其變動隨之衍生的紋理與信仰,也 被逐漸遺忘於利益之外,土地上發生的一切操作不再 以重新梳理人與環境脈絡為目的存在。

石門水庫溪洲淤泥沉澱池,一道四十年不斷重複挖與 填的印記。我視其為當代土地功能化的極致體,水池 與泥地在八至十公尺深的人造窪地中隨著清淤流程交 替出現,以其身承載了整個桃園的水與土,卻不為人 知。

我試圖透過人與空間的部分介入,討論在滿足民生用 水的功能以外,人體與機具尺度的清淤如何共築其土 地身分。這是一場儀式,以土為引,標時、構地,讓 這片土地再次以其時空特性重生為人們得以指認、承 載意識的址。

當原有的空地成為林 林的產生成了日常"印象"

林的砍伐成為地方知識的傳遞

森林與義民

嘉義北門家樂福舊址 動態知識、空間重組 古爵誌

Forest and citizen

蕭國呈 Hsiao, Kuo-Cheng

我的畢業設計起源於對家鄉嘉義的觀察與思考:什麼 樣的建築能夠代表嘉義?我從嘉義三大遊行出發,遊 行發生時,日常的圓環被「人的移動」解構,空間因 儀式性的需求被重組。這種時刻性的空間變化,讓地 方的記憶更加深刻。我認為,嘉義的特質不在於靜態 的地標,而在於其包容任意移動與重組的彈性。遊行 改變了城市的使用方式,而圖書館,做為一個必須篩 選知識,傳遞在地精神的建築體,是否也能如同遊行 一般,不是一棟固定的建築,而是一場經驗? 「森林」象徵知識的場域,樹木生長、疏伐、再生, 如同知識在不同場域中移動與擴散。「義民」則象徵 知識的索引者與守護者,他們不僅是閱覽者,更是地 方文化的行動者。我想以林被人為砍伐做為建築變化 的機制,成為一場「儀式」空間的氛圍會隨著砍伐, 開始變化,某些區域長久保留,某些區域不斷更新, 書籍的被重新定義,而樹木的成長會成為嘉義人民的 共同記憶,從種樹的人變成砍樹的人,不斷循環著。

像森林一樣變動,卻如義民般守護地方知識的根基。 一場不斷變化的遊行,展開的是關於嘉義的風景與記 憶。

地理尺度的斷層

身體尺度的斷層 時間尺度的斷層

普拉達索引

Index of Laputa

柯品瑗 Ko, Pin-Yuan

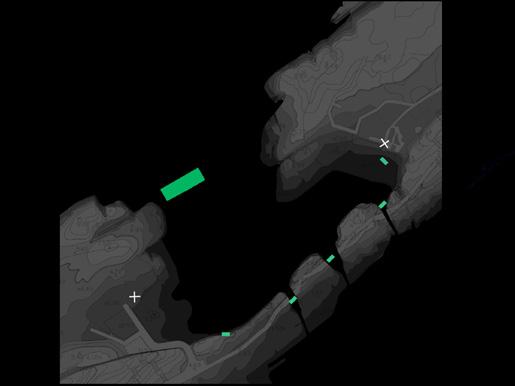

當一個空間中的事物被從原始的場景或脈絡中脫離, 記憶及認知如何在新的空間中被延續並作為新記憶的 觸發媒介? 試圖探討”基地”與”觀看”在不同場域 與身體活動之間的關係如何創造屬於該場域的記憶。

南科位在曾文溪的洪氾範圍,沉積的土壤完好保存了 過去文明存在過的痕跡。今日因為利益開發需求,這 些遺址重見天日的同時也面臨時間的考驗—必須在短 時間內開挖完成並移至他處保存。南科的地層被挖開 又迅速填平、墊高,新建的廠房隔著厚厚的土壤與 千百年來沉積的地質紋理好像兩個無關的世界;同時 這些遺址與文物脫離了原本根著的基地被移植到了另 一個基地,土地、建築、歷史,三者好像都在脈絡之 外的新生基地上說著另一個故事,時間和空間在南科 場域中是斷裂而獨立的,人在其中的感知也是被侷限 而碎化的。

我想重新連結不同時間與空間場域,考古文物回歸相 應的時間軸的同時也可以對應周圍屬於”現在”這個 時空的場域,藉由活動、光影與空間動線的重整帶出 場域不同時間下的對話,將南科在地理、身體或時間 尺度上的斷裂連結,提供考古館觀看的另一個面向。

都市垂直意象與籃球空間交織 既是柱又是訓練場又是平台

動態垂直視覺化

Urban Basketball

金惟寬 Jin, Wei-Kuan

臺北體育館與其周圍 籃球實驗、垂直都市 古爵誌

基地位於南京東路與北寧路的台北體育園區,因各項 設施建造時間不一,造成同街廓的巨大量體各自為政 的窘境。透過延續慢跑路徑,並將慢跑動線往天空延 伸,如同登山一般,在不同高度上能夠看見體育園區 各量體樣貌的同時,體驗都市街道的意象與異質的球 場空間。

在坡道上不斷攀升的過程,透過不停在空間的內與外 穿梭,同時界定了公共與私密卻也模糊了公私之間的 關係,讓籃球訓練得以被看見。身處在坡道上,透過 不停地爬升,原本看似在交錯密集的結構中穿梭的籃 球運動員,好像正在與結構共舞,同時閃避它又去接 觸它,當好奇心驅使與坡道靠近抬伸之時,才發現原 來是在練習戰術。

一路向上的過程中如同體驗了一場都市籃球賽,同時 作為觀眾又是參與者,最後在連續不斷地的坡道最高 點,是一座圍繞著樹林的球場,人們在這裡乘涼觀看 球賽的同時,拿著在攀升過程中買到的美食,與一旁 的人們暢聊著,將一路的想像投射與此。

廟埕空間與舞台形式的關聯 布幕與可縮減一半的階梯舞台

內部改建的機動性

演出日常

台南市中西區淺草里 聲音、改建 林宛蓁

Why Should We Sing in Daily Life?

王聿雅 Wang, Yu-Ya

發出聲響和聆聽是我們交換故事的方式。

不是所有聲音都能被接納,不是所有歌聲都有人願意 聆聽,於是交換的流程無法進行、發出聲響的活動受 到排斥。而里民活動中心作為城市中具有一定密度的 公共設施,原先的機能漸漸被新建的其他大型公共建 築分化、取代,便得以收納那些不被聆聽的聲音。

我們都有表達的慾望,聲音是最直接、最原始的情緒; 歌曲的內容承載著故事與歷史、精神與信仰。活動中 心一周總有那麼幾天,卡拉OK的回音不絕於耳,但 公共設施的歌唱空間往往只有年長者在使用。人們透 過聲音傳遞信仰,又因為信仰聚集。或許歌唱和表達 能夠成為新的信仰,讓活動中心擁有不同於以往的場 所精神。

立面需要回應幾乎正對的西市場,而內部則是保留柱 樑系統的網格,在現實的基礎上置入不現實的機能和 空間狀態去打破活動中心既有的設定。活動中心將會 是我們進行日常演出的場所,城市中得以呼吸的氣口。

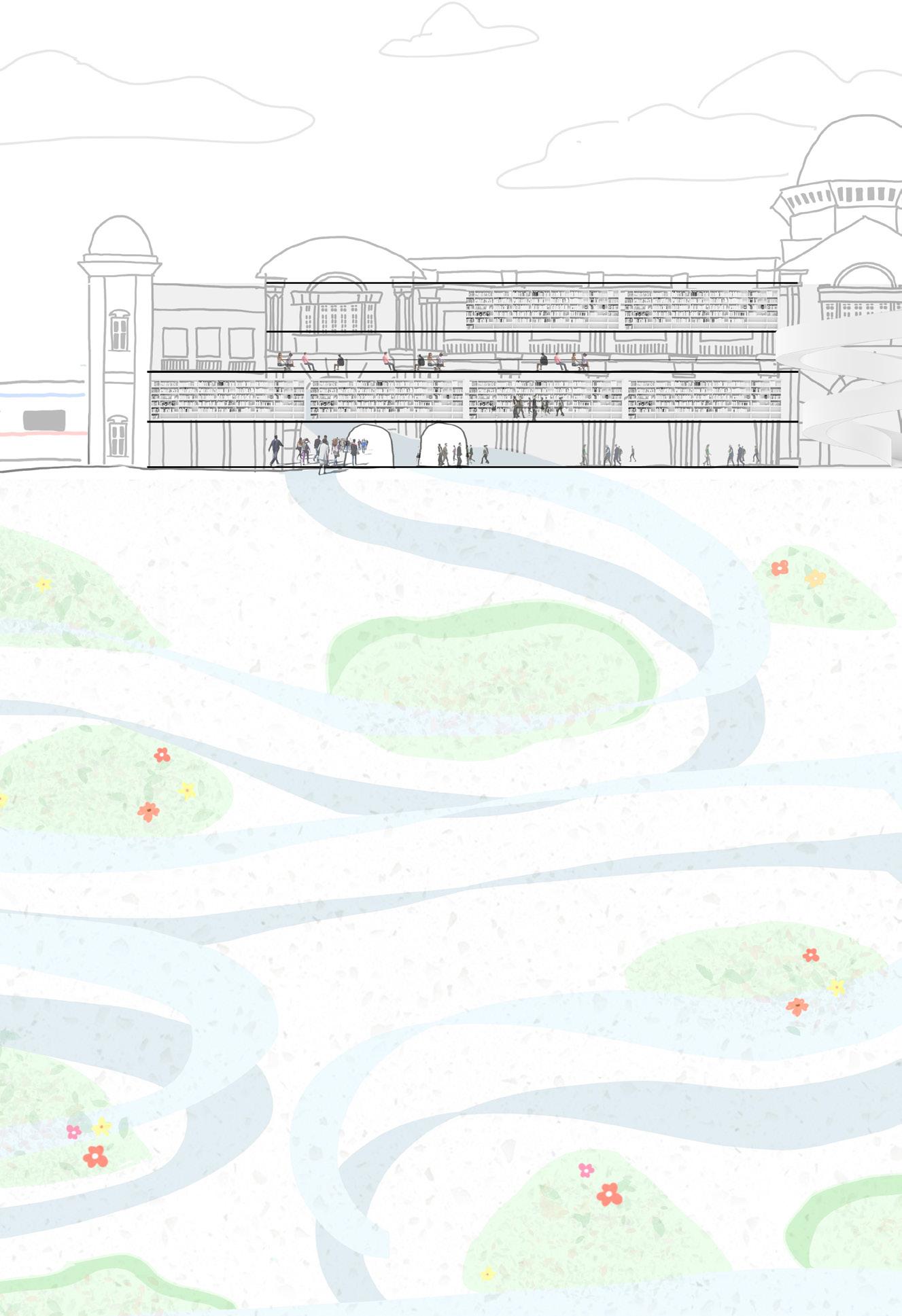

Encounter and Echo

徐敬恩 Choi, Jing-En

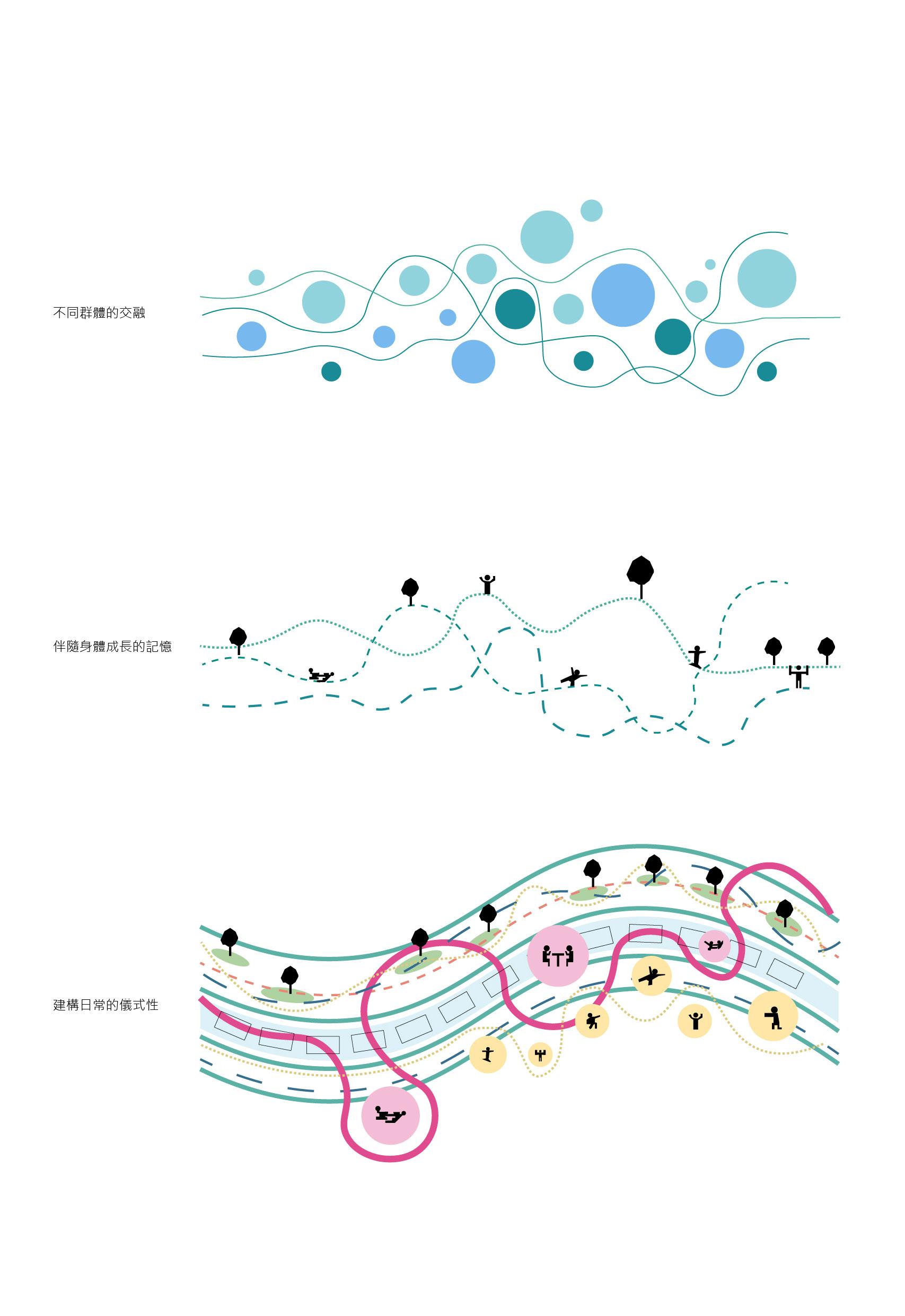

馬來西亞擁有馬來族、華人、印度族等多元族群共同 生活的多民族、多宗教的國家。然而,這些不同族群 之間的聯繫卻意外地少。由於從小接受以族群區分的 學校教育制度,不同文化與宗教背景的人們接觸的機 會受到限制。因此,在成長過程中,幾乎沒有與其他 族群建立深厚交流的機會,到了成年後,族群間的互 動與理解依然有限。這分隔成為多民族國家無法充分 發揮其豐富性的主要原因之一。

建於1917年英國殖民時期的怡保車站,曾是對當地 居民重要的場所,同時也是當時英國殖民權力的象徵, 並且是馬來西亞錫、礦業的關鍵樞紐。然而,隨著時 代變遷,汽車普及與產業衰退,車站的使用群體也發 生變化,如今的使用者多為在怡保市外生活的學生、 外籍勞工與部分觀光客,當地居民的身影已難以見到。 過去與社區緊密聯繫的怡保車站,在時代洪流中逐漸 失去存在感,車站建築本身亦持續老化。

本設計透過「學習」這行為,在車站中創造讓人們得 以交流的場所,並藉由空間使具歷史意義的怡保車站 以嶄新的形式再生。

、見山 返鄉儀式(二) 、甬道 返鄉儀式(三) 、忽明 後山鄰裡

Nested in Social Terrain

賴怡芳 Lai, Yi-Fang 基地 關鍵字 指導老師

宜蘭縣泰山路38 號 社區褶皺、住宅、人 陳玉霖

曾經的我不明白回家這短短半小時的路對我有什麼特 別的意義。直到我離開家鄉來到台南,回家忽然成為 了一場儀式。儀式的流程從看見雪山和遙遠的隧道口 開始,經歷12.9公里的壅塞,最後迎接隧道口光芒的 那刻,儀式圓滿達成。

我看見山,便知家在不遠處。

然而回到宜蘭這片土地,都市改正計畫中,棋盤格式 的城市分割,在城區邊陲夾擠出一塊三角基地。基地 的位置處於公共建設的邊陲,缺乏共通的語言與立場, 無法建構地方性語彙。城市因此產生了規則之內的無 序與空白。這是一種無力改變的靜止狀態。在這塊失 語之地,要如何重新建構對家園的自我認同? 於是我想起了山。

它無聲地歡迎所有歸家的遊子,生命遊弋其中。我企 盼藉由住宅的置入,撫平基地褶皺下的空白,賦予其 滋養生命的能力。住宅與人共同形塑了這塊土地的語 言,也讓停滯的時間開始流轉。從此刻起,日常的片 段被逐頁書寫,堆疊出屬於此地的歷史與未來。

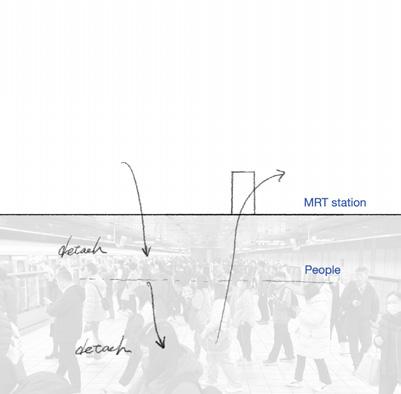

捷運現況存在著數層抽離

Please mind the gap!

曾譯賢 Tseng, Yi-Hsien

新北市捷運海山站 變動、穩定、之間 陳玉霖

此畢業設計開始於大台北捷運板南線末端,新北市海 山站。作為台北市的衛星城市,台灣常見舊式公寓與 近幾年建商大樓林立,相較之下公共空間的缺少,一 個同質性過高卻變動的城市。基地在大部分的時間中 只留下當地老年人與孩童,其餘部分隨著捷運藍線的 延伸建設,產生了另一大部分往返台北的日常遷徒者。 我開始思考捷運海山站作為每日忘返台北工作的移動 間隙,移動對這些日常遷徙者好像是消極且機械化的。 在這片滿是移動、經過且離去的海山廣場上,每日平 均 45000 人的進出量使得上下班的隊伍不斷移動、向 前,好似重複播放的景象。基地在兩所學校圍繞的間 隙下,裡面包含著卻是孩童另種狀態移動。

為何我們自小會搶著睡上舖,對小孩來說上舖或許不 只是張床,他將心愛之物逐一放上,那份脫離房間後 所得到的自由。

此畢業設計旨在賦予一種獨特移動上的自由,可以自 由地思索,時而抽離,時而連接。在城市與捷運連接 的那剎那間隙、在不同群體間交集間的移動,海山站 似乎變成了秘密基地。

船隻停泊處

過去運輸線

短期音樂活動

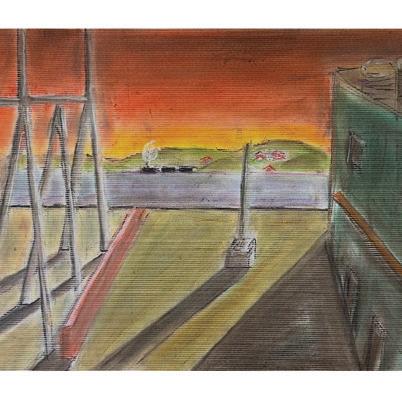

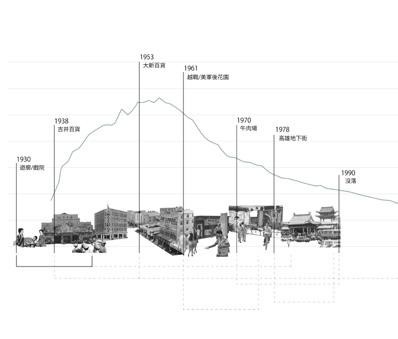

高雄大飯店

高雄市蓬萊商港區 住進港口、港口宣傳 陳玉霖

Sea in Sight, Port in Life.

黃彩瑜 Huang, Tsai-Yu

水,作為一種流動的媒介,承載著灌溉土地、復甦生 命、推動經濟發展的能量。

高雄港,正是這座城市迎向水流的第一道立面。從鹽 埕區早期的貿易活動開始,舶來品的湧入、美式酒吧 的風行,到拆船業、重工業與五金產業的繁盛,高雄 港一直都是人、貨物與娛樂活動的核心,是城市發展 的命脈,這正是港口的使命。

面對過去作為管制區的高雄港,如今逐步開放為公共 空間,我希望重新喚起港口的宣傳力與文化。讓水的 精神再次流動——從舶來品的記憶,到吉伊卡哇的熱 潮,從大港開唱的旋律,到流行音樂中心的聚光燈, 這些文化脈動正如潮水般湧現。

基地在面海第一排,打開窗,就能迎面感受高雄港的 氣息。住宿空間不只是睡覺的地方,而是一個能「住 進港口文化」的體驗場。打開的量體像是對大海敞開 的門,也連結著市區的脈動——讓高雄的街景、街巷 的人聲、港口的節奏,都能自然穿梭其中,讓人與港 口的距離,再次親密。

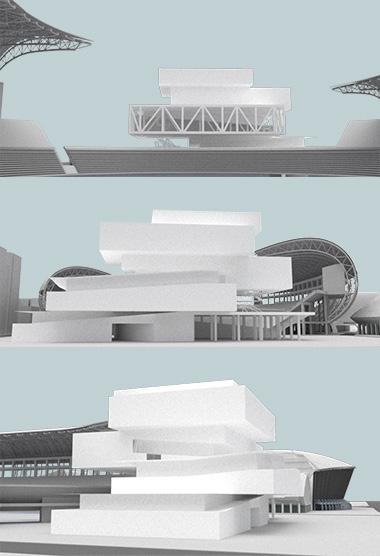

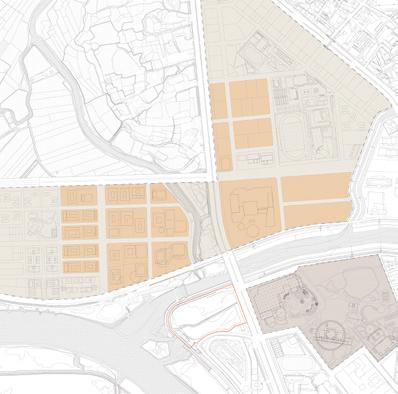

高雄市城市結構

打狗山川文化中心

關鍵字 指導老師

高雄市愛河側 城市涵構再定義 陳玉霖

粉彩(向西側)

Kaoshiung ,Wow

蘇柏元 Po Yuan.Su

高雄人的座標是什麼?

是流行音樂中心、衛武營、美術館、高雄火車站還是 巨蛋 ?或是只是跟著google map 走?

港都的港之外,一同服務港的山與愛河似乎完全與上 述的經驗所脫離。貫穿城市的母河應是城市的精神: 巴黎、倫敦、紐約皆如此,而高雄的母河似乎僅作為 邊界的狀態存在,與城市背景的壽山一同退至城市的 西側。

2020鐵路地下化正式通車,城市空地被釋放出來,如 何透過此機會重新建構城市發展以及土地的方向性? 不是作為都市縫合,而是重新建構城市的指引,以建 築決策反應城市的自明性。

基地選址在愛河、鐵路以及壽山的交集之處,現為台 電用地。以將變電站地下化為基礎,上方土地規劃為 打狗山川文化中心。它並非是如過往般的地標式的英 雄建築,而是謙遜的容納被城市忽略的日常。

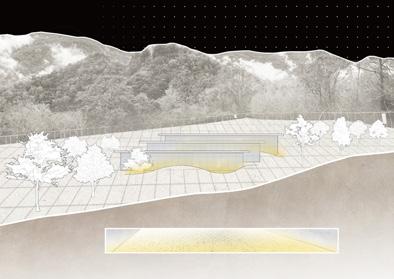

I believe that the five thousand pilgrims who gather here each year for the ritual procession do so not for tourism, nor out of remembrance for the love and conflict surrounding the blessings fought over two centuries ago. Under the regulation of the Yehliu Scenic Area, this has become their only remaining link to the original faith.

My design seeks to reclaim the relationship between nature, life, and faith—by once again making the sea the temple.

I believe that the five thousand pilgrims who gather here each year for the ritual procession do so not for tourism, nor out of remembrance for the love and conflict surrounding the blessings fought over two centuries ago. Under the regulation of the Yehliu Scenic Area, this has become their only remaining link to the original faith.

My design seeks to reclaim the relationship between nature, life, and faith—by once again making the sea the temple.

Programing of Daily Life(in Lunar Calender)

Programing of Temple(in Lunar Calender)

Blessing of Jinshan

3/23Mazu's Birthday Dharma Assembly

林耕民 Lin, Geng-Min

新北萬里野柳地質公園 信仰、自然、生命 林靜娟

7/13-7/16Ghost Festival Dharma

I organized the inland temple-related such as social gatherings among relationship to tidal conditions, the

The first type occurs during the spring festivals take place.The second type tidal differences are minimal—for types are closely tied to the exposure The third type involves long-duration happen in somewhere always above

信仰與庇佑是相對的,信仰由內而外、由下到上祈求; 庇佑由外到內,由上對下給予。回歸到金山本地—— 一個傳統產業盡失,轉而依賴觀光維生的地區,卻又 同時因為觀光的發展讓居民與自然信仰的連結被隱蔽 了。我認為每年五千民信眾遶境至此共襄盛舉不是為 了觀光,也不是因為記得兩百年以前爭搶祝福的愛恨 情仇,在野柳風景區的管制底下,這是他們與這原初 的信仰唯一的聯繫了。而我的設計將重新以海為廟, 將自然、生命、信仰的關係找回來。

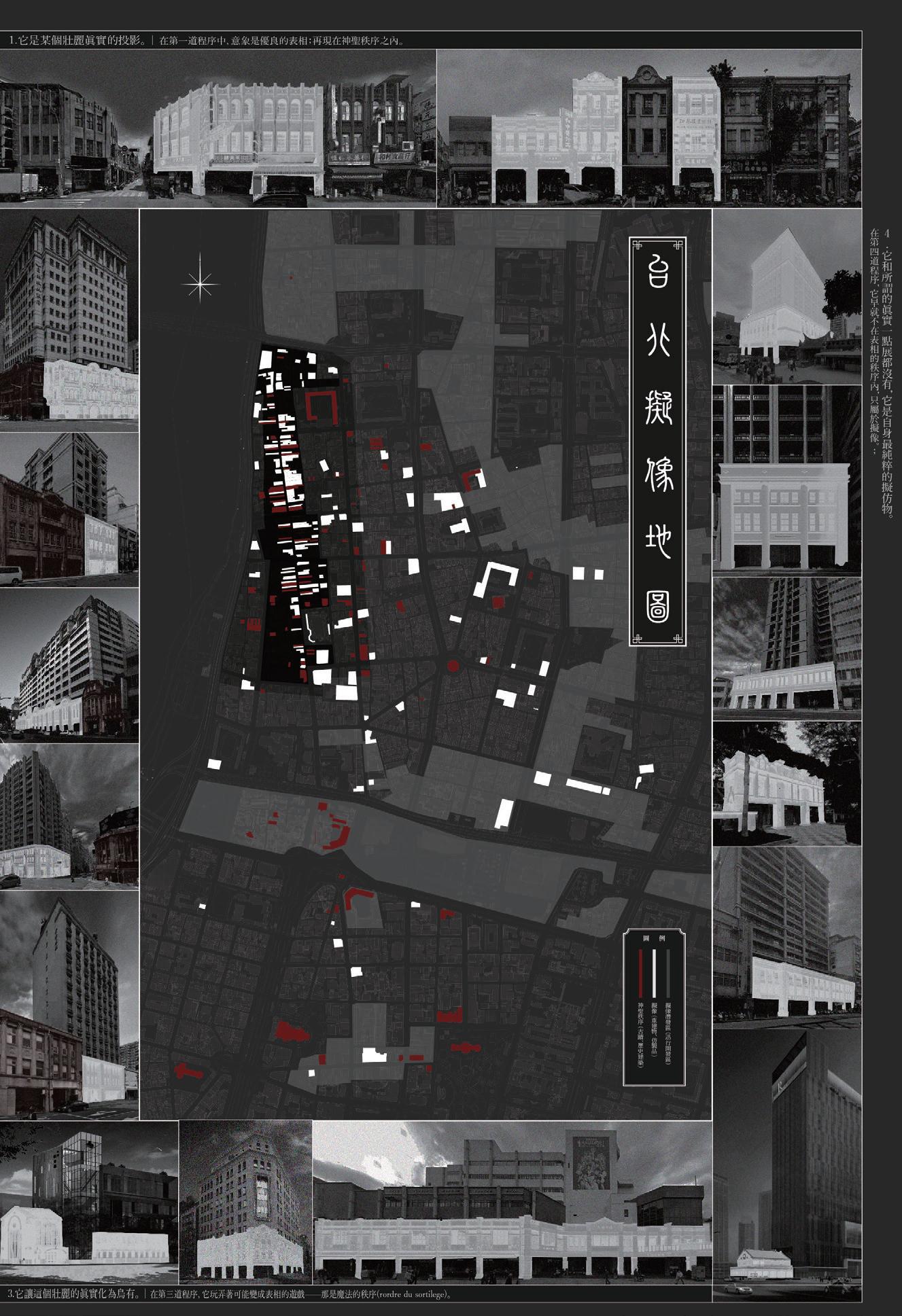

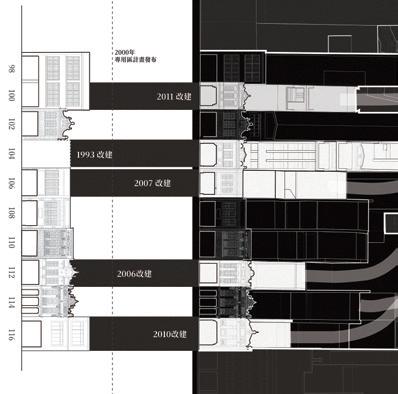

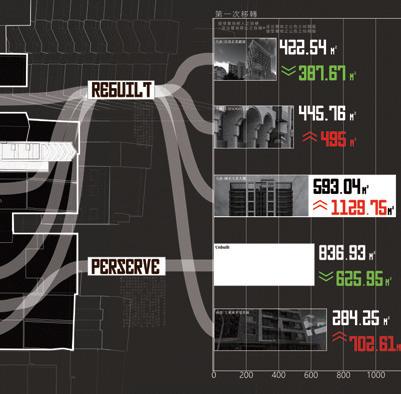

1.篩選,然後製造容積 2.掮客、媒合、脫離、膨脹 3.索償的盡頭,自願的拋棄發展 台北塚

Taipei Mound

李祐欣 Lee, Yu-Hsin

迪化街一段98~116號 容積交易、歷史 林靜娟

民國81年,民政局對77棟街屋的指定,註定大 稻埕的悲劇性——選擇之外的歷史空白,亟需「歷史 風貌」的補償性建構。但仿古建築還原的從來只能是 扭曲的妄想——拆除真實的生活,偽造臆想的過往, 遮蔽了原初的社會關係與歷史脈絡。如同一座埋葬真 實臺北的墓塚,人們在精心修飾的塚邊歌舞,卻忽視 真實已被掩埋。

本設計以Baudrillard的「擬像與擬仿物」為分 析視角,理解仿古建築異化歷史保存的形構。由於對 「重建物」與「歷史性建築」的一視同仁,顛倒了 保存與補償的關係——真實被敵視,補償成為目的, 仿古建築成為容積工具,掏空地方的真實可能性。

如今,在保存與資本之間、歷史與發展的張力之 中,大量人口的移入惡化長期公共設施不足的困境。 因此,我們以「容積交易所」揭櫫仿古建築與容積移 轉之間生產關係,讓制度的黑箱透明化;另一方面, 它也轉化為一片綠意新生之地,作為對既有歷史觀的 反思場域,及回應當代生活需求的公共空間——在一 個純粹交換與利益計算的空間,重新召喚歷史與公共 性的可能性。

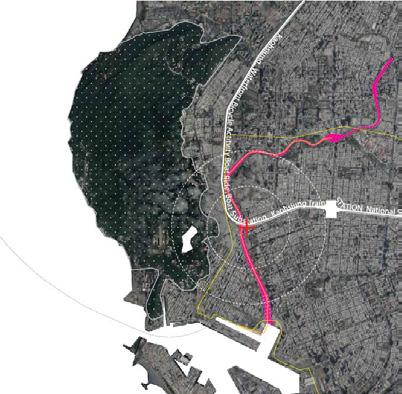

台灣大道延伸進台中港 穿越台中港的人行路徑 行經路徑與周遭建物關係

尋隙向海

台中市台中港 路徑、體驗、尺度差 張鶴齡

Through a Gap to the Sea

許盈喬 Hsu, Ying-Chiao

台中是東西向狹長的城市,最重要的東西向道路非台 灣大道莫屬,24.2

公里的道路兩端都連接著重要的交 通節點—火車站與海港,但在公共空間上的安排卻截 然不同,台中火車站前留出了廣場與綠地,另一端的 台中港卻只有管制站,非工作人員禁止通行。台中港 強烈的排他性將大眾與海硬生生分隔開來,斷裂的城 市空間、排拒公眾的工業設施、戛然而止的道路體驗 皆不適合成為這條重要路的結尾。

藉由高架線性公園延續路徑,台灣大道與台中港的關 係得到續寫,公眾得以穿行於港區的縫隙。一路向西, 海將成為整個路徑的目的地,傍晚的夕陽更是路途中 強烈的指引,沿途人們得以窺見台中港的各種面貌, 商港堆疊的貨櫃、風力發電機的巨型零件、航道上來 往的船隻、工廠與倉儲......直至最後,映入眼簾的是 海洋與落霞。

巨大尺度差異帶來新奇的體驗,過程所見亦講述這座 人工港從無到有的歲月,做為城市宣言,這條路徑不 是終點,更是新的起點,它重新串聯台灣大道與台中 港,讓城市透過縫隙向海延伸,同時展現公共空間與 工業設施共存的可能。

平面國裡的球

基地 關鍵字 指導老師

八里區地中海國際中心 社會、重疊、銀色 張鶴齡

The Sphere in Flatland

方若嘉 Fang, Jo-Chia

《平面國》是英國數學家艾德溫·艾勃特於1884年 所著的小說,以一個二維世界為背景,藉由一位正方 形敘述者與三維球體的邂逅,探討維度、階級制度與 人類對未知的抗拒。

在1990年代娛樂產業最輝煌的時期,地中海俱樂部 作為高級會所矗立於此,卻原是聖心女中校地——從 訓誡與禁慾的教育場域,變成欲望與逃避的容器。兩 者彼此相望,彷彿來自不同維度,並存卻不交集。

這片基地歷經劇烈轉化,今日雖已荒廢,仍以模糊而 開放的形式吸納人們的活動痕跡,如同未曾停止敘事 的舞台。正如《平面國》的正方形在與球體相遇後理 解了另一個維度,人在此地,也開始感知空間不僅是 平面與立體,更是一種錯置的時間、記憶與慾望交織 之境。

當人們逃離日常、從不同入口踏入這塊土地,逐漸發 現自己正穿越一種難以言說的維度。這不僅是休憩之 所,更像是一道逼視現實縫隙的裂口。透過移動與錯 位的感知,日常的灰色終於被看見。

被壓制的敘事 基地周遭

不同視角

Did You See It There?

吳宛蓁 Wu, Wan-Chen

指導老師

台東縣杉原海水浴場 工作地景、再利用 張鶴齡

東部作為觀光勝地,長期被描繪成原始美麗的淨土, 卻鮮少被討論到因此而失去的地方發展。以台東杉原 灣閒置的渡假村建物為討論的開始,我希望透過建築 的介入,讓被封存冷凍的場域可以再次運轉。

開發爭議壓制了此處原先的敘事。把既有的觀點強制 塞進了贊成或反對兩方的框架中。在空間上,渡假村 建物將環境簡化成千篇一律的明信片框景,將「觀光 地區」這樣的印象植入每一個人的視野。掩蓋了這之 下潛伏在環境中長期存在的事物。

山中竹材的使用、海邊漂流木的堆積,或是當地居民 的生活習慣等,此處長期存在的活動呈現了山與海之 間的來回,而垂直於此的閒置建物將成為一切的交匯 點。藉由資源的轉化所形成的工作地景,我希望扭轉 此處一直以來的被動敘事。

交織的理想與地景之下的權力動態,藉由指認空間與 時間中潛在的衝突,我想在這道厚厚的高牆鑿開縫隙, 填入時間與可能。美麗灣建物是否有機會利用其身分, 對所佔據的土地的過去、現在、有所回應? 它作為不 該發生的錯誤又或是千載難逢的機會,得以重新定義。

公路與地景關係

供給設施再造 移動敘事重構

關鍵字 指導老師

The Roadside Pause Guide

鍾宛庭 Chung, Wan-Ting

變動的公路如何揭示地景的本質?

基地為台九線,全長454公里,是台灣東部旅行的主 要幹道。過去因東部開闢不易,公路依循山、海而建, 以蘇花公路為例,從開始通車變雙向通車,便花了60 年,台九線的興建,揭露東部公路的開墾不易,回應 了台灣島嶼特質,台九線與自然、地形必然相互牽引。

近年來,公路出現了變動,地圖上的絕對線不再唯一。 2010年,為期10年的蘇花改隧道貫穿山脈計畫實施, 同時南方的南迴公路拓寬計畫同步進行,工程的執行, 在20年間以橋樑、隧道無限複製的出現。

原先地景作為指引,創造了公路,建立起時間。當公 路出現變動,替代路徑以快速,安全、工程進步為由, 出現在台九線上。至此,原本的平衡失序了,公路、 地景、時間的關係被重新組織。

公路旅行的本質是不停的移動,停留是一種被篩選的 結果。在當代,景點已成為旅行的主體。我不認為趨 同化的觀光景點是人們公路旅行的唯一目的,變動的 公路如何揭示地景的本質,是我畢業設計關注的核心。

過往的夜市拍賣會壤人聚在一起 曾經可以騎腳踏車在公園的小坡道 現在的共融兒童遊戲場

時空綠洲

高雄市小港區漢民公園 學生、集體性、身體 張容豪

The Oasis of Time and Space

楊予萱 Yang, Yu-Hsuan

回憶這個特別的地方

對大多數居民而言,這裡是最適合自由活動的場域。 它是社區活動的交會點,是三所學校——國小、國中 與高中之間的中介地帶,更是年齡、時間、與記憶交 織的容器。

然而,現在的公園已悄然改變:腳踏車坡道成為單一 使用對象的共融遊戲場,夜市轉型為觀光導向的攤販 區,規劃的整齊卻也失去了我記憶中人與人互動的混 沌與趣味

我希望透過設計,將這個公園重新激活,讓它成為學 生與社區居民真正的交會平台,不再只是玩耍或休息 的場域,而是一個讓人「生活、交流、學習」的場景。 它不再只是功能分區明確的設施集合,而是一個讓日 常與節慶、個人與集體自然交錯的生活劇場。透過設 計,一方面回應身體記憶的尺度與使用情境,另一方 面也創造出能容納不同活動、代間交流、情感連結的 舞台,讓這座公園重新成為屬於小港人的公共容器與 青春記憶的載體。

基地周遭涵構

都市與自然的中途 畜牧場環境

從中途到終途

關鍵字 指導老師

臺大農業試驗場畜牧場 中途之家、孤獨 張容豪

On the Way, At the End

徐畹寍 Hsu, Wan-Ning

當代社會推崇群體歸屬,卻忽視了孤獨作為選擇的價 值,或將選擇孤獨的人視為異端。然而,孤獨既可能 是弱勢者被迫遠離社會的結果,也可以是回歸自我的 主動選擇。因此,個體是否必須回歸人群才能確立自 身價值?還是能夠以另一種方式找到歸屬? 無家者遊離於社會的邊界,成為被主流秩序排除的個 體。當社會將「融入群體、適應規則」視為生存法則 時,他們反而承受更深的孤立與不平等。因此,我試 圖在都市與自然的交界處構築一個「中途之家」,不 同於傳統庇護機構,它不強調回歸社會,而是一處可 供停留、沉澱與療癒的場域。個體可選擇將其視為過 渡點,亦或是成為自身存在的終點——一個不需屈從 於社會標準,依然能夠獲得接納與安住的場所。

這裡同時向流浪動物敞開,這些同樣被社會邊緣化的 生命與人共享棲身之所,彼此療癒,建立無條件的陪 伴與平等共存的關係。澡堂則作為匿名、開放的共存 場域,使異質群體得以暫時擺脫社會標籤與身份界線, 以最純粹的狀態存在。「中途之家」,並非強調回歸, 也不刻意抽離,而是構築一種選擇的可能性。這裡, 孤獨與群體、獨處與共存,皆能並行不悖。

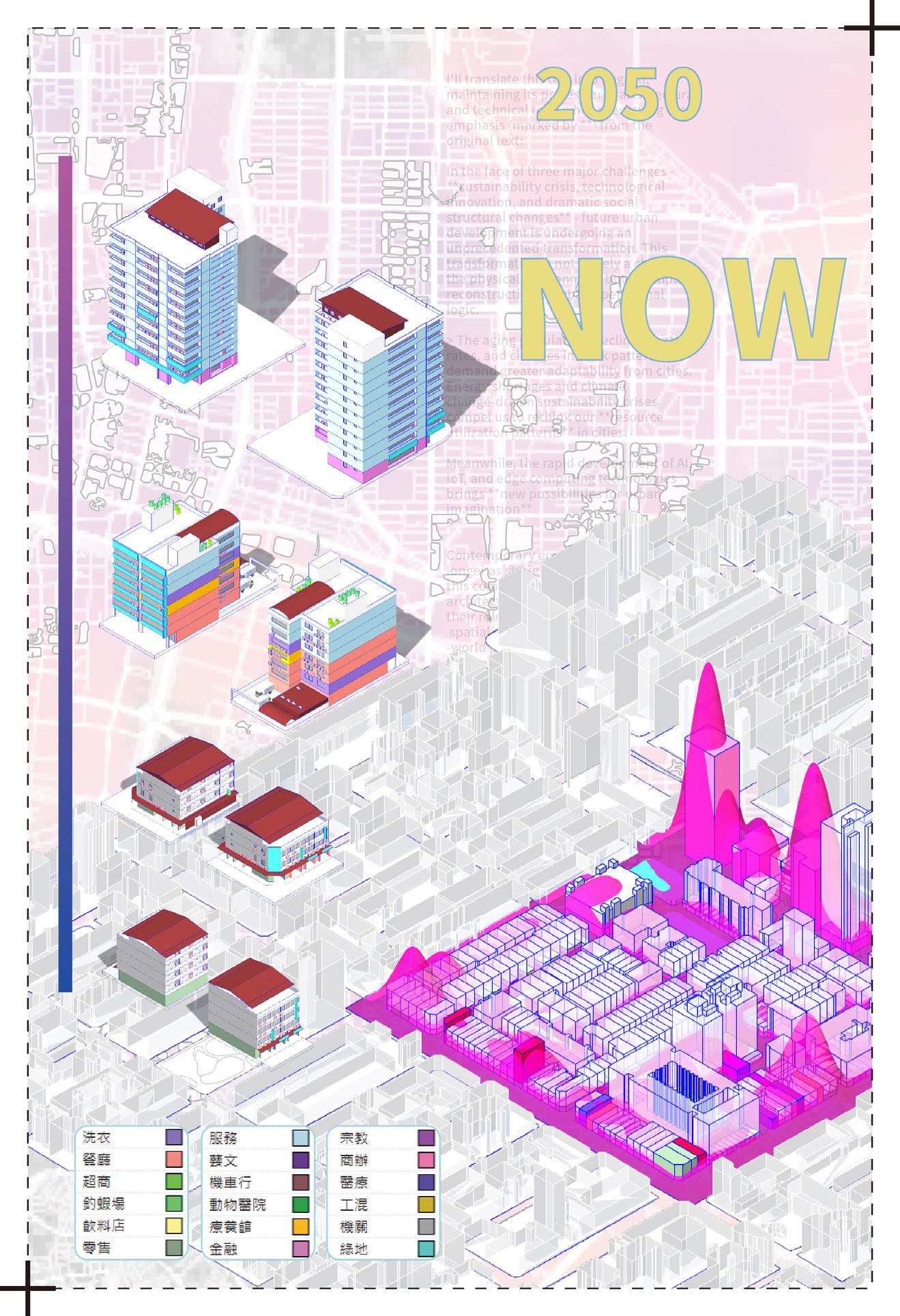

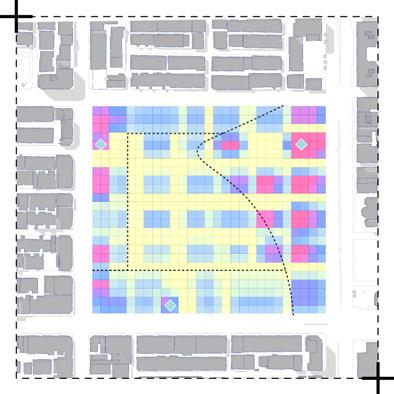

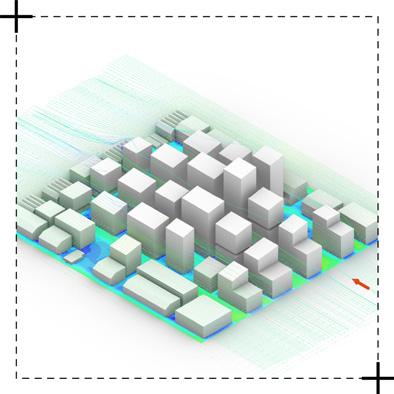

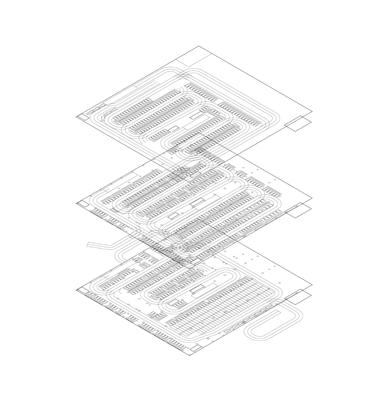

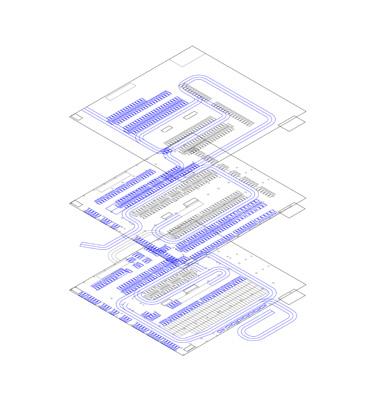

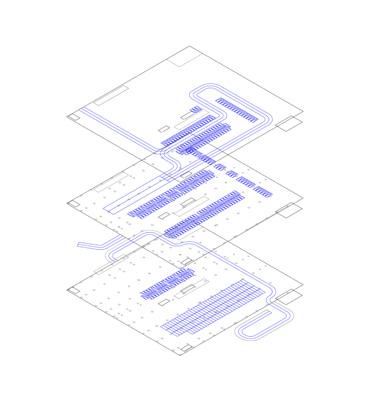

以能源使用控制量體配置

風、能源、物流等塑造街廓樣態 辦公、商業、服務、住宅分布

重構都市能源地景

能源、都市、整合 張容豪

Form Follows Energy

施秉承 Shih, Bing-Cheng

建築系統產生的廢熱佔全球製冷供暖能源40%,卻因 經濟效益不足形成能源浪費。同時,科技驅動的產業 分散化使建築轉變為數據與物質的交換介面,當城市 機能從物理聚合轉向網絡串聯,成為調度熱能流、物 流與資訊流的平台。

我的畢業設計試圖以「Form Follows Energy」作為 街廓設計理念,以能源作為依據,綜合考量風、日照、 人流、物流、資訊等多種系統,探討基於能源分布的 街廓樣貌。

街廓由建築物、道路與一個中心系統構成,其中建築 物成為動態蒐集數據、產生能源的節點;道路網絡則 分為熱廊與冷廊,前者負責廢熱回收、設備整合、車 行系統,後者負責能量分配並作為風廊與人行空間; 最後中心系統作為支撐整體街廓運作的樞紐,包含三 個部分:物流集散的入口、能源中樞、以及廢棄物處 理的出口。整個街廓的規劃基於能量流通的最優化, 創造一個能獨立於當代基礎設施的自給自足系統。

高雄現況

舶來品娛樂歷史

鹽埕島

A tale of two cities

高靖媛 Kao,Ching-Yuan

關鍵字 指導老師

高雄鹽埕區大新商圈 城市意象 鹽埕大巨蛋 張容豪

壽山、愛河與工業高牆—三條邊界,定義出一塊特殊 的土地-鹽埕。

作為承載了大部分高雄歷史的老街區,這塊土地的鮮 明特色與舶來品娛樂文化息息相關,過去也一直是最 能夠代表高雄市的區域。然而,隨著現今速食觀光產 業的快速更迭,高雄無法產生明確的主體性,一直以 服務性城市的角色自居。

我想重新梳理高雄的自我認同,明確的將外來的娛樂 性質文化產業作為城市發展的主體特色,把現在印象 較為負面的演唱會經濟轉為高雄市新的城市意象。

透過將鹽埕塑造成一座與高雄市對比的演唱會島,鹽 埕與高雄市之間的辯證將重新喚回高雄市民重視這座 城市的根,並思考在現在事物快速更替的時代下,如 何保留和延續高雄做為港都重要的文化特色。

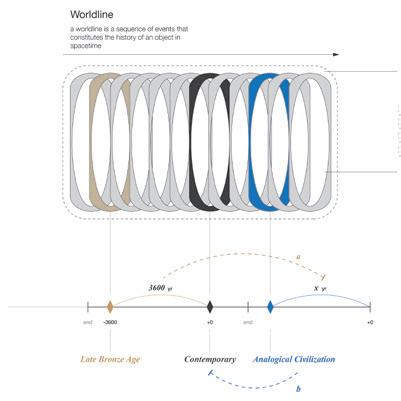

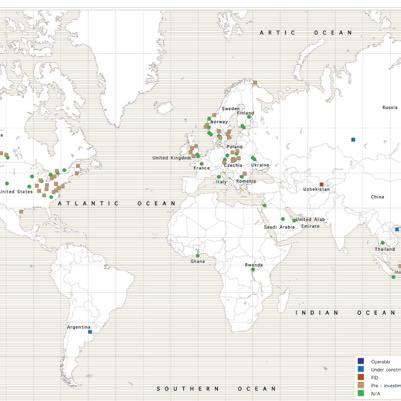

青銅晚期作為未來文明的程度參考

當代微型核能電廠發展趨勢分布圖

基地面對對岸科技園區與河岸地景

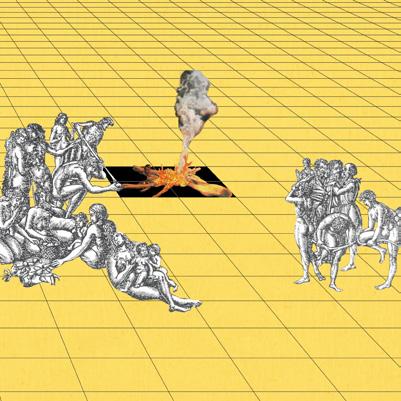

文明的神話

台北市 士林抽水站 文明輪迴 / 未來遺址 張容豪

Mythology of Civilization

劉宜蘴 Liu, Yi-Feng

從人類追尋宇宙之意義的本能來思考,思考神的創造 與文明的建立,我們是否能得理解所遺留的事物與真 實發生的事?萬物既然發生,就有無數個可能,人類 總是想對於自己不理解的事,賦予一種解釋。

基地位於台北市士林抽水站,位於自然與城市的邊界, 基地中抽水站的前池,為舊基隆河河道,一個人類改 造自然的痕跡。對岸面臨北投士林科技園區,於科技 與自然與河岸的接合處,思考當代與未來的變動狀態。

設計試圖以類比的方式,將當代建築與未來文明之間 做時間上的對比,透過在當代建立人造的基礎設施, 因為機能需求,需要特定建築尺度,形式,幾何,厚 度等,而後思考後人類文明面對此遺址如何觀看建築 的形式符號等等,構想他們的生活狀態,在土地上留 存的遺址,如何使用為祭祀,神壇,宮殿等空間使用。

建築設計嘗試表達古遺址與當代建築所具有的特性, 兩者並無差異,只是建立在不同的時間點。因此若以 不同時空角度思考,文明都在同時發展,而都逐步往 一個終點結束,輪迴。

103 Gaotie Rd.

郭子瑄 Kuo, Zhi-Xuan

左營高鐵站立體停車場 時間性、公共空間 龔柏閔

在快速發展的背景下,過去具有明確功能的基礎設施, 面臨閒置或轉型的可能。這一過程並非瞬間發生,而 是可觀察的時間性過渡。透過設計介入,讓空間在轉 變過程中保持彈性,逐步賦予其新的空間責任與意義。

高鐵左營站作為南臺灣重要交通節點,隨著高雄車站 高鐵南延計畫的推進,將面臨地位與運輸量的調整。 與主建築量體相當的立體停車場,將面對儲存需求的 變化。

以往都市郊區的開發多以單一功能導向進行。相較於 固定的機能性建築,我們是否能將建築視為乘載變遷 的容器?隨著水、電、能源與安全的完善,文化逐漸 成為未來的基礎設施,超越附加功能的角色。

在機能轉變的過渡期,透過立體停車場既有的空間序 列與尺度,以彈性介面系統為單位,逐步轉化為新型 態的公共空間。透過三階段的空間轉化策略,將停車 場從交通設施逐步轉型為承載文化活動的都市節點。 建築不再僅是靜態容器,更應預留轉化與再定義的可 能性,成為城市中持續適應公共需求的基礎場域。

重新定義透天厝與豬舍的介面 基地現況平面圖 基地現況圖

復甦大埤村

關鍵字 指導老師

改建、介面重譯 龔柏閔

Reviving Dapi Village

馮晨雅 Feng, Chen-Ya

大埤村的起始,是因家家戶戶養豬,聚集而成。

這裡曾是非常熱鬧的聚落,如今如台灣大多數的鄉村 般,不復從前,是空屋率極高,獨居老人議題嚴重的 小聚落。

而我們家也是,過往的豬舍空間及居住空間,因時間 的更迭而有使用上的變動,豬舍現多作為工寮、倉儲、 停車空間等,如何重新定義與連結彼此在空間與活動 上的關係,成為一個新的議題。

以我的爺爺家為設計對象,重新定義透天厝與豬舍間 的關係,藉由介面的重譯,創造日常與非日常的活動 可能性。

The Portal Agora

吳庭榛 Wu, Ting-Chen

基隆市八尺門水道 海港、多樣性 龔柏閔

港口空間歷經世代變遷,在流動與更迭間扮演著海洋 與陸地的介面。在基隆,人與貨物的流動主導了海岸 城市的風貌變化,擁擠而錯置的城市肌理促成了城市 的多樣性,也讓混融成為它的基因。

隨著漁業結構變遷,海洋與陸岸之間的過渡轉移成為 新族群的經驗,他們在單調而漫長的海上生涯中,短 暫回到陸地。而都市選擇撤退——將港口隔絕在牆的 背側,貧瘠裸露的水泥地是海岸族群的生活空間,生 活是生產的延伸,在海洋延伸出的臨時居所中。

我的設計意圖拾回一條通往陸地的路徑,重新記憶來 自水上的視角,承載那群仍以漁業維生者的日常。在 每日的登陸與離岸之間,描繪外邦人的視角所看見的 山海。如何被納入城市生活。讓海歸之路,成為進城 之徑,僅是透過牆的伸展、錯位、消除,使邊界不再 是隔閡,而是一種互滲的界面——回歸港口本質,一 種萬流匯聚的變動狀態,在有限的土地中不斷與彼此 接觸與滲透因而創造新文化的力量。

成大建築一一三級畢業設計小快報

National Cheng Kung University Dept. of Architecture Thesis Project

issue #04

蘇芷萱、黃子晉

劉宜蘴、岑令翹、許盈喬、黃彩瑜、林耕民 國立成功大學建築系113級

國立成功大學建築系 701 台南市大學路1號 www.arch.ncku.edu.tw 2025年4月