薛丞倫 04 05 06

盧曉萱- 棲身之所 01 02 03

黃子晉 - 看不見的社群

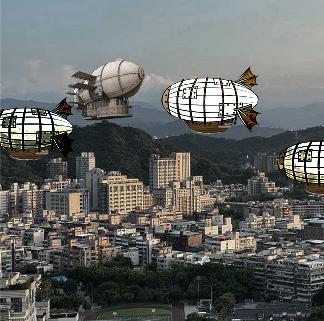

邱子旂 - 台北斷足的信使

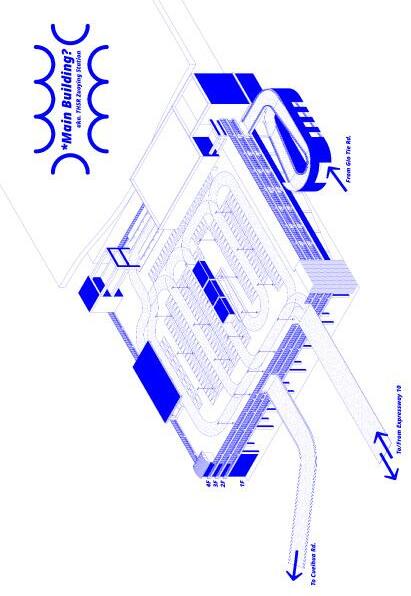

黃聖鈞 符亦齊 - 忠孝寨城

李彥杉 - 遺址和聲

陳玉霖 賴怡芳 - 蘭城軼事

曾譯賢 - 每天我都經過看見

黃彩瑜 - 高雄大飯店

蘇柏元 - 現代·再利用

林靜娟 25 26

林耕民 - 心之萬和

李祐欣 - 偽史

張惠淳 - 迷走徑流

柳川肯 陳明華 - 請參考左側標題

李煜晟 - 躺平景觀

鄭 大 睿 - 平面的立面討論 07 08 09

洪鈺翔 - 都市體

方俊凱 邱奕勻 - 致兩千年後的你

蘇芷萱 - 闢山徑

江方瑜 - 逆序之重

吳昭賢 - 死與新生

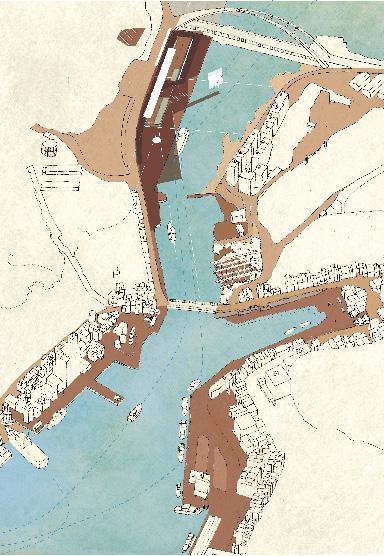

- 通往海的路上

方若嘉 - 計畫荒謬

吳宛蓁 - 那邊,你看到了嗎

鍾宛庭 - 公路停佇指南

楊予萱 - 鼓動的綠洲

徐畹寍 - 非地,飛地

施秉承 - 災、戰下的新常態

高靖媛 - 雙城記

古爵誌 林永捷 - 以土地為指引

蕭國呈 - 嘉義的移動風景

柯品瑗 - 拉普達之根

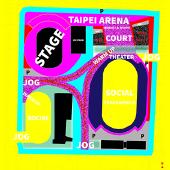

金惟寬 - 都市籃球

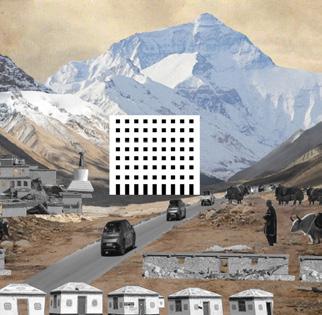

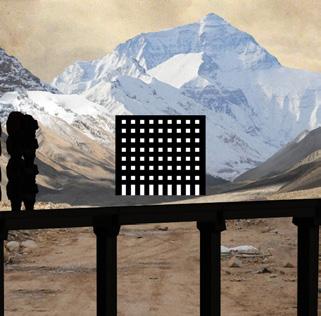

岑令翹 - 依山生活 15 16 17 18

劉宜蘴 - 文明的神話

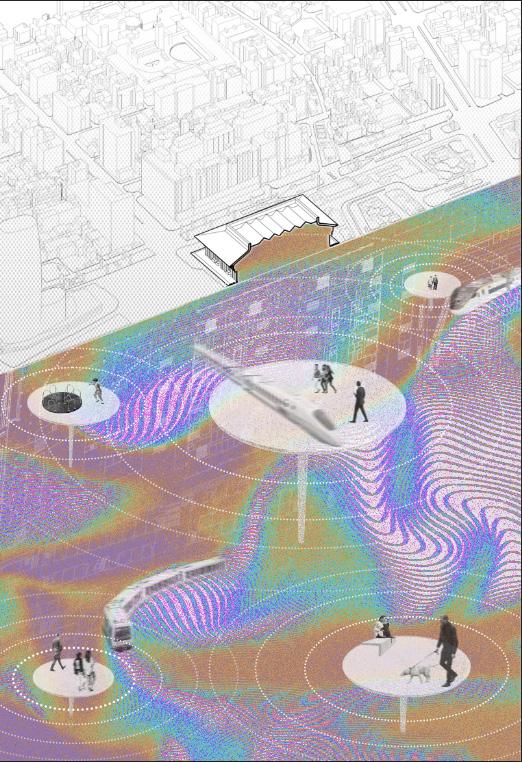

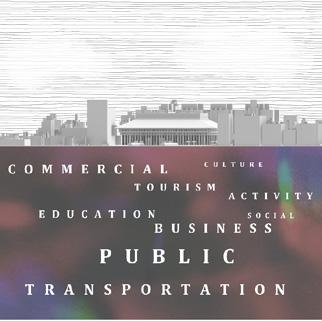

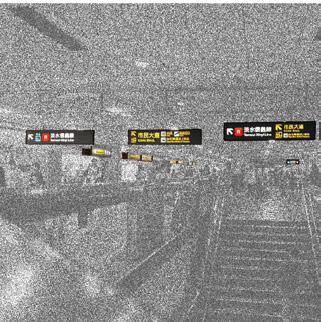

- 城市節點轉譯

馮晨雅 - 復甦大埤村

吳庭榛 - 拓荒者之島

徐敬恩 - 怡保之丘

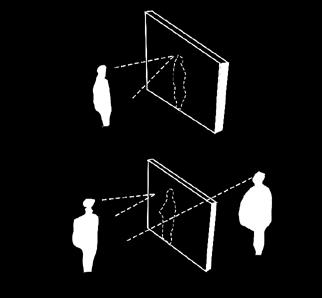

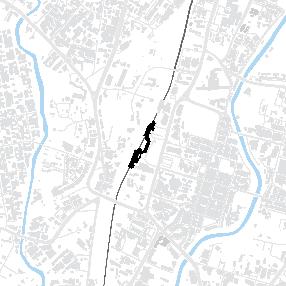

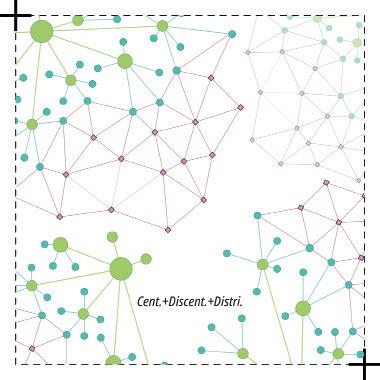

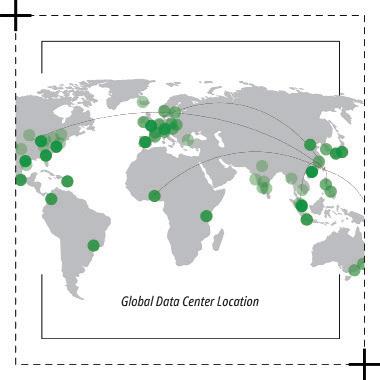

網路幻象由現實中的基礎設施支撐 虛擬的網路與現實構成日常的真實

網路是鏡子: 自我投射與無形監視

看不見的社群

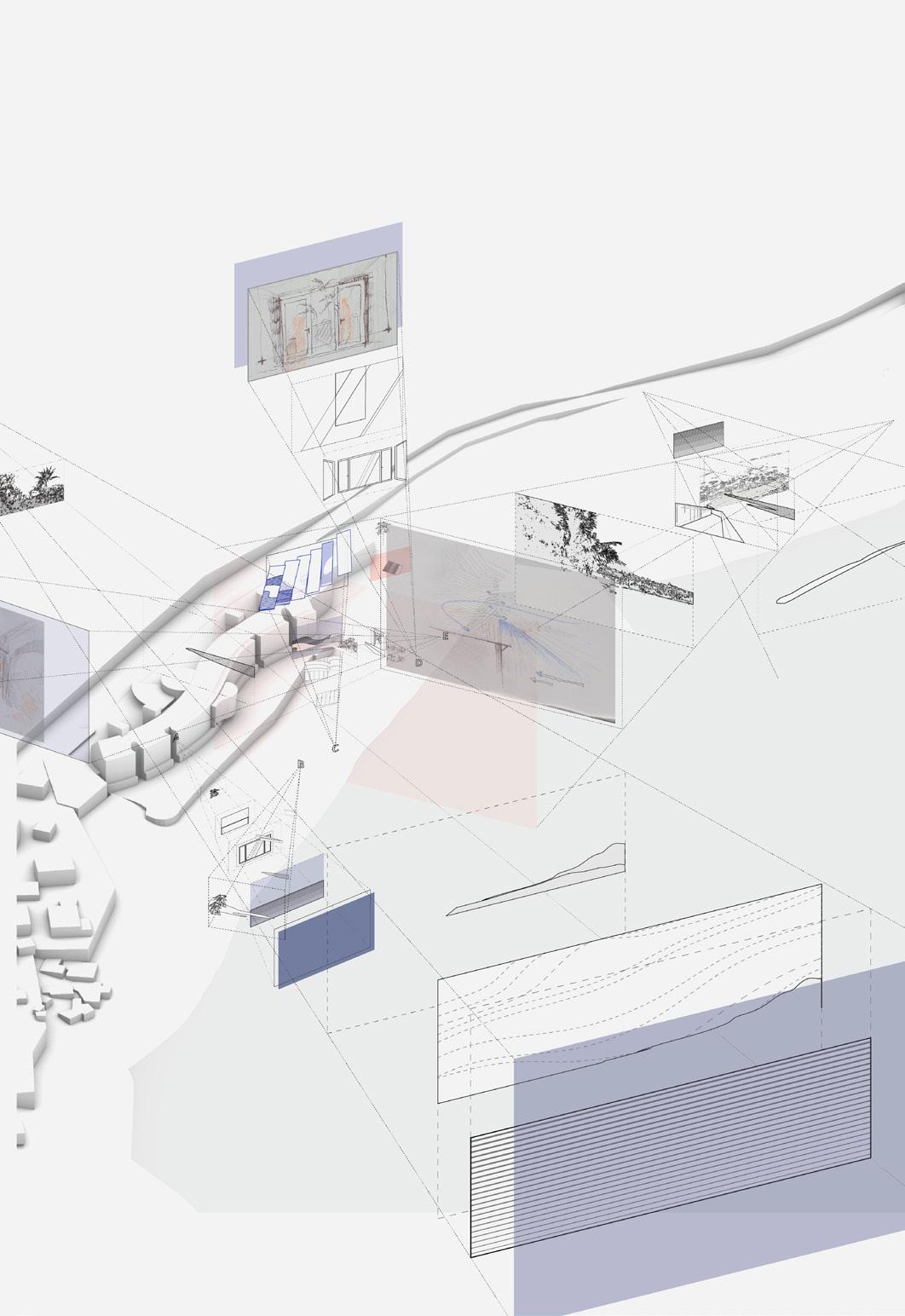

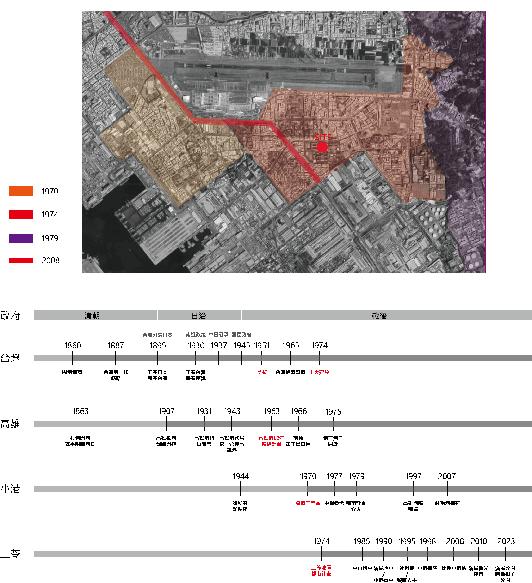

異托邦、媒體化 薛丞倫

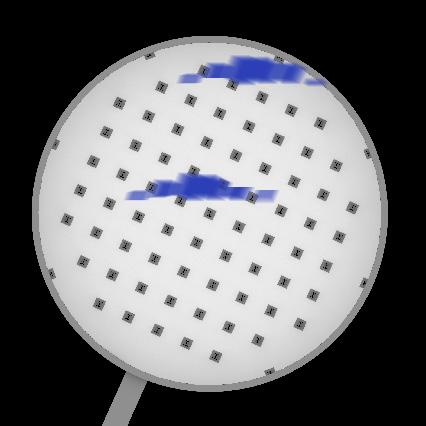

The Heterotopia of Social Media

黃子晉 Huang, Tzu-Chin

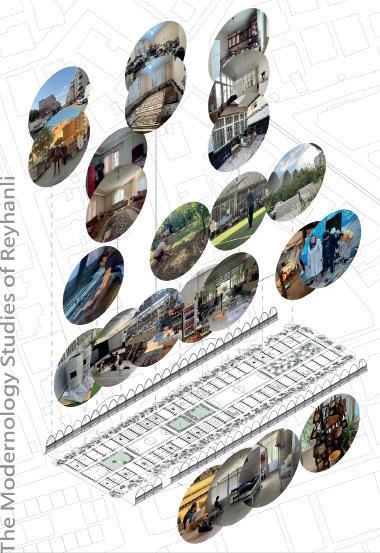

1989年柏林圍牆倒塌後,新興的網路被視為自由民 主的新前沿: 一個承諾資訊自由、去中心化以及無邊 界的烏托邦。然而今日,這一世界觀逐漸崩解,由監 控、演算法控制以及科技權力掌控。

崩解的幻象中,我們集體體驗到一種個體微妙的焦 慮,同時感知平台的全面控制,以及我們無可避免的 依賴,極其矛盾地揭示其異質性的本質:一個虛假的 空間,它表面上反映自由,但實際隱藏著控制的機制。

異質空間(heterotopia)。網路看似是與外界連結 與表達自我的窗戶,實則更是一面鏡子,反映平台演 算法認為對你有價值的內容,在 「 優化使用者體驗」 的幌子下精心操控。

這種幻象由現實世界中的基礎設施支撐:網路內容工 廠、點擊農場,以勞動生產點讚、分享等價值數字, 揭示了一場真實性的危機:在網路中看似真實的事物, 其實深植於實體世界中隱藏的勞動製造系統。

該如何揭露社群媒體的幻象?一個宣揚久遠的自由與 中立神話。

走廊影視

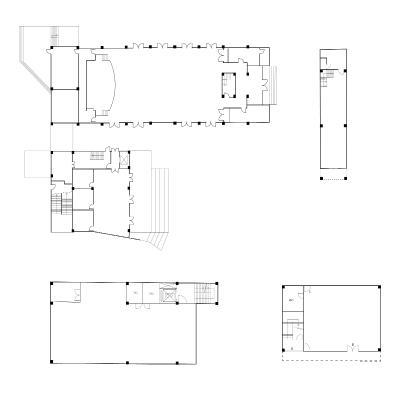

引道上下關係 引道水平關係

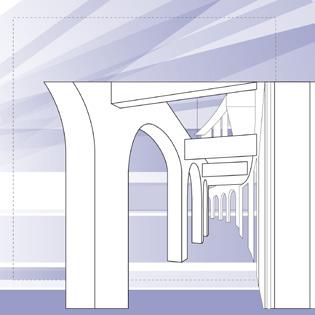

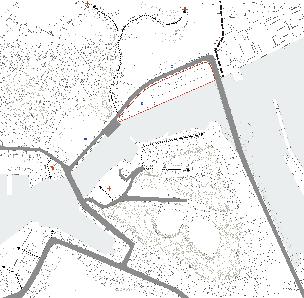

Corridor in Taipei

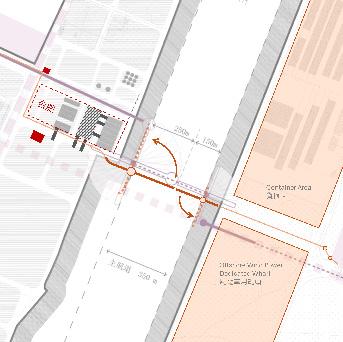

邱子旂 Chiu, Tzu-Chi

關鍵字 指導老師

台北市市民大道五段 通道、後都市遺址 薛丞倫

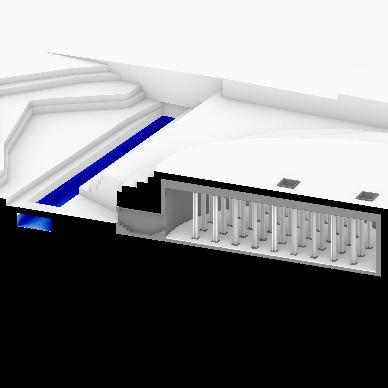

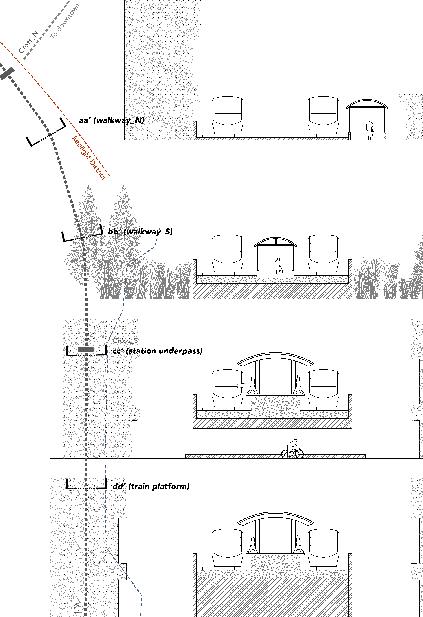

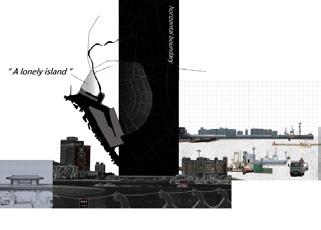

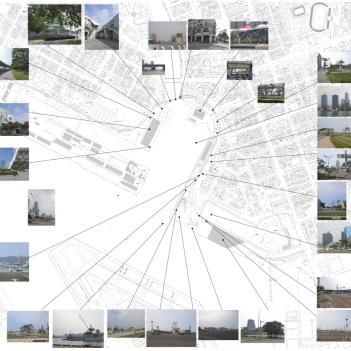

台北斷足的信使 02

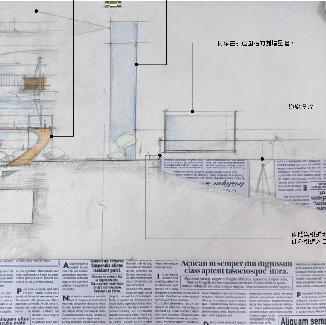

Corridor最早指一個能夠快速奔跑的信使。自最初, 走廊就被視為與身體快速的移動密不可分。我在都市 中拍攝的短片揭露走廊作為動線之外的另一可能性。

台北市內有兩座因為鐵路地下化而興建的巨大引道, 城市中最為孤寂的走廊。相距3.5公里,有著歷史聯 繫。尚存,幾乎可以斷定絕對不會有人穿越。走廊喪 失最為關鍵的機能,不論它們應當連接什麼。為「斷 足的信使」。

一、為失去功能的「信使」加裝「義肢」,以我在影 片中所拍攝到的空間畫面為原型,嘗試達到引道作為 新社交空間與鐵道博物館門戶的角色。

二、在都市發展的歷程當中擁有相同歷史脈絡的兩隻 引道在相隔的情況下,難以視為一個整體。是否可能 在市民大道底下尋找其他斷點,作為身體動作的延續?

三、不論是華山或是北機場,管制單位都從曾經的台 鐵變換為文化部。它們之間早已沒有物理上的連結以 兩個引道為端點,中間3.5公里的狹長空間將會因為 這層脈絡,成為一特殊的都市博覽館。

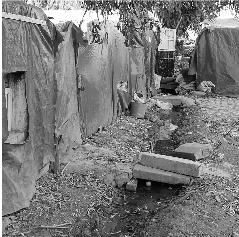

園丁北北居住的透天厝 英語老師居住的公寓 受災難民駐紮在城外的帳篷

棲身之所

基地 關鍵字 指導老師

土耳其雷伊漢勒市 難民、居住 薛丞倫、裘振宇

A Roof Over Their Heads

盧曉萱 Loo, Shio-Shuen

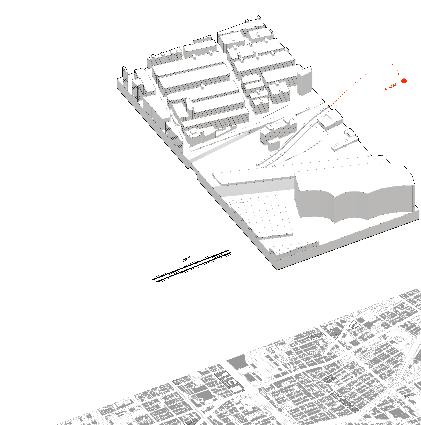

雷伊漢勒市的考現學。

在土耳其的台灣雷伊漢勒世界公民中心,我進行了 一個半月的基地考察,透過親身體驗與實地觀察, 嘗試記錄當地的空間特性與社會現象。我將考察 中收集到的資訊進行整理與分類,運用考現學的 方法深入分析,探索這座城市的現狀與潛在需求, 試圖為接下來的設計階段提供明確的介入依據。

雷伊漢勒市是一座難民人口比例超過本地居民的小 鎮,面臨著空地閒置、公共設施管理不足等問題,這 些現象凸顯出城市在資源分配與治理上的挑戰。在考 察過程中,我與難民社區互動,了解他們的日常生活 與需求,並觀察到共生空間的重要性。我希望通過建 築設計,不僅改善難民的生活環境,還能促進他們與 當地居民的社會融合。

在設計構想中,我計劃將閒置空間重新規劃,結合共 生住宅與社區創生空間,創造一個兼具實用性與文化 適應性的生活場域。

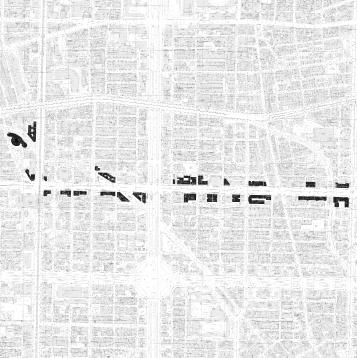

忠孝東路的高密度住商混合大樓 基地位於忠孝東路五段北側

推倒重建是都市更新的慣用手法

Revitalizing Composite Buildings

符亦齊 Fu, Yi-Chi

忠孝東路五段 住商綜合大樓 黃聖鈞

台北的城市紋理源於戰後的演變,展現出因人口激增 與資本驅動而形成的獨特拼貼式發展。1960年代,台 北為追求人口快速成長,加速開發閒置土地並推動住 宅現代化,混合用途的集合住宅成為快速都市化的象 徵。

由於地理限制與高密度發展的歷史,台北難以水平擴 張,只能轉向垂直發展。都市更新成為重點,旨在改 善老舊基礎設施與不符合現代需求的建築。然而,如 何處理多元且複雜的城市紋理與錯落不一的都市尺 度,尤其是信義區的大型開發壓迫舊住宅區,成為一 大挑戰。

透過重新審視住商混合大樓的潛力,研究探討其如何 在台北獨特的城市紋理中,平衡商業與住宅功能。現 代化的集合住宅類型能提供具延展性且貼近脈絡的替 代方案,縮小高級現代開發與舊式住宅區之間的差距。

歷史是不斷的破碎與重組

遺址的新介面

如果從遺址的下方往上看呢 遺址和聲

Re-Dwelling the Ruins with Harmony

李彥杉 Lee, Yen-Shan

曲冰遺址 考古遺址、場所精神 黃聖鈞

過去從未真正的過去,而應該永遠傳承下去。

如今,這些記錄過去的文化資產,卻總是趕不上開發 建設的速度,我們為了興建台東火車站,搶救走了無 數的卑南遺址;為了設立八里污水處理廠,亦破壞了 無數的十三行遺址。

然而,那些號稱保存遺址的博物館,仍舊只是把遺址 當作「標本化的展示品」,把它們放在假想的保鮮盒 裡,企圖想要凍結時間、回到過去,卻也因此斬斷了 遺址本身的場所精神。

因此,我想找回遺址的場所精神,重新賦予他生命力, 使其變成一個與當代共存的場所。

我的基地選定在南投縣仁愛鄉的曲冰遺址,他是台灣 目前唯一的高山史前聚落遺址。現階段卻因為經費問 題處於閒置狀態,而又重新蓋回來了土壤,因此我想 重新轉譯這個歷史記憶的載體,使古老的遺址融入當 代的場所,繼續把過去的記憶傳承下去。

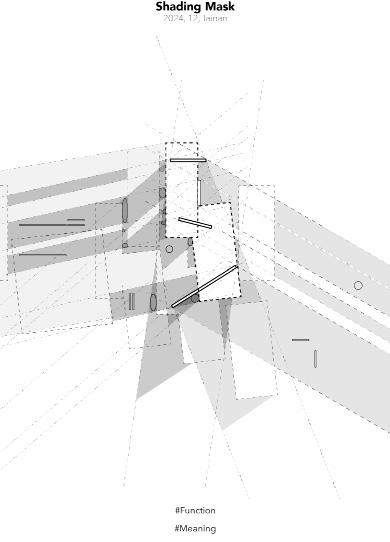

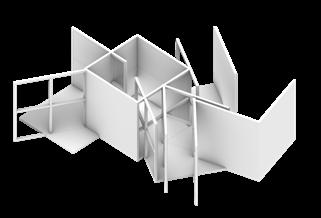

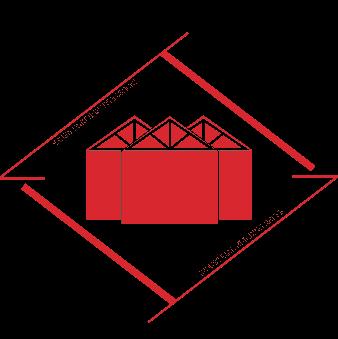

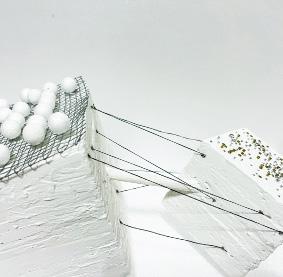

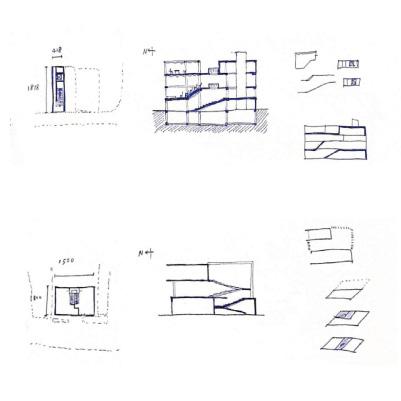

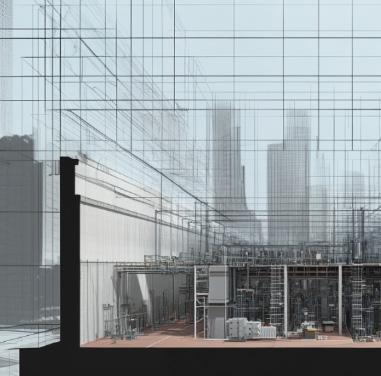

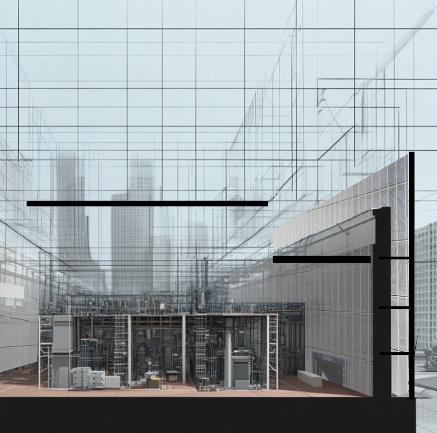

立面的觀察是對平面深度的洞悉 立面元素及功能的重新整理 功能與意義的重合

Language & Fragmentation

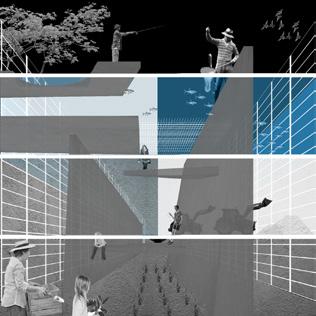

在柯比意的建築法則中,技術突破催生了「自由平 面」與「自由立面」,使平面與立面的設計討論 脫鉤。當時,平面設計主導了建築功能組織與空 間體驗,立面則被視為附屬。然而,這種以平面 為核心的設計模式,是否仍適合當代建築需求? 隨著淨零碳排、永續發展、氣候適應及再利用等議題 浮現,立面的角色不再僅限於形式表達,而成為建築 設計中不可忽視的關鍵層面。立面的發展源於基本建 築元素的組合,經歷技術與美學的演進,逐漸變為 更複雜的結構。然而,當前的討論多侷限於形式與 裝飾,忽略了立面與內部活動及深層空間的聯繫。

因此,What if we start from façade?,重新審視立 面如何成為建築設計的核心,並與空間深度結合。基 於亞熱帶氣候特性的研究,主張立面與平面的整合設 計,使其具備更強的空間性與環境表現,超越單純的 2D表層思維。同時,反思台灣以形式為主的立面設計 語言,嘗試引導出更具深度與功能性的設計方向,為 當代建築提出新的可能性。

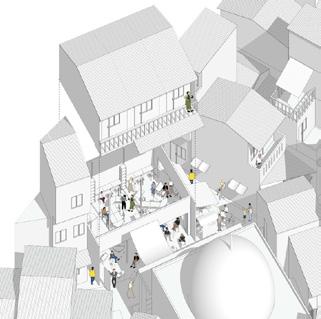

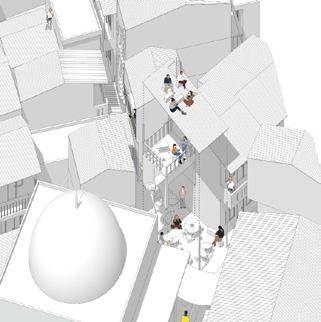

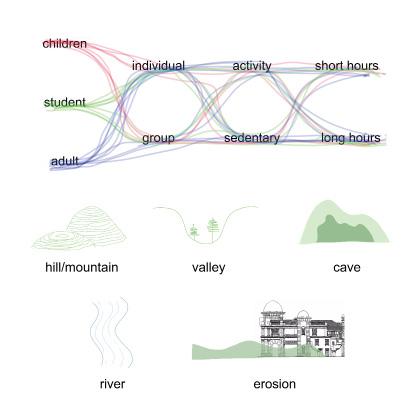

Kampung Education

Active Learning through Vernacular Spaces

Please scan the QR code on the right 陳明華 Chen, Jovan Theophilus

關鍵字 指導老師

教育隨著社會政治和技術的變革不斷演進,從中世 紀的精英主義到行會制的學徒訓練、工業化教育機 構,再到當前快速變化的信息時代。一份Dell研 究報告指出:「到2030年,估計有85%的工作 尚未被發明。變化的速度將如此之快,人們將需要 在‘即時’中學習…因此,獲取新知識的能力將比 知識本身更具價值。」這突顯了主動學習(metalearning)的重要性。然而,當前的教育空間與 教學法依然根植於被動參與與僵化的界限,限制了 學習者適應現代社會不確定性和複雜性的能力。 本畢設藉由研究雅加達甘榜(Kampung)社區的鄉 土空間框架,強調主動學習(meta-learning)的相 關性。甘榜以其多樣性、韌性及非正式的城市空間著 稱,為理解空間配置如何促進多種學習模式、互動及 合作提供了一個活生生的試驗場。通過檢視甘榜的空 間動態及其與雅加達城市環境的交集,本研究提出一 種融合鄉土空間原則的新型教育空間模型,促進主動 學習,並消解學校與城市之間的界限,構建一個能動 態應對社會與技術變革的學習生態系統。

生活在小坪數方屋

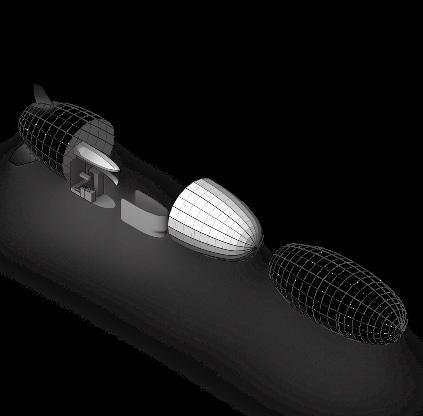

未來移動建築概念圖

移動建築解剖圖

From Gound to Sky

李煜晟 Lee, Edward

關鍵字 指導老師

自由、躺平、移動 柳川肯

現代社會的運作基礎在於競爭與效率,這種結構促進 了經濟的發展與技術的進步,但也深刻地影響了人類 的生活模式。

表面上,這些變化帶來了更多的自由與繁榮,然而實 際上卻揭示了我們是如何生活在一個被包裝和塑造的 世界裡,偏離真實的社會和遠離人際關係。

法國思想家德波所提出的「景觀」概念,正是這種控 制現象的核心。景觀不僅僅是外在的影像或符號,而 是將資本主義社會的控制力量具象化的一種方式。

它通過影像、媒體、廣告和娛樂來操控人們的思想和 行為,製造幻象和渴望。在景觀社會中,個體的真實 存在和內在價值不再是評價標準,而是被景觀所定義 的表象商品和展示成為幸福和成功的象徵。

這種對異化價值觀的追求,使人陷入對無盡慾望的追 逐,困於景觀構築的牢籠之中。

都市人作息分析(一)

都市人作息分析(二)

都市人作息分析(三)

都市體

New Arcology

洪鈺翔 Hung, Yu-Shyang 基地 關鍵字 指導老師

都市、高密度、三維 柳川肯

本研究旨在探討縮小化的概念,具體透過分析城市的 三維性與多層次結構,提升現有城市運作效率,從而 縮小人類在地球上的足跡。

傳統城市通常建立在二維平面上,並依賴地面交通系 統運行,這不僅限制了空間的有效利用,也造成了低 效的城市擴展方式。然而,隨著先進交通技術的出現, 城市結構將迎來一場革命。這些技術將使多層次的城 市空間設計成為可能,從而最大化垂直空間的利用。

當我們開始將城市規劃從二維轉向三維時,土地、空 間與陽光這些詞都會有不同的代表性。

即便現代人往往能夠適應在沒有充足自然光照射的環 境中生活,甚至會度過整天而未曾接收到自然光。人 類對於自宅的採光有著深刻的執念,然而,現實中我 們不會整天呆在家中,工作、通勤、娛樂等活動往往 發生在城市的不同角落。當陽光變成為一種可以分配 的有限資源時,城市的三維性才得以成形。

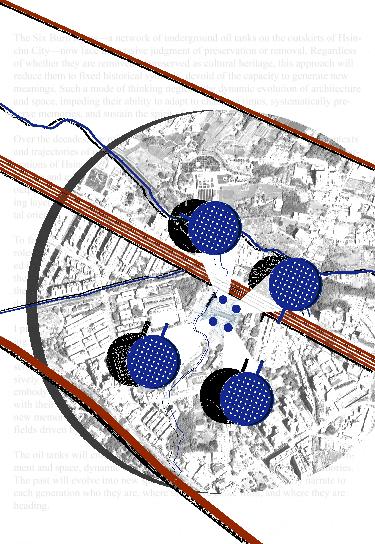

致兩千年後的你

新竹建功地下油庫 場所精神、空間迭代 方俊凱

To You, Two Millennia Hence

邱奕勻 Chiu, Yi-Yun

被遺忘在新竹城市的邊界的六燃遺跡-地下油庫,經 歷不同環境脈絡與使用軌跡,儲存三次戰爭與新竹發 展的群落變化,卻正在面臨保留或移除的審判。無論 哪種處置方式,都將使其成為靜態的歷史符號,建築 與空間的動態生成與迭代將停止,難以適應變遷與延 續場所精神。

四座圓形槽體作為燃油儲存與抽取,存入與取出是必 然的供需物理動作,同時也是載入記憶與釋放記憶的 抽象迭代過程,將過去80年的時間分層沉積於其結構 與環境的方向感之中。

為使油庫擺脫被動的功能性與記憶性的存儲,我希望 透過將槽體視為主體,以第一視角文本敘述其記憶轉 化過程,賦予空間意識的主體性。過去的記憶將在每 個時期迭代成為新的空間,槽體的未來將會自身與環 境對話所迭代的結果。

在未來,槽體將不再是靜態容器,而是存入與釋放記 憶的意識體、是主動生成新記憶的動態場域,並向未 來每個世代的人們訴說他從何而來、並即將前往哪裡。

車站風雨走廊出口與紅燈區並列 地面鐵路在山與山之間闢徑 架高、挖鑿、順應山坡地形

闢山徑

基地 關鍵字 指導老師

基隆三坑車站 縫合、城市形象 方俊凱

Crossing the Middle Paths

蘇芷萱 Su, Zhi-Xuan

眾人對於基隆的城市印象,莫過於從基隆車站出站後 的海港郵輪,以及步入市區後的市場百態。但鮮少旅 人知曉,在越過市區之後,是住宅向坡地蔓延的景象。

基隆南方的紅淡山與獅球嶺山區之間,受縱貫鐵路穿 越整平、並設立三坑站。站體的西側山區盤據著眾多 住宅與廟宇,東側則緊鄰著紅燈區,步行約300公尺 則可抵達市區。鐵路沿線設有兩個重要斷點,使山區 的居民可以日常往來平地市鎮。

然而在地面鐵路與紅燈區的治安屏障之下,三坑站的 周邊與市區呈現不平衡的發展,人們通聯於此只因這 裡是住家與市區的必經之地。在穿越鐵路過後,人們 便隱身於山路小徑,與平地劃分界線。

基隆這座城市的百分之七十是山坡地形,而三坑站坐 落於地形、族群、活動的交界點,可以看見坡地上盤 據的層層房屋,也可以看見密集排列的市鎮街屋。

在這個點上,我想提出一個具有高度、水平性的假設 活動,介入目前不連續的城市形象之中。

商業符號、行為、櫥窗、觀者

為既定符號加上其他語境

儀式性與日常性的轉換與平衡

逆序之重

台中市國立台灣美術館 俗與雅、輕與重 方俊凱

Upside-Down Weight

江方瑜 Chiang, Fang-Yu

有沒有可能建立一種輕,在重之上;或建立一種重, 在輕之上。

藝術與商業、茶道文化和手搖飲料,在普普藝術與春 水堂品牌出現之前,都是既定印象中違和的事情,看 似兩不相干的事物,透過巧妙的轉換與再造打破之間 的藩籬。崇高和世俗,儀式性與日常性因此被模糊, 創造出多重解讀的可能和延伸的趣味性。

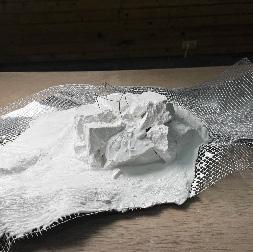

我試圖以尺度、材質、符號等手法,在一系列實驗性 的裝置中探索「轉換」的核心邏輯,進一步將其轉化 為設計的策略與語彙。同時基地選址我選擇位於台中 市西區的國美館,具有悠久的歷史以及國家級美術館 的頭銜,以這座承載國家級藝術與文化象徵的場域作 為切入點,模糊傳統的分類框架,重新審視既定概念 的邊界,尋找跟當代對話的方式及載體。

這是一個關於「融合」與「轉換」的計畫,意圖讓設 計成為工具,介入過去與當代、大眾與精英文化之間 的落差,為觀者創造出既陌生又熟悉的全新經驗與對 話契機。

工業建築再利用

經濟開發與環境永續 傳承的土地與自然環境 死與新生

Death & Rebirth of Architecture

吳昭賢 Wu, Chao-Hsien

關鍵字 指導老師

台南市南科佳得紡織廠 自然、工廠與田野 方俊凱

稻田伴隨著溪水波流與遠近互映的山景,怡人的山風 將季節的氣息帶過,留下嘉南平原那遼闊的田野。

曾經,也能感受到台南如同台東那片農村與自然的美 好;但如今,要再找到一方無瑕的魚塭或者農田,已 不如以往易見。在高度工業化之下,台灣發展高科技 產業是必然,而科技發展的終端,便是回歸於環境。

或許,那不過是鄉愁,但農地的消減確實正在發生; 為了獲取經濟的果實與環保的獎勵,農地可以化為工 廠、種綠電,還能填建築廢土,在缺乏實質機制下, 農地被破壞,進而汙染土地的情況只會更甚,而在國 土計畫法暫緩施行的當下,對環境的破壞並未產生停 止的盡頭。

工業建築的再生,通常還是作為建築,但我想在建築 之外,去重新修復已破壞的土地,使新的場域是能產 生新的生產,並連結周遭的聚落,將過去至今的工業 歷程的優劣透過教育認知對環境的利弊,以致土地不 會輕易被開發消亡;傳遞台南,並非只有府城,還有 嘉南平原與土地的記憶傳承。

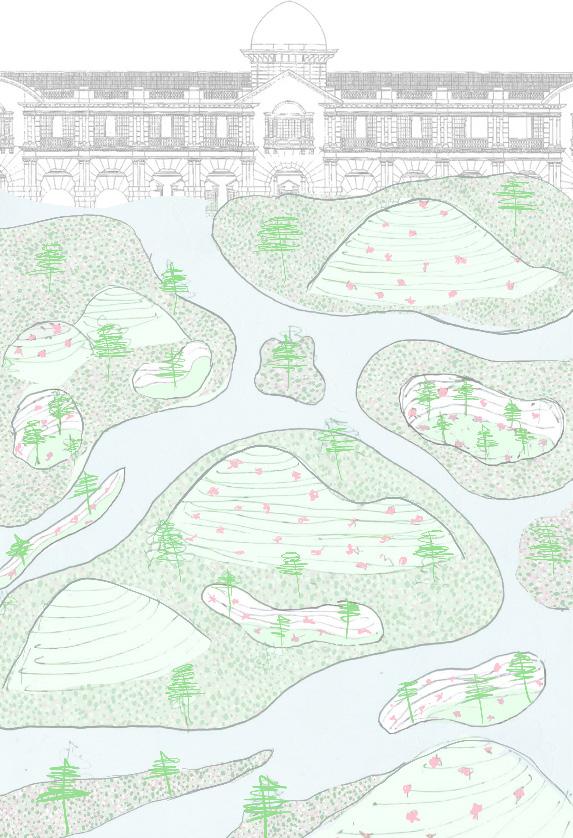

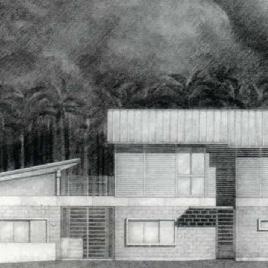

Live Under the Mountain 岑令翹 Sum, Ling Kiu 基地 關鍵字 指導老師

台東 地域性、生活、山 方俊凱

這次的研究我想要作為香港人,以過去的經驗比較在 台東的生活。尋找造就台東的獨特之處,探討台東建 築表現的該有樣貌。

香港地理環境以山地為主,發展至今的交通網絡克服 了地形限制,串接了北部平原和海港。鐵路作為交通 骨幹,大型開發建築則成為交通節點。

在東海岸,山作為安穩的存在,移動時在前方引路, 把人帶向一個又一個聚落。

以土地為指引

桃園市大溪溪洲沉澱池 人類世、土地週期 古爵誌

Guiding by Land Functions

林永捷 Lin, Yung-Chieh

「人類世」意指當代人類為改善生活和生計,以農業、 工業化、都市化大量且深入地將土地轉化為人為地景。

人類透過功能化賦予土地身分與價值,我們遵循土地 使用分區改造地貌並形成對應活動,變動後形成的新 界域重新定義紋理;更加清晰指向了周圍環境——成 為人類依循其活動的指引,這是遠在利益最大化之前, 土地改造的本意。

而使用型態則是當代連結人類與土地的方式,我們取 其資源用其空間,土地則以其產物狀態與回應,從此 改造與重塑自然形成的相互制約成為日常週期。

在我的基地溪洲,水庫淤泥沉澱池的一系列過程正是 當代土地功能化的縮影,沖積平原成為農田;而後又 轉為水利工程地景。淤泥沉澱池是這片地區的身分, 置淤為主要功能,從此「沉澱池」成為溪洲發展的依 循——一切都是為了清淤。人類世對土地的功能訴求 在此顯現的淋漓盡致,不斷堆置與挖除的過程闡述了 人類與自然的微妙抗衡,卻缺失了周圍如何循其活動 的指引,我認為藉由沉澱池中淤泥的一系列代謝過程 應該被結合至周遭生活軌跡,透過此地區人與土地的 再連結,當代人類功能化土地的初衷將再次被闡明。

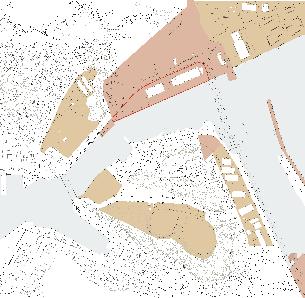

構造物組構平面概念圖

構造物組構剖面概念圖 嘉義的各種移動性尺度

嘉義的移動風景

嘉義的山、城、村、海 移動風景、空間重組 古爵誌

The Moving Scenery of Chiayi

蕭國呈 Hsiao, Kuo-Cheng

建築的解構與移動—地方的日常與儀式。

畢業設計的起點,起源於自身對於家鄉嘉義的愛,何 謂嘉義,或者是什麼樣的建築能代表嘉義?阿里山? 噴水圓環?東石鮮蚵?我從嘉義圓環的三大遊行(民 主、政治、管樂)出發,當遊行發生時,屬於圓環的 日常被人民的"移動"重新解構,空間被儀式性的需 求重組,這樣的"體驗",使得地方的共同記憶更加 深刻的被塑造。我認為嘉義特質的展現,在於其移動 與重組的過程。

"四個構造物,一台車"—我以北回歸線的移動作為敘 事體驗的依據,電子花車的概念做為構造物移動的邏 輯。依據山、城、村、海,選擇了四個基地,做了四 個構造物,這四個構造物,能融入當地的日常中,成 為地方移動性特質的展現,同時在儀式發生時,會被 重新解構,與另外三個構造物拼裝成,屬於嘉義的移 動風景,成為一個嘉義地理特質的博物館。

這不是一棟建築,而是一場遊行、一場儀式、一場體 驗。

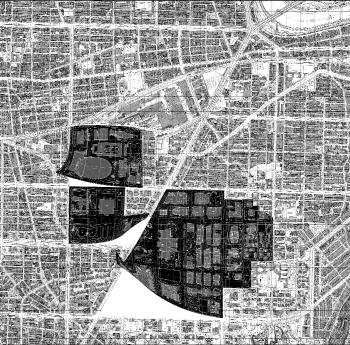

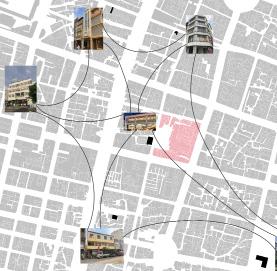

1921疊圖2024紋理 1992疊圖2024紋理

土地紋理上的尺度差異與記憶斷裂

The Root of Laputa

柯品瑗 Ko, Pin-Yuan

關鍵字 指導老師

台南市南科管理局 記憶縫合、紋理、家 古爵誌

拉普達之根 17

從前,對於生活的記憶,人們依靠經驗與口耳相傳延 續;後來,人類開始尋找更堅固永恆的方式去記憶一 切,我們逐漸依賴物件,割裂與歷史紋理的連結也削 弱人在其中的主體性。當記憶與生活斷裂,我想回過 頭尋找一直以來我們試圖記憶的到底是什麼。

南科,一個記憶不明的地方,我們藉著時代的慾望窺 探她,而她卻像一個黑洞一樣扭曲著人們的記憶。因 效率與利益墊高的土地、經濟開發而被覆蓋的遺址與 玻璃盒子內的文物、與周圍聚落脫節的生活節奏與空 間尺度.....,巨大的新文明從天而降的同時,逐水草 而居的科技移民大量湧入,改變了當地居民熟悉的生 活環境,"家"這個概念的陌生化衝擊著這片土地的 所有人。曾經,南科是無數文明的家,是依靠牛隻的 牽引行走其中的遼闊甘蔗田,從蔗糖到晶片,我們對 構築生活的一切記憶逐漸切片與斷裂化,如果說記憶 描繪的不只是過去更包括未來,我希望南科成為燈塔, 指引一條不同於往回家的路,也指向土地未來的種種 可能。

拉普達,一座文明與土地斷裂而漂浮的天空之城,也 讀作南科,那些斷根要怎麼重新扎入土壤中呢?

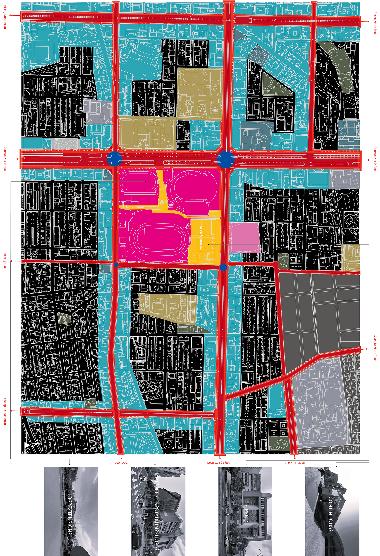

臺北體育園區相互關係

機能相互關係 慢跑環境

都市籃球

關鍵字 指導老師

臺北體育館與其周圍 打開、不斷 古爵誌

Urban Basketball

金惟寬 Jin, Wei-Kuan

如何打開龐大量體的地面層與立面,以及重新想像體 育館的空間規劃,使籃球比賽與都市產生更密切的關 係,讓人們能夠去體驗籃球的同時也體驗生活,將會 是這次設計的主軸;並藉由這個動作讓此街廓裡的運 動設施與舞台能夠更好地呼應其都市位置。

從南京東路轉角進入北寧路,先後有台北體育館、捷 運出站口、警察局、台北田徑場入口與商店,機能多 樣卻各自獨立,彼此之間的關係如何整合,作為轉角 以及重要設施出入口的位置,怎麼引導進入此區域, 將會是我需要多加留心的設計方向。

介於台北小巨蛋以及台北體育館之間的捷運出站口破 壞了兩者之間的延續性,如何重新規劃捷運出站點將 重新整合台北小巨蛋與台北體育館之間的關係,與都 市交通節點的連結。

在這塊基地上最常發生的活動是慢跑,然而跑道的連 續性如果能夠延伸至整個基地,或許台北小巨蛋、台 北體育館、台北田徑場與松山活動中心將不再各自獨 立,機能與空間相互之間的串聯,讓運動與都市生活 能夠接軌。

日常演出空間

台南市中西區淺草里 再生、信仰 林宛蓁

Why Should We Sing in Daily Life?

王聿雅 Wang, Yu-Ya

公共空間旨在服務群眾,創造更好的生活品質。

公共對比私密的論述層出不窮,其界定也清晰明確。 過去活動中心作為城市中重要的室內公共空間,凝聚 社區意識之外,兼具功能性。台南市政府在二十年前 將其分為五大類:文化中心、學習中心、圖書中心、 社福中心、以及休閒中心。然而如今一里一活動中心 的政策卻導致里民活動中心過於密集,且由地方自治 更是讓部分活動中心成為近乎私有的場所。

中西區,尤其是以淺草里為中心發散的區域是台南市 重要的觀光地區。外地遊客不斷湧入的情況下,城市 早就不只屬於居民,那麼社區的定義是否排除了某些 族群?里民活動中心服務的對象是否還侷限於社區? 我選擇在外地人密集的淺草多功能中心現址探討活動 中心的機能與形式,嘗試模糊公共與私密、在地與外 地的界線,一視同仁的接納來自不同地方的人們以及 個體在群體中消失的聲音。

我希望這些活動中心成為城市的客廳,能夠包容差異, 消除隔閡,提供安全感,讓人們願意互相交流,並且 在城市中得到一處暫時的棲息地。

怡保之丘

Ipoh hills

徐敬恩 Choi, Jing-En 基地 關鍵字 指導老師

馬來西亞怡保市

學習、多民族社會 林宛蓁

馬來西亞是多民族、多宗教的國家,包括馬來族、華 人族、印度族等多種族群共存。然而,這些不同族群 之間的聯繫卻驚人地少。從幼年時期開始,由於學校 制度,限制了不同文化和宗教背景的人之間的接觸機 會。因此,成長過程中幾乎沒有與其他族群進行深入 交流的機會,成年後的交流和理解的機會也相對有限。 這種分隔現象,讓馬來西亞作為多民族國家的豐富性 無法得到充分發揮。

因此,我希望通過學習,藉由這個場域將人們連結在 一起。

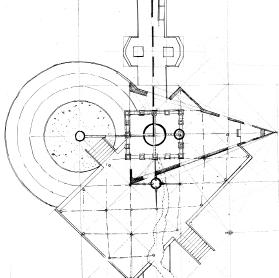

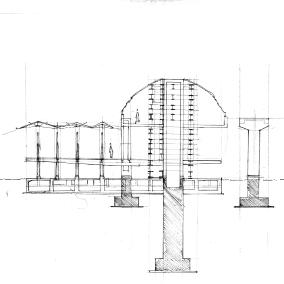

在設計概念,我計劃將怡保車站再生為怡保的地標, 融入更能體現怡保地理環境特性的元素,如河、山、 峽谷和洞穴等,作為空間的概念。當人們來到新怡保 車站時,能夠透過建築了解怡保,並在此與當地居民 或來自其他地區的人們進行交流,從而深化彼此的理 解,讓建築成為連結文化與人群的橋樑。

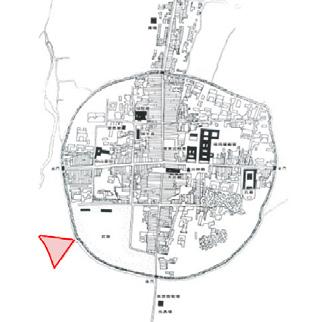

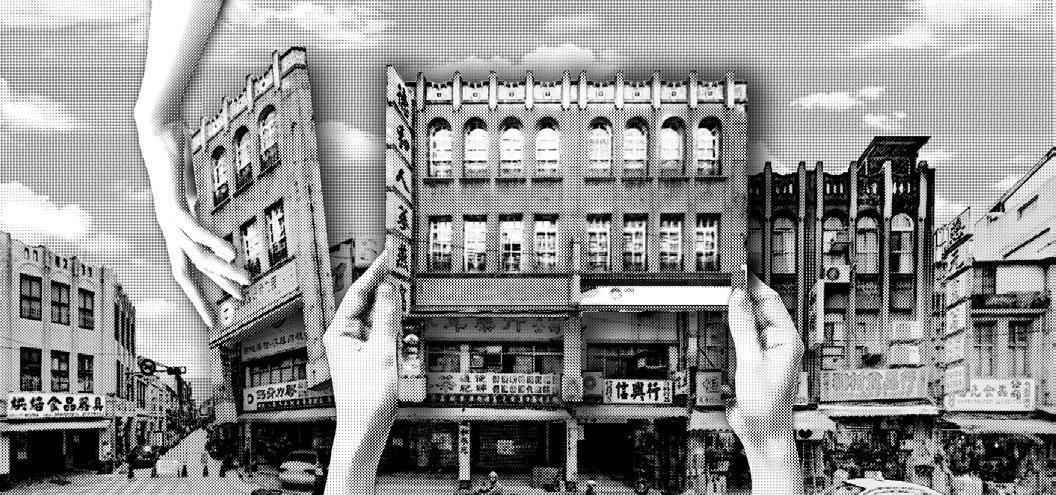

清代噶瑪蘭城市街復原推想圖

Recesses of Memory

賴怡芳 Lai, Yi-Fang

宜蘭縣泰山路38號 透天厝、天際線 陳玉霖

如果說,舊宜蘭城像一條奔流向海的魚,那麼舊城坤 門附近一處三角形的土地,如同形影不離的魚尾,隨 著舊城擺動身軀,浸泡在海水中。

依附已久的習慣下,其實也不是很明白自己的定位是 什麼,好像依附本身便成為存在的理由。帶著一點似 有若無的旁觀角度,看著、跟隨著宜蘭城的發展成為 日常。隨著都市發展、城市擴張,都市計畫的範圍擴 散到此處,乍看之下平平無奇的住宅區定位,掩藏的 是無所憑依的惶然。

基地被三條道路(三清路、民權路、泰山路)圍起, 幾乎呈正三角形的土地形狀是限制,也是機會。我們 可能不會記得,過去設治首長為了宜蘭純淨無匹的山 水做出的選擇,但南下出雪隧那一刻,一望無際的蘭 陽平原,和朦朧映出的龜山島輪廓,早已無數次道出 那些未曾出口的答案。

也許我將在這裡,埋下萌芽的種子。我希望它不再為 歸屬而無措:它是家,它的根深扎百年,蔓生的枝葉, 是所有宜蘭人的歸屬,它的手指向舊宜蘭城,模仿、 描繪出宜蘭的形貌。但終究,它成為了自己。

每天我都經過看見

新北市海山捷運站 重複播放、抽離 陳玉霖

Everyday I Passed by and Saw

曾譯賢 Tseng, Yi-Hsien

這片廣場,我知道我回到家,知道方向,知道距離, 我注意到我的雙腳直覺的向前。周圍的人也意識到這 份直覺,少數望向遠方,觀察著小孩們無目的追逐。

Maybe we should join them. Move, see, and feel before thinking.

我的確知道距離,我會帶著你走幾條平時在走的路。 什麼? 這個方向我不確定通不通得到。好吧,就算得 繞點路,跑起來吧,別讓隊伍注意到我們的異樣。

Can you feel the subway passing right beneath our feet?

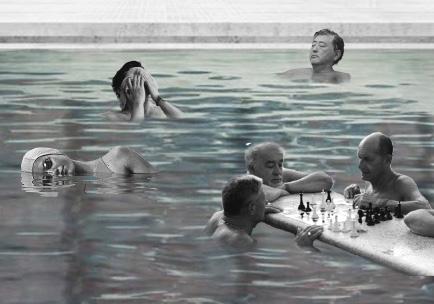

海山捷運站站作為每日往返台北工作的固定移動路 徑,移動的意義對於這些日常遷徒者是消極且機械化 的,在現況上這片廣場滿是移動、經過並離去。而當 地建商標榜著住房搭配公設:健身房、游泳池......, 相較之下,基地的左右受兩所學校包圍,裡面包含著 是孩童另種狀態的移動,我開始思考移動之間的意義, 當我們意識到重複播放後,我們會選擇下次是下次, 或是現在是現在?

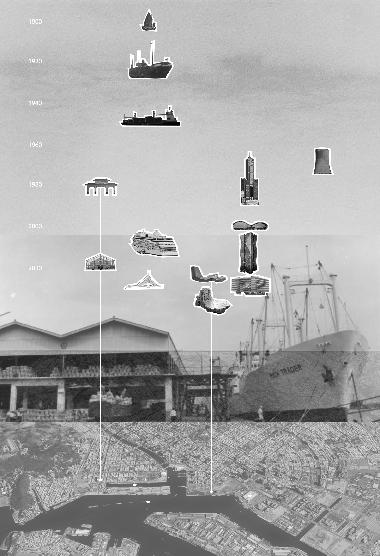

築港工程後大船入港 二戰後港口修復與拆船業 現在的商港區作為觀光使用

高雄大飯店

高雄港蓬萊商港區 港口尺度、旅宿 陳玉霖

Grand Harbour Hotel in Kaohsiung

黃彩瑜 Huang, Tsai-Yu

港區的尺度感,與市(世)分離。

高雄港過去作為貨運港口使用,以及軍事用途,再到 現在開放成商港區,使用者從勞工、軍人,轉變成觀 光客,從不對外開放的公有土地轉變成開放,加上亞 洲新灣區的發展短時間將人民帶回海港場域,勢必需 要一個空間去服務與過去迥異的使用客群,同時保留 海港空間的特色,避免被快速的商業發展所取代。 自己常將旅宿空間當作最為放鬆自在的場域,不只因 為旅宿本身就與旅遊度假有關,目的就在使人放鬆, 同時也因為待在家中時常需要面對家人之間的相處, 旅宿空間反而是真正可以安心獨處的空間。這些特性 都和高雄商港區的場域不謀而合,一個與市分離,也 與世分離的場域,希望孤單的人與空間都可以在這裡 獲得療癒。

蓬萊商港區的高低差清楚明確,從倉庫到卸貨區再到 大型船隻,從以前到現在永恆不變的身體尺度感大概 是這快速變遷的土地上,少數尚未被抹去的事物吧。 我也將這件事帶入旅宿空間的設計,希望以此來記錄 這個場域真正的歷史。

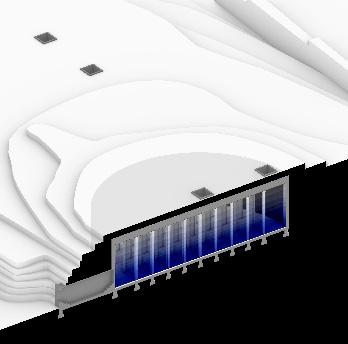

現代·再利用

Modern Reuse

蘇柏元 Su, Po Yuan 基地 關鍵字 指導老師

高雄三民一次配電站 當代建築週期批判 陳玉霖

現代主義建築在戰後興起,承載著烏托邦式理想,藉 由功能主義、標準化和技術進步來重塑社會,解決城 市問題。然而,隨時間推進,城市更新多以拆除為手 段,忽視這些建築的文化價值與當代遺產的重要性, 未能提出具永續性的替代方案。興建與拆除構成的傳 統建築週期,正面臨技術革新加速所帶來的挑戰。 當代基礎設施與建築的壽命越來越短,技術週期取代 了結構耐久性成為主要決定因素。相比快速進化的技 術,建築的興建與更新顯得緩慢且低效,導致社會成 本和資源浪費大幅增加。在這種失衡之下,單純強調 功能性的建造模式已難以應對當代需求,迫切需要重 新審視建築的全生命週期。

本設計提出「建造之時,即規劃建築的死亡」的理念, 選取高雄變電所室內化工程作為案例,從循環經濟視 角出發,探討如何在設計階段預見建築的終結。透過 彈性空間和可持續策略,為技術更新和功能轉換提供 可能性,使建築不僅是時代的載體,更能承載未來的 適應力與持續價值。

廟埕的發展

地區的串聯

歷史意義

心之萬和

關鍵字 指導老師

台中市南屯區萬和宮 信仰、中心 林靜娟

Heart of Wanhe

林耕民 Lin, Geng-Min

Heart of Wanhe Lin, Geng-Min

我們都說台灣的信仰承襲自中國,可是完全是這樣嗎?

仔細比對中國的儒釋道融合的信仰樣態和起源於封建 制度的家廟文化,移植到台灣後輩當地居民做了新的 詮釋。圍牆、角樓、牌坊、庭、台、樓、閣、齋宿所等, 倒在了都市發展的怪手底下,唯有廟埕因周邊居民的 情感保護而留存。

我們都說台灣的信仰承襲自中國,可是真完全是這樣 嗎? 制度的家廟文化,移植到台灣後輩當地居民做了新的 詮釋。圍牆、角樓、牌坊、庭、台、樓、閣、齋宿所等, 倒在了都市發展的怪手底下,唯有廟埕因周邊居民的 情感保護而留存。

這份保護的力量使其得以不被侵占,卻也助長它過度 成長,成為現代社會中地區的公共空間和不同使用之 間的矛盾。

成長,成為現代社會中地區的公共空間和不同使用之 間的矛盾。

萬和宮在台中南屯歷史悠久,扎根將近400年。將周 邊文教育樂生活揉雜一起,從古至今都是當地重要的 文化中心。在信仰脫離原始的自然崇拜以後,現代社 會如何重新定位廟埕與周邊居民生活的串聯,是必須 思考的問題。

邊文教育樂生活揉雜一起,從古至今都是當地重要的

會如何重新定位廟埕與周邊居民生活的串聯,是必須 思考的問題。

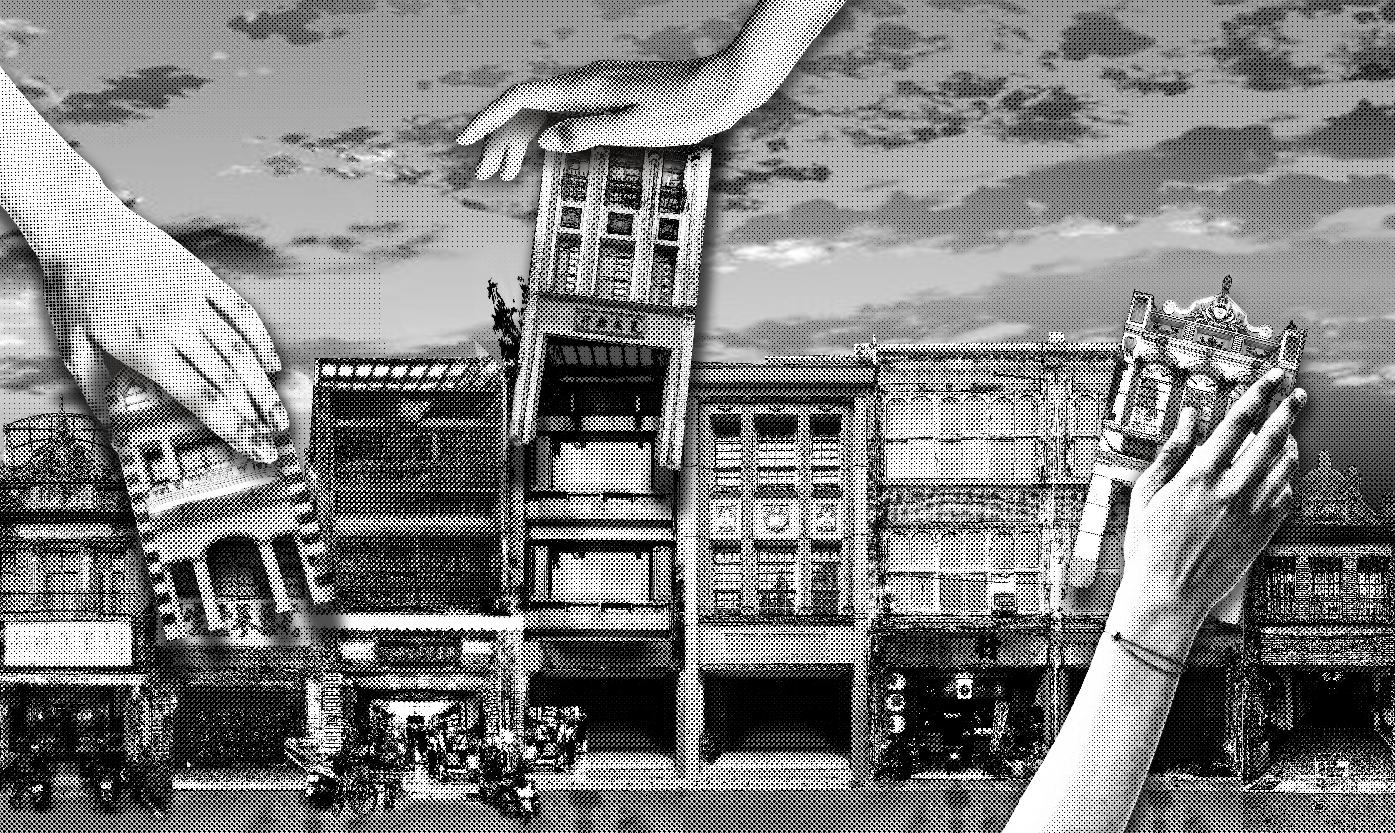

Pseudohistory

李祐欣 Lee, Yu-Hsin

關鍵字 指導老師

臺北市迪化街 歷史街區、符號 林靜娟

那個人偶被放到他身旁的時候,他只覺得腳底一陣涼 意悄然爬上背脊,那種微妙的不適感,在孤立於眾人 目光的同時,又被迫與它拉成一道失真的影。他注視 著那個人偶,那副幾乎複製了他容貌的外表,細緻到 如同匠心雕琢的髮梢、衣褶,可偏偏在細節裡多了一 絲怪異的錯位,如同蒙塵的鏡子映照出不完整的自己。 他不曉得這人偶是誰放的,更不曉得誰有此閒情逸致 去編織如此詭異的場景。但他知道,這份突如其來的 相像,無形之間為他和它鑄就了一份荒謬的聯結。每 每有人看見,總停下來誠心地讚歎道:

「哇!真像!簡直就是親兄弟!」

每當聽見這些話,他的胸口總掠過一絲難以描述的羞 赧,幾乎本能地低下頭。他總覺得自己彷彿被置入一 場冷酷的展覽,而展出的主題竟是那個拙劣滑稽的複 製品。這讚嘆令他動彈不得——他不是在聽一種純然 認可,而是被迫將這份光環分給一個不應存在的影子。

一棟建築連結著恍如城市般的地下 依賴標誌尋求方向的地下空間 分解、重新組構曾經的疊加分層 迷走徑流

Labyrinth within Labyrinth

張惠淳 Chang, Hui-Chun

臺北市中正區臺北車站 空間感知、場域改造 林靜娟

交通是都市的載體,而人們穿梭於自己創造出來的地 下烏托邦,空間中塞滿了不同時間,但人們彷彿忘卻 了感知,只是隨著個體的目的地疊加,形成成偌大的 流動性公共場域。

在人們停下腳步前,大腦指示著要去的地方,但台北 車站對於多數人而言並不是終點般的存在,而是一種 過渡。然而過渡空間應該不僅是擦身而過的機械場域, 畢竟隨著日新月異的科技改變人與人的互動模式,從 感知天地轉換為依附資訊,我認為此時建築也應該有 所回應,因而決意對都市人習以為常的地下迷宮提出 新的想像。

如何談論感知——解放隱沒在群體中的個體意識。

台北車站中的轉乘機能讓人群的移動成為模糊彼此的 影;而「等待」讓彼此清晰,從移動中的未知性轉為 穩定,人們在這個時刻開始展現個體意識。我想讓等 待的形式更加擴散,它將化為無數個點並與移動路徑 的線交織後成為公共空間嶄新的面,於是車站不再只 有功能性的等待,還能提供每個擁有不同時間的人一 個找回感知的場域。

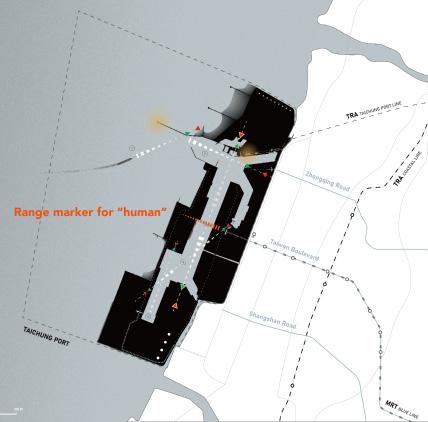

台中港與台中市區的交通關係 屬於「人」的疊標塔 路徑指認

通往海的路上

關鍵字 指導老師

台中市台中港 路徑、階段體驗 張鶴齡

Along the Way to the Sea

許盈喬 Hsu, Ying-Chiao

台中是東西向狹長的城市,最重要的東西向道路非中 港路莫屬,30公里的道路兩端連接著火車站與海港, 難以想像到路的一端是火車站與站前廣場,另一端卻 止步於台中港的管制站……

出於現實的理由,台中港不能允許閒雜人等隨意進出, 它強烈的排他性將大眾與海硬生生分隔開來,但海洋 本屬於依傍著海生活的海線人民,戛然而止的道路亦 不適合成為中港路的結尾。

進入港去後會發現它有自己的運作規則,燈塔、疊標 系統、臨港鐵路與貨櫃運輸皆以服務工業為第一考量, 關於「人」這個尺度隻字未提,於是創早屬於人行的 路途與方向標便成為此次設計的重點。

對於如何續寫道路使其銜接海洋,我嘗試創造延續中 港路的路徑,它穿行於港區的縫隙、歷經風格各異的 路途,在通行的過程中我們得以窺見台中港的各種面 貌,商港堆疊的貨櫃、風電專用港組裝的巨型零件、 航道上來往的船隻、工廠與倉儲…… 我們穿過港、穿過工業區,最終通往海洋。

揭露的程度隨著季節變動

與學校的平視之取代

計畫荒謬

關鍵字 指導老師

八里區地中海國際中心 社會、荒謬 張鶴齡

對於遙遠的資本主義如此靠近

Utter Absurdity

方若嘉 Fang, Jo-Chia

地中海俱樂部,曾經是奢華與尊貴的代名詞,吸引無 數人來此尋求片刻的自由與放縱,但這份繁華背後卻 充滿荒謬。這片土地原本是聖心女中的校地,承載著 建設學生活動中心的初衷,一個為教育與公益服務的 空間,卻在某些人的決策下,被改造成一座高級俱樂 部,曾經的理想被推翻,取而代之的是金碧輝煌的假 象。而這個被包裝成奢華象徵的場所,也因經營不善 迅速倒閉,只留下滿目瘡痍的廢墟,殘破的牆壁與雜 草叢生的空地,像極了對這段歷史的無聲諷刺,那片 廢墟靜靜矗立,既是結局,也是證明。

於是人們試圖掩蓋這些醜陋的痕跡,或者更簡單地選 擇了逃避,任由時間將這段故事的聲音掐斷,直到它 徹底沉入遺忘的深淵。後來的人們帶著斧頭拆卸殘骸, 拿著玩具槍對著廢墟射擊,或用攝影機捕捉破敗的景 象,像是在榨乾這片土地最後一絲價值,那些荒廢的 景象,成為另一部分人的機會或樂趣。

那邊,你看到了嗎

台東杉原灣 時間性、工作地景 張鶴齡

Reconstructing Ideals: Time's Imprint

吳宛蓁 Wu, Wan-Chen

「寧靜的海面與礁石散佈的淺岸」,這是你看見的 台東嗎?「兩側環抱的山巒與手中剛砍下的黃藤」, 這是我擁有的記憶嗎?「防風林後整頓趨同的聚落建 物」,這是他希望的未來嗎?

在那個經濟繁華的年代,東海岸接連通過了好幾項渡 假村開發岸的環評。第一個動工的美麗灣渡假村,在 一連串爭議過後,沙灘上坐落著的五層樓量體與泳池 只得閒置至今。停滯的開發案,些微保留了人們對於 原始自然的美好想像,同時拒絕了當地居民藉此追求 更好生活的期盼。

交織的理想與地景之下的權力動態,藉由指認空間與 時間中潛在的衝突,我想在這道厚厚的高牆鑿開洞口, 填入時間與機會。美麗灣建物是否有機會對所佔據土 地的過去、現在、有所回應? 美麗灣作為不該發生的 錯誤又或是千載難逢的機會,得以重新定義。

當土地開始運轉,當人與水與更多的事物流向海洋, 我們將再次遇見,那片閃閃發光之地。

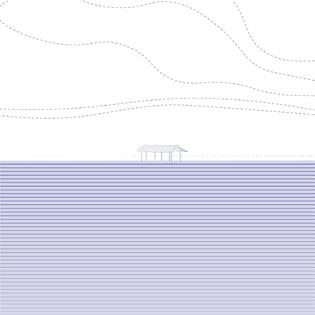

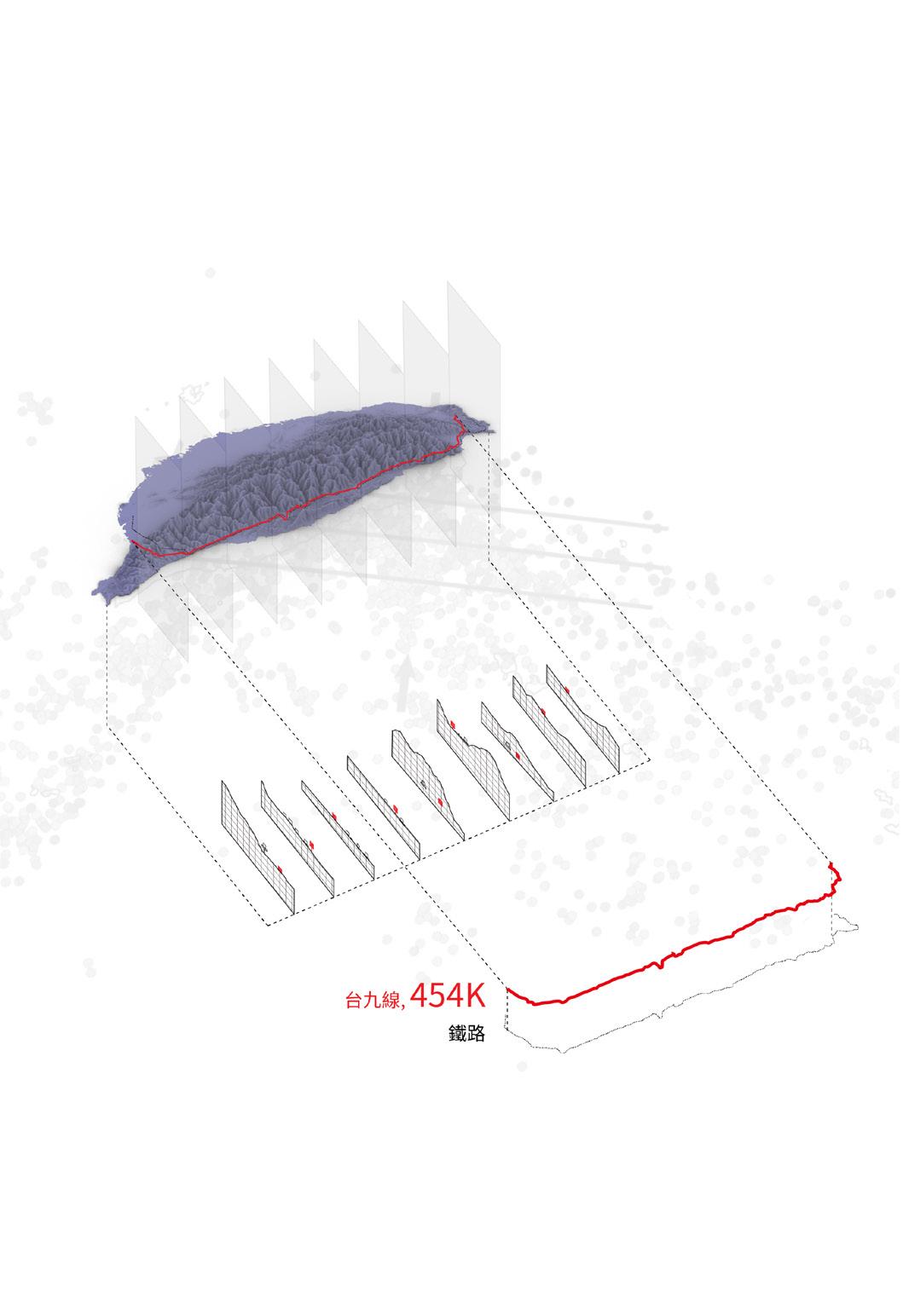

公路停佇指南

The Roadside Pause Guide

鍾宛庭 Chung, Wan-Ting

Issue :分析公路旅行的移動狀態,並質疑現今以觀光 景點作為停留點的現象。

Context: 台九線是台灣東部唯一串聯南北的道路,也 是環島公路的東環,其特殊性在於需與自然環境抗衡。 在地質脆弱、道路遷移、開發量少的情況下,台九線 與自然、地形彼此牽引。因天災影響,台九線出現替 代路徑,導致原本結合地景的公路不再被使用,轉為 與地景脫離的新路線;同時,人們傾向聚集趨同化的 景點。

Gap & Methodology: 公路旅行的本質是持續移動, 停留是被篩選的結果。我認為觀光景點不應成為公路 旅行主體,東部豐富的地形、天災變動影響,公路與 地形的相互牽引,才是旅程應體驗的核心。除觀光景 點外,功能單一的加油站與超商是公路上的重複性標 記,人們因需求短暫停留,我希望以供給設施為媒介, 透過必然停留點,揭露公路與地形的關係。

Value: 重構人們對公路旅行的認知,為這條不斷變動 的公路記錄另一種敘事。

鼓動的綠洲

高雄市小港區漢民公園 縮影、綠洲 張容豪

The Lively Oasis

楊予萱 Yang, Yu-Hsuan

小港區的基地位於二苓都市計畫區,具備鮮明的地理 與文化特質,是多層次空間與歷史的交匯點。基地的 中心是漢民公園,周圍緊鄰國小、國中、高中與社區 教育館,構成完整的文教核心區域。這些學校群迅速 建成於工業化時期,回應了小港作為工業重鎮人口急 速成長的需求,展現了該地歷史發展的濃縮與回應。 基地西側為通往高雄市區的主要道路與捷運終點站, 象徵城市與郊區的過渡地帶;南側是工業區,緊貼著 社教館,反映了工業與教育的對立與共生;北側為高 雄國際機場,是連結世界的入口,亦展現了小港移民 文化的多樣性;東側則是大坪頂山區,提供自然景觀 與生態修復的潛力。這種城市、工業與自然交織的地 理位置賦予基地高度的動態性與過渡性。

此外,基地內的漢民公園見證了不斷變遷的社區需求, 從荒地到親子公園,再到夜市的整建,彈性適應了時 代的轉型與居民的生活方式。整體而言,基地多元的 歷史、文化與空間特性,既是二苓區的核心縮影,也 映射出小港、高雄乃至台灣的多層次關係與發展特質。

No-where, Now-here

徐畹寍 Hsu, Wan-Ning

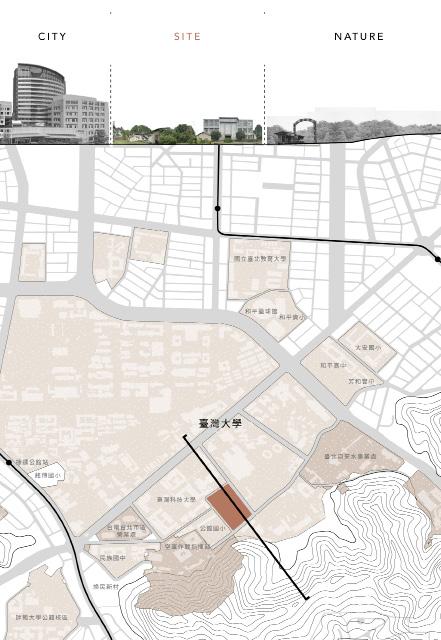

臺大農業試驗場畜牧場 自由、歸屬、異質性 張容豪

作為群居動物,社會化是每個人必經的過程:為了融 入社會,人們學會接受社會規範與價值觀,並透過與 他人的互動逐漸形成對自我的認識。然而社會化過程 往往充滿矛盾,在試圖獲得歸屬感的同時,人們卻可 能被同化,失去自由與真實的自我。

面對社會化,我表面接受,內心卻渴望逃離。然而逃 離社會化是否能帶來真正的自由?無家者與流浪動物 成為這種掙扎的隱喻。他們看似擺脫了社會規範的束 縛,卻失去了穩定的生活與人際支持網絡。他們的「自 由」是孤立與生存壓力下的假象,此時僅靠物質援助 無法幫助他們重建歸屬感與自我價值。因此,我企圖 為這些脫離社會化的個體創造能同時獲得歸屬與自由 的平台。

在位於在都市與自然交界處的台大畜牧場,我提出了 一個包含無家者安置、流浪動物收容及大眾澡堂的綜 合空間。透過照顧流浪動物,無家者獲得動物無條件 的愛,同時重新發現自身價值;而流浪動物則因人類 的愛與關懷重拾主體性。澡堂作為設計核心,其去階 級化與匿名性的特質,為異質群體提供平等互動的機 會。如此,建築成為調解自由與歸屬感矛盾的媒介。

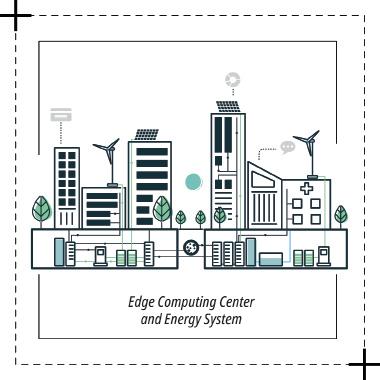

邊緣運算與能源系統 中心化、去中心化、分散式 臺灣的全球定位

災、戰下的新常態

能源、城市、節點 張容豪

This is New Normal

施秉承 Shih, Bing-Cheng

戰爭與災害揭示了現代城市的脆弱性,尤其是電力、 網路的依賴性,隨著人工智能進入生活,如何確保能 源與算力的韌性成為最大的挑戰,自給自足的建築不 僅能保障自身運作,還能支援周邊社區,成為重要的 城市節點。這一概念同時與永續發展相符,為未來城 市基礎設施的重構提供了新方向。

未來城市需要以更少的基礎設施,提供更多元且高效 的服務。建築的角色將從靜態設施轉向動態空間,其 壽命不再以市場需求為導向,而是透過內部功能的持 續更新,延長使用周期。

微型節點作為一種基礎設施建築,在災、戰前作為數 據與氣候管理中心,災、戰時提供通訊及能源支持, 災、戰後則成為重建的核心。

實現節點功能需採用模組化建築,快速組裝與靈活轉 換用途。結合微型運算、再生能源、資訊蒐集等技術, 實現能源、網路及算力的自給。並考慮各種時期需應 對的機能與提供的資源,以節點為核心規劃基礎設施, 使其在日常、危機與重建中靈活應對多重需求。

A Tale of Two Cities

高靖媛 Kao, Ching-Yuan

高雄港10/16號碼頭 城市孤島、邊界重塑 張容豪

鹽埕是一座三角形的孤島。

第一道邊界是水文-愛河。作為過去愛河的河口沙洲, 在日治初期時為便於港口治理將其填成海埔新生地, 也就是現今的鹽埕,隔著愛河與整個高雄市相望。第 二道邊界是人為創造而成的界線。戰後港市分離的政 策,在港與市之間樹立了兩米高的城牆,使掌權者能 管控進出港口的人群。牆倒塌後,隨著十大建設的興 起,港邊的工業區與超尺度建物取代過去20公分的薄 牆,成為現今的第二道邊界。第三道邊界則是壽山。 這些邊界使得鹽埕區成為與高雄市遙遙相望的孤島, 又因未來亞洲新灣區的規劃,鹽埕這塊高雄過去重要 的歷史區域,正在逐漸變成脫離城市的觀光島。

基地選址於愛河河口兩側的高雄港10與16號碼頭。 透過建築元素的設計,兩側建築在相似與差異之間會 產生新的對話關係,希望以此重塑鹽埕島的邊界,讓 高雄市區與鹽埕之間能產生新的連繫。未來的鹽埕, 不會是被觀光客佔領的都市邊陲地帶,而是在過去這 些豐富都市涵構的疊加下,成為能和市區互通有無的 重要歷史街區。

建築在當代被建立

文明消失,而建築被遺留成為遺跡

新的文明出現對其觀看

文明的神話

Mythology of the Civilization 劉宜蘴 Liu, Yi-Feng

從人類追尋宇宙之意義的本能來思考,思考神的創造 與文明的建立,我們是否能得理解所遺留的事物與真 實發生的事?萬物既然發生,就有無數個合理的解釋, 人類總是想對於自己不理解的事,賦予一種解釋。

對此我透過方法論將其論證,在當代的人類文明中, 尋找一個基地,基地本身具有文明的時間性與規模, 以及人類群聚的人造物,在其中建立某種機能單純的 建築空間,如飯店、商城或是基礎設施,圖面解釋建 築空間在當代人類的使用狀態,當代繁榮的景象。

建築空間在建立時,加入比例,天文關係,符號的表 達, 在設計裡表達所思考的宇宙文明架構,遺址間的 共通性,暗示神在創造建立文明時所留下的共通性。

設想1000年後人類文明消亡後,建築的遺留,在空 間去除機能後,人與活動消失後,建築本質的建築性 如何表達宇宙觀,未來文明觀看遺址時無法知道原本 的機能,一如我們當代所面對的,建築設計嘗試表達 古遺址與當代建築所具有的特性,兩者並無差異,只 是建立在不同的時間點。因此若以不同時空角度思考, 文明都在同時發展,而都逐步往一個終點結束,輪迴。

車行尺度的轉變(一)

車行尺度的轉變(二)

城市節點轉譯

高雄左營高鐵停車場 公共空間 、尺度 龔柏閔

車行尺度的轉變(三)

Wheels on the Car

郭子瑄 Kuo, Jasmine

在氣候變遷與科技發展的影響下,人們的行為與需求 正在改變,傳統設施逐漸轉型。例如,加油站增設電 動機車換電站,而電動車充電則移至停車場。然而, 這些轉型未必全面,有些空間可能閒置,促使我思考: 這些基礎公共建築的未來潛力為何?

停車場廣泛分布於交通節點、商業大樓等都市核心區 域,具有標準化尺度與明確動線設計。隨著車輛儲存 需求降低,我們必須思考如何將這些體量龐大的空間 轉型再利用。停車場不僅是都市與建築的介面,更有 潛力成為多功能公共空間,突破單一儲存功能的限制。

我的設計將探討立體停車場如何透過增建、改變或重 組,轉型為新型態基礎公共建築。設計基地位於高鐵 左營站,連接台鐵、捷運及國道十號,是一個交通密 集的節點。我希望將車輛導向的尺度轉化為以人為核 心的公共空間,讓這些空間更加貼近生活,成為都市 中活躍的節點。

復甦大埤村

Reviving Dapi Village

馮晨雅 Feng, Chen-Ya

指導老師

臺南市下營區大吉里 實構築、豬舍 龔柏閔

大埤村的起始,是因家家戶戶養豬,聚集而成。

這裡曾是非常熱鬧的聚落,如今如台灣大多數的鄉村 般,不復從前,是空屋率極高,獨居老人議題嚴重的 小聚落。

未來,那些會搬椅子到街道上坐著的阿公阿嬤,也將 在不知不覺中,帶著身上近百年的故事消失在這個世 界上。

我正在努力紀錄並重新認識這一切,透過畢業設計這 個藉口,挖掘過去的回憶,並藉由探究大埤聚落的消 長與人群的關係網絡如何相互影響,從中創造一個點, 與村民共同建構村子未來的模樣。

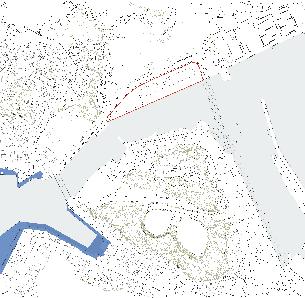

漁業活動

港務及工業使用 交通路徑分布

拓荒者之島

Pioneer Island

吳庭榛 Wu, Ting-Chen

指導老師

基隆市八尺門水道 外籍漁工、都市空間 龔柏閔

當港口的產業隨著運輸技術的提升逐漸外移,漁港的 公共空間逐步被觀光取代。同時,外籍移工取代漁業 基層勞力,活動於港口周邊,宿泊於行船的港岸。然 而,這些兼具觀光、生產與居住功能的沿岸空間,卻 呈現出形式單一與族群間排他性的矛盾。

在都市邊緣地帶,移工對未開發空間的高度接受度揭 示了新的空間潛力。我開始思考如何將移工生活基礎 設施與都市公共空間結合,既滿足其生活需求,又為 城市增添新的文化層次。

設計的基地選址於正濱漁港東側的八尺門水道,是正 濱與八斗子漁港之間漁船出入的重要航道。在歷史上 曾多次被記載。北側原和平島遊艇碼頭則在碧砂漁港 開發後荒廢至今,南側則是早年花東原住民移入基隆 時落腳的區域。如今已經改建為海濱國宅社區。

在這塊略為偏離開發中心的區域,我想透過基礎設施 的建立將消費者導向的觀光機能與洗浴、飲食、劇場、 祈禱等結合,讓移工的生活文化成為公共空間一部分, 在基隆的外港創造一個族群混和共生的都市空間,作 為新族群融入都市的起點。

成大建築一一三級畢業設計小快報

National Cheng Kung University Dept. of Architecture Thesis Project

issue #02

蘇芷萱、黃子晉

劉宜蘴、岑令翹、許盈喬、黃彩瑜、林耕民 國立成功大學建築系113級

國立成功大學建築系 701 台南市大學路1號 www.arch.ncku.edu.tw 2025年1月