VINTREK ヴィントレック

コットンスペシャリスト× MONTELUCE

今回VINTREKの糸を生産しているのは、創業から 100年ほど歴史ある会社で、中でも、落ち綿をブレ ンドすることで生まれる絶妙なニュアンスやムラを 表現するムラ糸が、50年近く愛されるロングセラー としてある。これまでカットソーや布帛向けに使用 されることが多かったこの糸をニット向けに改良し たのがVINTREKだ。今回は、このロングセラーの 糸の歴史、こだわり、魅力、全て引き出して紹介す るために、工場まで足を運んだ。

関西国際空港から会社へ向う道中に話を聞いて いると、会社で働く方々は、地元の人が多いと いう話を聞いていた。なんだか、そんな話がしっ くりくるように、車の窓から見える海の景色や 地元の街並みからは、時間がゆっくり流れてい るような、どこか懐かしい空気が漂っていたよ うに感じた。

会社へ到着して早速、営業の方々から話を聞い ていくと、人の感性を最大限活かし、ゆっくり 手間をかけた糸のこだわりがひしひしと伝わっ てきた。

限られた環境から見出した個性

とある映像にて、海外工場での様子を見せても らいながら、綿紡績の生産工程を説明しても らった。最新の機械を導入し、効率的に動き、 キレイに整然と糸ができ上がっていく様子は、 この会社での様子と対照的だと言う。

「自分達で見てて思うんですけど、全然違うじゃ ないですか。実際見てもらったら分かると思う んですけど、まず機械が古いものはかなり多い し、人の数もね、作れる量に対してかけてる人 数が全然違う。やっぱり自動化がされてない機 械が結構多いっていうのがあります。

自然にそうなってったっていう面も、僕、ある と思うんですけど、新しい機械を入れ替えられ ないとか、そもそも土地が狭いとか。でも、何 ていうか、新しい機械は、買えば手に入るんで すけど、古い機械って、手に入らない。」

「で、こういう古い機械は、ゆっくりで、人手もかかるけど、これだからできる風合いっていうの があると思ってまして。うちは、ほんと、効率の対局をいくところがあって、原料も結構色々持っ てるんですね。本当は、極力原料絞って、糸も絞ったら、バリエーション少なく、効率よく作れる んですけど。原料たくさんあると、切り替えの回数がすごく増えたり、在庫の管理も手間だし、リ スク色々あるんですけど、その個性ある原料を生かすんだったら、古いゆっくりな機械をそのまま 生かし続けた方が、風合いや味が出るっていうのがあって。もう、うちが生き残るのは、そっちか なっていうのをここ何年かで改めて思った感じですね。それの代表選手が、このVINTREKの原 糸になるムラ糸みたいなところがあります。」

長年使用している機械 スライバー(撚りが入る前)

「去年ぐらいからリブランディングをしたときに、実際に使ってくれるお客さんから、なぜ使って もらえるかのヒアリングしてみたら、わざとらしくないムラ感って声が多くて。どうしてもコン ピュータのスラブとか、ムラだったら、わざとらしさというか、規則的な感じは必ずしも出てしま う。」

こうした手間があるからこそ、他社では真似できないオリジナルの糸ができあがり、長く愛用 されている理由だと言う。

「(手間がかかるため)どうしても高い糸になっちゃう。だから、良くある話で、同じような糸 を海外で作って、真似しようとかいうお客さんていうのは少なからずいて。けど、そうやって 実際に海外で作るんだけども、最終的には、やっぱりこのムラ糸に戻ってくる。作った商品を 消費者さんがやっぱり前と風合いが変わったとか、なんか違うということで、やっぱりこのム ラ糸の良さを再認識していただくお客さんが結構多くて、それが結果的に、長く使っていただ けている商品になっているのかなとは思いますね。」

落ち綿をどう活かすか?から生まれたロングセラー素材

「やっぱり落ち綿って工場の中で落ちるものなので、結局原料代としてはタダじゃないですか。

だから、その当時の技術者は、その落ち綿を少しでもブレンドして、いかにきれいな糸に、コ ストを安くして作るかっていうところが、紡績の技術の腕の見せ所だったと聞くんですけど、

うちは逆に短い落ち綿を入れることで、自然なムラ糸を作って、それをヴィンテージとか、当 時で言ったらエコみたいなね、再利用をするといういうところで打ち出したのがヒットしたっ て感じですかね。」

ー落ち綿を使おうってなったのは、ヴィンテージ感を出すのに敢えて使おうという話が最初から あったんですか?

「最初は、日本人のもったいない精神じゃないですけど、捨てるのはもったいないでしょ、とか、 それを活かせないか?というのがあったのは聞いたりしますね。その当時は再利用して何か面 白いことができないかって発想からで。」

こうした、何気ないきっかけから生まれたムラ糸だが、落ち綿を使ったことで生まれた糸が、 ロングセラーな糸にまで成長したのは、より良いモノを作っていこう、という企業文化が伺える。

原料へのこだわりとコットンマイスターによるブレンド

「やっぱり肌触りが良いとか、長く着れるっていうのが元になれば、原料っていうのがポイント になってくるので、最終製品でこういう商品が作りたいって言った時に、どの原料があってる か考えながらオーダーメイドで作るのは、得意な会社で。他の紡績からすると非常に面倒くさ いことをしていて、普通の現場だったら”そんなんやれるか”って言われるようなことを、う ちの現場の人達は当たり前にやってくれて。そういう真面目なモノづくりをしっかりしている というところは、あるかなと思いますね。だから、営業する立場としては非常にありがたい話 です。」

「どうしても綿って農作物なので、同じ綿の中でも、年度によって品質って絶対良かったり悪かっ たりする。すると、今年の糸はこんなにゴミが多いとか、少ないとかっていうのが出るので、 他では苦労されている点だと思うんですね。ただ、まあ、うちの場合は、インド、トルコ、ウ ガンダなど、大体3か国の原料でブレンドをして、ある程度品質を安定させる。だから、今年 はインドが悪いからちょっとトルコ増やそうかとか、ウガンダはどうしようか、とか。そこら 辺のコントロールを、40年のベテランのコットンマイスターが、品質を見ながらブレンディン グしていく。そこで品質を安定させるっていうのは、長年の経験が成せる技かなと思います。」

落ち綿も含めてGOTS認証を取得したオーガニック糸

VINTREKでは、ムラ糸の中でも特に、このオーガニックの原糸を使用。加工時に落ちた綿 をブレンドして作るムラ糸は、全て自社で管理することで、落ち綿も含めてGOTS認証を取 得できたそうだ。

「オーガニックのムラ糸は、オーガニックの落ち綿をブレンドしてて、それを管理しているの は、紡績工場として珍しい気がしますね。」

「落ち綿入れてGOTS取れるんですかと、結構驚かれることが多い。どうやら、そういうの は稀っぽいですね。ただ、裏を返すと、自社で発生したオーガニックの落ち綿しか使えないっ

ていうデメリットもあって。うちが、コーマ落ちって呼ばれる落ち綿を使っているんですけど、 コーマかけしてコーマ糸を作る時に発生する綿なんで、コーマ糸を作らないと発生しない。

だから、そこはリスクでもあるんですけど。」

「見たことありますかね。一つの綿花から繊維を1本1本取って、長いのか ら短いのから並べたこういったもの。平均35mm以上が超長綿って言われ る長さ。スピンゴールドは超長綿。」

「カード糸、コーマ糸って聞かれるじゃないですか。大体カード糸っていう のは、紡績している綿を投入して糸になるまでに短い繊維が大体10%ぐら い自然に落ちて糸になる。コーマ糸っていうのは、わざと、こういう短い繊 維っていうのを、さらに15%ぐらい落とす。長いところだけ残して糸にす るのが、コーマ糸なんですね。なので、ムラ糸は、そのコーマっていう工程 で落とした落ち綿を、オーガニックならオーガニックだけをちゃんと管理し て、もう一度、綿に戻してあげる。だから、普通の糸だと短い綿が無くなっ て状態の良い糸になるんですけど、ムラ糸は、落ち綿を戻してあげる。

ただ、この落ち綿の状態そのものが、糸になってるので、僕はお客さんに、 手紬ぎの糸を機械的に作った糸と言って、自然なムラでふっくらする糸に なってる、という説明をさせてもらっています。」

オーガニックの落ち綿は、量も限られ、時期によって変動もあるため、継続 性を考えると、通常のムラ糸より落ち綿の割合は減ってくるという。

「通常のムラ糸だと、自社プラス、あと、国内の色んな紡績さんの落ち綿を 入れる。ただ、今国内で糸を紡績する先がどんどん減ってるので、落ち綿も 市場に出回らなくなってきて。」

MONTELUCEで展開するニット向けムラ糸のVINTREK

こうした、こだわりと人の感性が詰まったムラ糸をどのようにニット向けにVINTREKへ仕上げ たか?オリジナルの糸の状態だと、柔らかい印象が強いため、春夏向けニットに適する様、強撚 にして清涼感のあるタッチを加えている。

「こういった素朴な糸って、海外とかでやっ ても、ありそうで無いんですよね。ムラ糸だ けど、ちょっとキレイな部分も残っている、 良いバランスのものって...。特にイタリア糸 とか見ても無いので。」

「そう言ってもらえると、良かったです。あ

くまでニッチな存在だと思うので、ムラを作 ろうと思えば、機械でいくらでも作れるけど、 これはすごい微妙なニュアンスですよね」

「そうですね。おっしゃる通り、ニュアンス がすごくいい糸だなと。」

「リリヤーンの場合は強撚だとシャリシャリに なり過ぎるという懸念があったので、強撚にし ない方で作ってみたら、これはすごい上がりが 良かったです。」

「この辺のローゲージになると、重たさがある じゃないですか。それは、どうですか?」

「リリヤーンの仕様だと、このぐらいの重さは ニットとしては許容いただける範囲かと。」

伝えていきたいモノ作りの姿

海外工場の設備やテクノロジーの進歩に圧倒されるばかりで、日本の繊維業界はどう生き残ってい けば良いのか、突きつけられることが多い昨今、こうして、人の感性や愚直なモノ作りを強みとし て活かす姿は、より広めていくべき姿だと強く感じた。

裏に秘められたこれらのストーリーにぜひ想いを馳せながら、糸のクオリティ、独特のニュアンス、 風合いをぜひ感じてみて欲しい。

新たな視点から生まれた新しいデザインをニットに落とし込んで

REVERSE SLUB OGCO/LILY

リバーススラブオーガニックコットン/リリー

REVERSE SLUB × MONTELUCE

糸の設計を変えるだけで新しいデザインが生まれたREVERSE SLUB。ハッとさせられるような糸に今回注目した。

これまであまりニット糸へと落とし込まれていなかったとこ ろに目を付けて、26SSの新コレクションへ取り入れた。

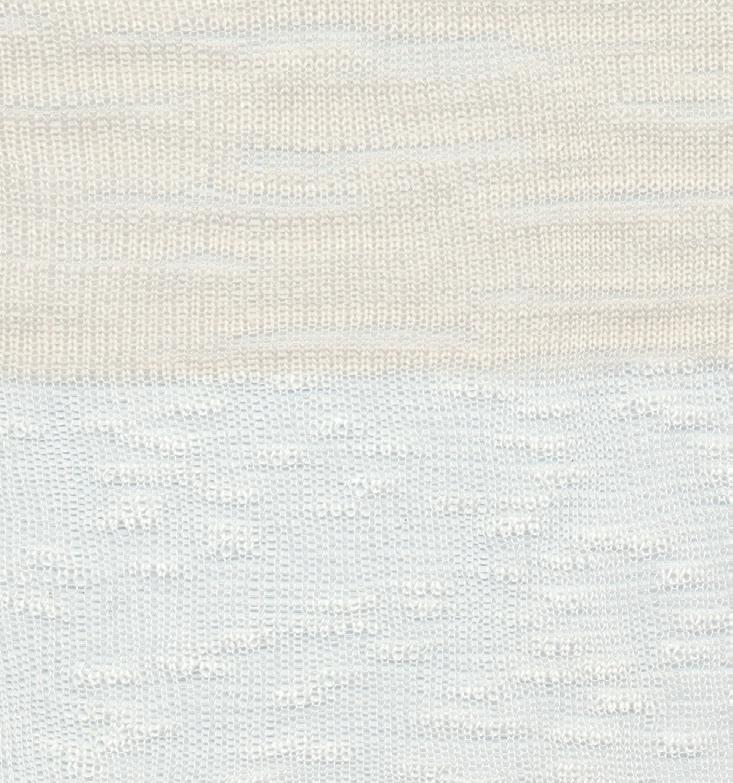

オーガニックコットンを使用して設計されたリバーススラブは、糸の太い部分と細い部分の割合 が逆になる仕上がり。糸の太さをランダムにすることで情緒豊かに仕上げるのがスラブだが、通 常では、糸が細い部分の割合が多く、所々凹凸がありつつも、透け感のある印象が強く出る。だが、 このREVERSE SLUBでは、糸が太い部分の割合が多くいため、膨らみが多く軽いのが特徴的。

REVERSE SLUB OGCO

リリヤーンのタイプは、スラブの膨らみがより際立ち、凹凸が表情豊かに仕上がった。 PISA (通常スラブ)

糸が太くスラブの形状になっている部分は、撚りを入れず、膨らみと柔らかさを持たせているが、 そのまます抜けてしまうのを防ぐのに、周りに細い糸を巻いて強度を上げている。この止めの糸が、 合わせて斜行を防ぐ役割も担う。