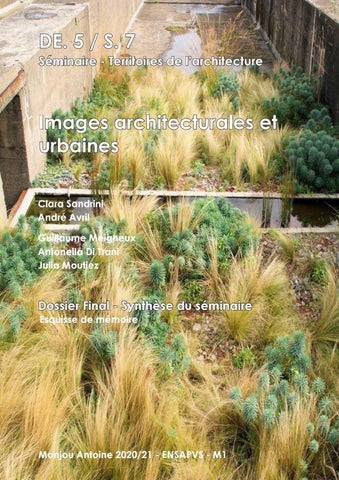

Séminaire - Territoires de l’architecture

Images architecturales et urbaines

Clara Sandrini

André Avril

Guillaume Meigneux

Antonella Di Trani

Julia Moutiez

Dossier Final - Synthèse du séminaire Monjou

Esquisse de mémoire

DE. 5 / S. 7

2020/21

ENSAPVS

Antoine

-

- M1

2

Sommaire

Sélections d’images et cloisonemment du sujet d’étude

p 5-9

Photo montages, image de la problématique

p 11-17

Analyse de terrain, recherches et production d’images

p 19-47

Dossier de Terrain

Méthodologie du dossier de terrain

Méthodologie du questionnaire Forms

Méthodologie du montage vidéo

Conclusions et image mentale

p 20-33

p 34-39

p 40-43

p 44-47

p 49-57

Bibliographie

Second dossier.

p 58-59

Annexes.

3

4

Sélections d’images et cloisonemment du sujet d’étude

5

Sélection finale

Mots clés. Contraste / Perception / Réunion / Ruine

Reflet / Equilibre / Ordre / Nature / Eau

Urbain / Expression / Passage / Cadrage

Charogne

Occulus

Contraste

Aventure

Courses et reflets Courses et Déchets

Bivouac

6

Vis à Vis

Plage

Courses et reflets

Un homme seul rentre chez lui après avoir fait ses courses, il est pauvrement habillé et porte un sac cabas sur l’épaule. Il fixe le sol sans préter attention à ses alentours. Derrière lui un batîment opaque et à la fonction non identifiée, reflète dans sa façade en verre les différentes unités d’habitation de Paris.

Courses et Déchets

Un Homme seul rentre chez lui après avoir fait ses courses, il est pauvrement habillé et porte un sac remplis de canette. Il fixe le sol sans préter attention à ses alentours. L’homme se situe dans un parc délabré, derrière lui on peut observer un amonscellement de cartons. En perspective un tramway aérien, une enseigne de grands magasins, ainsi que d’immenses tours de logements obstruent l’horizon.

Aventure

Un enfant observe une structure en bois improvisée. Elle raccorde la terrasse d’un bâtiment situé au premier étage avec le rez de chaussée. La structure est sommaire et ne possède qu’un seul et fragile appuie. Celle-ci doit être destinée au passage d’un chat. L’enfant s’interroge peut être sur la possibilité d’escalader cette échelle et les risques encourus.

Bivouac

Un groupe se repose et déjeune dans un restaurant situé au milieu d’une zone boisée. Le cadre est sommaire et la cuisine apparaît être installée dans une sorte de Food truck. Une tente le protège du vent et des intempéries. Tous les convives apparaissent satisfaits de leur repas, et deux hommes en premier plans fixent l’objectif en souriant. La ville n’est pas loin, un mur barbelé à gauche indique sa présence.

Charogne

Deux carcasses de voiture trônent près des champs. Les roues ont été retiré, l’acier du châssis est dévoré par la rouille, toutes deux sont cabossées. La nature petit à petit investit l’une d’elle. Les deux ruines constituent désormais presque un point d’intérêt dans le paysage.

Passage

Un vieux passage en pierre mène à une rue ou cours d’habitation. L’endroit est totalement minéralisé et souffre peu à peu du passage du temps. Une carte de restaurant semble indiquer ce sur quoi mène ce passage : une pizzeria. Seules deux silhouettes apparaissent se diriger vers nous.

Occulus

La ruine d’un dôme au milieu d’un champs de pierre. Aucune trace de tentative de conservation apparait et le bâtiment se désagrège lentement au contact du vent. L’édifice aurait pu être un lieu de culte mais il ne reste plus aucun signe indicateur de sa fonction. En arrière-plan, un bâtiment plus récent indique la présence d’activité humaine.

Plage

Les berges de la Seine accueillent ce qui doit être un évènement sportif. Des milliers de personnes occupent les gradins constituant les bords du fleuve. La plupart sont en maillot de bains et d’autres sortent du travail, certains se permettent même de se baigner. Les berges deviennent plage.

Vis à Vis

Les berges de la Seine se voient occupées des centaines de tentes rouges. Cette photo représente une action populaire menée en 2006 par les enfants de Don Quichotte, visant à loger les sans-abris. Les quais de Seines habituellement arpentés par les riverains se trouvent transformer en un immense centre d’accueil.

Contraste

Une palissade partiellement détruite, donne vue sur une série de panneaux publicitaires, ainsi que sur des réseaux d’infrastructures et de routes. La photo apparaît comme étant prise depuis une friche peut être réinvestie. On peut y distinguer des sortes de constructions en tôle. Un contraste s’établit entre la propreté des voies et cette lisière abandonnée.

7

8

Perception

Ruines

Appropriation

Appropriation ( altérité )

Par définition, c’est le fait de rendre quelque chose, propre, convenable à un usage, à une destination. Chaque terme de tout mouvement social a nécessairement une dimension spatiale non négligeable. L’appropriation peut nous révéler les contradictions entre introjection de l’héritage culturel et sa mise à distance critique, entre les risques d’abuser et les soucis de respecter l’altérité. L’appropriation permet de souder une communauté ou de la fracturer.

En cela l’appropriation ou au contraire la non-appropriation d’un espace est un moyen d’expression puissant. Elle met en lumière des lieux d’intérêts à transformer. Par exemple, il y eu un après mai 68 en termes de construction de l’espace, les places de lieux de vie commune et rassemblement devenant une norme urbaine. Enfin, par extension, toute action peut être étendue à l’acte d’appropriation, marcher dans la rue et la fonction que chacun a d’occuper l’espace étant un témoin de celle-ci.

https://journals.openedition.org/norois/489

https://aslan.universite-lyon.fr/publications/l-appropriation-111421.

kjsphttps://www.guides-sports-loisirs.ca/projetespaces/processus-gestion-parcs/appropriation/ Du contrat social, JJ Rousseau / https://hal.archives-ouvertes.fr/search/index/q/*/structId_i/1041713/

Ruines ( Friches )

« L’architecture, c’est qui fait de belles ruines » Auguste Perret

Débris d’un édifice ancien, écroulé ou bien détruit. L’action du temps est souvent à mettre en cause, les ruines sont l’expression des grandes évolutions des canons de la société. Ce sont des espaces abandonnés ou négligés volontairement car leur utilité n’était plus effective. Seulement, la ruine, sous chacune de ses formes, constitue un vestige du passé, une perception d’une époque. Ainsi en la cultivant, à l’image des peintres romantiques, les ruines constituent des trésors nous encourageant à explorer nos villes et vielles forêts.

Aussi, la ruine peut représenter un potentiel, un moyen de faire peaux neuve, bien réinvestie, plus qu’une fenêtre sur le passé, c’est une vue sublimée. C’est par exemple le cas de la maison et atelier de l’architecte R. Bofill situé dans une ancienne cimenterie. Cela passe par l’encouragement des pratiques de transformation et de densification plutôt que d’abandon. Une ruine d’un édifice n’étant tout bonnement que le reste d’une construction après son utilisation, c’est à la fois, la mémoire, l’effacement et un futur de l’architecture.

https://journals.openedition.org/ideas/5622

Danielle meaux appropriations par la marche / https://www.fabula.org/actualites/la-ruine-et-le-geste-architectural_14925.php#:~:text=La%20ruine%20 est%20un%20objet,tout%20en%20perp%C3%A9tuant%20sa%20m%C3%A9moire.&text=hantent%20l’histoire%20de%20l,mati%C3%A8re%20 et%20de%20la%20technique. http://villehybride.fr/2017/10/18/quont-de-commun-gout-friches-industrielles-aujourdhui-ruines-a-lage-romantisme / https://urbexsession.com/ Bourdeau Le page- NATURE AND WELL-BEING IN THE FRENCH CITY: DESIRE AND HOMO QUALITUS

Perception ( Cadrage )

« [Pour Aristote] un prédicat n’a pas proprement d’existence, il n’est pas un être, mais il présuppose des existants desquels il puisse être prédiqué et qui, dans une proposition, jouent le rôle de sujets, πoκειμεα. » (Blanché, Dubucs, 1970, p. 35)

Par définition, c’est une opération psychologique par laquelle l’esprit, en organisant les données sensorielles, culturelles et de l’expérience, se forme une représentation des objets extérieurs constituant le réel. La science de la mésologie, tentait de formaliser les différents outils de perception en étudiant de manière interdisciplinaire et transdisciplinaire la relation des êtres vivants avec leur milieu de vie. Leur conclusion et notamment celle d’Uexküll fut que la perception est partagée entre ce qui existe concrètement pour un être concerné (le monde ambiant, Umwelt) et les données brutes de l’environnement (Umbgebung ).

Ainsi allumer une bougie c’est projeter de l’ombre. C’est à dire que décider de prendre un parti pris ou de cadrer une image, c’est mettre en lumière une potentialité et un point de vue personnel tout en empêchant temporairement l’exécution des autres. La présentation d’une perspective permet ensuite de la transformer, d’en créer de nouvelles ou de s’attarder sur ce qui a été occulté. D’après Kant, l’expérience est féconde seulement si la pluralité, venue des sens, s’ordonne selon une unité, venue du sujet, cette unité pouvant être celle du simultané (espace) ou du successif (temps).

Les différentes perceptions sont les résultantes de nos expériences et de celles des autres. Le milieu offrant un terreau leur permettant de se développer. Cela s’applique à nos perceptions, appropriations et compositions de l’espace.

https://www.cairn.info/cours-sur-la-perception-1964-1965--9782130625292-page-285.htm

https://www.cnrtl.fr/definition/perception

https://www.cairn.info/revue-espace-geographique-2016-2-page-168.htm

louis adolphe bertillon mesologie / https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01058593

https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2015-5-page-567.htm

Ursula K le Guin / https://www.lumni.fr/video/comment-le-cadrage-influence-la-perception

Ces textes sont composés d’extraits de recherches soutenus par des idées et conclusions personelles.

9

10

Photo montage, image de la problématique

11

Premiers assemblages d’images

Cadré ou Fracturé

12

Images personnelles.

Une ruche en forme de panier installée à l’entrée de ce qui semble être un jardin participatif. Un nid pour les oiseaux se trouve à coté d’elle. Ces deux dispositifs paraissent simple d’installation et facilement se fondre dans la nature.

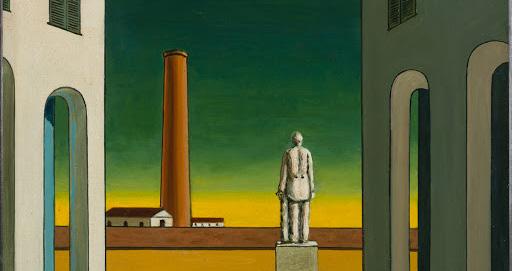

Panier Chirico

Un tableau emblematique du peintre Chirico. C’est un paysage urbain hygiéniste et dénuée de nature, un écosystème tourné vers l’homme et l’industrie. La vision pourrait être dystopique, pourtant une sorte de sérénité ressort de la peinture.

Chalet

Des petites ruches en forme de chalet se juxtaposent. L’installation est précaire et sans doute l’oeuvre d’un particulier. Cette photo laisse entrevoir la potentialité de créer des villes de ruches.

Utopie

Un dessin de Luc Schuiten, il y représente sa vision d’une ville verte et utopique. D’immenses tours végétales parsèment l’horizon. Elles ne sont pas sans rappeler la Tour Verte de C. de Portzamparc.

Lise Bourdeau-Lepage

Une photo de Lise Bourdeau-Lepage, professeure en géographie et écrivain en écologie. Son article sur «l’homo qualitus» sert de base et terreau pour le travail de ce séminaire.

Ebenezer Howard

Une photo d’Ebenezer Howard, concepteur des cités jardins.

Jakob Johann von Uexkül

Une photo de Jakob Johann von Uexkül, biologiste et philosophe allemand. Il est un des fers de lance de la mésologie.

Lavoisier

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.

Hundertwasser

Photo de Friedensreich Hundertwasser, artisan et architecte autrichien. Il était très porté sur la conception de mur végétalisé.

Luc Schuiten

Photo de luc schuiten, architecte et scénariste belge. il vise à « l’urbanisme, l’écologie, la science et la science-fiction ».

13

Sélection finale.

Mots clés. Contraste / Perception / Réunion / Ruine

Reflet / Equilibre / Ordre / Nature / Eau

Urbain / Expression / Passage / Cadrage

14

Mots clés. Fragmentation / Simple / Réunion / Répétition

Transformation / Addition / Paysage / Passé / Pérein

15

Problématique.

Quelles stratégies, afin d’enrichir la biodiversité des villes, permettent d’effacer les frontières entre nature et urbanité ?

Quels risques représentent elles ? Quels avantages ?

L’assemblage représente un territoire fracturé. Plusieurs échelles, formes et fonctions d’une ville se chevauchent tandis que les cadrages et perspectives se superposent et se répètent.

Au premier plan, un bâtiment de Chirico donne une direction à la composition, une ruche en osier accessible par une échelle artisanale le surmonte. A gauche, un groupe d’individus se rassemble, ce sont les références employées lors de l’élaboration du montage, ainsi que de simples clients d’un restaurant éphémère. Une carcasse de voiture et une barrière partiellement entrouverte séparent le premier plan du second.

Au second plan, un terrain vague jonché de détritus se trouve au centre. Une foule des spectateurs est rassemblée sur la gauche, tandis que des tentes installées au bord d’un canal lui fait fasse. Un système d’échelle pourrait donner un accès aux berges mais celui-ci est directement raccorder aux bâtiments haussmanniens à droite.

Enfin, en arrière-plan, une ruine sert de monument historique et de signal à la ville. Elle n’a pas été réinvesti mais en son sein, nous pouvons distinguer un passage. La perspective est infinie et se répètent sans doute de l’autre côté. En fond, les reflets du ciel et de la ville de paris constituent le paysage principal, sur le côté gauche, les tours végétales permettent l’arrivée de la lumière du soleil dans la composition.

L’objectif de ce photo montage était de représenter une ville ainsi qu’un paysage. Elle n’avait pas pour but de faire un tableau pragmatique ou utopique, mais de capturer au mieux ce que peut être la biodiversité d’un territoire urbain.

Celui-ci est fragmenté spatialement entre cours, rue, parcs, avenues, friches, dalles, bois, tours, forets et autoroutes. Il est fragmenté socialement selon les classes, occupations et événements culturels. Enfin, les espaces se muent et s’adaptent aux considérations diverses de ses occupants et visiteurs. Selon certaines les juxtapositions, hasardeuses ou prémédités, on peut y voir apparaitre de nouvelles potentialités. Les ruches et jardins sur les toits des tours et habitations de Paris en sont un premier exemple. La tour végétale, toute droit sortit de l’univers d’une bande dessinée des frères Schuiten, se trouve à l’heure actuelle dans la ville de Noisiel, côtoyant les cités d’habitations, en est un autre.

Ce discours optimiste peut être remis en perspective, créer un pont, c’est former des liens mais aussi des frontières. Cela est symbolisé sur l’image par l’arrivée de la majorité des ponts vers les bâtiments haussmanniens et non les berges.

Enfin, la perspective inachevée en fond, représente un idéal, et les différentes successions de plans symbolisent l’effervescence omniprésente des villes. L’avenir peut parfois sembler incertain et se répéter. Celui-ci est aussi fait de changements et nos ruines en sont des témoins. Les transformer, permettre aux villes de se constituer une biodiversité durable pourrait offrir des solutions de stabilité.

16

Evolutions de la problématique.

1ere problématique.

Quelles stratégies, afin d’enrichir la biodiversité des villes, permettent d’effacer les frontières entre nature et urbanité ? Quels risques représentent-elles ? Quels avantages ?

2eme problématique.

Aujourd’hui nait une conscience écologique, notre perception reste du moins principalement concentrée sur le végétal, les coeurs de biodiversité ne se trouve ainsi pas dans nos projets écologiques mais dans nos marges. Pour quelles raisons cette concentration se retrouve dans nos délaissés malgré nos bonnes intentions ?

3eme problématique.

La biodiversité est plus riche dans nos délaissés, Les projets à valeur écologiques ne semblent être que des façades vertes, Un paradoxe s’établit entre nos perceptions écologiques, économiques etc. Et celles de l’établissement d’un biome autonome. Cela est dû aux profondes différences en termes d’échelle, de temporalité et d’intérêts entre le monde animale, végétale, aquatique etc. Et le nôtre. En tant qu’architectes avons-nous la capacité de faire dialoguer ces perceptions ?

4eme problématique. Finalement, nos friches et nos abandons sont bien plus écologiques que nos actions, pour quelles raisons une fracture s’est installée entre nos projets à visions écologique et la réalité de leur exécution ? Est-ce dû au phénomène grandissant du green washing ? Au retour de l’hygiénisme ?

5eme problématique. Quels sont les véritables cœurs de biodiversité en villes, quelles sont les différentes échelles que peuvent prendre ces projets ? Les délaissés ne seraient-ils pas occupés et se créant leurs propres frontières ?

17

18

Analyse de terrain, recherches et production d’images

19

Cartes historiques - Un bois revegétalisé

20

1805 - On fige un bois urbain, les lisières et le tiers paysage se révèleront ensuite.

1856 - La création de lac, parcs et étangs permet de renforcer la création de délaissés et d’obtenir une figure pour le bois de Boulogne.

1900 -Le bois de Boulogne confirme ses choix et les équipements prennent leurs aspects actuels, les villes s’équipent d’hippodrome et activités.

2018 - Le bois n’a pas vraiment changé, des espaces commencent a tombé en ruine et des équipements modernes remplacent les anciens. La figure ne change peut-être que grâce à la présence de réserves supplémentaires et de la fondation Louis Vuitton servant de signal.

21 Image NA SA mage NA SA mage NA SA Image © 2020 The GeoInf orma ion Group Image © 2020 The GeoInf ormat on Group mage © 2020 The GeoInf ormat on Group Image © 2020 The GeoIn ormation Group | InterA tlas Image © 2020 The GeoInf orma ion Group | InterA tlas Image 2020 The GeoInf ormation | InterA t as

Isodistance

Dans le cadre d’une pandémie, nous avons dû durant l’étude réduire nos déplacements selon les conjonctures politiques et sanitaire. Un cercle d’un rayon de 1km devait constituer notre terrain d’étude. Du fait de sa proximité et son lien avec le thème des délaissé, j’ai décidé de réaliser une iso distance afin de gérer mes déplacements.

Je ne me suis pas forcément plié à cette carte, néanmoins celle-ci illustre assez bien l’état insolite de la situation actuelle. Nous avons dû réaliser des échantillons de terrains afin ensuite, lorsque la pandémie sera passée, pouvoir l’appliquer à des géographies plus vastes et des situations plus spécifiques. La recherche de l’universel vient d’abord du local comme le disait André Ravéreau.

22

Point d’intérêt

L’objectif de cette carte était de représenter l’isodistance tout en essayant de figer certains point d’intérêt du bois de Boulogne. Cette carte avait pour objectif de me guider lors de mes premières excursion et capture vidéos.

Visites de Terrain

Tentative d’obtention d’une vision globale du site, ce ne fut pas necessaire de le visiter entièrement étant donné que des délaissés s’observaient déjà dans un cercle de rayon de 1km.

23

Franges et Infrastructure

Tentative de représentation des macles et vacuoles présentées par Gilles Clément

Naturellement les differentes teintes de vert et surtout les zones à forte densité végétale se détachent de la vue sattélite. L’utilisation de l’outil plage de couleur permet de les isoler.

Gilles Clément parle de vacuoles, nerf et cellules. Contrairement et pourtant conjointement à ce qu’il dit dans son manifeste, ici les vacuoles sont les espaces verts tandis que les cellules seraient symbolisées par nos fleuves, routes et infrastructures. Dans cette forêt urbaine, les délaissés s’apparentent à des noyaux naturels. Ils se confondent avec les grands espaces artificiels, les promenades dans les sous-bois et les profondeurs de celui-ci.

24

Selections de photos

Afin de guider le montage des vidéos j’ai d’abord organisé ma banque d’image selon trois photos me semblant le plus emblématiques de mon sujet.

Vidéo 1

Echelle des délaissés

Echelle humaine

Vidéo 2

25

Composition d’image inspirée de A. Chemetoff

L’objectif de ce montage est de comparer mes premières impressions du bois avec la réalité dégagée par les photos. Cette grille permet de répertorier les matières et couleurs, les zones urbanisés de celles plus libres etc.

26

Le bois et ses allées

27

Composition d’image inspirée de A. Chemetoff

Il apparaît que cette juxtaposition de photos préfigure le montages des futures vidéos.

28

Le bois et ses délaissés

29

Croquis et

schémas

- Tentative de représentations «floues» inspirées de Gilles Clément

« Avec près de 1,3 million d’espèces décrites existant encore (et près de 10 000 nouvelles espèces inventoriées par an), les insectes constituent 55 % de la biodiversité des espèces et 85 % de la biodiversité animale (définie par le nombre d’espèces). On estime entre 5 et 80 millions d’espèces possibles. Seulement 10 à 20 % des espèces d’insectes et d’autres d’invertébrés ont été décrites et nommées. Et parmi celles-ci, nous en savons généralement très peu. »

30

Délaissé à l’intérieur du bois - près des voies piétonnes

Les frontières des délaissés et leurs envergures restent floues, ces dessins réalisés après les visites de terrain ont pour objectif de capturer une impression et de figer un état de ce que sont les délaissés dans le bois de Boulogne. Ce sont soit des espaces où l’on peut s’adonner à diverses activités loin des promeneurs, soit des espaces abandonnés ou les espèces animales et végétales non domestiquées ont pu se replier.

Délaissé en marge du bois - près des infrastructures

Il est a noté que paradoxalement, nos délaissés sont presque toujours reliés à nos voies, routes, infrastructures et déplacements. Tels des poubelles naturelles, les délaissés habitent nos toiles de fond. Nous verrons plus tard en vidéos notamment que peu importe où nous nous trouvons, peu importe où l’on observe et l’échelle, tant qu’il y a un passage et un retrait alors peut se former un délaissé. Bien évidement les plus grands délaissés sont les plus isolés comme le souligne Gilles Clément.

31

Images de références

La pédologie ou la science des sols

32

Jacob Von Uexkull, schémas de la perception animale

Green Washing - architecture «écologique»

Délaissés - Franges

33

Dalot - Ecoduc

Méthodologie du dossier de Terrain

J’ai choisi le territoire du Bois de Boulogne selon des problématiques de proximité d’une part et en raison de mes questionnements sur les délaissés en milieux urbains. Dans une forêt urbaine, il devait bien demeurer des espaces où l’activité humaine se faisait moins présente et la nature pouvait s’établir selon son gré. En outre, étant donné les travaux récemment effectués sur l’avenue Charles de Gaulle dont la portée était de végétaliser Neuilly tout en ne venant créer que des petits espaces de gazons et rajouter des arbres, cela m’apparaissait en lien avec le thème du « green washing » : nous sommes passés d’un rond-point végétalisé renouvelé tous les ans à une allée qui le sera tout autant.

Une à deux heures par jour étaient réservées afin d’arpenter le bois et le comparer à mes souvenirs de jeunesse, certains endroits qui à mes yeux était à une époque préservée et se rapprochant de l’idée de « délaissé », ne l’étaient désormais plus réellement. Des résurgences subsistent, mais avec l’hiver et la multiplication des appropriations nocturnes, le bois ressemblait presque a un camping géant, parsemé de constructions rudimentaires faites de rondins.

Le cycle de minéralisation continue en ville et le Bois de Boulogne bien que fortement touché par les infrastructures avoisinantes se voit par endroit, préservé. En réalisant deux cartes du bois de Boulogne, nous remarquons que malgré une vue aérienne présentant plusieurs strates de liberté laissé à la biodiversité et au végétal, le bois demeure urbain et est majoritairement investi par l’homme. En vue satellite, il nous est compliqué de séparer les marges et délaissés, des différentes allées destinées à la promenade et au passage des chevaux.

Néanmoins, à force de le sillonner et de captures vidéo, nous pouvons constater qu’une biodiversité propre au bois s’est établie en parallèle de nos activités. Là où les familles et les proxénètes et les professionnelles du sexe n’osent pas aller, se dévoile parfois le Tiers Paysage. Seuls quelques passants s’y aventurent et s’ils y vont c’est afin d’y retrouver ses espaces en renouveau, sachant pertinemment que leur passage les perturbera. Si l’on s’y attarde, on y trouvera des insectes, champignons, baies et espèces exotiques comme du soja. On y retrouvera des rats, lapins, taupes, écureuils, pies, hérons, oies, canard, moineaux, des oiseaux migrateurs comme l’oie, des renards, araignées, blattes, coccinelles, papillons et chenilles, scarabées, grillons, sauterelles, fourmis ou même des cigales. Malgré l’hiver, on découvre des traces de leur passage comme celui des termites.

Après avoir observé l’existence de ce Tiers Paysage, fugace et difficile d’accès, j’ai cherché par le biais d’un questionnaire Forms à quantifier la sensibilité des promeneurs du bois de Boulogne et leur rapport avec les « délaissés ». Pour cela je me suis rendu sur Facebook ainsi que sur des forums, ceux-ci sont constitués de promeneurs, ornithologues, joggeurs, membres de groupes d’entraides etc. Provenant des villes avoisinantes, soit Boulogne, Neuilly sur Seine, Paris, St Cloud, Suresnes et Colombes. Au bout d’une semaine j’ai pu en obtenir une vingtaine. Grace à l’application, j’ai traité tant bien que mal ses données. Comme expliciter plus tôt, la perception de ses espaces est propre à chacun et ce n’est qu’ultérieurement que j’ai réalisé que certaines questions auraient pu être plus orientées voire guidées que d’autres, par exemple, une des réponses fut que l’un des interrogés ne comprenait pas une des questions. Au final, les citadins rejettent les délaissés insalubres pour la plupart, ils considèrent tous que le bois est un avantage pour la biodiversité tout en ayant des images mentales du bois comme étant un espace relativement artificiel ; on l’affilie à des parcs et espaces adaptés à notre présence. Se positionner face aux délaissés est finalement un travail de regard et d’appropriation. Les résultats du questionnaire seront expliqués plus longuement sur la partie les traitants.

Dans le même temps, j’ai réalisé quelques croquis afin de pouvoir obtenir une image sur le papier de ma propre sensibilité. J’ai essayé de m’inspirer des représentations floues que promeut Gilles Clément tout en m’appuyant sur les questionnements de Lise Bourdeau Lepage sur les perceptions personnelles des citadins. Il m’apparaît en dessins que plus l’on s’approche des marges, plus le paysage paraît encombré, dans un enchevêtrement de mondes juxtaposés et pour autant harmonieux. Ces espaces sont fugaces et aléatoires, un plan serait bien incapable de les représenter, où alors ceci conduirait à figer un instantané qui ne serait plus d’actualité le lendemain. Nous pourrions les laisser et créer des barrières mais c’est leur proximité avec nos rejets qui leur permet de se développer. Sur le territoire du bois de Boulogne, les plus beaux délaissés sont laissés accessibles, ils se marginalisent ensuite, les espaces que nous tentons de figer par des barrières se transforment pour la plupart en des friches et poubelles dépérissant peu à peu.

34

Enfin en consultant l’article « Le pôle Gallieni, démesure, fonctionnalisme et intérêt privé, un risque majeur pour Bagnolet », j’ai réalisé que je ne pouvais pas seulement me concentrer sur le Bois de Boulogne et qu’il fallait me tourner vers d’autres dossiers d’études afin de me forger de plus amples convictions sur les débouchés possibles qu’offrent ses délaissés, leurs contradictions et principes fondamentaux. Cela m’a permis de mieux comprendre l’importance que prenait par exemple l’usage des pesticides dans notre vision hygiéniste de la ville par exemple, ainsi que de découvrir l’étude : « Nature et Paysage , 2009, les délaissés temporaires » menée par Gilles Clément et plusieurs collègues paysagistes, architectes ou même étudiants. Celle-ci s’attarde justement sur la création de la notion de Tiers Paysage ainsi que des ses tentatives de transformations. Cette lecture m’a encouragé à poser au clair mes observations et conclusions, tout en élargissant encore une fois mon regard sur cette notion. C’est un concept jeune, riche, flou et universel. Il est paradoxal à comprendre, s’y intéresser c’est déjà le transformer. Ce sont des espaces demandant de la finesse et une certaine distance.

Les études portant sur le sujet sont constamment sur un fil entre implication et inaction, tel des reporters animaliers, leur simple présence perturbe l’environnement. Ainsi, lorsque l’on lit l’ouvrage « « Nature et Paysage , 2009, les délaissés temporaires »» nous remarquons que chaque intervention peut se valoir à l’autre. Toutes témoignent d’une vision différente de l’écologie, détruire un écosystème pour le purifier et en alimenter un autre, réinvestir une friche autonome pour y installer des fermes collectives, laisser une friche en place sciemment etc.

Toutes traitent du même sujet et tentent d’en fixer les bornes en le cloisonnant.

Une friche industrielle regagnée par la nature est-elle plus écologique que sa transformation en ferme urbaine et lieux de vie collective et associative, notre présence et nos déchets ne peuvent-ils pas alimenter ces biomes domestiqués ? Ces friches qui résultent de l’absence de nos activités n’aurait-elle pas vocation à être une plateforme entre nos intérêts économiques et écologiques plutôt que de les détruire ou de les laisser comme des espaces vacants en transition ?

Si ces friches se retrouvent dans tous types d’environnement à quoi bon entretenir ce cycle de délaissés et surtout comment en sortir ? Une transformation d’un délaissé, même en l’englobant produira de nouveau un délaissé…Ces détails qui prennent pourtant tant d’importance, ces dépendances environnementales sont-elles destinées à être répétées pour perdurer ?

L’exemple du bois de Boulogne autorise un début de réponse, c’est une forêt urbaine, elle ne se rallie pas au grand paysage des dernières forêts primaires et constitue une enclave de nature domestiquée, par définition, elle représente une de nos tentatives de produire une écologie en ville et elle est un vestige de nos milieux. Pour autant, parmi cette nature domestiquée, ces fermes, zoos, hippodromes et lacs, nous retrouvons des espaces qui sciemment ou non, redécouvrent leurs caractéristiques primaires. De par leur éloignement, la faiblesse de nos interactions, les dénivelés, nos rejets et parfois une attitude respectueuse, ces franges arrivent à trouver un équilibre environnemental. Plus que de vouloir les retransformer, il faudrait comprendre comment pouvoir les produire intentionnellement, pour l’instant la production de friches témoigne plus de la sérendipité que d’un génie humain.

Elles sont indissociables de nos activités, d’où le paradoxe observable au bois, là où seuls les proxénètes passent, les biomes, végétaux, animaux etc. Ont le loisir de s’établir, nos parcs et même leurs franges, sont finalement bien moins riches et plus fragiles que ces espaces. Cela peut paraître une évidence, pourtant nous continuons de ne les considérer que comme des conditions à nos servitudes et manquements alors que ce ne sont que de véritables opportunités de produire une homogénéité entre nos villes et nos milieux.

Cela reste un problème récurrent des délaissés, et finalement, il en est une partie de leur définition, comme c’est le cas à Gallieni, les endroits les plus abandonnés se trouvent investis par des commerces parallèles et illégaux, c’est pour les même raisons que la nature a plus de chance de les réinvestir. Les délaissés sont le retrait de nos activités, de nos lois, ils traduisent des perturbations dans nos modes de vies et des points à reconsidérer. Beaucoup des friches du bois de Boulogne proviennent du terreau de notre appropriation, là où la nature était sauvage, nous l’avons domestiquée et ainsi avons recrée de nouveaux territoires de résilience. Depuis 1850, rien du bois de Boulogne ne témoigne vraiment d’une volonté de conservation de notre part, les lacs et points d’eau y sont tous artificiels. Les mailles comprises entre nos voies et activités, à contrario, sans entretiens, se retrouvent plus conservées et comme des témoins de ce que pouvait être le territoire du bois avant notre installation. Les lisières des

35

voies du périphérique en sont le parfait exemple, elles constituent des vestiges et une renaissance. Ainsi s’ils accueillent tant d’activités, nous pouvons établir que malgré leur apparent abandon, ils représentent un intérêt.

Des projets arrivent parfois à trouver des entre deux. Au bois de Boulogne, près des voies, une réserve de bois ainsi que quelques maisons de gardes forestiers permettent de constituer des endroits suffisamment isolés pour former des délaissés parfaitement intégrés à leur environnement, encore plus que la réserve de Yann Arthus Bertrand situé dans le même bois, vendue à l’époque comme un « bout de paysage dans la ville ». Bloquer les voies pour en rendre d’autres principales, permettrait de renforcer ce phénomène d’isolement et donc de constitution un biome solide déjà en cours d’évolution. Mon seul passage m’a semblé constitué une perturbation dans un environnement sinon paisible. Des passants et personnes interrogés m’ont confirmé partager ce sentiment lorsqu’ils arpentaient ces territoires.

Ainsi faut-il comprendre un délaissé en tant que conséquences de nos décisions de les reléguer toiles de fonds de nos parcs, jardins et bois. Des endroits aux perspectives réjouissantes de loin mais bien moins séduisantes une fois sur place. Cela ne se limite pas à des lisières ou espaces dont l’activité les avait au préalable encouragé à être isolés, ils existent des délaissés dans nos projets urbains qui ne sont pas des parcs ou friches industrielles, ce sont des espaces en plein cœur de nos réseaux, des places et rues aux activités se tarifiant, aux déchets s’entreposant, poussières et strates prenant peu à peu leur droit sur ces espaces. Dans les interstices, nous retrouvons des plantes importées par les rares derniers passants, des déchets alimentant les nouveaux sols, des fourmis et insectes se constituant des nids etc. Ces biomes invisibles ne seront jamais pris en compte et disparaîtront aux premières transformations, leur conservation étant trop compliquée et coûteuse, les espaces qu’ils occupent n’ayant jamais été prévu pour leur établissement alors que la nature redouble d’effort et d’ingéniosité afin d’investir nos espaces abandonnés. Ces efforts sont perceptibles à chacune de nos échelles, chaque moment d’une journée et espaces que nous pouvons parcourir. Rétrospectivement, nos villes ne sont pas plus préservées de ce phénomène de ruine que nos villages. Ces maisons abandonnées dans nos campagnes réinvesties totalement et peu à peu confondues avec nos territoires ne sont que les aboutissements du processus de délaissé. Elles accueillent des faunes qui ont su s’adapter à nos constructions qui nous en protégeait. Tel deux virus se faisant la guerre pour la conquête d’une même planète, nous nous adaptons à chaque vaccin, nouvelles infections etc.

La solutions apparaît qu’il faudrait inclure ce processus de ruine et le prévoir plutôt que de le rejeter. Bien évidemment cela est plus facile à dire qu’à faire, les moisissures, l’humidité et les infiltrations liées à l’installation de biomes sont aux antipodes des qualités recherchés dans une ville. Le courant hygiéniste qui à la base avait l’objectif d’assainir nos villes est clairement visible dans le bois de Boulogne, par exemple, les feuilles mortes sont entassées et supprimées dans les espaces de parcs, les pesticides à part dans les délaissés y sont roi et la rupture avec les quartiers résidentiels est flagrante, les gazons sont taillés, les arbustes carrés et les arbres bien espacés les uns des autres. (Malgré un objectif «zéro pesticide» les données restent floues et avant les années 2000, leur utilisation ne faisait aucun doute)

Les gravillons et plantes en pots sur les toits terrasses témoignent de ce décalage, on préfère en ville une nature d’agrément plutôt qu’une nature réellement fonctionnelle et vivante. Certes, ces arbres et végétaux communs permettent d’occulter certaines vues et de tempérer et contrôler les vents de nos rues, mais à l’échelle de la biodiversité et de véritables considérations écologiques, ils ne pèsent que peu dans la balance. Ce sont les premiers maillons de chaînes possibles mais trop éloignés les uns des autres, ces micros délaissés créent des abris plus propices aux rats qu’à des biomes évolutifs et autonomes. Les citadins les transformant en poubelles et y passant constamment, ces carrés verts ne peuvent qu’accueillir des espèces invasives, aucun milieu réellement traité et étudié ne leur ayant été attribué. Il en est de même pour certaines pelouses bordant nos voies, ces lisières auraient pu être des viviers et constituer de nouvelles forêts primaires, mais dans un souci d’efficacité et de proximité avec les cultures, on préfère des plaines et poubelles à ciel ouverts pour nos voitures. Dans cette logique les délaissés se créent où ils ne devraient pas être, une fois qu’ils sont établis, nous les transformons et même quand cela souligne une vocation écologique, les projets doivent se plier à nos considérations citadines et se retrouvent finalement à proposer des projets certes adaptés à nos mode de vies mais bien moins riches que ces espaces que nous avions selon un accord tacite préservés.

36

Nous oublions que c’est justement parce qu’ils sont trop éloignés de nos considérations qu’ils fonctionnent si bien et se multiplient naturellement.

Nous pouvons donc isoler une problématique de perception de ces espaces, à part pour certaines personnes curieuses, les délaissés sont considérer et à raison comme des espaces dangereux ou du moins à éviter. Ces terrains, plus que n’ayant pas d’utilité visible dans nos villes sont souvent l’objet de surcoût d’entretien, de troubles à nos espaces publiques etc.

Derrières des délaissés se trouvent des propriétaires qui ne peuvent pas toujours se permettent de les tolérer dans de tels états, même si ceux-ci peuvent paraître pour certains séduisants et constituer de véritables forêts. Ces terrains représentent des investissements et tant que nous ne les aurons pas reconnus comme étant à préserver nous continuerons malgré nos efforts écologiques à venir y imposer une perception qui aurait due disparaître. Ces espaces que nous avons précédemment gagner sur nos milieux en représentent des résurgences, ils sont les conséquences de nos mondes multipolaires et constamment en mouvement, pour autant aux yeux des promoteurs, de l’architecte, des usagers ce ne sont que des fonds voire des frontières dans les tissus de nos villes.

C’est pour cela que le green washing est séduisant et fonctionne, ils permettent de re qualifier ces friches qui dérangent tout en se targuant d’être écologique, de résoudre les problèmes « d’insalubrité » et surtout de répondre à court terme à des intérêts privés. Le Green Washing n’est ni un bon ou un mauvais phénomène, il n’est qu’une réponse des sociétés privées, des petites entreprises, de l’état ou de n’importe lequel organisme, à nos questionnements et intérêts écologiques. Dans une société de plus en plus consciente de son impact sur l’environnement, afin de ne pas subir les foudres de l’opinion publique et surtout d’obtenir son intérêt, on se retrouve à verdir des projets qui ne le nécessite pas vraiment, à cacher des projets polluants par des façades vertes ou promettre des initiatives qui ne viendront jamais à terme.

On prétend réaliser des projets durables alors que leurs problématiques restent les mêmes que les édifices les ayants précédés, ils se délabreront tout autant, leurs intérêts vacilleront et leurs usages aussi.

A quoi bon garder une friche lorsque la conservation de la moitié des arbres présents ou même d’un seul permet de nous satisfaire ? A l’heure actuelle, d’un point de vue économique, il est certain que ces friches ne peuvent pas être un avantage. Seule l’installation de ruches ou de fermes qui viennent tout autant dénaturer les lieux permet de satisfaire cette demande sans avoir à les raser. Pour autant, sans ses friches à proximités, ces projets écologiques ne possèdent plus de terres qui se renouvellent ou de nourriture pour les insectes qui y sont installés. Ils sont destinés à s’essouffler et à reconstituer des délaissés.

Les délaissés englobent donc une mine de questionnements diversifiés, on ne peut pas simplement y installer de nouveaux projets, biomes ou les laisser se développer pour espérer les transformer et les englober de telle façon à ce qu’ils composent une forêt de délaissés ou un véritable avantage écologique. Par exemple au bois de Boulogne, la première solution pour les préserver ne serait pas d’y planter des arbres ou réintroduire plus d’espèces animales et végétales ; la solution serait plutôt d’encadrer les activités qui s’y déroulent de nuit. Un lieu afin d’accueillir le proxénétisme et la prostitution, bien que nous puissions le considérer comme outrageant, permettrait de désengorger les réseaux humains dans le bois et de laisser la vie lentement y retrouver son court. Cela est bien évidemment à mettre en perspective car rien ne dit qu’une fois encadrée, celle -ci se résoudrait à changer de lieu de travail, d’autres activités plus sordides ou d’autres activités légales ne viendraient pas s’installer dans les terrains nouvellement libérés.

En outre, les délaissés fonctionnent grâce à la proximité qu’ils ont avec nos déchets et nos interactions, paradoxalement des ordures ménagères jetées dans le bois de Boulogne participent bien plus à alimenter la vie du bois que les agents d’entretiens y intervenant chaque semaine pour les poubelles et toutes les deux semaines pour un entretien généralisé. C’est une évidence mais nourrir les oies et oiseaux des lacs, c’est déjà les encourager à rester et à venir en plus grand nombre, mal géré, cela peut être autant un avantage qu’un inconvénient pour les populations animales déjà présentes. Éduquer la population sur nos déchets avantageant notre biodiversité serait tout autant un pas écologique que d’empêcher les habitants de jeter leurs mégots de cigarette. C’est une affirmation sujette à débat mais je pense que jeter un trognon de pomme est bien plus intéressant à promouvoir

37

que de réaliser des campagnes sur des mégots qui empoisonnent nos sols mais qui finalement ne touche que très peu les populations animales et végétales qui ne s’y intéressent tout simplement pas ou les évitent naturellement et surtout sur nos sols bétonés. Bien évidement cela ne veut pas dire que tout jeter n’importe où est mieux à promouvoir, néanmoins à l’heure actuelle les délaissés du bois de Boulogne sont envahis par des préservatifs usagers mais pas par des déchets ménagers, du compost ou des initiatives réellement plus écologiques. De toute façon si nous ne les voyons pas alors ces espaces n’existent pas. Pour l’instant peu d’alternatives ne semblent séduire les citadins plus que des espaces de parcs entourés de délaissés.

En réalité, ces terrains ont tout intérêt à ne pas se dévoiler, ils se rendent eux même inaccessibles et sont bien plus difficilement praticables que nos sols nivelés. Plus que notre vision qui s’oppose à leur établissement, c’est à l’évidence la perception de la faune et des végétaux qui rendent toute communication peu réalisable. Les arbustes sont plus drus plus ils se développent, les sols se soulèvent sous les arbres à force de voir leur débris produire de l’humus, les arbres se mêlent les uns aux autres et ont pour finalité de couvrir la totalité des accès à la lumière. La canopée des arbres constitue des barrières impénétrables et des abris pour la biodiversité. Plus les délaissés se développent, plus ils s’isolent et enclenchent un processus d’autonomisation et de protection. Par essence, ils se marginalisent d’eux même et dépendent de ce repli. Donc, même en les prenant en compte dans un projet, cela n’aboutirait qu’à re qualifier de nouveau type de délaissé selon nos activités. On inclurait des activités qui ne souhaitent nullement être intégrées à nos tissus. Le laisser comme un phénomène naturel indissociable de nos déplacements et de la vie qui nous entoure, ne semble qu’être la seule façon des les conserver efficacement à l’heure actuelle. Tous nos dispositifs tendent à les marginaliser, il faudrait questionner nos habitus avant de vouloir transformer des biomes fonctionnant parfaitement sans nous. La ruine n’est que le processus miroir de nos appropriations de nos milieux naturels, là où on laisse quelques souches primaires et où on abandonne nos constructions, la nature par le biais de nos/ ses déplacements et apports se reconstitue et se permet de réinvestir les espaces dont nous l’avions arrachée. Ces forêts urbaines ou trônent les ruines de nos infrastructures pourraient composer nos nouveaux parcs comme cela a été tenté dans le parcs de Cormailles à Ivry sur Seine.

38

Deux visions du green washing, une symbolique et une autre descriptive

39

Google Forms

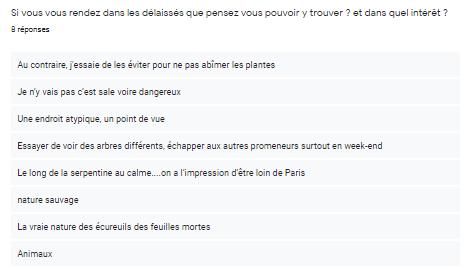

Questionnaire sur la perception des délaissés dans le bois de Boulogne

https://forms.gle/7j6SzwSMXyUNzZPGA

Première Sélection d’image, identifier quelle image représente au mieux le bois.

Seconde Sélection d’image, identifier quelle image touche le plus les intérrogés.

40

41

Méthodologie du questionnaire.

L’objectif était d’orienter le moins possible la vision des participants. Le questionnaire oscille donc entre des questions personnelles, des questionnements généraux et des sélections d’images.

L’objectif était de citer le moins possible le mot délaissé tout en faisant le sujet principal. Les interrogés devaient d’eux même à se tourner vers eux et les citer.

Par exemple, la question de savoir si le bois de Boulogne est un inconvénient est juxtaposée à une question à choix multiples afin de mieux cerner les avis. Ce choix multiple porte sur sa transformation ou conservation, les réponses et le ressentit se précisent dès lors. La population considère toujours le territoire comme étant un avantage, néanmoins cette fois-ci près de la moitié des intervenants émettent des doutes quant à sa conservation ou sa transformation. Pareillement les sélections de photos tentent de cloisonner et d’identifier les sensibilités de chaque intervenant. Celles-ci ont été choisies selon leurs attraits et une vision toute personnelle de différents degrés d’urbanisme et de délaissé, néanmoins les intentions étaient de rester le plus objectif possible d’une vision que l’on peut se faire du bois de Boulogne et de l’écologie urbaine en général. Malgré ma tentative de faire ressortir les délaissés en proposant des images aux tons et ambiances semblables (sauf pour l’image de la fondation Louis Vuitton, celle-ci provient du site de Neuilly avait pour objectif de trancher avec l’image du lieu alors que le bâtiment polarise de nombreux déplacements en lien avec le bois), force est de constater que les images qui ressortent le plus sont celles d’un bois urbanisé et transformé en parc.

Enfin, lorsque l’on demande ce qu’est la nature en milieu urbain, on se rend compte que sur 20 réponses, personne ne cite de friche, seule une réponse un peu vague dit : « des arbres et de l’eau ». Ainsi cette question pourtant introduite par deux autres sur le rapport aux délaissés et ce que l’on peut y retrouver, témoigne bien de la problématique soulevée par Lise Bourdeau Lepage à savoir que notre vision de la nature en ville est plus issue d’une construction sociale et d’une histoire des jardins et du métier de paysagiste que d’un véritable intérêt pour la biodiversité urbaine.

Malheureusement, le questionnaire bien qu’ayant la vocation de toucher un public plus important que les résidents des communes voisines du bois, il reste en partie focalisé sur ce terrain. Certaines personnes interrogées ne se sont pas forcément retrouvées englobées par les questionnements liés au bois et n’ont pas participé ne se sentant peut-être pas suffisamment pertinents. J’ai pu me rendre compte de cela en observant un nombre de réponses plus important de la part des groupes provenant des commune voisine que ceux de Paris par exemple.

Néanmoins les réponses permettent d’identifier que le rapport aux délaissés reste majoritairement ambigu.

Déjà, pour les sélections d’images nous remarquons que les images 3, 4 et 5 de la première sélection, représentent respectivement un lac, une forêt artificielle de pins et des voies en lisière des villes, soient des constructions humaines, de la nature domestiquée et artificielle. Lors de la seconde se sont les images 5, 6,7 et 8 qui ressortent, soit une ferme urbaine sur une terrasse d’un immeuble, une souche du bois de Boulogne, des logements pavillonnaires végétalisés et une carcasse de voiture au milieu des champs. Cette fois ci, la nature domestiquée laisse place à une nature plus libre, toujours relativement en lien avec nos activités mais plus en adéquation avec ce que l’on considère comme délaissé. Ainsi, nous pouvons remarquer que cela invalide partiellement les hypothèses de Lise Bourdeau Lepage. Sans répondre à sa question s’il nous est possible de dépasser le green washing, apparemment l’intérêt de la nature semble parfois dépasser l’artificiel. Dans les remarques et initiatives cités par les intervenants, nous remarquons que l’entretien de canaux, l’établissement de fermes urbaines et l’intégration de la nature à nos villes comme des arbres fruitiers, des ruches ou alors la déminéralisation concernent particulièrement les habitants, sans qu’ils ne puissent citer des initiatives portées sur la question. Sans faute sont-elles à l’image des délaissés et encore trop peu marginalisé, encouragé et visible. Aussi beaucoup considère qu’il faudrait limiter les usages de la voiture tout en occultant le fait que ces voies sont souvent à la source de création de délaissés. La question de l’écologie bien qu’importante paraît relativement obscure pour les citadins du bois.

Ensuite, nous pouvons remarquer que pour la majorité des intervenants, le bois de Boulogne est un poumon naturel, un avantage pour notre biodiversité et seulement 4 % le voient comme un espace dégradé. Pareillement pour la majorité des interrogés, les espaces de parcs constituent de la biodiversité urbaine alors que 61 et 22 % des interrogés disent éviter les délaissés ou ne s’y rendre qu’occasionnellement et seulement 8 intervenants parlent de nature sauvage et véritable nature

42

Lorsque l’on leur demande quel est leur perception des délaissés. Ainsi plus qu’une fracture entre les initiatives écologiques et leur application, il existe une fracture entre la perception des projets écologiques et ceux qui seront amenés à les côtoyer. Les aspirations des citadins et les intérêts écologiques d’un projet se contredisent, on parle d’un poumon de nature alors que l’on évite les espaces qui le constituent réellement. Le green washing semblerait parfois plus en accord avec les demandes des habitants…

Les délaissés encore une fois souffrent de leurs mauvaises réputations et fréquentations, ou pire ils souffrent de leur statut de réserves privilégiées, les habitants n’osant ni s’en approcher ou s’en occuper de peur de les perturber.

Pareillement, on remarque que les insectes sont les grands oubliés du questionnaire. Ils sont à la base de la chaîne alimentaire, participent activement aux renouvellements de nos sols et à la propagation de la biodiversité en déplaçant les spores. Tout comme nous le faisons avec nos déchets, qui amènent des espèces exotiques et pionnières dans les délaissés, qui ensuite permettent aux insectes de constituer des viviers dans nos délaissés. Pourtant, lorsque l’on demande quels animaux sont observables au bois, pas une seul fois un insecte n’est cité… idem pour les plantes, peu d’habitants sont capables d’en identifier. On se retrouve donc encore une fois face à une occultation des véritables intérêts écologiques, et cela n’est pas simplement dû au fait que l’on utilise des pesticides et que la population d’insectes se raréfie, expliquant les oublis de la part de la population interrogée, en effet en été, les cigales, grillons et fourmis peuplent le bois de Boulogne et il serait difficile de ne pas pouvoir, ne serait-ce que les percevoir.

Ce questionnaire dévoile un manque d’éducation pour la majorité des intervenants tout en témoignant de la présence d’un intérêt paradoxal, avide et parfois timoré pour ces sujets écologiques qu’il suffirait de mettre en lumière dans un premier temps pour leur permettre de mieux s’y sensibiliser réellement, des documentaires parfois racoleurs, des projets de façades ou des entreprises communautaires aux portées et moyens limités ne peuvent pas, à l’heure actuelle, permettre de constituer des initiatives fortes. Quelques idées et témoignages présentent des souvenirs personnels d’une époque rêvée, idéalisée et passée, les délaissés en sont des témoins et héraut, pour autant notre regard peine à s’y porter. Les citadins les voient comme des dangers et à raison, au bois de Boulogne par exemple les délaissés sont investis par des sans-abris et commerces illicites. Actuellement créer des délaissés réfléchis aux abords de nos initiatives écologiques, créer autant d’espaces de délaissés que d’espaces de flânerie dans un parc par exemple serait une première étape afin de transformer et éduquer notre regard. Cette intention bien que louable ne ferait qu’alimenter le problème, aussi vite créerait -on des délaissés que certaines populations trouveraient des moyens d’occuper. Avoir un regard plus critique sur nos parcs plutôt que sur nos lisières jugées insalubres pourrait être plus sensé.

Enfin fatalement, et malgré certaines résurgences, ce sondage rejoint l’argument proposé par Lise Bourdeau Lepage dans son article traitant du désir de nature en ville, nous sommes faces à ce qu’elle appelle «Homo qualitus». Les habitants préfèrent des natures figées et fonctionnelles à de véritables faunes sauvages ne leur apportant que peu d’intérêt. Les espaces de parcs et de fermes urbaines sont préférés aux friches...Un seul des interrogés a répondu qu’il préférait se rendre dans les sous-bois afin de retrouver une véritable image de ce qu’est le calme et la nature. Lorsque l’on demande aux habitants de citer des végétaux, la situation est édifiante. Nous oublions les conditions de la bonne prolifération des espèces que nous introduisons en villes, les qualités que chaque essence d’arbres et végétaux peuvent permettre en termes de purification d’air et non simplement et naïvement de senteurs ou d’apparats. Il semble qu’une grande partie des questionnements écologiques soient occultés actuellement, et qu’une vision simpliste comme quoi il suffirait d’ajouter du végétal quel qu’il soit pour sauver nos villes, s’impose parfois.

Il est vrai que la nature trouve toujours un moyen d’investir des espaces, mais c’est oublier que si nous décidions réellement de la supprimer de nos friches, l’utilisation de pesticides et une destruction totale suffirait. Sans nos accords, ces friches n’existeraient pas.

43

Montage videos

Représenter une vision personelle des differentes perceptions que l’on peut se faire du site de recherche par un média permettant de capter les sons et mouvements.

Aperçus et liens

Seminaire - Bois de Boulogne - Grande echelle

https://www.youtube.com/watch?v=Ye2R3fBXOv8

44

45

- Bois de Boulogne - Grande echelle

Séminaire

https://www.youtube.com/watch?v=duARvspHT5w

Méthodologie du montage vidéo

Mon premier constat lors de la prise de vidéos fut les premières difficultés à capturer précisément ma perception tout en essayant de saisir le plus de moments insolites. Afin d’arriver à un résultat satisfaisant j’ai décidé de partager les 2 à 6h que je me donnais par semaine afin d’arpenter le bois entre de longues séances de promenades et des phases d’attentes avec la prise de points de vue fixes. L’objectif de vidéo était d’émuler le travail de Jean Luc Godard dans son film « Lettre à Freddy Buache » part une succession de détails et plans impersonnels, il arrive à établir une image globale d’une ville qui ne s’illustre que par des fonds floues. Ainsi le montage final des vidéos présente une succession de moments difficiles à situer, cela fait échos à la notion du Tiers paysage, celle-ci est à rattacher à une certaine universalité.

Une fois mis en forme, en retirant les rushs inutilisables, je dispose de 3h de vidéo au total. En classant les moments les plus importants ou les accélérant je suis parvenu à réduire la vidéo à 30 min.

Afin de me faciliter la tâche j’ai décidé de diviser les rushs en deux catégories :

- Ceux témoignant d’une activité humaine

- Ceux témoignant du tiers paysage

Cela m’a permis d’obtenir une vidéo de 15 minutes ainsi qu’une autre de 3 minutes. Il ne restait plus que le montage afin de les rendre homogènes en vue de les relier une fois l’obtention de deux vidéos aux séquences et durées semblables. Les vidéos se divisent en plusieurs scénettes qui s’entrecoupent les unes entre elles puis se répètent, différentes temporalités et considérations se juxtaposent comme c’est le cas de la biodiversité au bois de Boulogne.

Au final, un total de 40 scènes compose le montage définitif. Chacune d’entre elles est organisable par thème et longueur : eau, oiseau, insecte, ruine, promenade, urbain, bruit, calme etc. Chacune présente différents aspects d’un même environnement selon que l’on s’y promène, que l’on s’y arrête ou que l’on s’y concentre.

Un léger travail sur le son a été appliqué pour le choix des séquences, l’objectif était d’obtenir la plus grande diversité de contrastes sonores possibles malgré l’omniprésence de la voiture et la faiblesse que constitue un support de captation tel qu’un portable. Certaines scènes se relient par le son mais non par les thèmes et inversement.

Aussi lors de l’élaboration du montage, la majorité des vidéos souffrait d’un problème de stabilisation qui demeure toujours, la froideur de l’hiver ne facilitant pas les prises de vue sans trépied, Plutôt que de les supprimer par des effets via le logiciel de montage qui risquerait de pâtir à la qualité de la vidéo, j’ai décidé d’en faire un avantage et de sélectionner le plus de séquences courtes et stables. Cela m’a permis de rapporter un certain dynamisme à la vidéo qui sans cela n’aurait été qu’une longue addition de plans fixes accélérés.

La vidéo n’est pas forcément un regard critique. C’est un regard sensible, une succession de visions personnelles et parfois factuelles. C’est une image de ce qu’est le bois de Boulogne, un espace multiple à l’image de ses délaissés. Si l’on voulait vraiment être critique nous pourrions simplement remarquer la richesse que présente la première vidéo contrairement au côté artificiel des espaces présents dans la seconde, néanmoins, malgré cet aspect artificiel, on remarque que certaines résurgences et échanges demeurent avec les délaissés.

Tout comme le photomontage de la problématique constitue son illustration, cette vidéo représente la recherche du tiers paysage et des délaissés tout en servant de première base à l’analyse de terrain.

Une fois le montage final terminé, je me suis retrouvé avec deux vidéos de 3 et 4 min approximativement. Toujours dans un objectif de diptyque et de tourner en canon. L’idée est de les réunir afin d’avoir trois écrans tournant simultanément.

46

Le visionnage de ses vidéos avec de la famille et des amis, a permis de les raccourcir et de leur donnée un dynamisme et un sens teinté d’ « humour » accru. En effet, « d’abord ils vous ignorent. Ensuite ils vous ridiculisent. Et après, ils vous attaquent et veulent vous brûler. Mais ensuite, ils vous construisent des monuments » apocryphe Gandhi – Nicholas Klein - depuis la lecture de cette phrase, une touche d’humour me paraît importante en toute chose, mieux vaut s’y rattacher avant qu’il ne soit trop tard. C’est un medium qui me paraît faciliter la communication d’un message. Faire visionner mes vidéos m’a permis de confirmer en partie cette hypothèse.

Aussi, en essayant de me rapprocher le plus possible du principe de jump Cut très populaire sur internet et notamment Youtube, j’ai essayé d’obtenir plus de dynamisme qu’il n’y en avait déjà après le premier visionnage avec un public. Cela m’a permis de réaliser un diptyque plus efficace et il m’est apparu que la réunion des vidéos n’était finalement pas nécessaire. Celles-ci se répondent et se rythment suffisamment entre elles pour ne pas avoir à justifier la création d’une troisième vidéo.

Enfin, J’ai préféré ne pas mettre de voix off sur la vidéo, je pourrais avoir bien des discours sur chacune d’entre elle. La vidéo de Godard étant relativement inspirante, néanmoins il me semble qu’un texte court explicatif tel que celui qui va suivre suffirait à inviter les spectateurs à se faire la propre idée de ces courts métrages.

Vidéo 1.

« Impressions du bois de Boulogne dans le cadre d’un séminaire pour l’ENSAPVS. Réalisée durant le premier semestre 2020-2021. Tentative de visualisation du bois à l’échelle humaine. L’objectif était de capter les différentes sonorités du bois ainsi qu’un tableau de ses biomes. Cette vidéo se place à l’échelle et selon le point de vue des espaces de promenades. Le but était d’évoquer le bois sans pour autant pouvoir s’y situer. »

Vidéo 2.

« Impressions du bois de Boulogne dans le cadre d’un séminaire pour l’ENSAPVS. Réalisée durant le premier semestre 2020-2021. Tentative de visualisation du bois à l’échelle de sa biodiversité. L’objectif était de capter les différentes sonorités du bois ainsi qu’un tableau de ses biomes. Cette vidéo se place à l’échelle et selon le point de vue des délaissés »

47

48

Conclusions et cartographie mentale

49

Carte Mentale - Etat de l’art Etat de l’art - Carte Mentale

50

51

Conclusions - synthèse de la recherche

Redéfinition des termes, du sujet et de la problématique

On rattache souvent l’idée de nature urbaine à des parcs, jardins, arbres sous enclos etc. Ces espaces verts demeurent malheureusement artificiels, ce sont des terrains de gazons que l’on déroule comme des tapis sans pour autant réfléchir à la pédologie et strates des sols sur lesquels on les installe. Ces trames vertes, malgré un renouveau dans l’établissement d’une conscience écologique, ne constituent que des façades organisées ou l’on ne laisse que très peu de liberté aux espèces qui seront vouer à s’y établir. Ces espaces de canaux pollués, parcs artificiels constituent à nos yeux des espaces privilégiés de loisirs et de bien être face à nos avenues minérales et immeubles dortoirs. Pour autant, en termes de biodiversité et d’écologie, les jolies façades vertes, toitures végétalisées et nos parcs ne pèsent pas plus que l’agrément qu’ils nous procurent. C’est notamment ce que souligne Gilles Clément dans le manifeste du Tiers paysage ou Phillipe Clergeau dans….

Nous nous retrouvons malgré de bonnes intentions face à un triste constat, notre conscience écologique peut devenir un argument de vente. Sous couvert de « végétalisation » des projets polluants arrive à voir le jour. On parle de green washing, le végétal se voit intégré dans la communication de projet et disparaît peu à peu lors de sa réalisation. La biodiversité n’est vue que comme un objet. Il a fallu attendre 2019 pour que les villes européennes s’engagent à ne plus employer de pesticides dans nos villes. En moins de 50 ans plus de la moitié de la population de nos insectes s’est éteinte, tandis que notre population, nos trajets en voitures, et activités polluantes se sont multipliés. C’est à ce moment-là que l’on parle d’anthropocène.

Il ne faut pas croire que cela ne se limite qu’à la ville. Sans être alarmiste, comme le suggérait Gilles Clément, les paysages ruraux ne traduisent que bien souvent une activité humaine. Un champ est nécessaire à la récolte, une forêt à la production de bois, les fermes à l’élevage intensif etc. Face à une machine économique puissante et nos pratiques peu consciencieuses, seuls des territoires réserves et quelques territoires primaires demeurent toujours. Si ces milieux sont préservés, ce sont pour des raisons purement culturelles et finalement ils restent en notre possession. Notre désir de ne pas les altérer ne constitue qu’une forme d’appropriation comme une autre étant donné que nous les avons figés.

Reste que la présence de délaissés, ouvrent des pistes quant à un changement de paradigme dans notre vision de la biodiversité. Des espaces anciennement peuplés et utiles à l’homme se voient abandonnés et peu à peu réintégrés par la nature. Ce processus prend des années. On estime qu’il faut en moyenne 15 ans pour qu’une friche puissent s’établir convenablement dans un terrain propice. Ce sont des espaces riches qui profitent du brassage planétaire. Des espèces pionnières, invasives et pérennes viennent s’y installer en fonction de notre rapport et nos déplacements dans celle-ci. Nos déchets viennent alimenter les sols, les graines et spores que nous déplaçons tels des oiseaux migrateurs les alimentent. Finalement, le jeu des friches est un drôle de jeu, pour gagner, il suffit parfois de ne pas vraiment savoir que l’on y participe. Gilles clément disait notamment que les délaissés sont un terrain d’exploration impressionnant pour l’écologie, l’étude de leur établissement traduit nos changements d’habitude, l’évolution de nos villes et comment un biome peut s’installer en parallèle du notre.

Finalement, nos friches et nos abandons sont bien plus écologiques que nos actions, pour quelles raisons une fracture s’est installée entre nos projets à vision écologique et la réalité de leur exécution ?

1. Perception

Tout d’abord, il faut faire une distinction entre la perception animale et notre perception. Plus précisément la perception que nous nous faisons de la nature et de l’intérêt que nous lui portons face à la perception des faunes et flores et des milieux qu’ils privilégient. Les mésologues et premiers écologistes se sont souvent poser cette question tel que Jacob Von Uexküll. Une tique, à son échelle voit une feuille comme constituant un habitat suffisant en attente d’un hôte, tandis que nous ne considérons pas cette feuille. Au mieux nous les entassons et retirons au lieu de les laisser profiter aux sols. En ville, on ne peut pas constituer d’humus et donc abriter une diversité riche, nous les renouvelons selon nos convenances, tandis que nos délaissés bénéficient de cette chance. Encore pire, des espaces qui pourraient à l’aune du végétal et des animaux constituer une richesse, sont occultés de toutes possibilités de les accueillir. C’est le cas de nos échangeurs routiers, à une époque mieux valait il les habiller d’une œuvre d’art plutôt que de les considérer comme des espaces privilégiés pour le développement d’un théorique Tiers paysage ?…

52

Ainsi comme le disait Schopenhauer : L’homme est certes libre de faire ce qu’il veut, mais il ne peut vouloir ce qu’il veut. Là où nous cherchons à imposer notre vision de l’écologie à nos espaces verts, les friches nous rappellent que la nature est totalement autonome. Il lui est parfois plus facile de s’établir sur un toit accumulant de la poussière que dans nos espaces verts domestiqués. Il ne faut pas faire l’erreur de l’anthropomorphisme.

Pour autant, malgré le caractère artificiel de certains espaces vert, force est de constater que malgré leur échelle réduite, ils participent à assainir nos villes et à contrôler les températures estivales. C’est le cas notamment à la Défense où des aménagements de parcs et des allées plantées bien que ne participant peu a l’établissement d’une vraie biodiversité, permettent de rendre la dalle arpent-able, de favoriser notre présence et par la suite la formation des délaissés en fonction des lieux d’accumulation de nos déchets.

En outre, parmi cette vision commune qu’a l’espèce humaine de la nature, réside une myriade de sensibilités et éducations menant à une constellation de visions différentes. Un ethnologue ou un ornithologue n’a pas les mêmes considérations qu’un médecin, un architecte ou un ingénieur. De même ces professions ne veulent rien dire, chacune à son échelle possède une perception et des intérêts différents qui bénéficient à l’écologie selon divers degrés d’importance. Ces disparités empêchent l’établissement d’une pensée écologique englobante. L’utopie de l’un est la dystopie d’un autre. Un délaissé au Brésil est vu comme une forêt pour des occidentaux tandis que nos avenues pavées paraissent comme une avancée culturelle, technique et politique pour d’autre.

C’est ce que Lise Bourdeau Lepage explicite en considérant que nous relions la nature à un désir de bien-être et estimons qu’il faut la préserver tout en nous focalisant sur le végétal et des espaces verts organisés pour notre agrément. Nos modèles ne sont pas souvent représentatifs d’une réalité complexe… En ville, notre rapport à la nature est biaisé, tels les hommes dans la caverne de Platon, nous glorifions de grands paysages artificiels comme ceux de la Vassivière et rejetons en marge nos véritables centres de biodiversité.

Penser cette rupture par l’éducation comme le suggèrent Lise Bourdeau Lepage et Gilles Clément, serait une initiative pertinente afin d’améliorer cette perception. Néanmoins, cela ne fonctionne qu’à l’échelle d’un état : des cultures, climats et économies différentes représentent des moyens et objectifs variés voire inégaux. Cette question des délaissés dans le monde occidental, qui est dû notamment à notre utilisation féroce de pesticides jusqu’en 2019 en Europe (c’est à dire que depuis moins de 100 ans, 80 pour être précis, nos villes sont totalement sclérosées), ne se pose pas dans des territoires n’ayant pas les mêmes capacités d’approvisionnement, pire leurs villes deviennent parfois plus riches que leur champ qui dans un contexte de globalisation nous obligent d’avoir recours à des pesticides. Il en est de même pour la question des villes totalement minéralisées.

2. Appropriation

Ensuite vient une nouvelle considération, là où nous pouvons admettre que majorité de la population mondiale encourage la préservation de nos espaces primaires, qu’en est -il de la disparité des moyens employés ?

La dépollution et la régénération de sol ne demandent pas les mêmes ressources que l’épuration des eaux. Une réserve écologique nécessite un contrôle alors que les forêts insulaires, même celles à l’échelle de nos étangs, se suffisent à elle-même. Les espèces ne traversent pas toutes les biomes ou se voient contraintes de s’adapter s’il elles le font, tout comme nous adaptons certaines de nos activités à leurs besoins ou présences.

Ces natures ont façonné nos cultures. Elles nous contraignent autant que nous les contraignons. Les vignobles représentent une certaine culture française et italienne, les canaux des villes comme Venise ou Amsterdam, les chiens des compagnons fidèles en occident et de la vermine en Inde. Ainsi on ne s’approprie pas de la même façon une réserve, un bois ou un parc en fonction d’où on vient et se situe. Cependant, ce ne sont pas que nos sensibilités et actions qui influent sur un milieu mais dans un premier temps le milieu lui-même. Nous devons nous rappeler que nous ne venons qu’après et par biomimétisme avons essayé de dompter et recréer la nature, avec ou sans succès.

53

Peu importe d’où l’on vient, les conditions à l’établissement d’un biome reste universelles : Il faut lui laisser du temps, de la place, des ressources. Nous le comprenons parfaitement en agriculture et pourtant nous ne sommes pas capables d’appliquer des règles aussi rigoureuses pour les délaissés, car en plus de ces besoins primaires viennent s’y ajouter le besoin de relief, de marginalisation, toutes nos perceptions personnelles de ses lieux et les différentes appropriations animales qui y sont faites. Un délaissé rural aussi, est bien plus riche qu’un délaissé urbain, pourtant les déchets d’une ville permettent parfois d’accélérer le processus d’établissement de friches souvent plus exotiques. Le milieu définit les délaissés comme nous finissons et ils finissent par définir un nouveau milieu.

Notre appropriation finalement se confronte à celle du milieu. Essayer de participer c’est risquer de perturber un écosystème, ne pas y participer c’est le faire stagner. Par exemple dans « Nature et Paysage, 2009, les délaissés temporaires », le dossier présente un projet de transformations d’un bâtiment : la Maison de la Folie de la condition publique à Roubaix, afin de pallier aux problèmes des infiltrations, le toit terrasse qui depuis les années 1980 avait accumulé plusieurs strates de poussières, herbes et insectes en plus de la terre qu’il accueillait déjà, s’était vu vidé. Toute la biomasse qui s’y était constitué, en un instant avait disparu, les terres ont été dépolluées et réinvesties dans des plantations en Bretagne, tandis que la terrasse s’est vue réduite et « revitalisée ». Malgré des initiatives écologiques ces appropriations ont conduit à une perte en termes de richesse du Tiers paysage local ; à l’échelle du paysage de la Bretagne, cette « destruction » présente un avantage.

En revanche, des appropriations vues comme nocives tel le fait de jeter nos déchets n’importe où peut parfois entraîner des conséquences plus propices à l’établissement d’un biome. Passons sur les espèces invasives que nous introduisons parfois, une graine jetée dans un délaissé ou une poubelle d’ordure ménagère mal fermée et laissée au bord d’une voie peut constituer le point de départ du démarrage d’une friche en y permettant l’établissement d’espèces pionnières invitant par la suite la nature à reprendre ses droits. De nouveau nous essayons d’imposer nos visions d’une friche propre à des espaces qui se développent car il s’y trouve une absence de nos considérations. Ce n’est qu’en adaptant nos regards et moyens d’appropriations à ceux de la friche que nous serons en mesure de comprendre ce processus. Sans cela nous continuerons à les marginaliser ou les déplacer sans cesse.

A nouveau, les friches questionnent notre vision de l’écologie : des biomes arrivent à réinvestir nos ruines. Malgré nos activités éparses et le fonctionnalisme, la nature et les milieux reprennent leurs droits. Peu importe où l’on se trouve sur terre, ce phénomène est bien visible. Rien n’empêche la ruine et son renouvellement. Par exemple, sur le territoire de Gallieni, les délaissés, les espaces poubelles aux abords de l’échangeur, plus que représentatifs d’une urbanité et des usages que l’on fait de nos infrastructure et espaces véhiculant une certaine pauvreté, constituent un terreau riche pour l’établissement de friche. Ainsi la nature toujours fonctionne par cycle. Nos déplacements et appropriations façonnent ces espaces. Nos moyens de domestications devraient tendre à nous y inclure et à l’encourager, plutôt que de compter sur la sérendipité. A l’heure actuelle, la création de délaissées bien que réfléchie puisque due à nos abandons, n’est par la suite jamais prise en ligne de compte et représente souvent un embarras pour les propriétaires. Les richesses qu’ils renferment sont donc indéfinies et imprévisibles comme le souligne Gille Clément dans la question des échelles du tiers paysage.

Enfin vient une forme d’appropriation planétaire. Avant le paysage composait les limites de nos villes, mais avec l’ampleur qu’ont prises nos infrastructures, ils sont devenus les marges d’un système globalisé. Un changement de paradigme s’est établi avec nos nouveaux moyens d’appropriations et nos techniques. Les espaces primaires, forêts, réserves et délaissés ne sont plus que des cellules enclavées et coupées par nos mailles et déplacements. Quelques projets permettent de faire dialoguer ses espaces mais demeurent bien trop faibles comparativement aux disparitions déjà subies.

Ainsi la question de l’appropriation soulève un questionnement me paraissant fondamental, si nos activités quelles qu’elles soient, détruisent tout comme elles créent de nouveaux biomes, que relèvent t’elles vraiment de la conscience écologique et que traduisent nos délaissés ?

Sont-ils des liens qui tendent vers le renouveau d’espaces passés ou des simples espaces où s’amoncellent des considérations en attente de transformation ?

54

3. Les Délaissés

Imaginons que l’on soit dans un système parfait ou tout serait recyclé et où nos infrastructures ne seraient plus une concurrence pour nos milieux primaires, qu’en serait-il du délaissé ?

Un compost urbain suffisamment vaste pour accueillir un petit bois ne serait-il pas tout autant soumis à nos activités, même s’il on y introduisait de nouvelles espèces animales et végétales, nous reviendrions à une certaine « artificialité ». Le parc de Singapour et ses tours végétales bien qu’accueillant un vaste biome est incomparable à une forêt primaire occupant le même espace en termes de richesses. Lorsque l’on parle d’écologie et de délaissés, on oublie souvent que des projets existent déjà en vue de leur bonne application, c’est le cas des dalots et des écoducs, des associations visant à repeupler nos espaces verts etc. Nous sommes peut-être souvent tentés de parler de végétalisation ou des fermes urbaines qui finalement ne représentent pas un terreau plus attrayant que nos décharges pour les insectes. Ainsi dans ce monde parfait sans besoin de décharges, nous perdrions une grande partie de ce qui compose aujourd’hui notre biodiversité.