5 minute read

Klug und lustvoll als liebste Kombination

Was ist das Spannende an der Oper „Ernani“ von Giuseppe Verdi? Elisabeth Sobotka hat mit Lotte de Beer eine Intendantenkollegin für die Neuinszenierung bei den Bregenzer Festspielen engagiert. Die Holländerin leitet seit Herbst letzten Jahres die Wiener Volksoper.

Keine Frage, nach dem Auftritt von Lotte de Beer bei den Bregenzer Festspielen im Sommer 2017, dürften viele Opernfreunde nach München oder eben nach Wien gereist sein, um Inszenierungen der Holländerin zu sehen. Bei der Premiere von Puccinis „Il trittico“ an der Bayerischen Staatsoper stand zudem Kirill Petrenko am Pult. Mit perfektem Gespür für das Sentiment, brachte er die unter diesem Titel aneinandergereihten drei Opern „Il tabarro“, „Suor Angelica“ und „Gianni Schicchi“ zur Wirkung. Lotte de Beer verständigte sich mit ihrem Bühnenbildner Bernhard Hammer und schickte alle Handelnden in einen Zeittunnel, der als Bindeglied für die inhaltlich nicht miteinander korrespondierenden Geschichten bestens taugte. Nichts verkam dabei zum bloßen Effekt. So wie bei Rossinis „Moses in Ägypten“ in Bregenz.

Teilung des Meeres. Wem damals ein Probeneinblick gewährt wurde, der konnte Lotte de Beer als Koordinatorin in und zwischen zwei Settings beobachten. Auf der einen Seite der Bühne agierten die Sängerinnen und Sänger, beispielsweise am Hof des Pharaos, auf der anderen Seite hielt eine Kamera auf gerade einmal etwa zehn Zentimeter große Puppen. Das

Theaterkollektiv „W“ verdeutlichte verschiedene Handlungsschauplätze mit live gefilmten Szenen. Man brauchte sich nur darauf einzulassen und schon erlebte man eine vielschichtige Erzählung inklusive Teilung des roten Meeres.

Im Theater an der Wien hatte Lotte de Beer unter anderem Janáceks Oper „Jenufa“ inszeniert. In einem von Christof Hetzer entworfenen drehbaren Abbruchhaus, lässt sie die Küsterin die Geschichte von jenem Kindsmord erzählen, mit dem die alte Frau die angebliche Schande von der jungen Mutter dieses Kindes abwenden will. Dass diese sich bereits von den fragwürdigen und erdrückenden Moralnormen ihres Umfeldes befreien wollte, wurde mit hoher Intensität erzählt.

Generationendialog. Seit Saisonbeginn ist Lotte de Beer, geboren 1981 in Eindhoven, Intendantin der Wiener Volksoper. Zum Start bot sie mit „Jolanthe und der Nussknacker“ nicht nur die Verknüpfung der Bereiche Tanz und Musiktheater, mit der Überlappung von zwei Werken bzw. Partituren von Tschaikowski verdeutlichte sie auch ihre Auffassung vom Generationendialog, richtete sich die Produktion doch auch an Kinder und Jugendliche. Mit der vor wenigen Wochen erfolgten Uraufführung der Operette „Die letzte Verschwörung“ von Moritz Eggert zeigte sie, dass ihr keine Handlung zu überladen ist. Sci-Fi-Elemente mit Außerirdischen, Welterklärungsgeschwafel, Gruselszenen, Cyberspace: Das lässt sich alles bewältigen, betonte sie mit ihrer Inszenierung, in der sie selbst in einer Szene zu intensiverem Spiel aufrief. Das Premierenpublikum pflichtete ihr mit viel Applaus bei.

Elisabeth Sobotka, Intendantin der Bregenzer Festspiele, hat Lotte de Beer für die Produktion von Giuseppe Verdis 1844 uraufgeführter Oper „Ernani“ engagiert. Die Opernhausleiterin und Regisseurin nahm sich Zeit für ein Gespräch:

Die Oper „Ernani“, nach einem Drama von Victor Hugo, erzählt eine grauenhafte Geschichte. Sie handelt von Menschen, die einander hassen, von einem schwer nachvollziehbaren Begriff von Ehre. Welcher Aspekt interessiert Sie besonders? Welchen Aspekt fokussieren Sie? Erst einmal finde ich die Musik des frühen Verdi herrlich, sie schwingt zwischen Tragödie und Komödie. Diese Musik zeigt auch die komödiantische Seite des Lebens. Ich liebe das. Das Libretto ist kein Meisterwerk, ich liebe aber unvollkommene Stoffe, weil sie so gut die Unvollkommenheit der Menschen zeigen. Wenn wir uns in die Beobachterposition begeben, sehen wir Menschen, die über Ehre und Liebe sprechen, was sie aber erzeugen, ist Tod und Schmerz. Genau das möchte ich fokussieren. Es gibt in fast jeder Szene eine Figur, die sich auch für die Liebe oder für das Vergeben entscheiden kann, aber immer entscheidet man sich für Mord, Selbstmord, Tod, Gewalt oder Rache.

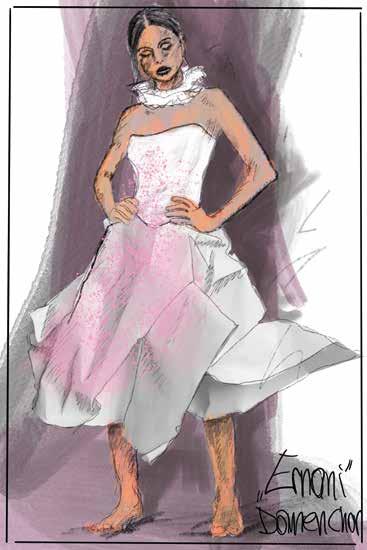

Lässt sich das Stück in die Gegenwart transferieren? Kann das funktionieren oder bleiben Sie In der Zeit des Librettos? Es ist nur heutig in der Transparenz. Wir verwenden die Mittel des Theaters. Wir blicken auf eine leere Welt. Wie beispielsweise in „Warten auf Godot“ gibt es einige Menschen in armseligen Klamot- ten. Einer davon ist Ernani. Er fragt: „Männer, seid ihr bei mir?“ Sie sagen „Ja, wir werden für dich sterben“ und heben ihn auf ein Podest. Wir sehen einerseits diese Konstruktionen von Ehre und Status, von Macht, Besitz und Ideologie und wir sehen die Zerstörung. Die Bühne und die Kostüme sind aus zerreißbaren Materialien, somit wird das Naive einer Ideologie sichtbar. Die Zeit wird somit nicht benannt, die Geschichte ist nicht in einem Zeitrahmen verankert. Wir verbinden die Zeit im Werk von Victor Hugo mit dem Heute und bleiben teilweise in einer zeitlosen Welt. Wenn da aber steht, wir ziehen einen Dolch, dann ziehen wir einen Dolch.

Frauen sind in den Opern des 19. Jahrhunderts zumeist Opfer. Wie sehen Sie Elvira? Sie ist wie ein Besitz, sitzt in einem Zimmer, wird wie eine Puppe behandelt, weil sie einen Mann heiraten muss, an dem sie kein Interesse hat. Dann kommen andere Herren und kämpfen um sie. Immer wenn ein Problem auftaucht, will sie sich umbringen. Ich finde bei ihr nicht die Stimme der Vernunft, auch da sieht man die tragische Figur, die in Ernani verliebt ist, aber in die Heirat mit einem anderen einwilligt. Es sind unglaubliche Charaktere, die ehrlich geschrieben sind. Eine Rolle als Held zu erfüllen oder als Selbstmörder, der sozusagen für das Echte gestorben ist, dieser Aspekt wird hier wichtig.

Ich würde sagen, es gibt auch ziemlich viel gefährliches Pathos. Sie sind alle in ihrer pathetischen Haltung gefangen, so dass sie gar nicht mehr nachdenken können. Wenn man das Pathetische als humorvolle Ingredienz sieht, als Spielerisches mit philosophischem Gehalt, dann sagt das viel darüber aus, was wir sind. Die Musik benutzt dieses Pathos, aber das ist so lust- voll motiviert, dass man dem Publikum auch einen unterhaltsamen Abend bieten kann.

War „Ernani“ schon länger auf Ihrer Wunschliste? Ja. In einem Gespräch mit Elisabeth Sobotka haben wir festgestellt, dass uns die Oper beide fasziniert. Das gilt auch für den Dirigenten Enrique Mazzola. Somit dachten wir, dass wir es machen sollten.

Sie sind Intendantin der Wiener Volksoper. Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Wiener Publikum gemacht?

Ich muss sagen, dass ich zum österreichischen Publikum immer eine sehr gute Beziehung hatte. Schon damals, als ich am Theater an der Wien inszenierte. Es ist ein Publikum, das sehr interessiert ist an den Stoffen, wobei aber auch die Faktoren Entertainment, Schönheit, Humor, Poesie und Nostalgie eine Rolle spielen. Diese Kombination finde ich sehr spannend. In Holland muss man die Geschichten oft für Besucher erzählen, die noch nichts gesehen haben. In Deutschland hat man ein gebildetes Publikum, aber das Lustvolle wird sehr kritisch betrachtet. In Öster- reich hat man diese Kombination. Deshalb passt meine Arbeit sehr gut.

Wie sieht es an der Volksoper aus? Kommt das Publikum nach der Pandemie wieder zurück? Ich bin sehr froh und stolz, dass das Publikum, das immer schon da war, nun wieder kommt. Wir haben aber auch neues angezogen. Wir haben beim Publikum unter 30 Jahren einen Anteil von

22 Prozent. Im März und April lag die Auslastung bei 84 Prozent. Seit September bei 79 Prozent, das liegt vor allem daran, dass wir zu Saisonbeginn noch mit Corona zu tun hatten. Was man nach der Pandemie besonders gemerkt hat, ist, dass die Leute ihren Besuch eher kurzfristig buchen.

Das Programm der nächsten Saison ist wiederum vielfältig. Es zeigen sich etwa mit der Uraufführung von „Lass uns die Welt vergessen“ aber auch politische Bezüge. Das Werk erinnert an die Zeit des Nationalsozialismus. Was ist Ihnen wichtig? Es ist eine Jubiläumssaison, die Volksoper wird 125 Jahre alt. Das ist eine gute Möglichkeit, auf eine schwere Zeit unserer eigenen Geschichte zurückzublicken. Wir wollten den Eskapismus der Operette mit der knallharten Welt zusammenprallen lassen. Auch aus der Volksoper hatten viele flüchten müssen. Die Diskussion darüber, inwieweit man sagen kann, „ich bin einfach eine Sängerin, egal ob mein Kollege in große Schwierigkeiten ge-