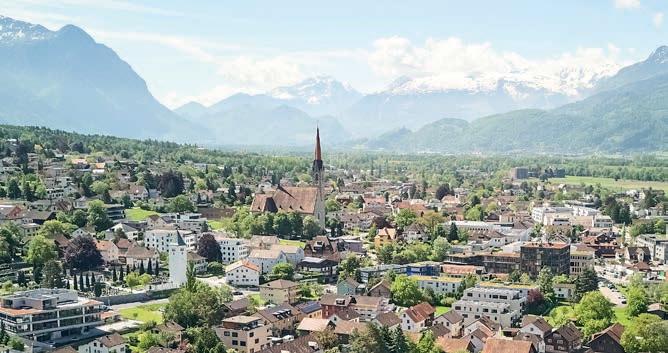

Zeitschrift für Liechtenstein und die Region

Energiefachstelle

Liechtenstein

energiebündel.li

125 05/2024

und

6 waerme.li Royal Roulette Jeden Mittwoch ab 18.00 Uhr

Landesspital: Wohnortnähe

Vertrautheit Seite

lie:zeit 2 05/2024

llb.li

Liebe Leserin, lieber Leser «Wohnortnähe und Vertrautheit sind die zentralen Qualitäten des Landesspitals», sagt Gesundheitsminister Manuel Frick. Der zuständige Regierungsrat gibt Auskunft, warum der geplante Neubau des Landesspitals wichtig ist. Er wünscht sich vor dem Hintergrund der Volksabstimmung eine sachliche Debatte, in der den Menschen bewusst wird, welche zentrale Funktion das Landesspital in der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung hat.

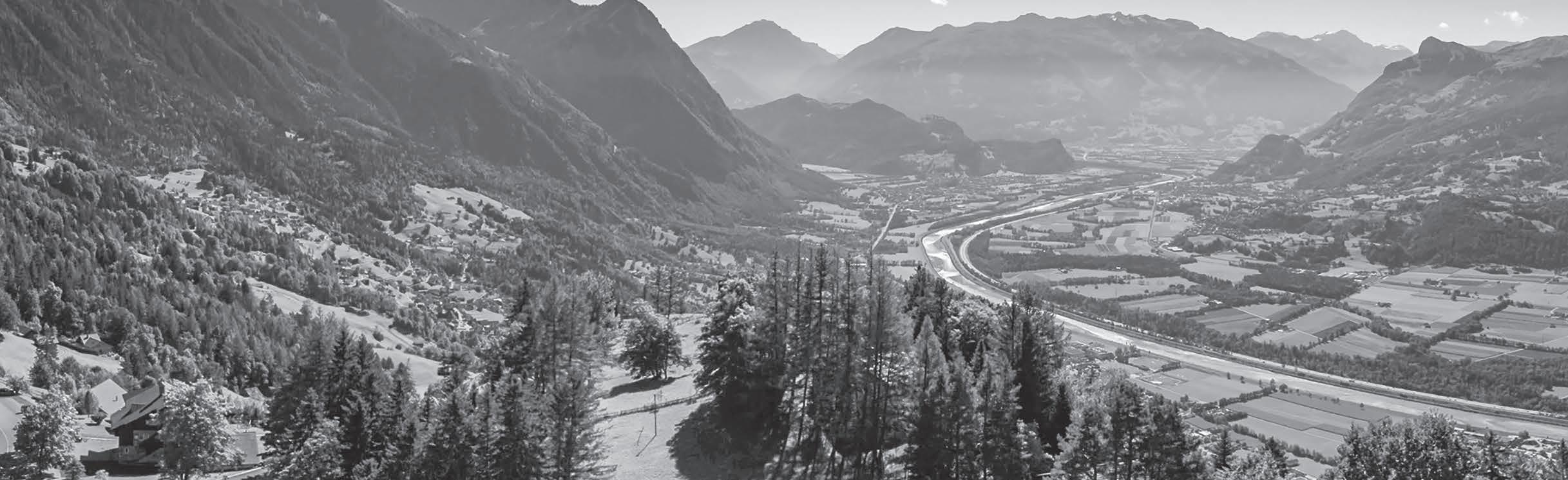

In Vorarlberg soll in den nächsten Jahren das grösste Pumpspeicherkraftwerk in Österreich entstehen mit 1000 Megawatt Leistung und einem finanziellen Projektvolumen von 2 Milliarden Euro: das Mega-Kraftwerk «Lünersee II». Eine Beteiligung Liechtensteins am Projekt wäre möglich.

Seit fast einem Jahrzehnt kämpft der Liechtensteiner Alpenverein für den Bau einer Kletterhalle, die den erfolgreichen Eiskletterern eine Heimstätte schaffen soll. Das Projekt kostet 6,23 Millionen Franken, von denen der Alpenverein 1,21 Millionen selbst aufbringen muss. Noch fehlen 100‘000 Franken.

Der angeborene Drückinstinkt veranlasst Rehkitze, sich bei Gefahr ganz still zu verhalten und an den Boden zu pressen. Oft zu spät, um sich von einer herankommenden Landmaschine in Sicherheit zu bringen, was für die Jungen tödlich enden kann. Dieses Szenario möglichst zu verhindern, hat sich die Rehkitzrettung Liechtenstein zum Ziel gesetzt. Der Verein hat 84 Mitglieder, darunter elf Drohnenpiloten.

Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und viel Freude bei der Lektüre der neuesten Ausgabe der lie:zeit.

Herbert Oehri, Redaktionsleiter

Herbert Oehri, Redaktionsleiter

3 05/2024 editorial

Tel. 00423 / 791 020 4 www.bauer-maler-gipser.li BusAnreiseGratismit & Bahn Auftakt der Tour de Suisse in Vaduz vom 8. bis 10. Juni 2024 →tds.li

Wir lieben die Hits

11

Menschen in der FBP

Sieglinde Kieber, Parteiassistentin

Interview mit drei Vertretern der Liechtensteinischen Rechtsanwaltskammer

16 Justizreform, ein grosser Schaden für das Land

Ruggell im fokus

22 «Bodenständig bleiben und den Austausch pflegen»

Immobilien

Ein bedeutender Wirtschaftsfaktor

Impressum

Verleger: Zeit-Verlag Anstalt, Essanestrasse 116, 9492 Eschen, +423 375 9000 · Redaktion: Herbert Oehri (Redaktionsleiter), Johannes Kaiser, Vera Oehri-Kindle, Heribert Beck · Beiträge/InterviewpartnerInnen: Manuel Frick, Cornelius Goop, Sabine Moosmann, Herbert Elkuch, Egon Oehri, Doris Quaderer, Aurora Sestito, Lic. oec. Karlheinz Ospelt, Günther Meier, Tilmann Schaal, Heinz Biedermann, Christoph Kindle, Ernst Hasler, Georg Biedermann, · Grafik/Layout: Carolin Schuller, Daniela Büchel · Anzeigen: Vera Oehri-Kindle, Brigitte Hasler · Fotos: Liechtensteinisches Landesarchiv, Tatjana Schnalzger, Michael Zanghellini, Gregor Meier, Daniel Schwendener, Paul Trummer, Adobe Stock, ZVG · Urheberschutz: Die

Texte und Bilder dürfen ohne vorherige Genehmigung des Herausgebers/ Verlegers nicht kommerziell genutzt, weitergegeben oder veröffentlicht werden · Meinungsvielfalt: Die lie:zeit gibt Gastautoren Platz, um ihre Meinung zu äussern. Dabei muss der Inhalt mit der Meinung der Redaktion und der Herausgeber nicht übereinstimmen. · Druck: Südostschweiz Druckzentrum, Haag · Auflage: 22’500 Exemplare · Online: www.lie-zeit.li · Erscheinung: 18. Mai 2024 · «lie:zeit» nicht erhalten? Rufen Sie uns an: Tel. 375 90 00 (Natascha Oehri). Zustellung erfolgt sofort. Nächste Ausgabe: 15. Juni 2024

lie:zeit 4 05/2024

33

Projektpräsentation «Überbauung Landammannstrasse Eschen»

Eine Idee, zwei Mehrfamilienhäuser, eine tragfähige Partnerschaft

Aus dem Inhalt

Die sich wandelnde Rolle der Hebamme 10

Pandemievertrag und Liechtenstein 14

Megaprojekt «Lünersee II» möglich 18

Als der Strom nach Liechtenstein kam 20

Passt unser Schulsystem noch in die heutige Zeit? 21

Plausibilisierungs-Studie: autarke Energieversorgung 54

«Mein Tag ist sehr abwechslungsreich» 55

Verein Rehkitzrettung Liechtenstein

Um 4 Uhr morgens startet die Kitzrettung

« ‹Zeitpolster› ist bei den Leuten angekommen» 74 Zahltag mit Mario Meier 76 «Wir brauchen ein zeitgemässes Spital» 78

Lawinen in Malbun und Orkan «Lothar» überall 84

Glücklich Radfahren reduziert Stress, stärkt die Gesundheit und macht glücklich. Schon Mitglied? www.vcl.li

5 lie:zeit 05/2024

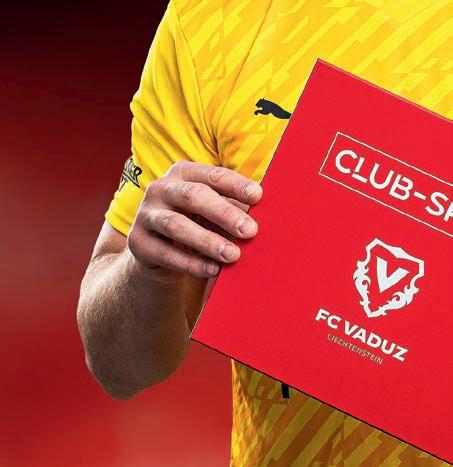

FCV:

66 Bau

70

73

Am Ende wurden die Ziele erreicht

der Kletterhalle im Zeitplan

2. Liechtensteiner Vorlesetag

WHO:

58 80

Titelstory

«Zeitgemässe Infrastruktur durch Spitalneubau»

«Wohnortnähe und Vertrautheit sind die zentralen Qualitäten des Landesspitals», sagt Gesundheitsminister Manuel Frick. Diese Qualitäten langfristig zu erhalten, sei nur mit einer zeitgemässen Infrastruktur und damit mit dem geplanten Neubau möglich. Im Interview geht er auf die Hintergründe des im Juni zur Abstimmung stehenden Ergänzungskredits ein.

Interview: Heribert Beck

Herr Regierungsrat, eine plakative Frage zum Einstieg: Corona-Pandemie, eGD-Initiative, nun ein erneutes Referendum gegen den Kredit für das Landesspital –macht Ihnen Ihr Amt noch Freude?

Gesellschaftsminister Manuel Frick: Ja, auf jeden Fall. Wenn man in der Politik und insbesondere als Regierungsrat arbeitet, gehören solche Prozesse und politischen Vorstösse dazu. Da gilt es, nicht zu resignieren oder den Kopf in den Sand zu stecken, sondern in die Diskussion einzusteigen und zu versuchen, mit guten Argumenten Mehrheiten zu erreichen.

Dass ein Ergänzungskredit für das Landesspital notwendig wird, hat sich bereits länger abgezeichnet. Zunächst standen rund 20 Millionen Franken im Raum. Wie ist es gelungen, diese Summe schliesslich auf 6 Millionen zu senken?

Nachdem die Kostenüberschreitung bekannt geworden ist, hat der Steuerungsausschuss umgehend die Arbeiten am Projekt gestoppt – im Bewusstsein, dass es grundsätzlich hinterfragt und überarbeitet werden muss. Ich habe damals in einem Interview gesagt, dass buchstäblich kein Stein auf dem anderen bleiben wird, und genauso ist es gekommen. Das Projekt wurde in mehreren Untersuchungen gründlich überprüft. Die Ergebnisse dieses Prozesses sind in die neuen Pläne eingeflossen. Der nun geplante Neubau wurde ohne funktionale Einbussen

stark optimiert, indem unter anderem die Konstruktionsflächen reduziert wurden. Zudem wurde die Fassadenkonstruktion überarbeitet, und das Gebäude konnte vom Rheindamm weg verschoben werden, um nur die wichtigsten Punkte zu nennen.

Der Landtag wollte den Kredit nicht von sich aus dem Volk vorlegen. Haben Sie dennoch mit einem Referendum und damit mit einer weiteren Abstimmung gerechnet?

Ja, ich habe immer gesagt, dass ich davon ausgehe, dass über den Ergänzungskredit abgestimmt wird.

Nun sind es noch vier Wochen, bis das Volk an der Urne erneut über das Landesspital befinden wird. Mit welchen Argumenten werben Sie für den Ergänzungskredit?

Für mich ist klar, dass Liechtenstein ein eigenes Spital braucht. Gleichzeitig ist offensichtlich, dass das aktuelle, mehrere Jahrzehnte alte Spitalgebäude den heutigen Anforderungen nicht gerecht wird. Nur ein Neubau garantiert eine zeitgemässe Infrastruktur, um die Grundversorgung für unsere Bevölkerung in den nächsten Jahrzehnten zu sichern. Der vom Referendumskomitee erneut eingebrachte Vorschlag, besser das bestehende Gebäude zu renovieren, wurde schon im Jahr 2019 eingehend abgeklärt. Das Resultat war klar: Eine Renovation wäre teurer, würde länger dauern, den Betrieb im Spital stark beeinträchtigen und hätte erst noch

ein schlechteres Ergebnis als ein Neubau. Das ist aus meiner Sicht keine valable Option.

Pepo Frick vom Referendumskomitee spricht dem Landesspital seine Existenzberechtigung nicht ab. Gleichzeitig stellt er aber die Frage «Was für ein Krankenhaus braucht Liechtenstein?». Wie beantwortet der Gesundheitsminister diese Frage?

Wir brauchen ein Krankenhaus, das die Grundbedürfnisse der liechtensteinischen Bevölkerung abdeckt und als 24/7-Anlaufstelle für medizinische Notfälle fungiert. Wohnortnähe und Vertrautheit sind zentrale Qualitäten des Landesspitals. Über den Leistungskatalog kann man natürlich diskutieren, er ist aber nicht abhängig vom Neubau: Im neuen Spitalgebäude sollen die gleichen medizinischen Dienstleistungen angeboten werden, die es im heutigen Spital schon gibt – nur eben in einer modernen Infrastruktur, die sowohl den Mitarbeitenden als auch Patientinnen und Patienten einen angemessenen Rahmen bietet. Definiert wird der Leistungsauftrag von der Regierung. Das geplante Gebäude wurde zudem bewusst flexibel gestaltet, um auf zukünftige Entwicklungen reagieren zu können.

Die Argumentation des Referendumskomitees finde ich fadenscheinig. Es wäre ehrlicher, sich einmal hinzustellen und zu sagen: «Liechtenstein braucht kein eigenes Spital, dann decken eben unsere Nachbarländer gewisse Dienstleistungen in Zukunft ab – mit allen Konsequenzen.»

lie:zeit 6 05/2024

Was meinen Sie damit?

Abgesehen davon, dass in so einem Szenario viele Millionen Franken an Steuergeldern ins Ausland fliessen würden, die aktuell im Land bleiben, wären wir damit komplett von der Planung der angrenzenden Länder abhängig. Liechtenstein gingen Arbeits- und Ausbildungsplätze genauso wie Wertschöpfung verloren. Es ist auch damit zu rechnen, dass Liechtenstein bei Vorhalteleistungen und hohen Defiziten der angrenzenden Spitalregionen in die Pflicht genommen würde. Und im Falle von Ereignissen mit vielen Behandlungsbedürftigen – beispielsweise einer Pandemie – wären wir komplett auf das Ausland angewiesen.

Wie stehen Sie zu Kooperationen mit Spitälern in Graubünden, St. Gallen und Vorarlberg?

Unabhängig davon, dass ich persönlich ein

grosser Unterstützer von regionaler Zusammenarbeit im Gesundheitswesen bin, denn es geht gar nicht ohne: Auch im neuen Gebäude wird das Landesspital nicht in der Lage sein, alle stationären Fälle aus der liechtensteinischen Bevölkerung abzudecken. Es gibt zudem viele Behandlungen, die das Landesspital als Grundversorger nicht anbieten kann. Dafür braucht es mit einer vertikalen Kooperation den direkten Zugang zu einem Zentrumsspital – diesbezüglich hat sich die Zusammenarbeit mit dem Kantonsspital Graubünden sehr bewährt. Zudem gibt es nichts an der Wahlfreiheit der Liechtensteiner Bevölkerung zu rütteln. Je nach Versicherung stehen unseren Patientinnen und Patienten viele Spitäler in den angrenzenden Kantonen und in Vorarlberg offen, und das ist gut so. In der täglichen Praxis funktioniert die operative Zusammenarbeit gut, insbesondere mit dem Spital in Grabs, das für Liechtenstein sehr wichtig ist.

Wenn wir von einer Zustimmung der Stimmberechtigten am 16. Juni ausgehen: Wie würde es weitergehen und wie sähe der Zeitplan aus? Wann hätte Liechtenstein sein neues Landesspital?

Bei einem positiven Volksentscheid könnte im Sommer die neue Projektorganisation beschlossen und eingesetzt werden. Mit der Detailplanung und der Baueingabe würde das Projekt in eine neue Phase treten. Es ist davon auszugehen, dass das neue Spital 2028 fertiggestellt und 2029 in Betrieb genommen werden könnte.

Und unter umgekehrten Vorzeichen: Wie geht es bei einem Nein der Stimmberechtigten weiter?

Dann gibt es auf Jahre hinaus keinen Neubau. Wie bereits gesagt: Eine umfassende Renovation am bestehenden Standort ist aus meiner Sicht – und auch nachweislich aufgrund der Nachteile gegenüber einem Neubau – die wesentlich schlechtere Option. Es sind aber grosse Investitionen am heutigen Bau nötig, um den Spitalbetrieb überhaupt aufrechterhalten zu können. Es ist auch fraglich, ob es gelingen wird, nach einem erneuten Nein zum Neubau das dringend benötigte Fachpersonal am Landesspital zu halten. In der Region gibt es viele moderne Spitäler, die medizinischen Fach- und Pflegekräften eine moderne Infrastruktur und eine Zukunftsperspektive bieten. Das Landesspital kann das bei einer Ablehnung des Ergänzungskredit auf absehbare Zeit nicht.

Welches Ergebnis Sie sich am 16. Juni wünschen, ist naheliegend. Daher ist es vielleicht besser, zu fragen, was Sie sich von der Debatte wünschen und mit welchem Ergebnis Sie rechnen.

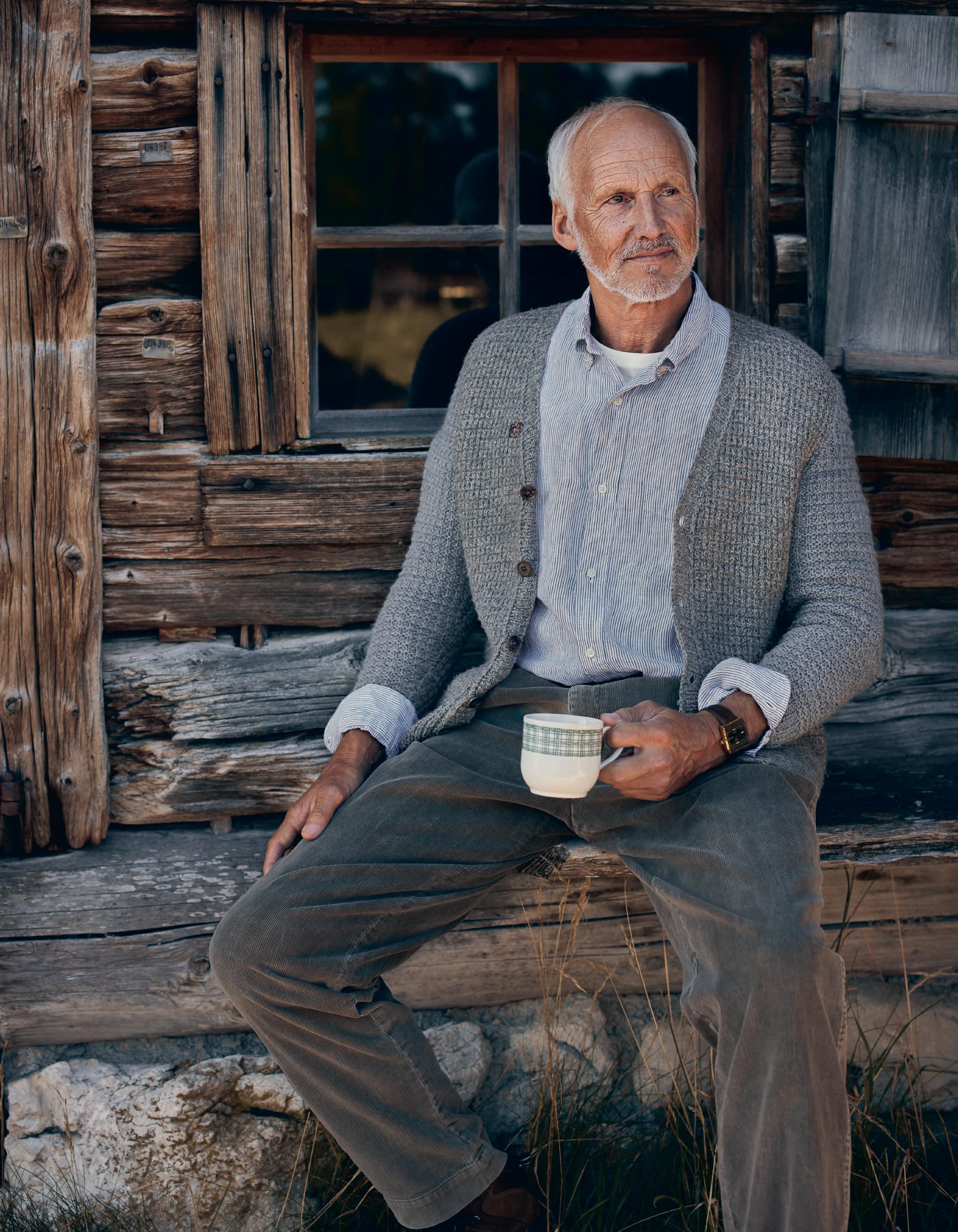

Ich wünsche mir eine sachliche Debatte, in der den Menschen bewusst wird, welche wichtige Funktion das Landesspital in der gesundheitlichen Versorgung unserer Bevölkerung hat. Weiter hoffe ich darauf, dass die Qualität der Arbeit gewürdigt wird, welche die Mitarbeitenden im Landesspital tagtäglich für uns erbringen. Für sie sind sowohl die teilweise unsachlichen Darstellungen als auch die anhaltende Unsicherheit in Zusammenhang mit dem Neubau sehr belastend.

7 lie:zeit 05/2024

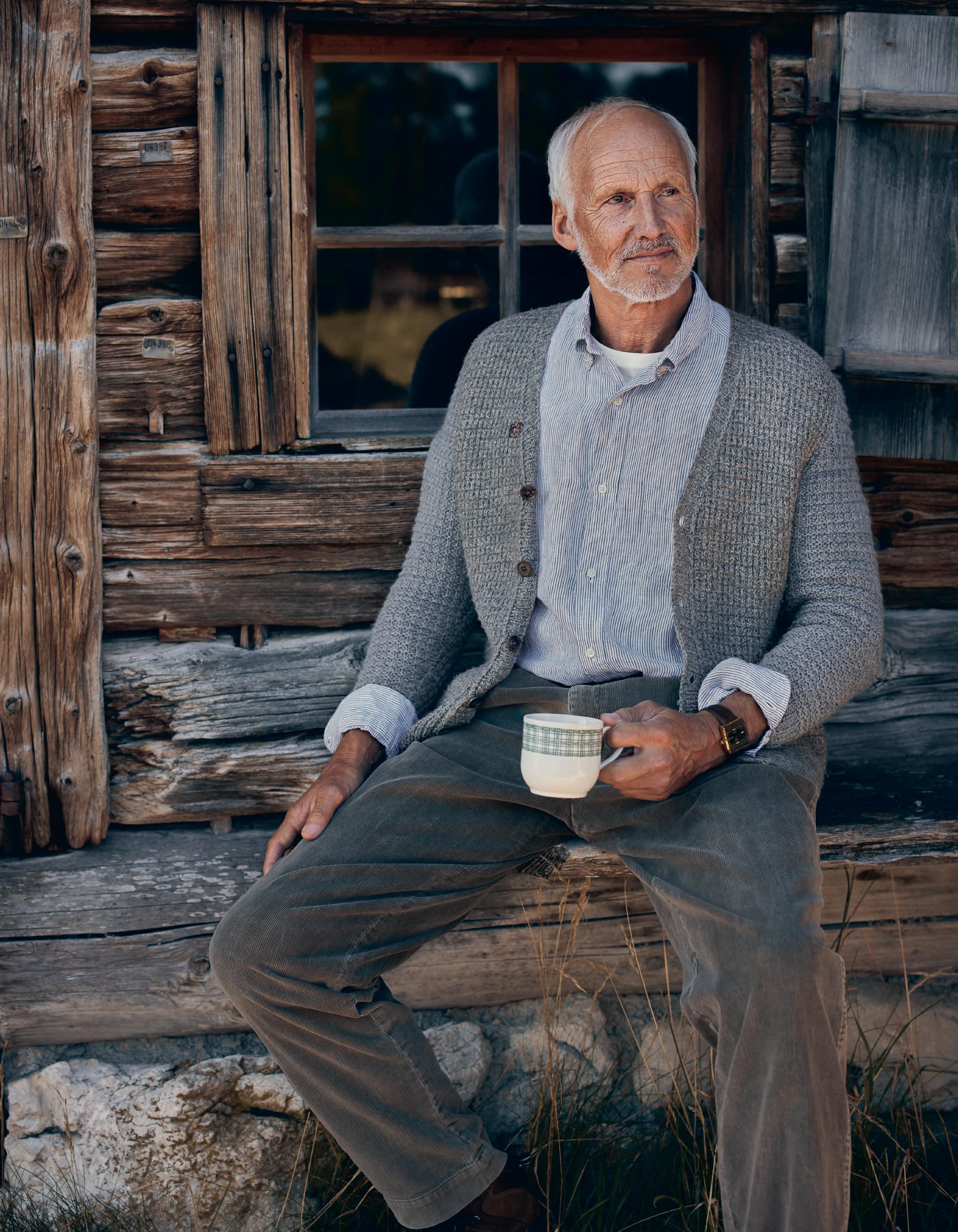

Wünscht sich eine sachliche Diskussion: Regierungsrat Manuel Frick.

UNADRESSIERTE SENDUNGEN IN ALLE HAUSHALTE

Zuverlässig

• Alle Zustellfahrzeuge sind getrackt, die Routen werden automatisch aufgezeichnet.

• Es wird kontrolliert, ob auch jeder Briefkasten angefahren wurde (GPS). Die Zustell-Qualität stellen wir so zu 100% sicher.

Preiswert

12 Rp / Sendung

Deutlich kostengünstiger als die Mitbewerber.

Effizient

• Zustellung an den responsestärksten Wochentagen: Donnerstag und Freitag. Unadressierte A-Sendung: Heute aufgegeben, morgen zugestellt (Montag bis Samstag).

Gerne beraten wir Sie und erarbeiten ein Angebot. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung an: gustav.gstoehl@zva.li. oder telefonisch +423 375 05 50

Ausschreibung

Werkjahrstipendium 2025

Die Kulturstiftung Liechtenstein vergibt in der Regel jährlich ein Werkjahrstipendium an professionelle Künstlerinnen und Künstler. Dabei stehen die Förderung der Person und deren künstlerische Entwicklung sowie Fortbildung im Vordergrund. Auslandsaufenthalte sind erwünscht. Über die Vergabe des Werkjahrstipendiums entscheidet der Stiftungsrat einmal pro Jahr. Die aktuelle Ausschreibung betrifft das Werkjahrstipendium für das Jahr 2025.

Die Bewerbungsunterlagen bestehen aus:

• Konzept: Dieses kann Recherchen zu einem künstlerischen Thema, Fortbildungselemente und Elemente des Netzwerkens beinhalten.

• Darlegung des persönlichen Entwicklungsziels sowie von Etappenzielen und eine Reflexion zur künstlerischen Praxis

• Zeitplan

• Budget mit ungefähren Angaben zu den Lebenshaltungskosten und weiteren Aufwendungen

• Biographie mit Angaben über die künstlerische Ausbildung und Tätigkeit

• Dokumentation des bisherigen Schaffens

Wer an einem Werkjahrstipendium interessiert ist, sollte sich spätestens bis Ende Juni 2024 mit der Geschäftsstelle der Kulturstiftung (Tel. 236 60 87, info@kulturstiftung.li) in Verbindung setzen, um ein Beratungsgespräch zu vereinbaren. Die definitiven Bewerbungsunterlagen sind bis 9. August 2024 einzureichen

Weitere Informationen zum Werkjahrstipendium sind unter www.kulturstiftung.li verfügbar.

* Sie erreichen auch bei kommerziellen Sendungen 100% aller Briefkästen, statt wie normal 30 %, durch das Beifügen Ihrer Beilage in der Monatszeitschrift «lie:zeit».

Adressierte Briefe Gratisabholung ab 200 Sendungen. Wöchentliche Zustellung am Donnerstag und Freitag. Deutlich kostengünstiger als die Mitbewerber

ZVA

Zustell-, Versand- und Abholdienst AG Essanestrasse 116, 9492 Eschen +423 375 05 50, info@zva.li, www.zva.li

Die mediasens AG in Schaan präsentiert die perfekte Komplettlösung für all Ihre Anforderungen im Bereich Audio, Video und Steuerung. Unsere umfassenden Dienstleistungen bieten Ihnen alles aus einer Hand –von der anfänglichen Planung bis hin zur dauerhaften Wartung. Unser oberstes Ziel ist es, stets die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden. Dabei orientieren wir uns konsequent an unseren zentralen Werten: persönlich, professionell und lösungsorientiert.

Erfahren Sie mehr auf www.mediasens.li

lie:zeit 8 05/2024

100% Sie erreichen aller* Briefkästen

polit:zeit

9 05/2024 polit:zeit

Die sich wandelnde Rolle der Hebamme

Text: Cornelius Goop, Liechtenstein-Institut

Die Organisation der Geburtshilfe ist auch ein politisches Thema, wie nicht zuletzt die Diskussion um eine Geburtenstation im geplanten Liechtensteinischen Landesspital zeigt. Dass dies auch in der Vergangenheit nicht anders war, verdeutlicht ein Blick in die Geschichte des Hebammenberufs.

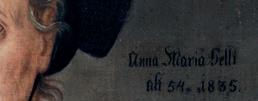

Die Geschichte der Geburtshilfe hängt eng mit der Geschichte des Hebammenwesens zusammen. Bis ins 19. Jahrhundert handelte es sich bei der Hebamme um einen der wenigen Frauenberufe, der höhere gesellschaftliche Anerkennung und öffentliches Interesse versprach. Die erste belegte Hebamme aus dem Gebiet des Fürstentums Liechtenstein war Katharina Winzurli aus Balzers, die den Beruf ab 1551 in Feldkirch ausübte. Auch im 17. und 18. Jahrhundert sind mehrere Frauen in den Quellen erwähnt, die etwa in Vaduz oder Balzers als Hebammen tätig waren. Es handelte sich dabei um praxiserfahrene Frauen, die ihren (jüngeren) Dorfgenossinnen mit ihrem Wissen zur Seite standen. Selbst am Beginn der Ärztedynastie Schlegel, die im 19. Jahrhundert mehrere politisch und sozial einflussreiche Persönlichkeiten hervorgebrachte hat, stand eine Geburtshelferin: Anna Maria Schlegel, geborene Sele, in den Jahrzehnten nach 1800 Hebamme in Triesenberg und Mutter von Hannibal Schlegel, einem der ersten Ärzte in Liechtenstein. Dessen medizinisches Interesse dürfte wohl auch durch seine Mutter geprägt worden sein.

In den Jahren um 1800 taucht das Thema Geburtshilfe verstärkt in den liechtensteinischen Quellen auf: Es herrschte akuter Mangel an Hebammen. Die gehäufte Nennung hing aber auch mit einem allgemeinen europäischen Trend zusammen, bei dem die Geburtshilfe durch Reglementierung, Verwissenschaftlichung und Medikalisierung zunehmend unter männliche (ärztliche) Kontrolle geriet. 1771 beklagte sich der fürstliche Administrator Gabriel Reinhard

in einem Bericht: «Endlich jammert das Land, dass in dem ganzen Fürstentum […] nicht einmal eine gelehrte Hebamme vorhanden ist, so dass von Zeit zu Zeit viele Kranke und sowohl Mütter als Kinder aus Mangel der bedürftigen Hülfe verwahrloset werden.» Auch knapp 20 Jahre später schien die Situation nicht besser zu sein, als Landvogt Franz Xaver Menzinger nach Wien berichtete: «Was die Hebammen anbelangt, so sollte doch, wo nicht an jedem Orte, wenigstens bei jeder Gemeinde eine seyn, die die Kunst gelernt hätte und wohl verstünde; die diesfälligen Kosten wären so gross nicht; aber an tauglichen Personen dürfte es fehlen.»

Im Unterland musste ab 1801 häufig der Arzt Gebhard Schädler (der erste sicher akademisch ausgebildete Mediziner in Liechtenstein) Geburtshilfe leisten, wofür er als «Hebarzt» verspottet wurde. Die Erfahrung Schädlers im Assistieren bei Geburten sollte aber die Grundlage für die Lösung des jahrzehntelang schwelenden Problems mit den fehlenden Hebammen bilden. Eine der ersten Amtshandlungen des neuen Landvogts Joseph Schuppler im Jahr 1808 war die Ernennung Schädlers zum Landesphysikus. Zu dessen Pflichten zählte, dass er in Zukunft «für jede Gemeinde eine Hebamme zum Beistand der Gebährenden abrichte», also die Hebammenausbildung übernehme. Sein Sohn Karl Schädler führte diese Aufgabe später fort.

1873 wurde in Liechtenstein eine Hebammenordnung geschaffen, die vorschrieb, nur mehr an öffentlichen Lehranstalten unterrichtete Geburtshelferinnen anzustellen. Zürich und Innsbruck wurden so zu wichtigen Ausbildungsstätten für liechtensteinische Hebammen. Nicht nur der Trend der zunehmenden Ausbildungserfordernisse nahm bei allen medizinischen Vorteilen den im Hebammenwesen tätigen Frauen immer mehr die Autonomie: Mit der Hospitalisierung der Geburt im 20. Jahrhundert verloren sie nach und nach ihre Unabhängigkeit und wurden zu einer Hilfskraft

Anna Maria Schlegel, geb. Sele (1779–1857), war Anfang des 19. Jahrhunderts Hebamme in Triesenberg. Gemälde aus dem Jahr 1835 von Mathias Jehly (Liechtensteinisches Landesarchiv, SgAV 01 N 017/313, Reproduktion: Walter Wachter)

der verantwortlichen (vornehmlich männlichen) Ärzte. Liechtenstein erlebte diese Entwicklung langsamer und mit einem Zwischenschritt. Seit den 1920er-Jahren wurden in den Bürgerheimen sogenannte Geburtenstationen eigerichtet, die jedoch von den Hebammen selbstständig geleitet wurden. Erst beginnend ab Mitte des 20. Jahrhunderts und endgültig in den 1970er-Jahren erfolgte der Übergang zur Spitalgeburt. Auch wenn es gegenläufige Tendenzen zu dieser Entwicklung gab und gibt, wie etwa selbstständige Hebammen, Hausgeburten oder Geburtshäuser, konnte erst so die politische Frage entstehen, in welchem Spital Kinder eigentlich geboren werden sollten.

FRAUEN IN LIECHTENSTEIN EINBLICKE INS HISTORISCHE LEXIKON

Vor 40 Jahren, im Sommer 1984, führte Liechtenstein als letztes europäisches Land das Frauenstimm- und -wahlrecht auf Landesebene ein. Diesem Anlass widmet sich eine Artikel-Serie zur Geschichte der Frauen in Liechtenstein, die sich auf die Inhalte des Historischen Lexikons des Fürstentums Liechtenstein online (eHLFL) stützt.

Lesen Sie mehr unter historisches-lexikon.li

10 05/2024 polit:zeit

Menschen in der FBP

Sieglinde Kieber, Parteiassistentin

Die Fortschrittliche Bürgerpartei umfasst nicht nur

Mandatare, die Ortsgruppen, die Sektionen und die Parteimitglieder. Im Vaduzer Obera Haus im Altenbach 8 in Vaduz ist der Kern der Partei, das Parteibüro, zu Hause.

Um einen Einblick zu erhalten, stellen wir euch heute unsere Parteiassistentin Sieglinde Kieber vor.

Text: Sabine Moosmann

Sieglinde ist in Mauren aufgewachsen und ging in Mauren und in Schaan zur Schule. Ihre berufliche Ausbildung startete sie mit einem einjährigen Sprachaufenthalt in Lausanne, um Französisch zu lernen. Dies machte sie, damit sie dann die Ausbildung zur Betriebsassistentin bei der Liechtensteinischen Post in 15 Monaten abschliessen konnte. Jedoch beliess Sieglinde es nicht bei dieser Ausbildung und schloss nebenberuflich die kaufmännische Ausbildung in der Abend- und Wochenendschule verkürzt innert zwei Jahren ab. Insgesamt verbrachte sie 16 Jahre bei der Post in verschiedensten Bereichen und Positionen. In den folgenden acht Jahren arbeitete sie im kaufmännischen Bereich.

Während diesen Jahren nutze sie sämtliche Möglichkeiten, die sich baten für weitere Ausund Weiterbildungen. Sie bildete sich in unter anderem im Finanz- und Personalbereich weiter.

Seit 2019 baut sie sich ihr eigenes Unternehmen auf, dass sich auf die Weiterbildung von Erwachsenen konzentriert. Ihr Unternehmen «Bildung auf Kurs» nimmt seit 2020 Schwung auf und kann heute verschiedene Weiterbildungen wie Chauffeurenkurse, Gefahrgutausbildungen sowie den Wirtefachkurs anbieten.

Besonders am Herzen liegen ihr die Zusammenarbeit mit Walter Hagen und dem Hotel- und Gastronomieverband (LHGV). Es ist nicht weiter verwunderlich, dass sie zusammen im Juli das nächste Grossprojekt umsetzen wollen.

In allen Bereichen konnte sie erfolgreich Fuss fassen und bereits eine Assistentin für das Management der vielen Kurse gewinnen.

Neben dieser Selbstständigkeit arbeitet Sieglinde in Teilzeit im Parteibüro der Fortschrittlichen Bürgerpartei. Sie ist im Back Office tätig und übernimmt die Organisation des täglich Anfallenden.

Eine Verbindung zur FBP hat Sieglinde bereits seit ihrer Kindheit. Besser gesagt, gehört die Partei schon immer zu ihrem Leben. Ihr Vater Gebhard Kieber war 40 Jahre lang Obmann der FBP-Ortsgruppe Mauren-Schaanwald und setzte sich ein Leben lang für die Partei ein. So war es auch naheliegend, dass sich Sieglinde dazu entschied, ebenfalls der Partei beizutreten. Bisher war sie zwar noch nicht aktiv in der Politik tätig. Spricht man sie auf eine zukünftige Kandidatur an, ist sie jedoch nicht abgeneigt. Sie könne sich mit ihrer jetzigen Lebenserfahrung durchaus vor-

stellen in Zukunft für den Gemeinderat oder den Landtag zu kandidieren. Konkrete Pläne gäbe es aber derzeit nicht.

Mit ihrem Unternehmen und der Arbeit im Parteibüro ist sie derzeit recht gut ausgelastet. Wenn sich dann ein kleines Zeitfenster öffnet, findet man sie vermutlich beim Sport. Entweder findet man sie im Fitness-Center, dass sie als Ausgleich zu ihrem Arbeitsalltag sieht, oder man trifft sie in luftigen Höhen, wenn sie ihren Lebenspartner bei einem seiner Flüge oder einem Fallschirmsprung begleitet. Ansonsten trifft man sie draussen beim Laufen oder im Garten, wo sie sich zusammen mit ihrem Sohn Tiziano der Gartenarbeit widmet – mehr oder weniger freiwillig, gibt sie schmunzelnd zu.

Zuhause ist sie immer noch in Mauren. Sie lebt mit ihrem 12-jährigen Sohn Tiziano im eigenen Haus zusammen. Der Alltag einer alleinerziehenden Mutter von einem Sohn sei jeden Tag eine Herausforderung. Jedoch sagt sie mit einem grossen und stolzen Lächeln im Gesicht, dass ihr Sohn Tiziano mit Abstand das Allerbeste sei, was ihr im Leben je passiert ist.

11 05/2024 polit:zeit

Fragen an …

Soll Liechtenstein dem IWF beitreten?

Im vergangenen Jahr stellte die Regierung einen offiziellen Antrag auf Mitgliedschaft beim Internationalen Währungsfonds (IWF), der beschlossen hat, Liechtenstein ins Gremium aufzunehmen. Wie Regierungschef Daniel Risch anlässlich einer Presskonferenz am 16. April 2024 ankündigte, liegt der Ball für einen Beitritt nun wieder beim Landtag, da aus Sicht des IWF alle Voraussetzungen erfüllt worden seien. So haben sich die Abgeordneten in dieser Woche mit der Thematik befasst. Die Frage was für einen Nutzen Liechtenstein von einem Beitritt hat, kam aufs Tapet, genau wie die Kosten: Die Abgabe einer Garantie, eine «Quote» von 100 bis 150 Millionen Franken zu hinterlegen. Davon wäre sofort nur ein Viertel, als 25 bis 37,5 Mio. Franken, einzubezahlen. Dazu kommen die laufenden Kosten, also zwei neue Stellen sowie Reisekosten und Spesen, zusammen jährlich rund 500‘000 Franken. Allerdings könnte das Land diese Summe bequem aus dem anfallenden Zinsen in Höhe von 1,2 Millionen Franken aus den hinterlegten Geldern begleichen, sagte Regierungschef Daniel Risch.

Frage

Wie stehen Sie zur Beitrittsfrage zum IWF?

Vier Länder sind nicht IWF-Mitglied: Nordkorea, Kuba, Monaco und Liechtenstein. Für den Rest der Welt überwiegen offenbar die Vorteile eines Beitritts. Liechtenstein als kleine, exportorientierte Volkswirtschaft ist auf den Zugang zu den globalen Märkten angewiesen. In diesem Bereich leistet der IWF seit Jahrzehnten wertvolle Arbeit. Dass seine harten und einschneidenden Vorgaben an Länder in budgetärer Not teilweise Ablehnung hervorrufen, liegt in der Natur der Sache. Aber einerseits sind diese Länder nicht ohne Grund in finanzielle Schieflage geraten, und andererseits ist niemand gezwungen, Geld vom IWF zu nehmen.

Sollte eine unserer drei Grossbanken in eine Notlage geraten oder sollte ein Naturereignis weite Teile Liechtensteins verwüsten, würden unsere Reserven von rund 2,5 Mia.Milliarden Franken nicht weit reichen. Es wären bedeutend grössere Geldmittel nötig, um die finanziellen Probleme zu lösen. Die einzige Institution, die rasch mit Know-How how und Geld einspringen könnte, ist der IWF – falls wir Mitglied sind.

Ich bin für den IWF-Beitritt. Er ist für mich eine Art günstige Versicherung für den schlimmsten Fall. Da unsere Quote beim IWF verhältnismässig klein ist, muss man ihn jedoch als günstige Versicherung mit einer bescheidenen Versicherungssumme bezeichnen. Ich zweifle an den Ausführungen der Regierung, wonach der IWF die Lösung für solche Krisen sei. Bestenfalls wird er ein Teil der Lösung sein – und nicht mehr.

Kritisch sehe ich darüber hinaus die erhöhte weltweite Sichtbarkeit nach einem Beitritt. Die Regierung ist zwar überzeugt, dass sie uns hilft. Aber nicht alle Handelspartner werden begeistert sein, wenn sie Jahr für Jahr sehen, wie stark wir vom Handel mit ihnen profitieren. Musterschüler sind selten beliebt. Das könnte eines Tages auf uns zurückfallen.

Walter Frick

Walter Frick

Die kritischen Stimmen, wie jene von Georg Kieber in der «lie:zeit», gehören meines Erachtens gehört. Nicht alles ist immer als positiv zu bewerten. Der IWF ist sicher kein Garant dafür, dass ein Land gut geführt wird. Und wenn ein Land – Kieber nannte einige gescheiterte Staaten als Beispiele – schlecht geführt ist, wird der IWF auch nicht dafür sorgen, dass es besser wird. Dafür ist in Demokratien die jeweilige Bevölkerung zuständig.

Aus meiner Sicht überwiegen die Vorteile eines Beitritts zum Internationalen Währungsfonds klar. Der IWF soll die Rolle eines sogenannten Kreditgebers letzter Instanz übernehmen. Und wie bei jeder Versicherung gilt: Natürlich hofft man, dass man sie nicht braucht, aber es gilt, auf der sicheren Seite zu sein, gerade für die kommenden Generationen.

Die hinterlegten Reserven in Höhe von 30 Millionen Franken werden verzinst und können im Krisenfall jederzeit ohne Begründung abgerufen werden. Der IWF ist eine weltweit vernetzte Institution, die uns wichtige Wirtschaftsdaten liefern kann – andererseits gibt das Aufscheinen in den IWF-Statistiken dem Land eine erhöhte Präsenz.

Ziel ist es, Liechtensteins Stabilität und den Wohlstand der liechtensteinischen Volkswirtschaft langfristig abzusichern. Da Liechtenstein keine eigene Zentralbank hat, fehlt unserem Land im Krisenfall ein Zugang zu rascher Liquidität.

Die Regierung und das Fürstenhaus sprechen sich für einen Beitritt aus. Liechtenstein wäre mit einem Beitritt bereits der 191. Mitgliedstaat. Gerade noch Monaco, Kuba und Nordkorea sind nicht dabei. Das sagt auch einiges aus.

12 05/2024 polit:zeit

Sascha Quaderer

Angesichts der wirtschaftsliberalen Haltung in Liechtenstein ist das Interesse an einem IWFBeitritt wenig überraschend und die Erteilung von grünem Licht seitens des IWF in Anbetracht des gesunden Staatshaushaltes absehbar. Neben allen Vorteilen, die wiederholt in den Medien zu lesen sind, wird offensichtlich vernachlässigt, dass die Strukturen und Mechanismen des IWF immer wieder in der Kritik stehen und Missstände angeprangert werden. Es ist allgemein bekannt, dass der IWF ein höchst undemokratisches Gremium ist. Entwicklungs- und Schwellenländer verfügen praktisch über keine Stimmkraft. Das Sagen haben finanzkräftige Staaten. Das sind die USA, Deutschland, Japan, China, das Vereinigte Königreich und Frankreich. Zusammen vereinen sie 40 Prozent der gesamten Stimmrechte des IWF auf sich und fördern damit die weltweite Liberalisierung der Wirtschaft und die Öffnung der Schere zwischen Arm und Reich.

Ein weiterer zentraler Kritikpunkt ist die Kreditvergabe des IWF. Diese ist an diverse Auflagen geknüpft. Zahlreiche Länder kamen dadurch schon in grössere Schwierigkeiten. Statt zu einer Stabilisierung trägt der IWF so zu einer Destabilisierung eines Landes bei. Es ist wichtig, dass wir für Liechtenstein die Tragweite im Zusammenhang mit den vom IWF auferlegten Kreditvergabe-Bedingungen kennen und abwägen, ob wir bereit sind, diese zu erfüllen. In Bezug auf den Beitrag des IWF zu den UN-Nachhaltigkeitszielen muss sich der Landtag der erkennbaren Widersprüchlichkeiten im Klaren sein und sich die Frage stellen: Ist Liechtenstein bereit, diese zugunsten der erhofften Stärkung der Reputation, dem Zugang zu Expertise des IWF und der eigenen Absicherung hinzunehmen?

Die Regierung erhofft sich von einem Beitritt eine Art Versicherung in letzter Instanz, um bei einer Naturkatastrophe oder einer erneuten Krise im Finanzsektor besser abgesichert zu sein. Dabei wird aber übersehen, dass das globale Finanzsystem insgesamt bereits am Abgrund steht, weil die Schulden vieler entwickelter und weniger entwickelter Staaten heute auf einem nie dagewesenen Niveau sind. Entsprechend sind die zukünftigen Herausforderungen gewaltig.

«Die derzeitige hohe Staatsverschuldung ist ein Risiko für die Stabilität des gesamten Finanzsystems.» (Bundesrätin Keller-Sutter). Ob Liechtenstein in einer Finanzkrise überhaupt noch zum Zuge käme, wage ich zu bezweifeln. Was Naturkatastrophen angeht, so wird immer wieder das Gespenst eines sehr starken Erdbebens an die Wand gemalt. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist allerdings verschwindend klein und dürfte kaum dazu führen, dass unsere zum Teil schon erdbebensicher gebauten Häuser in sich zusammenstürzen.

Dass Liechtenstein mit einem hohen Staatsvermögen einem Club mit zum Teil hochverschuldeten Ländern beitreten will, ist schon sehr aussergewöhnlich. Das ist auch dem Leiter der IWF-Delegation, Gabriel Di Bella, aufgefallen. Die Regierung sieht nur Vorteile. Lediglich zwei Mitarbeiter müssten eingestellt werden. Solche Aussagen kommen einem irgendwie bekannt vor. Es fängt immer klein an und artet im Zeitablauf in ein administratives Monster aus. So wird es sich auch mit dem IWF-Beitritt verhalten.

Unlängst konnte man in der heimischen Presse lesen, dass sich unser Regierungschef mit Staaten austauschen konnte, welche IWF- Hilfe in Anspruch genommen haben. Die Staatsoberhäupter hätten sich alle positiv über diese Hilfe geäussert. Ich hätte es lieber gesehen, wenn unser Regierungschef mit den Einwohnerinnen und Einwohnern gesprochen hätte, sind es doch genau diese, die die auferlegten Restriktionen am meisten zu spüren bekommen.

Die MiM-Partei betrachtet die Beitrittsfrage zum Internationalen Währungsfonds (IWF) mit Bedacht. Zwar könnte ein Beitritt Liechtenstein Zugang zu internationalen Finanzressourcen verschaffen und die wirtschaftliche Stabilität stärken. Doch ist anzumerken, dass die Wahrscheinlichkeit einer schwerwiegenden Krise äusserst gering ist. Die mit einem Hilfefall verbundenen Forderungen könnten jedoch innenpolitische Verwerfungen auslösen und ausländische Investoren begünstigen, während Ressourcen dauerhaft verloren gehen könnten.

Ein weiterer Punkt betrifft das Mitspracherecht eines Kleinstaats im IWF. Trotz Mitgliedschaft bleibt die effektive Einflussnahme begrenzt. Dies kann bedenklich sein, insbesondere wenn der IWF Forderungen stellt, die nicht im Interesse des Landes liegen.

Zudem stellt sich eine moralische Frage: Sollte Liechtenstein einen Fonds unterstützen, der möglicherweise politische und wirtschaftliche Massnahmen fordert, die gegen die eigenen Werte und Interessen des Landes verstossen könnten? Diesbezüglich muss eine Abwägung zwischen wirtschaftlichen Vorteilen und moralischen Prinzipien getroffen werden.

Insgesamt bedarf die Entscheidung über einen Beitritt zum IWF einer gründlichen Analyse und Diskussion. Die MiM-Partei plädiert für eine transparente Debatte im Landtag, die alle relevanten Aspekte berücksichtigt und die langfristigen Interessen Liechtensteins in den Vordergrund stellt.

13 05/2024 polit:zeit

Kevin Schönheinz

Pascal Ospelt

Sandra Fausch

WHO: Pandemievertrag und Liechtenstein

Die WHO plant Reformen, die unser Selbstbestimmungsrecht einschränken werden. Zwei parallele Reformprozesse stehen kurz vor dem Abschluss. Der erste ist ein neuer Vertrag zur Pandemievorsorge. Der zweite Reformprozess der WHO ist eine Überarbeitung des bestehenden Vertrags zur Regelung der internationalen Gesundheitsvorschriften von 2005. Dieser zweite Prozess ist für Liechtenstein von hoher Relevanz. Liechtenstein ist ein Vertragsstaat der internationalen Gesundheitsvorschriften vom 23. Mai 2005 (LGBl Nr. 76).

Text: Herbert Elkuch, DpL-Abgeordneter

Der Pandemievertrag

Der Pandemievertrag kann bei der Umsetzung des schweizerischen Epidemien-Gesetzes Auswirkungen auf Liechtenstein haben. Der Pandemie-Vertragsentwurf enthält klar autoritäre Züge. Die politische Kommunikation beispielsweise soll so gesteuert werden, dass das Vertrauen in die angeordneten Maßnahmen gestärkt wird. Damit werden freie Meinungsäusserungen, die nicht WHO-konform sind, unterdrückt. Bei einer von der WHO ausgerufenen Pandemie kann der Pandemiepakt die Handlungsfähigkeit des Landtages und der Regierung einschränken. Dass ein weit entferntes, nicht

gewähltes Gremium uns einschränken könnte, versetzt viele in Angst und Sorge.

WHO-Mitgliedschaft

Liechtenstein ist derzeit nicht Mitglied der WHO. Mai 2019: Die Regierung thematisiert einen allfälligen WHO-Beitritt Liechtensteins. Mai 2023: Unser Ministerium begrüsste Verhandlungen, um im Rahmen eines Pandemiepakts die internationale Zusammenarbeit zu fördern. Auch international verbindliche Regeln werden begrüsst, insbesondere mit Blick auf die Vorbereitung und Bewältigung zukünftiger Pandemien. Der Mitgliederbeitrag für Liechtenstein beliefe

sich auf geschätzte 50'000 US-Dollar jährlich. Nach einem Beitritt entstünde zudem ein personeller Mehraufwand. Soweit die Regierung. Ein Beitritt zum WHO erfordert einen Landtagsbeschluss. Stimmt der Landtag zu, kann das Referendum ergriffen werden. Das Volk kann mit einer Volksabstimmung einen WHO-Beitritt verhindern.

Internationale Gesundheitsvorschriften

Die Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften sind für uns als Vertragsstaat besonders relevant. Es besteht die Gefahr einer Machtverschiebung hin zu einer überstaatlichen

14 05/2024 polit:zeit

Organisation, die von privaten Interessen beeinflusst ist. An zwei Schlüsselstellen soll das Wort «unverbindlich» gestrichen werden, was dazu führen würde, dass zukünftig die Empfehlungen verbindlich sind. Wie beim Pandemievertrag: Letztlich würde die WHO entscheiden, was richtig oder falsch ist. Im Artikel 3 «Prinzipien» wird die Streichung der Worte «unter Achtung der Würde, der Menschenrechte und der Grundfreiheiten der Personen» vorgeschlagen.

Soll Liechtenstein Vertragsstaat bei den internationalen Gesundheitsvorschriften bleiben?

Es stellt sich die Frage, ob Liechtenstein allenfalls bei einer Schwächung der eigenen Souveränität weiterhin Vertragsstaat bleiben soll. Die Weltgesundheitsversammlung plant in der Konferenz vom 27. Mai bis 1. Juni 2024 über die neu gefassten int. Gesundheitsvorschriften abzustimmen. Wenn Liechtenstein innert 10 Monaten nach der Abstimmung keinen Widerspruch einlegt, sind die neuen Vorschriften verbindlich.

Lernen aus der Coronazeit

Während der Coronazeit beschloss die Regierung im Alleingang mit der 2G-Regel eine verfassungs- und gesetzeswidrige Aus-

grenzung vieler rechtschaffender Bürger. Ein parlamentarischer Vorstoss der DpL für den Einbezug des Landtages boykottierten die regierungstreuen Grossparteien. Dank der Initiative von zwei Frauen (mitdenken.li) kam eine Volksabstimmung zustande. Mit einem klarem NEIN verbot das Volk einen zukünftigen Einsatz der 2G-Regel. Die 2G-Erfahrung lehrt, den Riegel vorzuschieben, bevor Menschen diskriminiert werden. Will die WHO unsere Freiheit einschränken, muss sofort interveniert werden, nicht erst nach einer Spaltung der Bevölkerung. Das Gute: Noch ermöglicht unsere Demokratie, dass die Bürger sich gegen Willkür wehren.

15 05/2024 polit:zeit

Justizreform, ein grosser Schaden für das Land

Die Regierung möchte die Justiz reformieren. Wieso diese Reform für Liechtenstein ein gefährliches Experiment ist, und welche klaren Gründe dagegen sprechen, dazu äussern sich in diesem Interview drei Vertreter der Liechtensteinischen Rechtsanwaltskammer.

Interview: Herbert Oehri

Herr Dr. Schneider, wieso wehrt sich die Rechtsanwaltskammer gegen die Justizreform der Regierung?

Dr. Robert Schneider: Die Rechtsanwaltskammer wehrt sich nicht generell gegen eine Justizreform, darüber kann und muss man diskutieren. Am nun von der Regierung vorgelegten Entwurf stören uns aber grundlegende Punkte, die zum Teil auch gefährlich für den Rechtsschutz sowie die Reputation Liechtensteins sein können.

Was kritisieren Sie konkret?

Dr. Manuel Walser: Zuallererst kritisieren wir das Vorgehen der Regierung, wie dieser Vorschlag entstanden ist. Die Rechtsanwaltskammer und auch die zumindest uns bekannten Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte wurden nie von der zuständigen Justizministerin darüber informiert, dass überhaupt eine solche Reform geplant ist. Im Gegenteil, wir als Kammer wurden kurz vor der Pressekonferenz zu diesem Thema durch eine Mail informiert, dass das seit über 200 Jahren bestehende Justizsystem mit drei Instanzen abgeschafft werden soll.

Und wieso hat die Regierung sie nicht beigezogen und konsultiert? Es ist doch Usus, dass bei solch weitgehenden Reformen die betroffenen Personen und Verbände frühzeitig einbezogen werden …

Dr. Robert Schneider: Davon sind wir bisher auch ausgegangen, dies scheint aber zumin-

dest im Bereich der Justiz nicht mehr der Fall zu sein. Für uns als Rechtsanwaltskammer ist es zudem noch erstaunlicher, weil wir als öffentlich-rechtliche Institution alle drei Monate ein Gespräch mit dem Justizministerium haben. Aber anscheinend wurden nicht nur wir nicht einbezogen, sondern auch die Gerichte und die Richter wurden nicht informiert.

Wie begründet die Regierung dieses aussergewöhnliche Vorgehen?

Dr. Manuel Walser: Wir haben keine offizielle Begründung erhalten. Aber im vorliegenden Bericht und Antrag wird erwähnt, dass man bei grundlegenden Veränderungen die Betroffenen nicht frühzeitig einbeziehen könne, da diese dann ihre Eigeninteressen durchsetzen wollten. Man kann nun diese Ansicht teilen oder nicht, aber allen Gerichten, Richterinnen und Richtern sowie Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten Eigeninteressen vorzuwerfen und sie deshalb nicht einzubeziehen, sind Unterstellungen und Scheinargumente für das gewählte Vorgehen. Wenn die Vertrauensbasis zwischen dem Justizministerium und allen Akteuren des Justizsystem so erschüttert ist, dann haben wir wirklich ein Problem, das wir dringend lösen sollten.

Aber es ist doch richtig, dass letztlich viele Menschen am Ende für sich selbst schauen, ihre Eigeninteressen also wahren wollen …

Dr. Manuel Walser: Ja, das ist Teil der Politik, dass solche Interessen bestehen und diese letztlich ausgeglichen werden müssen, bis eine mehrheitsfähige Vorlage entsteht. Aber

sich gar nicht vorgängig mit den Argumenten auseinanderzusetzen, sondern einfach mal zu machen und das dann vorzulegen, entspricht nicht unserer erfolgreichen Praxis. Denn eines muss allen bewusst sein: hier geht es um eine Verfassungsrevision. Bei einer Verfassungsrevision ist es zwingend notwendig, dass die involvierten Parteien einbezogen werden, insbesondere die betroffenen Rechtsgelehrten.

Dr. Robert Schneider: Man kann so vorgehen, aber dann sollten wir auch nicht mehr von kurzen Wegen und Zusammenarbeit sprechen. Zudem hat die Regierung vorliegend den Weg gewählt, einige grundlegende Dinge gegenüber der Vernehmlassung anzupassen, von einer erneuten Vernehmlassung wurde aber abgesehen. Wir konnten uns zwar einbringen, hatten dafür aber nur vier Wochen Zeit, wovon zwei Wochen in der Osterzeit lagen. Wirkliches Interesse an der Meinung der Akteure hatte man offenbar nicht.

Also, der Prozess war zumindest fragwürdig. Was stört sie inhaltlich?

Dr. Robert Schneider: Vorneweg muss man festhalten, dass die Reform einige Punkte enthält, die wir begrüssen. Aber die Abschaffung einer Rechtsmittelinstanz können wir nicht gutheissen und dagegen müssen wir uns wehren. Was bedeutet die Abschaffung einer Rechtsmittelinstanz?

Dr. Ralph Wanger: Heute besteht das Rechtsmittelsystem vereinfacht gesagt aus drei Instanzen. Dem Landgericht als erste Instanz,

16 05/2024 polit:zeit

dem Obergericht als zweite Instanz und bei grundlegenden Rechtsfragen dem Obersten Gerichtshof als dritte Instanz. Dieses System besteht seit über 200 Jahren und hat sich bewährt. Die Rechtsprechung in Liechtenstein ist schon bisher überaus effizient und die Spruchqualität – insbesondere beim Obersten Gerichtshof – ist sehr gut. Dies gilt auch dann, wenn man mit dem Urteil inhaltlich nicht einverstanden ist. Nun soll eine Instanz abgeschafft werden, konkret ist dies der Oberste Gerichtshof in seiner heutigen Form.

Aber der Oberste Gerichtshof soll doch weiter bestehen …

Dr. Robert Schneider: Die Regierung kann das Kind letztlich nennen, wie sie will. Die Funktion des Obersten Gerichtshofs als Hüterin der Rechtsstaatlichkeit und der Weiterentwicklung des Rechts wird abgeschafft.

Eine Instanz weniger bedeutet schnellere Urteile und Gewissheit. Das ist doch gut?

Dr. Ralph Wanger: Dann könnten wir in aller Konsequenz auch die zweite Instanz abschaffen. Schneller ist nicht besser. Selbstverständlich ist die Qualität eines Rechtsspruches besser, wen zwei Rechtsmittelinstanzen eine Sache angeschaut haben. Ein Gericht zu haben, das sich ausschliesslich um Rechtsfragen kümmert, ist essentiell für einen Rechtsstaat.

Drei Instanzen sind also wichtig für den Rechtsfrieden. Aber sie sind natürlich auch

gut für den Anwalt oder die Anwältin, weil es so mehr zu tun gibt …

Dr. Manuel Walser: Diese Frage musste kommen und sie darf auch gestellt werden. Dies wird uns Anwälten auch indirekt unterstellt, wenn wir als angebliche Betroffene der Reform nicht darüber informiert werden. Allerdings ist diese Aussage nicht richtig. Viele der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die sich aktiv für den Erhalt des heutigen Systems einsetzen, sind nicht vor Gericht tätig, sondern in der Beratung. Sie verlieren direkt also keine Honorare durch die Abschaffung der dritten Instanz. Indirekt wird sich diese Reform aber auf die Tätigkeit von vielen auswirken.

Wie?

Dr. Robert Schneider: Durch die Abschaffung der dritten Instanz ist Liechtenstein neben Malta das einzige Land in Europa, welches nur noch zwei Instanzen aufweist. Island zum Beispiel hat vor einigen Jahren extra neu eine dritte Instanz geschaffen. Man fragt dann schon, was das soll. Wir sind sonst zurecht bemüht, bei internationalen Regulierungen mit dabei zu sein, um die Reputation des Standortes weiter zu verbessern und zu stärken. Und in diesem Punkt wollen wir den europäischen Standard ohne Not unterschreiten. Die Kunden unseres Finanzplatzes werden dies wahrnehmen. Für sie ist es wichtig, dass in einem Streitfall Rechtsschutz nach internationalem Standard und ein zuverlässiges Rechtsschutzsystem besteht. Wenn dies in Liechtenstein nicht mehr im bisherigen Ausmass gewährleistet ist, wird sich dies

mittelfristig negativ auf die wirtschaftliche Attraktivität auswirken.

Aber was soll die Regierung denn machen – auf den drohenden Fachkräftemangel an den Gerichten, der von der Regierung als Hauptargument vorgebracht wird, muss sie doch reagieren.

Dr. Robert Schneider: Mit der gegenständlichen Vorlage wird der Fachkräftemangel unseres Erachtens noch verstärkt. Im Übrigen sind wir der Meinung, dass es bessere Wege gibt. So sollte unbedingt die lange angekündigte Digitalisierung der Gerichte vorangetrieben werden. Solange wir alles noch auf Papier austauschen und einreichen, werden wir auch keine Effizienzgewinne haben. Dies war übrigens auch ein Ziel im Regierungsprogramm für die aktuelle Legislaturperiode. Zudem sollten wir gerade nicht durch die Abschaffung der nebenamtlichen Richterstellen diese flexible Möglichkeit aufgeben und auf diese Expertinnen und Experten verzichten.

Wie soll es denn nun ihrer Meinung nach weitergehen, was würden Sie sich wünschen?

Dr. Manuel Walser: Dass die Regierung diese Reform zurückzieht und gemeinsam mit den Akteuren des Justizsystems eine Reform ausarbeitet, welche dabei hilft, die Ziele zu erreichen, ohne den Rechtsschutz in Liechtenstein zu gefährden. Dafür stehen wir gerne jederzeit bereit.

17 05/2024 polit:zeit

V. l. Dr. Ralph Wanger, Dr. Robert Schneider und Dr. Manuel Walser.

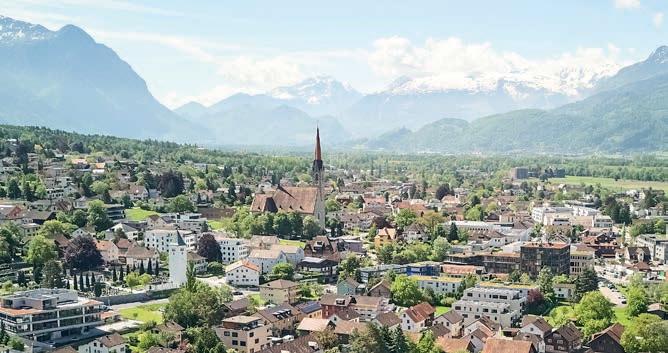

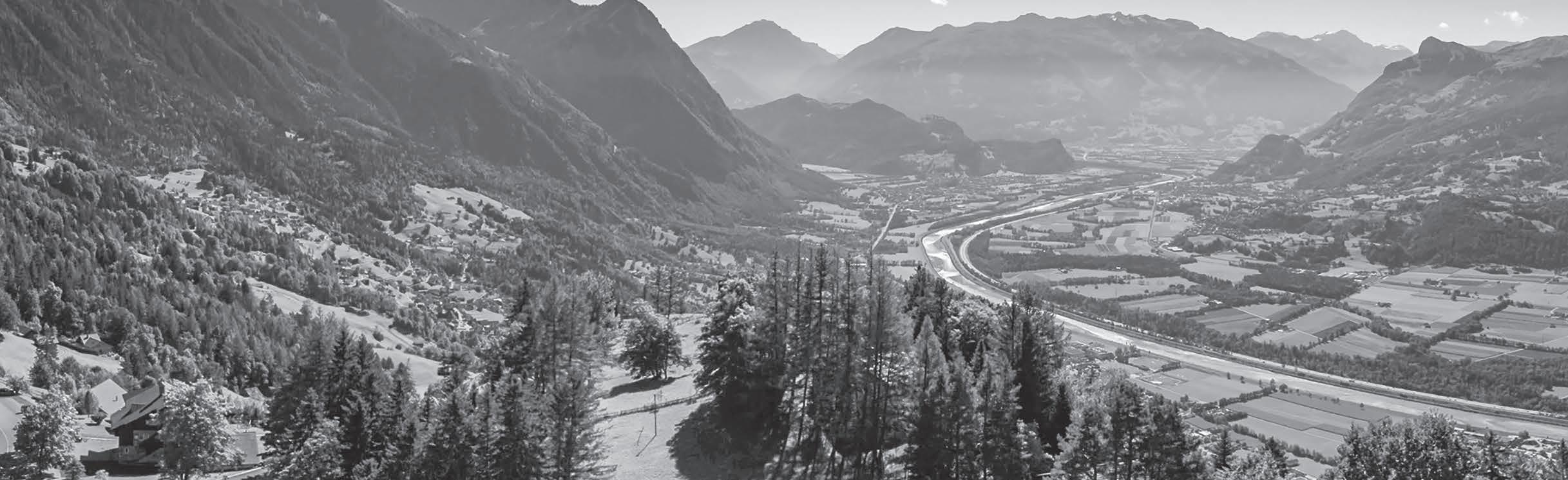

Beteiligung Liechtensteins am geplanten Megaprojekt «Lünersee II» möglich

In Vorarlberg soll in den nächsten Jahren das grösste Pumpspeicherkraftwerk in Österreich entstehen mit 1000 Megawatt Leistung und einem finanziellen Projektvolumen von rund 2 Milliarden Euro: das Megaprojekt «Lünerseewerk II». Mit seiner gewaltigen Leistung wäre es möglich, nicht nur ganz Vorarlberg mit Energie zu versorgen, sondern auch die Regionen rund und Vorarlberg, wie eine Meldung aus dem Landhaus in Bregenz besagt.

Gastbeitrag: Egon Oehri

Das «Lünerseewerk II», ein Projekt der Illwerke VKW, wäre sieben Jahre nach Baubeginn fertiggestellt und würde die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern längerfristig obsolet machen.

Viele gute Gründe

Es gibt viele Gründe, um auf erneuerbare Energiequellen umzusteigen. Liechtenstein setzt vor allem auf Photovoltaik und Windkraft, die sauberen Strom liefern, aber keine Versorgungssicherheit bieten. Da käme ein Einstieg in dieses Mammut-Wasserkraftwerk beim Lünersee gerade zum richtigen Zeitpunkt.

So unterstrich der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner in einem VN-Beitrag vom 16. April 2024, dass in Europa das Bewusstsein wachse, dass die Energiewende ohne Pumpspeicherkraftwerke nicht möglich sein werde. Gerade in Deutschland sei nach dem Atomausstieg die Energiewende ohne Speichertechnologien unmöglich. Die Illwerke VKW

mit ihren Stauseen inmitten der EU und bestehender Einbindung im deutschen Netz stelle auch wirtschaftlich ein interessantes Angebot dar. Keine andere Batterietechnologie könne die Kilowattstunde Energie ähnlich kosteneffizient sichern, betonen die Illwerke VKW selbst. Die Energieversorgung in Europa nachhaltig zu sichern, ist wieder ein politisches Thema geworden.

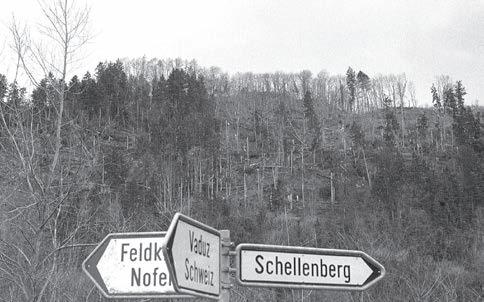

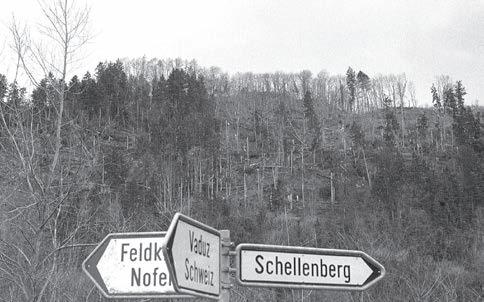

Strom aus Vorarlberg

Eine seit Oktober 2004 bestehende 110kV-Leitung (Kabel) verbindet die Stromnetze von Liechtenstein und Vorarlberg. Aber bereits 100 Jahre zuvor, zur Weihnachtszeit 1906, erhielt Mauren als erste Gemeinde des Landes elektrischen Strom durch die Stadtwerke Feldkirch. Liechtenstein zählte damals 7' 780 Einwohner, Mauren/Schaanwald 843. Zu dieser Zeit war Liechtenstein wirtschaftlich mit Österreich verbunden, unter anderem durch den Zollvertrag von 1852. Liechtenstein war damals ein sehr armes Land. Die Bewohner lebten praktisch nur von der Landwirtschaft.

Im Jahr 1920 löste die Azentylengenossenschaft in Schaan ihr Werk auf und Vaduz das Energieleitungsnetz ab. Liechtenstein baute das Leitungsnetz aus und bezog von da an mittels einer 10kV-Übertragungsleitung Energie vom Elektrizitätswerk Feldkirch. Als am 24. Januar 1927 das neu gebaute Lawenakraftwerk den Betrieb aufnahm, wurde die Übertragungsleitung von Feldkirch nach Schaanwald vom Lawenawerk Blick auf den Lünersee.

1910 trat die liechtensteinische Regierung mit der Anfrage an die Feldkircher Stadtwerke heran, die Energieversorgung für ganz Liechtenstein zu übernehmen. Zu einer solchen Übernahme kam es in der Folge nicht, da einerseits die Gemeinde Schaan ihr Gaswerk nicht aufgeben und die Gemeinde Vaduz in der Versorgung durch die Spinnerei Jenny & Spörry verbleiben wollte und andererseits die übrigen Gemeinden Liechtensteins wegen der geringen Menge von Abnehmern vorerst keine Gewähr für eine Wirtschaftlichkeit der Versorgung boten. Der Strom wurde ausschliesslich für Beleuchtung und vereinzelt für Bügeleisen und Motoren gebraucht.

18 05/2024 polit:zeit

abgelöst, jedoch in ihrem baulichen Bestand für etwaige Notstrombezüge belassen.

Das Lawenakraftwerk hatte im Jahr 1932 das zum Werk Feldkirch gehörende Ortsversorgungsnetz der Gemeinde Mauren und Eschen samt der laufenden Miet- und Abzahlungsverträge für den Betrag von 102'213 Franken abgelöst und die Versorgung dieser Gemeinden selbst übernommen.

Die Lieferung von Zusatzenergie an das Lawenakraftwerk wurde von 1942 bis 1949 aufrechterhalten. Zu diesem Zweck wurde in den Jahren 1941/42 in Schaanwald die Trafo- und Umspannstation «Pirsch» gebaut. Entworfen wurde sie vom damaligen Bautechniker des Lawenawerks von Josef Malin (1891–1981) aus Mauren. 1949 wurde die Zuleitung aus Eisendraht über den Letzebühel nach Schaanwald abgebrochen. Johann Oehri (1880–1957), der Grossvater von Egon Oehri (*1940) und Herbert Oehri (*1942), betreute in diesen sieben Jahren die Umspannstation. Am 3. September 2001

wurde die Trafostation «Pirsch» Schaanwald auf einer Briefmarke, entworfen vom Maurer Künstler Georg Malin, abgebildet und unter Denkmalschutz gestellt.

Von 1906 bis 1949 hat Liechtenstein mit Vorarlberg gemeinsam die Stromversorgung bewältigt.

Liechtenstein muss Strom einkaufen Nicht nur im Bereich der Wärme gibt es eine enge grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Liechtenstein und der Schweiz. Die LKW produzieren zwar ihren eigenen Strom, können aber den Strombedarf nicht voll decken. Der in Liechtenstein produzierte Strom besteht zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien, Wasserkraft und Photovoltaik. Mit einem Eigenversorgungsgrad von rund 25 Prozent (19 Prozent aus Wasserkraft und 6 Prozent Solarenergie) muss Liechtenstein einen Grossteil seines Stroms aus dem europäischen Ausland importieren. Der zusätzlich benötigte Strom für Industrie und Gewerbe wird aus der Schweiz bzw. dem internationalen Verbundnetz importiert.

Zurückkommend auf die Eingangsworte dieses Beitrages und angesichts des Baus des grössten Wasserkraftwerks Österreichs sozusagen vor der Haustüre kann man eine finanzielle Beteiligung unseres Landes an diesem Projekt durchaus ins Kalkül ziehen. Auch vor dem Hintergrund der Liechtensteiner Finanzreserven wäre eine Beteiligung denkbar und sinnvoll.

Das Bundesland Vorarlberg hat ein Interesse an der Stabilität der liechtensteinischen Wirtschaft und am Erhalt der Arbeitsplätze für die rund 9'000 Zupendler.

Liechtenstein sollte sich beteiligen

Ein solches Win-Win-Projekt ist eine nachhaltige, sinnvolle und gute Investition für die nächsten Generationen. Dies sollte Liechtenstein unbedingt nutzen und damit die Stromversorgung langfristig sicherstellen.

19 05/2024 polit:zeit

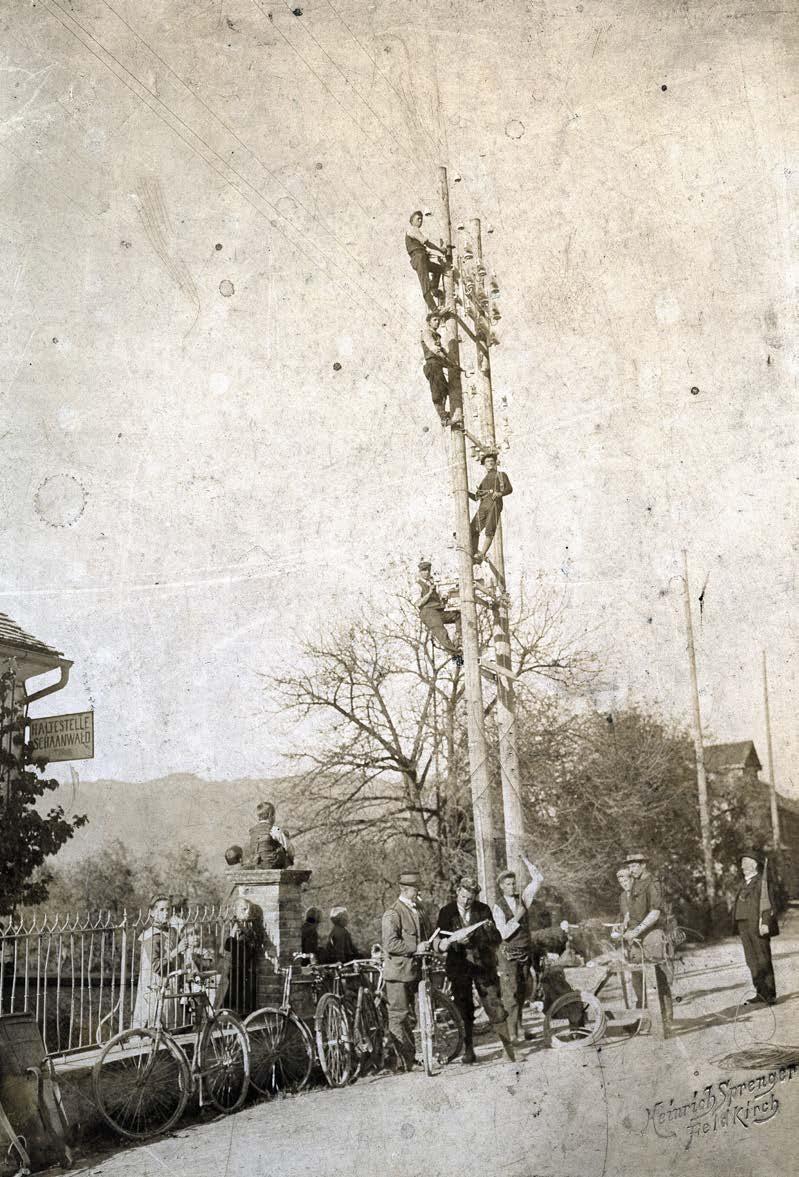

Umspann- und Trafostation

«Pirsch»in Schaanwald

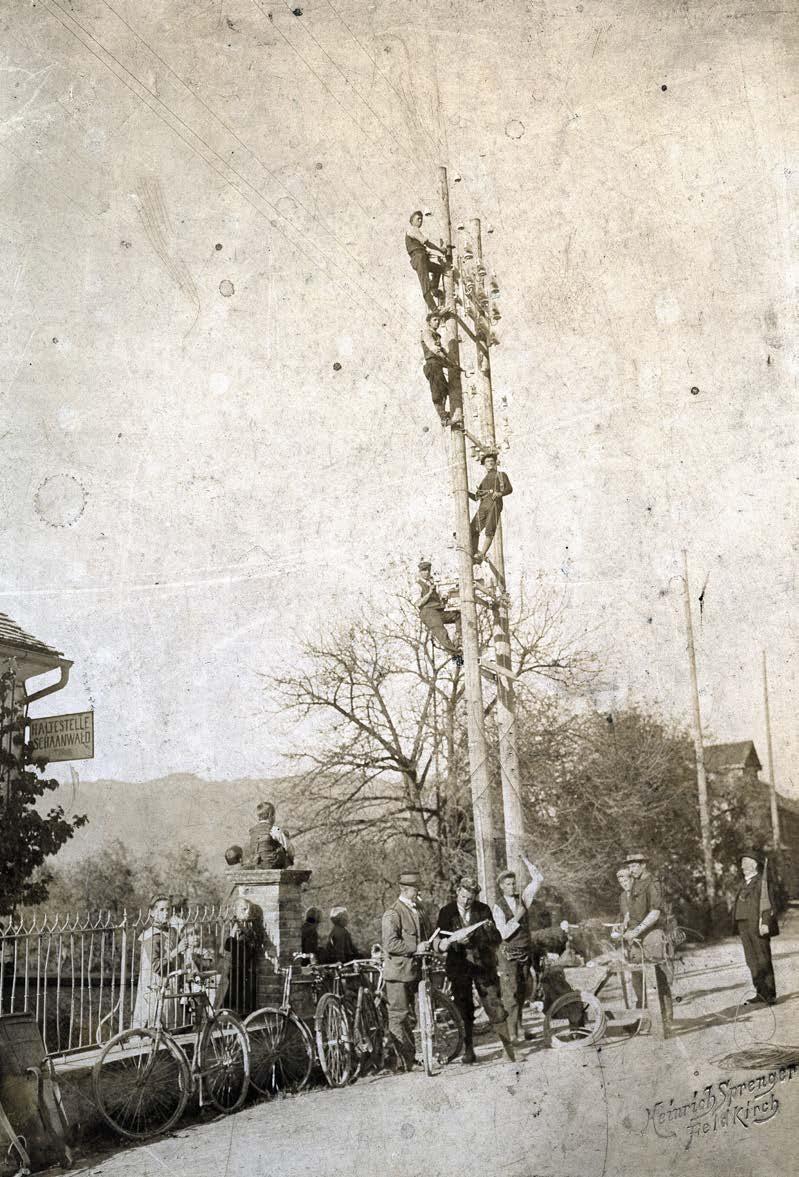

Als der Strom nach Liechtenstein kam

Bis zur Wende vom 19. zum 20 Jahrhundert bildeten die Unschlittkerze und die primitive, mit Rapsöl gespeiste Öllampe die Grundlage der Beleuchtung in Liechtenstein. In der Region wurden auch Petroleumlampen verwendet.

Gastbeitrag: Egon Oehri

Zur Weihnachtszeit 1906 erhielt die Gemeinde Mauren-Schaanwald elektrischen Strom durch die Stadtwerke Feldkirch.

Liechtensteinische Strom-Eigenversorgung Zwischen der wirtschaftlichen Entwicklung Liechtensteins und der Entwicklung des Energiebedarfs in Bezug auf Strom besteht ein enger Zusammenhang. Am 13. September 1925 erfolgte eine Volksabstimmung über den Bau des Wasserkraftwerkes Lawena. Die Vorlage wurde knapp angenommen. Das Gesamtergebnis betrug 957 Ja- gegenüber 748

Neinstimmen (Mauren/Schaanwald 46 Ja- und 138 Neinstimmen)!

Anfang 1927 wurde das Lawenawerk mit einer Leistung von 700 kW in Betrieb genommen. Die Ortsnetze Mauren und Eschen wurden bis 1932 direkt von den Stadtwerken Feldkirch mit Elektrizität versorgt. Am 29. Juni 1932 stimmte der Landtag der Auflösung dieser beiden Netze für eine eine Entschädigungssumme von rund 100‘000 Franken zu. Damit war der Zeitpunkt einer einheitlichen Versorgung des ganzen Landes über das Netz des Landeswerkes Lawena gekommen.

Auf dem Doppelmast befinden sich vier Steiger, die damit beschäftigt sind, Kupferdrähte auf die Isolatoren aufzuziehen. Alle notwendigen Anweisungen erhalten sie von technisch versierten Männern in Anzug und Krawatte, welche sich am Fusse des Mastes befinden. Ganz rechts im Bild steht mit einer roten Signalfahne ausgerüstet ein Mann, der als Aufsichtsorgan der ÖBB die Arbeiten überwacht, weil die ÖBB-Trasse Richtung Schaanwald zu diesem Zeitpunkt befahrbar war.

Am Haus auf der linken Seite ist eine Tafel mit der Aufschrift «HALTESTELLE SCHAANWALD» (im Jahre 1902 eröffnet) angebracht.

Die im Bild an den Gartenzaun angelehnten PUCH-Fahrräder aus Steyr galten zu dieser Zeit als qualitativ hochwertige Fortbewegungsmittel, die sich jedoch längst nicht jeder leisten konnte. Sie kamen vorwiegend als Dienstfahrzeuge für höhere Beamte und Vertreter der ÖBB zum Einsatz.

Links neben den Fahrrädern sind zwei Traggefässe (Tansen) für Trauben und Obst zu erkennen. Das Foto entstand im Oktober 1906. Foto wurde dem Buch die «Maurer Wiesen in Schaanwald» von Luis Jäger entnommen.

20 05/2024 polit:zeit

Passt unser Schulsystem noch in die heutige Zeit?

Das heutige Liechtensteiner Schulsystem ist in der Zeit nach der Industrialisierung entstanden. Damals ging es darum, Kinder und Jugendliche auf einen Beruf vorzubereiten, den sie ein Leben lang ausüben sollten. Heute ist die Arbeitswelt viel dynamischer. Wer ins Berufsleben einsteigt, muss sich ständig weiterentwickeln, um mit dem technologischen Wandel Schritt zu halten. Deshalb sind heute andere Kompetenzen gefragt als noch vor 30 Jahren. Wird das Schulsystem diesem Wandel gerecht?

Gastbeitrag: Doris Quaderer, Stiftung Zukunft.li

Horst Biedermann, Rektor der Pädagogischen Hochschule in St. Gallen, und Zukunft.li-Projektleiterin Doris Quaderer gehen im Podcast mit Moderator Sigvard Wohlwend dieser Frage nach. «Die Standardisierung im Bildungssystem ist nicht mehr zeitgemäss, es braucht mehr Vielfalt in den Schulen. Wir müssen das Fächerspektrum erweitern und die grossen Themen aufgreifen, die unsere Gesellschaft heute und morgen beschäftigen», sagt Horst Biedermann im Video-Podcast. Damit diese Vielfalt entstehen kann, brauchen die Schulen seiner Meinung nach mehr Gestaltungsspielraum, den sie heute nicht haben. Der grobe Rahmen in Form des Lehrplans soll zwar weiterhin vorgegeben werden. Wie der Stoff vermittelt wird, wie die Klassen eingeteilt werden, welche Lehrpersonen eingestellt werden und wie das Budget eingesetzt wird, das soll jedoch den Schulleitungen überlassen bleiben, sind sowohl Doris Quaderer als auch Horst Biedermann überzeugt. Mehr Freiraum bedingt aber auch, dass die Qualität der Schulen gezielt überprüft wird.

Mehr Gestaltungsspielraum auch bei der Selektion in Leistungsstufen Mehr Gestaltungsspielraum sollten die Sekundarschulen auch bei der Einteilung in Leistungsstufen haben. Laut Doris Quaderer wäre

es sinnvoll, wenn es pro Schulstandort nur noch eine Schulleitung gibt und nicht mehr getrennt nach Ober- und Realschule. Denn so könnte mehr Flexibilität zwischen den Schultypen entstehen. Ob Schülerinnen und Schüler dann in Leistungsklassen oder nur in gewissen Fächern in Leistungszügen unterrichtet werden, bliebe den Schulen überlassen. Die frühe Einteilung in die unterschiedlichen Schultypen Oberschule, Realschule und Gymnasium sieht auch Horst Biedermann kritisch. Mit den bestehenden Zuweisungsquoten besteht die Gefahr, dass Kinder nicht ihrem Leistungspotenzial entsprechend zugeteilt werden. So wird ein durchschnittlich begabtes Kind in einer sehr leistungsstarken Klasse tendenziell schlechter eingestuft als ein Kind in einer eher schwachen Klasse. Auch spielt bei der Selektion oft der sozioökonomische Hintergrund des Elternhauses eine wesentliche Rolle, wie Studien aus der Schweiz zeigen. Die Leistungsüberschneidungen zwischen den Schultypen sind grösser als gemeinhin angenommen. Eine Auswertung der Standardprüfungen der Jahre 2000 bis 2014 in Liechtenstein zeigt, dass die besten 40 Prozent der Oberschülerinnen und Oberschüler in Mathematik mit den leistungsschwächeren 40 Prozent des Gymnasiums mithalten können. Trotzdem sind sie mit dem Oberschulzeugnis bei der Berufswahl benachteiligt.

Über den Reformbedarf im Bildungssystem diskutieren in der neusten Ausgabe des Zukunft.liVideo-Podcasts Horst Biedermann, Rektor der Pädagogischen Hochschule St. Gallen, und Doris Quaderer, Projektleiterin der Studie «Bildung Liechtenstein: Innovation durch Schulautonomie und Wettbewerb», mit Moderator Sigvard Wohlwend (v. l.).

Ein Viertel verlässt die Schule ohne ausreichende Lesekompetenz Hierzulande ist wenig bekannt, dass es ausserhalb des deutschsprachigen Raums nur sehr wenige Länder gibt, die ihre Schülerinnen und Schüler so früh in drei verschiedene Schultypen einteilen. Die PISA-Studien zeigen, dass Schulsysteme auch ohne diese Aufteilung sehr erfolgreich sein können. So gelingt es beispielsweise Ländern wie Estland, Kanada oder Singapur deutlich besser, auch die schwächsten Schülerinnen und Schüler auf ein gutes Bildungsniveau zu bringen. In der Schweiz hingegen verlässt ein Viertel der Jugendlichen die Schule, ohne ausreichend lesen zu können. Für Liechtenstein gibt es dazu keine Vergleichsdaten, aber aufgrund der hohen Vergleichbarkeit mit der Schweiz ist es plausibel, anzunehmen, dass die Resultate nicht wesentlich anders ausfallen dürften. Ein Viertel ist ein besorgniserregend hoher Anteil, der auch eine starke volkswirtschaftliche Komponente hat. Denn unzureichende Bildung verursacht hohe Folgekosten. Oder wie es der amerikanische Präsident John F. Kennedy einst treffend formulierte: «There is only one thing in the long run more expensive than education: no education».

Der Video-Podcast ist zu finden auf: www.stiftungzukunft.li, Youtube, Spotify oder iTunes

21 05/2024 polit:zeit

im:fokus

«Bodenständig bleiben und den Austausch pflegen»

Als Wohngemeinde macht Ruggell seit Jahren genauso von sich reden wie als Wirtschaftsstandort. Vorsteher Christian Öhri schildert, was Einwohner wie Unternehmer an der Gemeinde schätzen und erklärt, wie er die Lebensund Standortqualität weiterhin hochhalten will. Ausserdem verrät er, wieso er der Ansicht ist, dass die ganze Region von kommunalen Synergien profitieren kann und was sein Kraftort mit Smaragden zu tun hat.

Interview: Heribert Beck

Herr Öhri, etwas mehr als ein Jahr ist es nun her, seit Sie Ihren Posten als Gemeindesekretär aufgegeben und die Führung der Gemeinde übernommen haben. Wie haben Sie dieses Jahr und den Wechsel in die Hauptverantwortung erlebt?

Christian Öhri: Es war ein sehr gutes Jahr mit vielen schönen Momenten, die mir grosse Freude bereitet haben. Wichtige Projekte konnten nahtlos weitergeführt werden, neue sind gestartet worden. Von der Verwaltung wurde ich vom Beginn an tatkräftig unterstützt, wofür ich mich recht herzlich bedanke. Und auch im Gemeinderat herrscht seit Beginn ein sehr gutes Klima, in dem konstruktiv nach den besten Lösungen im Sinne und zum Wohle unserer Gemeinde gesucht wird.

Bereits kurz nach der Amtsübernahme haben Sie mit einer innovativen Idee überrascht und angekündigt, den Gemeindesteuerzuschlag schrittweise zu senken. Was waren die Hintergründe dieses Vorgehens und welche Rückmeldungen haben Sie aus der Bevölkerung erhalten?

22 05/2024 im:fokus

Ruggell

Der Landtag und die Regierung haben den Finanzausgleich angepasst, sodass alle Gemeinden die Möglichkeit erhalten, ihren Gemeindesteuerzuschlag auf 150 Prozent zu reduzieren. Und diese Möglichkeit möchten wir auch nutzen – trotz der sehr hohen Investitionen in unsere Infrastruktur, die derzeit anstehen. Dabei muss ich festhalten, dass die Realisierung der neuen Abwasserpumpleitung, die durch das ganze Dorf gezogen wird, für uns ein Jahrhundertbauwerk ist. Die schrittweise Anpassung des Gemeindesteuerzuschlags um je 5 Prozent pro Jahr von 175 auf 150 Prozent erlaubt es uns, mit gutem Gewissen beides unter einem Hut zu bringen: Die hohen Investitionen wie auch die gewünschte Steuersenkung. Und je nachdem, wie die nächsten Jahre verlaufen, werden wir vielleicht den einen oder anderen Schritt überspringen können.

Wie ist es generell um die Ruggeller Gemeindefinanzen bestellt?

Für das Jahr 2023 haben wir, eben aufgrund der angesprochenen Investitionen, gemäss Budget mit einem Minus von 5 Millionen Franken gerechnet. Die Investitionen sind im letzten Jahr schliesslich zwar höher ausgefallen

Neben den grossen Projekten, bei denen wir langfristig denken, ist es ganz wichtig, die «kleiner» erscheinenden Themen nicht zu vernachlässigen.

Christian

23 05/2024 im:fokus

Ruggell im fokus

Öhri, Gemeindevorsteher von Ruggell

Ruggell im fokus

Der neue Begegnungsplatz vor dem Küefer-Martis-Huus wird heute um 15 Uhr mit einem Dorffest eröffnet.

als budgetiert, gleichzeitig nahmen wir umgekehrt aber deutlich höhere Ertragsteuern ein als geplant. Dies war eine sehr positive Überraschung, die für unseren attraktiven und staufreien Wirtschaftsstandort spricht. Die Jahresrechnung 2023 wird Anfang Juni im Gemeinderat behandelt. Wir werden ein negatives Jahresergebnis zur Kenntnis nehmen müssen, aber sicherlich nicht im Umfang von minus 5 Millionen Franken. Welche grossen Projekte stehen in Ihrer Gemeinde als nächstes an?

Das Land Liechtenstein startet im Spätsommer mit dem Bau des Schulzentrums Unterland II. Die LAK ist in der Planung für das nächste Alters- und Pflegeheim mit 60 Betten, das im Zentrum von Ruggell entstehen wird. Direkt daneben realisieren wir als Gemeinde gemeinsam mit einem Partner ein Generationenhaus, das neben zahlreichen kleinen Wohnungen auch eine Tagesstruktur und Gesundheitspraxen beheimaten wird. Man muss sich vorstellen: Es entstehen dadurch drei riesige Gebäude in Ruggell, die den Dorfcharakter wesentlich beein-

flussen. Es entwickelt sich mit dem Alters- und Pflegeheim sowie dem Generationenhaus ein neues Zentrum, das uns eine grosse Chance bietet. Denn gegenüber von diesem Gebäudekomplex können wir das Zentrum bei der alten Sennerei eines Tages mit gutüberlegten Nachfolgeprojekten weiterentwickeln. Dies ist jedoch langfristig gedacht. Neben diesen grösseren Projekten ist es ganz wichtig, die «kleiner» erscheinenden Themen nicht zu vernachlässigen.

Welches sind solche anderen, kleineren Themen, die aber genauso wichtig sind?

In einer Woche dürfen wir am Ruggeller Tag der Biodiversität den Naturschaugarten eröffnen. Gleich mehrere Naturprojekte werden an diesem Samstagvormittag, 25. Mai, vorgestellt. Im ganzen Dorfgebiet gibt es wunderschön blühende Wildblumenwiesen, die auch in privaten Gärten gefördert werden. Der Industriekreisel blüht nun ebenfalls in vielen schönen Farben. Es brauchte einfach etwas Zeit und Geduld.

24 05/2024 im:fokus

KLEINE ODER GROSSE PLÄNE? WIR SIND FÜR SIE DA. HOOP-HOLZBAU.LI

Zudem suchen wir gemeinsam mit der Bevölkerung aktuell nach guten Standorten, an denen wir Obst- und Nussbäume im Rahmen eines gemeinsamen Projekts mit dem Verein Biohof Ruggell anpflanzen möchten. Die Früchte können dann von allen Einwohnerinnen und Einwohnern unter Einhaltung von gewissen Rahmenbedingungen geerntet werden.

Heute um 15 Uhr dürfen wir ausserdem den neuen Begegnungsplatz vor dem Küefer-Martis-Huus, unserem Kulturzentrum, eröffnen, wozu ich herzlich einlade. Es ist ein schöner Platz zum Verweilen und für kulturelle Anlässe entstanden, der mit vielen Sitzgelegenheiten, Bäumen und einem Brunnen ausgestattet ist. Die Entwicklung des Küefer-Martis-Huus ist dem Gemeinderat und mir sehr wichtig. Das Kulturzentrum lädt zu abwechslungsreichen und interessanten Ausstellungen ein. So startet heute neben der Platzeröffnung eine eigene Ausstellung zur Ruggeller Kulturgütersammlung.

Der neue Naturschaugarten wird am kommenden Samstag eröffnet –am Tag der Biodiversität.

25 05/2024 im:fokus

Und dabei ist es wichtig, dass sich die Einwohner grüssen?

Genau. Die Kampagne «Müar z’Ruggäll sägen Hoi» läuft jetzt seit zirka zwei Monaten, und wir haben viele positive Rückmeldungen erhalten. Als kleinere Gemeinde sehe ich die Chance, dass wir dieses Brauchtum des Grüssens erhalten können. Egal, ob man sich kennt oder nicht: Über ein freundliches «Hoi» auf dem Weg freuen sich alle. Mit Plakaten, Bierdeckeln in den Restaurants und einem Fotowettbewerb auf den Social-Media-Kanälen möchten wir unsere Einwohnerinnen und Einwohner auf kreative und sympathische Art und Weise auf die Wichtigkeit des Grüssens aufmerksam machen. Es ist eine kleine Sache, die jedoch eine grosse Wirkung entfaltet.

Sind solche Projekte auch das Geheimnis, das Ruggell als Wohnort so attraktiv macht?

Uns war und ist es wichtig, die Bevölkerung bei verschiedenen Themen

stark miteinzubeziehen, um die Gemeinde gemeinsam zu gestalten. So fand Mitte März ein Bevölkerungsworkshop statt, aus dem zwölf kleinere bis grössere Projekte beziehungsweise Themen hervorgegangen sind. Uns ist aber auch klar, dass wir kein landesweites Zentrum wie zum Beispiel Schaan sind. Wir brauchen kein eigenes Kino, sondern haben das in Schaan mitunterstützt. Das Gleiche gilt für die Kletterhalle, welche wir unterstützen und für die nach meiner Ansicht ein idealer Standort zwischen Schaan und Vaduz gefunden werden konnte. Wir haben auch kein eigenes Freibad und keinen Badesee, weil umliegende Gemeinden solche Infrastrukturen vorweisen. Dafür haben wir eine Pumptrackanlage mit Pumpbowl, sowie den Freizeitpark Widau, die auch von den Nachbarn besucht werden. So ist es für mich wichtig, bodenständig zu bleiben und den Austausch mit allen Nachbargemeinden zu pflegen – auch über die Landesgrenzen.

Voneinander können wir nur profitieren und miteinander Synergien nutzen, sodass die ganze Region ein attraktiver Lebensraum ist.

Vertrauen ist gut. Die Mobiliar ist besser.

Fabian Haltinner, Versicherungs- und Vorsorgeberater

T 00423 237 65 57, fabian.haltinner@mobiliar.ch

Generalagentur Vaduz

Kilian Pfister

Zollstrasse 5

9490 Vaduz

T 00423 237 65 55 vaduz@mobiliar.ch mobiliar.ch/vaduz

26 05/2024 im:fokus

1822334

document9116126987100789455.indd 1 17.04.2024 11:33:58

Die Tafel weisst darauf hin, dass das Radfahren auf dem Trottoir nicht gestattet ist.

Besuch der Berner Konvention des Europarts in Ruggell.

Der neue Kreisel sorgt für eine rasche Verbindung in den Industriering und seine Bepflanzung blüht.

Die Lebensqualität ist das eine, aber auch die Standortattraktivität scheint in Ruggell gross zu sein. Sie haben es in Sachen Ertragssteuern bereits angetönt. Was macht die Gemeinde für Unternehmen so anziehend?

An einem Informationsabend Ende Februar habe ich mich bei meinen Vorgängern bedankt, die bereits vor mehr als 20 Jahren mit dem Ruggeller Industriering eine weit vorausblickende Vision hatten, die heute aus der Gemeinde nicht mehr wegzudenken ist. Man ist in wenigen Minuten von der Autobahn staufrei in einer Industrie-, Gewerbe und Dienstleistungszone, die alles bietet. Mittlerweile ist unsere kleine Stadt im Dorf, wie ich gerne sage, auch vom ÖV gut erschlossen, dies nicht nur Richtung Oberland, sondern auch direkt an den S-Bahnhof in Salez und an den Bahnhof in Feldkirch. Unser Bestreben ist, dass der öffentliche Verkehr in Ruggell weiter stark ausgebaut und gestärkt wird, und diesbezüglich zeichnen sich im Moment sehr gute Lösungen auf den Fahrplanwechsel 2025 hin ab. Zudem freut es uns, dass wir unse-

ren interessanten Wirtschaftsstandort in diesem Jahr als Gastgemeinde an der Lihga vorstellen dürfen.

Neben dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs ist Ruggell als Fahrraddorf bekannt. Ist das Fahrradwegnetz auf dem neusten Stand?

Sehr intensiv sind wir gemeinsam mit der Gemeinde Sennwald in der Planung für die neue Fuss- und Radverkehrsbrücke über den Rhein. Die jetzige Rheinbrücke lässt keine Fahrradstreifen zu, und auf dem Trottoir ist das Radfahren nicht gestattet, da das Geländer nicht hoch und das Trottoir nicht breit genug ist und die Kanten zu hoch sind. Dies macht das Überqueren sowohl für Familien als auch für Pendler sehr gefährlich. Unser grosses Ziel ist es, dass wir als Fahrradgemeinde auch gut und sicher an die Schweiz angebunden sind und umgekehrt, sei es in der Freizeit oder als Pendler zum S-Bahnhof. Diese sichere Verbindung ist für den bestehenden Dreiländerweg und die Hauptfahrradroute von Österreich kommend ebenfalls sehr

B rande r kennu n g

Einb r u c h m e ldu n g

Videoübe r wa chun g

Zu t ri t ts kon t roll e

Schüt ze was dir wichtig ist

27 05/2024 im:fokus

ES

Ruggell

St. Gallen |

T +423 375 00 20 info@es-sicherheit.li, es-sicherheit.li

Ruggell im fokus

Sicherheit

|

Zürich

wichtig. Zudem möchten wir verschiedene Abschnitte ausbauen wie zum Beispiel ein Teilstück von Österreich direkt in den Industriering.

Auch in Ruggell scheint aber vermutlich nicht immer nur die Sonne. Mit welchen Herausforderungen haben Sie aktuell zu kämpfen und wie möchten Sie diese bewältigen?

Momentan beschäftigt uns der Vandalismus durch Jugendliche sehr. Wir haben mit einem Ausbau der Videoüberwachung reagiert. Jedoch sind uns die Prävention und die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen viel wichtiger. Gemeinsam mit der Jugendkommission und der Offenen Jugendarbeit sind wir daran, Massnahmen zu erarbeiten. So wollen wir beim Vereinshaus zum Beispiel einen Platz gestalten, auf dem Jugendliche in einem sicheren Rahmen verweilen können.

Zum Abschluss noch ein «weicheres» Themen: In diesen Tagen startet die Blütezeit der geschützten Schwertlilien im Ruggeller Riet? Erwarten Sie einen grossen Andrang aus nah und fern?

Uns ist es wichtig, dass unser Naturschutzgebiet nicht international beworben wird. Es ist unser Naherholungsgebiet und ebenfalls mein persönlicher Energie- und Kraftort – wie für viele andere auch. Damit wir dieses Naturparadies noch lange in vollen Zügen geniessen können, war es ein Bestreben von Land und Gemeinde, dass es von der Berner Konvention des Europarats als Smaragdgebiet anerkannt wird. Diesbezüglich sind wir auf ganz gutem Wege, was mich sehr freut. Mit Plakaten vor Ort und einer gemeinsamen Social-Media-Kampagne mit der Stadt Feldkirch weisen wir auf Verhaltensregeln hin und sind allen sehr dankbar, die sich daran halten und auch andere darauf hinweisen. So freuen wir uns auf vorbildliche Besucherinnen und Besucher.

28 05/2024 im:fokus

Ruggell im fokus

Beim slowUp Anfang Mai war der Festplatz in Ruggell ein grosser Anziehungspunkt.

Die Lilien blühen in ihrer ganzen Pracht. Wichtig ist daher, dass Besucher des Naturschutzgebiets auf den Wegen bleiben. FÜR

DEIN WOHLBEFINDEN

LADINA LADNER, SCHWEIZER SPORT & MODE, VERLAGSLEITERIN

LADINA LADNER, SCHWEIZER SPORT & MODE, VERLAGSLEITERIN

«LAYOUT, DRUCK UND

Mehr Erfolg dank Crossmedia . In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entstehen erfolgreiche Ergebnisse. Wir beraten kompetent, vernetzen intelligent und produzieren exzellent. Fragen Sie nach unseren Referenzen: Tel. 081 255 52 52. www.somedia-production.ch

29 lie:zeit 05/2024

EINER

WEBPUBLISHING AUS

HAND.»

206x265_kundeninserate_lie-zeit.indd 5 15.12.14 11:48

jugend:zeit

30 05/2024 jugend:zeit

Johannes Kaiser im Gespräch mit Aurora Sestito (20) aus Balzers, Studentin an der Pädagogischen Hochschule in Rorschach. Foto:

Tatjana Schnalzger

«Wahlalter

16 fördert das Gefühl, Teil der Gesellschaft zu sein!»

Aurora Sestito aus Balzers ist 20 Jahre jung und Studentin im zweiten Jahr an der Pädagogischen Hochschule in Rorschach. Lehrerin zu werden, habe sie schon seit ihren Jugendjahren inspiriert und, wie im Interview mit ihr deutlich zum Ausdruck kommt, legt sie grossen Wert darauf, dass die jungen Menschen bestmöglich auf die aktuelle und künftige Wissensgesellschaft und Wertgemeinschaft vorbereitet werden.

Interview: Johannes Kaiser

Aurora, du hast nach der Matura am Liechtensteinischen Gymnasium im Jahr 2022 das Primarlehrer-Studium an der Pädagogischen Hochschule in Rorschach, kurz PHSG, aufgenommen und bist derzeit im zweiten Studienjahr. War dies immer schon deine Wunsch-Berufsrichtung?

Aurora Sestito: Mich prägten während der Primarschulzeit inspirierende Lehrkräfte, die als Bezugspersonen die Schulzeit zu etwas Besonderem machten. Diese Rolle wollte ich schon immer für andere Kinder einnehmen. Sogar meine alten Freundschaftsbucheinträge bestätigen dies.

Demnächst machst du einen Sprachaufenthalt an den Vikotoria Schools in Mwanza.

Um in der Primarschule Englisch unterrichten zu können, wird von der PHSG neben der Cambridge Advanced Prüfung ein dreiwöchiges Fremdsprachassistenzpraktikum verlangt. Ich nutze dies, um ganz aus meiner Komfortzone zu steigen und um die Kultur sowie das Bildungswesen auf einem anderen Kontinent zu erleben.

Wie ist die Kompetenzvermittlung in den Sprachen an unseren Schulen?

In der heutigen globalisierten Welt können wir froh sein, in einem Land zu leben, in dem Englisch bereits ab der ersten Primarschulklasse unterrichtet wird. Denn so können früh Sprachkompetenzen gefördert und selbstbewusste sowie kompetente Lernende erzogen werden. Nach

meiner Erfahrung ist es jedoch so, dass der Sprachunterricht in den weiterführenden Schulen sehr theoretisch und einseitig gestaltet wird, weshalb Jugendliche oft die Freude am Sprachenlernen verlieren.

Wenn du deine Schulzeit reflektierst: Wird man ausreichend auf gesellschaftspolitische Themen vorbereitet? Welche Themen beschäftigen dich in der heutigen Gesellschaft und Politik?

Während meiner Schulzeit beschäftigten wir uns deutlich mehr mit der Vergangenheit als mit der Gegenwart. Dies führte dazu, dass man sich über aktuelle Themen selbst erkundigen musste. Momentan beschäftigen mich die doppelte Staatsbürgerschaft und allgemein die menschliche Zukunft voller Respekt, Gleichberechtigung und Gerechtigkeit.

Welches sind für dich die zentralsten Themen beziehungsweise grössten Herausforderungen, welche die zukünftige Welt der Jugend betreffen?

Nicht nur der Klimawandel wird herausfordernd sein, sondern auch der technologische Wandel und seine Auswirkungen auf die Arbeitswelt sowie die zwischenmenschliche Interaktion. Auch die Bereitstellung von genügend Ressourcen, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Jugendlichen aufrechtzuhalten, kann herausfordernd sein.

Werden die Jugendlichen in ihrer Meinungs-

bildung ausreichend gehört beziehungsweise wird ihre Meinung in die Entscheidungsprozesse integriert?

Jugendliche, die gehört werden wollen, haben unter anderem die Möglichkeit, Mitglied einer Jungpartei zu werden. Jedoch können sie mit ihren Aktionen nur hoffen, die Meinungen der Erwachsenen zu beeinflussen, da sie nicht direkt in die Entscheidungsprozesse integriert werden.

Wie könnte die Jugend bei der Mitgestaltung und Mitbestimmung besser eingebunden werden? Wäre das Wahlalter 16 ein Weg?

Die Senkung des Wahlalters wäre sicherlich eine Möglichkeit, um Jugendlichen die Mitgestaltung der Gesellschaft zu ermöglichen. So könnten auch sie das Gefühl haben, Teil der Gesellschaft zu sein und gehört zu werden. Indem sich Jugendliche in diesem Alter ausbilden, leisten sie ihren Beitrag an unsere Gesellschaft – sie sichern unsere Zukunft.

Was machst du in deiner Freizeit? Welches sind deine Hobbys?

Ich verbringe gerne Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden, bin gerne in der Natur unterwegs und fotografiere allgemein mit meiner Digitalkamera alles, was mir vor die Augen kommt und mir gefällt. Dies hauptsächlich, um Erinnerungen an kleine Abenteuer mit meinen Liebsten festzuhalten.

Danke, Aurora, für des sehr interessante und inspirierende Gespräch.