(re) Investir les milieux ruraux

Pratique d’une architecture collaborative

Mémoire d’Habilitation à la Maîtrise d’Oeuvre en son Nom Propre

Sous la direction de Yannick Bouchet

LES MILIEUX RURAUX

Pratique d’une architecture

Directrice de mémoire : Yannick BOUCHET

Tutrice d’agence : Elodie LATASTE

INTRODUCTION

1/ DEUX ARCHITECTES, DEUX ASSOCIÉES, UNE SEULE AGENCE

1.1 Un engagement commun : Réinventer le patrimoine pour une architecture située

1.2 La recherche d’identité

1.3 L’association en création d’agence

2/ LE MILIEU RURAL COMME MOTEUR DE PROJET

2.1 Un engagement envers le territoire : une petite échelle, de grandes conséquences

2.2 La mutation des usages et des modes d’habiter

2.3 L’architecture contemporaine devient l’outil d’un renouveau identitaire

3/ DEFINIR NOTRE TERRITOIRE D’ACTION

3.1 Vie d’agence : des limites à se xer

3.2 Une architecture collaborative pour fabriquer le territoire

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE

ANNEXES

REMERCIEMENTS

Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à ma directrice d’étude, Yannick Bouchet. Je la remercie de m’avoir encadrée et conseillée à chaque fois que je le demandais.

Je remercie également ma tutrice d’agence, Elodie Lataste, pour son aide généreuse et son implication qui m’ont vivement encouragé dans ce travail d’écriture ainsi que dans ma démarche professionelle.

J’adresse mes sincères remerciements à toutes les personnes ayant accepté de me rencontrer. Je pense particulièrement à Nicolas Debicki et Antoine Petit de l’agence PNG, Fabien Damas de l’Atelier du Rouget mais aussi Fred Guillaud de l’agence Quarcs, qui ont pris le temps de répondre à mes questions durant mes recherches.

INTRODUCTION

En France, 88% des communes sont rurales. Longtemps victimes d’un déclin dû aux faibles o res d’emploi et services publics, au vieillissement de la population et à la carence d’attractivité locale, les territoires ruraux retrouvent depuis peu, un nouveau dynamisme. Cela s’explique en partie par la démocratisation du télétravail, et du désir de changement de vie après le premier con nement causé par la COVID-19.

Cet exode urbain permet de redécouvrir les atouts de ces territoires : une densité plus faible, un foncier moins onéreux, une meilleure qualité de l’air, le calme, les loisirs en plein-air, un mode de vie plus sobre et moins centré sur la consommation.

Réinvestir ces territoires ruraux est selon moi, une évidence pour répondre au besoin du « vivre autrement ».

Je pense que la démarche architecturale doit porter l’ambition de répondre aux nouveaux enjeux de reconstruction, de réhabilitation, de préservation, de recti cation et de prolongation du patrimoine bâti existant. La mission de l’architecte est alors complexe car il nous faut composé avec les principes de remodelage des usages, de nouveaux matériaux, d’une nouvelle apparence a n de servir l’intérêt des habitants et des villes ou villages.

Cela ne se justi e pas seulement par de la rénovation, mais aussi par des constructions neuves et pertinentes qui prennent en considération leurs contextes.

Je suis née et j’ai grandi au coeur des territoires ruraux, dans le département de l’Aveyron. Là-bas, les bâtis de pierre calcaire, les colombages et les charpentes en chêne et châtaignier s’organisent autour de vastes terres agricoles.

L’utilisation de la pierre et des bois locaux, l’implantation en harmonie avec la géographie et le climat, l’adaptation des édi ces agricoles ainsi que l’évolution des bourgs et des villes moyennes ont suscité mon admiration et un désir de participer à cette évolution.

Cette année de mise en situation professionnelle dans l’agence LALA Architectes à Bordeaux n’a fait qu’accroître ce désir d’investigation et d’expérimentation sur le sujet du déjà-là à transformer, à faire muter et à réinventer. Cette agence d’architecture qui a son territoire d’action entre la Gironde et les Landes questionne le patrimoine ainsi que la façon d’habiter et de vivre dans ces territoires. L’échelle de cette société d’architecture et de ses projets m’ont permis de participer à toutes les phases d’une opération, tant bien sur le projet architectural que la gestion de l’entreprise.

Comme un véritable modèle professionnel, ces derniers mois de mise en situation professionnelle dans l’agence de LALA Architectes me permettent de me poser la première question résultant de la problématique de l’existant qui est : « comment réhabiliter les territoires ruraux et les bâtis traditionnels en les adaptant à des nouveaux modes de vie ? »

Cependant la problématique ne concerne pas seulement ce qui est déjà-là mais également ce qui reste à venir. En ce sens, je souhaite a ronter l’épineuse question de savoir comment et jusqu’où la complexité du tissu bâtit peut être « renouvelé ».

Raconter l’histoire d’un lieu, pro ter des ressources présentes, révéler le sens de la construction et magni er le patrimoine est ce qui m’anime dans la conception architecturale. C’est dans cette perspective que je décide de me lancer dans la folle aventure de l’entreprenariat en architecture.

L’écriture de ce mémoire est l’occasion de structurer mon projet d’entreprise et de prendre le recul nécessaire avant de franchir cette étape. Ce projet sera le résultat d’une architecture collaborative puisqu’il s’agit d’une création d’agence en association. L’architecte avec laquelle je souhaite entreprendre est également en formation HMONP à l’école d’architecture de Grenoble cette année.

La passion du métier et de cette problématique du déjà-là est ce qui nous a rassemblée.

Les parties communes à notre projet de création d’agence ont été coécrites, ce qui nous a permis de clari er nos ambitions et objectifs pour cette démarche professionnelle.

A n d’exprimer au mieux mon désir de création d’entreprise d’architecture, je propose trois axes dans ce travail d’écriture. Le premier traite de l’identité et du fonctionnement de l’agence que je souhaite créer en association avec une architecte.

Le second axe aborde l’éthique architecturale que je souhaite mener. Nous verrons que la mise en situation professionnelle chez Lala Architectes est un véritable socle à la construction de mon projet.

En n, la dernière partie se concentrera sur les limites à se xer ainsi que les mises en garde à prendre en compte pour pérenniser le projet professionnel. Ce cadre est délimité par les avertissements reçus et observés lors de la mise en situation professionnelle.

Photographie site Lala Architectes : «Briquettes et blanc jasmin», 2019 http://lala-architectes.com/projets

Photographie site Lala Architectes : «Nos heures précieuses» , 2020 http://lala-architectes.com/projets

1. DEUX ARCHITECTES, DEUX ASSOCIÉES, UNE SEULE AGENCE

PATRIMOINE POUR UNE ARCHITECTURE SITUÉE

J’ai rencontré ma future associée Aïtana Eldin, durant mes études à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble. Nos premiers travaux de binôme en licence ont suscité un grand intérêt pour toutes les deux. Les projets en association se sont multipliés jusqu’au projet de n d’étude que nous avons conçu ensemble.

Notre éthique et nos ambitions architecturales nous rassemblent. Notre projet de n d’étude prenait place sur une ancienne forteresse militaire laissée à l’abandon à Corfou, une île grecque au sud des Balkans.

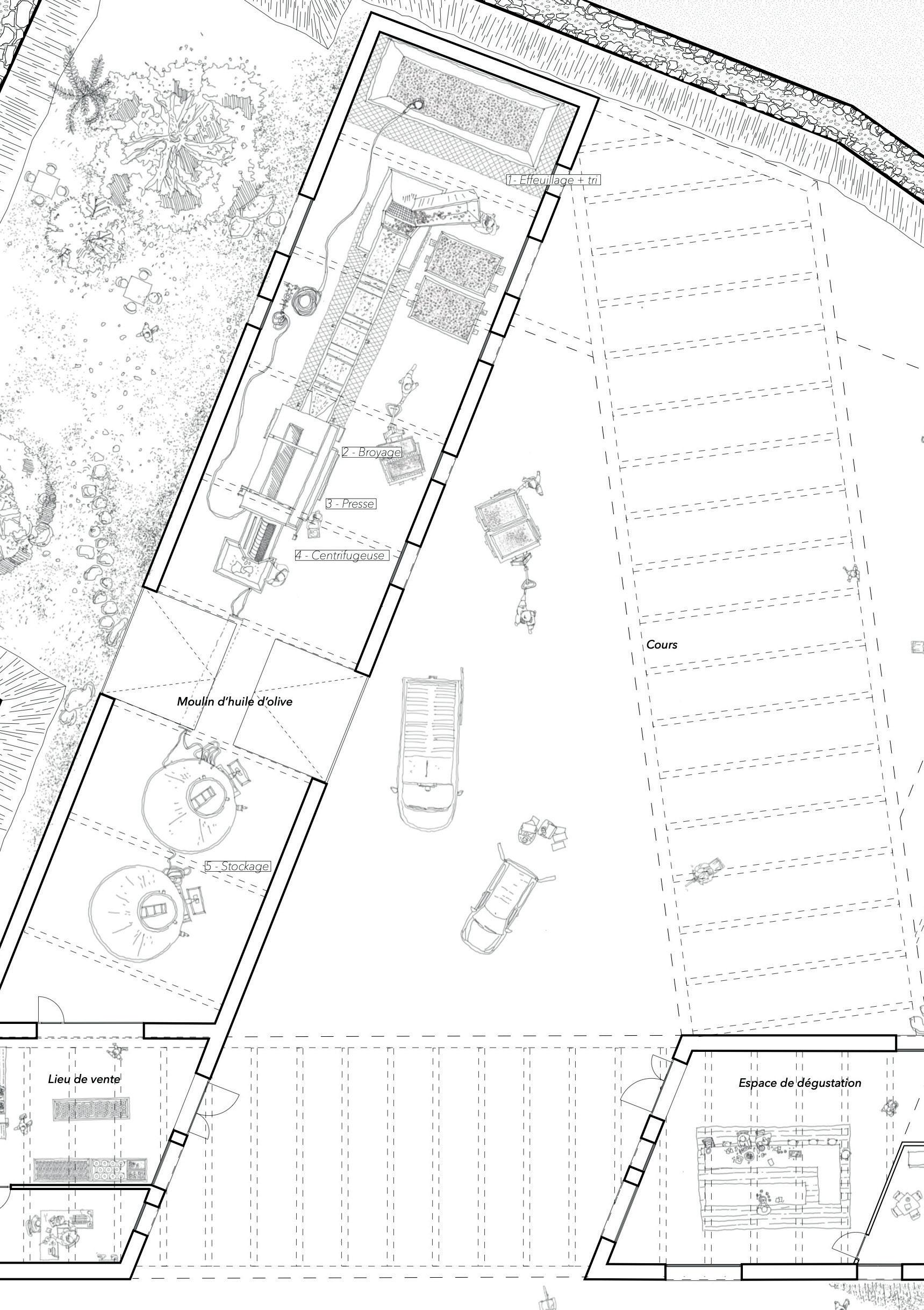

Le projet répondait à trois enjeux fondamentaux qui étaient de connecter le quartier résidentiel avec le centre ancien, de pouvoir gravir la forteresse, et de donner aux Cor otes des espaces récréatifs végétalisés. Pour se faire, le projet prenait la forme d’une rampe urbaine habitée. Démarrant à la sortie d’un marché, elle accompagnait les visiteurs jusqu’au sommet de la forteresse où nous invoquions une oliveraie. Le nouveau jardin public permettait une production locale d’olives transformée en huile dans le moulin situé sous la rampe urbaine. La rampe permettait d’abriter un restaurant, un lieu de dégustation, un point de vente ainsi qu’un centre muséographique.

Le projet était en dialogue constant avec le site et la mémoire du lieu. Que ce soit pour les touristes lors des saisons estivales ou bien pour les habitants au quotidien, nous voulions créer une nouvelle façon de voir, de visiter et d’habiter Corfou.

Ce projet de n d’étude mènera le l conducteur de nos philosophies professionnelles.

Aujourd’hui, nous continuons d’expérimenter toutes les deux, au travers de petits projets, des concours d’idée et des concours de conception pendant nos temps libres. Aïtana Eldin exerce sa profession d’architecte diplômée d’Etat à Valence dans la Drôme tandis que je travaille à Bordeaux en Gironde. La distance qui nous sépare pourrait être un frein à notre association, mais nous voulons qu’elle devienne notre force, comme cela peut être le cas pour des agences comme PNG, implantée à Paris (75) et à Voiron (38) et qui a récemment reçu le prestigieux prix d’Équerre d’Argent.

Illustration page de droite : Plan du moulin moderne, projet de PFE à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble, en binôme avec Aïtana Eldin

Si nous souhaitons créer notre entreprise d’architecture à deux, c’est que nous avons le même engagement professionnel, nous voulons expérimenter et pratiquer l’architecture à la recherche du fragile équilibre entre renouvellement et préservation de l’existant.

Nous désirons participer à l’amélioration des modes de vie et des relations humaines à travers des conceptions uniques en adéquation avec le lieu spéci que. Nous sommes convaincues que cette amélioration se fait par le biais d’une connaissance du territoire et de travailler avec ses spéci cités dont les savoir-faire et l’artisanat traditionnel. Le travail des gens doit être mis en valeur pour permettre d’enrichir le lieu. Mais comment faire pour améliorer les modes de vie des habitants dans cette société en constante évolution ?

Quand on parle d’histoire, on parle aussi de mémoire. C’est en ce sens que notre projet doit répondre, à travers une analyse détaillée. La mémoire des lieux.

La ville est une architecture qui est le résultat d’une longue histoire sans cesse reconstruite. La notion de patrimoine est omniprésente dans notre métier, elle est le support de nos conceptions. Ce que nous désirons à travers notre création d’agence, c’est de modeler le patrimoine, de le transformer et de le réinventer pour qu’il puisse évoluer. Et lorsque nous invoquons le patrimoine, nous invoquons inévitablement un lieu spéci que, une région, une ville ou un village.

Nous sommes conscientes que l’architecte qui est au cœur du dispositif conception/construction est celui qui donne le ton, qui engage la construction dans sa valeur politique, sociale et économique.

Nous souhaitons que cette action soit d’utilité sociale pour servir la notion du « mieux vivre ensemble ». Cela passe par la dimension poétique que l’on va donner au bâtiment, mais aussi à sa pérennité. Nous voulons militer au travers de bâtiments qui pourront faire face aux mutations et aux bouleversements économiques, sociaux et environnementaux que nous allons a ronter. Nous en voyons déjà le cas avec la crise sanitaire du COVID-19 ainsi que la crise politique et militaire entre la Russie et l’Ukraine qui impacte toute l’Europe.

Ces deux crises que nous traversons actuellement ne font qu’accentuer le besoin de penser le cycle de vie de l’architecture et des moyens mis en œuvre pour ne plus subir, comme nous pouvons le faire avec en exemple, des dicultés d’approvisionnement en ressources premières.

1.2 LA RECHERCHE D’IDENTITÉ

« Chaque bâtiment conçu par ces architectes est spécial et est intransigeant de son temps et lieu. Leurs œuvres sont toujours le fruit d’une véritable collaboration et au service de la communauté. Les architectes comprennent que l’architecture et ses environs sont intimement liés et savent que le choix des matériaux et l’artisanat de la construction sont des outils puissants pour créer des espaces durables et signi catifs ».

JuryduprixPritzkerparlantducollectifd’architectescatalansRCRarquitectesen 2017.

Le métier d’architecte est un subtil mélange d’art, de technique et d’engagement politique. Les agences d’architecture évoluent en suivant leur crédo respectif. Pour une nouvelle agence, il est essentiel de trouver son identité pour maîtriser son avenir. Nous puisons nos inspirations dans des agences telles que RCR Arquitectes, Orma archittetura, l’atelier PNG, l’atelier du Rouget Simon Teyssou & Associés, Bornstein Lyckefors Arkitekter, ou bien l’agence dans laquelle j’ai fais ma mise en situation professionelle, Lala Architectes, qui ont comme l rouge les notions de révélation d’un site, de mémoire de l’architecture, de durabilité, d’artisanat et de local avec l’idée de traverser le temps.

Nous portons l’ambition de construire, de reconstruire ou de réhabiliter en mobilisant les lières courtes et les acteurs locaux. Nous souhaitons fabriquer l’architecture du quotidien, celle qui abrite, celle que l’on habite, celle où l’on vit pour que l’architecture soit au service de l’homme.

Pour que ces architectures soient pérennes, nous parions sur une architecture hybride entre patrimoine, ancien, traditionnel, primaire puis modernité, évolutivité et sobriété. Mais aussi sur l’architecture mise en valeur par l’homme, par ses connaissances, ses savoirs-faire. Faire le choix de l’économie circulaire et du circuit court n’est pas seulement une question technique et économique, c’est avant tout une question politique.

L’expressivité constructive découlera de cet engagement que nous nous xons, que ce soit pour un petit projet de maison individuelle ou bien d’un projet plus conséquent dans l’espace public, avec une forme d’architecture élémentaire, épurée et ambitieuse.

Cette identité que nous voulons construire pour notre future agence devra apparaître dans tous nos moyens de communication. Cela commence par la projection des projets. Nous bannissons les images de rendu 3D ultra colorées et faussement réalistes pour des perspectives plus sobres et dèles à la construction, mais aussi beaucoup de croquis à la main, qui permettront une expression unique et singulière.

Nous souhaitons également travailler avec l’outil de la maquette. Nous réalisons pendant nos mises en situation professionnelle, que la maquette est souvent délaissé par manque de temps. En revanche, nous pensons que c’est un outil très puissant qui permet à la fois de ré échir et d’expérimenter sur la conception du projet, mais aussi de convaincre les clients, les élus, le jury.

Un des avantages de notre association entre Aïtana et moi-même est la pluridisciplinarité et la complémentarité de nos compétences. Issues de parcours scolaires et d’activités extra-scolaires hétérogènes, nous nous complétons avec des compétences de photographies pour Aïtana et de dessin pour moi. Cela en est de même pour les diverses compétences que doit disposer un architecte : l’outil de dialogue, d’a ection et de compréhension pour le chantier, d’organisation et d’économie d’agence, entre autres.

Lors de la mise en situation professionnelle dans l’agence LALA Architectes à Bordeaux, j’ai pu assister à la mise à jour de la charte graphique des dessins techniques de l’agence. J’ai compris l’importance et les impacts de ces dessins sur plusieurs échelles. La première échelle est la lecture pour le client, elle doit être atteuse et immersive. La seconde est destinée à la critique lors du dépôt de permis de construire par exemple. Elle doit contenir les informations nécessaires sans non plus être trop précise et trop technique. C’est à la dernière échelle qu’appartient le besoin de précision, à la destination des entreprises pour le chi rage et la réalisation.

Lala Architectes a modi é sa charte au l des ans. Désormais, c’est la facilité de lecture qui l’emporte. Tous les dessins sont colorés a n d’identi er chaque élément de la conception. C’est particulièrement à destination du lot plâtrerie que le plan coloré prend du sens. Les nombreux malentendus rencontrés par la mauvaise lecture de certains plans ont poussé les architectes de cette agence à accentuer ces éléments.

Lors des chantiers, chaque corps de métier identi e rapidement son travail grâce à ce style graphique. De plus, la maîtrise d’ouvrage est toujours surprise d’arriver à déchi rer et repérer les éléments du projet, aidée par cette charte graphique minutieusement élaborée.

Photographie lors de la réalisation de la maquette de PFE, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture à Grenoble.

est

sud

Création de porte fenêtre

Création ouvertures fenêtres similaires existants + baie vitrée

ouest

Création d'un auvent protection intempéries

Façade nord

Peinture des menuiseries en bleu identique à l existant

Garde-corps enduit avec appui briquettes

Ces plans n'ont pas valeur de plans d'exécution. Les côtes ne sont données qu'à titre indicatif, il en va de la responsabilité de l'entreprise d'effectuer un relevé détaillé avant tout lancement de ses ouvrages.

Madame Elodie lataste bordes

Façades du projet de rénovation d’un airial landais à Ousse Suzan (40), Lala Architectes, 2022

Selon l'article L112-2 du code de la propriété intellectuelle, ce dessin est protégé, et reste propriété de l'auteur et ne peut être utilisé sous quelque forme que ce soit sans son accord explicite.

Lieu dit Matic

40.110 ousse-suzan échelle: 1/75

Façade

Façade

Façade

Rez-de-chaussée

Plancher chauffant électrique RDC

Plâtrerie

Doublage ep. 12cm

Cloison ep. 10cm

Doublage propreté ep.5cm

Doublage existant BA13 collé ep.1,3cm

Faux-plafond BA 13

Double hauteur

Réseaux

Electricité

prise courant hauteur plan de travail

Boite de dérivation

Détecteur de présence

Bouche VMC

Ces plans n'ont pas valeur de plans d'exécution. Les côtes ne sont données qu'à titre indicatif, il en va de la responsabilité de l'entreprise d'effectuer un relevé détaillé avant tout lancement de ses ouvrages.

Mairie de Ousse-suzan

Plan d’un projet de rénovation d’une maison individuelle qui était le support de discussion pour créer la nouvelle charte graphique de l’agence Lala Architectes, 2022

Selon l'article L112-2 du code de la propriété intellectuelle, ce dessin est protégé, et reste propriété de l'auteur et ne peut être utilisé sous quelque forme que ce soit sans son accord explicite.

Lieu dit Matic 40.110 ousse-suzan 12 avril 2022 Phase DCE

1.3 L’ASSOCIATION EN CRÉATION D’AGENCE

L’association en agence, c’est s’engager à deux. À l’image de la cordée, nous sommes reliées l’une à l’autre pour faire une ascension.

Nous souhaitons créer une SARL (Société à Responsabilité Limitée), en s’associant à 50/50. Cela nous permettra de mutualiser les coûts et donc de réunir des fonds plus conséquents. Mais au-delà de l’économie, cela nous permettra surtout de partager les responsabilités et de partager nos deux carnets d’adresses de nos réseaux professionnels et personnels.

Nous voyons un autre avantage à l’association, il s’agit de prendre les décisions à deux et donc de mettre en commun nos connaissances, nos compétences pour prendre les meilleures décisions possibles. Le fait de pouvoir échanger, débattre, se confronter est selon nous, un atout fondamental dans une entreprise pour avancer et évoluer.

Dans un premier temps, nous souhaitons continuer de travailler dans nos agences de mises en situation professionnelle respectives, a n de préparer la création d’entreprise intelligemment. Nous désirons continuer à postuler à des concours et à dé nir une méthode de travail et des outils indispensables pour la suite. Ce temps nous permettra de créer et de composer les premiers documents réglementaires, les contrats, les notes d’honoraires et tous les documents nécessaires aux appels d’o res. La transition sera douce pour ne pas se lancer à corps perdus dans l’entreprenariat.

Les investissements se feront à parts égales pour ne pas avoir d’associée majoritaire. Nous disposons toutes les deux d’ordinateurs et nous pouvons travailler depuis notre domicile pour les débuts. Les premiers accès à la commande seront par le biais de nos réseaux personnels, nos amis, nos familles. Cependant, nous souhaitons nous rapprocher des communes rurales pour proposer d’expérimenter avec eux, et de réinvestir les villages dont nous avons la connaissance, c’est-à-dire nos territoires d’origines et de domiciles.

Nous avons conscience que nos premiers projets seront sans doute majoritairement privés, mais nous souhaitons rapidement tendre vers du public.

Notre pratique de l’architecture peut être dé nie de « pratique à distance » puisqu’un peu plus de 600 kilomètres séparent nos deux futures succursales. Pourtant, il s’agira bien d’une pratique de l’architecture située.

Bien que nos projets seront communs à l’agence, béné ciant d’un regard total sur tous les projets de notre part à toutes les deux, nous souhaitons par-dessous tout avoir, non seulement un avis sur chaque projet, mais aussi une co-conception dès que cela est nécessaire.

Chacune de nous deux s’occupera en priorité du projet le plus proche de sa ville, mais nous pensons mettre en place des réunions hebdomadaires centrées sur l’organisation de l’agence et sur tous les projets en cours. Puis des réunions physiques deux fois par mois, autour des chantiers en cours, ou dans nos domiciles respectifs pour avancer au mieux.

Notre territoire d’action peut couvrir pour ma part, le sud Gironde et les Landes, mais aussi une partie des Causses avec le département de l’Aveyron dont je suis originaire. Pour ma future associée Aïtana, cela peut s’étendre sur tout le département drômois vers l’Ardèche. Cela nous permet de couvrir une partie du Sud de la France, d’Ouest en Est.

L’architecture située correspond à notre approche du lieu, à sa mémoire et à sa capacité à s’adapter. En prenant en compte chaque élément du site, du paysage et du déjà-là comme ressource principale, chaque projet sera homogène dans son contexte.

L’agence pourra alors jouir d’une diversité de projets à travers le sud de la France, en gardant le même caractère, la même identité et le même engagement.

2.1 UN ENGAGEMENT ENVERS LE TERRITOIRE :

UNE PETITE ÉCHELLE, DE GRANDES CONSÉQUENCES

L’architecture, comme je la conçois, est un engagement pour le bien commun. Toutes les actions que nous faisons sur un projet, chaque détail et chaque dessin engage une ré exion à plus grande échelle et contribue à résoudre petit à petit des questions plus élargies. Les actions des architectes résolvent modestement les questions de l’habitat, mais aussi les questions territoriales avec la mutualisation de certains usages, le développement des ressources matérielles avec les ressources telles que le bois local, mais aussi des ressources humaines avec le savoir-faire à conservé et à développer. En ce sens, chaque projet dé nit le territoire dans lequel il est implanté.

L’agence LALA Architectes dans laquelle j’ai exercé la mise en situation professionnelle, est située au cœur de la bastide bordelaise qui compte près de trois cents agences dans un rayon de près de 50 km2. Elle a su se démarquer de ses confrères par une identité et un choix de type de projet di érent.

L’agence exclusivement féminine, s’est développée et a évoluée, passant d’une unique employée à quatre employées actuellement. Les projets ont également évolués depuis les premiers commerces, les échoppes bordelaises et les maisons individuelles en Gironde et dans les Landes, a n de se recentrer désormais sur la révélation et la conservation du patrimoine landais et sud-girondin uniquement. Cela se traduit par le désir de spécialisation de la part de toute l’équipe, mais aussi des origines de la directrice d’agence, Élodie Lataste, qui a su apporter un grand nombre de projets par le biais de son réseau personnel.

Désormais, les projets sont dispersés dans tout le département landais, jouissant des di érents paysages et types de constructions que cela engendre. Des côtes océaniques de Hossegor aux terres profondes de Captieux, les projets majoritairement privés sur lesquels nous travaillons sont néanmoins variés. Des airials, aux bergeries, en passant par les halles de marchés, le territoire d’action de Lala Architectes témoigne d’un désir d’évolution de l’architecture rurale, en préservant et en modelant le patrimoine local. La grande force de l’agence est d’explorer toutes les échelles, jusqu’aux détails. Cela permet d’avoir un projet ni qui est entièrement maîtrisé et cohérent dans son ensemble.

L’agence de LALA Architectes s’engage dans un travail de longue haleine pour redynamiser les territoires ruraux de la région landaise. Chaque projet apporte sa pierre à l’édi ce et permet de tendre vers des lieux de vies plus adaptés et confortables. La façon de concevoir est « collective » avec une relation architecte/artisan spéci que a n que la réalisation soit d’un intérêt commun.

Avec le désir que les échanges entre tous les corps de métiers soient mis en avant et que les mises en œuvres choisis soient le fruit d’une ré exion judicieuse et pérenne.

« Alors que la situation géographique mondiale nous rappelle notre degré de dépendance énergétique et matérielle, une forme d’économie de moyens dans nos manières d’aménager et d’user de ce qui nous entoure de ne permettraitelle pas de consolider notre résilience collective ? »

SarahAdor,rédactriceenchef«Séquencebois»:dossierdialogueavecle patrimoineavril-mai2022,n°135

Pour cela, la réactivation de la lière bois est au cœur des opérations de constructions et de réhabilitation. La ressource est présente sur le territoire local avec la célèbre essence de bois landaise, le pin maritime. Cette disponibilité de la ressource permet de relancer l’économie du circuit court.

Le bois devient alors le matériau le plus pertinent au regard des considérations patrimoniales, mais aussi pour ses qualités techniques. Ce circuit court permet de minimiser les énergies grises, de faciliter les chantiers et de respecter les délais de construction ainsi que les coûts prévus lors des signatures de marchés. Cela est d’autant plus important lors de crises nationales, européennes ou mondiales, comme nous en subissons aujourd’hui les conséquences avec la COVID-19 ou la guerre en Ukraine. Les chantiers en cours n’ont été que peu impacté lorsque le bois était la ressource principale du projet. En revanche, l’aluminium, le béton, et le PVC ont freiné les chantiers et ajouté des plusvalues conséquentes aux entreprises.

Cependant, la revitalisation est souvent une a aire d’approche et de moyens qui excède la question nancière pour engager plus largement les ressources de l’existant, du déjà là. La plasticité et les qualités esthétiques du bois ne font que soutenir cette démarche locale. La revitalisation des territoires ruraux relève d’une équation complexe. Il faut réhabiliter l’o re résidentielle en corrigeant certains « défauts » du bâti existant, tout en sauvegardant les nombreuses composantes qui signent son intérêt patrimonial et qui sont souvent « dispersées » dans la trame de cet existant.

La transparence de ma tutrice sur le fonctionnement de l’agence (gestion d’agence, économie, administratif) mais aussi sur la gestion des projets m’a permis de comprendre les conséquences de nos ré exions et actes en tant qu’architectes. C’est d’ailleurs le cas avec le projet de halle pour la commune de Linxe dans le sud des Landes.

Étude de cas n°1 : la halle des Muletiers à Linxe (40)

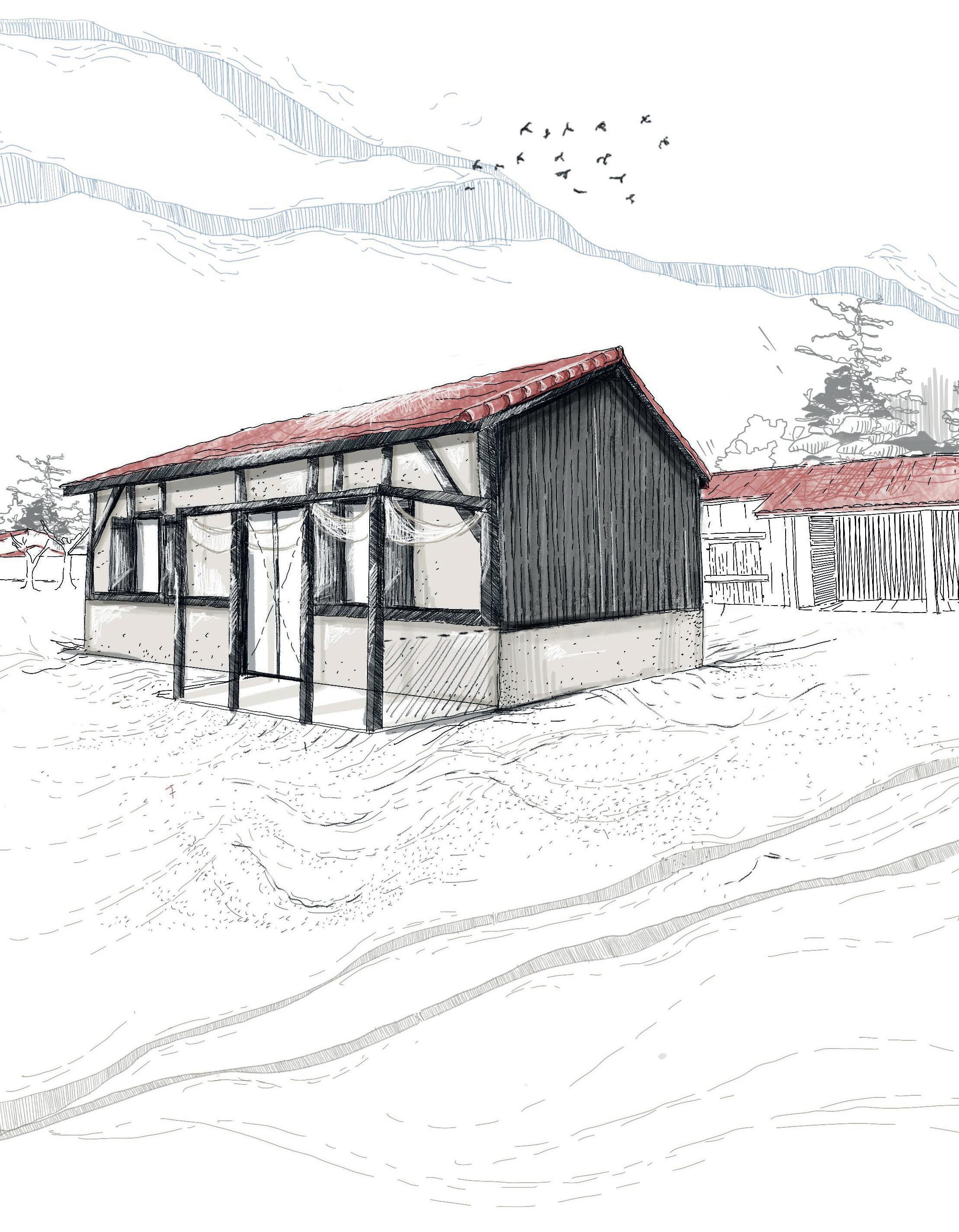

Il n’est pas rare de voir une halle construite en bois. Elles sont souvent les symboles de l’activité économique des villes, et rendent l’espace public appropriable en toute saison. C’est ce dont avait besoin la commune de Linxe, un abri qui protège de la pluie, du soleil, mais surtout qui permet l’interaction sociale.

La halle que nous avons conçu est une couverture de bois et de tuiles, répondant à ces besoins et mettant en exergue le savoir-faire et les ressources locales. Avec l’ambition que cette halle devienne la gure majeure de la revitalisation du cœur de la ville, elle révèle le patrimoine immatériel de son territoire, et expose l’évolution des constructions en bois traditionnelles.

Le dessin du projet a été impacté par la nature de la ressource que nous pouvions récupérer. La mairie de Linxe disposait de 18 hectares de Pin à exploiter, avec une possibilité de découpe de 6 mètres de long dans la scierie voisine à la ville. Autant que la super cie, le programme souhaité ou bien le coût à prévoir, ces données autour de la ressource locale étaient primordiales.

La halle de 12 mètres par 25 mètres doit être polyvalente aux activités. Que ce soit la prolongation du marché durant les saisons estivales, l’accueil de la fête du village ou bien les réunions spontanées entre habitants, la halle doit s’adapter à l’utilisation que l’on en fait. Pour répondre à cela, une trame simple de poteaux en bois vissés à des plots en béton vient soutenir la charpente exceptionnelle mise en œuvre par les charpentiers de la région. Le nœud de charpente traditionnel est l’élément spectaculaire de cette architecture aux allures sobres et modernes. Le savoir faire local est reconvoqué et mis en lumière dans un bâtiment évolutif.

Cette étude de cas dont j’ai eu le plaisir de concevoir durant la mise en situation professionnelle est l’exemple même de ce que je souhaite développer en association avec Aïtana Eldin.

Je remarque que construire en milieu rural facilite les rapports de proximité entre l’architecte, la maîtrise d’ouvrage et surtout les artisans. Les nombreux contacts de l’agence nous permettent d’avoir des réponses aux projets plus favorables, des devis plus rapides et une souplesse dans leurs prix. Le fait de connaître l’artisan avec lequel on souhaite mettre en œuvre le projet architectural, nous permet de concevoir ensemble et d’avoir une ré exion plus juste de la construction.

Il en est de même pour la vie de chantier qui est facilitée par la proximité des acteurs de la construction. N’ayant que très peu d’expérience sur le chantier, les artisans n’ont pas hésité à m’apprendre en montrant leurs techniques de mises en œuvre.

Tout cela est possible grâce à la con ance créée et à la suppression de supériorité de la part de l’architecte. La peur du chantier dut au manque d’expérience et de connaissances s’estompe en demandant aux artisans de décortiquer les étapes de construction pour chaque élément.

Croquis réalisé pour la mission esquisse de la halle des Muletiers.

Plan de charpente du projet de la halle des Muletiers. Ce plan était le moyen de déterminer les longueurs de chaque élément de la charpente a n de s’assurer d’une découpe dans une scierie locale.

PLAN CHARPENTE

2.2 LA MUTATION DES USAGES ET DES MODES

D’HABITER

Aujourd’hui, de nombreux moyens sont mis en place pour revaloriser, réinvestir et requestionner les territoires ruraux. Le pacte National de revitalisation des centres-bourgs, l’AMI qui développe 150 tiers-lieux en dehors des territoires urbains ainsi que l’agenda rural gouvernemental, sont tous des leviers pour permettre de redynamiser les territoires délaissés depuis trop longtemps. Les citoyens prennent conscience petit à petit de l’intérêt pour l’écologie et d’un nouveau désir pour l’aménagement péri-urbain, voir rural.

Bien que les premières mesures pour la valorisation de ces territoires aient été engagées par des collectivités pionnières, des architectes et des urbanistes, les récentes mesures gouvernementales viennent consolider ce mouvement moderne. L’évolution sociétale que nous sommes en train de vivre engendre des nouvelles façons de concevoir, des nouvelles façons d’habiter.

« Les architectes sont conscients que cette évolution du logement, il faut le compenser. Et c’est en travaillant sur l’intérieur extériorisé ou l’inverse (rapport entre dedans et dehors) que les architectes vont proposés un plaisir. »

Entreconfort,désiretnormes,lelogementcontemporain,MoniqueEleb, XIIecycledeconférenceduCAUEduGard,17décembre2015

De nos jours, nos préoccupations se tournent sur le progrès en analysant comment nous vivons pour pouvoir mieux habiter par la suite. Principe majeur pour tout architecte, le confort de la vie privée ne doit plus être un privilège, mais une norme dans nos façons de concevoir. La porosité entre vie privée et travail s’accentue et devient un nouveau mode d’habiter.

Les standards du bâtiment n’ont cessé d’évoluer et laissent le parc existant complètement désué. Le niveau de confort est insu sant, les consommations énergétiques sont excessives et la typologie de l’habitat ne répond plus à nos usages. A n de régénérer les villes et les territoires ruraux, les solutions de réhabilitations se multiplient. Les opérations de démolition et de reconstructions ne sont pas ables économiquement et politiquement. En revanche, la rénovation et la transformation des bâtiments peuvent générer des économies de conservation de structures, de fondations, de planchers ou de parois qui sont déjà-là et avec lesquels il faut composer.

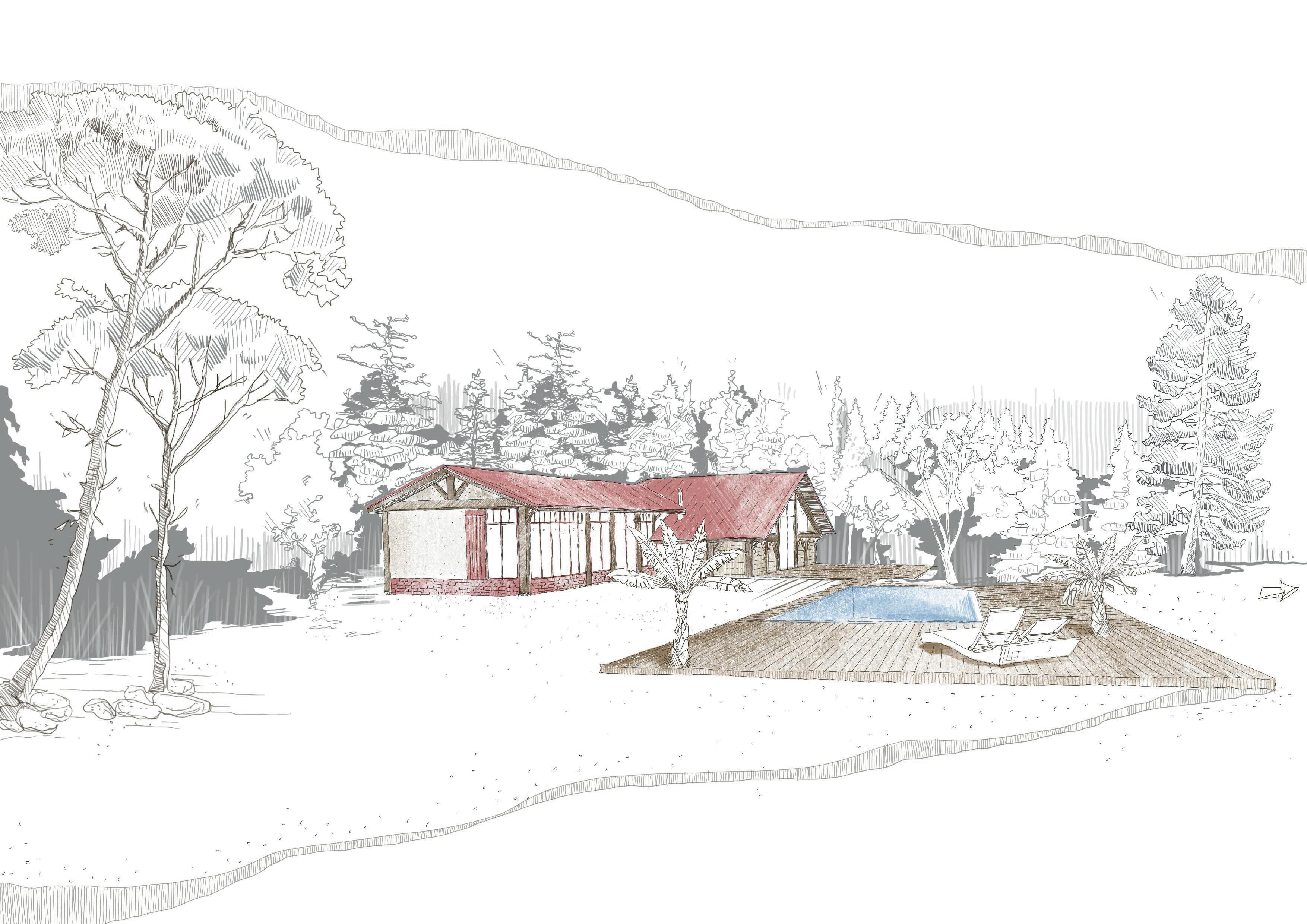

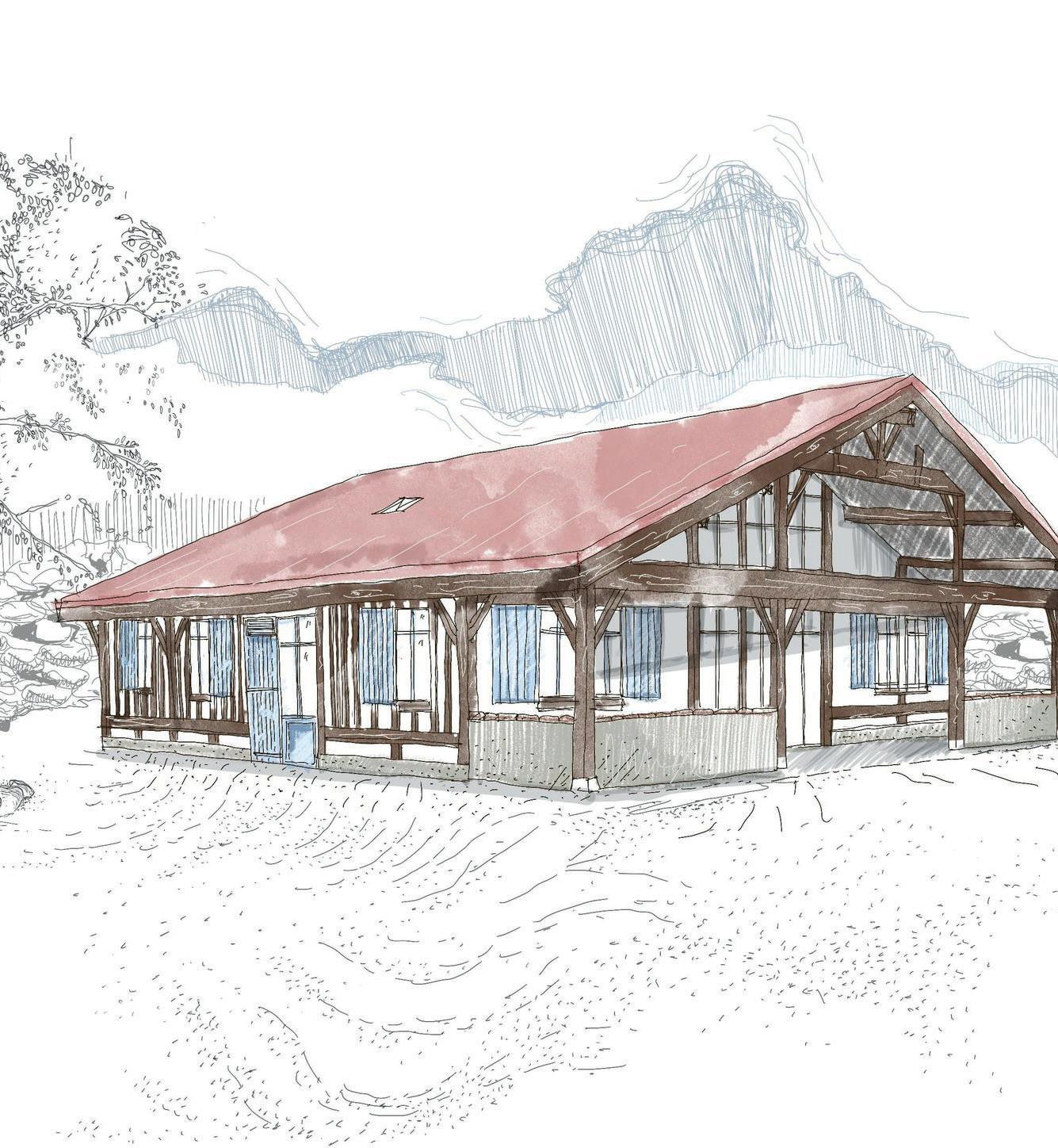

Étude de cas n°2 : rénovation et extension d’une ancienne bergerie à Escource (40)

Une des typologies les plus répandues dans les landes est la bergerie. Regroupés dans des airials1, les familles landaises vivaient du système agro-pastoral, et construisaient les bâtisses avec les matériaux qu’ils avaient sous la main : le bois, l’alios2 et la chaume.

Les bergeries ou « bordes », étaient les éléments principaux du système agro-pastoral. Elles se composaient d’une structure en bois, d’un toit en chaume de seigle avec trois pans de toits à fortes pentes et descendant au plus bas a n de protéger les murs du mauvais temps. Elles servaient autrefois à abriter les troupeaux de moutons. L’ouverture principale était située à l’Est pour que le bâtiment puisse tourner le dos aux vents d’Ouest.

Aujourd’hui, le système agro-pastoral a massivement disparu pour laisser place à la sylviculture. Les bergeries ont perdu leurs caractères impérieux et deviennent un patrimoine inanimé.

Le projet de rénovation et d’extension d’une ancienne bergerie à Escource est le moyen de réanimer ce patrimoine et de le faire évoluer, mais aussi, de devenir le point d’ancrage d’une famille en devenant une résidence principale

La cliente qui est propriétaire de cette bergerie avait déjà e ectué des travaux pour la transformer en habitation il y a quelques années. Cependant, cette première rénovation n’ était pas confortable et inadaptée à son mode de vie. Le manque de lumière dut à l’abaissement important du toit, la mauvaise isolation thermique et acoustique ainsi que l’organisation des espaces dans le logement lui-même étaient les défauts à corriger.

La principale di culté de cette rénovation était d’adapter une vieille construction aux exigences de confort thermique et acoustique actuels sans dénaturer le caractère patrimonial.

1 Airial : Dans les Landes, ce terme gascon (airiau) francisé désigne, dans un quartier, un espace ombragé de chênes, d’essences utiles et de divers arbres fruitiers tels que le noyer, le pêcher, le poirier, le pommier. Il entoure la maison et ses dépendances : bâtiments agricoles, grange à foin, cellier, loge à porcs ou poulailler. « Dictionnaire des Landes », Bénédicte Boyrie-Fénié et Jean-Jacques Férié, éditions SudOuest, 2009

2 Alios : Formation gréseuse caractéristique du sous-sol des Landes sablonneuses, l’alios est une concrétisation résultant de la cimentation des grains de sable par des oxydes de fer. Sa formation dépend largement des conditions climatiques et de la variation de la nappe phréatique. « Dictionnaire des Landes », Bénédicte Boyrie-Fénié et Jean-Jacques Férié, éditions SudOuest, 2009

Croquis réalisé pour le projet de rénovation et extension d’une ancienne bergerie landaise à Escource (40).

Le premier principe que nous nous sommes xé est la préservation de l’identité de la bergerie. Pour cela, les colombages1 et la pente de toit ont été conservés. Mais pour palier à la faible hauteur sous-plafond sur la périphérie de la maison dût à l’abaissement du toit, nous avons décaissé le sol. Pour répondre au programme donné par la cliente, nous avons également créé une extension.

Le nouveau programme comprend trois chambres, deux salles de bain, un mudroom, un salon, une cuisine ouverte, un cellier et une grande salle à manger. Le plan a été dicté par le poteau parapluie central que nous avons conservé et qui est devenu la pièce phare de cette rénovation.

La toiture à trois pans a été conservée, mais la couverture a été refaite à neuve puisqu’elle n’était plus en bon état et que nous y insérons l’extension ainsi qu’un auvent sur la façade Nord. L’absence de gouttière a été une décision justi ée par les toitures traditionnelles de l’architecture agricole. Pour palier à cela, un drainage au sol a été prévu. Un des plus gros défauts de cette bâtisse était le manque de lumière, et cela a été comblé notamment avec l’auvent sur la façade Nord ainsi que les grandes ouvertures sur l’extension qui apportait la lumière du Sud-Est directement dans la cuisine et le salon situé dans l’ancienne bergerie.

L’extension maçonnée et enduite a néanmoins étendu le caractère traditionnel de la bergerie, comme une évolution du bâtiment. La hauteur minimum sous-plafond passe de 1,50 m pour l’ancienne bergerie à 2,50 m pour la surface créée. Cependant, on retrouve les colombages en façades qui dictent le rythme des ouvertures, un soubassement en brique qui est typique de la région, une charpente et des bandeaux de rive en pin maritime, des fermes assemblées traditionnellement ainsi que des chevrons qui sont apparents, et pour nir de la volige en sous-face de plafond.

En revanche, des matériaux plus moderne comme le béton ciré et l’aluminium ont été utilisés, et le plan a complètement été modi é pour répondre aux modes de vie actuels. Les espaces de vie sont moins cloisonnés, des espaces de travail ont été pensé, et la chambre parentale éloignée des autres chambres pro te de sa propre salle de bain.

Ce projet m’a beaucoup plu, mais j’ajouterai la critique d’un manque d’audace dans cette conception. Ce à quoi j’aspire dans les rénovations en association avec Aïtana Eldin, est une réponse di érente à celle de la bergerie. Une réponse plus moderne, plus contrastée pour mieux identi er l’extension en gardant les matériaux locaux comme

1 Colombage : Dans la maison landaise, surtout en Grande Lande et dans le Born ou le Marensin, il s’agit de ces colonnettes de colombage qui apparaissent sur les façades. Dans le bâti traditionnel, on remplit les espaces entre ces poutrelles ou touristes, d’un hourdis en torchis ( paille de seigle et mortier).

« Dictionnaire des Landes », Bénédicte Boyrie-Fénié et Jean-Jacques Férié, éditions SudOuest, 2009

le pin maritime, mais avec une mise en œuvre particulière et plus innovante. Il s’agirait du mariage de di érentes époques et de di érentes technologies où chaque intervention serait identi ée.

indicatif, il en va de la responsabilité de l'entreprise d'effectuer un relevé détaillé avant tout lancement de ses ouvrages.

Selon l'article L112-2 du code de la propriété intellectuelle, ce dessin est protégé, et reste propriété de l'auteur et ne peut être utilisé sous quelque forme que ce soit sans son accord explicite.

PHASE DCE FACADES EDL & DÉMOLITIONS

FACADES PROJET Mme BUGEIA Florence route de Mimizan, Gaye 40 210 Escource

Façades du projet de rénovation et extension d’une ancienne bergerie landaise à Escource (40).

niveau du

est

Ces plans n'ont pas valeur de plans d'exécution. Les côtes ne sont données qu'à titre indicatif, il en va de la responsabilité de l'entreprise d'effectuer un relevé détaillé avant tout lancement de ses ouvrages.

L’OUTIL D’UN RENOUVEAU IDENTITAIRE

« Il ne su t pas de rénover. Il faut aussi réinvestir ces territoires ruraux de nouveaux imaginaires, programmes, modes de vie et cultures, qu’une architecture contemporaine et innovante peut incarner, permettre, o rir. »

SarahAdor,rédactriceenchef«Séquencebois»:dossierAbriterjanvier-févriermars2022,n°134

Les territoires comme ceux des Landes ou de l’Aveyron, que je connais de par mes origines ou de par mes expériences, o rent des espaces de liberté et des possibilités d’expérimentation incroyables. Nous pouvons surfer sur la vague du regain d’intérêt pour les matériaux de construction traditionnels, ou du moins ceux employés avant l’ère de la révolution industrielle, pour leur capacité à générer des circuits-courts, comme nous avons pu le voir précédemment. Travailler dans ces territoires ruraux permet de participer au développement économique, mais surtout de travailler avec les matières et matériaux issus de ces lieux. En additionnant ces matières aux savoirsfaire des artisans, les projets entretiennent un lien très fort avec le territoire.

Je remarque une émergence de nouvelles techniques constructives avec ces matériaux locaux, néanmoins, les enjeux d’innovations manquent encore, comme cela peut être le cas avec les projets de l’agence de mise en situation professionnelle Lala Architectes. Pour nos futurs exercices en association, nous préférons user des principes issus de la Charte de Venise dans les projets de rénovation et d’extension.

La Charte de Venise est un document adopté en 1965 par l’UNESCO qui préconise de distinguer les parties rajoutées d’un bâtiment et de rendre l’intervention réversible. L’intervention est donc identi able.

En ce sens, l’addition d’une strate permet d’identi er son époque. Cet outil est selon moi, la réponse d’une architecture contemporaine qui permet de révéler le patrimoine et de renouveler l’identité du site, ou du bâtiment.

Lorsque j’a rme que les enjeux d’innovations peuvent manquer dans les projets de Lala Architectes, je ne dénigre pas la mise en valeur du patrimoine ou bien la qualité des projets. J’ai été étonnée tout au long de ces mois de mise en situation professionnelle des fortes valeurs de l’agence, de l’honnêteté dans le travail, de la qualité dans

la conception, et des capacités à perfectionner le projet tout au long du processus de conception/réalisation.

En revanche, il y a peut-être une attache trop forte aux matériaux locaux, ce qui peut freiner certaines conceptions plus ambitieuses. Cela peut se traduire par la spécialisation de l’agence dans les architectures landaises.

Cependant, bien que l’ensemble des projets ne se soumettent pas à la Charte de Venise, certaines rénovations tendent vers cet exercice d’innovation et de trouver une dimension plus contemporaine.

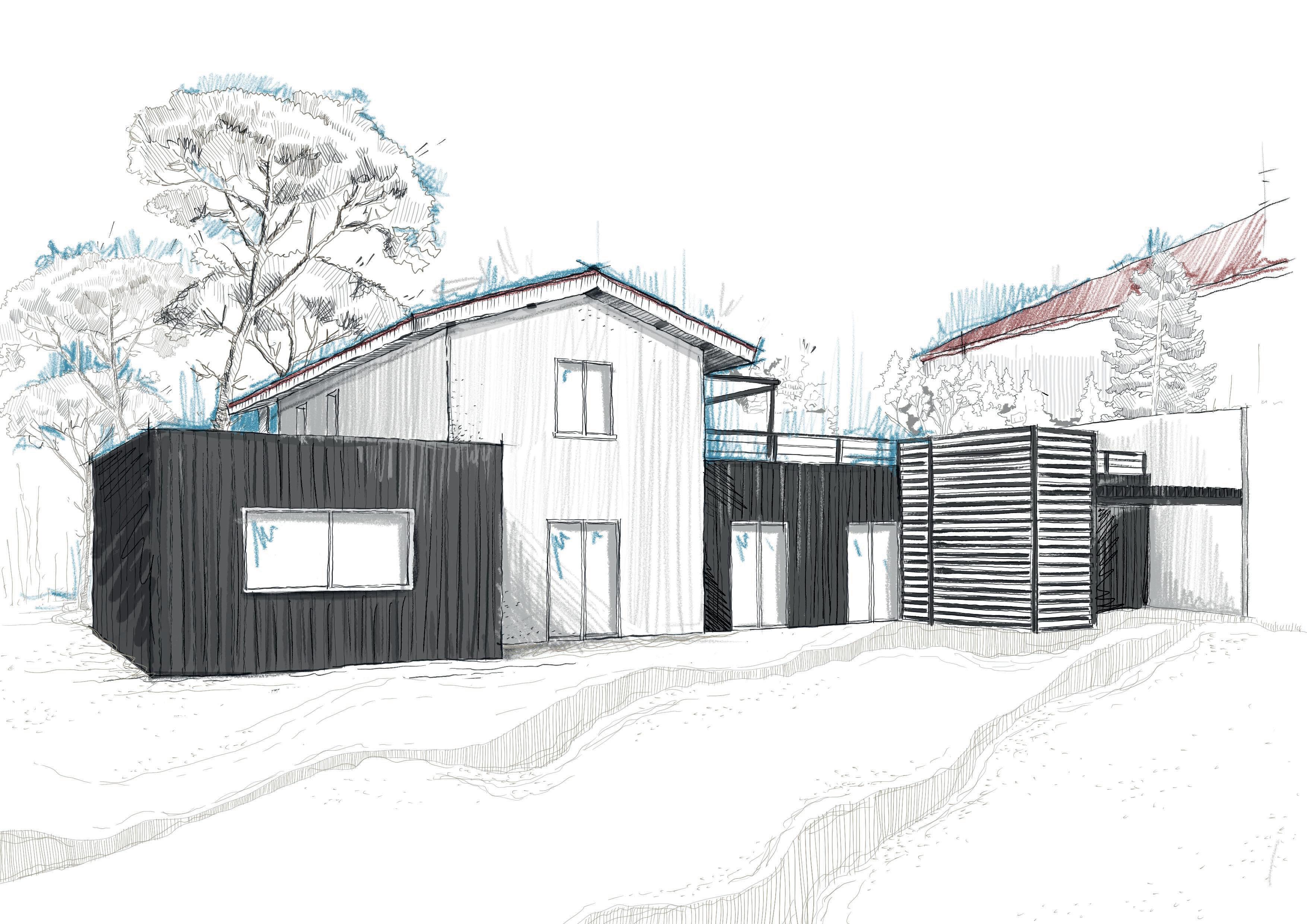

Étude de cas n°3 : rénovation et extension d’une maison individuelle à Soustons (40)

Dans ce projet de rénovation à Soustons, la dimension contemporaine est soutenue dans un premier temps, par l’emploi de bois brûlé qui permet d’utiliser le bois local exempté de tout traitement chimique pour un habillage en façade durable, résistant et artisanal.

Le renouveau identitaire de la maison passe également par le biais de son plan avec un aménagement particulier, centré sur « l’extérieur intériorisé ». Les cadres de vues que l’on peut retrouver dans une chambre, permettent de s’éloigner des standards des chambres désuètes avec le lit plaqué contre un mur, une petite fenêtre sur le côté et le placard en face.

Ce corps de bâtiments est dé ni par les di érentes interventions architecturales et montre son évolution par le contraste des matériaux utilisés et de leurs mises en œuvre. Un caractère fort et majestueux se dégage de cette rénovation, en dé nissant un nouveau lieu, une nouvelle façon de vivre, plus adapté à notre époque.

Ce qui est méritant dans ce projet, c’est l’alliance des matériaux locaux, du respect pour la construction existante et de son détachement pour créer une nouvelle identité.

C’est ce type de ré exion que je souhaite engager pour les futurs projets de l’association, sans avoir peur de se heurter au contraste patrimonial et contemporain.

Croquis réalisé pour le projet de rénovation et extension d’une maison individuelle à Soustons (40).

C’est une grande chance de pouvoir exercer dans un territoire tel que les Landes pour la grande diversité dans les typologies de bâtiment. De la maison landaise à colombage, à l’ouvrière en brique, ou bien les girolles, les maisons de maître, et les basquo-landaises, on ne subit jamais la redondance. Cela est aussi possible, car nous avons comme maîtrise d’ouvrages des particuliers, tous très di érents.

La région dispose également de nombreuses ressources avec le bois, mais aussi avec de nombreuses industries de la construction telles que des usines de tuiles et des usines de briques. Le territoire permet de concevoir avec des matériaux locaux, c’est donc à nous, architectes de bien les utiliser et de les marier à des nouvelles technologies.

En revanche, j’ai pu me rendre compte avec les projets observés et pratiqués lors de la mise en situation professionnelle, que ces territoires peuvent être de véritables remparts de protection patrimoniale et naturelle avec les règles d’urbanisme du PLU ou PLUI. Les zones Naturelles ou Agricoles sont nombreuses, et les règles imposées ne permettent pas toujours de pouvoir donner une nouvelle identité au site. Dans ces cas, c’est la rénovation à l’identique ou bien en utilisant les principes constructifs traditionnels qui sont mis à l’honneur. Alors, les matières nouvelles comme le bois brûlé, pourtant artisanal puisqu’il s’agit de ressources locales transformées naturellement par des fabricants régionaux, sont à bannir a n de respecter le Plan Local d’Urbanisme. Les enjeux technologiques ou esthétiques d’innovation sont alors amoindris, sans pouvoir en défendre ses vertus.

Photographie de détails de matériaux. À gauche, le bois brûlé et à droite, le zoom sur une façade composé de colombages, de pierres et de torchis.

Photographie site Lala Architectes : «Landes

, 2022 http://lala-architectes.com/projets

Heureuses»

3.1 VIE D’AGENCE : DES LIMITES À SE FIXER

L’agence LALA Architectes a deux succursales. La première se situe dans le cœur de Bordeaux, et une seconde à Linxe dans les Landes. Cette double implantation permet d’avoir deux adresses donc deux territoires où il est possible de répondre favorablement à un projet, qu’il soit privé ou public. Cela permet également de pouvoir accueillir des clients dans les deux espaces bien que la plupart des clients bordelais nous rencontrent dans l’agence citadine pour leurs maisons secondaires dans les Landes. La maison mère de l’agence reste la succursale située à Bordeaux, pour le domicile des employés, mais aussi pour la visibilité. Les projets pilotés depuis Bordeaux vers les Landes demandent une organisation particulière. Cette architecture 2.0, se traduit par une gestion moderne, mise à jour durant la crise sanitaire de la COVID-19. Depuis cette crise à l’échelle mondiale, les modes de travail ont évolué, avec de nouveaux outils dématérialisés et des mœurs qui ont radicalement changés.

Le projet de rénovation de la bergerie à Escource que j’ai présenté précédemment, est situé près de Mimizan, à 100 km des locaux de l’agence. Cet enseignement illustre la gestion à distance d’un projet, qui pourrait me servir d’exemple pour la gestion de mes futurs projets professionnels.

La cliente habitant à Bordeaux, elle pouvait facilement se déplacer à l’agence pour les présentations des esquisses, de la phase projet ou bien des analyses des o res. En revanche, nous devions nous déplacer sur le site du projet pour le premier rendezvous, l’état des lieux, les visites des entreprises, et bien sûr les réunions de chantier. Le prix du transport n’est pas pris en compte dans les honoraires d’architecte, puisque c’est un choix de conserver les locaux de l’agence à Bordeaux. En revanche, les trajets sont organisés a n d’intégrer un maximum de visites de site sur les mêmes journées. Le travail administratif et la gestion du planning sont des points essentiels pour la viabilité de ce travail à distance.

Mon projet professionnel d’association avec une architecte valentinoise répond à la même problématique de gestion à distance. L’avantage d’avoir deux succursales est d’ampli er et d’agrandir le réseau et le territoire d’action, en revanche, une organisation militaire est de rigueur. Pour cela, nous prévoyons de gérer la distance par des limites kilométriques ainsi que la mise en pratique de moyens modernes qui pourront soutenir ce fonctionnement. Pour cela, nous investissons dans deux serveurs physiques. On pourra avoir accès aux mêmes dossiers et travailler sur les mêmes documents si cela est nécessaire, tout comme le fait l’Atelier PNG dans ses deux établissements parisien et voironnais.

Ce ne seront donc pas une agence à Bordeaux puis une agence à Valence, mais bel et bien un ensemble, sans isoler une agence.

Nous prévoyons de nous rejoindre physiquement ou en visioconférence régulièrement, avec à minima un point d’agence, probablement le lundi matin. Ce point sera consacré à la gestion administrative et juridique de la société en priorité, puis faire le tour des projets en cours et à venir. Chacune de nous sera joignable au quotidien pour gérer les projets durant la semaine. Nos rendez-vous physiques sur les premiers rendez-vous ou sur les chantiers seront indispensables, car rien ne vaut la visite des lieux pour saisir la matière, l’espace, le rapport au paysage. Si cette visite est faite en binôme, elle n’en est que plus riche.

Bien que nous soyons deux architectes égalitaires dans notre future entreprise, nous mettrons en place une architecte-référent pour chaque projet. Pour cela, on devra travailler en première ligne et être facilement identi ée par le maître d’ouvrage et les autres interlocuteurs. Cela signi e aussi être en première ligné pour la gestion du projet, c’est-à-dire la partie administrative, gérer les co-traitants et les bureaux d’étude. Le choix de l’architecte-référence sera facilité par rapport à la localisation a n de simpli er les relations et les nombreuses réunions avec les maîtrises d’ouvrages, les bureaux d’études, les entreprises… Un dernier avantage à avoir deux succursales est le fait de pouvoir candidater plus facilement, malgré nos « défauts » perçus par certains élus : deux jeunes et deux femmes.

Pour Aïtana Eldin et moi-même, notre vie privée est primordiale, bien que nous soyons passionnées par notre travail. Il est donc important de faire une projection de manière privée, de nos ambitions familiales et des incidences que cela implique sur l’organisation du travail.

Nous souhaitons éviter une quelconque sou rance ou déséquilibre par rapport au temps passé à l’agence. La réponse à cette dualité vie privée et vie professionnelle que subit un bon nombre de nos confrères n’est pas forcément de travailler moins que les autres, mais d’une autre manière.

Je prends l’exemple de Lala Architectes qui a instauré la semaine de 35 heures en 4 jours. Je remarque que cette décision au pro t de la vie familiale a tout de même un impact sur la vie de l’agence. Je constate également qu’il est di cile pour la directrice d’agence de se cantonner à ces 4 jours seulement.

Seulement, faire cet e ort de scinder son temps passé à l’agence et auprès de son couple ou de sa famille permet de faire un premier pas vers une organisation moins excessive. Pour cela, nous devons être vigilantes aux types de projets ainsi qu’aux charges que nous pouvons prendre. Les projets qui dépassent notre territoire d’action seront à éviter si l’on veut instaurer cet équilibre.

Il est évident que nous ne pourrons pas nous organiser de la même façon que l’agence Lala Architectes puisque nous n’aurons pas la même structure, la même équipe, les mêmes projets. Mais cette ré exion autour de la dualité vie privée et vie d’agence est importante pour nous deux.

Façades Projet

De plus, nous devons également penser à la vie d’agence dans sa globalité, avec toutes les charges et les responsabilités que cela engage. Avec notre situation géographique, nous doublons les charges pour la société. Que ce soit pour le matériel ou pour les locaux, nous devons multiplier par deux, chaque dépense et chaque charge.

Dans un premier temps, nous ne souhaitons pas de bail commercial puisque nous travaillerons depuis nos résidences respectives. En revanche, il faudra prévoir les coûts du matériel et de son entretien : ordinateur, imprimante A3, téléphone… Mais aussi des coûts mensuels indispensables à la communication de l’agence comme le nom de domaine pour les adresses mail, le site internet, l’abonnement aux impressions sur les traceurs, les cartes de visite, et bien plus encore.

> Ajout d'un tableau élec. + reprise tableau existant

> Création d'une nouvelle alimentation élec. + eau depuis les communs

À cela, s’ajoute les frais d’Assurance Responsabilité Professionnelle, la cotisation à l’Ordre des Architectes ou bien la MAAF qui est une des assurances destinées aux architectes.

Lors de ces derniers mois de transition professionnelle dans l’agence de Lala Architectes, j’ai pu assister aux travaux de rénovation de l’agence. Il est vrai que ce local est une publicité directe pour les futurs clients. Et pour cela, Elodie Lataste n’a pas résigné sur le coût des travaux. Mais cela engage une seconde conséquence, le bien-être et la productivité des salariés.

Cours Alsace

Ce confort de travail dans un lieu agréable sera donc un second point à développer dans notre agence. échelle: 1/100

> Création d'une nouvelle porte d'accés compris emmarchement (stores conservées)

> cloison séparative entre les deux espaces à créer

> Nouveau cumulus à mettre en place dans local commercial

> Démolition cloisonnement côté bureaux archi + dépose sanitaires+ cuisine

> Reprise des bordures pierres endommagées en façade

Estrade conservée

mur en colombage cloison existante enduit cloison de séparation prise TJ45 suspension spot simple allumage va et vient prise courant applique Pc commandées conv. convecteur inchangé conv. Alimenté depuis les communs (existant conservé) ascenceur armoire élec. commun Nouvelle alimentation depuis les communs à créer (à voir ) neuf neuf neuf

Création pente d'accés marche

le 28 février 2020 conv.

Façade et plan pour le réaménagement de l’agence d’architecture à Bordeaux de Lala Architectes.

Lorraine

FABRIQUER LE TERRITOIRE

Je pense que la construction est un véritable travail d’équipe. Chacun a son rôle à tenir pour que le projet avance correctement. Les premières phases sont menées par l’architecte, mais rapidement, l’expérience et le savoir faire des artisans rentre en jeu.

Notre binôme est essentiel, on a besoin l’une de l’autre pour faire un projet complet.

Le rôle de l’architecte est di cile, il doit répondre à plusieurs courants qui peuvent parfois être contradictoires : les entreprises sur les chantiers ainsi que le maître d’ouvrage et ses intérêts nanciers. Nous nous situons à la croisée des chemins.

Quand je dessine le projet, je dois savoir combien cela va coûter, quels sont les matériaux que je vais utiliser, qu’elle est la durée du chantier et être vigilante à tous les points qui peuvent être risqués et périlleux pour dé nir une défense dès le début.

Toute cette technicité est rassurante pour la maîtrise d’ouvrage, mais elle permet également de ne pas subir le projet lors de la phase chantier. Les dernières phases de levées de réserves et l’achèvement des travaux se feront plus rapidement et dans de meilleures conditions.

J’ai pu observer, lors de la mise en situation professionnelle, de la multitude de corps de métiers qui gravite tout autour de nous pour nous soutenir dans la conception/ réalisation d’un projet architectural. Il nous faut nous adapter à chaque interlocuteur.

Ces acteurs sont répartis en deux équipes di érentes.

La première équipe répond aux principes de construction. On y retrouve notamment les bureaux d’étude, les élus et les artisans.

Les élus doivent avoir la vision à long terme et nous devons les accompagner dans cette démarche d’évolution attractive du milieu rural. Les bureaux d’étude apportent un soutien et trouvent des solutions par rapport aux nombreuses certi cations demandées. Les artisans quant à eux sont de véritables partenaires dans la conception et la réalisation de l’ouvrage.

Désormais, les marchés sont très tendus avec des délais qui sont très courts. Les partenariats à long terme sont donc béné ques. Ces partenaires ont les compétences et ont l’habitude de gérer le projet en étant réactif. De plus, la con ance entre partenaires permet d’aller au-delà du dessin initial et des rendus classiques.

Malgré cette con ance, il faut savoir garder une distance professionnelle, avec le vouvoiement notamment.

Il y a tout de même des limites au principe d’artisans en réseaux. Leurs agendas se remplissent vite, et le comportant plus détendu manque parfois de professionnalisme. Il faut à tout prix garder le contrôle et être l’interlocuteur principal avec la maîtrise d’œuvre également. C’est le seul moyen de garder le cap et la maîtrise du projet, mais aussi de se faire payer pour toutes les taches et modi cations accomplies.

À l’agence Lala architectes, j’ai pu constater des situations abusives, où la maîtrise d’ouvrage essaye de passer directement par l’artisan pour ne pas payer les frais d’honoraires sur les travaux supplémentaires.

En n, nous ne voulons pas nous satisfaire des mêmes artisans pour tous les projets. Nous souhaitons visiter les producteurs de matières et les ateliers, a n de trouver de nouveaux partenaires de qualité.

Il y a une équipe supplémentaire qui ne rentre pas dans l’action de bâtir ou de construire la ville, mais qui permet de soutenir l’architecte. Par cela, je parle des avocats, des comptables, des assurances. Les architectes sont soumis à di érents contrats, rôle technique et réglementaire et ont besoin d’assistant et d’appui juridique pour défendre nos propres intérêts. La rédaction constante de contrats, de droits intellectuels, de lettres, de protocoles et de conventions, peut nous mettre en danger si cela n’est pas encadré.

Les taches juridiques prennent beaucoup de place dans le quotidien de l’architecte, et même dix ans après la réalisation de la construction avec la garantie décennale.

J’ai pu remarquer à quel point la gestion quotidienne d’un salarié et d’un directeur d’agence est très di érent, et surtout, que son temps passé auprès des di érents acteurs varie énormément.

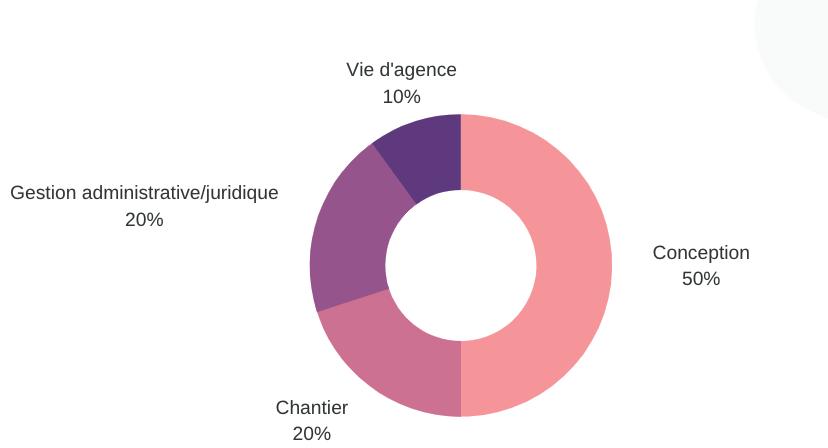

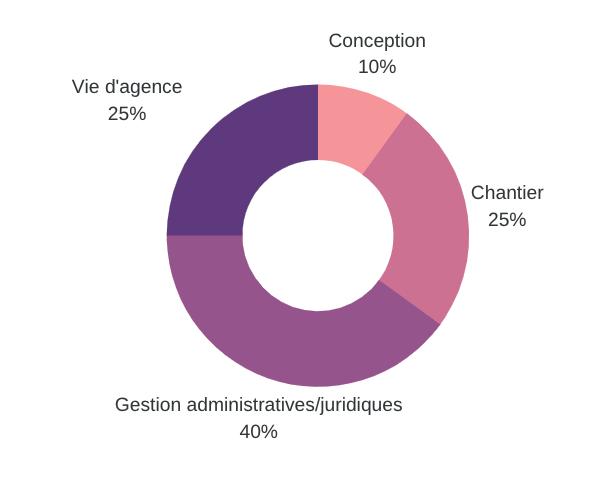

Avec mes observations à l’agence de Lala Architectes, j’ai pu comparer nos agendas et créer ces diagrammes de temporalité en suivant. Les tâches quotidiennes s’inversent totalement, passant d’un architecte-concepteur à un architecte-dirigeant d’entreprise.

Alors, devenir une entreprise, c’est être à l’écoute des habitudes et du fonctionnement de chaque corps de métier, mais aussi être une commerciale en construisant mon réseau et en ayant la maîtrise sur ce que je suis en train de dessiner à la fois sur le plan technique et économique, grâce au soutien de tous les acteurs cités précédemment.

Répartition du temps de travail :

Employé dans l’agence Lala Architectes

Directrice de l’agence Lala Architectes

CONCLUSION

La question de la réhabilitation et de la transformation des milieux ruraux en France est selon moi, une véritable focale pour tous les architectes et les acteurs de la construction. Habiter le territoire est bien plus que de se loger, il s’agit de participer à son évolution. A n de fabriquer les territoires et de tendre vers un nouveau développement de l’architecture, il faut se plier aux contraintes actuelles et aux nouveaux modes de vie.

Durant ces dix mois de mise en situation professionnelle, les impacts des situations politiques, économiques et sociales du pays ont prouvé qu’il était temps de revenir à des constructions plus honnêtes et plus saines. En ce sens, je soulève les leviers d’action de la construction qui peuvent contrer les impacts mentionnés dans ce mémoire. Depuis l’extraction de la matière, du transport, de la production des déchets, de la démolition jusqu’au réemploi, nous pouvons revenir sur une situation qui nous dépasse a n de nous en exempter.

Je souhaite m’engager en tant qu’architecte dans le remodelage de l’attractif « déjà-là », en puisant dans les principes constructifs et dans les matériaux locaux. Cela passe également par une entente avec les entreprises de la construction a n de collaborer sur chaque projet et de dé nir une architecture collaborative.

Ce travail d’écriture m’a permis de mettre des mots et de con rmer mes choix sur la façon dont je souhaite exercer le métier d’architecte. La création d’agence en association est un véritable engagement tant sur le plan personnel que professionnel.

Avec ma future associée Aïtana Eldin, nous souhaitons dans un premier temps continuer à nous enrichir dans les agences de mises en situation professionnelles dans lesquelles nous sommes toutes les deux en CDI. Nous pensons nous inscrire à la commission de l’Ordre des Architectes avant décembre 2022 a n de faire le serment en mars 2023. Cela nous permettra de suivre les événements et d’être dans le circuit professionnel.

Chacune de notre côté, nous ferons les démarches nécessaires a n de rencontrer les acteurs du territoire pour anticiper la création d’agence d’ici deux ans.

Passer de salarié à libéral est un véritable tournant dans une vie. Nous continuons chaque jour à nous informer sur les di cultés que nous pourrons rencontrer a n de nous préparer au mieux à cette création d’agence.

La profession d’architecte o re une opportunité d’évolution tout au long de notre carrière et nous prenons plaisir à nous voir évoluer chaque jour. Nos convictions s’accroissent et nos éthiques en sont renforcées.

En m’engageant sur ce projet, je me pousse dans mes retranchements pour répondre à la volonté d’exercer l’architecture selon mon éthique personnelle, partagée avec une consœur.

BIBLIOGRAPHIE

LIVRES

«Dictionnaire des Landes», Bénédicte Boyrie-Fénié et Jean-Jacques Férié, éditions SudOuest, 2009

«La maison de la Lande», Bernard Manciet, éditions in octavo, 2003

«Simpli ons», Bernard Quirot, éditions Cosa Mentale, 2019

«Nouvelles architectures agricoles», Hervé Cividino, éditions Le Moniteur, 2018

REVUES

Séquence bois : dossier Abriter janvier-février-mars 2022, n°134

Séquence bois : dossier dialogue avec le patrimoine avril-mai 2022, n°135

À vivre, oser l’architecture : Numéro spécial maisons durables, mars-avril 2022, n°122

ANNEXES

Ces derniers mois de mise en situation professionnelle ont été riches d’apprentissage et d’expérimentation.

L’incroyable équipe de l’agence LALA Architectes qui m’a accompagnée tout au long de l’année de HMONP, m’a fait découvrir des projets plus vibrants les uns que les autres.

Ces dernières pages sont un court témoignage de cette vie d’architecte que j’ai choisie et dont je suis ère au quotidien. Des premières esquisses, aux relevés d’état des lieux puis des phases chantier aux levées de réserves, vous trouverez dans ces prochaines pages, des moments marquants dans cette année de transition professionnelle.

ENTRETIENS

Nicolas Debicki et Antoine Petit, agence PNG

Fabien Damas de l’Atelier du Rouget

Fred Guillaud de l’agence Quarcs

pour une mission esquisse d’un projet de rénovation de maison individuelle.

pour une mission esquisse d’un projet de rénovation d’un airial landais.

Croquis

Croquis

Relevé de l’état des lieux du projet de rénovation et extension à Escource (40).

Relevé de l’état des lieux du projet de rénovation et extension à Escource (40).

Visite de chantier, projet de rénovation et extension à Contis (40).

Visite de chantier, projet de rénovation à Pissos (40).

http://lala-architectes.com/projets

http://lala-architectes.com/projets

Photographie site Lala Architectes : «Landes Heureuses» , 2022

Photographie site Lala Architectes : «Nos heures précieuses» , 2020

http://lala-architectes.com/projets

http://lala-architectes.com/projets

Photographie site Lala Architectes : «Nos heures précieuses» , 2020

Photographie site Lala Architectes : «Vacances dans les Landes» , 2016

http://lala-architectes.com/projets

http://lala-architectes.com/projets

Photographie site Lala Architectes : «Landes Heureuses» , 2022

Photographie site Lala Architectes : «Landes Heureuses» , 2022

Photographie site Lala Architectes : «Nos heures précieuses» , 2020 http://lala-architectes.com/projets