Adaptasi dari Novel Karya : Dian Purnomo

Copyright @PBSI UMK 2023

Adaptasi dari Novel Karya : Dian Purnomo

Copyright @PBSI UMK 2023

Adaptasi dari Novel Karya : Dian Purnomo

Sutradara : Jesy Segitiga

Astrada: Dono

Stage Manager: Erika Cipleng

Tata Artistik: Anas Brangas, Yoga BM

Tata Panggung: Plinti Instalation

Tata Cahaya: Djambrong

Tata Suara: Kuncung Huda

Tata Rias: Apotek MUA

Tata Ilustrasi: Faruq Robe

Design Graphic: Baidlowie

Fotografi: Omen

Branding & Zine: Elang Mprit

Vidiografi: KBPW Cinema

Aktor:

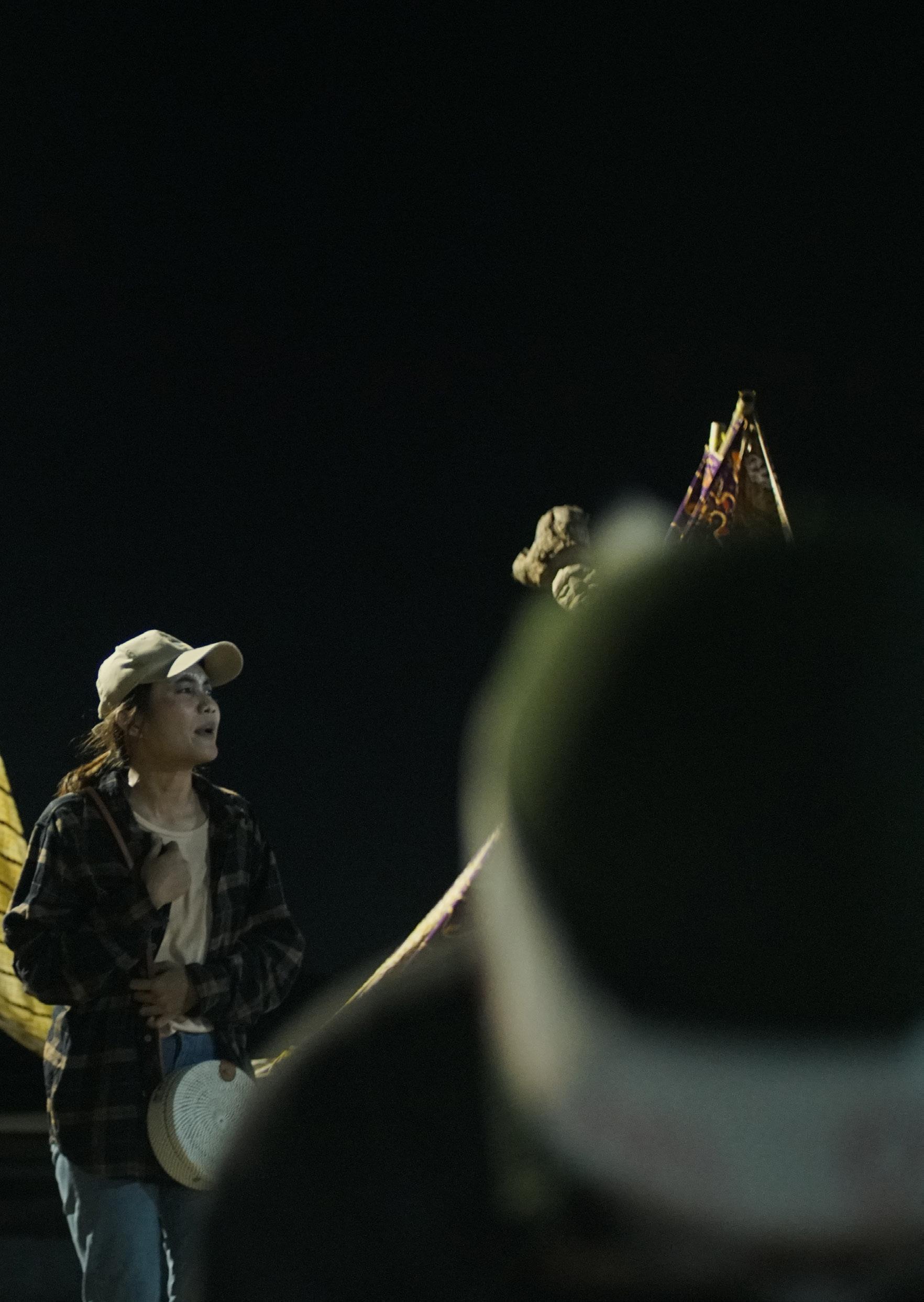

Nazeli Ni’mah sebagai Magie Diela

Lailul Huda sebagai Leba Ali

Kholifatun Maulintia Fajriati sebagai Ama Bobo

Aninda Eka Rahayu sebagai Ina Bobo & Pemuka Adat

Dinita Charissa Ludviana sebagai Ina Tua & Pemuka Adat

Dewi Puji Indah Lestari sebagai Dangu Toda

Intan Kusuma Wardani sebagai Gema Perempuan Pemuka Adat, Polisi dan

Pengawal Leba Ali

Hayatun Nufus Kamila sebagai Gema Perempuan, Pemuka Adat, Polisi dan

Pengawal Leba Ali

Yenny Lusianasari sebagai Pemuka Adat, Gema Perempuan

Faradilla sebagai Pemuka Adat, Gema Perempuan, Manu

idak pernah mudah pertunjukan ini. Karena sa tahu perjuanganku tidak berhenti di sini. Tangisku kepada Bulan Hitam adalah tangsi perempuan yang tubuhku telah menjadi property lakilaki. Kisah perempuan lain masih mungkin akan diukir dengan tinta darah, selama pendewaan terhadap adat mengalahkan logika dan kemanusiaan”

karena itu sudah tidak terjadi lagi, tetapi saat saya update di Youtube saya justru melihat praktik tersebut terjadi seminggu sebelumnya saat melihat youtube tersebut. Nah, setelah itu riset sesungguhnya tentang kawin culik

Kalau dari proses penulisannya, apa yang menjadi tantangannya terbesar dalam menghadirkan novel ini?

Jujur, saya tidak pernah melihat secara langsung praktik kawin culik, karena dikatakan gak pernah ada. Tetapi teman saya bercerita banyak apa yang sebenarnya terjadi di Sumba. Nara sumber tersebut melihat praktik kawin culik saat masih SMP. Dan itu tidak lama; artinya hal itu terjadi baru-baru saja. Masih segar di ingatan. Demikian pula yang satunya. Kawin culik terjadi saat dia masih SD. Saat itu, ada suara perempuan menangis. Tetapi orangorang disana merespon dengan biasa. “Ah, itu ada orang kawin tangkap

Dan hanya direspon begitu saja. Tidak ada Tindakan lebih. Saya membayangkan Ketika saya yang ditangkap/ culik atau mungkin anak saya yang diculik kita tidak akan bisa merespon seperti itu. Tetapi orang merespon dengan santainya. Orang ditangkap tidak menggunakan kuda lagi, tetapi menggunakan pick up. Anehnya, Ketika kawin tangkap semua orang melihat dan tidak ada yang menolong. Tidak ada yang menolong, bukan berarti tidak peduli tetapi menganggap itu biasa. Itu sudah direncanakan kedua keluarga. Artinya kedua orang tua tahu. Dan katika saya mengumpulkan

serpihan-serpihan cerita tersebut, saya benar menggunakan online call serta data yang ada di internet. Nah, dan lagi saya berterimakasih kepada diskusidiskusi yang membicarakan kawin tangkap setelah saya pulang dari Sumba. Inilah yang saya lakukan saat penggalian cerita. Harusnya melihat sendiri supaya ceritanya lebih kuat.

Budaya yang berbahaya bagi perempuan seperti Belis di Sumba. Tetapi mengapa justru kawin tangkaplah yang dipilih? Mengapa?

Sebenarnya karena ada kasus tersebut yang menjadi pemicunya. “Oh masih ada kawin tangkap saat ini ya?” itulah yang sebenarnya membuat saya untuk menyeriusi kawin tangkap. Dan gila sekali melakukan kawin tangkap di era saat ini.

Mengapa Magi Diela menjadi nama di tokoh utama?

Magi adalah pemberian nama dari

Bapa Riyan (Bapak yang menjadi guide di Sumba) dari keluarga kakak Lawe.

Karena dia mempunyai anak pertama yang juga Bernama Magi saat 10 hari kelahiran anak pertama dan diberi asi dari tetek yang menggendong bayi.

Diela saya ambil dari namaku Dianla.

Harusnya Diala tetapi saya lebih nyaman

Diela sebagai nama belakang.

Apa sih yang sebenarnya yang terjadi tentang kawin tangkap? Apakah memang sedari awal budaya itu ada, memang keluarga perempuan mengizinkan terjadinya kawin tangkap? Atau sudah hilang dari

makna aslinya?

Sejauh literasi yang saya baca. Kawin tangkap tidak hanya terjadi di NTT ataupun Sumba. Di negara lain juga

terjadi. Seperti Kyrgistan dan negara pecahan soviet. Kalau di Sumba sendiri praktiknya adalah ada perjanjian antara laki-laki dan bapaknya perempuan. Sedangkan anak perempuannya tidak pernah ditanyai, tentang setujukah menikah dengan pilihan bapaknya atau tidak. Nah, Ketika perjanjian antar laki-laki ini tidak terjadi kesepakatan Belis (Lamaran) selama berhari-hari. Dalam perjalanan kesepakatan tersebut, justru memakan biaya, karena harus memberi makan, minum dan semakin lama kesepakatan itu terjadi maka akan mennghabiskan uang. Di sinilah kawin tangkap menjadi solusi supaya tidak terjadi pembengkakan biaya. Dengan asumsi ketika si wanita tersebut diculik, maka sudah ternodai (diperkosa).

Maka Ketika si Wanita tersebut pulang ke rumah tidak akan diterima karena dianggap pula sudah tidak suci dan perawan. Dan dipastikan tidak aka nada lagi yang mau menikahinya. Selain itu, kawin tangkap akan terjadi ketika sang perempuan tidak mau dikawini oleh laki-laki. Dan inilah kejahatan / kegiatan kriminal.

Apakah budaya kawin tangkap merupakan sakral atau diagungkan oleh orang setempat?

Kalau dulu saya bisa katakan “iya”. Bahwa ketika perempuan itu ditangkap, di kampungnya laki-laki dipersiapkan semacam sebuah pesta. Laki-lakinya meneriakkan Pakalak dan

perempuan berteriak Payawau. Seolaholah laki-laki pulang dari medan perang dan berhasil menaklukkan daerah jajahannya. Kendang dipukul, salah satu bentuk sakral adalah hal tersebut. Dan pemberontakan perempuan akan terdiam dan tidak tersadar ketika muka perempuan diciprati air mantra. Dan ini adalah praktik ketimpangan gender yang dinormalisasikan.

Apa yang sebenarnya menjadi misi novel yang menyuarakan hegemoni patriarki serta perjuangan perempuan di antara kelanggengan himpitan budaya?

Dengan menggunakan bahasa

“POP” saya justru ingin memberikan penyadaran di kalangan anak muda bahwa praktik kejahatan masih terjadi di sekitar kita. Saya buka wonder women yang langsung bisa menghentikan kegiatan praktik tersebut. Tetapi semakin banyak yang membaca dan berbicara akan menjadi ombak tersendiri. Itulah target saya saat menulis.

Apa ketakutan penulis dalam mengekspresikan ke dalam novel.

Karena hal ini masih menjadi kebudayaan di Sumba?

Saya takut tidak diterima di Sumba.

Saya takut anggapan orang Sumba

karena dikira menjelekkan budaya mereka. Tetapi itu bagian resiko yang

harus saya ambil Ketika memotret fakta sosial di Sumba walau saya bukan asli orang sana. Dan fakta sosial yang kejam bahkan sudah masuk delik hukum harus tetap disuarakan. Inilah bentuk kecintaan kita terhadap negeri ini.

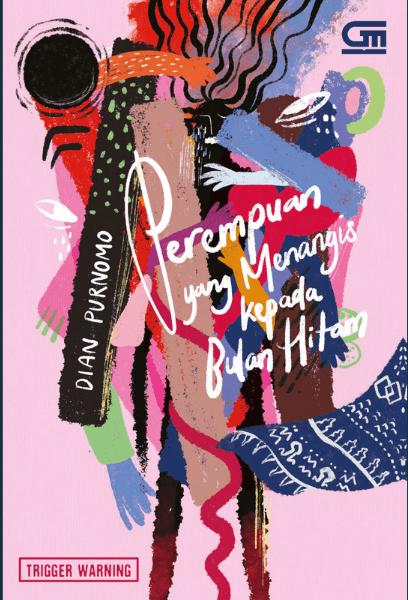

Judul: Perempuan yang Menangis

kepada Bulan Hitam

Genre: Adult Fiction & Motivation

Penulis: Dian Purnomo

Bahasa: Indonesia

Penerbit: Gramedia Pustaka Utama

Tahun Terbit: 1 Mei 2021

Jumlah Halaman: 300 halaman

Berat Buku: 0.4 Kg

Perempuan telah menjadi alat praktik budaya belis (lamaran). Namun, belis tersebut tidak ditentukan oleh perempuan itu sendiri melainkan para Rato (sesepuh) antar kedua keluarga besar. Belis 50 ekor kuda adalah belis yang mahal sekali. Apalagi di era sekarang ini, belis dijadikan sebagai senjata untuk menolak bahkan dijadikan alat pamer walaupun sebenarnya adalah satu kebaikan untuk menjaga martabat di tanah Marappu. Dan inilah oknum yang harus kita lawan bersama. Lewat PBSI UMK Kudus, walau jauh dari tanah tersebut. Bisa kita lawan dengan terus menerus mendiskusikan, mementaskan, serta propaganda yang lain. Bukan untuk menolak kebudayaan yang ada, tetapi memberangus oknum yang bersembunyi di balik kebudayaan.

KEPADA BULAN HITAM

“

Itulah yang saya alami, saat mengenyam S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Model pembelajaran Bermain sambil Belajar yang harus dialami oleh mahasiswa. Dalam balutan SKS (sistem kredit semester) mahasiswa harus menempuh pedih dan perihnya pengalaman produksi teater/ drama. Tetapi mampu menguras segala emosi dengan penerapan nilai-nilai kolektivitas, berjuang, berani mencoba, berani salah dan memperbaiki, berani untuk mengungkapkan, serta mendorong untuk berekspresi sesuai dengan apa yang dialami.

Bisa dibilang, bahwa Mahasiswa PBSI disiapkan untuk bergumul dengan teks dan turunannya. Mtentu, teks menjadi modal awal untuk berselancar

OLEH : JESY SEGITIGAke dalam karya yang banyak jebakan dan kode. Dan betul, bergumulnya mahasiswa ke dalam teks harus benarbenar melebur, sehingga mampu beranak pinak. Setelah membaca teks, tidak boleh mematikan potensi kelahiran ke tahap berikutnya. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Arswendo Atmowiloto bahwa “Karya akan terlahir ketika sudah menjadi ide di pikiran, lalu terlahir kembali ketika sudah dituliskan dalam bentuk teks, akan terlahir lagi jika teks tersebut dibaca, lalu terlahir lagi jika mampu dieskpresikan baik verbal maupun non verbal. Kemudian akan terlahir kembali jika dituliskan dalam wacana, bentuk lain dan kritik.” Demikianlah ekosistem kehidupan sastra dan bagaimana upaya menjaganya.

Itulah yang saya rasakan saat pembacaan materiil (modal) dalam

Produksi ini. Selanjutnya pikiran mulai bercabang untuk memberi pengalaman produksi dari mulai nol. Dari mulai ide, sampai kepada kelahiran pertunjukan yang didasarkan pada novel feminisme

Perempuan yang Menangis kepada

Bulan Hitam. Sebuah novel perjuangan wanita di tanah Marappu (Sumba Barat) Karya Dian Purnomo. Sebuah naskah teater dengan judul yang sama di novelnya.

Kemelakatan Aktor dengan Karya

Strukturalis

Awal kali, coba kubongkar saat pertama kali berhadapan dengan calon pemeran. Pembongkaran kebiasaan pemeran (mahasiswa PBSI) dalam

pembacaan karya sastra dengan metode strukturalis. Pola tersebut melekat pada calon pemeran. Maka, tombol restart kuaktifkan dengan memberikan pola tak beraturan di otak mereka layaknya lukisan abstrak dan tertuju kepada postmodern. Pembacaan lukisan ini cukup ampuh, minimal untuk menggiring pola garapan produksi teater ini.

Modal dasar tersebut akhirnya menjadi pijakan dalam menempuh pengalaman batiniah seorang aktor yang memposisikan dirinya sebagai dirinya sendiri, sebagai penampil di atas panggung, lalu sebagai penoton sebagai antitesis keaktoran masing-masing. Selain itu, pola sastra yang cenderung tekstual, kontekstual, intertekstual yang didapatinya di belakang meja perkuliahan melahirkan konsep interkontekstual. Teks sudah tidak lagi mempunyai coding maupun decoding. Tetapi, fone (bunyi) yang dihasilkan mampu membentuk bahasa tersendiri yang tidak kalah penting dengan makna yang dihasilkan.

Kompromi akhirnya menjadi jalan damai antara idealis penggarapan dengan waktu produksi. Kompromi terhadap kesempurnaan penciptaan acting dan garapan teater selalu menjadi solusi tersendiri di saat terjadi kebuntuan. Maka, kompromi dengan modal materiil (akting) seorang aktor harus diselesaikan dengan kompromi juga; yaitu tidak memaksakan tetapi tidak menghilangkan substansi dari tafsir wacana dan suasana. Terkadang, gojekan antar teman, kelucuan saat

interaksi satu dengan lainnya menjadi senjata dalam menjalankan pementasan yang cenderung postdramatik ini.

Pembacaan ulang terkait tugas dan kewajiban seorang kreator dibebankan pada Mahasiswa PBSI yang menempuh mata kuliah drama ini. Mulai dari 0 – sampai kepada teater ke-2. Tentu dengan dalih selalu menjaga ekosistem kehidupan teater yang tidak hanya selesai saat pementasan saja. Tetapi dengan adanya teater ke-2. Setidaknya menjadi dukumentasi, credit title bagi siapapun yang terlibat di dalamnya.

Alih Media Novel ke Naskah Teater

Bukan pertama kalinya mengalihmediakan, tetapi selalu mendapati tantangan dan rintangan yang tentu harus ada jalan keluar. Membawa semangat Putu Wijaya yang berorientasikan kepada Menolak dari yang Ada menjadikan lompatan yang cukup tidak beraturan namun jika diamati seksama, satu babak dengan babak lainnya mempunyai jalan tengah bahkan membentuk keterkaitan.

Alur yang melompat-lompat menjadikan pengalaman tersendiri dalam pembuatan naskah teater yang didasarkan kepada novel yang komprehensif dan runtut. Semacam

penjelasan tour guide pameran seni rupa yang menjelaskan frame lukisan awal

sampai frame lukisan terakhir. Nampak

tidak ada keterkaitan tapi ada alur bonding emosi yang dihadirkan oleh pengelola pameran. Pola ini akhirnya kubawa dalam penulisan naskah teater kali ini.

Pola teks novel yang cenderung hanya enak dibaca tanpa suara (non nyaring) harus diubah dalam bentuk teks yang enak dibaca dengan suara (nyaring). Selain itu, saat pembacaan novel (modal) harus dibenturkan kepada pembacaan intensif dan berulang, Kesemuanya itu untuk mendapatkan tafsir yang mendekati kebenaran. Pada pola pengalihmediaan didasarkan kepada pembacaan ekstensif sebagai konfirmasi, bahkan koreksi tafsir yang tentu selalu lepas dari memori otak.

Ketokohan di dalam novel, akan sangat berbeda dengan ketokohan di atas pentas. Dalam pementasan, dibutuhkan pembentukan ketokohan yang disesuaikan dengan bentuk dan aliran pementasan yang dipilih.

Jalan tengah inilah yang pada akhirnya dipilih karena melihat segala aspek dan unsur. Apapun yang ada di dalam pementasan telah dilalui dengan cara berulang dan terus menerus. Tetapi, aktor juga harus dipersiapkan jika pola alur yang dibuat penonton keluar dari naskah dan kesepakatan saat latihan. Aktor harus tetap memberi jalan arahan alur dramatik, nyawiji namun tidak keluar dari pola yang telah dilatihkan selama berbulan-bulan.

Pada akhirnya, kolase frame foto menjadi metode untuk mengatasi novel yang komprehensif, dengan pola alur zig-zag memungkinkan seorang kreator tidak terkungkung dengan jebakan yang dibuatnya sendiri. Adaptasi dan lentur terhadap alur harusnya dijadikan alat untuk mengatasi post-dramatik

yang cenderung akan mengeluarkan pertunjukan yang sangat strukturalis.

Maka post strukturalis menjadi senjata

terakhir dalam mengatasi audiens yang cenderung tangkapan pementasan tidak hanya sekedar mata dan peginderaan lainnya, tetapi kamera serta kendala

teknis harus dijadikan modal untuk menciptakan akting yang mempunyai daya kejut dan mencairkan.

HADIR DI DALAM POLA KESEHARIANKU Wawancara pemeran tokoh utama; Magi Diela.

HADIR DI DALAM POLA KESEHARIANKU Wawancara pemeran tokoh utama; Magi Diela.

Bagaimana respon Anda saat ditunjuk sutradara untuk memerankan tokoh

Magi Diela?

Awal kali mendengar nama saya ditunjuk oleh sutradara sangat kaget sekali. Karena saya justru bertanya apa sih alasan sutradara memilih aku untuk memerankan tokoh utama? Padahal saya hanya mempunyai modal NOL BESAR. Lalu dijelaskan sutradara; baik fisik dan psikis, aku dianggap pas dan sesuai memerankan tokoh Magi. Sebuah takdir yang tentu aku tidak bisa lari. Lalu, akupun segera membaca literatur tentang siapa Magi, dan apa keterkaitannya dengan budaya di Sumba.

Bagaimana penciptaan tokoh Magi di dalam ketokohan di pementasan ini?

Aktingku muncul karena di awal proses, benar-banar otak ini ter-sistem dengan sendirinya. Karena sering membaca tentang perempuan di Sumba. Akhirnya pula dengan sendirinya keluar seperti yang terjadi di pementasan. Itulah prosesnya. Jadi, penciptaan akting secara psikologis benar-benar mengolah, menggedor-gedor kejiwaan saya. Tetapi Alhamdulillah, dengan bantuan sutradara yang berkaitan dengan teknik mengeluarkan akting supaya enak dilihat dan tidak terlihat artifisial (akting menipu) aku mampu melewatinya, walau belum baik.

Berarti, terjadi tawar-menawar ide dengan sutradara ya?

Tentu, di awal beliau (sutradara) memberi garis wilayah kerja sutradara dan aktor. Kesepakatan inilah yang

menjadi jarang ketemu kesepakatan. Wilayah penciptaan akting dilakukan oleh aktor, tetapi Ketika dari sudut pandang penonton, akting yang diciptakan seringkali tidak sesuai bahkan tidak pas oleh sutradara sebagai penonton. Penyamaan frame kacamata menjadi sangat penting. Mana yang perlu didiskusikan dan diperbolehkan untuk eksplorasi diri.

Bagaimana kejiwaan Magi yang dihadirkan di pementasan?

Magi adalah sosok perempuan yang memperjuangkan nasibnya karena telah terjebak di dalam kebiasaan sosial yaitu Kawin Tangkap. Perempuan yang telah mendapati kebiasaan berpikir rasional saat kuliah di Jogja menjadikan

Magi menolak tentang adat yang telah lama terjadi di tanah kelahiran Sumba. Kesakitan Magi adalah ketika terjadi pemerkosaan dari kawin culik. Darah perawan yang keluar harus dibarengi dengan tangis ketidakikhlasan karena tidak dibarengi atas nama cinta. Magi menjadi sangat sakit sekali, karena ternyata adat sosial tidak memihaknya justru sebaliknya, seluruh kebudayaan menolak dan mengutuk Magi (Hukum Sosial).

Hal apa yang paling sulit dalam melakukan pengembaraan kejiwaan Magi yang diimplementasikan ke dalam tubuh diri Anda?

Pemerkosaan dan Hukum sosial. Yah, karena saya juga tidak pernah mengalami pemerkosaan. Pengalaman tersebut saya dapati dari Youtube tentang hancurnya Wanita gara-gara

diperkosa. Dari cerita tersebut, hati saya serasa bergetar lalu semacam ada letupan emosi di dalam diri. Modal inilah yang kubawa ke dalam akting. Magi yang dihukum oleh masyarakat karena menolak Kawin Tangkap menjadikannya hendak bunuh diri. Magi tidak kuat omongan masyarakat. Hukum sosial benar-benar kejam.

Apa yang Anda dapati dari memerankan Magi ini?

Saya banyak belajar lagi tentang menjadi perempuan. Perempuan selalu kalah dalam praktik kebudayaan. Tetapi, harus tetap ada pembacaan ulang tentang psikologi Magi dimana posisi perempuan dalam praktik kebudayaan yang tidak menghancurkan martabat, tetapi juga mampu memberikan asa dalam cita-cita ke depannya.

Kesenian sebagai manifestasi kebudayaan dan kehidupan

senantiasa berubah dari waktu ke waktu, “panta rhei kai uden menei”

kalau kata Herakleitos yang berarti nggak ada yang nggak berubah-semua mesti mengalir, sebab perubahan adalah keniscayaan. Hal ini juga berlaku dalam ruang kesenian, selalu ada tokoh pembangkang yang mendobrak dominasi, tokoh-tokoh yang menggugat nilai-nilai lama dan menawarkan nilai-nilai baru.

Sebagaimana berabad-abad lamanya

teater Barat dipengaruhi oleh teori

Aristoteles tentang tragedi atau teater dramatiknya, lalu muncul Antonine

Artaud dan Berthold Brecht yang menawarkan teori-teori alternatif bagi pertunjukan teater dengan gagasan teater epik, sebagai antitesis tragedinya Aristoteles.

Naskah drama sendiri merupakan langkah awal kerja pemanggungan. Ia ditakdirkan untuk dipentaskan dan bukan sekadar dibaca. Ia ditulis dengan kesadaran bahwa ia akan hadir di panggung.

“Apa pentingnya melihat naskah drama sebagai sebuah bacaan ketika ia diciptakan sebagai salah satu bagian kerja yang lebih besar? Dalam dualitas ini, naskah drama mencari jati diri.”

(Rebbeca Kezia, Babak Baru Naskah Drama Kita; Jurnal Ruang)

Mencari bentuk

Mula-mula bunyi dihurufkan, pikiran dituliskan, kitab suci diucapkan, sebuah novel dinaskahkan, naskah dipentaskan, dan seterusnya dan sebagainya. Dalam proses alih wahana

itulah terjadi berbagai peristiwa teks: migrasi kebudayaan bahkan peradaban dari satu daerah (bahasa) ke daerah (bahasa) yang lain, kontekstualisasi teks atas nama pengalaman penonton, pembaca, pendengar baru (yang bisa sekaligus dalam satu orang), akulturasi bahkan benturan satu kebudayaan atas kebudayaan lain, re-interpretasi dan reposisi satu kebudayaan di suatu tempat.

Fenomena alih wahana adalah peristiwa yang sudah berlangsung lama dan seakan tak jadi masalah karena sering sudah sangat bersifat keseharian. Proses alih wahana, seperti dari novel ke film, bukan hanya terkadang membuat kita merasa tidak "nyaman" atas "pengkhiatan" film terhadap satu novel baik perihal penokohan, alur kisah, dan seterusnya. Tentu saja, terutama akibat tuntutan perbedaan pewujudan medium, alih wahana menjadikan "teksasal" tidak bisa dipertahankan bahkan justru harus dihilangkan dan dikhianati demi medium "teks-kedua" yang baru. Satu novel tebal, atau satu puisi sekian kata, tidak mungkin dipatuhi seluruhnya dalam film berdurasi sekitar satu sampai dua jam lebih. Wajib ada konstruksi ulang dengan konsekuensi ada yang dihilangkan. Dan justru di sinilah yang sangat menarik dalam kajian alih wahana.

Dalam proses alih wahana, terjadi peristiwa pembentukan dan keterbentukan, baik disadari atau tidak. Dan dalam proses ini, identitas bisa mengeras, mencair, meluruh, bahkan menghilang. Proses alih wahana, baik dalam skala kecil (satu teks demi teks

yang lain) atau dalam skala besar (satu kebudayaan atas kebudayaan lainnya), bisa sangat mengasyikkan, memabukkan, tapi juga menakutkan bagi sebagian masyarakat. Dalam peristiwa alih wahana, batas bisa diterobos tapi batas juga bisa dipatok— secara epistemologis, hal barangkali bisa menjadi keraguan atas keadaan kajian alih wahana. Namun, justru inilah yang membuat alih wahana menjadi tantangan akademik yang sangat menarik. Karena satu hal: alih wahana

tidak mungkin hanya melibatkan ilmu bahasa, tapi justru membutuhkan banyak disiplin ilmu mulai dari Sejarah, Antropologi, Ilmu Agama, dan seterusnya.

Berangkat dari catatan ‘Alih

Wahana; Sapardi Djoko Damono’

dalam ‘Teks, Batas, Identitas: M.

Fauzi Sukri’ di atas, pementasan yang dipunggawai oleh Jesy Segitiga, yang mengalihwahanakan novel jadi naskah drama cukup relevan sebagai epitome dengan apa yang akan kita bahas.

Pertanyaanya mengapa Jesy Segitiga acapkali menggarap naskah alih wahana baik dari sebuah novel maupun cerpen?

Beberapa hal yang menjadi

hipotesa dari tanya di atas di antarnya

yakni dari mana ia berangkat, rupanya

sebagai jebolan mahasiswa Pendidikan

Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI)

menjadi alasan yang paling mudah

diterima. Tapi apa kiranya yang

menjadikan garapan-garapan Jesy

Segitiga terlihat beda—sebab belum

tentu selalu lebih bagus-- dengan

pementasan-pementasan lainnya, pasalnya seni teater bukan hal baru dan

mengesankan bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya-- ada Teater Djarum, Keluarga Segitiga Teater Kudus (Keset), dan berpuluh-puluh induk teater di desa, di tingkat pelajar juga mahasiswa. Bukankah amat jelas spirit kesenian teater di Kota Kretek ini. Hanya saja, dari berpuluh-puluh ruang kesenian teater itu, berapa banyak kiranya yang berani menggarap pementasan dengan naskah sendiri baik itu alih wahana maupun saduran? Sudah tentu ini hanya pertanyaan retoris.

Spirit alih wahana yang melekat pada Jesy Segitiga kadangkala kelewat banal, padahal keberanian yang tak berdasar adalah cara terbaik untuk memakamkan diri sendiri, tetapi itu bukan soal baginya. Tema-tema yang diangkat juga tak pernah luput dari budaya. Beberapa di antarnya budaya Minangkabau hasil alih awahan dari novel Buya Hamka “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck” yang mempertanyakan sekaligus menggugat praktik budaya di tanah Minang yang beberapa tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian ada “Cantik itu Luka” alih wahan dari novel Eka Kurniawan. Dan kali ini, alih wahan novel “Perempuan yang Menangis Kepada Bulan Hitam” karya Dian Purnomo yang tak kalah kontroversial.

Bagiku, alih-alih Jesy Segitiga ingin menantang dirinya sendiri dengan mengangkat isu-isu kebudayaan yang ia sendiri bahkan tak pernah menginjakkan kaki langsung di tempat asal kebudayaan yang coba

ia angkat, kurasa ia juga menantang penonton untuk menilik kembali

sejauh mana sejatinya kita mengenal budaya yang kita amini ‘kampung kita sendiri’ melalui refleksi ‘kampung orang’. Oleh karena itu, bagiku sudah waktunya kita tidak melulu meribetkan teknis pementasan atau genre, entah itu realis maupun tidak, atau seberapa penting peran dramaturg dalam sebuah pementasan, karena bagiku ada nilainilai yang lebih substansial seperti pertanggungjawaban gagasan yang disampaikan. Bukan lagi soal siapa dan berapa lama seseorang berkecimpung dalam dunia kesenian, sebab di hadapan kreativitas, setiap orang adalah seniman. Setiap tempat adalah panggung.

Menemukan bentuk

Masalah kehidupan menjadi

arah mata angin dalam proses berkarya. Berkisar pada kondisi, tata nilai sosial, dan norma-norma dalam bermasyarakat.

Berbicara tentang budaya, baik Jogja maupun Surakarta, Bali maupun Kudus, Papua maupun

Sumba, tidak akan bisa lepas dari adat. Adat merupakan strata yang menata hidup dan kehidupan suatu masyarakat dalam bingkai humanisme.

Jika transformasi nilai-nilai ini berlaku

dengan baik dalam masyarakat Sumba, dan diharapkan mampu teraplikasi

dengan ideal. Tentunya tidak akan

ada kesenjangan dan ketidakarifan

dalam kehidupan masyarakat.

Perubahan masyarakat diletakkan ketika poros struktur material dan basis ekonomis, politis, dan sosial.

Perubahan struktur materiallah yang menentukan peradaban transformasi

budaya menghasilkan involusi budaya, di mana dualisme, feodal dan modern terus-menerus menjadi kendala proses integrasi budaya maupun nilai. Berbagai perubahan yang telah berlangsung di tengah jantung kehidupan masyarakat Sumba telah membawa pengaruh pula pada pola budaya masyarakat.

Jesy Segitiga melalui kisah saduran naskah Perempuan yang

Menangis ingin mengritik sistem Kawin Tangkap di Sumba yang dinilai melanggengkan budaya patriarki dengan kedok adat istiadat. Seorang

perempuan sabagaimana lakilaki mestinya berhak memilih dan menentukan jalan hidupnya, khususnya dalam komitmen yang cukup serius yakni pernikahan.

Dengan demikian, adanya publikasi naskah drama yang Jesy Segitiga sadurkan dan pertama kalinya di pentaskan, orang bisa mengaksesnya sebagai bahan bacaan tersendiri seperti karya sastra lain, dan/ menggunakannya sebagai bahan adaptasi pertunjukan yang baru. Hal ini menunjukkan, naskah drama tidak serta-merta melekat pada satu bentuk panggung saja. Ia bahkan seharusnya bisa berdiri mandiri.

Membenturkan bentuk

Atas dasar catatan di atas, baik secara intuisi atau implisit, eksistensi atau esensi. Teater merupakan bagian

dari realita kehidupan. Di tengah meningkatnya wabah intoleran, arus budaya pop, merayakan zona aman dan era digital yang gila-gilaan belakangan ini berangsur-angsur menyudutkan kita menjadi masyarakat yang tak

punya banyak pilihan bahkan untuk jujur terhadap diri sendiri. Kita seolaholah melakukan banyak padahal kita tidak kemana-mana, dan sepakat atau tidak—menunda kebaharuan dengan kapak kenyamanan.

Jika seni dijinakkan, dengan cara tidak berani memulai sesuatu yang baru (menggarap naskah drama yang sudah ada dan berkali-kali dipentaskan di Kota dan tempat yang sama, misalnya). Lalu di mana letak tujuan kesenian yang berupaya menyatukan dan menguatkan masyarakat dalam menghadapi tantangan perubahan?

Dalam Madilog, dijelaskan bahwa seni bukan semata-mata hasil idaman, impian, ketukangan seorang ahli seni. Walaupun terkadang bergerak jauh melampaui keadaan masyarakat, seni ialah gambaran citacita masyarakatnya. Seni sepatutnya punya kekuatan untuk memperbaiki masyarakat.

Ketika seorang penikmat seni atau publik dipikat oleh kesatuan panggung, naskah, dan aktor, teater dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan atau sebuah perjuangan?

Bukankah jati diri teater adalah sebuah ruang kreatif untuk menghibur, menuangkan ide, mengkritisi ketidakadilan, ketimpangan sosial dan budaya, atau cacatnya sebuah sistem.

Lailul Huda sebagai

Lebah Ali

Kaliini saya berperan sebagai seorang yang digambarkan kuat dan buruk di dalam alur cerita. Hal tersebut tentu memberi warna baru dalam perjalanan hidup saya karena harus tampil dalam sebuah teater untuk pertamanya kalinya.

Faradila Budi Anggraini sebagai

Manu

Cukup susah untuk menyesuaikan karena ini merupakan yang pertama kalinya dalam memainkan teater. Namun, hal itu cukup membuat saya mendapatkan pengalaman baru.

Mencoba suatu hal yang baru dalam mencari pengalaman dalam bidang teater. Cukup menantang bagi saya yang tidak suka dengan keramaian atau kebisingan. Memang cukup mudah memainkan sosok gema prempuan dan orang orang namun jika tidak melatih percaya diri dan mengolah perasaan percuma.

Ina Bobo

Tahun ini merupakan tahun pertama saya bermain drama, dan saya mendapatkan karakter sebagai Ina Bobo. Hal tersebut merupakan tantangan besar bagi saya karena harus mendalami karakter saya sebagai seorang ibu. Namun, saya senang dalam mencoba hal baru serta dapat menambah pengalaman saya dalam bidang teater.

suatu hal yang baru merupakan kesenangan bagi saya, karena semakin banyak hal baru yang dicoba, maka semakin banyak pengalaman, wawasan serta pengetahuan yang didapatkan. Seperti halnya drama ini, saya mencoba bermain menjadi karakter laki-laki, mencoba mendalami peran dan mengolah perasaan. Semua itu, tentu tidak mudah juga tantangan bagi saya. Seperti kata pepatah "Tidak ada yang mudah dalam hidup. Jika kamu menunggu matahari terbit. Kamu harus bertahan di malam yang gelap." – Diganta

Ina Tua

Bermain drama merupakan hal yang

baru bagi saya, apalagi mendapatkan peran sebagai nenek tua. Itu semua adalah tantangan bagi saya. Tetapi, saya cukup senang karena bisa belajar dalam bermain drama dan memiliki pengalaman yang baru bagi saya.

Kholifatun Maulintia Fajriati

sebagai Ama Bobo

Bermain

drama merupakan hal baru bagi saya, apalagi mendapat peran

Ama Bobo, itu suatu tantangan besar karena harus berakting menjadi laki-laki, tetapi saya cukup senang karena mendapat pengalaman baru.

Hayatun Nufus Kamila sebagai

Pengawal Magi

merupakan pertama kalinya saya berakting dalam teater. Dalam drama ini, saya juga mendapatkan banyak peran, yakni sebagai orang-orang, pengawal magi, dan polisi. Itu adalah tantangan berat bagi saya. Namun, saya sangat senang karena hal tersebut dapat menjadikan pengalaman baru bagi saya.

Pengawal Magi

Bermain drama merupakan tantangan yang berat bagi saya karena harus memerankan banyak tokoh. Tetapi, semua itu dapat menjadi pengalaman yang baik bagi saya.

kalinya saya berakting dalam teater adalah sebuah tantangan yang berat, apalagi saya harus menjadi pemeran utama. Kesulitan yang saya hadapi adalah harus mendalami peran seorang wanita yang diperkosa dan berakting didepan banyak orang. Namun, hal tersebut dapat menambah keberanian saya dan percaya diri.