Pepohonan yang rimbun di dataran tinggi dan sumber mata air yang masih asri menjadikan

Gunung Muria selalu nyaman untuk ditinggali. Berbekal tanahnya yang subur sejak dahulu kala, menjadikan mayoritas masyarakatnya menggeluti dunia pertanian, perkebunan dan pekerjaan lain yang berhubungan dengan alam.

Demikian itu menjadikan masyarakat Muria sebagai orangorang yang tak pernah kekurangan pangan. Mulai dari padi, jagung, singkong, palawija, rempah-rempah hingga kelapa tidak pernah ada habisnya.

Namun, suatu ketika, masyarakat diuji oleh suatu hama berupa tikus-

tikus sawah yang memangsa tanaman mereka. Warga pun kebingungan, berbagai cara telah dicoba tidak berhasil membasmi tikus- tikus yang memangsa tanaman mereka.

Kemudian, salah seorang warga datang mengadu kepada Raden Umar Said atau yang akrab disebut sebagai Sunan Muria. Ia dipercaya oleh masyarakat sebagai tokoh wali yang dekat dengan Yang Maha Kuasa.

Mendengar keluhan dari salah seorang warga desa, Sunan Muria pun memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Tak lama kemudian, Sunan Muria berjalan menuju sawah

dan perkebunan warga dengan membawa sebilah kayu Pakis Aji disertai doa. Tak lama kemudian,

tikus-tikus itu pun pergi dan hasil panen wargapun kembali seperti sedia kala.

Masyarakat amat bersyukur dan berbahagia. Corak kayunya yang mirip seperti sisik ular naga menjadikannya disebut sebagai

“Kayu Naga Muria”. Sunan Muria berpesan untuk tidak membunuh tikus-tikus hama, tetapi cukup meletakkan potongan kecil kayu itu di setiap sudut petak sawah untuk mengusirnya. Dengan begitu keseimbangan alam dan rantai makanan akan tetap terjaga.[]

Karya ini berbicara tentang

ketokohan Sunan Muria dalam menjaga keseimbangan hidup, baik secara lahir maupun batin. Bahwa sesungguhnya manusia harus melihat pada dimensi sosial, spiritual serta lingkungan dengan tidak saling mengalahkan satu dan/ atau lainnya. Sunan Muria sendiri merupakan sosok pahlawan kultural bagi masyarakat di Kawasan Muria dengan statusnya yang dipercaya sebagai seorang wali (kekasih Allah Ta'ala). Dakwahnya yang santun dan sikapnya yang egaliter mampu menyelaraskan kebutuhan spiritual dan duniawi manusia pada waktu itu dengan tetap mempertahankan tradisi yang ada.

Cerita rakyat tentang Sunan

Muria hidup hingga saat ini dan diperingati dengan berbagai festival atau resepsi budaya sesuai kreativitas masing-masing warganya. Seperti

halnya, Festival Sewu Kupat dan Guyang Cekathak di Desa Colo, Tradisi Grebeg Bulusan di Desa Hadipolo, dan Tradisi Kenduri Warga. Masing-masing tradisi itu digelar sebab mengenang ajaran Sunan Muria berdasarkan pada cerita rakyat yang berkembang pada setiap desa tersebut.

Jika ditarik benang merahnya, hampir semua tradisi dan cerita rakyat yang berkaitan dengan Sunan Muria mengarah pada pentingnya merawat tiga matra kehidupan dalam konsep Ekoreligi. Pertama, Hablun Minallah (hubungan manusia kepada Tuhannya), Kedua Hablun Minannas (hubungan manusia dengan sesamanya), dan Ketiga Hablun Minal Alam (hubungan manusia dengan lingkungannya. (*)

Budaya Nusantara merupakan warisan leluhur yang tak ternilai harganya. Sebagai sentra industri rokok kretek, Kudus memiliki salah satu warisan berharga yang perlu dilestarikan, yakni Caping Kalo. Seiring dengan perkembangan zaman, topi atau penutup kepala bagi perempuan itu semakin jarang digunakan.

Caping Kalo hanya digunakan pada momen tertentu sebagai aksesori pelengkap yang disematkan pada baju adat wanita Kudus. Hal ini membuat Caping Kalo terancam punah. Tercatat, pengrajin Caping

Kalo saat ini hanya tersisa dua orang yang masih bertahan. Guna melestarikan Caping Kalo, Nojorono

Kudus menggandeng Didik Nini

Thowok untuk melahirkan Tari

Cahya Nojorono. Inisiatif ini dilakukan guna mengembalikan popularitas Caping Kalo melalui tarian. Seperti diketahui, Ninik merupakan maestro tari Tanah Air yang namanya sudah dikenal hingga mancanegara.

Tari Cahya Nojorono memadukan nilai budaya Kudus dengan warisan nilai Nojorono Kudus, yakni Bersatu, Berdoa, Berkarya dan Cipta, Karsa, Rasa, serta Cahya. Nilai-nilai ini merupakan

pengejawantahan arti kata Nojorono.

Selain mempercantik tarian, tarian

itu diharapkan dapat mempertegas

identitas warisan budaya khas Kudus. Sebagai informasi, Tari

Cahya Nojorono dikemas menjadi tiga segmen.

Setiap segmen menyiratkan

makna dan filosofi yang membuat

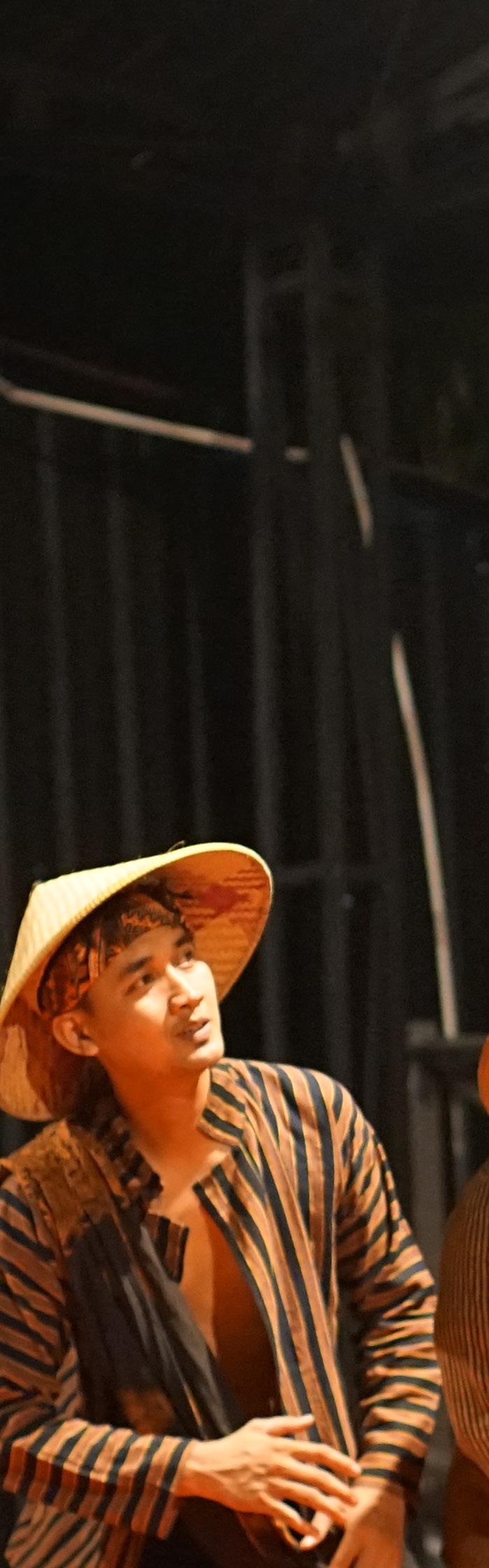

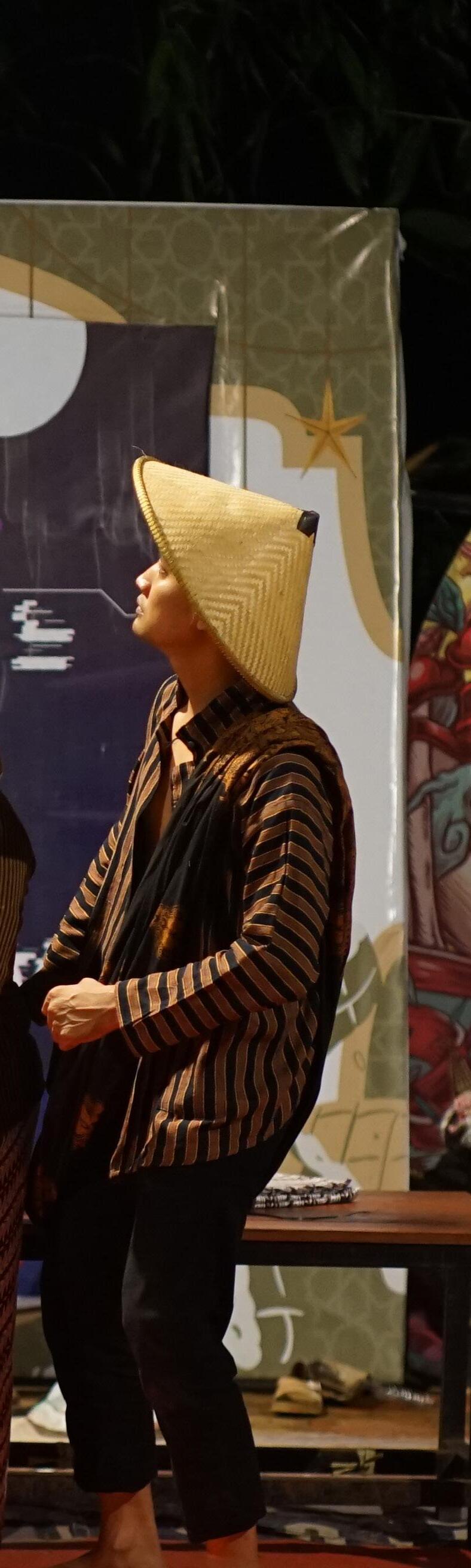

Tari Cahya Nojorono sebagai tarian yang sarat makna. Pada segmen

pertama, gerakan tari dari petani

tembakau dengan atribut Caping

Kalo yang sedang mengawali persiapan panen dengan berdoa. Selanjutnya, gerakan melingkar menyatu yang mewakili gambaran para petani bersatu untuk memilih

daun tembakau terbaik. Tarian tersebut juga dilengkapi atribut daun berwarna hijau.

Selain melambangkan pilihan daun yang akan dituai,warna ini

juga mewakili makna kejelian para petani dalam memanen daun terbaik. Pada segmen kedua, gerak gemulai mengayunkan daun-daun yang menunjukkan proses dinamika tantangan musim kesiapan daun tembakau sebagai bahan baku utama hingga siap olah.

Proses tersebut diakhiri kemunculan penari yang memerankan tokoh Krisna muda. Kemunculan Krisna muda yang tampil menggunakan topeng merepresentasikan makna penyangkalan jati diri dan ego individu untuk menyelaraskan diri dengan nilai-nilai warisan Nojorono Kudus. Memasuki segmen ketiga, Krisna muda mengusung sebuah bola yang menjadi perwakilan makna hasil kerja, yakni Berkarya yang memberikan cahaya.

Simbol ini melanjutkan

representasi makna Bersatu dan Berdoa Penari yang terlibat dalam koreografi Tari Cahya Nojorono merupakan karyawan Nojorono Kudus. Para penari digembleng langsung oleh Didik. Bentuk formasi yang terdiri dari 3 dan 2 penari menandakan tahun berdirinya Nojorono Kudus pada 1932. Selanjutnya, gerakan diakhiri dengan formasi penari akhir yang terdiri dari 14 dan 10 penari yang mewakili tanggal dan bulan dikukuhkannya

Nojorono Kudus, yakni 14 Oktober.

Salah satu penari, Robertus Ipong Sumantri, menjelaskan

bahwa mayoritas penari Tari Cahya

Nojorono terbilang pemula. Didik

memantau langsung proses audisi

dan menilai kelayakannya secara langsung. Menurutnya, gerakan gemulai dan indah dalam koreografi yang penuh makna filosofi Nojorono Kudus dari tarian tersebut menjadi tantangan besar bagi setiap penari.

“Mas Didik melatih kami dengan keras. Kami harus mengulang setiap gerakan sebanyak puluhan, bahkan ratusan kali. Latihan ini memberikan pengalaman berharga yang tak akan terlupakan bagi saya,” ucap Robertus dalam siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (2/5/2024).

Sementara itu, Direktur PT

Nojorono Tobacco International

Arief Goenadibrata memaparkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan budaya. Hal ini merupakan tanggung jawab semua pihak untuk terus menjaga kelestariannya. Oleh karena itu, Nojorono Kudus berkomitmen mengajak siapapun yang ingin mempelajari warisan sejarah khas Kudus, yaitu Caping Kalo.

“Kami berharap, Tari Cahya Nojorono ini dapat dinikmati dan

menjadi mahakarya indah. Tarian ini sekaligus menampilkan sumbangsih dan peran Nojorono dalam pelestarian budaya Indonesia,” kata Arief.

Sebagai informasi, Tari Cahya Nojorono membutuhkan latihan intensif penari selama empat bulan. Nojorono Kudus berharap, tarian ini dapat menginspirasi seluruh lapisan masyarakat dan mendorong semangat setiap individu untuk melestarikan warisan budaya.

Sesuai filosofi Nojorono Kudus, Tari Cahya Nojorono menceritakan sebuah perjalanan kehidupan manusia yang diciptakan untuk terus berkarya sepenuh hati. Tarian tersebut mengajak masyarakat menghembuskan rasa dalam setiap karya yang dihasilkan serta senantiasa menjadi cahaya yang hangatnya dirasakan banyak insan.