MASTERPLAN GEHEN KLAGENFURT

Impressum:

Auftraggeber: Magistrat Klagenfurt

Abteilung Straßenbau und Verkehr Paulitschgasse 13 9020 Klagenfurt a. W.

Ansprechpartner: DI Alexander Sadila

in Abstimmung: Abteilung Klima- und Umweltschutz Abteilung Stadtplanung Bahnhofstraße 35 Paulitschgasse 13 9010 Klagenfurt a.W. 9020 Klagenfurt a. W.

Ansprechpartner: Dr. Wolfgang Hafner Ansprechpartner: DI Robert Piechl

Verfasser: Triagonal GmbH

Firmensitz Niederlassung Klagenfurt Reininghauspark 5/3, 8020 Graz Markweg 4, 9073 Klagenfurt a. W.

Bearbeiter: DI Thomas Klocker

T +43 (0) 676 656 27 21

E klocker@triagonal.at

DI Johanna Lebitsch

T +43 (0) 676 372 14 09

E lebitsch@triagonal.at W www.triagonal.at

6.1

6.1.1

6.1.5

6.2 Stadtentwicklung – Stadt der kurzen Wege

6.2.1 Fußverkehrsfreundliche Siedlungsentwicklung ermöglichen

6.2.2

6.2.3

6.3 Multimodalität und Stärkung des Umweltverbundes

6.3.1 Zuwegung zu Haltestellen optimieren und Aufenthaltsqualität erhöhen

6.3.2 Multimodale Mobilitätsknoten schaffen, ausbauen und vernetzen

6.3.3 Multimodalität in der Flächenverteilung

6.4 Bewusstseinsbildung, Kommunikation und Marketing

6.4.1

6.4.2 Fußverkehr richtig

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.4.6

6.4.7

7.1 Infrastruktur für Zu-Fuß-Gehende

7.1.1

7.1.5 Verkehrsberuhigung und Gestaltung Bahnhofstraße

7.1.6 Barrierefreie Gestaltung der Lendquerung Heinzelsteg

7.2 Stadtentwicklung – Stadt der kurzen Wege

7.2.1

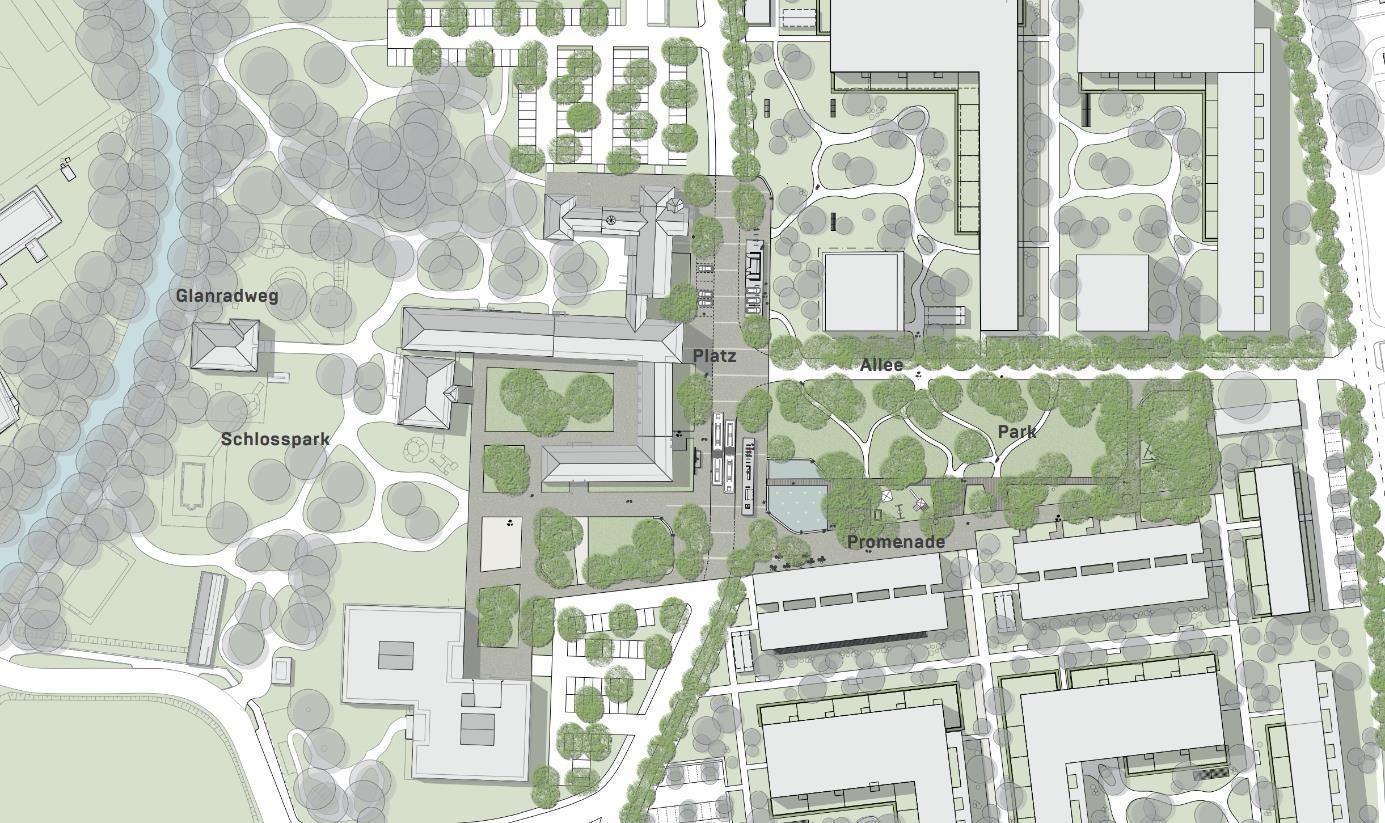

7.2.3 Wohnquartier „An der Glan“ – Entwicklungsgebiet

7.2.4

7.2.5

7.3 Multimodalität und Stärkung des Umweltverbundes

7.3.1 Klimafitte Gestaltung des Heiligengeistplatzes

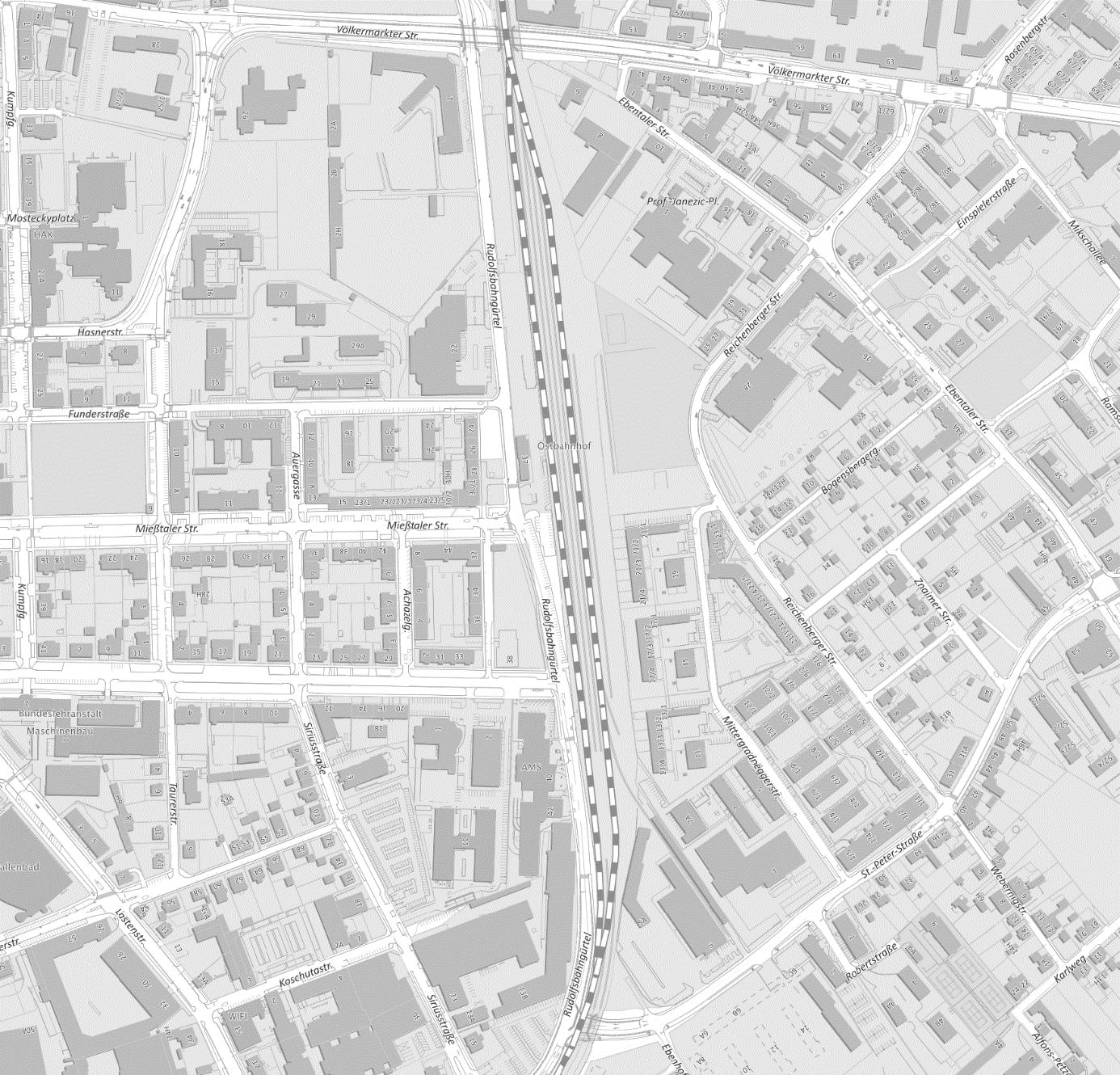

7.3.2 Unterführung Ostbahnhof

7.3.3 Anbindung S-Bahn-Haltestelle Ebenthal

7.3.4 Verbindung S-Bahn-Haltestelle Klagenfurt West – Ostbucht

7.4 Bewusstseinsbildung, Kommunikation und

7.4.1

7.4.2

des Hauptwegenetzes

1

Einführung – Aufgabenstellung

Die Verkehrsmittelwahl ist zu einem großen Teil angebotsinduziert: je nachdem wie gut und konkurrenzfähig (schnell, komfortabel, sicher, günstig und zuverlässig) das Angebot in einem Verkehrsmittel ist, desto höher wird auch die Nachfrage nach diesem Verkehrsmittel sein. Ein attraktives Angebot erzeugt demnach auch eine entsprechende Nachfrage („Build it and they will come“- Strategie).1

1920

1950 bis heute zukünftig

Abbildung 1 1 Die Geschichte der Verkehrsplanung in Grafiken

Betrachtet man die Verkehrsplanung in der Vergangenheit bzw. teilweise auch bis in die Gegenwart, so ist festzustellen, dass ausgehend von einem sehr dichten und vollständigen Wegenetz im Fuß- und Radverkehr um rund 1920 (das private Auto spielte damals noch keine wesentliche Rolle) ab circa 1950 (mit Beginn der Industrialisierung und dem Aufschwung des privaten Pkws) bis heute vielfach autogerechte Städte geplant wurden, während sich gleichzeitig die Bedingungen für die Verkehrsmittel im Umweltverbund (Fußgänger, Radfahrer, öffentlicher Verkehr) verschlechterten.

Um den Modal-Split Anteil im Umweltverbund zu steigern, muss dessen Angebot konkurrenzfähig sein und dies auch von den Verkehrsteilnehmern so wahrgenommen werden. Das heißt die Verkehrsmittel im Umweltverbund müssen bezüglich Fahrzeit, Komfort, Sicherheit, Zuverlässigkeit und Kosten von gleicher oder besserer Qualität wie der motorisierte Individualverkehr sein, damit Menschen langfristig umsteigen. In Zukunft sollten deshalb die oftmals getrennten Fuß- und Radverkehrsnetze miteinander verbunden und beschleunigt werden, der öffentliche Verkehr optimal an Fuß- und Radwegnetze angebunden werden und der motorisierte Individualverkehr verträglich abgewickelt werden.

1 Auszug aus „Copenhagenize“ von Mikael Colville-Andersen

Gehen – als ursprünglichste Form der Fortbewegung bzw. sozusagen als Basismobilität der Bevölkerung – kann als eine urbane Form der Fortbewegung, die wesentlich zum Wohlbefinden des Einzelnen bzw. auch zur Lebens- und Aufenthaltsqualität einer Stadt beitragen kann, gesehen werden. Gehen ist unabhängig vom Alter für fast jeden Menschen möglich. Fast jede Ortsveränderung bzw. Mobilitätskette beginnt auf den ersten Metern und endet auf den letzten Metern zu Fuß - sowohl im öffentlichen Verkehr, wo oft auch längere Zugangswege (oder Umstiege) erforderlich sind, als auch im Pkw- und Radverkehr. Mit dem Masterplan Gehen Klagenfurt, welcher in Abstimmung mit bzw. aufbauend auf dem Masterplan Radfahren Klagenfurt (PLANUM Fallast Tischler & Partner GmbH, 2018) und dem Mobilitätskonzept Klagenfurt 2035 mit Schwerpunkt ÖPNV (Traffix Verkehrsplanungs GmbH, 2019) erstellt werden soll, sollen die Rahmenbedingungen geschaffen werden, um ein weiteres Verkehrsmittel im Umweltverbund zu stärken und dadurch den motorisierten Individualverkehr zu verringern.

Der erste Teil des Masterplans Gehen Klagenfurt beschäftigt sich neben der Darstellung wichtiger Rahmenbedingungen und Herausforderungen mit einer Zustandsanalyse und Zieldefinition für den Fußverkehr von Klagenfurt. Dabei sollen auch Good-Practice-Beispiele aus anderen Städten und Regionen angeführt werden, um die Möglichkeiten und Potentiale der Fußverkehrsförderung aufzuzeigen:

▪ Darstellung der wichtigen Rahmenbedingungen und Herausforderung für den Fußverkehr

▪ Zieldefinition und Strategien für den Fußverkehr in Klagenfurt

▪ Good-Practice-Beispiele auf nationaler bzw. internationaler Ebene

▪ Identifikation von Problem- und Schwachstellen in Klagenfurt

Der zweite Teil des Masterplan Gehens soll – aufbauend auf dem ersten Teil – erforderliche Handlungsschwerpunkte bzw. konkrete Maßnahmen ableiten, um ausgehend vom Ist-Zustand den gewünschten

Soll-Zustand zu erreichen und gleichzeitig Möglichkeiten des Monitorings darstellen. Konkrete Leitprojekte und Handlungsschwerpunkte für die nächsten Jahre sollen dabei angeführt und mit den zuständigen Planungsabteilungen (Klima- und Umweltschutz, Stadtplanung, Straßenbau und Verkehr) abgestimmt werden:

▪ Handlungsschwerpunkte und generelle Maßnahmen

▪ Ableitung und Definition von Leitprojekten und konkreten Maßnahmen

2

„Zu-Fuß-Gehen“ als Verkehrsmittel

Zu-Fuß-Gehen bildet die Basis und ist sogleich die Voraussetzung aller physischen Mobilität. Egal ob jemand die nächste Haltestelle des öffentlichen Verkehrs, den Abstellplatz seines Fahrrades oder den Parkplatz seines Autos erreichen will, legt er einen Teil des Weges zu Fuß zurück. Oftmals werden diese kurzen Fußwege in den Statistiken nicht berücksichtigt, weil sie als selbstverständlich erscheinen. Betrachtet man jedoch alle Wegetappen, also auch Zubringerwege zu anderen Verkehrsmitteln oder Wege beim Umsteigen, stellen die Fußwege die überwiegende Mehrheit des Wegeaufkommens dar

Das Zu-Fuß-Gehen war in unseren Breitengraden immer Bestandteil des städtischen Umfelds, fand aber erst eine gewisse Beachtung, als alternative Transportmöglichkeiten, wie etwa die Pferdekutsche und später das Automobil, aufkamen. Mitte des 20. Jahrhunderts – unter der vorherrschenden Dominanz der motorisierten Kraftfahrzeuge – wurde das Zu-Fuß-Gehen von den Planern und der Forschung als eigenes Verkehrsmittel anerkannt. Das Hauptaugenmerk lag in dieser Zeit jedoch nicht in einer Erhöhung des Modal-Split Anteils und der Verbesserung der Umfeldbedingungen für das Zu-Fuß-Gehen, sondern in der Bewältigung der vielen Unfälle von Fahrzeugen mit Fußgängern Fußgänger mussten zu Lasten des aufkommenden Kraftfahrzeugverkehrs von den Fahrbahnen „ferngehalten“ werden. Durch die Etablierung des Trennprinzips in der Straßenplanung haben die Fußgänger dadurch im Laufe der Jahrzehnte ihre eigenen Anlagen im Straßenraum erhalten (vornämlich Gehsteige). Heutzutage muss oft festgestellt werden, dass die den Zu-Fuß-Gehenden eingeräumten Flächen oft zu gering dimensioniert und vielfach auch z.B. durch Hecken, Schildermasten, Mülltonnen, parkenden Fahrzeugen oder auf sonstige Art und Weise blockiert oder zumindest eingeschränkt werden

Abbildung 2 1 links: überbreite Hecke im Bereich Knoten Südring/Rosentaler Straße rechts: teilweise eingeschränkter Gehweg im Bereich Gendarmeriestraße

Die historische und kulturell bedingte Aufteilung der Verkehrsfläche auf verschiedene Verkehrsteilnehmer oder Verkehrsmittel wurde in den letzten Jahrzehnten in vielen Städten in einem solch ungleichen Maß vorgenommen, dass heute weltweit Planer mit der Beseitigung dieser Missstände und der Ungleichverteilung beschäftigt sind. Früher vorhandene Plätze wurden zu Verkehrsknoten, die Fußgänger verloren immer mehr Bewegungsspielraum. Dass dem Fußverkehr heutzutage wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden muss – ähnlich wie dem Radverkehr – ist eine notwendige Erkenntnis der Gegenwart, insbesondere aufgrund des Bedürfnisses nach energieeffizienten und schadstoffarmen Fortbewegungsmitteln, der teilweise nicht mehr bewältigbar scheinenden Verkehrsstärken im Kfz-Verkehr sowie dem Wunsch nach einer effizienten Flächennutzung und -verteilung im urbanen Raum

Bei einer zeitgemäßen Planung wird deshalb das Zu-Fuß-Gehen als Fortbewegungsart (wieder) ernst genommen und nicht nur als Freizeitbeschäftigung, Spaziergehen oder körperliche Ertüchtigung betrachtet (Laufen, Joggen, …) Das Zu-Fuß-Gehen sollte in den Planungen aktiv berücksichtigt werden; in Abhängigkeit der Umfeldbedingungen sollte in manchen Bereichen Fußgängern auch der Vorrang gegeben werden, um mittel- bis langfristig das Zu-Fuß-Gehen (wieder) als Alltagsverkehrsmittel zu etablieren. Der Fußgängerverkehr benötigt nach wie vor eigene Verkehrsnetze; sind diese gut ausgebaut kann der Modal-Split Anteil besonders im Nahbereich (bis zu ungefähr 2 km) beträchtlich sein.

Die Bedeutung des Zu-Fuß-Gehens als „Alltagsverkehrsmittel“ wird oft unterschätzt: in vielen herkömmlichen Mobilitäts- und Verkehrserhebungen werden die Teilstrecken eines Weges, die zu Fuß zurückgelegt werden, einem Hauptverkehrsmittel zugeordnet, anstatt den Fußweg als eigene Etappe zu betrachten. So wird z.B. der Fußweg von einer Quelle zur Einstiegshaltestelle, um in den Bus zu steigen wie auch der Fußweg von der Ausstiegshaltestelle zum Ziel dem öffentlichen Verkehr (als Zu- und Abgangswege zum Hauptverkehrsmittel) zugeordnet und nicht in drei Einzelwege (Zu-Fuß-Gehen – BusFahren – Zu-Fuß-Gehen) zerlegt. Das Zu-Fuß-Gehen wird dadurch bereits per se in den Mobilitätserhebungen unterrepräsentiert, obwohl ohne Fußwege fast keine Ortsveränderung möglich ist.

Tabelle 2.1 Anteil an Wegen je Hauptverkehrsmittel im Werktagsverkehr (Quelle: Österreich unterwegs 2013/2014)

Der Anteil des Zu-Fuß-Gehens am gesamten Verkehrsaufkommen (bezogen auf die Hauptverkehrsmittel) ist dabei in den letzten Jahrzehnten deutlich gesunken. In Österreich ist das Verkehrsaufkommen seit dem Jahr 1995 im Fußverkehr um rund 35 % gesunken, während alle anderen Verkehrsmittel ihren Anteil am Verkehrsaufkommen gesteigert haben (Radverkehr: +7 %, MIV-Lenker: +22 %, MIV-Mitfahrer: +1 %, ÖV: +16 %). Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig und hängen sehr stark mit der zunehmenden Motorisierung und dem autogerechten Ausbau der Städte zusammen. Dies hat zu veränderten Siedlungsstrukturen, allgemein zunehmenden Weglängen und teilweise zum „Zwang“ geführt, für bestimmte Wege das Auto nutzen zu müssen (z.B. in peripheren Lagen).

Klagenfurt erreichte im Städteranking 2020 von Greenpeace, in welchem die österreichischen Landeshauptstädte anhand sieben verkehrsrelevanter Kriterien verglichen werden, insgesamt den 3. Rang und konnte somit im Vergleich zum Ranking aus dem Jahr 2017 einige Plätze gutmachen (7. Rang im Jahr 2017). Beim Kriterium der Fußgängerfreundlichkeit konnte die Stadt durch die Ausweitung verkehrsberuhigter Zonen (Tempo 30) sowie einer starken Verbesserung der Verkehrssicherheit (Verunfallte pro 1.000 Einwohner) punkten, erreichte im Vergleich der österreichischen Landeshauptstädte in Bezug auf die Fußgängerfreundlichkeit jedoch nur den 6. Rang (gleich wie im Jahr 2017) In Bezug auf den ModalSplit lag Klagenfurt sowohl 2017 wie auch 2020 auf dem vorletzten Rang, was durch den hohen Anteil an motorisiertem Individualverkehr (66 %) begründet wurde, welcher der zweithöchste aller Landeshauptstädte in Österreich war. Der Anteil an zu Fuß zurückgelegten Wegen war mit 11 % der geringste aller Landeshauptstädte in Österreich.

Tabelle 2 2 Anteil an Wegen je Hauptverkehrsmittel (Quelle: VCÖ Publikation „Wie Städte die Mobilitätswende voranbringen“, 2019, welche wiederum Grundlage für das Städteranking 2020 von Greenpeace darstellte)

Für Klagenfurt liegen jedoch auch Erhebungen vor, die ein anderes Bild zeigen Eine Mobilitätserhebung in der Klagenfurter Innenstadt im Jahr 2010 ergab, dass 47 % der Wege im Umweltverbund zurückgelegt werden (16 % zu Fuß, 22 % mit dem Fahrrad und 9 % mit dem öffentlichen Verkehr). Die Klagenfurter Wohnbevölkerung gab in der Mobilitätsstudie Kärnten 2009 an, dass 52 % der Wege im Umweltverbund zurückgelegt werden (23 % zu Fuß, 14 % mit dem Fahrrad und 15 % mit dem öffentlichen Verkehr). Im Mobilitätskonzept Klagenfurt 2035 wurde der Anteil des Umweltverbundes für den Binnenverkehr auf 45 % konsolidiert (24 % zu Fuß, 12 % mit dem Fahrrad und 9 % mit dem öffentlichen Verkehr)

Man kann also davon ausgehen, dass für die Klagenfurter Wohnbevölkerung im Binnenverkehr von Klagenfurt das Zu-Fuß-Gehen einen höheren Stellenwert einnimmt als dies aus allgemeinen Statistiken ableitbar ist. Gleichzeitig zeigen die Statistiken auch, dass der Anteil des Zu-Fuß-Gehens im Alltagsverkehr – je nach Rahmenbedingungen – durchaus 20 % und mehr annehmen kann.

Hinsichtlich der demographischen Verteilung ist zu berücksichtigen, dass vor allem in der Altersgruppe bis 14 Jahren der Anteil an aktiven Mobilitätsformen (Gehen und Radfahren) sehr hoch ist (bis zu 34 % der Wege in Österreich); dieser Anteil sinkt dann für alle Altersgruppen bis zu den 65 Jährigen ab und erreicht erst wieder in der Gruppe der 65 bis 74 Jährigen ähnlich hohe Werte (31 % aller Wege in Österreich) bzw. übersteigt er in der Altersgruppe der über 75 Jährigen (mit bis zu 40 % aller Wege in Österreich) sogar den Anteil der jüngsten Altersgruppe Dies bedeutet auf der anderen Seite, dass die Infrastruktur für Fußgänger für alle Altersgruppen - und hier vor allem für die Jüngsten und Ältestenattraktiv gestaltet werden muss. Unabhängig vom Alter ist Zu-Fuß-Gehen für fast jeden möglich und sinnvoll.

Abseits des Umstandes, dass ohne Zu-Fuß-Gehen kaum eine Ortsveränderung möglich ist, weil jede Wegekette zumindest auf den ersten und letzten Metern zu Fuß zurückgelegt wird, kann das Zu-FußGehen bis Distanzen von rund zwei Kilometern als die mit Abstand effizienteste Art der Fortbewegung angesehen werden. Es werden keine Flächen zum Abstellen des „Verkehrsmittels“ benötigt, Zu-FußGehen ist kostengünstig und hat in der Regel keinerlei negative Auswirkungen auf die Umwelt.

Durch das Spazieren gehen, flanieren, bummeln, … entsteht Urbanität in städtischen Räumen und die dafür vorgesehenen Räume können in der Regel belebt werden. Zu-Fuß-Gehen bietet zudem einen gesundheitlichen Aspekt, verschiedenste Gesundheitsratgeber empfehlen täglich 10.000 Schritte zu absolvieren, um gesund und aktiv zu bleiben.

Zusammenfassend kann abschließend festgehalten werden, dass Zu-Fuß-Gehen

▪ einfach und unkompliziert ist

▪ nichts kostet

▪ die eigene Gesundheit stärkt

▪ die Umwelt schont und emissionsfrei ist

▪ Straßen, Plätze und urbane Räume belebt und damit

▪ zur Steigerung der Lebensqualität beitragen kann.

Aus diesen Gründen sollten in Klagenfurt auch entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden, um das Zu-Fuß-Gehen zu fördern und für alle Personen- und Altersgruppen attraktiv zu machen, worauf in den nachfolgenden Kapiteln detaillierter eingegangen werden soll.

3

Rahmenbedingungen, Strategien und Ziele

Beim Zu-Fuß-Gehen hat jeder Mensch andere Anforderungen an den Verkehrsraum: ältere und mobilitätseingeschränkte Personen bewegen sich anders durch den Straßenraum als junge und gesunde. Personen mit Kinderwagen oder in Begleitung von Kleinkindern haben andere Ansprüche an den Straßenraum als eine Person, die alleine unterwegs ist und möglichst schnell von A nach B möchte. Für Frauen und ältere Personen ist zudem das Thema Sicherheit und Sichtbarkeit im Straßenraum ein weitaus wichtigeres Thema als für Männer. Dies verdeutlich, dass das Zu-Fuß-Gehen bzw. die Mobilität zu Fuß ein Querschnittsthema ist, welches unterschiedliche Themenbereiche wie z.B. Stadtplanung, Klima- und Umweltplanung, Verkehrs- und Straßenplanung betrifft. Es bestehen vielfältige Verknüpfungen und Wechselbeziehungen zwischen unterschiedlichen Handlungsfeldern, Planungsinstrumenten und Themenschwerpunkten Im Nachfolgenden sollen aus allgemeinen Rahmenbedingungen, übergeordneten Strategien sowie bereits bestehenden Konzepten auf lokaler Ebene entsprechende Ziele für die Förderung des Fußgängerverkehrs in Klagenfurt abgeleitet werden.

3.1 Technische Rahmenbedingungen und Regelwerke

Das Netz für Zu-Fuß-Gehende baut sich grundsätzlich aus folgenden Infrastrukturelementen auf:

▪ Fußgängerbereiche/-zonen: Fußgängerbereiche/-zonen sind vor allem städtebaulich-architektonische relevante Räume und Plätze. In beschränktem Ausmaß kann in diesen Bereichen Fahrverkehr (Zulieferer, Radfahrer mit geringen Geschwindigkeiten, …) zugelassen werden. Diese Fußgängerbereiche/-zonen sollten an andere Verkehrsnetze (öffentlicher Verkehr, motorisierter Individualverkehr) gut angebunden sein, auf jeden Fall jedoch auch an das umgebende Fußgängernetz.

▪ Gehwege: Gehwege werden separat geführt und dienen der Aufnahme der Hauptbeziehungen des Fußverkehrs. In der Netzgestaltung für Zu-Fuß-Gehende bilden sie das Grundelement innerhalb der Stadt. Geh- und Radwege können beiangemessenen Verkehrsstärken und geringen Geschwindigkeitsunterschieden miteinander kombiniert werden.

▪ Befahrbare Straßen und Wege: Diese können sowohl vom Fußgängerverkehr (bei geringen Verkehrsstärken), wie auch vom Fahrverkehr genutzt werden. Grundsätzlich sollte die Gestaltung so erfolgen, dass im Kfz-Verkehr nur geringe Geschwindigkeiten gefahren werden können.

▪ Gehsteige: Gehsteige sind meist baulich von der Fahrbahn getrennt. Sie dienen im Wesentlichen der Erschließung der Gebäude bzw. Grundstücke mit den verschiedensten Nutzungen und der Aufnahme von Zu-Fuß-Gehenden entlang der Straße. In den meisten Fällen sind Gehsteige aus Sicherheitsüberlegungen notwendig, um den (schnellen) Fahrverkehr vom Fußgängerverkehr zu trennen. Bei großen Breiten können Gehsteigflächen auch als Aufenthaltsraum im Straßenraum wahrgenommen werden

▪ Übergänge: Übergänge in jeder Ausprägungsform (niveaugleich, niveaufrei, Schutzweg, Querungshilfe, …) dienen der Überquerung von trennenden Verkehrsanlagen (Schienen, Straßen, …) und verbinden in der Regel einander gegenüberliegende Fußgängernetze.

Bei der Dimensionierung von Fußwegen sind in Österreich die Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen (RVS-Richtlinien) zu beachten. Menschen mit besonderen Mobilitätsbedürfnissen sind in der Planung besonders zu berücksichtigen. Dazu zählen neben Personen im Rollstuhl oder mit Gehhilfen

auch seh- und hörbehinderte Personen, ältere Personen und Kinder. Dazu werden in verschiedenen Richtlinien und Normen entsprechende technische Rahmenbedingungen dargestellt, welche nachfolgend auszugsweise aufgelistet sind:

▪ RVS 02.03.11 Optimierung des ÖPNV

▪ RVS 02.03.12 Behindertengerechte Ausgestaltung des ÖPNV

▪ RVS 03.02.12 Fußgängerverkehr

▪ RVS 03.02.13 Radverkehr

▪ RVS 03.04.11 Gestaltung öffentlicher Räume in Siedlungsgebieten

▪ RVS 03.04.12 Planung und Entwurf von Innerortsstraßen

▪ RVS 03.04.13 Kinderfreundliche Mobilität

▪ RVS 03.04.14 Gestaltung des Schulumfeldes

▪ OIB-Richtlinie 4 Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit

▪ ÖNORM B1600

Die sogenannte Regelbreite des Verkehrsraums für den Fußgängerverkehr wird mit mindestens 2,00 m festgelegt (gem. RVS 03.02.12). Grundlage hierfür wiederum ist der Bewegungsraum eines Fußgängers von 1,00 m. Dadurch soll ein gefahrloses und bequemes Begegnen und Passieren zweier Fußgänger ermöglicht werden (siehe Abbildung 3 1) Auf unvermeidbaren Engstellen (Bereiche auf einer Länge von max. 1,00 m) ist eine minimale Durchgangsbreite von 1,20 m zu erhalten, bei punktuellen Einschränkungen wie Pollern oder Fahnenmasten sollte die Durchgangsbreite zumindest 0,90 m betragen, was dem minimalen Breitenbedarf eines Rollstuhls entspricht, welcher dem Breitenbedarf von Personen mit Kinderwägen, Rollatoren oder Gepäckstücken gleichzusetzen ist

Der Verkehrsraum für Fußgänger ist in weiterer Folge in Abhängigkeit der Verkehrsstärke zu erweitern, um auch weiterhin eine entsprechende Verkehrsqualität für Fußgänger gewährleisten zu können. Hierfür werden Breitenzuschläge genannt, wie etwa z.B. ein zusätzlicher Schutzstreifen zur Fahrbahn bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von mehr als 50 km/h (0,50 m), überstehenden senkrecht oder schräg parkenden Fahrzeugen (0,50 m), Geschäfts- und Ruheflächen (1,00 m) oder bei Haltestellen für den öffentlichen Verkehr (1,50 bis 4,25 m).

Deutsche Richtlinien gehen zwar von einer Verkehrsbreite von nur 1,80 m für den Begegnungsfall zweier Personen aus, lt. gängigen Richtlinien ergibt sich jedoch eine Regelbreite von 2,50 m. Dabei wird ein Platzbedarf von 0,20 m zwischen den Personen hinzugefügt, 0,20 m Abstand zur Gebäude- oder Grundstückskante vorgeschlagen sowie ein 0,50 m breiter Distanzstreifen zum fließenden Verkehr, in dem Leuchten und andere technische Elemente Platz finden können (vgl. Empfehlungen für Fußverkehrsanlagen (EFA) der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV)). Die Deutsche Bundesregierung spricht sich für eine Verwendung des Regelmaßes von 2,50 m für Gehwege aus.

Die Schweiz unterscheidet bei der Herleitung der nötigen „Trottoirbreite“ die grundlegende Charakteristik des Verkehrsraums gemäß dem „Bedeutungsplan öffentlicher Stadträume“, der einer Art Raumordnungsprogramm und Hierarchisierung von Städten entspricht. Davon abhängig ist das Fußverkehrsaufkommen (Spitzenstunde) und der dafür maßgebende Begegnungsfall. Im Minimalfall (Gehweg mit zumeist nachbarschaftlicher Bedeutung in Wohngebieten) ergibt sich so eine Mindestbreite von 2,00 m,

die durch minimale Umfeldzuschläge (wie sie etwa in Österreich durch die Breitenzuschläge vorgenommen werden) ergänzt werden. Für sog. Quartierzentren, werden darüber hinaus pauschal 0,50 m an Gehwegbreite hinzugerechnet.

Abbildung 3 1 Breitenangaben für die Bewegung von Fußgängern, RVS 03.02.12 (2015)

3.2 Übergeordnete Strategien und Konzepte

Die Entwicklung und Stärkung des Fußgängerverkehrs bzw. der Verkehrsmittel im Umweltverbund (Fußgänger, Radfahrer und öffentlicher Verkehr) ist nicht nur ein lokales Ziel. Vielmehr ist eine Steigerung des Anteils der im Umweltverbund zurückgelegten Wege besonders im urbanen Bereich ein Ziel auf globaler, europäischer, nationaler, regionaler und lokaler Ebene. Die Vereinten Nationen formulierten in der Agenda 2030, der sog. „Nachhaltigkeitsagenda“, insgesamt 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (aus dem Englischen Sustainable Development Goals, kurz SDGs). Das Besondere an der Agenda ist ihre Universalität und ihr vernetztes Verständnis notwendiger sozialer, ökologischer und ökonomischer Maßnahmen, in dem alle Menschen und Institutionen gleichermaßen die Verantwortung für die Zukunft übernehmen. Der Masterplan Gehen der Stadt Klagenfurt versteht sich als Beitrag dieser Agenda und insbesondere der Ziele Gesundheit und Wohlergehen (Ziel 3), Nachhaltige Städte und Gemeinden (Ziel 11) und Klimaschutz und Anpassung (Ziel 13).

Abbildung 3 2 3 der 17 Nachhaltigkeitsziele (SDGs) der Vereinten Nationen aus der Agenda 2030, welchen der Masterplan Gehen entspricht; UNESCO-Kommission, unesco.de

Die Umsetzung dieser Strategie ist eine Herausforderung an die Mobilitätsplanung auf allen Verwaltungsebenen und erfordert eine Zusammenarbeit aller beteiligten Institutionen, wobei sich die Aufgaben und die Verantwortung über den nicht motorisierten Verkehr je nach Themenbereich auf unterschiedliche Gebietskörperschaften, Bundesministerien sowie Verwaltungseinheiten und Organisationen verteilen. Bei der Planung von Radwegenetzen, Fußwegen und für die Integration des nicht motorisierten Verkehrs in den öffentlichen Raum, sind in Österreich grundsätzlich die Gemeinden zuständig. Sie erstellen Flächenwidmungs- und Bebauungspläne und sorgen im Zuge der lokalen Verkehrsplanung dafür, dass es ausreichende Verkehrsflächen für Zu-Fuß-Gehende und Rad fahrende Personen gibt. Planung und Gestaltung von Flächen für den nicht motorisierten Verkehr im Bereich von Landesstraßen fallen in den Wirkungsbereich der Bundesländer; der Bund und damit das Bundesministerium hat keine für die Planung von Verkehrsflächen für Fußgänger und Radfahrer.

3.2.1 Europäische Ebene

In den letzten Jahren erhielt das Thema Fußverkehr auf europäischer Ebene mehr und mehr Beachtung und wurde z.B. 2011 in das Weißbuch der Europäischen Kommission in den „Fahrplan zu einem ein-

heitlichen europäischen Verkehrsraum – Hin zu einem wettbewerbsorientierten und ressourcenschonenden Verkehrssystem“ aufgenommen Die Förderung des Fußgänger- und Fahrradverkehrs sollte als integraler Bestandteil in die Konzeption der städtischen Mobilität und Infrastruktur einfließen.

Das Weißbuch hat zwar keine gesetzliche Verbindlichkeit, legt aber die Kernziele der Kommission für den „Verkehr 2050“ fest. Andere europäische Verordnungen befassen sich nur mit dem Schutz von ungeschützten bzw. verletzlicher Verkehrsteilnehmer durch diverse Vorgaben für die Zulassung von Kraftfahrzeugen oder Teilen davon, die durch die fortschreitende Entwicklung automatisierter und vollautomatisierter Fahrzeuge notwendig geworden sind (z.B. Verordnung (EU) Nr. 2019/2144 und 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates)

3.2.2 Nationale Ebene

Im „Mobilitätsmasterplan 2030 für Österreich“ wurde ein neuer Klimaschutz-Rahmen für den österreichischen Verkehrssektor unter den Schlagwörtern „nachhaltig – resilient – digital“ beschlossen. Vorrangiges Ziel darin ist es den Anteil des Umweltverbunds aus Fuß- und Radverkehr, öffentlichen Verkehrsmitteln und geteilter Mobilität deutlich zu steigern.

Grundbestandteil des Mobilitätsmasterplans ist die Schaffung eines erneuerten rechtlichen Rahmens für die Umsetzung der gesetzten Ziele. Dabei sollen bestehende Materiengesetze in verschiedenen Sektoren hinsichtlich ihrer Kompatibilität mit den Vorgaben der Klimaneutralität 2040 (Vorgaben des Pariser Klimavertrags) geprüft werden. Im Anschluss sollen diese neuausgerichteten Rechtsnormen den Rahmen für wirkungsvolle Maßnahmen bieten. Unter Einbezug externer Expertinnen und Experten soll das Mobilitätsrecht umfassend reformiert werden und u.a. die Straßenverkehrsordnung fuß- und radfahrfreundlich umgestaltet werden.

Auch das Bundesministerium ist grundsätzlich bestrebt, den Anteil des Fuß- und Radverkehrs am Modal-Split durch Verbesserung der Rahmenbedingungen für diese Verkehrsarten zu erhöhen. Es konzentriert sich dabei auf jene Einflussmöglichkeiten, die dem Bund in rechtlicher Hinsicht offen stehen

Der „Masterplan Gehen“ des Bundesministeriums bzw. die „Strategie zur Förderung des Fußgängerverkehrs in Österreich“ hat zum Ziel, die Kommunen durch das klimaaktiv mobil Förderprogramm aktiv zu unterstützen Durch die Einbettung des Themas Fußgängerverkehrs in die klimaaktiv mobil Programme werden den Kommunen Beratung und finanzielle Unterstützung bei der Umsetzung von umweltfreundlichen Mobilitätsprojekten geboten. Die Investitionen können dabei für Maßnahmen in unterschiedlichen Themenfeldern eingesetzt werden, wie etwa in eine Verbesserung der Fußwegeinfrastruktur, eine Optimierung der Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln oder die Information und Bewusstseinsbildung und fußgängerorientierte Energieraumplanung für kurze Wege

3.2.3 Mobilitäts Masterplan Kärnten 2035

Vor dem Hintergrund einer sinkenden Einwohnerzahl und den budgetären Restriktionen des Landes galt es im „Mobilitäts Masterplan Kärnten 2035“ für Kärnten, Entwicklungspotenziale und neue Technologien zu erkennen und innovative Lösungen zu realisieren. Der gesamte Mobilitäts Masterplan Kärnten besteht aus drei Teilen: der Analyse, der Strategie und den Handlungsfeldern inklusive Maßnahmen. Die Vision des Landes Kärnten ist es, langfristig den Anteil des öffentlichen Personenverkehrs am Gesamtverkehr auf 20 % zu erhöhen, den Anteil des Rad- und Fußgängerverkehrs auf 40 % zu heben und

den motorisierten Individualverkehr von derzeit über 77 % auf 40 % zu senken. Bis 2035 soll in jedem Fall der Anteil des öffentlichen Verkehrs und des Radverkehrs verdoppelt werden. Gleichzeitig sollen die Erreichbarkeit des Landes Kärnten verbessert und die Umweltbelastungen reduziert werden. Die Mobilitätsbedürfnisse der Bevölkerung stehen dabei im Vordergrund.

Auf Basis einer umfangreichen Analyse, der vom Land Kärnten vorgegebenen verkehrspolitischen Vision und der zu beachtenden übergeordneten Strategien wurden 7 Leitprinzipien inklusive konkreter Ziele für die folgenden 20 Jahre definiert. Diese Ziele geben die Richtung vor, der die Verkehrspolitik und die Verkehrsplanung unter Anwendung der Leitprinzipien bis 2035 folgen sollen. Um den Fortschritt bei der Erreichung der Ziele evaluieren zu können, wurden begleitend Indikatoren festgelegt. Von der Vision und der Strategie wurden im nächsten Schritt wiederum 7 Handlungsfelder und die zugehörigen Maßnahmen zur Strategieumsetzung abgeleitet. Handlungsfelder fassen unterschiedliche Maßnahmen verkehrsträgerübergreifend zusammen und stellen somit eine thematische Gliederung der einzelnen Maßnahmen dar. Es bestehen Wechselwirkungen und Querbeziehungen zwischen den einzelnen Maßnahmen. Jede Maßnahme leistet ihren Beitrag zur Erreichung der definierten Ziele und wurde daher entsprechend priorisiert.

Als Hauptanliegen zur Erreichung der verkehrspolitischen Ziele des Landes Kärnten werden dabei eine abgestimmte Parkraumpolitik, die konsequente Förderung bzw. auch die Bevorrangung des Radfahrens und Zu-Fuß-Gehens und die Erhöhung des Anteils des öffentlichen Verkehrs genannt. Das Zu-FußGehen soll durch eine attraktive Gestaltung von Straßen und Plätzen durch ausreichende Flächen für Fußgänger, Bäume und Begrünungen, Sitzgelegenheiten unter Aspekten der Barrierefreiheit gefördert werden. In Bezug auf den Fußgängerverkehr werden u.a. folgende konkrete Maßnahmen genannt:

▪ An Verkehrslichtsignalanlagen: möglichst kurze („faire“) Wartezeit für Fußgänger, Vermeidung von Fußgängertastern zur Anmeldung (Ausnahmen für die Verlängerung der Grünzeiten an Querungsstellen mit hoher Frequenz von älteren oder mobilitätseingeschränkten Personen)

▪ Einbindung von Fußwegen in die Planung von ÖV-Haltestellen bzw. bei der Neuausweisung von Siedlungsgebieten

▪ Kein Abmarkieren von Stellplätzen auf dem Gehsteig (kein legalisiertes Parken auf Gehsteigen)

▪ Öffnung von Sackgassen für eine bessere Durchwegung sowie Anbindung peripherer Siedlungsschwerpunkte mit dem Zentrum

▪ Schaffung von Anreizen für den Fußweg im Umfeld von Schulen

▪ Zurückhaltender Einsatz von Schutzwegen (nur bei entsprechenden Fußgängerfrequenzen); Prüfung alternativer Querungshilfen ohne Schutzwegmarkierung

▪ Schaffung von Begegnungszonen und Shared Space-Bereichen in Ortszentren (u.a. zur Reduktion der Geschwindigkeit und Erhöhung der Verkehrssicherheit)

▪ Etablierung von Fußgängerleitsystemen

3.3 Bestehende Strategien auf lokaler Ebene

Auch in Klagenfurt wurden in den letzten Jahren verschiedene Strategien und Konzepte entwickelt, welche teilweise in geförderten Projekten umgesetzt wurden.

3.3.1 Aktionsplan Mobilität Klagenfurt

Der „Aktionsplan Mobilität Klagenfurt“ wurde im Jahr 2014 im Gemeinderat der Stadt Klagenfurt beschlossen, Maßnahmen daraus wurden in den letzten Jahren schrittweise umgesetzt. Neben der Bewusstseinsbildung und Positionierung des „Zu-Fuß-Gehens“ und des Fahrrads als „Alltagsverkehrsmittel“ (z.B. durch die Einführung von Dienstfahrrädern für Politiker und Magistratsbedienstete sowie der Unterstützung medialer Kampagnen und Initiativen (Radgipfel, „Radelt zur Arbeit“) wird im „Aktionsplan Mobilität Klagenfurt“ festgehalten, dass innerhalb des Stadtgebietes bzw. auch in Verbindung mit den Umlandgemeinden das Radfahren durch folgende Maßnahmen zu unterstützen und zu fördern ist:

▪ Abbauen von Barrieren für den Fußgänger- und Radverkehr, z.B. durch die Öffnung von Einbahnstraßen, die Öffnung von Innenhöfen, Priorisierung an Druckknopfanlagen (Verkürzung der Wartezeiten), Errichtung von Über- bzw. Unterführungen und eine Erhöhung der allgemeinen Durchwegung, um der Flexibilität von Fußgängern und Radfahrern Rechnung zu tragen

▪ intermodale Verknüpfung der Kombination von „Zu-Fuß-Gehen“ und Fahrradfahren mit dem öffentlichen Verkehr als wichtiges Fundament für die klimafreundliche Mobilität, z.B. durch die Schaffung multimodaler Knoten, durch die Erhöhung der Reichweite und des Einzugsgebietes umweltfreundlicher Verkehrsmittel, durch entsprechende Infrastrukturen im Fußgänger- und Radverkehr, durch die Aufwertung von Haltestellen (Qualität und Sicherheit) usw.

▪ Schaffung und Verankerung einer fuß- bzw. radfahrfreundlichen Verkehrsorganisation in den einzelnen Stadtteilzentren durch Verkehrsberuhigungen, Begegnungszonen, Fahrradstraßen etc. z.B. durch Pilotprojekte in fuß- und radfahraffinen Bereichen

▪ Positionierung des „Zu-Fuß-Gehens“ bzw. des Fahrrades als „Alltagsverkehrsmittel“

In Hinblick auf die nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer wurden im Rahmen des „Aktionsplans Mobilität Klagenfurt“ weitere folgende Grundsätze definiert, welche als wesentliche Bestandteile in das „Stadtentwicklungskonzept 2020+“ eingeflossen sind:

▪ In der Stadt- und Verkehrsplanung soll das Motto „Stadt der kurzen Wege“ stärker in den Vordergrund rücken. Nahversorgung, Kinderbetreuung und Basisausbildung sollen in möglichst fußläufiger Entfernung vom Wohnort gesichert sein. Bezirks- und Stadtteilzentren sollen in ihrer Ausstattungsqualität gefördert bzw. erhalten werden

▪ Vermeidung von Barrierewirkungen und Hindernissen in Geh- und Radwegen, z.B. durch natürliche Hindernisse wie Bäche und Gräben oder durch künstliche Hindernisse wie Bahn-/Straßenanlagen und Gebäude

▪ Ausbau und Verdichtung des Fuß- und Radwegenetzes

▪ Weiterführung bzw. Anbindung der Geh- und Wanderwege sowie der Radwege und Radrouten in Klagenfurt (z.B. Hauptradrouten) über die Stadtgrenze hinaus in die Umlandgemeinden in Kooperation mit dem Land Kärnten und den Umlandgemeinden

▪ Modal-Split Ziele des Aktionsplans Mobilität Klagenfurt

Die im „Aktionsplan Mobilität Klagenfurt“ als verkehrspolitische Vorgabe dargelegten Umsetzungsstrategien zur Verwirklichung der Entwicklungsziele können grundlegend in drei unterschiedliche Zeithorizonte gegliedert werden:

▪ Kurzfristige Umsetzungsstrategien und Maßnahmen sollen vor allem eine Verschiebung des ModalSplits vom Pkw zum Umweltverbund (Fußgänger – Radfahrer – öffentlicher Verkehr) herbeiführen. Die Verschiebung des Modal-Splits soll einerseits durch Angebotsverbesserungen in den Netzen für Fußgänger, Radfahrer und öffentlichen Verkehr erfolgen (Schließung von Lücken, Abbau von Barrieren im Rad- und Fußwegenetz, Beschleunigung des öffentlichen Verkehrs durch Busfahrstreifen, Verbesserung der intermodalen Verknüpfung), gleichzeitig aber auch von restriktiven Maßnahmen (Parkraumbewirtschaftung) unterstützt werden.

▪ Durch die mittelfristigen regionalen Umsetzungsstrategien und Maßnahmen bis ins Jahr 2030 wird vor allem aufgrund der Inbetriebnahme der Koralmbahn im stadtgrenzüberschreitenden Verkehr bzw. auch im Güterverkehr eine Verschiebung von der Straße auf die Schiene stattfinden. Innerstädtisch zielen die angeführten Maßnahmen auf eine weitere Stärkung des Umweltverbundes und vor allem auf die Realisierung einer „Stadt der kurzen Wege“ in verdichteter Bauweise ab. Durch die Schaffung und Ausweisung von Gebieten, die eine Mischnutzung erlauben und damit die Nahmobilität fördern, die konsequente Priorisierung des öffentlichen Verkehrs und die Aufrechterhaltung bzw. Verschärfung der Restriktionen für den motorisierten Individualverkehr, sollte es in Summe möglich sein, den angestrebten Modal-Split zwischen motorisiertem Individualverkehr und Umweltverbund von 35:65 im Binnenverkehr bzw. von 50:50 im stadtgrenzüberschreitenden Verkehr zu erreichen.

▪ Durch die langfristigen Umsetzungsstrategien und Maßnahmen bis ins Jahr 2050 ist vor allem im Innenstadt- bzw. Kernstadtbereich mit einem erhöhten Anteil an kurzen Wegen zu rechnen. Auf der anderen Seite bietet der öffentliche Verkehr eine entsprechende Verknüpfung ins Umland an, sodass hier eine intermodale Verknüpfung zwischen Stadt- und Regionalverkehr besteht. In Summe ist davon auszugehen, dass durch diese Maßnahmen der Anteil der Wege im Umweltverbund (ausgehend von 2030) weiterhin leicht zunimmt und ein Modal-Split Verhältnis in der Größenordnung von 30:70 zu erreichen ist (wobei dies zukünftig weiterer Anstrengungen und die regelmäßige Nachjustierung der im Aktionsplan Mobilität definierten Umsetzungsstrategien und Maßnahmen erfordert).

3.3.2 Stadtentwicklungskonzept 2020+

Das Stadtentwicklungskonzept (STEK 2020+) ist ein „Örtliches Entwicklungskonzept“ für Klagenfurt, dessen rechtliche Basis das Kärntner Gemeindeplanungsgesetz bildet. Im Einklang mit den Zielen und Grundsätzen des Kärntner Raumordnungsgesetzes und den überörtlichen Entwicklungsprogrammen sowie unter Berücksichtigung der raumbedeutsamen Maßnahmen und Planungen des Landes, des Bundes und anderer Planungsträger, deren Planungen im öffentlichen Interesse liegen, bildet das Stadtentwicklungskonzept die fachliche Grundlage für die planmäßige Gestaltung und Entwicklung von Klagenfurt, insbesondere für die Erlassung des Flächenwidmungsplanes.

Das Stadtentwicklungskonzept ist jenes Planungsinstrument, das ausgehend von den wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen und kulturellen Gegebenheiten die übergeordneten Ziele der örtlichen Raumplanung festlegt. Ausgehend von der Stellung von Klagenfurt in der Region wird auf die abschätzbare Bevölkerungsentwicklung, die angestrebte Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung, den abschätzbaren

Baulandbedarf, die funktionelle Gliederung des Gemeindegebietes, die Anordnung des Baulandes, die Festlegung von angestrebten Siedlungsgrenzen, auf Aspekte der Infrastruktur, der Erholungs- und Freizeiteinrichtungen und der naturräumlichen Ausstattung eingegangen.

Der Planungszeitraum des Stadtentwicklungskonzeptes 2020+ beträgt zehn Jahre; die Festlegungen werden demnach weit in das kommende Jahrzehnt hineinwirken. Darüber hinaus werden auch Ziele formuliert, die weiter in die Zukunft gerichtet sind, so etwa die Umstrukturierung innerstädtischer Gebiete (urbane Potenziale) oder die Verfolgung von Energie- und Nachhaltigkeitszielen, welche einen Planungshorizont von 30 Jahren und mehr aufweisen.

Im Stadtentwicklungskonzept werden vier übergeordnete strategische Ziele für die zukünftige Entwicklung der Stadt Klagenfurt definiert, wobei für den Masterplan Radfahren Gehen vor allem die nachhaltige und umweltschonende Stadtentwicklung (Strategie 2) und die Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität in Klagenfurt (Strategie 3) von Bedeutung sind:

▪ Strategie 1 – Positionierung der Stadt Klagenfurt im Alpe Adria Raum: Die Landeshauptstadt will ihre Bemühungen verstärken, um gemeindeübergreifende Themen der Standortentwicklung in enger Abstimmung mit den Nachbargemeinden zu bearbeiten. Neben dem Ausbau der Stadt-UmlandBeziehungen sollen sektorale Kooperationen und Allianzen mit den Nachbarstädten im Kärntner Zentralraum ausgebaut werden. Verstärkte Zusammenarbeit mit den Nachbarstädten im Alpe Adria Raum werden angestrebt.

▪ Strategie 2 – Nachhaltige Stadtentwicklung, Sicherung der Umweltqualitäten von Klagenfurt: Durch den Einsatz energieeffizienter und ressourcenschonender Technologien soll sich Klagenfurt zu einer Smart City entwickeln. Ökologisch sensible Lebensräume sollen erhalten, pfleglich entwickelt und vor Eingriffen geschützt werden. Die konsequente Verfolgung der Energieziele (-20% CO2 Ausstoß bis 2020, -90% CO2 Ausstoß bis 2050) soll neben der Erhöhung der Energieeffizienz auch zur Reduktion von Luft- und Lärmbelastung und zu einer Erhöhung der Lebensqualität beitragen. Der Innenstadtentwicklung ist dabei höchste Priorität einzuräumen. Neben der Geschäfts- und Dienstleistungsfunktion soll insbesondere auch das innerstädtische Wohnen forciert werden.

▪ Strategie 3 – Hohe Lebensqualität in Klagenfurt erhalten und weiter verbessern: Die Wohnbevölkerung soll bestmöglich vor negativen Einflüssen durch Luftschadstoffe und Lärm geschützt werden. Die historische Altstadt und baukulturell wichtige Ensembles sollen geschützt und für zukünftige Nutzungen geöffnet werden. Für das reiche kulturelle Angebot sollen entsprechende Räume angeboten werden. Die Siedlungsentwicklung in Klagenfurt soll fußgänger- und radfahrerfreundlich sein.

▪ Strategie 4 – Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschafts- und Arbeitsstandortes Klagenfurt: Um im internationalen Standortwettbewerb zu bestehen, verfolgt die Landeshauptstadt Klagenfurt konsequent wirtschaftspolitische Zielsetzungen. Dazu gehören neben der Erhöhung der Servicequalität in der Betriebsansiedelung und der Wirtschaftsförderung, die Sicherung wichtiger Infrastrukturen wie des Flughafens und des Messestandortes. Dem Faktor Bildung kommt ebenfalls eine zentrale Stellung zu. Durch den gezielten Einsatz von erneuerbarer Energie soll der Wirtschaftsstandort Klagenfurt gestärkt, „green jobs“ geschaffen und die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, sowie der damit verbundene Kapitalabfluss in andere Regionen verringert werden.

3.3.3 Mobilitätskonzept Klagenfurt 2035 mit Schwerpunkt ÖPNV

Das Mobilitätskonzept Klagenfurt 2035 mit Schwerpunkt ÖPNV wurde im Jahr 2019 vor dem Hintergrund bereits bestehender Zielsetzungen, Strategien und Konzepte als Gesamtmobilitätskonzept mit wesentlichem Schwerpunkt auf eine Neuorientierung des städtischen ÖPNV unter ausdrücklicher Beachtung der anderen Verkehrsträger erarbeitet Die Zielvorstellungen und Strategien bereits beschlossener Konzepte (u.a. Sustainable Energy Action Plan, Aktionsplan Mobilität, Masterplan Radfahren und Smart City Strategie, Stadtentwicklungskonzept 2020+) wurden bei der Entwicklung der verkehrspolitischen Zielvorstellungen mit dem Zeithorizont 2035 ebenso mit einbezogen.

Die Ziele und Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes wurden in das Handlungsfeld 1 – Mobilität der Smart City Strategie übernommen und damit am 27.11.2018 und 25.05.2021 (Version 6.0) vom Gemeinderat beschlossen.

Das Mobilitätskonzept basiert auf einem Leitbild, das auf sechs Leitlinien aufgebaut ist (siehe Abbildung 3 3) Für jene Ziele, die quantifizierbar bzw. seitens der Stadt Klagenfurt auch mit überschaubarem Aufwand beobachtbar bzw. messbar sind, wurden spezifische Indikatoren definiert. Zur Quantifizierung der Wirkungen wurden Planfallberechnungen mit Hilfe des Verkehrsmodells der Stadt Klagenfurt durchgeführt (Bestand, Plannullfall 2035 und Maßnahmenplanfall 2035) und in Form von Verkehrsumlegungsplänen für den MIV und ÖV dokumentiert. Dabei ergaben sich ambitionierte Ziele in Bezug auf die Verlagerung von MIV hin zum Umweltverbund: MIV von 65 auf 35 % bzw. Umweltverbund von 45 % auf 55 %. Stadtgrenzüberschreitend soll ein Verhältnis von 50 zu 50 % (gegenüber 21 zu 79 %) erreicht werden. Entsprechend den Modellrechnungen entspricht das einer Reduktion der Pkw-Fahrleistung im Stadtgebiet von Klagenfurt von 31 % (von 2,16 Mio. Kfz-km pro Werktag auf 1,49 Mio. im Jahr 2035). Der Anteil des Fußverkehrs am Modal-Split im Binnenverkehr soll gemäß dem Konzept von 24 % (2018) auf 25 % (2035) gesteigert werden. Stadtgrenzüberschreitend soll der Fußverkehr bis 2035 auf 1 % am Modal-Split (von 0 % im Jahr 2018) gesteigert werden.

Abbildung 3 3

Leitlinien des Mobilitätskonzepts Klagenfurt 2035 mit Schwerpunkt ÖPNV

Das Herzstück des Mobilitätskonzepts bildet ein umfassendes neues Buskonzept, das ein neues Liniennetz und Angebotskonzept vorsieht. Insbesondere im Kernstadtbereich soll ein dichtes, attraktives ÖV-

Angebot geschaffen werden. Die derzeit 20 Tag- und 8 Abendlinien sollen auf 13 Buslinien (davon 5 Hauptlinien im 10-Minuten-Intervall sternförmig über den Heiligengeistplatz durchgebunden) reduziert werden. Das strategische Maßnahmenkonzept umfasst fünf Handlungsfelder:

▪ Stadtentwicklung und Stadtplanung,

▪ Fuß- und Radverkehr,

▪ öffentlicher Verkehr,

▪ motorisierter Individualverkehr sowie

▪ Umweltverbund verkehrsmittelübergreifend und Multimodalität.

Den Fußverkehr betreffend werden mehrere konkrete Eckpunkte definiert:

▪ Lückenschluss, Erweiterung und Attraktivierung des Fußwegenetzes

▪ Abbau bzw. Minimierung von Barrieren (Hindernisse, Eng- und Gefahrenstellen, Querungsmöglichkeiten, Straßeneinbauten, ungünstig positionierte Verkehrsschilder, etc.)

▪ Erstellung eines stadtweiten Durchwegungskonzepts, Öffnung von Durchgängen und Innenhöfen an dafür geeigneten Stellen

▪ Attraktive Gestaltung öffentlicher Räume zur Förderung der Nahmobilität und Sicherstellung einer hohen Aufenthaltsqualität im Straßenraum in Abstimmung mit der Stadtplanung

▪ Sicherstellung einer engen Maschenweite und Schaffung eines attraktiven Umfelds mit hoher Aufenthaltsqualität bei Neubaugebieten

▪ Verkehrsorganisatorische Optimierungen (VLSA-Regelungen, etc.)

▪ Umsetzung weitgehender Verkehrsberuhigungsmaßnahmen (Tempo-30-Zonen, Begegnungszonen, Fußgängerzonen, etc.)

▪ Generell mehr Platz für Fußverkehr (Neuaufteilung des Straßenraums durch Reduktion von MIVFlächen an dafür geeigneten Stellen)

▪ Bewusstseinsbildung, Marketing- und Informationskampagnen (klare strategische Positionierung als „geh- und radfahrfreundliche Stadt“, schulisches und betriebliches Mobilitätsmanagement für Bauträger, Initiierung von Events, Mobilitätstagen, Projekten, Aktionen (insb. in Schulen und Betrieben)

▪ Installierung eines Rad- und Fußverkehrs-Beauftragten

▪ Bereitstellung von anschaulichen Infomaterialien, Leitfäden, etc.

3.4 Ziele für den Masterplan Gehen Klagenfurt

In vielen nationalen und internationalen Städten erfolgte in den letzten Jahrzehnten (seit rund 1950) ein autogerechter Umbau. Die negativen Auswirkungen des autogerechten Stadtumbaus sind teilweise nur mit sehr viel Aufwand wieder rückgängig zu machen bzw. zumindest teilweise zu korrigieren. Die meisten aktuellen Mobilitätskonzepte sehen als zukunftsfähige Strategie eine nachhaltige Verkehrsentwicklung vor, die den motorisierten Individualverkehr zugunsten der Verkehrsmittel im Umweltverbund (Fußgänger – Radfahrer – öffentlicher Verkehr) vermindern soll.

Dies wird auch in den im Kapitel 3.3 zusammengefassten bisherigen Konzepten und Beschlüssen der Stadt Klagenfurt und im Mobilitätskonzept Klagenfurt 2035 hervorgehoben und in den jeweiligen Zielvorstellungen immer wieder erwähnt, jedoch fehlen für den Fußgängerverkehr oft konkrete Maßnahmen und Handlungsstrategien. Mit dem Masterplan Gehen soll diese Lücke geschlossen werden.

Für die Gestaltung und Bereitstellung einer attraktiven Fußgängerinfrastruktur in Klagenfurt ist es wichtig, dass zukünftig den definierten Zielvorstellungen und den daraus abgeleiteten allgemeinen Handlungsschwerpunkten (im Kapitel 6) bei konkreten Planungsvorhaben eine hohe Wertigkeit beigemessen wird. Die definierten – seit Jahren bekannten und in vielen Programmen auf unterschiedlicher Ebene genannten – Zielvorstellungen und die daraus abgeleiteten allgemeinen Handlungsschwerpunkte und generellen Maßnahmen, sollen es erlauben, mittel- bis langfristig eine entsprechende Attraktivierung des Zu-Fuß-Gehens als Alltagsverkehrsmittel zu erreichen. Durch die allgemeinen Handlungsschwerpunkte und generellen Maßnahmen wird jedoch auch ein entsprechender Spielraum geschaffen, welcher bei der Umsetzung konkreter Planungsvorhaben eine entsprechende Flexibilität erlaubt, grundsätzlich jedoch den mittel- bis langfristigen Fokus für die Etablierung einer attraktiven Fußgängerinfrastruktur für Klagenfurt ins Zentrum rückt.

Eine Herausforderung der strategischen Förderung des Fußverkehrs stellt dabei der Umstand dar, das Planungen im Fußverkehr oft sehr „klein“ sind und nur sehr lokal und kleinräumig umgesetzt werden. Da Zu-Fuß-Gehende alle Räume und Flächen nutzen, die begehbar sind, sollen gerade auch diese kleinräumigen, lokalen Maßnahmen einer Gesamtstrategie folgen und die allgemeinen Handlungsschwerpunkte und generellen Maßnahmen berücksichtigen. Weiters wird nicht alles in einem überschaubaren Zeitrahmen umzusetzen sein, was an Verbesserungen wünschenswert wäre. Deshalb wird es immer ein Wechselspiel zwischen einer strategisch ausgerichteten Planung und der kurzfristigen Umsetzung von lokalen und kleinräumigen Maßnahmen geben, die allerdings ins Gesamtkonzept des Masterplans Gehen passen sollten.

Aufgrund der übergeordneten und bisher in Klagenfurt erstellten, diskutierten und beschlossenen Strategien und Konzepte können folgende Ziele für den Masterplan Gehen zusammengefasst werden:

▪ Als Gesamtstrategie sollen die Verkehrsmittel des Umweltverbundes (Fußgänger – Radfahrer –öffentlicher Verkehr) gestärkt und der innerstädtische motorisierte Individualverkehr verringert werden. Dadurch können spürbare Entlastungen im Straßennetz und eine Erhöhung der Lebens- und Umweltqualität erreicht werden. Durch den Masterplan Gehen wird dem Fußverkehr mehr Aufmerksamkeit geschenkt, wie es im Radverkehr bereits durch den Masterplan Radfahren und im öffentlichen Verkehr durch den Schwerpunkt im Mobilitätskonzept Klagenfurt 2035 erfolgte.

▪ In Bezug auf die Netzgestaltung soll im öffentlichen Raum eine Mobilität für Alle ermöglicht werden. Barrieren für den Fußgänger- und Radverkehr sollen, z.B. durch die Öffnung von Einbahnstraßen, die Öffnung von Innenhöfen, Priorisierung an Druckknopfanlagen (Verkürzung der Wartezeiten), Errichtung von Über- bzw. Unterführungen und einer Erhöhung der allgemeine Durchwegungsmöglichkeiten, um der hohen Flexibilität von Fußgängern und Radfahrern Rechnung zu tragen, abgebaut werden

▪ Städtebauliche Bemühungen sollen auf die Realisierung einer „Stadt der kurzen Wege“ in verdichteter Bauweise abzielen Dies soll durch die Schaffung und Ausweisung von Gebieten, die eine Mischnutzung erlauben und damit die Nahmobilität fördern, die konsequente Priorisierung des öffentlichen Verkehrs und die Aufrechterhaltung bzw. Verschärfung der Restriktionen für den motorisierten Individualverkehr erfolgen und die umweltfreundlichen Formen der Mobilität attraktivieren

▪ Zu-Fuß-Gehen soll als Verkehrsart wahrgenommen werden, die genau wie der Radverkehr, der öffentliche Verkehr und der motorisierte Individualverkehr als Netz geplant wird und eine entsprechende Infrastruktur (Wege, Beschilderung, …) erfordert und angemessen gefördert werden muss.

4

Good-Practice Beispiele

Die Darstellung der nachfolgend angeführten Good-Practice Beispiele auf lokaler oder regionaler Ebene zeigen, dass es bei einer erfolgreichen Umsetzung einer Fußverkehrsstrategie nicht nur darum geht, eine attraktive und einladende Infrastruktur für die Fußgänger zur Verfügung zu stellen. Es gibt viel mehr zu berücksichtigen, um urbane Räume, in denen die Verkehrsmittel im Umweltverbund im Vordergrund stehen, zu schaffen und attraktiv zu gestalten. Dabei kann man von den Fehlern und Erfolgen, welche andere Städte und Kommunen gemacht haben, lernen. Fehler, die andere gemacht haben, sollten vermieden werden - Erfolgskonzepte können entsprechend adaptiert und auf Klagenfurt umgelegt werden.

4.1 Begegnungs- und Fußgängerzonen

Das Fuß- und Radverkehrskonzept der Stadt Bregenz wurde 2020 mit dem bundesweit ausgeschriebenen VCÖ Mobilitätspreis Österreich ausgezeichnet. Aufbauend auf einem breit angelegten Beteiligungsprozess wurde ein umfassender Maßnahmenkatalog mit rund 200 Einzelmaßnahmen in 12 Handlungsfeldern erstellt. Das grundlegende Ziel ist die kontinuierliche Steigerung des Fuß- und Radverkehrsanteils (2017 bis 2025 von 49 auf 54 % sowie Verlagerung des motorisierten Individualverkehrs auf die sanfte Mobilität) sowie der Verkehrssicherheit.

Für den Fußverkehr sollen durch Straßenraumgestaltung, Verkehrsberuhigung und der Errichtung von Begegnungszonen die Aufenthaltsqualität verbessert werden. Quartiersplätze sollen wiederbelebt und als öffentlicher Freiraum wieder wahrgenommen und nutzbar gemacht werden. Weitere Handlungsschwerpunkte beinhalten die engmaschige und kleinräumige Durchwegung von Wohngebieten, insbesondere bei Neubauten (Lückenschlüsse im Wegenetz, …) sowie Maßnahmen zum Freihalten der Gehsteige von Hindernissen und die Evaluierung von Gehsteigparken.

Die Ausweitung der Begegnungszone im Zentrum Richtung Römerstraße und die Errichtung neuer Fahrradabstellanlagen wurden bereits umgesetzt.

Abbildung 4 1 links: Begegnungszone Römerstraße (Quelle: Bregenz Tourismus, C Setz) rechts: Fußgängerzone Kornmarktplatz (Quelle: Bregenz Tourismus)

Als erste österreichische Landeshauptstadt hat die Stadt Salzburg im Sommer 2021 einen „Masterplan Gehen“ beschlossen. Unter dem Motto „Mehr Mobilität für alle“ wurden darin 37 Einzelmaßnahmen in sieben Handlungsfeldern definiert. Zudem wurden zehn Leitprojekte beschlossen, in denen der Masterplan für die Salzburger Bevölkerung sichtbar gemacht werden soll, wie z.B. die Neugestaltung der Innenstadtdurchführung, ein Fußgängerleitsystem und eine Schulstraße.

Zwei weitere nennenswerte Leitprojekte sind der Salzburg-Boulevard und die Begegnungszone Nonntal, wo zum einen eine Achse zwischen Bahnhof und Staatsbrücke im Sinn der „Healthy Streets“ Parameter im Zuge des Stadtbahnausbaus entstehen soll und zum anderen ein Teil der Inneren Nonntaler Hauptstraße zur Begegnungszone als Teil der Ringroute des Salzburger Radhauptnetzes werden soll (siehe Abbildung 4 2 links, Leitprojekte Nr. 6 und 7).

Abbildung 4.2 links: Leitprojekte der Stadt Salzburg gemäß dem Masterplan Gehen rechts: Wochenmarkt am Universitätsplatz (Quelle: Tourismus Salzburg)

4.2 Fußwegenetz und Gehwegeplan

Die Stadt Pontevedra im Nordwesten Spaniens hat mit ihrer Strategie für den Fußverkehr bereits Ende der 90er Jahre eine urbane Reform gestartet, indem sie Kraftfahrzeuge im historischen Zentrum der Stadt verbot und in eine 30 ha große Fußgängerzone verwandelte. Die Strategie basiert auf einer Vielzahl von Maßnahmen. Alle oberirdischen Parkflächen im Stadtzentrum wurden entfernt und stattdessen unterirdische geschaffen bzw. am Stadtrand errichtet – 1.700 freie Stellplätze waren das Ergebnis. Lichtsignalgeregelte Kreuzungen wichen Kreisverkehren und in verkehrsberuhigten Zonen wurde das Geschwindigkeitslimit auf 30 km/h gesenkt. Die Vorteile waren vielfältig: Eine Reduzierung der Unfalltoten auf 0, eine Reduktion der CO2-Emissionen um 70 %, eine Verschiebung des Modal-Splits (¾ der Wege, die früher mit dem Auto zurückgelegt wurden, werden jetzt zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigt) und während andere Städte der Region schrumpften, hat die Stadt Pontevedra einen Zuwachs von 12.000 Einwohnern (bei einer Gesamteinwohnerzahl von 80.000) verzeichnet.

2011 konnte ein weiterer Schritt der ambitionierten Zielsetzung in Form des metrominuto Pontevedra umgesetzt werden. Kernstück ist ein ähnlich einem U-Bahn-Plan konzipiertes Fußwegenetz mit Knotenpunkten und Linien, das durch das gesamte Stadtgebiet führt. Die einzelnen Strecken sind mit Entfernungen und ungefähren Zeitangaben versehen Parkplätze (kostenpflichtige und kostenfreie), Fußgängerzonen sowie Parks und natur- sowie wassernahe Wege sind darin grob verortet. Der Plan ist online über eine (kostenlose) App abrufbar; im Stadtgebiet sind Hinweisschilder angebracht (siehe Abbildung 4 3)

Das Konzept des Metrominuto Pontevedra wurde seit 2011 bereits in mehr als 50 weiteren europäischen Städten umgesetzt, wie z.B. Toulouse, Florenz, Modena sowie Städten in Russland und Großbritannien.

Abbildung 4 3 links: Metrominuto Plan der Stadt Pontevedra (Quelle: metrominuto.pontevedra.gal) rechts: Schild mit Plan im Stadtgebiet von Pontevedra

4.3 Konzept der 15-Minuten-Stadt

Das städtebauliche Konzept der 15-Minuten-Stadt basiert auf der Zielvorstellung, dass alle relevanten Einrichtungen des täglichen Lebens (von Arbeits- und Ausbildungsplatz über Einkauf bis hin zu Freizeitund Erholungsangeboten) vom Wohnort aus binnen 15 bis 20 Minuten (verschiedene Städte haben hier verschiedene Zeitintervalle) zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar sein sollen.

Berühmter Vorreiter des Konzeptes soll die Stadt Paris werden. Die Bürgermeisterin ließ bereits das Seine-Ufer für Autos sperren und forcierte den Radwegeausbau. Des Weiteren sollen 170.000 neue Bäume gepflanzt werden und mehrere hundert Kilometer Radwege neu entstehen.

Abbildung 4 4 Konzept der 15-Minuten-Stadt; Ville de Paris, (Quelle: Dr. Volker Steude, lokalkompass.de)

Die kanadische Hauptstadt Ottawa hat in ihrem aktuellen Entwicklungsplan „The Big Five Moves“ vorgestellt: Fünf Themenschwerpunkte, wie die Stadt künftig kontrolliert wachsen soll. Darin verankert ist die Schaffung der 15-Minuten-Nachbarschaft, unterschieden nach städtischen, vorstädtischen und ländlichen Gebieten.

Abbildung 4 5 Action Plan for 15-minute Neighbourhoods (Quelle: Ecology Ottawa 2021)

Melbourne startete 2018 ein von der örtlichen Regierung konzipiertes 20-Minuten-Nachbarschaftsprogramm: mehrere Nachbarschaften im Großraum der Stadt wurden ausgewählt, um deren praktische Umsetzung zu testen. Ziel ist es, in den weitläufigen Wohnvierteln sowohl temporäre Aktivierungen als auch langfristige Transformationen im Sinne kurzer Wege, einer besseren Versorgung und guter Nachbarschaften umzusetzen. Zur Verdeutlichung der Wegdistanzen: alle Einrichtungen sollen im Umkreis von 800 m Luftlinie vom Wohnort sein.

Abbildung 4 6 20-Minute Neighbourhoods Melbourne (Quelle: The State of Victoria Department of Environment, Land, Water and Planning 2019)

4.4 Transformation von Stadträumen

Während der letzten zwei Jahrzehnte hat die Stadt Ljubljana große Anstrengungen unternommen, den Zentrumsbereich fußgängerfreundlich zu gestalten (heute sind mehr als 100.000 m² Fußgängerzone im historischen Zentrum) und den lokalen Verkehr in Richtung Umweltverbund zu steuern. Laibach wurde 2016 von der Europäischen Kommission aus diesen Gründen auch zur „European Green Capital“ gewählt. Die Maßnahmen waren vielfältig Der öffentliche Verkehr wurde hinsichtlich der Strecken sowie der eingesetzten Fahrzeuge großzügig erweitert. Der „Kavalir“ – kleine weiß-grüne Elektrobusse – ist gratis im Stadtgebiet unterwegs. Im Radverkehr wurde das Bikesharing-System BicikeLJ mit mittlerweile 610 Leihrädern an 61 Stationen, zahlreiche neue Abstellanlagen und vier Radzählstellen errichtet, die von weithin sichtbar die Anzahl der vorbeigefahrenen Radfahrer anzeigen und den Radverkehr positiv bewerben. Für den Fußverkehr wurden vor allem mehrere Zugänge zur Ljubljanica, dem durch die Stadt fließenden Fluss, sowie Querungsmöglichkeiten desselben geschaffen und das Wasser somit ins Stadtleben integriert.

Der Anteil des Autoverkehrs am Modal-Split konnte in den letzten Jahren drastisch reduziert werden (zwischen 2003 und 2013 von 58 auf 42 %). Heute werden 35 % der Alltagswege von der Bevölkerung zu Fuß gemacht. Im Jahr 2015 wurde die zentralen Verkehrsader Slovenska cesta für das Gehen reserviert und Autos nicht mehr zugelassen. Sowohl die Feinstaubkonzentration (- 70 %) als auch der Lärm (- 6 dB) konnten merklich reduziert werden.

neugestaltete Slovenska cesta (Quelle: City of Ljubljana)

Die belgische Stadt Gent stieß bereits in den 1980er Jahren in der mittelalterlichen Altstadt an ihre verkehrlichen Grenzen. Die Lärm-, Abgas- und Staubelastung sowie die Parkplatznot waren so groß, dass die Stadt eine starke Abwanderung verzeichnete. Seit 2017 verfolgt sie deshalb eine radikale Verkehrspolitik und ist in der Innenstadt heute nahezu autofrei. Das Hauptproblem war der hohe Durchgangsverkehr sowie der sogenannte „Semitransitverkehr“, also Fahrten, die Teile der Ringstraße mieden und Abkürzungen oder Umwege durch die Innenstadt wählten. Die Lösung war die Aufteilung der Innenstadt in sechs Zonen und eine Fußgängerzone, wobei direkte Fahrten zwischen den Zonen nur für Einsatzfahrzeuge, Taxis und Busse erlaubt sind Alle anderen Fahrzeuge müssen die Ringstraße außerhalb der Stadt nutzen. Für Radfahrer, Parkplatzsuchende und den öffentlichen Verkehr wurden

Abbildung 4 7 links: Dreifachbrücke Tromostovje (Quelle: Dunja Wedam) rechts:

eigenen Routen festgelegt, um Konflikte zwischen den Verkehrsteilnehmern zu reduzieren. Weiters wurden zwischen den Zonen Poller, Bänke und Linien sowie Blöcke aufgestellt. Die Übergänge werden videoüberwacht und Übertretungen konsequent bestraft. Oberirdische Parkplätze wurden im großen Stil rückgebaut, anstatt dessen wurden Tiefgaragen im Stadtzentrum sowie Park&Ride- Anlagen außerhalb der Ringstraße errichtet. Weitere Maßnahmen waren flächendeckende Kurzparkzonen (Ausnahme Bewohner), neue Radwege, Rad-Highways und Fahrradstraßen. Kinder benutzen den öffentlichen Verkehr gratis, Nachtbuslinien wurden eingeführt und die Zustellung von Waren mit Transport-Fahrrädern wird gefördert. Für Fußgänger werden Straßen stunden- oder auch tageweise in Flaniermeilen, Schul- und Spielstraßen umgewidmet. Bewohner dürfen ihre Wohnstraßen selbst für je drei Monate im Jahr zu „Living Streets“ umwandeln und nutzen den Raum für Begegnungen, Straßenfeste und Begrünung

Die Maßnahmen haben bereits große Wirkung gezeigt und die angestrebten Verschiebungen im ModalSplit, die für das Jahr 2030 anvisiert waren, wurden bereits 2019 erreicht. Der Anteil der Autos und Motorräder am Modal-Split konnte von 55 auf 27 % reduziert werden, der des Radverkehrs ist von 22 auf 35 % gestiegen. Der Anteil des öffentlichen Verkehrs stieg auf 20 % (gegenüber 13 %) und der des Fußverkehrs auf 18 % (von 14 %).

Abbildung 4.8 links: Ausschnitt des „Umlaufplans“ der Stadt Gent (Quelle: City of Gent) rechts: Living Street in Gent (Quelle: citychangers.org, Hanne Geutjens)

4.5 Schulstraßen

Die Stadt Bozen in Südtirol nimmt eine Vorreiterrolle ein, was die Verkehrssicherheit im Schulumfeld betrifft, wo es Schulstraßen bereits seit mehr als 20 Jahren gibt. Das Konzept hat sich seither weltweit etabliert und umfasst temporär begrenzte Fahrverbote für den Kfz-Verkehr im Schulumfeld, sodass eine Durchfahrt nicht mehr möglich ist. Ausnahmen sind Fahrräder, der öffentliche Verkehr sowie Schulbusse, Inhaber eines Behindertenausweise sowie Anrainer, Rettungsdienste und Polizei. Diese Maßnahme dient nicht nur zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und Selbstständigkeit der Schulkinder, sondern auch zur Attraktivierung und Qualitätssteigerung des Schulweges, diesen zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückzulegen.

Eine Erweiterung der Schulstraße ist die Installation von Schülerlotsen im Umfeld von Grundschulen sowie das Projekt „Pedibus“, bei dem Schulgruppen (mind. 10 Schüler) von Schülerlotsen max. 15 bis 20 Minuten zu Fuß vom Busausstieg zur Schule hin begleitet werden.

Abbildung 4 9 links: Beschilderung der Schulzone in Bozen (Quelle: Google Maps) rechts: Absperrung der Schulzone in Lodi (Quelle: primalodi.it)

Abbildung 4 10 links: Schulstraße Volksschule Vereinsgasse (Quelle: Mobilitätsagentur Wien) rechts: Schulstraße Rothenburgstraße (Quelle: Mobilitätsagentur Wien)

Die Stadt Wien setzt seit dem Jahr 2018 das Konzept der Schulstraßen um: 30 Minuten vor Schulbeginn gilt in der Schulstraße ein temporäres Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge (auch für Anrainer); Radfahren ist weiterhin möglich. Es wird eine Fahrverbotstafel aufgestellt und eine physische Absperrung, etwa ein Scherengitter, aufgestellt (siehe Abbildung 4 10).

In der Stadt Klagenfurt wird ein ähnliches System im Bereich des Schulzentrums Mössingerstraße erfolgreich umgesetzt und trägt in diesem Bereich maßgebend zur Verkehrssicherheit im Schulumfeld bei.

4.6 Fußverkehrszählungen

Die Anzahl der Wege, die zu Fuß zurückgelegt werden, wird häufig unterschätzt, da sie bei der statistischen Datenerfassung oft mit der Nutzung von Verkehrsmitteln kombiniert werden und dann bei Zählungen unberücksichtigt bleiben. Die realistische Erfassung der Fußwege stellt somit eine wichtige Grundlage dar, um ein Bewusstsein für die tatsächliche Bedeutung des Fußverkehrs in der Bevölkerung zu schaffen

Die Stadt Weiz hat im Projekt „City Walk“ das Thema Rad- und Fußverkehr für alle sichtbar gemacht, indem bei der Pezo Brücke eine Rad- und Fußverkehrzählmaschine aufgestellt wurde, die auf einem großen Display die tagesaktuellen Zahlen der Querenden zeigt. Das Projekt, das von der Europäischen Union im Rahmen der Interreg-Programmlinie gefördert wurde, will die Bedeutung des Fußverkehrs deutlich machen und zudem die lokale Bevölkerung zum Gehen animieren.

Abbildung 4 11 Rad- und Fußverkehrszählung –Pezo Brücke in Weiz im Rahmen des Projekts City Walk (Quelle: meinbezirk.at)

Die Wirtschaftskammer Wien erhebt neben ausgewählten Querschnitten zudem gemeinsam mit der Stadtverwaltung seit den 70er Jahren alle zwei Jahre die Zahl der Passanten in 40 Geschäftsstraßen der Stadt. Die Zählung erfolgt zu den üblichen Geschäftsöffnungszeiten an 49 Zählstellen.

In der Stadt Klagenfurt wurden im Bereich der Fußgängerzonen in der Innenstadt in der Vergangenheit Erhebungen zum Einkaufsverhalten durchgeführt (Stadtmarketing Klagenfurt, Innenstadtinitiative).

4.7 Städtebauliche Verträge, Mobilitätsverträge

Im Rahmen der im § 53 des Kärntner Raumordnungsgesetzes 2020 (K-ROG 2020) festgesetzten Vertragsraumordnung kann eine Gemeinde privatwirtschaftliche Vereinbarungen (in der Praxis auch „städtebauliche Verträge“ oder „Mobilitätsverträge“ genannt) abschließen, um festgelegte Ziele der örtlichen

Raumplanung zu erreichen bzw. sicherzustellen. Hierzu zählen u.a. Vereinbarungen mit Grundeigentümern oder Projektwerbern über die Beteiligung an den mit der Gemeinde durch die Festlegung von Grundflächen als Bauland erwachsenden Aufschließungskosten oder Vereinbarungen zur Sicherstellung einer widmungs- oder bebauungsplangemäßen Verwendung von Baugrundstücken innerhalb angemessener Fristen. Den Gemeinden steht damit ein flexibles und unterstützendes Instrument zu den bisherigen Planungsinstrumenten (z.B. dem Flächenwidmungs- und dem Bebauungsplan) zur Verfügung, um im eigenen Wirkungsbereich Planungsziele und übergeordnete Zielsetzungen umzusetzen.

Die Stadt Klagenfurt hat bereits für zahlreiche Entwicklungsprojekte (z.B. das Projekt „Unsereins“ in der Feschnigstraße, für das Projekt „Seenah Wohnen“ in der Kohldorfer Straße auf dem ehemaligen ÖDK-Gelände, den SmartCity Stadtteil „hi Harbach“, …) städtebauliche Verträge mit den jeweiligen Projektwerbern und/oder Bauträgern abgeschlossen. In ihnen wird z.B. die Sicherung einer öffentlich zugänglichen, fußläufigen Durchwegung, die Errichtung von Carsharing- und/oder Fahrradverleihstationen, die Errichtung von öffentlichen Paketboxen, usw. festgelegt.

Durch die Festlegungen in den städtebaulichen Verträgen können die Zielsetzungen der Stadt Klagenfurt in Bezug auf z.B. die engmaschige Durchwegung von Gebieten konkret vereinbart und gesichert werden. In der Vergangenheit wurden innerhalb von Siedlungen z.B. zwar Geh- und Radwegeverbindungen errichtet, diese jedoch nur den unmittelbaren Bewohnern zur Verfügung gestellt (Privatwege, abgesperrte Wege, …). Dadurch ist in manchen Stadtteilen zwar ein dichtes Geh- und Radwegenetz vorhanden, dieses jedoch nur eingeschränkt nutzbar. Mit dem Abschluss von städtebaulichen Verträgen können solche Einschränkungen vermindert werden und die Erdgeschoßzonen und Freiflächen in den Siedlungen einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

4.8 Engmaschige Durchwegung

Der Fußverkehr ist eine der wichtigsten Säulen für nachhaltige Mobilität. Maßnahmen für eine fußgängerfreundliche Gestaltung der Wohnumgebung hatten daher in der Stadt Klagenfurt im Rahmen des Projektes Smart Living in Klagenfurt Harbach (SLiKH) von Anfang an eine sehr hohe Priorität. Zeitgleich mit dem ersten Bauabschnitt soll eine qualitativ hochwertige Infrastruktur für Zu-Fuß-Gehende in und um den Bereich hi Harbach errichtet (hi Harbach – Diakonie – Glanbegleitweg) und im Rahmen der weiteren Bauabschnitte sukzessive erweitert werden

Zu-Fuß-Gehende sind sehr umwegempfindlich. Das Fußwegenetz wurde daher möglichst engmaschig geplant, Umwege oder Barrieren wurden bestmöglich vermieden. Im Rahmen der Umsetzungsplanung wurde der Grundsatz beachtet, dass Zu-Fuß-Gehende ihre Wege umso kürzer empfinden, je abwechslungsreicher und angenehmer diese gestaltet werden. Auf dem Areal von hi Harbach soll es ein dichtes barrierefreies Fußwegenetz ermöglichen, dass alle Bewohner und Besucher von hi Harbach ihre Ziele innerhalb der Siedlung zu Fuß einfach und ohne Umwege erreichen können und auch eine Verbindung mit den umliegenden Nutzungen (Diakonie, Glanbegleitweg, …) sichergestellt ist. Während die Siedlung vom Kfz-Verkehr möglichst freigehalten werden soll, sollen für Zu-Fuß-Gehende einfache und möglichst direkte Zugänge zu allen Häusern möglich sein. Bereits bei der Planung der Wege wurde auch die Wartung und Pflege der Wege sowie der Winterdienst mitberücksichtigt, um allen (auch mobilitätseingeschränkten Personen mit Kinderwagen, Rollstuhl, Rollator, …) eine sichere und komfortable ganzjährige Benutzung der Fußwege in der Siedlung zu ermöglichen.

Abbildung 4 12 Durchwegung im Bereich hi Harbach – Diakonie – Glanbegleitweg (Quelle: Masterplan 12/2018, Winkler Landschafts Architektur)

5

Analyse der Situation für Fußgänger in Klagenfurt

Für die Analyse der bestehenden Situation für die Fußgänger in Klagenfurt konnte auf das umfangreiche Datenmaterial der Abteilung Vermessung und Geoinformation beim Magistrat Klagenfurt zurückgegriffen werden, welche für das gesamte Stadtgebiet von Klagenfurt einen routingfähigen Verkehrsgraphen für den Fußgängerverkehr zur Verfügung stellen konnte.

5.1 Bestehendes Gehwegenetz

Klagenfurt liegt auf dem Klagenfurter Feld im Zentrum des Klagenfurter Beckens und erstreckt sich über jeweils rund 15 km in nord-südlicher und ost-westlicher Richtung. Die Stadt umfasst das gesamte Ostufer des Wörthersees; die Gebiete nördlich davon sind Teil des Feldkirchen-Moosburger Hügellandes und des Glantaler Berglandes. Teile des nördlichen Gemeindebezirks Wölfnitz zählen bereits zum Zollfeld, der Süden von Klagenfurt liegt am Fuß des Sattnitz-Höhenzugs. Neben topographischen Hindernissen, wie z.B. dem Kreuzbergl, dem Spittalberg, … stellen vor allem die verschiedensten Bäche und Flüsse in Klagenfurt natürliche Hindernisse – nicht nur für die nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer –dar (siehe dazu auch Abbildung 5 2). An das unmittelbare Zentrum (Innenstadt) schließt das zentrale Stadtkerngebiet an. Es erstreckt sich weitgehend tangential um den Innenstadtbereich und kann in innenstadtnahe Stadtteile (Villacher Vorstadt, St. Veiter Vorstadt, Völkermarkter Vorstadt, Viktringer Vorstadt) und innenstadtferne Stadtteile (Waidmannsdorf, St. Martin, St. Ruprecht, St. Peter, Annabichl, Welzenegg, Wölfnitz, …) klassifiziert werden. An das Stadtkerngebiet schließen periphere, teils dörflich geprägte Siedlungsgebiete an. Im südwestlichen Stadtgebiet liegt das „Subzentrum Viktring“.

In der Abbildung 5 1 ist die bestehende Infrastruktur für Zu-Fuß-Gehende in Klagenfurt übersichtmäßig dargestellt. Daraus ist ersichtlich, dass vor allem im Stadtkerngebiet entsprechende Gehwege in den unterschiedlichsten Ausprägungsformen (einseitig oder beidseitig von Fahrbahnen, selbständig geführt neben der Fahrbahn, selbständig abseits der Infrastruktur für den Kfz-Verkehr geführt, …) vorhanden sind, während in den Stadtrandlagen das Infrastrukturangebot für Zu-Fuß-Gehende primär gemeinsam mit der Infrastruktur für den Kfz-Verkehr zur Verfügung gestellt wird (zu Fuß Gehen auf der Fahrbahn bzw. den Wegen erlaubt). Die Infrastruktur für Zu-Fuß-Gehende ist dabei vielfach historisch gewachsen, wobei in den letzten Jahrzehnten – wie in den meisten Städten – primär eine autoaffine Infrastrukturplanung erfolgte und den nicht motorisierten Verkehrsteilnehmern vor allem entlang hochrangiger Straßenzüge vielfach „Restflächen“ zugewiesen wurden bzw. Umwege für die nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer in Kauf genommen wurden. Vor allem in größeren Wohnsiedlungen bzw. Wohnbereiche im Stadtkernbereich ist ersichtlich, dass sehr viele Gehwege keine Durchgangsmöglichkeit bieten und entweder nur von einem eingeschränkten Benutzerkreis genutzt werden können (z.B. private Gehwege im Bereich von Siedlungen) oder als „Sackgasse“ enden, wodurch einerseits das öffentlich zugängliche Netz eingeschränkt wird bzw. teilweise auch entsprechende Umwege notwendig sind. Weiters stellt auch die in nord-südlicher und ost-westlicher Richtung durch Klagenfurt führende Eisenbahninfrastruktur (in der Abbildung 5 2 „rot“ dargestellt) eine künstliche Barriere dar, welche sowohl von den motorisierten wie auch von den nicht motorisierten Verkehrsteilnehmern nur an einigen Stellen gequert werden kann. Sowohl entlang von Bächen und Flüssen wie auch entlang der Eisenbahninfrastruktur ist dabei in

der Vergangenheit vielfach für die nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer eine höhere Anzahl an Querungsmöglichkeiten entstanden als für den motorisierten Verkehr. Ähnliche Barrierewirkungen für nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer entstehend auch durch Infrastrukturanlagen wie die A2 Süd Autobahn, welche im Norden der Stadt durch das Stadtgebiet führt (meist untertunnelt), die S37 Klagenfurter Schnellstraße (in Richtung St. Veit), das Flughafenareal oder entsprechend viel befahrene und mehrstreifig ausgebaute Straßenzüge (hochrangiges Straßennetz), welche nur an einzelnen Stellen (meist mit Hilfe von Verkehrslichtsignalanlagen) gesichert gequert werden können, wodurch entsprechende Umwege für Zu-Fuß-Gehende notwendig werden.

Abbildung 5.1 bestehende Infrastruktur für Zu-Fuß-Gehende in Klagenfurt

Abbildung 5 2 Gewässer und Eisenbahninfrastruktur in Klagenfurt

5.2 Analyse auf Ebene der Stadtstruktur

Unterschiede in Bezug auf die möglichen Prioritäten von Maßnahmen lassen sich für unterschiedliche Gebietstypen, wie z.B. die Innenstadt von Klagenfurt, Viktring als Subzentrum von Klagenfurt, innenstadtnahe und innenstadtferne Stadtteile sowie die kleineren und größeren Siedlungsagglomerationen am Stadtrand festlegen. Dabei ist festzuhalten, dass Verwaltungsgrenzen oder -einheiten fürdie Alltagsund Freizeitwege im Fußverkehr nicht relevant sind. Der Fußverkehr muss flächenhaft für den gesamten Stadtraum betrachtet werden und zwar auch über größere Entfernungen hinweg, welche kaum noch zu Fuß zurückgelegt werden. Nur bei Beachtung dieses Grundsatzes wird man den Anteil des Fußverkehrs in der gesamten Stadt und nicht nur innerhalb bestimmter Bereiche erhöhen können. Unter Wahrung der städtebaulichen Zusammenhänge erscheint es jedoch als sinnvoll verschiedene Stadtteilsituationen und Siedlungsstrukturen hinsichtlich ihrer Voraussetzungen und Bedingungen für eine strategische Förderung des Fußverkehrs im Rahmen der Bestandsanalyse zu betrachten.

5.2.1 Innenstadt

In der Innenstadt von Klagenfurt sind mehrere Park- und Grünanlagen, Plätze, Fußgängerzonen und abschnittsweise ein Straßennetz vorhanden, in welchem die Benutzung durch den motorisierten Individualverkehr einschränkt wird (Fahrverbote, Einbahnen, Anrainerverkehr, Begegnungszone, …). Teilweise führen jedoch auch Straßenzüge durch die Innenstadt von Klagenfurt (z.B. Bahnhofstraße, 8.Mai-Straße, …), welche nicht nur eine erschließende Funktion, sondern auch eine durchleitende Funktion durch die Innenstadt von Klagenfurt übernehmen und damit als alternative Route für Fahrten entlang des Rings von Klagenfurt genutzt werden (gebietsfremder Durchgangsverkehr durch die Innenstadt). Als Kernzone kann die Fußgängerzone um den Alten Platz, der Kramergasse und der Wiener Gasse angesehen werden, in welcher auch die höchsten Fußgängerfrequenzen in der Innenstadt verzeichnet werden. Diese Kernzone strahlt in die Osterwitzgasse, zum Fleischmarkt, zum Neuen Platz (mit der Achse über die Postgasse in Richtung Benediktinerplatz) und zum Landhaushof aus

Im Nordwesten der Innenstadt bestehen mit dem Schillerpark, Goethepark, Schubertpark und Achterjägerpark entsprechend attraktive Park- und Grünflächen, welche ausgehend von der Kernzone jedoch „in zweiter Reihe“ hinter entsprechenden Gebäudekomplexen (Ursulinen, Stadtgalerie, Stadttheater, …) liegen und nicht direkt an die Kernzone angebunden sind (über schmale Gassen und teilweise versteckte Wege). Ähnlich ist der Rauscherpark im Nordosten, der Park der Kärntner Freiwilligen Schützen im Südosten oder der Stadtgraben im Südwesten der Innenstadt einzuordnen (siehe Abbildung 5 3) Die Parkflächen sind von der Kernzone der Innenstadt „abgeschnitten“. D.h. außerhalb des unmittelbaren Kernbereiches der Innenstadt, ist die Verkehrsinfrastruktur eher autoaffin geprägt (geschlossene Häuserfronten, beidseitige Parkstreifen, Regelbreiten für Gehwege, …), die bestehenden Grün- und Parkflächen am Rand der Innenstadt sind von der Kernzone abgetrennt und werden deswegen auch nur bedingt als Innenstadträume bzw. zur Innenstadt gehörend wahrgenommen.

Um den Fußgänger- und Radverkehr sowie den öffentlichen Verkehr in der Innenstadt zu fördern wird es notwendig sein, die Menge oder zumindest die Ansprüche des motorisierten Individualverkehrs an Geschwindigkeit und Komfort zu reduzieren, um die Sicherheit und den Komfort für die nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer sowie andere Nutzungsansprüche an den öffentlichen Raum im Zentrum von Klagenfurt (Aufenthalt, Erholung, Freizeit, …) zu erhöhen. Dies trifft vor allem auf jene städtebaulich

wertvollen Flächen zu, die vom ruhenden Individualverkehr beansprucht werden, welche für die Gestaltung und Aufwertung des Umfeldes, die Flächenanforderungen des Fußgänger- und Radverkehrs oder sonstige alternative Nutzungen (z.B. Gastgärten, Verkaufsflächen, …) zur Verfügung gestellt werden können. Vor allem im Umgebungsbereich bestehender bzw. geplanter Tiefgaragen und Parkhäuser (Benediktinerplatz, Kardinalsplatz, …) können hier entsprechende Flächenpotentiale geschaffen werden.