11 minute read

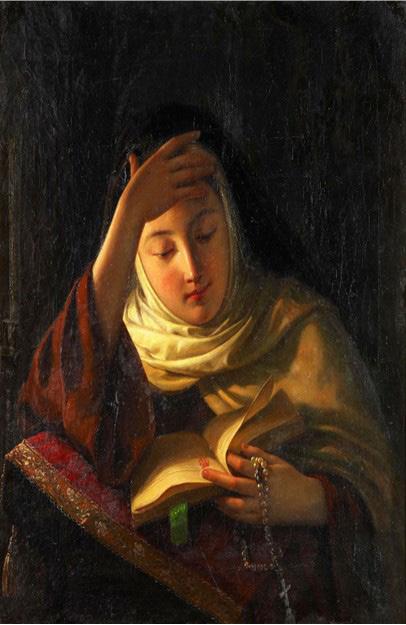

L’intervista di Magdala

Emily VanBerkum e suor Jo Robson OCD.

Suor Jo Robson OCD è membro della comunità carmelitana di Ware, in Inghilterra, dal 2000. Ha un interesse particolare per gli scritti e l’insegnamento di Santa Teresa d’Avila e ha pubblicato articoli su questo tema in diverse riviste di natura spirituale e accademica. Attualmente è coordinatrice del programma di formazione iniziale per le sorelle carmelitane nel Regno Unito e fa parte del team editoriale della rivista “Mount Carmel.”

Emily VanBerkum è redattrice associata di Un Unico Accordo. Per maggiori informazioni su di lei si rimanda al sito web.

Emily VanBerkum Può parlarci della sua comunità religiosa di Ware, in Inghilterra, e della struttura quotidiana della sua vita di preghiera?

Jo Robson Siamo una comunità carmelitana contemplativa di 11 suore e incentriamo la nostra vita sulla preghiera. La struttura della nostra giornata si basa su due tipi di preghiera: la preghiera solitaria e quella silenziosa (quando ci alziamo al mattino e di nuovo alla sera). Completiamo poi queste con le preghiere della Chiesa: la Liturgia delle Ore e, naturalmente, la Messa. Cerchiamo di bilanciare le nostre attività e i nostri doveri quotidiani con questi diversi tipi di preghiera.

EVB La spiritualità carmelitana ha contribuito molto alla Chiesa. In che modo Santa Teresa, in particolare, ha influenzato la comprensione dei diversi aspetti della preghiera?

JR Ovviamente Santa Teresa è una sorta di maestra di preghiera e una figura enorme nella tradizione cristiana. È un grande privilegio vivere la vita che lei ha concepito per noi. Penso che il messaggio di Santa Teresa sulla preghiera si riduca a insegnamenti molto semplici. Che la preghiera è per tutti e, soprattutto, che la preghiera interiore è per tutti. Lei stessa viveva nel XVI secolo, quando la Chiesa era molto in apprensione nei confronti dei laici—soprattutto delle donne laiche— che si impegnavano nella preghiera interiore o mentale, per cui ci si limitava a recitare le preghiere vocali, il rosario, a partecipare alla Messa e a ricevere i sacramenti. Si riteneva che tutto ciò che andasse oltre potesse portare fuori strada. Nel frattempo, Teresa stava vivendo delle esperienze straordinarie nella sua vita di preghiera, che riconosceva provenire da Dio ed essere per tutti. Questo intraprendere la grande avventura della preghiera era il modo per incontrare e trovare Dio. E in tale intuizione, Teresa arrivò a de-mistificare la preghiera, vedendo che qualsiasi tipo di preghiera interiore ha a che vedere con lo sviluppo dell’amicizia con Cristo. E se questo tipo di preghiera favorisce questa amicizia, allora è buona e può essere praticata. La missione di Teresa era quella di rendere la preghiera accessibile.

L’altra intuizione rivoluzionaria che ha avuto è che il tipo di preghiera in cui ci impegniamo tutti, come suore, sacerdoti e laici - quella della contemplazione - non riguarda noi stessi, ma è al servizio della Chiesa e del mondo. Quindi, quando entriamo in una vita monastica carmelitana, lo facciamo per questo motivo. È un tipo di preghiera che guarda verso l’esterno.

EVB Coltivare la preghiera interiore stando in comunità è certamente un’intuizione importante. Quali benefici vede in questa vita di preghiera interiore, in particolare nel valore del silenzio?

JR Il silenzio è qualcosa con cui lottiamo - in un certo senso, è un bene, perché è qualcosa con cui anche il mondo lotta. Ci si aspetta che la vita monastica sia piena di silenzio e che si viva in un idillio tranquillo, ma posso dire che in un monastero c’è molto rumore quando molte monache chiacchierano! Teresa insegnava che la vita ordinaria è il luogo in cui troviamo Dio. Non voleva che la nostra vita monastica fosse considerata una rarità, ma che lavorassimo, mangiassimo insieme e facessimo le cose che la gente comune deve fare. È qui che incontriamo Dio, non in ideali astratti o in un deserto. Questo è parte del dono di Teresa alla Chiesa, che la vita normale è il luogo in cui si trova Dio.

EVB C’è qualcosa di così bello e accessibile in quello che dici, nel fatto che Dio si trovi nel quotidiano. E sulla nostra grande sfida nel mondo, quella di sentirci a nostro agio nel silenzio. Questo ci può fornire una mappa per “l’orazione di quiete” di Santa Teresa?

JR La terminologia può essere fuorviante. Quando Teresa parla di questa “orazione di quiete,” www.magdalacolloquy.org in realtà non si tratta del silenzio in quanto tale. Si concentra su una sorta di silenzio interiore. Una delle cose che Teresa conosceva bene, dopo anni e anni di esperienza nel tentativo di pregare da sola, è l’enorme sforzo che comporta. Dobbiamo impegnarci a concentrare la nostra mente, il nostro cuore e la nostra attenzione su Dio. Teresa conosceva questa lotta, sapeva che le prime fasi della preghiera riguardano lo sforzo umano di cercare di fermare la mente, di smettere di distrarsi nella preghiera. Ciò che è incoraggiante nella comprensione della preghiera da parte di Teresa è che tutti gli sforzi compiuti da noi stessi per arrivare a uno stadio di quiete nella preghiera sono, di per sé, preghiera. Perseverando nella preghiera, Dio si fa carico del processo. Dio interviene e dice che non riuscirai mai a raggiungere questo obiettivo da solo, devi lasciarmi entrare! “L’orazione di quiete” è quando ci viene concesso un livello di immobilità e di tranquillità, in cui le distrazioni si dissipano e scopriamo che il nostro cuore si è fissato su Dio. Può accadere solo per un breve momento, o alla fine di un’ora di preghiera, quando Dio interviene e ci dà quello che Teresa chiama “il dono soprannaturale della preghiera.” Dobbiamo dare a Dio lo spazio per lavorare.

EVB C’è qualcosa di così umano nella nostra tendenza ad aspettare quei momenti di “epifania” da parte di Dio come preghiera, invece di coltivare una vita di preghiera per arrivare a quei momenti! Ritiene che questa dinamica di dare a Dio lo spazio per lavorare sia una delle maggiori sfide oggi nello sviluppo della preghiera, specialmente per coloro che vivono nel mondo?

JR È certamente vero che questa è una delle sfide più grandi. Teresa e coloro che l’hanno preceduta conoscevano questi ostacoli alla preghiera. Non è che la natura umana abbia subito un cambiamento radicale in 500 anni! I problemi esistono oggi come prima. Dobbiamo staccarci dal rumore e dal trambusto del mondo e rischiare che, quando ci si siede in silenzio, ci si confronti con chi si è veramente. Teresa parla molto di questo bisogno di conoscenza di sé, della lotta per fissare il proprio cuore su Dio. Sottolinea che abbiamo bisogno di vederci in comunione. Non siamo soli nella preghiera. Le persone che porto in preghiera, le persone con cui sono solidale nella preghiera, quelle per cui intercedo, sono in comunione con le nostre preghiere. Le nostre sfide di oggi sono influenzate dal nostro comportamento sociale: la necessità di spegnere i nostri telefoni e i nostri messaggi su whatsapp. Anche se non sono così specifiche, queste difficoltà a distaccarsi sono perenni nel comportamento umano.

EVB Anche noi possiamo sentirci intimiditi quando approfondiamo la nostra vita di preghiera. Sapere che queste sfide sono sempre esistite e si sono presentate sotto diverse forme, può certamente essere di consolazione. Ha qualche ultima parola di saggezza sull’approfondimento della vita di preghiera?

JR Santa Teresa direbbe che non appena si desidera iniziare a pregare, si è già fatto un lungo cammino. Gran parte del lavoro è stato fatto con questo desiderio, poi si tratta di avere il coraggio e la fiducia di lasciare entrare Dio e di affidare il processo a Dio. Perché Dio aspetta ogni persona. C’è una relazione meravigliosa da vivere. Perché non provarci?

Monica McArdle si graè laureata all’Università di Durham, nel Regno Unito, con una laurea e un certificato post-laurea in chimica, ma non ha mai insegnato a tempo pieno a scuola, scegliendo invece di unirsi alla Comunità cattolica di Sion per l’evangelizzazione, lavorando nelle scuole e nelle parrocchie di tutto il Regno Unito. Il suo ministero, per la maggior parte, ha comportato l’esplorazione dell’uso del teatro, del mimo, della danza e del linguaggio dei segni come modalità di comunicazione per far sperimentare il Vangelo cristiano nella vita degli altri. Questo l’ha portata, dopo 20 anni di missione attiva, a completare un master in Somatic Movement and Dance Education (SMDE) presso la University of Central Lancashire, dove ha studiato la preghiera incarnata per la tesi del Master, anche se in un contesto laico. Ha poi completato un Master presso l’Università di Chester e ora è al quinto anno di studi di dottorato part-time presso l’Università di Roehampton, nel Regno Unito.

Lectio Divina incarnata

Monica McArdle

Leggendo il Salmo 63 si può notare come questo sia disseminato di verbi, praticamente uno in ogni riga. Inizia con “O Dio, tu sei il mio Dio, dall’aurora io ti cerco, ha sete di te l’anima mia,” poi c’è il banchetto, l’esultanza e l’afferrarsi. La preghiera in questo salmo non è certo passiva, ma pienamente viva e partecipativa, a dimostrazione che la preghiera coinvolge tutto il corpo. Guardo con gli occhi, lodo con le labbra, alzo le mani e mi sdraio sul letto per ricordare e riflettere. Allo stesso modo, Dio assume un ruolo attivo: all’ombra delle ali di Dio posso gioire; Dio riempie la mia anima come un banchetto; la mano destra di Dio mi tiene saldo. Forse questo è uno dei motivi per cui il Commentario Biblico Jerome afferma che “forse nessun altro salmo esprime in modo così vivido l’intima relazione d’amore tra Dio e il suo fedele.” Ciò che dimostra è che la fisicità è una parte importante della preghiera.

Questa percezione costituisce il cuore della mia ricerca di dottorato sul ruolo del corpo nella preghiera cristiana, con particolare attenzione alla lectio divina . L’interesse è nato dalle mie esperienze come membro di un’équipe missionaria cattolica che lavorava nelle parrocchie e nelle scuole, principalmente nel Regno Unito. Il mio ministero prevedeva l’uso del teatro, del mimo, della danza e del linguaggio dei segni come modalità di comunicazione per portare un’esperienza del Vangelo nella vita degli altri. Grazie a questo lavoro ho visto persone raggiungere un senso più olistico di se stesse e una consapevolezza più fondata di Dio.

Queste esperienze mi hanno portato all’Educazione al Movimento Somatico (SME), che è uno studio del sé dalla prospettiva della propria esperienza vissuta, che comprende le dimensioni del corpo, della psiche e dello spirito. Una premessa fondamentale per la “consapevolezza somatica” è la comprensione che il corpo, o “soma,” è un insieme integrato, piuttosto che un conglomerato differenziato di categorie di mente, anima, spirito o anatomia.1 La proposta somatica è che attraverso l’uso del movimento, del suono, del respiro, del tatto e dell’immaginazione si sviluppi la capacità di notare ciò che potrebbe emergere attraverso le sensazioni corporee. È un mezzo per scoprire e percepire uno spettro di conoscenze che portiamo dentro di noi: infatti, come spiega la danzatrice e filosofa Maxine Sheets-Johnstone nel suo libro The Primacy of Movement [Il primato del movimento] , l’azione dei nostri www.magdalacolloquy.org

“corpi tattili-cinestetici sono porte epistemologiche.” La conoscenza soggettiva può essere acquisita prestando attenzione all’interazione degli aspetti fisici, mentali, emotivi ed estetici/ spirituali della nostra esperienza vissuta.

La Lectio divina è una forma di preghiera cristiana di lunga data che si basa su un impegno dinamico con la Bibbia. Nel loro libro Lectio Divina: Contemplative Awakening and Awareness [Lectio Divina: Risveglio e consapevolezza contemplativi] le direttrici spirituali benedettine Christine Valters Paintner e suor Lucy Wynkoop la descrivono come “un invito ad ascoltare profondamente la voce di Dio nelle Scritture e poi a permettere a ciò che ascoltiamo di plasmare il nostro modo di essere nel mondo”. Il monaco certosino del XII secolo, Guigo II, ha articolato la lectio divina in quattro fasi, o “pioli della scala:” lectio (lettura) , meditatio (meditazione) , oratio (preghiera) e contemplatio (contemplazione). Nella mia ricerca ho abbinato queste quattro componenti della lectio divina: lettura, meditazione, preghiera, contemplazione, con i quattro attributi somatici chiave di grounding, ossa, respiro e movimento.

Fasi della Lectio Divina lectio (lettura), una prima conoscenza di un testo sacro; meditatio (meditazione), un periodo di riflessione prolungata sulle sue parole; oratio (preghiera), una risposta attiva a Dio;

I punti focali della consapevolezza somatica contemplatio (contemplazione), la presenza del Divino.

Grounding: sostegno, tenuta, riorientamento, testimonianza.

Ossa: senso di sé, connessione, forza, presenza.

Respiro: forza vitale, che porta di movimento a un’integrazione bidirezionale.

Movimento: attualizzazione, espressione, personalizzazione.

Qui di seguito sono riportate le linee guida per integrare la pratica e l’esperienza.

Lectio

La prima fase prevede la lettura ad alta voce del brano. Per questo, siamo incoraggiati a prendere coscienza del terreno sotto di noi, lasciando che la pienezza del nostro peso scenda con la forza di gravità. L’obiettivo è diventare consapevoli del fondamento di sostegno e presenza che ci accompagna costantemente, anche quando non ci pensiamo. Il grounding, in questo contesto, si riferisce alla connessione che ogni persona ha con la terra, creando un senso di radicamento ed equilibrio.2 Si dice che una relazione attiva con la terra sviluppi “la capacità di percepire e di vivere nel ‘qui e ora.’” “Il grounding può aiutare una persona a essere più presente all’esperienza della preghiera e quindi ad andare oltre la semplice articolazione delle parole.

Meditatio

Poi il brano viene letto una seconda volta, per ascoltare profondamente una parola o una frase che richiama l’attenzione. Poi riflettiamo su questa parola mentre percepiamo ed esploriamo la forma dello scheletro che è in noi. La danzatrice e psicoterapeuta Linda Hartley scrive del come localizzare e tracciare le ossa e gli spazi articolari possa “risvegliare l’esperienza vivente.” L’iterazione della frase, come le ossa del corpo, sono tracciate e percepite e forniscono un chiaro percorso per la meditazione.

Oratio

Il brano viene letto una terza volta, riflettendo sul modo in cui Dio parla attraverso il brano. Che cosa dice la Scrittura sul nostro rapporto con Dio e sul nostro rapporto con il mondo? Il movimento del respiro porta un senso di espansione tra l’inspirazione e un senso di contrazione nell’espirazione. Le domande da porsi sono: “Che cosa ricevo da queste parole?” e “Che cosa sono invitato a rinunciare, a lasciar andare?” In questa fase non si tratta di praticare tecniche di respirazione, ma piuttosto di permettere alla consapevolezza del ritmo e della forma del respiro di diventare un veicolo di relazione nella preghiera.

Contemplatio

Il brano viene letto una quarta volta, mentre ora riflettiamo sulla risposta che Dio ci invita a dare attraverso questa parola. A questo punto, il corpo è più in sintonia con le esperienze percepite del terreno, del peso, delle ossa e del respiro, e quindi la nostra consapevolezza è risvegliata a qualsiasi seme di movimento che si agita all’interno. La sensazione percepita può essere lieve, ma è importante, perché quando la esprimiamo fisicamente, si manifesta la nostra risposta alla preghiera. Se vogliamo, possiamo amplificare il movimento: senza forzare nulla, ma lasciando che la preghiera fluisca, senza sforzarsi di trovare parole o significato, semplicemente essendo e muovendosi come si è in questo momento di preghiera. Non c’è bisogno di considerare in questa preghiera se si sta “facendo bene,” perché tutte le esperienze di movimento sono intrinsecamente autentiche, avvengono solo nel momento presente e, quindi, sono aspetti preziosi della preghiera.

La lectio divina incarnata offre una porta d’accesso alla rivelazione della verità. A volte siamo sorpresi da ciò che riceviamo, altre volte siamo toccati dall’inaspettato. E così, torniamo al Salmo 63, con la sua pletora di verbi e di impegno attivo per ricordarci che, proprio come il nostro corpo è in costante movimento—dal respiro ai battiti del cuore e alle sinapsi nervose che si attivano—anche la nostra preghiera, la nostra comunicazione, la nostra connessione con Dio devono essere in movimento.

Note 1 Secondo la definizione dell’ISMETA (Associazione Internazionale di Educazione e Terapia del Movimento Somatico).

2 Il grounding svolge un ruolo significativo nella Danza Movimento Terapia, come discusso in questi articoli di P Tord & I. Brauninger (2015) Grounding: Theoretical application and practice in Dance Movement Therapy e B. Meekums (2002) Dance movement therapy. Terapie creative nella pratica.

www.magdalacolloquy.org