2022 - 2023

ANTONI GAUDÍ ET L’ARCHITECTURE DE LA MYSTIQUE

- La théologie de la Sagrada Família -

Mémoire de Master II

Maëlle Chaussec

Sous la direction de Didier Laroque

ANTONI GAUDÍ ET L’ARCHITECTURE DE LA MYSTIQUE

- La théologie de la Sagrada Família -

Mémoire de Master II

Maëlle Chaussec

Sous la direction de Didier Laroque

« Ce n’est pas moi qui construis la Sagrada Familia, mais la Sagrada Família qui me construit »

- Antoni Gaudí -

École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Val-de-Seine 2022 - 2023

Ce mémoire de recherche et de réfléxion à été abouti avec l’aide de plusieurs figures, aussi bien au sein du milieu éducatif et professionnel que dans le milieu familial.

Dans un premier temps, je remercie d’une manière évidente mon professeur référent Didier Laroque qui a très fortement contribué à la stimulation de ma réfléxion.

Je souhaiterai également et tout particulièrement remercier M. David Puig ainsi que M. Seoane Alejandro, Architectes et chefs de projet au sein de la Sagrada Família, pour avoir pris le temps de me recevoir au sein du Temple.

Enfin, je désire exprimer ma reconnaissance envers tous mes proches, qui n’ont cessé de m’encourager et de porter de l’intêret à mon travail. Leur soutien moral tout au long de ce parcours ne peut-être que mis en avant.

INTRODUCTION

I. DÉVELOPPEMENT DE LA PENSÉE ESTHÉTIQUE DE GAUDÍ

Vision religieuse et artistique de Barcelone au XIXe siècle

Compétence théologique de Gaudí : introduction à sa pensée esthétique

II. LA SAGRADA FAMÍLIA, ARCHITECTURE DE LA FOI RELIGIEUSE

Théologie de la Sagrada Família : expérience mystique de la foi

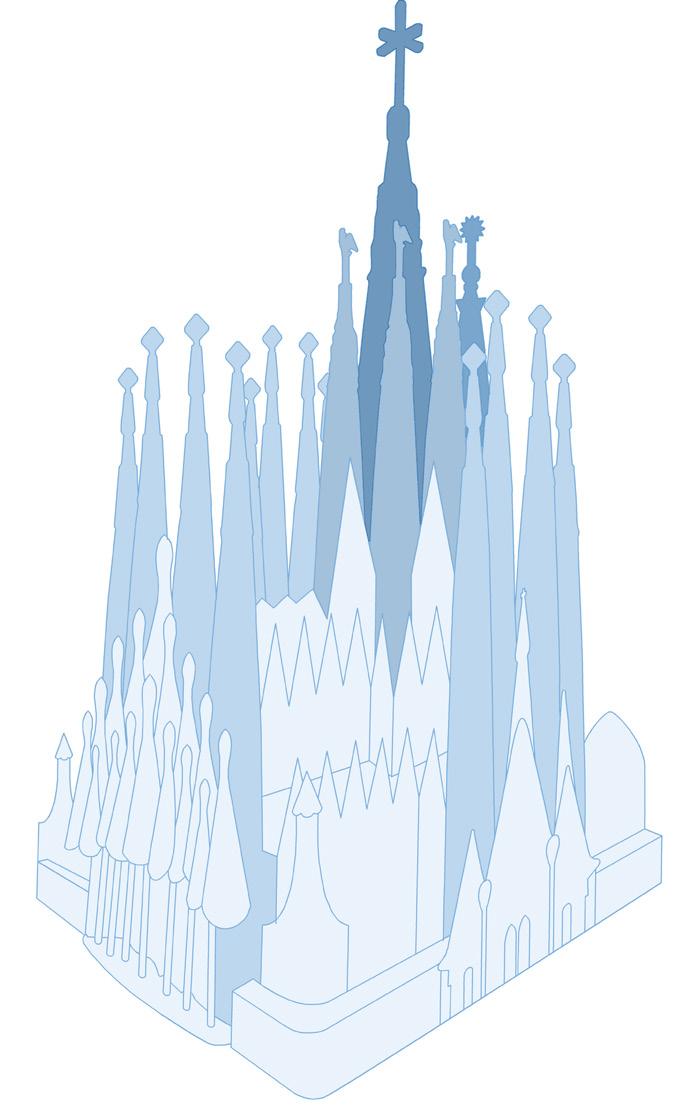

Conception ascensionnelle et lévitationnelle du « Temple Expiatoire »

III. ARCHITECTURE MYSTIQUE ET ART TOTAL

Conception naturaliste de la Sagrada Família : idée de non-architecture

La Sagrada Família de Gaudí comme Œuvre d’Art Totale - SOMMAIRE -

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE

- INTRODUCTION -

La visée esthétique de l’architecte espagnol Antoni Gaudí semble s’inscrire dans une pensée théologique, c’est-à dire dans l’ordre d’une connaissance des textes et des faits relatifs à la divinité chrétienne et aux dogmes catholiques. La Sagrada Família, ou comme Gaudí la nommait « Le Temple Expiatoire » paraît se présenter comme l’expression architecturale de sa science théologique et de sa vie spirituelle. Nous nous proposons ici d’étudier la qualité théologique et mystique de la Sagrada Família. Nous cherchons à discerner comment le savoir spirituel y est converti en architecture.

Comprendre l’importance de la dimension mystique dans le projet de Gaudí pourrait probablement permettre de comprendre comment Gaudí envisage et pense l’architecture en général. L’architecture pourrait être selon lui une représentation de l’invisible. Nous faisons ainsi cette hypothèse : Gaudí, empreint de sa pratique ascétique et dévotionnelle de la religion chrétienne userait de ses compétences théologiques afin de concevoir son architecture. La Sagrada Família serait de cette manière une représentation de l’absolu, représentation du divin. L’expérience architecturale du « Temple Expiatoire » serait ainsi reconduite en expérience mystique.

Notre étude sera divisée en trois parties : La première s’attachera à définir le contexte dans lequel l’architecte Gaudí développe sa pensée et sa compétence théologique. L’ensemble de son cheminement en tant qu’artiste et chrétien permettra de définir dans une seconde partie ce qui nourrit son expérience mystique et comment cela se mesure dans son architecture. Enfin, la dernière partie éclairera le lien qui subsiste entre la théologie mystique et l’Art (ou Art total) à travers les moyens mis en œuvre au travers de son projet architectural, la Sagrada Família.

DÉVELOPPEMENT DE LA PENSÉE ESTHÉTIQUE DE GAUDÍ

VISION RELIGIEUSE ET ARTISTIQUE DE BARCELONE AU XXe SIÈCLE

Etablir le contexte urbain et architectural de Barcelone au milieu du XIXe siècle s’impose comme nécessaire en ce début d’étude. Est déterminé tout autant de poser un contexte sur la vie religieuse et intellectuelle qui l’anime, aussi bien depuis la création des premiers édifices religieux au IIIe siècle qu’en cette période de révolution industrielle et d’ouverture sur le monde. Cependant, bien que l’héritage religieux puisse se révéler marquant dans le processus d’organisation, d’instruction et de construction de la ville, il est évident que la période qui concerne davantage le sujet est celle qui se situe entre le XIXe siècle et le XXe siècle.

L’Œuvre Architecturale de Gaudí semble avoir pris place dans un contexte de forte croissance, que l’on peut désigner comme la «Renaixança» catalane1. Cette croissance ouverte sur le monde, aussi bien économique que politique ou bien même intellectuelle, constitue le berceau dans lequel la pensée de Gaudí évolue et s’épanouie. Cette période fructueuse pour le peuple catalan est marquée par l’émergence et l’affirmation d’une nouvelle esthétique architecturale, désormais connue sous le nom du Modernisme Catalan ou Art Nouveau. Par -esthétique, on entend ici l’étude de la sensibilité artistique et la définition de la notion du beau.2 Ce mouvement, expérimenté et développé durant trois à quatre décennies est justement le fruit de cette renaissance, de cette envie de créer une identité catalane avec un rayonnement qui dépasse la péninsule espagnole. Par ailleurs, si cette identité se ressent autant dans les rues de la capitale catalane, c’est parce qu’ à travers l’expression du modernisme catalan, l’ensemble des traditions historiques, culturelles et sociales du peuple sont non pas remplacées mais transformées dans une forme ici artistique plus contemporaine au XIXe siècle.

1« Renaixança » est un terme catalan qui peut se traduire par Renaissance. Cette expréssion est employé à Barcelone au cours du XIXe siècle pour désigner le mouvement culturel visant à la renaissance de la langue et la culture catalane.

2Définition de l’esthétique proposée par le CNRTL.

« Barcelone, redevenue Barcelone à travers sa tradition retrouvée, pouvait en toute sérénité absorber l’invraisemblable mélange des courants nouveaux. Immédiatement transformée, il devait en surgir presque simultanément une floraison féconde de tous les arts : le rare phénomène de cette époque qui constitue le Modernisme. »3

Ce qui semble ressortir de cette observation de Robert Descharnes c’est véritablement une expression totale de liberté artistique. Aussi, le modernisme serait donc nécessairement l’expression d’une liberté retrouvée.

Cependant, il faut bien mettre en évidence que l’architecte Antoni Gaudí n’a pas développé son esthétique architecturale sur les bases des règles du modernisme catalan4 mais plutôt que l’atmosphère artistique et intellectuelle de Barcelone à cette période-là a favorisé l’essor et la mise en lumière de son Œuvre architecturale. C’est pour cela que l’on parle très précisément de contexte et non d’influence. On pourrait d’ailleurs émettre l’hypothèse que dans une autre capitale possédant déjà à cette époque une forte identité architecturale telle que Paris avec l’émergence de l’Haussmannien (1853-1870), la liberté de conception n’ aurait pas été la même pour l’architecte catalan.

Le Modernisme Catalan, ou Art Nouveau est, si l’on peut le décrire synthétiquement, un mouvement artistique principalement connu pour l’ensemble des productions architecturales appartenant à ce courant intellectuel et artistique. Ce courant est caractérisé par un renouveau formel en opposition au classicisme. Plus précisément, il est question d’une approche plus organique de la forme en lien avec le naturalisme et le symbolisme. Aussi, c’ est ce traitement d’un tout organique où l’aspect constructif et décoratif sont assimilés qui amène très fréquemment une certaine confusion quant à l’appartenance d’Antoni Gaudí au mouvement du modernisme catalan.

3« Gaudí, Vision artistique et religieuse », Robert DESCHARNES, Clovis PREVOST. 1982, Chapitre II, p.21.

4Le modernisme catalan est la dénomination historique de la « Renaixança » dont nous avons parlé.

Barcelone, capitale catalane en pleine explosion tant économique que démographique tira profit de cette nouvelle impulsion artistique et architecturale afin de se constituer une réelle identité à l’échelle nationale et bien évidemment internationale. Autrement dit, c’est par le biais de l’architecture et plus précisément de l’art architectural que cette quête d’identification a pu faire sens en cette période de «Renaixança». Pour autant, cette liberté architecturale ne puit prendre place au sein de la société barcelonaise uniquement parce qu’il devenait nécessaire de repenser la ville dans son intégralité. De cette manière, on peut considérer que ce sont plusieurs facteurs inhérents qui ont permis de créer un environnement propice à l’effervescence de l’architecture gaudienne.

L’historien Fernand Braudel écrit « La condition d’être c’est d’avoir été »5, de même qu’Antoni Gaudí affirme que « pour être original il faut retourner à l’origine »6. Il semble que toute la pensée d’Antoni Gaudí, ainsi que l’évolution de son projet architectural se fonde sur l’idée que ces deux pensées soulignent. C’est cette idéologie qui justement évolue dans une ville en pleine reconstruction aussi bien urbaine, intellectuelle ou économique et qui résonne avec certaines figures relatives au mouvement du Modernisme Catalan. Dans cette idéologie à laquelle nous faisons allusion, il est question notamment de cet attachement à l’artisanat qui renvoie à une certaine idée de tradition mais également à la volonté de représenter le peuple catalan. C’est cette force créative et profondément nationaliste qui serait ce qui permis à Barcelone de s’imposer comme véritable capitale européenne. A une échelle plus restreinte, ce qui aurait permis à Antoni Gaudí d’imposer son Œuvre Architecturale à la ville.

Bien que le Modernisme Catalan et tout ce qui se rapporte à ce mouvement ai une importance majeure dans le développement de la ville de Barcelone, il ne faut pas négliger l’aspect plus urbain et moins artistique de cette expansion urbaine. En effet, si les différents projets d’architecture de Gaudí furent réalisés, c’est également parce que fondamentalement, toute la ville était à redessiner et à repenser.

5« La Méditérranée et le monde méditérranéen à l’époque de Philippe II », Fernand BRAUDEL. Citation que l’on retrouve dans « Gaudí, le scandale », Carles ANDREU,in « Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits ».2002, p.26.

6« Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits», Isdre Puig Boada. 2002, Originalité III, p.81.

C’est ce qu’exprime Carles Andreu : « La Catalogne toute entière, mais particulièrement Barcelone, devint un grand chantier. »7 La requalification urbaine de Barcelone conduite par l’ingénieur, architecte et urbaniste Ildéfons Cerdà dans les alentours de la vieille ville médiévale de l’époque contribua à cette re-vitalité catalane.

La Révolution Industrielle qui concerna une grande partie de l’Europe n’eut pas moins de conséquences en Catalogne (et plus précisément à Barcelone) que d’en d’autres villes européennes. Jusqu’au milieu du XIXe siècle, Barcelone est une ville médiévale désorganisée et entourée de remparts. Les rues y sont étroites, peu éclairées et l’architecture y est hétérogène. Seulement, avec la croissance tant économique que démographique de la ville, l’urgence de construire et de prendre exemple sur les modèles de grandes métropoles de l’époque comme Paris s'impose.

En repensant et en recréant la forme de la ville, Ildéfons Cerdà, à sa manière, contribue lui également à cette « Renaixança » et au renouveau de l’identité catalane au sein de la ville. Plus précisément c’est à travers la construction du quartier de l’« Eixample »8, dont la première pierre fût posée en 1860, que cette expansion urbaine pris place au sein de la société barcelonaise. L’Architecture de Gaudí, et plus précisément la Sagrada Família en rapport avec l’objet de l’étude, paraît en somme prendre place dans ce contexte spécifique, où la ville dans son entièreté du fond à la forme est à bâtir.

Ce document cartographique mettant en avant la ville de Barcelone permet nécessairement d’appréhender, de rendre compte de l’organisation urbaine de la capitale comme d’une sédimentation historique. Contrairement à d’autres grandes villes comme Paris, la spécificité urbaine de Barcelone semble notamment résider dans ce contraste très marqué entre le plan de Cerdà et la cité antique, remarquable tant en plan que lorsqu’on se balade dans les rues. En effet, on peut constater la persistance du tracé des remparts sur lequel le plan de Cerdà vient s’accoler.

7« Gaudí, le scandale », Carles ANDREU,in « Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits ».2002, p.25.

8L’ « Eixample » signifie en français Extension, Elargissement. C’est la plus vaste extension urbaine planifiée de Barcelone, et conduite par l’urbaniste Ildéfons Cerdà.

ÉTAT INITIAL DE BARCELONE AU DÉBUT DU XIXe

Ramparts Cité Médiévale

Cité médiévale avant requalification du plan urbain

PHASE INTERMÉDIAIRE D’EXPANSION URBAINE XXe

Expansion urbaine de Ildéfons Cerdà, début XIXe siècle

Partie centrale de la ville, époque médiévale

PHASE ACTUELLE D’EXPANSION URBAINE XXIe

Étalement urbain le plus récent, XXe siècle

Expansion urbaine de Ildéfons Cerdà, début XIXe siècle

Partie centrale de la ville, époque médiévale

FIG.1 : PHASES DE L’EXPANSION URBAINE DE BARCELONE. CHAUSSEC, Maëlle. 2023

« Gaudí vécut en plein dans l’euphorie de cette nouvelle situation, dans cette frénésie de construction qui souleva les Catalans et permit de satisfaire une vraie fringale de création. »9

Cette observation faite par l’auteur Carles Andreu permet de rendre compte de l’importance du contexte historique, économique et artistique dans l’émergence de l’architecture de Gaudí. En accédant à la liberté créatrice dans la ville en approchant dans un premier temps la commande bourgeoise catalane, il parvint à normaliser son architecture. Par normaliser, on entend ici qu’Antoni Gaudí, en multipliant ses projets et démonstrations d’architecture, accède à une certaine reconnaissance de son esthétique architecturale au sein de la ville et de la société catalane. Par ailleurs, Frances Pujols, écrivain et philosophe catalan écrit à propos de Gaudí : « Entre la ville de Barcelone et Gaudí, existe ce phénomène unique d’une convergence de temps, la parfaite harmonie - symbole de toutes les Renaissances »10. Ces mots, de juste valeur, synthétisent ce lien intrinsèque entre l’architecture de Gaudí et le contexte de Barcelone au milieu du XIXe siècle.

En complément de ce cadrage réalisé autour de la situation urbaine et artistique de Barcelone, nous exposons dorénavant son contexte religieux. En effet, on peut émettre l’hypothèse que l’ampleur de la place qu’occupe la spiritualité au sein de la société Barcelonaise à la fin du XIXe siècle eu un impact sur la pensée d’Antoni Gaudí. Autrement dit, faire état de la place du christianisme dans la ville catalane pourrait nécessairement nous apporter des clés de compréhension supplémentaires pour aborder par la suite l’étude plus précise du projet de la Sagrada Família.

Il semble que la religion chrétienne en Espagne et plus précisément en Catalogne détient une place importante au sein de la construction tant sociale qu’urbaine.

9« Gaudí, le scandale », Carles ANDREU, in « Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits».2002, p.25.

10« Gaudí, Vision artistique et religieuse », Robert DESCHARNES, Clovis PREVOST. 1982, Chapitre II, p.21. Citation à l’origine de Francesc Pujols.

En effet, en raison du passé historique de la péninsule, la spiritualité et la foi occupent encore une place importe au XIXe siècle, à une époque où la diversité religieuse au sein de Barcelone n’est pas encore totalement remarquable.

Si l’on remonte à l’apparition de la pratique religieuse à Barcelone, il faut alors se concentrer sur le IIIe siècle avec la construction de la cité médiévale. Pour autant, il est essentiel de préciser que cette volonté d’unir le peuple autour d’un seul être divin ne fût pas immédiate. Un siècle fût effectivement nécessaire à l’installation dominante de la pratique religieuse dans le rituel quotidien des barcelonais. Plus précisément c’est en 1350 que fût posée la première pierre destinée à la construction d’un édifice religieux. Cette action permit à la fois de revendiquer l’ascendant du christianisme sur la cité médiévale de Barcelone mais elle contribue également, ou du moins elle aspire, à créer une société unie par la foi et le culte de Dieu.

S’il est permis ici de prétendre que Barcelone fait partie du berceau de la chrétienté, c’est parce que finalement la majorité des traditions et croyances de la ville qui sont célébrées depuis le XIXe siècle proviennent d’un mythe qui nous renvoie une fois de plus à la période médiévale. On pourrait sensiblement penser que l’origine même de la construction historique de la ville se baserait sur le mythe dont il est question. En d’autres termes, la religion chrétienne serait fondatrice de l’âme de la ville catalane dans une certaine mesure. Mais quel est ce mythe qui transcende les siècles et les époques ? Plus précisément, permetil de nous faire comprendre et d’expliquer pourquoi encore au XIXe siècle la pratique religieuse habite continuellement la vie quotidienne de la population ?

Cette légende trouve son origine en 1218, dans la nuit du 24 Septembre. Elle fait désormais partie des contes populaires de la Catalogne et trouverait son origine dans les textes fondateurs de l’Ordre religieux de la Merce11 (créé en 1235). Lors de cette nuit marquante, trois personnes virent l’apparition de la Sainte Marie, mère de Dieu.

11« Mercè » en catalan peut se traduire par Miséricorde. L’emploi de ce terme fait référence à « La Mare de Déu de la Mercè », autrement dit Notre Dame de Grâce.

Plus précisément, il s’agirait du roi catalan de l’époque, Jaume I, d’un marchand du peuple, Père Nolasc et d’un religieux dominicain du nom de Ramon Penyafort qui vécurent cette expérience mystique. Cette apparition fût accompagnée d’une mission ; Fonder un ordre religieux dédié au rachat des captifs chrétiens aux mains des musulmans. En résonnance avec la volonté exprimée dans cette mission, précisons que Barcelone fût, de 711 à 726 un territoire conquit par les Omeyyades, une dynastie arabe et musulmane. Seulement, cette légende qui participe au fondement du christianisme au sein de la ville catalane n’est reconnue qu’en 1687. En effet, la population invoqua celle qui fit son apparition quatre siècles plus tôt afin de mettre fin à une invasion de sauterelles dans les rues de la ville. Lorsque l’irruption de ces insectes prit fin quelques jours après, la Mare de Deu de la Merce devint la figure « protectrice de la ville » pour l’ensemble des barcelonais.

Mercè en catalan permet d’exprimer la notion de service, d’aide. Dans une certaine mesure de compassion, de bienveillance et de miséricorde, cette dénomination permet de rappeler les faits de 1687, c’est-à-dire l’aide sainte dont bénéficia le peuple catalan. En instaurant en 1868 des festivités dont l’objet de la fête repose sur cette légende, la ville de Barcelone inscrit nécessairement la religion catholique et chrétienne comme fondatrice de la culture et tradition catalane.

L’évocation de cette partie historique et religieuse semble faire sens dans cet objet d’étude dans la mesure où les croyances et la tradition de la ville de Barcelone reposent sur des faits à consonance religieuse et chrétienne. C’est certainement cet héritage, d’ordre mystique, qui permet de rendre compte de l’importance de la religion au sein de la société catalane à l’époque d’Antoni Gaudí.

Cette force spirituelle qui a fortement évolué et s’est imposée au sein du peuple catalan, se retrouve de manière extrêmement formelle dans l’organisation de la ville. Précisément, on compte deux cent églises et lieux de culte dans la capitale catalane12 contre soixantequinze à Paris.

12Valeur officielle partagée par l’Archidiocèse de Barcelone. (Ind. 2020). A titre comparatif, on compte 455 paroisses à Barcelone en 1999.

Cette valeur, recueillie par l’Archidiocèse de Barcelone confirme du point de vue urbain une très forte place de la religion au sein de la société et de la culture barcelonaise. Cette cartographie illustre justement l’implantation des différents édifices religieux sur l’ensemble du territoire de la ville de Barcelone.

C’est une carte qui se divise en trois parties et qui permet de retracer l’évolution et l’expansion de la ville. Cette division des informations permet également de rendre compte de la diffusion du christianisme à Barcelone et de voir comment cela s’est traduit d’un point de vue architectural et urbain.

La première illustre la cité médiévale de Barcelone lors de sa phase initiale de construction urbaine. Il est possible de le deviner en effet grâce aux remparts qui entourent et protègent la cité. On peut rapidement constater que les bâtiments de culte occupent une place importante dans la ville, d’autant qu’ils sont situés de part et d’autre de celle-ci. Autrement dit, ils sont accessibles et créent même une sorte de croisement en diagonale qui traverse la voie principale. On peut bien évidemment remarquer et comparer l’emprise de ces bâtiments aux habitations. En effet, la taille de la cathédrale, relativement au reste de la cité, permet de rendre compte de l'ampleur matérielle de la religion chrétienne dans la vie quotidienne d’un habitant de Barcelone au IIIe siècle.

La carte suivante représente l’expansion urbaine de cette cité avant que le plan de Cerdà soit mis en application. On observe une construction continue d’édifices religieux dont le but serait que chaque quartier dispose de son lieu de culte. Cette multiplication des bâtiments ecclésiastiques, en plus d’une volonté d’exprimer la domination chrétienne sur la ville, trouve son explication dans le fait que plusieurs ordres monastiques soient créés au sein d’une même religion. On trouve entre autres les Dominicains, les Templiers ou bien même les Trinitaires. De surcroît, on peut également préciser que la ville de Barcelone est même à l’origine de la création d’un ordre monastique, celui justement de Notre-Dame de la Merci. Une telle initiative et prise de décision de la part de la ville concernant l’Église ne peut que révéler une vraie force spirituelle au sein de ses murs.

ÉTAT INITIAL DE BARCELONE AU DÉBUT DU XIXe

Ramparts Cité Médiévale

Édifices religieux

Cité médiévale avant requalification du plan urbain

Centre médiévale initial

PHASE INTERMÉDIAIRE D’EXPANSION URBAINE XXe

Sagrada Família

Ramparts Cité Médiévale

Édifices religieux

Expansion urbaine de Ildéfons Cerdà, début XIXe siècle

Partie centrale de la ville, époque médiévale

PHASE ACTUELLE D’EXPANSION URBAINE XXIe

Ramparts Cité Médiévale

Édifices religieux

Étalement urbain le plus récent, XXe siècle

Expansion urbaine de Ildéfons Cerdà, début XIXe siècle

Partie centrale de la ville, époque médiévale

FIG. 2 : ÉVOLUTION DE L’ARCHITECTURE RELIGIEUSE DANS LA COMPOSITION URBAINE. CHAUSSEC, Maëlle. 2023

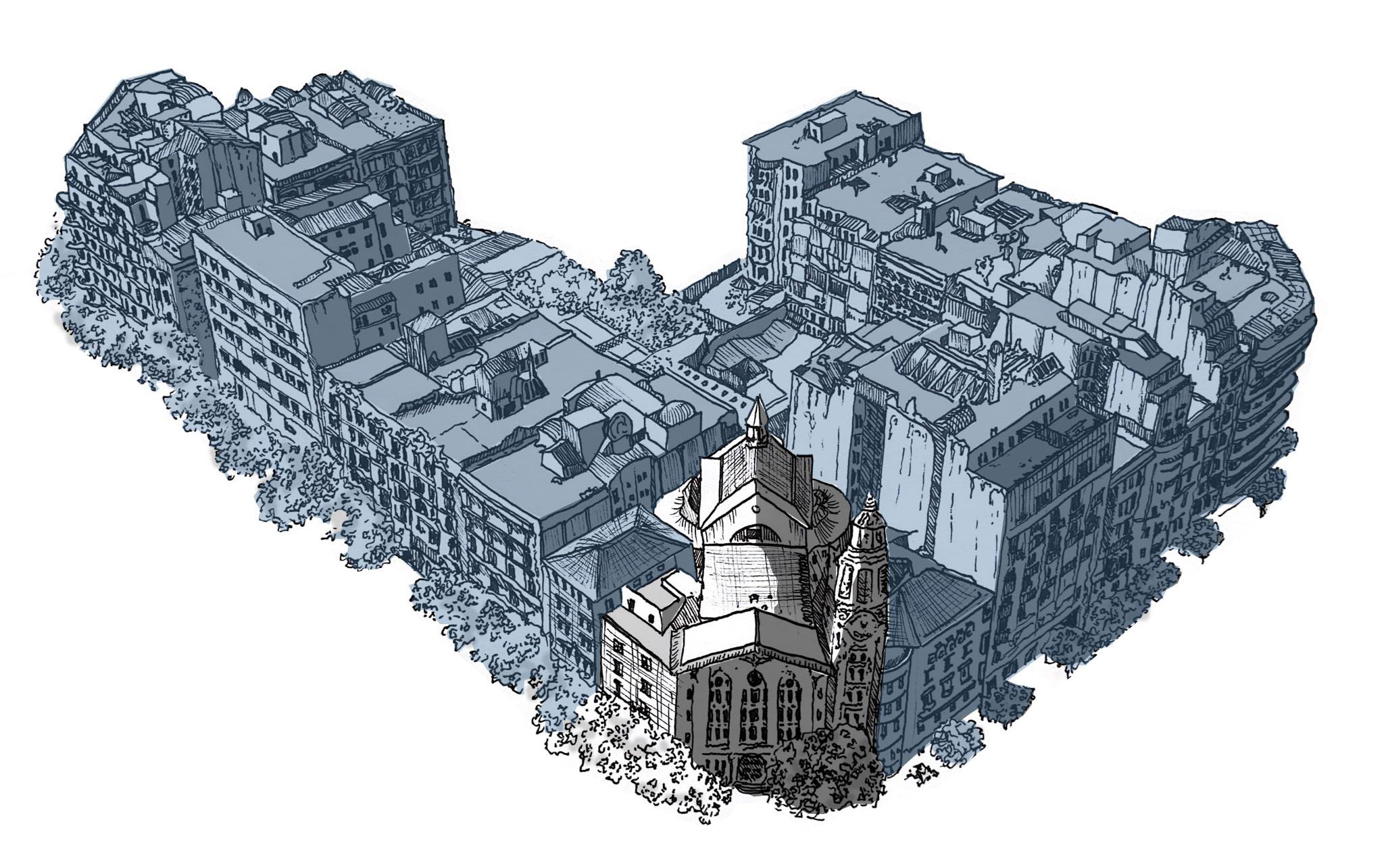

Enfin, la dernière représentation cartographique de Barcelone se situe aux alentours des XX et XXIe siècles. Comme évoqué précédemment, avec la contextualisation de Barcelone à l’époque de Gaudí, l’industrialisation et les très petites prémices d’une mondialisation en devenir provoquent une forte explosion démographique. A cette époque, la religion est présente, certes, mais moins que quelques siècles auparavant. Cet effet d’industrialisation et de diversité à la fois culturelle et ethnique ne permet plus à l’Église de construire et d’implanter des lieux de culte de manière aussi importante et récurrente dans le paysage et la composition urbaine. Cependant, comme le montre la carte, certains temples, églises et cathédrales (dont la Sagrada Família) continuent de se construire. Ce sont plutôt des paroisses de taille plus restreinte qui s’élèvent, confondues dans le quadrillage urbain d’Ildéfons Cerdà. C’est certainement pour cette raison que la présence chrétienne se fait moins ressentir. Autrement dit, en sortant de la typologie médiévale et désorganisée de la ville, les grandes cathédrales de l’époque sont maintenant contraintes dans leur forme ainsi que dans leur taille par le plan très régulier et géométrique de Cerdà. C’est pour cette raison que l’on pourrait croire qu’à partir du XIXe siècle la présence de l’Église possède à l'échelle de la ville un rayonnement moins important.

Appréhender la force spirituelle de Barcelone sur la base d’une observation géographique et urbaine permet de nous rapprocher du sujet et de comprendre comment la domination de l’Église a évolué de manière formelle sur le territoire catalan. Cela permet également de nous laisser penser comment Gaudí a pu concilier son envie de projet cathédrale avec les besoins de développement de son époque.

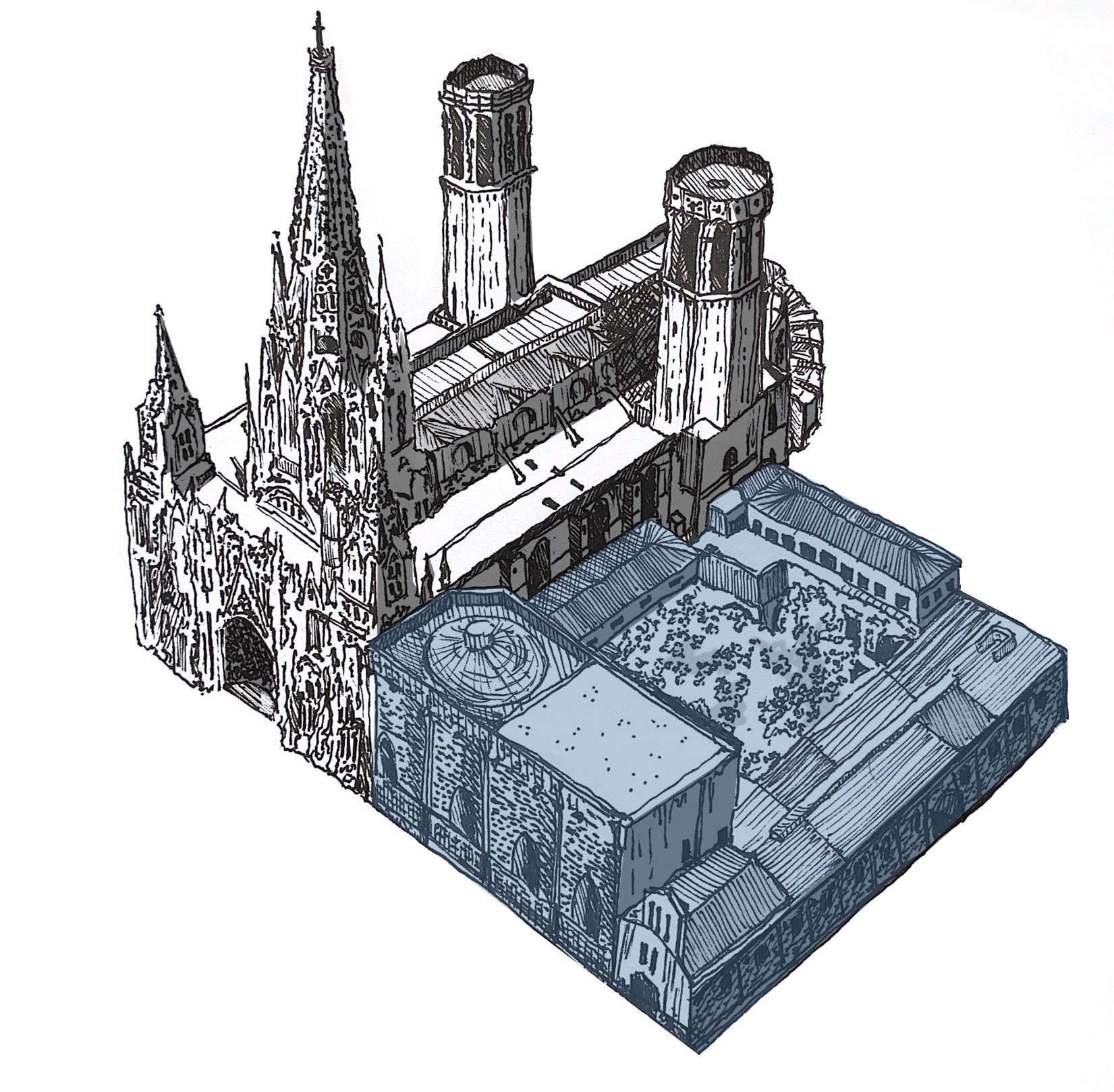

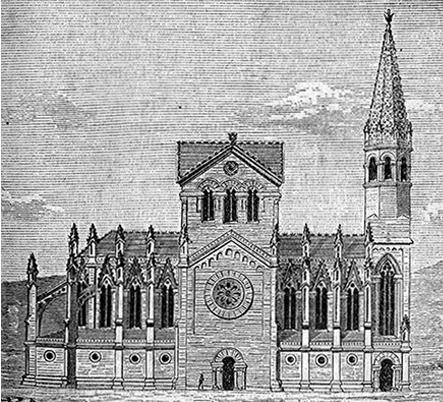

D’un point de vue architectural, ces lieux de cultes, en passant de la simple paroisse à la cathédrale, s’inscrivent pour la majorité d’entre eux dans un style plutôt néogothique. On retrouve ainsi un lexique et un vocabulaire de l’architecture religieuse plutôt uniforme et récurrent à Barcelone lorsqu’au milieu du XIXe siècle, Antoni Gaudí débute sa carrière d’architecte. C’est d’ailleurs dans cette continuité que le temple de la Sagrada Família devait s’inscrire : Un temple avec un plan plutôt classique dans le style néogothique. Néanmoins, il existe et subsiste également quelques édifices de style baroque et roman qui permettent d’offrir à la ville une diversité architecturale.

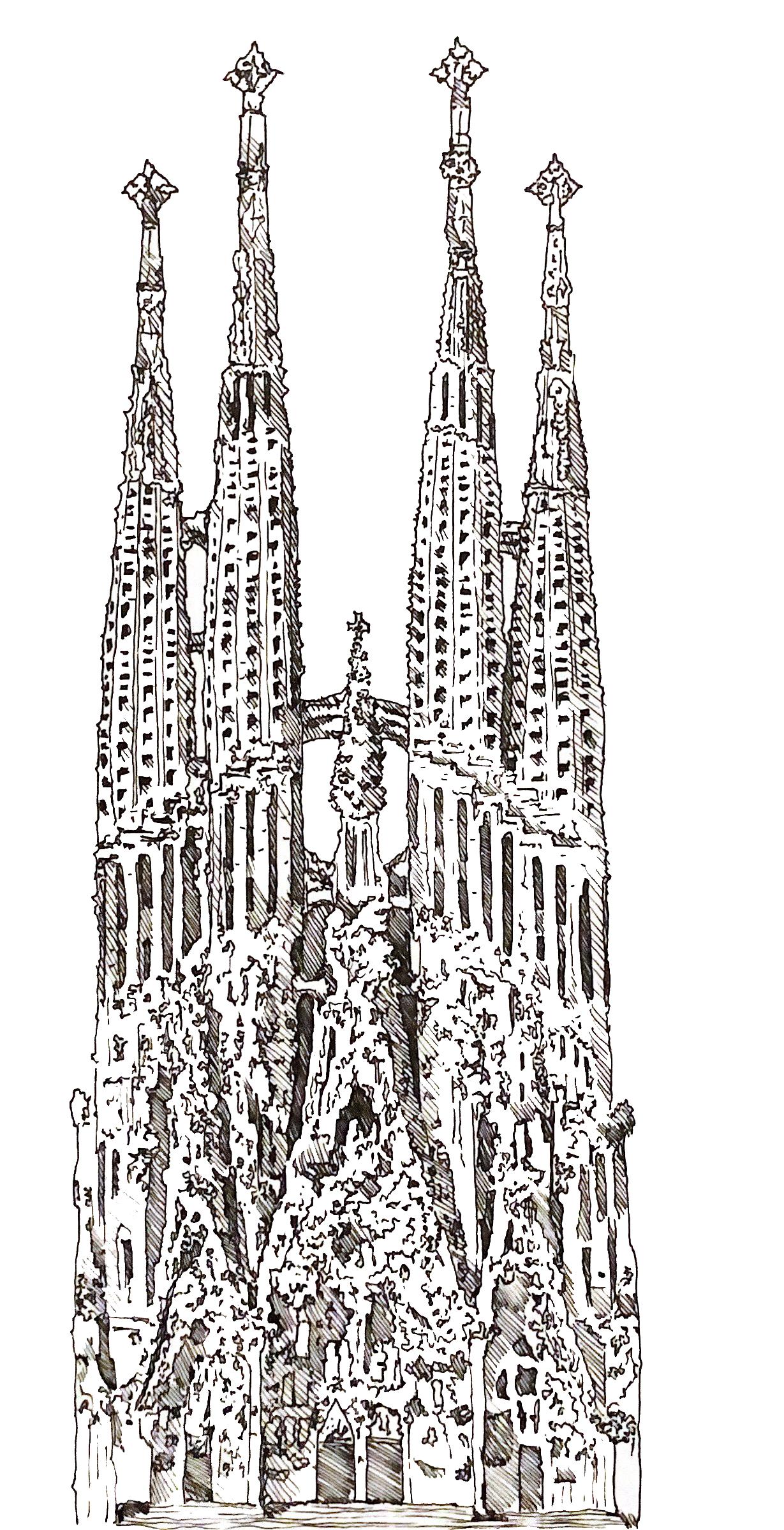

Cloître attenant à la cathédrale. Elément à distinguer de la figure architectural de la cathédrale gothique

FIG.3 : CROQUIS DE LA CATHEDRALE DE BARCELONE. CHAUSSEC, Maëlle. 2023

Contexte urbain dans lequel la forme architecturale de l’église s’insère. Habitations et immeubles autour.

FIG.4 : CROQUIS D’UNE ÉGLISE INTRODUITE DANS LE PLAN ORTOGONAL DE CERDA. CHAUSSEC, Maëlle. 2023

Barcelone, tout au long de sa construction, semble s’affirmer et se revendiquer comme une capitale chrétienne avec une forte spiritualité en son sein. Cette force religieuse qui subsiste pendant plusieurs siècles et qui participe à la tradition et à l’héritage de la ville est certainement, à bien des égards, ce qui constitue les bases de l’enseignement religieux d’Antoni Gaudí. Se manifestant tant en absence par la foi qu’en présence par le médium architectural qui habite les rues, la religion fait partie intégrante de la ville.

L’Œuvre d’Antoni Gaudí tire sa richesse de l’enseignement diversifié et étendu qu’il accumula le long de sa vie. Outre l’aspect architectural non négligeable, il semble que son enseignement religieux ainsi que sa personnalité profondément catalane ont participé au développement de sa pensée esthétique.

Gaudí grandit en suivant une éducation relativement religieuse. Seulement, il fût assez tôt confronté à la douleur du deuil et de la perte. De cette manière, il fût très jeune en proie aux questionnements sur Dieu, sur le sacrifice et sur la souffrance. Ce sont ces premières expériences difficiles avec la foi religieuse qui permettent certainement d’expliquer l’importance de la religion dans la vie quotidienne de Gaudí. Si l’on se concentre sur la période pendant laquelle il se dévoua complètement et littéralement à la construction de la Sagrada Família, il semble important de préciser qu’il vécut comme un moine. Cela signifie que sa piété était tellement forte, que sa foi prenait tellement de place dans sa vie, que seul le dialogue avec Dieu pouvait lui paraître essentiel. Ce dialogue, c’est nécessairement au travers de la construction du Temple Expiatoire qu’il s’établissait.

« Il entreprit un jeune si extrême qu’il le conduisit aux portes de la mort (...) Une sorte de suicide mystique. Mais lorsqu’il recouvra ses forces, il dessina d’un jet la façade de la Passion. »13

Nous parlons d’enseignement mais néanmoins, peut-on parler d’enseignement par l’erreur ou la souffrance ? Le lien direct qui est fait ici entre production architecturale et suicide mystique est évident. Littéralement, c’est par une expérience de la mort, ascétique, qu’il trouva l’inspiration. Comme si en se rapprochant du divin celui-ci lui aurait montré la voie. Par la souffrance il obtient alors l’instruction divine. La notion de souffrance étant familière lorsque l’on parle de Gaudí, il semble que l’on peut admettre que cette expérience mystique constitue fondamentalement une leçon précieuse pour Gaudí.

13« Gaudí, le scandale», Carles ANDREU, in « Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits». 2002, p.34-35.

Outre son parcours religieux, Antoni Gaudí était entouré de personnalités comme l’Évêque Torras i Bages, figure principale du catalanisme chrétien au début du XXe siècle.

C’est d’ailleurs cet évêque qui permit à Antoni Gaudí de se rétablir de son jeûne. En se rapprochant de figures d’autorité religieuses et en optant pour une vie ascétique tournée loin des mondanités de l’époque (desquelles il se détourna rapidement), Antoni Gaudí revint à un état de nécessité. Cela permet de manière évidente de montrer que le chrétien qu’était Antoni Gaudí était aussi (voir plus ?) important que l’architecte qu’il était. Du moins, l’architecte n’existe pas sans le chrétien dans ce cas.

Étant un homme profondément nationaliste et attaché au peuple, il n’est pas étonnant que le personnage biblique qui l’inspira le plus soit Saint Joseph. C’était selon lui la représentation la plus proche du peuple qui puisse figurer dans la Bible, de telle sorte qu’il puisse s’y identifier lui, ainsi que tous les catalans. En effet, en référence à la Bible, Saint Joseph, pécheur qui accueille Dieu comme son propre fils, donne lieu à la constitution de la Sainte Famille. (- Sagrada Família en catalan)

« Caelitum, Ioseph, DECUS, atque nostrae cierta spes vitae, columenque mundi »14 est un extrait d’un chant liturgique. On pourrait le traduire par « Joseph, honneur des habitants du ciel, espoir de notre vie ici-bas et pilier de l’Univers. » Dom Prosper Guéranger, moine bénédictin français, soutient que Joseph est « vraiment un pilier qui soutient le Monde pour que Dieu, en raison de ses mérites et par déférence pour sa prière, le soutienne et le garde malgré les iniquités qui le souillent. Et l’Église le supplie de ne pas abandonner cette mission de protecteur universel . »15

Les propos de Dom Prosper Guéranger semblent faire écho à la volonté de Gaudí. A travers cet enseignement religieux, la construction du temple expiatoire répondrait à cette mission de protéger le christianisme et de faire perdurer les valeurs et la force de la religion chrétienne.

14« Bréviaire Romain », Laudes de Saint Joseph.

15« L’année Liturgique », Dom Prosper GUERANGER.

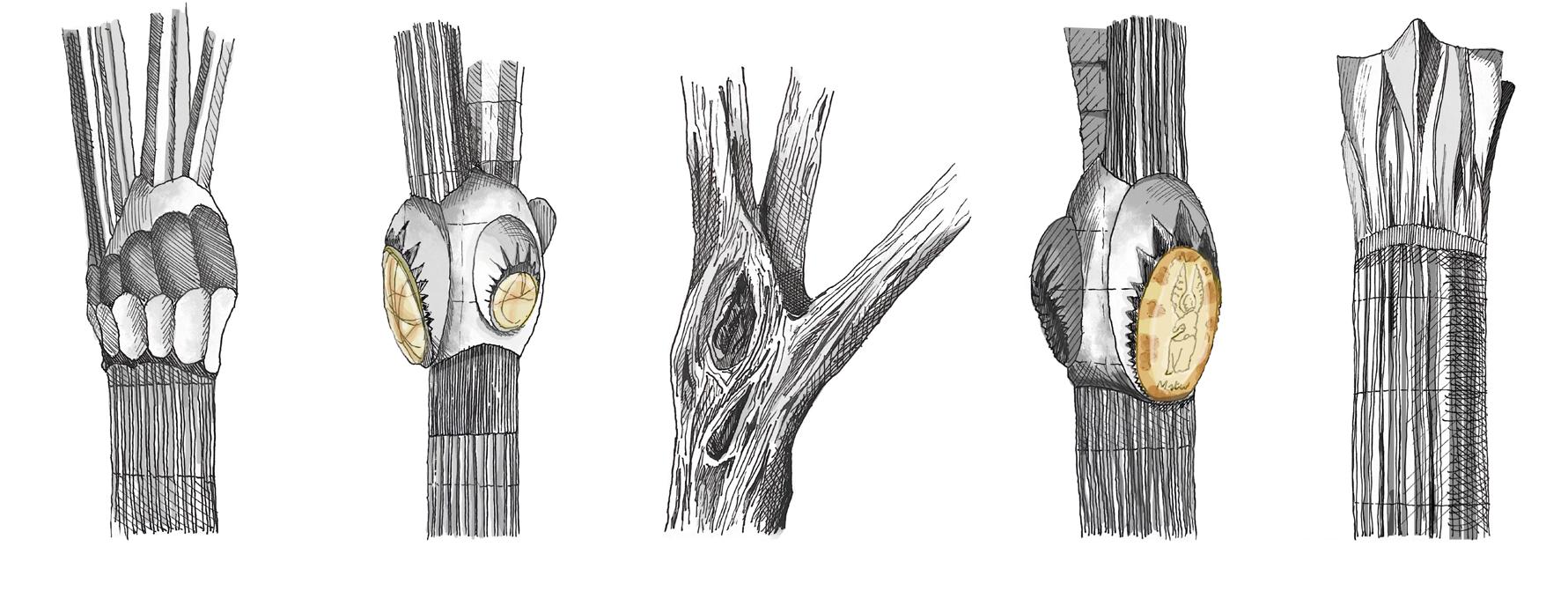

« Plus qu’un théoricien Gaudí était un artiste doublé d’un artisan qui affirmait avoir appris à manipuler les superficies complexes, hyperboloïdes, hélicoïdales, paraboloïdes, hyperboliques et conoïdales en regardant son père artisan chaudronnier travailler le métal, marteler les plaques de cuivre et d’acier, les courber, les plier, obtenant ainsi le miracle du volume. »16

Ce que nous dit l’écrivain Carles Andreu dans un premier temps au sujet de l’enseignement de Gaudí fait écho à cet attachement pour Saint Joseph et tout ce qu’il peut représenter.

D’après les textes canoniques, Joseph, pourtant issu de la lignée de David, exerce le métier de charpentier. Gaudí quant à lui, grandit et évolue dans une famille artisanale avec un père chaudronnier. Cette proximité de mode de vie du jeune Gaudí et de Saint Joseph peut encore une fois justifier une telle identification et dévotion de l’architecte au personnage biblique.

En outre, ce que nous expose l’auteur c’est également que la base de la connaissance et de l’inspiration d’Antoni Gaudí lui proviendrait de ses plus jeunes années d’observation de son père travaillant les matériaux les plus bruts et durs pour en faire des objets lisses et courbes.

C’est indistinctement cette période de sa vie qui rendrait possible la compréhension de son esprit nationaliste ainsi que celle de son travail, suscitant en grande mesure l’artisanat et le travail local. (Notamment de la serrurerie, ferronnerie ou même céramique).

Assez vite, Antoni Gaudí se passionne et voue un réel intérêt au domaine de l’art. Il n’est pas question uniquement d’architecture, mais également de peinture et de littérature, plus précisément de poésie. En effet, la poésie qu’il lit se rapproche particulièrement de l’affection qu’il porte lui-même à la Catalogne et à cette idée de la Méditerranée.

« La vertu se tient dans le juste milieu ; méditerranée veut dire milieu de la terre. (...) Les Arts de la méditerranée auront toujours une supériorité marquée sur ceux du nord parce qu’ils s’appliquent à l’observation de la nature. (...) Je dois mes qualités grecques à la Méditerranée dont la vue est pour moi une absolue nécessité »17

16« Gaudí, le scandale », Carles ANDREU, in « Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits ». 2002,p.16.

17 « Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits », Isdre Puig Boada. 2002, Méditerranée I, p.71.

L’Emigrant18

Dolce Catalunya,

Pàtria del meu cor,

Quan de te s’allunya

D’enyorança es mor.

I

Hermosa vall, bressol de ma infantesa,

Blanc Pirineu,

Marger i rius, ermita al cel suspesa,

Per sempre adéu!

Arpes del bosc, pinsans i caderneres, Cantau, cantau;

Jo dic plorant a boscos i riberes:

Adéu-siau!

II

¿On trobaré tos sanitosos climes,

Ton cel daurat ?

Mes ai, mes ai ! ¿on troaré tes cimes,

Bell Montserrat ?

Enlloc veuré, ciutat de Barcelona,

Ta hermosa Seu,

Ni eixos turons, joiells de la corona

Que et posà Déu.

III

Adéu, germans; adéu-siau, mon pare,

No us veuré més!

Oh, si al fossar on jau ma dolça mare

Jo el llit tingués!

Oh mariners, el vent que me’n desterra,

Que em fa sofrir!

Estic malalt, mes ai ! torneu-me a terra,

Que hi vull morir!

L'Émigré

Douce Catalogne, Patrie de mon cœur, Quand elle s'éloigne de toi

Avec nostalgie, elle meurt.

ILa vallée d'Hermosa, berceau de mon enfance,

Pyrénées blanches,

Rives et rivières, ermitage suspendu dans le ciel, Adieu pour toujours !

Harpes de la forêt, pinsons et chardonnerets,

Chantez, chantez ;

Je dis en pleurant aux forêts et aux berges :

Adieu !

II

Où trouverai-je tes climats sains,

Ton ciel d’or ?

Oh là là, oh là là !, où trouverai-je tes sommets, Belle Montserrat ?

Nulle part je ne verrai, ville de Barcelone, Ton beau siège,

Ni ces collines, joyaux de la couronne

Que Dieu a mis sur toi.

III

Adieu, frères ; adieu, mon père, Je ne te reverrai plus !

Oh, oui dans la fosse où ma douce mère repose J’aimerais avoir le lit !

Ô marins, le vent qui me chasse, Qui me fait souffrir !

Je suis malade, mais hélas ! Repose-moi à terre, Je veux y mourir !

18Jacinto Verdaguer, avril 1894. Composé par la suite en chant catalan par Amadeu Vives i Roig.

On peut lire ici un des poèmes de Jacinto Verdaguer19. A la manière de Gaudí à travers l’architecture, Verdaguer à l’aide de sa plume use de son art pour exprimer son amour de la patrie et de la Catalogne. On y voit tout ce que représente la méditerranée avec ces descriptions très visuelles de paysages divers. Jacinto Verdaguer est entre autres une des lectures de Gaudí.

D’autres poètes comme Joan Maragall20 ont nourri l’inspiration de Gaudí mais également des peintres et sculpteurs. Le plus ancien, Jérôme Bosch. Ce peintre du V et VIe siècle appartient au mouvement du gothique puis fantastique. L’inspiration que Gaudí puit avoir pour cet artiste pourtant néerlandais (par conséquent non Méditerranéen) réside certainement dans le profil de l’artiste, c’est-à-dire profondément ancré dans les traditions et également très proche de la religion. C’est justement cette tradition et religion que l’on retrouve dans ses peintures, que l’on pourrait qualifier de chaos organisés, notamment avec son œuvre la plus célèbre, Le Jardin des Délices21 .

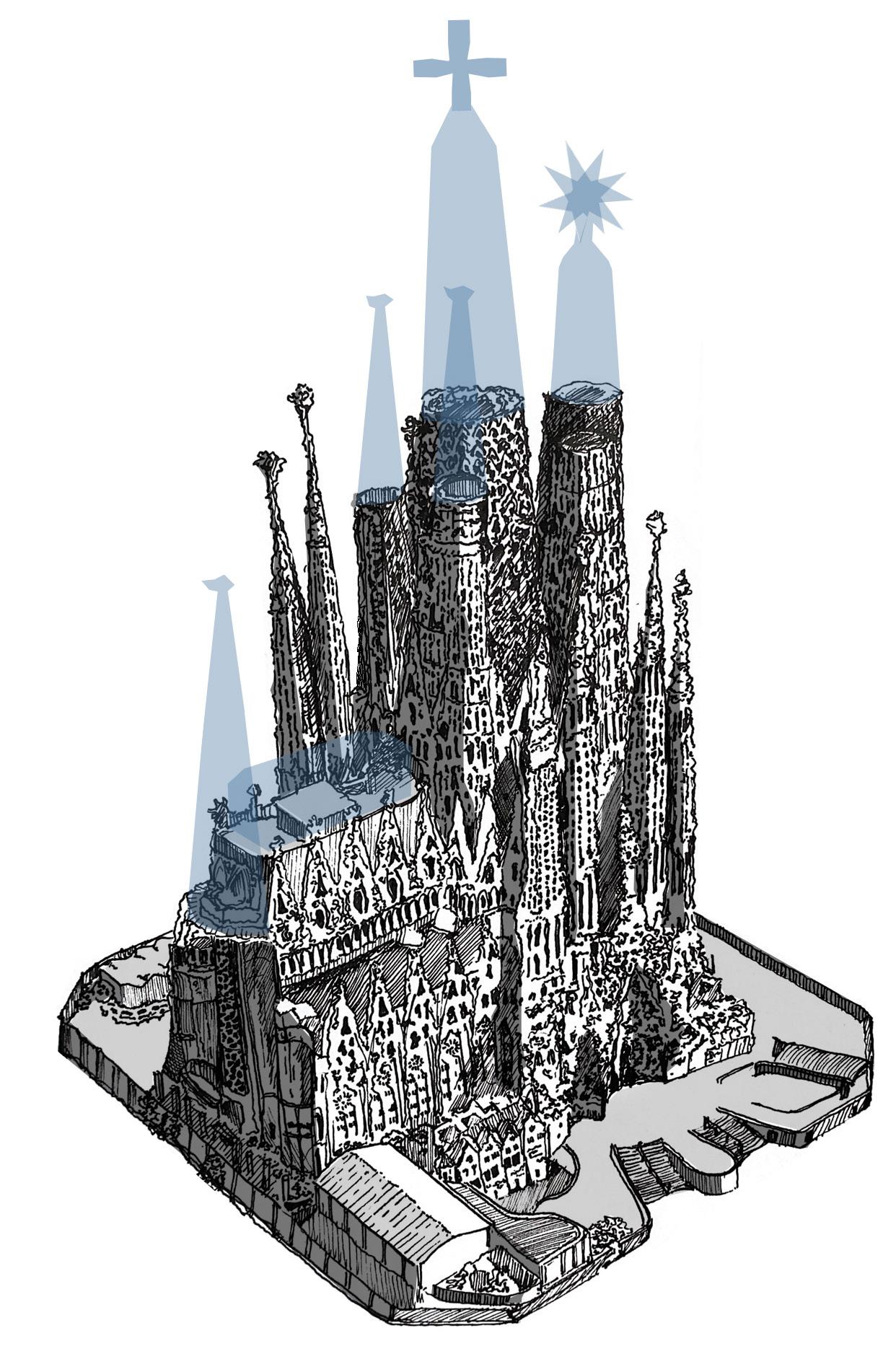

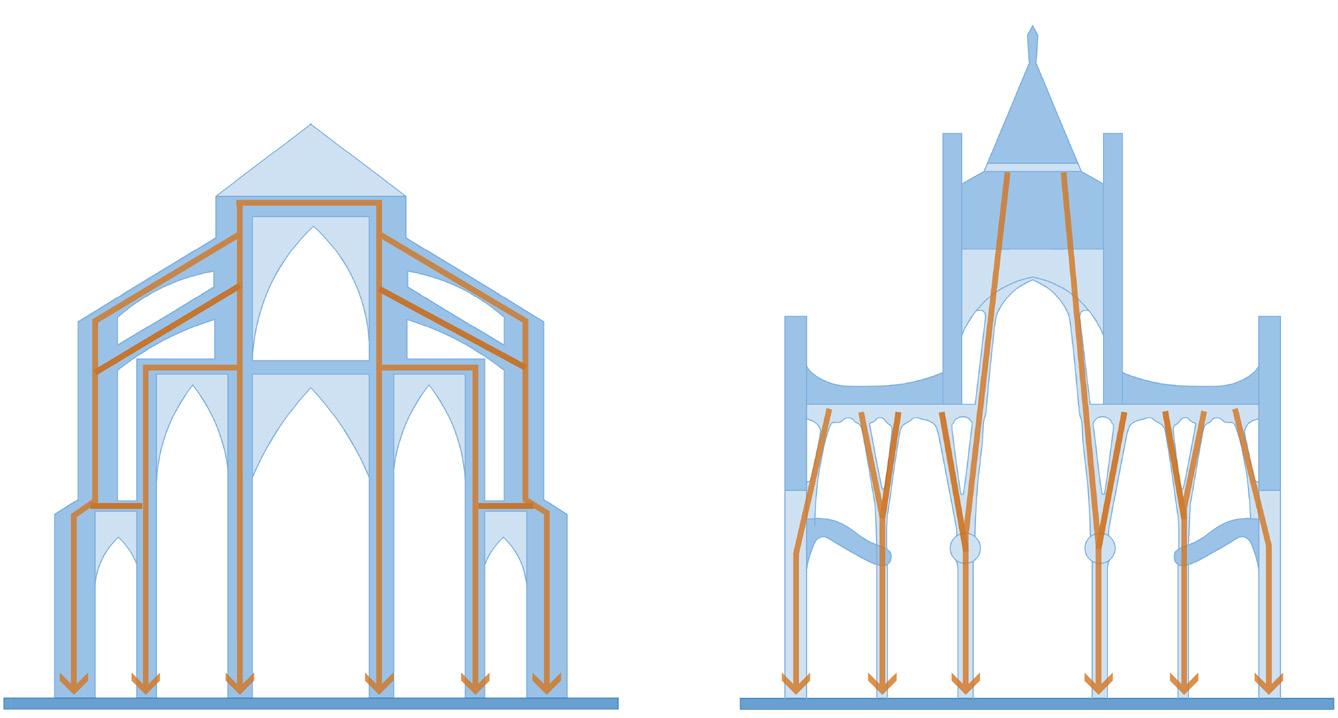

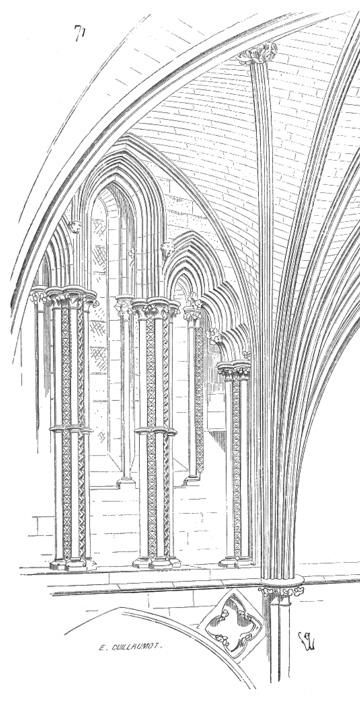

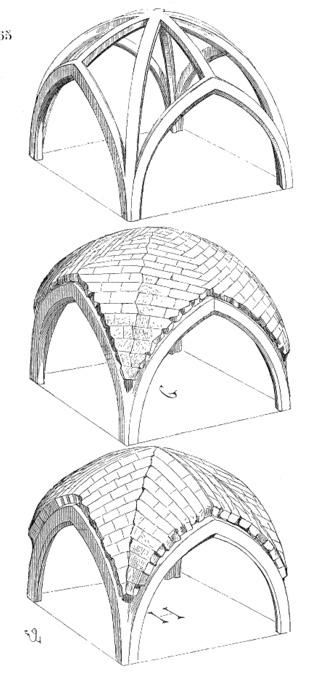

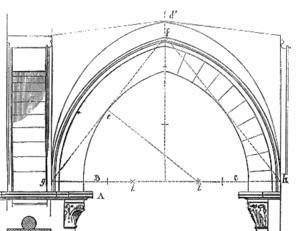

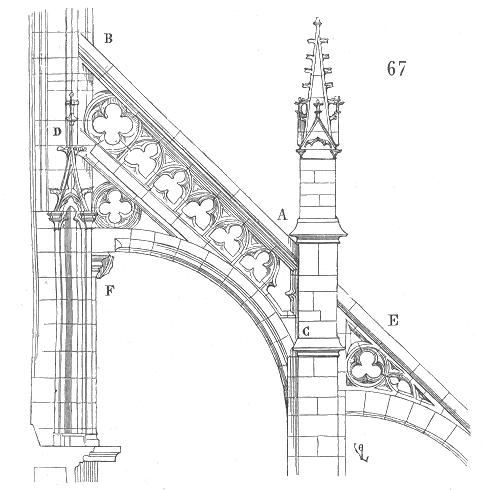

Dans un contexte plus architectural, la période des grandes cathédrales (période gothique) est également ce qui constitue la base de l’enseignement de Gaudí. Eugène Viollet-le-Duc, architecte français du XIXe siècle est à quelques années le contemporain de l’architecte catalan. Son ouvrage « Dictionnaire Raisonné de l’Architecture » ainsi que son étude sur la cathédrale idéale participent aux lectures attentives de Gaudí. C’est d’ailleurs à partir du style gothique de l’architecture religieuse que Gaudí conçoit et dessine le projet de la Sagrada Família. Il apparaît donc que le gothique ainsi que les travaux de Viollet-leDuc constituent un point fondamental de son enseignement universitaire.

19Jacinto Verdaguer (1845 - 1902) est un prêtre et poète catalan. C’est une des figures majeures de la « Renaixança » catalane dans le domaine de la poésie et qualifié de « Prince des poètes catalans » par l'évêque Josep Torras i Bages.

20Joan Maragall (1860 - 1911) est également une figure du modernisme catalan. Son oeuvre poétique « Le comte d’Arnau » lui vaut d’être considéré comme l’héritier de Verdaguer.

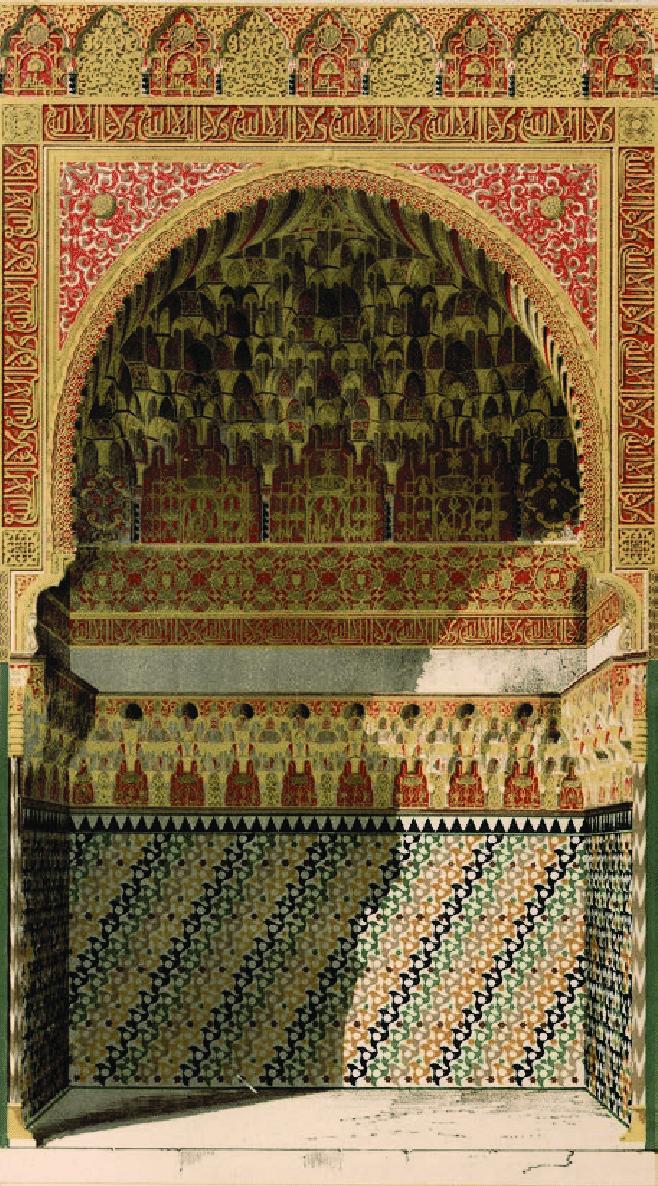

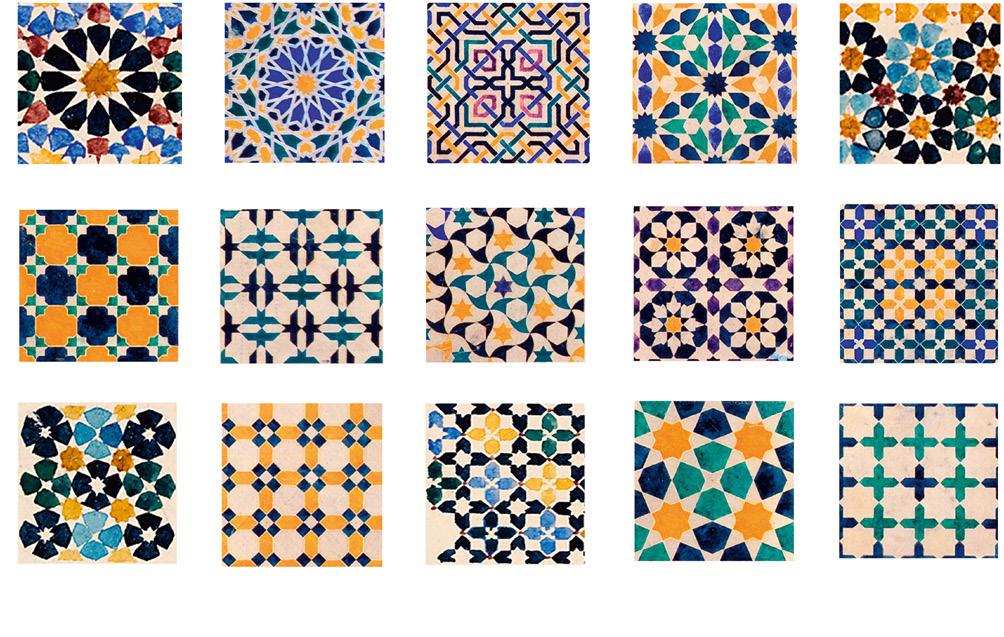

D’autre part, Owen Jones, architecte et artiste des arts décoratifs à l’époque du XIXe siècle, figure également parmi les inspirations de Gaudí. C’est son appréhension des couleurs ainsi que des formes ornementales qui vont l’animer et participer à l’élaboration de ses multiples mosaïques de céramique. L’attrait pour cet art et ces formes renvoie directement à la culture et architecture byzantine qu’il apprécie très fortement. On trouvera d’ailleurs dans nombreux de ses projets des ressemblances et inspirations de cette architecture qui pour lui représentent tout ce qui renvoie à la tradition et à l’origine. (Prolongation de l’architecture romaine traditionnelle)

FIG.6 : CROQUIS, « Grammaire de l’ornement ». Jones, OWEN. 1856

FIG.7 : RECHERCHES, ORNEMENTATION ET POLYCHROMIE, « Grammaire de l’ornement ». JONES, Owen. 1856

FIG.8 : RECHERCHES, LA COLONNE DU TEMPLE POLYCHROMÉE, « Grammaire de l’ornement ». JONES, Owen 1856

En guise de note conclusive pour cette mise en contexte favorable nous l’avons vu, à l’émergence de l’architecture gaudienne, il semble important d’évoquer une rencontre déterminante dans la vie d’architecte de Gaudí. Il s’agit de celle d’Eusebi Güell 22. C’est nécessairement la rencontre qui lui ouvre les portes de la commande privée mais qui permet aussi à l’architecte de constituer un nombre important de références pour le reste de sa carrière. On peut d’ailleurs se demander si sans le soutien du comte Güell, Antoni Gaudí aurait eu l’opportunité de réaliser autant d’édifices.

22Eusebi Güell (1846-1918) est un riche industriel et mécène catalan qui permet de mettre en avant l’oeuvre de Gaudi qu’il apprécie particulièrement. Il est d’ailleurs le principal client de Gaudi et deviendra par la suite un ami proche de l’architecte.

COMPÉTENCE THÉOLOGIQUE DE GAUDÍ : INTRODUCTION À SA PENSÉE ESTHÉTIQUE

- SOUFFRANCE ET NÉCESSITÉ -

Comprendre l’architecture de la Sagrada Família, c’est nécessairement voir et appréhender l’esthétique de Gaudí. Comme l’étude du contexte l’a exprimé, la vie de l’architecte est rythmée par sa pratique rigoureuse de la religion chrétienne. Cette foi qui l’anime et le guide occupe par conséquent une imposante place dans la conception de son architecture. L’esthétique de son architecture, reflet de sa dévotion pour Dieu, semble organisée autour de principes d’ordre philosophique et théologique. Par - théologique on entend l’étude de la science de Dieu, de ses attributs, de ses rapports avec l’homme ainsi qu’avec le monde. Seulement, en lien avec l’architecture de Gaudí et l’appréhension de son esthétique architecturale, il serait plus précis de parler de théologie de la mystique (ou ascétique). Et, par théologie de la mystique, on comprend plus précisément la recherche de la perfection de la vie chrétienne. Dans une certaine mesure, on pourrait également associer cela au quiétisme. Le quiétisme est une doctrine mystique permettant d’accomplir un « Cheminement vers Dieu »23. Ce serait la réalisation de cette quête à laquelle aspire Antoni Gaudí par le biais de son architecture. Ainsi, se tourne vers Dieu celui qui en Jésus a dit : « Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il se renie lui-même et prenne sa croix, et qu’il me suive ».24

« C’est par l’anéantissement de mon être propre et borné que j’entrerai dans votre immensité divine »25 Cette affirmation énoncée par le mystique Fénelon vient faire écho à la volonté de Gaudí mais également à ce que dit Jésus.

23Définition du quiétisme proposée par le CNRTL. C’est une doctrine religieuse établie au XVIIe siècle par le théologien espagnol Miguel de Molinos.

24« Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu », Chapitre XVI, vers 24.

25« Oeuvre de Fénelon », François DE SALIGNAC DE LA MOTHE-FENELON. Volume 1, II. Pour le jour de Saint-Thomas, p.268.

Effectivement, sa vie, traduite par un profond ascétisme, gage de sa grande piété, n’est que le résultat d’un cheminement vers la pureté, le rapprochement de Dieu. Nous pourrions nous demander en quoi le choix de se tourner vers une pratique mystique de la religion est un outil de mesure et de compréhension à sa pratique architecturale ?

La souffrance, et le retour à l’état de nécessité dont il fait preuve après avoir mené une vie bourgeoise, est certainement ce qui nous permet d’esquisser un début de réponse. Comme nous l’avons vu, la souffrance est un sentiment permanent dans la vie de Gaudí.

Ses fragilités de santé dans son enfance, la mort de plusieurs membres de sa famille ou encore la résignation à la quête de l’amour d’autrui est ce qui constitue la formation d’une forme de souffrance perpétuelle et perpétuée chez Gaudí. Cependant, il soutient que cette souffrance est pourtant nécessaire et même signe de rapprochement envers Dieu.

Ce besoin que ressent Gaudí d’éprouver de la souffrance au point de mener une vie totalement dépourvue de biens et de matériel dans le but de trouver grâce auprès de Dieu rappelle les propos du philosophe Nietzsche. Il énonce dans les pages de son essai « Généalogie de la morale » que :

« L’homme ne refuse pas en soi la souffrance, il la veut, il la recherche même, pourvu qu’on lui en montre le sens, un pourquoi de la souffrance. C’est l’absence de sens de la souffrance et non celle-ci qui était la malédiction jusqu’ici répandue sur l’humanité (...) L’homme préfère encore vouloir le néant plutôt que de ne pas vouloir du tout. »26

La souffrance de Gaudí est justement porteuse de sens : trouver Dieu. C’est donc à travers l’expression de sa souffrance et pour se rapprocher de Dieu que Gaudí revient à cette pauvreté.

26« Généalogie de la morale », Frédéric NIETZSCHE. IIIe Traité, §28.

La souffrance qu’il s’impose en retournant à l’état de misère matérielle a ainsi pour but de la conduire à la richesse divine. C’’est à travers cet abandon de lui-même pour Dieu qu’il trouve l’inspiration pour son temple expiatoire comme si se dénuer de toute richesse matérielle permettait l’enrichissement intellectuel et spirituel. « Le chemin qui mène à notre propre ciel passe toujours par la volupté de notre propre enfer. »27 Cette seconde citation de Nietzsche illustre de manière figurative le propos tenu à l’encontre de la vie ascétique de Gaudí.

Si une grande importance semble accordée à ce sentiment de souffrance que Gaudí exprime une grande partie de sa vie, c’est parce que celle-ci est une des clés de compréhension de son esthétique architecturale et par extension de son projet de la Sagrada Família. En effet, en rapprochant l’état de nécessité comme étant intrinsèque à la question de la beauté, il installe son état de souffrance comme principe actif de sa pensée théologique et architecturale.

« Il ne faut pas confondre pauvreté et misère. La pauvreté conduit à l’élégance et à la beauté, la richesse à l’opulence et à la complication qui ne peuvent être belles. »28

Cette phrase très claire de Gaudí est ce qui permet de confirmer cette importance de la pauvreté dans le processus de conception de l’architecte. Par pauvreté il exprime non pas la pauvreté comme un état négatif mais plutôt comme une manière de pouvoir éliminer tous les artifices que l’on peut trouver dans la bourgeoisie pour atteindre l’essence, la nécessité. Ainsi, la pauvreté en tant que matière est selon lui ce qui pourrait permettre d’atteindre la beauté et la perfection.

Cette idée de la douleur et de la souffrance est également impérative pour Gaudí dans l’exécution de ses œuvres. Celui-ci semblait avoir une vision de l’art très théologique et divine.

27« Le Gai Savoir », Frédéric NIETZSCHE. Quatrième livre, aphorismes 338 à 342.

28« Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits », Isdre Puig Boada. 2002, Pauvreté II, p.160.

L’art, en tant que médium de représentation du Divin, du suprasensible, ne peut être pleinement entrepris par un homme qui n’en ressent pas de la douleur. C’est ce qu’exprime l’écrivain Isdre Puig Boada dans son recueil de paroles et d’écrits de l’architecte.

« Gaudí en était arrivé à penser que la douleur et même la pénurie étaient nécessaires pour contrebalancer l’obsession artistique. Pour que l’artiste ne soit pas déséquilibré par l’exigence de l’art, il doit connaître la douleur et la misère. »29

Il serait possible de lier cette nécessité de douleur pour pouvoir atteindre l’œuvre d’art au concept de la beauté. C’est certainement autour d’une même pensée mystique que ces deux idées sont formées dans la pensée de Gaudí. Dans ce contexte présent, par l’expression du mot mystique, on met en avant les pratiques et croyances qui visent à une union entre l’homme et la divinité 30. Il semble que c’est ce dont il s’agit. En s’imposant une douleur et un rythme de vie ascétique, il espère sans doute se confondre avec Dieu. C’est finalement ce sacrifice d’ordre mystique qui expliquerait le caractère si singulier que l’on peut trouver à la Sagrada Família.

« Le sacrifice est nécessaire au succès des œuvres, même si celles-ci sont longues à réaliser : puisqu’il est impossible de vivre sans se sacrifier, autant le faire pour de bonnes œuvres. »31

Selon les textes bibliques, le sacrifice est un don fait à Dieu. Plus précisément, il s’agirait d’un don qui prend la forme d’un repas lequel est préparé afin de l’honorer. En outre, c’est un terme associé à la notion de dévouement, de privation de bien au service de quelqu’un. L’étymologie du mot « sacrifier » découle de son terme latin -sacrifice, un composé de -sacrum facere qui signifie faire un acte sacré 32

29« Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits », Isdre Puig Boada. 2002, Pauvreté II, p.160.

30Définition de mystique proposée par le CNRTL.

31« Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits », Isdre Puig Boada. 2002, Le Temple de la Sagrada Familia I, p.176.

32Définition de sacrifice proposée par le CNRTL.

Ainsi, en employant le terme théologique de « sacrifice », Gaudí inscrit sa pratique artistique dans une vision ascétique et mystique.

La souffrance matérialisée par l’action sacrificielle, d’un point de vue théologique, permet de ce fait à Gaudí de trouver l’inspiration, comme si en s’abandonnant à Dieu, celui-ci lui faisait don d’une vision de l’irreprésentable, de l’infini. Cette hypothèse peut non pas se vérifier mais plutôt être illustrée par un fait observé par l’entourage de Gaudí. Comme évoqué plutôt dans le texte, Antoni Gaudí entreprît un jeûne religieux et très extrême qui causa presque sa mort. Seulement, en se rétablissant, il dessina en une seule fois la façade de la Passion (appelée également façade de la mort), pour le projet de la Sagrada Família.

Cette expérience du suicide mystique détermine ici le lien fort qui existe entre l’esthétique de Gaudí, la souffrance et Dieu

« Plus la souffrance s’imposa à lui, plus son œuvre se dresse, figure, représente ce que lui dicte son désir : donner à voir l’irreprésentable. »33

Afin d’accomplir cette première idée selon laquelle le sacrifice et la souffrance seraient partisantes de son esthétique, il semble intéressant de mettre en lumière les propos d’Annie Andreu Laroche. Cette gradation énoncée dans la construction de la phrase par l’expression du « plus » ( à propos de l’expérience spirituelle et mystique que paraît vivre Gaudí ) traduit ainsi une véritable quête de souffrance comme quête de sens, d’inspiration.

Cette idée de la souffrance dans la conception esthétique de Gaudí semble relever d’une importance certaine dans la mesure où celle-ci justifierait dans une certaine mesure la notion de Beauté chez Gaudí. Comprendre ce que la Beauté ou le Beau signifie dans la pensée de l’architecte catalan nous permettrait de déterminer et discerner la conception théologique de la Sagrada Família.

33« Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits », Annie ANDREU-LAROCHE. 2002, Avant-Propos, p.10.

- BEAUTÉ ET VÉRITÉ -

La Beauté est un concept esthétique et philosophique qu’il semble ainsi nécessaire de définir de manière plus précise. En effet, le principe du « Beau » est un abus de langage et une expression fort peu objective. De ce fait, discerner cette expression communément employée pour exprimer un sentiment, un avis personnel de son véritable sens philosophique parait impératif. Nous allons nous appuyer sur la pensée d’Hegel pour définir cette notion de « Beauté ».

Nous défendons ici l’idée que, comme tout autre concept travaillé et exprimé par Gaudí, la Beauté cultive un lien fort avec la foi chrétienne. En effet, de la même manière que l’ascétisme et la souffrance lui permettent d’accéder à la création artistique, la foi chrétienne lui permettrait également d’atteindre cette idée de Beauté. Hegel, à travers son discours sur l’esthétique, nous permet de soutenir que pour Gaudí, la Beauté est encore une foi liée à la religion.

Hegel, dans sa thèse « Introduction à l’Esthétique : Le Beau » met en lien cette notion avec celle de la Vérité. En effet, le Beau serait la représentation sensible du vrai.

« Nous appelons le beau l’idée du beau. Le beau doit donc être conçu comme idée et en même temps comme l’idée sous une forme particulière, comme l’idéal. (..) L’idée, c’est le fond, l’essence même de toute existence, le type, l’unité réelle et vivante dont les objets visibles ne sont que la réalisation extérieure. (...)Tout ce qui existe n’a donc de vérité qu’autant qu’il est l’idée passée à l’état d’existence ; car l’idée est la véritable et absolue réalité. Tout ce qui apparaît comme réel aux sens et à la conscience n’est pas vrai parce qu’il est réel, mais parce qu’il correspond à l’idée, réalise l’idée. Autrement le réel est une pure apparence (...) Maintenant, si nous disons que la beauté est l’idée, c’est que beauté et vérité, sous un rapport, sont identiques. »34

34« Introduction à l’Esthétique : Le Beau », Georg Wilhelm Friedrich HEGEL. Chapitre I : De l’idée du Beau en général. p.42.

Ces quelques extraits de la thèse d’Hegel nous donnent la possibilité de définir cette notion de Beauté à partir de la notion d’idée. L’idée ou l’idéal, autrement dit la vérité, est finalement le fondement de la Beauté. Tout ce qui relève de la vérité est par conséquent considéré comme Beauté. Ainsi, au-delà d’être un simple sentiment non objectif, la Beauté relève de la vérité absolue. Gaudí reprend ces termes mais donne une signification supplémentaire à cette notion de Vérité.

« La Beauté est l’éclat de la Vérité. Puisque l’Art est Beauté, sans Vérité il n’y a pas d’Art. L’amour de la Vérité doit être par-dessus tout autre amour. La Création continue et le Créateur utilise ses créatures afin de la poursuivre. Ceux qui cherchent à connaître les lois de la nature pour réaliser leurs œuvres collaborent avec le Créateur. »35

Gaudí, en parlant de l’idée de Beauté, revient également à cette idée de la foi chrétienne. On devine alors que sa conception de la Vérité passe par celle de Dieu. Nécessairement, tout ce qui est vérité selon Gaudí serait d’ordre religieux. Étant donné que Dieu représente cette idée de Vérité, alors la Beauté consisterait à représenter la Vérité et donc à représenter l’irreprésentable. Ainsi, en construisant la Sagrada Família il tend à représenter la Vérité et donc à représenter une idée, Dieu.

Plus précisément en rapport au projet de la Sagrada Família, cette pensée qui fait partie du processus de conception de Gaudí semble de manière déterminante montrer à quel point l’aspect théologique du projet est constitutif de l’ensemble bâti. Par ses mots, Gaudí s’identifie non plus comme un architecte à part entière mais plutôt comme un messager qui ne représente que la Vérité, celle que Dieu lui a enseigné. De ce fait, la visée esthétique de Gaudí n’est pas de concevoir une architecture qui, d’un point de vue non objectif et sentimental serait « belle », ou du moins appréciable par la société, mais conçoit en réalité une représentation de la Vérité divine.

35« Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits », Isdre Puig Boada. 2002, Beauté I, p.77.

C’est certainement pour cette raison qu’Antoni Gaudí est un architecte que l’on ne peut pas intégrer dans un mouvement précis, tout simplement parce que sa conception passe au-delà des questionnements esthétiques liés à l’art et l’architecture. Ils s’orientent plutôt vers une quête de mise en forme, mise en substance de l’infini. Autrement dit, matérialiser l’infini divin dans le fini terrestre.

Finalement, on peut déceler une certaine forme de processus mis en place par l’architecte catalan afin d’atteindre cette Vérité. D’une manière cyclique, on peut émettre l’hypothèse qu’en vivant une vie qui se rapproche du monachisme, celui-ci se rapproche de Dieu pour atteindre la Vérité. Par conséquent en représentant « simplement » cette Vérité, il parvient à atteindre la Beauté.

On pourrait aller plus loin et même contraster cette idée avec la notion du Sublime. Dans les textes philosophiques, l’idée du Sublime surpasse l’idée du Beau. En effet, quand nous avons contemplé et saisi le sublime, il se produit en nous, selon Kant, « Une légère douleur, une sorte d'aspiration vers cet infini du sublime que l'esprit ne peut embrasser tout entier. »36 Il apparaît que, dans la mesure où Gaudí semble conjuguer architecture et pratique mystique de sa foi chrétienne, la Sagrada Família relèverait finalement plus du Sublime que du Beau. Seulement, Gaudí dans les rares paroles qui ont été répertoriées, ne parle jamais du Sublime mais nécessairement du Beau et de la Beauté. Pourtant, l’aspect mystique et transfiguratif de son œuvre semblent bien définir l’ensemble du concept comme tenant du Sublime.

Le propos que la philosophe croyante Simone Weil tient à propos de l’œuvre de Gaudí peut nous permettre d’installer réellement la basilique de la Sagrada Família dans l’idée du Sublime.

36« Essai sur les maladies de la tête : Observations sur le sentiment du beau et du sublime », Emmanuel KANT. 1993

« L’essence du beau est contradiction, scandale et nullement convenance, mais scandale qui s’impose et comble de joie. »37 Bien que la philosophe nous parle du Beau, on retranscrit dans ses propos comme un état qui la surpasse, qu’elle ne peut expliquer et qui comme elle le dit, « s’impose ». Ce que tente de nous décrire Simone Weil paraît sensiblement correspondre à la définition que Kant nous donne du Sublime.

L’architecture de la Sagrada Família construite sur la base de cette esthétique profondément ancrée dans la religion peut alors poser question. A partir de ce que nous avons étudié quant à la souffrance nécessaire à la création, ou bien la Vérité divine (déterminante elle aussi de la création), on pourrait se demander si finalement l’architecture en ellemême occupe une place importante dans le projet. En effet, toutes les questions d’ordre conceptuel semblent jusqu’à maintenant dictées par des croyances et des idées d’ordre religieux, mystique. Aussi, c’est peut-être en cela que l’architecture de la Sagrada Família occupe une place particulière dans le patrimoine architectural religieux du monde.

Les notions de Nécessité, de Beauté (Sublime ?) et de Vérité sont ainsi liées de manière intrinsèque. Autrement dit, aucune ne semble pouvoir exister sans l’autre dans la pensée de Gaudí. Pour atteindre la Beauté, il convient de revenir à l’état ascétique, de nécessité. C’est en se rapprochant de cette manière de Dieu qu’il pourra atteindre la Vérité. En représentant cette Vérité qui est la vérité dite absolue, il accède donc à la Beauté.

Seulement, comment représenter la vérité dans le fini de la matière lorsque la vérité absolue relève du principe, d’une idée qui ne possède pas de représentation tangible et rationnelle? De manière plus familière, à quoi ressemble la Vérité divine ?

37« Gaudí, le scandale », Carles ANDREU, in « Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits ». 2002, Citation de la philosophe Simone Weil, p.63.

- NATURE -

Comme nous avons pu le constater depuis le début du développement, la religion et la spiritualité de Gaudí occupent une grande place dans sa construction d’architecte mais également d’homme. Cette spiritualité devient centrale dans ses projets d’architecture. Ce sont justement ses projets qui semblent d’ailleurs être sa démonstration de la Vérité Absolue.

« Le grand livre, toujours ouvert et qu’il faut s’efforcer de lire, est celui de la Nature, les autres livres dérivent de lui et contiennent les erreurs et interprétations humaines. Il y a deux révélations : l’une doctrinaire, celle de la Morale et de la Religion, l’autre guidée par les faits, celle du grand livre de la Nature. »38

Cette citation d’Antoni Gaudí mettrait en lien cette idée de Vérité à travers la parole de Dieu et la conception architecturale. En effet, bien que l’idée soit très subjective, on peut discerner le fait que selon Gaudí, la Nature et l’inspiration de la nature permettraient d’atteindre cette vérité en tant que la Nature est le fruit de la production de Dieu. La Sagrada Família ainsi que tous ses autres projets reprendraient les formes et propriétés que l’on trouve dans la nature pour représenter la Vérité et par conséquent, atteindre la Beauté.

De cette même manière, le philosophe René Descartes énonce cette idée 39 : « Deus sive Natura »40 signifiant « Dieu ou la Nature ». Il établit de manière précise le lien ou la similitude entre ces deux termes de sorte que Nature veut dire Dieu et que Dieu veut dire Nature. C’est cette conception matérialiste que le philosophe peut faire de Dieu qui nous renvoie directement à la conception esthétique de Gaudí.

38« Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits », Isdre Puig Boada. 2002, Le Grand Livre de la Nature I, p.74.

39« Méditation Sixième : De l’existence des choses matérielles, et de la distinction réelle entre l’âme et le corps de l’homme », René DESCARTES, Texte établi par Victor COUSIN. 1824, Tome I, p. 335-336.

40« Deus sive Natura » est une expression créée par Descartes. Vient du latin et signifie littéralement Dieu ou la Nature.

En effet, avec la théorie qu’il développe sur la Création, il donne la possibilité de définir Dieu à la fois comme un Dieu transcendant (ce qui nous concerne dans une certaine mesure dans le cadre de notre étude), mais également comme un Dieu en pensée (substance pensante) et enfin comme un Dieu en matière (substance corporelle). Ici par l’utilisation du nom « substance », il est entendu l’ensemble des choses que Dieu a créé et auxquelles il apporte son concours afin qu’elles continuent à subsister.

La pensée de Descartes renforce cette idée que Nature et Dieu ont un seul et même sens. Alors, si l’on suit la pensée de Gaudí, représenter la Nature permet de représenter la Vérité qui donne lieu d’atteindre la Beauté. En d’autres termes, la Nature équivaut à la Beauté comme Dieu équivaut lui-même à la Beauté. La pensée de Gaudí semble donc déterminée par sa foi une fois de plus dans la mesure où sa principale inspiration en ce qui concerne la formulation de son architecture résiderait dans la restitution de la Nature de Dieu.

« Dans le monde, rien n’a jamais été inventé. La valeur d’une invention consiste à révéler ce que Dieu a mis sous les yeux de toute l’humanité. » (...) « Tout est issu du grand livre de la Nature, les œuvres des hommes sont un livre déjà imprimé. »41

Appréhender la nature en tant que ligne conductrice de la pensée esthétique de Gaudí consent ainsi à lier tout ce qui est, si l’on reprend le discours de René Descartes, en substance pensante à ce qui est en substance corporelle. En utilisant la Nature comme base de son architecture, Gaudí donne une réelle dimension théologique à son œuvre dans le sens où il se servirait de l’architecture comme d’un médium pour révéler la vérité, représenter Dieu.

41« Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits », Isdre Puig Boada. 2002, Inventions II, p.149.

Seulement lorsqu’il en parle, il en ressort une forte impression d’évidence. Comme si finalement, sa méthode et sa pensée architecturale étaient manifestes, indiscutables. De manière plus précise, c’est en définitif comme s’il n’était pas responsable de la finalité formelle de ses projets dans la mesure où il n’a fait que prendre exemple et que par définition, cela suffisait. ( car à travers cette représentation de la nature il parvient à représenter l’idée de Vérité ). Cette hypothèse pourrait éventuellement participer à l’idée de l’architecture transcendante, mystique. (Dans l’idée d’une chose qui surpasse l’entendement, la rationalité).

Cette idée de Nature comme Dieu et inversement, ne se retrouve pas seulement dans les textes littéraires de philosophie mais également dans les textes bibliques, ce qui accroît cette idée que l’architecture de Gaudí, plus précisément celle de la Sagrada Família, est porteuse d’une dimension théologique conséquente.

Dans la Genèse, premier livre de la Bible, on peut lire ces mots : « Dans un commencement, Élohim créa les cieux et la terre. »42 Même si le terme « nature » n’est pas écrit de manière factuelle, on peut dire que le terme de « terre » englobe la notion de nature que nous évoquons. La Nature en tant que nous la percevons s’impose comme le résultat d’un Dieu créateur. Cette mention de l’idée de Nature que nous retrouvons ainsi dans les textes bibliques semble souligner cette pensée que l’architecture de Gaudí est basée sur des formes naturelles qui font lien très directement avec la religion et Dieu.

De ce fait, il apparaît évident que c’est pour cette raison que l’on ne peut classer Antoni Gaudí dans le mouvement artistique de l’Art Nouveau. ( avec le prétexte qu’il produit une architecture naturaliste ). En effet, cette représentation de la nature dont il fait état dans son architecture est, dans son cas, une totale quête de représentation de la perfection à travers la création de Dieu selon sa foi et ses croyances.

42« Bible », Moïse. -400 av.J.-C. Genèse, Chapitre I, verset 1

Gaudí dit : « Dieu n’a fait aucune loi inutile, c’est-à-dire que toute ont leur raison d’être : l’observation de ces lois et de leurs applications révèle concrètement la Divinité. Les inventions sont des imitations imparfaites de ces applications. (..) C’est pourquoi une invention qui n’est pas en harmonie avec les lois naturelles n’est pas viable. »43

Cette croyance pour Dieu qui le guide et dont il fait part une fois de plus ici illustre les propos précédents. Encore plus, on prend réellement conscience ici du rôle de Dieu dans l’architecture de Gaudí. Non seulement c’est un guide spirituel mais également un maître qui a déjà tout inventé et qu’il suffit de suivre afin de concevoir de manière « viable ». C’est intéressant de voir que pour l'architecte, sa culture et sa pratique religieuse ont un rôle davantage voire plus important dans la conception que sa culture et son enseignement universitaire.

Nous pouvons nous demander pour quelles raisons la mise en avant de ces trois notions est importante dans la théologie de la Sagrada Família. La Nécessité, la Beauté et la Vérité sont ici des termes qui reviennent fréquemment dans les propos qu’a tenu Antoni Gaudí. C’est ce qui constitue son esthétique et par conséquent ce qui constitue également la base de la conception de la Sagrada Família. Soit, une base fondée sur des principes spirituels. Sa spiritualité et ses compétences théologiques sont, semble-t-il, ce qui va déterminer la forme du projet architectural du Temple plus que les nombreux textes et revues d’architecture de l’époque.

La Sagrada Família ne serait donc pas un édifice religieux comme on en trouve d’autres à Barcelone mais une représentation matérielle de la vérité, une représentation de la nature divine et une présentation de la Beauté en accord avec la force de sa foi chrétienne.

Qualifier la Sagrada Família sous cet angle de vue ferait d’elle une architecture mystique et transcendante. Autrement dit, une architecture anagogique44. Expliquer son architecture, c’est comprendre son expérience avec la religion mystique.

43« Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits », Isdre Puig Boada. 2002, Inventions I, p.149.

44Par anagogique, on admet plus précisément « l’élévation de l’âme vers les choses célestes ». Définition de anagogique proposée par le CNRTL.

LA SAGRADA FAMÍLIA : ARCHITECTURE DE LA FOI RELIGIEUSE

THÉOLOGIE DE LA SAGRADA FAMÍLIA : EXPÉRIENCE MYSTIQUE DE LA FOI

Si l’on se rapporte au « Dictionnaire de la Spiritualité Chrétienne » et plus précisément au chapitre Mystère et Mystique, on peut esquisser dès lors une première définition du mystère : « Pour les pères de l’Eglise, mystique est encore un adjectif. Mais il qualifie tout ce qui se rapporte au Mystère, c’est-à-dire au dessein de Dieu d’unir à lui tous les hommes par la médiation de son Fils, envoyé au milieu des hommes. Toute existence chrétienne prend dès lors valeur mystique, dans la mesure où le chrétien est initié à ce Mystère par l’intelligence des Ecritures, et en vit par la prière, la liturgie et les sacrements. »45

Le mystère, ou bien plus exactement la qualité mystique de la pratique religieuse, réside dans cette substance invisible qui vise l’union de l’homme à la divinité qui est Dieu. C’est la foi de l’homme qui parait être la composante principale de cette notion de mystique, dans le sens où elle permet à l’homme de rendre visible ce qui pourtant ne l’est pas d’un point de vue rationnel. Saint Paul, toujours dans son discours sur le mystère, évoque le terme mustérion qui vient du grec ancien - μυστήριον et qui signifie rite, secret ou bien encore initiation. Le mustérion est justement cette intention divine médiée par le Christ dans le but de créer la symbiose entre Dieu et les hommes. « Accomplissement dans le Christ d’un dessein de Dieu d’abord caché, ensuite manifesté aux hommes. »46 Cette définition que propose Saint Paul met en lumière deux termes qui semblent intéressant dans le cadre de notre étude. Il s’agit nécessairement de « caché » puis « manifesté ». En effet, cela nous ramène une fois de plus au lexique de la vision, mais également à celui de la quête. Cependant, cette vision dont nous parlons n’est que subjective car il s’agit de quelque chose en soi et non de quelque chose de tangible. On pourrait parler de vision aveugle dans le sens où l’homme prend pleine conscience de quelque chose d’invisible, de mystique

45« Dictionnaire de la Spiritualité Ascétique et Mystique : Doctrine et Histoire », Aimé SOLIGNAC in « Dictionnaire de la Spiritualité Chrétienne ». Fasc. LXXII-LXXIII, Avant-Propos, p.4.

46« Dictionnaire de la Spiritualité Ascétique et Mystique : Doctrine et Histoire », Aimé SOLIGNAC in « Dictionnaire de la Spiritualité Chrétienne ». 1861, Fasc. LXXII-LXXIII, MYSTÈRE, p.4.

C’est cette irrationalité et cette capacité du dépassement de l’entendement qui semble définir ce qu’est le mystère. C'est nécessairement pour cette raison que l’ascétisme s’avère propice à la pratique mystique de la religion. L’homme, en délaissant son être physique au profit de son soi intérieur, fabrique et nourrit par la dévotion à Dieu cet accès à la visibilité de l’invisible. C’est de cette manière que Saint Paul écrit à propos du mystère : « D’une autre manière (premier allôs), le message est appelé mystère parce que nous croyons ce que nous ne voyons pas : nous voyons certaines choses, et nous en croyons d’autres. »47

Plusieurs ouvrages de théologie chrétienne dont notamment « Traité de la vie intérieure, Petite somme de théologie ascétique et mystique d’après L’esprit et les principes de saint Thomas d’Aquin »48 ou encore « Précis de théologie ascétique et mystique »49 distinguent les notions d’ascétisme et de mysticisme. Selon les auteurs, l’ascétisme se différencie du mysticisme car il n’est pas le résultat d’une contemplation infuse mais d’une volonté contemplative. Exprimé d’une autre manière, la pratique de l’ascétisme ne serait pas une manière de définir la pratique mystique mais plutôt un chemin vers celle-ci, tout simplement parce que le mysticisme se définit comme un état qui s’impose à travers la foi. Le jésuite Jean-Baptiste Scaramelli détermine justement l’ascétisme comme « les voies ordinaires»50 ce qui assurément induit le fait que le mysticisme serait selon lui « les voies extraordinaires»51 .

47« Dictionnaire de la Spiritualité Ascétique et Mystique : Doctrine et Histoire », Aimé SOLIGNAC in « Dictionnaire de la Spiritualité Chrétienne ». 1863 - 1864, Fasc. LXXII-LXXIII, MYSTÈRE, p.9.

48« Traité de la vie intérieure, Petite somme de théologie ascétique et mystique d’après L’esprit et les principes de saint Thomas d’Aquin », Andrée-Marie MEYNARD. 1885 (publication originale), Tome I

49« Précis de théologie ascétique et mystique », Adolphe TANQUEREY. 1923. (publication originale)

50« Dictionnaire de la Spiritualité Ascétique et Mystique : Doctrine et Histoire », Aimé SOLIGNAC in « Dictionnaire de la Spiritualité Chrétienne ». 1934, Fasc. LXXII-LXXIII, PHÉNOMÈNE MYSTIQUE, DISTINCTION ASCÉTIQUE-MYSTIQUE, p.154.

51 IBIS.

Il exprime par le biais de ses deux ouvrages « Direttorio ascético » et « Direttorio mistico »52 : « On peut parvenir à la perfection sans l’intermédiaire de la contemplation infuse. Certains, la majorité, y arrivent par le chemin pur et simple de l’exercice des vertus. Il ne s’agit pas de deux itinéraires contraires, ni même toujours parallèles, car le second suppose le premier, quoique celui-ci puisse exister sans l’autre. »53

C’est effectivement cette « voie ordinaire » que semble avoir emprunté Gaudí. Plus encore, c’est cette pensée qui, nous l’avons vu, formerait les bases de la conception de la Sagrada Família. Saint Paul, en parlant de la manifestation de Dieu par la mystique écrit : « Le lieu où s’accomplit le mystère est le Christ Jésus (...) En définitive, le sens le plus profond du mystère est le Christ s’agrégeant l’Eglise comme son Corps, sa Plénitude ou son Achèvement. »54 Si l’on tente d’adapter l’objet d’étude à ce discours, nous pourrions affirmer que la Sagrada Família est justement le corps du Christ que Gaudí tente de représenter de manière architecturale. En d’autres termes, représenter l’absence par la présence. Si l’on suit cette thèse, la Sagrada Família est ainsi le lieu où se produit le mystère et donc Gaudí, l’architecte de l’absence. Par l’expression « architecte de l’absence », on entend ici que Gaudí ne traite pas uniquement le plein de l’architecture mais également le vide afin qu’il devienne aussi visible et lucide qu’un plein. De ce fait, on atteint l’unité et l’harmonie, caractéristiques de la notion du mystère.

« Le trait le plus caractéristique du mystère, c’est qu’il est annoncé partout, et reste cependant inconnu de ceux qui n’ont pas une pensée droite : car ce n’est pas en vertu de la sagesse qu’il est dévoilé, mais de par l’Esprit, dans la mesure où nous pouvons le recevoir. »55

52« Direttorio ascético » se traduit en italien par Annuaire ascétique. « Direttorio mistico » se traduit également en italien par Annuaire mystique.

53 IBID.

54« Dictionnaire de la Spiritualité Ascétique et Mystique : Doctrine et Histoire », Aimé SOLIGNAC in « Dictionnaire de la Spiritualité Chrétienne ». 1861-1862, Fasc. LXXII-LXXIII, MYSTÈRE, p.5.

55« Dictionnaire de la Spiritualité Ascétique et Mystique : Doctrine et Histoire », Aimé SOLIGNAC in « Dictionnaire de la Spiritualité Chrétienne ». 1863-1864, Fasc. LXXII-LXXIII, MYSTÈRE DANS LA TRADITION PATRISTIQUE, Citation de Jean CHRYSOSTOME, p.11. IBID, p.11

Cette vision du mystère que nous donne Chrysostome par la parole de Saint-Paul est également porteuse de sens dans le cadre du projet de Gaudí. Plus précisément, si nous ne nous attachons pas à observer plus loin que ce que nous voyons, dans ce cas le Temple de Gaudí ne reste qu’un des nombreux édifices religieux que l’on peut trouver à Barcelone. La valeur mystique de l’architecture de Gaudí ne semble pouvoir être perçue seulement si l’on rentre dans cette idée de contemplation.

Ce qui paraît important de préciser, c’est que dans le cadre de l’architecture, la qualité mystique d’un bâtiment ne peut pas être perçue par tout type de public. Il faut savoir prendre conscience à la fois de la matière visible mais également prendre conscience de la matière invisible que la visible produit. Si l’on se réfère au projet de la Sagrada Família, nous avons constaté que la centralité de la pensée architecturale de Gaudí réside dans la foi qu’il entretient. Il détermine ainsi la forme architecturale en vue de représenter la perfection, qui résulte bien évidemment de la création divine. De cette manière, en constituant le corps du Christ (si l’on reprend les termes de Saint Paul) par la pierre, il manifeste dans les vides cette « mystique » qui finalement vient englober le projet. La Sagrada Família devient nécessairement un tout.

« Gaudí, profondément religieux, qui voit dans le Temple la construction par excellenceparce que, dédiée à la divinité, elle est spirituellement supérieure aux autres. »56

La particularité que l’on relève dans l’objet d’étude c’est que cette notion de mystique dont nous avons tenté de mieux comprendre le sens ne s’applique pas uniquement à l’homme qu’est Gaudí mais également à son architecture. Autrement dit, ce serait le dessein de l’architecture du Temple de réunir, que dit-on, d’unir Dieu au peuple. C’est en cela que la Sagrada Família lui apparaît comme l’architecture dans sa qualité supérieure, dans sa perfection ultime.

56« Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits », Annie ANDREU-LAROCHE. 2002, Avant-Propos, p.9.

En somme, l’architecture de Gaudí, par sa compréhension du vide et sa volonté de matérialiser la connaissance absolue, s’inscrit dans un registre que l’on pourrait qualifier de mystique. Plus exactement, Gaudí utilise l’architecture et les qualités de celles-ci afin de représenter Dieu et donc dans une certaine mesure, de représenter la réalité ultime. Dans ce cas présent, nous pourrions nous interroger sur la valeur de l’architecture en tant qu’elle participe à atteindre un état sublime de conscience. C’est pour cette raison que l’on peut émettre des difficultés à définir de manière précise ce que représente l’architecture de la Sagrada Família.

Antoni Gaudí nous propose une expérience de l’au-delà et met en évidence ce que l’on ne perçoit pas. C’est en cela que l’on peut nécessairement se trouver avec une idée confuse du Temple. En effet, comment concevoir l’idée que Gaudí met à disposition du peuple chrétien la doctrine du Salut à travers l’usage de la pierre ?

« Réaliser quelque chose consiste à mettre sa propre loi en accord avec la loi de la Création (autrement elle ne tiendrait pas, elle n’aurait pas de consistance). Pour y parvenir, l’expérience est indispensable. »57

Cette pensée de Gaudí nous donne la possibilité d’amorcer la question de l’expérimentation.

Ce qui relève d’intérêt dans le projet du Temple, c’est que l’architecte comme les visiteurs sont soumis à l’expérience. Bien évidemment, il ne s’agit pas de la même et pourtant, elle permet dans les deux cas d’atteindre un état contemplatif. On pourrait ainsi considérer

Antoni Gaudí comme un médiateur entre la parole de Dieu et le peuple où, par le biais de son architecture, il manifeste l’unité. ( et donc, semble réduire le vide qui sépare le chrétien de son Dieu. )

57« Antoni Gaudí, Paroles et Ecrits », Isdre Puig Boada. 2002, Architecture I, p.84.

Considérer l’œuvre de Gaudí c’est également prendre en compte ce que l’architecture de celui-ci peut produire. « Les spécialistes et les amateurs de l’œuvre de Gaudí mettent souvent l’accent sur l’aspect douleur ou sur l’aspect joie que suscite la contemplation de ses créations mais pour un chrétien ces deux sentiments ne sont que les deux faces d’un seul phénomène : la transsubstantiation. »58

La pensée esthétique (ou compétence théologique) de Gaudí, alimentée par sa foi, permet à son architecture d’être expressive, comme un miroir de sa spiritualité et de son parcours religieux. En tant qu’elle est le reflet de l’architecte, la Sagrada Família s’anime. On pourrait même évoquer la notion d’architecture animique. C’est ce que l’auteur Carles Andreu souligne lorsqu’il parle de joie mais également de souffrance en faisant référence à la contemplation du Temple. Il fait également mention du phénomène de transsubstantiation. Selon l’Eglise catholique, la transsubstantiation est nécessairement la transformation d’une substance en une autre. Plus précisément, il s’agit d’une doctrine selon laquelle au moment de la consécration, le vin et le pain deviennent le sang et le corps du Christ. Rappelons également l’objet de l’eucharistie. Il s’agit sensiblement d’un évènement pendant la messe qui consiste à rendre mémoire au Christ en le rendant présent par le biais de la transformation du vin et du pain. La nature devient ainsi Jésus Christ par l’Esprit sain. En mentionnant le terme de transsubstantiation, l’écrivain compare ainsi le vin et le pain à la Sagrada Família. De cette manière, il met ainsi en évidence l’idée que par le biais de la pensée religieuse qui nourrit la basilique, la structure du Temple devient la présence réelle de Jésus Christ. Ce phénomène surnaturel que semble décrire Carles Andreu nous renvoie par la même occasion à la notion du mysticisme.

« Le mystère paulinien implique donc une mystique : il produit en effet dans le croyant une lumière et une force qui l’investissent, l’enveloppent et le débordent, mais aussi l’introduisent dans un mouvement de reconnaissance et d’amour effectif à l’exemple du Christ et en communion avec lui. »59