安全健康互動的學校區

賽馬會“創不同”社會創新實驗室成立於2016年,是香港首個民間發起專注公營服務創新的實驗室。 每個實驗項目均與政府部門合作,透過社區參與、設計思維及共創實驗,與公務員及市民共同設計公營 服務及政策,改善公共生活。

承蒙香港賽馬會慈善信託基金的慷慨支持,創不同協作計劃於2016至2021年間推行六個實驗項目, 創新公營服務之餘,致力開發一套適於香港的社會創新實驗室工具及方法。過去的實驗項目分別如下: 實驗圖書館 2016年9月至2017年1月 公園實驗室 2017年4月至7月 行多步實驗室 2018年3月至7月 街市實驗室 2019年3月至7月 行多兩步實驗室 2019年9月至2020年11月 本地旅行實驗室 2021年1月至8月

我們相信創意可為社會帶來更多可能性。透過各種參與式項目,MaD致力啟發和支持本地以至亞洲 各地的創變者changemakers,為當代社會尋找創新方案和出路。

MaD的長遠目標是建立一個創意公民社會。自2009年成立以來,我們從專注於年度旗艦項目——MaD 年會,發展成一個多面向的創意平台,旗下項目包括賽馬會“創不同”社會創新實驗室、賽馬會“創不同” 學院、多個社會參與式藝術項目,以及與不同伙伴跨界合作的創意企劃。

創不同協作有限公司是民間非牟利團體,也是《稅務條例》第88條認可的香港慈善機構。

建設易行城市為全球大趨勢,承接2018年 “行多步實驗室@深水埗”的成果,賽馬會“創不同” 社會創新實驗室再與運輸署合作,舉辦“行多兩步 實驗室@深水埗”。

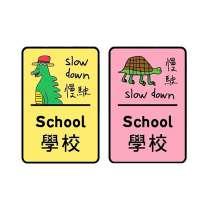

“行多兩步實驗室”組成跨界別、跨年齡層的 實驗室團隊,自2019年9月至2020年11月在深水埗 學校區為學生及長者設計一個更安全、愉快的道路 體驗。實驗室聯繫區內三間中小學和兩間長者 中心,組成超過70人的街坊智囊團,收集了 區內居民的步行故事,不但思考學校區的定義, 更探討以 人為本的道路 需要。團隊與區內學生、 長者從社區設計角度 為 學校區 構思了六個建議 雛型 : 卡通校區標示牌、顏色行人過路處、3D行人 過路處、臨時行人專用區、行人引路線及休憩處、 波點延伸過路處。

在六個建議雛型測試後,我們總結經驗,在本指南 提出「學校區道路設計原則」和每個社區均可實踐 的共創模式,期望可為政府及各界 提供參考,促進 未來學校區道路設計的討論,共同建設一個更 安全好玩的學校區!

與學生一起共同設計鮮明的 學校區路牌及地面“學校區” 標誌,指出學校區範圍,幫助 司機提高警惕。

透過在路面塗畫顔色令灰暗的 過路處變得明亮顯眼,讓司機 留意過路者,行人過路體驗更 輕鬆愉快。

學校區主要路口地面增設顯眼 3D圖案,提醒司機減速,學校 區街道變得更安全。

4

將學校旁閒置道路轉化成週末 期間限定的行人專用區,可讓 學生及街坊體驗富創意的社區 公共空間。

裝設行人路“引路綫”,並新增 舒適座椅及地面鋼琴,讓上學 充滿樂趣,亦為等候家長提供 休憩空間。

過路處置波點圖案和防撞柱, 可減少防礙視野的違例泊車, 有助行人和司機看清路面。

1 2 3 4

報告摘要 為何閱讀這份行動指南 ?

簡介:甚麽是易行城市? 初思:一個好的學校區是怎樣的? 定義:如何界定學校區? 再思:理想的學校區是怎樣的?

學校區設計原則

“行多兩步實驗室”建議雛型

實驗室團隊的延伸建議

學校區設計中不同持份者的參與

未來:“行多兩步實驗室”共創模式的反思

一個安全好玩的學校區道路設計,將會影響社區 每位持份者。行動指南由定義學校區為起點,繼而 探討如何設計理想的學校區道路,再從實證歸納出 設計原則和共創模式。賽馬會“創不同”社會創新 實驗室(社會創新實驗室)透過行動指南,倡議以 跨界及跨齡的方法,和街坊共創理想學校區。我們 期望本指南為你帶來道路設計和創新的新思維! 作為社區的一員,讓我們一起推動安全好玩的學校

區吧!

學校內外是兒童重要的生活場所, 亦是校長和老師們必經之路。關注 學校區設計,讓學生安全更受保障。 作為學校區重要持份者,不妨聯繫 政府或地區組織,提出學校區道路 設計新想法。老師也可以帶動學生 討論,甚至改善學校區附近的道路 設計!

學校區道路設計將影響區內居民 (尤其兒童及長者)過路安全、生活 品質及社區地方感(sense of place)。

請參考指南中的共創方法,和居民 展開更多關於學校區道路設計的 討論。一齊推動社區公共生活品質!

道路設計不單影響社區中的長者和 孩子,亦和每一個居民的生活息息 相關。

上學放學的步行體驗,會影響兒童 的健康和心情。改善道路設計,更能

使兒童更安全地過路呢!

不妨和身邊家長一齊拿著這本行動 指南,看看孩子上學的周圍有沒有 道路設計可改善的地方,找找同伴,

一齊設計學校區吧!

你也可以從自身出發,身體力行,像 實驗室團隊成員般以居民身份加入 共創,推動安全學校區的設計! 安全和愉快的步行體驗是提升香港 易行度目標之一,和居民共創,更能 持續回應社區對街道的需要。

指南中對學校區定義和設計原則能 幫到你,請參考,並持續與街坊共創 以人為本的學校區。

交通工具由工業革命開始迅速發展,縮短了運輸 時間,市民可快捷地穿梭城市不同角落,拓展生活 和工作圈。這種改變鼓勵更長距離的出行,城市 規劃的模式便由「人本」轉為汽車主導,滿足市民 想用最少時間直達城市不同地點的需要。香港的 城市規劃以公共交通主導,鐵路和公路貫穿新市 鎮,但這些交通網絡把社區切割成不同部分,降低 了城市的易行度和連結性。

步行是人類最基本的運動,汽車主導的城市發展, 減少了我們的運動時間,衍生各種“都市病”,其中

肥胖 最普遍。因此,“易行城市”以人本為切入點, 鼓勵步行,旨在改變城市生活的形態。如城市設計

政府將一些內街劃為無車地帶,只保留主要幹道 作行車之用,釋放更多公共空間。市民可在範圍 內選擇步行和騎單車,公共空間亦供人娛樂休憩。 2019年疫情期間,美國紐約市市長開放只供汽車 馳騁的道路為“open streets”,以方便市民遵守 社交距離,在無車的街道中央散步走動,保持身心 健康。現時,紐約市政府亦打算在後疫情時代延續 此措施,以推動易行城市。由此可知,易行城市不 僅是一種城規設計的選項,更有其必要性。

一個新城市的規劃,要從設計最短路程 和最吸引的步行和單車徑做起,然後才 可以回應其他交通需要。 在規劃 過程中,佇立建築前必須考慮城市空間 如何使用,而空間的使用又必須回應人 們的生活。1

易行城市是一種城市規劃和設計的範式轉移,它 鼓勵市民建立健康和可持續的城市生活,吸引 不同的人重回街上,使不同的事發生,利用街道 凝聚社區。事實上,易行城市的概念已在世界各地 實踐。例如西班牙巴塞隆拿的“superblock”,當地

學校區道路設計有助推動易行城市? 高密度的城市必須重視和保護學生的安全。汽車 主導而非行人優先的城市規劃給學生帶來風險。 學生比較矮小又愛跑動,容易忽視往來車輛,較 其他群體更易遇上交通意外。因此,要把城市空間 變得人本,就應從學生使用道路的痛點入手。一個 對學生友善和易行的城市空間,亦是任何市民的 易行社區。

此外,學校區的使用者其實不止學生,還包括了 家長、長者、老師、商販等等都會在區內遊走,而且 他們各自有不同的使用考慮。學校區街道的創新, 既是推動易行城市的一個試點,也是營造社區的 方法。社會創新實驗室團隊反思:到底一個怎樣的 學校區,才能貫徹易行城市的概念,並能 兼顧不同 持份者的需要?

共創學校區的核心精神

社會創新實驗室相信“ 共創 ” 、 “ 用家為本 ” 、 “ 社區 參與 ”和“ 實驗主導 ”是共創的四個核心價值。共創 學校區亦然,透過實踐共創價值,我們便能找出 易行學校區的設計原則。

共創 組成實驗室團隊 與有關持份者共同

社區參與

與各持份者共同構思 實驗方案

以用家為本,定義 理想的學校區

試行建議雛型,收集 用家意見,不斷改良

建設易行城市已是世界大趨勢,承接2018年的 賽馬會“創不同”社會創新實驗室再度與運輸署 合作,舉辦“行多兩步實驗室@深水埗”(行多兩步 實驗室)。行多兩步實驗室召集了一隊跨界跨齡 的實驗室團隊,於2019年9月至2020年11月期間 在深水埗社區,為學生及長者設計一個更安全、 愉快的學校區。

就深水埗區而言,學生是學校區的主要用家。而 另一方面,深水埗區有近7萬名65歲或以上居民, 佔當區人口16.6% 2,長者亦是街道的主要用家。

學生和長者步速大相徑庭,一快一慢,團隊相信

若能同時照顧學生和長者,定能照顧大多數用家。 因此,行多兩步實驗室決定探討以下問題:如何 為深水埗的學生及長者共創安全又愉快的街道?

思考一個好的學校區由構思設計過程開始,團隊 相信每個學校區都有不同需要,每個易行學校區 不一定有相同標準。相反,周全的設計過程可以 讓我們準確地理解需要。社會創新實驗室一直運 用設計思維切入社區議題。在過程中,團隊逐步 了解用家,與用家交流,建立同理心,以用家為本 的原則設計建議雛型。

深入社區,並與社區建立 關係,收集各用家的步行 習慣和困難,從中了解社區 需要。

就收集所得,分析及疏理 用家需要。針對痛點,研究 及提出易行建議雛型。

在學校區內進行不同小型 實驗,在實地測試後深化 建議雛型,提出易行學校區 願景。

2018年,社會創新實驗室跟運輸署合作,開展為期五個月的“行多步實驗室@深水埗”,透過小型的實地試驗,引發持份者討論、倡導實證為本的 服務和政策建議,從而推動香港整體街道規劃和設計的範式轉移,令街道變得更以人為本。

2 政府統計處(2019)二零一九年按區議會分區劃分的人口及住戶統計資料。擷取於2021年2月8日 https://www.swd.gov.hk/tc/index/site_district/page_ssp/sub_ssp-profile/

不同城市對“學校區”定義不同,也在學校區訂立 嚴謹的交通規例,確保學生步行回校的質素。譬如 南韓,小學正門周遭300米範圍為學校區 3,限制 區內車速每小時30公里 4;加拿大亞伯特省將毗鄰 學校路段合併成一個學校區,同樣制訂車速限制。

然而,外地的學校區定義似乎不適合香港高密度

都市。那麼,我們 應如何界定 香港 學校區?團隊與 深水埗的不同道路使用者交流,發現他們就 劃定 學校區的想法各有不同,例如路線某節點的學生 人數、主要道路和學校正門的距離等。團隊整合 意見後,反思對香港學校區的劃定準則。

3“South Korea implements tough school zone traffic law”,United Press International,2020年4月。https://www.upi.com/Top_News/WorldNews/2020/04/14/South-Korea-implements-tough-school-zone-traffic-law/1131586867523/

4 Alberta Infrastructure and Transportation. (2007). Guidelines for schools and playgounrd zones and areas. https://open.alberta.ca/dataset/ c68b3fbd-6de0-4021-9b97-4d1fab49e8a6/resource/c14e70b4-4bde-4709-bf9c-f2fd17b3fb4f/download/schlpgnd.pdf

為“學校區”作出 準確定義是構思建議雛型的 先決條件。團隊所用方法包括:起點終點問卷調查 (origin-destination survey)、步行日記及現場觀察,

了解學生和其他道路使用者的習慣。團隊也在放學 時段到學校一帶,觀察學生回程時心情、步伐的 變化,了解他們的感受。

透過起點終點問卷調查,受訪者能更具體和清晰 地指出他們的出行路線。團隊邀請了3間合作學校 的學生完成問卷,收到211份有效回覆,從中有 兩個比較明顯的發現:

第一,受訪者的起點(即居住屋苑)即使相同,但 回校路線卻受易行度相關因素影響而有所不同。 在短短的步行路程中,受訪學生的考慮包括:街道 是否空曠、是否有遮蔭、沿途商店是否有趣、街道 衞生等等。例如,部份街道雖便捷卻因衞生問題, 如動物排洩物,而令部份學生選擇繞道而行,享受 一個更舒適、易行、安全的回校過程。

起點

第二,不管學生選擇哪條回校路線,某些地點仍是 學生必經之路。深水埗街區狀如網格,十字路口是 不同路線的主要樞紐。例如,東京街和長沙灣道 的這個十字路口便

這些位置正是各條路線重疊的地方,在設計上便 絕不可忽視。

團隊走入了社區,與街坊討論,收集家長、長者、司 機等道路使用者對學校區的定義和構想。他們也 都不約而同地關注到十字路口和過路處的道路 設計。

根據與街坊、學生的訪談,參考其他城市的經驗, 團隊界定的深水埗學校區為:中華基督教會協和 小學(長沙灣)、聖公會聖多馬小學、九龍工業 學校、福榮街官立小學和許仲繩紀念學校5間學校

對開300米範圍,再沿著學生回校路線調整,包括 學生較常使用的十字路口,即福榮街、九江街交界 以及長沙灣道、東京街交界。

需要強調的是,這個定義或許適用於九龍舊區、 鄰近住宅的學校區,卻未必適用於全香港,尤其是 新市鎮。不同社區的規劃、土地用途、交通等因素 也會影響學生養成不同的步行習慣。因此,未來的 易行研究應以深入的調查和研究,回應用家需要 為大前提,按實際情況如校舍類型為學校區訂立 不同定義。

在香港,校舍與社區的空間關係並不一致,或位於 繁榮的商業區,或鄰近寧靜的住宅區,或被住宅 建築群包圍,或靠近繁忙的馬路,或 附近街道寬窄 不一 ⋯⋯ 就 道 路使用者的步行體驗和需求各有 不同,學校區的街道設計需隨之改變。團隊認為, 必須因應不同類別用途、四周環境及前述的用家 習慣,調整學校區界線。

學校鄰近住宅及商業區,吸引大量 人流,交通繁忙,但行人路較窄,不 便行人。

例:聖保祿學校

香港較常見的校舍與社區的空間關係,可 就“鄰近 土地用途”和“現有道路設計易行性”這兩項因素 分類。相鄰範圍內的學校數量或會影響使用道路 的學生基數,但團隊相信,鄰近土地用途和現有 設計對 學生的體驗和習慣 影響更大。因此,我們 建議在劃定學校區時應優先考慮這兩項因素,以 了解用家體驗和習慣,然後在構想創新設計時按 實際學校數量和規模提出不同建議雛型。

學校鄰近住宅區,有大量店鋪與街 道生活,行人路寛,卻缺乏過路設 施與指示。

例:顯理中學

學校鄰近住宅區,有大量店鋪與人 流,行人路寛闊兼有綠化。

例:鄧肇堅維多利亞官立中學

學校位於山坡,離商店和社區有一 段路程,行人路陡斜較窄,行人有 時需要走出馬路。

例:真光女書院

學校鄰近住宅,離商店與社區有一 段路程。行人路置休息設施,過路 設施和指示不足。

例:中華傳道會劉永生中學

學校鄰近住宅區,離商店與社區有 一段路程,行人路闊兼有綠化。

例:培僑書院

學校位於半山區,附近缺少商業活 動,行人路較窄而陡斜,學生出入 主要乘車。

例:寶馬山學校群

學校鄰近住宅區,離商店有一段 路程。行人路雖寛,但過路設施未 完善。

例:龍翔官立中學

學校位於屋苑範圍內,較少車輛出 入,行人通道寛闊,但缺少店鋪與 街道生活。

例:順德聯誼總會翁祐中學

要做到用家為本,須由同理心開始。團隊先了解 用家步行習慣,找出他們日常步行中的痛點。在 構思建議雛型前,先向社區發問 “你希望有個 怎樣的學校區?”

團隊使用不同方法和持份者一起“找答案”,包括

步行日記、由街坊帶路講解日常街道問題、拼砌 理想街道模型、援引海外創新例子、討論等等。

在社區持份者分享他們的街道故事後,團隊運用 同理心地圖整理出各持份者需要,再用系統思維 梳理,就 安全好玩的理想 深水埗學校區,提出了 十二個設計原則。

我覺得後巷好污糟,不 衛生又不安全。每次行 後巷我都要跳、跑著 過去,怕會踏「地雷」。

街道沒有足夠的休憩 地方,老人家不能在 街上走太久。路面又 多車,很難感到放鬆。

我平時在街上很期待 遇見朋友,但很少機會 遇到。媽媽又不會跟我 說話,所以覺得好悶。

平時工作在馬路推車仔覺得 危險。想上行人路,但路實在 太窄,車仔太阻街了。而且 並排停車問題又嚴重,根本 無法用行人路。

平時我負責湊孫仔孫女放學, 放學時間不同,會和孫仔在 大榕樹下等待。孫仔視大榕樹 為基地,他最喜歡是拾樹枝、 排樹枝,自創遊戲。

寧願泊遠點再走回頭路。

平時在龍寶酒家飲早茶, 又塞車又難找泊車位。

易行城市必須建立在安全之上,特別是在學校區。

汽車主導的城市更要提高駕駛者的安全意識。

我們如何構思一個更安全的學校區?

清晰介定學校區,並明確提示 道路使用者學校區邊界是首要 重點。提醒駕駛者已進入學校 區,有助鼓勵他們照顧其他道路 使用者,尤其是學生,養成互相 包容和尊重的道路使用態度。

“泊街”在香港非常普遍,並列 泊車(double parking)和大型

車輛容易遮擋行人及司機視線, 尤其危及身形矮小的學生及 長者,因此確保不同道路使用者 的清晰視野非常重要。

車速太快令道路使用者難以 適應路面情況,產生危險。研究 指出當行人遇上30km/h車速 以下的交通事故,存活率達到 90%之多 5,比30km/h車速 以上的高一倍,證明低速行車 對行人安全極為重要。

長者和幼童步速比較慢、體力 也較弱。不論在過路設施或 道路設計,都需對這些用家多加 照顧。例如提供充裕過路時間、 添置中途站或設施照顧體力弱 的用家,讓他們能安全過路。

香港市區街道車速限制為50公里。當遇上突發情況,50公里車速需要超過 兩部雙層巴士長度的停車距離。行人若被撞倒,強大的撞擊力會導致重傷 或死亡。學童未必能夠應付複雜的街道環境,而且體型較小,很容易受到

傷害。降低車速限制可締造舒適安全的街道和學校區環境,更好平衡交通 和行人的需要,也不會造成塞車或不便。現時全球不少城市已大範圍實施 30或40公里限速區,聯合國也將2021年的第六屆全球道路安全周定為 《街道為生活,愛30限速》,大力推崇低限速區理念。

鄺子憲 道路安全專家

“ 行多兩步 ”可減低肥胖率,提升身心健康,但是 要“ 行得健康 ”亦有賴健康的環境。汽車佔用大量 城市空間,行人可使用的空間隨之減少,同時,汽車

產生大量廢氣及噪音,嚴重影響長者和學生健康。

怎樣才能營造舒適、健康的學校區步行環境?

足夠的休憩及休閒空間

針對有體力差異的長者和幼童, 路上需在適當距離設休憩空間。

富趣味性的休憩空間更能調劑 城市中急促且緊張的氣氛,改善

步行體驗 。

健康空氣

人多車多、烏煙障氣的環境乃 市民對步行卻步的主因,亦有人 因此選擇走小路而不是寬闊卻 多廢氣的主要行人路。提升空氣 質素能夠提高易行度,讓學生、 家長及長者有舒適的步行環境。

不少家長需要在學校區內等候

學生放學,但行人路缺乏遮蔭, 等待環境惡劣,同時令家長和 學生減低步行意欲。在行人路上 種樹及設置植物可有效地降低 溫度,提供較舒適的步行環境。

乾淨整潔的行人路才能夠吸引 步行。在構思如何維護街道整潔 時,應透過設計鼓勵道路使用者 保持整潔外,更應從維修保養 角度思考可持續管理。

如果我們擴闊視野,或者會發現,學校區大多在社區中心地帶,鄰近的公共空 間或遊樂設施亦為街坊、家長、小孩聚頭碰面的場所。學校區變得健康,整個 社區亦有所裨益。我們談到「健康」,依世界衛生組織的定義,可以區分為生 理、心理及社交健康。對大眾生理健康最大的環境威脅之一,莫過於空氣污染。 參考其他城市,以人為本的社區及交通規劃是不二之解決方法,減低車輛廢氣 對大眾的影響之餘,更有助提升步行或單車通勤體驗、容許更公平的道路使用 環境。其成果或許不局限於更佳的空氣質素,而是更有趣的社區生活,甚及心理 及社交健康。

香港的道路設計偏重功能,主要作用是連接不同 地點,甚少照顧道路使用者的步行經驗。綜觀全球 趨勢,兼具觀賞性和促進互動的道路設計更能夠 吸引市民步行。在學校區,怎樣的互動道路設計 才能帶給學生歡樂、豐富的步行體驗?

視覺元素是互動街道的基礎, 繽紛有趣的街道能夠在學校區 發揮作用,引起學生興趣,鼓勵 他們多些步行。

視覺元素以外,更可以考慮增設 互動元素,讓學生可在行人路上 玩樂,令步行變得有趣。同時可 配合居民的需要,設計互動且富 功能性的社區設施或裝置, 一舉數得。

人與人之間的互動最能吸引人, 街坊在步行時與好友談天說地 是平凡不過的事,特別是接送 學生的家長。設計易行街道亦應 照顧他們需要,為道路上的社交 提供適合空間。

如果具趣味性的街道只是不斷 在不同社區複製同樣設計,變相 亦令街道一式一樣。設計得宜的 街道要具彈性多變,與使用者 共創社區特色,透過道路設計 提高地方認同感。

街道在地方營造中是重要的一個環節,好的街道是安全的點對點連繫, 更是讓人願意行、願意留的空間。城市設計學者Jen Gehl經常提醒,街道 是設計給街道使用者的,不是汽車主導。街道的互動性能直接增加社區 的歸屬感,因為街坊可在街上跟朋友相聚或認識更多新朋友。以巴西、 紐約時代廣場為例,一個有互動元素和包容社區空間的街道,是令街道 變得更有活力、行人更舒適的重要原因。要達到共贏,街道需要和社區 連繫,讓大家都更願意出來走多一下,傾多一陣!

一口設計工作室

團隊與街坊共創新點子,不斷改善建議雛型,與運 輸署及其他部門合作,於2020年11月13至15日 在區內實地測試雛型,收集更多意見。另有部分雛型 因疫情影響,未能取得各部門同意作實地測試,我們 就以虛擬實境的介紹補救,務求讓更多市民有機會 感受建議雛型,並提供意見。

整合共創內容及參考海外的創新例子,團隊按照 本指南的設計原則,為深水埗學校區設計了六個 雛型,以回應當區學生、長者及街坊對安全、健康、 互動的學校區設計的需要。

六個建議雛型其中四個透過實地測試收集意見, 另外兩個則以虛擬形式展示 。

觀看影片以透過虛擬導賞認識建議雛型

觀看影片以透過虛擬導賞認識建議雛型

學校附近的車輛車速較快

・司機不清楚附近為學生的活動區域,警覺性不高 ・車速過快令學生感覺不安全

格洛斯特郡的學校區路牌設計

英國 格洛斯特郡

格洛斯特郡學校道路安全區指南強調每個學校區 都應該有個性化的解決方案。透過添加本地社區 設計的路牌,可以幫助社區互動、建立一種社區 歸屬感。引入社區設計的路牌後,讓當地兒童有機 會參與路牌設計。最佳設計將被展示在20mph/h 限速路牌的下方。當然,孩子們應該發揮想像力, 不過在設計標示牌時需要遵循簡單規則,例如要 有道路安全主題,或者連結當區特色。當地政府 鼓勵學校每年挑選一個獲獎設計,由格洛斯特郡 路政部決定最終獲獎設計並製作成路標。

・學校附近街道的顏色單一,千篇一律

都柏林的學校區圓形彩繪及劃線

在2020年,都柏林市議會為了鼓勵學生步行回校 及減少對大眾運輸的依賴,有意增強學校區的 安全性。措施包括以色彩繽紛的圓形彩繪及劃線 加以識別學校區域,從而令駕駛者意識已進入 學校範圍並減慢車速。

透過與學校區內的中小學合作舉辦共創工作坊, 共同設計路牌,並在設計上滿足以下原則:

1.卡通圖案、顏色與設計在調整至合符現有法定 路標所使用的物料及道路安全標準後,應用在 過路處

2.配合地面新增的“學校”道路標記,安置在各 學校區的入口,司機能更容易一眼明瞭已進入 學校區,以提高警覺、減速並加強安全意識

我們希望透過設計刺激公眾想像未來的路牌, 並為學生帶來有趣的學校區步行體驗。

與學生共創、以提升司機 減速的學校區交通標示

現在這樣有很多顏色和 圖案,我覺得很有趣,我 會更喜歡走路!

團隊從中發展出“烏龜”和 “恐龍”的版本,包括運輸署 在內的持份者進一步討論

這個設計能彰顯地區特色, 如果每個學校區可以有各 自的設計,對居民,尤其學 生能增加社區歸屬感!

區議員

最終選擇“烏龜”圖案作為 雛型測試,期望可配合學校 區道路設計,由運輸署再作 設計調整及應用

這個設計可以凸顯學校區 的安全需要,令駕駛人士 在學校區內提高警覺和減 慢車速,保障行人,尤其是 學童的安全。

學校附近的車輛車速較快

・司機不清楚附近為學生的活動區域,警覺性不高 ・車速過快令學生感覺不安全

曾參考的海外創新例子

韓國的International Child Right Center 和 ChildFund Korea為保障兒童的交通安全,於2015 年起在首爾學校區的馬路髹上鮮黃色。據韓國交通 大學的分析,黃色地毯的能見度比起一般馬路高 51%。直至2019年,首爾和全國各地分別裝設了 208及401張黃色地毯,在城市穿梭變得更安全。

街道衞生欠佳 , 欠缺特色,感覺安全島不安全 ・安全島顏色單一,未能凸顯其位置讓司機提高警覺

泰國

在交通事故屢屢發生的泰國,團隊利用視覺效果, 設計出看起來像是飄浮在半空中的斑馬線,希望 能提高駕駛者的注意,減速慢行,降低行人遇上 意外的機率。3D斑馬線專案經理表示斑馬線唯一 的意義是讓行人安全穿越,不過普通的斑馬線 不被駕駛者留意。自從引進3D斑馬線,吸引了更多 關注,他們就可重新倡導斑馬線的含義。

與深水埗區內的老人中心與學校區內的中小學 合作,舉辦共創劃作坊,讓被忽略的長者、學生等 道路使用者參與共創,一起發揮創意,共同設計顏 色行人過路處及3D行人過路處的圖案。設計滿足

1.符合道路安全標準

2.行人過路處添上不同顏色或立體圖案,令灰暗 道路變得明亮顯眼,令司機更留意過路人士

3.凸顯學校區入口,令司機進入學校區時提高警覺

4.新設計的視覺元素為學校區換上新形象

團隊在第一次建議雛型測試中就3D行人過路處收集意見

團隊向區議員和校長解釋顏色行人過路處的作用。 因應實地測試限制,圖中使用的是簡易設計

公眾教育很重要,需要 令司機明白設計代表的 意義!

在深水埗學校區設立顏色行人過路處的虛擬實境

不會擔心,因為知道有這個 設計就不會被嚇到,但亦都

足夠醒目讓我可以留意減 速。如果可以早一兩個街口

提示附近一帶有減速的話, 會更加好。

概念非常好,在轉彎位 後有少少Buffer Area, 行人不會是直接站在 轉彎位,會更加安全。

缺乏公共空間 ・區內的人均公共空間不足,

學校區附近唯一休憩處設計 不適合學生遊玩 ・缺乏親子活動的空間和時間

學校區街道潛力未被發掘 ・學校外的東沙島街是盡頭

路,常用於泊車,車流以及 人流較低,具潛力發揮其他 用途

設計沉悶,缺乏吸引力 ・學校附近街道顏色單調

英國社區自發的Playing Out計劃

英國 倫敦

哈克尼玩樂協會(Hackney Play Association)

自2013年起推動開放區內街道作遊樂用途,以 改善當區兒童的健康。協會與政府部門合作,促成 英國首條由學校策劃的遊樂街。星期五下課後,附近 街道臨時關閉,學生與家長在校門前盡情玩耍。

倫敦遊樂街的設計

英國 布里斯托 2009 年,布里斯托一條街道的居民為了給 小孩在 馬路上遊玩,自發封閉街道。實驗令當地市議會 率先在2011年推出“街道遊樂場”(play streets) 措施,居民可以申請每週一次 封閉 街道 三小時, 期間汽車只能在義工協助下慢速行駛,讓人在 街上娛樂。其後,布里斯托的先行者發起全國性的 Playing Out 運動,推動地方市議會仿行相關措施, 將街道視為社區的後花園。Playing Out 團隊在 過程中接觸到 包括鄰居及義工的 不同持份者,在 他們支持下實行安全的街道遊樂場。

團隊申請在 實驗期間將 東沙島街臨時劃為行人

專用區,拆卸道路兩旁大部份欄杆,營造一個舒適、 安全、無障礙的步行環境,同時配合東沙島街的 道路設計加置臨時街道設施(street furniture)。臨 時行人專用區在不同時段舉行多元活動,以滿 足道路使用者的不同需要,包括:

1.玩樂空間:學生在放學歸家路上隨意加入街頭 遊戲如拋波、跳飛機等,家長也得到休閒空間, 與街坊促進溝通,建立人際關係。

2.自由繪畫空間:開放街道成為大畫布,學生、家長 和街坊一起發揮創意,為東沙島街學校區增添 社區特色。

3.社區公共空間:開放街道為短期展覽空間或街邊 放映會場地,成為街坊聚腳點。

學生在東沙島街繪畫及跳飛機

最好一個月或兩個月一次臨時 行人專用區,太過頻密會失去 驚喜,而定期舉辦會令家長和小 朋友更易習慣和接受。或者最初 可以一年一次,之後半年一次, 慢慢兩個月或一個月一次。只要 養成習慣,大家包括司機自然會 培養出使用街道的默契。

街坊晚上在東沙島街觀看影片

平時好少機會給小朋友 “放電”,其實只要好像 今次,學校附近有一個彈 性使用又安全的空間就 可以了。小朋友玩得很 開心,特意一早叫醒我 再來!

我其實很支持,希望見到 小朋友開心!如果時間 錯開,放學時間實行, 夜晚讓我們繼續泊車, 其實完全不會阻礙!

缺乏遮蔭 ・長沙灣至深水埗的道路 未有太多樹木,遮蔭不足

缺乏坐椅 ・等待子女放學的家長只能 坐在樹棚上

缺乏休憩和玩樂設施 ・附近沒有公園,有學生在 樹旁拾樹枝垃圾玩耍

利用學校區中的榕樹群及樹與樹之間的空間設計 出適合行人使用的設施:

1.於榕樹之間放置休憩設施,方便行人在樹下乘 涼。

2.加設遊樂設施,以學生為對象,改善區內缺乏 遊樂設施的問題。

3.以同一色彩連結榕樹之間的空間,從而規劃出 一個互相關連的小社區。

接送孩子放學需要等 很久,如果可以坐在大 榕樹下,休息一下也 不錯。

這裏環境不乾淨, 如果做休憩處需要 更乾淨衛生。

引路線可以讓小朋友 放學玩一下就返屋企, 很不錯。

過路不安全

・違例泊車阻擋行人過路視線

曾參考的海外創新例子

美國 德州柯士甸市

運輸部發揮創意,加入不同顏色的波點,既增加 安全性,亦為沉悶的街道加添新意。

美國德洲柯士切布市的波點設計

加拿大 卡加爾社區

ActivateYYC召集一眾卡加爾社區的居民共創, 為地上的圓點塗上代表社區和居民的顏色。

卡加爾社區的圓點設計

波點延伸過路處的五個特點:

1.地上波點、圖案及防撞柱防止違泊,有利加強 行人過路時視野。

2.過路處以地面圖騰及防撞柱縮減行車線的寬度 並保護等候區內過路人安全。

3.福榮街行人路狹窄,行人與等候過馬路的爭

路,波點過路處有效拓寬行人空間。

4.地上不同色彩的波點更吸引司機注意力,並提 醒他們降低車速。

5.與多間小學的學生共同設計波點,以白線加粗 波點外框,兼顧視障人士的需要,增加學生對 社區的歸屬感。

團隊在第一次建議雛型測試中以簡單裝置向街坊解釋 波點延伸過路處的作用

波點延伸過路處的設計想像圖

地面的顏色更大,我們才 覺得更清晰,可以加白色

邊框在彩色範圍外。

波點可能不夠顯眼,顏色要再鮮明 些,讓司機更清晰,最好有路牌配合, 預先提示司機。

整合數次實地測試的回饋後,團隊認為,若 要深化 建議雛型以推動道路設計創新,需要“規劃及 政策”、“設計過程”及“使用及管理”三個層面的 長遠支持。以下為團隊根據“行多兩步實驗室”經驗 提出的延伸建議 。

・有鑑於東沙島街臨時行人專用區的正面迴響, 團隊希望相關部門考慮繼續開放東沙島街作 臨時行人專用區,為深水埗居民增加公共空間。

我們建議以東沙島街作為試點,由學校和地區 組織合作,隔月開放作臨時行人專用區,並

持續試行一至兩年。長遠而言,希望這些經驗

能為臨時行人專用區設立申請機制以及使用

條款提供參考(包括運作、交通管理、噪音管 理、清潔問題、費用等方面)。這機制可參考英國 的Play Street Order,地區組織或學校可透過 快捷申請轉化街道作臨時行人專用區,由相關 部門及區議會進行審核,以作教育或社區活動 用途。

接觸社區,增加學生對街道及 社區歸感!

未必能用單一設計回應需要,我們的 設計之間互相有關係,組成一個整體的 學校區設計才有協同效應。未來學校區 也需要有一個整體性的思考才可,而非 倒模式地複製設計。

・團隊建議為所謂“學校區”劃定一個範圍,並設立 一套與街道設計有關的守則,當中可參考不同 經驗提出創新道路設計的可能方向。下一步, 地區組織、區議會或學校則可按照守則策劃及 設計創新道路設計。

我會向家教會提出,看看之後家長 有沒有機會參與組織行人專用區。 如果再舉辦的話,我願意做義工。 家教會做的話規模未必能一樣大, 始終資源有限。但小朋友有一個 可以自由發揮的空間已經很高興。

・團隊相信學生應參與在學校區道路標示的設計 過程中,包括路牌、地面標記、過路處設計等。

一方面能吸引學生深入認識香港的道路交通知識 及參與社區設計,另一方面也能提高對社區的 歸屬感。

・團隊期望運輸署可加入共議共創的過程,以了解 道路使用者的真實想法,及讓其清晰指出政策 限制,令最終設計更符合多方要求。

・街邊樹蔭是舒適的公共空間,讓行人乘涼、休憩和 玩耍。團隊建議由康文署或民政處帶頭,找出適當 的乘涼空間作創新設計,讓接送放學的長者和家長 作短暫停留,提升學校區街道的易行度。

設計學校區應該保有地方特 色,讓學生可以持續參與其 中,也讓市民發揮創意。

我們重視市民意見和創意,仔細考慮 道路環境及道路使用者習慣。顧及 行人和駕駛人士的安全,可將創新的 理念轉化實際可行的試驗,參考試驗 項目的成效後,再考慮在合適地區 推展適切的步行環境改善措施。 運輸署

這個概念應該要實施,運輸署 或可參考食環街市設地區咨詢 小組和市民共創,甚至區議會 內工作小組亦可擔當。

・團隊建議地方組織和學校合作,教育學生道路安全 的知識,同時使用街道作為學習場所或社區的用途。

這樣可透過有趣的方式吸引學生了解道路安全議 題,並將學習擴展至社區。

・團隊留意到行人更願意到舒適整潔的空間停留。為 吸引街坊善用不同空間,團隊建議管理者透過設計 和簡單標示增加用家對空間的喜愛和歸屬感,例如, 應避免只為方便管理原因而破壞用家使用體驗(如 設計一人使用的長椅令用家未能進行社交)。

我們期望不同持份者均持續地參與推動學校區街 道創新,令道路設計能從規劃設計到落實使用各 階段更符合用家需要。

希望學校附近可以有更多 顏色和豐富圖案,也可以 作為一個教育的延伸場所!

如何在“行多兩步實驗室”參與共創 每個學校區都有自己特別的痛點,因此設計方案 必需針對其不同的問題。易行城市以人為本,學校 區的設計便不能只跟從指引,而是首先了解需要, 再設計建議雛型。要找出痛點,跨界共創便是有效 且直接的方法。

在整個創新設計和實驗的過程中,各方都參與 其中,一起了解大家的觀點和難處,學習如何一起 解決問題,這是建議雛型的實踐基礎 。

作為實驗室團隊的伙伴,運輸署與團隊一起 討論

學校區街道的願景。而在建議雛型的 構思 階段, 運輸署 提出的實務意見令建議雛型更切實可行; 在落實設計的過程中,運輸署代表就政策上的限制 及背後的考量與團隊共同商討,確保 創意與安全 並存。

運輸署更協助團隊進行跨部門的交流。道路設計 創新涉及不同政府部門,運輸署從中協調,收集 不同部門對創新意念的看法,與團隊討論,並協助 團隊把收集到的持份者建議與不同部門分享,讓 市民的聲音在創意方案中實現。團隊期望,運輸署 繼續在未來的學校區道路設計中協助統籌及策劃, 推動創新方案。

團隊和三間學校及兩間深水埗長者中心合作,共同 構想建議雛型。學校及社區組織是進入社區的 起點,並發揮協同效應,令建議雛型的深化過程更 貼地。團隊相信,學校及在地組織是鼓勵社區人士 參與街道共創的關鍵角色。

街坊智囊團由一群長者及中小學生組成,透過 他們,團隊聆聽了社區的生活故事,發現街道設計 的痛點並相互驗證。透過參與初步構思以至建立 雛型的整個過程,智囊團可加深自身對街道政策 及設計的認知,開闊想像。儘管他們並非專業設計

“行多兩步實驗室”由了解區內痛點開始, 到設計建議雛型時一直與各持份者同行 。

師,但作爲用家,想法和構思最能貼近需要。團隊 認爲,街坊智囊團的組成可擴闊至如家長、教師及 居民等層面,鼓勵各持份者關注社區的公共空間, 以共創推動社區創新。

實驗室團隊是一群希望推動以人爲本街道設計的 跨界有心人,在易行城市及學校區街道革新中作 先驅的角色。團隊中不同的背景人士互相學習, 分析社區需要,深化設計,迸發創意,各展所長。 即使“行多兩步實驗室”完結,團隊相信只要願意 參與,社區持份者亦可以實驗室經驗作根基,延續 街道創新的實驗!

學校區的共創需要不同持份者的多元角度和貢獻。持份者根據“行多兩步實驗室”的經驗就共創模式 作出了以下回應 。

回想2019年9月,當“行多兩步實驗室”的工作 人員接觸我時,我對這個實驗室真有點好奇! 驟眼看“行多兩步實驗室”這個名稱,真不知它 是甚麼葫蘆買甚麼藥?經過工作人員向我解釋 一番後,我才明白成立這個實驗室的目的。本校 與“行多兩步實驗室”合辦多個工作坊包括:社區 參與工作坊(一)和(二)、共創工作坊和意見收集 工作坊。由本校挑選學生參與,作為“學生智囊 團”,而“行多兩步實驗室”則提供指導員帶領“ 學生智囊團”參與相關活動,引發學生們思考, 怎樣改善本校附近的行人路的設施,讓學生和 行人有一個更安全和愉快步行體驗。

可惜,在2020年2月初,新冠疫情爆發,導致全港 學校停止面授課堂,改為網上授課。令本校 與“行多兩步實驗室”合辦餘下的活動包括:成果 分享會、臨時行人專用區等,一改再改,亦令本校 學生無法參與,實屬可惜。綜觀“行多兩步實驗室” 所籌劃的學生參與活動,都能啟發學生的創意和 凝聚學生在學校區的歸屬感。而“行多兩步實驗室” 所建議在學校區內增設休憩設施、美化行人路、 為學校區特別設計交通標誌和路牌等,本人都非常 贊成和支持的。

活動讓長者在參與過程中,可以以用家的身份 分享對現時街道規劃的看法和建議,亦可聆聽 其他持份者的想法,藉此互相交流和共同創作 雛型,令街道滿足不同用家的需要,藉此推動社區 共融。另外,長者亦從中體驗及創作富有趣味的 街道設計,打破街道只有平實一面的想法,讓街道 變得更有活力和創意。

“行多兩步實驗室”透過設計思維(design thinking)

的模式,讓當區持份者一同參與探討區內問題及 建議相關的試驗項目,以期於深水埗福榮街附近

的“學校區”試驗創新的方案,為附近五間學校的 師生提供有趣味性及安全的行人環境改善建議。

我們欣悉試驗項目參與者提出了具有創意的構思, 為帶動未來交通標誌及道路標記的設計者的創意

思維作出貢獻。

城市無時無刻在塑造我們,市民卻甚少意識到自己 擁有參與討論城市空間的能力。在“行多兩步實驗 室”的過程中,我們反思每個人在其社區的角色,如 何促進共創,如何實踐用家為本。

參與是個磨合和求同存異的過程,讓不同價值找到 平衡點,成為凝聚社區的基點。在人本街道逐漸成為 世界主流的今天,只將街道視為通勤用途已未能回 應市民的需要——街道更應是社區的公共空間。

創新道路設計的前提,是開闊人對道路和社區的想 像。我們期望在未來,共創的精神能夠在社區扎根, 持份者不斷學習和參考各地例子,與政府一起思考 道路設計的可能。

儘管“行多兩步實驗室”只是一次短暫的實驗,而在 疫情中也有不足之處,我們希望這經驗能突破現有 的單一設計流程,為持份者共創踏出第一步。這本行 動指南是一份紀錄,也應是可完善的共創文檔。只要 我們願意付出時間參與,定能在不同社區實踐更具 創意、革新的點子,為行動指南創變進階版本!

特別鳴謝

深水埗區議會

時任深水埗區議會主席楊彧先生

時任深水埗區議員覃德誠先生 時任深水埗區議員劉偉聰先生

時任深水埗區議員利瀚庭先生 時任深水埗區議員李文浩先生 時任深水埗區議員李炯先生 時任深水埗區議員李庭豐先生

時任深水埗區議員冼錦豪先生 時任深水埗區議員徐溢軒先生 時任深水埗區議員袁海文先生

時任西貢區區議會主席鍾錦麟先生 時任西貢區議員黎煒棠先生 時任南區區議會主席羅健熙先生

時任元朗區議員麥業成先生 莫特麥克唐納香港有限公司梁厚福先生 鄰里關係研究所何力輝先生 香港中文大學建築學院田恆德教授 欽州街布販市場商販關注組何應開先生 道路安全議會鄺子憲先生

We hope to make contents of this report freely accesible to everyone. Feel free to make good usde of this report for the non-commerical purpose. Afew images are copyrighted. Please respect the owners’ rights and do not reproduce the noted pages.

Online version

http://issuu.com/mad.asia