捐助機構

關於賽馬會“創不同”社會創新實驗室

賽馬會“創不同”社會創新實驗室成立於2016年,是香港首個民間發起專注公營服務創新的 實驗室。每個實驗項目均與政府部門合作,透過社區參與、設計思維及共創實驗,與公務員 及市民共同設計公營服務及政策,改善公共生活。

承蒙香港賽馬會慈善信託基金的慷慨支持,創不同協作2016年至今共推行7個實驗項目, 創新公營服務及前瞻不同政策之餘,致力開發一套適用於香港的社創實驗室工具及方法。 過去完成的實驗項目如下:

實驗圖書館

2016年9月至2017年1月

2017年4月至7月

2018年3月至7月

2019年3月至7月

2019年9月至2020年11月

2021年1月至8月

日日健康實驗室

2021年11月至2022年11月

關於MaD 創不同協作

我們相信創意可為社會帶來更多可能性。透過各種參與式項目,MaD致力啟發和支持本地 以至亞洲各地的創變者changemakers,為當代社會尋找創新方案和出路。 MaD的長遠目標是建立一個創意公民社會。自2009年成立以來,我們從專注於年度旗艦 項目──MaD年會,發展成一個多面向的創意平台,旗下項目包括賽馬會“創不同”社會 創新實驗室、賽馬會“創不同”學院、多個社會參與式藝術項目,以及與不同伙伴跨界合作的 創意企劃。

創不同協作有限公司是民間非牟利團體,也是《稅務條例》第88條認可的慈善機構。

公園實驗室

行多步實驗室 街市實驗室 行多兩步實驗室 本地旅行實驗室

關於我們

社會創新實驗室——提升學生能動力的社區實驗教育模型

共創共生:政策創新的未來願景

第1章 將社會創新實驗室帶入校園

共創與設計思維

把社會創新實驗室融入你的課程 老師的角色及事前準備

如何使用本工具包

工具包詞彙表

第2章 收集故事

課堂重點

熱身活動

前期準備

1. 訪談 (interview)

2. 影隨 (shadowing)

3. 共創工作坊 (co-creation workshop)

實戰心得

實用工具

與用家對話 - 對話格仔

實地觀察

共創工作坊流程藍本

第3章 分析故事

課堂重點

熱身活動

前期準備

1. 用家人物誌 (persona)

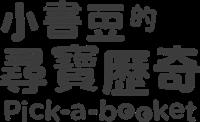

2. 歸納痛點,分門別類

3. 系統性因果關係圖 (system mapping)

實戰心得

實用工具

用家人物誌

目錄 7 8 10 23

41

第4章 意念創想

前期準備

腦力激盪

熱身活動

發展實驗方案

實戰心得

實用工具

故事板

潛在持份者地圖

發展實驗方案

第5章 測試建議雛型

1. 紙本雛型

2. 模型方案

3. 以行動測試

收集持份者意見

用家參與小故事

實戰心得

實用工具

整理用家意見

第6章 與社區共創 持份者的角色是甚麼?

可與持份者一起做甚麼?

第7章 給學生的回饋

為甚麼要評估學生的成品?

1. 成果展覽

2. 設立評分準則

3. 反思

如何選擇評估方式?

第8章 最後的話 鳴謝

58 72 92 105 114 117

導讀

不少年青人畢業後渴望去社會企業及非牟利機構實習或工作,或選擇重視企業社會責任 的商業機構,其中一個原因是「有意義」,這是令人感動的。不過,光是有心又足夠嗎?同學 與社區不同議題有沒有充足的「親身接觸」和理解?如何培養學生對社會的關懷,思考社區 人士的需要,並以行動及創新方案回應社會?

上述觀察,促使創不同協作出版「設計思維與社會創新實驗室:給老師的工具包」,深入 淺出,讓老師與學生深入社區,同理街坊,並以創新思維提出解決問題的點子。

本書配以建議的課程設計大綱及工作紙,希望輔助老師設計短或長的課程及課堂,精心 挑選多個“創不同”社會創新實驗室的案例作參考,讓老師有更多實例開啟年青人對社區的 想像。

我們深信這個社區實驗教育的模型有助學生成為主動學習者,這個重視過程的學習方法 不單培養年青人的溝通技巧、項目管理能力,更讓年青人尋找自身價值,通過社區實驗 建立自信和擁有感;長遠來說,有助新世代推動一個更有創新力、更有公義和可持續發展 的社會。

社會創新實驗室 提升學生能動力的 社區實驗教育模型

各位老師,你們好。

社會創新及社創實驗,是為了甚麼?

創不同協作推動社會創新逾十年,為甚麼呢?

黃英琦太平紳士 創不同協作主席

好單位召集人及教育燃新董事會主席 資深社創家及教育創新者

一,科技已改變生活、工作、出行、學習和社交模式,社會的創新融和,難道不用急起直追, 與創科同步?社會創新,就是為了在社會各方面找到更有效、有公義和推動持續發展的 新構想和方案。

二,任何的創新和改變,由跨界協作開始。科技未必帶動更有效的溝通,反而令我們留在 同溫層,只與同聲同氣的人對話和合作,但社會「穀倉化」(siloed)只會引起更大誤解,而不 是同理別人的需要。創不同成立,是為了「協作」、連結持份者,我們希望推動跨界的社會 創新,令不同界別的關係能重建和共建。

三,是青年參與,MaD一向聆聽年青人的聲音,在社創實驗室,由年青人組成的跨界團隊, 深入社區,同理街坊的故事,並以其創新思維提出解決問題的點子。我們會繼續透過促進社 創實驗及積極參與,推動年青人有身位的社會創新。

為了達致及更有效的推動上述三個WHY的實踐,我們需要教育界及老師一起同行!

社會創新 × 設計思維和實驗精神,又會為學界帶來甚麼?

無論是中學或大學,香港的教育特色是追趕進度,讓老師和同學都喘不過氣。但「留白」已是 大趨勢,相信老師都擁護自主、真實及在社區中的學習(self-directed and authentic and real-life

learning )!

假若有課程能注重過程設計( process design ),讓學生成為主動學習者:先協助同學設定 議題、建立同理心、落區感受不同人士的需要,然後透過團隊協作、研發及雛型測試等過 程,提出創新意念,回應社區需要。這樣的學習,肯定比單向傳授強,也會提升同學的能動性 ( student agency ),在社區參與及學習的過程中找到滿足感。

值得一提的是,這種能夠帶動社創的設計思維和實驗精神,是把「過程」與「結果」看得同樣 重要。香港人心態,往往忽略過程中的跌宕起伏,只求盡快看到成果,「過程設計」是徹底的 範式轉變,並不容易啊,但 it’s time──是時候去試試了!

撰寫及研發這個工具包,就是盡我們一分力,為各位老師在推動課程創新中,加入這些 好玩、具啟發性的社創實驗元素,令學生成為學習的主體,享受學習的樂趣。我期待各位老 師的回應,這個工具包也會不斷更新,納入大家的想法,做到共創。

7

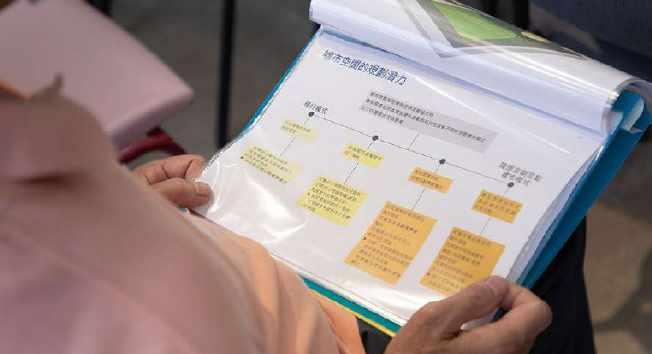

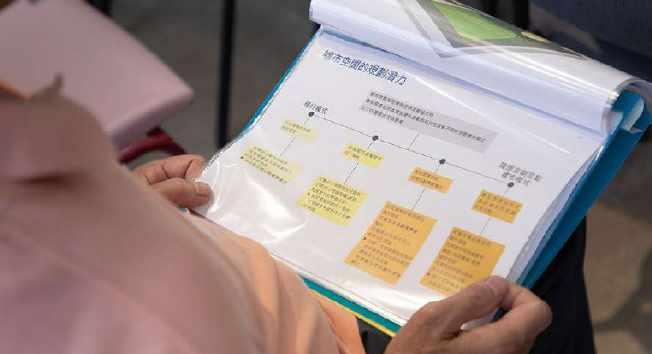

「價值共創」( value co-creation )一詞,最早源於工商管理文獻,主要指生產者和消費者 之間的合作,能為企業作為生產者創造競爭優勢。2011年哈佛商學院教授 Michael Porter 提出「創造共享價值」( creating shared values,註一 ),作為企業打造持份者協作策略的 宣言,就更令這些概念廣為流傳。至於在社會科學的領域,早於1996年,政治學者Elinor Ostrom 曾提出「共同生產」( co-production )的概念,尤其當她在2009年奪得諾貝爾獎 後,這些概念近年再度被廣泛應用(註二)。她開宗明義指出,將政府和市場看成「非公 即私」的二元對立,乃是對人類社會組織過於簡化的迷思。Ostrom 力圖打破不同社會部門 角色(如生產者和消費者)的僵化區分,開啟跨界別協作和多方持份者參與的想像,對 近年政策研究和創新帶來重要啟示。

無論在香港或歐美國家,過去二、三十年的公營部門改革,一度盲目依賴市場和企業的 力量,往往造成政策成效和服務質素的倒退。如何突破保守和僵化的認知盲點,集合企 業、專業群體和民 間組織的力量,因時因地制宜建構新的社群關係,推動政策和服務體系 的創新思維,遂成為全球各地政府的優先議程。回歸後香港特區政府的效率促進組,以及 近年改組成的政策創新與統籌辦事處,皆兼負有政策創新的重要使命和願景。

正如政策創新研究的學者 Christian Bason 指出,在共同創造和生產以外,「共同設計」 (co-design)的理念同樣不可或缺(註三)。「參與式設計」、「人本設計」以至「設計思維」 等方法,在私營部門和市場研究的領域,同樣早已被廣泛應用,但重點已不再放在產品的 物質設計,而是轉移至人的互動關係和過程。放諸政策創新的範疇,則意味多方持份者 網絡的有系統建構、創新程序的標準化和常規化發展。無論決策者是否具備個人創意,卻 總能通過共同設計發揮集體政策想像。

8

鄒崇銘博士

共創共生: 政策創新的未來願景

生活實驗室:植根社區的共創共生 如何具體落實共同創造、共同設計和共同生產呢?無論在各地政府或私人企業,「生活 實驗室」( living lab )正日漸成為被廣泛應用的工具,依托着城市空間的社群互動過程, 針對各類公私營產品、服務以至環境與可持續發展議題,進行創新、研發及測試。這些 實驗室往往較諸傳統的工具,例如民意或市場調查,更能立根於市民或消費者的生活日常, 令創意理念得以更「貼地」地付諸實踐。

正如長期參與各類項目的香港理工大學設計學院副教授李宇軒指出,推動社區層面共創 實驗的重點,在於藉人本設計和「參與規劃」(

participatory planning )等方法,發揮多方

持份者的意念創想和凝聚共識,並通過重複測試來尋找具體解決方案(註四)。正如荷蘭 教育及研究機構 AMS Institute 推動的生活實驗室,在阿姆斯特丹地區多達90個案例的 經驗顯示,此等以用家為本、強調開放和創新、跨界別協作和共創,並將研究和實踐元素 緊密結合的實驗項目,能有效激發社區持份者的創新想像,在小範圍內進行具前瞻性的 共創實驗,並通過反覆修訂和檢驗的過程,令實踐經驗和知識得以累積,並擴散到更廣泛 的社區中(註五)。

共創共生作為未來實踐的方向,將以紮實的腳步和方法介入社區議題,讓跨界別創意得以 逐步被實驗。這想必是未來趨勢。我們作為教育工作者,將這種實踐創意的方向帶入校園 讓學生趁早學習,也必然是促進未來發展的重中之重。

註一:Porter, M., & Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. Harvard Business Review. 1 January 2011. 註二:Ostrom, E. (1996). Crossing the great divide: Coproduction, synergy and development. World Development, 24(6).

註三:Bason, C. (2010). Leading public sector innovation: Co-creating for a better society. Policy Press. 註四:https://www.ams-institute.org/how-we-work/living-labs/ 註五:「理.地.想:基層參與 × 可持續社區」社區協作工作坊。香港社會服務聯會 × 理大應用社會科學系,2018年12月。

9

10 1

帶入校園

將社會創新實驗室

將社會創新實驗室 帶入校園

在瞬息萬變的當下,教育不只是傳授知識,更需培育思維模式。環球及本地趨勢均以 體驗式教育主導,鼓勵學生動手實踐,發揮創意和潛能。越來越多教育工作者帶着學生 走出校園進入社區,以真實落地的社區議題作為學習的基地。過去數年,創不同的社會 創新實驗室團隊有幸獲中學和大專院校老師支持,帶着多個科目的學生走訪過北區、 深水埗、大角咀等。

我們觀察到,老師在策劃這類課程上的需要,或可由社會創新實驗室的方法補足:

跟當地居民或組織交流,讓學生能有真實的理解和體驗

鼓勵學生透過學習過程,構思如何落地解決社區內的真實問題

在有限的課程時間內,讓學生聚焦深入認識一個議題

最終成果以短期測試、模型或文字方案等實驗性較強的方式呈現

提供多角度、以居民為本的分析方法讓學生學習

社會創新實驗室以實驗模式為社會問題找出小規模和落地的解決方案,我們相信 社會 要創新,就要向外探索、走入社區。承蒙香港賽馬會慈善信託基金的慷慨支持,創不同 團隊得以於2016至2022年期間進行7個實驗周期,致力開發一套適用於香港的社會創新 實驗室方法和工具。

過去6年的經驗讓我們發現,社會創新實驗室的方法極具彈性,能就不同議題和社區 微調,讓跨界別的參加者參與。正因如此,我們相信社會創新實驗室的方法和經驗或有助 老師策劃課程,亦希望借此工具包和老師交流,透過落地經驗作案例,拆解設計思維的 流程,指出當中的學習重點並提供常用工具。我們希望令這個過程變得更輕鬆自如, 讓社會創新實驗室這種實踐式的教育可更輕鬆拓闊至不同科目領域。

11

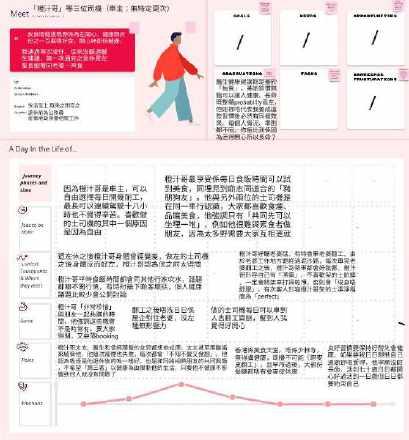

第 1 章 1 發現 2 分析 3 意念創想 4 實驗 5 未來發展 持份者分享故事, 就議題發表意見 社會創新實驗室與教育者

歷來項目

日日健康實驗室

2021–2022年

我們可如何提升職業司機的身心健康?

我們可如何編織對老人家友好的社區網絡?

社區伙伴:

深水埗地區康健中心、 M+博物館

本地旅行實驗室

2021年

怎樣的本地旅行可讓社區和旅人互惠共創, 建立共生關係,帶來不一樣的體驗和觸動?

實驗室伙伴:

旅遊事務署

實驗過後,如何繼續推動 永續本地遊?】

行多兩步實驗室

2019–2020年

如何為深水埗的學生及長者共創安全又愉快 的街道?

實驗室伙伴:

運輸署

街市實驗室

2019年

愛秩序灣街市如何更能回應社會需要,變得 更興旺?

實驗室伙伴:

食物環境衛生署

12

【本地旅行實驗室回顧|

行多兩步實驗室 @深水埗|共創回顧 街市實驗室

@愛秩序灣街市

行多步實驗室

怎樣的街區能鼓勵市民行多幾步?

實驗室伙伴:

康樂及文化事務署

公園實驗室

快樂自在的公園是怎樣的?如何對公園文化、 設計或管理有更前瞻、開放的形象?

實驗室伙伴:

康樂及文化事務署

實驗圖書館

圖書館可以怎樣改善深水埗居民的生活?

實驗室伙伴:

康樂及文化事務署

社會創新實驗室|工作坊

作為市民的我們可以怎樣改善城市、自己的 生活,甚至帶領社會改變?

13

行多步實驗室 @深水埗 預告 【公園實驗室@荔枝角公園

活動總結】

2017年

2016年 了解社會創新實驗室:

social-innovation/96

實驗圖書館 The LIBoratory Project

【社會創新實驗室|

工作坊】

2018年

2016–2017年

https://www.mad.asia/programmes/

建議雛型

校區卡通標示牌

由實驗室團隊和鄰近學校學生共同設計 的校區卡通路牌,獲運輸署於深水埗學校區 落地試行。

人寵共融公園

實驗室團隊在荔枝角公園實驗「人寵共融 公園」後,有關概念獲康文署進一步於全港 18區試行。

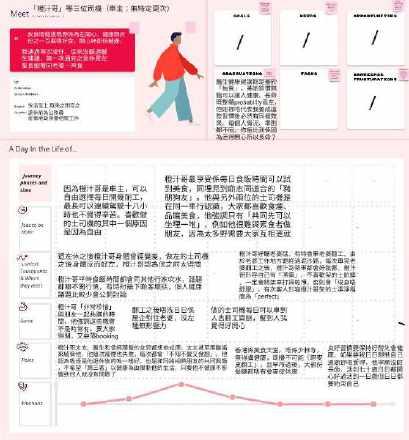

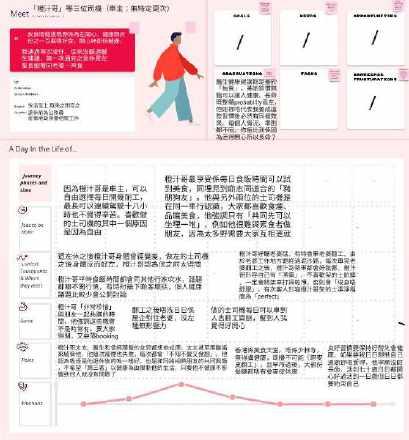

小書豆的尋寶歷奇

實驗圖書館中團隊提出書籍策展的概念, 康文署其後與創不同合作展開童書策劃為 主題的「小書豆的尋寶歷奇」項目。

https://www.mad.asia/resources/social-lab-publications

14

閱讀我們過往的報告, 發現更多有趣的建議雛型!

共創與設計思維

設計思維(

design thinking)重視用家為本的精神,相信任何種類的設計必先了解用家 行為,並根據用家需要而設計。過程中,新點子將化作建議雛型(prototype),透過 反覆測試(iteration)收集用家回饋,以確保最終成果能為人帶來更好的生活。以往 設計思維常運用於產品及服務設計,但創不同卻提出另一角度:

設計思維能否用於公共生活及公共空間的設計當中?我們可否重新設計公共空間、 街道、書籍策劃、本地旅遊甚至日常行為?

創不同的社會創新實驗室活用設計思維框架,落地收集居民故事,探討如何改善公共 生活。在實驗室裏,實驗團隊不穿白袍、不閉門工作,而是走入社區,探討生活中不同 議題的影響。這「落手落腳」的經驗正是將課室的學習轉化成有益社區的實踐。當中, 「共創」是社會創新實驗室的核心價值,也是這種方法的獨特之處。

社會創新實驗室的團隊相信,在整個設計思維過程中,唯有透過跨界團隊、政府部門、 街坊、在地組織等多個相關的持份者共創,才可找出創新、可行而平衡多方意見的 新點子。過去多年的經驗,讓我們肯定「共創」是通往溝通、打破二元對立的橋樑, 讓想法獲得實踐和持續發展。透過親身體驗,學生可以把校園學到的知識,化為生活 和未來工作的基礎。

「共創」精神是關心社會的重要一步,不論文科、理科還是工科學生都可掌握。我們理解 到課程時間有限,學校未必有足夠人手統籌共創活動,所以這工具包提供一系列學生 參與社區的方法,並扼要介紹設計思維步驟、分享共創經驗和實戰心得,給老師作重要參考。

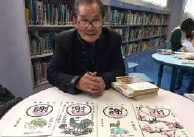

黃英琦

創不同協作主席,

於創不同社會創新實驗室研討會(2019)

15

社會創新,又或創不同協作的理念,不是一個人行出100步,

而是100個人同時走出一小步。

價值及精神

共創

召集公務員、社區持份者、市民 及設計師組成跨界實驗團隊

用家為本

以人類學研究方法及設計思 維, 了解市民及社區需要

社區參與

設計社區參與活動,促進交流, 建立關係,與持份者共同設計

方案

為甚麼共創這麼重要?

掃描這個QR code觀看短片

看看歐美和亞洲區的社會創新領袖怎麼說吧!

Why is Co-creation Important?

共創很重要因為 ...

實驗主導

以“建議雛型”(prototype)進 行 實驗。收集真實的用家反饋, 以作出施政建議

16

把社會創新實驗室融入你的課程

課程大綱有建議節數及時長,老師可因應需要靈活調節,把設計思維融入你的課程。

四節的建議安排:

重點 課堂流程 功課

課節 1 設計思維簡介

1.

2.

3. 4.

課節

2

故事收集 (大學生可自行安排 故事收集活動)

1. 2. 3.

課節 3 故事分析及意念創想

介紹設計思維流程重點 專題企劃/議題簡介 觀察練習及學生分享 訪問練習及學生分享

視乎議題,實地觀察 故事收集活動(訪問/ 影隨/共創工作坊)

匯報

準備考察問題

課節 4

測試實驗雛型 –收集用家意見活動

展示實驗雛型及收集 用家意見

記錄故事

調整實驗雛型 提交報告及實驗雛型

17

2. 發展實驗雛型

集體故事分析 意念創想活動 1.

匯報 1. 2.

十四節的建議安排:

重點

課節 1 設計思維簡介

課堂流程 功課

課節 2 社會議題探討

1.

2.

3. 4.

1. 2. 3.

介紹設計思維流程重點 專題企劃/議題簡介 觀察練習及學生分享 訪問練習及學生分享

議題討論 歸納學生興趣 奠定研究方向

視乎議題,實地觀察

準備考察問題

決定議題和 訪問對象

課節 3 記錄故事

課節 4

故事收集1 (大學生可自行安排故事

收集活動)

故事收集2 (大學生可自行安排故事

收集活動)

課節 5 故事分析及整合痛點

1. 2.

課節 6 意念創想 發展初步實驗雛型

故事收集(訪問/ 影隨/共創工作坊)

匯報

集體故事分析,歸納痛點 1.

1.

2.

3.

4.

5.

課節 7

課節 8

深化實驗雛型 計劃實驗雛型測試

製作實驗雛型的 測試道具/模型(一)

分享本地及海外創新例子

熱身活動 重溫痛點 腦力激盪活動 發展初步實驗雛型

構想實驗雛型

學生主導討論 1. 提交實驗雛型測試及意 見收集計劃

1.

製作實驗雛型的測試 道具/模型

準備實驗雛型 所需的測試物資

實驗雛型測試 –收集用家意見活動(一)

1. 2.

展示實驗雛型,收集 用家意見 匯報

課節 9 記錄及整理 用家意見

調整實驗雛型

課節 11 製作實驗雛型的測試 道具/模型(二)

課節 12

課節 13

課節 14

(自選)

實驗雛型測試 – 收集用家 意見活動(二)

調整實驗雛型

實驗室成果展示

整理用家意見 調整實驗雛型 1. 2.

課節 10 提交實驗雛型測試及 意見收集計劃

製作實驗雛型的測試 道具/模型 1.

1. 2.

展示實驗雛型,收集 用家意見 匯報

整理用家意見 調整實驗雛型 1.

1. 2.

實驗成果展示(開放訪 客參觀/分享會等)

匯報

準備實驗雛型所需的 測試物資

提交實驗雛型測試及 意見收集計劃

製作成果展示的 所需物資

18

1. 2. 3. 記錄故事

故事收集(訪問/ 影隨/共創工作坊) 匯報

2.

老師的角色及事前準備

在設計思維的框架下,老師能夠按照主題,靈活設計不同的學習體驗,令學生深入了解社區 日常的問題;學生亦能發揮創意,創作屬於自己的解決方案。有別於傳統教學,設計構想 不會把學生的想法局限於某一固定答案之中,因此老師的角色就成為了輔引學生思考的 媒介,為學生提供一個有利思考和討論的學習環境。

關於老師的角色

在設計思維的過程中,老師既須擔任啟導者(inspirer),亦須促導(facilitate)着整個過程。 老師會促進學生在設計構想的框架下發揮創意、善用資源,完成一個創新的項目。在各個 步驟中,較少接觸設計思維的學生必然會遇到難題,因此老師的角色尤為重要。老師需要 做的,就是提供一個方向,容許學生自行探索,再加上適時提供不同的實用工具、連結社區 資源,令學生的設計思維過程可以進行得更快更易、更深更廣。

在正式上課之前,老師可以從三個方面入手,為課程做好準備,分別是:了解設計思維、確認 課程安排、規劃課程內容。

老師可以先詳細閱讀本小冊子,確保自己充分了解設計思維的五個主要步驟,亦可參考不同 具體例子,從而令自己更加清楚如何安排課程活動。

確認課程安排

決定了如何安排活動後,便可以和各方洽商,為學生提供更豐富的資源。老師可以預先聯 絡不同科任老師或任何提供協助的第三方,確保學生進行整個設計思維活動時,不同群體 (持份者)也能參與其中。

另外亦有不少老師建議,如需帶學生外出(落區/觀察), 宜提早與校方商討課堂安排, 以及其他課程上的細節(例如最後的成果展如何舉辦),以令整個過程更加順利。

規劃課程內容

落實各項細節後,最重要的是草擬一個詳細的課程計劃,即可令老師的教學更為清晰,亦能 令老師知道何時需要預備甚麼工具,確保毫無遺漏。只要做好事前準備,便可確保整個過程 萬無一失。

19

了解設計思維

如何使用本工具包

本工具包針對教育者的需要,列出了設計思維不同步驟的流程、學習重點和思考工具,更以 社會創新實驗室的落地經驗作為案例。每一章均會先講解概念及關鍵字,其後提出工具及 小貼士,然後以案例說明及分享實戰心得。每章最後均附有實用工作紙。

設立本工具包,目的除了令初接觸設計思維的老師全面的了解設計思維外,亦希望提供 一個整全的框架,令一些有經驗的老師對設計思維有更深入的認識,從而在教育系統中 推廣設計思維。

如果你是剛認識設計思維的老師:

你能夠在這工具包中找到可行的課程規劃、不同步驟流程及工具以至評分 準則,讓你迅速上手認識設計思維教學。

我們建議你先完整閱讀全本工具包,對設計思維的五個步驟有一個初步概念 後,再開始思考如何把概念應用於課程之中。此外,我們亦建議老師嘗試完成 一次本小冊子中所提及的思維工具,親自體驗這些工具如何促使學生想得更快 更準確。老師在每堂課節開始前,可重溫一次將要教授的相關部份,確保學生 能完成每一個步驟的目標。

如果你是曾經任教設計思維的老師:

你能夠在這工具包中找到社會創新實驗室的案例、實用的思維工具以及成 果展的舉辦方式,讓你參考不同例子,掌握各種思維工具的用法,進而提升 教學效果。

你可重點複習設計思維的步驟,以及詳細閱讀小冊子中所提供的不同例子, 從而思考如何更有效的設計課程。此外,我們亦特意羅列了一些有關設計思維 的關鍵字眼,老師可從這個詞語表入手,重溫以及釐清不同概念。

20

工具包詞彙總表

1. 共創(co-creation)

不同持份者互相交流、共同創新的過程。本工具包中的一些活動,例如與不同持份者互相交流意見、 改善意念,便是共創的一種。

2. 公共空間(common space)

社區內任何人士亦能使用的空間。

3. 聯合製作(co-production)

持份者聚首,在項目發展的不同時期就解決方案給予意見。最終成品的成功不但歸功於項目發起人, 還有期間一起參與的不同持份者。

4. 設計思維(design thinking)

由收集故事、分析故事、意念創想、測試雛型、收集回饋五個步驟所形成的思考過程。美國設計公司 IDEO總裁提姆.布朗(Tim Brown)曾在《哈佛商業評論》定義:「設計思維是以人為本的設計精神與 方法,考慮人的需求和行為,也考量科技或商業的可行性。」

5. 發現(discovery)

設計思維的重要一環:真正的發現,並不是流於表面,而是從社會議題的表面開始,抽絲剝繭至問題 核心(痛點)。

6. 同理心(empathy)

是設計思維過程的首個步驟:在收集故事的途中,將自己代入持份者的角度,設身處地感受他們 所面對的困難,才不會被表徵誤導,並在下一個步驟找到真正核心問題。

7. 實驗(experimentation)

測試所選擇的方案,並評估結果的可行性。在實驗中,通過不斷嘗試、失敗、調整,便能逐步改進, 最後做出更好的成品。

8. 促導(facilitation)

提供適當框架以及思維工具,讓思考和創作過程變得更快更易。

9. 意念創想(ideation)

利用設計思維中的技巧和創意,把痛點轉換成解決方案。

10. 詮釋(interpretation)

同一個問題用不同的方法演繹,可歸類多個解決方案。

11. 反覆測試(iteration)

重複實驗過程,透過不斷嘗試,逐步改善設計,令解決方案更貼合用家需要。

12. 模型(model)

模型可以是一個有形的成品,也可以是具體的計劃。這些模型能夠清晰的指出方案的邏輯關係、 步驟等。

21

13. 痛點(painpoint)

使服務對象陷入困難的核心問題。通常這些問題亦隱藏於一些表徵之下,需要研究者一步一步抽 絲剝繭,才能發現。

14. 參與式設計(participatory design)

嘗試包含所有持份者的意見,使成品更能貼合用家需要的設計模式。

15. 建議雛型(prototype)

把解決方案以具體形式呈現。通過不斷改進,會變成最終成品。

16. 共同價值(shared values)

不同持份者也重視的同一價值觀念,他們將依據這價值觀來決定成品的發展方向,以及評估 該產品是否能貼合他們的需要。

17. 社會設計(social design)

把藝術設計的概念和方式,用來改善社會問題。有學者指出,「社會設計」是為了達到「社會創新」, 從而提升生活質素。

18. 社會企業(social enterprise)

一種以社會創新及解決社會問題為本的新興企業模式,利用商業策略來動員社會力量,從而改善 社會。

19. 社會創新(social innovation)

顧名思義,是以設計及執行創新的方法來解決社會問題,從而提升生活質素及社會福祉。

20. 社會創新實驗室(social lab)

凝聚公民社會、業界、政府以及直接受到某個議題影響的人,以一種合作和跨界的方式,找尋一種 更具創意的方法,一同解決問題。

21. 故事收集(story collection)

整個設計思維過程的第一步,也是最重要的一步。通過落區與市民對話、觀察他們的日常和收集 故事,設計者能初步了解持份者面對的困難。這些理解將會成為原材料,令設計者能夠歸納出 痛點,從而找出解決方法。

22. 系統性因果關係圖(system mapping)

在整理故事時用到的思維工具,助使用者有條不紊地整理不同資料,把不同事物的邏輯關係及 前因後果以圖像化的形式表達。

23. 城市共享(urban commons)

此處摘錄嶺南大學的定義:城市共享作為一種社會實踐方式,指的是一個特定地區或社區的公共 資產/財產,由生活在該地區或社區的人,以非營利為前提,透過共同分享、管理的過程使用這些 資源,以實踐一種不同於強調私有、自利的資本主義生活方式。

24. 共創價值(value co-creation)

共創價值是讓用家共同參與整個產品設計過程之中,令實驗者的設計更加貼合用家的需要。透過 協作令整個成品能滿足不同持份者的需要,使其更有價值。

22

2 收集故事 23

收集故事

經過分析後,實驗室團隊 與持份者一同確立議題 和改善方向,驗證假設

人們通常運用統計數字展示社會情況,好處是數據可作比較,但有時難免過於刻板。 社會創新實驗室方法重視人的故事。

學生首先考察社區,張開耳朵用心聆聽,收集用家故事,了解用家和社區的需要。 親身了解當事人的看法及經歷,有助學生感受真實的情況,加強他們的行動力。

收集故事的常用方法有幾種,包括:

訪談(interview) 影隨 (shadowing) 共創工作坊(co-creation workshop)

後面會詳細解釋每個方法的特點。

24

第

章 1 發現 2 分析 3 意念創想 4 實驗 5 未來發展

2

課堂重點

設身處地,用不帶判 斷的眼光了解用家 的生活體驗和感受

熱身活動

用家是參與創新的 重要一員 增加他們的歸屬 感和自主感

確保創新方案對 應用家需要

找出用家面對的 困難,及當下公共 環境/設施未能 滿足的生活或 情感需要

觀察練習

見 p.39

落區前先為學生在課堂準備熱身活動,有助他們開啟五感,練習訪問技巧。 先在學校內或附近進行20分鐘,完成後邀請學生分享平時習慣忽略的人事物 。

模擬訪問

先讓學生準備訪問問題及接觸用家的方法,然後角色扮演進行模擬訪問,再 改良問題 。

25

前期準備

計劃

1. 老師可先跟學生計劃期望收集的資料及可付出的時間。

2. 老師及學生實地考察,初步認識議題及社區。

邀請受訪對象

1. 如想促成較深入的傾談,宜預先邀請受訪對象。老師可聯絡區內的相關機構安排受訪者, 亦可將故事收集活動融入機構的已有活動,方便機構邀請受訪者。

2. 受訪者與2至3位學生收集故事,氣氛相對輕鬆,學生亦能互相補足。可預1至2節的活動 時間進行訪談,會較容易協調。年紀較大的學生可自行安排故事收集活動。

3. 如時間緊迫或聯絡機構有困難,可在議題上作調整,讓學生收集身邊人的故事,例如長者 和家庭照顧者等。

4. 你也可選擇即場街訪,適合關於指定場所或設施的議題。以公園議題為例,學生可以即場 在公園觀察及街訪使用者。議題宜與區內大部份人相關,例如交通議題。

26

選擇適合的故事收集方法

訪談(interview)

需時

好處 直接向受訪者提出問題,扼要掌握受訪者對議題的看法。

挑戰 訪問內容較易流於表面;如想以訪談形式收集深入的故事,需多加練習。

★★★★☆

影隨(shadowing) 半天或以上

需時

好處

通過近距離觀察受訪者的日常,了解其掣肘和困難,甚至發現受訪者自己也未必察覺 的細節。學生亦能在過程中與受訪者自然地聊天。

挑戰 要先與受訪者建立信任,雙方才能在影隨過程中自然相處。

共創工作坊(co-creation workshop)

1節工作坊(約1.5小時)或以上 需時

好處 互動遊戲能促進受訪者與學生的關係,亦能同時促進幾位受訪者之間的交流。

挑戰 需較多時間準備,亦需認識基本的促導活動技巧。

★★★★☆

直到我面對面從受訪者口中聽到的一刻之前,我的想法其實都是偏頗的。

故事的力量在於它是真誠的、有血有肉的,才能夠衝破築起來的偏見。

陳安盈(Joelle)

數碼顧問

實驗圖書館團隊成員

27

難度 ★★★☆☆

難度

難度

半天或以上

1. 訪談(interview)

訪談是其中一種最常用的考察方法:透過深入傾談,了解用家對該 議題/現有設施或服務的體驗和感受。面對面交流往往會有意想 不到的發現,甚至推翻學生對議題的假設或刻板印象。

老師可引導學生根據以下範疇擬定問題:

受訪者與議題相關的體驗和感受

受訪者經歷過與議題相關的不便(即痛點)

受訪者在生活上的願景、滿足或自豪的經驗

議題/現有設施或服務未能滿足受訪者的需要

一個有溫度的故事還包括受訪者的背景,學生可簡單詢問一下受訪者的日常生活,例如:

在區內居住的歷史

家庭狀況(特別適合有小朋友的家庭,需注意或未必適用於所有群組)

28

興趣

具體問題可參考以下實驗圖書館的例子。

圖書館裏「打躉」的故事 例子

實驗圖書館以訪談作為主要的收集故事工具。

團隊到訪長沙灣保安道公共圖書館,即場訪問圖書館的使用者。貌似每日在圖書館無所事事 「打躉」的街坊,原來對圖書館甚有想法,有的更是臥虎藏龍,為實驗室打開了不少想像。

隱世書法大師

七十多歲的陳伯每天都會來保安道 公共圖書館,坐在兒童圖書館的桌子 上,每次拿着不同書籍臨摹書法畫畫, 有時甚至廢寢忘餐,坐滿八小時。由於 他每天都在,他揚言:「呢度應該個個 都識我!有時會有小朋友坐我隔離望住 我寫字望足半個鐘;又耐唔中會有人 行過讚我,跟住坐低傾偈。」

字寫得那麼美,是怎樣練出來的?有學過嗎?陳伯退休後自學,拿名師的作品臨摹,用耐性 觀察,練習得多就行了,一寫便寫了十年。「好多人都讚我手字靚,有人讚我就好開心,曾經有 香港大學教授嚟,經過見到我都有讚我!」

你有多常來保安道公共圖書館?

多數來做甚麼?

圖書館有甚麼令你欣賞的地方?發生過開心難忘的事情嗎?

你曾經在圖書館有甚麼不方便或不快的經歷嗎?

如果你可以改變圖書館的一項東西,你想改變甚麼?

29

實驗室團隊的備忘清單

《與用家對話 - 對話格仔》 見 p.38

實用工具

給老師的小貼士

訪問是否順利,能否深入,由很多難以控制的因素決定; 老師在故事收集活動開始前,最重要的是盡量協助學生釐清議題和訪問目的 。

在1至2個訪問後安排小休,讓學生整理訪問內容 。

老師可鼓勵學生留意一些未及追問或意想不到的答案,看看是否需要加上新的 問題,再繼續訪談 。

如進行街訪,可讓學生先進行訪談15至20分鐘,然後於小組分享體驗,調整做法 和問題 。

給學生的小貼士

多數受訪者不習慣分享自己的看法,或者認為自己的意見不重要,但只要你表現 得有興趣並願意聆聽,讓對方感到自己的意見和經驗有價值,那麼大部份人也會 願意分享。

盡量邀請受訪者分享具體的事例或經歷,即是一個齊集時、地、人的故事。

過去幾星期,實驗室成員把握下午交更時份到深水埗與

司機聊天,也試過於午夜乘夜間司機用膳去收集故事。

落區訪談是要收集靈感,為司機健康構思設計方案,可說 是半個「健康推廣大使」。

蕭竣 Sia 城市研究學生

日日健康實驗室團隊成員

30

2. 影隨(shadowing)

影隨參考人類學的田野研究方法「參與式觀察」 (participant observation),邀請用家/對象讓實驗 室團隊跟隨他們幾小時,或是一同參加活動。

過程中,學生可以因應所見所聞,自然地與用家聊起 相關話題,更能觀察用家的行為以及與他人或設施的 互動。這些都是用家未必能用言語分享的經驗。

例子

跟着檔主開檔

實驗室團隊預先跟筲箕灣愛秩序灣 街市的檔販打招呼,與他們協商讓實驗 室團隊跟着他們一起開檔幾個小時。

由於不熟悉檔口運作,團隊找了一個 不妨礙檔主做生意的位置,靜靜觀察 檔主如何使用檔口的空間、人流、 與顧客的互動;待檔主較空閒時, 再向他們了解開業的故事、檔主引以 自豪的貨品,也聽他們抱怨附近露天 街市的競爭。

在不妨礙檔口運作、盡量維持受訪者日常真實生活的前提下, 於檔口旁邊觀察邊做筆記

短短的影隨,收集到有溫度的故事:街市青年創業、一個個老檔販搬遷等,這也為檔販與 實驗室團隊的關係奠定基礎。

同時實驗室團隊發現不少檔主面對着無法拓闊客源的問題,即使引入新產品或是精心挑選 貨品,一般也只是透過口頭向顧客推介。

31

例子

跟着照顧者買餸

若準備時間相對較少,也可計劃簡化 影隨的規模。

經地區組織的介紹,實驗室團隊相約 幾位筲箕灣街坊,跟着他們去附近 街市買餸,了解他們購物的考量。

實驗室團隊因此發現很多街坊出發前 都沒有購物清單,大多都是看食材有多 新鮮或檔主的推介,但最首要的考量 還是家人的營養需要。

實驗室團隊的備忘清單

你是怎樣開始在愛秩序灣街市開檔? 每天開舖的運作是怎樣?

你由開業到現在經歷了甚麼困難? 你怎樣解決這些困難?

你對前景有甚麼想法?

你在這裏開檔有甚麼開心的事情?

p.39

給老師的小貼士

安排影隨並不困難,除了透過當區的社區機構尋找適合對象外,也可從身邊人 着手,影隨認識的人也是個很好的開始。

進行影隨前,需準備好想了解的方向、觀察的項目和聊天的話題,同時準備迎接 驚喜的發現!

32

實用工具 《實地觀察》見

實驗室團隊的年青人跟着兩位家庭主婦到街市買餸

3. 共創工作坊(co-creation workshop)

共創工作坊透過簡單輕鬆的主題活動或遊戲,了解用家的生活 習慣、興趣及對議題的看法。

與訪談和影隨比較,共創工作坊讓用家互相交流、建立小群體, 有利他們持續參與實驗過程。

工作坊的內容不但深入了解他們的生活習慣,亦會預備他 們 之後參與實驗雛型的發展和測試,例如發掘他們的強項, 並構想這些強項如何能與議題連結。

怎樣引導學生設計工作坊活動?

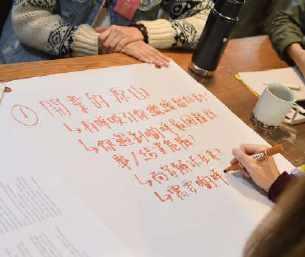

1. 明確列出工作坊目標 ,即學生想要透過工作坊收集的資料,再為每個目標設計一項活動。 每節工作坊以1.5至2小時為佳

當中包括3至4個活動(包括熱身活動),因應參加者的年齡和精力作調整

2. 活動或遊戲的主要作用,是鼓勵參加者就實驗室議題分享和交流,故活動操作以簡單為佳。 常用的活動例子有畫畫、投票、寫便利貼等 再就以上活動加配分享環節

3. 設計工作坊流程時,需要在每個活動預留足夠時間,讓參加者分享及表達意見。

4. 如有需要,可以把影隨加入共創工作坊中。

街市議題很貼地,與街坊的生活息息相關,也是他們擅長和有信心 的範疇。我們很開心看到街坊在共創工作坊能表達自己的意見, 融入社區。

33

陳小荃

關愛動員總幹事 街市實驗室團隊成員

從遊戲了解街市用家 例子

地區組織為實驗室招募7位家庭照顧者參與實驗過程。

實驗室團隊設計了4個簡單而目的明確的工作坊活動:

1. 熱身活動

讓參加者走動放鬆,進入狀態。

2.

了解街坊

——「有乜興趣?」

實驗室團隊和參加者分享自己的興趣,互相認識, 很多參加者的興趣是烹飪。

3. 了解街坊強項 ——「拿手小菜?」

參加者分享自己的拿手小菜,這是不少參加者的共同話題,讓氣氛熱烈之餘,又能令 實驗室團隊更了解參加者的強項。

4. 了解街坊買餸習慣 ——「街市逐個評」

用海報及貼紙等簡單道具,邀請參加者比較筲箕灣的幾個街市,了解他們心目中的 理想街巿。

在分享拿手小菜的環節中,實驗室團隊發現 有參加者以前是位大廚,因為照顧長期病患的 家人,提早退休。

他的拿手小菜多不勝數,分享時興致勃勃, 其 他參加者都非常有興趣交流廚藝,說過 不停。

街坊的強項造就了實驗室其中一個反應很好 的實驗雛型──「煮人教路」,幾位區內街坊 在街市示範烹調家常美食,包括小朋友喜愛 的蕃薯餅和老少咸宜的自家蒸腸粉等。

34

讓街坊坐滿街市中庭的「煮人教路」

透過簡單遊戲了解家庭照顧者的習慣

共創工作坊流程

簡單介紹建議 雛型意念 (10分鐘)

實用工具

共創活動及

給老師的小貼士

活動當日先了解參加者的心情和狀態,再按情況從準備好的活動中選取 適合的活動。

隨時留意參加者的狀態: 參加者的投入程度有所不同,如部份參加者比較安靜或慢熱,可考慮進行 小組討論,參加者也較容易發表意見。

主動邀請未發言的參加者分享,或按情況鼓勵輪流發言,讓全部參加者均 有發言機會。

使用簡單易明的語言,將複雜的概念拆解成簡單的概念和例子,讓參加者 容易消化和回應。

按需要提供圖像協助講解,亦鼓勵參加者勇於解釋自己的意見。

共創工作坊的過程充滿變數,緊記目標同時容許彈性,說不定會有意外 收穫呢!

35

簡單熱身遊戲 (15分鐘)

分享 (45分鐘) 總結 (5分鐘)

《共創工作坊流程藍本》 見 p.40

實戰心得

故事收集只是第一步

在過去的實驗室項目,實驗室團隊完成社區考察後,總會處於糾結狀態,認為自己 還沒做足社區考察,沒有信心得出好的分析,也對收集回來的資料充滿自我質疑。

我們發現,不論實驗室團隊撰寫了79篇還是20篇訪談、花了2個月還是2個星期時 間考察,他們都會遇到相同的問題。

其實社區考察只是社區參與的第一步,因為在發展實驗雛型或測試雛型的階段 時,我們還有機會(也必須!)聆聽用家的想法以驗證我們的假設,收集他們對 實驗雛型的意見,再作修正。我們並不需要完美的社區考察。

建議學生在有限的時間內完成設計好的故事收集活動即可。到分析痛點和意念 創想時,學生會發現他們需要知道的資料還有很多,老師請提醒學生把問題記錄 下來,在後面的階段再向用家收集。

建立儲存和發佈故事的平台

建立資料庫/平台(例如Google Drive、Medium、Facebook page等),讓所有學生

上載從社區探索收集到的故事。公開的平台不但能把故事向公眾分享,也是鼓勵 學生整理資料的一大動力!

36

實用工具

37

與用家對話‒對話格仔 Meeting the Users - Conversation Grid

姓名 Name:

聯絡資料 Contact information:

我向對方透露了我的目的

I disclosed to the users my purposes

我告知了對方其故事會被發表

I informed the user of their story’s publication

我向對方保證了他的身份會被保密

I guaranteed the users’s anonymity

議題相關的經驗:

Experiences related to the issue:

生活中/議題相關的願景:

Vision for life/ on this issue:

痛點:

Painpoints:

關於跟進行動的提示:

Hints for follow-up actions:

發人深省的語錄:

Memorable quotes:

提及的社區資源(組織/機構/網絡):

Community resources (groups, organizations or networks) mentioned:

自我提示 Tips for yourself:

少說話,多聆聽 Talk less, listen more

開放式問題 Open-ended questions

放下成見 Abandon prejudices a û k X 7 ≠ ¸

Ask interviewees to give examples

跟進問題 Follow-up questions

38

實地觀察 Site Obser vation

活動 Activities 環境 Environment 互動 Interactions

這裡的環境如何?人們如何使用環境? How is the environment like? How do people use it?

物件與設施 Objects

人們或物件之間的如何互動? How do people and/ or objects interact?

用家 Users

鄰里中有哪些設施?它們在被使用嗎?你認為他們為何在這裡? What kinds of facilities are in the neighbourhood? Are they in use? Why do you think they are here?

誰是用家?只通過觀察,猜測他們的年齡和經濟狀況。 Who are the users? Just by observation, guess their age and economic status.

39 本工具改良自公園實驗室設計顧問

姓名: Name: 地區: Area: 時間: Time:

共創工作坊流程藍本 Planning a Co-creation Workshop

細節 Details

活動性質 Activity 物資 Materials

互相認識及項目簡介:

Getting to know each other and introduction to project:

破冰/熱身遊戲:

Ice breaking activites:

主題活動1 及分享環節:

Themed activity 1 and sharing:

主題活動2 及分享環節:

Themed activity 2 and sharing:

主題活動3 及分享環節:

Themed activity 3 and sharing:

總結:

Wrap-up:

40

41 3 分析故事

分析故事

經過分析後,實驗室團隊 與持份者一同確立議題 和改善方向,驗證假設

觀察社區和收集故事後,學生把所得抽絲剝繭,找出社區的需要及痛點,就能更深入 了解社會議題。

這樣做可能會發現新角度,從而訂立適切的方向,甚至提議創新方法以回應問題。

社會創新實驗室常用的分析故事方法包括:

1. 建立「用家人物誌」:

針對性了解不同用家的需要,以便回應其獨特的需要

2. 歸納痛點,分門別類:

重新思考問題的主因及影響,有利想出創新的點子

3. 製作「系統性因果關係圖」(system mapping): 勾勒圍繞議題的龐大系統, 找出最具影響力的元素,思考如何切入

42

第 3 章 1 發現 2 分析 3 意念創想 4 實驗 5 未來發展

課堂重點

痛點 用家需要

令用家感到苦惱/

不方便/沮喪的事情

熱身活動

故事分析

用家體驗中可改善 或解決的切入點

老師可以運用耳熟能詳的故事作為切入點,分析主角的痛點和需要,讓學生 認識概念。

以童話故事《三隻小豬》為例:小豬面對的問題(或痛點)是成年後需要自行建立 居所。他們的需要包括「需要懂得保護自身安全」、「需要懂得選取合適建房物料」

等。下一步,老師可引導學生反思,從中選出能有效回應痛點的需要和相應的 方案。

社會議題分析

新角度審視熟悉的故事後,可引導學生了解社會上不同群體的痛點和需要。

同一道理,老師可運用新聞、社會實驗、社會企業等提及的社會議題作為切入點, 分析某個群體的痛點和需要。

此方法可讓學生對特定社會議題深入認識,亦可多角度分析同一群體,歸納 需要。

43

前期準備

如時間許可,老師宜先略略閱讀學生所收集的故事,留意相似或相異之處,以及故事間的關 係——從中想像學生會如何分析,並協助他們選擇適合的分析方法。

分析故事是一個很有趣的過程,即使圍繞同一議題,甚至訪問同一類型的受訪對象,但因為 每個學生的視角不一,得出的洞見有時亦會不一樣。

我們建議學生在課堂做集體或分組分析,體現集體智慧,也為彼此帶來思維上的刺激。

老師可以根據學生的程度和議題的性質選擇其中一個分析故事的方向。

44

選擇適合的故事分析方法

方向1:歸納使用者的痛點和需要

方法1:建立「用家人物誌」

根據收集所得的故事,將用家分門別類,塑造一個虛擬人物代表這類用家,並想像這人物的 行為習慣。

好處 過程輕鬆有趣

在有限時間內深入了解每類用家

難度 ★★☆☆☆

方法2:歸納痛點,分門別類

學生把所有用家的痛點和需要列出、分類,再歸納成幾個大的痛點。

好處

難度

方向2:找出解決問題的核心

方法3:製作「系統性因果關係圖」

重看故事,列出重要的元素並放進因果關係圖。元素可以是關於用家的體驗,或影響用家 意願的考慮點。

好處 有系統地勾勒出議題中的因果關係

找出能發揮最大效果的槓桿點(leverage point)

有助擬訂最有效的創新方向

難度

45

★★☆☆☆

一目了然

操作簡單直接

★★★★★

1. 用家人物誌 (persona)

「用家人物誌」是一種幫助分析特定群體的工具:

整合社區考察的資料,為特定群體歸納出一個立體的形象,令學生更能設身處地 代入用家角度。

老師可根據議題的特色設計用家人物誌的框架。

基本框架大致為與議題相關的生活習慣、用家關注的事情、痛點和需要。

這種方法容許學生整理龐大的故事庫並將用家分類,再根據不同類型用家的需要 「度身訂造」解決方案。

建立資料庫/平台(例如Google Drive,Medium等等),上載所有 社區故事

鼓勵學生在課堂前盡量閱讀自己 和其他學生的所收集的故事

讓學生重溫自己收集的故事,或 互換閱讀彼此收集的故事

列印出來比較方便閱讀及做筆記

學生按事前設計的用家人物誌

框架,在便利貼寫下每個故事的

重點

每張便利貼註明用家類型,例如:

長者、婦女等

所有學生根據框架貼上自己的 便利貼,並把相類似的便利貼放

在一起

學生分組,挑選1至2個用家類型, 為他們製作用家人物誌

46 建議流程

1 2 3 4 5

例子

對兒童圖書館抱有眾多期望的家長

在康樂及文化事務署主辦、創不同協作策劃的「小書豆的尋寶歷奇」中,實驗室團隊探索如何 能以創新方式呈現兒童圖書館館藏,好讓親子都能善用香港公共圖書館豐富的閱讀資源。

為此,實驗室團隊走訪3個圖書館,實地觀察和訪問使用圖書館的家長。

收集故事後,實驗室團隊在工作坊中先重溫訪問內容,把受訪家長繪畫成幾個類型。

每個團隊小組選擇一個類型,根據訪問內容列出他們的借書習慣、選書考量、痛點和需要。

實驗室團隊都畫得很開心,重塑用家是一個充滿創意和輕鬆的過程。

實驗室團隊發現用家的多元需要和痛點,例如:

放羊吃草,讓孩子自由選書的媽媽

痛點 借書配額有限,有時候不知道如何作最後把關

放工趕時間為孩子選書借書的媽媽

痛點 兒童圖書館現行的書籍分類不方便家長找出心中主題的圖書,難以在短時間借閱 合適的圖書

目標明確,要為孩子提升語文和學術能力的媽媽

痛點 按現時兒童圖書館的書籍分類,家長難以輕易找出對應孩子年齡/級別的圖書

想為孩子選書,卻不知如何入手的爸爸

痛點 有心卻對選書沒有認識,不知道甚麼程度和題材的書適合孩子

47

實用工具 《用家人物誌》

p.57

見

給老師的小貼士

用家有很大的自由度作分類,有時候基於議題性質,用家較易以年齡 分類,例如兒童、青年、成人、長者等。

以上【小書豆的尋寶歷奇】的例子中,項目對象是使用兒童圖書館的家長, 因此用家人物誌就以「不同特質的家長」作分類。

如時間許可,老師可先整合數種用家類型,並在資料庫上載社區故事, 簡化課堂流程。

綜合相近用家的故事,人物誌的成品是一個代表該用家類型的虛擬人物。

老師可給學生一些發揮空間,例如該用家的姓名、年齡、小故事等, 唯要提醒學生須以收集到的故事為基礎。

老師可引導學生以圖畫或地圖等方式表達,亦可建議學生為虛擬人物 設計「金句」,增加趣味。「金句」可啟發自受訪者的故事。

「金句」真的很重要!只要看着這句話,就可以想起訪問過的街坊,似乎 整個虛擬人物變成了真的。

伍詠嵐 Crystal 軟件工程師

日日健康實驗室團隊成員

48

2. 歸納痛點,分門別類

「歸納痛點,分門別類」是幫忙分析目標群體的常用工具。

有別於用家人物誌,此方法需先整合不同故事的重點,再歸納為數個主要的痛點。 用意在於從不同故事中歸納出問題癥結,使學生能從更多方面切入,理解用家的 實際需要,並設計出可行的解決方案。

過程中,學生可使用便利貼及白板以協助整理故事脈絡,亦能以視覺化的方法呈現 各自的想法,促成新的見解。

建議流程

讓學生重溫自己收集的故事,或互換閱讀彼此收集的故事 列印出來比較方便閱讀

便利貼寫下每個故事的重點,包括用家痛點、需要及其他重要資料 每張便利貼註明用家類型,例如:長者、婦女等

所有學生貼出自己的便利貼,將痛點和需要放在一側,其他有用資訊放在另一側 在同屬「痛點和需要」的便利貼中進行分類,把相類似的便利貼中放到一起 「其他有用資訊」也同樣地處理

從便利貼的分類中歸納幾個大的痛點,其他有用資訊則可保存記錄 以供之後的步驟參考

49

Catherine 研究員 日日健康實驗室團隊成員

1 2 3 4 5 本來收集故事後似乎找到一些脈絡,但把所有故事的重點用便利貼 列出來,又讓我們重新梳理一次內容,並肯定沒有遺漏。 許芷晴

例子

尋找街市持份者的共同需要

實驗室團隊根據收集到的社區故事,整理愛秩序灣街市多個持份者的痛點和需要,包括:

現存的客群:檔主、區內長者、家庭照顧者

潛在的客群:青年、只光顧超級市場的人

實驗室團隊先將這些痛點和需要寫在不同顏色的便利貼上,團隊在白板將便利貼搬來 搬去,把內容相近或有關係的便利貼歸類,貼在一起。

最後,實驗室團隊根據每組便利貼,歸納了幾個持份者的共同需要,包括:

區內街坊需要社交空間,尤其是長者和青年

街市舖頭需改善空間設計以符合陳列和存貨的需要,讓顧客對貨品一目了然

貨品和服務種類需要更多元化以吸引青年人,並為較少買餸或沒有時間買餸的人提供 方便快捷的途徑

50

不同顏色的便利貼,根據内容分類,貼在一起。

給老師的小貼士

準備多種顏色的便利貼,以識別各個持份者

老師需提醒學生每張便利貼只寫一個重點,方便整理

學生投入程度不一,老師需時常鼓勵所有學生參與,否則容易由幾位活躍 學生主導

準備足夠大的黑板/白板和便利貼,有助展示及分析

完成分類後,邀請學生歸納每組便利貼的痛點並作記錄

老師可幫忙精簡用字,但盡量鼓勵學生先作歸納和分享

歸納痛點是充滿未知和驚喜的過程,沒有對錯

學生或老師可能各自對痛點有不同詮釋,但只要以真實故事為基礎,而參與 的學生都同意該詮釋就可以

51

3. 系統性因果關係圖

(system mapping)

如果你希望進一步分析社會現象,你可以使用系統性因果關係圖(system mapping),列出影響持份者體驗的元素,釐清這些元素之間的因果關係, 藉此找出能發揮最大效果的槓桿點(leverage point)。

對焦槓桿點(leverage point)而發展的改善方案,能善用資源及力氣,透過 小改動就能為議題帶來最大的改變,四両撥千斤。

系統性因果關係圖是比較進階的分析方法,學生需事先廣泛收集不同持份者 的意見和痛點,並將這些資訊徹底消化。

列出所有會影響各持份者體驗及意願的元素

審視所列出的元素,把有因果關係的元素連線在一起 加號「+」表示雙方是「正相關」;減號「-」表示雙方是「負相關」的關係 最多線指向的元素就是「槓桿點」

解決或改善槓桿點所指向的問題,就能解決一些與其相關的附帶問題

52

建議流程

1 2 3

例子:印度孟買的垃圾問題

圖片來源:https://xynteo.com/our-work/transformation-projects/wicked-problems-toolkit/step-step-guide-systemmapping/system-map-examples

這套工具相對艱深,如果你希望了解更多,請聯絡 sociallab@mad.asia。

53

垃圾山 佔用空間 疾病溫床 累積甲烷 垃圾焚化 空氣污染 城市人 健康問題 土地短缺 拾荒者的 生活素質 火災 安全危機 拾荒者 分類 拾荒者 工資水平 垃圾在垃圾 山的數量

例子

利用系統性因果關係圖分析

實驗室團隊以長沙灣東沙島街一帶為基地,希望在深水埗營造長者和兒童安全愉快的 步行體驗。

團隊訪問過百名持份者,包括長者、學生、家長、司機、附近車房東主、使用手推車人士 和帶狗隻散步的狗主等。在故事分析工作坊中以「系統性因果關係圖」列出影響街坊安全 愉悅步行體驗的元素。

「+」正關係的元素

由「道路不安全」這元素出發,再引伸到行人及推車人士違規走出馬路的情況是因為從 司機的視角出發,對司機構成危險;但換個角度思考,行人是因為過路位置不方便或道 路分隔不周全,才會走出馬路。

「-」負關係的元素

同樣由「道路不安全」這元素出發,行人覺得過路位置不方便以及街道沒有特色,致令他 們跑出馬路玩耍。

槓桿點

實驗室團隊發現行人及推車人士違規走出馬路是以上元素的重疊位,影響步行體驗。

槓杆點給實驗室團隊指出改善的方向,但過程中還需要很多討論和調整。

對於「+」正關係元素的建議

實驗室團隊建議改善的關鍵不是阻止行人走出馬路,而是改善行人路和馬路的分隔。 於是為深水埗學校區構想了「波點延伸過路處」、「行人引路綫及休憩處」等實驗雛型。

對於「–」負關係元素的建議

實驗室團隊設計「校區卡通路牌」和「臨時行人專用區」,讓學生下課後在行人路上有更多 活動,減少他們走出馬路的可能性。

54

實驗雛型詳情可參考:行多兩步實驗室@深水埗

給老師的小貼士

老師需提醒學生每張便利貼只寫一個重點,方便整理

保持版面整潔清晰;線條太混亂的話,會妨礙學生辨認槓桿點 把元素連線前,可先去掉重複的便利貼

實戰心得

整理痛點後,實驗室團隊難以就所有痛點或所有槓桿點也發展出相應的實驗 雛型,因此需要選擇1至2個痛點或需要,然後再進行意念創想及發展實驗雛型。

一般人傾向選擇「最重要」或「影響最深遠」的主題,但根據我們的經驗,如想

保持實驗室團隊在往後過程的熱情,那麼就應該選擇他們最有興趣的主題。

55

56 實用工具 56

用家人物誌 Persona

姓名:

Name:

地區:

Area:

時間:

Time:

用家的形象如何?試把形象畫出來:

What is the user's appearance? Try to draw it:

年齡、性別、婚姻狀況、職業、教育等: Age, gender, marital status, occupation and education etc. :

用家語錄:

User quotes:

背景資料 Background information -related)(issues abitsH生活習慣(與議題相關)

用家有甚麼相關的生活習慣?頻密程度如何? What common habits does this persona have? How frequent are they?

痛點 Painpoints

用家面對哪些主要的問題? What are the major problems faced by the persona?

需要 Needs

用家有甚麼需要?

What are the needs of the persona?

57

58 4 意念創想

意念創想

實驗室團隊和持份者 共同構想建議雛型 意念創想(ideation)是個有趣的過程,老師帶領學生轉化痛點為機會,發揮創意, 想出新穎點子。

以「我們可以如何……」的句式,把上一階段歸納出的用家痛點和需要,轉化成 一條問題,轉換學生的思考角度

利用腦力激盪活動,協助學生創想有趣的點子

學生共同選擇喜歡及有影響力的點子,發展成建議雛型

「如何」這個詞,代表了解決方案是存在的——這個詞提供了創造的 自信;「可以」意味着我們能把想法拋出來,可能有用也可能沒用—— 無論怎樣都沒關係;「我們」則意味着大家要一起做這件事,相互 補充、相互促進。

提姆·布朗(Tim Brown)

國際知名設計公司IDEO總裁

59

第 4 章 1 發現 2 分析 3 意念創想 4 實驗 5 未來發展

1. 2. 3.

「我們可以如何」句式有助用家把痛點或需要轉化為改變的機會。 來到意念創想的階段,我們不希望學生望着眼前的痛點覺得很棘手;相反,我們希望 他們因可以發揮創意及迎接驚喜而感到雀躍。轉換語言,也能轉換心態。

前期準備

有趣例子啟發學生

建議老師先搜尋與議題相關的本地及海外創新例子。具體例子能開闊學生 的想像,有助意念創想和發展雛型。

如時間允許,老師可邀請學生搜尋有趣例子,再與其他學生分享他們欣賞或 覺得可以參考的地方。

營造具啟發性的環境

進行意念創想當天,老師可預先將創新例子的圖片和簡介列印出來,貼在課室 不同角落,讓學生進入課室或小休時閱讀。視覺刺激有助學生開啟思維。

60

我們可以如何⋯⋯?(How might we…?)

例子

我們可以如何⋯⋯?

實驗室團隊把荔枝角公園用家的痛點轉化成一條「我們可以如何」問題,幫助構想改善 方案。

痛點 1. 美孚有不少居民飼養寵物,區內的荔枝角公園雖設有寵物活動區,但範圍較小, 車輛出入和噪音較多,寵物容易受驚。

2. 沒有養狗的居民抱怨狗隻帶來衛生問題,狗主和非狗主之間存在長期衝突。

我們可以如何為荔枝角公園創造一個寵物與居民均舒適安全的共享空間?

實驗室團隊開闢了一個市民及寵物可以安全共享的空間

我們可以如何設計具創造性的遊樂設施,令小朋友不會厭倦?

實驗以土炮製作的傳聲筒作為例子,探索市民以土炮遊戲裝置豐富或 改造公園的可能性

61

痛點 1. 小學生對荔枝角公園兒童遊樂場預設的硬件設施容易失去新鮮感和興趣。

? ?

「我們可以如何」的經典例子

大學研究提高嬰兒存活率

在發展中國家,由於醫院培養箱過於昂貴,以及農村地區的居民要攀山涉水 才 能到達醫院,每年成千上萬的新生兒因體溫過低死亡。美國史丹福大學針對 這些困難,開展調查研究,深入了解社區現狀,在過程中建立對用家的了解和 同理心,促使他們制定「我們可以如何」問題:

我們可以如何創造一種溫暖嬰兒的設備,能提高嬰兒存活率,幫助偏遠村莊的 父母呢?

咖啡店開創新點子

國際連鎖咖啡店Blue Bottle新開發線上商店,運用「我們可以如何」進行創想:

我們可以如何把網站做得像一位友善的咖啡師?

我們可以如何 讓顧客在網路上覺得自己是熟客?

我們可以如何 確保喜歡Blue Bottle咖啡店的顧客同樣喜歡我們的網路商店?

62

給老師的小貼士

設定「我們可以如何」原則

老師先引導學生重溫早前分析的用家痛點和需求, 或富代表性的用家故事

提醒學生寫「我們可以如何」問題的脈絡

不要將解決方法放到問題裏

問題能激發學生發揮創意

問題裏列明想要針對的用家

寫好問題後,試試腦海裏能否很快浮現幾個初步意念

如果腦海未能浮現初步意念,可能代表問題太狹窄或太空泛

街市實驗室的「我們可以如何⋯⋯」

63

腦力激盪

向學生提供一個自由表達所想到每一個主意的空間

通過討論及綜合別人的意念,可以在短時間內產出大量的初步意念

重點在於不去批判任何浮現出來的點子,而是先把點子盡數羅列

本以為不可行的意念,在集思廣益和共同努力下,也許變成可能!

基本流程

1 2 4

各自用5至10分鐘就上一步所建立的「我們可以如何」問題,在便利貼寫下腦海中的意念 期間不討論或交談,容許學生站立或走動,唯不可騷擾到其他學生 每張便利貼只寫一個意念

學生輪流分享自己的意念,把便利貼貼出來

3

分類及重組,把類似的意念貼在一起

學生共同選擇想要繼續發展的意念

延伸玩法

挑選截然不同的意念,合併成一個全新的意念

1 2 4

3 5

讓學生從自己眾多的意念中挑選1至2個 大家圍圈而坐,向同一方向傳閱意念

每收到別人的便利貼,就加上自己的新想法,將別人的意念延伸 直至完成一圈,收到自己的意念便利貼為止

審視每張便利貼的方案,結果可能會有驚喜

64

熱身活動

正式開始「腦力激盪」前,老師可利用「100個_____的方法*」之類的遊戲作為引子。

*例子:100個吃西瓜的方法、100個快速入眠的方法等

這遊戲中經常出現2個階段:第一個階段,學生會先羅列一些慣常想法;當想法耗盡後, 就會逐步進入第二個階段,即開始天馬行空地創作不同方法。

這個遊戲可以令學生知道,不論是多麼非同尋常的見解,也有潛力成為一個可行的意念。

【日日健康實驗室】實驗室團隊正在挑選2個截然不同的意念,合併成 全新的意念

65

發展實驗方案

學生共同挑選適合的點子後,要進一步將點子發展成實驗方案,製作建議雛型,準備 下一階段的測試。

建議雛型的意義,在於收集用家和持份者的意見,再作改良,這個階段的實驗方案不需 很完善。

怎樣引導學生將一個點子發展成具體方案?

有了初步意念後,老師可引導學生回答以下問題,深化方案:

1. 誰是方案的目標用家?

可多於一個用家

2. 方案對應着甚麼痛點?方案有甚麼目標?

以上2條問題能協助學生釐清方案的初心,以免在實驗雛型的發展過程中失焦

3. 除了用家,還有哪些其他持份者?

除了方案的目標用家,還需要考慮到其他可能被方案影響到的群體 ──

他們會得益嗎?會有怎樣的疑慮?有潛在的合作伙伴嗎?

4. 學生還需要甚麼資訊或知識來完善方案?

方案在這階段還很初步,學生需要再作資料搜尋,例如相關的創新例子、製作實驗 雛型所需的物料或技術等

實用工具

《故事板》 見 p.69

《潛在持份者地圖》 見 p.70

《發展實驗方案》 見 p.71

用圖像表達意念

讓學生畫四格漫畫,描述用家的困難,以及方案是如何幫助他們解決問題。

故事板(story board)讓學生思考如何與他人講述自己的意念,也能用作 收集用家意見的工具。

66

給老師的小貼士

腦力激盪原則

進行腦力激盪前,提醒學生謹記並對焦「我們可以如何」問題,以免 想出來 的 方案偏離用家的痛點

學生分組進行腦力激盪,確保各人有充足機會分享自己的意念, 並一同選出意念,發展成實驗雛型 盡量營造輕鬆的氣氛

腦力激盪是一個充滿驚喜的環節,最重要的是讓學生覺得好玩, 放 膽發揮創意

以下是知名跨國設計公司IDEO提出的腦力激盪七個原則,點出了 腦力激盪的精神:

暫緩批判:

創意源於未被即時否決的新意念,容許不同意念出現,互相參考

鼓勵天馬行空的思維角度,以新角度帶來新意念 在他人的主意上加以改進,取長補短,互補不足

集中討論相關議題

每人輪流發言,更有條理的提出意念

圖文並茂:

利用便利貼或白板 ,以圖像輔助解釋意念

點子越多越好

實戰心得

怎樣選擇發展哪個意念?

首先點子需要對應用家的痛點,但除此之外,老師亦可引導組裏的學生了解彼此 的強項(例如擅長設計、手作、音樂等),把大家的強項和興趣納入考慮。

在社會創新實驗室過去的經驗,實驗室團隊的強項和網絡,造就共創火花的 要素,持續他們的熱情!

67

?

68 實用工具 68

69

70

71

72 5 測試建議雛型

測試建議雛形 第 5 章

構想實驗方案的意念後,就可製作建議雛型。雛型要經過反覆試驗以收集持份者意 見,觀察使用情況。每次測試根據早前的意見完善雛型,就可以製作更適切和更能 回應用家需要的方案。

73

1 發現 2 分析 3 意念創想 4 實驗 5 未來發展

實驗室團隊和持份者 共同構想建議雛型

為甚麼要製作建議雛型?

為了收集用家及其他持份者的回饋,看看這些點子實際上能否對應 痛點或改善體驗。

藉此找出運作上的困難或有待完善的部份。

這些意見和分析,將協助學生改良意念,回應用家需要。

建議雛型能以圖像、模型或活動等不同形式呈現。

比起單純的口頭或文字介紹,這些方法能讓持份者親眼看到或切身 體驗到學生的意念,令持份者更容易提出意見。

怎樣將實驗方案變成建議雛型?

動手畫、製作、收集用家意見,就是建議雛型了!

構思新點子後,學生可以仔細思考該點子以哪種方法呈現,會比較 貼近落實後的體驗。

建議雛型通常有:

1. 紙本雛型

2. 模型方案

3. 以行動測試

決定呈現模式後,學生落實前需先設立收集意見的形式和內容。準備充足,才可從街坊 口中聽到更多面向的意見。

不同方法測試建議雛型,可容許學生獲得持份者的回饋,並改善設計。

在這個階段,老師可以按照課堂時間及需要,選擇測試方法。

在此章節,我們將列舉建議雛型測試的方法及其利弊,令老師得心應手。

74

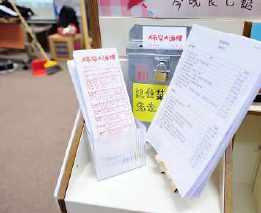

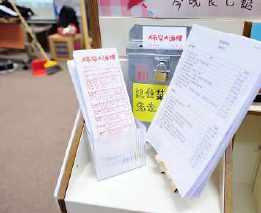

測試方式1:紙本雛型

繪畫或列印建議雛型,形象化地呈現意念,讓持份者快速體驗和給予回饋 製作不需非常精美,重點能清楚呈現想法,促進討論,收集意見

好處:成本低、製作簡單、發展實驗雛型的初期已能進 行 難度:

例子

模擬放映會海報

實驗室團隊構想在荔枝角公園舉行夜間電影

放映會,嘗試善用公園裏的草地,並藉活動凝聚 社區。舉辦一個活動需要很多準備,因此他們 決定先試試製水溫——作一張虛擬的放映會

海報,貼在公園裏。團隊成員則躲在一旁,每當 有街坊好奇閱讀海報,團隊就會立刻跟街坊 聊天,看看他們對放映會有沒有興趣、喜歡甚麼 電影類型、有空參與的日子和時間。

團隊發現,停下來看海報的人大多是一家大細和 年輕情侶。雖然有點怕蚊,但他們對草地電影 感到新鮮,並對合家歡的輕鬆電影最感興趣。

一張簡單的道具,就能收集到有用的意見,幫助 實驗室團隊制定放映會的細節,最後試行了一次 假日晚飯後的公園夜間放映會。

實驗室團隊製作了一張模擬的放映會海報

75

★☆☆☆☆

其他例子

對角斑馬線

實驗室團隊希望行人更快捷方便地過馬路,有了

「斜行馬路」(diagonal crossing)的構思。要在

實地測試斜行馬路十分困難,因為涉及交通影響 評估、修改法例和耗時的工程,無法一時三刻 做到,於是實驗室團隊製作斜行馬路的預想圖, 以收集街坊意見。

邊行邊玩趣味街道

實驗室團隊在深水埗一所社區中心舉辦意見收集會,以圖片 向小學生展示他們構想的街道遊戲,並邀請學生投票選出 喜歡的遊戲。

北區一日遊

實驗室團隊為北區設計富特色的本地旅行團,在發展旅行團路線初期就舉辦意見收集會, 製作圖文並茂的工具包介紹行程和體驗特色,快速嘗試策劃旅行團的過程,收集潛在旅人 和村民的意見。

76

測試方式2:模型方案

以立體模型呈現方案,令持份者能觸摸、移動和操作,加強體驗

不單可以透過討論來收集持份者意見,還可觀察持份者與模型的互動

不必追求完美的模型,簡單的物料也能發揮功效 難度:

★★☆☆☆

波點延伸過路處

實驗室團隊於東沙島街和福榮街觀察到經常有很多車輛停泊在路上,而在兩街之間 的交界,聖公會聖多馬小學附近的停泊情況更是嚴重,車輛容易阻礙學童的視線,存在 潛在危險。

實驗室團隊構思了一個雛型:以地面波點延伸行人過路空間,配以防撞柱開拓過路處 附近位置防止違例泊車,擴闊過路者及司機視野,讓使用者更能掌握路面情況。

要實地測試雛型有難度,於是團隊製作模型方案——借用學校的禮堂,以用不同顏色 的電線膠紙、欄桿座等模擬東沙島街和福榮街交界的實況,再以紙箱和手推車模擬 停泊在馬路邊的車輛。團隊邀請街坊扮演行人過路,讓用家一邊體驗,一邊了解波點 延伸過路處的作用。

方案的反應很好,幫助實驗室團隊理解路面環境、不同顏色設計對過路的影響等。 考慮到雛型難以在短時間內落地成真,於是團隊其後製作虛擬實境,令用家的體驗 更有真實感。若學校有這方面的資源,虛擬實境是很有用又好玩的媒介。

77

例子

其他例子

社區流動報紙架

實驗團隊發現流連圖書館的街坊最愛看報紙,甚至為此起爭執。因此他們以閒置的 晾衫架製作流動報紙架,搬到公園,測試街坊對室外閱報空間的反應。

78

測試方式3:以行動測試

嘗試實行具體方案

邀請相關持份者參加活動,甚至邀請他們擔當活動中的重要角色或義工

需要周詳計劃,一併考慮雛型意念、活動流程、物資和人手分配

難度:★★★☆☆

例子

排隊也可改善健康

實驗室團隊關注大角嘴長者的日常健康,首先就是要多認識長者。團隊發現早上去區內公園 晨運的長者多較活躍,喜歡群體活動。而區內不少派飯給有需要長者的餐廳的排隊隊伍 之中,則有機會接觸到更多面向的長者。

有一部份長者不甚活動是礙於認為自己沒有運動的能力。每次排隊領飯少說也需要十五 分鐘,故團隊認為是一個好的時間點來介入,構思在長者排隊期間與他們進行簡單的小遊戲 活動一下身體,如以手握力計來測試手握力、玩抓子(拋豆袋)來測試手眼協調、以按摩球來 放鬆筋。

雖然團隊只在隊伍之中短短一小時,但長者的反應都非常熱烈,甚至會以遊戲的結果作 話題與隊伍前後的人開展對話。縱使雛型的設計簡單,但也成功收集很多故事和意見。

實驗室團隊的備忘清單

觀察項目

長者在等待參與、遊戲期間、遊戲後的反應

街訪問題

平時排隊時會怎樣消磨時間?

這些小遊戲有令你覺得排隊的時間更易度過嗎?

79

其他例子

的士司機身體檢查街站

實驗室團隊關注的士司機的日常健康,其中一個

觀察和訪問結果是普遍的士司機都對「身體檢查」

抱抗拒的態度,覺得是一件麻煩事。於是團隊構思 在的士司機經常出沒的餐廳附近設置街站,以

「的士司機免費身體檢查」作招徠,並將平衡力、

手握力、柔軟度等測試以遊戲和比賽的方式呈現。

只須簡單的街站設置,就成功吸引很多司機參與。

實驗室團隊獲康樂及文化事務署批准,劃出荔枝角公園 作臨時人寵共融區域,邀請附近居民帶寵物來體驗。

第一次實驗在石屎地進行,該處較易清理,但防震力 較弱,對狗隻的關節相對草地的沒那麼好。

第二次實驗在草地進行,發現狗隻在草地玩雖然會有 沾上跳蚤和牛蜱的風險,狗主要多花時間清潔,但地面 防震力較強,對狗隻的關節較好,也是最自然的環境。 對管理者來說,狗隻的便溺物會影響樹根。

80

人寵共融公園

延伸例子

臨時行人專用區

實驗室團隊構想在長沙灣東沙島街上設立「臨時行人專用區」,將馬路和行人路轉化成公共 空間,給附近居民和學生使用。因此實驗室團隊決意向運輸署、路政署和警署等不同部門 申請封路,最終用了7個月時間,成功獲批封路3天試行「臨時行人專用區」。

團隊視這過程為測試的一部份,從中認識目前申請封路的規限和程序。除了當天的實驗 外,團隊亦提出簡化的申請機制,作為建議雛型的一部份。

我們明白未必每個項目都可投入如此大量的人力和時間,但亦希望向大家分享這個「過程 也是測試的一部份」的案例。如學生確實有意投入較長時間,我們亦非常鼓勵團隊大膽 想像實驗的無限可能呢!

81

大坑大塑除

疫情下即棄塑膠用量大增,增加堆填區壓力。

於大坑讀書的中學生參加「創不同」種子計劃隊,

學生走訪社區,尋找對策並籌備「大坑大塑除」計 劃。他們發現不少餐廳都有環保意識,於是與 區內四間餐廳合作,舉行大坑區走塑日,鼓勵

街坊以行動支持源頭減廢。

大埔鷺鳥林行人新體驗

每年初夏正是鷺鳥繁殖季,大埔鷺鳥林下的行人 路便會佈滿鳥糞,引起部份街坊不滿。「創不同 學院」「大埔鷺鳥林行人新體驗」小組在鷺鳥林下的 行人路兩端各放了一個雨傘架,公眾可以先在A點 取傘擋鳥糞,再在B點歸還雨傘,傘上還掛着寫有 鷺鳥小知識的卡牌。就着這個甚為簡單的設計, 公眾測試員提供很多實用建議,當中有大埔街坊, 說是特地來支持活動,希望這個裝置可成真。

82

給老師的小貼士

怎樣為學生設計「速贏」(quick wins)?

「速贏」即是能在短時間內較易執行、又能看到成果的方法,能快速建立學生 的信心。學生只要有初步意念,就可以進行測試。

我們建議第一次測試的學生選用最快最節省資源的方式取得持份者的回 饋。首先嘗試規模較小、道具製作較簡單的測試,例如紙本雛型或簡單 模型,即可迅速得到持份者的回饋、改良建議雛型及落實方案細節。

同樣重要的是,持份者即時的回饋和欣賞,最能維持學生的熱情。

建議雛型的測試,需要實地進行嗎?

若議題與指定場所有關,實地試驗能給學生和持份者最大的真實感,也最能 幫助學生判斷實驗雛型的可行性。即使只是紙本雛型或模型,實地收集意見 也會令持份者的投入感大增。

但若涉及政府場所,學生可能需要申領牌照,過程複雜又耗時,則實地測試 未必可行。測試建議雛型的彈性十分大,最重要的是有效收集到持份者的意見。

另一做法是老師籌辦意見收集會,邀請持份者參與,簡單方法如用相片或 實地拍攝的片段等作佈景,已能大大增加投入感。

83

83

收集持份者意見

怎樣整理持份者意見?收集持份者意見有甚麼重點?

在意念創想的過程中,學生可能構想了幾個方案,卻未能選定其中一個。

可先收集持份者意見,讓持份者選擇一個最能回應自己需要的方案,再加以發展。 有了初步意念後,學生可與持份者一起制訂方案的細節。在以下的例子中,實驗 室團隊雖有公園電影會的意念,卻不知道甚麼日子和時間舉行最能吸引街坊 參與,因此邀請居民給予反饋。

持份者對建議雛型欣賞或憂慮的地方,都是收集意見的重點──這些意見直接 告訴了學生建議雛型要保留和改進的部份。

持份者並不只是被動地回答問題的受訪者。他們其實充滿想法,不妨問問他們對 改善建議雛型有甚麼提議。

除了發問,學生亦可觀察持份者與建議雛型的互動:面對建議雛型的模型或 參加相關 活動時,會不知所措嗎?還是很自然?有意想不到的互動方式嗎?

收集意見後,老師可引導學生把意見按4大項目分類。

可參考 《整理用家意見》 見 p.91

有甚麼成功的部份?

有甚麼未如理想的部份?

哪些部份學生還未清楚?

有甚麼新想法或改善的建議?

84

除了訪問,還有其他收集意見的方法?

以上幾個例子,實驗室團隊都是以訪問來收集意見,然而並非每個人也擅長以口頭或討論的 方式表達意見。老師可參考以下一些互動例子,與學生一起設計多元又有趣的收集意見 方法,令每個持份者都能舒適自信地共創。

用貼紙投票

讓持份者貼貼紙表達喜好,可以用評分、

投票、表達同意/不同意的意見甚至心情, 大人和小朋友都會喜歡。只需準備貼紙及

一張大發泡膠板或紙皮就可以!

一起砌模型

製作模型作測試的話,可以讓持份者直接移動模型的配件表達意見。這個方法常用於 有關空間分配或佈置的議題,學生可拍照作記錄。

【行多步實驗室】街坊把玩具放到他覺得適合的位置,以表達他認為行人、推車人士和車輛理想的路面使用分佈

85

開放式留言板 學生可設計一條問題,讓持份者自由回答 或繪畫。縱使得到的意見未必對建議方案 有直接幫助,但可以令學生在這個議題 獲得新靈感。

特別設計的問卷

問卷也可以很有趣!圖中問卷設計成酒樓 點心紙的模樣,配合當時實驗室團隊為長 沙灣保安道公共圖書館策展的主題「吃的 思考」。

86

實用工具 《整理用家意見》 見 p.91

用家參與小故事

用家的參與會令設計思維的過程充滿驚喜。他們真實的意見往往能打破學生既有的 假設,當然隨之而來可能是建議雛型不夠完善甚至方向全錯的沮喪,但這也是共創的珍貴 之處。

老師可跟學生分享以下的小故事,讓學生明白收集用家意見不只是填問卷,而是以開放 的心態去擁抱新發現,將用家不同角度的意見融合在實驗方案裏。

意外驚喜

建議雛型有時會意外地發現隱藏的需要,實驗室團隊不妨順應這些意外發現,繼續發展及 改良建議雛型。

行多步實驗室的團隊針對愛看手機的低頭族,測試地面紅綠燈,希望能令低頭族更注意 路況;實地測試時卻獲途經的長者大讚,跟實驗室團隊訴說他們視力模糊,或者駝背難以 伸直,很辛苦才看到對面馬路的燈號,平時多數是跟隨其他途人過馬路,因此地面紅綠燈對 長者來說很有幫助。

實驗室團隊檢視第一次實地測試的成果,考慮長者的意見,改良並進行第二次實地測試。

在過路處旁邊的柱子也加上燈條,令長者更容易看到燈號。

87

第一次實地測試 第二次實地測試

遇上怒氣沖沖的持份者

公園實驗室團隊曾在荔枝角公園試驗人寵共融公園,把公園裏本來不許寵物進入的草地 變成人和寵物可以共享的空間。

一位狗主清理狗糞時被一對生氣的老夫婦喝罵,反覆強調狗不可進入公園,更揚言要向康 樂及文化事務署投訴。

團隊介入後,發現他們原來是擔心小孩誤闖寵物公園而釀成意外,於是立即把活動的標示 放到更明顯的位置,之後老夫婦就滿意地離開了。

我們的經驗是,實驗室團隊在測試前往往有很多憂慮,擔心投訴;測試後才發現反對意見 其實並不可怕,只要靜心聆聽他們的意見和擔憂,很多時候都能想到解決方法,化解不同 持份者之間的衝突。

88

反應不似預期

趣味街道聽似吸引,實驗室團隊卻在第一次收集持份者意見時被小學生直潑冷水。當團隊 邀請學生提議遊戲放置在街道上時,他們卻說平日很忙,放學後要立刻去補習社和興趣班, 或是回家做功課,根本沒時間在街上蹓躂玩遊戲。

實驗室團隊這才發現小學生的真實狀況,馬上調整意念,改為構想小學生可以在上學或回 家途中邊行邊玩的遊戲,令學校區的街道更加有趣!被持份者推翻團隊的假設,其實是 很常見的情況,學生不需心灰意冷,馬上調整就好了!

89

90 實用工具

91

92 6

92

與社區共創

與社區共創 第

持份者參與實驗 雛型的運作 ,或 擔當義工

跟社區共創就能提出更適合社區的方案,提升用家的接納程度和支持。前面各個 篇章都有社區參與的內容,這章會整合社區參與的要點,分享社會創新實驗室 過去的經驗。

93

6

1 發現 2 分析 3 意念創想 4 實驗 5 未來發展

章

持份者的角色是甚麼?

持份者的角色不只是諮詢對象,而是參與創新的重要一員

從發掘議題到發展實驗雛型,社會創新實驗室都安排用家參與,因為可以

增加用家在過程中的歸屬感和自主感

確保創新方案能對應用家的真正需要

多元的持份者對於相關議題的興趣和可投入的時間均有不同,社會創新實驗室在籌劃 每個項目前,都會按照持份者的興趣、角色和背景,仔細思考持份者的參與程度以及 最適宜的共創方法。

在社會創新實驗室過去的項目中,大多使用共創和收集意見的模式。由實驗室團隊作為 分析議題和發展實驗方案的骨幹,同時招募有興趣的持份者,共同設計實驗方案的 細節。

現實情況是,願意長時間參與實驗室的持份者是少數,大部份只願意參與一次性、 較輕鬆的活動。為了接觸更多持份者,實驗室團隊會在測試建議雛型時,以輕鬆的方式 收集這些持份者的意見,再由實驗室團隊改良方案。

94

整理過去的經驗,社會創新實驗室把持份者的參與程度按以下的階梯劃分:

提供意見

持份者根據實驗室團隊制訂的方案和框架表達意見,讓實驗室團隊參考和改 良方案

用家主導

以持份者的意見和意念為依歸,實驗室團隊盡量協助持份者實現所想

意念共創(由實驗室團隊牽頭)

實驗室團隊訂立方案的方向和基本意念,與持份者驗證想法,共同設計實驗方 案的具體細節

項目共創

實驗室團隊和持份者享有平等權力,透過協商和討論,共同設計出實驗方案 階梯越高,表示持份者的權力越大和參與度越高,亦代表學生和老師需要更多的促導 技巧,以協助持份者構想及組織意念。

因此,不是階梯越高就越理想。

老師可根據項目的時間表和學生的能力,與學生商討持份者在項目裏的角色。無論哪個 選擇,重要的是讓學生明白選擇所帶來的影響,和學生達到共識。

95

招募長期參與的持份者

若項目橫跨幾個月,時間充足,老師可考慮先行招募 一群可以長期參與的持份者,在不同階段為學生提供 意見。

比較容易的做法是聯絡區內的相關團體,預先訂立與 持份者見面的時間表。

以社會創新實驗室過去的經驗為例,每個實驗室均與 在地的社區伙伴合作,招募街坊,整個過程見面約4 次,當中包括:

1至2次故事收集

1次紙本雛型測試,共同設計建議雛型或收集

意見

1至2次實地試驗,提供意見

社會創新實驗室過去曾與不同機構合作,例如策劃街巿 實驗室時,與筲箕灣的長者社區中心合作;在行多

兩步實驗室,實驗室團隊需改善學校區的步行體驗, 則與深水埗區的小學合作,跟小學生舉行工作坊。

招募短期參與的持份者

若項目時間較短,或準備時間倉促,只能參與1至2次社區活動,老師可選擇透過機構 招募街坊,或以街訪形式即場接觸街坊。

即場街訪適合關於指定場所或設施的議題,以公園議題為例,學生可以即場在公園觀察 及街訪使用者。但若議題和實驗方案涉及特定用家,例如失明人士,可透過機構招募 持份者。

96

【行多兩步實驗室】與小學生進行工作坊

可與持份者一起做甚麼?

我們在第2章分享怎樣在社區考察階段收集持份者故事,亦在第5章分享怎樣在測試建議 雛型階段收集意見。

除此之外,學生還可與持份者一起做甚麼?

以下的例子分享簡單的方法提升持份者的參與度。

共同勾勒社區的資源和街坊的強項

學生除了深入了解社區裏的問題外,也可與街坊一起發現社區的潛力。

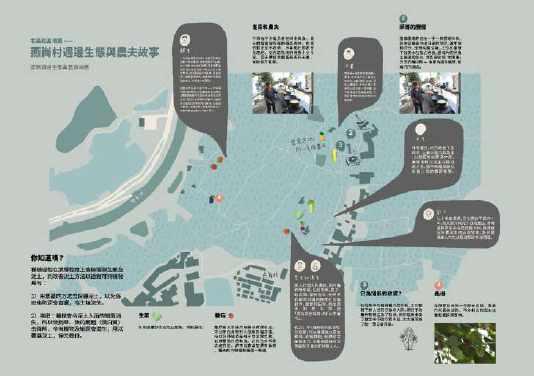

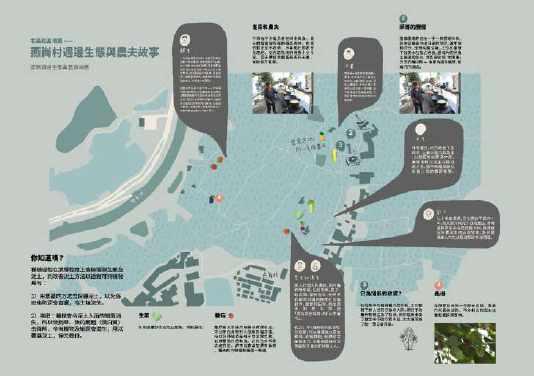

故事化成社區地圖

例子 在實驗室初期,實驗室團隊走訪北區每個角落,與村民詳談,亦與村民一起記錄和整理 燕崗村的資源和村民的「隱世」強項。

有些村民娓娓道來他們感到自豪的東西,有些村民則在傾談的過程中才發現自己的村落並 非「冇乜特別,咪又係咁」,而是有很多獨特之處。

實驗室團隊和村民記錄以下資源,並用地圖的方式呈現。由於建議雛型由村裏的資源出發, 所以實驗室的建議雛型全都由持份者擔當重要角色。其中一個建議雛型由燕崗村的農夫帶 領本地旅行團走進農田摘通菜,在農場用柴火共同炮製田園午餐。

97

98

由農田到餐桌,本地農夫添哥都一手包辦

例子

「今日有乜靚啊?」

實驗室團隊嘗試發掘愛秩序灣街市每個檔口的賣點和潛力,於是邀請各檔主介紹他們 最值得推薦的貨品和服務。雖然最後的建議雛型未必與這些推介有直接關係,但這項 活動卻能增加檔主的投入感和認同感。

可參考街市實驗室中規模較小的案例,團隊讓參與共創工作坊的家庭照顧者分享自己 的強項,發現大家熱衷交流廚藝,於是記錄了他們的拿手小菜,促成了「煮人教路」這個 建議雛型。

(詳情請看第2章)

給老師的小貼士

勾勒社區資源的對象,不一定是一個限定地域(例如深水埗區,或是例子

中的燕崗村或愛秩序灣街巿);對象可以是一群人,例如用家本身。

學生不一定要製作精美的地圖。只需簡單的手繪,甚至在白板貼上便利 貼,已能呈現社區的資源,重要的是令以持份者也看得明白的方式呈現。

並沒有限制學生必須要設計社區資源地圖,重點在於發掘社區的資源以 及持份者的自我發現。

建議老師在項目初期安排學生勾勒社區資源,作為故事收集的一部份。

99

共同設計建議雛型

除了問用家「我們這樣設計好嗎?」,學生亦可再踏出一步,與用家共同設計實驗方案。 用家未必經歷過設計的過程,可能信心欠奉。學生可為他們設計簡單的活動,鼓勵他們 表達想法。

例子

你理想中的街市客廳

筲箕灣一間社區中心的幾位長者義工,成為實驗室團隊的長期伙伴。他們在5個月內共 參加了約5次共創工作坊,和實驗室團隊一起構想建議雛型的細節。

在街巿「打牙骹」的多是長者,所以實驗室團隊設計了幾個小活動,和社區中心的長者 一同思考「街巿客廳」具體要擺放的傢俱和佈置。

活動十分簡單,即使學生只能舉行一節共創工作坊也能做到,物資只需白紙和顏色筆。 實驗室團隊邀請長者畫出他們認為需要放置的傢俱,再輪流分享想法。

100

為激發長者的靈感,實驗室團隊展示了愛秩序灣街市的照片和一些傢俱的照片:

多放椅子

梳化或布質椅子難 清洗,一旦髒了觀感 很差

椅子盡量要有手柄, 方便長者

放置綠色小盆栽

這群長者畫得很認真很開心,很久沒有拿起顏色筆。實驗室團隊消化了這些提議, 融入了「街市客廳」的設計。實地試驗時,長者看見自己的建議變成實物,都露出滿足的 笑容,而且很踴躍分享意見。

101

給老師的小貼士

共創活動以簡單為主,寫寫畫畫或是一起砌模型,已能幫助學生 得到很多有用的資訊

老師可於活動時觀察持份者的狀態,提醒學生為持份者提供彈性, 讓他們用自己喜歡的媒介表達想法。若對方不擅畫畫,寫字也無妨, 最終目的是讓持份者舒適自信地表達意見 老師可提醒學生盡量使用簡單的語言,避免中英夾雜

與用家共同設計活動,適合在學生有了初步的建議雛型意念時進行 設計共創活動時,目標需明確,老師可帶領學生辨清哪些元素或 細節是想要跟持份者一同設計、哪些部份可由學生自行決定 這時候可考慮數個範疇以作判斷:

有關部份是屬於內容設計或是執行上的技術問題?

如果是執行上的技術問題而持份者並不會一齊執行及運作,或可 自行決定

對持份者的影響是否重大?

若影響非常細微,在時間有限的情況下或可自行決定

不同持份者是否有不同偏好?

應該仔細了解不同持份者的偏好

相關細節的實際操作,能否有所調整?

若相關部份無法調整而影響重大,建議在共創活動中通知持份者並 詳細解釋

102

回饋街坊

街坊分享故事和對建議雛型的意見後,若無從得知建議雛型的後續發展,這次經驗 就會跟他們平日閒聊沒兩樣,不能感受到意見轉化成實在方案的神奇之處。

因此,我們建議學生在完成項目後回饋街坊、給予認同。

例子

街坊分享會

透過社區中心,實驗室團隊招募一群由深水埗街坊組成的「街坊智囊團」,一起探索 社區,並在建議雛型階段參與測試,給予意見,尤其是在紙本雛型測試期間。

不少街坊因當時天氣酷熱,行動不便,所以未有參與2次實地測試,於是團隊在實驗 室尾聲舉行了分享會,向街坊智囊團展示經過改良的建議雛型和收集到的意見,並邀請 街坊評分和發表對方案的想法。

這種分享會令街坊了解到自己的生活經驗如何轉化為實在的改善方案,對他們來說 是個重要的總結。

103

例子

街坊分享會

實驗室團隊同樣為長期參與的街坊舉 行總結活動,邀請了香港教育劇場論壇 (TEFO),利用應用劇場的方法,讓實驗

室團隊和街坊疏理他們的參與經驗

和感受、回顧共同設計方案,包括在實地 測試中一起主持的建議雛型。

街坊不但玩得不亦樂乎,也再次感受到自己的生活經驗和意見如何在共創過程中得到 重視。

我們明白校方基於資源或時間條件所限,未必能特地舉行一次分享會或總結會。學生可將 建議雛型的設計過程和測試收集到的意見整理,製成小冊子,送贈曾經參與的持份者, 以感謝他們的參與,並讓他們知道自己的故事或意見怎樣應用於實驗方案中。

在過去的多個實驗室項目中,我們嘗試過不同的方式與社區共創,但不二法門都是 「真誠」 ── 讓用家感受到學生願意聆聽和關心。有時候,最有效的方式是最微小的舉動, 可能是從記着他們的名字開始。

104

105 7

給學生的回饋

給學生的回饋 第 7 章

持份者參與實驗 雛型的運作,或 擔當義工

整個設計構想的過程完結後,老師可用不同方式評估學生的成品。在這個章節, 我們將列舉兩個主要的評估方式:成果展覽和評分機制,並建議老師如何從中選 擇較適合學生及課程的方式。

1. 評估學生成品的意義,在於讓他們更了解自己的意念及成品能多有效的就某些社會 議題提供創新的解決方法。

2. 評估是對學生在整個過程的學習和付出的努力給予認可,也可鼓勵他們把一些可行 及實用的構想付諸實行。社會創新實驗室團隊建議採用舉辦成果展覽的形式多於 直接評分,以鼓勵持續創新。

106

1 發現 2 分析 3 意念創想 4 實驗 5 未來發展

為甚麼要評估學生的成品?

1. 成果展覽

成果展的精神,在於讓更多人接觸到學生的創意成果──把實驗模型展示給其他學生甚至 社會大眾,令更多人深入了解該社會議題,以及其可能的解決方法,寓學習於展覽。

好處

展示成果同時,參與者就展品給予回饋,不論是參展學生還是其他參與者亦能有所得益 認可學生在過程中所付出的努力

激勵學生把可行及實用的想法付諸實行

如何舉辦成果展

成果展的模式可按照實際課程需要以及時長調整

在成果展中,學生對老師和同學展示模型並略作介紹,亦可設提問環節,讓參展 學生與參與者有更多交流;亦有學校選擇以小冊子形式分享成果,並把小冊子發放 給全校師生

如果有較多時間,老師可邀請跟議題相關的社會各界,令學生在成果展中收集更多 意見,令他們的構想更加完善;亦能鼓勵學生與具實踐經驗的社會人士交流,延展 項目的影響力

舉辦成果展的地點彈性,學校課室、禮堂或社區中心均可

近年更開始有線上成果展,老師可借助不同線上平台(如Gather)來展示學生的 概念及模型

107

過往例子 成果展 分享過程和洞見

實驗室團隊分享整個收集意見及設計構想的過程, 也發表他們對發展愛秩序灣街市的洞見及可行的 發展方向。

分享實驗結果

參與的市民可體驗各個團隊所設計的建議雛型, 從中了解實驗室團隊在構想步驟時的工作,例如 訪問街市檔販和舉辦共創工作坊等

108

其他例子

網上成果分享會

當時正值疫情高峰期間,於是我們善用網上平台,邀請實驗室團隊、運輸署代表和合作伙伴 透過網絡進行分享。

網上方式跟實體分享會一樣,都能分享過程、洞見和實驗結果,更可以善用科技進行互動。

109

其他例子

【閒置空間與墟市創想】分享會

成果展以分享會形式進行,邀請了各界持份者出席。實驗室團隊整合了過往五年街坊及基層 組織在深水埗籌辦墟市的經驗,連同各持份者的設計概念,輯錄成《墟市設計及籌備工具 包》。在分享會上,團隊研究總監鄒崇銘博士就工具包進行導讀,並輔以例子,向大眾展示在 閒置空間舉辦定期定點墟市的可能。

110

2. 設立評分準則

評分準則的重要性

若把設計構想過程納入一個需要考核或評估的科目之中,設立評分準則,可以令老師有更加 具體的框架,以評核學生於整個設計構想過程的表現及成果。

四大評分面向

朋輩互評

在設計構想過程中,學生所組成的隊伍須互相合作,取長補短完成項目。為了鼓勵同學主動 參與及建立適合的團隊合作模式,在評分標準中可加添朋輩互評一欄,令每個同學的付出 也能反映在最終評分中。

原創性

在分析問題及建立解決方法的過程中,同學可能有非常多的參考資料,以及天馬行空的 想法。通過一步一步的收窄問題,逐步逐步的建立解決方案,同學需要不被傳統及固有的 框架限制,從而發揮創意,解決問題。正因如此,解決方案的原創性在此階段扮演十分重要 的角色。衡量原創性的重點,在於學生能否以有創意而且能擊中議題的方法,貼切地回應 居民的需要和社會議題。

投入度

設計構想的五個步驟,每個步驟既環環相扣,亦需要同學不斷付出努力和腦力去持續生成 不 同的新想法。如同學能夠投入在不同步驟之中,每個步驟的成品質素就會更佳。由此 可見,同學投入與否會直接影響成品的好壞。老師在衡量這個面向時,可以評估同學在 口頭匯報及書面報告的質素,以及落區時的表現等。

可行性

最後,也是最重要的,莫過於點子的可行性。最傳統的可行性分析,在於衡量用家和不同 持份者在計劃實行後的改變。可是,要成功脫離紙上談兵,實際執行一個創意構想,對於 部份學生而言或有一定難度。所以,可行性除了可由老師的專業眼光判斷外,亦可比較同學 之間不同項目的可行性來評分。

111

3. 反思

反思是一個較為特別的面向,因為需要學生在整個項目結束後,回顧過去所經歷的設計 構想五個步驟,重新整理一次自己所學到的東西,再以反思形式表達。一些心理學家認為 這能增強學生的超然認知能力(meta-cognition)。如需加添反思環節,老師可以考慮於 落區後或課程完結的最後一個星期,趁學生記憶猶新的時候發佈反思功課,以免同學 開始忘記自己的體驗和體會。

建議反思模式

團體回顧

老師可於課堂的最後環節,舉行一個經驗分享及回顧環節,讓同學分享他們於整個過程 中最深刻的經驗,以及對這些經驗有何新的體會。這可協助同學整合設計構想及投入 社區的經驗,讓他們在回顧整個學習經驗的同時,也能從其他同學的分享中學習。

個人回顧

老師可於課程的尾聲發佈個人反思習作,容許同學有機會以文字重新整理整個設計構想 及投入社區的經驗,並思考這些經驗對將來學習或工作有何幫助。這也能成為課程的 其中一個評估部份,以評估同學能否從過程中深入學習。

反思問題大綱

落區經驗

你看到了甚麼?

你覺得這反映了甚麼問題?

你如何看到居民的需要?

整個過程中,令你印象最深刻/感受最大的是?

設計構想

你是如何找出問題的癥結?

你是如何想出解決方案的?

整個過程中,令你印象或感受最深刻的是甚麼?

你認為整個設計構想過程中,最重要的是甚麼?

112

如何選擇評估方式?

課程目標

在選擇評估方式時,建議老師先釐清課程的目標。如果整個課程比較着重學生的體驗, 那麼採用成果展作評估方式,就能好好鼓勵同學,令他們在沒有成績的壓力下,享受整個 設計構想過程。

同時,一些課程較着重評估學生的最終成果,又或學校課程設計的方針需要具體評估 指標,所以需要進行評分。老師亦可依據上述的五大面向,評估學生於整個設計構想之中 的表現。

參與人數

課程的參與人數,亦會影響老師如何執行一個評估機制。如參與人數較少,老師應鼓勵 每一個學生參與成果展,展示他們的學習成果以及珍惜每一個獲得意見的機會。如人數 較多,老師則需要挑選可行性或原創性較高的隊伍進行成果展,好讓其他同學能向他們 學習。而其他未能入選的同學,則可用簡報(presentation)形式介紹自己的作品。這樣 的話,其他參與者就能向各個同學給予意見,讓他們持續改進。

113

114 8

114

最後的話

最後的話 第 8 章

衷心感謝各位願意花時間閱讀及使用這份工具包。創不同團隊期望工具包能為大家帶來 更整全的框架和更便捷的工具,讓老師能輕鬆自在地將設計思維帶入課程中。

我們深信,未來的社會發展不單需要技術知識,更依賴人的「同理心」和「創意」。團隊希望 這個落地了解社會議題並以創意回應的過程,將為學生奠定基礎,成為未來的創變者! 這份工具包得以順利出版,必須感謝以下各單位:

香港賽馬會慈善信託基金慷慨捐助「賽馬會“創不同”社會創新實驗室」項目

全身投入撰寫、編輯及出版這份工具包的創不同團隊和研究人員

全力支持和協助撰寫部份內容的研究伙伴——香港理工大學應用社會科學系研究

團隊鄒崇銘博士(時任應用社會科學系講師)及研究員莊子康

過程中積極分享意見和個人體會,甚至部份協助試用工具包的各位老師

通力合作令整個出版過程得以順利完成的編輯和校對、設計、印刷等各合作單位

我們非常期望未來有機會與各位繼續交流,聆聽大家對於這份工具包以至整個社會創新 實驗室方法學的回饋!無論是使用上的意見、其他新穎有趣的工具、合作交流的機會, 甚至想更深入了解社會創新實驗室的方法學和經驗,也歡迎隨時透過sociallab@mad.asia 聯絡我們!

若想了解更多關於設計思維的知識,可參考以下延伸閱讀資料。

115

「理.地.想:基層參與 × 可持續社區」社區協作工作坊。香港社會服務聯會 × 理大應用社會科學系,2018年12月。

AMS Institute. (n.d.). How we work. AMS Institutepage.

https://www.ams-institute.org/how-we-work/living-labs/

Bon, L.(2018年4月23日)。〈設計思考,改變成真!Part 1〉。Medium。

https://medium.com/@labontaiwan/設計思考-改變成真-part-1-2a83e344f6e8

CHIU, A.。(2021年10月12日)。〈【Panel Talk】2. 何謂人物誌(Personas)?〉。X Design.Today | 體驗設計 | 業務創新。

https://www.xdesign.today/customer-experience/what-is-personas

Bason, C. (2010). Leading public sector innovation: Co-creating for a better society. Policy Press.

Ostrom, E. (1996). Crossing the great divide: Coproduction, synergy, and development. World Development, 24(6).

HKDC 香港設計中心。(2020年8月20日)。〈【用家人物誌】〉。Facebook。

https://www.facebook.com/hkdesigncentre/posts/3567988536545272/

Porter, M., & Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. Harvard Business Review. 1 January 2011.

Peter.。(2021年6月15日)。〈產品經理的硬實力 - Persona(人物誌)〉。#人生剩力組。

https://peterpowerfullife.com/blog/pm-basic-persona/

Kelley, D., & Kelley, T. (2013). Creative confidence: Unleashing the creative potential within us all. Harper Collins UK.

School of Change Makers (2017). “Analytical Mind –Introduction to system thinking tools to find a leverage point”.

116

(依英文姓氏排序)

MaD團隊全力支持

研究、撰寫及編輯 區婉柔

何嘉妍

鄺妙盈

田沅臻 黃英琦

研究伙伴團隊

莊子康

鄒崇銘博士 譚建元博士

校對 魏家欣

排版 葉靄瑤@Studio Patior

設計顧問 Sunny@Studiowmw

特別鳴謝

蔡振榮博士 香港理工大學應用社會科學系

許銘駿 王肇枝中學

李祖喬博士 香港恒生大學社會科學系

吳凱欣 荃灣聖芳濟中學

曾珮琪 德愛中學

魏子揚 香港基督教女青年會深水埗綜合社會服務處

117

區婉柔 孔慧思 鄺家怡 羅朗僖 廖希呈 盧兆恆 潘貴磊 田沅臻 黃英琦 葉婉荷 袁穎藍

鳴謝 研究伙伴 社會創新實驗室小隊

實習生 陳思言 洪小荍 郭曉盈 羅海服

出版 創不同協作有限公司 九龍青山道500號百美工廠大廈 13 樓 B 室

出版日期 2023年2月

ISBN 978-988-75935-3-9

版權

本書使用CC公眾授權條款姓名標示-非商業性4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial 4.0) https://creativecommons.org/ licenses/by-nc/4.0/

網上版本

https://issuu.com/mad.asia

聲明

本機構所有活動均嚴格遵守政府最新公佈之防疫規例製作及進 行,工具包中的 部分照片為疫情前拍攝。