賽馬會“創不同” 社會創新實驗室 (2019-22) 評估研究

評估報告

作者 香港教育大學香港研究學院

賽馬會 “創不同”社會創新實驗室(2019-22)評估研究

目錄 研究摘要 Executive Summary

1. 引言

2. 研究背景

2.1. 研究目的

2.2. 研究範圍

2.3. 評估模式

2.4. 香港研究學院和社會創新實驗室在本研究的角色

2.5. 主要研究問題

3. 研究方法

3.1. 本研究的發展框架

3.2. 田野考察和發展筆記

3.3. 焦點小組和個人訪談

3.4. 問卷調查

3.5. 實驗室檔案回顧

4. 三個實驗室的發展歷程

4.1. 行多兩步實驗室

4.2. 本地旅行實驗室

4.3. 日日健康實驗室

4.4. 小結

5. 實驗室團隊的能動性

5.1. 實驗室成員如何運用自身能力推進實驗室發展

5.2. 社會創新實驗室如何提升實驗室團隊能力來推進實驗室發展

5.3. 實驗室項目為團隊成員帶來的影響

5.4. 影響實驗室成員能動性的其他因素

賽馬會 “創不同”社會創新實驗室(2019-22)評估研究

5.5. 小結

6. 社會創新實驗室的方法學

6.1. 行多兩步實驗室

6.2. 本地旅行實驗室

6.3. 日日健康實驗室

6.4. 小結

7. 社會資本的建立

7.1. 社會創新實驗室與社會資本

7.2. 實驗室如何建立社會資本

7.3. 小結

8. 社會創新實驗室持續改進的參考及建議

8.1. 保持實驗室成員的熱情及凝聚力

8.2. 開發及更新社會創新實驗室所使用的方法學

8.3. 社會創新實驗室的未來與延續

9. 總結

10.鳴謝 參考資料

賽馬會 “創不同”社會創新實驗室(2019-22)評估研究

研究摘要

此評估研究報告是香港教育大學香港研究學院受賽馬會“創不同”社會創新實驗室

所委託而進行。評估研究的內容為社會創新實驗室於2019至2022年完成的三個實驗室項

目:「行多兩步實驗室」、「本地旅行實驗室」及「日日健康實驗室」,而研究目的是探 究此三個實驗室項目的發展、特點以及所帶來的影響。

是次研究採用發展性評估方法,以具適應及協作的方式探討社會創新,從而體現社 會議題及實驗室發展的模糊性和流動性,並在實驗過程中提供改善建議,協助實驗室項目 發展。當中,香港研究學院研究團隊會進行一系列的評估工作,包括田野考察、個人及焦 點小組訪問等,以分析社會創新實驗室對參加者及社會帶來的影響。

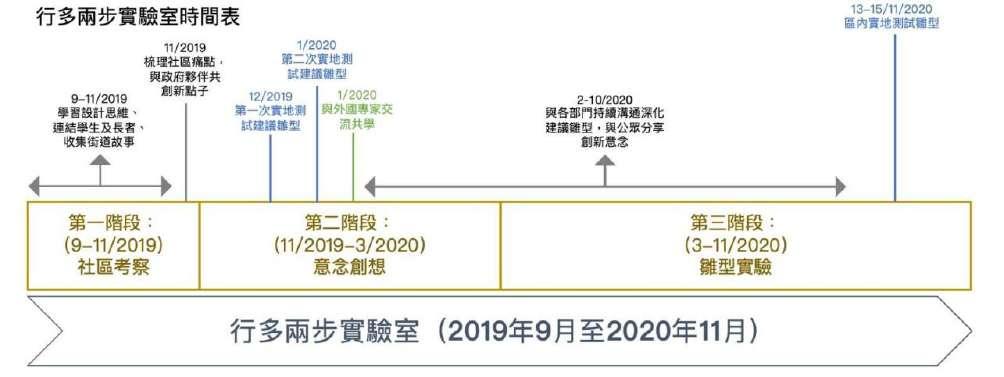

本報告首先分析了所選定的三個實驗室項目的發展歷程:「行多兩步實驗室」於 2019年9月至2020年11月進行,實驗室成員透過招募「街坊智囊團」並深入訪談、進行社 區考察以及多次的共創共學工作坊,了解區內道路使用者意見及該處的步行體驗痛點,從 而提出道路設計和規劃建議,務求建立出安全、健康及互動的學校區。最終,團隊為深水 埗學校區設計了六個雛型,當中包括「卡通校區標示牌」、「3D行人過路處」等,透過實 地及虛擬形式進行測試,希望整個實驗能提升不同持份者在道路設計過程的參與度、增加 公眾對使用公共空間的認識,以促進道路設計創新在社區普及。

另一個實驗室項目「本地旅行實驗室」在2021年1月至8月期間進行。受疫情影響, 全球旅遊業受到嚴重打擊,而長期的停擺驅使大眾反思香港旅遊業的發展模式。「本地旅 行實驗室」以「社區創生」作為實驗的主軸,於上水社區及燕崗村以本地旅遊的方式連結 區內的人文、

產業及地景等

內涵資本,嘗試開發可以讓社區和旅客互惠共創,建立共生關

係的創新本地旅遊產品。實驗室團隊設計了三個本地遊雛型,包括「在地時光Time in Sheung Shui」、「圍爐共創旅行團」及「『故』你唔到:北區夜遊村屋生活體驗」,期 望一改以往本地遊的模式,呈現本地深度旅遊產品的吸引力,提升外界對本地社區的認 識,並探討本地遊可持續發展的可行性。

「日日健康實驗室」為此評估的最後一個實驗室項目,於2021年9月至2022年10月 實行。實驗室以基層醫療健康作主題,嘗試為香港醫療體系尋找新的運作模式,以減輕因 人口老化而造成的醫療負擔。「日日健康實驗室」以的士司機及孤獨長者作實驗對象,深 入研究他們的飲食及生活習慣,從而提升他們的身心健康。的士司機組在深水埗多次進行 社區考察分析框架,並與來自新加坡的行為洞察團隊(The Behavioural Insights Team) 協作,決定用行為洞察作為介入方案,與深水埗區內三間茶餐廳合作,推行「加購水果方 案」及「健康餐牌方案」,亦與深水埗地區康健中心合作,鼓勵的士司機積極參與免費的 健康風險評估。而長者組則希望運用現有的社區網路及資源提升長者的身心健康。為此他

賽馬會 “創不同”社會創新實驗室(2019-22)評估研究

們參考了海外社會處方(Social Prescribing)服務的運作模式,推出「社會處方」及相 應的「銀髮族生活掌控力評估手冊」,期望能更有效了解長者的主觀健康和幸福感,並安 排他們參與適合的活動,改善其身心健康。

三個實驗室項目的發展歷程會按照社會創新實驗室所提倡的方法學,即「社區考 察」、「意念創想」及「進行實驗」三個階段來進行,即使實驗室項目的運作可以線性或 週期性的方式推進,但始終會穿插於此三個階段。而創不同協作社會創新實驗室的職員作 為實驗室項目的策劃者及成員之一,會因應社會狀況、議題發展以及夥伴合作程度等調整 實驗室進程。

在評估部分方面,本報告首先評估了實驗室成員的能動性,參考學術文獻及社會創 新實驗室的特點,我們評估了(1)實驗室成員如何運用自身能力推進實驗室發展; (2)社會創新實驗室提供的資源如何提升實驗室團隊能力;(3)整個實驗室項目為團隊 成員帶來甚麼影響;以及(4)影響實驗室成員能動性的其他因素。當中,研究發現社會 創新實驗室的發展模式不斷進化,務求能持續建構獨特的公共事務參與空間,讓主要為青 年的團隊成員皆會獲得機會發展自身所長,同時亦會獲得多樣的學習機會及交流平台,增 進個人知識及技能。

值得關注的是,我們觀察到實驗室成員大多明白到在整個創新過程中建構出的意念, 不一定得到政府採納,甚或實驗成效也可能會未如人意。但成員在參與過程中能掌握對該 議題的基本認識,學到如何與跨界別人士交流及協調,特別是過程中,團隊成員需要承擔 一定程度上的主導及決策權,兼顧官商民學等持份者的立場、見解及限制,以最務實的態 度分析社區及政策議題。而這些限制事實上是反映了參與公共事務的困難與挑戰,團隊成 員可以循參與實驗室項目此類較低的門檻,感受改善社會議題時面對的限制,更清楚了解 公共事務參與的複雜性,思考自身在這些社會議題上的角色及定位。這些均是社會創新實 驗室為成員帶來的獨特公共事務參與體驗。

評估的第二部分是有關社會創新實驗室的方法學,其是社會創新實驗室成立以來一 直採用及加以改良的公共事務參與方法學,建基於「用家為本」的原則,透過動員不同持 份者參與實驗室項目,創造符合本地脈絡的社區議題解決方案。因此,此部分的評估關注 相關方法學(1

)如何因時制宜應用於不同議題上;以及(2)如何為該議題帶來啟示。

評估結果發現,社會創新實驗室的方法學已逐漸成為一套有系統理解、分析及參與 公共事務的方法學,在不同議題的應用上也能帶分別為該議題帶來有意義的啟示,如「行 多兩步實驗室」收集大量有關道路使用者的意見,提供有趣味性及顧及安全的改善建議; 「本地旅行實驗室」扮演本地旅遊產品開發的角色,呈現出開發深度遊

產品且同時兼顧產

品市場吸引力的困境;而「日日健康實驗室」則嘗試擴闊大眾對基層醫療健康的想像,在 香港試行海外改善醫療服務的策略,從中揭露發展基層醫療健康時應關注的面向。

建立社會資本是社會創新實驗室開展實驗室項目的基本要素,報告的最後部分為評 估社會創新實驗室建立社會資本的情況,以及其所帶來的影響。社會創新實驗室在創設每 個實驗室項目時,均會強調所有參與者必須抱持開放和包容的態度及工作原則。此項原則 為每個實驗室項目建立規範、責任與期望,使參與的協作夥伴及主要為青年的團隊成員嘗 試理解每個人的觀點,試驗新的行動和合作模式,進一步促進及增強實驗室項目內人與人 之間的規範和信任。

而在此開放及包容的氛圍下,實驗室項目能使不同界別代表放下包袱,平等互惠地 進行交流,成功建立不同類別的社會資本。特別是其跨界別的協作夥伴,部分是超越該議 題一般所涉及的對象,如「日日健康實驗室」中,實驗室團隊連繫了M+博物館和社區藝術

組織大地母系等,提供創新行動的新想法和建議,從而擴闊他們於機構定位和實踐的想像。

總括而言,實驗室中建立的協作關係雖然是短暫的,但對實驗室成員、社區和跨界別持份 者的影響可能是長遠的。

經過上述三個社會創新實驗室,我們發現社會創新實驗室的價

值除了嘗試為社區議

題帶來改變,亦包括賦能青年參與公共事務,連結跨界別持份者,建立互信關係等。基於 上述的評估,我們首先建議社會創新實驗室在未來的實驗室項目中,能在初期深入社區之

前,進行更多組內

的破冰及互相認識的活動,以建立群體之間的歸屬感;期望在接下來的 實驗過程中,團隊即使面對失敗,亦能也能將其轉化作動力,保持對實驗的熱情及成員之 間的凝聚力。另外,我們也建議社會創新實驗室持續開發及更新其方法學,追隨時代的步 伐,進一步確立一套屬於社會創新實驗室的方法學,並將這套方法學在實驗後推廣予更多 人使用,鼓勵年青人能擁有一套參與及探討公共事務的方法學。

總括而言,社會創新近年發展得以推廣施行,全賴不同機構及跨界別的夥伴等願意 協作共創,加上行之有效的慈善基金及其他資助計劃等支援各個項目,令社會創新能不斷 革新。我們相信社會創新實驗室會繼續堅持不懈地推廣社會創新,包括到訪大專院校分享 經驗及方法學、於網上平台推廣社會創新的概念、甚至將社會創新融入大專課程等,透過 更多渠道彰顯社會創新實驗室的獨有價值

II. Executive Summary

This evaluation report is conducted by the Academy of Hong Kong Studies (AHKS) of the Education University of Hong Kong, commissioned by the Jockey Club “Make a Difference” Social Lab. It focuses on the three Social Labs completed between 2019 and 2022, including “Healthy Street Lab 2.0”, “Local Tourism Lab” and “Healthy Go Round”. The objectives of this evaluation report are to analyse the development, characteristics and impacts of the above three Social Labs.

The report uses a developmental approach to investigate social innovation in an adaptative and co-creative manner, reflecting the ambiguity and fluidity of the social issues and Social Lab developments. AHKS also provides recommendations through the Social Lab process so as to assist the development of Social Labs. The evaluation employed a series of methodological approaches, such as field observation, focus groups and individual interviews, to analyse the impact of the Social Labs on participants and society.

It commences with the developmental process of the Labs. The first lab among three Social Labs, Healthy Street Lab 2.0, was conducted from September 2019 to November 2020. The Lab Team Members (which is also known as “labbers”) understood the pain points and challenges faced by street users through the recruitment of “Kaifong (community members) Think Tank” in Sham Shui Po District, and the conduction of a series of in-depth interviews, community deep-dives and co-creation workshops. They aim to propose street innovation and planning recommendations for promoting a safer, more interactive and healthier street environment in Sham Shui Po school districts. Consequently, labbers co-created six user-centric prototypes, such as the “Cartoonished School Zone Plate” and “3D crossing” which were tested in on the ground and virtually. It was hoped to encourage stakeholder participation in the street design process and increase public awareness of using public spaces, so as to promote street design innovation in the community.

Another Social Lab, Local Tourism Lab, was implemented from January to August 2021. Due to the impact of the epidemic, the global tourism industry has been severely hit, and the long-term shutdown has prompted people to reflect on the development model of Hong Kong's tourism industry. The Local Tourism Lab team takes "community-based revitalisation" model as the main axis of the experiment and connects the cultural, industrial, and landscape content of the area in Sheung Shui community especially the Yin Kong village through local tourism, trying to develop innovative local tourism products that can benefit both the community and tourists, and establish a symbiotic relationship. The labbers were divided into three groups and created three local tourism prototypes,

naming “Time in Sheung Shui”, “Yin Kong ‘Farm to table’ experimental day”, and “Night Tour in the North District”. They hope to create new inputs towards local tourism, while revealing the attractiveness of in-depth local tourism products and increasing the public’s awareness on their community. In the long term, the lab also looks for a possibility of sustainable development in local tourism.

Healthy Go Round is the last Social Lab evaluated in this report. It was held between September 2021 to October 2022, focusing on “Primary Health Care” (PHC). Labbers attempted to figure out a new form of operation systems for the Hong Kong public health system to lessen the stress caused by ageing population. With the attempt of implementing PHC policies, labbers hope to establish new eating habits for taxi drivers and improve the mental health of the solitary elderly. The lab team was divided into two small prototype teams, “taxi drivers group” and “elderly group”. Taxi drivers group went through various community deep diving engagement sessions, co-creating with Singapore’s Behavioral Insights Team (BIT) and decided to make use of behavioral intervention as their prototype framework. They designed two prototypes and collaborated with three restaurants, tested the “Fruits add-on” and “Healthy menu” prototypes. They also worked with Sham Shui Po District Health Center to encourage taxi drivers to participate in free health risk assessment. On the other hand, the elderly group hoped to utilise current community network and resources to enhance the health of elderly. They made references on overseas social prescribing practices and created an “Elderly Lifestyle Evaluation Booklet” to effectively assess the wellbeing of elderly with a human touch. Consequently, it is hoped that suitable activities could be provided for them to improve their physical and mental wellbeing.

The development process of the above three Social Labs was followed by its unique methodology, specifically the three phrases “Community Deep Dive”, “Ideation” and “Prototyping”. Regardless of whether the Lab is carried out in a linear or cyclical format, they follow these three phrases as the lab goes. In these three labs, Social Lab core working team acts as both Lab organisers and permanent labbers. They were responsible to evolve the Lab process based on societal situations, development of public issues, and the level of engagement of lab partners.

The report first evaluates the agency of the labbers, then draws references from academic studies and the characteristics of Social Lab, AHKS conducts evaluation in four aspects: (1) How labbers made use of their ability to catalyse the development of the lab process; (2) How resources provided by Social Lab helped build labbers’ capacity; (3) What are the impact brought by the Social Lab; (4) What are other factors that influence the agency of labbers. Precisely, we discovered that Social Lab has constantly evolved its model in order to

continuously create space for a unique way of public affairs participation. Furthermore, the evolving model allows the youth-based labbers community to attain opportunities to develop their capabilities, while enhancing knowledge and skill sets through diverse learning opportunities and exchange platforms.

A special observation is that most labbers realized the ideas formulated from the innovative process might not necessarily be adopted by the government eventually, or the impact from the experiments might not be as desirable. Nonetheless, the labbers were able to gain fundamental understanding towards the issue that the lab focused on. They learnt how to communicate and coordinate with cross-sector professionals. This includes balancing the interests of different stakeholders from government, commercial, academic and general public, in order to examine public policies pragmatically. In fact, these limitations also reflected the challenges and difficulties of participating in public affairs. Labbers, therefore, can skim through the obstacles and complexity of the policy making process through Social Lab, and equip themselves to dive deeper in participating public affairs. Definitely, these all are distinctive experiences for every member in the Social Lab.

The second part of the report focuses on Social Lab’s public affairs participation methodology, which has been put into practices since the team’s establishment and refined over the years. “User-centricity” is the foundational principle of Social Lab’s work. By mobilizing a wide range of stakeholders to partake in their projects, they were able to ideate localised solutions to complex issues. This part of the report examines whether their methodology can (1) Adapt and apply in diverse issues and contexts and (2) Bring new insights to respective public issues.

Result shows that Social Lab’s methodology has gradually become one that can systematically decipher into, analyze as well as allow participation in public affairs. It is capable of bringing meaningful insights for the designated issue. For instance, “Healthy Street Lab 2.0” collected numerous opinions from road users, which contributed to interesting and safety-oriented prototypes. In “Local Tourism Lab”, Social Lab also acted as a “developer” of local tourism products and presented in-depth experiences that cater for market value. Lastly, “Healthy Go Round Lab” opened up the public’s imagination towards primary health care, that overseas public health policies were localised and tested, hence shedding light on the important issues for primary health care development.

Building social capital is a key element in developing each lab and its impact is stated in the final part of this report. At the beginning of each Social Lab project, it was emphasised that every labber was preferred to uphold openness and inclusion as their working principle throughout the process. This principle helps to establish norms, responsibilities, and expectations for each labber (mainly

youngsters) and collaborator in each lab so that they could better understand the standpoint of one and other, while willing to embrace new opinions in the collaboration process. Furthermore, this also cultivated mutual trust between labbers.

Under such circumstances, Social Lab allows labbers and co-creation parties to lay down their burden and exchange ideas on an equal and reciprocal ground. This can build various kinds of social capital, especially reaching beyond organisations that are conventionally relevant to the subject matter of the lab. For example, “Healthy Go Round Lab” lined up M+ Museum and a local organisation “ComMaground” whom shared insights and suggestions, which expanded their imagination towards their positioning and organisational practices. Despite the fact that co-creative relationships and prototypes were temporary, long-term impact was being brought to labbers, cross-sector stakeholders and the community.

Throughout the three Social Labs, we could observe that not only does Social Lab bring changes to social issues, it also empowers the youth to participate in public affairs, connect cross-sector stakeholders and build trustful relationships, etc. Based on our evaluation, we would like to put forward the following suggestions for future lab development. Firstly, the Lab team can arrange more ice-breaking activities to create a stronger sense of belonging to the lab group. In this regard, when labbers face failure during the lab, they can still maintain their motivation and passion to preserve the lab activities and stay connected with other labbers. This shall fuel labbers’ motivation in continuing the lab journey in face of critical challenges and failures. Moreover, we suggest Social Lab continue to develop and evolve their own methodologies which respond to rapidly changing society, so that Social Lab will clearly establish an authentic positioning of its methodology. Such methodologies shall also be promoted to more users; our youth can be encouraged to obtain a set of ways to participate and dive deep into public affairs.

In short, social innovation development has soared in recent years. This is attributed to the willingness of organisations and cross-sector counterparts to cocreate. Charities trust funds and other funding programs also support many different social innovation programs, allowing social innovation to constantly evolve in Hong Kong. We believe that Social Lab shall continue promoting social innovation, including visits to tertiary institutions to share their experiences and methodology, disseminating related concepts online as well as combining social innovation with university courses, etc. Social Lab shall manifest their unique value through many more channels.

2019-22)評估研究

1. 引言

賽馬會“創不同”社會創新實驗室(下稱「社會創新實驗室/Social Lab」)成立 於2016年,為民間非牟利團體創不同協作有限公司旗下項目之一,亦是香港首個民間發起 專注公營服務創新的實驗室。社會創新實驗室獲香港賽馬會慈善信託基金捐助,透過社區 參與、設計思維及共創實驗,致力與公務員及市民共同設計公營服務及政策,改善公共生 活。

自成立以來,社會創新實驗室一直嘗試探索一套以社區實驗為本、符合本地脈絡的 公共事務參與方法學。當中尤其強調組成由青年主導的跨界別實驗室團隊,走入社區了解 市民生活故事,反思社會問題的癥結,構思創新方案並進行實驗,共同推動公營服務和政 策創新。截至2022年,社會創新實驗室已開展了七個實驗室項目,致力推動以下的社創方

法學三部曲:

1. 深入社區(Community Deep Dive)

召集由公務員、社區持份者、市民組成的跨界別實驗團隊,以人類學研究方法 及設計思維收集市民的故事,理解用家的需要和難處,深度了解市民及社區需 要

2. 構思意念(Ideation)

共同梳理用家對社區的感受和研究洞察,回應用家需求,把觀點轉化成用家為 本的設計雛型

3. 設計雛型(Prototyping)

實地試驗設計雛型,透過在地社區觀察,收集真實的用家回饋,建立社區人文 關係、與持份者共同設計方案,共同改善雛型以倡議改善公共服務

隨著開展的實驗室項目增加,社會創新實驗室所涉獵的群眾、議題及範疇也隨之擴 展。由成立初期集中於特定公共服務設施,至近年嘗試介入複雜的政策議題,社會創新實 驗室一方面需要調節其所提倡的公共事務參與方法學,來應對更為複雜的社會議題;另一 方面亦需適應過去三年急劇改變的社會狀況,繼續推動青年參與公共事務。

在此背景下,社會科學數據實驗室(Social Science Data Laboratory, SSDL)作 為香港教育大學香港研究學院(The Academy of Hong Kong Studies, 下稱「AHKS」)的 自資研究單位,榮幸地受邀成為社會創新實驗室的評估研究合作夥伴,評估三個於2019至 2022年完成的實驗室項目的發展、特點以及影響,從而就社會創新實驗室的未來發展提出 建議。

是次評估研究所涵蓋的三個實驗室如下:

1. 行多兩步實驗室

2. 本地旅行實驗室

3. 日日健康實驗室

賽馬會 “創不同”社會創新實驗室(2019-22)評估研究

2. 研究背景

2.1 研究目的

本評估研究的目的包括:

1. 審視社會創新實驗室已完成的兩個實驗室項目及評估期間正在進行的一個實驗 室項目的發展,歸納及剖析當中影響實驗室項目發展的關鍵因素;

2. 探討社會創新實驗室如何賦能項目參與者,即主要為青年的實驗室成員;

3. 審視社會創新實驗室的方法學如何應用在公共事務參與上;

4. 探討社會創新實驗室的獨特價值;以及

5. 就社會創新實驗室未來發展提出改進的參考及建議。

2.2 研究範圍

社會創新實驗室為一個以青年為主軸的社會創新項目,並強調在共創過程中建立跨 界網絡,AHKS團隊參考學術文獻、社會創新實驗室的特徵以及上述研究目的,歸納了四部

分作為研究範圍:

1. 第一部分將會檢視於2019至2022年開展的三個實驗室背景、目標及發展過程, 帶出各個實驗室項目的特點,並歸納影響實驗室項目發展的因素;

2. 第二部分開始評估社會創新實驗室如何藉策劃實驗室項目賦能青年,當中主要 以實驗室成員的能動性作為切入點,並以能動性作為持續過程及/或結果來進 行探討,評估他們在實驗過程中獲得的知識、技能以及採取行動的能力,亦會 嘗試評估實驗室成員參與實驗室後對其個人發展及參與公共事務上的影響;

3. 第三部分會評估社會創新實驗室所提倡的方法學如何應用在不同社會議題的研 究、實驗與分析,帶出社會創新實驗室方法學的價值;以及

4. 第四部分將從建立社會資本的角度,分析社會創新實驗室的獨有價值。

本研究只會評估前述三個實驗室,並集中檢視上述社會創新實驗室在不同議題下均 有可能產生的影響,至於實驗室項目完結後所提出的政策建議,能否影響現行政策,乃涉 及政府資源、政策議程以至社會形勢等更廣泛因素。因此,對於個別實驗室如何對該社會 議題造成具體的政策影響,並不納入是次研究範圍內。

”社會創新實驗室(2019-22

2.3 評估模式 傳統的形成性評估(Formative Evaluation 關注項目成果的有效性)和結果性 評估(Summative Evaluation 關注項目成果產生價值)著眼於以標準化線性的項目參

數來衡量項目成果,並對項目提出建議。然而,社會創新必須容許參加者在不斷變化的社 會環境中學習,需要經過大量的實驗才可取得突破。線性研究設計甚至可能阻礙試錯過程 的勢頭(Preskill & Beer, 2012)。發展性評估(Developmental Evaluation)專家則

強調採用適應型和協作型的方式來研究社會創新,以體會社會發展的模糊性和流動性,從 中育成一些改善社會生活的雛型(Gamble, 2008; Svensson et al., 2018)。

因此,AHKS團隊認為發展性評估最適合用於理解就複雜社會背景提出社會創新導向的 項目,其中:

1. 創新被確定為核心價值;

2. 存在選項形成、測試和選擇的迭代循環;

3. 董事會和員工對創新達成理念一致並願意承擔風險;

4. 前進的道路存在高度的不確定性;

5. 有可供進行探索的資源;和

6. 該組織具有適合探索和探究的文化(取自Gamble, 2008: 19)。

社會創新實驗室的運作正好體現近似的理念:機構董事會及負責職員強調共創的價 值,容許跨界別實驗團隊在實驗期限內不斷進行社區考察、意念創想及進行實驗。即使在 創新的過程中常有高度的不確定性,社會創新實驗室亦會提供一定的資源,鼓勵實驗室成 員進行探索,亦會願意承擔多次失敗的風險。有鑑於此,AHKS研究團隊決定主要以發展性 評估的模式,對社會創新實驗室進行評估。

2.4 AHKS和社會創新實驗室在本研究的角色

在發展性評估理論的啟發下,AHKS團隊於2022年利用一系列的評估活動來探討社會 創新實驗室其時正在推行的「日日健康實驗室」的發展,從中掌握社會創新實驗室推展項 目時的各個關鍵面向,並以此為基礎對兩個已完成的實驗室項目,即「行多兩步實驗室」 及「本地旅行實驗室」進行評估。

為緊扣發展性評估的特徵,本研究會採取嚴謹的循證(Evidence-based)和客觀的 評估,並與實驗室項目發展相連結,以適應項目的轉變方向和人員互動關係性質

賽馬會 “創不同”社會創新實驗室(2019-22)評估研究

(Gamble, 2008: 18)。社會創新實驗室與AHKS團隊將結成合作夥伴,在「日日健康實驗 室」實驗期間進行觀察並給予建議,共同努力支持與實驗室相關的活動。

評估過程將涉及到AHKS團隊及社會創新實驗室職員在研究初期共同研發的問題。最 初的評估設計可能會根據需求而隨時改變,並納入社會創新的潛藏問題,尤其是在社會創 新的初期階段,適時和相互的反饋將會在評估過程中提供予實驗室成員。

值得關注的是,社會創新實驗室職員所扮演的角色及發揮的功能會因應議題脈絡、 實驗室進程及設計而產生變化。在每個實驗室開始時,他們均會招募不同界別人士成為特

任成員,當招募工作完成後,社會創新實驗室的職員則按各實驗室情況擔任相應角色及發 揮關鍵功能。當中一些共通角色包括在實驗開始前對相關議題進行一定的資料搜集及篩查 工作,收窄實驗範圍、籌備各類社會創新活動,以及挑選合適的共創工具,鼓勵特任成員 運用於實驗之中。在部分實驗室中,職員亦會同時擔任實驗室策劃者及常任成員(後文將 按報告脈絡稱社會創新實驗室職員為「實驗室策劃者」),與公開招募的特任成員組成實 驗室團隊,一同共創及建構針對該社會議題的雛型。

2.5 主要研究問題

此項研究的主要問題建議如下,最終由AHKS和社會創新實驗室團隊共同審議:

1. 社會創新實驗室的發展過程,如何在以下各方面實現成果?

a. 如何培養實驗室成員具備創新思維參與共創活動,包括建立他們的設計思維 和民族誌思維視角的能力,以及作為創變者的能動性;

b. 在共創活動中以跨界別的視野提出具創新思維的建議;

c. 深化與社區合作夥伴的協作,向學術界和感興趣的公眾傳播社會創新實驗室 的方法,鼓勵實驗室成員以小型社會試驗室的形式進行社會創新;及

d. 如何推動政府部門和社區組織成為實驗室協作夥伴,開發公共服務改進雛 型,作為持續改進的參考。

2. 實驗室策劃者會如何投入以促進達成預期社創實驗室成果?

a. 實驗室策劃者做了甚麼去支持各個實驗室的特任成員?

b. 實驗室成員需要哪些資源來促進社創實驗過程?

3. 根據社會創新實驗室的主要目標,社會創新實驗室與香港研究學院將共同發展有 關社創實驗的成效指標及歸納良好做法的經驗。

賽馬會 “創不同”社會創新實驗室(2019-22)評估研究

3. 研究方法

3.1 本研究的發展框架

為收集上述研究問題的答案並及時向實驗室策劃者提供反饋,我們於2022年2月

至2023年2月期間進行了以下的研究活動(圖1):

圖 1:本研究的發展框架

3.2 田野考察和發展筆記

3.2.1 觀察社會創新實驗室發展過程的動態,及時向實驗室策劃者提供反饋

AHKS團隊會參加實驗室的會議(特別是受實驗室策劃者邀請的實驗室反思會議)/ 研討會,並重點關注實驗室成員如何共同學習、決策及提出行動步驟,從而識別和討論實 驗過程中必須關注或改變的議題。在適當的時候,AHKS團隊會透過即時通訊工具向實驗室 策劃者提供口頭或書面的非判斷性反饋,以支援實驗室成員在實驗過程中闡明他們的想法 並微調實驗過程(Gamble,2008:20-30)。

賽馬會 “創不同”社會創新實驗室(2019-22)評估研究

3.2.2 收集開發筆記以便及時向實驗室策劃者提供反饋

經實驗室成員同意,AHKS團隊透過電子郵件和即時通訊工具來收集參與者的發展筆 記,以整合對實驗室策劃者的反饋。發展記錄的分析可以確定關鍵性的實驗室流程,包括 成員在做出決策時做出的假設、實驗室中的緊張時刻以及實驗室如何孵化新興主題和模式 (Gamble,2008:32)。

3.3 焦點小組和個人訪談

焦點小組訪談

3.3.1 焦點小組訪談將與實驗室的不同持份者進行。本研究總共將進行了五個焦點 小組,包括兩個「日日健康實驗室」特任成員的小組、一個「行多兩步實驗室」及 一個「本地旅行實驗室」特任成員的小組和一組實驗室策劃者,而每個焦點小組大 約有三至七名參與者。

3.3.2 焦點小組主持人(AHKS團隊成員)會按訪談指引主持討論,焦點小組的參與 者會被邀請在約90 分鐘的訪談時間內就討論問題發表他們的意見。

3.3.3 焦點小組訪談的討論問題如下:

Part A (關於培養實驗室成員的能動性)

1. 您覺得您的理念/工作技能喺過程中點樣幫助Social Lab項目有更好嘅成果?

2. 喺共創過程中,您有冇從其他實驗室成員(Labbers)中吸取到新嘅見解?

3. 您哋點樣維持實驗室成員(Labbers)嘅熱情?

4. 有冇邊一個Design thinking嘅方法係最有效去激發實驗室成員(Labbers)嘅想 像?

5. 點解會諗到用外國例子嚟做Prototype(雛型)嘅參考?

6. 喺成個Social Lab項目當中有冇 啲外部或者內部嘅因素阻礙計劃既實行?最終係

點樣解決呢啲困難/挑戰呢?

Part B (關於建立社區參與)

1. 您喺實驗過程中係點同街坊/圍村居民/的士司機/長者建立信任關係,令佢哋更

願意接受訪談?

賽馬會 “創不同”社會創新實驗室(2019-22)評估研究

2. 喺「行多兩步實驗室」裏面,好多時候都要同唔同部門協商,例如路牌設計要配合 運輸署等唔同機構,您哋係點樣平衡到政府部門嘅要求同埋實驗室成員(Labber s)嘅期望?

3. 喺「本地旅遊實驗室」嘅活動之中,團友對圍村嘅不同程度認知有冇啟發到您哋以 後再搞一啲可以針對唔同群體嘅圍村體驗呢?

4. 您認為通過熟悉嘅機構/村民/餐廳係咪一個好嘅渠道去提升社群嘅身心健康狀 況?

個人訪談

3.3.4 個人訪談將與實驗室的主要利益相關者進行,以聽取他們對實驗室計劃和/ 或促進和阻礙實驗室計劃發展及當地社區福祉的活動是否有效的意見。受訪者包括 主要的實驗室策劃者、社區組織及三個實驗室的主要社區合作夥伴/顧問/實驗室 合作夥伴。

3.3.5 受訪者將被邀請在約60 分鐘內,就討論問題發表他們的意見。

3.3.6 個人訪談的討論問題如下:

Part A (與社會創新實驗室的合作契機及感受)

1. 點解今次會同Social Lab合作?以往有冇嘗試過同其他單位有類似嘅合作模式?

2. 您哋對今次嘅Social Lab有咩睇法?

3. 喺參觀過程中,有冇一啲實驗室成員(Labbers)同老人家嘅互動您哋係好深刻?

4. 您覺得通過呢種合作模式有冇更容易令老人家重新同社區聯繫?

5. 根據您哋嘅觀察,您哋覺得老人家參加活動之後個心情有冇咩變化?

6. 您覺得呢種合作模式可唔可以延續落去?

Part B (關於社會創新)

1. 喺以下各項社會創新嘅指標入面,您覺得今次實驗室成員(Labbers)嘅雛型能唔 能夠回應到下列嘅創新原則?

a. 新穎(New):對有份參與及執行的單位而言是嶄新的

賽馬會 “創不同”社會創新實驗室(2019-22)評估研究

b. 公眾參與及動員能力(Engagement and mobilization):透過直接或間接

的公眾參與確保社會創新能達到某種目的,以及讓持份者能針對及改善他們 所面對的問題

c. 回應社會需求(Meet social needs):針對社會需要而作出正面或有利於 社會的改變

2. 整體而言,您認為 Social Lab的項目有冇需要改善的地方? (e.g. 執行上/時

長上等等)

3.4 問卷調查

問卷由社會創新實驗室設計及以不記名形式收集。問卷將收集實驗室成員對實驗室 計劃的評價、他們在實驗過程中建立能力的機會,以及他們在項目構思和創建雛型時遇到 的困難。

3.5 實驗室檔案回顧

由於本研究在2022年啟動,「行多兩步實驗室」和「本地旅行實驗室」的大部分工 作已經完成,AHKS會利用現有文件以了解相關實驗室項目的活動及發展。

4. 三個實驗室的發展歷程

本部分將會檢視選定的三個實驗室的發展歷程,從而為此評估研究部分提供背景分 析,歸納影響實驗室發展的因素。這些實驗室各有其獨特的設立背景,社會創新實驗室 會因應社會脈搏、政策議程等因素,決定開展相關實驗室,並根據議題及地區特色,組 織不同類型的社會創新活動以激發參與者的設計思維及動力,期望團隊最終能共同創造 自下而上、滿足社區需求的雛型,甚至發展成為紓緩及解決社會問題的方案。

在開展每個實驗室時,社會創新實驗室會進行一定的資料搜集工作,初步掌握本地 脈絡,連結實驗室夥伴,再按其方法學(見下圖2)為該議題及社區定製相關的實驗室主 題、發展階段以及實驗日程等,繼而會組織實驗室團隊。當實驗室策劃者成功招募特任成 員組成跨界別團隊後,相關實驗室的進程便會因應團隊意見及雛型的發展進行調整,因此 三個實驗室的發展歷程會存在一定程度上的差異,但始終與「深入社區」、「構思意念」 以及「設計雛型」三個階段有關。

圖2:社會創新實驗室的方法學

賽馬會 “創不同”社會創新實驗室(2019-22)評估研究

4.1 行多兩步實驗室

4.1.1 背景及實驗目標

「行多兩步實驗室」於2019年9月至2020年11月期間進行。此項目與2017年施政報

告中的「香港宜行」倡議下的「提升香港易行度顧問研究」相呼應,並承接2018年的「行

多步實驗室@深水埗」的成果再度與運輸署合作,致力在深水埗進行一系列社區探索,為 學生及長者設計一個更安全、愉快的道路體驗。實驗室成員會透過了解區內道路使用者,

尤其以學生和長者的角度分析步行習慣、體驗和困難,針對區內的痛點,以用家為本的原 則設計雛型,提出道路設計和規劃建議,務求創造安全、健康及互動的學校區。

4.1.2 實驗過程

是次實驗室的組成結構按照前述社會創新實驗室的方法學分為三個階段。實驗室策 劃者在招募團隊成員前,已向深水埗區內長者及學生進行起點終點問卷調查,收集有關該

區道路使用的基本概況;其後更成功與3間學校及2間長者中心合作,組成超過70人的「街 坊智囊團」(在其後的整個實驗過程中不斷向團隊回饋意見)。當團隊招募工作完成後, 15位實驗室特任成員與實驗者策劃者組成的跨界別實驗室團隊,便開展相關的社區考察活 動,包括進入學校邀請學生撰寫步行日記、於區內進行現場觀察,與長者及相關持份者進 行訪談等。

社區考察後,團隊舉辦了「二十小時挑戰」等多個共創共學工作坊,整合分析所收 集的意見,再根據選定的痛點(Pain Point)後,分為(1)從行人角度,針對道路平權 議題的實驗小組;及(2)從用家角度出發,針對街道設施的實驗小組。兩個小組其後繼 續與政府夥伴及其他實驗室夥伴進行多次的方案構思活動,過程中亦會參考海外例子,以 及善用各種有關社會創新及設計思維的工具及方法。

整個實驗期間,團隊先後製作了紙本雛型(即透過圖片及文字等展示雛型)及模型 雛型(在合作學校的禮堂內建構情景模型),向街坊智囊團及相關持份者收集意見,務求 能在實地測試前完善雛型。

受疫情影響,加上與運輸署等部門商討封路安排等需時,團隊終在2020年11月13至 15日在深水埗的學校區內進行實地測試。當中,部分雛型因疫情影響及未能取得部門同意, 而轉以虛擬實境進行介紹。六個雛型中,「卡通校區標示牌」、「顏色行人過路 處」、「臨時行人專用區」及「行人引路線及休憩處」均透過實地測試收集意見,「3D行 人過路處」和「波點延伸過路處」則以虛擬形式展示。參考實驗結果,實驗室團隊進一步 提出三個層面的建議來改善及深化道路設計創新,包括建立完整的規劃和政策、提升不同

持份者在道路設計過程的參與度、增加公眾對使用公共空間的認識,以促進道路設計創新 在社區普及。

整個實驗過程中,實驗室策劃者會向特任成員提供一系列與設計思維有關的工具,

亦會協助連繫區內三間中小學和兩間長者中心以設立「街坊智囊團」,同時更會作為與政 府部門和機構溝通的橋樑。值得關注的是,受疫情影響,「行多兩步實驗室」的實驗階段 分隔為兩部分,第二及第三階段的構思方案和進行實驗橫跨了一整年,使實驗期較「本地 旅行實驗室」及「日日健康實驗室」明顯較長

圖3:「行多兩步實驗室」時間表

4.2 本地旅行實驗室

4.2.1 背景及實驗目標

「本地旅行實驗室」於2021年1月至8月期間進行。鑑於疫情的關係,全球旅遊業停擺,旅

遊業作為香港四大產業之一,疫情驅使社會大眾反思香港旅遊業的發展模式,特別是以消 費及客流量取勝的發展模式是否可持續。因此社會創新實驗室決定嘗試開發創新本地旅遊 產品,從中探討如何可以讓社區和旅客互惠共創,建立共生關係,帶來不一樣的可持續、 體驗式旅遊。實驗選定在上水燕崗村至北區市區的範圍內,與當地村民、商

戶及居民等合

作進行試驗,同時亦邀得旅遊事務署作為實驗室夥伴,期望一改以往本地遊的模式,在尊 重居民本來生活的周全思考下,實驗可持續的本地遊發展模式。

4.2.2

實驗過程

參考「行多兩步實驗室」受疫情阻隔實驗進程的經驗,「本地旅行實驗室」改以另 一方式推行社會創新實驗室的方法學。「本地旅行實驗室」的實驗結構是以三個週期(分

別為週期0、週期1及週期2)的方式進行,在每一個週期均會進行社區考察、意念創想及 實驗,並在每個循環後進行檢討和改良。實驗室策劃者希望成員能因而在實驗較前期便開 始設計甚至試行本地遊計劃,體會設計旅遊產品時各種需要關注的面向,發展出最可行、 最有利社區且富有吸引力的本地遊雛型。

實驗室策劃者在選定本地旅遊作為主題後,進一步收窄實驗範圍至選定地區。當中, 南區及北區均曾作為選項,而在前期工作中,實驗室策劃者成功接觸北區燕崗村原居民, 並獲取他們的支持,在村內進行社區考察等工作。因此,實驗室策劃者最後選取了北區作 為是次實驗室的探索範圍。

在組成27人的跨界別共創團隊後,成員在週期0的循環中接觸到各種北區的旅遊資 源,從中構思了相關的紙本雛型再向街坊收集意見。及後,因特任成員大部分並非從事旅 遊業,實驗室策劃者安排了數個共學共創工作坊予成員們,如邀請海外旅遊業及本地業界 人士就旅遊業發展以及本地遊規劃等議題進行講解,增進他們對議題的認識,同時亦藉這 些工作坊介紹設計思維的工具,驅動特任成員於週期1和2繼續發掘及了解地區及居民故事, 建構更具針對性的雛型。

經過多次的實地考察及訪問後,團隊先後修訂選取的旅遊資源以及相應的雛型,如 團隊在週期1曾構想以「生態劇場」為雛型,可惜經多番商討後,團隊認為扮演為主的戲 劇難以完全呈現本地文化真實性(Authenticity),因此修改雛型。最終,團隊劃分為三 個小組:(1)以圍村生活文化為題;(2)以農村生活及農業文化為題;以及(3)以傳

統歷史文化及本地產業為題。三個實驗小組多次走訪相關的地區,與街坊及商戶等建立關

係,期間亦會不斷借助設計思維及社會創新的工具來激發創意,改進雛型。

三個實驗小組最後在週期2分別設計了各自的本地遊雛型:(1)圍村實驗小組設計

了「『故』你唔到:北區夜遊村屋生活體驗」的兩日一夜行程(另設非過夜版),讓參加 者體驗在村屋住宿及品嚐地道農家菜的滋味;(2)農業文化實驗小組則推出了「圍爐共 創旅行團」,讓參與者在圍村的農田上體驗即摘即煮的活動,藉此與農民交流及了解農業 文化;而(3)傳統文化及產業實驗小組便規劃了「在地時光Time in Sheung Shui」的上 水圍村一日遊,主要走訪石湖墟、古洞、上水圍一帶,認識上水產業變遷的故事和圍村的 文化傳承。

參考上述實驗結果,實驗室成員就推廣本地遊整合出四大延伸建議或方向,包括創 建各區旅遊資源的網上平台、以發展單車遊提升各區交通連接性、推動發展民宿政策(如

合理地降低牌照的申請門檻和放寬相關條例要求)、透過為現行發牌制度加入靈活性以配 合及推廣本地遊的飲食體驗等。

圖4:「本地旅行實驗室」時間表

4.3 日日健康實驗室

4.3.1 實驗目標

「日日健康實驗室」於2021年9月至2022年10月期間進行。隨香港人口持續高齡化, 社會各界日益關注香港公立醫院以至整個醫療體系的承載能力;疫情肆虐更進一步揭露香 港基層醫療健康系統發展不足的問題。在此背景下,社會創新實驗室決定以基層醫療健康 為實驗室主題,希望為香港複雜的基層醫療健康發展探求由下而上,符合本地的發展方案。 由於基層醫療健康的理念是覆蓋全民健康,為收窄實驗主題,實驗室策劃者選定特定群體, 即以的士司機及大角咀長者作為對象,深入了解他們的生活習慣,期望通過行為研究和社 區資源的創意運用,提升他們的身心健康。

4.3.2 實驗過程

與上述兩個實驗室相若,「日日健康實驗室」在設計上亦貫徹社會創新實驗室的方 法學,唯受第五波疫情影響,實驗室策劃者將招募特任成員的工作延遲,因此是次實驗室 劃分為四個階段。第一階段為「研究和議題分析」,實驗室策劃者有更長時間走入社區進 行資料搜集,期間留意到的士司機及長者的健康議題,同時亦連結了大角咀的社區組織作 為協作夥伴,因此挑選了活躍於深水埗區的的士司機,以及在大角咀居住的長者為實驗對 象。

賽馬會 “創不同”社會創新實驗室(2019-22)評估研究

此外,實驗室策劃者在第一階段亦參考了不少海外基層醫療的發展情況,發現近年 冒起的行為研究及行為洞察(Behavioural Insights)或有助推動市民建立健康生活習慣, 同時亦發現海外盛行的社會處方(Social Prescribing),即利用社區資源改善市民健康 和福祉的方式,或有利將健康服務模式從以醫院為本拓展至以社區為本,使香港醫療健康 體系長遠發展更可持續。

待疫情緩和後,社會創新實驗室成功招募14位來自不同界別的特任實驗室成員。而 基於實驗室策劃者在第一階段已進行一定的資料搜集工作,因此他們所扮演的角色及發揮 的功能將由以往傾向作為促進者(Facilitator),改為完全與特任成員同樣的實驗室成 員(Labbers),一同組成跨界別團隊,完成整個實驗以至成果發表的過程。

是次實驗期間,實驗室策劃者一如前述實驗室,安排了一系列的社會創新活動,包 括數次共創共學工作坊,讓團隊成員分享所屬領域或其他與實驗室主題相關的見解的活 動,以及有關設計思維體驗工作坊等。當中包括邀請新加坡行為洞察團隊(Behavioural Insights Team,下稱BIT)的專家,教授如何應用行為洞察,協助成員同時獲取海外視野 及執行經驗。

最終,的士司機組經過多次社區考察及意念創想活動後,決定運用行為洞察設計介 入方案,並與深水埗區內三間茶餐廳合作,推出「加購水果方案」及「健康餐牌方案」兩 個雛型,期望改善司機飲食習慣。另外,他們亦推出了「健康風險評估」的雛型,與深水 埗地區康健中心(District Health Centre)合作,建立線上預約系統,並於區內多間車 行及餐廳張貼海報,呼籲的士司機參與免費的健康風險評估,及早識別自身的健康問題, 貫徹基層醫療健康強調治未病的原則。

而長者組的側重點則放在如何嘗試活用社區資源來處理長者身心健康的議題。與的 士司機組不同,他們以較為循環的方式推進實驗進程。在數次社區考察及意念創想活動 後,團隊率先試行了「社區配對箱」及「排隊遊戲」,唯兩個雛型各自面對私隱及持續性 的問題。及後團隊參考英國及台灣推出的社會處方計劃,決定試行「社會處方」的雛型, 為長者度身訂造符合他們身體狀況、興趣及習慣的活動,並與大角咀的社區組織「時光」

及M+博物館等合作,協助長者認識社區及建立關係,紓緩他們生活上遇到的孤立狀況。其 後長者組設計出「銀髮族生活掌控力評估手冊」,以便更有效地了解長者的主觀健康和幸 福感,安排他們參與適合他們的活動,推動各界繼續試行以人為本及善用社區資源的基層 醫療健康服務。

而實驗過後,團隊亦就香港基層醫療健康發展提出方向性建議,指出完善香港基層

醫療健康發展需要跨界別的努力 社區不同持份者及相關資源,是全面改善市民健康的關 鍵。實驗室成員因此建議當局發展基層醫療健康時,建立覆蓋更廣的社區康健網絡,尤其

思考可以如何善用非醫療資源,使基層醫療健康服務的模式更為多樣,以及更為市民所接 受。

值得關注的是,與前述兩個實驗室不同,「日日健康實驗室」汲取前述兩個實驗室 的經驗,將意念創想及雛型實驗納入同一階段,決意提供更大程度的彈性讓團隊成員自行 規劃實驗進程,再因應發展提供有助促進團隊構想的設計思維工具及社會創新活動。因 此,當實驗室成員被劃分為「的士司機組」及「長者組」後,兩組的實驗進程亦不同,前 者發展較為線性,經歷相對較長時間的社區考察才推出雛型;後者則屢次推出雛型,從中 獲得啟示再改進及設計新的雛型。

圖5:「日日健康實驗室」時間表

4.4

綜上分析,過去三年社會創新實驗室轄下三個分別以街道設計、本地旅遊及基層醫 療健康為主題的實驗室,運作性質皆按照其提倡的方法學,即深入社區、構思意念及設計 雛型三個階段,以線性或週期性的方式推進。各實驗室的團隊成員組成人數約為二十至三 十人不等,其後更會因應議題、實驗對象等劃分為人數更少的行動小組,構思及落實雛 型。

當中,影響實驗室進程的因素包括社會狀況、議題發展、協作夥伴的配合程度以至 是實驗室運作時限等,社會創新實驗室的策劃者會按這些因素進行調整,務求讓整個實驗 室項目能順利推行。同時,他們亦會從中汲取經驗,為下一個實驗室作更好準備,最明顯 的例子便是實驗者策劃者從「行多兩步實驗室」的實驗促進者(Facilitator)演變為 「日日健康實驗室」的團隊成員(Labbers)。

接下來的評估部分,將會重點抽取三個實驗室的共通點以及一些影響實驗室發展的 關鍵時刻作為佐證,從而評估實驗室成員的能動性、社會創新實驗室提倡的方法學,以及 社會創新實驗室的獨特價值,當中尤其強調實驗室如何影響大部分為年青人的實驗室團 隊。

各部分的開首均會為該項評估準則簡作定義,及後會綜合AHKS團隊在實驗室期間與 不同持份者的交流、田野考察、焦點小組訪談等所得的觀察和意見,以及實驗室檔案的整

賽馬會 “創不同”社會創新實驗室(2019-22)評估研究 小結 圖6及圖7:三個實驗室項目的時間表總覽及比較總覽賽馬會 “創不同”社會創新實驗室(2019-22)評估研究

合,分析社會創新實驗室所帶來的影響。當中,AHKS團隊參與了大部分「日日健康實驗 室」的實驗過程,因此以下分析部分將緩引更多有關「日日健康實驗室」的詳情,以闡述 社會創新實驗室所帶來的影響。

賽馬會 “創不同”社會創新實驗室(2019-22)評估研究

5. 實驗室團隊的能動性

社會創新實驗室的主要目標,是藉臨時創造的社區實驗空間,讓青年有能力在此參 與公共事務。因此在評估社會創新實驗室所帶來的影響時,賦能(Empowerment)將會是 重要的評估面向。一般而言,賦能的概念可劃分為能動性(Agency)及制度環境(Institutional environment)兩部分,前者關注一個人如何被賦能以達成目標;後者則關注制 度設計如何讓人們行使他們的能力(Ibrahim& Alkire, 2007)。

社會創新實驗室的其一重大特徵,是作為以青年為主軸的社創機構,匯聚不同界別 的青年,驅動他們運用自身知識、技能和經驗,加上社會創新實驗室提供的資源,在實驗 過程中聆聽和提出意見,互相啟發,從而了解市民及持份者的需要,並在此難得的公共事 務實驗平台上進行協作。當中,即使面對困難和挑戰,實驗室成員會否願意以積極的態 度,善用實驗過程中獲取的資源,尋求不斷改進的方案,設計最能針對痛點的雛型予受 眾;更甚是繼續運用實驗室所學,進行後續活動,透過自身的力量作出改變,是為社會創 新實驗室的關鍵影響面向。

由此可見,社會創新實驗室的目標更傾向是提升參與者的能動性,而非賦予參與者 制度權力,因此是次評估研究的首個重點是評估實驗室團隊的能動性。另參考社會學學者 Sidle(2019)有關能動性更具體的定義,能動性為個人追求期望目標,而協調其潛能 (個人能力)和可取得(在其社會、制度或物理環境中)的知識、技能、態度和資源,並 採取行動實現既定目標的能力。同時,能動力亦可視為由積極的自我信念(包括自我效 能,也不排除有自尊和自信等因素)和可隨著時間學習的具體技能所組成。這些技能包括 重點的資訊或知識,以及為制定和實現目標所需的自我實現和對外表達的能力。

參考前述有關賦能及能動性的定義,以及社會創新實驗室的特徵,本部分將循以下

四方面進行分析:

1. 實驗室成員(包括實驗室策劃者及特任成員)如何運用自身能力(知識、資源及網 絡)推進實驗室發展;

2. 社會創新實驗室在實驗過程中所提供的資源(如各種社會創新活動、設計思維工具 及跨界別交流機會),如何提升實驗室團隊能力來推進實驗室發展;

3. 整個實驗室項目為實驗室成員的個人發展及參與公共事務帶來甚麼影響;以及

4. 影響實驗室成員能動性的其他因素。

5.1 團隊成員如何運用自身能力推進實驗室發展

大部分實驗室成員參加社會創新實驗室的實驗室項目時,往往帶著自身的專業信 念,期望透過與其他專業背景的成員合作,以不同的形式參與社會事務,並在過程中彼此

賽馬會 “創不同”社會創新實驗室(2019-22)評估研究

交流、學習、同行,同時難免遇上各種衝擊著信念的時刻。以下我們可看到他們的普遍經 驗,即他們如何與其他實驗室成員能力互補,同時在過程中發展所長。

「行多兩步實驗室」的實驗室成員由設計師、建築師、社會科學學生及酒店從業員 等組成。實驗室中途將團隊分為針對道路平權及街道設施的兩個小組,而兩個小組除了各 自恆常開會見面,亦會每隔一段時間互相交流,從中吸取對方的想法和見解,如在職學生 能從公共政策專家及設計師中,學習到道路交通條例及道路設計上的知識,設計師亦能從 社會科學學生落區探討中,了解到用家在使用道路時所面對的問題。多個成員強調共創是 實驗成功的關鍵,設計雛型測試的道路圖和學校的教育工作,必須由團隊中不同背景的成 員協作才能完成。

圖8:「行多兩步實驗室」團隊簡介

「本地旅行實驗室」為三個實驗室之中,最多成員參與的一個,實驗室的跨界別團 隊包括鄉郊保育辦公室職員、旅遊從業員、教育工作者、劇場導師、攝影師等等。部分成 員對當時鄉郊政策的發展比較熟悉,對本地遊亦有初步了解及知悉圍村的狀況;而一些從 事藝術工作或項目統籌的成員,則能夠發揮它們的想像力及經驗,與其他成員一起建構有 趣的本地遊計劃。三個組別中都有相關及非相關行業的成員在內,因此在共創及交流的過

程中亦有互相學習其他成員的專業知識,並將他們運用在雛型中。

「日日健康實驗室」的實驗室團隊分為「的士司機組」及「長者組」,當中,成員 之間的不同能力,傾向有助他們互相配搭、互補不足:成員能夠發揮自身的長處之餘,亦 能從其他成員身上彌補較不擅長的領域。具體而言,有的士司機組成員擁有政策研究背 景,他會負責較多與基層醫療健康及的士行業有關的資料搜集;一位則擁有市場策劃工作 經驗,在設計雛型的時,能提供更多宣傳及執行細節的見解;更有一位現職為藥劑師,為 團隊提供有關醫療健康方面的專業意見。

而長者組也有良好的分工配搭,例如就讀城市研究的學生,能運用他的學識去剖析 深水埗社區在硬件上的不足,以及解構社區設施和長者的生活模式的關係,令其他成員能 在短時間內,更清楚了解當區長者面對的問題;組內醫護專業的成員,同樣亦分享了他們

在工作上遇見過的長者健康問題,並運用他們的專業知識,初步提出了改善長者健康狀況 的方法。

在兩個組別的互動中,我們發現成員在建立雛型的過程中得以運用不同領域的知識

互相刺激思考,繼而提出更全面的方案。我們在與兩組進行焦點訪談時,他們皆表示,小 組成員不同的專業和經驗能提升社會創新實驗室的整體實力:縱然過程中或許會出現一些 碰撞和分歧,但正是這些磨合和協作的過程,能令實驗帶來更理想的成果。

另一方面,的士司機組有數位成員參與實驗期間正值剛畢業及轉職階段,能付出更 多時間參與實驗,尤其當中有成員曾參與其他有關社會創新的項目,因此非常著重社區考 察及社區回饋等部分,願意花不少時間多次落區訪談,有同組成員受訪時更表示是受他對 實驗的熱情而被感染,因此願意投放更多時間參與實驗。

賽馬會 “創不同”社會創新實驗室(2019-22)評估研究

此外,我們亦在實驗期間觀察到部分成員會善用自身的網絡,如有的士司機組成員 曾任職與職業安全健康(職安健)有關的機構,循此渠道邀得前同事向同組成員講解有關 香港職安健的發展概念,讓同組成員更理解的士司機不受現時職安健法例及機構關注的原 因。而長者組亦因為有身兼護士及社會企業創辦人等多重身份,擁有少量體適能器械可供 兩組借用。

圖10:「日日健康實驗室」團隊簡介

總結而言,實驗室策劃者(即社會創新實驗室職員)在訪談時提及,他們在挑選特 任成員時,會考慮成員對相關社會議題的知識、經驗及熱誠,同時亦會考慮他們可以投入 的時間,以至是團隊成員不同學科及專業背景可能產生的化學作用等等。而從上分析可 見,按這些原則篩選的成員,在實驗室項目期間的確擁有發揮自身所長、優勢互補的機 會,審視自己知識、能力和交際網絡,如何可以應用在參與公共事務的議題上。

5.2 社會創新實驗室如何提升實驗室團隊能力來推進實驗室發展

承上提及,團隊成員的能力、所付出的時間及熱誠等是相當有利實驗室項目推行的 因素,但社會創新實驗室的目標不單止希望提供機會讓他們發揮所長,亦希望團隊成員在 實驗室過程中學會有關公共事務分析、設計思維以及社區考察等能力,增進他們對社會創 新的理解及公共事務參與的能力,以推進實驗室項目發展,並從中體會社會創新實驗室方

賽馬會 “創不同”社會創新實驗室(2019-22)評估研究

法學的價值。以下將檢視三個實驗室項目提供的工具及交流機會,以及實驗者策劃者在當 中的角色,以分析社會創新實驗室是如何提升團隊能力。

5.2.1 提供分析及設計思維工具

雖然實驗室策劃者會因應議題、社會狀況以及成員背景等因素提供不同的社會創新 活動,但當中的共通點是他們會在實驗初期舉辦及組織不同的共創共學工作坊,介紹人類 學研究方法、設計思維及社會創新有關的概念和工具,協助團隊成員掌握社會創新實驗室

的方法學 即深入社區、構思意念及設計雛型三個階段,激發他們的創意思維及提升他 們對議題的理解。以下將援引部分在三個實驗室期間,社會創新實驗室所準備的共創共學 工作坊的情況:

「行多兩步實驗室」團隊成員們深入社區,向小學生及長者收集意見後,實驗室策 劃者為團隊舉辦了一個「二十小時挑戰」的工作坊,將收集的意見整合,列出不同持份者 對深水埗區街道使用的見解和街道設計不足的地方,實驗室策劃者亦準備了「同理心地 圖」(Empathy Mapping)、「系統性因果關係圖」(System thinking)等工具,令成員

能換位思考,激發對不同持份者有更詳細和全面的考慮。

以「同理心地圖」為例,地圖劃分為六個部分,分別為「使用者的想法與感受」、 「使用者所看到的」、「使用者所聽見的」、「使用者說的話或表現出的行為」、「困擾 使用者的、讓人痛苦的痛點」及「使用者內心想要的東西」。成員們挑選了學生、家長、 司機、需要休息的老人等持份者作出分析,代入他們的角度去思考當時道路的好處和弊 病,再運用系統因果關係的方式將所有持份者面對的共通痛點連繫,以尋找高度槓桿點 (Leverage point)來舒緩這些問題的方法。於圖11,可看到團隊成員嘗試站在其中一個 使用者的立場,了解使用者使用道路時的感受,從而在稍後的構思的階段中,找出各個道 路使用者面對的困難,在構思雛型能更準確的針對使用者的痛點,提出相應的道路改善方 案。

賽馬會 “創不同”社會創新實驗室(2019-22)評估研究

圖11:以「同理心地圖」(Empathy Mapping)代入小朋友的角度思考

另一例子是「本地旅行實驗室」引入了「AEIOU法」(AEIOU Observation)來讓團

隊成員對社會實驗的對象和範圍有初步的了解及進行實地觀察。「AEIOU法」包括活動

(A,Activities)、環境(E,Environments)、互動(I,Interactions)、物品

(O,Objects)及使用者(U,Users),在「本地旅行實驗室」中則以「Activity - 村 內有甚麼活動?」、「Environment - 村的環境是怎樣的?」、「Interactions - 人與

物件、環境、設施等有著怎樣的互動?」、「Objects - 村內有甚麼設施、物件等?」和 「Users - 有誰在使用這個空間?」等問題來發掘圍村及村民的特別之處(圖12)。

觀察過後,實驗室策劃者亦請成員紀錄他們的疑問或想繼續探討的問題,大部分成 員均表示「需要繼續了解村落中不同居民和持份者的文化、背景和故事,以及更多燕崗村 有自身較獨特的地方和定位」,同時需要發掘村內的發展歷史去尋找村民的親身經歷和個 人故事。這種工具能全面了解地方的細節和人的行為模式,幫助成員觀察整體體驗同時, 亦能將觀察即時分類,方便整理及發掘當中的痛點,設計更有針對性的雛型。

賽馬會 “創不同”社會創新實驗室(2019-22)評估研究

圖12:成員運用「AEIOU法」寫下圍村的特別之處及想探討的議題

而為了更準確針對及分析特定群體的需要,「日日健康實驗室」策劃者亦準備了 「用家人物誌(Persona)」,讓團隊成員為特定群體歸納出一個立體的形象,令兩組團 隊成員可以更設身處地代入的士司機或長者的處境和思維模式,想像他們的起居飲食、日

常社交等生活習慣。

實驗室成員運用落區收集回來的資料,再結合自己的想像力,創建出虛擬的人物 誌,當中包括虛擬人物的個人資料、職業背景、以及列舉他們在生活上所面對的挑戰和疑 慮。以的士司機組為例,他們創作的人物誌包含了虛構的士司機的個人資料、生活習慣和 身體狀況等描述。當中虛構人物的一些身體痛症特徵,例如「需要久坐在車廂內,導致腳 部筋骨經常感到不適,並且間中會感到坐骨神經痛」,皆是綜合成員落區接觸到的的士司 機的身體狀況,繼而聯想及創作出來的(圖13)。

圖13:的士司機組創建的人物誌

賽馬會 “創不同”社會創新實驗室(2019-22)評估研究

另一邊廂,長者組在人物誌中建構的虛擬人物大多是獨居長者。小組成員落區後, 發現有長者處於社交孤立及經濟條件較匱乏的情況,導致他們缺乏動力與外界溝通和接 觸,其健康狀態及社區參與程度都不甚理想。因此,組員們在製作人物誌的過程前,嘗試 替長者建立評估框架,如因應其健康意識、狀態、經濟條件及社區參與程度等,劃分較需 支援的長者群組(圖14)。此外,「日日健康實驗室」兩組成員均運用了人物誌的框架去 發展他們的雛型,同時亦有運用MIRO這類能協同合作的工具來整合所得的資料(圖15), 收集及拼湊出多個相關的人物誌。

圖14:長者組在共創工作坊中列出長者面對的挑戰並初步構思能改善他們生活的方法

5.2.2 提供跨界交流平台及學習機會

除了提供不同的工具予實驗室成員,社會創新實驗室亦提供多樣的跨界交流及學習 機會,如在「本地旅遊實驗室」中,實驗室策劃者便邀請到其中一位合作夥伴:本地文化 企業「活現香港」的陳智遠先生,向成員講解地方創新的概念,同時分享他的旅遊業經驗 予團隊成員,講解現時本地旅遊的運作模式及不足(圖16)。由於大部分實驗室成員並非 從事旅遊業,陳智遠先生的經驗能協助他們在規劃本地遊行程中給予實質建議,令成員得

以設計更可行的雛型,也能令本地遊雛型更貼合社會需要及更能與協辦者平衡雙方的利 益。

而在「日日健康實驗室」中,社會創新實驗室亦邀得行為洞察團隊(Singapore Behavioural Insights Team, BIT)為實驗室團隊進行為期一週、共20小時的訓練課程,

內容涵蓋各種試驗行為洞察的關鍵元素,包括如何界定試驗對象、檢視計劃可行性、影響 力,以及設計行為洞察的介入措施時應採取的原則和框架等,加深團隊成員對行為洞察的 理解,以及種種落實時應注意的因素,協助團隊構思更可行的雛型方案(圖17)。

根據心理學家Kerem Shuval及Tammy Leonard(2017)所述,通過行為洞察,受眾 能透過細微的改變,自然地或不自覺地作出對他們更正確的選擇。在公共衛生的領域中, 透過行為洞察推動受眾實踐改變,比實行強制性措施更具持續性。BIT團隊在上述訓練課

程中提供了一些獨特的創新思維方法,例如行為洞察中常使用的「EAST」框架,即是 「Easy(簡單)」、「Attractive(具吸引力)」、「Social(社會規範)」和「Timely

(適當的時機)」,讓實驗室成員更全面思考如何建立適合的雛型。當中,的士司機組在 推行設計與餐廳及地區康健中心合作的雛型時,皆參考了EAST的框架。

值得關注的是,在社會創新實驗室提供的眾多資源中,前述的工具及交流機會等固 然是提升團隊成員能力的重要組成部分,但實驗室策劃者更是推進整個實驗室過程的關鍵, 他們在整個實驗室中審時度勢,肩負挑選成員、設計社會創新活動及在適當時候與協作夥 伴促成交流機會等的重要職責。同時,在是次評估的三個實驗室項目中,我們更觀察到實 驗室策劃者視自身為推動實驗室項目發展的資源,因應時勢及需求改變自身定位。

在「行多兩步實驗室」中,實驗室策劃者傾向扮演類似協調者的角色,負責處理一 些執行及溝通的工作,讓特任成員更大程度上主導實驗進程。例如他們會將成員的雛型呈 上政府和機構,並平衡政府部門與成員的期望。然而,正因如此,他們往往處於夾心位置, 導致與政府部門溝通時及在取捨決擇時,會因不想凌駕成員的決定而出現猶豫不決、選擇 困難的狀況。

但從「本地旅遊實驗室」開始,實驗室策劃者已提升參與度,與特任成員一同搜集 資料,更踴躍提出自己的見解。他們表示這樣的合作模式,可使他們更了解實驗雛型及構 想過程,促進他們與特任成員互動,建立對彼此的信任,有助他們更有信心地與其他機構 交涉之餘,亦令他們願意向實驗室其他成員提出意見反饋。

最後,在「日日健康實驗室」中,實驗室策劃者化身成常任成員,參與整個實驗過 程。由於大部分實驗室策劃者的專業背景集中在社會科學方面,對醫療健康方面的認識相 對缺乏,而特任成員中有註冊護士、藥劑師等醫療相關背景的其他成員,因此能夠彌補到 他們的不足;而實驗室策劃者則具有豐富的社會創新及社區考察經驗,能在實驗過程中協

賽馬會 “創不同”社會創新實驗室(2019-22)評估研究

助其他成員,例如物色及聯絡合作機構、提供更充足的人力物力去建構雛型、以較務實的 角度提出新想法等,能令雛型的建構更為扎實及可行。

簡言之,實驗室策劃者加入成為團隊成員(Labbers)不但能為實驗室項目帶來新 的動力,也令整個團隊之間的關係更為緊密,尤其是實驗室策劃者的兩重身份,有助他們 在團隊組成時考慮整體的效果,想像各成員在實驗室的化學作用,並且在特任成員、協作 夥伴及不同持份者的經驗和專業背景之間取得平衡。唯與此同時,實驗室的參與者(尤其 是特任成員及協作夥伴)會對同時作為實驗室策劃者的常任成員,擁有更大的實驗室管控 期望。

其一例子是,實驗室成員的分組及動向往往是無法估計,實驗室策劃者難以確保各 個成員之間的工作量大致平均分配,導致各團隊成員在實驗過程的付出程度有明顯差異, 某些成員會因投入程度及工作量過於繁重而感到吃力。如在「日日健康實驗室」中,有兩 位的士司機組的核心成員因私人原因減少參與活動,導致其他成員需要付出比預期多的時 間去完成實驗。而在長者組中,實驗室策劃者則被期望擔任更大的主導角色,讓一些性格 慢熱的成員也能儘快打破彼此之間的隔膜,在及後付出更多努力去保持特任成員對參與實 驗的熱誠,讓團隊更享受和投入實驗的過程。

總括而言,社會創新實驗室的在每個實驗室項目均會提供多樣的資源予實驗室成員 提升能力,包括藉不同的社會創新活動介紹設計思維工具、議題分析工具等,同時亦會積 極與協作夥伴促成交流機會,豐富團隊視野。最後,特別值得提及的是,實驗室策劃者是 整個實驗室的關鍵組成部分,他們會因應議題、成員組合等研判應該提供哪些工具及交流 機會,更甚是改變自身角色來推動實驗室項目的發展,若沒有他們的研判,上述交流機會 及分析工具等則未必能如期發揮功效。

5.3 實驗室項目為團隊成員帶來的影響

前述兩部分主要集中討論團隊成員在實驗過程如何被賦能,此部分則會集中討論成 員參與實驗室項目後為其個人發展及公共事務參與帶來的影響。

社會創新實驗室所招募的成員大部分集中在較年青的一群,整個實驗室項目一直秉 持著「通過行動去學習(Learning by doing)」的原則,摒棄追求關鍵績效指標(Key Performance Indicators),不強求實驗結果在短期內為制度所吸納及/或為實驗室成員 帶來制度權力,而是更著重參與者經歷整個實驗過程後受何影響。這種理念除了能減低成 員在實驗過程中的壓力,也讓他們嘗試擁抱及接受失敗,從錯誤中學習。

誠然,社會創新的過程中,遇到挫折、面對挑戰及失敗並非罕見,但在過程之中激 發實驗室成員對社區的關注,以新的視角去拆解現存的社區問題;同時通過在每個實驗室

中與跨界別機構及區內社群溝通及建立橋樑,讓年輕人在社區事務上有更高的參與度,體 會決策過程中的曲折、意義與價值,對自己身處的城市肩負更重的使命感,亦是社會創新 實驗室樂見的效果,因此此部分將循實驗室對團隊成員個人發展、思考模式以及對以社會 創新的方式參與公共事務等的影響進行分析。

賽馬會 “創不同”社會創新實驗室(2019-22)評估研究

在前述的實驗室計劃完成後,我們向相關實驗室的成員詢問他們在實驗中的轉變, 收到了不少的正面評價。如在「行多兩步實驗室」的回顧工作坊中進行的檢討問卷中,各 成員被問及實驗室能否有助他們「獲得新的經驗和技能去改變社區」,結果此項陳述平均 獲得8.46分(10分為滿分)的理想分數。有成員更在訪談中,提到在參加實驗室過程中接 觸到不同持份者,從而更肯定自己的志向,並投身社福界參與支援基層的工作。另外,一 位首次參加社會創新實驗的成員表示,過往的學習及工作環境未有太大機會與自己專業以 外的人在特定議題深入交流。但在「行多兩步實驗室」的過程中,透過與其他成員交流, 既令自己對其他專業方面的知識上有更深入的了解,亦增強自身的設計思維能力去應付社 會問題。實驗後他繼續在自己的專業上發展,甚至在社區工作的過程中,運用實驗室所學 會的技巧。

而當問及「日日健康實驗室」成員對社會創新實驗室的看法時,他們紛紛表示期望 能從實驗室獲取不同的知識、技能及人際網絡,日後運用於自身所屬範疇中。如公共政策 工作者表示自己對基層醫療健康比較熟悉,認為箇中的發展問題是相關政策普遍上以由上 而下的方式制定,社會創新實驗室則採用由下而上的角度,有助他尋找新的切入點去推動 政策上的改變。而城市設計背景的成員則表示希望能使用設計思維的方式提升現有社區配 套的質素,另有一些從事醫療行業的成員則認為,這次的議題與基層醫療健康相關,期望 能以新的角度去了解長者及社區健康。最後亦有成員提及到希望藉參與實驗室在人際關係 方面有一些新突破,了解不同專業背景的成員對健康的看法。可見,即便實驗室成員對該 議題有豐富的認識,但實驗室所提供的設計思維、社會創新工具,以及公共事務參與及交 流機會,也為他們帶來很多思想上的新衝擊。

除了讓實驗室成員在個人發展獲得益處,以及對相關的社會議題有初步及跨界認識 外,社會創新實驗室亦希望這次共創的經驗是成員在社會創新的起步點,及後能延續社會 創新的實驗,甚至自發推動社區實驗,為社會帶來正面影響。

例子之一是有部分成員在參加「本地旅行實驗室」後,獲得社會創新實驗室的迷你 實驗室計劃資助,協助他們進一步實踐於實驗室中學習到的思維工具。他們因此成立了 「吾造」團隊,在太子設立了「社區故事扭蛋機」,讓居民認識區內的小故事,發掘當中 的故事和景點,其後更成功申請其他與社會創新有關的資助。在訪談過程中,「吾造」的 成員表示他們的項目有運用到「本地旅行實驗室」所得的方法學和思維模式,當中大部分 宣傳、創作過程、扭蛋機的設計及遊樂學的活動內容,皆由成員「一手一腳」建構,日後

亦會希望與其他參與者嘗試加入更多的社會創新計劃。

5.4 影響實驗室成員能動性的其他因素

雖然實驗室項目能為不少成員的個人發展以至參與社區事務帶來正面影響,但當論 及實驗室項目如何影響他們參與公共事務時,我們發現公共事務及政策制度是個多持份者 角力及協調的議題,有不少因素並非在實驗室策劃者可控範圍內,而這些因素或會影響實 驗室成員日後參與公共事務的能動性。

賽馬會 “創不同”社會創新實驗室(2019-22)評估研究

在各個影響因素中,實驗室期限長短便是其一重要因素。雖然「行多兩步實驗室」

在第一階段提供了數次工作坊予成員互相交流,並且在東沙島街進行各項街坊訪談及實地 考察,使成員之間的關係變得更密切。但受疫情影響,「行多兩步實驗室」的實驗階段被 迫分隔成兩部分。雖然這個實驗室的整個試驗期比其他實驗室長,但由於兩段時間相隔太 遠(實驗的第二階段橫跨了2019和2020年,而第三階段實行雛型的日期由2020年7月推遲

至同年11月),所以成員們普遍上較難重拾對實驗的熱情。某些成員其後亦減少了參與程 度,出席專案組會議的人數比實驗初期大幅降低,以致成員之間互相交流的機會愈趨減少, 未如當初那般投入。

另一方面,實驗室協作夥伴的配合程度亦是另一重要影響因素。「行多兩步實驗室」 的實驗過程中出現了不少環境困難,阻礙或限制了實驗室成員的投入程度。基於此實驗室 須要配合政府部門(如運輸署)協作,在磨合的過程中出現了不少挑戰。運輸署在與實驗 室成員溝通時,會提出很多現有條例限制上的憂慮,即使成員已同時引用海外的創新例子

去加強說明雛型的合理性,但政府部門一方卻需配合現有政策下,才考慮支持成員進行道 路措施上的改變。例如成員在與運輸署人員商討「波點延伸過路處」的過程中,運輸署認 為波點設計過於花巧,會影響司機的道路使用習慣,增加了交通意外的風險,這項雛型最 後只能夠以線上的模式進行測試。

由於實驗室成員的各項構思常被運輸署否決,加上面對很多其他不確定的因素,影 響了實驗室成員對的信心和可行性,對實驗的熱情有所減退,參與度未如最初。大部分 「行多兩步實驗室」成員接受訪談時皆表示,在實驗初期會期望雛型到最後能轉化成一些 長遠措施,但在與政府部門磨合的過程中,讓他們產生無力感,使他們逐漸失去了對實驗 的憧憬;加上其後運輸署的人手出現變動,成員與新的署方職員銜接的過程亦未如預期般 順利,最終只能夠在東沙島街落實一個為期三天的替代方案。加上測試日期定在星期五至 星期日,週末的學童和家長人流不及平日多,所以實驗很大程度上只能在首天獲得意見反 饋,測試雛型的成效遂打了不少折扣,令成員承受較大的期望落差。

除了實驗室時限以及種種環境限制外,實驗室成果亦是影響團隊成員參與公共事務 的另一因素。如的士司機組成員曾提及到數個月內花費不少時間進行討論、研究及考察, 過程中更嘗試了不同方向,但最後結果卻未如理想,因而感到失望,相似情況在長者組中 亦能觀察到。不過兩組均有成員抱持較樂觀的態度,如指出健康本身是需要較長時間才能 產生改變的議題,亦有表示體會到學習過程才是社會創新實驗室中最重要的部分,擁抱失 敗也是參加這次實驗室的得著。尤其是能夠在實驗室與其他背景的成員互相支持,摒棄固 有思想框框,以及與社會其他持份者合作,從中擴闊視野、學習換位思考,相信這些交流 有助漸漸為社會帶來改變。

雖然團隊成員對實驗室項目的期望受上述種種因素影響,但我們發現到,在增加對 公共事務的認知上,實驗室成員大多在最終明白到創新過程發展出的意念,不一定得到政 府採納,但在過程中能掌握到政策制定的基本知識,以及在與運輸署、地區康健中心等協 商時,也能學到如何與政府及公營機構人員交流。過程中,實驗室成員需要承擔一定程度 上的主導及決策權,同時考慮「官、商、民、學」等持份者的立場、見解及限制,以最務

賽馬會 “創不同”社會創新實驗室(2019-22)評估研究

實的態度分析社區議題。這些限制事實上亦反映了參與公共事務的困難與挑戰,實驗室成 員可以循此體會到自身能力在改善社會議題時面對甚麼限制,更清楚了解公共事務參與的 複雜性,進而思考自身在這些社會議題上的角色及定位。這些均是社會創新實驗室為成員 帶來的獨特公共事務參與體驗。

5.5 小結

過去三年社會創新實驗室的發展及推動模式均不斷進化,從「行多兩步實驗室」到 「日日健康實驗室」三個實驗室項目的實例中,我們可以看到社會創新實驗室始終嘗試建 構獨特的公共事務參與空間,並藉組成跨界青年團隊、連結跨界協作夥伴、提供共創共學 機會以及策劃不同社會創新活動來賦能主要為青年的團隊成員。

從上分析可見,即使實驗室成員對特定議題未必有很深入的認識,或沒有參與過社 會創新實驗的活動,但仍能夠透過自身的專業知識,在共創的過程中從其他成員身上學習 到相關技能,配合實驗室中所使用的方法學和設計思維嘗試改變社會議題。上述三個實驗 室展現了參與社會創新活動以及公共事務的門檻並非遙不可及。只要參加者對議題感興趣 和有熱誠,即使在社會創新或社區參與經驗不算豐富,亦可加入實驗室與其他成員共創, 從中獲取對個人成長以至是參與社區及公共事務的各種益處。

總括而言,在為期數月的實驗室過程中,參與的團隊成員皆會獲得機會發展自身所 長,同時亦會獲得多樣的學習機會及交流平台,增進個人知識及技能。因此,即使整個實 驗室的體驗最終可能因為不同因素而影響參與者繼續參與公共事務的意欲,但在整個實驗 期間,參與者大部分亦可在當中發揮潛能、提升個人能力以至是行動力。