Síntese dos resultados

Recuperar capacidade de planejamento e profissionalizar a gestão

Esta é a 5ª edição dos Desafios da Gestão Estadual (DGE), um retrato da situação socioeconômica nas 27 Unidades da Federação (UFs) e de sua evolução na última década.

O estudo abrange 31 indicadores de fontes oficiais agrupados em dez áreas –educação, saúde, segurança, juventude, capital humano, infraestrutura, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, condições de vida e institucional – sintetizadas pelo Índice dos Desafios da Gestão Estadual (IDGE).

Esta nova edição vem acompanhada de uma plataforma reformulada em que é possível ter uma visão do ranking por área e por indicador e, ainda, selecionar cada uma das 27 Ufs para um olhar mais detalhado.

O período de abrangência do estudo (2012-2021) é um dos mais turbulentos da história recente, com uma crise político-econômica e uma crise pandêmica que impactaram fortemente o país, expondo as enormes desigualdades existentes. O balanço da década deve ser analisado, portanto, com cautela, dada a influência desse período de crise, com efeitos inclusive sobre a coleta de alguns indicadores.

Para os próximos anos, são múltiplos os desafios a serem enfrentados pelos novos governantes. E enfrentá-los implica retomar a capacidade de planejamento, profissionalizar a gestão e fazer escolhas com visão estratégica que permitam uma melhor alocação dos recursos, que são escassos mas essenciais para recuperar as perdas dos últimos anos em dimensões relevantes para o desenvolvimento.

A pandemia de covid-19 trouxe graves consequências para o mundo inteiro e o Brasil foi um dos países mais afetados. Tendo chegado ao país em março de 2020, a pandemia apresentou no acumulado, até 13 de dezembro de 2022, um total de 3.289 óbitos por milhão de habitantes, um número superior à média mundial (835 óbitos por milhão) e à média dos países do BRICS (526). O triste cenário vivido em 2020 e 2021 impôs enormes desafios no campo da saúde.

No caso brasileiro, a pandemia atingiu o país durante um processo incipiente de recuperação econômica, após a crise de 2015-2016 – com avanços lentos nos principais indicadores socioeconômicos, como saúde, educação e saneamento –, e revelou enormes desigualdades.

Além de graves consequências sanitárias, os impactos foram fortes sobre a economia e o mercado de trabalho. A taxa de desemprego praticamente dobrou entre 2012 e 2021, enquanto a taxa de participação alcançou mínima histórica em 2020. Apesar da melhoria no início de 2021, o processo de retomada ainda é frágil, com um retorno de trabalhadores via mercado informal acompanhado de redução do rendimento médio real do trabalho.

Variação (%) do PIB e PIB per capita –

2012-2021

Taxa de desemprego e taxa de participação –

2012-2021

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Evolução do PIB a preços constantes

Fonte: PNAD Contínua/IBGE.

Renda real do trabalho e taxa de informalidade – 2012-2021

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Fonte: PNAD Contínua/IBGE

Os resultados negativos da pandemia, combinados com a crise de 2015-2016, fazem com que o período 2012-2021 seja considerado uma década perdida em termos econômicos, com impactos nos indicadores sociais. Nesse período, o país cresceu apenas 0,5%, ou seja, muito aquém da média mundial (2,6%). A pobreza alcançou seu maior valor na última década, em 2021 (29,4%), após grande redução em 2020 com as transferências do Auxílio Emergencial. A desigualdade, medida pelo índice de Gini, passou de 0,540, em 2012, para 0,544, em 2021.

Embora a maior parte dos estados brasileiros tenha sofrido na década com elevados passivos fiscais, esse cenário se alterou nos dois últimos anos. No período, houve aumento da receita dos estados em decorrência do incremento das transferências para mitigar os efeitos da covid-19 em 2020 e os efeitos da ampliação de preços de alguns

produtos, com forte impacto no ICMS em 2021. As receitas de arrecadação própria cresceram 25,3% no montante agregado das UFs, entre 2020 e 2021.

O efeito dessa ampliação, conjugado com uma maior restrição às operações de crédito, levou à melhoria fiscal dos estados. Em 2020, apenas dez UFs tinham Capag A ou B. Em 2022, eram 21 UFs. Em 2023, contudo, tal quadro deve ser revertido pelo impacto na arrecadação das políticas de desoneração tributária executadas em 2022. Como visto, a melhoria do quadro fiscal não resultou em melhora nos indicadores, em parte pela convivência com a pandemia no período.

A maior restrição fiscal, a pressão por aumento dos gastos públicos e a necessidade de recuperar as perdas e impulsionar os avanços conformam uma agenda complexa e urgente para os novos governantes.

Fonte: STN – Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais - 2022. Nota: R$ bilhões e percentual de crescimento nominal anual. Fonte: PNAD CONTÍNUA/IBGE. *US$ 5,5 diários a preços de 2011.Adotar visão estratégica e orientar para os fins

Visão de longo prazo. Retomar a capacidade de planejar dos governos. Alocação estratégica dos recursos. Liberar o máximo possível de recursos para a prestação de serviços ao cidadão. Garantia de equilíbrios fiscal e previdenciário. Combate à corrupção e aos privilégios. Descontinuidade de políticas de baixo impacto.

a recuperação econômica e enfrentar as desigualdades

Estímulos ao ambiente de negócios. Adotar medidas com foco em ampliar a capacidade de investimento (púbico e privado). Fortalecimento da rede de proteção social. Mitigação dos impactos da pandemia na pobreza e na educação.

Melhorar a qualidade das políticas e a produtividade dos gastos públicos

Fazer mais e melhor com menos recursos. Gestão baseada em dados e evidências. Avaliação sistemática das políticas e da produtividade dos gastos (relações entre valor aplicado e resultado produzido).

Ampliação da capacidade e da velocidade de resposta do estado. Adoção de modelos de gestão orientada para resultados. Inovação no provimento dos cargos estratégicos do governo. Ampliação da digitalização. Governo digital com foco no cidadão.

Construção de consensos e de coalizões institucionais para além dos partidos políticos. Relação cooperativa com os demais Poderes (Judiciário, Legislativo, Ministério Público). Criação de novos canais e de novas formas de comunicação com a população.

Cooperar com municípios para alavancar recursos e ampliar capacidades

Alianças estratégicas entre estado e municípios, tendo em vista a ampliação da capacidade de execução. Articulação de recursos e esforços em políticas de responsabilidade municipal ou em temas que demandem articulação de políticas estaduais e municipais.

Buscar novas fontes de receita (sem aumento de impostos)

Gestão econômica de ativos reais e financeiros. Aceleração da agenda de concessões e de parcerias com o setor privado (PPPs). Revisão de isenções e subsídios.

Os estados brasileiros estão diante de um desafio crucial: o desenvolvimento sustentável a médio e longo prazos. Para os gestores de políticas públicas, é importante avaliar a posição do seu estado em relação às demais UFs, além de identificar até onde poderão chegar, a fim de buscar caminhos para conquistar um futuro desejado.

O objetivo principal da criação de um índice sintético que consolide 31 indicadores em dez áreas é permitir a comparação geral e a de cada área entre as 27 UFs.

Avaliar o desempenho do estado em relação ao de outros estados e ao de sua região permite, por um lado, destacar as áreas com maiores defasagens para os padrões nacionais e, por outro, distinguir as boas práticas e as soluções vivenciadas por outras UFs.

A escolha dos indicadores deve respeitar os seguintes critérios:

Captar dimensões relevantes da realidade socioeconômica.

Ter abrangência nacional, com indicadores disponíveis para todos os estados.

Os indicadores selecionados buscam avaliar o desempenho do estado nessas áreas, situação que transcende à gestão estadual atual.

Priorizar indicadores finalísticos, atualizáveis regularmente e oriundos de fontes oficiais de informação.

Comparar o presente com o passado, abrangendo, sempre que possível, o período de dez anos.

O índice varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo a 1, melhor a situação do estado no conjunto das dez áreas e dos 31 indicadores.

(A metodologia de construção do índice encontra-se no Anexo Metodológico.)

Juventude

Institucional

Infantil

Razão entre matrículas em creche e o número de crianças de 0 a 3 anos

Razão entre matrículas em pré-escola e o número de crianças de 4 a 5 anos Censo Escolar e PNAD

Fundamental e Médio

Nota média padronizada no SAEB1 – Ensino Fundamental I – Total

Nota média padronizada no SAEB1 – Ensino Fundamental II – Total

Nota média padronizada no SAEB1 – Ensino Médio – Total

CAPITAL HUMANO

Taxa de analfabetismo (15 anos ou mais)

Escolaridade média em anos de estudo (25 anos ou mais)

JUVENTUDE

Proporção de Jovens Nem Nem Nem (15 a 29 anos)

Proporção de nascidos vivos de mulheres de 10 a 19 anos

Jovens que concluíram o Ensino Superior (25 a 29 anos)

SAÚDE

de vida (em anos)

Taxa de mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos)

Taxa de mortalidade prematura por DCNT

SEGURANÇA Taxa de homicídios (por 100 mil habitantes)

Taxa de óbitos no trânsito (por 100 mil habitantes)

O IDGE reflete os contrastes brasileiros. O Distrito Federal, o Sul e o Sudeste, seguidos do Centro-Oeste, ocupam as 11 primeiras posições, em contraposição às carências das regiões Norte e Nordeste.

Houve avanços nos últimos dez anos (2012-2021) em quase todos os estados, mas com velocidades distintas.

AL registrou o maior ganho de posições na década. RR foi a UF que mais perdeu posições.

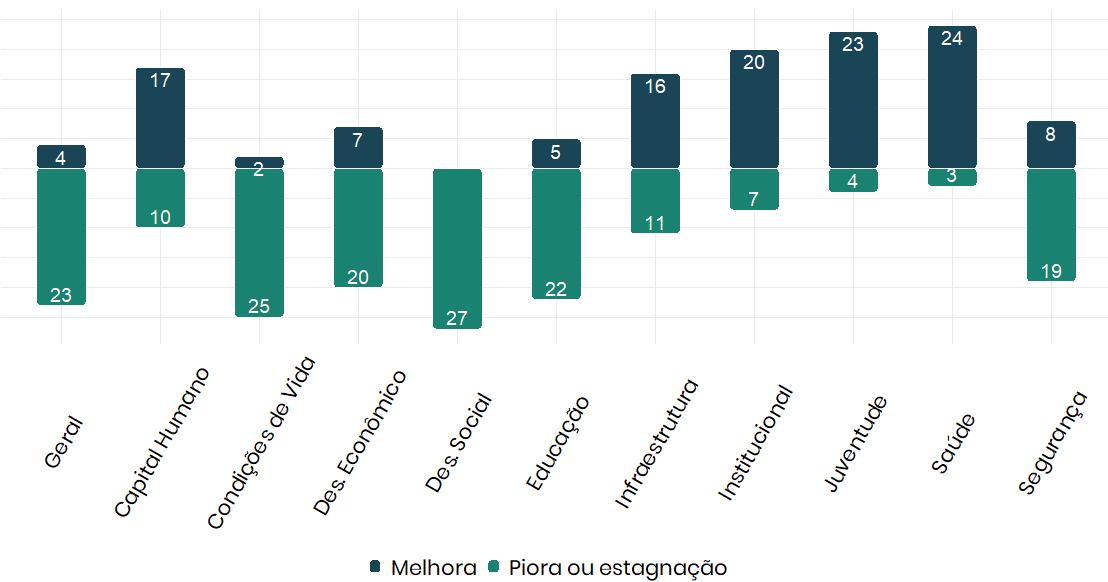

Houve avanço do indicador sintético na última década (2012-2021) em todos os estados mas essa evolução não foi homogênea em todas as áreas.

As áreas que sofreram maiores impactos devido à crise vivenciada no período foram desenvolvimento econômico, com perdas nas 27 UFs, e desenvolvimento social. Mais da metade (16) dos estados registrou piora do indicador síntese da área entre 2012 e 2021. A área institucional e a área condições de vida também apresentaram retrocessos em 11 e nove estados, respectivamente.

Na comparação do último ano, que sofreu os impactos da pandemia, apenas quatro estados avançaram no índice geral. Houve casos de retrocesso em todas as áreas, sendo mais frequentes em desenvolvimento social, que reúne indicadores de renda, pobreza e desigualdade de renda, com retrocessos na totalidade das UFs.

Número de UFs segundo a variação do IDGE na década

Fonte: Macroplan

Fonte: Macroplan.

Número de UFs segundo a variação do IDGE no último ano

Número de UFs segundo a variação do IDGE na década

Fonte: Macroplan

Fonte: Macroplan.

Número de UFs segundo a variação do IDGE no último ano

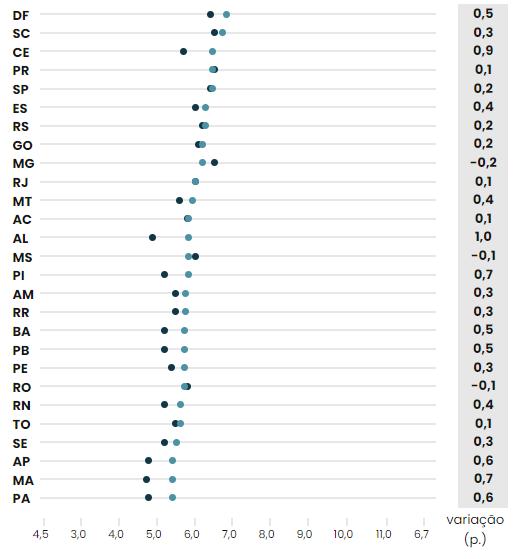

No período de 2012 a 2021, 27 UFs apresentaram crescimento no índice, o que foi mais forte em Alagoas. Na variação do último ano, impactado pela pandemia, 22 UFs registraram deterioração em relação ao ano anterior.

Variação do IDGE na década

Variação do IDGE no último ano

Fonte: Macroplan Fonte: Macroplan.

Razão entre matrículas em creche e o total de crianças de 0 a 3 anos

Razão entre matrículas em pré-escola e o total de crianças de 4 a 5 anos

Nota média padronizada Saeb

Ensino Fundamental I –

Rede Total

Nota média padronizada Saeb

Ensino Fundamental II –

Rede Total

Nota média padronizada Saeb

Ensino Médio – Rede Total

Razão entre matrículas em creche e o total de crianças de 0 a 3 anos

Em 2021, o número de matrículas em creche representou 29,6% do total de crianças de 0 a 3 anos no país. Esse indicador é 7,6 p.p. maior que o valor de 2012 e 2,6 p.p. menor que a taxa de 2019. A taxa do Brasil ainda está distante do proposto pelo Plano Nacional de Educação (PNE), que tem como meta atender 50% das crianças em creches até 2024. Entre 2012 e 2021, o indicador aumentou em 25 Unidades da Federação e se manteve praticamente estável em Rondônia (-0,4 p.p.), apresentando queda considerável apenas no Espírito Santo (-5,3 p.p.). Em 2021, São Paulo, Santa Catarina e Ceará exibiram as maiores taxas, sendo que os dois primeiros registraram taxas acima de 40%, enquanto Amapá, Rondônia, Amazonas, Roraima e Pará ficaram com índices abaixo de 15%.

No intervalo entre 2012 e 2021, quatro estados do Nordeste apresentaram os melhores avanços: Maranhão (+16,7 p.p.); Paraíba (+11,9 p.p.);

Alagoas (+11,6 p.p.); e Sergipe (11,5 p.p.).

Maranhão foi destaque, passando de 7,9 p.p.

abaixo da taxa do país em 2012 para 1,2 p.p. acima da taxa nacional de 2021.

Entre 2012 e 2021, o Norte obteve a pior posição entre as regiões e a segunda pior evolução, passando de 8,2% para 14,7%, cerca de 14,9 p.p. a menos que a média brasileira no último ano. O Nordeste observou o maior aumento (+9,8 p.p.): passou de 15,1% para 24,9%, superando a taxa do Centro-Oeste em 2021, de 22,2 %.

Os anos de pandemia foram marcados por retrocessos no indicador nacional. Entre 2019 e 2021, 20 UFs revelaram redução no atendimento de crianças de 0 a 3 anos. As maiores evoluções nas taxas foram observadas no Amazonas (+1,1 p.p.), no Maranhão (+0,6 p.p.) e no Pará (+0,4 p.p.), enquanto as maiores quedas ocorreram em Mato Grosso do Sul (-9,4 p.p.), em Pernambuco (5,8 p.p.) e em Minas Gerais (-5,4 p.p.), entre 2019 e 2021. Na variação de 2020 para 2021, 21 UFs registraram queda do indicador.

2012 2021

O acesso à creche ainda é um grande desafio no paísFonte: Censo Escolar e PNAD Contínua/IBGE.

Em 2021, o número de matrículas em pré-escola no Brasil representou 81,9% do total de crianças de 4 a 5 anos, ou seja, uma taxa 1,7 p.p. maior que a de 2012 e 6,8 p.p. menor que a de 2019. O país está 18,1 p.p. distante de universalizar a educação infantil de 4 a 5 anos, meta do PNE prevista para seis anos atrás. Entre 2012 e 2021, o indicador aumentou em 14 UFs e reduziu em 13.

Ainda entre 2012 e 2021, Paraná (+20,8 p.p.), Rondônia (+11,5 p.p.) e Goiânia (+11,5 p.p.) obtiveram os maiores avanços em suas taxas, enquanto Espírito Santo (-13,3 p.p.), Sergipe (-10,2 p.p.) e Pernambuco (-8,3 p.p.) ficaram com as piores reduções. Em 2021, o Piauí estava próximo de universalizar o atendimento em pré-escola (97%), seguido por São Paulo (90,8%) e Ceará (90,2%). Já Alagoas revelou o menor atendimento de crianças de 4 a 5 anos em pré-escola: 66,8%.

No período 2012-2021, o Sul mostrou a maior evolução entre as regiões, com crescimento de 9,7 p.p. O Centro-Oeste observou o segundo maior avanço, passando de 69,1% (2012) para 75,6%

(2021). No mesmo período, o Sudeste obteve a maior taxa entre as regiões em sete anos, enquanto o Norte ficou com a menor taxa em seis anos. A única região que apresentou redução na taxa entre 2012 e 2021 foi o Nordeste.

Os anos de pandemia foram marcados por retrocessos no indicador nacional. Entre 2020 e 2021, 17 UFs indicaram queda, sendo que a média nacional diminuiu 1,2 p.p. No intervalo de 2019 a 2021, 20 UFs registraram retração, com destaque para Alagoas (-26,1 p.p.), Distrito Federal (-25,1 p.p.) e Tocantins (-21,7 p.p.). As UFs com as três maiores quedas contavam com mais de 90% de crianças de 4 a 5 anos em pré-escola em 2019.

Em termos regionais, o Centro-Oeste obteve a maior redução na cobertura de crianças de 4 a 5 anos em pré-escola (-10,3 p.p.) entre 2019 e 2021, seguido por Sudeste (-9,4 p.p.), Nordeste (-4,6 p.p.), Norte (-4,0 p.p.) e Sul (-3,5 p.p.).

Razão entre matrículas em pré-escola e o total de crianças de 4 a 5 anos

Os estados continuam distantes da universalização da pré-escola

Em 2021, a nota média padronizada1 do Ensino Fundamental I pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) foi de 5,9 pontos, 0,3 ponto acima da nota de 2013 e 0,3 ponto abaixo da de 2019. O índice brasileiro evidenciou uma tendência de crescimento até

2017, seguida de estabilização em 2019 e de queda em 2021, quando retornou ao nível de 2015.

Entre as UFs, as maiores notas foram observadas no Distrito Federal (6,7), em Santa Catarina (6,6) e no Ceará (6,4). Já Pará, Amapá e Maranhão, registraram a menor nota: 5,2 em cada estado em 2021.

No período de 2013 a 2021, Alagoas (+1,0 ponto), Ceará (+0,9 ponto), Piauí (+0,7 ponto) e Maranhão (+0,7 ponto) revelaram os maiores avanços entre os estados. Por outro lado, Minas Gerais (-0,2 ponto), Rondônia (-0,1 ponto) e Mato Grosso do Sul (-0,1 ponto) ficaram com as piores evoluções nesse intervalo de tempo.

Ao considerar as regiões entre 2013 e 2021, o maior aumento foi observado no Nordeste (+0,7 ponto), seguido do Norte (+0,4 ponto), do Sul (+0,2 pontos) e do Centro-Oeste (+0,2 ponto) e do Sudeste (+0,1 ponto). As regiões com as maiores evoluções, Norte e Nordeste, também assinalaram as piores taxas no período, ocupando a 5ª e a 4ª piores posições em 2021, respectivamente. Em 2021, o Sul superou a taxa do Sudeste, ultrapassando-o em 0,1 ponto.

Entre 2019 e 2021, todas as UFs indicaram queda na nota do SAEB. O Distrito Federal, o Ceará, o Maranhão e Santa Catarina registraram as menores reduções: -0,1 ponto. Por outro lado, Acre (-0,7 ponto), Mato Grosso do Sul (-0,5 ponto), Minas Gerais (-0,5 ponto), Rondônia (-0,5 ponto) e Tocantins (-0,5 ponto) observaram as maiores quedas entre as UFs. No tocante às regiões, o Sudeste (-0,4 ponto) revelou a maior redução, seguido por Sul (-0,3 ponto), Centro-Oeste (-0,3 ponto), Norte (-0,3 ponto) e Nordeste (-0,2 ponto).

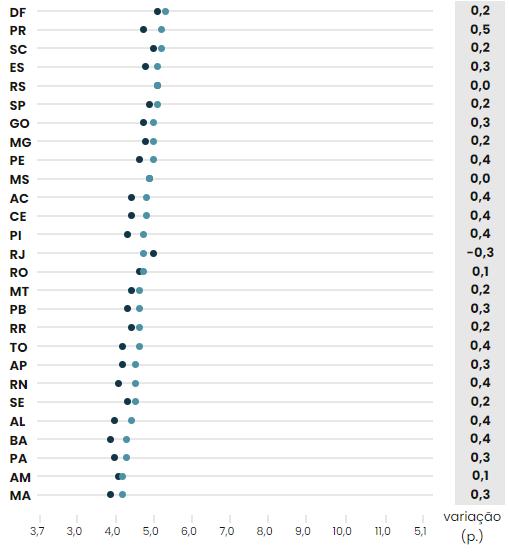

Em 2021, o Brasil apresentou 5,3 pontos na nota média do SAEB para o Ensino Fundamental II, o que significa 0,3 ponto acima de 2013 e 0,2 ponto abaixo de 2019. A nota média do SAEB EF II apresentou uma tendência de crescimento até 2019 e queda em 2021.

Entre 2013 e 2021, Alagoas (+0,7 ponto), Roraima (+0,7 ponto) e Santa Catarina (+0,6 ponto) mostraram os maiores incrementos. Por outro lado, Minas Gerais (+0,0 ponto), Mato Grosso do Sul (+0,10 ponto) e Rio de Janeiro (+0,10 ponto) observaram os menores avanços. Um destaque positivo foi sinalizado em Santa Catarina, que passou da 6ª posição em 2013 para a 1ª em 2021 no ranking das UFs, seguida de São Paulo e do Distrito Federal que dividem a 2ª posição no ranking.

No período de 2013 a 2021, o Sul (+0,5 ponto) apresentou a maior evolução entre as regiões, seguido por Nordeste e Sudeste (+0,4 ponto),

Centro-Oeste e Norte (+0,3 ponto). Não obstante, o Sul obteve a maior taxa, com 5,6 pontos em 2021. Já o Sudeste ficou com 5,5 pontos; o CentroOeste, com 5,4 pontos; o Nordeste, com 5,0 pontos; e o Norte, com 4,9 pontos. Ao longo do período analisado, Norte e Nordeste ocuparam as posições mais baixas das regiões em todos os anos.

Entre 2019 e 2021, houve queda da proficiência média no EF II em 22 UFs. Roraima (+0,3) e Amapá (+0,1) registraram as únicas variações positivas. As notas do Pará, de Mato Grosso e do Distrito Federal se mantiveram estáveis. Espírito Santo, Rio de Janeiro, Piauí, Paraíba e Sergipe observaram as maiores quedas: -0,3 ponto em relação ao período pré-pandemia. Sob uma perspectiva regional, a nota do SAEB caiu em todas as regiões entre 2019 e 2021, reduzindo de forma mais acentuada no Nordeste, com -0,2 ponto.

A proficiência média do EF II diminuiu em todas as regiões entre 2019 e 2021Fonte: Inep.

Em 2021, a nota média brasileira do SAEB do Ensino Médio foi de 4,6 pontos, isto é, 0,2 ponto acima de 2013 e 0,2 ponto abaixo de 2019. Entre 2013 e 2019, a tendência da série brasileira foi de melhoria. Entre 2019 e 2021, metade do progresso verificado entre 2013 e 2019 foi perdido.

Entre 2013 e 2021, houve avanço em 24 UFs. As exceções ocorreram no Rio Grande do Sul e em Mato Grosso do Sul, que registraram estabilidade, e no Rio de Janeiro, que revelou queda (-0,3 ponto). Os maiores crescimentos foram verificados no Paraná (+0,5 ponto), no Piauí (+0,4 ponto), em Tocantins (+0,4 ponto), Alagoas (+0,4 ponto), Rio Grande do Norte (+0,4 ponto), Pernambuco (+0,4 ponto), Acre (+0,4 ponto), Ceará (+0,4 ponto) e Bahia (+0,4 ponto).

Os melhores índices, em 2021, foram percebidos no Distrito Federal (5,1 pontos), no Paraná (5 pontos) e em Santa Catarina (5 pontos). Maranhão e

Amazonas dividiram as últimas posições no ranking, com 4,0 pontos, em 2021.

Entre as regiões, as maiores evoluções de 2013 a 2021 ocorreram no Norte, no Nordeste e no Sul, com aumento de 0,3 ponto. O Sul apresentou a maior taxa entre 2013 e 2021, alcançando 5,0 pontos em 2021.

Entre 2019 e 2021, o Amapá foi o único estado com crescimento na nota padronizada do SAEB, com +0,1 ponto. Santa Catarina, Roraima, Acre e Ceará mantiveram a mesma nota auferida em 2019, enquanto as demais 22 UFs registraram queda, mais acentuada no Espírito Santo (-0,4 ponto).

O nível médio de proficiência do Ensino Médio em 2021 foi inferior ao de 2019 em 22 UFs

Taxa de analfabetismo (15 anos ou mais)

Escolaridade média em anos de estudo (25 anos ou mais)

Ao longo da década de 2010, o Brasil avançou na redução do analfabetismo de jovens e adultos. A taxa observada em 2021 foi de 5,2%, o que indicou uma queda de 3,0 p.p. em relação à auferida em 2012 (8,2%). Apesar dessa melhoria, o índice do Brasil em 2021 foi superior ao da Argentina (1,0%) e Uruguai (1,3%) em 20181 .

Em 2021, o analfabetismo persistiu em vários estados, sobretudo no Nordeste, que detém uma taxa média de 11,1%, cinco vezes a taxa do Sul (2,4%) e do Sudeste (2,6%). Piauí e Alagoas apresentaram os maiores níveis de analfabetismo do país (13,3% e 13,0%, respectivamente), com taxas próximas à de Honduras (11,5% em 2019). Santa Catarina e o Distrito Federal, estados com menor nível no país (com 1,8%), apresentaram uma taxa similar à da Espanha (1,4% em 2020).

Por outro lado, o Nordeste foi a região de maior declínio do analfabetismo entre 2012 e 2021, com queda de 5,3 p.p. (16,4% em 2012), contribuindo para a diminuição das disparidades regionais. Entre as UFs, o Maranhão se destacou no período por apresentar a maior queda do analfabetismo, com redução de -7,2 p.p..

Quando analisado o período de 2020 a 2021, 15 das 27 UFs apontaram alguma diminuição no analfabetismo, sendo que Alagoas sobressaiu como a UF de maior queda na taxa (redução de2,5 p.p.). Roraima apresentou o maior aumento desse indicador no último ano (+1,4 p.p.).

Taxa de analfabetismo (15 anos ou mais)

Níveis seguem elevados no Nordeste, apesar de forte declínio a partir de 2012

Em 2021, a média de anos de estudo entre a população de 25 anos ou mais no Brasil era de 9,9, o que significou um acréscimo de 1,3 ano em relação ao verificado em 2012 (8,6 anos). O nível médio alcançado em 2021, contudo, ainda é inferior ao dos demais países da América Latina, como Chile (10,9 anos em 2019) e Argentina (10,1 anos em 2019)1. A média de anos de estudo da Região Nordeste em 2021, de 8,6, é dois anos inferior à da Região Sudeste (10,6).

Entre as UFs, apenas nove das 27 UFs, em 2021, apresentaram nível de escolaridade superior a dez anos de estudo. Distrito Federal e Rio de Janeiro destacaram-se como as unidades de escolaridade mais elevada em 2021, com 12,2 e 11,0 anos médios de estudo, respectivamente. Essas UFs têm nível de escolaridade similar ao verificado em países como Singapura (11,6 em 2019). Em contraste, os estados do Nordeste concentraram os índices mais críticos de escolaridade, ocupando

oito das dez piores posições no ranking das UFs, com maior destaque negativo para o Piauí (8,1 anos).

Em todas as UFs se constatou aumento de escolaridade entre 2012 e 2021. Entre elas, o destaque positivo ficou com o Rio Grande do Norte. Para o último ano, entre 2020 e 2021, houve crescimento em 15 UFs, sendo que o estado de Alagoas e o Distrito Federal apresentaram os maiores acréscimos (aumento de 0,4 ano de estudo).

Escolaridade média em anos de estudo (25 anos ou mais)

Escolaridade média avançou 1,3 ano entre

Jovens nem-nem-nem (15 a 29 anos) Proporção de nascidos vivos de mulheres de 10 a 19 anos

Jovens que concluíram o Ensino Superior (25 a 29 anos)

No Brasil, a proporção de jovens de 15 a 29 anos que não trabalham, não estudam nem procuram emprego (nem-nem-nem) foi de 15,4% em 2021, um nível próximo ao verificado em 2012, com 15,8%. Essa proporção havia alcançado o pico de 17,7% no auge da pandemia, em 2020. Contribuíram para esse pico os impactos do isolamento social, como a suspensão das atividades de ensino e a queda da população ocupada e da participação no mercado de trabalho.

Entre as UFs, a proporção de nem-nem-nem variou expressivamente. Enquanto no Maranhão a proporção foi de 27,3% em 2021, em Santa Catarina foi de 8,7%, ou seja, 18,6 p.p. menor. O Norte e o Nordeste seguiram a tendência de apresentar proporções superiores ao Centro-Sul.

Essas disparidades regionais tornaram-se ainda maiores entre 2012 e 2021, com crescimento mais intenso entre as UFs do Norte e do Nordeste. Das dez que mais cresceram proporcionalmente entre 2012 e 2021, todas eram dessas duas regiões. Em contraposição, das dez UFs com maior redução do porcentual de nem-nem-nem, sete eram do Centro-Sul.

Em 2021, verificou-se uma queda de -2,3 p.p. na proporção de nem-nem-nem em nível nacional, em relação ao pico de 2020. Contudo, apesar dessa melhoria em 2021, quando analisado o período 2019-2021, observa-se que 19 das 27 UFs ainda apresentam proporções de nem-nem-nem superiores à taxa verificada na pré-pandemia, em 2019. Dessas 19 UFs, Roraima (3,6 p.p.), Ceará (3,2 p.p.) e Acre (3,0 p.p.) apresentaram o crescimento mais intenso de nem-nem-nem no período.

No Brasil, 15,4% dos jovens de 15 a 29 anos estão fora da escola e do mercado de trabalho

Jovens nem-nem-nem (15 a 29 anos)Fonte: PNAD Contínua/IBGE.

Em 2020, o Brasil apresentou 14% dos nascidos vivos gerados por mulheres com idade entre 10 e 19 anos, uma taxa 5,3 p.p. menor que em 2012 e 0,7 p.p. inferior à de 2019. Entre 2012 e 2020, a trajetória do índice de gravidez precoce foi de queda no país em todas as UFs. No ano mais recente, Santa Catarina, Distrito Federal e São Paulo obtiveram as menores taxas.

Entre 2012 e 2020, o Paraná apresentou a melhor evolução entre as UFs (-7,3 p.p.), seguido por Mato Grosso do Sul (-6,8 p.p.) e Rondônia (-6,6 p.p.). Essas unidades subiram de posição no ranking, principalmente Mato Grosso do Sul, que alçou seis posições, passando da 18ª para a 12ª colocação. As UFs com a menor redução na taxa foram Acre (-3,6 p.p.), Maranhão (-4,0 p.p.) e Distrito Federal (4,0 p.p.). Acre (23,1%) apresentou o mais alto índice de gravidez precoce, enquanto o Distrito Federal e Santa Catarina ficaram com a menor taxa de 2020 (com 9,6%).

No intervalo temporal analisado, o Norte apresentou a pior posição entre as regiões, com uma queda de 5,2 p.p. e 21,6% de nascidos vivos por gravidez precoce (2020). Por outro lado, o Sul obteve a melhor posição desde 2017 e a maior redução entre 2012 e 2020 (-6,6 p.p.), resultando numa taxa de 10,5% em 2020.

No primeiro ano de pandemia, a gravidez precoce caiu em todas as UFs em relação a 2019. Roraima (-1,4 p.p.), Rio Grande do Norte (-1,4 p.p.) e Rondônia (-1,1 p.p.) exibiram as maiores reduções, enquanto Sergipe, Amapá e Tocantins apresentaram as menores quedas na taxa. No ranking da evolução das regiões, o Nordeste e o Sul ocuparam o 1º lugar, com uma variação de0,9 p.p. entre 2019 e 2020.

Proporção de nascidos vivos de mulheres de 10 a 19 anos

Jovens que concluíram o Ensino Superior (25 a 29 anos)

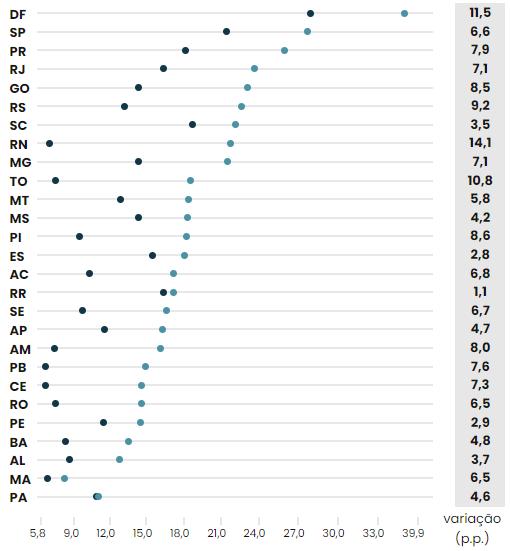

Em 2021, cerca de 21,2% dos jovens entre 25 e 29 anos no Brasil tinham ensino superior completo, um valor 6,4 p.p. superior ao porcentual de 2012 (14,8%). Esse total nacional variou entre as regiões, sendo que as que compõem o Centro-Sul (Sul, Sudeste e Centro-Oeste) tenderam a apresentar taxas até 10 p.p. superiores às verificadas no Norte e no Nordeste.

Das dez UFs com maior proporção de jovens com ensino superior, oito se localizam no Centro-Sul. O Distrito Federal possui o maior índice do país: quase 39,9%. No outro extremo, das dez UFs de menor proporção com ensino superior, todas se situam no Norte e no Nordeste. Pará e Maranhão detêm os menores índices do país, com 11,7% e 12,3%, respectivamente.

Todas as UFs apresentaram avanços na proporção de jovens com ensino superior entre 2012 e 2021. Entre as UFs que mais cresceram, destaca-se o Rio Grande do Norte, com aumento expressivo de 14,1 p.p. Esse estado, em particular, descolou-se do restante do Nordeste, subindo várias posições no ranking entre 2012 e 2021 (do 23º lugar para o 8º).

Entre 2020 e 2021, 10 das 27 UFs apresentaram queda na proporção com ensino superior. O Espírito Santo registrou a queda mais acentuada (4,6 p.p.). Das UFs que mostraram crescimento no período, Sergipe sobressaiu, com um aumento de 5,6 p.p. entre 2020 e 2021.

Conclusão do ensino superior teve queda em 10 estados entre 2020 e 2021

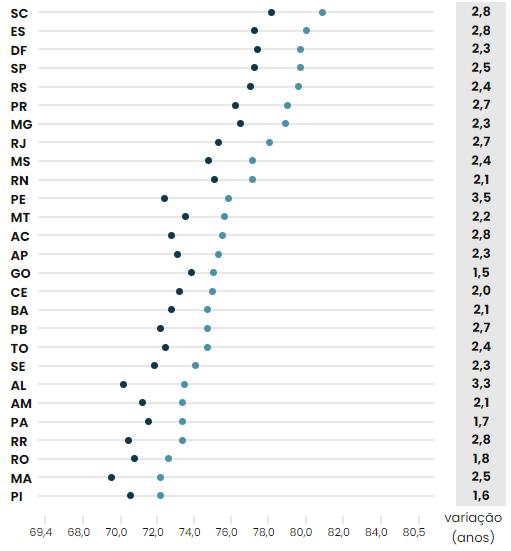

Expectativa de vida (em anos)

Taxa de mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos)

Taxa de mortalidade prematura por DCNT

A expectativa de vida no Brasil projetada para 2021 foi de 77 anos1, 2,4 anos a mais que em 2012. No contexto internacional, o país apresentou 2,7 anos médios a menos que os países-membros da OCDE (2020), de 79,7 anos2 . A única UF com uma taxa superior à da OCDE foi a de Santa Catarina, com 80,5 anos.

Na década de 2012 a 2021, o aumento da expectativa de vida foi maior em Pernambuco (+3,5), Alagoas (+3,3) e Acre (+2,8), enquanto Goiás (+1,5), Piauí (+1,6) e Pará (+1,7) apresentaram as menores variações. Pernambuco obteve a maior evolução entre as UFs, passando de 72,1 para 75,6 anos e avançando sete posições. No outro extremo, Goiás exibiu o menor aumento na expectativa de vida, crescendo apenas 1,5 ano no intervalo 2012-2021 e caindo quatro posições no ranking.

Entre 2012 e 2021, as regiões do país não revelaram mudanças bruscas na trajetória. Sul e Sudeste apresentaram expectativas de vida mais elevadas que a do Brasil, enquanto Centro-Oeste, Nordeste e Norte apontaram índices menores que a média do país. O Sul atingiu a maior expectativa de vida no país (79,1) e o maior crescimento em anos médios de vida no período (+2,6). A pior taxa (73,3) e a menor evolução (+1,96) ocorreram no Norte.

Nota: 1. Projeções realizadas em 2018, portanto não incorporam o efeito da pandemia de covid-19. Fonte: IBGE, 2018. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9126-tabuas-completas-de-mortalidade.html?=&t=resultados> Acesso em: 6 dez. 2022. 2. United Nations Population Division. World Population Prospects: 2019 Revision, or derived from male and female life expectancy at birth from sources such as: (1) Census reports and other statistical publications from national statistical offices, (2) Eurostat: Demographic Statistics, (3) United Nations Statistical Division. Population and Vital Statistics Reprot (various years), (4) U.S. Census Bureau: International Database, and (5) Secretariat of the Pacific Community: Statistics and Demography Programme. Disponível em : https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN. Acesso em: 13 dez. 2022.

2012 2021

Fonte: IBGE.

Em 2020, o Brasil registrou 11,5 óbitos infantis por mil nascidos vivos, um resultado 14,5% inferior ao de 2012 (13,5) e 7% menor que o de 2019 (12,4). A trajetória do indicador nacional foi de queda até 2018, quando o país apresentou um aumento de 1,7% entre 2018 e 2019, índice que voltou a cair em 2020. Nesse ano, só seis UFs obtiveram uma taxa inferior a dez óbitos infantis/mil nascidos vivos: Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Distrito Federal, Espírito Santo e São Paulo.

Entre 2012 e 2020, todas as UFs registraram queda de mortalidade infantil, à exceção de Roraima. Tocantins marcou a maior redução, aproximadamente 1/4 da taxa de 2012; e, em 2020, obteve a 8a posição no ranking das UFs, com 10,6 óbitos infantis/mil nascidos vivos. Isso representa uma queda de 27,2% nos óbitos infantis e uma pequena redução, de 2,7%, nos nascidos vivos.

Em 2020, 23 UFs baixaram suas taxas de mortalidade infantil em relação às de 2019. O Rio Grande do Sul obteve a melhor posição no ranking no ano mais recente e a maior redução no primeiro ano da pandemia.

As UFs que elevaram suas taxas entre 2019 e 2020 (Distrito Federal, Rondônia, Roraima e Acre) apresentaram queda no número de nascidos vivos de 6,2%, em média. O Distrito Federal revelou o maior crescimento na taxa de mortalidade infantil (+15,3%), decorrente do aumento do número de óbitos infantis (+6,1%) e da queda de nascidos vivos no estado (-7,2%). Por outro lado, o Acre foi a única dessas UFs a apresentar queda no número de óbitos infantis, cerca de 0,8 p.p. menor do que a redução de nascidos vivos, explicando o aumento da taxa.

Taxa de mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos)

Mesmo com a tendência de redução, 21 estados ainda possuem taxa de mortalidade infantil superior a dez por mil nascidos vivos, em 2020

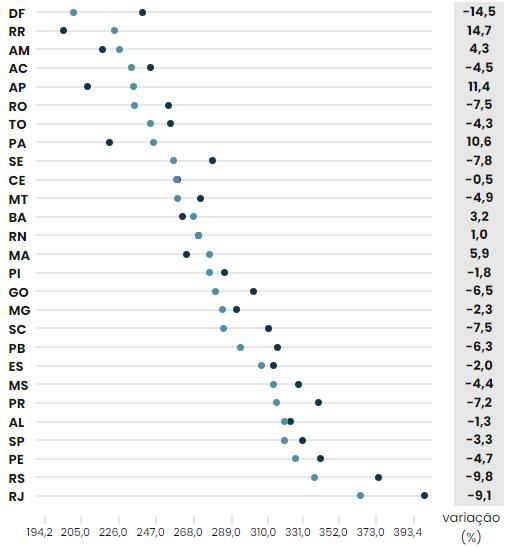

Em 2020, o Brasil apresentou 296 óbitos prematuros por Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) por 100 mil pessoas de 30 a 69 anos, uma taxa 4,2% menor que a de 2012 (308,7) e 1,8% inferior ao valor de 2019 (301,1). Entre 2012 e 2020, o indicador apresentou uma tendência de queda – ainda que tenha registrado um aumento (+2,6%) de 2014 a 2016 – revertida nos anos posteriores.

No período 2012-2020, 20 UFs apontaram redução na taxa de mortalidade prematura por DCNT. O Distrito Federal assinalou a maior redução da taxa entre as UFs de 2012 a 2020 (-14,5%), ocupando a 1ª posição em 2020. Por outro lado, as UFs com a segunda (-9,8%) e terceira (-9,1%) melhores evoluções, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, permaneceram nas últimas colocações desde o início do período.

Em 2020, cinco UFs registraram aumento na taxa de mortalidade prematura por DCNT, na comparação com 2019: Maranhão (+6,7%), Pará (+5,8%), Bahia (+3,7%), Amapá (+3,6%), Sergipe (+2,0%). No período, Roraima apresentou a mais elevada redução entre as UFs (-10,8%) e a 2ª melhor posição no ranking.

No primeiro ano de pandemia, as mortes por DCNT na faixa etária de 30 a 69 anos aumentaram em 14 UFs. Apesar disso, só cinco registraram aumento da taxa de óbitos por DCNT, já que nove obtiveram uma expansão da faixa populacional superior ao número de mortes. Maranhão e Pará apresentaram os maiores aumentos da taxa de mortalidade por DCNT (6,7% e 5,8%, respectivamente) entre 2019 e 2020.

Entre 2012 e 2020, 20 UFs apresentaram queda na mortalidade prematura por DCNT

Taxa de homicídios (por 100 mil habitantes)

Taxa de óbitos no trânsito (por 100 mil habitantes)

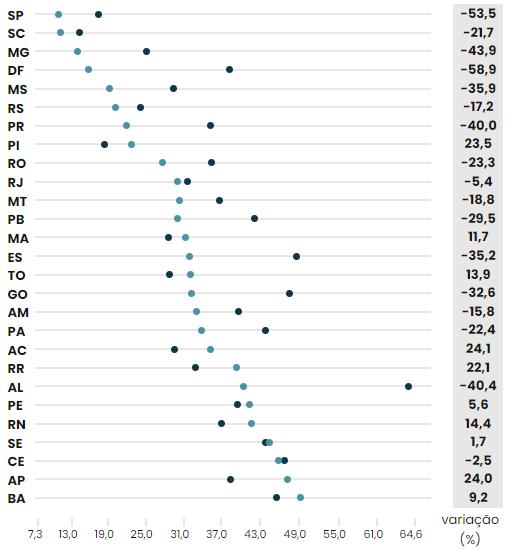

Posição no ranking do DGE

Em 2020, o Brasil atingiu uma taxa de 23,5 homicídios por 100 mil habitantes, o que representou uma redução de 20%, se comparada à de 2012 (29,4), e um aumento de 8,8%, se comparada à de 2019. Sob uma perspectiva internacional, a taxa do país foi mais de oito vezes a dos países da OCDE: 2,6 homicídios por 100 mil habitantes1 .

Entre as UFs, São Paulo se manteve nas melhores posições no período 2012-2020, ocupando a 1ª posição no ranking desde 2015. Outra UF com destaque é o Distrito Federal, cuja taxa de homicídios passou de 36,0 (2012) para 14,8 (2020), perfazendo uma redução de 58,9%.

Mais da metade das UFs (17) obteve queda nas taxas entre 2012 e 2020, sendo que a maior redução se deu no Sudeste (-36,4%) e a pior evolução, no Nordeste (-0,5%). O Norte apresentou a segunda pior variação no período (-13,9%), com atenção especial a Amapá (+24,0%), Acre (+24,0%) e Roraima (+22,4%).

No primeiro ano de pandemia, houve aumento da taxa de homicídios em 14 UFs2. Os maiores aumentos ocorreram no Ceará (+64,2%), no Rio de Janeiro (+35,2%) e no Maranhão (+22,7%). Em termos regionais, o Nordeste (+19,6%) e o Sudeste (+11,6%) obtiveram os maiores aumentos entre 2019 e 2020. No período, o Norte apresentou a melhor evolução (-13,1%), com uma redução de18,3% no Pará, -18% no Amazonas e -7,3% no Acre.

Nota: 1. OECD Better Life Index. Disponível em: <https://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/safety/#:~:text=According%20to%20the%20latest%20OECD,for%20the%20most%20recent%20data>.

2012

Fonte: DATASUS e IBGE.

Entre 2012 e 2020, 17 UFs tiveram redução da taxa

homicídios

Em 2020, o Brasil registrou 15,9 óbitos no trânsito por 100 mil habitantes, o que significa uma queda de 33%, se compararmos a 2012 (23,7), e um aumento de 1,8%, em relação a 2019 (15,6). A mortalidade no trânsito no país correspondeu ao dobro da taxa média dos países-membros da OCDE1, que é de oito óbitos por 100 mil habitantes.

Amapá foi o estado mais bem posicionado em 2020, com uma taxa de 9,2 óbitos no trânsito por 100 mil habitantes, configurando também a UF com a maior redução entre 2012 e 2020 (-50%). Em seguida, vieram Rio de Janeiro (10,5), Distrito Federal (10,7) e Amazonas (10,9), liderando o ranking do último ano. No outro extremo, Tocantins e Mato Grosso apresentaram as maiores taxas, com 29,8 e 31,6, respectivamente.

No período 2012-2020, os óbitos no trânsito caíram em todas as UFs, com destaque para a queda da taxa no Amapá (-49,7%), no Distrito Federal (49,8%) e no Rio de Janeiro (-44,4%). Já entre 2019 e 2020, houve aumento em 16 UFs, sobretudo no Rio de Janeiro (+16,5%), no Pará (+14,2%) e em Mato Grosso (+12,6%). No mesmo período, o Sul foi a única região que apresentou redução, com Santa Catarina (-7,0%) e Rio Grande do Sul (-7,1%) puxando a taxa para baixo.

Na comparação regional, é possível observar que o Sudeste assinalou a menor mortalidade no trânsito (12,2) em 2020, enquanto o Centro-Oeste apresentou a maior, com 22,2 óbitos por 100 mil habitantes no mesmo ano.

A taxa de mortalidade no trânsito no Brasil teve queda expressiva entre 2012 e 2020, mas ainda corresponde ao dobro da média dos países da OCDE

Taxa de óbitos no trânsito (por 100 mil habitantes)

Percentual de rodovias pavimentadas com qualidade boa ou ótima

Percentual de moradores que utilizaram internet nos últimos três meses

Percentual de moradores com pelo menos um telefone fixo/celular

Frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora – FEC

Duração equivalente de interrupção por unidade consumidora

– DEC

Percentual de rodovias pavimentadas com qualidade boa ou ótima

Em 2021, 38,2% das rodovias pavimentadas eram consideradas “ótimas” ou “boas” no Brasil, um índice 2 p.p. maior que o de 2012 (36,1%) e 3 p.p. menor que o de 2019 (41%). No ano mais recente, São Paulo (79,6%), Alagoas (73%) e Roraima (57,6%) obtiveram as melhores taxas entre as UFs. Na outra ponta, as piores posições concentraram no Norte: Acre (0%), Amapá (3,3%) e Amazonas (4,9%).

Entre 2012 e 2021, a qualidade das rodovias melhorou em 18 UFs, com destaque para Roraima (+51,2 p.p.), Tocantins (+24,2 p.p.) e Alagoas (+21,1 p.p.). Por outro lado, o Rio Grande do Sul apresentou a maior queda (-27,6 p.p.), seguido por Rio de Janeiro (-21 p.p.) e Amapá (-15,9 p.p.).

Mesmo ocupando o último lugar no último ano, o Norte mostrou a melhor evolução das regiões entre 2012 e 2021, passando de 8,2% de rodovias “ótimas” ou “boas” para 22,2%. No mesmo intervalo de tempo, o Sul observou a maior queda na taxa (-16,5 p.p.) entre as regiões, com redução nos índices das suas três UFs.

Entre 2019 e 2021, a qualidade das rodovias piorou em 18 estados. Sob uma perspectiva regional, o Centro-Oeste apresentou o maior avanço (+3,4 p.p.) e o Sul a pior queda (-5,7 p.p.). Ao considerarmos as UFs cujas taxas melhoraram, o Piauí se destaca, com +9,9 p.p. de rodovias com qualidade “boa” ou “ótima”. Em seguida, entram Tocantins e Goiás com as melhores evoluções, com +7,3 p.p. e +6,2 p.p., respectivamente.

Mais de 60% das rodovias do país são avaliadas como ruins ou péssimas

Houve um crescimento contínuo no acesso à internet no Brasil entre 2012 e 2021, com a expansão dos serviços de 3G/4G de telefonia móvel, o que permitiu a disseminação do sinal em regiões rurais e no interior. O porcentual de usuários praticamente dobrou no período, alcançando o nível de 84,7% em 2021, isto é, 35,4 p.p. superior ao patamar de 2012.

Apesar dos avanços da década, o acesso à internet ainda apresentou discrepâncias regionais em 2021, variando de 89,9%, no Centro-Oeste, a 78,1%, no Nordeste, e 76,3%, no Norte. A falta de acesso, o elevado custo e a baixa qualidade da internet constituíram obstáculos ao ensino a distância e ao trabalho remoto ao longo da pandemia, em especial para o público de baixa renda em algumas regiões do país.

Quando analisado entre as UFs, o porcentual de acesso à internet variou em 2021 de 71,8%, observados no Maranhão, a 95,6%, observados no Distrito Federal. Entre 2012 e 2021, UFs do Nordeste, como Maranhão e Piauí, se destacaram como as de maior crescimento no acesso à internet em todo o país (47,5 p.p. e 45,4 p.p., respectivamente).

A tendência de crescimento do acesso à internet se manteve entre 2019 e 2021. O maior destaque positivo entre as UFs foi encontrado no Maranhão, com aumento de 13,8 p.p. entre 2019 e 2021, seguido por Alagoas, com um crescimento de 11,6 p.p.

Percentual de moradores que utilizaram internet nos últimos três meses

Acesso quase dobrou entre 2012 e 2021, mas as discrepâncias regionais persistem

Percentual de moradores com pelo menos um telefone fixo/celular

Após o boom dos serviços de telecomunicações nos anos 1990 e 2000, com a privatização do setor em 1998, a proporção de domicílios com acesso a serviços de telefonia alcançou praticamente a universalização, passando de 91,2%, em 2012, para 97%, em 2021. Com o avanço tecnológico, houve gradual substituição do telefone fixo pelos telefones móveis.

Entre as UFs, o indicador variou de 92,4%, no Maranhão, a 99,5%, no Distrito Federal, em 2021. Entre 2019 e 2021, o indicador permaneceu inalterado e com poucas mudanças entre as UFs. Os maiores destaques encontrados no período foram detectados no Maranhão (+6,6 p.p.), no Acre (+5,4 p.p.), no Pará (+4,7 p.p.) e no Amazonas (+4,1 p.p.).

A proporção de domicílios com acesso a serviços de telefonia aumentou de modo significativo no Norte e no Nordeste, com alta de 10,8 p.p. e 10,2 p.p. entre 2012 e 2021, respectivamente. A penetração da tecnologia 3G/4G no interior permitiu uma disseminação maior dos serviços de telefonia móvel em áreas antes inacessíveis às redes de telefonia fixa. O Sul e o Sudeste, que já detinham um acesso elevado, apresentaram poucas variações no período, com crescimento de 3,5 p.p. e 3,4 p.p., respectivamente.

Proporção de domicílios com acesso a serviços de telefonia praticamente alcançou a universalização

Frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora – FEC

O fornecimento contínuo de energia elétrica é de fundamental importância para a produção e a qualidade de vida em todo o país. Em 2021, o Brasil apresentou seis interrupções por consumidor, em média, no fornecimento de energia elétrica, 46,3% a menos do que em 2012. No ano mais recente, todos os estados do Sudeste ficaram entre as dez menores interrupções do país, enquanto seis das sete UFs do Norte revelaram as maiores taxas, com destaque para Amazonas (28,5), Roraima (17,5) e Amapá (14,0).

Entre 2012 e 2021, a interrupção do fornecimento de energia diminuiu em 26 UFs, sobretudo em estados do Norte, como Acre (-77,9%), Amapá (76,7%) e Pará (-76,6%). No período, o Ceará foi a única UF no país a apresentar aumento no fornecimento de energia (+10,9%), passando de

4,6 no ano inicial para 5,1 interrupções, em média, em 2021. Apesar disso, o estado se manteve entre os dez que menos enfrentaram interrupções de energia no país.

Apesar de registrar a menor redução (-35,7%), o Sudeste apresentou as taxas mais baixas de 2012 a 2021, passando de 6,6 para 4,2 interrupções, em média. Todas as regiões revelaram redução na interrupção do fornecimento de energia, com destaque para o Norte (-67,9%) e o Centro-Oeste (62,9%).

Em 2021, o fornecimento de energia revelou mais interrupções do que em 2020 em oito UFs. Em termos regionais, apenas o Sul (-8,6%) e o Sudeste (-8,7%) apresentaram redução no último ano.

15 UFs apresentaram mais de seis interrupções no fornecimento de energia por consumidor, em 2021

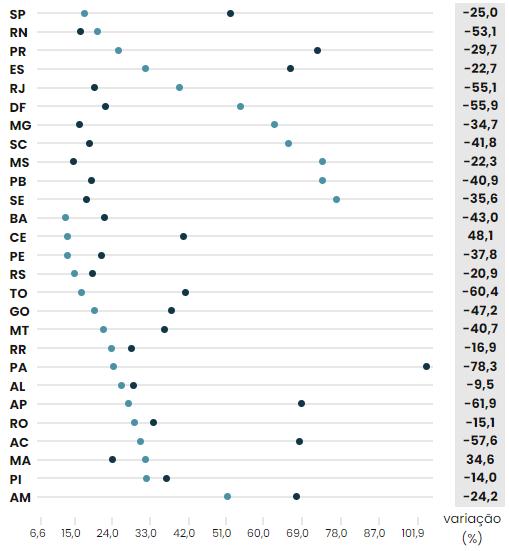

Duração equivalente de interrupção por unidade consumidora – DEC

Em 2021, o Brasil obteve 11,9 horas de interrupção de energia, em média, número 36,9% inferior à taxa de 2012 e 8% menor que a de 2019. No ano mais recente, São Paulo (6,6), Rio Grande do Norte (6,8) e Paraná (7,1) registraram o menor tempo de paralisação no fornecimento de energia elétrica.

No extremo oposto, Amazonas (49,2), Piauí (29,5) e Maranhão (29,2) exibiram as maiores taxas.

No período 2012-2021, 25 UFs apresentaram queda nas horas de paralisação de energia elétrica, com destaque para Pará (-78,3%), Amapá (-61,9%) e Tocantins (-60,4%), cujas taxas caíram em mais da metade. Ceará (+48,1%) e Maranhão (+34,6%) merecem atenção especial, porque revelaram aumento na taxa.

O Norte e o Centro-Oeste contaram com as mais longas paralisações entre 2012 e 2021. Por outro lado, revelaram as mais elevadas quedas. Em média, o Norte (-63,5%) passou de 74,2 horas de interrupção para 27,1, e o Centro-Oeste (-44,5%) variou de 28,8 para 16 horas. Ao mesmo tempo, o Sudeste revelou os menores intervalos de paralisação entre as regiões, tendo inclusive registrado a terceira maior variação, de -37,1%.

Entre 2020 e 2021, 11 UFs assinalaram aumento do indicador, o que foi mais forte no Amazonas (+165,9%) e no Maranhão (+116,3%). No outro extremo, Amapá (-42,1%) e Ceará (-27,3%) auferiram as maiores quedas do indicador no último ano.

As UFs do Norte e do Centro-Oeste foram as mais atingidas por paralisações de energia elétrica

PIB per capita Taxa de desemprego (14 anos ou mais)

Percentual de ocupados informais (15 anos ou mais)

Em 2020, o Brasil obteve PIB per capita de R$ 35.936. Trata-se de um valor 10,6% inferior, em termos reais, ao observado em 2012. O valor alcançado em 20201 foi levemente inferior à média dos países da América Latina e o Caribe (US$ 15.685), inferior à média mundial (US$ 17.224) e 1/3 do observado na média de países da União Europeia (US$ 44.817).

Entre 2012 e 2020, o PIB per capita brasileiro registrou uma trajetória marcada por três fases distintas: 1) queda acentuada entre 2014 e 2016 com desaceleração da atividade e crise econômica; 2) recuperação lenta entre 2017 e 2019; 3) nova queda do indicador com o advento da pandemia, no período 2019-2020.

No ranking de 2020, Distrito Federal, São Paulo e Mato Grosso conquistaram as posições mais elevadas, com R$ 87.016, R$ 51.365 e R$ 50.663 de PIB per capita, respectivamente. No outro extremo, Maranhão, Piauí e Paraíba obtiveram as taxas mais baixas: R$ 15.028, R$ 17.185 e R$ 17.402, respectivamente.

Entre 2012 e 2020, só quatro UFs apresentaram crescimento do PIB per capita: Mato Grosso, Piauí, Mato

Grosso do Sul e Maranhão. Ao mesmo tempo, 23 registraram queda em suas taxas, o que foi mais forte no Amapá, no Espírito Santo e no Acre. Nota-se que as variações no Norte e no Nordeste foram bem heterogêneas, marcando presença nas melhores e nas piores evoluções. Em termos regionais, o Centro-Oeste registrou a menor queda entre 2012 e 2020 (-5,0%) e o Sudeste a maior (-14,1%).

Quando considerado o período de 2019-2020, o Sul e o Nordeste apresentaram o pior desempenho do indicador, com queda de -4,9% e -4,7%, respectivamente, enquanto o Centro-Oeste mostrou o desempenho menos negativo (-2,5%). Todas as UFs registraram queda no período, tendo sido no Rio Grande do Sul a maior queda (-7,6%), enquanto Mato Grosso do Sul registrou a menor variação (-0,8%).

O PIB per capita teve queda em 23 UFs entre

Diante das sucessivas crises econômicas verificadas na segunda metade da década de 2010 e início da década de 2020, o período de 2012-2021 foi marcado por um forte e generalizado aumento da taxa de desemprego em todo o país. Em 2021, o Brasil alcançou o nível de 14% de desempregados no total de sua População Economicamente Ativa (PEA). Esse nível representou o dobro do apurado em 2012 (7,4%).

O Brasil apresentava uma taxa de desemprego abaixo da média dos países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) em 2012 (8,0%). No entanto, passou a contabilizar mais que o dobro da média de desemprego da OCDE em 2021 (6,3%), ficando também muito acima da média dos países dos BRICS (12,8%) e da América Latina e o Caribe (10%)1 .

O dado de 2021 também revelou fortes discrepâncias regionais no nível do desemprego. O desemprego observado na Região Nordeste (18,2%) soma mais que o dobro do nível verificado na Região Sul (7,9%).

Ao todo, nota-se uma distância de mais de 16,1 p.p. entre o desemprego da UF mais bem colocada no ranking (Santa Catarina, com 5,1%) e a UF mais mal posicionada (Bahia, com 21,3%).

Todas as UFs apresentaram aumento de desemprego no período 2012-2021. O maior destaque negativo foi Pernambuco (com piora de 10,9 p.p.), seguido do Rio de Janeiro (+10,5 p.p.). Em contraste, o Amapá revelou o menor aumento do desemprego no período (com piora de 1,2 p.p.).

Quando analisado o período específico da pandemia (2019-2021), percebe-se que houve aumento de desemprego em todas as UFs, à exceção de Roraima, Amapá e Santa Catarina. Sergipe apresentou o maior aumento (alta de 5,1 p.p.), enquanto o Amapá exibiu a maior queda (-1,9 p.p.). Entre 2020 e 2021, houve aumento em 12 UFs, com destaque para Pernambuco (+3,1 p.p.) e Tocantins (+3,0 p.p.).

A taxa de desemprego no país dobrou entre

Em 2021, mais de 34,6% da população do Brasil estava ocupada em vínculos de trabalho informais, um número levemente menor do que o observado em 2012, que foi de 35,4%. A trajetória da última década foi de queda até 2015, registrando a partir daí crescimento até 2019. No primeiro ano da pandemia, houve queda de 2,9 p.p. do índice em função da dificuldade de os trabalhadores informais manterem suas atividades durante o período de isolamento social necessário para conter a propagação do vírus. Em 2021, com a flexibilização das medidas e o desemprego elevado, o índice voltou a crescer.

Fortes discrepâncias regionais foram notadas na informalidade, desde o nível médio de 21,8%, observado na Região Sul, até o elevado nível de 49,8% na Região Norte. Santa Catarina liderou o ranking de UFs com menor informalidade (17,0% da população ocupada), enquanto o Maranhão foi o pior colocado (56,4% da população ocupada).

No período de 2012 a 2021, dez das 27 UFs apresentaram aumento nos índices de informalidade. O maior destaque negativo coube ao Amazonas, com aumento de 7,1 p.p., enquanto o Tocantins se destacou como a UF de maior queda na taxa de informalidade no período (-6,0 p.p.).

Quando analisado o período da pandemia (20192021), a maior parte dos estados apresentou queda em 2020 e crescimento em 2021. Entre 2020 e 2021, todos registraram crescimento da informalidade, exceto o Pará. Pernambuco apresentou o maior crescimento de informalidade entre 2020 e 2021 (alta de 6,4 p.p.), seguido da Bahia (5,5 p.p.).

Percentual de ocupados informais (15 anos ou mais)

O índice nacional cresceu a partir de 2015, apesar de breve queda na pandemia

Percentual de pessoas em situação de pobreza

Coeficiente de Gini Renda domiciliar per capita

O Brasil observou uma proporção de pessoas na condição de pobreza1 de 29,4% em 2021. Esse nível, contudo, variou fortemente entre as regiões brasileiras. O Sul apresentou uma taxa de 14,2%, menos de 1/3 da verificada no Nordeste (48,7%).

Entre as UFs, os níveis de pobreza variam desde a taxa de 10,5% para a UF mais bem colocada no ranking (Santa Catarina), até o nível de 57,5%, para a pior colocada (Maranhão).

Entre 2012 e 2021, houve retrocessos em nível nacional na proporção de pobres, com aumento de 2,1 p.p. no período (de 27,3% em 2012 para 29,4% em 2021). A taxa de pobreza, que vinha registrando queda até 2014, teve aumento nos três anos subsequentes em função da crise econômica. Entre 2017 e 2020, verificou-se queda, explicada em 2020 pelas transferências do Auxílio Emergencial. O índice tornou a crescer em 2021, com alta de 5,3 p.p. em relação a 2020.

Apesar da piora em nível nacional entre 2012 e 2021, houve queda da pobreza em seis das 27 UFs no período2, sendo que o maior destaque positivo foi Tocantins (-6,4 p.p.) e o maior destaque negativo foi Roraima (+12,5 p.p.).

Em 2021, houve aumento do indicador nas 27 UFs em relação ao ano anterior, o que foi mais intenso em Sergipe (11,9 p.p.) e Rondônia (11,3 p.p.).

Quando considerado o período 2019-2021, apenas duas UFs registraram queda: Tocantins (-1,1 p.p.) e Piauí (-0,5 p.p.).

Percentual de pessoas em situação de pobreza

2012

Fonte: PNAD Contínua/IBGE.

Em 2021, o Brasil observou um coeficiente de Gini da distribuição de renda de 0,544. Quanto mais próximo de 1, maior a concentração de renda. O nível foi superior à média dos BRICS (0,461). Fortes discrepâncias regionais se observaram, com a média do Nordeste sendo 20% superior à do Sul.

Em nível estadual, Santa Catarina continua sendo a UF com o melhor Gini (0,424), próximo ao da Argentina (0,414). Em contraste, Roraima ocupa o posto de UF com pior Gini (0,596), aproximando-se da Namíbia (0,591). Em 2012, a maior desigualdade foi observada no Distrito Federal.

No período 2012-2021, houve retrocesso em termos de distribuição de renda em nível nacional, com aumento de 0,8% no Gini. O índice, em tendência de alta desde 2015, registrou estabilidade entre 2018 e 2019, e em seguida uma queda forte em 2020 devido à entrada das transferências do Auxílio Emergencial. O índice voltou a apontar crescimento em 2021, voltando ao patamar de 2019.

Entre 2012 e 2021, 14 UFs apresentaram aumento da desigualdade de renda, em especial o Rio Grande do Norte, com piora em 15,5% em seu Gini. Entre as UFs que registraram queda, o destaque positivo foi o Amazonas, com diminuição de 8,1% no Gini no período.

Entre 2020 e 2021, apenas Mato Grosso e Rio Grande do Sul diminuíram a desigualdade. No período de pandemia (2019-2021), houve piora na distribuição de renda em 13 UFs. O destaque positivo no período foi o Amazonas, com queda de 4,4%. Em contrapartida, o Rio Grande do Norte foi o maior destaque negativo (aumento de 5,9%).

Desigualdade de renda aumentou entre 2012 e 2021 em 14 UFs

Em 2021, a renda domiciliar brasileira alcançou o nível de R$ 1.353. Esse nível apresentou importantes variações regionais, sendo que o rendimento médio do Nordeste representou menos de 51% do rendimento médio no Sul.

Entre as UFs, o Distrito Federal permaneceu na liderança, como a de maior rendimento domiciliar per capita, com nível médio de R$ 2.480. Das dez UFs de melhor desempenho no ranking, sete estão no Sul e no Sudeste. Já o Maranhão segue como a UF de menor rendimento per capita em todo o país, com nível de R$ 639. Das dez UFs de pior desempenho no ranking, seis estão localizadas no Nordeste.

O período de 2012 a 2021 foi marcado por retrocessos no rendimento domiciliar per capita em nível nacional, com queda observada de -4,5% (R$ 1.416, em 2012, para R$ 1.353, em 2021). A queda se concentrou sobretudo em dois momentos: em 2015-2016, com a crise econômica e a piora do mercado de trabalho; e em 20202021, com a crise da pandemia.

No período 2012-2021, 18 das 27 UFs registraram perdas de rendimento, mais agudas no Amazonas (-22,1%) e em Roraima (-20,0%). Das nove UFs que apresentaram aumento, o destaque ficou com quatro estados do Nordeste: Rio Grande do Norte (+23,6%); Piauí (+8,9%); Paraíba (+2,5%); e Ceará (+1,7%). No Norte, o destaque foi Tocantins (+7,3%). No Sudeste, apenas o Rio de Janeiro revelou crescimento no rendimento domiciliar per capita entre 2012 e 2021 (+1,3%).

Entre 2020 e 2021, houve queda em 26 das 27 UFs. A exceção foi Roraima, que teve sua renda estagnada. Quando considerado o período de 2019-2021, verificou-se uma queda em nível nacional (-10,9%). Nenhuma UF apresentou variação positiva de rendimentos no período, sendo o Rio Grande do Norte apresentou estabilidade (-0,5%). Por outro lado, a UF de maior perda foi Pernambuco, com queda de 18,7%.

Renda domiciliar per capita

Inadequação de moradia Proporção de domicílios com saneamento adequado

Emissão de CO2 per capita

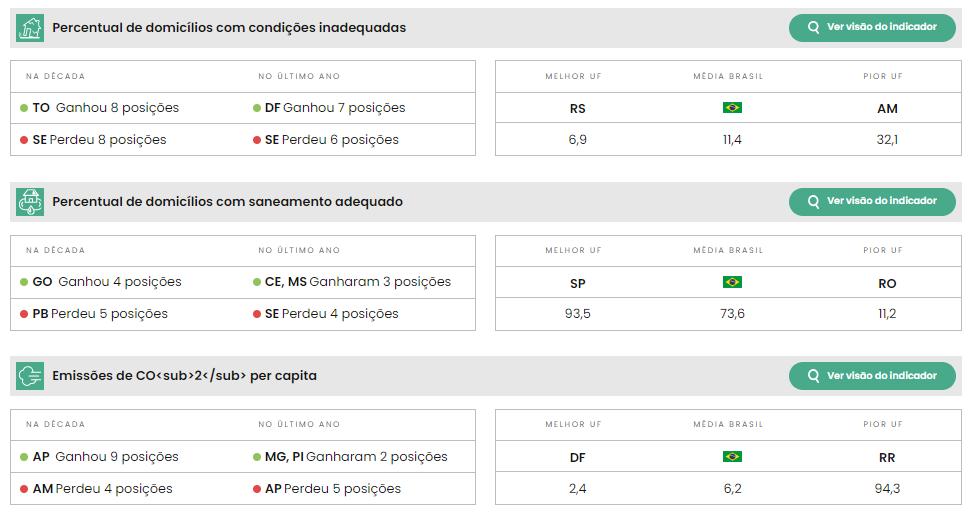

Entre 2012 e 2019, a proporção de pessoas residindo em moradias consideradas inadequadas manteve-se relativamente estagnada em nível nacional, registrando 13,0% em 2019, contra 13,2% em 2012.1 O índice representa o número de habitantes que vivem em residências com pelo menos um dos seguintes componentes: ônus excessivo de aluguel (proporção do preço do aluguel em relação à renda efetiva domiciliar maior ou igual a 30%); paredes externas construídas com materiais não duráveis; adensamento excessivo; ausência de banheiro de uso exclusivo do domicílio.

Fortes discrepâncias no indicador permanecem entre as regiões em 2019. Enquanto a proporção de pessoas em moradias inadequadas alcança

7,5% no Sul, esse número é três vezes maior no Norte (25,1%) e duas vezes maior no Nordeste (14,8%). Ao todo, das dez UFs com piores índices de moradia em 2019, cinco estão localizadas no

Norte e quatro no Nordeste. Nesse grupo, o Amazonas é o destaque negativo (32,1%). Das cinco UFs com melhores índices, três situam-se do Sul. Entre elas, o Rio Grande do Sul é o destaque (6,9%).

Apesar de persistirem grandes passivos no Norte e no Nordeste, foram as UFs dessas regiões que trouxeram os avanços mais significativos desse indicador entre 2012 e 2019. Das cinco UFs que mais avançaram no indicador no período, quatro são do Norte e do Nordeste. O Maranhão apresentou o maior destaque positivo, reduzindo em 8,0 p.p. o seu indicador de moradia inadequada. Doze UFs apresentaram piora nesse quesito, sendo mais expressiva em Roraima (aumento de 6,2 p.p.), Amazonas e Sergipe (ambos com 3,0 p.p.).

O país não avançou no índice de inadequação de moradia entre 2012 e 2019

A proporção de domicílios com saneamento adequado apresentou leve melhoria entre 2012 e 2019, em termos nacionais.1 Houve aumento no indicador de 62,5% para 67,9% no período. Isso significa que cerca de 1/3 dos domicílios não dispunham de acesso concomitante a esgotamento sanitário, abastecimento de água e coleta de lixo.

Esse indicador embutiu fortes disparidades regionais em 2019, indo dos 24,8% observados no Norte até os 88,3% do Sudeste. Mais da metade das UFs apresentou menos de 50% dos domicílios com saneamento básico adequado. Ficou no Sudeste a UF com o melhor índice de saneamento adequado (São Paulo, com 93,5%) e no Norte a UF com o pior resultado do indicador (Rondônia, com 11,2%).

O Centro-Oeste foi a região que revelou o maior avanço do indicador entre 2012 e 2019, com uma melhoria de 14,5 p.p. no período, o dobro do Norte (+8,0 p.p.) e do Nordeste (+6,7 p.p.). Esse crescimento no Centro-Oeste foi puxado sobretudo por Goiás, que se destacou como a UF de maior crescimento no saneamento no período (+20,2 p.p.). Além de Goiás, Alagoas (+16,5 p.p.) e Tocantins (+16,3 p.p.) figuram como as UFs de maior crescimento desse indicador. Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe registraram queda no indicador entre 2012 e 2019.

O Brasil avança lentamente e ainda está longe de universalizar o saneamento adequado

A crescente preocupação com o clima representa um dos grandes desafios a serem enfrentados pelos governantes nos próximos anos. As emissões de CO2 per capita seguiram com fortes oscilações ao longo da década de 2010 em termos nacionais, variando da mínima de 9,4 toneladas equivalentes de carbono per capita, em 2017, à máxima de 11,4 toneladas, alcançadas em 2021.

O Sudeste, embora concentre grande parte da produção industrial nacional, apresenta o menor indicador de emissões de CO2 per capita entre as regiões do país (4,8 em 2021), enquanto o Norte apresenta o maior destaque negativo do indicador (47,1). Das cinco UFs com pior colocação no ranking de emissões, quatro situamse no Norte. O Norte foi também a região que apresentou a maior elevação no indicador, entre 2012 e 2021, com alta de 20,0 p.p. no período. Já as regiões Nordeste e Sudeste apresentaram as quedas mais intensas do indicador (-0,7 e -0,6. respectivamente).

O Distrito Federal liderou como a UF de menor emissão de CO2 per capita em 2021 (2,4), enquanto Roraima ocupou a pior posição do indicador (94,3) no mesmo ano. Em 2021, apenas 12 estados ficaram abaixo da média mundial (de 6,7 toneladas per capita, em 2020)1 .

O indicador apresentou crescimento entre 2020 e 2021, com aumento de 1,2 no nível nacional (10,2 para 11,4 toneladas equivalentes de carbono per capita). Entre as UFs, Roraima foi o maior destaque negativo no período, com alta de 31,7. Apenas três das 27 UFs assinalaram melhoria no indicador: Piauí, Acre e Mato Grosso.

As emissões de CO2 cresceram em 9 UFs entre 2012 e 2021

Emissão

Índice de transparência

Taxa de congestionamento da Justiça Estadual – 1º grau

Em 2020, o Brasil alcançou o patamar de 8,8 pontos no índice de transparência. Esse número representa uma melhoria de 0,5 p.p. em relação ao índice alcançado em 2018 (8,3). Das 27 UFs, quatro apresentaram pontuação máxima (10,0) em 2020: Ceará, Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná. Trata-se de melhoria em relação ao observado em 2018, quando nenhuma UF havia obtido a nota máxima.

Apesar do avanço geral no indicador, sete UFs revelaram retrocesso em termos de transparência entre 2018 e 2020, sendo verificada uma queda mais forte em Roraima (-1,7 p.p.) e no Pará (-1,6 p.p.). Ambas as UFs despontaram no relatório de 2020 como as de pior desempenho no indicador: 4,9 pontos para Roraima; 5,9 pontos para o Pará.

Além disso, houve aumento nas disparidades dos resultados entre as melhores e piores UFs. Em 2018, o Amapá era a UF de pior colocação, com nota 6,0, um valor 3,6 p.p. abaixo da UF de melhor colocação, que era Mato Grosso do Sul, com 9,6. Em 2020 essa distância ampliou-se para 5,1 p.p. entre as UFs de melhor colocação (10,0) e a de pior colocação (Roraima com 4,9).

Apesar de avanço geral, a nota máxima foi atingida por apenas quatro UFs

Taxa de congestionamento da Justiça Estadual – 1º grau

A taxa de congestionamento na Justiça (1º grau) mede o porcentual de processos que ficam represados na Justiça Estadual, sem solução, no período de um ano. Em 2021, essa taxa foi de 76,2% no país, 2,3 p.p. acima de 2012 e 5,1 p.p. superior a 2019. No ano mais recente, quatro dos cinco estados com Justiça Estadual mais efetiva, isto é, com menos processos sem solução proporcionalmente, foram registrados no Norte: Roraima (51,5%); Rondônia (57,9%); Amazonas e Amapá (64,7%, ambos).

Entre 2012 e 2021, Mato Grosso (-14,4 p.p.), Pernambuco (-13,7 p.p.) e Piauí (-10,8 p.p.) tiveram a melhor evolução, passando das três últimas posições no ranking das 27 UFs para a 6ª, a 9ª e a 18ª, respectivamente. Por outro lado, Acre (+24,6 p.p.), Mato Grosso do Sul (+15,7 p.p.) e Rio Grande do Sul (+15,6 p.p.) pioraram seus índices, passando da 1ª, da 5ª e da 6ª posição, respectivamente, para a 14ª, a 15ª e a 22ª colocação no ranking das UFs.

Em todas as regiões, exceto no Nordeste, a taxa de congestionamento aumentou entre 2012 e 2021. O Sudeste obteve o pior índice ao longo do período, 77% em 2012 e 79,6% em 2021.

Entre 2020 e 2021, 21 UFs registraram queda do indicador, em especial, Alagoas, Bahia e Goiás. Acre, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraná, Sergipe e Rio de Janeiro assinalaram aumento da taxa de congestionamento no último ano.

Os Tribunais Estaduais foram menos efetivos em 2021 do que em 2012