II. RÔLE DU VÉGÉTAL EN VILLE

2.1 One Health et biodiversité

Le concept de socio écosystème se traduit dans le domaine de la santé par l’approche : One Health (Une seule santé).

Discutée depuis les années 2000, elle a été définie en 2021 par le Groupe d’experts de haut niveau pour l’approche Une Seule Santé (OHHLEP_ One Health High-Level Expert Panel), comme :

« une approche intégrée et unificatrice qui vise à équilibrer et à optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes. Elle reconnaît que la santé des humains, des animaux domestiques et sauvages, des plantes et des écosystèmes est étroitement liée et interdépendante ».

Fig. 4 La sécurité sanitaire doit être appréhendée dans une perspective globale et transversale, intégrant la santé humaine, la santé animale, la santé végétale, la santé des écosystèmes et la biodiversité (Destoumieux-Garzón et al., 2018)

Cette approche de santé se montre très attentive aux mesures quantitatives de la biodiversité et de son impact sur la santé humaine, notamment en milieu urbain (Flandroy et al., 2018).

Une étude récente met en évidence l'influence de la biodiversité des espèces et des habitats sur la santé humaine et examine les nouvelles possibilités de comprendre ces relations afin de conserver et d'améliorer la diversité pour la santé de l'homme et de la nature. Quatre leviers d'influence de la biodiversité sur les citadins sont exposés (Marselle et al., 2021) :

-réduction des dommages (ex. : baisse de la pollution)

-restauration (ex. : réduction du stress)

-renforcement des capacités (ex. : activité physique)

-réduction des dommages potentiels (ex. : réduction de la zoonose)

Fig. 5 Schéma simplifié du modèle en cascade des structures, fonctions et services des écosystèmes aux bénéfices des sociétés humaines (adapté de Potschin & Haines-Young, 2011)

2.2 Bienfait de la biodiversité sur la santé physique et mentale

Santé physique

La chaleur urbaine constitue un enjeu majeur pour la santé publique, car l'exposition à des températures élevées implique un stress thermique, qui entraîne fatigue, troubles du sommeil ainsi qu'une augmentation de la morbidité et de la mortalité cardiovasculaires. Avec l'intensification des vagues de chaleur due au réchauffement climatique, les espaces verts urbains sont souvent proposés comme une solution naturelle pour réduire le stress thermique en ville.

De nombreuses études ont évalué l'impact des espaces verts urbains sur la perception du stress thermique et la qualité du sommeil. Les résultats mettent en évidence l'importance d'intégrer des arbres et de la végétation basse dans la planification urbaine pour atténuer le stress thermique et améliorer la qualité du sommeil, contribuant ainsi au bien-être général lors des épisodes de chaleur (Beele et al., 2024)

Une méta-analyse réalisée par Bowler et al., (2010) a permis de synthétiser des données sur l'impact des interventions de verdissement, telles que la plantation d'arbres ou la création de parcs et de toits verts, sur la température de l'air dans les zones urbaines. Résultat, les grands parcs et ceux avec une forte densité d'arbres offrent des températures plus basses de 0,94 °C pendant la journée en moyenne. L'écologisation des villes a été suggérée comme l'une des solutions pour atténuer les effets du réchauffement climatique sur la santé humaine, notamment l'augmentation des températures (Pereira et al., 2012)

Chez les enfants vivant dans des zones urbaines, une plus grande distance par rapport à un parc est associée à un risque réduit de surpoids (Bloemsma et al., 2019).

Santé mentale

Une étude menée dans quatre grandes villes de Nouvelle-Zélande et d’Australie (Auckland, Wellington, Melbourne et Sydney), a montré que la nature en milieu urbain contribue à la bonne santé mentale des habitants. En mesurant le bien-être autodéclaré les auteurs ont mis à jour l’impact de la nature sur la satisfaction des répondants à l’aide de trois indices :

-le WHO-5, un indice international de bien-être à cinq questions, qui mesure le bien-être autodéclaré

-un indice australien de bien-être personnel, couvrant sept domaines de satisfaction dans la vie, adapté à la population locale

-un indice de bien-être psychologique, reformulé pour mesurer la connexion des répondants avec la "nature locale" plutôt qu’avec un lieu spécifique.

Les résultats ont été comparés avec deux indicateurs de biodiversité : la richesse en espèces d'oiseaux et l'indice de végétation par différence normalisée (NDVI). De plus, les personnes interrogées ont évalué la quantité de nature perçue dans leur environnement immédiat, chez elles et sur leur lieu de travail ou autre lieu fréquent. Les résultats confirment l'existence d'un lien entre la nature locale et le bien-être humain dans les quatre villes. Plus particulièrement dans les deux villes australiennes. Les données qualitatives révèlent que la vie urbaine peut mettre à l'épreuve le bien-être humain en créant une série unique de stress et que la présence de nature contribue à les atténuer (Taylor et al., 2018).

Fig. 6 Régressions linéaires de l’indice de végétation par différence normalisée (NDVI) et de la richesse des espèces d'oiseaux par code postal par rapport à d'autres variables. Les relations significatives sont en gras.

Berman et al., (2008) ont étudiés la théorie de la restauration de l'attention (ART) pour analyser les environnements susceptibles d'améliorer les capacités d'attention dirigée. La nature, riche en stimuli captivants, attire subtilement l'attention de façon ascendante, ce qui permet aux fonctions attentionnelles dirigées descendantes de se régénérer. En revanche, les environnements urbains sont saturés de stimuli qui captent de manière intense l'attention, tout en nécessitant aussi une attention dirigée (par exemple, pour éviter un accident lié au trafic), les rendants moins réparateurs. A l’aide de deux expériences montrant que se promener dans la nature ou observer des images naturelles peut améliorer les capacités d'attention dirigée, les chercheurs ont pu valider la théorie d’une restauration de l'attention par la présence de « nature ».

D’autres travaux réalisés dans quatre villes italiennes (Bari, Florence, Rome et Padoue) indiquent que tous les espaces verts ne produisent pas les mêmes effets positifs, ce qui a des implications pour la gestion urbaine et la planification des espaces plantés Le résultat souligne l’importance de la biodiversité pour le bien-être urbain et recommande aux autorités de maintenir et de favoriser une végétation variée et biodiversifiée pour améliorer la qualité de vie et sensibiliser les citoyens à l’environnement (Carrus et al., 2015)

D’autres recherches menées au cours des dernières décennies ont permis d’en savoir plus sur les éléments de la nature urbaine qui ont des effets positifs et négatifs sur la santé mentale et sur les raisons de ces effets. Les nouvelles données soulignent que les avantages ne sont pas seulement dus à la quantité d'espaces verts et d'espaces bleus dans une zone, mais aussi à leur qualité (Bratman et al., 2019; Hartig et al., 2014)

Cependant, il est essentiel de mieux comprendre si la biodiversité perçue coïncide avec les mesures réelles, car cela pourrait affecter les études sur son influence. L'exposition directe ou indirecte et les expériences sensorielles de la biodiversité, qui varient d’un individu à l’autre, jouent un rôle dans ces effets, ce qui ouvre un champ d'étude important pour mieux cerner les liens « dose-réponse » entre biodiversité et santé (Cox et al., 2018)

L’ensemble de ces travaux mettent en évidence l’impact positif de la présence de végétation dans le milieu urbain sur les conditions psychiques des personnes interrogées. Réduction du stress, augmentation du bien-être et de la concentration par exemple. Même si les auteurs s’accordent sur la limite à pouvoir quantifier et diriger ces effets, dans le but d’une reproduction par modèle, les résultats mettent en évidence le besoin de promouvoir une proximité avec des espaces plantés pour les habitants de lieux urbanisés.

2.3 Biodiversité et finances mondiales

La biodiversité en milieu urbain apparaît comme étant un facteur indissociable d’une meilleure santé mentale et physique des humains. Par effet de cascade, la biodiversité permet donc de réduire certaines dépenses de santé publique qui selon les études suivantes s’avèrent considérables.

En effet, les vagues de chaleur mondiales augmentent en fréquence et en intensité, suscitant des préoccupations concernant leurs impacts socio-économiques et sanitaires. L’étude de Sun et al., (2024) analyse les effets du stress thermique à moyen terme, en prenant en compte les coûts de santé, les pertes de productivité du travail et les perturbations économiques. Les estimations s’échelonnent selon les régions du globe entre 0,6 et 4,6 % du PIB mondial d’ici 2060. Les pertes de santé et de productivité sont plus élevées dans certains pays en développement, tandis que les perturbations des chaînes d’approvisionnement affecteront davantage les grandes économies industrielles comme la Chine et les États-Unis. Les économies d’Asie du Sud et du Sud-Est sont les plus vulnérables aux effets du changement climatique (Guo, J., Kubli, D., Saner, P., 2021)

De plus, le réchauffement climatique, causés par l'effet de serre, pourrait intensifier la violence des catastrophes naturelles. Les dommages annuels moyens causée par les ouragans aux États-Unis devraient augmenter de 10 milliards de dollars par rapport aux revenus de 2005 (soit 0,08 % du PIB). Cette prévision semble être optimiste et pourrait augmenter compte tenu d’une sous-estimation des modèles de prévision de tempêtes actuels (Nordhaus, 2010)

Fig. 7 Simulation des impacts des pertes économiques dues à la hausse des températures en % du PIB par rapport à un monde sans changement climatique

La création de villes durables est une pièce essentielle du puzzle si nous voulons limiter le réchauffement climatique, réduire les coûts de santé et réduire le risque de catastrophes naturelles représentant des coûts considérables pour l’économie mondiale. De plus, ces impacts financiers contribuent à exacerber les déséquilibres économiques mondiaux pré-existants

Comment repenser la ville en tant qu'écosystème où les pratiques humaines intègrent et favorisent la biodiversité, assurant ainsi un équilibre entre développement urbain, la préservation écologique, la santé et l’économie ? (International Union for Conservation of Nature (IUCN), 2020)

III. HIER, LES TRAMES VERTES ET BLEUES

3.1 Histoire et principe

Histoire

La notion de trame verte est un concept d’aménagement urbain visant à intégrer des espaces plantés et connectés selon une trame définie. Ce pour le bien-être des citoyens. Cette notion est abordée dès le début du XIXe siècle aux Etats-Unis par l’architecte paysagiste Frederick Law Olmsted et son idée de « Parkways » ou un réseau de parcs urbains se connectent entre eux. En Europe ce principe d’aménagement sera étudié par le français

Jean-Claude-Nicolas Forestier mais aussi par les Suisses Alfred Bodmer et Maurice Braillard dans le courant du XIXe siècle (Cormier & Carcaud, 2009; Lee, 2011).

Après la Seconde Guerre mondiale, ces initiatives perdent en popularité au profit d’un urbanisme plus fonctionnel, mais réapparaissent dès les années 1980 en réaction à l’étalement urbain et à la fragmentation des habitats naturels. (Cormier & Carcaud, 2009)

Fig. 9 La conception du plan des « pénétrantes de verdure » d’Albert Bodmer pour la ville de Genève marque, dans la continuité de la vision d’Olmsted, une volonté d’inscrire le végétal en milieu urbain. Les systèmes de parcs et forêts (vert clair et foncé) s’étirent depuis les espaces ruraux jusqu’à l’intérieur du centre-ville (rouge)

Pénétrante du Grand Saconnex Voie verte du Grand Genève

Rives de l’Arve

Fig. 8 Les « pénétrantes de verdure » du plan historique sont ici superposées au plan topographique de 1992 (A. Léveillé) Le plan régional de Bodmer est resté une référence dans l’aménagement moderne de la ville de Genève. Une attention particulière à la conservation de structures végétales existantes (rives de l’Arve et du Rhône), une connexion de parcs et jardins (Aéroport du Grand-Saconnex -> Centre-ville) et la création d’une voie verte du Grand Genève sont des exemples concrets de mise en application du plan de Bodmer dans un projet appelé aujourd’hui « Trame verte » pour l’aménagement d’une agglomération transfrontalière (© CRR de l’IAUG - Centre de recherche sur la rénovation urbaine, Institut d’architecture de l’Université de Genève)

Principe

L'infrastructure verte et bleue est une proposition de planification et de conception qui synthétise plusieurs principes et disciplines, notamment ceux de l'écologie du paysage, de l'écologie urbaine, de la planification des espaces verts et des services écosystémiques (Benedict et McMahon, 2002 ; Handley et al., 2007 ; Pauleit et al., 2017 ; Wang et Banzhaf, 2018). Une importance accrue est alors donnée aux corridors écologiques pour la biodiversité (Forman & Godron, 1986 ; Chouquer, 2003)

Rives du Rhône

1.Réservoirs de biodiversité (=tâches, noyaux, cœurs de nature,…) Espaces ou la biodiversité est la plus riche et la mieux représentée, ou les espèces peuvent vivre et/ou à partir desquels elles dispersent.

Continuités écologiques = 1.Réservoirs de biodiversité + 2.Corridors écologiques

Matrice écologique

Espace plus ou moins hostile à la vie et aux déplacements de la biodiversité

Corridors écologiques Voies de déplacements entre réservoirs (déplacements quotidiens, dispersion, migration)

Fig. 11 Schéma théorique expliquant les corridors et les réservoirs de biodiversité formant les continuités écologiques (© UMS PatriNat)

La trame verte et bleue apparaît pour les aménageurs comme une illustration concrète de la prise en compte de la notion de développement durable dans l’aménagement des villes suite au sommet mondial de Rio de Janeiro en 1992 (Cormier & Carcaud, 2009) Aujourd’hui de nouvelles réflexions tentent d’élargir son champ d'application pour inclure la lutte contre la perte de biodiversité et les impacts du changement climatique (Lindley et al., 2018).

3.2 Bilan français et pistes de réflexion

Bilan

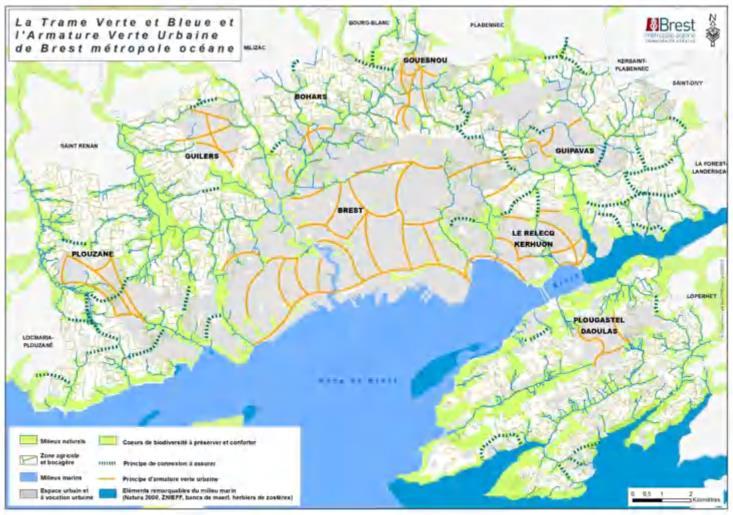

La politique Trame verte et bleue (TVB) en France vise à préserver la connectivité écologique pour protéger la biodiversité en conciliant développement durable et continuités écologiques (ON TVB). Les Schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) traduisent cet objectif à l’échelle régionale via des systèmes d’information géographique (SIG) pour identifier les corridors et réservoirs de biodiversité. Un bilan réalisé en 2017 montre des progrès significatifs, bien que la mise en œuvre varie selon les régions, certaines rencontrant des difficultés financières ou techniques. Le rapport suggère d'améliorer la concertation interrégionale, de renforcer les outils de suivi ainsi que la sensibilisation locale, afin de mieux répondre aux défis de la fragmentation des habitats naturels, surtout en zones urbaines où la pression est accrue sur les écosystèmes (Amsallem et al., 2018)

Fig. 12 Approuvé en 2014 le plan directeur pour une trame verte et bleue de la ville de Brest entend soutenir une « armature verte » en milieu urbain (traits oranges) reliant les corridors écologiques existants (vert clair)

Connecter les friches aux trames vertes, une piste de travail

Une étude récente réalisée à Tours et Blois (Brun & Di Pietro, 2021) utilise des métriques de couverture du sol pour analyser les communautés végétales des friches urbaines et évaluer la connectivité potentielle de ces habitats avec les réseaux verts officiels.

Les résultats montrent que les milieux faiblement urbanisés possèdent des communautés végétales plus homogènes, tandis que les friches en zones densément urbanisées sont plus diversifiées, contredisant l'effet de l'homogénéisation biotique souvent observé en ville (Kühn & Klotz, 2006) Le potentiel des friches en tant que « tremplins » écologiques est ainsi mis en avant (Lynch, 2019)

Elles pourraient renforcer la connectivité urbaine en réduisant les distances entre espaces verts formels et informels. Cependant, malgré leur importance écologique, les friches sont souvent ignorées par les plans de réseaux verts et bleus (Franchomme et al., 2013) et leur rôle mériterait une attention accrue dans les politiques de conservation.

Faire et laisser faire, une seconde approche

Un des principaux freins à l’expression de la biodiversité dans les espaces plantés urbains réside dans l’intensité avec laquelle ces derniers sont entretenus. Une prise en compte de la biodiversité au moment de la conception permet d’établir une cohabitation entre des espaces entretenus et certains plus libre et plus propice au développement de la « biodiversité ordinaire » (Couvet & Ducarme, 2014; Hu & Lima, 2024)

Cette approche naturaliste de la conception des parcs et jardins trouve ces origines au XVIIIe siècle notamment celle de Pierre-Henri de Valenciennes, qui suggérait de mélanger les espèces pour créer un « beau désordre » naturel. Elle est aussi proche du « jardin sauvage » de William Robinson, qui préconisait l’usage de vivaces rustiques, et des idées de Louis-Guillaume Le Roy, qui prônait un aménagement respectueux de l’évolution des écosystèmes

Le jardin « naturel » exerce une séduction croissante pour certains et une irritation certaines pour ceux encore attachés au système longtemps hégémonique du jardin fleuri (Bergues, 2004) Les jardins a forte biodiversité sont pourtant essentiels en ville, où il concrétise les idées et les valeurs qui s'attachent aujourd’hui à la nature la plus ordinaire, à ses espèces et à leurs « mouvements » (Clément, 1985, 1991). Ce rapport a la végétation sauvage ainsi qu’à son esthétique doit être soumis à une communication efficace pour sensibiliser le public.

Gilles Clément a développé le concept du « jardin en mouvement » à partir de 1977. Ce concept s’inspire du principe de la friche, où un terrain abandonné est rapidement colonisé par une diversité de plantes. L'idée est de créer un espace en constante évolution en exploitant les dynamiques naturelles, telles que la croissance et les échanges entre plantes. Le jardinier cherche à orienter ces énergies de manière optimale, en favorisant l’interaction naturelle sans imposer une maîtrise stricte. Le jardin évolue selon les choix saisonniers du jardinier, qui peut tailler certaines plantes ou laisser d’autres se développer librement (Clément, 1991)

En d’autres termes, ce mode de suivi des espaces plantés est moins gourmand en intervention, donc économiquement plus intéressant, mais ne peut se mettre en place que par l’intervention d’un personnel compétent

Fig. 13 En haut à gauche : exemple d’association végétale libre du « jardin en mouvement » de Gilles Clément dans le parc André Citroën à Paris. L’entretien consiste en une intervention minime tenant compte de l’évolution naturelle du milieu. On parle également de renaturation active (Ivan Bernez)

En bas à gauche : exemple de l’Île Derborence de Gilles Clément dans le parc Matisse à Lille. La végétation installée sur du remblais de travaux est laissée en libre évolution sans intervention de l’humain qui ne peut accéder au milieu On parle alors de renaturation passive (Ivan Bernez)

A droite : Guide réalisé par l’Atelier Wagon répondant aux questions : quels sont les savoirs et techniques à mobiliser pour mettre en œuvre des projets de renaturation ? Comment localiser les secteurs à fort potentiel de renaturation ? Quels retours d’expériences disponibles ?

Une autre étude, Allemande, examine la variation floristique des toits verts extensifs (VGE) non gérés, vingt ans après leur installation. L’étude se concentre sur la composition fonctionnelle des espèces selon la théorie CSR de Grime, qui distingue les stratégies de compétition, de tolérance au stress et de rudéralité.

Moins de la moitié des espèces initiales ont persisté, mais les toits ont maintenu une couverture presque complète grâce aux espèces colonisatrices. Les espèces colonisatrices étaient principalement rudérales, suivies de celles tolérantes au stress et des généralistes. Les changements floristiques observés sont dus à des pressions de stress, de perturbations et de compétition, ainsi qu'à l'hétérogénéité spatiale et aux mécanismes de dispersion.

L’étude suggère que pour maintenir une diversité floristique à long terme, il est important de garantir une diversité d'espèces et de traits dès le début, d’assurer une hétérogénéité spatiale et de comprendre les mécanismes de persistance et de colonisation (Thuring & Dunnett, 2019)

Fig. 14 Le caractère fonctionnel des toits étudiés est passé de la végétation SC/CSR et CSR aux communautés définies par les stratèges S et SR.

La connexion écologique dans les espaces urbains est un prérequis essentiel pour limiter la fragmentation des habitats engendrant la perte de biodiversité. Des solutions sont étudiées et appliquées depuis des décennies mais demandent de porter un regard nouveau sur « la nature » en ville dans nos sociétés occidentales. Ces considérations à renouveler sont le fruit de recherches scientifiques et d’applications concrètes rendues possibles par les moyens à disposition dans les pays du Nord. Néanmoins les inégalités économiques mondiales ne permettent pas à l’ensemble des pays de la planète de se soucier de ces enjeux.

3.3 Disparités au niveau mondial

L’avenir de diverses questions environnementales mondiales telles que le changement climatique, dépendent néanmoins de la croissance des centres urbains dans les pays à revenu intermédiaire. Pourtant, les études existantes sur les TVB ont principalement été menées dans les pays développés, en particulier en Amérique du Nord et en Europe (Brink et al., 2016; Connolly et al., 2014; Reynolds et al., 2017)

Les villes des pays du Sud, notamment en Afrique et en Asie, sont marquées par une urbanisation rapide et des défis socio-économiques différents de ceux des pays du Nord. Les enjeux se portent d’abord sur des biens essentiels tels que la fourniture d'eau potable et d'énergie avant de prendre en considération d’autres besoins comme les inégalités spatiales de mobilité et la qualité de vie (Ahmed et Puppim de Oliveira, 2017).

En Afrique, l'accent est mis sur l'agriculture urbaine, essentielle pour l'emploi et la sécurité alimentaire (Nchanji, 2017), bien que l'urbanisation non planifiée pose des défis majeurs (Douglas, 2018; Du Toit et al., 2018) De plus, la gestion des infrastructures vertes et bleues reste mal intégrée dans les politiques urbaines, ce qui exacerbe les tensions sur les terres périurbaines (Debolini et al., 2015)

En Asie, les recherches se concentrent davantage sur les espaces verts urbains et les méthodes de gouvernance pour gérer les risques environnementaux (Barau, 2015; Ramaswami et al., 2017), avec peu d'études sur les infrastructures bleues (Foo, 2015; Vaeztavakoli et al., 2018).

IV. AUJOURD’HUI, LES SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE

4.1 Présentation et application

Présentation

Dans une continuité de réflexion autour des politiques urbaines durables, les Nature Based Solutions (NbS) viennent renforcer les actions mises en œuvre par les Green and Blue Infrastructure (GBI) (Pinto et al., 2023). Une compréhension mécaniste des voies reliant la biodiversité à la santé humaine peut faciliter l'application de solutions fondées sur la nature dans le domaine de la santé publique et influencer les politiques (Allen, 2012)

Les NbS sont définies en 2016 par l'UICN comme : « les actions visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les défis de société de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité. » (International Union for Conservation of Nature (IUCN), 2020)

Les GBI intègrent des espaces verts et des éléments aquatiques dans la planification urbaine (Ghofrani et al., 2017; Puppim De Oliveira et al., 2022) tandis que les NbS se caractérisent par des interventions qui utilisent des processus naturels pour résoudre des problèmes urbains (Cohen-Shacham et al., 2016)

L’UICN à publié en 2020 un Standard mondial des Nbs pour faciliter l’utilisation et l’appropriation de ces solutions Elles se déclinent en trois types d’actions pouvant être combinées dans les projets d’aménagement du territoire avec des solutions d'ingénierie civile :

-La préservation d’écosystèmes fonctionnels et en bon état écologique ;

-L’amélioration de la gestion d’écosystèmes pour une utilisation durable par les activités humaines ;

-La restauration d’écosystèmes dégradés ou la création d’écosystèmes.(International Union for Conservation of Nature (IUCN), 2020)

Application

Ce standard de l’UICN est un outil essentiel pour les collectivités afin d’intégrer les NbS et les GBI dans la planification urbaine et ainsi aménager des villes vivables et résilientes, favorisant des espaces urbains agréables et durables (Colding, 2011) De nombreux exemples d’application des NbS ont fait leurs preuves :

-Stratégie des "Éco-Actifs" de Gibsons pour l’adaptation climatique

La ville de Gibsons, au nord de Vancouver, met en œuvre une stratégie novatrice pour renforcer la résilience climatique à travers la gestion des éco-actifs. Cette stratégie consiste à identifier les actifs naturels existants (espaces verts, forêts, aquifères, rivières) pour assurer une partie de la gestion des eaux pluviales et à mesurer la valeur de ces services. Par exemple, la gestion de l’aquifère de Gibsons coûte 28 000 $ par an pour le suivi, une solution plus économique que la construction d'une station de traitement. (Van Ham & Klimmek, 2017)

-Solution naturelle de gestion des eaux pluviales à Philadelphie Philadelphie a protégé 3 600 hectares de terres naturelles depuis le 19ᵉ siècle pour filtrer et réguler l'eau potable mais aussi pour gérer les eaux pluviales. Face aux débordements d'égouts, la ville a comparé les infrastructures vertes (plantation d'arbres, pavés perméables, toits verts) aux infrastructures grises traditionnelles, constatant que les premières offrent des bénéfices économiques beaucoup plus élevés. En 2011, le plan "Green City, Clean

Waters" a été adopté pour réduire de 85 % la pollution des eaux de pluie en végétalisant davantage les espaces publics et en créant des espaces plantés absorbant les précipitations. (UNEP, 2014 ; Qin et al., 2015).

-Gestion naturelle des inondations au Royaume-Uni – "Slow the Flow"

Au Royaume-Uni, le programme de gestion naturelle des inondations Slow the Flow a aidé à prévenir les inondations à Pickering, dans le North Yorkshire, en décembre 2015. Ce projet incluant l’installation d’un réservoir, la plantation de 40 000 arbres et la restauration de lande de bruyère a permis une meilleure absorption des eaux pluviales et limiter leur ruissellement. (Nisbet, s. d.)

4.3 Imiter « le sauvage » ?

Toiture végétalisée imitant les friches

De nombreuses constructions modernes se dotent aujourd’hui de toitures végétalisées. Cette technique de couverture répond aux exigences thermique et parfois esthétique des toitures s’exprimant aux yeux de tous. Seulement un nombre considérable d’entre elles ne sont vues par personne et pourraient selon le type d’aménagement choisi, participer activement aux réseaux de contact faune/flore. Une étude comparant la biodiversité des arthropodes entre deux types de toits verts, le toit Harappa imitant la végétation d’une friche et le toit Biotope gérer de manière intensive, révèle que les deux structures hébergent des espèces d'arthropodes urbains courants (Hwang & Yue, 2015).

Sur le toit Biotope, la richesse spécifique était plus élevée avec 93 espèces, contre 71 sur Harappa, probablement en raison d’une végétation plus stable et d’un substrat épais (Coffman, 2007). En revanche, le toit Harappa, avec son substrat mince et son absence d’irrigation estivale, présente une végétation instable mais soutient des espèces adaptées aux prairies. Les deux toits montrent des variations temporelles de richesse, plus élevées au printemps et à l’automne. Cependant, le toit Biotope maintient une faune plus abondante en été, contrairement à Harappa, qui perd presque toute végétation durant cette saison avant de se régénérer par la suite, suggérant un rôle d’habitat temporaire (Braaker et al., 2014).

Le toit Harappa, conçu avec des matériaux recyclés, s’avère 25 % moins coûteux que le Biotope et plus accessible pour la participation citoyenne dans sa conception. Sa configuration favorise une approche éducative et écologique, permettant de sensibiliser le public à la biodiversité urbaine tout en minimisant les coûts (Francis & Lorimer, 2011). Ces résultats appellent à davantage de recherches sur la connectivité entre les toits verts et leur proximité avec la biodiversité au sol, facteurs pouvant influencer la résilience et la richesse des communautés d’arthropodes urbains

Fig. 15 Le toit Harappa imitant la végétation d’une friche, à gauche. Le toit Biotope géré de manière intensive, à droite Université de Chiba, Japon.

(Iwasaki et al., 2005 ; MacIvor, 2016). L’étude démontre ainsi l’importance de diversifier les substrats et les types de végétation pour maximiser les bénéfices écologiques et éducatifs des toits verts.

Fig. 16 le nombre de taxons fauniques (ordres, espèces et individus), les indices de biodiversité (Shannon-Wiener, Simpson), le nombre moyen d'espèces fauniques à chaque date d'échantillonnage sur le toit Harappa et le toit Biotope. Les moyennes diffèrent considérablement les unes des autres ; des différences dans le nombre moyen d'espèces de faune Toit Harappa et Toit Biotope ont été enregistrées à chaque date d'échantillonnage sur la période d'enquête.

Fig. 17 Evolution du nombre d’espèces d’arthropodes au fil du temps sur les toitures Harappa et Biotope

New Perennial Movement : principes écologiques et aménagement urbain

Le dernier quart du XXe siècle a été témoin d’un intérêt croissant pour l’utilisation écologique ou d’inspiration naturelle de la végétation dans les paysages aménagés. Elle se matérialise aujourd’hui par l’approche du New Perennial Movement. Une combinaison de plantes indigènes et non indigènes dans des systèmes proposant un

Ville végétale : pourquoi ? comment ?

faible entretien répondent alors aux défis communs des aménageurs urbains : budgets limités et « obligations » de rendus esthétiques.

Ce style s’inspire des habitats naturels et consiste en des plantations formant une communauté de plantes interconnectées, reprenant les motifs et rythmes de la nature. Les principes de base incluent la réduction des intrants et des déchets, la conception en fonction de la biodiversité, et l’expérimentation. esthétiques (Dunnett & Hitchmough, 2008) La création de ces éléments paysagers est composée de matrices de plantations complexes, basées sur la sociabilité et la succession des plantes. L'idée est d'organiser les plantes en fonction de leurs comportements sociaux naturels : certaines préfèrent être solitaires, tandis que d'autres se développent mieux en groupes. Ce principe, inspiré de la théorie écologique allemande, permet de créer des plantations plus naturelles et fonctionnelles (Oudolf & Kingsbury, 2013)

Fig. 18 A gauche un plan de Piet Oudolf présentant une combinaison étoffée de plantes indigènes et non indigènes A droite une réalisation d’espace planté sur le modèle du « new perennial movement » au Barbican Centre à Londres par Nigel Dunnett

4.4 Bénéfices et limites

La TVB et les NbS sont essentiels au bien-être urbain, à la santé et à la résilience climatique, conformément aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. Les avantages comprennent l'amélioration de la qualité de l'air, la régulation de la température, le soutien de la biodiversité et l'amélioration de la santé mentale et physique. Les politiques de trame verte et bleues se développent dans le monde entier, visant une adaptation aux changements climatiques, une amélioration du logement et du bien-être. Cependant, ces initiatives se traduisent souvent par un embourgeoisement, favorisant les groupes les plus riches et excluant les résidents les moins privilégiés (Haase et al., 2022) Cette évolution fait augmenter la valeur des propriétés et déplace les ménages à faibles revenus, renforçant ainsi les inégalités sociales (Anguelovski et al., 2018; Pearsall & Eller, 2020)

Les recherches montrent que les infrastructures de base urbaines profitent souvent aux communautés les plus riches et contribuent aux inégalités urbaines. Les groupes à faibles revenus ont généralement un accès limité aux espaces verts (Amorim Maia et al., 2020) La taille et l'attrait esthétique des espaces verts influencent également la gentrification (Chen et al., 2021)

La planification urbaine traditionnelle exacerbe les inégalités en ne tenant souvent pas compte des connaissances locales tout en excluant les besoins de la communauté (Anguelovski et al., 2018; Wolch et al., 2005) Une création d’espaces plantés plus petits et nécessitant peu d'entretien définit comme une approche « juste assez verte » pourrait participer à contrer la gentrification (Chen et al., 2021). La collaboration avec les parties prenantes et les communautés est cruciale pour la mise en œuvre durable de l'UGBI et pour faire face aux risques de gentrification (Cousins, 2021)

V. CONCLUSION

L'homme habite les écosystèmes terrestres de la planète depuis des milliers d'années. En fait, la plupart, sinon la totalité, des écosystèmes et de la biodiversité ont été modifiés par l'homme à des degrés divers (Nelson et Serafin, 1992). Dans de nombreux cas, l'empreinte humaine a fait disparaître des espèces et a entraîné des changements importants (Turner et al., 1997; Wilson, 1992)

L'urbanisation mondiale continue d’impacter les espaces naturels et semi naturels des pays du Nord depuis l'exode rural. Ce phénomène est en constante accélération dans ceux de l’hémisphère sud, transformant profondément les paysages naturels et périurbains. La totalité du globe est donc impactée par l’expansion des villes en perturbant les sols, les régimes hydriques, en créant des îlots de chaleur et en aggravant les crises climatiques et environnementales (Zhang, 2016) La fragmentation des habitats naturels liés à cet étalement urbain entraîne une perte considérable de biodiversité végétale et animale partout dans le monde (Parris, 2016)

Néanmoins, le souhait de lier les systèmes sociaux et naturels en traitant la ville comme un socio-écosystème complexe où l’Homme et la Nature coexiste et coévolue à toujours trouvé un écho dans les sphères scientifique, politique et publique. Ce dès l’essor de la révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle (Cormier & Carcaud, 2009; Lee, 2011)

Pourquoi les systèmes sociaux et naturels sont intrinsèquement liés et indissociables ? (Berkes & Folke, 2002) Comment repenser la ville en tant qu'écosystème où les pratiques humaines intègrent et favorisent la biodiversité, assurant ainsi un équilibre entre développement urbain et préservation écologique ? (International Union for Conservation of Nature (IUCN), 2020)

L’approche de santé One Health est incontournable, il est illusoire pour les humains d’espérer se tenir en bonne santé sur une planète amputée de sa biodiversité végétale et animale. Cet axe de réflexion de santé se montre très attentif aux mesures quantitatives de la biodiversité et de ses effets bénéfiques sur la santé humaine, notamment pour les personnes vivant en milieu urbain (Flandroy et al., 2018) Les nouvelles possibilités de comprendre ces relations afin de conserver et d'améliorer la diversité pour la santé de l'humain et de la nature sont examinées avec minutie. Quatre leviers d'influence de la biodiversité sur les citadins sont exposés (Marselle et al., 2021) :

-réduction des dommages (ex. : baisse de la pollution)

-restauration (ex. : réduction du stress)

-renforcement des capacités (ex. : activité physique)

-réduction des dommages potentiels (ex. : réduction de la zoonose)

La biodiversité en milieu urbain apparaît comme étant un facteur indissociable d’une meilleure santé mentale et physique des humains. Par effet de cascade, la biodiversité permet donc de réduire certaines dépenses de santé publique. En effet le réchauffement climatique provoque une augmentation des dépenses de santé publique et une diminution de la productivité. De plus s’ajoute l’intensification de la violence des catastrophes naturelles creusant, encore un peu plus, les disparités entre pays riches et en développement (Guo, J., Kubli, D., Saner, P., 2021; Nordhaus, 2010)

En réponse, les disciplines de l'écologie du paysage, de l'écologie urbaine, de la planification urbaine et des services écosystémiques ont élaboré depuis les années 90 le principe d’infrastructure verte et bleue pour proposer une conception urbaine respectueuse de l’environnement (Benedict et McMahon, 2002 ; Handley et al., 2007 ; Pauleit et al., 2017 ; Wang et Banzhaf, 2018) La création de corridors écologiques favorisant la biodiversité est

alors envisagée dans la planification urbaine (Forman & Godron, 1986 ; Chouquer, 2003) La trame verte et bleue apparaît pour les aménageurs comme une illustration concrète de la prise en compte de la notion de développement durable (Cormier & Carcaud, 2009) et de nouvelles réflexions tentent d’élargir son champ d'application pour inclure la lutte contre les impacts du changement climatique (Lindley et al., 2018). Cependant, une concertation interrégionale, un renforcement des outils de suivi ainsi qu’une sensibilisation des populations locale doivent être mises en œuvre pour réussir la planification des zones urbaines où la pression est accrue sur les écosystèmes (Amsallem et al., 2018)

Le potentiel des friches en tant que « tremplins » écologiques pourrait être pris en considération dans la réalisation des schémas verts et bleues (Lynch, 2019) De plus, une approche naturaliste de la conception des parcs et jardins, réfléchie elle aussi depuis le XVIIIe, vise à mettre en place des aménagements respectueux de l’évolution des écosystèmes. Ce rapport a la végétation sauvage ainsi qu’à son esthétique doit être soumis à une communication efficace pour sensibiliser le public et ainsi trouver un retour positif dans l’acceptation du développement de la « biodiversité ordinaire » (Couvet & Ducarme, 2014) Il est question aujourd’hui de repenser le système hégémonique du jardin fleuri (Bergues, 2004)

La nature sauvage, concept symbolique ancré dans l’histoire des sociétés, a évolué dans les espaces paysagers depuis le XVIe siècle, marquant les contrastes avec les éléments aménagés des jardins de la Renaissance italienne et des parcs paysagers anglais (Hirschfeld, 1780). Les idées de « nature sauvage » se sont diversifiées, intégrant aujourd'hui des espaces post-industriels comme le parc de Duisburg-Nord en Allemagne, qui valorisent la biodiversité et les interactions urbaines (Kirkwood, 2003; Latz, 2016). Inspirée par les travaux sur la domestication de la nature (Descola, 2019) l’idée d’une nature hybride, hors des sanctuaires et réserves, se propage (Mougenot, 2003) et annonce un changement de paradigme dans le domaine de la gestion de la nature.

Ces considérations de la Nature doivent potentiellement être renouvelées pour définir une relation Humain et Vivant Non Humain plus équitable. Néanmoins les inégalités économiques mondiales ne permettent pas à l’ensemble des pays de la planète de se soucier de cette relation Pourtant l’avenir de diverses questions environnementales mondiales, tel que le changement climatique, dépendent pourtant de la croissance des centres urbains dans les pays à revenu intermédiaire. Les enjeux dans les pays en développement se portent d’abord sur la production des biens essentiels comme la fourniture d'eau potable ou l'énergie (Ahmed et Puppim de Oliveira, 2017).

Les Nature Based Solutions (NbS) viennent renforcer les actions mises en œuvre par les Green and Blue Infrastructure (GBI). (Pinto et al., 2023). Une compréhension mécaniste des voies reliant la biodiversité à la santé humaine peut faciliter l'application de solutions fondées sur la nature dans le domaine de la santé publique et influencer les politiques (Allen, 2012)

Les toitures végétalisées, le New Perennial Movement ou encore les prairies urbaines sont des conceptions de l’environnement urbain s’appuyant sur les fonctionnements de communautés végétales naturelles. Elles apportent une réponse à la végétalisation des villes en combinant esthétique, économie de moyens et services éco systémique (Braaker et al., 2014 ; Dunnett & Hitchmough, 2008 ; Oudolf & Kingsbury, 2013 ; Norton et al., 2019)

Cependant, ces initiatives se traduisent souvent par un embourgeoisement, favorisant les groupes les plus riches et excluant les résidents les moins privilégiés (Haase et al., 2022) Cette évolution fait augmenter la valeur des propriétés et déplace les ménages à faibles revenus, renforçant ainsi les inégalités sociales (Anguelovski et al., 2019; Pearsall & Eller, 2020) La collaboration avec les parties prenantes et les communautés est cruciale pour faire face aux risques de gentrification (Cousins, 2021)

19 Dans ses strip, Alessandro Pignocchi convoque un anthropologue jivaro pour tendre un miroir humoristique à notre société occidentale traitant les humains non-vivants comme des sujets à leurs service

Ville végétale : pourquoi ? comment ?

Fig.

Bibliographies

Allen, W. L. (2012). Environmental Reviews and Case Studies : Advancing Green Infrastructure at All Scales: From Landscape to Site. Environmental Practice, 14(1), 17 25. https://doi.org/10.1017/S1466046611000469

Amorim Maia, A. T., Calcagni, F., Connolly, J. J. T., Anguelovski, I., & Langemeyer, J. (2020). Hidden drivers of social injustice : Uncovering unequal cultural ecosystem services behind green gentrification. Environmental Science & Policy, 112, 254 263. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2020.05.021

Amsallem, J., Sordello, R., Billon, L., & Vanpeene, S. (2018). Bilan des Schémas régionaux de cohérence écologique en France : Quels apports méthodologiques pour l’identification et la cartographie de la Trame verte et bleue ?: Sciences Eaux & Territoires, Numéro 25(1), 4 11. https://doi.org/10.3917/set.025.0004

Anguelovski, I., Connolly, J., & Brand, A. L. (2018). From landscapes of utopia to the margins of the green urban life : For whom is the new green city? City, 22(3), 417 436. https://doi.org/10.1080/13604813.2018.1473126

Anguelovski, I., Connolly, J. J., Garcia-Lamarca, M., Cole, H., & Pearsall, H. (2019). New scholarly pathways on green gentrification : What does the urban ‘green turn’ mean and where is it going? Progress in Human Geography, 43(6), 1064 1086. https://doi.org/10.1177/0309132518803799

Barau, A. S. (2015). Perceptions and contributions of households towards sustainable urban green infrastructure in Malaysia. Habitat International, 47, 285 297. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2015.02.003

Beele, E., Aerts, R., Reyniers, M., & Somers, B. (2024). Urban green space, human heat perception and sleep quality : A repeated cross-sectional study. Environmental Research, 263, 120129. https://doi.org/10.1016/j.envres.2024.120129

Bergues, M. (2004). La relation jardinière. Du modèle paysan au modèle paysagiste (Lot). EHESS , anthropologie sociale et ethnologie.

Berkes, F., & Folke, C. (Éds.). (2002). Linking social and ecological systems : Management practices and social mechanisms for building resilience (Transferred to digital printing). Cambridge Univ. Press.

Berman, M. G., Jonides, J., & Kaplan, S. (2008). The Cognitive Benefits of Interacting With Nature. Psychological Science, 19(12), 1207 1212. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2008.02225.x Bloemsma, L. D., Wijga, A. H., Klompmaker, J. O., Janssen, N. A. H., Smit, H. A., Koppelman, G. H., Brunekreef, B., Lebret, E., Hoek, G., & Gehring, U. (2019). The associations of air pollution, traffic noise and green space with overweight throughout childhood : The PIAMA birth cohort study. Environmental Research, 169, 348 356. https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.11.026

Bowler, D. E., Buyung-Ali, L., Knight, T. M., & Pullin, A. S. (2010). Urban greening to cool towns and cities : A systematic review of the empirical evidence. Landscape and Urban Planning, 97(3), 147 155. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2010.05.006

Bratman, G. N., Anderson, C. B., Berman, M. G., Cochran, B., De Vries, S., Flanders, J., Folke, C., Frumkin, H., Gross, J. J., Hartig, T., Kahn, P. H., Kuo, M., Lawler, J. J., Levin, P. S., Lindahl, T.,

Meyer-Lindenberg, A., Mitchell, R., Ouyang, Z., Roe, J., … Daily, G. C. (2019). Nature and mental health : An ecosystem service perspective. Science Advances, 5(7), eaax0903.

https://doi.org/10.1126/sciadv.aax0903

Brink, E., Aalders, T., Ádám, D., Feller, R., Henselek, Y., Hoffmann, A., Ibe, K., Matthey-Doret, A., Meyer, M., Negrut, N. L., Rau, A.-L., Riewerts, B., Von Schuckmann, L., Törnros, S., Von Wehrden, H., Abson, D. J., & Wamsler, C. (2016). Cascades of green : A review of ecosystembased adaptation in urban areas. Global Environmental Change, 36, 111 123.

https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2015.11.003

Brun, M., & Di Pietro, F. (2021). Urban Wastelands’ Contribution to Ecological Connectivity. In F. Di Pietro & A. Robert (Éds.), Urban Wastelands (p. 73 93). Springer International Publishing.

https://doi.org/10.1007/978-3-030-74882-1_4

Carrus, G., Scopelliti, M., Lafortezza, R., Colangelo, G., Ferrini, F., Salbitano, F., Agrimi, M., Portoghesi, L., Semenzato, P., & Sanesi, G. (2015). Go greener, feel better? The positive effects of biodiversity on the well-being of individuals visiting urban and peri-urban green areas.

Landscape and Urban Planning, 134, 221 228.

https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2014.10.022

Chen, Y., Xu, Z., Byrne, J., Xu, T., Wang, S., & Wu, J. (2021). Can smaller parks limit green gentrification? Insights from Hangzhou, China. Urban Forestry & Urban Greening, 59, 127009

https://doi.org/10.1016/j.ufug.2021.127009

Chouquer, G. (2003). Françoise Burel et Jacques Baudry, Écologie du paysage. Concepts, méthodes et applications : Paris, TEC & DOC, 1999, 362 p. Études rurales, 167‑168, 329‑333. https://doi.org/10.4000/etudesrurales.2968

Clément, G. (1985). « La friche apprivoisée ». Urba- nisme, 209, 91‑95.

Clément, G. (1991). Le jardin en mouvement.

Cohen-Shacham, E., Walters, G., Janzen, C., & Maginnis, S. (Éds.). (2016). Nature-based solutions to address global societal challenges. IUCN International Union for Conservation of Nature. https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2016.13.en

Colding, J. (2011). The Role of Ecosystem Services in Contemporary Urban Planning. In J. H. Breuste, T. Elmqvist, G. Guntenspergen, P. James, & N. E. McIntyre (Éds.), Urban Ecology (p. 228‑237). Oxford University Press.

https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199563562.003.0028

Connolly, J. J. T., Svendsen, E. S., Fisher, D. R., & Campbell, L. K. (2014). Networked governance and the management of ecosystem services : The case of urban environmental stewardship in New York City. Ecosystem Services, 10, 187 194. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2014.08.005

Cormier, L., & Carcaud, N. (2009). Les trames vertes : Discours et/ou matérialité, quelles réalités ? Projets de paysage, 2. https://doi.org/10.4000/paysage.28650

Cousins, J. J. (2021). Justice in nature-based solutions : Research and pathways. Ecological Economics, 180, 106874. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2020.106874

Couvet, D., & Ducarme, F. (2014). Reconciliation ecology, from biological to social challenges. Revue d’ethnoécologie, 6. https://doi.org/10.4000/ethnoecologie.1979

Cox, D. T. C., Shanahan, D. F., Hudson, H. L., Fuller, R. A., & Gaston, K. J. (2018). The impact of urbanisation on nature dose and the implications for human health. Landscape and Urban Planning, 179, 72 80. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2018.07.013

Debolini, M., Valette, E., François, M., & Chéry, J.-P. (2015). Mapping land use competition in the rural–urban fringe and future perspectives on land policies : A case study of Meknès (Morocco). Land Use Policy, 47, 373 381. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.01.035

Descola, P. (2019). La nature domestique : Symbolisme et praxis dans l’écologie des Achuar. Éditions de la Maison des sciences de l’homme. https://doi.org/10.4000/books.editionsmsh.25673

Douglas, I. (2018). The challenge of urban poverty for the use of green infrastructure on floodplains and wetlands to reduce flood impacts in intertropical Africa. Landscape and Urban Planning, 180, 262 272. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2016.09.025

Du Toit, M. J., Cilliers, S. S., Dallimer, M., Goddard, M., Guenat, S., & Cornelius, S. F. (2018). Urban green infrastructure and ecosystem services in sub-Saharan Africa. Landscape and Urban Planning, 180, 249 261. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2018.06.001

Dunnett, N., & Hitchmough, J. (Éds.). (2008). The dynamic landscape : Design, ecology and management of naturalistic urban planting (Paperback ed). Taylor & Francis.

Flandroy, L., Poutahidis, T., Berg, G., Clarke, G., Dao, M.-C., Decaestecker, E., Furman, E., Haahtela, T., Massart, S., Plovier, H., Sanz, Y., & Rook, G. (2018). The impact of human activities and lifestyles on the interlinked microbiota and health of humans and of ecosystems. Science of The Total Environment, 627, 1018 1038. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.01.288

Foo, K. Y. (2015). A shared view of the integrated urban water management practices in Malaysia. Water Supply, 15(3), 456 473. https://doi.org/10.2166/ws.2015.016

Forman, R. T. T., & Godron, M. (1986). Landscape ecology. J. Wiley & sons. Franchomme, M., Bonnin, M., & Hinnewinkel, C. (2013). La biodiversité « aménage-t-elle » les territoires ? Vers une écologisation des territoires. Développement durable et territoires, Vol. 4, n° 1. https://doi.org/10.4000/developpementdurable.9749

Ghofrani, Z., Sposito, V., & Faggian, R. (2017). A Comprehensive Review of Blue-Green Infrastructure Concepts. International Journal of Environment and Sustainability, 6(1). https://doi.org/10.24102/ijes.v6i1.728

Guo, J., Kubli, D., Saner, P. (2021). The economics of climate change : No action not an option Haase, A., Koprowska, K., & Borgström, S. (2022). Green regeneration for more justice? An analysis of the purpose, implementation, and impacts of greening policies from a justice perspective in Łódź Stare Polesie (Poland) and Leipzig’s inner east (Germany). Environmental Science & Policy, 136, 726 737. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.08.001

Hartig, T., Mitchell, R., De Vries, S., & Frumkin, H. (2014). Nature and Health. Annual Review of Public Health, 35(1), 207‑228. https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-032013-182443

Hirschfeld, C. C. L. (1780). Theorie der Gartenkunst : 20000. https://doi.org/10.11588/DIGLIT.1627

Hu, X., & Lima, M. F. (2024). The association between maintenance and biodiversity in urban green spaces : A review. Landscape and Urban Planning, 251, 105153. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2024.105153

International Union for Conservation of Nature (IUCN). (2020). IUCN Global Standard for Nature-based Solutions : A user-friendly framework for the verification, design and scaling up of NbS: first edition (1re éd.). IUCN, International Union for Conservation of Nature.

https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2020.08.en

Kirkwood, N. (2003). Manufactured Sites : Rethinking the Post-Industrial Landscape. Taylor and Francis.

Kühn, I., & Klotz, S. (2006). Urbanization and homogenization – Comparing the floras of urban and rural areas in Germany. Biological Conservation, 127(3), 292 300.

https://doi.org/10.1016/j.biocon.2005.06.033

Latz, P. (2016). Rust red : Landscape park Duisburg-Nord (C. Ahrens, Trad.). Hirmer. Lee, S. (Éd.). (2011). Aesthetics of sustainable architecture. 010 Publishers. Lynch, A. J. (2019). Creating Effective Urban Greenways and Stepping-stones : Four Critical Gaps in Habitat Connectivity Planning Research. Journal of Planning Literature, 34(2), 131 155.

https://doi.org/10.1177/0885412218798334

Marselle, M. R., Lindley, S. J., Cook, P. A., & Bonn, A. (2021). Biodiversity and Health in the Urban Environment Current Environmental Health Reports, 8(2), 146 156.

https://doi.org/10.1007/s40572-021-00313-9

Mougenot, C. (2003). Prendre soin de la nature ordinaire. Éditions de la Maison des sciences de l’homme. https://doi.org/10.4000/books.editionsmsh.1293

Nchanji, E. (2017). Sustainable Urban Agriculture in Ghana : What Governance System Works?

Sustainability, 9(11), 2090. https://doi.org/10.3390/su9112090

Nisbet, T. (s. d.). Woodland for Water : Woodland measures for meeting Water Framework Directive objectives

Nordhaus, W. D. (2010). THE ECONOMICS OF HURRICANES AND IMPLICATIONS OF GLOBAL WARMING. Climate Change Economics, 01(01), 1 20. https://doi.org/10.1142/S2010007810000054

Norton, B. A., Bending, G. D., Clark, R., Corstanje, R., Dunnett, N., Evans, K. L., Grafius, D. R., Gravestock, E., Grice, S. M., Harris, J. A., Hilton, S., Hoyle, H., Lim, E., Mercer, T. G., Pawlett, M., Pescott, O. L., Richards, J. P., Southon, G. E., & Warren, P. H. (2019). Urban meadows as an alternative to short mown grassland : Effects of composition and height on biodiversity. Ecological Applications, 29(6), e01946. https://doi.org/10.1002/eap.1946

Oudolf, P., & Kingsbury, N. (2013). Planting : A new perspective. Timber Press.

Parris, K. M. (2016). Ecology of urban environments. Wiley Blackwell. Pearsall, H., & Eller, J. K. (2020). Locating the green space paradox : A study of gentrification and public green space accessibility in Philadelphia, Pennsylvania. Landscape and Urban Planning, 195, 103708. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2019.103708

Pereira, H. M., Navarro, L. M., & Martins, I. S. (2012). Global Biodiversity Change : The Bad, the Good, and the Unknown. Annual Review of Environment and Resources, 37(1), 25 50. https://doi.org/10.1146/annurev-environ-042911-093511

Pinto, L. V., Inácio, M., & Pereira, P. (2023). Green and blue infrastructure (GBI) and urban naturebased solutions (NbS) contribution to human and ecological well-being and health. Oxford Open Infrastructure and Health, 1, ouad004. https://doi.org/10.1093/ooih/ouad004

Puppim De Oliveira, J. A., Bellezoni, R. A., Shih, W., & Bayulken, B. (2022). Innovations in Urban Green and Blue Infrastructure : Tackling local and global challenges in cities. Journal of Cleaner Production, 362, 132355. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132355

Ramaswami, A., Boyer, D., Nagpure, A. S., Fang, A., Bogra, S., Bakshi, B., Cohen, E., & RaoGhorpade, A. (2017). An urban systems framework to assess the trans-boundary food-energywater nexus : Implementation in Delhi, India. Environmental Research Letters, 12(2), 025008. https://doi.org/10.1088/1748-9326/aa5556

Reynolds, C., Escobedo, F., Clerici, N., & Zea-Camaño, J. (2017). Does “Greening” of Neotropical Cities Considerably Mitigate Carbon Dioxide Emissions? The Case of Medellin, Colombia. Sustainability, 9(5), 785. https://doi.org/10.3390/su9050785

Sun, Y., Zhu, S., Wang, D., Duan, J., Lu, H., Yin, H., Tan, C., Zhang, L., Zhao, M., Cai, W., Wang, Y., Hu, Y., Tao, S., & Guan, D. (2024). Global supply chains amplify economic costs of future extreme heat risk. Nature, 627(8005), 797 804. https://doi.org/10.1038/s41586-024-07147-z

Taylor, L., Hahs, A. K., & Hochuli, D. F. (2018). Wellbeing and urban living : Nurtured by nature. Urban Ecosystems, 21(1), 197 208. https://doi.org/10.1007/s11252-017-0702-1

Thuring, C. E., & Dunnett, N. P. (2019). Persistence, loss and gain : Characterising mature green roof vegetation by functional composition. Landscape and Urban Planning, 185, 228 236. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2018.10.026

Turner, B. L., Jordan, M., Turner, B. L., & Clark, W. C. (Éds.). (1997). The earth as transformed by human action : Global and regional changes in the biosphere over the past 300 years ; [based on papers presented at a symposium held at Clark University, Worcester, Mass. on Oct. 2530, 1987] (Reprint). Cambridge University Press [u.a.].

Vaeztavakoli, A., Lak, A., & Yigitcanlar, T. (2018). Blue and Green Spaces as Therapeutic Landscapes : Health Effects of Urban Water Canal Areas of Isfahan. Sustainability, 10(11), 4010. https://doi.org/10.3390/su10114010

Van Ham, C., & Klimmek, H. (2017). Partnerships for Nature-Based Solutions in Urban Areas –Showcasing Successful Examples. In N. Kabisch, H. Korn, J. Stadler, & A. Bonn (Éds.), NatureBased Solutions to Climate Change Adaptation in Urban Areas (p. 275 289). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-56091-5_16

Wilson, E. O. (1992). The Diverisity of Life. Bulletin of Science, Technology & Society, 14(1), 51‑51. https://doi.org/10.1177/027046769401400114

Wolch, J., Wilson, J. P., & Fehrenbach, J. (2005). Parks and Park Funding in Los Angeles : An EquityMapping Analysis. Urban Geography, 26(1), 4‑35. https://doi.org/10.2747/0272-3638.26.1.4

Zhang, X. Q. (2016). The trends, promises and challenges of urbanisation in the world. Habitat International, 54, 241‑252. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2015.11.018

végétale : pourquoi ? comment ?

Ville