F REIHE IT

EIN HEFT ÜBER FREIHEIT

VISIONEN

Was Mitschüler:innen zum Thema Freiheit einfällt

LK-WAHL

Wie wär‘s denn mit Päda?

MITTEN IM KRIEG

Interview mit der ARDKorrespondentin in Kiew

SCHÜLER:INNENZEITUNG

DEUTSCHLANDS

Schülerzeitungswettbewerb der Länder 2022/2023 in der GymnasienKategorie

AUSGABE 01/2023 www.leonarda.koeln

beste

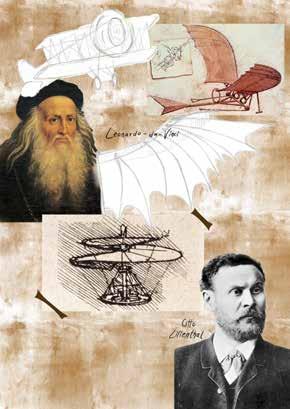

DAS SCHÜLER:INNEN-MAGAZIN VOM LEONARDO-DA-VINCI-GYMNASIUM

Werden Sie Mitglied im Förderverein des Leonardo-da-Vinci Gymnasiums!

FÖRDERVEREIN

Dank der Beiträge, Spenden und dem Engagement unserer Mitglieder und Sponsoren konnte der Förderverein in den vergangenen Jahren zahlreiche kleinere und größere Projekte aus den unterschiedlichsten Bereichen des Schullebens unterstützen.

So helfen wir beispielsweise bei der Anschaffung von Lehrmaterialien und Veranstaltungstechnik, unterstützen Arbeitsgemeinschaften und Exkursionen und fördern mit regelmäßigen Zuwendungen die Schülerbibliothek sowie die neu ins Leben gerufene Schülerzeitung Leonarda.

Die vom Förderverein bereitgestellten Gelder kommen also direkt den Schülerinnen und Schülern des Leonardo-da-Vinci Gymnasiums zu Gute. Wir vom Förderverein laden Sie herzlich ein, mit uns zusammen für eine lebendige, moderne und attraktive Schule zu sorgen.

Wir freuen uns auf eine gemeinsame Unterstützung unserer Schule!

Verein der Freunde und Förderer des Gymnasiums Köln-Nippes e.V.

Blücherstraße 15-17, 50733 Köln

2 Leonarda 1/2023

LEONARDO-DA-VINCI GYMNASIUM

DiegehtStoryweiter

Was ist Freiheit? Was bedeutet dieser Begriff, der so leicht über die Lippen geht und doch so komplex ist? In einer Zeit, in der diese Frage an jede/n einzelne/n von uns immer näher und näher rückt, wollen wir ihr ein wenig mehr Aufmerksamkeit schenken.

Im Krieg - nicht nur in der Ukraine - opfern Menschen Tag für Tag ihr Leben für die Hoffnung und den Glauben an eine Freiheit für andere, die Freiheit der Familie, der Heimat und der Nationen. Über Glaubensfreiheit wird debattiert, Meinungsfreiheit wird verwehrt und eingefordert. In Zeiten der Pandemie wurde die Bewegungsfreiheit eingeschränkt und heftig darüber diskutiert. Überall taucht sie auf, die Freiheit. Sie beschäftigt uns alle. Für viele ist sie selbstverständlich und dennoch können die Wenigsten sie klar definieren.

Darf ich deine Freiheit einschränken, um meine zu gewährleisten? Wie lässt sich das „Greater Good“ definieren bzw. kann man das allgemeine Wohl über das Wohl des Einzelnen stellen? Für mich ist Freiheit etwas unfassbar Kompliziertes, unmöglich zu definieren in wenigen Worten. Freiheit ist ein kostbares Gut, welches, so scheint mir, zu sehr als Selbstverständlichkeit angesehen wird. Freiheit ist etwas, dass proaktiv bewahrt werden muss. Sie schwindet schneller als sie zurückerobert wird, sie ist endlich und kann in Momenten der Unachtsamkeit entwendet werden. Wir sollten sie nicht beanspruchen müssen, sondern sie sollte allen gegeben sein.

Ich freue mich sehr, euch unsere neue Ausgabe zu präsentieren und euch teilhaben zu lassen an unseren Fragen und Denkanstößen zum Thema Freiheit. Unser Heft will als Anregung dienen, über Dinge nachzudenken, sich mit Vergangenem auseinander zu setzen, sich der Gegenwart bewusst zu werden und sich mit anderen auszutauschen.

SCHÜLER:INNENZEITUNG

DEUTSCHLANDS

Schülerzeitungswettbewerb der Länder 2022/2023 in der Kategorie Gymnasien

Und noch eine tolle Neuigkeit zum Schluss: unsere erste Ausgabe der Leonarda hat sich – trotz schwieriger Startbedingungen – im deutschlandweiten Vergleich durchgesetzt und beim Schülerzeitungswettbewerb der Länder des Bundesverbands junger Medienmacher:innen den 1. Preis in der Kategorie Gymnasien gewonnen! Wir sind stolz, aber vor allem auch dankbar. Dankbar für jede Hilfe, jedes Engagement und jede Mitwirkung. Ein großes Dankeschön an alle Unterstützerinnen und Unterstützer und natürlich an euch, liebe Leserinnen und Leser! Doch nun wünsche ich viel Spaß beim Lesen…

Nino Nicodemo

Nino Nicodemo Toni Ritzenhoff Wilma Klabunde Lotte A. L. Matull Lars Beier

beste

1/2023 Leonarda 3 Editorial

TITELTHEMA

8 Freiheit?

Keine Selbstverständlichkeit!

Die Gewinner:innen unseres aktuellen Fotowettbewerbs

10 Wie sieht Freiheit aus?

Der Kunst-LK (Klute, Q2) zeigt es uns in sechs ausdrucksstarken Bildern

14 Wiedergewonnen

Emily Zeinars poetischer Wurf zum Thema Freiheit

15 Eine Kämpferin für die Freiheit

Ruby K. Milla hat Nancy Wake entdeckt und stellt sie vor

16 Wird der Vogel fliegen?

Fragen und Gedanken zur Freiheit in einem Gedicht von Jana Stojewska

18 Was bitte schön heißt angemessen?!

Lotte A. L. Matull stellt kritische Fragen zum Thema Kleiderordnung

19 Denk dran, jetzt bist du frei!

Kaan Dinc über gut gemeinte, aber lästige Ratschläge nach dem Abi und die schwierige Frage, wie es weitergehen soll

20 Wie stark kann ein Mensch sein?

Karla Minor schreibt über eine einzigartige Begegnung mit dem Holocaust-Überlebenden Joop Levy

25 Frei dank Internet?

Der EF-Kurs D hat sich mit den Chancen, aber auch Herausforderungen und Risiken digitaler Medien beschäftigt

26 Chile - ein Land im Schatten der Diktatur

Emily Schnabel im Gespräch: Ein Chilene über den Kampf um bürgerliche Freiheiten

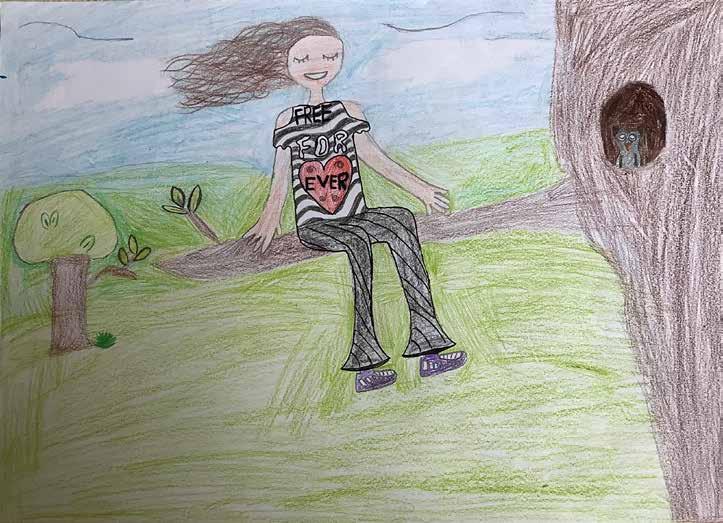

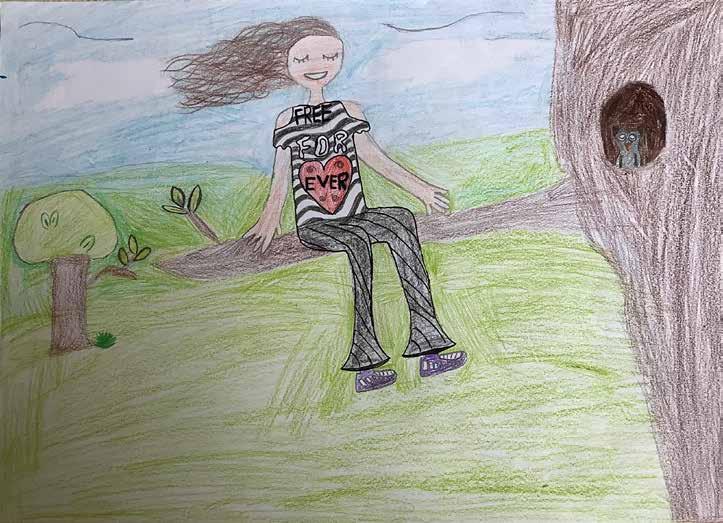

30 Schaukel im Grünen

Ceyda Nur Taka hat gemalt, wie sie sich frei fühlt

COURAGE

31 Die Blume der Freiheit

Sophia Rieger widmet dem Edelweiß ein Gedicht

POLITIK UND GESELLSCHAFT

32 Mitten im Krieg

Klara Dörrwächter und Wilma Klabunde haben Andrea Beer, Korrespondentin des ARD-Studios in Kiew, interviewt

38 Sehnsucht nach Glücksplanet n° 148

Diana Adamska aus der VKlasse beschreibt, wie sie sich in Deutschland fühlt

39 Haare ab für die Freiheit!

Alva Wergen denkt an die Frauen im Iran

40 Wege zu mehr sozialem Engagement

Wilma Klabunde hat an einem Workshop in München teilgenommen

4 Leonarda 1/2022

INHALT 01/2023 8 10 20

15

Kolumne: Lars Beier fordert mehr demokratische Beteiligung der Jugendlichen

STANDARDS

3 Editorial 24 Impressum

leonarda.koeln

instagram.com/ leonarda.zeitung

5 26 32 47

39

58

STUFENFAHRTEN

48 Skigymnastik mit Katzenstickern

Unsere Autorinnen aus der Q1 berichten von der Skifahrt ins Stubaital

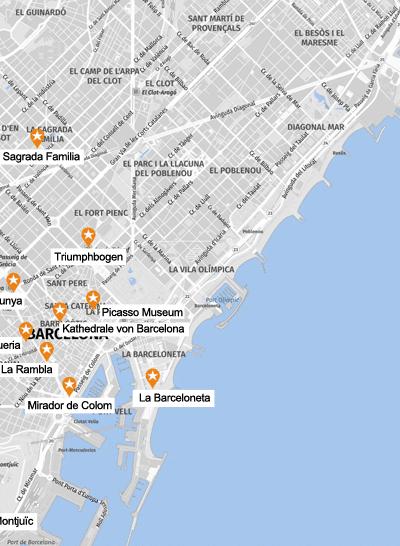

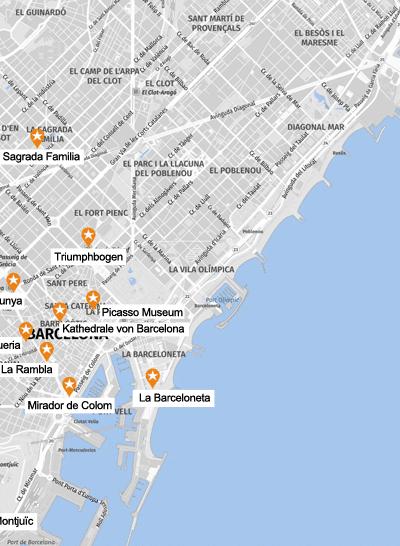

50 Fünf Tage in Barcelona

Schülerinnen der Q1 und Q2 über ihre Spanienfahrt

LK-WAHLOMAT

53 Unser LKWahlomat

Was ihr bei der Wahl eurer LKs beachten solltett - dieses Mal stellt euch Nino Nicodemo das Fach Pädagogik vor

KULTUR & KUNST

54 15 Jahre: „Jugendsache“

Ruby K. Milla und Alva Wergen haben den Dokumentationsabend des Kunst-Theater-Kurses (Jg. 9) besucht

56 Songwriting und Bühnenpräsenz

Der vokalpraktische Kurs (Q1) an der Hochschule für Musik und Tanz

WAS IST...?

58 ... intersektionale Diskriminierung?

Toni Ritzenhoff erklärt es uns

59 Solidarität zeigen

Ruby K. Milla erläutert die Diskussionen um die One Love Binde

IM GESPRÄCH

60 Zu Fuß über die Alpen Ein Interview mit unserem ehemaligen Lehrer Tobi Diehl

SCHULLEBEN

61 Die ersten Monate am Gymnasium Fünstklässler:innen ziehen eine erste Bilanz

62 Neues aus dem Leonardo-Garten

63 SV-Aktuell

Jana Pinkert über die Spendenaktion für die Erdbebenopfer und weitere Aktionen der SV

DIE PARAGRAPHEN

64 Pausenzeiten und Unterrichtsbeginn

Was an Schulen möglich ist, erfahrt ihr hier

EX-LEOS – WAS JETZT?

66 Der Rhythmus fehlt

Maxima Vischer und Luis Chimienti über ihre Zeit am und nach dem Leo

Ein Hotel für Bienen 42

50

INHALT 48 46

1/2022 Leonarda 7 buchladen neusser straße neusser straße 197 · telefon 0221.737706 Herzliche Glückwünsche zum Abitur 2023 sendet die Buchhandlung Eures Vertrauens! Buchladen Neusser Straße www.buchladen-nippes.de we love buy local, dann klappt’s auch mit einer Anzeige in der Abizeitung

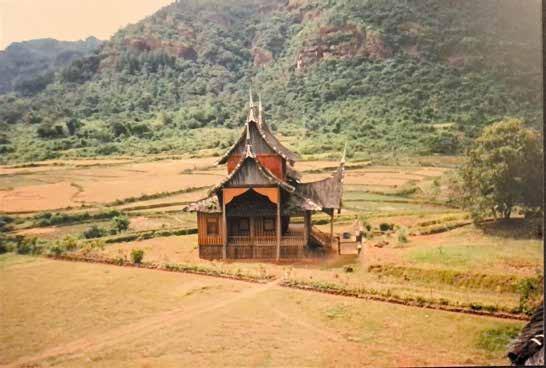

Fotowettbewerb

zum Thema Freiheit

Im November 2022 haben wir euch dazu aufgerufen, an unserem Fotowettbewerb zum Thema „Freiheit“ teilzunehmen. Wir wollten wissen, was Freiheit für euch bedeutet und wie sie sich für euch ausdrückt. Aus den vielen interessanten Zusendungen hat die Redaktion in anonymer Abstimmung über die besten Motive entschieden. Hier die Ergebnisse mit kurzen Erläuterungen der Fotografen zu ihren eingereichten Fotos.

Das Strandfoto: „Als wir in Frankreich waren und nachts ins Meer gerannt sind, überkam uns ein Freiheitsgefühl! Ohne Eltern in einem fremden Land zu sein, ist ein aufregendes Abenteuer. Auf sich allein gestellt zu sein und alleine Entscheidungen zu treffen, gibt einem das Gefühl von unbegrenzter Freiheit.“

Die VK-Klasse: „Aus Solidarität mit der Situation im Iran. Wir symbolisieren unsere Freiheit und unsere Rechte, die auch im Iran zur Selbstverständlichkeit gehören sollten.“

Das Foto von Lotte A. L. Matull: „Das Bild soll darstellen, wie die Erwartung der Gesellschaft und anderer Menschen uns einschränken kann. Die Herausforderung hierbei liegt darin, sich von diesen Erwartungen nicht einschüchtern zu lassen und von ihnen freizubrechen.“

Das Foto von Noah Kellendonk: „Eine Kaviar-Dose aus der BRD, die im Gegensatz zur DDR die Freiheit darstellte.“

r Schülerinnen der VK-Klasse 2. Platz

v Anna Stojkovic, Ava Lamers, Emilia Pelzer, Johanna Schreiber|EF 1. Platz

Titelthema 8 Leonarda 1/2023

r Luana Petreska|6D

Ella Kleinbongard|9B w

Sara Seitz|5A s

v Leon Lekoski|EF

Noah Kellendonk|EF w w

Lotte A. L. Matull|Q2

r Luana Petreska|6D

Ella Kleinbongard|9B w

Sara Seitz|5A s

v Leon Lekoski|EF

Noah Kellendonk|EF w w

Lotte A. L. Matull|Q2

1/2023 Leonarda 9 Titelthema

3. Platz

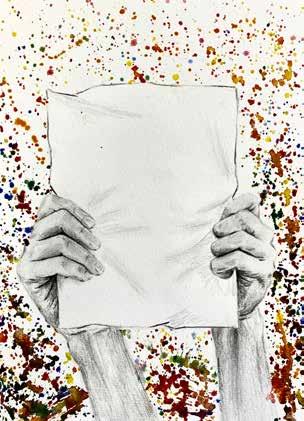

FREIHEIT

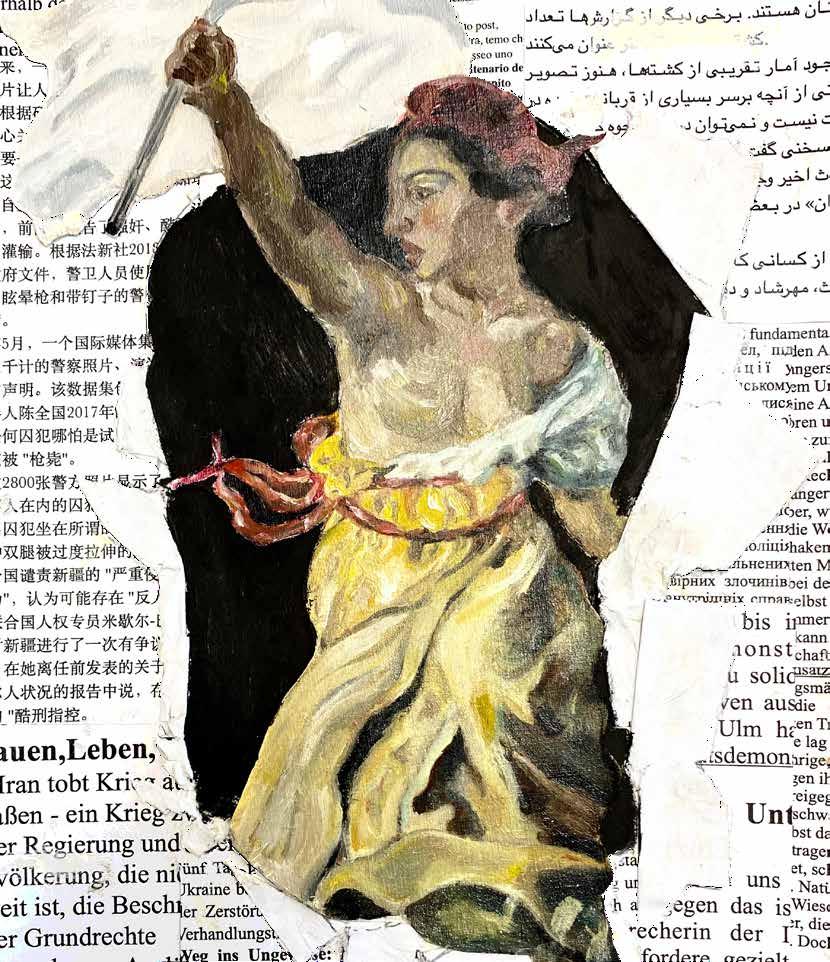

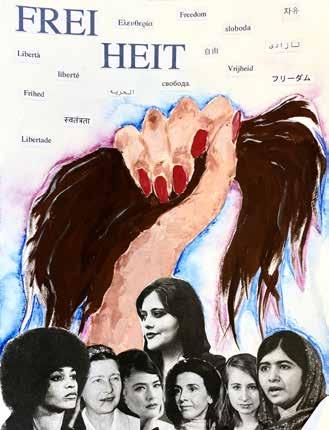

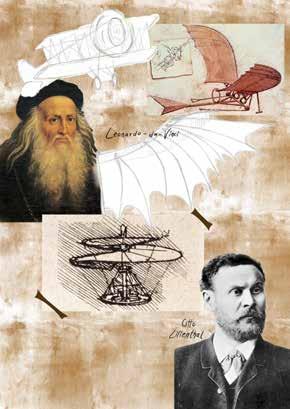

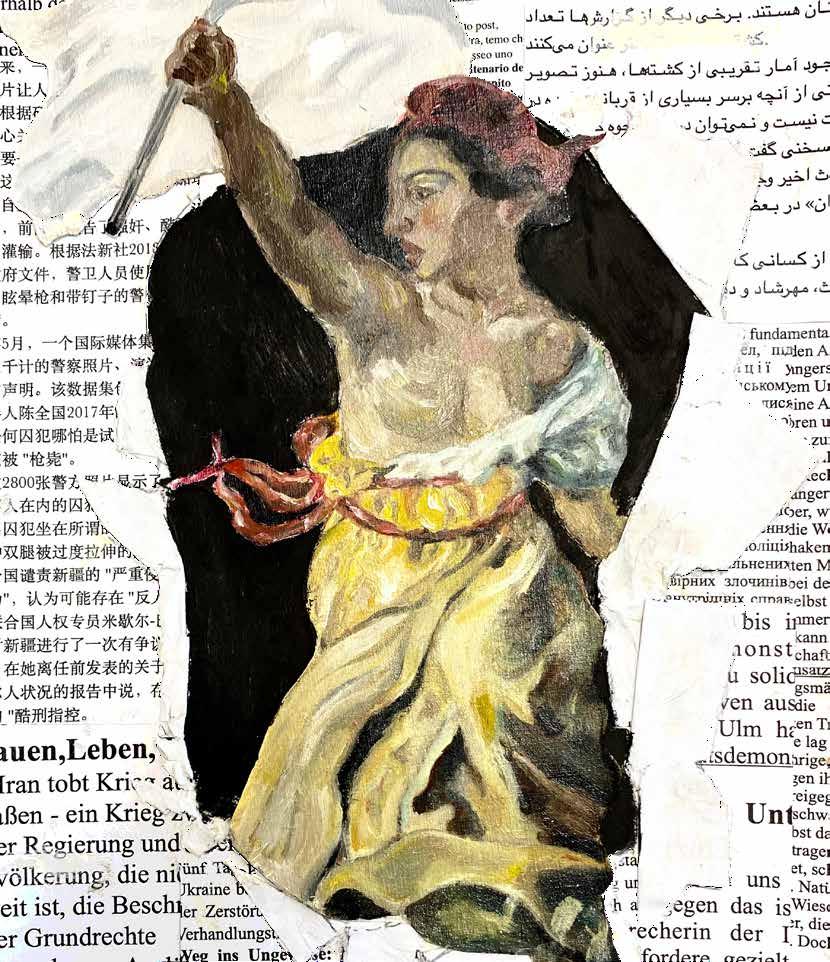

Für unsere zweite Ausgabe der Leonarda haben wir den Q2-Kunst-LK von Herrn Klute gebeten, ein Titelbild für uns zu gestalten. Wir haben großartige Bilder bekommen und eins (von Ekin Bakis) für die Titelseite ausgewählt. Auf den folgenden Seiten seht ihr die weiteren Entwürfe.

Die Arbeiten zum Thema „Freiheit“ entstanden im Rahmen der Auseinandersetzung mit dem Werk der Künstlerin Hannah Höch. Dabei wurden die Schüler:innen des Leistungskurses Kunst von der Fotomontagetechnik, die aus dem gesellschaftskritischen und emanzipatorischen Anspruch der Dadaistin hervorgegangen ist, inspiriert.

Titelthema 10 Leonarda 1/2023

Ekin Bakis|Q2

Neele Mundt|Q2

Neele Mundt|Q2

1/2023 Leonarda 11 Titelthema

Lisa Schwark|Q2

Sora Quos|Q2

Sora Quos|Q2

Titelthema 12 Leonarda 1/2023

Finn Enns|Q2

Ellen Budde|Q2

Ellen Budde|Q2

1/2023 Leonarda 13 Titelthema

Ajla Tufekcic|Q2 (EKG)

ABSENCE

von Emily Zeinar | 9A

Eingehüllt in dunklen Tüchern stehe ich am Rand, der Schatten nahm einen Teil meiner Freiheit und fesselte meine Hand. Ich wollte zurück, was mir gehört und gewann, weil man Tücher ablegen und Fesseln lösen kann. Ist er dicht hinter mir, so laufe ich weg, denn ein Schatten ist ein Gefängnis, kein schützendes Versteck.

Titelthema 14 Leonarda 1/2023

Der Wert der Freiheit

von Ruby Katharina Milla|7B

STELLT EUCH VOR, DER ZWEITE WELTKRIEG WÜTET, die Nazis besetzen euer Land, doch eine mutige Frau riskiert jedes Mal ihr Leben, um zu helfen, um euch vor den Nazis zu retten, um euch in Sicherheit zu bringen, um Widerstand zu leisten. Diese Frau gab es wirklich. Ich habe bis vor kurzem auch nicht von ihr gewusst, obwohl sie eigentlich der Inbegriff von Freiheit und eine der inspirierendsten Menschen ist, von denen ich jemals gehört habe. Doch lest selbst...

Wie wuchs sie auf?

Nancy Wake wurde 1912 in Neuseeland geboren, ihre Mutter verließ sie im Alter von 16 Jahren. Ihre Tante schenkte ihr 200 Pounds, so reiste sie ganz alleine nach London. Sie zog in den 1930er Jahren nach Paris, wo sie Journalistin wurde und die Liebe ihres Lebens, Henri Fiocca, kennenlernte. Die beiden heirateten.

Doch was tat sie so heldenhaftes?

Als der Zweite Weltkrieg begann, war Nancy in Frankreich und somit noch in Sicherheit. Doch sie hörte immer mehr von den Gräueltaten der Nazis, weshalb sie nach Österreich reiste, um sich die Lage selber anzusehen. Dort sah sie, wie mehrere Juden öffentlich getötet wurden. Das nahm sie sehr mit und schürte in ihr den Wunsch, etwas gegen die Nazis zu unternehmen. Diese Gelegenheit würde ihr auch schon bald geboten werden, denn in den Monaten Mai bis Juni 1940 wurde ein Teil Frankreichs besetzt und sie wurde Kurierin der Résistance, einer französischen Gruppierung gegen die Nazis. Sie schmuggelte Informationen und Lebensmittel ins unbesetzte Frankreich. Außerdem half sie Menschen, aus Frankreich zu fliehen. Bald wurde sie den Nazis bekannt, doch sie hatte das ungeheuerliche Glück, dass diese ihren Namen nicht herausfanden. Auf sie wurde

ein Kopfgeld von fünf Millionen Francs ausgesetzt. Sie war nun sehr auf der Hut, doch wollte sie weiter Hilfe leisten und war bereit, ihr eigenes Leben für die Freiheit zu riskieren, getreu ihrer Überzeugung: „Ohne Freiheit wäre es nicht wert, zu leben.“ Im Laufe des Zweiten Weltkrieges kämpfte sie auf der Seite der Freiheit und überlebte diesen. Ihre wohl mutigste Aktion war, als sie 500 km mit dem Fahrrad fuhr, um eine Funkverbindung mit ihren Komplizen aufzubauen. So gewann sie dann auch den Respekt derjenigen, die sie bis dahin nicht ernst genommen hatten, weil sie eine Frau war.

Was geschah nach dem Krieg?

Als der Krieg beendet war, freute Nancy sich auf ein Wiedersehen mit ihrem Mann. Es wäre für beide zu gefährlich gewesen, während des Krieges zusammen zu bleiben, da Nancy ja eine gesuchte und verfolgte Person war. Doch Henry lebte nicht mehr. Die Nazis hatten herausgefunden, dass er Nancys Mann war und da sie ihren Namen wissen wollten - Henry ihn aber nie verriet - wurde er in ein Konzentrationslager gebracht. Nancy machte sich ihr Leben lang wegen seines Todes Vorwürfe. Sie heiratete später noch einmal, doch es stand immer ein Bild von Henry auf ihrem Schreibtisch. Sie starb im August 2011.

Foto: Australian War Memorial online catalogue ID Number: P00885.001

1/2023 Leonarda 15 Titelthema

Freiheit

von Jana Stojceska|8B

Ein Windstoß Vogel gleitet sanft über Blau Fröhlich spielende Kinder im Laub Sind sie frei? Frei von Zwang und Erwartung?

Wir können denken, meinen, glauben Solang‘s der Norm entspricht. Welch Schmach! Welch Schand‘! Drum schildere ich meine Ansicht:

Ist Freiheit Illusion? Ist das wirklich deine Meinung? Oder kam Einfluss von außen, des anderen Menschen Erscheinung.

Auffassungen sind grundverschieden, Freiheit ist facettenreich, Leicht zerbrechliche Mangelware Und doch so simpel zugleich. Ist es wirklich so einfach, ein Bild davon zu malen?

Freiheit ist Glück, Reisen, zwanglos, Jedoch nur ein Denkanstoß.

Freiheit mag ein Privileg sein, Denn nicht jeder hat‘s vorhanden. Wir alle stehen allein und noch nichts ist überstanden, Denn sind wir wirklich frei? An nichts gebunden und einfach nur „sein“?

Für manch einen scheint‘s trist und grau Als gäbe es keinen Sinn. Ist Freiheit die Erlösung, die einem dann erschien?

Wär dann alles gut?

Wär dann alles besser?

Doch Freiheit ist nicht grenzenlos, Wahrnehmungen differieren. Es scheint nicht leicht erreichbar zu sein, gemeinschaftliche Freiheit zu erzielen. Regeln und Gesetze schreiben den Verhaltenskodex vor, Trotzdem kommt sich mancher ungerecht behandelt vor.

Wir dürfen nicht verzweifeln, doch ist die Rettung nah?

Wird alles dadurch besser? Es kommt ein neuer Tag.

Die Erde dreht sich weiter, alles nimmt seinen Lauf, Am Ende ist nur eines wichtig und zwar der Weg bergauf.

Doch wird der Vogel fliegen?

Wird alles weiterziehen? Die Zeit anhalten, würd‘ ich gern, um alles zu verstehen.

Dennoch wird das Leben weitergehen ~

Titelthema 16 Leonarda 1/2023

Foto: Pexels / Rahul Pandit 1/2023 Leonarda 17 Titelthema

„KLEIDET EUCH ANGEMESSEN!“

Angemessen. Was bedeutet das überhaupt? Laut den Oxford Languages bedeutet es “den gegebenen Umständen entsprechend”. Aber wer definiert diese Umstände und welche Konsequenzen und Einschränkungen resultieren aus diesen?

Bezieht man das Wort auf den Kontext Schule und Kleidung, soll die Schul- bzw. Kleiderordnung hier als Rat und Richtlinie dienen. Die Kleiderordnung unserer Schule besagt: „Wir tragen im Unterricht keine Mützen, Kappen oder ähnliche Kopfbedeckungen und kleiden uns angemessen.“

Da ist dieses Wort schon wieder: angemessen. Wieder kommt die Frage auf, was ist hier angemessen? Definiert das nicht jeder selbst? Können die Vorstellungen von Angemessenheit beim Aufeinandertreffen von verschiedenen Altersgruppen überhaupt übereinstimmen?

Meine Mutter findet, Jogginghosen in der Schule zu tragen, nicht angemessen. Trotzdem sehe ich täglich Schüler:innen, die sich morgens für die Jog-

ginghose entschieden haben. Ich habe noch nie mitbekommen, dass jemand auf seine Kleidung angesprochen wurde…

Also: Wann sagt jemand (hier die Lehrer:innen) etwas?

Wenn Haut, Sexualisierung von Jugendlichen und Sexismus aufeinandertreffen. Die Aussage, dass „nicht bedeckte Schultern die Jungen vom Unterricht ablenken würden“ oder

»Röcke nur länger als das Knie?«

dass „Lehrer sich nicht konzentrieren konnten“ verdeutlicht dies eindrücklich.

Bezogen auf die genannten Aussagen: bei hohen Temperaturen sollte von niemandem verlangt werden, Arme, Beine und Ähnliches zu bedecken (“um andere Menschen nicht abzulenken”)!

Wo fängt der wohlwollende Gedanke zum Schutz und der Förderung der Bildung an und wo beginnt die Einschränkung des persönlichen Kleidungsstils? Wo beginnt die Einschränkung der Freiheit, sich auszuleben und

sich selbst auszudrücken durch Kleidung? Wo beginnt die Einschränkung meines Rechts auf Persönlichkeitsentfaltung?

Die Grenzen meiner Freiheit und meiner Rechte lassen sich hier nur sehr unklar definieren.

Aber was ist die Lösung für das Problem? Eine Definition von „angemessen“ und/oder eine klare Vorgabe für Kleidung? „Keine Löcher in Jeans über dem Knie“, „Röcke nur länger als das Knie“ oder „Keine Spaghettiträger“?

Eine weitere Frage: Wer wird durch diese möglichen Regeln eingeschränkt? Wem wird vorgeschrieben, wie sich zu kleiden ist?

Erst wenn man bereit ist, sich einzugestehen, dass all diese Regeln auf die Kleidung von Mädchen und jungen Frauen anspielt, kann wirklich darüber diskutiert werden, was die Intentionen und Gedanken hinter diesen Regeln sind... Schutz (von wem/was, wofür, wovor?) oder Sexismus und Sexualisierung?

Foto: Pexels / Pixabay

von Lotte Amelia Luise Matull|Q2

Titelthema 18 Leonarda 1/2023

Zeit und Freiheit nach dem Abi!?

von Kaan Dinc

von Kaan Dinc

Ich glaubte, den Bezug zur Schule mehr oder weniger verloren zu haben, bis mich Frau Gramberg letzthin anschrieb und mir Gelegenheit gab, noch einmal für die „Leonarda“ zu schreiben. Die Nachricht hat mich sehr gefreut und ich nahm sie als Angebot auf, mich noch einmal wie ein Schüler dieser Schule fühlen zu dürfen; ein Gefühl, das ich jetzt noch habe, auch wenn ich mich wohl bald einer anderen Institution zugehörig fühlen werde, etwa der Universität.

Seitdem ich mit der Schule fertig bin, habe ich mit vielen Leuten gesprochen. Das Ganze läuft ungefähr so ab: „Und, fertig mit der Schule?“ Ich nicke leicht verlegen. „Kannst ruhig stolz auf dich sein, war bestimmt anstrengend.“ Ich sage, eine längere, oft gut gemeinte, aber lästige Predigt über Zukunft, Zeit und deren Kostbarkeit erwartend, kurz und bestimmt „Ja!“. Wie erwartet kommt dann: „Schau mal, ich meine es gut mit dir, nutze die Zeit und versuche, so viel wie möglich zu erleben. Du wirst nie wieder so viel Zeit haben.“ Es ist kurz still, dann aber kommt, als hätte ich so grundlegend widersprochen, dass es nötig wäre, sich ganz energisch zu wiederholen: „Ich meine es ernst - wirklich... mach was draus, vergeude die Zeit nicht, bitte denk dran, jetzt bist du frei!“ Meist beende ich das kurze Gespräch mit einem höflichen „Dankeschön“.

Kurz bringen mich diese Gespräche aus dem Gleis, ich merke aber schnell, dass es unsinnig ist, so geschwollen von gewonnener Freiheit zu sprechen. Es fühlt sich nämlich weder nach Freiheit noch nach Triumph an. Ganz im Gegenteil, alles

scheint mir ruhiger, langsamer, entschleunigt zu sein. Mir ist oft langweilig und ich suche mir immer wieder neue Beschäftigungen; ich komme mir fast schon wie ein seit langem berenteter Greis vor.

Was mich aber vor allem beschäftigt, ist die Frage, was ich eigentlich machen möchte. Ich habe oft den Eindruck gehabt, alle wären sich schon super sicher, was ihre Zukunftsplanung angeht: ein bestimmtes Studium, eine Berufsausbildung, jobben, reisen, sich sozial engagieren, ein FSJ (freiwilliges soziales Jahr) machen usw. Ich begegne aber immer häufiger Leuten wie mir, die sich eben nicht so sicher sind. Das beruhigt mich, um ehrlich zu sein. Trotzdem erwarte ich von mir selbst, dass ich mich aktiv mit meinen Interessen und Wünschen auseinandersetze und Entscheidungen nicht hinauszögere; ich bin ohnehin nicht der entscheidungsfreudigste Mensch. Und gerade deshalb soll es meine Aufgabe sein, mich zurechtzufinden und nicht zu sehr von den Erwartungen anderer Menschen beeinflussen zu lassen. Auch wenn es z.B. meine ausländische Mutter ist, die selbst keine akademische Ausbildung erhalten hat, und deshalb umso strengere Vorstellungen in Bezug auf das Studium an mich heranträgt. Insgesamt bin ich aber froh und aufgeregt, dass jetzt ein neuer Lebensabschnitt beginnt.

Ich freue mich, dass es mit der „Leonarda“ weitergeht und wünsche allen Schüler:innen, insbesondere der Q1 und Q2, viel Erfolg und Durchhaltevermögen!

Titelthema

Foto: Pexels

1/2023 Leonarda 19 Titelthema

/ Andrey Grushnikov

LEBEN IM VERSTECK

Angst vor der Entdeckung, beraubt jeder Freiheit von Karla Minor|Q2

Im vergangenen Schuljahr hatte der Geschichtskurs der Q1 von Frau Langen die Möglichkeit, per Videokonferenz das voraussichtlich letzte Interview mit dem Holocaust-Überlebenden Joop Levy zu führen.

Zu Beginn ist wichtig zu betonen, dass ich ausschließlich meine persönlichen Eindrücke schildere. Ich spreche nicht für den Kurs und schreibe lediglich über meine eigenen Empfindungen. Des Weiteren fiel es mir sehr schwer, die richtigen Worte zu finden und es wäre nahezu anmaßend davon auszugehen, diese überhaupt zu besitzen. Mit diesem Essay versuche ich bloß diese höchst komplexe und emotionale Thematik bestmöglich darzustellen.

Joop Levy, ein höflicher 86-jähriger Herr, der sich freundlich für seine Fehler in der deutschen Sprache entschuldigt; in seinem Wohnzimmer sitzend, blickt er freundlich in die Kamera, ein Hund bellt im Hintergrund. Er ist Jahrgang 1935 und somit genauso alt wie unsere Urgroßeltern... Sehr um Kontakt bemüht, geht er in Beziehung, fragt freundlich, zugewandt nach „und wenn ihr hinterher noch Fragen habt, dann können wir das so machen, ist das ok? Prima!“ Jemand, der seine Botschaft verbreitet, der sie erzählt und weitergibt, auch wenn er nicht in einem

Raum mit uns ist. Aber ist es nicht gerade diese Situation, ein 86-jähriger Herr, der über „unser“ Medium so lebendig und lebhaft, ohne Scheu vor der Kamera mit uns spricht, die uns noch stärker berührt?

Es ist schwer vorstellbar, was dieser Mann erlebt hat: Als kleiner Junge wird er aus seinem Umfeld weg von seinen Freunden gerissen und muss untertauchen. Mit seiner Familie versteckt er sich über zweieinhalb Jahre vor den Nationalsozialisten und überlebt.

Wie ist Joop Levy mit diesem drastischen Freiheitsentzug umgegangen? Der Freiheit beraubt; mit seiner Familie auf sich alleine gestellt: Das Leben in purer Angst für über zweieinhalb Jahre. Was bedeutet der Verlust von Freiheit? Wie ist es, schlagartig seine Freiheit wiederzuerlangen? Was macht Freiheit aus? Was ist Freiheit?

Dieser Essay wird die Gegensätze von Freiheit versus Verstecken - Freiheit versus Gezwungenheit - Freiheit versus Entzug der Grundrechte - Freiheit versus Freiheitsentzug in

Titelthema 20 Leonarda 1/2023

der Kindheit behandeln.

Herr Levy schenkt uns mit seiner Art und der Möglichkeit des Austausches die Freiheit, uns ohne Vorbehalte mit unserer deutschen Vergangenheit auseinanderzusetzen.

Joop Levy musste nach der Besetzung der Niederlande von einem Tag auf den anderen Tag verschwinden. Er erzählt uns, dass er sich zusammen mit seinen Eltern zweieinhalb Jahre verstecken musste, um nicht deportiert zu werden. Das erste Jahr des Untertauchens war er von seinem Vater getrennt, welcher durch pures Glück später zu ihm und seiner Mutter dazustoßen konnte, bevor die Nationalsozialisten ein paar Tage später sein ursprüngliches Versteck entdeckten. Zudem berichtet er, dass er bloß mithilfe von „mutigen, tapferen“ Leuten, die bereit waren, ihr eigenes Leben zu riskieren, überleben konnte. Wie leicht diese Worte doch gesagt sind. Und was tun wir? Sind wir bereit, unsere Komfortzone zu verlassen? Während des Untertauchens kamen Herr Levy und seine Eltern bei der Bauernfamilie

Ebbers unter, zu deren Nachkommen er bis heute noch den Kontakt pflegt.

Die schon unvorstellbar gefährliche Situation wurde für mehr als zwei Wochen noch extrem verschärft durch auf dem Hof verweilende deutsche Soldaten. Herr Levy und seine Eltern schliefen direkt unter den Soldaten in einem Verschlag, welcher von Heu begraben war. Es war ihnen nicht möglich, das Versteck zu verlassen, auf die Toilette zu gehen oder sich die Beine zu vertreten. „Ganz abgeschlossen von der Welt“ - so beschreibt er seine Zeit im Versteck. Wie ist ein solches Gefühl des Alleinseins auszuhalten? Unvorstellbar, unter welcher Angst er damals als fünfjähriger Junge leben musste.

„Man wusste nicht, wem man trauen konnte“, berichtet Herr Levy. Bloß „der Mut und die Menschenfreundlichkeit“ der Familie Ebbers ermöglichten das Überleben. Die Familie Levy musste handeln, ohne Informationen durch Medien zu erhalten, ohne intellektuelle Analyse; sie

1/2023 Leonarda 21 Titelthema

Foto: Emiel Muijdeman

sind wohl an einen Punkt gekommen, an dem sie sich entscheiden mussten, die erlebte Situation so ernst zu nehmen, dass sie handeln mussten; aufbrechen, alles hinter sich lassen. Nicht um Freiheit zu erlangen, sondern ausschließlich, um das eigene Leben zu retten und mit der Hoffnung, irgendwann ihre Freiheit wiederzuerlangen. Der Austausch mit Herrn Levy setzt viele Gedanken bei mir in Bewegung. Was ist Freiheit überhaupt? Wie definiere ich Freiheit? Zunächst ist festzuhalten, dass der Begriff ,Freiheit’ sehr abstrakt und nahezu relativ ist. Würde ich meine Eltern, Freund:innen, Menschen aus verschiedenen Ländern, in verschiedenen Lebenslagen und unter verschiedenen Lebensumständen fragen, was für sie Freiheit sei, würde ich vermutlich viele verschiedene Antworten erhalten. Daher ist es sehr schwer, die eine - „richtige“ - Definition zu finden. Für mich ist es zum Beispiel ein Stück ,Freiheit’, meinen Führerschein zu haben oder auch bloß selber entscheiden zu können, was ich am nächsten Tag essen, wen ich treffen oder was ich machen werde. Außerdem kann ich meine Meinung ungehindert äußern, was für mich ebenfalls unter Freiheit zählt.

Joop Levy konnte all diese Dinge nicht. Als kleiner Junge erfuhr er schon Freiheitsentzüge, die ich mir heute nicht mal annähernd vorstellen könnte. Herr Levy erzählt uns, dass es ihm und den anderen Menschen jüdischen Glaubens nach und nach verboten wurde, öffentliche Transportmittel zu benutzen. Ebenfalls wurde ihnen die Freiheit entzogen, ihre Freizeit frei zu gestalten; so durfte er als Jude beispielsweise nicht ins Kino oder ins Schwimmbad gehen. Herr Levy unterstreicht seine Erzählungen mit einem Foto von einem Plakat, auf dem steht:

»Joden niet gewenscht.«

(Deutsch: „Juden nicht erwünscht“)

Ein fünfjähriger Junge, der nicht mit seinen Freunden ins Kino gehen kann und im Alltag erfährt, bloß aufgrund der Konfession seiner Familie sei er nicht erwünscht - das muss ein schreckliches Gefühl sein. Bei seinen Schilderungen muss ich schlucken.

Ihm wurde ebenfalls die Freiheit genommen, in die Schule gehen zu können. Herr Levy erzählt uns, dass sich durch Zufall ein angehender Lehrer mit bei Bauer Ebbers versteckt habe und er somit doch etwas unterrichtet werden konnte. Heute höre ich von Freund:innen oft, wie blöd es doch sei, in die Schule zu gehen und auch ich habe Tage, an denen ich keine Motivation habe und die Schule nicht wertschätze. Wenn ich nun an Herrn Levys Kindheit denke, kommen mir diese Gedanken nahezu fürchterlich vor. Sollten wir nicht alle mehr Dankbarkeit dafür empfinden, dass wir Bildung erfahren dürfen? Auch heute ist dies nicht allen

Kindern auf der Welt möglich und Herr Levys Erzählungen führen mir nochmal mehr vor Augen, wie gut wir es doch haben.

Ich bin sehr bewegt davon, dass Herr Levy nach der Erfahrung der vollkommenen Rechtlosigkeit, dem Erleben des Verlusts der eigenen Würde und unter der ständigen existentiellen Bedrohung in einem Zustand des Vertrauens in den Menschen angekommen ist. Dass Herr Levy zumal mit Menschen im Täterland spricht, schenkt uns die Möglichkeit, den Wert unserer eigenen Freiheit zu erahnen. Besonders bewundernswert ist, wie unaufgeregt Herr Levy die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg beschreibt. Er spricht davon, dass das Leben einfach weiter gegangen sei und er sein normales Leben wieder aufnehmen konnte. Ich frage mich, wie er das bloß schaffen konnte. Wie kann er nach dem totalen Freiheitsentzug nun mit der neu gewonnenen enormen Menge an Freiheit umgehen? Wird er nicht praktisch davon überrollt? Ich denke, dass es von großer persönlicher Stärke zeugt. Herr Levy erfuhr bereits im Kindesalter schreckliche Gräueltaten und musste von dem einen auf den anderen Tag seine Kindheit hinter sich lassen und bloß ,überleben’. Wie stark kann ein Mensch sein?

Nächtliche Razzien nahmen ihm sämtliche Erholungsphasen und er beschreibt plastisch den menschenunwürdigen

GESCHICHTLICHER KONTEXT

30. Januar 1933:

• Machtergreifung Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP)

• Nationalsozialistische Ideologie: „Rassenlehre“ Verfolgung und „Vernichtung“ von Minderheiten (u.a. Juden, Sinti und Roma, Homosexuelle, Menschen mit Behinderung)

1933 - 1945 Judenverfolgung

1. Phase: Ausgrenzung, Hetze, Terror, Ausschluss aus Sportvereinen, Ausschluss aus Universitäten, Boykott jüdischer Geschäfte

2. Phase: Vielzahl an Gesetzen gegen die Juden, u.a. werden ihnen Staatsangehörigkeit und Grundrechte entzogen

3. Phase: Einengung und Kontrolle der jüdischen Lebensverhältnisse 8./ 9. November 1938: Reichspogromnacht, Synagogen in Brand gesteckt, jüdische Geschäfte zerstört

4. Phase: „Holocaust“ (besser: Shoa) die „systematische Vernichtung der jüdischen Rasse“ (Wannsee-Konferenz), Menschen jüdischen Glaubens wurden in Konzentrationslager deportiert und ermordet

1939 - 1945 Zweiter Weltkrieg

• Besetzung u.a. der Niederlande durch die Deutschen

• Über 6.000.000 Menschen jüdischen Glaubens wurden in Deutschland von den Nationalsozialisten ermordet

• Insgesamt verloren durch den Krieg über 60.000.000 Menschen ihr Leben (etwa 3 % der damaligen Weltbevölkerung)

Titelthema 22 Leonarda 1/2023

Familienfoto: Joop Levy mit seinen Eltern

Zustand des Unterschlupfes und die unglaubliche Angst, jeden Moment entdeckt zu werden. Es sind Dinge, die ein Kind in seinen Ausmaßen gar nicht begreifen kann; doch berichtet Herr Levy davon, dass er immer die Angst seiner Mutter spürte und sie auf ihn übertragen wurde. Er erkundigt sich interessiert bei uns, ob wir auch verstanden haben, wie die Situation des Untertauchens in diesem Versteck gewesen war und was wir noch erfahren wollen - wir sitzen im Klassenraum, konfrontiert mit seiner Vergangenheit. Wir sind nach seiner eindringlichen Erzählung seltsam gebremst; hatten wir doch zuvor unzählige Fragen notiert, finden wir jetzt nur schwer Worte. Seine Freundlichkeit beschämt mich. „Ihr habt alle gute Fragen“, lobt er uns - und dabei sitze ich hier und bin von der Situation überfordert; zu viel - zu wenig - zu nahzu distanziert?

Er spricht davon, dass „es allgemein bekannt [sei], dass die Nazis im Zweiten Weltkrieg viel Elend angerichtet haben“; ich muss durchatmen bei einer solchen Darstellung eines Überlebenden. So haben doch über 6 Millionen jüdische Menschen durch die Nazis ihr Leben verloren.

Wie sehr er bemüht darum ist, uns nicht zu verschrecken und ich empfinde es als sehr bemerkenswert, wie er uns die Situation ganz ohne Wut darstellt, und das, obwohl ihm so schreckliche Dinge widerfahren sind.

Er berichtet von „den Nazis“, schildert die politische Situation der Zeit der Machtergreifung und in mir reift der Gedanke, dass er damit die Menschen meint, deren Enkel und Urenkel wir sind. Und doch traut sich eine von uns DIE Frage zu stellen: „Wie war denn danach ihre Beziehung zu Deutschland oder zu Deutschen im Allgemeinen?“

Herr Levy antwortet: „Wir sind jetzt 75 Jahre nach dem Krieg und ihr habt alle den Krieg nicht mitgemacht und es wäre nicht fair und ehrlich, wenn ich euch da beschuldigen würde.“

Er erläutert, dass es am Anfang in den Niederlanden große Vorbehalte gegenüber Deutschland und den Deutschen gegeben habe. Allerdings meint er, diese seien mittlerweile verschwunden und es wäre uns gegenüber unfair, weiter an ihnen festzuhalten. Ich finde es schwierig, mir vorzustellen, wie ich damit umgehen würde. Einerseits hat er ja recht, wir haben ihm das nicht angetan, doch andererseits stellt sich mir die Frage: Könnte ich das einfach so vergeben? Würde ich es nicht den Leuten des Landes anmaßen? Doch vielleicht ist es genau deshalb seine Mission geworden, diese ,Aufklärarbeit’ auch in Deutschland zu leisten. Ihm wurde seine gesamte Freiheit entzogen und damit dies nie mehr passieren kann, teilt er seine Geschichte - gerade im Täter-

land. Herr Levy und seine Familie mussten alles aufgeben. Sie besaßen nichts mehr: Keine Güter, keine Rechte - keine Freiheit. Die Nationalsozialisten hatten ihnen alles genommen, ihr Leben sollten sie nicht auch noch kriegen. Kann ich mir das ernsthaft vorstellen? Kann ich überhaupt eine solche Situation der Ungewissheit und des totalen Freiheitsentzugs aus der anderen Perspektive, mit zeitlichem Abstand und dem Wissen über die schreckliche Zeit des Nationalsozialismus nachempfinden? Oder ist es schlichtweg anmaßend Herrn Levys erfahrenen Freiheitsentzug mit einem möglichen Freiheitsentzug in unserer heutigen Gesellschaft zu vergleichen?

Während des Gesprächs mit Joop Levy schwirren mir viele Fragen im Kopf herum, auf die ich keine Antworten finde.

Abschließend können wir uns sogar auch über einen Gedanken mit Herrn Levy austauschen, der zurzeit allgegenwärtig ist. Durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ist ein Krieg ganz nah gerückt. Unser Leben, unsere Lebenswahrnehmung ist seit dem 24. Februar 2022 verändert. Krieg bringt immer Einschränkung, Verzicht, Gräuel und den Verlust von Freiheit mit sich - egal, in welcher Zeit. Herr Levy sagt, er fühle sich in seine „Versteckgeschichte“ zurückversetzt, wenn er heute die schrecklichen Bilder von Raketen in der Ukraine im Fernsehen sieht. Ein schrecklicher Gedanke, dass es - so nah - wieder Krieg in Europa gibt und so viele Menschen wieder leiden müssen, wie es auch Herr Levy getan hat. Seine Wünsche an unsere Generation: Dass es niemals wieder Krieg gibt, keinen Hass, gutes Leben in Frieden und Wohlstand. Alles Gute für Euch!

Joop Levy erzählt uns, dass er schon in über 300 Schulen war und seine Geschichte verbreitet hat. Es überkommt mich ein großes Gefühl der Ehre, das zu erleben und damit ein Teil der Erinnerungskultur zu sein. Nicht bloß, dass wir von seiner Geschichte erfahren, sondern auch die Chance

»Vielleicht das letzte Gespräch ... Ich denke, dass ihr die letzte Klasse seid ... Ihr seid die Letzten....«

1/2023 Leonarda 23 Titelthema

Foto: Onderduikmuseum Aalten

hatten, unsere eigenen Fragen zu stellen und somit eine Verbindung zu Herrn Levy zu schaffen. Es ist eine Ehre, dass wir nicht bloß die Zuhörenden waren, sondern auch aktiv in den Austausch mit Herrn Levy gehen durften. So sichert unser ,Zuhörendürfen’ und die Fragerunde - zumal in einer aufgezeichneten Videokonferenz - einen Teil der universellen Vergangenheit und vergrößert die Chance, dass unsere demokratische Freiheit in einem gelebten unangreifbaren Artikel 1 des Grundgesetzes Bestand haben möge.

Während des Interviews empfinde ich unendlichen Respekt vor seiner psychischen Belastbarkeit. Seine Intention ist doch bloß Aufklärung und die Vermittlung von Wissen. Doch muss er dafür immer wieder mit seinen Erzählungen seine schreckliche Vergangenheit durchleben. Er verdrängt seine Erlebnisse nicht oder verbannt sie ins Private, sondern durchlebt sie zum Nutzen aller - vor allem der jüngeren Generationen - in seinen Berichten immer wieder erneut. Als er nun gegen Ende des Interviews nahezu beiläufig erwähnt, wir seien wahrscheinlich die letzte Klasse, mit der er sprechen würde, muss ich schlucken. Der Gedanke, dass vermutlich bald nur eine Erinnerung bestehen bleibt, ist schwer zu ertragen. Haben wir die richtigen Fragen gestellt? Werden die Erinnerungen an Herrn Levy und die Zeit des Zweiten Weltkrieges bestehen bleiben? Mir wird bewusst, dass es nun unsere Verantwortung sein wird, die Erinnerung an die Gräueltaten im Zweiten Weltkrieg aufrecht zu erhalten; ein komisches Gefühl. Was ist also Freiheit? Nach Herrn Levys Erzählungen wird mir immer klarer, dass Freiheit nicht definiert werden kann. Sie ist abstrakt und immer relativ. Nach dem totalen Entzug ebendieser ist das Freiheitsgefühl ein ganz anderes als das unsere. Es ist nahezu unvorstellbar, welche Gefühle Herrn Levy durchströmt haben müssen, als er die Freiheit wieder erlangte.

So sagte auch schon Jean Paul: „Freiheit ist ein Gut, dessen Dasein weniger Vergnügen bringt als seine Abwesenheit Schmerzen.“

Uns sollte stets bewusst sein, wie vulnerabel und labil Freiheit doch ist. Sie ist schützenswert -auch in Deutschlandund wir sollten uns dessen bewusster werden. Das Gespräch mit Joop Levy lässt mich beeindruckt von seinem Lebenswillen zurück. Ich bin zutiefst dankbar, dass er sein persönliches Erleben mit uns - vielleicht zum letzten Malgeteilt hat. Dies trägt dazu bei, den Grad an Freiheit, den wir haben, wertzuschätzen.

Um Joop Levis Wünsche an unsere Generation zu wiederholen:

„Dass es niemals wieder Krieg gibt, keinen Hass, gutes Leben in Frieden und Wohlstand.

Alles Gute für Euch!“

IMPRESSUM

ANSCHRIFT

Leonarda – Schüler:innenmagazin

Leonardo-da-Vinci-Gymnasium Nippes Blücherstraße 15-17

50733, Köln

E-Mail: info@leonarda.koeln

Internet: www.leonarda.koeln

GRÜNDUNG

September 2021

CHEFREDAKTION

Nino Nicodemo (Vorsitzender)

Lotte A. L. Matull, Lars Beier, Toni Ritzenhoff, Wilma Klabunde

ERWEITERTE REDAKTION

Emily Zeinar, Ruby Katharina Milla, Alva Wergen, Pauline Stoffels

KOORDINATION

Julia Gramberg de Mendoza, Ricarda Langen

REDAKTIONELLE / SONSTIGE MITWIRKUNG

Lennart Krieger / Christof Klute, Judiana Ebinghaus, Nuria Segui

VERANTWORTLICHE/ AUTOR:INNEN IN DEN RESSORTS

TITELTHEMA: Emily Zeinar, Ruby Katharina Milla, Lotte A. L. Matull, Kaan Dinc, Jana Stojceska, Karla Minor, Emily Schnabel, Nina Kümmel, Mona Päffgen, Charlotte Overbeck, Johanna Schreiber, Lara Tatas, Theo Brune

COURAGE: Sophia Rieger

POLITIK UND GESELLSCHAFT: Klara Dörrwächter, Wilma Klabunde, Alva Wergen, Lotte

A. L. Matull, Lars Beier, Emily Zeinar, Marie Weranek, Diana Adamska

KOLUMNE: Lars Beier

STUFENFAHRTEN: Juli Kevenhörster, Noemi Hewaliyanage, Nike Heindrichs, Greta Gröning, Maya Feuerstein und Antonia Mia Heinke Pfeil; der S-Q2-Kurs von Nuria Segui

INTERVIEW LEHRER:IN: Klara Dörrwächter, Tami von Cysewski

KUNST UND KULTUR: Ruby Katharina Milla, Alva Wergen, Melda Atasay, Yeliz Özkan

WAS IST…? Toni Ritzenhoff, Ruby Katharina Milla

SCHULLEBEN: Pauline Stoffels, Marlene Küppers, Mila Verir, Jana Pinkert (SV-Aktuell)

DIE PARAGRAPHEN: Luis Chimienti

EX-LEOS: Olivia Kirmanidis, Emily Zeinar

LEKTORAT

Julia Gramberg de Mendoza, Ricarda Langen

LAYOUT

Ricarda Langen, Marcus Schmidt (Eltern-Engagement)

LEONARDA-LOGO

Daniela Goldman (Eltern-Engagement)

TITELBILD

Ekin Bakis

DRUCK

Buch-und Offsetdruckerei Häuser KG

Venloer Straße 1271

50829 Köln

REDAKTIONSLEITUNG DIGITAL

Nino Nicodemo

Titelthema 24 Leonarda 1/2023

Freiheit im Netz

Im Rahmen des Themas „Digitale Medien und ihr Einfluss auf Kommunikation“ haben sich die Schüler:innen des EF Kurses GK 5 von Frau Ebinghaus mit den Chancen und Herausforderungen digitaler Medien innerhalb und außerhalb der Schule beschäftigt.

Lara Tatas / Theo Brune

Charlotte Overbeck / Johanna Schreiber

Nina Kümmel / Mona Päffgen

Lara Tatas / Theo Brune

Charlotte Overbeck / Johanna Schreiber

Nina Kümmel / Mona Päffgen

1/2023 Leonarda 25 Titelthema

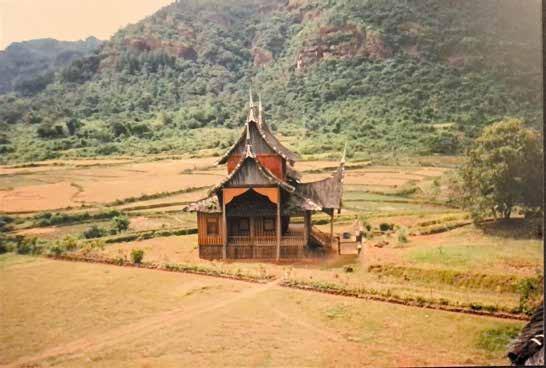

Chile - Ein Land voller Gegensätze

von Emily Schnabel

Zeitsprung. April 2021. Corona in der Hochphase, ich gehe noch zur Schule und habe noch Spanischunterricht. Unser nächstes Thema auf dem Lehrplan: die chilenische Diktatur von 1973-1989. Wir schauen Dokumentationen, lernen Vokabeln wie "golpe de estado" (Staatsstreich) und "dictadura" (selbsterklärend), lesen und analysieren Geschichten von Menschen, die in der Diktatur gelebt haben. Das Thema Chile berührt, macht wütend und stimmt nachdenklich. Das Land ist der Inbegriff für den Kampf um Freiheit und die Selbstbefreiung einer Nation von ihrem Unterdrücker.

Seitdem ich diesen Sommer jemanden kennenlernte, dessen Familie aus Chile stammt, denke ich häufig an die Spanischstunden zurück. Mein Kopf ist voller Bilder, ich denke viel über Chile nach und die Stunden, die unser Spanischkurs damit verbracht hat, über Salvador Allendes letzte Rede zu sprechen und auch die aktuelle politische Situation bzw. die Präsidentschaftswahlen Ende letzten Jahres zu beleuchten. Vor meinem Auge erscheinen verschwommen Menschenmassen, wütende Demonstrant:innen, entflammt in der Entschlossenheit, ihr Land zu verändern. Es sind Student:innen, überwiegend junge Leute. Unter ihnen finden sich Vetreter:innen aller Gesellschaftsklassen und sie alle erheben sich

gegen staatliche Unterdrückung.

Ich denke an Filmszenen aus dem Film No! über die chilenische Volksabstimmung im Jahr 1988, junge Frauen und Männer in verrauchten Kellern, die im Untergrund einen Plan entwickeln, um die Demokratie des Landes wiederherzustellen. Widerstand und Rebellion, politischer Kampfgeist, Freiheit, Revolution!

Ich muss auch an all die Menschen denken, die im Laufe der Diktatur aus eben diesen Gründen verschwunden sind. (Und an die Femizidrate* Südamerikas und eines meiner Lieblingslieder, das sich genau mit dem Thema beschäftigt: "Canción sin miedo" („Lied ohne Angst“) von der mexikanischen Sängerin Vivir Quintana).

Chile, un país de contrastes. Besonders im Nachhinein kann ich den Titel, den das Kapitel "Chile" im Spanischbuch trägt, nachvollziehen.

Dass dieses Land ein Land der Gegensätze ist, zeigen auch die jüngsten Präsidentschaftswahlergebnisse: Gabriel Boric, Kandidat der Partei Convergencia Social, gewinnt mit 56 % der Stimmen; die konservative Opposition unterliegt mit 44 %.

Ich habe recherchiert, um dieses gespaltene Land besser zu verstehen, habe versucht, die wichtigsten historischen Prozesse und Ereignisse zusammenzufassen (Siehe Kasten „Zur Geschichte Chiles“).

Foto: Unsplash / Daniel M. Titelthema 26 Leonarda 1/2023

*Femizid: Tötung von Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts

Zur Geschichte Chiles

Wie jedes Land Südamerikas war auch Chile einst indigen bevölkert. Zwischen 1536 und 1540 wird das Land von den Spanier:innen, den sogenannten "Conquistadores" kolonialisiert. Im Jahre 1818 gewinnen die Freiheitskämpfer:innen Chiles den Unabhängigkeitskrieg und befreien sich so aus den Fängen der Kolonialmacht Spanien. Daraufhin folgen Jahre der wirtschaftlichen Instabilität, die bis in die erste Hälfte des 21. Jahrhunderts andauern. Während die chilenische Oberschicht um ihre Macht fürchtet, begehren die Arbeiter:innen auf. Sie fordern mehr Geld, Land und Teilhabe.

Im Jahre 1970 sollte sich alles ändern. Salvador Allende wird am 4. September zum Präsidenten gewählt. Er ist Sozialist und gewinnt mit nur knapp einem Prozent Vorsprung gegen seine Gegner:innen der politischen Rechten. Das Land ist gespalten. Unterstützer:innen Allendes werden im Nachhinein sagen, die Zeit seiner Regierung sei "die glücklichste in der Geschichte Chiles gewesen". Allende versucht mit demokratischen Mitteln, Chile in ein sozialistisches System hineinzuführen. Seine Partei, die Unidad Popular, legt Miet- und Lebensmittelpreise staatlich fest, führt kostenfreie Schulbildung sowie ein Gesundheitssystem für alle ein. Banken sollen verstaatlicht werden. Auf diese Weise will die Partei den Kapitalismus überwinden. Untere Klassen der Gesellschaft, Arbeiter:innen und die Ärmsten der Armen sollen gesellschaftliches und politisches Mitspracherecht erlangen.

Jede:r soll eine Chance auf ein würdiges Leben bekommen. Salvador Allende ist für viele, besonders für junge Leute, ein Symbol der autonomen Freiheit und der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Da Allende nur knapp mehr als die Hälfte des Landes für sich überzeugen kann, stehen seine marxistischen Ansichten sowie die linke Politik der Unidad Popular bei seinen Gegner:innen stark in der Kritik. Chile ist gespalten. So erfolgreich die Anfangszeit der Regierung Salvador Allendes verläuft, so muss sie sich dennoch mit aufkommenden Problemen auseinandersetzen. Die Inflation nimmt stetig zu und die Arbeitslosigkeit steigt. Allende will

den Kupferbergbau, einer der wichtigsten Wirtschaftszweige Chiles, verstaatlichen. Dieser war früher im Besitz der USA. Die Linke Chiles fordert radikale Reformen, die Rechte in ihrer antikommunistischen Grundhaltung spricht sich dagegen aus. Die USA unterstützt auch aus Eigeninteresse die Opposition Allendes, welche letztendlich den Staatsstreich und den Tod des damals 65-jährigen Präsidenten herbeiführt.

Am 11. September 1973 kommt es zum Putsch. Durch Unterstützung der USA erhebt sich das Militär gegen die Regierung. Bomben fallen auf den Präsidentenpalast. Allende hält seine letzte Rede über das Radio an seine Nation, spricht ihnen Mut zu. "(...) Ich werde nicht zurücktreten. In eine historische Situation gestellt, werde ich meine Loyalität gegenüber dem Volk mit meinem Leben bezahlen. (...) Radio Magallanes wird sicherlich zum Schweigen gebracht werden und der ruhige Ton meiner Stimme wird euch nicht mehr erreichen. Das macht nichts, ihr werdet sie weiter hören, ich werde immer mit euch sein (...). Es lebe Chile! Es lebe das Volk! Es leben die Werktätigen! Das sind meine letzten Worte und ich habe die Gewissheit, dass mein Opfer nicht vergeblich sein wird (...)."

Man hört Bomben fallen, das Signal bricht ab. Salvador Allende ist tot und mit ihm erlischt das Licht der Hoffnung auf ein freies Chile. Augusto Pinochet, ein Militärgeneral, wird der Diktator des Landes. Chiles Zukunft ist nicht länger der Sozialismus, sondern eine 17 Jahre andauernde Schreckensherrschaft, deren Ausmaße bis heute noch präsent sind. Während Pinochets Herrschaft werden die Unidad Popular sowie sämtliche andere linke Vereinigungen verboten, Menschenrechte werden eingeschränkt, Meinungsfreiheit gehört der Vergangenheit an. Diejenigen, die sich gegen Pinochet aussprechen, verschwinden und/oder werden ermordet.

Jahrelang kommt es im Land zu heftigen Protesten. Mehr als 35.000 Personen werden während der Diktatur gefoltert. Bis heute werden über 3.000 Menschen vermisst.

1/2023 Leonarda 27 Titelthema

Bei meinen Recherchen habe ich mir darüber Gedanken gemacht, was Freiheit ist. Freiheit ist ein komplexer Begriff. Für mich ist Freiheit ein sehr großes Wort, zu groß, um es für mich klar zu definieren. Zwischen persönlicher Freiheit und politischer Freiheit möchte ich differenzieren. Persönlich wünsche ich mir Meinungsfreiheit, Toleranz, Akzeptanz, gleiche Chancen für jede Person. Keine Pauschalisierungen mehr, keine marginalisierten Gruppen, freier Wille. Wenn ich jetzt auf Deutschland gucke, fällt mir hierzu viel Kritik ein. Ich bin oft wütend.

Mit Blick auf die politische Freiheit haben wir allerdings das Glück, in einer Demokratie zu leben mit einem Grundgesetz, dessen erster Artikel besagt: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Was für mich selbstverständlich ist, war für die Bevölkerung Chiles jahrelang unerreichbar. Aus diesem Grund bin ich besonders gespannt auf die Erfahrungen und Erlebnisse einer Person, 1969 geboren, die in dieser Diktatur aufgewachsen ist. Er stammt aus der Hauptstadt Santiago de Chile und hat sich bereit erklärt, anonym mit mir zu sprechen.

Was bedeutet Freiheit für dich?

Freiheit bedeutet für mich Demokratie. Demokratie war das Wichtigste. Wir haben das nie gelernt, wir konnten nie wählen.

Bist du selbst aktiv gewesen, um dir ein Stück deiner Freiheit zurückzuholen?

Während der Diktatur haben wir - oder ich zumindest mit meinen Waffen - für diese Demokratie gekämpft.

Was waren denn deine Waffen?

Einfach auf die Straße gehen. Das war gefährlich in dieser Zeit. Ich wurde zweimal von der Polizei festgenommen. Zweimal! Nur weil ich auf der Straße war gegen Pinochet. Einmal mit 17, einmal mit 18 oder 19. Das war noch gar nichts. In dieser Zeit wurden Leute ermordet.

Kannst du dich noch an die Zeit Allendes erinnern?

Als Allende ermordet wurde, war ich erst 4 Jahre alt. Ich weiß nicht mal mehr, ob ich den Putsch damals im Fernsehen gesehen habe. Es gibt einen Film darüber, „Chiles Krieg“, der war damals verboten und wird bis heute nicht im Fernsehen gezeigt. Es gibt einen Konsens: der Film ist nicht verboten, aber besser nicht zeigen!

Du warst eher jung damals. Wie hast du die Zeit wahrgenommen, das Aufwachsen in einer Diktatur?

Für mich war es eine komische Zeit. Ich war jung wie du und wollte Party machen, tanzen und auf Konzerte gehen und mich mit meinen Freunden treffen. Wir haben versucht, unser Leben so normal wie möglich zu leben. Obwohl so schlimme Sachen passiert sind. Wenn ich am Wochenende auf eine Party gehen wollte, konnte es sein, dass gleichzeitig eine große Demo auf der Straße war, wo auch Menschen ermordet wurden. Für mich war das normal, so komisch das auch klingt. Das war meine Realität.

Hattest du Schlüsselmomente, wo dir aufgefallen ist, dass hier so einiges schiefläuft? Wo du gemerkt hast, dass das, was passiert, nicht normal ist?

Als ich das erste Mal festgenommen wurde mit 17. Mit mir

haben sie ein 5 Jahre altes Kind festgenommen, einfach weil es auf der Straße war. Und ich habe gefragt, wieso sie dieses Kind festgenommen haben. Die Antwort: „Das ist ein Kommunist!“

Das Kind?

Ja. Das Kind hat nur geweint, die ganze Zeit. Es war mit seinem Vater auf der Straße, wahrscheinlich nicht mal auf der Demo. Weil es minderjährig war, wurde es mit uns festgenommen. Das ist nur ein Beispiel. Einmal war ich auf dem Nachhauseweg. Und plötzlich hat mir ein Soldat eine Waffe in den Rücken gedrückt und mich gefragt, was ich hier mache. Ich habe gesagt, dass ich nach Hause gehe. Er hat mich gefragt, wo ich wohne, und dann meinte er, ich soll schnell machen. Einfach so, mit einem richtigen Maschinengewehr. Solche Sachen sind oft passiert und das ist nicht normal. Und ich hatte Glück. Viele Leute wurden ermordet. Einfach so.

Auch Menschen, die du kanntest?

Ein Verwandter von uns war Journalist. Ich kannte ihn nicht persönlich, aber er hat Artikel geschrieben über die Diktatur, daraufhin wurde er ermordet.

Wie stand denn deine Familie damals zu Pinochet?

Ein Teil von meiner Familie war gegen Pinochet und ein Teil war zufrieden. In jeder Familie in Chile war das so. Die meisten Leute wie meine Eltern haben einfach nicht über Politik gesprochen. Die Menschen hatten so viel Angst!

Die ersten demokratischen Wahlen gab es erst im Jahr 1989. Wie ging es danach für euch weiter?

Am 5. Oktober gab es das plebiscito, die Volksabstimmung darüber, ob Pinochet an der Macht bleibt. Wenn du mich fragst, was Freiheit für mich ist: dieser Tag, diese Monate. Ich kann das nicht erklären, die Leute waren… es war einfach so schön! Aber das war auch nur ein Augenblick. Danach kam die Demokratie, aber es war keine richtige. Pinochet hatte, bis er gestorben ist, mit uns gemacht, was er wollte. Wir waren ein „demokratischer Staat“ und Pinochet hatte trotzdem so viel Macht, das war unglaublich.

Foto: Unsplash / nabih-e-navarro

Titelthema 28 Leonarda 1/2023

Bis heute wurde die chilenische Verfassung nicht geändert. Die aktuelle Verfassung ist immer noch die Pinochets. Die Regierung hat sich verändert, aber würdest du auch sagen, dass sich die Gesellschaft verändert hat?

Chile ist sehr materialistisch. Ein neuer Fernseher, teure Turnschuhe, das ist alles, was zählt. Es gibt kein Gemeinschaftsziel, das Wichtigste ist: „Ich!“. Nicht du, nicht wir, sondern ich. Das ist anders als damals. Die Leute kämpfen weniger für eine bessere Gemeinschaft wie Demokratie oder ein Gesundheitssystem. Nicht weil sie dumm sind. Die Diktatur hat sie dazu gebracht. Und wir leben immer noch mit Pinochets Verfassung. Diese Verfassung ist schrecklich, das ist reiner Neoliberalismus. Freiheit ist nicht nur Demokratie, sondern auch ein Land, indem nicht nur das Geld wichtig ist.

Wie sieht die Lage denn aktuell aus? Pinochet ist nun ja seit langem tot, die Gesellschaft weiterhin gespalten und es gibt viele große Proteste.

Ja, vor Jahren kam wieder Bewegung ins Land. Der Präsident Piñera ist für mich wie ein kleiner Diktator. Er hat wieder die Armee auf die Straße geschickt. Dann kam Corona, ein Ausnahmezustand. Um für „Sicherheit“ zu sorgen, hat die Regierung Menschen mit Waffen auf die Straße geschickt. Es war unglaublich! Die Leute durften nicht mehr das Haus verlassen. Corona wurde als Vorwand vorgeschoben, um die Demos und Proteste gegen die Regierung zu vermeiden.

Aber jetzt gibt es einen neuen Präsidenten, Gabriel Boric. Mit seinen 36 Jahren ist er der jüngste Präsident in der Geschichte des Landes.

Er war vor ca. zehn Jahren ein wichtiges Gesicht der Studentenbewegung. Alle fünf bis sechs Jahre gibt es in Chile eine große Studentenbewegung. Die letzte war auch erst vor kurzem. Die U-Bahn in Chile wurde um 30 Cent teurer und das hat zu einem großen Aufschrei geführt. Es ging nicht nur um die 30 Cent. Seit 30 Jahren leben wir in diesem schrecklichen System. Aber plötzlich waren es nicht nur die Studenten, sondern auch die Hausfrauen und Rentner, die sich in Bewegung gesetzt haben.

Das ist ja alles auch ein Ergebnis der Privatisierung. Das Klassensystem in Chile ist extrem. Es ist wie in einem Kastensystem. Du kannst den Kreis nicht durchbrechen. Bist du ganz unten, brauchst du Geld, um da wegzukommen. Studium, Ausbildung, das kann man sich nicht leisten. Auch wie du aussiehst, zählt. Bist du sehr weiß und siehst europäisch aus, sind deine Chancen besser. Siehst du indigen aus, dann viel weniger. Es ist auch ein sehr rassistisches System. Es gibt Stadtteile, wo nur Weiße wohnen. Diese Trennung ist das Gegenteil von Freiheit. Ich dachte immer, die Demokratie macht uns zu einem besseren Land, in dem alle die gleichen Chancen bekommen. Aber das ist nicht passiert. Ich hoffe, mit Boric ändert sich das. Die Situation ist aktuell unberechenbar und angespannt. Jeden Tag gibt es Demos und die Polizei ist sehr gewalttätig.

Das muss ein starker Kontrast für dich gewesen sein, deine erste Demo in Deutschland im Vergleich zu Chile. Meine erste Demo hier hat mich wirklich sehr überrascht. Die Leute singen und trinken Bier und es ist friedlich. In Chile ist das nicht so.

Die Leute sind also ein Produkt ihrer Umstände. War das auch der Grund, warum du dich letztendlich entschieden hast, das Land zu verlassen?

Ich habe an der Uni meine Frau kennengelernt, die aus Deutschland kommt. Ich war viel hier und als unser Kind drei Monate alt war, sind wir zurück nach Chile gegangen. Aber ich hatte auf einmal einen anderen Blick auf das Land. Alle wollten mehr Geld, Geld, Geld, und ich wollte nicht mit meinem Kind dort sein. Also sind wir wieder zurück nach Deutschland gezogen.

Denkst du an Chile noch als deine Heimat?

Kindheit ist für mich Heimat. Heimat ist meine Familie, mein Stadtteil, meine Straße, die Gerüche und Geräusche. Aber Chile? Ich vermisse vielleicht meinen Teil von Santiago, aber nicht Chile.

1/2023 Leonarda 29 Titelthema

Hintergrundfoto: Pexels / Pexels User

gemalt von Ceyda Nur Taka | 5D

Titelthema 30 Leonarda 1/2023

In den kommenden Jahren soll auf dem Leipziger Platz ein Denkmal für die Edelweißpiraten in Köln-Nippes entstehen, einer Gruppe unangepasster und teils oppositioneller Jugendliche zur Zeit des NS-Regimes. Unsere Schule soll für dieses Denkmal die Patenschaft übernehmen.

Edelweiß

von Sophia Rieger | Q2

Freiheit.

Hoch in den Bergen.

Abgegrenzt vom Dunklen dort unten, aber bewusst.

Denn hier zerstört es niemand.

Es ist frei von Leid und dem Bösen der Welt. Es lebt dort, wie und wo es ihm gefällt.

Weit weg von finsterer Nacht und Macht

Erblüht es selbst bei Eis und Schnee in voller Pracht.

Foto: Pixabay / Andreea Airinei 1/2023 Leonarda 31 Courage

Mitten im Krieg

Ein Interview mit der Kriegsreporterin Andrea Beer, ARD-Studio Kiew von Klara Dörrwächter und Wilma Klabunde|EF

Dezember 2022; Andrea Beer, seit November 2021 Korrespondentin in der Ukraine, konnte sich früher nie vorstellen, als Kriegsreporterin zu arbeiten, und berichtet uns nun von ihren Eindrücken und Erlebnissen im Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Sie erzählt, wie sich ihr Leben verändert hat, was ihre Motivation ist, jeden Tag weiterzumachen, und wie sie es als Journalistin auch mal schafft, Abstand von ihrem Beruf zu nehmen.

Wie würden Sie sich selbst und ihren Job beschreiben?

Mein Name ist Andrea Beer. Ich bin Korrespondentin in der Ukraine seit November 2021. Hier in der Ukraine berichten wir über aktuelle Sachen, z.B. heute am 21.12.2022 ist Wolodymyr Selenskyi, der Präsident des Staates, nach Washington D.C. in die USA geflogen und hat damit das Land das erste Mal nach dem russischen Angriff im Februar offiziell verlassen. Über so ein Ereignis berichten wir dann natürlich, dazu machen wir Beiträge, Live-Gespräche und Interviews mit allen möglichen Leuten. Dafür reisen wir viel im Land herum.

Sie haben ja sicherlich ab und an Momente, in denen Sie hinterfragen, was Sie tun. Deshalb ist unsere Frage, was Ihre Motivation war, den Job anzunehmen, und was sie jetzt motiviert, weiterzumachen?

Wir alle sollten immer mal wieder hinterfragen, was wir tun. Das ist auf jeden Fall wichtig. Eigentlich sollte ich als Korrespondentin ins Studio Moskau gehen. Es hat jedoch sehr viele Monate gedauert, eine Akkreditierung1 und ein Visum zu bekommen. Damals, im November 2021, hat die Ukraine noch zum ARD-Studio Moskau gehört. Ich wartete also in der Ukraine. Es war nie mein Ziel, Kriegsreporterin zu werden. Dann begann jedoch der russische Angriffskrieg auf das Land, in dem ich mich zu dem Zeitpunkt befand. Natürlich in einer anderen Dimension als der, in der er bereits seit 2014 herrschte. Wie motiviert man sich?

Ich denke, in allen Arbeitsformen oder an allen Berufen gibt es was, was man nicht so gerne macht und Dinge, die man besonders gerne macht. Und der Journalismus allgemein ist eine Arbeit, die Freude macht und sinnstiftend ist.

Wie verarbeiten Sie das, was Sie im Kriegsgebiet mitbekommen, bzw. schaffen es, Ihre persönlichen Eindrücke nicht zu sehr an sich herankommen zu lassen?

Meine Meinung ist, dass Empathie und eine bestimmte Haltung gegenüber der Welt im Journalismus sehr angebracht sind. Dazu zählt auch die Objektivität, natürlich soll man ausgewogen und wahrheitsgemäß berichten, was wir auch tun. Doch es gibt in meinem Beruf keine strikten, neutralen Herangehensweisen, wie eine Check-Up

»Es war nie mein Ziel, Kriegsreporterin zu werden, dann begann jedoch der russische Angriffskrieg.«

Liste. Natürlich habe ich als Journalistin eine bestimmte Haltung. Zu den Erfahrungen kann ich nur sagen, neulich zum Beispiel waren wir in Cherson2. Dort wurde gerade die russische Armee von der ukrainischen zurückgedrängt. In solchen Momenten kommt dann eben zum Vorschein, was dort während der Besatzung alles gelaufen ist: Menschen wurden gefoltert, grundlos und brutal, wurden umgebracht, Zivilist:innen wurden willkürlich erschossen - furchtbare Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen. All das haben die Menschen dort am eigenen Leib erfahren müssen. Mein Team und ich haben dort mit zwei jungen Männern gesprochen, vielleicht 18, 19 Jahre alt, die von den Russen lange eingesperrt worden waren. Die beiden haben sowohl körperliche als auch psychische Schäden davongetragen. Zu sehen, was diese Menschen alles ertragen mussten, war wirklich hart. Gleichzeitig hörten wir noch den Beschuss von Cherson, denn die russischen Soldaten standen noch auf der anderen Seite des Flusses. Mir persönlich hilft es dann immer sehr stark, mir ins Gedächtnis zu rufen, dass die Ukrainer:innen damit ja ebenfalls leben und umgehen müssen. Schon oft habe ich Menschen sagen gehört, dass sie es ungerecht und schlimm finden, was ihnen widerfährt, doch dass sie versuchen wollen, damit umzugehen und weiterzuleben. Die Jungen wurden durch Folter verletzt und lange Zeit in furchtbarer Kälte und ohne

Politik und Gesellschaft 32 Leonarda 1/2023

Kleidung gefangen gehalten. Wenn die das schaffen können, kann ich auch mit den Dingen umgehen. Es ist aber auch wichtig, mal Abstand zu nehmen von den Geschehnissen, sich einen schönen Abend zu machen, ins Kino zu gehen...

Wie schaffen Sie es, trotz all dem, was Sie täglich in Kiew mitbekommen, ihre Objektivität zu bewahren? Wir wollen informieren. Dazu befragen wir die verschiedenen Seiten und versuchen pluralistisch zu sein. Das heißt, wir fragen nicht immer diesel-

ben Leute, sondern holen unterschiedliche Meinungen ein. Wir werden oft gefragt: Wie geht es jetzt weiter mit dem Krieg? Was wird im Winter auf uns zukommen? Dazu gibt es unterschiedliche Thesen. Teils gut, teils nicht so gut begründet. Dann ist es wichtig, den Hörer:innen unterschiedliche Meinungen anzubieten. Sich zum Beispiel auf Umfragen zu beziehen und darzustellen, wie andere Menschen auf das Thema blicken. Der Journalismus ist ein Handwerk und hat ganz viele Punkte, an die man sich halten kann und mit denen man

arbeiten kann. Egal, ob man in der Unterhaltung, Politik, Innen- oder Außenpolitik, tätig ist. Man kann sich immer an diese Punkte halten. Journalismus, das können wirklich alle, die Lust darauf haben, machen. Wir sind keine außergewöhnlich mutigen oder außergewöhnlich schlauen Menschen. Wir sind normale Menschen und das Handwerk Journalismus kann man lernen. Ja, man muss seriös bleiben. Klar, man muss sich anstrengen und sich darüber bewusst sein, dass das Information ist, aus der sich die anderen eine Meinung bilden sollen.

Haben Sie manchmal selbst Angst?

Als ich zu Beginn der Invasion die ersten Geräusche des Krieges hörte, die ich ja dadurch, dass ich keine geübte Kriegsreporterin bin, nicht gewohnt war, fand ich diese schon sehr furchteinflößend. Doch ich muss gestehen, dass ich am 24. Februar zuerst gar nicht verstanden habe, was hier vor sich geht. Inzwischen kenne ich die Geräusche besser, kenne mich generell auch besser dort aus und kann zum Glück immer Leute fragen, wenn ich mal etwas nicht verstehe. Was außerdem verrückt klingt, was aber wirklich stimmt, ist, dass man sich an die Kriegsgeräusche gewöhnt. Das sagen viele Leute. Auch die Leute in der Ukraine haben noch einen Alltag, trotz all der schrecklichen Sachen, die dort geschehen. Den habe ich als Reporterin natürlich auch. Man muss eher aufpassen, dass man nicht leichtsinnig wird. Mir ist zum Glück bisher noch nichts Schlimmeres passiert, aber so muss ich auch darauf achten, nicht fahrlässig zu werden. So denke ich, dass es sogar wichtig ist, in meiner Position ab und zu Angst zu haben, um sich dem bewusst zu sein, was passieren kann. Wenn wir in einem Gebiet arbeiten, in dem man mit Gefahren rechnen kann, dann tun wir wirklich nur das Nötigste und gehen dann wieder, weil es sonst einfach zu riskant wird.

Wie weit würden Sie für den Journalismus gehen? Welche Risiken würden Sie dafür in Kauf nehmen? Das ist aber eine schwierige Frage. Umgekehrt: Ist man sich der Risiken, die man im Leben eingeht, überhaupt immer bewusst? Geht man nicht doch

Foto: Andrea Beer

1/2023 Leonarda 33 Politik und Gesellschaft

„Welt hilf uns!“ - Verhülltes Denkmal vor dem Michaelskloster in Kiew

Exhumierung im Wald von Isjum

Exhumierung im Wald von Isjum

Politik und Gesellschaft 34 Leonarda 1/2023

Fotos: Andrea Beer

1/2023 Leonarda 35 Politik und Gesellschaft

Denys und Danja vor dem Gebäude in Cherson in dem sie brutal gefoltert wurden. Fast zwei Monate waren sie dort eingesperrt.

mal über die Gleise? Oder macht man nicht doch mal Dinge, die man nicht tun sollte? Ich denke, ja. Grundsätzlich würde ich natürlich sagen -das ist aber schon eine abgedroschene Phrasekeine Geschichte ist es wert, dass man dafür stirbt. Denn wer macht dann die Geschichte? Dadurch, dass wir in der Ukraine arbeiten, gehen wir aufgrund der Raketen- und Drohnenangriffe ein gewisses Risiko ein. Gleichzeitig ist das Land sehr groß. Abseits der Front ist die Gefahr also nicht so groß. Ich möchte nicht sterben, sondern lieber leben und ich möchte meine Arbeit machen. Also habe ich nicht vor, ein Risiko einzugehen, bei dem ich sterbe. Sie lassen sich jedoch nicht vollständig vermeiden. Deshalb ist es wichtig, ein verlässliches Team zu haben und sich im Vorhinein gut darüber zu informieren, wo man hingeht. Es gibt Leute, die sehr riskant arbeiten, und es gibt auch Journalist:innen, die in der Ukraine und in anderen Ländern ums Leben gekommen sind. Und das möchte niemand. Aber es passiert und es wird wahrscheinlich auch weiterhin passieren. Denn wo geschossen wird, besteht eben dieses Risiko. Ich kann

ihnen nicht sagen, dass ich jetzt gerne in Cherson am Fluss stehen würde, um mal zu schauen, wie die russische Artillerie aussieht. Andere würden es vielleicht machen.

Inwiefern, denken Sie, unterscheidet sich Ihre Sicht auf den Krieg von unserer hier in Deutschland/Köln? Ich denke, dass sie sich sicherlich schon unterscheidet, weil ich in dem Land lebe. Dadurch habe ich ganz andere Eindrücke und Erlebnisse. Ich reise sehr viel im Land herum - vor allem im Süden und Osten, im Norden nur ein wenig und der Westen kommt leider etwas zu kurz momentan. Aber durch das bloße „Hiersein“ habe ich einen anderen Blick auf die Dinge und wahrscheinlich mehr Verständnis für die ukrainische Haltung, auch wenn ich dazu sagen muss, dass ich dieser natürlich nicht immer zu hundert Prozent zustimme. Ein Land, das so stark unter Druck steht und um sein Überleben kämpft, hat natürlich auch perspektivisch gesehen große Probleme. Was mir neulich aufgefallen ist, ist dass man in Deutschland -es schien mir so- auch so leben kann,

als gäbe es den Krieg hier nicht. Die Nachrichten informieren viel darüber, doch wenn man diese mal ausschaltet, könnte man in Deutschland, so hatte ich den Eindruck, die Geschehnisse in der Ukraine ganz gut ausblenden. Und auf die Idee würde ich hier natürlich niemals kommen. Ich könnte es gar nicht. So viele Menschen sind ums Leben gekommen, 6.000 Zivilist:innen gestorben, tausend Verletzte, wobei die Zahlen vermutlich noch viel höher sind, Soldaten und Soldatinnen sind ums Leben gekommen, Gebäude wurden zerstört, Kindergärten. Krankenhäuser und Schulen ebenfalls. Für mich ist der Krieg hier Realität, weil ich ihn tagtäglich mitbekomme. Deshalb denke ich schon, dass ich eine etwas andere Sicht habe als ich sie vielleicht in Deutschland hätte.

Sie haben gerade angedeutet, dass man den Krieg in Deutschland einfach wegschieben kann. Vermissen Sie es manchmal, die Möglichkeit zu haben, die Nachrichten einfach abschalten zu können?

Ich mach es einfach ab und zu, denn ich habe ja auch mal frei und Urlaub

Foto: Andrea Beer

Politik und Gesellschaft 36 Leonarda 1/2023

Am Silvestertag schlug hier eine russische Rakete ein. Dieser Mann steht in den Tr ümmern seiner Existenz. Seine Frau kam ums Leben.

und arbeite nicht 24 Stunden am Tag, das wäre auch gar nicht gesund. Deswegen achte ich darauf, dass ich auch andere Sachen mache: zum Sport gehen oder ins Kino, um mir die Motivation und Energie, das alles zu machen, zu erhalten. Auch die anderen Kolleg:innen schauen, dass wir auch mal Feierabend machen. Was nicht heißt, dass wir vergessen, dass im Donbas Menschen sterben. Natürlich denken wir daran. Es wird durch die Pausen nicht relativiert oder weniger wichtig.

Wie hat sich Ihr Leben in den letzten Monaten seit Kriegsbeginn verändert?

Es hat sich grundlegend verändert. Früher konnte ich zum Beispiel noch das Verkehrsmittel aussuchen, mit dem ich nach Deutschland reisen kann. Das kann ich jetzt nicht mehr. Es gibt keine zivile Luftfahrt. Wenn ich also jetzt von der Ukraine aus irgendwohin fahre, dann muss ich entweder mit dem Auto oder mit dem Zug fahren. Ich brauche dann entweder einen langen Tag von fünf Uhr morgens bis 24 Uhr, bis ich über Polen in Deutschland bin oder sogar zwei Tage. Auch

die Arbeit im Landesinneren ist anders geworden. Vorher gab es auch Krieg und Besatzung in Donbas3, aber meine ukrainische Kollegin und ich konnten einfach losfahren, unsere Geschichten machen, auf Recherche gehen. Jetzt reise ich nicht mehr einfach los Richtung Süden, sondern informiere mich über die Lage. Die Arbeit ist weniger frei geworden seit der Großinvasion. Man muss damit rechnen, dass es Beschuss und Raketen gibt. Das Internet und der Strom sind ein großes Problem geworden. Eigentlich kann man über eine App nachschauen, wann die eigene Wohnung Strom hat, aber darauf kann man sich auch nicht immer verlassen. Der Strom kann trotzdem weg sein. Ab und zu gibt es kein Wasser, keine Heizung. Aber dennoch habe ich ja eine Wohnung, in der ich leben kann. Andere haben nicht mal mehr ein Zuhause. Die Menschen sind dadurch sehr belastet und haben ein großes, schwieriges Thema zu lösen, nämlich Nachbar Russland. Denn den wird es immer geben, selbst wenn sich jetzt, wie im Moment gefordert wird, die russischen Truppen ganz zurückziehen würden, die ganze Ukraine räumen würden. Und der Nachbar wird im Moment als absolute Bedrohung empfunden. Viele Menschen, die geflohen sind, müssen sich jetzt überlegen, wo sie hin sollen, wo sie ihr Leben aufbauen. Es gibt ja auch viele Binnenflüchtlinge4. Das ganze Land ist durcheinander. Das spiegelt sich im Alltag von allen wider. Andererseits gibt es auch viele Inspirationen dadurch in Kunst, Kultur, Musik etc.

Hätten Sie sich früher, als Sie selbst zur Schule gegangen sind, vorstellen können, dass so eine Aufgabe einmal auf Sie zukommen würde? Nein, ich habe mir nie vorstellen können, dass ich mal mit einer Schutzweste und einem Helm herumlaufen würde und denken würde, ‚Oh, die russische Artillerie ist jetzt aber laut‘. Ganz sicher nicht. Ich habe mir nie vorstellen können, dass ich einen Beruf haben würde, mit dem ich das Geld verdiene und die Miete zahle. Wie machen die anderen das denn eigentlich, dass sie ihr Leben scheinbar so gut im Griff haben und das alles schaffen? Wie soll ich das können, habe ich mich gefragt. Ich kann deswegen nur

alle ermutigen, alles auszuprobieren und zu denken: Die anderen sind nicht schlauer als ich und man kann alles schaffen. Wenn die Aufgaben, die man bekommt, einem liegen, dann schafft man die auch. Es gibt Sachen, die sind unmöglich, aber gerade was den Journalismus angeht, kann ich die Leute ermutigen, sich dem zuzuwenden und zu sagen: Überlasst es nicht den anderen, die angeblich cleverer sind - denn das sind sie nicht.

MEHR IM NETZ

Weitere Bilder von Andrea Beer findet ihr unter leonarda.koeln.

Andrea Beer

Korrespondentin, ARD-Studio Kiew

Andrea Beer arbeitet mit Unterbrechungen seit November 2021 als ARD-Korrespondentin in der Ukraine. Zuvor war sie als Korrespondentin im ARD-Studio Südosteuropa in Wien. Das Interview wurde im Dezember 2022 geführt und bezieht sich auf die damalige Situation. Stand heute (26.03.23) sind durch russische Angriffe mehr als 8.000 Zivilist:innen getötet worden. Quelle: Andrea Beer

1 Eine Akkreditierung ist die Zulassung, als Journalist:in über bestimmte Veranstaltungen/ Ereignisse berichten zu dürfen.

2 Cherson ist eine Seehafenstadt im Süden der Ukraine mit etwa 290.000 Einwohner:innen. Sie war von März bis November 2022 von der russischen Armee besetzt.

3 Der Donbas ist eine Region im Südosten der Ukraine und vereint die Regionen Donesk und Luhansk. Er grenzt an Russland.

4 Binnenflüchtlinge sind Menschen, die ihr Zuhause wegen Krieg oder anderen Gefahren verlassen mussten, jedoch innerhalb ihres Heimatlandes geflohen sind.

1/2023 Leonarda 37 Politik und Gesellschaft

Fern vom Glücksplaneten

von Diana Adamska | 5C

Meine Schule in der Ukraine heißt „Glücksplanet n°148“. Diese Schule ist sehr cool und ich mag meine Klasse. Ich habe sehr coole Klassenkameraden. Es ist schade, dass der Krieg angefangen hat. Ich habe sie seit acht Monaten nicht gesehen… In der Ukraine war alles gut, aber jetzt in Deutschland ist alles schlecht und fremd für mich. Mein Vater ist nicht bei uns. Manchmal kommt er zu uns, aber nicht für lange. In Deutschland haben wir eine schöne Wohnung, aber in der Ukraine eine bessere.

Ich tanze gern. Hier kann ich besser tanzen. Wir haben ein schönes Tanzstudio gefunden. Aber ich war ein halbes Jahr nicht mehr auf Festivals, obwohl ich in Deutschland bessere Möglichkeiten habe zu tanzen als in der Ukraine. In Deutschland habe ich keine Freunde. Ich bin allein. Für mich ist das sehr traurig. In der Ukraine hatte ich viele Freunde, aber in Deutschland kann ich nicht normal Freunde finden. Ich weiß nicht, was ich weiter tun kann, aber bis der Krieg endet, sind wir hier.

Foto: Pixabay / krauseli

Foto: Pexels / kush kaushik Politik und Gesellschaft 38 Leonarda 1/2023

Proteste im Iran

Seit September 2022 gibt es im Iran heftige Demonstrationen.

Junge Frauen, vor allem Schülerinnen und Studentinnen, aber auch Männer protestieren für mehr Rechte wie zum Beispiel die Aufhebung der strengen Kleiderordnung für Frauen. Eine Form des Protests ist, dass sich die Frauen und Mädchen öffentlich ihre Haare abschneiden, sich nicht verschleiern und streiken. Während der Proteste fordern die Protestierenden lautstark das Ende der Islamischen Republik und die Absetzung des Diktators.

Im Iran herrscht ein strenges Rechtssystem mit harten Strafen wie Folter und der Todesstrafe. Das Islamische Regime verletzt die weltweit geltenden Menschenrechte durch Verordnung von Strafen wie das Blenden der Augen, Peitschenhiebe oder die Todesstrafe. Wenn eine Hinrichtung durchgeführt wird, dann in den frühen Morgenstunden kurz nach dem Aufruf zum Morgengebet. Seit dem Tod von Masha Amini stellen viele Iraner:innen ihre Regierung grundsätzlich in Frage und haben begonnen, sich zu wehren. Bisher ist keine Lösung der Konflikte in Sicht.

von Alva Wergen | 7B

von Alva Wergen | 7B

1/2023 Leonarda 39 Politik und Gesellschaft

Foto: Pixabay / Shimaabedinzade

Workshop: Raum für Soziales

von Wilma Klabunde | EF

von Wilma Klabunde | EF

Mit einem Koffer in der Hand und meinem Rucksack auf dem Rücken stehe ich am Gleis 13 des Münchener Hauptbahnhofs. In knapp einer Stunde würden die anderen ankommen. Wir hatten abgemacht, dass ich sie an ihrem Gleis abholen würde. Im Mai 2022 hatten wir uns online beim Social FellowshipProgramm von SOS-Kinderdorf in Kooperation mit ZEIT für die Schule kennengelernt, wo über 70 Schüler:innen teilgenommen hatten. Man konnte unter drei Workshops auswählen:

#SoSollSchuleSein - Wie soll der Unterricht von Morgen an deiner Schule aussehen?

#GemeinsamStark - Was können wir gemeinsam gegen Mobbing tun?

#RaumfürSoziales - Wie wollen sich Kinder und Jugendliche im digitalen Raum begegnen und austauschen?

Ich hatte mich beim Workshop #RaumfürSoziales angemeldet.

Der Workshop wurde von der Frage, wie Jugendliche dazu motiviert werden können, sich sozial zu engagieren, eingeleitet. Wir begannen damit, die Herausforderung zu identifizieren und das Kernproblem, die Zielgruppe und einen Lösungsvorschlag herauszuarbeiten. Das Kernproblem besteht darin, dass Organisationen und Institutionen Jugendliche selten mit einbeziehen. Das führt dazu, dass sie sich ausgeschlossen und nicht ernst genommen fühlen und das Interesse an wichtigen gesellschaftlichen Themen verlieren.

Die Zielgruppen sind die Jugendlichen und die Organisationen, zumal diese Verursacher des Problems sind. Den Lösungsvorschlag, das Problem an Schulen anzugehen, wo regelmäßig Jugendliche zusammenkommen, um gemeinsam zu lernen, konnten alle nachvollziehen. Um unseren Lösungsansatz zu konkretisieren, wurden wir in Vierergruppen eingeteilt und bekamen die Aufgabe, eine Präsentation zu erstellen und sie bis Ende des Monats einzuschicken.

Ich kam in eine Gruppe mit Rebecca, Riccardo und Ronja.