di LEGISLAZIONE TECNICA

Bimestrale per il Professionista tecnico e l’Amministrazione 4 |2025

PRATICA PROFESSIONALE

di LEGISLAZIONE TECNICA

Bimestrale per il Professionista tecnico e l’Amministrazione 4 |2025

PRATICA PROFESSIONALE

SCENARI

> LA (POSSIBILE) CONVERGENZA PARALLELA TRA STATO LEGITTIMO, FASCICOLO DEL FABBRICATO E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI EDILIZI

OSSERVATORIO PREZZI

> RIPRISTINO E PROTEZIONE DI FRONTALINI DI BALCONE IN CALCESTRUZZO ARMATO

ATTUALITÀ NORMATIVA

> BONUS EDILIZI, aliquote e massimali

> Applicazione NTC PREVIGENTI

AZIENDE, COMUNICATI, EVENTI

> Valsir

> Allplan

> Difech

> Consorzio Poroton

> Kerakoll

Geolite 40

FOCUS AMMINISTRAZIONI

> ACCESSO AGLI ATTI e riservatezza

> Cancellazione dall’albo

> Ordine professionale e DATA BREACH

> Affidamenti sotto 5.000 euro

Da più di un decennio Geolite, la linea di geomalte minerali di Kerakoll, rivoluziona il ripristino e il rinforzo del calcestruzzo armato mediante materiali innovativi realizzati con materie prime a basso impatto ambientale. Geolite garantisce ripristini monolitici ad elevata stabilità dimensionale e durabilità.

Kerakoll, la scelta per il tuo edificio più sicuro e protetto.

PUBBLICI. L’ANAC proroga l’utilizzo della piattaforma PCP

• Case study sul BIM per le infrastrutture: la strada regionale K2B in Svizzera (Allplan)

• Inerzia termica e risparmio energetico negli edifici (Consorzio Poroton)

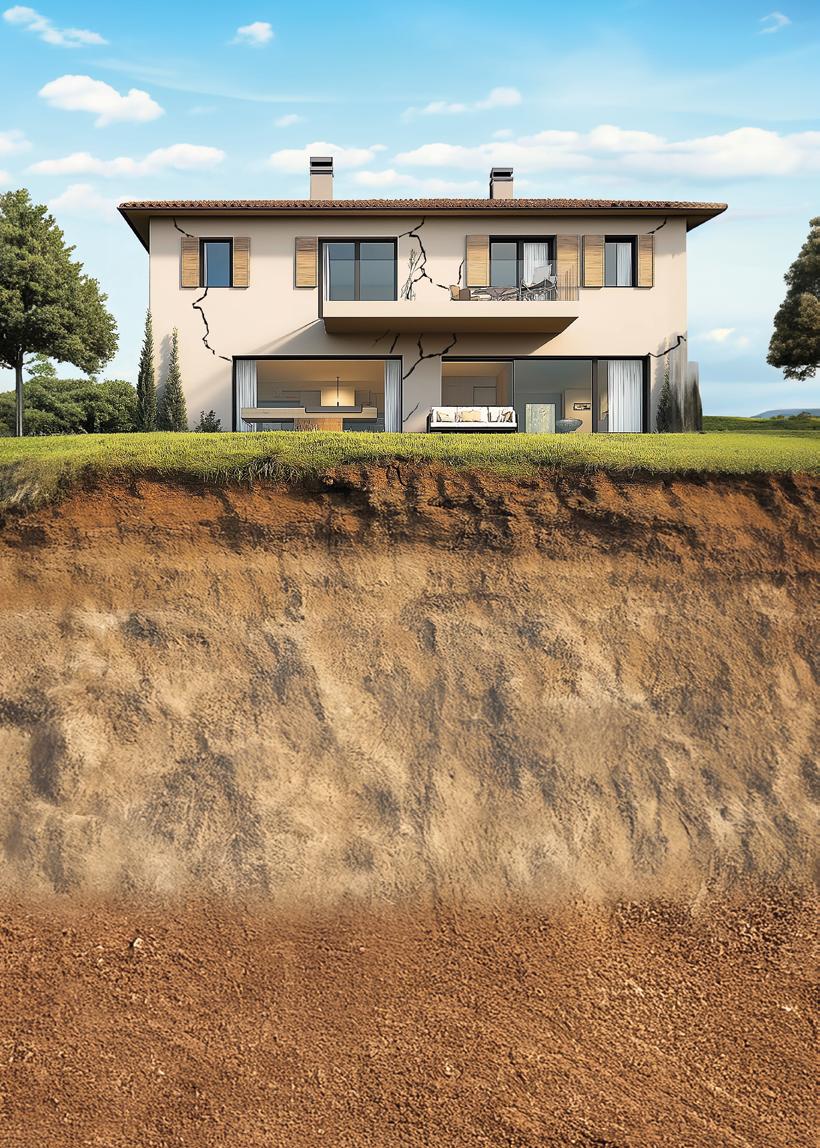

• Siccità e crepe nei muri, i rischi aumentano (Difech)

• Drenaggio sifonico delle acque piovane: innovazioni e vantaggi del sistema Rainplus (Valsir)

• Geolite di Kerakoll: da oltre 10 anni ripristini monolitici a durabilità garantita (Kerakoll)

Quaderni di Legislazione Tecnica

Pubblicazione bimestrale registrata al Tribunale di Roma, il 15.03.2012, al N. 70/2012

Redazione, amministrazione e distribuzione

Legislazione Tecnica s.r.l. Via dell’Architettura, 16 - 00144 Roma Tel. 06.5921743 Fax 06.5921068 www.legislazionetecnica.it

Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) n. 7520

Abbonamento annuale € 52,00

Numeri arretrati € 13,00

ASSOCIATA ALL’USPI

UNIONE STAMPA

PERIODICA ITALIANA

Servizio Clienti servizio.clienti@legislazionetecnica.it

Redazione redazione@legislazionetecnica.it

Direttore Responsabile

Piero de Paolis

Direttore Editoriale Dino de Paolis

Osservatorio Prezzi

Antonio Caligiuri, Daniele Marini

Progetto grafico e impaginazione Roberto Santecchia

Fotografie

Per le immagini non fornite dagli autori: stock.adobe.com

La Direzione rende noto che i contenuti, i pareri e le opinioni espresse negli articoli pubblicati rappresentano l’esclusivo pensiero degli autori, senza per questo aderire ad esse. La Direzione declina qualsiasi responsabilità derivante dalle affermazioni o dai contenuti forniti dagli autori, presenti nei suddetti articoli.

Concessionaria di Pubblicità AGICOM S.r.l. www.agicom.it - agicom@agicom.it

Tel. 06.9078285 - Fax 069079256

Quaderni di Legislazione Tecnica

Bimestrale per il Professionista

tecnico e l’Amministrazione

ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO DALLA SNA

CON DECRETO DEL PRESIDENTE SNA N. 100/2025

La disciplina sulla qualificazione delle stazioni appaltanti prevede che il personale dell’ente riceva una formazione finalizzata ad acquisire e mantenere le competenze per gestire ciascuna fase del ciclo dell’appalto pubblico.

L’Area Formazione di Legislazione Tecnica, a seguito dell’accreditamento ricevuto con Decreto n. 100/2025 del Presidente della SNA, garantisce l’erogazione di percorsi formativi utili per assicurare sia la formazione di base, sia la formazione specialistica, sia la formazione di aggiornamento.

Il calendario formativo offre variegate proposte a copertura dell’intero panorama normativo dei lavori pubblici, servizi e forniture che sono indirizzate sia a professionisti di area amministrativa, sia tecnica e sia legale.

Riportiamo di seguito la nostra prossima programmazione, segnalando che gli eventi possono essere fruiti nelle date già calendarizzate oppure possono essere organizzati in house presso PPAA, Enti e Società esclusivamente a beneficio del loro personale. Informazioni, iscrizioni e offerte personalizzate possono essere richieste alla Direzione e alla Segreteria dell’Area Formazione.

Formazione di base

Teoria e pratica dei contratti e degli appalti pubblici

Corso in fase di accreditamento – ID n. 2249278

dal 4 settembre al 25 settembre 2025

Formazione di base

Webinar | 21 ore

Teoria e pratica dei contratti e degli appalti pubblici

Corso in fase di accreditamento – ID n. 2249278

dal 30 settembre all’11 novembre 2025

Aggiornamento

Webinar | 21 ore

Il ciclo del contratto pubblico e il Project Management

Corso in fase di accreditamento – ID n. 2248091

dal 30 settembre al 9 dicembre 2025

Webinar | 31 ore

Formazione di base

RPCT e Responsabile della Funzione di Compliance

Anticorruzione: guida pratica agli adempimenti

Codice in fase di accreditamento SNA Id. 2247831

dal 2 ottobre al 20 novembre 2025

Webinar | 22 ore

Formazione di base

Le attività dei professionisti tecnici nella disciplina dei lavori pubblici

dopo il Nuovo Codice Appalti

Corso in fase di accreditamento – ID n. 2248197

dal 13 ottobre al 3 novembre 2025

Aggiornamento

Appalti pubblici e concessioni: ciclo del contratto e focus specifici

Corso in fase di accreditamento – ID n. 2248005

dal 16 ottobre all’11 dicembre 2025

Formazione di base

Webinar | 31 ore

La contabilità di cantiere

Strumenti contabili, monitoraggio, soggetti, esercitazioni

Corso in fase di accreditamento SNA Id. 2248242

dal 22 ottobre al 6 novembre 2025

Formazione di base

Direzione e controllo dei lavori pubblici

Webinar | 21 ore

Focus su ruolo del DL, contabilità, subappalto e sicurezza nel cantiere

Corso in fase di accreditamento – ID n. 2248141

dal 23 ottobre al 27 novembre 2025

Webinar | 21 ore

Formazione specialistica

Corso di formazione sul Project Management: didattica ed esercitazioni

Corso in fase di accreditamento – ID n. 2248166

dal 15 ottobre al 3 dicembre 2025

Formazione di base

Webinar | 61 ore

Appalti pubblici e concessioni: guida pratica alla contrattualistica pubblica

Corso in fase di accreditamento – ID n. 2249253

dal 16 ottobre al 20 novembre 2025

Contatti Area Formazione

Webinar | 21 ore

Aggiornamento

Webinar | 21 ore

Impostazione e gestione delle gare d’appalto: esercitazioni

Attività preparatorie alla gara, svolgimento della procedura e focus sugli accessi

Corso in fase di accreditamento SNA Id. 2249354

dal 25 novembre all’11 dicembre 2025

Formazione di base

La gestione della gara: profili applicativi

Webinar | 32 ore

Attività preparatorie all’affidamento, impostazione della procedura di gara, gestione della gara, disciplina degli accessi, subappalto

Corso in fase di accreditamento SNA Id. 2248218

dal 26 novembre al 16 dicembre 2025

Formazione di base

Webinar | 22 ore

Il Project Management per Pubbliche Amministrazioni, enti pubblici, enti controllati

Corso in fase di accreditamento SNA Id. 2313968

dal 12 gennaio al 2 marzo 2026

Webinar | 32 ore

email: direzione.areaformazione@legislazionetecnica.it

email: segreteria.corsi@legislazionetecnica.it

web: areaformazione.legislazionetecnica.it

Il ciclo del contratto pubblico tra normativa, Project Management e I.A.

Modulistica, predisposizione atti e casistica

Aggiornamento Corso in fase di accreditamento SNA Id. 2253250

dal 13 gennaio al 31 marzo 2026

Webinar | 61 ore

a cura di Roberto Gallia

Le vicende giudiziarie del comune di Milano hanno fagocitato qualunque altra notizia, facendo prevalere – come sempre – lo straordinario sull’ordinario.

In questo periodo, con l’avvio a regime dell’uso della modulistica aggiornata, ci si sarebbe aspettati un approfondimento dell’applicazione del salva-casa ai procedimenti abilitativi in edilizia.

Non tutte le Regioni hanno approvato il recepimento delle nuove disposizioni, e chi lo ha fatto ha inserito proprie indicazioni, senza preoccuparsi di correggere errori e inesattezze.

La generale indifferenza che, normalmente, accompagna le innovazioni in edilizia, questa volta è stata occultata dal grande scalpore suscitato dai provvedimenti della Magistratura sull’annosa questione dei grandi interventi di sostituzione edilizia realizzati a Milano nell’ultimo decennio.

In particolare, grande scandalo ha suscitato il (presunto) diverso orientamento del TAR di Milano e della Cassazione in merito alla legittimità di quanto edificato, con riferimento all’assenza di un piano particolareggiato.

Chi ha memoria e cultura non dovrebbe rimanre stupito e perplesso per le pronunce della Magistratura, il cui esame riguarda l’accertamento delle condizioni di legittimità dell’azione costruttiva, evitando di sindacare le scelte di sviluppo della città (che, in questo caso, l’amministrazione locale non ha avuto l’accortezza e il coraggio di esplicitare apertamente).

Nelle aree già edificate, l’opportunità di procedere alla pianificazione urbanistica, ovvero di intervenire con singole autorizzazioni edilizie, è un dibattito che risale nel tempo e che, in assenza di prescrizioni nella legge urbanistica nazionale, è stato variamente affrontato e risolto da diverse Regioni.

Su Milano ho detto più volte che avrebbero potuto evitare i casini nei quali si sono infilati se i progetti (che non discuto nel merito) fossero stati autorizzati tramite il permesso di costruire convenzionato; che costituisce, indubbiamente, una variante urbanistica puntuale.

Forse era troppo per i furbetti locali, che, anche in questo caso, confermano il costante abbinamento furbizia/ignoranza.

Se pensate che, parlando di abbinamento furbizia/ignoranza, mi riferisca ai provvedimenti di semplificazione normativa adottati negli ultimi vent’anni, avete azzeccato.

Non mi scandalizzo per l’urbanistica praticata anche tramite la regolamentazione edilizia.

Il piano regolatore generale, comunque denominato, è uno strumento che deve delineare scenari futuri, complesso sia nella definizione sia nell’aggiornamento.

Il permesso di costruire convenzionato, quale mini-variante, dovrebbe essere applicato a seguito di una convenzione-tipo adottata dal Consiglio comunale, con la quale definire le condizioni di applicabilità. Cioè, l’amministrazione comunale potrebbe, e dovrebbe, indicare le scelte urbanistiche a breve.

Quale amministrazione comunale ha adempiuto? Quale amministrazione comunale è stata lungimirante ed accorta, indicando le proprie scelte urbanistiche per il governo del proprio territorio nel corso della sindacatura? Non è dato saperlo. Non ci sono notizie e, apparentemente, non importa a nessuno conoscerle.

Comunque, l’urbanistica praticata tramite la regolamentazione edilizia non è una novità.

A seguito dell’Unità d’Italia, le leggi sull’unificazione amministrativa hanno attribuito ai regolamenti edilizi compiti anche di natura urbanistica; con norme rimaste immutate, in vigore fino a quando la legge urbanistica del 1942 ha introdotto il programma di fabbricazione allegato al regolamento edilizio.

Ragionarci sopra sarebbe non solo lecito, ma anche utile.

Difendiamo le nostre competenze, e approfondiamo le nostre conoscenze.

Spero che, in tal senso, possa dare un contributo anche il mio intervento su questo Quaderno; che si affianca ad un intervento sull’applicazione delle nuove norme edilizie, su tolleranze e difformità, nella cd sanatoria strutturale.

Completa questo numero un intervento, di natura tecnica, sulla manutenzione e ripristino del calcestruzzo nei balconi e nei frontalini; nonché le rubriche sugli opportuni adempimenti da adottare per risolvere aspetti tecnici (accesso ai bonus edilizi, applicazione NTC previgenti) e amministrativi (rispetto della privacy da parte degli Ordini, affidamento piccoli contratti, cancellazione dall’Albo).

Buona lettura.

Roberto Gallia (1951), architetto, docente, saggista. info@robertogallia.it

Utilizziamo le più moderne tecnologie per garantire interventi rapidi, poco invasivi e definitivi. I nostri tecnici qualificati ti sapranno consigliare la soluzione migliore per risolvere i cedimenti delle fondazioni. Contattaci subito per un Sopralluogo Gratuito.

Guarda i tuoi progetti da una nuova prospettiva

Sismicad si evolve con un pacchetto innovativo importante ed un cambio di major release: arriva Sismicad 13. Nuova interfaccia 3D, sistema di gestione delle geometrie, accesso ai comandi e alle licenze. Si aggiungono anche miglioramenti su pareti, rinforzi agli edifici esistenti, BIM e molto altro ancora sta per arrivare.

Non riusciamo a scrivere tutto qui: provalo!

Procedure edilizie e titoli abilitativi: normativa e applicazioni

Edilizia libera, SCIA, permesso di costruire, agibilità, cambio destinazione d'uso Arch. Bonaventura Pianese

24 settembre 2025 14:00 - 18:00 | 4 ore

EDILIZIA E URBANISTICA

Tra le varie novità introdotte dal Decreto Salva Casa, di particolare rilevanza quella che prevede - per le opere realizzate su immobili in zone sismiche - che in caso di tolleranze o difformità sanabili il tecnico attesti che gli interventi rispettano le norme per le opere strutturali e/o in zone sismiche.

LA SANATORIA STRUTTURALE PRIMA DEL DECRETO SALVA CASA

Nell’ordinamento previgente al D.L. 69/2024 (c.d. “Decreto Salva Casa”), il controllo esercitato dall’amministrazione competente per gli interventi in zone sismiche era costruito dal legislatore in maniera preventiva, come si ricava da una serie di indici testuali contenuti nelle norme di riferimento:

• l’art. 65, D.P.R. 380/2001 prevede che le opere siano denunciate “prima del loro inizio”;

• l’art. 93, D.P.R. 380/2001, a sua volta, impone a chiunque intenda procedere ad interventi nelle zone sismiche, di darne “preavviso” scritto allo sportello unico, che provvederà alla trasmissione al competente Ufficio tecnico regionale;

• il successivo art. 94, D.P.R. 380/2001, infine, si riferisce ad una “preventiva autorizzazione”, sicché la procedura deve essere inequivocabilmente completata prima dell’esecuzione dell’intervento, nel rispetto delle formalità richieste.

Diversamente da quanto previsto per la costruzione di opere in assenza del permesso di costruire, pertanto, la disciplina antisismica non ha mai contemplato una sanatoria o autorizzazione postuma per gli interventi eseguiti senza titolo o in difformità dallo stesso Mancava in definitiva un procedimento che consenta all’interessato di richiedere un’autorizzazione (o procedere a una denuncia) postuma, in quanto il D.P.R. 380/2001 non contemplava espressamente alcuna procedura di sanatoria c.d. “strutturale”, ovvero riferita alla mancata denuncia preventiva o alla mancata richiesta di autorizzazione sismica.

INTRODOTTA

Il Decreto Salva Casa ha parzialmente posto rimedio a questa carenza legislativa. L’art. 34bis del D.P.R. 380/2001, comma 3-bis, ha infatti stabilito che - per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità - il tecnico è chiamato ad attestare che gli interventi nei quali sono state realizzate difformità rientranti nelle tolleranze rispettino le prescrizioni in materia di costruzioni in zone sismiche Seppure la norma indichi che l’attestazione di conformità vada riferita alle norme tecniche vigenti al momento di realizzazione dell’intervento, non è risultato chiaro se fosse l’ubicazione attuale in zona sismica, o quella del momento di realizzazione dell’intervento, a far scattare la necessità della procedura di sanatoria strutturale qui in argomento. Tuttavia, sembra più logico ritenere che anche per stabilire se l’edificio oggetto di intervento sia o meno ubicato in zona sismica, è necessario fare riferimento alla zonazione vigente

all’epoca della costruzione dell’immobile oggetto di sanatoria. Non è infatti logico e razionale, né concretamente attuabile, disporre il rispetto di norme tecniche datate, in quanto vigenti all’epoca di realizzazione dell’intervento, valutando però la classificazione sismica del momento attuale. In tal senso sembrano andare anche le interpretazioni e le norme di prassi delle regioni (ad esempio Nota R. Veneto 28/11/2024, n. 605513).

>> LA NORMA << Art. 34-bis del D.P.R. 380/2001 (stralcio commi di interesse)

3-bis. Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, il tecnico attesta altresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II. Tale attestazione, riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell’intervento, fermo restando quanto previsto dall’articolo 36-bis, comma 2, corredata della documentazione tecnica sull’intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall’articolo 93, comma 3, è trasmessa allo sportello unico per l’acquisizione dell’autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di cui all’articolo 94, ovvero per l’esercizio delle modalità di controllo previste dalle regioni ai sensi dell’articolo 94-bis, comma 5, per le difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere b) e c), del medesimo articolo 94-bis. Il tecnico abilitato allega alla dichiarazione di cui al comma 3 l’autorizzazione di cui all’articolo 94, comma 2, o l’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi dell’articolo 94, comma 2-bis, ovvero, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi.

La nuova sanatoria strutturale, inserita nel comma 3-bis dell’art. 34-bis, fa riferimento alle tolleranze di cui all’art. 34-bis medesimo; tuttavia:

• l’art. 36-bis del D.P.R. 380/2001, comma 3-bis, ne richiama la disciplina in riferimento alla sanatoria per gli interventi in parziale difformità, con variazioni essenziali, in assenza o difformità da SCIA;

• l’art. 34-ter del D.P.R. 380/2001, comma 4, rinvia all’applicazione del regime delle tolleranze anche per le parziali difformità realizzate durante lavori oggetto di un titolo abilitativo accertate all’esito di sopralluogo con successivo rilascio dell’agibilità. Pertanto, l’ambito applicativo della procedura è il seguente:

A. tolleranze costruttive (commi 1 e 1-bis, art. 34-bis);

B. tolleranze esecutive (commi 2 e 2-bis, art. 34-bis);

C. interventi eseguiti con variazioni essenziali oppure in parziale difformità dal per-

messo di costruire o dalla SCIA alternativa, oppure in assenza o difformità dalla SCIA semplice (art. 36-bis);

D. parziali difformità tollerate in sede di agibilità (art. 34-ter, comma 4).

Si tratta in altri termini di opere eseguite:

• con variazioni essenziali rispetto al titolo edilizio;

• in parziale difformità rispetto al titolo edilizio;

• in difformità dalla SCIA;

• in assenza della SCIA;

• con difformità rientranti nel regime delle tolleranze costruttive di cui ai commi 1 e 1-bis dell’art. 34-bis del D.P.R. 380/2001;

• con difformità rientranti nel regime delle tolleranze esecutive di cui ai commi 2 e 2-bis dell’art. 34-bis del D.P.R. 380/2001;

• con parziali difformità accertate dai funzionari incaricati e successivo rilascio della certificazione di abitabilità o di agibilità, ai sensi dell’art. 34-ter, comma 4, del D.P.R. 380/2001.

La procedura prevede che il tecnico è chiamato ad eseguire, in sanatoria, la pratica necessaria nel rispetto delle norme per le opere strutturali e in zona sismica, a seconda del tipo di opere realizzate in difformità:

• l’autorizzazione sismica, in caso di interventi rilevanti ai fini della pubblica incolumità (comma 1, lettera a, art. 94-bis del D.P.R. 380/2001);

• il deposito del progetto, in caso di interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità (comma 1, lettera b, art. 94-bis del D.P.R. 380/2001);

• l’eventuale documentazione prevista a livello regionale per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità (comma 1, lettera c, art. 94-bis del D.P.R. 380/2001).

All’esito positivo della procedura sopra menzionata, il tecnico trasmetterà al SUE l’attestazione - riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell’intervento - corredata della dichiarazione relativa alle tolleranze di cui al comma 3, art. 34-bis del D.P.R. 380/2001, ai fini dello stato legittimo dell’immobile, e allegando:

• la documentazione progettuale mini-

Per una Scheda tematica completa sul tema della SANATORIA STRUTTURALE DI TOLLERANZE E DIFFORMITÀ

CLICCA QUI

Per il testo completo e coordinato del DPR 380/2001 TESTO UNICO EDILIZIA

CLICCA QUI

ma riferita all’intervento, come individuata dalla regione in base al disposto del comma 3, art. 93 del D.P.R. 380/2001;

• l’autorizzazione sismica o l’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione stessa (30 giorni in base al disposto del comma 2, art. 94 del D.P.R. 380/2001);

• oppure, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi.

La procedura può essere pertanto riassunta secondo i passaggi evidenziati di seguito.

La Conferenza unificata, nella seduta del 27/03/2025, ha modificato la modulistica edilizia relativa a SCIA, permesso di costruire, SCIA alternativa al permesso di costruire e CILA, al fine di adeguarla alle disposizioni del Decreto Salva Casa.

Le modifiche sono state apportate ai seguenti moduli:

• SCIA (Titolare, Relazione di asseverazione e Quadro riepilogativo della documentazione allegata);

• permesso di costruire (Titolare, Relazione di asseverazione e Quadro riepilogativo della documentazione allegata);

• SCIA alternativa al permesso di costruire (Titolare, Relazione di asseverazione e Quadro riepilogativo della documentazione allegata);

• CILA.

Molte regioni hanno già proceduto all’adeguamento, e nei propri moduli nuovi hanno inserito i pertinenti riquadri relativi alla sanatoria strutturale qui descritta.

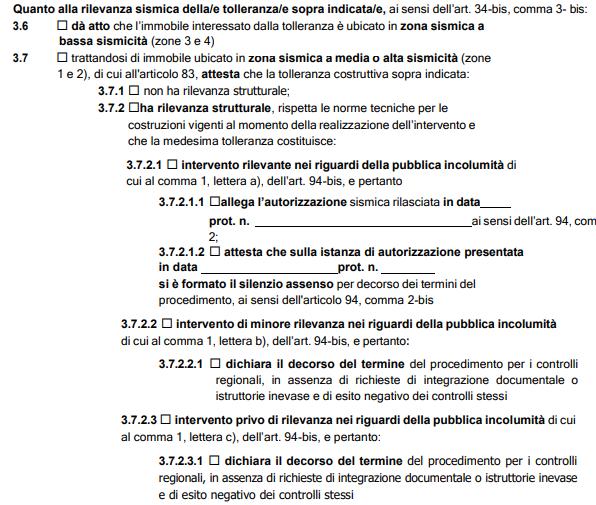

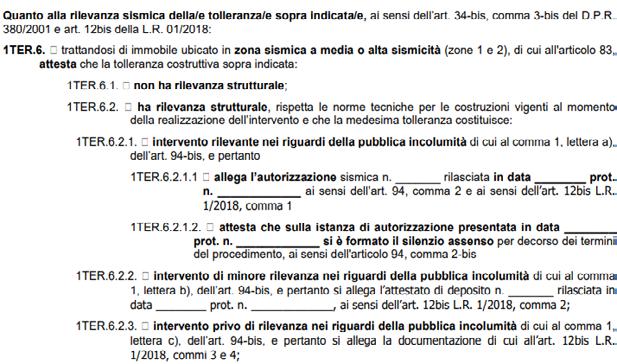

A titolo meramente esemplificativo, si riportano qui di seguito alcuni stralci dai riquadri che le regioni hanno dedicato alla pratica in questione.

Modello SCIA, punto 3.6 della Relazione Tecnica di asseverazione all’interno del punto 3 dedicato alla “Dichiarazione delle tolleranze”. Un riquadro perfettamente analogo è stato inserito al punto

4.4.5 della Relazione Tecnica di asseverazione, all’interno del punto 4 dedicato a “Sanatoria e regolarizzazioni per gli interventi già realizzati e in corso di esecuzione”. Il riquadro prevede l’allegazione della pertinente documentazione, a seconda della rilevanza sismica dell’intervento.

Modello SCIA, punto 1TER.6 della Relazione Tecnica di asseverazione all’interno del punto 1TER dedicato alla “Dichiarazione di tolleranze”. Un riquadro perfettamente analogo è stato inserito al punto 1QUATER.4.5 della Relazione Tecnica di asseverazione, all’interno del punto 1QUATER dedicato a “Sanatoria e regolarizzazioni per interventi già realizzati e in corso di esecuzione”. Come per la Campania, anche qui il riquadro prevede l’allegazione della pertinente documentazione, a seconda della rilevanza sismica dell’intervento.

Modello SCIA, punto X) delle Asseverazioni del progettista. La scelta operata dalla Regione Piemonte è diversa dai due esempi sopra menzionati, in quanto la dichiarazione relativa agli aspetti sismici permette unicamente di dare atto “che l’immobile interessato dalla tolleranza è ubicato in zona sismica a bassa sismicità (zone 3 e 4)”, e che quindi non si applica la procedura descritta in questo articolo. In caso contrario, ai fini delle tolleranze (o della sanatoria) bisognerà allegare la documentazione necessaria indicata nel quadro della documentazione allegata.

Non perdere i prossimi numeri dei Quaderni e tutti gli aggiornamenti di Legislazione Tecnica in tema di Opere e lavori privati e pubblici, Edilizia e urbanistica, Professioni tecniche.

Soluzioni termoisolanti Soluzioni acustiche

Soluzioni POROTON® per l’isolamento termico, con riferimenti normativi

Soluzioni POROTON® per l’isolamento acustico, con riferimenti normativi

Pareti tagliafuoco Muratura portante

Soluzioni di pareti tagliafuoco POROTON®, con riferimenti normativi

Strutture in muratura portante POROTON®, con riferimenti normativi

Richiesta di assistenza Domande&Risposte

Entra in contatto in modo diretto con i tecnici del Consorzio POROTON® Italia

Raccolta delle più frequenti ed interessanti domande, risposte dai nostri tecnici

A cura di Roberto Gallia

Architetto; membro esterno del Comitato regionale per il territorio (CRpT) del Lazio (dal 2020); ha lavorato in diverse strutture della PA (dal 1978 al 2010); ha insegnato presso il Dipartimento di Architettura di Roma Tre (dal 2012 al 2016) e presso la Facoltà di Architettura “L. Quaroni” della Sapienza di Roma (dal 2006 al 2011).

Il recente studio del Consiglio Nazionale del Notariato, in merito allo stato legittimo di un immobile da dichiarare sia all’interno di un procedimento edilizio sia negli atti immobiliari, ritiene che la loro definizione sia stata resa più chiara con le innovazioni apportate al TUE dal cd decreto salva-casa.

Tuttavia, rimangono problematici gli aspetti ri-

feribili alla modificabilità nel tempo di quanto dichiarato e alla possibile individuazione della legittima assenza di un titolo abilitativo risalente.

Nel testo che segue si ragiona sulla opportunità di ricollegare questi aspetti critici alla discussa introduzione del “fascicolo del fabbricato” e alla digitalizzazione dei procedimenti edilizi.

Il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN) ha diffuso lo studio «Lo stato legittimo degli immobili dopo il decreto cd. salva casa» (Studio n. 225-2024/P approvato il 26 marzo 2025); che illustra le «norme vigenti del bene esistente in oggetto, la cui situazione tecnico giuridica deriva da alcuni elementi che la norma provvede ad individuare esattamente», che devono trovare applicazione «sia all’interno della dichiarazione tecnica procedimentale [di progetto], sia nella relazione allegata agli atti [immobiliari]».

L’esposizione chiara e le argomentazioni precise, che caratterizzano lo studio, accompagnano efficacemente la comprensione del percorso logico-normativo e dei conseguenti adempimenti. Tuttavia, due aspetti rimangono problematici, in riferimento alla modificabilità nel tempo di quanto dichiarato e alla possibile individuazione della legittima assenza di un titolo abilitativo risalente, in quanto non previsto e non richiesto.

Appare inevitabile ricollegare questi due aspetti critici alla discussa introduzione di un “fascicolo del fabbricato” e alla opportuna digitalizzazione dei procedimenti edilizi.

L’Accordo, con il quale il 27 marzo 2025 la Conferenza Unificata ha approvato l’aggiornamento della modulistica edilizia, richiama nel dispositivo il tema dello “Stato legittimo degli immobili”, e ricorda l’applicabilità degli indirizzi forniti dal MIT, anche se «non aventi “valore vincolante”».

Le «Linee guida e i criteri interpretativi …» del cd decreto salva-casa, pubblicate dal MIT, vengono richiamate nella parte che indica come il requisito sussista quando «l’amministrazione competente abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi», ovvero quando sulle dichiarazioni e sulle indicazioni fornite «non sia stata formulata alcuna contestazione dall’Amministrazione». Questa indicazione appare eccessivamente

ARTICOLI RICHIAMATI

Rigenerazione urbana: che fare?, QLT n. 2/2024 (Fast Find AR1854)

Verso una nuova disciplina dell’edilizia e delle costruzioni, QLT n. 2/2025

L’edilizia insostenibile, QLT n. 1/2021 (Fast Find AR1777)

sommaria, e non tiene conto dell’orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo la quale:

• grava sul privato l’onere di dimostrare la legittimità di un immobile, per il principio della vicinanza della prova (di cui agli articoli 63, comma 1, e 64, comma 1, del D.Lg.vo 104/2010 Codice del processo amministrativo);

• il precedente rilascio di titoli edilizi, per altri interventi sul medesimo immobile, non implica una sanatoria tacita per la parte priva di legittimazione, qualora non risulti che l’amministrazione competente, in sede di rilascio/validazione del titolo abilitativo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi.

Il documento del CNN, che dedica il Capitolo 6 a «Le questioni relative ai titoli edilizi, poste dallo stato legittimo», sintetizza così il problema [Nb: neretto mio].

«Possono essere agevolmente distinte nell’alveo normativo dell’art. 9 bis, comma 1 bis, TUE quattro questioni in funzione della determinazione dello stato legittimo:

a. la definizione dei “titoli abilitativi” idonei alla determinazione dello stato legittimo;

b. le ipotesi in cui può affermarsi che un immobile o un’unità immobiliare sia stato realizzato in virtù delle norme impositive dell’obbligo di un titolo abilitativo;

c. l’ipotesi di un immobile o di un’unità immobiliare realizzata in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio;

d. l’ipotesi di un immobile o di un’unità immobiliare realizzata in un’epoca nella quale era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio ed il titolo di legittimazione dell’immobile o dell’unità immobiliare siano stati dispersi, con l’inesistenza di copie dei medesimi, neppure informali».

LA GIURISPRUDENZA

RITIENE CHE “ IL CENTRO

ABITATO VA INDIVIDUATO

NELLA SITUAZIONE

DI FATTO COSTITUITA

DALLA PRESENZA DI UN

AGGREGATO DI CASE

CONTINUE E VICINE, ANCHE DISTANTE DAL

CENTRO, MA

SUSCETTIBILE DI

ESPANSIONE ”.

Nell’esposizione che segue, si pone attenzione su questi due ultimi punti.

Nella modulistica aggiornata si è evitato di ripetere la indicazione (farlocca) delle costruzioni realizzate anteriormente al 1° settembre 1967.

Questa data è riferita all’entrata in vigore, il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 31 agosto 1967, della Legge 6 agosto 1967 n. 765 [Fast Find: NN340]; la c.d. “Legge ponte”, che, in attesa di una riforma non ancora adottata, aveva introdotto significative innovazioni alla legge urbanistica n. 1150 del 1942, fra le quali anche l’estensione dell’obbligo della licenza edilizia a «chiunque intenda nell’ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all’esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno» (articolo 10 che sostituisce l’articolo 31 della Legge 1150/1942).

In precedenza, la legge urbanistica 17 agosto 1942 n.1150 [Fast Find: NN114] aveva imposto l’obbligo a «chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificare la struttura o l’aspetto nei centri abitati ed ove esista il piano regolatore comunale, anche dentro le zone di espansione» (articolo 31).

Appare opportuno ricordare che, in assenza di una definizione normativa di “centro abitato”, la giurisprudenza ritiene che «il centro abitato va individuato nella situazione di fatto costituita dalla presenza di un aggregato di case continue e vicine, anche distante dal centro, ma suscettibile di espansione» (Consiglio di stato, sezione VI, sentenza 1222/2022). In precedenza, come vedremo più oltre, ogni Comune doveva definire il «perimetro dell’abitato, cui si debbono intendere assolutamente circoscritte le prescrizioni dei regolamenti [edilizi]».

La data del 1° settembre 1967 non rappresenta quindi una soglia riferibile a tutte le costruzioni realizzate in precedenza.

Nell’ordinamento previgente, a partire dall’unificazione nazionale e dalla proclamazione del Regno d’Italia (17 marzo 1861), la Legge 20 marzo 1865 n. 2248, per l’unificazione amministrativa [Fast Find: NN51], approva contestualmente (sotto forma di allegati) sei leggi che disciplinano materie diverse, fra le quali:

• la Legge sull’amministrazione comunale e provinciale (allegato A);

• la Legge sulla sanità pubblica (allegato C);

• la Legge sulle opere pubbliche (allegato F).

La legge sull’amministrazione comunale e provinciale attribuisce la potestà sull’attività edilizia ai Comuni, affidando loro la redazione dei «regolamenti di igiene, edilità e polizia locale», soggetti all’approvazione della Deputazione provinciale (articolo 138, punto 6).

Il regolamento di esecuzione (RD 2321/1865) prescrive i contenuti dei regolamenti edilizi; con riferimento alla composizione della Commissione edilizia consultiva, alla perimetrazione dell’abitato (dove trova applicazione il RE), ai piani di ingrandimento e livellazione, agli obblighi in merito alla «erezione, demolizione o restauro dei fabbricati», agli intonaci e alle tinteggiature, all’altezza massima, alle sporgenze, ai lavori sotterranei, ai numeri civici, ai marciapiedi e ai lastricati degli spazi pubblici (articolo 70).

Successivamente, queste disposizioni vengono sostanzialmente mantenute, sia dal testo unico della legge comunale e provinciale (RD

5921/1889, articolo 167, punto 5) sia dal regolamento (RD 6107/1889, articolo 83); preceduti, tuttavia, dalla legge sulla sanità pubblica (RD 5849/1888), che introduce l’autorizzazione per l’abitabilità delle «case di nuova costruzione, o in parte rifatte» (articolo 39) e una speciale disciplina per gli scarichi delle «case urbane o rurali, o di opifici industriali» (articolo 40).

Il regolamento di attuazione della legge sanitaria (RD 6442/1899) individua i requisiti minimi per la salubrità delle case di abitazione (articolo 84: minimo mq 10 di superfice per abitante, spazio scoperto fra fabbricati non inferiore alla quarta parte delle facciate, stanze non inferiori a otto mq), e dispone che, in esecuzione degli articoli 39 e 40 della legge, i regolamenti locali di igiene disciplinino, «in conformità delle apposite istruzioni del Ministro dell’Interno, le norme per la costruzione e le condizioni igieniche delle case agglomerate e Io norme per la costruzione e le condizioni igieniche delle case sparse nella campagna» (articolo 95).

Quindi, nella ripartizione settoriale delle competenze, che comunque confluivano nella potestà autorizzativa sindacale, il regolamento edilizio comunale avrebbe potuto prevedere un titolo abilitativo edilizio, e/o il regolamento di igiene avrebbe potuto prevedere una autorizzazione edilizia di natura sanitaria, preventiva all’esecuzione dei lavori, oltre a disci-

plinare l’autorizzazione all’abitabilità a lavori eseguiti, obbligatoria per legge. La preventiva autorizzazione edilizia di natura sanitaria, quale titolo abilitativo, già prescrivibile nei regolamenti comunali di igiene, è stata esplicitamente definita e disciplinata dalla circolare del Ministero dell’Interno, Direzione della sanità pubblica, 20 giugno 1896 «Istruzioni ministeriali sull’igiene del suolo e dell’abitato» [Fast Find NN4241], con riferimento sia agli aggregati urbani (Titolo IV “Dell’igiene delle case di abitazione negli aggregati urbani”, articoli 35-80), dove «Dovrà essere richiesto all’autorità comunale il consenso per costruzioni nuove, ricostruzioni, riadattamento di edifici e per qualunque lavoro interessante la fognatura domestica e la provvigione d’acqua» (articolo 35 “Concessione di costrurre [così nel testo] e vigilanza sanitaria relativa”), sia al territorio rurale (Titolo VII “Dell’igiene dell’abitato rurale”, articoli 114-136), dove «Per la costruzione di una casa rurale sarà richiesta l’autorizzazione dell’autorità comunale, presentando una pianta schematica della casa con le indicazioni più importanti circa il terreno scelto per la costruzione» (articolo 114 “Della vigilanza sulla costruzione e abitabilità delle case rurali”). Queste disposizioni sono rimaste in vigore fino alla promulgazione del Dpr 380/2001 TU edilizia.

Quindi, dalla promulgazione della legge sull’unità amministrativa (1865) fino a giugno 1896, i regolamenti edilizi avrebbero potuto prescrivere una autorizzazione a costruire, e i regolamenti di igiene una autorizzazione sanitaria delle attività costruttive. Nello stesso periodo, il titolo abilitativo edilizio avrebbe potuto essere prescritto all’interno dei piani urbanistici, la cui approvazione avveniva tramite legge. Infine, a partire dal 1896 diviene obbligatoria l’autorizzazione sanitaria quale titolo abilitativo edilizio

La situazione rimane praticamente immutata, anche al modificarsi delle leggi e alla compilazione dei testi unici, fino a quando il R.D.L. 25 marzo 1935, n. 640 «Norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti» [Fast Find: NN16222], prescrive, con riferimento a «tutti i Comuni del Regno non colpiti dai terremoti», che «coloro che intendano fare nuove costruzioni, ovvero modificare od ampliare quelle esistenti debbano chiedere al Podestà apposita autorizzazione, obbligandosi ad osservare le norme particolari dei regolamenti di edilizia e d’igiene comunali» (articolo 4).

Successivamente il R.D.L. 22 novembre 1937, n. 2105 «Nuovo testo delle norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le locali-

tà colpite dai terremoti» [Fast Find: NN16224], abroga e sostituisce le precedenti norme, confermando tuttavia l’obbligo dell’autorizzazione delle nuove costruzioni, e/o delle modifiche ed ampliamenti degli edifici esistenti, nei Comuni non colpiti da terremoti (articolo 6).

Quindi, a far data dal 25 marzo 1935, sull’intero territorio nazionale l’attività costruttiva risulta soggetta non solo all’autorizzazione sanitaria, ma anche all’autorizzazione edilizia.

L’obbligo viene modificato, come già detto, nel 1942 dalla legge urbanistica nazionale (articolo 31), nel 1967 dalla legge ponte (articolo 10) e, infine, nel 1977 dalla legge Bucalossi che introduce l’obbligo di approvare le varianti in corso d’opera dei progetti già autorizzati (articolo 15, comma 12).

Riepilogando, prima di dichiarare che un immobile sia stato «realizzato in un’epoca in cui non era obbligatorio un titolo abilitativo», occorre fare le opportune verifiche, tenendo conto che:

• l’obbligo del titolo abilitativo edilizio, per qualsivoglia costruzione si dovesse realizzare sull’intero territorio nazionale, è stato introdotto nel 1935 (articolo 4 del RDL 640/1935);

• i regolamenti edilizi comunali, ovvero i piani urbanistici, anche prima del 1935 avrebbero potuto prescrivere una autorizzazione edilizia;

• la preventiva autorizzazione sanitaria degli interventi edilizi, quale titolo abilitativo, prescrivibile nei regolamenti comunali di igiene, è stata esplicitamente definita e disciplinata nel 1896 (Ministero dell’Interno, Direzione della sanità pubblica, circolare 20 giugno 1896), ed è rimasta obbligatoria fino alla promulgazione del Dpr 380/2001 TU edilizia.

Nel 2010, il ministero dell’economia e delle finanze (MEF), con la circolare 16063 del 9 luglio 2010, ha prodotto delle «Linee guida per

la costituzione di un fascicolo immobiliare» degli immobili pubblici [Fast Find NN10303], quale base conoscitiva per una loro eventuale valorizzazione (come illustrato nel n. 9/2010 del BLT).

Nello stesso periodo venivano avanzate diverse proposte per la costituzione di un fascicolo del fabbricato quale anagrafe del patrimonio edilizio, pubblico e privato. In sede nazionale le proposte non sono mai state trasformate in legge, mentre diverse Regioni hanno provveduto in via autonoma, soprattutto a seguito di eventi catastrofici che hanno visto crolli di immobili e fatto registrare la perdita di vite umane.

Le iniziative regionali sono state sottoposte allo scrutinio della Corte costituzionale (a partire dalla sentenza 54/2003 relativa ad un provvedimento della Regione Campania), che, pur riconoscendo la doverosità della tutela della pubblica e privata incolumità, ha censurato le iniziative per irragionevolezza, in riferimento alla complessità degli accertamenti imposti, e per contrasto al principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, cui spetta il compito di raccogliere, ordinare, custodire e rendere disponibili i dati necessari. Dopo un lungo oblio, recentemente è stata

rilanciata l’ipotesi di introdurre il fascicolo del fabbricato quale censimento del patrimonio edilizio, con particolare riferimento al 40% degli immobili costruiti prima del 1960, per programmare gli interventi necessari per garantire la sicurezza statica e adeguare l’efficienza energetica.

Al riguardo occorre ricordare come i parametri della sicurezza statica e dell’efficienza energetica, adottati per giustificare gli incentivi fiscali alla ristrutturazione edilizia, hanno prodotto, come effetto collaterale, la mancata attenzione all’adeguamento della complessiva qualità prestazionale sia degli edifici sia delle singole unità immobiliari. Per cui, ad esempio, abbiamo edifici che, alla conclusione dei lavori, sono dotati di cappotto termico ma presentano una impiantistica del tutto obsoleta.

Contemporaneamente, occorre ricordare che un eventuale fascicolo anagrafico di un fabbricato potrebbe duplicare e/o confliggere con i contenuti attribuiti all’istituto dell’agibilità; che attualmente deve attestare sia le condizioni di igiene e salubrità, di sicurezza statica e di sicurezza degli impianti, sia la conformità edilizia e urbanistica. Problema che richiederebbe un serio coordinamento dei due istituti, con la differenziazione delle loro finalità.

PROCEDIMENTI

Diverse Amministrazioni comunali hanno avviato da tempo la digitalizzazione dei procedimenti edilizi.

La Regione Puglia finanzia i propri comuni per digitalizzare gli archivi cartacei dei servizi edilizi.

Il testo del Codice delle costruzioni, elaborato nel 2019 dalla apposita commissione ministeriale, prevedeva la dematerializzazione e la digitalizzazione dei fascicoli e delle pratiche edilizie, al fine di costituire una anagrafe delle opere pubbliche e delle costruzioni private. Fra i venti temi rilevanti che il MIT aveva indicato, a fine gennaio 2025, quale base di partenza per il riordino del Testo unico dell’edilizia,

era ricompreso anche il punto 15 «Digitalizzazione delle procedure, istituzione dell’anagrafe e del fascicolo digitale delle costruzioni e interoperabilità delle banche dati».

Quindi, fra attività già in corso e prospettive per il futuro (indipendentemente se le stesse possano risultare veritiere o meno), ci si sta avviando concretamente a costituire una banca dati, di cosa si sta facendo e di cosa si farà nel prossimo futuro, che possa essere utilizzata anche per la semplificazione dei procedimenti edilizi e degli atti immobiliari.

Nulla si dice, o si è ancora detto, sul riordino e la digitalizzazione degli archivi storici.

La verifica dello stato legittimo delle costruzioni realizzate prima del 1960, che il Italia rappresentano oltre il 40 per cento dell’intero patrimonio immobiliare, spesso richiede di operare i necessari accertamenti presso gli archivi storici dell’edilizia; che, oltre gli archivi comunali (controllo attività edilizia e sanitaria), possono riguardare anche gli archivi notarili distrettuali (mutui edilizi e fondiari, convenzioni, atti d’obbligo, ecc.), dove sono

depositati gli atti dei notai che hanno cessato la propria attività (notizie al sito https://www. giustizia.it/giustizia/page/it/come_fare_per_richiedere_copia_atti_notarili#).

Questi accertamenti risultano, normalmente, molto onerosi sia per il tempo da impegnare sia per i costi da sostenere.

La digitalizzazione di questi archivi potrebbe essere l’occasione per ricostruire la storia di ogni singolo fabbricato, partendo dalle autorizzazioni sanitarie e dalle licenze di abitabilità rilasciate ai sensi delle norme in vigore, come illustrato in precedenza, dall’Unità d’Italia (leggi sull’unificazione amministrativa) fino al 1936 (leggi che introducevano l’autorizzazione edilizia).

Ovviamente, preliminarmente occorrerebbe costruire un archivio sia delle NTA dei piani regolatori, che venivano approvati con legge, sia dei regolamenti edilizi comunali; al fine di verificare non solo se prevedessero l’obbligatorietà di una autorizzazione a costruire (sopraelevare, demolire, ristrutturare), ma anche la presenza e la natura degli ulteriori adempimenti connessi alle prescrizioni imposte dai regolamenti di attuazione delle leggi comunali e provinciali.

Le materie attribuite ai regolamenti edilizi (vedi riquadro a lato), sono rimaste immutate nei provvedimenti regolamentari che si sono succeduti dall’Unità d’Italia alla Seconda guerra mondiale, a partire dal RD 2321/1865 fino al RD 297/1911. Quest’ultimo regolamento è rimasto in vigore anche con l’introduzione del TU delle leggi comunali e provinciali (RDL 383/1934), che non ha avuto un proprio regolamento ed è rimasto in vigore fino alla promulgazione della legge 142/1990 in materia di ordinamento delle autonomie locali.

Nel frattempo, la legge urbanistica nazionale 1150/1942, nel disciplinare i regolamenti edilizi (articolo 33), aveva disposto che, nei comuni sprovvisti di piano regolatore, dovessero «includere nel proprio regolamento edilizio un programma di fabbricazione, con l’indicazione dei limiti di ciascuna zona, secondo le deli-

mitazioni in atto o da adottarsi, nonché con la precisazione dei tipi edilizi propri di ciascuna zona» (articolo 34).

Questo per quello che riguarda i contenuti e i

Regio Decreto 8 giugno 1865, n. 2321

Regolamento per l’esecuzione della Legge sull’amministrazione comunale e provinciale.

CAPO VIII - Dei Regolamenti municipali. Articolo 70.

Sono materie dè regolamenti edilizi le norme sopra:

1° La formazione delle Commissioni edilizie comunali con voto puramente consultivo;

2° La determinazione del perimetro dell’abitato, cui si debbono intendere assolutamente circoscritte le prescrizioni dei regolamenti stessi;

3° I piani regolatori dell’ingrandimento e di livellazione, o di nuovi allineamenti delle vie, piazze o passeggi pubblici;

4° L’erezione, demolizione o restauro dei fabbricati o costruzioni murali poste a vista del pubblico e gli obblighi relativi dei proprietari, ad oggetto che non siano violati i piani di cui al numero precedente, ed al fine che non sia impedita la viabilità e non sia deturpato l’aspetto dell’abitato;

5° L’intonaco e le tinte dei muri e delle facciate, quando la loro condizione deturpi l’aspetto dell’abitato, rispettando gli edifizi di carattere monumentale sì pubblici che privati;

6° L’altezza massima permessa per i fabbricati in correlazione all’ampiezza della via e dei cortili;

7° Le sporgenze di qualunque genere sull’area delle vie e piazze pubbliche;

8.° I lavori sotterranei da eseguirsi nel pubblico sotto-suolo e la forma delle ribalte destinate a dar luce od accesso ai luoghi sotterranei sì pubblici che privati, quando tali ribalte esistano nei luoghi di pubblico passaggio;

9° L’apposizione e conservazione dè numeri civici;

10° La formazione, conservazione e restauro dei marciapiedi, dei lastricati dei portici e dè selciati nelle vie e piazze.

riferimenti normativi degli atti contenuti negli archivi storici; da verificare, raccogliere, ordinare e rendere disponibili.

Come già detto, la giurisprudenza amministrativa attribuisce al privato l’onere di dimostrare la legittimità di un immobile, richiamando l’applicazione D.Lg.vo 104/2010 Codice del processo amministrativo, che all’articolo 63 prescrive l’onere della prova, e all’articolo 64 l’onere di fornire gli elementi di prova.

Tuttavia, la Corte costituzionale ha costantemente ricordato come gli oneri imposti ai privati non possano essere irragionevolmente onerosi, surrogando i compiti della PA, che devono essere sempre orientati dal principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione. Questo in numerose pronunce, a partire dall’esame della evoluzione della legislazione in materia di titoli abilitativi edilizi (sentenza 303/2003) e nella pluralità di decisioni in merito alla definizione del fascicolo del fabbricato.

Quindi, appare non solo possibile ma anche doveroso, che la digitalizzazione degli archivi edilizi storici costituisca un onere pubblico, non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista organizzativo, perché catalogare e rendere fruibile un patrimonio storico è cosa diversa dall’organizzare la (pur importante) archiviazione e custodia di documenti.

La digitalizzazione degli archivi edilizi storici deve essere un progetto nazionale, promosso dallo Stato con la concorrenza di tutte le Regioni.

Professionisti e imprese, anche tramite le loro rappresentanze, lo dovrebbero reclamare a gran voce.

Nell’interesse di tutti.

Ida Faiella, Raffaele Faiella

• La consegna dei lavori

• Il subappalto

• I termini dell’appalto

• La contabilità dei lavori

• Le varianti e i lavori supplementari

• Controversie e responsabilità

• Risoluzione e rescissione contrattuale

• Il collaudo delle opere

• Raccomandazioni pratiche delle buone regole dell’arte

• Quadro sinottico della normativa

2a EDIZIONE

riveduta e aggiornata al “Correttivo” (D.Lgs. 209/2024)

Pantaleo De Finis euro

Requisiti, affidamento e compensi

Consegna dei lavori

Esecuzione del contratto

Perizie di variante e revisione dei prezzi

Attività al termine del contratto

Memorandum riepilogativo

Modelli di atti e verbali

4a EDIZIONE

riveduta e aggiornata al “Correttivo” (D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209)

Graziano Castello

GUIDA ALLE DICHIARAZIONI ASSEVERATE

PER PRATICHE EDILIZIE, TRANSAZIONI

IMMOBILIARI E RICHIESTE DI BONUS

• Analisi dello stato urbanistico-edilizio dell’immobile

• Sanatorie e altri strumenti per ripristinare lo stato legittimo

• Verifiche in termini di agibilità e norme igienico-sanitarie

• Verifica della conformità catastale

• Ripristino della legittimità per gli aspetti non edilizi

• Redazione delle certificazioni a cura del tecnico

2a EDIZIONE

Aggiornata con il Decreto

e le Linee guida del MIT

euro 38,00

euro 42,00

DOWNLOAD

› MODELLI EDITABILI in formato .DOC:

- Relazione di regolarità edilizia

- Certificazione di stato legittimo urbanistico-edilizio

- Certificazione di stato legittimo “esteso”

ARCHITETTURE & STRUTTURE

Giuseppe Albano

• Principi di progettazione

• Analisi strutturale

• Stati limite ultimi

• Progettazione dei giunti

• Esempi pratici e casi di studio

Con riferimento al triennio 2025-2027, l’Agenzia delle entrate ha chiarito vari aspetti dubbi riguardo all’applicazione dell’aliquota di detrazione più alta per i lavori svolti sull’unità adibita ad abitazione principale

L’Agenzia delle entrate, con la Circolare 19/06/2025, n. 8/E, ha fornito chiarimenti e indicazioni sulle novità riguardanti i bonus fiscali edilizi contenute Legge di bilancio 2025 (commi 54, 55 e 56, art. 1 della L. 30/12/2024, n. 207). Tale provvedimento è intervenuto con varie modifiche in tema di agevolazioni fiscali per gli

interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Bonus casa, Ecobonus, Sismabonus). In particolare, sono stati rimodulati i termini di fruizione e le aliquote di detrazione, prevedendo, altresì, regimi più vantaggiosi per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

Art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 (stralcio commi di interesse)

1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi: a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del codice civile; b) di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze; c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione; d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune; e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi

dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

f) relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico; h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia; i) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;

l) di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

3-bis. La detrazione di cui al com-

ma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

3-ter. Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2033, escluse quelle di cui al comma 3-bis, l’aliquota di detrazione è ridotta al 30 per cento.

Art. 14 del D.L. 63/2013 (ECOBONUS - stralcio commi di interesse)

3-quinquies. La detrazione di cui al presente articolo spetta anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese, per l’anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Art. 16 del D.L. 63/2013

(BONUS CASA e SISMABONUS stralcio commi di interesse)

1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

Segue

22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una de-

trazione dall’imposta lorda pari al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Fermo restando il predetto limite, la detrazione di cui al primo periodo spettante per gli

Tra i chiarimenti forniti dalla Circolare 8/E/2025, risultano di particolare rilevanza quelli, molto attesi, riguardanti le aliquote maggiorate riservate ai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale

Si ricorda infatti che nel nuovo assetto normativo sono previste aliquote di detrazione più alte (50% invece del 36% per il 2025; 36% invece del 30% per il 2026 e il 2027), per i proprietari o titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) su unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

CONCETTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE

In primo luogo, la Circolare chiarisce che quanto al concetto di “abitazione principale” si deve fare riferimento all’art. 10 del D.P.R. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi, c.d. “TUIR”), comma 3-bis: “Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”.

A tale proposito, tra i chiarimenti molto attesi forniti dall’Agenzia delle entrate, si segnala quanto segue:

• il proprietario potrà applicare l’aliquota maggiorata anche sull’unità adibita a dimora abituale di un familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), ma solo in alternativae non insieme - alla detrazione sull’unità

anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

adibita a propria dimora abituale;

• la maggiorazione spetta anche nel caso di interventi sulle sole pertinenze.

PRINCIPALE DOPO I LAVORI

O DOPO L’ACQUISTO

L’Agenzia ha chiarito che qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, la maggiorazione spetta comunque, a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori

Con riferimento invece ai bonus “acquisti” (Sismabonus acquisti di cui all’art. 16 del D.L. 63/2013, comma 1-septies; Bonus acquisto case in immobili ristrutturati di cui all’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, comma 3; Bonus acquisto o costruzione di posti auto pertinenziali di cui all’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettera d), per fruire dell’aliquota maggiorata l’unità immobiliare oggetto di compravendita deve essere adibita ad abitazione principale del contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione

LAVORI SU PARTI COMUNI

Molto attesi, infine, i chiarimenti sulla possibilità di applicare l’aliquota maggiorata anche in caso di lavori svolti su parti comuni immobiliari.

A tale proposito, la Circolare 8/E/2025 ha chia-

rito che la maggiorazione può essere applicata alla quota di spese imputata al singolo condomino che sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale. Analogamente a quanto detto in precedenza, tali circostanze devono essere verificate all’inizio dei lavori per quanto attiene la titolarità dell’immobile e al termine dei lavori per la destinazione dell’immobile ad abitazione principale. Quanto detto vale anche per le spese relative ad interventi su parti comuni effettuate in condominio minimo e in edificio interamente di unico proprietario.

MODIFICA DESTINAZIONE

AD ABITAZIONE PRINCIPALE

L’Agenzia delle entrate ha chiarito infine che se nel corso dei successivi periodi d’imposta di fruizione della detrazione l’immobile non è più destinato ad abitazione principale, il contribuente può continuare a beneficiare dell’aliquota maggiorata

Per una panoramica completa delle novità in tema di bonus edilizi introdotte dal 2025

CLICCA QUI

Per il quadro completo della situazione vigente in tema di bonus fiscali edilizi

CLICCA QUI

Per il testo completo della Circolare 8/E/2025

CLICCA QUI

Prorogato al 31/03/2026 del termine per la consegna dei lavori, in riferimento ai progetti di opere pubbliche redatti con NTC previgenti anche per progetti definitivi o esecutivi affidati entro il 21/03/2018

L’art. 15 del D.L. 14/03/2025, n. 25 (conv. L. 09/05/2025, n. 69), al comma 4, consente, nei casi e alle condizioni indicate dal comma 4, l’applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni (NTC) vigenti prima del 22/03/2018 (data di entrata in vigore delle vigenti NTC di cui al D.M. 17/01/2018).

La deroga sopra descritta si applica:

• alle opere inserite nel programma dettagliato degli interventi connessi alle ce-

lebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, di cui all’art. 1 della L. 234/2021, comma 422;

• alle opere pubbliche o di pubblica utilità i cui progetti definitivi o esecutivi erano già affidati alla suddetta data del 22/03/2018. Per le opere suddette, il comma in esame ha stabilito che possono continuare ad applicarsi, con le procedure di cui all’art. 5 del D.L. 136/2004, comma 2-ter, del D.L. 136/2004, le

previgenti norme tecniche per le costruzioni (cioè quelle adottate con il D.M. 14/01/2008) purché la consegna dei lavori avvenga entro il 31/03/2026.

La relazione illustrativa motiva la disposizione in esame evidenziando che, tenuto conto che allo scadere del succitato termine del 22/03/2025 “per alcune delle opere inserite nel programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 di cui al DPCM 8 giugno 2023 si dovrebbe procedere alla predisposizione di una nuova progettazione, con conseguente riacquisizione di tutti i pareri, nulla-osta e autorizzazioni, si rende necessario procrastinare il termine del 22/03/2025 al 31/03/2026”.

La deroga non appare peraltro limitata alle sole opere per il Giubileo, facendo riferimento in generale anche alle opere pubbliche o di pubblica utilità i cui progetti definitivi o esecutivi erano già stati affidati alla suddetta data del 22/03/2018.

In relazione alle “procedure di cui all’articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136”, cui il comma in esame fa riferimento, si ricorda che tale comma 2-ter (introdotto nel testo del D.L. 136/2004 dall’art. 10 del D.L. 76/2020, comma 7-bis, e successivamente modificato dall’art. 9 del D.L. 68/2022, comma 10-quater), al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, ha stabilito, tra l’altro, che la

4. Per le opere inserite nel programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 di cui all’articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché per le opere pubbliche o di pubblica utilità i cui progetti definitivi o esecutivi erano

verifica preventiva della progettazione accerta anche la conformità dei progetti alle NTC approvate con il D.M. 17/01/2018 o alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), di cui al D.M. 26/06/2014.

Ciò premesso, sembrerebbe quindi che la deroga disposta dall’art. 15 del D.L. 25/2025, comma 4 sia limitata alle sole modalità di espletamento della verifica preventiva della progettazione, prevedendo che per tale attività si faccia riferimento non alle vigenti NTC ma a quelle previgenti, adottate nel 2008. Si ricorda altresì che - ai sensi del secondo periodo del comma 2-ter, art. 5 del D.L. 136/2004 - l’esito positivo della verifica preventiva della progettazione esclude l’applicazione degli obblighi di denuncia e/o richiesta di autorizzazione per le opere strutturali e in zona sismica. I progetti corredati dalla verifica sono depositati con modalità telematica - a soli fini informativi - l’Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), così come le eventuali varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate.

CHIARIMENTI SULLA VIGENZA DELLE NTC 2018

Con il D.M. 17/01/2018 (pubblicato sulla G.U. 20/02/2018, n. 42, Suppl. Ord. n. 8, ed in vigore dal 22/03/2018) si è provveduto all’aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni (NTC), sostituendo, con le disposizioni transitorie che saranno di seguito meglio precisate, il

LA NORMA <<

Art. 15 del D.L. 25/2025, comma 4

già affidati alla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, possono continuare ad applicarsi, con le procedure di

cui all’articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, le previgenti norme tecniche per le costruzioni purché la consegna dei lavori avvenga entro il 31 marzo 2026.

precedente D.M. 14/01/2008.

Come detto, il D.M. 17/01/2018 è entrato in vigore dal 22/03/2018 (30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Quanto al periodo transitorio di applicazione, è stato previsto, per le opere pubbliche, che:

• per le opere in corso di esecuzione al 21/03/2018, è possibile continuare ad applicare la normativa precedente;

• per i lavori già affidati al 21/03/2018, è possibile continuare ad applicare la normativa precedente, a patto che la consegna dei lavori avvenga entro il 22/03/2025 (7 anni dalla data di entrata in vigore - termine inizialmente stabilito in 5 anni e poi così prorogato ad opera del D.M. 09/03/2023);

• per i progetti definitivi o esecutivi già affidati al 21/03/2018, è possibile continuare ad applicare la normativa precedente, a patto che i progetti siano redatti in base al D.M. 14/01/2008 ed a patto che la consegna dei lavori avvenga entro il 22/03/2025 (7 anni dalla data di entrata in vigoretermine inizialmente stabilito in 5 anni e poi così prorogato ad opera del D.M. 09/03/2023);

• in tutte le altre fattispecie occorre fare riferimento alle nuove norme.

Con il D.L. 25/2025 è stata stabilita l’ulteriore deroga sopra descritta, che in pratica consente di prorogare al 31/03/2026 il termine per la consegna dei lavori, in riferimento ai progetti redatti con NTC previgenti anche per progetti definitivi o esecutivi affidati entro il 21/03/2018.

Per le opere private, è stato invece previsto che:

• se già depositato il progetto esecutivo presso le competenti strutture entro il 21/03/2018, è possibile continuare ad applicare la normativa con la quale sono state progettate;

• per i progetti esecutivi depositati a far data dal 22/03/2018 occorre fare riferimento alle nuove norme.

Per una panoramica completa, con tutti i testi delle normative tecniche a partire dal 1908 fino alle NTC 2018 attualmente vigenti

Per il quadro completo delle zone sismiche attuali e storiche

Per un approfondimento in tema di norme e procedure per interventi strutturali sull’esistente

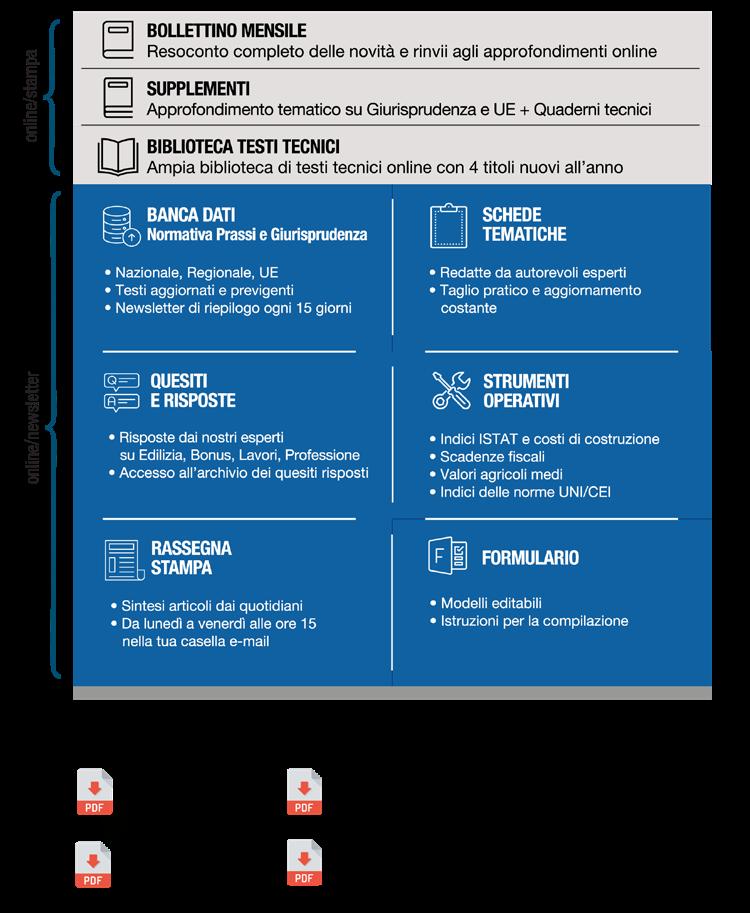

Tecnico

Abbonati al Bollettino di Legislazione Tecnica

Dal 1933, il più affidabile strumento di supporto per:

• Professionisti e Studi tecnici

• Uffici tecnici di Enti, PA e Aziende

L’abbonamento al Bollettino di Legislazione Tecnica offre:

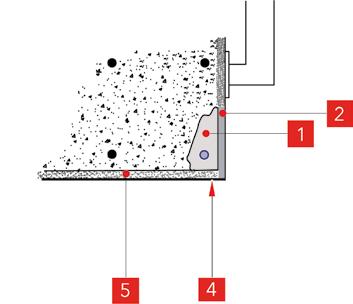

Il ripristino del frontalino di un balcone è un intervento edilizio frequente, specialmente in ambito condominiale. Le normative che regolano questi lavori riguardano la sicurezza, l’edilizia e il decoro urbano, e variano a seconda del tipo di intervento e del Comune in cui si trova l’immobile.

Geolite 40

I CODICI DEI PRODOTTI E DELLE

OPERE COMPIUTE FANNO

RIFERIMENTO AI PREZZARI NAZIONALI

EDITI DA LEGISLAZIONE TECNICA

PREMESSA

Affrontare la questione della durabilità delle strutture in calcestruzzo armato richiede un esame comparativo di due variabili principali: le sollecitazioni, comprese quelle aggressive provenienti dall’ambiente e la resistenza di un elemento strutturale specifico rispetto a tali sollecitazioni Pertanto, prima di procedere con la definizione di un intervento di recupero, è essenziale identi-

ficare le cause alla base degli impatti macroscopici derivanti dall’alterazione, dal deterioramento e/o dal dissesto degli elementi in calcestruzzo armato, nonché eventualmente, dell’intera struttura. Per molto tempo si è creduto che il calcestruzzo armato fosse un materiale praticamente esente da difetti e quindi indistruttibile, la disillusione è stata così grande quando si è dovuto verificare che le strutture esposte agli agenti atmosferici, in particolare in ambienti aggressivi, hanno periodi di obsolescenza fisica piuttosto modesti rispetto ai materiali della tradizione storica. Allora i parapetti e le solette dei balconi in particolare e più in generale le strutture snelle a cielo aperto, sono tra gli elementi costruttivi più vulnerabili al degrado, dipendendo la loro efficienza da numerose cause: la durabilità dei materiali costituenti, la progettazione, la messa in opera, il calcolo strutturale Alcuni fattori, tra cui l’anidride carbonica, l’acqua, le sostanze aggressive come cloruri e solfati, le variazioni termiche (gelo e disgelo), e possibili errori di progettazione ed esecuzione, concorrono a generare forme di deterioramento, tra cui efflorescenze, infiltrazioni, corrosione delle armature, fessurazioni e distacchi. Il ripristino del calcestruzzo armato rappresenta, quindi, un’operazione che richiede competenze specifiche. Questo processo inizia con l’analisi delle cause del degrado e si estende fino alla definizione di adeguate strategie d’intervento, compresa la selezione delle tipologie di prodotti idonei da impiegare.

Riepilogando, prima di intervenire è importante individuare le cause del degrado, che possono includere (per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo. “Le cause di degrado”):

- Carbonatazione: reazione chimica tra CO₂ e idrossido di calcio che riduce il pH della matrice cementizia e favorisce la corrosione dell’armatura;

- Penetrazione di cloruri: tipico in ambienti marini o in presenza di sali disgelanti, accelera la corrosione delle armature;

- Aggressione chimica: da solfati, acidi o altre sostanze aggressive;

- Cicli di gelo-disgelo: causano microfessurazioni e distacchi superficiali;

- Errori progettuali o esecutivi: come copriferro insufficiente, porosità eccessiva, o calcestruzzo di bassa qualità

Le cause di degrado

Le cause di degrado del calcestruzzo possono essere molteplici e spesso si sovrappongono tra loro, compromettendo la durabilità e la sicurezza delle strutture. Si possono suddividere in cause chimiche, fisiche, meccaniche e tecnologiche (queste legate alla progettazione o posa in opera).

1. Cause chimiche: coinvolgono reazioni chimiche che alterano la composizione e le proprietà del calcestruzzo o delle armature.

• Carbonatazione: la CO₂ presente nell’aria reagisce con l’idrossido di calcio (Ca(OH)₂) nel calcestruzzo, abbassando il pH da circa 12-13 a valori inferiori a 9. Questo rende possibile la corrosione delle armature;

• Attacco da cloruri: i cloruri (presenti in ambienti marini o nei sali disgelanti) penetrano nel calcestruzzo e, una volta raggiunta l’armatura, favoriscono la corrosione localizzata (pitting) ;

• Attacco da solfati: i solfati possono reagire con componenti del cemento (come l’alluminato tricalcico), causando espansioni e fessurazioni;

• Reazione alcali-aggregato (ASR): alcuni aggregati reattivi possono reagire con gli alcali del cemento in presenza di umidità, generando gel espansivi che portano a fessurazioni interne.

2. Cause fisiche: sono legate all’ambiente e ai fenomeni climatici:

• Gelo-disgelo: l’acqua penetrata nei pori del calcestruzzo gela, aumentando di volume

(~9%) e provocando microfessure e distacchi superficiali;

• Variazioni termiche: :Le dilatazioni e contrazioni ripetute possono indurre fessurazioni da fatica termica.

• Abrasioni e usura: In strutture soggette a traffico (ponti, pavimentazioni), l’azione meccanica provoca consumo e polverizzazione superficiale.

3. Cause meccaniche: dovute a sovraccarichi, urti, vibrazioni o cedimenti.

• Sovraccarico statico o dinamico: può causare fessurazioni strutturali, schiacciamento del calcestruzzo o scorrimento dell’armatura;

• Sisma: sollecitazioni dinamiche cicliche eccezionali possono provocare fessure, danneggiamenti ai nodi e collasso della struttura;

• Urti e impatti: generano rotture localizzate, sfondamenti o distacchi.

• Cedimenti differenziali: il movimento del terreno può portare a fessure e disallineamenti.

4. Cause tecnologiche (errori di progettazione o costruzione)

• Copriferro insufficiente: espone l’armatura agli agenti esterni, accelerando la corrosione. (vedi scheda);

• Malta o calcestruzzo poveri di cemento o mal compattati: portano a porosità, segregazioni e scarsa resistenza;

• Cura inadeguata durante la maturazione: se il calcestruzzo non viene mantenuto umido dopo la posa, si creano ritiri plastici e fessure;

• Armature male posizionate o non ancorate correttamente.

5. Cause biologiche (meno comuni)

• Crescita di alghe, muschi o batteri, specie in ambienti umidi, può aumentare la ritenzione di umidità e favorire la penetrazione di agenti aggressivi;

Degrado chimico

Degrado fisico

Le cause di degrado del calcestruzzo.

Degrado meccanico

Una delle ragioni che ha reso possibile e diffuso l’utilizzo delle strutture in calcestruzzo armato, è la capacità del cemento, grazie alla sua elevata alcalinità (pH 12-13), di garantire una protezione efficace dalla corrosione dei ferri d’armatura. In tali condizioni, infatti, si forma un film passivante di ossido di ferro, che impedisce il progredire del processo corrosivo. Tuttavia, anche in ambiente secco, dove l’umidità relativa è inferiore al 70%, questa protezione può essere compromessa dal processo di carbonatazione. In tale fenomeno, l’anidride carbonica presente nell’atmosfera penetra nel calcestruzzo e reagisce con l’idrossido di calcio formando carbonato

di calcio, questa reazione determina un abbassamento del pH della matrice e la conseguente depassivazione e corrosione delle armature. La corrosione dei ferri comporta la perdita di capacità resistente delle barre d’acciaio, la diminuzione dell’aderenza con il calcestruzzo e un aumento di volume dei prodotti di corrosione (fino a 6 volte) che genera tensioni interne nel calcestruzzo circostante. Queste provocano fessurazioni, delaminazioni ed espulsioni del copriferro (fenomeno di spalling). Per limitare la carbonatazione, la principale strategia è ridurre la permeabilità del calcestruzzo rendendolo più compatto. Questo si ottiene adottando un rapporto acqua/cemento (a/c) inferiore a 0,60, in modo da ridurre i pori e le vie di accesso per anidride carbonica e umidità. Tuttavia, anche un calcestruzzo ben confezionato non garantisce una protezione duratura se il copriferro non ha uno spessore adeguato: in genere si considera uno spessore minimo di 20–25 mm, a seconda delle condizioni ambientali. La corrosione può, inoltre, essere favorita da difetti esecutivi, come la presenza di armature parzialmente scoperte o non adeguatamente inglobate nel calcestruzzo, la formazione di differenze di potenziale elettrico tra le barre dovute a inclusioni, scalfitture o discontinuità, la disomogeneità del calcestruzzo causata da vuoti, nidi di ghiaia o variazioni di densità e composizione, nonché errori nella messa in opera o nella corretta collocazione delle armature. Per prevenire o limitare i processi corrosivi e garantire la durabilità e la funzionalità delle strutture in calcestruzzo armato, è possibile adottare diverse tecniche di protezione, come la zincatura a caldo, rivestimenti protettivi, come le resine epossidiche, acciaio inossidabile in ambienti critici, la protezione catodica e gli inibitori di corrosione. Questi trattamenti possono consentire anche la riduzione dello spessore del copriferro, con benefici sul peso complessivo della struttura e sull’estetica, prevenendo la formazione di macchie di ruggine sulla superficie esterna del manufatto.