Maurice Gemayel… le pionnier de la planification du Liban

Dr. Amine Jules IskandarBureau de recherche

Septembre 2023

|Département de la Formation

C’était en 1970, durant une séance parlementaire, que le député du Metn, Maurice Gemayel, s’effondrait victime d’un malaise cardiaque. Sidéré et déconcerté, il ne pouvait plus se résoudre à accepter l’inconscience et l’insouciance générale qui régnaient autour de lui, alors qu’il percevait déjà toutes les raisons d’un éclatement prochain du Liban. C’est sur une civière qu’il était évacué du parlement pour être emmené vers une ambulance, mais il succomba dans les jours suivants.

I- Un homme polyvalent

Député du Metn Nord, il présida le Ministère du Plan qu’il fonda lui-même en 1954 en vue du redressement du Liban qu’il espérait encore pouvoir sauver d’une catastrophe fatale. Internationalement apprécié, il fut de 1965 à 1969, président de la FAO, la fondation internationale pour l’alimentation et l’agriculture dont le siège est à Rome. Visionnaire, il mit à profit toutes ses connaissances afin de déployer des projets de développement à l’échelle du Liban, du Moyen-Orient et même au-delà.

Ainsi, parmi ses diverses œuvres, il créa le concept de la Maison du Futur, il prépara des études pour la transformation du désert arabique en zones agricoles, et pour faire de Beyrouth le port méditerranéen des pays du Golfe arabes. Il rédigea les directives de la politique financière de la République du Libéria, et il élabora une science nouvelle sous le nom de

Causométrie . Par cette dernière, il tentait d’offrir à l’Humanité une possibilité nouvelle dans laquelle l’État, ou « leDroit , doitcesserd’être gendarmepourdevenirharmonisateur».

Raisonnant à l’échelle de l’Humanité, il ne pensait plus le Liban que dans sa dimension universelle. Il disait alors : « QueleLibansoitmondialou qu’ilnesoitpas». Pour lui, ce petit pays ne pouvait nullement survivre réduit à lui-même. Se limiter à son milieu syrien ou à son environnement arabe lui serait fatal. Son épanouissement ne pouvait être atteint que dans le dépassement des frontières nationales et surtout régionales. Pour exister, le Liban se doit de jouer son rôle au niveau planétaire et dans l’aventure humaine.

2- Une action planifiée

Maurice Gemayel a voulu sauver le Liban. Et pour cela il n’avait pas que des paroles et de la poésie si caractéristique de l’élite politique libanaise. Il possédait un plan et ce plan était fort élaboré. Avant tout, il fallait en finir avec la pauvreté qui asservit le peuple au profit d’une féodalité traditionnelle et d’une féodalité nouvelle, aussi égoïste et arriérée que la précédente. Il était crucial de supprimer la mentalité de mesquinerie héritée des quatre siècles ottomans, et il fallait surtout éradiquer le mythe d’un Liban pauvre en ressources.

L’appauvrissement du Liban a toujours été artificiel précisait Maurice Gemayel. En 1840-1860 il était dû à sa partition en deux Caïmacamies.

Puis en 1860-1914, le Gouvernorat autonome du Mont-Liban avait été amputé de son port naturel qu’est Beyrouth. Enfin la famine de 1914-

1918, n’était qu’un plan d’extermination basé sur l’appauvrissement ciblé et le blocus militaire. Cela a implanté dans la mémoire collective, l’idée erronée d’une volonté d’émigration perçue comme l’unique ressource du pays. Aucune action sérieuse, aucune vision n’est possible tant que le Libanais ne s’est pas libéré de ce mythe de la pauvreté.

En bon chrétien, Maurice Gemayel ne pouvait se résoudre au désespoir qui régnait sur beaucoup de ses contemporains profondément déçus par l’entité libanaise naissante. Ce n’est pas comme cela que les Libanais avaient imaginé leur pays après tant de siècles d’attente, de souffrances, d’espoir, de prières et de promesses. Il n’en revient qu’à nous de nous en sortir, martelait-il. Nous devons être maîtres de notre destin. Personne ne le fera pour nous. Il fallait, à tout prix, arrêter la politique dureplâtrageet du rafistolage dans laquelle la caste au pouvoir excellait brillamment, et il nous incombait de passer à l’air de la planification.

La solution concrète présentée par le ministre du Plan était fort claire et il la résumait en trois points : l’eau, l’électricité et le facteur humain.

A- L’eau

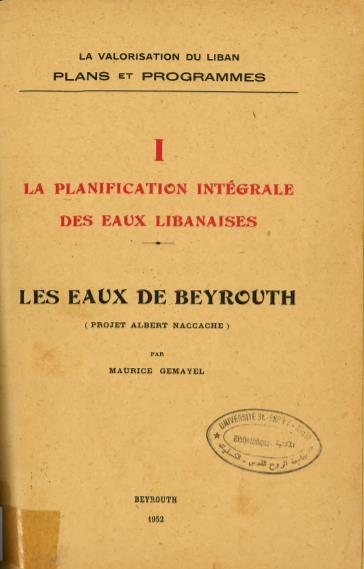

L’eau constitue la richesse naturelle principale du Liban. Ce sont une centaine de barrages, de lacs et de centrales hydro-électriques qui agrémenteraient tout le territoire libanais surnommé alors leChâteau d’Eau du Levant. Cette étude poussée jusqu’au moindre détail, fut avancée avec la collaboration de plusieurs experts dont Albert Naccache.

Elle fut publiée en 1951 dans La Planification Intégrale des Eaux Libanaises .

Dans les années 50, Maurice Gemayel déplorait l’insuffisance des surfaces agricoles du Liban. Elles représentaient alors 40 000 hectares seulement sur les 500 000 hectares cultivables une fois son plan mis en œuvre. Or ces 40 000 hectares de l’époque sont eux-mêmes aujourd’hui réduits à une peau de chagrin continuellement agressée par une urbanisation sauvage et des carrières criminelles dans l’absence cruelle d’un ministère du Plan.

Quant au stockage des eaux de pluies et des fontes des neiges, il représente encore aujourd’hui, 50 ans après la disparition du ministre du Plan, 20 millions de m3 alors que nous devrions en être déjà à 850 millions de m3. De tout ce projet pharaonique et salutaire pour le Liban, seul le barrage de Chabrouh a vu le jour dans le haut Kesrouan en 2007. Il n’est destiné à stocker que 8 millions de m³ d’eau par an, soit 1% de l’objectif initialement prévu par le plan décennal de Maurice Gemayel. Un rapport de l’Université Américaine de Beyrouth en 2000, indiquait que sur les 8,6 milliards de m3 que représentent les précipitations annuelles moyennes, moins de 2 milliards de m3 sont exploités chaque année.

Qu’a fait la classe politique pour que nous en soyons là ? Ce n’est pas pour rien que Maurice Gemayel les appelait les professionnelsdelapolitique .

Leur intelligence leur permet de trouver des formules pour sortir la tête haute de toutes les situations embarrassantes. Ainsi, afin de ne pas avoir

à affronter l’urgence de la réalité et pour ne pas devoir réaliser ses projets gigantesques, ils le surnommèrent l’HommeduFutur , et continuèrent à façonner leur présent à leur taille. Lui n’était en réalité que l’Homme du Présent alors que c’était eux qui sombraient, enlisaient et fossilisaient le Liban dans les mesquineries de l’archaïsme.

Le grand ensemble de lacs projetés aurait transformé le paysage libanais en une richesse de biodiversités paradisiaques, de villages et de campagnes pittoresques, encourageant le tourisme dans tous les coins et recoins du territoire. Le pays serait devenu exportateur de produits agricoles de toutes sortes, offrant un étalage de récoltes allant des régions les plus tempérées aux altitudes les plus froides.

B- L’électricité

Lorsqu’un pays montagneux possède des lacs en altitude, il ne peut que profiter de la loi de la gravité pour engendrer une énergie propre.

L’énergie hydro-électrique devient dès lors, la seconde richesse du Liban offrant une chance immense à l’industrie qui jouit d’une source énergétique très bon marché. L’État peut doter par là, le secteur industriel d’une rentabilité exceptionnelle, tout en assurant un environnement sain et propice, encore une fois, à l’accueil du tourisme.

Durant les années 1960, à l’époque où avaient été construites presque la totalité des centrales hydroélectriques du Liban, le projet du ministre du Plan, Maurice Gemayel, ciblait comme nous l’avions dit plus haut, une augmentation nette de la capacité hydraulique nationale de 20 à 850 millions de m3 pour faire du Liban, le château d’eau du Levant. Dans cette optique, en 1999, Fadi Comair, directeur général des ressources hydrauliques et électriques au Ministère de l’Energie et de l’Eau, a mis en place un plan décennal pour la construction de 27 barrages afin

précisément d’atteindre l’objectif de 800 millions de m³ de stockage d’eau, assurant par-là, 100 mW. Toujours réduit au statut d’étude, le schéma directeur de 2012, par ce même ministère, prévoyait 32 nouvelles centrales pour 368 mW.

La planification des eaux libanaises permettrait donc un développement dans le total respect des valeurs modernes de l’écologie et de la durabilité. La santé des citoyens n’aurait pu qu’en ressentir les bienfaits à tous les niveaux. Il est évident aussi, qu’avec autant d’eau et d’électricité, les voies de circulations auraient été toutes agrémentées de verdures et de systèmes de transports en commun sous forme de trains ou de tramways électriques sur le littoral, et de funiculaires pour desservir les zones montagneuses. Le transport en commun est un des facteurs du développement. Qu’en serait-il alors lorsque celui-ci respecte les valeurs de durabilité et d’enjolivement ?

Avant 1939, le pays du Cèdre produisait plus d’électricité hydraulique que thermique. La Société d'Électricité de Beyrouth (société de droit français) exploitait une centrale hydroélectrique de 6.4 mW (mégawatt heure) et une centrale thermique (diesel) de 4.5 mW. En 1948, la production totale est passée à 80 mW. En 1954, la Société est devenue l'Office d'Électricité, propriété de l’État libanais qui lui a adjoint une centrale thermique à Zouk en 1956, portant la production électrique à 280 mW.

En 1964, avec la création de nombreuses unités privées ainsi que le barrage de Qaraoun inauguré en 1961, la production a atteint les 692

mW. Le Liban était alors devenu exportateur de son surplus de production électrique. Ce petit pays assurait une consommation électrique parmi les plus élevées. Elle représentait 300 kW par habitant, contre 130 pour la Turquie, 100 pour la Syrie, et à peine 61 pour la Jordanie.

Cette prospérité allait commencer graduellement à perdre de son élan avec l’accroissement démographique et la complexification des économies déjà anticipés par Maurice Gemayel un demi-siècle plus tôt. La décentralisation s’imposait sur tous les continents et dans les différents secteurs. Aujourd’hui, bien que le Liban soit plus riche en eau que ses voisins, il arrive en dernière position, avec le plus faible investissement dans le domaine de l’hydraulique. Alors que les autres pays de la région développent ce potentiel énergétique propre et renouvelable, le Liban ne se permet même pas de stagner, il rétrograde.

À part quelques investissements sur les centrales des offices du Litani et de la Qadicha en 1994, partout ailleurs les installations se sont détériorées jusqu’à souvent, des cessations complètes de leurs activités. Le Liban continu d’investir dans le domaine thermique malgré la pollution imposée aux régions résidentielles et touristiques, et malgré le renchérissement de leurs coûts opérationnels liés à la fois à la flambée des cours internationaux du brut, et à la dévaluation de la monnaie nationale.

C- Le facteur humain

Il est impossible de développer le facteur humain tant que nous sommes soumis au système féodal et à sa mentalité réductionniste. Le citoyen, otage de son protecteur, ne peut œuvrer à la construction d’un État. Aristote définissait justement la République comme une communauté d’hommes libres. Or il n’y a aucune place pour la liberté lorsque nous sommes limités et prisonniers de ceux que Maurice Gemayel appelait « lesprofessionnelsdelapolitiqueetparasitesdelanation». Car comme le disait Max Stirner «laliberténepeutêtrequetoutelaliberté; un morceaudelibertén’estpaslaliberté».

Ces professionnels ont sacrifié le Liban pour pouvoir faire du pouvoir, leur chasse gardée. Ils ont réduit la politique à une affaire d’héritage alors qu’en réalité elle est une science noble puisqu’elle gère des questions existentielles pour l’Homme et pour l’environnement. Ils ont transformé « lafonctionpubliqueendépotoirdesélémentsincapablesdetoutesles confessions» disait-il encore. La féodalité traditionnelle s’est vue doublée d’une féodalité nouvelle qui se construit sur les décombres et sur le cadavre de la nation.

Face à ces constats affligeants,

Maurice Gemayel a prédit la mort du Liban. En décembre 1952, dans sa conférence «Telgouvernement , tel peuple–Telpeuple , telgouvernement», il a dit et écrit explicitement : « Oubiencesonteuxquidoiventpartir .Oubienc’estlepaysquidoitpérir».

Mais il va encore plus loin dans son analyse de l’élite dirigeante, pour déceler les ravages qu’elle a causé au niveau du citoyen. Les responsables ont pensé l’enseignement comme une industrie dédiée à la productivité et à la rentabilité. Ce comportement dangereux vint s’ajouter au cataclysme de la Première Guerre Mondiale que Maurice Gemayel considère comme la « source detoutnotremalheur». En plus d’avoir décimé la population, ce génocide « Kafno » a fait basculer les survivants dans un semi illettrisme causant un effondrement intellectuel.

C’est à ce moment-même que naissait le Grand Liban qui se trouvait dépourvu de l’effectif humain nécessaire à sa formation. Le recours à la Diaspora libanaise d’Égypte ne pouvait, à lui seul, combler la carence en enseignants qualifiés. Les effets néfastes de la Guerre de 1914-18, doublés de la mentalité marchande de nos dirigeants, ont conduit à un système éducatif désuet avec un enseignement inapproprié.

C’est une « surproductiondecatégoriesbiendéterminéesdelettrés»qui allait, dès lors, inonder le marché du travail libanais alors que tant de spécialisations cruciales se trouvaient totalement inexistantes.

Médecins, avocats et ingénieurs se bousculaient sur les mêmes opportunités alors que d’autres domaines comme l’hydraulique ou l’agriculture moderne ne pouvaient faire appel à aucun spécialiste qualifié. C’est dans la reconsidération de notre enseignement primaire, secondaire et supérieur que commence le redressement du pays et la rectification de sa vision pour l’avenir.

La planification du facteur humain que ce grand savant avait placée en numéro trois, nous semble aujourd’hui passer en première position devant les deux autres planifications hydraulique et hydroélectrique. Il est désormais clair, après le naufrage, après « l’explosiondupays» dont il parlait déjà, que c’est ce facteur humain qui a empêché la réalisation du plan en trois points mis en place par le Ministère du Plan. Pour développer le facteur humain, il est indispensable de lui extirper d’abord ces deux tumeurs que sont le mythe de la pauvreté du Liban, et l’illusion de la protection garantie par les féodaux.

3- Projets réalisés

Parmi les nombreux projets de Maurice Gemayel, certains ont tout de même vu le jour, bien qu’avec beaucoup de retard. Réalisés, ou en cours de réalisation, leur concrétisation demeure partielle, bien entendu, puisque forcément amputée de la vision et de la clairvoyance propre à leur auteur disparu. Parmi ceux-là nous avons entendu parler récemment, avant la crise de 2019, de ces projets relancés sans citer leur auteur. Ils ont été relayés par les médias audiovisuels, le parlement et la presse écrite sous les titres suivants :

Le tunnel Beyrouth-Beqaa (annoncé par Maurice Gemayel en 1957).

Les barrages hydroélectriques (dont l’étude complète fut présentée en 1951).

L’Académie de l’Homme (de Byblos) pour la Rencontre et le Dialogue (annoncée en 1952).

Ces projets sont non seulement de lui, mais il en avait même fourni les

études complètes. Cependant, lorsqu’un de ses projets était réalisé sans jamais le mentionner, Maurice Gemayel rétorquait devant les siens : « l’essentielc’estqu’ilsoitréalisé,mêmesouslenomd’unautre».

Pour cet homme visionnaire, il fallait œuvrer pour l’avenir. Il fallait faire preuve de lucidité. Pour éviter la mort du Liban, « l’explosion» comme il le répétait toujours, il fallait agir vite et avec beaucoup d’humilité et de courage. Personne ne fera jamais rien pour nous, écrivait-il. Personne ne peut rien pour nous. C’est à nous et à nous seuls de pouvoir, de vouloir, nous en sortir si nous en faisons librement le choix.

En 1954, il constatait que pour passer à une action réelle et salvatrice, il était indispensable que ceux qui tenaient les rênes du pouvoir acceptent de céder leur place. Et voyant que cela était un souhait irréalisable, il s’en remettait à la Providence et écrivait dans LaPlanificationduFacteur Humain: « Ilnemerestedoncqu’àmetournerverslescieuxetde demanderàDieudebienvouloiruserdesatoutepuissancepournous délivrerdetouslesdétracteursdelaPatrieconscientsouinconscients».

Le dimanche 29 septembre 2019, fut inauguré à Bikfaya, le monument dédié à Maurice Gemayel. Il aurait fallu attendre 50 ans après sa mort pour que, non pas l’État, mais ses propres filles prennent entièrement en charge un projet de statue et d’inscriptions à sa mémoire. Le projet a réussi à voir le jour pour pouvoir enfin rendre un modeste hommage à cet homme de carrure nationale et internationale, qui aurait pu sauver le Liban.

Vu l’importance de la culture politique au niveau intellectuel et cognitif, nous posons entre vos mains cette recherche comme sujet de connaissance, de discussion