Les ligues contre le cancer en Suisse : proximité,

soutien individuel, confidentialité et compétence

Vous ou l’un·e de vos proches souffrez d’un cancer ? Nous vous conseillons et vous soutenons gratuitement. Contactez les spécialistes du service

InfoCancer. Vous pouvez également vous adresser à l’un des 70 centres de conseil près de chez vous.

La Ligue contre le cancer s’engage pour réduire le nombre de personnes touchées par la maladie. Elle encourage notamment un mode de vie sain et soutient les actions de dépistage précoce.

Impressum

Editeur

Ligue suisse contre le cancer

Effingerstrasse 40

3001 Berne

Tél. 031 389 91 00 www.liguecancer.ch

5 e édition

Direction du projet et rédaction

Andrea Seitz, rédactrice Information cancer, Ligue suisse contre le cancer, Berne

Conseils scientifiques

Dr méd. Gian Piero Ghisu, spécialiste en gynécologie et obstétrique FMH, spécialisation en oncologie gynécologique, cabinet de gynécologie, Clinique Bethanien, Zurich

Prof. méd. Martin Heubner, directeur du département femme-mère-enfant et médecinchef en gynécologie, centre des tumeurs gynécologiques, Hôpital cantonal Baden

Dr méd. vét. Julia Schwarz, spécialiste Dépistage, Ligue suisse contre le cancer, Berne

Nous remercions la personne par la maladie pour sa lecture attentive du manuscrit et ses précieux commentaires.

Relecture

Romy Kahl, rédactrice Information cancer, Ligue suisse contre le cancer, Berne

Éditions précédentes

Prof. Dr méd. Daniel Fink, spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique, formation approfondie en oncologie gynécologique, directeur de la clinique de gynécologie et du centre de tumeurs gynécologiques, Hôpital universitaire de Zurich

Dr méd. Céline Montavon Sartorius, spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique, formation approfondie en oncologie gynécologique, médecin-cadre à la clinique de gynécologie et au centre des tumeurs gynécologiques, Hôpital universitaire de Bâle

Couverture

Adam und Eve d’après Albrecht Dürer

Illustration

P. 6 : Shutterstock

Photo

P. 4 : ImagePoint AG, Zurich

Conception graphique

Andreas Linnemann, Oberhaching

Impression

VVA (Schweiz) GmbH, Widnau

Cette brochure est également disponible en allemand et en italien

© 2025, 2020, 2010, Ligue suisse contre le cancer, Berne | 3 e édition actualisée

Chère lectrice, cher lecteur

Dans cette brochure, vous trouverez les informations suivantes :

• Qu’est-ce que le cancer du col de l’utérus ?

• Que sont les lésions précancéreuses du cancer du col de l’utérus ?

• Quels sont les signes et symptômes du cancer du col de l’utérus ?

• Quels sont les examens permettant de poser le diagnostic ?

• Quels sont les traitements possibles ?

• Comment gérer les effets indésirables ?

• Que se passe-t-il en cas d’ablation de l’utérus ?

Vous avez d’autres questions ? Vous ou vos proches avez besoin de soutien ? Vous trouverez des informations et des conseils utiles dans les brochures de la Ligue contre le cancer. N’hésitez pas à vous adresser à votre équipe médico-soignante et aux spécialistes des ligues cantonales et régionales contre le cancer. Vous pouvez également contacter l’équipe d’InfoCancer au 0800 11 88 11.

Vous trouverez les coordonnées des centres de conseil à la fin de cette brochure.

Nos vœux les plus chaleureux vous accompagnent.

Votre Ligue contre le cancer

Grâce à vos dons, nos brochures sont gratuites.

Le cancer et les lésions précancéreuses du col de l’utérus

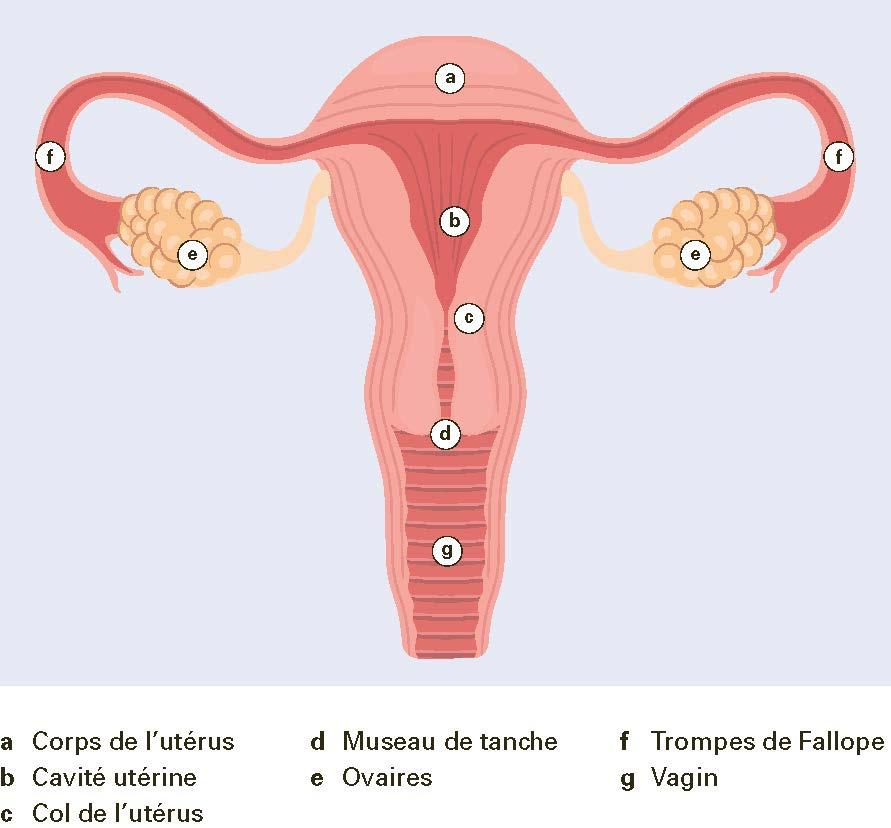

L’utérus et le col de l’utérus

L’essentiel en bref

• L’utérus se compose de deux parties : le corps et le col.

• L’enfant à naître se développe dans l’utérus jusqu’à sa naissance.

• Le col de l’utérus protège l’utérus des infections.

L’utérus fait partie des organes génitaux féminins internes. Il se compose de deux parties : le corps et le col. Il est situé entre la vessie et le rectum. Par sa taille et sa forme, il ressemble à une petite poire inversée.

Le col de l’utérus constitue la partie la plus basse de l’utérus. Il est traversé par le canal cervical. La dernière partie du col de l’utérus se prolonge jusque dans le vagin et est appelée museau de tanche.

Quelle est la fonction

l’utérus ?

L’utérus protège l’enfant à naître durant sa croissance. Les vaisseaux sanguins de l’utérus transportent les nutriments et l’oxygène de la mère à l’enfant.

Pendant l’accouchement, les muscles de l’utérus se contractent pour expulser le bébé.

Pourquoi les règles surviennent-elles ?

Si vous avez des organes reproducteurs et que vous êtes en âge de procréer, vos ovaires libèrent un ovule environ une fois par mois. Ce processus s’appelle l’ovulation.

L’ovule se déplace dans une trompe de Fallope jusqu’à la cavité utérine. Si le spermatozoïde parvient dans l’utérus à ce moment-là, l’ovule peut être fécondé et s’implante alors dans la muqueuse utérine. C’est là que l’embryon s’y développera par la suite.

Si l’ovule n’est pas fécondé, la couche de muqueuse utérine se détache provoquant les règles. Elle se reconstitue à nouveau après chaque menstruation.

Le cancer et les lésions précancéreuses du col de l’utérus

Qu’est-ce que la périménopause ?

Avec l’âge, le corps féminin produit moins d’hormones sexuelles féminines, en particulier moins d’œstrogènes. Cette période s’appelle la périménopause. Les règles deviennent irrégulières. Elles sont parfois plus rares, parfois plus fréquentes.

Qu’est-ce que la ménopause ?

Quand le niveau d’œstrogènes dans le sang est très bas, la muqueuse utérine ne se reconstitue plus et les règles s’arrêtent. L’absence de règles depuis au moins un an marque l’entrée en ménopause.

Quelle est la fonction du col de l’utérus ?

Le col de l’utérus protège l’utérus. Il produit un mucus visqueux qui ferme le canal cervical. Ce bouchon muqueux empêche ainsi les germes d’aller du vagin vers la cavité utérine et prévient les infections.

Pendant les jours fertiles, le mucus se liquéfie pour permettre aux spermatozoïdes de passer facilement. Pendant les règles, le canal se dilate pour permettre au sang de s’écouler.

Pendant la grossesse, col de l’utérus reste étroitement fermé. Il protège ainsi l’enfant à naître des infections. Ce n’est que lors de l’accouchement que le col de l’utérus s’ouvre pour laisser passer l’enfant.

Qu’est-ce que le cancer du col de l’utérus ?

L’essentiel en bref

• Le cancer du col de l’utérus est une tumeur maligne.

• L’infection chronique à certains papillomavirus humains (HPV) représente le principal facteur de risque dans le développement de la maladie.

• Lorsque les symptômes apparaissent, la maladie est déjà souvent avancée.

Une tumeur apparaît lorsque des cellules se multiplient et s’accumulent de manière incontrôlée. Il existe des tumeurs bénignes et des tumeurs malignes.

Dans le cas des tumeurs malignes, les cellules ont subi des modifications anormales. Lorsqu’une tumeur est maligne, on parle de cancer. Sans traitement, la maladie peut s’étendre aux tissus voisins. Les cellules cancéreuses peuvent également s›étendre aux ganglions lymphatiques et aux organes voisins par les vaisseaux lymphatiques et sanguins. Elles peuvent aussi former des métastases.

Comment

le cancer du col de l’utérus se forme-t-il ?

Le cancer du col de l’utérus se développe à partir des cellules superficielles du museau de tanche ou des cellules glandulaires du col.

Au début de la maladie, les cellules se divisent plus rapidement et ont une apparence différente des cellules normales. La couche supérieure de la muqueuse se modifie. À ce stade, on ne parle pas encore de cancer, mais d’un état précancéreux.

Lorsque les cellules modifiées s’infiltrent plus profondément dans la muqueuse, un cancer du col de l’utérus se développe. La tumeur détruit progressivement les tissus du col utérin.

Le cancer peut atteindre les tissus et les organes voisins. Par exemple, les ganglions lymphatiques, le vagin, le corps de l’utérus, le rectum ou la vessie. À un stade avancé, des métastases peuvent apparaître dans d’autres organes, dans les poumons, par exemple.

Troubles et symptômes possibles

Le cancer du col de l’utérus provoque souvent peu ou pas de symptômes. Ce n’est qu’à un stade déjà avancé de la maladie qu’ils apparaissent.

Consultez votre médecin si vous présentez un ou plusieurs des signes suivants :

• saignements entre les règles ;

• saignements après la ménopause ;

• saignements après un rapport sexuel ;

• pertes vaginales malodorantes ;

• douleurs dans le bas-ventre ;

• perte de poids involontaire.

Quels sont les facteurs de risque ?

Chaque année en Suisse, les médecins diagnostiquent des lésions précancéreuses du col de l’utérus chez 5000 femmes environ. Dans près de 260 cas, il s’agit d’un cancer du col de l’utérus.

Le principal facteur de risque de cancer du col de l’utérus est l’infection chronique par certains papillomavirus humains.

Les papillomavirus humains (HPV)

Il existe différents types de HPV. La plupart d’entre eux sont inoffensifs pour l’être humain. Certains peuvent provoquer des verrues génitales, aussi appelées condylomes. D’autres HPV peuvent se transformer en cancer. On les appelle les HPV à haut risque.

Les HPV à haut risque sont la cause la plus fréquente de cancer du col de l’utérus. Ils peuvent également provoquer des cancers du pénis, du vagin, de la vulve, de l’anus et de la gorge.

Les HPV se transmettent principalement lors des rapports sexuels. Un contact de peau à peau avec une personne infectée peut également être contagieux, en particulier dans la région génitale, anale ou buccale.

En général, une infection par les HPV guérit sans symptômes et sans séquelles. Dans certains cas, toutefois, l’infection devient chronique. S’il s’agit d’une infection par les HPV à haut risque, les virus peuvent rester dans les tissus et

provoquer une croissance incontrôlée des cellules. Le risque de développer un jour un cancer du col de l’utérus augmente alors.

La plupart des cas de cancer du col de l’utérus est due à une infection chronique par des HPV à haut risque. Dans ces cas, le cancer se développe habituellement lentement. Il peut en effet s’écouler cinq à dix ans avant l’apparition de la tumeur.

Quels sont les autres facteurs de risque ?

D’autres facteurs augmentent le risque de cancer du col de l’utérus :

• fumer régulièrement (y compris le tabagisme passif) ;

• changer fréquemment de partenaires sexuel·les ;

• présenter d’autres infections des organes génitaux par des agents pathogènes sexuellement transmissibles. Par exemple, la chlamydia.

• présenter une baisse chronique des défenses immunitaires. Par exemple, lors d’une infection par le VIH ou la prise de certains médicaments.

Le cancer et les lésions précancéreuses du col de l’utérus

• utiliser un contraceptif hormonal contenant des œstrogènes et un progestatif pendant plus de cinq ans et avoir une infection par les HPV. Ce risque diminue à l’arrêt des contraceptifs hormonaux, comme la pilule, le patch ou l’anneau vaginal.

Pourquoi moi ?

La plupart des personnes atteintes d’un cancer du col de l’utérus ont une infection chronique par les HPV.

Les spécialistes estiment que 80 % de la population est infectée par les HPV au cours de sa vie. Cela ne signifie donc pas nécessairement avoir un comportement sexuel à risque. Une telle infection peut toucher n’importe quelle personne sexuellement active. La probabilité de développer un cancer du col de l’utérus dépend de divers facteurs. Elle est aussi en partie le fait du hasard. Toutes les personnes atteintes de HPV ne développeront pas forcément un cancer, même si le risque est élevé.

Peut-être vous demandez-vous pourquoi vous avez développé un cancer. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans notre brochure « Cancer et souffrance psychique ». Vous pouvez également en parler avec l’équipe d’InfoCancer ou de la Ligue contre le cancer. Vous trouverez les adresses à partir de la page 49.

Comment prévenir le cancer du col de l’utérus ?

L’essentiel en bref

• Le cancer du col de l’utérus peut être détecté à un stade précoce grâce au dépistage.

• Rendez-vous régulièrement chez votre gynécologue pour des examens de contrôle.

• La vaccination contre les papillomavirus humains (HPV) est également très importante pour se protéger du cancer du col de l’utérus

Le cancer du col de l’utérus n’est pas contagieux. Cependant, les HPV peuvent être transmis lors des rapports sexuels. Les HPV augmentent le risque de développer un cancer du col de l’utérus.

Fumer, même de manière passive, augmente la probabilité de développer un cancer du col de l’utérus. Le Service de conseil stop-tabac vous aide à arrêter de fumer. Pour plus d’informations à ce sujet, consultez le site www.stop-tabac.ch

Comment se protéger des HPV ?

Un jour ou l’autre, vous serez probablement en contact avec les HPV. Cependant, plusieurs mesures réduisent le risque d’infection.

Faites-vous vacciner

Les adolescents et les jeunes adultes des deux sexes peuvent se faire vacciner contre les HPV les plus dangereux. La vaccination réduit le risque de contracter des types de HPV à haut risque. Elle prévient le cancer du col de l’utérus dans la plupart des cas.

Le cancer et les lésions précancéreuses du col de l’utérus

Si possible, le vaccin devrait être administré avant le premier rapport sexuel. En Suisse, la vaccination contre les HPV est gratuite pour toutes les filles, les garçons et les jeunes adultes de 11 à 26 ans. Cela s’applique dans le cadre de programmes de vaccination cantonaux (état en février 2025).

Selon le risque individuel, elle peut être utile même après 26 ans. Pour les femmes adultes, la vaccination contre les HPV est autorisée jusqu’à 45 ans. Pour en savoir plus, discutez-en avec votre gynécologue. Vérifiez également si votre assurance maladie couvre les frais de la vaccination. En effet, ils ne sont souvent pas remboursés pour les personnes de plus de 26 ans.

Utilisez un préservatif

L’utilisation du préservatif pendant les rapports sexuels est importante. Même s’il ne protège pas complètement d’une infection par les HPV, le préservatif réduit le risque de les contracter. De plus, il empêche la contamination par d’autres maladies sexuellement transmissibles.

Le

dépistage du cancer du col de l’utérus

Le cancer du col de l’utérus est l’un des rares cancers que l’on peut détecter et traiter à un stade précoce. Il est donc important d’effectuer des contrôles réguliers chez votre gynécologue. En cas de lésions précancéreuses du col de l’utérus, vous recevrez un traitement. Cela permet d’éviter que ces lésions ne se transforment en cancer.

Comment le dépistage se déroule-t-il ?

Le dépistage consiste en une série d’examens de contrôle. Ils sont réalisés par une ou un gynécologue, médecin spécialiste des organes génitaux féminins.

Votre gynécologue effectue un frottis vaginal, que l’on appelle aussi test de Pap (voir page 16). Des cellules au niveau du museau de tanche et du col de l’utérus sont prélevées puis analysées. Votre gynécologue peut ainsi vérifier la présence d’éventuelles lésions précancéreuses ou d’un cancer. En plus du frottis, un test HPV peut être

réalisé. Il permet de détecter une infection chronique par les HPV à haut risque.

À quelle fréquence faire des contrôles ?

Vous avez entre 21 et 70 ans et vous avez toujours votre col de l’utérus ? Dans ce cas, vous devriez vous faire dépister tous les trois ans. Si le résultat d’un test est anormal, vous devrez alors faire des contrôles plus souvent. Votre gynécologue vous dira précisément à quelle fréquence vous devez vous faire dépister.

Important : la vaccination ne protège pas contre tous les types de HPV cancérigènes. C’est pourquoi vous devez continuer à vous faire dépister régulièrement même après la vaccination.

Qui paie le dépistage ?

L’assurance maladie de base rembourse les prestations liées aux examens de dépistage tous les trois ans (état en février 2025). En cas de résultats anormaux, elle prend également en charge les examens supplémentaires.

Attention : même si le dépistage est remboursé, vous devrez payer vous-même la franchise.

Le cancer et les lésions précancéreuses du col de l’utérus

Quels examens permettent de poser le diagnostic ?

L’essentiel en bref

• Plusieurs examens sont nécessaires pour diagnostiquer un cancer du col de l’utérus.

• Sur la base des résultats d’examens, les spécialistes évaluent le stade de la maladie et les options thérapeutiques.

Comme pour le frottis de dépistage, les examens sont généralement réalisés par une ou un gynécologue. Il s’agit d’une ou un médecin spécialiste des organes génitaux féminins.

L’attente des résultats des divers examens vous stresse ? Vous souhaitez en parler à quelqu’un ? N’hésitez pas à vous adresser à l’équipe d’InfoCancer ou à votre ligue cantonale ou régionale contre le cancer. Vous trouverez les adresses à partir de la page 49.

Les premiers examens

Votre gynécologue vous pose des questions sur vos troubles actuels et sur vos maladies passées. Elle ou il veut également connaître vos éventuels facteurs de risque, et savoir si

vous prenez régulièrement des médicaments.

Votre gynécologue examine ensuite les organes génitaux internes. Cela lui permet de détecter d’éventuels changements ou durcissements anormaux. Elle ou il palpe le ventre, le vagin et éventuellement l’anus. Cela peut provoquer une pression désagréable. Si vous ressentez des douleurs pendant l’examen, signalez-le à votre médecin.

Le test de Pap

Le test de Pap est aussi appelé frottis vaginal, ou frottis cervical. Votre gynécologue commence par écarter les parois de votre vagin à l’aide d’un instrument métallique, le spéculum. Le col de l’utérus devient ainsi visible. À l’aide d’une petite brosse, elle ou il prélève ensuite des

cellules du museau de tanche et du canal cervical.

Les spécialistes examinent ensuite le frottis au microscope en laboratoire. Un résultat anormal du frottis ne signifie pas nécessairement que vous avez un cancer. Il indique simplement que certaines cellules sont modifiées. Selon les résultats, votre gynécologue vous proposera des contrôles plus fréquents ou des examens complémentaires pour préciser le diagnostic.

La détection de pillomavirus humains (test HPV)

Votre gynécologue prélève des cellules du col de l’utérus de la même manière qu’un test de Pap. L’échantillon est ensuite envoyé au laboratoire à la recherche d’éventuels papillomavirus humains. Si le laboratoire détecte la présence de HPV, votre médecin réalisera un autre test. Il servira à vérifier s’il s’agit de HPV à haut risque.

La colposcopie

Votre gynécologue applique une solution spéciale sur la muqueuse du museau de tanche et du vagin. Elle ou il l’examine ensuite à l’aide d’une loupe. L’agrandissement lui permet de détecter les modifications pathologiques de la muqueuse.

La

biopsie

Si des zones suspectes de la muqueuse sont visibles pendant la colposcopie, votre gynécologue prélève du tissu à l’aide d’une pince spéciale. Les médecins appellent cette procédure une biopsie. Le prélèvement peut entraîner un inconfort et un léger saignement, mais il est généralement indolore. Votre médecin fait ensuite analyser l’échantillon en laboratoire.

La

conisation

Parfois, les médecins réalisent une conisation après ou à la place de la biopsie. Cette intervention consiste à découper en forme de cône la partie suspecte du col de l’utérus.

Le cancer et les lésions précancéreuses du col de l’utérus

Votre médecin n’effectue pas immédiatement cette intervention.

Elle ou il doit d’abord en discuter en détail avec vous, puis la planifier.

La conisation sert souvent de traitement. Vous trouverez donc plus de détails dans le chapitre consacré aux traitements possibles, à partir de la page 28.

L’échographie

Pour cet examen, votre gynécologue insère une petite sonde dans le vagin.

L’échographie génère des images des organes internes (utérus, tissus et autres organes) grâce à l’utilisation des ultrasons. Votre gynécologue observe les images sur un écran.

Elle ou il peut également effectuer une échographie des reins ou des ganglions lymphatiques du cou, au-dessus de la clavicule.

L’hystéroscopie

Si votre gynécologue suspecte un cancer du col de l’utérus, elle ou il peut réaliser une endoscopie de l’utérus. Cette méthode d’exploration nécessite une courte anesthésie. Elle consiste à introduire un tube fin muni d’une caméra connectée dans l’utérus par le vagin et le col de l’utérus, et permet d’examiner la cavité utérine.

Une endoscopie de l’utérus est généralement réalisée en ambulatoire. Vous pourrez donc rentrer chez vous le jour même. L’équipe médico-soignante vous indiquera les précautions à prendre concernant l’anesthésie.

L’hystéroscopie avec curetage

Pendant l’endoscopie utérine, votre médecin gratte la muqueuse du corps et du col de l’utérus à l’aide d’un instrument en forme de cuillère. Elle ou il fait ensuite analyser les tissus en laboratoire pour détecter d’éventuelles cellules malignes

ou d’autres changements anormaux.

Si vous n’êtes pas encore ménopausée, la muqueuse se reconstitue après le curetage. Votre fertilité reste toutefois compromise pendant quelques mois. Dans le cas où vous souhaiteriez avoir des enfants, discutez-en avec votre gynécologue avant cet examen. Parlez également de ses éventuels effets indésirables .

Après le curetage, vous aurez probablement de légers saignements postopératoires. Les infections ou les cicatrices sont rares. Votre médecin vous indiquera les symptômes auxquels vous devez faire attention.

Les examens complémentaires

Pour planifier les traitements, les médecins doivent vérifier si le cancer s’est étendu au-delà du col de l’utérus. Ils doivent également s’assurer qu’il n’y a pas de métastases dans d’autres organes.

Les examens d’imagerie médicale

Votre gynécologue vous prescrira peut-être un ou plusieurs des examens suivants :

• radiographie des poumons ;

• tomographie assistée par ordinateur (CT scanner) ;

• tomographie par émission de positrons combinée au scanner (PET-scanner) ;

• imagerie par résonance magnétique (IRM) ;

• cystoscopie ;

• rectoscopie.

Ces examens sont indolores et durent de quelques minutes à une heure et demie. Votre équipe médico-soignante vous expliquera leur déroulement.

Les examens radiologiques ou les scanners se déroulent dans un hôpital ou un institut de radiologie. Vous êtes éveillée pendant l’examen et pouvez rentrer chez vous dès qu’il est terminé.

Une cystoscopie ou une rectoscopie se déroule dans un cabinet spécialisé ou à l’hôpital. Vous êtes générale-

Le cancer et les lésions précancéreuses du col de l’utérus

ment éveillée pendant l’examen et pouvez rentrer chez vous dès qu’il est terminé.

La stadification chirurgicale

En plus des examens d’imagerie, les médecins effectuent parfois ce que l’on appelle une stadification chirurgicale. Cela leur permet de voir dans quelle mesure le cancer s’est étendu dans l’abdomen et le bassin. Cela leur permet également de vérifier si la tumeur s›est étendue aux ganglions lymphatiques.

La stadification est une intervention chirurgicale. Elle est réalisée sous anesthésie générale.

Pendant l’opération, l’équipe chirurgicale effectue plusieurs petites incisions dans l’abdomen. L’objectif est d’introduire une caméra et des instruments chirurgicaux. L’autre méthode consiste à ouvrir l’abdomen avec une seule incision, plus grande. Les médecins prélèvent des échantillons de tissus ou des ganglions lymphatiques suspects et les font ensuite analyser en laboratoire.

Les stades de la maladie

Les résultats d’examens permettent de déterminer s’il s’agit de lésions précancéreuses ou d’un cancer du col de l’utérus.

L’équipe médicale évalue l’étendue de la maladie et son stade. On parle de stadification ou de classification. Elle sert à comprendre les probabilités de guérison et à choisir les traitements les plus adaptés.

Classification des lésions précancéreuses

Les spécialistes vérifient en laboratoire s’il y a des cellules anormales et leur gravité. Plus la cellule est modifiée, plus le risque qu’elle évolue vers un cancer du col de l’utérus est élevé.

Les laboratoires utilisent différentes abréviations pour la classification des lésions précancéreuses, selon la nomenclature employée. Il existe le système de Bethesda ou la nomenclature de Munich III.

Votre médecin vous expliquera les résultats des examens. Si le rapport médical mentionne par exemple « NILM » ou « PAP I », cela signifie que les valeurs trouvées sont normales et qu’il n’y a pas de lésions précancéreuses.

Classification du cancer du col de l’utérus

Le cancer du col de l’utérus est divisé en quatre stades. Ils sont euxmêmes divisés en sous-stades pour décrire plus précisément la tumeur.

Deux systèmes de classification permettent de déterminer le stade de la maladie : FIGO et TNM. Dans les deux cas, les stades sont désignés par des chiffres et des lettres. Plus le chiffre est élevé, plus le cancer s’est étendu. Cela signifie que la tumeur est de grande taille ou a pénétré dans les tissus en profondeur.

Votre médecin vous expliquera ce que signifient les résultats des examens.

La liste des stades ci-dessous est simplifiée :

• Stade I : la tumeur est limitée au col de l’utérus.

• Stade II : la tumeur s’est étendue au-delà du col de l’utérus.

• Stade III : la tumeur s’est étendue au tiers inférieur du vagin et/ou à la paroi pelvienne. Elle a peut-être atteint les ganglions lymphatiques du petit bassin et/ou de l’aorte. Elle peut entraîner un mauvais fonctionnement du rein.

• Stade IV : la tumeur s’est étendue aux organes pelviens adjacents et/ou a formé des métastases dans des organes plus éloignés.

Le cancer et les lésions précancéreuses du col de l’utérus

Comment le traitement est-il planifié ?

L’essentiel en bref

• La planification du traitement dépend, entre autres, du stade de la maladie.

• Des médecins de différentes disciplines collaborent et se réunissent lors de tumoboards.

• Le traitement comporte généralement plusieurs thérapies, administrées sur une longue période.

Des médecins de différentes disciplines discutent et planifient le traitement lors de réunions communes régulières. Ces réunions s’appellent des tumorboards.

Les objectifs du traitement dépendent du stade de la maladie, qu’il s’agisse de lésions précancéreuses ou de cancer du col de l’utérus.

L’équipe médicale évalue la situation d’un tumorboard afin de vous proposer le traitement le mieux adapté à votre situation.

La surveillance active

En cas de lésions précancéreuses avec des cellules légèrement modifiées, vous n’avez généralement pas besoin de commencer immédiatement un traitement. Ces modifications disparaissent souvent d’ellesmêmes. Dans ce cas, des contrôles réguliers et un nouveau frottis suffisent.

Si les modifications cellulaires ne disparaissent pas d’elles-mêmes, vous devez passer des examens complémentaires. En fonction des résultats, votre médecin vous proposera un traitement. Les médecins appellent cette stratégie la surveillance active.

Puis-je encore avoir des enfants ?

Vous avez peut-être suivi un traitement pour des lésions précancéreuses ou pour un cancer du col de l’utérus. Vous vous demandez maintenant si vous pourrez encore concevoir des enfants. Vous ne savez peutêtre pas si vous pourrez accoucher naturellement ou par césarienne.

Après des lésions précancéreuses du col de l’utérus

Les lésions précancéreuses peuvent généralement être traitées sans devoir retirer l’utérus. Une grossesse reste donc possible. Accoucher de manière naturelle est aussi possible.

Toutefois, le risque d’accouchement prématuré ou de fausse couche est plus élevé après certaines thérapies.

Après un cancer du col de l’utérus

Lorsque le cancer du col de l’utérus est détecté à un stade précoce, l’équipe chirurgicale retire généralement l’utérus. Si vous désirez avoir des enfants, le corps de

l’utérus et la partie saine du col peuvent éventuellement être préservés. Une grossesse reste alors possible, à condition de ne pas être ménopausée.

De nombreux spécialistes recommandent une césarienne après une conisation. Si les médecins ont retiré le col de l’utérus, vous aurez dans tous les cas besoin d’une césarienne. Un accouchement naturel n’est plus possible.

Si les médecins ont retiré l’utérus ou si vous suivez une radiochimiothérapie, une grossesse n’est plus possible.

Je ne sais pas si je veux avoir des enfants un jour Abordez le sujet des enfants avec votre équipe médico-soignante avant le traitement. Faites-le même si vous ne souhaitez pas en avoir pour le moment.

Je ne peux plus avoir d’enfants après les traitements

L’ablation de l’utérus et le fait de savoir qu’une grossesse n’est plus pos-

Le cancer et les lésions précancéreuses du col de l’utérus

sible sont très éprouvants psychologiquement. Un conseil ou une psychothérapie avec une ou un spécialiste en psycho-oncologie peuvent être un soutien précieux. Les conseillères et conseillers d’InfoCancer sont également à votre écoute. Vous trouverez les adresses à partir de la page 49.

Laissez-vous accompagner et conseiller

Ne vous précipitez pas. Prenez le temps de discuter et de réfléchir aux thérapies proposées. Demandez aux différents spécialistes de répondre à vos questions. Écrivez-les chez vous, au calme, afin de ne rien oublier lors de l’entretien. Si vous le souhaitez, faites-vous accompagner par une personne de confiance lors des visites médicales.

Renseignez-vous sur l’expérience de votre équipe médico-soignante dans la prise en charge du cancer du col de l’utérus. L’expérience peut avoir une influence sur l’évolution de la maladie et la qualité de vie.

La décision vous appartient

Vous pouvez poser des questions à tout moment ou revenir sur une décision prise auparavant. Vous avez le droit de refuser un traitement ou de demander plus de temps pour réfléchir. N’acceptez un traitement que lorsque vous avez reçu les informations détaillées sur la procédure et sur les conséquences possibles. Assurez-vous d’avoir bien compris avant de donner votre accord.

Vous souhaitez parler des difficultés psychologiques ou sociales liées à la maladie ? N’hésitez pas à contacter l’équipe d’InfoCancer ou votre ligue cantonale ou régionale contre le cancer. Vous trouverez les adresses à partir de la page 49.

Vous avez des questions sur le choix du traitement ?

Voici quelques propositions de questions à poser au médecin :

• Que puis-je attendre du traitement proposé ? Peut-il me guérir ?

• Quels sont les avantages et les inconvénients du traitement ?

• Quelle est l’influence du traitement sur ma vie sexuelle ?

• Pourrai-je encore avoir des enfants après le traitement ?

• Que se passe-t-il si la tumeur ne peut pas être complètement retirée ?

• Y a-t-il un risque d’incontinence urinaire ou fécale ?

Devrai-je porter une stomie (ouverture artificielle de la vessie ou de l’intestin) après l’opération ?

• L’assurance maladie rembourset-elle les coûts des traitements ?

Demander un deuxième avis médical

Vous avez le droit d’obtenir un deuxième avis médical à tout moment. Demandez à votre équipe médico-soignante de transmettre votre dossier à la personne ou l’hôpital de votre choix.

Vous avez aussi le droit de demander une copie de vos documents avec les rapports médicaux. Vous pouvez alors les envoyer ou les apporter vous-même à l’autre médecin.

Faites un contrôle chez votre dentiste avant le début des traitements

Les traitements du cancer, tels que la chimiothérapie, peuvent aggraver des problèmes dentaires déjà existants. En cas d’effets indésirables, il est important de vérifier si votre assurance maladie couvre les frais dentaires. Demandez à votre dentiste un rapport sur l’état de votre santé bucco-dentaire avant le début du traitement.

Votre dentiste vérifie également les éventuelles infections cachées et les traite, si nécessaire.

Les études cliniques

La recherche médicale développe constamment de nouvelles approches et de nouvelles méthodes thérapeutiques contre le cancer. Dans les études cliniques, les chercheuses et les chercheurs évaluent l’efficacité de nouveaux traitements. Elles et ils les comparent aux thérapies actuellement disponibles.

Le cancer et les lésions précancéreuses du col de l’utérus

Souhaitez-vous y participer ?

Renseignez-vous auprès de votre équipe médico-soignante pour savoir si vous pouvez participer à une telle étude. Tous les hôpitaux n’en réalisent pas.

La participation à une étude clinique est volontaire. Même si vous avez accepté d’y participer, vous pouvez vous retirer à tout moment. Si vous ne souhaitez y pas participer, vous recevrez néanmoins le meilleur traitement autorisé en l’état actuel des connaissances.

Qui paie les frais de traitement ?

L’assurance de base de votre caisse maladie paie les frais d’examen, de traitement et les conséquences du cancer. Une assurance complémentaire facultative rembourse d’autres prestations comme la division privée à l’hôpital par exemple.

Vous payez vous-même une partie des coûts. Votre participation se présente comme suit (état en février 2025) :

Franchise : la franchise obligatoire la plus basse est de 300 CHF par an. Cela signifie que vous payez vousmême tous les frais jusqu’à 300 CHF par an. Si votre franchise annuelle s’élève à 2500 CHF, vous payez alors tous les frais jusqu’à 2500 CHF par année ;

Quote-part : vous payez le 10% de vos factures jusqu’à un maximum de 700 CHF par an ;

Frais d’hospitalisation : lors d’un séjour stationnaire, vous payez 15 CHF par jour. Ces frais s’ajoutent à la franchise et à la quote-part.

Vous ne savez pas si les frais de vos traitements sont remboursés ?

Renseignez-vous d’abord auprès de votre médecin, ou directement auprès de votre assurance. Les spécialistes des ligues cantonales ou régionales contre le cancer vous conseillent aussi sur ces questions.

Qui paie les prestations non médicales ?

La caisse maladie rembourse également :

• la physiothérapie ;

• les soins ambulatoires dispensés par des services externes à l’hôpital, comme les soins à domicile, par exemple ;

• les conseils nutritionnels ;

• les conseils diabétologiques ;

• l’ergothérapie ;

• les radiographies ;

• les examens sanguins.

Ces prestations doivent être prescrites par votre médecin. Si l’assurance maladie ne paie pas l’un de ces traitements, votre médecin doit vous en informer à l’avance. Renseignez-vous auprès de votre caisse maladie en cas de doute.

Qui paie l’hospitalisation ?

L’assurance maladie paie le séjour à l’hôpital. Le libre choix de l’hôpital en Suisse n’est possible qu’avec une assurance complémentaire. Pour plus d’informations, rensei-

gnez-vous auprès de votre médecin ou de votre caisse maladie.

Qui paie les médicaments ?

L’assurance maladie paie les médicaments prescrits par votre médecin. Les médicaments doivent faire partie de la liste des spécialités de l’Office fédéral de la santé publique. Si un médicament prescrit n’est pas remboursé, votre médecin doit faire une demande de prise en charge.

Qui paie les soins à domicile ?

L’assurance maladie paie une contribution aux frais de prestations de soins infirmiers prescrites par votre médecin. Vous payez vous-même une partie des coûts convenus dans votre contrat d’assurance. Les coûts restants sont à la charge de votre commune de résidence.

Pour en savoir plus, adressez-vous à votre commune de résidence ou à l’organisation d’aide et de soins à domicile (CMS, Spitex, par exemple).

Le cancer et les lésions précancéreuses du col de l’utérus

Quels sont les traitements possibles ?

L’essentiel en bref

• Le traitement comporte généralement plusieurs thérapies, administrées sur une longue période

• Les traitements contre le cancer du col de l’utérus les plus utilisés sont la chirurgie, la radiochimiothérapie et les médicaments.

• Ne prenez pas de médicaments sans en avoir d’abord informé votre médecin

Différentes possibilités permettent de traiter un cancer ou des lésions précancéreuses du col de l’utérus. Ces diverses options sont brièvement expliquées dans les pages qui suivent.

La conisation

L’équipe chirurgicale retire un morceau de tissu en forme de cône dans le col de l’utérus. L’intervention dure environ trente minutes et est généralement réalisée en ambulatoire. Vous pourrez rentrer chez vous le jour même.

Comment se déroule une conisation ?

Cette opération est courte réalisée sous anesthésie générale brève ou sous anesthésie locale. L’équipe chirurgicale découpe ensuite en forme de cône la partie du col de l’utérus atteinte. Elle procède à l’intervention à l’aide d’un rayon laser, d’une boucle de fil métallique électrique ou d’un bistouri. Elle effectue également un grattage de la muqueuse utérine au niveau de la zone du col.

Le tissu prélevé est ensuite analysé en laboratoire. Si toutes les lésions précancéreuses ont pu être enlevées, vous n’avez besoin d’aucun autre traitement.

La conisation peut également être un traitement suffisant si le cancer du col de l’utérus est détecté à un stade très précoce. Vous n’aurez dans ce cas généralement pas besoin d’autres traitements.

À quoi faire attention après une conisation ?

Après l’intervention, vous devez éviter de nager, de prendre des bains, d’aller au sauna, d’utiliser des tampons et d’avoir des rapports sexuels pendant trois à quatre semaines.

En cas de saignements plus importants, contactez immédiatement votre médecin.

Quels sont les effets indésirables possibles ?

Après la conisation, vous pouvez ressentir de légères douleurs ou avoir pertes de sang peu abondantes. Les croûtes de la plaie sont éliminées après environ une semaine. De légers saignements ou des pertes rougeâtres peuvent alors à nouveau apparaître.

Dans de rares cas, une cicatrice ou un rétrécissement peut se former sur la partie externe du col de l’utérus.

La conisation fragilise le col de l’utérus. C’est pourquoi le risque de fausse couche ou d’accouchement prématuré est plus élevé.

La trachélectomie

Si vous avez un projet de grossesse, une trachélectomie peut être réalisée. La chirurgienne ou le chirurgien retire ici une partie du col de l’utérus. L’intervention est réalisée sous anesthésie générale. C’est pourquoi vous devez vous rendre à l’hôpital.

Trachélectomie simple ou radicale ?

Dans le cas de la trachélectomie simple, l’équipe chirurgicale retire une partie du col de l’utérus. Les médecins parlent aussi d’amputation cervicale.

Lors d’une trachélectomie radicale, elle retire une partie du col de l’uté-

Le cancer et les lésions précancéreuses du col de l’utérus

rus et de l’appareil de soutien de l’utérus, ainsi que du vagin.

L’équipe chirurgicale relie ensuite le col de l’utérus interne au reste du vagin. Puis elle ferme presque complètement le col de l’utérus avec une fine bandelette. Cela sert à réduire le risque d’accouchement prématuré ou de fausse couche dans le cas où vous auriez une grossesse par la suite.

Quels sont les effets indésirables possibles ?

La trachélectomie peut entraîner des saignements ou une infection. Des œdèmes lymphatiques peuvent également survenir si des ganglions lymphatiques ont dû être retirés (voir à partir de la page 32).

Après une trachélectomie, les médecins conseillent d’attendre plusieurs mois avant une grossesse. Le risque d’accouchement prématuré ou de fausse couche est élevé. Il s’agit donc d’une grossesse à risque et une césarienne sera nécessaire.

L’hystérectomie

L’ablation de l’utérus, aussi appelée hystérectomie, est le principal traitement lors d’un cancer du col de l’utérus. Aux stades peu avancés, cette intervention chirurgicale permet la guérison.

Après l’opération, il faut attendre quelques semaines avant de se sentir mieux. La durée des effets postopératoires dépend du type d’intervention.

Avant l’intervention, l’équipe chirurgicale vous précisera l’étendue de l’opération. Elle vous indiquera aussi si d’autres organes devront éventuellement être retirés.

Vous trouverez plus d’informations sur ce sujet dans notre brochure « La chirurgie du cancer ».

Combien de temps dure l’opération ?

La durée et l’ampleur de l’opération dépendent du type, de la localisation et du stade de la tumeur. Dans certains cas, les médecins doivent retirer d’autres organes et tissus, entièrement ou en partie. Par exemple :

• l’appareil de soutien de l’utérus avec les ligaments ;

• les ganglions lymphatiques le long des veines pelviennes et/ ou des grands vaisseaux abdominaux ;

• la partie supérieure du vagin ;

• les deux trompes de Fallope ;

• les deux ovaires.

Pendant l’intervention, l’équipe chirurgicale vérifie si le cancer s’est étendu à la vessie ou à l’intestin. Si c’est le cas, elle devra éventuellement aussi retirer une partie de ces organes.

Qu’est-ce qu’une hystérectomie par laparotomie ?

Il existe différentes méthodes pour retirer l’utérus. Dans le cas du cancer du col de l’utérus, la technique la plus utilisée est la laparotomie. L’équipe chirurgicale ouvre l’abdomen en effectuant une incision dans le bas-ventre.

Lorsque l’ablation des ganglions lymphatiques est également nécessaire, l’incision part du pubis jusqu’au nombril, parfois jusqu’à proximité du sternum. Des combinaisons entre incision abdominale et laparoscopie sont également possibles.

Avant l’opération, les médecins vous expliqueront la technique la plus adaptée à votre cas.

Le cancer et les lésions précancéreuses du col de l’utérus

Qu’est-ce qu’une hystérectomie par laparoscopie ?

Au lieu d’ouvrir l’abdomen, l’équipe chirurgicale effectue de petites incisions au niveau du nombril et au-dessus du pubis. Elle y insère une caméra et d’autres instruments. L’équipe chirurgicale observe les images retransmises sur un écran. Dans le cas d’une chirurgie assistée par robot, les gestes sont exécutés par un robot. Les médecins observent l’écran et manipulent les instruments à distance.

L’utérus est généralement retiré par le vagin. Si l’utérus est trop gros, les médecins ouvrent l’abdomen.

Pourquoi me retire-t-on des ganglions lymphatiques ?

Un réseau dense de vaisseaux lymphatiques traverse tout le corps. Ils transportent la lymphe. La lymphe est un liquide qui circule dans les tissus et les organes. Les ganglions lymphatiques ont pour rôle de filtrer la lymphe.

Certaines cellules cancéreuses s’étendent parfois aux ganglions

lymphatiques voisins. Dans ce cas, l’équipe chirurgicale retire les ganglions sentinelles au début de l’opération. Ce sont les premiers ganglions lymphatiques où peuvent arriver les cellules tumorales qui se propagent depuis le col de l’utérus. Les médecins peuvent aussi retirer des ganglions lymphatiques supplémentaires dans la région pelvienne, le long de la veine cave ou de l’artère principale.

Les médecins analysent ensuite les ganglions lymphatiques prélevés. Lorsqu’aucune cellule cancéreuse n’est détectée, l’opération se poursuit. Dans le cas contraire, l’équipe chirurgicale interrompt l’opération. Elle propose alors une radiothérapie ou une radiochimiothérapie (voir page 34).

Qu’est-ce qu’un œdème lymphatique ?

L’œdème lymphatique est un gonflement qui apparaît lorsque la lymphe s’accumule dans les tissus.

La lymphe s’écoule parfois moins bien après l’ablation chirurgicale de ganglions lymphatiques et le

sectionnement de vaisseaux lymphatiques.

Un traitement chirurgical du cancer du col de l’utérus risque aussi d’entraîner des œdèmes lymphatiques. Ils se situent essentiellement dans le bas-ventre, dans l’aine ou dans les jambes. Ce risque est plus élevé si vous suivez également une radiothérapie après l’opération.

Vous trouverez de plus amples informations dans la brochure de la Ligue contre le cancer « L’œdème lymphatique après un cancer ».

Qu’est-ce que l’incontinence urinaire ?

Les organes du bassin sont très proches les uns des autres. L’opération peut irriter vos organes urinaires et affecter leurs nerfs. Cela peut entraîner des fuites involontaires d’urine, appelées incontinence urinaire.

L’incontinence urinaire peut durer un certain temps après l’opération. Dans la plupart des cas, elle disparaît au bout de quelques jours ou semaines. Si le trouble persiste,

demandez conseil à votre médecin. L’incontinence urinaire peut être traitée.

Qu’est-ce qu’une stomie ?

Si la tumeur envahit l’intestin, une ouverture intestinale artificielle, appelée stomie, peut être nécessaire. La stomie peut être temporaire ou permanente. Vous trouverez de plus amples informations dans notre brochure « Iléostomie et colostomie ».

Une grossesse est-elle encore possible ?

Après une hystérectomie, une grossesse n’est plus possible et les règles s’arrêtent.

Si vous n’êtes pas encore ménopausée et que les médecins vous ont également retiré les ovaires, la ménopause commencera alors immédiatement.

Vous trouverez plus d’informations sur la ménopause à partir de la page 43.

Le cancer et les lésions précancéreuses du col de l’utérus

Quels sont les effets sur ma vie sexuelle ?

L’ablation de l’utérus et des ovaires n’affecte pas le plaisir sexuel. Même si les médecins ont légèrement raccourci le vagin, les principales zones importantes du plaisir sexuel fonctionnent comme avant. Cela signifie que vous pouvez toujours avoir un orgasme.

L’opération peut néanmoins avoir des effets sur votre vie sexuelle. Vous trouverez plus d’informations sur ce sujet dans notre brochure « Cancer et sexualité au féminin ».

La radiochimiothérapie

L’équipe médicale associent souvent la radiothérapie et la chimiothérapie dans le traitement du cancer du col de l’utérus. Cette association s’appelle la radiochimiothérapie. Lors de ce traitement, vous prenez des médicaments qui rendent les cellules cancéreuses plus sensibles à l’action des rayons de la radiothérapie.

Dans ce cas, la dose de médicaments de chimiothérapie est plus faible que lors du traitement standard. Une radiochimiothérapie peut toutefois avoir des effets indésirables plus importants qu’une simple chimiothérapie ou radiothérapie.

Une radiochimiothérapie au lieu d’une opération ? Parfois, la maladie est déjà bien avancée. La tumeur peut être de très grande taille. Elle a par exemple atteint le vagin, l’appareil de soutien de l’utérus ou les ganglions lymphatiques pelviens. Dans ce cas, vous aurez également besoin d’une radiochimiothérapie après l’opération.

Associer chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie entraîne de nombreux effets indésirables. L’équipe médicale préfère généralement renoncer à combiner ces trois traitements. Elle procède alors à une radiochimiothérapie sans opération, qui permet elle aussi de guérir.

La radiothérapie

La radiothérapie cible les cellules cancéreuses et les détruit. Cependant, les rayons affectent également les cellules saines. Les tissus endommagés se réparent d’euxmêmes lorsque le corps forme de nouvelles cellules saines après la radiothérapie.

La radiothérapie se déroule en plusieurs séances. Vous devrez vous y rendre plusieurs fois par semaine pendant plusieurs semaines. La séance de radiothérapie en ellemême ne dure que quelques minutes, mais les préparatifs prennent plus de temps. Une fois terminée, vous pouvez rentrer chez vous.

Pour traiter un cancer du col de l’utérus, deux formes de radiothérapie sont possibles : la radiothérapie interne et la radiothérapie externe.

La radiothérapie interne

Il s’agit d’une radiothérapie vaginale, aussi appelée curiethérapie. Les médecins insèrent des petits tubes cylindriques dans la partie supérieure du vagin. Les applicateurs sont placés dans le col de l’utérus ou dans la cavité utérine. Cette intervention nécessite parfois une brève anesthésie.

Ces applicateurs sont ensuite chargés en radioactivité. La source de rayonnement reste peu de temps dans le corps. Elle est ensuite retirée. Les applicateurs, en revanche, restent en place pendant toute la durée du traitement. Ils servent à administrer les radiations de manière ciblée.

La radiothérapie externe

Dans la radiothérapie externe, la source de rayonnement se trouve à l’extérieur du corps. Les rayons sont dirigés à travers la peau sur les tissus atteints et les ganglions lymphatiques environnants. On parle aussi de radiothérapie percutanée.

Le cancer et les lésions précancéreuses du col de l’utérus

Avant la première séance de radiothérapie, un scanner est réalisé pour calculer et délimiter la zone à traiter. Les repères sont ensuite marqués sur la peau.

Quels sont les effets indésirables possibles ?

Une radiothérapie du vagin, du bassin ou de l’abdomen peut entraîner les effets indésirables suivants :

• la muqueuse vaginale est rouge et irritée, surtout après une radiothérapie interne : sécheresse, inflammations, tissu cicatriciel par exemple ;

• la peau irradiée est rouge ou sèche après une radiothérapie externe, comme après un coup de soleil ;

• le désir sexuel baisse et/ou vous ressentez des douleurs lors des rapports sexuels ;

• les ovaires et/ou l’utérus sont endommagés. Cela peut avoir des conséquences sur la fertilité ;

• les voies urinaires sont irritées. Vous avez des difficultés à uriner ou souffrez de fuites urinaires ;

• l’estomac ou les intestins sont irrités. Vous avez des diarrhées, des crampes abdominales ou des nausées.

Ces troubles disparaissent généralement après la fin du traitement. Ils peuvent toutefois persister au niveau de la muqueuse vaginale. Les rayons provoquent des irritations. Cela peut rendre la muqueuse plus sèche, plus sensible, plus fragile et plus sensible aux infections.

En cas de sécheresse ou de sensibilité pendant une période prolongée, votre gynécologue vous prescrira des crèmes ou des gels lubrifiants.

Vous trouverez plus d’informations sur la radiothérapie dans notre brochure « La radiothérapie ».

Comment prendre soin de mon vagin après une radiothérapie ?

Votre équipe médico-soignante vous donnera des conseils pour la toilette et les soins intimes. Des soins vaginaux réguliers sont importants, surtout la première année après la fin du traitement. Des crèmes spéciales vous seront prescrites à cet effet sur ordonnance.

Il est également important d’étirer régulièrement le vagin à l’aide de moyens auxiliaires, appelés dilatateurs. La dilatation régulière permet de mieux conserver l’élasticité du vagin et de prévenir son rétrécissement. Vous pourrez ainsi continuer d’avoir des rapports sexuels. Les examens vaginaux chez votre gynécologue seront également facilités.

La chimiothérapie

La chimiothérapie consiste à utiliser des médicaments appelés cytostatiques. Ils empêchent les cellules cancéreuses de se diviser et de se multiplier. Les médicaments circulent dans le sang et combattent les cellules cancéreuses. La chimiothérapie attaque aussi les cellules saines. Cela entraîne des effets indésirables.

Comment se déroule la chimiothérapie ?

La chimiothérapie est divisée en plusieurs cycles. Chaque cycle comprend une phase de traitement suivi d’une pause. Vous avez ainsi du temps pour vous reposer.

Généralement, vous recevez les médicaments en ambulatoire. Vous ne restez que quelques heures à l’hôpital ou au cabinet médical puis vous rentrez chez vous. La plupart des médicaments sont administrés par perfusion intraveineuse.

Le cancer et les lésions précancéreuses du col de l’utérus

Quels sont les effets indésirables possibles ?

Les effets indésirables dépendent du type de médicaments et de la dose. Les effets indésirables les plus courants d’une chimiothérapie contre le cancer du col de l’utérus sont les suivants :

• fatigue chronique et épuisement ;

• troubles gastriques et intestinaux (comme des nausées, des vomissements ou des diarrhées) ;

• réactions allergiques ou fièvre ;

• muqueuses sèches ou enflammées ;

• risque élevé d’infection ;

• coagulation du sang perturbée : si vous vous blessez, vous saignez plus abondamment et plus longtemps qu’avant ;

• infertilité ;

• modifications de la peau et des ongles ;

• neuropathies périphériques : lésions nerveuses pouvant causer des fourmillements, un engourdissement ou des douleurs aux mains et aux pieds ;

• chute des cheveux ;

• bourdonnement d’oreille, trouble de l’audition.

De nombreux effets indésirables disparaissent et peuvent être soulagés. D’autres peuvent toutefois durer plus longtemps ou devenir permanents. Parlez-en à votre équipe médico-soignante. Elle vous aidera à gérer vos troubles.

Pour en savoir plus sur la chimiothérapie et ce que vous pouvez faire contre les effets indérisables, consultez la brochure « Les médicaments contre le cancer ».

L’immunothérapie

En principe, le système immunitaire reconnaît et élimine les « intrus » comme les virus, les bactéries ou les champignons. Les cellules cancéreuses ressemblent aux cellules saines. Le système immunitaire ne les identifie donc pas toujours comme des corps étrangers.

L’immunothérapie utilise des médicaments qui aident le système de défense de l’organisme à recon-

naître les cellules cancéreuses et à les combattre lui-même.

Dans le cas du cancer du col de l’utérus, l’immunothérapie est parfois associée à une radiothérapie.

Quels sont les effets indésirables possibles ?

L’immunothérapie peut provoquer de l’inflammation dans le corps. Cela peut affecter tous les organes ou tissus. Les poumons, le foie, les reins ou la thyroïde peuvent être touchés par exemple.

Les effets indésirables les plus fréquents sont les suivants :

• fatigue chronique et épuisement ;

• éruptions cutanées et démangeaisons ;

• troubles gastro-intestinaux (comme nausée, diarrhée ou inflammation du gros intestin) ;

• perte d’appétit ;

• douleurs articulaires ;

• fièvre.

Votre équipe médico-soignante vous expliquera à quoi vous devez

faire particulièrement attention et comment gérer les effets indésirables. Vous trouverez plus d’information sur l’immunothérapie dans notre brochure « Les médicaments contre le cancer ».

Les traitements ciblés

Les traitements ciblés, aussi appelées thérapies ciblées, sont des médicaments. Vous les recevez sous forme de perfusion. Ces médicaments sont parfois combinés à la chimiothérapie ou à l’immunothérapie. Vous pouvez aussi continuer à les recevoir à intervalles réguliers même après la fin de la chimiothérapie. On parle alors de traitement d’entretien.

Les substances actives des traitements ciblés ralentissent la croissance ou le métabolisme des cellules cancéreuses. Elles peuvent aussi accélérer leur destruction.

Certains médicaments activent en même temps certaines cellules du système immunitaire. De cette manière, elles peuvent combattre

Le cancer et les lésions précancéreuses du col de l’utérus

les cellules cancéreuses. Les médicaments des traitements ciblés n’attaquent pas les cellules saines.

Quels sont les effets indésirables possibles ?

• Hypertension artérielle.

• Fatigue chronique et épuisement.

• Sentiment de faiblesse ou de manque de force.

• Saignements de nez.

• Troubles gastro-intestinaux tels que diarrhée ou perte d’appétit.

• Présence de protéines dans les urines.

• Mauvaise cicatrisation des plaies.

Vous trouverez plus d’informations sur les traitements ciblés dans notre brochure « Les médicaments contre le cancer ».

Les médecines complémentaires

Les méthodes de médecine complémentaire peuvent améliorer le bien-être général pendant et après les traitements contre le cancer. Elles peuvent réduire certains effets indésirables. Toutefois, elles ne guérissent pas le cancer.

Certaines personnes utilisent les médecines complémentaires à la place des traitements médicaux contre le cancer. La Ligue contre le cancer déconseille cela. N’utilisez pas de remèdes naturels ou de pommades sans en parler d’abord avec votre médecin. Même les produits qui semblent inoffensifs peuvent interférer avec les traitements ou réduire l’efficacité des médicaments. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans notre brochure « Les médecines complémentaires ».

Les soins palliatifs

Il s’agit d’une prise en charge globale lorsqu’une guérison n’est pas, ou n’est plus possible.

Les traitements palliatifs permettent de ralentir le plus longtemps possible la progression de la maladie et de soulager les symptômes. L’équipe médico-soignante accompagne les personnes en tenant compte de leurs besoins médicaux, sociaux, psychologiques et spirituels. La qualité de vie est la principale préoccupation.

Un soutien adapté

Votre état de santé et vos besoins déterminent le type de soutien. Celui-ci peut être assuré à domicile par les services mobiles de soins palliatifs, dans une unité de soins palliatifs à l’hôpital, dans une maison de santé ou dans un établissement médico-social (EMS).

Les équipes des ligues régionales et cantonales ou d’InfoCancer vous aident à planifier vos soins de support. Vous trouverez les adresses et

les numéros de téléphone à partir de la page 49.

Pour en savoir plus sur les soins palliatifs, consultez la brochure « Mon cancer ne va pas guérir : que faire ? » ou le site www.palliative.ch de la Société suisse de médecine et de soins palliatifs.

Mandat pour cause d’inaptitude et directives anticipées

Il s’agit de deux documents qui ne sont pris en compte que si vous n’êtes plus capable de discernement. L’incapacité de discernement signifie que vous ne parvenez plus évaluer les conséquences de vos propres décisions. Pour rédiger un mandat pour cause d’inaptitude ou des directives anticipées, vous devez être capable de discernement.

Le mandat pour cause d’inaptitude

Parfois, les personnes atteintes d’un cancer ne sont plus en mesure de gérer leurs affaires person-

Le cancer et les lésions précancéreuses du col de l’utérus

nelles, juridiques et financières. Dans ce cas, vous pouvez désigner une ou plusieurs personnes de confiance pour vous représenter. Ces personnes peuvent s’occuper de toutes les questions ou seulement quelques-unes. Par exemple, ouvrir le courrier ou effectuer des opérations bancaires.

Un mandat pour cause d’inaptitude doit être rédigé à la main. Si cela n’est pas possible, une ou un notaire doit l’authentifier.

Les directives anticipées Pour s’assurer que les décisions médicales suivent votre volonté, il est utile de rédiger des directives anticipées. Ces directives expriment clairement les traitements que vous souhaitez recevoir et ceux que vous refusez. Elles servent de guide pour votre famille et votre équipe médico-soignante.

Pour en savoir plus sur les directives anticipées, consultez la brochure « Décidez jusqu’au bout » ou les « Directives anticipées de la Ligue contre le cancer ».

Comment gérer les effets indésirables ?

L’essentiel en bref

• Les traitements contre le cancer provoquent des effets indésirables.

• Les troubles de la ménopause sont fréquents lors d’un cancer du col de l’utérus.

• En cas d’effets indésirables, parlez-en rapidement à votre équipe médico-soignante.

Les traitements contre le cancer provoquent des effets indésirables. Leur forme et leur intensité varient d’une personne à l’autre.

Demander des informations

Généralement, vous recevez une fiche d’information sur les traitements, les effets indésirables possibles et la manière de les gérer. Ces informations sont parfois difficiles à comprendre. Demandez des précisions si quelque chose n’est pas clair. N’hésitez pas à réclamer cette fiche si vous ne l’avez pas reçue.

Des mesures efficaces contre les effets indésirables

Certains médicaments ou autres mesures permettent de traiter de nombreux effets indésirables. Cer-

tains troubles, comme les douleurs ou les nausées, sont prévisibles. Votre médecin vous prescrira des médicaments à l’avance pour les soulager. Signalez à votre équipe médico-soignante les troubles ou les limitations qui affectent votre quotidien. Des mesures pourront ainsi être mises en place rapidement.

Que faire en cas de ménopause précoce ?

Selon l’étendue du cancer et le type de tumeur, l’ablation des ovaires est parfois conseillée. Chez les femmes non ménopausées, l’ablation des deux ovaires entraîne l’arrêt immédiat des règles. Une grossesse naturelle n’est donc plus possible.

Le cancer et les lésions précancéreuses du col de l’utérus

De plus, la ménopause survient de manière précoce, souvent accompagnées de divers troubles. La chimiothérapie ou la radiothérapie peuvent elles aussi induire une ménopause précoce.

Que sont les troubles de la ménopause ?

La ménopause subite s’accompagne de troubles spécifiques, comme :

• des bouffées de chaleur ;

• des sueurs abondantes ;

• des insomnies ;

• des sautes d’humeur ;

• des douleurs articulaires ;

• des maux de tête ;

• une sécheresse de la peau et des muqueuses (yeux, vagin) ;

• de la rétention d’eau ;

• une prise de poids ;

• de l’ostéoporose (diminution de la densité osseuse) ;

• une diminution du désir sexuel.

Les troubles de la ménopause sont très individuels. Ils peuvent aussi apparaître lorsque la ménopause survient naturellement. Ils sont toutefois moins forts que lorsqu’elle survient de manière soudaine.

Dois-je suivre une hormonothérapie ?

Les troubles de la ménopause s’améliorent souvent avec l’exercice physique et une alimentation équilibrée. Ces symptômes sont pénibles ou vous stressent ? Vous avez été ménopausée très jeune ? Dans ce cas, l’hormonothérapie peut vous aider.

Une hormonothérapie soulage les symptômes de la ménopause. Toutefois, les hormones sont parfois déconseillées. C’est le cas lorsque la tumeur est hormono-dépendante, ou lorsque le risque de cancer du sein est élevé. Si vous décidez de prendre des hormones, même à base de plantes, discutez-en d’abord avec votre gynécologue. Certaines préparations naturelles ont un effet semblable à celui des hormones.

Où trouver conseil et soutien ?

La plupart des troubles tels que les sautes d’humeur ou les bouffées de chaleur disparaissent avec le temps. D’autres, comme la sécheresse des muqueuses, sont généralement permanents. Ils peuvent toutefois

être traités. Demandez conseil à votre équipe médico-soignante.

La ménopause précoce et soudaine peut être très difficile à vivre sur le plan psychologique. Le désir et la vie sexuelle comme la relation de couple sont également affectées. Vous ressentez le besoin d’aborder ce sujet ? N’hésitez pas à contacter l’équipe d’InfoCancer ou un service de conseil psycho-oncologique. Vous trouverez les adresses à partir de la page 49.

Que faire en cas de douleurs ?

Le cancer du col de l’utérus peut provoquer des douleurs. Surtout à un stade avancé ou lors de métastases. Ces douleurs sont épuisantes et difficiles à supporter.

Ne les subissez pas en silence, parlez-en à votre équipe médico-soignante. En réagissant rapidement,

elles peuvent être plus facilement atténuées.

Les douleurs ne disparaissent pas toujours complètement après un traitement. Elles deviennent cependant souvent plus supportables. Il existe plusieurs moyens de les soulager :

• les médicaments ;

• un traitement chirurgical ;

• la radiothérapie ;

• les médecines complémentaires, comme l’acupuncture ou la naturopathie ;

• la physiothérapie ;

• l’activité physique et sportive ;

• les exercices de relaxation, comme la méditation ou le training autogène ;

• les conseil psycho-oncologique, une psychothérapie.

Vous trouverez des informations détaillées à ce sujet dans notre brochure « Les douleurs liées au cancer et leur traitement ».

Le cancer et les lésions précancéreuses du col de l’utérus

Le retour à la vie quotidienne

L’essentiel en bref

• Les personnes touchées par le cancer se sentent souvent moins résistantes qu’auparavant.

• Une réadaptation oncologique vous aide à retrouver des forces et à reprendre votre vie de tous les jours.

• Après un traitement contre le cancer, vous devez vous rendre à des examens de contrôle réguliers.

Il faut du temps et de la patience pour se remettre d’un cancer et des traitements. Vous ne vous sentez peut-être pas encore capable de faire face aux exigences de la vie quotidienne.

Vos proches ou votre employeur attendent probablement de vous que vous repreniez votre vie d’avant. Cette situation n’est pas facile à gérer. Ne vous laissez pas mettre sous pression.

Vous trouverez plus d’informations sur ce sujet dans nos brochures « Cancer et souffrance psychique », « Cancer : relever les défis au travail » ou « Fatigue et cancer ».

Soutien professionnel

Si vous rencontrez des difficultés, discutez avec votre médecin. Vous pouvez également vous adresser à l’équipe de conseil de la Ligue contre le cancer ou à un·e autre spécialiste. Vous déterminerez ensemble les mesures de soutien qui vous sont le plus utiles. Vous pourrez aussi vous informer sur les prestations prises en charge par votre assurance maladie.

La Ligue contre le cancer propose des cours pour les personnes concernées et leurs proches. Votre ligue cantonale ou régionale contre le cancer vous indiquera où trouver des offres adaptées près de chez vous.

Le suivi médical

Une fois les traitements terminés, votre médecin vous recommande des contrôles réguliers. La fréquence de ces examens dépend du stade de la maladie et des traitements effectués. Elle dépend aussi du risque récidive et de votre état de santé général.

Les examens de suivi servent à identifier et à soulager les effets indésirables des traitements ou les séquelles de la maladie. Ils visent aussi à détecter et à traiter rapidement une éventuelle réapparition de la maladie.

Important : si, entre deux contrôles, vous avez des symptômes ou des douleurs, consultez votre médecin sans tarder. Faites-le même si vous n’avez aucun rendez-vous de prévu. Vous pouvez également aborder les difficultés psychologiques, professionnelles et sociales que vous rencontrez.

Quelle est la fréquence des examens de contrôle ?

En cas de lésions précancéreuses : Tous les six mois au cours de la première année après le diagnostic et/ ou la fin des traitements. Si les résultats d’examens sont normaux durant cette période, des contrôles une fois par an suffisent par la suite.

En cas de cancer du col de l’utérus : tous les trois mois durant les deux à trois premières années après la fin des traitements. Par la suite, des examens de contrôle tous les six mois suffisent, puis, cinq ans après le diagnostic, tous les ans.

La réadaptation oncologique

La réadaptation oncologique vous aide à vous rétablir. Elle vous accompagne dans votre retour à la vie quotidienne ou professionnelle. Elle peut avoir lieu avant, pendant ou après les traitements contre le cancer.

Le cancer et les lésions précancéreuses du col de l’utérus

Il existe des offres ambulatoires et stationnaires. Il s’agit par exemple de :

• thérapie par des activités physiques et sportives, physiothérapie, ergothérapie ;

• conseil psycho-oncologique ou psychosocial ;

• conseils nutritionnels ;

• mesures visant à soulager vos douleurs et autres symptômes physiques ;

• accompagnement dans le retour à la vie quotidienne ou à la vie professionnelle.

Vous trouverez plus d’informations dans nos brochures « Réadaptation oncologique » et « Activité physique et cancer ».

Travailler avec et après un cancer

Certaines personnes atteintes d’un cancer continuent à travailler pendant leurs traitements. Certaines réduisent temporairement leur taux d’activité. Beaucoup interrompent leur travail et reprennent leur poste une fois les traitements terminés.

Les personnes atteintes de cancer se sentent souvent moins résistantes au stress qu’auparavant. La maladie et les traitements entraînent des restrictions physiques, une fatigue chronique, des troubles de la mémoire, du sommeil ou de la concentration. De nombreuses personnes touchées par la maladie ont peur d’une récidive.

Planifiez soigneusement la reprise de votre activité professionnelle avec votre équipe médico-soignante et avec le service des ressources humaines de votre employeur. Dans un premier temps, vous pouvez par exemple adapter vos tâches ou réduire votre temps de travail.

Les ligues régionales ou cantonales contre le cancer et l’équipe d’InfoCancer répondent à toutes vos questions.

Vous trouverez des informations à ce sujet dans nos brochures « Je retourne au travail » et « Cancer : relever les défis au travail ».

Vous trouverez les adresses des services de consultation près de chez vous à partir de la page 49.

Conseils et informations

Votre ligue cantonale ou régionale contre le cancer

Vous et vos proches y trouverez conseils, accompagnement et soutien. La ligue vous propose notamment :

• des entretiens individuels ;

• une aide pratique pour résoudre des problèmes d’assurance, financiers ou organisationnels, comme la garde des enfants ;

• une aide pour remplir les directives anticipées ;

• des indications pour trouver des cours et de groupes d’entraide ;

• des démarches pour vous aiguiller vers une ou un spécialiste, par exemple pour une consultation diététique, une thérapie complémentaire, des conseils ou une thérapie psycho-oncologique.

InfoCancer 0800 11 88 11

Vous avez besoin de parler de vos craintes, de vos doutes et de votre vécu personnel ? Des spécialistes sont à votre écoute. L’appel et les renseignements sont gratuits et en plusieurs langues (FR/ALL/IT/ANG). Vous pouvez aussi les contacter par email à infocancer@liguecancer.ch ou encore par WhatsApp au 031 389 92 41.

Conseils par chat

Les enfants, les jeunes et les adultes ont la possibilité de discuter en ligne avec une ou un spécialiste sur www.liguecancer.ch/conseil-et-soutien/chat (du lundi au vendredi, de 10h à 18h).

Offre de conseil stop-tabac

0848 000 181

Une équipe spécialisée vous renseigne et vous soutient dans votre démarche d’arrêt du tabac. Si vous le souhaitez, des entretiens de suivi gratuits sont possibles. Vous trouverez de plus amples informations sur www.stop-tabac.ch.

Cours

Les ligues cantonales et régionales contre le cancer organisent des cours à l’intention des personnes atteintes de cancer et leurs proches dans différentes régions de Suisse : www.liguecancer.ch/ agenda

Le cancer et les lésions précancéreuses du col de l’utérus

Autres personnes concernées

Il peut être encourageant d’apprendre comment d’autres personnes font face à des situations difficiles. Vous pouvez discuter de vos préoccupations et partager vos expériences dans des groupes d’entraide ou de parler avec une autre personne touchée par la maladie.

Renseignez-vous auprès de votre ligue cantonale ou régionale contre le cancer sur les groupes d’entraide, les groupes de discussion en cours ou les offres de cours pour les personnes atteintes de cancer et leurs proches. Vous trouverez également des informations et des adresses près de chez vous sur www. infoentraidesuisse.ch, ainsi que sur www.parlonscancer.ch.

Service d’aide et de soins à domicile

De nombreux cantons proposent des services d’aide et de soins à domicile.

Certains sont spécialisés dans l’accompagnement des personnes touchées par le cancer. Le plus simple est de vous renseigner auprès de votre ligue cantonale ou régionale contre le cancer.

Conseils nutritionnels

De nombreux hôpitaux proposent des consultations diététiques. Il existe aussi des spécialistes indépendant·es qui collaborent généralement avec l’équipe médico-soignante et qui sont regroupées en une association :

Association suisse des diététiciens et diététiciennes (ASDD)

Altenbergstrasse 29

Case postale 686

3000 Berne 8 Tél. 031 313 88 70

Sur la page d’accueil de l’association, dans la section « liste des diététiciennes et diététiciens », vous trouverez un lien pour chercher l’adresse d’une ou un spécialiste dans votre canton : www.svde-asdd.ch.

Médecine, soins et accompagnement palliatifs

Les soins palliatifs s’adressent aux personnes dont le cancer ne peut plus être guéri et dont la maladie progresse. Les soins palliatifs ont pour but de leur apporter la meilleure qualité de vie possible.

palliative.ch, la Société suisse de médecine et de soins palliatifs, s’efforce de garantir une prise en charge professionnelle partout en Suisse, indépendamment du type de maladie.

palliative.ch

Kochergasse 6

3011 Berne

Tél. 031 310 02 90 info@palliative.ch www.palliative.ch

La carte vous donne une vue d’ensemble des offres de soins palliatifs proposées en Suisse qui répondent à des normes de qualité élevées : www.cartepalliative.ch

Votre équipe médico-soignante

Elle regroupe l’ensemble des spécialistes qui s’occupent de votre traitement, vous soutiennent et vous accompagnent durant votre maladie. L’équipe est là pour vous conseiller en cas de problèmes liés à votre cancer ou aux traitements. Elle peut également vous renseigner sur les mesures utiles pour favoriser votre rétablissement.

Soutien psycho-oncologique

Les spécialistes en psycho-oncologie aident les personnes touchées et leurs proches à faire face au cancer et aux difficultés qui y sont liées. Ces personnes ont suivi une formation complémentaire en psycho-oncologie et sont issues de diverses disciplines : médecine, psychologie, soins infirmiers, travail social, accompagnement spirituel ou religieux.

Consultation sexuelle et sexothérapie

Si vous avez des questions concernant votre sexualité et votre vie intime, vous pouvez prendre rendez-vous, seule ou avec votre partenaire, avec une ou un spécialiste en sexologie. Adressez-vous à la ligue contre le cancer de votre canton ou de votre région.

Le cancer et les lésions précancéreuses du col de l’utérus

Brochures de la Ligue contre le cancer

(sélection)

• La chirurgie du cancer

• Les médicaments contre le cancer

La chimiothérapie, l’hormonothérapie, les thérapies ciblées et l’immunothérapie

• Les traitements anticancéreux par voie orale

Médication à domicile

• La radiothérapie

• Les médecines complémentaires

• Les douleurs liées au cancer et leur traitement

• Fatigue et cancer

Identifier les causes, chercher des solutions

• L’œdème lymphatique après un cancer

• Cancer et neuropathie périphérique

13 exercices pour prévenir et gérer les symptômes

• Cancer et sexualité au féminin

• Cancer et souffrance psychique

Conseils pour affronter la maladie

• Soigner son apparence durant et après la thérapie

• Alimentation et cancer

• Iléostomie et colostomie

• Activité physique et cancer

Renforcer la confiance en son corps

• Réadaptation oncologique

• Prédispositions héréditaires au cancer

• Cancer : relever les défis au travail

Un guide pour employés et les employeurs

• Proches aidants et cancer

Conseils pour faire face

• Quand le cancer touche les parents

En parler aux enfants

• Mon père ou ma mère a un cancer

Réponses et conseils pour adolescents

• Mon cancer ne va pas guérir : que faire ?

• Directives anticipées de la Ligue contre le cancer

Mes volontés en cas de maladie et décès

• Le temps du deuil

Lorsqu’un être aimé meurt d’un cancer

D’autres brochures sur différentes thématiques liées à la maladie cancéreuse sont téléchargeables gratuitement. Elles vous sont offertes par la Ligue contre le cancer et votre ligue cantonale ou régionale grâce au généreux soutien de leurs donatrices et donateurs.

Commandes

• Ligue contre le cancer de votre canton

• Tél. 0844 85 00 00

• boutique@liguecancer.ch

• www.liguecancer.ch/brochures

Votre avis nous intéresse

Vous avez un avis sur nos brochures ?

Vous pouvez remplir le questionnaire disponible à la fin de cette brochure ou vous rendre à l’adresse www.boutique. liguecancer.ch. Nous vous remercions pour votre contribution.

Certaines ligues contre le cancer disposent d’une bibliothèque où vous pouvez emprunter gratuitement des livres sur le sujet. Renseignez-vous auprès de votre ligue contre le cancer.

Internet

(Par ordre alphabétique)

Offres de la Ligue contre le cancer

www.liguecancer.ch

Site de la Ligue contre le cancer avec des liens vers les ligues cantonales et régionales

www.liguecancer.ch/conseil-et-soutien/ chat

Chat destiné aux enfants, jeunes et adultes pour discuter du cancer (du lundi au vendredi, de 10h à 18h)

www.liguecancer.ch/cours

La Ligue contre le cancer propose des cours de réadaptation pour mieux vivre avec la maladie au quotidien

www.liguecancer.ch/readaptation-oncologique

Carte des offres de réadaptation oncologique en Suisse

Autres

institutions ou sites spécialisés

www.avac.ch

L’association « Apprendre à vivre avec le cancer » organise des cours pour les personnes concernées et leurs proches

www.centrescancer.chuv.ch

Les centres interdisciplinaires du CHUV organisent des rencontres mensuelles pour échanger librement sur le thème du cancer avec leurs spécialistes, dans un cadre neutre et accueillant

www.chuv.ch/oncologie

Site du département d’oncologie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)

www.cipa-igab.ch

Cette association faîtière donne une voix aux proches aidants en Suisse

www.fertionco.ch