hörbar

Das Magazin des Konzerthaus Dortmund

Tarmo Peltokoski

Partnerstiftung

Hauptsponsoren

Sponsoren

Förderkreise

Förderer

Danke für: So klingt nur Dortmund.

Fast ein Vierteljahrhundert

– und kein bisschen müde

25 Jahre, das ist im Leben einer Beziehung ein echtes Ausrufezeichen. Und auch wenn wir noch zwei Jahre vom offiziellen Jubiläum entfernt sind, lohnt sich schon jetzt ein Blick zurück – und vor allem nach vorn. Denn was für Paare die Silberhochzeit ist, könnte man für uns im Konzerthaus Dortmund genauso sehen: eine lange, intensive, manchmal fordernde, aber vor allem schöne Verbindung. Silber passt da ziemlich gut: Es ist edel, hat Gewicht und Charakter. Aber es will gepflegt werden – sonst läuft es an. Genauso ist es mit Beziehungen. Auch die zwischen Ihnen, unserem Publikum, und uns braucht Aufmerksamkeit, neue Impulse und hin und wieder auch einen frischen Anstrich. Dabei machen wir auch weiterhin nicht nur Hochglanz, sondern wir lieben das Experiment, die intellektuelle Herausforderung, den Kontrast – und vor allem künstlerische Exzellenz und Qualität.

Genau das nehmen wir uns wieder für die Saison 2025/26 zu Herzen: So stehen neben großen Namen wie Cecilia Bartoli, Lang Lang, Sol Gabetta oder Yuja Wang wieder viele Entdeckungen auf dem Programm, die ich Ihnen ans Herz legen möchte. Darunter mit dem SLOW Festival ein ganz spannendes neues Format, bei dem wir

buchstäblich die Langsamkeit zelebrieren: Treten Sie mit uns für 36 Stunden einmal raus aus den Zentrifugalkräften des Alltags.

Und weil man nicht nur inhaltlich, sondern auch äußerlich in die Jahre kommen kann, tun wir gerade auch optisch etwas für die Frische: Unser Foyer bekommt ein Umstyling – heller, offener, barrierefreier. Vielleicht haben Sie es schon gesehen, wenn Sie in der Sommerpause am Konzerthaus vorbeispaziert sind: Da wird ordentlich angepackt. Der neue Travertin-Boden und die Bar sind der erste sichtbare Schritt, auch die architektonische Idee des Konzertsaals als äußerlich schwarzes Kohlestück viel stärker sichtbar zu machen. Wie es damit weitergeht, auch das finden Sie in diesem Heft.

Was uns antreibt? Ganz einfach: die Freude an der Musik – und an Ihnen als unseren Gästen. Viel Spaß beim Blättern und natürlich beim Wiedersehen im Konzerthaus!

Herzlich, Dr. Raphael von Hoensbroech Intendant und Geschäftsführer des Konzerthaus Dortmund

Do 09.10.2025 20.00 Uhr

Christian Ehring

Der »extra3«-Moderator nimmt sich in seinem Soloprogramm »Versöhnung« der großen Gräben unserer Zeit an – mit Witz, Haltung und erstaunlich viel Herz.

06 Interview

Liebe das Ungewöhnliche

Roman Borisov über eine pianistische Mammutaufgabe

10 Titel

Genie to be

Nur Talent oder schon Genie? Dirigent Tarmo Peltokoski bleibt gelassen, während die Musikwelt versucht, dieses Phänomen einzuordnen.

14 Internationale Orchester

Im Rampenlicht

Das Chineke! Orchestra ist ein Ensemble des Wandels: das erste ethnisch diverse Profi-Orchester Europas.

17 Internationale Orchester

Glück zum Mitnehmen

Für die Dauer eines Abends schafft der Dirigent Maxim Emelyanychev eine Atmosphäre des Friedens.

20 Vor und hinter den Kulissen

Das Foyer der Zukunft entsteht

Renovierung zum 25-jährigen Jubiläum des Konzerthauses

22 Jazz Von der Luftfahrt zu den Sternen

Jazz-Legende Mulatu Astatke vereint Groove, Tradition und musikalische Raffinesse.

24 Perlentaucher

Drei Herzen

Aktivist, Experimentierfreund, Klassiker: Giorgi Gigashvili zeigt viele Facetten.

25 Liederabend

Tief hinab und hoch hinaus

Bassist Günther Groissböck führt seine edle Stimme durch jedes Gelände.

03 Editorial

04 Einblick

05 Inhalt

26 Augenblick

28 Gästebuch

29 Ausblick / Rätsel / Impressum

30 Haus und Verkauf

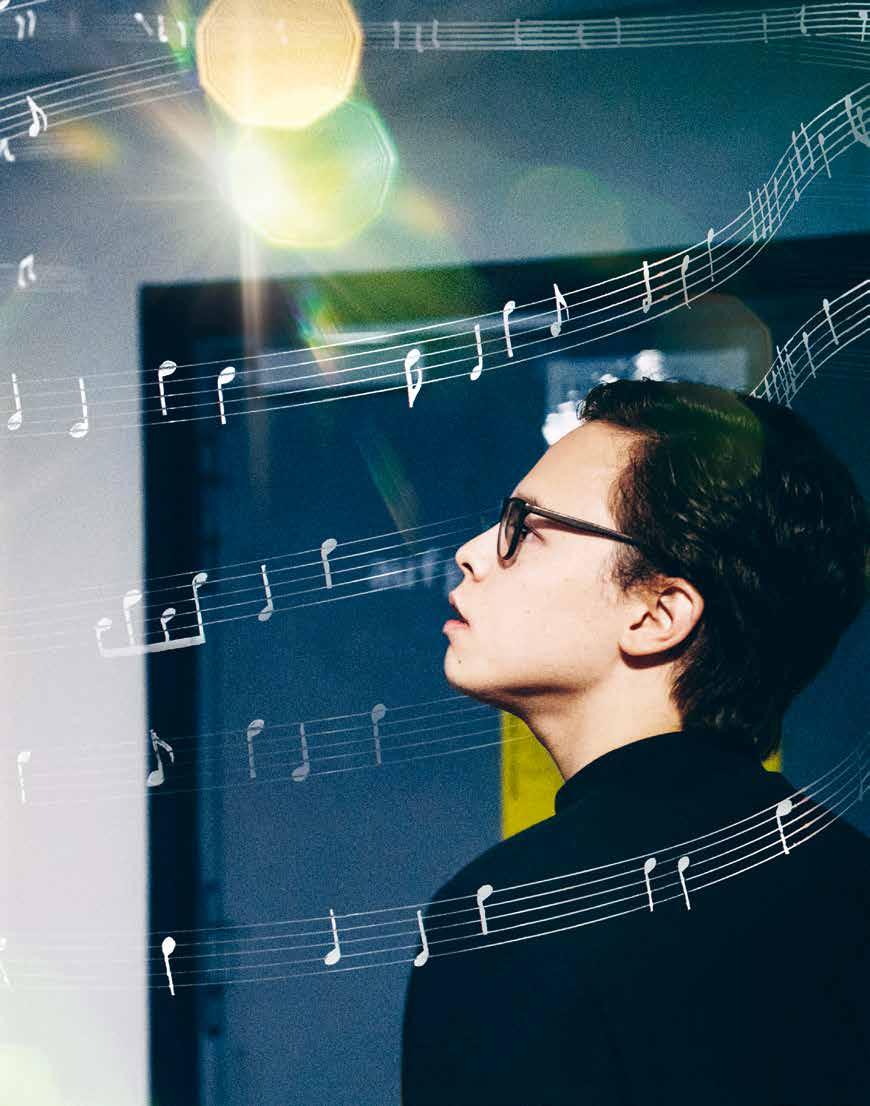

Liebe das Ungewöhnliche

Mitten in Berlin liegt die Hanns Eisler Musikhochschule: Hier verbringt Roman Borisov einen Großteil seiner Zeit, Tag für Tag. An der renommierten Institution studiert der 22-Jährige Klavier – wenn er nicht auf den Bühnen großer Häuser und Festivals auftritt. Als jüngster Teilnehmer gewann Roman Borisov 2022 den »Kissinger KlavierOlymp«, im Februar 2025 veröffentlichte der in Nowosibirsk geborene Künstler sein erstes

Solo-Album mit Werken von Leopold Godowsky, César Franck und Sergej Rachmaninow. Mit der Interpretation von Eric Saties »Vexations« stellt er sich im Konzerthaus Dortmund einer besonderen Herausforderung: einem 15-stündigen Klaviermarathon. Im Interview erzählt er, warum.

Das französische Wort »Vexations« bedeutet übersetzt »Quälereien«. Schon der Titel deutet an, dass es sich weniger um ein klassisches Werk als eine musikalische Grenzerfahrung handeln mag. Was hat Sie dazu bewogen, dieses außergewöhnliche Musikstück zu spielen?

Ich liebe das Ungewöhnliche. Verglichen mit dem, was wir Pianisten in der Regel spielen, ist es nicht typisch. Das Werk selbst ist eine Herausforderung. Und die größte Herausforderung wird für mich sein, da durchzugehen. Ich bin gespannt, was am Ende passieren wird. Mit mir. Was es mit mir macht.

Saties »Vexations« gelten als ein Rätsel der Musikgeschichte: ein kurzes Motiv und eine beiläufige Anweisung, dieses 840 Mal zu wiederholen. Manche vermuten dahinter einen Scherz des französischen Komponisten, andere einen Vorausblick auf die repetitive Kunst der Minimal Music. Wie sehen Sie das?

Die Frage, was es für mich ist, ist schwierig zu beantworten – das kann ich wohl erst nach dem Konzert sagen. Doch es stimmt: Wir wissen nicht, was Saties Absicht war. Wir wissen nicht einmal, ob er selbst »Vexations« jemals gespielt hat – egal ob für nur drei Minuten oder 17 Stunden. Und es ist auch nicht bekannt, wie es zu den 840 Wiederholungen kam. Was Satie hinterlassen hat, ist, dass man sich in Ruhe vorbereiten soll, wenn man das Werk mit dieser Anzahl an Wiederholungen spielt.

Sie haben es bereits erwähnt: Satie hat eine Anweisung zur Vorbereitung hinterlassen. Diese solle »in größter Stille durch ernsthafte Unbeweglichkeit« erfolgen. Orientieren Sie sich daran?

Da ich während des Konzerts stundenlang sitzen werde, muss ich mich vorher bewegen (lacht). Was die praktischen Vorbereitungen betrifft: Ich habe begonnen, das Stück täglich zehn Minuten lang zu spielen. Muskeln verbrauchen weniger Energie, wenn sie die Bewegungen kennen. Das muss ich berücksichtigen. Außerdem habe ich angefangen, ins Fitnessstudio zu gehen (schmunzelt). So lange zu spielen, ist schon hart. Ich denke, der 20. September wird ein Tag sein, an den ich mich mein ganzes Leben lang erinnern werde.

Das Konzert wird auch für Kinder und Jugendliche etwas Besonderes sein. Es fällt auf den Weltkindertag, findet für einen guten Zweck statt und immer dann, wenn Sie eine kurze Pause brauchen, sollen Kinder und Jugendliche für Sie am Flügel übernehmen… Ja, wir verbinden mit dem Konzert einen Benefizgedanken und arbeiten mit Save the children zusammen. Das war mir wichtig. Und ich glaube auch, dass es eine schöne Erfahrung für Kinder ist, wenn sie zunächst einen Teil mit mir vierhändig spielen und dann alleine, bis ich von der Pause zurück bin. Ich finde, es ist wichtig für Kinder, ein Gefühl für Musik zu bekommen. Musik ist eine Möglichkeit der direkten Kommunikation. Ich persönlich mag auch den direkten Austausch mit dem Publikum – zum Beispiel in Form von Gesprächen vor oder nach dem Konzert. So versteht das Publikum, dass es ein wichtiger Teil des Prozesses ist; dass es dabei ist.

Welche Reaktionen wünschen Sie sich von den Zuhörerinnen und Zuhörern im Konzerthaus?

Ich weiß, dass es wahrscheinlich unmöglich ist: Aber es

Die Kunst

der Wiederhol ung 15 Stunde n

Klavier er auf

der Bü hn

Steckbrief

Roman Borisov

Geboren 2002 in Russland

Im Alter von vier Jahren wurde er der Klavierlehrerin und Pianistin Mary Lebenzon am Konservatorium Novosibirsk vorgestellt. Sie begleitete ihn bis 2020.

2019 Alumnus der Sommerakademie des »Verbier Festival«, Gewinner des »Tabor Foundation Award« als bester Absolvent der Klaviersektion

Seit 2022 Studium an der Hochschule für Musik Hanns Eisler bei Prof. Eldar Nebolsin

2022 Erster Preis beim »Kissinger KlavierOlymp« als jüngster Teilnehmer

Auftritte mit verschiedenen Orchestern, unter anderem mit dem Konzerthausorchester Berlin unter der Leitung von Nil Venditti, der Württembergischen Philharmonie Reutlingen unter der Leitung von Ariane Matiakh, den Münchner Symphonikern unter der Leitung von Joseph Bastian und dem ORF-Symphonieorchester unter der Leitung von Howard Griffith

Soloprogramme u. a. in Essen, Brüssel, Bordeaux, Zürich, Wien, Madrid

Frühjahr 2025 Veröffentlichung des ersten Solo-Albums »Chiaroscuro«

Live im Konzerthaus: Sa 20.09.2025 ab 09.00 Uhr

15 Stunden Klavier: Saties Vexations – Die Kunst der Wiederholung Das Konzert findet in Kooperation mit der DEW21-Museumsnacht zugunsten von Save the children statt. Es wird von der Deutschen Welle live übertragen.

wäre toll, wenn jemand von Anfang bis Ende dabei ist. Zusammen mit mir. Natürlich werden Zuhörerinnen und Zuhörer kommen und gehen. Aber wenn jemand die ganze Zeit zuhört: Ich glaube, das hat einen besonderen Effekt, da passiert etwas mit einem. Auf der anderen Seite ist es sicherlich auch interessant, wenn Zuhörinnen und Zuhörer am Morgen 30 Minuten lang im Saal sind, dann nach fünf Stunden wiederkommen und ein paar Stunden später wieder. So können sie vergleichen. Es ist dann viel einfacher, Veränderungen zu bemerken.

Wie erarbeiten Sie sich ein Werk?

Ich versuche, es eher pragmatisch anzugehen. Ich bin ein sehr pragmatischer Mensch. Und mir ist es wichtig, ein Stück tiefer zu verstehen, an dem ich arbeite. Für mich persönlich ist es die beste Interpretation, wenn ich in Worte fassen kann, warum ich ein Stück auf eine bestimmte Art spiele. Wenn mir der Grund selbst klar ist, bin ich in meiner Arbeit an einem guten Punkt.

Dann spielt Struktur für Sie eine große Rolle?

Ja, die Struktur ist einer der wichtigsten Punkte. Musik ist »Time Art«. Bei einem Gemälde reicht zunächst eine Sekunde, um es zu erfassen. Dann schaut man vielleicht noch einmal genauer hin. Bei einer Komposition, die zum Beispiel zehn Minuten dauert, braucht man auch diese zehn Minuten, um sie zu verstehen. Wenn es keine klare Struktur gibt, fällt es auseinander.

Es scheint so, dass Saties Komposition zu Ihnen und dieser Herangehensweise passt. Da geht es ja auch, wenn man es so sehen will, um Pragmatismus – von der Herangehensweise bis hin zu der Struktur des Werks. Ja, das mag ich (lacht). Deswegen hat mich diese Komposition von Anfang an gereizt. Sie hat eine sehr interessante, ungewöhnliche Struktur, ohne ersichtliche Entwicklung. Das heißt aber für mich nicht, dass Gefühle dabei keine Rolle spielen. Die Emotionen kommen, wenn die Struktur klar ist. Sie sind »the top of the cake«.

Das Interview führte Corinna Ludwig.

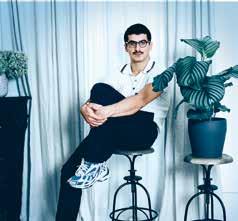

Foto:

Felix Broede

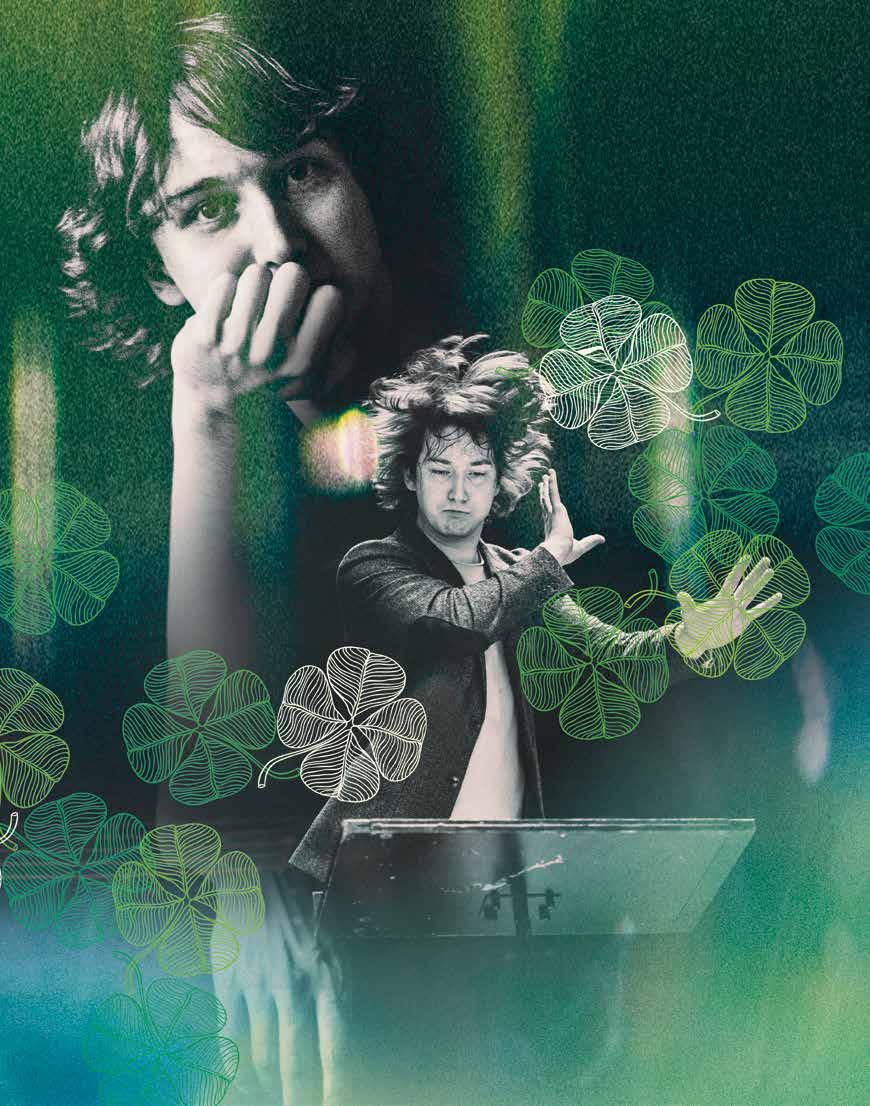

to be

Dirigent Tarmo Peltokoski ist auf steilem Karrierekurs. »Ich weiß jetzt schon, wo ich in den nächsten drei oder vier Jahren auftreten werde«, sagt er. Dortmunder wissen es auch, Peltokoski ist nämlich für drei Spielzeiten Exklusivkünstler am Konzerthaus.

»Es war schrecklich. Eine wirklich absurde Erfahrung, ich habe mich gefühlt wie in einem Film von Fellini.« Wie muss das sein, etwas unbedingt machen zu müssen, obwohl es große Überwindung kostet? In allen Details kann sich Tarmo Peltokoski nicht mehr an den Moment erinnern, als er der finnischen Pädagogen-Legende Jorma Panula vordirigiert hat. Es war 2014, in seiner finnischen Heimatstadt Vaasa. Auf dem Programm des Städtischen Orchesters und auf seinem Pult: Mozarts Ouvertüre zur »Zauberflöte«. »Für ein 14-jähriges Kind, und ich sage bewusst ›Kind‹, das vor Erwachsenen und professionellen Musikerinnen und Musikern steht, war das tatsächlich beängstigend.«

Wie ist er dort hingekommen? Alles beginnt, als Peltokoski mit elf Jahren Daniel Barenboims Aufnahme von Richard Wagners »Ring«-Tetralogie kennenlernt. »Damals erwachte mein Interesse am Dirigieren. Daraus entwickelte sich dann alles.« Ein guter Pianist ist er da bereits, als Achtjähriger beginnt er mit dem Unterricht. Doch mit Wagner entwickeln sich seine Interessen nach und nach in eine andere Richtung. Vier Jahre nach seinem Vorspiel

tritt er mit 18 Jahren in die Dirigierklasse von Sakari Oramo an der Sibelius-Akademie in Helsinki ein. Klavierspielen wird immer mehr zur Nebensache. Zu seinen Mentoren zählt damals vor allem Esa-Pekka Salonen, der ihm rät, das sinfonische Repertoire und auch viele Opern gut zu studieren.

Tarmo Peltokoskis Vater stammt aus Finnland, seine Mutter von den Philippinen. »Ich habe meine Kindheit damit verbracht, Reis zu essen«, sagt der Dirigent mit Augenzwinkern. Humor hat er auch, das steht fest. Musikalisch sei seine Familie eher nicht gewesen. »Aber Mozarts Musik war doch allgegenwärtig bei uns. Ich weiß noch, dass ich die ›Zauberflöte‹ mit ungefähr elf Jahren zum ersten Mal gesehen habe«. Diese Oper, Mozarts Musik überhaupt, bedeutet Tarmo Peltokoski viel. Da ist es naheliegend, dass der Exklusivkünstler des Konzerthauses in der Saison 2025/26 dieses Werk auch an den Anfang seiner Zeit in Dortmund setzt. Die Saison wird damit glanzvoll eröffnet. Peltokoskis Auftritte in Dortmund sind ein Panorama alles dessen, was dieser junge Dirigent derzeit will und kann. Sein erstes Konzert gestaltet er zudem mit einem Orches-

So 31.08.2025 16.00 Uhr

Mozart: Die Zauberflöte

Solistinnen und Solisten , Chorwerk Ruhr , Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen , Tarmo Peltokoski Dirigent

Mozart »Die Zauberflöte« KV 620

Fr 10.10.2025 19.00 Uhr

Rotterdam Philharmonic

Rotterdam Philharmonic Orchestra, Tarmo Peltokoski Dirigent, Daniel Lozakovich Violine

Orchestra – Tschaikowsky

Tschaikowsky Violinkonzert und Schostakowitsch »Leningrader« Sinfonie

Violinkonzert

ter, dem er schon eine glühende Liebeserklärung gemacht hat. Er ist noch Student, als er 2020 die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen das erste Mal leitet. 2022 wird er Erster Gastdirigent – der erste in dieser Position seit 42 Jahren. Mittlerweile sind die Bremer Musikerinnen und Musiker zu einer Familie für ihn geworden. »Es ist eine Gruppe ganz besonderer Menschen. Und ich kenne sie persönlich sehr gut. Der Zugang war sofort da. Das ist bis heute so geblieben.«

Tarmo Peltokoski hält Mozarts Musik für ideal, um das besondere Profil der Kammerphilharmonie ins rechte Licht zu rücken. Deswegen hat er auch mit diesem Orchester seine Debüt-CD mit Mozart-Sinfonien bei der Deutschen Grammophon eingespielt. Er ist der jüngste Dirigent, den das Label je unter Vertrag genommen hat. Auch die »Zauberflöte« wird in Dortmund sicher in dem anregenden »Bremer Sound« erklingen, der auch die Sinfonien auszeichnet: historisch informiert, schlank im Klang, genau im Detail.

Tarmo Peltokoski wird im Moment mit Anfragen überhäuft. Wie will er das alles bewältigen? Seit 2022 ist er Musikalischer und Künstlerischer Leiter des Latvian National Symphony Orchestra in Riga, dazu seit der vergangenen Saison Musikdirektor des Orchestre National du Capitol de Toulouse, mit dem er auch schon im Konzerthaus zu hören gewesen ist. Peltokoski wird ab 2025 beim Hong Kong Philharmonic als Musikdirektor antreten. Seit 2022 ist er auch Erster Gastdirigent des Rotterdam Philharmonic Orchestra. Mit ihm wird er im Oktober nach Dortmund kommen. Zwei sinfonische Publikumslieblinge hat er dabei, zum einen das Violinkonzert von Tschaikowsky, gespielt von Nachwuchsstar Daniel Lozakovich; zum anderen die »Leningrader« Sinfonie Nr. 7 von Dmitri Schostakowitsch – auch als Tribut zum 50. Todestag des Komponisten. »Die lauteste Sinfonie, die je komponiert worden ist«, scherzt Peltokoski im April bei der Vorstellung der neuen Saison im Konzerthaus Dortmund. Zum Beweis hechtet er an den Flügel, um ihn zum Erbeben zu bringen. Zum Schluss schüttelt er noch ein brillantes kleines Potpourri über die »Zauberflöte« aus dem Ärmel. Klavierspielen hat er wirklich nicht verlernt!

Nur Talent oder schon Genie? Auf diese Frage spitzen es Kritiker immer wieder zu, wenn es darum geht, das Phänomen Tarmo Peltokoski einzuordnen. »Achtung – hier kommt ein Genie!« heißt es da. »Es verschlägt einem die Sprache«, jubelt Rémy Louis in der französischen Musikzeitschrift »Diapason«. Hymnen wie diese sieht der Dirigent eher skeptisch, was ihn sympathisch macht. »In einem Artikel steht das eine, in einem anderen steht das Gegenteil. Davon will ich mich nicht ablenken lassen.« Am Pult bleibt er klar und ruhig. Nur nicht die Kontrolle verlieren, ist sein Motto. Schon gar nicht bei Musik seines verehrten Richard Wagner, dessen Werke er mittlerweile ausgiebig erkundet.

Tarmo Peltokoski ist auf steilem Karrierekurs. Posten, Anfragen, ein zweites Album bei der Deutschen Grammophon ist auch in Vorbereitung. Dass er bei alldem noch viel lernen wird, ja lernen muss, das weiß er auch. »In jedem Fall gibt es sehr viel Musik, die ich noch gar nicht richtig kenne. Lerne ich die Musik kennen, lerne ich auch mich kennen.« Vor elf Jahren hat Peltokoski den alten Jorma Panula mit seinem Talent aus dem verdienten Ruhestand gelockt. Heute taucht der mittlerweile fast 95-jährige Pädagoge regelmäßig auf seinen Geburtstagspartys auf. Und Peltokoski? Er tut weiterhin das, was er wagemutig schon beim Vorspiel in Vaasa gemacht hat. »Ich gehe einfach auf die Bühne und mache Musik.«

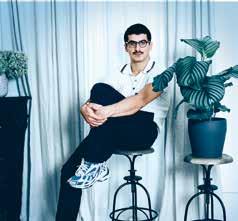

Foto: Peyman Azhari, Konzerthaus Dortmund

Im Rampenlicht

Das Chineke! Orchestra , Europas erstes ethnisch diverses professionelles Orchester, steht für musikalische Exzellenz, kulturelle Vielfalt und neue Vorbilder – ein Ensemble des Wandels.

Als das Chineke! Orchestra im September 2015 zum ersten Mal die Bühne betrat, war das ein denkwürdiger, ein bewegender Moment – nicht nur für die Ensemblegründerin Chi-Chi Nwanoku. »Zum ersten Mal in meiner über 30-jährigen Karriere sah das Publikum aus wie die Bevölkerung meiner Stadt«, sagt die Londonerin im Interview mit der »Zeit«. »Ich habe so viele Menschen im Publikum weinen sehen, vor Erleichterung. Auf einmal sahen sie sich repräsentiert.«

Diese Reaktionen sind nicht verwunderlich. Jahrzehnte-, nein, jahrhundertelang haben Musikwissenschaft, Medien und andere Chronistinnen und Chronisten die Musikgeschichte als eine Geschichte weißer Menschen erzählt, eher noch: weißer Männer. Die Komponisten, deren Werk am meisten erforscht und reproduziert wird, deren Namen am geläufigsten sind, weil sie tagein, tagaus, landauf, landab auf die Konzertprogramme, Albumcover und in die Curricula geschrieben werden, sind auch deshalb so prominent, weil neben ihnen und um sie herum so viel unsichtbar gemacht wurde. »›Genie‹ ist in der Musiktheorie ein Code für ›weiß‹ und ›männlich‹«, schließt etwa der Musikwissenschaftler Phil Ewell aus seiner Forschung. Frauen wurde es auf vielfältige Weise schwer gemacht, Fuß zu fassen in der Musikgeschichte – egal, wie bahnbrechend sie komponierten oder musizierten. Das gleiche gilt für Menschen, die nicht weiß sind – und das setzt sich fort.

Do 02.10.2025 19.30 Uhr

Chineke! Orchestra , Roderick Cox Dirigent, Tai Murray Violine, Sheku Kanneh-Mason Violoncello, Isata Kanneh-Mason Klavier

Chineke! Orchestra & Sheku und Isata

Werke von Samuel Coleridge-Taylor, Ludwig van Beethoven, Errollyn Wallen und William Levi Dawson

Kanneh-Mason

Das Chineke! Orchestra ist deshalb ein besonderer Raum: Hier spielen im Gegensatz zu allen anderen europäischen Orchestern mehrheitlich Schwarze Menschen und People of Colour – Chi-Chi Nwanoku sagt dazu »Schwarz und ethnisch divers«. Und sie spielen neben dem geläufigen Repertoire Werke von Komponisten und Komponistinnen of Colour. In ihrem allerersten Konzert vor zehn Jahren interpretierte das Ensemble unter der Leitung von Wayne Marshall unter anderem Samuel Coleridge-Taylors Ballade für Orchester und Philip Herberts »Elegy (In memoriam Stephen Lawrence)« neben Ludwig van Beethovens 7. Sinfonie.

»Die Musik ist Teil der Welt, und die Welt spiegelt sich in der Musik«, sagt Chi-Chi Nwanoku im Interview mit der »NZZ« vor drei Jahren. Es gehe nicht einfach nur darum, in einem ethnisch diversen Raum Beethoven zu spielen – sondern um den Kampf, »dass diese Kunst jeden erreichen kann, dass sie für jeden zugänglich ist und auch von jedem auf der Welt gespielt werden kann«. Chi-Chi Nwanoku kennt die Erfahrung selbst, überall die andere, die Ausnahme zu sein: Als angesehene Kontrabassistin in Großbritannien war sie in den Orchestern, in denen sie spielte, stets die einzige Schwarze Person. »Aber nicht nur auf der Bühne, sondern im ganzen Saal«, sagt sie. »Das Publikum, alles vor dem Haus, hinter dem Haus, das Management – sogar die Musik auf der Bühne reflektierte mich und meine Lebensrealität nicht. Und ich konnte nicht einmal an einer Hand abzählen, mit wie vielen Schwarzen Musikerinnen und Musikern ich vor Chineke! zusammen im Orchester gespielt hatte.«

Das Chineke! Orchestra vereint seit zehn Jahren nun Musikerinnen und Musiker, die diese Erfahrung teilen und teilweise gegen massive Widerstände ankämpfen mussten, um ihr Instrument lernen und studieren zu können, um anschließend eine Stelle zu finden und von ihrer Arbeit leben zu können. In den meisten Fällen mussten sie massiv besser sein als ihre Konkurrenz – solistisch genau wie im kollektiven Zusammenspiel. Da scheint es absurd betonen zu wollen, wie herausragend das Chineke! Orchestra musiziert – man hört es in jeder einzelnen Aufnahme, in jedem der exzellenten Konzerte, ob nun in der Royal Albert Hall, bei den »BBC Proms«, dem »Lucerne Festival« oder der Elbphilharmonie. Erst im Juni dieses Jahres debütierte das Ensemble mit der Londoner Rapperin Little Simz im Southbank Centre, wo sie das 30. »Meltdown Festival« kuratiert hatte – der »Guardian« schrieb von einer »überwältigenden Energie im Saal«. Davon abgesehen scheint die mit dem Chineke! Orchestra gewachsene Sichtbarkeit auf der Klassikbühne auch einen gesellschaftlichen Effekt zu haben: »Seit 2015 bewerben sich etwa viermal so viele Schwarze Kinder an Musikhochschulen und werden dort angenommen«, sagt Chi-Chi Nwanoku. Ein Teil dieser Kinder kommt aus dem Chineke! Junior Orchestra – wie übrigens auch der Cellist Sheku Kanneh-Mason, der mittlerweile zusammen mit seiner Schwester, der Pianistin Isata Kanneh-Mason, eine Weltkarriere bestreitet.

Foto:

Chuko

Cribb

Glück zum Mitnehmen

Dirigent und Pianist Maxim Emelyanychev kehrt mit Mozart und Tschaikowsky zurück nach Dortmund. Für sein Publikum möchte er eine Atmosphäre des Friedens schaffen, und sei es nur für die Dauer eines Konzerts.

Mozart hat es ihm angetan, als Pianist wie auch als Dirigent. 2022 begann Maxim Emelyanychev mit dem Originalklang-Ensemble Il pomo d’oro damit, alle 41 Sinfonien des nimmermüden Meisters aufzunehmen. Das erste Album erschien im Februar 2023, sinnigerweise betitelt mit »The Beginning and The End«. Es enthält die erste Sinfonie, die der gerade mal achtjährige Mozart zu Papier brachte, sowie dessen letzten Beitrag zur Gattung, die berühmte »Jupiter«-Sinfonie. Doch damit nicht genug: Emelyanychev kombinierte die beiden Werke mit dem Klavierkonzert Nr. 23 A-Dur, das er nicht nur leitete, sondern auch als Solist am Hammerklavier interpretierte. Genau dieses Werk Mozarts präsentiert er nun bei seiner Rückkehr nach Dortmund, wo er bereits im Frühjahr dieses Jahres an der Seite

der Mezzosopranistin Joyce DiDonato das Publikum begeisterte. In der zweiten Hälfte des Abends wechselt er vom Klavier ans Pult, um mit dem Mahler Chamber Orchestra die Imposanz von Tschaikowskys Fünfter Sinfonie auszuschöpfen.

Maxim Emelyanychev wurde 1988 im russischen Nischni Nowgorod geboren und dirigierte bereits im Alter von zwölf Jahren ein Orchester. Das erschien ihm ganz selbstverständlich: »Ich wurde in eine Musikerfamilie hineingeboren. Musik war immer um mich herum, wenn mein Vater

So 07.09.2025 18.00 Uhr

Mahler Chamber Orchestra

Mahler Chamber Orchestra , Maxim Emelyanychev Klavier, Leitung

– Tschaikowsky 5. Sinfonie

Mozart Klavierkonzert KV 488, Tschaikowsky Sinfonie Nr. 5 op. 64

im Orchester arbeitete und meine Mutter im Chor sang. So sah ich natürlich auch, wie man ein Orchester leitet, ich war oft bei den Proben dabei. Als Kind dirigierte ich irgendwie vor dem Spiegel, das war sehr lustig!« Der quirlige Russe ließ sich zunächst in seiner Heimatstadt ausbilden. Sein Studium vervollkommnete er später am Moskauer Tschaikowsky-Konservatorium beim großen Gennadi Roschdestwenski. Eine Mozart-Aufführung leitete Emelyanychev erstmals mit 16 Jahren. Sein damaliger Professor riet ihm, zur Vorbereitung die Aufnahme eines englischen Originalklang-Ensembles zu hören, was den jungen Mann nachhaltig prägte. Heute wird Emelyanychev als Kenner der historisch informierten Aufführungspraxis weltweit geschätzt. »Originalinstrumente helfen uns zu verstehen, wie Musik zur Zeit ihrer Entstehung geklungen haben mag«, erklärt er. »Aber wir müssen uns auch bewusst sein, dass wir für ein modernes Publikum spielen. Das muss sich auch in unseren Interpretationen spiegeln.« Noch eine zweite Sache empfahl ihm sein ehemaliger Professor: das Orchester vom Hammerklavier aus zu leiten. »Ich war damals noch jung, und hätte nie gedacht, dass man das machen kann. Aber es ist tatsächlich eine ganz andere Verbindung mit dem Orchester, als wenn man nur dirigiert. Man fühlt sich als Teil des Ganzen.« Dieses gemeinsame Erleben der Musik und das minutiöse Ausarbeiten der Partituren sorgen genau für jene knisternden Momente, die der Dirigent und Solist bei seiner Arbeit zu kreieren vermag.

In einem Video, das ihn bei den Proben mit dem Scottish Chamber Orchestra zeigt, versprüht er sichtbaren Enthusiasmus. Er lacht verschmitzt wie ein kleiner Junge, schüttelt wild die Haare, persifliert typische Bewegungen der Geige und lässt seine Hände spazieren gehen. Er sei in der beneidenswerten Lage, gleich mehrfach Musik interpretieren zu können, sagt er. Auch bei Kam-

merkonzerten und Recitals vermag er zu glänzen. Seine Solo-CD mit Mozart-Klaviersonaten, die beim Label Aparté erschien, wurde 2018 mit dem »Choc de Classica« und 2019 mit dem »International Classical Music Award« ausgezeichnet. Doppelt- oder sogar Dreifachbelastung? Davon spürt er nichts. Im Gegenteil: »Ich würde mich als glücklichen Menschen bezeichnen.« Eine heitere Zuversicht umgibt ihn. Nur bei einem Thema verdüstern sich seine Züge. Den Krieg in der Ukraine hat Emelyanychev von Anfang an verurteilt. »Ich finde es zutiefst erschütternd, die Szenen mitzuerleben, die wir alle täglich sehen«, erklärte er Anfang 2022 in einem Statement des Scottish Chamber Orchestra, das er 2019 als Chefdirigent übernahm. In Russland tritt er seitdem nicht mehr auf. »Ich bin Künstler, politisch nicht aktiv, und mein Leben ist das Schaffen von Musik und Kunst. Doch jetzt kann ich nicht schweigen.« Sechs Jahre zuvor veröffentlichte er zusammen mit Joyce DiDonato ein Album, das leider hochaktuell ist: »In War and Peace – Harmony through Music«. Selbstverständlich – und das weiß auch Maxim Emelyanychev – kann man mit Musik keinen einzigen Krieg aus der Welt schaffen. Nicht diesen, nicht vergangene, nicht kommende. Das Potenzial der Musik liegt anderswo. Was er sich wünscht: »Für die Dauer eines Abends eine Atmosphäre des Friedens, der Ruhe, des Glücks zu schaffen, damit das Publikum dieses Gefühl dann mit nach Hause nimmt.«

Das Foyer der Zukunft entsteht

Mit dem Umbau des Eingangsbereichs macht sich das Konzerthaus fit für die kommenden Jahre – und setzt ein architektonisches Zeichen für Offenheit und Teilhabe.

Wenn das Konzerthaus Dortmund

2027 sein 25-jähriges Bestehen feiert, blicken wir nicht nur auf ein Vierteljahrhundert musikalischer Sternstunden zurück – wir schauen auch mutig nach vorn. Denn wir möchten unser Haus so gestalten, dass es noch offener, einladender und zugänglicher wird. Ein zentrales Element dieses Wandels ist der umfassende Umbau unseres Eingangsfoyers. Federführend ist dabei –wie schon beim Bau des Hauses – der Architekt Ralf Schulte-Ladbeck.

Mit neuem Lichtkonzept, klarerer Wegeführung und einladender Atmosphäre wollen wir es allen Menschen erleichtern, sich bei uns zu Hause zu fühlen. Unser Ziel ist ein Foyer, das die Offenheit unserer Musik auch architektonisch widerspiegelt – wie Intendant Raphael von Hoensbroech es formuliert: »Das Konzerthaus soll ein inspirierender Ort für alle sein – ein Ort, an dem sich Herz, Geist und Seele berühren lassen. Das neue Eingangsfoyer ist das Tor zu dieser Erfahrung.« Eine zentrale Idee der Architekten war es damals,

den äußerlich schwarzen Konzertsaal als Kohlestück (oder eher Auster) zu begreifen, in dessen hellem Inneren eine Perle – die Akustik – wartet. Doch vor dem dunklen Fliesenboden, der nach über 20 Jahren nun reparaturbedürftig war, wurde dieser Gedanke visuell nie ganz greifbar. Im ersten Schritt wurden daher in der Sommerpause die Bodenfliesen durch hellen Naturstein ersetzt. Außerdem begrüßt zukünftig schon der aus dem Saal bekannte Sternenhimmel die Menschen beim Betreten des Hauses.

Weitere Veränderungen folgen im kommenden Sommer: Das Ticketing zieht ins Foyer und vereint so Tages- und Abendkasse. Im bisherigen Ticketbüro entsteht eine dringend benötigte Workshop-Fläche – und damit neuer Raum für kreatives Miteinander im Rahmen unserer Community-Music-Angebote.

So schlägt das Konzerthaus zu seinem 25. Geburtstag ein neues Kapitel auf – und präsentiert sich so offen wie seine Musik.

Von der Luftfahrt zu den Sternen

Fr 12.09.2025 20.00 Uhr

Mulatu Astatke

Feierabendkonzert mit Bergmann Bier: Starten Sie vor dem Konzert mit stimmungsvoller Musik, Bergmann Bier und Snacks in den Feierabend.

Eine ganze Bandbreite von Jazz bis zu den experimentellsten Musikformen stehen JazzLegende Mulatu Astatke zur Verfügung. Mal erinnert seine Musik an Miles Davis, mal an Duke Ellington, und ist doch immer ganz seine Schöpfung.

Mulatu Astatke wird als Vater des Ethio-Jazz gefeiert und hat eine einzigartige musikalische Geschichte durchlaufen. Sie begann Ende der 1950er-Jahre, als seine Familie den 16-Jährigen zum Studium der Luftfahrttechnik an das Lindisfarne College in Nordwales schickte. »Ich hatte großen Respekt vor dem Schulleiter dort. Als ich bei einer Schüleraufführung Trompete spielte, sagte er mir, ich solle mich auf eine Karriere in der Musik konzentrieren, weil ich Talent hätte. So wurde das mein Hauptziel.« Astatke studierte als erster afrikanischer Student am Berklee College of Music in Boston. Hier kam er mit Latin Jazz in Berührung, und er integrierte ihn in seine eigene Musik. »Duke Ellington und Dizzy Gillespie hatten ihren eigenen Jazzstil entwickelt«, erinnert er sich. »Ich dachte mir: Warum kann ich nicht meine eigene Musik machen? Ich bin Äthiopier und habe einen einzigartigen Hintergrund im Vergleich zu allen anderen in Berklee. Ich kann etwas anderes machen.«

Als der Perkussionist 1969 nach Addis Abeba zurückkehrte, fand er ein boomendes, progressives Nachtleben vor – doch seine Musik stieß zunächst auf Widerstand. Experimentierfreudig setzte er Effektpedale, Congas und traditionelle äthiopische Instrumente ein. Der Sound, den wir heute als Ethio-Jazz kennen, nahm in den frühen 1970er-Jahren Gestalt an, als sein Einfluss und Ruf auch durch die Zusammenarbeit mit Duke Ellington wuchsen. Inzwischen hat Astatke seine Musik auf allen Kontinenten gespielt und dabei ständig neue Fans aller Altersgruppen gewonnen. 2025 startet der 81-Jährige eine große internationale Abschiedstournee – der krönende Abschluss einer unglaublichen Karriere. »Mein ganzes Leben lang wollte ich den Ethio-Jazz in alle Ecken der Welt bringen, damit die Menschen ihn genießen können, und ich glaube, das ist mir gelungen«, sagt Astatke. Die Welt der Musik würde diesen Worten sicherlich zustimmen.

Foto: Alexis Maryon

Drei Herzen

Fr 26.09.2025 19.30 Uhr

Klavierabend

Prokofiews »Kriegssonaten«-Trilogie

Giorgi Gigashvili

Giorgi Gigashvili ist mit 25 Jahren bereits ein viel gefragter Pianist. In eine Schublade lässt sich der Georgier deswegen aber nicht stecken.

Er gehört zu den vielversprechendsten Pianisten der nächsten Generation, räumt hochdotierte, renommierte Preise ab und Klassikstars wie Martha Argerich und Lisa Batiashvili schwärmen in höchsten Tönen von ihm: Giorgi Gigashvili. Dabei standen die Zeichen bei dem Georgier lange auf Gesangs- statt Tastenkarriere. Im Alter von sechs Jahren begann er zwar mit dem Klavierspielen, doch er widmete sich vor allem dem Singen und Arrangieren von Popsongs und Volksliedern seiner Heimat. Mit 13 Jahren gewann er sogar die georgische Ausgabe der Castingshow »The Voice«. Trotzdem setzte er seine Klavierausbildung fort – nicht zuletzt wegen seiner Mutter, die ihm die klassische Musik von Kindesbeinen an nahegebracht hatte. Entscheidend war aber 2019 die Begegnung mit seinem großen Idol Martha Argerich, die er beim »Internationalen Klavierwettbewerb Stadt Vigo« kennenlernte, wo die Pianistin

in der Jury saß. Gigashvili gewann und Argerich verriet ihm, dass er ihre erste Wahl war: »Das war der Moment, in dem ich wirklich glaubte, dass das, was ich tat, die richtige Entscheidung war.«

Doch zu Gigashvilis Persönlichkeit gehören noch mehr Facetten. Seine extrovertierte, unkonventionelle Seite nennt er liebevoll Gigasha. Die experimentiert gerne, liebt die Musical-Verfilmung »Dreamgirls«, integriert auch Pop, Elektronik und R ’n’ B in seine Programme und wünscht sich ein 24-Stunden-Konzert im Berliner Technoclub Berghain. Und da ist noch seine georgische Seele, sein Aktivismus für sein Heimatland, der ihn bei Demos für den EU-Beitritt und gegen russische Einflüsse auf die Straße treibt.

All diese Facetten vereint Gigashvili bei seinem Debüt im Konzerthaus Dortmund: Als Pianist zeigt er seine technische Brillanz, als Gigasha ist er in der Reihe Perlentaucher, die Raritäten und ungeahnte Schätze auf die Bühne bringt, und mit Prokofiews »Kriegssonaten«-Trilogie bestens aufgehoben und als Aktivist rückt die dramatisch aufgewühlte Sonate Nr. 7 in den Fokus, da sie seiner Meinung nach die aktuelle politische Lage in Georgien am besten widerspiegelt. Ein Abend mit Tiefgang-Garantie.

Foto: Kelly de Geer

Tief hinab und hoch hinaus

So 28.09.2025 18.00 Uhr

Liederabend Günther Groissböck

Günther Groissböck Bass, Julius Drake Klavier Schumann »Liederkreis«, Mahler Lieder aus »Des Knaben Wunderhorn« und Schostakowitsch Suite op. 145

Der österreichische Bassist Günther Groissböck hat mit markanter Stimme und erstaunlicher Ausdauer die Bühnen der Hochkultur ebenso erobert wie die Straße.

Die dunkle, voluminöse Stimme fiel zunächst Freunden und Familie auf. Günther Groissböcks edler Bass sticht heraus – und sei es nur aus den Fangesängen beim Österreich-Spiel oder in der Badewanne. Ermutigt und unterstützt auch durch seinen Musiklehrer, durfte der junge Mann, der noch nie eine Gesangstunde bekommen hatte, an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien vorsingen und bekam zu hören: »Ganz nett, wie ein Führerscheinneuling, der im Ferrari sitzt.« Groissböck, der sein Studium dann tatsächlich an dieser Hochschule bei Robert Holl absolvierte, ist allerdings noch mehr dem Fahrrad als dem Rennwagen zugetan. Während er sein Handwerk auf der Bühne verfeinerte, entdeckte er auch die Liebe zum Radfahren. Zwischen »Bayreuther Festspielen« und der Metropolitan Opera New York macht der Österreicher heute einige Höhenmeter – als Ausgleich in der Freizeit und bei Veranstaltungen wie dem Ötztaler Radmarathon. Diese Leidenschaft brachte ihn mit Colnago-Rad und im Trikot auf den Titel des »Opernglas«-Magazins, hilft ihm aber auch auf der Bühne: »Ich bin beim Singen ein sehr körperlicher Mensch. Es ist ein gutes Gefühl, zu wissen, dass man sich auf seinen Körper verlassen kann und diesen zusätzlichen Sauerstoff zur Verfügung hat. Ein bisschen wie bei einem Auto, bei dem man weiß, dass man noch einen Gang mehr hat.« Für seinen Liederabend im Konzerthaus schaltet Groissböck mit drei eindrucksvollen Zyklen eher einen Gang runter: Schumanns »Liederkreis«, Mahlers volksliedhafte Vertonungen aus »Des Knaben Wunderhorn« und Schostakowitschs »Michelangelo-Suite« changieren zwischen Sehnsucht, Ironie und existenzieller Reflexion.

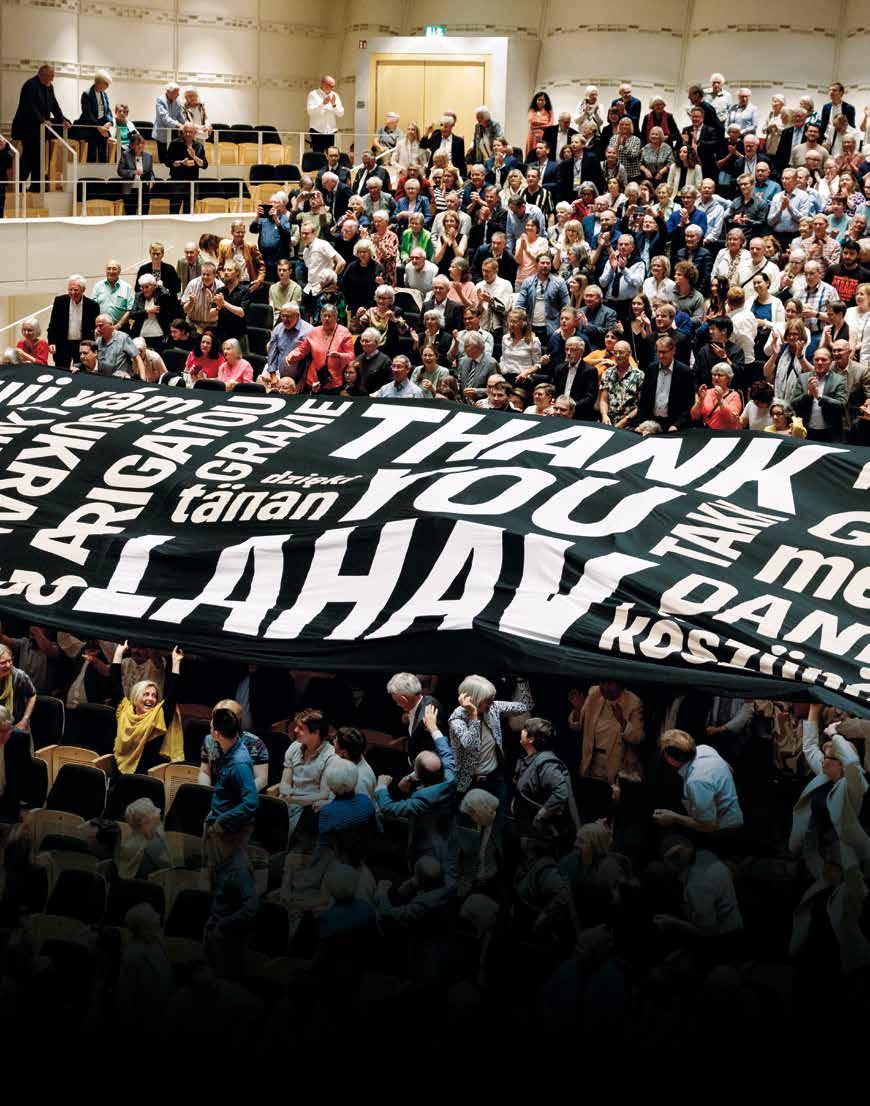

dieu, Lahav Shani

Zum Abschluss seiner Exklusivkünstlerzeit am Konzerthaus vereinte Lahav Shani seine beiden Orchester, die Münchner Philharmoniker und das Israel Philharmonic Orchestra, zu einem Klangkörper in Mahlers 6. Sinfonie. »Ein Zeichen für die Menschlichkeit«, nannte es der Dirigent zum 80. Jahrestags des Kriegsendes im Mai. Nach drei Jahren als Exklusivkünstler verabschiedete das Konzerthaus Lahav Shani schließlich mit einem bewegenden Moment: Ein riesiges Banner wurde über das Publikum gezogen – ein emotionaler Abschied für einen Ausnahmekünstler und Südtribühnen-Feeling im Konzerthaus.

Foto: Holger Jacoby, Konzerthaus Dortmund

Hören, was kommt

Am 29. April haben Intendant Raphael von Hoensbroech und der Leiter der Konzertplanung David Hildebrandt die neue Saison vorgestellt – mit spannenden Gästen: Unser zukünftiger Exklusivkünstler Tarmo Peltokoski, Trompeterin Lucienne Renaudin Vary und Tim Allhoff am Klavier haben erste musikalische Einblicke gegeben. Ein besonderes Highlight auf der Bühne: die »Slow Zone« – ein Raum, in dem die Zeit gefühlt langsamer verlief. Als augenzwinkernder Gag, aber auch als Vorgeschmack auf unser neues Slow-Festival im November. Wir starten nun in eine Saison, die berührt, entschleunigt und inspiriert. Musik für Herz, Geist und Seele.

Ü

bermorgen beginnt heute

Gleich zwei wichtige Förderungen für die Community Music hat der Mai bereitgehalten: Der Landespreis Kulturelle Bildung, dotiert mit 20.000 Euro, ging an das Konzerthaus Dortmund in Kooperation mit dem DietrichKeuning-Haus und zeichnet u. a. das Sommerferien-Projekt für Kinder und Jugendliche aus. Mit »Übermorgen – Neue Modelle für Kulturinstitutionen« unterstützt eine Initiative der Kulturstiftung des Bundes die Entwicklung einer Perspektive für die Community-Music-Arbeit in ganz Deutschland mit 50.000 Euro.

Musik trifft Mobilität

Das Konzerthaus Dortmund war auch in diesem Jahr Teil des internationalen Projekts Stadtradeln für eine engagierte Radverkehrsförderung, starken Klimaschutz, mehr Lebensqualität in den Kommunen und letztlich mehr Spaß beim Radfahren. Mit 2.166 km in 21 Tagen hat das Team eine beeindruckende Zahl erreicht. Eine treue Konzertbesucherin hat sogar ganze 136,6 km für das Team des Konzerthaus Dortmund erradelt – und damit nicht nur der Umwelt, sondern auch sich selbst etwas Gutes getan: Sie gewinnt zwei Konzerttickets. Danke an alle, die für uns in die Pedale getreten sind!

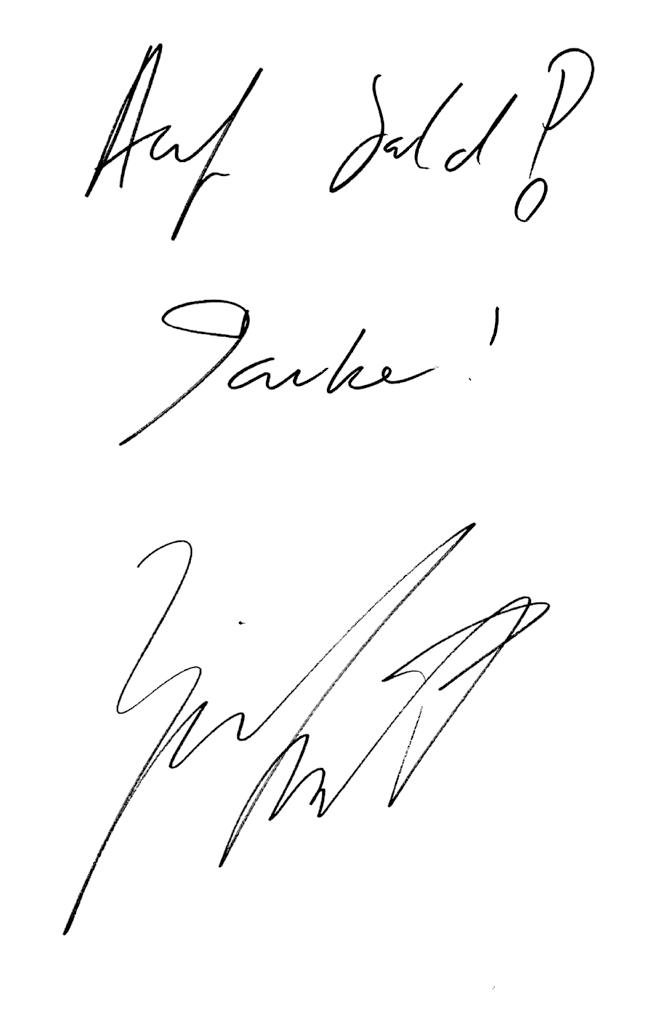

Vom Blatt – Grüße von Igor Levit

Er will »nicht nur der Mann sein, der die Tasten drückt«: Igor Levit, der Pianist mit dem wachen und kritischen Geist, ist seit 2020 im Konzerthaus zu Gast. Am 7. Oktober kehrt er zurück mit nuancierten Interpretationen romantischer Klavierwerke von Schubert, Schumann und Chopin.

Eintrag vom 9. Februar 2022 nach Igor Levits Konzert als Einspringer für Khatia Buniatishvili

Foto: Felix Broede

Impressum

Herausgeber

Konzerthaus Dortmund GmbH

Intendant und Geschäftsführer

Dr. Raphael von Hoensbroech, V.i.S.d.P.

Redaktion

Marion Daldrup, Katharina Dröge, Nicole Richter

Texte

Markus Bruderreck, Helge Birkelbach, Marion Daldrup, Katharina Dröge, Corinna Ludwig, Nicole Richter, Verena Wengorz

Gestaltung

Kristina Erdmann

Anzeigenmarketing

Marion Daldrup, T 0231 – 22 696 213

Druck

druckpartner GmbH

Termin- und Programmänderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

Konzerthaus Dortmund

Brückstraße 21 44135 Dortmund

T 0231 – 22 6960

F 0231 – 22 696222

info@konzerthaus-dortmund.de www.konzerthaus-dortmund.de

Tickethotline

T 0231 – 22 696200

Besuchen Sie uns

Konzerthaus.Dortmund

@Konzerthaus_DO

@Konzerthaus_DO

KonzerthausDortmund

Ausblick

Ausgabe 01 /2025 /26

SLOW-Festival 36 Stunden Entschleunigung

Joseph Haydn Auf den Spuren eines Klassik-Genies

Lucas & Arthur Jussen Telepathische Verbindung

Vladimir Korneev Hommage an Kurt Weil

Das Nashorn-Rätsel

»Musik ist das Wort des Unaussprechlichen«, wird unser gesuchter Künstler zitiert. Der 69-Jährige, dem von Papst Benedikt XVI. das Ehrenkreuz »Pro Ecclesia et Pontifice« verliehen wurde, nennt als Hauptquellen seiner Inspiration den gregorianischen Choral, maronitischen Gesang, dänische Hymnen, Volkslieder, die Heilige Schrift und die Poesie anderer Künstler. Nicht nur als Komponist und Interpret weiß der in Beirut geborene Kosmopolit und Vater zweier Kinder zu beeindrucken. Bei Konzerten stellt er auch immer wieder seine außergewöhnliche Improvisationskunst unter Beweis.

Wenn Sie die Lösung wissen, schicken Sie sie uns per E-Mail an verena.wengorz@konzerthaus-dortmund.de. oder auf einer Postkarte mit dem Stichwort »Nashorn-Rätsel« an: Konzerthaus Dortmund, Verena Wengorz, Brückstraße 21, 44135 Dortmund Einsendeschluss ist der 07.10.2025. Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir fünfmal zwei Freikarten für das Konzert von Sir András Schiff & Orchestra of the Age of Enlightenment am 19.11.2025. Viel Glück! Die Lösung des letzten Nashorn-Rätsels: Lucienne Renaudin Vary

Abo- und Einzelkarten: So kommen Sie an Ihre Tickets

Persönlich

Ticketing und Abonnementberatung

Ludwigstraße/ Ecke

Reinoldistraße, 44135 Dortmund

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag von 10.00 bis 18.30 Uhr, Samstag von 11.00 bis 15.00 Uhr

Per Telefon

T 0231–22 696 200

Per Fax

F 0231–22 696 222

Per Post

Konzerthaus Dortmund, Vertrieb, Brückstraße 21, 44135 Dortmund

Zahlungsarten

Barzahlung und per Kreditkarte (MasterCard, American Express und VISA). Bei Bestellungen bis spätestens zehn Werktage vor der jeweiligen Veranstaltung ist auch eine Zahlung per Lastschrift möglich. Bitte Postlaufzeiten berücksichtigen.

Internet

Ticketshop auf www.konzerthaus-dortmund.de

Abendkasse

Die Abendkasse im Foyer öffnet bei Eigenveranstaltungen 90 Minuten vor der jeweiligen Veranstaltung.

LEISE FLÜSTERT

Hörplätze

Hörplätze werden an der Abendkasse ausschließlich nach Verfügbarkeit ausgegeben. Ein Anspruch auf Bereitstellung der Hörplätze besteht nicht, eine Reservierung dieser Plätze ist nicht möglich. Je Interessent wird nur eine Karte ausgegeben.

Service für Rollstuhlfahrer*innen

Bitte buchen Sie frühzeitig, damit wir Ihre gewünschten Plätze und unseren Extra-Service garantieren können. Falls Sie keine Begleitperson mitbringen, hilft Ihnen unser kostenloser Begleitservice gerne: T 0231–22 696 200.

Preiskategorie

Preiskategorie

Preiskategorie

Keine volle Podiumssicht

Hörplätze sind 90 Minuten vor Beginn der Veranstaltung erhältlich (Sonderregelungen vorbehalten)

Informationen zu Hörhilfen

Für Nutzer*innen von Hörhilfen gibt es auf den meisten Plätzen eine Induktionsschleife. Bei der Platzwahl wird Sie unser Ticketing gerne beraten.

AGB

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Konzerthaus Dortmund können im Ticketing des Konzerthauses sowie im Internet eingesehen werden.

Preiskategorien

Alle Saalpläne finden Sie unter www.konzerthaus-dortmund.de/ de/technik

Ob forte oder piano – ab sofort kontrollieren Sie selbst Anschlag und Tonvolumen Ihres Steinway Klaviers. Mit dem Dolce Pedal für feinen, leisen Klang erleben Sie noch mehr Klangfülle und V

m Klavier Töne, wie es bisher nur bei einem Flügel möglich war steinway modell k-132. das klavier.

Maiwald – Klaviere & Flügel im Konzerthaus Brückstraße 21 · 44135 Dortmund · Tel.: 0231 2 26 96-145 www.steinway-dortmund.de

Chorempore Parkett links Parkett rechts

1. Balkon rechts

Galerie rechts

Galerie Mitte rechts Galerie Mitte links

Balkon Mitte links

Galerie links

2. Balkon rechts

Die Botschafterinnen und Botschafter des Konzerthaus Dortmund

Liselotte und Dr. Helmut von Achten · Prof. Dr. Lutz Aderhold · Dr. Andreas Bellmunt · Anja Berninghaus · Heinrich Böckelühr, Regierungspräsident der Bezirksregierung Arnsberg · Britta und Roland Bracht · Gabi und Dr. Michael Brenscheidt · Christine Bülow, Gynäkologikum Ruhr · Lilo und Frank Bünte · Susanne und Dr. Wolfgang Cordier · Peter Cremer · Heidrun und Dr. Hans von Dewall · Dr. Stephen Dunker, DHPD Wirtschaftsprüfer u. Steuerberater · Susanne und Udo Dolezych · Dr. Ansgar Fendel, REMONDIS · Jörg Flocken, Mercedes Benz NL Dortmund · Christa Frommknecht Ingrid Gantenbrink · Beatrice und Thomas Goeke · Iris und Volker Goeke · Johannes Großpietsch, Busche Verlagsgruppe · Benjamin Heinig · Christoph Helbich, SHA Scheffler Helbich Architekten · Gesa und Torsten Heldt · Inka und Dr. Mazen Hilal · Uta Höfling · Detlev Höhner, MURTFELDT · Martina und Hans Jörg Hübner · Ann-Grit und Peter N. Jülich Sebastian Graf von Kanitz · Hans-Jörg Karthaus · Prof. Dr. Stefan Kirmße · Annette und Dr. Uwe Kiszka · Dr. Wolfram Kiwit, Verlag Lensing-Wolff · Dr. Martin Kleine · Sarah und Herbert Kleinewiese · Michael Kohler, audalis Kohler Punge & Partner · Swantje und Lutz Kramer · Felix Krämer, Aug. Krämer Kornbrennerei · Traudel Kroh · Dr. Alice L. und Dr. Jochen Kühner · Dr. Gunther Lehleiter · Margrit und Ulrich Leitermann · Dr. Thomas Lichtenberg · Dr. Eva und Dr. Rainer Löb · Johanna Lonnemann, LD Medienhaus · André Maiwald, Maiwald Klavier & Flügel Galerie · Michael Martens, Dortmunder Volksbank · Dr. Fatma Michels, Frauenärztin FrauSEIN und Menovital · Jutta und Hans-Hugo Miebach · Lukas Minssen · Axel und Dietrich Nill, LEUE & NILL · Susanne Nolden · Christian Oecking, Haus & Grund Dortmund · Marc T. Oehler · Renate und Dr. Jochen Opländer · Prof. Dr. Tido Park, PARK Wirtschaftsstrafrecht. · Ines Pohlmann-Feuerhake-Fund und Peter Pohlmann · Beatrix Polchau · Marie-Luise Kauermann und Prof. Helmut Riester Michael Sander · Wolfgang Scharf, Creditreform Dortmund Scharf · Dirk Schaufelberger · Cornelia und Thomas Schieferstein · Dr. Christoph Schmidt · Marie-Theres Schnarrenberger-Weitkamp · Dr. Arne Schneider, Elmos Stiftung Familie Schneider · Dr. Wolfgang Schröder · Christoph Schubert, Husemann Partnerschaftsgesellschaft mbH · Angelika Ullm und Architekt Ralf Schulte-Ladbeck, A-SL-Baumanagement · Reinhold und Katharina Semer · Mechtild Steinau Marie Elise und Dr. Hans Stetter · Sebastian Stoll und Dr. Christian Sieling, HNO-Praxis Stoll & Sieling · Helma und Dr. Heinz-Siegmund Thieler · Dr. Ina Tilse · Prof. Dr. Detlev Uhlenbrock, MVZ Prof. Dr. Uhlenbrock & Partner · Emil und Christiane Underberg · Prof. Dr. Angela und Wilfried Utermann · Iris Woerner und Axel Vosschulte · Martina und Thomas Wrede, und weitere Botschafter und Botschafterinnen, die nicht genannt werden möchten

Die Botschafterinnen und Botschafter werden im Botschafterboard ehrenamtlich vertreten von: Detlev Höhner (Sprecher), Iris Woerner (2. Sprecherin), Michael Sander, Dirk Schaufelberger, Martina Wrede

Danke für: So klingt nur Dortmund.

Freunde werden

Gemeinsam mit über 450 Freundeskreis-Mitgliedern verleiht Dennis Waldhoff seiner Liebe zur Musik Flügel. Leidenschaft verbindet, und das schon seit 25 Jahren im Freundeskreis – machen Sie mit!