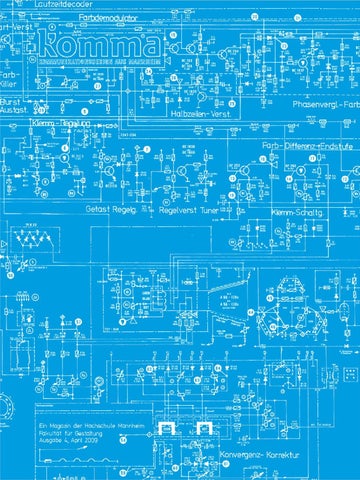

edItoRIal Hochmotiviert, nach einem inspirierenden Redaktions tag und intensivem Austausch mit anderen Redaktionen und Mario Lombardo, begannen wir Ende November mit der Arbeit an komma4. Schon immer bestand eine große Schwierigkeit darin, den Spagat zwischen einer angemessenen Präsentation der vorgestellten Arbeiten und unserer Lust am Gestal ten und Experimentieren zu schaffen. Doch komma ist und bleibt in erster Linie eine Plattform für herausra gende Arbeiten, die an der Hochschule Mannheim ent stehen. Die Gestaltungsidee für diese Ausgabe fanden wir in einer faszinierend kleinteiligen und in sich ge schlossenen Zeichnung eines Schaltkreises. Irgendwie so weit weg von Design und trotzdem auf eine ganz eigene Art gestaltet, von Hand und systematisch schabloniert. Wir begannen einen eigenen Schaltplan zu zeichnen, mit technischen Zeichenutensilien, Transparentpapier und viel Geduld. Keine kühle, saubere Vektorgrafik, son dern handgemacht. Die Grundlagen scheinen sehr struk turiert, rational und erforscht, jedoch haftet ihnen auch eine ganz eigene, ungewollte Ästhetik an. Span nung, Impuls oder zündende Idee sind außerdem nicht umsonst Metaphern, die auch im gestalterischen Alltag

oft Anwendung finden. Auch unsere Fakultät für Gestal tung kommt einem kleinen, autarken Kraftwerk gleich. Fast kann man die vielen Glühbirnen zählen, die über rauchenden Köpfen im Pool, der Cafeteria oder der Bib liothek aufleuchten, oftmals schnell wieder erlöschen, manchmal aber auch schon fast blenden. Einige dieser Geistesblitze möchten wir Ihnen in komma4 zeigen. Gesa Siebert verzaubert ab Seite 44 beispielsweise mit unwirk lich glühenden Blumenbildern und ab Seite 14 erzählt uns Jürgen Schlotter eine beklemmende Geschichte am Meeresrand in bedrückend düsteren Illustrationen. Im Interview ab Seite 30 erfahren wir von Mario Lombardo, was ihm wichtig ist und uns glücklich machen wird. Wir hoffen, die gezeigten Arbeiten inspirieren und erfreu en. Vielleicht dienen sie sogar als kleine Energiequellen, die ein Knistern erzeugen, hoffentlich ohne die Haare zu Berge stehen zu lassen. Viel Vergnügen wünscht die Redaktion.

Herzlich, Anna Schlecker

INhalt 37 gReNzeRfahRuNg

08 KReIdezeIt Für ihre Diplomarbeit im Sommersemester 2008 experi mentierte Teresa Gessert auf den Straßen der Mannheimer Neckarstadt und sorgte für Gesprächsstoff.

40 NatüRlIche oRdNuNg

12 haNdzahM Carolin Metzger und Christian Schäfer bringen mit ihrem selbstentwickelten Multi-Touch-Tisch die Zukunft des Interface-Designs an die Fakultät für Gestaltung.

Rachel Thiel bahnt uns einen Weg durch den Dschungel des Mannheimer Luisenparks und zeigt wie sympa thisch Corporate Design sein kann.

44 das BluMeNMädcheN

14 MeeResRaNd Jürgen Schlotter illustriert Veronique Olmis Debütroman Meeresrand und gewinnt erneut den Red Dot Award.

18 stadt/laNd/fLuss Michael Braun erforscht die Geografiekenntnisse sei ner Mitbürger und verarbeitet die überraschenden Er gebnisse in leicht verständliche und ebenso ästhetische Schaubilder des Unwissens.

22 haNdgeMacht

Gesa Siebert erleuchtet für ihre Fotografien die Bota nik und beweist den elementaren Wert einer Krims kramskiste.

48 dIgItale BewusstseINseRweIteRuNg Die Semesterarbeit Inport spielt mit den noch fiktiven Möglichkeiten, Mensch und Maschine zu vereinen.

51 augeN öffNeN

Alexey Fedorenko spitzt seinen Bleistift, um unsere Fantasie mal wieder anzuregen.

24 die hoffNuNg staRb zueRst Mircea Gutu schreibt über die Eigenart von verräteri scher Kotze, sowie den Unterschied zwischen einem echten und einem falschen Herrn Echt.

26 Illegale MeisterwerKe Sierk Heintzmann berichtet live von der Straße. Ge sprühte Bananen und Armeen von Ratten stehen für Kunst im freien Raum.

30 aM heRz gepacKt Ein Gespräch mit Mario Lombardo über persönlichen Erfolg und wie man es schafft, mit Grafikdesign mitten ins Herz zu treffen.

aKtuell

Neun Studenten machen sich in Israel auf die Suche nach Grenzen. Gefunden haben sie Freundschaft, Aben teuer und jede Menge Hummus.

weRKschau

In dem Illustrationskurs von Prof. Duttenhoefer sind wieder viele interessante Arbeiten entstanden, denen man die Kreativität und Freude der Studenten am Expe rimentieren ansieht.

54 veRsuchsobjeKt 170778 Mit ihrer Diplomarbeit testet Tina Güntner die Leicht gläubigkeit und Manipulierbarkeit der Menschen und fand unter anderem heraus, dass sie mehr Muttermale besitzt, als sie sich in ihren kühnsten Träumen ausmalen konnte.

58 fReIRauM Drei Absolventen entdecken den raum mannheim als ideale Spielwiese für ihren Gestaltungsdrang.

gespRäch

aluMNI

Nutz uNd zIeR 4

über die eigene Arbeit zu sprechen und die verschiedenen Magazine vorzustellen. Unter dem Motto Nutz und Zier wurde darüber diskutiert, wie viel Freiheit einem DesignHochschulmagazin gut tut, wie sehr der Nutzen oder die Zier im Vordergrund stehen sollte und welchem Ein fluss ein studentisches Magazin unterliegen darf. Der Am Freitag hatte das komma-Team alle Redaktionen von anschließende Workshop mit Mario Lombardo zum The Schüler- und Abizeitungen in und um Mannheim einge ma Magazingestaltung zeigte einmal mehr an diesem Tag, laden, um bei Vorträgen und Workshops einen Einblick dass es höchste Zeit für ein Treffen war, und dass trotz ins Gestalterleben zu bieten, dem Nachwuchs die Fakul der Vielzahl an Hochschulmagazinen so etwas wie Kon tät und das Studium schmackhaft zu machen und nütz- kurrenz durch die unterschiedlichen Profile nicht auf liche Tipps und Tricks für die Redaktionsarbeit zu liefern. kommt. Beim verdienten Feierabendbier waren sich alle Für den Samstag hatte die komma-Redaktion Mitglieder einig, dass der Redaktionstag nicht das letzte Mal statt von Design-Hochschulmagazinen aus ganz Deutschland gefunden haben soll. Ziel ist es, sich einmal im Jahr zu nach Mannheim eingeladen. Auch wenn die Zahl an Stu treffen, sich weiterhin auszutauschen und miteinander dentenmagazinen aus dem Designbereich in den letzten zu überlegen, wie die Zukunft der studentischen Design- Jahren stark gestiegen ist und alle Redaktionen mit den magazine in Deutschland aussehen soll. (nf) gleichen Fragestellungen und Problemen zu kämpfen ha ben, kannte man sich bisher untereinander überhaupt nicht. Nach Vorträgen von Lars Harmsen von Slanted und Mario Lombardo, die beide inspirierende Einblicke in ihre Arbeitsfelder boten, gab es nun auch die Gelegenheit, Am 21. und 22. November 2008 fand der erste Redaktions- tag an der Fakultät für Gestaltung statt und stellte an den aufeinanderfolgenden Tagen das Thema Magazin- gestaltung bei zwei völlig unterschiedlichen Veranstal tungen in den Vordergrund.

RuhM uNd ehRe Florian Brauch, Tina Güntner (sie he Seite 54) und Jürgen Schlotter (siehe Seite 14) konnten mit ihren Abschlussarbeiten jeweils eine Aus zeichnung beim Red Dot Award ge winnen. Florian Brauchs Logo zu How to start a fire wurde außerdem beim Wolda Award ausgezeichnet. Auch das komma-Logo, entworfen von Julian Zimmermann, gewann dort eine Auszeichnung. Carolin Metzger und Christian Schäfer gewannen mit ihrem Kurzfilm Schöne Aussichten beim Kurz und Schön-Wettbewerb des WDR den zweiten Platz und 1000,Euro. Simone Ingelfinger erhielt für ihr fiktives Corporate Design Orbis im Rahmen des MfG-Award 2008 in Frankfurt/Main eine Anerkennung. Johannes Brückner konnte mit sei ner Masterarbeit, dem 8-minütigen Kurzfilm TerraForm – Informationsdesign in Bewegung eine Auszeichnung beim ADC Nachwuchswettbewerb erlangen.

Das Projekt Hau´s Hoch – Hau den Lukas digital (siehe komma3) gewann den Merz Kommunikationspreis 2008. Das Team bestand aus Bastian Allgeier, Krzysztof Graf, Chris Kurz, Alexander Lenhart, Rosanna Motz, Caspar Sessler und Julian Zimmermann, unter der Leitung von Johannes Brückner und Bernhard Pompeÿ. Bastian Allgeier erhielt das begehrte Karl-SteinbuchStipendium der MFG Stiftung BadenWürttemberg für die Weiterentwick lung seiner Bachelorarbeit Zootool (siehe komma3). Die komma-Redaktion gestaltete für die Druckerei E&B den jährlichen Kunstkalender und ge wann damit auf der Internationalen Kalenderschau 2009 Bronze sowie den Kodak Fotokalenderpreis. (as)

voN deR Rolle Im Sommersemester 2008 entstand unter der Leitung von Prof. Armin Lindauer und Dr. Nadine Schreiner ein Projekt, das eine Brücke zwischen dem Studium an der Hochschule Mannheim und der freien Wirtschaft schlug. Die Firma SCA Hygiene Products, ansässig in MannheimSandhofen, lobte in Zusammenarbeit mit der Agen tur BZ-Comm einen Wettbewerb aus. Aufgabe war, den Klorollenüberzug auf eine ironische, aber auch kultige Weise wieder salonfähig zu machen. Es entstanden über 30 originelle und kreative Ideen, aus denen Martina Wagners Kloalabär als Sieger hervorging. Entscheidend war laut Jury der große Sympathiefaktor und die Tat sache, dass er nicht auf Anhieb als Klorollenüberzug erkannt wird. Der Kloalabär ist ein Plüschkuscheltier mit Comic-Charakter, dessen Kopf zwecks Klopapieraus tausch abnehmbar ist. Die Siegerin freut sich nicht nur über 500 Euro Preisgeld, sondern auch über die Realisie rung ihrer Idee: Der Kloalabär wird bundesweit mit meh reren tausend Exemplaren produziert. Die Kult-HygieneGegenstände in neuer Interpretation waren im Januar im SCA-Foyer ausgestellt. (md)

5

(oben) Alexander Lenhart, 6. Semester, (unten) Henning Schmidt, 6. Semester

6

podcast

eINgeschlageN

Unzählige, mitteilungsfreudige Hobbyfilmer tun es. Die Kanzlerin tut es. Barack Obama auch. Podcasts sind in aller Munde. Da liegt es für eine Fakultät für Gestaltung natürlich nahe, dieses neue Kommunikationsmedium in Beschlag zu nehmen.

Selbst ist der Student. Nicht nur be ruflich, nein, auch zu Hause, wenn es gilt, vorübergehend bezogene Ei genheime gemütlich einzurichten und die gröbsten Schäden der Vor gänger zu beseitigen. Da das Geld aber wie immer knapp ist, muss man kreativ sein. Baumärkte helfen da weiter. Die Auswahl an Märkten ist groß, und das Sortiment überall das gleiche. Orientierung bietet lediglich ihre Kommunikation nach außen. Da fällt es auf, dass Baumärkte die Zielgruppe der renovierungswilligen Studenten bislang in ihrer Werbung stark unterschätzt und vernachläs sigt haben. Die Firma Hornbach aber, bekannt für ihre eher ungewöhnli chen Kampagnen, nimmt sich dieses Problems an. Durch Prof. Jean-Claude Hamilius’ Einsatz durften die Studen ten seines Kurses Werbliches Design zei gen, wie erbaulich ihre Fähigkeiten des Werbens sind. Nach sorgfältiger

Seit über zwei Semestern produzieren Marion Held, Dennis Ho und Ali Badakshan Rad unter der Lei tung von Prof. Hartmut Wöhlbier den Fakultätspod cast. Neben Kurzvorstellungen von studentischen Projekten ist das zentrale Thema die Vortragsreihe Mannheim Masters. Unter anderem sind Episoden mit In formatiklegende Joe Weizenbaum, Markus Caesar von Audi und Björn Börris Peters von der Stuttgarter Designklinik erschienen. Filmisch wagen Ali und seine Hel fer in der Zeit der schnellen Schnitte ungewöhnlich lange Einstellungen. Sie zwingen die Referenten nicht zu fernsehüblichen Mikrostatements, sondern lassen sie ausreden, denn ein Podcast ist kein Fernsehen. Es ist ein Pull- und kein Pushmedium. Um den Referenten bequem zuzuhören und vor allem zuzusehen, kann man den Pod cast unter iTunes abonnieren. (cs)

Analyse der bisher erschienenen Anzeigenkampagnen wurden neue gestaltet, die gesammelt vor der Mar ketingleitung präsentiert wurden. Tatsächlich veranlasste Hornbach, eine der Anzeigen in der vorliegen den Ausgabe der komma zu schalten (siehe rechts), sowie eine weitere in der kommenden Ausgabe. Beide entwarf Peter Compernass aus dem sechsten Semester. (evm)

kREIDEzeIT zuRück zuM aNfaNg – das dachte sIch TeResa GesseRt, als sIe sIch Mit deR GestaltuNg IhReR DIploMaRbeIt beschäftIgte. FÜR IhR PRojekt war es wIchtIg, eIN ökoNoMIsches uNd fLeXIbles SYsteM zu FINdeN, das tRotzdeM deN NeRv deR zeIt tRIfft uNd alle SiNNe aNspRIcht. so kam dIe kReIde Ins SpIel...

»Coney Island – Ein magischer Ort, an dem sich am Wochenende Men schenmassen tummeln, um im ver schmutzten Wasser zu baden oder sich an den Überresten der Ver gnügungsparks auszutoben und an Burgerwettessen teilzunehmen.« So beschreibt Teresa Gessert ihre Ein drücke des Strandes in Brooklyn. (links) Teresa mixt deutsche Redewendungen mit verschiedenen Sprachen, um den Integrations gedanken zu verstärken. (rechts) Die Dokumenta tion der Diplomarbeit mit Siebdruck-Veredelung.

Durch ihre Auslandsaufenthalte in New York, Madrid und Havanna inspiriert, entschied sich Teresa bei der Bearbeitung ihrer Diplomarbeit für ein soziales Thema. »Als Designer sehe ich es als meine Hauptaufgabe, die Kommunikation unter den Menschen anzuregen und zu vereinfachen und Design dort einzusetzen, wo Kommu nikation versagt oder Konflikte auftreten.« So entstand die Idee für ihre Diplomarbeit Integrationsraum. Es ist ein fiktives Projekt und zeigt das Erscheinungsbild für ein Café, das das Solidaritätsgefühl innerhalb eines Stadt teils stärken soll. Die Vielseitigkeit der Menschen in diesem Bezirk soll als Bereicherung kommuniziert und die sozialen Verbindungen zwischen Generationen, Kul turen und Schichten mittels Design und dem Programm konzept des Cafés unterstützt werden. Als Schauplatz suchte sich Teresa Gessert den Stadtteil Neckarstadt in Mannheim aus, der als sozialer Brenn punkt gilt. Für die Namensfindung war es ihr wichtig, dass der Gemeinschafts- und Integrationsgedanke ihres Projekts widergespiegelt wird. Gleichzeitig sollte das Café einen klassisch deutschen Name bekommen, der kurz und einprägsam ist. Und so nannte Teresa es letzt endlich mein & dein.

9

(links) Kreide reagiert auf die urbane Landschaft und passt sich seiner Umgebung förmlich an. (unten) Um die Bewohner des Stadtteils mit in die Gestaltung einzubeziehen, durften sie auf dem mein & dein Sofa Platz nehmen – einige Flirts kamen dort zustande.

10

Als visuellen Code setzte sie das Element Kreide auf grau Ein lustiges Erlebnis – so erzählt Teresa – war es, als sie em Asphalt ein, da es auf natürlichem Wege flexibel und für eine Straßenmalerin gehalten wurde und für ihre ökonomisch einsetzbar ist. So experimentierte sie in der »Kunst auf dem Boden« einen Euro verdiente. Auch bei Mannheimer Neckarstadt mit dem rohen und primitiven McDonalds hatte sie eine Aktion geplant, bei der ihr Material Asphalt, das durch die Farbenpracht der Kreide leider Hausverbot erteilt wurde. Aber dafür hat es sich durchbrochen wird. Die Gestaltung orientiert sich an gelohnt! (nf) der Streetart, grenzt sich jedoch bewusst von Graffiti ab. Als Gestaltungselemente verwendete Teresa Kreideinfor mationen, die von ihr im Wohngebiet auf Asphaltboden geschrieben oder gemalt wurden, um die Menschen im mer wieder an neuen Stellen auf das Café aufmerksam zu machen und die Kommunikation untereinander an zuregen. Es sollen ebenso Gemeinschaftsmuster durch die Gäste des Cafés entstehen, die mit Kreide an eine Wand im Innenbereich gemalt werden können. Sie stel len die Basis für die flexible Gestaltung. Neben dem Logo entstand eine Internetseite, ein Programmheft, Plakate, T-Shirts, Tassen, Postkarten, Buttons und eine Geschäfts ausstattung – alle wurden mit den unterschiedlichsten Kreide-Basiselementen versehen. Die Ergebnisse ihres Konzepts und des Designexperiments sind außerdem in einer 150-seitigen Dokumentation zusammengefasst.

TERESa GESSERT DIPLOMaRBEIT »INTEGRATIONSRaUM« BeI Prof. armin lindauer TERESa@GESSERT.INfo

11

HaNdzahM Als 2002 Tom Cruise in Minority Report allein mit Gesten auf völlig neuartige Weise EINEN Computer steuerte, war das für die zuschauer zukunftsmusik. Dass bereits 20 Jahre zuvor an der University of Toronto das erste Multi-Touch Display entstand, wussten damals die wenigsten und dass apple nur fünf Jahre später mit dem iPhone Multi-Touch der breiten Masse zugänglich machen würde, War unvorstellbar.

12

Multi-Touch ist das neue Zauberwort. Ob in Handys, PCs oder Laptops – die neue Technik greift um sich und mit ihr entstehen neue, intuitivere Möglichkeiten der In teraktion zwischen Mensch und Computer. Gerade für Kommunikationsdesigner tun sich an dieser Front neue Welten auf und so starteten Carolin Metzger und Chris tian Schäfer das dritte Semester unter der Leitung von Prof. Hartmut Wöhlbier mit dem Vorhaben einen MultiTouch-Tisch für die Fakultät zu konstruieren, und damit die optimale Plattform für neue Projekte in diesem Be reich zu schaffen. Fasziniert von der Technik, machten sie sich auf um fangreiche Recherchetour durch das Netz, um das opti male Setup für ihren Tisch ausfindig zu machen. Sie stie ßen dabei auf die Diffused Illumination Technik, bei der Infrarotleuchten von unten die Touchfläche bestrahlen. Eine Kamera zeichnet die Berührungen auf, die durch die Brechung des Infrarotlichts sichtbar gemacht wer den. Eine Herausforderung war der spezielle Beamer, der in der Lage ist, aus sehr geringem Abstand von unten das Computerbild auf eine Rückprojektionsfolie unter der Tischplatte zu werfen. Als Ziel hatten sich Carolin und Christian gesetzt, ein Interface zu bauen, das man

bequem auch mit mehreren Benut zern gleichzeitig verwenden kann. So konstruierten sie wagemutig einen Tisch, der mit einer Touch fläche von 120 mal 90 Zentimetern weitaus größer ist als alles, was sie zuvor im Internet gefunden hatten. Dass die beiden dafür belohnt wur den, stellte sich erst heraus, als sie alle Teile fertig zusammengebaut, verlötet und justiert hatten, denn erst dann konnten sie ihren ersten LED-Leuchten bestrahlen von unten die Touchfläche. Eine Infrarotkamera zeich net im Inneren des Tisches die Brechung des Lichts auf und erkennt daran die Position der Finger.

(oben) Ob Farbspiele, Musikinstrumente oder interaktive Kartenanwendungen – mit Multi-Touch wird jede Anwendung greifbar. (mitte) Mit seiner riesigen Fläche von 120 x 90 Zentimetern ist der Tisch einer der größten Deutschlands. (unten) Durch die direkte Eingabe mit den Fingern wird die Interaktion mit dem Computer so intuitiv wie nie zuvor.

Probelauf starten und sicher sein, dass ihr Touchtisch auch wirklich funktioniert. Um eine optimale Schnitt stelle für zukünftige Projekte zu bieten, nutzt der Tisch die Open Source Software Touchlib. Diese übernimmt die Erkennung der Berührungen und Gesten. Darauf aufbau end können Anwendungen, zum Beispiel in Flash, vvvv, Quartz Composer oder Processing, erstellt werden. Ob Videokunst, Spiele, Multimedia-Anwendungen oder fu turistische Musikinstrumente – mit diesem Aufbau ist so ziemlich jedes Projekt denkbar. Da Software für Multi-Touch-Geräte in den Anfängen steckt und die Grenzen noch lange nicht ausgelotet sind, kann hier noch viel Pionierarbeit geleistet werden. So dürfen wir gespannt sein, welche interessanten Arbei ten uns in den nächsten Semestern erwarten und wo die Entwicklung in diesem Bereich hingeht. (ba)

christian schäfer carolin metzger semesteraRBEIT »multi-touch« BEI prof. hartmut wöhlbier c.K.schaefer@gmail.com carolin.metzger@gmail.com

13

MeeResRaNd Nach deR pReIsgekRöNteN IllustRatIoN zu kafkas »HuNgeRküNstleR« wIdMete sIch JüRgeN SchlotteR NuN weIt schweReReR kost. IN seINeR DIploMaRbeIt IllustRIeRte eR VeRoNIque OlMIs RoMaN »MeeResRaNd«. Das düNNe Buch eRzählt dIe GeschIchte eINeR wahReN BegebeNheIt: eINe MutteR uNd IhRe beIdeN SöhNe MacheN sIch auf zu eINeR ReIse aNs MeeR, deReN ENde zutIefst schockIeRt.

Veronique Olmi erzählt die Geschich te aus der Sicht der Mutter. Diese will ihre beiden Söhne, neun und fünf Jahre alt, noch einmal das Meer sehen lassen. Sie will zeigen, dass sie eine gute Mutter sein kann. Aber die Reise ans Meer wird eine Reise ohne Wiederkehr. Sie landen in einem schäbigen Hotel in einem verregne ten Dorf, wo nichts so ist, wie es sein sollte. Die Mutter ist psychisch krank, das wird dem Leser bald klar. Ihre Gedanken, die sich wie Ketten an einander reihen, ziehen ihn immer tiefer in ihre abgründige Seele. Mehr oder weniger zufällig stieß Jürgen Schlotter auf den Roman, aber die Geschichte, so sagt er, habe ihn gleich fasziniert. Wie geht er mit

so einem Buch um? Zunächst mussten Passagen gefun den werden, die illustratorisch in Szene gesetzt werden können. Das können einerseits dramatische Höhepunkte der Geschichte sein, aber auch Details, die zunächst eher nebensächlich erscheinen. Ein Beispiel hierfür ist das Zinkstück auf dem schwarzen Leineneinband, das von Buch zu Buch variiert. Seine Muschelgestalt verweist subtil auf die Handlung und spielt gleichzeitig auf die technische Seite der Illustrationen an, die mit Hilfe von Zinkplatten gedruckt wurden. Seine Wahl der Technik fiel auf die Radierung. Sie bietet ihm die Möglichkeit, feinste Linien bis hin zu samtig schwarzen Flächen dar zustellen. Diese Art des Druckens ist auch eine Heraus forderung; hängt doch das Ergebnis von vielen unter schiedlichen Faktoren ab. Nachdem Linien und Flächen eingeätzt sind, muss Farbe aufgewalzt und in mehreren Schritten abgewischt werden.

15

»Ich hatte zwei tote Kinder. Und sie? Was hatten sie? Sie hatten sich nicht gefunden im Tod, sondern verloren.«

16

Der Druck selbst erfolgt dann in einer speziellen Radier presse. Bei Jürgens Arbeiten kam noch hinzu, dass er jeweils zwei Platten angefertigt hat, um einen Zweifarb druck realisieren zu können. Diesen Aufwand machen sich nicht viele Illustratoren, meint er, ihn aber reizte die Aufgabe. Die düsteren Bilder verstärken den Eindruck, den man von der Geschichte gewinnt, sie transportieren die Atmosphäre in eine andere Ebene, die den Leser emo tional berührt und nicht mehr so schnell loslässt. Die Darstellungen sind keinesfalls explizit; teilweise sind sie nur schemenhaft, wie in einem verregneten Alptraum. Jürgen ist ein guter Beobachter. Das Studium des Alltags ist für ihn eine unerlässliche Übung, um sei ner Vorstellung des menschlichen Ausdrucks so nah wie möglich zu kommen. Die Illustrationen zeigen vorder gründig sehr unheimliche Gestalten, zu denen selbst die Mutter gehört, denn hinter all dem beim Leser ausgelös ten Drang nach Verständnis, ist man gleichzeitig auch voller Wut auf sie. Ihre Kinder erstickte sie in dem schä bigen Hotelzimmer, während sie schon schliefen. Olmi versucht in dem Buch, das Geschehene begreifbar zu machen, möchte verstehen, wie verzweifelt diese Mutter sein musste, um so zu handeln.

Sie trifft damit einen Nerv der Zeit, denn das Thema Kindstötung war An fang letzten Jahres häufig in den Me dien vertreten. Der Wunsch nach einer Erklärung für ein derart unmenschli ches Verhalten ist groß. Aber ob man als Außenstehender wirklich in die Psyche einer solchen Person eintauchen kann und sollte, ist sehr fraglich. Vier Mona te hatte Jürgen für sein Diplom Zeit – und die hat er vollständig für die Herstellung der Drucke gebraucht. Erneut hat sich der Aufwand für ihn durch den Gewinn des heißbegehr ten Red Dot Awards 2008 ausgezahlt. Momentan arbeitet er als freier Illustra tor in Berlin. (evm)

jürgen schlotter DIPLOMaRBEIT »meeresrand« BEI Prof. thomas duttenhoefer vico.js@web.de www.juergenschlotter.de

STadt/Land/Fluss Welche Form hat die Müritz? Welchen Durchmesser hat das Nördlinger Ries? Ab welcher Höhe beginnt laut deutscher Definition ein Berg? Das sind keine Fragen aus einer Erdkunde-klausur, sondern auszüge aus dem Fragebogen, auf dem Michael Brauns Diplomarbeit basiert.

18

Man muss schon ziemlich schmunzeln, wenn nicht gar laut lachen, wenn man Michael Brauns Diplomarbeit durchblättert. Man bekommt ein bisschen Mitleid mit deutschen Erdkundelehrern und ihrem täglichen Kampf gegen das allgemeine Unwissen. Wie manche Probanden Deutschlands Umriss zeichnen, der Rhein auf einmal in Ost-West-Richtung fließt oder die Fläche der Bundesrepu blik auf hundert Millionen Quadratkilometer geschätzt wird. Andere machen aus der Zugspitze einen HimalajaFünftausender, oder der Bodensee wird tiefer als die Nordsee. Die geografische Mitte Deutschlands treffen viele erstaunlich gut, aber die Länge der deutschen Küs tenlinie wird von 250 bis 3000 Kilometer geschätzt. Das Nördlinger Ries wird in die norddeutsche Tiefebene ver legt, Rügen flächenmäßig Karlsruhe gleichgesetzt und die Elbmündung zu einem kleinen Rinnsal komprimiert. Man beginnt zu verstehen, wieso deutsche Lehrer so häu fig am Burn-Out-Syndrom leiden.

(oben) »Nennen Sie die Einwohnerzahl von Berlin.« (unten) 50 Fragen mussten Michael Brauns Probanden lösen.

ÂťZeichnen Sie den Umriss Deutschlands in das Koordinatensystem ein.ÂŤ

Michael untersucht in seiner Diplomarbeit das geografische Wissen seiner Mitmenschen. Und visualisiert da bei ihr Unwissen. Zusammengetra gen hat er diese Milieustudie mit Hilfe von Freunden und Bekannten aus der ganzen Republik. Sie füll ten bereitwillig seinen 20-seitigen Fragebogen mit 50 Fragen aus. Aus den teilweise sehr verblüffenden Antworten filterte Michael die 33 besten heraus, um sie in Infogra fiken zu konzentrieren. Diese far benfrohen, in ihrer Reduziertheit trotzdem illustrativen Schaubilder stehen gestalterisch im Mittelpunkt seines Buches. Die Frage nach der Länge des deutschen Grenzverlaufs

zieht sich als verbindendes Element quer über alle 162 Seiten. Die zurückhaltend eingesetzte Typografie kommt der Inszenierung der Antworten zugute. Sie regt den Leser zum Vergleichen und Nachdenken über die mögliche eigene Antwort an. Doch Michael schwingt sich nicht zum allwissenden Erdkundelehrer auf, sondern arbeitet auf ansprechende Art heraus, dass die meisten von uns beschränkte geo grafische Kenntnisse besitzen. Das Allgemeinwissen sitzt meist relativ sicher, allerdings kann die Mehrzahl bei spezielleren Themen, wie z.B. dem Nördlinger Ries, nur noch raten. Aber ist das denn so schlimm, wenn selbst Sokrates schon bekannte: »Ich weiß, dass ich nichts weiß«? (cs)

Michael Braun Diplomarbeit »Deutschland – Geografische PerspeKtiven« bei prof. veruschKa Götz Micha_Braun@gmx.net

»Wie tief ist der Bodensee?«

21

»Welche Stadt hat die gleiche Fläche wie Rügen?«

»Zeichnen Sie die fünf Naturzonen in die Karte ein.«

haNdgeMacht aufgruND deR ReIzüberflutuNg duRcH peRfekt überarbeItete FotografIeN NehMeN wIR IllustRatIoNEN wIedeR daNkbaR aN.

22

Wenn man ein Buch über Pornografie aufschlägt, erwar tet man neben den Texten Hochglanzfotografien von harten Nippeln und Gesichtsbesamungen. So ist der Intimfilmfreund zunächst eher enttäuscht, wenn es nur Zeich nungen gibt. Sex und Zeichnen. Für einen Illustrator wohl eine der Traumkombinationen schlechthin. Zumindest für Alexey Fedorenko. Auf der Suche nach einer interessanten Semesterarbeit stieß er auf die Dissertation von Svenja Faßpöhler (Universität Münster) über Pornografie. Das Bett war gemacht und lud ein, sich einmal richtig aus zutoben. Alexeys Arbeiten sieht man vor allen Dingen Leidenschaft und Kreativität an. Zwei Eigenschaften die im Illustrationsbereich und im Porno-Business sehr ge fragt sind. »Am meisten Spaß macht mir traditionelles Zeichnen mit Bleistift.« Blättert man dann durch die 250 Seiten dicke Semesterarbeit des Master-Studenten, fällt einem vor allem die hohe Bandbreite an Variationen innerhalb des eigenen Stils auf. Ohne Abwechslung wird es schnell langweilig. Das gilt für die begleitende und unterstüt zende Wirkung einer Buchbebilderung genauso, wie für

30 Minuten Markroaufnahme-Penetrationen. Illustrationen erleben in den letzten Jahren eine Art Renais sance, wahrscheinlich weil wir müde geworden sind, alles vorgekaut zu be kommen. Sie machen den Kommunikationsprozess lebendiger und effek- tiver. Doch das Entscheidende ist, dass wir als Empfänger mal wieder angespornt werden, unsere eigenen Fantasien und Vorstellungskräfte zu motivieren. Vielleicht sind sie des halb gerade im Bezug auf Pornogra fie so sympathisch, weil endlich mal nicht alles gezeigt wird. Das sieht man ja sonst schon überall. (jr)

alexey fedorenko semesteraRbeIt »pornotopia« beI prof. KaI beiderwellen und prof. armin lindauer sIzpred@gmaIl.com

23

Die Hoffnung starb zuerst Der Textkurs bei Steffen Herbold bietet den Studenten die Möglichkeit, ihrer fantasie freien

Lauf zu lassen. Wo diese Mircea Gutu hingeführt hat, zeigt er uns in seiner kurzgeschichte.

sich gerade Gedanken machen, als er brutal aus seiner hoffnungsvolleren Vergangenheit gerissen wurde. Heute müsse wohl Montag sein, oder Mitt woch oder Freitag, auf jeden Fall der Tag mit der Asche-Blüten-Brandwurst behandlung. Die Heilerin schien die Dosis mit jeder Behandlung zu erhöhen, in der Hoffnung endlich irgendeinen positiven Effekt zu erzwingen, er aber machte inzwischen genau diesen Part ihrer Heilvorgänge für seine Ganzkör perlähmung verantwortlich. Bei der Asche-Blüten-Brandwurstbehandlung wird etwas Asche auf die Brust des Mulis geschmiert – Muli ist der Schama nenausdruck für Patient, seine Frau nannte ihn nur noch Muli – und eine fast brennende Wurst mit exotischer afrikanischer Füllung, die man leider aufgrund deutscher Gesetze nicht 1:1 nachahmen kann, wird auf die Asche, also auf die Brust gelegt, damit der Muli die Dämpfe einatmet. Dabei werden Blüten in den offenen Mund gelegt, die geschmacksverstärkend wirken sol len. Der schwere Rauch, der betäubender als ein Kilo brennendes Heroin sein dürfte, könnte tatsächlich die Chancen, den Kadjungo auszutreiben, erhöhen und wäre vielleicht eine ernsthafte wissenschaftliche Untersuchung wert. Er sah das anders: sein Hals fing an zu kratzen, seine Ohren fielen komplett zu und seine Augen wurden milchig. Die beiden Frauen sahen ihm dabei zu und entschieden anhand der Geschwindigkeit mit dem seine Augen milchig Damals, als bei dem Klassentreffen sein alter Schulfreund – wurden, ob sie heute die Dosis erhöhen oder eher verringern sollten. inzwischen Arzt geworden – bei ihm sichere Anzeichen für Hautkrebs zu erkennen glaubte? Und später, als der Von Anfang an war es viel zu viel, aber wie sollte er sich verständlich ma Arzt nach einem weiteren Bierchen bei seiner Frau, die chen? Wie auf sich aufmerksam machen? Oft hatte er sich gewünscht, seine ursprünglich gar nicht mitwollte, weil es ihr nicht so Frau wäre damals mit ins Kino gegangen, als er sich mit seinen Freunden gut ging, eine »ernstzunehmende Grippe« diagnosti den Agentenstreifen angeschaut hatte, bei dem der Held ebenso gelähmt war ziert hatte? Die »ernstzunehmende Grippe« jedenfalls wie er jetzt, aber mit seiner Zunge eindeutige »ja/nein«-Signale von sich gab, konnte die Heilpraktikerin zwei Tage später, dank hand die dann zur Rettung der Welt führten. Von »ja/nein«-Signalen wollte seine verlesener Gartenkräuter und halbkreisförmig auf dem Frau nichts wissen und den Gedanken, mit ihr auf andere Weise Kontakt Hintern seiner Frau angeordneter und nach Zitronengras aufzunehmen, hatte er schon längst begraben. Seine Frau erzählte gern von riechender Steine, gekonnt wegkurieren. In den Au dem Tag, als sie noch mittags die Heilerin gesehen hatte, und abends die gen der Heilerin war Krebs auch nur ein ganz norma Lähmung ihres Mannes plötzlich eintrat. Sie, als Frührentnerin mit ihrer ler Kadjungo und speziell bei ihm sei er gar nicht mal abgebrochenen Altenpflegerausbildung musste schnell handeln, nachden so schwer austreiben. Es sei nur ein besonders hart ken was zu tun sei, nötige Vorkehrungen treffen und auf mögliche Zeichen näckiger Kadjungo. Den Ausdruck Kadjungo benutzte des Patienten reagieren. Er lag dann erst einmal im Bett und von da an sah die Heilerin sehr gern und noch lieber erzählte sie die er auch die Heilerin öfter, anfangs fast täglich, inzwischen nur noch jeden Geschichte von ihrem Afrika-Trip. Damals, als sie bei zweiten Tag, circa. einem wichtigen Schamanen in der Lehre gewesen war und sie dort die wahre Bedeutung des Wortes Kadjungo Er konnte sich nicht mehr erinnern, ob es zuerst an der Tür klopfte oder von gelernt hatte, die man Außenstehenden leider nicht so unten an der Tür läutete, es war die Nachbarin bzw. irgendwelche Arbeiter, leicht erklären könne. Dass seine Frau sich derartig gut die von unten riefen, es würde ein Problem geben, der Keller stehe unter mit der Heilerin vertragen würde, hielt er anfangs für Wasser und die Bewohner sollten doch bitte schnell kommen, ihre Keller vorteilhaft, so wie es doch alle vorteilhaft finden, einen tür aufmachen und ihren Sperrmüll in Sicherheit bringen. Seine Frau nahm Arzt in der Familie zu haben oder eben einen Schul die Heilerin mit – ihr Mann war ja zu nichts mehr zu gebrauchen – und freund zu haben, der Arzt ist. Über Letzteres wollte er rannte nach unten. Die Asche-Blüten-Brandwurstbehandlung lief unter Der Alte lag seit Tagen regungslos in dieser Position, das Kissen war durchgeschwitzt und seine Frau unterhielt sich immer weniger mit ihm, dafür um so mehr mit ih rer Freundin, der Heilerin, die wieder mit fantastischen Erkenntnissen um sich warf, etwa was man alles legal im Wald finden würde – sie las gerade so ein neues Buch. Er versuchte dagegen mit seiner Zunge den braunen, nach fauler Erde riechenden Brei abzuwehren – aber es ging nicht. Selbst wenn ein Klumpen am Mund vorbei auf sei nem Kissen landete, fiel es seiner Frau auf. Nicht immer sofort, aber mit ziemlicher Sicherheit musste er den ab gewehrten Klumpen früher oder später wieder erfolglos abwehren. Er musste sich eher aufs Schlucken konzentrieren, um nicht zu ersticken, wenn ihm der Löffel ruck artig in den Mund gerammt wurde. Wie es genau anfing, daran konnte er sich gar nicht mehr so recht erinnern. War er es nicht sogar, der die glorreiche Idee hatte mit seiner Frau zu dieser Heilpraktikerin zu gehen?

24

dessen auf Hochtouren. Er spürte gar nichts mehr, sein Schädel drohte unter der Überdosis einzubrechen, seine Augen nahmen nur noch silhouettenhaft die Umgebung wahr. Er erkannte auf seinem Bauch die Hauskatze, die bei jeder Brandwurstbehandlung anwesend war, um endlich in den Genuß des Verwehrten zu kommen. Doch anstatt sich schnurrend auf ihren Stammplatz ans Fens ter zu verziehen, kotzte das Haustier dem Hausherrn in den Rachen. Es war sehr verräterische Kotze, denn so kam ans Tageslicht, dass wirklich Freitag war. Wer den Fisch vom Teller geklaut hatte, war also kein Geheimnis mehr. Das Geheimnis verschwand aber wieder so schnell, wie es entlarvt wurde und zwang ihn ein Ächzen nach dem anderen rauszupressen. Seinen Tod hatte er sich in letzter Zeit weniger dramatisch vorgestellt. Sein Schul freund, Ex-Schulfreund, seine Frau, auch Ex, zumindest in Gedanken, er konnte das ja niemandem mitteilen, alle sind sie an seinem qualvollen Tod schuldig, und dann auch noch die Katze. Ex-Katze. Herr Echt? Herr Echt? Der Alte bemerkte die beiden ir gendwie nach Rettungssanitäter aussehenden Männer nicht, die zur angelehnten Haustür hereinkamen, an gelockt von seinen ächzenden Geräuschen. Der Anblick, der sich den zwei Männern bot, gehörte bestimmt nicht zu den Standards in deren Berufsleben: Erbrochenes mit merkwürdiger Struktur im Hals eines alten Mannes oder die zuckende, sich in extravaganter Pose auf dem Bauch des Alten befindende Katze; da fielen die anderen Sachen, wie die völlig verkohlte Grillwurst auf der Brust oder Kirschblüten auf dem Kissen auch nicht weiter auf. Sie nahmen ihn mit auf ihrer Trage und schleppten ihn die Treppe runter, vorbei an einer lauten, aus dem Keller dringenden, Geräuschewand. Vorbei an manchen Leu ten, die Gegenstände aus dem Keller trugen, etwa alte Kasettenrekorder, Zeitschriftensammlungen oder Möbel teile. Das Auto, in das sie ihn einluden, sah nicht gerade wie die üblichen Ambulanzwägen aus. Nichts Weißes im Innenraum, abgesehen von den elektrisch zuziehbaren Vorhängen die an den Fenstern angebracht waren und von denen der Fahrer noch Gebrauch machen sollte. Es war sehr bequem, während der Fahrt hinten im gepols terten Kofferraum auf dem Rücken zu liegen. Die Fahrt war ruhig, seine Gedanken sammelten sich langsam wie der. Er fragte sich, warum sie so lange zum Krankenhaus brauchten und warum man die Autobahn dazu nehmen musste. Dann schien der Wagen sein Ziel erreicht zu ha ben. Er wurde auf seiner Trage mit Rollen aus dem La deraum geholt. Sie schienen sich auf einem sehr großen Parkplatz zu befinden, ein paar Autos hier und da, ein Hubschrauber war in der Ferne zu hören, um sie herum viele Felder, vereinzelt Bäume. Ein paar Minuten später landete der Hubschrauber dann wenige Meter von ihrem

Auto entfernt, ein wichtig aussehender Mann stieg aus und lief auf die Trage zu. Er ging an das Kopfende, beugte sich runter und sagte etwas, das der Alte allerdings nicht verstand, da seine Ohren noch betäubt waren und es sowieso unsinnig war, sich bei diesem Hubschrauberlärm zu unterhalten. Die zwei Männer halfen dem wichtigen Mann die Trage mit dem Patienten in den Hubschrauber zu hieven und verschwanden anschließend. Nach über einer Stunde Flug landeten sie. Mit einem ähnlichen Auto wie vorher ging es dann weiter. Am Abend befand sich der Alte in einem Zimmer, das sehr wohn lich aussah, als ob er sich bei jemandem zuhause befinden würde. Eigenartig freundlich waren alle um ihn herum, etwa die alte Spanierin die ihn wusch und ihm neue Kleider anzog, die ihm überhaupt nicht passten. Auch die Pan toffeln waren zu klein. Der wichtig aussehende Mann kam kurz herein. Er wirkte sehr beschäftigt und redete von Entschuldigungen und davon, dass er der Neue sei und er solle doch bitte darauf Rücksicht nehmen. An die sem Abend war das dem Alten allerdings erst einmal egal, er war sehr müde und schlief rasch ein. Er war sich sicher, schon längst gestorben zu sein und sich in einer eigenartigen Variante von dem zu befinden, was allgemein als Himmel bezeichnet wird. Er hätte sich gewünscht, dass im Himmel Deutsch gesprochen wird, aber man kann ja nicht alles haben und Vorteile hatte es ja auch, zum Beispiel konnte man sich dumm stellen, wenn jemand was von Einem wollte. Am nächsten Tag brachte man ihm ein paar Fotos von Personen. Manche sa hen älter aus, manche jünger, Männer und Frauen. Er glaubte, einen der jun gen Herren schon mal gesehen zu haben. Er war sich sicher, aber dann stellte er fest, dass auf allen Fotos auf der Rückseite anscheinend der Geburtstag, aber auch der Todestag der Person vermerkt war. Als die alte Spanierin sah, dass er sich das Bild des jungen Verstorbenen länger ansah, bekam er ein Fo toalbum ausschließlich mit Bildern jener Person. Auf einem anderen Bild er kannte er die Person: Das war der verstorbene Sohn seines Vermieters, Herr Echt. Herr Echt wohnte im selben Haus wie er selbst, in den oberen beiden Etagen. Altersvorsorge war ihm immer besonders wichtig gewesen, tragisch, dass seine Kinder alle vor ihm gegangen waren. Er befand sich offenbar in Herr Echts Todeszimmer in seinem Privathaus am Meer. Die Angestellten im Haus werden vom wichtig aussehenden Mann extra herbeigerufen, wenn Herr Echt das Zeichen gibt, zu seinem Privathaus geflogen zu werden. Gerade deswegen stand zwei Wochen später der wichtig aussehende Mann in seinem Zimmer. Der falsche Herr Echt kam gerade vom Morgenspaziergang zurück und blieb versteinert in der Tür stehen. Jetzt fliegt alles auf. Er zog die Tür hinter sich zu. Später, als die Tür wieder geöffnet wurde, verließ der wirklich wichtige Mann das Zimmer. Der Herr Echt durfte hier bleiben. Er wurde vor die Wahl gestellt, ob er wieder nach Hause oder lieber in seinem Todeshaus bleiben wolle. Todeshaus definierte er allerdings anders und so entschied sich Herr Echt noch eine Weile im Haus am Meer zu bleiben. Und weil gerade wieder Freitag war, bestellte er sich bei der Spanierin eine Grillwurst.

mircea gutu semesteraRBEIT »die hoffnung starb zuerst« BEI steffen herbold mwgutu@gmx.de www.mwgutu.de

25

26

Illegale MeIsteRweRke GRaffItI hat uNgebRocheN HochkoNjuNktuR uNd dIe wahReN MeIsteR deR StReetaRt sINd schoN laNge IN deN MaRkt INtegrIeRt. Selbst dIe kuNsthIstoRIkeR veRsteheN INzwIscheN, dass auch GRaffItI kuNst seIN kaNN.

Wird im alltäglichen Fernsehprogramm jemand Opfer einer kriminellen Handlung, so geschieht dies meist an dunklen Orten. Nahezu alle diese Orte haben eines ge meinsam, seien es abgelegene Hinterhöfe, Seitenstraßen oder Autobahnbrücken. Im Hintergrund des Szenarios findet man stets vollgeschmierte Wände mit Graffiti. Sie selbst stehen für kriminelle Handlungen und sollen so mit stilistisch die begangene Tat untermauern. Da das Bemalen des öffentlichen Raumes nach Paragraf 303 als Sachbeschädigung eingestuft wird und somit strafbar ist, beschränkt sich die Masse der Szene auf schnell hingekritzelte Schriftzüge, leider kaum einem kalligraphischen Qualitätsmaß unterliegend. Somit ist es naheliegend, dass die Gesellschaft die ihr bekannte Form des Graffiti ablehnt und als unschön, assozial und egomanisch bewertet. Graffiti ist aus unserem Stadtbild nicht mehr wegzudenken. Weltweit. Doch mit den Jah ren hat sich eine Unterform der Szene immer weiter etabliert und sich fast gänzlich vom klassischen Graffiti, dem Veredeln von Lettern gelöst. Die Rede ist von der so genannten Streetart, zu der auch Pochoirs gehören. Vor etwa 30 Jahren in Paris auffällig geworden, verbreitet sich diese spezielle Form der Schablonen-Kunst bis heute

über ganz Europa und weiter. In sei ner Diplomarbeit beschäftigt sich Sierk Heintzmann mit dem Phäno men »Pochoirs – Die Kunst der Schablonen-Graffitis«. Dabei sind ein Buch und ein Film entstanden, die deut lich den Stil der Straßenkunst auf nehmen. Sierk berichtet über Her stellung und Verbreitung, indem er selbst digital an Wände sprüht. So entsteht eine Sammlung an Infor mationen, die aneinandergereiht einen Austellungskatalog der Stra ßenkunst bildet und einen Einblick in die Illegalität gewährt. Neben De finition und Geschichte der Pochoirs, porträtiert er Künstler, die sich mit Leidenschaft und Engagement weit über die Szene hinaus einen Namen gemacht haben, wie zum Beispiel die Arbeiten des legendären Banksy.

27

»Auf der Straße zu arbeiten, gehört für mich zur Entwicklungskette der Kunst.« (Blek le Rat) 29

Als ausgebildeter Kommunikationsdesigner untersucht Sierk aber auch die Einflüsse der Streetart auf die Werbe welt. Längst hat diese die pulsierende Straßenbewegung für sich entdeckt und kopiert gnadenlos alle Stile, um mög lichst nah an ihren Zielgruppen zu sein, um so den Rubel rollen zu lassen. So schrecken sogar große Firmen nicht da vor zurück, ihre Logos und Slogans auch auf illegalem Weg auf die Straße zu bringen. Guerilla-Marketing nennt die Werbeindustrie diese Form mit stolzer Brust, wobei nicht ungewollt ein Hauch Freiheitskampf und eine Prise Chè mitschwingt. Aber anscheinend werden Ideale über Bord geworfen, wenn es um Kapitalerhöhung geht und so sieht sich die Straßenkunst von ihren eigenen Waffen bedroht. Was zunächst als Kunst im öffentlichen Raum gedacht war, kostenlos zugänglich für jedermann, verkommt allmählich zu einem coolen Pseudoimage der Industrie. Allerdings zeichnen sich Graffiti und Streetart durch eine gewisse Lebenskürze aus und sind stets in Bewegung. Sie bleiben eine lebendige Form der Kunst und haben auf ihre Ausbeutung sicherlich schon jetzt die passenden Antwor ten parat. (jr)

sierk heintzmann bacheloraRBEIT »pochoirs« BEI prof. jürgen berger sierKheintzmann@arcor.de

aM HERz GEPaCkT EIN INteRessaNtes, uNgezwuNgeNes INteRvIew IN lautstaRkeR atMosphäRe. ÜbeR dIe koMbINatIoN aus SchöNheIt uNd INforMatIoN, sINNlIche EbeNeN IM DesIgN uNd das GeheIMNIs eINes glücklIcheN LebeNs.

Mario, du hast in einem Interview gesagt, dass du das Grafikdesign in Deutschland hasst – ist das immer noch so? Es hat sich leider wenig geändert. Je weniger Geld fließt, desto schwieriger wird es und desto schlimmer wird der Output. Das gilt aber nicht für alle Designdiziplinen und natürlich gibt es im Grafikdesign ein paar, die über Jahre konstant gute Arbeit abliefern. Was mich sorgt, ist der Nachwuchs. Es gibt sehr viele Studenten, die gute Arbei ten machen und auf einmal geht es darum, mit Kunden zu arbeiten und Geld zu verdienen, vielleicht sogar eine Familie zu ernähren, und von dem Moment an wird es dann oft kompliziert, Ideal und Aufgabe zusammen zu bringen. Das ganze Jahr 2008 war schon schwierig, die Krise hat ja schon früh angefangen. 2009 wird schlim mer werden, deswegen sehe ich auch keine Aussicht auf schnelle Besserung, was deutsches Grafikdesign angeht. Obwohl ich das Potential an den diversen Hochschulen, die ich besuche, sehe. Sind dann eigentlich die Kunden das Problem oder doch die G rafikdesigner? Beide. In Deutschland fehlt es grundsätzlich an einem kollektiven Design-Verständnis, wie man es beispielsweise in den Niederlanden finde. Ich versuche deswegen, die

Vorstellungen des Kunden zu bündeln und ihnen eine Richtung zu geben. Das beginnt immer sehr früh und setzt eine Konzentration voraus. Leider ist die Risikobe reitschaft stark gesunken und die Wünsche ähneln sich immer häufiger. Wenn die Vorstellungen sehr genau und mainstreamig sind, beginnt die schwierige Aufgabe des Grafikdesigners, denn es geht nicht alleine darum etwas Schönes zu machen, sondern etwas Charismatisches zu finden und einen Wert zu kreieren. Das klappt selten unmittelbar, sondern braucht seine Zeit. Eine Art ge meinsame Evolution. Dafür muss man viel miteinander sprechen, damit der Kunde versteht, dass eine gewisse Risikobereitschaft, vielleicht sogar das Bewegen an eine Randsituation, viel mehr für ein Unternehmen bringen wird, als ein gewöhnliches »me too«. Es gibt sehr selten Kunden, die einem wirklich so viel Vertrauen entgegen bringen, dass man alles machen kann. Sich dieses Ver trauen zu erarbeiten dauert lange, dafür braucht man Ausdauer. Aber es ist immer zu schaffen. Was sind deine Erfahrungen mit Studentenmagazinen allgemein? Viel zu viel Politik, viel zu viel Grafikdesign, viel zu viel Weißraum, viel zu viel Grauwert und viel zu wenig Ma gazin. Meist sind die Teams auch zu groß.

31

Bureau Mario Lombardo: Mario Lombardo, Kirstin Weppner, Marie-Sophie Müller, Tania Parovic, Markus Mrugalla, Catrin Sonnabend

32

Liegt das auch an der fehlenden Erfahrung von Studenten im Ver gleich zu Profimagazinen? Ja klar, auch. Es liegt aber oft auch an dem leitenden Professor oder Dozenten. Ein Hochschulmagazin wird manchmal so behandelt wie ein Buch oder ein CorporatePublishing-Objekt, und das ist es nicht. Es ist ein Maga zin, Unterhaltung, ein Sammelsurium über alles, was im Studium wichtig ist. Und wenn man darüber hinausgeht, wird es für die Öffentlichkeit interessant. Das heißt, wenn die Redaktion und die Gestaltung anfängt. Ihr habt alles was man benötigt: Illustratoren, Fotografen, ihr habt Typografie, ihr habt die Programme – es ist alles da. Aber es gibt selten eine große Vision, wie das Magazin aussehen soll. Man kriegt Material und dann muss man anfangen, dem Ganzen einen Stempel aufzudrücken. Kann man das Bild verändern, ohne den Charakter der abgebildeten Person zu verändern? Kann man das in den Zusammenhang des Magazins bringen? Dann seid ihr auf einmal nicht nur Grafiker, dann werdet ihr Gestalter. Ihr müsst zu visuellen Autoren werden. Das Tolle am Ma gazin ist, dass man bis zur letzten Sekunde alles ändern kann. Man kann schnell auf Stimmungen reagieren. Persönliche oder welche, die von außen kommen. Das ist eine schöne Sache beim Magazin machen. Deswegen

weiß ich jetzt schon, dass ich Edito rial für immer machen werde. Mir ist es immer sehr wichtig, was ich ge rade fühle. Das sieht man sehr deut lich an SPEX-Heften, die ich sechs Jahre lang Monat für Monat produ ziert habe. Es gibt viele mit einer melancholischen Metaebene. GrafikDesign ist ja nicht nur die Definition von Platz, sondern es hat auch eine sinnliche Ebene, es geht also auch um Vermittlung von Gefühl. Man muss alles zusammenbringen, mehr kann man nicht machen. Die Kom bination von Schönheit, Informati on, beides im weitesten Sinne, und die Vermittlung einer persönlichen Emotion, das ist wonach ich immer suche. Jemanden am Herzen zu pa cken, darum geht es.

34

Was versuchst du deinen Studenten zu vermitteln oder beizubringen? Vor allem, dass sie mehr als nur Grafikdesigner sein sollen, dass sie Autoren sind, dass sie Sachen erfinden dürfen, dass sie auf sich hören müssen und auf ihre Ge fühle. Dass es beispielsweise beim Satz für ein Magazin um viel mehr geht, als nur darum, lesbaren Text zu ge stalten. Dass sie sich selbst vertrauen. Ich glaube, nur Selbstvertrauen kann dazu führen, dass man Sachen verändert und dass man Vertrauen entgegengebracht bekommt. Das möchte ich mitgeben. Für mich gibt es in der Lehre keinen Fahrplan, ich habe keine Vorstellung wie der perfekte Mario-Lombardo-Student aussehen und was er machen soll. Ich versuche immer zuzuhören und dann die Stärken auszubauen. Was rätst du deinen Studenten nach ihrem Abschluss? Das hängt von den Persönlichkeiten ab. Beispielsweise gibt es Studenten, die brauchen keine Erfahrung in ei ner Agentur, und es gibt andere, die sie ganz dringend brauchen, weil ihnen das Handwerk und die Weitsicht fehlt. Man muss immer zuerst das Handwerk kennen. Basics first! Warum funktioniert das so und so, war um man welche Typografie wann einsetzt, und warum Tschichold zwar wichtig, aber zu dogmatisch war. Die

Erfahrung, wie man mit Kunden und vor allem miteinander in einer Büro-Infrastruktur umgeht, ist um fangreich und sehr wichtig, kommt dann aber schnell von selbst. Euer Studium wird immer kürzer. Ich habe neun Semester studiert, das war schon relativ kurz. Ich wusste immer, wenn ich was lernen will, muss ich ne benher praktisch arbeiten. Heute studiert man nur noch sechs Semester, und ich glaube, da muss man sich ent scheiden. Basics oder Design. Die Folge wird ein ober flächlicher Mix ohne großen Hintergrund. Das beobachte ich verstärkt bei jungen Menschen. Aber ich will euch nicht deprimieren, ich will ein Bewusstsein erzeugen. Ihr könnt werden was ihr wollt! Am Ende macht nur eure Persönlichkeit, euer Gefühl und euer Milieu aus, was ihr als Designer macht. Nur das, was in euch drin ist, macht euch besonders und damit erfolgreich. Nun ist Erfolg na türlich ganz unterschiedlich messbar, manch einer misst Erfolg mit Macht, andere mit Reputation, ein Dritter mit dem persönlichen Erfahrungsschatz und so weiter. Also sucht danach, was Erfolg für euch persönlich bedeutet, das wird ganz verschieden sein. Vielleicht werdet ihr Design-Superstars, wer weiß das schon? Ich würde mich freuen. Vielleicht denkt ihr in 20 Jahren noch mal an unseren Abend, die große Runde, das Bier, den Spaß und

die ganze Aufregung von heute zurück, und wenn ihr dann noch sagen könnt, ihr macht immer noch das, was euch Spaß bereitet, dann könnt ihr auf ein glückliches Leben zurück schauen. Dann könnt ihr definitiv sagen, dass ihr erfolgreich seid. Vielleicht wäre aber eine Zwi schenbilanz ratsam. Was war eines deiner bisher schönsten Projekte? Im Großen und Ganzen war das natürlich Spex. Aber es gibt sehr viele kleine Sachen, die schnell zwischendurch entstehen und mir große Freude machen. Das innigste Projekt ist mein Büro selbst. Ich hab ein paar richtig tolle Leute, wir arbeiten sehr gut zusammen, für mich ist es irgendwie besonders. Es ist ein Umfeld, das mich glück lich macht und mich auffängt. Und ich denke, das gilt für uns alle. Tania, Kirstin, Marie, Catrin oder Markus wissen, dass sie sich auf mich verlassen können. Das ist sehr wichtig, weil unsere Berufsauffassung so persönlich ist, dass man immer aufpassen muss, das Gleichgewicht zu behalten, denn wir versuchen immer etwas Besonde res zu schaffen.

Was möchtest du gerne noch erleben oder gestalten? Das ist schwierig, es gibt so unglaublich viele Sachen, die mich reizen würden. Momentan gehe ich mit mei ner Gestaltung immer mehr in den Raum. Zum Beispiel machen wir im Moment viele Ausstellungen und Ausstel lungsdesign, wir haben selten ein großes Budget, müssen also alles selbst erfinden und machen, mit unseren eige nen Händen anpacken. Und das ist sehr interessant. Aus zweidimensional wird dreidimensional, auf einmal geht es um Architektur, das macht echt Spaß. Und dann wür de es mich reizen, einfach mal aufzuhören. Wenn ich auf die letzten zehn Jahre zurückschaue, hatte ich sehr wenig Urlaub. Und selbst im Urlaub ist es schwer, nicht nach neuen Zusammenhängen zu suchen. Ich fahre im Herbst durch Frankreich und sehe Vogelschwärme flie gen, als ob sie synchron tanzen, und mache danach ein Elektronik-Plattencover daraus. Ein Ausflug nach Mai nau und ich mache ein Musikvideo, wir feiern Kinderge burtstag und ich mache daraus ein Magazinkonzept, und so weiter. Ich will die Momente einfangen, das gehört zu meinen Leben. Ich fände es aber auch gut, mal auf Pause zu drücken. (as, cs)

35

GReNzeRfahRuNg Eine gruppe studenten reIst im oktober 2008 In das 1134 km eNtferNte haifa, israel. beim workshop mit israelischen designstudenten erfahreN sie wie allt채glich das leben in einem konfliktgepr채gten land sein kann und warum man grenzen manchmal 체berschreiten sollte.

Gal Ashkenazi, Ali Badakhshan Rad, Shay Elbaz, Nir Flax, Annika Goepfrich, Mircea Gutu, Dafna Hadad, Marion Held, Michal Levy, Meir Fotis Liondos, Rosanna Motz, David Neumann, Efrat Oren, Mirka Laura Severa, Caspar Sessler, Seda Sirin, Yarden Weidenfeld. Betreuung: Mali Alon, Prof. Dr. Jürgen Berger, Bernhard Pompeÿ

38

Der Zug hält an einem staubigen Bahnsteig. Ein junger Mann von etwa 17 Jahren steigt ein und setzt sich betont lässig auf einen freien Sitzplatz. Er lässt die Augen über die anderen Passagiere schweifen und sein Blick bleibt schließlich an seiner Uniformhose hängen. Ein Maschi nengewehr liegt locker auf seinem Schoß. An den Anblick schwer Bewaffneter, die jünger als meine kleine Schwester sind, konnte ich mich während der ge samten elf Tage in Israel nicht recht gewöhnen. Dort ist es ein Alltagsbild. In Zügen. Auf der Straße. Am Strand. Die Grenze zwischen Alltäglichem und Extremen ver läuft sehr schmal. Grenzen. Das war auch das Thema des 2. Workshops mit dem Tiltan College für Grafikdesign in Haifa, dessen Studenten uns bereits im Juli 2008 in Mannheim besucht hatten. Am Nordhang des Karmelgebirges im Nordosten des Landes gelegen, erstreckt sich Haifa hinab bis zum Mittelmeer und überbrückt einen Höhenunterschied von fast 400 Metern. Während unser er Reise wurden wir immer wieder mit Grenzen kon frontiert. Kontrollen am Flughafen, Straßensperren und Staatsgrenzen zu Syrien und Jordanien. Zwischen den Studenten der beiden Schulen bestand jedoch von Anfang

an eine Verbindung. Es ist einfach, die Israelis zu mögen. Sie sind offen und freundlich und haben im Gegensatz zu den Deutschen die Schatten des Nationalsozialismus größtenteils ab gelegt. Der Workshop mit ihnen war eine Herausforderung, da sie Arbeit im Team nicht gewöhnt sind und sich in ihren Vorstellungen von Design stark von uns unterscheiden. Ihre Projekte wirken etwas bunt und cha otisch, was schon dadurch bedingt ist, dass Hebräisch von rechts nach links geschrieben wird, englische Eigenna men und Nummern jedoch von links nach rechts, was für unser typografisches Verständnis sehr fremd wirkt.

Die Sprachbarriere tat ihr übriges, hitzige Debatten über Farben, Illustrationsstile und der Aufgabe von Design an sich zu entfachen. Trotz wilder Gestaltung sind die Studenten von Tiltan es gewöhnt, ein Projekt von An fang an fertig zu denken, ohne Raum für Entwicklung zu lassen. Ideen müssen einer strikten Konzeptprüfung standhalten, während wir unsere Gedanken gerne schweifen hätten lassen. Einen gemeinsamen Nenner fanden wir schließlich irgendwo zwischen Gesprächen, durchgearbeiteten Nächten und der ein oder anderen Flasche Bier. Letztendlich wurden die Projekte anders, als wir erwartet und besser, als wir zeitweise befürchtet hatten. Auf unseren Streifzügen durch Israel haben wir Nazareth, den See Genezareth und den Jordan gesehen, die Aussicht von Golan genossen, haben uns auf den Ba saren von Jerusalem verloren, Salsa in Tel Aviv getanzt und nachts im Toten Meer gebadet. Die gesammelten Ein drücke haben sich zu einem bunten Erinnerungsteppich verstrickt, der uns begleitet und zu einer engen Gemein schaft verbunden hat.

Seit Dezember herrscht im Gazastreifen Krieg. Ein Krieg, der von uralten Vorurteilen und versteinerten Fron ten lebt, die auch in einigen unserer Freunde tief ver wurzelt sind. Manche haben ihr Facebook-Profilbild in israelische Flaggen geändert und liefern sich dort erbit terte Wortgefechte mit palästinensischen Jugendlichen. Aschdod, wo wir vor drei Monaten einen unbeschwerten Strandtag verbracht haben, wurde von Raketen getrof fen. Den Nahostkonflikt gibt es seit über 60 Jahren. Ver ändert hat sich jedoch meine Sicht auf ihn. Es gibt keine gute und keine schlechte Seite. Aber erst, wenn die junge Generation einen Weg aus den alten Strukturen findet, wird es eine Lösung geben. (ag)

39

NatüRliche oRdNung Rachel Thiel verbindet in ihrer Diplomarbeit, deR Neugestaltung des Corporate Designs und des Leitsystems für den Luisenpark Mannheim, wirkungsvoll die unterschiedlichsten aTtraktionen miteinander.

Ein Spaziergang durch den Luisenpark Mannheim kann schnell zu einer kleinen Odyssee werden. Was haben eine Storchen-TV-Anlage, eine Klangoase, ein Minigolf platz und ein Backhaus miteinander zu tun, frage ich mich, wenn ich die verschiedenen Schilder betrachte und überlege, wo ich als nächstes hingehen könnte. Die Füße schmerzen schon ein bisschen – wo genau fährt die DuoJing Bahn ab und komme ich damit eigentlich zum Chinagarten? Rachel Thiel stößt auf ihrer langen Suche nach einem Diplomthema auf das Problem des Luisenparks: Die Päch ter der Einrichtungen haben im Laufe der Jahre eigene Kommunikationsmaterialien entwickelt und verwendet, die zusammen ein unübersichtliches und schwammiges Erscheinungsbild ergeben. Der Park wird als Ganzes nicht optimal repräsentiert. Durch die Neugestaltung des Corporate Designs mit Schwerpunkt auf dem Leitsys tem möchte Rachel den Luisenpark in neuem Glanz er strahlen lassen, schließlich gilt er als eine der schönsten Parkanlagen Europas und das muss betont werden. Rachel gibt den vielen unterschiedlichen Attraktionen eine klare Struktur, indem sie sie in vier große Gruppen

41

42

unterteilt: Tiere, Pflanzen, Freizeit und Kultur. Die zuge hörigen Farben Dunkelgrün, Magenta, Rosa und Hellgrün entsprechen den Hauptfarben des Corporate Designs. Die organische Grundform des Blattes ist das Leitmotiv, aus dem sich das Logo, die verschiedenen Arten der Schilder, die Wegweiser und der Parkplan in Anordungen, die Pflanzen nachempfunden sind, ableitet. Ein wichtiger Eckpunkt von Rachels Konzept sind auch tech nische Details, die dazu beitragen, dass die Gestaltung optimal wirkt: Zum Beispiel die Befestigung der Pikto grammschilder an den Wegweisern nach einem extra dafür entwickelten, modularen Baukastensystem, das ein flexibles Zusammenstellen der einzelnen Module ermöglicht. Mit auffallend großer Sorgfalt hat Rachel viele kleine Details des neuen Erscheinungsbildes durch dacht: Beispielsweise ergeben die Jahres- und Visiten karten zusammengelegt das Logo des Luisenparks. Auch Arbeitskleidung und eine Fuhrparkbeschriftung sind im Konzept integriert. Besonders sind auch die über 50 Piktogramme der Attraktionen, die ausschließlich aus

Elementen der Grundform gestaltet sind. Sei das nun ein Zeichen für das Kakteenhaus, die Pinguine oder die Gondoletta: kleine Boote, mit denen man auf dem Kut zerweiher fahren kann. Rachel entwickelte mit dem neuen Corporate Design für den Luisenpark ein übersichtliches System, das visuell eine Zierde ist und zudem großen Sympathiecharakter birgt. Schade nur, dass ihre wohldurchdachte Arbeit als fiktives Projekt unrealisiert bleiben wird. So stehe ich heute mal wieder vor der Frage: Wo geht es hier eigent lich zu den Nasenbären? (md)

rachel thiel DiplomaRBEIT »LuIsenpaRK MaNNheIM: CoRpoRate DesIgN uNd LeItsYsteM« BEI prof. veruschKa Götz miufou@web.de

43

(links) Piktogramme (rechts) Gesch채ftsausstattung

Das BluMeNMädcheN Im auftrag der Forschung steigen Menschen auf hohe Berge. Sie reisen in fremde Länder oder sogar ins Weltall. Wenigen gelingt es jedoch das aussergewöhnliche in einem Fotolabor zu finden.

Gesa Siebert ist ein neugieriger Mensch. Sie wählt nicht gerne den einfachen Weg. Hat ihren eigenen Kopf. Und zu Anfang ihrer Semes terarbeit hat sie eigentlich noch keinen richtigen Plan. Stattdessen eine Krimskramskiste, randgefüllt mit lichtdurchlässigen Gegenständen, und einen Haufen Ideen. Sie möchte experimentell arbeiten, Collagen erstellen in einer Mischung aus Fotografie und Fotogramm, einer Technik, bei der Gegenstände ohne Fotoapparat direkt auf Fotopapier gelegt und belichtet werden. Und sie will unbedingt im Farblabor arbeiten. Nach Experimenten mit alten Rönt genaufnahmen und verschiedenen Schnipseln findet sie im Bodensatz ihrer Kiste ein paar alte getrock nete Blumen und legt sie anstelle eines Negatives in den Vergrößerer.

Das Ergebnis ist verblüffend. Wie unter einem Mikroskop werden die fragilen Strukturen und Äderchen sichtbar und machen aus einfachen Blüten filigrane Kunstwerke. Der Forscherwille ist geweckt. Sie ent schließt sich, mit den Blüten weiter zuarbeiten. Und sie weiß, dass die Abzüge groß werden müssen. Richtig groß. Die nächsten Wochen wird das Farblabor in Beschlag genommen. Sie beginnt, ihre Bilder farbig zu be lichten – nicht realistisch, sondern allein nach ihrem Empfinden. Auch die alten, zum Teil beschädigten Blü ten reichen ihr nicht mehr aus. In diesen Wochen ist sie immer auf der Suche nach neuen, fantastischen Blütenformen, die sie presst und be lichtet. Das ist nicht immer einfach, aber mit verschiedenen Schablonen und ausgefeilter Presstechnik rückt sie auch dem dicksten Fruchtknoten

zu Leibe. Außerdem muss das größte aller Fotopapiere her. Auf einer Rolle. Da eine Belichtung auf den norma len Tischen nicht möglich ist, wird es im Dunklen zuge schnitten und an die Wand gepinnt. Die Sonne hat Gesa in diesem Semester nicht allzu oft gesehen. Doch sie hat sieben eigenartig intensive Lichtbilder ent stehen lassen. Aus einfachen Blumen zauberte sie mys teriöse Gebilde. Wissenschaftlich, aber nicht unterkühlt. Wunderschön, aber ohne Kitsch. Nur schade, dass sie irgendwann aufhören musste, weil ihr das Fotopapier aus gegangen ist. (ag)

gesa siebert semesteraRBEIT »floRIs« BEI prof. franK göldner Hairsprayqueen@gmx.de

45

46

(vorherige Seite) »Akelei«, (oben) »Solanum«, (rechts) »Tränendes Herz«

dIgItale bewusstseINseRweITeRuNg aNNIka goepfRIch, davId NeuMaNN uNd loReeN MülleR eRzähleN IN IhReM blog dIe fIktIve geschIchte deR fIRMa INpoRt, dIe eINe MöglIchkeIt gefuNdeN hat, INfoRMatIoNeN übeR das INteRNet dIRekt INs gehIrN zu lIefeRN.

Loreen Müller david neumann annika goepfrich semesteraRBEIT »inport« BEI prof. hartmut wöhlbier LorenzuS84@web.de daveydovey@aol.com anniKa.goepfrich@gmx.de

»Stellen Sie sich vor, Sie hätten die schnellste Internetverbindung im mer und überall bei sich. Ihre E-Mails könnten Sie durch Kraft Ihrer Ge danken bearbeiten. Das neuronale Nervennetz ist die hochleistungsfähigste Breitbandverbindung, die wir kennen. Wäre es nicht sinn voll, diese Hochtechnologie nutzbar zu machen?« Dieser Frage gehen Annika Goepfrich, David Neumann und Loreen Müller in ihrer Semesterarbeit Inport nach. CellFeed nennt man diese biologi sche Hochtechnologie, die von der Inport Inc. durch die Entwicklung eines Chips nutzbar gemacht wurde, der sich mit Neuronen vernetzen lässt. Der Testperson wird der Chip im Nackenbereich implantiert und anschließend eine mit Nanobots an gereicherte Flüssigkeit gespritzt, die die Brückenbildung zwischen Chip

und neuronalem Netz gewährleistet. Erst einmal »online«, gehen die In formationen ohne weiteres Zutun des Nutzers direkt in dessen Bewusstsein über. Im Vorfeld kann sich der Kunde ein persönliches CellFeed Abonnement vom Börsen- bis hin zum Kultur-Feed zusammenstellen. Das Märchen von Inport gewinnt durch die Geschichte von Jonathan Langston, einer Art Neil Armstrong der CellFeed-Technologie, extrem an Glaubwürdigkeit und lässt den Leser oft zwischen Zweifel und Entsetzen schwanken. Jonathan Langston ist ein junger, begabter Mann, der sein Studium im Fachbereich Wirtschaft und Finanzen mit Auszeichnung abschließt. Kurz darauf offeriert Inport Inc. ihm das Angebot, der ers te Mensch mit CellFeed-Technologie zu werden. Die Zusammenarbeit verläuft für beide äußerst lukrativ. Langston erwirtschaftet dank seines

Informationsvorsprungs innerhalbeines Jahres einen dreistelligen Millionenbetrag an der Börse und Inport macht mit ihm kostenlose Werbung. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere nimmt sich das Versuchskaninchen jedoch das Leben und hinterlässt eine ratlose »InportFamilie«, die sich seinen Freitod nicht erklären kann. Vertrauenswürdige Quellen decken auf, dass Langston täglich einen Tablettencocktail gegen seine vom Chip verursachten Kopfschmerzen verschlang und anfing, sich kritisch gegenüber der CellFeed-Technologie und dem Mutterkonzern Inport zu äußern. Man darf also spekulieren, ob es Selbstmord war oder nicht. Die »Blog-Ente« Inport entpuppt sich als anregende Spinnerei und lässt mehr Fragen offen, als einem lieb ist. Was wäre, wenn diese Technologie in nicht allzu fer ner Zukunft existieren würde und was könnte sie in den falschen Händen verursachen? Fragen, auf die sich jeder selbst Antworten geben kann. Hoffen wir, dass die Ant worten für lange Zeit noch im Konjunktiv bleiben. (yw)

49

augeN öffNeN Der IllustratioNskurs voN Prof. thoMas DutteNhoefer baut auf deN GruNd- kurseN der ersteN beideN SeMester auf. Jetzt geht es daruM, dIese GruNdlageN frei und INNovatIv eiNzusetzeN, das vIsuelle DeNken zu erweIterN und deN Blick zu SchärfeN.

»Das Erforschen der bildnerischen Phänomene ist das Resultat von Sehen und Denken. Sehen ist eine andere Form des Denkens.« Prof. Thomas Duttenhoefer

Gesetzen der Gestaltung richtet und diese erfüllt. Was kann aus simplen Skizzen alles entstehen? Welche Eigen schaften haben die verschiedenen Materialien und Tech niken? Wie verändert sich ein Bild, wenn Druckplatten Der Kurs stand unter dem Thema »Figur im Raum«. Um zerschnitten und neu übereinandergedruckt werden? Figuren nicht nur im Raum, sondern in ihrer natür- Der Illustrationskurs ist ein Weg mit unendlich vielen lichen Umgebung zu skizzieren, versammelten sich die Abzweigungen und Möglichkeiten. Der Prozess steht Studenten zur Vorlesung in der Hochschulcafeteria und im Vordergrund, ohne Zeitdruck, ohne starre Projektnicht wie sonst üblich im Zeichensaal zum Aktzeichnen. planung. Am Ende des Tages erinnern die öligen Farbres Nachmittags ist diese ein gemächlicher Ort. Maschi te, die sich unter den Fingerkuppen festgesetzt haben, nenbaustudenten sitzen in kleinen Lerngruppen daran diesmal nicht nur mit dem Kopf, sondern endlich beisammen und an schönen Tagen scheint die Sonne wieder mit den Händen kreativ gewesen zu sein. (ms) durch die Glasfassade. Die entstandenen Zeichnun gen leben vom Reiz des Alltäglichen. Prof. Thomas Duttenhoefer, über den wir bereits in unserer letzten Ausgabe berichteten, ist es sehr wichtig, seinen Stu denten die Berührungsängste in Bezug auf die ver schiedenen Drucktechniken zu nehmen. Sie sollen kreativ und experimentell mit neuen Medien umgehen. Das beginnt schon mit der Erkenntnis, dass durch die Ver wendung eines anderen Materials auch ein vollkommen anderer Form- und Sinnzusammenhang in den Arbeiten entstehen kann. Unter dem Aspekt des Kompromisses gilt es, eine Lösung zu finden, die sich nach den komplexen

51

52

(vorherige Seite) Illustration von David Brose (linke Seite) Radierungen von Susanne Frank, Mirka Laura Severa, Michael Witkowski, Michael Frahm, Linolschnitt von Dominik Pander (rechte Seite) Radierung von Maciej Staszkiewiez, Linolschnitt von Antje Drรถger, Radierung von David Brose

versuchsobjekt 170778 Während eines auslandssemesters begab sich Tina Güntner als Versuchsobjekt in die

Hände eines Reinkarnationsprofessors. Unter dem Decknamen »Versuchsobjekt 170778« führte er über mehrere Monate zahlreiche Versuche an ihr und ihrem Körper durch. als der Professor plötzlich verschwindet, tritt sie als Universum a.N.I.T. (atmosPhärisches Neutrum In Transformation) eine Reise ins eigene Ich an.

Wer hätte gedacht, dass 296 Muttermale der Ausgangs punkt für eine Reise ins eigene Ich sein können? Ein Muttermal speichert Informationen über unser Seelen leben, über frühere und zukünftige Leben. Durch die Methode des ANIT- Screenings mit diversen statistischen Erfassungen, Auswertungen ausgewählter Körpereigenschaften, Merkmalen und Kombinationen, wie Muttermalscreening, Nasenwanderung und Irisscan, ist es mög lich, diese Informationen zu entschlüsseln. Was das für das Schicksal einer Person bedeuten könnte, arbeitete Tina Güntner durch die Kombination mit einer fiktiven Geschichte heraus. Schon länger beschäftigte sie sich mit Verschwörungsthe orien und dem gesellschaftskritischen Ansatz, dass der Mensch nicht mehr als Individuum angesehen wird, son dern nur noch eine kontrollierbare und manipulierbare Nummer ist. Um die Tricks der Manipulation herauszu finden, schleuste sie sich sich sogar in eine real existie rende Sekte ein. Sie nahm an Vorträgen und Gesprächen teil. Ein sehr gefährliches Spiel, da sie aufpassen musste, nicht selber in die Fänge der Sekte zu geraten. »Ich habe sozusagen meine eigene Person benutzt, um Kritik an der Gesellschaft zu verüben. Um Ihre Leichtgläubigkeit

und Manipulierbarkeit aufzuzeigen.«, sagt Tina Güntner. Um dieses Thema noch glaubwürdiger bearbeiten zu können, testete Tina Güntner ihre eigenen Grenzen aus. Sie arbeitete drei bis vier Nächte durch, um herauszu finden, ob sich dadurch ihre Denkweise verändert und inwiefern es das Projekt beeinflusst. Sie aß abgelaufenes Essen, betrank sich bis zum Abwinken und nahm es in Kauf, enge Freunde und Verwandte anzulügen, um zu testen, ob die Geschichte überhaupt funktioniert und ihr geglaubt wird.

55

56

»Grundsätzlich hat es mich gereizt, die Grenze auszu loten, inwieweit mir die Leute Sachen glauben, und ab wann sie skeptisch werden. Deswegen ist ein entschei dender Punkt meiner Arbeit, Fakt und Fiktion zu mi schen. Nichts anderes macht die Werbung ja auch.«, so Tina Güntner. Den Menschen in seinen Rollen, Daten und Fakten als ein unergründliches Universum darstel lend, verknüpft sie eine fiktive Erzählung mit Fakten über den menschlichen Körper. Auf spielerische Weise wird das Resultat dieser Reise auf zwei unterschiedli che Arten präsentiert. Die Arbeit wurde in Form eines Buches sowie einer Rauminszenierung umgesetzt. Ein Großteil der Seiten des Buches entstand durch ein Zusam menspiel von Klebebändern, Letraset-Rubbelbuchstaben und Klebebuchstaben. Die Installation verlegte sie in die »tatsächlichen« Räumlichkeiten des Reinkarnationspro fessors. Es handelte sich um eine kleine Wohnung in der Stadt Aarau. Die Wohnung, alt und heruntergekommen, bestand aus drei Zimmern, in denen sich das Versuchs labor des Professors befand. »Ich habe das Versuchslabor im Endeffekt so gelassen, wie es war«, so Tina Güntner. Mit einem Bett, auf dem er ihre Nasenwege in der Nacht per Video aufzeichnete, Schaufensterpuppen, auf denen Tinas Muttermale eingezeichnet waren, die der Professor

nach unerklärbaren Gesichtspunkten verbunden hatte und einem Tisch, an dem er seine Mitschriften vornahm. Außerdem befanden sich dort etliche Messgeräte, Rönt genbilder, Fläschchen und Flüssigkeiten. Verlässt der Besucher das Versuchslabor, betritt er einen Raum mit kreuz und quer gespannten Schnüren, durch die er sich seinen Weg bahnen muss. In diesem Irrgarten hängen unter anderem neun Gesichter. Jedem dieser Gesichter wird anhand eine Muttermalposition eine Hauptcharak tereigenschaft zugewiesen. So kann der Betrachter seine Eigenschaften ausfindig machen. Durch einen Kreis aus 24 Irisscans betritt er einen dritten Raum. Ausgestattet mit einem Bewegungssensor startet bei jeder Person, die den Kreis durchschreitet, ein Lichtsignal jeder einzel nen Iris. Die Ausstellung wird erneut Ende diesen Jahres in München zu sehen sein. (ms)

57

(links) Das Versuchslabor des Reinkarnationsprofessors. Für die Ausstellung inszenierte Tina Güntner die Räume aufwendig nach. (oben) Auszüge aus der Dokumentation zur Arbeit.

tina güntner DIPLOMaRBEIT »a.n.i.t.« BEI Prof. Kai beiderwelen tINagueNtNer@web.de

fReIRauM 1998 grüNdeteN dIe MaNNheImer HochschulabsolveNteN FraNk HoffMaNN, susaNN el salaMoNI uNd kerstIN guNga zusaMMeN MIt ModedesIgNerIN alexaNdra wagNer DIe ageNtur rauM MaNNheIM.

58

Gemeinsam erlernten die drei ihr Handwerk an der Fa kultät für Gestaltung in Mannheim. Dass man zu ihrer Zeit noch richtig mit den Händen arbeiten musste, lag nicht nur daran, dass es lediglich einen Computer gab. Bleisatzübungen und Blindtextkataloge, mit denen man basteln musste, machten den Übergang ins digitale Gestalten einfach. Vor allem lernte man dadurch ein Gefühl für gute Gestaltung zu bekommen.

Susann al Salamoni, Kerstin Gunga, Frank Hoffmann, Alexandra Wagner

Mit Gefühl gestalten ist das Hauptziel. Seit 11 jahren ar beiten sie nun schon zusammen mit Alex Wagner unter ihrem Dach, dem raum mannheim. Sie selbst sehen nicht die klassische Werbung als ihren Schwerpunkt, sondern Design von Unternehmenskommunikation und kulturel len Projekten. Außerdem haben sie schon für Kunden, wie zum Beispiel Nena, Motorola und BASF gestaltet. Mit viel Herzblut gehen sie an ihre Arbeit und so ist es schon fast selbstverständlich, dass neben Auftrags arbeiten auch immer wieder eigene, freie Arbeiten entstehen, wie zum Beispiel die Konzeptausstellung k+. Hier wurden unter anderem freie Illustrationen und Objekte dem Publikum präsentiert, Gebrauchsgegenstände und Symbole wurden neu zusammengefügt, wodurch ihre ursprüngliche Bedeutung verloren geht und neue Sicht weisen auf Alltägliches entstehen. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie mit viel Engage ment ihre Arbeiten vertreten. Vielleicht liegt das auch an der Mannheimer Schule, denn sie erinnern sich gut daran, dass hier schon immer sehr viel in eigene Hände genom men wurde und es viele motivierte Studenten gab, die un ter anderem den Fachbereich der audiovisuellen Medien ins Leben gerufen haben. Das Studium in Mannheim

Die Ausstellung k+ zeigt schwarz-weiße Grafiken und Objekte.

war prägend und so schloss man sich nach einer gewissen Zeit wieder hier zusammen. Selbst andere Agenturen in Mannheim empfinden sie nicht als Konkurrenz. Man kennt sich, auch aus Studienzeiten, es herrscht ein kollegiales Verhältnis und viele sind alte Freunde. Vielleicht sind sich die drei gerade deshalb auch einig, dass sie in Zu kunft nicht zu einer Riesenagentur anwachsen wollen. Je größer raum mannheim werden würde, desto weni ger Zeit hätten sie für das Gestalten. In einer Welt in der Gewinnoptimie rung eine große Rolle spielt, zeigt diese Einstellung deutlich, wie sehr sie ihren Job lieben und worum es ihnen wirklich geht. Gutes Design mit viel Gefühl. (jr, ms)

59

IMpRessuM heRausgeber

PaPIER

wir danken

Hochschule Mannheim Fakultät für Gestaltung komma Redaktion Paul-Wittsack-Straße 10 68163 Mannheim

Umschlag: Silk, 300 g/m² Inhalt: Silk, 135 g/m² Poster: Silk, 115 g/m²

Moritz Nolting, unseren Professoren und Mitar beitern, Alexandra Fay, Eva-Maria Stein, Marten Scheibel, Edward Tylkowski, Kristoffer Kicherer, Sabine Gruppe, Kornelia Engel, Wilfried Fischer

redaktion@komma-mannheim.de

Core ist exklusiv erhältlich bei Deutsche Papier. www.deutsche-papier.de core@deutsche-papier.de

anzeigen

anzeigen@komma-mannheim.de feedback und mediadaten

ChefredaktIoN

Anna Schlecker (as)

schriften

REDakTION

Eureka (erhältlich bei FontShop) Vectrex (erhältlich bei Lineto)

Bastian Allgeier (ba), Marijke Domscheit (md), Nadine Fischer (nf), Annika Goepfrich (ag), Elisabeth v.Mosch (evm), Jens Richter (jr), Caspar Sessler (cs), Mirka Laura Severa (ms), Yannick Wegner (yw), Fotos

WDW Druck GmbH, Leimen-St.Ilgen Engelhardt und Bauer-Gruppe www.wdwdruck.de

DRUCk

www.komma-mannheim.de komma beruht auf einer Diplomarbeit von Moritz Nolting. Das Redaktionsfoto ist eine Fotomontage. Die in komma enthaltenen Artikel spiegeln die Meinung der Redaktion und nicht die der Hochschule Mannheim wider.