不動産の脱炭素化を推進するグローバルツール

01

02

不動産市場をとりまく国際的枠組み 気候変動による自然災害と経済的損失

気候変動対策を推進するツール

「1.5℃目標」に沿ったSBTi建築セクター基準 建築セクターの脱炭素化を推進

オペレーショナルカーボンの削減

エンボディドカーボンの削減

その他の規定等

03

04

ISSBサステナビリティ開示基準 アルファベットスープから国際統一基準策定まで 12 ISSB基準と日本版SSBJ基準

不動産分野への影響

グリーンビルディング認証を先導するLEED v5 脱炭素、生活の質、生態系保全・回復への影響を重視 15 脱炭素などに関する必須項目を新たに追加 16 プラチナ認証取得の要件を厳格化 17 時代のニーズに応じた進化に期待 18 気候変動の次の課題

気候変動の物理的リスクを示すレジリエンス評価 シナリオ分析に基づく気候レジリエンス

災害リスクを確認するツール

海外のレジリエンス評価ツール

国内のレジリエンス評価ツール

本レポートはJLLの定期刊行物「サステナビリティマーケットサマリー」2024年第1-第2四半期および「サステナビリティマーケットダイ ナミクス」2024年第3-第4四半期の特集を再編集したものである。

“2024年の世界の平均気温は産業革命 前より1.55℃高く、パリ協定の目標で ある「1.5℃」を暦年で初めて上回った。 米国では複数の大型ハリケーン、スペ インでは記録的豪雨、アジアでは猛烈 な台風が洪水や土砂災害などを引き起 こした。気候変動により頻発化・甚大 化した自然災害がもたらす経済的損失 も莫大である。気候変動を抑制すべく、 CO2排出削減に向けた国際的枠組みが 進化するなか、本レポートではJLLへ の問い合わせが増えつつある不動産関 連の気候変動対策に役立つグローバル ツールについて概観する。

不動産の脱炭素化を推進するグローバルツール

気候変動による自然災害と経済的損失 2024年5月にインドの各地で50℃前後の気温が観測され、 ニューデリーで52.9℃を記録したというニュースが話題になっ た。誤計測の可能性も指摘されているが、前後数日の気温 をみると非現実的な話ではない。世界気象機関(WMO)の 「State of the Global Climate 2024」によると、2024年の世 界の地表付近の平均気温は産業革命前(1850年-1900年の 平均)より1.55℃高く、パリ協定*1の目標である「1.5℃」を 暦年で初めて上回った。

一方、2024年は大雨・洪水による災害が日本、米国、カ ナダ、ブラジル、ドイツ、スペイン、チャド、アフガニスタン、 タンザニア、中国、インド、パキスタンなど世界各地で発生 した。

気候変動により甚大化した自然災害は、その規模のみなら ず頻度にも懸念が深まっている。また、これらの自然災害 が世界にもたらす経済的損失も莫大である。保険業界大手 エーオン(AON)の「2025 Climate and Catastrophe Insight」 によると、2024年の大規模自然災害による世界の経済的損 失は3,680億ドル。そのうち熱帯低気圧、洪水、対流性暴風 など気象関連の損失は約3,470億ドルを占めており、おおむ ね増加傾向にある。

不動産の脱炭素化を推進するグローバルツール

大規模自然災害による世界の経済的損失

出所:AON Climate and Catastrophe Insight ReportをもとにJLL作成 世界経済フォーラム(WEF)が2025年1月のダボス会議に合 わせて発表した「Global Risks Report 2025」においても、 今後10年間のグローバルリスク重要度ランキングは1位から 順に異常気象、生物多様性の喪失と生態系の崩壊、地球シ ステムの危機的変化(気候の転換点)、天然資源不足となっ ており、気候変動に関する環境課題が上位を占めている。

*1 2015年の国連気候変動枠組条約締約国会議(COP21)で採択され2016年に発 効した2020年以降の温室効果ガス(GHG)排出削減等に関する国際枠組み。世 界の平均気温上昇を産業革命以前と比べて2℃より十分低く抑え、1.5Cに抑える 努力を追求することなどが目標として掲げられている(2021年のCOP26で1.5℃が 事実上の目標となった)。

総額 その他 地震 ヨーロッパ型暴風雨 山火事 冬季気象(大雪、凍結等) 干ばつ 対流性暴風雨(雷雨、竜巻等) 洪水 熱帯低気圧(台風等)

不動産の脱炭素化を推進するグローバルツール

気候変動対策を推進するツール

気候変動を抑制すべく、CO2を含む温室効果ガス(GHG)の 排出削減が急がれるなか、気候変動に係る各種の国際イニ シアティブやツールの活用が期待される。これらのイニシアティ ブに賛同・参加を表明している日本の企業等は多いが、実 際に行動を起こし、取り組みについて高い評価を受けてい る企業等が多いとは限らない。たとえば、2023年時点にお いてRE100に参加している80社205事業所の電力消費量の うち再生可能エネルギー(自然エネルギー由来)が占める割 合は25%に過ぎず、欧米諸国あるいは世界平均と比べて際 立って低い。

気候変動対策に関連する国際イニシアティブ

イニシアティブ SBTi

TCFD

TNFD

世界の気温上昇が1.5℃の領域に入るなか、グテーレス国連 事務総長は「軌道に戻るためには、さらに懸命に闘う必要」 があり、「2025年に先駆的な気候行動を起こすことが必要」 であるとの声明を発表している。

日本のCO2総排出量の約3分の1(エンボディドカーボンを加 えると約4割)を占める不動産分野は率先して気候変動対策 に取り組まなくてはならない。そのうえで有効なツールとして、 本レポートではSBTi、ISSB、グリーンビルディング認証、レ ジリエンス評価について解説する。

パリ協定の目標達成を目指した削減シナリオと整合した科学的根拠に基づく目標の設定、実行を求める国際的なイニシアティブ。国 際NGO(CDP、WRI、Global Compact、WWF)が運営。

企業が自らの事業の使用電力を100%再生可能エネルギーで賄うことを目指す国際的なイニシアティブ。国際NGO(The Climate Group、CDP)が運営。

投資家等に適切な投資判断を促すために、気候関連財務情報開示を企業等へ促進することを目的としたタスクフォース。2015年に金融 安定理事会の下に設置。2023年10月の解散後はIFRS(国際財務報告基準)財団が開示の進捗状況を監視。IFRS傘下のISSB(国際サ ステナビリティ基準審議会)が開示基準S1(サステナビリティ関連財務情報開示の全般的要求事項)およびS2(気候関連開示)を公表。

気候変動とも密接に関連する自然資本および生物多様性に関するリスクなど、自然関連財務情報開示を企業等へ促進することを 目的としたタスクフォース。

環境情報開示システムを運営する英国のNGO。投資家等の意思決定に資するよう、質問書を通じて企業や自治体等の気候変動・ 森林・水セキュリティ分野の取組み状況を把握し格付け。

出所:環境省資料を参考にJLL作成

不動産分野の気候変動対策に関連するツール

CRREM

グリーン ビルディング認証

エネルギー

性能評価

レジリエンス

評価

GRESB

出所:JLL

不動産や不動産ポートフォリオの気候変動リスクを分析するツール。EUの支援を受けて開発。パリ協定の1.5℃目標に整合するGHG 排出量、CO2排出量、エネルギー消費量の2050年までのPathway(削減経路)を国・セクター毎に公開。

建築物等の総合的な環境性能を評価する制度。アメリカのLEED、イギリスのBREEAM、日本のCASBEE(CASBEE-建築、 CASBEE-不動産)やDBJ Green Buildingなどがある。

建築物等のエネルギー性能に特化して評価する制度。アメリカのEnergy Star、欧州のEPC、日本のBELS(BELSの中で削減率が 一定以上のものを評価するZEB)などがある。

不動産の気候変動や自然災害など外的要因に対する耐性や回復力を評価する制度。ドイツMunich REの Location Risk Intelligenceや、米国Jupiter IntelligenceのClimateScore Globalなどがある。

不動産・インフラ会社やファンドのESG配慮を測るベンチマーク評価。PRI(責任投資原則)を主導した欧州の主要年金基金グルー プが中心となって2009年に創設。GRESBリアルエステイトは不動産会社・ファンドが対象。

ツール

概要

不動産の脱炭素化を推進するグローバルツール

「1.5℃目標」に 沿った SBTi建築セクター基準

建築セクターの脱炭素化を推進

SBTi*1は2024年8月、建築関連企業および金融機関向けに、 パリ協定の1.5℃目標に沿った建築セクターの基準 (BUILDINGS SECTOR SCIENCE-BASED TARGET-SETTING CRITERIA)を発表した。世界のエネルギー関連排出量の4 分の1以上*2を占める建築セクターの気候課題を克服しネッ トゼロに向けた対応を加速するためである。

日本の建築関連企業は2024年末時点で356社がSBTiに参 加しているが、2025年3月以降に目標を提出する対象企業 には当該基準が義務付けられる。対象となるのはデベロッ パー、オーナーで占有者、オーナーで賃貸者、プロパティ マネージャー(不動産管理会社等)、金融機関のいずれかで、 建物運用中のオペレーショナルカーボン*3排出量や開発・ 取得する建物のアップフロントカーボン*4排出量が一定の水 準にある企業だ。

SBTiは重要なアクションとして、①化石燃料使用設備の新設

SBTiに参加している日本の建築関連企業数

禁止、②オペレーショナルカーボンの削減、③エンボディドカー ボン*5の削減、④非効率建物の改修の4点を挙げている。

*1 Science Based Targets initiative(科学的根拠に基づく目標イニシアティブ)。 パリ協定の目標である世界の平均気温上昇を産業革命以前と比べて1.5℃に抑え ることを目指すためにGHG排出削減シナリオと整合した目標を設定し実行を求め る国際的なイニシアティブ。国際NGOが運営。2024年末時点において、世界で 9,631の企業が参加(うち6,910社が認定取得、2,721社がコミットのみ)、日本は 1,488の企業が参加(うち1,413社が認定取得、75社がコミットのみ)している。

*2 IEAによると、2022年の世界の最終エネルギー消費量の34%、エネルギー関連 排出量の26%は建築セクターに直接・間接的に起因する。また、世界のエネル ギー・プロセス関連排出量の8%が建築物における化石燃料の使用に、18%が 建築物で使用される電力と熱の生成に、さらに4%が建築に使用されるセメント、 鉄鋼、アルミニウムの製造によるエンボディドカーボンに関連している。

*3 建物運用時のエネルギー消費や水消費により発生するCO2のこと。

*4 建築物のライフサイクルのうち、資材製造段階(原材料の調達、工場への輸送、 製造)および施工段階(現場への輸送、施工)で発生するCO2のこと。

*5 アップフロントカーボンに、使用段階(使用、維持保全、修繕、交換、改修) の資材関連から発生するCO2、および解体段階(解体・撤去、廃棄物の輸送、中 間処理、廃棄物の処理)で発生するCO2を加えたもの。(詳細はJLL「 欧米の環境 規制が促す日本不動産市場の変革 」。

出所: SBTi公開データをもとにJLL作成

不動産の脱炭素化を推進するグローバルツール

オペレーショナルカーボンの削減 SBTiは従来、住宅および商業ビルのオペレーショナルカー ボン(運用時排出量)について、2℃、2℃を大きく下回る、 1.5℃を目標としたPathway(削減経路)を提示しており、 多くの企業がこれらを用いて目標を設定してきた。今回の 建築セクター基準では、オペレーショナルカーボンに関し てCRREM*6と連携して開発したPathwayをSDA(Sectoral Decarbonization Approach:セクター別脱炭素化アプロー チ)として採用し、国別・セクター別のより細かな閾値を提 示している。自社が所有・管理する建物から排出されるオ ペレーショナルカーボンが選択した基準年において Scope1、2および3のカテゴリー1~14の総排出量の20%以 上に相当する企業は、今後、SDA等を用いた目標設定が 必要となる*7。

*6 Carbon Risk Real Estate Monitor(クレム)。不動産や不動産ポートフォリオの 気候変動リスクを分析するツールとして、パリ協定の1.5℃目標に整合するGHG 排出量、CO2排出量、エネルギー消費量の2050年までのPathway(削減経路)を 国別・セクター別に公開している。詳細はJLL「 サステナブル不動産への道:エ ネルギー編 」。

*7 SBTiにおけるSME(中小企業)に該当する場合は、建築セクター基準とSME 向け基準のいずれかを選択することができる。

エンボディドカーボンの削減 世界の床面積は2030年までに15%増加すると予想されて おり、今回の建築セクター基準では、新築および大規模 改修を対象として、エンボディドカーボンのうち原材料、 製造、輸送、建設から発生するアップフロントカーボンの 削減目標を設定することを求めている。新規開発または 第一所有者としての建物取得に伴うアップフロントカーボ ン排出量が過去3年間のいずれかの年においてScope1、2、 3のカテゴリー1~14の総排出量の20%を超えている企業 は、絶対値での削減目標もしくは、SDAを用いた削減目 標の設定が必要となる*8。

なお、エンボディドカーボンに関しては、SDAのPathway にはセクター別のみ存在し国別のPathwayがなく、耐震 性確保のためコンクリート・鉄骨・鉄筋量が比較的多い 日本の建築物がPathwayを達成するには不利となる可能 性がある。

*8 SBTiにおけるSME(中小企業)に該当する場合は、建築セクター基準とSME 向け基準のいずれかを選択することができる。

不動産の脱炭素化を推進するグローバルツール

オペレーショナルカーボンとエンボディドカーボン

ホールライフカーボン (建築物のライフサイクル全体で発生するCO2)

エンボディドカーボン (新築・改修・解体時に発生するCO2)

アップフロントカーボン (新築時に発生するCO2)

資材製造段階

原材料の調達

工場への輸送

現場への輸送

施工段階

使用段階(資材関連)

解体・撤去

廃棄物の輸送

オペレーショナルカーボン

(運用時に発生するCO2)

使用段階(光熱水関連)

B6 エネルギー消費

B7 水消費

出所: ゼロカーボン推進会議「令和4年度 ゼロカーボンビル推進会議報告書」をもとにJLL作成

解体段階

中間処理

廃棄物の処理

エンボディドカーボンについては、 JLL「欧米の環境規制が促す日本不 動産市場の変革」もご覧ください。

不動産の脱炭素化を推進するグローバルツール

その他の規定等

Scope3削減目標の設定 SBTiでは基本的に、サプライチェーン排出量のうちScope3 の排出量が総排出量の40%以上を占める場合にScope3の 目標設定を求めている。しかし、建築セクター基準におい ては、オペレーショナルカーボン排出量やアップフロントカー ボン排出量の閾値を満たす企業は、Scope3排出量が総排 出量の40%未満でも、一部のカテゴリーについて短期目標 を設定することが必要となる。

建物全体の排出量の把握(建物全体アプローチ) 対象企業は、目標バウンダリー内にある貸主と借主が管理 するスペースの両方を対象として、業務上のエネルギー消 費により発生する全ての排出量を把握しなければならない。

ロケーション基準排出量の開示 対象企業は、目標設定にマーケット基準アプローチ*9を選 択した場合、年次GHGインベントリの別項目として、ロケー ション基準アプローチ*10を用いた建物全体のオペレーショナ ルカーボンも測定し報告しなければならない。

*9 選択して購入した電力固有の排出係数を用いて排出量を算定する方法。

*10 系統または同じ市場の平均排出係数を用いて排出量を算定する方法。

エネルギー効率公約の推奨

WEFによると、新しく建築される建物はエネルギー効率が 高いものの、2050年に存在するであろう建物の80%は現在 すでに存在している建物であると予想されることから、既存 建物の改修(レトロフィット)を2030年までに2倍以上に増や し、既存建物のエネルギー効率を改善し脱炭素化すること が求められる。したがって、CO2排出量目標に加え、エネル ギー効率改善の実施を公約することが推奨されている。

化石燃料使用設備の新設禁止 建築セクター基準を用いて目標を設定することが義務付け られている企業は、遅くとも2030年までに、自社が所有ま たは財政的に管理する建物ポートフォリオにおいて、化石燃 料ベースの暖房、調理、発電、給湯設備を新たに設置しな いことを公約しなければならない。なお、この公約は、建 物内の現行の化石燃料使用設備が耐用年数を迎えた場合、 それらを更新するのではなく、化石燃料を必要としない技術 に置き換えることを意味することに注意が必要である。

不動産の脱炭素化を推進するグローバルツール

サプライチェーン排出量の分類

①購入した製品・サービス

3

該当する活動例

建設資材の製造、販売する不動産の資材購入 ②資本財

自社の資本財の建設・製造、建設現場で発生した廃棄物、不動産の取得 ③Scope1, 2に含まれない燃料及びエネルギー活動

調達燃料の採掘・精製、調達電力の発電燃料の採掘・精製 ④輸送、配送

建設資材の輸送・配送 ⑤事業から出る廃棄物

建設廃棄物、所有不動産の運用時に発生する産業廃棄物 ⑥出張 従業員の出張 ⑦雇用者の通勤 従業員の通勤 ⑧リース資産

賃借しているリース資産の稼働

1 自社での化石燃料の燃焼、セメントの製造、フロンガスの漏洩等に伴う直接排出 2 自社で使用するために他者から供給された電気、熱、蒸気の使用に伴う間接排出 3 ⑨輸送、配送

出荷輸送、倉庫での保管 ⑩販売した製品の加工

事業者による中間製品の加工 ⑪販売した製品の使用

販売した不動産の運用 ⑫販売した製品の廃棄

販売した不動産の解体時に発生する産業廃棄物 ⑬リース資産

所有不動産の賃貸 ⑭フランチャイズ

自社が主宰するフランチャイズの加盟者のScope1, 2 に該当する活動 ⑮投資

株式投資、債券投資、プロジェクトファイナンスなどの運用

出所: 国土交通省「不動産分野における 気候関連サステナビリティ情報開示 対応のためのガイダンス」、日本建設業連合会「日建連 環境情報開示ガイドライン」の資料をもとにJLL作成

建築セクター基準で求められるScope3の短期目標

対象者 Scope3のカテゴリー 排出量(例)

①購入した製品・サービス ②資本財

デベロッパー

オーナーで 占有者

オーナーで 賃貸者

新築建物のアップフロントカーボン

⑪販売した製品の使用 販売した建物のオペレーショナルカーボン(報告年度)

②資本財

②資本財

⑬リース資産(下流)

報告年度に第一所有者として取得した新築建物のアップフロントカーボン

報告年度に第一所有者として取得した新築建物のアップフロントカーボン

報告年度に賃借人が管理するスペースのオペレーショナルカーボン (建物全体アプローチによりScope1またはScope2に該当しない場合) プロパティ マネージャー

⑪販売した製品の使用 報告年度に発生した、顧客のために管理している建物のオペレーショナルカーボン (Scope1、2またはその他のScope3に該当しない場合)

出所: SBTi「BUILDINGS SECTOR SCIENCE-BASED TARGET-SETTING CRITERIA」をもとにJLL作成

不動産の脱炭素化を推進するグローバルツール

ISSBサステナビリティ 開示基準 サステナビリティ情報の開示に関しては、アルファベットスー プと比喩されるほど数多くの基準やフレームワークが作られ てきたが、相互比較が難しく統一感がないことが課題だった。 投資家の意思決定の判断材料として、比較可能で国際的に 統一された開示基準の制定が求められるなか、IFRS (International Financial Reporting Standards: 国際財務 報告基準)の傘下に設置されたISSB(International Sustainability Standards Board: 国際サステナビリティ基準 審議会)は、VRFおよびCDSBの統合やGRIとの協働を通じ、 サステナビリティ報告環境との調和を促進してきた。

ISSBの成り立ち

IIRC

国際統合報告評議会 SASB サステナビリティ 会計基準審議会

2021年6月

VRF 価値報告財団 CDSB 気候変動開示基準委員会

IFRS財団

IFRS(国際財務報告基準)を 策定している財団 ISAB 国際会計基準審議会 ISSB

2021年11月

国際サステナビリティ 基準審議会

2023年6月 統合 統合 設置

CDSBのIFRS 統合まで運営 公表

IFRS S3 生物多様性・自然?

2023年7月~ 進捗状況を監視 反映予定

2022年3月

ISSBは2023年6月にTCFD提言の構造を採用した新たな非 財務情報開示基準であるIFRS S1「サステナビリティ関連財 務情報の開示に関する全般的要求事項」およびIFRS S2「気 候関連開示」を公表した。同年12月4日の国連気候変動枠 組条約第28回締約国会議(COP28)では、ISSBの気候関連 基準の採用または利用を推進することについて64カ国・地 域の400近い組織から賛同表明を得たことを発表。IFRS S2 は、投資家、企業、国家、地域、都市等の気候変動・森林・ 水問題への取り組みを評価するCDP(Carbon Disclosure Project: カーボンディスクロージャープロジェクト)のプラッ トフォームにも反映されている。

CDP

国際サステナビリティ 基準審議会

2023年9月

2024年~

IFRS S2を反映 連携

TNFD

自然関連財務情報開示 タスクフォース

TCFD

気候関連財務情報開示 タスクフォース

GSSB グローバルサステナビリティ 基準審議会

設立

設立

設置

UNEP FI, UNDP, 環境NGO

FSB

金融安定理事会

アルファベットスープから国際統一基準策定まで ※ IFRS S3以降は未発表だが、次のフェーズでは生物多様性・エコシステム、人的資本、および人権等についてのプロジェクト案が示されている。

出所: JLL

GRI グローバルレポーティング イニシアティブ

ISSB基準と日本版SSBJ基準 ISSBのIFRS S1では、「一般目的財務報告書の利用者が企 業への資源提供に関する意思決定を行うにあたり有用な」 サステナビリティ関連のリスク及び機会に関する情報を企業 が開示するに際しての全般的な(overarching)要求事項が 示されている。基本的な事項を定めた部分と、開示すべき 事項(コア・コンテンツ)を定めた部分から構成されており、 コア・コンテンツには①ガバナンス、②戦略、③リスク管理、 ④指標及び目標が含まれている。

IFRS S2には気候変動のリスク及び機会に関する情報を開示 する際の基準が示されている。ある気候関連のリスクまた は機会が「企業の見通しに影響を与える(affect)と合理的 に見込み得る」と企業が判断する場合、当該企業はその気 候関連のリスクまたは機会に関する開示を作成するにあたり、

IFRS S2を適用することを要求される。

ISSB基準の構成

IFRS S1号 全般的要求事項

SSBJ 適用基準 SSBJ

出所:SSBJ資料をもとにJLL作成

日本においてはFASF(Financial Accounting Standards Foundation: 財務会計基準機構)傘下のSSBJ(Sustainability Standards Board of Japan: サステナビリティ基準委員会)が ISSBサステナビリティ開示基準と整合性のある基準の開発し、 2025年3月に日本版S1基準、S2基準にあたるサステナビリティ 開示基準(適用基準、一般基準、気候基準)を公表した*1。

上場企業においては2023年3月より有価証券報告書における 企業のサステナビリティ情報の開示が開始されたが、2027年よ りSSBJの適用が順次義務化される予定であり、今後はSSBJ の基準に沿った報告が必要になると想定される。サステナビリ ティ情報の信頼性の確保を望む声が国内でも上がっており、国 際的には保証のあり方に関する議論が進んでいることから、日 本においてもサステナビリティ開示基準や保証制度を導入する ための法改正が検討されるものと予想される。

*1 SSBJ基準については「 サステナビリティマーケットダイナミクス1Q25 」参照。

概念的基礎

全般的要求事項

判断、不確実性及び誤謬

IFRS S2号 気候関連開示

不動産の脱炭素化を推進するグローバルツール

不動産分野への影響

ISSBのIFRS S2においては、不動産金融、エンジニアリング および工事サービス(設計・施工)、住宅建築業、不動産 など産業別に指標が示されており、Energy StarやEPC等の エネルギー証書、BREEAMやLEED等の建築環境認証が参 照されている場合もある。

また、不動産カテゴリーにおいては、不動産物件セクター 別の(1)エネルギー格付を有する適格ポートフォリオの割合 および(2) Energy Starの認証を受けた適格ポートフォリオの 割合が求められているが、現状日本では同等のエネルギー 使用量実績値の認証制度がない(省エネ法のベンチマーク 制度はアセットレベルでもなく、範囲も狭い)ため、今後の 制度開発に期待が寄せられる。

なお、SSBJでは、グリーンビルディング認証として「第三 者による多属性*2サステナビリティ基準の認証」、エネルギー 格付けとして「『2018年GRESB Real Estate Assessment Reference Guide』に整合する、建物のエネルギー・パフォー マンスを測定するスキーム*3」と規定されており、国内のグリー ンビルディング認証制度であるCASBEEや、国内のエネルギー 性能評価であるBELS、ZEBも想定していると考えられる。

*2 多属性(multi-attribute)とは、少なくとも「エネルギー効率」「節水」「材料及 び資源効率」「屋内環境品質」、住宅の場合はさらに「所有者教育」といった側 面を含む。

*3 より具体的に「米国のEnergy Star、欧州のEPC、オーストラリアのNABERSと 実質的に同等の要件、方法及び結果の表明を有することを示すことができる、そ の他のエネルギー格付スキーム。」と定義されている。

IFRS S2「気候関連開示」産業別ガイダンスにおける不動産関連産業の開示内容

産業 想定される業界 トピック

エンジニアリング

及び工事サービス

指標

ゼネコン、 デベロッパー

住宅建設業 ハウスメーカー

プロジェクト開発における環境インパクト (省略)

構造上の完全性及び安全性 (省略)

建物及びインフラのライフサイクルにわたる インパクト

第三者による多属性サステナビリティ基準の認 証を受けた受注プロジェクトの件数等

事業構成に対する気候インパクト (省略)

土地利用及び生態系へのインパクト (省略)

資源効率的な設計

第三者の多属性グリーン・ビルディング基準の 認証を受けた、引き渡された住宅の数等

気候変動への適応 (省略)

エネルギー管理

不動産 REIT

不動産サービス

不動産物件セクター別のエネルギー格付を有す る適格ポートフォリオの割合等

水管理 (省略)

テナントのサステナビリティ・インパクトの管理 (省略)

気候変動への適応

資産管理、仲介、 鑑定、情報サービス サステナビリティ・サービス

出所:SSBJ資料をもとにJLL作成

(省略)

エネルギー格付を取得した、管理下にある建物 の床面積及び建物の数等

不動産の脱炭素化を推進するグローバルツール

グリーンビルディング認証を 先導するLEED v5 脱炭素、生活の質、生態系保全・回復への影響を重視

気候変動をはじめとする環境危機が迫り、建築物等の環境 性能の向上に向けて各国で法整備が進むなか、世界で最も 普及しているグリーンビルディング認証であるLEED認証の 進化が続いている。LEED認証は1998年のv1の運用開始後、 2000年にv2、2007年にv3、2009年にv3の最終アップデー ト版であるv2009、2012年にv4が公開され、2016年には v2009の登録が不可となった。現在主流のv4.1は2018年に O+M(既存建物の運用-保守)で、2019年にBD+C(建物設 計と建設)、ID+C(インテリア設計と建設)、ND(近隣開発) で公開された。2024年3月には、建物運用時の脱炭素化を 一刻も早く実現することが不可欠であるとして、エネルギー 効率の向上とGHG排出量の削減に焦点を当てたLEED v4/ v4.1 Energy Update版が運用された*1。2025年4月28日に 正式に運用開始となったv5は、5年毎に更新され、2030年 にv6が公開される予定である。

LEED v5では、Impact Areaとして「脱炭素 (Decarbonization)」、 「生活の質 (Quality of Life)」、「生態系保全・回復 (Ecological Conservation & Restoration)」の3分野が掲げられており、各 評価項目がこのいずれに影響を与えるものか明示されている。

BD+C (New Construction)の場合、評価は①統合プロセス・ 計画・評価、②立地と交通手段、③持続可能な敷地、④水 の効率的利用、⑤エネルギーと大気、⑥材料と資源、⑦室 内環境品質、⑧プロジェクトの重要事項と革新性*2の8カテ ゴリーで行われるが、このうち、たとえば②立地と交通手段 の評価項目は、LT1: センシティブな土地の保護、LT2: 公平な 開発、LT3:コンパクトでつながりのある開発、LT4:アクティブ な交通のための施設、LT5: 交通需要管理、LT6: 電気自動車 の6項目から成り、「脱炭素」に影響するのはLT3、LT4、LT5、 LT6、「生活の質」に影響するのはLT2、LT3、LT4、LT5、「生 態系保全・回復」に影響するのはLT1、LT3という具合である。

*1 詳細はJLL「 サステナブル不動産の道:エネルギー編 」。

*2 v4の地域における重要項目と革新性が一体化された。

2024年末時点でLEED認証取得済みプロジェクトの登録年別推移

出所: USGBC公開データをもとにJLL作成

不動産の脱炭素化を推進するグローバルツール

脱炭素などに関する必須項目を新たに追加

LEED v5 BD+CおよびID+Cでは、新たな必須項目が加わっ たほか、v4で加点項目だったものがv5では必須項目に組み 込まれているものもある。LEED v5 O+Mでは、新たな必須 項目が加わったほか、v4.1で必須だった交通や廃棄物の削 減量、空気質は加点のみとなった。

また、v4.1ではArcによる実績値や測定値での評価が100点 満点中90点を占めていたが、v5ではBD+CやID+Cなど他の レーティングシステムと同じ110点満点に戻った。さらに、 築古の建築物の認証を促進するため、実績値ではなく各項 目のパフォーマンス向上ストラテジーによる加点が可能となり、 スコアカード上は合計110点以上からユーザーが選択できる ようフレキシビリティが生まれている。なお、現在、実績値 を測るツールはArc*3ではなく、Energy Star*4を使用するこ ととなっているが、v5でLEED OnlineとArcが一体化された ことにより、今後Arcがどのように使われるのか注目される。

*3 エネルギー、水、廃棄物、交通、人間の体験という5つのKPIについて世界中 から収集するデータベースと行動パターンとの相対比較によりパフォーマンススコ アを求めるシステム。

*4 EPA(米国環境保護庁)が1992年に開始した省エネルギー型電気製品のための 環境ラベリング制度。

BD+CおよびID+Cの新たな必須項目

Climate Resilience Assessment

計画地において現在および将来起こるべき災害を調査する。特 にクリアすべき閾値などはなし。

Social Equity Assessment

主要ステークホルダーやコミュニティメンバーと共に社会的公 正チェックリストにて評価する。

Carbon Assessment

関連する項目を用い、竣工後25年までのカーボン分析を行う。

持続可能な敷地 Minimized Site Disturbance

敷地内の特定種を保護、外来種を除外、開発による浸食・堆 積を防止し、健全な生息環境をつくる。

Resilient Site Design

重要設備を洪水による被害から守る。

エネルギーと大気

Operational Carbon Projection and Decarbonization Plan

省エネ・ピーク負荷削減・脱炭素の施策を設計の初期段階か ら講じる。

材料と資源

Assess Embodied Carbon LCA(ライフサイクルアセスメント)を行い、構造・外皮・舗装 のエンボディドカーボンを評価する。削減の閾値はなし。

室内環境品質

Building Accessibility バリアフリーデザインとする。

O+Mの新たな必須項目

統合プロセス・計画・評価

出所: USGBC資料をもとにJLL作成 統合プロセス・計画・評価

Operations Assessment: Climate Action, Quality of Life and Ecological Conservation and Restoration

脱酸素、生活の質、生態系保全・回復のチェックリストを完成 させる。

不動産の脱炭素化を推進するグローバルツール

プラチナ認証取得の要件を厳格化 v4.1までは各加点項目の合計得点が80点以上でプラチナ認 証を取得することができたが、LEED v5 では、これに加えて 下表の要件も満たすことが求められている。また、LEED v5 O+Mでは、LEEDの評価項目のほか、Energy Star に関する 要件もある。

BD+C (NC)

評価項目 必要ポイント

エネルギーと大気:

Electrification 5

エネルギーと大気:

Enhanced Energy Efficiency 8

エネルギーと大気:

Renewable Energy

材料と資源:

Tier 1,2,3の組合せ 合計100%

Reduce Embodied Carbon エンボディドカーボン 20%削減

BD+C (CS) 評価項目 必要ポイント

エネルギーと大気: Electrification 4

エネルギーと大気: Enhanced Energy Efficiency 5

エネルギーと大気: Renewable Energy

Tier 1,2,3の組合せ 合計100%

材料と資源: Reduce Embodied Carbon エンボディドカーボン 20%削減

評価項目 必要ポイント

エネルギーと大気: Electrification 新規でのオンサイト 燃焼機器の設置不可

エネルギーと大気:

Enhanced Energy Efficiency 7

エネルギーと大気:

Renewable Energy

Tier 1,2,3の組合せ 合計100%

材料と資源: Reduce Embodied Carbon エンボディドカーボン 10%削減

出所: USGBC資料をもとにJLL作成

O+M

評価項目 必要ポイント

エネルギーと大気: Optimized Energy Performance Highly energy efficient エネルギーの最適化 7ポイントまたは同等

エネルギーと大気: GHG Emissions Reduction Performance

オプション1

エネルギーと大気: GHG Emissions Reduction Performance

オプション2, 3

エネルギーと大気: Decarbonization and Efficiency Plans

Low operational emissions

運用時の排出量削減 2ポイントまたは同等

Energy use emissions reduction

エネルギー使用による 排出量削減 2ポイント

Plans for further operational emissions reductions

運用時排出量削減計画 2ポイント

ID+C

不動産の脱炭素化を推進するグローバルツール

時代のニーズに応じた進化に期待 2016年11月のv4の完全移行後、LEEDに登録するプロジェ クト数は著しく減少した。これを受け、USGBCはv4完全移 行後まもなくv4.1をリリースし、特に難しいとされる項目の 難易度を下げるなどの対応に踏み切らざるを得なかった。

しかしながら、パリ協定の目標達成に向けて世界的な議論 および科学的な検証の深化が進み、各国の規制や自主的な 取り組みも進んできた。たとえば、EU taxonomyによるサ ステナビリティ規制やSFDRによる開示基準策定*5、CRREM pathwayを使用した建物の脱炭素ロードマップ策定*6など 枚挙に暇がない。v5への全体的なアップデートを待たずに、 2024年3月にv4/v4.1のEnergy Updateが行われたのは、 LEEDの先進性を守るためのUSGBCの苦肉の策であったの かもしれない。

正式な運用開始前に2回にわたり全世界から意見を募り修 正しながら進められたv5であるが、運用開始後には前バージョ ンと同様に文化的違いによる様々な課題が見えてくることが 予想される。しかしながら、古い基準を使い続けることはあ り得ず、今後も時代のニーズに合わせ継続的にアップデー トを繰り返しながら進化し、建物のサステナブル化に寄与し 続けることが期待される。

*5 詳細はJLL「 欧米の環境規制が促す日本不動産市場の変革 」。

*6 詳細はJLL「 サステナブル不動産の道:エネルギー編 」。

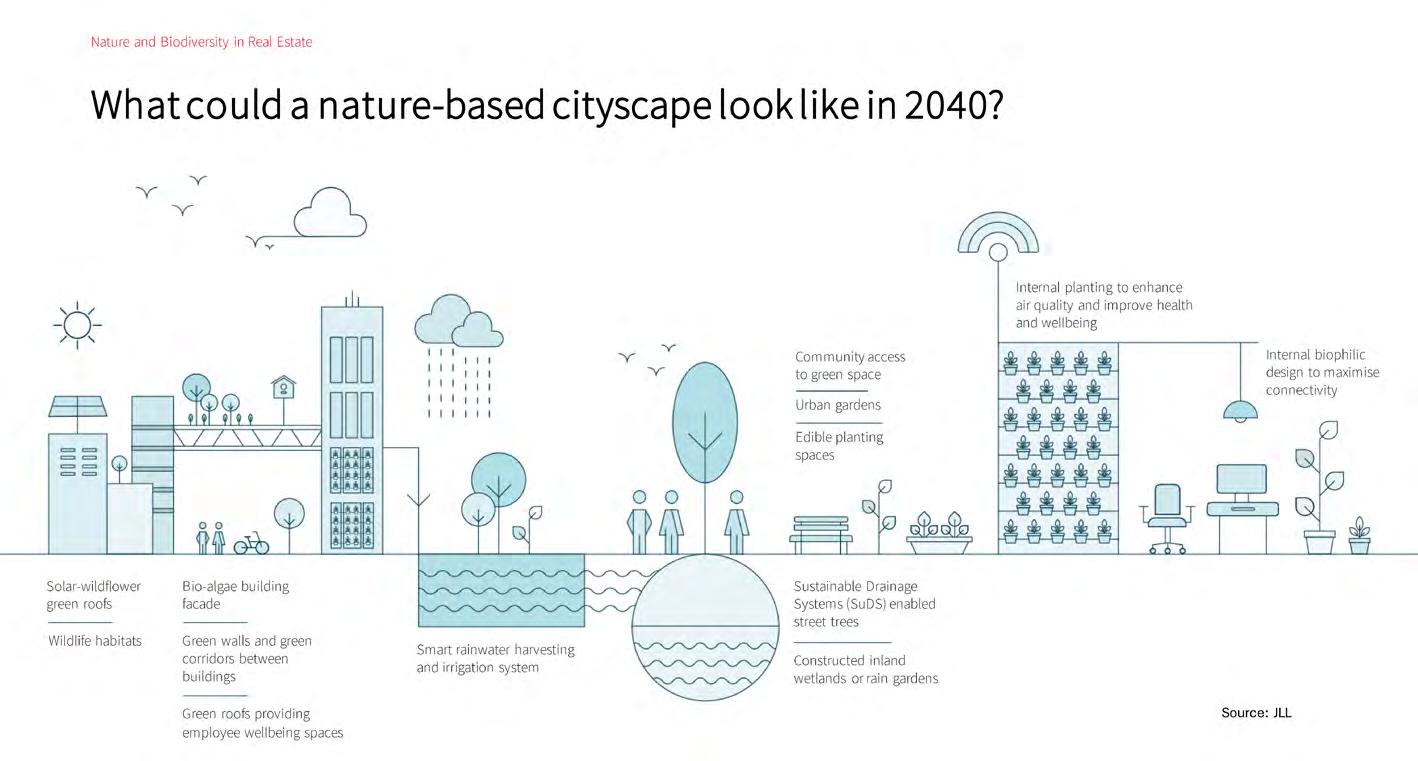

気候変動の次の課題 LEED v5のImpact Areaの1つに「生態系保全・回復」が掲 げられているが、近年は気候変動に加え、気候変動とも密 接に関連する生物多様性や自然資本に対する注目も高まり つつある。2022年の生物多様性条約締約国会議(COP15) で採択された2021年以降の生物多様性に関する世界目標で ある「昆明・モントリオール生物多様性枠組」を受けて、英 国およびフランスが自然保護資金ロードマップ発表するなど 各国で主導権を握るための動きも出てきており注視が必要だ。 自然環境と生物多様性を不動産戦略に統合することは、環 境的価値のみならず経済的・社会的な価値をも創出する。 具体的には、厳しくなる規制遵守への対応、テナントにとっ ての魅力の向上、長期的な資産価値の向上と収益率の改善、 レジリエンスの強化、地域再生の促進といった効果が望め る*7。気候変動に加えて生物多様性を含む自然資本に係る 課題にも先導的に取り組むことで、不動産賃貸市場・投資 市場における優位性が高まるものと考えられる。

*7 詳細はJLL UK「 The value of nature and biodiversity 」参照

出所: JLL UK「 The value of nature and biodiversity 」

不動産の脱炭素化を推進するグローバルツール

気候変動の 物理的リスクを 示す

レジリエンス評価

シナリオ分析に基づく気候レジリエンス

投資家等に適切な投資判断を促すために気候関連財務情報 開示を企業等へ促進することを目的としたTCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures:気候関 連財務情報開示タスクフォース)の提言*1には、企業として 開示すべき情報として「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指 標と目標」の4項目が掲げられている。このうち「戦略」に おいては「2℃以下シナリオを含む様々な気候関連シナリオ に基づく検討を踏まえ、組織の戦略のレジリエンスについて 説明する」と記載されている。つまり、気候変動という長期 的かつ不確実な課題に対する経営戦略を評価するうえでシ ナリオ分析の実施が推奨されている。

*1 TCFDの内容は基本的にISSBのサステナビリティ関連開示基準に引き継がれて いる。

不動産の脱炭素化を推進するグローバルツール

TCFDとISSBの共通点

取締役会による監視体制

ガバナンス

ISSB(IFRS S2「気候開示関連」)

ガバナンス機関の監督 経営者の役割 経営陣によるモニタリングとマネジメント

戦略 リスクと機会 気候関連のリスクと機会

ビジネス・戦略・財務計画への影響

ビジネスモデルとバリューチェーン 戦略と意思決定 財務ポジション、財務パフォーマンス、CF

シナリオに基づく戦略のレジリエンスの説明 気候レジリエンス

リスク管理 リスクを評価・識別するプロセス リスク管理 リスクを管理するプロセス

リスクを評価・識別・管理するプロセスの総合的リスク管理への統合

指標・目標 リスクと機会の評価に用いる指標 気候関連指標 スコープ1, 2, 3の排出量及び関連リスク開示

リスクと機会の管理に用いる目標と実績

気候関連目標 出所: 国土交通省「不動産分野における気候関連サステナビリティ情報開示対応のためのガイダンス(不動産分野TCFD対応ガイダンス改訂版)」をもとにJLL作成 災害リスクを確認するツール

災害リスクは今現実にある危機として取り扱う必要があり、

今や、投資前のデューディリジェンスや資産の災害対策は必 須となっている。不動産業界においても、昨今、不動産を 保有・取引するにあたり災害リスクを調査することが当然と なりつつある。しかしながら、日本では国土交通省が運営 するハザードマップをはじめ、災害リスクを確認する手段が 広く使われている一方、ハザードマップのない国も多くみら れる。また、ハザードマップを使用した場合でも、異なる性 質のリスクを定量化することは難しい。

海外のレジリエンス評価ツール このような状況下、住所を入力するだけで気候変動の物理 的リスクを評価できるサービスが開発され、世界中に不動 産を保有する投資家の間で利用されている。なかでも、ド イツのMunich RE(ミュンヘン再保険)が提供するLocation Risk Intelligenceや、米国のJupiter Intelligenceが提供する ClimateScore Globalなどが主流となっている。

両者の評価項目には若干の差異があるものの、洪水、大雨、 高潮、山火事、酷暑、干ばつ、土砂崩れ等のリスクを評価す ることができる。また、Munich REでは、RCPシナリオ*2毎に 将来のリスクの大小をVery High / High / Medium / Low / Very Lowと段階表示させることができる一方、Jupiter Intelligence では、各リスクを数値化したり経済インパクトを可視化するこ とができるようになっている。

ただし、いずれも地理的リスク(立地によるリスク)を素早 く評価することはできるものの、不動産毎の取組みによって どのぐらい減災できるかといった評価はなされない。したがっ て、これら海外のレジリエンス評価ツールを使用すると、日 本の不動産は地震や洪水のリスクが高いと判断され、災害 対策の有無にかかわらず低評価となりやすい。

*2 RCPシナリオとは、将来の温室効果ガスの大気中濃度レベルとそこに至るまでの代 表的な経路を仮定した代表濃度経路シナリオ(Representative Concentration Pathways)のこと。IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change:国連気候 変動に関する政府間パネル)第5次報告書から採用されている。たとえば、RCP2.6と いうシナリオは、2100 年頃のおおよその放射強制力(気候変動を引き起こす因子の 強度)が2.6W/m2で、21世紀末までの気温上昇を2℃未満に抑えるシナリオを示す。

不動産の脱炭素化を推進するグローバルツール

国内のレジリエンス評価ツール

そこで期待が寄せられているのが、日本の気候風土に即し、 不動産毎の災害対策も考慮した評価指標として開発中の ResReal(レジリアル)である。日本不動産研究所が認証機 関、ERS及び建設技術研究所が評価機関として運営する第 三者認証サービスで、2023年1月より水害版の認証が開始

海外ツールによるリスクの数値化

され、GRESBにおける「グリーンビル認証」項目にもリスト アップされた。2025年5月には地震版も認証開始となり、 将来的に高潮、土砂災害、猛暑、噴火に関する認証もリリー スされる予定である。いずれ全災害を網羅して一括で申請 できるようになると広く普及する可能性がありそうだ。

出所: JLL,

City climate hazard scores

Highes t Ris k

Climat e Haz ar d

不動産の脱炭素化を推進するグローバルツール

エナジー&サステナビリティサービス事業部(ESS)のサービス 専門技術スタッフ

全世界で1,000名以上のサステナビリティ 専門のスタッフが連携対応

ESG戦略策定/開示基準/

気候変動リスク

• 戦略策定(TCFD、SFDR、TNFD、SBTi、 Resiliency etc.)

• 開示報告(Energy、GRESB etc.)

• 脱炭素(CDP scores and modules etc.)

• 脱炭素・省エネ診断

• データ管理

• ベンチマーキング

• コミッショニング

• CRREM分析

• 運用管理アドバイス

サステナビリティデザイン

• LCA/エンボディドカーボン計算による アドバイス

• 設備設計コンサル

• プロジェクトマネジメント

ビル認証取得/ESG DD

• LEED、WELL、fitwel

• CASBEE、BELS 脱炭素診断

■ オフィス ■ ホテル ■ 店舗 ■ 工場 ■ 住宅 ■ 公共施設 ■ 研究所 ■ 物流施設 脱炭素・ 省エネ診断

120件以上の診断を実施

データ管理

■ 事業会社 ■ 上場REIT ■ 私募ファンド

国内省エネ法やGRESBに必要な データ管理支援を1,000件以上実施

JLLは不動産に関する多種多様なサステナビリティサービス・ソリューションを提供しています。

お客様に最適な不動産サステナビリティ戦略の構築・実現を支援します。

お問い合わせ先

松本 仁

エナジー & サステナビリティ サービス事業部長 jin.matsumoto@jll.com

⾚城 威志

リサーチ事業部長 takeshi.akagi@jll.com

渡部 まき

エナジー & サステナビリティ サービス事業部ディレクター maki.watanabe@jll.com

剣持 智美 リサーチ事業部 シニアマネージャー tomomi.kemmochi@jll.com

山本 武史

エナジー & サステナビリティ サービス事業部シニアマネージャー takeshi.yamamoto@jll.com

東京本社

〒102-0094

東京都千代田区紀尾井町1-3

東京ガーデンテラス紀尾井町

紀尾井タワー 03 4361 1800

JLLについて 関西支社 〒541-0041

大阪府大阪市中央区北浜 3-5-29

日本生命淀屋橋ビル 06 7662 8400

JLL(ニューヨーク証券取引所:JLL)は、不動産に関わるすべてのサービ スをグローバルに提供する総合不動産サービス会社です。オフィス、リテー ル、インダストリアル、ホテル、レジデンシャルなど様々な不動産の賃貸借、 売買、投資、建設、管理などのサービスを提供しています。フォーチュン 500®に選出されているJLLは、世界80ヵ国で展開、従業員約112,000名 を擁し、2024年の売上高は234億米ドルです。企業目標(Purpose) 「Shape the future of real estate for a better world(不動産の未来を拓 き、より良い世界へ)」のもと、お客様、従業員、地域社会、そして世界を 「明るい未来へ」導くことがJLLの使命です。JLLは、ジョーンズ ラング ラ サール インコーポレイテッドの企業呼称及び登録商標です。jll.com

福岡支社 〒810-0041

福岡県福岡市中央区大名 2-6-50

福岡大名ガーデンシティ 092 233 6801

JLLリサーチについて

名古屋オフィス 〒450-6321

愛知県名古屋市中村区名駅 1-1-1

JPタワー名古屋21階 052 856 3357

JLLリサーチは、世界のあらゆる市場、あらゆるセクターにおける最新の 不動産動向並びに将来予測を提供します。全世界550名超のリサーチエ キスパートが、60ヵ国を超える国々の経済及び不動産のトレンドを日々 調査・分析し、世界のリアルタイム情報と革新的考察を発信しています。 グローバル、リージョン、そしてローカルの不動産市場におけるエキスパー トが集結する精鋭リサーチチームは、今日の課題、さらに将来の好機を も特定し、競争上の優位性、成功のための戦略、不動産に関する最適な 意思決定へとお客様を導きます。

JLLリサーチは、適正な市場メカニズムが機能する公正・透明な不動産 市場の形成に寄与することを使命とし、より良い社会の実現に貢献します。

This report has been prepared solely for information purposes and does not necessarily purport to be a complete analysis of the topics discussed, which are inherently unpredictable. It has been based on sources we believe to be reliable, but we have not independently verified those sources and we do not guarantee that the information in the report is accurate or complete. Any views expressed in the report reflect our judgment at this date and are subject to change without notice. Statements that are forward-looking involve known and unknown risks and uncertainties that may cause future realities to be materially different from those implied by such forward-looking statements. Advice we give to clients in particular situations may differ from the views expressed in this report. No investment or other business decisions should be made based solely on the views expressed in this report.

Copyright © Jones Lang Lasalle IP, Inc. 2025