遺産の寄付をお考えのみなさまへ

遺贈・相続財産からの寄付に関する

お手続きのご案内

遺贈(ご自身の遺産の寄付をお考えの方へ)→P2

遺贈とは、遺言によってご自身の財産の一部またはすべてを譲り渡すことを言います。相続は相続人のみ が対象ですが、遺贈は相続人以外の特定の人や団体にも財産を譲ることができます。遺贈は「遺言書」を 残すことによって可能となります。国連UNHCR協会に遺贈いただいた財産には、相続税がかかりません。

相続財産からの寄付 (故人より相続された財産の寄付をお考えの方へ)→P13

相続人が故人から受け継がれた財産から寄付をすることです。現預金などの金銭で相続されたご資産か ら、相続税の申告期限内に国連UNHCR協会へ寄付を行うと、その分は相続税の対象とならず、さらに相 続人は所得税等の寄附金控除が受けられます。

※この資料は2022年10月時点の情報をもとに制作されています。法改正等によりこの資料とは異なる施行状況になっている場合 がありますので、ご留意ください。

遺贈寄付(遺言によるご自身の遺産からの寄付)

遺言によりできること

遺言書を作成することで、ご自身の財産をどう遺すかをご自身の意思で決めることができます。遺言書は 民法が定める法定相続の規定よりも優先されます。法的に有効な遺言書を作成されることで、エンディン グノートや遺書とは異なり、確実にご意思を実現できます。また、遺言書は何度でも書き換えができ、撤回 も可能です。

法定相続人がいない場合、遺産は国庫に入ります。

「遺言書」は人生の最後の意思を実現するためのもの。円満で円滑な相続のため、自分の大切な財産を遺 す方法は自分で決めたい、遠方に住む家族に負担にならないよう専門家に執行を依頼しておきたい、など、 特別な人だけが書くものではなくなりつつあります。

• 法定相続分によらずに、自分の意志で財産を配分したい

• 相続人全員での遺産分割協議や手続きに障害が起きるのを避けたい

• 孫や嫁、内縁のパートナー、生前にお世話になった人や公益団体等の相続人以外に財産を配分したい

• 夫婦間に子どもがおらず、配偶者に全財産を遺したい(自身に兄弟姉妹がいる場合)

• 相続人がおらず、財産が国庫に帰属するよりは財産を社会のために役立てたい

遺贈寄付の簡単な流れ

■ご生前

1.遺贈のご検討

ご自身の財産から、何をどなたに遺されたいか決めます。遺贈寄付をご検討いただく中で、ご相談や質問 がございましたら国連UNHCR協会までお問い合わせください。

2.遺言執行者を決めて、遺言書を作成

法的に有効な遺言書をお作りになることが大切です(P4~7参照)。また、遺言書に従って遺言を実行して くれる遺言執行者をご指定ください(P8参照)。

3.遺言書の保管

公正証書遺言は公証役場で保管されます(P5参照)。自筆証書遺言の法務局保管制度をご利用の場合は (P6参照)、法務局で保管されますので、ご自宅で保管するより安心です。

■ご逝去後

4.遺言執行者へご逝去のお知らせ

遺言執行者へご逝去のお知らせが行くことで、遺言執行が開始されます。ご家族や信頼できる方に遺言執 行者への連絡をあらかじめ依頼されることをお勧めします。

法務局の自筆証書遺言保管制度の「死亡時通知」を希望した場合、法務局から通知が行く仕組みもあり ます(P6参照)。

5.遺言書の開示・執行

遺言執行者が遺言書に基づき手続きを行います。

6.財産の引き渡し・領収証のお届け

遺言書に基づき、ご寄付いただく財産を謹んでお受けいたします。領収証を遺言執行者へお渡しいたします。

遺言書の種類と特徴

遺言書には主に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」との2つがあり、それぞれ特徴があります。また、自筆 証書遺言は、2020年より法務局での保管制度が始まりました。

公正証書遺言自筆証書遺言(法務局保管制度)自筆証書遺言

概要

費用

作成様式

形式や内容の不備

出向けない場合

安全性(紛失・偽造)

遺言書の検認

公証役場で、証人2名の立ち 合いのもと、公証人が作成し ます。

財産の額、相続人等の数な どによって手数料が変わりま す。数万円~数十万円が一 般的です。

遺言者の口述で公証人が作 成します。

公証人が作成するので、ほぼ 法的な不備はないと言われ ています。

本人が病気などの事情で公 証役場に出向けない場合 は、有償ですが公証人が出 張してくれます。

公証役場で保管するので安 全です。

不要です。

相続開始時の通知

ありません。

遺言書を自筆で作成し、法務 局での保管を申請します。

手数料は3900円です。

作成様式が決められていま す。また遺言書本文は自筆で 書かなければなりません

書式や形式の確認は法務局 が行います。しかし、遺言書 の内容については、不備が ないかご自身で確実にする 必要があります。

必ず本人が法務局に出向く 必要があります。

法務局で保管するので安全 です。

不要です。

ご逝去後、相続人等の誰かが 遺言書を閲覧した場合は、そ の他のすべての相続人・関係 者に対して通知が行われます。 また、遺言者が希望すると、あ らかじめ指定しておいた人(3 名まで指定可)に、法務局より ご逝去時に遺言書保管の通知 がされます。

ご自身で遺言書を作成し、保 管します。 かかりません。

遺言者が遺言書本文を自筆 で書き、日付と署名、押印をし ます。財産目録については自 筆でなくてもよくなりました。

形式・内容に不備がないか、 ご自身で確実にする必要が あります。 どこかに出向く必要はありま せん。

自宅などで保管することに より、紛失や盗難、偽造の心 配があります。

ご逝去後、家庭裁判所での 遺言書の検認が必要です。 ありません。

■公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者が遺言の内容を話して伝え、それに基づいて法律の専門家である公証人が作成し ます。そのため、形式で不備になることなく、遺言を確実にすることができます。また、遺言書の原本は公 証役場で厳重に保管されるため、遺言書の破棄・改ざん・隠匿・紛失の心配がありません。

遺言者が公証役場に出向けない場合は、公証人が出張することも出来ます(手数料や日当が発生します)。 【公正証書遺言の作成の流れ】

1. 遺言者又はその代理人が、予約の上必要な書類を持って公証役場で事前打ち合わせ。

2. 遺言者の意思と遺言の内容を確認の上、公証人が公正証書遺言の原案を作成。

3. 公証人から遺言者に、公正証書遺言の原案を送付(ファックス・メール・郵送)。

4. 遺言者が公正証書遺言の原案を確認、検討。

5. 公正証書遺言を完成させる日時の調整、決定。

6. 公正証書遺言の作成日

a. 公証人が証人2名の前で、遺言者の本人確認。

b. 遺言者が遺言の趣旨について話し、公証人が公正証書遺言の原案を読み上げ、遺言者がその内容 に間違いがないことを確認。

c. 公正証書遺言の原本に遺言者と証人2名、公証人が署名捺印し、公正証書遺言が完成。

7. 公正証書遺言の正本と謄本にそれぞれ契印し、遺言者に交付。

公正証書遺言の証人について

公正証書遺言を作成する際には、証人2名の立ち合いが必要です。身近な方を指名することもできますが、

相続人や受遺者、未成年者は証人にはなれないなどの条件があります。遺言執行者に依頼される方も多く いらっしゃるほか、お心当たりのない場合は公証役場から有償で紹介を受けることもできます。

■ 自筆証書遺言

ご自身で遺言書を作成(自筆証書遺言)しても遺贈いただくことができます。しかし、遺言書の紛失、隠匿、 法的な不備が生じる等の可能性が高いと言われており、家庭裁判所での遺言書の検認(相続人等の立会の もと遺言の効力を確認すること)手続も必要となります。

法務局における自筆証書遺言書の保管制度

一方、2020年にはじまった法務局での「自筆証書遺言保管制度」を活用すると、法務局が遺言書を安全に 保管し、検認も不要となります。

法務局では遺言の内容についての審査はしないため(書式や形式の確認はします)、ご意思の確実な実現 のためにも、有効な遺言書を作成するために内容を事前に専門家に確認してもらうことをお勧めします。

法務局の保管制度の詳しい案内(ガイドブック)や申請書は、法務省のウェブサイトからダウンロード、また

は法務局窓口にも備え付けられています。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

【法務局での自筆証書遺言保管申請の流れ】

1. 自筆で遺言書を作成。

2. 保管の申請をする法務局(遺言書保管所)を決定。

※遺言者の住所地・本籍地または遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保 管所に申請ができます。

※遺言書保管所としての法務局は、全国に312か所あります。

3. 申請書を作成。

4. 保管申請手続きの予約。

※法務局手続案内予約サービスの専用HP・電話・法務局窓口で予約ができます。

5. 予約日に遺言者本人が法務局へ出向き、保管の申請をする(遺言書・保管申請書・住民票の写し等の 添付書類・顔写真付きの身分証明書・手数料を持参)。

6. 手続終了後、保管証を受け取る。

■申請時に「死亡時通知」をご希望されると、ご逝去後、遺言者があらかじめ指定した1名に、遺言書が保 管されていることを法務局が通知します。

遺言書のサンプル

遺言者○○○○は、次の通り遺言する。

遺言書

自筆証書遺言はすべて手書きで 作成します。一番上に「遺言書」 と記載してください。

第一条 遺言者は、遺言者の所有する次の財産について、遺言執行者により全てを換価し、その換価 金の中から諸経費、遺言者の債務・負担を支払い、遺言執行の費用および報酬を控除した残金の中 から、下記のとおり相続させ又は遺贈する。

〔財産〕

① 預貯金

② 有価証券

③ 不動産

記

○○銀行○○支店に預託した預金全部

○○証券○○支店に預託した上場株式等金融資産全部

(登記簿謄本通りに記載します)

④ 上記以外のその他一切の財産

〔相続人および受遺者〕

~略~

財産目録は別紙として添付する ことも出来ます。その場合は自 筆でなく、パソコンで作成した り、通帳のコピーや登記簿謄本 の写しでも良いとされています。

(1) 受遺者 特定非営利活動法人国連UNHCR協会(所在地:東京都港区南青山六丁目 10番11号)

上記換価金残金のうち、金○○○万円

(2) 相続人 ○○○○(昭和○○年○月○日生、遺言者の長男) (1)に遺贈した換価金の残余全部

第二条 遺言者は、この遺言の執行者として、次の者を指定する。

○○○○ (昭和○○年○月○日生、弁護士) 住所:東京都○○区○○ ○丁目○番○号

令和○○年○月○日

住所 東京都○○区○○ 〇丁目○番○号 遺言者 ○○○○ 印

必ず年月日が特定できる具体的 な日付(西暦でも可)および氏 名を記載し、押印してください。

留意点

■遺贈先の記載について

UNHCRへの遺贈をお決めいただいた場合は、遺贈先の受遺者として、「特定非営利活動法人国連 UNHCR協会」とお書きください。国連UNHCR協会は、UNHCR(国連難民高等弁務官事務所:本部スイ ス・ジュネーブ)の日本における公式支援窓口です。これにより、財産の受け渡しや領収証の発行など、国 内にて日本語で円滑に進めることができます。

■遺言執行者について

「遺言執行者」とは遺言書の内容を実現する方のことで、遺言書の中で指定することができます。遺言執行 者が指定されると、相続人・受遺者全員の署名捺印がなくとも、遺言執行者のみで相続登記や預金口座の 解約等が円滑に行えます。

身近な方を指名することも可能ですが、遺言の執行には専門的な手続きが含まれることが多いため、弁護 士や司法書士などの士業、金融機関への依頼をお勧めします。

■法定相続人の範囲について

配偶者は常に法定相続人になります。

第1順位 子ども(直系卑属):孫、ひ孫といったように何代でも代襲相続されます

第2順位 親(直系尊属):両親とも亡くなり祖父母が健在なら、祖父母が相続人となります

第3順位 兄弟姉妹:甥・姪の代まで代襲相続されます(一代限り)

■遺留分について

法定相続人に最低限保障される遺産取得分です。遺言書があって、遺留分より少ない割合しか財産を得ら れない場合は、その相続人は主張すれば遺留分の範囲で財産を得る権利があります。

配偶者、子どもや孫など(直系卑属)、親や祖父母など(直系尊属)に認められており、兄弟姉妹や甥姪には、

遺留分はありません。遺留分の合計は資産の2分の1まで、ただし相続人が親など直系尊属のみの場合は、 資産の3分の1までです。

■不動産や有価証券の遺贈について

不動産や有価証券等の現物の財産は、原則として遺言執行者に現金化していただいたうえでの寄付をお願 いしています。しかし、ご事情があり現金化が難しい場合は、状況によってはそのままの形でお受けできる

場合がございますので、遺言書の作成前にご相談ください。なお、権利関係が複雑なもの、山林や別荘地・ 未上場株式等、換価の難しいものはお受け出来かねますので、予めご了承ください。

遺言・相続などのためのご相談窓口

国連UNHCR協会 遺贈ご相談窓口(平日10時~19時) TEL:0120-972-189

ウェブサイト:https://www.japanforunhcr.org/

遺贈・相続財産からの寄付に関するご相談を随時承っています。また、専門家にお心当たりのない方には、 お近くの弁護士会、税理士会をはじめとする士業の先生方をご案内しています。国連UNHCR協会は、

第一東京弁護士会や三井住友信託銀行・三菱UFJ信託銀行・りそな銀行 等の主要信託銀行とも提携して おり、ご紹介も可能です。

弁護士に相談する

日本弁護士連合会: TEL 0570-783-110 https://www.nichibenren.or.jp/index.html

第一東京弁護士会 遺言センター: TEL 03-3595-1154 https://www.ichiben.or.jp/

公証人に相談する

日本公証人連合会: TEL 03-3502-8050 https://www.koshonin.gr.jp/

司法書士に相談する

日本司法書士会連合会 相続登記相談センター: TEL 0120-13-7832 https://www.shiho-shoshi.or.jp/

行政書士に相談する

日本行政書士会連合会: TEL 03-6435-7330 https://www.gyosei.or.jp/information/

税理士に相談する

日本税理士会連合会: TEL 03-5435-0931 https://www.nichizeiren.or.jp/

法務局の自筆証書遺言書保管制度について問い合わせる

法務省: TEL 03-3580-4111 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

その他の終活サービスに関する情報

遺言書の作成以外に、おひとりさまに限らず、ご夫婦のみ、身近に頼れる家族や親族がいない等の理由で、

亡くなった後の葬儀や家財の処分、行政への届け出などの「死後事務」等についても検討される方が増え ているようです。一般的には主に下記のような支援サービス・制度があります。

•見守りサービス・安否確認:定期的な見守り・安否確認。急な体調変化等の際の緊急支援。

•入院・入所支援:入院や施設入所の手続き、入院時の身元保証など。

•成年後見制度:

認知症等によりひとりで決めることに不安や心配のある人がいろいろな契約や手続をす る際に、後見人が代わりに行う制度です。判断力が衰えてその人が亡くなるまでのサポートで、亡くなっ た時点で契約は終了します。

•死後事務:亡くなった後の葬儀や行政への届け出、家財の処分などを扱います。

◦葬儀・納骨の実施:死亡診断書の受取・葬儀社や親族・知人等への連絡・搬送・火葬・納骨など

◦諸手続きの実施:

未払いの入院費・施設利用料等の支払い、役所や年金事務所等への届け出、水道 ガス電気等の解約手続きなど

◦ 残存家財の片付け:家財道具等の遺品の整理・処分、賃貸物件の原状回復や明け渡しなど

遺言書で遺言執行者に指定している弁護士や行政書士等の専門家にこれらの支援や死後事務等も依頼す る方が多いようです。また、一部の社会福祉協議会、公益法人や民間企業もサービスを提供しています。ご

自身の状況やニーズにあわせて、どのような支援・サービスをご希望されるか、ご検討・ご相談されること をお勧めします。

なお、死後事務の委任は契約であるため、本人に明確な契約能力が必要といった条件等があります。

士業・金融機関の方へ

お客様が国連UNHCR協会への遺贈にご関心をお寄せくださり、皆様に遺言書作成のお手伝いをいただく 場合、以下の点にご配慮いただければ幸いです。

■登記簿上の名称および住所

名称:特定非営利活動法人国連 UNHCR 協会

住所:東京都港区南青山六丁目10番11 号

■税制上の優遇措置等について

国連UNHCR協会への遺贈には相続税が課税されません。

■遺留分についての配慮

相続人に遺留分権利者がおられる場合には、遺言執行時・執行後のトラブルを避けるためにも、事前のご 説明や遺留分への配慮、付言へのお気持ちの記載など、遺言者に適切なご助言をお願いいたします。

■遺言執行者の選任と権限について

遺言執行を滞りなく進めるために、遺言書の中で遺言執行者を指定なさることをお勧めしています。また、

遺言者が貸金庫の契約をお持ちの場合、遺言書の中で、貸金庫の開扉を遺言執行者の権限にお含めいた だくと、より迅速なお手続きが可能です。

■現物財産の取り扱い

不動産や預金・有価証券等の現物の財産は、原則として遺言執行者に換価いただき、税・諸費用を差し引 いた上での寄付をお願いしています。しかし、ご事情があり換価が難しい場合は、遺言者のご意思に添える よう、状況に応じなるべく柔軟な対応を検討いたしますので、事前にご相談ください。

なお、権利関係が複雑なもの、山林や別荘地・未上場株式等、換価の難しいものはお受け出来かねますの で、予めご了承ください。

国連UNHCR協会における特定遺贈と包括遺贈、みなし譲渡税について

当協会への遺贈は原則として特定遺贈の形での寄付をお願いしています。しかし、相続人不存在など特段 のご事情がある場合は、遺贈の内容等を事前に伺ったうえで、包括遺贈での寄付も前向きに検討いたしま すので、事前にご相談ください。

なお、不動産や有価証券等の現物を遺贈いただいた場合には、みなし譲渡税が発生する場合がございま す。そして、その課税先は、特定遺贈の場合、原則として現物財産の受遺者ではなく、相続人となることに ご留意ください。

包括遺贈の場合は、受遺者がみなし譲渡税の納税義務も引き継ぎます。包括遺贈にて現物のままの寄付を

ご検討いただく場合は、ご遺産をより難民援助に活用できるよう、現物の取得価格がわかるものをご準備 の上、当協会までご相談くださいますようお願いいたします。

※特定遺贈:遺贈する財産を金額や項目など、具体的に指定する方法です。

例:A銀行B支店の普通預金口座/現金300万円 等

※包括遺贈:

財産の全部/半分といったように、割合で指定する方法で、負債なども引き継がれます。

「付言事項」について

付言事項に法的拘束力はございませんが、遺言者のご意思に沿うためにも、家族や受遺者へ伝えたいお気 持ち、遺贈を決められた経緯等を記載されることをお勧めします。

遺贈についてのご相談・お問い合わせ

遺言者のご意思に添えるよう、金融機関・士業の先生方からのお問合せを適宜お受けし、可能な限り柔軟 な対応ができるよう体制を整えています。また、遺言執行時に遺贈の放棄をせざるを得ない状況を避ける ためにも、ご不明な点は遺言書作成前にお問い合わせくださいますようお願いいたします。

相続財産からの寄付(故人より相続された財産の寄付)

故人から相続された財産の一部を寄付いただく方法です。故人から引き継がれた思いを大切にお預かり し、難民支援へ役立たせていただきます。

預貯金など金銭で相続された財産から、相続税の申告期限内に国連UNHCR協会にご寄付いただいた場 合、その財産には相続税がかかりません。さらに、確定申告をすることにより、所得税等の寄附金控除も受 けられます。

相続手続・相続財産からの寄付の大まかな流れ

7日以内

3ヶ月以内

遺言書の有無の調査・検認手続き、相続人・相続財産の調査・確定、相続放棄・限定承 認の手続き 被相続人の死亡(相続開始)・死亡届の提出

故人の所得税の準確定申告・納付・還付 (準確定申告が不要な方もいます。申告先・お問い合わせは故人の住所地の管轄税 務署へ)

遺産分割協議・不動産の所有権移転登記や預貯金等の名義変更等の相続手続

相続財産からのご寄付の実施 (領収証と相続税申告用の証明書をそれぞれお届けします) お届けした証明書を添付のうえ相続税の申告・納付

• 相続財産からの寄付だとお知らせくだされば、相続税の申告書添付用の証明書と、所得税等の確定申告で寄附金控除にお使いい ただける領収証をお送りいたします。

• 相続税の申告手続を税理士に相談されている方は、「国連UNHCR協会への相続財産の寄付は、相続税租税特別措置法第 70 条 第 10 項の適用となる」とご案内ください。

• 申告期限が迫っていてお急ぎの場合は、迅速に対応させていただきますので、電話またはウェブサイトから直接ご連絡ください。 詳しい手続きをご案内いたします。

• 感謝状をご希望の場合、ご名義を故人様のお名前/故人様と相続人様のご連名で、といったご要望にも対応いたします。

相続財産寄付の非課税制度・所得税等の寄附金控除について

国連UNHCR協会へご寄付いただく相続財産には、相続税がかかりません。さらに、所得税等の寄附金控 除も受けられます。

当協会に相続財産からご寄付いただいた場合

相続税の申告期限内に認定NPO法人等へご寄付 いただいた相続財産は、相続税がかかりません。

相続財産寄付の非課税制度について

【相続税の計算式・試算例】

課税対象の 相続財産金額

5,000万円 (遺産総額)

基礎控除額

所得税・個人住民税

相続人が確定申告をすることにより、所得税の寄附 金控除も受けられます。

※住民税は東京都にお住まいの方(都民税)・東京 都港区にお住まいの方(区民税)が対象です。

1,000万円

(相続財産寄付分)

4,200万円 B 4,000万円 A (3,000万円+600万円 × ) =

2人

(法定相続人の数)

所得税等の寄附金控除について

●寄附金控除を受けるためには、確定申告が必要です。

この事例では課税対象の 相続財産金額が基礎控除未満 なので相続税負担は無し

A <

●東京都にお住まいの方は都民税、港区にお住まいの方はさらに区民税の控除が受けられます。

※相続税は基礎控除額(3000万円+600万円X法定相続人の数)を超える場合に課税されます。相続税申 告のお手続きには時間と労力がかかると言われている一方、生命保険金の非課税枠、配偶者控除や小規模 宅地等の特例といった控除や特例の適用もありますので、早めに税務署や税理士にご確認・ご相談するこ とをお勧めします。

難民のいるところ、必ずUNHCRあり。

UNHCRは、難民を救う国連機関です。

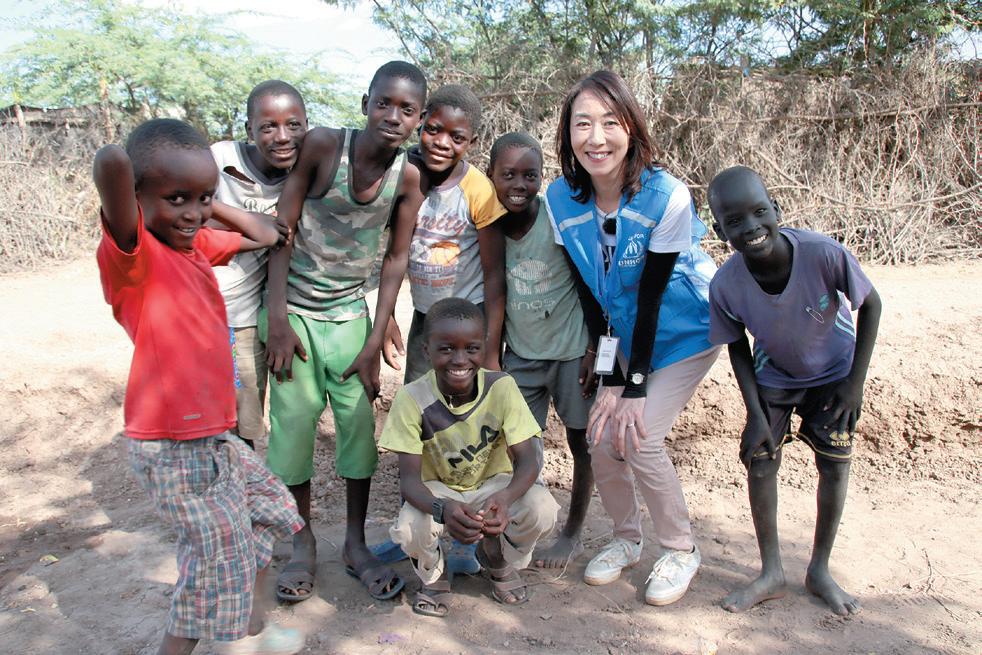

UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)は、1950年に設立され、1954年と1981 年にノーベル平和賞を受賞した国連の難民支援機関です。紛争や迫害により故郷 を追われた難民・国内避難民を国際的に保護・支援し、難民問題の解決に対して 働きかけています。緒方貞子さんが第8代国連難民高等弁務官を務められました。

© UNHCR/S.Mantoo

文化、宗教、信念が異なろうと、大切なのは苦しむ人々の命を救うこと。

自分の国だけの平和はありえない。世界はつながっているのだから。

第8代国連難民高等弁務官(1991~2000年)緒方貞子さん

ぜひ、遺贈ご相談窓口まで、お気軽にご相談ください

無料

0120 - 97 2 - 18 9

または 03-4366-7373 [平日10時~19時]

〒107-0062

https://www.japanforunhcr.org/