14 minute read

Dr. José Samuel Rodrigo Garrón Claure

LAS “GUERRAS COLONIALES” EN POTOSÍ, BOLIVIA

Parecería que América del Sur no habría sido parte de la edad media en el mundo, que habría saltado de la era primitiva a la edad moderna, con aquel descubrimiento de las Antillas mayores del Caribe, en los conocidos viajes de exploraciones realizados entre 1492 y 1502 por don Cristóbal Colón Fontanarosa, navegante, ex comerciante de

Advertisement

Dr. J.M Rodrigo Garrón Claure Académico de Número de la ABHM telas quien, en honor a la verdad, fue un italiano nacido en Génova que prestó un servicio al Reino de Castilla en España como a sus majestades católicas. Mientras la edad media dentro de América del Sur llegaría con los siguientes años, iberos de España que salían de esa amplia etapa de la historia, la más larga de ellas: Se hubo trasladado después de medio siglo a Potosí, el ancestral “Potojhsi” del “Sumaj Orkho” que hoy es parte de la República de Bolivia. Montaña conocida como “Cerro Rico” del mundo y cuya forma cónica se elevó desde las costas hasta los 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, guardando un tesoro universal custodiado según la leyenda por los “Cíclopes” parecidos a los de la mitología griega, más tarde por los Incas para otros amos y señores venidos de otras latitudes. Esa formación geológica daría al mundo la más rica plata (argentum) y el advenimiento del liberalismo económico, con toda la secuela de problemas como la

guerra colonial por el control de la Villa Imperial de Potosí entre españoles, criollos, mestizos y personas de otras nacionalidades. En aquellos años comprendidos entre 1500 y 1550, las exploraciones se fueron dando por el norte hacia México, Cortez, a Centroamérica Núñez de Balboa, al sur Pizarro, y más al extremo sur Magallanes. Tras el descubrimiento del océano Pacífico en ese corto caminar del territorio panameño, pasarían pocos años más para que en 1535 desde ese itsmo de Panamá, se precipitara una exploración al sur, luego de pasar el golfo de Darien y alcanzar la isla de la Tortuga, lugar en el que divisaron en parte de la costa sur americana, fogatas que hacían presumir las noticias de la existencia de ese “El Dorado”, la ciudad de oro y plata. Motivando las noticias en el sacerdote Hernando De Luque, en el capitán Diego de Almagro y en el marqués Francisco Pizarro, la conformación de una empresa, un emprendimiento llamado “exploración de la Cordillera de los Andes”, cuyos fondos fueron autorizados desde la Corona de Castilla, por la reina Juana y su esposo Felipe de Burgos. Después del paso que dieron aquellos “trece de la fama” y el incendio de las naves, no hubo más alternativa que seguir el curso de los caminos del Inca, encontrando un panorama desolador, mientras esperaban el refuerzo de don Diego de Almagro quien retornó a Panamá en busca de más recursos. La guerra fratricida entre los herederos del incanato, Huascar y Atahuallpa; se extendía desde las cercanías de Colombia hasta el Tucumán (tucuyman) en el norte de la actual Argentina, hasta el desierto de Atacama llegando al río Paposo en lo que hoy es Chile. Desde las cimas andinas y elevadas punas hasta ir tocando siempre las olas del mar en las playas y los riscos.

La vanguardia no trató de separarse de la costa, el mar era necesario para cualquier circunstancia adversa, nueva, difícil y con posibles enemigos. Las exploraciones después del encuentro de Cajamarca en Ecuador, lugar en el que cayó el Inca Atahuallpa, después de su ajusticiamiento por el asesinato de su hermano Huáscar, siguió la exploración hasta el Cuzco en el territorio del Bajo Perú, los años hubieron transcurrido en forma implacable. La penetración hacia el oriente obligó desviar a Diego de Almagro buscar riquezas y otros derroteros, que lo llevaron hasta el norte argentino, se permitió cruzar la cordillera y precipitarse hacia la costa donde fueron auxiliados por los navegantes españoles y las carabelas que surcaban esos mares pegados a las costas, el retorno a Cuzco fue difícil y se produjo la primera división española por causa de la riqueza, por una parte, almagristas y por otra parte pizarristas. La guerra colonial había comenzado, como una exportación terrible de Europa al Abya Yala, nuestra América continental del sur. Ambos grupos buscaban oro y plata, poder y dominio, títulos y propiedades, honores y vanidades, frente a la inerte mirada de los nativos y lugareños quienes no tenían el privilegio de la ambición, peor de la vanidad. De esa manera, se produjeron cada vez mayores comisiones encabezadas por otros capitanes españoles, hacia el interior del continente. El blanco fueron los territorios de la actual República de Bolivia, por el occidente ingresaron almagristas y luego pizarristas. Por el oriente subieron el río Paraguay desde el delta del río de la Plata y el río Paraná, los capitanes Irala, Ayolas y los sacerdotes jesuitas. Todos buscando al “Gran Paititi”, la ciudad de oro, llegando a lo que es actualmente la población portuaria fluvial de Puerto Suarez que es parte del territorio de Bolivia.

La Edad Media había llegado a los territorios del Alto Perú y sus estribaciones cordilleranas, por el oriente las misiones de los jesuitas, el barroco musical entre el río Pilcomayo hasta el río Grande o Guapay, la fe católica entregada a los misioneros en procura de la evangelización de los pueblos en las zonas guaraníes, Kuruyuquis, Tapietes Samucos, Chimanes y otros que aún se encontraban en estado tribal en sus “tentas”. Por el occidente las misiones de los dominicos, la construcción de iglesias como símbolo de su paso por las frías y áridas tierras altiplánicas el lago sagrado, los capitanes que no dejaban de lado al sacerdote católico pasando por quechuas, aymaras, urus, llipis, tarabucos y otros que vivían agrupados en sus “markas” y “ayllus” primitivos. Don Diego de Almagro en su penetración hacia “Tucumán” en el altiplano boliviano, fundó la primera población llamada Paria. Así, en Cuzco y luego en Lima, se formaron las comisiones encabezadas por el capitán Francisco y Gonzalo Pizarro, hermanos, quienes designaron a don Alonso de Mendoza para que llegaran a “Chuquiago Marka” que hoy es la ciudad “maravilla, Nuestra Señora de La Paz, o simplemente La Paz, luego de fundarla en la localidad de Laja. Se orientaron a el valle bajando por el río “Choqueyapu” para encontrarse con el cacique Quirquincha que tenía un tambo de dos pisos, el encuentro fue amistoso en ese lugar llamado “Churu bamba” y nuevamente fue fundada la ciudad de La Paz. Esa bajada significó también la búsqueda de oro en el lecho del río para los exploradores españoles. Los resentimientos por la división de las riquezas encontradas en la exploración inicial de “Cajamarka” entre almagristas y pizarristas desembocaron en una guerra a muerte cuyo primer enfrentamiento se dio en la

localidad de “Huarina” en las cercanías de La Paz y el lago “Titicaca”. La otra localidad importante fue la ribereña del lago, llamada “Puno” que se encuentra actualmente en territorio de la República de Perú. Tras la pacificación, se ordenó en la Corona de España entregar un escudo imperial contorneado con el lema “Los discordes en concordia en paz y amor se juntaron y pueblo de paz fundaron para perpetua memoria” Las hostilidades fueron de gran importancia, al extremo que la Corona Española desde la península mando tras esas “columnas de Hércules” al más allá o el “plus ultra”, del océano Atlántico un nuevo virrey; La Gasca, para pacificar el Alto Perú entre almagristas y pizarristas herederos de los exploradores, surgiendo grupos como los “encomenderos” y los “adelantados” quienes con grandes extensiones de tierras que incluían a los nativos asumieron las posesiones con títulos reconocidos “Realmente”. De donde los títulos de propiedad hasta hoy se tramitan como “Derechos Reales” y al documento se lo sigue llamando “Folio Real”. Los nativos contemplaban sin darse cuenta que los jinetes en corceles, con corazas relucientes y cascos con yelmos rematados con finos plumajes, capa y espada con Bandera de Castilla y de León, corrían al galope en sus nobles traídos desde Europa por aquellos caminos de Incas y pueblos predecesores hasta llegar a Charcas. Charcas fue la localidad de un pueblo nativo que acogió con su buen clima a las huestes hispanas como de otras nacionalidades peninsulares. En ese valle, se instaló posteriormente el obispado y el príncipe. Mas tarde la universidad, con la Audiencia cuya jurisdicción era muy extensa llegaba a la frontera de la Capitanía de Chile, la Capitanía de la Asunción,

dependiendo de la Audiencia de Lima sometidas al virrey de aquella ciudad virreinal. El Alto Perú que hoy es Bolivia se componía de la Intendencia de La Paz, la Intendencia de Cochabamba, la Intendencia de Charcas y la Intendencia de Potosí, además comprendía las gobernaciones de Chiquitos y de Moxos. La nueva Castilla y la nueva Toledo se empezaron a organizar cada año mejor y mejor. Se comenzó a instalar un aparato burocrático y surgió el uso del “papel sellado”. El año de 1545, una década más tarde a la llegada del capitán Francisco Pizarro que como dijimos fue marqués y primer virrey del Perú, se produciría el acontecimiento más notable desde que Cristóbal Colón llegó al Caribe y en su tercer viaje tocara una punta del norte del continente sur americano. El descubrimiento del cerro más rico del mundo, cuyo contenido argentífero aun en el siglo XXI es inagotable. Se dice que la parte de mayor mineral aún no está explotada luego de cinco siglos. Los adelantados que llegaron a Potosí fueron varios, el jefe de dicha expedición fue el Capitán Juan de Villarroel y lo seguiría don Pedro de Cotamito que habían recibido la noticias de que la mina de oro y plata del Inca estaba en la localidad de “Porko” o simplemente “Porco”. Allí reposaron un tiempo y vieron como trabajaba la mina y el mineral extraído se purificaba en las “Huayras”, de es amanera el indio Huallpa, al descubrir el mineral del Sumaj Orcko comenzó a enriquecerse, lo que llamó la atención de los lugareños, uno de sus parientes de nombre Huanca, por envidia, delató al capitán Juan de Villarroel la existencia de mineral. Tres leyendas existen sobre el descubrimiento del mineral en el cerro rico de Potosí, y la Edad Media ingresaría a formar parte de la historia de América del Sur. Villarroel tomo posesión del cerro y se hizo extender títulos

comenzando la perforación de vetas siendo la primera de ellas llamada “La descubridora”. Tras ello los ingenios en el río de la ribera del cerro comenzaron a construirse con madera proveniente de varios lugares. Potosí se convertiría en poco tiempo en la ciudad más poblada del mundo americano, tras las principales de Europa como Londres, Madrid y París, capitales de Gran Bretaña, el Reino de España y el de Francia. Ninguna otra urbe alcanzó el título de Villa Imperial o el de Ciudad Única en el Mundo. Uno de los episodios sur americanos más importantes en la historia colonial fue registrado gracias a las narraciones de don Bartolomé Arzans de Orsúa y Vela entre 1456 y 1701 en la Villa Imperial de Potosí, “Los anales”, en los documentos de los archivos de Sevilla en el Reino de España y en el libro titulado “La Guerra entre Vicuñas y Vascongados” escrito por don Alberto Crespo Rodas en nuestra República de Bolivia, que comprende los hechos sucedidos entre 1622 y 1625. Es decir, las circunstancias comprendidas entre el descubrimiento del cerro rico “Sumaj Orcko” y la villa más importante del continente. No debemos dejar de lado las investigaciones adicionales por don Gunnar Mendoza y otros indagadores de los acontecimientos coloniales de orden militar y bélico. Referirse a los hechos de la guerra colonial americana y sur americana es especial es hablar de una Edad Media en Bolivia. Algunos grandes historiadores finalizan la misma en el descubrimiento de las islas del Caribe, y desde una mirada más seria a los acontecimientos, la misma sería en Potosí con la Guerra entre Vicuñas y otras nacionalidades contra los Vascongados burócratas. O el advenimiento de la minería y el liberalismo económico y social. Potosí marcó el inicio de las riquezas de las naciones europeas, la fama del

mineral y las macuquinas y monedas potosinas llegó al Asia a China y Japón, a las Filipinas y Manila, lo mismo que a Norte América, cuando el mundo conocido circuló con la plata potosina al poder y la vanidad de los hombres del poderoso Imperio español en cuyos dominios nunca se ponía el sol, alimentado por la envidia del universo, el “Sumaj Orcko”, llamado Señor de Señores. Potosí se relacionó más con Sevilla. Eolo y Huayra se juntaron para que el viento impulse las velas de los galeones que llevaron la riqueza argentífera a España. Por el otro lado, el Reino de España le exportó a Potosí en reconocimiento además del Escudo Real y la Bandera con la que adornó su villa con el lema de “La prudencia de los Cesares es la que rige la potencia este excelso monte de plata que es la envidia del universo”. El mejor idioma del mundo como es el castellano, bien estructurado, poesía literatura, canción, música, romance, un Quijote de la Mancha y un “Gazophilacium Regium perubicum” con disposiciones administrativas, legales y tributarias, el buen vestir y la moda, la Biblia y las leyes, si Crespo Rodas nos narró tres años de guerra, Arzans orsua y Vela nos narró 246 años, dos siglos y medio de acontecimientos militares desde corazas hasta mosqueteros. Los documentos de los archivos de Indias en Sevilla, mostraron por medio de la biblioteca de la carrera de historia en nuestra Universidad Mayor de San Andrés escritos de esos años, informes de acontecimientos de conocimiento de los virreyes en Lima y hasta del rey de España, emitidos por gobernadores e intendentes de las diferentes villas. Desde los años iniciales la interferencia de intereses de otros países fue notoria dando lugar a la extensión de la guerra en Potosí a los mares con el surgimiento de la piratería que atacó la flota española y los transportes

españoles con la riqueza de Potosí que después se complementaría con la que comenzó en México. Piratas y corsarios serán la parte complementaria de la Guerra de Vicuñas y Vascongados, el motivo fue disminuir el poder español en tierra y mar. Inglaterra, Francia, Portugal y Holanda trataron de hundir las flotas españolas en el Pacífico, en el Atlántico, en el Caribe y en el Mediterráneo. Frente a ello, la taciturna mirada de ese cacique Amboró, del gran Grigotá y el gran Paititi, ante la mirada de los Andes, el Potojsi, de Huallpa, Huanca Villarroel y Cotamito, ese desteñido “Dorado” era “plateado” y salía de las entrañas del Huaynapata y del Incahuasi, del Sumaj Orcko y el Huayna Potosí, las “huayras” le daban el primer toque con el azogue y blanqueo y luego la acuñación de las “macuquinas” (“Macanacun Kaina” o simplemente “Mackanacunan”), luego los molinos y “chankados”, doblones en sus diferentes jerarquías y monedas columnarias, escudadas, ferdines y carlistas según la época. Dicen el refrán que: “por la plata baila el mono, por el oro el dueño y todo” los hechos de una terrible Guerra entre los Vicuñas y los Vascongados, cuyas trascendencias remontaron fronteras de tiempos y espacios, se dieron en el continente en las cercanías de la mole de plata, nuca podríamos dejar este vacío histórico en la recopilación de hechos que se dio entre las montañas andinas de sur américa fueron recopilados en documentos y narraciones, de las cuales es necesario y preciso señalar de la siguiente manera:

Año 1583. Batalla de Cebadillas. Siete Batallas campales en la Villa de Potosí. Año 1608. Segunda Batalla de Cebadillas. Año 1609, Batalla de Cantumarca. Año 1616. Batalla de San Clemente.

Doce acontecimientos de fuertes combates. Año 1624. Batalla de Yanatambo y Batalla de San Martín. Octava Batalla de Potosí. Escaramuzas entre ambos bandos guerreros. Año 1657. Batalla de “El Arenal”. Año 1672. Batalla de Puno.

Este resumen de los acontecimientos bélicos, no ayuda a indagar más el tema de las guerras coloniales en Potosí e incursionar en las batallas navales en torno a la época emblemática de la historia universal de los años comprendidos entre 1583 y 1671 en los grandes enfrentamientos que se sucedieron en las costas americanas del sur, como consecuencia a las guerras coloniales en Potosí, entre Vicuñas y Vascongados.

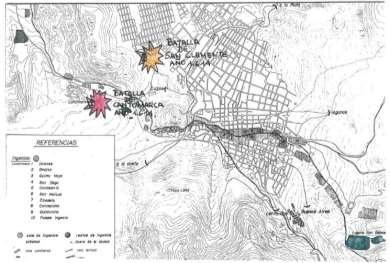

Mapa No 1:

Batalla de San Clemente

Nota: Apuntes de Rodrigo Garrón Claure

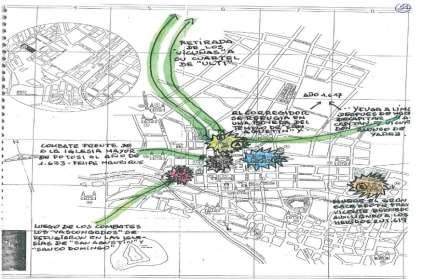

Mapa No 2:

Retirada de los Vicuñas a su cuartel de ULTI

Nota: Apuntes de Rodrigo Garrón Claure. A-Iglesia de San Agustín (1617). Rafael Ortiz de Sotomayor. B- Iglesia de San Juan Bautista (1619). Fray Vicente Bernedo. C-Iglesia de la Merced (1623). Francisco Castillo D-Iglesia Mayor (1623). Felipe Manrique. E- Iglesia de San Agustín y Santo Domingo