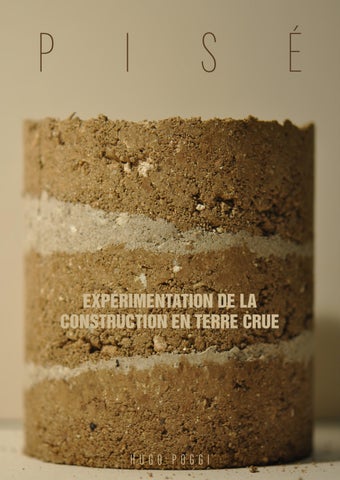

INTRODUCTION

D’après un constat de perte des savoirs et savoirs-faire autour de la construction en terre crue et des enjeux environnementaux croissants, j’ai décidé d’expérimenter la construction en terre crue.

Ce travail s’inscrit dans la continuité de mon mémoire de L3 qui portait sur la décarbonisation de la construction “Requestionner l’utilisation du béton dans notre société contemporaine”. C’est aussi le prolongement de mon PFE supervisé par S. Joly, dont le sujet “La mise en lumière des savoir-faires ruraux” avait été abordé par la ressource comme point de départ du travail. La démarche de conception est de partir de la matière jusqu’au matériau, puis du matériau à l’architecture.

Ce travail s’inscrit dans la même optique de recherche de valorisation d’une ressource locale : ici la terre.

Le premier enjeu est de trouver une formulation de matériau dès le départ pour penser les questions constructives en même temps que la conception du projet, afin de définir rapidement quelle technique de construction peut être appropriée. L’objectif est de répondre simultanément aux enjeux environnementaux, sociaux et économiques dès les premières intentions du projet.

Le deuxième enjeu est la sensibilisation.

Informer les personnes dans mon entourage : proches et amis, néophytes de la construction, pour valoriser les techniques de constructions en terre crue. Bien souvent dans l’esprit des gens, la terre est le matériau du “pauvre”, perçu comme un déchet inerte.

Ce projet d’expérimentation est également une manière de redévelopper mes sens, ma sensibilité, renouer un contact avec la matière notamment par le toucher. Contact trop souvent perdu à l’ère de l’utilisation des logiciels de CAO et de BIM.

J’ai approfondi mes recherches avec les ressources bibliographiques disponibles, afin d’établir une formulation de matériau en terre crue avec la technique du Pisé à travers la conception de meubles.

I - Etat des lieux dans la région de Nice : 1) Quelle technique de construction ?

Le sol local est majoritairement composé de poudingue avec une tendance argileuse dans les anciens vallons. Du fait de l’absence de patrimoine architectural local en terre, j’en déduit que : soit la terre n’est pas propice à la construction en pisé, soit les contraintes sismiques ont empêché le développement de cette filière, soit l’abondance de carrière de pierre et la qualité de la roche privilégie la construction en moellons et pierres de taille.

Cependant, ce type de sol peut convenir à d’autres techniques de construction en terre crue qui nécessitent une terre argileuse (adobe,

La majorité des terres pourraient être utilisées pour bâtir si l'on corrige les classes granulaires. Mais une terre ne sera pas utilisée pour construire si la quantité d’éléments à ajouter (sable, argile, graviers) dépasse toute proportion raisonnable.

Si une terre trop argileuse nécessite beaucoup de sable et de gravier pour avoir une texture acceptable pour construire en pisé, il faut se tourner vers une autre technique ou un matériau différent. Dans l’hypothèse où la terre prélevée est propice pour bâtir, il se peut qu’elle soit plus adaptée à une autre technique de mise en œuvre en terre crue : bauge, torchis, terre coulée qui nécessite moins de correction.

En théorie, il faudrait adapter la technique de mise en œuvre en fonction de la terre. Ici, je me limite au pisé dans l’objectif de réaliser du mobilier d’intérieur.

2) lieu de prélèvement

Prélèvement des échantillons sur 2 sites séparés, tous deux situés sur les hauteurs de Nice et ses alentours. Le premier échantillon se situe à Aspremont (TERRE A), le second à Rimiez (TERRE B).

La terre prélevée est récupérée sous la terre organique, à partir de 40cm de profondeur. Néanmoins, il reste un peu de matière organique qui sera enlevé par tamisage plus tard.

L'emplacement exact du prélèvement est noté pour pouvoir revenir si la quantité de terre extraite n’est pas suffisante. D’après le livre “Construire en pisé : Prescriptions de dimensionnement et de mise en œuvre” il est important de toujours prélever sur le même horizon de

sol pour potentiellement avoir une terre homogène si les prélèvements sont espacés dans le temps.

Choix du lieu de prélèvement : s’éloigner des arbres pour éviter trop de racines, à distance des murs de restanques en pierres, sol non remué par l’homme, non sur un talus et en veillant à l’absence de déchets humains.

La carte ci-contre indique que la TERRE A est prélevée à 426m et la TERRE B à 161m au-dessus du niveau de la mer.

Les deux sites sont localisés dans un vallon.

En creusant, des différences de couleur et de texture sont notoires.

-La TERRE A présente beaucoup d’agglomérats avec peu de cailloux grossiers tandis que la TERRE B des cailloux assez gros (15cm) ainsi que beaucoup de particules fines. Était-ce de l’argile ou des limons ? de la poussière ?

-La TERRE A est plus sableuse et avec moins d’argile que la B. La TERRE A est plus difficile à creuser à cause des agglomérats. La TERRE B est facile à creuser, elle se désintègre en poussière avec une sensation de texture douce et soyeuse.

La terre est tamisée à l’état sèche avec trois diamètres d’ouvertures différentes : 1cm; 0,5cm et 0,2cm. Ce tamisage rapide offre un premier aperçu de la texture (composition des terres). Noter la présence de petites agglomérations argileuses de 3mm en moyenne dans la TERRE A, présence de sable grossier, mais peu de particules fines.

Ce n’est pas le cas de la TERRE B qui a beaucoup de particules fines inférieures à 1mm et peu d’agglomérats argileux.

Première supposition : TERRE B ressemble à une terre limoneuse : présence de particules fines plutôt douces au toucher.

“Terre limoneuse : prédominance de limon, terre fine, peu cohésive et d’aspect soyeux” (“Traité de construction en terre”, p.31)

II - Analyse et formulation du matériau 1) analyse sensorielle

*N’ayant pas d’échantillonneur, les manipulations qui suivent ont été réalisés par des prélèvements partagés en quarts successifs pour utiliser des volumes de terre avec des classes granulaires proportionnelles au volume total de la terre initiale.

Une série de tests préliminaires est menée en manipulant la terre à différents états (sec, humide, plastique, liquide) pour tenter de comprendre leurs textures, leur plasticité et leur cohésion, préalablement à des tests plus précis comme le tamisage par voie humide.

Test n°1 - Creux de la main :

• A / État SEC : enlever les cailloux et racler le sable avec le doigt :

Indication

-agrégats difficiles à casser = beaucoup d’argile.

-peu d’agrégats et facile à casser = très peu d’argile

-Sensation de grande rugosité = beaucoup de sable

-Douceur au toucher = beaucoup d’argile et de limon

Résultat :

Terre A : plutôt rugueuse, agrégats difficiles à casser à sec.

Terre B: quelques agrégats difficiles à casser. Plutôt doux

• B / État HUMIDE

Indication

-l’eau ne pénètre pas immédiatement à l’intérieur des agrégats = beaucoup d’argile

-les agrégats d’argiles s’écrasent facilement = peu de sable

Résultat :

Terre A : l’eau pénètre les agrégats rapidement. Assez rugueux

Terre B : l’eau pénètre lentement les agrégats. Doux mais légèrement

rugueux

• C / Odeur

Indication :

-une odeur d’humus = présence d’éléments organiques -pas d’odeur = terre uniquement minérale

Résultat :

Terre A : légère odeur d’humus

Terre B : légère odeur d’humus

• D / État PLASTIQUE (facilement modulable, non-friable, ne colle pas aux doigts). Ajouter de l’eau dans l’empreinte du pouce :

Indication :

-le niveau d’eau baisse lentement = beaucoup d’argile

-le niveau d’eau baisse vite = beaucoup de sable

Résultat :

Terre A : niveau d’eau baisse lentement

Terre B : niveau d’eau baisse plus lentement que la terre A

• E / Évacuation des argiles et limons de la main :

Terre A : il reste beaucoup de sable et gravillons, rugueux dans la main

Terre B : il reste moins de sable que la terre A

• F / Lavage des mains :

Indication

-sensation huileuse = beaucoup d’argile

-sensation rugueuse = beaucoup de sable

-les mains ne se lavent pas et il est nécessaire de frotter pour enlever la terre autour des ongles = beaucoup d’argile

-les mains se lavent un peu et il ne reste pas de terre autour des ongles = beaucoup de sable

Résultat :

Terre A : huileux mais facile à laver de la main

Terre B : huileux et difficile de laver la main sans frotter autour des ongles

Conclusion test n°1 :

TERRE A, présence d’argile avec du sable . Les gros grains, par action mécanique permettent-ils de mieux coaguler les agrégats ?

TERRE B, très argileuse, des grains de sable assez fin qui indiquent beaucoup d’argile ou de limon. Il y a peu d’agrégats de grande taille.

Globalement les deux terres semblent avoir une proportion élevée d’argile ou de limon.

Test n°2 - Moulage cigare :

Ce test a dû être réalisé à trois reprises. La première tentative n’a pas été concluante car :

• l’ouverture du tamis était trop grande et la présence de graves (cailloux) a faussé le test et le résultat semblait aléatoire.

• mauvaise humidification de la terre / non uniforme

• mauvaise condition de préservation de la terre (période de canicule), ce qui a faussé le temps de séchage nécessaire pour ce test.

Pour le deuxième essai, l’ouverture du tamis est 3,6mm et a séché dans de bonnes conditions. J’observe que la terre est plus malléable. Cependant cet essai n’est pas concluant car je n’ai pas pris assez de terre pour mouler suffisamment de cigares et obtenir une longueur moyenne.

Le troisième essai est concluant. La TERRE A est très cohésive contrairement à la TERRE B.

Je suppose que la quantité de sable présent dans cet échantillon aide à la coagulation des agrégats par action mécanique.

Indication

Moins de 5cm = terre très peu cohésive Entre 5 et 15cm = terre moyennement cohésive Plus de 15cm = terre très cohésive

Résultats :

Premier essai (râté) TERRE A = 14,5cm; TERRE B = 12,3cm

Deuxième essai (râté) TERRE A = 21,25cm; TERRE B = 11,3cm

Troisième essai (réussi) TERRE A = 26,5cm; TERRE B = 9,9cm

Test n° 3 - Moulage d’une pastille : Test réalisé à deux reprises car l’ouverture de tamis ne convenait pas. La terre est tamisée à 5mm, puis à 3,6mm.

Il faut d’abord obtenir de la terre à l’état plastique puis la placer dans un moule d’environ 5cm de diamètre et attendre 24h de séchage. Il faut ensuite mesurer le retrait pour savoir s’il y a beaucoup de fines (argiles et limons).

Cet essai a pour objectif de comprendre l’importance d’un bon dosage d’argile dans la texture d’une terre à pisé. Plus il y a d’argile, plus le retrait sera conséquent car son volume gonfle en étant humide et rétrécit lors du séchage. C’est un paramètre important à maîtriser pour construire en terre crue car une trop grande proportion d’argile entrainerait la fissuration du mur lors du temps de séchage. Il faut maximum 18% d’argile pour une terre à pisé, d’après le “Traité de construction en terre”.

Indication :

Une cassure qui demande de la force, avec un claquement sec, indique une terre avec probablement beaucoup d’argile.

Une cassure sans effort avec un son lourd indique une terre avec probablement beaucoup de limon ou de sable

Résultat après séchage (moyenne sur 3 pastilles pour chaque terre)

TERRE A : 5,1 cm

-Son sourd en cassant la pastille.

-Les bords s’effritent avec difficulté.

-Grains de différente taille à l’intérieur.

-La pastille ne s’effrite pas non plus en étant humidifiée. Indique une terre avec probablement beaucoup de sable

TERRE B : 5 cm

-Son plutôt clair en cassant la pastille.

-Peu de grains de différente tailles.

-Les bords s’effritent peu.

-Il est difficile de casser la pastille.

-La pastille ne s’effrite pas non plus en étant humidifiée. Indique une terre avec probablement beaucoup d’argile.

J’observe un retrait conséquent sur les deux échantillons ce qui indique la présence de beaucoup d’argile. L’une d’elle a probablement plus de sable, l’autre serait plus riche en limon et en particule fine.

Test n°4 - sédimentation

Ce dernier test permet d’observer précisément la texture de la terre, en particulier les fines.

Déposer une masse égale de terre dans les bouteilles, puis secouer une première fois. Attendre 1h puis secouer une deuxième fois et enfin attendre 24h.

Étape 1 - Déposer les terres dans les bouteilles et y verser de l’eau : Je suppose que la TERRE B (situé à gauche) a une grande proportion de fines et peu de sables car l’eau peine à s’infiltrer. Or l’eau est déjà au fond de la bouteille de droite (TERRE A), ce qui indique une plus grande proportion de sable et moins de fines.

Étape 2 - Secouer une première fois puis attendre 1h : Après quelques minutes les particules les plus grosses sont déposées au fond tandis que les plus petites sont encore en suspens dans l’eau.

Étape 3 - Secouer une deuxième fois puis attendre 24h : À la fin du test l’eau est claire et on distingue facilement la matière organique avec les fines.

Cependant, il est compliqué de définir la proportion de graves avec ce test. Les sables fins, grossiers et les graviers sont mélangés au fond de la bouteille.

Des tests complémentaires seront nécessaires pour calculer plus précisément la proportion de graves, notamment avec le tamisage par voie humide.

« Le calcul des hauteurs des couches de sédiments qui permet d’apprécier les pourcentages de chaque fraction granulaire, est légèrement faussé par le fait que les fractions limoneuses et argileuses sont expansées et apparaissent donc un peu plus importante qu’en réalité.

C’est pourquoi il convient de faire une décantation une fois que toute les particules se sont déposées », “Traité de construction en terre”.

Avant la décantation, les mesures des couches granulaires sont :

Terre A

8,5cm au total :

3cm argile = 35%

1,5cm limon = 18 %

4cm sable / gravier = 47%

Probablement une terre argilo-sableuse.

Terre B

9cm au total :

4cm d’argile = 44,5 %

2cm de limon = 22,2 %

3cm sable / gravier = 33,3 %

Probablement une terre argilo-limoneuse

Test n°5 - Décantation

Après la décantation, je laisse plusieurs semaines pour laisser l’argile sécher complètement avant de reprendre des mesures. La première photo est le résultat du test immédiatement après l’extraction de l’eau. Les argiles sont encore gonflés et remplis d’eau. Cela fausse le résultat. La deuxième photo est prise 2 mois plus tard une fois que les argiles sont totalement sec. J’observe que le volume d’argile a diminué par deux.

Terre A

5,8cm au total :

1cm argile = 17%

0.8cm limon = 14 %

4cm sable / gravier = 69%

Terre B

6,6cm au total :

1,8cm d’argile = 27 %

1,2cm de limon = 18 %

3,6cm sable / gravier = 55 %

Après 2 mois de séchage, les fines des deux terres ont eu un important retrait et l’argile s’est fissuré. Je note un retrait plus important sur la TERRE B. Cela confirme les suppositions d’une terre argileuse.

2) Analyse technique des classes granulaires :

Les tests précédents permettent de comprendre l’importance de chaque classe granulaire, par la manipulation des terres à différents états (sec ou humide). Ces premières expériences n’indiquent pas avec précision l’identification des types de terres. Les hypothèses seront confirmées ou réfutées après les tests qui suivent.

Pour avoir une idée plus précise de la texture, il reste à connaître précisément la proportion de graves (cailloux grossiers, graviers, sables grossiers et sables fins) dans les deux échantillons.

D'après les prescriptions du manuel “Construire en pisé : Prescriptions de dimensionnement et de mise en œuvre”, j’effectue une analyse granulométrique avec un tamisage par voie humide, sur des échantillons dont la masse est identique au test de la sédimentation. (1/3 d’une bouteille de 1L= 620g).

Utilisation de 6 tamis d’ouvertures différentes (4mm; 2mm; 0,5mm; 0,25mm; 0,125mm; 0,063mm) pour calculer le poids et la proportion de chaque taille de grave en évacuant les fines progressivement avec de l’eau qui traverse chacun des tamis par ordre d’ouverture décroissant.

Je veille à évacuer les matières organiques en suspension dans l’eau à chaque passage de la terre dans le tamis.

Une fois les refus obtenus pour chaque tamis, je calcule cette masse par rapport à la masse totale initiale et sèche pour obtenir les proportions de graves, débarrassées de leurs fines.

Ces résultats complètent les données du test de sédimentation et permettent de dessiner les courbes granulométrique.

Ces données révèlent les proportions de chaque classe granulaire.

La TERRE A comprend une proportion équilibrée de cailloux, graviers et sables grossiers, mais trop peu de sables fins. L’argile est noté à environ 31%. Pour la construction de murs en Pisé, il est recommandé d’avoir un équilibre entre chaque taille de grain avec un maximum de 18-20% d’argile, pour prévenir d’éventuelles fissurations dans le mur à cause du gonflement/retrait des argiles.

La TERRE B comprend peu de graviers et de sables mais trop de fines avec environ 42% d’argile dans la texture.

*Les résultats du test de la décantation n’ont pas été pris en compte dans les données qui suivent.

TERRE A avant correction

TERRE A après correction

TERRE B Avant correction

TERRE B après correction

Ces résultats contredisent certaines des suppositions et observations préliminaires où je pensais que la TERRE B comprenait plus de graviers que la TERRE A.

Ainsi, la TERRE A semble être une terre argileuse et la TERRE B argilo-limoneuse.

Il sera nécessaire d’ajouter du sable avec une granulométrie variant de 0,1mm - 0,6mm pour compléter le manque de graves et faire diminuer la proportion d’argile dans la composition.

Il faut ajouter 525g de sable pour 620g de TERRE A et 930g de sable pour la TERRE B. Il sera également nécessaire d’ajouter des graviers. Actuellement il n’y a que 5% de graviers pour la TERRE A et 2% pour la TERRE B.

Dans un premier temps je décide d’ajouter seulement du sable pour le test des murets pour comparer la solidité entre 2 compositions de terres différentes. L’une corrigée avec du sable, l’autre corrigée avec sables + graviers.

Ces tests permettront de comprendre l’importance des classes granulaires dans la composition d’un mur en pisé.

III - Échantillons de muret et réalisation de mobilier

1) Test du muret

Les murets de terre sont mis en œuvre d’après les prescriptions du manuel “Construire en pisé : Prescriptions de dimensionnement et de mise en œuvre”.

Je réalise un coffrage en bois 10x10x20 cm dans lequel la terre humide mélangée au sable est versée puis tassée.

Muret 1 : sable ajouté 0,1 - 0,6mm

Ce premier muret est le plus réussi de la série. Une fois sec l’échantillon n’est pas friable. Cet essai pourra être amélioré en ajoutant un peu de gravier pour renforcer la résistance mécanique. Pour l’instant la solidité est suffisante pour un mobilier.

Muret 2 : sable ajouté 0,1-0,6mm + mortier de chaux

J’ajoute des lits de mortier de chaux dans le deuxième essai afin de renforcer les arêtes. D’après le “Traité de construction en terre” il existe plusieurs stabilisants pour renforcer un mur de pisé : la chaux, le ciment, le bitume. Ces 3 possibilités ne sont pas appropriées pour toutes les terres.

La chaux est le stabilisant le plus adapté pour une terre argileuse. Cependant, l’ajout de chaux en trop grande quantité a empêché les couches de terres de se lier entre elles. Mauvaise mise en œuvre du mortier.

Muret 3: sable ajouté 0,1 - 0,6mm

Ce troisième essai montre l’importance du compactage. Réalisé par des petites mains (enfant de 4 et 6 ans) le tassement n’a pas été fait avec suffisamment de pression. L’échantillon reste très friable et se dégrade rapidement même après séchage.

Muret 4 : sable ajouté 0,1 - 1,5mm

Ce quatrième essai montre l’importance de l’homogénéité des classes granulaires dans la composition du pisé. Le deuxième type de sable ajouté comprend une plus grande proportion de gravier et sable grossier mais peu de sable fin.

Même tassées convenablement les parois sont friables, particulièrement dans les angles. Cet essai reste plus solide que le précédent car mieux compacté.

Muret 5 et 6 : sable ajouté 0,1 - 1,5mm

Ces deux essais montrent la possibilité de mélanger 2 terres corrigées avec des compositions granulométriques initialement différentes dans un seul mur, sans altérer la solidité.

Mise en œuvre identique au premier essai avec une bonne pression de compactage.

Les parois restent friables comme l’essai n°4 en raison de la granulométrie du sable ajouté.

« La terre est un matériau complexe et l’identification seule n’assure pas forcément un emploi correct en construction. Il est aussi nécessaire de réaliser quelques essais d’évaluation des performances mécaniques du matériau de construction » (“Traité de construction en terre”p.54)

Il est nécessaire de tester la solidité des échantillons pour obtenir une réponse plus précise des performances mécaniques.

2) Création de mobilier

La réalisation des tests de murets a permis de trouver une formulation de pisé assez solide pour construire du mobilier.

Le premier essai est une lampe de bureau. La composition choisie est la TERRE A corrigée avec du sable 0,1-0,6mm.

Cet échantillon est plus solide que j’imaginais car les parois et les arêtes ne sont pas friables. Les angles sont restés nets et solides. Il n’y a pas de fissures pourtant le volume est entièrement sec. Cela signifie que la proportion d’argile a été corrigée.

Il est possible d’améliorer la solidité de cet échantillon en ajoutant une petite proportion de graves (sables grossiers et graviers).

L’objectif est de poursuivre cette recherche en créant d’autres mobiliers comme des tabourets en pisé et des plans de travail en terre coulée.

IV - Limite et potentiel 1) Limites observées :

Les expériences et tests réalisés ont plusieurs limites :

D’abord la régulation du taux d’humidité de la terre à placer dans le coffrage. Il n’était pas facile de contrôler le taux d’humidité et suivre les prescriptions des manuels qui indiquent de manipuler la terre à la main pour ajuster la teneur en eau.

Le dimensionnement des murets (10x10x20cm) n’était pas idéal car il ne permet pas de faire des couches de terre suffisamment épaisse comme il est recommandé. Il est préférable de faire des tests à échelle 1 avec les mêmes conditions de mise en œuvre que pour l’ouvrage final.

Le test de la sédimentation / décantation ne permet pas une lecture claire des classes granulaires pour observer la différence entre la couche argileuse et les limons. C'est d’autant plus dur pour lire les couches de graves où se mélange les cailloux, les graviers et les sables.

• La précision du tamisage par voie humide pouvait être meilleure avec des bacs de récupération d’eau plus grands pour ne pas perdre les sables fins en suspens dans l’eau.

J’aurais du attendre plus longtemps avant de tirer des conclusions du test de sédimentation pour définir la proportion de fines. Le résultat a été légèrement faussé car les argiles encore humide étaient gonflés dans la bouteille.

« L’étude granulométrique du sol se borne donc à l’analyse de la grosseur des éléments constitutifs qui conditionne fortement ses propriétés physico-chimiques mais n’en est pas le seul paramètre. C’est ainsi qu’indépendamment de leur granularité, les argiles peuvent

présenter des propriétés physiques et mécaniques très variables selon la nature minéralogique ou chimique des particules. Il sera donc nécessaire de compléter l’analyse granulométrique des argiles par des essais complémentaires. », “Règle de formulation d’élément en terre crue, influence du squelette granulométrique sur le retrait de la terre crue.” Khadija Oquaidi.

Il est donc nécessaire de réaliser des analyses en laboratoire pour avoir une idée précise de la composition des terres et vérifier la solidité des échantillons de pisé.

2) Potentiels :

L’utilisation des techniques de construction en terre crue est pertinente considérant l’ACV (Analyse de Cycle de Vie de la terre) si la terre n’est pas stabilisée au ciment. Lors de la démolition d’un ouvrage en pisé, la même terre peut être réutilisée pour bâtir un nouvel élément porteur ou non-porteur.

Sur la photo ci-contre le matériau redevient une matière utilisable pour d’autres techniques de construction en terre crue. C’est un cycle infini.

L’objet de cette démarche est d’amoindrir le dogmatisme du béton. À très petite échelle, de sensibiliser mon entourage aux alternatives au béton.

Sensibiliser en montrant qu’il est possible de faire autrement avec les ressources locales et en présentant le potentiel des techniques de construction en terre.

Les avantages de l’utilisation du béton armé dans la construction ne sont plus à prouver. C’est un matériau dont on ne peut pas se passer et le béton est irremplaçable dans certains cas. Cependant, l’utilisation actuelle est excessive et Il n’est pas utilisé à sa juste valeur. Il faut utiliser le bon matériau au bon endroit.

C’est pourquoi sensibiliser à d’autres manières de construire et faire découvrir le potentiel d’autres matériaux est un premier pas vers un changement des mentalités. L’exercice proposé est accessible à toute personne curieuse et motivée de prélever de la terre et la façonner.

C’est une démarche ludique.

Ce travail m’a permis de retrouver un contact direct avec la matière par le toucher et l’expérimentation.