目錄 前言 4 以行動落實北部發展 5 1.成立「北部都會區」專責工作組 6 2.搬遷政府部門 理順部門分工 8 3.精簡土地發展程序 9 15分鐘便民生活圈 11 4.加強產業發展 解決職住不均 13 5.擴大創科優勢+發展指明產業 14 6.發展數碼基建 16 7.設立大學城 引入各地人才 19 片區統籌 加強公私營合作 21 基建先行 26 8.配合新發展區 興建新幹道主道 27

9.完善鐵路網路 加強新界區域連繫 33 10.基建發展引入「幹道+物業發展」模式 37 11.多元營運方案 為新發展區提供交通服務 39 12.引入新集體運輸系統配合環保綠色公交發展 41 多管齊下開拓新用地 42 13. 調整住屋、公私營房屋比例及地積比 43 14.開發綠化地帶 45 15.重劃濕地區界線 發展保育可雙贏 46 16. 發展郊野公園邊陲 48 深化兩地聯繫 優化通關安排 49 17.完善兩地溝通機制 發展口岸經濟 49 18. 口岸重新佈局 釋放空間加強流動 51 19.加快推動港車北上 協商實行北車南上 52

然而,根據《北區都會區發展策略》中提及,北部都會區只會增約600公頃房 屋及經濟發展用地,實屬太少,未能好好把握北部都會區所佔用地,為香港帶 來的機遇。在北部都會區大片未開發土地下,希望當局能開拓更多的土地,如 全面檢視綠化帶的現況及研究。除基建發展下,亦要考慮如何吸引到更多的人 才、為提供政策金融機構的支援和成立政府的基金,並把基金投放在科技等方 面。前行政長官林鄭月娥亦提到以未來20年時間基本完成北部都會區的發展, 如成功能修訂城規條例後便能加快流程,

年內成熟運作。

一、前言 北部都會區包括元朗區、北區的兩個地方行政區,總陸地面積約有30,000公頃。 當中北區土地面積佔16,800公頃,而元朗佔14,430公頃。北部都會區尚有大片 未開發土地,即具備大規模發展空間。新界北的地理位置鄰近於港深間七個陸 路口岸,具備匯聚人流、物流的位置優勢。十四五規劃支援香港建設國際創新 科技 中心,深化內地與港澳經貿、科創合作關係。

10年內基本建成及15

為更好建設北部都會區,發揮香港背靠祖國,面向世界的獨特優勢,在報告書 內提出七大範疇的倡議,期望特區政府作出參考及採納。

二、以行動落實北部發展 「北部都會區」作為香港最具發展潛力的項目,香港社會各界均非常關注發展 進程,能有效改善香港房屋短缺問題、提供創科產業發展空間及改善香港北部 交通網絡等等方面。「北部都會區」由上屆施政報告宣佈,現任特首李家超先 生公開表示會親抓北部的發展,至今一年仍流於慨念,特區政府必須以行動來 帶動北部發展,讓慨念變成看得到的畫面。而觀乎香港多個新發展區項目,由 初期的規劃研究至最終落成耗時十多年,如此龜速實在難以配合日新月異的大 灣區來建設北部都會區。故未來政府在規劃研究及建設的程序、效率上需要更 多突破,例如精簡發展規劃程序,例如減少或壓縮重複的諮詢環節,全面提速 建設宜居宜業的北部都會區。

參考過去經驗,若涉及重要而策略性的發展項目,均會成立由不同界別專業人 士組成的專責辦事處或機構,以負責整個地區的轉型工作,例如新加坡濱海灣、 倫敦金絲雀碼頭。而香港過去亦有成立「起動九龍東辦事處」、「大嶼山發展

1. 成立「北部都會區」專責部門/機構 新政府上任後,第一時間公佈成立四個工作小組,當中「土地及房屋供應統籌 組」及「公營房屋項目行動工作組」負責統籌與土地房屋有關工作,惟現時成 立的工作組並不足以整全規劃北部都區的發展。九月特區政府與廣東省領導舉 行線上會議,亦分別宣佈粵港成立13個合作專班,及深港成立19個合作專班, 當中會覆蓋有關北部都會區題目。新界北作為香港的新中心,不只可以解決住 屋問題,還將涉及產業、人才、教育等方面政策安排,更要銜接至粵港澳大灣 區等中央政策,充當兩地的重要橋樑。特區政府應盡快落實成立專責部門/機構, 統籌及推進北部發展的工作。

諮詢委員會」及西九文化區管理局等,相關做法也十分近似。考慮到北部都會 區的規模及定位,政府應盡快成立專責部門/機構,區別於4個現有工作小組的 工作範疇及跟進與內地專班的工作,專門以監察項目發展進度,執行及進行快 速決策,制訂產業政策及與內地溝通合作機制。 北部都會區專責部門/機構可由行政長官領導,跨部門協調發展,組內成員可聯 合各個政府部門,如發展局、運房局與政制及內地事務局等,亦可考慮納入社 會各界專才,共同推進北部的發展。

當時,蓮塘/香園圍口岸是專責小組的其中一個重點項目,並在聯合專責小組推

動下,於同年9月正式開啟項目,在歷12年的籌建後,終於2020年8月啟用。

圖:港深邊界區發展聯合專責小組(發展局新聞公報)

同時,專責部門/機構亦設工作目標及行動綱領,包括通過高層次統籌及溝通, 有效快速協調新界北的發展、制定新政策、監察各項目發展進度、加強政策協 調及建立與內地溝通機制等。 就加強與內地溝通及合作,除現時專班外,專責部門/機構下亦可設與內地合作 專責小組,類似做法早在2008年已有先例,當年的施政報告中,政府宣佈與深 圳市合作,並以共同利益為原則,共同探討落馬洲河套地區發展的可行性。其 後,香港與深方便成立了港深邊界區發展聯合專責小組,以深圳市常務副市長 及發展局局長共同主持,協調及指引有關落馬洲河套地區規劃和發展的研究。

事實上,立法會於

北。而同年10月,前行政長官林鄭月娥亦表示已經在新界北找到一些選址,亦 正物色一些政府部門,日後整過部門搬入北部。有關說法提出至今已有一年, 希望新政府能跟進落實,於施政報告盡快列出搬遷部門的名單,以行動帶動北

2. 搬遷政府部門 理順部門分工 除了成立專責部門/機構之外,政府必須在推行發展工作調整思維,改變以往傳 統的「單一中心」思維,可設置及搬遷各類公營機構、政府部門甚至總部及立 法會等至新界北,為推動北部都會區注入新動力。此類做法於內地早有先例, 北京市政府在2019年已正式遷入位於通州區的「城市副中心」,而政府搬遷則 為吸引商業機構進駐起到重要的帶頭作用,在2021年5月期間,共36家重點企 業機構落戶北京城市副中心,為極大規模的集中簽約。

2021年5月份曾通過本人提出的「以口岸經濟帶動新界北發 展」的議案,內容包括設置或搬遷政府部門、公營機構及高等教育學院至新界

部發展。發展北部都會區除了要有大方向外,也要關注各樣細節,就此我們早 前曾分別去信警務處及土木工程拓展署,建議就「邊界警區」重新命名及重組, 調整部門的架構、功能及資源。除警區正名外,亦應就北部都會區的發展,調 整部門的分區,例如土木工程拓展署,涉及北部都會區範圍的西、北兩個拓展 署的分區,應重新整合,理順部門的分工,促成北都發展有更整全的規劃。

檢討城規會職能及條例,包括劃一公私營用地申請程序、重整城規會小 組委員會職能等;

3. 提升土地用途彈性,增加經常准許的土地用途內容、鼓勵發展商提供規 劃增益;

4. 減少重複程序加快審批,合併重覆公眾諮詢,同步進行多項發展相關條 例,如《環境影響評估條例》、《道路(工程、使用及補償條例)》等

3. 精簡土地發展程序 政府要拆牆鬆綁,精簡發展程序,修改與發展相關的法例,現時的土地開發程 序繁複,重複的公眾諮詢及研究,加上政府部門不協調及規劃程序冗長,令生 地變熟地往往花上10年。北部都會區項目眾多,如按現有法規,需二十至三十 年間發展,必須大刀濶斧地精簡現有程序及修改法例,讓北部發展10年內可基 本完成,15年已成熟運作。 2022年1月,本人提出六大建議精簡土地開發程序,六大建議包括︰ 1. 政府主動統籌土地發展項目,包括因應社會需求,每隔數年主動檢視土 地用途; 2.

相關條例; 5. 善用私人市場力量,土地規劃政府主導市場運作; 6. 針對北部都會區發展,完善收地賠償機制,劃一以「甲區」賠償率。 精簡程序及修改法例主要針對加強行政統籌及協調、刪除重複的程序、同步進 行部份程序,加強用地的靈活性及縮減整體發展的時間等。例如,在制定圖則 的同時,可以展開其他法定程序,例如環境影響評估,道路工程刊憲等,一旦 圖則獲批准就可立即收地,把目前需時8至10年的程序同步進行,預計可以節 省3至5年,即較現行程序最多快5年。

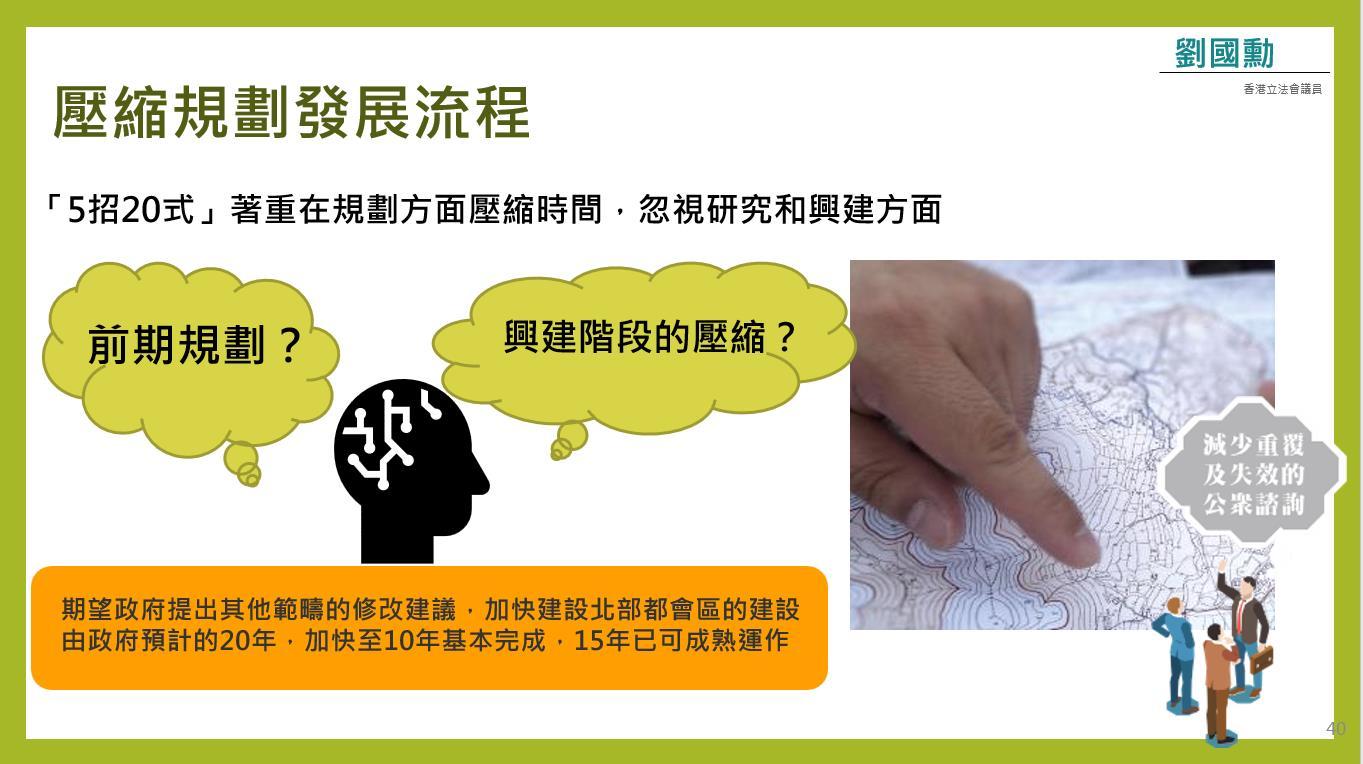

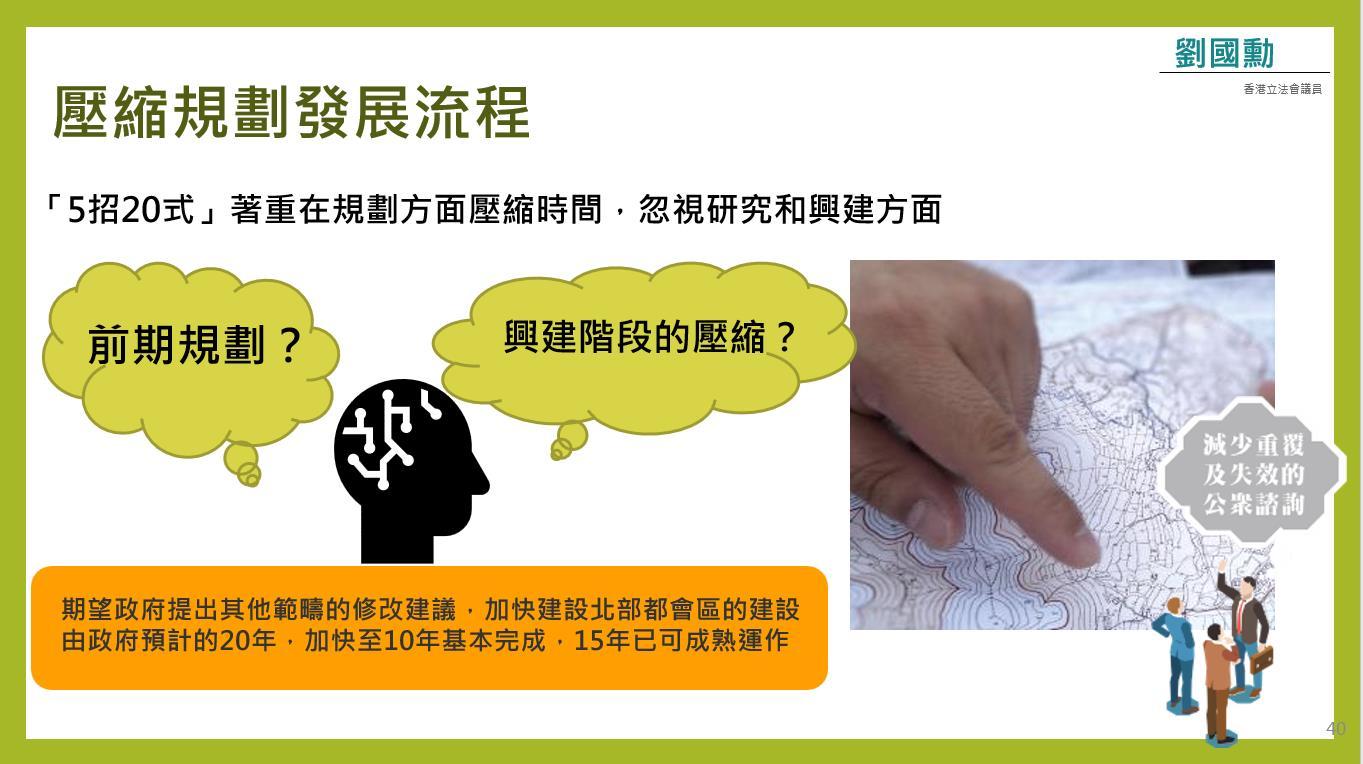

2022年3月,發展局聽取意見,就加快土地發展流程,推出「5招20式」,建議 修訂《城規條例》等5條法例,如有關建議得到落實可將發展程序壓縮18 30個 月。特區政府應將有關條於2022年內拿到立法會,盡快討論及通過,加快北部 的發展。 圖:簡報《北部都會區 現狀、機遇與策略》 劉國勳立法會議員

減少不必要的交通,從而減少碳足跡,有效加強社區歸屬,實現可持續發展。

巴黎和紐約等城市已開始將15分鐘社區生活圈納入規劃,成都亦採用多中心的 做法發展城市。另以上海為例,發佈了18個「一刻鐘便民生活圈」試點,例如 靜安區曹家渡街道,透過打造生活圈令區內居民可以住有所居、學有所教、老 有所養、病有所養、業有所創,生活圈是服務保障民生、推動便利消費的重要

三、15分鐘便民生活圈 近年,內地及國際城市都提出「15分鐘便民生活圈」的慨念,粵港澳大灣區多 個城市亦紛紛提出要打造「15分鐘便民生活圈」,建設一個宜居宜業的都會區。 15分鐘生活圈,顧名思義便是讓市民能在步行、自行車所及的15分鐘範圍內, 生活圈有基本的社會功能,滿足生活、工作、商業、健康照護、教育及娛樂等 六大需求,將都會區重組成一個自給自足的社區網絡, 從而解決職住不均的問 題。 相比於建立一個專門為工作、娛樂或住屋而設的空間,一個多功能的社區有助

平臺。 著名建築師黃文森最近亦提出相近的概念,展示出香港、新加坡等人口密度極 高的亞洲城市如何打造出便民生活圈,當中包括鋪設太陽能板的綠化行人道, 行用太陽能發電應召自動車在地面、運用地下或水底間運載乘客,另外建築物 可變得更多元化,例如結合辦公室、零售空間、食肆及住宅,分佈在大廈不同 樓層。北部都會區作為香港的新中心,非常有潛力和條件成為「15分鐘便民生 活圈」的先行者。

生活圈縮短的不僅是生活距離,也讓社區變得幸福宜居,因為當日常生活不再 需要坐長途車上學及上班,購物及娛樂都近在咫尺時,休息的時間會增加,生 活亦會變得更加舒心。要成功打造便民生活圈,香港必須要加入更多創科技術, 研究使用5G、大數據、人工智能、物聯網等技術,具體做法例如發展本地無接 觸交易、智能結算、自助售賣等創新模式。 而生活圈的整體規劃,應建成以大學城為核心的新經濟發展區(由內到外), 大學城、大型應用及轉化研究機構、科技園區(初創企業)、創科產業用地、 人才住房、醫療及教育服務,最外層為一般社區/居住區。

4.加強產業發展 解決職住不均 15分鐘便民生活圈著重的不單是居住空間變得舒適,同時可大大降低北都內職 住不均的問題。過往,香港的核心產業側重於港島地帶,不少年輕一族為了節 省通勤時間和租金而租住環境較差、狹小的劏房甚至籠屋之中,這個情況顯然 是不理想。按去年發表的《北部都會區發展策略》所估計,整個北部都會區可 容納約250萬居住人口和提供約65萬個工作職位,根據規劃署發布的「全港人 口及就業數據矩陣」,現時港九荃葵青「都會區」的就業與居住人口比例為約0. 67,而現時北區和元朗區人口約96萬,區內只有約12萬個就業職位,職住比例 為約0.12,可見新界北職住不均問題嚴重,如再加上《北部都會區發展策略》 的建議發展項目,整個北部都會區預計能容納約250萬個居住人口,及提供65 萬個工作崗位,職住比例雖提升至0.26,但北都作為香港的新中心,比例仍有 改善空間,政府在改善職住不均問題上須着墨更多,建議增加約60萬個工作職 位。 圖:簡報《北部都會區 現狀、機遇與策略》 劉國勳立法會議員

造業、專業及商業服務和新興產業。北部都會區範圍內已經開展建設工作的港 深創科園,應優先發展六個研發領域,包括:醫療科技、大資料及人工智慧、 機械人、新材料、微電子及金融科技。結合相關政策支持、優勢產業和配套等 綜合分析,故在北部都會區建議發展的創科產業之中,應重點關注金融科技、 生物醫藥科技兩大重點領域。

政府應指明產業發展方向及全方位提供政策支持,例如稅務寬免、資助。在規

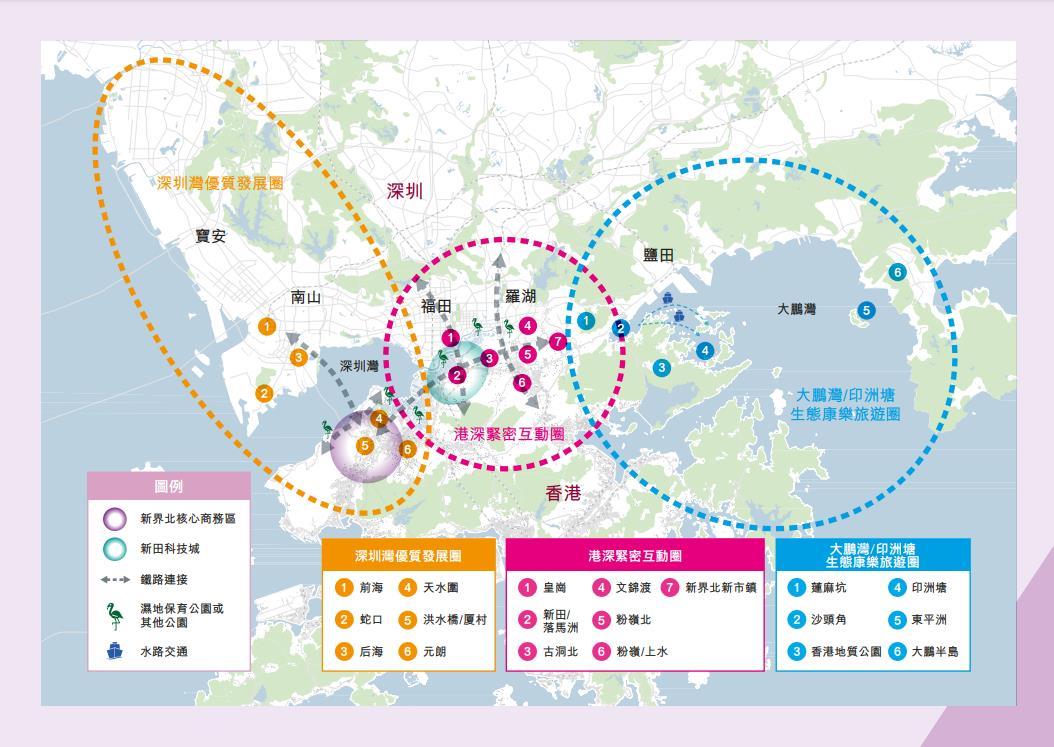

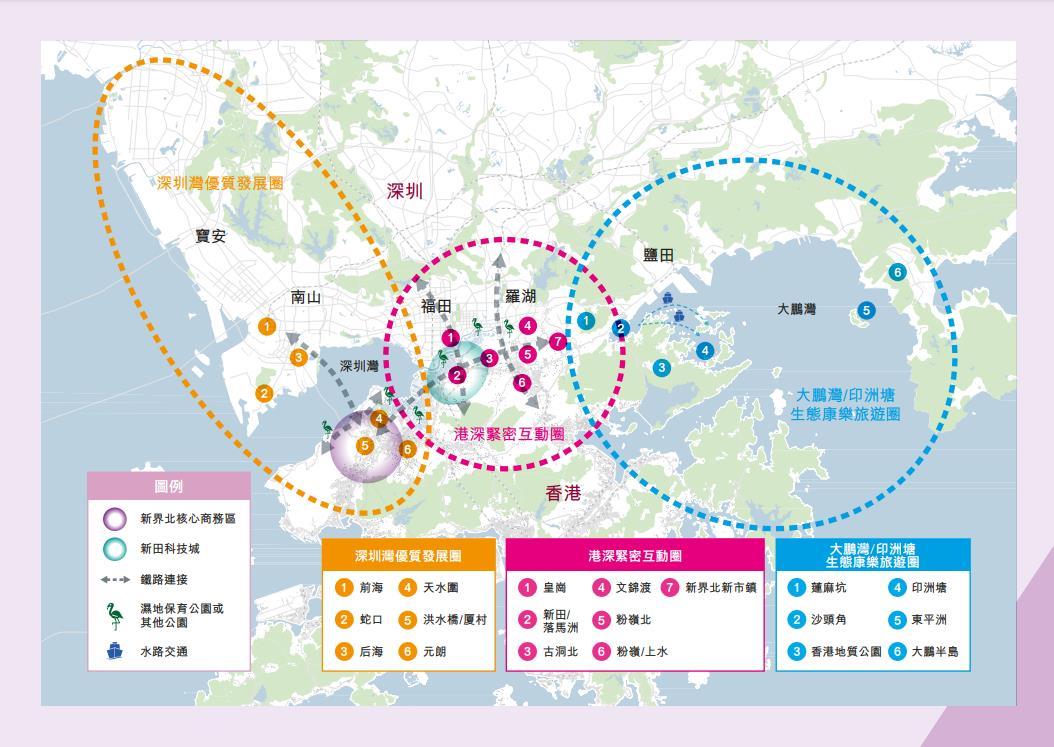

除此之外,正在建設的港深創科園能提供創科用地約87公頃,可容納約50,000 個創科職位,並會在2024年起陸續落成啟用。北部都會區的雙城三圈空間框架, 即深圳灣優質發展圈、港深緊密互動圈及大鵬灣/印洲塘生態康樂旅遊圈,在 此空間結構下,北部都會區應與深圳緊密合作發展創科產業,成為香港的國際 創科中心,將成為支撐香港作國際中心的維港都會區。有見及此,政府必須加 強產業發展,在區內創造更多就業機會、及推出各種政策配合重點產業。 5.擴大創科優勢+指明產業 《北部都會區發展策略》中以創新科技為本的產業鏈企業及創投金融、先進製

劃新界北產業發展的過程,應考慮留住人才的部份,大力發展重點產業,例如 半導體、醫療等,故未來政府在規劃新界北時,在具體發展「新田/落馬州發展 樞紐」的「企業及科學」用地時,可先於指明區域劃定重點扶持的產業方向, 並按需求設計並建造廠房或研發中心等。同時,扶持重點產業的發展,需要全 方位構建有利的政策環境,例如提供政策支持、稅務寬免、資助等。

另外,不少金融機構十分關注北部都會的發展,他們指出可以透過北部都會區 把內地的資金及企業引進香港,並透過網絡將國際資金、公司帶來香港;他們 亦關注創科公司在港上市、希望政府可成立創科主權基金積極培育創科產業, 戰略性新興產業等新增長點,在投資方面扮演更積極的角色,仿效新加坡的淡 馬錫控股等,甚至與大灣區共同創造基金等。 圖:《北區都會區發展策略》 截圖

極為參次,未能跟上社會發展步伐。在電訊網絡及數碼建設鋪設上,政府必定 要突破以往思維,直接納入基建部分,再由政府主導工程,建立良好網絡,才 能配合把北部都會區發展成創科及再工業化的重地。

加上,數據是創新科技及數字經濟的主要要素。政府在發展北部都會區時,應 把握中港兩地人才於該地相互流動的優勢,追上國際趨勢發展數據產業。除建 立港深創科園外,在內亦要包括新一代的數據中心、人工智能算力中心及香港 數據交易所。在《十四五大數據產業發展規劃》中便提及到

6. 發展數碼基建 北部都會區將會發展為創科重地,電訊網絡的供應穩定性至關重要,更是推進 科創發展及「15分鐘便民生活圈」的命脈。有見及此,政府在規劃時,便應該 同步發展數碼基建,讓電訊網絡能足以支援到日後的創科工作。以往發展一個 地方時,數碼相關的發展的優次一般都較低,未有同步納入發展,導致不少鄉 郊地方電訊網絡都很差,不是接收不到訊號,就是只收到內地網絡。而在地的 電訊網絡鋪設則全依賴私人電訊供應商主導,這使部分地區的電訊網絡穩定性

2025年時,中國的 大數據產業測算規模突破3萬億元的增長目標。中國各省市為了迎合市場需求, 已推出相關政策及法律大力配合發展,如北京國際大數據交易所及上海數據交 易及另外17個內地城市已成為新一代的人工智能創新發展試驗區。這正正反映 了全球對於資料共用及數據市場建設的需求亦日漸殷切。

支付、結算及交收、存款、借貸及集資、保險、投資管理及市場支援方面等的 應用。北部都會區能善用大數據及人工智慧優勢,例如聚焦於跨境資金支付、 國際貿易結算、跨境數字金融監理和規指引及金融資料基建,對接前海合作區 的國家金融業,對外開放試驗示範視窗和跨境人民幣業務創新試驗區的功能。

深圳灣優質發展圈亦可結合香港數碼港的數位化產業實力,如預留相關用地。

同時也可以利用其他交通基建,建立港深二地港優勢,發揮物流產業等的增值 產業。

然而,香港在數據發展方面較鄰近地方落後,政府應加快制訂香港數據產業發 展政策及計劃,包括相關的法例及投資興建數據產業基礎設施,以把香港打造 為亞太地區數據服務樞紐,提升香港整體競爭力。擁有良好的數碼基建定必能 為數據產業的發展帶來助力,同時能協助帶動香港的貨櫃碼頭、機場、5G等的 通訊及互聯網服務的提升。如在發展後成功與國際體制接軌,亦能以提供安全 的跨境數據流動連接與世界各地的國際企業為目標。 數據發展亦能協助發展金融科技,如人工智慧、區塊鏈、雲端運算和大資料在

. 圖:重慶人工智能創新發展試驗區(界面新聞)

此外,今年6月所發生的元朗電纜橋起火事故能作一個啟發。在發展北部都會區 時,在這些基建上應更加留神,如當電纜有異狀時,應設有實時的警報及即時 回報情況。在設計電纜時,亦應考慮到所有有機會發生情況及在面對極端天氣 下,電纜是否依舊能使用。若再次發生意外,會否能有足夠的後備電力應付緊 急需要,如區內的後備電力能供應給大型公共設施(醫院、交通、消防等)使 用。後備用電不應該只限於緊急設施,大廈的電話網絡、水泵及工廈也應有足 夠的後備電供市民使用。有見及此,當局在設立基建時應考慮在各個重大設施 加設獨立的存電設備,即使在緊急情況下,亦不會再次出現大範圍停電的情況。

遠謀劃,切實有效解決香港的深層次矛盾。從中可見,人才及科創將會是香港 未來發展的重大命脈,絕不容忽視。

現時,世界各地皆為搶人才設立具吸引力的政策。在這個情況下,香港更不能 停止腳步,是時候思考如何加入這一場搶人才大戰,做到即使對外面對巨大競 爭,仍能吸引到人才選擇到港發展。在短期而言,政府可提供不同誘因,吸引 不同類型的人才。然而,這樣做法為「治標不治本」,不利於長遠發展。

7. 設立大學城 引入各地人才 在引入人才方面,北部都會區應把握先機。香港眾多大學於國際上名列前茅, 有五間大學躋身全球百大,不少國外的學生聞名而來。然而,若想吸引及留住 更多人才,政府不應安於現況,反應把握自身優勢,在現有的基礎下,作更多 進一步的準備工作。 行政長官李家超於上任前曾在介紹選舉政綱的時候指出:「香港沒有創科就沒 有未來」,在上任後,更連番強調香港需要搶人才。韓正副總理在會見港區全 國人大代表、政協委員時,曾特別提到香港需要在科技創新和經濟轉型方面長

政府應創新思維,在本地提供培訓,由本地出產大量新人才。北區都會區是近 年來政府發展的重中之重,當局可在設立基建之際,也應思考未來發展規劃。 人才向來是各類型發展的核心資產,如何引進人才是必然需要面對的難題。在 長遠的發展中,人才是不可或缺。當局可多多利用北區都會區尚未規劃的土地, 如預先預留土地建設大學城,打造一個科研創新的基地。

在北部都會區的定位是科研基地,設立大學城正好能做到相輔相成的協同效果, 讓現有的大學再進一步發展,又或者引入更多海外/內地大學在港開設大學。當 局應多對外宣傳北部都會區及大灣區為國際帶來的機遇,吸引國際及內地的大 學在內設立分校,藉此提供一個更大的空間發展科研。各地的專家能聚首一堂, 在大學城共同進行研究及保持密切交流。大學城的設立也可以有助培訓新人才, 作「一條龍」發展,未來不但可為創科中心持續提供各類人才,防止缺人才的 情況出現,在看到其機遇後,亦會選擇於北部都會區落戶,形成一個良性循環。 在多方面的共同協力發展科創技術下,相信能帶來無限可能。 圖: 深圳大學城創科園

劃下一個成功的城市樣本,能最大程度發揮片區的資源優勢,十分值得北部都 會區用作借鑒。

北部都會區有大量未開拓的土地,但亦有不少舊的鄉村式發展及舊式棕地發展 等可借鏡深圳南山,統整為一個集產業、文化、商業、教育及居住於一身的片 區。例如,南山大沖舊改片區所,當時南山區政府成立由他們主導的政企村多 方協同,成功搭建存有所有持份者的溝通平台,成功把大沖舊改片區搖身一變

三、片區統籌模式 加強公私營合作 在2020年,中央發布《關於十四五規劃和2035年遠景規劃建議》,當中提出 「實施城市更新行動」,中國的城市更新已經不再停留於逐點更新、單業態為 主,而是以片區統籌模式規劃,這種模式可完善城市功能及有效避免更新碎片 化、規劃脫節、公共配套不足及產業空間減少等問題。 大致上,片區統籌模式將面績較大的區域以生產、公共、生活三個空間作統籌 及聯動。深圳南山就是以片區統籌規劃、開發、建設及營運,成為片區統籌規

成為南山科技金融城,除發揮其商業優勢,打造以街區+Mall為特點的新一代 購物中心萬象天地外,亦未有忘記滿足其他需要,如提供約多達5.4萬平米保障 性住房。於教育及文化注入方面,大沖舊改片區也十分出色,前者成功引入南 外科華及南外大沖等優質名校;後者則打造了萬象天地劇埸,開創了綜合體中 建造專業劇院的先河。種種做法亦成功把大沖舊改片區推向成為一個宜居、宜 業及宜發展的城市。

設置了多元化的公共空間、文化區及特色商業,例如讓酒吧、綠色空間、廣場、 咖啡廳等落戶。

在本港,西九文化區和沙田新市鎮便是以片區統籌的例子,西九文化區的項目 由政府主導,包括撥款、招標等,惟在冗長程序下令進度緩慢,如這些項目採 用公私營合作推動發展,兩者互相結合,便能以最快的速度及最大程度發揮片 區的資源優勢。

另外,北部都會區的片區統籌方案,亦可參考英國倫敦的矽環島(Silicon Rou ndabout)的做法,兩區的定位同樣為創科重地。倫敦的矽環島過去十年間, 已極快的增長速度挑戰世界金融科技中心美國矽谷的國際地位,自21世紀初時, 矽環島中的舊工業用地減少近一半,於是決定將這些用地轉化成科技公司的辦 公場所及廉價的員工居所,實現工作與住屋兩大功能的平衡。其次,政府完善 與科例產業有關的基礎設施,例如升級區內的網絡系統、興建大量自行車道配 合市民出行習慣。最後,政府致力為科創人員打造活力、舒適的氛圍,留意到 產業的年齡層都是年輕一代為主,於是矽環島內部的商業活動也進行了調整,

總括而言,國際上的片區統籌有三點經驗可供借鑒,一是促進產業共生,城市 以商業、辦公、居住為核心,引入多元產業的發展,以提升地區活力; 其次, 針對人口結構彌補服務缺失,透過擴展公共空間及增加公共服務的方式,促進 片區功能越趨完善; 最後,提升空間品質,在保留片區的獨有風貌及新有功能 的同時,帶旅遊及各種商業發展,並輻射至帶動周邊地區乃至整個城市的發展。

城」。另外,發展商亦需為建築署代建校舍。沙田新市鎮由政府主導,發展商 配合政府要求,立法局在行政主導下未有阻撓項目進行。

以公私營合作推動發展 政府在為大型項目發展或基建項目融資時,可採用「公私營合作模式」(Publi c Private Partnership,簡稱PPP模式),據立法會對這種模式的定義為「一種 由公營部門和私營機構共同提供公共服務或進行計劃項目的安排」,雙方透過 不同程度的參與,各自發揮所長,可謂相得益彰。 過去,香港也有基建項目使用這種模式進行,例如在70年代為興建沙田新市鎮, 計劃在該處進行逾600多萬平方呎的填海工程,最終四間華資地產商組成的聯 營公司以2,000萬投得工程,工程完成後,其中約七成土地交還政府發展公屋及 社區設施,另外約250萬平方呎則可用作私人發展住宅項目,即「沙田第一

圖:沙田新市鎮(香港政府渠務署)

處:

(一)減少政府的即時開支,及額外成本 (二)充分利用私營機構的資源,例如知識技術、法律、市場觸覺、土地儲備 (三)加快項目進度,私營機構會避免項目延誤而導致利潤減少 (四)減低或分散項目風險

公私營合作好處多不勝數,但相比起其他城市,香港的公私營合作項目落後不

公私營合作的種類甚多,可按照私營機構在建造和營運兩個部分所負責的工作 類別和融資方法區分,例如 設計 建設 營運 Design Build Operate ( DBO ) , 香港例子有私人機構參建居屋計劃及最新的啟德體育園;建造 營運 移交 Build Operate Transfer ( BOT ),香港例子有西區海底隧道;服務經營模式,例 子有廣深港高速鐵路( 香港段 )及合資企業模式,例子為亞洲國際博覽館等等。 在不同的合作模式下,政府與私營機構會按其專業、技術及資源,去負責項目 中的不同的工作,政府無須獨自承擔所有風險及責任,讓各參與者都可以各司 其職,以收相輔相成之效。除此之外,加強公私營合作對基建的發展有以下好

少,無論數目還是項目規模亦有限,為有利善用土地資源,吸引各界共同推動 北部都會區的發展,政府應積極加強公私營合作,初步可成立一個雙向的公私 營合作統籌平台,功能包括接收私營提交的項目建議書、協調各部門之間的意 見、協助統一項目理念及提供一站式服務等等。

未來,香港因北部都會區、明日大嶼的發展會推出很多大型基建項目,如果仍 採取以往的一貫的做法,從可行性研究、填海工程、興建基建等分階段申請撥 款,效率實在偏低。因此, 北部都會區應以「片區統籌」並公私營合作模式營 運,以加快發展並作整全規劃,包括將政府有意發展的馬草壟、新田、白泥、 流浮山等不同項目,引入私人合作發展,如政府當年發展沙田新市鎮,就是以 片區統籌加公私營合作的模式。 圖:啟德體育園 (政府新聞網)

北部都會區地理緊接深圳,如善用大灣區城市優勢及配合國家發展策略,北部 都會區勢必成香港未來社會及經濟發展兩大重要引擎。政府亦就北部都會區內

的交通基建項目表態,指出將會從前期規劃、研究及施工方法中,提速加快區 內鐵路項目的完成時間,例如提早進行生態基線研究,以節省至少約一年時間。 然而,大型工程項目縮減一年時間的社會效益較低,因此,我們積極倡議,政 府在推動「基建先行」規劃原則下,應及早訂立時間表及籌劃跨區幹道,以帶

四、基建先行 政府去年十月公布《北部都會區發展策略》,建議於北部都會區內推行多個土 地發展、鐵路和自然保育項目,以回應香港中長期的土地需求和可持續發展的 需要。此外,特區政府早年已公布未來新界西發展布局;元朗洪水橋、屯門至 大嶼山一帶將成為未來香港重點發展區域。香港人口超越七百萬,可發展土地 卻存在限制,要建設暢達通行的城市交通運輸網絡,除了必須精密細緻外,更 須擴大容量,提升發展效益,並可持續發展作為重要原則。

動人流、車流、物流從新發展區及北部都會區等幅射至新界東、西部結合發展, 發揮各區潛力。另外,針對過往政府在興建幹道及交通基建設施時,往往僅專 注提供單一服務。我們認為,隨著科技發展,交通基建設施其實可以同時提供 多元功能,充分利用有限的道路空間,提升成本效益,有助促進社區發展。 針 對上述情況,從新幹道規劃、新鐵路走線、建設新發展區基建設施,以及如何 確保日後新界西北居民可享用便捷交通服務等,提出了數項倡議。

倡議:

i. 提升吐露港公路接駁功能,建議於吐露港公路合適位置設立交匯處,分

ii. 吐露港公路向北興建跨海橋跨海或海底隧道連接大埔工業邨一帶,再建 支綫隧道直達打鼓嶺一帶。

iii. 吐露港公路南向新建支綫,於科學園附近開闢「沙田快速繞道」,繞過 吐露港公路直接前往

8. 配合新發展區 興建新幹線主道 營建「新南北幹線」 分流吐露港公路車流 當北部都會新發展區建成後,北部人口將激增至250萬,為加強北部都會區與 市區連接,當局必須及早籌劃興建「新南北幹線」,在不會加重吐露港公路行 車壓力下,直接將北都居民帶往市區。

別向北及向南接駁新倡議的新南北幹線。

8號幹線,再預留位置接駁到未來馬料水填海區直達馬鞍 山 ,方便北都車流直接前往港九市區,大大紓緩現行吐露港公路車流。 iv. 新南北幹線興建後,科學園、未來馬料水填海用地、大埔工業村,及蓮 塘口岸將形成串連帶,有助配合本港創科產業發展,尤其是經轉化為科研成果 的產品可藉此「輸出」,進一步完善科研產業鏈。

圖:倡議「新南北幹線」走綫圖

「北都快速通道」是一條快速幹線,倡議走線從新界北沙頭角一帶出發, 向西直逹新界西洪水橋/廈村新發展區。

ii. 建議西向走線為打鼓嶺、羅湖南、馬草壟、新田科技城(河套),及洪水橋發展 區。

iii. 快速幹線途經新田落馬洲一段時,可引入新技術越過濕地保護區一帶,

興建「北部快速通道」 將北部的東、西面串連 現時新界北的東面與西面之間主要依賴新田公路作為主要接駁路,為把握北部 都會區的機遇,以及應付未來北都發展後,加強北部的東、西面聯繫,建議興 建「北都快速通道」,貫穿北部的東面與西面。 通道起始點定於沙頭角一帶,直接到洪水橋/廈村新發展區,分流新田公路車 流外,整條快速通道更可將北部都會區多個新發展區域串連起,即類似現時大 嶼山P1公路的接駁功能。「北都快速通道」建成後將成為未來新界北的重要命 脈。 倡議: i.

以盡量減低對環境造成的破壞;或向南沿山勢而行,繞過濕地保護區。 iv. 當幹線抵達洪水橋新發展區後,建議興建兩條支路以加強快速幹線的接 駁功能,包括與興建中的11號幹線接駁;以及連接路至3號幹綫。 v. 即是,「北部快速通道」新界西出入口將呈「Y」型交匯而成,三個出 入口位置分別為(1)洪水橋新發展區、(2)11號幹線,及(3) 3號幹綫。

圖:倡議「北部快速通道」走綫圖

居民如需使用十一號幹線,必須先途經三號幹線或元朗公路,為加強11號幹線 策略道路網絡的通達性,減少未來一旦發生意外或大量車流時出現的交通樽頸, 建議加強十一號幹道的連接性和增強交匯道路的承受能力,提升周邊發展的連 繫,有效釋放毗連區域的發展潛力。

倡議

增設多條支路 更大發揮11號幹線分流效用 根據政府現行規劃,當局即將興建十一號幹線以應付新界西北逐步發展所產生 的交通需求。由藍地隧道、大欖涌隧道、青龍大橋及掃管笏連接路組成的11號 幹線(元朗至北大嶼山段),目前正進入勘查階段。當11號幹線建成後,預期 將改善新界西北往返市區主要幹道(包括屯門公路、大欖隧道和汀九橋)的交 通情況。 按現行路政署公布十一號幹線的走線,幹線北部將連接藍地,日後元朗及北都

i. 建議在藍地隧道北出口位置新增支路,以接駁至元朗南新發展區,以及 通往新界北部的9號幹線凹頭位置,增強幹線與新界北的連接性。 ii. 新增支路除了可吸引車流取道11號幹線外,也可減輕現行元朗公路及大 欖隧道一帶的交通流量,從而達至有效分流及減少公路繁忙時間出現擠塞情況。

圖:倡議11號幹線增建支路往藍地隧道支路

倡議:

i. 「新南北鐵路」應獨立於現時東鐵線,明確分流未來北部都會區居民及 現有東鐵線乘客。

ii. 新鐵路建議以蓮塘或沙頭角作為總站以配合口岸經濟發展。

iii. 新鐵路走線建議經過皇后山、粉嶺北及林村再穿過大帽山後直達市區。

iv. 新鐵路線將與荃葵沙中央鐵路連接構造新界中部環廻鐵路網。

8. 完善鐵路網絡 加強新界區域連繫 新建「新南北鐵路」分流東鐵線乘客 東鐵綫紅磡至金鐘段已於今年5月通車,東鐵綫延伸過海後,除方便居民乘搭鐵 路來往上水至港島區外,也縮減往來深圳或落馬洲口岸跨境旅客的交通時間。 然而,當北部都會區完成發展後,新遷入逾200萬居民假如同樣依賴東鐵線作 為主要集體交通工具,結果勢必進一步「迫爆」東鐵綫,市民一定怨聲載道。 因此,當局應及早籌備興建「新南北鐵路」,將現有東鐵線乘客分隔,減輕鐵 路線負擔,也可方便鐵路人流管制。

圖:倡議「新南北鐵路」走線

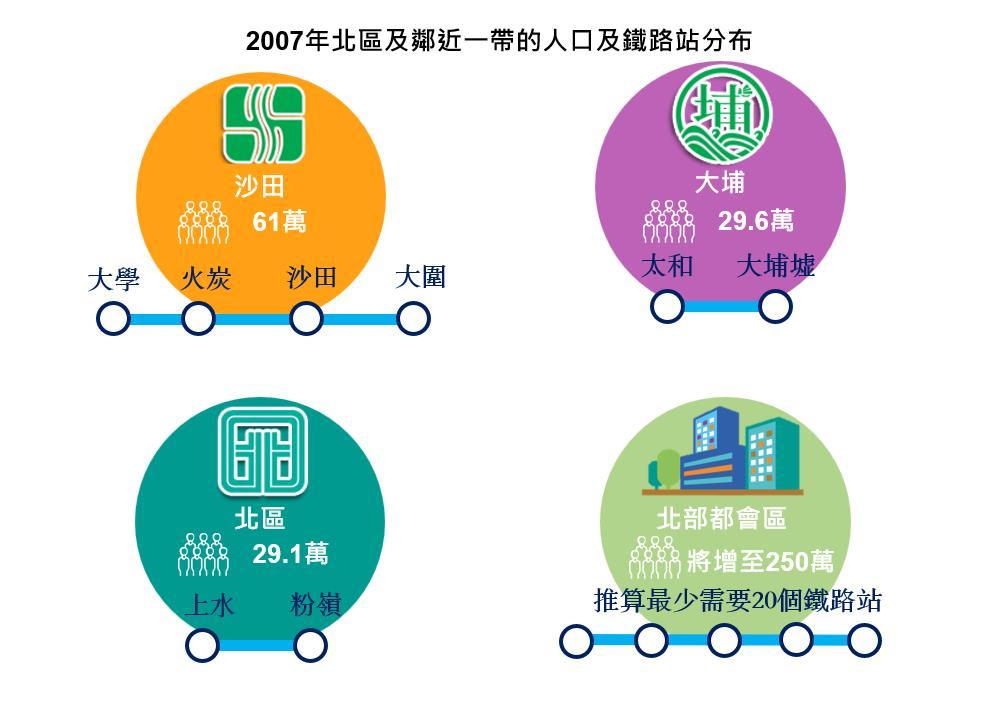

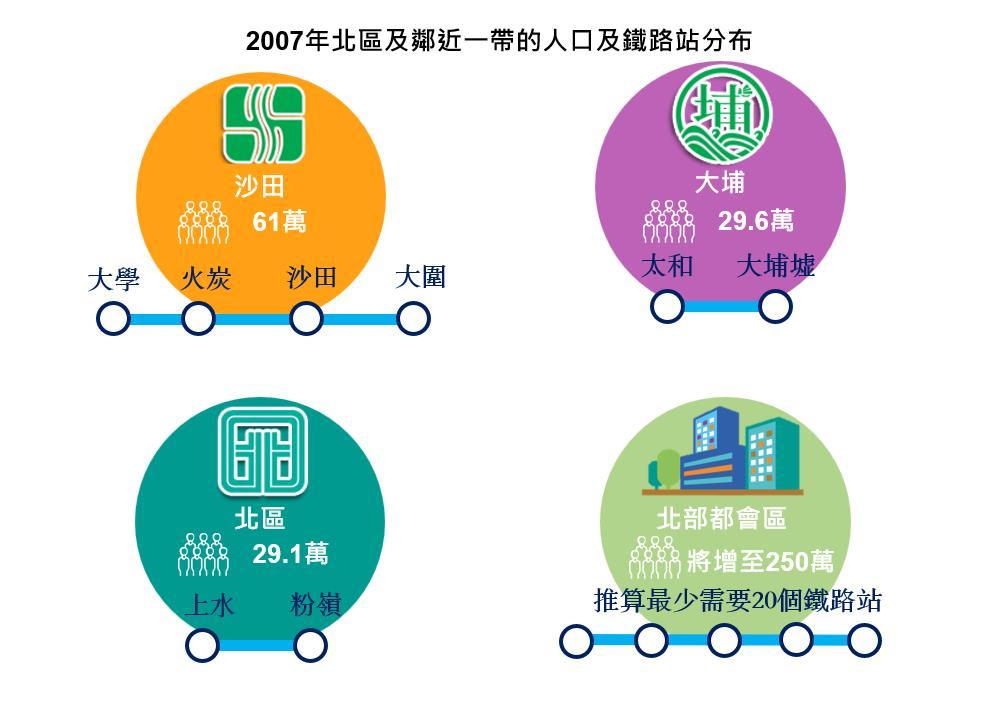

沙田站、火炭站、大學站及大圍站(四個站)則服務沙田居民。同年為兩鐵合 併統成為東鐵線,可見當時鐵路便規劃好每一個站平均服務15萬人,而當北部 都會新發展區建成後,北部人口將激增至250萬。未來北部人口若按上述比例 計算作參考,該區最少需要20個鐵路站服務當區居民,才足以應付市民的交通 需要。有見及此,為應付未來的龐大人流及物流需要,當局應重新檢視《鐵路 發展策略2014》並作進一步研究,擴大未來鐵路服務範圍,大大發揮集體運輸 功能。

按未來北都發展 擴展規劃中的鐵路項目分佈 去年十月公布《北部都會區發展策略》提出新建5條鐵路,早年公布的《鐵路發 展策略》也提出多條規劃完善新界西北鐵路線。由於未來香港發展重心將會朝 向北移,跨境活動亦會更為頻繁。 根據政府統計處的2007年按區議會分區劃分的人口及住戶統計資料,大埔、北 區及沙田的總人口分別是29.6萬、29.1萬及61萬。在鐵路分布上,太和站及大 埔墟站(兩個站)服務大埔居民;上水站及粉嶺站(兩個站)服務北區居民;

倡議 i. 按未來北都發展區的建屋規劃,考慮鐵路走線時應以服務未來天水圍北、 粉嶺北、元朗南等人口密集或新發展區域作為主要考慮因素。 ii. 結合《北部都會區發展策略》和《鐵路發展策略2014》未來發展,仔細檢視 各項鐵路項目,並盡快提出落實興建鐵路項目及時間表。 iii. 《鐵路發展策略2014》提出,政府應在2030年前落實七個鐵路項目,其 中位於新界北的擬議北環線、屯門南延綫和洪水橋站已進入詳細規劃及設計階 段。但據悉,實際施工期最快要到2023年。為滿足新界北和北部都會區發展需 要,當局須盡快參考《鐵路發展策略2014》及北部都會區的規劃,從速設計鐵 路規劃走線,並研究壓縮工程時間,加快興建時間,以配合整個規劃發展。 圖:結合《北部都會區發展策略》和《鐵路發展策略2014》鐵路圖

Railway + Property Model),在策

劃跨區幹道時,加入幹道上蓋發展項目,以環廻幹道方式構建新市鎮發展帶。

引入新模式發展後,除了可減輕政府興建幹道的高昂成本外,也直接增加本港 發展用地,有助紓緩現時土地不足問題。

9. 基建發展引入「幹道+物業發展」模式 香港山多平地少,屬丘陵地勢,無論興建公路或鐵路,工程大多開山闢地,如 涉及跨海部分還需要填海造地,施工成本更高。以2016年獲得撥款興建的中九 龍幹線為例,幹線全長4.7公里,造價高達423.6億元,平均每公里成本90億, 造價委實不菲。 一般而言,政府為收回昂貴建造成本而向道路使用者收取「過路費」,惟此政 策經常主導了道路行車量,駕駛者往往受「收費」高低而直接影響使用公路意 欲,結果可能令公路未能有效發揮,平白浪費了社會資源。因此,當局應參考 現行港鐵公司「鐵路+物業發展」模式(

倡議 i. 政府在規劃新幹道時,於可行位置上興建幹道上蓋發展項目,有關規模 可參考屯門市廣場項目。該項目主要建於九號幹線上蓋,分三期發展,合共提 供近2000個住宅單位,附設面積達1百萬平方呎大型商場,交通配套包括輕鐵 市中心站、杯渡站、屯馬綫屯門站和巴士總站,亦設於項目成為了現時屯門中 心區核心地帶。 ii. 「幹道+物業發展」(Route + Property Model)可於幹道規劃興建時, 同時將上蓋項目作出融資。

iii. 融資方式可採多元模式,例如向公眾發行債券,公開競投建設發展等等, 政府須在融資前,充分作社會諮詢討論。 圖:(構想圖)上空考慮建設多元社區設施,例如住宅、食肆等

先行上樓計劃,滿足新發展區居民的出行需要,建議當局在新發展區引入不同 公共交通營運方案,讓新遷入居民可同步享有足夠的交通運輸服務。

倡議

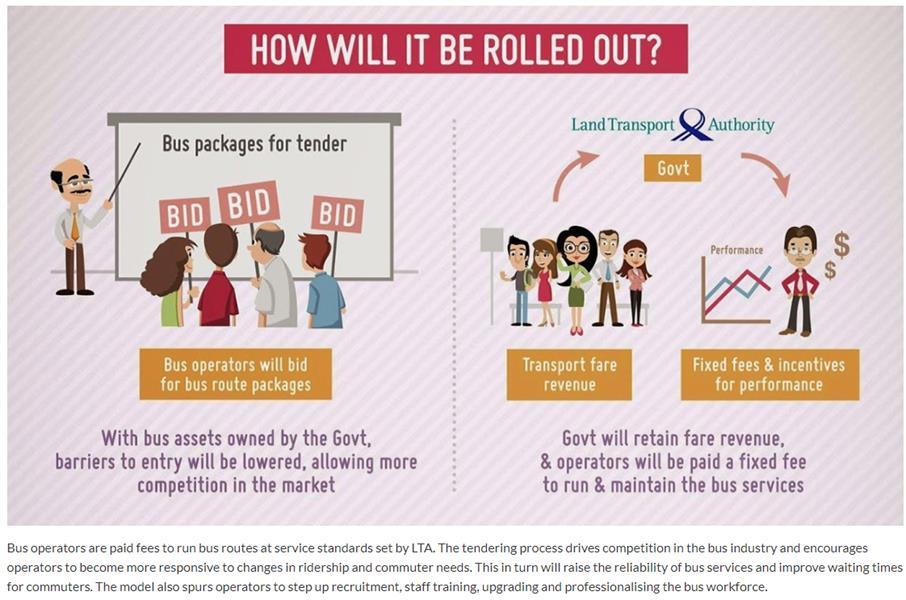

10.多元營運方案 為新發展區提供交通服務 正在規劃發展的洪水橋、元朗南及粉嶺北三個大型新發展區,預期將於2026至 2030年入伙,屆時將有40萬人陸續遷入。按過往發展,將軍澳,馬鞍山,及東 涌新發展區等經驗,主要公共交通配套設施往往需時三、五,七年時間才逐漸 落成,居民於新遷入初期猶如居於「孤島」,出入交通極之不便。 事實上,公共交通配套設施未能於早期為居民提供服務,主要原因是公共交通 機構是按照實際乘客量作出收入評估,乘客量多寡遂直接影響機構的營運收入。 鑑於新發展區初期人口較少,交通機構無法有效評估乘客量,結果大多不願意 提供服務,或只提供極為有限路線。為打破困局及回應新特首李家超提倡公屋

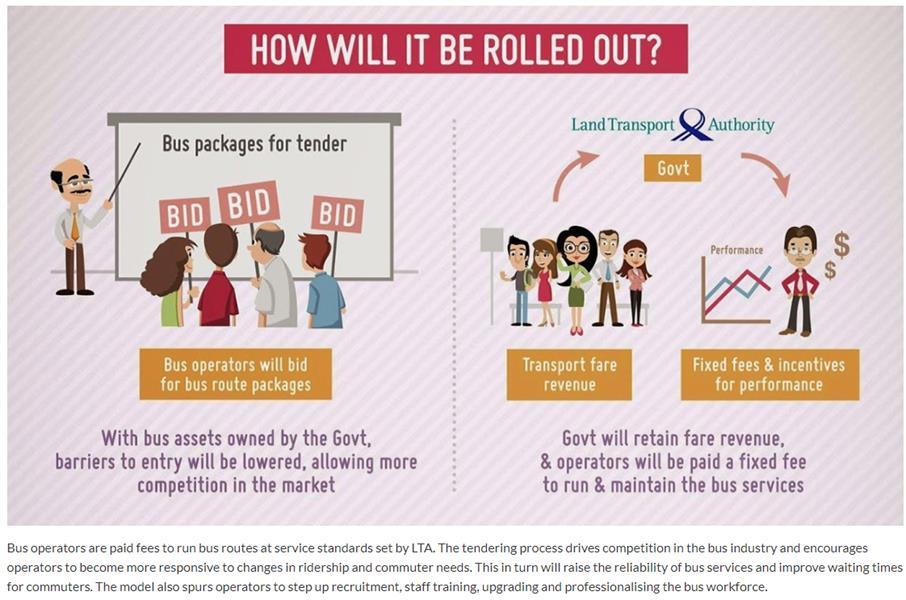

i. 現時,新加坡採取「巴士合約模式」(Bus Contracting Model ),該模 式由政府主導策劃路線、班次、收費,及車長福利等,成功競投的營辦商須按 政府擬定合約提供服務。此模式的好處是營辦商按合約直接收取固定經營費用, 毋須顧慮市場狀況而作出服務更改,市民因而獲得了較為穩定的交通服務。 ii. 建議參考新加坡「巴士合約模式」,即是政府與公共交通構進行磋商, 評估新發展區居民的出行路線及乘客量,然後政府以「包底」合約方式向交通 機構提供收入補貼,以吸引公共交通機構為居民提供多條接駁不同市區路線, 使居民在遷入新發展區時可享有「最起碼」的基本交通服務,而不致於與外界 隔絕。

iii. 當新發展區已大致完成,大批居民已陸續遷入後,當局可終止巴士公司 的「包底」合約,恢復現行一般的招標及營運模式,為居民提供恒常公共交通 服務。 圖:新加坡現行巴士合約模式(網上截圖)

倡議

當局可參考內地新研發的大型綠色交通運輸工具 智軌(無軌)列車,考慮 於新發展區域內應用,專為區內居民提供服務。 ii. 考慮其他高效環保系統, 例如參考現時機場使用無人自動駕駛車輛或列車,於指定區域之間行走。

圖:內地智軌列車

11. 引入新集體運輸系統配合環保綠色公交發展 研發新高效環保交通 本港運輸政策是以鐵路作為骨幹,其他公共交通工具提供接駁服務配合,連接 至鐵路。政府在籌劃興建鐵路時,必須仔細反覆地作出地質磡探、環境評估, 在確定興建鐵路時,還需鋪設軌道,興建車站,涉及投資非常龐大。現時,天 水圍、屯門一帶採用輕鐵多年,此類鐵路模本身存在了不少問題,例如佔用了 路面空間,容易造成人車爭路等情況。為使公共交通服務更具靈活性,並配合 環保綠色公交發展,建議當局積極研究引入鐵路以外的集體運輸系統。

i.

五、多管齊下開拓新用地 香港人的平均居住面積為161平方呎,遠遠低於深圳(約300平方呎)、新加坡 (約270平方呎)及東京(約210平方呎),土地房屋問題仍然是這一屆政府施 政重中之重,新政府亦成立了土地房屋統籌工作組及公營房屋項目工作組,希 望藉此加快土地供應。事實上,香港發展至今,已開發的土地只有約四份一, 房屋用途更只佔全港用地的7%,四份三的的土地仍未最近不少政府官員上任後 重提重劃濕地區域、研究郊野公園邊陲建屋及綠化帶開發等等,引起社會熱烈 討論,當局在覓地時,要多管齊下,開拓新用地,並把相關倡儀盡快研究及落 實,以便完善規劃北部都會區。 圖: 《新界北建設香港新中心》倡議書

公頃住宅用地。為此,我們

建議能從宏觀角度檢視《香港2030+》的土地總需求預測,並研究是否應為提 升市民的人均居住空間,而進一步提升土地總需求預測至

12. 調整人均居住面積、地積比、及公私營房屋比例 香港人的平均居住面積為161平方呎,遠遠低於深圳(約300平方呎)、新加坡 (約270平方呎)及東京(約210平方呎),北部都會區作為香港新中心,應作 帶頭示範作用,全面提高居住單位的人均居住面積。事實上,《香港2030+》 更新版本中雖然有就提升人均居住空間預留用地,但用地的推算只計及新建的 單位,而未有考慮現存住戶;至少提升空間的幅度亦只有20%,與毗鄰的深圳、 新加坡及上海,依然存在相當的距離。事實上,有智庫推算若將整體港人的人 均居住面積推升至新加坡的水平,將需要額外3500

11,000公頃 或相等總 土地面積的10%。 提高地積比 政府應同時放寬地積比率,將可以在較短時間內釋放更多發展空間用作住屋或 產業用途,改善居民生活。現時新界住用地積比率最高僅7倍,香港島住宅比例 最高可達10倍,九龍為7.5倍,北部都會區作為香港新中心應與舊都會區看齊, 未來應在「基建先行」的原則下,研究將新界地積提高至8至10倍,增加可建 樓面面積,達致地盡其用。

調整公私營房屋比例 現時《長遠房屋策略》的公私營房屋比例為7:3,設立比例時應考量到區內的 產業、人口結構等等,北新都會區將發展成創科重地,定位不同於以往,理應 適當調整新發展區住宅區的公私營房屋比例,以配合北都的整全規劃,相信此 舉有效提升居民購買力、經濟動力及專業技能生產力等等。

業。

全港現時約有1.6萬公頃綠化地帶,佔香港陸地總面積14.5%,綠化地帶既不是 郊野公園,亦不屬棕地,隨着市區和新發展區的建設,不少綠化地帶毗鄰現有

交通基建和供水排污等配套設施,若改作房屋發展用途,將是增加住宅供應見 效較快的辦法。政府曾評估,只發展約1%的綠化地帶,即把當中的

13. 開發綠化地帶 過去政府新發展區或大型房屋計劃時,多數人都提倡「先棕後綠」,惟香港的 棕地其實未如大眾想像之多,只有約1,500公頃。加上棕地的作業安置廢時。現 時,香港九成棕地正進行著不同的經濟活動,涵蓋建造業、物流業、廢物回收 業等行業,提供了約5萬個就業職位,最近不少棕地作業者,例如環保回收、醬 油、木廠等等,都面對政府收地在即,但要在其他地方覓地重置遇上困難,在 沒有增加土地的情況下,最終只會令到產業被迫結束或流失,故建議政府應全 面開拓一些新土地作為發展,而綠化地帶則是一個很好的選擇,能在短期內提 供大量土地建屋,足以安置所有棕地作業者,還有空餘的土地可用作發展新產

150公頃改 劃,便可在短中期提供約8.9萬個單位,預計可滿足約五分之二(40%)公屋輪 候,縮減約一半公屋的輪候時間,切實排解民生憂難。 加上,香港的綠化地帶佔全港土地約15%,比例遠比新加坡及倫敦多,大多綠 化地擁有權亦是由政府持有,因此不涉及收地、賠償、安置等複雜程序,這意 味本港的綠化地帶存極有發展潛力,應好好善用現存土地,改劃用地,在短期 內增加房屋的供應。

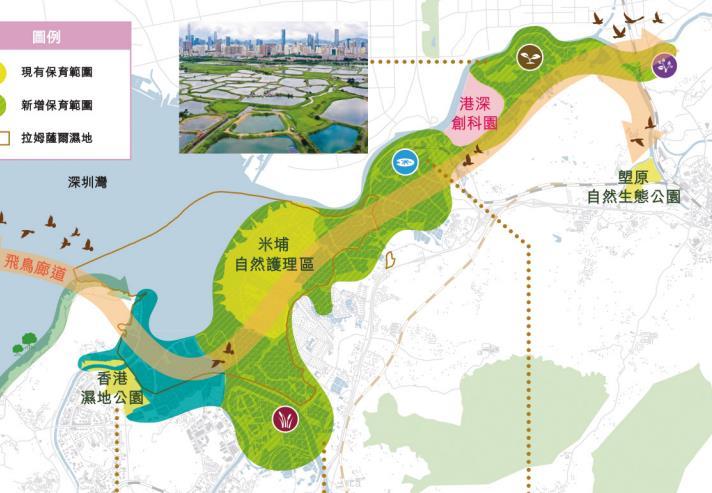

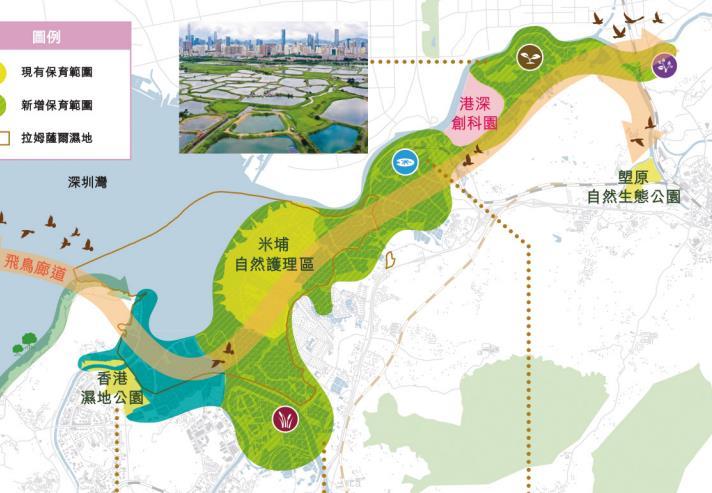

14. 重劃濕地區界線 發展保育可雙贏 北部都會區是本港未來的重要發展項目,可為香港釋出土地資源,而發展與保 育不可並存的想法早已過時,要做好規劃,兩者無衝突之餘更可做到雙贏。當 局若要發揮濕地的最大功用,可以沿用「保育轉移」模式集中保育極具生態價 值的濕地,同時檢視有關政策,如建議放寬地積比、縮窄緩衝區範圍等。 北部都會區發展策略提出設立三個濕地保育公園,總面積約2000公頃,而政府 將在北都大力推動創科,惟「新田科技城」僅有500公頃的創科及房屋用地, 兩者比例不合常理,更有違「雙城三圈」的原則。北都未來將設新口岸促進灣 區互聯互通,便擬兩地人員,若發展時被佔地廣闊的濕地保育公園分隔,圈內 緊密合作勢必大打折扣。 圖:《北區都會區發展策略》

生態價值的環境,通過保育轉移模式,以數量換取高質量的濕地,既可更有效

發揮濕地,並有效紓解民困,平衡發展與保育呈雙贏局面。

未來,政府必須發展與保育並行,釋放土地發展的同時亦成立基金投入保育, 例如本地的「塱原自然生態公園」,部分旱田和荒廢的農地成功修復為濕地生 境,讓塱原增加約8公頃濕地,過去數年雀鳥在塱原繁殖的數目有增無減,反映 出濕地生態是需要投入資源打理,才可令到總體生態價值不減反升。與此同時, 亦要在政策上拆牆鬆綁,並與各持分者充分溝通,令緩衝區內的現成土地地盡 其用,並亦為濕地生態的可持續保育提供更多可能性。 政府必須檢視有關政策,可參考外地做法,將緩衝區內生態值較低的土地釋出, 例如將被荒廢的棕地和乾涸魚塘發展,並從發展的收益中搬出專項保育真正高

陲地帶作公共用途,包括興建公營房屋,紓緩本港土地緊張的問題。房協有關 郊野公園邊陲地帶土地用途的研究,亦值得考慮重啟,以理性方式探討郊野公 園發展與土地供應。

事實上,近年落成的沙田水泉澳邨及鄰近的蝌蚪坪便是善用郊野公園用地的成 功例子。兩地原先均位於郊野公園範圍,後來為配合發展新市鎮而被改劃為採 泥區,在停止開採後,水泉澳邨舊址便發展為一個供逾1.1萬個單位的大型公共 屋邨,而蝌蚪坪則被重新納入郊野公園。而昔日兩屆政府中,亦提到利用部分

15. 發展郊野公園邊陲 現時本港24個郊野公園共有4.4萬公頃,佔全港土地約四成。而近年更有不少具 高生態保育價值的土地,都已被納入郊野公園範圍。相較鄰近地方,如上海及 新加坡的郊野比例僅佔約一成,香港的郊野比例明顯偏高,這亦意味香港其實 仍有發展土地的空間。 由曾蔭權年代至今,本港郊野公園面積已增加約2500公頃,更遠遠超過「明日 大嶼」填海1700公頃的面積。除不斷擴大郊野公園面積外,當局亦可探討以 「可加可減」或「換地補償」的方式,適量利用郊野公園內生態價值較低的邊

邊陲地帶的土地作公營房屋,如研究元朗大欖隧道收費廣場以西,面積20多公 頃屬大欖郊野公園範圍及沙田水泉澳邨旁,面積同樣為20多公頃屬馬鞍山郊野 公園範圍,兩者附近已有不錯的交通配套,屬建立公營房屋的理想地方,現屆 政府可以重新考慮兩地選址。

另外,近日深圳市政府發布多項有關港深融合的報告,當中提及的建議和措施 極具參考性,深方有提出不少方案涵盖如何配合港方北部都會區的未來發展, 如如重新定位羅湖區口岸、配合建設沙頭角轉變成為港深國際成為旅遊消費合 作區等。以下將會簡述部份深圳方提出的報告內容:

六、深化兩地聯繫 優化通關安排 16.完善兩地溝通機制 發展口岸經濟 北部經濟帶接壤深圳,包括天水圍、元朗、粉嶺/上水等新鎮及相鄰鄉郊地區, 未來將會推出各種港深合作的發展項目,兩地人民之間的跨境互動會增強,港 深之間會衍生很多協調溝通的問題。故此,政府必須完善兩地的溝通機制,在 兩地成立合作辦事處提供一個良好平台,做到上行下效的功能,使整體溝通更 加流暢,共同合作發展口岸經濟。

羅湖口岸:住宿定位 羅湖口岸主要供跨境通勤及休閒人士使用。深方有意打造羅湖口岸附近的建設 和城市文化與香港環境十分相近,配合北部都會區的未來發展,讓中港人才能 於日間到北部都會區工作,晚間則可經由口岸回到羅湖住所休息。

沙頭角口岸是連接香港北部與深圳東部的重要口岸,在2020年,政府通過以口 岸經濟帶動新界北發展的議案,如開放部分沙頭角墟禁區,利用沙頭角的公眾 碼頭,發展海上旅遊及中英街邊境旅遊,從而推動新界北的經濟發展。深方認 為沙頭角有發展成邊境購物城的潛能,也具有豐富的旅遊資源。在港深融合的 報告中提出如雙方能高度開放的跨境旅遊管理制度配合下,便能聯同深方鹽田 區附近的大小梅沙及梧桐山策優美的自然景觀,共同發展作生態旅遊圈。

文錦渡及蓮塘口岸:發展貨運物流 培訓商業及工業人才 現時,文錦渡主要用作活禽畜及水生動物供港的口岸,而蓮塘則正逐步為大灣 區東部貨運樞紐。除深化中港兩地的物流基礎下,兩個口岸亦能成作為商務及 工業的人才輸出地,透過在地提供不同種類的培訓及設立研發中心,推動深圳 技術學院在香港一側建立職業人才培訓基地。深方致力為中港兩地提供人才, 極力配合及推動北部都會區的發展,並從多方面為其奠下基礎。 沙頭角:發展成港深國際旅遊消費合作區

通關,便利兩地商務和專才需要同時也可以優化一地兩檢,令往返兩地變得更

為容易。至於做法則可仿效粵澳的合作查驗、一次放行或以單邊驗放模式,只 放管進不管出,增加兩地進出的便利性,深化兩地聯繫。現時文錦渡口岸的旅 檢大樓仍在使用兩地兩檢,每天能容納約3萬人次。若他日能沿用一地兩檢,每 天通關人數預計可以番一番,即增加至每天可容納

萬人次。每個關口的容納人

17.口岸重新佈局 釋放空間加強流動 優化港深兩地通關安排亦是重中之重,為更進一步促進人流、物流、資金、數 據等要素往來,政府應善用科技,於各個關口新型智能化口岸建設,藉助信息 技術提升口岸的通關效率,例如自助過關通道及實時發佈通關流量系統。更智 能化的關口設置,能大大增加口岸的負載力,讓更多口岸有能力實行24小時無 間斷的通關。 現在深圳灣及重建後的皇崗為一地兩檢口岸,使人們來往中港兩地更為便利。 政府可把相關做法套用至羅湖、文錦渡及前海口岸,騰空的口岸設施土地可盡 快重用,提供創科/跨境商貿/專業服務辦公室發展,入駐企業員工可享有快速

6

次增加,變相使人均通關所需要的時間減少,意味人們能更快捷往返兩地。 當局亦可以參考澳門橫琴的通關模式,加強香港貨運物流的運行,不再受到時 間局限。在2019時,新橫琴口岸建成啟用,該口岸實行「合作查驗、一次放行」 的通關模式,旅客過關時間縮短至幾分鐘。其後,可允許鮮活食品貨檢在 有關港深口岸再無時間限制,便利貨運通關,做到全天候24小時運作,大大提升 效益。

在今年

個港珠澳大橋香港跨境私家車的常規配

額,亦未有如澳門般使用單牌車就可駕車進出兩地,情況顯然大大落後澳門。 除政府應加快推行大橋港車北上計劃外,亦應增加開通路線,如蓮塘的香園圍 等任何有潛能的口岸,與澳門看齊。此外,為增加兩地聯繫,北車南下定必是 未來的趨勢。政府應把握時間,多加研究及與內地相關部門協商落實,並就此 製作時間表,配合北部都會區全速發展。

18. 加快推動港車北上 協商實行北車南上 澳門早在2016年時,國務院便允許澳門機動車輛可以向橫琴新區提交申請及相 關資料獲批後,不需要中澳車牌也可去珠海橫琴島,亦允許在橫琴新區購置房 地產或工作的澳門機動車所有人申請一個機動車出入橫琴資格,並辦理臨時入 境機動車牌證。於今年8月,更全面放開澳門非營運小客車(9座及9座以下) 入出橫琴配額,並取消當前1萬個配額總量限制,使往返兩地變得更加簡單。 事實上,港府在2020年的施政報告時,便有提出「大橋港車北上不設配額計 劃」,而相關操作細節與現時澳門實行的澳車北上計劃近似,同樣是簡化相關 申請程序,盼能促進粵港居民跨境往來。然而,在計劃提出已過了一段時間,

9月時,政府才試行一年增加500

除口岸外,當局亦可以探索其他更多人員的通關形式,如物色合適地點試用地 點試行通過乘船隻等方式經水路往來深圳及大灣區其他城市。長遠而言,香港 的鐵站規劃應全面接駁港深鐵路交通網絡,增加兩地的通達性,協同各種新政 策下,增強兩地自由流動。 -完-