目錄

前 言 1

近年本港上市改革的概況 2

美國上市的中概股近況 6

建議 8

前 言

香港是亞洲區最具活力的資本市場,亦 匯聚世界各地發行人與投資者,當中, 香港的新股市場在過去 10 年間便合共 集資約 2.4 萬億港元。事實上,香港股 市近年來一直致力改進上市機制,增加 香港市場的吸引力;2018 年 4 月所實施 的上市改革,更讓香港發展成國際的新 經濟市場,為本港新股集資市場創造了 又一新里程碑。

為配合最新經濟趨勢和企業需求,吸引更多來自不同地區的企業來港上市,香港證監會 和港交所目前正推進全面的上市制度檢討,其中包括審視上市要求和上市後的持續責任; 檢視上市規例和安排,改善審批流程;以及研究優化雙重主要上市及第二上市門檻等。

相關檢討將進一步便利新興產業公司和海外企業在港上市。

據此,我們認為,香港應在保障投資者利益的前提下,設法進一步優化《上市規則》, 以便利更多優質的海外企業來港上市,視香港為首選的上市地,從而為港股市場注入更 多具高增長動力的優質資產,進一步提升市場深度和廣度,並活躍交易量,鞏固香港在 全球股權融資市場中的領先地位。因此,本建議書是就最新一輪《上市規則》的檢討提 出建議,期望當局積極作出考慮及採納,以進一步壯大本港證券市場。

近年本港上市改革的概況

2018 年 4 月,港交所實施重大的上市改革,允許尚未盈利的生物科技公司(《上市規 則》第 18A 章)及「同股不同權」(WVR)架構公司上市,並允許部份以大中華為業 務重心的公司在港二次上市1,簡化二次上市流程。措施推出後,小米集團(1810)、美團 點評(3690)在 2018 年先後在香港上市買賣;阿里巴巴(9988)於 2019 年 11 月 26 日正 式在港交所二次上市2,集資 1,012 億港元,成為當年全球規模第二大的新股,隨後京

東(9618)與網易(9999) 等九所企業亦於 2020 年在香港進行二次上市。在中國概念股 (簡稱:中概股)回歸潮及新經濟股推動下,香港首次公開招股集資額在 2020 年創十 年新高3。改革後的港交所在融資效率及融資金額上均有所提升,而新經濟上市公司佔 比亦大幅攀升。

1 但需符合以下要求:(一)創新類產業公司,必須已在合資格上市交易所(紐約證券交易所、 納斯達克證券市場或倫敦證券交易所主市場)上市,並至少在兩年會計年度保持良好合規紀錄; (二)市值超過 400 億港元,或市值超過 100 億港元,並最近一個經審計會計年度收益至少 10 億港元;(三)發行人需證明其主要上市地在法律、規則等擁有與香港相當的主要股東保障水平。

2 原為第二上市,自 2024 年 8 月 28 日開始於聯交所轉換為主要上市,即完成在美國紐約證券 交易所及香港聯交所雙重主要上市,並獲納入港股通。

3 據港交所 2020 年底發布的全年回顧新聞稿中指出,在該年新股市場集資中,新經濟公司佔 2018 年上市新規則實施以來香港整個新股市場集資總額近 60%(截至 2020 年 12 月 10 日)。新經濟公 司對股票市場平均每日成交金額的佔比不斷增加,由 2018 年的 4.1%增至 2020 年 11 月的 22.8 %。短短幾年,香港已成為全球第二大生物科技融資中心。

圖表 1

近年香港證券市場結構的明顯改變

資料來源:港交所,截至 2023 年 12 月

在這發展背景下,由於港交所預計在美國上市的大中華發行人「回流」本港作第二上市

的需求將會持續增長,因此,港交所對海外發行人在香港上市的制度作了全面檢討,並 在 2021 年進一步拓寬海外發行人的第二上市制度,以涵蓋經營傳統行業、無不同投票 權架構且業務以大中華為重心的海外發行人,措施包括刪除「創新產業公司」的條件, 市值規定也降低至 30 億港元(即與無不同投票權架構的第二上市申請人的最低市值規 定相同)。

2021 年 12 月,港交所亦宣布設立全新特殊目的收購公司(SPAC)上市機制。自 2022 年起,港交所進一步簡化海外發行人的上市制度。2023 年 3 月底,港交所再實施「特 專科技公司」(《上市規則》第 18C 章)上市制度,准許尚未有盈利或業績支持的 5 類 創新科技公司上市,包括新一代信息技術、先進硬件及軟件、先進材料、新能源及節能 環保,以及新食品及農業技術的企業。至 2024 年 8

月港交所再宣布下調特專科技公司

上市時的最低市值,以及 SPAC 進行併購交易的獨立第三方投資規定,以吸引更多相關 公司來港上市。

圖表 2

2013 至 2025 年香港交易所首次公開招股集資情況

總集資金額

年份 新上市公司數目*

註:*包括由創業板轉到主板上市的公司

**

數字包括以發售供認購證券、現有證券及供配售證券方式的首次上市集資。當中包 括自 2021 年以來香港最大規模的新股 美的集團 H 股。此外,港交所更於該年迎 來了兩家根據新規第 18C 章上市的特專科技公司、三家在 GEM 改革後上市的公司, 以及首宗特殊目的收購公司併購交易(De-SPAC)。

***包括 1 家由 GEM 轉到主板的上市公司及 1 家特殊目的收購公司併購交易。

+數字包括以發售供認購證券、現有證券及供配售證券方式的首次上市集資。

資料來源:香港交易所

2024 年 10 月,港交所與證監會發布聯合聲明,宣布優化新上市申請審批流程時間表 (包括加快已於中國內地上市的合資格公司在港申請上市),為準申請人及其顧問在制 定上市計劃方面提供更大的確定性和透明度。而在此之前,港交所已於 6 月正式實施另 一項重要上市優化措施 全新的庫存股份機制,方便發行人進行股份回購及再出售庫存 股份,為發行人在資本管理上提供更大靈活度。港交所也於去年 12 月就優化首次公開 招股市場定價及公開市場規定刊發諮詢文件。

證監會與港交所於今年 5 月 6 日發出聯合公告,宣布正式推出「科企專線」,以進一步 便利特專科技公司及生物科技公司申請上市,在提交上市申請前提供專門的指引,並允 許這些公司可以選擇以保密形式提交上市申請。「科企專線」在這些企業籌備上市的早 期階段為它們解答關鍵問題,幫助它們更清楚地了解並滿足相關上市規定,進一步協助 它們更有效率地籌備上市。

同時,港交所亦積極擴大認可證券交易所範圍,以期引入包括東盟和中東等地區更多不 同國家和新興市場的企業來港上市,包括 2023 年先後與沙特證交所集團和印尼證券交 易所簽訂合作備忘錄,並將沙特交易所納入其認可證券交易所名單,讓在其主板市場上 市的公司可申請在香港第二上市。2024 年 7 月,港交所亦將阿聯酋的阿布扎比證券交 易所及杜拜金融市場納入認可證券交易所名單中。今年 3 月,港交所再宣布,已新增泰 國證券交易所為認可證券交易所,令該交易所上市的公司可在港申請第二上市。在納入 泰國證券交易所後,港交所的認可證券交易所名單目前共有 20 間海外證券交易所,遍 佈全球 18 個國家。

美國上市的中概股近況

2020 年,美國通過《外國公司問責法案》(Holding Foreign Companies Accountable Act),要求在美上市的外國公司提交會計審計底稿供美國監管機構審查,否則面臨退 市風險。中概股企業因中國國內數據安全和保密法規限制,難以完全滿足美國要求,增 加了退市風險。

至今年,隨着美國總統特朗普在 4 月發動全球關稅戰,並傳出考慮把在美國上市的中國 公司股份除牌下,中美貿易戰及地緣政治緊張局勢已使得在美上市的中概股面臨更大的 不確定性,例如美國可能對中概股施加額外限制或制裁,導致這些股份多在尋求被除牌 的後備計劃,包括來港上市的選擇。

在所有美國上市逾 350 間的內地公司中,目前已有 33 間在香港上市,市值相當於相關 公司總市值逾 70%,其中 12 間為第二上市。由於經過多輪政策措施變化以及美國市場 投資者對中概股的信心下滑,美國中概股股價持續下跌,公司市值亦大為「縮水」,令 現時未有「回流」香港上市的公司中,能符合規定門檻「回流」香港上市的公司數目進 一步減少。

儘管這些公司都會就被退市的風險尋覓後備方案,但由於種種情況,他們往往會有他們 自身的想法及顧慮,其中包括能否維持其 WVR 機制以及其 WVR 下的投票權比例等等。

美國的相關比例一般為 1 股相等於 20 股或以上,這投票結構並不符合現時香港 1 股最 多等於 10 票的規定。

圖表 3

部分未「回流」香港上市的美國中概股的投票權比例

股份名稱

富途控股

老虎證券

滿幫集團

文遠知行

祁連國際

資料來源:彭博

股票的投票權比例

1 股:20 票

1 股:20 票

1 股:30 票

1 股:40 票

1 股:100 票

香港自 2018 年已持續積極透過放寬限制,提高市場彈性的方向,推行上市機制「現代 化」措施,以求吸引更多新經濟企業以及來自海外或內地企業來港上市。為配合最新政 經趨勢和企業需求,吸引更多來自不同地區的優質企業來港上市,證監會和港交所正推 進全面的上市制度檢討,其中包括審視上市要求和上市後的持續責任;檢視上市規例和 安排,改善審批流程;以及研究優化雙重主要上市及第二上市門檻等。相關檢討料將進 一步便利新興產業公司和海外企業在港上市。

據此,我們經過一輪業界意見諮詢及資料研究工作後,提出以下 10 項建議:

1. 檢討對 WVR 公司上市的市值及收入要求,提供更多彈性

為吸引及便利更多海外優質企業,特別是新經濟企業來港上市,建議降低 WVR 公司的 市值和收入要求,即把目前要求上市時公司市值不少於 400 億港元,或者市值至少 100

億及最近一個會計年度的收益不低於 10 億港元的要求略作調整,例如把 400 億港元的 市值要求改為 200 億港元,讓市值高於 200 億港元、已在港交所的認可證券交易所上 市企業可在港掛牌上市,或者引入過去 3 年最高市值或平均市值等更靈活的計算方式, 而非僅依賴上市時市值數據。

同時,調整 WVR 的時間界限(grandfather)機制,以審慎方式進行,建議可以中概股 先行,倘若中概股公司在需要披露的過去 3 年業績紀錄前已經採用 WVR 架構的,便可 容許在港掛牌上市;待機制運作順暢後,再開放至其他海外優質公司享有同樣安排。

2. 設立寬限期,為海外優質企業開放更寬鬆標準

為了讓香港成為海外優質企業的上市首選地,建議考慮設置一定時間的寬限期(grace period),專門為一些本已在海外認可證券交易所上市的公司開放更寬鬆標準,允許其

在達到香港上市相關規則標準前,繼續保留其 WVR 架構;同時,在寬限期內,這些上 市公司可以有較充裕時間準備及舉行股東週年大會或特別股東大會,以調整其 WVR 架 構,例如修改 WVR 的投票權比例至符合不多於 1 股為 10 票的要求。

3. 放寬對「創新產業公司」的定義和要求

在判別申請人是否適合依據《主板規則》第八 A 章採用 WVR 架構上市時,會要求有關

公司必須符合港交所的「創新產業公司」審批。但有關審批要求非常嚴格。原因是港交 所認為「一股一票」原則仍然是賦予股東權力及使股東權益一致的最理想方法,因此, 港交所指出,在行使酌情權接受以不同投票權架構申請上市的事宜上將極為節制。據港

交所《上市條例指引》中指,他們將審視每個個案的具體事實及情況,以釐定申請人是 否已經證明其是「創新產業公司」。一般而言,港交所要求申請人必須是該行業龍頭或 次名企業。

由於創新產業發展迅速,過去儘管是該行業的龍頭或者先行者,也可能隨着市場變化或 技術演進而令其排名有所改變,因此,建議交易所略為放寬對「創新產業公司」的定義 和要求,例如只要是公司具有獨特科技創新元素,並是該行業的前列企業,便可符合「創 新產業公司」的要求,從而更便利這些優質的海外企業來香港上市。

4.

研究放寬上市公司的公眾持股量規定

現時,無論發行人上市後的市值上升或下跌,均須維持與首次掛牌上市時相同的公眾持 股量百分比(一般是 25%),反觀,部分其他國際證券交易所採納的持續公眾持股量門 檻則較首次上市時的要求寬鬆。

對於一些大型市值發行人,包括上市後市值有明顯增長的發行人來說,現行規則並沒有 設立降低其上市後持續公眾持股量的機制。市場評論已多番指出,一直要求它們維持一 個高的公眾持股量百分比有可能過度限制它們進行一些符合發行人及其股東整體利益 的交易,例如進行實現更好的資本管理結果或實現業務擴展目標的股份回購或收購等交 易。

另一方面,如發行人公眾持股量下跌至某一個百分比水平(一般是低於 15%時),發行 人的證券便被要求停牌。對此,市場普遍意見認為,這制度不但剝奪了股東退場機會, 要求發行人在短時間內恢復其公眾持股量也具很大挑戰性。

鑒於上述兩方面要求有可能影響新股上市公司或「回流」第二上市公司對香港作為一個

具吸引力的上市地點的考慮,因此,建議當局允許超大市值公司,特別是在新股上市後 的公眾持股量毋須維持最少 25%的門檻,或者可以引入以公眾持股量的市場價值為基 礎的替代門檻,從而讓發行人在上市後有更大靈活度維持較低的公眾持股量,以及研究 應否改變現行如一旦公眾持股量低於 15%的上市公司須被停牌的做法,並就此盡快諮 詢市場意見。

5. 進一步提高上市審批流程效率

為營造更吸引的上市集資市場環境,港交所及證監應進一步優化審批流程的透明度並提 升效率,建議參考現時為便利特專科技公司及生物科技公司申請上市,在提交上市申請 前提供專門指引的「科企專線」做法,為海外優質企業設立上市前的指引服務專線,以 進一步加快未來新股來港上市審批的全過程速度。

6. 必要時增加人手或組建專門團隊 確保維持審批效率

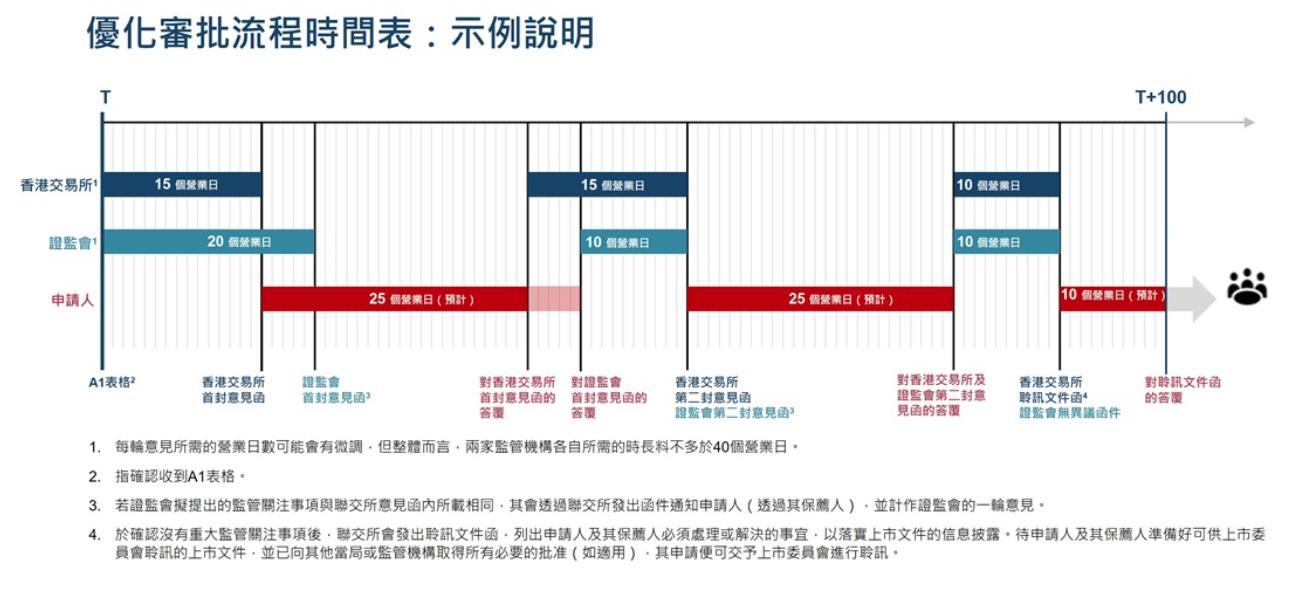

去年 10 月份證監會及聯交所公布優化新上市申請審批流程時間表(圖表 4),證監會 與聯交所分別在不多於 40 個營業日內完成兩輪詢問,確認相關申請是否存在重大監管 關注事項,形成整個審批流程為 T+100 的機制,這比過去的審批效率明顯提升不少。

倘若日後因新股發行上市集資的申請大量急增,令這審批效率標準無法維持,證監會及 港交所便必須增加人手或組建專門團隊,以處理新股上市申請。

圖表 4

7. 簡化對已在海外認可證券交易所上市公司的盡職調查要求 對於在海外認可證券交易所上市已有一定歷史,例如上市已達 5 年或以上,且在股份成 交量以及公司營業額表現穩定的公司,證監會及港交所可審視或檢討現有《第 21 項應 用指引》(PN21)中的盡職調查和相關披露要求有否適當的簡化空間。

8. 允許雙重主要上市公司秘密遞交招股書安排

於 2020 年 10 月 30 日或之前已在海外合資格交易所作主要上市的合資格公司在申請 香港第二次上市時,可以自動享受豁免部分《香港上市規則》的規定,例如公司可以向 港交所秘密遞交招股書。不過,來港雙重主要上市的海外公司須就這項豁免提出專門申 請。因此,為了保障公司的商業敏感資料或者提高上市效率,建議容許來港雙重主要上 市的海外企業發起人若符合相關規定下,也同樣獲允許作相同披露豁免4,從而令海外認 可證券交易所上市的優質企業申請來港上市的過程更順暢便捷。

9.

容許具規模海外回流二次上市企業納入「港股通」名單中

鑒於現時在港二次上市的內地股票並無納入「港股通」資格,這在一定程度上也會窒礙 期望可進入「港股通」渠道進行交易買賣的海外中概股的「回流」意欲,因此,建議當 局應向內地爭取,容許具一定規模,並符合在港二次上市或雙重主要上市的海外掛牌內 地企業「回流」香港上市之後,均可納入「港股通」名單中,或者就此特殊政策提供一 個落實時間表,以提升他們接觸內地投資者買賣的空間,從而吸引他們「回流」香港市 場。5

4 一般上市申請人需要在遞交上市申請時,便須將 A1(上市申請表格)及早披露在香港聯交所的 網站上。

5 民建聯今年在兩會期間,針對現時在港二次上市的內地股票並無納入港股通資格的問題,已向中 央提出提案表示,為進一步吸引 A 股來港二次上市,兩地當局須商討如何平衡二次上市的潛在風 險,從而把在港二次上市的 A 股納入港股通資格。

10. 持續檢討 18A 或 18C 涵蓋的行業範疇

為提高海外優質企業來港上市的靈活性,建議證監會及港交所持續檢討,以尋求進一步 擴大現時《上市規則》第 18A 章及第 18C 章的行業類別,令更多海外優質企業如符合

特定條件,便可允許其未有產生收入亦可申請上市,或者已商業化公司在最近一個經審 計會計年度的特專科技業務收入至少達到 2.5 億港元便可。