9 minute read

4.2 Interview mit Daniela Heer

from Theoretische Thesis von Rahel Kneubühl, BA Visuelle Kommunikation, Hochschule der Künste Bern 2021

DANIELA HEER, LOGOPÄDIN/LEITUNG FÜR UNTERSTÜTZTE KOMMUNIKATION (UK) AN DER HEILPÄDAGOGISCHE SCHULE ZÜRICH, STIFTUNG RGZ

An der Heilpädagogische Schule Zürich (HSZ) werden Kinder und Jugendliche mit einer geistigen und /oder mehrfachen Beeinträchtigung im Alter von vier bis zwanzig Jahren unterrichtet. Nach Bedarf wird der Unterricht nebst Ergo- und Physiotherapie durch die Logopädie ergänzt.

Advertisement

Ich treffe mich mit Daniela Heer an der Schule. Nach dem Gespräch zeigt mir Daniela Heer das Schulgebäude. Zum Zeitpunkt meines Besuchs sind Schulferien, die Kinder sind nicht anwesend und auch sonst ist es sehr ruhig im Gebäude. Die Stühle sind hochgestellt und alles ist aufgeräumt. Ich darf mit meiner Kamera den Rundgang dokumentieren. Mich interessiert dabei, wie und wo Kommunikationshilfsmittel im Schulgebäude eingesetzt werden.

Daniela Heer absolvierte ein Studium in Musik an der Jazz-Hochschule und ein Studium in Tiermedizin. Nach dem Studium in Logopädie trat Daniela Heer im Jahr 2017 an der HSZ eine Stelle als Logopädin an. Zur gleichen Zeit startete an der HSZ ein Projekt zu Unterstützter Kommunikation mit dem Ziel, Unterstützte Kommunikation zu implementieren und längerfristig zu verankern. Daniele Heer übernahm in der Folge die Leitung für die Unterstützten Kommunikation an der HSZ. Das Vorhaben, eine UK-Fachstelle für die gesamte Stiftung über alle Bereiche einzurichten, muss aufgrund anderer priorisierter Projekte der Geschäftsleitung noch warten.

Berufsbegleitend absolviert Daniela Heer zurzeit einen Weiterbildungslehrgang an der Fachhochschule Nordwestschweiz, um ein CAS in Unterstützer Kommunikation zu erlangen. WAS INTERESSIERT DICH AN UNTERSTÜTZTER KOMMUNIKATION?

Das Interesse ist unter anderem berufsbedingt. Unterstützte Kommunikation ist Teil des Fachgebiets «Kommunikation und Sprache». Kommunikation ist ein Grundrecht und wir sind dazu verpflichtet, Kommunikation zu ermöglichen und zu unterstützen. Das Interesse wird zusätzlich unterstützt, wenn man sieht, was erfolgreiche Kommunikationserlebnisse alles bewegen können und wie gelingende Kommunikation grosse oder auch kleine Veränderungen bewirken kann.

WAS IST DEINE FUNKTION IN DER STIFTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DER UNTERSTÜTZTEN KOMMUNIKATION?

Der Berufsauftrag in der Logopädie besteht unter anderem aus Unterstützter Kommunikation. Eine zusätzliche Funktion ist die Leitung für die Unterstützten Kommunikation an der HSZ. Das Pensum beträgt jedoch nur 2.5 %. Diese Funktion beinhaltet:

Ansprechperson für die Klassenverantwortliche für UK und für das Team inkl. Beratungen. Verfassen vom Newsletter zur UK.

Leitung der Projektgruppe UK. Kontakte zu

Hilfsmittelanbietern und externen Fachstellen pflegen/vermitteln. Bestellung und Verwaltung von UK-Material. Organisation von UK-Cafés und UK-Treffs. Pflege des UK-Ordners auf dem Server (Zugriff von allen Bereichen). Besuche von Weiterbildungen, Symposien und Vernetzung im UK-Netzwerk.

Wartung aller Schul-iPads.

WIE KANN ICH MIR DEN INFORMATIONSAUSTAUSCH ZWISCHEN VERANTWORTLICHEN ODER FACHPERSONEN IN UNTERSTÜTZTER KOMMUNIKATION UND DEM TEAM VORSTELLEN?

Für die Dauer des UK-Projektes gibt es eine

Projektgruppe, in der jede Berufsgruppe vertreten ist. Pro Jahr werden zwei bis drei interne Weiterbildungen in UK durchgeführt.

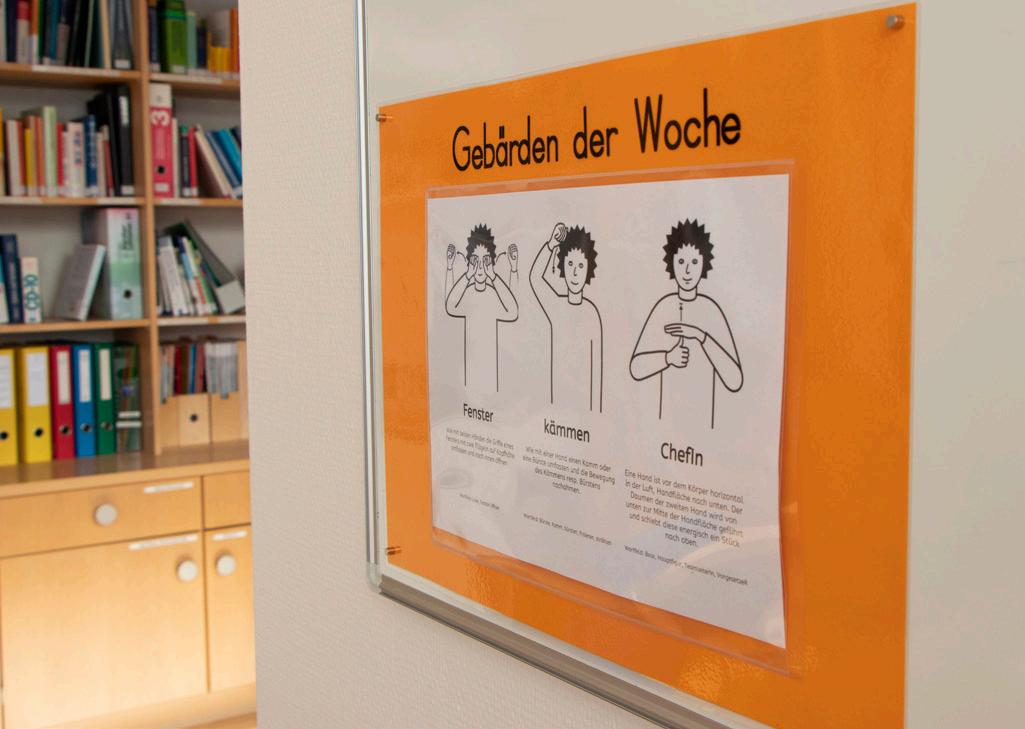

Die Weiterbildungen sind für das ganze Team obligatorisch. In der Projektgruppe wurde auch ein Konzept für Unterstützte Kommunikation erarbeitet und Standards ausgearbeitet und im Team eingeführt. Wöchentlich wird ein Newsletter zu UK per E-Mail an alle

Fachbereiche versendet mit den sogenannten Wochengebärden und weiterführenden

Informationen. Pro Woche werden drei neue

Gebärden ausgesucht, und im Team geübt.

Mit den Fachpersonen der Hilfsmittelfirmen findet ein Austausch statt. Die Hilfsmittelfirmen werden vor allem miteinbezogen, wenn persönliche Hilfsmittel beantragt wurden und das Gebrauchstraining des Hilfsmittels ansteht. Die Kosten der elektronischen Hilfsmittel übernimmt die Invalidenversicherung (IV). Der Antrag wird durch die Eltern eingereicht, die Schule unterstützt beim Ausfüllen des Formulars und der Begründung. Nach dem Antrag entsendet die IV eine externe Logopädin resp. einen externen Logopäden, um zu überprüfen ob das Hilfsmittel sinnvoll sei. Die Logopädin resp. der Logopäde verfasst einen Bericht und spricht der IV eine Empfehlung aus. Die IV entscheidet auf Basis dieser Informationen. Bei einem positiven Entscheid besucht eine Fachperson der Hilfsmittelfirma die Institution, lernt das Kind kennen und stellt verschiedene Hilfsmittel vor. Zusammen mit den Bezugspersonen, Eltern sowie zuständigen Logopädin oder Logopäde wird ein passendes Hilfsmittel ausgesucht. Wenn die IV eine definitive Kostengutsprache erteilt, beginnt das Gebrauchstraining. Das Gebrauchstraining dauert vier Sequenzen, verteilt über einem Zeitraum von drei Monaten. Hierbei wird auf technische Spezialitäten eingegangen oder aufgezeigt , wie das Hilfsmittel im Alltag integriert werden kann.

In der Teamsitzungen mit Vertretern aus allen Klassenteams und Therapien gibt es die

Möglichkeit für einen Informationsaustausch bezüglich UK. Klassenverantwortliche für

Unterstützte Kommunikation. Interne Weiterbildungen. UK-Treff: Theorie Inputs mit

Besprechungen, Diskussionen und Fragen. UK-Café: Spiele und Übungen zum Thema der Unterstützten Kommunikation. Obligatorische interne Weiterbildung für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Abb 26 Pro Woche werden drei neue Porta-Gebärden ausgesucht und im Team geübt.

WIE KANN ICH MIR DEN INFORMATIONSAUSTAUSCH ÜBER UNTERSTÜTZTER KOMMUNIKATION ZWISCHEN FACHPERSONEN UND DEM UMFELD EINES KINDES VORSTELLEN?

Der Informationsaustausch zur Unterstützten Kommunikation mit den Eltern erfolgt über Telefon oder mittels E-Mail oder im Rahmen von Gespräche vor Ort. Auch Schulbesuche sind möglich. Zudem werden für die Eltern Videos erstellt, welche Anleitungen und Erklärungen, wie das Hilfsmittel bei Kind angewendet wird, beinhalten. Weitere Unterlagen werden bei Bedarf an die Angehörigen abgegeben. Ich würde mir aber mehr Kontakt zu den Eltern wünschen. Dies ist aus verschiedenen Gründen nicht immer möglich. Die Verständigung zu Hause ist meist weniger beeinträchtigt als mit Fremden, Eltern kennen ihre Kinder natürlich gut. Es ist jedoch wichtig, dass das Kind auch eine Unabhängigkeit entwickeln kann und lernt, mit anderen Leuten zu kommunizieren, die das Kind nicht so gut kennen wie die Eltern. Das Verhalten der Eltern ist sehr unterschiedlich. Gewisse Eltern sind sehr engagiert, andere Eltern hingegen haben weniger Möglichkeiten. Eine alleinerziehende Frau mit vier Kinder hat vielleicht noch andere Sorgen, als sich mit Unterstützer Kommunikation zu befassen.

WIE WEIT VERBREITET SIND KOMMUNIKATIONSHILFSMITTEL IN DER SCHULE? HAT JEDES KIND EIN KOMMUNIKATIONSHILFSMITTEL?

Unter der Annahme, dass auch Körpereigene Gebärden oder Visualisierungen in Form eines Tagesplans als Kommunikationshilfsmittel gelten, verfügt jedes Kind über Kommunikationshilfsmittel. Persönliche Hilfsmittel, die über die IV finanziert werden, hat aber nicht jedes Kind. Beispiele anhand der Klassen mit sieben Kindern pro Klasse:

Kinder mit einem elektronischen Hilfsmittel: Erster Kindergarten: Zweiter Kindergarten: 1x Sprachcomputer*/ 1x iPad*

Unterstufe:

Mittelstufe: 1x GoTalk/1x Power Link/ 1x iPad* 2x iPad*

Oberstufe:

1x Power Link/ 1x iPad* 15 Plus: 1x SuperTalker,* /(1x iPad:*Antrag eingereicht) *mit Kommunikationsapplikation Durchschnittlich verfügen 2 Kinder pro Klasse über ein elektronisches Kommunikationshilfsmittel, welches die IV bezahlt.

Kinder mit einem analogen Hilfsmittel: Erster Kindergarten: 3x PECS-Ordner/ 2x Übergangsobjekt Zweiter Kindergarten: 2x PECS-Ordner/ 1x Gebärden

Unterstufe:

Mittelstufe:

Oberstufe:

1x PECS* / 1x Übergangsobjekt 2x PECS* / 1x Taktiler Tagesplan 1x Übergangsobjekt/ 1x Blicktafel 15 Plus: 1x PECS* * Kommunikation durch Übergabe von Bildkarten oder Piktogramme Durchschnittlich verfügen 3 Kinder pro Klasse über ein analoges Kommunikationshilfsmittel, welches die Institution finanziert.

WELCHE HILFSMITTEL HABEN SICH IN DER PRAXIS/SCHULE BEWÄHRT, WELCHE WENIGER?

Welche Hilfsmittel sich bewähren oder eingesetzt werden, hängt sehr stark von den Nutzerinnen und Nutzer der Unterstützten Kommunikation ab. So hat es sich z.B. bei Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung bewährt, zu Beginn mit PECS (Kommunikation durch Übergabe von Bildkarten oder Piktogramme) und vielen Visualisierungen zu arbeiten. Auch Kinder, die später einmal auf ein elektronisches Hilfsmittel wechseln, starten häufig mit einer analogen Hilfe (z.B. PECS-Kommunikationsordner).

Ältere Modelle von Sprachcomputern sind immer weniger verbreitet. Sie sind schwer, gross und äusserst kostspielig. Hingegen verfügen iPads über viele Vorteile: Sie sind mobiler, es bestehen viele Möglichkeiten mit der Anwendung von unterschiedlichen Applikationen und sie sind viel preiswerter als Spezialgeräte.

Bei der Kommunikation mit fremden Personen sind elektronische Hilfsmittel mit einer Sprachausgabe von Vorteil. Gebärden verstehen viele Aussenstehende nicht. Und Piktogramme sind verständlicher, wenn sie zusätzlich angeschrieben sind. An den Schulen werden deshalb alle Piktogramme für die Kommunikation beschriftet, auch wenn das Kind selber (noch) nicht lesen kann.

Jedes Hilfsmittel hat Vor- und Nachteile und muss individuell angepasst werden.

WAS IST WICHTIG, DAMIT EIN KOMMUNIKATIONSHILFSMITTEL IN DER PRAXIS GEBRAUCHT WIRD UND EINEN NUTZEN HAT?

Dies ist ein sehr wichtiger Punkt, der schnell einmal zu kurz kommt. Es wird genau überlegt und geschaut, welches Hilfsmittel es braucht, aber die Wichtigkeit der Einführung und des Erlernens der Kommunikationshilfe wird oft unterschätzt. Äusserst selten ist der Grund bei Schwierigkeiten das Hilfsmittel selber, sondern meist das Umfeld, das es nicht geschafft hat, tolle Erfolgserlebnisse und unzählige Übungsmöglichkeiten zu ermöglichen. So muss das Hilfsmittel überall und immer erreichbar und nutzbar sein, zum Beispiel zuhause oder unterwegs aber auch auf der Toilette. Auch dort muss man ja vielleicht kommunizieren können.

Ganz wichtig ist, dass die Anwendung des Hilfsmittels gemeinsam erarbeitet wird. Es ist nicht möglich, ein Hilfsmittel dem Kind hinzustellen und zu sagen, «So, jetzt kannst du sprechen!».

Es braucht viele Übungsmöglichkeiten, die möglichst im Alltag eingebaut sind, nicht nur für die Nutzerin oder den Nutzer der Unterstützten

Kommunikation, sondern auch für das Team und das Umfeld. Das Hilfsmittel muss sinnvoll und gewinnbringend fürs Kind sein. Das Kind braucht Erfolgserlebnisse und die Anwendung sollte Spass machen, damit ein positiver Effekt entsteht.

Modelling ist sehr wichtig. Das Umfeld des Kindes muss das Hilfsmittel mitbenützen und so Vorbild sein für das Kind. Wünschenswert ist, dass das ganze Umfeld schon von Anfang an dabei ist und auch schon in die Entscheidungen miteinbezogen wurde. Wenn z.B. Eltern mit einem elektronischem Hilfsmittel nicht zurechtkommen, entscheidet man sich vielleicht besser für ein analoges System. Dadurch erreicht man, dass das Hilfsmittel auch wirklich benutzt wird und nicht überfordert.

Das alles ist eine große Aufgabe, ein wahnsinniger Aufwand, aber nur so geht es.

WAS SIND FÜR DICH WICHTIGE KRITERIEN FÜR EIN GUTES KOMMUNIKATIONSHILFSMITTEL? ÄSTHETIK, HANDHABUNG, EINFACHHEIT ODER VERSTÄNDLICHKEIT?

Ausserordentlich wichtig ist, dass Unterstützte Kommunikation multimodal ist. Der Einsatz eines Hilfsmittels alleine reicht nicht, die Nutzerin oder der Nutzer der Unterstützten Kommunikation muss verschiedene Hilfsmittel kennen lernen. (z.B. Gebärden, Piktogramme, elektronische Hilfen) und auch bspw. die körpereigene Gestik und Mimik sollte in die Kommunikation miteinbezogen werden.

Eine individuelle Anpassung der Hilfsmittel ist wichtig und die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Nutzerin oder des Nutzers müssen miteinbezogen werden. Nicht zu vergessen bleibt, dass dies während der weiteren Entwicklung immer wieder neu überprüft und angepasst werden muss.

Die Ästhetik eines Hilfsmittels ist sekundär.

Abb 27+28 Jedem Kind ist eine spezifische Farbe und ein individuelles Piktogramm zugeordnet. Abb 29-31 Beschriftung mit Metacom-Symbolen und Schrift zur Orientierung im Raum und zur Unterstützung für das selbständige Holen sowie Verräumen von Dingen. Für die Beschriftung der Piktogramme wird eine hochwertige und gut lesbare Satzschrift verwendet. Die Leitung für Unterstützte Kommunikation empfiehlt die Schrift «ABeeZee». Abb 32 Klassen und Therapien sind ebenfalls Farben zugeordnet. Diese Farben orientieren sich an den Türrahmen-Farben der jeweiligen Räume. Abb 33 Der PECS-Kommunikationsordner hat einen zugeordneten Platz («Parkplatz»), damit er schnell gefunden und verwendet werden kann. Abb 34 Die Tagesfarben wurden intern in der HSZ (für die gesamte Stiftung festgelegt) Die Entscheidung erfolgte aufgrund einer Recherche von Daniela Heer, in der es darum ging, welche Tagesfarben am häufigsten in anderen Institutionen, insbesondere auch in Anschlussmöglichkeiten nach der Schule verwendet werden. Eine einheitliche Festlegung, zumindest in der Deutschschweiz, wäre wünschenswert.