El mundo está cambiando y nunca volverá a ser igual. Por eso en la UCJC sabemos la importancia que tiene no solo elegir qué quieres estudiar, sino qué quieres cambiar. Cambiar para ser parte del futuro y que ese futuro importe. Y tú ¿quieres ser de los que impulsen ese cambio?

COMUNICACIÓN Y HUMANIDADES

• Cine y Ficción Audiovisual

• Comunicación Audiovisual y Nuevos Medios

• Criminología y Seguridad

• Derecho

• Protocolo y Organización de Eventos

• Publicidad Creativa

• Relaciones Internacionales

• Comunicación Audiovisual y Nuevos Medios + Cine y Ficción Audiovisual

• Comunicación Audiovisual y Nuevos Medios + Publicidad Creativa

• Criminología y Seguridad + Derecho

• Criminología y Seguridad + Psicología

• Publicidad Creativa + Protocolo y Organización de Eventos

• Relaciones Internacionales + Derecho

TECNOLOGÍA Y CIENCIA

• Artes Digitales

• Emprendimiento y Gestión de Empresas

• Empresa y Tecnología

• Ingeniería Informática

• Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial

• Transporte y Logística

• Artes Digitales + Cine y Ficción Audiovisual

• Empresa y Tecnología + Derecho

• Ingeniería Informática + Ingeniería Informática Biomédica

• Ingeniería Informática + Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial

• Biomedicina

• Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CCAFYD)

• Enfermería

• Farmacia

• Fisioterapia

• Ingeniería Informática Biomédica

• Medicina

• Nutrición Humana y Dietética

• Odontología

• Psicología

• Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CCAFYD) + Fisioterapia

• Enfermería + Fisioterapia

• Farmacia + Nutrición Humana y Dietética

• Nutrición Humana y Dietética + Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CCAFYD)

• Nutrición Humana y Dietética + Enfermería

• Nutrición Humana y Dietética + Fisioterapia

• Maestro en Educación Infantil

• Maestro en Educación Primaria

• Pedagogía

• Maestro en Educación Primaria + Infantil

• Maestro en Educación Infantil + Psicología

• Maestro en Educación Primaria + Psicología

• Maestro en Educación Infantil + Pedagogía

• Maestro en Educación Primaria + Pedagogía

CICLOS FORMATIVOS

GRADO SUPERIOR

• Acondicionamiento Físico

• Administración de Sistemas Informáticos en Red

• Administración y Finanzas

• Anatomía Patológica y Citodiagnóstico

• Comercio Internacional

• Desarrollo de Aplicaciones Web

• Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

• Dietética

• Educación Infantil

• Enseñanza y Animación Sociodeportiva (TSEAS)

• Higiene Bucodental

• Hípica

• Integración Social

• Laboratorio Clínico y Biomédico

• Marketing y Publicidad

• Transporte y Logística

GRADO MEDIO

• Hípica

Cuandohace ya más de una década la actual junta de gobierno, con sus sucesivas composiciones, accedió a la dirección de nuestra institución, se planteó dos objetivos irrenunciables. El primero fue devolver a la Real Liga Naval Española el lugar y el prestigio que por historia le correspondía dentro del sector marítimo español. El segundo compromiso fue traer a la Liga al siglo XXI. Con la distancia que otorga el paso del tiempo podemos decir, sin temor a equivocarnos, que ambos objetivos se han visto ampliamente cumplidos.

A lo largo de la última década la Liga ha sido capaz, entre otras muchas cosas, de:

Organizar cuatro congresos marítimos nacionales.

Ceder en bloque nuestro departamento de modelismo naval al Museo Naval de Madrid.

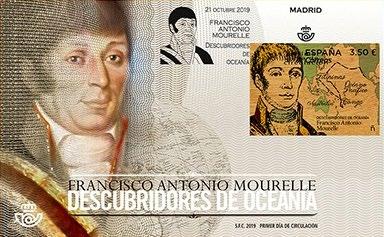

Conseguir el reconocimiento de Correos con un sello conmemorativo de nuestro nacimiento hace ya 124 años.

Realizar anualmente más de 450 actividades marítimas.

Organizar 178 conferencias tanto presenciales como en canales digitales.

Sostener la publicación de Proa a la Mar, la más prestigiosa revista marítima española del sector.

Erigir una estatua a la memoria del geógrafo uzbeko Al Juarismi en la Ciudad Universitaria de Madrid.

Editar 12 libros.

Tener espacios públicos a su nombre.

Ostentar una vicepresidencia del Clúster Marítimo Español.

Resucitar a la Real Academia de la Mar del letargo y el olvido en que se encontraba sumida.

Ser un referente en las redes sociales del sector.

Todo ello ha supuesto conseguir el reconocimiento unánime por parte del sector marítimo español que ya comienza a asumir como propia nuestra vieja reivindicación de que España disponga de un Ministerio de la Mar.

Situados en este punto ha llegado el momento de pensar en el futuro próximo de nuestra querida Real Liga Naval Española. Un futuro que se verá influido por el avance digital, la implantación generalizada de la inteligencia artificial y, en breve, la llegada de la computación cuántica. Factores todos ellos que configurarán nuevos modelos sociales, económicos y empresariales a los que la Liga Naval no puede ni debe ser ajena. Por ello, en breve, los socios recibiréis una encuesta que permita a la Junta de Gobierno diseñar el futuro que todos juntos queremos para nuestra Institución.

Estoy convencido de que, dentro de muchos años, la Liga Naval seguirá siendo ese faro que alumbre la recuperación definitiva de nuestras tradiciones marítimas. Y lo habremos conseguido gracias a todos nuestros socios. Buen mar a todos.

Juan Díaz Cano Presidente de la Real Liga Naval Española

ENTREVISTA

Javier Garat Pérez 06

GLOSARIO NÁUTICO 12

HERÁLDICA MARÍTIMA

Pesca en la heráldica marítima española XXI, Animales acuáticos II – El delfín en los Heraldarios II, Florentino Antón Reglero 14

CONFLICTOS BÉLICOS

El desembarco en Alhucemas, Marcelino González Fernández 18

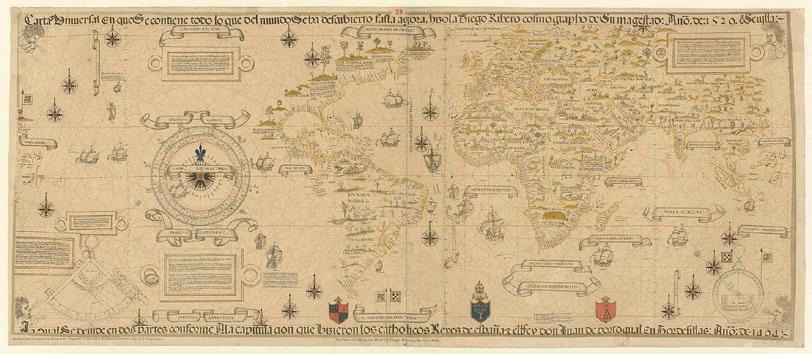

HISTORIA DE LA NAVEGACIÓN

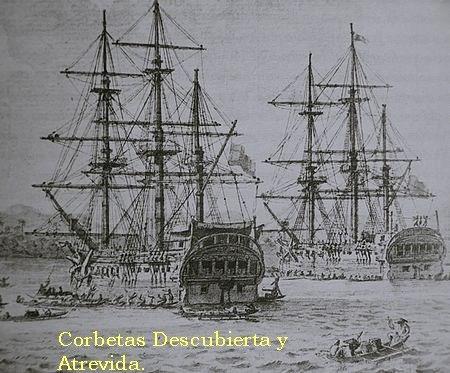

La Real Armada y La Ilustración, Almirante (r) JM Treviño 22

CONFLICTOS BÉLICOS

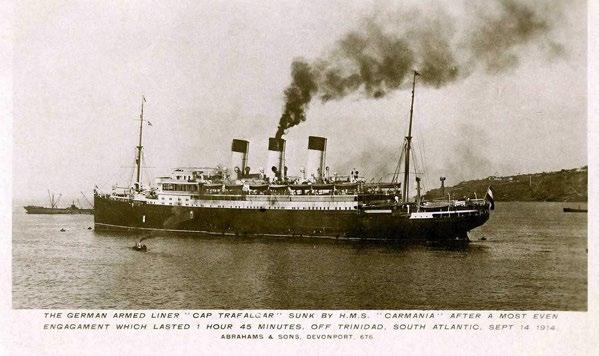

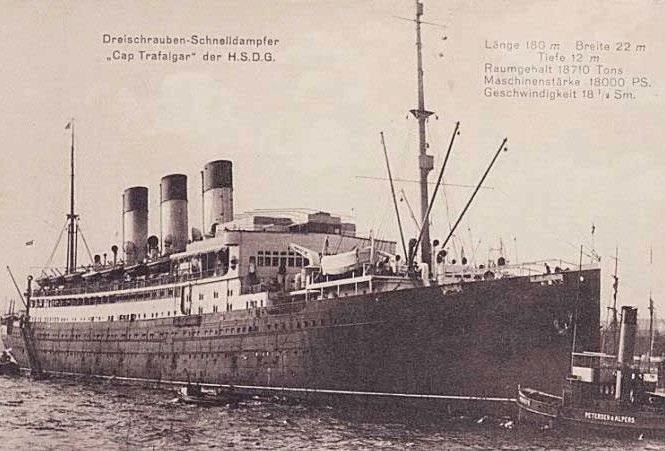

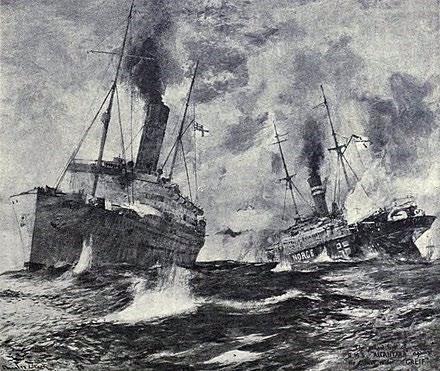

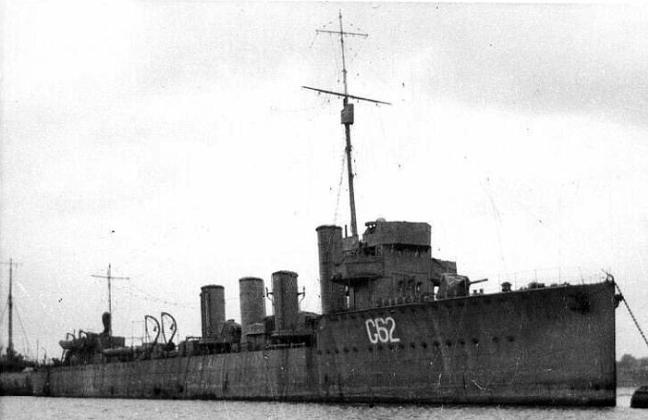

Corsarios alemanes de la Gran Guerra (1914-1918). Combate entre cruceros auxiliares. Parte III

Cristóbal Colón de Carvajal 30

HISTORIA NAVAL

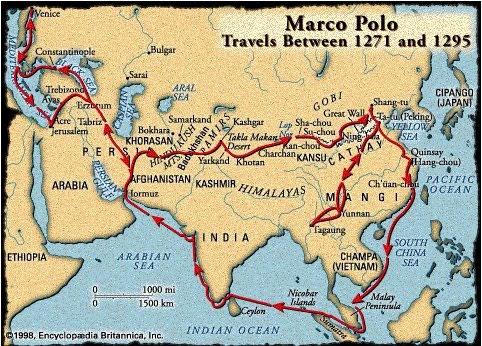

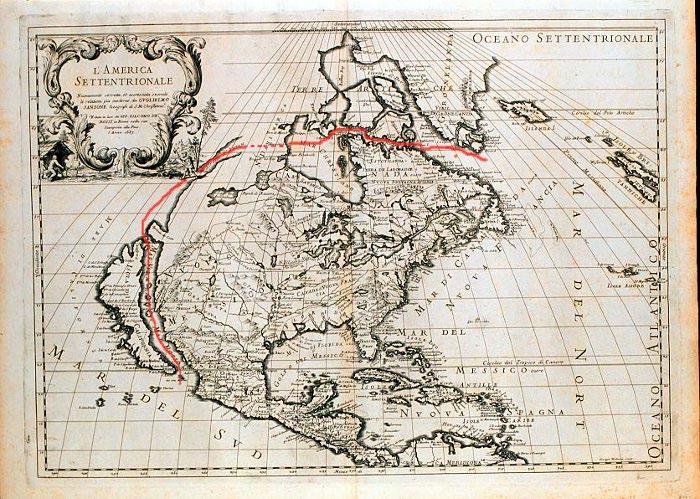

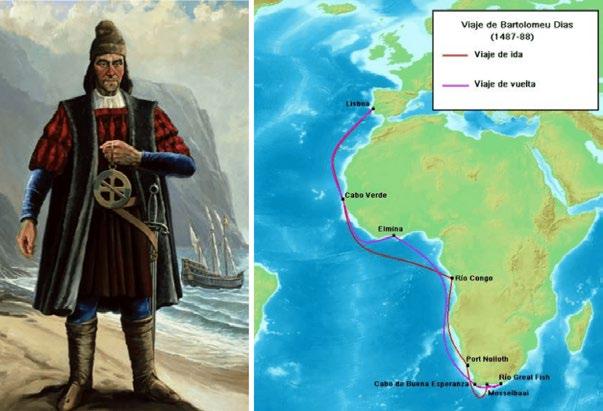

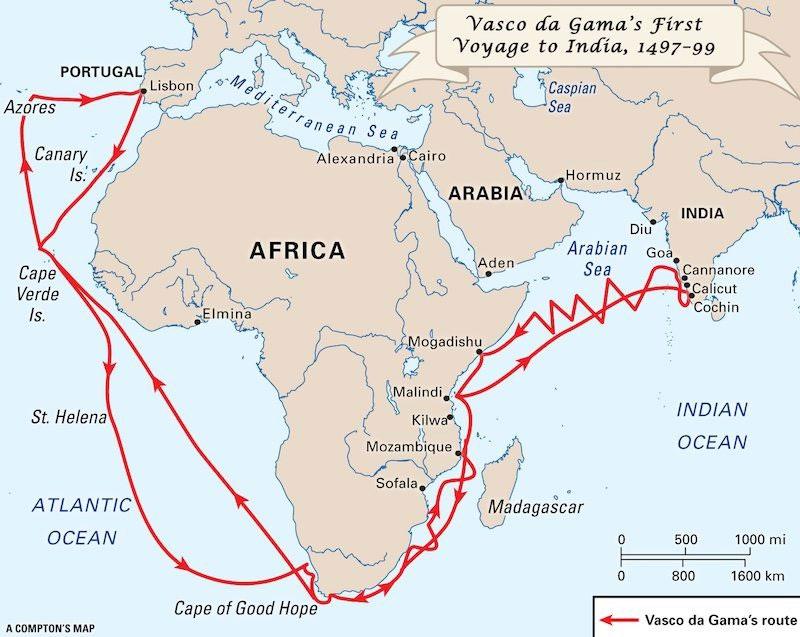

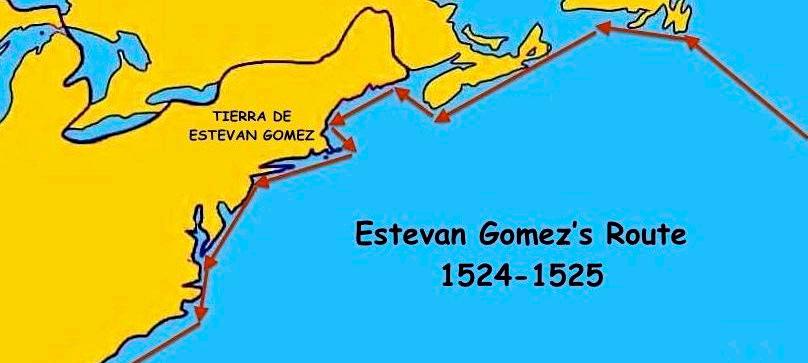

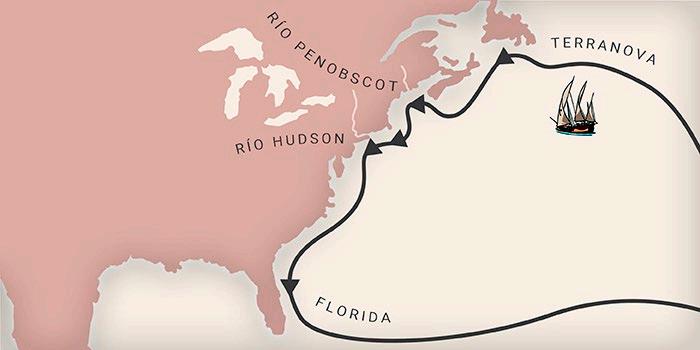

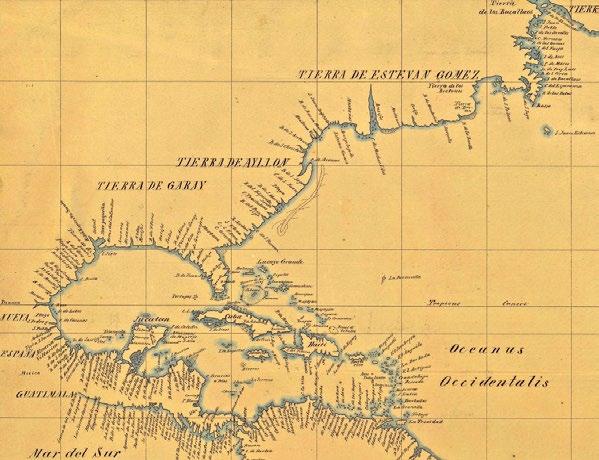

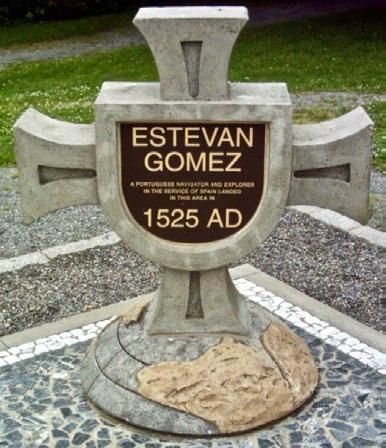

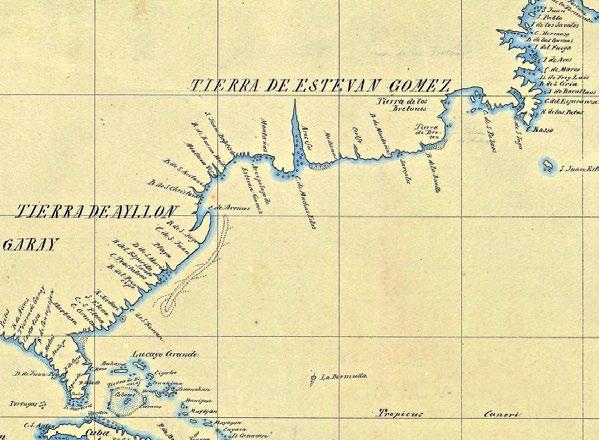

Esteban Gomes, portugués al servicio de la Corona Española. Uno de los más grandes navegantes de la historia, Juan Ignacio Pinedo 34

LEGISLACIÓN

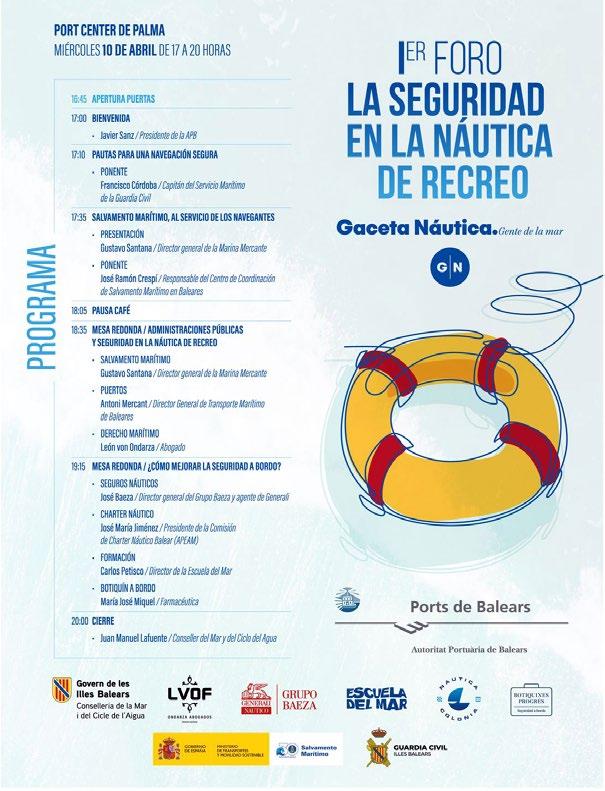

Cuestiones sobre salvamento marítimo, León Von Ondarza Fuster 42

HISTORIA DE LA NAVEGACIÓN

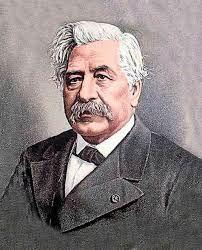

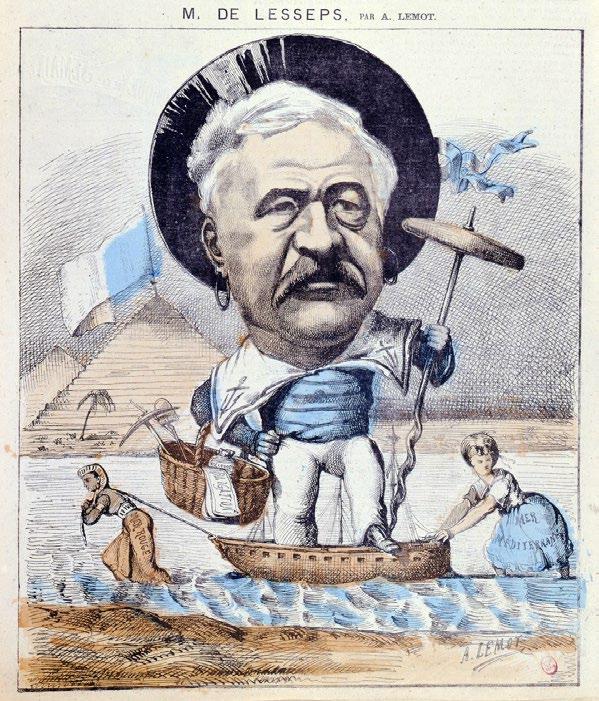

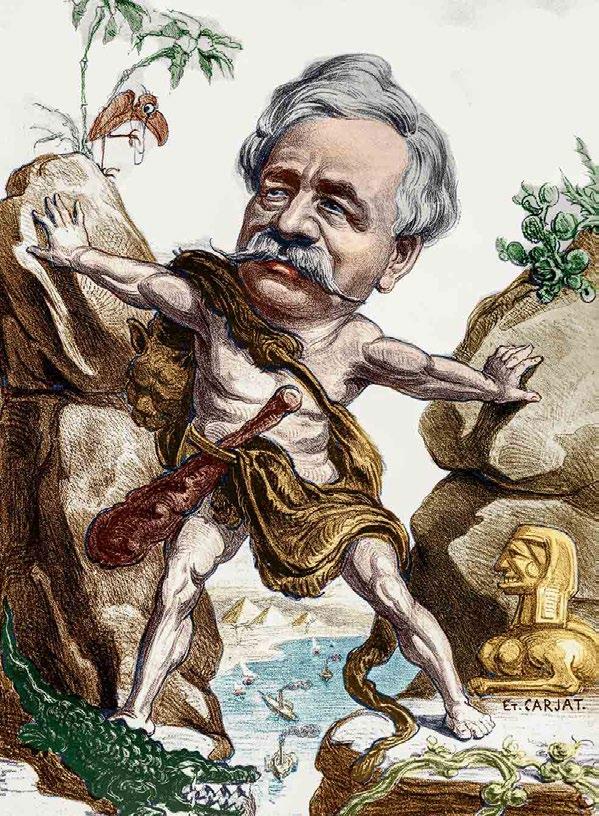

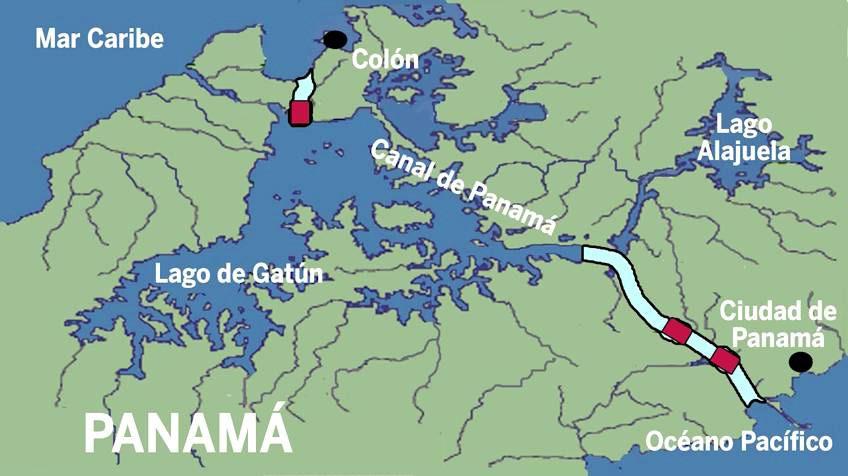

Lesseps: en Suez la victoria y la muerte en Panamá, Manuel Maestro 48

OCEANOGRAFÍA

La Reserva Marítima de Cabo de Gata - Níjar, Andrés Arbiza 52

ARQUEOLOGÍA

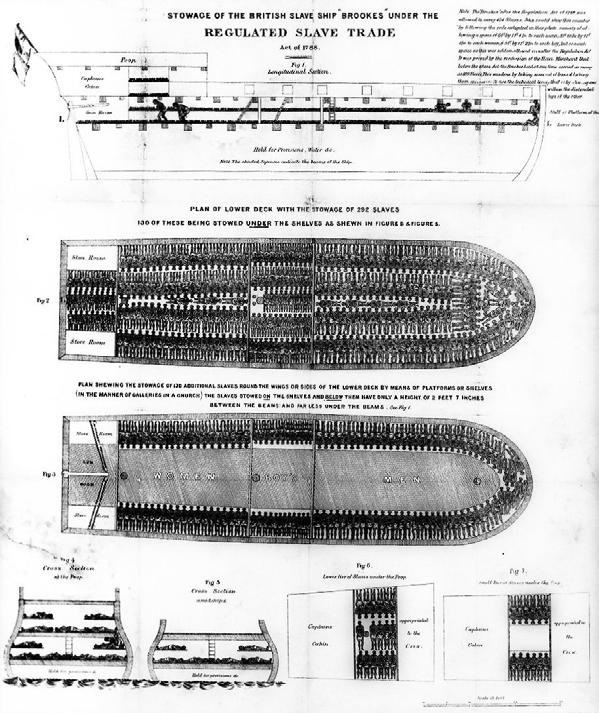

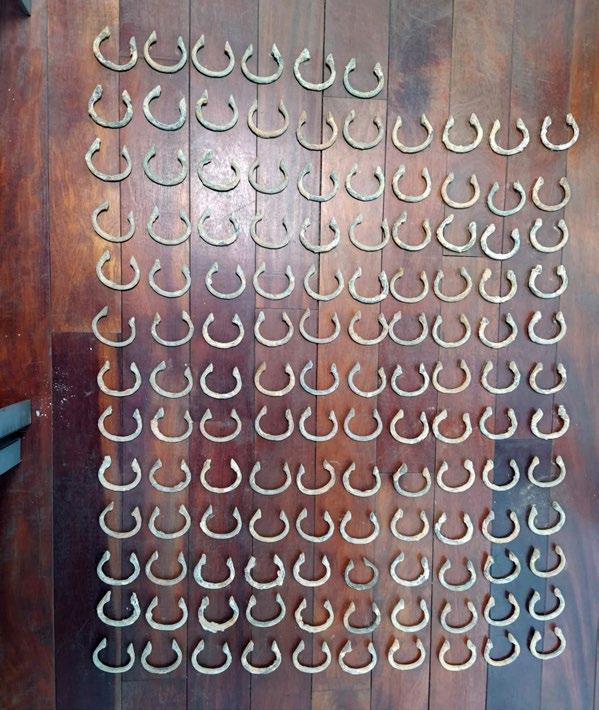

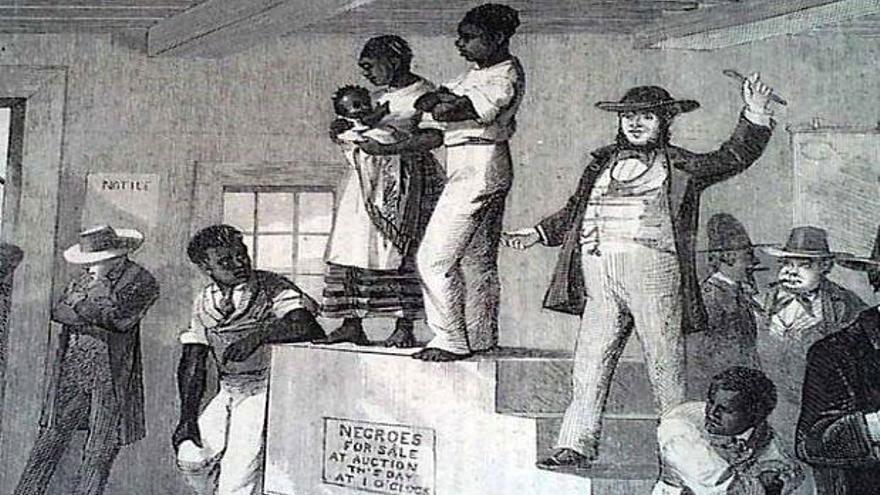

El comercio de esclavos en naufragios en España, Yago Abilleira Crespo 56

BARCOS CON HISTORIA

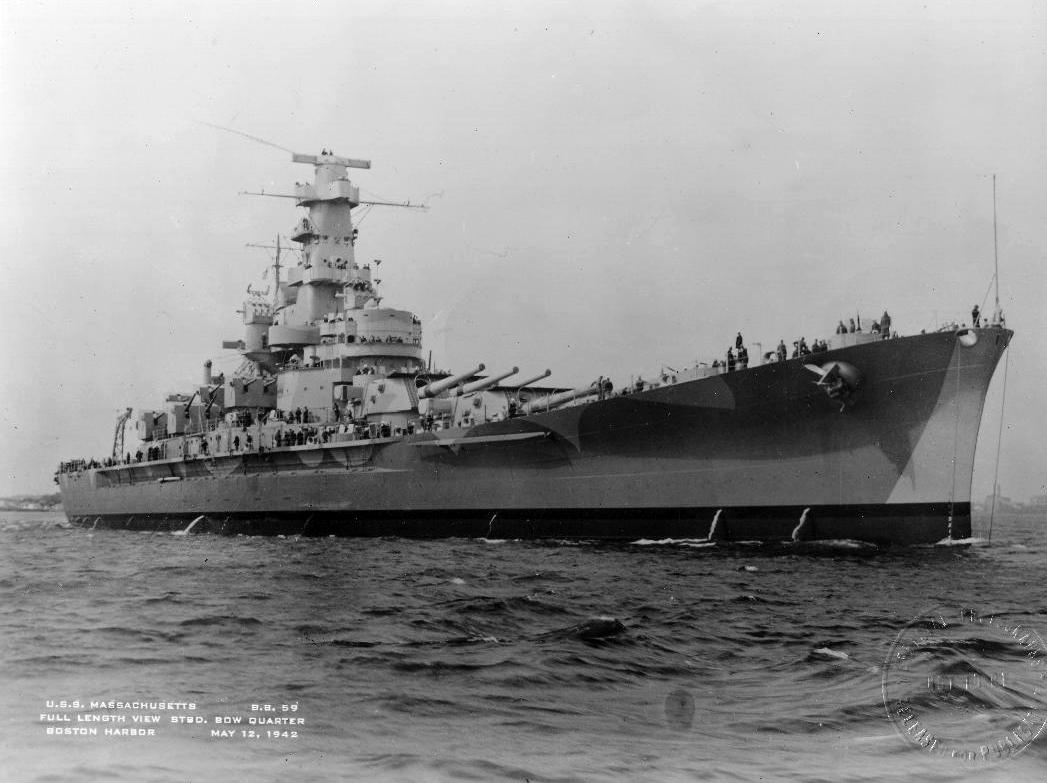

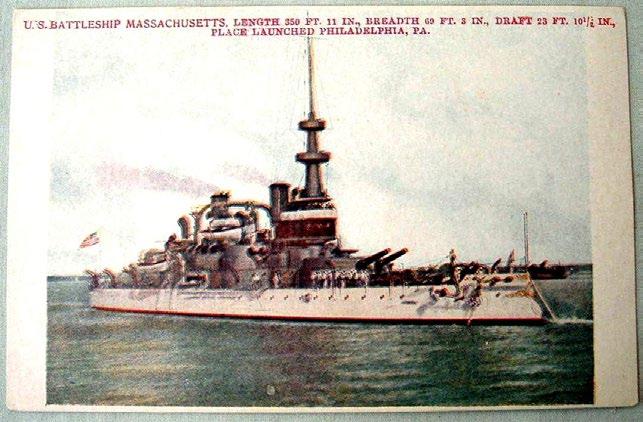

Massachusetts, acorazado estadounidense y barco museo 60

HISTORIA DE LA NAVEGACIÓN

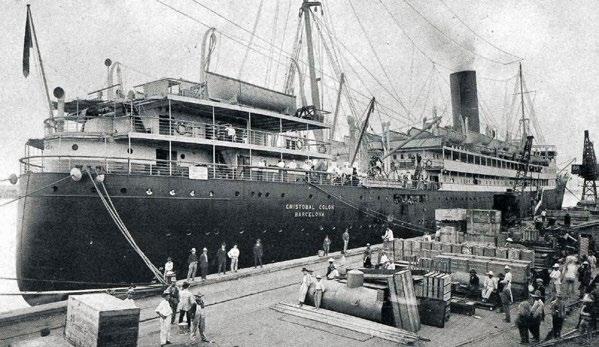

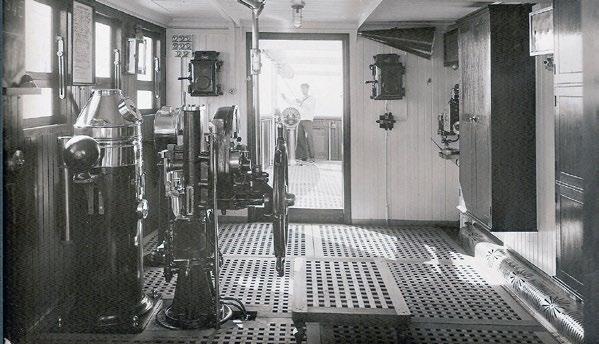

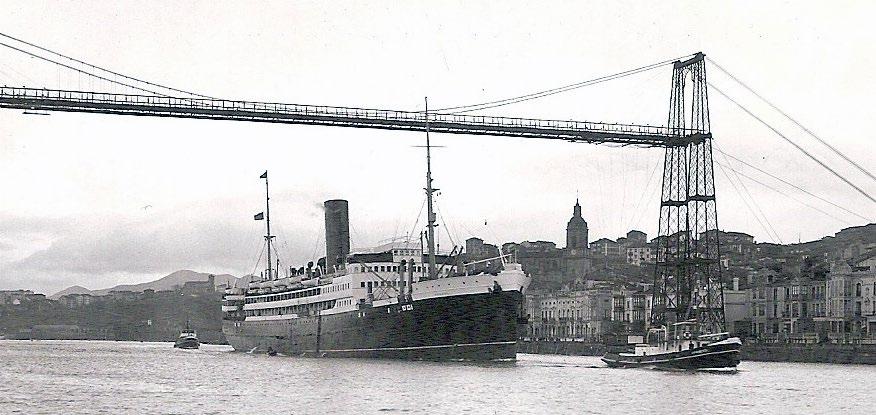

La pérdida del transatlántico Cristobal Colón, Carlos Peña Alvear 62

CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA NAVAL

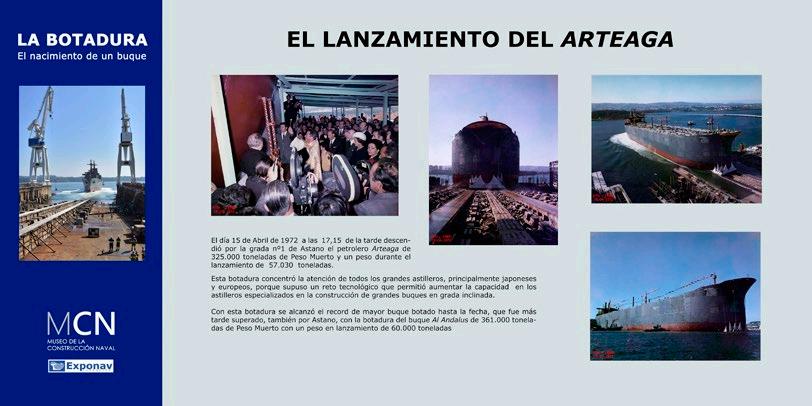

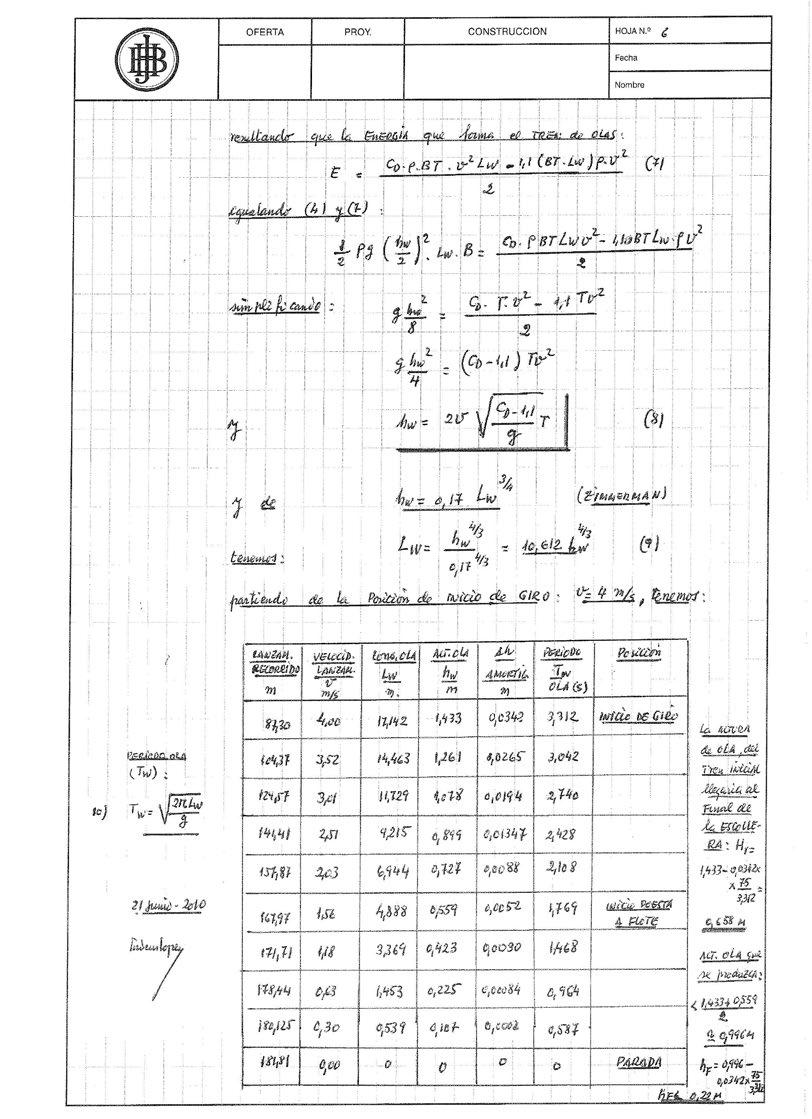

Deus, el cerebro de las botaduras de los superpetroleros, Raúl Villa Caro 66

MARINA DEPORTIVA

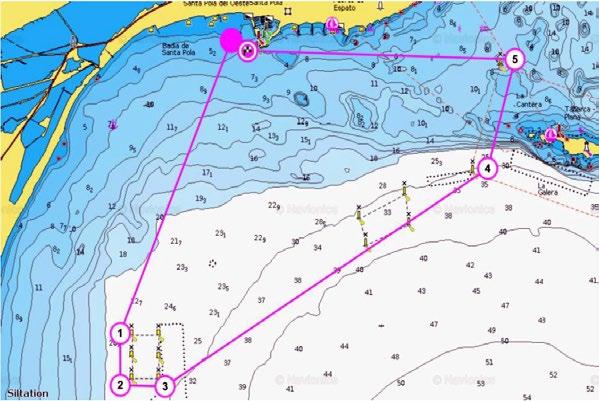

Desafío Real Liga Naval 2024

Óscar Bernedo Antoñanzas 72

MODELISMO NAVAL

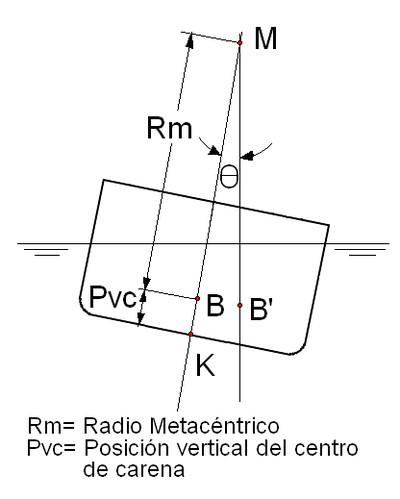

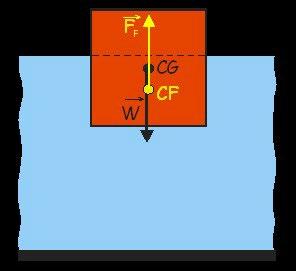

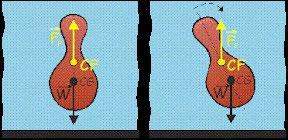

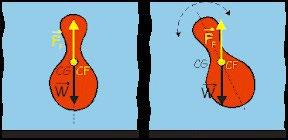

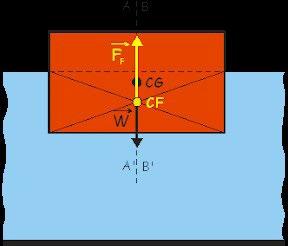

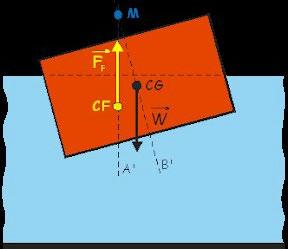

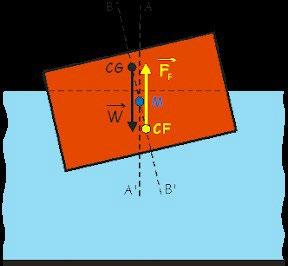

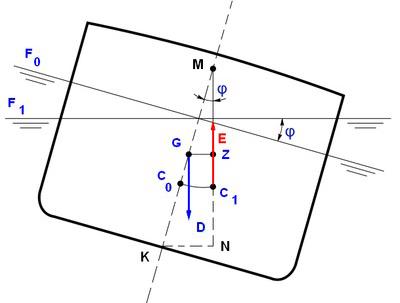

Arquitectura naval para modelistas. Estabilidad inicial. Parte II, Luis Fariña Filgueira 78

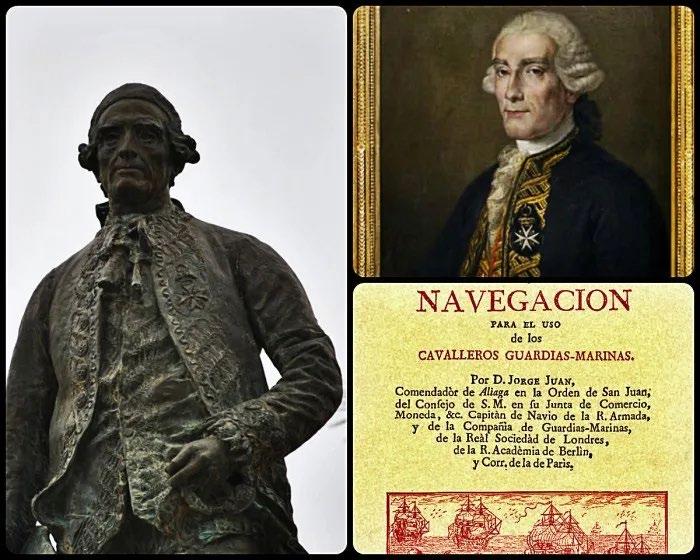

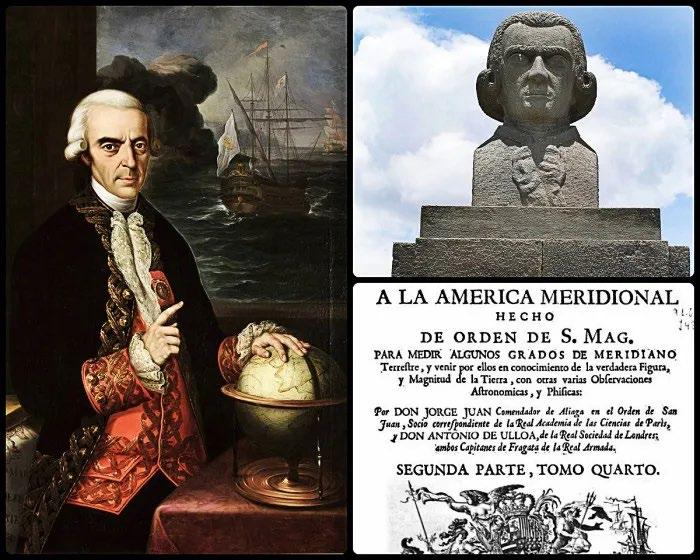

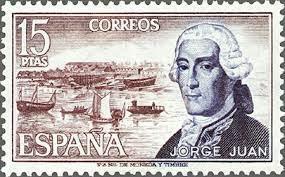

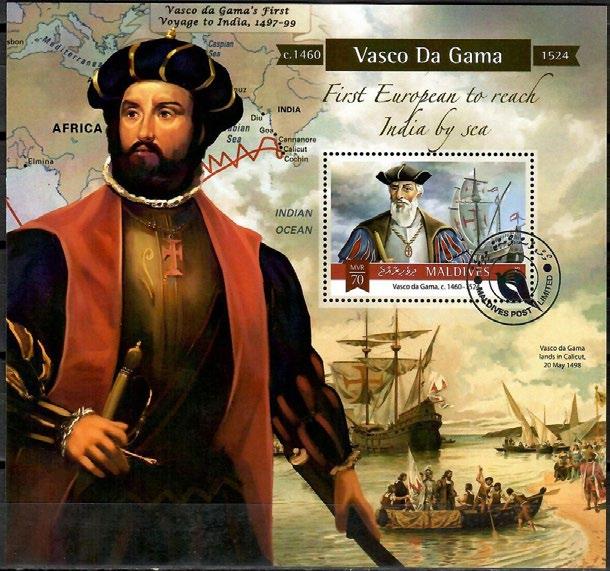

FILATELIA

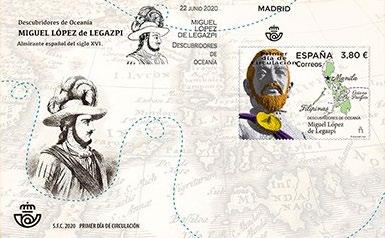

Almirantes, Marinos y Navegantes en la filatelia española, Ramón López-Pintor y Palomeque 84

PSICOLOGÍA, CONDUCTA Y COMPORTAMIENTO

A BORDO

El deseo y los deseos. Los deseos son nuestro tormento y nuestro éxtasis, Javier Herrero Martín y José María Martínez 90

MEDICINA DEL MAR

La importancia del “Botiquín de a Bordo”, Dr. José Vicente Martínez Quiñones 96

CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA NAVAL

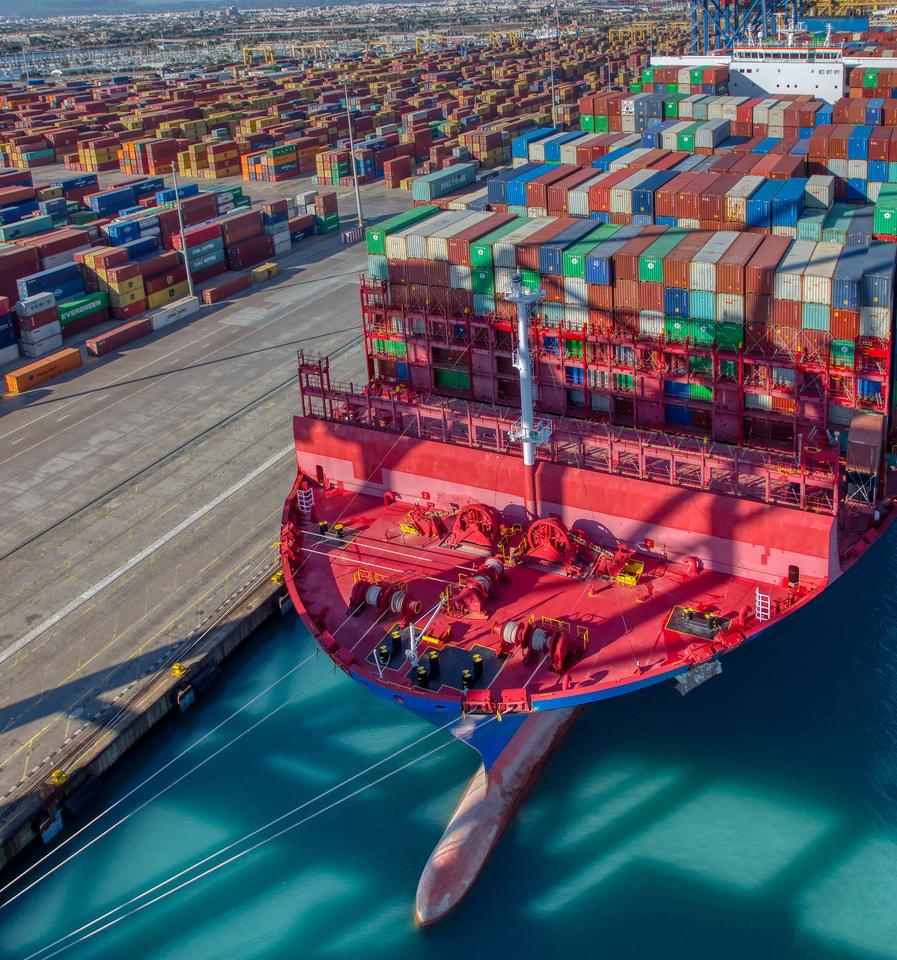

Contenedores a la deriva en alta mar, Raúl Villa Caro 102

PIRATAS Y CORSARIOS

Permítanme que les cuente una de “Piratas”...., Ignacio Tomás Zori Obeso 108

OFICINA TÉCNICO-MARÍTIMA

Navieras y Flotas Mercantes Españolas en la segunda mitad del siglo XX 114

HISTORIA DE LA NAVEGACIÓN

Operaciones navales en la guerra de África de 1859-1860, Faustino Acosta Ortega 116

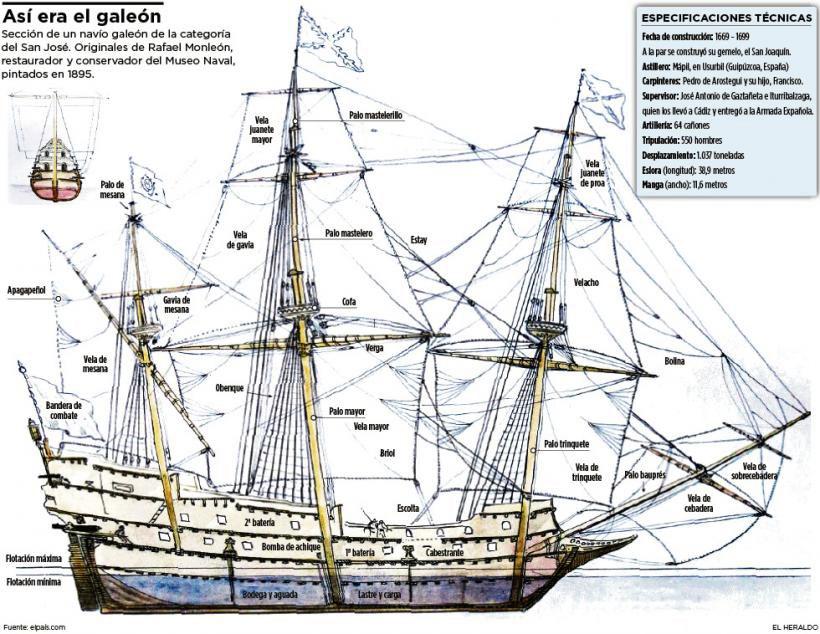

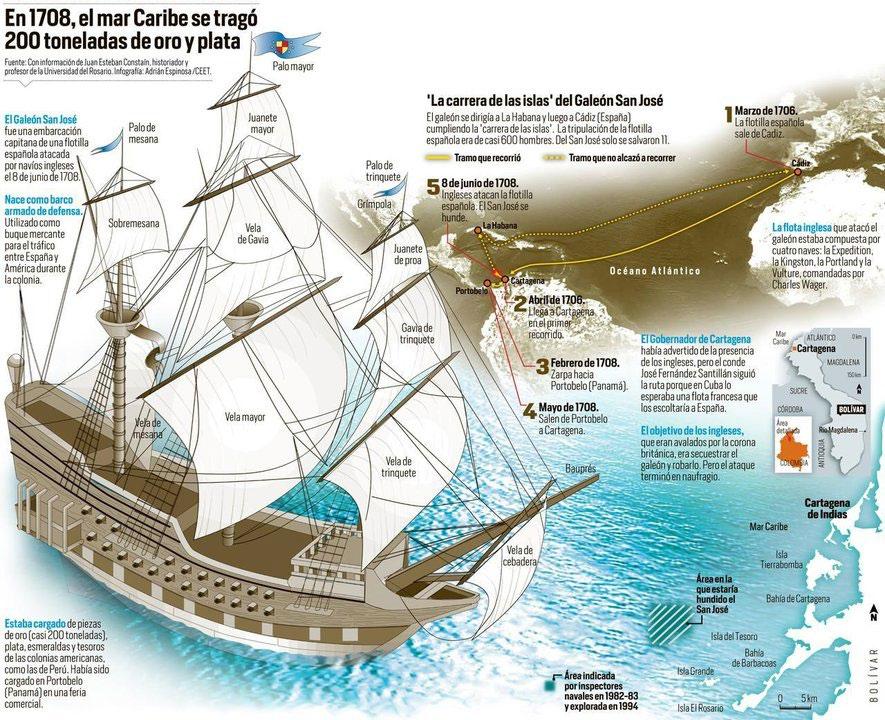

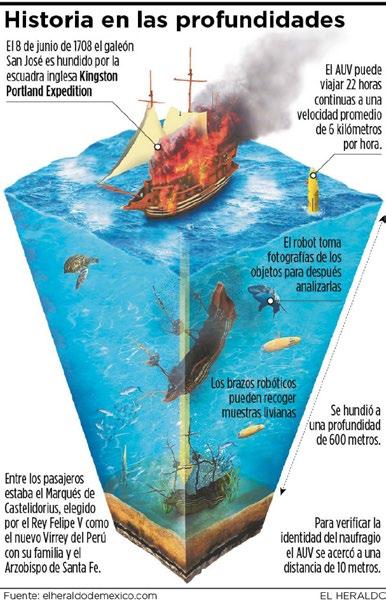

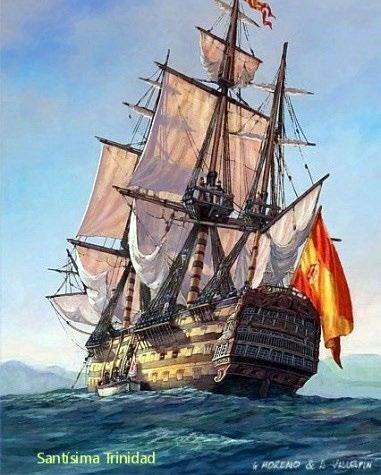

El galeón real San José, entre la razón de la historia y la razón del presente, Juan B. Lorenzo de Membiela 120

MEDICINA DEL MAR

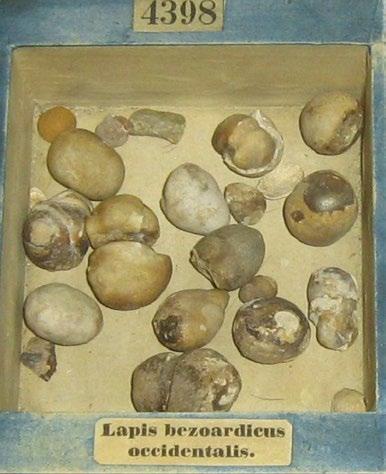

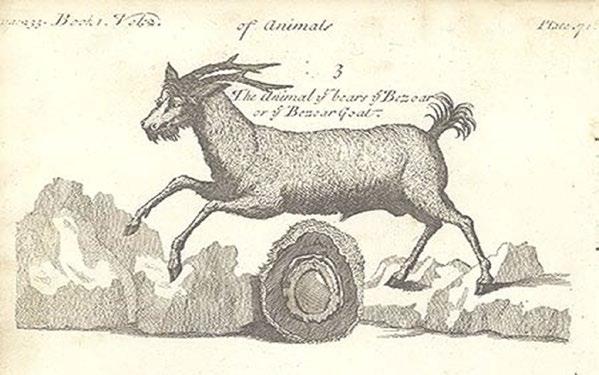

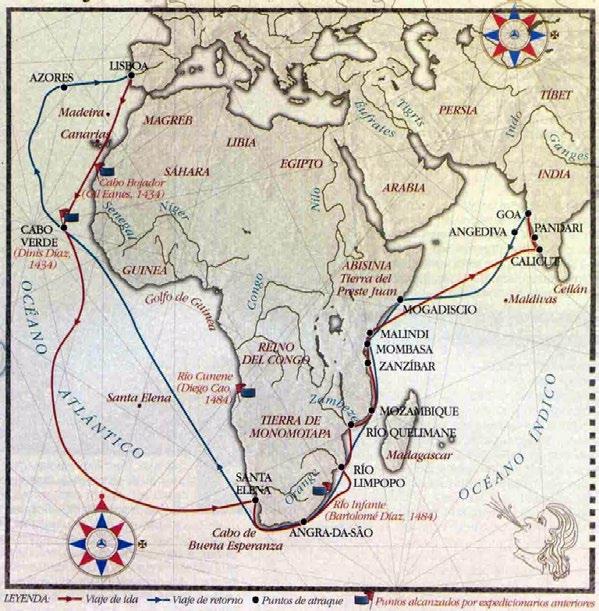

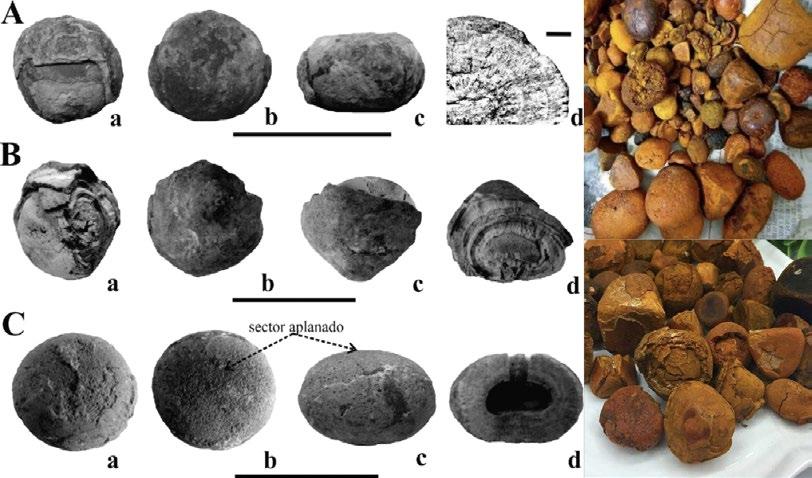

Los antídotos y panaceas de origen marino y de ultramar durante la Edad Moderna, parte 3. Las piedras bezoares, Francisco López-Muñoz 128

MARINA DEPORTIVA

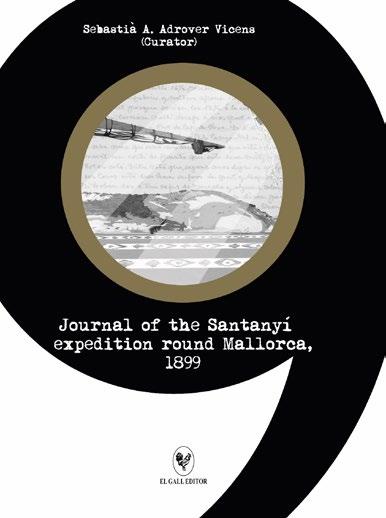

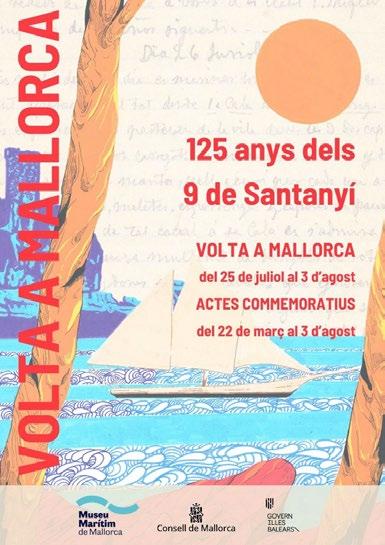

Conmemoración de los 125 años de la primera vuelta a Mallorca a vela latina, organizada por el Museo Marítimo de Mallorca, Lola Pujadas Sánchez y Sebastián A. Adrover 136

POESÍA Y LA MAR

El Club de los Poetas Muertos. Poesía y la mar 142

LA COCINA Y EL MAR

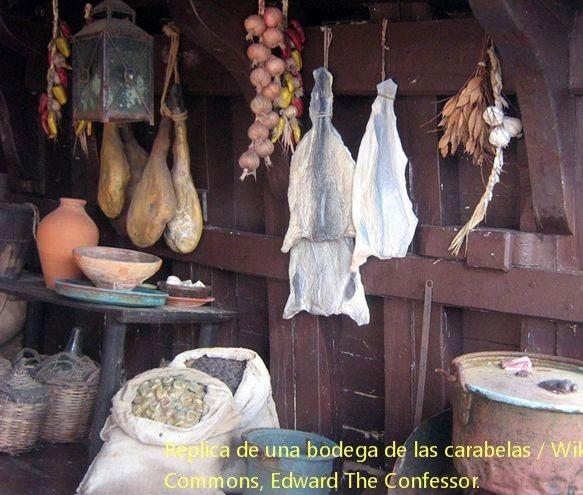

Navegando, entre marmitas, Ángel Vadillo 148

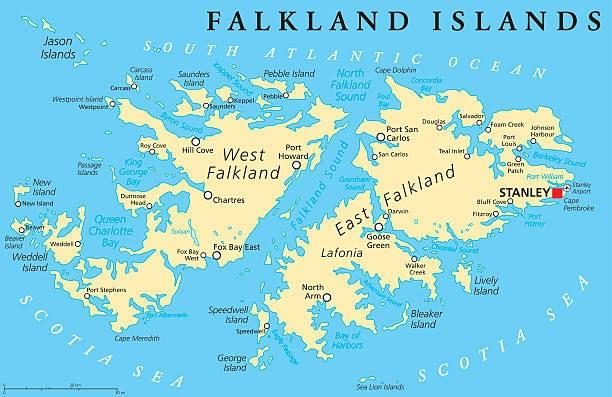

DECONSTRUYENDO LA HISTORIA

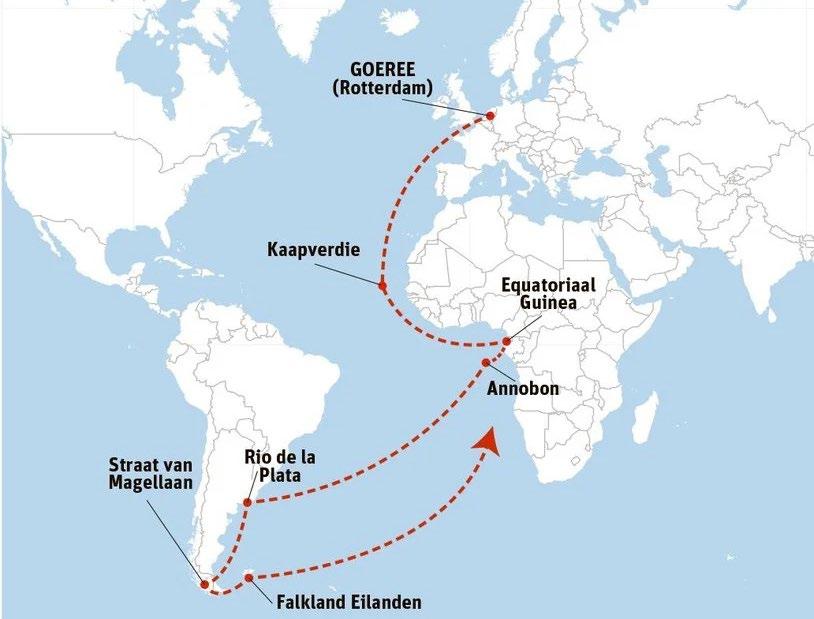

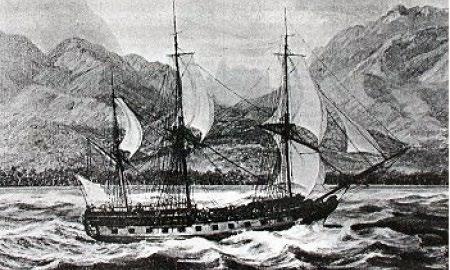

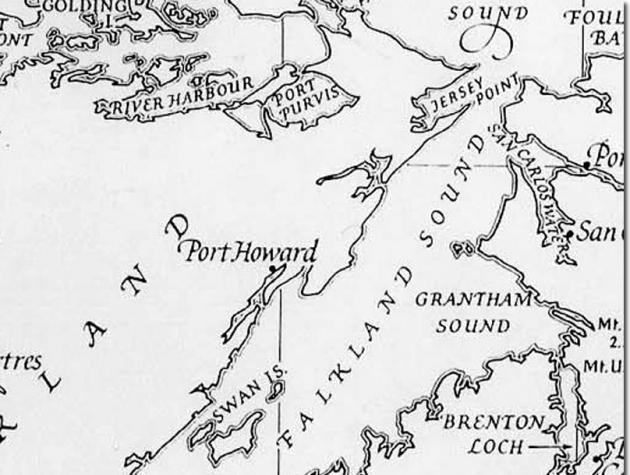

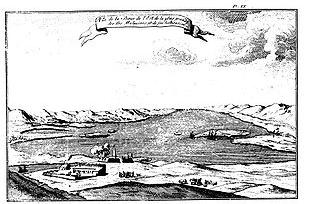

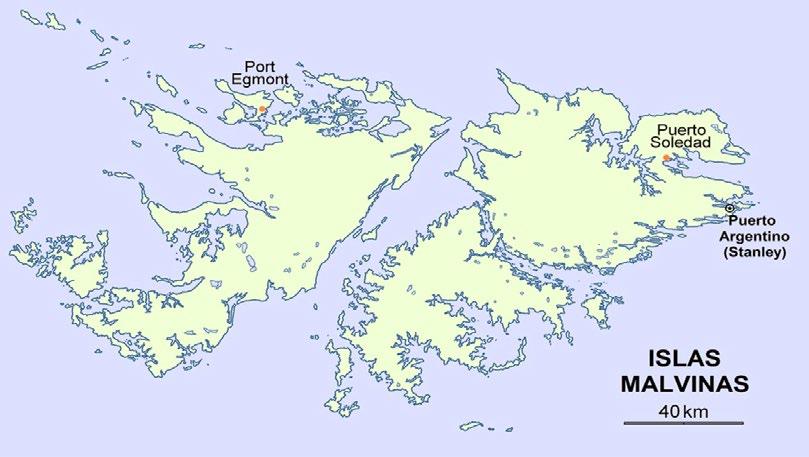

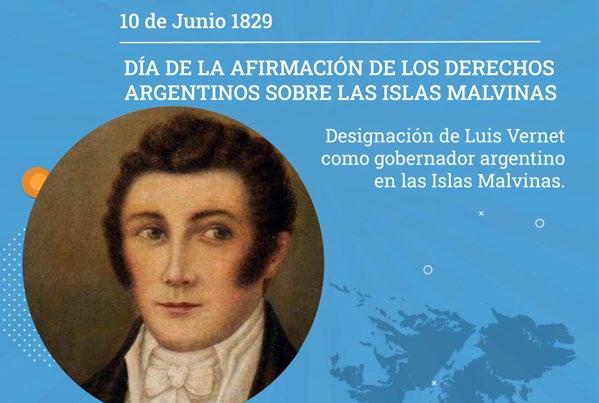

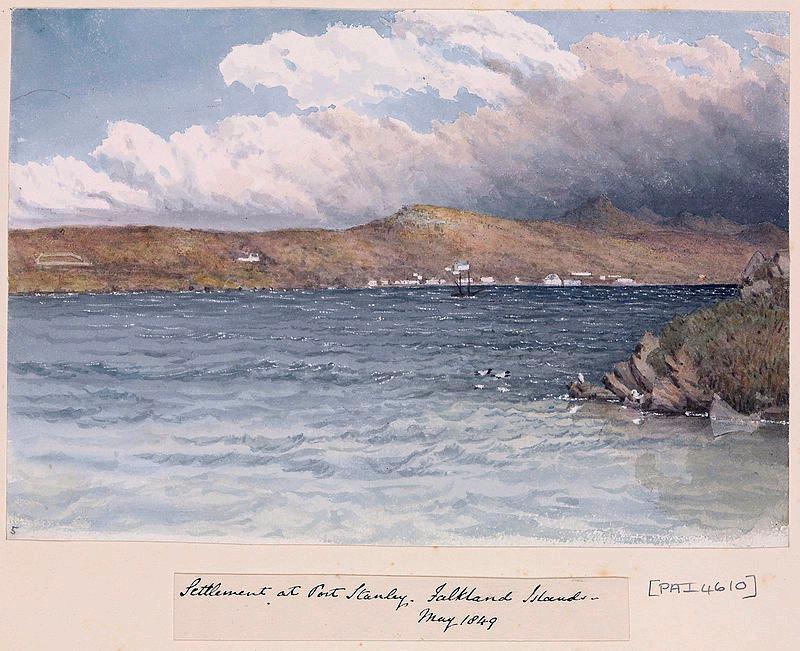

¿Islas Malvinas o Islas Falkand? ¿Puerto Argentino o Port Stanley?, Juan Ignacio Pinedo 156

CONDICIONES DE PUBLICACIÓN 164

LA TIENDA DE LA LIGA 166

OTRAS SECCIONES

Anuncio de Lígate a la Liga 168

Ventajas de socios 170

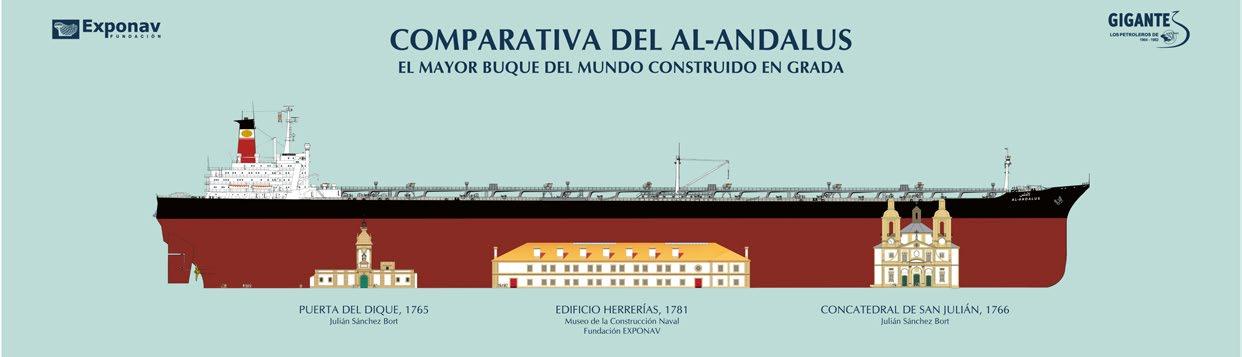

Fotografía de la portada: Botadura del Superpetrolero Arteaga en los Astilleros Astano (15 Abril de 1972), un hito en la historia de la Construcción e Ingeniería Naval, el mayor buque del mundo construido sobre grada.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

DIRECTOR: Juan Ignacio Pinedo del Campo REDACTORES: Florentino Antón Reglero, Leopoldo Seijas Candela.

DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Reinventur Hispania XXI. Proa a la mar no se hace responsable de las opiniones vertidas en artículos y entrevistas que puedan publicarse. Sólo se considerarán como opiniones propias de Proa a la mar aquellas que se expresen en forma editorial. Se permite la reproducción total o parcial del contenido en las siguientes condiciones: citando la procedencia, citando a los autores, sin hacer obras derivadas y sin hacer uso comercial de los mismos.

DIRECCIÓN, REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: C/ Mayor, 16 - 28013 MADRID.

Teléfono: 91 366 44 94 - 91 365 45 06 - Fax: 91 366 12 84 - Dirección de e-mail: info@realliganaval.com.

Depósito legal: M-20.372-1979 · ISSN es el 2341-1538

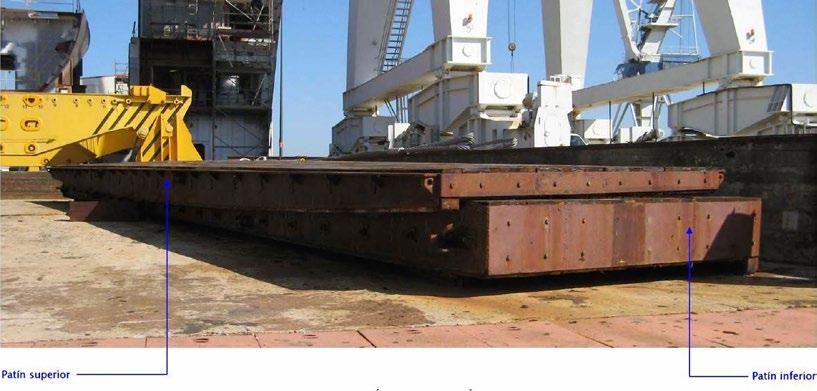

Estimado lector, nuestros colaboradores una vez más han realizado una magnífica labor, ¡¡¡no paran, y cada vez se superan más!!! En este número disfrutarás de magníficos artículos. Asistirás al homenaje a José Deus López, verdadero cerebro de las botaduras de los superpetroleros, y su genial solución para la botadura de estos monstruos del mar, y que llevó a España a lo más alto, a través de Astilleros y Talleres del Noroeste SA (ASTANO).

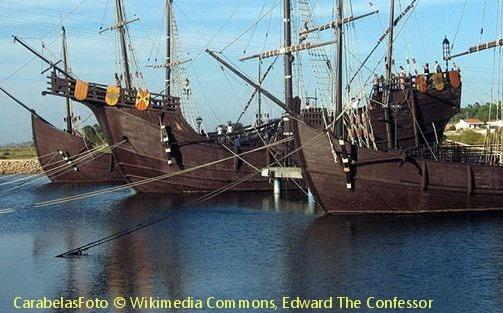

Continuando con la I Guerra Mundial, otro magnífico artículo dedicado a la historia de los Corsarios Alemanes, mostrándote el tercero de la serie, dedicándolo al combate entre cruceros auxiliares, en una irrepetible serie. Seguirás conociendo a protagonistas de nuestras marinas, magníficos navegantes que nos llevaron a lo más alto; conocerás a Esteban Gomes, portugués al servicio de la Corona Española, uno de los más grandes navegantes de la Historia.

En Deconstruyendo la Historia, otra desmitificación, aunque duela: ¿Islas Malvinas o Islas Falkland? ¿Puerto Argentino o Puerto Stanley? Valoremos la presencia española y argentina, así como su titularidad sobre estas islas a lo largo del tiempo… pero no os enfadéis. Traemos una historia apasionante, dedicada a sendas obras civiles en navegación, que han supuesto un antes y un después, profundizando en la vida del protagonista de ambas; Lesseps: en Suez la Victoria y la Muerte en Panamá

Conocerás la historia de El Galeón Real San José, entre la razón de la Historia y la razón del Presente, tema de gran actualidad y de indudable interés. Conocerás asimismo a La Real Armada y la Ilustración, tema interesante y tan desconocido, y qué mejor que hacerlo de la mano de uno de nuestros más grandes y prestigiosos Almirantes. Entrarás en los entresijos de El Desembarco de Alhucemas, hito histórico que significó un antes y un después, y dio sentido, tras tantos tropiezos, al buen uso de los desembarcos.

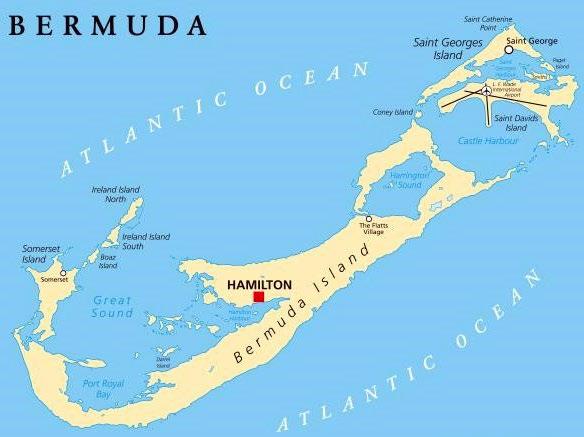

Podrás conocer detalles de otra extraordinaria aventura arqueológica submarina en El Comercio de Esclavos en Naufragios en España, que aquí lo hubo, y mucho. Seguirás conociendo historias de piratería, esta vez narrada por alguien que la ha vivido en primera persona, con disparos silbando a su alrededor, en Permítanme que les cuente una de piratas… Asistirás también a la Pérdida del Trasatlántico Cristóbal Colón, hecho ocurrido en las Bermudas, en 1936, en condiciones de mar llana y buena visibilidad.

Seguimos profundizando en el mundo de la medicina y la mar de la mano de dos soberbios expertos: en uno te presentamos La importancia del botiquín de a bordo, con una descripción extraordinaria de su contenido, un regalo para que espabiles y no tengas ya excusas para dotarte de uno bien pertrechado; y en el otro se continúa tratando Los antídotos y panaceas de origen marino y de ultramar, en la Edad Moderna, esta vez las Piedras Bezoares.

La sección de filatelia en la navegación inicia un nuevo monográfico, dedicado a Almirantes, Marinos y Navegantes en la Filatelia Española, verdadera asignatura pendiente, Otro interesante artículo de Legislación, que plantea Cuestiones sobre Salvamento Marítimo, como servicio público y como figura jurídica como asistencia en la mar; contado por uno de los mejores expertos en ello. Esta vez te traemos una nueva sección, la Cocina y la Mar, ¡¡y qué mejor que con un vasco!!; Navegando entre Marmitas; buen provecho…

En Barcos con Historia visitarás El Massachusetts, acorazado de EEUU, que entró en servicio en 1942 y

participó activamente en los teatros de Europa y Pacífico. Seguimos con estupendas noticias en Modelismo Naval con su serie de artículos pedagógicos, Arquitectura Naval para modelistas; esta vez dedicado a la Estabilidad Inicial

En Ingeniería y Construcción Naval, otra joya: el enorme problema de Los Contenedores a la Deriva en Alta Mar, por qué se caen, el peligro que suponen, sistemas para evitarlo, sistemas de detección y alerta, etc. Asistirás a un hecho escasamente conocido, Las Operaciones Navales en la Guerra de África (1859-1860), de la mano de alguien que parece un corresponsal de guerra, protagonista directo, en operaciones en Tánger, Tetuán y Larache.

Continúa la soberbia colección sobre heráldica y la pesca, profundizando en más aspectos inéditos de la mano del mayor experto en heráldica marítima; todo un lujo el que gozamos. La Oceanografía sigue abundando en temas interesantes y poco conocidos, esta vez La Reserva de Cabo de Gata – Níjar, uno de los lugares más preciosos; pero no se te ocurra contarlo, que luego empieza a ir mucha gente, y la hemos fastidiado… La Oficina Técnico Marítima presenta más navieras y flotas mercantes de la segunda mitad del siglo XX, salvándolas del olvido, en un magnífico y necesario trabajo de recopilación.

En Psicología seguimos con la gran escuela de Psicología de La Salle, una de las más grandes de este país, abundando en una magnífica serie, abordando en esta ocasión el mundo de El Deseo un verdadero motor en la vida, y fuente de recompensas y felicidad, pero también de lo más negativo del ser humano, empezando por la frustración y la envidia. En Marina Deportiva os traemos noticias directamente de la I Copa Real Liga Naval, celebrado recientemente en Santa Pola, con su Club Náutico, como anfitrión. Y también os traemos un extraordinario evento: La Conmemoración de los 125 Años de la Primera Vuelta a Mallorca, en Vela Latina, organizada por el Museo Marítimo de Mallorca, todo un hito en la historia de la isla.

Seguimos profundizando y desarrollando el Glosario Náutico, tan esperado y deseado para familiarizarse con el argot de la mar; te convertirás en un experto. Avanzamos en la reciente sección, El Club de los Poetas Muertos; os agradecemos infinito el magnífico recibimiento que nos habéis transmitido.

Como ves, un apasionante muestrario de interesantes temas, desarrollados por expertos de primer nivel. Un afectuoso saludo, y deseamos que disfrutes de las lecturas que te presentamos y proponemos.

¡¡¡Bienvenido a bordo!!!

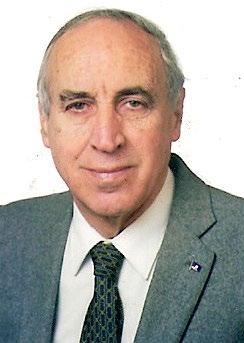

Hoy visita nuestras páginas Javier Garat Pérez, presidente del Clúster Marítimo Español. Javier nació en Sanlúcar de Barrameda en el año 1971. Es licenciado en Derecho y diplomado en Derecho Comunitario por la Universidad Complutense de Madrid (C.E.U. San Pablo) y Máster en Derecho Internacional y Europeo por la Universidad Católica de Lovaina (U.C.L. Bélgica).

Su trayectoria profesional está vinculada al mundo de la pesca ostentando numeroso cargos vinculados al sector, entre otros: secretario general de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), presidente de la Asociación de Organizaciones de Productores PESCA ESPAÑA, presidente de la Asociación de Organizaciones Nacionales de Empresas Pesqueras de la Unión Europea (Europêche), vicepresidente de la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras (ICFA), vicepresidente de la Red Europea de Clústeres Marítimos, miembro del Comité Económico y Social Europeo (CESE), presidente de la Comisión de Economía Azul de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), miembro del Consejo de Administración de ISSF (International Seafood Sustainability Foundation), miembro de la Comisión Rectora del CSIC - Instituto Español de Oceanografía, miembro del Comité de Diálogo Social Sectorial “Pesca Marítima” de la UE, miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo de Larga Distancia, consejero del Consejo General del Instituto Social de la Marina. A todo ello cabría señalar la faceta docente de Javier Garat a través de la impartición de clases en másteres en prestigiosas

escuelas de negocios como el Instituto de Empresa, el Instituto Marítimo Español, la Universidad de Alicante y, desde el próximo curso, la Universidad Intercontinental de la Empresa.

Es académico de número de la Real Academia de la Mar y socio numerario de la Real Liga Naval Española. En el año 1996 recibió la Cruz del Mérito Naval con Distintivo Blanco y en 2021 la Cruz del Mérito Militar con Distintivo Blanco. Desde 2022 es Oficial de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro de las Órdenes de la Real Casa de Saboya.

Como se puede comprobar, hoy nos acompaña todo un personaje dentro del sector marítimo tanto nacional como internacional.

1.- Javier, ¿Llegas al mundo de la mar por vocación o por tradición familiar?

A pesar de que llevo la mar en mi sangre, por ser de Sanlúcar de Barrameda, por ser hijo de Juan Garat Ojeda, que fue accionista y consejero delegado del Grupo Albacora (empresa pesquera española) y por ser nieto de un Capitán de Navío de la Armada, la realidad es que llegué al mundo de la pesca por casualidad. Mi intención era ejercer como abogado, pero en la vida se me cruzó el apasionante mundo de la pesca y mi rumbo cambió por completo.

2.- Como gaditano ejerciente, ¿qué significa Sanlúcar de Barrameda para ti?

Sanlúcar de Barrameda es el paraíso en la tierra. Yo le llamo “la capital del mundo mundial”. Nací en Sanlúcar, al igual que mis seis hermanos y, a pesar de haberme ido con mis padres y hermanos a Madrid cuando tenía nueve años, en tercero de EGB, la realidad es que soy 100% sanluqueño. En cada oportunidad que tengo me voy para allá con mi familia, conservando muchos amigos y familiares en esta maravillosa localidad de la provincia de Cádiz.

Sanlúcar es sinónimo de cultura, de historia, de navegantes ilustres, de palacios, de iglesias, de gastronomía, de pesca, de langostinos y acedías, de agricultura, de bodegas, de manzanilla, oloroso, amontillado y palo cortado, de medioambiente, de vientos de poniente, de puestas de sol increíbles, de Coto de Doñana, de desembocadura del río Guadalquivier y, cómo no, de carreras de caballos en la playa, declaradas de interés turístico internacional con sus 179 años de historia.

3.- ¿Cómo recuerdas tus años de formación jurídica?

Después de haber estudiado en un colegio en Madrid de los Hermanos Maristas (San José del Parque), fueron cinco intensos años en el CEU San Pablo, adscrito entonces a la Universidad Complutense de Madrid, estudiando la licenciatura de derecho y la diplomatura de derecho comunitario, con un excelente grupo de compañeros y de profesores. Más tarde, me fui a trabajar a Bruselas y realicé el máster (“diploma de estudios especializados”) en derecho europeo e internacional en la Universidad Católica de Lovaina (la Nueva), compaginándolo con mi trabajo como asistente del Consejero de Pesca en la Representación Permanente de España ante la UE. Sin duda, los conocimientos adquiridos en ambas universidades me han servido muchísimo para conocer y asimilar todo lo que pasa en Bruselas alrededor de las diferentes políticas y complejas normativas, incluida la Política Pesquera Común. Aprender cómo funcionan las instituciones europeas y cómo se generan los Reglamentos y Directivas me ayudan a realizar mi trabajo diario en la defensa de los empresarios de la pesca.

4.- Finalizados tus estudios de Derecho, ¿cómo se produce tu aproximación al mundo de la pesca en el entorno comunitario?

Como decía antes, realmente fue por casualidad. Cuando estudié derecho, mi intención era ejercer como abogado. Al terminar la carrera me fui a Rota a realizar el servicio militar en la Armada, en la Flotilla de Aeronaves. Allí aprovechaba las tardes para trabajar como pasante en un despacho de abogados de unos primos míos. Llegué a plantearme reabrir el exitoso despacho que tenía mi padre en Sanlúcar, pero me surgió la oportunidad de irme a Bruselas a realizar unas prácticas (“stage”) en la Comisión Europea. Al realizar la solicitud, puse como prioridades el servicio jurídico y la pesca (porque mi padre trabajaba en una empresa pesquera) y tuve la suerte de que, finalmente, me aceptaron en el equipo de pesca del Servicio Jurídico de la Comisión Europea. Y fue allí donde descubrí que la pesca y la política pesquera realmente son apasionantes. Participaba en numerosas reuniones con la Dirección General de Pesca de la CE, en reuniones en el Parlamento Europeo, en juicios de la CE contra los Estados miembros y pasaba muchas horas ayudando a mi consejero a preparar los documentos, contratos o lo que hiciera falta. Conocí el funcionamiento de las instituciones europeas desde dentro. Fue, realmente, una extraordinaria experiencia. Al terminar el “stage”,

me di cuenta de que necesitaba seguir formándome y por eso hice el máster, pero quería trabajar al mismo tiempo, y tuve la suerte de hacerlo en la REPER, permitiéndome conocer la visión de un Estado miembro como España sobre los temas que había visto desde la Comisión Europea. Una vez terminado el Máster, me surgió la posibilidad de trabajar en la oficina de Madrid de un gran despacho de abogados holandés, Nauta Dutilh, dedicando parte de mi actividad a temas de pesca y otra parte al derecho procesal internacional. Después de cerca de cuatro años ejerciendo como abogado, me ofrecieron la posibilidad de trabajar en el mundo del asociacionismo pesquero. Tras varias semanas de reflexión decidí, asumiendo los riesgos que asumía, dar el salto a ese desconocido mundo para mí. Y tengo que decir que, después de 23 años, me alegro de haber realizado el cambio y de trabajar para los armadores de pesca defendiendo sus intereses por el mundo.

5.- En más de una ocasión se ha comentado que la pesca fue un peaje obligado en las negociaciones para la incorporación de España a la estructura comunitaria y que como consecuencia nuestro sector pesquero nunca ha tenido la representatividad que le corresponde. ¿Qué hay de cierto en ello?

Efectivamente, la pesca fue uno de los peajes que pagó España a cambio de entrar en la CEE y fue uno de los últimos asuntos en los que se llegó a un acuerdo. Sufrimos una serie de excepciones a las normas generales y un período transitorio donde salimos claramente perjudicados. Para empezar, nos reconocieron muchas menos cuotas de las que nos correspondían por nuestras capturas históricas. Además, nos pusieron un montón de limitaciones que obligaron a nuestro sector pesquero a hacer muchos sacrificios para adaptarnos a la Política Pesquera Común (PPC) y que todavía hoy seguimos haciendo. La evolución de la flota es un buen ejemplo: antes de 1986, España disponía de más de 22.000 buques de pesca y hoy, apenas nos quedan 8.549 embarcaciones, es decir, en torno a un 60% menos.

Aun así, España es líder en producción pesquera dentro de la UE. El sector genera 31.000 empleos directos y 150.000 indirectos, captura en torno a 800.000 toneladas de pescados y mariscos al año y registra una facturación media anual de 2.000 millones de euros en primera venta, representando un valor agregado de unos 10.000 millones de euros.

En España el sector de la pesca considerado globalmente (incluyendo pesca extractiva, acuicultura, transformación y comercialización) representa en torno al 1% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional. Y en zonas dependientes de la pesca, la contribución al PIB supera el 8%. Superado el Brexit y con las próximas elecciones al Parlamento Europeo en ciernes, es un buen momento para que el sector pesquero español mejore su presencia y gane enteros en las instituciones europeas.

6.- La imagen que el ciudadano medio tiene de Bruselas es la de un complejo entramado burocrático donde los asuntos se dilatan en el tiempo sin solución de continuidad. Tú que lo vives de cerca, ¿estás de acuerdo con esta visión?

Lo que yo veo es que, en Bruselas, la mayoría de los funcionarios y políticos viven en una burbuja muy alejada de la realidad, de la economía real (por supuesto, hay excepciones). Se trata de un monstruo, complejo, con una burocracia sin igual, donde se toman decisiones que afectan a los ciudadanos en nuestro día a día. En el caso de la pesca, más todavía, puesto que se trata de una política común, es decir, casi todo se decide en Bruselas. Y la mayoría de los funcionarios y políticos que deciden sobre asuntos relacionados con la pesca no han pisado nunca un puerto o un buque pesquero, ni conocen lo que pasa en la realidad. Y a pesar de que desde nuestras organizaciones intentamos hacerles ver esa realidad y las consecuencias de sus decisiones, en muchas ocasiones les da igual. Y les da igual porque hay un potentísimo lobby ecologista, conservacionista, con muchísimo presupuesto detrás, que ejerce una influencia desproporcionada.

7.- ¿Cómo afecta a la pesca en España esta fiebre medioambiental comunitaria que vivimos últimamente?

¡Muchísimo! A pesar de que la pesca es uno de los sectores económicos más regulados del mundo, considerado esencial y estratégico, y de que los pescadores españoles –y europeos- han realizado muchísimos sacrificios para conseguir que la mayoría de las poblaciones de peces se encuentren en la actualidad gestionados de forma sostenible desde el punto de vista biológico, lo que vemos es que no se reconocen esos esfuerzos, que no se fían de los pescadores, a los que tratan como presuntos delincuentes, y que en Bruselas son insaciables. Las múltiples promesas de que cuando las poblaciones de peces estuvieran explotadas en niveles de rendimiento máximo sostenible todo iba a ser mucho mejor para los pescadores, han quedado en el olvido y la realidad es que cada vez nos aprietan más y más, sacándose de la chistera nuevas normas medioambientales, imposibles de cumplir, que lo único que hacen es frustrar, desanimar y desesperar a los pescadores.

El sector pesquero es uno de los sectores que más se han transformado en los últimos años para adaptarse a las exigencias derivadas de la PPC y para avanzar en la sostenibilidad medioambiental, utilizando artes de pesca más selectivos, reduciendo la captura de especies accesorias e invirtiendo en nuevas tecnologías para conseguir barcos cada vez más eficientes desde el punto de vista energético. En este sentido, según UNCTAD, desde los años 90, la flota pesquera de la Unión ha reducido sus emisiones de C02 en un 52% y actualmente su huella de carbono representa solo un 0,01% de las emisiones globales en el mundo.

A pesar de todos estos logros, la presión de las organizaciones ambientalistas va creciendo en la UE y la propia Comisión Europea viene desarrollando directrices y normativas en las que se prioriza el criterio medioambiental muy por encima de los aspectos socioeconómicos y de soberanía alimentaria. Sirvan de ejemplo el Pacto Verde, la Estrategia de Biodiversidad, el cierre de 87 zonas para la pesca de fondo, el Plan de Acción para proteger y restaurar los ecosistemas marinos para una pesca sostenible o los objetivos de descarbonización de la flota, políticas “verdes” de la UE que están minando el futuro de nuestro sector. Es preciso que la UE busque el equilibrio entre los aspectos sociales, económicos y medioambientales en la política pesquera, entre la conservación de la naturaleza, el uso sostenible de los recursos naturales y la seguridad alimentaria. Para ello, es imprescindible que pegue un cambio de rumbo radical, poniendo en el centro de sus políticas a los pescadores.

8.- ¿Crees que en Europa se lucha suficientemente contra las prácticas de pesca ilegal y la competencia desleal que ejercen terceros países?

Desde el punto de vista legal, existe un potente Reglamento de lucha contra la pesca ilegal, no reglamentada y no reportada. Sobre el papel, es muy bueno. El problema principal que tiene es que la Comisión Europea no se atreve de aplicarlo a países como China, principal productor mundial donde hay constancia de pesca ilegal, de trabajo forzoso y, en general, de condiciones laborales lamentables. La normativa europea, exigente, restrictiva y férrea con nuestras flotas, es permisiva con los productos pesqueros de determinados terceros países, sobre todo a través de los contingentes arancelarios autónomos, que permite la entrada de más de 900.000 toneladas de pescados y mariscos en el mercado de la UE libre de aranceles y sin importar el origen. Esto provoca que determinados productos importados compitan con los de la UE en desigualdad de condiciones y hacen bajar los precios del pescado comunitario, obstaculizando la rentabilidad del sector y poniendo en riesgo a un proveedor de alimentos esencial.

No se trata de cerrar las puertas a nadie, pero sí de abrirlas con las mismas reglas de juego. La UE debe mostrar más empatía con su flota y sus pescadores, líderes y referentes que se han convertido en modelos a seguir en todo el mundo. Nuestras autoridades deben garantizar el origen legal y la trazabilidad de todas las transacciones pesqueras de terceros países, así como que su explotación no sea perjudicial para la conservación de las especies, considerando el nivel de comercio actual y previsto.

9.- Nada más llegar a la presidencia del Clúster Marítimo Español has dejado claros los dos ejes de tu actuación: la comunicación y la labor de lobby ante los poderes públicos. ¿Cómo afrontas ambos retos?

Creo que son dos asuntos prioritarios. Tanto los vicepresidentes como los miembros del comité ejecutivo así lo han manifestado y acordado. En el caso de la comunicación, hemos firmado un acuerdo con una agencia que nos va a permitir reforzarla y poner en marcha un plan estratégico. Se trata de contar lo que hacemos, de explicar a la sociedad la importancia de la economía azul, que es generadora de empleos y de riqueza en España y que forma parte de nuestra historia y tradición. España debe vivir de frente a la mar, no de espaldas. Y de ello deben ser también conscientes los políticos y funcionarios en España. Por eso redoblaremos nuestros esfuerzos para que sean conscientes de ello. En estos pocos meses que llevo en la presidencia, ya se han organizado importantes “Desayunos con el Clúster” y “Encuentros con la mar”, así como reuniones con la Armada, con la Guardia Civil o con el Departamento de Seguridad Nacional. Así mismo, he participado en varios foros relacionados con la economía azul dando nuestra opinión sobre temas de actualidad. Y ya están programados otros eventos en los próximos meses. Desde el punto de vista de comunicación, he realizado varias entrevistas y hemos aparecido en los medios de comunicación más que nunca. También estamos trabajando en el desarrollo de las redes sociales, fundamentales hoy en día.

10.- Has comentado en más de una ocasión que uno de los grandes problemas de la pesca en España pasa por la ausencia de relevo generacional. ¿Qué se puede hacer para atraer a la gente joven a este sector?

Esa es otra de nuestras prioridades. En los últimos años se observan demasiadas evidencias de la pérdida de interés de los jóvenes, no solo por la pesca, sino por todos los sectores relacionados con la mar.

Con relación a la pesca, hay carencia de titulados para cubrir las necesidades de la flota –especialmente la de altura y gran altura– y el progresivo envejecimiento de los trabajadores del sector pesquero pone en riesgo el futuro de la flota española.

Según datos del ISM, los menores de 29 años apenas representan el 9% de los trabajadores del mar, y el 72% de los pescadores supera los 40 años.

Sabemos que la formación es un pilar esencial para la profesionalización del sector, por ello abogamos por ampliar la oferta formativa náutico-pesquera en todas las Comunidades Autónomas y animamos al Gobierno y a todas las administraciones públicas a trabajar juntamente con los armadores, las escuelas náutico-pesqueras y los agentes sociales para impulsar el relevo generacional y que ni un solo barco deba permanecer amarrado por falta de tripulación.

También es preciso seguir fomentando formación profesional dual, favoreciendo los embarques de los alumnos y el contacto entre armadores y alumnos para conocer las necesidades de ambos colectivos. Y también agilizar el procedimiento de contratación de tripulantes extranjeros en la flota, flexibilizando los trámites administrativos, posibilitando la formación a distancia o en sus países de origen y agilizando los procesos de homologación de los títulos profesionales que tienen en estos países.

En el caso del CME, hemos llegado a un acuerdo con Educación Azul para intentar potenciar la atracción de talento joven, generando vocaciones. En pocas semanas seguro que empezaremos a ver las acciones que estamos preparando.

11.- ¿Crees que los poderes públicos prestan al mar toda la atención que el sector demanda?

Se nos presta atención, pero no la suficiente. Creo que hay mucho margen de mejora. Uno de los problemas con el que nos encontramos en España es la dispersión de competencias relacionadas con la mar entre distintos ministerios. Por eso creo que es necesario fortalecer el Consejo Consultivo Marítimo del CME del que forman parte nueve ministerios relacionados con la economía azul.

En este sentido, como venimos reivindicando desde hace años, es prioritario el reconocimiento de la economía azul como un sector estratégico nacional. Y esto se sustancia en la puesta en marcha de una estrategia nacional y una entidad capaz de ejecutarla.

Hemos dado la bienvenida a la creación de una Secretaría General de Transporte Aéreo y Marítimo, que junto con la Dirección General de la Marina Mercante permita coordinar las políticas necesarias para lograr un crecimiento continuado; pero debe ser solo un primer paso para conquistar el verdadero objetivo, que es disponer de un organismo aglutinador de todo lo que compete a la economía azul. Un ministerio del mar o entidad de rango similar, que aglutine todas las competencias del sector marítimo, capaz de llevar a cabo la citada estrategia de estado de la economía azul y que evite la dispersión competencial de la Administración Pública.

12.- ¿Por qué crees que el consumo de pescado viene disminuyendo últimamente en España?, ¿lo ves como algo preocupante o simplemente como un hecho pasajero y accidental?

Es evidente que la sociedad española se está alejando de las dietas mediterránea o pescomediterránea (como se denomina en Estados Unidos) y atlántica, reconocidas como uno de los factores que han permitido a España situarse en las primeras

Y ya para finalizar:

posiciones del ranking de países por longevidad y calidad de vida. Y ese alejamiento se refleja en la caída del consumo en hogares de productos pesqueros, que es notable desde 2008. Por ejemplo, el volumen de pescado fresco consumido cayó un 38,6% en 2022 en comparación con 2008. Desde el sector pesquero trabajamos para que los ciudadanos conozcan los beneficios para la salud de los productos pesqueros y para evitar la pérdida de estos patrones dietéticos que, sin lugar a duda, tendría consecuencias nefastas para la salud de los ciudadanos.

Además, los informes del MAPA constatan que la menor ingesta corresponde a colectivos en los que su consumo debería ser prioritario, como niños y jóvenes. Así que sí, es un hecho preocupante que requiere del esfuerzo del sector y del apoyo del Gobierno para recuperar los buenos hábitos alimentarios y muchísima más promoción. Lástima que, aun siendo un alimento oficialmente esencial, nuestros gobernantes se resistan a liberarlo del IVA como venimos demandando desde hace años.

13.- ¿Qué papel crees que juegan instituciones como la Real Liga Naval Española dentro del sector marítimo español?

En línea con lo que decía antes, con relación a la consideración de la economía azul como un sector estratégico nacional, creo que instituciones como la RLNE son imprescindibles para la promoción y defensa de los intereses marítimos en España. Destacaría el área de cultura, cuyo objetivo es promocionar aquellas actividades culturales relacionadas con el mundo de la mar. Para ello, se organizan numerosas conferencias, actividades marítimas relacionadas con la cultura y se publican obras relacionadas con temas marítimos. Es, además, una institución complementaria a otras como la Real Academia de la Mar o el propio CME.

Una ciudad….. Sanlúcar de Barrameda, siempre

Un personaje histórico….. Además de Jesucristo, Juan Sebastián Elcano

Un marino….. Mi abuelo, el CN José Garat Rull

Una película….. La serie “24”

Una película….. La batalla del Río de la Plata

Un libro….. El próximo que quiero leer: “La proteína azul: por qué no hay que dejar de comer pescado. La pesca marítima, ¿destructora de la biodiversidad o garantía de salud y seguridad alimentaria?”, de Ernesto Penas Lado, Editorial Almuzara

Un hobby….. Jugar al golf

Un artista….. Carmen Laffon, pintora, sanluqueña de adopción

¿El mar o la mar?….. La mar

1. Dicho del fondo del mar: que forma escalones o cantiles.

2. Dicho de una costa: cortada verticalmente (escarpado, abrupto).

Inglés: Cliff, bold, steep Francés: Falaise, accore

ACANTILAR / ACANTILARSE

1. Dragar una porción del fondo del mar para que tenga mayor profundidad.

2. Echar un buque en un cantil (escalón formado en el fondo del mar) por una mala maniobra (varar, embarrancar).

Inglés: To deepen Francés: Curer

ACASTILLADO

1. Dícese del buque con castillos a proa y popa.

Inglés: With upper-works Francés: Accastillé

1. Pequeña paleta de madera, metal o plástico que sirve para extraer el agua del fondo de las embarcaciones.

Inglés: Scoop Francés: Écope

1. Extraer el agua del interior de una embarcación con bombas, achicadores u otros medios.

Inglés: To scoop Francés: Écoper

ACIMUT

1. Arco del horizonte contado de 0º a 360º a partir del norte y en el sentido del giro de las manecillas de un reloj, hasta el vertical que pasa por el astro.

2. Ángulo que con el meridiano forma el círculo vertical que pasa por un punto de la esfera celeste o del globo terráqueo.

Inglés: Azimuth Francés: Azimut

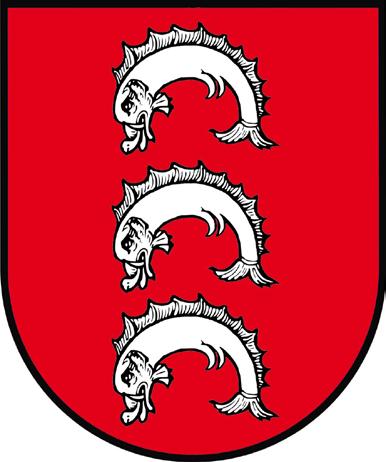

Continuamos en esta ocasión, revista nº 186, perteneciente al primer semestre de 2024, con el estudio individualizado de otra serie de linajes que, sin que lleguemos a conocer su causa, usan como distintivo personal, y señal simbólica de su familia, que se perpetúa históricamente en su linaje hasta nosotros, la singular figura del delfín, trazado de una u otra forma, y con mayor o menor repetición en el campo de su escudo. Se trata de los Almoguera, los Astarloa, y los Balderioti

ALMOGUERA (Fig.1). De Almoguera, como población que ha dado lugar a un apellido que debemos clasificar como toponímico mayor, se nos dice que se trata de una villa de Guadalajara perteneciente al partido judicial de Pastrana, situada en la margen derecha del Tajo, en la confluencia de tres valles en cuyas tierras es abundante el agua, por lo que resulta muy húmedo el lugar, y por ello, poco saludable, cuyos manantiales son llamados del Sultán. En lo tocante a su etimología, si bien no se la da por plenamente resuelta, para algunos estudiosos, el étimo de “Almoguera” es el árabe al-mugarat = “la Cueva”.

En cuanto al origen propio del linaje Almoguera, los genealogistas Arturo y Alberto García Carrafa lo hacen proceder de los Barrosos de Orense, de donde pasaron a Toledo, siendo de este linaje el comendador Barroso de la Villa y castillo de Almoguera, pues estamos ya en tierras de la Orden de Calatrava. En ese tiempo, al tratarse de una población árabe, quiso el dicho comendador que en el lugar hubiese “cristianos viejos”, y para ello recurrió a sus parientes, entre los que se encontraba su sobrino Barroso, cuya abundante descendencia cambió el Barroso del tronco familiar, por el propio de la villa

conquistada, en la que habían fundado nueva casa, dando así lugar al actual apellido. Algunos otros autores, en esa relación de la que ya hemos adelantado información general en relación con los Barroso, se nos habla de tres hermanos que conquistan el castillo del lugar y toman su nombre por apellido.

Si nos atenemos al origen de los apellidos españoles, la construcción de los mismos a base de utilizar para ello el nombre del lugar de radicación de una familia, fijándolo de este modo al linaje, fue muy utilizado en la Edad Media, pues en un comienzo se conocía a las personas por su nombre de pila (bautismo). Sin embargo, el aumento de la población supuso la repetición de los nombres que hoy llamamos propios, y el agregar a éste el del lugar donde se vivía o del que se procedía, dentro de la múltiple casuística utilizada, vino a dar solución, para los escribanos, a muchos de los problemas de identificación que les surgían en el marco de su labor documental y registral.

Fig. 1. ALMOGUERA. En campo de gules, tres delfines, de plata, saltando, puestos en faja y colocados en palo.Desde el punto de vista heráldico, los Barroso, tronco original, a juzgar por lo que nos describe Vicente de Cadenas en su “Repertorio de Blasones de la Comunidad Hispánica”, usaban, en campo de gules, cinco leones rampantes, de plata, colocados en aspa, pero una vez convertidos por adopción en los Almoguera, desarrollaron un nuevo escudo, situando en un campo de gules, un castillo de plata, en cuyo homenaje hay un perro, con collar de oro, en actitud de ladrar, es decir, de avisar con sus ladridos la posible llegada de enemigos, y una bordura de oro con nueve cabezas de moro. Esta figura del perro en la torre no es la primera que hemos encontrado en nuestros trabajos de investigación en materia de diseño heráldico.

No obstante, será la rama de los Almoguera radicados en Antequera (Málaga), la que, modificando de nuevo el escudo, colocarán en el campo de gules tres delfines de plata, saltantes. Resulta interesante comprobar aquí como las figuras de los escudos han ido cambiando a medida que se producen las radicaciones de las nuevas ramas familiares, mientras que se mantiene como vinculo general de la estirpe ‘el gules’ de los campos de los distintos escudos adoptados. Color que se convierte así en divisa de la estirpe.

El análisis del blasonado heráldico de este escudo con delfines nos permite observar hasta qué punto esas descripciones que hemos encontrados en los heraldarios son deficientes, pues en este caso concreto hemos visto que no se nos dice con claridad la ubicación de las figuras, es decir, cuál es su posición y su colocación en el campo del escudo. Por una parte, siendo tres los delfines, no se indica si están colocados “en palo” (uno sobre otro); “en faja” (uno al lado del otro) formando una fila; o “bien ordenados” (2 y 1), lo que nos permite utilizar cualquier de las tres opciones posibles sí decidimos dibujarlo de nuevo nosotros, pues en cualquiera de ellas sería completamente valido. Y, por otra parte, si bien en los heraldarios que hemos manejado se dice como están puestos los delfines, tampoco han acertado completamente, ya que al no estar realizando el salto sobre ondas de mar, el término que debe utilizarse es el de “saltando” y no “saltantes” como se han descrito por los autores de los heraldarios que hemos manejado.

En realidad, dado que disponemos de tres posibilidades de diseño, hemos optado por aquella cuya descripción correcta a la vista de nuestro dibujo sería: En gules, tres delfines, de plata, saltando, puestos en faja y colocados en palo.

ASTARLOA (Fig.2). Del término lingüístico “Astarloa” o “Aztarloa” nos hablan tanto Endika de Mogrobejo en su “Diccionario Hispanoamericano de Heráldica, Onomástica y Genealogía”, como el “Gabinete Heráldico” cuando se refiere a lo que de eso mismo dice el estudioso heraldista Carlos Platero Fernández en su obra “Los Apellidos Canarios”, pues afirma que el término es de origen vasco, traducible al castellano como: zarzal, piedra plana, o avena entre piedras, lo que, por el hecho de ser un topónimo menor1, su origen no necesariamente en todos los casos ha de ser el mimo, y, en consecuencia, no en todos los casos ha de haber lazos de sangre entre ellos. Resulta difícil saber, por tanto, cuántos linajes Astarloa de distinta sangre existen, y cuantos usan este mismo apellido con el

delfín en sus armas, a menos que se haya hecho el correspondiente estudio genealógico y, en él, hayamos encontrado respuestas fehacientes.

EndiKa de Mogrobejo, cuando en la citada obra estudia con cierta amplitud un linaje Astarloa, nos lo hace proceder de la casería homónima ubicada en el sel2 de este nombre, situada en la Puebla de Bolívar de la Merindad de Busturia, perteneciente a la Iglesia de Santo Tomás, que fue «cedida en el año 1426 por sus patronos, los señores abades y canónigos de la Colegiata de Cenarruza, a Martín Muñoz, por la contraprestación anual de tres fanegas de trigo de la medida mayor o de Ávila, pagaderas en la misma casería el 8 de septiembre de cada año, cuyo tributo reconoció legítimo». Dentro de esta misma línea sucesoria, nos cuenta también que Esteban de Astarloa, nieto de Martín, declara «que sería parroquiano de la Abadía, y que a ella acudiría con los diezmos y primicias, cuya escritura de fundación se otorgó ante el escribano real y numeral de la Villa de Marquina, Martín Ruiz de Ibarra, el 22 de octubre de 1556».

1. Se denominan toponímicos mayores a los apellidos tomados del nombre de lugares tales como ciudades y menores los que son tomados del de lugares de nombre comunes: Robles, la fuente, palacio, la iglesia, etc.

2. El término sel nos dice la RAL que en Asturias, Cantabria y los señoríos vascos significa «pradería donde suele sestear el ganado2

En cualquier caso, la presencia de casas solariegas de “Astarloa” en Vizcaya fue relativamente pequeña pues en las Fogueaciones que en 1641 lleva a cabo el Gobierno Universal de Vizcaya se nombra la ya mencionada casa de Busturia, además de las de Durango y Mallabia, conocidas ya en el siglo XVI, y la de Motrico (Guipúzcoa) de 1739. Lo cierto es que los Astarloa pasaron a Barcelona, y también a Argentina, Chile y Estados Unido. Y es precisamente a los Astarloa de Barcelona a los que Vicente de Cadenas atribuye el escudo que en campo de oro lleva un delfín de azur. Tampoco en este caso el blasonado o descripción del escudo está completa, pues no se matiza la situación del delfín en el campo del escudo. Debiera haberse dicho: En campo de oro, un delfín, de azur, erguido

BALDERIOTI, BALDERIOTE o BALDORIOTY (Fig.3). Nos dice el Gabinete Heráldico que se trata de un apellido Italiano que paso a España, ya que, dentro de la unidad dedicada a la Secretaría del Despacho de Guerra, año de 1796, se encuentra en el Archivo General de Simancas un poder otorgado por el Teniente Coronel Pedro Balderioti de Castro (a veces escrito Baldorioty) a favor del Teniente Coronel Agustín Lasala, para que pudiera contraer Matrimonio. Por otra parte, encontramos también a Román Belderioti de Castro, nacido en Guaynabo el 23 de febrero de 1822 y fallecido en Ponce3 el 30 de septiembre de 1889, al que se considera uno de los principales abolicionistas de Puerto Rico, siendo líder también del movimiento autonomista de la Isla. Ahondando en su historia

personal, se sabe que si bien sus estudios de primera y segunda enseñanza los cursó en San Juan, posteriormente recibió una beca que le permitió trasladarse a la Península y continuar sus estudios en la Universidad Central de Madrid. Finalizada su formación académica regresó a Puerto Rico y comenzó a trabajar como profesor en la Escuela de Comercio y en el Seminario Conciliar de San Ildefonso. Ambas instituciones en la ciudad capitalina de San Juan. También se nos dice que su prestigio personal hizo que fuera seleccionado para representar a Puerto Rico en la exposición universal de Paris de 1867.

En 1870 Román Belderioti fue elegido diputado de las Cortes Generales de España, desde donde promovió la abolición de la esclavitud. En relación con su condición de diputado, no podemos olvidar que lo que para otros países ese tipo de territorios no eran más que colonias, para el derecho español, desde los tiempos de la Reina Católica, se trataba de provincias ultramarinas, lo que implicaba que tuvieran, como cualquier otra provincia del territorio nacional, representación en las cortes generales del reino.

Sin embargo, la actitud de carácter político que mostro siempre le hizo fundar en 1887 el partido Autonomista Ortodoxo de Puerto Rico, por lo que fue encarcelado en el fuerte de San Felipe del Morro por publicar propaganda contra el gobierno español . Esa estancia en la cárcel dañó gravemente su salud, falleciendo el 30 de septiembre de 1889. Como apellido, el término lingüístico es muy singular, está muy poco extendido, y sus miembros, con la grafía Balderiote, pasaron a radicarse en la Argentina. También se nos die que era un linaje de hidalgos, y se da como prueba el escudo de armas que poseían según el Cronista Rey de Armas Vicente de Cadenas en su Repertorio de Blasones de la Comunidad Hispánica. Sin embargo, una vez más hemos de aclarar que esta prueba: el uso inmemorial de un escudo de armas por parte de un linaje no es suficiente para dar por válida su presunción de hidalguía, como quiere hacernos creer el Gabinete Heráldico. Otra cosa es que esta rama sea la misma a la que pertenecía el Teniente Coronel Pedro Balderioti, ya que, a priori, por su grado militar y siendo el siglo XVIII, podríamos considerar posible su condición de hidalgo.

En este caso, ambos autores nos describen sus armas del siguiente modo: En campo de oro, dos delfines de azur, saltantes.

De nuevo nos vemos obligados a decir que esta descripción resulta incompleta, pudiendo ser mejorada si decimos: En oro, dos delfines, de azur, saltando, puestos en faja y colocados uno sobre otro.

Dr. Cap. (MME) Florentino Antón Reglero Académico de la Asturiana de Heráldica y Genealogía. De la Junta de Gobierno de la RLNE.

3. Ponce. Oficialmente, en la actualidad, es el municipio situado en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Es el segundo municipio de mayor población, tras la zona metropolitana de San Juan.

Fig. 3. BALDERIOTI. En campo de oro, dos delfines, de azur, saltando, puestos en faja y colocados uno sobre otro.

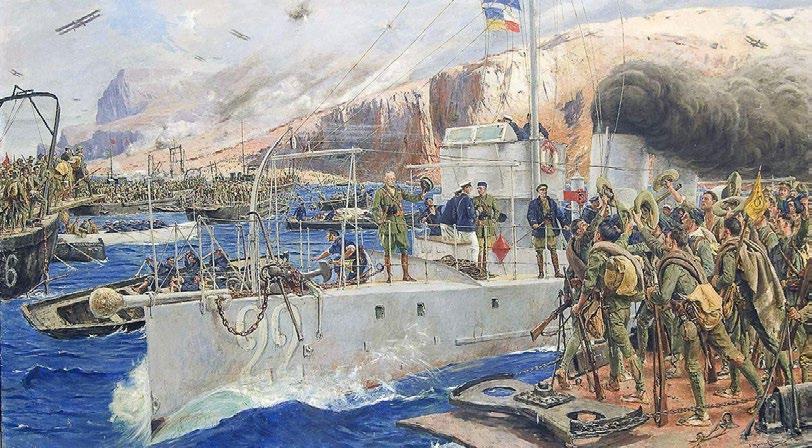

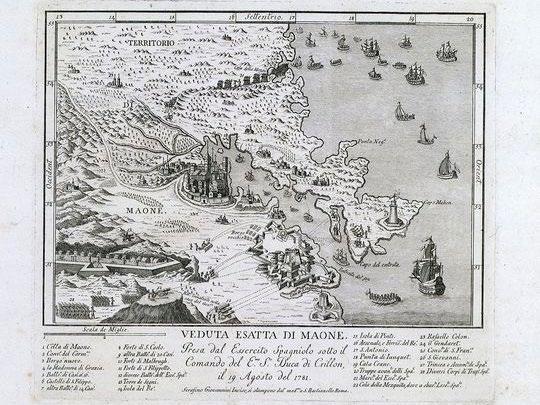

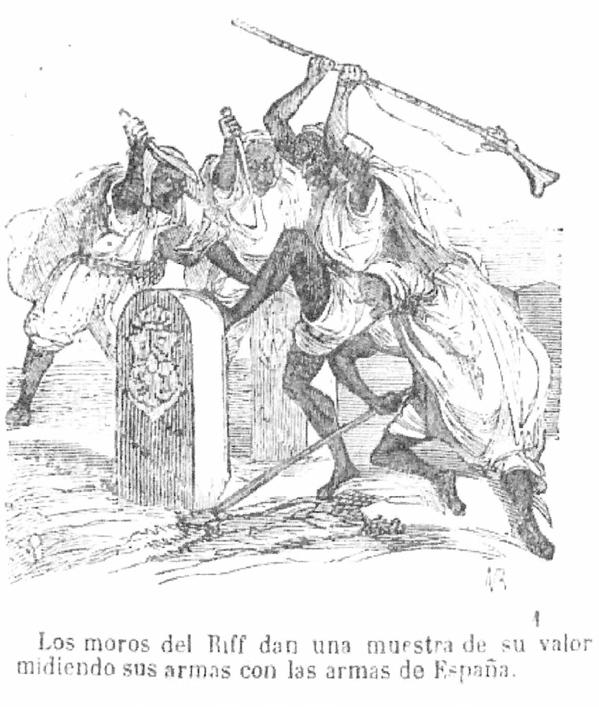

UN DESEMBARCO

Desde 1909, España tuvo que realizar un gran esfuerzo bélico en Marruecos contra los rifeños, cuyas rebeliones se extendieron por toda la zona del protectorado español. Para ponerles remedio se realizó el desembarco en Alhucemas en el año 1925, que, con las operaciones posteriores, fue la solución para el conocido como “Problema Marroquí”, al suponer el final de la Guerra del Rif.

El citado desembarco merece ser recordado como una operación casi única para la época, cuando la opinión pública y los medios de comunicaciones decían que era algo poco menos que imposible de realizar, a la vista de las características del terreno, y el recuerdo de alguno sonados fracasos de desembarcos en la Primera Guerra Mundial, como fue el de Gallipoli, Turquía, en 1915, tras el fallido paso de los Dardanelos.

ANTECEDENTES

En los primeros años de 1920, apareció en la zona del Protectorado español en Marruecos, la que se llamó República del Rif, a modo de Estado independiente ante España y Francia. Era un movimiento dirigido por el rebelde Abd el-Krim, para demostrar que Marruecos se podía gobernar a sí mismo sin la ayuda de otros países. Se llevaron a cabo operaciones militares para que las aguas volvieran a sus cauces. Entre

ellas, un avance iniciado en mayo de 1921 por el general Manuel Fernández Silvestre con tropas desde Melilla hacia Alhucemas, para apaciguar el terreno. En su avance, Silvestre organizó destacamentos en los que dejaba pequeñas guarniciones mal aprovisionadas y con poca capacidad de actuación, que mermaban sus propias fuerzas, al tiempo que muchos soldados indígenas desertaban y pasaban con sus armas a las filas de los rebeldes. Hasta que, del 22 de junio al 9 de agosto de 1921 se produjo la gran persecución y matanza de tropas españolas a manos de los rifeños, en el que se llamó desastre de Annual, donde, según algunas fuentes, murieron unos 11.000 hombres del Ejército español; 8.500 españoles, incluido el general Silvestre, y 2.500 rifeños leales. y Abd el-Krim llegó a las puertas de Melilla.

En enero de 1922, la guerra del Rif estaba en su apogeo, y la expansión de los rebeldes por el

norte de Marruecos era imparable. El Ejército español intentó frenarlos y recuperar lo perdido, pero era realmente difícil. Los rebeldes se movían a sus anchas, como buenos conocedores del terreno y acostumbrados a moverse por él. Además, la moral de los soldados españoles estaba por los suelos por varias razones: desastrosas guerras en Ultramar; Annual; España en declive; injusto sistema de reducción de tiempo de servicio por pago de dinero; leyendas sobre la crueldad de los “moros”; gravosa

Fig. 1. “Desembarco de Alhucemas”. Óleo sobre lienzo por José Moreno Carbonero. (Fuente Wikipedia). Fig. 2. Retrato de Abd el-Krim. Dibujo a lápiz por Marcelino González.vida en Marruecos; difícil orografía; actitud insumisa de los nativos; deficiente alimentación; falta de pertrechos; y el eterno “Problema marroquí”. En esta situación, en España había dos posturas opuestas respeto a Marruecos: o abandonar el protectorado, o quedarse y recuperar lo perdido.

En 1924 se produjeron nuevos ataques de Abd el Krim, que obligaron a las fuerzas españolas replegarse a Tetuán, Ceuta y Melilla. Fue entonces cuando Miguel Primo de Ribera, que en septiembre de 1923 había dado un golpe de estado e impuesto la dictadura en España con el consentimiento del rey Alfonso XIII, decidió pasar a la acción con una fuerte ofensiva. Los objetivos a conseguir eran: derrotar a Abd el-Krim; recuperar el terreno perdido; y restablecer la autoridad de España en el Protectorado.

En abril de 1925, Abd el-Krim cometió un gran error al atacar la zona francesa de Marruecos, lo que propició un acercamiento de España y Francia, y surgió un buen entendimiento entre ambos países para hacer causa común contra los rifeños. Hubo una conferencia en Madrid el 28 de junio de 1925, Primo de Rivera y Pétain se reunieron el 28 de julio en Tetuán y el 21 agosto en Algeciras, y decidieron tomar medidas drásticas contra los rifeños.

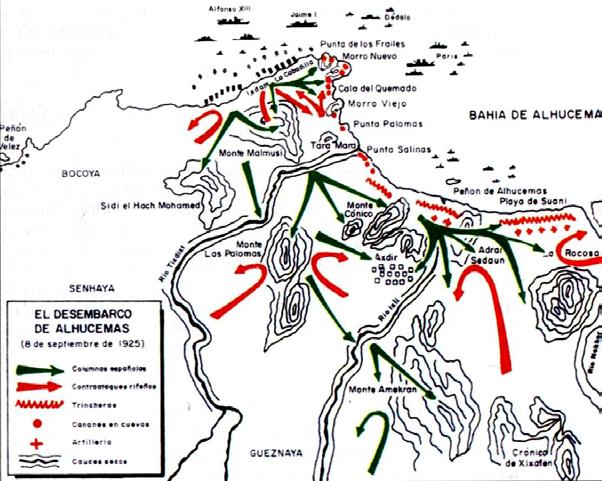

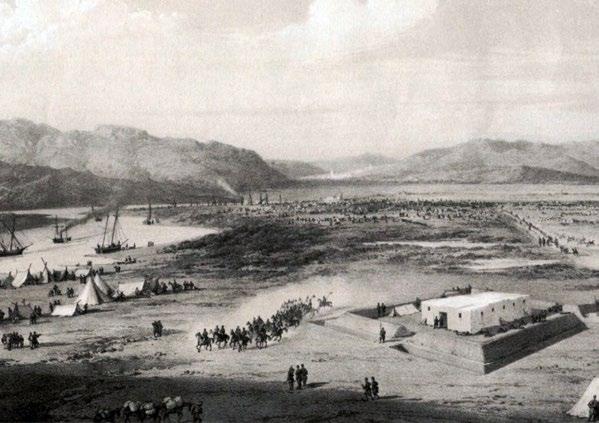

Acordaron efectuar un desembarco en la bahía de Alhucemas, donde estaba la cabila de Beni Urriaguel, de donde procedía Abd el-Krim. A continuación, progresar hacia el sur para dominar Axdir, capital de la tribu de Abd el-Krim y foco permanente de la rebelión rifeña. En el desembarco se iban a poner en tierra unos 18.000 soldados para combatir a unos 11.000 rifeños.

PREPARACIÓN DEL DESEMBARCO

La operación iba a tener lugar en un terreno muy difícil, bien conocido por los rifeños. La misión (Plan de operaciones del 30 de abril de 1925), consistía en: “Ocupar una base de operaciones para permitir la maniobra de un cuerpo de 20.000 hombres aproximadamente, desde la playa de Cebadilla hasta Adrar Sedun inclusive…”. Se trataba de hacerse con el terreno comprendido entre la playa de Cebadilla al norte y Adrar Sedum al sur.

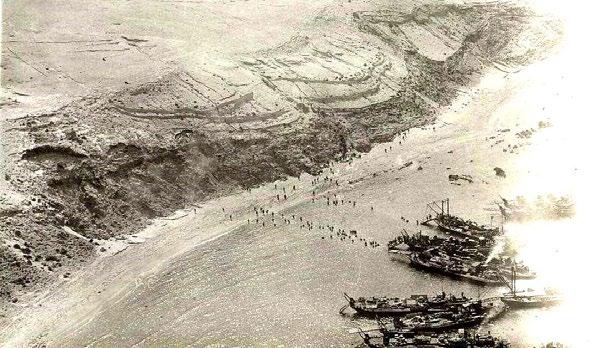

Tras un estudio de la zona, decidieron hacer el desembarco al oeste de Alhucemas, en las playas de Cebadilla y Cala del Quemado, para establecer una primera cabeza de playa y, a continuación, proceder de acuerdo con la situación: o desembarcar en otra playa cercana y establecer una segunda cabeza de playa, o profundizar los esfuerzos en la primera cabeza de playa.

Iban a operar por primera vez en la historia, de forma simultánea y coordinada, fuerzas de tierra, mar y aire de dos países, España y Francia, bajo un único mando: el general Primo de Rivera, mientras el general Sanjurjo iba a ostentar el mando de las fuerzas de desembarco. Para España iba a ser la primera operación anfibia moderna de su historia.

FUERZAS ALIADAS PARTICIPANTES

Las fuerzas participantes del Ejército de Tierra español se dividieron en dos brigadas de Ceuta y Melilla respectivamente. La de Ceuta contaba con: 2 tabores de Regulares, 1 bandera del Tercio, 1 batallón de Infantería de Marina, 1 harka de Fuerzas Indígenas; fuerzas de la Mehalla Indígena, 1 batería de obuses

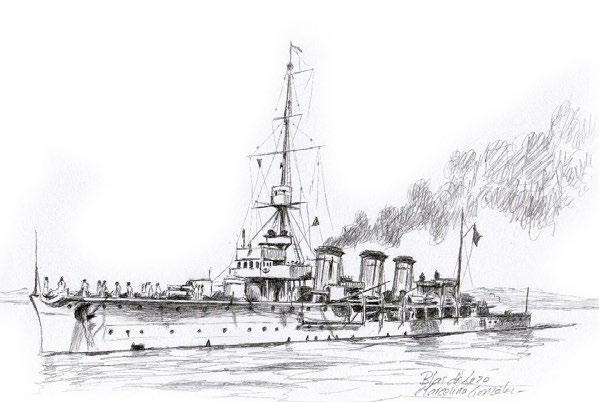

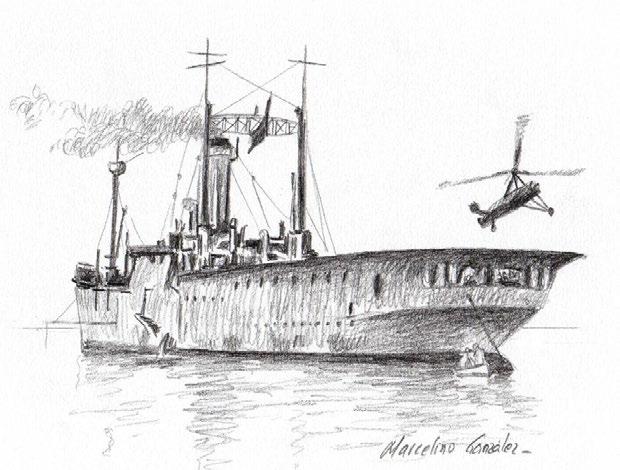

Fig. 6. El crucero Blas de Lezo. Dibujo a lápiz por Marcelino González. Fig. 3. Retrato de Miguel Primo de Rivera. Dibujo a lápiz por Marcelino González. Fig. 5. División territorial del protectorado de Marruecos.de 105 mm, 2 baterías de obuses de 75 mm, y unidades de Intendencia, Ingenieros y Sanidad. La de Melilla tenía; 2 batallones de África, 7 tabores de Regulares, 2 banderas del Tercio de la Legión, 1 batería de obuses de 105 mm, 2 baterías de costa de 75 mm, 1 compañía de carros de combate, unidades de Intendencia, Ingenieros y Sanidad.

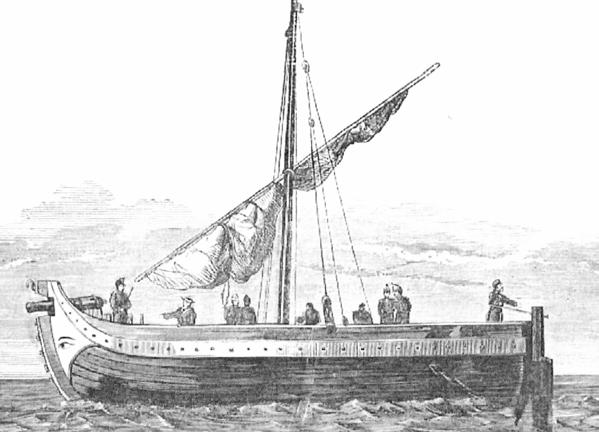

Las fuerzas navales españolas las formaban: 2 acorazados (Jaime I y Alfonso XIII); portahidros Dédalo, 4 cruceros (M. Núñez, B. Lezo, V. Eugenia, Extremadura), 7 cañoneros. 11 guardacostas, 6 torpederos, 7 guardapescas, 4 remolcadores, 2 aljibes, 26 barcazas de desembarco y 27 transportes.

Las fuerzas aéreas españolas de las aeronáuticas militar y naval, comprendían: 3 escuadras (cada una de ellas con un grupo de reconocimiento y otro de bombardeo), 6 hidroaviones de caza–reconocimiento Savoia-Marchetti SIAI y SavoiaY S-16, 6 hidroaviones de bombardeo Macchi M-18AR, 2 aviones Junkers F-13 de la Cruz Roja, 1 globo cautivo y 1 globo dirigible.

Y las fuerzas francesas eran las siguientes: 1 batallón de Infantería de Marina, acorazado Paris, 2 cruceros, 2 torpederos, 2 monitores avisos, 1 remolcador con globo cautivo y 6 bombarderos Farman Goliath.

El 3 de septiembre, Abd el-Krim atacó Tetuán e hizo que se aceleraran los preparativos. Además, el jefe rifeño se enteró de los planes aliados, actuó en consecuencia y artilló, minó y fortificó la zona de Alhucemas. En un reconocimiento, los aliados vieron que Cala del Quemado estaba minada y tenía muchos obstáculos, por lo que decidieron desembarcar solo en la zona de Cebadilla.

Las fuerzas embarcaron en Ceuta el 5 de septiembre por la tarde, y en Melilla en la noche del 5 al 6. El 6 efectuaron operaciones previas y simulacros de desembarco en Uad Lau y Sidi Dris. Y el 7, los barcos y la aviación bombardearon Punta de los Frailes. Morro Nuevo y Quilates.

El desembarco estaba previsto para la madrugada del 7 de septiembre, pero debido al mal tiempo reinante, se retrasó al día 8, en que las aeronaves realizaron ataques y reconocimientos.

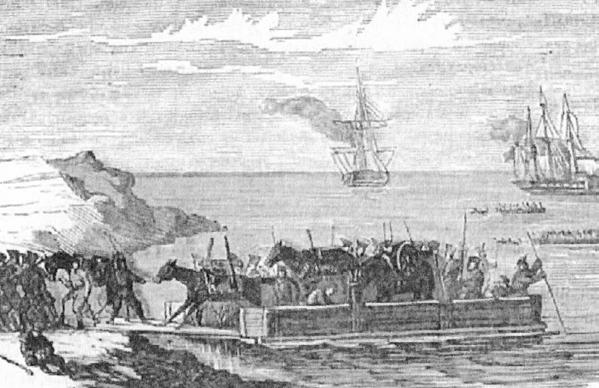

La brigada de Ceuta desembarcó el día 8 en las playas de Ixdain y Cebadilla. Se usaron 24 barcazas “K” compradas a los británicos, cada una con capacidad para 300 hombres. Habían sido utilizadas en Gallipoli, estaban en Gibraltar, y fueron remolcadas hasta la zona. Las oleadas contaron con el apoyo de fuego naval y bombardeos de los aviones.

La primera oleada comenzó a 11:30 horas en la playa Ixdain. La gente tuvo que echarse al agua a unos 50 metros

Se puede ver que a unos metros del agua el terreno es muy abrupto. Fotografía de la prensa de la

Fig. 10. El acorazado Alfonso XIII en una foto publicada en la prensa de la época. de la costa por la excesiva presencia de rocas, y avanzar hacia la playa con el agua hasta el pecho o el cuello. La segunda oleada, en la playa de la Cebadilla, se retrasó hasta las 13:00 horas por la presencia de unas 40 minas enterradas en la arena, que fue necesario detonarlas.

En un principio desembarcaron unos 9.000 hombres. Encontraron oposición rifeña, que contaba con 14 cañones de campaña de 70 y 75 mm, capturados

Fig. 7. El portahidros Dédalo. Dibujo a lápiz por Marcelino González. Fig. 8. Desembarco en la zona norte de Alhucemas. época. Fig. 9. Mapa de las operaciones en Alhucemas.a los españoles y manejados por mercenarios extranjeros. Al atardecer, los rifeños intensificaron el fuego, produjeron muchas bajas y alcanzaron a varios barcos, entre ellos los acorazados Alfonso XIII y Jaime I. El fuego fue contestado por los barcos y aeronaves, se produjeron nuevos desembarcos, y se consolidaron las posiciones conquistadas. Al finalizar el día ya estaban en tierra sobre 13.000 hombres.

La brigada de Melilla desembarcó el día 10 en la playa de Los Frailes, a la izquierda de La Cebadilla.

El día 23, las fuerzas españolas avanzaron hacia el sur. El 26 estaban en los altos de la bahía de Alhucemas. El 2 octubre ocuparon Axdir. Y el día 13 consolidaron sus posiciones en las zonas conquistadas. El desembarco, había sido un éxito.

Las bajas totales fueron 2.244 entre muertos y heridos: 336 muertos - 3 jefes y oficiales, y 333 soldados (131 europeos, 202 indígenas) -, y 1.908 heridos -104 jefes y oficiales, y 1.804 soldados (755 europeos, 1.049 indígenas) -.

Las relaciones de Primo de Rivera con la prensa fueron tensas, con un estricto control, censuras, multas y suspensiones. Solo el diario oficialista La Nación, publicaba notas de prensa redactadas por el propio dictador. Aunque, a pesar de la censura, hubo cinco asuntos de los que se habló mucho: desarrollo de la ofensiva, cooperación con Francia, liderazgo de Primo de Rivera, reacción de Abd elKrim, y actuación del Ejército de África.

Las operaciones continuaban en la primavera de 1926. Primo de Rivera trataba de evitar otras campañas militares en el interior. Confiaba en derrotar a Abd el-Krim con la ocupación de Alhucemas, y con acciones políticas entre las tribus rebeldes, para obligar al jefe rifeño a pedir la paz. Finalmente, los rifeños fueron derrotados el 26 de mayo de 1926. Y Abd el-Krim, temiendo la ira de los españoles, se entregó a los franceses.

Aquello supuso el fin de la guerra para Francia. Pero no para España, ya que quedaban algunos líderes rifeños activos, como El Heriro, que fue abatido en noviembre de 1926.

Finalmente, el 8 de julio de 1927, tras la rendición del último líder rifeño, el general Sanjurjo, alto

comisario de Marruecos, emitió un comunicado dando por finalizada la guerra. Se había logrado la pacificación del protectorado español en Marruecos de una vez por todas.

El desembarco en Alhucemas fue un gran éxito, sentó cátedra, y acalló a los que auguraban un total fracaso tras los desembarcos fallidos de los aliados en Gallipoli.

Fue muy importante la coordinación entre la Aviación Militar, la Aeronáutica Naval, y la Aeronaval francesa, cuyo empleo representó un punto de inflexión en las operaciones anfibias, al ser el primer desembarco anfibio con apoyo de aviación.

En las operaciones tomaron parte 11 tanques Renault FT-17 y 6 Sneider CA1, que no tuvieron un destacado papel por las malas condiciones de las playas, pero causaron una gran impresión.

Se habla de unos buenos y profundos estudios previos de las zonas de desembarco, pero, en vista de lo ocurrido con las rocas en Ixdain y las minas en la Cebadilla, parece que aquellos estudios no fueron tan buenos ni tan profundos como se dice.

Se cuenta que el general estadounidense Eisenhower, estudió a fondo las operaciones en Alhucemas, para preparar los planes del gran desembarco de Normandía en 1944, en la Segunda Guerra Mundial. También se dice que sirvieron como modelos para los desembarcos de los norteamericanos en el Pacífico, durante dicha guerra.

Marcelino González Fernández Vicepresidente Real Liga Naval Española. Fig. 12. Retrato del general Sanjurjo. Dibujo a lápiz por Marcelino González.

Fig. 11. Desembarco en la playa de Morro Nuevo. (Tarjeta postal colección Marcelino González).

Fig. 12. Retrato del general Sanjurjo. Dibujo a lápiz por Marcelino González.

Fig. 11. Desembarco en la playa de Morro Nuevo. (Tarjeta postal colección Marcelino González).

La desaparición de la Marina de los Austrias, o más correctamente la de la Casa de Habsburgo, con la muerte de su último monarca, Carlos II el Hechizado y el advenimiento de la francesa Casa de Borbón en la persona de Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV el Rey Sol, supuso una conmoción en la organización de la Real Armada, tras sufrir los embates de la Guerra de Sucesión contra las Marinas combinadas del Reino Unido y Holanda, partidarias ambas del archiduque Carlos, séptimo hijo del emperador Leopoldo I de Habsburgo.

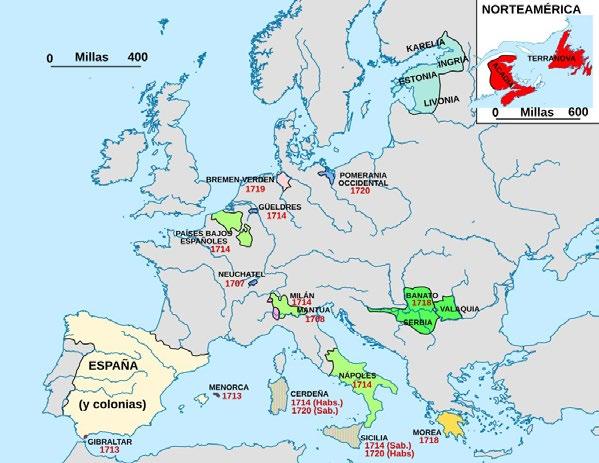

La victoria militar del candidato de la dinastía borbónica, coronado como Felipe V, puso fin a 12 años de guerra, con el Tratado de Utrecht de 1713, si bien supuso las pérdidas, de varias posesiones europeas, además de Gibraltar y Menorca cedidas ambas al Reino Unido.

Fig. 3. Pérdidas territoriales de España por el Tratado de Utrecht.

Fig. 1. Felipe V de España.

Fig. 3. Pérdidas territoriales de España por el Tratado de Utrecht.

Fig. 1. Felipe V de España.

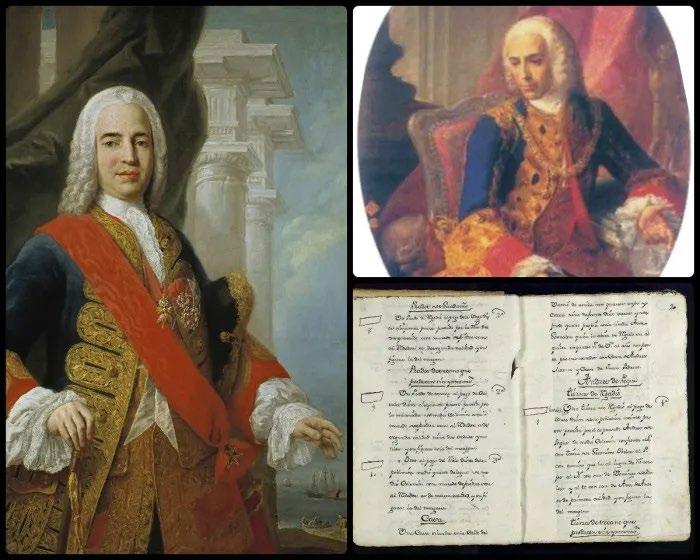

Así la Real Armada de corte e influencia borbónica nace en 1714 y se desarrolla gracias a los esfuerzos de dos personajes excepcionales; el Secretario de Estado, cargo equivalente a ministro, e Intendente General de la Marina Real, José Patiño y Rosales, milanés de nacimiento, aunque de ascendencia gallega y Zenón de Somodevilla y Bengoechea, Marqués de la Ensenada, Secretario de Hacienda, Guerra, Marina e Indias.

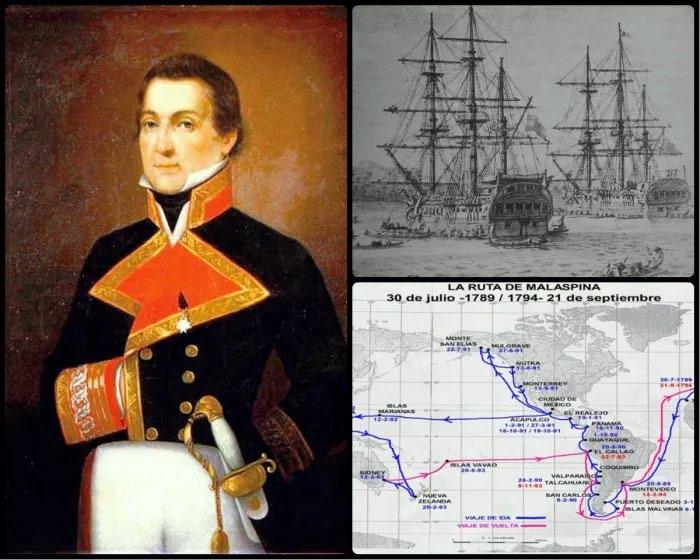

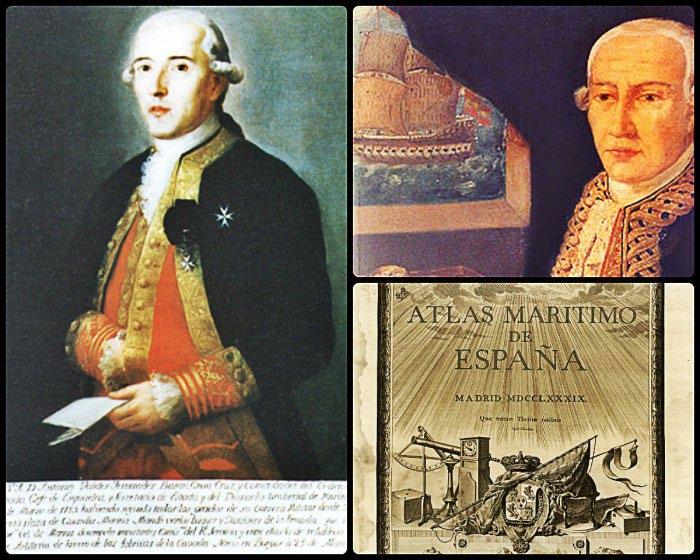

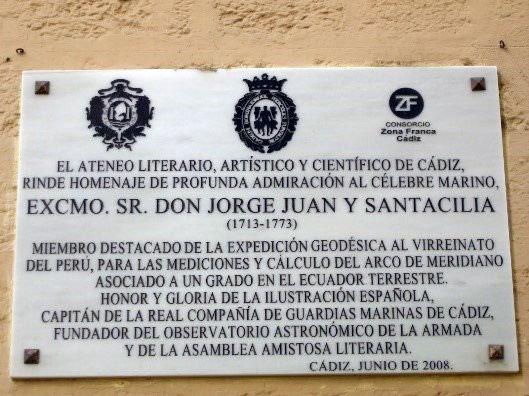

Una generación de marinos ilustrados como Malaspina, Lángara, Jorge Juan, Ulloa, Tofiño, Císcar, Mazarredo y Valdés, tendrían también una gran influencia en la Marina Ilustrada del siglo XVIII. Las acciones sucesivas de estos estadistas y marinos con los apoyos de los reyes Felipe V, Fernando Vi y Carlos III, llevarían a la Real Armada a su máximo poderío en 1790.

El reinado del primer Borbón Felipe V, puede ser dividida en tres fases bien diferenciadas, una primera que comienza en 1700, con el testamento de Carlos II, a favor de Luis XIV de Francia y su descendiente. La segunda fase comienza en 1714 tras el desafortunado Tratado de Utrecht, en que España desaparece de Europa e incluso en suelo patrio, pierde Gibraltar y Menorca, con la acertada entrada de Patiño como primer responsable de la Armada. La tercera y última fase se inicia en 1736 con la llegada del gran gestor que fue, el Marqués de la Ensenada, hasta la muerte de Felipe V en 1746.

En la primera fase se incluye la Guerra de Sucesión, en la que tristemente España no tiene voz ni voto, ya que las potencias dominantes Austria, Inglaterra y Holanda llevarían la voz cantante, para evitar que Francia heredase los extensos dominios europeos que aún le quedaban al agonizante Imperio español, falto de una mano firme que lo gobernase.

En 1700 la Marina española, era según las crónicas de la época, poca y mal pagada, incapaz de defender las comunicaciones vitales con las posesiones de América y Asia. En 1702 apenas existían buques de guerra que portasen el pabellón español, frente a los crecientes poderíos navales británico y holandés que pirateaban sin compasión a los buques españoles de la Carrera de Indias y sus bases en la costa americana. La llegada de la dinastía borbónica a Madrid, supuso un sometimiento de facto, de la Armada a los intereses franceses, en detrimento de los 22 países que dependían de la Corona española.

La menguada Marina española se las veía y deseaba para formar una flota de galeones y proteger el tráfico con los diferentes Virreinatos americanos y sus fundamentales exportaciones, especialmente en lo referente a metales preciosos, oro y plata, sin olvidar a las galeras del Mediterráneo, comprometidas en la defensa de la costa española en este mar, las ciudades de Ceuta, Melilla y los Peñones, siempre amenazados por los belicosos berberiscos ribereños de este mar.

Fig. 4. José Patiño y Rosales, Museo del Prado.

Fig. 5. Marqués de la Ensenada.

Fig. 6. Alejandro Malaspina.

Fig. 4. José Patiño y Rosales, Museo del Prado.

Fig. 5. Marqués de la Ensenada.

Fig. 6. Alejandro Malaspina.

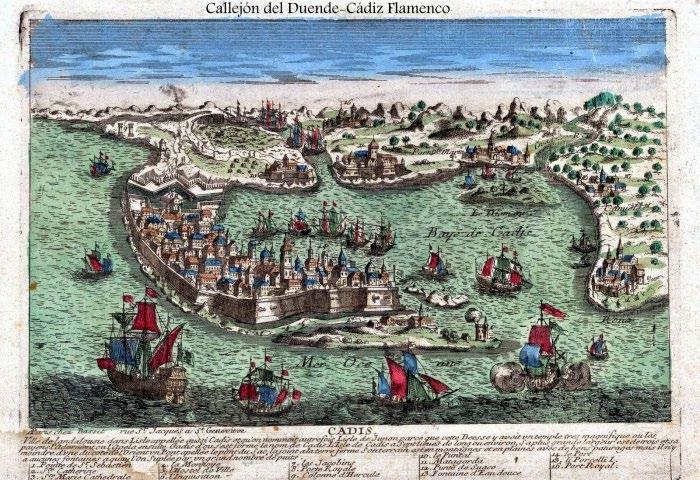

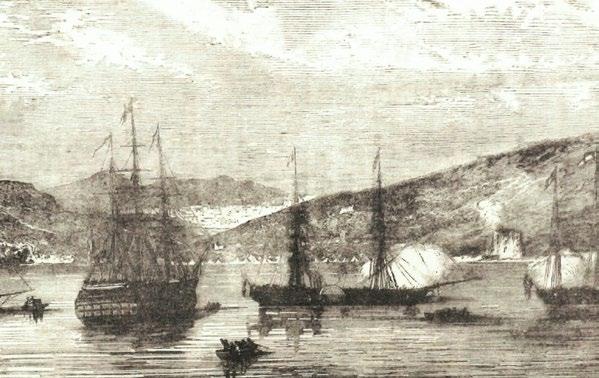

Iniciada la guerra en 1702 contra Inglaterra y Holanda, constituidas en alianza con otras naciones celosas del poder de Luis XIV, la ayuda de la Marina Real francesa, no fue desdeñable, en apoyo de Felipe V, su candidato. La Flota angloholandesa necesitaba una base cercana al Estrecho, para impedir el paso de los buques franceses del Mediterráneo al Atlántico y viceversa, por lo que una impresionante escuadra al mando de los almirantes George Rooke británico y Allemond holandés, atacaron la ciudad de Cádiz el 23 de agosto de 1702. La defensa de los fuertes gaditanos apoyados por las galeras de Fernán Núñez, hicieron fracasar el intento de invasión, cuando las tropas angloholandesas ya habían tomado Rota y el Puerto de Santa María, siendo derrotadas en el puente de Suazo, por lo que optaron por el reembarco.

En su retirada hacia sus Bases Navales, la Flota combinada atacó el puerto de Vigo, mal defendido por el almirante francés ChâteauReanult que contaba con 21 buques, con el resultado de la pérdida de 17 navíos franceses, 10 de ellos capturados por el enemigo, y 19 galeones españoles hundidos en Rande, con un botín de 35 millones de escudos en sus bodegas. El resultado de la razzia angloholandesa en la Ría de Vigo, marcaría además la preponderancia británica en el Atlántico.

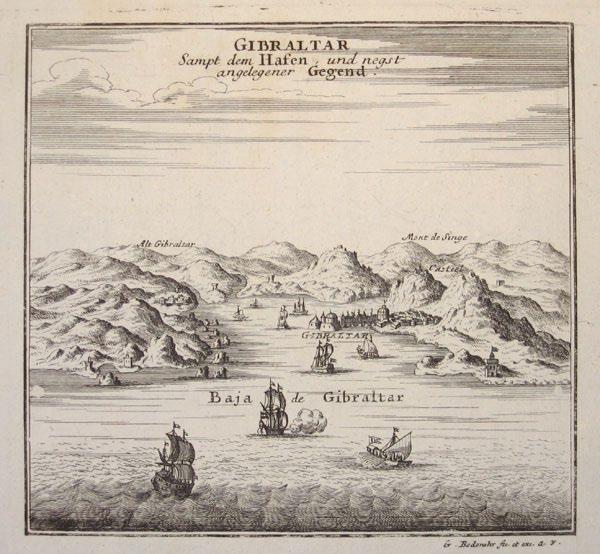

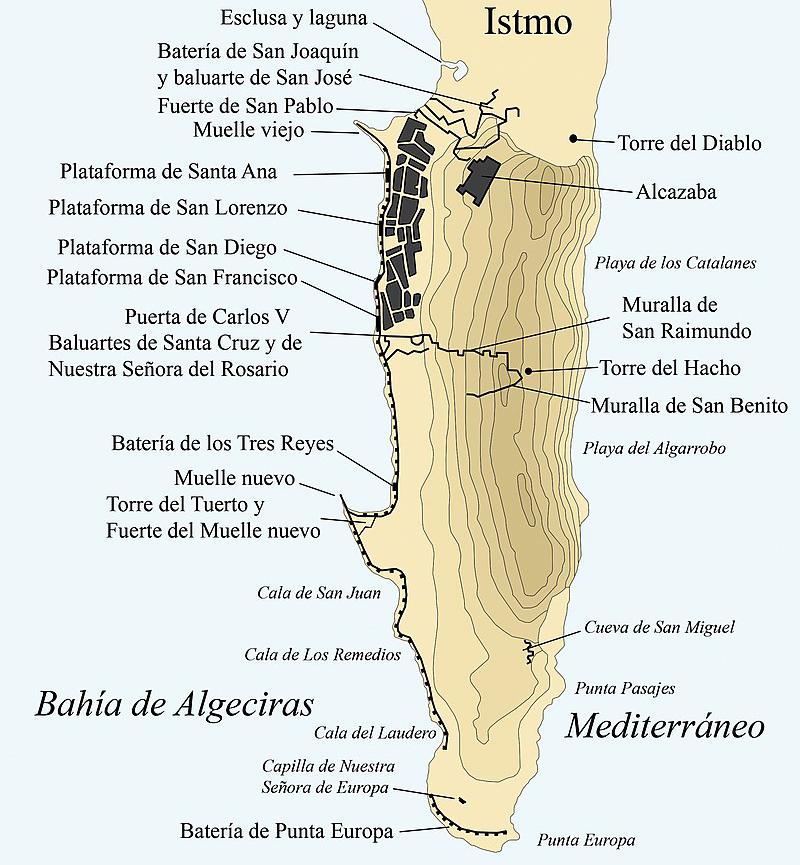

En este estado de cosas, el 1 de agosto de 1704, el almirante Rooke, atacaba una plaza de segundo orden y semi desguarnecida a la que no se la consideraba militarmente pese a su situación estratégica en el Estrecho de su nombre, Gibraltar. La guarnición de apenas 50 soldados y un centenar de milicianos, poco pudieron hacer para defender el Peñón frente al desembarco de 1.800 Royal Marines, al mando del príncipe George de Hesse Darmstad, que cortaron en el istmo las comunicaciones con la Península. Conquistada el castillo, el almirante George Rooke proclamó al aspirante Carlos de Habsburgo, Rey de España, tomando posesión en su nombre de esta estratégica plaza española.

Fig. 8. George Rooke.

Fig. 9. Plano de la Bahía de Cádiz en 1700.

Fig. 10. Navíos del siglo XVIII.

Fig. 8. George Rooke.

Fig. 9. Plano de la Bahía de Cádiz en 1700.

Fig. 10. Navíos del siglo XVIII.

Tan sólo unos días después, el 24 de agosto de 1704, tendría lugar la mayor batalla naval de la Guerra de Sucesión, cuando una flota combinada franco española de 51 buques de línea, 6 fragatas, 6 brulotes y 28 galeras con 24.775 hombres y 3.577 cañones mandada por los almirantes D’Estrées y Luis Alejandro de Borbón, hijo natural de Luis XIV y almirante desde los 5 años, se enfrentaba a una angloholandesa, de 53 buques de línea, 6 fragatas, 7 brulotes y 2 bombardas, con 22.543 hombres y 3.614 cañones, en la costa de Torre del Mar, Vélez Málaga, en un combate que pudo expulsar a los ingleses de Gibraltar, pues tras 11 horas de cañonearse mutuamente, los buques ingleses se quedaron sin munición, pero el almirante francés D’Estrées en lugar de rematar el combate decidió retirarse a Tolón, pese a la insistencia del joven y fogoso Borbón que quería perseguir al enemigo.

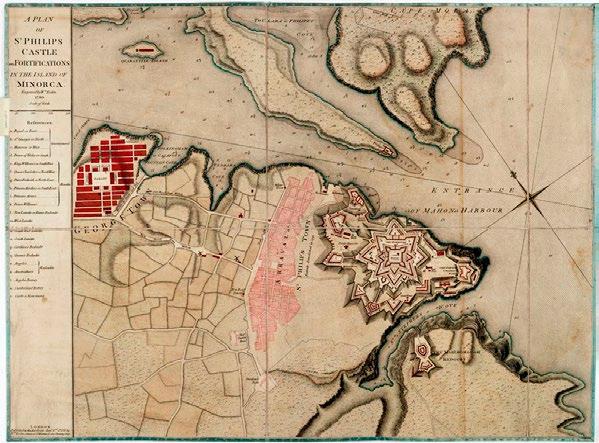

Si bien el indeciso resultado de la batalla, donde no hubo ningún buque hundido ni apresado, puede considerarse una victoria táctica franco-española, al causarle al enemigo 2.700 bajas frente a las 1.500 propias, en realidad la victoria estratégica fue británica al poder conservar la plaza en disputa de Gibraltar. El 14 de septiembre de 1708, la flota combinada anglo holandesa, al mando del almirante James Stanhope realizó un desembarco en Menorca, defendida por 800 soldados y 200 milicianos que capitularon una semana más tarde. La Paz de Utrecht, sellaría definitivamente la entrega a Inglaterra tanto de Gibraltar como de Menorca.

Fig. 14. Defensas de Gibraltar, en 1704. Fig. 11. A British Man of War before the Rock of Gibraltar, de Thomas Whitcombe. Fig. 12. Bahía de Algeciras. Toma de Gibraltar, 1704. Fig. 13. Vista de la Bahía de Gibraltar, siglo XVIII.

En Utrecht se discutieron unos principios generales de paz, con un lastre de problemas económicos, culturales y políticos, pero con la importante proyección de una nueva política naval. Con la vista puesta en las Indias, España le concedió además a Inglaterra el privilegio de enviar todos los años un buque de 500 toneladas a Hispanoamérica. La orientación de esa política naval, va a canalizar en un esfuerzo restaurador del poderío marítimo español, significando a Inglaterra como el enemigo más importante para España, y que únicamente con el dominio del Atlántico se podían mantener las comunicaciones con las Indias.

La Guerra de Sucesión había obligado a la Corona española a favorecer a los intereses franceses en su deseo de introducirse en las rutas transatlánticas hispanas para mantenerse frente a Inglaterra. Esta realidad hizo inexcusable la necesidad de un proceso de reconstrucción naval, a partir de 1713 en que se empezaron a botar los primeros buques. En 1714 fue nombrado Secretario de Estado y del Despacho de Marina e Indias, cargo equivalente a ministro de Marina, dentro de las 4 Secretarías de Estado existentes Guerra, Marina, Estado y Justicia, a Bernardo Tinajero de la Escalera, buen conocedor del ramo al haber sido comerciante en la Carrera de Indias, que inmediatamente ordenó la construcción en la Habana de 10 navíos para reforzar la escuadra de Barlovento, introduciendo además la denominación Real Armada para la fuerzas marítimas del Estado, adjudicando al almirante e ingeniero naval Superintendente de Fábricas y Plantíos de la Costa Cantábrica José Antonio de Gaztañeta e Iturribalzaga, la responsabilidad de construir buques de guerra en los astilleros de Cantabria y Andalucía.

La llegada de Isabel de Farnesio, segunda esposa de Felipe V, con su valido el cardenal Giulio Alberoni, supuso el cese de Tinajero y el nombramiento de José Patiño y Rosales, procedente de Italia, ex jesuita y catedrático de gramática de colegio Tívoli de Roma, como Intendente General de la Marina.

Patiño combinaría el sentido del poder naval recuperado, con el instinto de la actividad marítima en las provincias españolas de ultramar y el talante riguroso de la aplicación de reformas administrativas necesarias. Sus amplísimas atribuciones abarcaban todo lo referente a la construcción naval, aprovisionamiento de víveres y pertrechos, caudales y cuentas, matricula y asientos de marinería, fábricas de lonas y jarcias, ejerciendo además la presidencia de la Casa de Contratación, es decir la dirección del comercio de Indias.

No contento con estas responsabilidades administrativas en su incansable actividad, Patiño creó las Brigadas de Infantería de Marina, la Real Compañía de Guardiamarinas de Cádiz, el Cuerpo de Ingenieros de la Armada, orientado a los puertos y Arsenales y el de Ordenadores de Pagos y Contadores.

Fig. 15. Plano de las fortificaciones de la isla de Menorca y del castillo de San Felipe. Fig. 16. Conquista de Mahón 1782.

Como dice Cesáreo Fernández Duro, poco tiempo necesitó el fundador de la Armada dieciochesca para poner en práctica su programa de reformas rompiendo moldes antiguos como la supresión de la escuadra de Galeras, subsistente desde Carlos I.

Estas reformas dieron pronto sus frutos, en las jornadas de Cerdeña y Sicilia en 1718/19 con 12 navíos de línea, 100 transportes y 11.000 infantes de Marina con víveres para tres meses, esa escuadra estaba perfectamente organizada, avituallada y pertrechada. Curiosamente la caída de Alberoni, sustituido por el nuevo valido, el duque Johan Willem Ripperdá un extravagante

holandés, no supuso el cese de Patiño, que pudo continuar con su gran proyecto de construcción del Arsenal de Ferrol, comenzado en 1726, más el de Cartagena y la Base de Puntales, impulsando además el astillero de Guarnizo en Santander.

Hasta su muerte en 1836, Patiño acumularía además de la Secretaría de Marina e Indias, las de Estado, Hacienda y Guerra dejando como herencia una Armada Real compuesta por 30 navíos y 11 fragatas. La muerte prematura de otro buen administrador y sucesor, José del Campillo en 1843 a los 50 años, Secretario de Hacienda, de Guerra, Marina e Indias, prácticamente un ministro universal como Patiño, facilitó la llegada a la administración naval de un marino ilustrado, Zenón de Somodevilla y Bengoechea, a quien Felipe V había nombrado Marqués de la Ensenada en 1736.

Somodevilla había conocido a Patiño en 1720 con tan sólo 18 de años. Impresionado por la inteligencia del joven, el todopoderoso Intendente General de la Marina, se lo llevaría a Madrid donde iría escalando puestos en la Administración hasta llegar a ser secretario del Infante D. Felipe. A la muerte de Campillo, Felipe V lo nombra su relevo.

Si Patiño había sido el creador de la eficaz política naval del primer tercio del siglo XVIII, Ensenada sería su continuador con un vasto programa de potenciación naval, con el apoyo de Felipe V y su hijo Fernando VI hasta 1754 en que por las intrigas palaciegas del embajador de Inglaterra en Madrid, Benjamín Keene apoyadas por el Secretario de Estado, José de Carvajal y Lancaster, temeroso el primero del poder que la Real Armada iba consiguiendo hasta hacer sombra a la Royal Navy, y celoso el segundo de la influencia de Somodevilla, consiguieron la sustitución del Marqués de la Ensenada por Ricardo Wall de origen irlandés, y su cese en las cuatro Secretarías de Estado que desempeñaba Somodevilla: Guerra, Hacienda, Marina e Indias.

Este repentino cese y su posterior e injustificado destierro a Granada, abortó el ambicioso programa de construcciones navales de Ensenada formado por 70 buques de línea y 65 fragatas para hacer frente a Inglaterra en la Carrera de Indias.