THÈSE PROFESSIONNELLE

Mastère Spécialisé en Architecture et Patrimoine Contemporain

UN SIÈCLE À LA GOULETTE

Proposition de patrimonialisation

d’une ville portuaire de la banlieue de Tunis

Novembre 2022

Préparé par : Hela Ammar

Sous la direction de : Claudia Hernández Nass

2

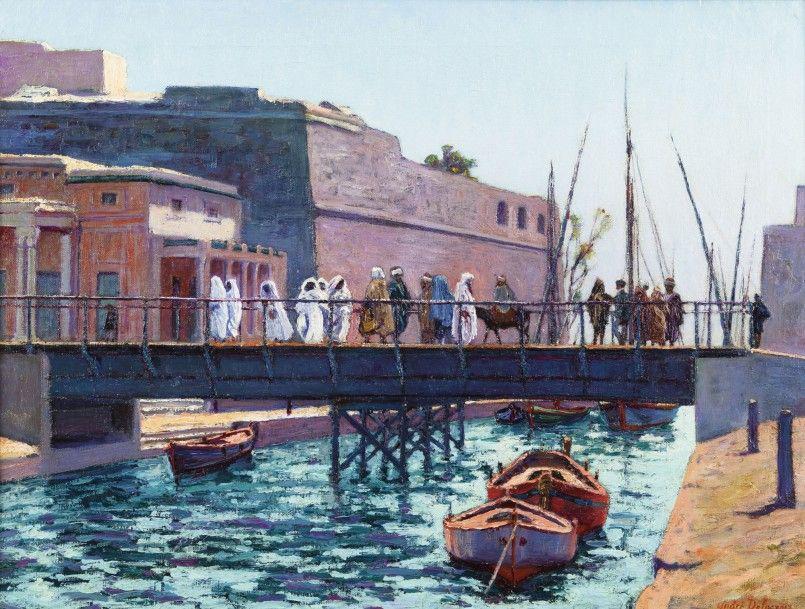

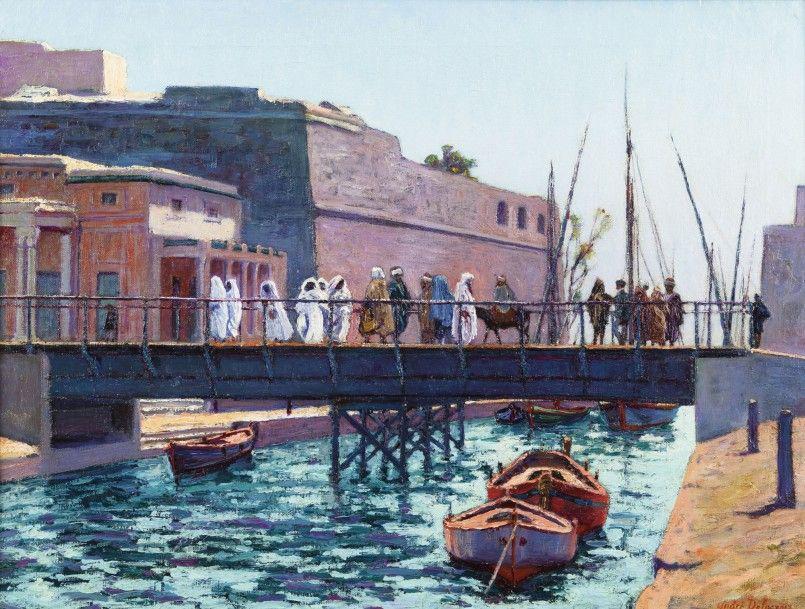

Albert Marquet, La Goulette,Tunis,1926.

PRÉFACE

La Tunisie a vu une agitation démographique importante et une mixité sociale assez importante dès la moitié du XIXe siècle jusqu’à la fin du XXe siècle. Cette agitation est due, notamment, à l’exode rurale, les mouvements d’immigration des italiens et maltais, l’occupation française, ainsi que l’occupation militaire vers la moitié du XXe siècle.

Cette progression démographique, juxtaposée à l’évolution technologique et l’échange culturel a généré une expansion urbaine importante suivant de nouvelles morphologies d’aménagement. Et éventuellement, de nouvelles formes architecturales et de nouvelles formes d’habitats puisant des différentes influences orientales, occidentales et maghrébines. Ainsi que, l’essor des édifices culturels et espaces de loisirs.

Cette mixité sociale et architecturale, a généré un changement remarquables des physionomies des villes tunisiennes. Cette métamorphose s’est manifestée dans différentes villes du territoire tunisien, et plus particulièrement dans les régions du Nord et de l’Est, le long des cotes méditerranéennes. Parmi ces villes, la petite ville portuaire de la Goulette, qui, à quelques kilomètres de Carthage, forme la porte d’entrée à la ville de Tunis depuis la mer méditerranéenne. Depuis la moitié du XIXe jusqu’à la moitié du XXe, cette ville illustrait un modèle réduit d’une société formée de groupes de différentes provenances qui ont coexisté pendant un siècle environ.

Comment la ville de La Goulette illustre-t-elle, architecturalement, les différentes influences culturelles et cultuelles ?

Quelles sont les interventions envisageables pour patrimonialiser la ville?

3

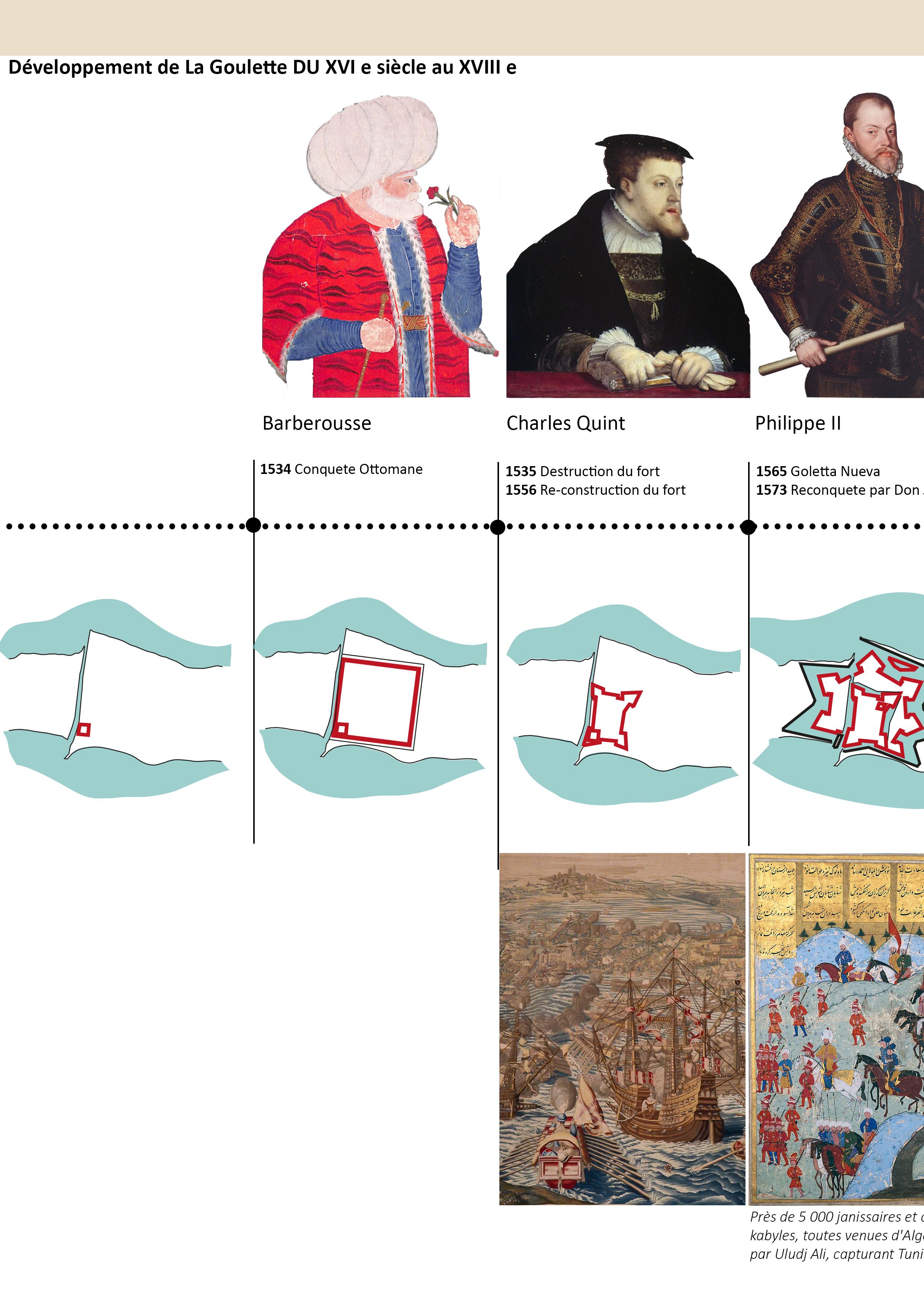

4 SOMMAIRE PRÉFACE 3 INTRODUCTION 7 CHAPITRE I. LA VILLE DE LA GOULETTE DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LA TUNISIE MODERNE 9 1. Contexte de fondation et de développement de Tunis 10 1.1. Une ville méditerranéenne 10 1.2. Une ville-port 11 • Le canal de Sicile 11 1.3. Une ville historique 12 2. Mutations sociales, spatiales, et architecturales de Tunis aux XIXe et XXe siècle 13 2.1. Mutations sociales 13 • Les communautés européennes 14 2.2. Mutations architecturales 15 • Éclectisme orientalisant : Du second XIXe siècle aux années 1910 15 • Régionalisme maghrébin : 1920 - 1930 15 • Nouvelle forme d’hybridation inscrite dans le Mouvement moderne : 16 • Après la deuxième guerre mondiale 16 2. Genèse de la ville de la Goulette et son évolution dans son contexte historique 18 2.1. Pendant l’occupation espagnole au début du XVIe siècle : Un poste de Douane 19 2.2. La conquête turque en 1534 : Une forteresse 19 2.3. Pendant l’occupation espagnole de 1535 à 1565 19 • La conquête de Charles Quint : Une place forte 19 • Epoque de Philippe II : «Goleta la Nueva» 21 2.4. Pendant l’Empire Ottoman (De la fin du XVIe au début XVIIe) 21 • La Re-conquête des turcs et le bastion Sainte-barbe 21 • Un nouveau fort 24

Le deuxième bastion Saint-Georges 24

Fin XVIIIe siècle : Le port de Tunis 24

Début XIXe siècle : Lieu de villégiature 27

Fin XIXe siècle - Moitié XXe siècle : Une station balnéaire populaire 32

Une ville cosmopolite 34

Fin XXe siècle : Une nouvelle Goulette d’acier, de béton et de verre 34

L’exil 34

Représentations de La Goulette dans l’art 35

•

2.5.

2.6.

2.7.

•

2.8.

•

5.

5 6. Un essai de patrimonialisation ? 38 CHAPITRE II. SPÉCIFICITÉS URBAINES ET ARCHITECTURALES DE LA GOULETTE 39 1. Typologie urbaine et composantes 40 1.2. Le chemin de fer, TGM 43 1.3. La petite Sicile 44 1.4. Le canal 47 1.5. Le front de mer 49 • La plage 49 • La promenade maritime 50 • Le front bâti 50 • L’avenue Franklin Roosevelt 51 2. Édifices remarquables 52 2.1. Monuments historiques 52 • La Karraka de La Goulette 52 • Façade de l’ancien Arsenal Beylical 52 • Le Palais Kheireddine 53 2.2. Édifices religieux 54 • Synagogue Beit Mordekhai 54 • Mosquée de la Goulette 54 • L’église Saint-Augustin-et-Saint-Fidèle 55 2.3. Édifices culturels et de loisirs 56 • Édifices emblématiques disparus 56 • Le Ciné-théâtre 56 • Restaurant La jetée 56 • Le Casino de la Goulette 57 • Cinéma Le Rex 58 2.4. Équipements 59 • La caserne Gallieni 59 2.5. Bâtiments résidentiels 61 • Les maisons à cour 61 • L’habitat ouvrier ou populaire 62 • Les maisons de rapport : 62 • Les immeubles de rapport et maisons du XIXe et du XXe siècle 63 • Villas 65 • Inventaire non exhaustif des bâtiments résidentiels à intérêt patrimonial :

6 photos 66 3. Pratiques et usages de la ville 72 3.1. Pratiques religieuses 72 • La Procession de Sidi Ahmed Chérif 72 • La procession de Notre Dame de Trapani 73 • La Soucca 73 3.2. Festivals 73 • Festival Brises de la Méditerranée 73 • Festival méditerranéen de La Goulette 73 • Festival du poisson à la Goulette 73 3.3. Le mode de vie des Goulettois 74 4. Etat de conservation (cartographie) 75 5. Intérêt patrimonial de La Goulette 75 CHAPITRE III. VERS UNE PATRIMONIALISATION DE LA GOULETTE 76 1. Les politiques patrimoniales en Tunisie 77 1.1. Aperçu historique 77 • Le Habus 77 • Le Service des Antiquités et des Arts 77 • La période post-indépendance 78 1.2. Le cadre réglementaire actuel 78 1.3. Les principaux acteurs 79 • Le contexte institutionnel 79 • Le contexte associatif 79 1.4. La question de sauvegarde du patrimoine récent en Tunisie 79 1.5. Le processus de patrimonialisation en Tunisie 80 2. Critique et enjeux de patrimonialisation 80 3. Réflexion sur une stratégie de Patrimonialisation de La Goulette 81 4. Proposition de projet 82 ANNEXES 88 BIBLIOGRAPHIE 91

«C’est une ville blanche accrochée à la mer bleue

Pauvre ou riche ici tout le monde vivent heureux

Même en Tunisie tu ne trouveras pas un coin pareil

On finira jamais de chanter tes merveilles

Arabes et juifs, Juifs et Chrétiens dans le train du TGM

Vont tous ensemble au plaisir, vers la seule plage que j’aime»1

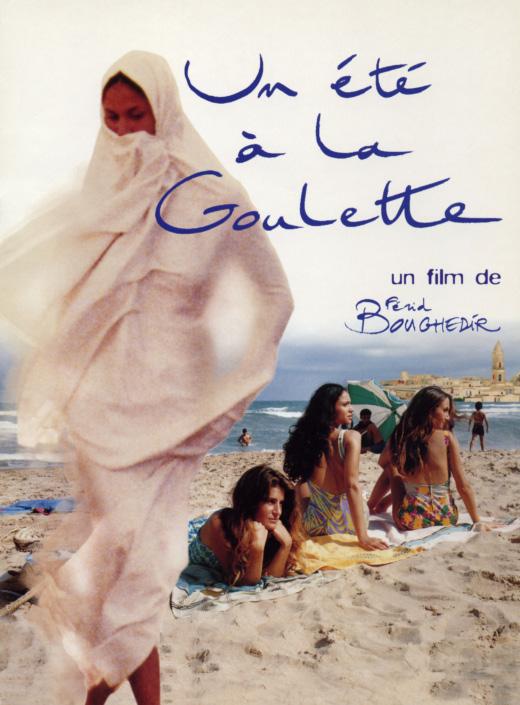

Le «Mythe» de la Goulette m’a toujours intrigué. Rien qu’à entendre les chansons de Bouchnak, d’Henri Tibi, ou bien de M.Boujenah sur la goulette, ou les histoires des anciens goulettois, on peut déduire qu’il y a un commun accord, sur l’aspect «utopique» qu’avait cette ville, et que le film «un été à la Goulette» de Férid Boughedir, est loin d’être une fiction. Pourtant, «l’Age d’or» de la Goulette coïncidait avec des périodes de fortes tensions politiques, c’est probablement pour cela qu’on la décrivait comme «Havre de paix».

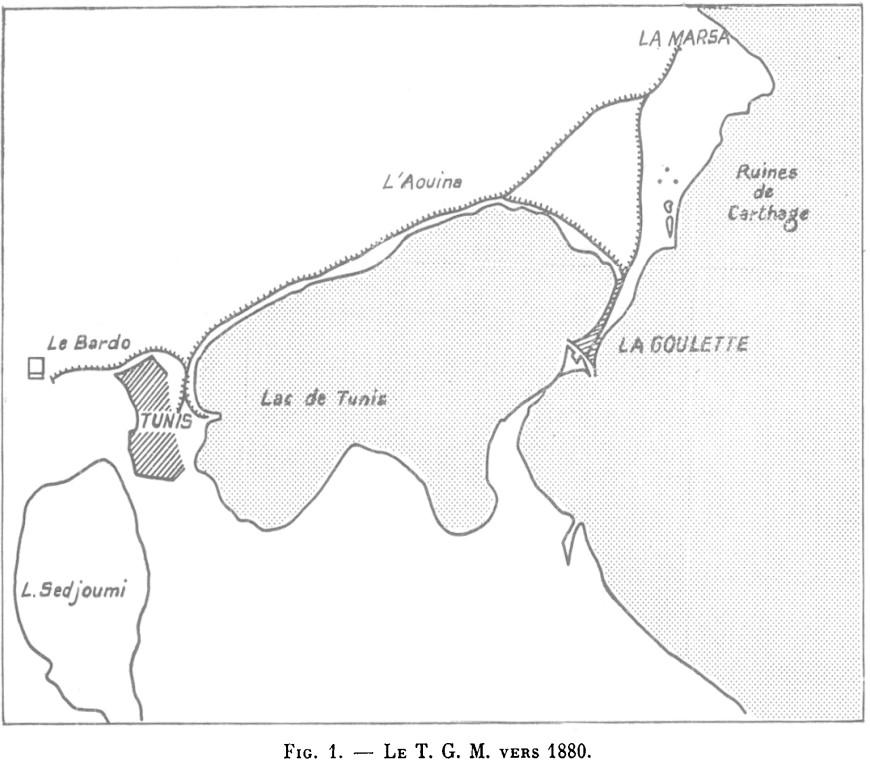

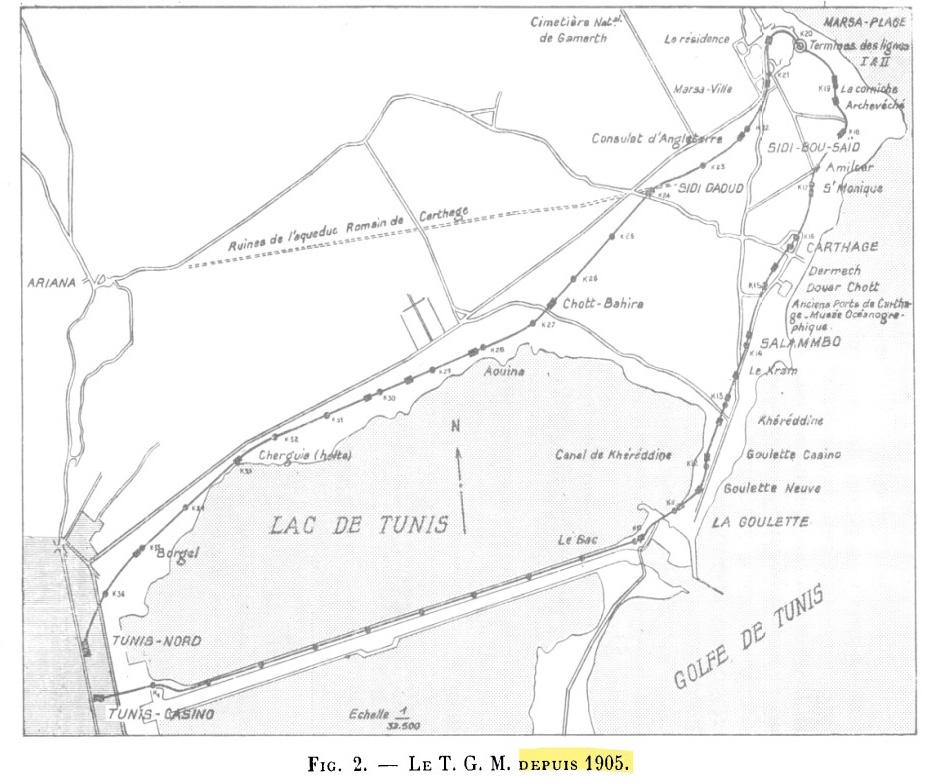

Cette ville née sur un isthme séparant la mer de la méditerranée du lac de Tunis a joué pendant des siècles un rôle défensif, formant «La porte de Tunis», ainsi qu’un rôle commercial, en étant un intermédiaire entre la capitale et les villes portuaires de la méditerranée. Ce n’est qu’au XIX e siècle que le premier noyau urbain est constitué, édifié par des italiens venant de Sicile. A partir de ce noyau, la ville a commencé à se développer et aux cotés de cette communauté italienne, coexistaient la plus ancienne communauté juive de Tunisie, ainsi que les Arabes, Maures et Turcs qui étaient les habitants principaux de la ville. L’inauguration du chemin de fer reliant Tunis, La Goulette et La Marsa, à la fin du XIX e siècle, a favorisé le développement de la ville en tant que station balnéaire populaire, l’une des plus fameuses de la banlieue à cette époque, fréquentées par toutes les communautés tunisoises. Cela a fait de la Goulette une ville multiple dans son fonctionnement social et son organisation spatiale.

1 Extrait de la chanson «Un été à la Goulette», Michel Boujenah

7

INTRODUCTION

Des historiens, sociologues, architectes et urbanistes se sont interrogés sur les résultantes de cette imbrication de populations issues de cultures différentes occidentale et orientale, et ayant tout autant des similarités culturelles méditerranéennes, et ce que cela a généré sous l’angle linguistique, culturel, politique, mémoriel ainsi qu’au niveau de l’expansion urbaine et les modèles architecturales.

Les quartiers de cette ville balnéaire incarnent une italianité exportée et réinterprétée selon le contexte locale. On parle ainsi d’un cosmopolitisme architectural et social. «En dehors des remparts, le long de la rue des Maltais, de la rue des Glacières, de la place Halfaouine et autour de la kasbah, apparaît une véritable zone intermédiaire mêlant Européens, Italiens, Maltais et Tunisois. Les transactions s’y font en arabe, en italien, en hébreu ; signe manifeste des porosités inter-ethniques, mais aussi cosmopolitisme par défaut.»1

Cette mixité communautaire et culturelle, s’ajoutant à sa situation géographique, et ses composantes urbaines, ont contribué au cosmopolitisme et au développement de la Goulette, en tant que ville et en tant que station balnéaire. Disposant d’un joli front de mer, d’une jetée, d’une promenade, de diverses animations et espaces de restauration balnéaires, et d’un chemin de fer, l’expansion de la Goulette a été stimulée en tant que station balnéaire populaire à partir de 1930.

Ces éléments, nous aideront à dresser les éléments marquants de cette ville portuaire, qui a connu un essor démographique, urbain et architectural indéniable vers la fin du 19eme siècle, et qui porte la marque de l’éclosion de nouvelles formes architecturales mêlant des références stylistiques, ornementales et structurelles, issues des deux rives de la Méditerranée. Ces hybridations multiples qui sont le résultat de contingences diverses, politiques, économiques et sociales.

L’objectif de ce travail, est alors de voir de près les contextes qui sont à l’origine de cette transmutation urbaine et architecturale, et le passage de la Goulette d’une ville portuaire fortifiée à une station balnéaire et possédant toute les composantes d’une ville. D’identifier les typologies et les styles architecturales de la ville, afin de pouvoir, dans la suite de ce travail, en tirer l’intérêt patrimonial et historique de cet ensemble urbain, d’élaborer l’inventaire des composantes et l’état actuel, et de mettre, finalement, en exergue les enjeux et les modalités d’interventions possibles.

8

2

1 Tomasso Carletti, « La Tunisie et l’émigration italienne » en 1903,

2 The Goletta: A Cosmopolitan Seaside Resort, Adel Manai

LA VILLE DE LA GOULETTE DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LA TUNISIE MODERNE

9

CHAPITRE I.

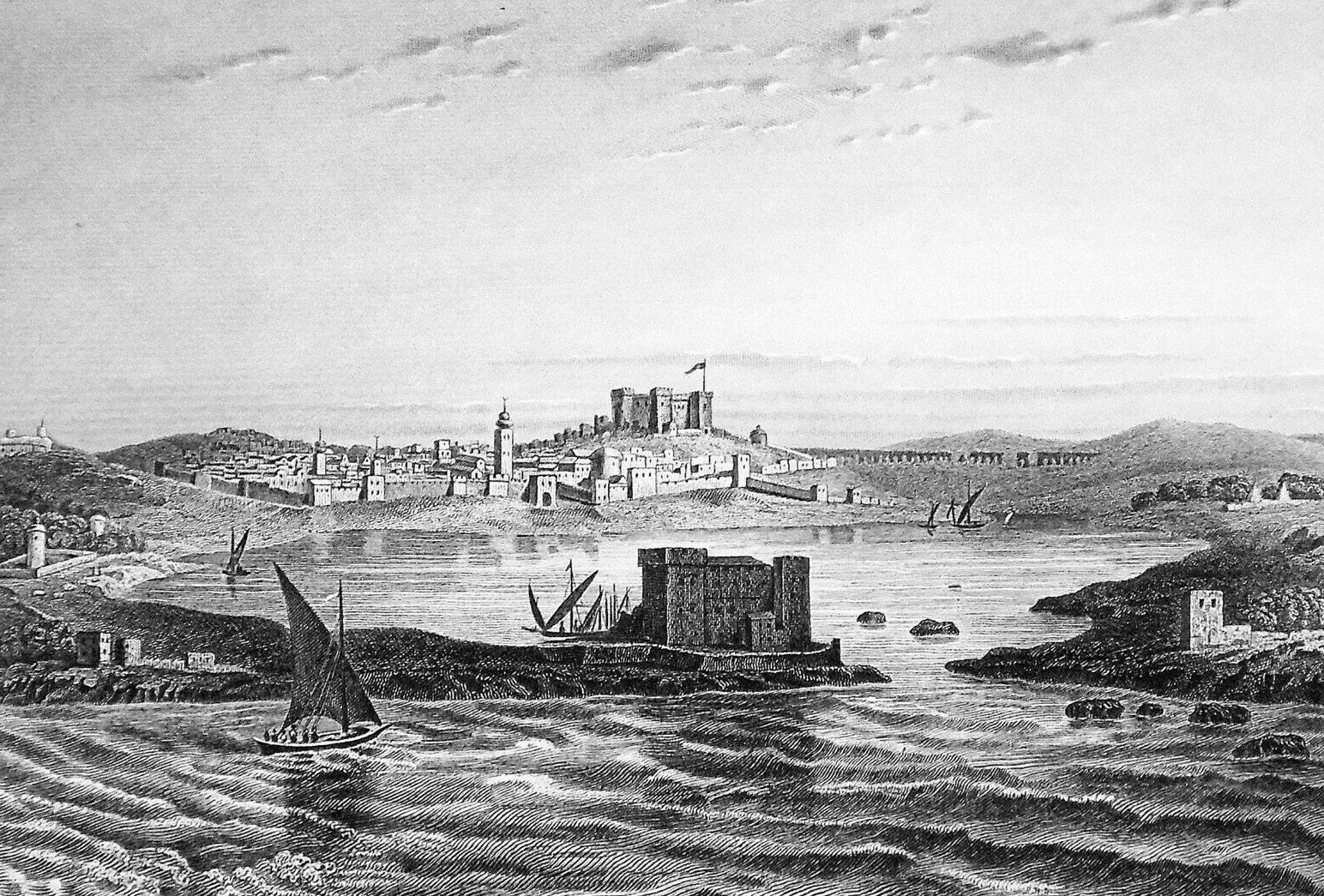

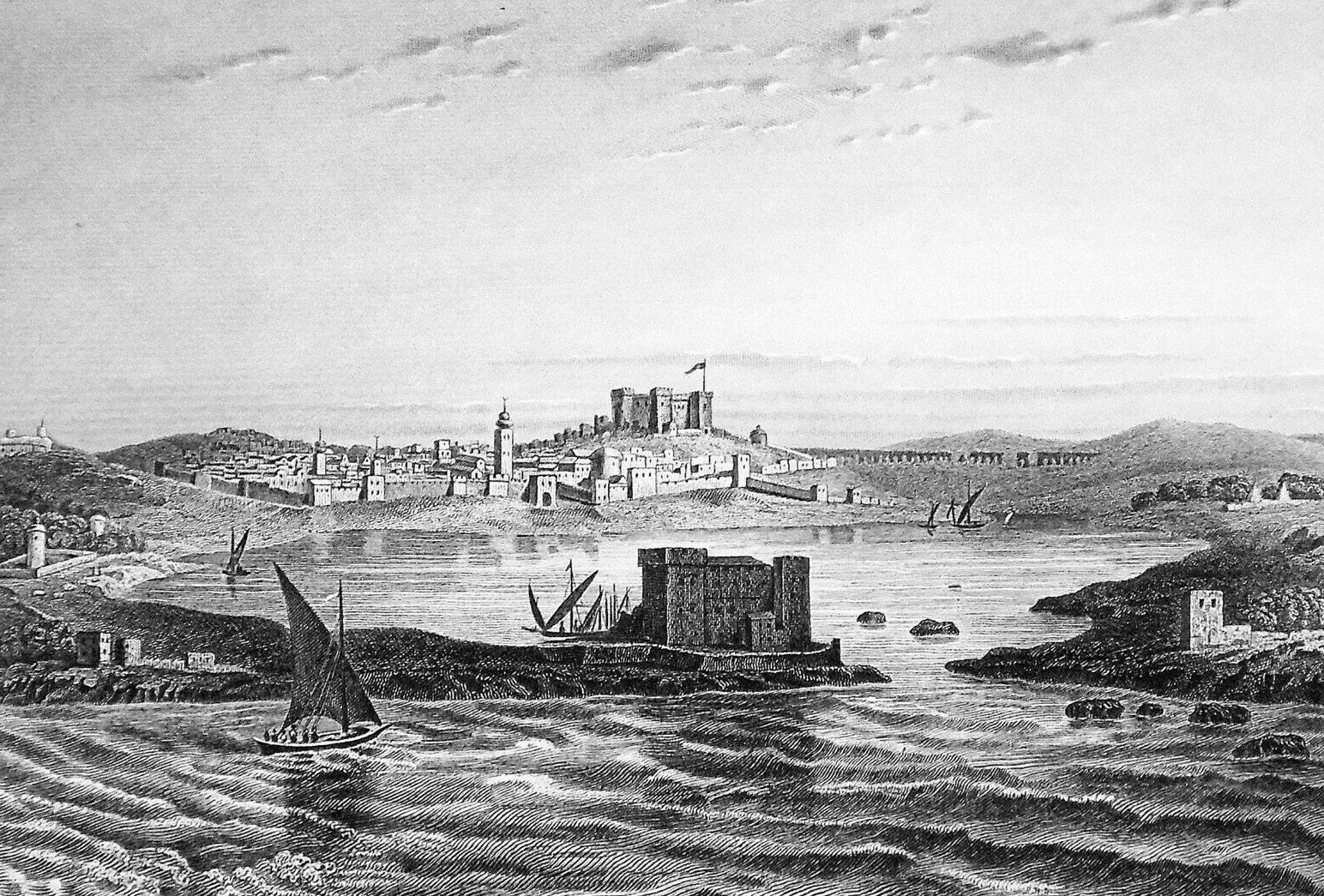

TUNIS vue de l'entrée de son port (La Goulette) - Gravure vers 1840. Source : ebay.fr

1. Contexte de fondation et de développement de Tunis

1.1. Une ville méditerranéenne

« Celle de ces mers qui, avant toute autre, méritait le nom de mer civilisatrice, de berceau des relations humaines ou des souvenirs historiques, est la plus précieuse pour les générations actuelles; l’héritage de l’humanité future, est certainement la mer Méditerranée.»1

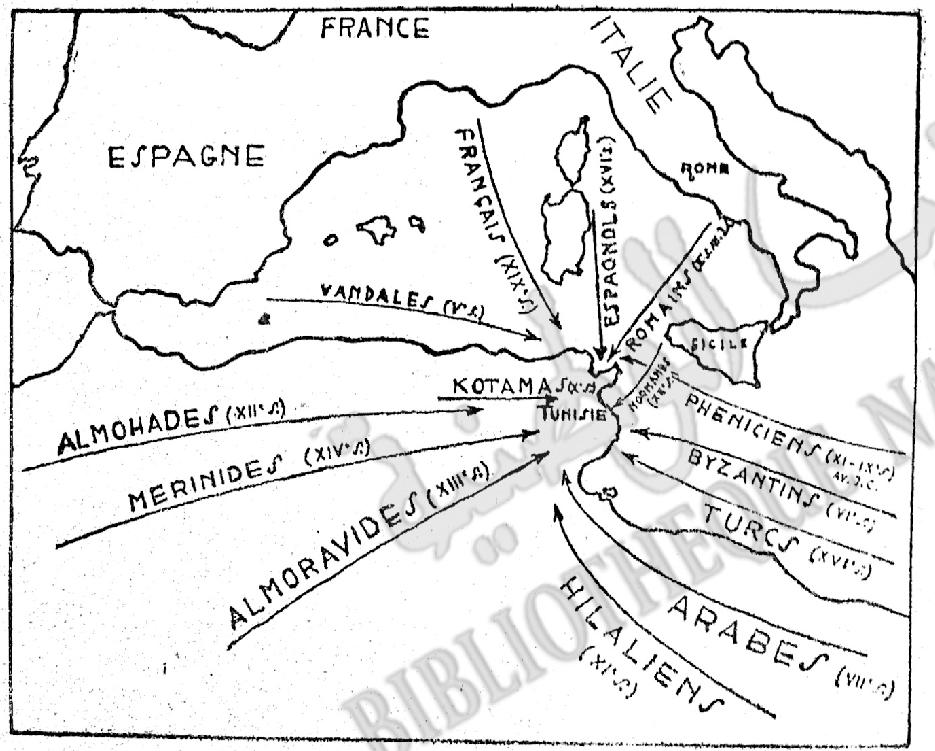

Aire de contacts culturels, espace de rencontres, de discordes et d’hybridations, le bassin méditerranéen fut le témoin des différents échanges entre les civilisations qui se sont succédées le long de ses rives. Depuis les phéniciens, maîtres exclusifs de la méditerranée et du commerce mondial à l’époque de leur règne. Succédés les carthaginois, les grecs, les Romains, les byzantins, etc ... Et au fil des civilisations, les zones bordants cette mer de l’entre-deux, se sont forgées et nourries de cette aire, et chacune d’entre elles porte en elle une part de l’identité, de l’histoire et de la mémoire des peuples méditerranéens. L’activité maritime a donc joué un rôle fondamental dans l’histoire et le développement de ces villes et pays, et notamment celle de la Tunisie.

Les vestiges des ports puniques et romains de Carthage, d’Hadrumète, de Clupéa, de Thapsus, etc... en témoignent. Vecteurs d’échanges commerciaux, d’influences culturelles et bases de défense militaire. La vocation de ces ports vacillait à travers les époques, au gré des circonstances politiques, historiques et sociales, et ont mis l’accent sur le cosmopolitisme urbain, sur le creuset citadin des cultures et de leur mixité.

10

1 M. GAUTHIOT, Ports du monde entier,1890. Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Carte de la Méditerranée en 1693, Romain de Hooge.

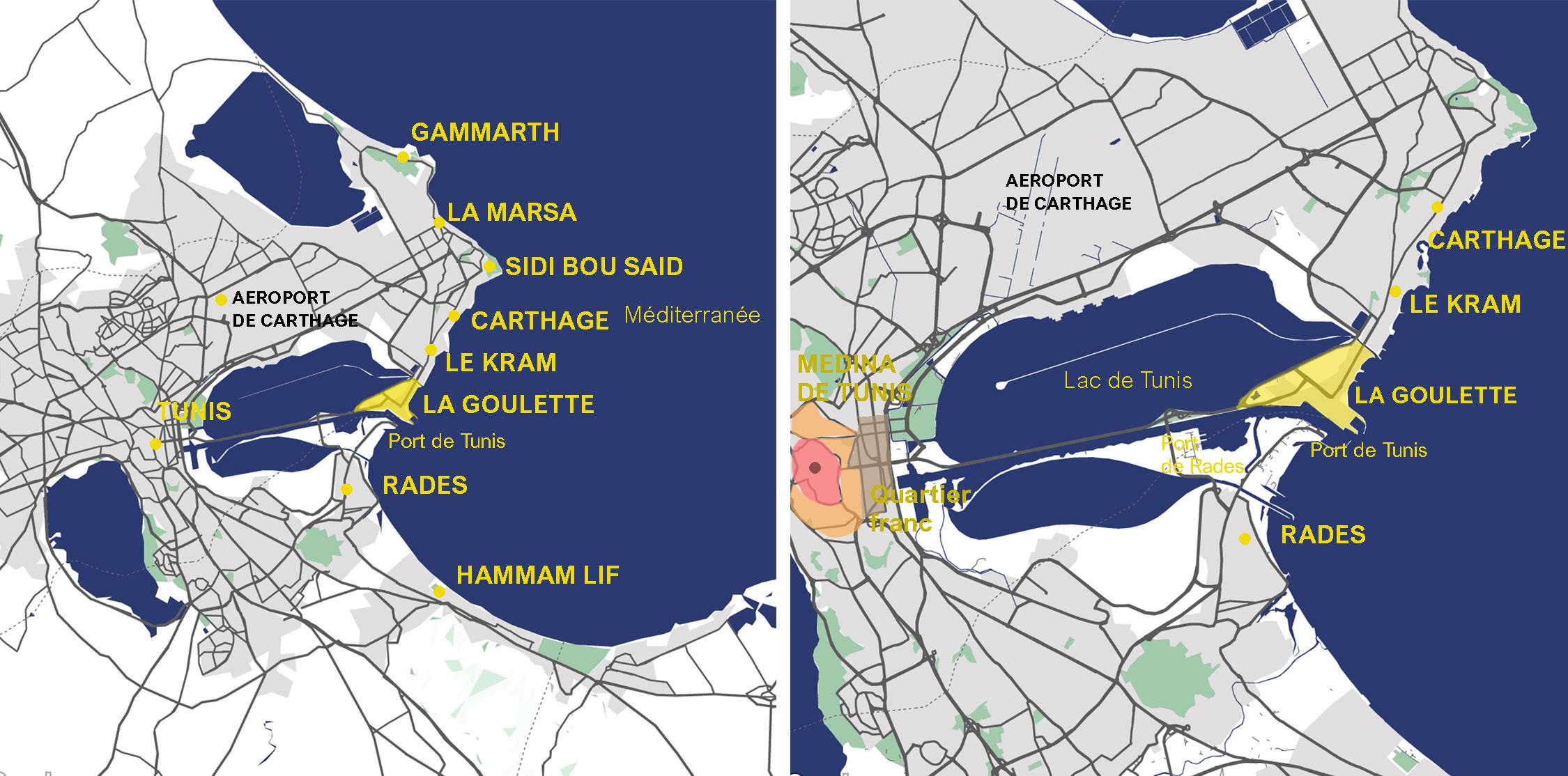

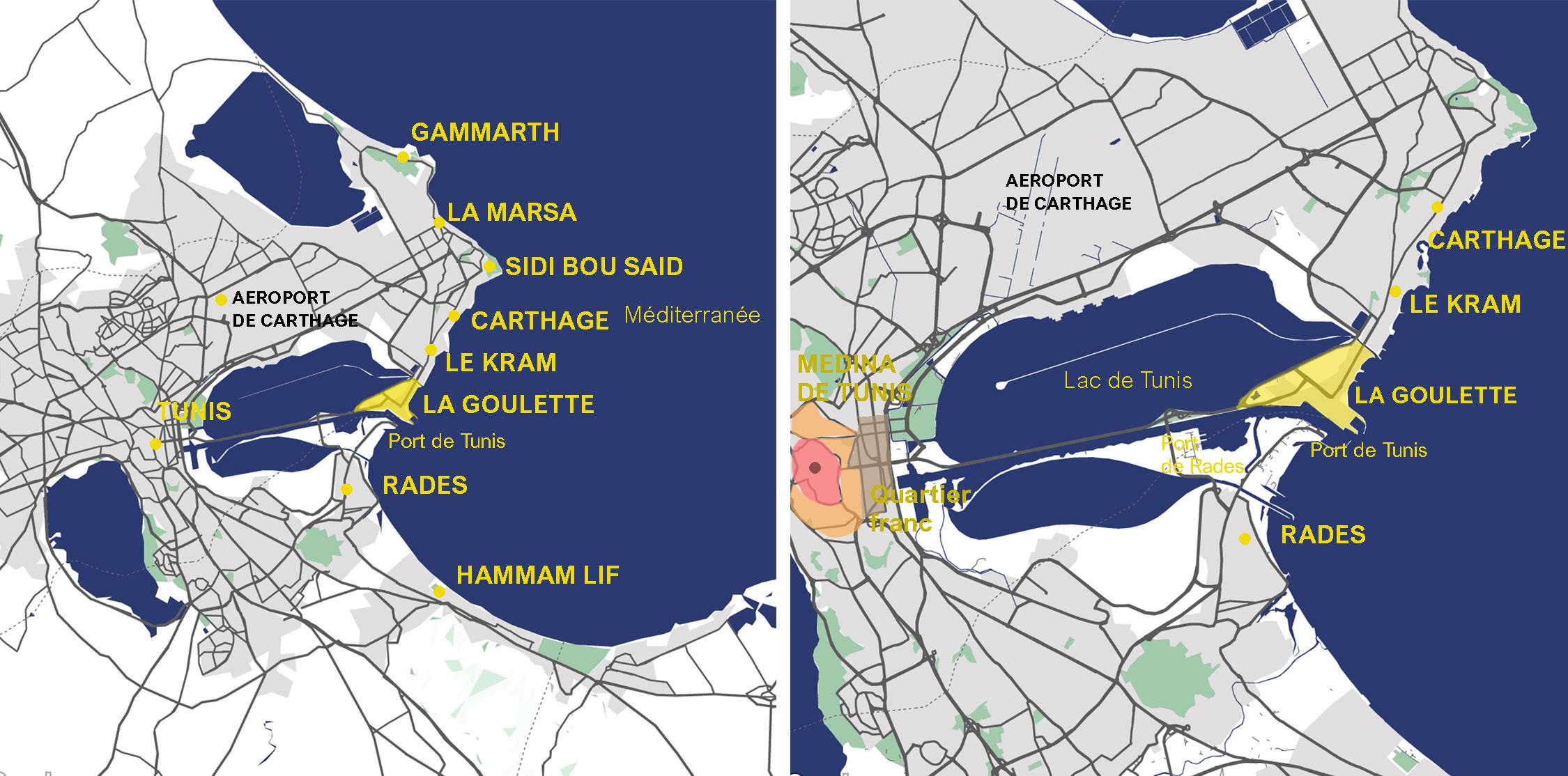

1.2. Une ville-port

Capitale de la Tunisie, la ville de Tunis est située sur la rive sud du bassin méditerranéen et du canal de Sicile, sur la pointe Nord-Est de la pointe extrême du continent Africain au bord du golfe de Tunis. La ville est séparée de la mer méditerranéenne par un lac dit «Chott El Bahira». Un isthme étroit sépare ce lac de la mer méditerranée, sur cette bande de terre se trouve la Goulette, ou le port de Tunis.

Ce port de La Goulette, ainsi que celui de Porto farina jouèrent, à partir du XVIIe siècle, un rôle militaire et commercial important pendant le règne des beys. A partir du début du XIXe siècle, la principale place maritime de la régence de Tunis, fut celle de La Goulette.1

• Le canal de Sicile

Depuis des millénaires, le canal de Sicile fut un lieu d’échange entre le Maghreb et la Sicile. Des «Circuits de mémoire», au cours desquels, des cultures, techniques, aliments, et objets furent échangés entre les deux rives de cette frontière méditerranéenne.

Le flux migratoire de Trapani vers Tunis s’est intensifié à partir de la fin du XVIIIe siècle. En effet, le traité d’Aix-la Chapelle de 1818 favorisa l’intensification des échanges commerciaux entre la Tunisie et l’Italie, et généra un flux migratoire spontané de Trapani à Tunis, Bizerte ou Sfax Le traité de La Goulette de 1868 signé pour 28 ans, garantissait des privilèges pour les italiens venants à Tunis : juridiction consulaire, écoles nationales, offices postaux nationaux. Le protectorat de 1881 limita les affaires de italiens et des trapanesi à Tunis.2

Carte illustrant le canal de Sicile par rapport à la mer méditerranéenne. Source : personnelle

1 Site de L’Office de la marine marchande et des Ports de Tunisie

2 Dalila SICOMO, (2019), Entre Trapani et Tunis. De la période du Risorgimento à la fin du Protectorat français : parcours de travailleurs et d’entrepreneurs au-delà du Canal de Sicile.

11

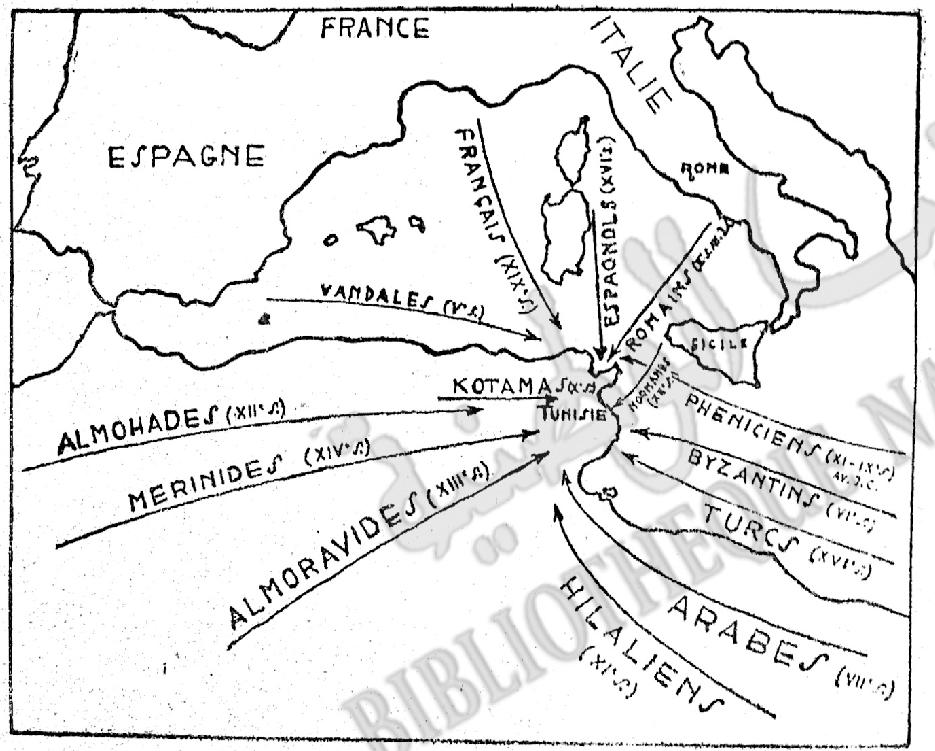

1.3. Une ville historique

L’existence de «Tunès»1 date du début du IVe siècle a.v J.C, et est antérieure même à celle de Carthage. Sa position géographique stratégique a fait qu’elle fut, au fil des siècles, convoitée par les civilisations méditerranéennes et dominée successivement par des Numides, Phéniciens, Grecs, Romains, Arabes, Espagnols, Ottomans, et Français, jusqu’à l’indépendance du pays en 1956.

Mais ce n’est qu’au XIIIe siècle, sous la dynastie Hafside (1229-1574), qu’elle devienne capitale du royaume indépendant de l’Ifriqiya2. Ce royaume s’étendait au XVe siècle sur l’ensemble du Maghreb.

Pendant le XIIIe siècle, la ville adoptera une morphologie urbaine qui demeurera stable jusqu’au milieu du XIXe siècle. Dès la période médiévale, Tunis est constituée d’une Médina, dotée d’une enceinte, deux faubourgs et la Qasba (place forte) entourés d’une deuxième enceinte.

Cette forme urbaine commence à se transformer vers la moitié du XIXe siècle, avec l’arrivée de différentes colonies européennes. Tunis verra alors une accélération de ses transformations et changements urbains qui affecteront durablement l’appréhension de l’espace urbain.3

La Tunisie, zone d’invasion et de choc. Arthur Pellegrin. Source : Histoire de la Tunisie depuis les origines jusqu’à nos jours.

1 Appéllation antique de l’actuelle ville de Tunis. Source : Présence punique et romaine à Tunis et dans ses environs immédiats, Mh. Fantar, Antiquités africaines , 1979, pp. 55-81

2 Ifriqiya correspond à une partie du territoire d’Afrique du Nord de la période du Moyen Âge occidental. Il englobe l’actuelle Tunisie, l’est du Constantinois (nord-est de l’Algérie) et la Tripolitaine (nord-ouest de la Libye). Ce nom sera attribué au Continent. Source : Larousse

3 Leila Ammar, Tunis, d’une ville à l’autre, Cartographie et histoire urbaine 1860-1935

12

2. Mutations sociales, spatiales, et architecturales de Tunis aux XIXe et XXe siècle

2.1. Mutations sociales

«Les hommes, entassés dans la petite pièce surchauffée et enfumée, parlaient tous en même temps, chacun dans sa langue, en sicilien, en maltais en arabe ou en judéo-arabe. La boisson aidant, ils arrivaient pourtant à se comprendre.» 1

La Tunisie a vu une agitation démographique importante et une mixité sociale assez influente dès la moitié du XIXe siècle jusqu’à la fin du XXe siècle. Ce métissage social et culturel a sollicité l’intérêt et la cogitation de plusieurs recherches et études axées sur les divers changements sur les aspects territoriales, politiques et sociales qu’il a induit. Cette agitation démographique est due, essentiellement, à l’exode rurale de la population tunisienne, les mouvements d’immigration des italiens et maltais, l’occupation française, ainsi que l’occupation militaire allemande vers la moitié du XXe siècle.

Ce métissage s’est, bien évidemment, rendu visible et plus important à la capitale et ses environs. Ces groupes sociaux vivaient en communautés dans les différents quartiers de Tunis, ses faubourgs et sa banlieue. Les plus grandes communautés qui se côtoyaient à Tunis sont les communautés européennes, dont la majorité, au XIXe siècle, seraient des italiens, ainsi que les communautés des tunisiens de confession juive, et des tunisiens musulmans.

13

1 Nine Moati, Les belles de Tunis, p13.

Carte de la ville de Tunis et sa Banlieue. Source : personnelle

Carte de la situation de la Goulette par rapport à Tunis. Source : personnelle

• Les communautés européennes

Les européens étaient en majorité des italiens. En effet, la population italienne représentait environ 3 fois le nombre de la population française à Tunis.1 Composée de différentes catégories sociales, les immigrés italiens prenaient places tant au niveau des échanges commerciaux, de l’éducation, de la culture, des institutions, ainsi que les journaux et les imprimeries.2 La riche composition sociale de cette communauté a fait d’elle une partie prenante et un noyau important de la population urbaine et de la vie quotidienne de la ville. Cette population a habité la partie basse de la Médina, et au fur et à mesure que son nombre grandissait, les italiens s’installèrent aux abords du port de Tunis et celui de La Goulette dans la banlieue de Tunis.3

«Qu’ils soient architectes, ingénieurs, ou constructeurs et entrepreneurs, maçons ou artisans du bâtiment, ils ont marqué le paysage architectural de nos rues, de nos immeubles et de nos quartiers.»4

Cette population italienne a commencé à se former au tout début du XIXe siècle par l’arrivée de travailleurs et petits entrepreneurs, dont beaucoup étaient de confession juive et venaient de Livourne, on les appelait «Les Granas»5. Suivis par des exilés et des intellectuels, dont on compte parmi eux des peintres, médecins et entrepreneurs de renommés. Garibaldi, Luis Calligaris, Giacomo Castelnuovo, Giulio Finzi .6

Plus des deux tiers de cette population italienne sont des siciliens qui se sont installés à la Goulette et à Tunis et ont fondé en 1897 leurs propres quartiers «la petite Sicile» en référence à leur ville d’origine. Cette communauté a vu ses privilèges limitées, dès l’ancrage de l’autorité française à la fin du XIXe siècle.

Ces transformations et mutations sont les plus marquées sur la ville de Tunis, Les populations étrangères associées aux Tunisois ont fait de Tunis une ville multiple dans son fonctionnement social et son organisation spatiale.

1 Paul Sebag, Tunis, histoire d’une ville

2 Paul Sebag (1998) a reconstitué la structure sociale, de cette population européenne, constituée d’une bourgeoisie d’affaires et de grands commerçants, Marseillais, Génois, Juifs livournais, d’une bourgeoisie libérale, française et italienne, composée d’avocats , de médecins, de professeurs, de pharmaciens.

3 Paul Sebag, La Goulette et sa forteresse de la tin du XVIe siècle à nos jours, Revue Ibla. Tunis· 2/2007. n°200.

4 Maîtres d’œuvre italiens et immeubles de rapport à Tunis, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle» ( 18951935), Leila Ammar, Al-Sabîl : Revue d’Histoire, d’Archéologie et d’Architecture Maghrébines – N°2 - 2016

5 Les belles de Tunis, Nine Moati

6 Ettore Sessa, Architecture et communauté italienne en Tunisie pendant les vingt ans du fascisme. Architectures et architectes italiens au Maghreb: Actes du colloque international tenu aux Archives Nationales de Tunisie (Tunis, 10-12 decembre 2009)

14

2.2. Mutations architecturales

S’en suit à ces mutations sociales et urbaines, de nouvelles formes architecturales, résultantes de cet entremêlement social et politique. En 18681, date à partir de laquelle les étrangers peuvent désormais acquérir leur propre maisons et immeubles et en faire construire. «Ces édifices encore présents dans les rues de Tunis, connotent d’une influence italienne certaine». Les maîtres d’œuvres ou entrepreneurs italiens de la fin du XIX e siècle ne réalisaient pas d’œuvres publics, réservés aux architectes français, mais construisaient beaucoup de bâtiments privés à caractère résidentiel, et créaient ainsi de nouvelles typologies architecturales tels que les maisons et immeubles de rapport.2 Charlotte Jelidi3 distingue trois phases, trois temporalités, et trois formes d’hybridations, où les architectes européens ont puisé dans le répertoire architectural local :

• Éclectisme orientalisant : Du second XIXe siècle aux années 1910

A la fin du XIXe siècle, un métissage architectural, où on note l’utilisation d’ornements et de décors vernaculaires, est apparu de manière fantaisiste et dé-contextualisée , tout en gardant un esprit exogène pour l’organisation spatiale.

Ce métissage «fantaisiste» tel que le décrit l’auteure précédemment citée, s’étendra par le suite, aux grandes villes de la Tunisie et du Maroc. «Une esthétique pittoresque pour un tourisme oriental», tel était le but de ces créations. Un style qu’on retrouve principalement dans les édifices publics et de loisir, et où Minarets, coupoles, arcs et décors orientalistes, sont souvent introduits pour un rôle purement décoratif.

• Régionalisme maghrébin : 1920 - 1930

Couleur locale : La tendance fantaisiste s’affine progressivement, lorsque, à l’autre rive de la méditerranée, le régionalisme est débattu.

En Tunisie, en 1915, un décret est publié pour protéger le village de Sidi Bou Said. Ce décret impose le respect de la couleur locale, du cachet artistique, des gabarit, et la limitation des ornementations. Victor Valensi, un des apôtres du régionalisme en Tunisie, considère ce site comme modèle de l’architecture vernaculaire et un des plus beaux sites du monde, dans son œuvre «l’habitation tunisienne», qui deviendrait une référence pour les architectes de la reconstruction en Tunisie (1943-1948)

1 Traité italo-tunisien de 1868 : signé entre l’Italie et la régence de Tunis, il régule le régime des capitulations, pour une durée de 28 ans. «L’alliance civile assure aux Italiens la liberté de commerce et un privilège unique d’extraterritorialité pour leurs établissements. En matière de pêche et de navigation, ils bénéficient du même traitement que les Tunisiens.».

Source : wikipedia.org

2 Leila Ammar, 2016, Maîtres d’œuvre italiens et immeubles de rapport à Tunis, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle» ( 1895 - 1935), Al-Sabîl : Revue d’Histoire, d’Archéologie et d’Architecture Maghrébines – N°2

3 Charlotte Jelidi. HYBRIDITES ARCHITECTURALES EN TUNISIE ET AU MAROC AU TEMPS DES PROTECTORATS : ORIENTALISME, REGIONALISME ET MEDITERRANEISME. Architectures au Maroc et en Tunisie à l’époque coloniale, 2009, Tunisie. pp.42-62.

15

• Nouvelle forme d’hybridation inscrite dans le Mouvement moderne : Après la deuxième guerre mondiale

Mouvement moderne et méditerranèisme: les concepteurs se référent, désormais, dans leurs créations à un contexte plus large.

En effet, la période de l’après guerre a été fortement influencée par le manque de matériaux. Ce qui poussera des architectes comme, Bernard-Henri Zehrfuss, Architecte chargé de la Reconstruction, de 1943 à 1948, ainsi que Paul Herbé ou Jacques Marmey, à utiliser des matériaux locaux associés à des techniques de construction locales. Cette retranscription a été aussi le résultat de leurs fascination par l’architecture tunisienne. Dépourvue d’ornement, l’esthétique et l’essence de l’architecture locale sont alors illustrée par des compositions formelles épurées, ainsi que des jeux de lumière.

En effet, les inspirations de ces architectes ne sont pas limités dans un corpus régional, mais multiples, principalement Sidi bou Said, Djerba et le grand sud. Cela a ainsi généré une sorte de synthèse de l’architecture tunisienne, et qui pourra s’inscrire dans différents endroits du territoire. Pareillement, Zehrfuss et son équipe dessinent des modèles types pour les équipements publiques destinés à toutes les régions tunisiennes.

Ainsi la période de la reconstruction en Tunisie, est marquée par une architecture méditerranéenne, tunisienne, mais pas régionale : Un minimalisme formel et décoratif.

16

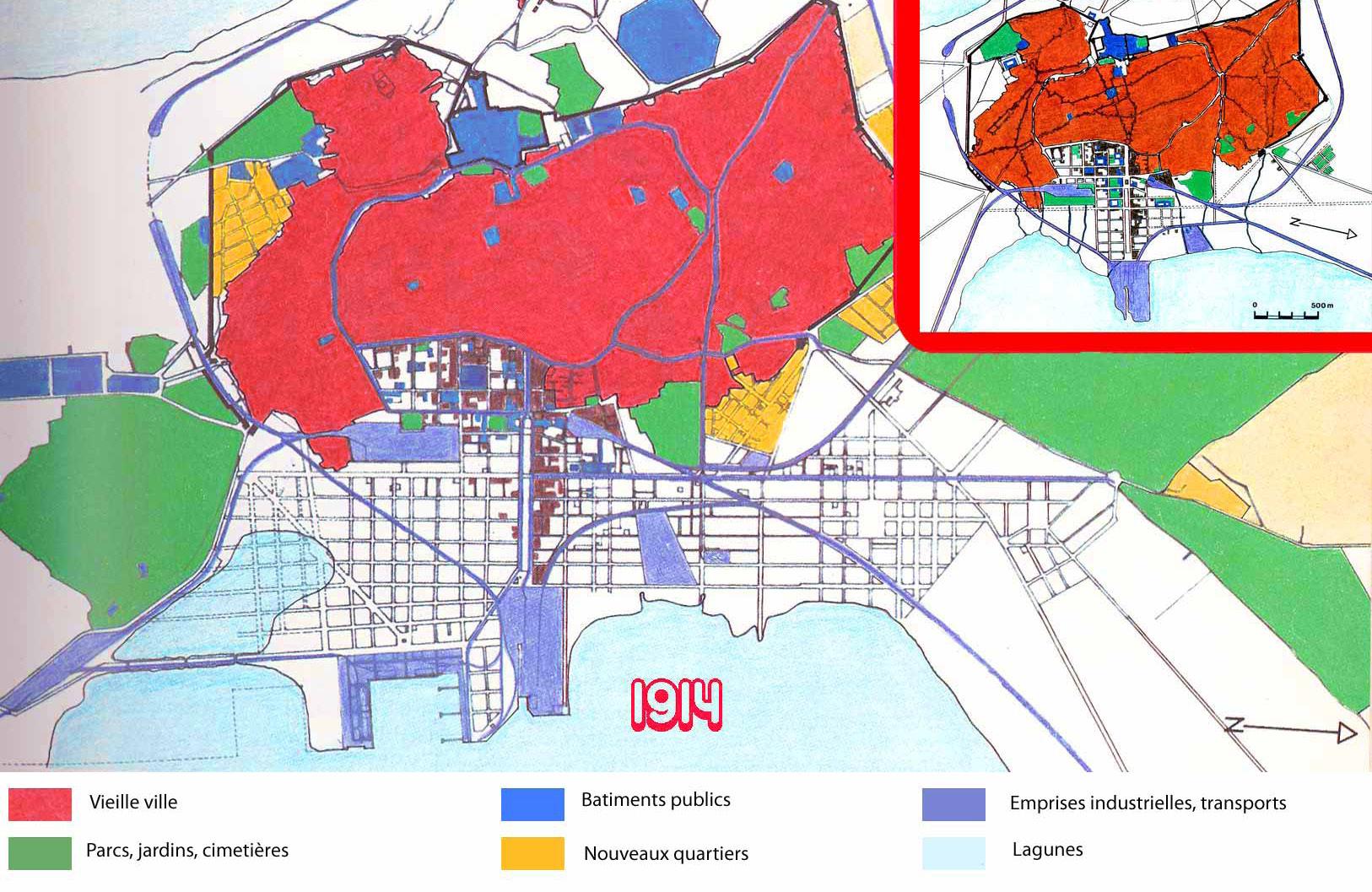

2.2. Mutations urbaines

Comme les grandes villes de la méditerranée, Tunis s’est vu naître de nouvelles formes urbaines et architecturales dues à la recomposition de sa population, ainsi qu’à l’ouverture aux influences européennes, et à l’échange de nouvelles idées de typologies et de techniques modernes.

«En dehors des remparts, le long de la rue des Maltais, de la rue des Glacières, de la place Halfaouine et autour de la kasbah, apparaît une véritable zone intermédiaire mêlant Européens, Italiens, Maltais et Tunisois. Les transactions s’y font en arabe, en italien, en hébreu ; signe manifeste des porosités inter-ethniques, mais aussi cosmopolitisme par défaut.»1

Christophe Giudice2 identifie et parle de ce marquage urbain qui s’est manifesté aux abords de la Médina, et s’est étendu jusqu’au port de la capitale. Il décrit le style de ces nouvelles constructions qui se sont imposés par leurs ouvertures, leurs balcons, leurs ferronneries et leurs couleurs ocres, et qui tranche radicalement avec la sobriété extérieure des traditionnelles demeures à patio des notables tunisois. Ces nouveaux quartiers de Tunis incarnent alors, une italianité exportée et réinterprétée selon le contexte locale. Même avec l’instauration du protectorat français, l’empreinte italienne resta la plus visible. En effet, les architectes et constructeurs italiens dépassaient en nombre les architectes français. Mais leurs créations étaient dans la majorité des cas limitées aux bâtiments privés et résidentiels, les œuvres publics étaient réservés aux architectes français3. On parle ainsi d’un cosmopolitisme social, architectural, et urbain.

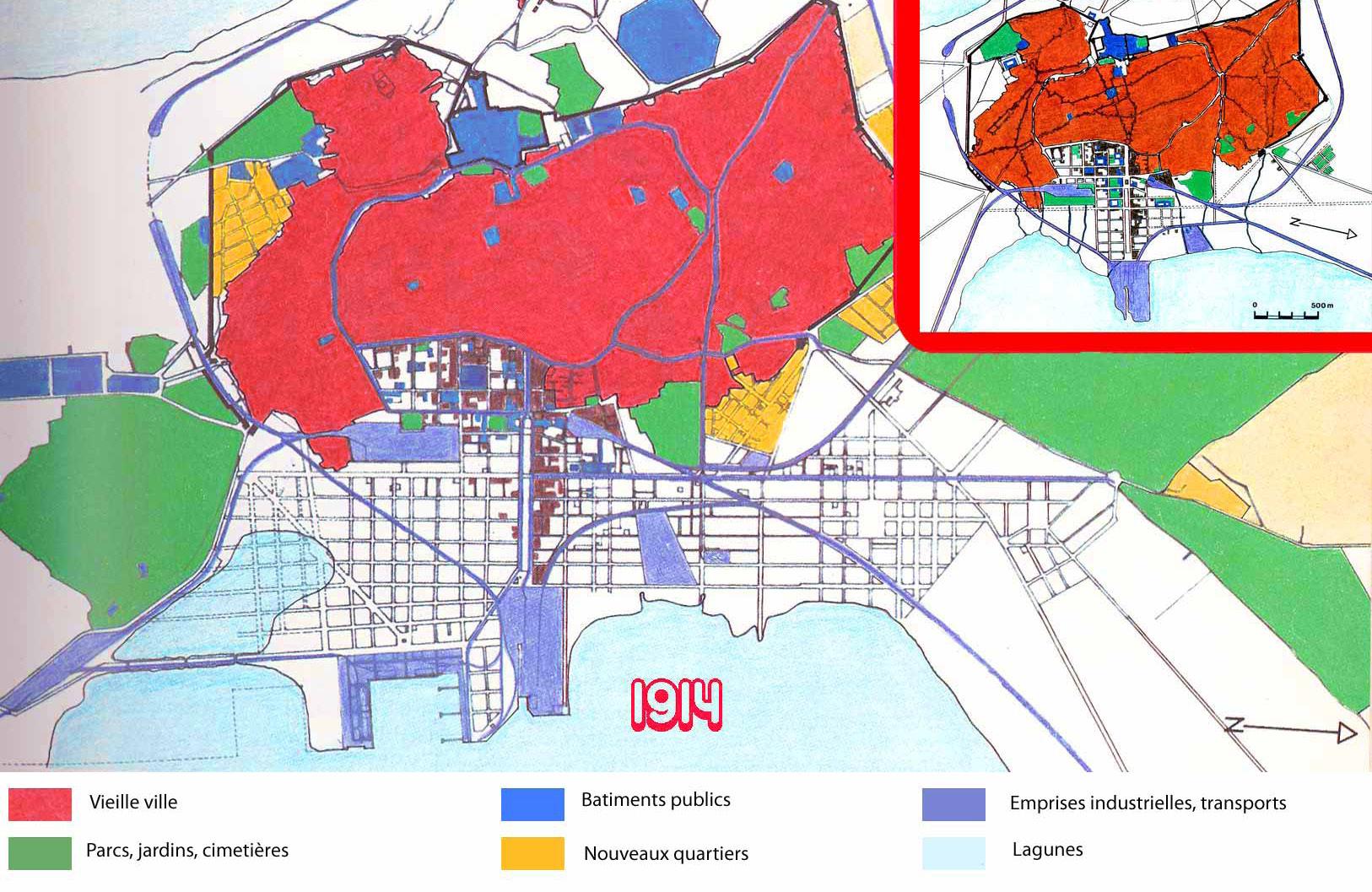

Evolution de Tunis entre 1890 et 1914. Bertrand Bouret. Source : Wikipédia

1 Tomasso Carletti, « La Tunisie et l’émigration italienne » en 1903,

2 Christophe Giudice, 2016, Diaspora italienne et identités urbaines à Tunis, xixe-xxie siècle.

3 Leila Ammar, 2016, Maîtres d’œuvre italiens et immeubles de rapport à Tunis, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle» ( 1895 - 1935), Al-Sabîl : Revue d’Histoire, d’Archéologie et d’Architecture Maghrébines – N°2

17

2. Genèse de la ville de la Goulette et son évolution dans son contexte historique

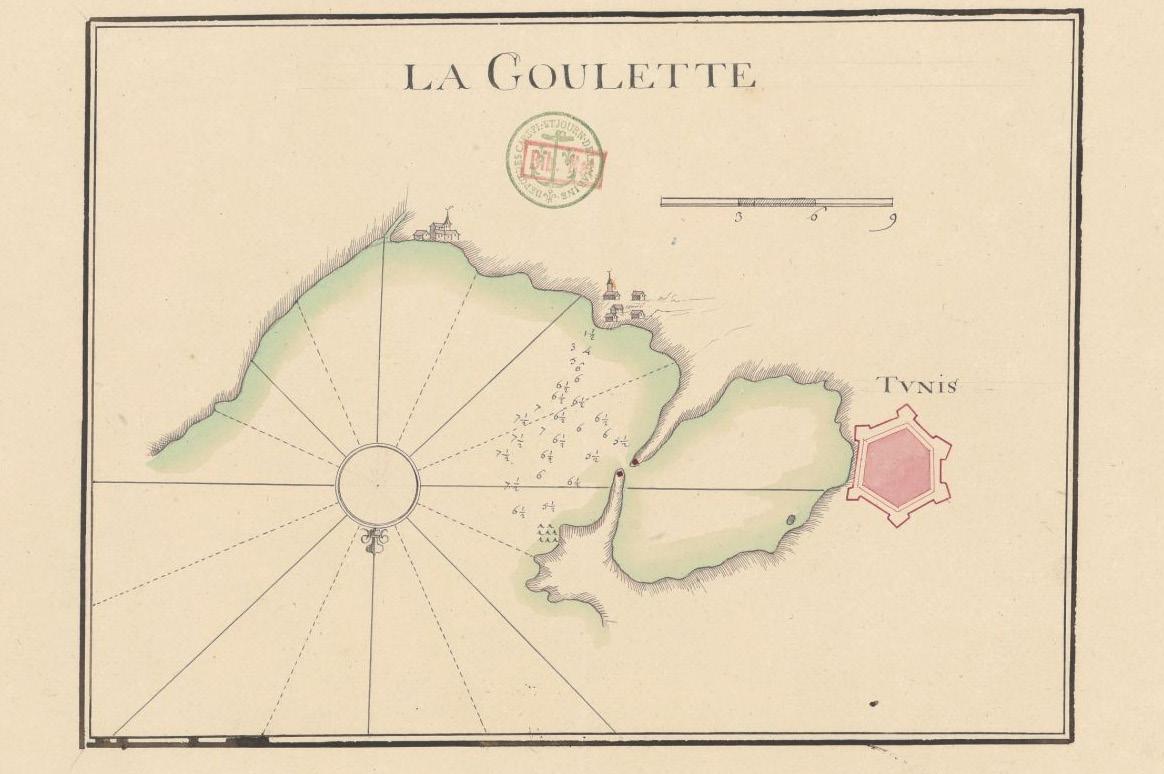

La Goulette tient son nom de sa position géographique, un isthme traversé par un canal qui met en relation la mer avec le Lac de Tunis, appelée en Arabe «Halq al-Wādī» qui signifie littéralement « le gosier de la rivière »1, qui se traduit par «gola» ou «goleta». En ce qui est de son nom français «Goulette», il serait la traduction de «Goletta» de l’italien, traduction du terme arabe et signifiant petite gorge.

«Et bientôt la Goulette, cette sentinelle avancée, cette redoutable forteresse, gardienne de Tunis, se dresse comme une menace devant notre navire.»2

L’importance stratégique a fait de Goulette, le principal port de Tunis, après la destruction des ports de Carthage au début de la conquête arabe. La Goulette doit être le rempart de la Tunis élevée au rang de ville portuaire. Par sa position en première ligne, La Goulette se place dans un rôle défensif. Commandant l’accès au lac de Tunis, la ville joue pendant des siècles un rôle militaire important. Depuis 698, Hassan ibn Nu’mân perçoit les avantages du site et entreprend des travaux afin de relier Tunis à la mer à travers le lac, il creuse alors un canal sur l’isthme et complète l’ouvrage par des aménagements portuaires.

1 https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Goulette

2 Michel Léon, 1867, Tunis : l’orient africain,arabes, maures, kabyles, juifs, levantins, scènes de moeurs, intérieurs maures et israélites... Source : gallica.bnf.fr

18

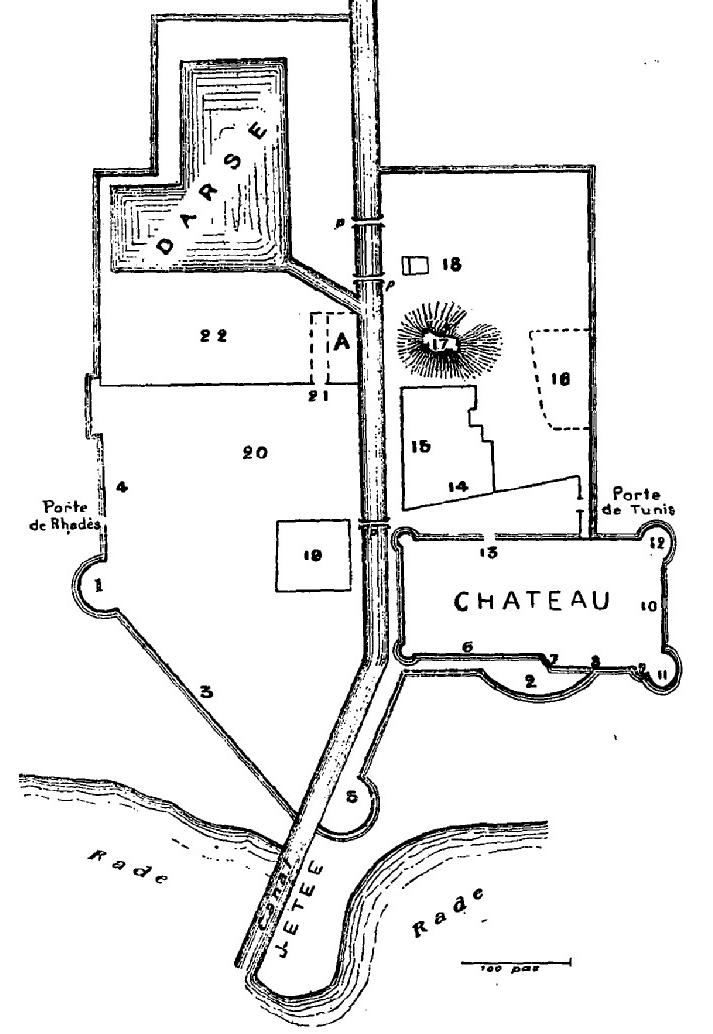

2.1. Pendant l’occupation espagnole au début du XVIe siècle : Un poste de Douane

Au tout début du XVI siècle, la Goulette ne fut qu’«une petite tour qui servait de poste de douane et où les marchands qui négociaient par mer avec le pays déchargeaient leurs cargaisons»1. Cette tour de forme carrée était située sur la rive nord du canal mettant en relation la mer méditerranée avec le lac de Tunis.2

2.2. La conquête turque en 1534 : Une forteresse

En 1534, lors de son invasion à Tunis, Khair eddine Barberousse3 fortifie la tour carrée en la consolidant et en la flanquant de bastions carrés aux quatre angles. Cette forteresse sera l’abri principal de sa flotte et de son arsenal. Elle contribuera aussi à « Augmenter les difficultés de débarquement» et « accroître ses moyens de défense.» 4

La tour fortifiée avait de puissantes murailles et comprenait deux étages. Elle était équipée d’une citerne pour la récupération des eaux pluviales, ainsi que des magasins voûtés pour l’approvisionnement. Menacée par l’approche de Charles Quint, Barberousse dédouble l’enceinte d’une ligne de murailles, ainsi que de palissades et de retranchements afin d’améliorer la défense des abords.5

2.3. Pendant l’occupation espagnole de 1535 à 1565

• La conquête de Charles Quint : Une place forte

L’attaque de l’armée de Charles Quint, en 1535, endommagea le fort en l’abattant afin d’ouvrir la route de Tunis. La Goulette fut ensuite cédée à l’Empereur Espagnol, qui remet en place la forteresse en améliorant sa défense. La forteresse fut re-bâtie, de matériaux provenant de Sicile et d’Espagne, des pierres de l’Arche de l’aqueduc d’Hadrien6 et de chaux et plâtre de Tunis. L’inauguration a eu lieu peu avant l’abdication de Charles Quint en 1556.

«Ils restaurèrent la tour primitive flanquée des quatre bastions que Khayr ed-Dîn y avait ajoutés, en les englobant dans de nouvelles constructions, conformément aux plans dressés par un architecte italien du nom de Ferra Molino.»

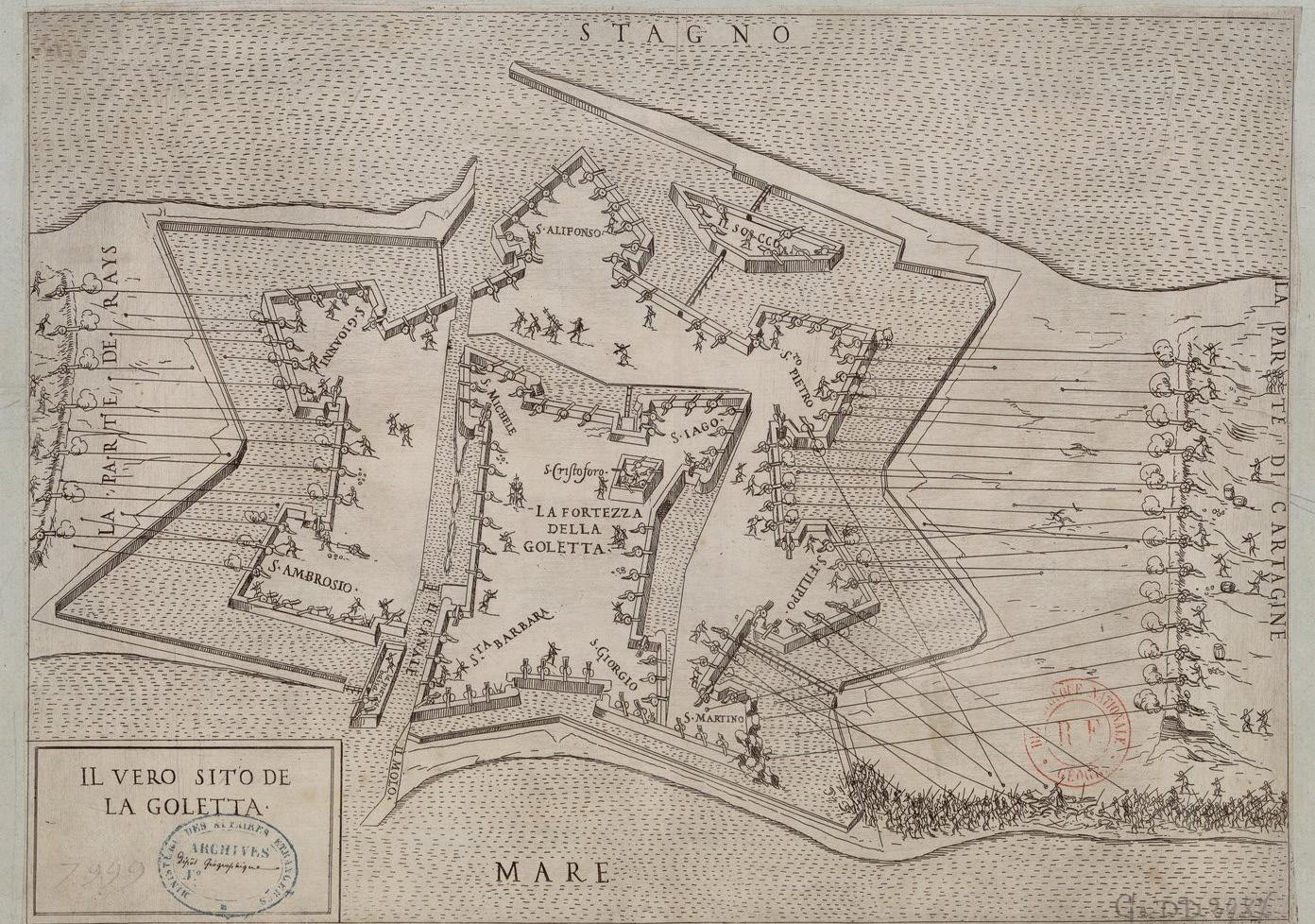

«Elle était constituée par un corps central carré, avec, aux quatre coins, de puissants bastions en fer de lance. Chacun de ces bastions avait reçu un nom : Sainte-Barbe au sud-est, SaintGeorges au nord-est, Saint-Jacques au nord-ouest et Saint-Michel au sudouest. La forteresse de La Goulette ainsi transformée était déjà une redoutable place forte.»

1 HAEDO, Histoire des rois d’Alger trad. H. de Grammont. Alger, 1881, p. 6 ; cf.

2 Paul Sebag, La Goulette et sa forteresse de la fin du XVIe siècle à nos jours, Revue Ibla. Tunis. n°2.

3 Khizir Khayr ad-Dî, dit « Barberousse », né vers 1476 dans l’île de Lesbos, mort le 4 juillet 1546, fut un corsaire ottoman sous le règne de Soliman le Magnifique. Source : Wikipédia

4 Paul Sebag, 2007, La Goulette et sa forteresse de la fin du XVIe siècle à nos jours, Revue Ibla. Tunis. n°2.

5 Cf. MARMOL, p.cit., t. II, P· 466-467

6 «Pour se procurer de la pierre ils démolirent les arches de 1’aqueduc d’Hadrien qui se dressaient alors jusqu’aux abords de Carthage.»

19

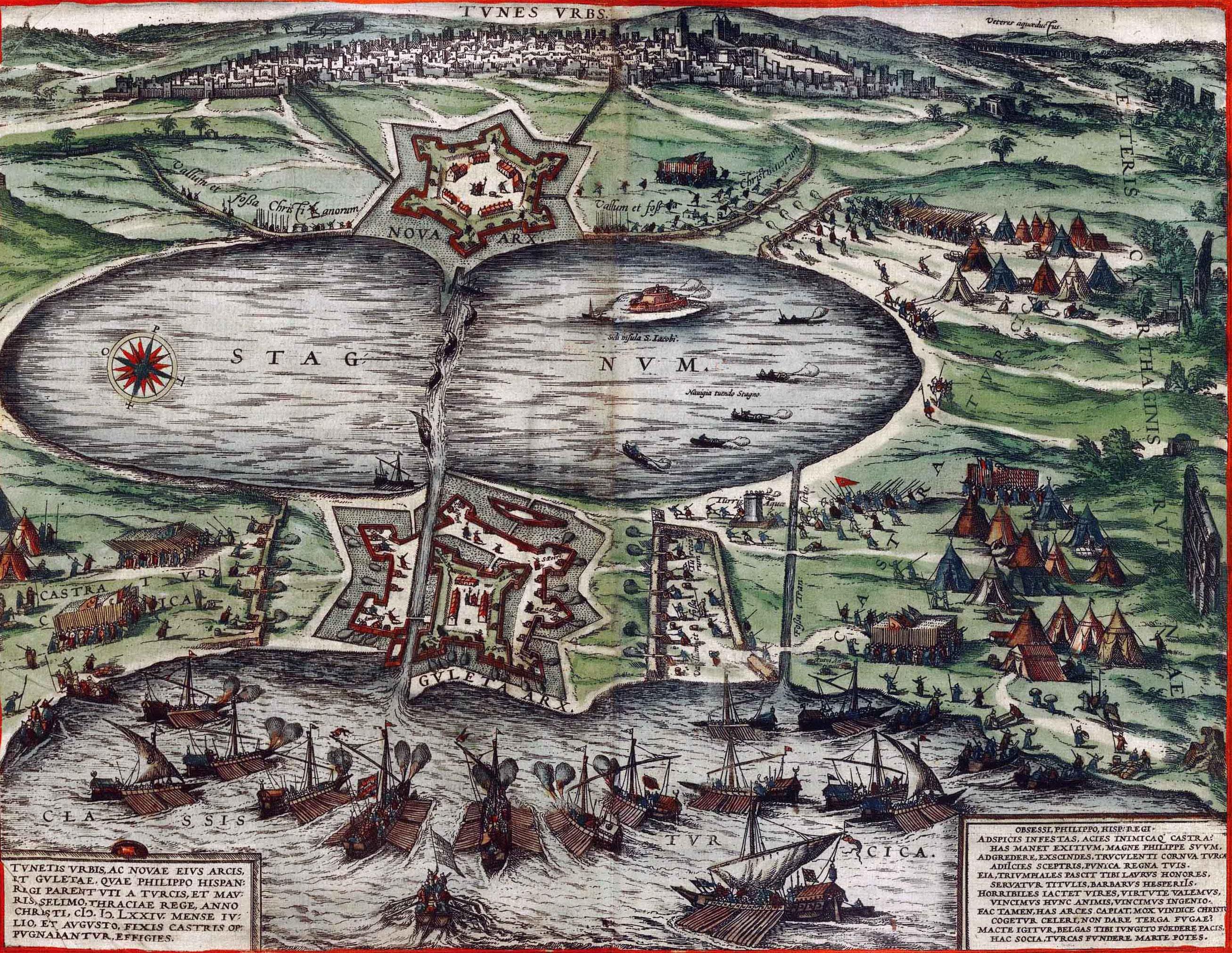

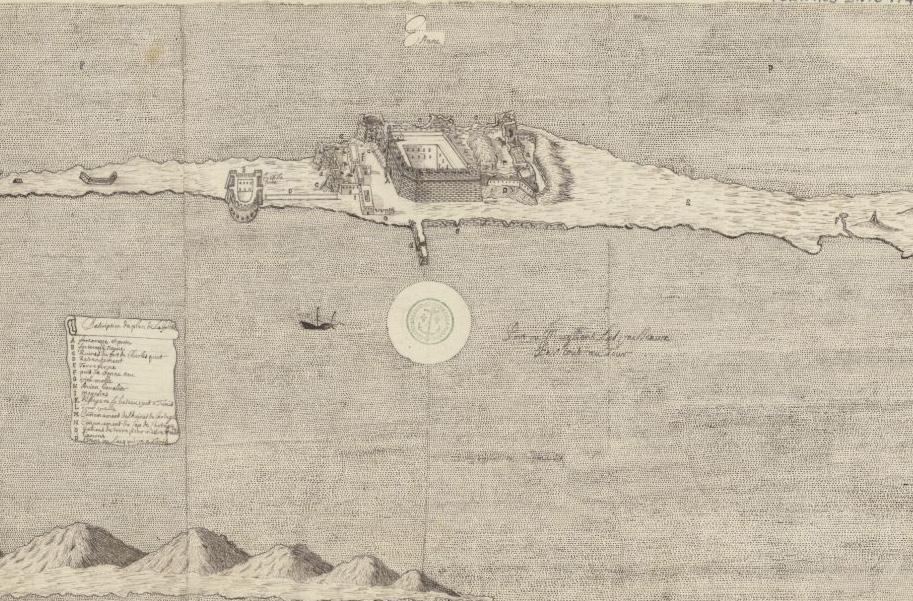

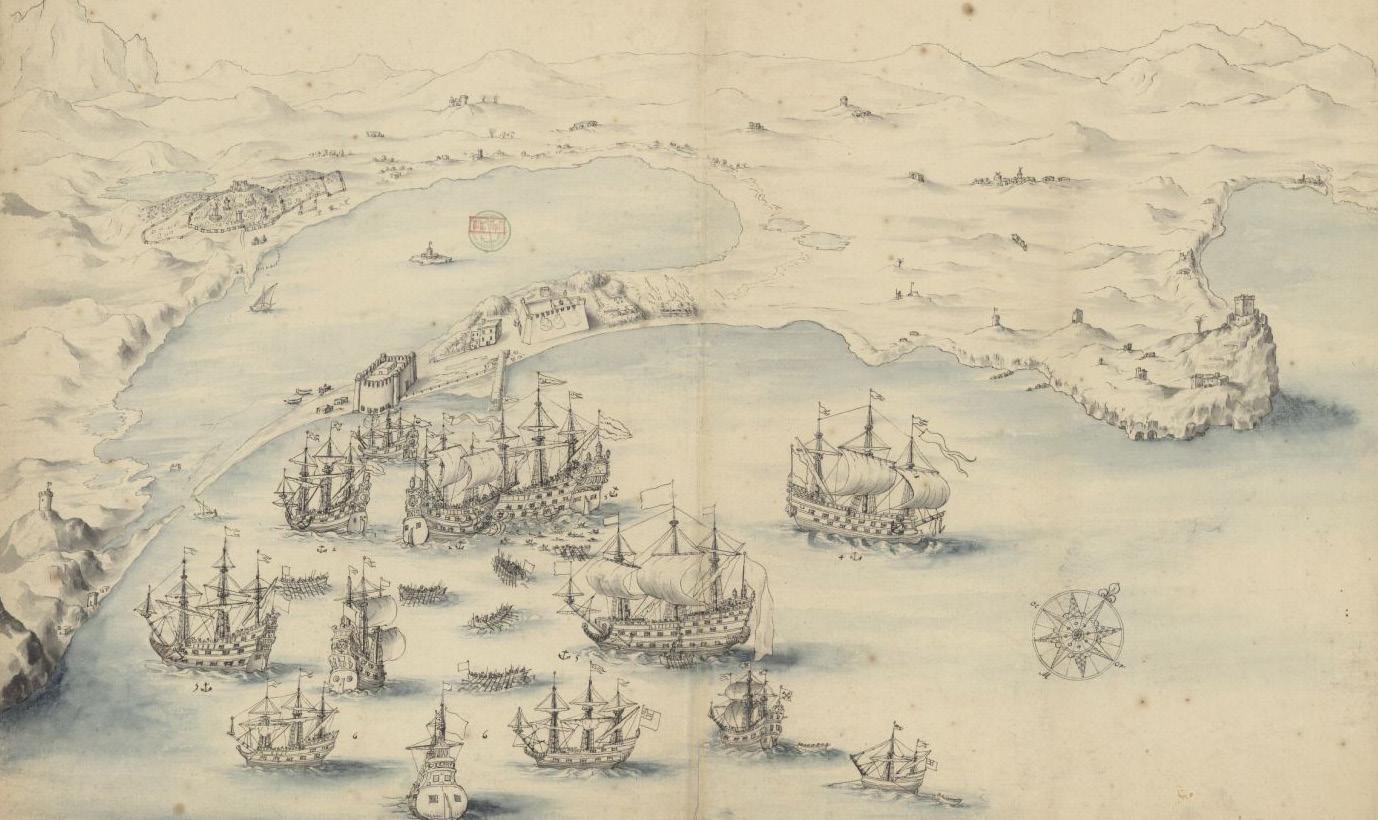

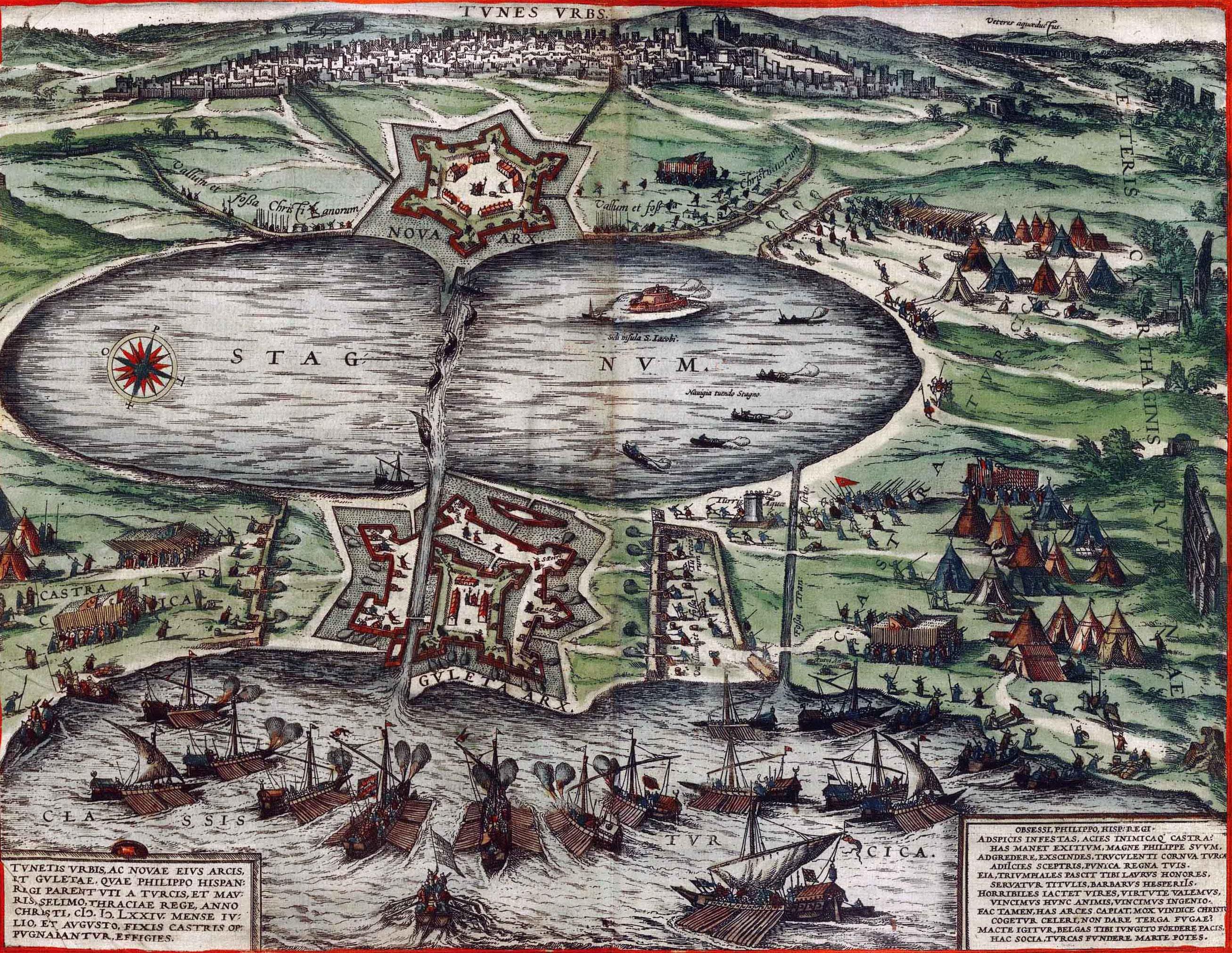

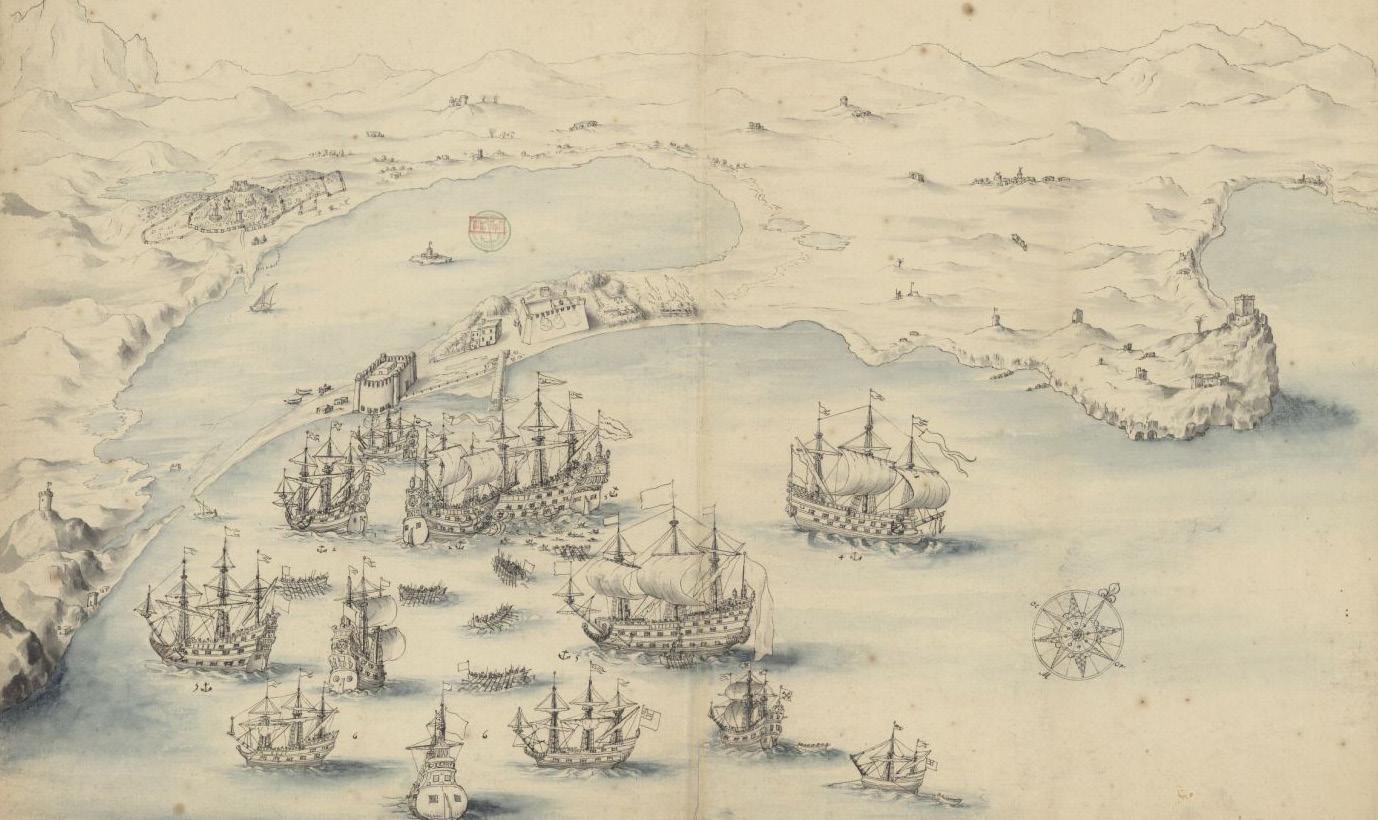

Conquête de Tunis, Représentation de l’attaque de la Goulette en 1535. Auteur: Frans Hogenberg.

Source : "Empire of the Sea" by Roger Crowley

Épisodes de la Conquête de Tunis de 1535 . Auteur : Willem de Pannemaker (1512 – 1581), d’après des cartons de J.C. Vermeyen (vers 1490 – 1559) et Pieter Coecke van Aelst (1502-1550).

20

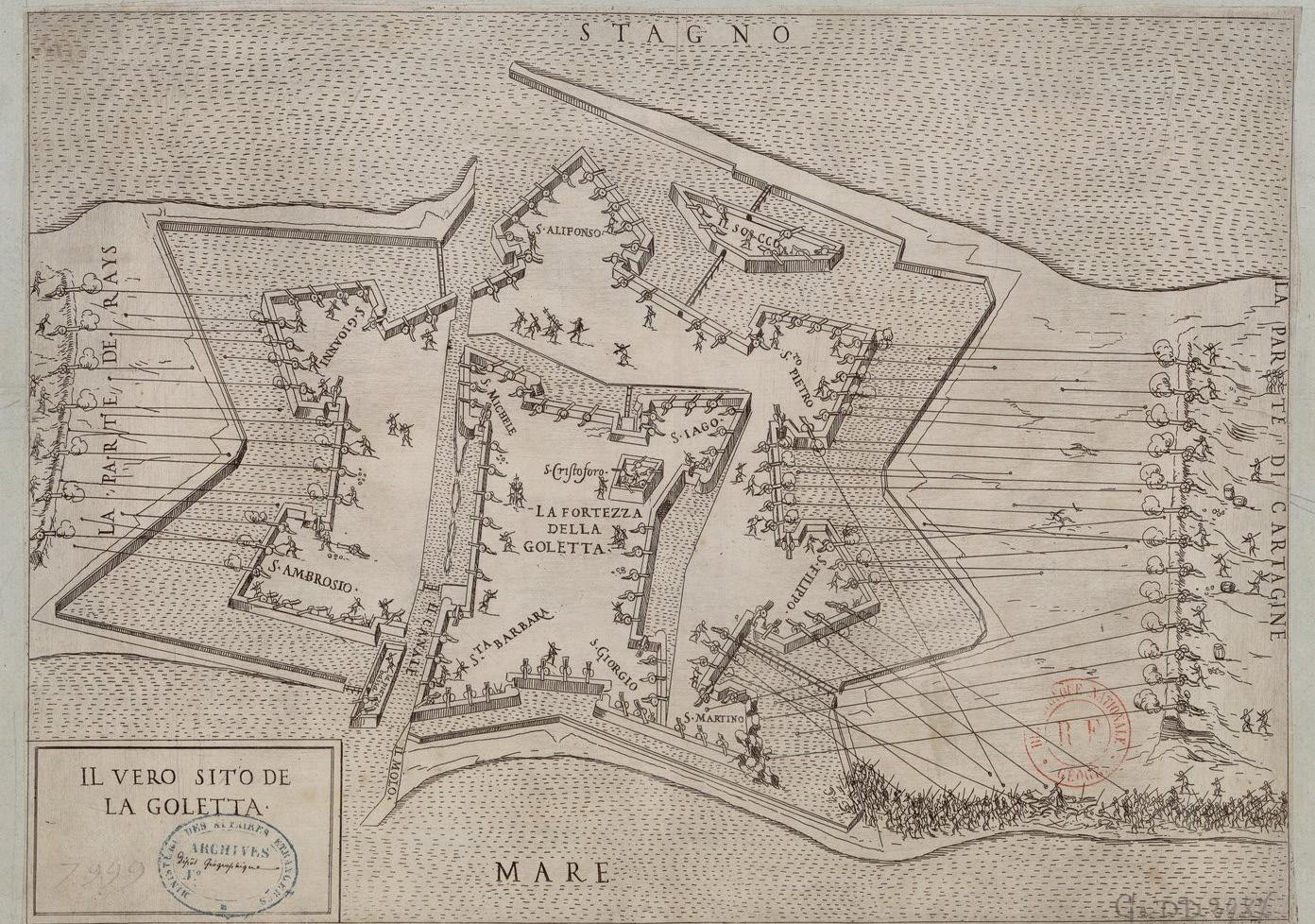

• Epoque de Philippe II : «Goleta la Nueva»

En 1565, des travaux de renforcement de la forteresse sont entreprit par l’ingénieur italien

Giacomo Palezzo, sous la demande de Philippe II1. Les travaux duraient plusieurs années et la forteresse fut enveloppée d’une deuxième enceinte de six bastions : Les bastions de la rive septentrionale : Sainte-Marthe, Saint Philippe, Saint-Pierre et Saint Alphonse. Les bastions de la rive méridionale : Saint-Jean et de Saint-Ambroise.

Ainsi, une nouvelle Goulette «Goleta la Nueva» s’ajoute, entourant la vieille Goulette «Goleta la Vieja». 2 ( voir : une planche de l‘Atlas de Braun, publié à la fin du XVIe siècle 17)

La forteresse de la Goulette est désormais invincible : «Si le corsaire turc Euldj Ali, au cours de l‘automne 1569, réussit à s’ emparer de Tunis, il renonça très vite à mettre le siège devant la place forte; et en 1573 Don Juan d’Autriche, deux ans après Lépante, n’ eut guère de peineparce que La Goulette n’avait pas cessé d’être occupée par les Espagnols - à chasser les Turcs de Tunis. Cependant l’inimaginable devait se produire.»

2.4. Pendant l’Empire Ottoman (De la fin du XVIe au début XVIIe)

• La Re-conquête des turcs et le bastion Sainte-barbe

En l’été 1574, les Ottomans réussissent à assaillir la citadelle de la Goulette, et chassèrent les Espagnols du sol de l’Ifrîquiya. Cette victoire leur permettait de se rendre maîtres du pays entier.* Craignant le retour des espagnols, ils procédaient au démantèlement de la forteresse en la minant de trois cotés. Mais ils ne réussirent qu’à détruire l’enceinte rajoutée par Philippe II. «La Vieille Goulette, c’est-à-dire le corps central carré avec les quatre bastions en fer de lance de Charles Quint, résista mieux à l’effort de destruction.».

Par la suite, tenant à re-fortifier la Goulette, ils restaurent un des quatre bastions de Charles Quint, celui de Sainte-barbe. Afin de défendre le port et l’embouchure du lac. Quant au canal, il a été comblé de pierres, et fut rétabli au début du XVII e siècle.

21

1 Successeur de Charles Quint

2 Paul Sebag, 2007, La Goulette et sa forteresse de la fin du XVIe siècle à nos jours, Revue Ibla. Tunis. n°2.

22

Le Siège de Tunis, 1575 , auteur : Georg Braun & Frans Hogenberg. Source : gallica.bnf.fr

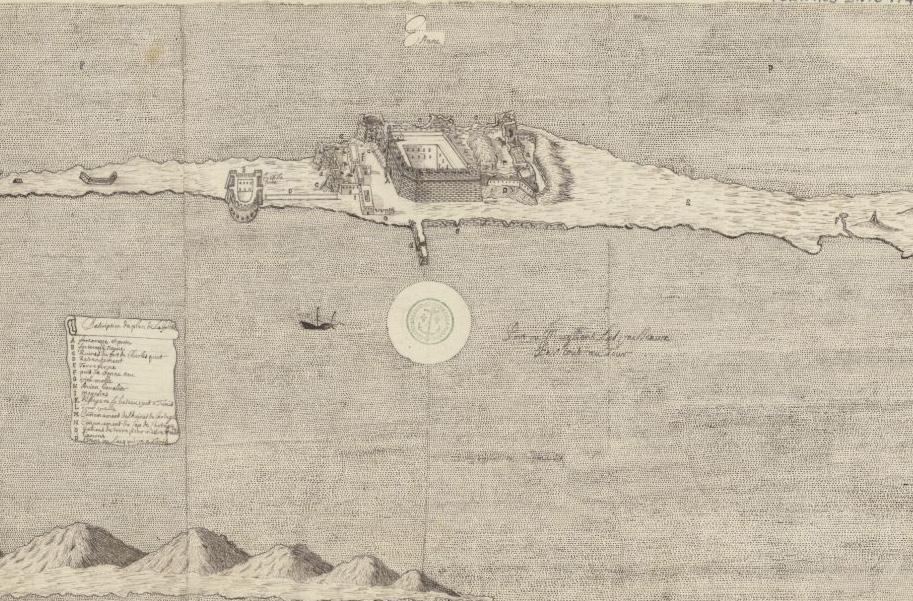

Le site de la Goulette, 1500-1599. Source : gallica.bnf.fr

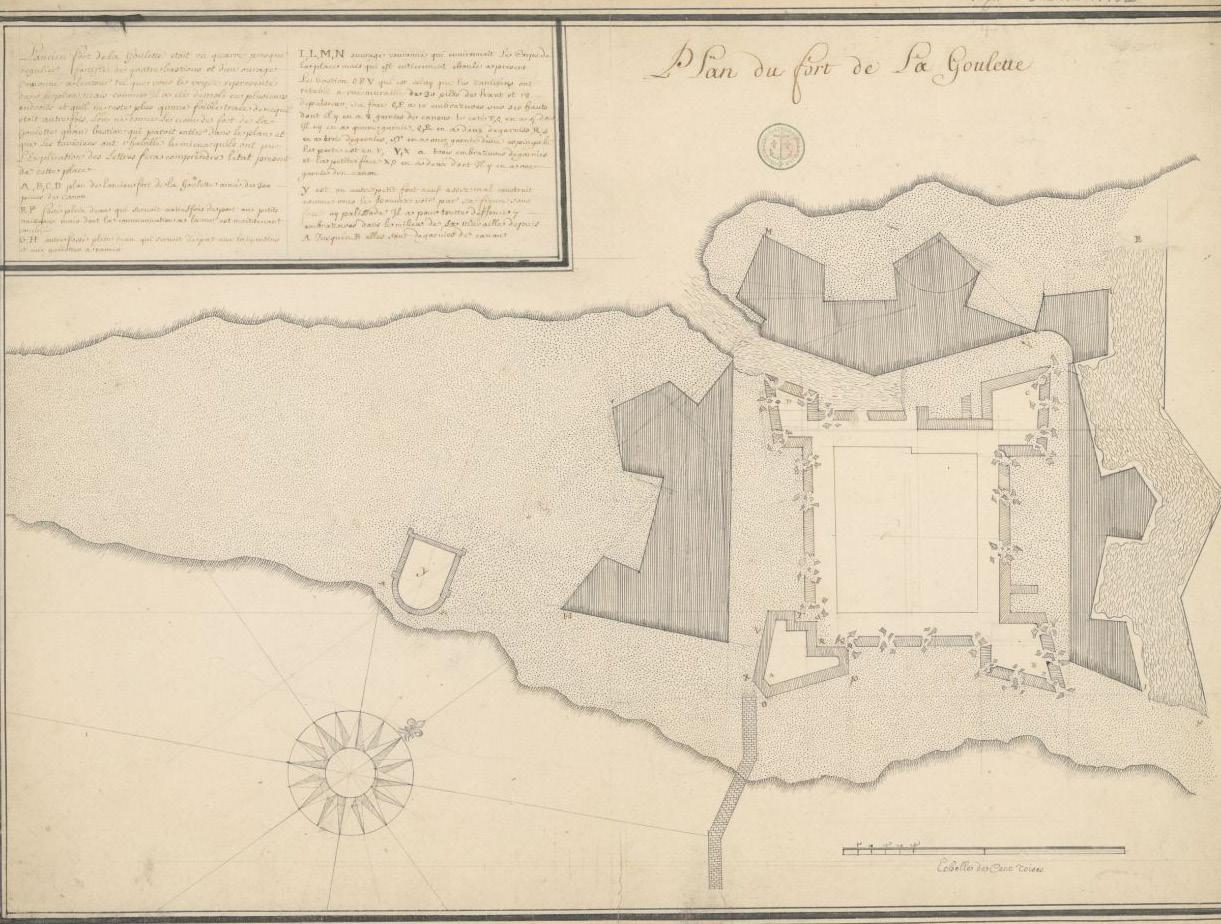

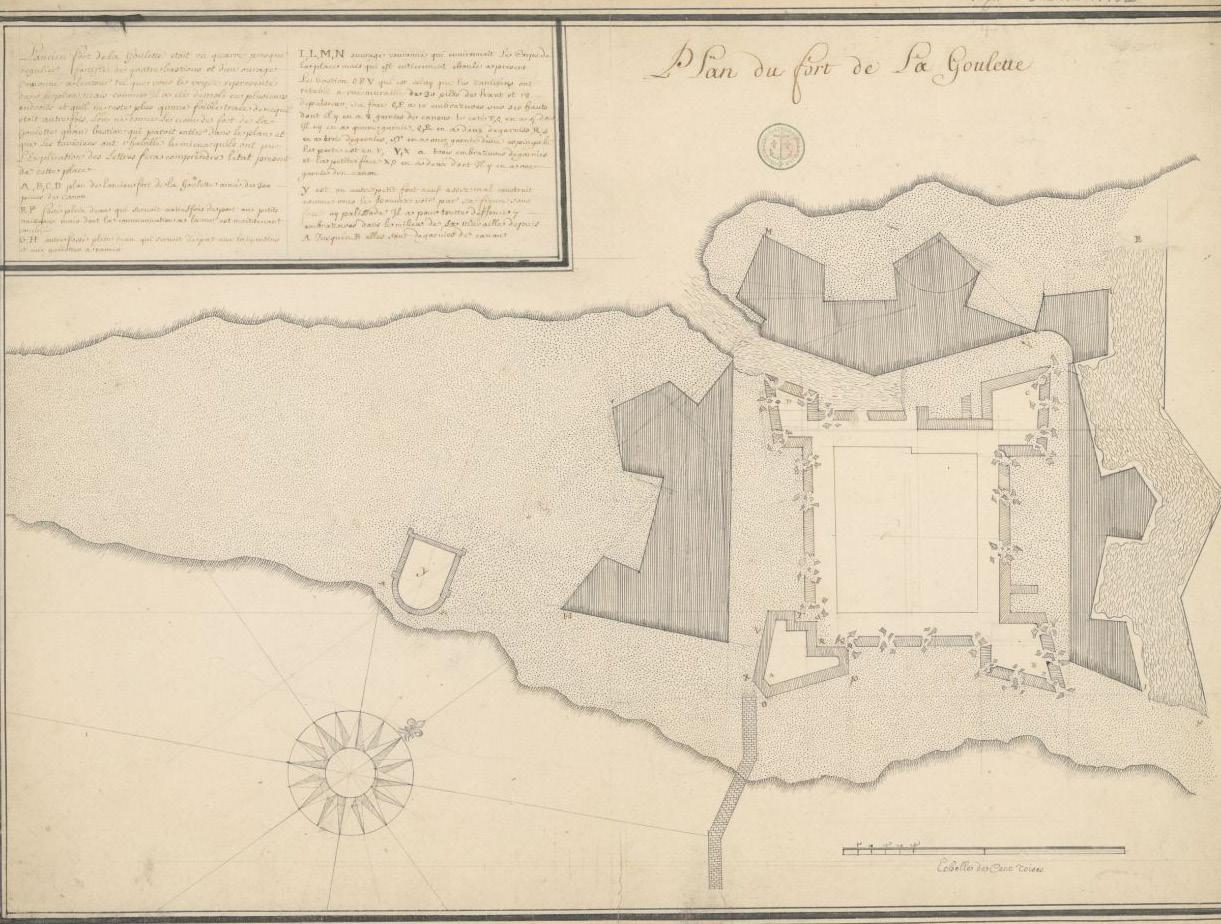

Plan du fort de la Goulette. Source : gallica.bnf.fr

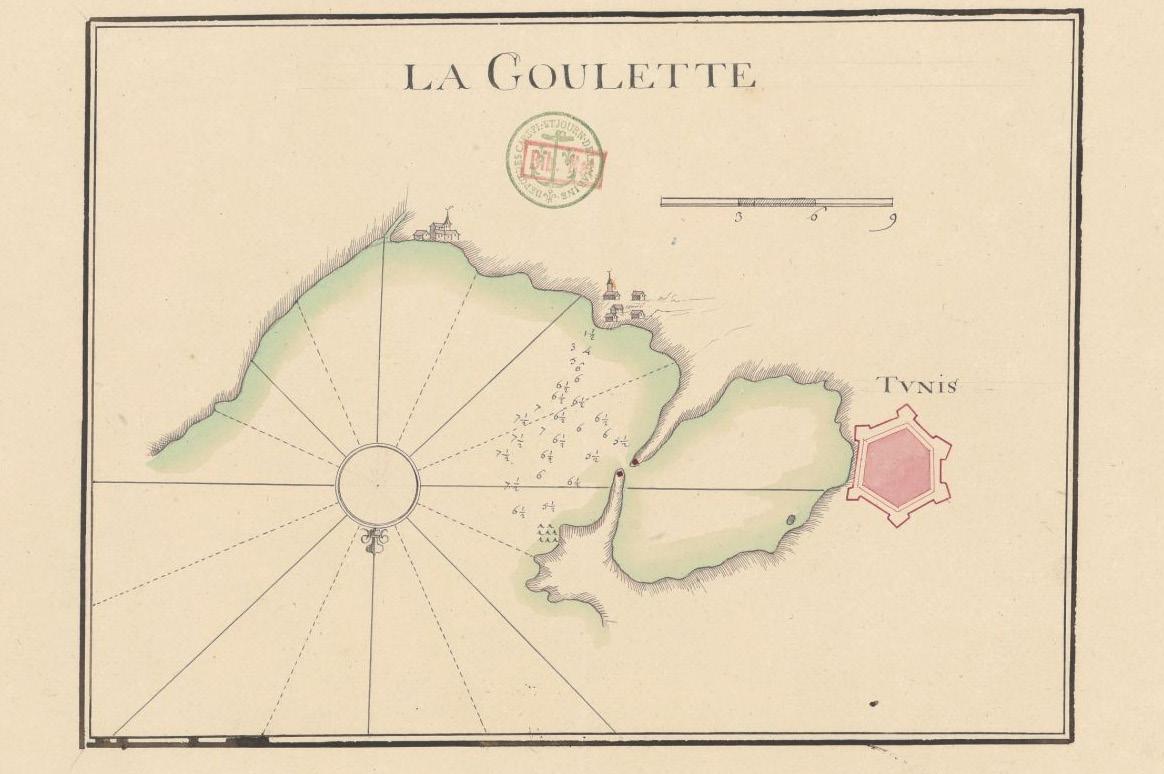

Plan du port et du fort de la Goulette. Vers le deuxième moitié du XVIIe siècle . Source : gallica.bnf.fr

23

• Un nouveau fort

«La clef de Tunis»1, comme la décriva J.B. Salvago, était toujours menacée à cause de l’insuffisance militaire, les galères de Malte ont réussi à s’y rapprocher en 1640. Le dey Ahmed Khouja2 construit alors un nouveau fort, de forme ronde et de dimensions modestes au sud de l’ancien, sur la rive opposante du canal. Et le canal a été re-comblé.3

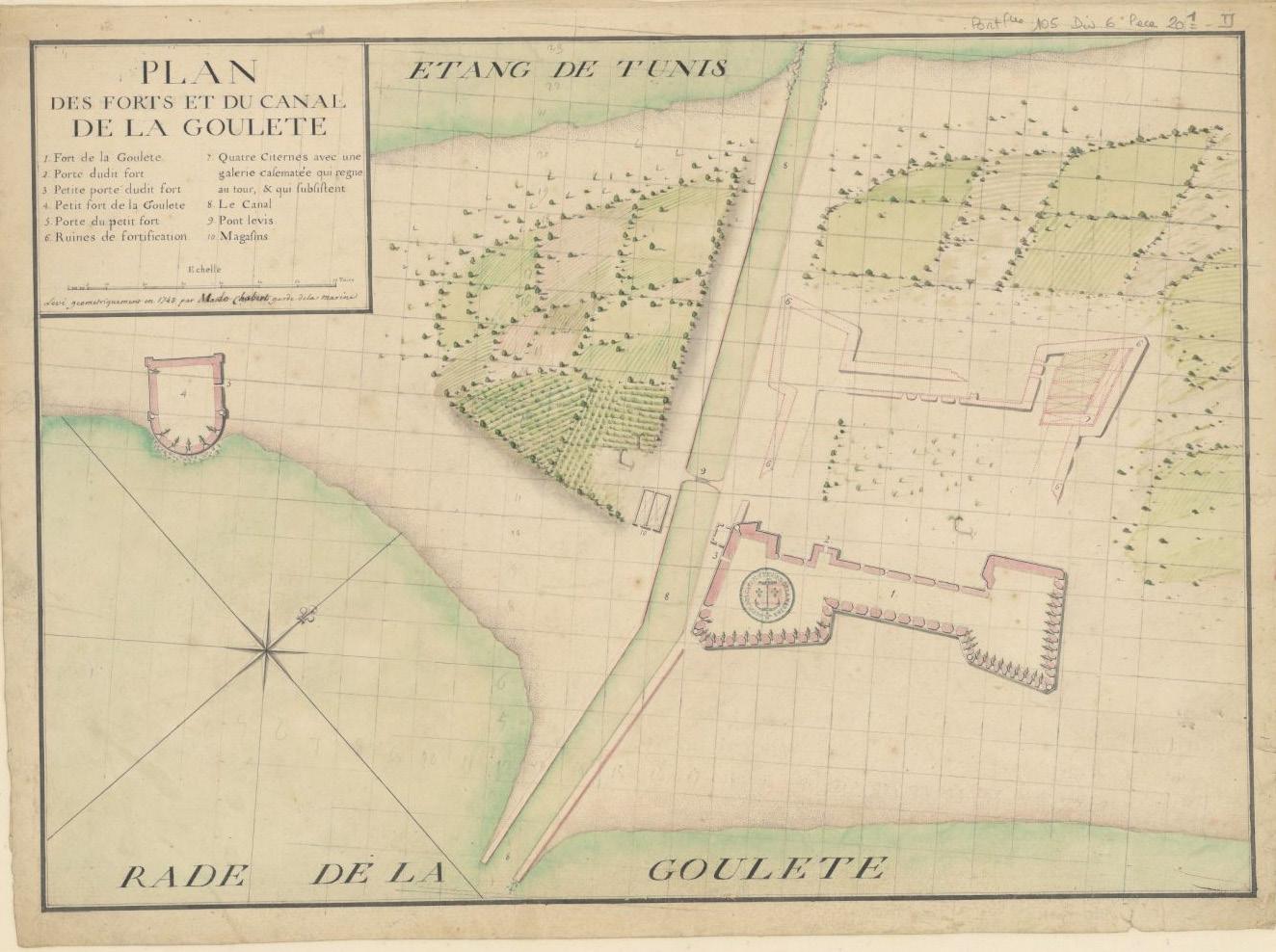

• Le deuxième bastion Saint-Georges

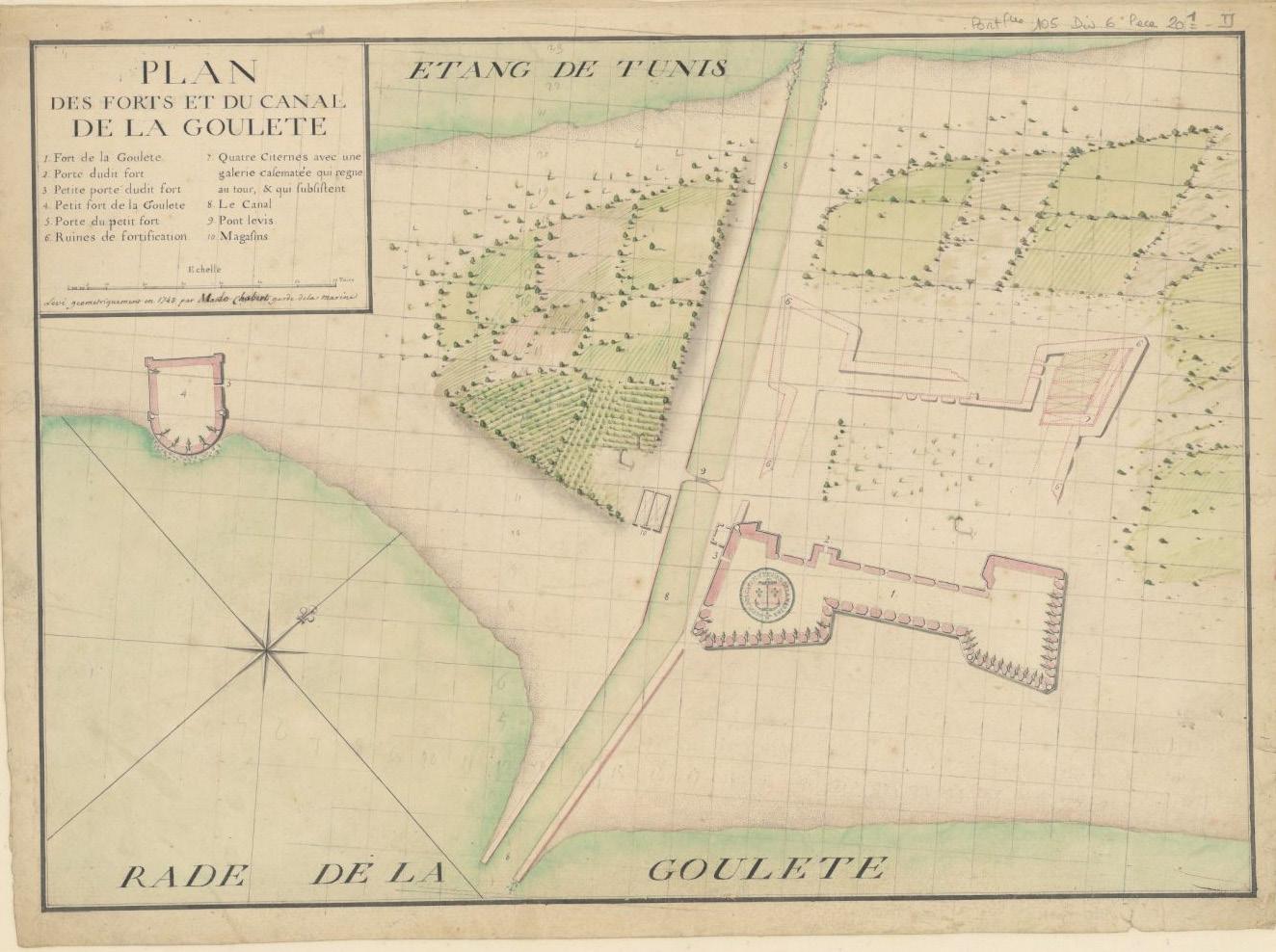

Entre 1724 et 1743, Le deuxième bastion le Saint-Georges a été remis en état et relié au bastion Sainte-barbe, Comme l’illustre le plan levé géométriquement par M. de Chabert, garde de la Marine en 1743.4

Dans la première moitié du XVIIIe siècle, le canal a été rétablit et a été bordé de quais.5

2.5. Fin XVIIIe siècle : Le port de Tunis

Sous le règne de Hamouda Pacha, après avoir abandonné l’idée de construire un port à Tunis au fond de la lagune, le bey se laisse persuader de construire un port à la Goulette.

Les travaux étaient conduits par les ingénieurs Hollondais Homberg et Frank, et commençaient en 1795.

1 En 1624, J. B. Salvago écrit: «La Goulette est la clef de Tunis mais ce n’est plus l’ancienne Goulette qui minée par les Turcs fut détruite avec rage. La nouvelle, bâtie au même endroit au bout d’une langue de terre qui tient au continent, est un fort plus petit gardé par deux cents Turcs du Levant . »

2 Le dey de Tunis est le commandant militaire de la régence de Tunis.

3 Le voyageur Thévenot, témoignage en 1659 : «La Goulette n’est autre chose que deux chasteaux dont l’un fut bâti par l’empereur Charles Quint et l’autre par Ahmat dey, père de Don Philippe, qui, voyant que les galères de Malte venaient prendre des vaisseaux à la rade sans que le canon du chasteau leur fit aucun dommage parce qu’il était trop haut monté, fit bâtir ce dernier qui est fort bas, où il y a sept ou huit grands porteaux à deux pieds au dessus de l‘eau par où on fait smiir des canons qui battent à fleur d’eau. Ce château est rond du côté de la mer et celui de Charles Quint est presque carré. Entre ces deux chasteaux, il y a trois maisons.»

4 La deuxième moitié du XVII e siècle. J. B, Peyssonnel : ««La forteresse qui est du côté du midi ou de Tunis [il s’agit du nouveau fort] est carrée, flanquée de mauvaises petites tours carrées et ce côté, qui regarde la mer, sort en dehors en s’arrondissant... L’autre [il s’agit maintenant du vieux fort] est bâtie sur les débris d’une ancienne et bonne forteresse carrée flanquée de quatre bastions réguliers qui avaient cent pas sur chaque. Bastion ; le flanc, et la courtine proportionnés. Les bastions étaient voûtés et les voûtes étaient de très belles citernes dont quelques unes subsistent encore.»

5 Le voyageur J. B. Peyssonnel, qui visita la Tunisie en 1724 : « Ces forteresses sont à droite en entrant vers le milieu de la baie, à une portée de fusil l’une de l’autre, ayant entre deux un canal qui fait la communication avec le lac. On a bâti, depuis quelques années, un quai de chaque côté du canal»

24

25

Bataille navale de la Goulette en 1665. Source : gallica.bnf.fr

Plan des forts et du canal de la Goulette, levé géométriquement en 1743 par M. de Chabert. Source : gallica.bnf.fr

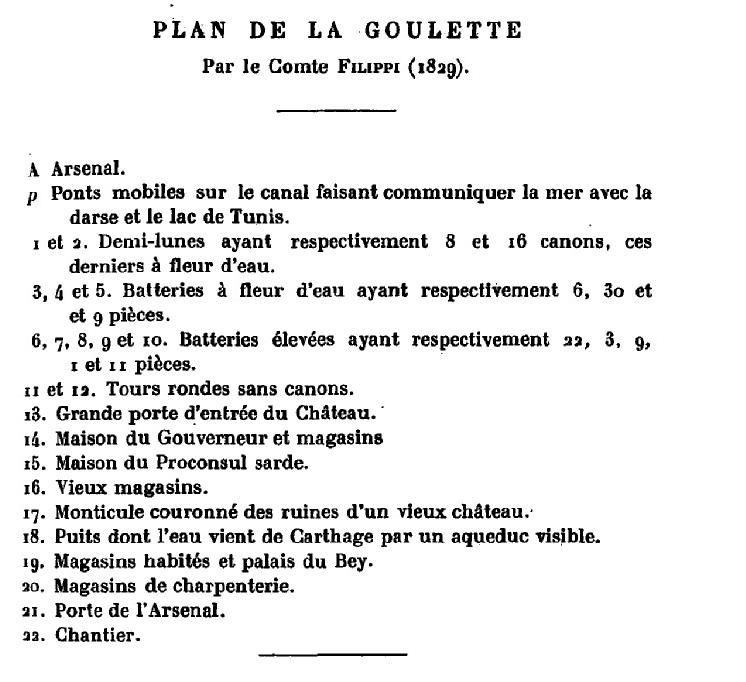

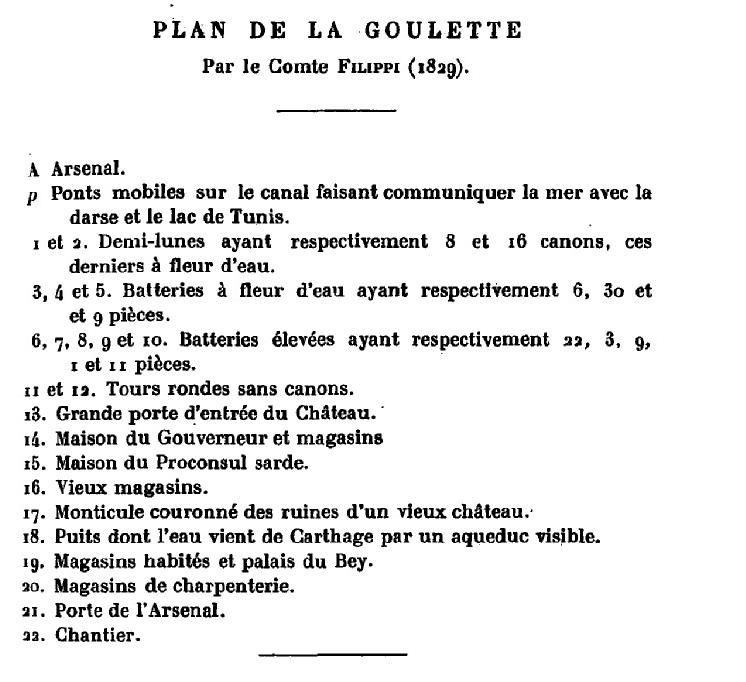

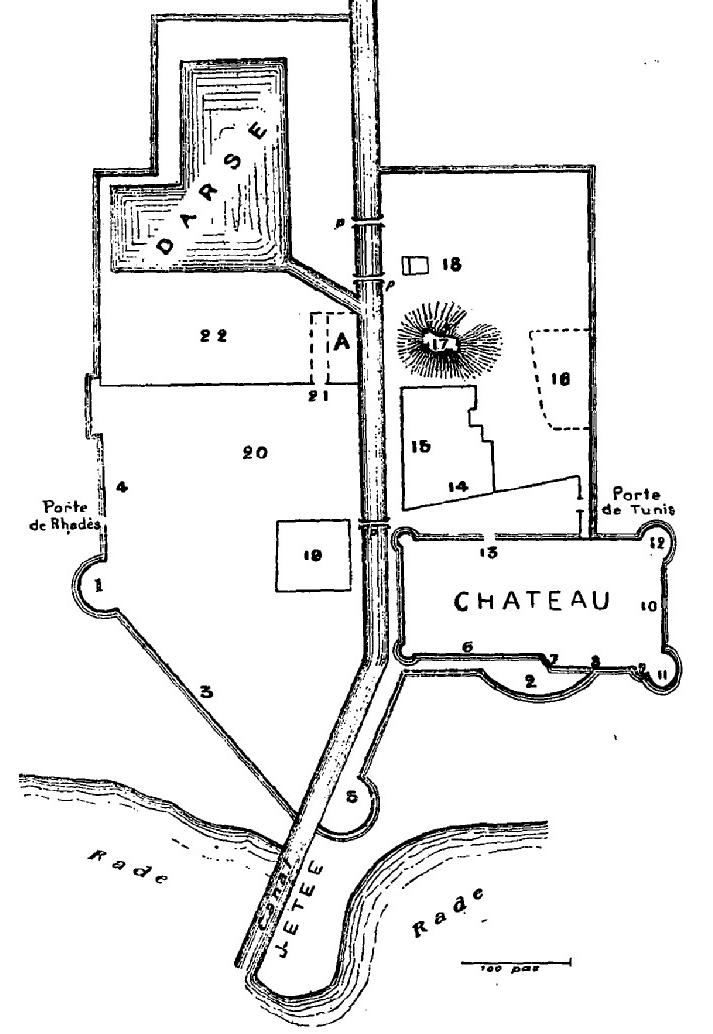

Les travaux consistaient en :

• «Le canal fut dragué et approfondi de manière à recevoir de gros bâtiments. Il fut bordé de nouveaux quais et à son embouchure une jetée fut édifiée»1

• Aménagement d’une écluse au milieu du canal

• Création d’une darse sur la rive sud du canal. Elle constituait un bassin assez large pour la réception de toute la marine du bey.

• Construction d’un arsenal pour la construction de navires sur le même côté du canal.

• Restauration et aménagement du vieux fort constitué de deux bastions.

• Construction d’une enceinte enveloppant la petite ville de la Goulette, qui est désormais constituée de quartiers d’habitation, du canal, une darse et un arsenal. La muraille est raccordée au vieux fort avec deux portes, l‘une vers le sud, appelée porte de Radès, l’autre vers le nord, appelée porte de Tunis.

• Construction de deux demi lunes, l’une à l’est, en avant du vieux fort, l’autre au sud, au voisinage du nouveau fort, afin d’améliorer la défense de la place, à quoi s’ajoutèrent des batteries élevées et des batteries d’eau.2

Le petit fort construit par le dey Ahmed Khouja continua à se dresser sur le rivage de la Goulette jusqu’à la fin du XIXe siècle.

Plan montrant la composition de la place maritime de la Goulette en 1829. Auteur : Le compte Filippi.

1 Paul Sebag, 2007, La Goulette et sa forteresse de la fin du XVIe siècle à nos jours, Revue Ibla. Tunis. n°2.

2 «On ne manquera pas de noter la jetée s’avançant dans la mer à l’entrée du canal ; la darse aménagée sur la rive sud ; l‘arsenal avec ses chantiers et ses magasins ; les retouches apportées au vieux fort ; l’enceinte enveloppant la ville et raccordée aux murs du vieux fort ; les demi-lunes construites à l’est et au sud, aussi que les batteries élevées et les batteries à fleur d’eau assurant la défense de la place.»

26

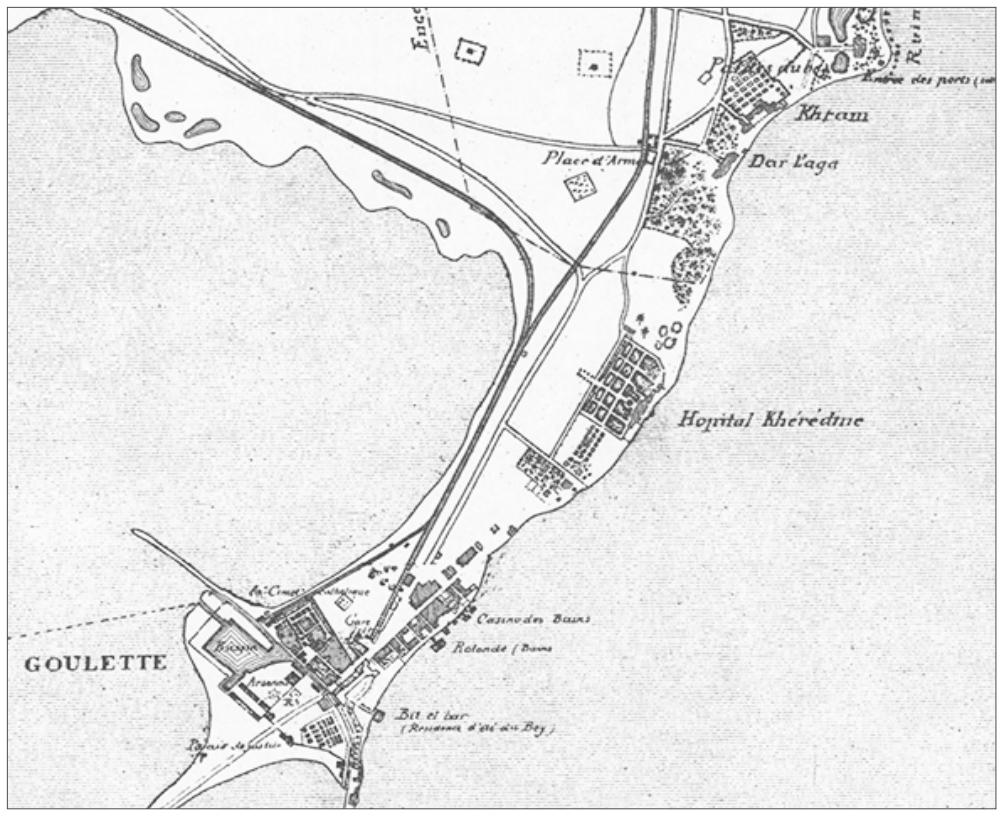

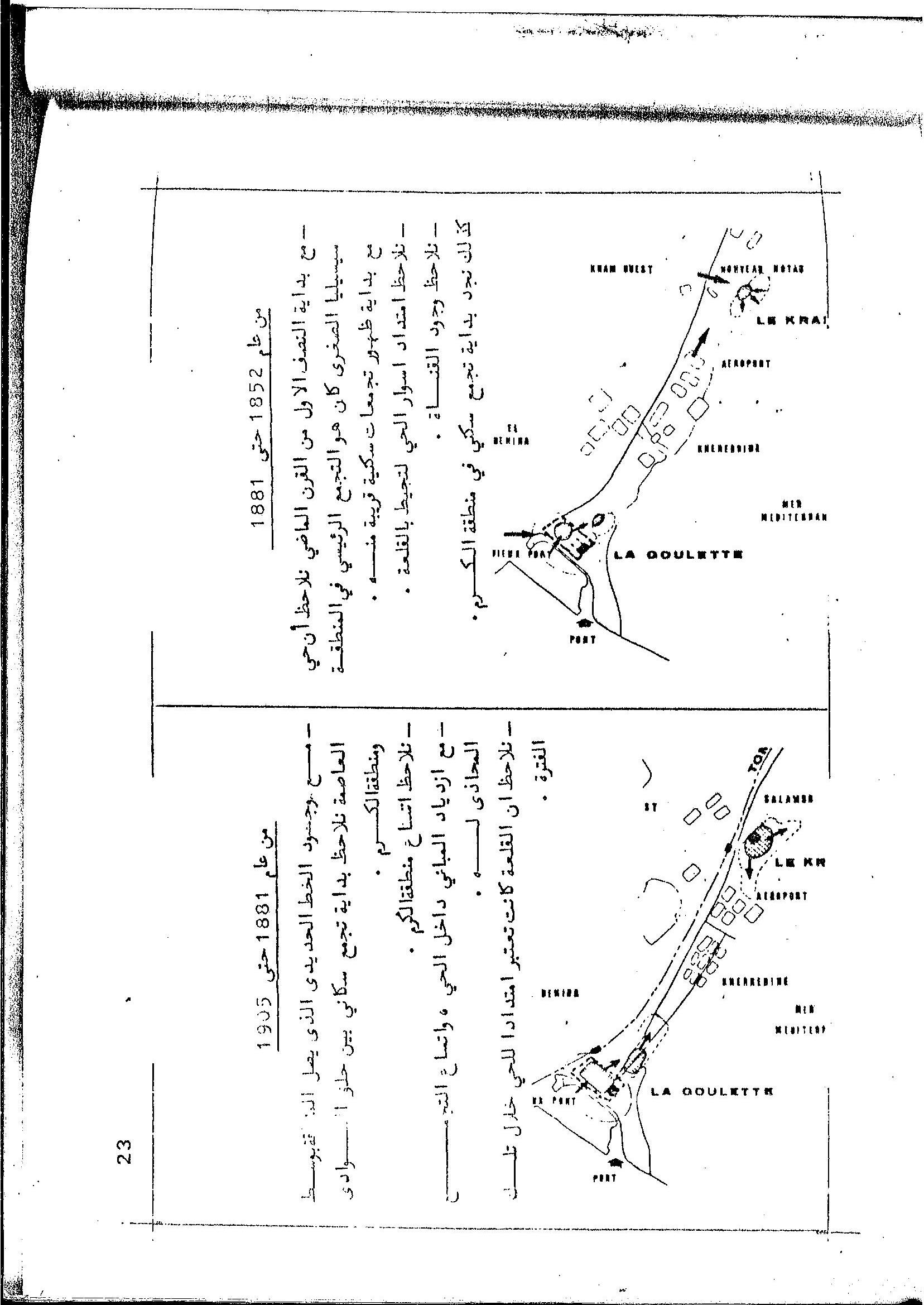

2.6. Début XIXe siècle : Lieu de villégiature

«Le Lac de Tunis est séparé de la mer par un très large espace. Il y a entre les deux rives des maisons de campagnes, de grands jardins et des champs plus ou moins cultivés.»1 Jusqu’en 1832, la région avoisinant le port était quasiment déserte. C’était une propriété agricole dépendante du domaine beylical. Le port de La Goulette amena, au cours du XIXe siècle, une population grandissante à venir s’installer dans les murs de l’enceinte et hors les murs. Maisons d’habitation, magasins et ateliers s’adossaient au vieux fort demeuré intact depuis le XVIIIe siècle. Ainsi, la cité se développe en tant que quartier, entourant la zone portuaire dotée de sa propre enceinte, et qui constituait le noyau de la ville. Sous le règne de Ahmed Bey, une mosquée a été édifiée sur la terrasse du bastion Saint-Georges.

L’arsenal crée par Hammouda Pacha fut développé et modernisé par Ahmed Bey. Ce dernier fait construire un palais en guise de résidence d’été sur la rive sud du canal (Le palais apparait sur la figure ). Un deuxième palais devait être construit par Sadok Bey2 Ahmed Bey (1837-1855) construit son palais beylical d’été «Cherifia» à l’intérieur des murailles . Cette construction conditionnera à jamais le devenir des lieux, et conduira à l’émergence d’un axe résidentiel noble le long de la cote, partant de la proximité de l’enceinte, jusqu’aux ports puniques de Carthage. Cet axe sera consolidé sous forme de villégiatures.

1 (Michel, 1860 68-69)

2 IBN ABI DHIAF signale parmi les ouvrages d’ Ahmed bey la construction d’un palais à La Goulette. (Op. cit., t. IV, p. 181 ). Mohamed al-Sadok devait y construire un deuxième palais. Ainsi à la fin du XlXe siècle, il y avait deux palais à La Goulette. Les deux palais ont été détruits lors des bombardements de 1942.

27

Entrée de S. A. Royale dans le port de la Goulette. Auteur : Bayot. Lithographe. Source : gallica.bnf.fr

Mustapha Khaznadar y construit en 1842 son palais d’été connu sous le nom «Bordj Carthagèna» au lieu dit Carthagène. Il construit un deuxième palais, vingt ans plus tard, à proximité du premier, entouré d’un jardin étendu sur 11 hectares. Mustapha Agha construit quelques années plus tard, sur le même axe une résidence d’été avec un immense jardin planté de figues et de vigne, désigné Khan d’Agha. Le palais Kheireddine est construit en 1865, par le général du même nom, la résidence de style italianisant est située au milieu d’un grand jardin planté d’arbres fruitées. «S. Exe. le khaznadar, et M. le général Khéreddine, possèdent a La Goulette des résidences d’un luxe inouï et d’une richesse vraiment royale.»1

Les habitations élevées le long de la cote à des distances variables de l’enceinte et isolées, étaient reliées entre eux avec des pistes et sentiers et ne voisinaient qu’avec des champs et des vestiges romaines. Le ravitaillement de ces résidences se faisait depuis la ville de La Goulette.2

1 Juillet Saint-Lager Marcel, 1874, La régence de Tunis : géographie physique et politique, description générale, gouvernement, administration, finances, etc.

2 Abidi Beya, 2018, La Goulette et sa région aux XIXe et XXe siècles: mutation urbaine d’un faubourg maritime de la ville de Tunis, LES ARRIÈRE PAYS DES VILLES DE MER, Habitants, territoires, mobilité (XVIIe - XXIe siècle)

30

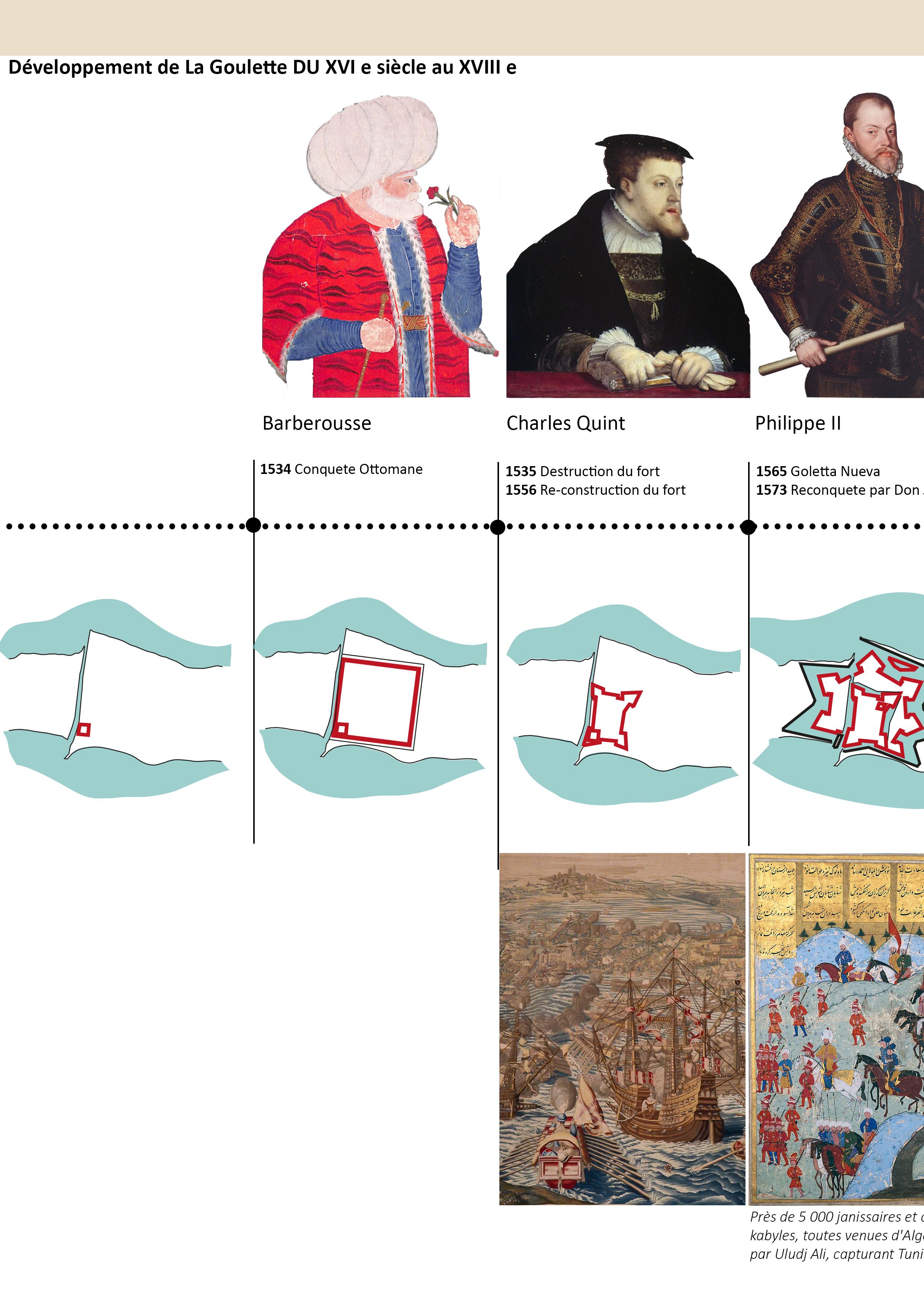

La région de la Goulette en 1882. Source : Fonds cartographique numérisé, v.1, IrMc, 2004.

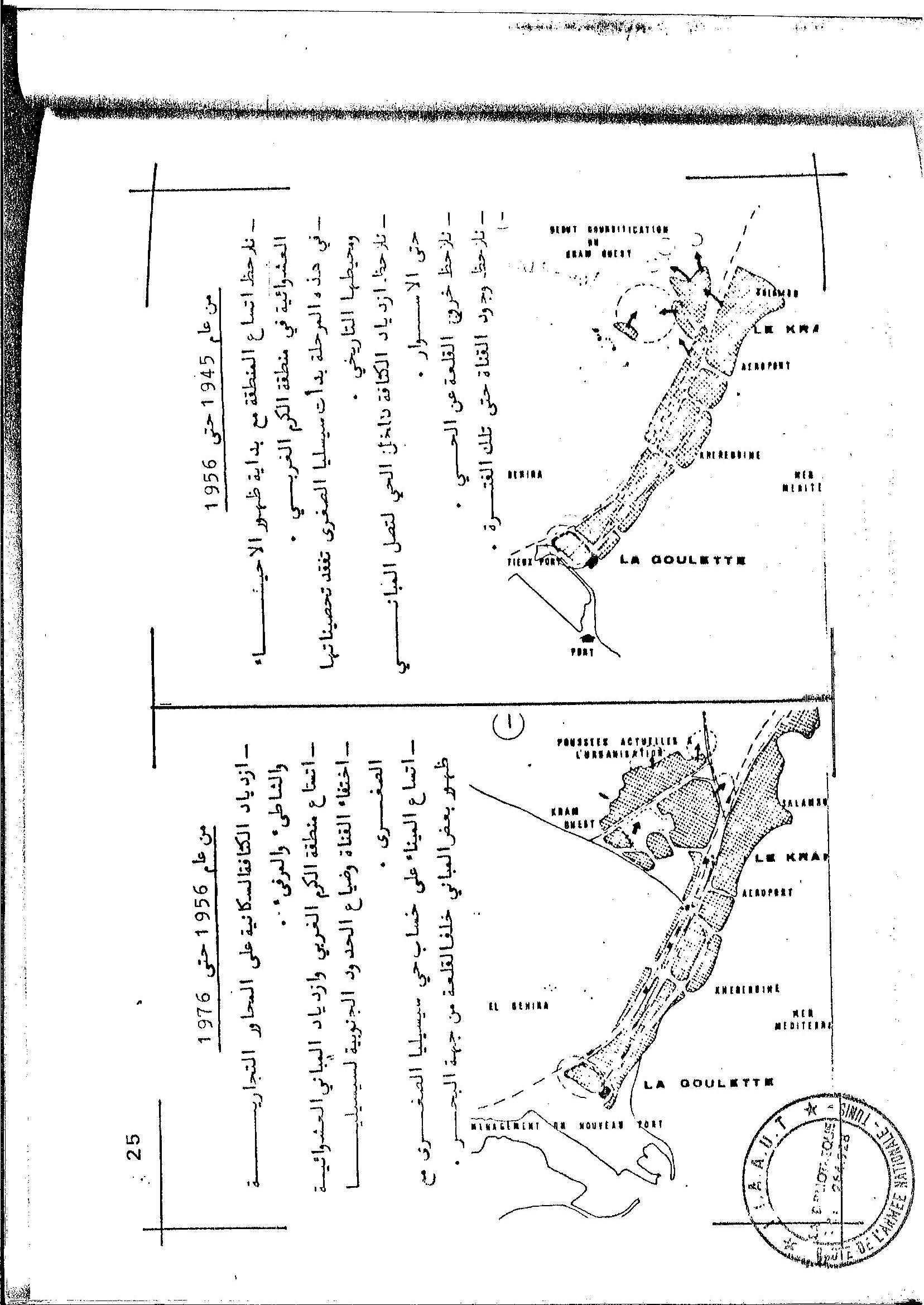

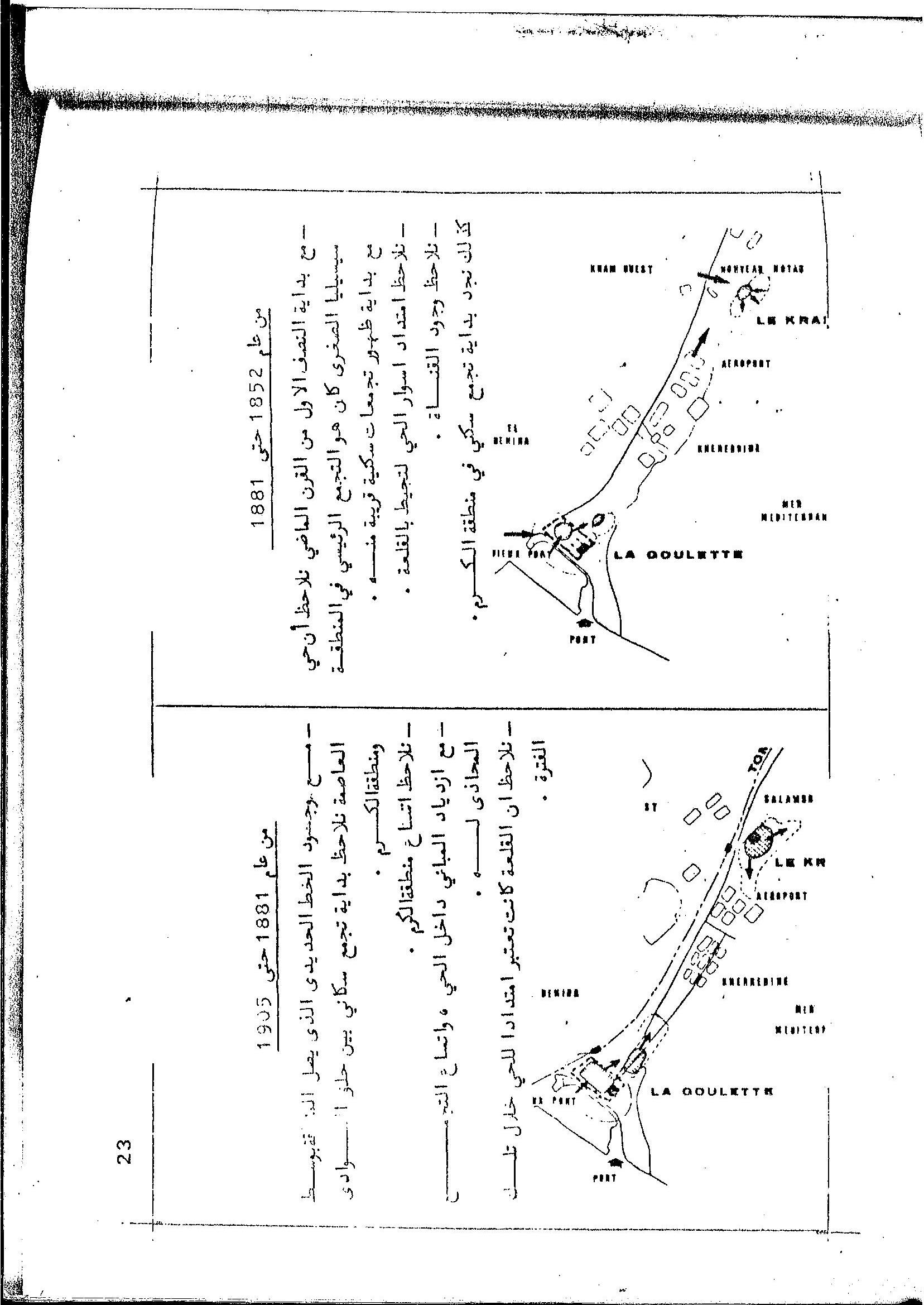

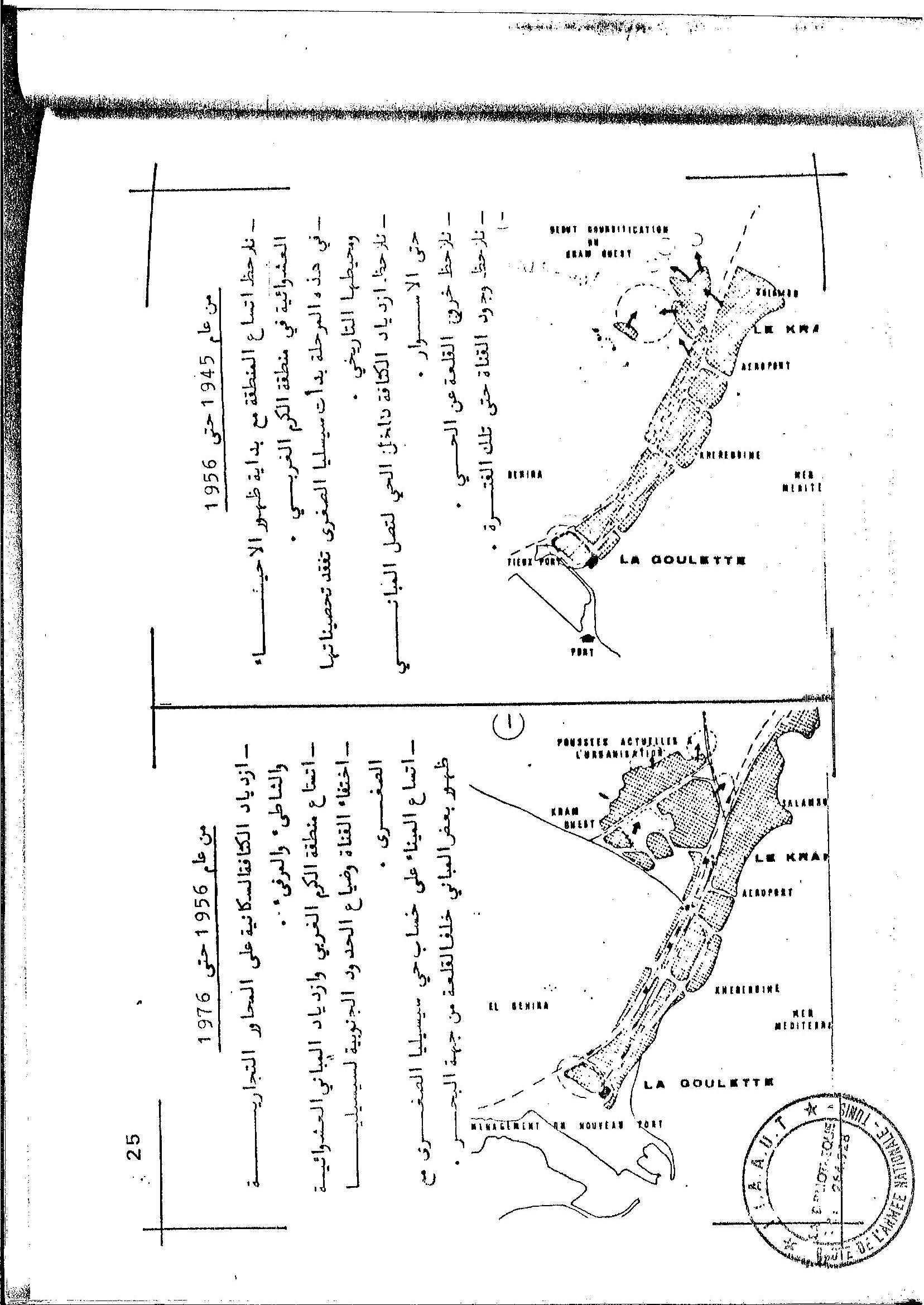

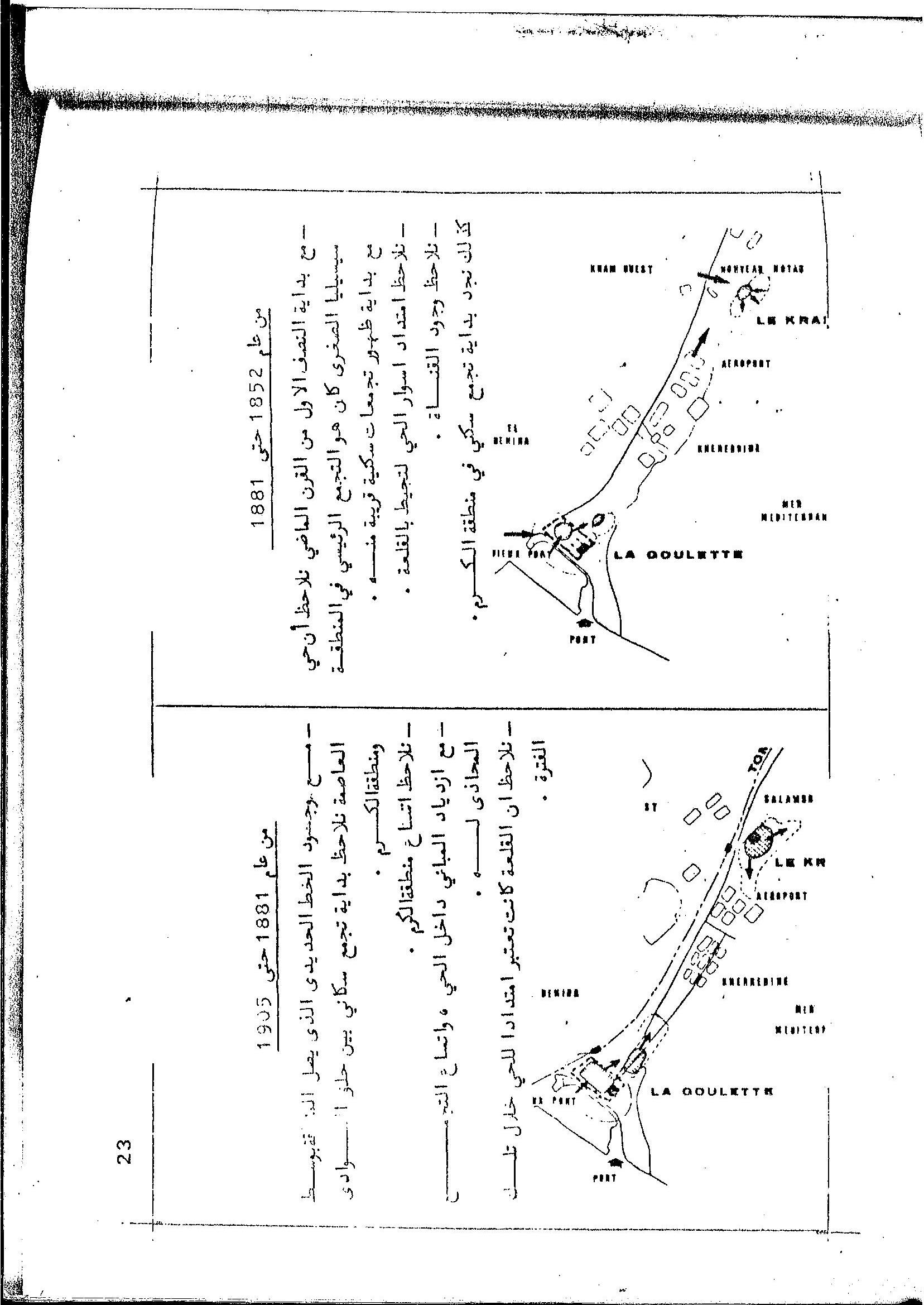

• De 1852 à 1881

• De 1945 à 1956

• De 1956 à 1976

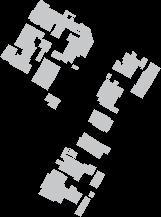

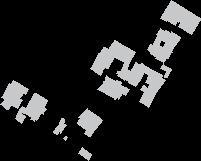

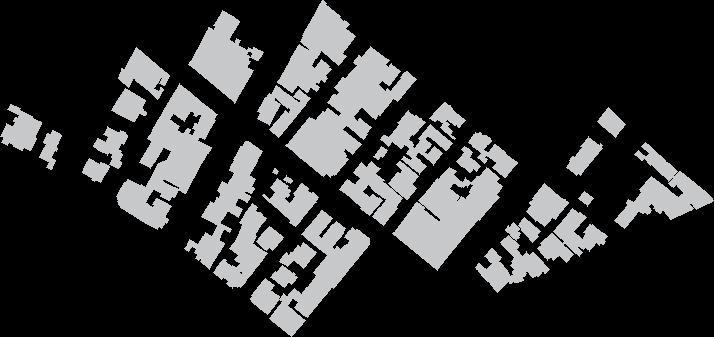

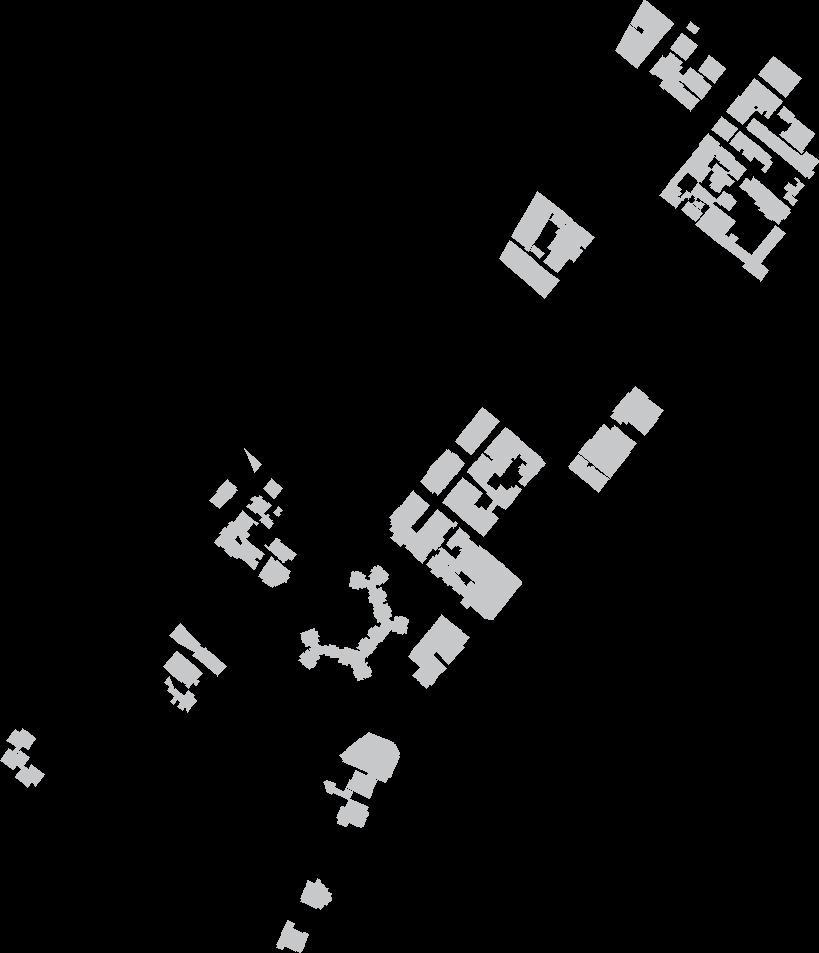

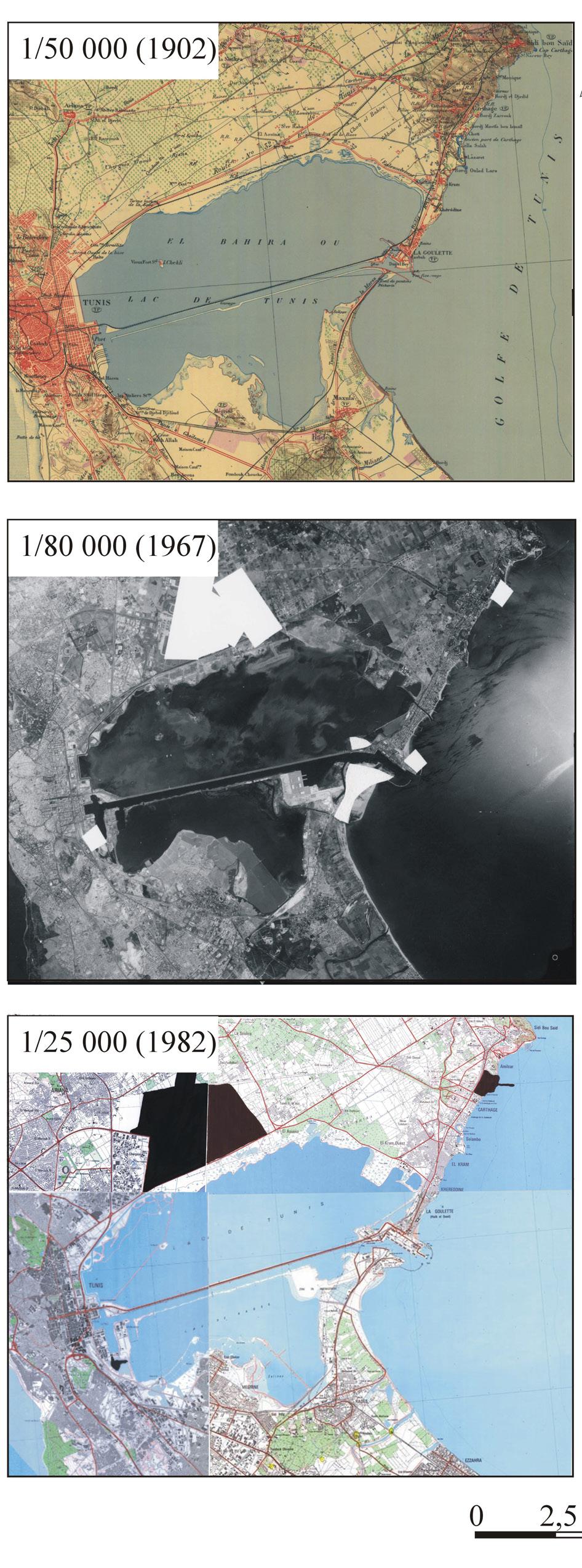

Extension urbaine de la ville de la Goulette de la moitié du XIXe siècle à la fin du XXe siècle. Source :

« La Goulette n’est pas seulement une forteresse, c’est encore une petite ville très vivante, grâce à son port. La place où nous débarquâmes était pleine d’animation. Des Européennes, se promenaient en jolie toilette; des juives en costume pittoresque traversaient la place; des Arabes, montées sur des mulets superbes, allaient et venaient..»1

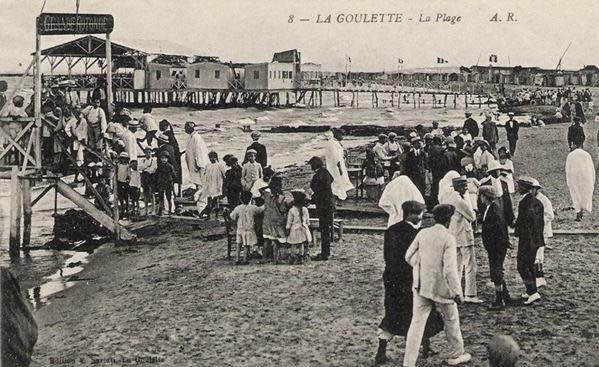

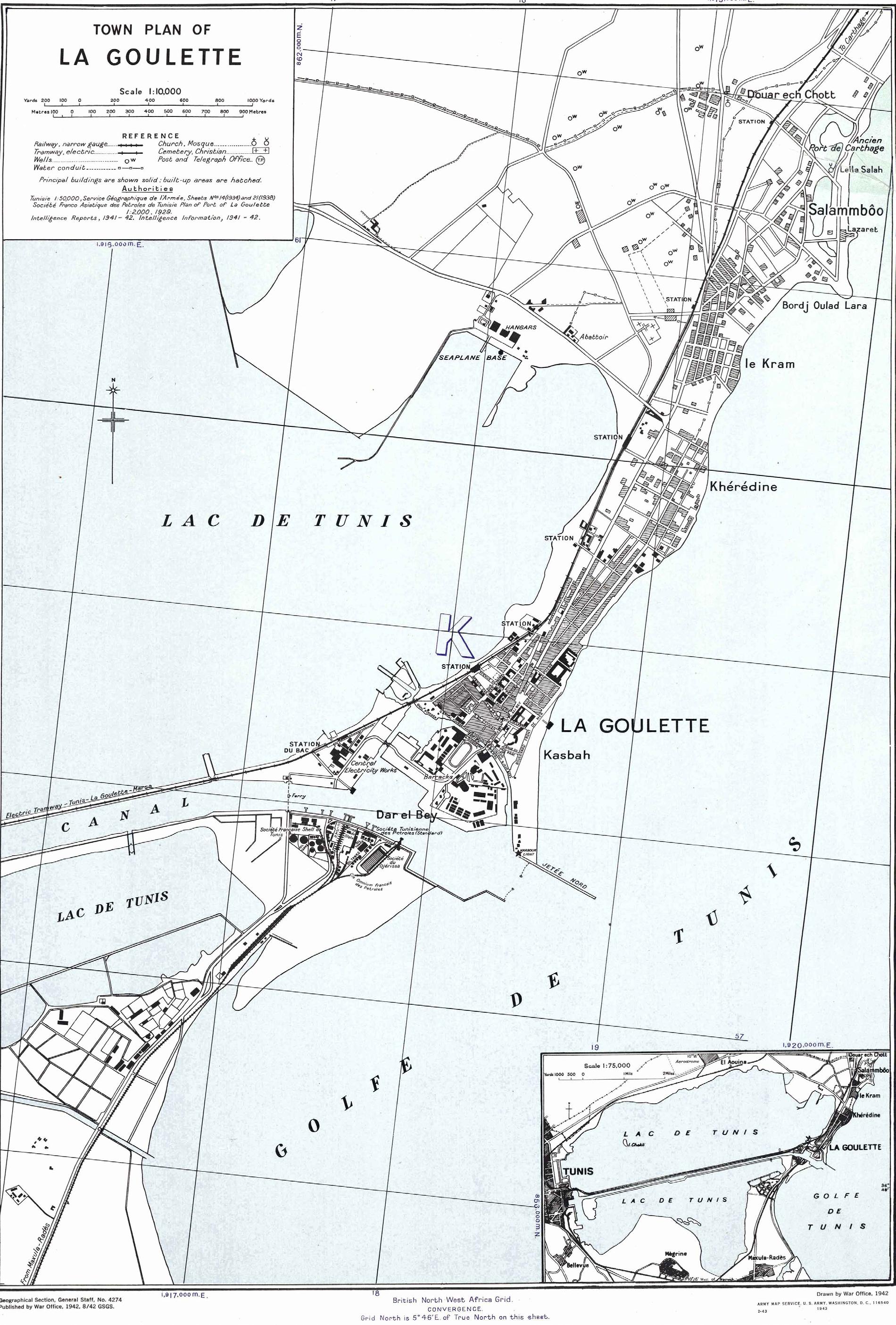

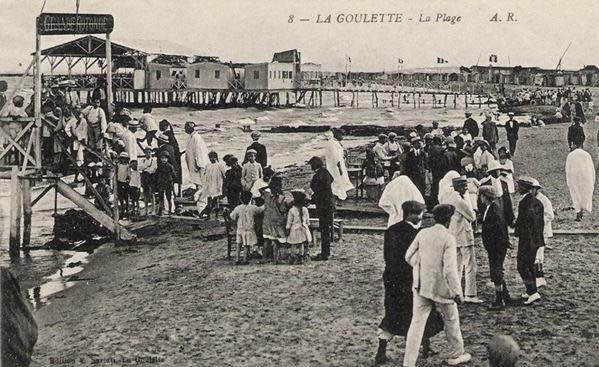

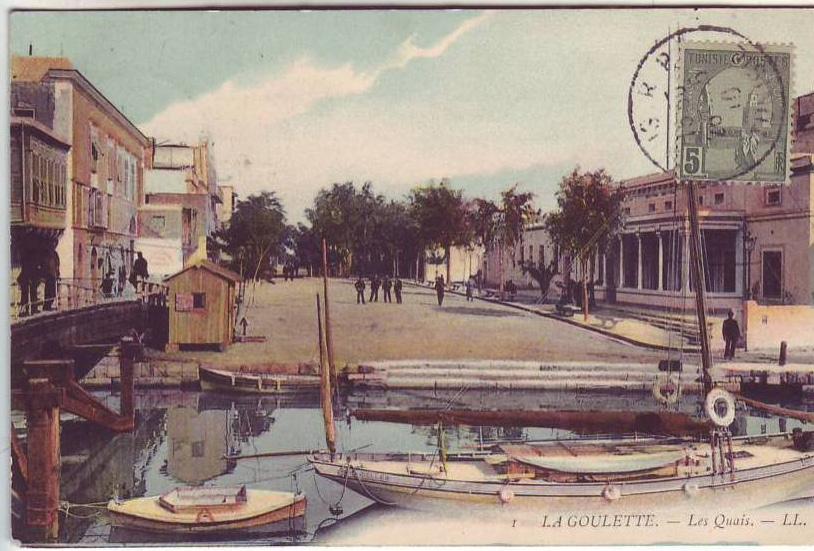

2.7. Fin XIXe siècle - Moitié XXe siècle : Une station balnéaire populaire

«La ville toute moderne de la Goulette ne se compose guère que d’une rue très large plantée d’arbres et bordée de maisons basses à terrasses.»2 Pendant la saison estivale, lorsque le Bey et sa cour viennent résider à La Goulette pour profiter des bains de mer, l’animation y est extrême.

La Goulette fut érigée commune, le 10 Juin 1884, ainsi elle fait partie des plus anciennes villes de la Tunisie3. Le port de la Goulette assure désormais la plus grande partie du mouvement commercial, de Tunis et d’une grande partie de la Régence.

La mise en fonction du petit train à vapeur , de la Compagnie italienne Florio-Rubattino, en 1869, participait à l’augmentation du nombre d’habitants, et lui donne encore plus d’importance et d’animation. De plus, de nombreuses familles modestes de la capitale, prenaient ce train pour profiter des bains de mer, pendant l’été. Ce train contournait, sur 15 kilomètres les rivages du Lac de Tunis, pour arriver en une demi-heure, à La Goulette.

32

1 Michel Léon, 1867, Tunis : l’orient africain,arabes, maures, kabyles, juifs, levantins, scènes de moeurs,intérieurs maures et israélites...

2 Contejean, Charles (1824-1907), 1886, Tunis et Carthage : notes de voyage

3 Site de la municipalité de La Goulette

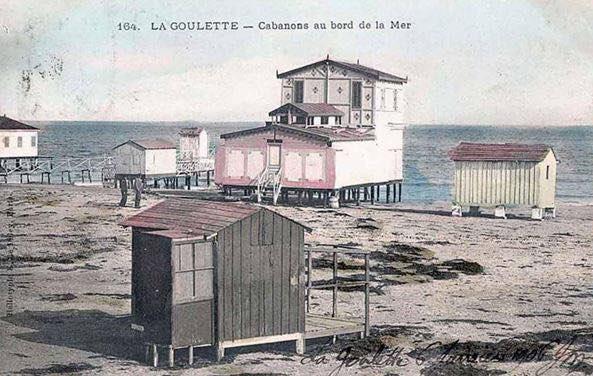

Carte postale, La plage de La Goulette, début XXe siècle

33

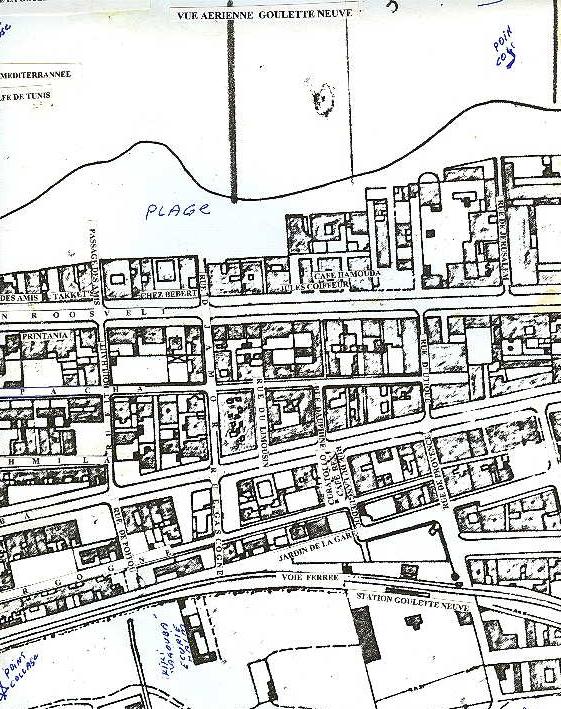

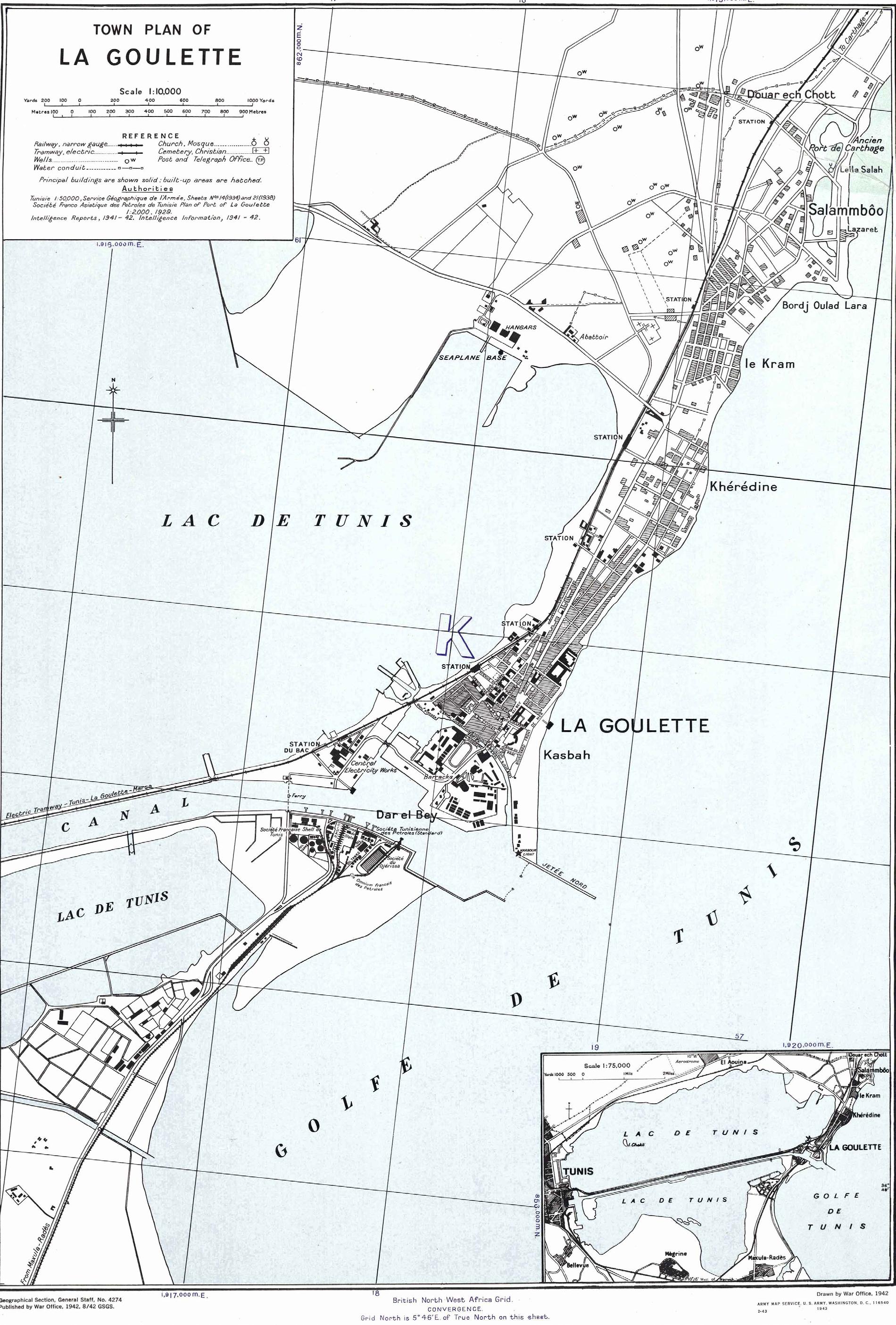

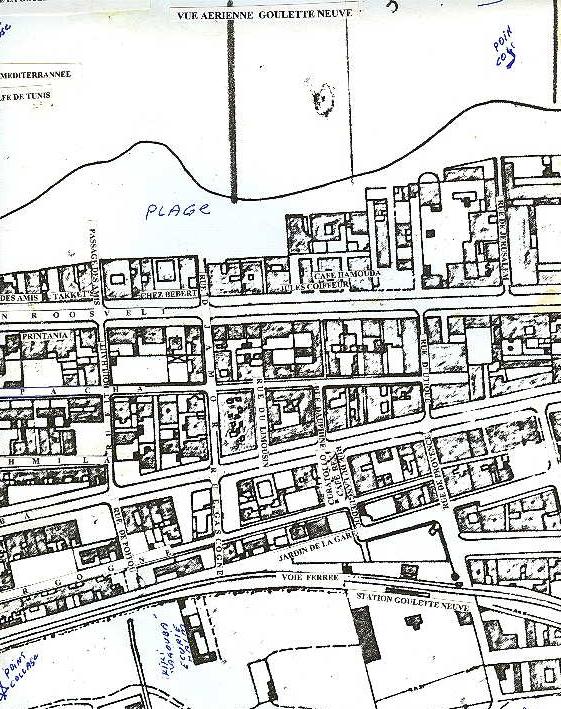

Plan de La Goulette, 1942

Vers la seconde moitié du XIXe siècle, la population Goulettoise s’élevait à a peu près 42000, faisant d’elle la deuxième grande ville de la banlieue de Tunis sous le rapport du nombre d’habitants.1 Au début du XXe siècle, trois grandes communautés s’y côtoyaient. Peuplée majoritairement d’italiens et de Juifs.2

Avant les travaux du port au XVIIIe siècle, la population goulettoise se composait exclusivement de Maures et de Turcs. Ce n’est qu’à partir de la fin du XVIIIe, quand les abords du port se développaient en tant que quartier, que s’ajouta à cette population, des immigrés Maltais et Siciliens. Ce flux migratoire s’intensifia à partir de 1868, avec la signature du traité Tuniso-Italien3 de La Goulette. La majorité de ces migrants sont des journaliers, artisans,mineurs et pêcheurs et arrivent à cette ville portuaire à la recherche d’opportunités de travail. En quelques années ils deviennent majoritaires dans la ville, et vivent pacifiquement aux côtés de la population autochtone et s’associent par le biais de mariages mixtes. Cette nouvelle physionomie créa un contexte de cosmopolitisme animé, où les interactions culturelles sont nombreuses, et se manifestaient au niveau vestimentaire, traditionnel et religieux

2.8. Fin XXe siècle : Une nouvelle Goulette d’acier, de béton et de verre

Des travaux amorcés ont eu lieu à la fin de 1965, qui consistaient en :

- La destruction les masures surmontant la terrasse du bastion sainte Barbe.

- Déblaiement des divers étages de l’édifice, et travaux de consolidation.

- Destruction des maisons et magasins adossés à la forteresse

Auparavant port commercial, de pêche, de plaisance et de tourisme, le port de la Goulette ne garde plus que les fonctions de port de pêche et de port pour les navires de voyageurs. C’est au port de Radès que s’effectue, désormais, le trafic des navires de marchandises. Aujourd’hui, la Goulette reste réputée pour ses restaurants de poissons et sa plage, et demeure la destination favorite des Tunisois.

• L’exil

Après l’indépendance en 1956, le président Habib Bourguiba ordonne, en 1964, la saisie des biens en possession des étrangers. Ces derniers prennent alors le chemin de l’exil. Les italiens de La Goulette, dont la majorité étaient naturalisés français pendant le protectorat, n’avaient d’autre

choix que de partir vers la France.

1 Juillet Saint-Lager Marcel, 1874, La régence de Tunis : géographie physique et politique, description générale, gouvernement, administration, finances, etc.

2 Contejean, Charles (1824-1907), 1886, Tunis et Carthage : notes de voyage

3 Le traité italo-tunisien de 1868, pour une durée de 28 ans, permet aux Italo-Tunisiens de conserver leur nationalité d’origine et assure aux Italiens la liberté de commerce et un privilège unique d’extraterritorialité pour leurs établissements. Aussi, en matière de pêche et de navigation, ils bénéficient du même traitement que les Tunisiens.

34

• Une ville cosmopolite

Depuis la proclamation de l’État d’Israël en 1948, les relations entre musulmans et juifs commencèrent à se dégrader. Pourtant, entre eux il y avait» une sorte de «modus vivendi» et l’on évitait de parler des problèmes du Moyen-Orient». En 1967, des manifestations liées à la guerre des Six Jours ont eu lieu. Malgré qu’ils étaient rassurés par les autorités tunisiennes, «un point de non-retour avait été atteint. Les relations entre Juifs et Arabes s’en ressentirent. Quelque chose avait été brisé.» L’exode massif des juifs de Tunisie s’accélérait vers Paris et Israël. La communauté juive passa de 150 000 pendant l’indépendance, à 2 000 dans les années 1980, qui demeuraient principalement à Tunis et à Djerba, laissant derrière eux 2000 ans d’histoire. «Et, au fur et à mesure que passaient les années, l’image du pays perdu se fit de plus en plus belle. Il devint une sorte de paradis mythique, un Shangrila1 nord-africain, dans lequel les Juifs jouissaient du bonheur suprême.»2

5. Représentations de La Goulette dans l’art

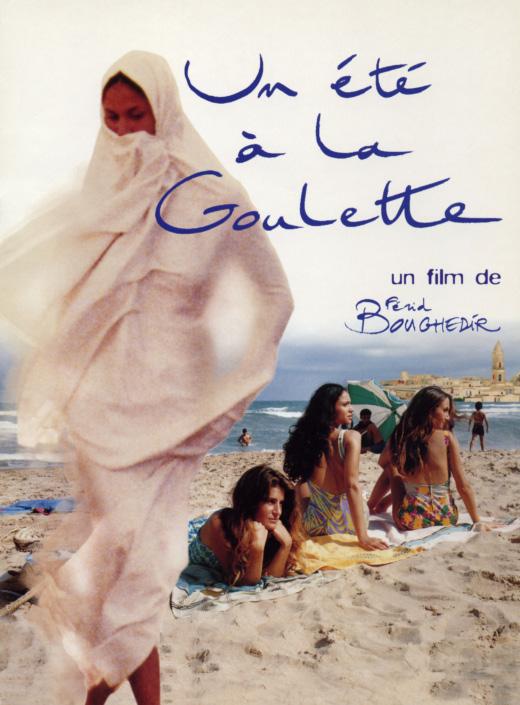

La ville de La Goulette, considérée comme mythique, fut le sujet de plusieurs représentations cinématographiques, musicales, littéraires et picturales. Plusieurs artistes l’évoquaient en en faisant l’éloge. Le cinéaste Ferid Boughdir, dans son film intitulé « Un été à La Goulette» raconte l’histoire de trois familles de trois confessions vivant dans le même immeuble, partageant une grande amitié et témoignent ainsi d’une Tunisie plurielle. Au fil des scènes, nous apparait la ville portuaire, modeste, blanche, lumineuse et joyeuse.

Les témoignages sur cette époque ne manquent pas, on en retrouve dans les récits des anciens habitants ou habitués de la ville représentés dans le film documentaires «Les bons baisers de La Goulette», ce film qui va à la rencontre des «Juifs Tunes»* au quartier de Belleville de Paris.

La ville de La Goulette est aussi représentée dans le film «Demain, je brûle», ainsi que dans le long métrage documentaire sicilien « Maccaruni» qui retrace les relations entre La Sicile et La Goulette.

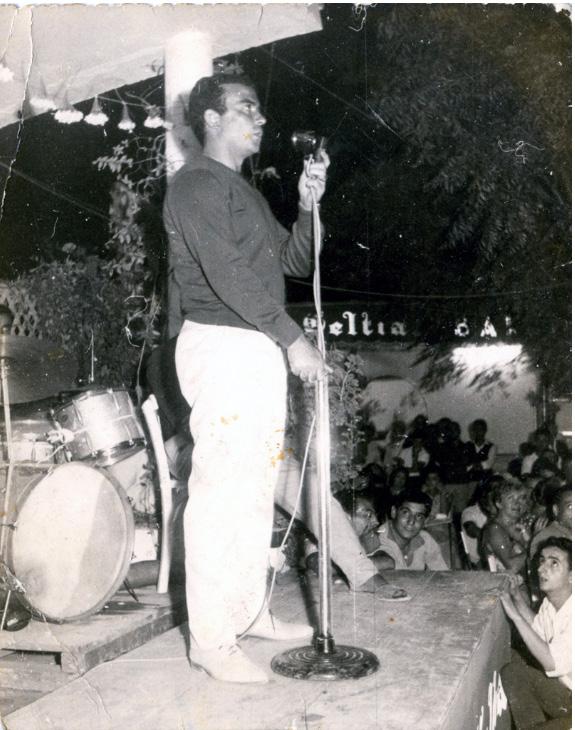

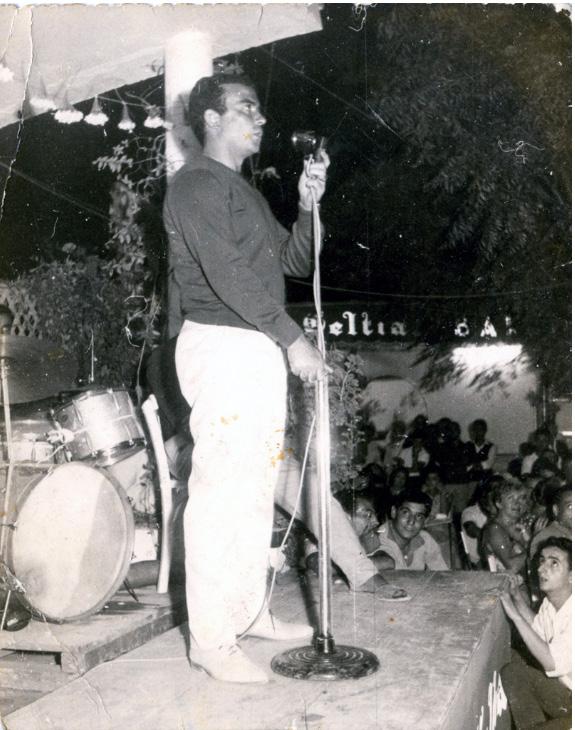

Cette ville mythique, fut aussi chantée et vénérée par des chanteurs comme Henri Tibi et Lotfi Bouchnak. Henri Tibi (1930 - 2013), surnommé le Georges Brassens tunisien, est une figure emblématique de La Goulette des années 1940 et 1950, né en 1930 à Tunis dans une famille juive tunisienne, il chantait dans les cafés et le Casino de sa petite ville préférée. Henri tibi part à Paris en 1960, en laissant une grande collection photographique des scènes vécues à la Goulette. Dans ses chansons, il faisait l’éloge de la Goulette, en contant ses scènes de vie. Le répertoire photographique et musical qu’il a crée constitue un témoignage important de la Tunisie du milieu du XX e siècle.

1 Un lieu imaginaire

2 NAHUM André, « L’Exil des Juifs de Tunisie : l’échec d’une continuité »

35

Extrait de la Chanson «La Goulette» d’Henri Tibi :

«A chaque instant c’est la fête

c’est le plus beau coin de la planète

La Goulette, c’est bien connu à l’approche de l’été venez vous y installer».

Extrait de la chanson Un été à la Goulette, Michel Boujenah :

«C’est une ville blanche accrochée à la mer bleue Pauvre et riche ici tout le monde vivent heureux Même en Tunisie tu ne trouveras pas un coin pareil

On finira jamais de chanter tes merveilles

Arabes et juifs, Juifs et Chrétiens dans le train du TGM tous ensemble au plaisir vers la seule plage que j’aime

La Goulette bababaaab comme tu m’as plu

T’es le plus beau coin dans la planète grâce à Youssef, Nino et Lulu

La Goulette la Goulette paradis jamais perdu»

Beaucoup d’exilés maintenaient un lien avec leur pays natale en la visitant pendant les vacances. Une périodique crée en 1956, intitulée Il Corriere di Tunisi, est diffusée outre-mer auprès de la diaspora de La Goulette. Parmi les plus célèbres d’entre eux figurent l’actrice

Claudia Cardinale, le comédien Michel Boujenah, ou Achille Zavatta.

«De nos jours, la Goulette continue à vibrer entre nostalgie et présent avec de nombreuses enseignes qui ont un pied dans les traditions d’hier et un autre dans notre modernité. Il reste aussi la mémoire inoubliable de La Goulette, ses cinémas, ses restaurants, sa joie de vivre et ses communautés plurielles.»1

«Nous avons fait de La Goulette une Andalousie(pour le cosmopolitisme) et aussi une Californie (pour la liberté). Je pense que c’est le mélange réussi des cultures qui a favorisé l’émergence de ce climat de liberté que l’on ne trouvait pas ailleurs.»2

«La Goulette m’a communiqué le sentiment d’appartenir à un souffle universel. C’est ce souffle tendre et puissant qui m’accompagne toute ma vie.»3

1 https://www.webdo.tn/fr/actualite/les-billets-de-hatem-bourial/goulette-jetee-restaurant-mythique/187591

2 https://harissa.com/news/article/ya-hasra-la-goulette

3 https://harissa.com/news/article/ya-hasra-la-goulette

36

Affiche de la périodique Il Corriere di Tunisi

37

Henri Tibi au Lido, à Goulette vieille. Source : HenriTibi. com

Claudia cardinale dans le film «Un été à La Goulette.»

La goulette. Auguste Durel

Affiche du film «Un été à La Goulette», de Férid Boughedir, 1996

crée en 1956, Mars 2022. Source : www.ilcorriereditunisi.it

Extrait des paroles de la chanson «Halk El Oued» de Lotfi Bouchnak :

Je retourne vers toi, du voyage d’une vie, O brise de Halk

El Oued

Comme si t’étais la sirène, et moi le Sindbad Dans mon cœur, une exquise chanson, et moi avec la prunelle de mes yeux je t’envoie// un baiser, à toi poupée, à l’abri des regards Qu’elles sont douces ces journées, semblables à une rêve De toutes les races, riches et pauvres Commence le rêve, depuis le TGM

Et l’univers, un cœur immense

6. Un essai de patrimonialisation ?

La Goulette, «Antichambre de Tunis», «Bastion de Tunis», «Ville après Anvers la plus fortifiée du monde», ou bien «Antique Banlieue de Carthage», ces appellations qui désignaient cette ville de banlieue nord de Tunis témoignent de l’importance de son rôle géographique, historique, et archéologique. Elle jouait aussi un rôle important sur le plan économique par la puissante activité maritime de son port. Cette ville balnéaire est aussi un des plus importantes destinations d’attraction des touristes, qui chantaient la splendeur de ses plages et ses terrasses.

La Goulette du siècle dernier, «L’age d’or»1, représente un idéal utopique dans la mémoire de ceux qui l’ont connue et s’en souvienne. Le souvenir de cette époque révolue rend nostalgique tous les habitants et les habitués de ces lieux. «En mémoire, les heureuses vacances passées dans une ville de loisirs, d’une existence simple, souriante, fraternelle, où les actions les plus simples et les plus banales s’assaisonnent d’une bonne humeur qui donne du sel à la vie, qui a ses traditions et sa vie propre!»2

« A Hal-El-Oued règne cette familiarité heureuse qui rapproche l’intellectuel de l’ignorant, l’immigré de l’autochtone, le sémite de l’homme de couleur, le bourgeois de l’homme du peuple. Tous les habitants même les plus humbles y paraissent appartenir à une seule famille qui use du même langage, qui sait les mêmes légendes, qui partage les mêmes traditions. La communauté de pensée et de verbe, de l’action et du goût forment une sorte d’aristocratie démocratique. Tels paraissent, à nos yeux, les trait caractéristiques de La Goulette, en dépit des progrès réels, de son urbanisation.»3

Ces témoignages et représentations de la ville de la Goulette, ébauchent sur un éssai de patrimonialisation immatérielle. Nous seront alors amenés à voir de plus prés, ce qui reste des lieux qui ont marqué les mémoires, et symbolisaient une «utopie» pour certains, et comment leur architecture fut influencé par ce métissage et cette physionomie sociale, urbaine et historique.

1 Les années 70 de la Goulette, décrites par une goulettoise dans le film documentaire «Baisers à La Goulette»

2 Raoul Darmon, 1969, La Goulette et les Goulettois

3 Raoul Darmon, 1969, La Goulette et les Goulettois

38

داولا قلح ةمسن اي رمعلا ةلحر نم كلعجرن دابدنسلا انأو رحبلا ةسورع كنياك �علا وممو انأو قشعت ةيانغ �لق � دابعلا ع ةقسرلاب ةسورع اي ةسوب كليمرن مانملا هبشت مايأ اهلاحأ ام �قف عم �غ سانجأ لك نم مآ.�.�لام مانملا ادبن �بك بلق ايندلاو

CHAPITRE II.

SPÉCIFICITÉS URBAINES ET ARCHITECTURALES DE LA GOULETTE

39

Carte postale Goulette - Casino, XX e siècle

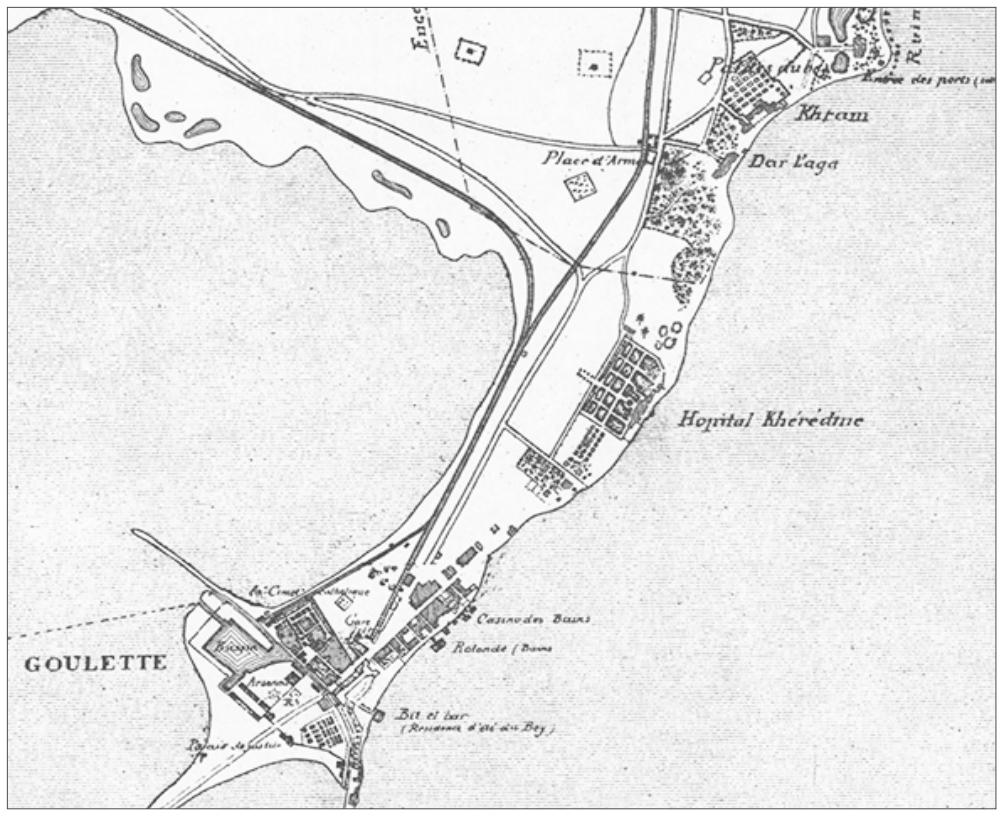

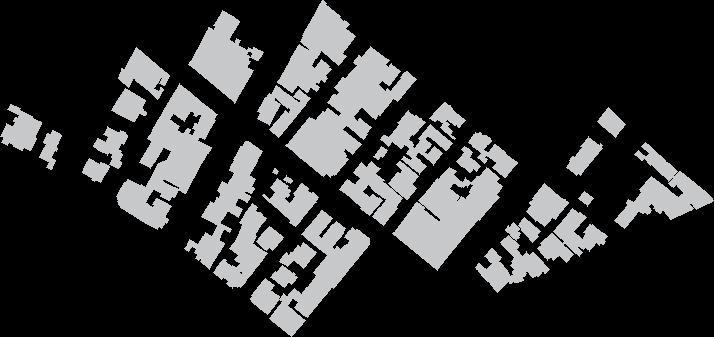

1. Typologie urbaine et composantes

Depuis l’invasion de barberousse au début du XVIe siècle, la Goulette assurait un rôle défensif, ce rôle a évolué commercial. Durant la période beylicale, cet isthme, en plus de son port et son enceinte, est devenu un lieu de villégiature pour les beys successifs et leurs cours. La fin des années 1860 marque les premières modifications urbaines, rendues possibles par l’expansion démographique du mouvement de l’immigration européenne, en particulier, italienne,après la signature du traité tuniso-italien, en 1868. Par conséquent, des noyaux urbains se sont établis et l’aspect des lieux a changé considérablement.

À partir de 1881, la Goulette prend une importance toute nouvelle. Les progrès urbains de la région sont sans commune mesure avec ceux des époques précédentes. Ils répondent également à la demande d’aménagements de la nouvelle catégorie de propriétaires européens, constituée grâce à la légalisation urbaine coloniale. La ville se développe au milieu du XIXe siècle en tant que quartier, par extension, de la capitale à la suite de l’arrivée, d’abord modeste, d’immigrés provenant de Malte et de Sicile attirés par les perspectives de travail liées aux activités maritimes et portuaires. Le premier noyau urbain, le quartier de la petite sicile est alors apparu.

On note d’ailleurs, la différence des tissus des noyaux urbains successifs, celui du premier quartier, qui se trouvait à l’intérieur des enceintes est de type irréguliers, les quartiers crée ultérieurement ont un tissu orthogonal.

En 1869, première ligne de train TGM est inaugurée, une ligne de 28 kilomètres reliant Tunis, La Goulette et La Marsa. Cette ligne a alors facilité l’accès à la ville, et a eu comme impact, son expansion urbaine. De nouveaux quartiers sont alors apparu, et se sont ajoutés à la petite sicile, le quartier se trouvant du coté des stations de train, à caractère résidentiel. Avec l’inauguration de la ligne de TGM, la ville s’est affirmée en tant que station balnéaire, le trançon de la ville se trouvant en front de mer est à caractère mixte, on trouve des immeubles R+2, les rez de chaussées sont destinés aux activités de restauration, et des appartements aux étages.

Au début du XXe siècle, la ville devenue station balnéaire populaire, s’est vu sa plage s’étendre vers l’Est, jusqu’à Kheireddine, où se trouve le palais édifié par le général Kheireddine. Se trouvant de l’autre coté du nouveau canal, le quartier, comporte une population bourgeoise, mi-européenne, mi-tunisienne qui possède des villas entourées de jardins ombragés.

Le paysage architectural et urbain Goulettois est façonné, dans sa plus grande partie, par les architectes et maîtres d’œuvres italiens,souvent anonymes, comme c’est également le cas pour les chantiers urbains de Tunis entre 1895 et 1935. Le rapport des constructeurs siciliens, ainsi que la mixité sociale, culturelle et cultuelle se trouvant à la ville à l’époque, se faisait ressentir sur la culture locale, les styles, aspects, et typologies architecturaux. Ces constructeurs ont réalisé la majorité des édifices privés et résidentiels à Tunis et de la Goulette, de l’immeuble de rapport urbain à la ville de banlieue.

40

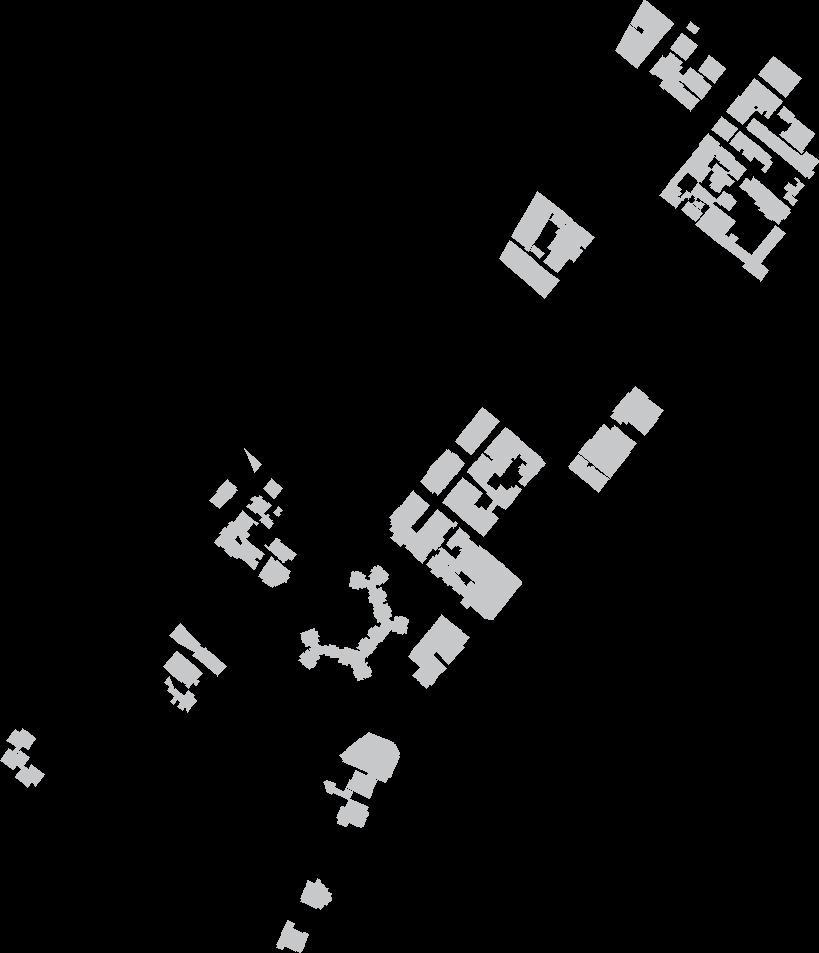

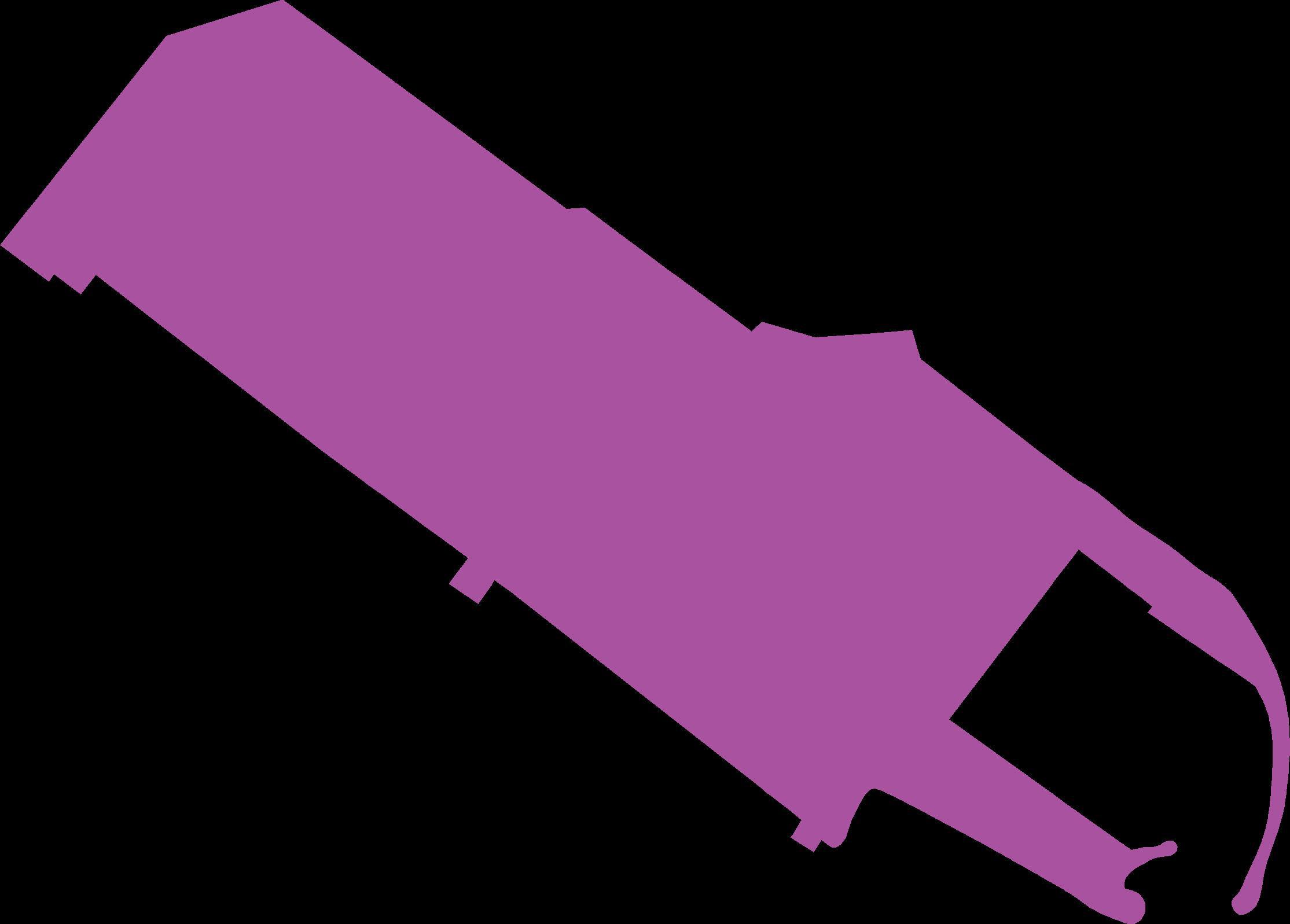

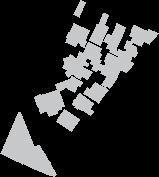

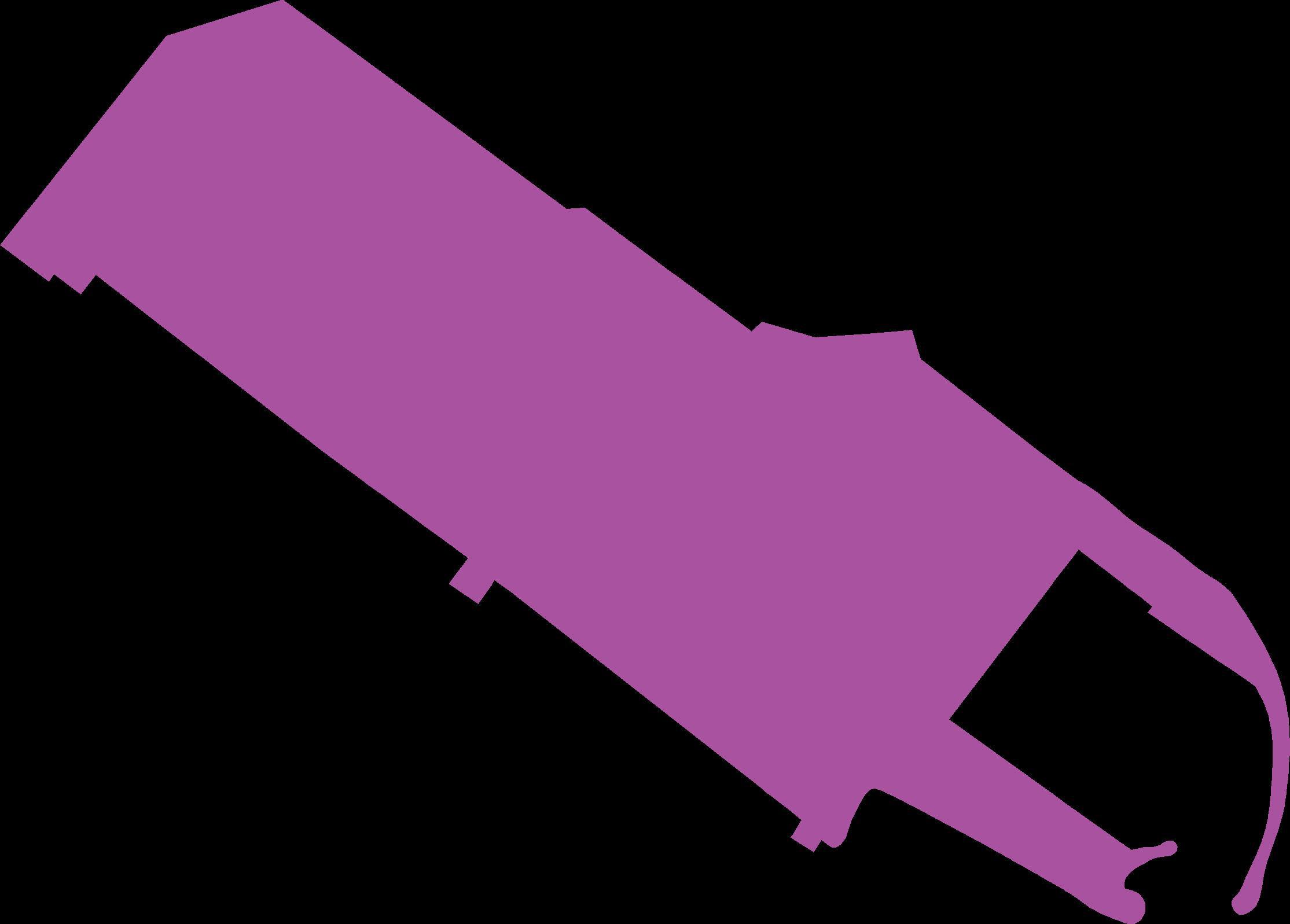

Carte montrant les différentes composantes actuelles de la Goulette. Source : personnelle

MER MÉDITERRANÉE

LEGENDE

Le port de Tunis

Front de mer

La Petite Sicile

Quartier pavillonnaire

Quartier pavillonnaire

Avenue Franklin Roosevelt

La ligne ferrée TGM

La Promenade maritime

Accès depuis Tunis

41 Conduite Sotrapil

LAC DE TUNIS

1.1. Le Port

La zone portuaire, dotée de sa propre enceinte, constituait le noyau de la ville, et autour d’elle s’organisait toute la cité. La Goulette commandait l’accès à la baie de Tunis. Avant la construction du port moderne, le chemin vers Tunis se faisait par bateau, il fallait débarquer à l’«avant port» de Tunis situé à 10 km de l’avenue de la Marine. Des barques maintenaient le transport des marchandises et des passagers en traversant le lac séparant La Goulette et Tunis sur une distance de 10 Km.1

Après la traversée du Lac, on arrivait au port de Tunis, inauguré en 1893, après cinq ans de travaux dirigés par la compagnie française des Batignolles. Un chenal profond de 7 à 8 mètres, s’étend sur 10 km reliant le port de Tunis à son avant-port de la Goulette, à travers le Lac. Toutefois, l’emplacement du port de Tunis faisait polémique, à cause de sa situation au fond de la lagune et loin de la mer, sa faible profondeur, un terrain vaseux et qui ne cesse de s’ensabler. Les matériaux provenant de travaux de creusement et d’aménagement du chenal et du port, servirent à édifier la digue où fit construite une ligne de chemin de fer reliant Tunis, La Goulette et la Marsa, et où circulera le fameux TGM à travers le Lac.2

Le port de La Goulette assurait la majorité de l’activité maritime jusqu’aux années 1980. En 1987, le trafic commercial international est légué au port de Rades. Désormais, le port de La Goulette est spécialisé dans le trafic des navires à passagers et des navires croisiéristes il reçoit également des navires transportant des cargaisons homogènes.3

42

1 Geneviève Goussaud Falgas, 2005, Tunis, La ville moderne : Les origines de la période française.

2 Leila Ammar, 2016, La fabrication de villes neuves et les transformations des centre anciens, Cités et architectures de Tunisi, La Tunisie des XIX et XXe siècles.

3 Office de la marine marchande et des ports. www.ommp.nat.tn/

Le port de la goulette en 1860

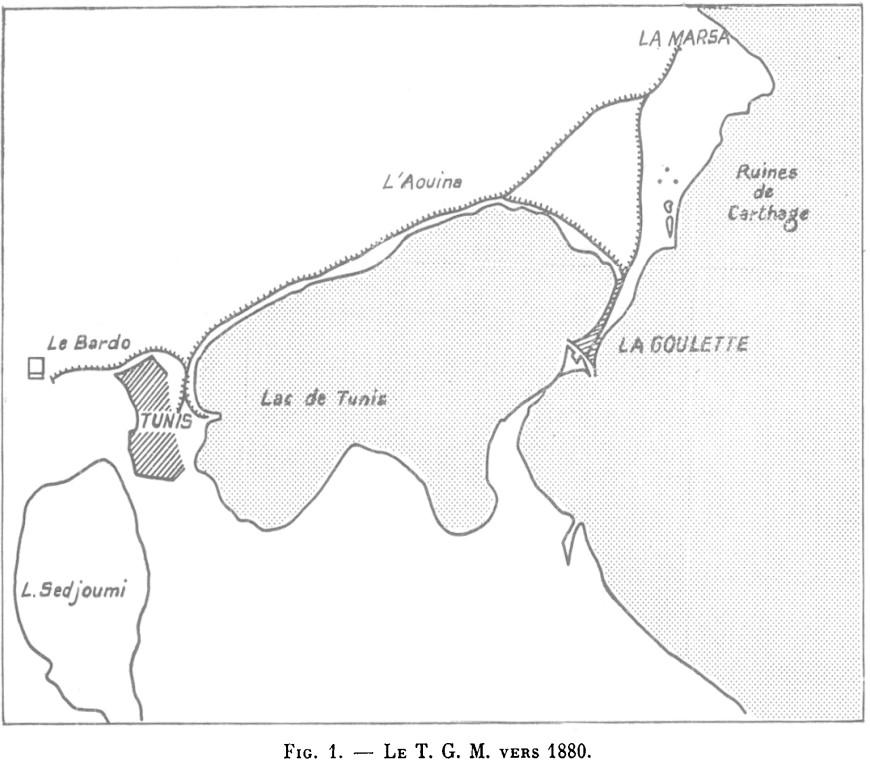

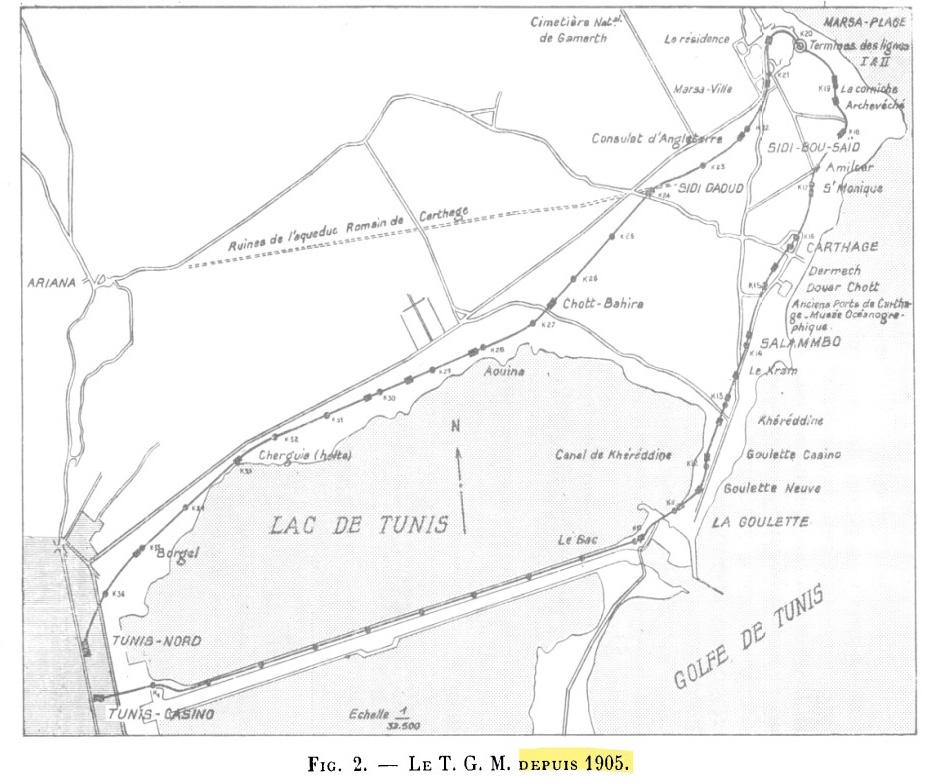

1.2. Le chemin de fer, TGM

Première ligne ferrée du pays, crée en 1870, la ligne TGM s’étend sur 28 km et unissait Tunis, La Goulette et La Marsa. A cette époque, la question de création d’un chemin de fer reliant Tunis à la Goulette était déjà à l’ordre du jour depuis la moitié du XIX e siècle. Plusieurs industriels et concessionnaires de différents pays ont fait des propositions auprès de Mustapha khazandar, ministre de Ahmed bey. Ces propositions n’ont pas donné suite pour des raisons financières. En 1871, la construction et l’exploitation de deux lignes à vapeur et à voie normale qui relient Tunis à La Goulette et au Bardo est cédée au britannique Edward Pickering, qui créera par la suite l’entreprise Tunisian Railway Company.1

La ligne Tunis - La Goulette fut mise en exploitation en 1872, succédée par celle reliant Tunis à la Marsa en 1874 et celle d’El Aouina-Marsa en 1884.

Le train du TGM rendait l’accès à la Goulette, depuis Tunis, plus simple, plus rapide (le trajet durait une demi-heure, et 9 trains circulaient par jour) et moins cher. Cette ligne était alors à l’origine du développement de cette ville en tant que station balnéaire populaire.

43

1 Laurent Debernardi, 1963, Le premier chemin de fer tunisien, le T. G. M. (1870-1898)

Le premier chemin de fer tunisien, le T. G. M. (1870-1898). Auteur : Debernardi Laurent. Source : Revue française d'histoire d'outre-mer, tome 50, n°179, deuxième trimestre 1963.

Cartes postales illustrant la gare de la Goulette au début du XXe siècle. Source : Delcampe.net

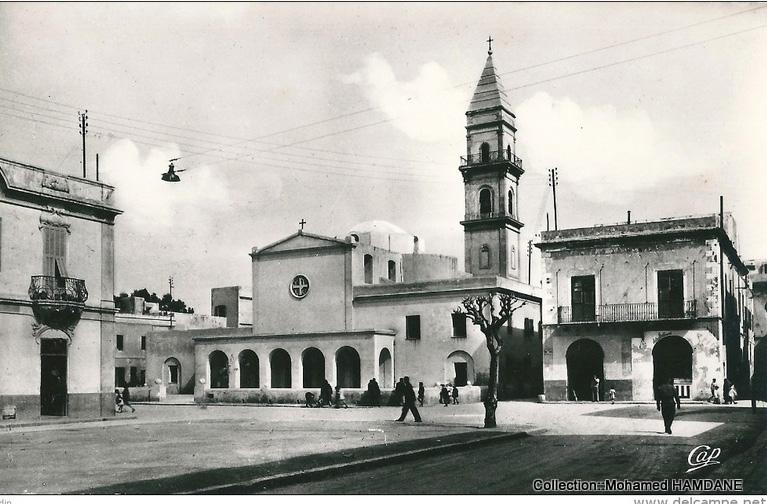

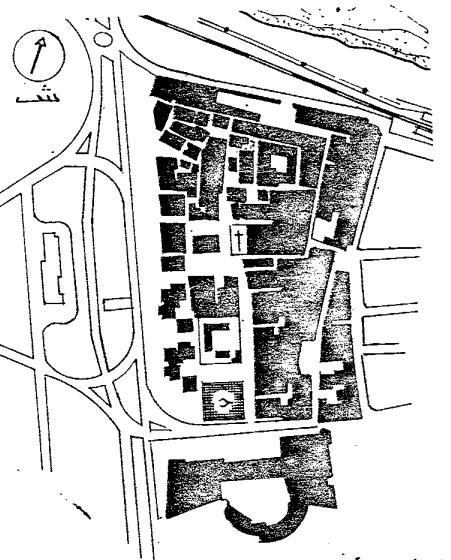

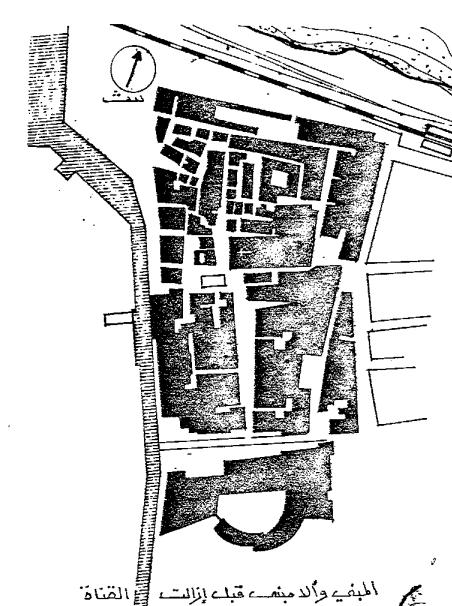

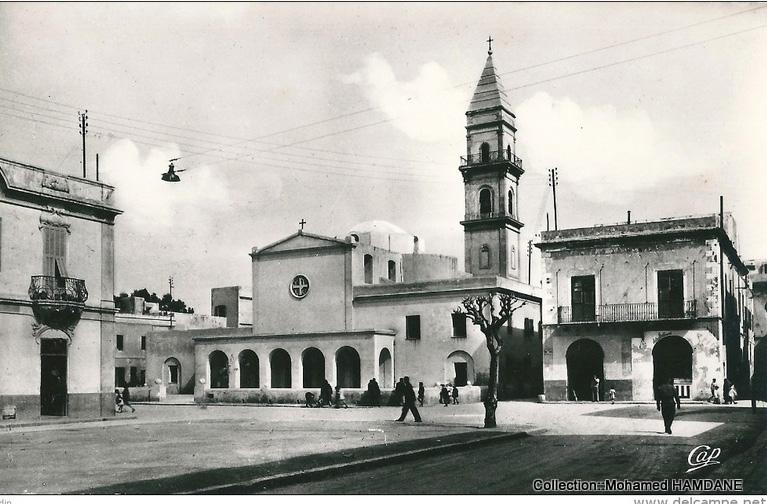

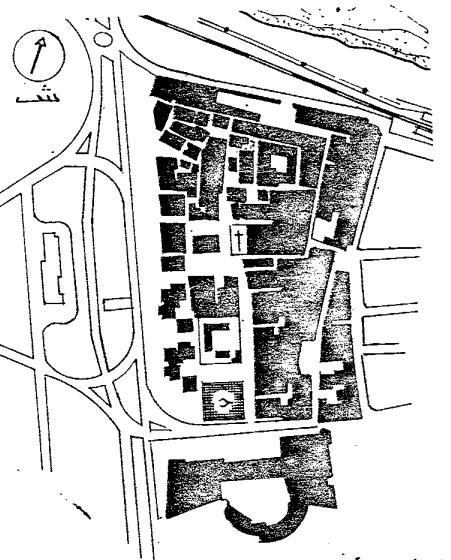

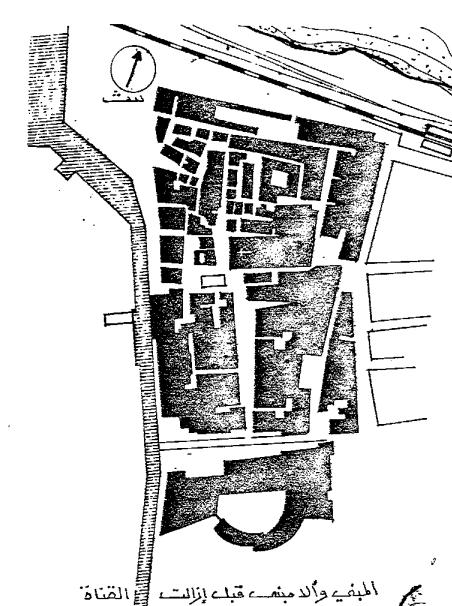

1.3. La petite Sicile

S’étendant sur 8.7 hectares, le quartier de La petite Sicile est délimité par la rue du Cardinal Lavigerie au nord, par l’avenue Farhat Hached à l’est, par la route Tunis-Goulette au Sud, et par le chemin de fer du TGM à l’Ouest. Le quartier est organisé selon un plan formé de deux axes perpendiculaires, dont l’intersection donne lieu à une place publique située en face de l’église.

Suite aux travaux d’aménagement du port de La Goulette et le développement du commerce maritime dans la région, vers la deuxième moitié du XIXe siècle, une communauté grandissante d’italiens venait s’installer aux abords du port, à l’intérieur de l’enceinte. Le flux des immigrants italiens et maltais s’est accru au début du XX e siècle, avec les travaux de modernisation du trafic maritime, ainsi qu’avec le développement d’une dynamique commerciale aux abords du canal, le long duquel des constructions abritant commerces et entrepôts furent élevées. En quête d’une source de travail, ces immigrants se sont installé au début au sein de l’enceinte du quartier, ensuite le long de la zone côtière.1

Ces résidents, majoritairement originaires de La Sicile et de Trapani furent les bâtisseurs du quartier de la Petite Sicile. Ce qui explique ses similarités avec les quartiers des villes de Sicile encore perceptibles vers la moitié du XXe siècle.2 Ce quartier constitue les prémisses de l’urbanisation de la ville de la Goulette. La densification urbaine s’est faite, au début, horizontalement et par substitutions et d’ajouts de fragments urbains, ensuite verticalement.

Les habitants : Initialement habité par une communauté italienne, qui passa de 250 habitants en 1834 à plus d’un millier en 18663. S’ajouta à cette communauté des français pendant le protectorat français, ou des italiens naturalisés français. Ce n’est qu’à partir de la moitié du XXe siècle, que des musulmans habitaient le quartier. Selon Paladini : «en 1848, certaines localités sont déjà plus italiennes qu’arabes, à La Goulette, presque tous les fonctionnaires d’un certain rang sont d’origine italienne ou tout au moins, connaissent la langue italienne.»4

Afin de s’adapter à sa population grandissante, au fil des années, la petite Sicile et son enceinte ont été transformées à plusieurs reprises :

- 1840 : Démolition d’une partie de l’enceinte

- 1900 : Démolition d’une deuxième partie de l’enceinte, qui annonce le sens de l’expansion de la ville vers Le Kram et Carthage.

1 Saloua Ferjani, Leïla Ammar, 2009, Le quartier de la « Petite Sicile » à La Goulette.

2 Saloua Ferjani, Leïla Ammar, 2009, Le quartier de la « Petite Sicile » à La Goulette.

3 Larguèche, A., Les ombres de la ville, Tunis, Centre de Publication Universitaire, 1999, p. 297.

4 Jacques Revault, 1974, Palais et résidences d’été de la Régence de Tunis (XVI-XIX siècles)

44

- 1930 : Démolition d’une grande partie au nord-ouest de l’enceinte, le quartier se développe sur la zone située entre la gare et le nouvel axe d’urbanisation.

- 1860 - 1930 : Le tissu urbain fut en grande partie tracé par les habitants et les petits constructeurs, les interventions publiques planifiées étaient limitées.

- 1970 - 1980 : l’état du quartier, ainsi que celui des maisons, immeubles et de l’infrastructure commence à se dégrader lentement. Cette dégradation est due à la surpopulation du quartier par des habitants de catégorie modeste ou pauvres, ainsi qu’au désengagement de la commune, et l’absence d’entretien du bâti et du tissu. «Tout indiquait que la Petite Sicile était laissée à elle-même et à un avenir incertain.»1

- 1989 : Le projet de réhabilitation de La petite Sicile : Lancé par l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine (ARRU) en 1989, ce projet consistait en la démolition ou la reconstruction de plusieurs bâtiments, excepté l’église, le collège et quelques demeures.

45

1 Saloua Ferjani, Leïla Ammar, 2009, Le quartier de la « Petite Sicile » à La Goulette.

Vue sur la place centrale de La petite Sicile, 2016,. Source : Google earth

Vue sur la place centrale de La petite Sicile après les années 1950. Source : Delcampe.net

Vue sur la place centrale de La petite Sicile avant les années 1950. Source : Delcampe.net

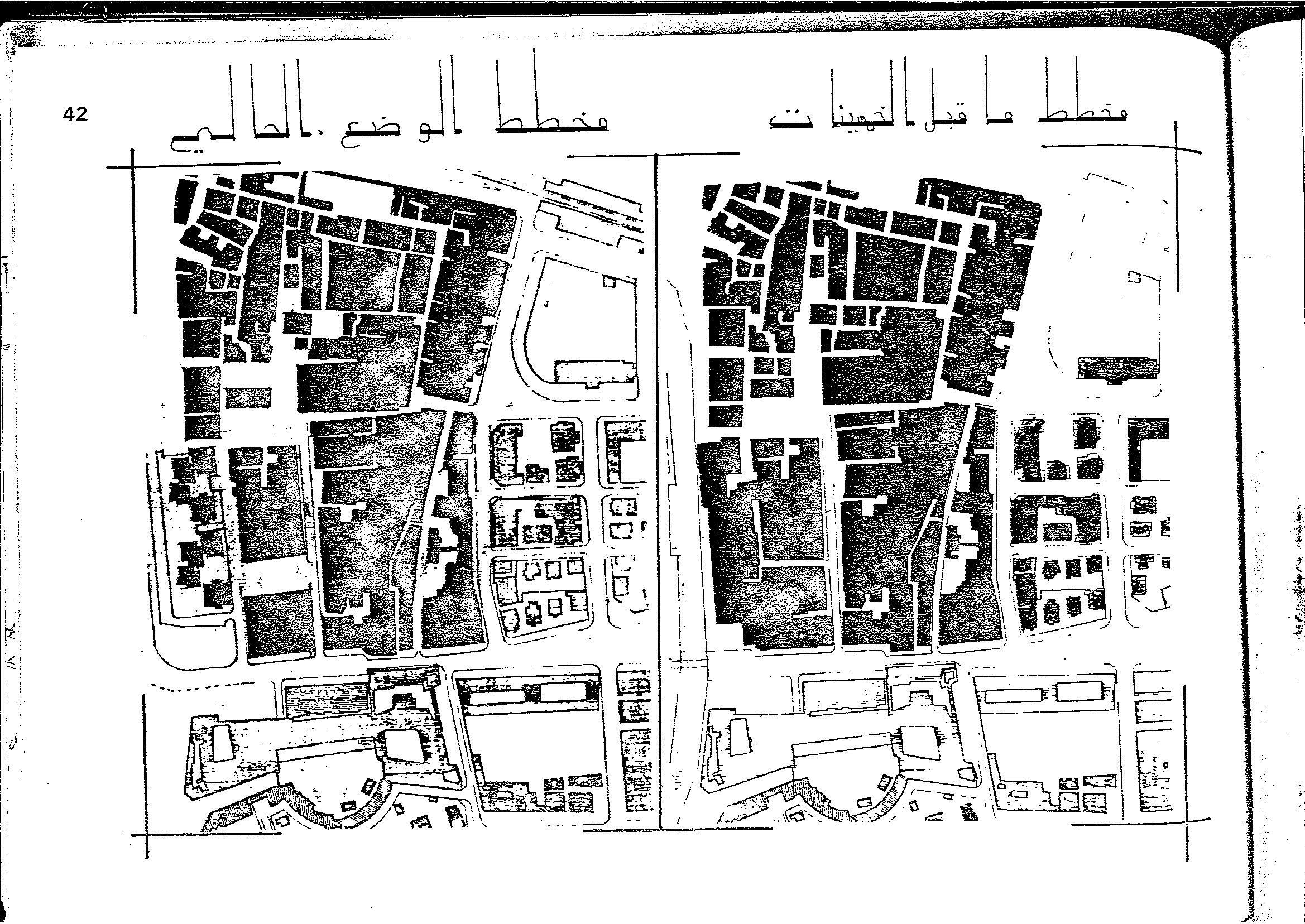

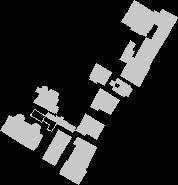

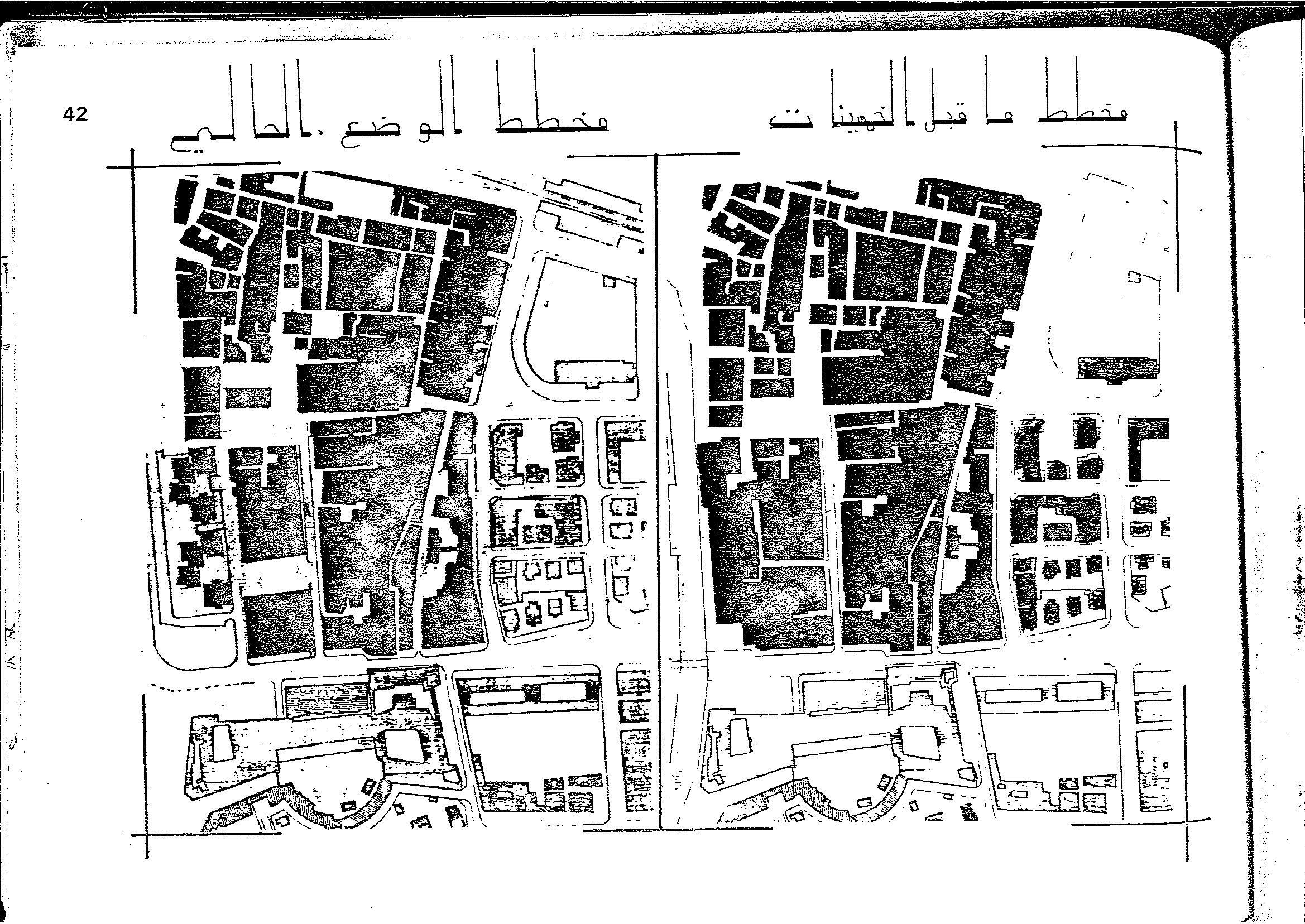

• Plan du quartier avant les années 1950 • Plan du quartier pendant la deuxième moitié du XXe siècle

Plans montrant l’évolution du quartier de la petite sicile, avant et après les années 1950. Source : Archives de la Municipalité de La Goulette

Plans montrant l’évolution du quartier de la petite sicile, avant et après la disparition du canal. Source : Archives de la Municipalité de La Goulette

46

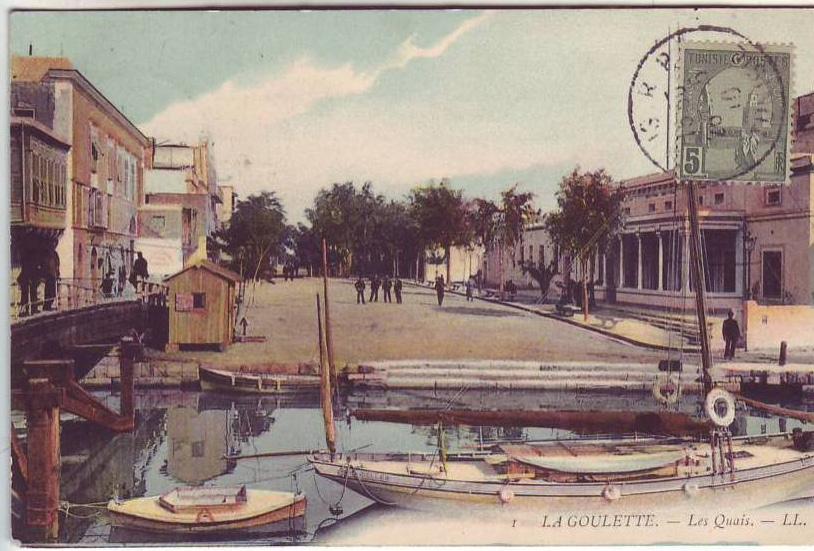

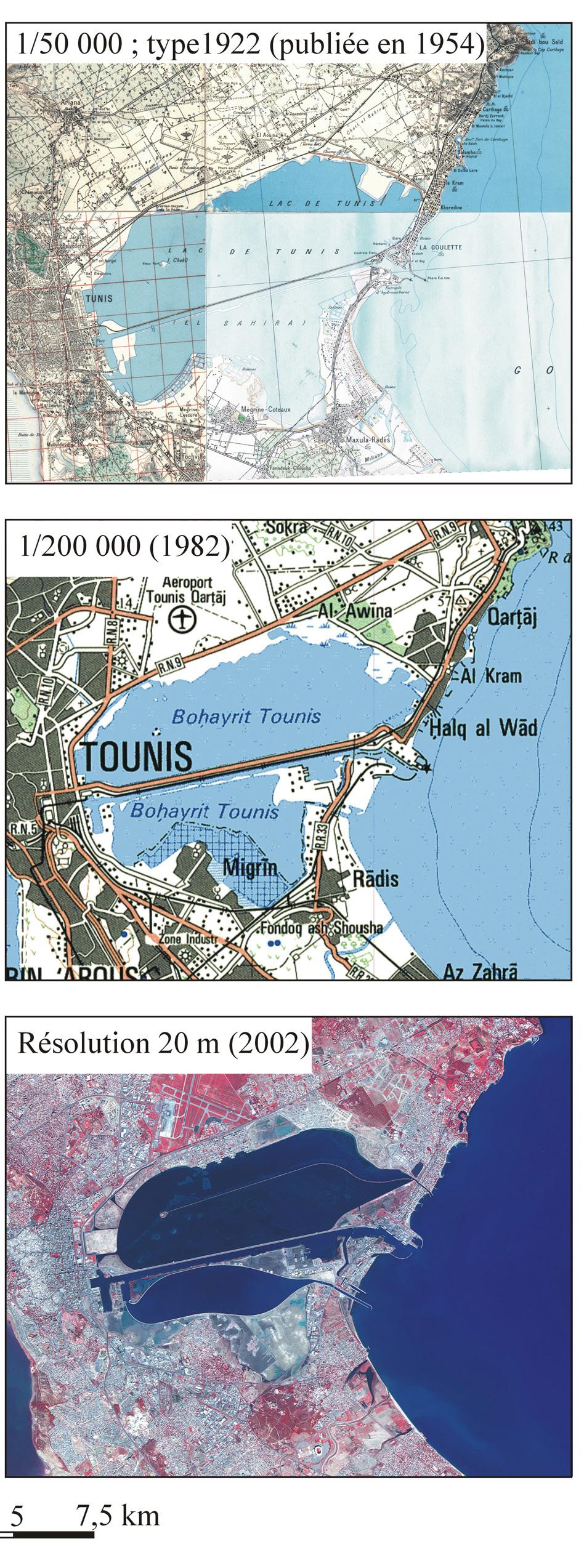

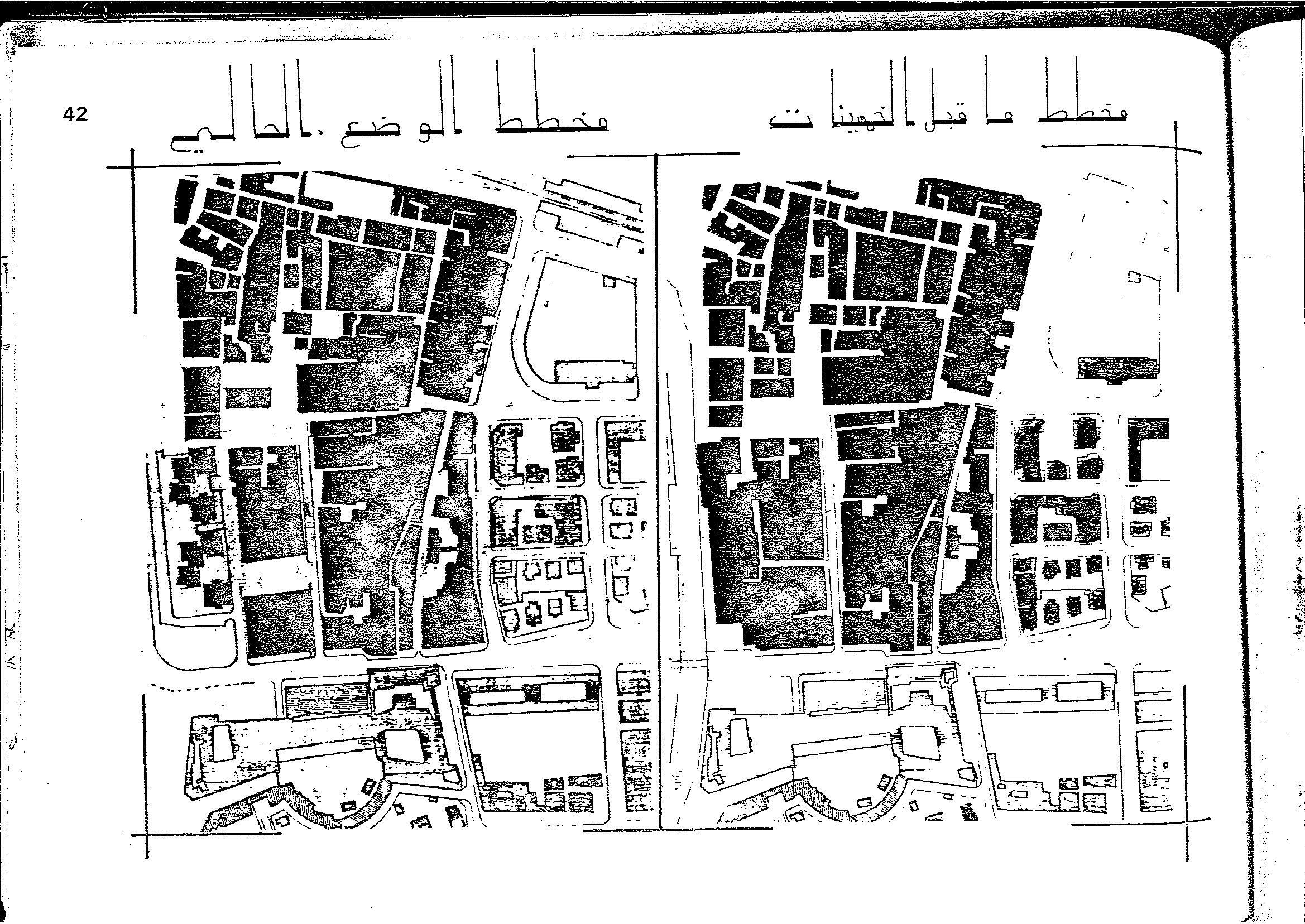

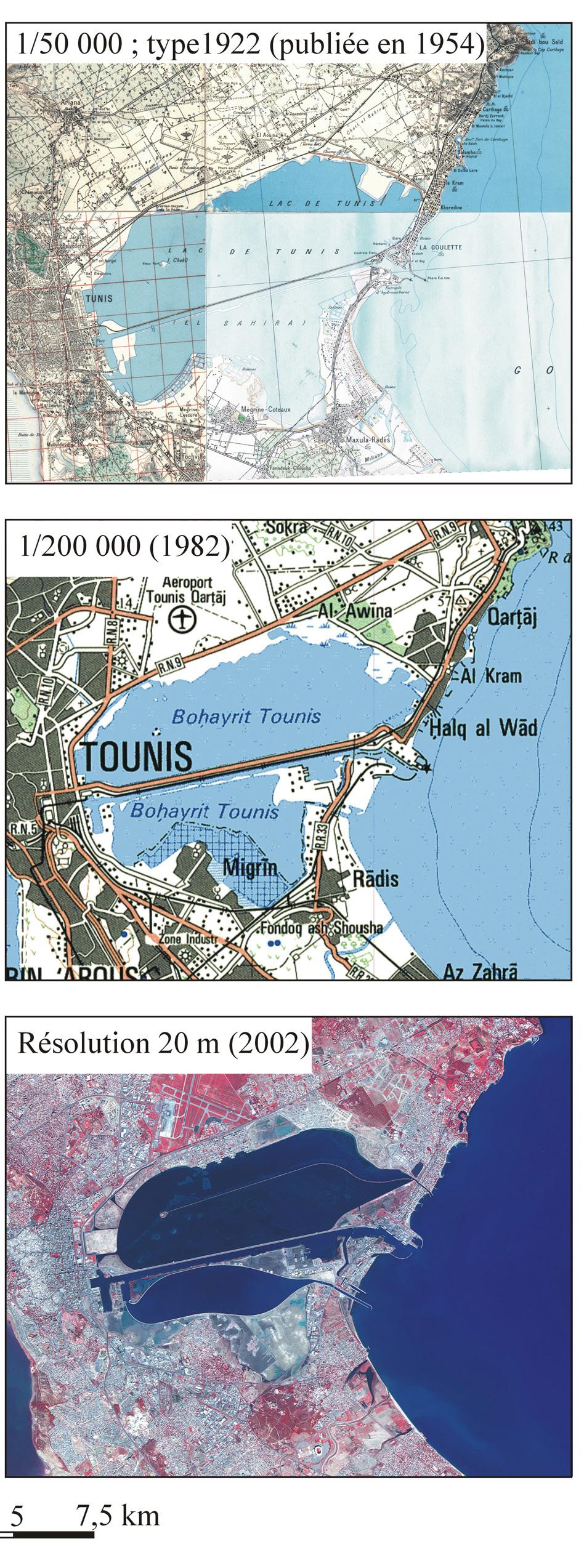

1.4. Le canal

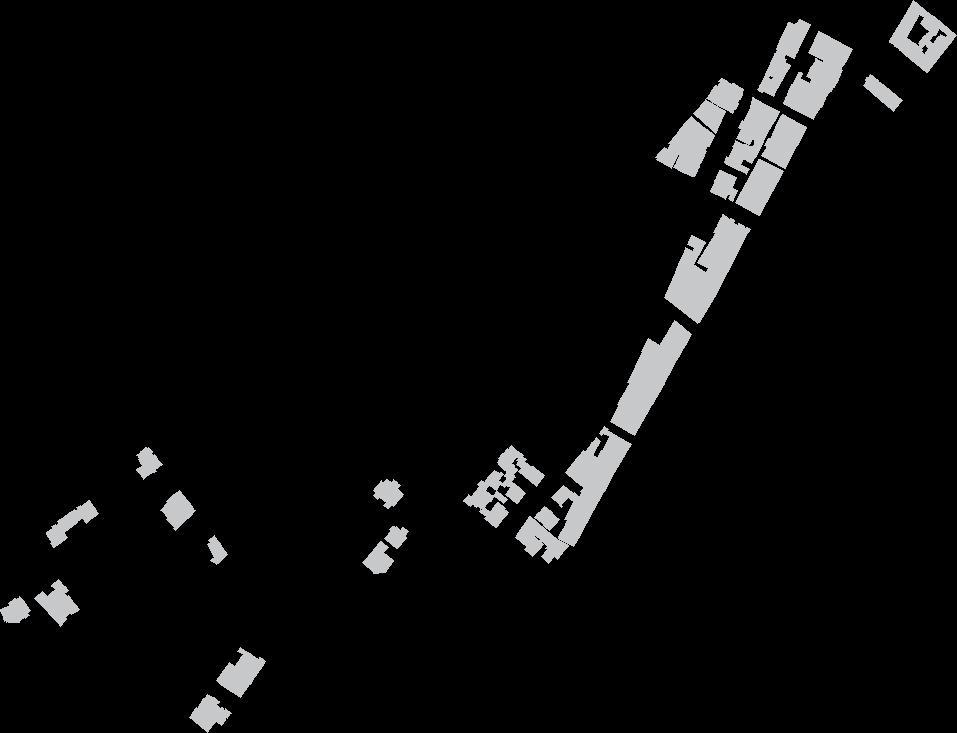

L’ancien canal se situait à l’emplacement de l’actuelle avenue du 1er Juin 1955, qui donne accès à la Goulette depuis Tunis. Ce canal divisait la ville en deux. Sur sa rive nord se situait la Karraka et les habitations. Le Palais beylical, l’Arsenal et le marabout sur la rive sud. Les barques accostées sur les quais, conféraient un charme aux allées qui bordaient le quai, et participaient à l’animation de la ville. «Les meilleurs emplacements de l’époque furent aux abords du canal qu’anime le va-et-vient incessant des bateaux»1. Ce canal reliant la mer au lac, fut originellement creusé par Hassan Ibn Noaman au XII siècle. Aujourd’hui, ce canal n’existe plus, une photographie aérienne datant de 1967 ( voir figure ), montre qu’à partir de cette date l’ancien canal a disparu, et un nouveau canal a été crée a nord de la ville, séparant la goulette, du quartier Kheireddine.

47

1 Jacques Revault, 1974, Palais et résidences d’été de la Régence de Tunis (XVI-XIX siècles)

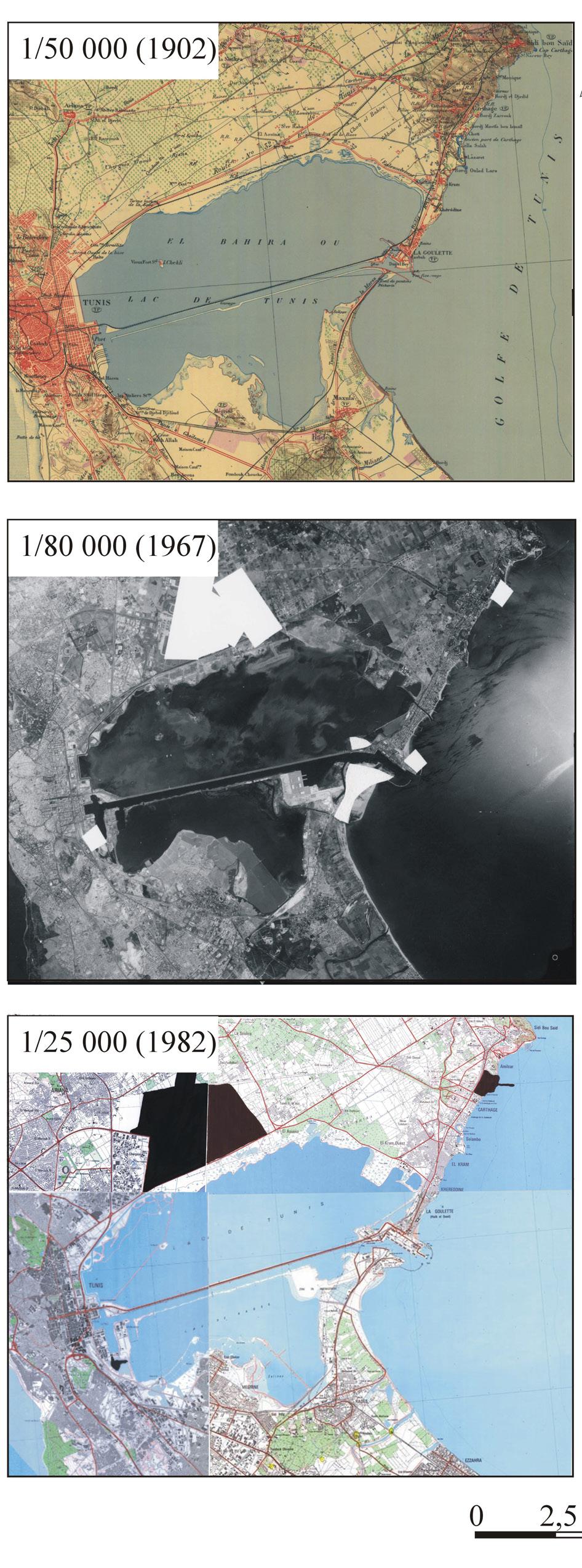

Vue des quais du canal et de la place Ahmed Bey. Début XXe siècle Source : Delcampe.net

Vue du canal et l’ancien arsenal. Début XXe siècle Source : Delcampe.net

Vue de l’avenue 1er Juin 1955 et de l’ancienne porte de l’Arsenal, 2016. Source : google earth

Vue de l’actuel canal de la Goulette.Décembre 2021. Source :personnelle

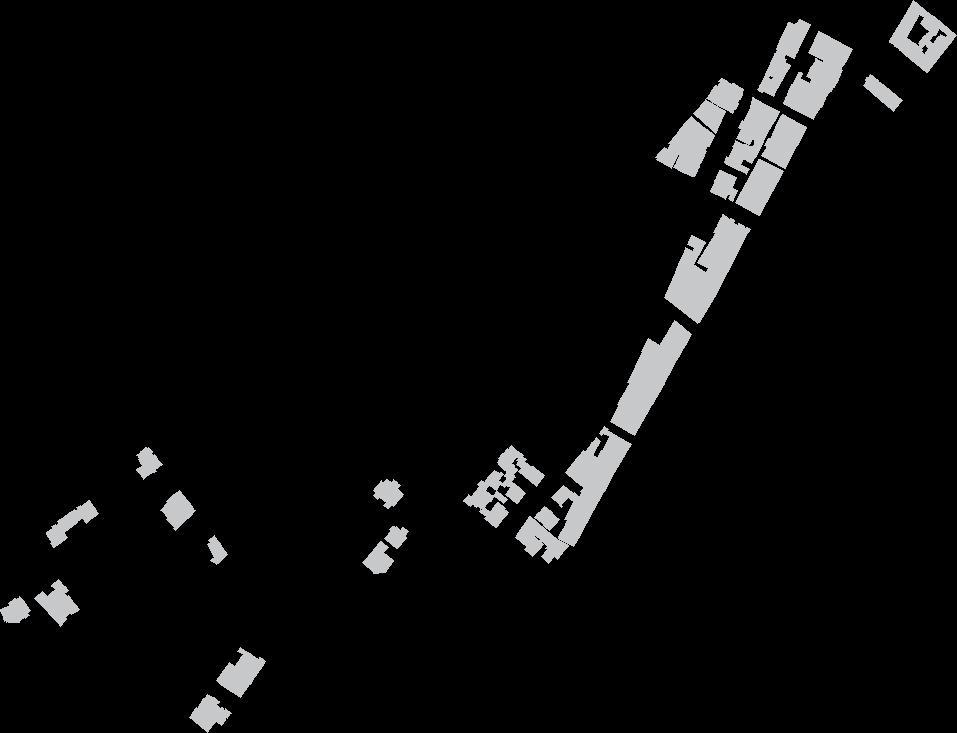

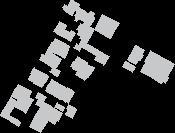

La lagune de Tunis sur les cartes topographiques, les photographies aériennes et les images satellitaires entre 1902 et 2002. Source : https://doi.org/10.4000/mediterranee.8015

48

1.5. Le front de mer

• La plage

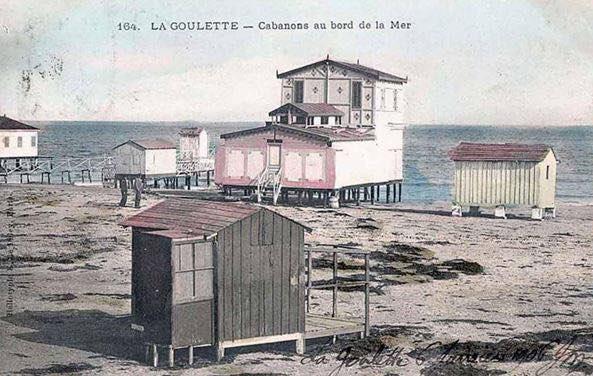

La plage la plus proche de la capitale, elle est la destination favorite des tunisois pendant la saison estivale. Au début du XXe siècle et jusqu’aux années 1960, les vacanciers louaient des cabines de plage au mois ou à la journée. Ces fameuses cabines colorées qu’on surnommaient «baraka» ou «chalet» étaient parsemées sur toutes les plages tunisoises de la banlieue, et leurs donnaient ainsi un charme. De dimensions et de couleurs différentes, ces cabines venaient compléter l’art de vivre populaire des estivants de cette plage. Ghetto estival des juifs, ces derniers chargeaient des «arabas» de tous leurs meubles et ustensiles de ménage et quittaient leurs demeures tunisoises pour s’installer à la Goulette pendant l’été1. «Un cornet de frites près du marché, un verre de thé au Café vert, un brik fait à la main chez Labidi, un complet poisson chez Bichi ou un dîner dans un des restaurants qui ont fait la belle tradition de la Goulette.»2 . Cette plage garde toujours sa popularité auprès des familles modestes de Tunis.

49

1 F.Simon, Aller et retour en T.G.M-reverie de banlieue de Tunis à la Marsa

2 Hatem Bourial, 2017, La Goulette, cette plage de toutes les nostalgies..., Webdo.tn

Les cabanons en bord de plage, début XXe siècle. Source : Delcampe.net

Vue sur l’avenue de la République (Boulevard du front de mer), Avril 2022. Source : personnelle.

Vue sur le boulevard du front de mer, début XXe siècle. Source : Delcampe.net

• La promenade maritime

Le boulevard de front de mer, s’étend du port jusqu’à l’autre bout de la ville, au niveau du nouveau canal, des terrasses de cafés et de restaurants longent cette promenade maritime. «Le long du boulevard, les cafés en plein air se succèdent sans interruption chacun d’eux ayant soit la tsf soit un gramophone avec haut parleur, c’est pendant des heures, une formidable cacophonie qui, d’ailleurs ne semble nullement troubler les consommateurs arabes, juifs et chrétiens, tous fanatiques de ce genre de musique».1 Depuis le bord de la mer, apparait, sur la ligne d’horizon, la silhouette de la montagne aux deux cornes «Boukornine».

Les batiments situés sur le front de mer étaient, pendant la fin du XIX et la première moitié du XXe siècle, donnaient directement à la mer. La plupart de ces bâtiments, dont faisaient partie le casino, étaient démolis pour être remplacés par des immeubles résidentiels. Un boulevard séparant la construction de la plage a été crée.

Plan montrant l’ancienne disposition du front de mer, au début du XXe siècle. Source: Archives municipales de la Goulette

50

• Le front bâti

1 En flanant sur les plages de la banlieue de Tunis, 1935, L’Afrique du Nord illustrée: journal hebdomadaire d’actualités nord-africaines : Algérie, Tunisie, Maroc.

Vue sur l’avenue de la République (Boulevard du front de mer), Avril 2022. Source : personnelle.