Setembro 2025 | www carde.org

Setembro 2025 | www carde.org

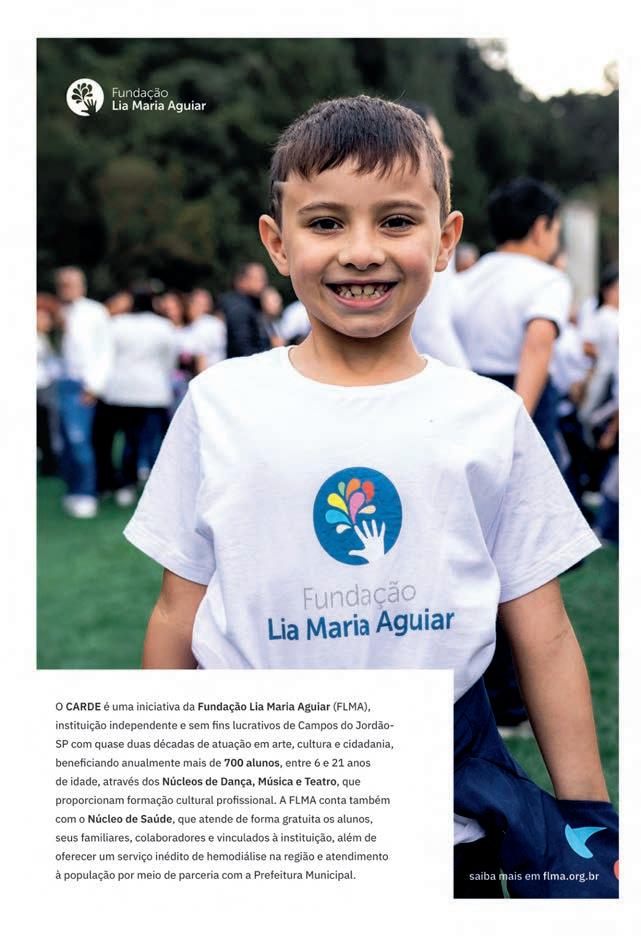

Fundação

Lia Maria Aguiar

Presidente

Lia Maria Aguiar

Conselheiro e Membro

Honorário

Luiz Goshima

Diretora

Vanessa Costa

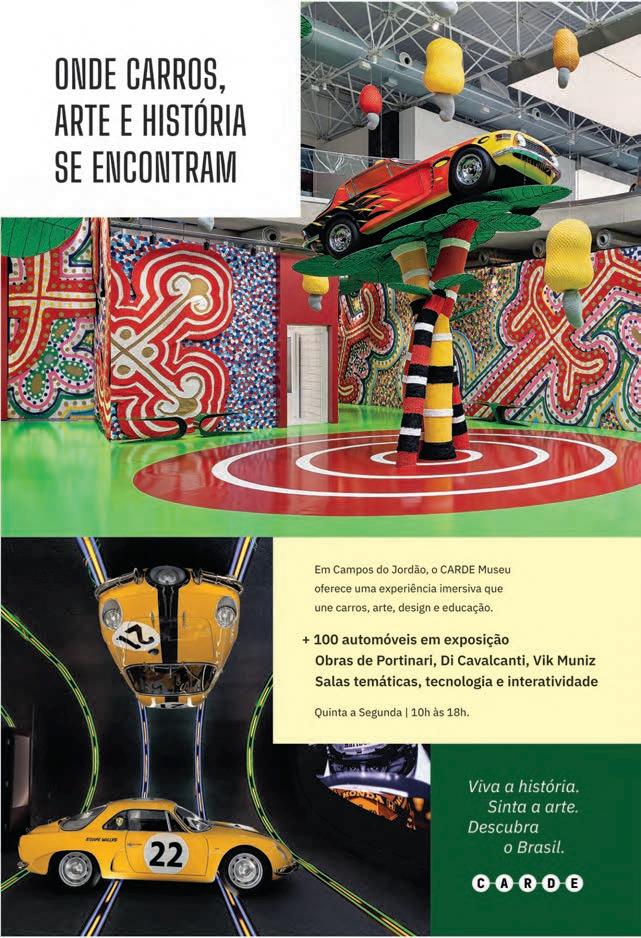

carde Museu –

Carro, Arte,

Design e Educação

Diretor

Luiz Goshima

Gerente

Pamela Alves

Produção cultural

Aline Monte Sião

Produção de eventos

Jackson Tinoco

Conselho editorial

O Mantiqueira

Editor Schneider

Carpeggiani

Editor-assistente

Igor Gomes

Design | Projeto gráfico & Diagramação

Arthur Starling e Hana Luzia

Revisão

José Bruno Marinho

Produção gráfica

Diogo Droschi

Marketing e redes sociais

Aline Monte Sião e Jackson Tinoco

Luiz Goshima, Vanessa Costa, Heloisa Murgel Starling, Alexandre Milla, Aline Monte Sião, Jackson Tinoco, João Pedro Gazineu, Pamela Alves, Pedro Carneiro, Ricardo Oliveira, Wagner Rosa, Gringo Cardia, Livia de Sá Baião, Rejane Dias dos Santos, Jef fis Carvalho, Danilo Araújo Marques e Nayara Henriques

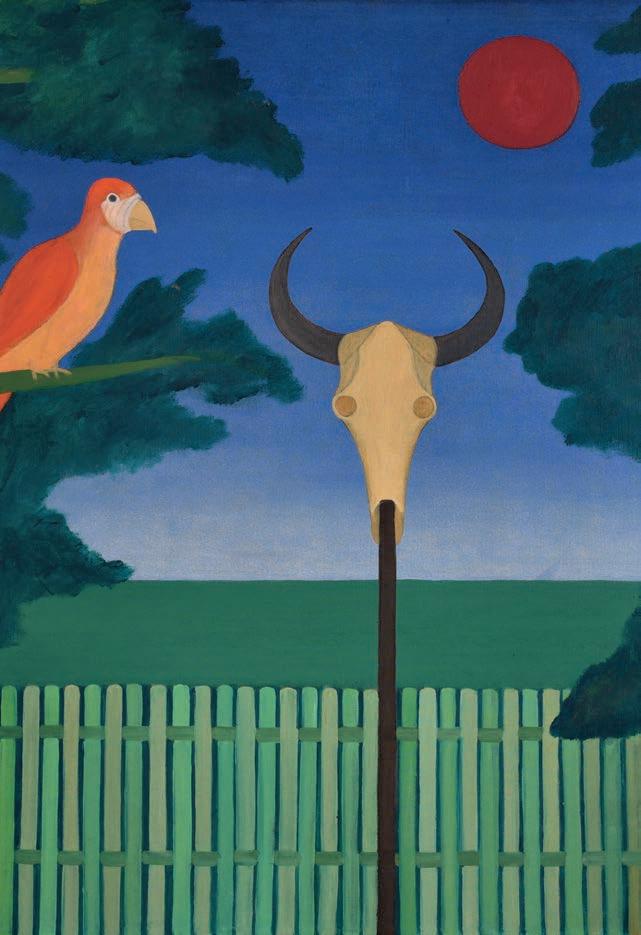

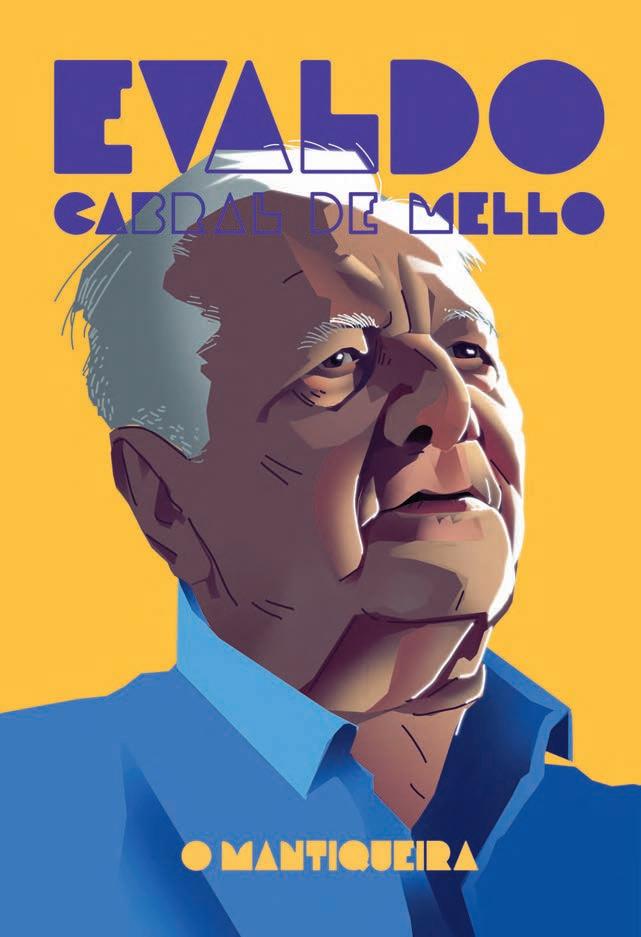

Arte da capa

Djanira da Motta e Silva Paisagem do Sítio de Paraty (1965) 130 x 195 cm Acrílica sobre tela Acervo museu carde | ©️ Instituto Pintora Djanira

O Mantiqueira Carde é publicado três vezes ao ano Suplemento do museu carde, que une carro, arte, design e educação Impresso e publicado pelo Grupo Autêntica, em papel pólen bold 90 gramas na capa e pólen soft 70 gramas no miolo Composto nas fontes Itacolomi [Eller Type] Elza [Blackletra] e Mantiqueira [Arthur Starling & Hana Luzia]

Rua Benedito Olímpio Miranda 280 Alto da Boa V sta Campos do Jordão - SP

CEP: 12472-610 Tel : 12 3512-3547 contato@carde org

omantiqueira@carde.org www carde org

O carde nasceu museu, mas logo percebemos que sua missão ultrapassava paredes e coleções Essa ambição dialoga com o compromisso social que move a Fundação Lia Maria Aguiar em todas as suas frentes: oferecer acesso onde antes havia ausência

Ao lançar um novo olhar sobre a história brasileira por meio do design, da arte e do automóvel, o carde consolidou-se como plataforma de reflexão e difusão de ideias. É desse propósito que nasce O Mantiqueira.

Concebido em parceria com o Projeto República, da UFMG, coordenado pela historiadora Heloisa Starling, este suplemento cultural inaugura um novo espaço de pensamento. Seu nome evoca a serra, mas sua ambição percorre o país inteiro, porque Mantiqueira é mais que lugar, é linguagem, modo de vida, visão de mundo

A montanha torna-se lente, e, a partir dela, lançamos um olhar atento sobre o Brasil contemporâneo. Como o caipira que mede o tempo pelo ciclo da terra e pelo ritmo da água, propomos outra forma de ver, refletir e narrar

O Mantiqueira também é uma aposta no jornalismo como meio de disseminar histórias que articulam uma visão crítica do tempo presente.

A visão se articula a partir da máxima de Evaldo Cabral de Mello, maior historiador vivo do país: “A história manda recado”. Esse é o tom da entrevista concedida por ele nesta edição; do ensaio de Silviano Santiago, vencedor do Prêmio Camões em 2022; e do artigo A força de Hitler, escrito em 1924 pelo filósofo Ernst Bloch, que alerta o presente para os riscos da ascensão do nazismo.

A natureza é plataforma de pensamento e sentimento em duas crônicas Nelas, a Mantiqueira impõe-se como espaço vital para as águas no Brasil e como paisagem de emoções intensas. Os caminhos da ativista, artista e antropóloga Glicéria Tupinambá, no Perfil desta edição, contam uma conexão com a terra e com o sonho

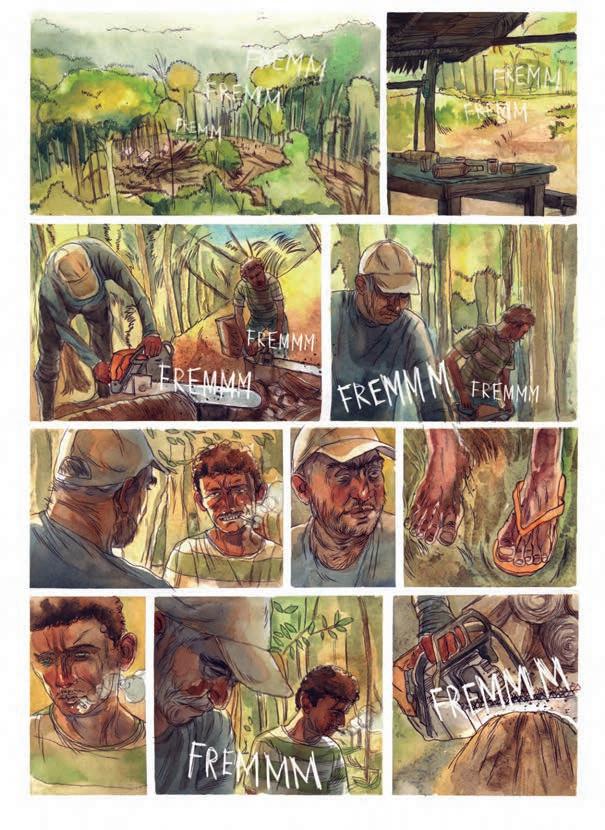

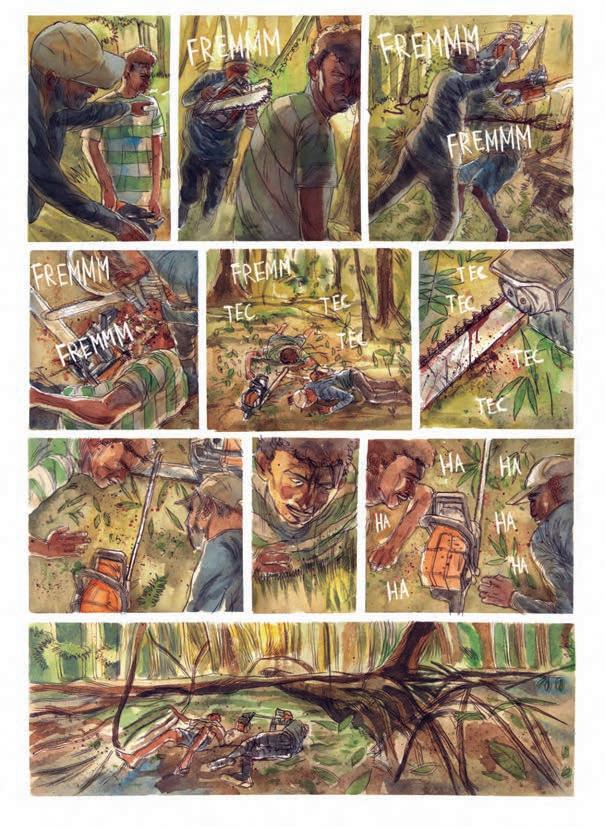

A agressão à natureza como face de uma cultura violenta é um dos argumentos da HQ do quadrinista Gidalti Jr A leitura de imagens também estrutura a coluna da historiadora e antropóloga Lilia Schwarcz, que apresenta o pintor Heitor dos Prazeres com base em telas presentes no carde.

Um ensaio e dois artigos discutem assuntos presentes no noticiário O primeiro, do cientista político Miguel Lago, investiga como a democracia vem sendo usada contra si mesma. As bets são assunto de um artigo que investiga sua presença na música brasileira; outro artigo comenta os ataques da gestão Trump a museus e defende a necessidade de disputá-los como espaços de construção de memória

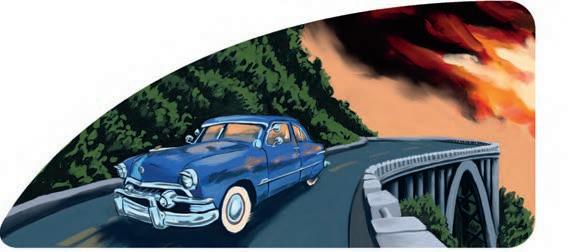

A partir de viagens pela Via Anchieta, estrada em que se confundem o fogo das refinarias e as chamas da lembrança, o jornalista Jeffis Carvalho mostra a força cultural do carro no país.

São as histórias desta edição de O Mantiqueira Histórias que articulam visão crítica do tempo presente; portanto, histórias para o século XXI

Este é o número zero, um ensaio inaugural e um compromisso. Que cada leitor possa se reconhecer nesse horizonte da serra, um chamado à pausa e à reflexão

Luiz Goshima

Diretor do carde, Conselheiro e Membro Honorário da Fundação Lia Maria Aguiar

Colunistas Lilia Schwarcz historiadora e antropóloga, autora de O espetáculo das raças

Jef fis Carvalho jornalista, roteirista e editor de cinema do Estado da Ar te (Estadão)

Colaboradores Danilo Araujo Marques historiador, autor de No fio da navalha Ernst Bloch (1885-1977) filósofo, autor de O princípio esperança GG Albuquerque jornalista e pesquisador, codiretor de Terror Mandelão Gidalti Jr. quadrinista, autor de Castanha do Pará Leonardo Nascimento jornalista e antropólogo Leonardo Piana escritor, autor de Tarde no planeta Livia Baião diretora do museu vir tual Rio Memórias Miguel Lago cientista político e diretor-executivo do IEPS Renato Contente jornalista e pesquisador, autor de Não se assuste, pessoa! Silviano Santiago crítico literário, escritor e ensaísta, autor de Em liberdade Stephanie Borges poeta e tradutora, autora de Talvez precisemos de um nome para isso Wagner Rosa diretor de criação, editor e historiador

A cultura brasileira é impensável sem a palavra “suplemento”, dos cadernos culturais de fim de semana nos jornalões, passando pelas publicações das Imprensas Oficiais, até os mais vanguardistas experimentos tipográficos. O suplemento

O Mantiqueira CARDE surge agora para escrever mais um capítulo dessa tradição.

E o Grupo Editorial Autêntica se une a essa iniciativa para contar as histórias do século XXI.

www.grupoautentica.com.br

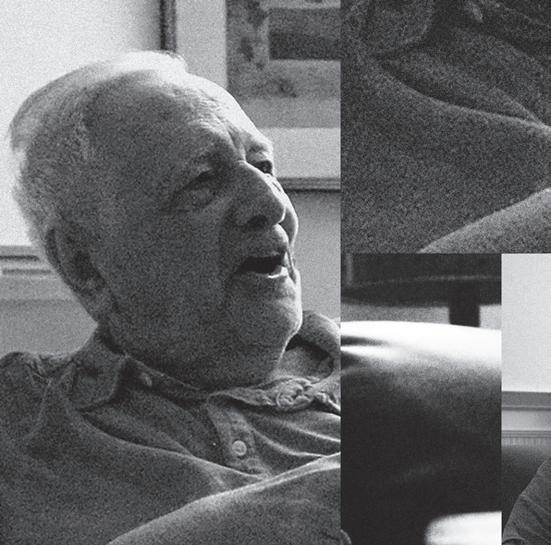

Texto de abertura de Heloisa Starling

Perguntas de Heloisa Starling, Lilia Schwarcz, Livia Baião e Schneider Carpeggiani

Ilustração de Arthur Starling

Mestre da arte de narrar, Evaldo Cabral de Mello teima que é um historiador de província, regional, e que só trata da estreita faixa da mata leste do Nordeste – entre Natal e a foz do São Francisco. Quanto a isso, não há quem o convença do contrário. Mas sua obra transformou a reflexão sobre o país: Brasil não é um só, são muitos. Ao mudar nosso ponto de mirada, Evaldo escreveu uma história de Pernambuco em que se revelam interpretações inovadoras sobre o Brasil. A narrativa é a linguagem própria ao pensamento e à imaginação, capaz de desvendar qual tipo de luz o passado oferece para nós, hoje, no presente. A escrita de Evaldo é poderosa: convoca a força da história, que confere permanência às ações humanas, para revelar aos brasileiros que os fatos dependem de nossas escolhas e o destino do país não está dado. Nossa vantagem é esta: o futuro é uma questão em aberto. Afinal, como diz uma de suas lições, história não é destino, nem está escrita nas estrelas. Nesta entrevista, ele fala sobre a importância de uma história regional, recomenda autores literários para a formação de jovens historiadores, trata da importância da narrativa para a história e comenta sobre esses tempos de Donald Trump.

Temos acompanhado notícias falando de separatismo com muita frequência, sobretudo ligadas a estados do Sul. O senhor podia falar um pouco sobre o histórico da ideia de separatismo no Brasil? Seriam manifestações recorrentes ou, de fato, preocupantes? A Confederação do Equador (1824), por exemplo, tinha um ideal separatista?

Quando a gente fala da Confederação do Equador e da Revolução de 1817, a gente fala de movimentos sólidos. Mas eles não eram antipatrióticos. Não havia ali a noção de patriotismo. A separação, então, era uma coisa natural. A história da Independência contada do ponto de vista do Rio de Janeiro subestimou o debate sobre autonomismo no país. A Independência não estava garantida sob forma unitária. A unidade brasileira era previsível entre outras possibilidades, como o desmembramento da América portuguesa ou a unidade sob o regime confederado, mas não era necessária. Ao contrário do que defendia José Bonifácio, enquanto lustrava o sonho de uma monarquia constitucional, implantada no país a partir do Rio de Janeiro, a América portuguesa não alimentou nenhuma vocação de vir a constituir um vasto Império – a bem da verdade, ao tempo da Independência tampouco existia uma unidade brasileira. Aspirações autonomistas existiam pelo Brasil afora, esse não era o nosso único projeto de emancipação política, não estava escrito nas estrelas que a Independência desembocaria na formação do Estado unitário, e a centralização nunca foi a solução desejada em todas as províncias. Hoje em dia, em relação ao Nordeste, não se pode falar de um projeto de separação da pátria. Nos anos 1950, nos anos 1960, esse negócio veio um pouco à tona de novo. Não a ideia de separatismo em si, mas a do protesto regional. A prova da superficialidade dos sentimentos separatistas, no Brasil, é a facilidade com que sempre foram abafados. A não ser na literatura. A literatura foi o refúgio, não digo do separatismo, digo mais da ideia do regional. Por conta de disparidades regionais, os estados do Sul, sobretudo Santa Catarina, falam de um sentimento separatista. Mas, no Brasil atual, eu não creio nessas notícias como algo muito importante.

Já que estamos falando de noticiário, talvez a figura mais representativa dos tempos que vivemos seja a de Donald Trump. O que o senhor acha desse personagem como símbolo do momento histórico em que vivemos?

É um louco É um aventureiro Ele e o Elon Musk Você não sabe o que vai sair dali É um negócio impressionante Mas temos de lembrar que os Estados Unidos sempre foram conservadores Qualquer vitória de candidato democrata lá é até um verdadeiro milagre O Trump não está representando nada de novo. Ele representa os Estados Unidos de sempre Apenas, desta vez, um Estados Unidos que conseguiu botar a cabeça de fora Mas você vê, por exemplo, [Richard] Nixon [presidente dos EUA entre 1969 e 1974] não era, evidentemente, o Trump, não farei essa injustiça Porém as atitudes do Nixon já prometiam muita coisa nesse sentido. Também eu tenho de dizer que eu sou cético sobre as possibilidades de êxito do Trump Os Estados Unidos é um país muito aferrado a tradições de igualitarismo… Eu não creio que esse negócio irá muito longe Eu não creio no sucesso do Trump a longo prazo, o sucesso dele é a curto prazo.

Há uma frase sua numa entrevista que diz algo como “a vida acontece num movimento aleatório”. É uma frase potente dita por um historiador, sobretudo porque ela entra em discordância com uma ideia corrente em meio às confusões do começo do século XXI: a ideia de que a história “vai fazer justiça”. As pessoas gostam de dizer “a história vai me dar razão”. O que o senhor acha dessa noção justiceira que as pessoas têm da história?

Ah, não faz sentido algum A história não dá razão a quem quer que seja Eu não acredito nisso de que a história vai vir e fazer justiça. A história é sempre contada por alguém que tem um interesse particular nela Eu, por exemplo, tinha um interesse particular na história, que era como uma colônia brasileira do século XVII encarava uma invasão estrangeira e lidava com essa invasão estrangeira

Por falar nesse seu interesse particular pela história, quem lê seu trabalho tem uma visão do Brasil fora do Rio de Janeiro como centro único dos grandes acontecimentos. Lendo seu trabalho, a gente percebe que há muitos Brasis... Neste momento em que vivemos, qual é a importância de uma história que seja regional? Aliás: existe uma história regional?

Não há história regional no Brasil. Ou, se há, não circula. Muitos brasileiros ignoram, por exemplo, o que aconteceu no 15 de agosto no Pará [adesão do Pará à Independência do Brasil, em 1823] ou o que foi a Batalha do Jenipapo [combate ocorrido na Vila de Campo Maior, no Piauí, quando, numa das batalhas mais sangrentas da Independência, 200 brasileiros foram mortos, a tiros de canhão, pelas tropas portuguesas no leito seco do rio Jenipapo] porque não há uma historiografia contando isso e que circule nas escolas e por todo o país. O sujeito que quer ser historiador do Brasil começa logo pelo Rio de Janeiro, achando que o Rio é o centro de tudo. Eu acho a abordagem regional da história essencial, porque você não pode entender história do Brasil só na base do Rio de Janeiro. Eu me considero um historiador regional. A história regional sendo uma história como outra qualquer, o que cabe esclarecer é o que leva uma pessoa a engajar-se nela. Em 1947, apareceu Tempo dos flamengos, de José Antônio Gonsalves de Mello, que era meu primo embora tivesse 20 anos mais que eu. É um ensaio sobre a história social do Brasil holandês. Eu o li em 1948 e, francamente, achei que a história era mais interessante do que a ficção. Comecei a me interessar pela história regional e a frequentar a casa de José Antônio. Ele preparou, então, para mim, um plano de leituras, constando de três itens: causas da invasão de Pernambuco pelos holandeses; a lavoura canavieira de Pernambuco sob a ocupação holandesa; e a comunidade israelita em Pernambuco sob o domínio holandês. Espero, aliás, ter escapado aos cacoetes da história local, embora me agrade muito conhecê-la. A região de que tratam meus livros não é o Nordeste como o concebemos hoje. Para mim, [a palavra] Nordeste designa menos um conceito geográfico do que as visões da Zona da Mata do meu estado que, ao longo do tempo, fui acumulando.

O que um historiador, ou alguém que quer se tornar um historiador, precisa ler?

O [Honoré de] Balzac. É um escritor que se apega muito aos detalhes, o que é importante para o historiador. Os personagens e temas aparecem e reaparecem nos meus livros, como nos romances de Balzac. Eu não diria [Marcel] Proust, porque o Proust não está na linha de Balzac. Stendhal, mas um pouco menos. Eu li Balzac, pela primeira vez, quando eu tinha 14, 15 anos… Ultimamente, eu me encantei muito por [William] Shakespeare, mas pelas peças históricas, as outras não me interessaram tanto assim. Eu hoje prefiro Shakespeare a [Miguel de] Cervantes. E você sabe que Shakespeare soube da existência de Cervantes, mas Cervantes não soube nunca da existência de Shakespeare? Isso segundo os historiadores ingleses. Cervantes, na verdade, nunca me marcou tanto assim. Mas não é por falta de merecimento dele. É por falta de merecimento meu. Um autor muito importante para mim foi o José Lins do Rego, que era considerado um escritor pornográfico quando eu era menino. Ele escrevia palavras fortes para alguém com 12, 13 anos. E, então, eu me escondia lá nos livros de papai pra ler o Zé Lins. Papai descobriu isso, mas não quis também frustrar o meu interesse cultural e encarregou um irmão mais velho meu de ler Zé Lins, riscando as palavras que fossem chocantes. Acontece que eu punha o livro na contraluz do dia e lia a palavra riscada. A censura dele, dessa forma, não funcionou para mim. Mais tarde na vida, eu o conheci. Era uma boa figura. Zé Lins era o Nordeste encarnado.

Ler Machado de Assis é importante para o historiador?

É correto afirmar que a sua historiografia seja política?

Eu achava Machado chato, eu fico encabulado de dizer isso porque soa altamente ofensivo para os brios do Rio de Janeiro. Mas eu acho o Machado chato. Sobretudo dizer isso sendo um membro da Academia Brasileira de Letras… Mas eu acho Machado tão, mas tão chato...

A história não dá razão a quem quer que seja. A história é sempre contada por alguém que tem um interesse particular nela

É. A intenção profunda é sempre política, até mesmo quando exploro a história genealógica, como em O nome e o sangue. O que me interessou em Rubro veio foi o imaginário do político que é uma dimensão essencial da ação política. No caso de Rubro veio, a discussão política concentra-se nos aspectos simbólicos e míticos do sentimento nativista. Nesse sentido é que a dimensão narrativa adquire sua importância: narrar é a maneira privilegiada de compreender a ação humana no que ela tem de peripécia. O que pretendi demonstrar em A outra Independência é que, ao tempo da Independência, o Brasil poderia ter enveredado por outro caminho, mas não digo que esse caminho seria necessariamente melhor ou pior; simplesmente não sabemos nem saberemos nunca. O que tentei fazer foi recapturar o momento no tempo em que a situação está indefinida, a ação política está em andamento, em que pode ocorrer isto ou aquilo, e até pode não ocorrer nada, por inércia.

Nós começamos falando das revoluções do século XIX. E, hoje, o que o senhor acha da ideia de revolução?

Eu tenho um medo danado. O que você quer de um senhor de 89 anos, hein? Que ele saia aí pela rua bradando palavras de ordem… eu tenho medo danado das coisas, das mudanças que podem vir

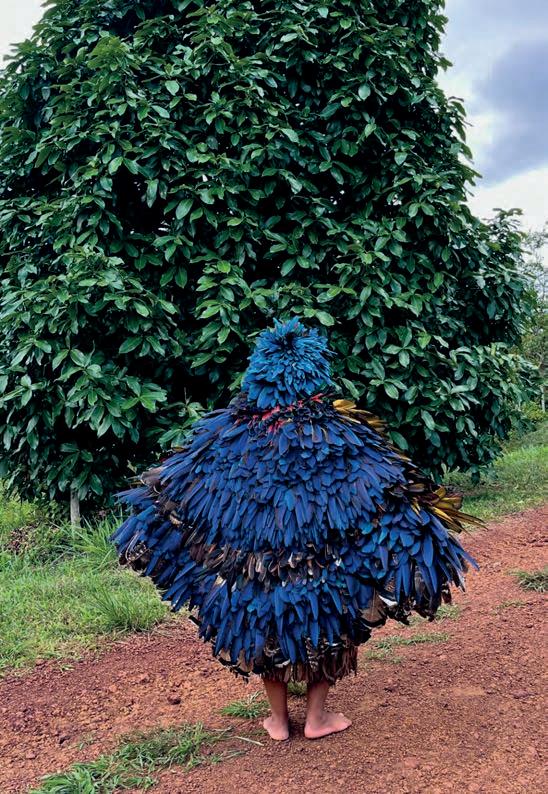

Em setembro de 2022, a artista e pesquisadora Glicéria Tupinambá estava em uma viagem de trabalho pela Europa. Glicéria e duas amigas indígenas, Francy Baniwa e Nelly Marubo, além de duas outras amigas, Luisa Elvira Belaunde e Cecilia McCallum, todas elas antropólogas, começaram o percurso por Londres, na Inglaterra. Lá, visitaram a reserva técnica do Museu Britânico

Texto e fotos de Leonardo Nascimento

para conhecer o acervo da instituição. À época, Glicéria postou a foto de um cocar feito de penas de arara e tucum. “Esse cocar é tupinambá. Está aqui no Museu Britânico”, escreveu na legenda. Elas fizeram, ainda, uma fala no Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland (RAI), importante associação dedicada à promoção da antropologia, compartilhando experiências e defenden-

do a necessidade de escreverem a própria história, a partir de uma perspectiva indígena. Na sequência, deslocaram-se para St. Andrews, uma pequena cidade histórica da Escócia, localizada a cerca de 80 quilômetros de Edimburgo. Recebidas como lideranças climáticas para uma agenda de oficinas e palestras na Universidade de St. Andrews, mais antiga universidade da Escócia e uma

das mais antigas do Reino Unido, elas se hospedaram todas juntas em uma casa em Edimburgo. Na distribuição de cômodos, Glicéria ficou com o escritório. Segundo me narrou a artista, além de meias e roupas de moletom, foram necessárias quatro camadas de cobertores para aguentar a temperatura local.

A casa ficou ainda mais gelada em uma das noites, na véspera da visita que elas fariam ao Parlamento escocês. Ao apagar as luzes para dormir, Glicéria sentiu uma energia estranha no entorno, como uma névoa que subia as escadas da casa e, lentamente, entrava no escritório e atravessava as camadas de cobertores. “E eram quatro camadas, não apenas uma!”, lembra. Vencida a barreira dos cobertores, a névoa foi penetrando sua carne até chegar aos ossos, esfriando todo o corpo. “Parecia que eu estava num estado de febre, mas eu não estava doente. Na hora, eu falei assim: isso é trabalho de morto!”

Glicéria se balançou, e a presença da névoa se foi, espalhando-se pela casa. Ao longe, era possível ouvir barulhos de panela vindos da cozinha. Pouco depois, ela sentiu a energia estranha retornar ao escritório, querendo lhe envolver em um abraço. E assim foi durante toda a noite. Pela manhã, as amigas desejaram bom-dia e quiseram saber se ela havia dormido bem. E se havia sonhado com algo. Qualquer pessoa que já teve a experiência de dormir em uma aldeia indígena sabe que é bastante comum, ao despertar, ouvir a seguinte pergunta:

“Sonhou com o quê?”.

“Bom dia nada, esta casa tem fantasmas”, respondeu Glicéria. “E outra coisa: vai morrer alguém hoje!” As amigas logo se apressaram em repreendê-la, dizendo que ninguém morreria. “Se não vai morrer ninguém, então tá bom!”, retrucou ensimesmada.

Chegando ao Parlamento para cumprir a agenda do dia, elas ouviram rumores de que a rainha Elizabeth II (1926-2022) estava passando mal. Na mesma hora, as amigas olharam atônitas para Glicéria, que fingiu não entender a situação. Ao finalizarem seus compromissos e se encaminharem para a saída, foram surpreendidas pelo som das trombetas: a monarca, que estava em sua residência de férias, em um castelo na Escócia, estava morta. “Célia, você matou a rainha!”, disse uma das amigas. Ainda que impressionada pela coincidência, Glicéria não deu muita confiança para a situação. Afinal,

que relação a rainha do Reino Unido poderia ter com ela?

A artista seguiu sozinha para Copenhague, para conhecer os mantos tupinambá presentes no acervo do Museu Nacional da Dinamarca. Na ocasião, ela postou novas fotos, compartilhando os passos de sua pesquisa. Em uma delas, escreveu na legenda: “Uma mulher da etnia do povo Tupinambá chegou pelo ar atravessando oceano e mares para chegar no Velho Mundo, seguindo as pegadas deixadas pelos meus ancestrais…”.

Ao final do dia, profundamente emocionada pelo encontro com os mantos, símbolos da memória e resistência ances-

a arte é um caminho para difundir a mensagem dos povos indígenas, mas o manto tupinambá não é um objeto de arte

tral do seu povo, Glicéria se deitou para dormir e foi surpreendida por uma visita inesperada: era a rainha, que vinha lhe pedir licença para ir embora.

“Eu fiquei pensando: por que a rainha veio atrás de mim no mundo dos sonhos? Se ela veio me pedir licença, ela tem algo que é meu. Eu sou Tupinambá. O que ela tem que é meu? Só se for um manto escondido em seu espólio”, reflete Glicéria, ainda hoje intrigada com a situação.

As memórias da aldeia Tupinambá da Serra do Padeiro Glicéria Jesus da Silva, mais conhecida como Glicéria Tupinambá, é uma importante liderança do povo Tupinambá. Nasci-

da em 1982 por mãos de parteira na aldeia Serra do Padeiro – localizada na Terra Indígena Tupinambá de Olivença, no sul da Bahia –, Célia, como é chamada por amigos e familiares, participa ativamente da vida comunitária do seu povo, envolvendo-se em questões relacionadas à organização política, à educação, às práticas religiosas, aos serviços sociais e aos direitos das mulheres. Nos últimos anos, Glicéria tornou-se conhecida internacionalmente por retomar a confecção dos mantos tupinambá, construindo uma trajetória artística e política que propõe interpretações críticas sobre o patrimônio indígena e novas diretrizes para as práticas museais.

Formada em Licenciatura Intercultural Indígena pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), Glicéria foi professora no Colégio Estadual Indígena Tupinambá Serra do Padeiro (CEITSP). Atualmente, em 2025, é doutoranda em antropologia social pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de mestra pela mesma instituição.

A Terra Indígena Tupinambá de Olivença tem aproximadamente 47 mil hectares e é composta por mais de 20 comunidades, dentre elas a Serra do Padeiro. A região central da aldeia, onde moram Glicéria e seus familiares, fica no pé da serra, conhecida pelos Tupinambá como a grande morada dos Encantados. Centrais em sua cosmologia, os Encantados são entidades que possuem domínios territoriais específicos e são capazes de se comunicar com os humanos de diferentes formas, em especial através dos sonhos.

A Serra do Padeiro se estende pelos municípios de Buerarema, São José da Vitória e Una. Nas duas vezes em que visitei a aldeia, a primeira em 2023 e a segunda em 2025, um primo de Glicéria me buscou de carro no centro de São José, situado aproximadamente a 14 quilômetros da casa da artista.

Em minhas estadias na aldeia, aprendi que o nome da serra revela uma história marcada pela perda da língua originária, uma vez que se refere aos indígenas que moravam nas pedreiras. Como era proibido falar a própria língua e os indígenas tinham dificuldade com a pronúncia do português, eles chamavam esses locais de padeira. Os jesuítas registraram um desses grupos como família Padeiro, dando origem ao nome da serra. Há, ainda, uma outra versão que conta que o nome, na verdade, faz referência a um padeiro comido por onça na região.

“O território sonha junto com a gente. Se ele se sente ameaçado, ele vai falar conosco, e todos da aldeia vão ter o mesmo sonho. O sonho nos conecta”

A segunda hipótese ganha novas cores quando sabemos a história por trás do nome de Glicéria, escolhido por seu avô, João Ferreira da Silva, o pajé João de Nô. Glicéria era o nome de sua prima, levada grávida para o aldeamento de Nossa Senhora da Escada, em Olivença. Não se acostumando com o local, ela fugiu assim que ganhou a criança. Como me narrou Maria da Glória de Jesus, mãe de Glicéria, mãe e bebê foram comidos por uma onça durante a fuga. Como homenagem, o sogro pediu à Dona Maria que desse o nome de Glicéria à sua próxima filha. João de Nô nasceu do primeiro casamento do pai, bisavô da artista. Glicéria pertence, portanto, à primeira família, chamada por ela de família velha. Na Serra do Padeiro, falar em ancestralidade significa falar dos troncos dos velhos, as três famílias que deram origem à aldeia: tronco Nô, tronco Barbosa e tronco Fulgêncio. Como se diz por lá, os Tupinambá da Serra do Padeiro vivem onde os umbigos dos seus antepassados estão enterrados. Apesar de formarem uma mesma comunidade, cada tronco possui características próprias. A família velha do tronco Nô tem a questão espiritual muito forte. Por isso, logo após a sua partida, o dom de ser pajé do avô de Glicéria foi passado para o seu pai, Rosemiro Ferreira

da Silva, chamado por todos de Lírio. O tronco Nô possui também o dom da oralidade, e as histórias narradas pelos mais velhos atravessam gerações. Quando criança, o que deixava Glicéria feliz era sentir-se livre. Livre para caçar, mesmo não caçando nada, como ela me contou entre risos, ou para subir no pé de mamão ou de ingá. Os mais velhos a repreendiam: “Não faça isso que isso é coisa de menino. Você é algum moleque macho?”. Mas ela não estava nem aí. Se tinha capacidade, então podia fazer aquilo. Essa vida de criança que ela teve na aldeia, indo ao rio tomar banho e pescar, é a vida que deseja para os seus dois filhos, e que pretende deixar para os futuros netos. “Eu quero deixar pras futuras gerações. Eu nunca almejei sair daqui. Tem alguma coisa estranha nos outros lugares que eu frequentei. É diferente, a terra é fria. São lugares de muitos fantasmas.”

A luta pela terra

Em nossas conversas ao longo dos últimos anos, ocorridas em diferentes cidades, Glicéria me contou detalhes sobre os diversos momentos da luta pela terra em sua região, desde a época dos seus bisavós. “O pessoal começou a se organizar pra ficar mais forte e botar os invasores pra correr. A gente sempre fez resistência!”, disse ela em uma das ocasiões.

Foi na Serra do Padeiro que seus antepassados se estabeleceram, enfrentando as inúmeras perseguições dos latifundiários, interessados nas riquezas materiais do território. Como afirmou Magnólia, irmã de Glicéria, os mais velhos ensinaram as leis da sobrevivência e a forma de ser Tupinambá.

“Esses ensinamentos nos fortalecem, deixam-nos cada vez mais orgulhosos, pois sabemos que não estamos sozinhos, temos uma força que nos protege, guia-nos e faz com que sejamos sempre livres de toda a forma de maldade dos não indígenas que nos perseguem, querem a todo custo o nosso território tradicional”, argumenta Magnólia. Dessa forma, através de um processo de lutas e resistências, os indígenas estão recuperando o que lhes foi roubado.

Os Tupinambá entraram na Justiça para ter direito à terra, mas se viram frustrados com o desenrolar do processo. Em 2004, iniciaram ações coletivas conhecidas como retomadas de terras, descritas pela antropóloga Daniela Alarcon como “processos de recuperação, pelos indígenas, de áreas

por eles tradicionalmente ocupadas e que se encontravam em posse de não indígenas”. No mesmo ano, o Estado brasileiro deu início à demarcação da Terra Indígena Tupinambá de Olivença.

A aceleração do processo de retomada foi acompanhada por uma grande ofensiva contra a demarcação, expondo os Tupinambá a sucessivas violências, praticadas por uma parcela da sociedade regional e mesmo por agentes do Estado, com grande criminalização das lideranças. Foi descoberto até mesmo um plano para assassinar o cacique Babau, irmão de Glicéria. Em uma audiência ocorrida logo após o início do processo de retomada, Glicéria ouviu da boca de um juiz que, ali, o júri não era favorável aos “índios”. “Eu me dei conta de que a Justiça, ela é… cega né?”, conclui.

Como descreve Alarcón em seu livro O retorno da terra (Editora Elefante, 2019), antes do processo de retomada, os Tupinambá viviam em fazendas da região, mantendo com os supostos proprietários relações de meação ou de trabalho assalariado; em pequenos sítios, que haviam conseguido manter em sua posse; ou haviam se mudado para outras localidades, como sedes de municípios do sul da Bahia ou metrópoles do Centro-Sul do país.

Segundo Glicéria, os Encantados já tinham anunciado que era preciso se preparar. Quando chegou o período de organizar a luta, avisaram que não seria possível derramar nem uma gota de sangue. “A gente ouviu os Encantados e foi tirar tudo que estava agredindo a terra. A gente botou pra fora os madeireiros, caçadores e pescadores que jogavam veneno no rio. A gente de facão contra as armas de fogo deles. Quem é que tinha juízo nesse dia? Ninguém!”

Em 2010, Glicéria foi presa junto a seu bebê de colo, após denunciar ações violentas da Polícia Federal contra o seu povo. A experiência traumática de mais de dois meses de cárcere foi uma espécie de rito de passagem. Se antes ela já estava envolvida na luta pelo território, em particular, e no movimento indígena, em geral, ela se deu conta de que, ao deixar a prisão com seu filho, precisaria lutar em dobro para realizar o sonho de conquistar uma vida digna para a sua comunidade.

Manto tupinambá

Nos séculos XVI e XVII, diversos mantos plumários confeccionados pelos Tupinambá foram levados embora por viajantes europeus. Ainda que a técnica de

seu lugar de direito, principalmente o lugar das mulheres indígenas

feitura estivesse temporariamente perdida na história, o manto permaneceu vivo na memória dos Tupinambá por meio de seus cantos. Em um deles, que ouvi em diversas ocasiões, canta-se que “Tupinambá subiu a serra, todo coberto de penas”. Para Glicéria, só pode ser com o manto.

Glicéria costuma dizer que a cultura tupinambá é como um pote cujos cacos foram espalhados por todos os lados. Ela se vê como alguém que está trabalhando arduamente com sua comunidade para recolher os cacos e colá-los, formando um mosaico. Nesse sentido, a retomada dos mantos é uma importante maneira de afirmar, para indígenas e não indígenas, que a cultura dos Tupinambá –povo considerado extinto até bem pouco tempo – permanece viva.

Até onde se sabe, existem 11 mantos remanescentes do período colonial: dez deles em museus europeus e um em território brasileiro, doado em 2024 pelo Museu Nacional da Dinamarca para a reconstrução do Museu Nacional do Rio de Janeiro.

Como explica a pesquisadora Amy Buono, esses mantos “foram produzidos principalmente de penas de guará ou íbis-escarlate, um pássaro aquático da costa atlântica da América do Sul que lembra um flamingo pequeno e intensamente colorido. Plumaristas tupis altamente habilidosos imitavam a forma e a aparência dos íbis adultos e filhotes escolhendo e modificando individualmente as penas do pássaro para cada parte do manto, para depois usar uma variedade de técnicas de amarração para criar uma aparência ‘natural’, enquanto técnicas ainda mais elaboradas permitiam que os tupis mudassem a cor das penas durante o seu crescimento na ave viva”. Em 2000, quando o manto de penas de guará que estava em Copenhague veio para a exposição Brasil + 500: Mostra do Redescobrimento, realizada no Parque

Ibirapuera, em São Paulo, Dona Nivalda, anciã do povo Tupinambá, viu o manto pessoalmente e resolveu pedir a sua repatriação, por meio de uma petição assinada pelos membros das diferentes aldeias. Embora o manto só tenha retornado ao Brasil em 2024, o ato de Dona Nivalda teve uma repercussão muito grande, dando visibilidade ao povo e desencadeando o processo de demarcação do território, ainda hoje inconcluso. Em 2006, Glicéria decidiu que gostaria de fazer um manto para presentear o Encantado Tupinambá, mas não sabia como fazê-lo. Na mesma época, a antropóloga Patrícia Navarro, da Universidade Estadual da Bahia, foi dar um curso de história e antropologia para os professores da aldeia. Ela levou imagens dos mantos e projetou na parede. Foi a primeira vez que a artista viu a fotografia de um dos mantos, e buscou entender como fazer a malha observando os seus detalhes.

Como não tinha a quantidade suficiente de penas, Glicéria fez o manto na forma de um cocar. O Encantado recebeu o presente na festa de São Sebastião, através do pajé. Durante a festa, considerada como a virada de ano religiosa dos Tupinambá, em que o Encantado diz como serão as estações, os plantios e a vivência sobre a terra naquele ano, Glicéria pediu que o seu povo conseguisse recuperar os traços perdidos da cultura. A resposta foi que ela não se preocupasse, que tudo viria no tempo certo.

No ano seguinte, os Tupinambá receberam um convite para participar da exposição Os Primeiros Brasileiros, do Museu Nacional, com o manto confeccionado por Glicéria. Os Encantados autorizaram que o manto fosse levado, mas pediram que outros três fossem feitos por ela. “Eu não sabia como fazê-los, pois precisaria de muitas penas. Vontade eu tinha, mas não tinha os meios. Então, parei e esperei o tempo certo.” Aí vieram os sonhos e o manto passou a se comunicar com ela.

Pela manhã, Glicéria ia até a cozinha da “velha Maria” fazer o relato e ouvir o que a mãe tinha a dizer.

Em 2018, Glicéria foi convidada pela antropóloga Nathalie Pavelic para fazer uma apresentação sobre os Encantados em uma universidade na França. Nessa viagem, a artista viu o manto que está na reserva do Museu do Quai Branly, em Paris. Quando chegou na porta da sala onde ele está guardado, sentiu que alguém estava lá dentro esperando por ela. “Eu entrei num estado que eu chamo de cosmoagonia. Eu estava num tempo-espaço diferente; eu estava no presente e no passado”, relembra.

O manto a estava esperando e falou com ela. “Eu fiquei preocupada pensando: ‘meu Deus do céu, eu estou doida!’. Porque foi ensinado na escola que objeto é objeto. Mas esse é um pensamento pobre. Depois eu fui entender que os objetos guardam uma memória. Pra fazer o manto, eu desenvolvi uma técnica que eu chamo de cosmotécnica, um modo de ensinar que vem do Cosmo. Eu aprendo muito através dos sonhos. E eu gosto de ouvir o que o território fala e apresenta pra mim.”

Glicéria ficou diante do manto por quase uma hora, olhando e analisando. Olhou as malhas, as tramas, a forma, a textura, o tipo de fibra e de linha. Examinou as penas tentando identificar as espécies de aves e de qual parte do corpo era cada uma delas. Ela lembra que a energia que sentiu naquele momento era uma energia feminina. “Eu falei: esse manto foi feito e usado por mulheres.”

Em 2020, Glicéria foi convidada pelo pesquisador Augustin de Tugny para falar dos artefatos indígenas em um seminário na Universidade Federal do Sul da Bahia. Através de Augustin, ela descobriu a existência de outros dez mantos espalhados por museus da Europa. Ele mostrou algumas imagens, e, em uma delas, do manto que se encontra em Basileia, na Suíça, Glicéria se deu conta de que o ponto utilizado em sua confecção era o mesmo do jereré, feito por sua madrinha, Dona Dai, no instrumento para a pesca. Era uma foto que mostrava detalhadamente a trama do manto, já que algumas partes estavam desfeitas e não tinham mais penas. Ou seja, o ponto ainda estava vivo dentro de sua comunidade. Ao mostrar essas imagens para que a madrinha lhe ensinasse a confeccionar o manto, ela ouviu a seguinte pergunta: “Você já sonhou?”. Glicéria respondeu que sim. E ela: “Você já sentiu? Já viu?”. Ao ouvir novamente uma resposta afir-

mativa, Dona Dai olhou em seus olhos e foi enfática: “Volte e vá fazer”.

Sonhos ancestrais

“Foi muito importante trazer vida pro manto e mostrar que ele não era aquela coisa obsoleta, guardada num canto pra ser observada. É emocionante ver a peça viva e em movimento, sendo usada por um membro da comunidade. O manto é um presente pra trazer cura pra terra. E ele voltou a existir porque o território está sendo protegido”, declara Glicéria.

Através da experiência de produzir o manto com as próprias mãos, algo sobre a história, pouco a pouco, vai sendo revelado. Tudo no tempo certo, como disse o Encantado Tupinambá à Glicéria. O tecer artesanal requer toda uma pesquisa pelo território. Há, ainda, um importante esforço histórico e antropológico para identificar fragmentos do que permaneceu da cultura ancestral.

O manto surge como um gesto de colocar muitas coisas que estavam apagadas em seu lugar de direito, principalmente o lugar das mulheres indígenas. Afinal, como diz o lema presente em um estêncil de duas mulheres Tupinambá que se olham, desenhado por Glicéria e estampado na parte externa do muro de sua casa, “o manto é feminino”.

“Pelos relatos dos viajantes, eles só tiveram contato com homens. Eles tinham uma intenção, um olhar. Não vieram ver e descrever como as mulheres se comportavam, só as viam na mão de obra, na cozinha, trabalhando, ou com aquele olhar de sexualidade. Eu sabia que tinha algo a mais, não era apenas isso.”

Glicéria compreende a arte como um caminho de difusão da mensagem dos povos indígenas, ainda que ela seja bastante incisiva em afirmar que o manto não é um objeto de arte. Ela prefere entender nessa categoria apenas as produções que surgem como um desdobramento de sua pesquisa, como desenhos, filmes e fotografias.

Como pesquisadora acadêmica, muitas das perguntas que Glicéria remete às fontes históricas são inspiradas por sonhos. Se visitas a museus e bibliotecas compreendem parte essencial de sua pesquisa, o sonho, tecnologia ancestral de conhecimento e proteção do território, impõe-se como prática fundamental para obter experiências e pistas para o desbravar da caminhada. “Nós somos pessoas que sonham no território, e o território sonha junto com a gente. Se ele

se sente ameaçado, ele vai falar conosco, e todos da aldeia vão ter o mesmo sonho. O sonho nos conecta.”

Nos últimos anos, o neurocientista Sidarta Ribeiro vem chamando a atenção para a necessidade de recuperarmos a capacidade ancestral do sonho. Em suas pesquisas e intervenções públicas, Sidarta propõe unir os saberes ancestrais dos povos originários e de origem africana ao conhecimento científico, além de pautar uma reavaliação das experiências com alucinógenos. “A sociedade dos brancos desaprendeu a arte de sonhar, que exige memória, intenção, interpretação e coletivização das imagens oníricas pela narrativa ao despertar”, escreve ele em Sonho manifesto (Companhia das Letras, 2022).

Em um curso que ministrou na Unicamp no primeiro semestre deste ano, Glicéria pediu que os/as alunos/as se esforçassem para lembrar de seus sonhos ao acordar, e que os memorizassem para dividir com a turma durante as aulas. Se, no início, todos tiveram enorme dificuldade em realizar o exercício proposto, com o passar do semestre o quadro foi-se modificando, o que, segundo ela, confirma que sonhar é uma forma de tecnologia que precisa ser constantemente trabalhada.

Como na visita que recebeu da rainha Elizabeth II, Glicéria tem enorme habilidade em narrar seus sonhos, assim como um grande prazer em ouvir o que temos a dizer sobre eles. Afinal, mais do que uma sucessão de imagens, ideias e sensações que ocorrem involuntariamente durante o sono, para os Tupinambá, os sonhos podem conter dimensões simbólicas que precisam ser interpretadas – o que faz dessa prática uma atividade social que entrelaça o sono, o sonho e a narrativa.

Unindo desejo e atividade onírica, dupla acepção do verbo sonhar em nossa língua, com Glicéria e os Tupinambá da Serra do Padeiro aprendi que é possível atravessar o terror por meio dos sonhos. Para tanto, é imprescindível compreendermos que o sonho só pode ser considerado uma prática política quando compartilhado socialmente e orientado para a ação.

Pesadelo do mundo colonial, a retomada tupinambá é, acima de tudo, uma guerra pelo direito de ousar sonhar

O jornalista viajou para a Serra do Padeiro (BA) com uma bolsa da Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research.

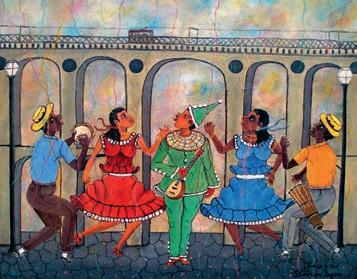

por Lilia Schwarcz

O mundo mora nos detalhes

Telas de Heitor dos Prazeres mostram que a alegria, e não a violência, é a prova dos nove

Poucas pessoas representaram tão bem o ambiente carioca da primeira metade do século XX como Heitor dos Prazeres (1898-1966), que foi artista plástico, figurinista, marceneiro, compositor, estilista e sambista. Nascido no período do imediato pós-abolição, Heitor é conhecido por sua produção atravessada pela cultura afro-diaspórica e pela influência das religiões de matriz africana. Elas são o seu elemento, o seu motor de criação. Foi de autoria dele a expressão Pequena África, que o artista usou para definir a região localizada na zona portuária do Rio de Janeiro e que abrange os bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo. E a expressão pegou. A região é conhecida como um local de grande ligação com a história da escravidão e da cultura afro-brasileira, e Heitor deu a ela um sentido, ao mesmo tempo, geográfico e sentimental. Esse era o lugar onde ele vivia, onde moravam sua família, seus vizinhos e conhecidos, e o espaço em que experimentava toda a sua sensibilidade.

Heitor dos Prazeres foi um autodidata. Sua inserção no ambiente artístico carioca deu-se, a princípio, pela música, herança de seu pai, que o ensinou a tocar clarinete. Nesse meio-tempo, conviveu com blocos carnavalescos e fez escola no samba. Na segunda metade dos anos 1930, e após a morte de sua primeira esposa, passou a se dedicar também à pintura, tratando de temas relacionados às tradições e à cultura brasileira, bem como incluiu uma série de cenas do cotidiano das populações negras da cidade.

Em um momento em que as pinturas mais valorizadas versavam, sobretudo, acerca da sociabilidade urbana branca, europeizada e das elites, ou passavam a estilizar traços das culturas populares, Heitor pintava a sua própria realidade de bairro, tintada pelas cores da alegria e por seus personagens sempre elegantes e em situações de prazer.

Suas pinturas eram, à época, conhecidas e denominadas como populares ou naives, como se apenas lidassem com técnicas restritas e possibilidades limitadas. Afinal, esses sempre foram termos que serviram mais à deslegitimação e à inferiorização no mercado e na linguagem das artes do que ao reconhecimento da técnica e da qualidade artística de seus componentes. Mas esse não era o caso de Heitor dos Prazeres, que logo se impôs por seu estilo e suas temáticas únicas. Impôs-se também por suas técnicas que lembravam as estatuárias yorubá, com

seus olhos e dentes à mostra. O artista praticava, assim, outro tipo de academicismo: um cortado e estruturado por matrizes estéticas africanas e que alterava padrões de produção.

O samba, o Carnaval, o carteado, as paisagens urbanas, as cenas com modelos negros e negras, os interiores das casas e dos bares, os mercados, o rapaz da lavanderia com suas roupas esvoaçantes, os retratos, as fantasias e as brincadeiras das crianças foram seus temas mais frequentes, que aparecem sob diversas formas e, por vezes, apenas com pequenas variações. Como se compusessem um grande quebra-cabeças em que cada tela cumpre um determinado espaço e papel para o conjunto da obra.

Considerado um artista polivalente, Heitor era capaz de se apropriar de várias linguagens, sendo que, no auge de sua

produção em pintura, chegou a manter um ateliê em que contava com diversos assistentes trabalhando em um esquema de oficina. Por isso, talvez, alguns temas apareçam de maneira bastante reiterada em sua obra, sem incorrer na mera repetição mecânica.

Esse é o caso dos arcos da Lapa, presentes em uma série de telas do pintor, sempre com o mesmo bondinho que, alegoricamente, pode ser visto na parte de cima das arcadas, como se, por vezes, representasse o trabalho (ao longe), ou, então, e em outras situações, um coletivo de foliões motorizados.

Esse é o tema central das duas telas do pintor vistas na página ao lado, Frevo, Arcos da Lapa (acima) e Samba, Arcos da Lapa.* Nelas, vemos algumas características mais gerais e presentes nos trabalhos do artista. Em primeiro lugar, as pessoas negras aparecem sempre muito bem-vestidas ou até fantasiadas, divertindo-se em meio às festas ou aos costumes locais. São arlequins e pierrôs, homens com seus pandeiros e bumbos, mulheres com suas saias, suas blusas

e seus sapatos coloridos, vivendo nesse tempo das festas, que escapa ao cotidiano pesado do trabalho.

Aliás, em vez de representar seus personagens em meio a situações extenuantes ou que denotam violência ou pobreza, Heitor preferia retratá-los em ocasiões de alegria e lazer. E é assim que ocorre nessas duas telas, em que os protagonistas aparecem dançando, totalmente absortos e entretidos em meio a seus rituais.

Uma segunda característica peculiar a esse artista são os rostos sempre tomados de perfil, com os lábios carnudos e, por vezes, os dentes em destaque. As mulheres apresentam seus seios e suas cinturas bem demarcados, enquanto os homens surgem com seus instrumentos, denotando sua expertise no samba e no Carnaval.

As imagens são muito coloridas, passando uma sensação de relaxamento e de coletividade. Sim, pois, no trabalho de Heitor dos Prazeres, as pessoas negras são sempre tomadas em situações coletivas. Essas são atividades feitas pela comunidade, que se diverte muito com elas. São seu cotidiano e parte relevante de sua identidade de grupo.

Chamam atenção, ainda, as cores de fundo das telas: variadas e marcantes, a despeito de mais rebaixadas na sua paleta de tons, elas ajudam a compor esse ambiente de festa e festeiro. Outro Brasil, feito da diversão e dos momentos de encontro.

Também muito típica é a maneira como Heitor dos Prazeres pinta as ruas e calçadas por onde desfilam os passistas. Muitas vezes apresentadas de maneira craquelada e, em outros momentos, surgindo com muita tinta para defini-las, elas conformam parte fundamental da representação. Na verdade, é como se o artista não quisesse deixar qualquer parte da tela ociosa, e fosse preciso preencher os vazios.

A vida se realiza, pois, por meio de detalhes, inscritos nas roupas, nos sapatos, na tonalidade do céu e no caráter mais rude do solo. Esse é uma espécie de léxico Heitor dos Prazeres, que, com raras exceções, aparece sempre muito bem identificado, como nas duas telas. Vê-las é como receber um passaporte de entrada rumo a esse mundo da Pequena África, que ganha nesse artista a sua melhor tradução

*As telas integram o acervo do !ard% | Arte Design Museu, em Campos do Jordão (SP).

discordância

cial

Texto de Silviano Santiago Ilustração de Hana Luzia

“Sem esse contrapeso [a ambição regulatória pelas nações], a revolução agora em curso arrisca trocar a promessa de emancipação pelo espectro da servidão digital, onde o espírito humano cede o lugar aos circuitos e a ética se tende à frieza dos algoritmos ”

Patrícia Akester

Com a disseminação planetária da internet e da inteligência artificial, informações necessárias, variadas e precisas correm livres e soltas pela nuvem cibernética e se tornam acessíveis a toda pergunta que o consulente faz em aplicativo. A informação ainda não é facultada a todos Será um dia Consultá-las, ou não, depende de cada cidadã e cidadão. E custa mensalidades pagas em reais Ao custo de assinatura ou de pagamento pelo uso, o indivíduo curioso tem acesso ao que

de mais interessante está programado – exemplifico – sobre uma obra de arte e até mais A seu pedido, o robótico e serviçal algoritmo inventa em segundos a narrativa explicativa da obra de arte que satisfaz a curiosidade do consulente. O consulente ganha e até poupa a massa cinzenta A narrativa que recebe do algoritmo contém o suficiente. Que ele não fique preguiçoso! Porém, alguns profissionais da imprensa e das instituições educacionais e culturais perdem a função.

Se não se cuidarem, perdem o emprego. Por comodidade, vou referir-me aos que têm a curiosidade voltada para a história da arte e a exercita na tarefa crítica. No meu caso, na tarefa de crítico literário

Se a originalidade de tex to crítico meu for questionada por terceiro é porque o meu produto está apenas repetindo o que lhe é dado quase de graça por uma nuvem cibernética esquadrinhada por algoritmo, se consultados Rua! Uma mão na frente outra atrás.

Nada de dar murros no computador, inutilizando o aparelho, ele tem a sua utilidade. Nada de dar murro na ponta de faca do aplicativo de IA, ele é todo-poderoso. Acordo-me em pesadelo autorreflexivo e me vejo diante do robô HAL 9000, de filme de Stanley Kubrick. Lembram? 2001: uma odisseia no espaço

Estou sendo assassinado por HAL.

Vítima de crime de lesa-majestade, “invoco os santos”, em dupla com Lupicínio Rodrigues, “para vingança clamar”. Quero de volta profissão e carteira de trabalho assinada. E a minha velha e produtiva curiosidade humana.

Arregaço as mangas espontâneas, livres e ricas da imaginação e, sob a sua bênção, programo vingança ao algoritmo que se camufla em nuvem e se arma até os dentes com padrões ditatoriais que visam ao assassinato da curiosidade humana. De posse das marcas impressas no meu próprio corpo, que incriminam o assassino, esboço o programa de contra-ataque. Estou a perigo. Desempregado para todo o sempre, mas fulo de raiva! Tenho de desmascarar a ganância de dólares e de poder público que levam o algoritmo na nuvem a delito criminoso da curiosidade crítica dos humanos. Avançar!

Das tripas de crítico defunto, ou de defunto crítico, me ressuscito detetive como o Brás Cubas foi ressuscitado como romancista por Machado de Assis. Trago nas mãos as algemas para, no primeiro deslize, prender o criminoso. Antes, tenho de me precaver. A besta tem sete cabeças.

Como surpreender o HAL 9000 numa mancada? Das minhas tripas de crítico defunto não sai o coração já necropsiado, sai uma pergunta que, acredito, escapa às padronagens¹ categóricas programadas pelo JavaScript dele. Vai cair de joelhos aos meus pés.

Bangue-bangue na tela. Com esta consulta, cara pálida, te derrubo:

Por que Lúcia Miguel-Pereira usa o vocábulo discórdia para descrever em 1936, ano em que nasço em Formiga, o julgamento crítico que o romancista brasileiro Machado de Assis faz do romance O primo Basílio, escrito pelo português Eça de Queirós três anos antes de ele próprio escrever o famoso Memórias póstumas de Brás Cubas, cujo narrador/protagonista é o amante no triângulo sexual e amoroso, papel exercido – apenas no título do romance português – por Basílio?

Haja programa que desvende o pomo da discórdia que distancia para sempre

a infidelidade da esposa, antes

o escritor brasileiro do português. Se lá na antiga Grécia a maçã de ouro foi motivo para uma guerra, a de Troia, por que não me faço agora de intruso entre os dois romancistas? Visto-me de Éris, a responsável pelo pomo de ouro e deusa da discórdia, e ponho definitivamente o HAL 9000 contra a parede da História literária contemporânea.

“Não me responde, né, sue sacane de merde”, digo eu ao algoritmo mudo, repetindo o célebre bordão da atriz Henriette Morineau nos palcos cariocas dos anos 1960.

Com o bordão da Henriette, denuncio a minha idade avançada e o meu interesse especial pela cultura francesa. Isso também não é gratuito da minha parte. Se consultado sobre idade e interesse, o algoritmo franqueia fácil a boa resposta. Idade e interesse pessoal é o abc do ChatGPT. Jogo a isca para que o HAL 9000 a morda vitorioso – e se foda. Meu contra-ataque tem suas estratégias. Retiro do túmulo o Salmo 52, que diz: pela boca morre o peixe e – acrescento eu – o algoritmo também.

O algoritmo e os seus circuitos são como a bomba jogada pelo B-2 Spirit no Irã.

Atingem as instalações nucleares de Teerã para esvaziar (to pre-empt) a função de domo de ferro a proteger futuramente Israel de inexistente bomba atômica xiita. Vivaldinos o primeiro-ministro e o presidente da República. Esvaziam o copo com pouca água para que não entorne o caldo que não se sabe se ele no futuro chegará a conter. “Drôle de guerre essa armada pela IA”, ressuscito Erich von Stroheim, o ator do clássico sobre a Primeira Grande Guerra de Jean Renoir, A grande ilusão

Como sei que, na piscina do saber, o algoritmo é especialista em dar caldo nos ingênuos, jogo na sua cara: Por que tu me assassinas, se só esclareces o consulente

com o óbvio ululante, sem desvendar o mistério que encobre a discórdia responsável pelo atrito entre dois dos maiores romancistas em língua portuguesa?

Sento-me frente a frente com o computador. Sem recorrer ao JavaScript, conclamo com as letras tique-taque do alfabeto romano: camaradas críticos, nossa salvação está em fazer perguntas ao HAL que escapam ao saber padronizado em nuvem cibernética que será expresso por prêt-à-porter narrativo de algoritmo atávico.

Volto-me para mim defunto, como se estivesse a me ver no espelho em modelito Givenchy. Abro as gavetinhas da memória para desembrulhar as informações que disponho organizadas à minha imaginação crítica. Você, leitor, e eu vamos nos divertir com elas.

Escarafuncho os esconderijos íntimos do hipocampo que faz parte do sistema límbico. Seleciono as pistas iniciais e mais decisivas entre as que estão esparramadas pelo lobo frontal. Destaco a primeira e mais importante: a resenha do romance O primo Basílio que Machado publica em maio de 1878, logo depois do fracasso do seu quarto romance, Iaiá Garcia, e pouco antes da crise nervosa que o levará em companhia da esposa, Carolina, a três meses de repouso em Nova Friburgo.

Lúcia Miguel-Pereira é curta e certeira na análise do ano de 1878 na vida de Machado: “Não aguentou o excesso de atividade. Sua saúde, sempre débil, passou nesse momento por uma crise mais grave”. No vulgar: pirou! Muito trabalho e pouca saúde, os males do Brasil são, replica Macunaíma. Tão lido quanto, mas em tom trágico, o gaúcho Augusto Meyer fala do ano como o da conversão do rapaz Machadinho, nascido no Morro do Livramento, no Brás Cubas, o das memórias póstumas. Cito:

A conversão de Machado à descrença envolve a afirmação de outra forma de crença: a da força criadora do seu gênio, que [em 1878] esfrega os olhos, acorda, sacode as ruminações de uma longa apatia, o torpor do medíocre Machadinho, tão comedido e bem-comportado até então, verdadeiro prêmio de virtude. Naqueles seis meses de 1878, precipitou-se uma conversão à ironia livre; Machado de Assis, de si para si, chegou decerto à convicção de que, para criar em verdade e vida, devia obedecer sem restrições ao imperativo de expansão plena que, dentro dele, reclamava os mais desafogados direitos de ousadia.

O jovem escritor provinciano não quer receber lições didáticas do futuro mestre lusitano, então a se enrascar no Naturalismo do francês Émile Zola. Está adquirindo foros de inspetor de alfândega. Na qualidade de inspetor, ele examina o objeto importado pela Livraria Garnier e, com os seus botões, reflete. Introspectivo o senhor inspetor. Quer saber se a circulação do romance português por entre os brasucas representa algo de forte para a ainda precária tradição literária que se arma e se movimenta na antiga colônia e então, depois da Independência, nação autônoma sob o domínio dos Bragança e, por cima de tudo, ainda escravagista.

Será que, com esse produto, o Eça não vai querer subjugar o estilo pátrio pelo peso do poder eurocêntrico da nova escola literária parisiense? E o pior é que, por tradição às avessas, ou seja, por querer ser novidadeiro, um jovem cidadão brasileiro o toma como mestre-escola. Refiro-me ao maranhense Aluísio Azevedo, autor de O mulato

O inspetor de alfândega opta por dar fala aos próprios botões: Vamos todos refletir sobre a matéria. Vale ou não vale a pena aceitar O primo Basílio entre nós e, de graça, oh! doce ingenuidade, assimilar os princípios da nova escola literária francesa. E ele passa a redigir o seu relatório alfandegário, oops! a sua resenha do romance, sem proibir – isso nunca – a entrada do objeto no Brasil.

Imitação não é mais o nosso forte. Lembre-se da primeira missa rezada em terra tupiniquim. Caíram todos como patinhos, e deu no genocídio que deu.

Os botões se calam. Fala o inspetor alfandegário. Será que Eça cria figuras humanas sedutoras e definitivas, em nada semelhantes a “títeres” manipulados pelo

autor? Será? Será que o criador inventa grandes figuras dramáticas, ficcionais, dotadas do que o romancista brasileiro convenciona dizer que são levantadas da página impressa pela “força moral” que representam?

Quando desdobrado em leitor e crítico de obra alheia, o inspetor também se desdobra em detetive e é por isso que, ao avaliar o romancista e o quilate que as figuras humanas ficcionais recebem dele no processo de caracterização, analisa o passado de cada uma delas: “Haverá ali, naquela figura humana, alguma força moral?” – pergunta ele. Enfastiado na leitura que ganha o valor de experimento em matéria de aborrecimento, ele questiona o romancista naturalista, incapaz de criar grandes figuras humanas. E reclama, ao meio da leitura:

“Por Deus! Dê-me a pessoa moral da Luísa, esposa de um e amante de outro.”

O detetive não se interessa mais por se filiar a essa ou aquela escola literária. Quer um personagem ficcional redondo, como aconselha E. M. Forster. Machado já ultrapassou a fase do aprendizado e já tem os próprios valores enraizados. Interessa-se apenas por aperfeiçoá-los. E isso se faz com o que há de melhor e não com um coleguinha de turma.

O Machadinho não chega a ser um canibal, mas aspira a ser um lobo que se alimenta de cordeiros.

O inspetor alfandegário não brinca em serviço. Veja como, ao meio do livro, perde, de repente, a paciência e já força a barra. Anota umas frases no seu caderninho de observações e as copio:

A Luísa de O primo Basílio – força é dizê-lo –, a Luísa é um caráter negativo, e, no meio da ação ideada pelo autor, é antes um títere do que uma pessoa moral. Repito, é um títere; não quero dizer que não tenha nervos e músculos; não tem mesmo outra coisa; não lhe peçam paixões nem remorsos; menos ainda consciência.

A Luísa, idealizada por Eça como esposa de um e amante de outros, não tem consciência do que faz. Não há, pois, como lhe pedir a sustança das paixões ou dos remorsos. Ela é um títere imaginado pelo autor. Ou um robô imaginado por Stanley Kubrick, que tem a caracterização por padronagens. Um caráter negativo, em suma. E o leitor perspicaz que já fique à espera do suicídio como o grand finale do romance. Já não tinha dado outra

no modelo francês de triângulo sexual e amoroso. A Emma Bovary, de Gustave Flaubert, se suicida, Luísa também.

HAL 9000 não esperava por essa. A discórdia é tão barulhenta quanto uma britadeira na rua asfaltada.

A apreciação negativa da Luísa é menos a avaliação da pequeno-burguesa lisboeta (ou da Emma Bovary, a provinciana francesa de Flaubert); ela é mais a autoavaliação das personagens femininas cariocas que o autor da resenha veio criando como ficcionista nos quatro primeiros romances. São fraquinhos, a crítica brasileira tem razão. Em palavras menos nuançadas: na criação das suas primeiras heroínas, Machado enxerga os seus defeitos no defeito da criação da Luísa por Eça de Queirós. Cito a resenha (ou será que estou citando crítica de terceiro sobre os primeiros romances do Machadinho?):

Disse comigo: — Eça de Queirós tem faculdades de artista, dispõe de um estilo de boa têmpera, tem observação; mas o seu livro traz defeitos que me parecem graves, uns de concepção, outros da escola em que o autor é aluno, e onde aspira a tornar-se mestre; digamos-lhe isso mesmo, com a clareza e franqueza a que têm jus os espíritos de certa esfera (grifo meu).

Portanto, a análise machadiana de Eça, antes de discordar do trabalho ficcional alheio, é autocrítica do seu próprio trabalho de ficcionista, ou seja, a discórdia se endereça também aos seus quatro primeiros romances, já publicados. Retomo os deliciosos verbos de Augusto Meyer, já citados. O Machadinho do Morro do Livramento “esfrega os olhos, acorda, sacode as ruminações de uma longa apatia, o torpor de adulto medíocre, tão comedido e bem-comportado” e reabre os olhos e se enxerga como o Brás Cubas, um romancista plenamente qualificado para as ousadíssimas experimentações que virão nas memórias póstumas que irá escrever. Se Eça transporta o Naturalismo para a língua portuguesa, Machado inventa a moderna narrativa introspectiva na literatura lusófona. Em sociedade cordial e absurda, todas as formas de preconceito se fazem sentir mais intensamente na intimidade da cidadã e do cidadão. Se ainda não tiver o direito de cidadã ou cidadão, aí é o evidente. Só se descreve em literatura tal situação com a grosseria da caricatura. O ex-escravizado Prudêncio a chicotear em público o seu escravizado.

Machado-Eça, HAL 9000 teria de ser sensível ao que o autor brasileiro representa: um ruído que interrompe a continuidade absoluta entre o Norte e o Sul

No triângulo sexual e amoroso dramatizado nas memórias póstumas, a infidelidade da esposa, antes de ser uma traição ao marido, ou seja, em termos machistas e patriarcais, o bicho de sete cabeças do adultério, ela assinala positivamente a indispensável emergência do corpo feminino em ato de autonomia. Ao se tornar infiel ao corpo masculino sacramentado, o corpo feminino torna-se fiel a si mesmo e, de imediato, se qualifica para tomar as próprias decisões no cotidiano, monitoradas pela plena satisfação do seu prazer.

A Virgília – que se esboça antes de serem escritas as Memórias póstumas de Brás Cubas – não poderia ser uma viúva (como a Lívia, do romance Ressurreição) nem poderia ser mero títere do autor, como será futuramente o caso da Capitu. Ela é uma cidadã brasileira casada, dona do próprio nariz, do próprio corpo, da própria satisfação do desejo e do próprio destino. O romance machadiano tem a ver com os extremos em nada e em tudo conflitantes da sinceridade feminina – o amor-paixão stendhaliano ou baudelairiano.

A Virgília é vulgar e sublime, é ouro. Representa-se pelo padrão-ouro da “moeda de Vespasiano” (consulte o Google, pra isso ele vale), na economia política atual dos sentimentos íntimos femininos, a do Corpo e a do Sexo. Cito detalhe do

capítulo 152 e adio para outra conversa com HAL 9000 a leitura deste trecho:

Virgília traíra o marido, com sinceridade, e agora [quando o cadáver dele baixa à sepultura] chorava-o com sinceridade. Eis uma combinação difícil que não pude fazer em todo o trajeto; em casa, porém, apeando-me do carro, suspeitei que a combinação era possível, e até fácil. Meiga Natura!

Lobo Neves será o marido da Virgília. O Brás Cubas, para grande espanto do leitor brasileiro, será o amante que narra e protagoniza o romance, atividades superiores de narrador e de protagonista que o pobre primo Basílio não chega a assumir, outro títere do autor.

Para responder à pergunta sobre a discórdia, que lhe fiz, o HAL 9000 teria de ser sensível ao que a atitude de Machado representa num sistema contínuo. Um ruído discrepante que interrompe a continuidade absoluta entre o Norte e o Sul do planeta. Entendendo-a enquanto tal, a discórdia é, contraditoriamente, na sua negatividade afetiva em relação a um colega das letras portuguesas, um valor positivo e produtivo em favor das letras lusófonas.

O sistema digital é praticamente insensível a esse ruído.

A discórdia – conflito, desentendimento ou divergência, diferença de opinião, de valores ou de interesses – é ruído perturbador na comunicação. Nos dois sistemas de comunicação que estão em jogo nesta nossa conversa, o analógico e o digital, o menos sensível ao ruído é o digital. E o analógico, sendo expressão da continuidade, passa a detectar com ouvidos-de-ver todo e qualquer barulhinho ou barulhão que vira pedra no meio do caminho.

O corpo levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima.

Em matéria de saber, não sei se a imunidade do sistema digital ao ruído seja tão positiva no enriquecimento do saber humano. Na grande crise de 1878, uma vez mais o Machadinho nascido no Morro do Livramento se faz profético.

No sistema digital, a imunidade a interferências eletromagnéticas indesejadas, os ruídos, evita falhas ou erros de funcionamento na comunicação. Aí reside a sua glória atual e o nosso padrão mental medíocre. Também aí reside a sua derrota e a nossa redenção pela curiosidade que força a barra das padronagens. Graças às falhas e aos erros, aos ruídos, graças à discórdia, é que o sistema analógico cria a vacina que lhe propicia a imunidade, que não é artificial. Vacina tão produtiva e positiva quanto a do primeiro ser humano.

O pomo de ouro se torna não mais o motivo para a guerra de Troia, mas a razão de ser da tradição humana analógica. Ela é enriquecida semanticamente pela curiosidade que fomenta a crítica da invenção alheia e a autocrítica da própria invenção. A autocrítica que transforma os erros e as falhas do Norte em continuidade analógica da imaginação humana planetária

1. Não é gratuito o emprego do termo usado na indústria da impressão de tecidos noutra indústria, aliás, mais lucrativa, a da impressão de narrativas por padrões modelares pela Epson.

Texto de Wagner Rosa Ilustração de Arthur Starling

Nasci aqui, numa grota úmida entre os campos, enraizei-me devagar neste chão até que, ainda menino, aprendi a inspirar o ruço antes do café. Recordo a primeira tempestade que me encontrou: trovoadas distantes, cheiro de terra virada, e, de repente, o estalo ardido de um raio rasgando o pinheiro do quintal. Eu tremia, mas fiquei atrás da porta, hipnotizado pelo fio d’água que escorria da casca fumegante. Foi ali que descobri que o coração da serra é um músculo mineral que pulsa em gotas. Se a serra emudecer, se cessar o pranto, não secará só o morro verde diante dos meus olhos… a planície inteira sufocará. Tic… tic… o pingo que cai sobre a pedra do quintal bate o compasso deste causo.

Dizem os velhos pajés que amantikira quer dizer “gota de chuva a cair da montanha”. O idioma tupi, mais antigo que nossas cartas topográficas, batizou o que a geologia confirmaria séculos depois: a serra é um corpo poroso, entrecortado por fraturas, capaz de destilar a própria seiva. Em dias quentes, basta descer pelo mato para encontrar uma língua de neblina suspensa no ar, como se o granito exalasse suor. Entre maciços erguidos, falhas e fendas de lava solidificada, placas ainda se acomodam. O cheiro do solo ao amanhecer é uma mistura de líquen, ferro e mandioca crua, que faz lembrar que tudo aqui fermenta. Quando a chuva cai, a água penetra nas fissuras, recarrega camadas de quartzito, depois reaparece em fios tão finos que só quem encosta o ouvido ao musgo distingue o sussurro.

Quando a luz amansa ao majestoso cair da tarde, saíras, beija-flores, tangarás-dançarinos, sabiás-laranjeira e papagaios-de-peito-roxo traçam órbitas rasantes, sorvendo gotículas suspensas como notas de cristal. Assim começa a partitura hídrica que, descendo a encosta, vira canção de córrego, ensaio que antecipa rios capazes de saciar cidades inteiras. Tic… tic… a música muda; agora entra o metal.

Quando o ouro enlouqueceu as coroas portuguesas – e, por tabela, outras cortes da Europa atlântica –, ninguém ousou rasgar uma estrada franca pela Mantiqueira. Preferiu-se aproveitar a malha viva de caminhos indígenas e as gargantas do Embaú, Buquira e Piracuama, trilhas antigas que se moviam com a estação, evitavam o fisco e dissolviam rastros. Nas noites de garoa, tropeiros improvisavam abrigos encostando couros de boi às paredes úmidas do desfiladeiro; o cheiro de couro molhado misturava-se ao de brasas úmidas; e a conversa deslizava entre dialetos paulistas e mineiros, enquanto dragavam o feijão com farinha. Carregavam pepitas escondidas no farnel, pagando a contragosto a dízima combinada nas Guardas da Coroa, mas só a parte declarada; o resto se perdia no labirinto de trilhas sem marco. O silêncio nas atas oficiais era parte do lucro, quanto menos se escrevia sobre os atalhos, mais precioso o ouro sem registro, mais fértil o comércio de corpos. A montanha, entretanto, devolvia resistência. Quilombos brotavam em fendas inalcançáveis, aldeias de fala mestiça faziam roças de

milho-miúdo para sustentar quem fugia. Entre o tilintar das bateias, persistia, ao fundo, o gotejo da serra a lembrar que o metal corrói mais do que enriquece. Tic… tic… escuto o pingo vencer o baque surdo das cargas de dinamite que, dia após dia, rasgam novas frentes na montanha, como se ela já não guardasse cicatrizes suficientes.

Cansada de servidão, a serra reinventou-se guardiã. Quilombolas, tropeiros arruinados, tuberculosos com febre nos pulmões; todos vieram, todos encontraram abrigo. Foi então que conheci Isaura e Jorge. Ela, de lenço púrpura, rasga folhas de arnica e extrai delas um verde pungente que esfrega nos próprios pulsos antes de tocar as plantas. Ele, com uma velha e pequena faca, abre sulcos em caixas de contenção d’água feitas de bambu, devolvendo o filete ao leito antigo. Isaura lida com feijão-guandu: semeia-o depois da lua minguante, certa de que a leguminosa “aduba” o chão e o deixa mais forte. Jorge anota a altura da lâmina d’água do regato e, nas margens, ergue cercas vivas com estacas verdes que rebrotam. Mais acima, um jovem que se diz parente dos Puri guia voluntários num mutirão de “plantio de água”: garrafas plásticas furadas gotejam sobre mudas de pinhos-bravos e de araucárias, ensinando paciência ao desmatado. Descendo a encosta, uma produção de mel silvestre, onde abelhas sem ferrão trabalham num zumbido que parece oração. Enquanto isso, Campos do Jordão, a velha cidade-sanatório que,

com algum respaldo científico de seu tempo, propagandeou o “ar de ozônio” como cura, ainda ostenta a promessa. Mas quem fica sob os pinheirais descobre que a verdadeira farmácia é conjunta: o perfume resinoso do ar, a seiva das ervas e o canto da água, tudo no mesmo compasso. Tic… tic… agora o pingo cai sobre folha larga, produzindo timbre de concha.

Emprestando altitude, a serra virou laboratório de sabores. Queijos curados, virados à mão todo santo dia para que aflore fungo azul-prateado; cafés secando em terreiros suspensos, exalando perfume de melaço; vinhos de uvas meticulosamente colhidas no inverno; azeites de olivais encolhidos pelo frio, pungentes como vento de junho; cogumelos brotando em toras de eucalipto sob a bruma, guardando gosto de terra molhada; e uma constelação de múltiplos frutos que tingem o orvalho de âmbar e rubi. Sobre a tábua de pinho, a faca penetra a casca rendada do queijo e encontra massa amanteigada. A primeira mordida pede colherada da geleia de amora, em que o doce-azedo resume a constante convivência entre memória e conforto, já um fio de azeite verde acende o brilho e faz a boca lembrar do sol que madruga tarde por aqui. Mas paladar não basta para conter a fome vil. Em resposta, surgem pactos de pagamento por serviços ambientais, roças de toco em agroflorestas lideradas por mulheres, reflorestamentos financiados por padrinhos urbanos que adotam nascentes. Uma coalizão de caboclos, engenheiros, artistas e rezadeiras prova que a serra é organismo mutante. Frágil, sim, mas dotado de inteligência coletiva. Tic… tic… o pingo ensaia intervalo mais longo: incerteza no compasso. Anoto no diário o que Isaura me confidenciou ao amanhecer: “Há dia em que a água some do tanque antes da hora da horta. É a montanha nos avisando, mas a planície não escuta”. Jorge levanta o

bule sobre a boca do fogão, o vapor sobe sem pressa, quase súplica. Silêncio. O gotejo cessa. A floresta prende a respiração: nenhuma rã no brejo, nenhuma asa riscando o ar. Sinto o batimento do próprio tímpano, até a cinza da lenha parece suspensa. Então Isaura aperta contra o peito a última cabaça cheia, gesto que faz ranger o couro seco da correia. Logo o som retorna, primeiro distante, depois nítido: tic… tic… ainda há tempo. Quem vive na planície superpovoada depende da gota que nasce aqui em cima. Proteger a Mantiqueira não é excentricidade serrana, mas pacto mínimo de quem deseja continuar bebendo, plantando, cantando. A montanha não pede aplauso nem autorretrato vaidoso: quer simplesmente continuar pingando. Tic… tic… tic…

A lenha estala sob o tacho de cobre quando o xarope de frutas vermelhas engrossa: é nesse instante que o doce recebe a gota de limão e se torna rubro, translúcido, disposto a escorregar sobre o queijo recém-virado. O gesto é antigo como a serra; atravessou gerações de mãos que reconheceram, no equilíbrio entre acidez e doçura, a mesma lógica que faz a Mantiqueira chorar para, logo em seguida, gerar renovo. No pátio ao lado, o cheiro escuro de pinhão sapecado lembra que a araucária, árvore relíquia, tem por aqui o estatuto de guardiã. Cascas estouram como pequenas explosões, libertando um vapor castanho que cobre o casebre de pau a pique entre montanhas e sela a memória de quem chega. No coração da vila, a folia de reis do seu Barrinha percorre o calçamento de paralelepípedos, arrancando cânticos e prendas a cada esquina. O pandeiro marca o compasso, enquanto a voz grave dos violeiros reverbera em gargalhadas e estalos de repique. É nesse cortejo de luzes e poeira dançante que o passado brota como presente, desenhando no ar a forma orgulhosa de um povo montanhês.

Em Luminosa, encontro dona Gilinha, vizinha de Isaura e guardiã de velhas receitas, tirando broa de milho do forno de barro. Ela fala em “guardar o calor” como quem preserva segredo de família: diz que o vento da noite esfria a massa se a porta do forno não for lacrada com barro fresco. Ao quebrar a broa, ouve-se o estouro da crosta fina. O miolo morno esfarela no prato de quirera com cortes macios de porco caipira, prato que veio no lombo de tropeiro e ficou morando nas cozinhas de lenha. Ela me pergunta se o mundo lá embaixo ainda sabe que comida também é território. Em outro eixo, na Tabatinga, seu Ambrozio ergue uma pequena casa de sementes. Prateleiras de madeira acolhem envelopes marcados a lápis: feijão cangatã, tomate-de-árvore, milho-roxo. O jovem, indígena de alma, mostra garrafas PET penduradas sobre as mudas: cada furo libera, gota a gota, o “remédio da terra”. Quando pergunto há quanto tempo fazem isso, ele sorri, dizendo: “antes de todo mundo medir carbono, a gente já plantava água. A conta da serra nunca foi de número, foi de cuidado”. O pingo que cai do gargalo de plástico faz eco ao ritmo que vem do início dessa história e percebo que o tempo nessa montanha não corre em linha, mas dança como nascente teimosa que insiste atravessar cada camada de granito.

Se o gotejar da Mantiqueira silenciar, o mundo inteiro sentirá o eco seco de cada gota perdida. Não se trata apenas de guardar nascentes, mas de manter vivo o pulso das cidades, dos campos e dos oceanos. Cuidar de um riacho é erguer uma bandeira de esperança, recarregar nascentes e sonhos e re-imaginar nosso lugar no mundo. Somos herdeiros dos povos que aprenderam a ouvir o sussurro do musgo, cocultivadores de vida em cada nascente. Tic… tac… tic… tac… – nenhum ponteiro marca esse compasso, apenas a gota que insiste

Texto de Miguel Lago Ilustração de Arthur Starling

“Assim como a ferrugem é para o ferro, e os cupins e as cracas são para a madeira princípios de corrupção que lhe são naturais, pelos quais esses materiais, mesmo que escapem a todos os danos externos, se corrompem por obra de tais agentes congênitos do mesmo modo, para cada constituição política, está conectado, por natureza, um determinado vício congênito: para a realeza, a tendência denominada monárquica; para a aristocracia, a conectada à oligarquia; para a democracia, o domínio selvagem da violência.”

— Políbio, História, VI, 10, 3

Há uma sabedoria amarga na analogia de Políbio. A corrupção das formas de governo não se dá, segundo ele, somente por agressões externas – invasões, revoluções ou choques inesperados. A corrupção vem de dentro, como ferrugem que consome o ferro, ou como cupins que devoram a madeira. A democracia, nessa chave, não seria minada apenas por seus inimigos declarados, mas também por desvios que se instalam no seu interior como continuação de seus princípios fundadores. É justamente esse o perigo que enfrentamos hoje: o da democracia-cupim.

O cupim não aparece de uma vez. Ele chega devagar, quase imperceptível. Come pelas bordas. Instala-se nos vãos que deixamos abertos. Avança nas sombras. E, quando percebemos, já é tarde demais: a estrutura ainda de pé, mas a sustentação já foi. Assim também as democracias contemporâneas: mantêm o calendário eleitoral, conservam os rituais parlamentares, preservam os prédios e as togas. Mas o ethos democrático – o compromisso público com a pluralidade, a escuta, a reciprocidade entre governantes e governados –, esse vai sendo lentamente consumido.

A democracia-cupim não rompe com o Estado de Direito; ela o esvazia. Não impede eleições; ela as transforma em plebiscitos de confirmação. Não censura formalmente; esgarça o conceito de liberdade esvaziando-o de sentido, precariza os espaços de expressão livre e mina os mediadores da palavra. A imprensa, os especialistas, os sindicatos e até os partidos são convertidos em simulacros: estão lá, mas sua autoridade foi roída por dentro. O que sobra é uma casca: o verniz democrático cobrindo uma ossatura corroída.

Essa forma de erosão – diferente do autoritarismo clássico – opera sob o disfarce da normalidade. Não há ruptura, mas acúmulo de deformações. É o que torna a democracia-cupim tão difícil de nomear e enfrentar: ela não gera indignação súbita, mas sim um cansaço gradual. Um esgotamento da confiança, uma desistência difusa do comum, uma aceitação passiva do que antes pareceria inaceitável.

A ideia de democracia-cupim remete àquilo que corrompe a democracia por dentro, sem alarde, sem ruptura explícita, sem tanques nas ruas. São agentes que se aproveitam das estruturas democráticas – o voto, o pluralismo, a liberdade de expressão, o direito de associação –para corroer os pilares que tornam essas estruturas possíveis. Em um cenário no qual os defensores da liberdade se tornam seus algozes e no qual os mecanismos institucionais funcionam como andaimes para projetos autoritários, a ameaça mais perigosa à democracia é aquela que se traveste de sua forma.