PAU

ASTARTÉ

Manual práctico para la PAU

LENGUA

Castellana y Literatura II

BACHILLERATO ANDALUCÍA

PAU

ASTARTÉ

Manual práctico para la PAU

LENGUA

Castellana y Literatura II

Coordinación editorial

LUIS PINO GARCÍA

Edición

DANIEL GARCÍA FLORINDO, JOAQUÍN PÉREZ BLANCA

Diseño de cubierta

DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRÁFICO GRUPO ANAYA

Diseño de interior

ALEGRÍA SÁNCHEZ GONZÁLEZ, CRISTINA MUÑOZ ALONSO

Maquetación

ALEGRÍA SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Edición gráfica

MAR MERINO

Fotografías

Alamy/Cordon Press (Darius Koehli Photography), Album (sfgp; ANTONIO DE OBREGON; EFE; Oronoz; Index/Heritage Images; Archivo ABC; Nacho López; Asun Carandell; Alonso & Marful; Virgilio Muro; AGATA FILMS; Ernesto Agudo; Gonzalo Cruz; Teodoro Naranjo Domínguez; Anne Weise; Maya Balanya; AGF/Bridgeman Images; Ignacio Gil; Jaime García; Adrián Quiroga; Jaime García; Inés Baucells; gezett/Imago; Alamy; José María Barroso), Archivo Anaya (Ballesteros, J.C.; Cosano, P.; Enríquez, S.; Fernández, R./IPA Press; García Pelayo, Á.; Hernández Moya, B.; Martin, Joseph; Martín, J.A.; Peñuela Py, E.; Sánchez, J.), Biblioteca Nacional de España, Ediciones Torremozas, iStock/Getty Images; Real Academia Española, 123RF y colaboradores.

En la elaboración de esta obra ha colaborado: JUAN ANTONIO GONZÁLEZ ROMANO

© Algaida Editores, S. A. 2025

Avda. Diego Martínez Barrio, nº 10. Edificio INSUR. Planta 4ª, módulos 14, 15 y 16. 41013 Sevilla

ISBN 978-84-9189-933-4

Depósito legal SE 426-2025

Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley, que establece penas de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www. cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Todas las tareas, actividades y ejercicios que aparecen en este libro han de realizarse en un cuaderno aparte.

Las normas ortográficas seguidas en este libro son las establecidas por la RAE en su Ortografía (2010).

La terminología gramatical empleada en este libro corresponde al Glosario de términos gramaticales (2019).

Esta obra puede contener enlaces a páginas y sitios externos (hiperenlaces) que Algaida Editores no edita, controla, supervisa y/o mantiene, y sobre los que no tiene control alguno, por lo que Algaida declina expresamente cualquier responsabilidad respecto a dichas páginas y sitios.

1

EL TEXTO

2

3

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN LA PALABRA

1. La tipología textual 14

2. Las ideas textuales 16

3. La organización de las ideas en los textos 18

4. Tipos de estructuras textuales según la organización de sus ideas 36

5. Intención comunicativa y mecanismos de cohesión 48

Preparando la PAU 58

4

LA ORACIÓN SIMPLE

1. La sintaxis, ¿para qué? 112

2. Enunciado y oración 112

3. El sintagma 114

4. Las funciones sintácticas 120

5. Los modificadores oracionales 129

6. La oración simple 130

Preparando la PAU 142

LITERATURA 7

LITERATURA ESPAÑOLA DESDE 1939 HASTA LOS AÑOS 70

1. La novela desde 1939 hasta los años 70 256

2. La poesía desde 1939 hasta los años 70 274

3. El teatro desde 1939 hasta los años 70 290

Preparando la PAU 304

TALLER DE ARGUMENTACIÓN

1. Los textos argumentativos 62

2. Los argumentos 63

3. Las falacias 65

Preparando la PAU 74

5

LA ORACIÓN COMPUESTA

1. Coordinación, subordinación y yuxtaposición 146

2. La coordinación 147

3. La subordinación 152

4. Subordinación y formas no personales del verbo 173

Preparando la PAU 182

LITERATURA ESPAÑOLA DESDE LOS 70 HASTA NUESTROS DÍAS

LENGUA

1. Las clases de palabras 78

2. La forma de las palabras. La morfología 94

Preparando la PAU 109

6

LITERATURA

LITERATURA ESPAÑOLA HASTA 1939

1. La novela desde principios de siglo hasta 1939 186

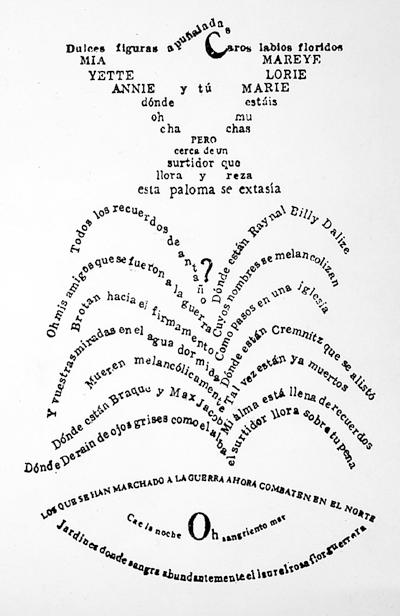

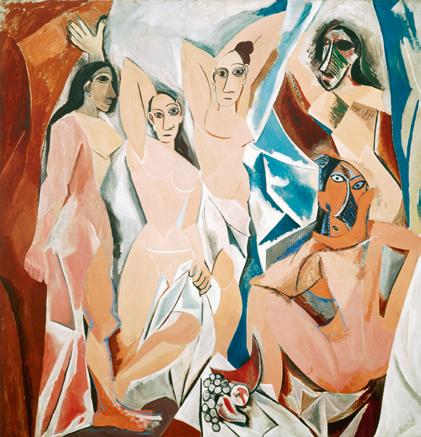

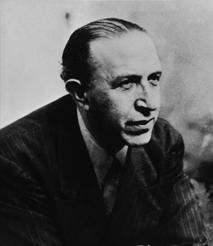

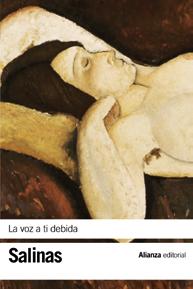

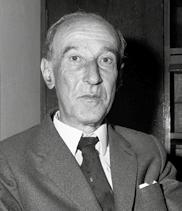

2. La poesía desde el modernismo a las vanguardias 205

3. El teatro desde principios de siglo hasta 1939 241

Preparando la PAU 250

1. La narrativa desde 1975 310

2. La poesía desde 1975 328

3. El teatro desde 1975 342

Preparando la PAU 356 8

GUÍA PARA LA REALIZACIÓN

1. INTRODUCCIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

En este apartado vamos a comprender cómo funciona el actual examen de Lengua Castellana y Literatura II de la PAU en Andalucía. A continuación vamos a desentrañar para ti todos los entresijos del examen explicándote, paso a paso, en qué consiste, detallando las características del ejercicio y acompañándote en el proceso de preparación, aportando además recomendaciones y consejos.

Como viene siendo habitual, la prueba tiene un componente de análisis y comprensión importante y se combina con elementos de producción textual y conocimientos literarios. El reto para ti estará en combinar de forma adecuada la comprensión lectora, la capacidad de análisis, los conocimientos teóricos y la expresión escrita. El examen se compone de dos bloques (uno sobre comunicación y otro que agrupa lengua y literatura) cuya realización deberá completarse en un tiempo no superior a 90 minutos.

2. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA

BLOQUE 1

Comunicación

Cuestión 1

Cuestión 2

Cuestión 3

Reflexión sobre la lengua

Cuestión 4a

Cuestión 4b

BLOQUE 2

Educación literaria

Cuestión 5a

Cuestión 5b

DE LA PRUEBA

Bloque 1

Comunicación (50% de la nota: 5 puntos)

Consiste en el análisis de un texto literario, periodístico o ensayístico

Incluye tres cuestiones obligatorias:

• Cuestión 1. Identificar ideas, organización y estructura (1.5 puntos).

5 puntos

• Cuestión 2 . Explicar intención comunicativa (0.5 puntos) y mecanismos de cohesión (1 punto).

• Cuestión 3. Elaborar un discurso argumentativo de 200-250 palabras (2 puntos).

Bloque 2

Reflexión sobre la lengua (25% de la nota: 2.5 puntos)

Se divide en dos cuestiones (4a y 4b) con dos opciones (para elegir una) en cada una de ellas:

• Cuestión 4a. Ejercicios de análisis sintáctico (1.5 puntos)

• Cuestión 4b. Ejercicios sobre uso de la lengua (1 punto)

Educación literaria (25% de la nota: 2.5 puntos)

Se divide en dos cuestiones (5a y 5b) con dos opciones (para elegir una) en cada una de ellas:

• Cuestión 5a. Preguntas sobre historia de la literatura que parten de un texto y una imagen relacionados con el contenido (1.5 puntos)

• Cuestión 5b. Preguntas específicas sobre lecturas recomendadas (1 punto)

3. DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DURANTE LA PRUEBA

El tiempo es una de las variables que deberás tener en cuenta a la hora de preparar y realizar el ejercicio. No solo debes conocer los contenidos y manejar las destrezas que se te piden, sino que deberás hacerlo en el tiempo que tienes establecido. Recuerda que la prueba tiene una duración total de 90 minutos. Tu reto ahora es prepararte para poder responder a todas las cuestiones en ese tiempo. Es recomendable que practiques con un cronómetro en casa, ajustándote a estos tiempos para ganar confianza y eficiencia.

Bloque Tiempo estimado Indicaciones generales

Bloque 1

Bloque 2

COMUNICACIÓN 40-45 minutos

LENGUA 25 minutos

LITERATURA 25 minutos

Requiere una lectura atenta del texto y un análisis detallado del mismo.

Aquí deberás demostrar tus conocimientos lingüísticos de forma precisa.

Este bloque demanda conocimientos literarios específicos.

2,5 puntos

2,5 puntos

CONSEJO

Organiza bien el tiempo de cada bloque y ajusta tu ritmo para poder responder a todas las preguntas. Empieza por las preguntas que te resulten más fáciles y dedica el tiempo necesario a la planificación.

¿Qué me van a poner en el examen?

GUÍA PARA LA REALIZACIÓN

4. CONTENIDOS PARA AFRONTAR LA PRUEBA

Con vistas al examen PAU, nuestra asignatura se organiza en tres grandes bloques de contenido que abarcan componentes comunicativos, reflexiones lingüísticas y, cómo no, aspectos literarios. Familiarizarte con esta estructura te facilitará la organización de tu preparación para la prueba.

BLOQUE I Comunicación

Unidad 1. El texto.

Unidad 2. Taller de textos.

BLOQUE II Reflexión sobre la lengua

Unidad 3. La palabra.

Unidad 4. La oración simple.

Unidad 5. La oración compuesta.

BLOQUE III Educación literaria

Unidad 6. Literatura española hasta 1939.

Unidad 7. Literatura española desde 1939 hasta los años 70.

Unidad 8. Literatura española desde los años 70 a nuestros días.

Guías de lectura obligatorias.

¿Qué me puedo encontrar?

Análisis de un texto mediante tres preguntas obligatorias sobre:

• Identificación de ideas y estructura.

• Intención comunicativa y cohesión.

• Elaboración de un texto argumentativo.

• Textos de diferentes géneros y tipologías.

• Preguntas sobre organización textual.

• Propuestas de temas para realizar argumentaciones.

• Capacidad de análisis y síntesis.

¿Qué me van a evaluar?

• Comprensión lectora.

• Expresión escrita y argumentación.

Dos opciones a elegir para cada una de estas temáticas:

• Análisis sintáctico.

• Cuestiones sobre uso de la lengua.

• Oraciones para análisis.

• Ejercicios de morfología.

• Cuestiones de semántica.

Desarrollo de un tema literario y análisis de lecturas obligatorias.

• Dominio de conceptos gramaticales.

• Capacidad de análisis lingüístico.

• Precisión en las respuestas.

• Preguntas sobre movimientos literarios, autores y obras concretas.

• Análisis de obras específicas.

• Contextualización sociohistórica.

• Conocimiento de la literatura española.

• Capacidad de análisis literario.

DE LA PRUEBA

5. ORIENTACIONES Y RECOMENDACIONES

Presta especial atención a las siguientes sugerencias. Te resultarán de gran ayuda para afrontar con éxito la prueba.

CONSEJOS

• Practica el análisis de diferentes tipos de textos.

• Familiarízate con todos los aspectos de la gramática.

• Estudia a fondo las obras literarias obligatorias.

• Realiza ejercicios de redacción frecuentemente.

• Desarrolla estrategias de argumentación.

⇨ TEN EN CUENTA…

CONSEJOS

• Practica el análisis sintáctico regularmente.

• Gestiona bien el tiempo durante los ensayos.

• Lee atentamente los enunciados antes de responder.

• Cuida la presentación y la ortografía.

CONSEJOS

• Trabaja en la precisión de tu expresión escrita.

• Mantén una estructura clara en tus respuestas.

• Revisa tus conocimientos de literatura contemporánea.

6. CRITERIOS GENERALES PARA LA CORRECCIÓN DE LA PAU

Se valorarán, en su conjunto, el contenido y la expresión. En la valoración de la expresión se tendrá en cuenta lo siguiente:

• La corrección formal y gramatical.

• La precisión y claridad en la expresión.

• El orden, la claridad, la coherencia y la adecuación al enunciado.

• La adecuación del discurso a la situación comunicativa y la riqueza de estilo.

• Se podrá aplicar una penalización de hasta 2 puntos cuando la presentación y la expresión resulten incorrectas.

• Criterios específicos por bloque:

Bloque 1

• Precisión en la identificación de ideas.

• Claridad en el análisis de la estructura.

• Coherencia en la argumentación.

Bloque 2

• Exactitud en el análisis sintáctico.

• Precisión en el uso de terminología.

• Corrección en las explicaciones.

• Conocimiento de obras y autores.

• Capacidad de contextualización.

• Profundidad en el análisis.

• Trabajo textual: se emplea la técnica del subrayado cromático para indicar o identificar elementos de un texto (partículas, palabras, oraciones, secuencias textuales, estilo de un autor, movimiento, etc.) y facilitar así los diversos análisis y explicaciones:

Identificación de secuencias y rasgos propios de las tipologías textuales, ideas principales y secundarias, etc. Atiende a las preguntas PAU 1, 2 y 3.

Cómo analizar a…: trabajo con textos literarios para visualizar claves teóricas (movimientos, estilos, autores…). Atiende a las preguntas PAU 5a y 5b.

• Tutoriales PAU: instrucciones didácticas para aprender a realizar paso a paso análisis sintácticos, transformaciones e identificaciones de palabras, reconocimiento de perífrasis verbales, etc. Atiende a las preguntas 4a y 4b.

• Guía de lecturas obligatorias Atiende a las preguntas 5a y 5b.

• Actividades y recursos para practicar la resolución de las preguntas PAU de los diversos bloques:

Comunicación: cómo identificar las ideas del texto, exponer de forma concisa su organización e indicar razonadamente su estructura; explicar cuál es la intención comunicativa del autor y comentar dos mecanismos de cohesión distintos que refuercen la coherencia textual; dada una idea, elaborar un discurso argumentativo eligiendo el tipo de estructura que se considere adecuado.

Reflexión sobre la lengua: ejercicios relacionados con el reconocimiento y análisis sintáctico de fragmentos de un texto; ejercicios de reconocimiento y uso de la lengua en diversas condiciones y con distintas intenciones.

Educación literaria: cuestiones relativas a un texto literario y una imagen relacionadas con los contenidos literarios PAU; comentario guiado sobre aspectos temáticos, formales y contextuales relativos a las lecturas de la PAU.

Toma buena nota: llamadas al alumnado sobre aspectos novedosos, curiosos e interesantes para su aprendizaje.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES

Preparando la pregunta...: recurso para la preparación de cada pregunta específica PAU. Atiende a las preguntas PAU 1, 2, 3, 4a, 4b, 5a y 5b.

Tu turno: conjunto de actividades internas enfocado a la consolidación del aprendizaje y a la práctica directa de la PAU. Atiende a las preguntas PAU 1, 2, 3, 4a, 4b, 5a y 5b.

Consejos PAU: orientaciones, ideas o aclaraciones que facilitan la elaboración de respuestas PAU a partir de la teoría.

Finalización de las unidades

• Sección «Preparando la PAU»: para practicar la actual prueba PAU de una manera eficaz y resolutiva.

Apartado «Antes de responder», con sugerencias, instrucciones y pistas para resolver cada una de las preguntas.

Apartado «Ahora nosotros», propuesta de examen basado en las actuales directrices PAU para que el alumnado comprenda y practique una resolución óptima por sí mismo. Atiende a las preguntas PAU 1, 2, 3, 4a, 4b, 5a y 5b.

Y además…

Anexos del libro:

• Correspondencias de terminología gramatical.

• Modelos de exámenes PAU resueltos. Convenientemente desarrollados y solucionados según los criterios de corrección PAU.

• Escritoras en la literatura. Recopilación con especial sensibilidad del legado cultural y literario de las autoras más importantes de la literatura española contemporánea.

AHORA NOSOTROS

Modelos de exámenes PAU resueltos

Escritoras en la literatura española de

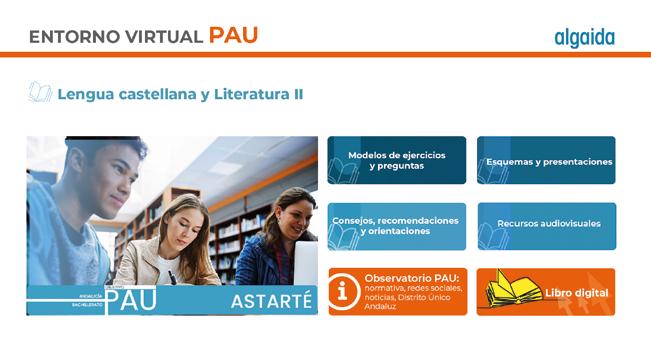

ENTORNO VIRTUAL PAU

Entorno virtual PAU

Un espacio con recursos digitales de gran ayuda para completar tu preparación PAU:

• Modelos de ejercicios y preguntas.

• Esquemas y presentaciones.

• Consejos, recomendaciones y orientaciones.

• Recursos audiovisuales.

• Libro digital.

• Observatorio PAU: Normativa.

Redes sociales. Noticias.

Distrito Único Andaluz.

El texto

1. LA TIPOLOGÍA TEXTUAL

2. LAS IDEAS TEXTUALES

2.1. ¿Cuántas ideas principales tiene un texto?

3. LA ORGANIZACIÓN DE LAS IDEAS EN LOS TEXTOS

3.1. Textos expositivos y argumentativos

3.2. Las ideas en los textos narrativos

3.3. Las ideas en los textos poéticos

3.4. Las ideas en los textos dialogados

4. TIPOS DE ESTRUCTURAS TEXTUALES SEGÚN LA ORGANIZACIÓN DE SUS IDEAS

4.1. Textos expositivos y argumentativos

4.2. Textos narrativos

4.3. Textos descriptivos

4.4. Textos dialogados

5. INTENCIÓN COMUNICATIVA Y MECANISMOS DE COHESIÓN

5.1. La intención comunicativa

5.2. Mecanismos de cohesión

PREPARANDO LA PAU

• Antes de responder

• Ahora nosotros

En esta unidad

Definición y características básicas de los textos

Propiedades de los textos

Clasificación textual: criterios y ejemplos

Relevancia de la tipología textual en la PAU

Definición de ideas principales y secundarias

Jerarquía y organización de las ideas textuales

Diferencias entre tema e ideas principales

Ejemplos prácticos de análisis de ideas

Interpretación de las preguntas en la PAU

Técnicas para identificar y organizar ideas textuales

Textos expositivos y argumentativos

Textos narrativos

Textos poéticos

Textos dialogados

Métodos para identificar ideas textuales

Ejemplos de esquemas numéricos

Prácticas recomendadas para el examen

LA TIPOLOGÍA

Los textos son unidades de comunicación humana con una intención comunicativa concreta y una estructura determinada.

Adecuación al contexto, cohesión interna y coherencia global en el contenido y la forma.

Los textos se clasifican según criterios complementarios (modo de comunicación, intención, género); un mismo texto puede pertenecer a varias categorías.

La tipología es clave para analizar las ideas, estructuras y mecanismos textuales requeridos en las preguntas del examen.

Las ideas principales contienen el mensaje central del texto, mientras que las secundarias complementan o justifican estas ideas.

Las ideas se organizan jerárquicamente en principales y secundarias; las secundarias refuerzan las principales mediante ejemplos, causas o consecuencias.

El tema es el asunto general del texto, formulado brevemente, mientras que las ideas principales detallan los puntos clave del contenido.

Los esquemas numéricos y ejemplos concretos ayudan a identificar ideas en diferentes tipos de textos.

LA ORGANIZACIÓN DE LAS IDEAS EN LOS TEXTOS

Requiere identificar ideas principales, secundarias y justificar su estructura en textos de diversos géneros.

La lectura atenta, el subrayado y los esquemas numéricos facilitan el análisis de la organización textual.

Las ideas principales suelen ser argumentos o datos esenciales; las secundarias refuerzan mediante datos y explicaciones.

Se analizan las acciones principales y secundarias (secuencias narrativas) que forman la historia.

Las ideas reflejan emociones o conceptos, generalmente distribuidos en estrofas.

Las ideas principales corresponden a los temas tratados; las secundarias, a las contribuciones de los interlocutores.

CONSEJOS Y ESQUEMAS PRÁCTICOS PARA LA PAU

Leer varias veces el texto, subrayar ideas clave y estructurarlas en esquemas claros.

Esquemas que muestran la relación entre ideas principales (números enteros) y secundarias (decimales).

Practica con textos diversos para ganar fluidez en el análisis y organización textual, con preguntas idénticas a las de la PAU.

consejo PAU

El bloque de comunicación, fundamental en la PAU

Como ves, es un bloque muy importante en la PAU: su peso equivale a la mitad del examen.

1. LA TIPOLOGÍA TEXTUAL

Llevamos varios años estudiando y trabajando los diferentes tipos de textos que existen, así que seguramente sabes sobre ellos más de lo que piensas.

Características básicas de los textos

Definición Son la unidad máxima de comunicación humana.

Tienen una intención comunicativa concreta Aquello que nos quiere transmitir su autor.

Son adecuados al contexto donde aparecerán.

Propiedades

Tienen cohesión interna entre sus distintas partes. Como consecuencia, son coherentes tanto con su ámbito de aparición como con las ideas que contienen.

Poseen una estructura determinada Según el reparto de las ideas que contienen.

Sabes también que para clasificarlos utilizamos varios criterios (varios puntos de vista), que cada criterio usado da lugar a una clasificación diferente y que estas, además, son complementarias entre sí, porque cada texto puede pertenecer a varias categorías según el enfoque. Por ejemplo, un artículo científico es a la vez un texto escrito, informativo y académico. Recuerda que las clasificaciones no son excluyentes y se adaptan a las necesidades comunicativas del autor y el contexto del receptor.

Este esquema seguro que te refresca la memoria y lo deja todo más claro:

SÍNTESIS DE

La clasificación textual

1. SEGÚN EL CANAL UTILIZADO

Textos escritos

• Características: permanentes, mayor formalidad, uso de ortografía y gramática normativas.

• Ejemplo: un artículo científico, una novela.

Textos orales

• Características: temporales, espontáneos, incluyen elementos paralingüísticos como la entonación y los gestos.

• Ejemplo: una conversación telefónica, un discurso político.

Textos multimodales

• Características: combinan texto con imágenes, audio, vídeo, etc.

• Ejemplo: una infografía interactiva, un anuncio televisivo.

2. SEGÚN EL PUNTO DE VISTA DEL AUTOR

Textos objetivos Textos subjetivos

• Características: describen hechos verificables sin involucrar opiniones personales.

• Ejemplo: un informe técnico, una noticia periodística imparcial.

• Características: expresan sentimientos, opiniones o perspectivas personales.

• Ejemplo: un diario personal, una columna de opinión.

3. SEGÚN LA INTENCIÓN COMUNICATIVA DEL AUTOR

Textos informativos

• Propósito: transmitir datos o conocimientos.

• Ejemplo: un manual de instrucciones, un reportaje.

Textos persuasivos

• Propósito: influir en las ideas o acciones del receptor.

• Ejemplo: un anuncio publicitario, un ensayo argumentativo.

Textos expresivos

• Propósito: expresar emociones o sentimientos.

• Ejemplo: una carta de amor, un poema lírico.

Textos prescriptivos

• Propósito: dictar normas o instrucciones.

• Ejemplo: una receta de cocina, una ley.

Textos narrativos

• Propósito: relatar eventos en una secuencia temporal.

• Ejemplo: un cuento, una novela histórica.

Textos descriptivos

• Propósito: representar características de personas, objetos o lugares.

• Ejemplo: una guía turística, un retrato literario.

Textos dialogados

• Propósito: representar un intercambio comunicativo entre dos o más interlocutores.

• Ejemplo: un guion de teatro, una entrevista.

• Ejemplo: un artículo enciclopédico, una conferencia educativa. Textos expositivos

• Propósito: explicar un tema de manera clara y ordenada.

• Ejemplo: un manual de usuario, unas instrucciones de montaje. Textos instructivos

• Propósito: orientar al receptor sobre cómo realizar una acción o tarea.

• Ejemplo: un artículo de opinión, una defensa jurídica. Textos argumentativos

• Propósito: defender una idea o postura mediante razonamientos y pruebas.

La clasificación es muy amplia, pero puedes estar tranquilo: no te van a preguntar por ella de esta forma en la PAU.

En esta prueba a la que te enfrentarás a finales de curso, el contenido relacionado con este bloque de comunicación está planteado de la siguiente forma, atento:

Bloque de comunicación: 50% de la puntuación, 5 puntos

A partir de un texto literario, periodístico o ensayístico inicial se plantearán las siguientes preguntas:

• Pregunta 1: Identificar las ideas del texto, exponer de forma concisa su organización e indicar razonadamente su estructura (hasta 1.5 puntos).

• Pregunta 2: Explicar cuál es la intención comunicativa del autor / autora (hasta 0.5 puntos) y comentar dos mecanismos de cohesión distintos que refuercen la coherencia textual (hasta 1 punto).

• Pregunta 3: Dada una idea, elaborar un discurso argumentativo, de entre 200 y 250 palabras, eligiendo el tipo de estructura que se considere adecuado (hasta 2 puntos). Esta pregunta la vamos a abordar en la unidad siguiente, de forma específica.

Teniendo esto en cuenta y sin más preámbulos, vamos a preparar en este bloque de comunicación del libro, como no podía ser de otra forma, el bloque de comunicación de la PAU. ¿Estás listo? Comenzamos.

consejo PAU

Un texto literario, periodístico o ensayístico Aquí tienes los tres tipos de textos por los que puede comenzar la PAU: un texto literario (normalmente, relacionado con las lecturas obligatorias), un texto periodístico (que suele ser un artículo de opinión o un editorial) o un texto ensayístico (de naturaleza argumentativa, normalmente).

Textos académicos

• Características: formalidad, estructura fija, lenguaje técnico, cita de fuentes.

• Subtipos y ejemplos:

Tesis doctoral: el impacto del cambio climático en los ecosistemas marinos. Artículo en una revista científica: publicación en Nature sobre la biotecnología. Ensayo académico: La influencia de la filosofía griega en la modernidad.

Textos literarios

• Características: uso estético del lenguaje, exploración de emociones y temas universales.

• Subtipos y ejemplos:

Novela: Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez.

Poema: Rimas, de Gustavo Adolfo Bécquer. Obra de teatro: La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca.

Textos jurídicos o administrativos

• Características: formalidad extrema, precisión, lenguaje especializado.

• Subtipos y ejemplos: Contrato: un contrato laboral para un empleado.

Ley: Ley de protección de datos personales.

Resolución administrativa: concesión de una licencia de construcción.

4. SEGÚN EL ÁMBITO DE USO O APARICIÓN

Textos periodísticos

Informativos: informan de manera objetiva sobre acontecimientos cotidianos.

• Características: claridad, concisión, enfoque en hechos o análisis.

• Subtipos y ejemplos: Noticia: un reportaje sobre resultados electorales Crónica: un día en la vida de los refugiados sirios. Entrevista: una conversación con un escritor sobre su última obra.

De opinión: sirven de marco para expresar la opinión subjetiva y propia del autor que lo firma o del propio medio de comunicación.

• Características: subjetividad, intención persuasiva y estilo argumentativo.

• Subtipos y ejemplos: Editorial: postura del periódico ante acontecimientos de interés nacional.

Artículo de opinión: un conocido arquitecto expresa su opinión sobre la reforma de un emblemático edificio. Columna: un autor conocido nos ofrece su postura sobre la última polémica en redes sociales. Carta al director: un ciudadano se queja sobre el permanente estado de crispación política.

Textos comerciales o empresariales

• Características: formalidad intermedia, enfoque en transacciones y objetivos empresariales.

• Subtipos y ejemplos: Factura: registro de una compra en una tienda. Memorándum: comunicación interna en una empresa. Plan de negocios: documento para inversores sobre una nueva empresa.

Textos publicitarios

• Características: creatividad, persuasión, atractivo visual y verbal.

• Subtipos y ejemplos: Anuncio gráfico: un cartel promocionando un coche eléctrico. Publicidad digital: un banner en una página web de viajes. Spot audiovisual: un anuncio televisivo de perfumes.

Textos técnicos o científicos

• Características: exactitud, claridad, orientación a la solución de problemas.

• Subtipos y ejemplos: Manual técnico: guía de instalación de un electrodoméstico. Informe de laboratorio: resultados de un experimento químico. Patente: documentación oficial para un invento tecnológico.

Textos digitales

• Características: interactividad, hipertextualidad, uso de multimedia.

• Subtipos y ejemplos: Blog: un artículo sobre consejos de vida saludable.

Redes sociales: un hilo en X explicando un tema de actualidad. Página web: la sección de preguntas frecuentes de una empresa.

TU TURNO

2. LAS IDEAS TEXTUALES

Seguramente ya hayas oído hablar de las ideas textuales. Quizá te suene que son, valga la redundancia, aquellas ideas que quiere transmitir el autor de un texto, que las hay principales y secundarias, que según se organicen en el texto dan lugar a un tipo de estructura u otra y que, mayoritariamente, dicha estructura se expresa en forma de esquema numérico. No es una mala base para comenzar, pero tenemos que pulir algunos aspectos.

Reflexiona sobre lo que sabes acerca de las ideas textuales y contesta a estas preguntas.

1. ¿Cuántas ideas principales tiene un texto: una única por cada texto o una por cada párrafo?

2. Los textos narrativos en los que se narra un acontecimiento, ¿también tienen ideas principales y secundarias o debemos usar otro concepto?

3. ¿Qué ocurre con los textos dialogados, presentan una estructura basada en la combinación de ideas principales y secundarias?

4. ¿Y con la poesía?

Toma buena

Ideas principales y secundarias

La relación que se establece entre las ideas principales y secundarias es muy parecida a la que relaciona una oración principal y una subordinada. La subordinada siempre realiza una función respecto de su principal. Con las ideas principales y secundarias pasa algo parecido.

Las ideas textuales son las distintas unidades de significado que componen un texto. Se organizan de forma jerárquica.

Una «unidad de significado» es cada una de las partes en las que podemos dividir aquello que el autor está expresando. Por ejemplo, en: Las notas de la evaluación han mejorado. Se han aplicado con éxito las propuestas de mejora, hay dos unidades de significado (dos ideas):

Las notas de la evaluación han mejorado

Idea 1 (unidad de significado 1, 1.ª parte en la que podemos dividir lo que el autor nos está diciendo)

Se han aplicado con éxito las propuestas de mejora

Idea 2 (unidad de significado 2, 2.ª parte en la que podemos dividir lo que el autor nos está diciendo)

La organización jerárquica de las ideas es la responsable de que haya ideas principales y secundarias. Las secundarias son aquellas que sirven de refuerzo de las principales: son los datos que apoyan determinadas afirmaciones, los ejemplos que clarifican una idea, las consecuencias de algo (también las causas), las explicaciones que algunos conceptos necesitan… Es decir, la denominación « secundarias» no significa que sean menos importantes, sino que guardan un tipo de relación concreta con las principales.

Las notas de la evaluación han mejorado

Idea 1 (unidad de significado 1)

Principal (punto clave que quiere transmitir el autor)

Se han aplicado con éxito las propuestas de mejora

Idea 2 (unidad de significado 2)

Secundaria (causa que justifica la idea principal)

Como hemos dicho antes, es posible que estés acostumbrado a plasmar esa jerarquía en forma de esquema numérico:

1. Las notas de la evaluación han mejorado.

1.1. Se han aplicado con éxito las propuestas de mejora. En los textos, obviamente, el número de ideas es mayor, así como su extensión, por eso los esquemas resultantes del análisis de las ideas de un texto son mucho más grandes que este.

2.1. ¿Cuántas ideas principales tiene un texto?

Depende. Antes de entrar en ese asunto, lo que no puedes hacer es confundir los conceptos «idea principal» con «tema»

Ideas principales

Tema

Son el núcleo del texto, aquellas que contienen la información esencial o los puntos clave que el autor quiere transmitir. Suelen aparecer de forma explícita, aunque, a veces, también pueden incluirse de forma implícita, no te confíes.

Es la idea central o el asunto sobre el que trata el contenido del texto. Es una formulación breve que resume de manera general el núcleo del mensaje del texto, sin entrar en los detalles ni en las argumentaciones específicas. Una estrategia para reconocerlo es responder de forma breve y concisa a la pregunta: «¿De qué trata el texto?».

Por ejemplo, imagina que te encuentras ante este breve texto:

El futuro es ahora

El cambio climático ha dejado de ser un problema del futuro: está aquí, ahora, golpeando con una fuerza inesperada. Los efectos que se preveían para mediados de siglo han comenzado a manifestarse con antelación, desde olas de calor extremo hasta fenómenos climáticos cada vez más devastadores. Lo que antes parecía una advertencia distante, es hoy una realidad palpable que afecta tanto a las comunidades vulnerables como a las grandes potencias.

Los científicos nos alertaron durante décadas, pero el tiempo para prevenir los peores escenarios se acorta rápidamente. Aunque algunas medidas se están implementando ya en la actualidad, como el desarrollo de energías renovables, los compromisos globales aún no alcanzan la magnitud necesaria. Cada año que pasa sin acciones contundentes nos acerca al punto de no retorno.

Ahora, los ciudadanos también estamos empezando a percibir las consecuencias en nuestra vida diaria. Desde precios más altos de los alimentos hasta sequías que comprometen el suministro de agua: el impacto es innegable. Adaptarse a este nuevo contexto será un desafío no solo político, sino también social y económico.

Si tuviéramos que diferenciar el tema de las ideas principales, el esquema quedaría así (de paso, añadimos las secundarias):

Tema: El cambio climático ha llegado antes de lo esperado y supone un gran desafío.

1. El cambio climático está ocurriendo en la actualidad.

1.1. Sus efectos afectan tanto a comunidades vulnerables como a las grandes potencias.

2. El tiempo para evitar los peores escenarios se está agotando.

2.1. Las medidas actuales, aunque útiles, no son suficientes para frenar el problema.

3. Los ciudadanos empiezan a notar el impacto del cambio climático en su vida diaria.

Un tema no es un título Ojo con esto. El título de un texto está pensado, además de para informar, para llamar la atención del lector. El tema es una información general expresada de forma concreta, no pretende llamar la atención ni ser ingenioso. Titular un texto no es enunciar su tema.

El tema responde a la pregunta ¿de qué trata el texto? Está enunciado de forma general en una sola oración. Recuerda: no es un título.

Idea principal 1: es el punto clave del primer párrafo.

Idea secundaria de 1: dato que apoya lo recién expuesto.

Idea principal 2: punto clave (información esencial del párrafo 2)

Idea secundaria de 2: dato que corrobora lo que se está argumentando.

Idea principal 3: punto clave del último párrafo.

3.1. Adaptarse al cambio será un reto político, social y económico. Idea secundaria de 3: consecuencia de lo dicho en la idea principal.

Con este ejemplo, seguro que ahora entiendes que todos los textos tienen un solo tema, pero varias ideas principales. Como método didáctico, puesto que es lo que suele ocurrir la mayoría de las veces, se suele tomar por norma que hay tantas ideas principales como párrafos tenga un texto. Pero, claro, esto solo es válido para textos que estén divididos en párrafos; así que nos conviene repasar todos los escenarios que nos podemos encontrar en la PAU.

3. LA ORGANIZACIÓN DE LAS IDEAS EN LOS TEXTOS

Si vuelves a echar un vistazo al esquema de la clasificación textual, te será más fácil comprender que, ante tal variedad, no hay una única manera de analizar las ideas textuales: se presentan de distintas formas según la naturaleza del texto en que aparezcan.

Identifica las ideas de un texto, expón de forma concisa su organización e indica razonadamente su estructura.

1. ¿En qué consiste la pregunta?

PREPARANDO LA PREGUNTA 1

Deberás identificar las ideas que conforman el texto, tanto las principales como las secundarias. Una vez identificadas, las expondrás en forma de esquema numérico, así mostrarás, de forma concisa, su organización. Para terminar, deberás explicar el tipo de estructura que presenta el texto.

2. ¿Cuánto vale la pregunta?

El total de la pregunta vale 1.5 puntos. Como tiene tres apartados, cada uno de ellos vale medio punto.

3. ¿Cuánto tiempo le dedico a la pregunta?

Es una pregunta que necesita que leas el texto varias veces para que puedas identificar bien tanto las ideas como su organización y estructura textual. Entre 15 y 20 minutos deberían ser suficientes para hacer esta pregunta.

4. ¿Por dónde empiezo?

Comienza por leer con calma el texto para saber de qué trata. Una vez leído, puedes ir subrayando las ideas textuales y anotarlas en un esquema en sucio. Con el esquema listo y ajustado, pásalo a limpio y justifica la estructura textual ante la que te encuentras.

5. ¿Cómo respondo?

Para que el corrector pueda ver con facilidad que has respondido de forma correcta a las tres partes de esta pregunta, te recomendamos que sigas este esquema de respuesta.

Comienza con una breve introducción donde hagas alusión al tipo de texto y su estructura externa (tienes el ejemplo en la página 32). A continuación, añade el esquema de ideas con este formato:

1. Idea principal del párrafo 1

1.1. Idea secundaria 1

1.2. Idea secundaria 2

2. Idea principal del párrafo 2

2.1. Idea secundaria 1

3. Idea principal del párrafo 3

3.1. Idea secundaria 1

3.2. Idea secundaria 2

3.3. Idea secundaria 3

Para terminar, incluye una pequeña introducción para justificar la estructura del texto, en función del reparto de ideas (tienes también el ejemplo en la página 32).

Como esta pregunta consta de tres partes diferenciadas, en las páginas siguientes veremos punto por punto cómo has de enfocar y responder cada una de ellas.

Recordemos pues la primera parte de la primera pregunta PAU: Identifica las ideas del texto (0.5 puntos). Se te pedirá que identifiques cuáles son las ideas principales y secundarias que componen el texto presentado. Es un apartado intrínsecamente relacionado con el siguiente: exponer de forma concisa su organización. Antes de enseñarte a responder paso a paso, conviene que aclaremos cómo identificar las ideas textuales. Como método base puedes tomar la idea de «un párrafo - una idea principal», pero esta relación hay que matizarla y ampliarla. Vamos a comenzar haciéndolo por las ideas secundarias.

Una idea principal - una idea secundaria

La juventud cada vez presenta tasas más altas de déficit de atención durante tiempo prolongado debido a los hábitos adquiridos por el uso continuo del teléfono móvil.

Idea principal.

Idea secundaria: causa que justifica la idea principal. No se puede lanzar una idea así sin justificación posterior. Necesita una base para ser creíble.

Una idea principal - varias ideas secundarias

La juventud cada vez presenta tasas más altas de déficit de atención durante tiempo prolongado, un problema que se agrava con el abuso del teléfono móvil.

La exposición constante a notificaciones, redes sociales y videojuegos fragmenta la capacidad de concentración al fomentar el hábito de atender estímulos breves y cambiantes.

Según un estudio de la Asociación Española de Pediatría, el 75% de los adolescentes pasa más de tres horas al día frente a la pantalla, lo que no solo perjudica su rendimiento académico, sino que también dificulta el desarrollo de habilidades esenciales como la reflexión profunda y la resolución de problemas.

Idea principal.

Idea secundaria 1: justificación de la afirmación de la idea principal que ofrece datos concretos.

Idea secundaria 2: dato oficial que avala la idea principal: en efecto, es un problema que se agrava por el uso continuado del teléfono móvil.

Idea secundaria 3: consecuencias derivadas de la idea principal.

Una idea principal - ninguna idea secundaria

Si observas atento cuando caminas por las calles de tu ciudad, te darás cuenta de la gran cantidad de adolescentes que consultan continuamente su teléfono móvil en cualquier lugar y situación.

Idea principal: es raro que aparezcan sin estar acompañadas de una idea secundaria, sobre todo en textos expositivos y argumentativos. En poesía, por ejemplo, es más frecuente.

¿Siempre las ideas principales se sitúan al principio del párrafo?

No. Puede que sea frecuente, pero no siempre ocurre, así que no te puedes guiar por un criterio locativo (de lugar) para diferenciar las ideas principales de las secundarias, debes aprender a diferenciar qué es lo más importante que el autor nos quiere transmitir en cada párrafo (idea principal) y cuáles son los datos, las causas, las consecuencias o las explicaciones que esa idea principal necesita (ideas secundarias). Observa, vamos a darle la vuelta al orden de principales primero y secundarias después.

Según un estudio de la Asociación Española de Pediatría, el 75% de los adolescentes pasa más de tres horas al día frente a la pantalla, lo que no solo perjudica su rendimiento académico, sino que también dificulta el desarrollo de habilidades esenciales como la reflexión profunda y la resolución de problemas.

La exposición constante a notificaciones, redes sociales y videojuegos fragmenta la capacidad de concentración al fomentar el hábito de atender estímulos breves y cambiantes. No ha de extrañarnos el hecho de que la juventud cada vez presenta cada vez tasas más altas de déficit de atención durante tiempo prolongado, un problema que se agrava con el abuso del teléfono móvil.

• Idea secundaria 1: dato estadístico.

• Idea secundaria 2: datos concretos.

• Idea secundaria 3: justificación de la afirmación.

• Idea principal.

¿Todos los textos tienen los mismos tipos de ideas?

No. Como te hemos adelantado hace un par de páginas, las ideas se organizan de forma diferente según el tipo de texto. Es más, hasta el propio concepto de «idea» varía según la tipología textual: no es lo mismo una poesía donde se expresan sentimientos que un texto científico que habla sobre replicación celular. Tampoco son iguales una descripción detallada de un paisaje, donde no ocurre nada, que una escena teatral de una obra tan intensa como La casa de Bernarda Alba

Teniendo esto claro, vamos a ver cómo se comportan las «ideas» en los distintos tipos de textos para que sepas, en todo momento, qué tienes que buscar y qué te puedes encontrar.

3.1. Textos expositivos y argumentativos

En los textos expositivos y argumentativos es donde, quizás, sea más fácil encontrar lo que solemos entender por ideas principales y secundarias. En ellos, las ideas principales suelen representar los argumentos que el autor usa para defender su postura (o tesis) o aquellos datos destacados que aportan la información fundamental que necesita la exposición.

Las ideas secundarias en estos textos, como explicamos al principio, son los datos que el autor aporta para justificar sus argumentos o las afirmaciones que vierte en el texto, ya sean datos numéricos o datos informativos de cualquier otra clase. Las explicaciones, las causas, las consecuencias… todo ello es expresado por las ideas secundarias.

Veamos un ejemplo:

La importancia de un buen método de estudio

Un buen método de estudio es esencial para optimizar el aprendizaje y alcanzar metas académicas. La planificación adecuada del tiempo y la estructuración de las tareas permiten que los estudiantes enfrenten sus responsabilidades de manera ordenada y efectiva. Sin un método claro, se corre el riesgo de caer en el estrés y la procrastinación, factores que dificultan la retención de conocimientos y la productividad.

Además, un método bien diseñado fomenta hábitos de organización y disciplina que trascienden el ámbito académico. Técnicas como la toma de apuntes efectiva, el repaso activo o el uso de herramientas de aprendizaje visual potencian la comprensión y la memoria a largo plazo. Estas habilidades no solo facilitan superar exámenes, sino que también preparan al estudiante para enfrentar desafíos en su vida personal y profesional.

Invertir tiempo en crear un buen sistema de estudio ahorra esfuerzos a largo plazo. Estudiar de manera eficiente permite dedicar más tiempo a actividades recreativas, logrando un equilibrio entre obligaciones y ocio. Por ello, un buen método de estudio es una inversión en calidad de vida

Idea principal del primer párrafo (1). A partir de su enunciación, el autor nos va a justificar el por qué de esta afirmación con las ideas secundarias.

Idea secundaria 1.1. (idea secundaria 1 de la principal 1): primera razón de la idea principal. Un buen método de estudio es esencial para optimizar el aprendizaje porque te permite enfrentarte a tus responsabilidades de manera ordenada y efectiva.

Idea secundaria 1.2. (idea secundaria 2 de la idea principal 1): segunda razón que justifica la afirmación de la idea principal: sin un método, estarás más estresado.

Idea principal del segundo párrafo (2): nos van a explicar que algunos buenos hábitos consustanciales a un buen método de estudio nos benefician más allá del ámbito académico.

Idea secundaria 2.1: es un ejemplo de lo dicho en la idea principal. Tomar apuntes, por ejemplo, fomenta la comprensión y la memoria a largo plazo.

Idea secundaria 2.2: otro ejemplo. También prepara al estudiante para desafíos en su vida personal y laboral.

Idea principal del tercer párrafo (3): por último, el autor nos va a hablar del ahorro de esfuerzos a largo plazo que supone tener un buen método de estudio.

Idea secundaria 3.1: es un ejemplo. Nos permite dedicar más tiempo a actividades recreativas, ya que nos ayuda a administrar el tiempo de estudio de forma más eficiente.

5. Identifica las ideas de estos textos que te proponemos a continuación.

TEXTO 1: Milagro en el atasco

Tengo una exclusiva planetaria. El otro día, uno de esos queridos conocidos que te regala la vida, pero que no terminan de ser amigos por los yugos a los que nos uncen las prisas, me contó cómo estaba en los tres cuartos de hora de atasco entre mi casa y el curro. La cosa fue como sigue: iba una conduciendo medio grogui, en el modo piloto automático de los trayectos rutinarios, cuando me entró su llamada al móvil, la cogí porque no llama nunca y temí que fuera algo grave, y, oh sorpresa, se produjo el milagro. No quería nada. Llamaba por una chorrada, por matar el rato aburrido en la sala de espera del urólogo, y de chorradas estuvimos hablando hasta que le pregunté qué tal su año y va el tío y, en vez de decirme que bien, o tirando, o esas cosas que nos decimos para salir del paso sin que no se nos vea el plumero, va y me lo narra.

Me dijo que no está mal de fatal, ni bien de fenomenal. Que tiene días, y noches. Que ha tenido, en fin, un año durísimo, con una de esas pérdidas irrecuperables que duelen más que te amputen un brazo, y que va bandeando el duelo entregándose al trabajo y celebrando la vida con quienes quedan. Mira, me dejó noqueada. Tanto, que abrí la espita y le solté a chorro mis propias mandangas entre acelerón y frenazo, y así estuvimos, daca y toma, toma y daca, hasta que colgamos porque yo tenía que entrar a galeras y él al matasanos, quedando en vernos más el año próximo, sabiendo que no lo haremos. Da igual. Que nos quiten lo charlado. Eso es lo extraordinario. Hablar con alguien, quien sea, sin motivo, pero con propósito, en tiempos de incomunicación hiperconectada. Puede que en esa llamada entre íntimos desconocidos hubiera más verdad, alma, corazón y vida que en todas las copas de empresa y amigos y todas las comilonas familiares de los fastos navideños. Posdata para la Dirección General de Tráfico: atendí la llamada con un manos libres homologado, no sea que me caiga una multa a lo tonto.

Luz Sánchez-Mellado El País, 25/12/24

TEXTO 2: El sorteo de los dos gordos

Yadira es la niña del colegio de San Ildefonso que decidió cantar por su cuenta un segundo gordo de Navidad, media hora después de que hubiera salido el primer premio. Cuando su compañera de tabla anunció el número 43226 en voz alta, ella dejó caer un sonoro «cuatro millones de euros» que creó general confusión en la sala. El supervisor del sorteo se quedó blanco del susto y pidió ver la bola millonaria, que en realidad era de un premio de mil. Así que exigió a la menor que mostrara la bola ante las cámaras y cantara correctamente la cantidad que le correspondía. La respuesta de Yadira ante tamaño desaguisado fue clara: «Es que un chico me ha dicho que lo cante»

Y es que en la vida hay chicos y chicas que tienen ideas que a menudo permiten los quince minutos de gloria que Warhol defendía que merecía cada ser humano. La propia niña del error o, para ser más exactos, de la jugarreta, colgó en Instagram el momento en que cantó el gordo que nunca fue, que resultó ser una ocurrencia para acumular montones de «me gusta». En ningún caso pidió perdón por su mentira, que obligó a Loterías y Apuestas del Estado a emitir un comunicado urgente en el que recordaba que el único resultado del sorteo es la lista oficial de premios. Yadira ha hecho historia. Si en los sorteos nos mienten sobre los premios, no sé quién va a acabar jugando a la lotería. Pero el drama de nuestro tiempo es doble: nuestros preadolescentes están enganchados al móvil y desean sentirse reconocidos en las redes, pero también ocurre que los niños descubren pronto que las mentiras son mucho más divertidas que la verdad y que las falsedades no están penalizadas. Los psicólogos dan más razones, como que las mentiras provocan una fuerte respuesta emocional o que mucha gente prefiere vivir engañada a asumir la realidad. Y hay incluso quien teoriza que nuestros adolescentes (y no solo ellos) sienten el placer de crear una realidad independiente de los hechos. Nos toca vivir en un mundo que no tiene ni pies ni cabeza, donde un bulo puede ser una fuente de ingresos en las redes y donde la verdad es despreciada como una colilla. Yadira es una víctima más de una sociedad sin orden ni concierto.

Màrius Carol La Vanguardia, 24/12/24

Toma buena

Estructuras argumentativas

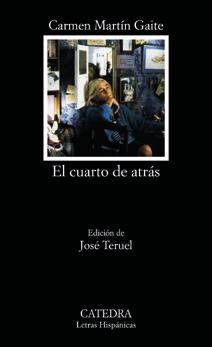

Debes tener en cuenta que, aunque lo general sea encontrar secuencias narrativas en las novelas, algunos fragmentos de estas (fragmentos que, incluso, pueden aparecer en la PAU) pueden presentar estructuras argumentativas o expositivo-argumentativas. Es el caso de El árbol de la ciencia y las charlas entre Andrés Hurtado y su Tío Iturrioz o muchas disquisiciones de El cuarto de atrás entre la protagonista y el hombre de negro. Te lo recordaremos cuando estudiemos estas obras.

3.2. Las ideas en los textos narrativos

En los textos narrativos, técnicamente, no hay «ideas principales» ni «ideas secundarias» , hay secuencias narrativas. Una secuencia narrativa es algo que sucede en el transcurso de una narración. Como en las narraciones están siempre sucediendo acontecimientos, la suma de todas las secuencias narrativas da lugar al total de la narración.

Empecemos por un ejemplo sencillo para entender el concepto: Juan estudió durante todo el curso Lengua con un buen método de estudio. Cuando llegó junio, fue muy preparado a la PAU y obtuvo la nota suficiente para estudiar la carrera que quería. Tras unos años estudiando en la universidad, consiguió el trabajo con el que siempre había soñado. En este texto han pasado varias cosas, es decir, hay varias secuencias narrativas:

Juan estudió Lengua durante todo el curso

Hizo la PAU obteniendo buena nota

Toma buena

El estilo de Baroja

Observa qué párrafos tan breves hay en el fragmento de la página siguiente. Algunos, incluso, no abarcan ni una línea completa.

Estudió en la universidad

Consiguió el trabajo de sus sueños

Las secuencias narrativas se presentan en los textos de forma mucho más elaborada: están más desarrolladas, pueden llevar insertos otros elementos como descripciones, disquisiciones o diálogos y, además, dentro de una misma secuencia se pueden incluir otras (estás en el teatro mientras ves la actuación y a alguien del público le suena el teléfono).

A pesar de esto que te estamos explicando, en los textos narrativos también se usan los conceptos «ideas principales» e «ideas secundarias» porque son términos de uso universal. Tú solo ten en cuenta lo que te acabamos de decir sobre las secuencias narrativas y una cosa más: en los textos narrativos, no se aplica siempre la norma de «un párrafo - una idea principal» porque el uso de los párrafos depende mucho del estilo del autor (ahora veremos un ejemplo con Baroja). Es decir, para analizar las ideas de un texto narrativo debemos tener en cuenta lo siguiente.

Las ideas en los textos narrativos

Ideas principales

• Son las acciones principales que ocurren en el texto, aquellas que dan pie a que ocurran otras cosas.

• Hay veces que sí: puede coincidir la regla de «un párrafo-una idea principal». Sucederá cuando los párrafos tengan la extensión suficiente, pero no te puedes confiar, porque no siempre pasa.

• Actúan como desencadenantes de las acciones secundarias.

Ideas secundarias

• Son las acciones que se han producido como consecuencia de las acciones principales.

• Además de acciones, recuerda que también puedes incluir como ideas secundarias las reflexiones o las descripciones que estén incluidas en las narraciones.

Veamos un ejemplo (con cierto nivel de complejidad) de un fragmento de las obras que pueden aparecer en la PAU: El árbol de la ciencia, de Pío Baroja. Antes de comenzar, te anticipamos lo siguiente:

• En el estilo de Pío Baroja es muy característica la combinación de extensos párrafos con otros mucho más cortos que apenas se diferencian, tipográficamente, de una línea. Es por esto por lo que te decimos que tengas cuidado con lo de «un párrafo-una idea principal»

• Baroja introduce en sus narraciones reflexiones filosóficas y morales. Atención.

• Del mismo modo, también encontrarás muchas descripciones: de personas, lugares, costumbres, ambientes…

Después de comer Andrés acompañaba a Lulú a la tienda, y luego volvía a trabajar en su cuarto.

Varias veces le dijo a Lulú que ya tenían bastante para vivir con lo que ganaba él, que podían dejar la tienda; pero ella no quería.

«¿Quién sabe lo que puede ocurrir? —decía Lulú—; hay que ahorrar, hay que estar prevenidos por si acaso.»

De noche aún quería Lulú trabajar en la máquina, pero Andrés no se lo permitía.

Andrés estaba cada vez más encantado de su mujer, de su vida y de su casa. Ahora le asombraba cómo no había notado antes aquellas condiciones de arreglo, de orden y de economía de Lulú.

Cada vez trabajaba con más gusto. Aquel cuarto grande le daba la impresión de no estar en una casa con vecinos y gente fastidiosa, sino en el campo, en algún sitio lejano.

Andrés hacía sus trabajos con gran cuidado y calma. En la redacción de la revista le habían prestado varios diccionarios científicos modernos, e Iturrioz le dejó dos o tres de idiomas, que le servían mucho.

Al cabo de algún tiempo, no sólo tenía que hacer traducciones, sino estudios originales, casi siempre sobre datos y experiencias obtenidos por investigadores extranjeros.

Muchas veces se acordaba de lo que decía Fermín Ibarra; de los descubrimientos fáciles que se desprenden de los hechos anteriores sin esfuerzo. ¿Por qué no había experimentadores en España, cuando la experimentación para dar fruto no exigía más que dedicarse a ella? Sin duda faltaban laboratorios, talleres para seguir el proceso evolutivo de una rama de ciencia; sobraba también un poco de sol, un poco de ignorancia y bastante de la protección del Santo Padre, que, generalmente, es muy útil para el alma, pero muy perjudicial para la ciencia y para la industria.

Estas ideas, que hacía tiempo le hubieran producido indignación y cólera, ya no le exasperaban.

Andrés se encontraba tan bien, que sentía temores. ¿Podría durar esta vida tranquila? ¿Habría llegado, a fuerza de ensayos, a una existencia no sólo soportable, sino agradable y sensata?

Su pesimismo le hacía pensar que la calma no iba a ser duradera.

«Algo va a venir el mejor día —pensaba— que va a descomponer este bello equilibrio».

Muchas veces se le figuraba que en su vida había una ventana abierta a un abismo. Asomándose a ella, el vértigo y el horror se apoderaban de su alma.

Por cualquier cosa, por cualquier motivo temía que este abismo se abriera de nuevo a sus pies.

Pío Baroja

El árbol de la ciencia, Cátedra

Vamos ahora a trabajar el texto para identificar las ideas que contiene. Para simular al máximo lo que te encontrarás en la PAU, como este texto es más complejo, hemos querido dejarlo en bruto para que lo leas sin condicionantes y, ahora, te lo mostraremos explicado:

Secuencia narrativa 1: Andrés, aunque valora positivamente que Lulú quiera seguir trabajando para ahorrar dinero por si llegan imprevistos, prefiere que deje el trabajo y vivan solo de su sueldo.

Recuerda que no tienes que poner en ningún momento las secuencias narrativas, son, únicamente, una ayuda a la explicación. Es más, puedes ignorarlas si ves que no te sirven. Céntrate en las ideas principales y secundarias.

Después de comer Andrés acompañaba a Lulú a la tienda, y luego volvía a trabajar en su cuarto.

Varias veces le dijo a Lulú que ya tenían bastante para vivir con lo que ganaba él, que podían dejar la tienda; pero ella no quería.

«¿Quién sabe lo que puede ocurrir? —decía Lulú—; hay que ahorrar, hay que estar prevenidos por si acaso.»

De noche aún quería Lulú trabajar en la máquina, pero Andrés no se lo permitía.

Idea principal: Lulú quiere seguir trabajando en la tienda para ahorrar.

Idea secundaria: Andrés no lo ve necesario. Es una idea secundaria porque es una consecuencia de que Lulú quiera seguir trabajando. Es decir, el hecho de que su esposa quiera trabajar desencadena que Andrés piense que no es necesario.

Secuencia narrativa 2: Andrés está feliz por primera vez en mucho tiempo con su vida y disfruta de todo lo que hace, incluido de su trabajo, donde se vuelve más productivo que nunca.

Andrés estaba cada vez más encantado de su mujer, de su vida y de su casa. Ahora le asombraba cómo no había notado antes aquellas condiciones de arreglo, de orden y de economía de Lulú.

Cada vez trabajaba con más gusto. Aquel cuarto grande le daba la impresión de no estar en una casa con vecinos y gente fastidiosa, sino en el campo, en algún sitio lejano.

Andrés hacía sus trabajos con gran cuidado y calma. En la redacción de la revista le habían prestado varios diccionarios científicos modernos, e Iturrioz le dejó dos o tres de idiomas, que le servían mucho.

Al cabo de algún tiempo, no sólo tenía que hacer traducciones, sino estudios originales, casi siempre sobre datos y experiencias obtenidos por investigadores extranjeros.

Muchas veces se acordaba de lo que decía Fermín Ibarra; de los descubrimientos fáciles que se desprenden de los hechos anteriores sin esfuerzo. ¿Por qué no había experimentadores en España, cuando la experimentación para dar fruto no exigía más que dedicarse a ella? Sin duda faltaban laboratorios, talleres para seguir el proceso evolutivo de una rama de ciencia; sobraba también un poco de sol, un poco de ignorancia y bastante de la protección del Santo Padre, que, generalmente, es muy útil para el alma, pero muy perjudicial para la ciencia y para la industria.

Estas ideas, que hacía tiempo le hubieran producido indignación y cólera, ya no le exasperaban.

Idea principal: toda esa secuencia narra el cambio de actitud de Andrés, ahora más alegre debido a su matrimonio, en muchos aspectos de su vida. Cada uno de esos aspectos vitales en los que ahora es más feliz será una idea secundaria.

Idea secundaria 1: es más feliz en su trabajo y esto lo hace más productivo.

Idea secundaria 2: al ser más productivo, se da cuenta de que en España se investiga sobre mucho trabajo de autores extranjeros, y reflexiona sobre la falta de experimentación científica en España y los obstáculos culturales, como la influencia religiosa.

Idea secundaria 3: sin embargo, estas reflexiones, como vive en un estado de felicidad, ya no le producen indignación.

Secuencia narrativa 3: a pesar de esta felicidad, le asaltan pensamientos negativos sobre la posible brevedad de este tiempo de calma y felicidad.

Andrés se encontraba tan bien, que sentía temores. ¿Podría durar esta vida tranquila? ¿Habría llegado, a fuerza de ensayos, a una existencia no sólo soportable, sino agradable y sensata?

Su pesimismo le hacía pensar que la calma no iba a ser duradera. «Algo va a venir el mejor día —pensaba— que va a descomponer este bello equilibrio»

Muchas veces se le figuraba que en su vida había una ventana abierta a un abismo. Asomándose a ella, el vértigo y el horror se apoderaban de su alma.

Por cualquier cosa, por cualquier motivo temía que este abismo se abriera de nuevo a sus pies.

Idea principal: aunque Andrés disfruta de su vida actual, teme que su tranquilidad no sea duradera.

Idea secundaria 1: esa intranquilidad lo lleva a pensar (consecuencia) constantemente que algo malo va a suceder.

En resumen: para identificar las ideas principales y secundarias de los textos narrativos deberás tener en cuenta los acontecimientos que se van narrando para, así, diferenciar los principales (ideas principales) de aquellos que se han desencadenado como consecuencia de los principales, de las reflexiones incluidas en la narración y de las descripciones (ideas secundarias). Recuerda, por último, que no siempre hay una idea principal por párrafo, porque puede que te encuentres con textos con muchos párrafos breves.

6. Identifica las ideas de estos textos que te proponemos a continuación.

TEXTO 1

Sin gran brillantez, pero también sin grandes fracasos, Andrés Hurtado iba avanzando en su carrera.

Al comenzar el cuarto año se le ocurrió a Julio Aracil asistir a unos cursos de enfermedades venéreas que daba un médico en el Hospital de San Juan de Dios. Aracil invitó a Montaner y a Hurtado a que le acompañaran; unos meses después iba a haber exámenes de alumnos internos para ingreso en el Hospital General; pensaban presentarse los tres, y no estaba mal el ver enfermos con frecuencia.

La visita en San Juan de Dios fue un nuevo motivo de depresión y melancolía para Hurtado.

Pensaba que por una causa o por otra el mundo le iba presentando su cara más fea.

A los pocos días de frecuentar el hospital, Andrés se inclinaba a creer que el pesimismo de Schopenhauer era una verdad casi matemática. El mundo le parecía una mezcla de manicomio y de hospital; ser inteligente constituía una desgracia, y sólo la felicidad podía venir de la inconsciencia y de la locura.

Lamela, sin pensarlo, viviendo con sus ilusiones, tomaba las proporciones de un sabio.

Aracil, Montaner y Hurtado visitaron una sala de mujeres de San Juan de Dios.

Para un hombre excitado e inquieto como Andrés, el espectáculo tenía que ser deprimente. Las enfermas eran de lo más caído y miserable. Ver tanta desdichada sin hogar, abandonada, en una sala negra, en un estercolero

humano; comprobar y evidenciar la podredumbre que envenena la vida sexual, le hizo a Andrés una angustiosa impresión.

El hospital aquel, ya derruido por fortuna, era un edificio inmundo, sucio, mal oliente; las ventanas de las salas daban a la calle de Atocha y tenían, además de las rejas, unas alambreras para que las mujeres recluidas no se asomaran y escandalizaran. De este modo no entraba allí el sol ni el aire.

El médico de la sala, amigo de Julio, era un vejete ridículo, con unas largas patillas blancas. El hombre, aunque no sabía gran cosa, quería darse aire de catedrático, lo cual a nadie podía parecer un crimen; lo miserable, lo canallesco era que trataba con una crueldad inútil a aquellas desdichadas acogidas allí y las maltrataba de palabra y de obra.

¿Por qué? Era incomprensible.

Pío Baroja

El árbol de la ciencia, Cátedra

—Sí, eso fue importante, el racionamiento de los juguetes. Mi hermana y yo, antes de la guerra, teníamos muchos juguetes buenos, comprados en Madrid, que es de donde venía todo lo diferente. Luego nos los dejaron de comprar y hubo que empezar a amortizar los viejos. Amortizar es una palabra que se decía continuamente, puede que ya antes la hubiera oído, sin hacer caso de ella, formaba parte de la jerga jurídica de mi padre, que siempre me resultó demasiado abstracta. Pero hay un momento en que las palabras de los adultos, por abstractas que sean, empiezan a interferir en el propio campo y no hay manera de eludirlas: así pasó con amortizar, requisar, racionar, acaparar, camuflar y otros verbos semejantes que, de la noche a la mañana, andaban en boca de todo el mundo y era imposible ignorarlos, yo también los decía, aunque no entendiera del todo su significado; entendía lo fundamental, que tenían que ver con la necesidad y se oponían al placer. La palabra acaparar, por ejemplo, la siento siempre unida a la fábula de la cigarra y la hormiga. Una vez me mandaron hacer un ejercicio de redacción sobre este tema, predilecto de todos los maestros, y me vengué ilustrándolo con un dibujo donde la hormiga aparecía cabezuda y repelente y, en cambio, la cigarra vestida de puntitos de oro, como un hada. Me imaginaba a la hormiga acaparadora contando y recontando aquellos billetes de banco pequeños y sobados, que ni siquiera tintineaban como las monedas de oro, y se destinaban a la compra de artículos de primera necesidad. Se hablaba mucho de los artículos de primera necesidad, tenían primacía sobre cualquier otro, se oponían al lujo, a lo superfluo. Dar un paseo era ya algo superfluo, como no se amortizara; si hacíamos una excursión al campo, por ejemplo, se aprovechaba para que algún cliente de mi padre le proporcionara, a cambio de un montón de aquellos billetes sucios, lentejas, patatas o unos pollos tomateros; no nos dejaban entretenernos a coger grillos, había que volver en seguida. «Comemos dinero», decía mi padre con gesto preocupado, cuando estábamos sentados a la mesa; a mí esa frase me quitaba las ganas de comer: sólo se pensaba en comer, en acaparar artículos de primera necesidad. En seguida se supo que los juguetes no presentaban méritos suficientes para ser incluidos en este grupo y que, por consiguiente, si después de mucho sacar cuentas, nos compraban alguno, había que amortizarlo. Y esta ley de la amortización general alcanzó también al cuarto de atrás…

Toma buena

Poemas narrativos

En el siguiente enlace puedes disfrutar un buen ejemplo de poema narrativo del poeta granadino Luis García Montero: https://www. poetasandaluces.com/poema/2282/

El

3.3. Las ideas en los textos poéticos

Aunque en determinados casos, sobre todo en la poesía a partir de la década de los sesenta, podamos encontrar poemas de carácter narrativo, lo normal en la poesía es que los poemas estén compuestos por ideas, evocaciones o sentimientos que suelen seguir la norma: «una estrofa - una idea» (ojo, no hemos puesto ni «principal» ni « secundaria», eso hay que verlo en cada caso).

Dada la menor extensión de las estrofas en relación con los párrafos, es más frecuente ir desarrollando en cada una de ellas una única idea, ya sea una principal o una secundaria.

Vamos con un ejemplo de un autor que te puedes encontrar en la PAU, Luis Cernuda:

La noche a la ventana. Ya la luz se ha dormido.

Guardada está la dicha

En el aire vacío.

Levanta entre las hojas, Tú, mi aurora futura; No dejes que me anegue

El sueño entre sus plumas.

Pero escapa el deseo

Por la noche entreabierta, Y en límpido reposo

El cuerpo se contempla.

Acreciente la noche

Sus sombras y su calma, Que a su rosal la rosa

Volverá la mañana.

Y una vaga promesa

Acunando va el cuerpo.

En vano dichas busca

Por el aire el deseo.

Luis Cernuda

La realidad y el deseo, Cátedra

Idea principal 1: la llegada de la noche representa un tiempo de inquietud para el poeta.

Idea secundaria 1.1: como consecuencia de la idea anterior, el poeta quiere que llegue el día cuanto antes

Idea principal 2: durante la noche, se libera el deseo.

Idea secundaria 2.1: explicación. Se libera el deseo porque la noche es un espacio donde surgen deseos y tentaciones que permanecen insatisfechos, por eso sigue anhelando la llegada del día.

Idea principal 3: la paz, la calma, solo llegará con el amanecer de un nuevo día porque, mientras dure la noche, el deseo seguirá liberado buscando con qué ser saciado.

Debes prestar especial atención cuando estés identificando las ideas principales y secundarias de un texto poético para no perderte entre su simbología y sus metáforas. No es el momento de analizarlas ni de interpretarlas: céntrate en lo que expresa el poema. Las ideas que transmite son mucho más prosaicas que el mensaje en que están expresadas.

TU TURNO

7. Identifica las ideas de estos textos que te proponemos a continuación.

TEXTO 1 XV

La luz dudosa despierta,

Pero la noche no está;

Hacia las estrellas va,

Sobre el horizonte alerta.

El aire tierno concierta

Con esta cándida hora.

¿Qué labio forma sonora

Dio a esa risa? La ventana

Traza su verde persiana

En la enramada a la aurora.

Luis Cernuda

La realidad y el deseo, Cátedra

TEXTO 2

No decía palabras

No decía palabras,

Acercaba tan solo un cuerpo interrogante, Porque ignoraba que el deseo es una pregunta

Cuya respuesta no existe,

Una hoja cuya rama no existe,

Un mundo cuyo cielo no existe.

La angustia se abre paso entre los huesos, Remonta las venas

Hasta abrirse en la piel,

Surtidores de sueño

Hechos carne en interrogación vuelta a las nubes.

Un roce al paso,

Una mirada fugaz entre las sombras,

Bastan para que el cuerpo se abra en dos, Ávido de recibir en sí mismo

Otro cuerpo que sueñe; Mitad y mitad, sueño y sueño, carne y carne, Iguales en figura, iguales en amor, iguales en deseo.

Aunque solo sea una esperanza, Porque el deseo es una pregunta cuya respuesta nadie sabe.

Luis Cernuda

La realidad y el deseo, Cátedra

3.4. Las ideas en los textos dialogados

Vamos a explicar este concepto con una oración muy técnica, pero que se entiende perfectamente: en los textos dialogados, la progresión temática avanza mediante un esquema de réplicas y contrarréplicas. Si lo piensas, tiene lógica porque se ajusta a lo que sucede en la realidad: las conversaciones avanzan gracias al intercambio de ideas entre los interlocutores.

Un buen método para identificar las ideas en los textos dialogados consiste en identificar los temas sobre los que trata la conversación. Estos serán las ideas principales. Cada una de las aportaciones de los interlocutores, es decir, los distintos puntos de vista que sobre dichos temas van añadiendo a la conversación, serán las ideas secundarias.

Pero no todas las conversaciones son relajadas charlas de sofá. En el teatro, fundamentalmente, aunque también ocurre en determinados pasajes de textos narrativos dialogados, las intervenciones de los personajes se producen en un contexto dominado por la acción que está sucediendo.

Al igual que ocurría en la narrativa, cuando esto sucede, se forman secuencias (dramáticas, en este caso), que son la forma interna de organizar las acciones que se suceden en los fragmentos. Estas secuencias no las vas a marcar en tu identificación de ideas, solo son una ayuda (si la necesitas) para delimitar las ideas principales.

¿Cuál será, entonces, tu modo de actuar? Deberás analizar qué está sucediendo en el fragmento del que debes identificar las ideas y, como en los textos narrativos, marcar como principales o secundarias las ideas según representen acciones desencadenantes o acciones desencadenadas a partir de estas.

Vamos a trabajar también los textos dialogados con una obra que puede aparecer en la PAU: La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Es un ejemplo de texto dramático donde la acción es la que marca el avance de la conversación.

Primero, para que veas cómo evoluciona el análisis a partir del fragmento que encontrarás en la PAU, te mostramos el texto en bruto:

Bernarda .— Quietas, quietas. ¡Qué pobreza la mía no poder tener un rayo entre los dedos!

Martirio.— (Señalando a Adela.) ¡Estaba con él! ¡Mira esas enaguas llenas de paja de trigo!

Bernarda .—¡Esa es la cama de las mal nacidas! (Se dirige furiosa hacia Adela.) Adela .— (Haciéndole frente.) ¡Aquí se acabaron las voces de presidio! ( Adela arrebata el bastón a su madre y lo parte en dos.) Esto hago yo con la vara de la dominadora. No dé usted un paso más. ¡En mí no manda nadie más que Pepe! (Sale Magdalena.)

Magdalena .— ¡Adela! (Salen la Poncia y Angustias.)

Adela .— Yo soy su mujer. ( A Angustias.) Entérate tú y ve al corral a decírselo. Él dominará toda esta casa. Ahí fuera está, respirando como si fuera un león.

Angustias.—¡Dios mío!

Bernarda .—¡La escopeta! ¿Dónde está la escopeta? (Sale corriendo.) ( Aparece Amelia por el fondo, que mira aterrada con la cabeza sobre la pared. Sale detrás Martirio.)

Adela .—¡Nadie podrá conmigo! (Va a salir.)

Angustias.— (Sujetándola.) De aquí no sales tú con tu cuerpo en triunfo, ¡ladrona!, ¡deshonra de nuestra casa!

Magdalena .—¡Déjala que se vaya donde no la veamos nunca más! (Suena un disparo.)

Bernarda .—(Entrando.) Atrévete a buscarlo ahora.

Martirio.— (Entrando.) Se acabó Pepe el Romano.

Adela .— ¡Pepe! ¡Dios mío! ¡Pepe! (Sale corriendo.)

Así queda el texto tras la identificación de las ideas.

Federico García Lorca La casa de Bernarda Alba, Cátedra

Secuencia dramática 1: Bernarda descubre que su hija mantiene una relación con Pepe el Romano y Adela le hace frente.

Bernarda .— Quietas, quietas. ¡Qué pobreza la mía no poder tener un rayo entre los dedos!

Martirio.— (Señalando a Adela.) ¡Estaba con él! ¡Mira esas enaguas llenas de paja de trigo!

Bernarda .— ¡Esa es la cama de las mal nacidas! (Se dirige furiosa hacia Adela.)

Adela .— (Haciéndole frente.) ¡Aquí se acabaron las voces de presidio! ( Adela arrebata el bastón a su madre y lo parte en dos.) Esto hago yo con la vara de la dominadora. No dé usted un paso más. ¡En mí no manda nadie más que Pepe! (Sale Magdalena.)

Magdalena .— ¡Adela! (Salen la Poncia y Angustias.)

Adela .— Yo soy su mujer. ( A Angustias.) Entérate tú y ve al corral a decírselo. Él dominará toda esta casa. Ahí fuera está, respirando como si fuera un león.

Angustias.— ¡Dios mío!

In media res Es muy frecuente (casi se podría decir que es lo normal) que los fragmentos literarios de la PAU comiencen in media res, es decir, con una acción ya iniciada en un punto cualquiera de la obra. Para poder identificar correctamente las ideas es fundamental que te hayas leído los libros recomendados, porque así sabrás, en todo momento, qué estaba pasando en el momento que representa el fragmento seleccionado. En este ejemplo que te mostramos, Adela, que estaba en el patio trasero de la casa con Pepe el Romano en actitud amorosa, acaba de ser delatada. Su madre, Bernarda Alba, enfurece. Adela le hace frente y Bernarda, escopeta en mano, sale detrás de Pepe, a quien dispara (aunque no da en el blanco).

Conocer este contexto es imprescindible para identificar y organizar correctamente las ideas de este fragmento porque, de lo contrario, seguramente no sepas qué está pasando.

Idea principal 1: Bernarda descubre que su hija mantiene una relación con Pepe el Romano. Una de las hermanas lo confirma.

Idea secundaria 1.1: (consecuencia) tras ser descubiertos, Adela hace frente a su madre, rompiendo su bastón de mando, y a su hermana.

Secuencia dramática 2: Bernarda sale con una escopeta para matar a Pepe el Romano, las hermanas, mientras, discuten. De pronto se oye un disparo y Bernarda deja entender que lo ha matado, aunque no haya sido así, y Adela sale corriendo.

Bernarda .— ¡La escopeta! ¿Dónde está la escopeta? (Sale corriendo.) ( Aparece Amelia por el fondo, que mira aterrada con la cabeza sobre la pared. Sale detrás Martirio.)

Adela .— ¡Nadie podrá conmigo! (Va a salir.)

Angustias.— (Sujetándola.) De aquí no sales tú con tu cuerpo en triunfo, ¡ladrona!, ¡deshonra de nuestra casa!

Magdalena .— ¡Déjala que se vaya donde no la veamos nunca más! (Suena un disparo.)

Bernarda .— (Entrando.) Atrévete a buscarlo ahora. Martirio.— (Entrando.) Se acabó Pepe el Romano.

Adela .— ¡Pepe! ¡Dios mío! ¡Pepe! (Sale corriendo.)

TU TURNO

8. Identifica las ideas de estos textos que te proponemos a continuación.

TEXTO 1

Bernarda .— (...) Niña, dame el abanico.

Adela . — Tome usted. (Le da un abanico redondo con flores rojas y verdes.)

Bernarda .— ( Arrojando el abanico al suelo.) ¿Es éste el abanico que se da a una viuda? Dame uno negro y aprende a respetar el luto de tu padre.

Martirio.— Tome usted el mío.

Bernarda .— ¿Y tú?

Martirio.— Yo no tengo calor.

Bernarda .— Pues busca otro, que te hará falta. En ocho años que dure el luto no ha de entrar en esta casa el viento de la calle. Hacemos cuenta que hemos tapiado con ladrillos puertas y ventanas. Así pasó en casa de mi padre y en casa de mi abuelo. Mientras, podéis empezar a bordar el ajuar. En el arca tengo veinte piezas de hilo con el que podréis cortar sábanas y embozos. Magdalena puede bordarlas.

Magdalena .— Lo mismo me da.

Adela .— ( Agria.) Si no quieres bordarlas, irán sin bordados. Así las tuyas lucirán más.

Magdalena .— Ni las mías ni las vuestras. Sé que yo no me voy a casar. Prefiero llevar sacos al molino. Todo menos estar sentada días y días dentro de esta sala oscura.

Bernarda .— Eso tiene ser mujer.

Magdalena .— Malditas sean las mujeres.