HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

Incluye PROYECTO DIGITAL

Licencia 12 meses

Francisco Bermejo Laguna

Óscar Arnulfo González Barrada

Amalia Blanco Castillo

Francisco Bermejo Laguna

Óscar Arnulfo González Barrada

Amalia Blanco Castillo

Licencia 12 meses

Francisco Bermejo Laguna

Óscar Arnulfo González Barrada

Amalia Blanco Castillo

Francisco Bermejo Laguna

Óscar Arnulfo González Barrada

Amalia Blanco Castillo

Francisco Bermejo Laguna

Óscar Arnulfo González Barrada

Amalia Blanco Castillo

Francisco Bermejo Laguna

Óscar Arnulfo González Barrada

Amalia Blanco Castillo

Este proyecto comprende 17 situaciones de aprendizaje (SdA) que siguen esta frecuencia:

Comenzaremos con una imagen, un texto histórico, un mapa, un eje cronológico y unas cuestiones iniciales que nos ayudarán a situarnos, a tomar consciencia de los conocimientos que ya poseemos y a reflexionar sobre la importancia, el interés y la utilidad de lo que vamos a tratar en la unidad. Igualmente, se presentará un problema de gran interés que se resolverá, al final de la unidad, con una tarea vinculada a un reto del mundo actual.

Nos pondremos en marcha con sencillas experiencias y actividades que nos proporcionarán los primeros descubrimientos y una visión de conjunto de los diferentes temas de la unidad. Estas actividades exploratorias se formularán en momentos clave durante el desarrollo de la misma. Paralelamente, recabaremos toda la información y claves teóricas y prácticas necesarias para analizar los hechos históricos y abordar el problema planteado al inicio; con ello adquiriremos nuevos conocimientos, destrezas, habilidades y generaremos nuevas actitudes hacia la materia.

Aprenderemos una técnica de trabajo histórico y, a partir de unos materiales y un guion de trabajo, afrontaremos una tarea práctica en la que aplicaremos lo aprendido a situaciones, contextos, entornos y problemas concretos para resolver el reto planteado al inicio y elaborar un producto final, que compartiremos. Consolidaremos las ideas fundamentales mediante unas actividades de evaluación.

• Nos situamos

• Esta situación de aprendizaje…

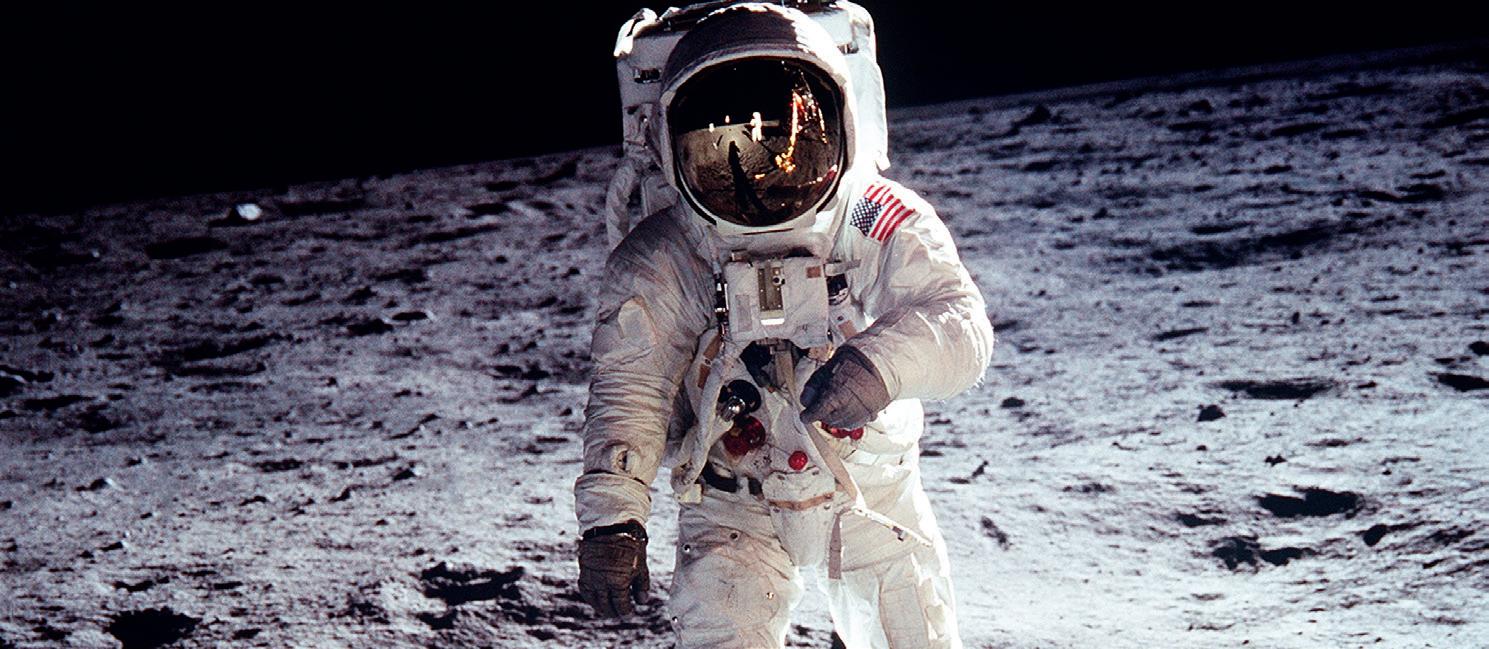

• Imagen representativa

• Índice

• Texto de carácter histórico

• Mapa

• Eje cronológico

• Sección Ciudadanía y problemas del presente

• Sección Andalucía en la historia

• Sección Exploramos

• Documentos históricos

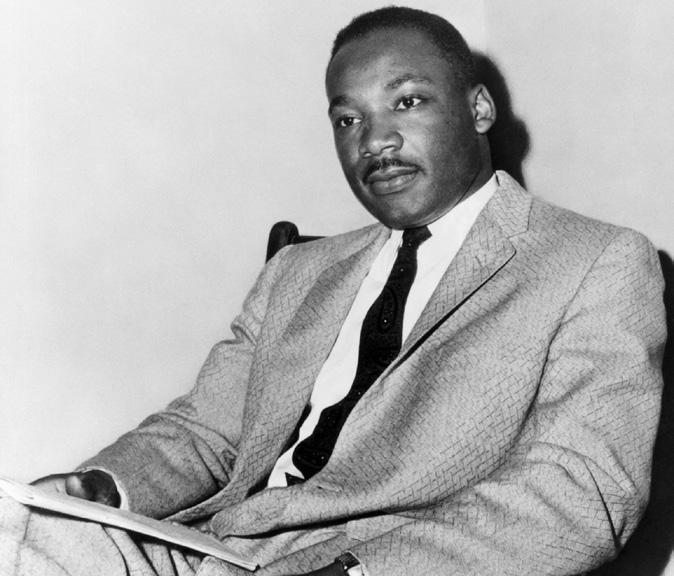

• Biografías

• Vocabulario

• Pinturas y fotografías

• Selección de imágenes marcadas con la etiqueta «Patrimonio y memoria colectiva»

• Actividades internas

• Fuentes de la historia

• Actividades de evaluación

• Situación de aprendizaje.

Tarea final

En este libro encontrarás 17 unidades ordenadas según la cronología de los hechos de la historia contemporánea. En la primera página de presentación de cada unidad encontrarás:

• Nos situamos. Estas cuestiones despertarán nuestra curiosidad e interés sobre la unidad y conectarán con nuestra realidad, actualidad y presente.

• Una imagen representativa

• El índice de contenidos.

• Esta situación de aprendizaje… Describe toda la secuencia de aprendizaje desde el inicio hasta el final de la unidad, haciendo hincapié en las tareas de carácter más práctico y en el producto final.

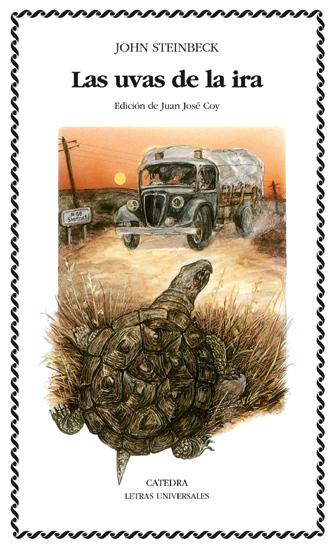

Incluye un texto de carácter histórico o literario que nos sitúa en el periodo analizado y nos invita a reflexionar sobre algunos hechos históricos.

En la segunda página tienes:

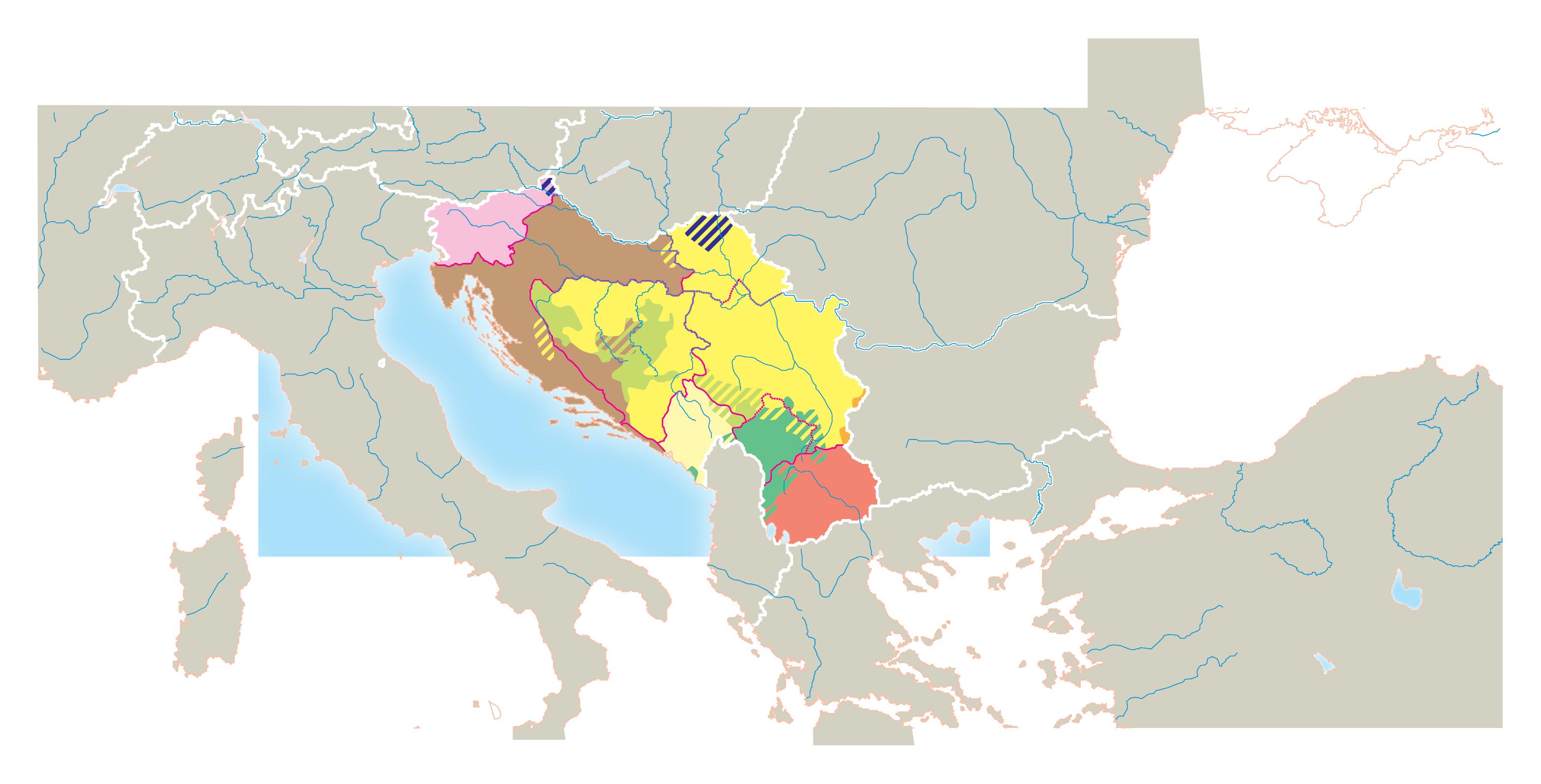

• Un mapa que representa lugares geográficos y los acontecimientos históricos más relevantes abordados en la unidad.

• Un eje cronológico con algunos de los momentos más señalados de ese periodo histórico.

Con estas indicaciones se inicia una situación de aprendizaje en la que, de manera crítica y creativa, adquirirás los conocimientos teóricos y prácticos relacionados con la unidad. Finalmente tendrás que llevar a cabo una tarea para resolver un problema o reto y realizar un producto final.

Vocabulario explicativo de términos clave.

Las unidades desarrollan los contenidos ordenadamente mediante epígrafes que incluyen diversos recursos.

Exploramos. Sencillas experiencias y actividades durante el desarrollo de la unidad para hacer los primeros descubrimientos, tener una visión de conjunto y anticipar algunas ideas.

Esta sección constituye una de las fases más prácticas y próximas de la situación de aprendizaje planteada en la unidad.

Esta sección constituye una de las fases más prácticas y próximas de la situación de aprendizaje planteada en la unidad.

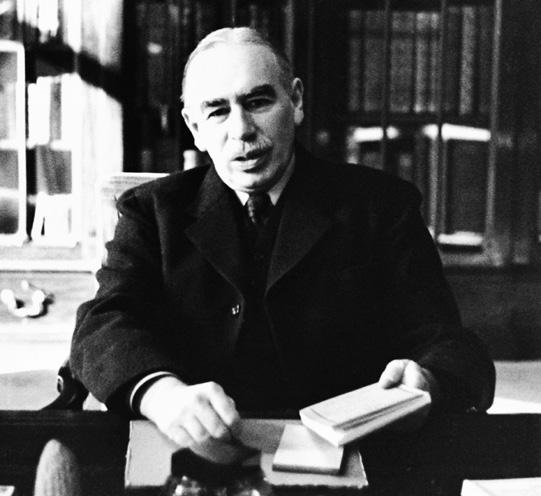

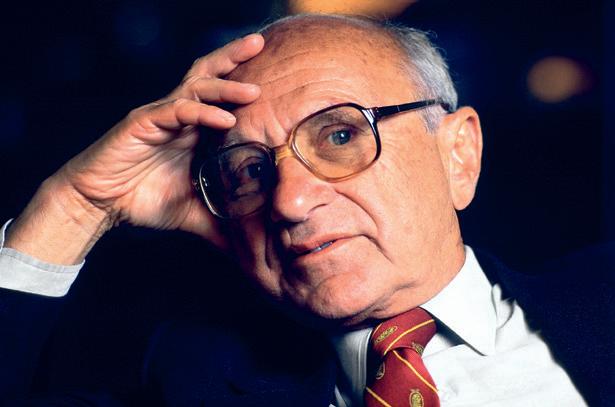

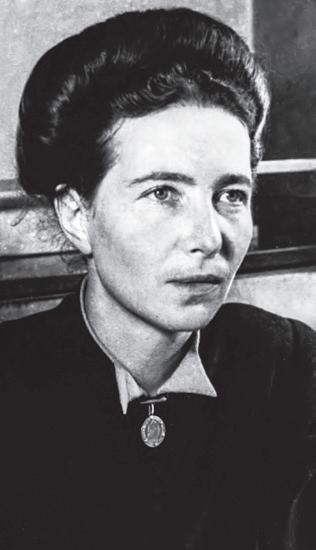

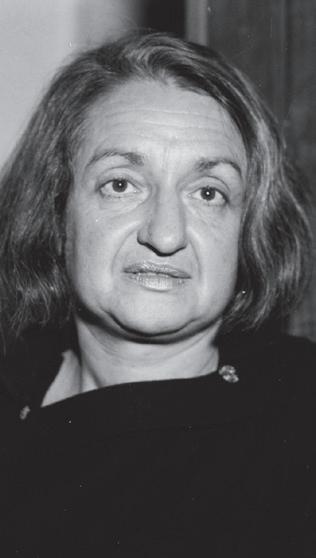

Biografías de protagonistas de la historia.

Sección «Andalucía en la historia», proyecto continuado a lo largo del curso sobre lo ocurrido en Andalucía durante los acontecimientos históricos más importantes.

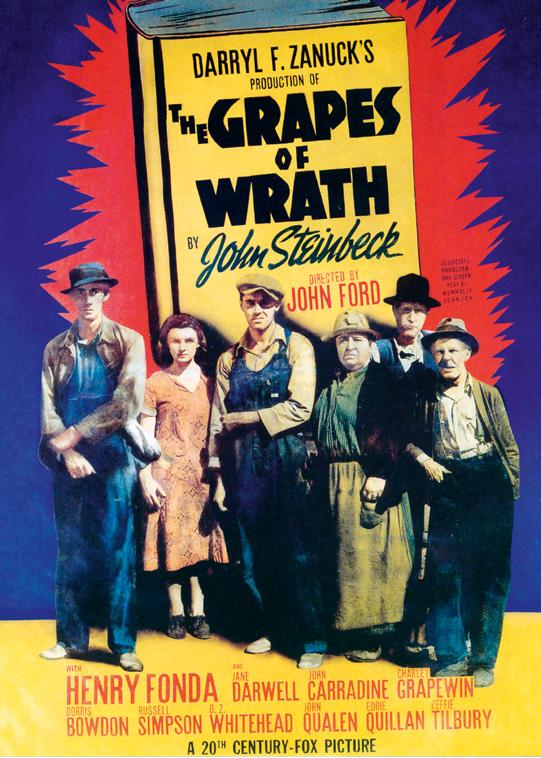

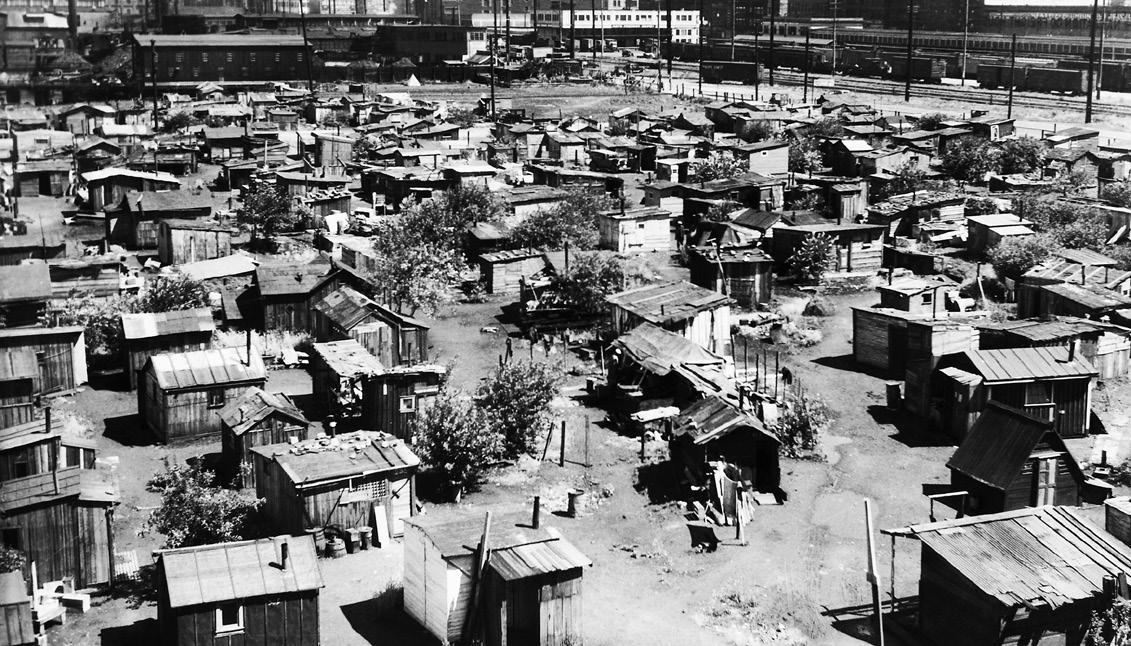

Documentos históricos que servirán como fuentes para el estudio de los hechos analizados a lo largo de la unidad: gran despliegue cartográfico, noticias de prensa, textos literarios, gráficos y datos, imágenes históricas....

Sección «Ciudadanía y problemas del presente», en la que se presentan cuestiones y retos de actualidad que guardan relación con problemas y situaciones reales que tuvieron lugar en cada periodo de la historia contemporánea.

Estas dos secciones constituyen algunas de las fases más prácticas y próximas de la situación de aprendizaje planteada en la unidad.

Imágenes de nuestro patrimonio.

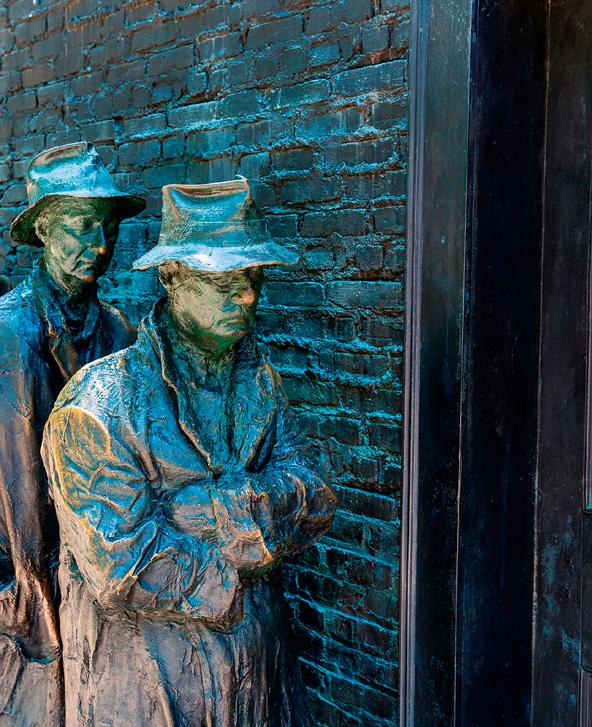

Patrimonio y memoria colectiva

Para destacar el valor de nuestro patrimonio histórico como fuente de conocimiento de nuestro pasado. Para señalar la importancia de nuestro patrimonio histórico y cultural como testigo de cada época y concienciarnos sobre los valores relacionados con el cambio social, el progreso y la democracia.

Actividades asociadas a documentos para interpretar y analizar textos, gráficos, mapas e imágenes relacionados con acontecimientos históricos, lo que te ayudará a hacer un uso riguroso y crítico de las fuentes historiográficas.

Actividades de comprensión, de repaso y de consolidación.

Cada unidad concluye con las siguientes páginas especiales:

Fuentes de la historia

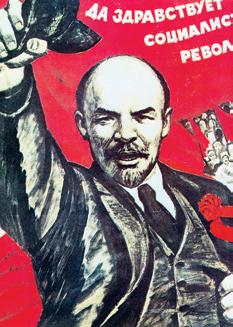

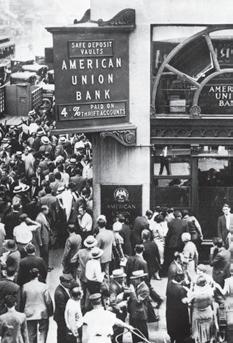

Aprenderás los procedimientos y métodos habituales para investigar los hechos históricos y generar conocimientos a través del comentario de mapas y textos, de fotografías, de carteles propagandísticos, de obras cinematográficas, de noticias de prensa, etc. Incluye la presentación y forma de extraer la información de una fuente histórica, un ejemplo resuelto y, finalmente, una propuesta de trabajo para ti.

Situación de aprendizaje.

Tarea final

Finaliza la situación de aprendizaje de la unidad con una tarea de carácter competencial para reflexionar y debatir sobre retos y problemas del mundo presente utilizando un guion de trabajo y unos materiales de partida. Para terminar tendrás que elaborar algún producto final, como un informe, una presentación digital, un vídeo informativo, una infografía...

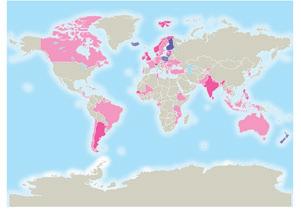

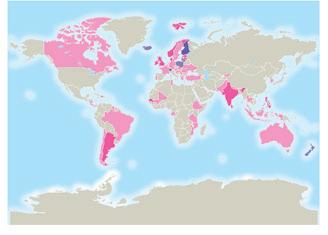

Situación de la mujer en el mundo y actitudes frente a la discriminación

El acceso de las mujeres a los puestos de poder político

¿Es la guerra de Ucrania un ejemplo de la multipolaridad a la que nos enfrentamos en la geopolítica mundial actualmente?

¿Por qué es importante plantearse esta cuestión?

Punto de partida

Para iniciar el trabajo, leed el siguiente texto y consultad los enlaces sugeridos:

Durante 2021 se registraron máximos históricos en el número de jefas de Estado o de Gobierno, así como en la proporción mundial de ministras. Aunque este dato suena muy alentador, el mundo todavía está muy lejos de alcanzar la equidad de género en materia política. Solo el 21,9 % de todos los cargos ministeriales son ocupados por mujeres. En 22 países la función de jefa del Estado o del Gobierno es desempeñada por una mujer. Europa es la región con el mayor número de países dirigidos por mujeres.

✤ En la página stemwomen.eu, buscad un artículo sobre los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres para conseguir puestos de responsabilidad política.

✤ En el portal unwomen.org y en otros sitios web fiables podéis buscar soluciones para este problema.

y estudiado el tema en profundidad se formarán varios grupos de 5 o 6 personas, según la ratio de la clase. Al frente de cada grupo habrá un portavoz.

2ª fase: A los distintos grupos que se formen se les asignará la tarea de defender la importancia de la existencia de mujeres que ejerzan puestos de poder en cada país. También, para ofrecer un contexto previo, os animamos a documentaros sobre la realidad de los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en el ámbito de la política.

3.ª fase: En cada grupo se discutirá y se decidirá un argumento común que defienda su postura. Una vez decidida la postura esta se plasmará en una presentación digital que se expondrá a toda la clase por parte del portavoz del grupo.

En las relaciones internacionales la polaridad se refiere a la distribución del poder dentro de un sistema internacional. A lo largo de los años de la Guerra Fría, el mundo estuvo dominado internacionalmente por dos superpotencias, Estados Unidos y la URSS, es lo que se denomina un mundo bipolar. Tras la desaparición de la URSS y la aparición de otros actores internacionales como China, la situación de la geopolítica mundial se ha hecho más compleja a principios del siglo XXI. Podríamos afirmar, sin riesgo a equivocarnos, que nos encontramos en un mundo dominado por la multipolaridad, pues existen diversos países e instituciones que conforman bloques de poder. En este sentido, la Rusia de Putin ha ejercido en los últimos años una política lenta pero segura hacia el aumento de su área de influencia en los países limítrofes.

Finalmente, esta política ha desembocado en la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Los partidarios de la teoría de la contención (aparecida al inicio de la Guerra

Fría y defendida por George F. Kennan) argumentan que esta es la única forma de detener a Putin, mientras que los críticos defienden soluciones distintas a las que ya se aplicaron durante la Guerra Fría.

Punto de partida. Elementos para el debate Para iniciar nuestra labor nos podemos apoyar en los siguientes recursos: «Cuando Putin regresó a la presidencia en 2012, su elección fue recibida con protestas callejeras que eclipsaron las que tienen lugar hoy. La sombra que esas demostraciones arrojaron sobre su legitimidad sostuvo su deriva hacia el nacionalismo la retórica agresiva antioccidental. También influyó en sus políticas en el extranjero. En 2014, la caída del gobierno de Víktor Yanukóvich Ucrania y el alejamiento de Kiev de la esfera de influencia de Rusia representaron una amenaza pero también una oportunidad para el Kremlin. Moscú justificó su posterior anexión de Crimea haciendo apelaciones a su derecho de autodeterminación. Pero en realidad, la anexión sirvió a los intereses estratégicos y la política interna rusa, y en gran parte estuvo impulsada por los temores de que Rusia perdiera a otro vecino postsoviético a su propia Flota del Mar Negro, posicionando frente Crimea a la OTAN. Así, al anexionarse Crimea, Rusia al menos la protegía de la Alianza Atlántica. La anexión también aplacó a los nacionalistas rusos, para quienes apoderarse de Crimea había sido un sueño desde hacía décadas, reforzándose así la legitimidad interna del Kremlin. Impulsado por su éxito en Crimea, Moscú respaldó a las fuerzas separatistas en el este de Ucrania, en la región del Donbás, argumentando que estaba protegiendo la identidad de los rusos étnicos ante un Kiev cada vez más nacionalista pro-occidental. Pero Moscú también se estaba aprovechando de un renacimiento del sentimiento prorruso en el Donbás para desestabilizar Ucrania y su nuevo gobierno, y, una vez más, reforzar su propia legitimidad nacional jugando con el sentimiento nacionalista de una Rusia resurgente.» Anna Arutunyan. 22 de mayo de 2018 politicaexterior.com ✤ Artículo «La guerra de Ucrania y el cambiante orden mundial», publicado en Viento Sur. ✤ Infografía «El intervencionismo de la URSS/Rusia. Principales intervenciones en Euroasia desde 1945» disponible en la web de El Orden Mundial.

Producto final. Guion de trabajo

1.ª fase. Reparto de tareas y análisis de documentos.

2.ª fase. Elaboración del argumento y desarrollo del docuque servirá para defender cada una de las posturas del debate.

3.ª fase. Realización de un debate entre los distintos grupos:

✤ Se crearán dos grupos en clase: uno que defenderá la necesidad de aplicar una estrategia de contención ante la política exterior de la Rusia de Putin; y otro grupo que

establecerá la conveniencia de establecer medidas distintas a las que se plantearon durante la Guerra Fría. El docente, o en su defecto, un alumno o alumna, harán de moderadores. ✤ Cada grupo preparará sus argumentos para el debate utilizando la información que se proporciona tanto en la unidad como los documentos incluidos en esta sección. ✤ Se establecerán las reglas del debate y se llevará a cabo el mismo.

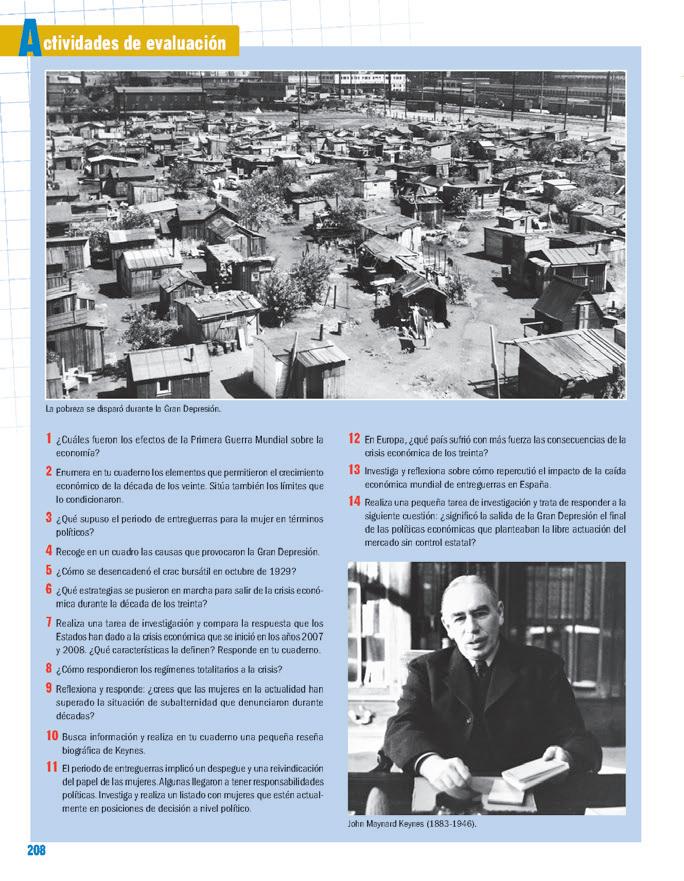

Actividades de evaluación con las que repasar y evaluar lo aprendido. Algunas de ellas basadas en documentos históricos.

de un año de duración desde su activación.

Tu nuevo proyecto digital EduDynamic lo componen:

■ Libro digital.

■ Parque digital de recursos complementarios.

Incluye todas las unidades, secciones y actividades de tu libro impreso.

ACTIVIDADES INTEGRADAS

Todas las actividades del libro impreso en formato digital interactivo.

Integradas en el propio libro digital, para trabajar en él.

EVALUACIÓN Y TRAZABILIDAD

Contiene actividades autoevaluables.

Actividades para que tu docente las pueda evaluar.

COMPATIBLE: INTEGRACIÓN CON ENTORNOS VIRTUALES Y PLATAFORMAS

Compatible con los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) y las plataformas educativas (LMS) más utilizadas.

En las unidades podrás encontrar:

■ Recursos de la unidad:

• Actividades interactivas.

• Prensa e historia.

• Filmoteca histórica.

• En los márgenes de la historia.

• Biblioteca histórica.

• Mapas conceptuales.

■ Recursos complementarios.

Permite diferentes usos, itinerarios y secuencias didácticas.

Puedes descargar tu libro en tu dispositivo o bien trabajar en él en tu zona privada.

■ Recursos globales del curso para consultar en todo momento: acceso a las herramientas educativas de Google, Diccionario de la RAE, Red Historia, Antrophistoria, Real Academia de la Historia.

■ + Recursos.

■ Versión impresa digitalizada.

Zona web con recursos digitales complementarios:

■ Recursos digitales extras:

• Podcasts.

• Documentales.

• Enlaces web.

• Mapas conceptuales.

■ Recursos globales del curso para realizar consultas.

• ¿Sabes qué es el liberalismo? Actualmente, ¿la definición de liberal es la misma que la que había en el siglo XIX?

• ¿Por qué crees que sucedieron tantas revoluciones en Europa durante el siglo XIX? ¿Podían volver a suceder ese tipo de revoluciones?

• La definición del concepto de nación ha sido uno de los grandes retos de la historiografía o la ciencia política, ¿cómo podrías definirla?

• En tu opinión, ¿pueden convivir diferentes naciones en un Estado?

1 El Congreso de Viena y la Restauración

2 Las oleadas burguesas

3 Las revoluciones de 1820

4 Las revoluciones de 1830

5 Las revoluciones de 1848

6 El nacionalismo. Las unificaciones de Italia y Alemania

7 La independencia de Hispanoamérica

Fuentes de la historia. Los mapas como herramientas para el estudio de la historia

Actividades de evaluación

Situación de aprendizaje. Tarea final. El dilema entre libertad y seguridad. ¿Una sociedad puede vivir en revolución política y social permanente?

… que iniciamos nos conducirá a la creación de una presentación digital en la que se explique si es posible o no que una sociedad pueda vivir en una revolución política y social permanente. En las distintas secciones adquiriremos algunos de los conocimientos teóricos y prácticos que nos ayudarán a conseguirlo. Por ejemplo, en la sección Ciudadanía y problemas del presente conoceremos el origen del proyecto europeo como una forma de convivencia supranacional.

«He ahí con toda claridad y plenamente expresada nuestra descripción del pueblo alemán. Su rasgo distintivo es la creencia en algo primario, absoluto, original, que existe en el hombre mismo, en la libertad y el progreso moral infinitos, en el perpetuo perfeccionamiento de nuestra raza: en todo lo cual no creen los otros pueblos y aun les parece ser evidente todo lo contrario […]. En la nación que hasta nuestros días se ha llamado propiamente pueblo, o sea alemán, la colectividad ha mantenido hasta hoy el progreso y la vida […]».

J. G. Fichte: Discursos a la nación alemana, 1807.

1. Gran Ducado de Oldenburgo

2. Reino de Hannover

3. Gran Ducado de Mecklenburgo-Schwerin

4. Gran Ducado de Mecklenburgo-Strelitz

5. Reino de Sajonia

6. Reino de Baviera

7. Reino de Wurtemberg

Congreso de Viena. firma de la Santa

8. Gran Ducado de Baden

9. Principado de Andorra

10. Ducado de Parma

11. Ducado de Módena

12. Ducado de Massa

13. Ducado de Lucca

14. Gran Ducado de Toscana

15. Estados Ponti cios

16. Principado de Montenegro

17. República de Cracovia

18. Otros Estados alemanes

Límite de la Confederación Germánica

a. Gran Ducado de Luxemburgo (Países Bajos)

b. Palatinado (Baviera)

c. Reino de Lombardía-Véneto (Austria)

Se crea la Gran Colombia (Venezuela, Colombia y Ecuador) con Bolívar. Géricault pinta el cuadro La balsa de Medusa

Alianza Independencia de Perú

Fin de la guerra de independencia de Grecia contra el Imperio Turco

Creación del Zollverein: Unión aduanera en los Estados de la Confederación Germánica Guerra entre Italia y Austria

Guerra entre Prusia y Dinamarca Guerra franco-prusiana

Independencia de las Provincias Unidas en Hispanoamérica (Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay)

Pronunciamiento de Riego en España contra Fernando VII

Congreso de Verona. México se proclama república independiente

Jornadas revolucionarias de julio en Francia

Tercera oleada revolucionaria. Primera Convención de los Derechos de la Mujer en Seneca Falls

Victor Manuel II es proclamado rey de Italia

Guerra entre Prusia y Austria

Justificación del derecho de intervención

«Ningún gobierno puede atribuirse el derecho a intervenir en los asuntos legislativos y administrativos de otro Estado independiente. El derecho de intervención bien entendido se extiende únicamente a los casos extremos, en los cuales, a causa de revoluciones violentas, el orden público se halla tan quebrantado que el gobierno de un Estado pierde la fuerza para mantener los tratados que lo unen con los Estados. Y en su propia existencia por los movimientos y los desórdenes que son inseparables de tales desordenes. En este estado de cosas, el derecho de intervención corresponde de forma tan clara e indudable a todo gobierno expuesto a los peligros de ser arrastrado por el torrente revolucionario, como a un particular le corresponde el derecho a extinguir el fuego de una casa próxima para impedir que alcance a la suya».

Klemens von Metternich. Viena, 1815.

1 ¿Cómo justifica Metternich el derecho de intervención en los asuntos internos de otros países? ¿Te parece razonable? Justifica tu respuesta.

2 Realiza en tu cuaderno una breve semblanza biográfica sobre el autor del texto. ¿Por qué fue uno de los personajes más importantes de la Restauración?

Tras la derrota de Napoleón se inicia una época de reacción contra las ideas liberales que surgieron durante la Revolución francesa de 1789 y que se extendieron por el resto de Europa gracias a las conquistas napoleónicas. Esta reacción antiliberal se plasmó políticamente en el llamado Congreso de Viena. Uno de sus objetivos principales fue la restauración del absolutismo en todo el continente. Este fenómeno dio nombre a la época posterior a la era napoleónica.

El Congreso de Viena fue una asamblea en la que se hallaba representada la mayoría de los Gobiernos europeos del momento (Rusia, Prusia, Austria, Inglaterra y, posteriormente, Francia). Sus sesiones comenzaron en 1814 y finalizaron al año siguiente. En estas reuniones subyacía la intención de establecer unos acuerdos que condujeran a salvaguardar el equilibrio de poder en Europa, conforme a una serie de principios:

¬ Legitimidad. La paz solo sería posible mediante un monarca legítimo que no obedeciera a una constitución de carácter liberal.

¬ Responsabilidad. Cada potencia era garante del orden internacional.

¬ Intervención. Establecido para garantizar la intervención de cualquier potencia ante el peligro de una revolución liberal.

¬ Un sistema de congresos que actuara como árbitro para la solución de problemas internacionales.

Estos principios señalaban los tres objetivos principales del Congreso de Viena:

¬ Restaurar el Antiguo Régimen y a los monarcas o dinastías derrocadas por las guerras revolucionarias y napoleónicas.

¬ Recomponer el mapa político de Europa para reducir el número de Estados y frenar el expansionismo francés.

¬ Crear un sistema de intervención y alianzas que impidiera el surgimien to de nuevas revoluciones en Europa.

Alegoría de la entrada de Luis XVIII en París, 3 de mayo de 1814, de Pierre-Nicolas Legrand (1814). La vuelta de los monarcas expulsados era uno de los objetivos principales del Congreso de Viena.El Congreso de Viena estableció la paz según los nuevos intereses de las potencias vencedoras, que reorganizarían el continente tras más de veinte años de guerra. Estas potencias organizaron una nueva distribución territorial de Europa basándose en el principio de equilibrio. Los principales cambios territoriales fueron los siguientes:

¬ La Confederación del Rin se mantuvo con el nombre de Confederación Germánica, bajo el control austriaco y con un sistema político absolutista.

¬ El Reino Unido impuso su criterio para dominar los mares y evitar que ningún país europeo le hiciera sombra: en el Mediterráneo retuvo Malta y las islas Jónicas; logró que Noruega pasara de Dinamarca a Suecia para evitar que un solo Estado controlara el paso al mar Báltico; consiguió que Holanda se uniera a los Países Bajos austriacos (Bélgica) con el fin de crear un Estado tapón¬ en la zona; y creó un contrapeso continental facilitando que Finlandia y Besarabia fueran anexionadas a Rusia.

¬ Prusia, con la obtención de la Renania y la mitad de Sajonia, fue la que más territorios se anexionó.

¬ Austria recuperó el control del norte y el centro de la península itálica.

¬ Polonia fue repartida entre Prusia (Posnania), Austria (Galitzia) y Rusia.

¬ En el norte de la península itálica se creó otro Estado tapón, el Reino de Piamonte, que recibió Saboya y Génova.

¬ Se reconoció la neutralidad de Suiza y la delimitación de sus fronteras.

Estos acuerdos territoriales estuvieron vigentes en la Europa central y oriental durante prácticamente un siglo, hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914. Los enfrentamientos anteriores a la Gran Guerra fueron puntuales y breves, como fue en el caso de la guerra de Crimea entre 1853 y 1856 o la franco-prusiana entre 1870 y 1871.

Las raíces del proyecto europeo como entidad supranacional

■ Estado tapón: país situado entre dos grandes potencias previsiblemente hostiles, y que, por su propia existencia y ubicación, se cree que puede prevenir el conflicto entre las mismas.

Varias son las voces que defendieron la necesidad de una unión continental de Europa en los siglos XVII y XVIII; desde el abate Saint-Pierre a Leibniz, Rousseau o Kant en su célebre Sobre la paz perpetua (1795), todos ellos concibieron la posibilidad de dar con una estructura jurídica supranacional que garantizase la paz continental. Pero, si bien a partir de la Revolución francesa, los Estados nacionales europeos se iban a legitimar sobre la soberanía de un pueblo dotado de una identidad nacional que se construía, afirmaba y reproducía, la idea de Europa como comunidad, también requería una traducción al lenguaje contemporáneo de las naciones y la revolución. Una de las primeras figuras que acometió la reformulación del tablero europeo en términos posabsolutistas fue el conde de Saint-Simon (1760-1825) que, junto a Augustin Thierry, propuso en su Reorganización de la sociedad europea, publicada en 1823, una federación entre Estados europeos para asegurar el progreso material y social del continente. En esta época, que coincide con el Romanticismo, se produce una idealización del pasado medieval europeo como un mundo orgánico cimentado sobre un cristianismo armónico que diseña la Europa de la Restauración a partir del Congreso de Viena de 1815 sobre las bases del «concierto europeo», esto es, sobre un equilibrio político mantenido a través del principio de injerencia en los países que pudieran desviarse hacia una tendencia liberal.

Letras históricas, n.º 19, septiembre de 2018 [adaptado].

a ¿Qué diferencias puedes detectar entre el modelo de la Europa de la Restauración y el actual?

b ¿Qué países europeos actuales podrían tener alguna similitud con los valores de la Europa de la Restauración, por el tipo de políticas que aplican, así como por el retroceso que se está produciendo en esos países con respecto a los valores democráticos?

3 Enumera y explica los principios en los que se apoyaba el Congreso de Viena.

4 Clasifica los siguientes cambios territoriales según afecten al Reino Unido, Prusia o Austria: recupera el control del norte y centro de Italia; retiene Malta y las Islas Jónicas; obtiene Renania.

5 En que consistió el nuevo sistema de alianzas que se creó en el Congreso de Viena? ¿Qué consecuencias tuvo en el desarrollo de la política internacional de los años siguientes?

Durante el periodo posterior a 1815 tuvo lugar el primer intento de organizar el orden internacional tras los conflictos bélicos que acaecieron entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. Así, surgieron sistemas de alianzas promovidos por las grandes potencias para mantener el equilibro internacional y evitar una nueva etapa de inestabilidad política. Se crearon dos sistemas de alianzas para sustentar las bases del equilibrio europeo:

¬ La Santa Alianza. Propuesta por el zar Alejandro, consistía en la unión de varios países basándose en preceptos religiosos. Inicialmente estuvo formada por Prusia, Rusia y Austria, y más tarde se integró Francia. Tuvo un carácter antiliberal, y sus miembros se comprometieron a intervenir donde fuera necesario para defender el absolutismo. Gran Bretaña no quiso participar en este tratado debido a la poca concreción de sus propuestas.

¬ La Cuádruple Alianza. Compuesta por Gran Bretaña, Austria, Prusia y Rusia. Fue creada para defender el orden internacional establecido en el Congreso de Viena mediante el sistema de Congresos. Constituyeron una fuerza de intervención para acudir a los países en los que se produjera una revolución de carácter liberal. Uno de sus principales objetivos era extender los principios del despotismo ilustrado.

Metternich sabía que tarde o temprano estallarían conflictos entre Austria y sus vecinos orientales, es decir, entre Rusia y Turquía o entre Prusia y el Piamonte. Por este motivo, se hacía necesario poner en marcha un mecanismo que resolviera estos posibles conflictos a través de una acción concertada. Esta acción, denominada el concierto europeo, sirvió para derrotar a Napoleón. Una vez desaparecido el peligro napoleónico, se estimó oportuno mantenerlo vigente para resolver posibles nuevas fricciones entre las potencias europeas.

El concierto europeo consistía en la celebración de congresos periódicos en los que los Gobiernos de las naciones más importantes pudieran ponerse de acuerdo para resolver las disputas y los problemas que amenazasen con quebrantar la paz y el equilibrio europeo. Metternich asumió esta idea y fue el que siempre llevó la iniciativa de su convocatoria.

Marqués de Londonderry (1769-1822)

Político británico. Como ministro de la Guerra durante la larga contienda contra Napoleón (1805-07 y 1807-09) decidió la intervención en España y colocó al mando de las tropas británicas al teniente general Lord Wellington. En 1812 fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores y portavoz de la mayoría conservadora (tory) en la Cámara de los Comunes.

Tuvo un papel protagonista en el ordenamiento de la Europa de la posguerra que se decidió en el Congreso de Viena (1815).

biografiasyvidas.com [adaptado]

La Europa de la Restauración, diseñada a partir del Congreso de Viena (1815), encontró rápidamente un fuerte rechazo que se manifestó en una serie de movimientos revolucionarios durante las décadas siguientes. Estas oleadas revolucionarias acabaron por recuperar y consolidar los cambios políticos, económicos y sociales que se habían producido a partir de 1789.

Las décadas revolucionarias que se sucedieron tras el Congreso de Viena se basaron en las siguientes ideas:

¬ Los principios del liberalismo político. Las revoluciones fueron una reacción a la involución producida por la Restauración. Por tanto, constituyeron el segundo y definitivo impulso de los deseos de cambio y superación del Antiguo Régimen iniciados en 1789. Formaron parte de las reclamaciones ideas tales como la soberanía nacional o la separación de poderes, así como las libertades y derechos que se habían logrado durante la Revolución francesa.

¬ Las aspiraciones nacionalistas. El nacionalismo se basa en el derecho de las comunidades que comparten unas raíces y culturas comunes a construir y configurar proyectos políticos en forma de Estados. Este planteamiento se articuló en torno a dos concepciones diferentes: la concepción francesa, de raíz ilustrada, que defendía la voluntad de los ciudadanos a la hora de constituir una comunidad política; y la concepción alemana, de carácter cultural, que entendía que la comunidad se articulaba a través del espíritu del pueblo (Volksgeist) constituido a partir de costumbres, tradiciones, lengua y otros rasgos culturales e históricos. El mapa de la Restauración no tuvo en cuenta las cuestiones identitarias y potenció el surgimiento de los movimientos nacionalistas.

¬ Las demandas sociales. El proceso de industrialización produjo un espectacular crecimiento urbano y, sobre todo, una redefinición de las estructuras y grupos sociales con un nuevo sector, el proletariado¬. La Revolución industrial se desarrolló sobre la base de una gran desigualdad social que, poco a poco, empujaría al proletariado a organizarse para defender sus intereses. A medida que el siglo fue avanzando, los obreros fueron tomando conciencia de su precaria situación. Las mayores demandas sociales se recogieron en las revoluciones de 1830 y 1848.

■ Proletariado: clase social constituida por trabajadores y trabajadoras industriales que no poseen los medios de producción y que obtienen su salario vendiendo su fuerza de trabajo.

«Puesto que el hombre nace de una raza y dentro de ella, su cultura, educación y mentalidad tienen carácter genético. De ahí esos caracteres nacionales tan peculiares y tan profundamente impresos en los pueblos más antiguos que se perfilan tan inequívocamente en su actuación sobre la tierra. Así como la fuente se enriquece con los componentes, fuerzas activas y sabor propios del suelo de donde brotó, así también el carácter de los pueblos antiguos se originó de los rasgos raciales, la región que habitaban, el sistema de vida adoptado y la educación, como también de las ocupaciones preferidas y las hazañas de su temprana historia que le eran propias. Las costumbres de los mayores penetraban profundamente y servían al pueblo de sublime modelo».

G. Herder: Ideas para una Filosofía de la Historia de la Humanidad 1784-1791.

6 ¿Con cuál de los principios ideológicos de las oleadas burguesas relacionarías el texto? ¿Por qué?

7 Explica brevemente qué principios ideológicos alimentaron las oleadas revolucionarias.

■ Masones: la palabra masón procede del francés y significa ‘albañil’. La masonería es una asociación de carácter iniciática y jerarquizada que durante esta época era secreta. Los masones se organizan en lo gias que se declaran racionalistas, filantró picas y tienen como objetivo la búsqueda de la verdad y el desarrollo personal de cada individuo.

■ Carbonarios: del italiano (‘carboneros’). Fue una sociedad secreta italiana fundada en Nápoles durante la ocupación francesa de Italia, fundamenta da sobre valores nacionalistas y liberales.

■ Decembristas: oficiales del ej que protagonizaron una revuelta contra el zar el 26 de diciembre de 1825.

■ Cien Mil Hijos de San Luis: te francés con voluntarios españoles que combatió, en 1823, en defensa del Antiguo Régimen en España contra el gobierno del Trienio Liberal.

8 ¿Por qué fracasaron los movimientos revolucionarios en España e Italia?

Este sacerdote y humanista español, nacido en Sevilla y de ascendencia irlandesa, participó activamente en la vida intelectual de la ciudad andaluza. En 1808 se trasladó a Madrid, donde colaboraría en diversas publicaciones y posteriormente, tras la invasión francesa, volvería a la capital hispalense, donde se mostró a favor de la abolición de la esclavitud y de la autonomía de las colonias americanas. En 1810 se exilió voluntariamente a Reino Unido, donde publicó El Español, un semanario de los exiliados liberales en Gran Bretaña. Es autor de las famosas Cartas de España y del soneto Night and Death, uno de los más famosos en lengua inglesa. Murió en Liverpool en 1841.

Rafael de Riego, en Las Cabezas de San Juan (Sevilla). Las tropas que protagonizaron el levantamiento estaban preparadas para embarcar rumbo a América con la rebelión de las colonias españolas. Sin embargo, el coronel Riego consiguió que los soldados se amotinasen y se restauró la Constitución de 1812. Fernando VII se vio obligado a aceptar la situación y a admitir que los liberales ocuparan el poder. La Santa Alianza vio inmediatamente la necesidad de corregir la situación en España para evitar el contagio de la revolución a otros países. Sin embargo, la oposición de Gran Bretaña impidió esta temprana intervención. Finalmente, tras el Congreso de Verona (1822), la Santa Alianza envió en 1823 al duque de Angulema al frente de los Cien Mil Hijos de San Luis¬ . Esta intervención militar puso fin al Trienio Liberal.

Hacia 1815, la península itálica estaba formada por diferentes Estados que habían sido reorganizados en el Congreso de Viena. Nápoles, dominado por los Borbones, asistió a un levantamiento liberal influido por la revolución que tuvo lugar en España. La revuelta había sido preparada por una sociedad secreta llamada la Carbonería. Sus miembros, conocidos como carbonarios, aspiraban a crear una Italia unida. Ante la gravedad de la situación, el rey Fernando I tuvo que aceptar una constitución inspirada en la española de 1812. La Santa Alianza decidió, en el Congreso de Troppau de octubre de 1821, enviar un ejército austriaco que sofocara la revuelta y restaurara el absolutismo.

El triunfo de la revolución liberal en España provocó el levantamiento de los carbonarios en Turín en marzo de 1821. El rey Víctor Manuel I tuvo que abdicar en su hermano Carlos Félix, a quien se le impuso una constitución basada en la española de 1812. Además, la Santa Alianza, reunida en el Congreso de Laibach, ordenó la intervención, a favor del rey, del ejército austriaco desplegado en Nápoles. Así, el rey recuperó su poder absoluto y persiguió a los carbonarios.

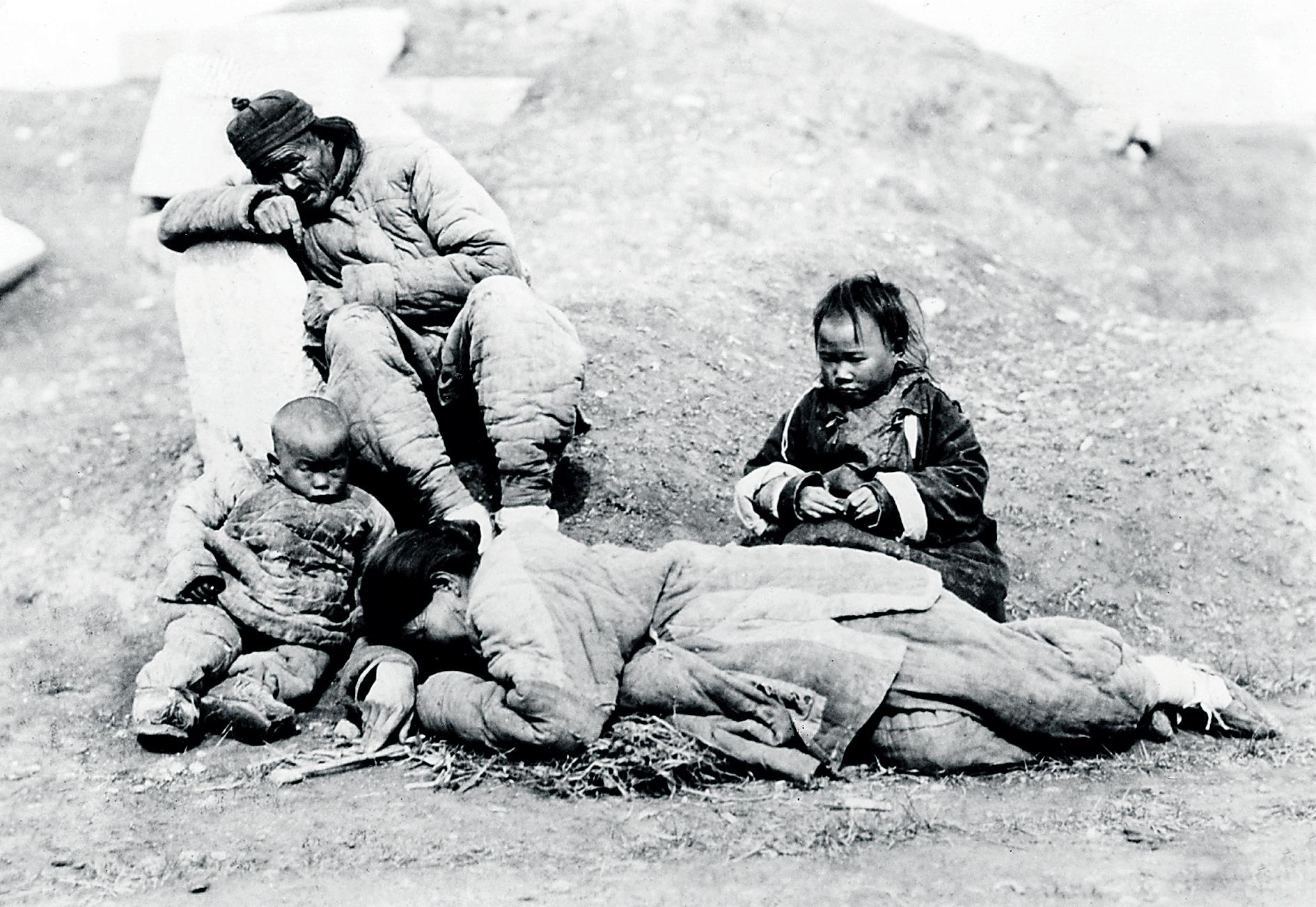

La zona de los Balcanes se encontraba bajo el dominio turco desde hacía casi quinientos años. La mayoría de la población seguía siendo cristiana ortodoxa, pues el interés turco en la zona se limitaba a la explotación económica sin que mediara ningún interés de conversión al islam. La población fue duramente reprimida y oprimida por los gobernantes turcos, que la sometían a una fuerte presión fiscal (altos impuestos). Al no poder hacer frente a las cargas impositivas, muchos pastores y agricultores se convirtieron en bandoleros. Esta primera forma de resistencia carecía de ideología política definida. Entre las clases altas, sin embargo, empezaron a prender las ideas revolucionarias y comenzaron a organizarse en sociedades liberales y nacionalistas llamadas hetería.

Además, las grandes potencias europeas tenían intereses en la zona: Rusia necesitaba una salida al Mediterráneo a través de los Balcanes; Austria quería aumentar su territorio; y Francia e Inglaterra vetaban la presencia rusa en la zona. Estos factores son determinantes a la hora de explicar el éxito de la independencia de Grecia.

En 1821 comenzó la revuelta griega y en 1822 se declaró la independencia en el teatro griego de Epidauro. Después estalló una cruenta guerra con episodios terribles como la matanza de Quíos y el sitio de Mesolongi. La guerra se prolongó hasta 1827, cuando se produjo la batalla de Navarino, confrontación naval en la que los turcos sufrieron una derrota estrepitosa a manos de los rusos, británicos y franceses. En 1829, por el Tratado de Adrianápolis, los turcos reconocieron la independencia de Grecia. El nuevo Estado tomó la forma de una monarquía encabezada por el rey Otón I.

La participación de oficiales rusos jóvenes en las guerras napoleónicas les hizo conocer nuevas formas de organizar el Estado alejadas de los principios del Antiguo Régimen. Cuando Napoleón fue derrotado, muchos de ellos se reintegraron a la vida civil y fomentaron la creación de ligas donde se discutían ideas políticas para reformar el Imperio ruso. En 1825 decidieron pasar a la acción. Depositaron sus esperanzas en el príncipe Constantino, segundo hijo del zar Alejandro I que, como gobernador de Polonia, estaba llevando a cabo una política muy liberal. El levantamiento estaba ideado para la primavera de ese mismo año, cuando estaban programadas unas maniobras militares. Sin embargo, la muerte súbita del emperador Alejandro y su sucesión en el trono a favor de Nicolás I precipitó los acontecimientos. Este hecho tuvo lugar durante el mes de diciembre, por eso también se les conoce como decembristas. Su levantamiento fue apoyado por el pueblo, pero la revolución fue duramente reprimida por el ejército.

La matanza de Quíos, de Eugène Delacroix (1825). La obra se encuentra en el parisino Museo del Louvre. Este cuadro representa a un grupo de griegos masacrado por los turcos en la brutal represión que tuvo como escenario la isla de Quíos en 1822. Murieron más de 20 000 personas, siendo esclavizados niños y mujeres. Este y otros hechos provocaron la indignación de Occidente y animaron a la intervención de Gran Bretaña y Francia.

9 ¿Por qué se implicaron las potencias europeas en el proceso de independencia de Grecia?

■ Pacto tácito: acuerdo que no se plantea de manera expresa pero que se sobreen tiende y se presupone. Suele ser resultado de una confluencia de intereses de distin tos grupos sociales.

■ Oligárquico: la toma de decisiones está en manos de unas pocas personas que suelen pertene cer a una clase social elevada.

La Libertad guiando al Pueblo, de Eugène Delacroix (1830), es uno de los cuadros más representativos de la Revolución de 1830 contra el rey Carlos X. Este cuadro supone uno de los máximos exponentes del romanticismo francés. Se trata de una obra alegórica que no describe una escena real, sino que hace una representación simbólica de un hecho verdadero.

Patrimonio y memoria colectiva

10 ¿Qué elementos del cuadro se relacionan con la revolución de 1830?

11 ¿En qué ciudad francesa se desarrolla la acción del cuadro? ¿Qué elementos de esa ciudad aparecen en la pintura?

12 ¿Qué simboliza la figura femenina que aparece en el centro del cuadro?

13 ¿Quién es el personaje con chistera que aparece en la parte izquierda del cuadro?

Países afectados

Límites de la Confederación Germánica en 1830 0

Oleadas revolucionarias de 1830

Las revoluciones que se desencadenaron a partir de 1830 alcanzarían una ex miento limitado de libertades. Francia volvía a situar el origen del poder político en la soberanía nacional, haciéndolo además desde la concepción moderada que consideraba que el ejercicio de la política estaba destinado a una minoría. La corona pasó a Luis Felipe de Orleans, cuyo reinado perduró hasta el estallido de la revolución de 1848.

La Revolución de 1830 supuso el triunfo de la gran burguesía y de la aristocracia que, mediante el sufragio censitario, terminaría dominando la vida política y económica de Europa hasta 1848, imponiendo un liberalismo moderado.

Fue otro de los países donde se estableció una monarquía liberal. El Congreso de Viena había diseñado un Estado, el Reino Unido de los Países Bajos, que aglutinaba territorios heterogéneos, con diferencias culturales y religiosas que dificultaron la unidad del proyecto político. El sur era francófono y católico, y el norte, neerlandófono y protestante. El dominio político neerlandés propició el surgimiento de una fuerte identidad nacionalista en el sur. Esta cobró fuerza por la influencia de las jornadas revolucionarias que se desarrollaron en Francia. En agosto de 1830 se inició un proceso revolucionario que acabaría, dos meses más tarde, con la independencia de Bélgica bajo un régimen parlamentario liberal.

Las oleadas revolucionarias también alcanzaron a los siguientes Estados y regiones:

¬ Gran Bretaña. Se amplió el derecho al voto y se limitó la jornada laboral como resultado de las protestas relacionadas con la articulación del movimiento obrero.

¬ Polonia. El diseño de la Restauración situó a Polonia bajo la monarquía rusa con ciertas cuotas de autonomía que nunca fueron respetadas. El intento de independencia polaco fracasó y fue reprimido duramente. Polonia acabaría teniendo una dependencia aún mayor con respecto al Imperio ruso.

¬ En los Estados italianos, los intentos revolucionarios fueron sofocados por el Imperio austriaco.

¬ En Europa central, las revoluciones también supusieron intentos fallidos, con éxitos parciales y constituciones que pronto fueron derogadas.

¬ España y Portugal. Ambos países avanzaron hacia sistemas liberales y tuvieron problemas sucesorios que provocaron conflictos. En ellos se alinearon los partidarios del constitucionalismo liberal frente a los sectores más conservadores favorables al absolutismo.

14 ¿Qué diferencias y semejanzas puedes establecer entre la Revolución francesa y las oleadas revolucionarias de 1820 y 1830?

15 ¿Por qué Bélgica inició un proceso de independencia con respecto a Holanda? ¿Con qué finalidad se unieron Bélgica y Holanda en un mismo Estado?

16 ¿Por qué los imperios ruso y austriaco sofocaron los distintos focos revolucionarios que se produjeron en Polonia o Italia?

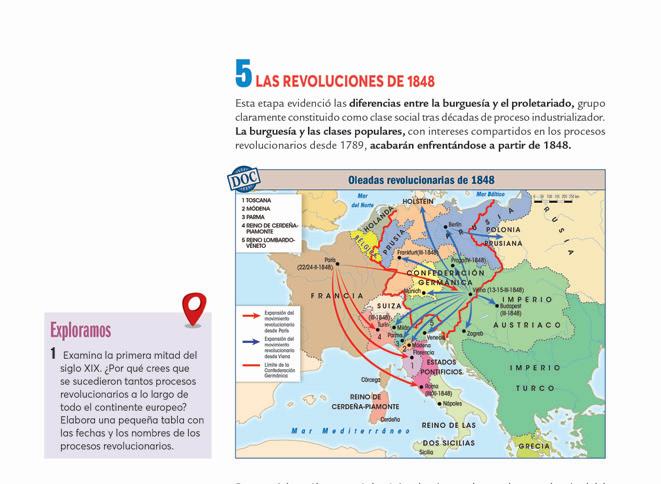

1 Examina la primera mitad del siglo XIX. ¿Por qué crees que se sucedieron tantos procesos revolucionarios a lo largo de todo el continente europeo?

Elabora una pequeña tabla con las fechas y los nombres de los procesos revolucionarios.

Oleadas revolucionarias de 1848

1 TOSCANA

2 MÓDENA

3 PARMA

4 REINO DE CERDEÑAPIAMONTE

5 REINO LOMBARDOVÉNETO

París (22/24-II-1848)

Expansión del movimiento revolucionario desde París Expansión del movimiento revolucionario desde Viena Límite de la Confederación Germánica

Córcega

Frankfurt(III-1848)

Praga(IV-1848)

Viena (13-15-III-1848)

Budapest (III-1848)

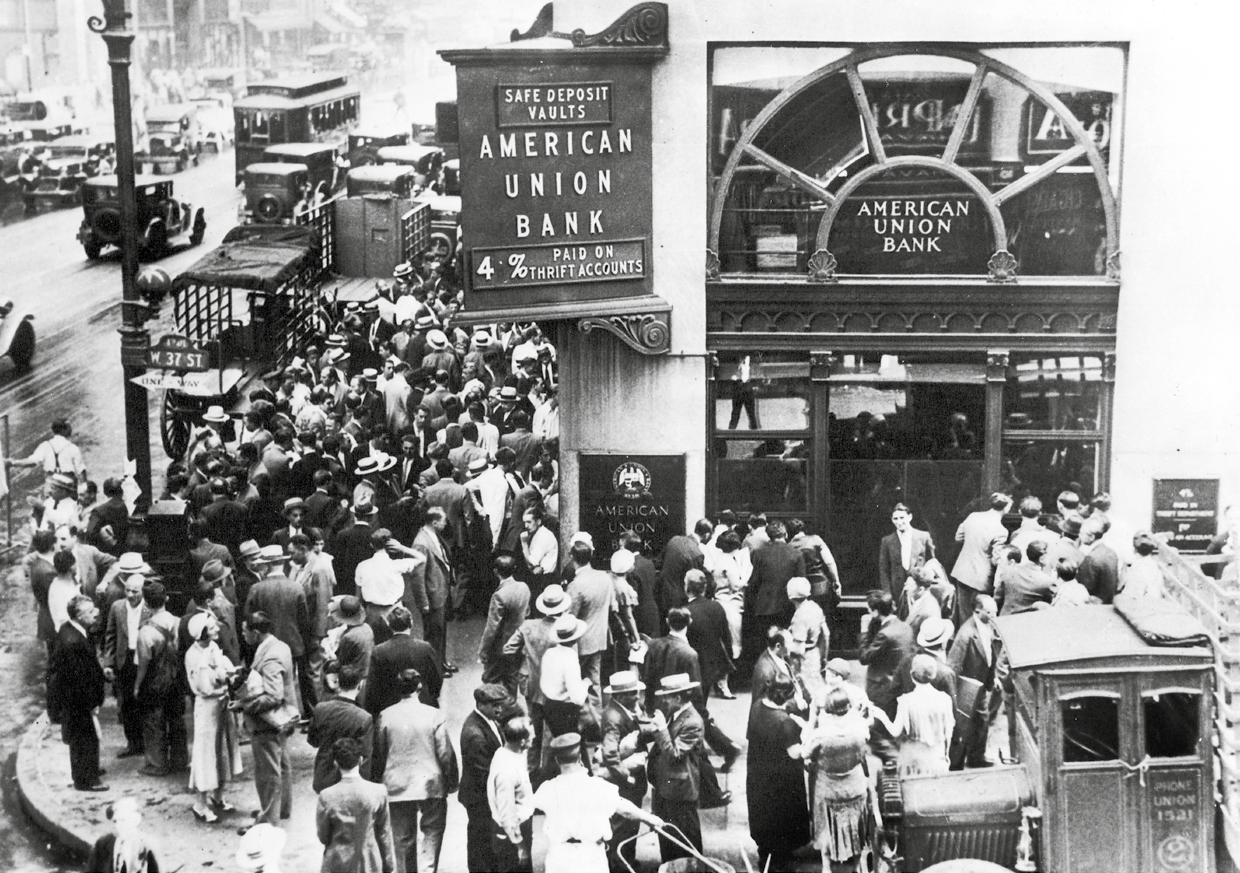

siglo XIX. La burguesía se decantaba por un modelo que había respondido a sus aspiraciones. La limitada participación de la mayoría de la sociedad dejaba el poder político en sus manos. Por el contrario, el proletariado tenía un objetivo claro: cambiar la situación en la que había quedado como un grupo social subordinado, sin acceso a la participación política y con unas condiciones de vida y laborales precarias.

Las revoluciones de 1848 han sido definidas como democráticas por el alto contenido social de sus reivindicaciones. Elementos como el sufragio universal, la libre sindicación, la asistencia a los más desfavorecidos o el derecho al trabajo fueron habituales en los focos donde se desarrolló. Los episodios de 1848 mostraron las contradicciones de la nueva sociedad industrial de clases que se había configurado. Estas reivindicaciones estuvieron motivadas por la crisis agraria (malas cosechas), comercial e industrial (aumento de los precios) que afectaba a Europa desde 1845 y también significó la eclosión definitiva del nacionalismo. El mayor protagonismo de los sentimientos de identidad nacional tenía que ver con que las diferentes comunidades no se reconocían en las fronteras que había diseñado el Congreso de Viena.

17 Explica por qué las revoluciones de 1848 fueron identificadas como democráticas.

Este país fue clave en el proceso revolucionario. En febrero de 1848, estudiantes, obreros y pequeños propietarios se levantaron contra el régimen de Luis Felipe de Orleans. Fueron días de protestas, manifestaciones, asaltos, quema de edificios y barricadas. La presión social y el apoyo de la Guardia Nacional obligó al rey a abdicar el día 24 de ese mes y, al día siguiente, se proclamó la Segunda República francesa.

El Gobierno provisional estableció el sufragio universal masculino, redujo la jornada laboral a las diez horas y reconoció el derecho de huelga, entre otras medidas. El nuevo régimen trató de consolidarse a partir de la Constitución de 1848. Sin embargo, con la llegada al poder de Luis Napoleón Bonaparte, la república evolucionó hacia las posiciones moderadas y autoritarias que darían lugar al Segundo Imperio francés. La agitación social y las barricadas se extendieron por toda Europa. Así, el 5 de marzo se publicó el Manifiesto a Europa, en el que se proclamaba la soberanía popular y el derecho de cada nación a decidir sobre su futuro, recalcando las intenciones pacíficas del nuevo régimen que había surgido en Francia.

Viena fue uno de los principales focos de la Revolución de 1848. En marzo, las protestas se extendieron por toda la ciudad reclamando una constitución y la dimisión del canciller Metternich. Se formó un Gobierno provisional que convocó en mayo una Asamblea Constituyente. Sin embargo, la constitución resultante sería pronto derogada y los deseos de cambio político postergados. No corrieron mejor suerte los diferentes territorios que se encontraban bajo el Imperio austrohúngaro, en los que también hubo levantamientos: Bohemia¬ , Hungría, el norte de la península itálica, Nápoles o la región de los Balcanes.

Los Estados alemanes fueron otro de los espacios de eclosión revolucionaria. En Prusia, Sajonia, Baviera, Hannover y Fráncfort los movimientos que se desencadenaron en 1848 tuvieron dos claros objetivos: por un lado, el deseo de dejar atrás el poder absoluto (absolutismo) y construir espacios basados en los principios liberales; por otro, se buscaba unificar el territorio, como finalmente sucedería algunas décadas más tarde.

Las revoluciones de 1848 tuvieron resultados encontrados. Para una parte del continente significó el triunfo definitivo de la revolución liberal a través de un proyecto moderado basado en el sufragio censitario. Sin embargo, incluso en aquellos países donde la revolución fracasó, dejó éxitos parciales que eliminaron cuestiones centrales del feudalismo. Además, significó la entrada en el escenario político de dos elementos clave de lo que quedaba de siglo: la movilización de las masas y el nacionalismo.

Las revoluciones de 1848 también supusieron la puesta en marcha de las primeras medidas estatales para dar respuesta a las demandas del proletariado, como fue la creación de los talleres nacionales en Francia. En estos talleres, el Estado se encargaba de llevar a efecto obras en las que empleaban a obreros sin trabajo.

18 ¿Cuáles son las diferencias más notables que se pueden establecer entre los procesos de 1820 y 1830, por un lado, y los de 1848 por otro?

19 Elabora un eje cronológico y ubica los acontecimientos más importantes ocurridos en las tres oleadas revolucionarias.

20 ¿Cuáles fueron las principales consecuencias de la oleada revolucionaria de 1848?

21 Indica si las siguientes afirmaciones sobre las oleadas revolucionarias son verdaderas o falsas, y corrige estas últimas:

a La gran mayoría de los movimientos revolucionarios que aparecieron en 1820 fueron reprimidos por las fuerzas reaccionarias que se originaron en el Congreso de Viena.

b La revolución de 1848 se puede considerar un precedente importante para el desarrollo de los movimientos nacionalistas que dieron lugar a las unificaciones de Alemania e Italia. c Francia, España, centro de Italia, Polonia, Sajonia, Bélgica y Hannover fueron los principales territorios afectados por las revoluciones de 1830.

Podemos definir el término nación como una comunidad de individuos cuya conciencia de pertenecer a la misma se basa en la creencia de la existencia de una patria colectiva, la experiencia de unas tradiciones comunes y una única trayectoria histórica.

El nacionalismo europeo, en su sentido moderno, nació en el siglo XIX. Se basó en el deseo de unos individuos de afirmar su unidad y su independencia frente a otras comunidades o grupos. Es en este momento cuando una colectividad toma conciencia de esos rasgos individualizadores frente a otras comunidades, y plantea una serie de reivindicaciones para conseguir el poder político.

El siglo XIX fue el siglo del nacionalismo europeo. Los Estados nación que cristalizaron después de la Revolución francesa, y las guerras napoleónicas, generaron una nueva identidad civil secular que sustituyó las identidades religiosas, tribales y locales tradicionales […] Los judíos también eran conscientes de este proceso. […] La adopción del nacionalismo representó para el pueblo judío un conflicto con su deseo de integrarse a la sociedad de sus países. El proceso de emancipación, tendencia dominante del momento, se basaba en la premisa de que los judíos estaban dispuestos a renunciar a los elementos nacionales de su identidad. […] El elemento básico de esta identidad étnica era un pasado común: la conexión con Sión [Jerusalén], la utilización del hebreo como lengua sagrada, y el sueño de volver a la tierra de Israel. […] ¿Surgió el sionismo como reacción ante el antisemitismo moderno, o fue un movimiento de resistencia nacional? Esta pregunta molestaba a los fundadores del sionismo. Era humillante la idea de que el movimiento nacional judío no fuera el resultado de un proceso inmanente, sino de las actitudes de los gentiles, los que no son judíos, con respecto a los judíos. En realidad, cabe afirmar que todos los movimientos nacionales han surgido por factores externos e internos por igual.

letraslibres.com/revista-mexico/historia-del-sionismo/ [adaptado]

Los antecedentes de ese nacionalismo se encuentran en la Europa de la Revolución francesa y del Imperio napoleónico. La doctrina jacobina de la soberanía del pueblo podría interpretarse en un doble sentido: por una parte, afirmaba el derecho de una nación para rebelarse frente a su monarca y determinar su propia forma de gobierno; por otra parte, implicaba la doctrina democrática según la cual el Gobierno debía representar a todo el pueblo.

Los excesos del Gobierno jacobino durante la época del Terror desacreditaron las ideas democráticas de la revolución. Sin embargo, las conquistas de Napoleón consolidaron y reforzaron las ideas y los sentimientos nacionalistas. Así pues, en 1815, el nacionalismo era un sentimiento más arraigado en Europa que el de la democracia. La expansión del Imperio napoleónico avivó los sentimientos nacionalistas en Alemania e Italia fundamentalmente, pero también en España, Polonia, Bélgica, Rusia y Portugal. Estos sentimientos motivaron una actitud de resistencia ante el dominio extranjero, en este caso, antifrancesa. Como consecuencia de ello, cobraron un nuevo valor las costumbres nativas, las instituciones locales, la cultura y la lengua tradicionales. El racionalismo francés y la Ilustración eran de carácter cosmopolita y tenían un sabor internacionalista. La reacción del nuevo nacionalismo contra ellos iba a ser romántica, y de carácter particularista y exclusivo.

El dominio francés de la península itálica se extendió en el tiempo y no fue muy opresivo. Las clases medias de la sociedad italiana no vieron con malos ojos la aparición de un dominio que impusiera un sistema político más eficaz y terminara con la hegemonía de los pequeños príncipes y del Papado. Sin embargo, la idea de Napoleón de reducir el número de Estados alentó las aspiraciones de unificación. El intento de Murat de unir toda Italia en un solo Estado, aunque fracasó en 1815, no fue olvidado por muchos patriotas italianos que pronto emprendieron nuevos movimientos en este sentido.

Tras el Congreso de Viena, la península italiana quedó fragmentada en diversos Estados: por una parte, había tres pequeñas entidades independientes —los Estados Pontificios, los reinos de Piamonte-Cerdeña, en el norte, y el reino de las Dos Sicilias en el sur—; por otra, había territorios —Lombardía y Venecia— bajo el dominio directo del Imperio austriaco, y algunos ducados —Parma, Módena y Toscana— que también giraban en la órbita austriaca. Los italianos empezaron a comprender que no podrían llegar a la unificación política de Italia sin librarse

primero de la dominación austriaca, y que esta liberación sería imposible sin la ayuda de alguna potencia extranjera. Además de la presencia de Austria en el norte de Italia, el proceso de unificación tenía que salvar tres grandes escollos:

¬ La profunda división económica y social entre el sur de Italia, una zona rural y poco desarrollada; y el norte, donde había una tradición artesana y una creciente industria textil.

¬ La escasa vertebración territorial, motivada por las deficientes infraestructuras de comunicaciones —escaso número de kilómetros de ferrocarril construidos— y la falta de articulación de un mercado interior.

¬ La aparente limitación del proceso que, en un primer momento, pareció ceñirse a los Estados del norte peninsular, que tenían una mayor homogeneidad social y económica. En este sentido, cabe mencionar la existencia de otros nacionalismos locales que se resistieron ante un proceso de unificación que lo veían como una simple «piamontización» de los demás Estados italianos.

Podemos dividir el proceso de unificación italiana en tres fases:

¬ Primera fase (1849-1860). Tras el fracaso de la revolución de 1848, el movimiento contra la dominación austriaca en el norte y en favor de la unificación de toda Italia se reavivó en 1859. El promotor de este proceso fue Víctor Manuel II, rey de Piamonte, y su primer ministro, el conde de Cavour. Este último negoció con Francia un acuerdo para que el país galo ayudara al reino de Piamonte en una eventual guerra contra Austria. A cambio, Francia recibiría los territorios de Niza y Saboya. En 1859 Piamonte se lanzó a la guerra contra Austria y consiguió la liberación de Milán y Lombardía. En 1860, y tras un referéndum, Parma, Módena, Romaña y Toscana se unieron a Piamonte. A partir de aquí se creó el primer Parlamento italiano.

¬ Segunda fase (1860-1865). En 1860 los campesinos sicilianos se sublevaron contra el rey de Nápoles. Cavour aprovechó la situación para enviar a Sicilia a los Mil al mando de Garibaldi. Un año después consiguió acabar con la monarquía borbónica del reino de Nápoles, con lo que el reino de las Dos Sicilias quedaba anexionado a Piamonte. El nuevo Parlamento reconoció a Víctor Manuel II como rey de Italia.

¬ Tercera fase (1866-1870). En 1866 Italia aprovechó la guerra austro-prusiana para anexionarse el reino de Venecia. De esta manera, solo quedaban independientes los Estados Pontificios, protegidos por un ejército francés. Así, la derrota de Napoleón III en la guerra franco-prusiana (1870) facilitó la ocupación italiana de los territorios papales, así como la conversión real de Roma en capital del reino de Italia. Sin embargo, el papa no reconoció esta anexión hasta 1929, momento en el que fue creado el Estado de la Santa Sede en Roma. A partir de 1870, Italia se convirtió en una monarquía constitucional de corte liberal.

El conde de Cavour es posiblemente uno de los mayores artífices de la unificación italiana. Nacido en el seno de una familia aristocrática, se formó en la carrera militar, concretamente en el cuerpo de ingenieros aunque, debido a sus ideas liberales, abandonaría el ejército en 1831. Consiguió que el emperador francés Napoleón III se adhiriera a la causa de la unificación italiana, para ello se le presentó como la causa justa de un país pequeño que lucha por su libertad contra el despotismo germánico y reaccionario de Austria. Además, le mostró a Napoleón III que ayudar a Italia en su independencia aumentaría también su popularidad entre las inquietas masas urbanas francesas. En 1858, en una entrevista secreta entre Napoleón III y Cavour en Plombières, este trazó el plan que seguirían para llevar a cabo dicha unificación. biografiasyvidas.com [adaptado]

22 ¿Qué características del nacionalismo puedes apreciar en el texto?

23 ¿Por qué Giuseppe Mazzini fue una de las figuras importantes del nacionalismo italiano? Justifica tu respuesta.

El origen del nacionalismo italiano

«Somos un pueblo de 21 a 22 millones de hombres, conocidos desde tiempo inmemorial con un mismo nombre — el pueblo italiano—; vivimos entre los límites naturales más precisos que Dios haya trazado jamás —el mar y las montañas más altas de Europa—; hablamos la misma lengua [...], tenemos las mismas creencias, las mismas costumbres y hábitos [...], nos sentimos orgullosos del más glorioso pasado político, científico y artístico que se ha conocido en la historia europea [...]. No tenemos ni bandera, ni nombre político, ni un puesto entre las naciones europeas [...]. Estamos desmembrados en ocho Estados [...] independientes unos de otros, sin alianza, sin unidad de destino, sin relación organizada entre ellos [...]. No existe libertad ni de prensa, ni de asociación, ni de palabra [...]; nada. Uno de estos Estados que comprende la cuarta parte de la península, pertenece a Austria: los otros padecen ciegamente su influencia».

Giuseppe Mazzini: Italia, Austria y el Papa, en ong-solican.es [adaptado]

Lyon

La unificación italiana

Tirol del Sur

Saboya PiamonteLombardía

Magenta (1859)

Turín

Trento Milán

Reino de Cerdeña de 1815 a 1859

Territorios cedidos a Francia en 1860

Adquisición en 1859

Adquisiciones en el

1.er semestre de 1860

Adquisiciones en el

2.º semestre de 1860

Adquisición en 1866

Anexiones en 1870

Territorios cedidos por Austria-Hungría en 1919

Territorios cedidos por Italia después de la Segunda Guerra Mundial

Frontera de Italia en 1870

Frontera a partir de 1955

Intervención de las tropas francesas

Expedición de los Mil, Garibaldi, 1860

Expedición del ejército sardo (1860)

Batallas

Mónaco

Marsella Niza

Génova

Venecia Istria

Custozza (1866)

Solferino (1859)

Florencia

Córcega

Venecia

Bolonia

San Marino

Toscana

Roma

Cerdeña

Castellidardo (1860) Lissa (1866)

Ciudad del Vaticano

Gaeta (asedio, 1860-1861)

Nápoles

Voltumo (1860)

■ Zollverein: unión aduanera de los Estados de Alemania creada en 1834. Gracias a esta unión se suprimieron los aranceles entre los miembros de la Confederación Germánica, a excepción de Austria.

■ Asamblea Nacional de Fr á ncfort: parlamento que se reuni ó despu é s de la revolución de 1848 con el objetivo de establecer la unificación de Alemania de manera democrática.

Cagliari

Palermo

Calata mi (1860)

Sicilia

Tras el fracaso de la Asamblea Nacional de Fráncfort¬ (1848), quedó claro que la unidad alemana no la alcanzaría el pueblo solo, sino que sería necesario el desarrollo de una federación en torno al Estado alemán más poderoso: Prusia.

El proceso de unificación alemana se divide en varias fases:

¬ Primera fase (1859-1865). Bismarck, canciller de Prusia desde 1862, activó el proceso de unificación desde una óptica autoritaria y prusiana. En 1863, la muerte del rey danés abrió la posibilidad para Prusia de intervenir en la cuestión sucesoria de los ducados daneses del sur, en los que había un porcentaje de población alemana bastante importante. El Gobierno danés se negó a dialogar sobre este asunto, de tal modo que Austria y Prusia —previa declaración de un ultimátum— le declararon la guerra a Dinamarca en 1864. Por el Tratado de Praga, Dinamarca, sin apoyos internacionales, se vio obligada a ceder los ducados de Schleswig y Lauenburgo a Prusia y Holstein a Austria.

¬ Segunda fase (1866-1869). La cuestión de los ducados y el liderazgo dentro de la Confederación Germánica constituyeron dos de las causas del enfrentamiento entre Prusia y Austria, que degeneró en 1866 en un conflicto armado. La guerra la ganaron con facilidad las tropas prusianas, que demostraron superioridad técnica y una mayor capacidad de movilización gracias al ferrocarril y a un perfecto entrenamiento. La derrota de Austria en la batalla de Sadowa materializó la anexión del ducado de Holstein, así como la creación de la Confederación de la Alemania del Norte, que en la práctica se convertía en un Estado federal. Guillermo I fue su presidente y Otto von Bismack, su canciller. Tenía un Consejo Federal (Bundesrat) y un Parlamento (Reichstag). De esta manera nació una nueva estructura de poder en Alemania que, más adelante, se convertiría en el II Reich.

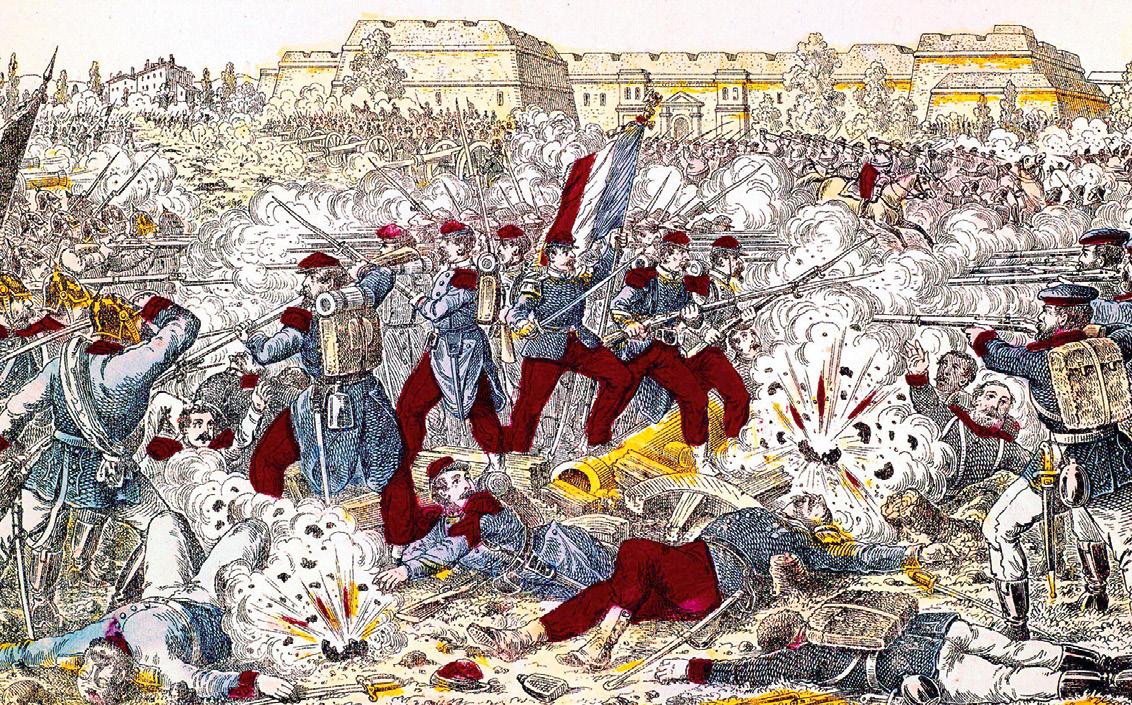

¬ Tercera fase (1870-1871). Hasta ese momento, la Francia de Napoleón III había practicado una política exterior de carácter intervencionista, dentro y fuera de Europa. Sin embargo, Francia se encontraba con el fracaso de todos sus planteamientos estratégicos. Además, Italia se había convertido en un Estado poderoso y no en un Estado satélite francés, los Estados alemanes del sur estaban cada vez más bajo la órbita prusiana y Prusia se estaba convirtiendo en un Estado cada vez más potente. A todo ello debemos unir la posibilidad de colocar en el trono vacante de España a un heredero del káiser Guillermo I. Napoleón III no estaba dispuesto a tener dos potenciales enemigos en sus fronteras del noroeste y del sur. Todas estas circunstancias llevaron al comienzo de la guerra franco-prusiana en 1870. El resultado de la guerra fue la contundente derrota de las tropas francesas (batalla de Sedán) y la firma del Tratado de Fráncfort, que reconocía la anexión de Alsacia y Lorena a Prusia. En 1871 nacía el denominado II Reich, cuyo káiser sería Guillermo I.

2 En la actualidad, cuando se habla de nacionalismo, se suele diferenciar entre nacionalismo centrífugo y centrípeto. Investiga y explica cuáles son las diferencias que hay entre los mismos. Pon ejemplos utilizando la situación actual de España y anota tus conclusiones en el cuaderno.

Mar del Norte

La unificación alemana

Mar Báltico

Reino de Prusia en 1861

Adquisiciones tras la guerra contra Austria (1866)

Confederación de Alemania del Norte (1866-1871)

Estados de Alemania del Sur

Adquisiciones tras la guerra contra Francia (1870)

Imperio alemán en 1871

27 ¿Cuáles son los principales países que se opusieron a la unificación de Alemania? Justifica tu respuesta.

28 ¿Qué era el Zollverein y por qué crees que jugó un papel importante en el inicio del proceso de unificación alemán?

29 Lee las pistas que te damos a continuación y escribe en tu cuaderno de qué personaje relacionado con la unificación alemana se trata: a Estudió derecho. En 1847 se convirtió en parlamentario de su país, siendo jefe del ala conservadora. En 1848 se enfrentó duramente a la revolución de ese mismo año.

b Su padre fue rey de Holanda. Residió en Suiza, Alemania e Italia. Estuvo implicado en las protestas de los carbonarios.

c Tras la muerte de su hermano se hizo con la regencia de su reino en 1857, convirtiéndose en rey en 1861. En 1878 sufrió un atentando con arma de fuego de manos de un anarquista, pero consiguió salir indemne.

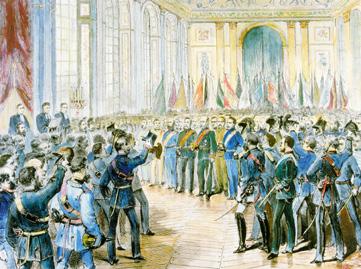

Proclamación del II Reich en el Palacio de Versalles, 18 de enero de 1871

A escasos kilómetros del París sitiado por los ejércitos alemanes, donde miles de civiles y soldados pasaban hambre, la coronación del rey Guillermo I de Prusia como káiser, o emperador de Alemania, se celebró con pompa en un escenario cuidadosamente elegido: la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles, la joya de la corona de un rey que había hecho de Francia la mayor potencia de su época, Luis XIV. La fecha, el 18 de enero, también había sido establecida con especial simbolismo, coincidiendo con el aniversario de la elevación del Electorado de Brandemburgo a Reino de Prusia en 1701. Guillermo I no asistió muy contento al acto, pues el día previo le había sido denegada su pretensión de llevar el título de «rey de Prusia y emperador electo de Alemania». Salvo Baviera, que lo haría por un estrecho margen el 21 de enero, todos los Estados alemanes habían ratificado en sus respectivos parlamentos su consentimiento a la unión. Bismarck no deseaba molestarlos, y la fórmula pretendida por el monarca evidenciaba de un modo innecesario su pretensión de regir Alemania al estilo prusiano.

La proclamación del II Reich. Desperta Ferro Ediciones [adaptado].

30 ¿Por qué crees que Alemania proclamó el II Reich en el Palacio de Versalles?

Proclamación de Guillermo I como emperador de Alemania en el Palacio de Versalles el 18 de enero de 1871. En la revista La Ilustración Española y Americana.

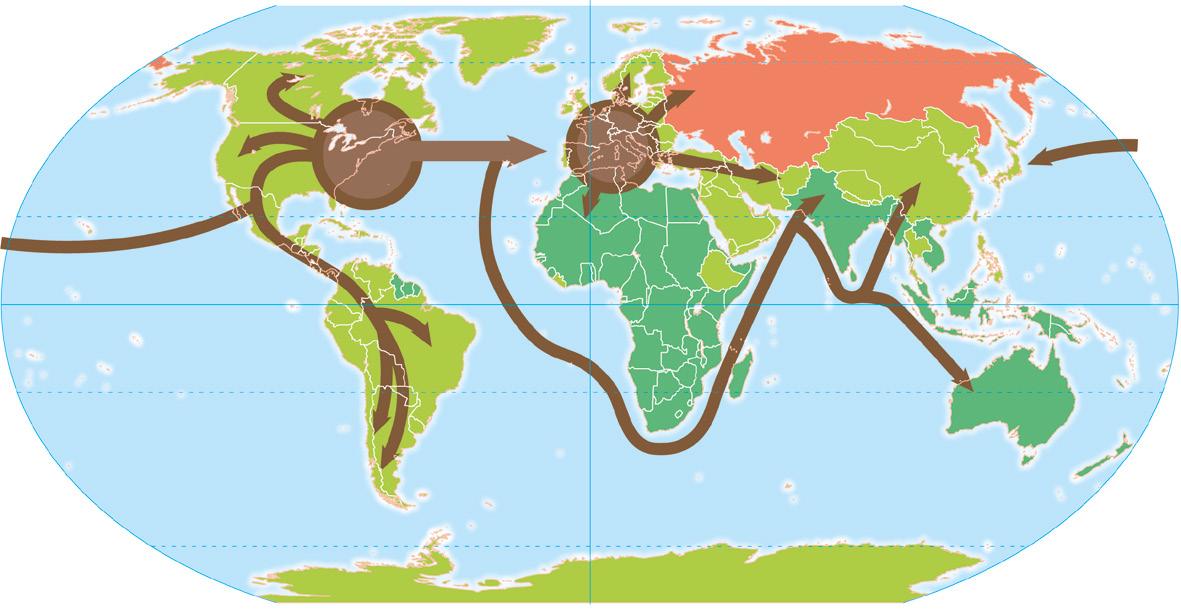

Entre 1808 y 1824 se desarrolló el proceso de emancipación de las colonias españolas en América, apoyada por Gran Bretaña y Estados Unidos. Estos países estaban muy interesados en el triunfo del movimiento insurreccional por razones políticas y económicas, dada su rivalidad comercial con la metrópoli hispana. Al finalizar este proceso, España solo conservaría Cuba y Puerto Rico.

El proceso se explica a partir de la confluencia de una serie de causas. En primer lugar, el influjo revolucionario de finales del XVIII. Ilustración, Revolución americana y Revolución francesa cambiaron mentalidades y reforzaron la viabilidad de un camino propio lejos de la metrópoli y del orden del Antiguo Régimen. Esta era una situación que se anhelaba, puesto que el descontento de los criollos (descendientes de españoles nacidos en Hispanoamérica) por no poder acceder a la administración colonial se unía al descontento ante un comercio controlado por la metrópoli. Por otro lado, la inestabilidad en España a principios del siglo XIX, con la invasión napoleónica, la guerra de la Independencia y los inicios de la revolución liberal, terminó allanando el camino. Esto generó cierta desconexión con las colonias y la pérdida del control de las rutas atlánticas (derrota en Trafalgar) a manos de Gran Bretaña, que fue clave ya que, en pleno contexto de expansión industrial, vio una oportunidad de hacerse con un mercado muy amplio.

El proceso de independencia en Hispanoamérica y Brasil

Estados Unidos Territorios perdidos por México a favor de Estados Unidos Cuba 1898 Haití 1804

GRAN COLOMBIA 1819-1830

OCÉANO ATLÁNTICO

PROVINCIAS UNIDAS DE CENTROAMÉRICA

Panamá 1903 Puerto Rico

Venezuela 1811

Colombia 1819

Ecuador 1822

Perú 1821

OCÉANO PACÍFICO

Chile 1818

Los primeros movimientos independentistas tuvieron lugar en Venezuela, donde Francisco de Miranda desembarcó con el apoyo británico y estadounidense en un primer intento para proclamar la independencia del virreinato de Nueva Granada en 1806.

En esta primera etapa de la independencia de Hispanoamérica, los hechos estuvieron marcados por la situación en la metrópoli, España. En un contexto carácterizado por la invasión napoleónica y la guerra de Independencia, en las principales ciudades americanas se crearon juntas populares con gran influencia de los postulados de Francisco Suárez. Muchas de estas juntas se negaron a obedecer a la Junta Suprema Central, encargada de ejercer los poderes ejecutivo y legislativo en ausencia del rey Fernando VII, y se declararon autónomas. En una primera fase en la que también hubo movimientos insurreccionales, se expulsó a los virreyes y a los capitanes generales, se organizaron pequeños ejércitos y se solicitó ayuda militar a Gran Bretaña y Estados Unidos.

Trinidad

Guayanas

Bolivia 1825

Brasil 1822

Paraguay 1811

Argentina 1816

Uruguay 1828

Patagonia (zona colonizada al nal del s. XIX)

Is. Malvinas (R.U.)

BIOGRAFÍA

Francisco Suárez (1548-1617)

Fue miembro de la Compañía de Jesús, importante filósofo y teólogo granadino. Enunció la teoría del pacto social, por la cual establece que Dios ha otorgado su poder a toda la comunidad política y no solamente a determinadas personas. Fue además uno de los teólogos que con mayor brillantez defendió el derecho de resistencia armada frente a un poder injusto.

73

El movimiento independentista no tardó en reiniciarse con la decidida colaboración, en esta ocasión, de Gran Bretaña y Estados Unidos. Esta segunda fase que partió del sur, desde las independientes Paraguay y Argentina, evidenció duros enfrentamientos entre las fuerzas realistas (fuerzas armadas españolas conformadas por españoles europeos y americanos fieles a la Corona y al mantenimiento de la unidad entre España y la América española) y los independentistas.

Bolívar y San Martín lideraron campañas por el norte (batalla de Boyacá, 1819, que supone la independencia de la Gran Colombia —Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá— creada en el congreso de Angostura) y por el sur, respectivamente (independencia de Chile tras la batalla de Chacabuco en 1817).

Las campañas acabarían confluyendo en Lima y provocando el fin de la dominación española en América tras la batalla de Ayacucho (1824), la independencia definitiva de Perú y la creación del Estado de Bolivia.

En Centroamérica, la creación del nuevo Estado de México (1821), con Iturbe como emperador, precedió a la separación del proyecto de los territorios de la Capitanía General de Guatemala (actuales El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica), constituidos en la Confederación de las Provincias Unidas de América Central (1824-1839).

Es considerado uno de los grandes líderes de la independencia de las colonias en Hispanoamérica. Desde Venezuela extendió la lucha a Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Su sueño de constituir una unidad política en toda América del Sur inspiró movimientos revolucionarios más tarde.

ndalucía en la historia

Mientras toda una serie de movimientos revolucionarios ocurrían en el mundo, tras la guerra de Independencia que se había librado en España, Andalucía también volvía al absolutismo de Fernando VII en 1814. Tras un periodo de seis años, en enero de 1820, el coronel Rafael de Riego protagoniza un pronunciamiento militar que produce el resurgimiento del liberalismo tras la Constitución de 1812 que se proclamó en Cádiz. Este régimen durará solo hasta 1823, momento en el que se producirá la intervención de un ejército francés. No será hasta la muerte de Fernando VII, en 1833, cuando se produzca la implantación de un régimen liberal en la persona de Isabel II. Los primeros años de este régimen estarán marcados por una guerra civil (guerra carlista) que tendrá también importancia en Andalucía. En este enfrentamiento, las élites andaluzas apoyaron mayoritariamente la causa liberal auspiciada por una incipiente burguesía de carácter comercial y minero. Es también en esta época cuando aparecen por primera vez las ocho provincias andaluzas, y cuando se producirá una fuerte reactivación del mercado de la tierra gracias a la desamortización de Mendizábal de 1836, sobre todo en lo que se refiere a las propiedades eclesiásticas.

a Realiza en tu cuaderno un breve trabajo de investigación para definir en qué consistió el fenómeno del carlismo en Andalucía. b ¿Qué significa que una tierra o propiedad esté amortizada? ¿Por qué los regímenes liberales del siglo XIX realizaron procesos de desamortización?

Rafael de Riego (1784-1823). Litografía de Joan Serra.

Territorios independizados de:

España Portugal Francia

1819 Se forma la República de Gran Colombia

1830 Se divide en tres Estados

1821-1823 Unido a México

1823 Se forman las

Provincias Unidas de América Central

1838 Se divide en Estados separados

Fronteras en 1830

1825

1825

Año de la independencia

Año de formación como Estado*

*Si ambas fechas coinciden, solo aparece una

Territorios cedidos por México a EE UU. entre 1836 y 1853

Territorios cedidos por España a EE UU. entre 1810 y 1819

Posesiones coloniales de:

Reino Unido

Francia

España

Países Bajos

1821 Se une a la Gran Colombia

1903 Se independiza de Colombia

(1) Honduras Británica (R U.)

(2) Costa de los Mosquitos (R U. hasta 1850)

0 500 1000 1500 2000 km

Bahamas (R U.)

HAITÍ

REPÚBLICA DOMINICANA

1821 Se anexiona a Haití Golfo de México

Jamaica (R U.)

Mar Caribe

Cuba (España) (1) (2)

Puerto Rico (España)

Guyana (R U.) Surinam (Países Bajos)

Guayana Francesa (Francia)

1819 Invadido por Colombia

1822 Invadido por Colombia

1810-1818 Batallas independentistas contra el virreinato de Perú

1810-1816 Batallas independentistas contra el virreinato del Río de la Plata

1816-1828 Invadido por Brasil

Las nuevas repúblicas americanas proyectaron hacia el futuro problemas heredados del propio proceso. Así, se creó un modo de hacer política, el caudillismo, basado en una forma de ejercer el poder de manera personalista y dictatorial. Además, sentó las bases de una constante intromisión del ejército en la política.

En el plano social, durante la independencia se obviaron las necesidades de la mayoría de la población india, mestiza, negra y mulata, a las que se excluyó del poder político y económico. Este quedó en manos de una élite que toleró un neocolonialismo que lastró las posibilidades de desarrollo político, económico y social.

Especialmente significativa fue la injerencia de Estados Unidos, que comenzó con la aplicación de la Doctrina Monroe, que establecía que cualquier intervención europea en América sería vista como un acto de agresión, lo que explicaría la intervención militar de Estados Unidos en Nicaragua, Cuba, Panamá, República Dominicana y Uruguay, así como la guerra con Mé xico.

El Romanticismo fue un movimiento cultural y artístico que se inició en Alemania y Gran Bretaña a finales del siglo XVIII y alcanzó su máximo esplendor entre 1830 y 1850. Este movimiento nació como reacción a los postulados racionales de la Ilustración, exaltando lo subjetivo, los sentimientos, la libertad, lo sublime y lo pintoresco adquiriendo una gran influencia en el nacionalismo.

En arquitectura existió una doble vertiente: una historicista, que se esforzaba en recuperar los modelos estéticos del pasado; y otra ecléctica, que mezclaba varios estilos en un mismo edificio. En escultura se dotaba a las esculturas de mayor movimiento y gestualidad, sin abandonar del todo los modelos clásicos. En pintura, por su parte, destaca el protagonismo del color, la luz y composiciones dinámicas en las que predominaban las líneas curvas y los gestos dramáticos.

31 Enumera las causas de los procesos de independencia de Hispanoamérica.

32 ¿En qué consistió la Doctrina Monroe? ¿Se puede establecer algún paralelismo entre esa doctrina y las políticas actuales del Gobierno de Estados Unidos en los países hispanoamericanos?

33 Lee las siguientes afirmaciones y clasifícalas según pertenezcan a los procesos de independencia de México, Argentina o Colombia.

a José de San Martín inició la rebelión contra España en el transcurso de la guerra de Independencia española.

b Batalla de Boyacá de 1819.

c Iturbe se convierte en emperador de este país.

Los mapas históricos son una de las mejores herramientas para la comprensión de los acontecimientos y circunstancias del pasado. Nos permiten contextualizarlos en el espacio en el que sucedieron e, igualmente, nos facilitan la interpretación de fenómenos o procesos en el tiempo y su evolución.

Los mapas que podemos encontrar son:

✤ Políticos (batallas, alianzas, guerras o resultados electorales).

✤ Económicos (localización de industrias, rutas comerciales, o recursos).

✤ Demográficos (crecimiento de la población, migraciones, natalidad o mortalidad).

✤ Culturales (estilos artísticos, religiones o diferentes lenguas, etc).

B Contextualización espacio-temporal

Situarlo geográficamente e indicar la fecha, siglo o momento histórico. Es importante recordar que las entidades políticas han cambiado con el tiempo. Esto quiere decir que, en muchos casos, en los mapas que trabajemos no podremos utilizar referencias actuales, pues antes no existían.

Obtención de información a través de la leyenda e información expuesta en el mapa.

Relacionar los hechos históricos estudiados con la información representada y extraída del mapa.

Resaltar la importancia del mapa a la hora de entender los fenómenos que representa. Explicar las consecuencias de la información expuesta en el mapa.

1. Gran Ducado de Oldenburgo

2. Reino de Hannover

3. Gran Ducado de Mecklenburgo-Schwerin

4. Gran Ducado de Mecklenburgo-Strelitz

5. Reino de Sajonia

6. Reino de Baviera

7. Reino de Wurtemberg

8. Gran Ducado de Baden

9. Principado de Andorra

10. Ducado de Parma

11. Ducado de Módena

12. Ducado de Massa

13. Ducado de Lucca

14. Gran Ducado de Toscana

15. Estados Ponti cios

16. Principado de Montenegro

17. República de Cracovia

18. Otros Estados alemanes

a. Gran Ducado de Luxemburgo (Países Bajos)

b. Palatinado (Baviera)

c. Reino de Lombardía-Véneto (Austria)

Límite de la Confederación Germánica

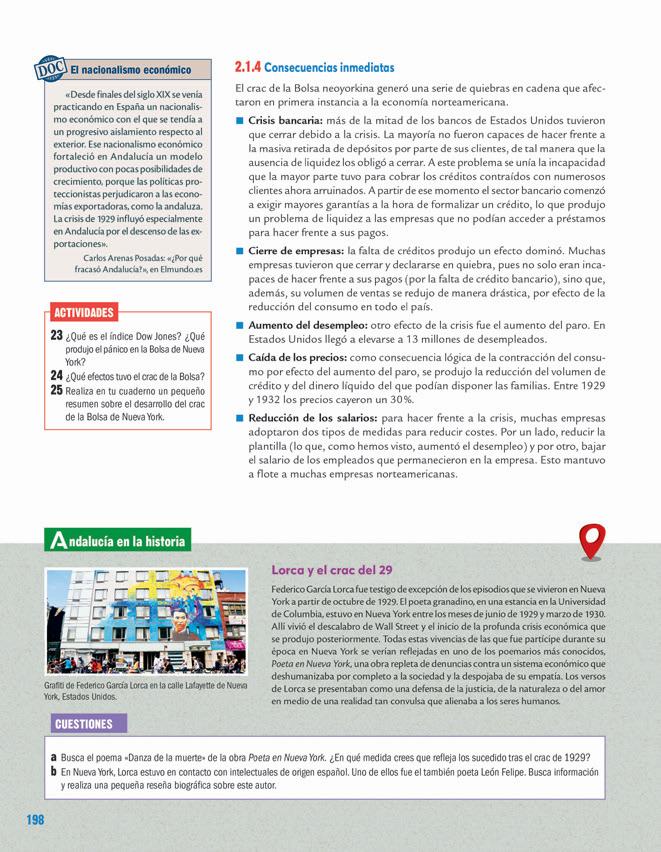

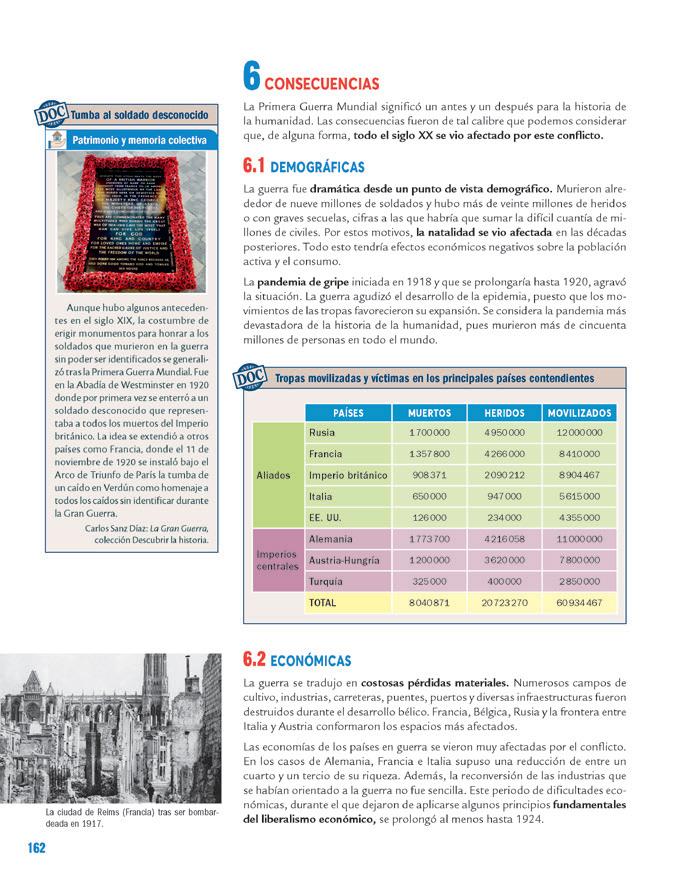

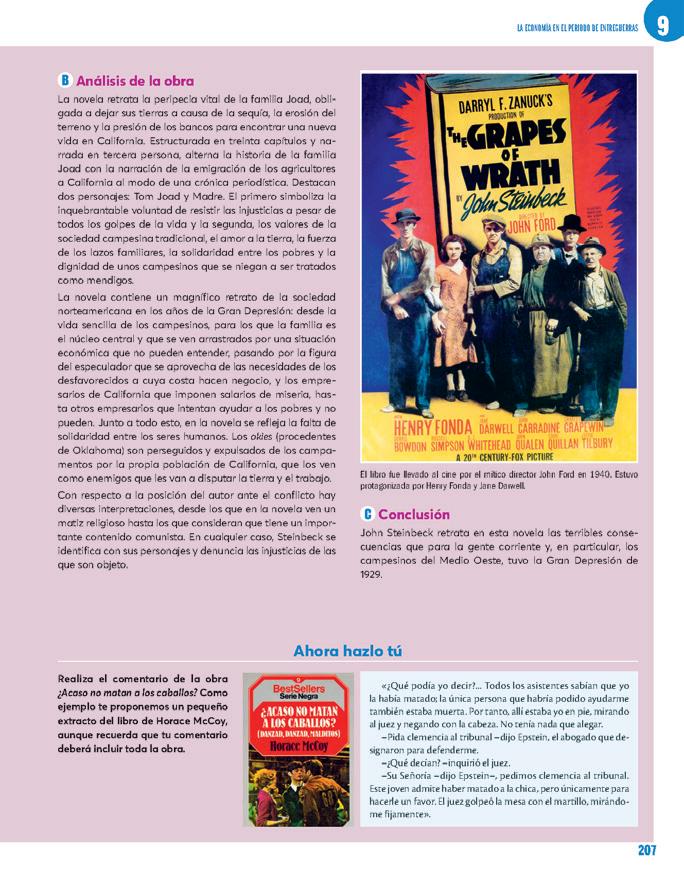

Se trata de un mapa político en el que se representa la situación de Europa tras la derrota de Napoleón y la reestructuración planteada en el Congreso de Viena del año 1815.