Nuevos desafíos:

La democracia en su laberinto

10 América Latina como testigo del fin de la hegemonía unipolar

18

Presidente directorio de TVN:

Francisco Vidal

“El Estado tiene el deber de sostener el esfuerzo educativo que nos exige la Ley”

26 La soledad…

…de los que se adelantaron a su tiempo

33 La guerra en Ucrania

El conflicto que se pudo prever

38 El Transhumanismo

Una ficción que se vuelve realidad

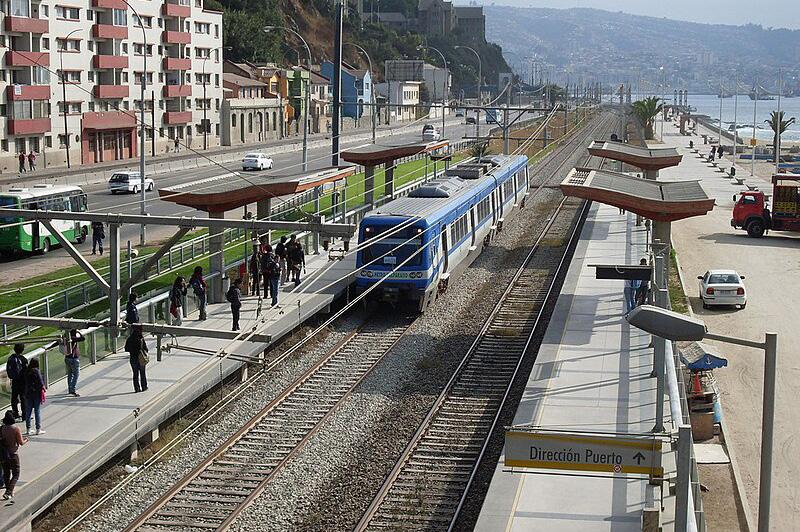

42 El tren parece estar de vuelta

Una nueva oportunidad para el Ferrocarril

46 Patrimonio y Cultura

El vendedor de Motemei

Personaje unificador en la Historia Nacional

50 Literatura

Amores que matan

Los escritores de amores contrariados

60 Cine

Conflictos creativos:

Cuando el personaje es el guionista

64 La última palabra

Hitchens: la pesada carga de la religión

Fundada en 1944

Abril 2025

Edición N° 559

ISSN 0716 – 2782

Director

Rodrigo Reyes Sangermani director@revistaoccidente.cl

Comité Editorial

Ximena Muñoz Muñoz

Ruth Pinto Salgado

Roberto Rivera Vicencio

Alberto Texido Zlatar

Paulina Zamorano Varea

Editor

Antonio Rojas Gómez

Diseño

Alejandra Machuca Espinoza

Colaboran en este número: Guillo

Javier Ignacio Tobar

Zhan Lubo

Pierine Méndez Yaeger

Cristian Villalobos Zamora

César Gatica Muñoz

Roberto Berrios Álvarez

Álvaro Vogel Vallespir

Jorge Calvo Rojas

Ana Catalina Castillo Ibarra

Rogelio Rodríguez Muñoz

Fotografías

Shutterstock.com

Memoriachilena Unsplash.com

Publicación

Editorial Occidente S.A. Marcoleta 659, Santiago, Chile

Gerencia General

Gustavo Poblete Morales

Suscripciones y Publicidad

Nicolás Morales

suscripciones@editorialoccidente.cl Fono +56 22476 1133

Los artículos firmados u opiniones de los entrevistados no representan necesariamente la línea editorial de la revista. Se autoriza la publicación total o parcial de los artículos con la única exigencia de la mención de Revista Occidente.

Hoy parecieran ser las lógicas del poder por el poder las que determinan la política. Ya no están los filtros propios de los principios, ni qué decir los de la ética que otrora planteaban los partidos o las grandes ideologías de la modernidad. El ethos de una corriente de pensamiento, el relato de una manera de pensar y crear el mundo social fue lo que generó los grandes cambios y procesos de desarrollo de la humanidad desde el s. XIX. No sin excesos ni dolores, fue a nuestro pesar en su momento el derrotero del progreso de la sociedad, por eso hubo horrores que todo lo justificaban, también ideologías fallidas y guerras por doquier que aún perduran, pero con las ideas postergadas al poder, los tiempos actuales muestras ambiciones de p0der solo por poder. De ahí se explica el modo en que se negocia la paz, no es la paz en sí misma sin0 el beneficio económico, la extorsión por una ventaja internacional, el uso de la fuerza de la diplomacia no para establecer un estándar ético trascendente sino para usar el poder que se tiene solo para privilegiar una posición frente a los otros. Las políticas internas de los países, el modo de relacionarnos internacionalmente, el descrédito creciente de los organismos internacionales emergentes tras la segunda guerra mundial, los populismos extremos, los autoritarismos surgidos en democracia para convertirse en gobiernos de facto, en verdaderas repúblicas monárquicas, dan cuenta de una sociedad enferma de ambiciones y de poder por poder.

Pareciera que el precio de la paz es aceptar la prepotencia del más fuerte, la ambición por el poder convertido en objetivo político, una democracia debilitada, el caldo de cultivo para los autoritarismos populistas.

Sin duda la democracia está en crisis, lo que por cierto no significa que, superada por las circunstancias, deba buscarse otros modos de gobiernos. Por el contrario, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y con ello el bienestar de los pueblos de manera sostenible, pasa necesariamente por generar mayores espacios de participación ciudadana, profundizar la separación e independencia de los poderes públicos, incentivar el compromiso inalienable por los Derechos Humanos, garantizar estándares de justicia social y equidad y promover una educación amplia y universal como herramienta de progreso. En ello los gobiernos deben concentrar sus fuerzas, no a las ventajas particulares y excluyentes de los que detentan el poder, no de las elites políticas, empresariales, militares o religiosas que se esmeran por mantener sus cuotas de influencia por sobre lo que debiera ser un paradigma ético que trascienda los intereses particulares. Necesitamos construir democracias con sentido ético y compromiso solidario, de lo contrario, seguiremos sumidos en la confusión de la desesperanza.

Sr. Director, Maurice Ravel es de aquellos músicos que sorprende de entrada. Su nombre y prestigio es transversal para los que gustan de la buena música y, al mismo tiempo, su obra, pese a todo, no es lo suficientemente conocida. Su aporte a la música moderna como amalgama de los tiempos de cambio entre el romanticismo y la música contemporánea es inmenso, por lo que conmemorar su aniversario N°150 me parece una justa obligación. Gracias Carmen Ortega Profesora, Viña del Mar

Sr. Director,

Interesante el artículo sobre algunas de las mujeres célebres de nuestra historia, hay muchas

EN EL DÍA DE LA MUJER LA HUELLA INDELEBLE EN NUESTRA HISTORIA NACIONAL

más sin duda, muchas más que desgraciadamente pasan al olvido por la porfiada cultura que las invisibiliza, más allá de sus enromes méritos en campos tan diversos como la ciencia, la educación, la cultura, la política o las artes. Esas mujeres, ese puñado de mujeres homenajeadas, sin embargo, representan con a las millones de madres, hijas, hermanas y esposas; trabajadoras, ancianas y estudiantes; profesionales, artistas y obreras que a través de la historia han ayudado a hacer más grande a nuestro país.

Isabel Peña Rancagua

Sr. Director, Quisiera expresar mi reconocimiento por el valioso aporte que Occidente realiza al patrimonio

Envíe sus opiniones en una extensión máxima de 1100 caracteres con espacios a: director@occidente.cl Occidente se reserva el derecho a editar los textos y ajustarlos a las normas editoriales. El lenguaje debe ser respetuoso y sin descalificaciones.

cultural. En una época donde la inmediatez suele imponerse sobre la reflexión, vuestra revista se erige como un espacio imprescindible para la difusión del pensamiento, la memoria y la creación artística. Gracias a sus páginas, descubrimos autores, rescatamos tradiciones y repensamos nuestro legado, enriqueciendo así el acervo cultural de nuestra sociedad. Es fundamental que iniciativas como esta sigan recibiendo el apoyo y la atención que merecen, pues en ellas reside una parte esencial de nuestra identidad. Atentamente, José Manuel Prieto

REVISTA OCCIDENTE

Sr. Director, Hace tiempo que tenía interés en escribir, pero el quehacer cotidiano me lo impedía. Quería dirigirme a Ud. para felicitar la calidad y oportunidad de los art í culos de (Revista) Occidente, temas variados y atractivos, escritos con seriedad y sencillez son una verdadera ventana de información y cultura cada mes, temas de política sin partidismos odiosos, la cultura en su más amplio sentido, aproximaciones filosóficas a nuestros tiempos con la preocupación permanente que significa para la Humanidad el vertiginoso cambio tecnológico y una creciente sensibilidad por la ecolog ía y la sustentabilidad. En fin. Gracias por la revista y me encantaría poder tenerla en papel, como en los viejos tiempos.

Atte,

Rodolfo Sánchez Vera Providencia

POR JAVIER IGNACIO TOBAR

Abogado, académico, ensayista

Apropósito de los dos últimos interesantes libros de -Cristóbal Bellolio, “La era del pesimismo democrático”, y el de Juan Pablo Luna, “¿Democracia muerta?” (sumados a una serie de libros publicados en Europa y EE. UU. sobre la pérdida de valor de la democracia, surgen algunas reflexiones que pueden ser interesantes para el debate. Y, al mismo tiempo, el debate presidencia va a estar marcado por 4 bandos: Partido Comunista y Frente Amplio, y, por el otro lado, Chile Vamos y la extrema derecha de Kayser y Kast.

Considerando lo anterior, los invito a una reflexión profunda sobre la democracia, para finalizar con una idea, quizás atrevida, pero válida en el debate público sobre la socialdemocracia.

La transformación de la democracia despliega ante nuestros ojos una dinámica vertiginosa, tanto

en Estados que hasta ahora se consideraban bastiones inexpugnables de la democracia liberal como en otros que los observadores veían avanzar por el camino seguro hacia ese fin, y también en Estados que se desviaron de ese objetivo incluso antes de haber emprendido en serio ese camino.

A veces parece que las teorías de la democracia y la sociología crítica se quedan sin habla: se mueven en enormes rollos argumentales, en una especie de loop sociológico en la que los agentes recorren con porfiado empeño vueltas que siempre son las mismas, persuadiéndose de que avanzan y son progresistas: democratización de la democracia. Ese es el carril. Desde hace décadas. Sí, está permitido soñar, siempre Pero de una sociología crítica cabe esperar que, sobre todo, aporte un análisis y una explicación claros de los procesos de transformación realmente observables.

Al tratar la pregunta «¿qué está fallando en la democracia?», es decir, la pregunta de cómo se ha producido la crisis de la democracia liberal represen-

tativa, que actualmente se plasma, por ejemplo, en la constelación de movimientos populistas de derechas (vehículos electorales” según Juan Pablo Luna) , parece muy prometedor abordarla desde el concepto de dialéctica. También es totalmente correcta la decisión de centrarse sobre todo en el olfato analítico para captar la dinámica que marca el desarrollo de la democracia, postergando claramente la exigencia —que desde todas partes se hace a la sociología— de que los diagnósticos de los problemas solo deben presentarse si vienen acompañados de propuestas concretas de solución: «¿Qué hay que hacer?».

Pero en el análisis de la dinámica aún se puede afinar mucho más. Y si podemos hablar en serio de una dialéctica de la democracia, entonces deberemos abandonar el proyecto permanente de la democratización de la democracia. Pues no podemos tener ambas cosas a la vez: dialéctica como diagnóstico del problema y democratización como perspectiva de solución. Eso sería como bañarse sin mojarse.

La democracia y su paradoja.

Para explicar esto, recordemos brevemente qué significa el concepto de dialéctica. Hablamos de dialéctica cuando una condición esencial de posibilidad y de éxito de algo se torna de pronto su obstáculo principal y la condición de su zozobra (factor destructivo). Lo decisivo es que en esta zozobra ambas partes, tanto lo posibilitador como lo posibilitado, desaparecen y son asumidos y superados en algo nuevo que surge. Así que, si queremos hablar de una dialéctica de la democracia, deberemos contar con su final y también con que el proyecto democrático —junto con todos los esfuerzos por democratizar la democracia— sean asumidos y superados con y en un nuevo proyecto.

No hace falta que el nombre «democracia» desaparezca forzosamente. El nuevo proyecto podrá seguir llamándose así. Pero lo que este nombre designe, el núcleo normativo de este proyecto, será entonces algo básicamente distinto que antes. Exactamente así debemos entender también el discurso sobre un «concepto esencialmente controvertido» y sobre un proyecto democrático siempre inacabado. Todo intento de fijar su núcleo normativo invalida ambos —y también el discurso de una dialéctica— y mete a la investigación sobre el futuro de la democracia, o sobre la democracia del futuro, en el susodicho loop. Así que, si nos tomamos en serio la dialéctica, no podemos tratar de fijar un determinado núcleo normativo de la democracia ni pretender salvarlo para el futuro de la democracia, tampoco pretender salvar el propio futuro de la democracia. En lugar de eso, la tarea central será entender la lógica in -

esperada sin que esta dinámica se pueda detener de ningún modo. Se trata de advertir y de explicar qué y por qué el proyecto democrático, a raíz de su desarrollo, destruye sus propios fundamentos, y que una democratización de la democracia, en último término, lo único que puede hacer es acelerar este proceso, pero no detenerlo ni menos aún invertirlo.

Se argumenta de forma convincente que, en la posguerra, la democracia del capitalismo del bienestar inicialmente estuvo limitada en varios sentidos (tuvo limitaciones socio-económicas, en política de género y derivadas de los estados nacionales), y que hoy genera por su parte, a lo largo de tres líneas de ruptura, conflictos y exclusiones que vulneran lo que se entiende como núcleo normativo de la democracia. Eso es lo que falla en la democracia. La distinción conceptual de Weber entre una dialéctica reaccionaria, una dialéctica excluyente y una dialéctica destructiva podrá parecer algo provisional. Pero mucho más importante es, en primer lugar, que como mucho solo se alude al factor que impulsa, al motor de esta triple dinámica de exclusión; y, en segundo lugar, que aquí no se expone realmente una dialéctica, pues en ninguna de las tres dimensiones queda claro cómo ni por qué es la democracia la que desencadena estas

contradicciones, ni cómo ni por qué la democracia aviva así una dinámica ineludible que, en último término, provocaría su propio final (en sentido tradicional).

Así que la pregunta por los problemas de la democracia solo se responderán en la medida en que se muestre que su actual forma de institucionalizarse contraviene la norma que Weber mantiene. Eso no basta para explicar la crisis ni el hundimiento fáctico de la democracia liberal. No hace justicia al concepto de dialéctica. Y desde esta perspectiva ni siquiera llegamos a ver la transformación fáctica de la democracia, la sustitución empíricamente observable de su núcleo normativo. Así que las preguntas por el futuro de la democracia y por la democracia del futuro quedan sin responder.

Quien quiera investigar estas cuestiones imparcialmente, es decir, sin fijar previamente ninguna norma, deberá buscar más profundamente y entender de otro modo la dialéctica que sin duda opera aquí. Se puede empezar con la pregunta de cómo se razona en realidad el concepto normativo que Lessenich establece: democracia como universalización del reconocimiento mutuo como iguales y con los mismos derechos

¿Cómo se crea este tipo de conceptos, que en cierto modo pertenecen al equipamiento básico de la teoría normativa de la democracia y de una sociología crítica? ¿Cómo se deducen y se justifican? Esta pregunta conduce muy rápidamente a la idea ilustrada del sujeto autónomo: idea que, sin embargo, no tiene un sentido trascendental ni una validez universal, sino que se ha formado en un contexto histórico muy determinado y, desde entonces, aviva la lucha política para que en las sociedades reales se cumplan las promesas que ella connota o que se han querido asociar a ella.

Entonces se pueden ver dos cosas: en primer lugar, la democracia no tiene el estatus de un valor en sí, sino que es un medio político, que hay que distinguir analíticamente de una norma y de un objetivo superiores, con los que siempre está ligada. Esto tiene una importancia fundamental, porque solo así la democracia pasa a ser un «significante flotante» y un «concepto esencialmente controvertido», que siempre hay que llenar de nuevo contenido, en función de las interpretaciones de su norma referencial: interpretaciones que cambian históricamente y que siempre compiten entre sí.

En segundo lugar, si queremos explicar la crisis y la transformación de la democracia sin limitarnos a la exigencia de fijar para siempre el núcleo normativo de la democracia, deberemos investigar exactamente esta mutabilidad de la norma referencial y preguntar

cómo y por qué cambia esta referencia normativa, este prerrequisito de la democracia.

Sin la idea del sujeto autónomo no habría proyectos emancipatorios ni democráticos. Y un presupuesto fundamental de ambos tipos de proyecto fue siempre que la autonomía y la subjetividad, la libertad y la autodeterminación, se pensaran como limitadas en varios sentidos, pues, como es sabido, la famosa salida de la minoría de edad culpable nunca debería conducir a una supresión total de los límites, sino a la mayoría de edad, en la que, desde Kant hasta la ecología política de comienzos de los años ochenta, la libertad y el deber debían vincularse indisolublemente como elementos constitutivos de igual rango.

La dialéctica de la democracia solo se entiende si, en primer lugar, no concebimos la limitación como mera carencia, y si, en segundo lugar, en vez de poner el foco en las exclusiones al final de la democracia liberal lo ponemos en la continua ampliación de los límites que siempre persiguió el proyecto democrático. Es entonces cuando se ve que, desde Kant hasta la ecología política, la autonomía, la subjetividad y su realización se pensaron: a) sobre todo como interiores y morales, no como exteriores ni materiales, y que buscaban sobre todo la dignidad de ser feliz, no el cumplimiento empírico y material; b) como determinación racional, y que por tanto están limitadas por los deberes de consecuencia, consistencia, unidad y verdad; c) como colectivas e igualitarias, y por tanto como limitadas por el principio de inclusión e igualdad; y finalmente d) también como ecológicas e inclusivas, es decir, como limitadas por el deber de reconocerle a la naturaleza la misma libertad, dignidad e integridad que la modernidad atribuye a los sujetos humanos.

Exactamente en estos límites, es decir, definidas justamente de esta manera, la libertad y la autodeterminación pasaron a ser la base normativa de la democracia. O al revés, la democracia liberal creó como instrumento político exactamente esta noción de libertad y autodeterminación.

Al menos esta fue siempre —justamente para la burguesía floreciente y para los movimientos civiles emancipatorios— la justificación normativa del proyecto y de la demanda democráticos. Y la democracia liberal y representativa (pero también una democracia participativa y deliberativa) solo puede funcionar si la libertad y la autodeterminación, que ella debe plasmar, se definen y se limitan de este modo.

Más allá de las carencias que se muestran con razón, la libertad y la autodeterminación están por plasmarse,

y sus múltiples limitaciones forman parte de las bases y de los prerrequisitos irrenunciables de la democracia. Pero es evidente que el proyecto emancipatorio no se puede contentar con estas limitaciones, sino que, precisamente por ser emancipatorio, conforme se va realizando también se opone reflexivamente a sus anteriores autolimitaciones. Y exactamente aquí se muestra hasta qué punto se puede aplicar y de cuánta utilidad es el concepto de dialéctica.

Sin embargo, no se trata de una dialéctica de la democracia, sino más bien de una dialéctica de la emancipación. De hecho, los movimientos progresistas y emancipatorios siempre lucharon por desplazar y superar finalmente todas las limitaciones de la libertad. Siempre llevaron a cabo un proyecto de ampliación de los límites: flexibilización de los valores, de la verdad, de la moral, de la identidad, de la autorrealización, de la naturaleza y de la razón.

Y sin quererlo ni advertirlo, los movimientos emancipatorios fueron destruyendo gradualmente los prerrequisitos y las bases irrenunciables de la democracia, aunque siempre con vistas a y con la intención de liberar de ese modo lo genuino, lo auténtico, lo verdadero, lo que hasta entonces se había mantenido reservado, lo alienado. Por tanto, la perspectiva de desarrollo y el destino de la democracia están marcados esencialmente —aunque desde luego no únicamente— por la dinámica deslimitadora de la emancipación. Esta dinámica va consumiendo gradualmente los recursos ideales y materiales irrenunciables en los que se basaba la democracia tradicional. De modo correspondiente, la crisis, la insostenibilidad, la no durabilidad de la democracia (en el sentido tradicional), en último término, no se reducen a una dialéctica de la emancipación. El proyecto emancipador, que inicialmente fue el obstetra del proyecto democrático, en el momento en que se cumple se convierte en su propio destructor, pues la emancipación de segundo orden —y Lessenich también muestra esto claramente— establece unas nuevas nociones de libertad, de autorrealización y de subjetividad, cuyos límites se han ampliado en un cuádruple sentido.

Esas nuevas nociones hacen que la democracia representativa liberal resulte en muchos sentidos disfuncional, contraproducente e incapaz de funcionar. A la inversa, la democracia, que inicialmente fue un medio político de emancipación, con su significado inclusivo, igualitario y representativo se convierte en

un obstáculo para la emancipación, a la que incluso reprime. ¡Esto es lo que falla en la democracia!

La consiguiente pregunta «¿qué hacer?» significa que, desde el comienzo, la investigación se ha basado en quimeras. Remitiéndose al criterio de lo correcto, esa pregunta implica que también en el futuro la democracia tendría que amoldarse de todos modos a esas normas que la emancipación de segundo orden trata justamente de superar. En el loop sociológico este planteamiento es ciertamente una práctica habitual. Pero de una sociología crítica hay que esperar más. O hay una dialéctica o no la hay. Y si la hay, entonces la pregunta normativamente ceñida debería ser sustituida —o al menos completada— por una investigación abierta de la democracia del futuro, pues, de hecho, conforme a la nueva noción de una libertad y de una subjetividad cuyos límites se han ampliado, el proyecto democrático está siendo actualizado ya desde hace tiempo.

Los movimientos emancipatorios, al ampliar sin cesar los límites de la libertad y la subjetividad, han socavado gradualmente las bases normativas y materiales sobre las cuales se construyó la democracia liberal. La democracia, inicialmente un medio para la emancipación, se ha convertido en un obstáculo para la misma al restringir las nuevas concepciones de libertad e igualitarismo

Alternativa para Alemania, Brexit, Trump o el doble populismo en Italia revelan de forma inconfundible que la transformación de la democracia, la sustitución de su núcleo normativo (que supuestamente era fijo) y la reformulación del proyecto democrático ya están en plena marcha.

En lugar de la mera renovación de la antigua exigencia de una democratización de la democra-

cia, cabrá esperar que una sociología crítica explique al menos cómo se justifican sus esperanzas de que un programa político que se ejerce ya desde hace décadas, y que ha avivado justamente la dialéctica descrita, hoy de pronto pueda surtir efecto y detener esta dialéctica.

Si no se da esta explicación, la sociología crítica se expone al reproche de contribuir con infundadas narrativas de transformación a la estabilización del statu quo criticado. Además, se escaquearía de su misión y de su responsabilidad de ofrecer, al menos, un análisis claro del problema de que hoy el ideal de la democratización de la democracia apenas se puede sostener ya normativamente.

A propósito del debate presidencial que ya comenzó, permítanme, a modo de conclusión, decir lo siguiente.

La socialdemocracia en Chile ha experimentado un desarrollo histórico particular, notablemente distinto al europeo, marcado inicialmente por una porosidad ideológica entre socialismo y comunismo, reflejada en las colaboraciones políticas desde Pedro Aguirre Cerda hasta la Unidad Popular. Sin embargo, tras la dictadura militar, este movimiento sufrió una profunda transformación impulsada por la denominada “Tercera Vía”, que rompió con su tradición histórica y abandonó principios fundamentales, como el Estado de bienestar y los vínculos estrechos con los sindicatos. Este giro produjo una socialdemocracia vaciada de su esencia social y democrática, confundiéndose así con otras corrientes políticas moderadas.

Frente a este contexto de indefinición ideológica y pérdida del núcleo normativo, la socialdemocracia chilena contemporánea enfrenta el desafío de rearticularse como proyecto político diferenciado,

recuperando elementos sustanciales de su tradición original. Según el texto, esta recuperación no implica un retorno mecánico al pasado, sino que exige reinterpretar los desafíos del siglo XXI. Para ello, resulta fundamental revitalizar el rol de los sindicatos y ampliar la organización social hacia otros espacios emergentes (medios locales, organizaciones comunitarias diversas), permitiendo así una distribución más democrática del poder y garantizando que sectores históricamente excluidos tengan representación real en el sistema político.

Se argumenta que la dialéctica interna del proyecto democrático, impulsado históricamente por ideales emancipatorios, paradójicamente ha terminado socavando sus propios fundamentos. La ampliación constante de los límites de la autonomía individual, la libertad y la igualdad, originalmente concebidos como bases de legitimidad democrática, conduce ahora a cuestionar profundamente la sostenibilidad del modelo tradicional de democracia liberal.

Integrando ambas perspectivas, se concluye que la socialdemocracia en Chile se encuentra ante un dilema similar: debe redefinir su núcleo normativo, superando tanto la pérdida de identidad sufrida con la Tercera Vía como las contradicciones inherentes a la democracia liberal tradicional, ampliamente discutidas en el ensayo complementario. La solución propuesta implica un retorno al contenido original del ideario socialdemócrata—centrado en la ciudadanía social, derechos universales y fortalecimiento democrático mediante la participación efectiva de la sociedad civil organizada—pero adaptado a las condiciones actuales de diversidad social y tecnológica.

Por lo tanto, una socialdemocracia renovada para el Chile del siglo XXI exige superar las limitaciones históricas del reformismo moderado, evitando caer en simplificaciones ideológicas y asumiendo críticamente la tarea de redefinir qué entendemos hoy por democracia, emancipación y ciudadanía social. Este esfuerzo pasa necesariamente por fortalecer organizaciones sociales representativas, democratizar la estructura de poder económico y político, y aceptar que la dialéctica democrática exige una constante reinvención y apertura frente a la complejidad del contexto contemporáneo.

La justicia social y la desigualdad en Chile son desafíos absolutamente pendientes, y tenemos que hacernos cargos desde algún camino, abriendo espacios al mercado, dejando que el Estado juegue su rol y sin temor a ejercer medidas cuando la inseguridad lo requiere. Para eso está “El Leviathan” de Hobbes, curiosamente, uno de los primeros y grandes contractualistas.

POR ZHANG LUBO

Investigador de Universidad de Estudios Internacionales de Zhejiang y subdirector del Centro en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Guangxi

Un mes posterior al retorno de Donald Trump a la Casa Blanca se manifestó un caos de dimensiones globales, evidenciando cómo la transición presidencial y los ajustes en las políticas de un único Estado pueden causar tal devastación. Esta capacidad destructiva se fundamenta en el denominado “orden internacional” instaurado tras la Segunda Guerra Mundial por un reducido grupo de naciones, el cual relegó los intereses globales en favor de objetivos particulares. Esta configuración, que puede definirse como un “orden internacional defectuoso”, fue concebida por Estados Unidos y se sustenta en la ya imperfecta teoría de la “Estabilidad Hegemónica”. Dicho paradigma indujo al mundo de Occidente a perseguir intereses globales subordinados a un sistema hegemónico de carácter unilateral, lo que conllevó a la fragmentación del derecho a la autodeterminación de los pueblos, al desarrollo global y a los intereses comunes de la humanidad.

En el caso específico de los países de América

Latina, cuya proximidad geográfica intensifica su exposición a tales dinámicas, la lógica de la hegemonía unilateral no solo les priva de autonomía y de la posibilidad de alcanzar un desarrollo sostenible, sino que también les obliga a subsistir en medio de las fracturas derivadas de la “dependencia” y la “resistencia”. Este escenario propicia el surgimiento de una clase política caracterizada por un egoísmo deformado y una ecología política oportunista, lo que ha agudizado tanto la injusticia social como el desequilibrio estructural en la región.

I. LA TRAMPA DE LA HEGEMONÍA UNILATERALISMO Y LOS DEFECTOS INHERENTES DEL LLAMADO ORDEN INTERNACIONAL DESDE LA POSTGUERRA

En el contexto de los escombros dejados por la Segunda Guerra Mundial en 1945, EE. UU., adoptando una postura de salvador, procedió a erigir un “orden internacional” que, como una semilla deformada enterrada en tierras devastadas, prometía fomentar la paz a través de reglas y promover el desarrollo mediante instituciones internacionales. No obstante, lo que en última instancia ha logrado es la instauración

de un sistema caracterizado por una jerarquía más bien feudal, que consolida la distribución del poder mundial y provee la base legítima para la hegemonía del unilateralismo.

La “teoría de la estabilidad hegemónica”, inicialmente un modelo simplificado propuesto por Robert Gilpin y otros, fundamentado en la historia particular de Occidente, no obstante, fue reinterpretada dentro de la narrativa política por este hegemónico, transformándose en un modelo que ignora las condiciones subyacentes, teje supuestos idealizados y reconfigura de manera natural la narrativa histórica. En la Conferencia de Bretton Woods, cuando White, el representante del imperio capitalista, prevalecieron sobre Keynes y consolidaron la hegemonía del US dólar, ya se hizo evidente la esencia del deseo de Estados Unidos de dominar el mundo a través de la hegemonía unilateral, es decir, institucionalizando dicha hegemonía mediante las “reglas”.

Este “orden mundial defectuoso” permitió que los países desarrollados, que representan solo el 15% de la población mundial, consumieran el 60%

de la energía y el 50% de los recursos minerales, mientras imponían a los países en vía de desarrollo la obligación de asumir las mismas responsabilidades en la reducción de emisiones. Ya que la Corte Internacional de Justicia podía juzgar a los caudillos militares congoleños, pero hacía la vista gorda ante las torturas en la prisión de Guantánamo; el mecanismo de resolución de disputas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) podía sancionar los subsidios a la exportación de banano de Ecuador, pero otorgaba indulgencia a las políticas agrícolas proteccionistas de Estados Unidos. El dólar, como moneda mundial de facto, y las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal tienen un impacto directo en la estabilidad de los mercados financieros globales. Cuando la potencia estadounidense implementa un ajuste monetario o eleva las tasas de interés, puede drenar instantáneamente la liquidez de capital en la mayoría de los países en desarrollo; sin embargo, el país norteamericano no presta nada atención por estas consecuencias económicas, e incluso continúa implementando políticas económicas más severas.

Las multinacionales, respaldadas por Washington, utilizan el “mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados” (ISDS, por sus siglas en inglés) para anular con facilidad las políticas ecológicas y económicas de los países soberanos. Este poder del “Leviatán capitalista” resulta ser incluso más formidable que el de la histórica Compañía de las Indias Orientales.

Bajo el orden internacional unilateral y hegemónico, la situación de los países latinoamericanos se configura como un claro reflejo de la desigualdad global. El “Monroísmo”, este engendro, es en realidad la profunda intervención del gobierno de EE. UU. en los asuntos internos, la diplomacia y el desarrollo social y económico de las naciones de la región, aprovechando su influencia económica, militar y cultural. Ello ha llevado a los países de la región a luchar entre las dinámicas de “dependencia” y “resistencia”, generando una serie de fenómenos políticos y económicos complicados y distorsionados. Como consecuencia, América Latina ha perdido durante largo tiempo su capacidad de autodeterminación nacional, enfrentando una grave injusticia social y un desequilibrio estructural.

UN REFLEJO DEL MUNDO UNILATERALISMO HEGEMÓNICO

En América Latina, la dependencia de la hegemonía estadounidense puede brindar, a corto plazo, garantías de seguridad, apoyo económico o asilo político. Sin embargo, este tipo de dependencia, que proporciona beneficios inmediatos, tiene como contraprestación una excesiva subordinación al mercado y al capital procedentes de la superpotencia, lo cual restringe el desarrollo socioeconómico a largo plazo de los

países. En aquellos Estados que intentan desafiar dicha hegemonía, se han registrado numerosos ejemplos de inestabilidad política, sanciones económicas e incluso revoluciones de colores. La hegemonía estadounidense ejerce control sobre los “seguidores” a través de diversos mecanismos, mientras que acosa y reprime a los “países desobedientes” con el propósito de disuadir a otros y preservar su posición hegemónica.

Este entorno del dilema ha dado lugar a una gran cantidad de políticos oportunistas. Algunos de estos actores no carecen necesariamente de capacidad o conocimiento, sino que optan por alinearse con intereses políticos, económicos y diplomáticos de corto plazo, dejando de lado el desarrollo estratégico a largo plazo del país. La confrontación entre ellos y estadistas políticos ha generado una situación política caracterizada por la incoherencia en las políticas, e incluso por un vaivén en el ámbito institucional, lo que ha distorsionado las trayectorias del desarrollo social y económico. En bastantes ocasiones, dirigentes que prometen reformas económicas durante las campañas electorales incumplen sus compromisos una vez en el poder, ya sea por presiones externas o por intereses particulares, lo que provoca inestabilidad en las políticas y estancamiento en el progreso económico.

Simultáneamente, el modelo neoliberal diseñado y promovido por economistas estadounidenses se ha constituido en un caldo de cultivo para la injusticia social en los países iberoamericanos. La privatización y la apertura total de los mercados no han traído la prosperidad esperada; por el contrario, han fortalecido a los sectores más poderosos, concentrando la riqueza y los recursos en unas pocas élites, mientras que las inversiones en bienestar social y en servicios

públicos han disminuido. Como resultado, la brecha entre ricos y pobres se ha ampliado y las condiciones de vida de los sectores de menores ingresos se han deteriorado.

Adicionalmente, al ejercer control sobre las “cadenas de valor globales” y sobre el sistema financiero capitalista, la administración norteamericana ha mantenido a las economías latinoamericanas atrapadas en la parte inferior de la producción global, obligándolos a depender de la exportación de productos primarios. Esta situación ha dado origen a la denominada “maldición de los recursos” y a una grave división entre ricos y pobres. Mientras tanto, mediante el accionar de las multinacionales, el gobierno de Washington ha obtenido importantes beneficios y ha consolidado aún más su influencia en América del Sur.

Finalmente, la expansión desordenada e inequitativa del capital ha llevado a que los países latinoamericanos, así como a numerosos países en desarrollo, cedan su soberanía económica y sus recursos territoriales en aras de preservar lo que se denomina “soberanía política” y lo que resta de su dignidad. Esta dinámica ha dado lugar a numerosos “Estados soberanos incompletos”, cuyas economías son frágiles y altamente dependen de factores externos. Ante las fluctuaciones en los precios de las materias primas, estas economías resultan incapaces de absorber

el impacto, lo que se traduce en desempleo masivo, disturbios sociales e incluso cambios de régimen. La injusticia social y la dependencia política conforman un ciclo vicioso que origina un sistema cerrado de “pobreza – inestabilidad – intervención”.

En el marco de una respuesta pasiva frente al unilateralismo hegemónico, la corrupción política en países latinoamericanos se ha normalizado e incluso institucionalizado, convirtiéndose en algo común el hecho de que los actores políticos se involucren en la esfera pública motivados por el deseo de poder y riqueza. Entre la corrupción y la dependencia se ha instaurado un ciclo de intercambio de intereses, en el cual dicha superpotencia ha ejercido una influencia e intervencionista integral, que abarca desde el apoyo a las élites y partidos políticos alineados con sus intereses hasta la difusión de sus ideas económicas y políticas a través de la educación y la academia. Dichos políticos oportunistas han consolidado su poder mediante la cooperación con fuerzas externas, dando origen a una nueva clase de actores corruptos que conciben los recursos nacionales como herramientas para beneficio personal, impulsando políticas económicas de corto plazo y de naturaleza especulativa. En consecuencia, la población en general se ha convertido en la principal víctima de esta injusticia estructural, mientras que la pobreza y la desigualdad continúan agravándose.

Este dilema en América Latina constituye un reflejo concreto de la erosión del derecho de autodeterminación y del despojo de la equidad internacional en el marco de un sistema hegemónico unilateral. El ciclo anteriormente descrito no solo ha creado una ecología política oportunista, sino que también ha sumido a los pueblos latinoamericanos en un abismo de falsedad e injusticia social. Para superar esta situación, ha sido imperativo que los países de la región busquen una cooperación multilateral genuina, rescatando su derecho a la autodeterminación a través del desarrollo autónomo y el fortalecimiento de la cooperación regional.

Actualmente, un número creciente de países rechaza de manera contundente la idea de verse forzados a tomar partido en la disputa entre China o EE. UU., o más bien, la de elegir entre EE.UU. o nadie. Esta sabiduría refleja una creciente oposición al unilateralismo hegemónico y un impulso hacia la instauración de un orden global más justo e inclusivo. Este movimiento resulta fundamental no solo para la independencia y el desarrollo de América Latina, sino también para la configuración de una reflexión colectiva y un esfuerzo por trascender la lógica del unilateralismo hegemónico a nivel global.

III. LA “ANSIEDAD DE CONTROL” DE ESTADOS UNIDOS Y EL FIN DE LA LÓGICA DE LA HEGEMONÍA UNILATERALISMO

El núcleo de la lógica de la hegemonía unilateral de Washington se fundamenta en la búsqueda de un “privilegio de hacer poco y obtener mucho”, lo que evidencia una conducta autoritaria. En efecto, aspira a la dominación del orden económico y de seguridad global con el fin de consolidar su ventaja y protagonismo, sin asumir las correspondientes responsabilidades globales verdaderas. En este sistema, la soberanía económica de las naciones del Sur Global, América Latina incluida, ha sido sustancialmente vulnerada. Desde la “Doctrina Monroe” hasta los discursos contemporáneos sobre “democracia” y “derechos humanos”, la hegemonía estadounidense, orientada a preservar un orden que favorece intereses particulares, despoja a los países latinoamericanos y a otras naciones en desarrollo de su autonomía y del espacio necesario para su desarrollo.

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, y de forma aún más marcada durante la Guerra Fría, EE. UU. intensificó su intervención en los asuntos de América Latina, utilizando dobles estándares para desacreditar tanto los gobiernos como los modelos de desarrollo económico regionales. Esta estrategia permitió la consolidación de su hegemonía sobre lo que se denomina la “autoridad moral”. Bajo el pretexto de

garantizar una “seguridad absoluta”, reprimía aquellos regímenes identificados como “pro-soviéticos” o de izquierda, imponiendo incluso sanciones económicas y ejerciendo una intervención directa en las decisiones soberanas, lo cual facilitó el control sobre los discursos y sistemas políticos e institucionales de la región.

El mecanismo en cuestión ha conducido a la sistemática privación del derecho de otros países a formular políticas económicas autónomas, forzándolos

a sacrificar parte de su soberanía en aras de preservar los beneficios derivados de la hegemonía estadounidense, hasta que los intereses del capital prevalecen sobre la soberanía nacional. Un ejemplo paradigmático se observa en cómo, a través de la hegemonía del dólar, el país norteamericano transfiere de forma irrestricta los riesgos a la inflación global, mientras ignora las consecuencias para los países latinoamericanos, tales como la depreciación de sus monedas, la fuga de capitales y las crisis económicas derivadas de las políticas de incremento de tasas de interés de la Reserva Federal.

En este proceso, otras naciones han enfrentado recurrentes crisis económicas y de endeudamiento, ejemplificadas en los casos de México y Argentina, las cuales han estado bajo la influencia de las fluctuaciones en las tasas de interés del dólar, pero con casi nula capacidad para hacer oír su voz. Otro caso ilustrativo es el impacto de la pandemia de COVID-19, cuando la Reserva Federal, en su intento de “reducir el balance” mediante incrementos significativos en las tasas de interés, ha provocado una crisis de liquidez capital a escala global. En este contexto, se evidenció una pronunciada devaluación del peso argentino y una inflación que alcanzó niveles de tres dígitos, mientras la opinión pública, influenciada por algunos medios, dirigió su frustración sobre el gobierno propio castigándolo con “votos punitivos”.

Justo cuando Estados Unidos se embriaga en la ilusión del “fin de la historia” después de la Guerra Fría, su orden unilateralismo que había instaurado ha

comenzado a mostrar signos de autodestrucción. La expansión ilimitada de la OTAN y el conflicto rusoucraniano resultante son ahora difíciles de resolver; asimismo, el apoyo incondicional a Israel ha mantenido encendidas las guerras regionales. En otro rincón, el intento de excluir a China de la cadena de suministro global, paradójicamente, ha hecho de China el país con la cadena de suministro más completa; mientras que la vulnerabilidad de la alianza entre Estados Unidos y Europa ha demostrado que, ante una verdadera redistribución de intereses, incluso el meticulosamente diseñado principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas” se ve colapsado por la lógica hegemónica unilateralismo, y entre otros casos similares.

El ascenso del Sur Global, mientras la exposición de las tácticas de los monopolios financieros estadounidenses, han hecho que la hegemonía unilateralismo se sienta vulnerable y temerosa, así que incrementa su “ansiedad por controlar el mundo” y motivando a Estados Unidos a propiciar aún más conflictos. No obstante, a medida que el país intensifica sus esfuerzos por sostener este orden hegemónico, se observa una aceleración en su proceso de desintegración.

Con el fortalecimiento de la tendencia hacia la multipolaridad global, el sistema de hegemonía unilateralista enfrenta desafíos sin precedentes. Un claro ejemplo es la tendencia hacia la desdolarización, en la que cada vez más países buscan liberarse de la dependencia del US dólar, así como, Brasil y China han

suscrito acuerdos de liquidación en moneda local; y Venezuela ha promovido el comercio petrolero con Rusia e Irán para reducir el uso del dólar. En el ámbito de la cooperación regional, el Mercosur ha firmado acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, lo que evidencia el intento de desarticular el orden unilateral predominante mediante la acción colectiva.

Estados Unidos, en su estrategia global, percibe “cualquier fuerza emergente” como una amenaza, lo que en esencia revela su actitud paranoica ante la posibilidad de perder su hegemonía unilateralista. Pese a que, bajo la influencia de la ideología estadounidense, muchos pueblos aún poseen una comprensión parcial e imprecisa de la realidad china, el interés general en la competencia entre Estados Unidos y China se radica en el hecho de que el imperialismo unilateral ha perdido el respaldo tanto de la comunidad internacional como de su propia sociedad.

La multipolaridad global se configura, por tanto, como una tendencia inevitable, lo que hace que la disolución de la hegemonía unilateral resulte igualmente inminente. En el futuro, el verdadero multilateralismo se erige como el único camino viable para que las naciones de América Latina y otros países del Tercer Mundo avancen hacia un desarrollo autónomo, equitativo y pacífico. La reestructuración del orden global deberá basarse en la deshegemonización para la construcción de un nuevo sistema de cooperación basado en la justicia.

IV. LA PRÁCTICA DE CHINA:

LA MULTIPOLARIDAD ES LA NEGACIÓN MÁS FUNDAMENTAL DE LA HEGEMONÍA

La contención de China por parte de Estados Unidos se cimienta, en esencia, en el temor a la “ineficacia del orden basado en un unilateralismo hegemónico”. Incluso muchos académicos estadounidenses han reconocido que China no busca dominar el orbe ni constituye una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, mientras tanto, la administración estadounidense persiste en sus esfuerzos por socavar la posición china. A pesar de las reiteradas declaraciones de Beijing en las que se afirma que “nunca se buscará la hegemonía”, Washington continúa enmarcando las

relaciones bilaterales bajo la narrativa de la “trampa de Tucídides”, extendiendo dicho discurso a las relaciones de China con Occidente en general, y etiquetando a la potencia asiática como una “amenaza sistémica” que se difunde tanto en los medios de comunicación como en el ámbito académico en todo el mundo. El origen de este temor se puede atribuir a dos factores fundamentales. En primer lugar, el modelo de desarrollo de China desmitifica la “teoría del centrismo occidental”, enfatizando que los países pueden, mediante estrategias autónomas e independientes, romper el control ejercido por el Occidente sobre la cadena industrial global. En segundo lugar, la defensa de la multipolaridad desafía de manera directa la legitimidad del denominado “prerrogativa estadounidense”. Desde el inicio de la guerra comercial entre los dos gigantes, Washington ha intensificado sus medidas; sin embargo, al enfrentarse a China, cuyo enfoque es completamente diferente al occidental, tales métodos han evidenciado su ineficacia. En respuesta a las presiones ejercidas, el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, expresó: “Por fuerte que seas, la suave brisa no deja de acariciar las crestas de montañas; por feroz que seas, la brillante luna ilumina el río caudaloso”. Esta respuesta subraya que, frente a la contención y represión, este antiguo país sigue eligiendo la apertura y la cooperación en lugar de la confrontación, promoviendo la estabilidad y la prosperidad tanto regional como global, defendiendo la soberanía de los países en desarrollo y contribuyendo a avanzar hacia un orden económico y político global más pacífico, justo y sostenible. Asimismo, ello refleja el firme compromiso con la multipolaridad y la democratización de las relaciones internacionales. El apoyo de multipolaridad significa el rechazo a “hegemonía alternativa”, abogando verdaderamente por diálogo equitativo y cooperación mutuamente beneficiosa entre los países, en la que la resolución de conflictos se base en la coordinación oponiéndose a la concentración de poder en un único actor en la esfera internacional. En este contexto, China ha invertido en infraestructuras, energía y transporte en América Latina, África y Asia, sin condicionar estas inversiones o ayuda a cambios en las posturas diplomáticas de los países receptores, sino respeta su autonomía en la toma de decisiones. Este modelo de cooperación ha sido continuamente adoptado por numerosas naciones en desarrollo como nueva vía para alcanzar un desarrollo sostenible, liberándose de las ataduras económicas bajo la “dependencia occidental”.

A través de sus prácticas, China ha demostrado de manera consistente su firme voluntad de no buscar la hegemonía. Para disipar cualquier duda, es pertinente

recordar las palabras declaradas por Deng Xiaoping en la Sexta Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU en 1974: «Si algún día China cambia de color, busca el imperialismo y se convierte en un rey del mundo, oprimiendo, invadiendo y explotando a otros países, entonces todos los pueblos del mundo deberán denunciarla, oponerse a ella y, junto con el pueblo chino, derribarla». Estas palabras no solo constituyen una voz de alerta sobre sí misma, sino que también han constituido la base a largo plazo de su política exterior china.

Deconstruir el viejo orden no implica negar el orden en sí mismo, sino propiciar el surgimiento de un auténtico multilateralismo a partir de los escombros de un déficit democrático y de una opresión jerárquica. En consecuencia, la comunidad internacional debe trascender la lógica hegemónica, promoviendo la participación equitativa de los países del Sur y del Norte en un sistema de gobernanza multilateral. Solo cuando la hegemonía deje de ser la opción predeterminada en la política global, el curso del desarrollo de la historia y la civilización podrá seguir un rumbo verdadero y equitativo.

POR PIERINE MÉNDEZ YAEGER

Periodista

El último año no ha sido fácil para Francisco Vidal. De hecho, él mismo reconoce que puede haber sido uno de los más complejos y dramáticos de su extensa carrera profesional y política. Algo que sorprende, si se considera que ha sido una de las figuras más claves dentro de lo que significó la transición a la democracia y la consolidación de los gobiernos encabezados por la extinta Concertación.

Todo ello, luego de que asumiera en diciembre de 2023, el desafío de encabezar una vez más, los destinos de Televisión Nacional. Un canal rico en historia y en impacto ciudadano, que alguna vez fuese líder indiscutido de la sintonía en nuestro país, especialmente en la archi competitiva franja matinal, pero que hoy atraviesa, sin lugar a dudas, una de las crisis más profundas de su existencia.

Un crisis que, según revela el propio Vidal, estuvo a punto de causar su descalabro total a fines de 2024, cuando se comprobó que ni siquiera había caja para

pagar los sueldos de los trabajadores. Una contingencia tan dura como impensada hace veinte años, cuando el canal, con el matinal y el área dramática, arrasaba en la sintonía y acaparaba una gran mayoría.

Sin embargo, hoy el escenario es completamente distinto, pues el gasto en publicidad se orienta con más prevalencia hacia los medios digitales, influencers y creadores de contenido, dejando a los canales en una situación mucho más precaria.

Situación que ha hecho fuerte mella en TVN, en especial si se considera que sus costos fijos, derivados de la función de extensión que le señala la Ley, superan largamente sus ingresos anuales, lo cual obligó al actual directorio a recurrir a una solución de emergencia, como lo fue el nuevo crédito con aval del Estado obtenido en diciembre pasado.

Claro que para Vidal, este tipo de “soluciones parche” ya no pueden seguir implementándose, no solo porque acarrean más deudas para la estación pública, sino porque tampoco resuelven el problema de fondo, que no es otro que la incapacidad de autofinanciarse en un mercado que cada día va más y más a la baja.

Todo ello, en medio de una evolución programática que exige adaptarse mejor a los cambios en las tendencias de consumo de la audiencia, aun cuando para Vidal y su directorio, ello no implica transar nunca con los valores programáticos y editoriales de una estación que está “al servicio de la cultura y la educación de nuestra ciudadanía”.

-¿Cómo ha evolucionado la televisión chilena, especialmente TVN, luego del retorno a la democracia? ¿Ha sido una evolución positiva o, en ciertos casos, se ha producido una involución cultural o programática? Creo que el principal cambio es el contraste con la dictadura. Por ejemplo, TVN pasó de ser un canal “partisano” a uno pluralista. Eso responde, en gran parte, al acuerdo político del año 1992, a partir del cual se generó la Ley que estableció el autofinanciamiento y pluralismo editorial del canal. Los otros cambios son más bien culturales y transversales, como la consolidación de los matinales, y el auge de los reality shows y los temas de farándula. Ahora, más recientemente tenemos la consolidación de las nueva plataformas digitales, que desde el punto de vista de la industria son negativas, porque dificultan el acceso a la publicidad, pero que desde el punto de vista social son positivas, porque se amplió considerablemente el acceso a una plataforma de comunicación más plural.

Sin embargo, también coexisten distintos tipos de la pluralidades, porque mientras TVN es un canal por definición abierto a todas las tendencias de expresión,

por su estilo de gobernanza, las estaciones privadas como Megavisión, Canal 13 y Chilevisión, entre otras, responden a otro modelo de pluralismo, más regulado por los respectivos grupos económicos que hoy controlan dichos medios. Vale decir, el cambio político se reflejó en la industria televisiva, pero con distinto grado. Mientras TVN se abrió a una mayor diversidad, los otros medios más bien se cerraron dentro de sus propias esferas de conveniencia.

-¿Y qué sucedió en el intertanto con TVN, que de ser un canal líder llegó a una situación tan compleja y desmedrada como la actual?

En realidad, la crisis de TVN es estructural y de larga data. No es un problema reciente ni focalizado, sino una crisis que afecta a toda la televisión abierta de nuestro país. Hoy tenemos siete estaciones de televisión abierta, cuatro grandes y tres chicas, y todas viven de la publicidad. Sin embargo, en los últimos diez años, los ingresos publicitarios se han reducido en forma considerable y significativa. Por ejemplo, en 2006, cuando asumí por primera vez como Presidente del Directorio de TVN, nombrado por la presidenta Bachelet, la mitad de los recursos que las empresas destinaban a publicidad, iba a los canales de TV abierta. Pero diez años después, ese 50% se transformó en 36%. Y el año pasado, ese 36% se transformó en 23%. Y es una curva descendente que no se detiene, pues hoy la mayoría de la inversión publicitaria se va a las plataformas.

De hecho, si lo expresamos en cifras concretas, en la actualidad de cada 100 pesos destinados a avisaje, 52 van a las plataformas; 25 a los siete canales abiertos; 10 a publicidad en la vía pública; 7 a las radios; 3 a los diarios; y el resto a los canales de TV por cable. Eso explica, por ejemplo, por qué la edición impresa de La Tercera solo aparece sábado y domingo; por qué el Mercurio tiene cada día menos páginas; y por qué TVN tiene que buscar nuevas formas de financiamiento. Es decir, nos afecta a todos, porque hoy la mayoría de la inversión publicitaria se va a lo digital, y el 75% de esos medios digitales forman parte del universo Meta (Facebook e Instagram) y Google.

-¿Pero TVN no puede ser también competitiva en los canales digitales?

Se puede entrar en lo digital, pero la mayoría de los mejores espacios ya están ocupados. Sin embargo, el gran problema de TVN no pasa solo por eso, sino por la propia misión que le exige la Ley. En otras palabras, la normativa no solo nos impone un modelo autofinanciado, sino que además nos exige cumplir una misión permanente, que los demás canales no están obligados a seguir. Y son cinco cosas concretas, exclusivas dentro de la misión de TVN, que tienen un alto costo extra: la señal internacional, que llega a veintidós países; los nueve centros regionales; el Canal Cultural Infantil; la señal de archivo y las torres de transmisión que permiten que la señal de TVN se vea desde Visviri, en el Norte Grande, hasta Punta Arenas. Todo eso representa un costo fijo anual de diez mil $10.000 millones de pesos. Un gasto que los otros canales no tienen.

-¿Y hasta dónde los ha llevado esta paradoja legal?

A la crisis que el año pasado nos tuvo al borde del cierre, porque mientras el ingreso por publicidad disminuye año tras año, los costos fijos se mantienen inamovibles y, en ocasiones, aumentan. Por eso en el último tiempo se hizo evidente que TVN necesita urgentemente un nuevo modelo de financiamiento, acorde con estos cambios de contexto. El primero que se dio cuenta de esta situación fue el expresidente Sebastián Piñera, quien en su segundo período envió al Congreso un proyecto de Ley para que, por primera vez desde 1992, una parte del costo de Televisión Nacional fuese financiado anualmente, vía presupuesto de la nación. En ese momento, se habló de entregar $4 mil millones al año, para financiar la señal internacional, que cuesta $700 millones, y los nueve centros regionales, que cuestan otros $3.300. Sin embargo, ese proyecto no prosperó y la crisis siguió acentuándose.

-¿Y cómo ha sido posible para el canal sobrevivir en este tiempo?

Mediante soluciones transitorias. Por ejemplo, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, con acuerdo del Congreso, se le inyectaron a TVN capitales por USD 67 millones, que se destinaron principalmente a la renovación de equipos y a financiar la transición hacia los sistemas de transmisión digital, como de hecho ocurrió el 26 de abril del año pasado en todo Chile.

Otra parte fue para modernizar la gestión, pues todo este ajuste significó la salida de 224 trabajadores en dos años, con un costo de $4.000 millones en indemnizaciones, que se financiaron precisamente con esta inyección de capital. Y por último, se destinaron USD 18 millones, para crear la señal infantil NTV.

Hasta ahí todo iba bien, pero finalmente esa inyección de capital se terminó, y tuvimos que solicitar en forma urgente recursos extra, porque, insisto, la publicidad actual no permite cubrir el costo de los servicios que la Ley nos exige entregar. A fines del año pasado logramos solucionar ese problema, pero hoy necesitamos, urgente, un nuevo marco legal de financiamiento estatal.

-¿Esa alternativa, en concreto, existe?

Por cierto. Y de hecho el gobierno del presidente Boric tomó como base el proyecto original del expresidente Piñera, haciéndole algunas indicaciones que subieron el monto del aporte estatal de $4.000 a $5.500 millones, que es lo que hoy se tramita en la Cámara de Diputados. Pero así y todo, aún es insuficiente, porque los costos fijos de TVN, que, vuelvo a reiterar, no son antojadizos sino que forman parte de la misión que nos exige la Ley, y que no tienen otros canales, son de $10.000 millones anuales.

Ahora bien, en forma paralela, el ministro de Hacienda Mario Marcel, propuso que el financiamiento de TVN no dependiera solo del presupuesto anual, que es muy politizado, sino que además se creara un nuevo fondo de inversión por USD 30 millones de dólares. De este modo, se entregarían subsidios estatales anuales solo hasta 2029, mientras que a partir de 2030, la propia rentabilidad de este nuevo fondo permitiría obtener esos $5.500 millones, sin depender más del presupuesto de la nación.

-¿Cómo va la tramitación de este proyecto? Avanza, aunque lentamente. De hecho, recién saldrá de la Comisión de Cultura de la Cámara en unas dos semanas más, y luego se analizará en la Comisión de Hacienda, antes de ser votado en la sala. En lo personal, creo que sus perspectivas son positivas, porque a partir de mis conversaciones con todos los partidos

del espectro político, existe un interés transversal de que Televisión Nacional siga existiendo.

-¿Este deseo también existe en la oposición? Bueno, en las derechas veo dos mundos. Uno que está a favor de que TVN siga existiendo, pero solo como señal pública. Es decir, que abandone el avisaje y sus labores de “extensión” y transmita solo noticias. Y hay otro sector más ortodoxo, que dice que Televisión Nacional no debe existir como “obligación”, porque esa decisión la toma el mercado.

Toda esta discusión se desarrolla justo en medio de un escenario marcado por la baja constante de la sintonía de TVN. Situación que Vidal no elude, pero que no amaina su entusiasmo, ni esperanza de volver a recuperar el sitial de antaño

-¿Y cómo los afecta la constante baja de rating? ¿Es una presión extra al momento de luchar por obtener este financiamiento estatal permanente?

Para nadie es un misterio que nuestra sintonía ha ido descendiendo. Y esto empezó a notarse hace quince años, pues a partir de 2010 dejamos de tener el primer lugar de sintonía, que mantuvimos por muchos años. Entre 2011 y 2012 pasamos al segundo lugar; en 2013, al tercer lugar; y entre 2014 y 2024, al cuarto lugar. Un período de descenso constante, salvo en 2022, que momentáneamente recuperamos

el tercer lugar. Claro que fue un tiempo donde todos los canales subieron sintonía, porque la gente no tenía más alternativa que ver televisión, y porque, además, a raíz de la pandemia de COVID-19 bajaron significativamente los costos de producción, porque se transmitía mucho contenido “envasado”.

De hecho, TVN en 2022 tuvo utilidades por ocho mil millones, mientras que en 2023 los números también fueron azules, aunque más acotados, con ganancias por $200 a $300 millones. Claro que fue un período corto, porque después volvió el descenso de ingresos y de sintonía.

Sin embargo, paradojalmente fue ese cuadro crítico lo que permitió que la administración del presidente Piñera gestionara en 2021 un primer crédito con aval del Estado, por cuarenta y ocho mil millones de pesos, que se destinó a pagar las deudas que había en ese minuto. La primera cuota de ese crédito, que se solicitó al BCI y cuya deuda asciende hoy a $55.000, por los intereses, vence el primer trimestre de 2027.

Pero esa fue una solución momentánea. De hecho, cuando volví a ocupar este cargo, en diciembre de 2023, junto con el nuevo equipo directivo encabezado por Susana García, nos dimos cuenta de que teníamos una crisis a punto de estallar. Y así sucedió justo un año después, cuando se reveló que ya ni siquiera había recursos para pagar los sueldos de febrero y marzo de este año.

Este nuevo aval del Estado para obtener otro crédito bancario, instruido por el presidente Boric, es por $25.000 millones, los cuales se van a destinar íntegramente al funcionamiento de las operaciones que la propia Ley nos exige. Para eso, el directorio aprobó dividirlo en dos. Se destinarán $12.500 para la operación de 2025; y se dejarán los otros 12.500 en reserva, para la de 2026. Con eso controlamos al menos la crisis de los sueldos, por el momento. Pero el tema de fondo, es que ya tenemos dos créditos con aval de Estado. Redondeando, cuando asuma el nuevo gobierno en marzo de 2026, este canal va a estar endeudado en $70.000 millones. Y en este momento, no hay nada que pueda asegurar que ese escenario pueda mejorar en el corto plazo, por el drama de la caída de la publicidad. Por eso, insisto, es necesario que el Estado entregue un aporte anual permanente.

-Y que pasará entonces en el próximo gobierno, ¿existirá o no existirá TVN?

Eso depende de quién gane las elecciones, porque será el nuevo presidente, junto con su ministro de Hacienda, quienes tendrán que decir, ¿qué hacemos? Sin embargo, la fórmula que propongo me parece la más efectiva y viable para que TVN siga existiendo. Y

se trata de una necesidad real, por las virtudes culturales y de extensión que hoy tiene el canal. Por eso, enfatizo, debe haber un financiamiento estatal, vía presupuesto de la nación, de $10.000 millones, para cubrir las cinco tareas que solo nosotros hacemos, tal como nos exige la Ley.

Este gran esfuerzo administrativo, sin embargo, choca con la realidad de un escenario televisivo donde la mayoría de la oferta programática, se desarrolla en términos contrarios a la orientación editorial de Televisión Nacional. Variable que hace aún más complejo el desafío de repuntar en sintonía y ser más competitivos. Pero que tampoco parece reducir el entusiasmo de Vidal.

-Desde el punto de vista programático, ¿la actual involución programática no altera sus objetivos? En realidad yo no sería tan drástico como para

HTTPS://WWW.FLICKR.COM/PHOTOS/181670527@N07/

HTTPS://WWW.FLICKR.COM/PHOTOS/181670527@N07/

hablar de involución. Hay cambios profundos, que en general responden a las necesidades del público, como los reality shows, por ejemplo, que tienen gran cantidad de rating. Sin embargo, en el caso de TVN igual queremos ser firmes para mantener nuestra línea editorial. Somos un canal que informa y entretiene, pero sin recurrir a reality o programas de farándula. Y si bien eso tiene un costo también, tenemos que saber asumirlo, aunque también justifica adicionalmente la necesidad de contar con un financiamiento estatal.

-¿Es muy diferente este contexto que se vive hoy, al que enfrentó anteriormente en este mismo cargo?

Bueno, cuando llegué en 2006, éramos primeros en sintonía, mientras que en diciembre del año pasado éramos últimos. Ese es el gran cambio, con todo lo que eso implica. Asimismo, en 2006 teníamos cerca de 1.300 trabajadores, mientras que el año pasado quedaban solo 780. Además, hace veinte años teníamos muchos ingresos por publicidad, por ser los primeros. Pero la clave no es quedarse en el pasado, sino esforzarnos por mejorar hacia el futuro. De hecho, si lo pensamos bien, el cambio central no solo afecta a Chile, sino a toda la TV abierta. Hoy el mercado, sencillamente no es lo suficientemente grande como para que coexistan más de dos canales de TV abierta en un mismo escenario. ¡Pero en Chile tenemos 7!, aunque solo cuatro sean grandes. Y eso claro que afecta, porque reduce aún más las opciones de inversión publicitaria. Por otro lado, en 2005 y 2006 estábamos a la vanguardia de las telenovelas. Pero hoy ya no existe el área dramática, y gran parte de su gente e incluso sus contenidos, se fueron a Megavisión, lo cual también nos afecta al momento de luchar por las audiencias.

-Y en este contexto actual que describe, ¿se justifica realmente tener un modelo de televisión pública tal como la ley fijó para TVN? ¿Es un deber del Estado mantenerlo?

Sí, por supuesto. Porque en la sociedad chilena existen diversos tipos de medios, los tradicionales, donde se incluyen prensa, radio, televisión; y las nuevas plataformas, donde hay de todo, aunque con gran presencia de Meta y Google que son los que, en cierto modo, controlan los contenidos. A su vez, en los medios tradicionales, si queremos pluralidad real, solo podemos encontrarla en la radio, porque si eres de derecha, te vas a la radio Agricultura; pero si eres de centro izquierda, optas por la Cooperativa.

En televisión, en cambio, tenemos una realidad opuesta, pues hay una gran mayoría de estaciones privadas, Megavisión, Canal 13 y Chilevisión, que

responden a intereses comerciales puntuales, lo cual es legítimo, pero restrictivo. Entonces, en ese cuadro restrictivo, la presencia de un canal como TVN que, por Ley, está obligado a ser plural, no solo es un aporte necesario, sino indispensable.

Por ejemplo, la semana pasada en Estados Unidos, el medio The Washington Post fue comprado por Jeff Bezos. Y su primera instrucción fue “a partir de mañana no se publica ninguna columna u opinión que vaya en contra de la economía capitalista y del gobierno de Trump”. Es legítimo, obvio, porque Mr. Bezos es el nuevo dueño de ese medio, pero eso aquí en Chile no puede pasar. Esa es la ventaja de TVN. Nosotros informamos con pluralidad, a todos los sectores, sin censura y con libertad de expresión completa. Y por ello, es deber del Estado mantener eso.

-¿Y en una era tan plagada de influencer s y creadores de contenidos , es muy agotador tratar de mantener un esquema donde primen los valores educativos y formativos? Más aún, ¿es válido o viable competir contra esos nuevos medios, para conseguir avisadores, publicidad e ingresos?

Bueno, cada día es más difícil, pero se puede, porque hay algunas cosas que son propias de la cultura televisiva, en especial de TVN, que pueden generar valor hacia nuestras audiencias. Por ejemplo, nuestro noticiero central empezó a crecer no solamente por el talento del equipo, sino porque además se logró posicionar antes del noticiero un programa exitoso de entretención sana, que se llama “Ahora Caigo”. Y después del noticiero tenemos otro programa similar que es “Yo soy”.

Entonces, el desafío del equipo de prensa es que aquella familia común y corriente que se está entreteniendo con “Ahora caigo”, no cambie de canal cuando comience el noticiario. Claro, la idea es pasar de la entretención a la información, sin perder sintonía y está resultando, porque nuestro noticiero central pasó de 4.0 puntos de promedio, a 6.5 puntos en el último tiempo.

Ahora bien, esto también se refleja en que el noticiero de las 6 de la mañana, porque si el programa de la noche anterior es entretenido, la persona se dormirá con nuestra compañía y al día siguiente, prenderá el televisor en el mismo canal. Entonces esa parrilla previa y posterior al noticiero central es clave también para la sintonía del día siguiente.

Por eso, nuestro gran objetivo actual es recuperar sintonía en la franja matinal, y ya estamos dando pasos concretos para avanzar hacia esa meta. Primero incorporamos nuevos rostros como Montserrat Álvarez y redujimos el horario del matinal a la mitad, para continuar con un programa distinto de entretención de 11:00 a 13:00, y luego seguir con las noticias hasta las 14:00 horas. La idea es darle un buen piso de sintonía a ese noticiero, para que eso también repercuta en las noticias de la tarde. También insistiremos en que la parrilla programática esté limpia de farándula. Por eso optamos por programas vespertinos de servicio, como “La Jueza” y “Caso Cerrado”, que si bien tienen algo de espectáculo, especialmente este último, abordan temas de ayuda a la comunidad, y nos permiten tener una reputación que ayuda a captar avisos de grandes empresas.

-¿Y cree que el Estado debe hacer mayores esfuerzos para mantener este modelo?

Por supuesto, porque tampoco es un esfuerzo desmedido. Esos $10.000 millones anuales que necesitamos para solventar los costos fijos de nuestra misión, equivalen solo al 0,01% del presupuesto nacional. Si la sociedad, a través de sus representantes en el Congreso, decide que mantener el funcionamiento de TVN vale la pena, podrán darse cuenta de que ese esfuerzo no es tan oneroso, como algunas

personas comentan, pues representa apenas el 0,01% del gasto anual de la nación. Y esto lo planteo así, porque muchos critican, a través de cartas en diarios o columnas de opinión, que ese gasto es excesivo, y que es mejor destinar ese dinero a obras sociales, hospitales, educación, etc. Pero cuando se analiza el impacto de la dimensión global social de Televisión Nacional y de su misión educativa, requerir solo 0,01% del presupuesto nacional es un esfuerzo que, de todos modos, vale la pena realizar.

-¿Y cree que TVN podrá, finalmente, contar con ese financiamiento?

Bueno, en el actual escenario me parece que podemos ser optimistas. Estoy seguro de que este proyecto se votará este año, y confío en que se apruebe rápidamente, al menos en la Cámara. Ahora bien, en el Senado tal vez encontremos más resistencia, porque la correlación de fuerzas en cierto modo favorece a la derecha, pero al mismo tiempo hemos descubierto que los senadores de regiones valoran mucho la presencia de las diferentes señales regionales de TVN, así que considero muy difícil que uno de esos senadores de regiones voten en contra de este proyecto, porque no solo significaría que TVN deje de existir, sino que también sería el final de la cobertura noticiosa televisiva para sus propias regiones.

-¿Y cuál es su desafío inmediato, antes de dejar su cargo en TVN cuando asuma el próximo gobierno?

Bueno, creo que el desafío más urgente ya lo cumplí, pues me comprometí con el presidente y el directorio a resolver la situación más crítica, que era la falta de financiamiento inmediato para seguir operando durante este año. Eso lo logramos con el nuevo crédito avalado por el Estado. Pero ahora, con un equipo ejecutivo nuevo, cambios en el matinal y más esfuerzos enfocados en recuperar audiencia, esperamos llegar en buena forma a 2026. Todo lo que siga después, corresponderá decidirlo al Congreso o al nuevo presidente o presidenta. Claro que, de todos modos, me sentiría muy satisfecho si el Congreso vota favorablemente ese aporte permanente del 0,01% del presupuesto de la nación. Porque eso le dará a TVN un piso para enfrentar con mayor confianza el futuro. Así que ojalá, al momento de votar, los diputados, diputadas, senadores y senadoras, valoren lo que significa TVN para el país, tal como ya lo hace la gente, porque TVN es parte de nuestra historia.

POR CRISTIAN VILLALOBOS ZAMORA

Ingeniero y ensayista

En la historia de la humanidad, y en particular en occidente, la soledad ha sido tanto un refugio como una condena para aquellos que se han atrevido a desafiar las normas de su época. Mientras que para muchos es un estado casi de abandono y aislamiento, para otros ha sido un espacio de introspección y libertad que permite desarrollar ideas y pensamientos que trascienden en el tiempo.

Diversos pensadores han vivido la soledad de maneras muy distintas, ya sea como un estado buscado voluntariamente o como una imposición de la sociedad. Desde la condena de Sócrates en la Atenas democrática hasta la reclusión filosófica de Spinoza, pasando por el pesimismo introspectivo de Schopenhauer y la lucha interna de Nietzsche, podemos ver cómo la soledad ha moldeado tanto sus vidas como sus ideas. Cada uno de ellos, en su propia época y contexto, enfrentó la incomprensión y el rechazo, pero también encontró en el aislamiento un espacio fértil parta cuestionar las verdades establecidas y formular pensamientos que recobran vigencia en la actualidad.

Este texto indaga cómo la soledad ha sido un elemento clave en la vida y obra de estos grandes filósofos y pensadores. Reflexionaremos sobre su capacidad para transformar este estado en una herramienta creativa y cómo sus ideas, lejos de ser olvidadas, cobran una vigencia renovada en una

sociedad moderna que parece rechazar la reflexión profunda y el pensamiento crítico. A través de sus historias, entenderemos que la soledad, no es una limitación, es un camino hacia la libertad y la verdad.

Cuando es elegida y no impuesta, la soledad se convierte en un poderoso instrumento para la reflexión profunda. En este estado, la mente se libera del bullicio social y se concentra en los aspectos vitales de la existencia. A diferencia de la distracción que caracteriza la vida cotidiana, la soledad permite al pensador enfrentarse con lucidez a las preguntas fundamentales sobre la vida, la verdad y el ser.

Para los filósofos que componen este ensayo, la soledad no fue un simple retiro físico, sino una desconexión deliberada del pensamiento convencional. No se trataba solo de apartarse del mundo, sino de crear el espacio necesario para cuestionarlo. En un mundo cada vez más interconectado, donde la constante exposición a estímulos dificulta el auto examen, esta capacidad para aislarse intelectualmente resulta más deseable que nunca. A través de la soledad, estos pensadores lograron cultivar una perspectiva única y desarrollar teorías que desafiaron las estructuras sociales, políticas y culturales de su tiempo.

Este análisis comienza con Sócrates, el filósofo que, a pesar de vivir inmerso en la polis ateniense y de dialogar constantemente con sus conciudadanos, experimentó una forma singular de soledad: la del pensador que se enfrenta a la incomprensión y la hostilidad de su propia sociedad.

A primera vista, Sócrates no parece un filósofo solitario. Si pensamos, vivía en Atenas, una ciudad vibrante, rodeado de sus discípulos y compañeros de debate. Además, tuvo una familia bastante convencional para su época. Estaba casado con Jantipa y tuvo tres hijos. Le gustaba recorrer el ágora, interpelar a los ciudadanos y dialogar con ellos sobre la verdad, la justicia y la virtud. Tampoco se retiró a una cueva ni buscó refugio en el aislamiento; al contrario, su vida estuvo marcada por la conversación constante. Sin embargo, su verdadera soledad no fue física, sino intelectual y existencial: era un hombre solitario en su manera de pensar, en su forma de ver el mundo y en su lucha por la verdad en una sociedad que no estaba preparada para enfrentarla. En la Atenas del siglo V a.C., la retórica y la persuasión eran herramientas esenciales para el éxito político y social. Los sofistas, figuras influyentes de la época, enseñaban a sus discípulos a argumentar con eficacia, sin preocuparse demasiado por la verdad. En este contexto, el Tábano de Atenas era un personaje singular: no buscaba convencer, sino entender. Con su método dialéctico, la mayéutica, denunciaba la ignorancia disfrazada de sabiduría y derribaba las certezas de sus interlocutores. Esta actitud lo convertía en un “outsider”, alguien que,

aunque estuviera presente en la peléis, no compartía sus valores ni su modo de pensar.

A pesar de que tenía la admiración de algunos jóvenes, la mayoría de los atenienses lo consideraban una amenaza. Sus constantes interrogatorios les incomodaban, pues ponían en evidencia su falta de conocimiento real. Con el tiempo, esta incomodidad se transformó en resentimiento y finalmente, en persecución. Sócrates fue acusado de corromper a la juventud y de no respetar los dioses de la ciudad, cargos que reflejan más un intento de silenciarlo que una verdadera preocupación moral. En su defensa, recogida en la Apología de Platón, Sócrates asume su destino con serenidad. No busca salvarse con discursos complacientes ni se arrepiente de su manera de pensar. Su condena a muerte es el punto culminante de su soledad: un hombre rodeado de una sociedad que no lo entiende y que lo elimina porque desafía su flojera intelectual. Sócrates tuvo la oportunidad de escapar de Atenas y evitar su ejecución. Sin embargo, decidió quedarse y aceptar su destino, pues huir habría significado traicionar sus propios principios. Su decisión de beber la cicuta además de ser un acto de valentía, fue también la última afirmación de su independencia intelectual y moral.