Pit-stop per satelliti

La nuova frontiera dell'In-Orbit Servicing per uno Spazio interoperabile e sostenibile con l'Italia in prima linea

Rivista dell’Agenzia Spaziale Italiana | Luglio 2025

SPACE FOR LIFE

CREDIAMO NELLO SPAZIO COME NUOVO ORIZZONTE DELL’UMANITÀ PER COSTRUIRE UNA VITA SULLA TERRA MIGLIORE E SOSTENIBILE.

4

Space Factory e In-Orbit Servicing: l’Italia dello spazio vola verso il futuro di Enrica Battifoglia

8

Servizi in orbita per uno spazio sostenibile e sicuro di Fulvia Croci

10

L’impegno italiano nelle nuove sfde dell’In-Orbit Servicing di Marcello Di Costa

12

infografica

Le missioni In-Orbit Servicing con l'Italia protagonista di Giuseppe Nucera e Paola Gaviraghi

14

Missione IOS: visione e know-how italiani alla conquista dell’orbita bassa di Manuela Proietti

18

Thales Alenia Space: soluzioni di servizi in orbita per la vita operativa dei satelliti di Redazione

20

Sostenibilità spaziale: con RISE cambio di paradigma di Mila Fiordalisi

Rivista dell'Agenzia Spaziale Italiana

Supplemento di Global Science

Testata giornalistica gruppo Globalist Reg. Tribunale Roma 11.2017 del 02.02.2017

Stampato presso Peristegraf srl Via Giacomo Peroni 130, Roma

In

22

Aspetti di Product Assurance per IOS di Rita Carpentiero e Vincenzo Martucci

24

Lo sguardo dallo Spazio per la città del futuro: il supporto di e-GEOS a Roma Capitale di Redazione

27

ISOS4I: l’Europa si prepara ad agire nello spazio di Salvatore Pignataro

28

La Pilot Mission europea ISOS4I, dove l’Italia gioca la sua capacità di sistema di Giuseppina Pulcrano

30

Dallo smaltimento dei detriti alla manutenzione robotica: l’Europa guida l’evoluzione ISOS di Gianluca Liorni

34

'Stazioni di servizio’ satellitari, un business in crescita di Silvia Martone e Valeria Guarnieri

A cura di Ufcio Comunicazione ASI, responsabile Giuseppina Pulcrano

Direttore responsabile Giuseppina Pulcrano

Coordinamento editoriale

Manuela Proietti, responsabile ASI

Settore Comunicazione digitale

36

zoom sulle pmi Il modello Tyvak International: la scale-up italiana nel New Space di Silvia Ciccarelli

38

FS: 1.200 cantieri per la mobilità del futuro di Redazione

40

Assistenza robotica nello spazio: la sfda di Stati Uniti e Canada di Gloria Nobile

42

Avanguardie d’Asia per i servizi in orbita di Gianluca Dotti

44

Novaeka: sottosistemi fuidici modulari di Redazione

46 in vetrina

Geopolitica dello Spazio di Giuseppina Pulcrano

Coordinamento redazionale

Giuseppe Nucera

Consulenza scientifca

Enrico Cavallini, responsabile ASI Ufcio Accesso allo spazio e Servizi in orbita

Marcello Di Costa, responsabile ASI Settore Servizi in orbita e Space based Trafc management

Progetto grafco Paola Gaviraghi

copertina In-Orbit Servicing. Crediti: Thales Alenia Space

Space Factory e In-Orbit Servicing: l’Italia dello spazio vola verso il futuro

di Enrica Battifoglia

Il presidente Teodoro Valente: si lavora a infrastrutture autosostenibili

Space Factory in grado di produrre almeno due satelliti alla settimana e servizi in orbita per la manutenzione degli stessi e per il processamento di dati: l’Italia dello spazio si prepara a volare verso il futuro tecnologicamente all’avanguardia. Sono due delle innovazioni rese possibili dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), accanto a servizi di comunicazione satellitare altamente sicuri per uso governativo, o SatCom, e alla In-Orbit Economy, che prevede un dimostratore per le attività di servizio in orbita, attività di sorveglianza e tracciamento dei detriti spaziali.

Con una visione complessiva che va dalla ricerca alla produzione, i progetti del PNRR puntano non solo a rendere più competitiva l’industria italiana nel campo spaziale, ma a promuovere la transizione digitale e quella verde, favorendo nel contempo la crescita economica.

È un programma di sviluppo che vede l’Agenzia Spaziale Italiana in prima linea e la condizione per il successo è la realizzazione puntuale di tutti i punti prefssati. “Siamo perfettamente in linea con gli obiettivi stabiliti dal PNRR in vista del 2026, per poterli raggiungere nei tempi previsti”, osserva il presidente dell’ASI Teodoro Valente. “Le priorità fssate dal PNRR seguono la stessa ottica della cooperazione europea, per esempio con un tema molto importante come quello dei nuovi sistemi di propulsione e con esempi di partnership pubblico-privato come quelle previste per la realizzazione delle Space Factory al servizio della digitalizzazione e della fabbricazione di satelliti.

Nel cuore del PNrr

La prima Space Factory a essere inaugurata in Italia è stata l’Argotec SpacePark a Torino, seguita dall’apertura della divisione CESI Space a Milano per la produzione di celle solari di nuova generazione, e dall’apertura della Space Factory di SITAEL a Mola di Bari. È inoltre prevista a Roma l’inaugurazione della Space Smart Factory di Thales Alenia Space Italia (Thales-Leonardo), visitata recentemente dal direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea Josef Aschbacher. Le previsioni sono di una capacità produttiva di oltre 100 satelliti all'anno. Camere pulite modulari e tecniche digitali permettono inoltre di riconfgurarne gli impianti in funzione delle produzioni richieste, in modo da consentire operazioni di integrazione e test di satelliti di tipo diverso, come quelli per l’osservazione della Terra, per la navigazione e le telecomunicazioni spaziali. È prevista infne la facility del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA), il cui compito è eseguire i test relativi ai carichi di eccitazione acustica al lancio (Direct Field Acoustic Noise).

Si tratta di “misure importanti” e che permetteranno di “accelerare i tempi”, dice Valente, tanto che “si prevede che negli anni a venire potranno essere prodotti più di due satelliti alla settimana”.

Fra le altre misure di punta previste dal PNRR e gestite dall’ASI in collaborazione con l’ESA, Valente cita quelle relativa al “potenziamento delle attività di Osservazione della Terra, nelle quali l’Italia è da sempre un’eccellenza mondiale. Mi riferisco al programma IRIDE , una costellazione di costellazioni satellitari equipaggiate con sensori diferenziati, al servizio anche della pubblica amministrazione, per la prevenzione delle catastrof, il monitoraggio territorio e agricoltura intelligente”. Dopo il lancio del primo satellite, nel gennaio 2025, dal giugno scorso sono in orbita altri sette satelliti.

“Un’altra novità - prosegue Valente – sono i sistemi di sorveglianza, come i nuovi telescopi FlyEye, il cui primo esemplare di ESA è stato installato presso il centro dell’ASI a Matera”. Devono il nome alla loro somiglianza

all’occhio di una mosca in quanto utilizzano telecamere e ottiche multiple, suddividendo una sezione del cielo in 16 immagini più piccole in modo da ampliare il campo visivo e rendere più efciente la sorveglianza degli asteroidi vicini alla Terra.

Il progetto prevede una rete di quattro telescopi di ASI da installare in tutto il mondo, in grado di controllare l’intero cielo notturno. La sede defnitiva prevista per il primo telescopio FlyEye installato in Italia è in Sicilia, sulla cima del Monte Mufara alla quota di 1.865 metri.

In-OrbI t Serv IcIng, lO SpazIO dI dOmanI

Uno dei capitoli più avveniristici del PNRR riguarda le operazioni di In-Orbit Servicing (IOS), vale a dire le attività di manutenzione, riparazione, aggiornamento e rifornimento di satelliti mentre sono in orbita. “L’Italia ha un ruolo di primo piano in questo settore: è il primo Paese europeo ad avere una missione dimostrativa in orbita bassa tesa a sviluppare e realizzare le tecnologie necessarie. Essere presenti in questo settore è molto importante perché sviluppare servizi in orbita contribuisce alla sostenibilità dello spazio, come le attività destinate alla riduzione dei detriti spaziali e le attività di manutenzione. Queste ultime permettono di prolungare la vita utile dei veicoli spaziali”. Se pensiamo ai numerosi satelliti necessari ad attività cruciali per la Terra, come la geo-localizzazione, le comunicazioni e le connessioni Internet, le previsioni meteorologiche e il monitoraggio ambientale, è facile comprendere l’importanza di questa attività. È un passo epocale per i veicoli destinati all’orbita bassa, destinato nel tempo a modifcare i criteri con i quali saranno progettati.

Il contratto per la prima missione italiana di In-Orbit Servicing (IOS), del valore complessivo di 350 milioni di euro, prevede la progettazione, lo sviluppo e la qualifca di un veicolo per la missione dimostrativa. È stato frmato nel maggio 2023 dall’ASI e dalla Thales Alenia Space in qualità di mandataria di un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese di cui fanno parte le aziende Leonardo, Telespazio, Avio e D-Orbit. “Un nutrito gruppo di aziende italiane che saranno – osserva Valente - chiamate a sperimentare le tecnologie abilitanti per le future missioni di servizio in orbita, come quelle di rifornimento, riparazione o sostituzione di componenti, trasferimento orbitale e rientro atmosferico. A renderle possibili sarà il braccio robotico sviluppato da Leonardo in collaborazione con SAB Aerospace, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e Istituto Italiano di Tecnologia (IIT). Telespazio, con Altec, è responsabile della progettazione, dello sviluppo e della validazione del segmento di Terra della missione dimostrativa, mentre Avio è incaricata di progettare e sviluppare il Modulo di Supporto Orbitale e di Propulsione e la società di logistica spaziale D-Orbit ha l’incarico di gestire tutte le attività rela-

tive alla piattaforma satellitare, basata sulla piattaforma ION (InOrbit NOW) di proprietà dell’azienda, e quelle relative al sistema di rifornimento.

“Ci poniamo all’avanguardia nel settore dell’In-Orbit Servicing. Una volta lanciata la missione dimostrativa italiana, si passerà alla prima missione operativa. Lavoriamo in questa direzione – rileva il presidente dell’ASI - con il duplice approccio di potenziare le competenze nazionali in questo settore agli esordi e di raforzare la competitività del nostro Paese a livello europeo”.

Il

presidente dell'ASI Teodoro Valente

A livello europeo, prosegue Valente, “partecipiamo all’iniziativa dell’ESA RISE, la prima missione che prevede di raggiungere un satellite geostazionario e di agganciarlo”, dice Valente. “Quella geostazionaria è un’orbita meno afollata, ma molto importante – osserva - perché è lì che sono operativi i satelliti per le telecomunicazioni, compresi quelli per le trasmissioni televisive e quelli per le previsioni meteorologiche. Riuscire a estenderne la vita utile è un obiettivo molto interessante”.

Per la missione RISE, il cui lancio è previsto nel 2028, l’ESA ha frmato un contratto da 119 milioni di euro con l’azienda italiana D-Orbit come co-fnanziatore e primo appaltatore.

Oltre Il pnrr

L'Italia è il primo Paese europeo ad avere una missione dimostrativa in orbita bassa con l’obiettivo di sviluppare e realizzare le tecnologie necessarie.

Se il PNRR ha gettato le basi per ampliare per lo spazio italiano le competenze per avere un ruolo da protagonista in molti settori di frontiera, viene spontaneo domandarsi come questo patrimonio potrà continuare a crescere anche dopo il 2026, anno indicato per la conclusione del Piano. “La cosa principale alla quale stiamo lavorando è rendere operative al 100% le infrastrutture: queste hanno un’autosostenibilità nel momento in cui ci sono aspetti di commercializzazione”, rileva il presidente dell’ASI.

Parallelamente, lo spazio italiano guarda al futuro anche con la partecipazione ai grandi programmi internazionali, come quelli rivolti alla Luna con il programma Artemis. “Quella del nostro Paese è una partecipazione importante. Pensiamo, per esempio, all’accordo bilaterale fra ASI e NASA per la costruzione del modulo abitativo destinato alla superfcie lunare”. Chiamato MPH (Multi Purpose Habitation module), il modulo destinato a ospitare gli astronauti che afronteranno le future missioni sul suolo lunare sarà realizzato in Italia da Thales Alenia Space e si prevedono circa due anni per arrivare alla fase di svi-

luppo. Il progetto, al quale l’Italia sta lavorando dalla fne di gennaio 2024, ha ricevuto un parere positivo dall’Agenzia Spaziale Americana e si è al lavoro per la prossima realizzazione.

Sempre guardando alla Luna, l’Italia ha un ruolo di primo piano anche nella realizzazione del modulo abitativo della stazione spaziale Gateway destinata all’orbita lunare. È stato costruito in Italia e si trova ora negli stabilimenti americani dell’azienda Northrop Grumman in Arizona, a Gilbert, il primo dei cinque moduli pressurizzati, HALO. Sempre in Italia, negli stabilimenti di Torino di Thales Alenia Space, si sta costruendo il prossimo modulo di Gateway, il Lunar I-Hab. Sono nuovi e importanti riconoscimen-

ti all’esperienza del nostro Paese nella realizzazione dei moduli pressurizzati, consolidata in decenni: dopo avere dato un contributo fondamentale alla Stazione Spaziale Internazionale, costruendo oltre la metà dei moduli abitabili, l’Italia sta lavorando adesso alla prima stazione spaziale fuori dall’orbita terrestre.

Sul programma Artemis, e in generale, su molti programmi di esplorazione della NASA, pesano però i tagli annunciati dall’amministrazione Trump. L’Agenzia Spaziale Americana sta vivendo un momento complesso rispetto all’epoca in cui aveva lanciato il programma Artemis e avviato i relativi progetti. Il possibile taglio potrebbe mettere in crisi molti programmi

e si vive una situazione di attesa. “Bisognerà aspettare le modalità operative defnite dalla NASA”, dice Valente. Nel frattempo l’Europa va avanti:” Si è deciso con l’ESA di procedere supportando i programmi già in corso e nella prossima ministeriale si discuteranno progetti come il lander Argonaut, nel quale l’Italia ha un ruolo importante”, dice Valente. In grado di sopravvivere alle dure notti e ai giorni lunari per almeno cinque anni, Argonaut permetterà di trasportare attrezzature, esperimenti, risorse vitali come cibo e acqua e molto altro sulla Luna, garantendo così all’Europa un accesso autonomo al nostro satellite. Per questo nel gennaio 2025 l’ESA ha frmato un contratto da 862 milioni di euro con Thales Alenia Space.

U na legge per la Space ecOnOm Y

Alla luce di tutto questo, è evidente che l’Italia si prepara ad afrontare un cambiamento epocale delle attività spaziali, caratterizzato dal passaggio da una fase nella quale la gestione delle missioni era afdata a programmi governativi a una nuova epoca che vede nei privati i nuovi protagonisti dello spazio. La cornice che permette all’Italia di afrontare questo futuro decisamente interessante è la Legge sullo spazio, un provvedimento che il presidente dell’ASI defnisce “un passaggio epocale per il settore italiano. È uno strumento essenziale per l’Italia, che - aggiungepermetterà di confermare la sua leadership a livello internazionale. È uno strumento all’avanguardia per il quale si attendono ora i decreti attuativi che devono defnire nel dettaglio le modalità di applicazione. “Si procederà rapidamente, grazie alla collaborazione fra l’ASI e il ministero delle Imprese e del Made in Italy e delle altre istituzioni”, dice Valente.

Ci prepariamo ad affrontare un cambiamento epocale, i privati saranno i nuovi protagonisti dello spazio.

“Ci sono due aspetti signifcativi della legge”, dice ancora il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana. “Uno riguarda l’ASI, che avrà un ruolo molto importante perché sarà l’autorità nazionale per la regolazione tecnica delle attività condotte nel Paese. L’altro riguarda le misure a favore degli investimenti sulla Space Economy, tese a dare un sostegno concreto a startup e aziende, per incentivare le tecnologie innovative e le infrastrutture. Questo – sottolinea – è un aspetto di grande importanza”.

Altrettanto cruciale è il fatto che “l’Italia è il primo Paese ad avere adottato una legge quadro sulla Space Economy, ancora prima dell’Europa. Il nostro Paese ha perciò un ruolo importante a livello europeo, in vista dello Space Act”, aggiunge Valente riferendosi alla proposta di legge dell'Unione Europea che “mira a stabilire regole comuni per le attività spaziali nei Paesi Ue”.

servizi in orbita per uno spazio sostenibile e sicuro

Lo sviluppo dell’in- orbit servicing rappresenta uno dei rami produttivi più promettenti dell’industria spaziale

Lo spazio è un settore economico strategico che negli ultimi anni ha ampliato e diversifcato i benefci che quotidianamente apporta a una varietà di stakeholder Dalla ricerca scientifca, all’osservazione della Terra fno alla banda larga satellitare, la space economy si è afermata come uno dei pilastri per numerosi settori produttivi. Tuttavia, a fronte della crescente attività orbitale, è emersa con forza la necessità di garantire sostenibilità, sicurezza e continuità operativa delle infrastrutture spaziali.

La crescita della space economy trova come sua tangibile manifestazione l’aumento esponenziale dei satelliti lanciati negli ultimi anni, soprattutto a causa delle costellazioni per le comunicazioni, a cui si stanno afancando anche quelle per l’osservazione della Terra ed il Posizionamento-Navigazione-Timing (PNT). Questo sovrafollamento orbitale aumenta i rischi di collisioni, compromette la sicurezza delle operazioni spaziali (incluse quelle degli astronauti nello spazio circumterrestre). Senza interventi efcaci, aumenta la probabilità di innescare un efetto a catena nelle collisioni e l’aumento esponenziale dei detriti, fenomeno conosciuto con il nome di sindrome di Kessler, che potrebbe rendere complessa l’esplorazione spaziale per le prossime generazioni e rischioso l’uso presente dei satelliti in orbita.

In questo contesto è stata concepita una nuova classe di servizi spaziali: i cosiddetti servizi in orbita (In-Orbit Servicing - IOS). Questi rispondono alla necessità di rendere le attività spaziali più sicure, sostenibili e fessibili. Il concetto moderno di IOS ha avuto impulso negli anni Ottanta con le prime operazioni di ma-

rappresentazione artistica della missione clearspace, che combina tecnologie robotiche avanzate e operazioni autonome per ridurre il problema crescente dei detriti in orbita. crediti: clearspace

nutenzione dei satelliti efettuate durante le missioni dello Space Shuttle. Un esempio di particolare rilievo è la manutenzione del telescopio spaziale Hubble, a partire dal 1993, che ha dimostrato come sia possibile estendere la vita operativa di infrastrutture orbitali attraverso una manutenzione diretta nello spazio.

I servizi in orbita comprendono una serie di operazioni che veicoli spaziali appositamente progettati, denominati in taluni casi “servicer”, svolgono a favore di altre infrastrutture orbitali. Si va dal rifornimento di carburante (re-fueling), alla manutenzione e riparazione (repairing), fno alla gestione del fne vita dei satelliti (de-orbiting e re-orbiting). Altri servizi includono il trasferimento orbitale (re-location), le manovre di collision avoidance, l’ispezione ravvicinata (inspection), l’assemblaggio in orbita (assembly/manufacturing) e il cosiddetto “station keeping ”, per mantenere la posizione operativa di un satellite. Questo tipo di operazioni prevede che i satelliti “servicer” siano dotati di peculiari tecnologie software e hardware autonome, come meccanismi robotici e sensori, e di capacità di avvicinarsi in sicurezza e autonomamente ai satelliti “clienti” per agganciarsi a essi e svolgere le operazioni previste dai servizi sopracitati.

Lo sviluppo dei servizi in orbita rappresenta uno dei settori più complessi del panorama spaziale contemporaneo. Le potenzialità oferte da queste tecnologie possono rivoluzionare il modo in cui si concepiscono le missioni spaziali. Eppure, il percorso verso la piena difusione dei servizi IOS è costellato di sfde tecnologiche e regolatorie.

Per quanto riguarda le sfde tecnologiche, una delle principali difcoltà risiede nell’assenza di interfacce standardizzate per l’aggancio tra satelliti come sopra descritto. I satelliti attualmente in orbita non sono stati infatti progettati e costruiti con funzioni specifche per consentire l’attracco e lo svolgimento di operazioni da parte di satelliti “servicer”.

Per tale motivo gli attuali sviluppi tecnologici di satelliti servicer si incentrano sullo sviluppo di tecnologie avanzate e fessibili, capaci di adattarsi alle caratteristiche strutturali dei satelliti attualmente operativi.

È auspicabile che nel medio-lungo periodo si stabiliscano standard per le operazioni e per le interfac-

di Fulvia Croci

ce meccaniche, elettriche e fuidiche da adottare sia sui futuri satelliti servicer che sui satelliti clienti. La difusione di standard quanto più riconosciuti a livello internazionale è un elemento imprescindibile per perseguire difusione ed economie di scala dei servizi in orbita.

Un altro punto critico riguarda l’autonomia operativa dei satelliti servicer. Le operazioni di avvicinamento tra veicoli spaziali e le manovre robotiche richieste per l’esecuzione dei servizi non possono essere gestite in tempo reale e guidate da Terra a causa dei tempi di latenza nelle comunicazioni e delle limitate fnestre di visibilità.

Diventa dunque necessario lo sviluppo di software di bordo avanzati che, anche attraverso un uso sempre più consolidato dell’intelligenza artifciale, si basino su capacità di riconoscimento dei satelliti serviti che di algoritmi di guida, navigazione e controllo e di controllo delle tecnologie robotiche capaci di gestire operazioni complesse in modo autonomo e sicuro, minimizzando i rischi di collisione e di errore.

l'astronauta F. story Musgrave, ancorato all'estremità del braccio del remote Manipulator system (rms), si prepara a essere sollevato fno alla sommità del telescopio spaziale Hubble per installare coperture protettive sui magnetometri. crediti: nasa

Oltre agli aspetti tecnologici, lo sviluppo dei servizi in orbita va di pari passo con una serie di questioni legislative e regolatorie da afrontare approfonditamente. In un contesto complesso come quello spaziale, dove coesistono interessi pubblici e privati, geo-politici ed economici, è fondamentale defnire un quadro normativo quanto più possibile condiviso e applicabile a livello internazionale, nel rispetto delle responsabilità già sancite per gli Stati dagli accordi internazionali di uso responsabile e pacifco dello Spazio e di sfruttamento delle relative risorse.

In modo specifco i servizi in orbita implicano operazioni di avvicinamento e interazione tra veicoli spaziali, che possono trasportare a bordo tecnologie proprietarie o sensibili, protette da norme di sicurezza industriale o nazionale. Inoltre, operazioni di avvicinamento tra satelliti sono intrinsecamente tra le più rischiose. In questo scenario è essenziale stabilire regole trasparenti, che defniscano diritti, doveri, responsabilità e limiti per tutti i soggetti coinvolti, nel rispetto di principi condivisi di sostenibilità, sicurezza, sovranità e proprietà intellettuale.

L’impegno itaLiano nelle nuove sfide

dell’In-OrbIt ServIcIng

di Marcello Di Costa

Negli ultimi anni sono sempre più cresciute le attività spaziali, e conseguentemente il numero di veicoli spaziali in orbita terrestre, col fne di fornire a livello globale servizi e prodotti ad alto valore aggiunto ad altri settori economici, per servizi governativi e ai cittadini.

Tale evoluzione dell’economia spaziale determina nuove sfde: dalla necessità di rendere sicure per persone, ambiente e beni materiali, le attività spaziali, anche attraverso attività di regolamentazione normativa e tecnica, al bisogno crescente per le istituzioni e gli operatori spaziali privati di perseguire la sostenibilità economica dei modelli di business e la sostenibilità ambientale dell’utilizzo stesso dello Spazio.

È in tale contesto di crescita del settore che si determina la necessità di sviluppare i servizi in Orbita (In-Orbit Servicing). Quest’ultimi costituiscono un vero e proprio cambio di passo per l’utilizzo dello Spazio e per l’economia dello Spazio, conferendo un elemento di fessibilità di cui il settore spaziale si sta dotando inserendolo nella tradizionale catena del valore spaziale. “Siamo ad un cambio di paradigma per le attività spaziali - spiega Enrico Cavallini, Responsabile in ASI dell’Ufcio Accesso allo Spazio e Servizi in Orbita - in cui lo Spazio sta diventando sempre di più strategico e fondamentale nel fornire servizi alle attività sulla Terra e allo sviluppo dell’esplorazione spaziale e in cui le attività dell’in-orbit servicing avranno un ruolo fondamentale per lo sviluppo di un ecosistema spaziale, fatto dall’interoperabilità tra asset spaziali, servizi di aggiornamento, manutenzione e miglioramento degli asset spaziali, sostenibilità dell’ambiente spaziale per evitare il sovrafollamento delle orbite e la logistica spaziale”. Data l’importanza che si intravede per i Servizi in Orbita in ambito Europeo e mondiale, negli ultimi anni ASI ha concepito e pianifcato una serie di investimenti atti a rendere mature tecnologie, piattaforme satellitari e capacità operative della catena del valore nazionale, afnché questa possa presidiare nel prossimo futuro un im-

Iperdrone

Crediti: ASI

portante ruolo strategico nel mercato globale dei Servizi in Orbita. Alcuni di questi programmi sono fnanziati e gestiti direttamente dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI): “IOS Demo Mission”, IPERDRONE, SpEye. Altri sono fnanziati dall’Italia all’interno dei programmi dell’ESA e guidati da industrie italiane; tra questi si annoverano ADRIOS-RISE, Space Rider, SROC, e-INSPECTOR.

La visione nel lungo periodo e il coordinamento di ASI permettono di mantenere sinergia e l’integrazione tra le suddette linee di sviluppo programmatico e tecnologico e di capacità che spaziano dalle operazioni di rendez-vous, prossimità e attracco a quelle di ispezione, dal re-fueling all’assemblaggio di un componente meccanico, dalle manovre di stabilizzazione d’assetto a quelle di cambio orbitale, dai test di validazione e dimostrazione in orbita (IOV/IOD) al de-orbiting, includendo anche la capacità di efettuare sperimentazione in micro-gravità e trasportare nello e dallo spazio.

Al tempo stesso, la regia italiana attraverso ASI si declina anche su altri piani complementari ai progressi tecnici sopra esposti, come quello del relativo sviluppo regolatorio nazionale per le attività di In-Orbit Servicing, afnché si mitighino i rischi e si rispettino i principi fondamentali di sicurezza (safety e security) e di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Tra i programmi italiani sopracitati, il principale gestito da ASI nel campo applicativo dell’In-Orbit Servicing è IOS Demo Mission, fnanziato in ambito PNRR (NextGenerationEU) e dal Fondo Complementare nazionale.

ASI ha frmato nel 2023 un contratto per lo sviluppo di una missione dimostrativa in orbita bassa (LEO); si tratta di una missione ambiziosa, la prima e più avanzata nel suo genere in Europa, e conseguentemente la più onerosa in termini di investimento, 235 M€ per lo sviluppo della missione e dei relativi segmenti di volo e di terra. Ulteriori 55 M€ sono stati afdati ad Avio con un diverso contratto per lo sviluppo delle tecnologie green di logistica spaziale.

Le attività prevedono progettazione e sviluppo della missione dimostrativa in orbita fno alla sua qualifca a terra e più nello specifco:

• qualifca a terra del segmento spaziale costituito da due satelliti: un “Servicer ” che realizza i servizi e un satellite “cliente-target ”; il “Servicer ” sarà dotato di tecnologie robotiche autonome;

• qualifca del segmento di Terra per il controllo e la gestione della missione;

• defnizione di un proflo della missione dimostrativa, costituita da una successione di operazioni in orbita secondo un proflo di capacità incrementale: ispezione, operazioni di prossimità, attracco in modalità cooperativa e non del satellite cliente, operazioni dimostrative di rifornimento di propellente, assemblaggio, assunzione del controllo da parte del Servicer del satellite cliente/target, la re-location e il de-orbiting fnale in condizioni di sicurezza.

“Abbiamo concepito l’IOS Demo Mission - aferma Enrico Cavallini - per consentire al comparto industriale italiano di avere un ruolo di primo piano in ambito europeo nel settore, colmando il gap tecnologico e di capacità di sistema necessario per abilitare nuovi servizi ed operazioni in orbita e nuovi servizi di logistica spaziale con l’utilizzo di propellenti “green”, secondo logiche di dimostrazione in orbita delle capacità, con un approccio incrementale di rischio, e per la linea di sviluppo della logistica spaziale green, secondo una logica di sviluppo snella e rapida verso la prototipazione e la sperimentazione”. Le responsabilità nel design dei vari elementi della missione delle aziende costituenti il RTI sono:

Assemblaggio di Iperdrone

Crediti: ASI

il principale programma gestito da aSi nel campo applicativo dell'inorbit Servicing è ioS Demo mission.

• Thales Alenia Space Italia: mandataria, system design authority della missione e della piattaforma satellitare “Servicer ”;

• Leonardo: sistema robotico (con il supporto del subco SAB Aerospace)

• Avio: modulo di servizio e propulsivo del “Servicer ”

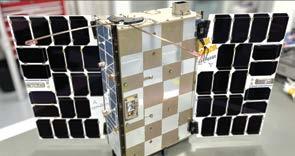

• D-Orbit: satellite “Target”

• Telespazio: ground segment

Il fne ultimo di tale investimento dell’ASI è accrescere la capacità nazionale e la prontezza tecnologica a disposizione della fliera spaziale del nostro Paese per poter conseguire un posizionamento strategico nel campo dei Servizi In Orbita nel breve-medio termine, valorizzando le eccellenze già dimostrate dalle industrie costituenti il RTI: dalla robotica spaziale all’intelligenza artifciale, dalla sensoristica alle operazioni autonome di prossimità e dalla guida-navigazione e controllo fno alla propulsione.

Le missioni di In-Orbit Servicing con

La nuova frontiera dei servizi in orbita vede il nostro Paese in prima linea grazie a missioni IOS dell Agenzia Spaziale Italiana e altrettante gestite dall Agenzia Spaziale Europea con la guida industriale italiana.

IOS DEMO MISSION

Gestita da: ASI, finanziata in ambito PNRR da fondi europei del NextGenerationEU e dal Fondo Complementare (FC) nazionale

Team di progetto: Thales Alenia Space Italia (mandataria), Leonardo, Telespazio, Avio e D-Orbit

Descrizione e obiettivi di missione: missione dimostrativa in orbita LEO volta a qualificare le tecnologie critiche abilitanti, le competenze di sistema e le capacità operative peculiari per future missioni di servizi in orbita, eseguendo diverse operazioni robotiche secondo un profilo di capacità incrementale

Stato di sviluppo: in chiusura la Preliminary Design Review con ingresso in fase C

Gestita da: ASI

Team di progetto: Tyvak International, Kayser Italia, CIRA

Descrizione e obiettivi di missione: programma volto a sviluppare un sistema capace di effettuare operazioni di In-Orbit Servicing, attraverso una serie di missioni con obiettivi incrementali fino al rientro atmosferico. Con la prima missione, IPERDRONE.0, è stata dimostrata in orbita LEO l'operatività del sistema di propulsione e la capacità di operazioni di prossimità e ispezione attorno a un target non cooperativo, applicando elevati standard di sicurezza

Stato di sviluppo: la prima missione IPERDRONE.0, lanciata nel 2024, si è conclusa con successo a maggio 2025

Gestita da: ASI nell ambito del programma ALCOR

Team di progetto: TSD Space (Prime contractor), D-Orbit, Planetek Italia, T4i, Polimi, Università di Napoli Federico II

Descrizione e obiettivi di missione: missione dimostrativa a due satelliti (un satellite target e un cubesat free yer U per l'ispezione) per la validazione in volo di tecnologie e metodi abilitanti relativi a operazioni di ispezione avanzata, rendez-vous in orbita (sia in condizioni cooperative che non cooperative) e volo in formazione

Stato di sviluppo: design preliminare in corso - Preliminary Design Review prevista per gennaio 202 SPEYE

IPERDRONE

l’Italia protagonista

ADRIOS-RISE

Gestita da: ESA con guida industriale italiana, cofinanziamento pubblico e industriale

Team di progetto: D-Orbit (Prime contractor)

Descrizione e obiettivi di missione: missione dimostrativa delle capacità di attracco sicuro e assunzione di controllo (AOCS takeover) di un satellite cliente in orbita GEO per effettuare manovre di station keeping e re-orbiting. Una volta completata la missione dimostrativa, il satellite rimarrà in orbita per ulteriori anni a disposizione per simili missioni a carattere commerciale

Stato di sviluppo: fase 2 in corso

SROC (SPACE RIDER OBSERVER CUBE)

Gestita da: ESA con guida industriale italiana, finanziata in ambito del programma GSTP Fly

Team di progetto: Tyvak International, Politecnico di Torino, Università di Padova, Stellar Pro ect

Descrizione e obiettivi di missione: missione dimostrativa CubeSat 2U per la dimostrazione in orbita LEO di tecnologie di In-Orbit Servicing per attività di ispezione, rendez-vous e docking

Stato di sviluppo: chiusa la Preliminary Design Review ingresso in fase C

E-INSPECTOR

Gestita da: ESA con guida italiana, finanziata in ambito del programma GSTP Fly

Team di progetto: Politecnico di ilano, Leonardo, Leaf Space, T4i

Descrizione e obiettivi di missione: CubeSat 2U finalizzato a effettuare l ispezione e la caratterizzazione di un detrito spaziale (ad esempio uno stadio dismesso di un lanciatore), di acquisirne immagini da distanza ravvicinata atte a ricostruirne dinamica (orbit determination) e forma

Stato di sviluppo: chiusa la Preliminary Design Review - ingresso in fase C

Infografica a cura di Giuseppe Nucera. Disegno di Paola Gaviraghi

Immaginiamo un satellite spaziale tuttofare, capace di spostarsi nello Spazio utilizzando un motore green di ultimissima generazione e di avvicinarsi a un altro veicolo spaziale in totale autonomia, utilizzando precisi sistemi di calcolo basati sull’Intelligenza artifciale.

Missione ios visione e know-how italiani alla conquista dell’orbita bassa

di Manuela Proietti

In-Orbit Servicing è un acceleratore per l’intero ecosistema industriale

nazionale, un vero e proprio laboratorio di innovazione nello spazio.

Ipotizziamo che, una volta approcciato il proprio target, il ‘robot’ possa compiere una serie di operazioni con e senza la collaborazione del satellite ‘cliente’, come riparazioni e manutenzione, rifornimento di carburante, assemblaggio di componenti. O che invece debba correggere l’orbita di un veicolo o rimuovere dei detriti: praticamente, una sorta di meccanico orbitale specializzato e insieme un operatore ecologico spaziale, una sintesi tra Guido di Cars e Wall-e. Ma non siamo in un flm: è l’anticipazione di un futuro prossimo a cui sta dando forma In-Orbit Servicing (IOS) Demo Mission, un programma pioneristico ideato e coordinato dall’Agenzia Spaziale Italiana e fnanziato attraverso i fondi PNRR nell’ambito di NextGenerationEU. Progettazione e sviluppo sono stati afdati a un raggruppamento temporaneo di imprese composto da Thales Alenia Space (joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%) Italia, come mandataria, Avio, D-Orbit, Leonardo e Telespazio (joint venture tra Leonardo 67% e Thales 33%).

IOS è un progetto dal valore complessivo di 350 milioni di euro con cui l’Italia, per prima in Europa, punta a sviluppare e acquisire un pacchetto completo di competenze avanzate per i servizi della logistica spaziale in orbita bassa ( Low Earth Orbit - LEO).

In un contesto in cui le missioni in LEO sono in costante aumento, le esigenze degli operatori evolvono e, allo stesso tempo, si cerca di dare una dimensione di maggiore sostenibilità alle attività spaziali, ecco che la partita dei servizi in orbita comincia a delinearsi come un asset strategico importante. Un settore in cui l’Italia ha investito in anticipo sui tempi, grazie a una sapiente capacità di visione e la messa a sistema di un know-how maturato nel corso degli ultimi 20 anni. Di fatto, possiamo essere defniti dei frst mover. Come ci siamo arrivati? Lo abbiamo chiesto a Massimo Claudio Comparini, Managing Director della Divisione Spazio di Leonardo, e a Roberto Formaro, Direttore Ingegneria e Tecnologie dell’Agenzia Spaziale Italiana.

Massimo Claudio Comparini: Non è la prima volta che l'Italia ha una visione anticipatoria. Nella seconda metà degli anni ’90 veniva concepito e si sviluppava il primo sistema italiano di osservazione della Terra basato su tecnologia radar. Oggi disporre di tali capacità può sembrare scontato, soprattutto considerando il ruolo cruciale dei dati di geoinformazione, ma all’epoca fu il frutto di una intuizione visionaria. Allo stesso modo, l’idea di realizzare, nell'ambito del PNRR, un programma specifco de-

dicato ai servizi in orbita deriva dalla consapevolezza che l'orbita bassa si sarebbe sviluppata e avrebbe avuto bisogno, come in efetti ha, di una logistica spaziale al pari di una gestione del ciclo di vita delle infrastrutture. Oltre a ciò, si afanca la volontà di afrontare in modo sistemico il problema dei debris.

Roberto Formaro: IOS afonda le sue radici in diverse linee di sviluppo. Con progetti come COSMO-SkyMed e i moduli abitativi per la ISS, l’Italia ha maturato solide competenze sistemistiche, alla base dell’attuale capacità IOS, sia in ambito nazionale che internazionale. Dal 2010, gli investimenti tecnologici hanno generato una traiettoria di crescita rilevante anche a livello europeo. Tra il 2015 e il 2016 è emersa l’esigenza di

In-Orbit Servicing.

Crediti: Thales

Alenia Space sviluppare concetti di interoperabilità trasversali, utili sia nell’esplorazione — dove è necessario far dialogare diversi sistemi — sia nella gestione delle orbite, come nel caso delle costellazioni che richiedono operazioni e manutenzione. IOS rientra nella più ampia disciplina dello Space Trafc Management, che include anche la gestione dei detriti spaziali. In questo ambito, abbiamo sviluppato programmi su piccoli satelliti e grandi piattaforme, concretizzati anche grazie ai fondi del PNRR in una missione nazionale che integra esigenze operative e competenze tecnologiche in una visione strategica unitaria.

Che ritorni vi aspettate da questa missione, sia in termini tecnologici che di capacità e competenze operative?

Comparini: Ci aspettiamo ritorni importanti, sia sul piano tecnologico che operativo. La missione punta a coprire cinque ambiti prioritari per le operazioni in orbita: relocation, deorbiting, refuelling and repairing, assembly e active debris removal. Parliamo quindi di attività come l’assemblaggio di infrastrutture direttamente nello spazio (in-orbit manufacturing), il rifornimento per prolungare la vita operativa dei satelliti — anche tramite moduli propulsivi — e la rimozione di detriti spaziali di grandi dimensioni.

Sul piano tecnologico, la missione coinvolge soluzioni avanzate di manipolazione, come i bracci robotici sviluppati da Leonardo, le capacità di operare in prossimità di altri assetti, in cui ALTEC ha una forte esperienza, e le competenze di Telespazio nella gestione e nel controllo di missioni complesse. Fondamentale anche l’Intelligenza artifciale, in particolare per la visione sintetica e il riconoscimento delle caratteristiche fsiche e funzionali di altri satelliti o infrastrutture spaziali.

In sintesi, l’obiettivo è acquisire e consolidare la capacità di operare in orbita, ofrendo servizi ad alto valore aggiunto sia in ambito commerciale sia a tutela e sicurezza delle infrastrutture spaziali critiche.

Formaro: L’In-Orbit Servicing rappresenta un passo fondamentale per afrontare la crescente complessità dei sistemi spaziali, garantendone al tempo stesso la sostenibilità.

IOS abiliterà servizi di manutenzione in orbita, aprendo la strada a una nuova generazione di satelliti progettati per essere riconfgurabili nello spazio, in grado di adattarsi a missioni diverse o di essere ricondizionati per prolungarne la vita operativa.

La gestione di oggetti non cooperativi contribuirà in modo signifcativo alla riduzione dei detriti spaziali, mentre la possibilità di integrare e riparare assetti direttamente in orbita renderà i sistemi più resilienti ed efcienti.

Tutti questi elementi segnano un’evoluzione verso infrastrutture spaziali sempre più complesse e sostenibili, con un impatto positivo sul rapporto costi-benefci per l’intera comunità. In defnitiva, la missione IOS ci aiuterà a pensare una modalità di utilizzo delle orbite in maniera diversa e infuenzerà le nostre modalità di concezione e sviluppo dei futuri sistemi spaziali.

IOS Demo Mission prevede due satelliti: il target, e cioè la piattaforma satellitare che ‘riceverà’ i servizi, e il servicer che, dotato di un braccio ed altre tecnologie robotiche, dovrà compiere in totale autonomia la serie di operazioni a cui abbiamo accennato sopra. Si

tratta di una missione unica nel suo genere che mette a fattor comune un importante know-how nazionale maturato nel tempo.

Comparini: Avvicinarsi in sicurezza a un oggetto in orbita, attraccare e poi svolgere operazioni complesse come il rifornimento, la riparazione, il deorbiting o il controllo dell’assetto richiede l’integrazione di numerose tecnologie e competenze. IOS mette a sistema l’intero ecosistema industriale nazionale, integrando competenze e tecnologie avanzate: dallo sviluppo del braccio robotico, frutto della consolidata esperienza di Leonardo, ai centri di controllo missione di Telespazio e ALTEC; dalla capacità di estrazione e gestione dei dati, fno all’heritage di Thales Alenia Space Italia nella realizzazione di moduli spaziali. Il sistema coinvolge anche i sistemi propulsivi di Avio e la piattaforma target fornita da D-Orbit. È una fliera completa e ben distribuita, che integra grandi imprese, PMI, startup e attori ad alto contenuto tecnologico. Un esempio concreto di come l’Italia sappia esprimere valore lungo tutta la catena del settore spaziale.

Formaro: IOS è una missione estremamente complessa, strutturata su più livelli di difcoltà. In una prima fase eseguiremo l’approccio orbitale verso un altro oggetto in modalità collaborativa, per testare l’interoperabilità tra assetti spaziali — una capacità strategica per il sistema Paese.

Nella fase successiva, opereremo con un oggetto che presenta problemi di controllo. Qui entreranno in gioco tecnologie avanzate, come sistemi robotici e soluzioni basate su Intelligenza artifciale, per il recupero dell’assetto. Sarà fondamentale acquisire e analizzare una grande quantità di dati per caratterizzare il target e defnire una strategia di intervento efcace. Questa parte della missione ci permetterà di validare competenze chiave nell’interazione con assetti fuori controllo, con importanti ricadute sulla capacità nazionale di mitigare i detriti spaziali.

Che tipo di posizionamento strategico potrà ottenere l’Italia a livello europeo e globale grazie allo sviluppo della missione IOS?

Comparini: Io credo che si stia delineando una vera e propria logistica spaziale, che sarà fondamentale per diverse funzioni chiave: dall’aggancio e l’operatività in prossimità di altri assetti, all’assemblaggio in orbita, fno alla protezione delle infrastrutture spaziali. Oggi il settore dell’In-Orbit Servicing è ancora agli inizi, ma rappresenta un passaggio cruciale. Se consideriamo il paradigma delle ‘3C’ — Congested (congestionata), Contested (contesa), Competitive (competitiva) — che descrive l’evoluzione dell’orbita bassa, è evidente quanto sia strategico disporre fn da ora di queste capacità. Avere competenze consolidate nell’IOS signifca posizionarsi in modo credibile nella space economy, garantendo non solo sostenibilità a lungo termine, ma anche la sicurezza delle operazioni in orbita bassa.

Roberto Formaro, Direttore Ingegneria e Tecnologie dell’Agenzia Spaziale Italiana

Formaro: L’Europa sta valutando lo sviluppo di asset strategici per servizi orbitali sia nel settore della difesa che in quello civile. Tali progetti trovano in IOS un’importante precursore in termini di dimensione e complessità operativa.

In questo scenario, aver sviluppato soluzioni autonome a livello nazionale ci permette di partecipare a queste iniziative con una forte capacità competitiva. Grazie alla nostra missione, le nostre industrie saranno tra le prime nel panorama internazionale a poter proporre un’implementazione commerciale di in orbit servicing, potendo così ofrire servizi concreti agli operatori satellitari e presidiare con anticipo questo nuovo mercato.

Il settore dell’In-Orbit Servicing e delle sue applicazioni è ancora in uno stadio embrionale, ma si intravedono già scenari di sviluppo signifcativi. In che misura questo settore potrà fungere da volano per lo sviluppo della space economy nazionale nei prossimi anni in Italia?

Comparini: Ritengo che l’IOS sia un acceleratore per l’intero ecosistema industriale nazionale, un vero e proprio laboratorio di innovazione nello spazio.

Siamo in una fase strategica, in cui non dobbiamo attenderci un ritorno commerciale immediato: investire oggi in questo dominio emergente signifca guardare al futuro e costruire le basi per un ruolo da protagonisti nei prossimi dieci anni.

Così come trent’anni fa l’Italia ebbe la visione di puntare sull’osservazione della Terra, oggi fa una scelta altrettanto lungimirante investendo nell’In-Orbit Servicing.

Formaro: Negli ultimi dieci anni, in Italia si è sviluppata una fliera completa e articolata nel settore spaziale. Dopo aver costruito grandi capacità sistemistiche attraverso programmi come COSMO-SkyMed, i moduli abitativi per la ISS e il lanciatore Vega — che sono i grandi sistemi spaziali nazionali — abbiamo fatto crescere un tessuto di piccole e medie imprese. Accanto ai grandi attori, infatti, sono emersi operatori più piccoli che, grazie ai programmi sui piccoli satelliti, hanno potuto sviluppare proprie competenze sistemistiche.

Oggi questi soggetti sono in grado di realizzare piattaforme autonome, integrando tecnologie avanzate come l’Intelligenza artifciale e la robotica. Grazie agli investimenti efettuati con continuità negli ultimi due decenni l’Italia ha quindi costituito una fliera spaziale a tutto tondo, in grado di rispondere a ogni livello di complessità.

Naturalmente, i grandi sistemi richiedono il contributo di grandi operatori, ma lo sviluppo di soluzioni medio-piccole può essere efcacemente afdato a una rete di PMI altamente specializzate. Ed è proprio questa combinazione di forze, grandi e piccole, a rappresentare uno degli elementi di eccellenza del modello Italiano.

Massimo Claudio Comparini, Managing Director della Divisione Spazio di Leonardo

TECHNOLOGY FOR A SAFER FUTURE

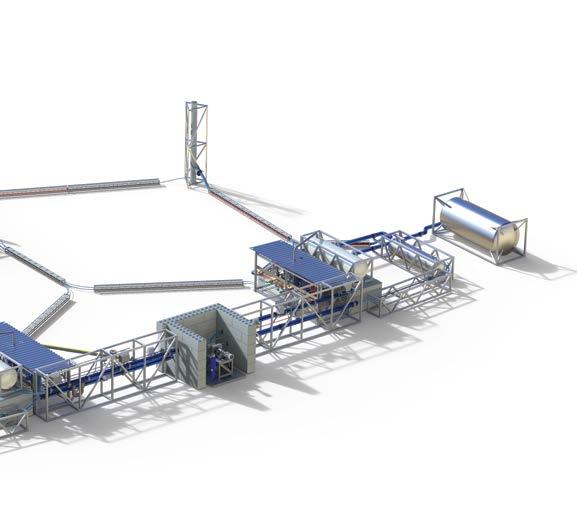

Thales alenia space: soluzioni di servizi in orbita per la vita operativa dei satelliti

di Redazione

Geolocalizzazione, connettività, previsioni meteorologiche, monitoraggio ambientale sono tra le attività legate all’aumento esponenziale del numero di satelliti intorno alla Terra. Thales Alenia Space, leader nel mondo nella realizzazione di satelliti per Telecomunicazioni, Navigazione, Osservazione della Terra, gestione ambientale, Esplorazione, Scienza nonché per le infrastrutture orbitali, sta sviluppando soluzioni di servizi in orbita per rispondere proprio all’esigenza di assistenza in continua evoluzione dei satelliti in orbita.

IOS (In-Orbit Servicing) è infatti il nome della missione dimostrativa di una sorta di pit-stop orbitale per satelliti con l’obiettivo di garantire costanti operazioni robotiche per estenderne la vita operativa, includendo il rifornimento di propellente, riparazione o sostituzione di componenti, trasferimento orbitale e rientro atmosferico assistito. L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), ha frmato con Thales Alenia Space, la joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%, in qualità di mandataria di un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese di cui fanno parte Leonardo, Telespazio, Avio e D-Orbit, un contratto del valore complessivo

In-Orbit Servicing.

Crediti: Thales

Alenia Space

di 235 milioni di euro per la progettazione, lo sviluppo e la qualifca di una missione dimostrativa volta a validare le tecnologie necessarie a fornire servizi di sorveglianza dell’ambiente spaziale (Space Situational Awarness) e gestione del trafco spaziale (Space Traffc Management).

Thales Alenia Space sta quindi sviluppando soluzioni di assistenza in orbita per andare incontro alle esigenze operative dei satelliti.

La Missione Dimostrativa IOS, nata su iniziativa del Governo italiano, grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e con il supporto dell’ASI, sarà pronta al lancio nel 2026-2027. Thales Alenia Space è il coordinatore sistemistico del progetto ed è responsabile del sistema di navigazione del sa-

tellite. Le operazioni in orbita saranno eseguite da un braccio robotico, sviluppato da Leonardo in collaborazione con SAB Aerospace, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT). Telespazio, insieme ad Altec, sarà responsabile della progettazione, dello sviluppo e della validazione del segmento di terra della missione dimostrativa. Avio svolgerà le attività di progettazione e sviluppo del Modulo di Supporto Orbitale e di Propulsione. La società di logistica spaziale D-Orbit gestirà tutte le attività relative alla piattaforma satellitare Target, che si basa sulla piattaforma ION (InOrbit NOW) di proprietà dell’azienda, e sul sistema di rifornimento, con il trasferimento di un fuido dal satellite Servicer al satellite Target. Le attività di In-Orbit Servicing rappresen-

Thales alenia space sta sviluppando soluzioni di assistenza in orbita per andare incontro alle esigenze operative dei satelliti.

tano un vero e proprio cambiamento di paradigma, in quanto introdurranno una scalabilità e una fessibilità di sistema senza pari, fornendo possibilità di manutenzione e aggiornamento in orbita - cambiando anche l'intero approccio alla progettazione dei satelliti. Il lavoro sinergico tra gli attori coinvolti permetterà di identifcare lo spazio del futuro promuovendo una tecnologia tutta italiana al servizio dello sviluppo dell’economia spaziale del nostro paese. Thales Alenia Space è leader europeo nel settore dei servizi in orbita, un nuovo approccio all'esplorazione dello spazio che si basa su missioni più intelligenti e innovative che contribuiscono a uno spazio più sostenibile, come si evince dalla visione "Space for Life" di Thales Alenia Space.

SoStenibilità Spaziale: con Rise cambio di paR adigma

di Mila Fiordalisi

La missione Rise avrà un ruolo determinante nell’ambito dei dossier sul tavolo della Ministeriale di Brema a novembre. Parola di Fabrizio Battazza, che in A si ha il ruolo di responsabile delle relazioni con l’esA. Luca Rossettini, amministratore delegato di D-Orbit, la società che si è portata a casa la commessa da 120 milioni di euro racconta la roadmap prossima ventura.

dei satelliti o il re-orbiting di fne vita su orbite meno critiche e da cui non operano satelliti attivi».

Fabrizio battazza

«La missione RISE ha un potenziale enorme e può contribuire a innescare un totale cambio di paradigma». Fabrizio Battazza, responsabile ASI dell'Ufcio Relazioni con l'ESA, Direzione Afari Internazionali, spiega come si inquadra la missione RISE nell’ambito della strategia spaziale europea nonché dei dossier che saranno portati al tavolo della prossima riunione ministeriale dell’Agenzia spaziale europea in programma a Brema, in Germania, a fne novembre.

Battazza, il ruolo dell’Italia è destinato a crescere? «L’Italia è chiamata a fornire contributi fnanziari importanti per poter continuare lo sviluppo delle attività in corso e realizzarne delle nuove. Il Direttore Generale dell’ESA Josef Aschbacher ha presentato una proposta complessiva molto ambiziosa per la prossima riunione del Consiglio a livello ministeriale. Nel pacchetto sono comprese anche le attività del programma Space Safety che si articolano su quattro pilastri di cui uno, fondamentale, riguarda le attività di servizi in orbita, dove si sta realizzando la missione RISE a guida italiana. Un tema al centro dell’attenzione globale è la sostenibilità delle attività nello spazio con annessa l’esigenza di mitigare il quantitativo di detriti in orbita. Missioni come RISE potrebbero mitigare questo problema in quanto, se condotte su oggetti in orbita LEO (Low Earth Orbit), possono assicurarne un rientro in sicurezza in atmosfera, mentre, se condotte in orbita GEO (Geostationary Earth Orbit), possono garantire manovre di estensione della vita operativa

Fabrizio Battazza, responsabile ASI dell'Uffcio Relazioni con l'ESA, Direzione Affari Internazionali

Quanto conta il made in Italy nella missione RISE? «Oltre a D-Orbit, alla guida del consorzio, lo sviluppo del satellite vede la partecipazione di iBoss, Kinetik, LMO, Almatech. La propulsione sarà sviluppata da Sitael, la cybersicurezza è afdata a CGI e la parte di Ground Segment prevista a Telespazio. Sono inoltre in corso negoziazioni con altri soggetti industriali in vista del completamento delle attività con l’obiettivo di lanciare il satellite entro la fne del decennio. La prossima riunione ministeriale, pertanto, sarà cruciale per individuare il fnanziamento necessario da allocare in questa fase da parte degli Stati Membri partecipanti e determinerà in modo defnitivo la compagine industriale che condurrà le attività del contratto fno al completamento dello sviluppo e per la fase di missione».

Quali sono gli step della missione?

«Obiettivo primario della missione è lo sviluppo di un satellite capace di efettuare docking e servicing presso un clienti situato in orbita geostazionaria. Questa dimostrazione presenta molti elementi di complessità e, dimostrerebbe la capacità del sistema industriale italiano di fornire sistemi satellitari d’avanguardia nel nascente settore delle attività di In-Orbit Servicing. Dopodiché si avvierà la “Missione commerciale nazionale” interamente a guida italiana: il satellite potrà essere impiegato per fornire servizi di manutenzione orbitale ad altri soggetti. Il nostro Paese vuole farsi promotore di queste condotte, la recente legge 89/2025 guarda anche a questo tipo di attività che necessitano di essere disciplinate anche da un punto di vista normativo, sia su base nazionale che internazionale».

«L’In-Orbit Servicing non è più fantascienza: è un mercato emergente che può defnire il futuro della presenza umana nello spazio. E può diventare una delle punte di diamante della space economy italiana». Luca Rossettini, amministratore delegato di D-Orbit, accende i rifettori sulle potenzialità dell’In-Orbit Servicing e racconta il percorso che ha consentito alla società di portarsi a casa la commessa da 120 milioni di euro, “un punto di svolta”.

Rossettini come ci siete riusciti in pochi anni dal vostro debutto?

«La nostra traiettoria nasce da una visione chiara e coerente fn dall’inizio: costruire un’infrastruttura logistica nello spazio, abilitando un’economia interplanetaria realmente sostenibile. Abbiamo investito con determinazione in tecnologie proprietarie, in particolare nella nostra piattaforma ION, nell’infrastruttura cloud orbitale e oggi in GEA, il nostro primo veicolo pensato per l’In-Orbit Servicing. Ma il vero motore della crescita è stato un team straordinario, capace di combinare creatività ingegneristica, resilienza imprenditoriale e un forte orientamento all’esecuzione.

Quali sfde e prospettive ci sono sull’In-Orbit Servicing?

«La sfda principale è la creazione di un ecosistema normativo, industriale e operativo che permetta di rendere l’In-Orbit Servicing scalabile e sostenibile. Servono standard condivisi, interoperabilità tra sistemi e una nuova cultura di gestione del ciclo di vita dei satelliti. In Europa e in Italia il potenziale è enorme, ma è essenziale creare sinergie tra attori pubblici e privati, accelerare la capacità di testing in orbita e

incentivare approcci più agili agli investimenti in innovazione. Fare sistema, favorendo una cooperazione concreta tra PMI, grandi imprese, centri di ricerca e istituzioni, darà all’Italia un ruolo di leadership in questo segmento strategico.

Il lancio di R Ise è previsto nel 2028: quali sono le tappe?

«Da qui al 2028 lavoreremo su più fronti paralleli. Da un lato, proseguiremo lo sviluppo ingegneristico della piattaforma GEA, evolvendo le funzionalità già validate in orbita con ION. Dall’altro, ci concentreremo sulla campagna di test a terra e sul consolidamento della catena logistica e produttiva. Un aspetto fondamentale sarà anche la qualifcazione progressiva delle capacità di servicing, in termini sia di manipolazione robotica che di trasferimento orbitale. Il 2028 è una tappa ambiziosa, ma abbiamo un percorso ben tracciato davanti a noi. Una volta in orbita, la missione RISE entrerà nel vivo con la dimostrazione operativa delle capacità di Gea. Il primo step sarà il completamento di una serie di manovre autonome, tra cui il rendez-vous, l’avvicinamento sicuro e il docking con un satellite geostazionario. Dopo il contatto, GEA prenderà temporaneamente il controllo delle funzioni orbitali e d’assetto del satellite target, testando operazioni di estensione della vita operativa, rilocazione o deorbitazione. Questa missione non è soltanto una dimostrazione tecnologica: grazie alla collaborazione con Eutelsat, uno dei principali operatori satellitari al mondo, RISE è pensata fn dall'inizio per rispondere a esigenze operative concrete. E una volta completata con successo, la missione aprirà la strada all’oferta di servizi di estensione della vita utile dei satelliti in orbita. RISE è quindi molto più di un traguardo: è l’inizio di una nuova era.

Luca Rossettini, amministratore delegato di D-Orbit

luca Rossettini

Aspetti di product AssurAnce per ios

di Rita Carpentiero e Vincenzo Martucci

L’adozione di approcci innovativi di Product Assurance (PA), nello scenario sempre più dinamico e competitivo dell'industria spaziale, è cruciale per garantire il successo delle missioni con tempistiche stringenti. I programmi spaziali del PNRR rappresentano un'opportunità unica per incentivare il settore, ma richiedono un'attenzione particolare alla velocizzazione e all'ottimizzazione dei processi.

Un caso signifcativo della necessità di bilanciare ‘innovazione e tradizione’ è rappresentato dal programma IOS Demo Mission, sviluppato da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, nel quale ASI sta attuando criteri mirati per le attività di PA.

In IOS la mandataria assume il ruolo di responsabile sistemista del prodotto fnale, coordinando il programma di PA, mentre ogni membro dell'RTI mantiene una signifcativa autonomia nella conduzione delle proprie attività, conservando il ruolo di design authority del sottosistema di competenza. Questo permette a ogni azienda di adottare un proprio PA plan, garantendo così una gestione più fessibile e adattata alle specifche esigenze di ciascun sottosistema. I piani di PA delle aziende coinvolte rispondono ai requisiti di PA posti da ASI e a un joint PA plan, che delinea e gestisce in modo coordinato le attività comuni, senza sovrapposizioni o lacune e sotto la supervisione del sistemista.

Immagine realizzata con AI da Vincenzo Martucci, generata con Copilot

Pur lasciando margine decisionale e approvativo ai membri dell'RTI, l'ASI svolge una sorveglianza continua, coadiuvata dal sistemista; l’RTI deve tempestivamente evidenziare aspetti non-conformi/critici da valutare in appositi Board congiunti al fne di identifcare opportuni interventi e azioni correttive, nonché punti bloccanti da risolvere per poter proseguire con le attività. Sciolti i nodi maggiori, ciascun partner può dichiarare in autonomia l'approvazione, ai livelli intermedi del ciclo di sviluppo, di liste materiali/ processi/parti e lo stato di qualifca degli equipment, dando evidenza al cliente. Questo ciclo di revisione e controllo parallelo e concorrente assicura che tutte le priorità/criticità siano prontamente gestite al livello opportuno, consentendo anche di snellire la conduzione del programma nel rispetto dei vincoli imposti.

In tale ottica si tende a razionalizzare e semplifcare anche le attività di ispezione e controllo, limitandole ai punti più sensibili identifcati nel manufacturing & inspection fow chart, purché condotte da personale qualifcato e documentate con dettagliate procedure e registrazioni.

L’aspetto d’avanguardia di IOS è l'adozione di un approccio PA misto tra il convenzionale, interamente ECSS standard based, e il New Space scelto per i sottosistemi considerati non mission critical in quanto non impattanti la safety e/o il deorbiting. Tali unità sono sviluppate con metodologie agili, permettendo di ridurre costi e tempi di sviluppo, mantenendo un livello controllato di rischio e adeguato di qualità e afdabilità.

Il connubio di idonee misure di PA, che integrano processi innovativi e processi ampiamente comprovati, permette all’industria di rendere fruibile appieno il potenziale delle tecnologie di IOS, modello per la sostenibilità delle future missioni e ‘ofcine’ spaziali.

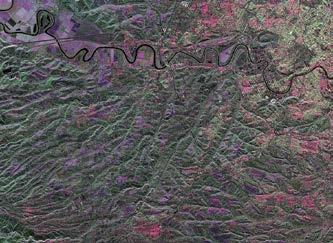

Lo sguardo daLLo spazio per L a città deL futuro: il supporto di e-GeOS a ROma Capitale

di Redazione

Le città del futuro sono in grado di interpretare i propri segnali, anticipare le sfde ambientali e sociali e trasformarsi grazie a soluzioni intelligenti. Lo Spazio è una fonte preziosa di dati che raccontano come gli ambienti urbani respirano, si evolvono e si adattano alle trasformazioni in atto. L’analisi di queste informazioni consente di sviluppare applicazioni capaci di afrontare la complessità urbana, semplifcarne la gestione quotidiana e rispondere alle sfde legate alla sostenibilità e al cambiamento climatico.

e-GEOS – joint venture tra l’Agenzia Spaziale Italiana (20%) e Telespazio (80%) – fornisce soluzioni avanzate di Geoinformazione a Roma Capitale, supportando i processi decisionali per la gestione del territorio, lo sviluppo urbano e la risposta agli eventi atmosferici estremi.

MONITORAGGIO DEL PATRIMONIO CULTURALE

Nell’ambito del progetto Pomerium, cofnanziato da Agenzia Spaziale Europea e Agenzia Spaziale Italiana, e-GEOS ha sviluppato un sistema avanzato di monitoraggio del centro storico di Roma. Il sistema fornisce informazioni per la pianifcazione degli interventi di manutenzione del patrimonio culturale: dalla

Monitoraggio dei movimenti del terreno e dei monumenti del Parco Archeologico del Colosseo, attraverso l’analisi dei dati provenienti dai satelliti COSMO-SkyMed di Agenzia Spaziale Italiana e Ministero della Difesa. Visualizzazione dei dati in AWARE, la piattaforma di e-GEOS per la gestione di infrastrutture e smart city.

valutazione della stabilità strutturale alle condizioni del suolo, dalla rilevazione di vegetazione infestante alla segnalazione di attività abusive, fno all’analisi dell’inquinamento atmosferico e del suo impatto sulle superfci storiche.

ANALISI DEL CORSO DEL FIUME TEVERE Sempre in Pomerium, è stata analizzata la presenza di rifuti lungo il Tevere, che in caso di piena possono ostacolare il defusso dell’acqua e compromettere la stabilità dei ponti antichi. Attraverso rilievi da drone, e-GEOS ha monitorato l’area, individuando i depositi e osservandone l’evoluzione nel tempo. I dati raccolti sono stati elaborati in un Digital Twin che consente agli utenti di esplorare il sito da remoto e segnalare i punti critici.

GESTIONE DELLE AREE VERDI

e-GEOS realizza per Roma Capitale mappature dettagliate del verde urbano integrando dati satellitari, aerei e da fonti complementari, elaborati con tecniche di Intelligenza Artifciale. Le analisi permettono di delimitare con precisione le aree verdi, individuare e geolocalizzare gli alberi a bordo strada, classifcarne le specie, censire elementi di arredo urbano come panchine e fontane. Ogni oggetto è tracciabile nel tempo e costantemente aggiornabile, facilitando la pianifcazione e la manutenzione del patrimonio verde.

INDIVIDUAZIONE DI ANOMALIE TERMICHE

Il fenomeno delle ondate di calore si riferisce all’aumento localizzato della temperatura nelle città rispetto alle aree rurali circostanti, determinate da pe-

Roma vista dai satelliti COSMOSkyMed, seguendo il corso del fume Tevere dall’ingresso nord della città, attraversando i quartieri centrali fno a Ostia. Copyright: Roma, Italia. Immagine COSMO-SkyMed Seconda Generazione © Agenzia Spaziale Italiana. Processata e distribuita da e-GEOS

Immagine del centro storico di Roma, acquisita con volo aereo. Copyright: Roma, Italia. Immagine Aerea, produzione CGR/e-GEOS © e-GEOS. Elaborata e distribuita per AGEA da e-GEOS

culiarità del contesto urbano come l’uso estensivo di asfalto e cemento e la ridotta presenza di vegetazione. Lo studio delle isole di calore permette di progettare e adattare al meglio le città e, contemporaneamente, limitare gli efetti del cambiamento climatico.

Attraverso l’analisi dei dati satellitari, è possibile individuare le zone maggiormente colpite dalle anomalie termiche. Se integrate con dati sociodemografci, queste informazioni forniscono un quadro delle aree a maggior rischio per le fasce vulnerabili della popolazione, come anziani e bambini. Queste analisi supportano l’individuazione delle priorità d’intervento e orientano azioni mirate, strutturali e non, come l’installazione di tetti verdi, giardini verticali o spazi blu.

OTTIMIZZAZIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI

Per Roma Capitale, e-GEOS ha individuato le postazioni di raccolta rifuti su tutta la rete stradale, mappando anche le aree con accumuli abusivi. Le informazioni provengono da dati telerilevati multispettrali a risoluzione 50 cm, integrati da rilievi aerei annuali. Questo sistema consente un monitoraggio più efciente del ciclo dei rifuti e migliora la pianifcazione delle attività di raccolta e gestione.

REALIZZAZIONE DI CARTE AD ALTISSIMA RISOLUZIONE

A partire da riprese aeree ad altissima risoluzione, elaborate con algoritmi sofsticati, sarà realizzato il modello digitale della superfcie dell’intero Comune di Roma. Il prodotto fnale potrà essere utilizzato a fni ingegneristici e urbanistici, ad esempio per analizzare le variazioni del tessuto urbano o pianifcare interventi infrastrutturali.

UNA NUOVA INFRASTRUTTURA DIGITALE PER ROMA CAPITALE

Infne, e-GEOS è parte del consorzio – guidato da Almaviva – incaricato dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale di Roma Capitale dello sviluppo di una piattaforma tecnologicamente avanzata per l’accesso a un ecosistema di dati geospaziali sul territorio cittadino. Il sistema informativo sarà accessibile all’Amministrazione, agli operatori pubblici e privati e ai cittadini, in un’ottica di Open Data. L’infrastruttura costituirà la base cartografca del Piano Smart City e del gemello digitale di Roma Capitale.

WHATSAPP SBARCA

ISOS4I: l’Europa si prepara ad agire nello spazio

di Salvatore Pignataro

Addetto alle questioni spaziali presso la Rappresentanza Permanente d'Italia in Unione Europea

Nel nuovo scenario globale, la capacità di svolgere operazioni in orbita è ormai una necessità strategica. L’iniziativa “ISOS4I – In-Space Operations and Services for Infrastructure”, lanciata dalla Commissione Europea, va in questa direzione. L’obiettivo è garantire all’Unione la possibilità di ispezionare, rifornire, assemblare, riparare o rimuovere asset spaziali in autonomia, grazie a tecnologie robotiche e moduli interoperabili. Un’infrastruttura orbitale europea per servizi in orbita: è questa la visione alla base della missione pilota ISOS4I, inserita tra le priorità strategiche dell’UE per il prossimo decennio.

La missione si articola attorno a quattro componenti: un satellite di servizio con braccio robotico; un hub modulare, pensato come deposito e banco di prova orbitale; un modulo logistico per il trasporto di cargo e carburante; e un ecosistema di moduli plug-andplay da assemblare in orbita per aggiornare o riparare satelliti. I primi bandi Horizon Europe, destinati all’industria, si chiuderanno a fne settembre. La dimostrazione completa, prevista per il 2030, includerà operazioni di rifornimento e manutenzione, di assemblaggio in orbita e il deorbiting di un asset obsoleto.

ISOS4I rappresenta l’evoluzione di un percorso avviato nel 2014 con la roadmap PERASPERA, sviluppato attraverso progetti come EROSS ed EROSS IOD. Queste iniziative hanno prodotto tecnologie chiave per l’interfaccia e il docking robotico, oggi considerate pronte per l’impiego operativo.

Un’infrastruttura orbitale europea per servizi in orbita: è questa la visione alla base della missione pilota ISOS4I.

La missione sarà gestita da un consorzio industriale selezionato tramite bando. Il coordinamento strategico è afdato al Pilot Mission Advisory Group (PMAG), composto da Commissione, Stati membri e agenzie nazionali, che sarà presto sostituito da un gruppo permanente di esperti con ruolo più strutturato. Questo organismo supervisionerà anche la CSA (Coordination and Support Action), incaricata di garantire coerenza tecnica e programmatica tra i diversi elementi della missione.

ISOS4I è parte integrante della strategia europea per una “in-space economy”. È inclusa nella proposta per il Fondo per la Competitività 2028–2035, e nel futuro Regolamento europeo per lo spazio (EU Space Act), che dal 2034 prevede l’obbligo per gli operatori UE di predisporre piattaforme compatibili con servizi in-orbita. Nella Comunicazione “A vision for the EU Space Economy by 2050”, ISOS4I è indicata come abilitatrice di un ecosistema orbitale europeo basato su piattaforme modulari in grado di supportare anche data center spaziali e impianti di generazione energetica.

ISOS4I esprime l’ambizione dell’UE di dotarsi di una capacità autonoma per agire nello spazio. Il suo valore politico e industriale è evidente, come parte di una visione che lega spazio, competitività e autonomia tecnologica. Tuttavia, nei prossimi mesi sarà cruciale chiarire gli obiettivi della missione e costruire un business case solido. Solo così ISOS4I potrà diventare una piattaforma abilitante, fessibile, orientata agli utenti, e capace di attrarre investimenti pubblici e privati, ponendo le basi per un futuro programma bandiera dell’UE.

La PiLot Mission euroPea isos4i dove l’ItalIa gIoca la sua capacItà dI sIstema

L’italia ha ottenuto un riconoscimento sulla propria capacità di in- orbit servicing. il colonnello Luigi riggio e Danilo rubini, in rappresentanza dell’italia nella Commissione europea, ne raccontano i passaggi

Luigi riggio, colonnello dell'Aeronautica Militare, Uffcio del Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri e dirigente preposto all’Unità delle Politiche Spaziali e Aerospaziali a supporto del Comint.

di Giuseppina Pulcrano

Danilo rubini, responsabile per le Relazioni con l’ UE, all’interno della Direzione Affari Internazionali dell’Agenzia Spaziale Italiana, con impatto relazioni bilaterali extra UE ed extra ESA.

La competitività dell’economia europea passa anche attraverso lo spazio. Il 25 giugno scorso Andrius Kubilius, Commissario per la Difesa e dello Spazio nel Von der Leyen bis, in occasione della proposta dello Eu Space Act, la legge comunitaria sullo spazio, ha affermato che l’Europa non può permettersi di arrivare in ritardo all’ennesimo appuntamento con la storia, sottolineando come l’ambizioso pacchetto di misure sullo spazio potrà preservare la “nostra autonomia, resilienza e competitività”. Kubilius ha inoltre afermato che l’Europa non può fare a meno dell’Italia.

La Commissione Europea ha fnanziato contratti per attività di IOS, tramite #EUSpaceResearch. Come si integrano con il progetto pilota ISOS4I appena approvato in ambito europeo?

Danilo Rubini: «In passato l’UE ha avviato attività preparatorie per avanzamenti tecnologici in un percorso di robotica autonoma e modulare nello spazio, studi e sviluppi mirati allo sviluppo di una piccola missione dimostrativa.

L’azione era partita sotto il programma Horizon 2020 e furono sottoscritte vari grant per preparare tecnologie e componenti per tali operazioni in orbita. Nel passato la Commissione ha avviato lo Strategic Research Cluster PERASPERA ed il grant Eross+ per lo sviluppo di componenti tecnologiche, quindi ha avviato lo studio di missione denominato EROS IOD. Solo ad avvio 2024 la Commissione segna un cambio di passo con l’iniziativa Acting in Space, per puntare ad una serie di servizi in orbita. Qui si inserisce la missione pilota ISOS4I che ofre all’Italia l’opportunità di valorizzare la sua capacità in questo settore. L’Ufcio per le Politiche Spaziali e Aerospaziali, di supporto al Comitato Interministeriale per le Politiche Spaziali e la Ricerca Aerospaziale (COMINT) e l’Agenzia Spaziale Italiana, hanno portato avanti delle azioni specifche a protezione e per la valorizzazione della comunità nazionale dell’industria e dei centri di ricerca con capacità molto avanzate nell’ambito IOS.

«ISOS4I è la risposta che l’Italia aspettava, anche alla luce degli investimenti già operati sia a livello nazionale con

i fondi PNRR investiti sulla tematica, sia per contratti nazionali in ambito ESA».

In-Space Operation & Services 4 Infrastructure – ovvero ISOS4I - è la Pilot Mission della Commissione Europea ed è la risposta che l’Italia aspettava, anche alla luce degli investimenti già operati sia a livello nazionale con i fondi PNRR investiti sulla tematica, sia per contratti nazionali in ambito ESA. La Commissione Europea ha istituito un gruppo di lavoro di esperti degli Stati membri interessati ad ISOS, il Pilot Mission Advisory Group, nel quale siamo presenti; un gruppo di lavoro che ha discusso con la Commissione gli obiettivi, come anche i passi principali e di dettaglio dell’iniziativa. A maggio scorso sono state defnite alcune call nel work programme di Horizon Europe per un valore di circa 55 milioni di euro da avviarsi nel 2025: sono gare per assegnazione di grant di preparazione della missione ISOS4I da sviluppare ed avviare nel prossimo Quadro Finanziario Pluriennale 20282034.

serviCing

Providing commercial and governmental services

eMbarking PubLiC anD Private aC tors

Pilot Mission isos4i

in-space operations & services 4 infrastructure

Pre-cursor for continuous provision of on-demand in-space services to the Space infrastructure

Luigi Riggio: «Il repentino cambio di orizzonte della Commissione Europea, che è passata da semplice acquisizione di know how a una diversa visione, volta allo sviluppo di un vero e proprio servizio operativo per un programma spaziale con servizi IOS, favorendo anche l’ingresso di attori istituzionali e privati, è stata una rivoluzione copernicana. Le progettualità di sviluppo tecnologico in ESA e in UE per le attività di difesa, dove si sta lavorando sulle stesse tematiche, dimostrano nei fatti che la tecnologia collegata all’In-Orbit Servicing è talmente interfacciata con esigenze di sicurezza e difesa dove forse parlare di “duale” è riduttivo. Dopo l’Ucraina abbiamo visto che le tecnologie e le capacità spaziali sono trasversali: progetti civili operati da civili che svolgono funzioni militari e viceversa. Peraltro, come Italia abbiamo investito nel settore IOS più di altri, grazie anche ai fondi PNRR. Non è stato casuale il cambio di approccio visto che l’Italia ha già capacità avanzate su tecnologie IOS. Siamo stati quindi capaci di valorizzare capacità e investimenti nazionali PNRR e in ambito ESA e, grazie a un grande lavoro di squadra e di dialogo costante con industria, enti e istituzioni».

Quale strumento operativo è stato adottato dalla Commissione per accelerare il programma spaziale europeo?

Luigi Riggio: «Parliamo di una task force, istituita da qualche mese, per un dialogo più stretto, costante e fondamentale fra Commissione europea ed ESA, per collaborare su programmi di rispettivo interesse. La task force sta lavorando e recupera una distanza che si era creata tra la precedente Commissione Europea ed

Host

Providing supply for docked commercial and governmental servicer and logistic spacecraft, hosting and distributing satApps, IOD/V experiments, propellant

LogistiC

Transporting cargo and supply to HOST, disposal of old cargo, providing other transport services to commercial and governmental spacecraft

«La task force sta lavorando e recupera una distanza che si era creata tra la precedente Commissione europea ed esa».

sat aPPs

Building an ecosystem of functional satellite upgrades (plug'n'play peripherals)

ESA. Far partire dei progetti ESA per l’UE è uno degli obiettivi per attivare rapidamente, superando le rigidità della programmazione fnanziaria UE, funzioni operative spaziali di carattere strategico. ISOS4I, in questa fase, manterrà il carattere di programma di mero sviluppo tecnologico, ma nel prossimo esercizio fnanziario bisognerà fare delle scelte: saranno i governi a decidere su cosa e quanto investire».

ISOS4I può modifcare un metodo d’approccio europeo fnora abbastanza frammentato?

Danilo Rubini: «Ci sono competenze in parte sviluppate e in parte in sviluppo, ma l'attività di operazioni in orbita in gran parte sta proprio nella capacità di porre a sistema tecnologie diverse per una specifca funzionalità fnale. Ciò implica notevoli rischi perché, ad esempio, nel momento in cui si opera nel docking tra due satelliti, i rischi diventano particolarmente rilevanti e di vario tipo.

La Commissione con il supporto allo sviluppo di missioni dimostrative valorizza il delicato passaggio a sistema necessario per la realizzazione di attività spaziali complesse».

Ci sono diferenti progetti in ambito di difesa o safety?

Luigi Riggio: «Il 90% delle tecnologie sono analoghe a quelle che verranno fatte in ambito commerciale. Poi ci sarà una piccola porzione di capacità un po' più spinte ma, in generale, la capacità di muoversi sui piani orbitali, di avvicinarsi ad altri oggetti, di toccarli e di gestirli è un ambito di applicazione quasi infnito perché potrebbe servirti, se necessario, per l’ofesa ma anche, vista anche la nostra attitudine, per la difesa».

Infografca tratta da: "Guidance Document for the EU ISOS Pilot Mission"

Rappresentazione artistica della capsula Nyx in orbita del progetto Crysalis

Crediti: The Exploration Company

iSoS di Gianluca Liorni