Menù Stellati

Dal pomodoro spaziale al super food, cibo sano a impatto zero: così mangeranno gli astronauti del futuro su Luna e Marte

SPACE FOR LIFE

CREDIAMO NELLO SPAZIO COME NUOVO ORIZZONTE DELL’UMANITÀ PER COSTRUIRE UNA VITA SULLA TERRA MIGLIORE E SOSTENIBILE.

4

Cibo spaziale: nuove frontiere e ricadute sulla Terra di Barbara Negri

8

Space Delivery: ovvero, come ti spedisco il cibo spaziale di Mario Benassai, Paolo Cergna e Liliana Ravagnolo

10

Sfde e innovazioni nell’agricoltura spaziale di Stefania De Pascale e Alberto Battistelli

12

La serra verticale adattiva di Space V di Franco Malerba

14

Verdure fresche in orbita: i progetti sulla ISS di Giorgio Boscheri

16

Aria, acqua, cibo e riciclo: il ruolo fondamentale delle piante nell'esplorazione spaziale di Sara Piccirillo e Silvia Mari

20

FS e la sfda dell'IA: guideremo la trasformazione della mobilità di Redazione

Rivista dell'Agenzia Spaziale Italiana

Supplemento di Global Science

Testata giornalistica gruppo Globalist Reg. Tribunale Roma 11.2017 del 02.02.2017

Stampato presso Peristegraf srl Via Giacomo Peroni 130, Roma

Uno spuntino a base di alghe di Micol Bellucci

'San Marziano', Evoluzione spaziale del pomodoro di Silvia Massa e Riccardo Pagliarello

Cibi disidratati per lo spazio, il gourmet italiano sulla ISS di Fulvia Croci

Stefano Polato, lo chef degli astronauti di Giulia Bonelli

Sarà circolare l’economia delle future basi lunari di Giuseppina Pulcrano

zoom sulle pmI

Ferrari Farm e la ricetta di coltivazione elettronica per lo Spazio e la Terra di Silvia Ciccarelli 36

Thales Alenia Space: leader nella realizzazione di satelliti per l’Osservazione e Telecomunicazioni della Terra basati su tecnologie Radar di Redazione

A cura di Unità multimedia ASI

Responsabile Giuseppina Pulcrano

Direttore responsabile Gianni Cipriani

Coordinamento redazionale

Manuela Proietti, Unità Multimedia ASI

38

A cena nello spazio con Paolo Nespoli di Manuela Proietti

40

Siamo quello che mangiamo di Serena Perilli e Serena Pezzilli

42

La scienza dell’alimentazione in orbita e le ricadute nella vita di ogni giorno di Sofa Pavanello

46

Comet Interceptor: il satellite che indagherà sulle origini del nostro Sistema Solare di Redazione

48

Il ruolo delle aziende del gruppo Leonardo nel programma IRIDE di Redazione

50

In vetrIna Carrying the Fire Il mio viaggio verso la Luna di Paolo D’Angelo

Progetto grafco Paola Gaviraghi

Supervisione Scientifca Micol Bellucci Unità Volo Umano e Sperimentazione Scientifca, ASI

Si ringraziano tutti gli autori che hanno contribuito a questo numero

Cibo spaziale: nuove frontiere e ricadute sulla Terra

Il cibo nello spazio è un tema di ricerca in grande crescita da quando è in operazione la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e rappresenta una grande sfda per la futura esplorazione della Luna e di Marte. Gli sviluppi della ricerca scientifca e tecnologica legati all’alimentazione degli astronauti interessano anche la vita dell’uomo sulla Terra, perché in grado di innescare tutta una serie di ricadute che, come vedremo più avanti, spaziano negli ambiti più diversi.

La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) orbita a circa 400 km dalla Terra e, con gli attuali sistemi di trasporto spaziale, è facilmente raggiungibile in meno di mezza giornata. È, quindi, possibile consentire sia i rifornimenti di cibo ed acqua, che lo smaltimento dei rifuti. Oggi gli astronauti si nutrono in gran parte di cibi preconfezionati, che vengono comunemente forniti in imballaggi di plastica o lattine. Raramente possono avere vegetali freschi. Il modo più veloce per mangiare è riscaldare i cibi a microonde e reidratarli. La dieta dell’astronauta è piuttosto varia, molto simile a quella che troviamo normalmente sul nostro pianeta: si compone di tre pasti al giorno, più gli spuntini, per un apporto medio giornaliero di 2500 calorie tra carboidrati, proteine e vitamine.

Negli ultimi anni, la scienza è diventata sempre più consapevole del ruolo determinante del microbiota intestinale per la salute umana, che svolge funzioni fsiologiche, metaboliche ed immunologiche fondamentali per mantenere uno stato di benessere fsico e mentale. Un microbiota sano è costituito da diverse specie di microbi (biodiversità), ciascuna in buona quantità, con una prevalenza maggiore di quelle benefche per l'uomo e, comunque, in equilibrio tra loro.

Il microbiota svolge, pertanto, un ruolo importante nel mantenimento dello stato di salute della persona, ma si modifca con il variare degli alimenti che lo infuenzano e anche in situazioni di stress. Sappiamo che più lunga è la permanenza di un astronauta al di fuori dell’atmosfera terrestre e maggiore è l’impatto sull’organismo, in particolare sul sistema immunitario, sia durante lo svolgimento della missione che una volta rientrato sulla Terra. È stato anche provato che determinati cibi assunti durante la permanenza nello spazio e una corretta organizzazione della dieta possono colmare, almeno in parte, gli scompensi di cui l’organismo può sofrire.

Da alcuni anni sulla ISS gli astronauti hanno la possibilità di coltivare piante, come lattuga e zucchine, all’interno di un ambiente controllato. Già dal 2015 è diventato operativo sulla ISS il Sistema di Produzione Vegetale (Veggie) per produrre ingredienti per insalate. Questa è una delle poche fonti di cibo fresco disponibili sulla Stazione Spaziale. Le tecnologie di coltivazione in ambienti chiusi stanno facendo grandi passi in avanti e già da tempo si stanno conducendo diversi esperimenti sul cibo nello Spazio. La coltivazione di piante ofre agli astronauti la possibilità di studiare gli efetti della microgravità sulla crescita delle piante e di utilizzare le camere di coltura per la produzione di cibo nello spazio, come l’Advanced Plant Habitat (APH), che ha le dimensioni di un mini frigorifero ed è progettata per studi di fsiologia vegetale al fne di riconoscere le migliori condizioni per la crescita di alcuni tipi di piante.

Come accade agli astronauti, nello spazio anche le piante sono sottoposte a stress ambientali specifci che non subiscono sulla Terra, tra cui la microgravità, le radiazioni ionizzanti e lo stress ossidativo; le piante, però, si adattano meglio a condizioni potenzialmente ostili.

Le verdure che rivestono maggiore interesse per la coltivazione nello spazio sono i microgreens, micro ortaggi che vengono raccolti prima del

completo sviluppo e che sono ricchi di elementi nutrienti e protettivi, in concentrazione molto più alta rispetto agli ortaggi sulla Terra. Si tratta di una nuova categoria di ortaggi ad alto valore nutraceutico, come cavoli, rucola, spinaci, broccoli, caratterizzata da un ciclo di crescita molto breve, che consente un raccolto da una a tre settimane dopo la semina.

Missioni umane a Luna e Marte

Un avamposto permanente su Luna e Marte dovrà essere sostenibile dal punto di vista delle risorse essenziali; il cibo e l’acqua saranno beni preziosi. In questo contesto è egualmente importante che il cibo rimanga inalterato per la durata delle missioni e che i packaging siano idonei a mantenere i cibi intatti per lunghi periodi.

Le future missioni spaziali con lunga permanenza dell’uomo a bordo di piattaforme orbitanti molto distanti dalla Terra o in colonie spaziali sulla Luna o su Marte sono condizionate dalla possibilità di creare un ecosistema artifciale in cui le piante svolgeranno un ruolo biologico centrale: sistemi biorigenerativi di supporto alla vita per la rigenerazione ambientale (in particolare di aria e acqua) e di cibo.

Uno dei principali obiettivi della ricerca legata all’esplorazione umana dello Spazio è capire se sia possibile coltivare sul suolo della Luna, ma abbiamo già qualche elemento a favore: sono nate le prime piante “lunari”, piantine di Arabidopsis cresciute su campioni di terreno della Luna riportati a Terra durante le missioni Apollo 11, 12 e 17.

Sappiamo che le piante hanno colonizzato la Terra molto prima dell’uomo e attraverso il loro ciclo vitale hanno modifcato l’ambiente terrestre in modo tale da permettere l’evoluzione di sistemi biologici sempre più complessi fno ad arrivare agli esseri umani. L'atmosfera terrestre all'inizio non conteneva nessuno dei gas presenti ora, ma era composta da idrogeno, vapore acqueo, metano e altri gas, ed è stato solo dopo milioni di anni di trasformazione della Terra e di evoluzione degli organismi viventi, in primo luogo delle cellule vegetali che hanno prodotto l’ossigeno, che l'ambiente è diventato quello che ha accolto l’uomo e che ci permette di vivere.

Installare delle serre con sistemi autonomi e computerizzati sulla Luna o su Marte sarà una parte importante delle future missioni di esplorazione umana. Nel futuro, le piante giocheranno un ruolo signifcativo nelle missioni spaziali di lunga durata, fornendo cibo, producendo ossigeno, eliminando CO2 e purifcando l’acqua.

Sulle future basi e stazioni spaziali sistemi di coltivazione avanzata e automatizzati garantiranno l’approvvigionamento di cibo fresco e nutriente agli astronauti impegnati in future missioni spaziali a

lungo termine. Verranno utilizzate tecniche idroponiche e aeroponiche per far crescere piante senza utilizzo di terra ma attraverso un riciclo di sostanze nutrienti, che potrebbero consentire una produzione su larga scala in spazi fessibili.

Coltivazioni di piante sulla ISS.

Crediti: ESA / NASA

Sappiamo che un astronauta ha bisogno di 5 Kg/giorno in termini di consumo metabolico, così composti: 1 Kg di ossigeno, 1 Kg di cibo disidratato, 3 Kg di acqua che servono sia da bere che per reidratare il cibo essiccato. Pertanto, per una missione a Marte, che avrà una durata di almeno 2 anni, per ogni astronauta saranno necessari 2700 Kg di cibo e 2400 litri di acqua.

Tenuto conto di questi numeri, non potremo portare tutte le razioni alimentari necessarie agli astronauti e bisognerà trovare un modo per produrre questo cibo. Far crescere le piante nello spazio sarà necessario per missioni spaziali di lunga durata e, in questo modo, il cibo coltivato nello spazio potrebbe andare a coprire un quarto o addirittura la metà della razione giornaliera di cui necessita un astronauta.

Per le missioni oltre la bassa orbita terrestre, che prevedono anche una lunga permanenza in ambienti “ostili”, il cibo assumerà inoltre una notevole rilevanza

non solo in termini di nutrizione, ma soprattutto in termini di comfort food, con benefci sia per la mente che per l'umore dell'astronauta. E aiuterà anche a far sentire l’astronauta meno lontano da casa!

Ricadute sulla Terra

Le future missioni spaziali umane oltre la bassa orbita terrestre necessitano lo sviluppo di tecnologie per la produzione di cibo, per il packaging e la sua conservazione, e per lo smaltimento dei relativi rifuti. Per l’autosufcienza degli astronauti in missioni extraterrestri sarà cruciale la possibilità di poter produrre alimenti in situ. L’agricoltura “spaziale” ha come fne ultimo la sostenibilità di futuri avamposti permanenti su Luna e Marte dal punto di vista del cibo e dell’acqua, che sono risorse essenziali per la sopravvivenza dell’uomo in questi ambienti estremi.

La ricerca nel campo della crescita di specie vegetali nello spazio, insieme alla tecnologia che si raggiungerà nello sviluppo di sistemi biorigenerativi, potrà rendere anche l’agricoltura terrestre più sostenibile. Questo vuole dire che potranno essere implementate agricolture più efcienti, più parsimoniose d’ac-

qua e di energia anche sulla Terra e sviluppate tecnologie di coltivazione in serre poco ingombranti e poco energivore. Ulteriori vantaggi provenienti dalla ricerca spaziale saranno il miglioramento dei sistemi di coltivazione indoor in ambiente controllato, lo sviluppo di tecnologie per il monitoraggio delle performance delle specie vegetali in risposta agli stress e la formulazione di cibo innovativo (salubre, stabile e sostenibile) potenzialmente utile negli attuali scenari di cambiamento climatico.

A causa degli efetti negativi ormai evidenti del climate change, stanno aumentando le zone del nostro pianeta colpite da siccità o inondazioni e per questo non più produttive per l’agricoltura. Dalla ricerca nello spazio potremo trasferire e applicare alle aree di crisi sul nostro pianeta le tecniche di coltivazione in ambienti estremi per ricreare un ecosistema terrestre, ma artifciale.

Altri settori importanti per il trasferimento tecnologico sulla Terra della ricerca scientifca nello spazio sono rappresentati dalle tecniche di preservazione del cibo per tempi lunghi in modo sostenibile e dai sistemi efcienti di riciclo degli scarti biologici.

Anche la salute sulla Terra potrà ricevere benefci dall’esplorazione umana dello Spazio.

Sono nate le prime piante “lunari”, piantine di Arabidopsis cresciute su campioni di terreno della Luna riportati a Terra durante le missioni

Apollo 11, 12 e 17.

Le condizioni estreme spaziali (microgravità, radiazioni, isolamento e confnamento) hanno efetti deleteri sulla salute psico-fsica dell’uomo. È quindi fondamentale l’individuazione di alimenti e integratori nutraceutici con potere rigenerativo e protettivo per gli astronauti. Tali prodotti non devono solo fornire i nutrienti necessari per mantenere la salute fsica, ma devono garantire anche un'elevata soddisfazione sensoriale e avere efetti positivi sull'equilibrio ormonale e psicologico degli astronauti.

La conoscenza delle contromisure nutrizionali adatte a proteggere gli astronauti nelle missioni spaziali permetterà di individuare diete con approcci personalizzati per curare una serie di malattie sulla Terra. In particolare, potranno essere fnalizzate terapie naturali per contrastare l'invecchiamento e lo stress ossidativo, che possono portare a malattie degenerative, e utilizzate diete che includano pasti funzionali con efetti benefci per la salute fsica e psicologica del paziente sulla Terra.

Per il food spaziale saranno messe a punto matrici alimentari ad alto contenuto nutrizionale, che potranno essere molto utili per combattere la fame nelle zone sotto-sviluppate del nostro pianeta o essere utilizzate in situazioni estreme dovute a guerre o carestie, in cui è difcile ottenere cibo ad alto contenuto di nutrienti. A tal fne, potrebbero essere impiegate varietà di vegetali commestibili, selezionate nello spazio per ottenere colture con rese più elevate, migliori profli nutrizionali e resistenza alle malattie.

Space Delivery: ovvero, come ti spedisco il cibo spaziale

di Mario Benassai, Science and Technology Communications Advisor, ALTEC S.p.A.

Paolo Cergna, Integrated Logistics Manager, ALTEC S.p.A.

Liliana Ravagnolo, Mission Operations & Training Manager, ALTEC S.p.A.

Storia, logistica e sfide future del mangiare in orbita e oltre

evoluzione dei sistemi per il cibo spaziale

(Klicka & Smith, 1982; Casaburri & Gardner, 1999; Maillet, 2018, ALTEC 2024)

Ormai sufcientemente infazionata da suonare stucchevole a chi se la sente porre per l’ennesima volta, la domanda «cosa mangiano gli astronauti?» non ammette una risposta sintetica, neppure se inquadrata in uno scenario specifco, temporale o geografco.

Da quando, a cavallo degli anni ‘50 e ‘60 del secolo scorso, USA e URSS selezionavano Jurij Gagarin e Alan Shepard (rispettivamente per il primo volo orbitale mondiale sulla Vostok e il primo volo sub-orbitale sulla Mercury) il mondo della medicina e fsiologia spaziale è molto cambiato, come quello della nutrizione spaziale.

Uno dei primi dubbi era se, e come, si potesse deglutire in assenza di peso. A ben vedere un semplice esperimento sarebbe bastato a confermare questa possibilità, facendo deglutire a terra un soggetto posto a testa in giù. Infatti, se qualcosa che funziona normalmente sulla Terra (ovvero col vettore G puntato verso il basso) funziona anche capovolto (ovvero col vettore G puntato verso l’alto) solitamente funziona anche a gravità 0… Le prime trepide prove di deglutizione di mini boli di cibo in pasta, succhiati in orbita da tubetti tipo latte condensato, subito confermarono che è la peristalsi esofagea a farci deglutire; la gravità, al massimo, aiuta. Da quella fase pionieristica, passando dalle successive missioni abitate in orbita bassa terrestre – LEO (Saljut, Skylab, Mir, SpaceLab) e quelle lunari Apollo, attraverso una crescente diversifcazione di cibi, metodologie di preparazione, conservazione, operazioni di preparazione e consumo a bordo, e – last but not least – logistica, si arrivò ad una relativa standardizzazione con la lunga (e ancora viva) esperienza della International Space Station, la ISS.

Se la logistica è un aspetto cruciale delle missioni spaziali, nel caso della faraonica ISS lo è ancora di più. Spostare astronauti, esperimenti, cibo, acqua, aria, pezzi di ricambio e altri rifornimenti tra Terra e Stazione e viceversa è una specie di coreografa che, come tale, deve essere eseguita alla perfezione.

Il processo di produzione e somministrazione di cibo per la ISS prevede un iter lungo e complesso che include: defnizione e preparazione dei menù di bordo - che devono ottenere una specifca certifcazione microbiologica e nutrizionale -; scelta e verifca dei fornitori per l’impacchettamento e l’etichettatura dei prodotti; gestione logistica e operativa dell’invio sulla Stazione.

In Italia, il centro specializzato nelle attività di logistica spaziale è ALTEC, società con sede a Torino. L’expertise di ALTEC si concentra su alcuni aspetti fondamentali della delivery, quali l’etichettatura, l’impacchettamento e le spedizioni verso il NASA Food Lab a Houston o altre destinazioni; il monitoraggio del lavoro degli chef per assicurare i requisiti richiesti per la ISS; la verifca del prodotto fnito tramite analisi di laboratorio e la fornitura di foam box realizzate ad-hoc per garantire l’integrità dei prodotti. Sebbene i cibi possano essere diversi sulla base dei gusti e delle esigenze degli astronauti, il confezionamento - scatolame per i russi e buste in plastica o alluminio per gli altri, solitamente - e l’interfaccia per la presa dell’acqua atta a reidratare i lioflizzati o per i piccoli forni elettrici della ISS, sono comuni per tutti.

Come tutti gli oggetti da inviare sulla ISS, anche il cibo confezionato in sacchetti e scatolette fnisce nelle Crew Transfer Bags (CTB), borse in Nomex di volume standard 500x425x248 mm, che possono ospitare fno a 25 kg di massa. In alternativa, sono disponibili anche le Double CTB con volume 502x425x502 mm e massa fno a 30 kg. L’interno delle CTB è di foam polimerica ammortizzante urti e vibrazioni.

Uscendo dall’orbita bassa LEO e avviandosi verso la Luna le cose si fanno ovviamente più difcili; se è vero che le missioni lunari avranno durata più breve che sulla ISS, si sta tuttavia considerando di fornire maggior varietà; tenendone conto, si può concludere che la logistica legata al cibo per le missioni Beyond-LEO avrà un ruolo ancora più decisivo di oggi, complice anche l’evidente evoluzione della crescente internazionalità dei sistemi alimentari spaziali.

Ma è la spaventosa complessità di una missione umana su Marte - obiettivo strategico di tutte le agenzie spaziali del Pianeta - che pone altrettanti problemi su tutti i fronti, incluso quello del cibo. Impossibili i rifornimenti durante la missione, per ovvi motivi. Appare d’altronde inattuabile inviare con l’equipaggio anche il cibo necessario per la completa missione: andata, permanenza e ritorno, tre anni circa. Si tratta di masse impensabili, inclusa l’acqua non solo da bere, ma anche per reidratare il cibo disidratato (e, in caso non lo sia, il suo peso comunque aumenta in proporzione). Si noti che parliamo qui di sola acqua a scopi alimentari e non per usi igienici…

Una soluzione immaginata è l’invio, negli anni precedenti al lancio degli astronauti, di razzi robotizzati che già predispongano il sito con tonnellate di materiale, e con tutti i conseguenti problemi di deperibilità o imprevisti.

L'astronauta

dell'ESA Thomas Pesquet e il resto dell'equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale celebrano il cinquantesimo compleanno dell'astronauta della NASA Megan McArthur. Crediti: ESA/ NASA–T. Pesquet

Specialità “Saarland” viste futtuare sulla Stazione Spaziale Internazionale. Sabato 4 dicembre 2021, l'astronauta dell'ESA Matthias Maurer ha condiviso un assaggio della sua regione natale, il Saarland, con i suoi compagni di equipaggio durante la cena di San Nicola nello spazio. Crediti: ESA/NASA

La nuova stagione dell’esplorazione non può prescindere dunque da flosofe rigenerative e soprattutto bio-rigenerative e di agricoltura spaziale e planetaria, associate all’utilizzo di risorse in situ. In sostanza la flosofa sarà mista a seconda delle esigenze, per le missioni lunari e in vista di Marte: dal carry-along al pre-posizionamento, fno alla produzione in situ di alimenti freschi. Sono al vaglio anche studi logistici avanzati su stampa 3D, l’utilizzo degli alimenti come imbottiture per ottimizzare i volumi, il riciclo degli imballi. A sperimentare questi approcci mirano le tattiche di ritorno alla Luna delle varie agenzie, unite a quelle di esplorazione robotica preventiva di Marte.

ALTEC - Aerospace Logistics Technology Engineering Company

ALTEC - Aerospace Logistics Technology Engineering Company, detenuta per il 64% circa da Thales Alenia Space e per il restante 36% circa da ASI, fornisce continuativamente supporti operativi, ingegneristici e logistici alla ISS e altri sistemi spaziali, tra cui training di astronauti, controllo missioni, ricezione, immagazzinamento e trattamento di big data per satelliti astronomici.

Dal 2007 supporta l’Agenzia Spaziale Italiana per l'organizzazione delle ″Cene Italiane″ sulla ISS e dal 2015 fornisce servizi di consulenza e logistica all'ESA per il Bonus Food offerto all'equipaggio di astronauti europei e si è occupata anche della fornitura di cibo europeo all’Agenzia Spaziale Cinese (CNSA) per la missione Shenzhou.

Già sede del ROCC (centro di controllo e simulazione del primo rover marziano della missione ESA EXOMARS) sta per costruire e ospitare per conto di ASI un analogo e ancor più ambizioso Centro Nazionale per la Simulazione e Controllo di Missioni Lunari.

Sfide e innovazioni nell’agricoltura spaziale

A cura di

Stefania De Pascale

Dipartimento di Agraria

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

Verso un Sistema di Supporto Vitale

Biorigenerativo

Alberto Battistelli Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri

Gli astronauti

Jessica Watkins e Bob Hines al lavoro sullo

sviluppo della crescita delle piante sulla ISS. Crediti: NASA

L’obiettivo principale dell’agricoltura spaziale è quello di supportare la vita umana nello spazio. Per raggiungere tale scopo, è essenziale analizzare e comprendere a fondo le sfde biologiche e tecnologiche che ciò comporta, sia per gli esseri umani che per le piante. Queste sfde ambientali variano in tipologia e intensità, da quelle presenti nello spazio profondo, oltre l'atmosfera terrestre, fno alla superfcie di corpi celesti come asteroidi, satelliti e pianeti. In ciascuno di tali contesti sarà necessario creare ambienti chiusi capaci di simulare le condizioni idonee per la vita. Gli esperimenti condotti sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e in altre missioni spaziali hanno dimostrato la fattibilità della coltivazione delle piante, fornendo informazioni scientifche preziose sulla risposta delle piante e per l’ottimizzazione dei sistemi di coltivazione, come i substrati capillari e le tecniche di irrigazione e nutrizione adatte alla microgravità. Gli ortaggi da foglia come le insalate hanno dimostrato una buona adattabilità alle condizioni di microgravità e sono coltivati con successo a bordo dell’ISS nelle salad machines. Ma anche i cereali, i pomodori nani, le barbabietole, i ravanelli e numerose altre piante utilizzate a scopo alimentare sono state coltivate in ambiente spaziale. Ora emergono nuovi obiettivi importanti e passi da compiere nella ricerca e nello sviluppo delle tecnologie abilitanti. Tre i punti prioritari su cui la comunità scientifca sta concentrando i propri sforzi. Il primo: produrre ortaggi freschi a bordo di piattaforme orbitanti (oggi

l’ISS, domani il Lunar Gateway) o di navicelle spaziali dirette verso nuove destinazioni, in quantità e qualità tali da integrare efcacemente composti nutraceutici specifci per le esigenze fsiologiche, dietetiche e psicologiche degli astronauti. Il secondo: coltivare specie più energetiche, come cereali, leguminose e patate, in vista di missioni spaziali più lunghe. Il terzo ma non ultimo in termini di importanza: sviluppare piante per il Bioregenerative Life Support System (BLSS), destinato a garantire la sopravvivenza dell’equipaggio nelle future basi lunari e marziane, dove le piante avranno il ruolo chiave nella rigenerazione di risorse ambientali, principalmente aria e acqua, utilizzando anche parzialmente le risorse locali.

La possibilità di realizzare missioni spaziali di lungo periodo e la lunga permanenza umana a bordo di piattaforme spaziali orbitanti o in colonie spaziali su corpi celesti come la Luna o Marte, infatti, dipende dalla capacità di rigenerare risorse ambientali e produrre cibo in situ. Rigenerare è quindi la

chiave! Le piante, che dominano la biosfera terrestre e supportano la vita dell’uomo sulla Terra, saranno centrali nei BLSS. L’obiettivo è progettare l’ambiente adatto afnché le piante possano espletare al meglio le funzioni fondamentali al supporto della vita dell’uomo nello spazio. L'efcienza produttiva delle piante, le caratteristiche nutrizionali dei loro prodotti, la velocità di cattura dell’anidride carbonica (CO2), di produzione di ossigeno (O2) attraverso la fotosintesi e di acqua pura con la traspirazione, possono essere modulate controllando le condizioni di crescita. Variabili target sono l’intensità, lo spettro e il fotoperiodo della luce, le pressioni parziali di O2, CO2 e acqua (H2O) nell’atmosfera, insieme alla temperatura di crescita, strumenti eccezionali per modulare il metabolismo delle piante e i fussi rigenerativi nei BLSS. Sebbene l’agricoltura spaziale non riguardi solo la nutrizione, l’alimentazione gioca un ruolo cruciale nel benessere e la salute degli astronauti. Per esempio, con il sostegno dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), è stata ottimizzata la produzione di acido ascorbico (la vitamina C, potente antiossidante ma instabile, quindi inadatta al trasporto in lunghi viaggi spaziali) da vegetali freschi prodotti a bordo dell’ISS. Poco più di mezzo metro quadrato di superfcie coltivata con micro-ortaggi garantisce la quantità di acido ascorbico necessaria giornalmente per un astronauta. Variabili come specie, mix luminoso, temperatura dell’aria e pressione parziale della CO2 sono tra le più infuenti in questo senso. Lo stesso approccio è stato seguito per ottimizzare la produzione di altri composti ftochimici, antiossidanti o prebiotici, importanti per il benessere psicofsico degli astronauti.

Gli ortaggi da foglia come le insalate hanno dimostrato una buona adattabilità alle condizioni di microgravità e sono coltivati con successo a bordo dell’ISS nelle salad machines.

I prebiotici sono molecole che permettono di nutrire il microbioma intestinale in modo che produca efetti benefci sulla saluta umana. La cicoria si è dimostrata adatta a crescere in condizioni di completo controllo ambientale e le sue radici ricche di fruttani, riconosciuti prebiotici, hanno ridotto la perdita di capacità cognitive di topi stressati artifcialmente. In questo caso le superfci necessarie a produrre il fabbisogno giornaliero per un astronauta sono maggiori ma ulteriori ricerche sono in corso per migliorare la produttività anche di questi fondamentali composti vegetali. I sistemi spaziali capaci di svolgere queste funzioni saranno complessi e integreranno le potenzialità dell’intelligenza artifciale (AI). Un sistema di AI può essere addestrato per monitorare e modulare in tempo reale le funzioni delle piante e dell’intero BLSS, allineando le prestazioni alle esigenze mutevoli degli astronauti. La progettazione dei BLSS sarà guidata da questo nuovo paradigma e dovrà essere in grado di sostenere il controllo delle variabili ambientali, delle prestazioni delle piante e dei fussi biorigenerativi. Questi nuovi approcci all’agricoltura spaziale potranno essere applicati anche all’agricoltura terrestre per migliorarne la produttività e la sostenibilità.

LA SERRA VERTICALE ADATTIVA DI SPACE V

di Franco Malerba Co-Founder e Business Strategy Manager di Space V, primo astronauta italianoConsentire agli astronauti che rimarranno per lunghi periodi in orbita, che opereranno sul suolo Lunare o in viaggio verso Marte, di essere più autonomi dai rifornimenti da Terra attraverso il massimo sfruttamento delle limitate risorse disponibili in situ e l'adozione di nuove tecnologie.

È questa la mission di Space V, una startup italiana che progetta attrezzature innovative per la coltivazione di piante eduli nello spazio con sede a Genova e Torino. L’idea alla base progetto, sviluppato della start-up guidata da Franco Malerba, primo astronauta italiano, ingegnere, ex manager di Thales Alenia Space, è quella di mettere a disposizione dei futuri coloni lunari e marziani, una Adaptive Vertical Farm (AVF), ovvero una serra verticale adattiva in grado di gestire in modo intelligente le risorse energetiche e idriche necessarie alla coltivazione di diversi tipi di piante e verdure nello spazio.

Questa serra, dotata di più ripiani di coltivazione, adatta progressivamente il volume disponibile per ogni ripiano in base al livello di crescita delle piante seminate, grazie ad un sistema meccatronico che con algoritmi di intelligenza artifciale gestisce e ottimizza il movimento dei ripiani in base al preciso livello di sviluppo delle piante in ogni fase del loro ciclo di crescita. Programmando opportunamente la scelta delle piante, il momento della loro semina e raccolta, si riesce a sfruttare perfettamente tutto il volume disponibile della serra. Misure efettuate su un prototipo terrestre mostrano un aumento della resa di produzione fno al +135% ed una riduzione del consumo energetico

L'Adaptive Vertical Farm, la serra verticale in grado di gestire le risorse energetiche e idriche per la coltivazione di piante e verdure nello spazio.

fno al 43% rispetto ad una serra verticale tradizionale. Si può dotare l’AVF di un sistema di micro-condizionamento specifco per ogni ripiano di coltivazione modulando i parametri termo-igrometrici dei fussi d’aria, così da poter coltivare contemporaneamente diverse tipologie di piante, mentre si riduce il consumo di energia elettrica.

Nello scenario che si va delineando in questa decade del 21esimo secolo attraverso le proposte di nuove stazioni orbitali commerciali e il programma Artemis per il ritorno dell’Uomo alla Luna, della NASA e delle Agenzie Spaziali associate, c’è bisogno di una nuova generazione di Sistemi di Supporto alla Vita (ECLSS) in grado di assicurare condizioni di salute e benessere degli astronauti, riciclando e rigenerando ogni risorsa disponibile. La coltivazione in situ di piante eduli consente di fornire agli astronauti alimenti freschi fondamentali per la loro salute fsica e mentale; può produrre ossigeno e assorbire CO2 dall’atmosfera di cabina a tutto vantaggio dell’ambiente dove operano gli astronauti.

Attorno a questa domanda di “agricoltura nello spazio” sta nascendo una nuova disciplina di ingegneria spaziale che richiede nuovi apparati di sperimentazione nelle condizioni spaziali. La serra verticale AVF di Space V (dove V sta per Vegetables) si colloca in questa prospettiva. Il primo proof of concept come carico utile destinato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale sarà presentato entro l'anno.

VERDURE FRESCHE IN ORBITA: I PROGETTI SULLA ISS

di Giorgio Boscheri Thales Alenia SpaceLe serre spaziali saranno un elemento abilitante per le missioni di lunga durata, e l'industria italiana sta svolgendo un ruolo di primo piano nel loro sviluppo e avanzamento. L'importanza delle serre spaziali deriva da diversi fattori. Innanzitutto, esse rappresentano un passo fondamentale verso l'autosufcienza alimentare. Queste tecnologie consentono di coltivare piante e ortaggi che possono integrare la dieta dell'equipaggio con cibo fresco, ricco di vitamine e antiossidanti. Questo non solo contribuisce a garantire una dieta bilanciata, ma anche a preservare la salute e il benessere degli astronauti. Inoltre, le serre rappresentano un approccio sostenibile alla coltivazione di alimenti nello spazio. Il loro utilizzo riduce la dipendenza dalle missioni di rifornimento per il cibo e riduce l'impatto ambientale causato dalla produzione e dal trasporto di razioni alimentari preconfezionate. Le piante coltivate producono inoltre ossigeno attraverso la fotosintesi, contribuendo al mantenimento dell'atmosfera a livelli vivibili per gli astronauti e contribuiscono al riciclo delle acque refue generate dall’attività dell’equipaggio.

La Stazione Spaziale Internazionale è ad oggi il laboratorio privilegiato per la dimostrazione in orbita delle tecnologie di coltivazione, che vede attualmente operativo un dimostratore produttivo, sviluppato negli Stati Uniti per conto della NASA. Si tratta di Veggie, una piccola serra in ambiente parzialmente controllato dove si verifca la fattibilità di produrre piccoli ortaggi commestibili, come la lattuga. È un momento favorevole per l'industria italiana per capitalizzare un’eredità culturale e una forte preparazione tecnica e scientifca per contribuire al prossimo passo, ovvero la dimostrazione della possibilità di produrre piante e ortaggi commestibili in orbita in modo afdabile e a qualità controllata. A questo proposito, Thales Alenia Space, società leader nel settore aerospaziale con di-

verse sedi in Italia, sta fornendo competenze e risorse per la progettazione e lo sviluppo di serre spaziali avanzate, coordinando due progetti rilevanti per applicazione in microgravità. Il primo, chiamato PFPU e svolto per conto dell’Agenzia Spaziale Europea, ha l’obiettivo di dimostrare la produzione afdabile di tuberi sani, introducendo tecnologie innovative atte a supportare la crescita per cicli molto prolungati, fno anche a 100 giorni. Il secondo, chiamato MICROx2, si focalizza sulla produzione di micro-ortaggi, che possiedono proprietà nutrizionali essenziali per una dieta bilanciata nello spazio. MICROx2 inserisce importanti elementi innovativi per l’automazione del controllo della qualità del prodotto, portando ad un livello superiore l’integrabilità delle serre con i sistemi di supporto alla vita di un modulo spaziale.

SERRA INTERpl ANETARIA CON RICETTARIO

di Giorgia Pontetti Ferrari FarmUn impianto idroponico chiuso, completamente computerizzato, ermetico e sterile, che utilizza serre chiuse illuminate in modo artifciale e non, consentendo di coltivare in ogni luogo del mondo, dall’equatore al polo, anche senza Sole e in ambienti confnati ed estremi, come lo Spazio.

È questo il progetto ideato e progettato dalla Ferrari Farm, azienda del Lazio che, coniugando tecniche di coltivazione agricola tradizionale con le più recenti tecnologie, ha sviluppato soluzioni di nuova generazione per la coltivazione in condizioni di assoluta sterilità prescindendo dall’ambiente esterno.

Peculiarità di questi impianti idroponici è la creazione e la gestione di una Ricetta di Coltivazione elettronica che codifca, comanda e controlla in automatico per la specie di interesse, tutti i parametri climatici e nutrizionali: in ogni istante, tutti i giorni e per tutta la vita del vegetale che si intende produrre, il sistema

computerizzato gestisce sia il clima che le irrigazioni in accordo con la ricetta di coltivazione.

In futuro, in vista di missioni di lunga durata verso Luna, Marte e altri pianeti, la capacità di coltivare piante direttamente nello spazio, anche durante i periodi di viaggio, sarà fondamentale. Cibi freschi, altamente nutritivi, oltre ad essere sempre disponibili, garantiranno una maggiore varietà nella dieta con un impatto positivo anche sull’aspetto psicologico degli equipaggi. Le verdure, a diferenza degli alimenti preconfezionati, aggiungeranno colori vivaci, consistenze croccanti ed aromi freschi al menù. Per una produzione di alta qualità e a km zero, anche nello spazio!

ARIA, ACQUA, CIBO E RICICLO: IL RUOLO FONDAMENTALE

DELLE PIANTE

NELL’ESPLORAZIONE SPAZIALE

Gli organismi vegetali, dalle alghe alle piante superiori, sono parte integrante degli ecosistemi terrestri, in cui vengono identifcati come organismi produttori. Durante il processo di fotosintesi cloroflliana sono, infatti, in grado di utilizzare l’energia del sole per produrre sostanza organica, il glucosio, a partire dall’anidride carbonica e dall’acqua, liberando ossigeno. I produttori sono dunque elementi fondamentali per supportare la vita dell’uomo sulla terra, ma cosa accadrà nei futuri viaggi spaziali?

Nelle attuali missioni di esplorazione umana dello spazio, in bassa orbita terrestre e a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), le risorse necessarie per la sopravvivenza degli astronauti, innanzitutto ossigeno e acqua, sono in parte rigenerate mediante sistemi chimico-fsici. Il cibo fresco è, invece, trasportato a bordo interamente da terra. Questa totale dipendenza dall’invio di risorse da terra diverrà via via più insostenibile nelle missioni di esplorazione

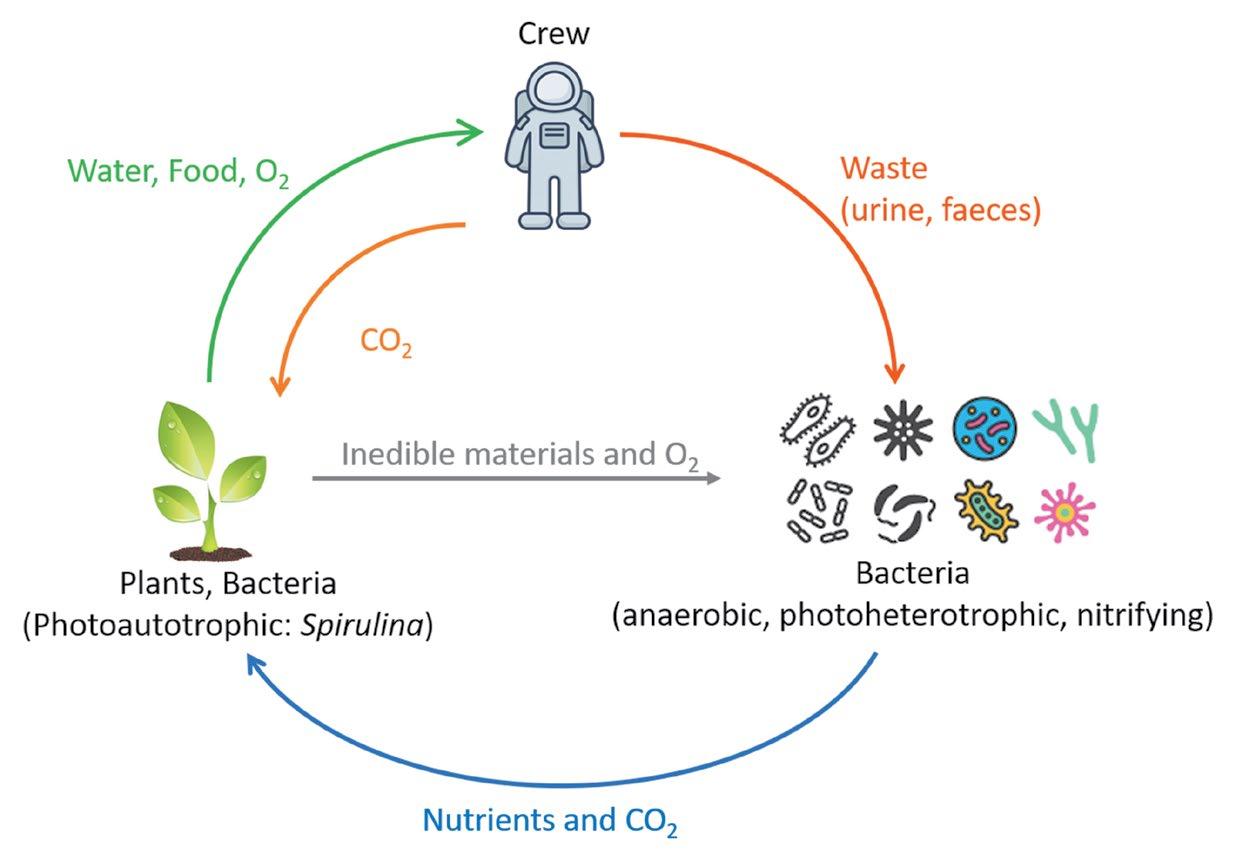

umana oltre la bassa orbita terrestre, perché tecnicamente complesso ed economicamente troppo dispendioso. In questo scenario appare evidente l’importanza di mettere a punto sistemi in grado di rigenerare le risorse (aria e acqua), di produrre cibo fresco per la dieta dell’equipaggio e di riciclare i prodotti del metabolismo umano, garantendo quindi una crescente autonomia di risorse ai futuri equipaggi di astronauti. Tali concetti sono alla base dei Sistemi Biorigenerativi di Supporto alla Vita (BLSSs), ecosistemi artifciali basati sullo scambio di materia ed energia tra diversi compartimenti, costituiti dall’uomo, dai microrganismi e dagli organismi produttori. Ciascun compartimento utilizza come risorsa per la propria sopravvivenza i prodotti di scarto del metabolismo degli altri in un ciclo ideale. (Fig.1)

Nel compartimento dei produttori, le piante rappresentano gli organismi più studiati e più promettenti, grazie alla loro relazione “complementare” con l’uomo.

Infatti, grazie alla sola energia luminosa come input, le piante sono in grado di: rigenerare l’aria tramite la fotosintesi; purifcare l’acqua mediante il processo di traspirazione fogliare e fornire cibo fresco all’equipaggio. Inoltre, in seguito a processi di biodegradazione, le parti vegetali non edibili, insieme ai prodotti di scarto degli astronauti, possono fornire nuovamente i nutrienti per la crescita delle piante. Nell’ottica di lunghe permanenze nello Spazio, le piante potranno inoltre contribuire a mitigare lo stress psicologico, creando un ambiente simile a quello terrestre e offrendo all’astronauta l’opportunità di un’attività ricreativa. (Fig.2)

La realizzazione di sistemi per la coltivazione di piante a bordo delle piattaforme spaziali non può, tuttavia, prescindere dalla conoscenza degli efetti che l’ambiente spaziale ha sulla fsiologia delle piante e quindi sulla loro funzionalità di rigeneratori, nonché sulla quantità e la qualità nutrizionale del cibo fresco prodotto.

A tal fne, l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha coordinato negli anni numerosi progetti di ricerca fnalizzati a comprendere come la microgravità e le radiazioni siano in grado di infuenzare la crescita degli organismi vegetali e a portare all’identifcazione delle migliori condizioni di crescita per le applicazioni spaziali.

Fig.2

L'astronauta Mike Hopkins controlla il Pak Choi che sta coltivando sulla ISS. Questa attività è parte del progetto Veggie, un esperimento che studia la produzione agricola in microgravità e che potrebbe aiutare gli astronauti a diventare più autosuffcienti nelle missioni di lunga durata sulla Luna o su Marte. Crediti: NASA

Alcuni di questi progetti sono stati condotti nei laboratori “terrestri”, utilizzando facility di simulazione. Tra di essi BIOxTREME ha aperto la strada ad un flone di ricerca volto a realizzare piattaforme produttive per la coltivazione nello spazio di varietà di piante selezionate sia per la loro capacità di crescita in condizioni ambientali estreme, sia per la ricchezza in molecole ad elevato potere nutraceutico. In tale ambito si colloca anche il progetto HORTSpACE, in cui è stato realizzato un prototipo di orto marziano HortExtreme, testato durante la missione marziana simulata AMADEE-18.

Più di recente, le competenze della comunità scientifca e industriale italiana nel settore dei BLSS sono state ulteriormente consolidate nel progetto ReBUS. Le attività di ricerca di ReBUS si sono focalizzate sullo sviluppo di un BLSS basato sull'integrazione di diversi organismi (piante superiori, cianobatteri e organismi decompositori) e in grado minimizzare l'impiego di risorse esogene, ottimizzando al contempo l'utilizzo delle risorse disponibili in-situ e il riciclo della materia organica prodotta nel sistema stesso.

La ricerca condotta nei laboratori a terra è senza alcun dubbio fondamentale, ma solo gli esperimenti in ambiente spaziale reale, inclusi quelli condotti sulla ISS, consentono uno step in avanti per il progresso nel

settore. Tra di essi occorre citare il progetto MULTI-TROP, che è stato parte del piano sperimentale della missione VITA dell’astronauta Paolo Nespoli. L’esperimento, selezionato nell’ambito di un concorso destinato alle scuole superiori e ideato con il coinvolgimento di un gruppo di studenti liceali, aveva due obiettivi: i) verifcare l’efetto degli stimoli esercitati da acqua, nutrienti e microgravità sull’orientamento dell'accrescimento delle radici ii) stimolare l’interesse degli studenti verso la biologia spaziale.

Iniziative di questo tipo ricadono nella mission dell’ASI volta alla promozione di azioni fnalizzate a difondere le scienze spaziali, contribuendo alla crescita di studenti e ricercatori italiani, anche attraverso progetti di alta formazione. In questo contesto si inserisce l’iniziativa Italian Pool of MeLISSA PhDs, che ha consentito di fnanziare, nell’ambito del programma dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) MeLISSA, dedicato ai BLSS, 3 borse di dottorato.

Prossimamente un nuovo esperimento a guida italiana, WAPS, nato da una collaborazione internazionale selezionata dall’ESA, sarà condotto a bordo della ISS. WAPS andrà ad analizzare gli efetti della microgravità sui processi di trasporto dell'acqua.

In preparazione al prossimo ritorno dell’uomo sulla Luna sarà però necessario consolidare le conoscenze acquisite fno ad oggi, armonizzare e capitalizzare i risultati ottenuti, favorire il coinvolgimento di nuove realtà di ricerca. A tal fne 4 nuovi progetti selezionati nell’ambito del bando ASI per “Lo sviluppo di progetti/ esperimenti per la Luna” sul tema dei BLSS prenderanno presto il via. Tra questi, BIOLUNA realizzerà un modello semplifcato di BLSS lunare, basato su un algoritmo di intelligenza artifciale, che integra produttori e consumatori. BEATRICE sarà dedicato allo studio e alla prototipazione di un BLSS che utilizzi Microbial Fuel Cells, sistemi di coltivazione autonoma e metodologie di In-Situ Resource Utilization. BIOMOON riguarderà lo sviluppo di una biorafneria di terza generazione in grado di produrre alimenti, energia e chemicals da fonti rinnovabili e substrati organici. Infne, REGOLIFE consentirà di studiare gli efetti della colonizzazione di piante e insetti sulla regolite lunare. Una vasta comunità nazionale contribuisce ai numerosi progetti di ASI. Tra gli enti/aziende che fanno parte di questa rete nazionale vale la pena menzionare: l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, l’Università degli Studi di Roma “Sapienza”, la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna, l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, l’Università degli Studi di Pavia, l’Università Ca’ Foscari di Venezia, l’Università degli Studi di Padova, l’ENEA, il CNR, l’Istituto Superiore di Sanità, Thales Alenia Space Italia, Kayser Italia, Telespazio, AIKO e STAM.

MICROx2, Micro-ortaggi in microgravità

Grazie al progetto MICROx2 dell'Agenzia Spaziale Italiana, Thales Alenia Space, in collaborazione con Kayser Italia, sta sviluppando una serra pionieristica per coltivare micro-ortaggi in microgravità, che consenta agli astronauti di avere un approvvigionamento fresco di alimenti durante le missioni spaziali di lunga durata. MICROx2 prevede anche attività di ricerca scientifca, fnalizzate allo studio delle condizioni ottimali per coltivare i microgreens nel rispetto dei principi di sicurezza e qualità alimentare e alla defnizione dei requisiti per la facility di crescita in ambiente spaziale. Tali attività vengono condotte mediante un accordo attuativo tra ASI e l’Università di Napoli Federico II, con il coinvolgimento di CNR, ENEA e Università degli Studi di Roma Tor Vergata. MICROx2 presenta numerosi aspetti innovativi rispetto alle strutture attualmente a bordo della ISS. La serra è progettata specifcamente per la coltivazione di piante con ciclo di crescita molto breve. Il design, modulare e fessibile, include un sistema di LED che assicuri la qualità di luce necessaria per le piante. Inoltre, sono state sviluppate specifche soluzioni di irrigazione e riciclo dell'acqua per garantire un utilizzo effciente delle risorse limitate nello spazio. Inoltre, grazie a sofsticati sensori e sistemi di monitoraggio in tempo reale, sarà possibile controllare e regolare accuratamente in autonomia i parametri ambientali come umidità, temperatura e concentrazione di CO2, al fne di creare le condizioni ottimali per la crescita delle piante e massimizzare la produzione di micro-ortaggi di alta qualità nello spazio.

di Giorgio Boscheri Thales Alenia Space

FS e la SFida dell'ia: guideremo

la trasformazione della mobilità

di RedazioneParlare di mobilità e infrastrutture vuol dire, oggi più che mai, parlare di innovazione tecnologica. Ogni ambito di questo settore centrale per la crescita del Paese - strade e treni, stazioni e hub di mobilità, porti e aeroporti - è, infatti, protagonista di un continuo e veloce cambiamento fondato proprio sull’innovazione tecnologica. In tale contesto, il Gruppo FS guidato dall’amministratore delegato Luigi Ferraris, consapevole del proprio ruolo di azienda di sistema, sta portando avanti numerose iniziative strategiche incentrate sull’innovazione, con uno sguardo particolare rivolto all’intelligenza artifciale.

Proprio per cogliere in tempo reale la sfda dell’IA, il Gruppo FS si sta muovendo in varie direzioni, innanzitutto raforzando le capacità di estrarre valore dal grande patrimonio di dati di cui FS dispone e che abbraccia ogni aspetto del suo operato: dalle informazioni sui treni e sugli orari, ai dati relativi alle infrastrutture ferroviarie e stradali, dati che rappresentano una risorsa inestimabile che può essere sfruttata per migliorare l’efcienza operativa, elaborare strategie, ottimizzare la manutenzione delle infrastrutture e dei treni, ofrire servizi più personalizzati ai passeggeri. È fondamentale adottare una strategia olistica per la gestione dei dati, garantendone la qualità, la sicurezza e la conformità normativa, che signifca investire nella raccolta e nell’archiviazione in modo accurato e afdabile, utilizzando tecnologie all’avanguardia per garantire la loro integrità e protezione.

Per incrementare signifcativamente l’efcacia dell’adozione dell’Intelligenza Artifciale, è necessario avere a disposizione dati di qualità, certifcati e ben organizzati, con sorgenti e ownership defnite e note, facendo leva su piattaforme di mercato in cui qualità e struttura del dato siano garantite by design. Signifca anche adottare pratiche di analisi dati avanzate per estrarre insight signifcativi dalle enormi quantità di informazioni raccolte, consentendo di prendere decisioni più informate e tempestive. Un cambio di mentalità per il Gruppo che considera i dati un asset strategico, non solo un sottoprodotto delle attività quotidiane.

La risorsa preziosa dei dati può e deve essere utilizzata per guidare la trasformazione della mobilità verso una mobilità più sostenibile e multimodale. Un’esperienza concreta portata avanti dal Gruppo FS è rappresentata dalla sensoristica avanzata e dagli algoritmi di elaborazione dati che FS sta sviluppando per soluzioni di Digital Twin delle grandi opere, per il loro monitoraggio e la manutenzione predittiva, capace cioè di prevenire un’anomalia o un guasto prima che questi si presentino. Il progetto, avviato e implementato su 83 ponti stradali a fne 2023, si pone l’obiettivo di monitorare 1.000 opere entro il 2026: si tratta di progetti

che si basano sulla raccolta e l’elaborazione di enormi quantità di dati, sempre più centrali nello sviluppo degli algoritmi utilizzati e sviluppati. Nell’agire in questa direzione c’è necessità di avere a disposizione dati di qualità, certifcati e ben organizzati, dal momento che l’intelligenza artifciale emerge come una delle chiavi per aprire le porte del futuro, ma è fondamentale non essere semplici spettatori, bensì protagonisti attivi di questa trasformazione.

Altro settore dove l’intelligenza artifciale emerge come una forza trainante è la logistica e il trafco ferroviario delle merci, rivoluzionando le modalità di gestione, monitoraggio e ottimizzazione delle operazioni. Questa tecnologia d’avanguardia ofre una serie di vantaggi cruciali: dall’ottimizzazione delle rotte alla riduzione dei tempi di transito, dalla gestione dei fussi merci alla previsione della domanda, con impatti signifcativi sull’efcienza e sulla sostenibilità del sistema logistico ferroviario. Un benefcio cruciale, per FS, è la capacità di migliorare la sicurezza e la gestione del rischio: attraverso sistemi avanzati di monitoraggio e controllo, l’IA può rilevare e prevenire incidenti o situazioni rischiose, riducendo il rischio di danni e di interruzione delle operazioni. Il Gruppo FS si propone quindi di diven-

tare un catalizzatore di cambiamento per l’intero sistema paese, sfruttando la propria vasta rete ferroviaria e stradale nel promuovere lo sviluppo digitale a livello nazionale e internazionale. Attraverso iniziative come il progetto “Gigabit Rail and Road” che ha l'obiettivo di implementare la connettività su tutto il territorio con la fbra ottica lungo le linee ferroviarie e ampliando il segnale 5G, FS mira a mettere a disposizione infrastrutture digitali ad alta velocità per sostenere l’accelerazione digitale del Paese.

FS sta investendo nella creazione di una cultura aziendale orientata ai dati, dove l’IA è vista come opportunità di trasformazione e crescita, e contemporaneamente, raforzando la sua partecipazione attiva a iniziative di ricerca e azione con le principali aziende di sistema italiane, istituzioni, organizzazioni, parchi tecnologici ed enti presenti nel Paese, facendo leva su competenze e collaborazioni a livello internazionale. Tali iniziative spaziano dalla partecipazione a progetti di ricerca sull’High Performance Computing, fno alla sperimentazione di computer quantistici per risolvere problemi complessi, mentre di pari passo procede lo sviluppo di una serie di progetti basati sull’IA che vanno dal miglioramento della produttività quotidiana del personale, alla creazione di soluzioni avanzate per il monitoraggio delle infrastrutture e la sicurezza dei passeggeri. Al fne di raforzare le conoscenze è stato avviato il Centro di Competenza sull’Intelligenza Artifciale, composto da risorse specializzate nell’elaborazione dei dati e nella identifcazione/gestione di algoritmi, supportate attraverso un percorso di formazione ad hoc.

FS partecipa, inoltre, attivamente all’Europe’s Rail Joint Undertaking, un’iniziativa di trasformazione incentrata sulla ricerca e l’innovazione ferroviaria in Europa, allo scopo di realizzare una rete europea integrata ad alta capacità, eliminando gli ostacoli all’interoperabilità e fornendo soluzioni per una piena integrazione, che copra la gestione del trafco, veicoli, infrastrutture e i servizi.

L’ottimizzazione della cultura scientifca e tecnologica sui sistemi smart e l’intelligenza artifciale passa anche per la diagnostica predittiva che FS realizza con il treno Diamante 2.0, il più evoluto mezzo diagnostico della fotta di Rete Ferroviaria Italiana. Un concentrato di innovazione e tecnologia che consente di verifcare a 300 km/h la velocità d'esercizio sulle linee della rete ferroviaria nazionale, ben 220 parametri, compresi quelli della linea di contatto al pantografo dove c’è alimentazione elettrica. Una rivoluzione smart e digitale, unica in tutto il mondo, perché consente di trasferire in remoto tutti gli elementi acquisiti e di intervenire ancora prima che si verifchi un guasto. Questo consente non solo di ottimizzare la sicurezza ma anche l'economia di sistema.

Uno spuntino a base di alghe

In alto: Spirulina. Crediti: ASI

Le microalghe riescono ad adattarsi

facilmente a condizioni estreme

Sistema di alimentazione con terreno di coltura e inoculo di microalghe (Chlorella) del fotobioreattore installato a bordo della ISS.

L’esplorazione dello spazio oltre la bassa orbita terrestre e le missioni a lungo termine richiedono una completa autonomia dalla Terra per l’approvvigionamento di ossigeno, acqua dolce e cibo. Questa sfda può essere afrontata solo attraverso lo sviluppo di sistemi biorigenerativi (BLSS) innovativi in grado di combinare la rigenerazione di ossigeno e acqua alla produzione di cibo, includendo almeno un compartimento biologico per la produzione di biomassa edibile. Nonostante i sistemi di coltivazione di piante superiori siano i più utilizzati, l’integrazione di processi basati sulle microalghe rappresenta una valida alternativa. La coltivazione delle

Colture di Haematococcus pluvialis a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). H. pluvialis produce un potente antiossidante, l'astaxantina, che potrebbe fornire un integratore alimentare facilmente disponibile per promuovere la salute degli astronauti nelle missioni di esplorazione spaziale di lunga durata.

microalghe in fotobioreattori alimentati con substrati dedicati e/o acque refue, consente infatti una serie di vantaggi: grazie alla fotosintesi si ricava ossigeno e si rimuove anidride carbonica (CO2), si ha a disposizione una fonte continua di cibo con elevate proprietà nutrizionali e, non ultimo, si può praticare il riciclo dell’acqua con il recupero di risorse preziose nell’urina, come l’azoto e il fosforo.

Le microalghe (cianobatteri, diatomee e microalghe eucariotiche) sono organismi unicellulari fotosintetici, dal diametro di 1-100 micron, ubiquitari negli ambienti acquatici naturali e artifciali. Grazie al loro metabolismo altamente versatile, riescono a adattarsi facilmente a condizioni estreme, quali la gravità alterata, le radiazioni ionizzanti, l’essiccazione. La diversità delle microalghe in natura è enorme - ne esistono 105-106 specie - ma tuttora i generi maggiormente utilizzati per fni commerciali sono Chlorella, Spirulina (Arthrospira/Limnospira), Dunaliella, Haematococcus e Schizochytrium. In ambito spaziale, vari progetti di ricerca e sviluppo tecnologico, tra cui MELISSA, BIOS, CyBLiSS, SIMBOX, si sono focalizzati su Spirulina, Chlorella, Euglena, Chroococcidiopsis, Synechocystis e Synechococcus, e sulle loro potenzialità per la rigenerazione di aria e produzione di cibo. La realizzazione e l’implementazione sulla Stazione Spaziale Internazionale di fotobioreattori dal design innovativo, quali Artemiss e PBR@LSR, ha permesso la coltivazione di Spirulina e Chlorella per periodi prolungati (2-4 settimane) direttamente in microgravità fornendo informazioni fondamentali sui tassi di crescita e sulle condizioni di coltivazione. Grazie a questi esperimenti, ma anche al progresso nel campo delle microalghe in altri settori, è stato evidenziato che la produttività di biomassa commestibile delle microalghe è più elevata rispetto a quella delle piante superiori, in quanto richiedono una minore superfcie/volume per la coltivazione, possono essere raccolte continuamente e sono completamente commestibili.

Le microalghe sono note per l’elevato potere nutrizionale dovuto al contenuto in nutrienti e per le preziose proprietà funzionali legate alla presenza di composti bioattivi. La biomassa microalgale è caratterizzata da carboidrati (8-20%), proteine (40-60%) e lipidi (5-24%), vitamine essenziali, tra cui A, C, B1, B3 e B12, e pigmenti, il cui contenuto è specie-dipendente e varia in funzione delle condizioni di crescita. Queste caratteristiche le rendono estremamente interessanti per varie applicazioni nell’industria alimentare, nutraceutica, cosmetica e farmaceutica, ma anche per le applicazioni spaziali. Infatti, è stato stimato che l’assunzione di Chlorella vulgaris sarebbe sufciente a soddisfare il fabbisogno calorico giornaliero e di macronutrienti di un astronauta, (composto da 3.000 ± 150 kcal, di cui circa il 12–15% da proteine, 50–55% da carboidrati e 30–35% da grassi), mentre l’inserimento di Spirulina nel regime alimentare dell’equipaggio fornirebbe una fonte alternativa di proteine, ferro, acido y-linolenico, vitamine (B12) e ftopigmenti, con proprietà antinfammatorie e antiossidanti fondamentali per contrastare le patologie legate all’esposizione dell’uomo alle condizioni spaziali.

I composti bioattivi, come i fenoli, favonoidi, carotenoidi, presenti nelle microalghe sono infatti potenti antiossidanti, antitumorali e antimicrobici. Ad esempio, gli efetti benefci dell’astaxantina e la fucoxantina, carotenoidi appartenenti alla classe della xantoflla, sono stati dimostrati in molte patologie, tra cui le malattie cardio-vascolari, il diabete di tipo 2, l’ipercolesterolemia, l’ipertensione, l’obesità, e l’osteoporosi, oltre che per la foto-protezione e prevenzione dell’invecchiamento della pelle da radiazioni ultraviolette.

L’impiego delle microalghe in ambito spaziale è ancora alle prime fasi, ma uno spuntino a base di alghe si candida già come uno dei must have degli equipaggi del futuro!

Uno Snack Croccante

Da sempre i primati, inclusi l’uomo, si nutrono consapevolmente o inconsapevolmente di insetti. Farine di locusta, tarma della farina e grillo trovano oggi una considerevole applicazione in prodotti alimentari quali hamburger, snack e biscotti. La possibile introduzione degli insetti nei BLSS per le future missioni spaziali è stata studiata dall’ENEA nel progetto REBUS, fnanziato da ASI. La ricerca mirava a testare processi di riciclo dei rifuti organici attraverso biodegradazione mediata da larve di Hermetia illucens, anche nota come mosca soldato, con la fnalità di trasformare le macromolecole degli scarti in compost per orti spaziali. Dai risultati è inoltre emerso che le larve di questo dittero possono essere trasformate in farina con proprietà molto interessanti da un punto di vista nutrizionale. Infatti, il contenuto di proteine è comparabile con quello delle carni tradizionali e tutti gli amminoacidi essenziali per la nutrizione umana sono ben rappresentati, aprendo quindi la possibilità di introdurre nella dieta degli astronauti la farina di insetto come fonte di proteine nobili animali. Inoltre, l’elevata concentrazione di acidi grassi, sia saturi che insaturi, minerali essenziali, antiossidanti, fbre e vitamine (soprattutto del gruppo B), potrebbe avere effetti benefci signifcativi sulla salute del sistema nervoso e cardio-vascolare, sulle funzioni cognitive, sulla regolazione della digestione e nel contrastare processi infammatori.

Angiola Desiderio, ENEA e Micol Bellucci, ASI

'san marziano', EvoluzionE spazialE dEl pomodoro

di Silvia Massa e Riccardo Pagliarello, ENEALe piante seguiranno l’uomo nell’esplorazione del Sistema Solare per fornire agli equipaggi non solo materie prime fondamentali per la vita come l’ossigeno e l’acqua ed il loro riciclo, ma anche il necessario cibo fresco che, dalla Luna in poi, dovrà essere prodotto in situ. Cibo fresco e salutare, in grado di ofrire anche molecole ad elevato valore aggiunto, come antiossidanti o biofarmaci, fondamentali per sostenere la vita nei futuri avamposti spaziali e per proteggerla dai danni derivanti dalla vita in ambienti confnati ed ostili a causa, primariamente, di condizioni di gravità alterata e radiazioni nocive.

In questo contesto, sorge la necessità di sviluppare specie vegetali in grado di adattarsi o resistere alle condizioni estreme presenti nello spazio. Il pomodoro, in particolare, rappresenta una fonte alimentare preziosa di composti noti per le loro proprietà benefche ed è tra le specie candidate alla coltivazione nello spazio. Nell’ambito dei progetti HORTSPACE e BIOxTREME, fnanziati dall'Agenzia Spaziale Italiana, l’ENEA

Pomodoro MicroTom arricchito in antocianine (potenti antiossidanti studiati anche in ambito spaziale per contrastare i meccanismi patologici portati dallo stress ossidativo cellulare) in un sistema coltivazione ad alta densità automatizzato fuori-suolo presso il Centro di Ricerca ENEA ‘Casaccia’ di Roma con dettagli dei frutti.

Crediti: ENEA

ha sviluppato e caratterizzato un pomodoro arricchito in molecole antiossidanti, pensato per adattarsi alle condizioni di coltivazione nello spazio e per soddisfare le esigenze degli astronauti impegnati in missioni spaziali di lunga durata. e recentemente documentati sulle riviste scientifche Frontiers in Astronomy and Space Sciences e Frontiers in Plant Sciences

Per realizzare l’‘evoluzione spaziale’ del pomodoro, un gruppo di ricercatori del Laboratorio ‘Biotecnologie’ di ENEA, in collaborazione con l'Università di Amsterdam – Swammerdam, ha ri-acceso i meccanismi dormienti che presiedono alla produzione di antocianine (potenti antiossidanti studiati anche in ambito spaziale per contrastare i meccanismi molecolari e fsiologici degli stati patologici causati dallo stress ossidativo cellulare) nel pomodoro attuale.

In particolare, l’intervento è stato efettuato in una varietà nana di pomodoro, il MicroTom, che ha un habitus ridotto ed è adatto alla coltivazione ad alta densità in sistemi fuori suolo con luce led che saranno alla base dei sistemi di crescita automatizzati previsti a bordo dei futuri vettori o avamposti spaziali. Per la prima volta, sono stati studiati in maniera sistematica

e durante tutto il ciclo vitale, gli efetti delle radiazioni ionizzanti su queste piante, ponendo particolare attenzione su aspetti fenotipici (come l’altezza, il numero di fori e frutti e la loro grandezza), su alcuni indicatori relativi al loro metabolismo primario (efcienza fotosintetica) e secondario (produzione di molecole utili alla salute della pianta e dell’uomo). Queste piante hanno mostrato variazioni trascurabili o utili relativamente alla capacità fotosintetica e alla produttività in condizioni di irraggiamento acuto. Questo lavoro è stato possibile grazie alla collaborazione con il Laboratorio Facility irraggiamento Gamma del Centro Ricerche Casaccia di Roma. Si tratta di un impianto di irraggiamento unico nel panorama italiano ed europeo, in grado di simulare alcune condizioni spaziali ed utile per comprendere e prevenire gli effetti che l'ambiente spaziale - e le radiazioni in esso contenute - possono avere sugli esseri viventi e sui dispositivi tecnologici.

L'esplorazione dello spazio continua ad essere un forte catalizzatore per lo sviluppo di tecnologie innovative con applicazioni dirette anche sulla Terra. In un periodo in cui l'innovazione nel settore agroalimentare diventa sempre più cruciale per afrontare sfde come la crescita demografca, la diminuzione delle terre coltivabili e i cambiamenti climatici, la ricerca biotecnologica è rilevante per l’identifcazione di piante non solo capaci di sopravvivere in condizioni estreme, come deserti e basi antartiche, ma anche in grado di comportarsi come veri e propri laboratori viventi per la produzione di molecole farmaceutiche di interesse.

Wolffa globosa:

Il Superfood del Futuro

Nel silenzio dell'infnito cosmico, un piccolo gigante nutrizionale sta guadagnando un posto d'onore: la Wolffa globosa, nota come lenticchia d'acqua. Minuscola in dimensioni (0.81.0 mm) ma colossale nelle potenzialità, questa pianta acquatica è in grado di produrre un microscopico fore (0.3 mm in diametro), ed è annoverata per essere la più piccola al mondo e sta rivoluzionando il concetto di agricoltura fuori dal nostro pianeta.

Il progetto Superfood for Space per l’ESA ha identifcato in Wolffa globosa un candidato ideale per le missioni interplanetarie. Questo perché supera la soia in termini di contenuto proteico (25-35%) e offre un ricco apporto di acidi polinsaturi (60% del contenuto lipidico). La sua crescita lampo, che permette un raddoppio della biomassa in poco più di 24h, la rende una scelta vincente. Parallelamente, un altro progetto ESA, il Wolffa Hyper-g, sviluppato nell’ambito di SuperFood for Space, studia gli effetti della microgravità e dell'ipergravità su queste piante. Con hardware compatto e un ambiente controllato, si indaga su come le piante di Wolffa rispondano a queste condizioni estreme: un passo fondamentale per comprenderne l'adattabilità e le applicazioni in agricoltura spaziale. Queste iniziative non solo mirano a fornire cibo sostenibile per gli astronauti, ma le tecnologie e le conoscenze sviluppate

potrebbero avere applicazioni terrestri, come nell'agricoltura industriale. In risposta alle esigenze delle future missioni lunari, i botanici del Dipartimento di Agraria dell'Università degli studi di Napoli Federico II stanno sviluppando un innovativo sistema di coltivazione automatizzato, monitorato da sensori miniaturizzati e controllato da software specifci fnalizzati a massimizzare rendimento e valore nutrizionale in ambiente spaziale e terrestre. La realizzazione di questo sistema è oggetto di un progetto recentemente approvato e risulta essere il primo esempio di trasferimento tecnologico di una ricerca spaziale che trova applicazione terrestre in ambito Agritech.

La lenticchia d'acqua si dimostra quindi non solo un superfood per il nostro futuro nello spazio, ma anche un catalizzatore per l'innovazione agricola a benefcio dell'umanità sulla Terra.

di Leone Ermes Romano e Giovanna Aronne Dipartimento di Agraria –Università degli Studi di Napoli Federico II

Cibi disidratati per lo spazio, il gourmet italiano sulla iss

L’alimentazione bilanciata ricopre un ruolo di primo piano per il benessere degli astronauti e di conseguenza per lo svolgimento delle attività in orbita. La Sudalimenta srl di Tiberino, azienda nata nel 1888, è specializzata nella produzione di cibo disidratato che è stato consumato sulla Stazione Spaziale Internazionale nel corso di diverse missioni. Antonio Gattulli, Sales Director Worldwide della Sudalimenti srl di Tiberino, ci racconta la storia e i progetti futuri dell’azienda barese.

Come nasce il cibo spaziale?

Come per tutto ciò che riguarda le missioni spaziali, anche la realizzazione dello space food richiede una preparazione attenta e meticolosa, che coinvolge i numerosi attori interessati. Si parte, in primis, dal raccogliere le esigenze dei singoli astronauti, sia in termini di valori nutritivi richiesti sia in termini di gusto. La seconda fase prevede l'attenta selezione delle materie prime disidratate con le quali viene realizzato il menù spaziale: prodotti naturali, senza conservanti artifciali, insaporitori chimici o Ogm, per garantire anche nelle condizioni più estreme un risultato sempre di elevato livello. La terza fase, il confezionamento, avviene con i più alti standard di garanzia. Alla ricetta realizzata, si abbina infatti un packaging studiato e certifcato appositamente per resistere a condizioni estreme assicurando sempre la più alta qualità del pasto e la sua rapida preparazione. In questa fase, la Tiberino collabora con altre eccellenze pubbliche e private italiane: crediamo fortemente nella collaborazione tra varie professionalità per raggiungere il risultato comune.

Quali ricette avete realizzato per lo spazio? I piatti dedicati alle missioni spaziali non possono ovviamente essere preparati come a casa ed è necessario evitare il più possibile la formazione di briciole o la fuoriuscita di liquidi che potrebbero danneggiare le apparecchiature sulla Iss. Per questo motivo nel nostro menù abbiamo inserito cibi come mandorle o taralli in versione monobite, che possono esse-

Disidratati

Tiberino, passione per il cibo da 4 generazioni

La nostra azienda è la naturale prosecuzione del cammino, lungo quattro generazioni, della famiglia Tiberino. Tutto ha avuto inizio verso la fne del 1800, quando il capostipite Nicola Tiberino avvia l’attività in una piccola bottega nel centro storico di Bari. Dopo alcuni anni, i fgli Raffaele e Tommaso si uniscono al padre e l’attività si trasforma ben presto nello storico ingrosso di generi alimentari. Nei primi anni del dopoguerra entra in azienda il fglio di Raffaele, Nicola, che allarga il raggio d’azione a tutta l’Europa trasformando rapidamente l’azienda in import-export di specialità alimentari. Nel 1999, con l’ingresso negli affari di famiglia del fglio di Nicola, che secondo la tradizione porta il nome del nonno Raffaele, l’attività affanca alla selezione di prodotti tipici la produzione di una propria linea di primi piatti disidratati di alta qualità: i Primi Tiberino. Oggi il marchio Tiberino è conosciuto e apprezzato dai consumatori più attenti alla qualità e alla ricerca del vero made in Italy. I Primi Tiberino sono presenti in tanti dei migliori gourmet store in Usa, Canada, Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Francia e tanti altri paesi.

re consumati in un unico boccone. Nello specifco i piatti sono umidi, precotti e termo-stabilizzati, per consentire agli ingredienti di mantenere inalterate le loro caratteristiche. Nel corso degli anni abbiamo realizzato oltre cinquanta ricette che comprendono, pasta, risotti, zuppe e lasagne e alcuni piatti vegani a base di quinoa.

Crediti: sudalimenti srl di tiberino, nasa , esa

Questi preparati fanno parte del cosiddetto bonus food, una quota extra di cibo che gli astronauti possono scegliere sulla base del proprio gusto.

A quali missioni avete contribuito?

Abbiamo realizzato i nostri piatti per tre missioni: la Sts-120 della Nasa di Paolo Nespoli nel 2007, la Sts-134 della Nasa di Roberto Vittori nel 2011, e Volare dell’Asi di Luca Parmitano nel 2013. I piatti proposti agli astronauti sono sempre realizzati in collaborazione con un team di nutrizionisti, per garantire il giusto apporto di nutrienti in un ambiente così sfdante. Solo per citare qualche esempio, per Nespoli abbiamo preparato una pasta fragola con porcini e peperoni che è stata apprezzata da tutta la crew. Parmitano invece ha voluto omaggiare la sua regione, la Sicilia, con un orzo alla norma con melanzane.

Qual è la connotazione della fliera in cui operate?

Da circa 40 anni siamo specializzati nella produzione di piatti gourmet disidratati pronti da cuocere 100% naturali, realizzati con soli ingredienti di alta qualità. La nostra vision è quella di portare sulle tavole di tutto il mondo piatti autenticamente italiani pronti in pochi minuti, sani e dal gusto elevato. Realizziamo i nostri prodotti selezionando attentamente fornitori e materie prime disidratate, di provenienza esclusivamente italiana ed europea, e con il costante lavoro del reparto qualità perfezioniamo le singole ricette alla continua ricerca del giusto bilanciamento tra gusto e valori nutritivi, per presentare al mercato piatti buoni ma anche salutari.

Progetti spaziali per il futuro?

In Tiberino abbiamo di recente attivato collaborazioni con il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, così come con l’Agenzia Spaziale Italiana e le Università di Bari e Milano, con l'obiettivo di realizzare pasti per lo spazio che non si limitino alla Iss, ma che guardino anche oltre, ed in particolare alle basi permanenti sulla Luna e su Marte. Questi traguardi ci pongono davanti a nuove sfde: una conservazione dei cibi più lunga, la sostenibilità del packaging, una protezione più elevata dalle radiazioni e l'adattamento a nuovi contesti di vita. Il nostro obiettivo è quello di afermarci sempre di più come partner di tutti gli attori coinvolti nel portare l'Italia sempre più lontano nello spazio, aggiungendo un alto valore in termini di gusto e nutrizione, portando la cucina italiana ad essere riconosciuta come eccellenza anche nello spazio.

Stefano Polato, lo chef degli astronauti

di Giulia BonelliIntervista al cuoco che ha innovato il cibo spaziale

È il 2012 quando Stefano Polato, chef al ristorante “Campiello” di Monselice, in provincia di Padova, riceve una telefonata insolita. A chiamare è Samantha Cristoforetti, che si sta addestrando per la sua prima missione sulla Stazione Spaziale Internazionale e chiede a Polato qualche idea su possibili nuove ricette da portare con sé. Le proposte, mandate nel giro di una notte, piacciono. E così Stefano Polato viene inserito dall’Agenzia Spaziale Europea come chef nella missione Futura, che due anni più tardi avrebbe portato la prima donna italiana nello spazio.

Sono due anni intensi per lo chef spaziale. Classe 1981, Stefano Polato ha un approccio alla cucina caratterizzato da innovazione e tanto, tanto studio. Dopo una laurea in Beni Culturali inizia a formarsi come cuoco, avvicinandosi anche al mondo nutrizionale e vivendo l’esperienza del cibo a 360 gradi. Mette così a punto un metodo chiamato ‘cucina verticale’ e basato sui pilastri di un’attenta scelta, preparazione e conservazione del cibo. Approccio che trasporta anche nella cucina spaziale, mettendo a punto per Samantha Cristoforetti piatti innovativi ed estremamente completi dal punto di vista nutrizionale.

«Nel mio percorso ho capito che manipolare il cibo non signifca soltanto dare da mangiare a delle persone, - racconta Polato - ma anche comunicare attraverso il cibo i concetti di sana e corretta alimentazione. Il cuoco ha una certa responsabilità, oltre a quella di appagare il palato: la responsabilità legata al benessere e alla salute di chi si siede a tavola. Samantha Cristoforetti chiese il mio numero perché sapeva che come cuoco mi stavo formando anche su nutraceutica, nutrigenomica e nutrizione etica, e quindi mi ha voluto conoscere. Da lì mi si è aperto un mondo, il mondo spaziale».

Il primo passo per entrare in questo mondo è, ancora una volta, lo studio. E la carta vincente è l’unione di diversi saperi: Polato impara i segreti dell’alimentazione in microgravità grazie anche alla collaborazione con l’azienda di ingegneria spaziale torinese Argotec.

«Mi sono trovato come nelle migliori barzellette: ci sono un astronauta, un ingegnere, un tecnologo… E poi alla fne c’è un cuoco che cerca di mettere tutti d’accordo. Ma quella con Argotec è stata l’alleanza perfetta: loro già avevano un approccio lavorativo ingegneristico, e mi hanno aiutato a portarlo in cucina. Il cibo spaziale è infatti un cibo ingegnerizzato, molto studiato, dove ogni passaggio dev’essere attentamente monitorato. Le tecniche principali che abbiamo utilizzato sono la termostabilizzazione, ovvero il trattamento a caldo del prodotto in modo tale da abbattere la carica batterica, e la disidratazione, sia essa lioflizzazione oppure ossidazione. Oggi ci sono anche strumenti che permettono di aumentare la pressione diminuendo la temperatura, riuscendo così a salvaguardare i micronutrienti che sarebbero invece danneggiati da temperature eccessivamente alte. Ma, nonostante esistano standard assodati da decenni nella cucina spaziale, c’è anche la possibilità di testare soluzioni innovative per garantire sempre più la qualità del prodotto. Infatti lo space food deve anche e soprattutto essere appagante, e il più vicino possibile a un cibo appena fatto. Il primo problema che possono incontrare gli astronauti è l’inappetenza, e per questo dobbiamo ofrire un cibo sano e buono».

Si tratta di un binomio che, secondo Stefano Polato, qui sulla Terra in molti casi è ancora difcile da combinare. «È

il

Crediti: ESA

un pregiudizio che deriva dagli errori che nel corso degli anni sono stati fatti dal mondo dell’industria, che spesso ha proposto un modello di alimentazione negativamente impattante. E invece gusto e qualità del prodotto possono e devono viaggiare insieme. Da questo punto di vista, gli studi fatti per il cibo spaziale insegnano molto». In efetti, il menu stellato di Samantha Cristoforetti può essere di ispirazione anche per noi terrestri. Il cosiddetto bonus food, ovvero il cibo spaziale che gli astronauti europei possono portare sulla Iss per completare l’alimentazione fornita da Houston, per la missione Futura di AstroSamantha prevedeva un’ampia scelta. Tra i piatti messi a pun-

to da Stefano Polato, un’insalata di quinoa, sgombri, pomodori e zucchine, una zuppa di legumi, riso integrale con pollo alla curcuma e verdure, asparagi disidratati croccanti, smoothie al gusto di pera, mela e fragola, barrette biologiche con bacche di goji, cioccolato e spirulina.

Abbiamo chiesto allo chef di raccontarci una ricetta spaziale a cui fosse particolarmente afezionato. «La zuppa di legumi. Sembra un piatto banale, che si può trovare anche al supermercato, e invece dietro può esserci un mondo. Noi abbiamo lavorato in collaborazione con Slow Food e con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. L’incontro con il mondo della gastronomia, anche a livello universitario, mi ha permesso di approfondire lo studio della materia prima. Siamo andati a cercare quei legumi che avessero un proflo amminoacido perfetto, un’alta digeribilità e una buccia sottile, un quantitativo determinato di carboidrati e una sapidità intrinseca di carattere naturale».

La missione dell’Agenzia Spaziale Italiana Futura, lanciata il 23 novembre 2014 e durata 199 giorni, ha quindi visto Samantha Cristoforetti sperimentare anche una nuova forma di alimentazione spaziale, la cui eredità è stata raccolta dalle missioni successive. Ad oggi, Stefano Polato ha nutrito quattro astronauti europei: Samantha Cristoforetti (per entrambe le sue missioni, nel 2014 e la più recente nel 2022), Luca Parmitano, Paolo Nespoli e Andreas Mogensen. E non ha mai smesso di accettare nuove sfde.