Grip°

Global research institute of Paris

Pour une approche inclusive et décentrée d’un monde fragmenté

Grip°

Global research institute of Paris

Pour une approche inclusive et décentrée d’un monde fragmenté

Grip°

Global research institute of Paris

Idex “Université Paris Cité 2019 »

Ce document a été rédigé par les membres du comité directeur et les responsables des projets du Grip° (2020-2023)

Sous la direction de Rigas Arvanitis et Ariadna Nebot Giralt

Global research institute of Paris

Comité directeur

Rigas Arvanitis

IRD/CEPED, président du Grip

Didier Nativel

UPCité/CESSMA , historien, co-porteur du Grip

Florence Mourlhon-Dallies

UPCité/EDA, linguiste, co-porteuse du Grip et directrice de formation et valorisation pour le Grip.

Vincenzo Cicchelli UPCité/CEPED, sociologue, directeur de relations internationales pour le Grip

Catherine Lejeune LARCA, historienne

Julien Mallet IRD/URMIS, ethnomusicologue

Mathieu Quet IRD/CEPED, sociologue

Isabelle Léglise

F3S/SEDYL, sociolinguiste

Coordination des projets

Ariadna Nebot Giralt UPCité, pharmacienne en santé publique, coordinatrice scientifique du Grip

Conseil scientifique

Fernanda Beigel sociologue, Universidad Nacional de Cuyo/CONACYT, Argentina

Jennifer Cole anthropologue Culturelle, University of Chicago, EUA

Frédéric Darbellay sciences du langage et inter et transdisciplinarité, Université de Genève, Suisse

Stéphane Dufoix sociologue, Université de Paris-Nanterre, France

Ofelia Garcia éducation urbaine et Amérique Latine et cultures ibéro-américaines, The Graduate Center of the City University of New York, EUA

Hebe Vessuri anthropologue sociale Venezuela et Argentine

Brenda Yeoh, géographe, National University of Singapour (NUS), Singapore

Alexandre Duchêne, Sociologue du langage Université de Fribourg, Suïsse

Ana Deumert, sociolinguiste, Université de Cape Town, Afrique du Sud

Christian Grataloup, géographe, Université Paris Cité, France

Daniel Hugo Villabicencio Carbajal sociologue, Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, Mexico

Philippe Larédo, étude des politiques de la recherche et de l’innovation, Université Paris-Est/IFRIS, France

Jérôme Monnet, géographe, École d’Urbanisme de Paris, France

Jean-Didier Urbain, sociologue, ethnologue et linguiste, Université Paris Cité, France

Grip °

Séminaire transversal

Séminaire labelisés

Partenaires

Université

Paris

• Les terrains du Global

• Outre-mer et recherches en sciences sociales: jeux d’échelles et de souverainetés

• Recherches contemporaines en anthropologie: des circulations en question(s)

• Vers des sciences sociales non-hégémoniques

• BRICS et économies émergentes

• Histoires globales : une entrée par le sensible (XVIIIème-XXème siècle) Avec texte

• La mondialisation technologique par le bas Avec texte

• Espaces maritimes et enjeux

• Archives du développement

Fernanda Beigel

Publication costs (APCs) : Comparative Study

Le dilemme repose sur le développement des pratiques actuelles de publication en libre accès, où les publications sont immédiatement accessibles sans abonnement ni frais pour le lecteur et où le coût de la publication est transféré aux auteurs.

Yves-Marie Raoult-Chodankar et Nils Graber

Dans quelle mesure le développement des biosimilaires redéploye ou redéfinit les enjeux qui ont historiquement structuré le marché des médicaments génériques dans les Suds ?

Mina Kleiche-Dray- Anta Diagne

Impact de la standardisation chaine de production sur les travailleurs agricoles saisonniers

Jessica Pourraz et Bérencie Bon

Les effets des circulations transnationales des véhicules d’occasion sur les vulnérabilités environnementales et sanitaires dans les pays du Sud

Boris Samuel

Que deviennent les archives des consultants en développement ?

Comment les chercheurs des Suds peuvent-ils avoir accès à des archives bien souvent situées au Nord ?

Thématique

Ethique individuelle et expertise globale

Thématique

Koichi Kameda et Mady Malheiros Barbeitas

Les nouveaux modes d’organisation et de production des biotechnologies par le biais de vaccins pour les maladies négligées

Nicolas Puig et Lama Kabbanji

Une série de recherches sur les circulations des choses, des artefacts et des substances pour en dresser les itinéraires et les rapporter aux individus et groupes qui les fabriquent, les acheminent et se les transmettent.

Julien Mallet et Maud Laëthier

Ubiquités,circulations et mobilisations croisées

Construire des comparables sur la mise en tension du global, du national et de l’hyper local (chaque contexte éclairant l’autre). Quels sont les ressorts, les enjeux et les contradictions d’une globalité non globale (différemment partagée) ? Comment penser la nouvelle « proximité éloignée » à laquelle nous sommes contraints ?

Valéry Ridde

La place des cabinets de consultants durant les épidémies reste un angle mort de la recherche académique. Ils prennent davantage le rôle d’acteurs de l’action publique et d’agents de contrôle de l’État vis-àvis du champ bureaucratique et des Agences publiques

Thématique

Venir en ville

Entreprises, normes et territoires

Comment s’articulent les dynamiques institutionnelles, organisationnelles et territoriales dans la globalisation à travers l’étude critique de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) dans les pays du Sud ?

Thématique

Quotidienneté, culture et globalité

Marie Gilbert-Flutre

Interroger le « droit à la ville » des migrants et ses recompositions à l’heure du numérique.

Philippe Cadène

REBUS : Reshaping Business in an

La réorganisation des réseaux d’entreprises et l’adaptation des activités économiques dans le contexte présent, soumis par des crises globales et marqué par l’incertitude.

Le cosmopolitisme rend possible un monde commun dès lors qu’il se place non seulement à l’écoute des « autres », mais accepte lui-même d’être décentré par la mise à l’épreuve des autres.

Sophie Coeuré et Didier Nativel

Summer school global history

Dépasser les pratiques de recherche historiques eurocentrées et développer une réflexion méthodologique et théorique critique sur des notions comme la modernité ou la mondialisation.

Dolores Pourette et Lynda Lotte Hoareau

Les continuités et discontinuités des soins, accompagnements et liens (sociaux, familiaux et affectifs) dans le cas des évacuations sanitaires de mineur.es de Mayotte vers l’Ile de La Réunion

Texte original rédigé par les membres du comité directeur du Grip

Le Grip° a quatre ans. Son engagement dans une compréhension inclusive et décentrée de la globalisation s’est déployé par une activité de recherche :

a. attentive à sa dimension historique, aux effets d’accélération/décélération, synchronisation/désynchronisation des changements globaux ;

b. épistémologiquement consciente des cécités théoriques et soucieuse d’ouvrir un dialogue permanent entre disciplines, théories et traditions de recherche avec d’autres aires de production scientifique ;

c. méthodologiquement fondée sur la mise à l’épreuve constante des outils et concepts qui constituent le vocabulaire partagé des études sur la globalisation (frontière, échelle, réseau mondial, interconnexion, circulation, « glocal ») ;

d. factuelle, car fondée sur des recherches empiriques portant sur des terrains variés sur le plan méthodologique (monographies, ethnographies en profondeur et en immersion longue, recherches comparatives et multi-site), les thèmes et les problématiques explorés (les espaces urbains, les circulations des savoirs et des produits, les mobilités humaines, les infrastructures technologiques…). En en mot, le Grip a fait sienne la devise d’une (par le « bas » des ethnographies), tout en adhérant au programme plus communément partagé sur la globalisation (l’étude par le « haut » des effets globaux contraignants et structurants), résumées par ce double axiome : tout phénomène contemporain gagne en pouvoir heuristique à être situé dans un contexte scalaire d’observation et d’explication d’une part, le fait « glocal » est constitutif des sociétés contemporaines et demande des outils spécifiques d’analyse d’autre part. Bien qu’apparemment court, le laps de temps écoulé entre la création

du Grip et son quatrième anniversaire a vu s’accélérer de profonds changements – sans doute irréversibles – dans le paysage global qui ne démentent pas notre programme de recherche mais qui requièrent un aggiornamento de notre compréhension de ce qu’est la globalisation. Pourtant c’est bien la crise sanitaire et l’invasion de l’Ukraine par la Russie en cours qui semblent le révélateur (litmus test) le plus adéquat pour dévoiler la nature profondément paradoxale, voire contradictoire de la globalisation d’une part, son historicité d’autre part, sa dimension factuelle qui confortent l’idée au cœur du projet scientifique du Grip : un investissement fort dans la recherche empirique à différentes échelles pour saisir les contraintes globales nouvelles qui pèsent sur les circulations, diffusions, propagations.

Une globalisation contradictoire, fragmentée et unifiée

Primo, contre toute vision simpliste, réductrice et normative de la globalisation, le Grip est tout d’abord engagé dans la compréhension d’un monde qui n’a jamais paru aussi unifié et divisé aussi bien sur le plan global que local. Du côté des facteurs transnationaux unifiants (dont certains ont été explorés par le Grip ou sont en cours d’exploration), on dénombre :

a. l’extension d’une infrastructure capitaliste (car en plus de la financiarisation de l’économie, les trente dernières années ont vu l’essor d’un système industriel fondé sur un capitalisme diversement appelé esthétique, créatif, addictif, cognitif, voire « cool »);

b. le succès de certains produits massivement consommés (produits culturels, smartphones et autres produits technologiques, applications et logiciels, plateformes, médicaments et vaccins…);

c. la diffusion de l’idéologie néolibérale dont les principes à prétention universelle sont : la marchandisation de larges pans de l’existence sociale autrefois soustraits au marché (santé, savoirs, connaissances, émotions, culture), le démantèlement des États-providence et de toute entrave à la liberté des marchés, la responsabilisation à outrance des individus devenus des entrepreneurs d’eux-mêmes en forte compétition entre eux, comptables de leurs succès et échecs, une justification des inégalités liées à la capacité de réussite des individus;

d. la prolifération des risques globaux de toute nature auxquels sont soumises les sociétés nationales qui réduisent considérable-

ment les marges de manœuvre des États-nation et qui expliquent le retour récent de la Nation et des appels à toute sorte de patriotismes y compris économique, culturel et technologique ; e. la mise en réseaux de bon nombre d’activités humaines (et notamment la technologie de pointe, la recherche, l’information et la communication; f. l’immédiateté des expériences à distance (au double sens de proximité et instantanéité) par l’omniprésence des réseaux sociaux et des médias globaux.

Du côté de facteurs de division, on n’avait pas été les témoins d’une telle conflictualité depuis la chute du mur de Berlin, tant les risques d’une escalade irréversible semblent réels à mesure que la guerre en Ukraine se prolonge et que l’épouvantail de l’usage de la force nucléaire est agité par le Kremlin. Ces dernières années ont également connu une extension inédite de la confrontation entre la Chine et les États-Unis. Cette dernière ne peut plus être réduite à une guerre commerciale, mais renvoie à une véritable opposition frontale pour l’hégémonie globale. Comment passer sous silence la lutte sans merci à l’échelle planétaire entre démocraties et anti-démocraties, entre des programmes culturels antithétiques et irréductibles de la modernité, des droits humains, de l’égalité entre homme/ femme et entre classes sociales. Bref, contrairement à ce qu’une vision naïve des effets de la globalisation aurait pu laisser entendre, ces crises globales n’ont pas abouti à davantage de solidarités, voire à une plus grande gouvernance globale, mais à plus de fractures alors que le monde n’a jamais eu autant besoin de droits, d’institutions démocratiques, d’égalité, et de plus d’inclusion. Le paysage global n’a jamais été aussi désenclavé/connecté/interdépendant et en même temps conflictuel/divisé/fragmenté. Unifié sur le plan de l’infrastructure globale et de la circulation transnationale, il est néanmoins aussi fortement divisé sur le plan idéologique, des valeurs et de la politique.

Secundo, faisant suite à l’ère de l’expansion des marchés, de la croissance économique et du développement du capitalisme global et de l’essor d’un monde multipolaire (1980-2000), le nouveau millénaire a vu se succéder à cette globalisation dite « heureuse » pour ses chantres, et coïncidant avec la naissance des global studies , une phase incertaine marquée par des formes inédites de fragmentation, d’exclusion et de repli.

Dans ce contexte, les transformations du capitalisme globalisé font l’objet de critiques virulentes dans le monde académique comme dans le débat social qui portent sur la déconnexion entre finance et économie réelle, sur l’absence de « morale » de l’ultralibéralisme, et sur la marchandisation généralisée des biens communs. Ces transformations ont aussi été considérées comme la cause du démantèlement de l’État-providence et de la résurgence de formes multiples d’inégalités : les mesures néolibérales adoptées depuis les années 1980 dans les pays occidentaux d’abord, et ensuite en Amérique latine (notamment au Chili) et en Asie de l’Est (que l’on songe à la Chine) ont progressivement affaibli les mécanismes de redistribution et de protection sociale, ce qui a eu un impact profond sur les niveaux de vie des classes populaires, des immigrés et de leurs descendants, mais aussi sur le déclassement des classes moyennes et des jeunes diplômés (autrefois épargnés du chômage, des trajectoires professionnelles instables et des incertitudes structurelles des marchés de l’emploi globalisés). Il n’est donc pas étonnant que l’on ait assisté depuis le début des années 2010 à différents mouvements de contestation du capitalisme, dont le premier et plus emblématique fut celui de Seattle en 1999, puis allant d’Occupy Wall Street (2011) à Nuit debout (2016), ou du mouvement des Gilets jaunes (2018) à toutes les mobilisations contre le réchauffement climatique de Greta Thunberg à Extinction Rebellion (depuis sa création en 2018 au Royaume-Uni). Mais ces mouvements sociaux globaux portés par des générations globales urbaines et éduquées, fortement connectées entre elles, ne sauraient se réduire au rejet du capitalisme, car elles concernent également le refus de toute forme de domination d’un sexe sur l’autre (#Metoo), d’un groupe ethnique sur l’autre (#BlacksLiveMatter) et demandent un monde plus démocratique (du Chili à Hong Kong ou en Iran).

Contre toute vision linéaire, présentiste, triomphale, occidentalocentrée, la globalisation ne saurait être comprise en dehors de son historicité (qu’elle soit de longue ou de courte durée) ni pensée sans « attérir » de manière concrète sur les lieux et les territoires situés. Les crises globales que la planète traverse nous obligent à (re)penser l’historicité que certains avaient oubliée succombant à l’aveuglement de la promesse de la « fin de l’histoire ». On avait fini par effacer de notre mémoire qu’il en va de la globalisation comme il en va du capitalisme : leurs histoires sont faites de cycles d’expansion et de contraction, d’accélérations et de coups d’arrêt, de bifurcations et de transforma-

tions. De même, l’interconnexion des réseaux globaux avait oblitéré l’ancrage aux terrains, aux patrimoines, aux symboles matériels situés dans l’espace, aux « externalités positives » liées aux lieux et aux avantages comparatifs qu’offrent les territoires. Dans cette optique, il est sans doute faux de parler de dé-globalisation, en invoquant le fait que toutes les parties du monde sont reliées entre elles de façon asymétrique, puisque cela a toujours été le cas. Notre compréhension de la globalisation serait incomplète si elle faisait abstraction des lieux d’articulation du global et du local. Mais c’est sans doute ce cas d’école qu’est l’analyse de l’État-nation qui doit attirer notre attention. Dans la littérature, on ne compte plus le nombre de titres consacrés à cette question, oscillant entre affirmations péremptoires sur sa permanence malgré la globalisation, ou sur sa disparition à cause de la globalisation. Ce raisonnement fondé sur l’adaptation fonctionnelle des États-nation à la globalisation ne convient désormais plus. Il convient de renouer avec la question du politique qui avait fini par être oublié, remplacée par une vision anonyme des forces transnationales faisant de l’économique, du culturel et du technologique les flux structurants d’un monde ouvert. Nous sommes sortis de l’illusion qui nous a longtemps bercés qu’un ancrage géopolitique n’était pas nécessaire dans l’appréhension du global puisque les premiers concepts des global studies désormais classiques (comme les flux, scapes, circulations) tendaient à négliger cette dimension à cause de l’idée de la dénationalisation des économies, des décisions politiques et du nécessaire déplacement post-national des enjeux du pouvoir. L’observation des dernières crises montre que la globalisation prétendument dépolitisée succède une autre où de nouvelles alliances, de nouvelles oppositions, de nouvelles formes de pouvoir (soft/hard, sweet/smart,…) se diffusent, propulsées par des États tentés de reprendre en main leurs destins. Une compétition globale pour l’énergie bon marché, les terres rares, les minerais et les produits manufacturés et les technologies de pointe comme les semi-conducteurs, l’excellence universitaire, les travailleurs saisonniers, les armements et la course à l’espace se met en place. Autant d’objets et de faits globaux que le Grip se donne pour mission d’expliquer.

Tout se passe comme si ce monde instable d’après-guerre froide se cherchait confusément un centre de gravité. La confrontation entre

la Chine et les États-Unis relance l’idée de « moteur » de la globalisation que certaines analyses présentistes nous avaient fait oublier. Depuis les grandes découvertes géographiques, nous avons assisté à une lutte sans merci entre pays européens en quête d’une suprématie thalassocratique par l’ouverture de routes commerciales, le contrôle des mers, l’importation des marchandises prisées, l’ouverture de comptoirs et ports. Si autrefois, les moteurs de la globalisation le devenaient par des conquêtes militaires de type impériales (empire terrestre ou maritime) et par le contrôle des ressources, par les inventions qui donnaient un avantage relatif, quels en seront leurs déterminants au 21ème siècle ? Répondre à ces questions est d’importance capitale, cela a une conséquence sur notre appréhension de la globalisation. S’il y a peu il était possible de parler de « many globalisations » (Berger et Huntington, 2022), « decentered globalisation » (Iwabuchi, 2002), « multiple globalisations (Ben Rafael et Ben Rafael, 2018), sinon d’«alternative globalisation » (Cicchelli et Octobre, 2021), faut-il maintenant parler de bi-globalisation (Ekman, 2023) ou « competitive globalisations »? Et si tel était le cas, peut-on continuer à utiliser le mot globalisation ou faut-il introduire l’idée d’un monde post-global ? Ou faut-il encore revoir les « moteurs » de la globalisation pour tenir compte et dépasser cette nouvelle « pensée logistique » qui gère les flux mondiaux des marchandises et des humains ?

L’ambition fondatrice qui anime le Grip depuis sa création d’étudier « l’autre mondialisation » (colloque du 25-26 novembre 2021) de décentrer le regard et de sortir des cécités de l’occidentalocentrisme dans l’appréhension de la globalisation, nous met en demeure de répondre à ces questions. Au-delà même du constat des crispations géopolitiques qui se généralisent au niveau global (et que l’on voit par la nouvelle course aux armements et des guerres à répétition y compris, maintenant, en Europe), il convient de s’équiper avec de nouvelles lunettes pour tenir compte des pays du Sud global non seulement à l’aune de l’hégémonie du Nord (et de tous les legs des anciens colonialismes), mais également en tension avec tous les autres points cardinaux. Car en vingt ans, les rapports de force ont changé. Non seulement du fait du poids économique nouveau de nombreux pays du Sud comme la Chine et l’Inde qui aspirent à devenir des superpuissances, ou de nombreux autres pays qui participent de la même volonté de puissance (Brésil, Nigéria, Mexique, Afrique du Sud), mais aussi grâce à la multiplication des pôles « régio-

naux » que revendiquent de nombreux pays d’Asie, d’Afrique et du Proche-Orient (en matière d’importation de matières premières et de matière grise, de construction d’infrastructures, de rachat des dettes, d’exportations culturelles, de coopérations militaires, de formations scientifiques et universitaires). Cette nouvelle géopolitique inaugure un (dés)ordre mondial qui transforme le monde en arène.

Tertio, les crises globales les plus récentes nous obligent à repenser davantage les concepts fondateurs des global studies en les adaptant au nouveau contexte. L’exemple le plus saisissant est fourni par le concept de frontière . Venant de la géographie, tout comme sa consœur d’échelle, elle aussi très abondamment utilisée dans le champ, elle a irrigué les approches du global et autorisé pendant longtemps les analyses les plus diverses des citadinités à l’ère du global, de la socialisation cosmopolite, des identités et appartenances, des consommations culturelles et des imaginaires. Comprise à la fois comme une ligne de démarcation et de contact, la frontière articule une vision ouverte et fluide des identités culturelles avec le fait que ces identités sont sans cesse rigidifiées sous l’effet de toutes sortes de créations et de réinventions des traditions ou encore de revendications identitaires et territoriales. Traquer le fluide sous ce qui est cristallisé, là même où elles se prétendent pures et intemporelles, favorise la prise en compte des métissages, des créolisations, des syncrétismes, ouvre à la possibilité d’envisager des appartenances multiples. De même, les formes collectives d’action créent des objets-frontières et des infrastructures où co-existent ces identités multiples. Pourtant, en dépit du pouvoir heuristique certain de cette notion, la pandémie sanitaire nous oblige à l’adapter au contexte de cette crise globale. Il faut alors saisir l’effet de la multiplication des barrières et des confinements, des murs et des frontières à l’opposé de l’ouverture tous azimuts.

Cette réflexivité méthodologique qui permet d’adapter les concepts aux changements induits par la globalisation est le meilleur exemple de l’engagement fort du Grip à étudier le global de façon empirique. Ainsi, ses chercheurs ont développé (en 4 ans de travaux divers sur les terrains du global) une triple conscience épistémologique, théorique et méthodologique aiguë :

a. des enjeux des découpages des territoires, de l’articulation entre terre et mer, des tensions entre les centre(s) et les (semi)périphéries ; b. du jeu d’échelle dans la prise en compte du niveau macro de l’infrastructure, du niveau micro de l’agentivité des acteurs (avec les questions des résistances, oppositions, luttes, empowerments et émancipations), du niveau méso des institutions tiraillées entre logiques nationales et transnationales ; c. de la disjonction entre le matériel de la production et l’imaginaire des formes idéologiques et culturelles (et la reconfiguration de l’interaction entre ces deux niveaux). Fondé donc sur des méthodologies multiscalaires, multiniveaux, multisites et multidisciplinaires, ce vaste programme de documentation factuelle du fait global dans sa stabilité structurelle et son devenir historique est résolument tourné vers l’analyse des plis du global. En délaissant l’antinomie stérile entre local et global (et en tournant le dos à leur hiérarchie épistémologique), en décentrant l’analyse des acteurs, en observant au cas par cas comment s’articulent et agissent de concert des forces politiques, comment se produisent les formes variées de syncrétisme, d’hybridité, de composites, le Grip souhaite finalement répondre à la question de l’impact du fait global sur le métier du sociologue, anthropologue, linguistique, politiste, historien, géographe…

Un institut de notre envergure se donne pour tâche d’analyser la complexité et multidimensionnalité du paysage global et des forces qui le composent. Notre ambition est d’affiner notre compréhension de la globalisation en la considérant comme une machine capable aussi bien d’intégrer que de séparer, offrant autant de nouvelles opportunités que des risques accrus. Ceci nous conduit à prendre en compte non seulement les circulations, mais aussi les failles, les tensions, les sinuosités, les coups d’arrêt. Dépasser une vision linéaire de la globalisation ne veut pas dire adopter une autre vision tout aussi unifiante, mais cultiver une pensée prenant en compte les paradoxes, l’historicité et la factualité de la globalisation.

Ainsi le Grip° se propose :

• de susciter un intérêt scientifique d’abord , d’armer le regard ensuite chez les chercheurs en promouvant des collaborations internationales entre des centres de recherche;

• de diffuser dans la Cité (Paris n’est-elle pas une ville globale, une ville-monde ?) une sensibilité aux enjeux globaux chez les décideurs, les journalistes et les influenceurs ;

• de former des étudiants aux études du global , en les éveillant à une conscience éthique de la nécessité d’une approche inclusive, décentrée, cosmopolite du monde.

La compréhension du monde contemporain, la transmission des savoirs, l’enseignement des disciplines, la formation des étudiants (soient-ils des futurs chercheurs, décideurs, citoyens) passent par le tournant global, quand bien même l’exercice représente un défi intellectuel d’envergure, difficile à relever.

Projets financés 2020-2023

Ce document n’affiche que les noms des responsables de projets. Voir les équipes sur le site du Grip

Porteuse Florence Mourlhon-Dallies UPCité/EDA, linguiste

Linguistic Landscape Analysis

: Domaine de la sociolinguistique urbaine, consistant à photographier des annonces, des panneaux ou des inscriptions présents dans l’espace public, allant du simple graffiti à l’affiche officielle très rédigée. Outre le fait d’attester de la présence d’une ou de plusieurs langues dans un territoire donné, cette pratique interroge les modes d’adresse aux potentiels lecteurs, le caractère directif de ce qui est donné à lire, mais aussi le rythme de remplacement des annonces par d’autres affiches, leur superposition, leur emplacement, leur durée de validité, leur péremption plus ou moins programmée.

La pandémie de COVID-19 s’est posée dès ses débuts comme une crise globale. En cela, elle ne pouvait qu’intéresser le Grip, comme événement touchant de multiples pays mais aussi comme occasion d’étudier les différentes réponses apportées à l’épidémie à l’échelle nationale et locale. Le Grip a donc soutenu le programme proposé par F. Mourlhon-Dallies, PR en Sciences du Langage, durant les trois années les plus marquantes de la pandémie.

Inspirée par la Linguistic Landscape Analysis, celle-ci a profité du premier confinement de 2020 pour photographier les affichages et annonces qui ont rythmé la gestion de l’épidémie. La prise de clichés a duré jusqu’en 2022, d’abord à Paris puis en Ile de France et enfin dans différents territoires francophones avec l’aide d’une centaine de mastérants d’UPC. Ont été principalement interrogées les variations de formulation des annonces de fermetures ainsi que l’introduction des gestes barrières. L’institut Ad-Memoriam COVID-19 d’UPC by UPCité hébergera en 2024 les clichés les plus exploitables dans un site « grand public ».

Par-delà les mots, certains signes ne trompent pas : grilles baissées, portes cadenassées, fenêtres obturées sont les marques non verbales de la chape de plomb qui s’est abattue sur les rues de la capitale.

Durant la COVID-19, beaucoup d’affichages sont restés sans être réactualisés. C’est ce que nous avons appelé « l’effet Pompéi », comme si tout avait été figé : vitrines, promotions, campagnes électorales, avec parfois la persistance d’annonces périmées depuis plusieurs mois, confortant l’impression d’un monde déréglé, où plus rien n’est à jour.

Le bornage temporel, par temps de pandémie, se révèle très incertain : si on connaît la date de fermeture, impossible de savoir quand chaque confinement ou interdiction d’exercer prendra fin. Certains font comme si la période ne pouvait être que brève, d’autres sont plus circonspects, surtout au bout d’un an de pandémie.

Thématique:

Venir en ville

DiverCities réunit une équipe de six enseignants-chercheurs, quatre étudiant.e.s de Master 2 Recherche et une doctorante.

Porteuse : Marie Gibert-Flutre UPCité / CESSMA , géographe

Les villes globales sont devenues les points nodaux des migrations transnationales contemporaines. À ce titre, elles ne sont pas seulement des espaces de coexistence quotidienne d’individus de tous horizons et origines, mais elles sont aussi devenues des plateformes d’échanges mondialisés pour les acteurs politiques en charge de leur gestion. Dans ce contexte, au croisement entre études urbaines et études migratoires , notre projet prend pour objet l’intégration urbaine de populations migrantes à l’échelle globale et s’articule autour de trois axes : (1) La production et la recomposition des quartiers de migrants et leur mise en scène à l’échelle globale ; (2) Villes hostiles / villes refuges : la diversité urbaine au prisme des politiques publiques ; (3) Venir en ville à l’heure du numérique : l’économie de plateforme, pour quelle intégration urbaine ? Il se fonde sur des travaux de terrain inédits, dans une démarche qualitative et multi-située, entre villes d’Europe, d’Asie et d’Afrique.

Le projet DiverCities s’articule au projet Idex NUS-UPCité Governing Diverse Cities in Europe and Asia (2021-2022) qui a permis de financer de manière complémentaire la production d’un MOOC (mis en ligne en octobre 2022 sur la plateforme internationale edX), l’organisation de deux conférences internationales (à Singapour en mai 2022 et à Paris en novembre 2022) et un ouvrage collectif (en

préparation). Nous avons soumis notre projet DiverCities au Grip car il permettait de combiner trois objectifs centraux 1. produire des données de terrain inédites au croisement entre terrains des Nords & des Suds ; 2. intégrer des jeunes chercheur.e.s (dès le Master 2 Recherche); et 3. participer à la production de supports inédits de diffusion de la recherche (notamment par la production de capsules video que nous avons valorisées par la mise en ligne d’un MOOC avec nos collègues de la National University of Singapore).

De Tremblay-en-France à Nairobi, une enquête multi-située entre Nords et Suds

Ce projet articule des enquêtes auprès de commerçants chinois spécialisés dans le commerce international de gros, nouvellement établis sur le commune de Tremblayen-France dans le centre « Silk Road Paris », des enquêtes auprès de réfugiés ukrainiens nouvellement arrivés en France, avec des enquêtes menées à Nairobi auprès de migrants congolais. Pour rendre compte également de l’importance des migrations intérieures en Asie, nous y avons adjoint une enquête approfondie auprès de migrants ruraux nouvellement installées dans la métropole de Ho Chi Minh Ville, au Vietnam. Ces cas d’étude contemporains variés donnent à voir la diversité de la condition migrante aujourd’hui, à une échelle globale, et les accueil différenciés dont les migrants bénéficient dans leur ville d’accueil, par les pouvoirs publics comme par les milieux économiques.

Notre projet interroge en particulier le « droit à la ville » des migrants et ses recompositions à l’heure du numérique. Au-delà d’une lecture binaire de l’économie de plateforme, entre opportunités économiques et insertion urbaine facilitée, ou au contraire vulnérabilisation des travailleurs précaires, nous interrogeons les possibilités d’organisations collectives des travailleurs de plateforme depuis des villes du Sud, souvent exclues des travaux récents sur le numérique. -

« Le droit à la ville » est une notion proposée par Henri Lefebvre dans son ouvrage éponyme de 1968, qui le présente en ces termes « un droit à la vie urbaine, à la centralité rénovée, aux lieux de rencontres et d’échanges, aux rythmes de vie et emplois du temps permettant l’usage plein et entier de ces moments et lieux ». Son approche n’est donc pas légaliste mais revendique un droit à l’émancipation par l’urbain pour tous, dans une vision intrinsèquement politique de la ville. Le droit à la ville est avant tout celui de pouvoir intervenir dans sa production.

Porteurs: Gautier Bourdeaux , UPCité/CEDAC/Droit, économie et gestion

Philippe Cadène UPCité/CESSMA/GHES, géographe

Thématique:

Venir en ville

DiverCities réunissant depuis 2018 une trentaine de chercheurs (économistes, géographes, juristes, sociologues et spécialistes de gestion), incluant des doctorants et intégrant des étudiants de Master.

Le projet vise à analyser la réorganisation des réseaux d’entreprises et l’adaptation des activités économiques dans le contexte présent, soumis par des crises globales (économiques, géopolitiques, technologiques, environnementales, sanitaires) et marqué par l’incertitude. A but théorique autant que pratique, la réflexion participe à l’important débat sur le devenir du monde socio-économique, la mutation des territoires et les évolutions des cadres juridiques.

La recherche est réalisée par un réseau de recherche pluridisciplinaire et international et s’inscrit dans trois laboratoires d’UPC (EA 1516 CEDAG, UMR 245 CESSMA, UMR 7533 LADYSS), auxquels sont associés des partenaires étrangers provenant d’établissements d’enseignements et de recherche situés en Allemagne, en Bulgarie, en Grèce, en Inde, en Indonésie, en Malaisie, au Maroc et en Tunisie.

Le Grip se présente comme la plateforme idéale pour héberger et soutenir un projet collectif de ce type, qui intègre le périmètre scientifique des Global Studies tout en menant une réflexion sur l’évolution des rapports Nord-Sud, enjeu essentiel aujourd’hui.

Le travail collectif a été réalisé au travers d’une série de réunions plénières ou sectorielles (UPC Paris, mais aussi Agadir, Athènes, Kuala Lumpur, Mumbai) et diverses campagnes d’enquêtes conduites auprès d’entrepreneurs et d’institutions dans les divers pays du projet. Les études de terrain visent à :

• comprendre les réseaux locaux et régionaux dans lesquels les entreprises sont intégrées ;

• examiner les nombreuses modalités par lesquelles elles se conforment aux normes et réglementations initiées de l’extérieur, aux niveaux régional, national et mondial ;

• rechercher quels sont les modèles alternatifs en cours d’élaboration.

De nombreuses communications et publications ont été réalisées, mettant en avant :

• la complexité des dynamiques entreprises,

• les fortes différences entre secteurs d’activité et entre territoires,

• la poursuite de la globalisation sous des formes nouvelles, qui restent encore à préciser.

Porteuse: Petia Koleva, UPCité/LADYSS, économiste

Thématique: Venir en ville

Journée d’études en Tunisie

Le projet s’intéresse à l’articulation entre dynamiques institutionnelles, organisationnelles et territoriales dans la globalisation à travers l’étude critique de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) dans les pays du Sud. Né dans les pays du Nord, le « mouvement RSE » s’est propagé depuis quelques années à l’échelle mondiale sous l’influence des firmes multinationales, des « normes » globales et des crises économiques, écologiques, énergétiques et sanitaires. L’originalité du projet consiste à aborder les liens entre RSE et développement dans la globalisation dans une optique critique, interdisciplinaire et comparative, à partir de recherches croisés sur cinq terrains du Sud.

Ce faisant, il s’inscrit pleinement dans l’axe « Circulations » du Grip ayant pour objectif d’étudier la globalisation à travers la circulation des normes, des savoirs, des modes d’entreprendre, en étant attentif aux stratégies des acteurs, dans une perspective décentrée.

Le premier porte sur les dynamiques institutionnelles : il s’agit d’identifier les interactions entre les phénomènes d’isomorphisme et de « sophistication » institutionnels dans

l’émergence du cadre formel de la RSE dans chacun des pays étudiés. Une attention particulière est accordée aux outils de la soft law créés dans le contexte de la globalisation (ex. Global Compact, ISO 26 000) dont l’ancrage local présente des spécificités en termes de type d’organisations adhérentes et de pratiques normatives, peu analysées dans les Suds.

Le second axe s’intéresse aux dynamiques organisationnelles, en questionnant la vision occidentalo-centrée de la RSE comme innovation sociale. Le concept de responsabilité territoriale des entreprises (RTE) semble plus à même de saisir les dynamiques intermédiaires, les marges et les niches où se construisent des formes de coopération entre acteurs, comme en témoignent notamment les initiatives sociales et solidaires dans les pays étudiés (visuel n°2 : ).

Thématique:

Porteur: Boris Samuel, UPCité/CESSMA, Sciences politiques

Ethique individuelle et expertise globale

Les travaux sur les politiques de développement s’inscrivant dans une perspective historique ou socio-historique se multiplient, et cela a pour corollaire la mobilisation d’une grande diversité d’archives (d’organisations internationales, d’agences nationales de développement, d’experts, etc.). Ces évolutions dessinent des horizons prometteurs. D’abord, elles rendent possible un décentrement de l’étude du développement dans le sillage de l’« histoire connectée », et ouvrent la voie au dépassement d’une historiographie souvent eurocentrée, et masquant bien souvent les racines coloniales du développement. Cette diversification des matériaux permet également de faire apparaître les luttes, concurrences, et négociations auxquelles a donné lieu le projet occidental du développement, et ouvre la possibilité d’une histoire extravertie des États post-coloniaux. Pourtant, jusqu’ici, ces dynamiques ne se sont accompagnées ni d’un travail réflexif ni d’une discussion méthodologique approfondie sur ces archives du développement. L’objectif de ce projet était donc de s’intéresser à ces archives, en les appréhendant comme une part d’histoire des Suds, souvent conservée au Nord. Il s’agissait d’explorer et de discuter collectivement, dans une perspective Nord-Sud, la façon dont celles-ci peuvent être collectées, conservées, et utilisées. En cherchant à promouvoir des travaux dans une perspective globale, mais aussi Nord-Sud, le Grip s’est donc avéré être un espace idéal pour mener ce travail. Il a permis

l’organisation d’un séminaire en ligne, de missions aux archives d’organisations onusiennes à Genève et aux archives nationales du Sénégal, et l’initiation d’une plate-forme numérique d’archives du développement.

Que deviennent les archives des consultants en développement ? Depuis plusieurs décennies, les politiques de développement sont largement prises en charge par des consultants indépendants, qui conservent donc eux-mêmes leurs documents de travail. Une question importante se pose donc : comment s’assurer que leurs archives ne disparaissent pas avec leur départ à la retraite ou leur décès ?

Comment les chercheurs des Suds peuvent-ils avoir accès à des archives bien souvent situées au Nord ? Le verrouillage sécuritaire des pays occidentaux en termes de visa a considérablement restreint la possibilité pour des chercheurs du Sud de se rendre, par exemple, aux archives des politiques européennes de développement à Bruxelles ou françaises à Paris. Pourtant, c’est bien une part de l’histoire des pays du Sud qui est présente dans ces archives.

Faut-il restituer ces archives du développement ? Depuis plusieurs décennies, la question de la restitution d’œuvres d’art, souvent ramenées en Europe pendant la colonisation, fait débat. Ces archives du développement, dont certaines contiennent des informations particulièrement détaillées sur les systèmes éducatifs, agricoles ou encore de santé des pays du Sud, doivent-elles, elles aussi, être restituées ?

des activités de Public Administration de l’International Cooperation Administration pour l’année 1957 - ICA, Public Administration Division, Review of Mutual Cooperation in Public Administration for 1957, 1957. Référence DEC : PB- AAB-706. - autorisée à la réplication pour des usages noncommerciaux, voir le site DEC USAID

Porteur:

Valéry Ridde

IRD/CEPED, Santé Mondiale

Thématique:

Ethique individuelle et expertise globale

Laboratoire d’évaluation interdisciplinaire des politiques publiques, LIEPP, plateforme de recherche de Sciences Po financée dans le cadre du programme “Investissements d’avenir” de l’Agence nationale de la recherche (ANR). Créé en 2011, ce laboratoire est redéployé à partir de 2020 en partenariat avec l’Université de Paris. Son objectif est de développer l’évaluation des politiques publiques par une approche scientifique interdisciplinaire.

HoSPiCOVID, projet de recherche multidisciplinaire au Brésil, au Canada, en Chine, en France, au Japon et au Mali pour partager les enseignements tirés de la pandémie de COVID-19

Durant la pandémie de COVID-19, les médias internationaux, et notamment français, ont dénoncé la place des cabinets privés de consultants prodiguant des conseils, en substitutions des instances gouvernementales ou d’équipes de recherche expertes des sujets concernés.

Ce phénomène en France s’inscrit pourtant dans une longue pratique comme le montrent nos travaux sur la nouvelle gestion publique et la marchandisation de la santé en Afrique de l’Ouest, largement poussée par les organisations internationales. Ainsi, le projet proposé au Grip et au cofinancement du LIEPP s’inscrivait dans la continuité d’une étude multi-pays, HoSPiCOVID cofinancée par l’ANR en France et les IRSC au Canada afin de mieux comprendre la prise en compte des inégalités sociales de santé lors de la lutte contre la pandémie et la résilience des hôpitaux de référence.

L’étude avait un double objectif, tant conceptuel qu’empirique : i) dresser un état des connaissances scientifiques sur la place des consultants privés dans la lutte contre les épidémies; ii) explorer et comprendre ce recours aux consultants dans le contexte de lutte contre la pandémie de COVID-19 à partir d’une étude de cas en France.

Ce projet contribue aux travaux du Grip sur la mondialisation et la marchandisation du capitalisme contemporain en proposant une réflexion originale sur la manière dont les

stratégies de lutte contre les épidémies sont devenues des marchés lucratifs et quelles en sont les conséquences sur le plan de la santé publique nationale et de la santé mondiale.

Pour atteindre le premier objectif, nous avons réalisé une revue exploratoire des écrits scientifiques en usant d’une démarche systématique (Scoping Review). Depuis l’an 2000, près de 700 articles ont été repérés et nous en avons retenu et analysé 24 car ils permettaient de comprendre la place de ces cabinets de consultants dans la gestion des épidémies et des crises sanitaires dans le monde. L’analyse montre que les recherches sur ce sujet ce sont organisées autour de trois domaines : i) les travaux en sciences de gestion considèrent les cabinets de conseil soit comme un dispositif technique visant à améliorer l’action publique, soit comme une menace pour la démocratie, ii) les études sur le phénomène de consultocratie tendent à considérer l’action des cabinets de conseil comme une prise de contrôle des cabinets privés sur l’administration publique, iii) l’analyse en termes d’’hybridation des élites permet une approche heuristique pour étudier l’intervention des cabinets de conseil dans les politiques de santé publique. Mais notre synthèse des connaissances montre que la place des cabinets de consultants durant les épidémies reste un angle mort de la recherche académique. Si beaucoup de journalistes ont écrit sur le sujet, il existe très peu d’articles scientifiques sur leur place dans le domaine des épidémies et des crises de santé publique contrairement aux travaux, par exemple, sur les réformes hospitalières.

En ce qui concerne notre étude empirique, il convient de préciser toute la difficulté de réaliser de telles recherches, d’abord en contexte épidémique et surtout, sur un sujet délicat où les personnes concernées, du côté tant de l’administration publique que des consultants, ne sont pas facilement ouvertes à participer. C’est grâce à la persévérance et aux qualités de chercheuse en sciences sociales rompues aux techniques d’enquête qualitative que Lucille Gallardo, dans le cadre de son postdoctorat au sein du projet, a été en mesure de réaliser cette étude. Faute de

Nicolas Belorgey, L’hôpital sous pression. Enquête sur le « nouveau management public », Paris, La Découverte, 2010, 336 p ; Nicolas Belorgey et Frédéric Pierru, « Une « consultocratie » hospitalière ? », Les Tribunes de la sante, 2017, n° 55, no 2, p. 45-57 ; Nicolas Belorgey, « Trajectoires professionnelles et influence des intermédiaires en milieu hospitalier », Revue francaise d’administration publique, 2020, vol. 174, no 2, p. 405-423.

Julie Gervais et Frédéric Pierru, « Management consultants as policy actors » dans Policy analysis in France, Bristol University Press, 2018, p. 175-187.

budget et face aux défis de ce type d’enquête (au moment du Mc Kinsey Gate), nous avons réalisé une étude qualitative exploratoire concernant les « équipes intégrées » (une triade composée de consultants, contractuels et personnel permanent) au sein de Santé Publique France qui ont assuré la mise en œuvre de l’acheminement logistique du vaccin contre le COVID-19 sur tout le territoire national. Cette triade qualifiée de « fratricide » par un enquêté, a créé des tensions mettant à mal leur complémentarité et exacerbant leur concurrence. L’étude montre comment la mise en place de ces équipes hybrides dans un contexte d’urgence a engendré des formes de concurrence et des hiérarchies sociales et professionnelles importantes. Elles ont eu un impact sur la vie professionnelle quotidienne de toutes les personnes, et en particulier sur celle des agents permanents et contractuels. Plus nombreux, plus qualifiés et mandatés par le ministère, les consultants se sont imposés aux autres , comme cela a déjà été montré lors des réformes hospitalières en France . Contrairement au postulat qui envisage les consultants des cabinets privés comme le symptôme du retrait ou de la privatisation de l’État, notre étude montre qu’au contraire, ils prennent davantage le rôle d’acteurs de l’action publique et d’agents de contrôle de l’État vis-à-vis du champ bureaucratique et des agences publiques . Ainsi, notre recherche empirique confirme le besoin de continuer d’étudier cet enjeu afin de tester l’hypothèse que ce recours aux cabinets de conseil s’inscrit dans la continuité de réformes de l’action publique qui s’appuient sur l’intériorisation des mécanismes de marché et de l’idéologie de la nouvelle gestion publique.

Porteurs:

Nils Graber CERMES3/Université

de Lausanne, Suisse, anthropologue et sociologue

Yves-Marie Rault-Chodankar CEPED/Université Paris 1, géographe

Thématique:

Le magasin technologique du monde

Sunder Rajan, Kaushik. 2006. Biocapital: The Constitution of Postgenomic Life. Duke university press

En raison de la taille des molécules et de la complexité des processus productifs, les biosimilaires sont considérés comme des copies moins identiques du médicament de marque que ne le sont les génériques chimiques par rapport au médicament princeps. Les génériques suivent un processus d’approbation plus simple, tandis que les biosimilaires nécessitent des études approfondies pour démontrer leur similarité avec le médicament de référence. De plus, les génériques sont considérés comme interchangeables, tandis que les biosimilaires peuvent présenter une certaine variabilité et ne sont pas automatiquement substituables.

BRICS Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud

Löfgren,

Hans, and Owain David Williams. 2013. The New Political Economy of Pharmaceuticals: Production, Innnovation and TRIPS in the Global South. Palgrave Macmillan.

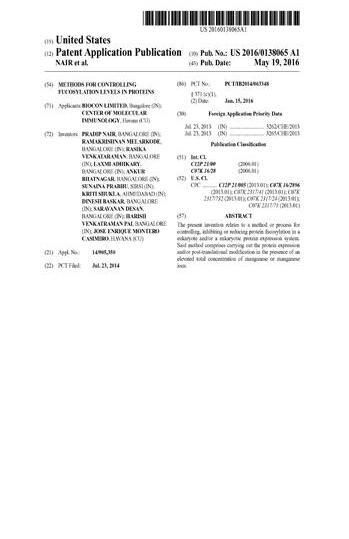

Depuis une trentaine d’année, l’essor de l’industrie des biotechnologies a été notamment analysé dans les termes d’un « biocapital », globalisé et spéculatif. Celui-ci a aussi façonné des innovations thérapeutiques et diagnostiques qui ont transformé les manières de soigner, en particulier des maladies chroniques (cancer, maladies auto-immunes, diabète, etc.).

Ces innovations, protégées par des droits de propriété intellectuelle, sont aujourd’hui de plus en plus nombreuses à tomber dans le domaine public. Les médicaments produits hors brevet sont alors qualifiés de « biosimilaires », car ne pouvant pas être considérés comme des « génériques chimiques », au regard des processus de production et des adres légaux.

C’est un sujet au cœur des dynamiques de mondialisation étudiées par le Grip, qui s’intéresse à l’émergence de nouveaux acteurs sur les marchés internationaux. Parmi eux, les BRICS jouent un rôle majeur. Ayant une longue histoire dans la production de médicaments génériques chimiques, ils ont joué un rôle pionnier dans le développement de biomédicaments . Parmi les Suds, quelques rares cas comme Cuba - ayant investi dans les années 1980 dans le secteur des

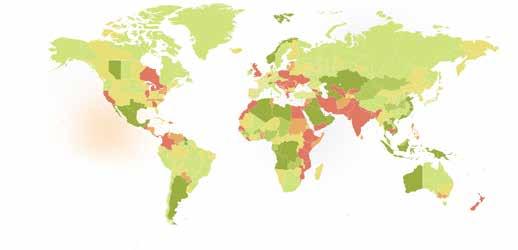

Carte des BRICS. Source : ‘What Is BRICS? | BRICS 2018’. Accessed 26 June 2023. https:// www.brics2018.org.za/whatbrics/.

biotechnologies - ont été documentés . Dans ce projet de recherche, nous nous demandons dans quelle mesure le développement des biosimilaires redéploye ou redéfinit les enjeux qui ont historiquement structuré le marché des médicaments génériques dans les Suds, en particulier la production locale et la remise en question des brevets pour assurer l’accès aux médicaments .

Le Global Research Institute of Paris (Grip) propose un espace de réflexion sur les nouvelles modalités de production, de consommation et de régulation des technologies à l’échelle mondiale, un niveau d’analyse qui est crucial pour mener à bien notre recherche. Celle-ci propose de décrypter la nouvelle géographie de l’industrie pharmaceutique en analysant le marché des biosimilaires, autour de trois grands axes :

1. La production Les biomédicaments sont des grandes molécules (e.g. anticorps monoclonaux, cytokines, etc.) requérant des infrastructures spécifiques pour les produire, notamment des bioréacteurs . Ce sont des technologies demandant des savoir-faire et connaissances particuliers et protégés par la propriété intellectuelle et des stratégies industrielles, dont l’intégration par les acteurs des BRICS requiert une période de transition industrielle importante. Quels sont les enjeux industriels favorisant ou non la production des biosimilaires dans les Suds ?

Les biotechnologies englobent un large éventail de techniques et d’applications, allant de la manipulation génétique et de l’ingénierie des protéines à la culture de cellules, à la fermentation et à la production de médicaments, d’aliments génétiquement modifiés, de biocarburants, de produits chimiques industriels et bien plus encore.

Reid-Henry, S. M. 2010. The Cuban Cure. In The Cuban Cure. University of Chicago Press.

Cassier, Maurice, and Marilena Correa. 2010. “Brevets de médicament, luttes pour l’accès et intérêt public au Brésil et en Inde.” Innovations n° 32 (2): 109–127.

La taille d’une molécule chimique comme l’aspirine représente une fraction de la taille d’une molécule biologique comme les anticorps monoclonaux (mAb)

Un bioréacteur est un dispositif utilisé pour cultiver des cellules, des microorganismes ou des tissus biologiques dans des conditions contrôlées. Il fournit un environnement favorable à la croissance et à la production de produits biologiques tels que des protéines, des enzymes, des médicaments ou des biocarburants. Il permet de réguler des paramètres tels que la température, le pH, la concentration en nutriments et la circulation d’oxygène pour favoriser les réactions biologiques souhaitées.

Des bioréacteurs dans une usine de Biocon à Bangalore, Inde. Source : ‘Global Scale Manufacturing - Biocon’. 2020. 23 June 2020. https://www.biocon.com/ businesses/biosimilars/global-scale-manufacturing/, https:// www.biocon.com/businesses/ biosimilars/global-scale-manufacturing/

8

Löfgren, Hans, and Owain David Williams. 2013. The New Political Economy of Pharmaceuticals: Production, Innnovation and TRIPS in the Global South Palgrave Macmillan.

2. La consommation Consommés jusqu’alors principalement dans les pays du Nord, l’accroissement d’une production locale de biosimilaires dans les BRICS illustre l’émergence de nouveaux marchés de biomédicaments dans les Suds. Ces marchés concernent en particulier la prise en charge des maladies chroniques dont l’augmentation dans les Suds est liée à divers facteurs tels que les changements de mode de vie dans un contexte d’urbanisation et les expositions environnementales. Comment s’organisent les politiques d’accès à ces médicaments dans les Suds ?

3. La régulation De nouvelles normes, en partie liées à la complexité des grandes molécules, comme l’obligation de refaire les trois phases d’essais cliniques pour assurer la comparabilité par rapport au produit princeps, ont été mises en place de manière relativement uniforme parmi les pays membres de l’OMC . Comment les pays des BRICS, à différentes échelles, participent des régulations et remettent en partie en question certains aspects des cadres globaux ?

8

Notre projet inclut des enquêtes de terrain exploratoires dans deux pays des BRICS, l’Afrique du Sud et le Brésil. Ces enquêtes viendront compléter des recherches menées à Cuba et en Inde par les deux porteurs du projet depuis une dizaine d’année.

Depuis 2021, nous avons notamment commencé à étudier un partenariat indo-cubain pour le développement et la fabrication d’anticorps monoclonaux, qui est le premier cas d’étude sous-tendant notre projet. Au travers d’entretiens avec des acteurs clés, nous avons retracé les soubassements politiques, industriels et sanitaires de cette circulation inédite des savoirs et technologies bioindustriels.

Brevet concernant un processus de fabrication des biomédicaments déposé aux Etats-Unis conjointement par la firme indienne Biocon et le laboratoire cubain Centre d’immunologie Moléculaire (CIM)

Porteuses

Bérénice Bon UPCité/IRD

Jessica Pourraz UPCité/IRD/CEPED

Thématique:

Le magasin technologique du monde

Notre programme de recherche se fonde sur une approche interdisciplinaire mêlant géographie, sociologie des sciences et des techniques et science politique. Il propose une analyse des effets des circulations transnationales des véhicules d’occasion sur les vulnérabilités environnementales et sanitaires dans les pays du Sud et en ce sens s’inscrit parfaitement dans l’Axe 3 du Grip. Il s’intéresse notamment à la construction et à la régulation de nouveaux marchés locaux et globaux, et aux stratégies d’adaptation, voire de contournement, des règles d’échanges des véhicules d’occasion entre Nord et Sud déployés par les différents acteurs sociaux. La pollution de l’air pose un grave problème de santé publique dans de nombreuses régions du monde, mais il est en train de devenir particulièrement préoccupant dans les métropoles africaines. Parmi les multiples causes, l’une d’entreelles est le résultat de la circulation d’une marchandise globalisée : les véhicules d’occasion réformés des marchés des pays développés. Ces véhicules entrent traditionnellement dans les flux marchands à destination des Suds à la suite de premiers usages dans le Nord. Ce phénomène a pris une nouvelle dimension sous l’effet des innovations tech-

nologiques qui équipent les flottes de voitures, de camions ou de véhicules de transport collectif du Nord, qui conduirait selon notre hypothèse, à une obsolescence non plus seulement technique, mais à caractère environnemental et sanitaire. Le déséquilibre technologique au détriment des pays du Sud devient donc également un déséquilibre environnemental et sanitaire : la progression des régulations dans les pays développés donne naissance, dans les pays les moins dotés en moyens de contrôle, à un second marché des véhicules polluants. Ces véhicules d’occasion sont très plébiscités dans les pays d’arrivée dans les Suds, où le marché de véhicules neufs produits localement est encore très limité voire inexistant et souvent inabordable financièrement pour les populations (insérer image 1 et 2).

Pour limiter les effets sur la santé et l’environnement de ces flux Nord-Sud, certains pays d’Afrique subsaharienne, tels que le Kenya, le Ghana ou encore le Sénégal, encouragés par l’OMS ou des organisations économiques régionales, ont entrepris de mieux réguler le marché d’occasion. Cette volonté politique se heurte cependant à des intérêts marchands importants, à la difficulté de constituer un parc automobile plus récent, et à de nombreux obstacles de mise en œuvre de l’action publique (fixation des normes, contrôle des importations, contrôle des émissions). Ces politiques de modernisation sont également susceptibles de déstabiliser toute la chaine marchande constituée autour des véhicules et de leurs pièces détachées, avec des conséquences socioéconomiques importantes notamment auprès des populations les plus vulnérables. Des savoir-faire mécaniques et administratifs pour repousser l’obsolescence des véhicules

Au Kenya, au Ghana et au Sénégal, la très grande majorité des véhicules privés utilisés sont des véhicules d’occasion importés de différentes régions du monde (Japon, Etats-Unis, Europe) (insérer Graphique de Statistiques). Pour nos différents cas d’étude nous avons commencé à analyser les étapes à l’obtention des certificats indispensables à l’entrée et la mise en circulation de chaque véhicule importé. Ces analyses ont mis en évidence les agencements de savoir-faire administratifs et mécaniques qui permettent aux acteurs

Photo prise dans un « car bazaar » une grande foire qui a lieu tous les dimanches à Nairobi avec des véhicules d’occasion venant en très grande majorité du Japon. À Nairobi, plus de 85% des véhicules en circulation sont des voitures d’occasion japonaises.

Garage de J. à Nairobi le long de Ngong road, une route spécialisée dans la vente de véhicules d’occasion. J. a quitté en 2004 Kitui, une petite ville, et est venu s’installer à Nairobi. Il ouvre alors un garage et achète deux voitures japonaises. Il poursuit aujourd’hui ce commerce en vendant chaque mois 2 à 3 voitures et en assurant des réparations en important des pièces détachées.

Garage informel dans les rues de Dakar. Les petits ateliers de mécanique sont omniprésents dans la capitale sénégalaise.

Abossey Okai à Accra est un quartier entièrement réservé à la vente de pièces détachées de véhicules en provenance de l’étranger. Ce quartier possède une variété d’ateliers pour l’ingénierie des métaux et la réparation de véhicules.

de ce secteur de repousser l’obsolescence de ces véhicules et ce faisant de contourner les régulations à l’œuvre qui se fondent principalement sur l’âge des véhicules importés. Ce secteur repose également fortement sur les capacités locales de mécaniciens et un vaste marché de pièces détachées également importées (insérer image 4). Certains des véhicules importés sont des voitures accidentées qui ont été reprises par les compagnies d’assurance et vendues aux enchères en ligne à des prix défiant toute concurrence. Elles sont ensuite réparées à moindre coût dans leur nouveau pays d’accueil (insérer Image 5).

Comme toute filière marchande, celle des véhicules d’occasion procède d’un assemblage social et matériel singulier. Elle implique des flux de matière relativement simples qui se limitent à faire transiter un véhicule. Mais la dimension sociale, et plus précisément politique, de cet assemblage suppose un autre flux, à la fois moins visible et plus complexe : la circulation de papiers. Ce double bureaucratique est d’une grande importance : non seulement occupe-t-il une grande partie des efforts des acteurs et de leurs préoccupations, mais il définit aussi les conditions de rentabilité de la filière. L’enjeu est de limiter les délais et les coûts liés à la bureaucratie et à ses frais annexes, qui tiennent à la fois aux contraintes légales et aux « arrangements » informels destinés à les alléger. Cela suppose des savoir-faire spécialisés qui justifient l’intégration au circuit marchand d’autres acteurs, indispensables à la circulation physique mais aussi symbo-

lique des véhicules. Ce circuit permet l’acheminement du véhicule mais il consiste aussi à faire passer de main en main un certain nombre de documents et en susciter d’autres au fil de la trajectoire du véhicule (insérer image 3).

Les premiers résultats de notre enquête montrent que les politiques de contrôle des véhicules importés se concentrent principalement sur l’âge des véhicules qui est le critère le plus aisé à contrôler à l’entrée du territoire. Il en résulte que la flotte de véhicule d’occasion importée est plutôt récente puisque les véhicules ne doivent pas être plus âgés de 10 ans en moyenne. Ceci étant, le déséquilibre technologique, environnemental et sanitaire au détriment des pays du Sud n’est pas aussi important qu’envisagé dans nos hypothèses, puisque les véhicules importés demeurent à priori moins polluants que ceux déjà en circulation. Toutefois faute de moyens suffisants, il n’existe pas de contrôles réguliers des niveaux d’émission des véhicules une fois mis en circulation sur le territoire.

Acheteur d’une voiture d’occasion japonaise montrant le « pass » le certificat indispensable à chaque voiture importée et qui nourrit un important marché de la certification. Ce certificat a été rédigé au Japon par une des quatre sociétés privées japonaises qui a obtenu une licence du bureau des standards kényans. Il doit être fourni par chaque exportateur de voiture puis remis à l’acheteur. Il précise le modèle du véhicule, son âge et le nombre de kilomètres.

Flux des véhicules d’occasion

(source Unep, 2017) Origine des véhicules importés au Sénégal, année 2021. Source : The Observatory of Economic Complexity (https://oec.world/)

La pollution de l’air est selon l’OMS responsable d’environ 7 millions de décès par an. Il s’agit d’un problème global puisqu’environ 92% de la population mondiale vit dans des endroits où les niveaux de qualité de l’air dépassent les limites recommandées par l’OMS (WHO, 2016).

la circulation d’une marchandise globalisée : D’après le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), le continent africain absorbe à lui seul 40 % du flux mondial de véhicules légers d’occasion. À l’autre bout de la chaine, les exportateurs sont les pays de l’Union européenne (52%), qui dominent les marchés d’Afrique de l’Ouest et d’Asie centrale (PNUE 2020).

innovations technologiques : Pour limiter les émissions de gaz nocifs, des réglementations ont été prises depuis le début des années 1970 comme en Europe. Ces normes ont pour objectif de contraindre les constructeurs à produire des véhicules moins polluants par un ensemble de dispositifs techniques tels que les pots catalytiques.

le Kenya, le Ghana ou encore le Sénégal : L’enquête s’appuie sur une comparaison entre deux pays ouest-africains, le Sénégal et le Ghana – et un pays est africain, le Kenya. Le choix de ces pays se justifie par la diversité des filières globales qu’il sera ainsi permis d’observer et la pluralité des cadres réglementaires et de contrôle mises en œuvre au cours des dernières années.

Porteurs:

Koichi Kameda, IRD/CEPED

Maddy Barbeitas, CERMES 3/UPCité

Thématique:

Syringe, Vaccine Bottle, and Globe by NIAID, Creative Commons licence

Le brevet est le dispositif d’appropriation de connaissances le plus utilisé par l’industrie du médicament et des technologies de santé. Cassier, M. & Foray, D. (2001). Économie de la connaissance : le rôle des consortiums de haute technologie dans la production d’un bien public. Économie & prévision, 150-151, 107-122. https://doi. org/10.3917/ecop.150.0107

Les maladies tropicales négligées peuvent être définies comme des maladies tantôt mortelles, tantôt débilitantes, se caractérisant principalement par un manque de traitement(s) adapté(s), qui est à mettre sur le compte de l’absence de débouchés commercialement rentables.

Parmi les nombreuses vulnérabilités confrontées par les populations dans les pays du Sud, le manque d’accès à des thérapies et à des technologies essentielles à la vie (ou à la vie en bonne santé) [Fig. 1] a été l’argument principal de lutte des pays émergents [Fig. 2] pendant ces dernières décennies. Plusieurs épidémies ont mis en exergue la défaillance du système d’appropriation de connaissances dans le domaine de la santé. Par conséquent, plusieurs pays ont réagi à l’excessive dépendance technologique pour soigner sa population, ils ont bouleversé ainsi le marché et l’ordre mondial représenté par les pays du Nord comme producteurs de technologie et le Sud comme récepteur. Certains pays émergents ont développé une capacité de recherche désormais propre pour répondre à leurs besoins de santé, notamment en ce qui concerne le secteur le moins rentable, comme celui des maladies tropicales négligées [voir l’image «Neglected Tropical Diseases» sur la page opposée]. Afin de comprendre une partie de cette transformation et de la diversification du paysage de l’innovation pharmaceutique, ce projet vise à étudier les nouveaux modes d’organisation et de production des biotechnologies par le biais de vaccins pour les maladies négligées. Dans ce cadre, l’initiative Grip réunit l’expertise de beaucoup de chercheurs en termes de langues, de cultures et de terrains afin d’entamer une recherche collaborative et intégrative entre Nord et Sud mais aussi entre Sud et Sud. Ainsi, ce projet s’est appuyé sur l’ex-

périence, le contact et la circulation des PIs dans trois différents pays : la Colombie, le Brésil et l’Inde. Cela a permis de mailler différentes recherches et de les structurer dans une démarche comparative, d’autant plus que la production et la circulation de produits pharmaceutiques ont un fort caractère transnationale.

Les réflexions autour du projet en cours :

• L’Inde a une production et exportation de vaccins tournée vers le marché extérieur, notamment pour approvisionner les organisations internationales de la Santé Globale. Dichotomie entre l’humanitaire et les intérêts de marché. Quelle est la stratégie pour les maladies négligées dans ce contexte ?

• Le Brésil a un modèle qui intègre santé publique et industrie. La production locale a été incitée par le Ministère de la Santé pour réduire sa facture médicament/produit de santé et sa dépendance technologique. Depuis 50 ans le Brésil dispose de laboratoires publics qui sont le bras armé du Ministère ou des états locaux pour produire de médicaments et des vaccins pour la population la plus pauvre [fig 4 et 5]. L’originalité du Brésil est le modèle qui intègre politique de santé et industrie.

• La Colombie : désinvestissement progressive du gouvernement central dans l’industrie de produits de santé. Toutefois, suite à la pandémie de Covid-19, l’état d’Antioquia met en place un méga projet hybride public/privé pour le développement de médicaments, sérums et vaccins [fig. 6].

Vue des principaux bâtiments de Bio-Manguinhos, situés sur le campus principal de Fiocruz, dans la banlieu de Rio de Janeiro, en 2017. Auteur : Koichi Kameda

Plant de VaxThera, Rionegro – Antioquia, Colombie. Source : https://www. vaxthera.com/en/planta-y-laboratorio/

Neglected Tropical Diseases by Harvard University, Creative Commons licence

Porteuse:

Fernanda Beigel, Conseil scientifique

Grip°, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, Sciences Politiques et Sociales

Thématique: Éthique individuelle et expertise globale

The transition towards open access of many of the journals included in the globally dominant indexes such as Clarivate Web of Science and Scopus presents a relatively new and complex dilemma for researchers based in semi-peripheral (Global South) countries. The dilemma rests on the development of current open access publishing practices where publications are immediately accessible without subscription or costs to the reader, and where the cost of publishing is transferred to the authors. The costs, referred to as author page charges or APCs, are becoming increasingly onerous, placing financial strain on authors and their host universities or, worse, precluding them from participating the production and dissemination of their research findings in the global science communication system. Journals such as Nature, for example, have published their intention to charge up to 9,000 Euros for each article published.

Flipping the costs of open access solves the problem of universal access to certified knowledge but not does necessarily increase or democratise access to the process of certification, that is, publishing in peer-reviewed books and journals. While it is true that institutions in lower-income countries would be able to redirect the funds saved from the elimination of subscription costs to building their own alternative and regional open access models, such as SciELO or to subsidise the publishing fees incurred by their researchers, it also true that scientific in-

stitutions in developing countries will have comparatively fewer financial resources in total than institutions in more developed countries. In other words, flipping the costs does not shift the prevailing resource imbalance. The battle of open access has gained some advances but the cost is high, and little ground has been gained in rebalancing the power dynamics between science and publishers. Publish-and-read agreements have been considered an alternative, but they may increase asymmetries for science systems in the Global South.

In effect, with the advance of the APC publishing model we are facing an increasing segmentation of the publishing industry and our researchers are at risk of being trapped paying fees to journals that belong to less prestigious segments, with lower citation levels, which usually offer fast publication. This leads to the need for a much more exhaustive review of each field of knowledge and a revision of the researchers’ publication practices in order to create suitable policy recommendations for publishing alternatives and to avoid possible isolation from global communities.

Our project is intended to explore and understand the publishing practices, perceptions and values of researchers in the Global South regarding open access. To this aim, it is launching an international survey in Latin America (Brazil, México and Argentina) and Africa (Sénégal and South Africa). Following on from an improved understanding of the publishing practices of researchers in the Global South, the project seeks to discuss and propose recommendations to stimulate non-commercial, scholarly open access publication. Such advancement of our understanding of open access scholarly publishing combined with a set of robust recommendation will, hopefully, be of benefit to science from the Global South, and its contribution to the global knowledge project.

Porteurs:

Vincenzo Cicchelli, UPCité/CEPED, sociologue

Muriel Rouyer, Universite de Nantes, Sciences Politiques

Thématique: Quotidienneté, culture et globalité

Né de la rencontre de chercheurs issus de disciplines et de traditions de pensée différentes mais tous résolument engagés dans une réflexion sur la mise à l’épreuve du cosmopolitisme, entendu comme théorie et praxis d’un monde global inclusif, Everybody’s Cosmopolitanism, An idea for the 21st Century veut offrir un ouvrage encyclopédique de référence.

Calendrier prospectif :

Avril-Septembre 2023 : circulation de l’appel à contribution en anglais (diffusé sur les sites de nos instances, laboratoires et sur les plateformes Academia. edu, LinkedIn, Researchgate) mai -Mai 2025 : envoi du manuscrit à Brill Automne 2025 : publication.

Oeuvrant, conformément à la mission du Grip, au rapprochement des centres de recherche partageant des approches globales, ce projet bénéficie du soutien financier de cet institut et du laboratoire Droit et Changement Social (UMR CNRS 6297) de Nantes Université qui a permis, d’une part, la création d’un consortium avec le Centro Studi Europei de l’Université de Salerno et la Faculty of Social Sciences (University of Helsinki) et, d’autre-part, la signature d’un contrat de publication en open access chez Brill Publishers (Leyde/ Boston).

Nos orientations épistémologiques s’inscrivent dans le programme de recherche du Grip, notamment, de par leur ambition de de dépasser les points aveugles des théories plus ou moins ouvertement « situées », pour ouvrir au dialogue entre disciplines, théories et traditions de recherche appartenant à différentes aires de production scientifique.

Bien qu’originairement de matrice occidentale, le cosmopolitisme rend possible un monde commun dès lors qu’il se place non seulement à l’écoute des « autres », mais accepte lui-même d’être décentré par la mise à l’épreuve des autres.

De l’horizon universel de l’Humanité pris dans ses formes de vie diverses et revendications distinctes découle ce nous appelons «everybody’s cosmopolitanism»: des formes de cosmopolitisme qui ne s’épuisent pas dans le projet kantien mais qui, soit dans des formes complètement différentes et encore mal connues de l’Occident soit dans le questionnement d’un cosmopolitisme inabouti en son projet même, dessinent la possibilité d’un monde commun, inclusif et juste, précisément par la rencontre avec les autres et en se soumettant à l’épreuve des autres, c’est-à-dire, en recevant leur critique et leurs idées.

pour le soutien du candidat Rahul Gandhi, près d’ Hyderabad (Etat du Telangana), automne 2022 crédit photo Muriel ROUYER

Porteurs: Nicolas Puig (IRD, UPCité/URMIS) et Lama Kabbanji (IRD, LPED)

Thématique:

Quotidienneté, culture et globalité

La proposition du Grip de réfléchir sur les formes contemporaines de la globalisation a trouvé écho dans une série de recherches conduites au Liban que le soutien de l’institut a permis de structurer en groupe de travail. Ainsi, le projet « matières à relation » a initié une série de recherches sur les circulations des choses, des artefacts et des substances pour en dresser les itinéraires et les rapporter aux individus et groupes qui les fabriquent, les acheminent et se les transmettent.

Dans un pays subissant un enchâssement de crise (économique, politique, environnementale), les circulations matérielles prennent des formes inédites pour l’inscrire dans des espaces mondialisés d’échange. En parallèle, des tentatives sont en cours pour relocaliser des productions du fait de la perte abyssale de valeur de la monnaie et du coût prohibitif des importations.

Cette recherche se place dans la lignée ouverte en anthropologie par A. Appadurai (1986) des études sur la biographie sociale et la circulation d’objet : le rickshaw (Tastevin 2012), le ciment (A. Choplin, 2015), le champignon matsutake (Tsing, 2015), le sac plastique (Le Meur, 2021) ou encore les fripes (Durand, 2023, Hansen, 2000, Grüneisl, 2021), etc.

L’économie ethnique implique un grand nombre d’acteurs et met en relation différents espaces et connecte le Liban à un système mondialisé d’échanges par le biais des filières d’exportation et d’importation. Elle participe à la transformation des espaces urbains dans lesquels elle se déploie. Dans ce cadre nous travaillons particulièrement sur les transactions sociales autour d’un légume asiatique, le corolla. (crédit Nicolas Puig)

Ces recherches s’intéressent aux dimensions matérielles de la vie sociale et à leurs dynamiques culturelles et politiques. Elles décrivent les relations complexes entre les personnes, les groupes, les collectifs et les choses pour les insérer dans une écologie complexe des environnements mêlant inextricablement humains et non humains.

L’originalité du projet matière à relation est de tenter une certaine systématisation de l’approche matérielle à l’échelle d’un pays où les biographies de plusieurs objets sont menées simultanément dans l’objectif de décrire des formes de globalisation depuis l’échelle locale. Différente configuration de cette écologie des relations humains/matériels sont abordées depuis le Liban, très concrètement, à partir de chantiers qui tous décrivent les formes relationnelles nouées autour de la circulation d’un objet/substance.

Chaque terrain/chantier est sous la responsabilité d’un ou plusieurs membres de l’équipe qui en sont des spécialistes. Mais l’ensemble de l’équipe est susceptible d’intervenir sur chacun des chantiers, les enquêtes étant collaboratives, les terrains transversaux et les approches interdisciplinaires.

Les anxiolytiques de type benzodiazépine (Xanax, Valium, Lexotanil, …) constituent une classe de médicaments dont la pénurie risque de provoquer des symptômes de sevrage et de manque chez des usagers réguliers. En effet, substances fortement addictives, les benzodiazépines sont consommées de manière très fréquente au Liban, et ce même avant la crise actuelle. Ce chantier porte sur l’exploration de la circulation des benzodiazépines dans la population libanaise et migrante, en recherchant les modalités d’accès et d’utilisation de ces substances. (crédit Nicolas Puig)

Terrains :

Terrain 1. Liban, Algérie, France. Clés et papiers [clé des maisons palestiniennes et syriennes et papiers d’identité des Syriens.

Terrain 2. Liban, Europe. Anxiolytiques [médicament, relations sociales, pénurie et marché parallèle]

Terrain 3. Liban, Bangladesh, Éthiopie. Produits ethniques [économie et filière ethnique, poissons de rivières, légumes asiatiques]