Grip° Global research institute of Paris

Grip° — Global research institute of Paris —

other logo

other logo

Grip° Global research institute of Paris

Grip° — Global research institute of Paris —

other logo

other logo

Grip°

Global research institute of Paris

IdEx "Université Paris 2019"

ANR-18IDEX-0001

Ce rapport a été rédigé par : Matias Federico Milia (ORCID: 0000-0001-8474-5373)

Ariadna Nebot Giralt (ORCID: 0000-0002-5318-8815)

Rigas Arvanitis

(ORCID: 0000-0002-5588-1576)

Avec la participation des membres du comité de direction du Grip°, en particulier

Florence Mourlhon-Dallies et Didier Nativel.

ce document est accessible depuis le blog du Grip: https://grip.hypotheses. org/cartographie"

Grip° — Global research institute of Paris — other logo other logo

Introduction

1 Comment définir le champ de recherche de la globalisation ?

1.1. La production scientifique en anglais

1.2 La production scientifique en français

1.3 La production scientifique en espagnol

2. Situer l’agenda stratégique du GRIP

2.1 Positionnement du GRIP dans la recherche sur la globalisation

2.2 Évolution des publications en anglais et en français

3. Conclusions

4. Annexe 1

5. Références

Le Grip° est un institut de recherche interdisciplinaire créé par l’Université de Paris Cité pour rassembler des recherches sur la globalisation au sein de notre université et des organismes partenaires qui sont également tutelles de nos laboratoires. En effet, le GRIP a mobilisé plusie urs laboratoires de sciences humaines et sociales dans le cadre de l’Université de Paris Cité .

Ce sont les échanges entre ces unités de recherche qui ont permis de définir les contours de notre Institut. Ainsi, nous avons commencé à travailler en définissant trois axes de recherches : 1. citadinités globales, 2. circulations, et 3. technologies, vulnérabilités et logiques de marché. Au moment de créer le GRIP, il ne s’agissait pas de circonscrire un espace de connaissances mais, au contraire, de profiter de la grande diversité des expériences de nos laboratoires pour dessiner les vastes contours d’une « autre » mondialisation. Autre, en ce sens qu’elle ne se limite pas aux aspects financiers et économiques, mais s’effectue au travers de la circulation des connaissances, des personnes, des normes, des technologies, des arts, des musiques, des langues. Mondialisation aux formes multiples, à la fois par l’internationalisation des activités et par les enjeux qui aujourd’hui se définissent d’emblée à l’échelle planétaire. La mondialisation ce sont aussi des acteurs situés simultanément dans des espaces géographiques lointains mais reliés de manière dynamique [Grataloup, 2007] . Cette géographie de la mondialisation, majoritairement urbaine, n’a de sens que par les multiples réseaux qui connectent les acteurs, bien au-delà des frontières urbaines, par un quotidien qui est le produit de ressources à la locales et globales, de manière inextricable. Pour guider notre réflexion et mieux asseoir notre positionnement au sein de la communauté scientifique mondiale, au moment de la création du GRIP, nous avions proposé d’effectuer une cartographie sémantique de la recherche globale. C’est cet exercice que nous présentons aujourd’hui pour permettre de situer nos propres travaux et orienter stratégiquement notre agenda de recherche [Wallace et Rafols, 2015, 2018]. Pour comprendre ce paysage interdisciplinaire,

Grip° Global research institute of Paris créé en 2019

Au moment de la création du GRIP c’est-à-dire l’IRD, l’INALCO, l’INSERM, le CNRS, la FMSH et les organismes membres du comité de pilotage de l’IdEx de l’Université de Paris Cité.

Université de Paris Cité crée en 2018 est le regroupement des universités Paris Descartes, Paris Diderot et IPGP.

Thème

Interdisciplinarité

Cartographie

Circulation

Global / locale

Insitution

Diversité 2

CorText est maintenu par le LISIS, unité de recherche de l’INRAe et de l’Université Gustave Eiffel et a été développé grâce au soutien continu du Labex SITES de l’Institut Francilien Recherche Innovation et Société (IFRIS). CorText regroupe un ensemble de routines permettant le traitement, visualisation et analyse des données textuelles ou de grandes bases de données documentaires. Accessible en ligne et entièrement gratuit, c’est un outil vivant, regroupant une grande communauté d’usagers. https://docs. cortext.net/

Graphique 1

Approche utilisée pour la carthographie

nous nous sommes appuyés sur des outils informatiques issus des humanités numériques et en dialogue avec des travaux bibliométriques.

Pour le traitement et la visualisation des résultats, nous avons utilisé la plateforme CorText de l’IFRIS 2 , spécialement conçue pour l’étude des dynamiques de production et de circulation des connaissances et l’identification des thématiques dans un champ disciplinaire [Barbier et al., 2012 ; Granjou et al., 2014; Tancoigne et al., 2014 ; Venturini et al., 2014]. L’outil permet une analyse textuelle semi-automatique de mots et une puissante visualisation de clusters à partir d’un corpus des notices bibliographiques d’articles scientifiques publiés en sciences humaines et sociales dans trois langues différentes . Nous avons utilisé différentes approches méthodologiques et une variété de techniques d’analyse. Le détail des méthodologies employées est mentionné au long du texte dans les notes regroupées à la fin du document. Notre démarche Graphique 1 prend en compte les dimensions constitutives du GRIP: examiner les circulations de connaissances globales/locales, interroger les analyses interdisciplinaires au sein des sciences sociales ainsi qu’avec d’autres disciplines, refléter la diversité des approches au sein des unités de recherche de l’Université de Paris Cité. Cela s’est traduit par la mise au point de stratégies d’interrogations sémantiques 3 pour repérer les mots qui reflètent les intérêts des chercheurs, grâce à des échanges avec les membres du GRIP. Afin de saisir les différents “circuits de circulation des connaissances”, selon l’expression de Fernanda Beigel [Beigel et Salatino, 2015], nous avons inclus dans cette analyse diverses sources dans différentes langues. Afin de saisir la diversité institutionnelle, nous avons demandé aux chercheurs de proposer des termes, des mots-clés des concepts qui reflétaient au mieux leurs travaux et à les avons amenés à commenter nos premiers résultats. Nous avons ainsi pu enrichir les résultats de manière participative. Enfin, nous avons utilisé d’autres sources conjointement au WoS pour introduire de la diversité à la fois linguistique et institutionnelle et tenter de dépasser les limites liées au périmètre des revues répertoriées dans le Web of Science, en particulier en sciences sociales [Archambault et al. 2006] . Cette démarche itérative nous a

clusters : ensembles thématiques

anglais, français et espagnol

3

Le choix d’une stratégie privilégiant l’approche sémantique dans la recherche des données textuelles est délibéré. Cela nous a permis de contraster et d’étudier des sources d’information ayant des structures et des niveaux de complexité différents. C’est aussi une des grandes forces de CorText que de permettre l’analyse de réseaux hybrides (lien entre des personnes, des unités de recherche, des textes, des concepts…). Ainsi, il a été possible de comparer des documents dans différentes langues et d’intégrer des bases de données telles que HAL-SHS, dont la structure est différente et moins complexe que celle des bases de données classiques telles que Web of Science.

Documents publiés sur la globalisation au niveau global (en anglais, français et espagnol)

2

Trois niveaux d’analyse

Documents publiés sur les thèmes du GRIP en France (en anglais et français)

Documents publiés par les laboratoires du GRIP et dans le perimètre de UP Cité

permis de construire une cartographie diversifiée qui reflète les thématiques et les objectifs du GRIP. Cette approche méthodologique spécifique devient nécessaire au vu des pratiques de publication multilingues [Kulczycki et al., 2020] et de la manière dont les transformations globales affectent les décisions scientifiques locales [O’Brien & Arvanitis, 2019]. Les différents niveaux d’analyse dans ce rapport Graphique 2 permettent de cerner la production scientifique internationale des sciences sociales sur la globalisation dans trois langues différentes (anglais, français, espagnol). Le premier niveau concerne la production scientifique internationale sur la globalisation dans son ensemble. Le niveau suivant concerne l’analyse de la production liée aux thématiques stratégiques du GRIP dans les publications en français et en anglais. Le dernier niveau, plus détaillé, propose une analyse des documents publiés par 28 unités de recherche de la région parisienne, à la recherche de convergences et de divergences dans les agendas de recherche institutionnels.

L’étude des processus de globalisation est complexe par la grande variété d’objets, de méthodes, d’intérêts et de perspectives. Aucune tentative de cartographie ne saurait probablement tracer de manière univoque et exhaustive les limites de ce large champ de recherche. Nous effectuons une analyse macro des publications scientifiques pour saisir les principales approches de l’étude de la globalisation d’une manière agrégée. Cette première vision permet de cartographier le paysage de la recherche dans lequel le GRIP est appelé à évoluer. La diversité linguistique des sources utilisées permet d’approcher la multiplicité des débats. Les données utilisées pour cartographier la production en langue anglaise proviennent de la collection principale du Web of Science . L’anglais est la langue de reconnaissance internationale mais [Meneghini & Packer, 2007], en même temps, il permet de constituer un terrain commun qui permet le dialogue entre chercheurs de différentes latitudes. Cette ambivalence de la langue véhiculaire qu’est devenu l’anglais dans les instances scientifiques est aussi un symptôme d’une hégémonie du mode de production des connaissances occidental, aujourd’hui reconnue dans les travaux de recherche récents sur la science [Citons par exemple les travaux de D.Pestre, S.Dufoix, W.Keim, F.Beigel, C.Sugimoto et V.Larivière, etc…]. Pour examiner la production en français nous avons utilisé l’Archive ouverte en Sciences de l’Homme et de la Société [CCSD, 2021 ]. Comme nombre de “repository” nationaux, elle est loin d’être exhaustive, mais elle rassemble une majorité des travaux de recherche publiés par des chercheurs français. Des bases similaires sont devenues indispensables pour analyser les recherches en sciences sociales et humaines [Engels et al., 2012, Archambault et al., 2006]. Enfin, les données pour l’analyse de la production en espagnol ont été récupérées sur SciELO [Velez-Cuartas et al., 2015, La guerra de las lenguas…].

Web of Science rassemble une grande partie des publications “centrales” ou mainstream dans la hiérarchie des revues internationales

HAL SHS cette plateforme est censée recueillir la production en sciences sociales dans le système de recherche français

SciELO plateforme centrée sur l’Amérique latine qui a eu un fort impact sur la visibilité et la circulation de la production scientifique latino-américaine

Globalization

WoS 2009-2021

Réseau de co-occurrence des termes décrivant les articles publiés sur la globalisation dans le Web of Science (WoS) entre 2009 et 2021.

Carte interactive accessible depuis ce lien: https://documents. cortext.net/lib/mapexplorer/explorerjs.html?file=https://assets.cortext. net/docs/20acac1071076f01b65b6368d2b99422

C6 land use & food production

competitive advantage & business environment

nation state & global governance

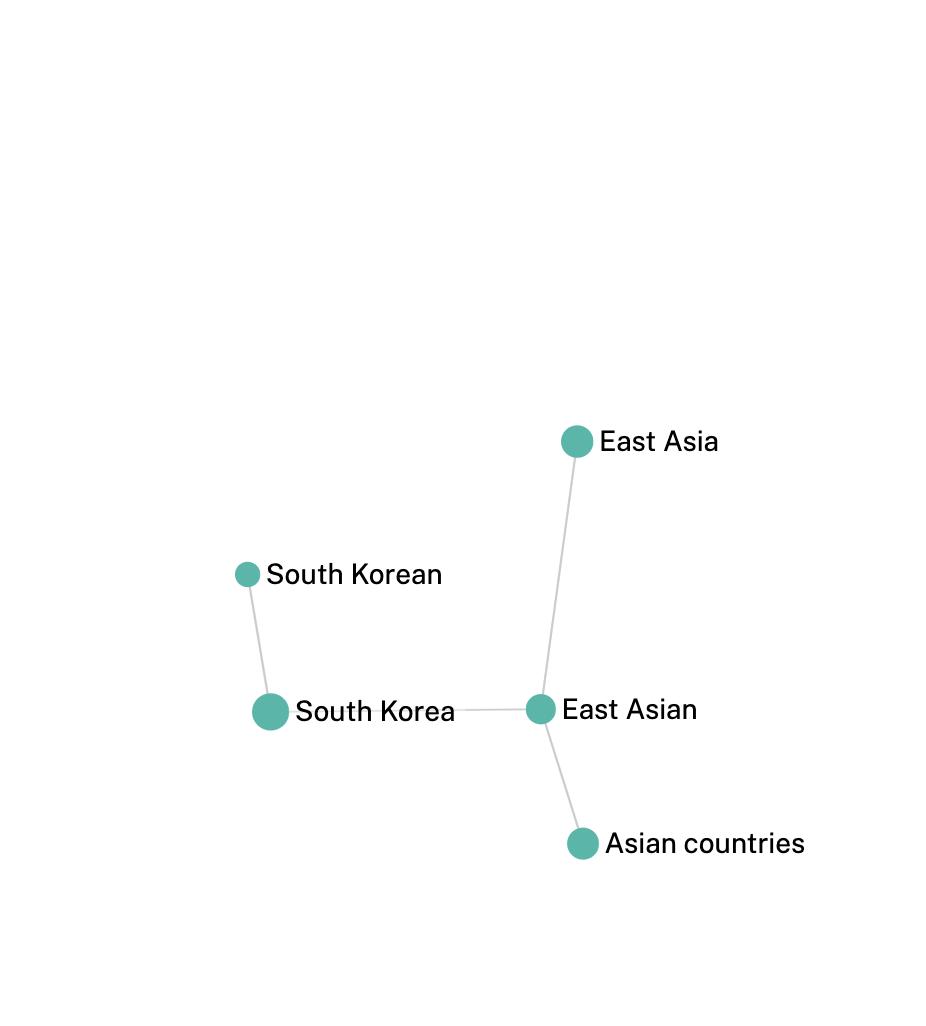

East Asia & South Korea C3

education system & higher education

[Chaque composante peut être imaginée comme un univers professionnel et culturel que la proximité entre les mots nous permet de repérer. Jessica, une étudiante des « global studies » devenue enseignante de notre université, se promène dans cet univers en langue anglaise. Elle a effectué ses études en Europe et se sent à l’aise dans cet univers académique en anglais. Jessica a eu l’occasion de côtoyer ce monde du des entreprises internationales,

du commerce international, des accords commerciaux et des processus d’intégration économique particulièrement actifs dans les années 1980 et 1990. Ce monde parle beaucoup de la libéralisation des échanges, de l’intégration économique et des accords de libreéchange. Les acteurs internationaux, tels que l’Organisation mondiale du commerce ou le FMI et la Banque mondiale, ainsi que les institutions qui font partie de la gouvernance européenne, occupent

une place prépondérante. Dans cet univers, la globalisation politique, les impacts négatifs, tels que la dégradation de l’environnement ou la montée des inégalités, sont des préoccupations marginales. Jessica a aussi remarqué l’ambivalence du terme « connaissance » qui peut à la fois désigner l’activité du système éducatif et de l’enseignement supérieur mais aussi les avantages compétitifs des entreprises.

[C1

international trade & foreign trade

Nous avons utilisé les résultats obtenus à partir d’une interrogation simple du Web of Science 4 Les résultats ont été traités afin de retenir 235 termes représentatifs 5 utilisés pour décrire plus de trente-cinq-mille documents publiés entre 2009 et juin 2021. Sur ce corpus, nous utilisons des algorithmes permettant la détection de composantes qui structurent les thématiques principales de recherche. Les co-occurrences de termes nous permettent de mettre en évidence à la fois les concepts utilisés pour désigner des objets de recherche et des approches théoriques, les acteurs et la portée géographique de la recherche. Le Graphique 3 indique dix grands ensembles thématiques relatifs à la production sur la globalisation dans le monde entier dans les douze dernières années. Deux grandes orientations majeures peuvent être observées : du côté droit de la carte, tout ce qui concerne la globalisation économique, les flux internationaux de capitaux et de marchandises (clusters C1, C2, C8), et les termes en relation avec les entreprises (C5) et sur le côté gauche et vers le bas ce qui concerne les processus de globalisation, les structures sociales et les institutions ayant une projection mondiale.

Bien qu’elles soient présentes, les questions de travail et d’équité sont périphériques à ces préoccupations. Ce qui est central, c’est la libéralisation des échanges, l’intégration économique et les accords de libre-échange. Les acteurs internationaux, tels que l’Organisation mondiale du commerce, et les institutions qui font partie de la gouvernance européenne, occupent une place prépondérante. Tout d’abord, C1 commerce international et commerce extérieur se concentre sur les accords commerciaux et les processus d’intégration économique. Bien qu’elles soient présentes, les questions de travail et d’équité sont périphériques à ces préoccupations. Ce qui est central, c’est la libéralisation des échanges, l’intégration économique et les accords de libre-échange. Les acteurs internationaux, tels que l’Organisation mondiale du commerce, et les institutions qui font partie de la gouvernance européenne, occupent une place prépondérante.

4

L’équation de recherche a été “TS = GLOBALIZATION” dans les collections du Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (AHCI), Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH), Book Citation Index - Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH).

5

La détection des termes a été effectuée de manière semi-automatique au moyen d’un processus de sélection et de filtrage supervisé par l’opérateur et les chercheurs du GRIP.

trade openness & impact

interest rates & capital flows

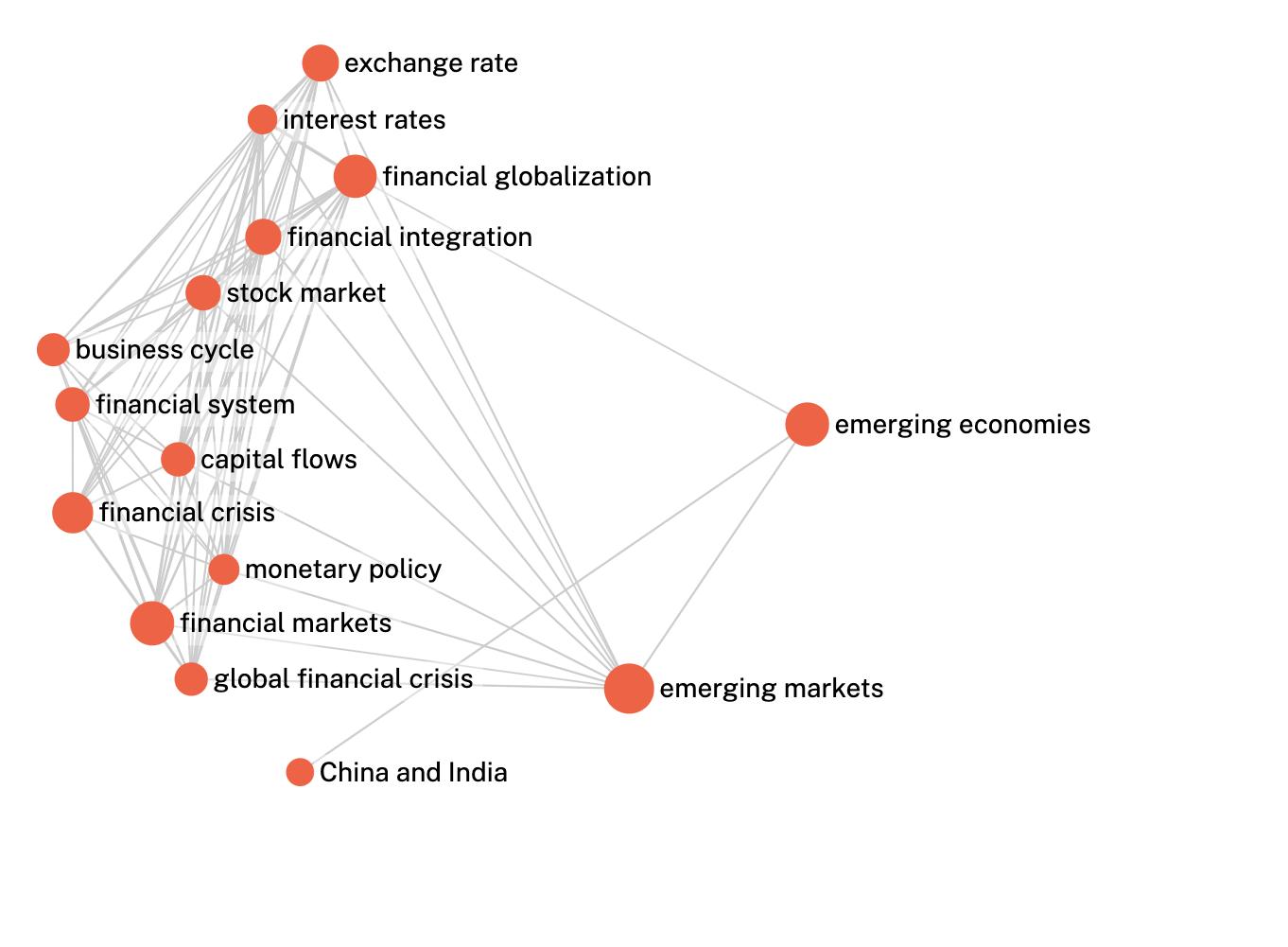

Dans C2 trade openness & impact, l’accent reste sur les aspects commerciaux et financiers. Les effets du développement financier et des investissements directs étrangers sont prédominants : croissance économique, politiques de l’ouverture commerciale et travaux empiriques. Les acteurs cités se situent à une échelle géographique régionale, ou les espaces nationaux ne sont mentionnés qu’en tant que partie de blocs : les pays en développement, avec une mention spéciale pour les pays d’Afrique et, en particulier, d’Afrique subsaharienne.

L’OCDE est aussi mentionné ici. En bas à gauche, en C9 East Asian & South Korea, on isole tout particulièrement le bloc

Asie du Sud-Est et la Corée du Sud 6 . Le fait que ces pays soient regroupés en un cluster sémantique à part vient à la fois de la fréquence des termes et d’une multiplicité de thématiques mentionnées à leur égard. On notera cependant que ces pays d’Asie sont fréquemment cités en relation avec les questions d’enseignement supérieur, apprentissage, et aussi sur les questions culturelles (d’où le placement à gauche de la carte).

Dans C8 interest rates & capital flows, on observe la relation entre les études du système financier international et les processus d’intégration financière. La crise financière globale met en évidence l’importance des marchés et économies émergents que sont la Chine et l’Inde dans les flux de capitaux et le développement des marchés. Enfin, dans [C6] l’utilisation des terres et la production alimentaire, où s’expriment les préoccupations pour les questions environnementales : production et la sécurité alimentaires face au changement d’affectation des sols. Il s’agit d’un problème urgent que la recherche met en évidence à la lumière du changement climatique. Cependant, il s’agit d’un domaine qui n’est pas central dans la recherche sur la globalisation. Les autres thèmes sont moins proches de l’intérêt pour les échanges commerciaux et se situent dans la partie inférieure droite du Graphique 3.

6

L’exemplarité économique et sociale de la Corée du Sud a été mise en valeur grâce aux travaux de Amsden. L’analyse de la “vague coréenne” (cf travaux de Vincenzo Cicchelli et Sylvie Octobre) fait partie des thématiques du GRIP.

En C3 État-nation & gouvernance globale , on retrouve les relations internationales en mettant l’accent sur les formes de distribution de la richesse dans le capitalisme global.

L’économie politique est l’approche théorique la plus importante. En tant qu’objets d’intérêt, les mouvements sociaux et la société civile dans le Sud global apparaissent dans des positions centrales. Il y a des mentions plus périphériques de la santé publique et des droits de l’homme. Les aires géographiques sont plus souvent mentionnées en relation à ces questions, notamment les relations entre les États-Unis et l’Amérique latine depuis l’après-guerre.

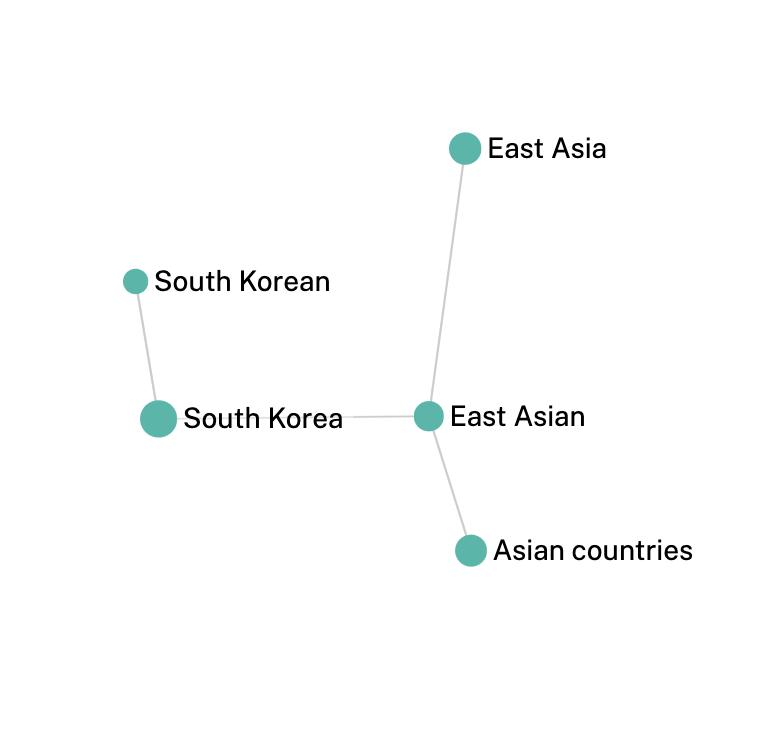

Dans C4 , se situent des travaux sur le système éducatif et l’enseignement supérieur et universitaire. Aucun terme ne mentionne d’autres types d’établissements d’enseignement. L’accent est mis sur la qualité, l’éducation globale et les processus d’internationalisation. Les langues étrangères sont mises en évidence, mais seul l’anglais est mentionné fréquemment. Hong Kong est le seul lieu qui soit mentionné ici. Il est intéressant de souligner, au sein de ce cluster, la connexion entre d’une part l’Enseignement supérieur, la politique d’internationalisation des universités et la production de la connaissance et d’autre part l’éducation globale, la citoyenneté globale, les étudiants (étrangers) et la globalisation. Un autre sous-groupe porte sur les politiques d’éducation et politiques d’établissement d’enseignement supérieur au sujet de l’enseignement de l’Anglais comme langue étrangère. C’est par ce sous-ensemble de termes que s’établit la connexion avec le cluster sur la diversité culturelle [C7] qui est très central dans cette carte. En C5 avantage concurrentiel et environnement des affaires , on voit des références sur la gestion des entreprises. D’où l’accent mis sur les technologies et leurs implications pratiques, comme de technologies de gestion (gestion des risques, assurance qualité ou responsabilité sociale des entreprises). Bien que les nouvelles technologies soient mentionnées, les seules qui le soient spécifiquement sont les technologies de l’information. Il est important de noter que les pratiques des entreprises semblent notoirement déterritorialisées ; aucun lieu spécifique n’est mis en évidence à ce niveau d’approximation. Il est toutefois fait mention des pays d’origine et de destination des affaires internationales.

En C7 médias sociaux et monde moderne , est un groupe de mots très central, probablement même celui que l’on peut considérer comme le pivot central de ce corpus dans la mesure où s’établissent des connexions avec tous les autres clusters. C’est aussi là que l’on trouve le terme «processus de globalisation». Nous y observons la relation entre deux types d’objets globaux économiques et culturels : les chaînes de valeur et de production globales et les réseaux sociaux (comment ils pénètrent dans différents pays et groupes d’âge). On notera en particulier la mention du Royaume-Uni et de la Russie. Mais surtout on notera que ce cluster très central contient tous les termes faisant état des méthodes d’analyse (case studies, content analysis, in-depth interviews…) pour étudier la globalisation culturelle, les réseaux sociaux et les médias sociaux.

C’est le cas de l’ensemble des pays d’Asie dans C9 East Asia & South Korea est remarquable. Ici, la seule mention de ces pays a permis de construire un groupe thématique. Ces pays d’Asie ont servi souvent d’exemple sur la question de l’intégration dans le commerce mondial mais aussi sur l’apprentissage (cf les célèbres travaux de Amsden). C’est aussi le terme réseaux sociaux qui fait le lien avec le cluster économique [C5] qui traite des avantages compétitifs des entreprises. Notons la très forte proximité sémantique des technologies de l’information dans les entreprises, de la culture et des « jeunes» ».

Soulignons aussi que le terme connaissance apparaît sous différentes formes et dans différents clusters à gauche et à droite de la carte. Dans l’ensemble des termes liés aux entreprises, on retrouve la gestion des connaissances en lien avec avantage compétitif, ressources humaines, économie de la connaissance, buisiness model, systèmes d’information, et transfert de connaissances.

Le terme économie de la connaissance fait le lien entre le cluster [C8] sur la compétitivité des entreprises et dans le cluster [C4] et appartient au cluster sur l’enseignement supérieur. Dans ce cluster [C4] on trouve aussi le terme société de la connaissance et le lien est établi avec les systèmes d’éducation et la qualité de l’éducation. On retrouve enfin le terme production de la connaissance, plus directement relié aux universités.

science and technology & rapid development

Pour schématiser, on peut dire que la connaissance se retrouve citée soit dans travaux sur les entreprises dans des formes assez instrumentales (systèmes d’information, gestion des connaissances…), soit dans des travaux sur l’enseignement supérieur et l’éducation en général. Enfin, un petit cluster [C10] science et technologie & développement englobe les termes liés au développement social et économique et la globalisation en établissant la relation avec le développement scientifique et technologique. Cet ensemble de termes fait le lien entre quatre groupes de mots sur la globalisation économique, les entreprises, les réseaux sociaux et aussi avec l’enseignement supérieur, ainsi que l’accélération de leur déploiement.

En général, la production scientifique en anglais sur la globalisation montre un parti pris marqué pour les questions économiques internationales. Lorsque d’autres sujets d’intérêts apparaissent, comme dans le cas de l’enseignement supérieur, les caractéristiques qui se dégagent concernent les processus d’homogénéisation, de comparaison et de contraste au niveau global. À cela s’ajoute une faible présence de termes signifiant la localisation, à l’exception de l’étude de cas de l’Asie de l’Est, qui est présentée comme un exemple dans les processus de globalisation.

Globalisation et Mondialisation

HAL-SHS 2009-2021

Réseau de co-occurrence des termes décrivant les documents publiés sur la globalisation dans HAL-SHS entre 2009 et 2021.

Carte interactive accessible depuis ce lien: https://documents.cortext.net/ lib/mapexplorer/explorerjs. html?file=https://assets.cortext.net/ docs/7c239ba38b8486484f24cc965fd41bfb C3

développement territorial & collectivités locales

C4

droit international & droit européen

C8

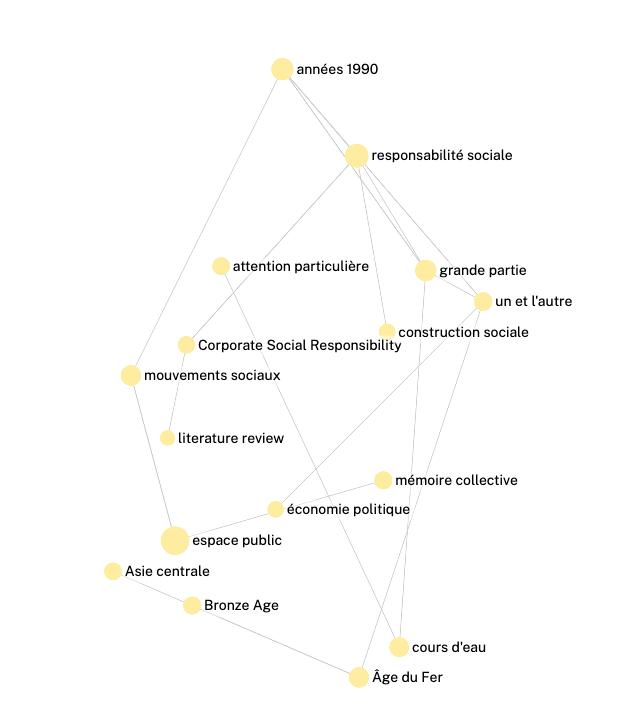

responsabilité sociale & mouvements sociaux

C5

réseaux sociaux & différentes formes

histoire et critique & Littérature française

enseignement supérieur & formation initiale

C7 science politique

C6 civilisations

Europe centrale & Histoire culturelle

[Jessica va poursuivre ses pérégrinations dans l’univers académique francophone. Elle se rend compte que les questions de la globalisation sont plutôt examinées en relation avec les territoires, les pouvoirs locaux, le développement régional. De même que l’ensemble des formations universitaires est

en lien étroit avec toutes ces questions des cultures régionales ou locales et de leur articulation avec la mondialisation. Les réseaux sociaux sont souvent au centre des travaux sur la connaissance. En allant examiner les travaux de relations internationales, elle se rend compte de la relative pauvreté des

travaux de langue française par rapport à l’abondance des travaux en langue anglaise. Mais dans tout ce parcours, la différence la plus importance avec les univers anglophones, est la prégnance de l’histoire et des questions politiques situées dans une perspective historique.

[C2

réseaux sociaux & différentes formes

La cartographie de la recherche sur la globalisation en français a été effectuée sur un corpus issu d’une interrogation à partir de deux termes : mondialisation ou globalisation, 7 puis nous avons défini une liste de 220 descripteurs spécifiques pour interroger la base HAL-SHS 8 . Les ensembles thématiques ont été détectés et interprétés de la même manière que pour l’anglais, ce qui devrait faciliter la comparaison 9

Les résultats montrent, comme en anglais, deux pôles d’intérêts de recherche. Ainsi, la carte que nous avons construite Graphique 4 permet de formuler l’hypothèse de deux approches de la globalisation issues des sciences humaines et sociales en français. L’axe qui différencie ces deux pôles semble être la temporalité des processus, montrant des thèmes contemporains C2, C1 et C3, en haut du Graphique 4, qui contrastent avec les préoccupations historiques, visibles surtout en C5 et C6.

Dans la partie haute de la carte, il faut souligner la position très centrale de l’ensemble de mots C2 réseaux sociaux, lui-même très fortement connecté à l’ensemble C3 politiques publiques/ développement durable/ changement climatique qui regroupe aussi les thèmes du développement territorial & collectivités locales, mais aussi avec C1 enseignement supérieur.

De manière générale, les questions de méthode sont très fortement présentes dans cet ensemble et sur l’ensemble de la carte (entretiens, analyse du discours, cadre théorique, etc…).

Le groupe C2 réseaux sociaux & différentes formes mentionne les différents modes et configurations de l’espace public, de la vie quotidienne et des liens sociaux. Comme en anglais, les réseaux sociaux incarnent de nouvelles technologies et proposent de nouveaux liens sociaux. Ce qui est intéressant dans ce cas, c’est que des catégories sont utilisées pour différencier les modes de vie étudiés. On observe des différences entre les classes (moyennes et populaires) ou entre les sexes (hommes et femmes). Sur le plan temporel, l’étude se concentre sur les années 1970 et suivantes.

7

Afin de retrouver les documents analysés, nous avons recherché dans le texte intégral de la base de données HAL-SHS les ouvrages comportant les mots “globalisation” ou “mondialisation”, respectant ainsi la tradition française de nommer ces processus de ces deux manières (qualifiant, pour certains auteurs, deux processus distincts). On a sélectionné des articles, des livres, des chapitres de livres et des communications lors de réunions scientifiques, en français, anglais et en espagnol.

8

Là encore, la détection des termes clés a été affinée sur la base de de filtrage et de nettoyage; la recherche s’est effectuée sur les expressions nominales les plus pertinentes des titres, des résumés et des mots-clés.

9

Les cartes sur chaque corpus linguistqiue se dessinent avec des métriques différentes ne permettant pas de les superposer.

enseignement supérieur & formation inititiale

développement territorial & collectivités locales

droit international & droit européen

responsabilité sociale & mouvements sociaux

C1 enseignement supérieur & formation est un groupe de mots qui indique l’importance de l’éducation face aux processus de globalisation. Elle se présente sous ses différentes formes et étapes : de la formation initiale à l’enseignement supérieur et professionnel. Les méthodes mentionnées sont les études comparatives, les humanités numériques et l’analyse du discours. L’accent est principalement mis sur la France, l’Université de Paris Cité étant identifiée comme un acteur majeur dans ce type d’études. Contrairement à l’anglais, l’intérêt est plus large à tous les niveaux de l’éducation (et non pas seulement l’enseignement supérieur), et l’internationalisation et les compétences internationales ne sont pas mentionnées.

Dans C3 développement territorial & collectivités locales, nous avons détecté un lien entre les territoires, leurs formes de développement et les groupes qui les habitent. L’accent est mis sur le développement durable et des mobilisations ou actions en son nom. Même lorsqu’on parle de grands processus globaux, comme la transition énergétique ou le changement climatique, c’est souvent en lien étroit avec le local et le rural. . L’intérêt pour la ruralité est lié aux formes d’innovation sociale, qui sont liées au développement de nouvelles formes sociales et économiques. Dans C3, les principaux acteurs mentionnés dans les documents étudiés s’inscrivent à juste titre dans la ruralité ou les contextes locaux. Bien que l’Afrique occidentale soit mentionnée, l’absence de tout autre espace semble indiquer que l’accent territorial concerne le territoire français ou francophone (ce qui n’est évidemment pas la même chose, mais permet de souligner l’importance de la langue dans la délimitation géographique des objets de recherche).

L’examen de C4 droit international & droit européen révèle un domaine d’intérêt pour les études juridiques et légales qui traitent des processus d’internationalisation et d’intégration régionale. Aussi, trois zones d’intérêt géographique sont mises en avant : française, européenne et internationale.

L’ensemble C8 responsabilité sociale & mouvements sociaux est un ensemble thématique de faible densité, regroupant des sujets qui ne sont pas très étroitement liés. Cependant, deux thèmes apparaissent de de manière récurrente et conjointe. D’abord, l’espace public dans sa relation avec la mémoire collective et les projets urbains.

science politique & relations internationales

C5

histoire et critique & littérature française

civilisations europe centrale & histoire culturelle

Ensuite, la responsabilité sociale des entreprises, liée aux années 1990 et à l’organisation du travail. Il est intéressant de noter que ce sont les mouvements sociaux qui permettent de relier ces deux domaines d’intérêt au sein du cluster.

Le cas de C7 science politique & Relations internationales est intéressant car il relie les thématiques historiques au reste. Ici, les auteurs français construisent la relation entre la science politique et les relations internationales à partir d’une approche d’histoire politique avec un intérêt particulier pour les guerres civiles.

Le souci de l’historicité des processus de globalisation est particulièrement perceptible dans deux groupes de mots. Le premier, C5 histoire et critique & littérature française, réunit des travaux qui relient l’histoire de l’art, la critique historique et l’histoire urbaine, du Moyen-Âge à nos jours. La France est le seul nom de lieu qui soit mentionné. Le second groupe,

C6 civilisations Europe centrale & histoire culturelle, fait apparaître l’histoire sociale et culturelle. Ici, les thématiques concernent l’Europe centrale et des événements importants comme la Première Guerre mondiale.

Pour résumer, l’étude de la globalisation chez les chercheurs français présente deux caractéristiques très spécifiques, les travaux concernent principalement la France et l’Europe, et des approches « locales » ou régionales des processus globaux.

Graphique 5

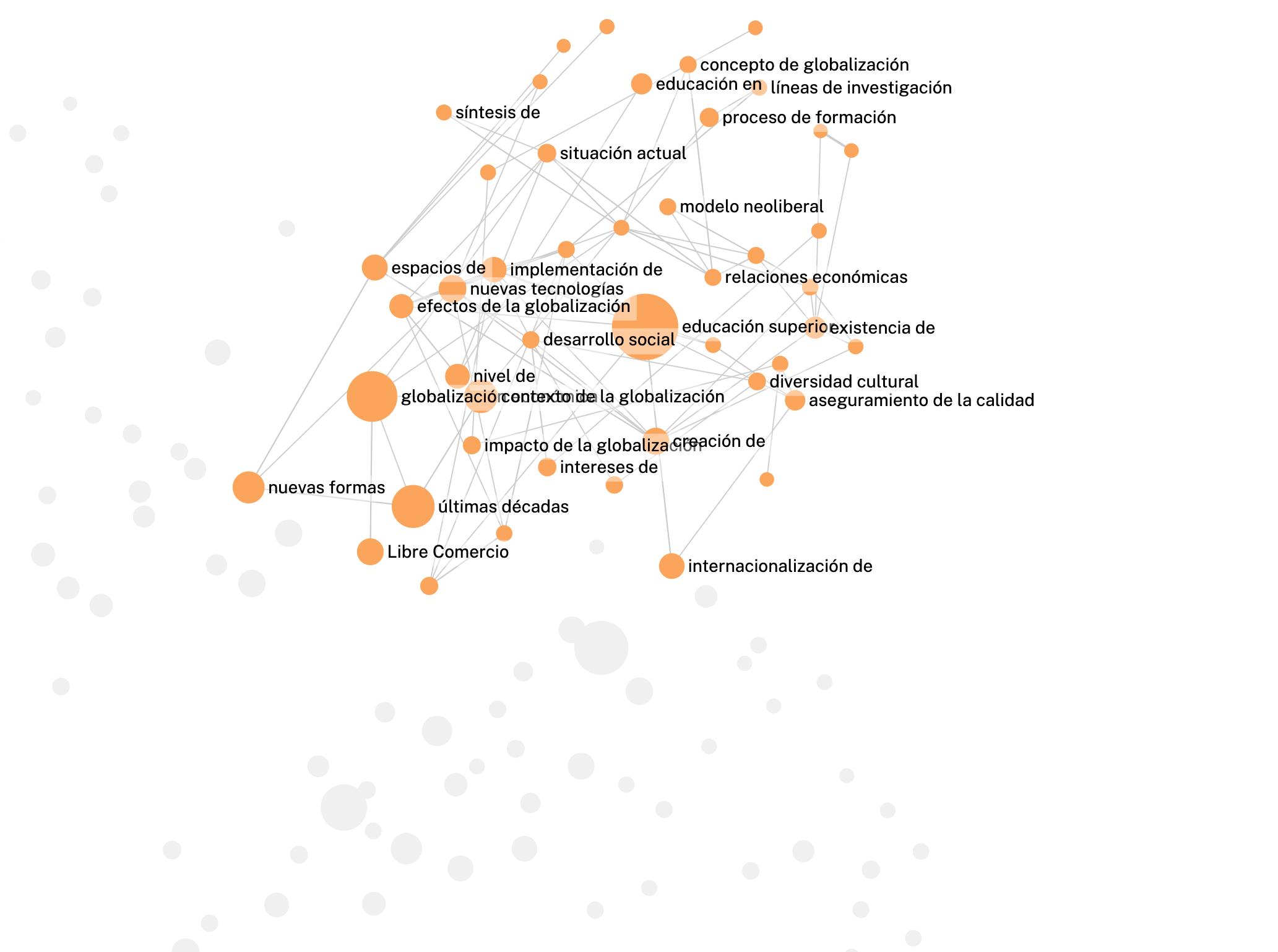

GlobalizacÍon-Scielo 2002-2021

Réseau de co-occurrence des termes décrivant les documents publiés sur la globalisation dans SciELO entre 2002 et 2021.

Carte interactive accessible depuis ce lien:

https://documents.cortext.net/lib/ mapexplorer/explorerjs.html?file=https://assets.cortext.net/docs/3d0429222ce0cf62c217ac5b7d2d65f1

C4 migraciÓn & calidad de vida

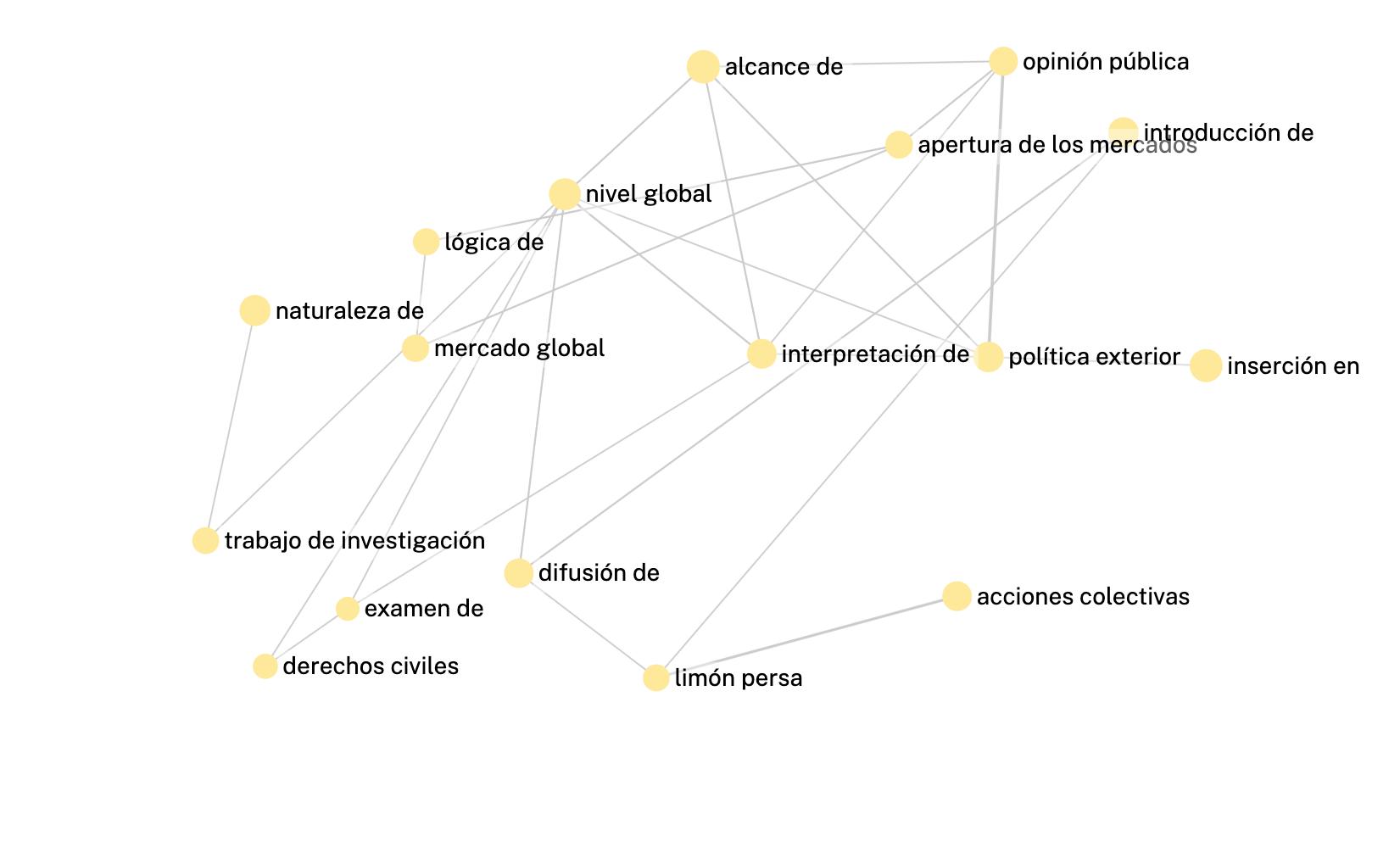

C1 política exterior & nivel global

nuevas tecnologias & educaciÓn superior

C3 políticas pÚblicas & modelo de desarrollo

economia mundial & cambios estructurales

C5 C2[Jessica va ensuite aborder l’univers académique hispanophone qui lui est plus étranger. L’économie mondiale et des changements structurels induits par la globalisation sont abordés de manière critique ou en tant que choix de modèles pour les politiques de développement. La

C6 movimientos sociales & apertura comercial

globalisation est perçue par les effets structurels importants qui affectent l’agriculture, le travail, l’environnement, les migrations, mais surtout c’est leur traduction en termes politiques qui prédomine. La résistance aux effets négatifs de la mondialisation s’incarne alors

dans les mouvements sociaux qui se sont structurés en réponse aux politiques d’ouverture économique marchande. Enfin, en rencontrant ses collègues de l’université des pays hispanophones elle constate que c’est un lieu de formation des nouvelles technologies.

[C3 políticas pÚblicas & modelo de desarrollo

Enfin, nous avons récupéré des documents sur la globalisation en espagnol dans la base de données SciELO 10, ce qui nous a permis de retrouver plus de 2 400 documents entre 2002 et 2021. Cette source a permis de valoriser les publications en espagnol. Avant son apparition, seules les bases de langue anglaise étaient utilisées par les systèmes de classification des revues scientifiques et d’évaluation par les organismes de recherche. SCIELO a donné aux chercheurs, notamment latino-américains, la possibilité de publier dans leur propre langue et, surtout de pouvoir faire valoir de ces publications auprès des organismes d›évaluation (Velez-Cuartas et al., 2015; Beigel, 2021). Cette base de données permet donc d’accéder surtout aux travaux des chercheurs latino-américains .

Le Graphique 5 présente cette cartographie 11 des publications latino-américaines. Cinq groupes thématiques apparaissent qui traitent essentiellement de l’insertion internationale de l’Amérique latine dans la globalisation et des problèmes de son développement. Toute la carte est organisée par cette question que reflète bien la position centrale de [C3] qui contient les travaux sur les relations entre C3 politiques publiques et modèle de développement, question centrale de la recherche SHS dans la région. En interrogeant la globalisation, les chercheurs latino-américains étudient les conséquences sur la situation du travail, l’environnement, la société civile, la justice sociale, la ségrégation socio-spatiale et les politiques néolibérales. A gauche de cet ensemble, se trouvent trois ensembles thématiques [C6, C4, C1] qui regroupent des questions quant aux conséquences et effets de la globalisation et de son expression économique qu’ont été la libéralisation des marchés et l’ouverture au commerce international, depuis les années quatre-vingt-dix.

Le groupe C6 mouvements sociaux et libéralisation du commerce, contient des recherches qui se concentrent sur la réaction à la globalisation et les tentatives de résistance à l’internationalisation dans des conditions inégales, étroitement liées à la libéralisation du commerce. De même, le phénomène massif des migrations internationales et les travaux sur les

Les documents analysés ont été extraits de la base de données SciELO en utilisant la ligne de recherche «TS = globalisation» dans les documents publiés uniquement en espagnol, ce qui a donné un total de 2427 documents entre 2002 et 2021. En raison du faible nombre de documents indexés dans la base de données, nous avons prolongé la période de sept ans.

Un total de 220 termes a été détecté à partir de deux champs : les titres et les résumés. Les termes résultants ont été traités manuellement, en éliminant le bruit et les expressions vides.

política exterior & nivel global

C2 nuevas tecnologias & educaciÓn superior

droits et la qualité de vie des migrants sont un élément central de la recherche en sciences sociales. Le petit groupe de mots C1 politique étrangère et niveau global, traite des relations internationales dans le contexte de la globalisation

Les travaux essentiellement économiques (notamment d’économie politique) se retrouvent dans C5 économie globale et changements structurels qui étudient les changements structurels de l’économie globale et leurs effets sur la région (intégration économique, changements structurels, …).

L’autre grand ensemble de termes se trouve en haut à droite: C2 nouvelles technologies et enseignement supérieur, les travaux portent sur les effets de la globalisation liés aux processus de mise en œuvre des nouvelles technologies; le changement des formes de production, mais aussi à l’internationalisation de l’enseignement supérieur. Les processus de formation et le niveau d’éducation apparaissent, avec les technologies et les universités, comme des éléments essentiels pour comprendre le rôle de l’Amérique latine dans la globalisation économique. Ici, ces préoccupations sont examinées à propos d’objets aussi dissemblables que le maïs autochtone ou les modèles pédagogiques.

Ainsi, la caractéristique principale de l’étude de la globalisation en Amérique latine est sa position subordonnée et non hégémonique sur la scène internationale. Les processus socio-économiques liés à la réalité locale sont lus en relation à cette intégration internationale et des effets perçus comme indésirables de la libéralisation du commerce, l’irruption de nouvelles technologies et des changements dans le scénario international.

C5

economia mundial & cambios estructurales

C5

economia mundial & cambios estructurales

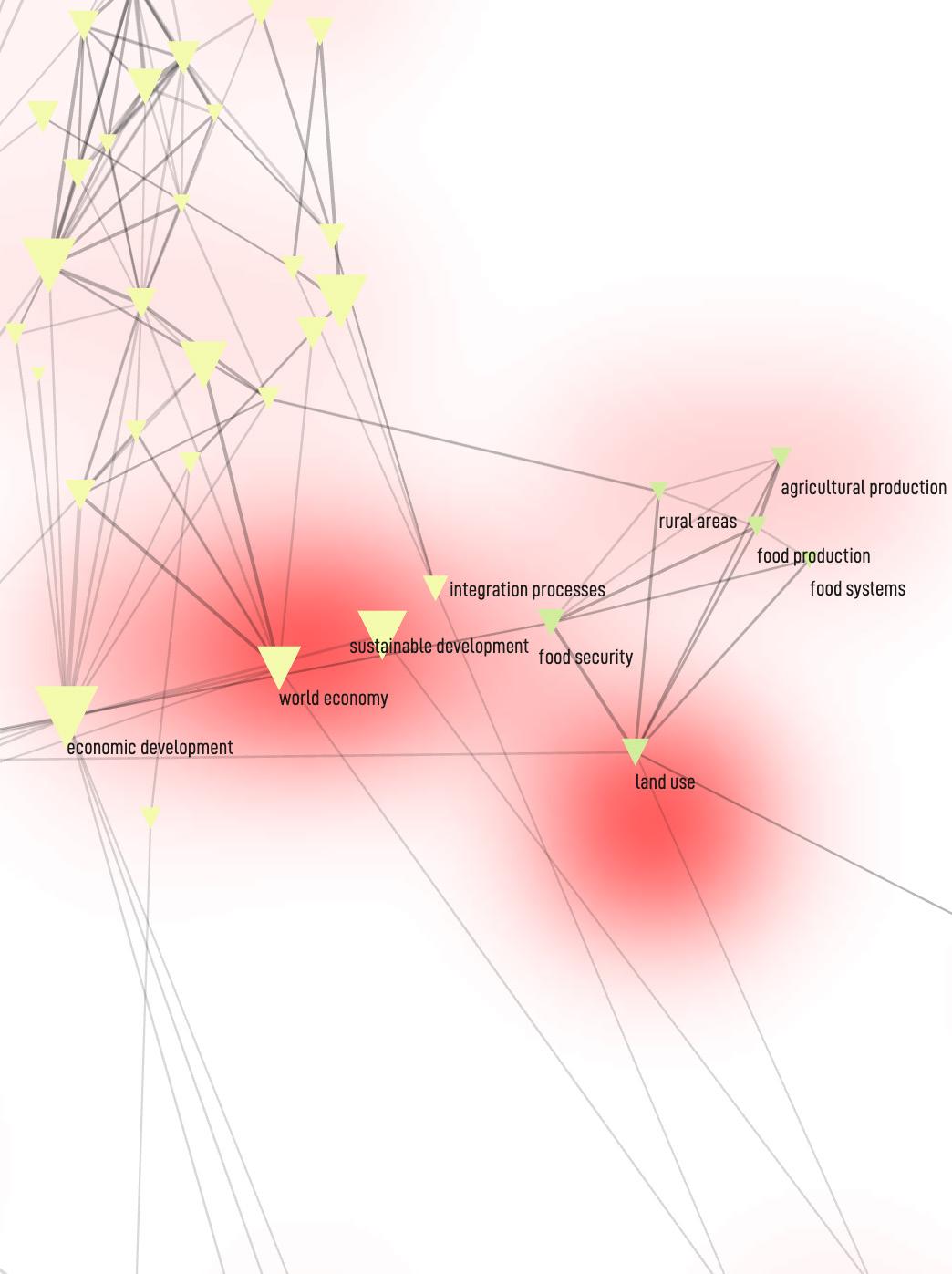

Carte thermique indiquant les domaines d’intérêt du GRIP entre 2009 et 2021 sur la carte des recherches sur la globalisation publiées en anglais dans le WoS.

Carte interactive accessible depuis ce lien: https://documents. cortext.net/lib/mapexplorer/ explorerjs.html?file=https:// assets.cortext.net/

Le GRIP a décidé de se concentrer sur trois domaines thématiques : Citadinités globales Axe 1 ; Circulations Axe 2 ; Technologies, logiques marchandes et vulnérabilités Axe 3 Ces thèmes ont été choisis au cours des échanges entre les universitaires de l’Université de Paris Cité et les laboratoires liés à la création de l’Institut. Nous avons voulu savoir comment s’articulaient ces choix thématiques précis avec les thématiques détectées dans les publications internationales et les dépôts français de publications scientifiques que nous avons extrait des bases documentaires en anglais et en français . Pour mettre en évidence le positionnement du GRIP, nous avons projeté les termes de la liste sur les espaces sémantiques déjà identifiés dans les cartes en anglais (présentée dans le Graphique 1 et les clusters p.18-27) et en français (Graphique 2 et les clusters p.28-35). Cela se présente visuellement comme un relevé de température d’où le nom de carte « thermique » que nous projetons (en rouge) sur les espaces sémantiques. A titre d’exemple, le Graphique 6 présente la carte thermique en anglais. L’intensité des tâches rouges correspond à la fréquence plus ou moins élevée des termes de notre liste.

Les documents en espagnol ont été laissés de côté en raison du faible nombre de documents récupérés dans la base de données SciELO pour la même période que l’anglais dans WoS et le français dans HAL-SHS.

Les requêtes effectuées sur web of Science et HAL sont indiquées sur le blog du GRIP -Les carnets du GRIP (https://grip.hypotheses. org/cartographie).

Graphique 6. Carte thermique indiquant les domaines d’intérêt du GRIP entre 2009 et 2021 sur la carte des recherches sur la globalisation publiées en anglais dans le WoS (DETAIL)

Graphique 6

Carte thermique indiquant les domaines d’intérêt du GRIP entre 2009 et 2021 sur la carte des recherches sur la globalisation publiées en anglais dans le WoS

En détail dans les pages suivantes

2.1. Positionnement du GRIP dans la recherche sur la globalisation

Le Graphique 6 montre clairement, grâce aux tâches indiquant la fréquence des mots en rouge, que les thèmes de l’Institut se trouvent entre les principaux thèmes de la cartographie thématique en anglais .

On trouve les publications un peu en dehors du thème C1 qui fait explicitement référence à la globalisation économique, proches de C3 lié à la santé, et C6 au changement climatique, à la ruralité et à l’utilisation des terres. Les tâches rouges sont aussi fortement présentes du côté droit de la carte, qui contient plutôt les thèmes de la globalisation non-économique (C3, C7, C4, C5).

Quelques publications se situent en C5 (sur gestion des connaissances et gestion des entreprises) ou en C8 sur les économies émergentes. Des positions un peu décalées se retrouve aussi en C3, où on trouve les droits de l’homme - à la périphérie de C3.

Nous pouvons interpréter ces positions des travaux qui intéressent le GRIP comme des investissements théoriques sur des thèmes qui se situent à la charnière des différents thèmes de la cartographie en langue anglaise en sciences sociales. La carte montre que les thématiques du GRIP se situent à des points stratégiques dans la cartographie en langue anglaise en sciences sociales : elles établissent de nouvelles connexions entre des domaines établi. Nous devons toutefois appeler à une certaine prudence sur cette interprétation uniquement graphique, comme nous le verrons ci-dessous; ce rôle «d’avant-garde» ou d’exploration est aussi dû à la langue de publication.

Le Graphique 7 montre un positionnement similaire sur la carte «thermique» des travaux de langue française. En général, les mots indiquant les sujets du GRIP sont répartis plus uniformément sur la carte et se concentrent sur des points qui sont centraux dans les ensembles thématiques. Certains thèmes peuvent être soulignés dans leur proximité les clusters signalant le développement territorial en C3, l’espace public en C8, les nouvelles technologies et réseaux sociaux en C2, et l’accent mis sur la relation entre la langue française et l’enseigne-

Carte thermique indiquant les zones d’intérêt du GRIP entre 2009 et 2021 sur la carte des travaux sur la globalisation publiés dans HAL-SHS. (DETAIL).

Carte interactive accessible depuis ce lien: https://documents.cortext.net/lib/mapexplorer/explorerjs. html?file=https://assets.cortext.net/ docs/7c239ba38b8486484f24cc965fd41bfb

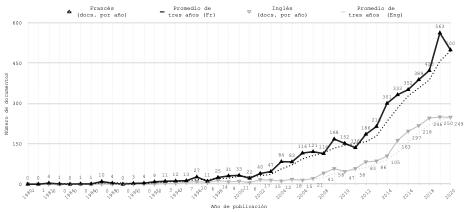

Nombre de documents représentant les intérêts thématiques de l’Institut en anglais et en français.

Graphique 8

ment supérieur en C1. Les mots du GRIP ne se situent pas du tout dans la proximité des thèmes spécifiquement historiques (situés en France et en Europe). Enfin, les thèmes du GRIP se situent occupent des positions centrales dans les publications en français, même si leur volume est encore faible. Ceci met en évidence le potentiel de l’initiative proposée par l’Institut dans le paysage français de la recherche en sciences sociales.

2.2 Évolution des publications en français et en anglais

Nous avons vu le positionnement des thèmes abordés par le GRIP dans le débat international et dans les sciences sociales et humaines en France. Il est intéressant d’examiner comment les travaux sur ces thématiques ont évolué dans le temps. Cette section donne un aperçu de l’évolution des thèmes du GRIP dans les publications françaises dans deux langues, en anglais et en français.

Le Graphique 8 présente des taux d’évolution différents dans les deux langues. En 2005, le nombre de documents en français (393) était plus de trois fois supérieur à celui des documents publiés en anglais (115). Mais il est plus intéressant d’examiner les taux de croissance comparés. Les publications se développent plus tôt et plus rapidement en français qu’en anglais. La comparaison des deux courbes montre un écart important entre les deux langues. Le volume des publications sur ces sujets a augmenté en français entre 2002 et 2003, mais seulement six ans plus tard en anglais, entre 2008 et 2009.

La croissance en français semble alimenter la croissance des documents en anglais, mais avec un décalage important dans le temps. Enfin, nous constatons que le nombre de documents publiés en anglais stagne à partir de 2018, ce qui nous permet de penser qu’une certaine limite a été atteinte dans la diffusion de ces recherches sur la scène internationale. Afin de comprendre la structure sous-jacente dans les deux langues, nous avons procédé à une détection de 750 termes 16 pour décrire les caractéristiques thématiques les plus saillantes. Ensuite, un script spécial a été appliqué pour la détection des périodes de temps 17 sur la base de la récurrence de la mention de ces termes descripteurs dans les documents

16

Le mots « vides » ont été éliminés et les termes similaires ont été fusionnés manuellement lorsque le logiciel n’avait pas détecté leur synonymie. Les mots étrangers étaient retenus, lorsqu’ils étaient liés à des objets d’intérêt. 257 termes ont été retirés ou normalisés dans la collection française. En anglais, un total de 675 termes a été conservé.

17

Un script de détection des périodes a été utilisé pour capturer la structure sémantique. La distribution de fréquence des termes significatifs au cours des années a été analysée et les partitions optimales dans les périodes suivantes ont été calculées. Seuls les mots ayant une fréquence minimale de huit ont été retenus, soit 376 termes en français et 351 en anglais. Les périodes ont été calculées en utilisant la méthode des statistiques d’écart (Tibshirani et al., 2001). De cette manière, nous avons pu améliorer la stabilité des différences entre les années suivantes. Ainsi, nous avons pu accéder au processus sous-jacent d’agrégation des connaissances reflété dans ces documents.

Graphique 9

Détection des périodes et corrélation des termes significatifs entre les années en français et en anglais.

HAL-SHS (1982-2020)

étudiés. Le résultat est visible dans le Graphique 9 : plus la cellule est sombre, plus les sujets publiés au cours des deux années sont proches. La partie supérieure droite de chaque graphique identifie des phases (plutôt que des années) par une échelle de bleu homogène.

En français, trois périodes courtes, d’une durée de quatre à huit ans, sont identifiées entre 1982 et 2004, puis deux périodes plus longues et plus homogènes, de 2005 à 2020. En anglais, la similarité entre les documents au fil des ans est plus irrégulière et plus faible. Ici, les périodes détectées sont plus nombreuses (six au total) et plus courtes. En général, les publications en anglais par thème sont moins fréquentes et plus variées.

Les résultats indiquent une présence différenciée des thématiques dans les deux langues. Avec l’augmentation du volume des documents d’abord en français puis en anglais, on peut supposer que les idées sont d’abord produites et publiées en français puis traduites à l›anglais. En d’autres termes, l’anglais est un véhicule de diffusion de ce qui a mûri en français 18 .

18

Ce résultat important a aussi fait l’objet d’une communication devant la communanuté intenbationale de bibliométrie (ISSI 2021) et d’un article dans la revue Scientometrics (Milia, Nebot Giralt & Arvanitis, 2022).

Tout au long de ce travail, nous avons fait un usage intensif des outils numériques pour cartographier le paysage de la connaissance autour de la recherche globale et de la globalisation. Nous avons travaillé à trois niveaux différents.

Tout d’abord, nous avons effectué une cartographie générale pour situer les thèmes du GRIP. Dans cette vue agrégée, nous avons examiné différentes cartes qui indiquent une organisation distincte du domaine de la recherche globale dans différentes langues.

En anglais, nous avons saisi une concentration sur les questions économiques et commerciales, mais nous avons aussi vu apparaître des thèmes où les approches du GRIP seraient bienvenues. La spécialisation du GRIP sur certains points stratégiques de notre cartographie, c’est-à-dire sur des thèmes principaux dans la littérature en langue anglaise offre la possibilité de construire de nouvelles connexions dans ce champ de connaissance.

En français, l’accent est mis sur les approches locales et régionales des processus globaux, mais aussi des approches qui rendent compte des processus sociaux plus larges et plus complexes. Les points de contact avec les thèmes du GRIP nous ont permis de constater la pertinence des choix thématiques de l’Institut dans le contexte français.

En Espagnol, les recherches latino-américaines portent essentiellement sur les réactions aux changements imposés par les processus économiques, commerciaux et sociaux de la globalisation, et proposent un récit fondé sur la position subordonnée et non hégémonique de la région. Nous avons constaté des contrastes notables entre les corpus anglais et français. La production en langue anglaise donne la priorité aux grandes échelles et aux acteurs globaux, la production en français tend à se concentrer sur le local et l’historicité des phénomènes. Cependant, nous avons vu qu’il existe des thèmes communs. Il serait intéressant d’imaginer des rapprochements possibles d’agendas multilingues. Un second niveau d’analyse, nous a permis d’examiner la production à partir des mots-clés définissant les approches et les thématiques définie par les participants du GRIP dans

la production des auteurs français en langue anglaise et en français, nous avons constaté des rythmes dissemblables de publication pour ces thèmes. Nous avons ainsi pu détecter un processus d’accumulation des connaissances d’abord en français suivi par des publications en anglais, ce qui tend à prouver que les travaux en français reflètent les intérêts de la communauté scientifique en France qui sont ensuite traduits en anglais. Ces pratiques de publication différenciées dans les deux langues sont un résultat essentiel de ce travail qui devrait nous permettre de réfléchir à la communication des résultats de la recherche. Nous rencontrons ici des interrogations similaires à celles soulevées par les travaux présentés au GRIP par Fernanda Beigel (2021). Notre exercice a permis de fournir un matériel empirique pour réfléchir aux orientations des laboratoires et des partenaires qui participent à la vie de l’Institut.

Comme toute carte, c’est un outil pour naviguer et explorer de nouvelles régions. Suivons cette métaphore : la carte permet d’explorer le territoire même pour ceux qui le connaissent. Ce travail a été conçu pour les membres de l’Institut, afin qu’ils puissent élaborer une interprétation collective du paysage mondial de la recherche. Le potentiel de ces résultats réside dans la capacité à engager des orientations de recherche novatrices sur les processus de globalisation.

Annexe Illustration graphique du processus de fouille de texte (data-mining) et analyses.

Archambault, E., Vignola-Gagné, E., Côté, G., Larivière, V. & Gingras, Y. (2006). Benchmarking scientific output in the social sciences and humanities: The limits of existing databases. Scientometrics, 68(3), 329-342. doi:https://doi.org/10.1007/s11192-006-0115-z

Barbier, M., Bompart, M., Garandel-Batifol, V., & Mogoutov, A. (2012). Textual analysis and scientometric mapping of the dynamic knowledge in and around the IFSA community. En I. Darnhofer, D. Gibbon, & B. Dedieu (Eds.), Farming Systems Research into the 21st Century: The New Dynamic (pp. 73–94). Springer Netherlands. https://doi. org/10.1007/978-94-007-4503-2_4

Beigel, F. (2021). La circulación del conocimiento y la batalla de las lenguas / The circulation of knowledge and the battle of languages. Symposium: Global Research Institute Paris - Institut d’Etudes Avancées (IEA), 25-26 November 2021.

Beigel, F. & Salatino, M. (2015). Circuitos segmentados de consagración académica: las revistas de Ciencias Sociales y Humanas en la Argentina. Información, cultura y sociedad 32(junio 2015), 7-32.

Blondel, V. D., Guillaume, J.-L., Lambiotte, R., & Lefebvre, E. (2008). Fast unfolding of communities in large networks. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, 2008(10), P10008. https://doi. org/10.1088/1742-5468/2008/10/P10008

CCSD. (2021). API HAL. API Archive Ouverte HAL-SHS (Sciences de l’Homme et de la Société),. https://api.archives-ouvertes.fr/docs/ search

Engels, T. C. E., Ossenblok, T. L. B., & Spruyt, E. H. J. (2012). Changing publication patterns in the Social Sciences and Humanities, 2000–2009. Scientometrics, 93(2), 373–390. https://doi. org/10.1007/s11192-012-0680-2

Granjou, C. ; Mauz, I. ; Barbier, M. ; Breucker, P. (2014). Making taxonomy environmentally relevant. Insights from an All Taxa Biodiversity Inventory. Environmental Science and Policy, 38 (4): 254–262.

Grataloup, C. (2007). Géohistoire de la mondialisation. Le temps long du Monde. Paris : Armand Colin - Coll. « U ».

Kulczycki, E., Guns, R., Pölönen, J., Engels, T. C. E., Rozkosz, E. A., Zuccala, A. A., Bruun, K., Eskola, O., Starčič, A. I., Petr, M., & Sivertsen, G. (2020). Multilingual publishing in the social sciences and humanities:

A seven‐country European study. Journal of the Association for Information Science and Technology, 71(11), 1371–1385. https://doi. org/10.1002/asi.24336

Meneghini, R., & Packer, A. L. (2007). Is there science beyond English?: Initiatives to increase the quality and visibility of non‐English publications might help to break down language barriers in scientific communication. EMBO Reports, 8(2), 112–116. https://doi.org/10.1038/ sj.embor.7400906

Milia, M.F, Nebot Giralt, A. & Arvanitis, R. (2022) Local emergence, global expansion. Understanding the structural evolution of a bi-lingual national research landscape. Scientometrics (accepté pour publication). Présenté aussi à la Conférence ISSI 2021.

O’Brien, D., & Arvanitis, R. (2019). The Transformation of Research in the South: An introduction. En R. Arvanitis & D. O’Brien (Eds.), The Transformation of Research in the South (pp. 1–6). IRD Éditions. https://doi.org/10.4000/ books.irdeditions.32872

Tancoigne E., Barbier M., Cointet J-P., and Richard G. (2014). « The place of agricultural sciences in the literature on ecosystem services », Ecosystem Services, 10, 35–48.

Tibshirani, R., Walther, G., & Hastie, T. (2001). Estimating the number of clusters in a data set via the gap statistic. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology), 63(2), 411–423. https://doi. org/10.1111/1467-9868.00293

Velez-Cuartas, G., Lucio-Arias, D., & Leydesdorff, L. (2015). Regional and Global Science: Latin American and Caribbean publications in the SciELO Citation Index and the Web of Science. https://arxiv.org/ abs/1510.02453v2

Venturini, T., Laffite, N. B., Cointet, J.-P., Gray, I., Zabban, V., & De Pryck, K. (2014). Three maps and three misunderstandings: A digital mapping of climate diplomacy. Big Data & Society, 1(2).

Wallace, M., & Ràfols, I. (2015). Research portfolio analysis in science policy: Moving from financial returns to societal benefits. Minerva, 53(2), 89–115.

Wallace, M., & Ràfols, I. (2018). Institutional Shaping of Research Priorities: A Case Study on Avian Influenza (SSRN Scholarly Paper ID 2745137). Social Science Research Network https://papers.ssrn.com/abstract=2745137

Global research institute of Paris