Khovantchina

Opéra de Modeste Moussorgski

Passion et partage

La Fondation du Groupe Pictet est fière de soutenir le volet pédagogique du « GTJ - Grand Théâtre Jeunesse ».

En participant à ce programme de formation, nous nous engageons en faveur de la génération à venir.

Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir offrir aux talents de demain l’opportunité de découvrir les joies de l’opéra et du ballet, et peut-être même de susciter des vocations.

Les associés du groupe Pictet vous souhaitent une très belle saison 2024-2025.

Le Grand Théâtre de Genève remercie ses mécènes et partenaires de la saison 2024-2025 pour leur engagement généreux et passionné.

SUBVENTIONNÉ PAR

BRIGITTE LESCURE

AVEC LE GÉNÉREUX SOUTIEN DE

RÉMY ET VERENA BEST

GRANDS MÉCÈNES

POUR LE PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

CAROLINE ET ÉRIC FREYMOND

MÉCÈNES

BLOOMBERG BOGHOSSIAN

FONDATION VRM

HYPOSWISS PRIVATE BANK GENÈVE SA

ANGELA ET LUIS FREITAS DE OLIVEIRA

MONA LUNDIN-HAMILTON FRANCE MAJOIE LE LOUS

CARGILL INTERNATIONAL SA FONDATION COROMANDEL VERA MICHALSKI-HOFFMANN

DANCE REFLECTIONS BY VAN CLEEF & ARPELS DENISE ELFEN-LANIADO FONDATION LÉONARD GIANADDA MÉCÉNAT

MKS PAMP SA FAMILLE ROLLAND

ADAM ET CHLOÉ SAID

PARTENAIRES MÉDIA

FAMILLE SCHOENLAUB FONDATION DU DOMAINE DE VILLETTE

RTS TV & ESPACE 2 LE TEMPS

LÉMAN BLEU LE PROGRAMME.CH

PARTENAIRES D'ÉCHANGE

DEUTZ FLEURIOT FLEURS TPG

L'USINE SPORTS CLUB MANOTEL

PARTENAIRE MÉDICAL OFFICIEL

CENTRE DE MÉDECINE DU SPORT ET DE L'EXERCICE HIRSLANDEN CLINIQUE LA COLLINE

GUY DEMOLE

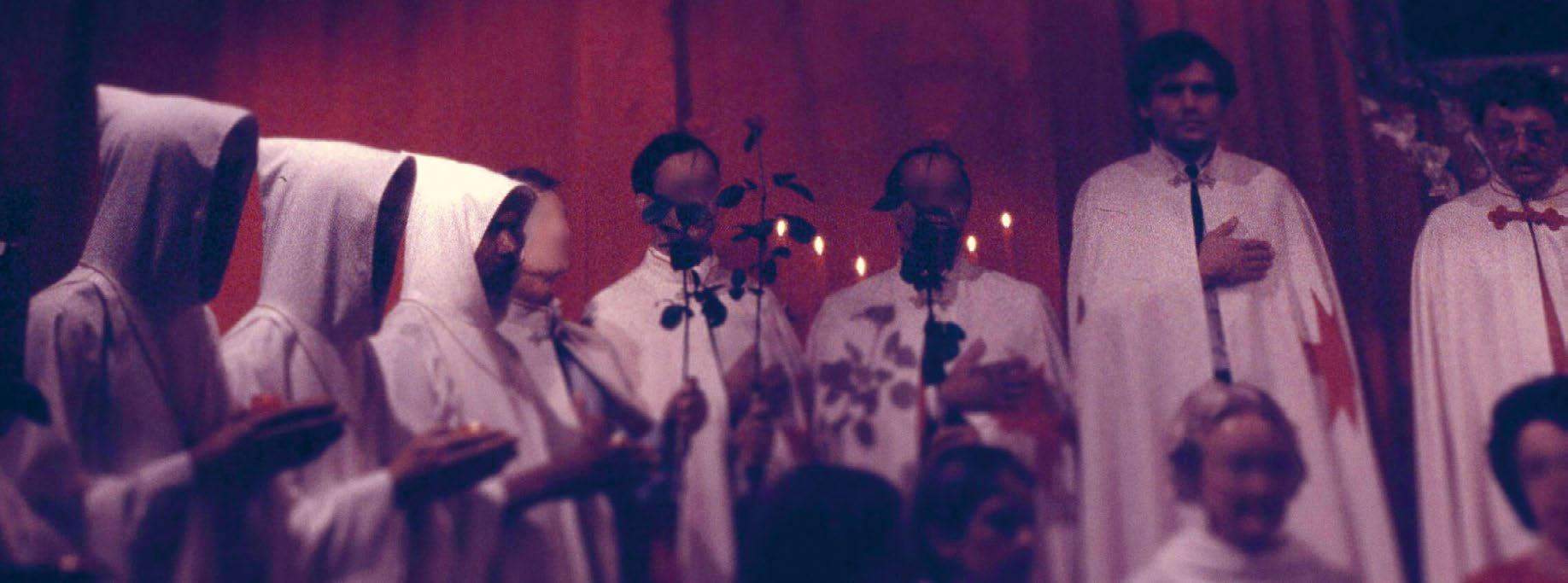

1 Image vidéo d'une cérémonie de l'OTS, archives de la Justice fribourgeoise. À droite, Luc Jouret et Joseph Di Mambro, fondateurs de l'ordre du Temple solaire qui provoquera la mort de 74 personnes dans plusieurs suicides collectifs © Point Prod

2 Wagon soviétique à Yerevan en Arménie © Aram Vardanyan

3 Gravure de la vue du mur du Kremlin et des murs de la ville de Moscou au XVIIe siècle © BLM Collection / Alamy Banque d'images

4 « Partout la vie » (1888), peinture de Nikolaï Aleksandrovich Iarochenko

5 Maurice Ravel et Igor Stravinsky en 1910

6 Portrait anonyme de la régente Sophia Alekseyevna de Russie, peint entre 1801 et 1850, exposé au Musée de l'Hermitage © wikicommons

7 © Alexander Kadnikov

8 Lénine embaumé et exposé (1924) © Universal History Archive/UIG / Bridgeman Images

9 Image du film « Troupe d'élite 2 » (« Tropa de Elite 2 : O Inimigo Agora É Outro ») de José Padilha © 2010 Globo Filmes / Feijao Filmes / Riofilme Zazen Producoes / DR Collection Christophel / Alamy Banque d'images

10 Sans titre, 1997-1998, Case History © 2011 Boris Mikhaïlov

11 L'exécution des streltsy dans « Histoire de Russie » de Blin de Sainmore. © collection privée / Alamy Banque d'images

12 « Te Deum » à l'église orthodoxe russe des vieux-croyants de Lyakhovo, district d'Orekhovo-Zuyevsky, oblast de Moscou (Guslitsa), 2008 © Wiki Commons

13 Portrait anonyme du Patriarche Nikon Musée de la nouvelle Jérusalem © Wiki commons

14 Photographie imaginée par l'intelligence artificielle de l'intérieur d'un train de transit vers un goulag

LA PEAU EST UN PARFUM

Khovantchina

Хованщина

Opéra de Modeste Moussorgski

Livret du compositeur

Version orchestrée de Dmitri Chostakovitch, finale d'Igor Stravinsky

Créé le 21 février 1886 (version Nikolaï Rimski-Korsakov) à Saint-Pétersbourg

Dernière fois au Grand Théâtre de Genève en 1981-1982

Nouvelle production

25, 28 mars, 1er et 3 avril 2025 — 19h

30 mars 2025 — 15h

Chanté en russe avec surtitres en français et anglais

Le spectacle durera environ quatre heures quinze avec un entracte inclus

Avec le soutien de

ANGELA ET LUIS

FREITAS DE OLIVEIRA

Roméo et Juliette

Beaucoup de bruit pour rien

Direction musicale

Alejo Pérez

Mise en scène

Calixto Bieito

Scénographie

Rebecca Ringst

Costumes

Ingo Krügler

Lumières

Michael Bauer

Vidéos

Sarah Derendinger

Dramaturgie

Beate Breidenbach

Direction des chœurs

Mark Biggins

Le prince

Ivan Khovanski

Dmitry Ulyanov

Le prince

Andreï Khovanski

Arnold Rutkowski

Le prince

Vassili Galitsine

Dmitry Golovnin

Dossifeï

Taras Shtonda

Marfa

Raehann Bryce-Davis

Le boyard Chaklovity

Vladislav Sulimsky

Emma

Ekaterina Bakanova

Scribe

Michael J. Scott

Susanna

Liene Kinča

Envoyé de Galitsine

Streshnev, un jeune héraut

Rémi Garin

Kouzka

Emanuel Tomljenović

Premier strelets

Vladimir Kazakov

Deuxième strelets

Mark Kurmanbayev

Varsonofiev

Igor Gnidii

Chœur du Grand Théâtre de Genève

Maîtrise du Conservatoire populaire de Genève

Orchestre de la Suisse

Romande

Prise de rôle

Membre du Jeune Ensemble

Votre entreprise, notre métier

Un accompagnement sur mesure

Financements et leasing

Solutions digitales

Gestion et investissement

Transmission d'entreprise

Intro | 0

Trois tendances politico-sociales s'affrontent dans Khovantchina : le courant tourné vers l'ouest, intéressé par une ouverture vers l'Europe, inspiré par Pierre le Grand et incarné dans l'opéra par le prince Golyzin, éclairé et cultivé ; le conservatisme des boyards, qui tiennent aux traditions ancestrales et veulent assurer leur pouvoir, représenté par Ivan Khovanski et ses redoutables régiments de streltsy ; et, enfin, les vieux-croyants, un groupe religieux sectaire et conservateur, prônant une Russie repliée sur elle-même et protégée de la décadence européenne, une force sociale tout à fait influente, menée par le prêtre Dossifeï. « Khovantchina » désigne d'ailleurs ici un complot fomenté par le boyard Khovanski et réprimé dans le sang par l'homme qui déterminera l'avenir de la Russie après la fin de l'opéra : Pierre le Grand.

La dernière œuvre de Moussorgski est un grand opéra choral, à la fois profondément enraciné dans la tradition musicale russe et largement tourné vers l'avenir. Le compositeur a dû laisser son héritage inachevé. En 1881, il meurt à l'âge de 42 ans seulement, anéanti par l'alcool. Plusieurs compositeurs se sont attelés à compléter cette œuvre dont le plus populaire est sans nul doute Rimski-Korsakov. Le Grand Théâtre de Genève présente l'œuvre dans l'instrumentation de Dmitri Chostakovitch, plus proche du langage musical âpre de Moussorgski avec toutefois le finale d'Igor Stravinsky qui emporte l'œuvre dans les strates de la transcendance spirituelle (et d'un pessimisme certain).

Intro | 1

Alimenté par le corpus de l'histoire russe, Khovantchina est l'occasion pour le metteur en scène d'origine espagnole de mettre en perspective la manipulation dont l'histoire fait l'objet, c'est-à-diresa sempiternelle réécriture et son utilisation par les autocrates d'hier et d'aujourd'hui. Tout en gardant une distance shakespearienne (ou moussorgskienne) face aux événements relatés — quelquefois fidèlement, quelquefois gorgés de fiction–, Calixto Bieito laisse rouler le train de l'histoire, avec un regard à la fois triste et sardonique, sans jamais perdre son humanité, et nous montre bien que ce que l'on raconte n'est jamais que ce que l'on veut raconter et que l'on ne voit que ce que l'on veut voir.

Avec cette production, il vient compléter son cycle d'opéras russes sur la scène genevoise, toujours accompagné du chef d'orchestre Alejo Pérez avec lequel la collaboration entamée dans Guerre et Paix de Prokofiev se poursuit après Lady Macbeth de Mtsensk de Chostakovitch. Au centre de la mise en scène de Bieito, toujours très imagée, se trouve, outre le chœur, le personnage féminin le plus important de l'opéra, Marfa, incarné ici par la fulgurante et époustouflante mezzo-soprano américaine Raehann Bryce-Davis. De retour au Grand Théâtre de Genève, la basse russe Dmitri Ulyanov incarne le prince Ivan Khovanski, à mille lieues de son géneral Koutouzov dans Guerre et Paix, de son Philippe II dans Don Carlos, ou encore de son Boris dans Lady Macbeth de Mtsensk. Le baryton Vladislav Sulimsky, impressionnant Macbeth au Festival de Salzbourg 2023 et dans le rôle titre de L'Idiot dans l’édition 2024, vient s'ajouter aux autres grands interprètes slaves de cette distribution dans le rôle du boyard Chaklovity.

Intro | 0

Three socio-political trends collide in Khovantchina: the West- facing current, interested in opening up towards Europe, inspired by Peter the Great and embodied in the opera by the enlightened and cultured Prince Golyzin; the conservatism of the boyars, who hold to ancestral traditions and want to ensure their power, represented by Ivan Khovanski and his formidable Streltsy regiments; and finally the Old Believers, a sectarian and conservative religious group advocating a Russia closed in on itself and protected from European decadence, and a very influential social force, led by the priest Dossifej. 'Khovanshchina' moreover refers here to a conspiracy hatched by the boyar Khovanski and bloodily repressed by the man who will determine the future of Russia after the opera: Peter the Great.

Mussorgsky's final work is a grand choral opera both deeply rooted in Russian musical tradition, and pointing very much towards the future. The composer had to leave his legacy unfinished, dying in 1881 at the age of just 42, destroyed by alcohol. Several composers stepped in to complete the work, among whom RimskiKorsakov is undoubtedly the most popular. The Grand Théâtre de Genève presents the work in Dmitri Shostakovich's orchestration, which is closer to Mussorgsky's harsh musical language, but with the finale by Igor Stravinsky which carries the work into the realms of spiritual transcendence (and of real pessimism).

Intro | 1

Fuelled by the corpus of Russian history, Khovantchina is an opportunity for the Spanishborn director to put the manipulation of history into perspective, in other words the endless rewriting of history and its use by autocrats past and present. While maintaining a Shakespearean (or Mussorgskian) distance from the events recounted — sometimes faithfully, sometimes crammed with fiction — Calixto Bieito lets the train of history roll along, with a look that is both sad and sardonic, without ever losing his humanity, and shows us that what we tell is only what we want to tell, and that we only see what we want to see.

This production sees the director complete his cycle of Russian operas for the Geneva stage, supported as ever by conductor Alejo Perez, with whom the collaboration began with Prokofiev's War and Peace and continues on from Shostakovich's Lady Macbeth of Mzensk. At the centre of Bieito's always-vivid staging, beyond the chorus, is the opera's most important female character, Marfa, played here by the dazzling and breathtaking American mezzo-soprano Raehann Bryce-Davis. Returning to the Grand Théâtre de Genève, russian bass Dmitri Ulyanov plays Prince Ivan Khovanski — worlds away from his General Kuzoumov in War and Peace, his Philip II in Don Carlos, or even his Boris in Lady Macbeth of Mtsensk. Baritone Vladislav Sulimsky, who impressed as Macbeth at the Salzburg Festival 2023 and in Der Idiot in the last edition, joins the cast's other great Slavic performers in the role of the boyar Chaklovity.

Vibrons pour la culture romande

La RTS contribue au renforcement culturel romand, à la radio, à la télévision et sur le digital, grâce à près de 50 émissions culturelles hebdomadaires.

Contexte

À la fin du XVIIe siècle, la Russie est en proie à une crise d'État ainsi qu'à une crise religieuse.

À la mort du tsar Fiodor III, il n'y a pas d'héritier majeur pour monter sur le trône. C'est ainsi qu'on intronisa les deux demi-frères Ivan et Pierre, tous deux encore mineurs et, surtout, issus de familles ennemies... Sophie, demi-sœur et adversaire de Pierre, prit alors en charge les affaires gouvernementales. C'est elle qui provoqua une révolte au cours de laquelle les streltsy, la garde du palais de Sofia, qui était devenu une sorte d'État dans l'État, massacra une grande partie de la famille et des partisans de Pierre. Dès 1650, l'Église orthodoxe russe avait mis en place des réformes de certains dogmes et liturgies. Cependant, une grande partie des croyants s'est opposée à ces réformes et s'est séparée de l'Église principale. Ces raskolniki ou « vieuxcroyants » furent persécutés et chassés.

Acte I

Les streltsy sont comme enivrés par le bain de sang de la nuit précédente. Pendant ce temps, Chaklovity dicte à l'écrivain une dénonciation contre Ivan Khovanski, le chef des streltsy, qui a lui-même des ambitions de pouvoir et est en train de préparer un complot. La foule acclame Khovanski.

Andreï Khovanski a laissé tomber sa maîtresse, la vieille-croyante Marfa, et fait maintenant la cour à la jeune Emma. Mais son père Ivan Khovanski s'intéresse, lui aussi, à Emma et une violente dispute éclate. Dossifeï, le chef spirituel des vieux-croyants, s'interpose comme médiateur.

Acte II

Galitsine, un membre important du gouvernement et amant de Sofia, a demandé à Marfa de venir chez lui. Elle doit lui prédire son avenir. Marfa lui prédit sa chute prochaine ; Galitsine ordonne alors qu'on l'assassine.

Ivan Khovanski se présente chez Galitsine. Il lui reproche d'avoir réduit le pouvoir des boyards. Galitsine veut moderniser l'État russe et l'ouvrir vers l'Europe occidentale, tandis que Khovanski veut maintenir l'ordre ancien, le pouvoir des boyards et l'armée des streltsy. Les deux hommes se disputent violemment. Dossifeï arrive et tente à son tour de servir de médiateur ; pour lui, le salut de la Russie réside uniquement dans la foi telle qu'elle est pratiquée par les vieux-croyants.

C'est alors qu'à la grande consternation de Galitsine, Marfa revient. Elle a survécu à la tentative de meurtre : Pierre a pris le pouvoir de manière inattendue et ses troupes ont sauvé Marfa.

Chaklovity rapporte que Sofia a reçu une dénonciation anonyme accusant Ivan Khovanski de conspiration contre le tsar. Le tsar Pierre a ordonné une enquête sur cette Khovanshchina.

Acte III

Les vieux-croyants défilent imperturbablement dans la ville en entonnant des chants guerriers. Marfa est accusée de péché par la vieillecroyante fanatique Susanna en raison de son amour pour Andreï. Dossifeï prend le parti de Marfa et réprimande vertement Susanna.

Marfa avoue à Dossifeï à quel point sa passion la tourmente : commettre un suicide avec Andreï lui semble être la seule issue. Dossifeï l'exhorte à la patience et se présente lui-même comme le plus grand des pécheurs. Chaklovity déplore le sort de la Russie et appelle un élu de tous ses vœux.

Des streltsy ivres se livrent à des actes de vandalisme. Leurs femmes les maudissent, eux et leur éternel alcoolisme. Le scribe arrive en courant, paniqué, il a de mauvaises nouvelles : les troupes du tsar Pierre sont en marche. De nombreux streltsy ont déjà été massacrés. Les streltsy et leurs femmes se tournent alors vers Ivan Khovanski pour obtenir de l'aide. Mais celui-ci comprend qu'il n'a plus aucun pouvoir.

Acte IV

Première image

Ivan Khovanski tente d'étouffer sa peur en organisant une fête bruyante. Un proche de Galitsine l'avertit qu'il doit se méfier, qu'un grand danger le menace. Khovanski ignore tous les avertissements. Chaklovity lui transmet une invitation de Sofia : Khovanski doit aller consulter chez elle. Cela s'avère une ruse : Chaklovity assassine Khovanski.

Deuxième image

Les nouveaux dirigeants envoient Galitsine en exil. Le peuple assiste à son départ. Marfa annonce à Dossifeï que les vieux-croyants ne seront pas épargnés non plus : le gouvernement a ordonné leur assassinat. Dossifeï décide alors d'un suicide collectif. Andreï Khovanski, à moitié fou, est toujours à la recherche d'Emma. Marfa essaie de lui ouvrir les yeux sur la réalité et lui apprend la mort de son père. Il serait, lui aussi, en danger. Andreï ne la croit pas et appelle les streltsy.

Ceux-ci apparaissent, mais ils sont déjà désarmés. Les coups de cloches annoncent leur exécution, ordonnée par le tsar Pierre. Andreï est maintenant prêt à suivre Marfa. Au dernier moment, Streshnev annonce que les streltsy ont été graciés...

Acte V

Dossifeï et Marfa ne voient plus d'autre issue et se préparent au suicide collectif. Marfa rappelle son amour à Andreï. Tous se dirigent ensemble vers la mort.

Background

At the end of the 17th century, Russia was in the grip of a state crisis as well as a religious crisis. On the death of Tsar Fyodor III, there was no major heir to ascend the throne. The two halfbrothers Ivan and Peter, both still minors and, from enemy families, were enthroned. Sophie, half-sister and Peter's opponent took charge of government affairs. It was she who provoked a revolt during which the Streltsy, the palace guard, which had become a state within a state, massacred a large part of Peter's family and supporters. From 1650, the Russian Orthodox Church had introduced reforms to certain dogmas and liturgies. However, a large proportion of the faithful opposed these reforms and broke away from the main Church. These raskolniki or 'Old Believers' were persecuted and driven out.

Act I

The Streltsy are as if intoxicated by the bloodshed of the previous night. Meanwhile, Chaklovity dictates to the writer a denunciation against Ivan Khovansky, the leader of the Streltsy, who has ambitions of power himself and is plotting a conspiracy. The crowd cheers Khovansky.

Andrei Khovansky has left his mistress, the Old Believer Marfa, and is now courting the young Emma. But her father Ivan Khovansky is also interested in Emma and a violent argument breaks out. Dossifei, the spiritual leader of the Old Believers, intervenes as a mediator.

Act II

Golitsin, an important member of the government and Sofia's lover, has asked Marfa to come to his house. She is to tell him his fortune. Marfa foretells his imminent downfall; Golitsin then orders that he be assassinated.

Ivan Khovansky goes to Golitsin's house. He criticises him for having reduced the power of the boyars. Golitsin wants to modernise the Russian state and open it up to Western Europe, while Khovansky wants to maintain the old order, the power of the boyars and the Streltsy army. The two men argue violently. Dossifei arrives and in turn tries to mediate; for him, the salvation of Russia lies solely in the faith as practised by the Old Believers.

Then, to Golitsin's great dismay, Marfa returns. She had survived the assassination attempt: Peter had unexpectedly seized power and his troops had saved Marfa.

Chaklovity reports that Sofia had received an anonymous denunciation accusing Ivan Khovansky of plotting against the Tsar. Tsar Peter ordered an investigation into this 'Khovanshchina'.

Act III

The Old Believers parade imperturbably through the city, singing war songs. Marfa is accused of sin by the fanatical Old Believer Susanna because of her love for Andrei. Dosifei takes Marfa's side and sharply reprimands Susanna.

Marfa confesses to Dosifei how much her passion torments her: committing suicide with Andrei seems to her to be the only way out. Dosifei urges her to be patient and presents himself as the greatest of sinners. Chaklovity laments the fate of Russia and calls for an elected official of his choice.

Drunken Streltsy indulge in acts of vandalism. Their wives curse them and their eternal alcoholism. The scribe arrives running, panicked, with bad news: the troops of Tsar Peter are on the march. Many Streltsy have already been massacred. The Streltsy and their wives turn to Ivan Khovansky for help. But he realises that he no longer has any power.

Act IV

First image

Ivan Khovansky tries to stifle his fear by organising a noisy party. A close friend of Golitsin's warns him that he must beware, that he is in great danger. Khovansky ignores all the warnings. Chaklovity sends him an invitation from Sofia: Khovansky must go and visit her at her home. This turns out to be a trick: Chaklovity murders Khovansky.

Second image

The new rulers send Golitsin into exile. The people witness his departure. Marfa tells Dosifei that the Old Believers will not be spared either: the government has ordered their assassination. Dosifei then decides on a collective suicide. Andrei Khovansky, half mad, is still searching for Emma. Marfa tries to open his eyes to reality and tells him of his father's death. He too is in danger. Andrei does not believe her and calls out to the Streltsy.

They appear, but they are already unarmed and, heralded by the tolling of the bells, on their way to their execution, ordered by Tsar Peter. Andrei is now ready to follow Marfa. At the last moment, Streshnev announces that the Streltsy have been pardoned...

Act V

Dossifei and Marfa see no other way out and prepare for collective suicide. Marfa reminds Andrei of her love. They all head to their deaths together.

Le Briefing

Chaque matin à 6h, la newsletter du Temps fait le tour de l’actualité pour démarrer la journée bien informé

Tous les matins, le Briefing vous livre un résumé des informations qui comptent, un agenda des événements à ne pas manquer ainsi qu’une sélection d’articles exclusifs, de l'analyse au reportage.

Inscrivez-vous gratuitement en scannant le code QR ou sur letemps.ch

1839

Modeste Petrovitch Moussorgski naît à Karevo, dans le nord de la Russie. Il est le plus jeune fils d'une famille de riches propriétaires terriens.

1845

Reçoit ses premières leçons de piano de sa mère à l'âge de 6 ans.

1849

La famille s'installe à SaintPétersbourg.

1856

Moussorgski s'engage comme officier dans le régiment de garde Preobrajensky, l'unité créée par le tsar Pierre le Grand.

1857

Moussorgski fait la connaissance de Mili Balakirev, qui devient son professeur de piano et de théorie musicale.

Le cercle Balakirev voit le jour. Plus tard, il sera appelé le « Puissant petit groupe ».

1861

L'abolition du servage par le tsar Alexandre II entraîne des pertes financières pour la famille de Moussorgski. Ce soudain dénuement fait naître en lui le besoin de thématiser la misère et l'injustice sociale dans ses compositions.

1863

Pour des raisons financières, s'installe dans un appartement partagé avec cinq autres jeunes hommes. Début d'une activité de fonctionnaire dans le Département d'ingénierie.

1865

Décès de sa mère. En automne, Moussorgski est atteint de delirium tremens.

1867

Première grande œuvre orchestrale, le poème symphonique Une Nuit sur le mont Chauve.

1868

Entre à nouveau dans la fonction publique en tant que fonctionnaire. L'insatisfaction professionnelle que ressent Moussorgski renforce sa tendance à l'alcoolisme.

1869

Première version de l'opéra Boris Godounov en sept scènes. Deuxième version en quatre actes avec prologue en 1872.

1872

Moussorgski commence à travailler sur Khovantchina.

1874

Tableaux d'une exposition, musique pour piano d'après des tableaux de feu son ami Viktor Hartmann. Œuvre publiée par Nikolaï Rimski-Korsakov et orchestrée par Maurice Ravel.

1880

Le 1er janvier, Moussorgski est suspendu de la fonction publique en raison de son alcoolisme.

1881

Après plusieurs crises d'épilepsie, il est hospitalisé le 26 février, où Ilya Répine fait son portrait peu avant sa mort.

Khovantchina de Modeste Moussorgski (1839-1881)

Livret de Modeste Moussorgski

Version de Dmitri Chostakovitch avec le finale d'Igor Stravinsky*

Premier Acte Moscou.

La place Rouge

Оркестровая интродукция

Prélude

1. Подойду, подойду… в Ивангород Me rendrai… en la ville d'Ivangorod

(streltsy, Kouzka, Clerc)

2. Эй, эй ты, строчило! Hé ! Hé, là-bas, greffier !

(streltsy, Kouzka, Clerc, Chaklovity)

3. Ай, да, весело!

Ohé ! Joie !

(streltsy, Kouzka, Clerc, Ivan Khovanski, Mocovites, Le Peuple)

4. Пустите, пустите! Laissez-moi !

(Emma, Andreï Khovanski, Marfa)

5. Что такое?

Que se passe-t-il ?

(Ivan Khovanski, Emma, Andreï Khovanski, Marfa, streltsy, Kouzka, Le Peuple)

6. Стой! Arrête !

(Dossifeï, Ivan Khovanski, Emma, Andreï Khovanski, Marfa, streltsy, Kouzka, Le Peuple, Les vieux-croyants)

Deuxième acte

Chez le prince

Vassili Galitsine

1. Свет мой, братец Васенька

Mon très cher frère, Vassenka

(Vassili Galitsine, Varsonofiev)

2. К вам, княже Entrez chez vous, Prince

(Marfa, Vassili Galitsine, Varsonofiev)

3. А мы без докладу Nous entrons

(Ivan Khovanski, Vassili Galitsine)

4. Знаешь ли ты Sais-tu quel est mon sang ?

(Dossifeï, Ivan Khovanski, Vassili Galitsine)

5. Княже, княже! Prince, Prince !

(Marfa, Dossifeï, Ivan Khovanski, Vassili Galitsine)

6. Князя! Princes!

(Chaklovity, Marfa, Dossifeï, Ivan Khovanski, Vassili Galitsine)

Troisième acte Zamoskvoretche. Le faubourg des streltsy

1. Посрамихом, пререкором Nous avons anéanti, nous avons révoqué (Les vieux-croyants)

2. Исходила младешенка À travers prairies et marais (Marfa)

3. Грех!

Quel péché!

(Marfa, Susanna)

4. По что мятешися?

Pourquoi t'agiter ainsi ?

(Dossifeï, Marfa, Susanna)

5. Спит стрелецкое гнездо Il dort, le nid des streltsy (Chaklovity)

6. Поднимайтесь, молодцы!

Debouts, les braves!

(streltsy, Les femmes des streltsy, Chaklovity, Kouska)

7. Беда, беда…

Malheur, malheur…

(Le clerc, streltsy, Les femmes des streltsy, Kouska)

8. Здорово, детки

Le bonjour, mes enfants

(Ivan Khovanski, streltsy, Les femmes des streltsy, Kouska)

Quatrième acte

Premier tableau :

La salle à manger du prince

Ivan Khovanski

1. Возле речки на лужочке Près du ruisseau (Ivan Khovanski, Les jeunes Paysannes)

2. Игры и пляски персидок Danses persanes

3. Ты зачем? Que veux-tu ?

(Ivan Khovanski, Chaklovity, Les jeunes Paysannes)

Deuxième tableau : Moscou

4. Глянь-ко! Везут как есть! Regarde voir ! (Le Peuple)

5. Свершилося решение судьбы La destinée s'est accomplie (Dossifeï, Marfa)

6. А ты здесь, злодейка! Ah, te voilà, scélérate ! (Andreï Khovanski, Marfa)

7. Не дай пощады Pas de pitié

(Andreï Khovanski, Marfa, streltsy, Les Femmes des streltsy, Strechnev)

Cinquième acte

Une forêt de pins. Un ermitage. Nuit de la lune

1. Здесь, на этом месте святе

Ici, en ce lieu sacré (Dossifeï, Les vieux-croyants)

2. Боже, грех мой Mon amour est mon péché (Marfa, Andreï Khovanski)

3. Труба предвечного Les trompettes de la Nuit des temps (Marfa, Andreï Khovanski, Dossifeï, Les vieux-croyants)

4. Господь спасет меня* Dieu, sauve moi ! Les vieux-croyants

Khovantchina défend des thèmes universels

Rencontre entre Calixto Bieito, metteur en scène, et Beate Breidenbach, dramaturge.

Calixto Bieito, vous avez déjà mis en scène deux opéras de compositeurs russes, ici, au Grand Théâtre de Genève, d'abord Guerre et Paix de Sergueï Prokofiev, puis Lady Macbeth de Mtsensk de Dmitri Chostakovitch. Voilà maintenant la troisième œuvre russe, Khovantchina de Moussorgski. Qu'est-ce qui, selon vous, relie ces trois pièces ?

Il y a des thèmes similaires qui sont abordés dans les trois opéras : la brutalité humaine, par exemple, ainsi que la haine. Musicalement aussi, ces trois opéras se rejoignents ; on sent que les trois compositeurs viennent du même pays et obéissent à la même tradition musicale. Par ailleurs, la répression politique, à laquelle les compositeurs sont confrontés, relie également les œuvres. Je le perçois de façon très claire. Même dans Khovantchina, j'ai le sentiment que Moussorgski a été entravé dans son désir de liberté. Il me semble qu'il ne l'a pas composée de manière aussi indépendante et libre qu'il l'aurait probablement souhaité. Cette impression est peut-être aussi procurée par le fait qu'il n'a pas pu achever ni orchestrer l'opéra, étant mort à seulement 42 ans.

Selon vous, quel est le thème central de Khovantchina ?

Je pense qu'il s'agit surtout de la façon dont l'histoire peut être manipulée. L'opéra parle également de la manipulation et de l'attisement des émotions telles que la haine, le fanatisme et le radicalisme. La capacité de ne pas penser, de désactiver la pensée, crée l'histoire. L'histoire devient une machine qui efface les hommes.

L'œuvre se situe dans un contexte historique concret : elle raconte la période chaotique d'un grand bouleversement en Russie autour de 1700, juste avant l'arrivée au pouvoir de Pierre le Grand, des révoltes sanglantes des streltsy, des conspirations et des jeux de pouvoir qui se terminent de manière fatale. En quoi ce qui est raconté ici est-il typique de la Russie ?

Khovantchina contient de nombreuses références historiques, et elles concernent bien sûr la Russie. Le compositeur était Russe et l'opéra est chanté en russe. Pourtant, je pense que cette œuvre aborde des thèmes universels, des thèmes qui nous concernent tous et qui ne

Entretien avec Calixto Bieito

Calixto Bieito © Carole Parodi

se limitent pas à l'histoire de la Russie. En fin de compte, il s'agit de la question de savoir à quel point il est difficile d'être vraiment libre. Mais il s'agit aussi de la signification du mot liberté et des moyens qui sont mis en place pour l'obtenir et échapper à la manipulation. Ici, il est question d'autocratie et de peur. Des thèmes qui ne pourraient être plus actuels et universels. Le travail de Moussorgski a, pour moi, une dimension aussi universelle que les tragédies de William Shakespeare. J'espère que notre mise en scène de Khovantchina amènera à réfléchir sur la valeur réelle de nos sociétés libérales ainsi que sur la façon dont nous pourrions les préserver et les développer. Je ressens en ce moment une grande incertitude, une grande fragilité et beaucoup de peur. Je n'ai malheureusement pas beaucoup d'espoir pour nous. Comment Erda dit-elle dans L'Or du Rhin, déjà ? « Tout ce qui est, finit. »

Actuellement, les événements se bousculent dans le monde et ne donnent en effet pas beaucoup de raisons d'espérer… Comment faites-vous face au fait que cette pièce soit devenue si actuelle ces dernières années ?

J'essaie d'éviter les actualisations trop faciles. Ce ne pourrait d'ailleurs pas être autrement, car il semble que nous vivions actuellement dans un grand accelerando ; toute forme d'actualisation de la politique actuelle serait déjà dépassée demain. Comme vous l'avez mentionné, la période à laquelle se déroule l'opéra de Moussorgski connaissait de grands bouleversements. De la même façon, nous traversons une période de grands changements. Avec l'essor de l'intelligence artificielle, une nouvelle ère technologique a commencé, dont nous ne savons pas encore où elle nous mènera. Cette évolution est incroyablement rapide. Et ce n'est que le début. Cela ne me semble pas être une évolution

très positive pour l'humanité. Je pense encore à Shakespeare qui parlait de la roue de l'histoire qui tourne éternellement ; il n'y a pas d'échappatoire.

Cela semble très fataliste…

Oui, absolument. C'est mon impression : nous ne pouvons vraiment pas changer notre destin. Nous sommes dans un train qui roule sans fin, implacable et inarrêtable. En espagnol, il y a un proverbe qui dit : « Arrêtez le monde, je veux descendre ! » Mais, malheureusement, cela n'est pas possible.

Dans Khovantchina, il y a le groupe des vieuxcroyants qui, d'une certaine façon, tente de s'opposer aux changements dans le monde : ils refusent d'accepter les réformes de la liturgie orthodoxe russe. Cependant, pour eux non plus, il n'y a pas d'avenir… ils finissent par s'immoler. Donc même dans la religion, il ne se trouverait plus d'espoir ?

Je ne pense pas. Il me semble que dans les sociétés occidentales, la majorité des gens n'a plus de lien fort avec la religion. De plus, l'Église chrétienne a accumulé bien des fautes dans le passé, pensons seulement à son rôle dans l'Allemagne nazie. L'histoire de l'Église est pleine de luttes de pouvoir et d'opportunisme. Et dans le présent, il y a tellement de fanatisme. C'est effrayant. Pour moi, Khovantchina ne se termine pas simplement sur la mort et l'immolation des vieux-croyants, mais surtout sur l'effondrement des sociétés occidentales et même de l'Europe entière, telle que nous la connaissons. Le train de l'histoire entraîne tout sur son passage. Où va-t-il exactement ? Personne ne le sait. Mais chacun aura ses propres associations avec cette image.

Vous l'avez mentionné, Moussorgski n'a pas pu terminer son opéra et il existe plusieurs versions de la fin : une version de Nikolaï Rimski-Korsakov et une deuxième de Dmitri Chostakovitch. C'est cette dernière que nous avons choisie pour notre représentation, mais avec une fin différente…

Dans cette fin — en fait, dans toute l'œuvre —, on retrouve ce que je voulais dire par manipulation de l'histoire. Lorsque Moussorgski est mort, il n'existait qu'une série d'esquisses du cinquième acte. Le premier à l'arranger était RimskiKorsakov qui voyait Pierre le Grand, lequel n'apparaît jamais dans la pièce mais dont le règne commençait historiquement au milieu de l'opéra, comme le représentant d'une Russie moderne et meilleure ; son orchestration se termine donc par des trompettes éclatantes annonçant l'arrivée de Pierre. Chostakovitch, qui proposa une deuxième version orchestrale en 1950, conclut, lui aussi, avec les trompettes de Pierre le Grand, puis inséra une reprise du début de l'opéra, ce qui reflète une vision positive de la figure très ambivalente de Pierre comme le grand modernisateur, telle qu'elle prévalait en Union soviétique. Quant à la fin proposée par Stravinsky, elle reste beaucoup plus fidèle aux esquisses existantes de Moussorgski, qui était un profond pessimiste ; tous les personnages importants meurent, à l'exception de Chaklovity qui sera d'ailleurs lui-même englouti par l'histoire. Même Galitsine, qui représentait l'ouverture de la Russie vers l'Europe, n'a plus d'avenir dans l'empire de Pierre. La version de Stravinsky se termine sur une note sombre et poétique. Cette version n'est pas seulement plus proche des intentions originales de Moussorgski, elle correspond davantage à ma vision de cette œuvre. C'est pourquoi nous l'avons choisie pour notre mise en scène.

Le drame du peuple russe

Ulrich Schmid

L'histoire russe est une manne pour les librettistes. Elle est peuplée de sinistres tsars, d'éminentes figures religieuses, d'intrigants aristocrates et de paysans désespérés. Le règne des autocrates est ponctué d'insurrections, de guerres de palais et d'assassinats politiques. Modeste Moussorgski se montra fasciné par ces bouleversements et ces changements de pouvoir, ainsi que par les vagues de souffrances et d'espoirs et s'inspira régulièrement de cette époque sanglante de l'empire des tsars. Encore jeune compositeur, Moussorgski composa des extraits du poème Les Haïdamaques de Taras Chevtchenko, dans lequel le poète ukrainien décrivait la révolte des Cosaques de Zaporogue contre la domination polono-lituanienne en 1768. Plus tard, Moussorgski composa son premier opéra sur la pièce historique d'Alexandre Pouchkine Boris Godounov. Godounov était monté sur le trône de Russie en 1598, certainement après avoir fait assassiner le tsarévitch légitime Dimitri. Cet événement marqua le début des « Temps des troubles », période qui culmina avec l'occupation polonaise de Moscou en 1612. Pour Moussorgski, ce n'est toutefois pas la lutte de pouvoir qui est au premier plan de ce sujet, mais bien plus le peuple

russe, lui-même. En 1874, il dédicace d'ailleurs la partition pour piano avec ces mots : « Je considère le peuple comme une personnalité de premier plan, animée d'une pensée unitaire. Tel était le problème que j'ai tenté de résoudre dans mon opéra. »

La version moderne de l'histoire selon Moussorgski contredisait diamétralement l'historiographie russe qui lui était contemporaine.

Sergueï Soloviov, le père du célèbre philosophe Vladimir Soloviov, publia entre 1851 et 1879 une Histoire de la Russie en 29 volumes. L'auteur se concentrait, d'une part, sur la grandeur nationale de la Russie et, d'autre part, sur la signification des différentes figures dirigeantes. L'orientation clairement patriotique de l'œuvre monumentale de Soloviov correspondait à l'image que l'élite sociale russe se faisait d'elle-même, ne se préoccupant guère des intérêts des classes inférieures. Cependant, le petit peuple gronde. En effet, bien que le tsar Alexandre II ait aboli le servage en 1861, les paysans restaient économiquement dépendants de leurs seigneurs. En 1866, l'autorité du souverain russe fut pour la première fois ouvertement remise en question.

Un terroriste tira sur le tsar, mais manqua sa cible. S'ensuivit alors une série d'attentats spectaculaires : une explosion au Palais d'Hiver ou encore une attaque du train de la cour du tsar. Finalement, en 1881, Alexandre II fut victime d'un attentat à la bombe alors qu'il était dans une calèche.

La seconde moitié du XIXe siècle fut marquée en Russie par des luttes de différentes idées politiques, sociales et philosophiques. Depuis le Congrès de Vienne en 1815, l'empire tsariste occupait une position dominante en Europe. En 1849, le tsar russe Nicolas Ier aida même le jeune empereur François-Joseph à réprimer la révolte hongroise, ce qui lui valut le surnom de « Gendarme de l'Europe ». La défaite russe lors de la guerre de Crimée (1852-1855) mit subitement fin à cette domination et les débats idéologiques qui avaient déjà débuté dans les années 1830 s'en trouvèrent renforcés. Les « occidentalistes » et les « slavophiles » se livraient une lutte pour l'avenir de la Russie. Les « occidentalistes » voulaient rejoindre le plus rapidement possible les nations leaders, à savoir la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, tandis que les « slavophiles » appelaient à un retour à leurs propres racines. Ironie de l'histoire, les deux parties étaient de façon pourtant surprenante d'accord sur le diagnostic de la misère russe. L'empire tsariste était en retard, économiquement peu performant et doté d'un système hégémonique anachronique. Une grande partie de la population vivait dans une pauvreté extrême. Toutefois, pour les « slavophiles », l'absence de progrès était justement le principal atout de la Russie. Ils pensaient, romantiquement, qu'une solidarité sociale originelle s'était maintenue en Russie. La Sobornost était devenue un concept central pour les slavophiles, à savoir l'universalité de l'Église qui comprenait la communauté ecclésiale des hommes au sein

de la Russie. En fin de compte, cette tradition slavophile fit apparaître l'image idéale d'une théocratie qui doit apporter à la Russie non seulement le bien-être social, mais aussi le salut religieux. Ainsi, la position slavophile s'opposait explicitement aux Lumières en Europe, qui substituaient une raison mécanique à l'amour mutuel.

C'est dans ce contexte dramatique que Moussorgski écrivit son opéra Khovantchina. Le critique d'art Vladimir Stassov joua un rôle décisif dans la création de l'œuvre, en aidant Moussorgski à rédiger le livret. L'influent critique et le jeune compositeur s'étaient rencontrés en 1858 alors que se formait le groupe musical Le Groupe des Cinq, aussi appelé « Puissant petit groupe », composé de Moussorgski, Mili Balakirev, Alexandre Borodine, César Cui et Nikolaï RimskiKorsakov. Dans le débat entre « occidentalistes » et « slavophiles », les compositeurs du groupe adoptèrent une attitude intermédiaire. Contrairement à Piotr Tchaïkovski par exemple, qui concevait ses œuvres dans le respect de la tradition romantique européenne, ils veillaient à respecter les codes du chant traditionnel russe. Ils voulaient en effet fonder une musique nationale propre et se considéraient ainsi comme des novateurs, qui non seulement se démarquaient de la mélodie dominante d'Europe occidentale, mais qui se soulevaient aussi courageusement contre les conventions sociales figées de leur époque.

Au sein de ce groupe, Stassov assumait aussi bien le rôle de mentor que celui de communicant. Il encouragea non seulement une musique, mais aussi un art russe. Lorsqu'en 1870, un groupe d'artistes talentueux s'insurgea contre l'esthétique néoclassique de la peinture académique et organisa des expositions itinérantes de tableaux dans tout l'empire,

Stassov n'hésita pas, par ailleurs, à soutenir ce mouvement. Les artistes, qui diffusaient leur art auprès d'un large public même en province, peignaient des scènes du quotidien à la campagne comme à la ville, dans un style réaliste. Ils espéraient ainsi rompre avec la culture dominante aristocratique et intégrer tout le peuple dans l'esthétique et la réception de l'art.

Si Stassov et Moussorgski ont tout d'abord entretenu une relation plutôt distante, ils se sont rapidement rapprochés et Stassov devint bientôt le principal conseiller artistique de Moussorgski. En 1866, Moussorgski composa une romance nommée Séminariste. Il était clair pour le compositeur que l'orientation anticléricale de cette chanson ne trouverait pas grâce aux yeux de la censure tsariste. C'est pourquoi les partitions furent imprimées à Leipzig. En tentant d'importer l'œuvre en Russie, la douane confisqua l'ensemble du tirage, tout en laissant cependant au compositeur trois exemplaires. Moussorgski en envoya un à Stassov en 1870 et l'accompagna de l'habile dédicace : « Le coupable de ce triomphe. De Moussorjanin » (un jeu de mots censé évoquer le nom de famille du compositeur, et dans lequel moussor signifie poubelle). En 1872, Moussorgski écrivit dans une lettre à son mentor : « Je vous dédie l'époque de ma vie où Khovantchina verra le jour. Je vous offre ma propre vie et ma vie pendant cette période. »

En tant que contemporains éveillés, Moussorgski et Stassov observèrent les évolutions contradictoires de l'empire tsariste : la libération des paysans face à la montée du terrorisme, le début de l'industrialisation entraînant la paupérisation de larges couches de la population, la diffusion des idées des Lumières éclipsée par l'obscurantisme de l'Église d'État très puissante. Le choix du thème de l'opéra Khovantchina n'était évidemment pas un hasard,

mais bien le reflet de l'actualité de la fin du XVIIe siècle qui se revivait dans le présent de Moussorgski. À travers cette allégorie historique, le compositeur parvient à faire un commentaire critique sur la culture et la situation de la nation russe de la fin du XIXe siècle. Dans l'histoire russe, Khovantchina est un nom d'époque péjoratif désignant une conspiration du prince Ivan Khovanski. Après la mort du tsar Fiodor Alexievitch en 1862, il n'y avait pas d'héritier majeur au trône. Deux demi-frères de la famille Romanov étaient considérés comme les successeurs légitimes : le faible d'esprit Ivan et le cadet Pierre, qui devait monter sur le trône en 1689. Durant cette vacance de pouvoir, la sœur d'Ivan, Sofia, voulait faire valoir ses droits à la régence. Finalement, c'est le prince Ivan Khovanski qui l'aide à imposer sa domination, notamment grâce à son régiment de streltsy. Cependant, peu de temps après, le chef des streltsy, Khovanski, voulut s'emparer lui-même du pouvoir. Le complot ayant été mis au grand jour, Khovanski et son fils furent exécutés.

La dimension politique et militaire de ce conflit fut occultée par une âpre querelle religieuse. En 1653, le patriarche Nikon avait prescrit aux fidèles de l'Église orthodoxe russe de se signer avec trois doigts et non plus deux comme auparavant, trois doigts symbolisant la Trinité alors que deux soulignaient la double nature divine et humaine de Jésus. Les opposants à la réforme de l'Église critiquèrent cette nouveauté, arguant que c'était le Christ-humain qui était mort sur la croix et non le dieu trinitaire. Plus tard, d'autres nouveautés, qui ne firent pas l'unanimité, apparurent. Ainsi, le culte se terminait désormais par un triple alléluia au lieu d'un double ; de plus, l'orthographe cyrillique du nom « Jésus » fut modifiée. Si d'un point de vue actuel, ce changement peut sembler anodin, il ébranla alors le cœur de la foi, à laquelle s'identifiaient

les hommes du début de l'ère moderne. Nikon ne voulait pas moderniser la pratique religieuse, mais au contraire la rapprocher à nouveau du rite grec traditionnel. Ce faisant, il déclencha toutefois un schisme au sein de l'Église. En 1666, les vieux-croyants désobéirent ainsi au patriarche. Des deux côtés, on s'accusait alors d'apostasier la véritable foi. Les vieux-croyants voyaient en Nikon un antéchrist. Le chef de groupe était le protopope (où « pope » désigne un prêtre orthodoxe) Avvakoum, qui écrivit l'une des premières autobiographies de la littérature russe. En 1682, il fut brûlé sur le bûcher comme hérétique. Ivan Khovanski sympathisait avec les vieux-croyants, qui voyaient dans le futur tsar Pierre un antéchrist. Les vieux-croyants espéraient que Khovanski reviendrait sur les réformes de l'Église. Avec l'anéantissement de la révolte des streltsy en 1689, les perspectives d'avenir des vieux-croyants s'amenuisèrent également. La gestion stricte de l'empire par Pierre ne laissait plus de possibilités d'existence au groupe dans la partie européenne de la Russie. Ils émigrèrent dans des régions reculées de Sibérie, où les structures étatiques étaient peu développées.

En travaillant sur son opéra, Moussorgski s'est intéressé de près à la Khovantchina. Il a rempli son carnet d'extraits de sources historiques et de traités scientifiques. Il existe toutefois quelques divergences significatives entre sa fiction historique et les faits réels. En effet, la trahison politique du rôle-titre Ivan Khovanski est soulignée par une infidélité religieuse et émotionnelle : il courtise la belle luthérienne Emma qui est convoitée par son fils. Dans la célèbre scène finale, les vieux-croyants montent d'eux-mêmes sur le bûcher, alors qu'ils étaient en réalité victimes de la répression de l'État. La révolte des streltsy comme montrée dans l'opéra correspond à une compilation de différents

soulèvements des années 1682, 1689 et 1698. Il est particulièrement frappant de constater que les représentants de la dynastie des Romanov, Sofia, Ivan et Pierre, qui se disputent le trône, n'apparaissent pas du tout dans l'opéra de Moussorgski. Ce n'était toutefois pas une obligation imposée par la censure, mais plutôt une volonté de Moussorgski de montrer l'histoire russe vue « d'en bas ».

Le parti pris historique de Moussorgski dans son opéra Khovantchina n'est pas évident à saisir. Il est alors difficile de savoir si l'opéra se positionne idéologiquement en faveur du futur souverain impérial Pierre et il est très probable que ce manque de clarté soit volontaire. Le public est ainsi contraint de se concentrer sur le problème central de Moussorgski : l'absence de liberté du peuple russe, qui dispose certes de plusieurs possibilités de gouvernement (le prince insurgé Khovanski, les prétendants rivaux au trône, les vieux-croyants), mais qui est privé de toutes possibilités d'actions. Moussorgski part d'une constellation similaire pour interpréter son propre présent. Le « tsar libérateur » Alexandre II avait certes tenté de réformer la société d'ordres russe, sans vraiment y parvenir complètement, puisque soit l'opposition se trouvait à l'étranger, soit elle s'était déjà radicalisée. Les activités du journaliste républicain Alexandre Herzen à Londres ne se sont pas étendues jusqu'en Russie et les actions terroristes de différents groupes révolutionnaires entraînèrent une répression de plus en plus forte de la part des autorités de l'empire tsariste. Avec Khovantchina, Moussorgski constata une désorientation de la société similaire à celle qui avait prévalu en Russie 200 ans plus tôt : l'agenda politique du tsar est particulièrement ambigu, les idées libérales peinent à s'imposer, les extrémistes violents n'apportent aucune solution et ne font qu'aggraver la situation. Ainsi, Moussorgski

se trouva au cœur des débats de son temps avec son analyse musicale de la misère russe. Charles Darwin publia en 1859 son ouvrage révolutionnaire de biologie de l'évolution

De l'origine des espèces. En 1872, Moussorgski écrivait dans une lettre à Stassov : « Alors que Darwin éclaire l'homme sur son origine, il sait exactement à quel être vivant il a affaire. Sans que l'homme le sache, il est pris dans un étau. » Il est intéressant de relever que la vision pessimiste de Moussorgski sur la Russie apparaît clairement dans le nom de genre qu'il a donné à Khovantchina. Moussorgski ne qualifiait pas son œuvre d'« opéra », mais de « drame musical populaire ». Il soulignait ainsi qu'il ne considérait pas ce qui se passait sur scène comme un spectacle en costumes éloigné de la vie, mais plutôt comme une mise en scène critique de problèmes sociaux fondamentaux, montrant ainsi dans son drame populaire russe le drame du peuple russe.

L'opéra de Moussorgski offre un regard très actuel notamment sur la représentation implacable des mécanismes de pouvoir en Russie. Malgré ses louanges au souverain, chanté par le chœur, le peuple, qui est au centre de l'attention de Moussorgski, est désespéré par sa propre impuissance. Dans Khovantchina, le pouvoir autocratique auquel aspire le prince Khovanski s'oppose à l'idéal populaire de Dossifeï, le chef des vieux-croyants. En fin de compte, dans Khovantchina, Moussorgski réfléchit musicalement à la tragédie du peuple russe, pris au piège entre deux mauvaises alternatives : l'acceptation de l'exercice du pouvoir par le tsar ou l'autodestruction, conséquence ultime de l'impossibilité d'un gouvernement populaire.

Ulrich Schmid

Ulrich Schmid est professeur d'études culturelles et sociales russes à l'Université de Saint-Gall. Ses recherches se concentrent sur la politique et les médias en Russie ainsi que sur le nationalisme en Europe de l'Est.

« Traquer le passé dans le présent »

À propos de l'inachèvement de Khovantchina

À sa mort en 1881, Moussorgski laisse deux opéras inachevés : Khovantchina, un grand drame historique en cinq actes, commencé neuf ans plus tôt, et La Foire de Sorotchintsy, un opéra plus léger dans le genre comique, inspiré d'une nouvelle ukrainienne de Gogol. Alors qu'il avance parallèlement sur ces deux partitions d'envergure, il commence déjà à rêver à un nouvel opéra historique sur la révolte de Pougatchov au temps de Catherine II. Cette œuvre aurait dû parachever son grand triptyque sur l'histoire russe, après Boris Godounov et Khovantchina.

Moussorgski a souvent procédé ainsi : son imagination bouillonne constamment de plusieurs projets simultanés, l'un pouvant provisoirement éclipser l'autre. Il suffit de rappeler que ces années voient également naître les Tableaux d'une exposition (1874) ainsi que ses deux grands cycles vocaux Sans Soleil (1874) et Chants et danses de la mort (1875-77) pour faire apparaître l'extraordinaire énergie du compositeur, qui travaille en outre comme fonctionnaire dans une administration d'État pour gagner sa vie. On comprend toutefois

l'inquiétude de ses proches à l'idée qu'il ne parvienne pas à terminer les chantiers ouverts, surtout lorsque sa santé commence à se dégrader. Deux bourses versées par des groupes d'amis fidèles lui permettent d'abandonner en 1880 son gagne-pain pour se concentrer sur la composition. Malgré ces conditions favorables, sa mort précoce, survenue juste une année plus tard, laisse ses deux derniers chefs-d'œuvre inachevés.

Genèse et travail sur les sources

Heureusement, la réduction piano de Khovantchina, de la main du compositeur, est pratiquement complète. Seuls les finales des actes II et V font exception : pour ces deux moments clefs de l'opéra ne subsistent que des fragments, ainsi que les intentions exposées par Moussorgski à ses amis. Un ensemble réunissant les cinq rôles principaux, projeté pour conclure l'acte II, ne verra jamais le jour. Quant à l'acte V, Moussorgski n'a pas eu le temps de développer son chœur de vieux-croyants pour la scène d'autodafé, qu'il a pourtant en tête depuis les toutes premières esquisses de l'œuvre.

S'il ne manque que peu de musique, la partition n'est pas orchestrée, à l'exception de la chanson de Marfa et du réveil des streltsy au 3e acte. Mais, à vrai dire, la question la plus délicate demeure l'éventuel surplus de matière, plus que l'absence d'orchestration ou l'inachèvement de deux scènes, aussi essentielles soient-elles. C'est qu'en neuf ans, le projet a pris des proportions de plus en plus vastes. Moussorgski, qui rédige lui-même son livret sur la base de sources historiques, se passionne pour son sujet et accumule un matériel d'une incroyable richesse. « Je baigne dans la documentation, mon cerveau bout comme un chaudron où je serais immergé en permanence », écrit-il à son ami le critique d'art Vladimir Stassov, le 13 juillet 1872.

Débordant d'idées, il travaille simultanément sur plusieurs tableaux, s'interrompant longuement, modifiant de façon substantielle la conception de certaines scènes. Au fil des ans, la psychologie des personnages évolue. D'autre part, la musique prend forme dans son esprit sans toujours qu'il ne la fixe : Moussorgski attend parfois des années avant l'étape de la composition. « L'élaboration marche très bien, mais je dois tourner sept fois ma plume dans la main avant d'écrire », confie-t-il à Stassov le 2 août 1873. « Parfois, je m'élance, mais non, stop ! Mon cuisinier intérieur me dit que la soupe a beau bouillir, il est encore trop tôt pour la servir à table. » Ou encore, après une description de la scène finale de son opéra : « Tout cela est déjà presque prêt, mais comme ce fut déjà le cas pour Boris, je ne le coucherai sur le papier que lorsque le fruit sera mûr » (à Paulina Stassova, le 23 juillet 1873).

La dramaturgie qui naît de cette genèse est discontinue : l'opéra est construit comme une série de tableaux, dont certains pourraient disparaître sans nuire au déroulement de l'intrigue. Les scènes « inutiles » se multiplient,

servant à brosser une somptueuse « caricature sur l'Histoire » (termes de Moussorgski).

Parallèlement à la composition, Moussorgski continue ses recherches sur les événements historiques. Stassov, qui travaillait à la Bibliothèque impériale, l'avait aidé à réunir ses sources, témoignages d'une époque sombre et violente de l'histoire russe. Aux nombreux textes d'archives consultés par le compositeur s'ajoute une abondante littérature secondaire sur les trois grandes révoltes des streltsy (1682, 1689 et 1698, condensées en un seul épisode) ainsi que sur la politique de la régente Sophie et de son favori Galitsine. Le compositeur passe des nuits entières à dévorer la monumentale Histoire de la Russie de Soloviov, comme il avait fait précédemment avec celle de Karamzine alors qu'il travaillait à son opéra Boris Godounov.

Les textes autour du schisme (raskol en russe) provoqué par les réformes religieuses du patriarche Nikon au XVIIe siècle occupent une place centrale dans le corpus de Moussorgski. Or, la perception des spécialistes sur les vieuxcroyants (raskolniki, soit les « schismatiques ») diffère selon la perspective adoptée : certains les considèrent comme les garants de l'esprit de l'ancienne Russie, admirables dans leur obstination à défendre les rituels anciens contre des réformes religieuses, sociales et politiques influencées par les modèles européens. D'autres les associent à une secte de fanatiques obscurantistes, fermée à toute idée de progrès, même nécessaire. Précisons que l'historiographie de l'époque dite « pré-pétrovskienne » (avant l'européanisation de la Russie par Pierre le Grand) en est alors à ses balbutiements. Le compositeur fait donc œuvre de pionnier en défrichant des textes que les historiens eux-mêmes découvrent depuis peu.

Conception dramatique et esthétique musicale

Le contact direct de Moussorgski avec les sources a d'importantes conséquences : les faits historiques sont incorporés aux discours, exigeant de l'auditeur une grande concentration pour saisir les allusions et détails, qui fusent de toutes parts. Nous sommes plongés dans un tableau vivant dans lequel personnages et événements sont dotés d'une réelle épaisseur historique. Cela est d'autant plus vrai que Moussorgski s'inspire également de ses lectures pour la caractérisation des rôles principaux. Les sources sont parfois exploitées littéralement : un texte d'archives peut ainsi être intégré à une scène de genre inventée de toutes pièces par Moussorgski. La dénonciation dictée par Chaklovity à l'écrivain public, dans le premier tableau de Khovantchina, est un authentique document d'époque. La lettre de la régente Sophie que le prince Galitsine lit au début du deuxième acte est, elle aussi, historique.

De cette méthode de travail découle une grande diversité stylistique, inattendue d'un livret d'opéra. Avec virtuosité, Moussorgski capte les différents idiomes et registres stylistiques qui se côtoient dans cette Russie encore médiévale : la langue de l'État, lourde et bureaucratique, la langue policée de Galitsine, plus proche du russe du XIXe, les savoureuses tournures populaires des gens de Moscou, le lexique truffé d'archaïsmes des vieux-croyants et de leur guide spirituel Dossifeï, dont le langage évoque le slavon d'Église. Dans son désir d'authenticité, le compositeur ne cherche pas à unifier. Au contraire, les discours sont rapportés de façon à souligner les contrastes entre les personnages, les rangs et les origines sociales.

On s'en doute : la musique suit un même principe, caractérisant les groupes de sorte à garantir à chacun une identité musicale propre. Ainsi Moussorgski fait-il chanter ses vieux-croyants à l'unisson, sur un thème mélismatique au contour archaïsant. En plus de créer un effet d'authenticité (et d'« étrangeté » par la même occasion), ce procédé souligne bien la détermination des vieux-croyants. Il prend tout son sens dans un réseau de contrastes : « Puisque c'est original, ça fait parfaitement mon affaire, écrit Moussorgski le 23 juillet 1873, d'autant plus que la complainte des raskolniki fera un magnifique contraste avec le thème de Pierre le Grand. » Représenté par une fanfare doublée d'un hymne d'allure occidentale, le matériau associé à Pierre s'oppose en effet radicalement à l'idiome ascétique des vieuxcroyants ; il se distingue également du style contrapuntique propre au folklore russe utilisé pour les interventions du peuple moscovite.

Ce qui est valable pour les masses chorales l'est aussi pour les rôles principaux, dont la caractérisation se distingue par un même souci de vérité musicale. Moussorgski n'hésite pas à exploiter le procédé du leitmotiv pour parfaire ses portraits. Emporté et colérique, réputé pour ses mœurs immorales et attaché à ses privilèges, le chef des streltsy est pourvu d'un motif un peu rustique, qui le suit partout en épousant ses constantes sautes d'humeur. Ivan Khovanski est, lui, doté d'un tic de langage (Spasi Bog, « Dieu me garde »), qui lui donne une dimension grotesque, malgré ses allures de dictateur. À propos de Galitsine, amant de Sophie, Moussorgski avait lu qu'il était un homme superstitieux, mais éclairé et progressiste, menant un projet de réformes audacieuses pour son époque. Habile diplomate, sachant tirer son épingle du jeu, il est caractérisé par des thèmes adoptant le langage musical de son interlocuteur.

Fermeture vs ouverture

De cette irréconciliable polyphonie de voix émerge une partition vive, colorée, mêlant étroitement le comique et le tragique, basée sur la juxtaposition — voire la superposition — de styles et de langages différents. Pour renforcer la simultanéité des points de vue qui s'opposent sur la destinée de la Russie, Moussorgski exploite des chœurs de coulisses qui se superposent en arrière-plan à l'action sur scène, provoquant un contrepoint dramatique et musical d'une redoutable efficacité. C'est que l'identité de chacun est ici associée à la volonté de défendre des positions et des visions incompatibles entre elles, malgré le jeu des alliances qui précipite la perte des uns (Khovanski et les streltsy), l'exil ou l'emprisonnement des autres (Galitsine et Sophie), la renonciation des derniers sous la forme d'un acte d'effacement volontaire (Les vieuxcroyants). Là encore, le compositeur n'a pas cherché à réconcilier, unifier ou juger : Khovantchina a beau s'achever sur la disparition de tous les personnages principaux, sa dramaturgie reste fondamentalement ouverte.

Par son travail sur les sources et sur les divergences dans leur interprétation, Moussorgski a acquis une conception différenciée de l'histoire. En réponse, la construction de son opéra fait cohabiter les points de vue, invitant à une recherche de sens toujours renouvelée. Cette situation se trouve renforcée par la mort prématurée du compositeur, laissant à jamais ouverte la question de la « dernière » version. Comment savoir si Moussorgski aurait conservé son opéra sous la forme que lui donne son manuscrit chant-piano ? La question est d'autant plus délicate qu'il a modifié son livret à maintes reprises, se gardant la possibilité d'ajouter, de renoncer, de permuter.

L'accumulation de matériel par l'auteur et les dimensions importantes qu'avait prises l'opéra ont justifié les coupures de son premier éditeur : Nikolaï Rimski-Korsakov, qui supprima quelque 800 mesures de l'original. Fidèle à lui-même, Rimski en profita pour apporter de nombreuses modifications, « corrigeant » et ajoutant des idées de son cru. Sa proposition pour les deux parties inachevées est particulièrement frappante : à la fin de l'acte II, après l'annonce de la sanction de Pierre contre la mutinerie du prince Khovanski, Rimski cite le Prélude de l'opéra, associé à un « lever de soleil » sur la rivière Moskova. À la fin de l'œuvre, c'est l'hymne du futur tsar réformateur qui retentit, tandis que se consume l'ermitage des vieux-croyants. Si le contraste entre ces matériaux était prévu par Moussorgski, l'image finale d'un régiment de soldats sur scène, accompagné du thème optimiste de Pierre et de volées de cloches, semble corroborer une vision progressiste de l'histoire et l'action du tsar est revêtue d'une indéniable aura positive.

En 1958, Chostakovitch se voit confier la mission de réorchestrer la partition. Plus fidèle à l'esprit de l'original, il travaille sur l'édition critique du musicologue soviétique Pavel Lamm, parue au début des années 1930, marquant un retour au manuscrit de Moussorgski. Mais à son tour, Chostakovitch doit opérer des choix pour les parties inachevées. Il décide alors de conserver le finale de Rimski, auquel il ajoute toutefois un postlude. Après une brève méditation du peuple moscovite sur le sort de la Russie, la musique du prélude revient, suggérant l'aube d'une nouvelle journée. L'aspect cyclique qui ressort de cette solution est séduisant, mais ne rend pas vraiment la fin apocalyptique telle qu'envisagée par Moussorgski. Seul Stravinsky, à qui Diaghilev avait demandé de composer un finale pour sa célèbre production parisienne de 1913, est resté fidèle au fragment de l'auteur, n'ajoutant rien

à la prière des vieux-croyants qui s'éteint progressivement, morendo. C'est cette version que le Grand Théâtre a choisie pour la présente production.

Post-scriptum

« Nous avons progressé ? — Mensonge. Nous en sommes au même point ! […] Tant que le peuple ne pourra pas constater de ses propres yeux à quelle sauce on le prépare et tant qu'il ne dira pas lui-même à quelle sauce il veut être préparé, nous en serons toujours au même point. » Ainsi s'exprimait Moussorgski en juin 1872, alors que Saint-Pétersbourg (la ville de Pierre) fêtait en grande pompe le bicentenaire de la naissance de son fondateur. Dubitatif quant aux réels progrès d'un régime autocratique, en 1672 comme en 1872, le compositeur vient alors d'annoncer à Stassov la mise en route de sa Khovantchina. Modestement (le compositeur aime jouer avec son prénom, Modeste), il s'est retiré neuf ans plus tard sans avoir pu mettre le point final à ce vaste tableau, mais son credo — « traquer le passé dans le présent » — reste plus que jamais d'actualité.

Les différentes versions de l'œuvre

En 1872, Moussorgski commence à travailler sur Khovantchina. À sa mort, en 1881, il laissera une réduction pour piano, pas tout à fait complète.

Nikolaï Rimski-Korsakov l'adaptera et orchestrera l'œuvre pour une première représentation en 1886, éliminant certaines scènes de la partition.

Une autre version, datant de 1913, est signée par Maurice Ravel et Igor Stravinsky.

En 1931, Boris Assafiev orchestre la réduction pour piano élaborée par Pavel Lamm d'après l'autographe de Moussorgski.

Enfin, en 1958, Dmitri Chostakovitch crée une nouvelle version orchestrale qui inclut également les scènes omises par Rimski-Korsakov. Cette version est jouée le 25 novembre 1960 au théâtre Kirov (maintenant Mariinsky).

Mathilde Reichler

Mathilde Reichler s'est formée à l'Université de Genève où elle a été assistante en musicologie. Elle enseigne actuellement l'analyse musicale à la HEMU, ainsi que la dramaturgie de l'opéra au sein du Certificat de formation continue en dramaturgie de l'UNIL/Manufacture.

Un historien mercenaire ?

Nicolas Ducimetière

Fondation Martin Bodmer

Fasciné par la figure du tsar Pierre Ier Romanov (1672-1725), Voltaire commença dès 1737 à réunir de la documentation et manifesta auprès de l'impératrice Élisabeth, huit ans plus tard, son désir d'écrire une biographie du souverain, tout en devenant membre de l'Académie de Saint-Pétersbourg. À la suggestion du comte et ministre Ivan Chouvalov, la cour impériale finit par passer une commande officielle en 1757, garantissant à l'auteur l'accès aux archives russes, ainsi que l'envoi au château de Ferney (tout juste acheté) de fourrures de luxe et d'une collection de médailles d'or représentant les grands épisodes de la vie du tsar. Avec l'aide de son ami Chouvalov, Voltaire voulut faire œuvre d'historien et tâcha de travailler sur des « preuves authentiques » afin d'être le plus rigoureux possible. Il fut toutefois critiqué de part et d'autre, en France pour ses compromissions à l'égard du pouvoir impérial (ce à quoi Voltaire répondit : « Mon ami, ils m'ont donné de bonnes pelisses et je suis frileux ! ») et en Russie pour avoir dénigré la culture ancestrale du pays. Le savant Mikhaïl Lomonossov, appelé à réviser les textes de Voltaire avec d'autres érudits, déplora que, dans bien des passages, « la Russie ne puisse pas paraître glorieuse : elle ne peut que se trouver déshonorée et outragée ». Peu enclin à accepter les corrections de ses relecteurs, Voltaire amenda finalement très peu son texte, même quand il était clairement erroné ou

approximatif (à propos de lieux géographiques, de figures historiques ou de dates). Le premier tome vit le jour en 1759 chez son éditeur genevois Cramer, suivi d'un second volume en 1763. Si les premiers chapitres admiraient les immensités géographiques de la Russie, ils se montraient aussi volontiers méprisants pour l'histoire ancienne du pays (jugée sans importance) et pour les us et coutumes de ses peuples (décrits comme frustes). « Mon dessein est de faire voir ce que le czar a créé plutôt que de débrouiller inutilement l'ancien chaos », affirma Voltaire. Car son objectif était bel et bien de dresser un monument à Pierre le Grand, nouveau Prométhée ayant apporté la civilisation et le progrès (en un mot : les Lumières) au peuple russe. Épisode crucial du début du règne, le récit de l'« Horrible sédition de la milice des Strélitz » (1682 et 1689) occupa les chapitres IV et V, pour lesquels Voltaire employa surtout des témoignages de voyageurs, comme l'État présent de la Grande Russie de Perry (1717) ou la Description historique de l'Empire russien de Strahlenberg (1757). Quand Lomonossov lui demanda de taire le détail du supplice des streltsy vaincus, Voltaire, têtu, se complut à décrire leur mort sous le knout ou la hache, comme il avait raconté sans fard les massacres perpétrés par les soldats rebelles sous les yeux du tout jeune tsar. Mais la paix revint et la régence de Sophie prit fin : « De ce moment Pierre régna », ouvrant une ère nouvelle.

Voltaire (1694-1778), Histoire de l'Empire de Russie sous Pierre le Grand. Par l'Auteur de l'histoire de Charles XII, s.l.n.n. [Genève, Cramer], 1759, tome I, chapitre IV, édition originale. Fondation Martin Bodmer

Alejo Pérez

Direction musicale

Un grand sens du style et la capacité à appréhender la complexité de chaque partition dans ses moindres détails caractérisent le chef argentin Alejo Pérez, lui assurant ainsi une place importante sur les scènes d'opéra et de concert internationales. De 2009 à 2012, il est directeur musical du Teatro Argentino de La Plata et, depuis le début de la saison 2019/20, de l'Opera Ballet Vlaanderen, avec à son actif de nouvelles productions telles que Pelléas et Mélisande dans la mise en scène de Damien Jalet et Sidi Larbi Cherkaoui. Au Grand Théâtre de Genève, il mène l'Orchestre de la Suisse romande en 2022 pour Guerre et Paix puis pour Lady Macbeth de Mtsensk la saison suivante, dans des mises en scène de Calixto Bieito, qu'il retrouve cette saison pour Khovantchina. En 2023-2024, il a également collaboré avec l'Orchestre philharmonique de Radio France et l'Orchestre symphonique métropolitain de Tokyo.

Calixto Bieito

Mise en scène

Directeur du Teatro Arriaga de Bilbao depuis 2017, Calixto Bieito privilégie une approche résolument contemporaine dans ses choix de mise en scène. Ses adaptations de Macbeth à Salzbourg, Hamlet à Édimbourg ou Die Entführung aus dem Serail au Komische Oper de Berlin, aussi célèbres que controversées, établissent sa réputation d'artiste européen de premier plan. Parallèlement à des œuvres classiques telles que L'incoronazione di Poppea (Zurich), les œuvres emblématiques du XXe siècle (Moïse et Aaron de Schönberg ou Les Soldats de Zimmermann) et les créations contemporaines (Lear de Reimann ou Les Bienveillantes de Hèctor Parra) attirent son intérêt. Récompensé par de nombreuses distinctions internationales, Calixto Bieito est considéré comme l'un des plus grands metteurs en scène d'opéra actuels. Au Grand Théâtre, il crée Guerre et Paix de Prokofiev (2021) et Lady Macbeth de Mtsensk de Chostakovitch (2023).

Ringst Scénographie

La décoratrice allemande Rebecca Ringst est diplômée de l'Académie des arts de la scène de Dresde. Elle collabore depuis 2006 avec Calixto Bieito, par exemple pour Boris Godounov (Bayerische Staatsoper), Lear (Opéra national de Paris), Les Bienveillantes (Parra, Opéra de Flandre), Les Soldats (Opéra de Zurich), Guerre et Paix et Lady Macbeth de Mtsensk (Grand Théâtre de Genève, 2021 et 2023). Elle reçoit le Premio Max (Espagne) pour Forests et le Hedda Award (Norvège) pour A Dream Play, pièces mises en scène par C. Bieito. Entre autres metteurs en scène, elle travaille avec Stefan Herheim — Le Chevalier à la rose (Opéra de Stuttgart, 2010) lui vaut le titre de Scénographe européenne de l'année décerné par Opernwelt — et Barrie Kosky, par exemple avec Agrippina (Bayerische Staatsoper) ou Les Maîtres chanteurs de Nuremberg (Festival de Bayreuth). Elle est élue Designer de l'année aux International Opera Awards 2019.

Ingo Krügler

Costumes

Le costumier Ingo Krügler étudie le costume et la mode à Berlin et à Londres. Il travaille d'abord dans la haute couture à Paris et puis c'est à Vienne qu'il commence à concevoir des costumes pour Tim Kramer au théâtre et pour des comédies musicales mises en scène par Joseph E. Köpplinger, dont Evita ou Jesus Christ Superstar. À l'opéra, il collabore avec Stefan Märki, Elisabeth Stöppler, Lydia Steyer, Tatjana Gürbaca, Tobias Kratzer et Matthew Wilde avant de rencontrer Calixto Bieito avec qui la collaboration l'amène depuis de part le monde : Turandot à Toulouse, L'incoronazione di Poppea à Zurich, Dialogues des Carmélites et Lohengrin à Berlin, Boris Godounov à Munich, la Passion selon saint Jean au Châtelet ou bien encore Les Bienveillantes à l'Opéra des Flandres et L'ange exterminateur à Paris. Au Grand Théâtre de Genève, Guerre et Paix et Lady Macbeth de Mtsensk. Ils travailleront prochainement ensemble sur un Ring pour l'opéra de Paris.

Rebecca

Michael Bauer

Lumières

Chef éclairagiste de la Bayerische Staatsoper depuis 1998, le designer lumières allemand Michael Bauer y collabore avec de multiples metteurs en scène, parmi lesquels Luc Bondy (Tosca), August Everding (La Flûte enchantée), Claus Guth (Semele), Richard Jones (Hänsel et Gretel), Yannis Kokkos (Nabucco), Peter Konwitschny (Tristan et Isolde) ou Jürgen Rose (Don Carlo). Pour Calixto Bieito, il signe notamment les lumières de Giulio Cesare (Dutch National Opera & Ballet), Elias (Opéra national de Lyon), Simon Boccanegra (Opéra national de Paris), Boris Godounov (Bayerische Staatsoper), Tosca (Opéra d'Oslo), Lohengrin (Staatsoper Unter den Linden), Orgia (Teatro Arriaga de Bilbao), Tannhäuser (Teatro La Fenice), ainsi que Guerre et Paix et Lady Macbeth de Mtsensk au Grand Théâtre de Genève (2021 et 2023), où il est aussi présent pour Così fan tutte mis en scène par David Bösch (2017) et pour Idomeneo par Sidi Larbi Cherkaoui (2024).

Sarah Derendinger Vidéo

Sarah Derendinger est réalisatrice et artiste vidéo. Elle explore depuis les années 1990 la relation entre cinéma expérimental et installations multimédias et a réalisé de nombreux films expérimentaux. Ses œuvres ont été présentées notamment aux Theatertreffen Berlin, aux opéras de Paris, Londres, Madrid, Bruxelles, Berlin et Hamburg. Depuis 2013, elle collabore régulièrement avec Calixto Bieito et a créé des vidéos pour Jossi Wieler, Heiner Goebbels, Barbora Horáková et Andrea Moses. En 2017, elle reçoit le Prix de la critique espagnole du meilleur design vidéo. Ses films expérimentaux et documentaires sont montrés dans de nombreux festivals. Familientreffen lui vaut en 2009 le Prix Ciné Swiss. Depuis 2021, elle met en scène ses propres opéras vidéo, comme Tempest (Arne Nordheim, Bergen Festival 2021) et The Rape of Lucretia (Lucerne, 2023), où elle intègre l'installation vidéo dans la mise en scène lyrique.

Beate Breidenbach

Dramaturgie

La dramaturge Beate Breidenbach étudie le violon, la musicologie et la slavistique à Novossibirsk, Berlin et Saint-Pétersbourg. D'abord assistante à la Staatsoper Stuttgart et à la Staatsoper Unter den Linden, elle devient dramaturge du Theater St. Gallen, du Theater Basel puis de l'Opernhaus Zürich. Elle collabore à Zurich avec divers metteurs en scène, tels que David Hermann (L'Enlèvement au sérail), Andreas Homoki (Die Walküre, Der Ring des Nibelungen), Calixto Bieito (Eliogabalo), Dmitri Tcherniakov (Pelléas et Mélisande) ou Kirill Serebrennikov (Così fan tutte). Elle retrouve Calixto Bieito pour Les Soldats au Teatro Real Madrid et Guerre et Paix au Grand Théâtre de Genève (2021). Également traductrice de russe, on lui doit la version allemande de Boris Godounov et du Nez. Elle a collaboré avec la télévision suisse pour La Bohème im Hochhaus réalisé par Felix Breisach (Arte-RSI-SF) et à Diskothek im Zwei, émission radiophonique de SRF 2 Kultur.

Dmitry Ulyanov

Basse

Le prince Ivan Khovanski

Diplômée du Conservatoire d'État de l'Oural, la basse russe Dmitry Ulyanov est invitée sur les plus grandes scènes, interprétant notamment le Général (Le Joueur) et le Grand Inquisiteur (Don Carlos) à la Staatsoper de Vienne, Galitski (Le Prince Igor) à l'Opéra national d'Amsterdam, le roi René (Iolanta) et le rôle-titre d'Attila à l'Opéra national de Lyon, Boris (Lady Macbeth de Mtsensk ) à l'Opéra national de Paris et au Festival de Salzbourg, Filippo II (Don Carlo) au Teatro Real Madrid, Dodon (Le Coq d'or) au Festival d'Aix-en-Provence ou Boris Godounov à la Bayerische Staatsoper. Au Grand Théâtre de Genève, il a récemment incarné Kutuzov (Guerre et Paix), le cardinal de Brogni (La Juive), Boris (Lady Macbeth de Mtsensk ) et Philippe II (Don Carlos). En 2015, il a reçu le prix Casta Diva (Russie) pour son interprétation d'Ivan Khovanski (Khovantchina). En 2019, il est nommé Artiste émérite de la Fédération de Russie.

Arnold Rutkowski

Ténor

Le prince Andreï Khovanski

Formé à l'Académie de musique de Łódz et passé par la troupe de l'Opéra de Wroćław, le ténor polonais Arnold Rutkowski reçoit en 2009 le prix CulturArte du concours Operalia et fait ses débuts internationaux au Théâtre de Modène avec Don José (Carmen). Il interprète par la suite Vaudemont (Iolanta) à l'Opéra national de Paris, à l'Opéra national de Lyon et au Festival d'Aix-enProvence, Pollione (Norma) et Stefan (Le Manoir hanté, Moniuszko) au Teatr Wielki (Varsovie), Don José au Royal Opera House Covent Garden et au Semperoper de Dresde, Pinkerton (Madame Butterfly) au Deutsche Oper am Rhein (Düsseldorf) et au Grand Théâtre de Genève (2013), où il est aussi le duc de Mantoue (Rigoletto) l'année suivante, Alfredo (La Traviata) et Rodolfo (La Bohème) aux opéras d'Helsinki et de Stockholm, le duc de Mantoue à la Staatsoper Hamburg et au Michigan State Opera, ou Lensky (Eugène Onéguine) à la Staatsoper unter den Linden (Berlin).

Dmitry Golovnin

Ténor

Le prince Vassili Galitsine

Le ténor russe Dmitry Golovnin est d'abord diplômé en trompette du Conservatoire de Saint-Pétersbourg. Après une première carrière instrumentale, il se tourne vers l'art lyrique et se forme à la Hochschule für Musik und Theater de Hambourg. Il est depuis 2007 soliste du Théâtre Mikhailovsky (Saint-Pétersbourg), où il interprète notamment

Alfredo (La Traviata), Cavaradossi (Tosca), Lensky (Eugène Onéguine) Vaudémont (Iolanta), Gustavo (Un bal masqué), Vladimir (Le Prince Igor) ou Turiddu (Cavalleria rusticana). Il chante aussi Grigori (Boris Godounov) au Concertgebouw d'Amsterdam, Šapkin (De la maison des morts) à l'Opéra national de Lyon, le roi Charles (La Pucelle d'Orléans, Tchaïkovski) au Theater an der Wien, Don José (Carmen) à l'Opéra de Riga, Agrippa von Nettesheim (L'Ange de feu) au Metropolitan Opera ou Hermann (La Dame de pique) à la Monnaie. Il a déjà chanté le rôle de Galitsine au Theater Basel.

Taras Shtonda Basse

Dossifeï