KUNST • ANTIQUITÄTEN • AUKTIONEN

AUKTIONSPREISE

Rechenmaschinen

AUSSTELLUNGEN

Tipps & Termine

AUKTIONEN

Kunst & Antiquitäten

AUKTIONSPREISE

Rechenmaschinen

AUSSTELLUNGEN

Tipps & Termine

AUKTIONEN

Kunst & Antiquitäten

von Heidrun Th. Grigoleit

Unter der Schirmherrschaft der Königlich Dänischen Botschaft Berlin präsentiert das Berliner Bröhan Museum bis 11. Januar 2026 die Ausstellung „Die Magie der Glasur“. Sie ist dem bedeutenden dänischen Keramikkünstler Nils Thorsson (1898-1975) und der Steinzeug-Abteilung der Königlichen Porzellanmanufaktur Kopenhagen gewidmet. Diese Schau bietet nicht nur einen kunsthistorischen Einblick, sondern inspiriert auch zu einer intensiven Wahrnehmung von Materialität und Farbe.

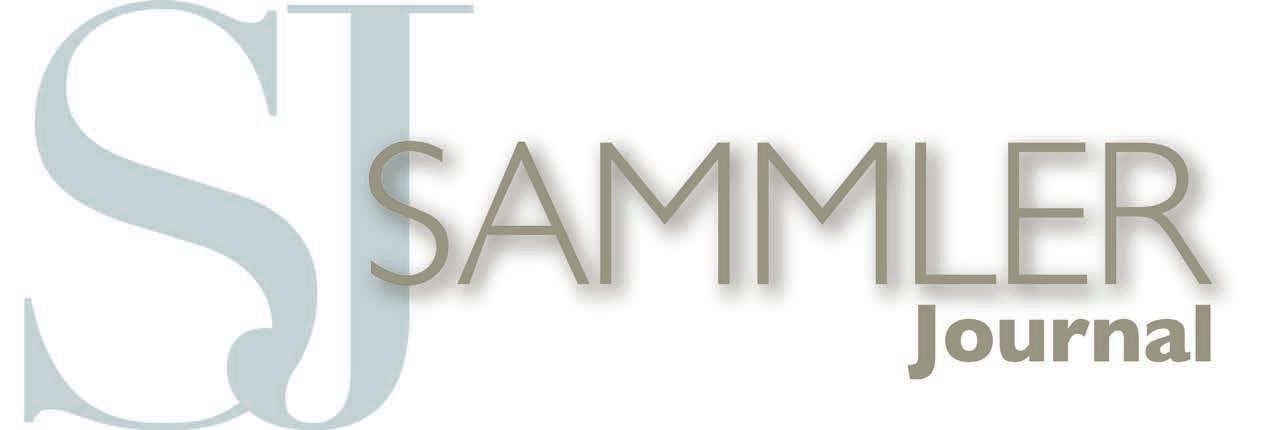

Das Bröhan Museum beleuchtet in seiner Schau auch das künstlerische Umfeld von Nils Thorsson – die dänische Kunstkeramik der 1930er- bis 1970er-Jahre – mit Werken von Jais Nielsen, Patrick Nordström und Axel Salto. Besucherinnen und Besucher können die faszinierende Welt edler Glasuren erleben, die durch das Zusammenspiel von Erde und Feuer kunstvolle und einzigartige Oberflächen hervorgebracht haben. Man präsentiert ausgewählte Werke, die eindrucksvoll die Vielfalt und Tiefe klassischer Glasuren wie Seladon, Ochsenblut und Temmoku zeigen. Die Ausstellung dokumentiert, wie traditionelle Techniken aus dem klassischen China von Nils Thorsson und anderen Kunstschaffenden neu interpretiert und weiterentwickelt wurden. Die glasierten Objekte zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche Farbtiefe und Leuchtkraft aus und offenbaren die ästhetische Kraft keramischer Kunst.

Die kostbaren, ausdrucksstarken Glasuren auf Porzellan und Steinzeug, die chinesische Keramikkünstler vom 12. bis ins 17. Jahrhundert entwickelt haben, zählen zu den bedeutenden Errungenschaften der Kulturgeschichte. In Europa gelingen künstlerische Glasuren auf hochgebrannter Keramik erst seit dem Jugendstil, als französische Keramiker, inspiriert von der großen JapanBegeisterung, ab etwa 1880 Steinzeug-Objekte hervorbringen, die sich mit den klassischen Vorbildern messen können. Vom Erfolg der französischen Steinzeugkünstler angeregt, beginnen seit der Jahrhundertwen-

Nils Thorsson für Kgl. Kopenhagen, jadeartige Seladon-Glasur auf Porzellan, 1956, H 23,5 cm, Sammlung Marion und Jörg Schwandt

Foto: © Stephan Klonk, Berlin

de die großen europäischen Porzellanmanufakturen mit der Produktion von hochgebrannten Farbglasuren auf Porzellan und Steinzeug. Dazu zählen aus Frankreich die Manufaktur Sèvres, aus Deutschland die Porzellanmanufakturen in Berlin und Meißen, aber auch SteinzeugManufakturen wie August Hanke in Höhr und Richard Mutz in Berlin. Aus Schweden sind die Porzellanfabriken Rörstrand und Gustavsberg zu nennen, aus Dänemark vor allem die Keramikmanufaktur L. Hjorth auf Bornholm und die Porzellanmanufakturen Bing & Grøndahl und Königlich Kopenhagen.

Für bestimmte, auf intensive Leuchtkraft bauende Glasuren, wie beispielsweise Seladon, Kupfer-Rot, die orangefarbene Variante des EisenRot, erweist sich der helle, das Licht aus der Tiefe reflektierende Untergrund von Porzellan als besonders geeignet. Die Mehrzahl der Glasurtypen kann ihre Wirkung jedoch am besten auf dem nicht durchscheinenden Steinzeug mit seinen farbstarken mineralischen Bestandteilen entfalten. Ein Teil davon, wie beispielsweise die Temmoku-Glasur und die Solfatara-Glasur, sind darauf angewiesen, dass bestimmte Metall-

Abb. re. o.: Lavendelblau eingefärbte, feinblasige Chün yao-Glasur (auf Steinzeug), Nils Thorsson für Kgl. Kopenhagen 1950/55 (18,5 x 18,5 cm), Sammlung Marion und Jörg Schwandt Foto: © Stephan Klonk, Berlin

Abb. re. u.: Zwei kristalline Schichten von Eisen überlagern einander (Aventurin-Glasur, auf Steinzeug), Hans Henrik Hansen für Kgl. Kopenhagen 1938, (H 13,5 cm)

© VG Bild-Kunst, Bonn 2025 Sammlung Marion und Jorg Schwandt Foto: © Stephan Klonk, Berlin

oxide während des Brennvorgangs aus der keramischen Masse in die Glasur wandern und dort zur gewünschten Farbgebung beitragen. Einzelne Glasuren wie Seladon und Solfatara wurden bei der Königlichen Porzellanmanufaktur Kopenhagen höchst erfolgreich sowohl auf Steinzeug als auch auf Porzellan verwendet, woraus sich deutliche Veränderungen des farblichen als auch des stofflichen Charakters ergeben.

GEHEIMNISSE

Eingangs waren es nur wenige, meist wohlhabende Kenner, die jenseits der Museen direkten Zugang zu den Meisterwerken der chinesischen Keramik hatten. Als Sammler bildeten sie spezielle Gesellschaften, in denen sie die künstlerischen und die technischen Geheimnisse der edlen Glasuren erforschten. An-

geregt von den Nachschöpfungen der genannten Manufakturen entwickelte sich seit den 1930er-Jahren zusätzlich eine Szene anspruchsvoller Studio-Keramik. Beides eröffnete einem erweiterten Kreis von Kunstinteressierten, sich mit Objekten hochgebrannter Keramik auseinanderzusetzen und die besondere Ästhetik der neuen Glasuren für sich zu entdecken.

„MAGIE

Zur Erweiterung des Horizontes will auch das Buch zur Ausstelllung „Die Magie der Glasur“ von Jörg Schwandt beitragen – am Beispiel des Steinzeug-Künstlers Nils Thorsson. Dessen Arbeiten sind repräsentativ für einen Produktionszweig der Königlichen Kopenhagener Porzellanmanufaktur, dem es vorbildhaft gelungen ist, die technische Perfektion und den Geist des klassischen chinesischen Porzellans und Steinzeugs neu zu beleben. Der Katalog des Sammlers und Keramikexperten Jörg Schwandt vertieft die Thematik und lädt dazu ein, die sinnliche Wirkung der Glasuren aus einer neuen Perspektive zu erleben. Ohne allzu technische Erklärungen führt das Werk durch lebendige Beschreibungen und eindrucksvolle Fotografien an die Magie der Glasur heran.

Nils Thorsson für Kgl. Kopenhagen, uranhaltige Solfatara-Glasur auf Steinzeug, 1949, und Detail von oben

Fotos: © Stephan Klonk, Berlin

Feinblasige Cün yao-Glasur auf Steinzeug, Steinzeug-Werkstatt von Kgl. Kopenhagen 1933/35, Form: Nils Thorsson, D 19 cm, Sammlung Marion und Jörg Schwandt

Foto: © Stephan Klonk, Berlin

Katalog:

Jörg Schwandt, Die Magie der Glasur, Nils Thorsson und das KunstlerSteinzeug von Kgl. Kopenhagen 1932-1975, arnoldsche Art Publishers, 2025

Ausstellung:

„Die Magie der Glasur”, Bröhan Museum, Berlin. Bis 11. Januar 2026

Nils Thorsson für Kgl. Kopenhagen, zu Goldbraun reduzierte Untermalung einer Eisenbraun-Glasur auf Steinzeug, 1962 Foto: © Stephan Klonk, Berlin

Nils Thorsson für Kgl. Kopenhagen, goldbraune Konzentration von Mangan über schwarzer Temmoku-Glasur auf Steinzeug, ca. 1957 Foto: © Stephan Klonk, Berlin

Nils Thorsson für Kgl. Kopenhagen, Ausblühungen von Mangan in schwarzer Temmoku-Glasur auf Steinzeug, 1955/60, Sammlung Marion und Jörg Schwandt Foto: © Stephan Klonk, Berlin

Nils Thorsson für Kgl. Kopenhagen, goldbraunes Mangan wird freigelegt, wo Einkerbungen die schwarze Temmoku-Glasur ablaufen lassen auf Steinzeug, 1955/60, Sammlung Marion und Jörg Schwandt Foto: © Stephan Klonk, Berlin

Werkstätte Hagenauer Wien

Schöber, Knud/Lopenz, Svenja, Werkstätte Hagenauer Wien, 2 Bd., Deutsches Messingmuseum (Hg.), Preis: je 80 Euro

Das Deutsche Messingmuseum hat in seiner Reihe „Firmenporträts“ zwei Bände zur Hagenauer Werkstätte herausgebracht, die eine vollständige Wiedergabe der Firmengeschichte versammeln und die bisher umfangreichste Übersicht der Entwürfe geben.

Die Werkstätte Hagenauer Wien (WHW), von Carl Hagenauer (1872-1928) im Jahre 1898 gegründet, war eine der über 170 metallverarbeitenden Werkstätten in Wien, die der Tradition der Wiener Bronzen folgte, die sich bereits im 19. Jahrhundert großer Beliebtheit erfreuten. Der Name Hagenauer steht als Synonym für ein kunstgewerbliches Sortiment, das in den 1920er-/30er-Jahren stilistische Entwicklungen vorwegnahm, die bis heute nichts an ihrer Faszination verloren haben. Bis heute sind Objekte der Hagenauer Werkstätte begehrt und werden weltweit gesammelt, mit Schwerpunkten im deutschsprachigen Raum sowie in den USA und Großbritannien. Band 1 beschäftigt sich mit der Firmenhistorie, dem Gründer und der Ausstellung „Hagenauer! 100!“ in der Wunderkammer des Deutschen Messing Museums für angewandte Kunst in Krefeld.

Faszinierend sind die deutlich mehr als 200 Abbildungen im Katalogteil mit einer besonderen Würdigung von 103 Exponaten, die nicht nur aus verschiedenen Blickwinkeln dargestellt sind, sondern auch den zeitgeschichtlichen Abbildungen aus dem WHW-Katalog von 1928, der vollständig wiedergegeben ist, gegenübergestellt sind. Zeitzeugnisse um die Jahrhundertwende vervollständigen das Bild.

In Band 2 finden sich weit über 1.200 Abbildungen der Hagenauer Produkte, alle geordnet nach Zugehörigkeitsgruppen. Es ist die umfangreichste Publikation zu diesem Thema überhaupt. Auf weiteren 78 Seiten ist der Werkskatalog von 1957 publiziert. Auch die Nachfolger des Unternehmensgründers, die Söhne Carl und Franz Hagenauer, sind porträtiert und mit ihren Entwürfen vorgestellt. Vervollständigt wird Band 2 mit einer kurzen Beschreibung von Hagenauers Wettbewerbern wie Carl Auböck, Walter Bosse, Richard Rohac und Gödde, welche die vor und nach dem Ersten Weltkrieg vorherrschende Sammellust nach putzigen Kleinplastiken bedienten. Um die Herstellung der Kleinfiguren und Objekte nachvollziehen zu können, ist das Sand- und Wachsauschmelzverfahren bildreich erläutert. Diese zwei Bände zu Hagenauer bestechen in ihrer umfassenden Fotodokumentation und komplexen Präsentation von Objektgruppen und können für Sammler und Sammlerinnen neue Horizonte eröffnen.

TELEFON | 02151 9363808 WEBSEITE | deutsches-messing-museum.gallery

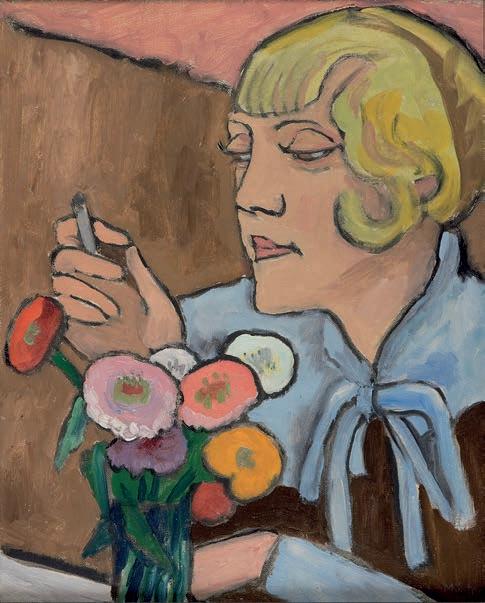

Philipp Klein im Kreis der Impressionsten in den Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim

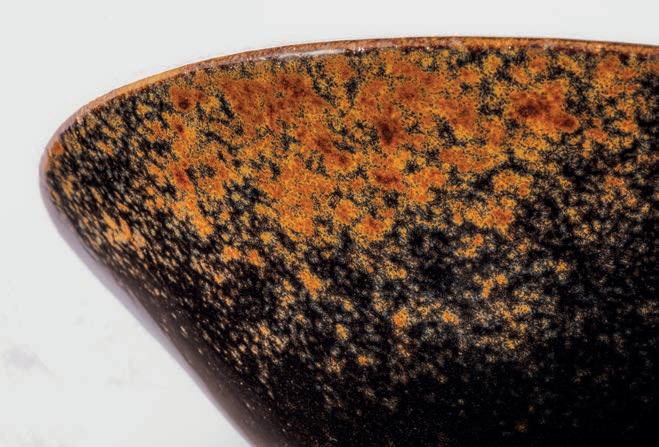

Der Maler Philipp Klein stellte gemeinsam mit Größen wie Claude Monet, Wassily Kandinsky oder Edvard Munch aus. Er gehörte zu den deutschen Impressionisten um Lovis Corinth, Max Liebermann und Max Slevogt. In seiner kurzen Karriere schuf er zahlreiche Werke und wurde zu Lebzeiten von Publikum und Kritikern gleichermaßen geschätzt – und doch ist Philipp Klein heute fast in Vergessenheit geraten. Die Sonderausstellung „Aufgetaucht! Philipp Klein im Kreis der Impressionisten“ will dies ändern. Nach mehr als 100 Jahren sind Bilder des Künstlers erstmals wieder in einer großen Präsentation zu bewundern. Die Schau ist bis 6. April 2026 in den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen zu sehen.

Die Ausstellung geht auf Spurensuche und lädt zur Begegnung mit dem Künstler Philipp Klein ein. Vereint mit Werken von Zeitgenossen entsteht das Bild einer ganzen Epoche. Klein war ein „Poet der Farbe“. Seine eindrücklichen Momentaufnahmen bestechen durch das flirrende Spiel des Lichts – egal ob bei einem Sonnenaufgang am Chiemsee, einer Kaffeetafel auf einer sommerlichen Gartenterrasse oder einem Besuch im herbstlichen Biergarten. Den Strandurlaub einer bürgerlichen Elite an der italienischen Riviera hielt er ebenso fest wie einen Waschtag und andere Alltagsszenen. Mit Landschaften, Porträts, Frauenakten und Stillleben widmete sich der Maler herausragenden Gattungen des Impressionismus.

Philipp Klein wurde 1871 in Mannheim als Sohn eines wohlhabenden Zigarrenfabrikanten geboren. 1892 ging er in die damals führende Kunstmetropole München, um sich dort vorwiegend autodidaktisch als Maler zu etablieren. Es

Philipp Klein, Vor der Redoute, Öl auf Leinwand, 1906; ReissEngelhorn-Museen Mannheim

© Landesmuseum Hannover

Philipp Klein, Mann beim Baden (Lovis Corinth am Starnberger See), Öl auf Leinwand,1899; Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim

© H. W. Fichter Kunsthandel, Frankfurt am Main

war eine Zeit des Aufbruchs. Die im selben Jahr gegründete Münchner Secession stand für neue Wege in der Kunst und eine Abkehr von den bisherigen Restriktionen der Akademien. Philipp Klein perfektionierte seinen impressionistischen Stil und ließ sich gerne in Schwabing nieder, das sich zum Hotspot der aufstrebenden Künstlerbohème entwickelte. Hier pflegte er den Austausch mit Malern wie Max Slevogt, Robert Breyer, Wassily Kandinsky, Fritz Strobentz und Lovis Corinth. Außerdem knüpfte er Kontakte zu verschiedenen Künstlerkolonien. So besuchte er z. B. Worpswede, wo er auf Paula Modersohn- Becker traf.

Die Malerinnen und Maler des Impressionismus zog es in die Natur. Zum beliebten Ziel für Philipp Klein und seine Münchner Künstlerfreunde wurde die oberbayerische Bergund Seenlandschaft. Durch die Erfindung der Farbtube waren sie nicht mehr auf die Arbeit im Atelier beschränkt, sondern konnten im Freien ihre Eindrücke direkt auf Leinwand bannen. 1903 wagte Klein wie viele andere seiner Generation den Sprung nach Berlin. Dort stellte er u. a. in der Galerie von Paul Cassirer aus. Der einflussreiche Kunsthändler machte den Impressionismus in Deutschland salonfähig und präsentierte zuerst Werke der französischen Vertreter und dann auch die deutschen Impressionisten. 1907 war Klein mit seinem Gemälde „Vor der Redoute“ auf der Biennale in Venedig vertreten. Allerdings verstarb er im selben Jahr mit 36 Jahren auf dem Zenit seines Erfolgs an einer damals rätselhaften Krankheit, heute als RoemheldSyndrom bekannt.

Die Ausstellung vereint rund 100 Gemälde und Grafiken. Die Hälfte stammt von Philipp Klein. Zu seinen Arbeiten stoßen Werke von Künstlerinnen und Künstlern aus seinem Umfeld. Angelehnt an die gemeinsamen Ausstellungen in den Kunstzentren München und Berlin, sind sie erstmals wieder in dieser Konstellation zu sehen. Zur bekannten Männerrunde um Slevogt, Corinth, Liebermann, Fritz von Uhde, Wilhelm Trübner und Leo Putz gesellen sich vielversprechende Zeitgenossinnen dieser Epoche wie Paula Modersohn-Becker, Lotte von Marcard, Juliet Brown sowie Anna Gasteiger.

TELEFON | 0621 2933771

WEBSEITE | www.rem-mannheim.de

Alberto Giacometti in der Kunsthalle Bremen

„Alberto Giacometti. Das Maß der Welt“ in der Kunsthalle Bremen ist die erste umfassende monografische Ausstellung über das Leben und Werk des schweizerischen Bildhauers und Malers Alberto Giacometti seit zehn Jahren in Deutschland. Die Ausstellung entsteht in Kooperation mit der Fondation Giacometti in Paris. Es ist zugleich die erste Retrospektive, die sich speziell Giacomettis intensiver Beschäftigung mit Landschaften widmet und zeigt, wie diese sich in seinen Figuren ausdrückt. Giacometti entwickelte ein regelrechtes System von Äquivalenzen, in dem er etwa einen Baum wie eine stehende Frau und einen Stein wie einen Kopf auffasste. Auch nachdem er bereits Jahrzehnte in Paris gelebt hatte, kamen seine Gedanken immer wieder auf die prägende Landschaft seiner Jugend in den Schweizer Bergen zurück. Die Ausstellung zeigt erstmals, wie stark Giacomettis Faszination für Analogien zwischen Mensch und Natur durch seine Auseinandersetzung mit der deutschen Romantik entstand. Die Schau bietet einen umfassenden Überblick über das Schaffen Giacomettis, von den frühen Werken und der surrealistischen Periode bis zur Erfindung seines berühmten

Alberto Giacometti, Landschaft, Hügel von Capolago und Silsersee, 1919, Aquarell und Bleistift auf Papier, Fondation Giacometti, Paris; Kunsthalle Bremen

© Succession Alberto Giacometti/ADAGP Paris, 2025

Alberto Giacometti, Facettenreiches Gebirge, um 1923, Aquarell auf Papier, Fondation Giacometti, Paris; Kunsthalle Bremen

© Succession Alberto Giacometti/ADAGP Paris, 2025

Stils der Nachkriegszeit. In einer abwechslungsreichen Inszenierung präsentiert die Kunsthalle Bremen sowohl herausragende Meisterwerke wie auch bisher unveröffentlichte Werke und unerwartete Gegenüberstellungen. Zu sehen sind mehr als 100 Werke aus dem Bestand der Fondation Giacometti in Paris – Skulpturen, Gemälde, Zeichnungen, Drucke sowie dokumentarisches Material. Ergänzt wird dieses bedeutende Leihgaben-Konvolut durch ausgewählte Werke aus der Sammlung der Kunsthalle Bremen. (11. Oktober bis 15. Februar)

TELEFON | 0421 32908380

WEBSEITE | www.kunsthalle-bremen.de

Alberto Giacometti, Die Lichtung, 1950, Fondation Giacometti, Paris; Kunsthalle Bremen

© Succession Alberto Giacometti/ADAGP Paris, 2025

Künstlerinnen von Monjé bis Münter im Kunstpalast Düsseldorf

Die Sichtbarkeit von Künstlerinnen hängt von vielen Bedingungen, neben zeitlichen auch lokalen, ab. Die Ausstellung im Kunstpalast Düsseldorf stellt 31 ausgewählte Künstlerinnen vor, die in Düsseldorf in einer Zeit tätig waren, als Frauen zum Studium an der renommierten Kunstakademie nicht zugelassen waren. Eine Laufbahn als Künstlerin einzuschlagen, erforderte unter diesen Umständen neben den finanziellen Mitteln für Privatunterricht auch viel Willensstärke. Obwohl einige Künstlerinnen in ihrer Zeit erstaunlich präsent waren, darunter Elisabeth Jerichau-Baumann, Marie Wiegmann oder Paula Monjé, sind heute fast alle vergessen. In öffentlichen Sammlungen, wie der des Kunstpalastes, sind sie vergleichsweise wenig vertreten und viele der in dieser Ausstellung gezeigten Werke werden seit dem 19. Jahrhundert erstmals öffentlich präsentiert. Die Schau ermöglicht den überfälligen „zweiten Blick“ und erweitert so grundlegend das Verständnis für die Kunst des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Sie fügt der Kunstgeschichte ein wichtiges und viel zu lange übersehenes Kapitel hinzu und macht deut-

einer

Foto: Linn Ahlgren, Nationalmuseum

Gabriele Münter, Margret Umbach, 1932, Öl auf Leinwand, 46,5 x 38,2 cm, Sammlung Dreiländermuseum Lörrach; Kunstpalast Düsseldorf

Foto: Dreiländermuseum Lörrach/Axel Hupfer © VG Bild-Kunst, Bonn 2025

lich, dass ohne den Einfluss der Künstlerinnen die Kunstgeschichte unvollständig ist.

TELEFON | 0211 56642502 WEBSEITE | www.kunstpalast.de

Elisabeth Jerichau-Baumann, Italienische Osteria, o. J., Öl auf Leinwand, 122 x 172 cm, Nationalmuseum Stockholm, Schenkung 1888 General J.W. Johnson; Kunstpalast Düsseldorf Foto: Anna Danielsson Nationalmuseum