12 minute read

1 • In quali modi il cibo può provocare sintomi intestinali

1

In quali modi il cibo può provocare sintomi intestinali

Itermini “allergia alimentare”, “ipersensibilità alimentare” e “intolleranza alimentare” vengono spesso usati come sinonimi, a volte anche in modo errato. In realtà ci sono due tipi di reazioni avverse dovute al cibo. • Le reazioni immuni. Queste reazioni sono dirette contro specifiche proteine presenti nel cibo e coinvolgono il sistema immunitario. Vengono spesso chiamate allergie o ipersensibilità alimentari, e non sono molto comuni (ne è affetto 1 individuo su 50). Nelle persone allergiche le reazioni avverse si verificano sempre, anche quando i cibi sono ingeriti in piccole dosi. • Le reazioni non immuni. Queste reazioni non coinvolgono il sistema immunitario e vengono spesso definite intolleranze alimentari. Sono molto comuni (ne è affetta 1 persona su 5). Possono essere variabili e dipendere dalla quantità di cibo ingerito, dall’orario del pasto e da altri cibi consumati durante l’arco di quella particolare giornata.

Allergie e ipersensibilità alimentari

Si tratta di reazioni immunitarie a specifiche componenti del cibo (definiti allergeni) che sono quasi sempre proteine. I sintomi comprendono orticaria, asma, rinorrea, edema delle labbra. I cibi che più frequentemente causano allergie sono: crostacei, uova, pesce, latte, frutta a guscio, arachidi, semi di sesamo, soia, grano, segale, avena e orzo. Nelle allergie alimentari, il corpo reagisce all’allergene producendo uno specifico anticorpo oppure scatenando altri tipi di reazioni immunitarie. I sintomi dipendono pertanto dal tipo di risposta immunitaria che si verifica.

Allergie alimentari

Nel caso di una vera e propria allergia alimentare, il corpo produce particolari anticorpi conosciuti come immunoglobuline E (IgE). L’incontro dell’allergene con gli anticorpi determina il rilascio di istamina e di altre molecole. Queste possono provocare reazioni importanti a livello della bocca, dell’intestino, della pelle, dei polmoni, del cuore e dei vasi sanguigni.

I sintomi possono includere prurito, bruciore e gonfiore della bocca, naso che cola, rash cutaneo, diarrea e dolori addominali, difficoltà respiratorie, vomito e nausea. In casi estremi possono anche mettere il paziente in pericolo di vita provocando una reazione chiamata shock anafilattico, in cui il sistema cardio-circolatorio collassa. Le persone affette da allergie alimentari possono manifestare anche i più svariati sintomi gastrointestinali.

Ipersensibilità alimentari

Le risposte immuni che non coinvolgono gli anticorpi IgE vengono invece definite come ipersensibilità alimentari. I sintomi correlati ad una ipersensibilità alimentare spesso coinvolgono soltanto l’intestino. Queste reazioni non sono facili da diagnosticare, dal momento che, di solito, non vi è alcuna produzione di anticorpi che possano essere rivelati da un’analisi del sangue. Uno dei modi per verificare se alcune proteine alimentari possano produrre specifiche risposte immunitarie è quello di iniettarle sotto pelle ed osservarne le reazioni. Purtroppo, però, questi test non ci dicono nulla sui sintomi intestinali, poiché la reazione dell’intestino alle proteine, di solito, è molto diversa da quella che si verifica nel sottocute. Attualmente, il metodo usato per stabilire la presenza di ipersensibilità alimentari è quello di far fare al paziente una dieta, in cui di volta in volta si eliminano alcuni cibi, e poi, se i sintomi migliorano, si procede con l’introduzione graduale di specifici alimenti. Ma questo è un sistema che richiede molto tempo.

Questo libro e la dieta Low-FODMAP non sono pensati per persone con allergie o ipersensibilità alimentari. Se ritenete di soffrire di un’allergia o ipersensibilità alimentare, contattate il centro di allergologia dell’ospedale a voi più vicino1 .

1 Per trovare informazioni più dettagliate potete consultare anche i seguenti siti internet. • http://www.siaaic.eu, il sito della Società Italiana di Allergologia, Asma ed Immunologia Clinica, dove troverete anche un elenco delle associazioni di pazienti presenti sul territorio nazionale. • http://www.aaito.it, il sito della Associazione Allergologi ed Immunologi Territoriali ed Ospedalieri, dove troverete la mappatura di tutti i centri italiani a cui è possibile rivolgersi per il trattamento delle malattie allergiche o autoimmuni (e quindi anche quelle gastrointestinali). • http://www.siaip.it, il sito della Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica, che è dedicato alle problematiche allergiche che interessano la popolazione in età pediatrica. • http://www.foodallergyitalia.org/ita/index.php, il sito che riunisce le persone affette da allergie alimentari.

LA CELIACHIA

Che cos’è? La celiachia è un esempio estremo di ipersensibilità alimentare. È il risultato di una reazione al glutine da parte del sistema immunitario, che provoca gravi danni al corpo e viene definita malattia autoimmune (dato che le difese immunitarie dell’individuo si rivolgono contro l’individuo stesso). Il glutine è la principale proteina di grano, segale, orzo e avena. Quando una persona affetta da celiachia mangia del cibo che contiene glutine, la parete interna del suo intestino viene aggredita dai globuli bianchi (non dagli anticorpi come succede invece nelle allergie alimentari) come fosse lei stessa un allergene.

I sintomi. La sintomatologia è estremamente variabile da soggetto a soggetto e può comprendere: nausea, flatulenze, gonfiore, alterazione dei ritmi intestinali (con diarrea o costipazione o entrambi), sensazione di affaticamento, ma anche rash cutanei e danni al fegato, o problemi neurologici. Il deficit di assorbimento intestinale che ne deriva può dare luogo a carenza di vitamine e minerali (in particolare di ferro, acido folico, zinco e vitamina D) e può anche determinare malnutrizione, con perdita di peso e di massa muscolare (anche se questo oggigiorno è piuttosto raro).

La terapia. L’unico modo di trattare la celiachia è quello di seguire una dieta senza glutine a vita: niente grano, segale, orzo o avena, e nessun prodotto da essi derivato. Di solito questo richiede un cambiamento radicale delle abitudini alimentari, ma i sintomi gastrointestinali, la spossatezza e gli altri problemi spariranno con il passare del tempo e l’intestino guarirà. Numerose complicanze (tra cui assottigliamento delle ossa, infertilità, aborto spontaneo, problemi al fegato e addirittura, in certi casi, linfomi, ossia tumori del sistema linfatico) potrebbero insorgere invece nei casi in cui la malattia non venga riconosciuta e trattata. Questo è il motivo per cui è così importante investigare le cause dei sintomi gastrointestinali anche quando essi sembrano banali. In media 1 persona su 20 con IBS è affetta da celiachia.

La diagnosi. La diagnosi di celiachia viene fatta attraverso analisi del sangue che vanno alla ricerca di alcuni tipi di anticorpi presenti solo nelle persone celiache. In caso di positività del test, sarà necessario eseguire una gastroscopia (un esame del tratto superiore dell’intestino eseguito con un endoscopio) nel corso della quale si prelevano anche campioni di tessuto dal duodeno (la parte iniziale dell’intestino tenue). I campioni devono poi essere analizzati per vedere se la parete mucosa intestinale ha subito i danni caratteristici della celiachia. Prima di eseguire le analisi, ai pazienti viene chiesto di consumare cibi che contengano glutine (per esempio quattro fette di pane al giorno) per sei settimane. Infatti se le analisi fossero negative (cioè normali), ma il paziente avesse seguito una dieta senza glutine, non si potrebbe determinare la presenza o meno di celiachia e le analisi dovrebbero essere ripetute. Per questo motivo è essenziale sottoporsi a queste analisi prima di iniziare una dieta senza glutine.

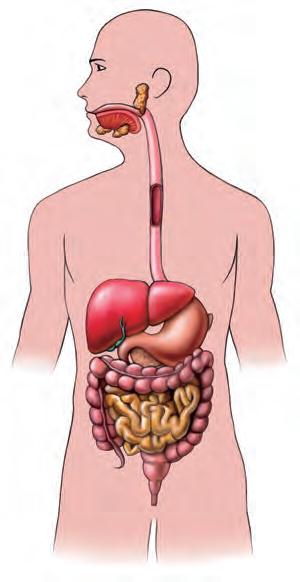

L’APPARATO DIGERENTE UMANO

L’apparato digerente è anche conosciuto come tratto gastrointestinale, tubo digerente e tratto gastroenterico. Il compito principale dell’apparato digerente è quello di introdurre cibo, trasformarlo in modo che energia e nutrienti possano essere estratti, e poi espellere le sostanze di scarto. È più facile pensare all’apparato digerente come a un tubo che va dalla bocca all’ano. Questo tubo, lungo circa 8 metri, è costituito da diverse parti, ognuna delle quali ha una funzione specifica. Dopo aver ingoiato del cibo, questo entra nell’esofago, che lo spinge giù fino allo stomaco, dove viene liquefatto e sterilizzato, e il processo digestivo ha inizio. Il cibo semidigerito passa poi nell’intestino tenue, o piccolo intestino. L’intestino tenue è diviso in tre parti che hanno ruoli differenti nella digestione e nell’assorbimento dei nutrienti: il duodeno, l’ileo e il digiuno. Ciò che rimane passa quindi nell’intestino crasso, o grande intestino, dove i sali e l’acqua vengono riassorbiti durante il passaggio lungo le diverse parti di questo tratto: il cieco, il colon ascendente, il colon trasverso, il colon discendente e il retto. Le sostanze di scarto vengono infine espulse sotto forma di feci attraverso l’ano. Mentre nell’intestino tenue sono presenti solo pochi batteri intestinali, l’intestino crasso ne contiene una grande quantità. Questi batteri si nutrono del cibo non digerito o non digeribile, producendo acidi grassi a catena corta, che servono a nutrire il rivestimento dell’intestino crasso, e gas che va ad aumentare l’aria intestinale. Tutto questo procedimento di rimescolare e muovere il contenuto da una parte all’altra dell’intestino è controllato da un plesso di nervi, presenti nelle pareti dell’apparato digerente, conosciuto come sistema nervoso enterico, detto anche il “cervello dell’apparato digerente”. Per ulteriori informazioni sull’apparato digerente umano e sul sistema nervoso enterico, consultate le informazioni presenti sul sito web di questo libro, www.foodintolerancemanagementplan.com.au.

esofago

fegato cistifellea stomaco duodeno pancreas colon colon trasverso ascendente intestino tenue cieco colon appendice discendente retto ano

Le intolleranze alimentari

Le intolleranze alimentari, a differenza delle allergie e delle ipersensibilità alimentari, non coinvolgono il sistema immunitario. Sono la più comune causa dei sintomi intestinali, ma possono provocare anche altri sintomi, tra cui mal di testa e affaticamento. Questo libro e la dieta Low-FODMAP sono stati pensati per aiutare specificamente le persone affette da intolleranze alimentari.

Ci sono principalmente due modi in cui le intolleranze alimentari possono provocare sintomi intestinali: • Causando una distensione dell’intestino e, quindi, provocando sintomi dell’apparato digerente. Questa è la situazione più comune, e gli agenti responsabili sono, nella maggior parte dei casi, i carboidrati

FODMAP (vedi cap. 3). • Attivando risposte specifiche ad alimenti che contengono alte percentuali di particolari sostanze, naturalmente presenti nei cibi o che possono essere aggiunte durante il processo di lavorazione; ad esempio: caffeina, salicilati, amine, glutammato, coloranti e conservanti.

Si consiglia di fare riferimento ai siti citati in precedenza, per informazioni più dettagliate.

La sindrome dell’intestino irritabile

La sindrome dell’intestino irritabile (IBS) fa parte di un insieme di condizioni chiamate “disordini della funzionalità gastrointestinale”. Queste condizioni causano disturbi nel corretto funzionamento dell’intestino, ma non presentano nessuna lesione identificabile quali ad es. ulcere, infiammazioni, ispessimento dei tessuti, polipi o lesioni intestinali, né analisi del sangue alterate. Fattori che, se presenti, farebbero pensare a un diverso tipo di patologia. La diagnosi di IBS, invece, viene fatta sulla base del tipo di sintomi riportati dal paziente, valutando da quanto tempo essi sono presenti e quando si manifestano.

I disordini della funzionalità gastrointestinale sono tra le problematiche più frequenti dell’intestino, ne è colpita 1 persona su 5. Tuttavia, anche se la diagnosi di intestino irritabile è abbastanza comune, non ci sono molti studi sistematici su come affrontare questo problema. Si trovano, sì, moltissime “cure” pubblicizzate sia su internet che nei libri, ma solo poche tra queste hanno una qualche base scientifica o sono state validate clinicamente. La validità della dieta Low-FODMAP nell’alleviare i sintomi di IBS è stata invece provata scientificamente.

La maggior parte delle persone con allergie alimentari non soffre di IBS. L’ipersensibilità alimentare può essere un problema di fondo in alcune persone affette da IBS, tuttavia gli stessi sintomi dell’IBS sono provocati più frequentemente da un’intolleranza alimentare. Se soffrite di IBS, molto probabilmente avete un’intolleranza alimentare, e questo è proprio il libro che fa per voi.

I sintomi della sindrome dell’intestino irritabile

Le persone affette da IBS possono presentare una vasta gamma di sintomi, tra cui dolore e fastidio addominale, gonfiore, cambiamenti dei ritmi intestinali, bruciore di stomaco, nausea, sensazione di eccessiva pienezza, e così via. Alcuni di questi sintomi hanno origine nella parte alta dell’apparato digerente (esofago e stomaco), mentre altri hanno origine nell’intestino. Altri sintomi (reali o presunti) possono includere eccessiva flatulenza, defecazione insoddisfacente ovvero incompleta, presenza di muco nelle feci, addome rumoroso (borborigmi) e dolore al retto. La stanchezza è un altro sintomo comune e la sua intensità dipende solitamente da quella dei sintomi intestinali. Tensione e dolori muscolari possono essere presenti in alcuni individui, mentre altri possono lamentare una “vescica iperattiva” (frequenza e urgenza nell’urinare).

Definizione e diagnosi di IBS

Nella definizione medica ufficiale di IBS, descritta nella classificazione “Roma III”, si afferma che si definisce affetta da IBS una persona che riporti di aver sofferto dei sintomi di un disordine di funzionalità intestinale per almeno sei mesi, che abbia sofferto per almeno tre mesi nell’ultimo anno di dolore o fastidio addominale (a livello del medio o basso ventre) associato con gonfiore o distensione addominale, e che manifesti un cambiamento delle abitudini intestinali (diarrea, costipazione, o entrambe). Il paziente non deve necessariamente aver sofferto di tutti questi sintomi, né deve averli sperimentati tutti allo stesso tempo (anche se questo è ciò che succede di solito). I limiti temporali sono utilizzati solo per differenziare l’IBS da disturbi acuti transitori di cui tutti soffriamo ogni tanto.

Il metodo classico per effettuare la diagnosi è il seguente. • Identificazione dei sintomi che suggeriscono una

IBS. Il vostro medico verificherà la presenza dei segni principali di IBS: dolore o fastidio addominale, gonfiore e cambiamento nelle vostre abitudini intestinali. • Identificazione di altri sintomi. Il vostro medico cercherà di identificare “sintomi o segnali d’allarme” che possano indicare una qualche altra patologia, anziché una IBS. Se, per esempio, i sintomi sono iniziati dopo i 50 anni di età, è presente sangue nelle feci, febbre, perdita di peso (> 5 kg), se vi sono sintomi che vi svegliano di notte, o se vi è una familiarità per tumore intestinale, il vostro medico dovrà effettuare gli esami necessari per verificare se si tratta di sindrome dell’intestino irritabile, o di tumore, o di altre patologie, a seconda dei casi.

• Esame dei segni caratteristici di una qualche malattia. La sindrome da IBS è raramente associata a una qualsiasi manifestazione fisica di malattia. • Diagnosi provvisoria di IBS. È il primo step, cui si arriva dopo che sono state escluse altre possibili cause degli stessi sintomi. • Ulteriori indagini. Queste dovrebbero sempre includere le analisi del sangue per la celiachia e, in alcune persone, ulteriori test con o senza esame endoscopico dello stomaco e del duodeno (gastroscopia) e del colon (colonoscopia). • Diagnosi definitiva di IBS. Se gli esami non rivelano nessuna altra potenziale causa dei sintomi, solo a questo punto viene formulata una diagnosi di IBS.

Una volta che la diagnosi è stata fatta, il vostro medico comincerà a lavorare sul trattamento della sindrome dell’intestino irritabile. E uno dei modi migliori che conosciamo di curare i sintomi di IBS è quello di seguire la dieta Low-FODMAP, che, come è stato dimostrato, allevia i sintomi in 3/4 delle persone affette. Se siete interessati a saperne di più su come inserire la dieta Low-FODMAP nella vostra vita di tutti i giorni, continuate a leggere.