N°68 luglio-agosto 2025 - periodico bimestrale d’Arte e Cultura ARTE E CULTURA NELLE 20 REGIONI ITALIANE

N°68 luglio-agosto 2025 - periodico bimestrale d’Arte e Cultura ARTE E CULTURA NELLE 20 REGIONI ITALIANE

BIMESTRALE DI INFORMAZIONE CULTURALE del Centro Culturale Ariele

Hanno collaborato:

Giovanna Alberta Arancio

Monia Frulla

Rocco Zani Miele

Lodovico Gierut

Franco Margari

Irene Ramponi

Letizia Caiazzo

Graziella Valeria Rota

Alessandra Primicerio

Enzo Briscese

Giovanni Cardone

Susanna Susy Tartari

Cinzia Memola

Concetta Leto

Claudio Giulianelli

Rivista20 del Centro Culturale Ariele Presidente: Enzo Briscese Vicepresidente: Giovanna Alberta Arancio

tel. 347.99 39 710 mail galleriariele@gmail.com

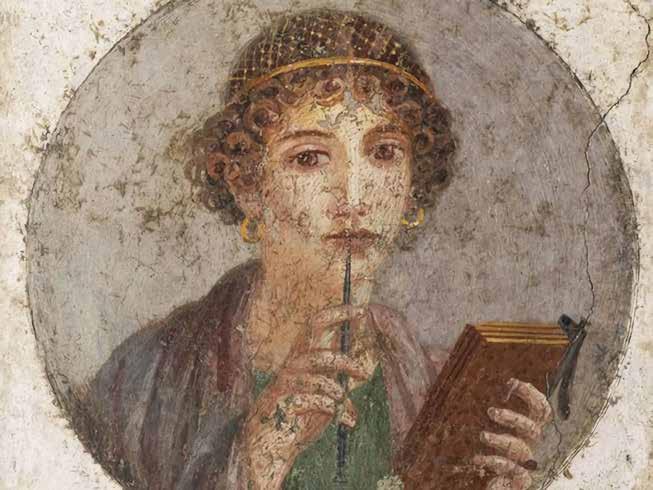

copertina: Letizia Caiazzo

In dialogo ideale con la mostra “Essere donna nell’antica Pompei”, l’artista digitale Letizia Caiazzo — affermata in Italia e all’estero per la sua pittura digitale poetica e tecnica — offre un tributo contemporaneo di rara potenza alle donne della città sepolta dal Vesuvio. Attraverso una serie inedita di opere digitali, Caiazzo ha ridato vita, corpo e anima alle figure femminili dell’antica Pompei, riscattandole dall’oblio con un’emozionante resurrezione cromatica. Ispirandosi ai costumi, ai ruoli sociali e alle atmosfere quotidiane ricostruite dagli archeologi, Caiazzo ha dipinto digitalmente un mosaico di identità femminili: dalle matrone eleganti impegnate in attività musicali alle popolane intente nel

lavoro quotidiano, dalle atlete in gesto agonistico alle madri nei loro spazi domestici. Ogni ritratto è un viaggio nella dignità universale che caratterizzava la condizione femminile pompeiana: donne libere di praticare sport, arte e commercio, rispettate nel loro ruolo sociale senza distinzione di classe. Con una tavolozza digitale che riprende magistralmente i rossi pompeiani, gli ocra delle ville patrizie e gli azzurri del cielo campano, Caiazzo ha infuso alle opere una vitalità impressionante. Le sue donne non sono iconografie statiche, ma presenze vibranti: una suonatrice di cetra chiude gli occhi abbandonandosi alla musica, una panettiera sorride mentre impasta il pane, una matrona culla un bambino con tenerezza antica.

Questo progetto è più di una riflessione storica: è un monumento digitale alla memoria collettiva. Caiazzo dedica ogni opera non solo alle donne, ma all’intera popolazione cancellata dall’eruzione del 79 d.C. La sua pittura celebra l’assenza di soprusi e la normale integrazione di ogni figura — schiave, concubine, artigiane — nella trama sociale, restituendo a Pompei il volto di una comunità dove la dignità femminile era valore condiviso. Utilizzando tavolette grafiche e software avanzati, Caiazzo fonde la precisione iperrealistica con un tocco pittorico materico, creando un ponte tra passato e futuro. Le texture ricordano gli affreschi antichi, ma la luce digitale le anima di contemporaneità. In questa mostra, il linguaggio digitale diventa strumento di riscatto: Letizia Caiazzo non illustra la storia, la resuscita. E ci ricorda che Pompei non fu solo una tragedia, ma un luogo dove donne libere, mille anni fa, vissero con una modernità che ancora ci stupisce. F.C.

Letizia Caiazzo è presente in collezioni pubbliche e private in Europa e Stati Uniti. Email letiflac@libero.it Cell.3337611290

Sito.https://www.letiziacaiazzo.com/

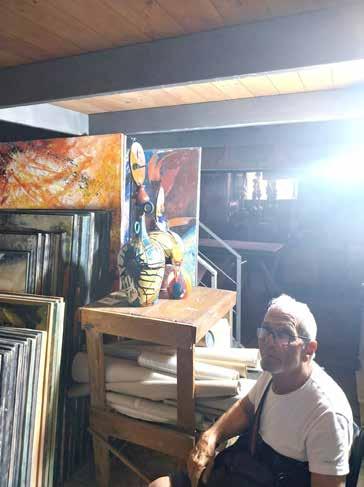

Andrea Berlinghieri è nato a Savigliano (CN) nel 1974. Pittore e artista visuale, inizia in giovane età a dipingere sotto la guida della madre insegnante di arte dalla quale apprende con naturalezza la possibilità della comunicazione attraverso l’arte.

A Torino compie gli studi in Car –Design collaborando successivamente come designer con studi specializzati di settore che gli permettono di acquisire esperienze importanti nel disegno e nella progettazione.

Nel 2003 frequenta l’atelier di un famoso maestro contemporaneo, divenendo successivamente suo collaboratore,. In parallelo sviluppa un proprio linguaggio, contraddistinto da una costante attenzione all’esplorazione delle tecniche antiche e contemporanee quale veicolo indispensabile all’espressione artistica.

Nella sua ricerca esplora, attraverso cicli tematici, le re-

lazioni tra mondo onirico e realtà, realizzando opere nelle quali il binomio tecnica - contenuto diventano cifra caratterizzante del suo lavoro.

Vive e lavora a Giaveno (TO).

e-mail: aberlinghieri@gmail.com tel. 366.13 29 880

Enzo Briscese è autore di visioni rivissute in una dialettica di momenti coinvolgenti. Egli privilegia la scomposizione di piani, come esplorazione visionaria, e colta ricerca concettuale, che riprende il pensiero cubista e costruttivista del primo Novecento. Questa pittura riafferma con garbo la possibilità di momenti arcani, grazie a uno scenario dove reminiscenze figurali, più o meno esplicitate, si coniugano in un contesto liricamente informale, mettendo a punto un microcosmo che si ricompone in un unicum ragionato e reso coerente, tramite segnali e richiami allusivi. Vibrano sentimenti inespressi in queste ricognizioni di eventi, il cui significato resta comunque sospeso e accessibile solo come intuizione. Il percorso visivo si traduce in un segno rapido, elegante, e in una materia trasparente, leggera, a suo modo dialogante, e poeticamente armonizzata nei giochi tonali. Si può ben dire quanto Briscese sia pittore della positività, anche nel momento in cui le sue visioni assumono le sembianze di una realtà sfuggente; non c’è infatti conflitto in queste composizioni dove l’in-

conscio non è tenebra perturbante, ma processo chiarificatore, autobiografico si direbbe, che si apre allo sguardo come accogliente repertorio di oggetti teneramente quotidiani, avvolti nella dolcezza ipnotica e nel silenzio ovattato di uno spazio metafisico. Briscese si rivela qui come abile manipolatore di una realtà estremizzata fino ai limiti dell’assurdo, e tuttavia autore di una narrazione veritiera, attendibile, aperta alla condivisione. La sua cultura pittorica, superando il conflitto tra figurazione e informale, si radica nel Museo del secolo scorso, ma va anche detto che questo richiamo spiega solo in parte la verità poliedrica del suo operare, dove risuonano chiari gli echi della nostra inquietante quotidianità.

Paolo Levi

mail.: enzobriscese6@gmail.com www.facebook.com/enzo.briscese.9/ tel. 347.99 39 710

Segue i primi studi artistici presso il maestro Lillo Dellino di Bari. Cresce in un ambiente intellettualmente stimolante, frequentato da musicisti, letterati ed artisti.

Nella prima giovinezza si trasferisce a Torino dove frequenta lo studio di disegno del maestro Giacomo Soffiantino e in seguito l’atelier di Giorgio Ramella.

Nella città di Torino, dove apre un laboratorio di disegno e pittura, si confronta con diverse ed importanti esperienze nel campo delle arti visive. Fra queste sono da evidenziare l’avvio del Centro Culturale Ariele, tuttora vitale, la gestione di spazi espositivi, la realizzazione di unna rivista d’arte diffusa a livello nazionale.

Come pittore elabora, attraverso una personale e rigorosa ricerca, una poetica coerente con il suo impegno sociale ma, soprattutto, capace di comunicare la sua forza espressiva grazie alla resa sicura del segno e ad un colorismo raffinato. I cicli tematici si susseguono declinando diversi linguaggi all’interno dei percorsi del figurativo e dell’astratto, densi di rimandi storici e di sapienti contaminazioni.

Ragazzi del 2000 - 2023 - t.mista olio su tela - cm70x80

Arnaldo Pomodoro, uno degli scultori italiani contemporanei più famosi, è morto domenica a Milano il giorno prima di compiere 99 anni. Era noto soprattutto per le sue sfere di bronzo che attraverso delle spaccature rivelavano complessi meccanismi interni. Oggi sono esposte nei luoghi pubblici di diverse città italiane e straniere, come il palazzo della Farnesina a Roma e i Musei Vaticani, o il Trinity College di Dublino. Sono in particolare le opere esposte nelle città ad aver reso famigliare lo stile di Pomodoro al grande pubblico, il genere di artista le cui opere sono note anche più dell’autore: è suo anche il Disco Grande attualmente in piazza Meda a Milano, o l’obelisco in ferro noto come “Lancia di Luce” a Terni, le colonne installate a Pavia e Spoleto. La notizia della morte di Pomodoro è stata data dalla direttrice generale della fondazione milanese che porta il suo nome, Carlotta Montebello. Pomodoro era nato in provincia di Rimini nel 1926. Aveva vissuto l’infanzia a Pesaro studiando da geometra per poi dedicarsi alla scultura. Dal 1954, dopo un periodo trascorso a Roma, viveva e lavorava a Milano. All’inizio degli anni Sessanta Pomodoro aveva preso parte, con Lucio Fontana e altri artisti, al gruppo informale “Continuità”, dove aveva iniziato la sua ricerca sulle forme della geometria solida: sfere, dischi, piramidi, coni, colonne, cubi in bronzo lucido «squarciati, corrosi, scavati nel loro intimo», come si dice sul suo sito «con l’intento di romperne la perfezione e scoprire il mistero che vi è racchiuso». La contrapposizione tra la perfezione della forma geometrica e la complessità dell’interno diventerà da lì in poi una costante nella sua produzione. Nel 1966 gli era stat commissionata una sfera di tre metri e mezzo di diametro per

l’Expo di Montreal e che ora si trova a Roma di fronte alla Farnesina. È stata la prima delle molte opere dell’artista che hanno trovato collocazione negli spazi pubblici di varie città: Milano, Copenaghen, Brisbane, Los Angeles, Darmstadt, Dublino, nel Cortile della Pigna dei Musei Vaticani, di fronte alle Nazioni Unite a New York o nella sede parigina dell’Unesco.

Pomodoro si è dedicato alla scenografia sin dall’inizio della sua attività realizzando macchine sceniche per numerosi lavori teatrali, dalla tragedia greca al melodramma, dal teatro contemporaneo alla musica.

Ha insegnato nei dipartimenti d’arte di alcune università americane tra cui Stanford University, University of California a Berkeley, Mills College, e ha ricevuto molti premi e importanti riconoscimenti. Pomodoro ha realizzato anche molte opere ambientali tra cui il Labirinto di Milano: una gigantesca struttura sotterranea di 170 metri quadrati e alta 3 metri e 80 che è tornata visitabile a marzo, dopo un anno di chiusura dovuta alla ristrutturazione dello showroom di Fendi, in via Solari 35, dove si trova. Prima di essere la sede del marchio di moda, l’edificio era una fabbrica, la Officine Meccaniche Riva Calzoni, dove Pomodoro aveva stabilito la sua fondazione dal 2005 al 2011 e dove aveva realizzato il labirin-

to (sul quale aveva iniziato a lavorare nel 1995). Dal 2011 la fondazione è tornata nella sua sede storica di via Vigevano e lo spazio è passato a Fendi, ma il labirinto non si poteva spostare per via delle dimensioni ed è rimasto nell’edificio.

Al suo interno si trovano molti riferimenti alla storia artistica di Pomodoro: al teatro, alla sua tecnica di incisione e alle sculture che ha realizzato. È fatto principalmente in vetroresina (con alcune parti in rame), ed è colorato per simulare il bronzo, il materiale preferito dallo scultore, che però sarebbe stato troppo costoso e pesante per essere usato per un’opera così grande.

“Pittura, scrivere la vita” (greco antico)

Per Domenico Lasala la rilettura degli antichi classici e lo studio degli ulteriori passaggi artistici avvengono alla luce degli sviluppi internazionali contemporanei. Ne deriva un’interpretazione personale in cui le ambientazioni all’aperto e gli interni colpiscono per la loro essenzialità: i paesaggi rammentano vagamente il rigore dell’ultimo Carrà e le architetture urbane fanno pensare alle solide costruzioni sironiane, ma il tutto si presenta come un fondale cristallizzato in una struttura arcaica da cui, da un momento all’altro, si possono dischiudere delle quinte teatrali. I personaggi, enigmatici alla stregua di quelli di Piero della Francesca e torniti secondo l’insegnamento masaccesco, si inseriscono in una ritmica di incastri senza tradire emozioni, offrendosi come figure topiche, spesso sotto le sembianze di musici e cantori. Non è da dimenticare che la musica nella trattatistica classica possedeva uno spessore sapienziale in seguito smarrito e l’artista evoca, quasi fosse un magico antidoto, questo antico e vitale collante sociale per farne dono ad un mondo pervaso da un’anonima e drammatica frenesia.

Quando si accenna alla musicalità antica come parte integrante del corredo sapienziale vanno sia ricordate le sue origini razionali che legano la bellezza con l’armonia, la misura , l’equilibrio, la perfezione e l’ordine sia non possono essere passate sotto silenzio le profonde radici del pathos che apporta all’insieme tono e vigore grazie alla forza espressiva e drammatica che lo costituisce. Intuire questo nesso che alimenta la cultura antica, animandola con una sua saggezza di verità vuol dire avvicinarsi alla comprensione della natura complessa che sostiene la potenza di quell’arcaica e vitalissima filosofia del bello.

e-mail: lasaladomenico@virgilio.it tel. 320.93 21 564

Le arti ne fanno parte esternandosi in una esperienza collettiva, al contempo ricca di contrasti ammessi e ricomposti, tragici e coreutici, intensi e catartici nello stesso tempo. La dismisura, anche il caos ha un suo senso, nella magia e nel mistero di un mondo di vibrante marca razionale, lontana da razionalismi e da languenti aridità semantiche e di sentimento. Di certo è facile cadere in ingenue nostalgie e mitizzazioni del passato. Così pure mi pare distruttivo abbarbicarsi ad un sogno lontano alla ricerca di una storica ripetizione tra l’apollinea luce della ragione e la dionisiaca ebbrezza, con una disperante ricerca nietzscheana. Al di là di formule perfette, restiamo in questo difficile presente senza però privarci della suggestione che “il bello”, in senso pieno, ci lascia trapassare silenziosamente per mezzo dei secoli. Già così fece, a suo modo, il quattrocento che Domenico Lasala guarda con occhi particolari. Su questo fascino influisce, credo, anche quella luminosità cromatica che vivifica la prospettiva e che intride spazio e tempo di colori intensamente puri, saturi e magnetici, così come sono stati scoperti nei restauri. La tavolozza lasaliana evoca la limpidezza di quella atmosfera colorata e i suoi luoghi e le sue stanze animate, ci trasportano in scenari, oppure in ambienti, dove suoni, danze, rapporti, perfino il sonno, non vengono sbarrati da mura di solitudine. e figure umane del pittore emergono tramite un leggero chiaroscuro; non ci sono ombre portate e lo spazio diventa “assoluto”, percorso da una sonorità silenziosa.

Giovanna Arancio

L’artista Frida Khalo, messicana,vive la sua breve ed intensa vita nella prima metà del Novecento Nella sua formazione e nella sua pittura confluiscono sia la cultura occidentale sia quella orientale. Donna colta, appassionata e determinata, è figlia di un fotografo tedesco e di madre amerindia, e manifesta fin da piccola una intelligenza vivace e un talento artistico fuori dal comune.

Il caso vuole che le si apra un’esistenza segnata da forti sofferenze che influenzano il suo mondo interiore e la pittura, mettendo anche a dura prova la sua tempra tenace: ciononostante riesce a creare una poetica personalissima cresciuta tutta interna al clima dinamico del Messico post zapatista, tra studi, amici letterati, pittori, fotografi, movimenti artistici rivoluzionari locali ma anche attraverso l’atmosfera incandescente che proviene dalle correnti artistiche europee.

Giovanissima sposa Diego Rivera, celebre muralista messicano famoso anche in Europa, specie in Italia, Francia e Spagna, che oscura in parte la sua immagine la quale viene rivalutata appieno alla fine del secolo breve allorquando le viene assegnato il posto che merita tra i grandi protagonisti dell’arte pittorica novecentesca.

Prima del definitivo riconoscimento del suo talento l’artista passa attraverso una fase di popolarità, perdurante tuttora , incentrata sulla sua biografia che si presta ad essere “romanzata” in quanto nell’immaginario collettivo ha presa la sua movimentata figura di donna forte e ferita dalla vita: la pittrice diventa così a tutti gli effetti un’icona pop.

Per ritrovare la sua complessità di artista bisogna ricontestualizzare la pittura di Frida Khalo: la sua arte si fonda con la storia e lo spirito del mondo a lei contemporaneo,

riflettendo le trasformazioni sociali e culturali che portano alla rivoluzione messicana e che ad essa fanno seguito.

Durante il periodo scolastico la giovane artista frequenta dapprima un istituto tedesco poi passa agli studi universitari preparatori di Città del Messico dove si lega ad un gruppo che fa riferimento all’Estridentismo, movimento che scalza l’accademismo locale alla ricerca di forze nuove all’interno del mutato contesto del paese. In questo periodo i suoi lavori e quelli dei suoi amici risentono molto l’influenza del dadaismo, del futurismo, del cubismo e del cubofuturismo. In seguito, dopo il grave incidente che la colpisce e la decisione di dedicarsi interamente alla pittura, conosce Diego Rivera che la incoraggia a proseguire nel suo percorso pittorico, le apre un mondo di conoscenze e stimoli nuovi e, nel contempo, influenza indirettamente la sua pittura. Frida Khalo condivide con il futuro marito ed amici un interesse e uno sguardo diverso nei confronti della cultura e dell’arte preispanica e si avventura e contamina il suo linguaggio poetico arricchendolo ed elabora una parte di sé e della sua storia fino ad allora trascurata.

un interesse e uno sguardo diverso nei confronti della cultura e dell’arte preispanica e si avventura e contamina il suo linguaggio poetico arricchendolo ed elabora una parte di sé e della sua storia fino ad allora trascurata. I suoi quadri, in gran parte autoritratti ma non solo, rivelano una singolare vena narrativa, in cui realismo e miti si compenetrano. Compaiono ritratti di amici e familiari, animali, nature morte, paesaggi, ricchi di simbolismi e non assimilabili a nessuna corrente. Si può parlare di opere sperimentali anche se di ridotte dimensioni. Suggestioni espressioniste, colori sgargianti, intensi, addirittura turbinosi, caratterizzano specialmente i lavori più maturi. Si è parlato di surrealismo riferendosi alla sua pittura ma l’artista stessa smentisce. “Non ho mai dipinto sogni. Dipingo la mia realtà”- afferma. Intreccia comunque con Breton e i surrealisti una solida amicizia e per tutta la vita è animata da una grande curiosità intellettuale; con Diego Rivera viaggia ripetutamente

in America dove conosce gli artisti europei sfollati a New York e in altre città all’arrivo del nazismo e viaggia anche in Europa, specialmente a Parigi, dove si dischiudono per lei nuovi orizzonti e frequentazioni fertili per la sua crescita artistica.

Lo stesso Breton scrive per la personale di Frida Khalo a New York e in seguito proprio a Parigi la pittrice messicana espone i suoi quadri in una mostra voluta dai surrealisti e dedicata al Messico, mostra affollata da artisti e da ammiratori. “La sua arte non è mai stata il prodotto di una disillusa cultura europea alla ricerca di una via di uscita dai limiti della logica attraverso l’immersione nel subconscio: la sua immaginazione è il risultato del temperamento, della sua vita, e del luogo”(Hayden Herrera). Frida Khalo è destinata a diventare simbolo del suo paese anche se le sue radici affondano in mondi diversi e lontani tra loro. Ed è proprio da questi inestricabili intrecci che si creano spesso le premesse per dirompenti talenti originali. Nei primi decenni del Novecento si tratta di testimoniare la vertiginosa trasformazione del mondo; sono anni “accesi”, ribollenti di ideali e progetti.

Dopo la seconda guerra mondiale, in un clima generale mutato, Frida Khalo nel suo edificio “blu” a Città del Messico continua a proporsi come un’accogliente padrona di casa per artisti, poeti,, scrittori, amici, collezionisti..,; blu è il colore con funzione magica secondo le culture precolombiane sopravvissute nel folklore e l’artista attinge spesso al passato popolare riproponendolo suggestivamente inserito nel suo universo poetico.

Non si può non ricordare il vistoso, pittoresco, e al tempo stesso fascinoso costume tradizionale tehuana, ricamato e con vivaci colori, che la pittrice indossa molto spesso e

con il quale si ritrae inglobandolo nel suo codice identitario: anche i più piccoli dettagli servono come importanti riferimenti storici. Stravaganti acconciature e vistosi ma raffinati gioielli di giada completano l’abbigliamento. Per meglio comprendere questo aspetto di Frida Khalo è’ interessante una rapida risalita alla tradizione tessile atzeca esercitata dalle donne la cui fantasia si sfrena al telaio dove possono liberamente esprimere ogni loro sentimento; se la donna si sente attratta dalla natura può riprodurre con realismo le cose della terra (sole, pesci, cactus, piume di uccelli, persino la neve…), altrimenti ricorre a disegni geometrici, ad animali stilizzati, a passaggi da un’arte rappresentativa a schemi assolutamente astratti. Frida Khalo si lega pertanto alle forme più significative e alle radici più profonde della “messicanità” e allo stesso tempo è un’avanguardia artistica e lo studio delle sue opere permette di intersecare le traiettorie di tutti i principali movimenti internazionali che attraversano il Messico.

Nell’ ultimo periodo della sua vita (1946), quando le sue forze si indeboliscono, prova finalmente il piacere di ricevere in Messico il premio nazionale per la pittura.

Precorritrice del realismo magico, volitiva, ironica, indipendente, col tempo intensifica i colori avvolgenti e violenti della sua tavolozza, di lei dice Breton: “ Non manca neppure in quest’arte una goccia di crudeltà e di umorismo, la sola in grado di legare le eccezionali forze affettive che formano il filtro del quale il Messico conosce il segreto”.

Sandro Ricaldone

Nei loro percorsi paralleli, che in varie epoche le hanno viste condividere analoghe designazioni, (barocco, classicismo, romanticismo, impressionismo sino alle modalità aleatorie e al minimalismo tardonovecentesco), musica e pittura sono venute stringendo un sempre più serrato intreccio.

Sul versante musicale dal brano di Liszt ispirato allo Sposalizio della Vergine di Raffaello e dal celeberrimo Quadri di un’esposizione di Mussorgskij si è approdati alle partiture declinate come opere visive di Sylvano Bussotti e Aldo Clementi; in pittura una personalità di primo piano come Kandinskij ha legato il colore al suono, quando non ad uno specifico strumento (ad. es. l’azzurro al flauto, il giallo alla tromba), mentre un altro autore coevo, come Frantisek Kupka, organizzando la forma secondo diversi punti di vista ritmici si è mosso alla ricerca di una “simorfia”, ovvero di un’immagine “che si estenda nello spazio come una sinfonia nel tempo”.

La differenza strutturale fra le due arti - la musica arte del tempo, la pittura dello spazio - è venuta così gradualmente ad attenuarsi, identificando nelle sovrapposizioni e nelle tensioni cromatiche del dipinto una implicita condensazione temporale. “La spazialità del dipinto”, annotava Adorno, “non è solamente un fatto a priori, come si presume, ma è sempre anche un risultato; lo spazio assoluto del quadro è un differenziale temporale, il momento in cui si concentrano elementi temporalmente disparati. Non esiste simultaneità senza tempo”. È la consonanza emotivamente spontanea e intellettualmente avvertita con questa concezione che fa della pittura di Nevio Zanardi, coltivata a fianco dell’attività di concertista e docente, un esempio alto della convergenza, o, si potrebbe dire, della permeabilità, fra musica e pittura. Il condensarsi del tempo nello spazio,

della melodia nel colore, del ritmo nel segno, trova nel suo instancabile procedere per cicli di lavori dedicati a singoli maestri un andamento che echeggia i movimenti di una composizione tesa ad abbracciarne l’opera nella sua complessità. Nevio Zanardi, genovese, ha studiato violoncello al conservatorio N. Paganini di Genova sotto la guida del maestro Giorgio Lippi. La sua preparazione musicale comprende anche studi di composizione e direzione d’orchestra. Violoncellista nell’Orchestra sinfonica del Teatro Comunale di Bologna e del Teatro Carlo Felice di Genova. Ha dato vita ed animato numerosissime manifestazioni e stagioni concertistiche anche come direttore artistico e direttore d’orchestra. E’ stato docente di violoncello presso il Conservatorio di Trieste, di Piacenza e di Genova. All’attività musicale, tutt’ora molto fervida, affianca quella di pittore e incisore. Zanardi ha studiato disegno e incisione presso l’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova. Dagli anni ottanta l’attività pittorica e la sua ricerca si concentra sul rapporto tra il linguaggio musicale e il linguaggio visivo. “Proprio come la musica l’arte figurativa non deve essere compresa deve essere semmai ascoltata, percepita come disposizione ad una condivisione…” Espone dal 1986 in mostre personali e collettive, in Italia e all’estero. A Nevio Zanardi e alla sua opera sono state dedicate note critiche da parte di importanti critici d’arte; è presente in numerosi cataloghi e volumi d’arte.

di Giovanna Arancio

L ‘immaginario collettivo viaggia lungo il filo del ricordo, trainato dalla narrazione suggestiva che il popolo annoda alla sua storia e trasfigurato da una miscellanea coloratissima di interpretazioni, da un garbuglio chimerico di miti, simboli, allegorie, da tutto un mondo, cui manca il fondo, nel quale siamo immersi. L’immaginazione del singolo pesca all’interno di quel mondo ed emerge sgocciolante, fra sogni, memorie, desideri. Durante il Romanticismo “l’immaginario”, “la fantasia”, sono stati rivalutati al punto da rappresentare la via privilegiata per le arti, il potere magico della creazione, capace di fluttuare tra reale e irreale. Nella seconda meta’ del Novecento, invece, una parte delle nuove correnti artistiche hanno controproposto con forza la serialita’ dell’immagine, l’impersonalità dell’opera d’arte e l’ ininfluenza dell’artista protagonista; si voleva un’azione asettica e minimale, un ritorno all’ordine

fatto perlopiu’ di rifiuto del colore, a volte un’autentica cromofobia, o ancora una radicale messa in discussione dell’oggetto artistico e del ruolo dell’ “operatore”. Non e’ questa la sede adatta per approfondire fenomeni artistici e culturali di vasta portata, diversificati sul piano internazionale e di articolata e complessa natura Basti dire che oggi sono venuti meno sia certi eccessi di radice romantica sia le esagerazioni causate dalla chiusura totale verso ogni espressione dell’io. La confluenza di contaminazioni di ogni genere si sono rivelate, da questo punto di vista, liberatorie apportando nuove energia e freschezza al lavoro delle ultime generazioni. I meandri dell’immaginario e’ il titolo di questa mostra. Ogni artista ci lascia entrare fra le curve dei pensieri e delle fantasie, nella contemporaneità del suo singolare universo poetico.

Marco Creatini lo paragonerei ad un Joseph Pennel attuale,viaggiatore,americano di Philadelphia che ha disegnato Firenze e la Toscana agli inizi del XX secolo dove conobbe i pittori macchiaioli,frequentatori del Caffe’ Michelangiolo,partecipando alle loro discussioni. Gira,viaggia per lo piu’con la fantasia:dalla recente biografia leggo pero’ la concretezza di un ottimo elenco espositiv o:Parma,Milano,Torino,Innsbruck…,come la frequentazione passata dello studio di Antonio Nunziante ,a Giaveno,e l’elencazione di esperti del settore che ho conosciuto,tipo Guido Folco,o, di sfuggita,lo stesso Nunziante.

Nunziante lo dice “…tenace,rigoroso e sensibile”;Folco ne evidenzia,opportunamente,”…un ideale di bellezza che si nutre di sogno e immaginazione…”.

“Incontro Eterno”,La casa della luna”,”Verso L’infinito”… ,contengono i giusti elementi di un incontro/scontro tra pensiero e realta’,comunicazione e viaggio nel tempo,grazie ad una solidissima struttura basata su un insieme che idealizza la realta’portandola su un piano storico.

Ecco che l’elmo greco o il paesaggio settecentesco,il mare guardato da un dio…si assemblano in fantasticare piacevolissimo,tecnicamente assai produttivo,che evolve il soliloquio portandolo,passo dopo passo,nella solida realta’delle forme piu’ aperte,per cui ecco la sosta dei simboli piu’ cari,la luna correlata al sole,segno di principio femminile e di rinnovo,e non manca il mondo (la Terra),la vita interiore proiettata nello spazio ,e c’e’ il cielo con intensi fluidi giochi luminosi.

La sua attenzione e’ sorretta dall’inesausto desiderio di colloquiare, di parlare e conseguetemente di dipingere, cercando di diradare le nebbie del nostro contemporaneo portando il fruitore nell’universo del sogno,in uno stato antecedente,piu’ puro,piu’ pulito,aggiungendo toni un poco metafisici.

Sono opere da chiamare “viaggi nel tempo” che svelano,in definitiva,forme suadenti di un periodo e di una certa epoca,per il comune piacere.

Lodovico Gierut (Critico )

Diplomato al Liceo Artistico di Taranto, ha completato gli studi all’Accademia di Belle Arti di Bari.

La sua ricerca muove tra identità storica e archeologia dell’anima, dai RitrovaMenti alla RiCreazione attraverso genetica, corpo, memoria e spirito. Nel 1987 viene segnalato al “Premio Italia per le Arti Visive” a Firenze da “Eco d’Arte Moderna”, con mostra premio presso la galleria “Il Candelaio” del capoluogo toscano. Nel 2011 è stato invitato a partecipare alla 54a Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, Padiglione Italia Regione Puglia – Lecce, a cura di Vittorio Sgarbi. Dal dicembre 2012 con l’opera “Guerriero o Contadino” (2007) viene invitato da Massimo Guastella ad aderire al progetto “Simposio della scultura”, raccolta permanente del Museo Mediterraneo dell’Arte Presente (MAP) allestito da CRACC, spin-off dell’Università del Salento, nell’ex chiesa di San Michele Arcangelo a Brindisi. Nell’agosto 2013 è invitato dalla Fondazione San Domenico a presentare le sue opere presso il Parco Rupestre di Lama d’Antico a Fasano (BR), in occasione dell’inaugurazione da parte del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali Massimo Bray con la presenza di Mimmo Paladino. Nello stesso mese partecipa alla mostra “Mustinart. Corpo 2. Il percorso della scultura”, progetto espositivo ideato e coordinato da Toti Carpentieri presso il museo MUST di Lecce. Nel 2014 viene invitato dalla Fondazione Museo Pino Pascali a “Piccolo Mondo Antico”, a cura di A. Frugis e R. Lacarbonara, con un’installazione site-specific presso il Giardino Botanico “Lama degli ulivi”, Monopoli (BA).

Nel 2015 in occasione del progetto “Sull’arte contemporanea

Metodologia e ricerca nei luoghi dell’Università”, a cura di Letizia Gaeta e Massimo Guastella, ha presentato un’installazione site-specific dal titolo “Comunicazione tra due volatili”, Università del Salento, Dipartimento di Beni Culturali . sempre nel 2015 espone alla Galleria del Mitreo Iside di Roma nella mostra “Percorsi d’Arte in Italia” a cura di Giorgio Di Genova.

Nel 2016 presenta delle installazioni alla Fondazione San Domenico in occasione del “VII Convegno internazionale Civiltà Rupestre”, Savelletri di Fasano (BR) su segnalazione del Direttore Cosimo Damiano Fonseca, Accademico die Lincei.

Nel 2017 una sua opera entra a far parte della collezione del “Museo del giocattolo povero e del gioco di strada” ad Albano di Lucania (Potenza).

Sempre nel 2017 espone ad “At Full Blast” con istallazioni nei Giardini del Convento di Sant’Agostino a Matera.

Il suo lavoro è stato oggetto di tesi di Laurea presso l’Università del Salento e dell’Università di Bari.

Ha realizzato monumenti pubblici, inoltre sue opere figurano in musei, Università, Fondazioni, Chiese, Palazzi di città, e collezioni private.

e-mail: giocarpignano@libero.it www.facebook.com/giovanni.carpignano.3 tel. 348.24.16.997

Da “Itinerario artistico” di Paolo Fossati.....

Oltre il figurativo. (..) Mentre da un lato,la mortificazione formale del dipingere denuncia una presa critica di Aimone, dall’altro cresce il ritmo di presenza dell’oggetto pittura, dell’essere dipinto. È la storia degli anni subito precedenti questi estremi del lavoro di Aimone, fra fine anni sessanta e metà anni settanta. (..) Nel settanta erano comparsi oggetti tridimensionali che ripetevano nello spazio i corpi bidimensionali dipinti sulla tela. Perchè una simile ripetizione? Perchè la pittura, l’arte, resta prima di tutto produttrice di oggetti che ci accompagnano come presenza quotidiana; perchè il carattere artigianale di fare cose, e collocare cose nel contesto umano, non è negabile.

E se il quadro si riduce a progetto di una realtà, la tentazione di por mano, di fare, di costruire una presenza interlocutoria è troppo grande perchè se ne deva tralasciare la costruzione, non si provi l’azione, il gesto regolato che modifica e realizza. Con l’artigianato Aimone propone ancora una volta la regola, la composizione, la struttura e la sigla. E, del resto,la sua pittura creazione pop non avrebbe mai potuto esserlo, proprio per quanto di seriamente e definitivamente stabile Aimone gioca ogni volta dipingendo.ingendo..........................................................Riduzione di G. A

Nino Aimone e il disegno.................. (0pere su carta 1946-2006)...........

Critica di Pino Mantovani - 2012

- (..) È nei disegni che si rende specialmente evidente una delle qualità più tipiche del l’invenzione di Nino, l’ironia. Che consiste nella capacità di “ interrogare “ e quindi smontare e rimontare a prova i meccanismi della realtà (segnalo, ad esempio, i disegni di animali morti e vivi che attraversano tutta la produzione) e della realtà in immagine ( segnalo l’uso anomalo del modello cubista), specialmente quando si applica al tema del teschio, o quando illustra storie di aggregazione e disgregazione ( allora mi sovviene lo scrittore Calvino, che dedicò a Nino una bella pagina, più di qualsiasi pittore), i meccanismi dell ‘immagine colta nella sua concretezza di struttura, non raramente rimescolando i diversi piani della realtà: la realtà fenomenica, la realtà concettuale, la realtà del linguaggio. È proprio nel disegno che l’esigenza di risolvere ogni parte e di capire ogni nesso raggiungono il massimo della chiarezza, della imtensità e perchè no? Del divertimento. Al di fuori dei generi, si può che Aimone, è prima di tutto un disegnatore.

Non è un caso che nella gran messe di disegni - diverse centinaia- accada di incontrare di grandi dimensioni, tecnicamente e concettualmente tanto complessi da far dubitare all’artista stesso se collocarli nel catalogo dei dipinti. -

IncisionidiNinoAimone...................

Torino 1992 - “ Intermittenze”

Scritto dallo stesso artista NIno Aimone - (..) Quando comincio un lavoro, non ho mai in mente un’immagine compiuta, ma parto da un’idea momentanea, una sensazione, un gesto. Questo primo segno, che spesso ha una componente di aggressività o di violenza, divide lo spazio portandolo dalla superficie piatta in profondità e segnando quindi la traccia da seguire (ironica, atmosferica, tragica, etc). A questo punto si mette in moto un processo quasi automatico, un dialogo istintivo tra sensazioni interiori ed è citazioni da parte sia dell’immagine stessa sia del tipo di supporto e di strumento che uso Fin quando la linea scorre istintivamente, la lascio andare. Nel momento in cui si interrompe il processo naturale, interviene un ripensamento su questa prima fase.

Da qui scatta un secondo percorso “automatico”, che però tiene conto di quello che avviene in precedenza, (..) La difficoltà sta nel fatto che devo unire sempre di nuovo la mia componente razionale, più mentale, con l’altra più istintiva ed emozionale. Questa apparente contraddizione tra rigore e istinto porta spesso ad un movimento centrifugo dell’immagine, accentuato dalle diagonali e dai triangoli che evocano un certo senso di disagio nello spettatore. Questi stimoli conducono l’osservatore ad una posizione più critica e meno passiva, lasciando gli aperta la possibilità di interpretazione. (..)Riduzioni: G. Arancio

Nino Aimone (Torino -1932) “artista dialettico” ha scritto di lui lo storico e critico dell’arte Marco Rosci, sottintendendo così implicitamente perche questo pittore, tra i più valorosi di Torino, forse la città più fertile lungo tutto il 900 italiano di movimenti di avanguardia e innovazione dell’arte visiva, non abbia avuto la storicizzazione che meritava. Artista dialettico Aimone, allievo prediletto della scuola di Felice Casorati, poi docente di pittura e decorazione dell’Accademia Albertina di Torino, sia perché pittore di confronti sia nel gioco colore/segno della sua tavolozza. Lungo mezzo secolo la sua pittura ha dialogato, contaminandosi, come si dice nel gergo critico, con spirito libero e tempi personali di poco asincroni, con i più importanti movimenti internazionali di avanguardia, dal tardo cubismo, passando attraverso l’informale, il new-dada, l’optical fino alla pop art. Questa dialettica di confronti, lucida, talora ironica, appassionata sempre, è stata la sua forza come artista di valore e, insieme, il suo handicap

come artista di successo perché l’istituzione “sistema dell’arte” che è il mercato chiede agli artisti per concedere loro di entrare nel suo esclusivo “castello di Kafka” una cifra sempre uguale, il conformismo manieristico a se stessi. Aimone – cui Casorati aveva fatto avere per vivere a inizio di carriera un posto in fabbrica di operaio e disegnatore grafico industriale e che aveva quindi nel suo cifrario linguistico, Rosci ha notato, la natura duale di una “geometria” fantastica e tuttavia marcata di passionale anarchismo neoespressionistico – mi disse il suo rammarico, un giorno che ero andato a incontrarlo a Pavarolo, di non avere opere sue nella Galleria d’Arte Moderna di Torino, lasciandomi capire senza dirlo che artisti in carriera che valgono meno di lui l’onore del museo torinese l’hanno avuto.riconoscere Emoziona in lui la doppia radice della sua pittura: “apollinea”, che gli viene dalla educazione di matrice torinese-casoratiana al rigore formale, razionalistico del disegno e “dionisiaca”, derivante dalla sua soggettività gestuale, rapinosa, amara e protestataria.

Il maestro di pittura torinese sarà in mostra personale dal 16 al 30 marzo alla galleria Ariele di via Lauro Rossi a Torino. Artista dialettico Nino Aimone anche nella resa cromatica della sua tavolozza. Sono in mostra da Ariele opere aniconiche delle ultime stagioni, contraddistinte da un colorismo araldico, ardente e vibrato. Astrazione lirica di Nino Aimone giocata su ampie stesure evocative di colori: caldi contro freddi, complementari contro fondamentali, in un campo/segno cromatico pulsante, anche a motivo di questa logica duale del colore, di segreta musicalità, fascinosa e suadente. Sergio Turtulici

Viti Giampiero, fin dalla giovane età manifesta interesse per la pittura realizzando dipinti di spessore artistico anche se il suo lavoro lo impegna nel settore finanziario. Dopo gli studi universitari inizia il suo iter artistico con la frequenza in corsi di avviamento all’arte nell’Accademia Margherita condotta da me medesimo. Partecipa anche a collettive da me organizzate e a personali in gallerie d’arte pubbliche e private. In lui l’amore per l’arte è sempre vivo e lo porta a sperimentare nuove tecniche utilizzando soprattutto attrezzi come spatole e pennelli con disinvoltura e professionalità. Pura e sincera è la trasfigurazione del soggetto, soprattutto di paesaggi e marine del “ Mediteraneo”. Figurativo nell’apparenza astratta delinea i contorni di ciò che raffigura ed esprime con spontaneità il suo lavoro.

Il suo stile è onirico, surreale nella produzione di effervescenze delle sensazioni degli stati d’animo enucleando pensieri, concentrazioni emotive, istintive riguardanti la soggettistica della sua creatività. Le sue marine di carattere non più di stile impressionistico, sono quadri che scandiscono segnali cromatici e tonali solenni, sono tagli e ricomposizioni di un itinerario figurale concretizzato attraverso sagome pittoriche, quasi veristiche. In essi c’è la rivelazione del desiderio, dell’artista Giampiero Viti, di fare del suo lavoro creativo la testimonianza di una tensione partecipativa, di una identificazione amorosa e del piacere di vivere di fronte alla Bellezza Del Suo Mare. Michele Roccotelli

Giampiero Viti Via Federigo Enriques, 2 70010 Valenzano (BARI) tel. 3336610469

giamvit@gmail.com

Artista d’impronta concettuale, il suo universo creativo si esprime all’interno di figurazioni dal sapore enigmatico, arcano. Figure solitarie o dialoganti all’interno di scenari naturali primitivi sembrano affiorare alla memoria da una dimensione inconscia personale, paradigma di quella collettiva, traghettando la nostra visione verso orizzonti inconsueti. Una rielaborazione visiva molto originale che si risolve in varietà di paesaggi metafisici, di visioni fantastiche, o di immagini ortodosse di evidente ascendenza bizantina, per i caratteri compositivi e per il cromatismo simbolico.Le sue opere invitano alla riflessione, a un dialogo interiore che stimola la percezione e tutto il nostro essere.

Nella sua recente produzione, l’artista concepisce delle vere e proprie allegorie visive, mostrandoci uno strano repertorio di ritratti simbolici, che anche nei titoli richiamano concetti profondi dell’esistenza, quali Sophia, Fare silenzio, Gea, Crea, ecc. Figure ieratiche, quasi sacerdotali, si mostrano ai nostri

occhi, immagini che nella frontalità compositiva sembrano invitarci al silenzio e alla meditazione, lontano dai rumori e dal frastuono del nostro quotidiano. È come se di fronte ad esse si aprissero passaggi misteriosi per condurci oltre i confini del visibile, come vie per ritrovare i nostri universi inascoltati, inesplorati, una sorta di viaggio interiore sul mistero dell’esistenza. Un immaginario creativo, dunque, costellato di visioni enigmatiche, a volte inquietanti, che risentono di molta tradizione colta dell’arte, e che interpellano la nostra coscienza. e-mail. enricomeo@libero.it cell. 346.855 4667

Biography and criticism

The theme of the embrace, which has come to characterize the most recent phase—emerging about a year ago— of Roccotelli’s artistic vision, seems to suggest that his anticipatory sensitivity, perhaps unconsciously sensing the forthcoming restrictions on close contact brought about by the health emergency, sought to counterbalance them through a pictorial message. This theme emerged unexpectedly from the painter’s palette when, against a background of abstract chromatic fields, faint silhouettes began to appear—bodies leaning toward one another, toward a kiss, an embrace. These gradually evolved into figures of increasingly refined naturalism, only to dissolve once again into the rarefied atmosphere of an indistinct haze, whose contours remain perceptible nonetheless. This

bold navigation between forms of near-tangible physicality and abstractions sublimated into signs alluding to the human figure is a hallmark of Roccotelli’s expressive language—unconfined and uncategorizable. His is a practice shaped by a deep and personal freedom, which generates icons of his inner world in a constant search for both Man’s freedom and Beauty, understood as the essence and driving force of nature. And Beauty, as the very essence and force of nature, finds its ultimate expression in the impulse of one being toward another—sexual attraction that leads to union, and thus to the perpetuation of vital energy. To grasp and fix in line and color the sublime mystery of existence is a gift reserved for a rare few in the world of art. With the inauguration of the Roccotelli Art Gallery in October 2020, the artist

chose to honor his hometown, Minervino Murge, offering back a vital part of his personal and creative journey. Like flowers returning to their roots, a hundred works— paintings, sculptures, and ceramics—now inhabit the medieval baronial castle from which Roccotelli once set out, decades ago. And it is there he chose to return, ensuring that his name would remain forever tied to that place. The realization of a lifelong dream. The collection is organized into thematic sections: “Abstraction,” “Landscape,” “Urbe,” “Mare,” and finally “Embrace”— a series where male and female bodies intertwine in the timeless gesture of the embrace. This act takes on even deeper meaning in the wake of the pandemic, when human contact became a rare and longed-for experience. Here, love and hope find their expression through form and color. Roccotelli divides his time between several studios: the one in Bari, another in Minervino, and a third in Rosa Marina, his summer retreat nestled among sand dunes and ancient olive trees—bent, yet still alive, just like him. Watching him paint is witnessing transformation itself: “See,” he says, “the color dries, it takes shape, it moves… a bit more yellow, it strengthens the red.” And so, the magic unfolds. Standing before his canvases, one can’t help but wonder: is the real world outside, or is it the one he creates within? Perhaps Roccotelli is not just an artist, but the subconscious of us all. micheleroccotelli@libero.it www.roccotelli.it tel 3475823812

L’arte, umile dentro il mistero

Nello studio di Giacomo Soffiantino. I suoi lavori recenti come sempre una sorpresa. Mi trovo di fronte a una complessità non ostentata; grande pittura che, contro ogni concessione formalistica, nasce da idee e da emozioni, da intensa e sofferta partecipazione agli eventi del mondo. “Il mistero della vita deve entrare nella pittura”, mi dice Giacomo ed è professione di modestia. La pittura non tenta spiegazioni; del mistero dà soltanto incerti indizi per simboli. I simboli nei dipinti di Giacomo inevitabilmente riguardano la natura e l’uomo che intrecciano le loro vicende. La natura: boschi (l’intrico degli itinerari di vita) , sorgenti (nascita della vita dal profondo e il suo scorrere), conchiglie (altro simbolo del nascere), frammenti (in ogni cosa ci sono il tutto e il nulla, il passato e il presente), aperture di cielo (quel poco che l’uomo riesce a vedere nel mistero), distese marine (l’orizzonte che mai si raggiunge), luce (che è anche calore come condizione di esistenza delle cose). La luce non ha una fonte esterna d’irradiazione; nasce lentamente da profondità e si espande sulle cose. La luce è presenza indiretta dell’uomo come gli alberi. “L’albero come l’uomo che si trasforma nel tempo, è il ciclo della vita” , mi dice Giacomo. È il tempo che ha come simboli anche teschi, bucrani, fossili, su vie che non si sa dove conducano.

Rovine, collage di frammenti di vecchi manoscritti. Nelle opere l’uomo e le sue vicende sono presenti senza comparire come immagini. Il bosco è folla di uomini.

ARTURO CARLO QUINTAVALLE, Panorama, 8 giugno 1982.

Immensa è la voluttà nascosta tra questi residua , tra queste immagini altere, truccate da povere. “Tutti i vizi alla moda vengono giudicati virtù”, annotava Molière. Tutti gli strilli pittorici assordano gli orecchi e fanno solo mercato. Soffiantino invece ama il sussurro, il gesto ripiegato, il segreto che c’è nell’oggetto. Ed il magico, l’irreale, l’improponibile nascono dal vero, dal verissimo, addirittura dall’usuale.

Chi è esperto di malinconie, sa perfettamente come la malinconia diventi, a lungo andare, un male inguaribile. Ma vi è una malinconia degli oggetti che solo un pittore sa spiegare e restituire. Soffiantino vi riesce, in punta di piedi. E ci dice che anche gli oggetti si ammalano. A poco a poco, tacendo, svuotandosi, rnutando posizione per una caduta, uno spostamento provocato da mano umana.

trittico della vita 1 la terra

GIOVANNI ARPINO, “Atlante Fantastico”, Stamperia del Borgo Po, Torino, 1983.

Dunque l’assenza di prospettiva trova conferma nelle cancellazioni e nelle sottrazioni, nella luminescenza sommessa che elimina punti d’illuminazione. Se non temessi di cadere nel contenutismo direi che su cose/relitti si stende una luce/relitto.

Specie nelle ultime opere spesso la differenziazione figurale si srnaterializza e restano quasi solo trasparenze nelle estese e compatte campiture che passano l’una nell’altra senza contrasti.

Gli elementi di natura si riflettono, trasformandosi, su uno specchio interno, e di questo accettano le regole: regole di¬vergenti rispetto alle stereotipie visive, ai codici pratici, alle consuete organizzazioni percettive.

Una mostra d’arte collettiva, organizzata da Samira Kerbaa,diventata per il secondo anno consecutivo un incontro d’arte che vede come protagonisti un gruppo di artisti , con stili diversi, accomunati da una grande passione per l’arte, ma soprattutto, molto attivi nel panorama artistico contemporaneo, nazionale , europeo ed internazionale. Le opere che verranno esposte in un contesto incantevole, difficile da descrivere in po-

che semplici parole, sono volte alla valorizzazione del senso dell’arte, per la celebrazione della qualità dell’espressione creativa a cerimonia della libertà di essere lungo il viaggio che dall’emozione sublima il pensiero che guiderà lo spettatore attraverso il percorso della mostra, offrendo un contesto stimolante per la loro esplorazione.

Nasce a Novara il 4 dicembre 1883, muore a Torino il 1° marzo 1963.

Trascorse l’infanzia a Milano, Reggio Emilia, Sassari e, infine, a Padova, dove si dedicò agli studi musicali con un’intensità tale da rimanere vittima di un esaurimento nervoso all’età di diciotto anni. Durante un periodo di riposo a Praglia, sui colli Euganei, cominciò a dipingere, eseguendo la prima opera nota, un paesaggio padovano del 1902.

Affinò la tecnica presso l’artista Giovanni Vianello. Nel 1907 si laureò in Giurisprudenza nell’università di Padova, decidendo tuttavia di dedicarsi alla carriera artistica. Ritratto di signora, un’elegante immagine della sorella Elvira, fu ammesso dalla giuria alla Biennale di Venezia nel 1907. A Napoli dal 1908 al 1911, studiò l’opera di Pieter Brueghel il Vecchio, nella collezione del Museo Nazionale.

Le sue opere furono esposte alla Biennale del 1909 e del 1910; in questa seconda occasione rimase fortemente impressionato dalla sala dedicata a Gustav Klimt. Lo stile simbolico e decorativo della Secessione viennese influenzò in maniera determinante le successive opere di Casorati. Tra il 1911 e il 1915 visse a Verona fondando insieme con altri, nel 1914, la rivista La Via Lattea, alla quale collaborò con illustrazioni di stile art nouveau alla maniera di Jan Toorop e Aubrey Beardsley. Durante gli ultimi anni fu vicino agli artisti di Ca’ Pesaro, Arturo Martini, Gino Rossi, Umberto Moggioli, Pio Semeghini, il cui orientamento europeo lo introdusse ai recenti sviluppi artistici di Parigi e Monaco.

Casorati fu arruolato nell’esercito nel 1915. Alla morte del padre nel 1917 si trasferì con la famiglia a Torino, divenendo ben presto una figura centrale nei circoli intellettuali della città.

Strinse rapporti di amicizia con il compositore Alfredo Casella e con Piero Gobetti, aderendo nel 1922 al gruppo della “Rivoluzione Liberale”. Nel 1923, in conseguenza dell’amicizia con l’antifascista

Gobetti, subì un arresto e alcuni giorni di carcere; dopo quell’episodio evitò di entrare in conflitto aperto con il regime. A Torino nel 1921 Casorati aprirà una scuola di pittura per giovani artisti, un’esperienza completamente nuova e lontana da ogni sistematicità d’accademia, allievi con cui esporrà nel 1929 alla mostra “Casorati fra i discepoli”, accompagnata da un testo di Giacomo Debenedetti in cui sono ricordati, tra gli allievi, Silvio Avondo, Nella Marchesini, Daphne Maugham, Marisa Mori, Andrea Cefaly junior, Sergio Bonfantini, Albino Galvano, Paola Levi Montalcini, Lalla Romano, Riccardo Chicco. Nelle opere della maturità, nel periodo post bellico, come il Ritratto di Silvana Cenni del 1922 e Meriggio del 1923, al dettaglio decorativo si sostituì la meditazione di una forma essenziale, influenzata

dalle costruzioni spaziali matematiche della pittura quattrocentesca e, in particolare, dall’atmosfera di immobilità tipica dell’opera di Piero della Francesca. Nel 1924 Casorati tenne una personale alla Biennale, accompagnata da un autorevole saggio di presentazione in catalogo di Lionello Venturi.

La purezza cristallina e il tono enigmatico delle composizioni casoratiane contribuirono a delineare il “realismo magico”, condiviso in origine dal gruppo di Novecento. Pur partecipando alle mostre del “Novecento italiano” del 1926 e del 1929, Casorati si mantenne tuttavia autonomo rispetto al movimento di Margherita Sarfatti. Nel corso degli anni venti assunse un ruolo guida nella vita culturale italiana. Nel 1923 aprì nello studio di via Mazzini a Torino una scuola per giovani artisti; tra gli allievi ebbe Francesco Menzio, Carlo Levi, Gigi Chessa e Jessie Boswell, che in seguito fecero parte del gruppo dei “Sei pittori di Torino”. Più tardi accolse anche i pittori piemontesi Enrico Accatino e Caty Torta, e la pittrice modenese Ida Donati Formiggini, moglie del deputato socialista Pio Donati. Nel 1930 sposò Daphne Maugham, che frequentava la sua scuola dal 1926; fu pittore anche il figlio Francesco. Nel 1925 fu tra i fondatori della Società di Belle Arti Antonio Fontanesi, allo scopo di promuovere mostre di artisti italiani e stranieri dell’Ottocento e contemporanei. L’amicizia con l’industriale e collezionista Riccardo Gualino incoraggiò l’interesse di Casorati per il design di interni. Nel 1925 lavorò con Alberto Sartoris al teatrino di casa Gualino. Alla III Biennale delle arti decorative organizzata dall’ISIA di Monza nel 1927 collaborò con Sartoris alla “via commerciale” per il padiglione piemontese; progettò inoltre l’atrio della Mostra dell’architettura alla Triennale di Milano del 1933.

Nel 1935 lo studio di Casorati ed Enrico Paulucci ospitò la “Prima mostra collettiva d’arte astratta italiana”, comprendente opere di Licini, Melotti e Fontana. Casorati vinse il Gran Premio per la pittura alla XXI Biennale di Venezia nel 1938. Ricevette riconoscimenti ufficiali anche alle grandi esposizioni di Parigi, Pittsburgh e San Francisco

alla fine degli anni trenta. Fu particolarmente attivo nella creazione di scene e costumi per il Teatro dell’Opera di Roma, la Scala di Milano e il Maggio musicale fiorentino, attività che proseguì anche nel dopoguerra. Nel 1941 gli venne assegnata la cattedra di Pittura all’Accademia Albertina di Torino. La fama che allora lo circondava indusse il Verzocchi, a contattarlo alla fine degli anni quaranta, per contribuire alla sua collezione sul lavoro nella pittura contemporanea. Nel 1952 tenne una personale alla Biennale, e con Ottone Rosai, ricevette il premio speciale della Presidenza.

di Giovanni Cardone

In una mia ricerca storiografica e scientifica sulla figura di Andrés Gallego apro il mio saggio dicendo : Posso affermare che le fotografie di Andrés Gallego nella Storia dell’Arte sono state influenzate tra l’incontro tra la fotografia e i Preraffaelliti questo lo si evince dalle foto del maestro ecco perché dico che la sua fotografia la possiamo collocare tra fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Dopo alcuni anni dopo la scoperta dell’arte fotografica nel 1839 l’eminente critico d’arte John Ruskin la descrisse come la “più bella invenzione del secolo.” La nuova tecnologia era a tutti gli effetti, una rivelazione quasi magica per un mondo ancora completamente dipendente dalla volubile mano umana nel registrare immagini visive. Capace di catturare innumerevoli nuance e dettagli, la fotografia trascriveva ciò che l’occhio vedeva in natura ma senza la capacità di raffigurarlo fedelmente, trasformandolo in immagini bidimensionali permanenti. Scrivendo al proprio padre da Venezia, dove stava ultimando gli studi di architettura, lo stesso Ruskin afferma che: “I dagherrotipi raffiguranti la luce veneziana sono straordinari. Una nobile invenzione.” Caratterizzati da immagini chiare e dettagliate che venivano fissate su lastre di metallo riflettenti, i dagherrotipi catturarono presto l’attenzione del pubblico mondiale. L’affermazione di Ruskin, secondo il quale la fotografia avrebbe sorpassato il disegno e la pittura grazie all’infinita accuratezza del risultato, faceva eco a William Talbot, uno dei pionieri del mezzo. Nel momento in cui il francese Daguerre inventava il dagherrotipo, Talbot dava vita – infatti - ad un tipo di fotografia competitiva basata sullo sviluppo di un negativo su carta. Nel suo libro del 1844, Talbot parlava della fotografia come: “una moltitudine di minuscoli dettagli che aggiungono forma alla realtà della rappre-

sentazione, dando all’artista un’altra possibilità di “copiare” la natura senza lasciare il proprio studio.” Sin dalle origini, la fotografia viene vista come mezzo di riproduzione della realtà assolutamente fedele, tale da poter mettere in ombra l’arte figurativa per l’abilità di registrare volti, paesaggi ed azioni. L’impulso verso il verosimile che la fotografia porta con sé divenne il cuore di tutte le arti visive di metà ‘800. Gli attenti osservatori come Ruskin le riconobbero caratteristiche uniche quali la bidimensionalità, così lontana dai più ovvii dettami artistici dell’epoca, in grado di capovolgere le coordinate spaziali percepite trasformandole in un magico insieme di luci ed ombre. Gli attenti osservatori come Ruskin le riconobbero caratteristiche uniche quali la bidimensionalità, così lontana dai più ovvii dettami artistici dell’epoca, in grado di capovolgere le coordinate spaziali percepite trasformandole in un magico insieme di luci ed ombre. Nel tempo, questa peculiarità segnò un varco profondo nella rappresentazione, prendendo sempre più piede in Gran Bretagna a metà del XIX secolo, avvicinandosi ad un gruppo di giovani artisti che ne fece la propria fonte di ispirazione primaria. E’ lecito affermare, infatti, che la bidimensionalità è il punto cruciale dell’arte della Confraternita Preraffaellita. Il gruppo fece presto sui i dettami della nuova arte, tentando di eguagliarla nella sua totale adesione al vero. Poiché l’amore per la fotografia non fu mai espressamente dichiarato da Dante Gabriel Rossetti ed i suoi seguaci, pochi studiosi hanno effettuato un parallelo sui loro dipinti e le svariate fotografie di paesaggio o ritratti femminili dell’epoca. L’errore è tanto più evidente quando ci si accosta ai lavori di Julia Margaret Cameron, solo di recente accostata alla confraternita per la similitudine di tematiche.

I fotografi vittoriani prediligevano le immagini di paesaggio. Per questo motivo, gli studi botanici, tanto amati dalla Confraternita e da Ruskin, divennero presto uno dei motivi favoriti. Esemplare, da questo punto di vista, il ritratto che Millais fece di Ruskin, in posa accanto ad una cascata, la cui rappresentazione pare essere fortemente influenzata dalla studio di fotografie fluviali dell’epoca. Per questo motivo, la generazione di fotografi e pittori che ha scambiato idee negli anni a cavallo tra il 1850 ed il 1870 ha, di fatto, trasformato per sempre il corso dei media dando forma all’estetica, ponendo l’aderenza al vero al centro delle arti visive del XIX secolo. Tra le ritrattiste più celebri di questo periodo, non può essere trascurata Doris Ulmann la quale si dedicò prevalentemente a visi che rappresentassero un popolo, una cultura, uno specifico modo di vivere, in modo da poter catturare l’espressione di un gruppo sociale, e consegnarne al tempo le sembianze, che altrimenti rischiavano di andare irrimediabilmente perdute. Le tendenze moderniste si diffusero in questo periodo storico anche nel Nord America, così come in Europa. Molte fotografe per passione, però, esitarono ad abbandonare i dettami pittorialisti, probabilmente perché ben integrate nell’organizzazione chiamata Pictorial Photographers of America (PPA). Il PPA fu fondato nel 1916 da Clarence White, il quale era impegnato nel promuovere principi egualitari nei confronti delle donne, predisponendo così un ambiente favorevole e accogliente nei confronti dei membri di sesso femminile. Questo gruppo, inoltre, era schierato artisticamente con la posizione di chi esalta il ruolo della bellezza come elemento imprescindibile nell’espressione fotografica, e contrastava di conseguenza le idee moderniste e più dirette portate avanti da Alfred Stieglitz e Paul Strand. L’associazione era anche attiva nell’organizzare periodicamente esposizioni di opere realizzate dai propri membri, nonché nel promuovere il proprio linguaggio artistico attraverso la pubblicazione

annuale di una rivista. Il ben radicato movimento pittorialista emergeva anche in occasione di mostre messe in piedi da altri gruppi fotografici dislocati in varie parti del Paese. I soggetti più battuti da parte delle fotografe dell’epoca erano abbastanza tradizionali: ritratti, paesaggi, nature morte, semiastrazioni, immagini di bambole. Quando, negli anni ‘20 del XX secolo, le barriere precedentemente alzate tra l’arte pura e le immagini prodotte a fini commerciali furono finalmente eliminate, i due ambiti si mescolarono, rendendo lecita la pratica di realizzare immagini di alto livello estetico e artistico destinate poi alla vendita e promozione di beni di consumo. In questo rinnovato contesto culturale, l’industria pubblicitaria iniziò a fare puntuale ricorso alle fotografie e ad uno stile visivo avanguardisticamente modernista per portare all’attenzione delle masse i propri prodotti. Sebbene il settore pubblicitario fosse inizialmente dominato da uomini, anche le donne riuscirono a ricavarsi uno spazio dignitoso grazie all’incremento del potere d’acquisto di consumatrici di prodotti per la casa. Tra le fotografe che ottennero successo in campo pubblicitario ignorando la riduttiva ed obsoleta divisione tra arte e commercio, non possono essere dimenticate Margaret Watkins, Sara Parsons e Wynn Richards. Ciascuna a modo proprio e con uno stile personale, i riconoscimenti ottenuti da queste artiste dimostrarono che anche le donne possedevano la capacità di pensare in modo astratto, di valorizzare le caratteristiche dei prodotti, e di far appello ai desideri delle masse. Contemporaneamente all’impegno in ambito pubblicitario, alcune fotografe investirono energie anche nell’adiacente industria della moda, raggiungendo buoni risultati, ma non riuscendo a porsi ad un livello di equità rispetto ai colleghi uomini. La costa occidentale degli Stati Uniti era meno vivace dal punto di vista culturale, e offriva minori chance di successo per le donne devote alla fotografia. La principale via per raggiungere la popolarità e guadagnarsi da vivere, era offerta dal genere del ritratto.

Al contrario dei pittori, però, i fotografi dovevano adattarsi alle complesse caratteristiche del mezzo a loro disposizione. L’imprevedibile reazione dei materiali chimici dell’epoca alla luce ed alle varianti di colore che rendeva difficile rappresentare cielo e terra contemporaneamente. Ostacolo che la Confraternita intende oltrepassare rendendo incredibilmente brillanti i colori delle proprie tele, stendendo uno strato di bianco sulla tela ruvida, qualche giorno prima di iniziare a dipingerla. L’innocenza morale che andavano cercando, allontanandosi dall’Accademia e dall’arte rinascimentale in toto era l’anello di congiunzione tra i loro lavori e le immagini dei più famosi fotografi dell’epoca, quali: Charles Dodgson, John Parsons e Julia Margaret Cameron. Le parole della fotografia incontrano l’ambizione preraffaellita nel raggiungere una verità che trascenda la semplice osservazione. Alterando totalmente i termini della rappresentazione realista, la fotografia e l’arte preraffaellita portavano l’osservatore verso uno straordinario viaggio percettivo, abituando l’occhio a qualcosa di completamente nuovo. Oltre a ciò, le fotografe decise a non spostarsi verso Est in cerca di fortuna trovavano impiego come ritoccatrici in studi di fotografia, altre si dedicavano a scatti di stampo architettonico, o al settore dell’illustrazione di libri. Sebbene le possibilità di perseguire una brillante carriera fotografica fossero relativamente contenute, uomini e donne di area Pacifica furono attivi nel sostenersi a vicenda nella strada verso il successo. Uno dei più riusciti esempi in tal senso, fu il Group , fondato nel 1932 da Edward Weston, Ansel Adams e Dorothea Lange tra gli altri, allo scopo di facilitare l’interazione tra fotografi e, quindi, aumentare auspicabilmente le possibilità di

far conoscere i lavori di ciascuno attraverso esposizioni e mostre in musei e gallerie. Celeberrime fotografe che operarono nell’America occidentale negli anni tra i due conflitti mondiali, sono Imogen Cunningham e Laura Gilpin . Originaria di Seattle, molto devota allo stile modernista, Cunningham individuò il proprio linguaggio figurativo prevalentemente nelle piante, che era solita inquadrare in modo inusuale e ravvicinato, così da far perdere allo spettatore le rassicuranti coordinate spazio-temporali. Punto focale della sua ricerca fu anche la figura umana nella sua nudità, spesso affrontata con un modernismo non privo di accenti pittorialisti, che contribuisce a collocare le sue immagini in un territorio di confine tra realtà e sogno. Ciò che risalta nell’opera di Cunningham è il legame tra fotografia artistica e ambienti privati, così da rivalutare, agli occhi dello spettatore, anche l’oggetto più banale e quotidiano. I paesaggi dell’Ovest e del Colorado, costituiscono il materiale primario dell’interesse fotografico di Laura Gilpin, la quale realizzò anche ritratti e nature morte floreali. Indifferente alle critiche della comunità fotografica maschile, Gilpin si orientò verso nuovi soggetti sempre alla ricerca di terreni inesplorati da sondare, e provvide da sola alle proprie pubblicazioni. Gli anni 30 portarono con sé importanti cambiamenti dal punto di vista sociale e soprattutto economico, a causa della Grande Depressione che colpì gli Stati Uniti a seguito del tracollo finanziario del 1929. La crisi e la povertà che conseguirono a quel drammatico periodo storico, si abbatterono sul popolo americano con una tale brutalità che tutti gli aspetti della vita e le manifestazioni culturali del Paese ne furono coinvolti e influenzati.

Avendo dato alla fotografia di Andrés Gallego una sua connotazione storica posso dire che nelle sue opere si evidenzia molto anche una concezione psicologica dove l’artista gioca e plasma con le immagini. Io penso che la foto di Andrès Gallego a che fare con la duplicazione sia nel momento della ripresa, all’aria aperta, sia nel momento della risoluzione, nel buio della macchina. La sua foto ha un doppio anche dentro se stessa, nel senso di un doppio strato, un doppio fondo. La fotografia di Gallego non è una pallida copia è perché in essa un doppio, o più d’uno, si anima e agisce autonomamente. Se pensiamo ad Otto Rank che fu allievo di Freud fu il primo ha sviluppare il tema dell’ambivalenza verso la propria immagine, in riferimento alle superstizioni legate allo specchio. Lo specchio minaccia di prendere il controllo della nostra immagine, sotto forma di alter ego, cioè, secondo la psicoanalisi, come rappresentazione delle pulsioni e proiezione dei nostri conflitti interiori e allo stesso tempo come difesa da questi. La foto di Gallego hanno un doppio teatrale in essa, il volto senza voce può diventare una voce senza volto. Allora guardando le foto di Andrès Gallego ci sentiamo immersi, ovvero il fruitore diviene parte integrante della fotografia. Diceva Barthes il quale intendeva riferirsi all’origine del teatro, alle sacre rappresentazioni o danze rituali in cui i vivi si mascheravano e si truccavano da morti, e paragona le foto a questa mascherata, definendola un «teatro primitivo». La fotografia di Gallego ospita un doppio irrappresentabile, una rappresentazione obliterata, rimossa, o costretta ad abbellimento e accompagnamento del suo discorso fotografico. Tutto questo ci riporta alla visione psicologica di Lacan, ovvero la foto dell’artista riflette il passato non solo nei contenuti ma altrettanto nel suo supporto fisico. Tutto questo nasce dal contatto con la materialità del documento ovvero il ricordo del passato tende ad offuscarsi, proprio come la sua foto. La registrazione del vissuto quotidiano nelle sue opere da continuità dove le pulsazioni cardiache comprese, creano però un paradosso temporale più lungo dello scatto.

Umberto Galimberti dice che : Anche la riproduzione fotografica e la sua pubblicazione sul giornale non placa la mia ansia che vuole riempire il vuoto del mio volto nella spasmodica ricerca della mia fisionomia. Siamo irrimediabilmente nelle mani degli altri che con il loro riconoscimento costruiscono la nostra fisionomia, che la psicologia e la filosofia chiamano “identità”. Questo c’è lo raccontano le foto di Gallego, che la centralità dell’uomo e della sua collocazione nello spazio sociale è fondamentale, diviene poeticamente analogica della sua “vera fotografia”, ovvero la potenza e la specificità del suo modo di costruire la sequenza narrativa, che non si limita a semplici descrizioni dello spazio ma costruisce naturalmente storie, l’adesione impegnata a una concezione della fotografia intesa come opera d’arte. Andrès Gallego forma inevitabilmente la sua personalità sensibile ai suoi cambiamenti e desiderosa di conoscenza, la fotografia diviene il mezzo per guardare a fondo le cose, conoscerne l’origine e il divenire. Il suo percorso fotografico è basato sull’introspezione dell’animo umano ma questo l’artista lo crea attraverso l’unione tra fotografia e pittura. Nel contempo posso dire che Gallego è attratto dall’ambiente che abita l’uomo, quello in cui egli si muove. Quello dell’artista è un universo a tratti malinconico, incantato, sospeso e romantico, che trova senso nelle figure e nello stupore e nella meraviglia che scaturisce dal guardare le cose senza il velo dell’abitudine. Con i suoi scatti la sua fotografia diviene generatrice di mondi possibili, mai artificiosi e irreali, ma che sempre raccontano la percezione di un’altra verità, frutto del perfetto “equilibrio tra rilevazione e rivelazione”. La fotografa di Gallego è fatta di figure che tendono ad non identificarsi in un genere o stile poiché reputa questa una scelta rischiosa, una limitazione della libertà di espressione. La sua è una fotografia che si oppone a qualsiasi specie di “censura linguistica” anche le sue indagini rimangono volutamente aperte, non tendono ad una risposta unica e definitiva ma si prestano a infinite combinazioni e interpretazioni, coerentemente con la sua idea di fotografia.

Le prime opere sono grandi frammenti di rapaci realizzati con materiali poveri che rimandano efficacemente ad un concetto di naturalismo: le immagini, strappate al loro contesto, diventano elementi concettuali.

Le opere successive sono caratterizzate da una ricerca figurativa, dove emerge un uso prevalente del colore per evidenziare le caratteristiche espressive dei personaggi ritratti. Le ultime opere, infine, abbandonano l’uso del colore, mantenendo uno stretto legame con la figuralità e ispirandosi a canoni classici. Fondamentale è il significato concettuale dei lavori, accomunati da un unico titolo che ne rappresenta la vera essenza.

“CECITA”, queste opere dicono molto di sé, cecità? Quanta cecità ogni giorno incontriamo? Molta, ha un altro nome, ma la rispecchia a pieno l’indifferenza. Per me sei trasparente, non esisti, o non esisti più. Ti attraverso quasi calpestandoti, tanto non proverò nessun sentimento, emozione, nulla. A mio parere è la cecità peggiore, quella dell’anima. E’ lo specchio del becero egoismo, o la difesa di chi non sa argomentare. Quanta cecità moderna, pensiamo a chi lo è davvero cieco, ma percepisce ogni movimento, cambio di suono della voce, tocco. Siamo diventati asettici, nei sentimenti, nei

rapporti. L’ opera lancia un messaggio forte, non diventiamo ciechi a prescindere, asettici, privi di emozioni. Guardiamoci, annusiamoci, e viviamo vedendoci, e parlandoci, nulla è più mortale dell’indifferenza, uccide tutto anche il rispetto.

“INVOLUCRO”,già il titolo di uno dei lavori è fonte di riflessione. Se ci pensiamo un attimo ognuno di noi visto dall’esterno è diverso, ma l’interno, quello anatomico è quasi uguale per tutti. Il corpo è l’involucro dell’anima, del cuore, epicentro delle emozioni più vere, dirette e reali. Possiamo nascondere ogni cosa ma saremo anima e cuore per pochissimi, che sapranno vederci dentro, oltre. D’impatto è voluto il viso, diviso dallo scheletro. Due facce della stessa medaglia, oggi più che mai attuale. L’opera è diretta e bellissima, nella sua semplicità. Ma come ci suggerisce, non fermiamoci mai all’apparenza, guardiamo la vera essenza di chi abbiamo di fronte, sempre! Laura Cherubelli

mail: giorgio.bil21@gmail.com cell. 338 500 0741

La mostra antologica di Medardo Rosso (Torino 1859-Milano 1928), considerato il padre della scultura moderna, si snoda nelle ampie sale rinascimentali del Palazzo Altemps in un contesto curatissimo, stimolante e inedito. La scelta espositiva è tematica e pertanto non segue la cronologia delle opere bensì privilegia un percorso mirato alla riflessione mettendo in risalto un voluto accostamento di numerosi capolavori del maestro in dialogo con i capolavori classici del Museo, e dando rilievo alla singolare e accanita ricerca di materiali diversi da sperimentare di Medardo Rosso , curioso di verificarne la resa. Fu uno scultore che lavorò specialmente con la cera, il gesso e il bronzo. Sono esposte anche le fotografie che egli stesso scattava e che fecero parte integrante del nuovo modo di procedere nelle sue creazioni: infatti è stato uno dei primi a riconoscere l’importanza e le potenzialità del mezzo fotografico sul finire dell’Ottocento. Inoltre, con l’avvento dell’artista torinese ebbe inizio il rifiuto della concezione dell’opera scultorea come riproduzione, si decretò la fine del secolare “tutto tondo” e Rosso si buttò a capofitto nello studio della materia e della luce; ecco perché si serviva dello scatto fotografico: gli premeva capire e verificare le conseguenze

della sua ricerca. Egli intendeva delineare un solo punto di vista azzerando il volume a favore di un diverso primato, quello della luce. Smaterializzò la scultura,scompigliò il concetto di prospettiva e si svincolò dal vero provocando una radicale rivoluzione artistica. La rassegna comprende anche una sezione dedicata alle fotografie di Rosso il quale non permetteva a nessuno di fotografare i suoi lavori a cui provvedeva in prima persona. La sezione grafica comprende una quarantina di opere tra le quali si annoverano carte e acquerelli. Nel lasso di tempo 1890-1910 lo scultore mutò il pensiero moderno concependo non più la “copia” ma “l’interpretazione”, anticipando le avanguardie novecentesche e diventando una figura di riferimento per molti artisti: si pensi a Boccioni, Modigliani, Brancusi, Moore, Giacometti, Man Ray, etc. Quanto a lungimiranza superò lo stesso celebre Rodin al quale Rosso fu legato da un ambivalente rapporto di stima e di successivo contrasto; fu attento conoscitore delle esperienze europee, pronto al confronto, ma indipendente nel suo percorso poetico. Durante la sua vita fu spesso ostacolato e lo si comprese solo molto più tardi.

Dopo un primo avvicinamento alla scapigliatura milanese, espulso da Brera e dotato di un carattere difficile sebbene geniale, creò tramite la scultura, senza legarsi a nessuna corrente, delle immagini altamente evocative. Rese cioè nelle sue opere “l’impressione dell’attimo”, le trasformò in superfici pittoriche, luminose, smussando i dettagli, ottenendo trasparenze, riducendo all’essenziale. Questo modo di operare originò la poetica del “non finito”: creò capolavori ritratti dal mondo degli emarginati e dal quotidiano, pochi temi come l’infanzia, gli amici, uomini, donne, bambini, gesti della vita comune, ma provati e ripetuti ottenendone una serie di varianti. Affiorano stati d’animo fugaci, tracce. Lo studio della luce e l’uso del

la fotografia sul piano tecnico e compositivo si rivelarono complementari ed efficaci al fine di rendere diafana la scultura. Tra queste forme sfaldate troviamo “Allucinato” ”Ruffiana””Birichino” “Portinaia””Sagrestano” “Bambino malato” “Ecce puer” “Bambino alle cucine economiche”, usando non solo gesso, cera, bronzo ma anche altri materiali a buon mercato e poi stampando le opere prescelte con diverse tecniche. Egli lavorò sempre su piccola scala e in tal modo anche il trasporto delle sculture, fino ad allora pesanti e ieratiche, diventava agevole ed economico. Sono sculture della luce prima che della materia.

Si riportano solo alcune fulminanti citazioni tratte da un articolo di Ardengo Soffici del 1909 titolato: Il caso Medardo Rosso.

Sculture evanescenti ai limiti dell’esistere. Sono impressioni atemporali, immerse e confuse con l’infinito atmosferico. La forma appare e scompare. La ricerca espressiva è portata oltre ogni limite del possibile. Diventano tagli abrasioni combustioni macchie polvere. E’ l’assenza della forma nell’esistere in divenire.

Pertanto si può pensare: assenza della forma che sarà l’essenza di tutte le cose nel corso del secolo breve…

Mario Giammarinaro è nato a Torino nel 1951. Vive e lavora a Moncalieri. To Allievo di Filippo Scroppo ai corsi del nudo all’ Accademia Albertina di Torino e di Roberto Bertola alla Scuola di Arti Grafiche “ Vigliardi Paravia “ Ha svolto per trent’anni la professione di grafico. E il suo viaggio attraverso resine, plastiche e colle da legatoria, affascinato sempre dal rapporto con la materia, conosce anche quella che l’ artista ama definire “ la poetica del silenzio “. Da tempo lavora su temi ambientali , dalle maree nere alle mareggiate alle terre fossili, tra pittura , scultura e installazioni.

PRESENTAZIONI E RECENSIONI

Giorgio Barberis, Elisa Bergamino, Roberto Bertola,

Lucio Cabutti, Maria Campitelli, Alessandra Comazzi, Tiziana F. Conti, Giovanni Cordero, Enrico Debandi, Jenny Dogliani, Edoardo Di Mauro, Gabriele Fasolino, Albino Galvano, Olga Gambari, Stefano Garzaro, Marco Ettore Jacchia, Paolo Levi, Francesco Lodola, Monica Nucera Mantelli, Pino Mantovani, Gian Giorgio Massara, Angelo Mistrangelo, Vito Montrone, Carlo Morra, Ugo Nespolo, Silvana Nota, Lisa Parola, Federico Poletti, Dario Salani, Aldo Spinardi, Elisabetta Tolosano.

sito mariogiammarinaro.wix.com/mariogiammarinaro email - mario.giammarinaro@alice.it cell 338.48 45 201

Sono nato nel 1943, mi sono diplomato nel 1967 all’Accademia Albertina con Paulucci e Davico. Nello stesso anno mi sono laureato in Lettere moderne e ho cominciato subito ad insegnare, per mia fortuna non materie “artistiche”non avrei saputo che cosa insegnare - mentre alcuni colleghi, per esempio Piero Ruggeri e