BASSENGE

MODERNE UND ZEITGENÖSSISCHE KUNST

30. Mai 2025

Galerie Bassenge . Erdener Straße 5a . 14193 Berlin

Telefon: 030-893 80 29-0 . E-Mail: modernart@bassenge.com . www.bassenge.com

Barbara Bögner Leitung

Telefon: +49 (0)30-88 62 43 13

E-Mail: b.boegner@bassenge.com

Katharina Fünfgeld

Telefon: +49 (0)30-88 91 07 90

E-Mail: k.fuenfgeld@bassenge.com

Simone Herrmann

Telefon: +49 (0)30-88 91 07 93

E-Mail: s.herrmann@bassenge.com

Miriam Klug

Telefon: +49 (0)30-88 91 07 92

E-Mail: m.klug@bassenge.com

Sonja von Oertzen

Telefon: +49 (0)30-88 91 07 91

E-Mail: s.v.oertzen@bassenge.com

Laetitia Weisser

Telefon: +49 (0)30-88 91 07 94

E-Mail: l.weisser@bassenge.com

Wir bitten darum, Zustandsberichte zu den gewünschten Losnummern zu erfragen, da Angaben zum Erhaltungszustand nur in Ausnahmefällen im Katalog notiert sind.

Die Galerie Bassenge ist Mitglied bei Eindeutig identifizierbare Werke mit einem Schätzpreis von mindestens 2500 Euro werden vor der Auktion mit dem Art Loss Register abgeglichen.

MITTWOCH, 28. Mai 2025

Vormittag 10.00 Uhr

Nachmittag 15.00 Uhr

Druckgraphik des 15. bis 17. Jahrhunderts Nr. 5000-5236

Druckgraphik des 18. Jahrhunderts Nr. 5237-5331

Druckgraphik des 19. Jahrhunderts und des Fin de Siècle Nr. 5332-5467

Miscellaneen und Trouvaillen der Druckgraphik des 15. bis 18. Jahrhunderts Nr. 5468-5720

DONNERSTAG, 29. Mai 2025

Vormittag 10.00 Uhr

Nachmittag 14.00 Uhr

Abend 18.00 Uhr

FREITAG, 30. Mai 2025

Vormittag 11.00 Uhr

Gemälde Alter und Neuerer Meister Nr. 6000-6217 Rahmen Nr. 6218-6239

Portraitminiaturen Nr. 6301-6450

En Vogue – Von Modetorheiten und Stilikonen Nr. 6500-6681

Zeichnungen des 16. bis 19. Jahrhunderts Nr. 6700-6925

Nachmittag 15.00 Uhr Moderne und Zeitgenössische Kunst I

SONNABEND, 31. Mai 2025

Vormittag 11.00 Uhr

MITTWOCH, 4. Juni 2025

Nachmittag 15.00 Uhr

VORBESICHTIGUNGEN

Moderne Kunst II (Katalog nur online) Nr. 8000-8210 Post War & Zeitgenössische Kunst II (Katalog nur online) Nr. 8220-8437

Fotografie des 19. Jahrhunderts (Katalog nur online) Nr. 4001-4074 Fotografie des 20. und 21. Jahrhunderts (Katalog nur online) Nr. 4075-4300

Druckgraphik, Gemälde, Zeichnungen des 15. bis 19. Jahrhunderts und Portraitminiaturen Erdener Straße 5A, 14193 Berlin

Donnerstag, 22. Mai bis Montag, 26. Mai, 10.00–18.00 Uhr, Dienstag, 27. Mai 10.00–17.00 Uhr

Moderne und Zeitgenössische Kunst I und II

Rankestraße 24, 10789 Berlin

Donnerstag, 22. Mai bis Donnerstag, 29. Mai, 10.00–18.00 Uhr,

En Vogue – Von Modetorheiten und Stilikonen in der Galerie F37, Fasanenstraße 37, 10719 Berlin

Donnerstag, 22. Mai bis Donnerstag, 29. Mai, 11.00–18.00 Uhr

Schutzgebühr Katalog: 20 €

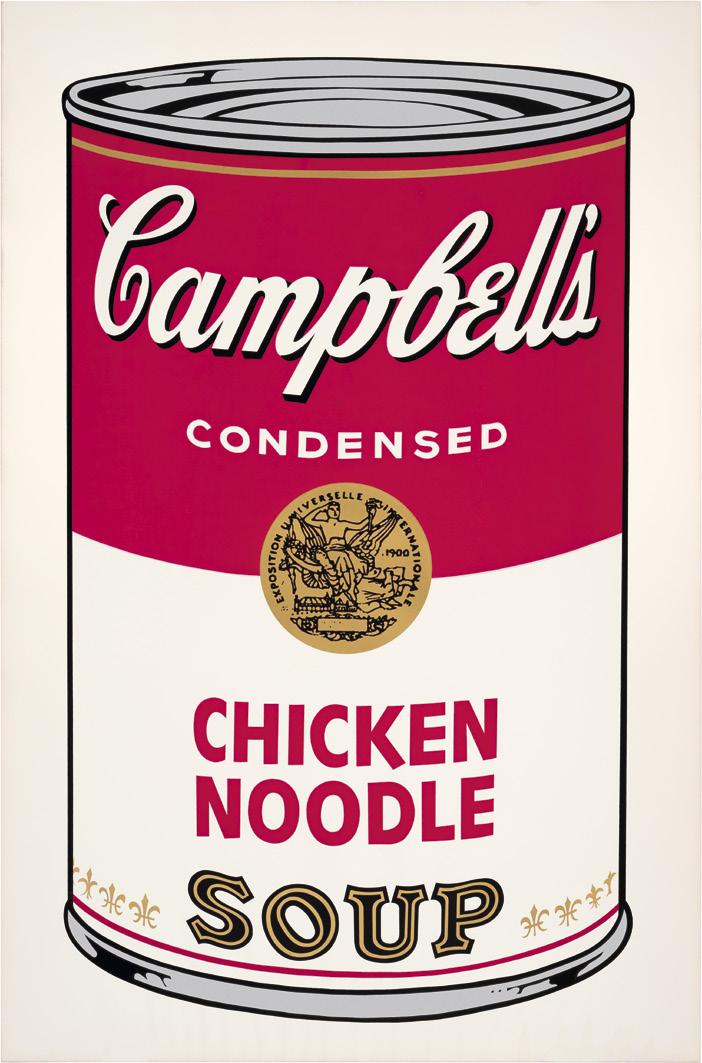

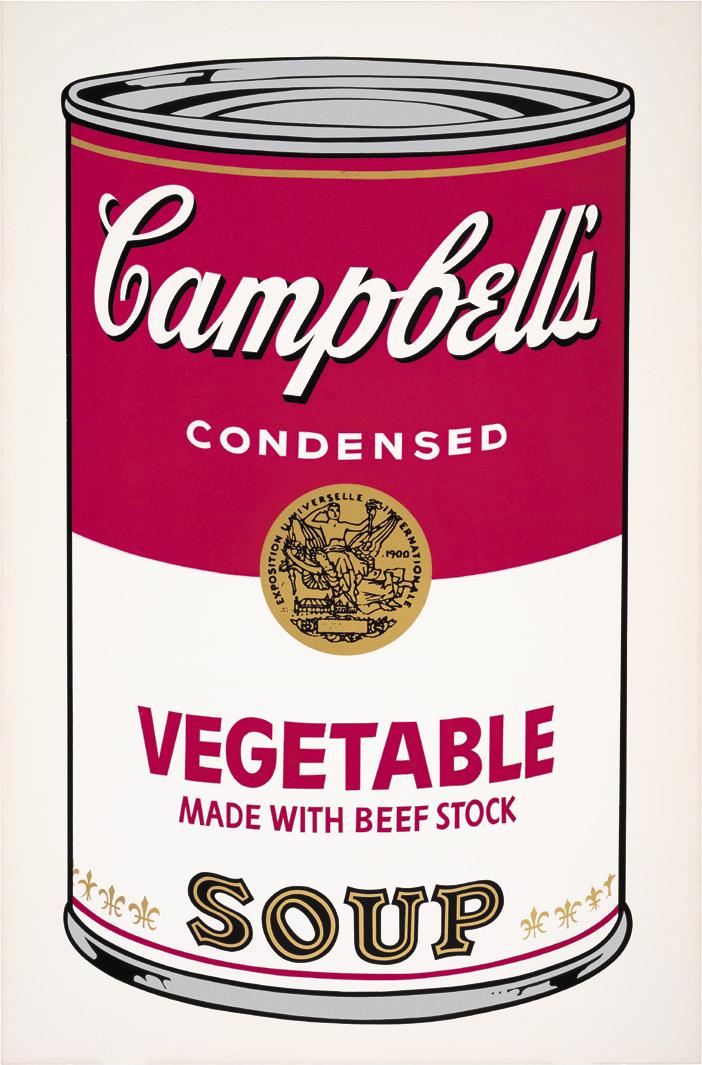

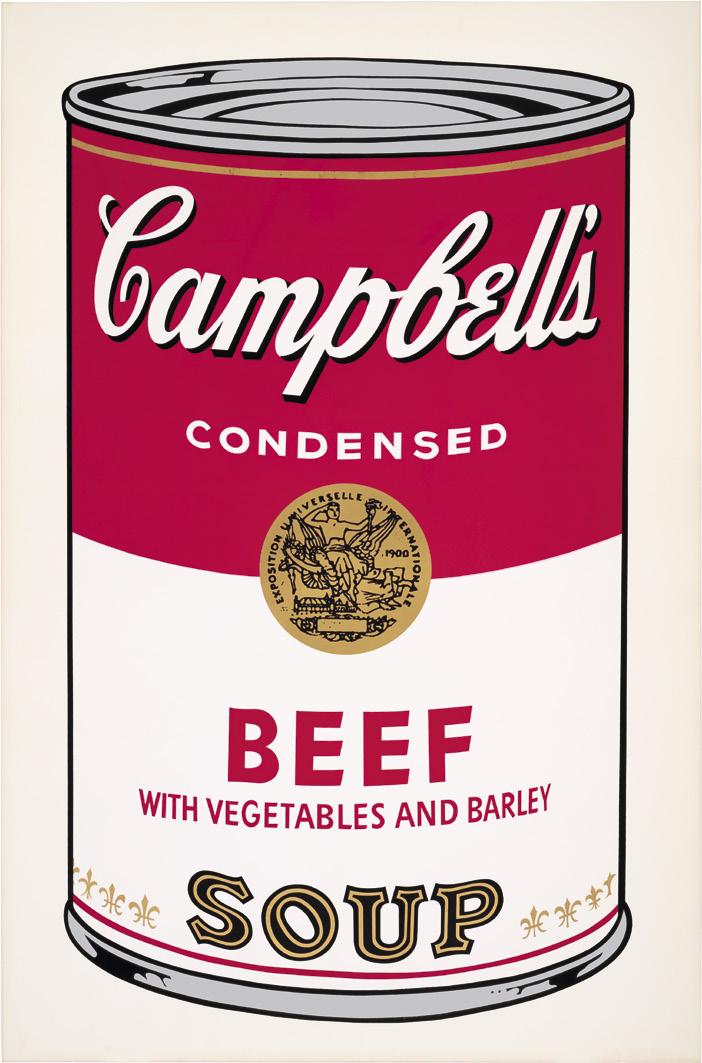

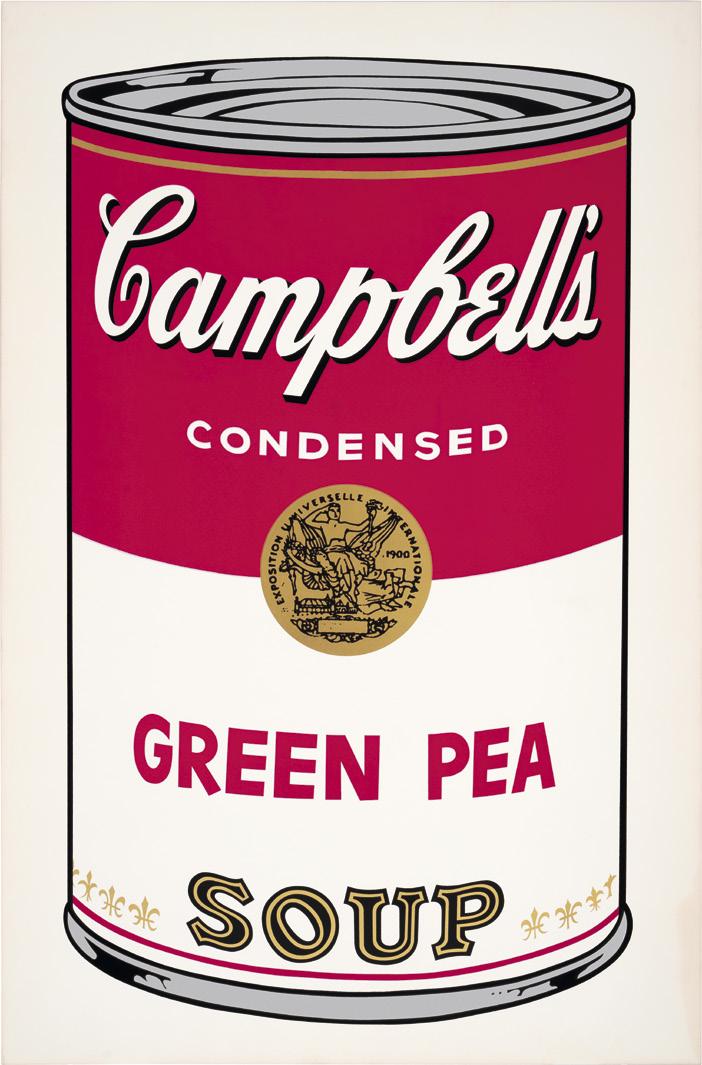

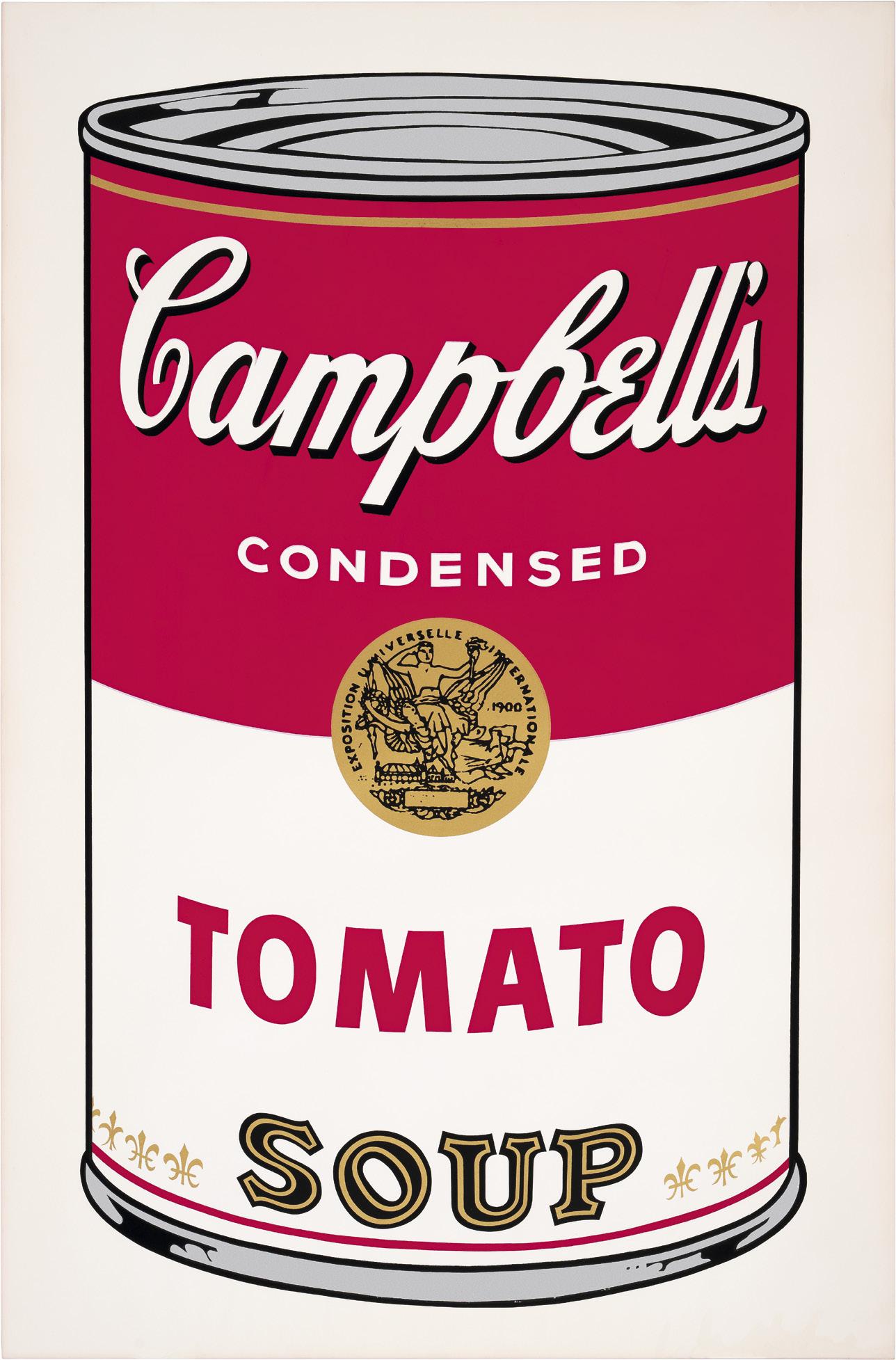

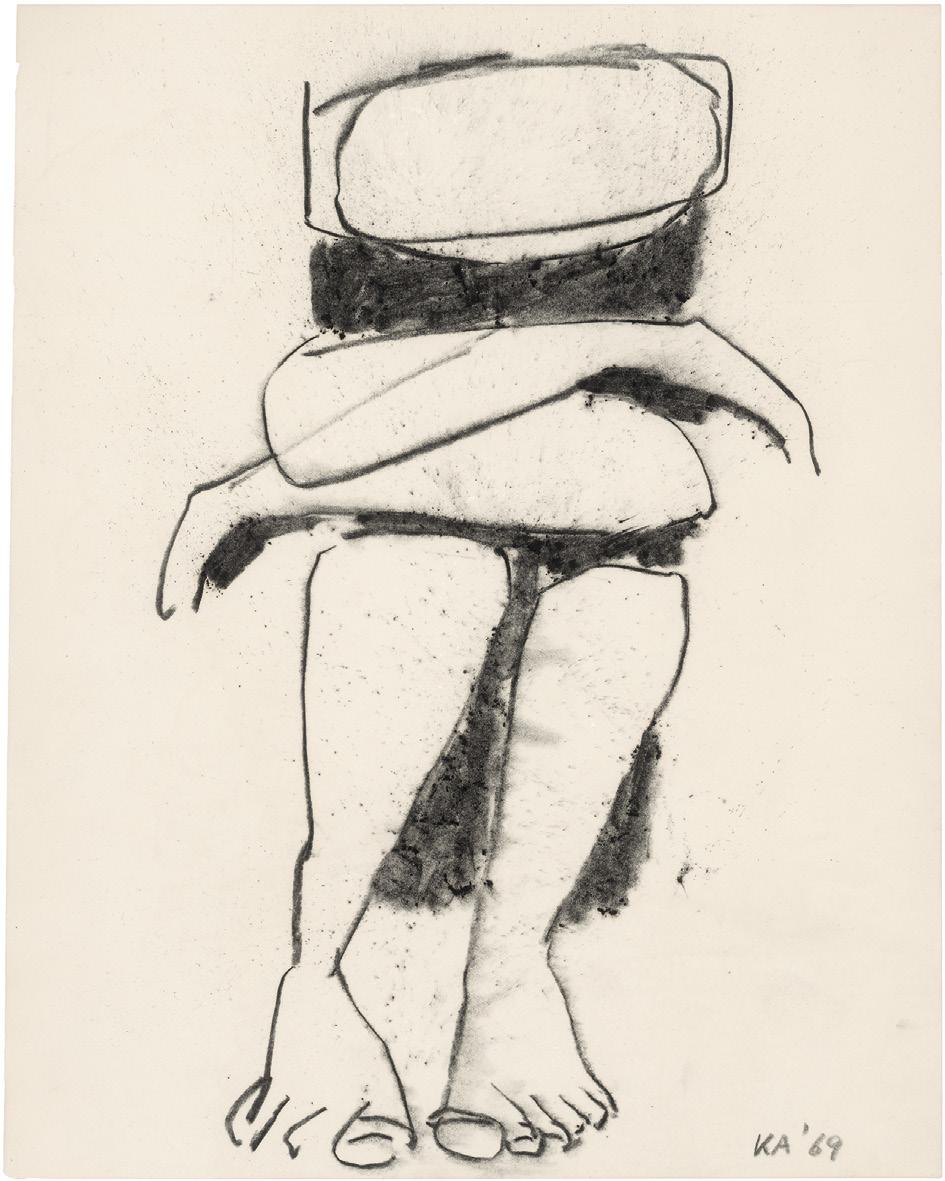

Umschlag: Los 7269, Andy Warhol, Innenseite links: Los 7160, Renée Sintenis

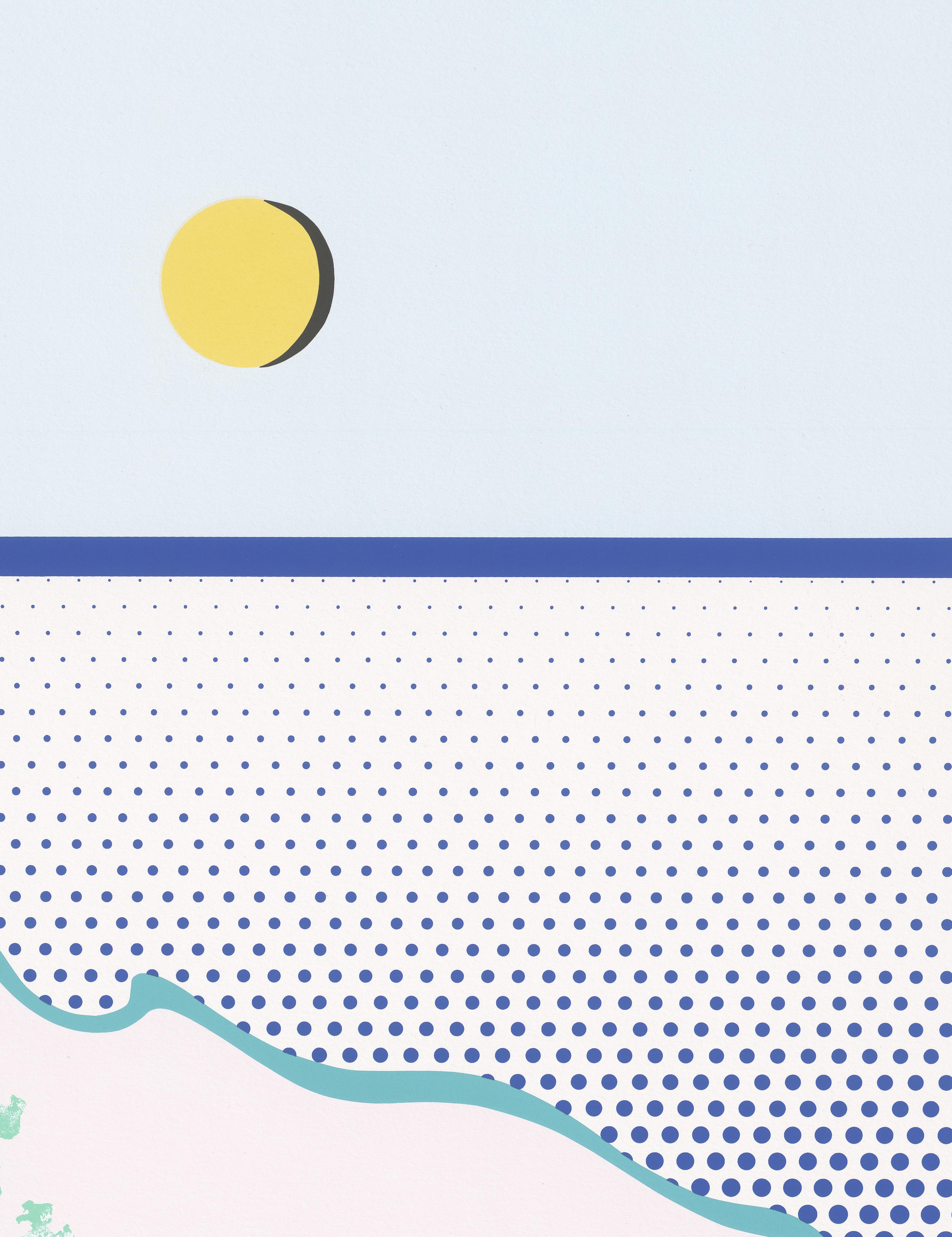

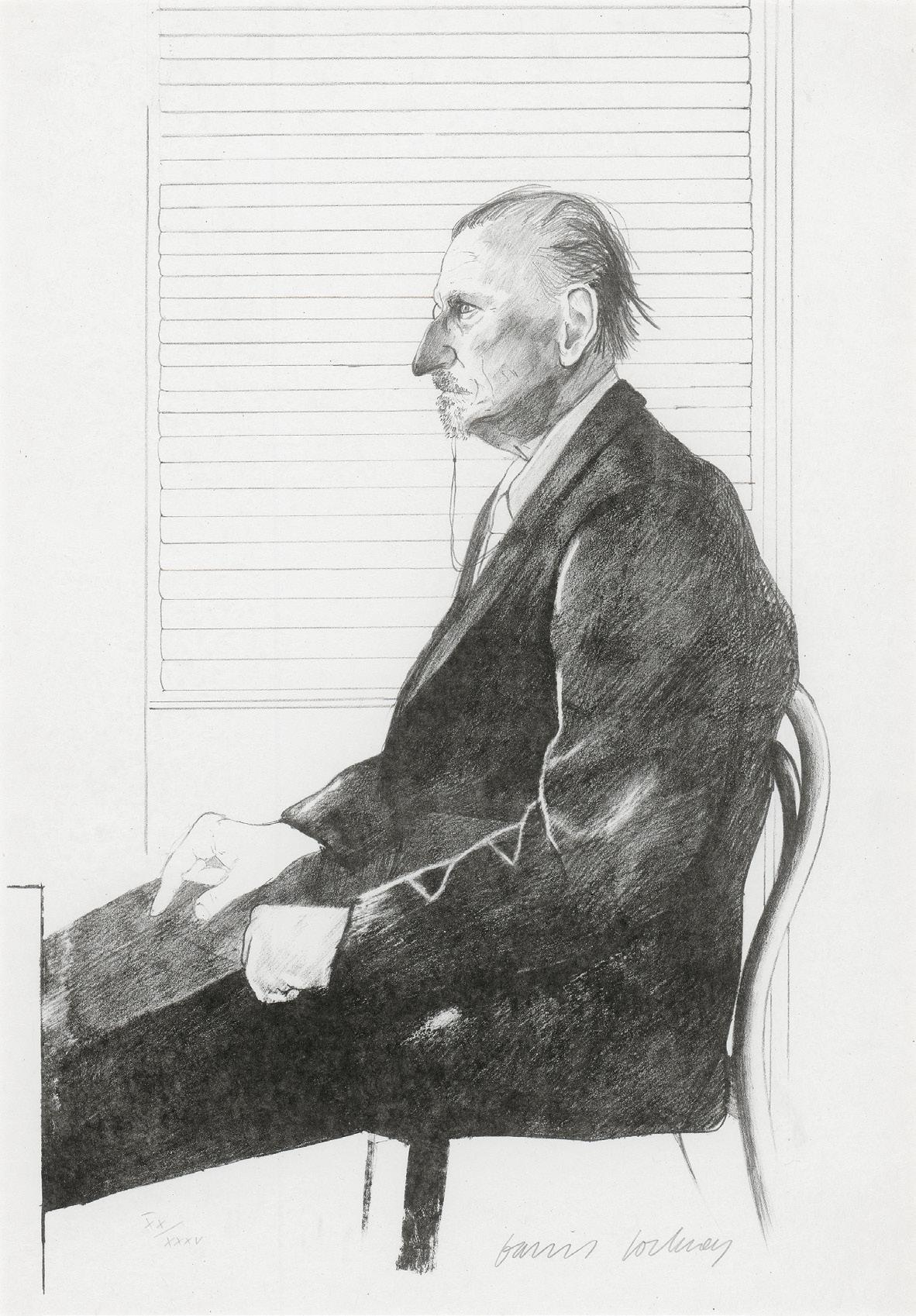

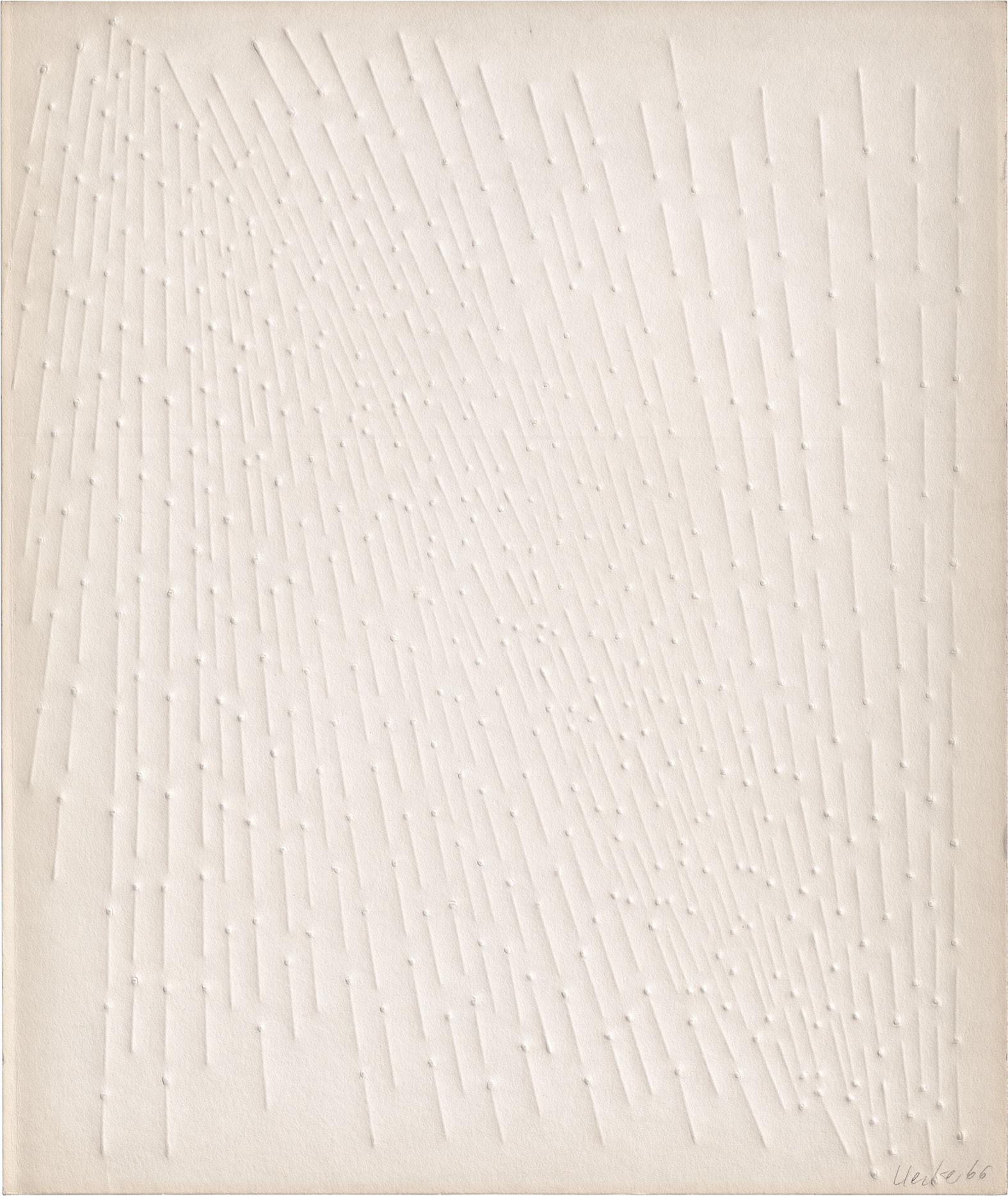

Innenseite rechts: Los 7102, John Hoexter. Seite 6 und 7: Los 7270, Roy Lichtenstein (© Estate of Roy Lichtenstein / VG Bild-Kunst, Bonn 2025)

Geschäftsführung | Management

Graphik, Zeichnungen und Gemälde des 15.–19. Jahrhunderts

David Bassenge

Dr. Ruth Baljöhr – Leitung

+49 (0)30-893 80 29-17 david@bassenge.com

+49 (0)30-893 80 29-22 15th to 19th Century Prints, Drawings and Paintings r.baljoehr@bassenge.com

David Bassenge

Eva Dalvai

+49 (0)30-893 80 29-17 david@bassenge.com

+49 (0)30-893 80 29-80 e.dalvai@bassenge.com

Lea Kellhuber +49 (0)30-893 80 29-20 l.kellhuber@bassenge.com

Nadine Keul

Moderne und Zeitgenössische Kunst

+49 (0)30-893 80 29-21 n.keul@bassenge.com

Harald Weinhold +49 (0)30-893 80 29-13 h.weinhold@bassenge.com

Barbara Bögner – Leitung

+49 (0)30-88 62 43 13 Modern and Contemporary Art b.boegner@bassenge.com

Katharina Fünfgeld +49 (0)30-88 91 07 90 k.fuenfgeld@bassenge.com

Simone Herrmann +49 (0)30-88 91 07 93 s.herrmann@bassenge.com

Miriam Klug +49 (0)30-88 91 07 92 m.klug@bassenge.com

Sonja von Oertzen +49 (0)30-88 91 07 91 s.v.oertzen@bassenge.com

Laetitia Weisser +49 (0)30-88 91 07 94 l.weisser@bassenge.com

Photographie

Jennifer Augustyniak – Leitung +49 (0)30-21 99 72 77 Photography jennifer@bassenge.com

Giovanni Teeuwisse +49-(0)30-88 91 08 55 giovanni@bassenge.com

Wertvolle Bücher und Handschriften

Dr. Markus Brandis – Leitung +49 (0)30-893 80 29-27

Rare Books and Manuscripts m.brandis@bassenge.com

Harald Damaschke +49 (0)30-893 80 29-24 h.damaschke@bassenge.com

Stephan Schurr +49 (0)30-893 80 29-15 s.schurr@bassenge.com

Naomi Schneider +49 (0)30-893 80 29-48 n.schneider@bassenge.com

Autographen | Autograph Letters

Logistik Management | Logistics

Verwaltung | Office

Repräsentanzen | Representatives

München

Rheinland

Dr. Rainer Theobald +49 (0)30-4 06 17 42 r.theobald@bassenge.com

Ralph Schulz +49 (0)30-893 80 29-16 r.schulz@bassenge.com

Anja Breitenbach +49 (0)30-893 80 29-12 a.breitenbach@bassenge.com

Jenny Neuendorf +49 (0)30-893 80 29-33 j.neuendorf@bassenge.com

Harald Weinhold

+49 (0)151-1202 2201 muenchen@bassenge.com

Dr. Mayme Francis Neher +49 (0)175-204 63 23 info@mayme-neher.de

Erdener Straße 5a, 14193 Berlin

Vorbesichtigung Rankestraße 24, 10789 Berlin

Donnerstag, 22. Mai bis Donnerstag, 29. Mai 2025

Die Kataloge Moderne Kunst II und Post War & Zeitgenössische Kunst II erscheinen nur online, die Auktion findet als Präsenzveranstaltung statt

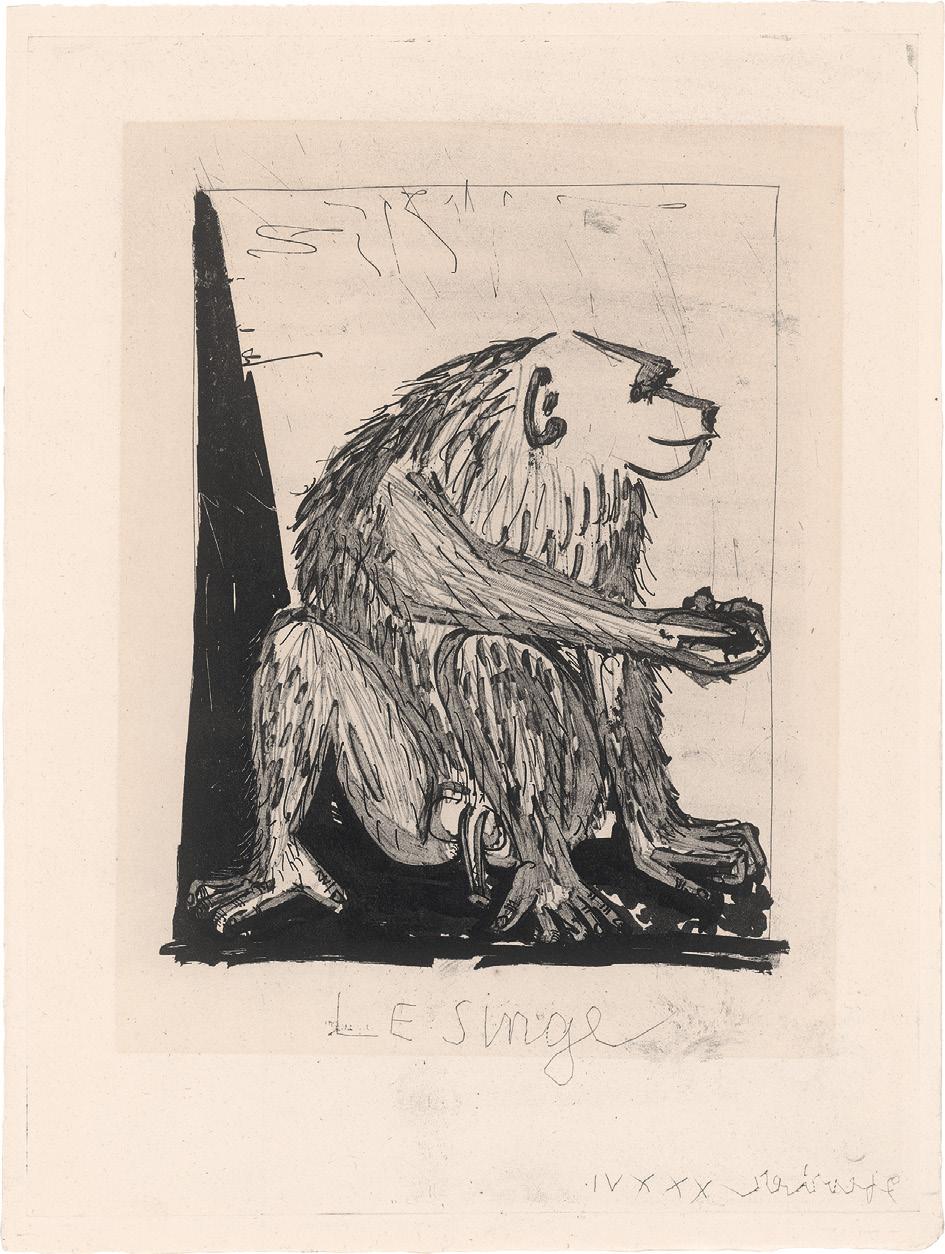

7140, Originalgröße

edouard vuillard

(1868 Cuiseau – 1940 La Baule)

7000 Maternité

Farblithographie auf Chine volant. 1896. 19 x 22,5 cm (30 x 34 cm).

Roger-Marx 30 vor III.

2.500 €

Zustandsdruck, noch ohne die hellbraunen Partien. Roger-Marx nimmt an, dass die Graphik in 110 num. Ex. der Vorzugsausgabe der Zeitschrift PAN beigegeben wurde, was jedoch nicht stimmen kann, da Vuillard in der Zeitschrift überhaupt keine Arbeit veröffentlichte, vgl. hierzu auch „Pan Prospect-Buch, Inhalts- und Mitgliederverzeichnis der drei Jahre 1895, 1896, 1897 der Zeitschrift Pan“, Leipzig 1898. Die Allgemeine Ausgabe des PAN erschien in mindestens 1100 Exemplaren, die Vorzugsausgabe in 75 num. Ex., und die Künstler-Ausgabe in 37 bzw. 38 num. Ex. Wahrscheinlich verwechselte Roger-Marx die Zeitschrift PAN mit der PAN-Presse und hatte (sein Buch erschien 1948) damals noch keine Möglichkeit zur genaueren Recherche. Auch die Zustandsbeschreibungen bei Roger-Marx sind, wie er selbst einräumt, unklar („Il est possible qu‘il ait été tirés un ou deux essais d‘un état intermédiaire entre le second et l‘état définitif.“). Brillanter, samtiger Druck mit breitem Rand. Sehr selten.

Provenienz: Ehemals Sammlung Maurice Houdayer, Paris

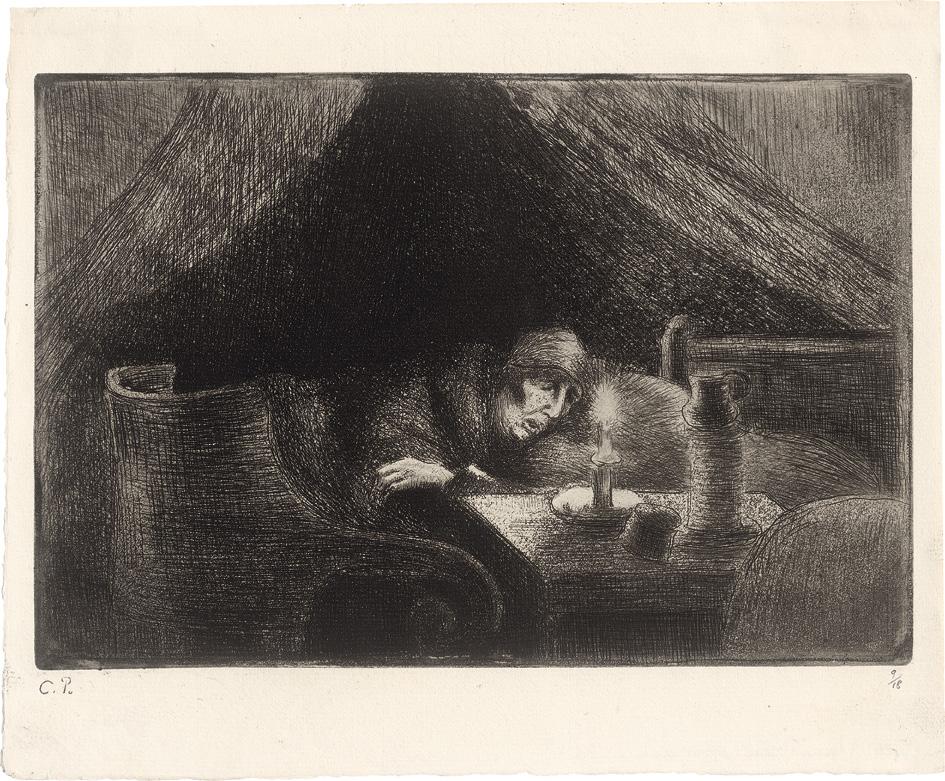

camille pissarro (1830 Saint-Thomas-des-Antilles – 1903 Paris)

7001 Grand-mère (effet de lumière)

Radierung und Aquatinta auf Frères-Bütten. 1889/23. 17,4 x 25,7 cm (22,8 x 27,6 cm).

Mit dem schwarzen Monogrammstempel „C.P“. Auflage 18 num. Ex.

Delteil 80/7 e.

1.500 €

Aus der posthumen, numerierten Auflage von 1923. Kräftiger Abzug mit Rand.

heinrich vogeler (1872 Bremen – 1942 bei Karaganda/Kasachstan)

7002 Die Nacht

Radierung in Schwarzblau auf Bütten. 1897.

23,5 x 18 cm (40 x 30,8 cm).

Signiert „HVogeler“.

Rief 21 II c (von d).

900 €

Prachtvoller, tiefdunkler Druck von der noch unverstählten Platte mit sehr breitem Rand, oben mit dem Schöpfrand.

heinrich vogeler

7003 Die Märchen

5 (von 6) Radierungen auf Velin sowie 2 Bl. Titel und Text. Lose in Kartonmappe. 1924.

28,7 x 23 cm (Blattgröße).

Die Radierungen jeweils signiert „HVogeler“.

Rief 1 II c, 4 e, 9 II d, 11 f und 15 f.

1.500 €

Mit einem Vorwort und kurzem Text von der jüdischen Schriftstellerin Erna Regina Löwenwarter, die Anfang der 1920er Jahre nach Worpswede kam. Erschienen und gedruckt bei Carl Frye & Sohn, Münster 1924. Die Platten wurden 1924 vernichtet. Die Mappe erschien nur in kleiner, nicht numerierter Auflage. Vorhanden sind die Motive „Am Quell“ (Vogelers erste Radierung), „Die Schlangenbraut“, „Die Hirtin“, „Tod und Alte“, „Die Sieben Raben“ und „Froschbraut“. Ausgezeichnete, teils gute Drucke mit dem vollen Rand.

dora hitz

(1856 Altdorf – 1924 Berlin)

7004 Waldstück

Pastell auf gräulichem Velin. Um 1900. 45,5 x 53 cm.

Unten rechts mit Kreide in Rot signiert „Dora Hitz“.

1.200 €

Frühlingshaft flirrendes Licht und frisches Grün erfüllen die baumbestandene Wiese. Souverän erfasst die Künstlerin das Spiel von Licht und Schatten im Grün der Bäume und akzentuiert nur hier und da Äste und Stämme mit dunklen Konturen. Sie „vertrat in Deutschland als eine der ersten den reifen Impressionismus mit durchgeistigtem Vortrag und blonder, farbenfreudiger, leuchtender Palette.“ (Thieme-Becker S. 153). Bereits als Mädchen, mit 13

Jahren, studierte Dora Hitz an der Münchner „Damenmalschule Frau Staatsrat Weber“ und wurde anschließend in Bukarest rumänische Hofkünstlerin der Königin Elisabeth von Rumänien, Carmen Sylva. Ab 1880 lebte Hitz in Paris, im Künstlerviertel Montmartre, und studierte u.a. bei Luc-Olivier Merson, Jean-Joseph BenjaminConstant und Eugène Carrière. 1892 siedelte sie nach Berlin über, betrieb bald eine eigene Damenmalschule und besaß ein Atelier am Lützowplatz. Hitz war Gründungsmitglied der Vereinigung der XI und der Berliner Sezession.

Provenienz: Grisebach, Berlin, Auktion 45, 27.05.1995, Lot 567 Privatsammlung Berlin

louis valtat

(1869 Dieppe – 1952 Paris)

7005 Façade de l‘église, effet de lumière Öl auf Leinwand.

25,5 x 35 cm.

Unten rechts mit Pinsel in Schwarz monogrammiert „L.V“.

8.000 €

Das kleinformatige Gemälde illustriert eindrucksvoll Valtats Beeinflussung durch den Impressionismus und seine Experimentierfreude, mit bunten Farbtupfern ein wechselhaftes Licht- und Schattenspiel auf einer Fassade darzustellen. Laut einer Bestätigung des Enkels Louis-André Valtat vom 24.06.2005 ist das Gemälde im Archiv des Künstlers verzeichnet und wird in ein Werkverzeichnis aufgenommen. Bitte Zustandsbericht erfragen.

Provenienz:

Christie‘s, London, Auktion 27.06.1986, Lot 449

Christie‘s, London, Auktion 01.04.2004, Lot 36

Privatbesitz Berlin

curt herrmann (1854 Merseburg – 1929 Erlangen)

7006 Astern Öl auf Karton. 1907.

40,5 x 30,5 cm.

Unten links mit Pinsel in Hellblau monogrammiert „C.H.“, verso auf dem Abdeckkarton (von fremder Hand?) mit Farbstift in Rot betitelt und bezeichnet „No. IV ‚Astres‘“ sowie mit der Berliner Künstleradresse.

8.000 €

Schillernd finden sich hell leuchtende Nuancen von Grün und Violett, Rosa- und Gelbtöne nebeneinander. Aus kurvigen Bewe-

gungen des Pinsels artikulieren sich die geschwungenen Formen von Asternblüten und Vase in einer dichten, ausgewogenen Komposition, wie sie charakteristisch für die Blumenstilleben Herrmanns sind. Im Berliner Kunstleben um 1900 spielte Curt Herrmann eine zentrale Rolle, nicht nur als Künstler, sondern auch als Sammler. Er war 1898 Gründungs- und Vorstandsmitglied der Berliner Sezession, lernte 1897 in Brüssel Henry van de Velde kennen, und durch ihn den Neoimpressionismus und dessen wichtigste Vertreter wie Paul Signac, Théo van Rysselberghe und Maurice Denis. Bald wurde Herrmann zu einem wichtigen Vermittler des französischen Neoimpressionismus in Deutschland.

Provenienz: Familie des Künstlers Berlin

august gaul (1869 Großauheim – 1921 Berlin)

7007 Fressender Bär

Bronze mit schwarzbrauner Patina auf Bronzeplinthe, auf dunkelgrauen Marmorsockel montiert. 1895.

Ca. 10,2 x 8 x 10,8 cm.

Seitlich auf der Plinthe signiert „A. Gaul“, hinten am Rand mit dem Gießerstempel „H. NOACK BERLIN“. Gabler 20-1.

4.000 €

Der „Fressende Bär“ zählt neben dem „Sitzenden Bären“, 1894 (Gabler 8-1) zu Gauls wenigen frühen eigenständigen Plastiken, die er hat gießen lassen. „Sicher wurden nur wenige Bronzegüsse hergestellt. Eine größere Verbreitung fand die Plastik erst nach Gauls Tod, dann jedoch in Porzellan- und Keramikausformungen. Vermutlich besaß Heinrich Zille ein Exemplar in Gips (...).“ (Josephine Gabler, August Gaul, Das Werkverzeichnis der Skulpturen, Berlin 2007, S. 48). Gabler kann insgesamt neun Güsse nachweisen, drei davon in öffentlichen Sammlungen. Prachtvoller Guss mit homogener Patina. Gesamthöhe mit Sockel: 13 cm.

Provenienz: Privatbesitz Berlin

7008

edward cucuel

(1875 San Francisco – 1954 Pasadena)

7008 „Brunnenpromenade im Krollschen Garten, Berlin“ Feder und Pinsel in Schwarz sowie Deckweiß und Bleistift auf Velin, auf Velinkarton aufgezogen. 1901.

30 x 48,5 cm.

Unten links in der Darstellung mit Feder in Schwarz signiert „CUCUEL“ und datiert, verso auf kaschiertem Velin mit Bleistift betitelt.

900 €

Der elegante, sichere Strich Cucuels zeigt sich in der frühen Arbeit des US-amerikanischen Malers, der bereits 1896 als Zeitungsillustrator in New York arbeitete, sich in Paris fortbildete und sich zunächst als Illustrator in Berlin und 1907 schließlich in München niederließ, wo er sich der Künstlergruppe „Scholle“ um Leo Putz anschloss. In der frühen Berliner Zeit entstand die charmante Zeichnung des Vergnügungspalastes im Berliner Tiergarten.

Provenienz: Privatbesitz Wiesbaden

richard ranft (1862 Plainpalais/Genf – 1931 Coubert)

7009 Das Mädchen im Kahn

Farbige Aquatinta auf Bütten (Wz. Kreis mit Linien). 1903. 21,6 x 32,5 cm (25,8 x 37,6 cm).

Signiert „Richard Ranft“ und bezeichnet „Epreuve d‘essai retouchée“ sowie „1/70“.

1.200 €

Als „Vorkämpfer der modernen farbigen Graphik“ machte Ranft sich primär um die Farbradierung verdient und galt unter den Zeitgenossen als begabter Kolorist (Clément-Janin, S. 43). Die Kolorierung des vorliegenden Blattes scheint sowohl au repérage als auch à la poupée erfolgt zu sein, die stellenweise Glättung der Aquatintakörnung bewirkt darüber hinaus mezzotintoähnliche sanfte Abstufungen wie auf dem Kleid des Mädchens. Die roten Akzente sind in Aquarell aufgetragen worden. Ganz ausgezeichneter Probedruck mit Rand. Beigegeben: Ein weiterer Abzug des Druckes in Dunkelbraun, ebenfalls Zustandsdruck.

Literatur: Clément-Janin, Richard Ranft und die farbige Radierung, in: Die graphischen Künste, 1903, S. 46, Nr. 26

marie hager

(1872 Penzlin – 1947 Burg Stargard)

7010 Allee am Schloss Dargun Öl auf Malpappe.

72 x 83 cm.

Unten rechts mit Pinsel in Schwarz signiert „MHager“.

2.000 €

In spätimpressionistischer Malweise, mit breitem Pinsel und in herbstlich-warmen Farben erfasst Hager die stimmungsvolle Szenerie. Häufige Motive in ihrem malerischen Schaffen waren Dargun und ihre Wahlheimat Burg Stargard in MecklenburgVorpommern, meist in Pleinair-Malerei erfasst. Ausgebildet von Max Uth, später von Eugen Bracht, Hans Licht und Ernst Kolbe, konnte Hager bereits 1910 an einer Ausstellung in Hannover und 1911 in Berlin teilnehmen.

Provenienz: Privatbesitz Norddeutschland

max liebermann

(1847–1935, Berlin)

7011 Schulgang in Laren

Kreide in Schwarz auf dünnem Velin. 1898.

11 x 19 cm.

4.500 €

Wie ein Reigen reihen sich die identischen Hüte und langen Schürzen der Schulmädchen aneinander, die im hellen Sonnenlicht auf das Schulportal zuströmen, auf dem Weg zum Unterricht. In seinem treffsicheren, impressionistischen Duktus stellt Liebermann die berühmte Szene in überzeugender Stilisierung dar. Bei dem aus einem Skizzenbuch stammenden Blatt handelt es sich um eine der Vorstudien, die der Künstler 1898 im nordholländischen Dorf Laren als Vorbereitung für das gleichnamige, in zwei Fassungen existierende Gemälde anfertigte (vgl. Max Liebermann in seiner Zeit, Ausst.-Kat. Berlin/München 1979-80, S. 564f., Nr. 295).

Provenienz: Ehemals Kunsthandlung Osper, Köln

7012

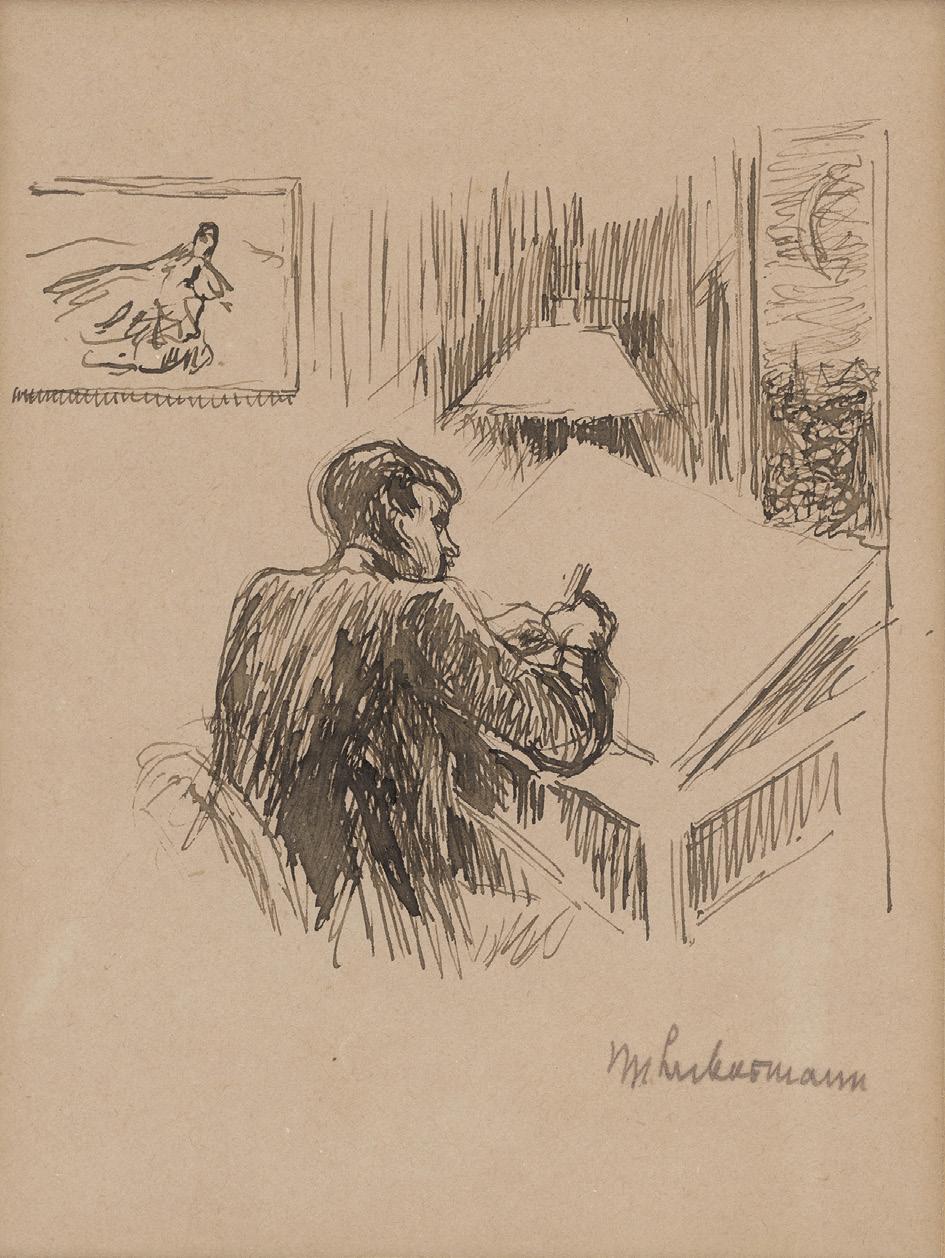

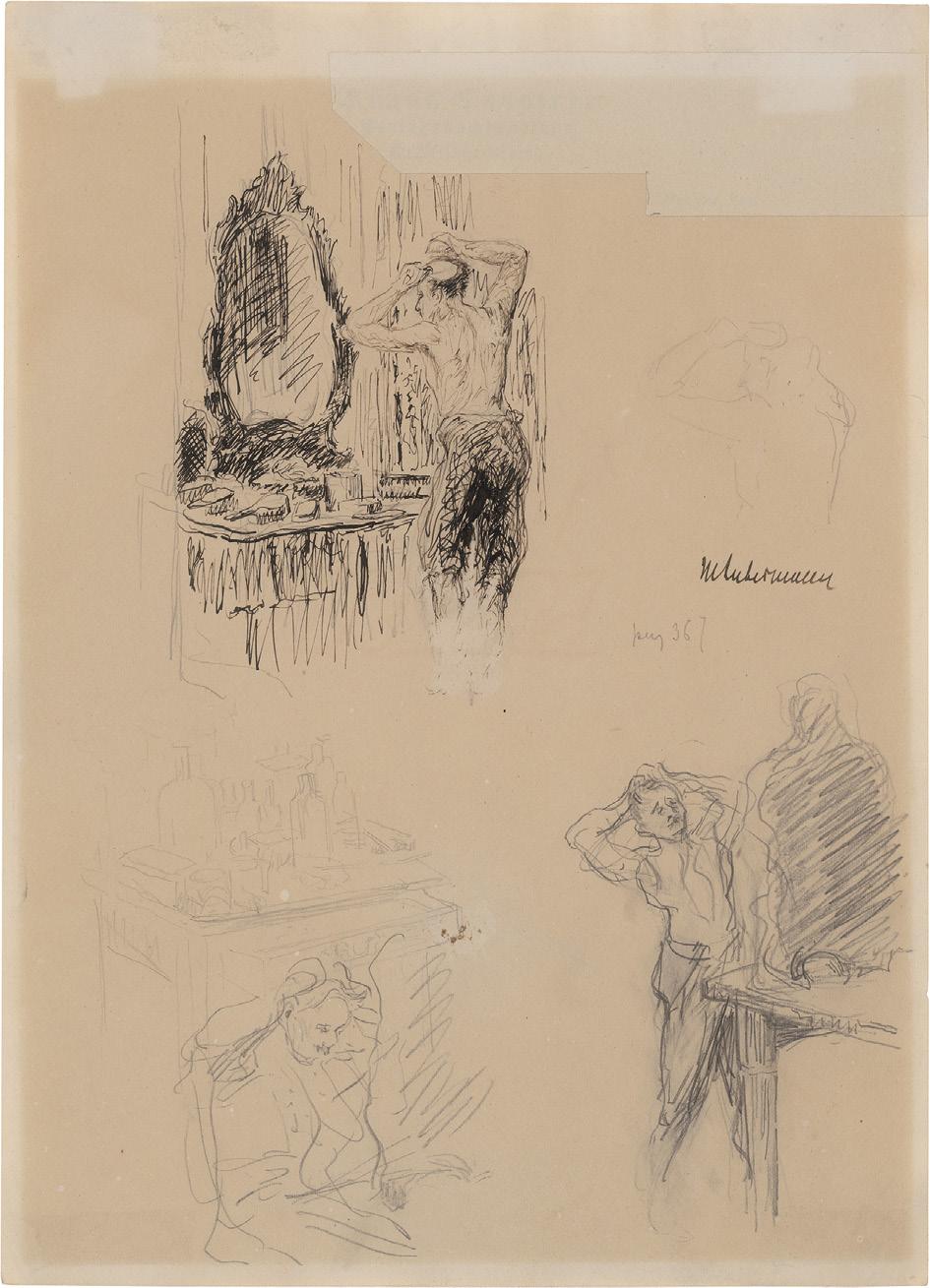

max liebermann

7013 Major bei der Toilette

Feder in Braun und Bleistift auf Velin (wohl mit Briefkopf). Um 1922.

Ca. 29 x 21 cm.

Mittig rechts mit Feder in Braun signiert „MLiebermann“.

1.500 €

Ein Major am Frisiertisch bei der Morgentoilette: Liebermann nähert sich dem Thema auf verschiedene Weise und vereint unterschiedliche Perspektiven und Möglichkeiten des Motivs auf einem Bogen - mal mit dichtem virtuosen Federstrich, mal mit zartem Bleistift. So ist das Skizzenblatt ein wertvolles Beispiel für den Bildfindungsprozess des großen Meisters.

Provenienz:

Jeschke, Greve & Hauff, Berlin, Auktion 25.04.2003, Lot 528

Privatsammlung Berlin

max liebermann

7012 Am Schreibtisch

Feder in Schwarz auf Velin. 13,5 x 10 cm (Passepartoutausschnitt). Unten rechts mit Feder in Schwarz signiert „MLiebermann“.

900 €

Mit einem Netz dichter Schraffuren erfasst Liebermann die Figur des am Tisch sitzenden Zeichners. Einem auf der Rahmenrückseite montierten Zeitungsausschnitt zufolge wurde die bis dahin unbekannte Zeichnung veröffentlicht in der Zeitung „Telegraf“ am 08.02.1955.

Provenienz: Privatbesitz Baden-Württemberg

7013

max liebermann

7014 Tiergarten

Kaltnadel auf handgeschöpftem Velin. 1914. 19,5 x 26,5 cm (35 x 48,8 cm).

Signiert „MLiebermann“. Auflage 40 Ex. Schiefler 158 III c.

1.000 €

Aus der Auflage von 40 Exemplaren erschienen bei Bruno Cassirer, Berlin, mit dem Blindstempel unten links. Prachtvoller, klarer Druck mit feinem Stempelglanz, deutlich zeichnender Plattenkante und dem vollen Schöpfrand.

Provenienz:

Sammlung Werner Eberhard Müller, mit dem rotem Sammlerstempel unten links (Lugt 5075)

Privatsammlung Berlin

karl hagemeister (1848–1933, Werder a. d. Havel) 7016 Windfänger an der See – Lohme auf Rügen Kohle auf Velin. Um 1910-15. 48,5 x 62 cm.

Unten rechts mit Bleistift signiert „K Hagemeister“. 1.200 €

Windzerzaustes Geäst, mühsam wachsende Vegetation auf steinigem Untergrund, „die einsamen Protagonisten einer hier ausdrücklich inszenierten Konfrontation mit Wind und Wetter am Meer. (...) Die im Spätwerk dringlich gewordene Grenzüberschreitung zum Wildfremden im Sinne einer inneren Reise zum ‚Ursprung‘ konnte er im nicht sehr fernen Lohme offenbar auf

eine ihn zufriedenstellende Art verwirklichen.“ (Katrin Arrieta, in: Karl Hagemeister, Ausst.-Kat. Potsdam Museum u.a., Hrsg. Jutta Götzmann und Hendrikje Warmt, Köln 2020, S. 119). Aus elegant reduzierten Konturen und kraftvoll schraffierten Flächen entsteht eine ausdrucksstarke Naturstudie, deren akzentuierte Helldunkelkontraste die perspektivische Wirkung des Blattes unterstreichen. Die Zeichnung ist Dr. Hendrikje Warmt, Berlin, bekannt.

Provenienz:

Privatbesitz Berlin Galerie Bassenge, Berlin, Auktion 103, 31.05.2014, Lot 8097 Sammlung Henning Lohner, Berlin

theo von brockhusen (1882 Markgrabowa, Ostpr. – 1919 Berlin) 7017 Ostseebad Öl auf Leinwand. Um 1907. 70 x 88 cm.

Unten rechts mit Pinsel in Schwarz signiert „Theo von Brockhusen“, verso auf dem Spannrahmen Fragment eines Klebeetiketts, dort bezeichnet „Brockhusen Nr. 8360“ sowie Fragment eines Klebeetiketts „2. Deutsche Künstlerbund Ausstellung 1905, Nr. 989“. 15.000 €

Wie ein heiterer Reigen zieht die Schar der Badegäste über die Seebrücke im Vordergrund. In sommerlich-heller Farbpalette und mit pastosem, vielfach plastisch modellierendem Farbauftrag gestaltet Brockhusen die Strandszene. Die Konstruktion der hölzernen, für die Ostseeküste charakteristischen Seebrücke dominiert den Vordergrund der Komposition, während die Figuren weitestgehend schematisch erfasst sind und eine zweite, ebenso

belebte Brücke weiter hinten den Blick in die Tiefe lenkt. Der aus Ostpreußen stammende Impressionist hatte bis 1903 an der Königsberger Akademie studiert und lebte anschließend, bevor er 1905 nach Berlin zog, in Klein Kuhren an der samländischen Küste. In Berlin dann trat er bereits 1905 in Kontakt mit der Berliner Sezession, im Jahr darauf begann Paul Cassirer, ihn zu unterstützen. Auf der zweiten Ausstellung des Deutschen Künstlerbundes, Berlin 1905, war Brockhusen dem Katalog zufolge mit einem Gemälde vertreten, „Landschaft“, Kat.-Nr. 14 (ohne Abb.).

Provenienz: Sammlung Wolf Jobst Siedler, Berlin

Literatur:

Theo von Brockhusen: Ein Maler zwischen Impressionismus und Expressionismus, Ostdeutsche Galerie Regensburg 1999, Kat.Nr. 3, Abb. S. 44

lovis corinth

(1858 Tapiau – 1925 Zandvoort)

7018 Sitzender Akt

Öl auf Leinwand, auf dicke Malpappe kaschiert. 1886. 80 x 44 cm.

Seitlich links mit Pinsel in Schwarz signiert „CORINTH.“, unten rechts mit Pinsel in Schwarz eine zweite, auf den Kopf gestellte Signatur (die letzten beiden Buchstaben teilweise überstrichen).

Nicht bei Berend-Corinth/Hernad.

18.000 €

Delikat erfasst Corinth die weichen Körperformen und unterstreicht mit feinsten Schattierungen und naturalistischer Farbgebung im makellosen Inkarnat die Sinnlichkeit des weiblichen Aktes. Ganz ohne Accessoires sitzt das junge Modell seitlich auf dem hohen Atelierschemel, das Gesicht mit den geröteten Wangen leicht aus dem Profil weggedreht. Von links oben fällt

das Licht auf ihren Körper, der vor dem dunklen Hintergrund hell schimmert. Zu den äußeren Rändern hin lässt der Künstler den Farbauftrag ausdünnen, so dass dort einzelne Pinselstriche auf der ungrundierten Leinwand sichtbar werden, die in ihrer impressionistischen Lockerheit in schönem Kontrast zur Perfektion der Aktdarstellung stehen. Bereits während seiner Ausbildung an der Kunsthochschule in München und anschließend in Paris an der Académie Julian spielte für Corinth die Aktmalerei eine große Rolle. Das vorliegende Gemälde entstand wohl in jener Pariser Zeit. Die ursprüngliche Fassung der Leinwand wurde mit Ölfarbe breit übermalt und bei der Wiederverwendung auf den Kopf gestellt. Mit einer Fotoexpertise von Prof. Dr. Günter Busch, Bremen, 02.01.1995.

Provenienz: Grisebach, Berlin, Auktion 43, 26.05.1995, Lot 7 Privatsammlung Berlin

lovis corinth

7019 Liegende

Bleistift auf Velin. Um 1907.

26,8 x 38,9 cm.

Unten rechts mit Bleistift signiert „Lovis Corinth“ und (unleserlich) bezeichnet.

900 €

Fein nuancierte Details in Gesicht und Händen der liegenden Frau stehen in schönem Kontrast zur lockeren, summarischen Linienführung in der Gestaltung der unbekleideten Figur.

Provenienz: Grisebach, Berlin, Auktion 27.05.2006, Lot 515 Sammlung Henning Lohner, Berlin

Ausstellung:

Kunsthalle Emden, Stiftung Henri und Eske Nannen und Schenkung Otto van de Loo, DL 2008/6 (mit deren Klebeetikett auf der Rahmenrückseite, dort betitelt und bezeichnet)

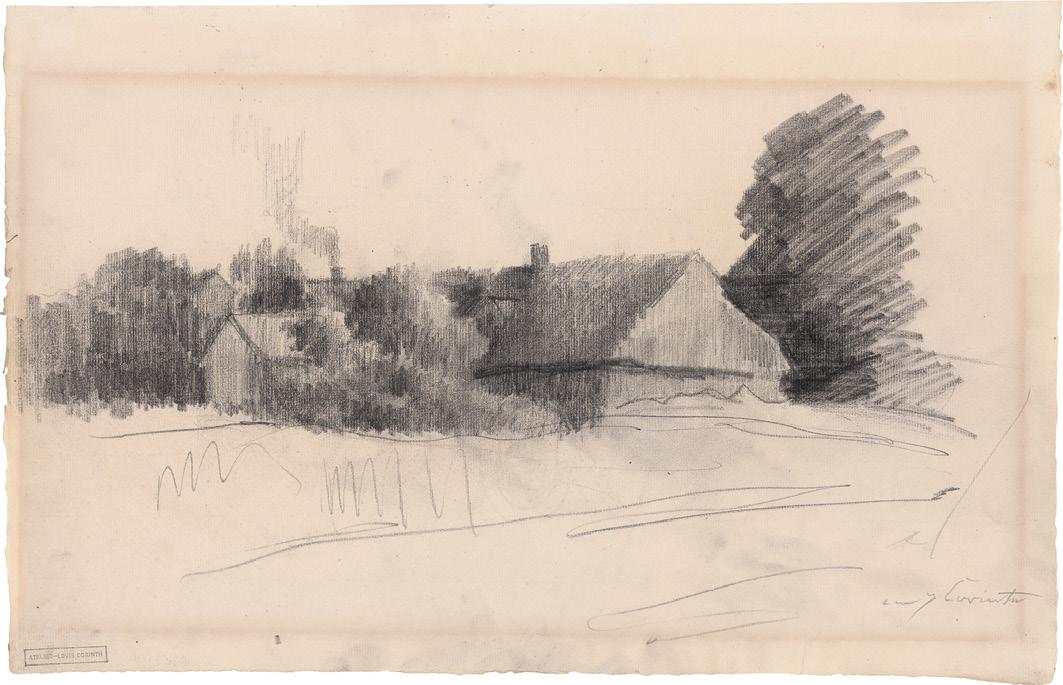

7020 Haus zwischen Bäumen

Bleistift und Zimmermannsbleistift auf Bütten.

30,5 x 47 cm.

Unten rechts mit Bleistift signiert „Lovis Corinth“, unten links mit dem Nachlaßstempel „Atelier Lovis Corinth“.

1.200 €

Still liegt das Haus zwischen Bäumen und dichtem Buschwerk, der aus dem Schornstein aufsteigende Rauch zeugt von einem wohligen Herdfeuer. Vertikale Parallelen, schräge und gerade gesetzte Schraffurenfelder in unterschiedlichen Dunkelheitswerten liegen so dicht beieinander, dass sich ein flirrender Effekt ergibt, der einer Naturimpression frappierend nahekommt. Der Vordergrund bleibt hingegen in sparsamen, lockeren Bleistiftschwüngen angedeutet.

Provenienz: Winterberg, Heidelberg, Auktion 16.10.2004, Lot 1082 Privatbesitz Hessen

lovis corinth

7021 Beim Walchensee Bleistift auf Velin. Um 1920.

9,7 x 15,5 cm.

Unten rechts mit Bleistift signiert „Lovis Corinth“.

2.400 €

Souverän variiert Corinth die Intensität seiner Bleistiftlinien, setzt tiefdunkle neben ganz zarte Schraffuren und lässt ein charakteristisches Bild der Walchenseelandschaft entstehen. Der Künstler kaufte 1919 ein Grundstück in Urfeld am Walchensee, auf dem seine Frau Charlotte Berend ihm ein Haus baute. Nach den Erschütterungen des Ersten Weltkrieges wurde es zum bevorzugten Rückzugsort des Künstlers.

Provenienz:

Hauswedell & Nolte, Hamburg, Auktion 10.06.2004, Lot 77 Kastern, Hannover, Auktion 21.09.2019, Lot 127 Sammlung Henning Lohner, Berlin

lovis corinth

7022 Radierplatten

9 Kupferplatten. 1912-18. Bis ca. 27 x 19 cm. Schwarz 87, 117, 168, 206, 307, 331, 333 und 334 und 1 Platte nicht bei Schwarz.

1.800 €

Druckplatten aus dem Verlag Fritz Gurlitt, eingeschlagen in die entsprechenden Probedrucke. Enthalten sind: „Sitzender männlicher Akt, nachdenkend“ (Schwarz 86), „Kind im Bett und Mutter“ (Schwarz 117), „Joseph und Potiphars Weib I“ (Schwarz 168), „Knabe mit Badehose und Strohhut“ (Schwarz 206), „Interieur mit Frau“ (Schwarz 307), „Unter dem Weihnachtsbaum“ (Schwarz 331), „Das kranke Kind“ (Schwarz 333), „Mutter und Kind mit Hund“ (Schwarz 334) und ein bei Schwarz nicht verzeichnetes, wohl frühes Motiv „Sitzende Frau auf der Terrasse, Brustbild“ (wohl Charlotte).

Provenienz: Ehemals Nachlass Wolfgang Gurlitt, München

lovis corinth

7023 Drei Grazien

Radierung mit Kaltnadel auf Similijapan. 1920. 34,2 x 26,2 cm (45,8 x 33,3 cm).

Signiert „Lovis Corinth“. Auflage 100 num. Ex. Schwarz 394 II.

1.200 €

Es handelt sich bei dem Motiv um eine spiegelverkehrte Wiederholung des Gemäldes von 1902. Druck des endgültigen Zustandes mit dem ausgesparten Feld und der Aufschrift im oberen Darstellungsrand. Ganz prachtvoller, in den Schwärzen samtiger und herrlich gratiger Druck mit dem wohl vollen Rand.

7024

lovis corinth

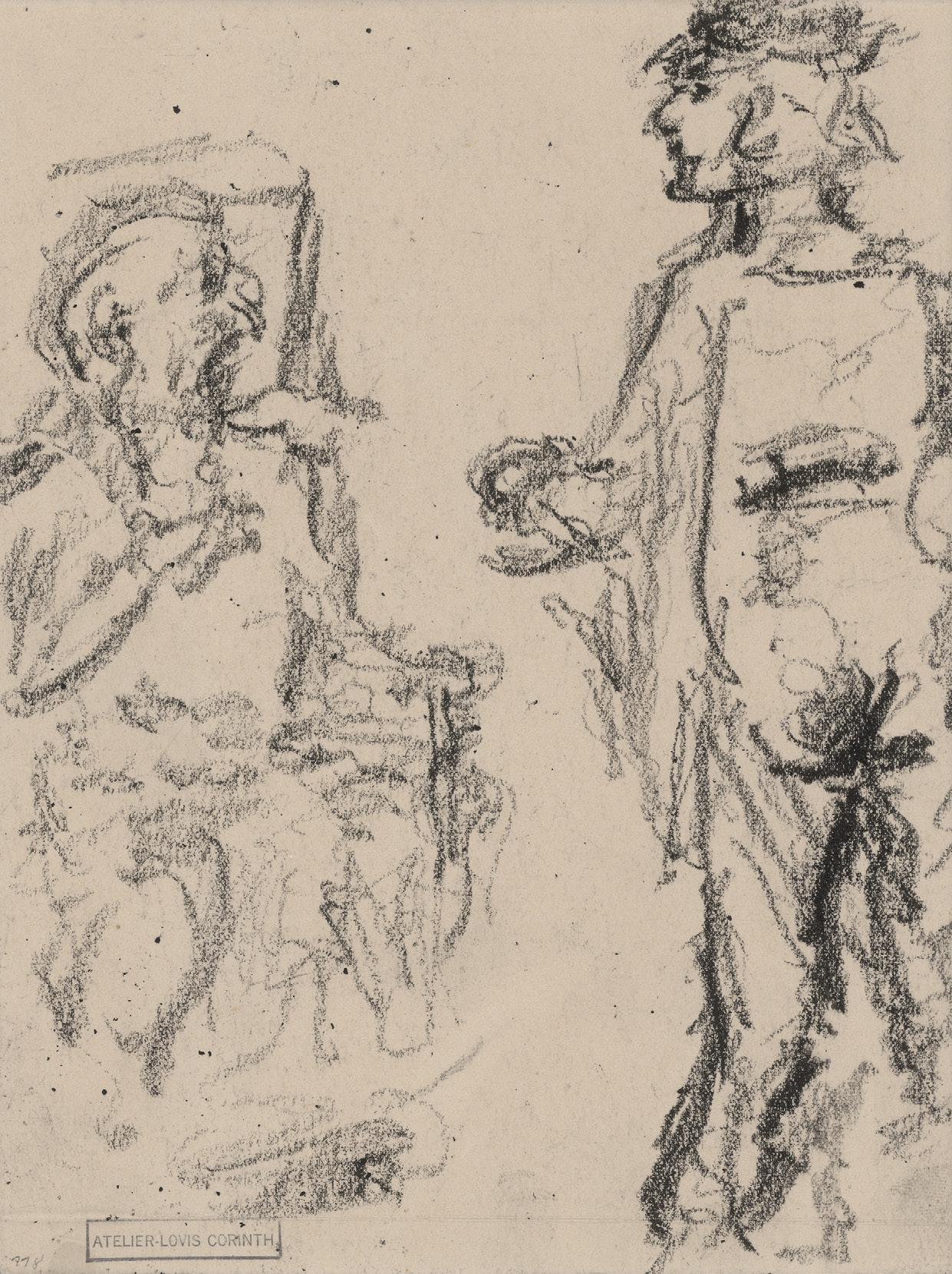

7024 Zeichnungen zu Wilhelm Tell

5 Zeichnungen auf 3 Blättern. Kreide in Schwarz auf festem Velin. Um 1923.

Je ca. 23,5 x 18 cm.

Jeweils unten mit dem roten bzw. schwarzen Stempel „Atelier - Lovis Corinth“, dort von Wilhelmine Corinth signiert und bezeichnet „11-191-A Tell“, „118“ bzw. „183“. 1.500 €

Die in weichen, lockeren Linien gezeichneten Entwürfe Corinths illustrieren Friedrich Schillers Drama; die Mappe mit Lithographien erschien 1923 bei Karl Nierendorf, Berlin. Zwei Blätter mit Zeichnungen recto und verso, vorhanden sind die Motive „Attinghausen und Rudenz“ (zu Müller 778, drei Zeichnungen), „Der Tell-Sprung“

(zu Müller 783) und „Durch diese hohle Gasse muss er kommen“ (zu Müller 785). „Kennzeichnend für Corinths Auseinandersetzung mit dem Tell-Thema ist, dass er den Betrachter ganz nahe an das in engen, geradezu intim wirkenden Ausschnitten dargestellte Geschehen hineinführt und weitläufige Szenen und alles damit verbundene Theatralische vermeidet (...) Über die historische Bedeutsamkeit der Geschehnisse hinaus geht es Corinth darum, die menschlichen Aspekte des Dramas zu vergegenwärtigen“ (Alfred Kuhn, Vorwort zur Tell-Mappe).

Provenienz:

Privatbesitz Rheinland Bassenge, Berlin, Auktion 109, 28.05.2017, Lot 8038 Sammlung Henning Lohner, Berlin

7025

lesser ury

(1861 Birnbaum – 1931 Berlin)

7025 Holländische Dorfstraße Kohle auf Velin. 1912/13.

49,3 x 32,5 cm.

Unten links mit Kohle signiert „L. Ury“.

7.000 €

Das helle, klare Nordseelicht findet sogar im Schwarzweiß von Urys Kohlezeichnung seinen Ausdruck. Souverän setzt er helle und dunkle Flächen sowie verschiedene Strukturen gegeneinander und erzeugt ein stimmungsvolles Bild der dörflichen Szenerie. Wohl während seiner Reise nach Holland 1912/13 entstand das kontrastreich komponierte Blatt. Wir danken Dr. Sibylle Groß, Berlin, für die freundlichen Hinweise vom 22.04.2025.

Provenienz: Dr. ing. Carl (auch: Karl) Schapira, Berlin Carlos Soria, New York Kunsthandel Deutschland

Grisebach, Berlin, Auktion 28, 28.11.1992, Lot 134

Tiroche, Herzelia Pituah, Auktion 11, 09.10.1993, Lot 58 Montefiore, Tel Aviv, Auktion 25, 03.07.2014, Lot 193

Privatbesitz Berlin

Ausstellung:

Lesser Ury, Zauber des Lichts, Käthe-Kollwitz-Museum, Berlin 1995/96, S.105 (Schapira-Verzeichnis Nr.93, dort unter dem Titel „Holländisches Dorf/Dorfstraße“, um 1910)

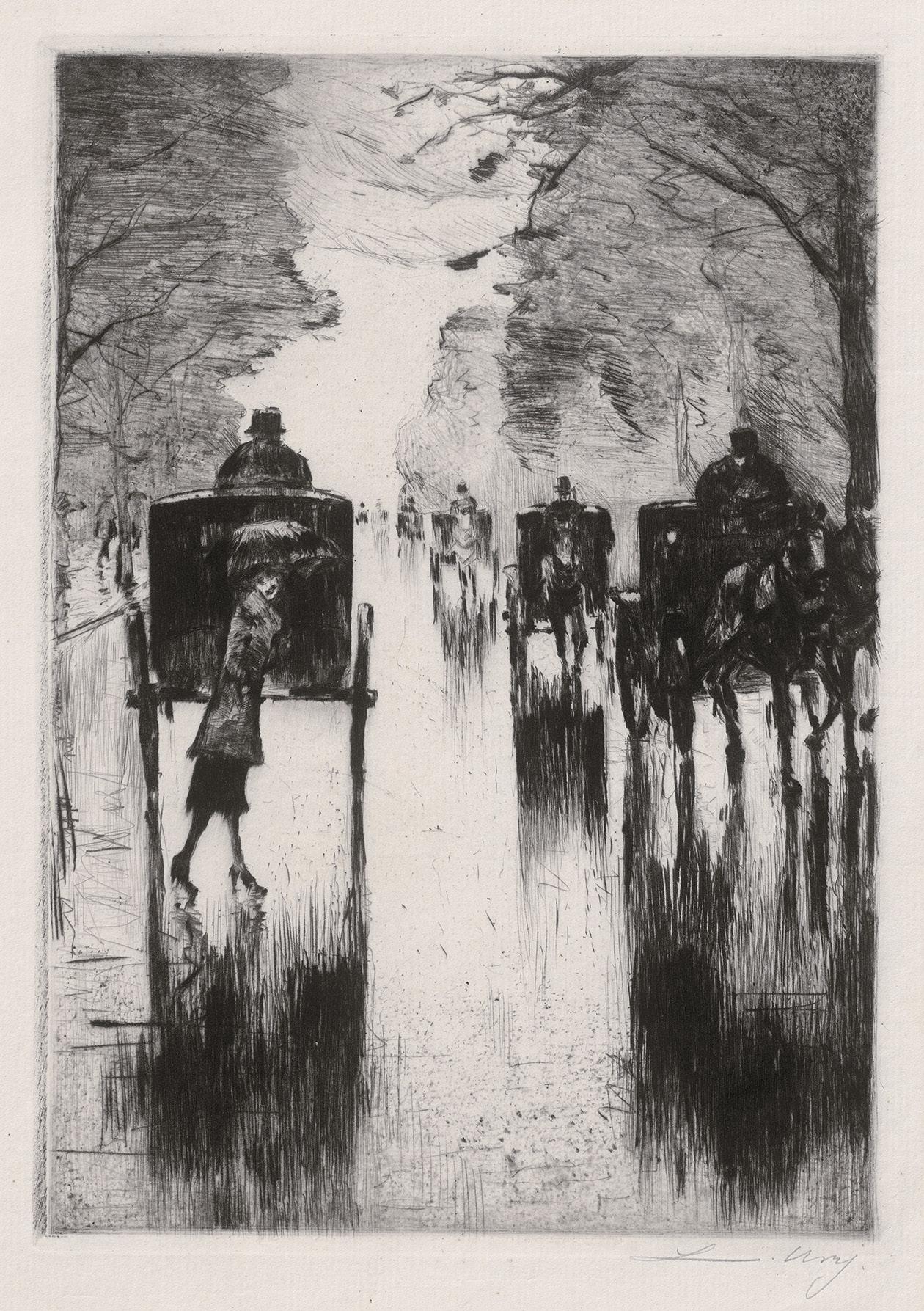

lesser ury

7026 Regennasse Tiergartenallee mit Pferdedroschken: Dame mit Schirm überquert die Straße Radierung auf Bütten. 1921.

19,6 x 13,8 cm (28,3 x 21,7 cm).

Signiert „L. Ury“. Rosenbach 49.

1.200 €

Wohl Zustandsdruck vor der Auflage von 110 numerierten Exemplaren, erschienen im Verlag Max Perl, Berlin. Prachtvoller, tiefdunkler Druck mit breitem Rand.

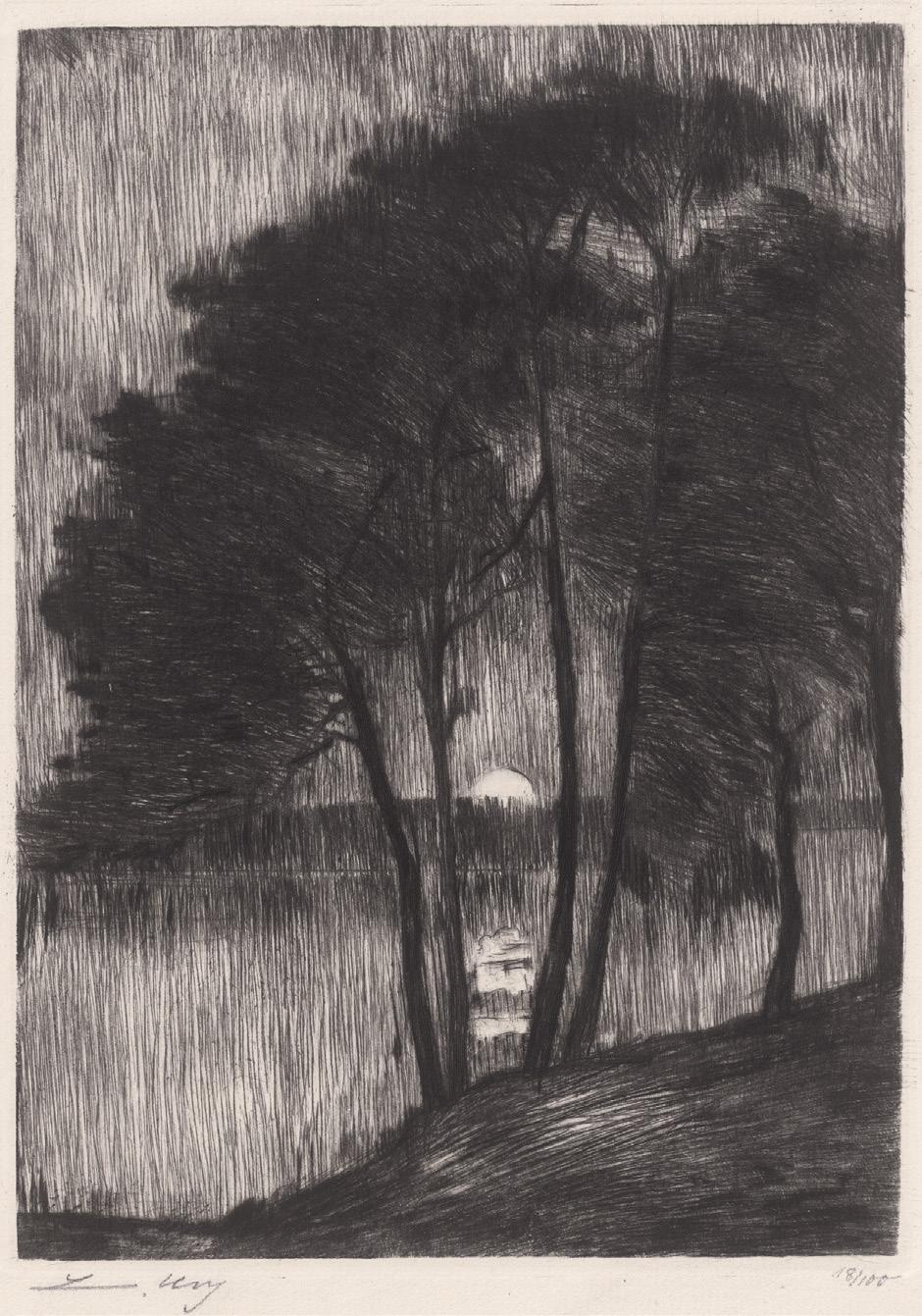

lesser ury

7027 Sonnenuntergang am Grunewaldsee Kaltnadel auf Bütten. 1924. 20,8 x 15,6 cm (35 x 26,8 cm).

Signiert „L. Ury“. Auflage 100 num. Ex. Rosenbach 26.

1.500 €

Die Gesamtauflage von 130 Exemplaren erschien 1924 im Euphorion Verlag, Berlin, hier ohne den Trockenstempel des Verlages. Blatt der Folge „Berliner Impressionen“ aus der Werkreihe I. Prachtvoller, klarer Druck mit Rand, unten mit dem Schöpfrand. Beigegeben: Eine weitere Radierung von Lesser Ury, „Holländische Windmühle“ (1919/82, Rosenbach 40, posthumer Druck der Griffelkunst).

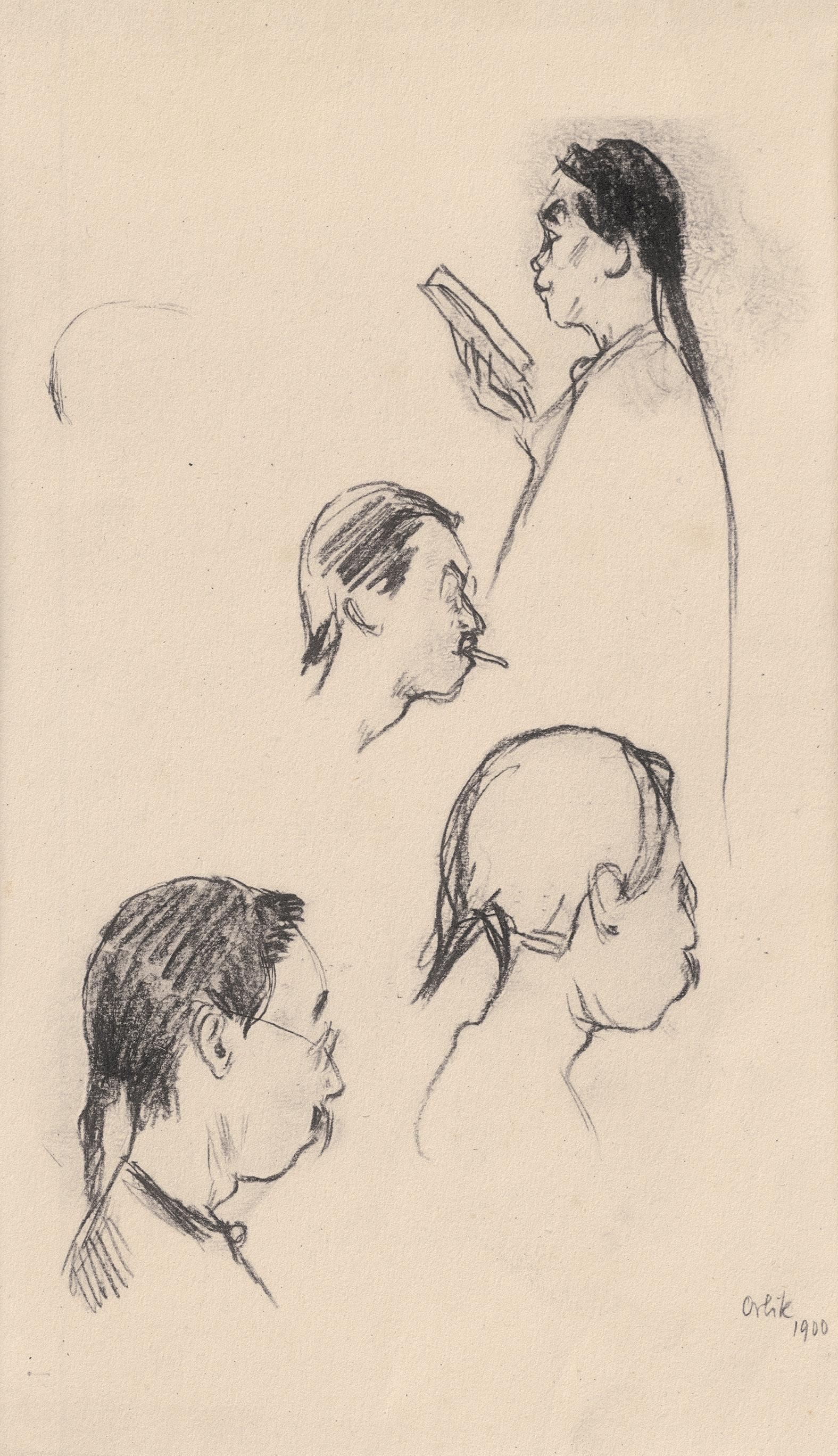

emil orlik

(1870 Prag – 1932 Berlin)

7028 Vier Chinesen

Kreide in Schwarz, teils gewischt, auf Velin. 1900. 24,5 x 15 cm.

Unten rechts mit Bleistift signiert „Orlik“ und datiert.

300 €

Im Zusammenhang mit Orliks erster Japanreise entstanden wohl in China die reizvollen Kopfstudien, in denen sich die zeichnerische Raffinesse des Künstlers zeigt: Wenige summarische Konturlinien und Schraffuren reichen, um ein lebendiges Bild der im Profil gesehenen Männer entstehen zu lassen.

Provenienz: Privatbesitz Süddeutschland

7029 Rast im Gebirge

Farbholzschnitt auf Japanbütten. 1901.

21,8 x 30,9 cm (25,5 x 34 cm).

Signiert „Emil Orlik“ und datiert sowie bezeichnet „Tokio“ und „5“.

Voss-Andreae H 63 a.

4.000 €

Zwischenzustand zwischen Voss-Andreae H 63 und H 63 a mit einigen roten Details, beim vorliegenden Exemplar abweichend von H 63 a: im runden Zeichen an der Rückentrage des Mannes in Dunkelblau und in der Schärpe der stehenden Frau rechts im Vordergrund. Entstanden vermutlich kurz nach Orliks Japanreise vom Februar 1900. Im Kunsthandel lassen sich in den letzten 25 Jahren nur fünf Exemplare dieses Blattes nachweisen. Ausgezeichneter, in seinen feingliedrigen, linienbetonten Holzstegen herrlich ausgearbeiteter Druck mit Rand. Sehr selten

7030 Straße in Tokio

Farblithographie auf Bütten. 1900. 20 x 24 cm (23,3 x 27,5 cm).

Signiert „Orlik“ und mit dem Stempel der Druckerei Koshiba, Tokio.

Voss-Andreae L 74.

900 €

Erschienen als Blatt 2 der Mappe „Aus Japan“. Die Mappe enthielt insgesamt 16 Graphiken, die während Orliks erster Japanreise im Februar 1900 entstanden und die er 1904 in einer Mappe zusammenfasste. Die geplante Auflage von 50 Exemplaren wurde jedoch laut der Galerie Glöckner nicht ausgedruckt oder teils zerstört. „Straße in Tokio“ wurde, ebenso wie die anderen Farblithographien der Mappe, in Japan abgezogen, während der Künstler die Radierungen erst nach seiner Rückkehr in Deutschland druckte. Prachtvoller, schön nuancierter Druck mit kleinem Rand.

Selten

7031 Yeddo-Bashi, Tokio

Farblithographie auf Japan. 1900/01. 20,5 x 16 cm (29,7 x 26,5 cm).

Signiert „Orlik“, datiert „1901“ und mit dem roten Stempel der Druckerei Koshiba, Tokio.

Voss-Andreae L 75.

800 €

Erschienen als Blatt 3 der Mappe „Aus Japan“. Prachtvoller, klarer Druck mit dem vollen Rand. Selten

7032

7032 Ein Theater Theehaus Farblithographie auf Bütten. Um 1900. 17,7 x 23,4 cm (21,3 x 27,2 cm).

Signiert „Orlik“ und mit dem Stempel der Druckerei Koshiba, Tokio.

Voss-Andreae L 76.

1.200 €

Das 1878 nach einem Brand wiedereröffnete Kabuki-Theater Shintomi-za im Stadtviertel Tsukiji, in dem auch Orlik im Hotel Metropole wohnte. Die Kabuki- und Nô-Aufführungen dort besuchte der Künstler begeistert und setzte sich künstlerisch mit den dort gewonnenen Eindrücken auseinander. Erschienen als Blatt 4 der Mappe „Aus Japan“. Prachtvoller, in den Farben frischer Druck mit Rand. Selten

7033 Das Fest der Knaben Farblithographie auf Japan. 1900.

24,1 x 12 cm (28,6 x 15,7 cm).

Signiert „Orlik“ und mit dem roten Stempel der Druckerei Koshiba, Tokio.

Voss-Andreae L 78.

900 €

Erschienen als Blatt 6 der Mappe „Aus Japan“. Die karpfenförmigen Fahnen werden zum Fest der Knaben am 5. Mai gehisst und gelten als Symbol für Mut und Erfolg im Leben (vgl. Voss-Andreae S. 94). Prachtvoller, differenzierter und farbfrischer Druck mit Rand. Selten

7033

7034 Am alten Burgwall

Farblithographie auf Similijapan. 1900.

24 x 38 cm (30,3 x 44 cm).

Signiert „Orlik“ und mit dem Stempel der Druckerei Koshiba, Tokio, sowie mit dem ovalen Nachlaßstempel.

Voss-Andreae L 79.

1.500 €

Prachtvoller Druck mit dem vollen Rand. Sehr selten

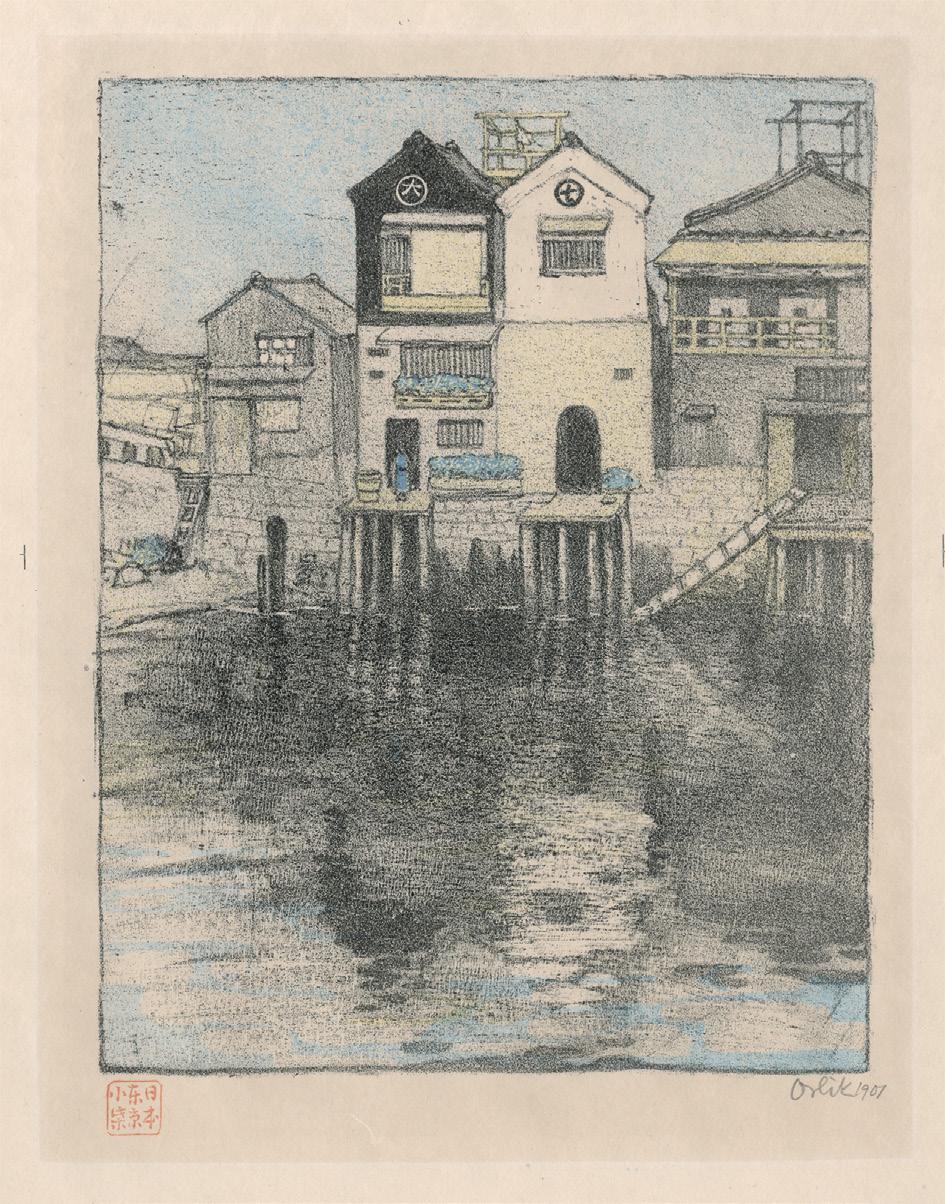

7035 Wasserstraße in Tokio (Landungsplatz in Tokio)

Lithographie in Blaugrün über gelblicher Tonplatte auf Similijapan. 1900/01.

33 x 23,4 cm (38 x 26,5 cm).

Signiert „Emil Orlik“, datiert und bezeichnet „Tokio“ sowie mit dem roten Stempel der Druckerei Koshiba, Tokio.

Voss-Andreae L 80.

600 €

Voss-Andreae kennt lediglich Abzüge in Schwarz sowie einen Probedruck in Braun. Dargestellt ist das Uogashi-Ufer, das nördliche Ufer des Nihonbashi-Flusses zwischen Nihonbashi und Edo-bashi (Kuwabara S. 76). Das Blatt entstand während Orliks erster Japanreise im Jahr 1900/01. Prachtvoller Druck mit Rand. In dieser Fassung äußerst selten

7036 Kuruma-Ya (Japanischer Wagenzieher, Ruhender Rikschazieher)

Farblithographie auf Bütten. 1900. 23 x 25,7 cm (30,8 x 36,4 cm).

Signiert „Emil Orlik“ und datiert sowie bezeichnet „Probedr.(uck)“ und mit dem roten Stempel der Druckerei Koshiba, Tokio. Voss-Andreae L 81, Kuwabara L-7, Abb. 50. 1.400 €

Eine von Orliks ersten druckgraphischen Arbeiten seiner Japanreise. Ganz prachtvoller, klarer Probedruck mit breitem Rand. Sehr selten.

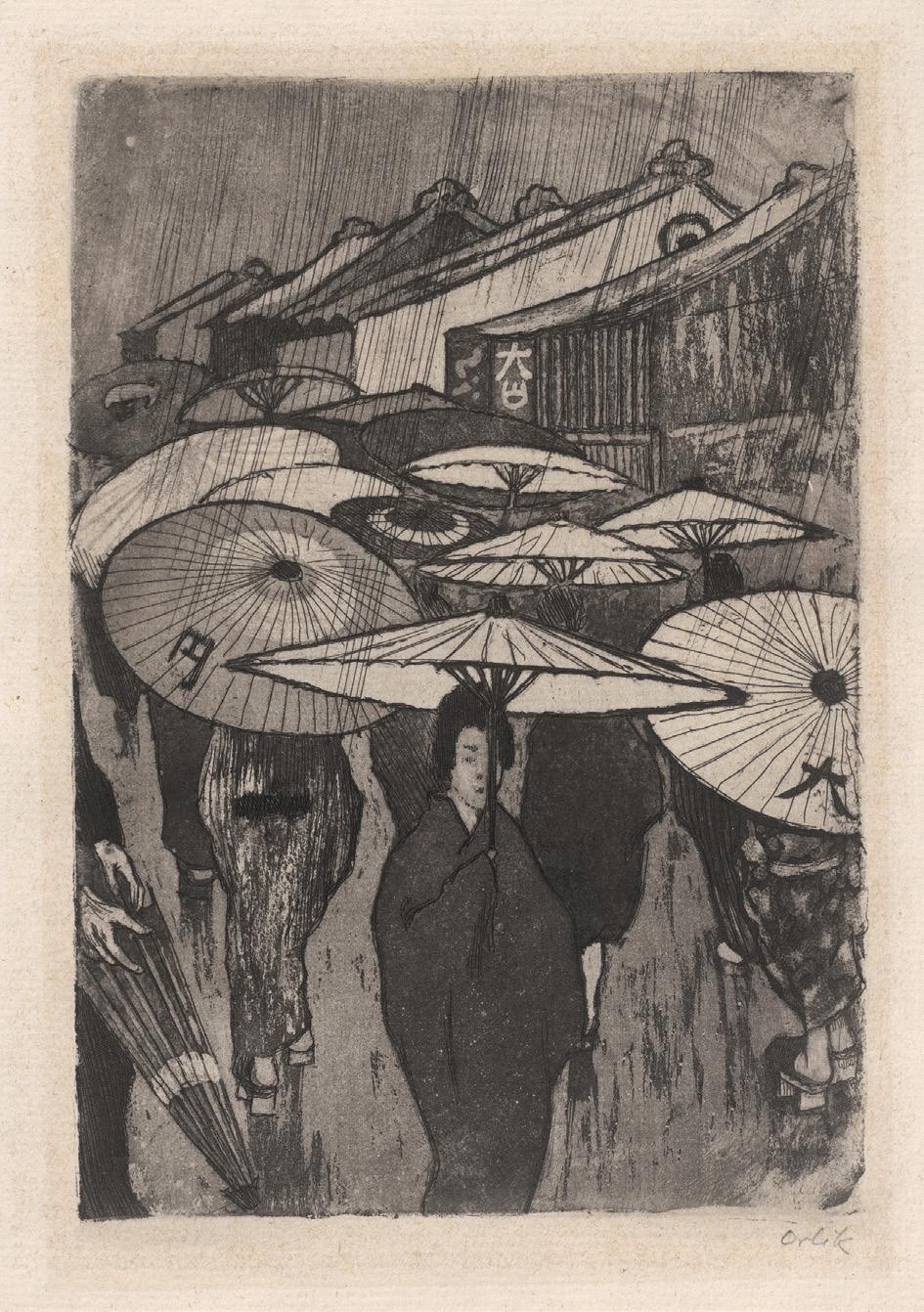

7037 Ein Regentag

Radierung mit Aquantinta auf Bütten. 1901.

16,2 x 11,2 cm (26,5 x 20 cm).

Signiert „Orlik“.

Voss-Andreae R 113.

800 €

Einer der bei Voss-Andreae erwähnten Abzüge in Schwarz außerhalb der farbig gedruckten Mappenauflage, die als Blatt 8 der Mappe „Aus Japan“ erschien. Ausgezeichneter, differenzierter Druck mit dem wohl vollen Rand, links mit dem Schöpfrand.

7038 Japanische Bäuerin

Radierung mit Kaltnadel, Roulette und Aquatinta auf Bütten. 1902.

20 x 9,8 cm (29,3 x 25 cm).

Signiert „Orlik“.

Voss-Andreae R 145.13.

400 €

Voss-Andreae zufolge entstanden die Drucke in Schwarz als Probedrucke außerhalb der Mappenauflage. Die farbig gedruckte Version erschien als Blatt 13 der Mappe „Aus Japan“. Prachtvoller, in den Schattierungen zart nuancierter Druck mit fein zeichnender Plattenkante und dem wohl vollen Rand, rechts und unten mit dem Schöpfrand. Selten

7038

7039 Am Abend (Dämmerung)

Kaltnadel mit Roulette und Mezzotinto in Braun auf Bütten. 1901/02.

16,3 x 11,7 cm (29,2 x 22,1 cm).

Signiert „Orlik“.

Voss-Andreae R 115.

600 €

Die Abzüge in Schwarz und Braun erschienen Voss-Andreae zufolge außerhalb der Mappenauflage. Dort war das Motiv als Blatt 12 der Mappe „Aus Japan“ enthalten, unter dem Titel „Am Abend“, sonst jedoch auch betitelt „Dämmerung“. Ausgezeichneter, wunderbar differenzierter und tiefdunkler Druck mit breitem Rand.

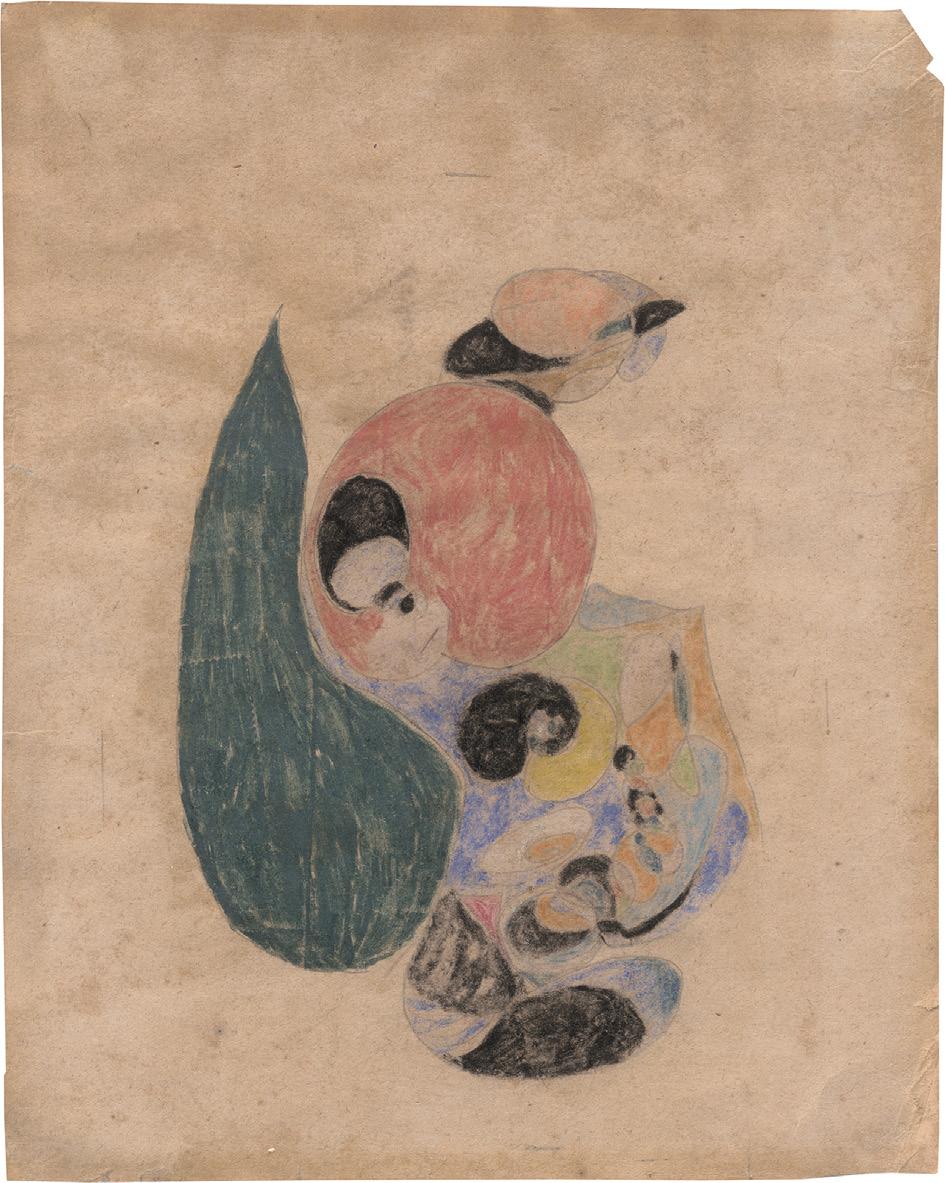

7040 Mutter und Kind, Japan

Radierung mit Aquatinta auf festem Velin. 1901/02.

13,4 x 9,5 cm (23 x 17,2 cm).

Signiert „Orlik“ und (schwer lesbar) datiert „02“ sowie bezeichnet „Probedr.(uck)“.

Voss-Andreae R 112.

700 €

Probedruck , außerhalb der Mappenauflage, diese wurde farbig gedruckt als Blatt 7 der Mappe „Aus Japan“. Die Radierung druckte Orlik erst in Deutschland, nach der Rückkehr von seiner Reise.

Prachtvoller Druck mit Rand. Selten

7041 Am Westsee bei Hang-chou II

Farbradierung mit Roulette auf festem Velin. 1912.

19,7 x 24,8 cm (29,8 x 39,8 cm).

Signiert „Emil Orlik“, bezeichnet „Probedruck“ sowie gewidmet und dort (später) datiert.

Voss-Andreae R 229.

400 €

Ausgezeichneter, sehr schön differenzierter Probedruck mit partiell mitdruckender Facette, feiner Farbigkeit und breitem Rand.

7042 Am Westsee bei Hang-chou

Kaltnadel mit Roulette auf Van Gelder Zonen-Bütten. 1913.

19,8 x 29,7 cm (29,5 x 46,8 cm).

Signiert „Orlik“ und datiert.

Voss-Andreae R 288.

300 €

Die Radierung entstand im Jahr 1913 beim heutigen Hangzhou. Ausgezeichneter, feiner Druck mit breitem Rand, rechts mit dem Schöpfrand.

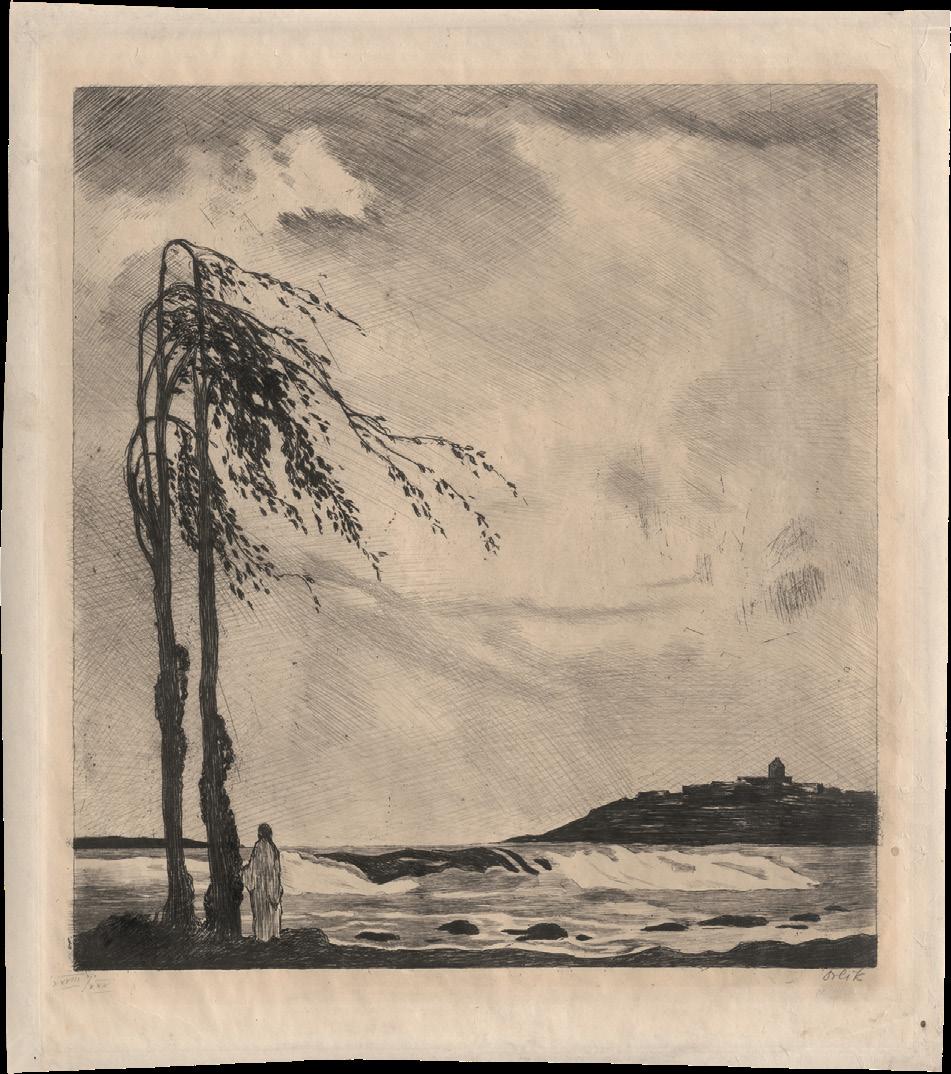

7043 Am Meer

Radierung mit Roulette auf Japan. 1921. 32 x 27,3 cm (33 x 29,2 cm).

Signiert „Orlik“. Auflage 30 röm. num. Ex.

Voss-Andreae R 446 bzw. 446 a.

750 €

Voss-Andreae ist lediglich ein Zustandsdruck in Schwarz, noch ohne die Schraffuren im Hintergrund, bekannt (R 446 a); daneben erschien eine Auflage von 130 wohl zumeist farbig gedruckten

Exemplaren (R 446). Ganz prachtvoller, tiefdunkler und wunderbar differenzierter Druck mit Rand. Äußerst selten

7044 Japanerin im Winterkleid

Kaltnadel mit Aquatinta auf Bütten. 1902/20. 23,9 x 16 cm (35,2 x 23,3 cm).

Signiert „Orlik“.

Voss-Andreae R 413, Kuwabara L-12.

400 €

Einer der Abzüge von 1920 in einem prachtvollen, klaren Druck mit hauchzartem Plattenton und breitem Rand.

7045 Die Reise nach Japan 12 Kaltnadelarbeiten, teils mit Roulette, und 1 Doppelbl. radierter Titel und Impressum auf Van Gelder ZonenBütten. Unter Orig.-Passepartouts, lose in Orig.-Pergamentband mit lithographierter Vignette. 1921.

35,5 x 29 cm.

Die Radierungen sämtlich signiert „Orlik“, das radierte Titelblatt signiert „Emil Orlik“, im Impressum abermals signiert. Auflage 100 num. Ex. Voss-Andreae R 431-443.

900 €

Die hier vollständig vorliegende Mappe umfasst Orliks Eindrücke von seiner zweiten großen Asienreise 1911 und enthält „nicht nur japanische Motive, sondern wir begleiten Orlik auf seiner Reise von Genua über Ägypten, Ceylon, Singapore, Hongkong und Shanghai nach Japan.“ (Glöckner 2008, S. 74). Erschienen bei Bruckmann in München. Neben dieser Ausgabe entstanden 10 weitere Exemplare für die Vorzugsausgabe A. Prachtvolle, gratige Drucke mit zartem Plattenton und deutlich zeichnender Plattenkante, mit vollem Rand, teils mit dem Schöpfrand.

7046 „London“

Kreide in Schwarz auf strukturiertem Velin. Um 1898.

20,2 x 25,4 cm.

Unten rechts mit Bleistift signiert „Orlik“, unten links betitelt.

800 €

1898 führte Orlik eine mehrmonatige Studienreise gleich zu Beginn für längere Zeit nach London. Vermutlich auf dieser Reise entstand die vorliegende, schnell und sicher ausgeführte Zeichnung, der die karierte Struktur des Papiers einen interessanten, in seiner Wirkung vergleichsweise modernen Aspekt verleiht.

Provenienz:

Dorotheum, Prag, Auktion 02.10.2004, Lot 202 Privatbesitz Süddeutschland

7047 New York Rivoli

Kreide in Schwarz und Aquarell auf Velin. 1924.

21,1 x 27,5 cm.

2.000 €

Das Stadtbild von New York mit seinen Straßenschluchten wurde zu seinem Hauptmotiv, als sich Orlik im Januar und Februar 1924 während seiner Amerikareise in der Metropole aufhielt, bevor er nach Cleveland, Ohio, weiterreiste. Unten rechts ist der Schriftzug „RIVOLI“ erkennbar. Das Theatergebäude in South Fallsburg wurde 1923 errichtet; es diente, betrieben von Israel und Arch Kaplan, sowohl als Kino als auch für Theateraufführungen und erlebte seine beste Zeit in der Blüte der Catskill Mountains als Urlaubsziel vor allem jüdischer Erholungssuchender. Orlik zeichnet das mit Backsteinen verblendete Gebäude in zügigen Linien und ziegelfarbiger Lavierung.

Provenienz: Bassenge Berlin, Auktion 96 27.11.2010, Lot 8205

Privatbesitz Süddeutschland

7048 Bildnis einer Dame

Pastellkreiden und Bleistift auf Malpappe.

65,3 x 49,5 cm.

Unten rechts mit Bleistift signiert „Orlik“.

900 €

In gelassener Haltung und mit abwartendem Ausdruck zeichnet

Orlik die sitzende Dame.

Provenienz: Privatbesitz Süddeutschland

7049 Bildnis Hildegard Meissner

Ölkreiden auf Malpappe. Um 1925.

69,5 x 49,5 cm.

Unten rechts mit Kreide in Schwarz signiert „Orlik“.

1.500 €

Vor lebhaft changierendem Hintergrund zeigt Orlik sein sitzendes Modell in der leicht abgewandten Halbfigur, das zarte Inkarnat, die Gesichtszüge und den Perlenschmuck mit großer Delikatesse wiedergebend. Der Künstler war vor allem bekannt für seine Bildnisse von Schauspielern, Berühmtheiten wie Tilla Durieux, Emil Jannings oder Heinrich George standen ihm Modell.

Provenienz:

Grisebach, Berlin, Auktion 27.05.1995, Lot 134

Grisebach, Berlin, Auktion 29.11.2014, Lot 1198

Privatbesitz Süddeutschland

leopold löwy (1871–1940, Wien)

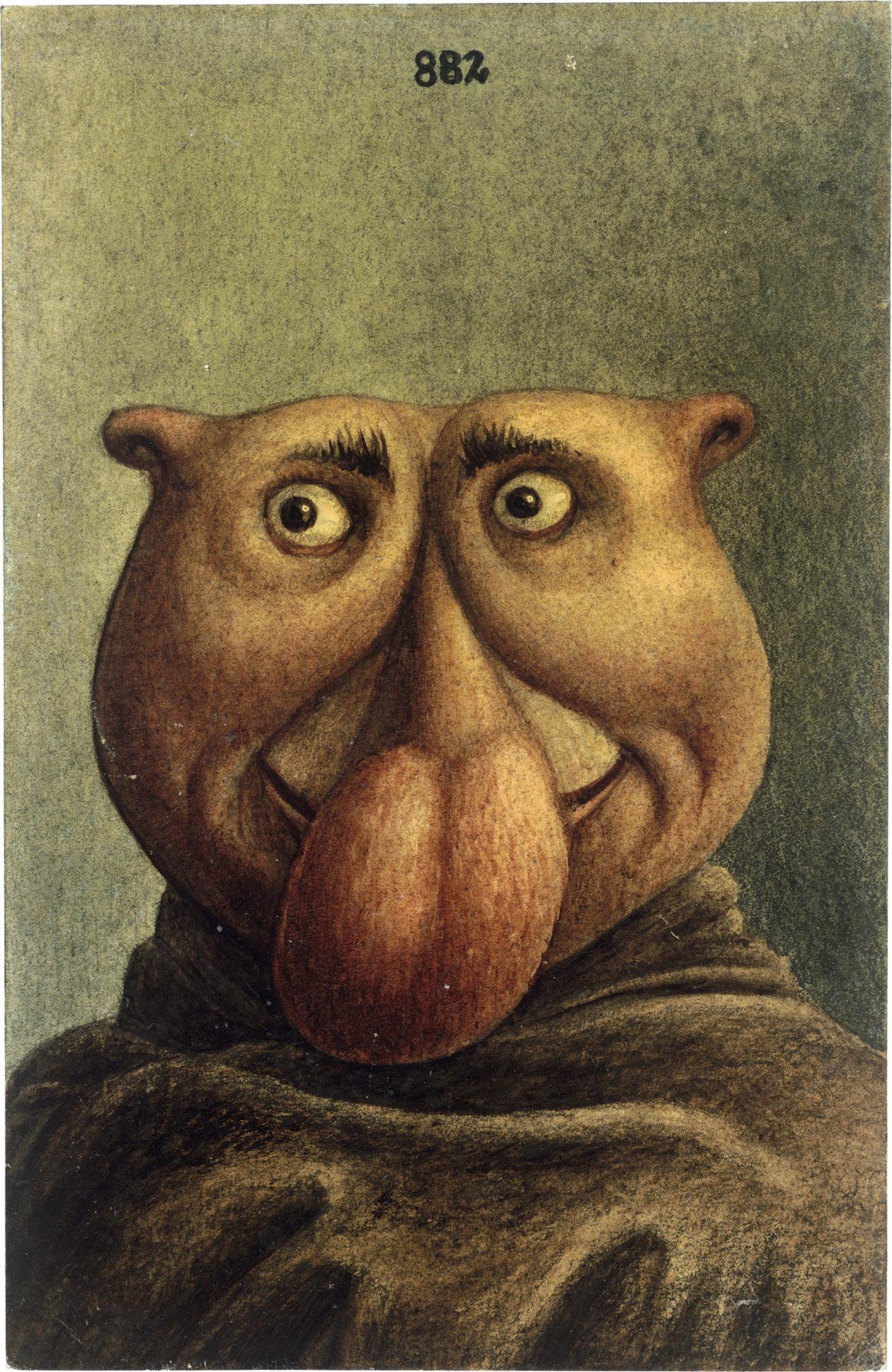

7050 Kopf mit Knollennase Öl und Bleistift auf festem Velin, gefirnist. Um 1900-1920. 14,2 x 9,2 cm.

Oben mittig mit Feder in Schwarz bezeichnet „882“. 800 €

Aus einem jüdisch-österreichischen Industriellenhaushalt kommend, umgab der exzellente Karikaturist und Schachspieler Löwy, über den nur wenige biographische Details bekannt sind, sich in den Wiener Kaffeehäusern mit vielen Prominenten der Zeit. Beigegeben: Die Gezeichneten des Leopold Löwy, Ausst.-Kat. Galerie bei der Oper, Wien 2023.

Provenienz: Direkt vom Künstler an Rudolf Brix, Wien Privatbesitz Wien Galerie bei der Oper, Wien Privatbesitz Wien

Literatur: Die Gezeichneten des Leopold Löwy, Ausst.-Kat. Galerie bei der Oper, Wien 2023, LW 207 (mit ganzs. Abb.)

leopold löwy

7051 Grüner Kopf

Öl und Bleistift auf festem Velin, gefirnist. Um 1900–1920. 14 x 9 cm.

Unten links mit Feder in Schwarz bezeichnet „962“.

800 €

Löwys Karikaturen seiner Zeitgenossen wurden in verschiedenen Wiener illustrierten Zeitschriften veröffentlicht. Des weiteren illustrierte er 1920 eine Sammlung eigens verfasster Tierfabeln. Um der Deportation in ein Konzentrationslager zu entkommen, entschied sich Leopold Löwy 1940 zum Freitod und hinterließ ein umfangreiches Werk kleiner, ungemein feiner und geistreicher Zeichnungen, die spitzfindig und phantasievoll seine Zeitgenossen in den Blick nehmen. Beigegeben: Die Gezeichneten des Leopold Löwy, Ausst.-Kat. Galerie bei der Oper, Wien 2023.

Provenienz:

Direkt vom Künstler an Rudolf Brix, Wien

Privatbesitz Wien

Galerie bei der Oper, Wien

Privatbesitz Wien

7052 Phantasiewesen mit Bart

Öl, Bleistift und Feder in Schwarz auf festem Velin, gefirnist. Um 1900–1920. 14,2 x 9,3 cm.

Unten rechts mit Feder in Schwarz bezeichnet „956“.

800 €

Eine skurrile Kreatur, der unerschöpflichen Phantasie des Künstlers entsprungen und detailreich ausgestaltet: In den Proportionen verzerrt und verschoben, zeigt sich das Wesen dennoch mit menschlichem Blick, das Gesicht und der Körper ausgehend von der menschlichen Erscheinung. Beigegeben: Die Gezeichneten des Leopold Löwy, Ausst.-Kat. Galerie bei der Oper, Wien 2023.

Provenienz:

Direkt vom Künstler an Rudolf Brix, Wien

Privatbesitz Wien

Galerie bei der Oper, Wien

Privatbesitz Wien

leopold löwy

7053 Phantasiewesen frontal Öl, Bleistift und Feder in Schwarz auf festem Velin, gefirnist. Um 1900–1920.

14,9 x 9,5 cm.

Oben mittig mit Feder in Schwarz monogrammiert „LL“ (ligiert) und bezeichnet „1066“.

800 €

Frontal blickt das seltsame Wesen aus dem Bild. Auf dem Kopf sitzt ein gescheiteltes Haarbüschel, der Mund mit lückenhaften Zähnen ist geöffnet, der Ausdruck von Augen und hängenden Schultern melancholisch. Beigegeben: Die Gezeichneten des Leopold Löwy, Ausst.-Kat. Galerie bei der Oper, Wien 2023.

Provenienz:

Direkt vom Künstler an Rudolf Brix, Wien

Privatbesitz Wien

Galerie bei der Oper, Wien

Privatbesitz Wien

7054 Kopf mit Beinen Öl und Bleistift auf festem Velin, gefirnist. Um 1900–1920. 17,8 x 12,8 cm.

Oben mittig mit Feder in Schwarz bezeichnet „1017“.

800 €

Phantastische Kreatur mit verschobener Anatomie, das Gesicht direkt zwischen den Beinen sitzend, von Löwy feinsinnig gezeichnet und mit subtilen Schattierungen plastisch durchgestaltet. Beigegeben: Die Gezeichneten des Leopold Löwy, Ausst.-Kat. Galerie bei der Oper, Wien 2023.

Provenienz:

Direkt vom Künstler an Rudolf Brix, Wien

Privatbesitz Wien

Galerie bei der Oper, Wien

Privatbesitz Wien

Literatur:

Die Gezeichneten des Leopold Löwy, Ausst.-Kat. Galerie bei der Oper, Wien 2023, LW 234 (mit ganzs. Abb.)

7056

emil nolde

(1867 Nolde/Schleswig – 1956 Seebüll)

7055 Brunnenplatz (Der Lützowplatz in Berlin) Radierung in Schwarz-Grün auf festem Velinkarton. 1905. 12,8 x 18,1 cm (ca. 20,5 x 29,3 cm).

Signiert „Emil Nolde“, datiert und gewidmet.

Schiefler/Mosel 4 I (von IV).

2.000 €

Eine der frühesten Graphiken von Emil Nolde. Das zweite Exemplar des ersten Zustandes, wie bei Schiefler/Mosel beschrieben und vor allen Veränderungen in der Platte. Einer von insgesamt lediglich sieben Probeabzügen, in einem kräftigen Druck in GrünSchwarz mit differenziertem, fein schimmerndem Plattenton, die Blattränder unregelmäßig beschnitten. Äußerst selten

7056 Beim Absinth Radierung und punktierter Plattenton auf festem, genarbtem Velin. 1911. 10,2 x 14,5 cm (36,8 x 30,5 cm).

Signiert „Emil Nolde.“. Schiefler/Mosel 175.

1.800 €

Selten, Schiefler/Nolde führen lediglich 20 Exemplare der frühen Radierung auf, in der Nolde mit nur wenigen zarten Strichen ein Paar beim Absinthtrinken auf die punktierte Platte skizziert. Delikater Druck mit zartem Plattenton und breitem Rand.

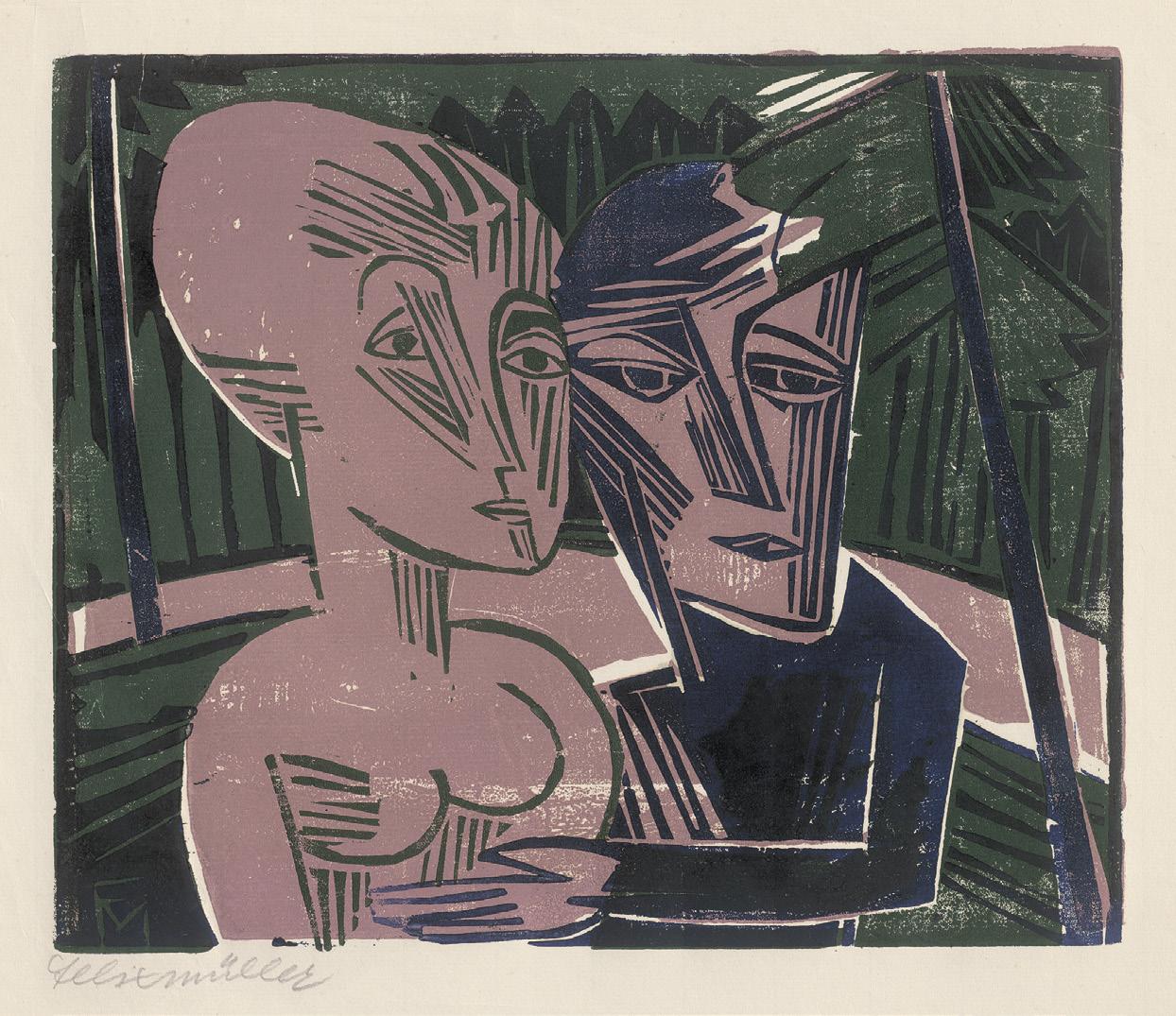

otto mueller (1874 Liebau – 1930 Breslau)

7057 Zwei Mädchen und ein Jüngling (Drei Akte)

Lithographie auf Bütten. 1909. 26,9 x 21,3 cm (34 x 26,3 cm).

Signiert „Otto Müller“ und verso von Erich Heckel monogrammiert „E.H.“.

Karsch 12.

4.000 €

Wohl einer von circa 50 ungezählten Abzügen, unser Exemplar mit einem mit Bleistift eingezeichneten Auge im Gesicht des Jünglings (vgl. das Exemplar der Galerie Nierendorf, Kunstblätter 4/5, 30. Juni 1964). Kräftiger, fein differenzierter Druck mit Rand.

otto mueller

7058 Acht Badende (2)

Lithographie auf Van Gelder Zonen-Bütten. Um 1922. 41,2 x 31,3 cm (46,2 x 35 cm).

Karsch 117.

4.000 €

Wohl neben den bei Karsch erwähnten ca. 25 ungezählten Exemplaren auf glattem Kupferdruckpapier und Werkdruckpapier. Prachtvoller Druck des einzigen Zustandes mit Rand. Selten.

ernst ludwig kirchner

(1880 Aschaffenburg – 1938 Frauenkirch bei Davos)

7059 Zwei liegende Akte und eine Sitzende Kreide in Schwarz auf Velin. Um 1910.

32,7 x 42,8 cm.

Unten rechts mit Bleistift signiert „E L Kirchner“. 25.000 €

Ein ungezwungenes Miteinander und die blühende Sinnlichkeit der drei weiblichen Modelle bestimmen die dichte Komposition. Wenige geschwungene, leicht kantige und äußerst bestimmt gezogene Linien der schwarzen Kreide umfahren die Körperkonturen, die Physiognomien der drei Gesichter sind ebenfalls nur schemenhaft angedeutet, während das Konstrukt von Geraden im Hintergrund einen Bildraum definiert. Hierin spiegelt sich die stilistische Verfestigung von Kirchners Arbeiten seit dem Winter 1909/10. „Kirchners Zeichnung vertraut allein der Linie. Diese leistet Kontur, Fläche, Raum und Volumen. Wischungen und Schattierungen erscheinen nur selten und nicht Volumen modulierend, sondern Flächen bildend.“ (Wolfgang Henze, Kirchner der Zeichner. Am Beispiel seines Menschenbildes 1909-1936, in: Galerie Henze & Ketterer, Kat. 78, Bern 2009, S.11). Kirchner und die anderen Brücke-Künstler beschäftigten sich zu dieser Zeit vornehmlich mit dem Motiv des weiblichen Aktes in ihrem Dresdner Atelier, in diesen Jahren ebenso Lebens- und Arbeitsraum der Künstler, als auch Treffpunkt weiblicher Modelle wie Dodo und anderen. Die drei Frauen sind in betont lockeren Posen und selbstbewusstem Ausdruck dargestellt und scheinen ganz entspannt in sich zu ruhen. Kirchner wie auch die anderen Künstler der Brücke suchten im Aktstudium nicht starre Posen, sondern betonten die sinnliche Ausstrahlung ihrer Modelle durch eine entspannte, ungezwungene Körperhaltung.

Die Arbeit ist im Ernst Ludwig Kirchner Archiv, Wichtrach/Bern, dokumentiert.

Provenienz:

Sammlung Dr. Walter Kaesbach (1879-1961), Berlin/Erfurt/Düsseldorf/Hemmenhofen (vor 1914 vom Künstler erworben)

Galerie Remmert und Barth, Düsseldorf (1995)

Galerie Vömel, Düsseldorf

Sammlung Hermann Gerlinger, Würzburg (1998 vom Vorgenannten erworben, mit dem Sammlerstempel Lugt 6032)

Ketterer, München, Auktion 533 (Sammlung Hermann Gerlinger), 10.12.2022, Lot 456

Ausstellung:

Galerie Remmert und Barth, Überblick 1995, Düsseldorf 1995, Kat.-Nr. 73 (mit Abb.) E. L. Kirchner. Ölbilder, Arbeiten auf Papier, Galerie Vömel, Düsseldorf 1998, S. 14 (mit Abb.)

Expressiv! Die Künstler der Brücke. Die Sammlung Hermann Gerlinger, Albertina Wien 2007, Kat.-Nr. 140 (mit Abb.)

Kunstmuseum Moritzburg, Halle an der Saale (Dauerleihgabe aus der Sammlung Hermann Gerlinger, bis 2017) Kirchner im KirchnerHAUS. Originale aus Privatbesitz in seinem Geburtshaus, KirchnerHAUS Museum, Aschaffenburg 2015, Kat.Nr. 16 (mit Abb.)

Buchheim Museum, Bernried (Dauerleihgabe aus der Sammlung Hermann Gerlinger, 2017-2022)

Literatur:

Hermann Gerlinger, Katja Schneider (Hrsg.), Die Maler der Brücke. Bestandskatalog Sammlung Hermann Gerlinger, Halle (Saale) 2005, SHG-Nr. 707, S. 311 (mit Abb.)

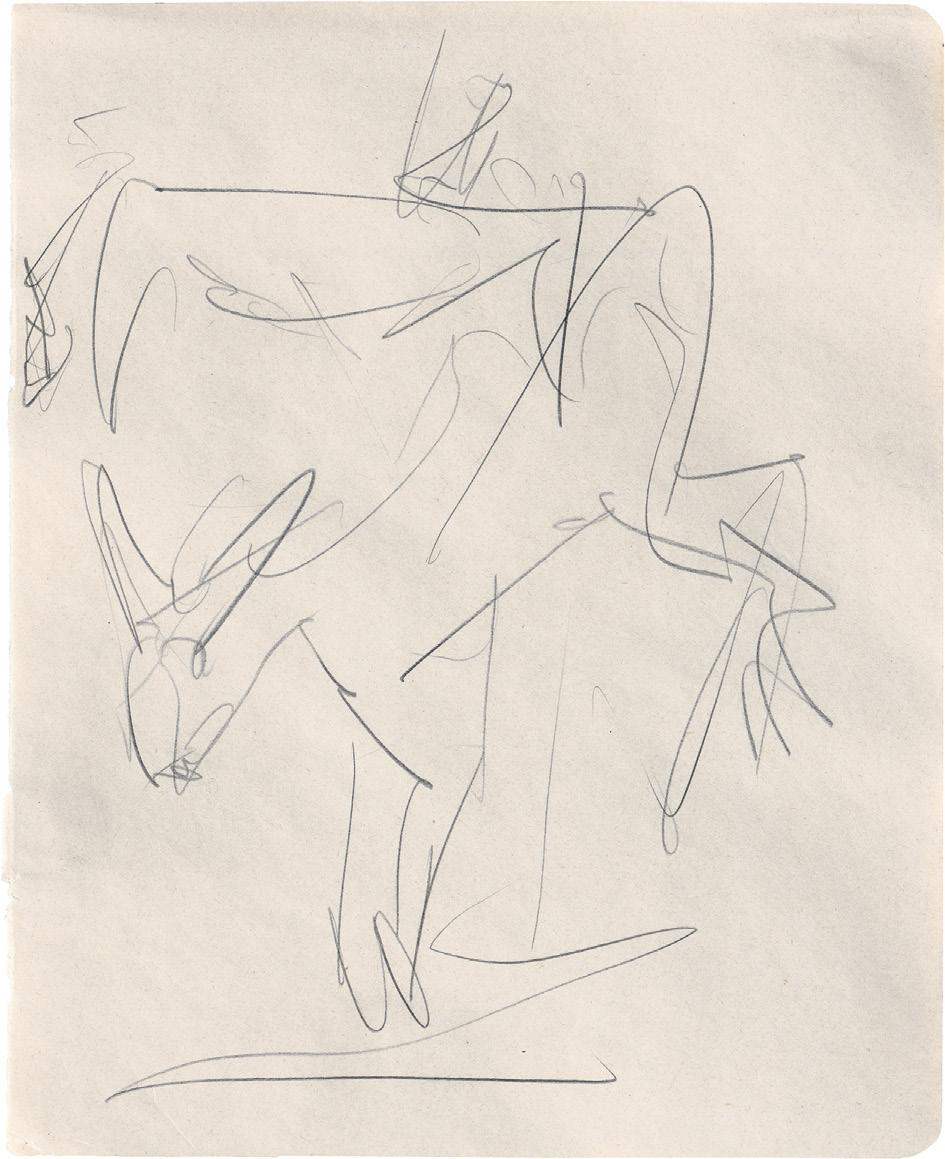

7060

ernst ludwig kirchner

7060 Tellerjongleur

Bleistift auf Skizzenbuchpapier. 1911.

20,7 x 16 cm.

Verso von fremder Hand mit Bleistift datiert, betitelt und bezeichnet „B 58“.

1.200 €

Äußerst sparsame, sichere Linien konturieren die Figur des Jonglierenden in eleganter, schwungvoller Bewegung. Das Blatt ist einem frühen Skizzenbuch Kirchners entnommen, vgl. die Bleistiftzeichnung „Jonglierender Chinese“, 20,5 x 16,2 cm, 1913(?), in: E. L. Kirchner, Zeichnungen, Pastelle, Aquarelle, Aschaffenburg 1980, S. 381, Nr. 56. „Ich lernte den ersten Wurf schätzen, sodass die ersten Skizzen für mich den größten Wert hatten“, schrieb

Ernst Ludwig Kirchner. Das Skizzenbuch ist der Geburtsort seiner kompositorischen Entscheidungen, Formulierungen und Chiffren, die er „Hieroglyphen“ nannte: „Heilige Zeichen“. Wir danken Prof. Dr. Dr. Gerd Presler, Hamburg, für wissenschaftliche Hinweise vom 06.04.2025.

Provenienz:

Lise Gujer, Davos

Galerie Kornfeld, Bern, Auktion 13.06.2019, Lot 336 Privatbesitz Berlin

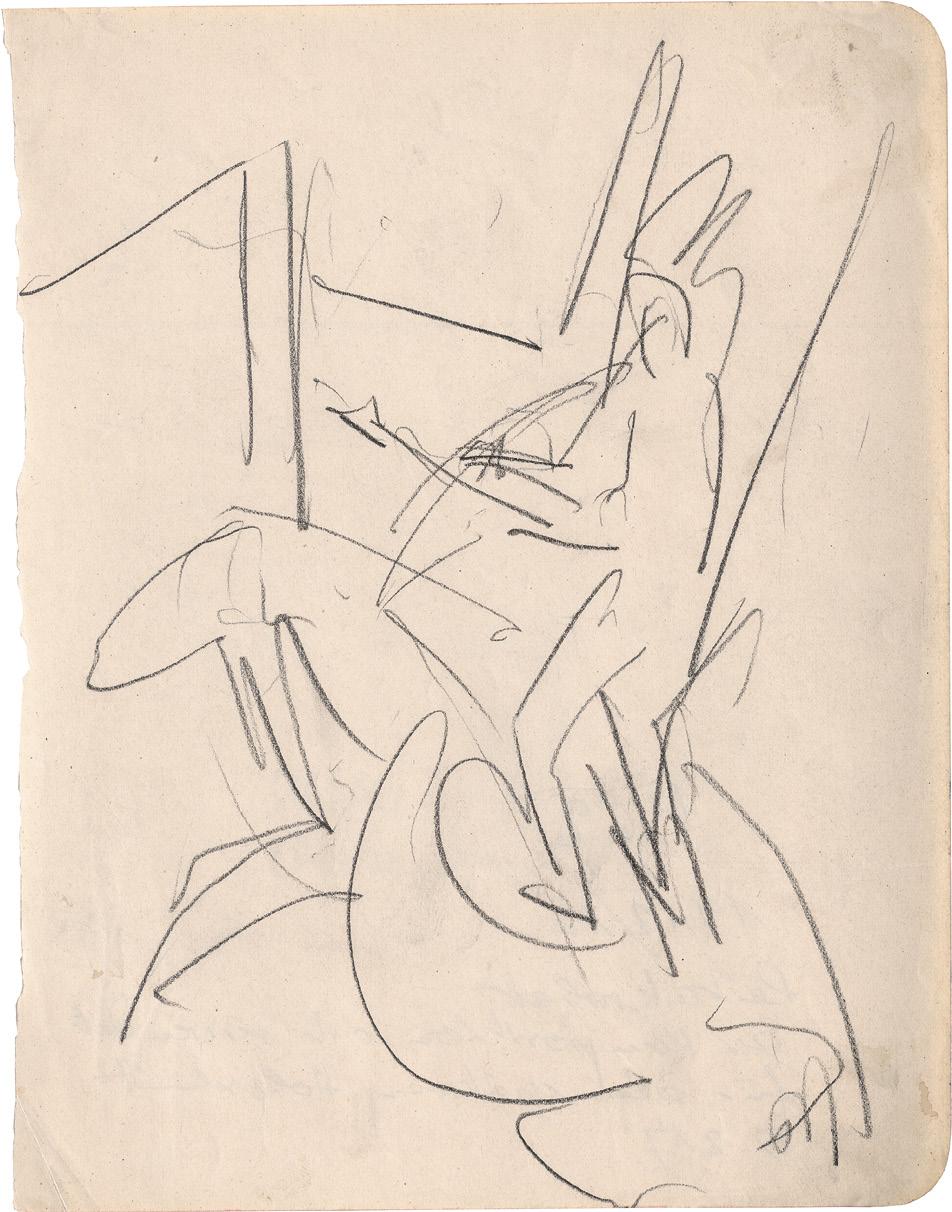

7061

Bleistift auf Skizzenbuchpapier. 1910/12. 20,5 x 16 cm.

Verso von fremder Hand mit Bleistift datiert, betitelt und bezeichnet „B 62“.

1.200 €

Verso von fremder Hand bezeichnet: „Die Komposition ist verwendet für den späteren Holzschnitt DH 271.“ Ernst Ludwig Kirchner hinterließ 181 Skizzenbücher mit ca. 12.000 Zeichnungen. Schon früh wurden diesen Skizzenbüchern und -heften Blätter entnommen, wohl um die 1.000 - 2.000. Was er im Skizzenbuch niederlegte, war gekennzeichnet von der „Ekstase des ersten Sehens“, einer schöpferischen Energie, die bei ihm so nur hier zu finden ist. In beiden vorliegenden Skizzenbuchblättern (vgl. auch Kat.-Nr. 8060) ging es Kirchner um „Bewegung“: Wo erlebte er sie intensiver als im Zirkus; im rasenden Rhythmus eines Teller jonglierenden Chinesen und einer Pferdedressur? Das Blatt ist einem frühen Skizzenbuch des Künstlers entnommen, vgl.: Presler Skb 10-33,3941; Skb 15-50-54 und Skb 17-39-42. Wir danken Prof. Dr. Dr. Gerd Presler, Hamburg, für wissenschaftliche Hinweise vom 06.04.2025.

Provenienz:

Lise Gujer, Davos

Galerie Kornfeld, Bern, Auktion 13.06.2019, Lot 336

Privatbesitz Berlin

ernst ludwig kirchner

7062 Beim Mähen

Bleistift auf Skizzenbuchpapier. 1919. 21,5 x 17,4 cm.

Presler Skb 73, Seite 4.

1.200 €

Wunderbar charakteristisches Blatt für Kirchners Davoser Zeit. Im Oktober 1918 zieht der Künstler, nach seiner Entlassung aus dem Nervensanatorium in Kreuzlingen, in das Haus „In den Lärchen“, einen Bauernhof auf der Längmatte bei Frauenkirch. Der ländliche Vorort von Davos blieb Kirchner bis zu seinem Selbstmord im Jahr 1938 eine neue Heimat. Die schräg zueinander gesetzten Linien sind, ebenso wie die vereinfachte Formgebung, charakteristisch für Kirchners ab 1919 in den Graubündener Bergen, rund um die Stafelalp, entstandene Blätter. Die Zeichnung ist dem Ernst Ludwig Kirchner Archiv, Wichtrach/Bern, bekannt.

Provenienz:

Ketterer, München, Auktion 364, 23.04.2010, Lot 472

Sammlung Henning Lohner, Berlin

Ausstellung:

Kunsthalle Emden, Stiftung Henri und Eske Nannen und Schenkung Otto van de Loo, DL 2012/3 (mit deren Klebeetikett auf der Rahmenrückseite, dort betitelt und bezeichnet)

7063 Kälbchen

Bleistift auf Skizzenbuchpapier. 1919. 17,3 x 21,6 cm.

Presler Skb 73 / Seite 9.

1.200 €

Um 1919 lebte Kirchner in den Graubündener Bergen, wo rund um die Stafelalp zahlreiche Zeichnungen entstanden. Der vehemente, etwas schroffe Strich und die vereinfachte Formgebung dieser Zeit findet sich auch im vorliegenden Blatt. Die Zeichnung ist dem Ernst Ludwig Kirchner Archiv, Wichtrach/Bern, bekannt.

Provenienz:

Ketterer, München, Auktion 364, 23.04.2010, Lot 484

Sammlung Henning Lohner, Berlin

Ausstellung:

Kunsthalle Emden, Stiftung Henri und Eske Nannen und Schenkung Otto van de Loo, DL 2012/5 (mit deren Klebeetikett auf der Rahmenrückseite, dort betitelt und bezeichnet)

ernst ludwig kirchner

7064 Kohlenhandlung

Lithographie auf dünnem Velin, alt auf Karton kaschiert. 1907.

39,5 x 33 cm (41,8 x 34,3 cm).

Verso auf dem Karton mit Bestätigungsstempel von Walter Kirchner, Bruder des Künstlers, dort von diesem signiert, datiert „30.9.50“ und bezeichnet „Katalog K 80“. Gercken 197, Dube L 43.

2.400 €

Eine der frühesten Lithographien Kirchners aus den Anfangsjahren der Brücke. Meist arbeitete der Künstler damals mit Feder, Pinsel oder Kreide direkt auf den Stein und experimentierte auch mit weiteren Techniken; seine Graphiken druckte er selber, mit

der Hand oder auf seiner eigenen Presse, so dass die Exemplare sich fast immer unikatär voneinander unterschieden. Im Jahr 1907 entwickelte Kirchner die sogenannte „Terpentinätzung“ als ganz eigene lithographische Technik, die es ihm erlaubte, Blätter mit der Hand, ganz ohne Presse, direkt vom Stein abzuziehen. „So sind Kirchners Lithographien sehr charakteristisch und leicht zu erkennen an den oft hauchzarten Tonflächen, die nur auf diese neue Art der Technik erzielt werden konnten.“ (Gustav Schiefler, Die Graphik Ernst Ludwig Kirchners, Berlin 1931, S. 34). Ganz prachtvoller, mit seinen tiefen Schwärzen und den zartgrauen Partien wunderbar differenzierter Druck, teils mit kleinem Rändchen. Gercken sind außer dem vorliegenden lediglich vier weitere Exemplare des Blattes bekannt. Rarissimum

Provenienz: Galerie Matthias Hans, Hamburg

7065

ernst ludwig kirchner

7065 David Müller

Holzschnitt auf Japan. 1919. 34 x 29,6 cm (48 x 40 cm).

Mit dem Signaturstempel „EL Kirchner“.

Gercken 1094 IV B 2, Dube H 409 II B, Söhn HdO 105-6.

3.000 €

Kirchners kleinteilige, splittrige Schnittführung im Holzschnitt „David Müller“ formt ein differenziertes Bild des langgestreckten Männerkopfes mit der Kappe. Figur und Hintergrund sind mit Hilfe der zumeist linearen Strukturen komplex miteinander ver-

zahnt. Die feinen Linien schnitt Kirchner mit dem Geißfuß. David Müller war der dritte Sohn der Eigentümer der Hofgruppe „In den Lärchen“ in Frauenkirch. „Kirchner war die Darstellung so wichtig, dass er sie 1921, aufgefordert sich an den Bauhaus-Mappen zu beteiligen, in einer Auflage von 110 hierfür zur Verfügung stellte.“ (staatsgalerie.de, Zugriff 23.09.2024). Exemplar aus der Auflage mit dem Monogramm im Druckstock, gedruckt für Bauhaus Drucke, Neue Europäische Graphik, 5. Mappe: Deutsche Künstler, Weimar 1921. Es muss sich um einen der nach 1920 entstandenen Drucke handeln, da erst ab diesem Jahr Kirchners Signaturstempel Verwendung fand. Ausgezeichneter Druck mit breitem Rand.

erich heckel (1883 Döbeln – 1970 Radolfzell)

7066 Handstand (Akrobatin)

Farblithographie auf festem Japan. 1921. 27 x 21,7 cm (49,8 x 30,4 cm).

Signiert „Erich Heckel“ und datiert.

Ebner/Gabelmann 774 Lb, Dube L 266b.

20.000 €

„Jetzt hat ein kleiner Wanderzirkus uns, besonders Heckel, ganz gefangen. Er ist allerdings so gut wie wir selten, eigentlich nie einen sahen. Wir sind oft dort und Heckel zeichnet da und zu Haus und versucht darnach zu malen. Der Cirkus kommt übrigens aus Hamburg und hat den schönen Namen Beketow und Männe und wird wohl der Anlaß zu ein paar graphischen Blättern werden.“ So schrieb Siddi Heckel in einem Brief an Gustav Schiefler vom 16.12.1922 (Kopie im NL-Archiv; zit. nach Ebner/Gabelmann 775, S. 136). Das Blatt „Handstand“, auch bekannt unter dem Titel „Akrobatin“, entstand laut Ebner/Gabelmann ebenso wie die Lithographie „Zirkus (Weisse Pferde)“ (Ebner/Gabelmann 775 L) anlässlich einer Versteigerung bei dem Fest der „Freien Secession Berlin“ 1922. Heckel machte, wie bereits in zahlreichen Gemälden der Brücke-Zeit, die Welt des Zirkus, der Akrobaten, Clowns und Artisten zu seinem Bildthema. Eines von insgesamt neun kolorierten Exemplaren, die sich alle farblich unterscheiden, da Heckel vor jedem Abdruck die Farben erneut auf den Stein aufgetragen hat. Prachtvoller, monotypieartiger Druck in drei Farben mit dem vollen Rand, links mit dem Schöpfrand.

Provenienz:

Galerie Günther Franke, München Privatsammlung Berlin

Ausstellung:

Erich Heckel. Druckgraphik 1905-1967, Galerie Günther Franke, München 1967/68, Kat.-Nr. 106

erich heckel

7067 Liegende

Farbholzschnitt auf hauchdünnem Chinabütten. 1913.

Ca. 18,1 x 10,6 cm (35,6 x 21 cm).

Signiert „Erich Heckel“ und datiert.

Ebner/Gabelmann 583 H, Dube H 159 II B, Söhn HdO 115-2.

2.800 €

Farbiger Druck von dem zersägten, in zwei Teilen eingefärbten

Stock in Schwarz und Rot. Abzug der Vorzugsausgabe, erschienen in „Ganymed. Ein Jahrbuch für die Kunst“, 5. Band, München 1925. Kräftiger, farbfrischer Druck wohl mit dem vollen Rand.

erich heckel

7068 Tübingen

Kreidelithographie auf Velin. 1920. Ca. 48,6 x 38,2 cm (59,7 x 45,7 cm).

Signiert „Erich Heckel“ und datiert.

Ebner/Gabelmann 767 L IV, Dube L 264 IV.

2.400 €

Eines von 80 Exemplaren des endgültigen Zustandes mit dem bei Ebner/Gabelmann beschriebenen grauen Ton über der gesamten Darstellung. Das Motiv entstand im Zuge von Heckels erster Reise an den Bodensee im September 1920. Dargestellt ist der Blick auf die Neckarfront von Tübingen mit dem Hölderlin-Turm im Bildzentrum. Prachtvoller, kräftiger Druck mit Rand. Bitte Zustandsbericht erfragen.

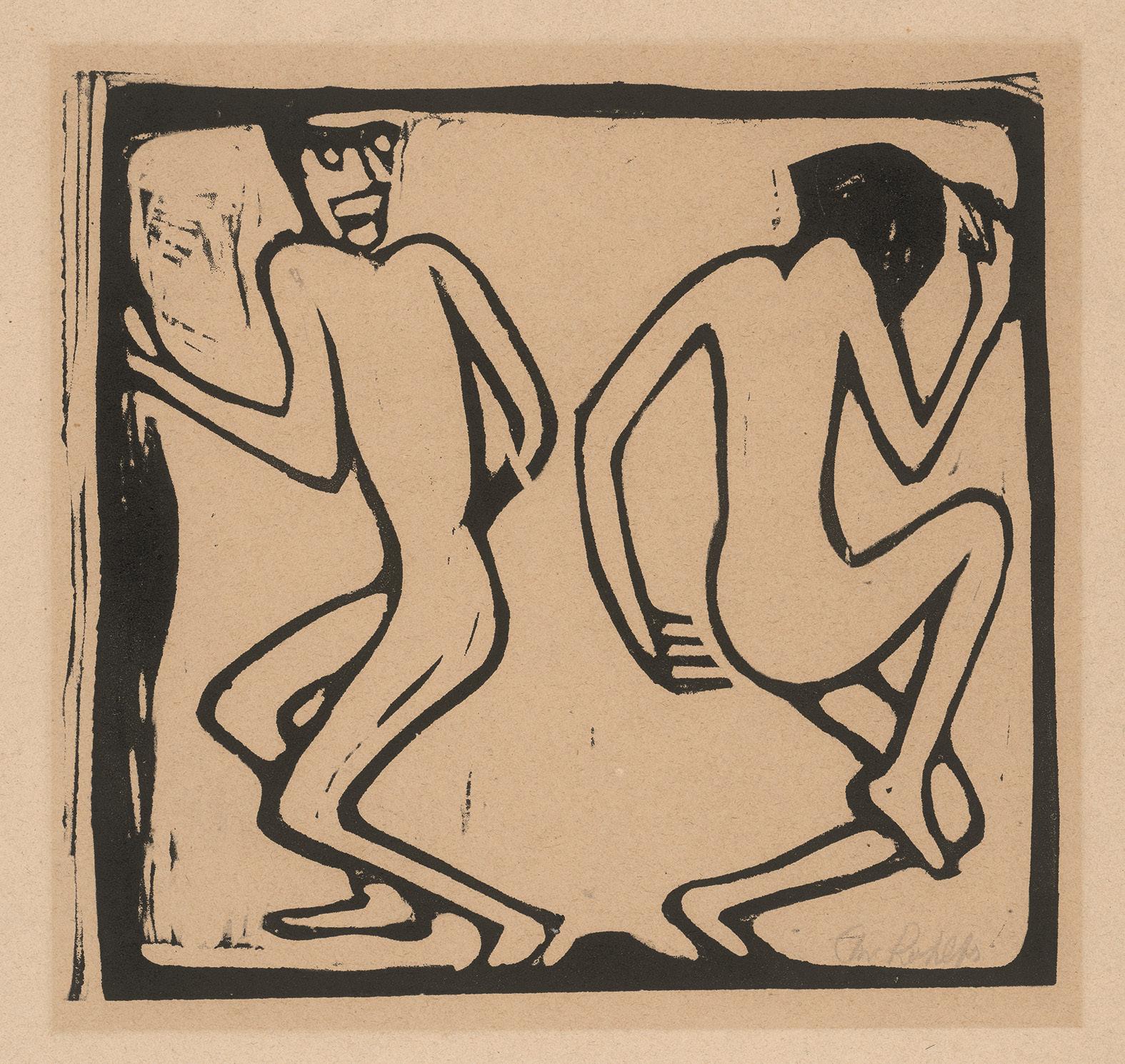

hermann max pechstein (1881 Zwickau – 1955 Berlin) 7069 „Entsagung“

Lithographie auf festem Japan. 1908. 40,5 x 33,5 cm (54,5 x 37,3 cm).

Signiert „M. Pechstein“, datiert und betitelt. Krüger L 27.

1.800 €

Nach seinem Studium an der Dresdner Akademie lernte Pechstein in Frankreich die aktuellen künstlerischen Entwicklungen kennen, und insbesondere die vereinfachten Formen und die Gestik der Fauves inspirierten seine eigene künstlerische Arbeit. Das Blatt „Entsagung“ zählt zu Pechsteins frühesten Lithographien, entstanden nur zwei Jahre nach seinem Eintritt in die Künstlergemeinschaft Brücke. Krüger ist keine Auflage bekannt, er nennt lediglich Drucke auf Velin, von denen einige als Eigendruck bezeichnet sind. Prachtvoller, wunderbar kreidiger Druck mit Rand. Äußerst selten

hermann max pechstein

7070 Fischerkopf IX

Holzschnitt auf handgeschöpftem Bütten. 1921. 40 x 32,2 cm (50,6 x 37,8 cm).

Signiert „HMPechstein“. Auflage 100 Ex. Krüger H 245, Söhn HdO 105-10.

1.500 €

Erschienen als Blatt 10 der V. Bauhausmappe: Bauhaus Drucke. Neue europäische Graphik. Deutsche Künstler, Verlag Müller & Co., Potsdam 1923. Aus einer Gesamtauflage von 110 Exemplaren, gedruckt von der Druckerei des Staatlichen Bauhauses Weimar, mit dem Blindstempel unten links (Lugt 2558 b). Prachtvoller, kräftiger und dennoch ausgewogen differenzierter Handabzug mit dem vollen Schöpfrand.

hermann max pechstein

7071 Selbstbildnis mit Pfeife

Holzschnitt auf weichem rauen Blotting-Papier. 1921. 34,1 x 28 cm (41,3 x 30,9 cm).

Signiert „HMPechstein“ und bezeichnet „#18.“. Krüger H 250.

1.500 €

Reiberdruck vor der Auflage von insgesamt 125 Exemplaren, erschienen in „Die Schaffenden“, IV. Jahrgang, 1. Mappe. Unser Exemplar ohne den Trockenstempel des Euphorion Verlages unten links. Prachtvoller, seidig schimmernder Abzug mit dem vollen, kleinen Rand.

christian rohlfs

(1849 Niendorf/Holstein – 1938 Hagen/Westfalen)

7072 Hockender weiblicher Akt

Holzschnitt in Rotbraun auf hauchdünnem Japanbütten. Um 1913.

Ca. 39 x 17,5 cm (39,5 x 19,5 cm).

Signiert „Chr. Rohlfs“, numeriert „47“ und verso wohl von fremder Hand bezeichnet „Christian Rohlfs“. Utermann 80.

1.200 €

Das seltene Blatt in einem kräftigen Abzug, wie so typisch bei Rohlfs etwas schräg und teils bis zu den Blatträndern gedruckt.

christian rohlfs

7073 Zwei Tanzende

Linolschnitt auf gelblichem Velin. Um 1913.

28,8 x 30,6 cm (37 x 38 cm).

Signiert „Chr. Rohlfs“. Utermann 84, Vogt 70, Söhn HdO 105-11.

2.500 €

Erschienen als Blatt 11 der V. Bauhausmappe: Bauhaus Drucke. Neue europäische Graphik. Deutsche Künstler, Verlag Müller & Co., Potsdam 1923. Aus einer Gesamtauflage von 110 Exemplaren, gedruckt von der Druckerei des Staatlichen Bauhauses Weimar, mit dem Blindstempel unten links (Lugt 2558 b). Entgegen Vogt und Utermann stellte Söhn zu Recht fest, dass es sich um einen Linolschnitt, nicht um einen Holzschnitt handelt. Prachtvoller Druck mit dem vollen Rand, oben mit dem Schöpfrand.

august macke

(1887 Meschede – 1914 Perthes-les-Hurlus)

7074 Begrüßung

Linolschnitt auf Japanbütten. 1912.

24,2 x 19,7 cm (38 x 28 cm).

Verso von Elisabeth Erdmann-Macke betitelt und bezeichnet „August Macke: Begrüssung, bestätigt: Elisabeth Erdmann“.

Peters III/8, Wingler III/8, Söhn HdO 103-8.

1.200 €

Erschienen als Blatt 8 der III. Bauhausmappe: Bauhaus Drucke. Neue europäische Graphik. Deutsche Künstler, Verlag Müller & Co., Potsdam 1922, mit dem Blindstempel des Bauhaus Weimar (Lugt 2558b). Die Gesamtauflage betrug 110 Exemplare. Ausgezeichneter, stellenweise ganz minimal trockener Druck mit Rand.

7075

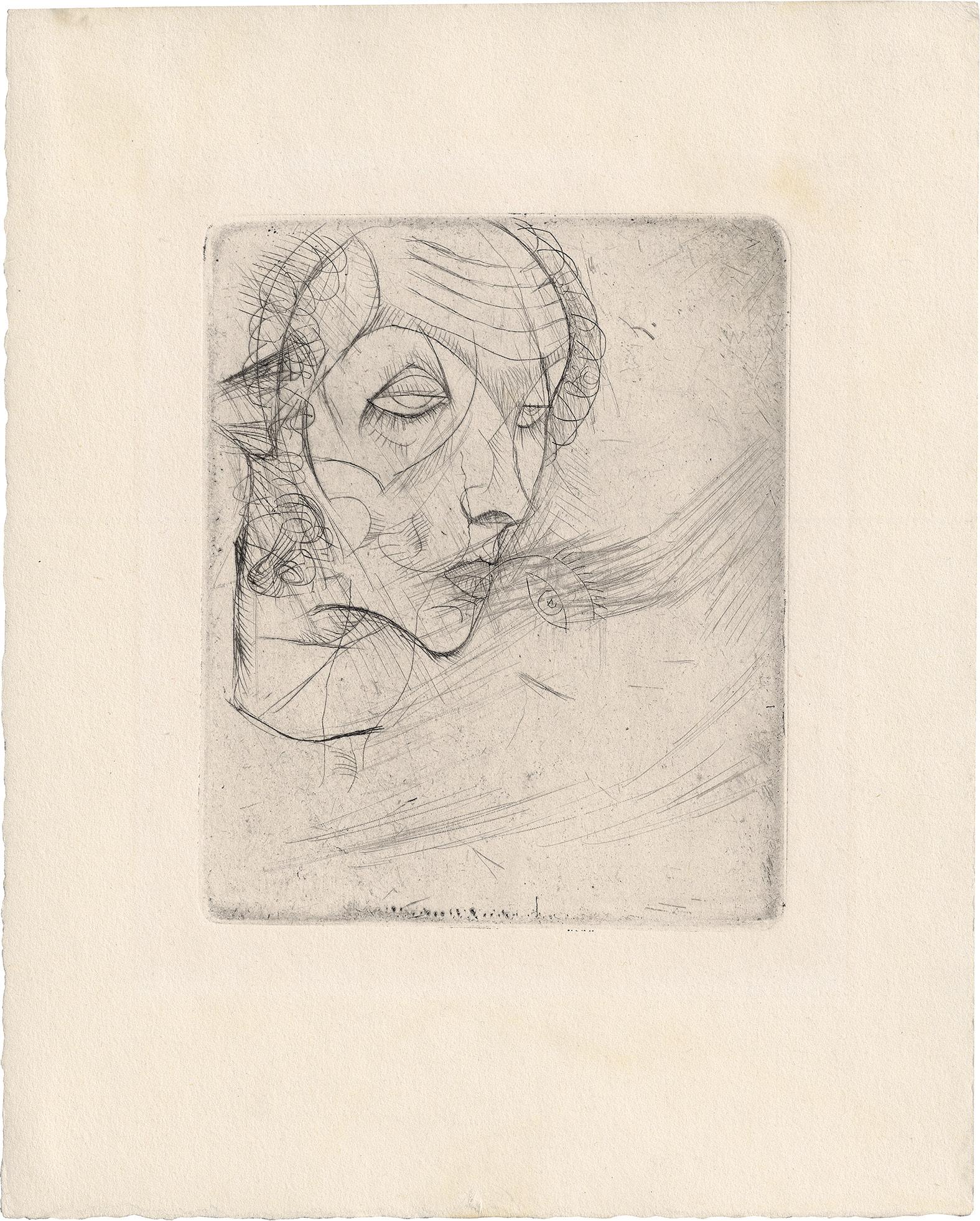

egon schiele

(1890 Tulln a.d. Donau – 1918 Wien)

7075 Selbstbildnis

Kaltnadel auf gelblichem Kupferdruckkarton. 1914/22. 12,7 x 10,5 cm (21,8 x 17,5 cm).

Kallir 4 b (von c 2).

3.000 €

Das Selbstbildnis ist eine der ersten Radierungen Schieles, entstanden bereits im Frühjahr 1914. Arthur Roessler stellte dem Künstler die notwendigen Mittel zur Verfügung, und Robert Philippi unterwies ihn in der Technik des Radierens. Kallir sind keine zu Lebzeiten des Künstlers abgezogenen Exemplare bekannt, und er erwähnt lediglich zwei Drucke von der unverstählten Platte. Aus der Auflage von 80 Drucken von der verstählten Platte, erschienen in der acht graphische Blätter umfassenden Mappe „Das graphische Werk von Egon Schiele“ im Rikola Verlag, Verlag Neuer Graphik, Wien u.a. 1922. Ausgezeichneter Druck mit dem vollen Rand.

oskar kokoschka

(1886 Pöchlarn – 1980 Montreux)

7076 Männerbildnis

Bleistift und Kohle auf bräunlichem Packpapier. Um 1918. 20 x 16,5 cm.

2.400 €

Charakteristische frühe Zeichnung. Aus den für diese Zeit typischen dichten Parallelschraffuren und feinsinnig gezeichneter Gesichtspartien lässt der Künstler das frontal ausgerichtete Antlitz eines jungen Mannes entstehen. Mit beimontierter Kopie eines späteren Briefes des Künstlers, in dem er sich auf die Zeichnung bezieht, sie um 1913 datiert und irrtümlich vermutet, es handele sich bei dem Dargestellten um Nijinsky. Die Authentizität der Zeichnung wurde von Prof. Alfred Weidinger, Wien, am 08.12.2024 anhand eines Fotos bestätigt. Sie wird in das in Vorbereitung befindliche Werkverzeichnis aufgenommen.

Provenienz: Privatbesitz Österreich

7077

max oppenheimer (gen. Mopp, 1885 Wien – 1954 New York)

7077 August Strindberg Radierung auf festem Japan. 1911. 15,3 x 13,2 cm (40,7 x 28 cm).

Signiert „MOPP“. Auflage 25 num. Ex. Pabst 2, Stix/Osborn 7.

800 €

Mit besonderer psychologischer Dichte zeichnet Oppenheimer den schwedischen Dramatiker, beinahe en face, den durchdringenden Blick direkt zum Betrachter gerichtet. Die kleine Auflage erschien bei Fritz Gurlitt, Berlin. Ganz prachtvoller, klarer und fein differenzierter Druck mit tief eingeprägter Plattenkante und dem vollen Rand, unten und links mit dem Schöpfrand.

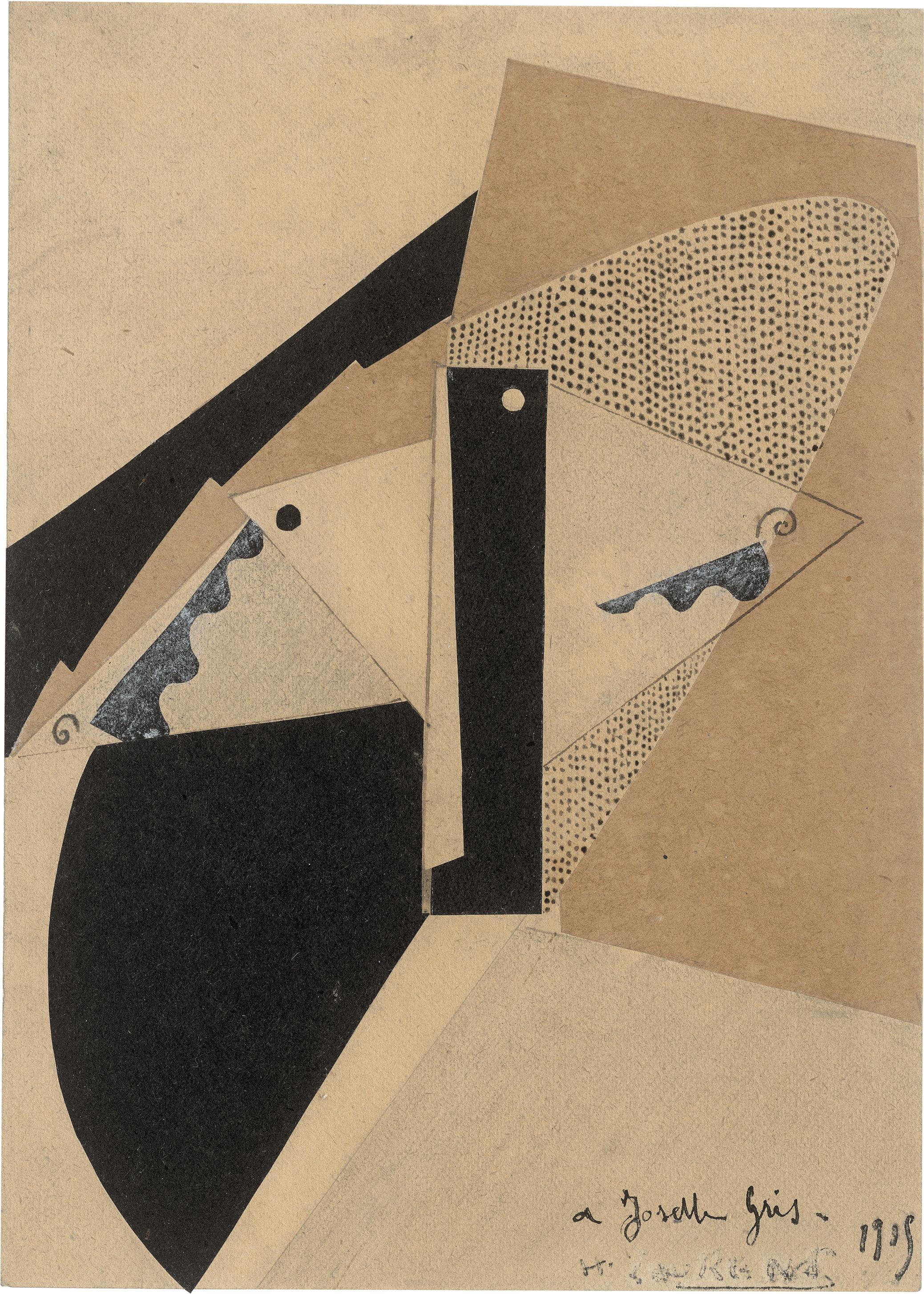

mappenwerke

7078 Sema. 15 Originalsteinzeichnungen 15 Lithographien auf Similijapan sowie 3 Bl. Titel/Impressum, Begleittext und Inhaltsverzeichnis. Lose in Orig.Halbleinenmappe. 1912. 45 x 40 cm (Blattgröße).

Die Lithographien jeweils signiert. Auflage 200 num. Ex. Söhn HdO 355-1 bis 15. 18.000 €

Das seltene, einer modernen Kunstauffassung verpflichtete Mappenwerk ist in kompletter Erhaltung nahezu unauffindbar. Erschienen in einer Gesamtauflage von 215 numerierten Exemplaren im Delphin-Verlag, München 1912. Kurz vor der Gründung des Blauen Reiters fand sich im Sommer 1911 eine Gruppe Münchner Künstler zur Vereinigung „Sema“ (griechisch: „Zeichen“) zusammen. Ihre Mitglieder entstammten nicht nur der Bildenden Kunst, sondern auch der Literatur, Architektur und Musik. Parallel zu ihrer ersten Ausstellung im April 1912 in der Modernen Galerie Heinrich Thannhauser in München erschien das vorliegende Mappenwerk mit Beiträgen von Carl Caspar, Maria Caspar-Filser, August Fricke, Robert Genin, Frank S. Herrmann, Fritz HofmannJuan, Gustav Jagerspacher, Paul Klee (Kornfeld 42 B b), Alfred Kubin (Raabe 43), Max Oppenheimer (Pabst L2), Edwin Scharff, Egon Schiele (Kallir 1 b 2), Adolf Schinnerer, Julius Wolfgang Schülein und Carl Schwalbach. Für Schiele (es handelt sich um sein erstes graphisches Selbstbildnis), Klee, Kubin und Oppenheimer waren dies jeweils die ersten Lithographien, die sie schufen. Die sämtlich unter Aufsicht der Künstler abgezogenen Platten wurden nach dem Druck abgeschliffen. Prachtvolle Drucke mit dem vollen Rand, jeweils unten links mit dem gedruckten Signet der SemaVereinigung.

Provenienz: Privatbesitz Berlin

otto heinrich (1891 Berlin – 1967 Potsdam)

7079 Kanal an der Fischerinsel Öl auf Leinwand. 1912.

60,5 x 67,5 cm.

Unten rechts mit Pinsel in Braun signiert „Otto Heinrich“ und datiert.

1.800 €

Otto Heinrich, ausgebildet u.a. von Philipp Franck, widmete sich immer wieder dem Motiv der Berliner Fischerinsel, wie in dieser Ansicht von Schiffen in der sonnenbeschienenen Friedrichsgracht, dargestellt vermutlich auf Höhe der Fischerbrücke.

Provenienz:

Van Ham, Köln, Auktion 21.11.2008, Lot 944

Privatsammlung Potsdam

7080 „An der Fischerbrücke in Alt-Berlin“

Öl auf Leinwand. 1914/43.

80,5 x 88 cm.

Unten rechts mit Pinsel in Braun über Blau zweifach signiert „Otto Heinrich“ und in Braun datiert, verso auf dem Keilrahmen mit Pinsel in Schwarz betitelt.

2.000 €

Auf der winterlichen, von Eisschollen bedeckten Spree wird den Kähnen die Fahrt erschwert. Der Blick fällt im Hintergrund rechts vermutlich auf die von 1891 bis 1893 neu erbaute Fischerbrücke, die zwei Türme links könnten zur Nikolaikirche gehören. In eindrucksvoll großem Bildformat erschuf Heinrich 1914 diese Ansicht seiner Heimat in Alt-Berlin, die er im Jahre 1943 noch einmal überarbeitete.

Provenienz:

Dannenberg, Berlin, Auktion 05.12.2015, Lot 3748

Privatsammlung Potsdam

Ausstellung:

Große Berliner Kunstausstellung 1914 (verso auf dem Keilrahmen mit deren fragmentarischem Klebeetikett)

otto heinrich

7081 „Alte Zugbrücke in Rügenwaldermünde a.d. Ostsee“ Öl auf Leinwand.

31 x 58,8 cm.

Unten rechts mit Pinsel in Schwarz signiert „Otto Heinrich“, verso auf dem Keilrahmen zweifach mit Bleistift bzw. Kugelschreiber betitelt und bezeichnet „(a.d. Wipper)“ sowie von fremder Hand bezeichnet und mit Kreide in Weiß numeriert „69“.

1.000 €

Die Rügenwaldermünde, mit polnischem Namen Darówko, an der Ostsee gelegen, war das älteste Seebad Preußens. Otto Heinrich erfasst hier die Hafeneinfahrt auf der Wipper, die von einer Schiebebrücke überspannt wird und nur von Fußgängern passierbar ist.

Provenienz:

Leo Spik, Berlin, Auktion 13.06.2013, Lot 69 Privatsammlung Potsdam

robert hermann sterl (1867 Großdoberitz – 1932 Naundorf)

7082 Ruderboot am Anleger Öl auf Holz.

23 x 30,3 cm.

Seitlich rechts mit Pinsel in Braun monogrammiert „R. St.“, verso (von fremder Hand?) mit Kreide in Blau bezeichnet „A 193“ und „11“. Wohl nicht bei Zimmermann/Popova

3.000 €

Ein warmer, brauner Grundton dominiert das stimmungsvolle Gemälde, aufgelockert von hellen Akzenten sowie Nuancen von

Rot und Blau. Mit lockerem Duktus trägt Sterl die pastosen Farben auf, lässt dabei aber vielfach die hellbraune Grundierung durchscheinen. „Er hat in der Dresdner Galerie gelernt, daß Kunst von Können kommt und daß nicht der Intellekt, sondern der sinnliche Eindruck den Maler macht. Gerade heutzutage, wo die Achtung vor dem Metier fast geschwunden ist und jeder Stümper sich ein Kulturfaktor dünkt, ist es nicht hoch genug anzuerkennen, daß ein Künstler von Sterls Format nur Maler, nicht mehr und nicht weniger sein will.“ (Max Liebermann über Robert Sterl, 1928, zit. nach robert-sterl-haus.de, Zugriff 11.03.2025).

Provenienz: Privatbesitz Berlin

7083 Arbeiter im Steinbruch

Kohle auf Velin. 1914.

38 x 48,3 cm.

Unten rechts mit Kohle monogrammiert „R. St“ und datiert.

1.000 €

Um 1897 tauchten erste Darstellungen aus den Steinbrüchen im Elbsandsteingebirge in Sterls Werk auf, und von 1905 an wurde die Steinbrucharbeit zum bedeutendsten Thema in seinem malerischen Werk. Die vorliegende Kohlezeichnung zeigt die Mühen der Steinbrucharbeiter, einen großen Quader mit einer Karre zu transportieren. Die Steinblöcke vorne und im Hintergrund, die expressive Bewegtheit der Arbeiter und technische Gerät im Vordergrund links verleihen der Komposition eine Schroffheit, die ihre Entsprechung in der vehementen Strichführung findet.

Provenienz:

Dr. Ernst Hauswedell, Hamburg, 30.06.1947

Privatbesitz Berlin

käthe kollwitz (1867 Königsberg – 1945 Moritzburg)

7084 Mütter gebt von euerm Überfluß! Kreidelithographie auf Velin. 1926. 34,4 x 32,1 cm (61 x 50 cm). Signiert „Kollwitz“. Knesebeck 227 I wohl d (von III b).

1.200 €

Fürsorglich und hingebungsvoll widmet sich die junge Mutter ihrer Aufgabe, die Kleinsten der Gesellschaft, die Säuglinge, zu ernähren. Behutsam nimmt sie eines an sich, während das andere noch wohlig in ihrem Schoß liegt. Mit unserem Blatt, das im Auftrag der Kinderärztin Marie-Elise Kayser entsteht, unterstützt Kollwitz das Ziel, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts sehr hohe Säuglingssterblichkeit zu bekämpfen. Kayser eröffnet 1919 die erste Frauenmilch-Sammelstelle Deutschlands. Im Unterschied zu anderen Kliniken wirbt sie aber auch außerhalb von Krankenhäusern und Wöchnerinnenheimen um Spenderinnen, um eine möglichst große Milchmenge zu erreichen. Da Kollwitz diesen Stein vermutlich mit Schrift zu Kayser gab, sind jene Drucke ohne Schrift die frühesten, und bei ihnen handelt es sich um die zum freien Verkauf vorbehaltenen Abzüge. Knesebeck verzeichnet von diesen Exemplaren vor der Schrift unter I.d lediglich drei Exemplare auf Velinkarton, mit unserem taucht nun ein weiteres auf dünnerem Velin auf. Prachtvoller, kräftiger Druck des äußerst seltenen ersten Zustandes vor der Schrift, mit sehr breitem Rand. Bitte Zustandsbericht erfragen.

7085 Heimarbeit

Kreide- und Pinsellithographie auf dünnem Affichenpapier. 1925.

68,5 x 45 cm (71,5 x 48 cm). Knesebeck 217 B II. 1.800 €

Exemplar des Plakatdrucks von einem zweiten Stein, mit dem Plakattext in Schreibschrift, der endgültige Zustand mit der lithographierten Signatur oben rechts und dem durchgehenden, leicht welligen Strich oberhalb der Darstellung, vermutlich vom Steinrand. Prachtvoller Druck mit kleinem Rand. Selten

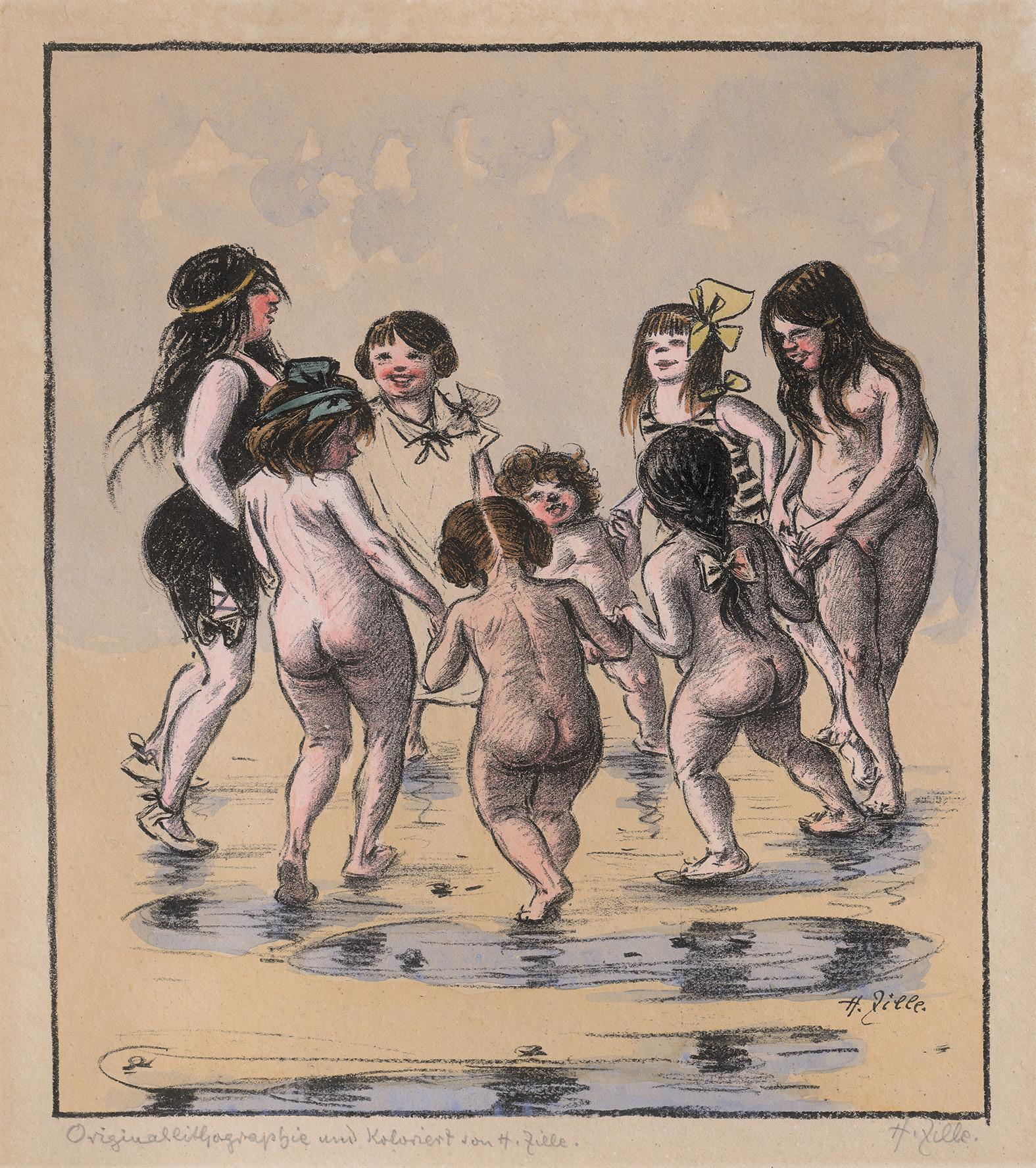

heinrich zille

(1858 Radeburg bei Dresden – 1929 Berlin)

7086 Ferienkolonie

Lithographie und Aquarell auf festem Velinkarton. 1919. 24,4 x 21,1 cm (39,5 x 29,8 cm).

Signiert „H. Zille.“ und vom Künstler bezeichnet „Originallithographie und koloriert von H. Zille.“. Rosenbach 97 II.

1.200 €

Die Lithographie entstand als Blatt 39 des Zyklus „Zwanglose Geschichten und Bilder“. Unser Exemplar ohne die lithographierte Schrift, aber vor allen Auflagen auf festem, genarbtem Karton gedruckt und großflächig mit Aquarellfarben handkoloriert. Das Motiv zeigt acht fröhliche und zwanglose Kinder aus allen Altersklassen beim Ringelreihen in einem Ferienlager am Meer.

Provenienz:

Galerie Pels-Leusden, Berlin (dort erworben 2005)

Privatbesitz Berlin

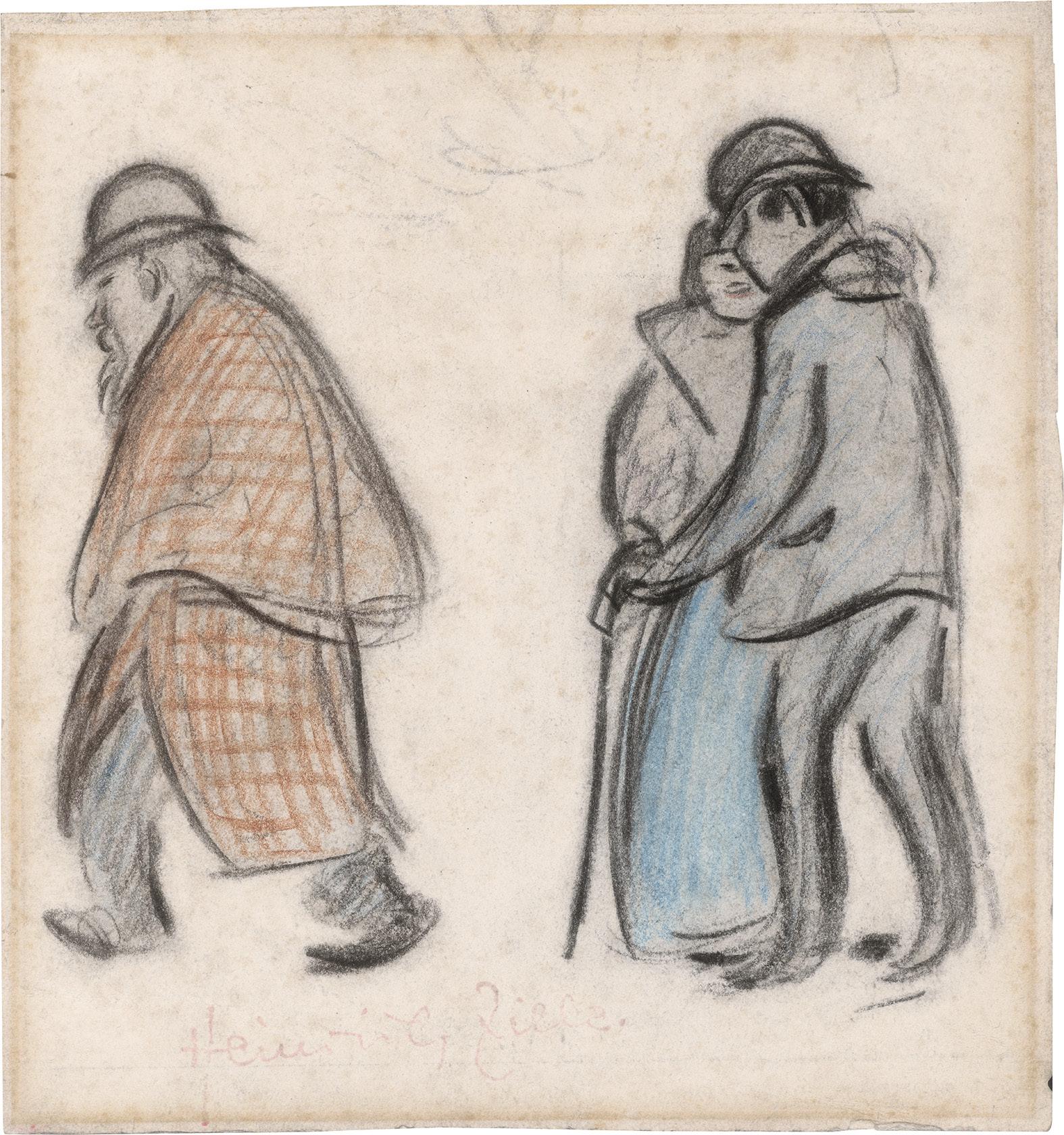

heinrich zille

7087 Alter Mann und Paar Farbige Kreiden auf dickem, festem Büttenkarton.

Ca. 23 x 21,2 cm.

Mit dem roten Nachlaßstempel „Heinrich Zille.“ (Lugt 2676 b, Rosenbach 1).

2.500 €

Schnellen Schrittes entfernt sich ein älterer Herr im karierten Umhang von einem jungen Paar rechts im Bild. Ausschnitthaft und fast zusammenhangslos skizziert Zille die für ihn so typischen Figuren des Berliner Alltagslebens mit sicherem Strich und in dezentem, teils kräftigem Kolorit. Verso das Fragment einer weiteren Zeichnung von Heinrich Zille, ebenfalls mit dem roten Nachlaßstempel.

Provenienz:

Grisebach Berlin, Auktion 54, 30.11.1996, Lot 113 Galerie Pels-Leusden Berlin (dort erworben 2008)

Privatbesitz Berlin

george grosz (1892–1959, Berlin)

7088 Straßenszene

Lithographie auf Velin. 1919/20.

38,7 x 26,5 cm (52,3 x 38 cm).

Signiert „GROSZ“.

Dückers E 60, Söhn HdO 105-4.

1.200 €

Erschienen als Blatt 4 der V. Bauhausmappe: Bauhaus Drucke. Neue europäische Graphik. Deutsche Künstler, Verlag Müller & Co., Potsdam 1923. Aus einer Gesamtauflage von 110 Exemplaren, laut Impressum gedruckt von der Druckerei des Staatlichen Bauhauses Weimar, mit dem Blindstempel unten links (Lugt 2558 b). Entgegen der offiziellen Angaben im Impressum vermutet Dückers eine Fotolithographie, gedruckt von Hermann Birkholz. Etwas trockener und dennoch ausdrucksstarker Abzug mit deutlicher Steinkante und dem vollen Rand.

otto dix

(1891 Untermhaus bei Gera – 1969 Singen)

7089 Selbstporträt im Profil

Lithographie auf dünnem glatten Velin. 1922.

21 x 14,9 cm (37,4 x 27,5 cm).

Signiert „Dix“. Karsch 50.

900 €

Das ausdrucksstarke Selbstbildnis in einem ausgezeichneten Druck mit breitem Rand.

max beckmann (1884 Leipzig – 1950 New York)

7090 Modell

Lithographie auf JWZanders-Bütten. 1911.

33,8 x 26,8 cm (44,3 x 36,2 cm).

Signiert „Beckmann“ und datiert. Auflage 40 num. Ex. Hofmaier 35 B.

1.200 €

Beckmann selbst betitelte die Arbeit einst in seiner Liste als „Sitzende dekolletierte Frau“. Die frühe Lithographie in einem ausgezeichneten, kräftigen Druck mit dem vollen Rand.

andreas gering (1892–1957, Nürnberg)

7091 Im Schützengraben Bleistift und Farbstifte auf dünnem Bütten, kaschiert auf schwarzem Unterlagepapier. Um 1916.

30,3 x 42,3 cm.

900 €

Eine von Gerings eindrücklich prägnanten, dichten Zeichnungen, die er mit Bleistift und Farbstiften vermutlich direkt an der Front skizzierte: Die Ecken des Papiers zeigen vom Fixieren Nadellöchlein, anschließend wurde es wohl zum Transport in der Mitte gefaltet. Von einer Anhöhe aus staffelt Gering den Bildraum nach hinten und richtet den Blick an die Frontlinie, hinweg über mehrere mit Männern gefüllte Schützengräben, aus denen in Massen die Soldaten auf das tosende Schlachtfeld stürmen. Die am Horizont leuchtend rot explodierenden Geschütze akzentuiert Gering zusätzlich noch mit leichten Hieben auf dem Papier, so dass man sich als Betrachter, wie so oft in seinen Zeichnungen, noch intensiver in das grauenvolle Kriegsgeschehen hineinversetzen kann.

Provenienz: Nachlass Andreas Gering, Nürnberg

andreas gering

7092 Auf dem Schlachtfeld Kreide in Schwarz auf JWZanders-Bütten. Um 1916.

44,5 x 56,7 cm.

Verso mit dem schwarzen Nachlaßstempel.

1.000 €

Dynamische, kompositorisch wohldurchdachte, bis zu den Rändern hin ausgearbeitete Zeichnung Gerings mit einer für ihn typischen Szene auf einem Schlachtfeld im Ersten Weltkrieg. Gering, der selbst nach einem Bombenangriff verschüttet und schwer verletzt geborgen wurde, setzt sich in weiten Teilen seines Schaffens mit den Gräueltaten des Krieges auseinander.

Provenienz: Nachlass Andreas Gering, Nürnberg

karl hofer (1878 Karlsruhe – 1955 Berlin)

7093 Lot und seine Töchter Öl auf Eternit, auf Holz aufgeblockt. 1912.

40,5 x 40,5 cm.

Unten rechts mit Pinsel in Braun monogrammiert „CH.“ (ligiert).

Wohlert 232.

15.000 €

Sinnlich, in lockerer, unbefangener Natürlichkeit bewegen sich Lot und seine Töchter. Ein großes, zwischen Bäumen aufgespanntes Tuch schirmt die Szene im Vordergrund von der umgebenden Landschaft ab. Ohne jede Schwülstigkeit und frei von aller Wertung stellt Hofer das Miteinander seiner biblischen Figuren dar. Die Arbeit entstand vermutlich in Paris, wo Hofer auf Anregung von Julius Meier-Graefe von 1908 bis 1913 lebte und wo seine malerische Frühphase endete. Das Gemälde zeigt in seiner geschlossenen Komposition die Auseinandersetzung mit dem Vorbild Hans von Marées und mit dem Spätimpressionismus Paul Cézannes, ohne bereits die überlängte Schlankheit der Figuren späterer Jahre aufzuweisen. Es ist formal etwas aufgelöst und vereinfacht; in einem flüssigen Malstil mit locker gesetzten, kurzen Pinselstrichen gestaltet, behält die Szene ihre Erkennbarkeit. Die Palette von zarter, gedämpfter Farbigkeit unterstreicht die Sinnlichkeit der Szene. Mehrfach beschäftigte sich Hofer mit dem