14 minute read

Ester Capuzzo Lady Morgan e l’Italia del Risorgimento

Lady Morgan e l’Italia del Risorgimento

Ester Capuzzo

Advertisement

A differenza di quanto sostenuto da Jeanne Moskal in un articolo uscito poco più di venti anni fa e dedicato a Gender and Italian Nationalism in Mary Shelley’s, Rambles in Germany and Italy non sembra, come ha già osservato Lilla Maria Crisafulli, si possa pienamente appoggiare l’affermazione della studiosa inglese che ascrive la nascita della scrittura di viaggio femminile con caratteristiche politiche intorno agli anni ’40 dell’Ottocento.

Tale affermazione, infatti, sembra contraddire nell’odeporica femminile, soprattutto in quella prodotta da travellers britanniche, la presenza, seppure non sempre marcata, di un’attenzione specifica da parte delle viaggiatrici che sin dalla fine del Settecento manifestavano nella narrazione del loro tour in Italia posizioni politiche e sentimenti patriottici come nel caso di Ellis Cornelia Knight, coinvolta in una rete di spionaggio della flotta della Royal Navy di stanza nel Mediterraneo, e di sua madre Philippina Deane.

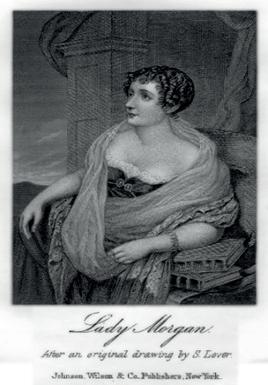

Non si discosta da questo profilo una traveller d’eccezione come Sidney Owenson ossia Lady Morgan, scrittrice e patriota irlandese, che qualche decennio più tardi, tra il 1819 e il 1820 dopo la fine delle guerre napoleoniche e l’inizio della Restaurazione, giungeva in Italia con il marito Sir Thomas Charles Morgan. Nel suo diario di viaggio, Italy, scritto in tre volumi e pubblicato a Londra nel 1821, Lady Morgan manifestava posizioni riformatrici che le sarebbero costate critiche severe fino alla censura dei suoi libri, come dichiarava in una lettera:

[…] I attempted to exposte the evils of dispotic governements, in opposition to the blessings and benefits of a rappresentative government; - to display the fatal effects of a poweful and a intolerant superstition, as opposed to the enlightned doctrines of rational and releaved religion[…].

René Théodor Berthon, Ritratto di Lady Sidney Morgan (1818) Dublino, National Gallery of Ireland

Ester Capuzzo

Italy rivelava la posizione di aperta simpatizzante per la lotta e per l’indipendenza italiana della scrittrice irlandese, che durante il suo soggiorno nei vari Stati preunitari era costantemente seguita e controllata da spie governative, e testimoniava quanto Lady Morgan registrava circa le gravi condizioni in cui la penisola versava apparendole, pur nelle sue diversità statuali, assai desolata e di cui lamentava in generale la mancanza di libertà e l’asservimento a monarchi conservatori e liberticidi come l’imperatore d’Austria, il granduca di Toscana e il pontefice.

Come per tanti altri viaggiatori stranieri che nell’età della Restaurazione attraversavano le Alpi o raggiungevano la penisola via mare, a Lady Morgan l’Italia, frazionata in vari Stati, appariva – come scriveva pubblicandone le memorie lo storico inglese William Hepworth Dixon – un Paese misterioso nel cuore dell’Europa che attirava una forte attenzione nell’opinione pubblica britannica:

[Italy] produced a great sensation than even the work on France. (…). Italy had just passed from the dispotc but intelligent sway of Napoleon to he blessings of the ‘right divine govern wrong’ of the Bourbons; and Lady Morgan’s work is full of eloquent lamentations and description of the charge for the worse that had come over everything. (…). It is still the best description of the state of Italy moral and political, as it was at the period of the restoration of the Bourbons.

Lady Morgan arrivava in Italia insieme con il marito dopo il loro soggiorno a Parigi, dove i coniugi erano stati ricevuti in molti ambienti letterari e nei circoli culturali frequentati dagli esiliati irlandesi, intrisi di valori politici prossimi agli ambienti napoleonici. Frutto del soggiorno parigino era France, uscito a Londra per i tipi dell’editore Colburn come resoconto di viaggio, che sin da subito aveva ricevuto numerosissime critiche. Pubblicato nel giugno del 1817, il testo era stato pesantemente attaccato, sia in Francia che in Gran Bretagna, con l’accusa di supportare l’ateismo e il giacobinismo. Tuttavia, proprio il tanto criticato France che l’aveva resa invisa al governo francese le apriva i salotti liberali della penisola, frequentemente aperti agli ospiti stranieri dove, come in quelli di Milano, città in cui avrebbe soggiornato per qualche mese, dominavano allora donne colte e politicamente impegnate quali Bianca Milesi Mojon e Metilde Viscontini, a cui si sarebbe poi aggiunta Clara Maffei.

Secondo un topos classico della letteratura odeporica il travel book della scrittrice irlandese si apriva con un excursus della storia italiana che partiva dall’antichità per giungere all’età risorgimentale. Un panorama storico molto ampio, probabilmente dovuto al marito Sir Thomas Charles Morgan, medico e scrittore, a cui Lady Morgan aveva dato l’incarico di redigerlo. In questo excursus una particolare attenzione veniva incentrata sul valore democratico e costituzionale riconosciuto alle repubbliche medievali e alle repubbliche giacobine sorte in varie parti della penisola nel triennio rivoluzionario, una sorta di contraltare a quella che allora era l’immagine contemporanea dell’Italia asservita a sovranità straniere e dispotiche in cui il richiamo colto e politicamente avvertito era alla lettura di un’opera che aveva avuto larga diffu-

Lady Morgan e l’Italia del Risorgimento

sione in Europa come l’Histoire des républiques italiennes du Moyen âge di Sismonde de Sismondi e a quelle di intellettuali come Ludovico di Breme, Gabriele Rossetti, Carlo Botta.

La decadenza dell’Italia era individuata da Lady Morgan nelle invasioni barbariche che avevano devastato le province dell’impero romano giungendo sino a Roma e lasciando un paese desolato e costellato di rovine. Tuttavia, a differenza dei tanti viaggiatori che nei secoli del Grand Tour avevano cercato quelle rovine per giungere alle radici della civiltà classica, la scrittrice irlandese non era mossa da una passione antiquaria bensì da un ideale politico, nutrendo il desiderio di studiare gli effetti della rivoluzione francese sulla penisola perché se l’Italia della romanità era alquanto conosciuta in Gran Bretagna altrettanto non poteva dirsi dell’Italia delle rivoluzioni.

Di qui, in Italy, una narrazione delle vicende storiche della penisola che partiva dagli esiti del Congresso di Vienna che dopo l’età napoleonica aveva ripartito l’Italia in sette Stati, di cui cinque legati in maniera diretta o indiretta agli Asburgo. Lady Morgan evidenziava che se Napoleone aveva fatto assaporare agli italiani la libertà e abolito i diritti feudali, aveva dato loro con il codice civile un’unica normativa e li aveva resi uguali di fronte alla legge, aveva costruito strade che avevano agevolato i commerci e unito più facilmente i vari centri, con la restaurazione dei vecchi sovrani e con l’alleanza del trono con l’altare l’Italia era tornata a essere, secondo la nota definizione metternichiana, una pura e semplice espressione geografica.

Frontespizio del secondo volume di Italy nella nuova edizione londinese del 1821

Muovendo da implicazioni politiche Italy appare come una sorta di catalogo in cui a differenza del passato i mirabilia urbis non erano più soltanto monumenti o rovine classiche ma teatri e luoghi di ritrovo che costellavano le diverse città visitate e che venivano percepiti e descritti secondo un criterio pubblico e sociale. Durante il suo soggiorno nella città felsinea Lady Morgan stemperava per le donne di Bologna il negativo giudizio con cui in varie pagine del suo travel book bollava le donne italiane, educate all’ignoranza e alla sottomissione, perché le prime, pur nello Stato del papa-re, erano un modello di emancipazione femminile attestato dall’essere state artiste, intellettuali, scienziate.

Nei confronti degli italiani più in generale la scrittrice inglese palesava, invece, impressioni non dissimili da quelle espresse dai suoi compatrioti

Ester Capuzzo

collocandosi all’interno di un’attestata tradizione narrativa carica di pregiudizi verso i costumi e la mentalità degli abitanti della penisola manifestata da altri travellers britannici come Samuel Sharp, Tobias Smollett e Percy B. Shelley, uniti dal carattere tragico della loro morte avvenuta, anche se in tempi diversi, in Toscana, pregiudizi di cui aveva dato prova qualche decennio prima anche Madame de Stäel.

In appoggio alle sue impressioni Lady Morgan, riferendosi agli italiani e utilizzando gli stessi argomenti di Thomas Paine e di William Godwin, scriveva che:

A century of unmixed despotsm deteriorates the hansomest race; sloth and luxury decompose the physiognomy of the upper class, and ignorance reduces the features, of the lower ranks to a common level of un-idea’d animality.

Affermazioni queste che giustificavano nelle considerazioni della scrittrice irlandese i caratteri degli italiani, anche quelli legati alla fisiognomica, prodotto dello stato di schiavitù in cui erano tenuti da lunghi anni di dispotismo, da cui si distaccavano nel Risorgimento gli italiani politicamente più sensibili, come avrebbe sostenuto successivamente anche Mary Shelley, che, usi al ragionamento attraverso la lettura di romanzi, tragedie, testi di riflessione politica, vivevano l’ansia di liberarsi dai vincoli del potere dispotico, di affrancarsi da quel «torpore selvaggio» che ottundeva le menti e inibiva le azioni, di lottare per la libertà nazionale.

Erano proprio quelle frange liberali della società, allora ancora molto ristrette, che avevano partecipato alle fallite rivoluzioni costituzionali scoppiate nel Regno meridionale e in Piemonte nel 1820-1821 e che ne avevano subito le conseguenze con l’arresto e l’esilio, a essere considerate dall’occhiuta censura come il riflesso dell’incitamento alla rivolta indotto dall’opera di Lady Morgan.

Nel suo viaggio in Italia la scrittrice irlandese giungeva a Roma nel dicembre del 1819 e soggiornava nel rione Monti in Via dell’Agnello. Il suo arrivo suscitava agitazioni e timori nella Curia pontificia, tanto da spingere Leone XII a farla pedinare durante tutti i suoi spostamenti. La Roma che si presentava agli occhi di Lady Morgan era ben diversa dalla città che per secoli aveva dominato incontrastata con il suo fascino sul mondo e che con la cinquecentesca Renovatio Urbis era stata riportata agli antichi splendori. L’aspetto esteriore di Roma non faceva che confermare il suo estremo grado di corruzione e i dintorni della città e la sua campagna sino ai Castelli Romani non apparivano da meno. Osservando direttamente le condizioni tristi e desolanti dei territori e delle popolazioni, la scrittrice irlandese non perdeva occasione per ribadire che in qualunque parte del mondo l’alleanza tra potere temporale e potere secolare aveva prodotto solo distruzione e povertà, sfruttamento e fame per quanti pretendeva di voler salvare. Sensazioni indignate e disgustate animavano Lady Morgan di fronte all’arretratezza delle condizioni di vita della popolazione dell’Urbe e dei Castelli Romani, che visitava secondo lo schema del Classic Tour condotto nella Città Eterna, impossibilità ad entusiasmarsi di fronte a monumenti, rovine, chiese, paesaggi tanto era forte la consapevolezza delle sofferenze e delle ingiusti-

Lady Morgan e l’Italia del Risorgimento

zie che vedeva inflitte ai più deboli.

Profondamente radicata nei valori della libertà, dell’uguaglianza tra gli uomini, strenua sostenitrice delle innovazioni introdotte da Napoleone in Italia ai danni, soprattutto, degli ordini monastici e del clero, e a favore dell’istruzione, Lady Morgan manifestava in Italy le sue opinioni negative riguardo al potere della Chiesa in temporalibus.

La sua opera contribuiva a diffondere nell’opinione pubblica britannica gli ideale della libertà e dell’indipendenza dell’Italia che dovevano essere raggiunte con la cacciata dei governi stranieri, come quello austriaco, e di quelli autocratici locali, come quello pontificio. Le impressioni e le riflessioni contenute nel suo travel book celavano in modo più o meno subliminale un messaggio patriottico a favore anche della libertà e dell’indipendenza della sua travagliata terra, l’Irlanda, inserita dal 1801 nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda e anch’essa, come l’Italia, soggiogata a un potere straniero.

Prima della sua visita in Italia la nota fondamentale della produzione letteraria di Lady Morgan era stata quella di dare vita e visibilità alla cultura gaelica attraverso i suoi racconti nazionali e di contribuire attraverso la letteratura alla costruzione di un’identità nazionale irlandese. Dopo i suoi viaggi compiuti in Francia e in Italia la scrittrice irlandese aveva potuto delineare l’idea della indipendenza della sua terra come una delle varie spinte presenti in Europa, come quella italiana, a riconoscere l’identità nazionale di un paese, resa impossibile per la mancanza di libertà.

NOTE Ester Capuzzo

1 J. Moskal, Gender and Italian Nationalism in Mary Shelley’s, Rambles in Germany and Italy, in «Romanticism», July 1999, vo. 5, no 2, pp. 188-201. 2 L. M. Crisafulli, Viaggiatrici britanniche nell’Italia pre-risorgimentale: lo sguardo riformatore di Lady Morgan e di Mary Shelley, in British Risorgimento, vol. 1, L’Unità d’Italia e la Gran Bretagna, a cura d L. M. Crisafulli, Liguori, Napoli 2013, p. 83. 3 A. Brilli, S. Neri, Le viaggiatrici del Grand Tour. Storie, amori, avventure, il Mulino, Bologna 2020. 4 E. Capuzzo, Due viaggiatrici inglesi nella Campagna romana: Ellis Cornelia Knight e Lady Philippina Deane, in «Clio», 3-4, pp. 7-28. 5 Ead., Viaggio al femminile. Lettere di Philippina Deane Knight a Elisabeth Francis Drake (1775-1795), in Storia postale. Sguardi multidisciplinari, sguardi diacronici. Postal History: Multidisciplinary and Diacronic Perspectives, Prato, 13-15 giugno 2019 / 13-15 June 2019, a cura di B. Crevato-Selvaggi e R. Gerola, Istituto di Storia Postale, Prato 2020, pp. 325-337. 6 D. R. Rean, Morgan [née Owenson], Sidney, Lady Morgan, in Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004, URL: http://www.oxforddnb.com/view/article/19234 (visitato il 28 novembre 2020) e D. Abbate Badin, Lady Morgan Italy’s: Anglo-Irish Sensinilities and Italian Realities, Accademia Press, Bethesia 2007, pp. 17-50. 7 Lady Morgan, Italy, 3 voll., A. and W. Galignani, Paris 1821. 8 J. Donovan, Sydney Owenson, Lady Morgan and the Politics of Style, Maunsel & Co., Bethesda 2009. 9 Lady Morgan, Letters to the Reviewers of ‘Italy’ Including an Answer to a Pamphlet Entitled ‘Obsevation upon to the Columnies and Misrepresentation in Lady Morgan’s Italy’, A. and W. Galignani, Paris 1821, p. 5. La lettera è citata anche da L. M. Crisafulli, Viaggiatrici britanniche nell’Italia pre-risorgimentale: lo sguardo riformatore di Lady Morgan e di Mary Shelley, cit., p. 83. 10 A. Brilli, Il grande racconto del viaggio in Italia, il Mulino, Bologna 2014, pp. 118-123. 11 M. Soresina, L’età della Restaurazione 1815-1860. Gli Stati italiani dal Congresso di Vienna al crollo, Milano-Udine, Mimesis, 2015 e Id., Italy before Italy. Institutions, conflicts and political hopes in the Italian States, 1815-1860, Routledge, London-New York 2018. 12 Lady Morgan, Lady Morgan’s Memoirs: Autobiography, Diaries and Correspondance. ed. by W. Hepworth Dixon, vol. II, W.H. Allen & Co., London 1862, p. 144. 13 Lady Morgan, France, 2 voll., Henry Colburn, London 1816-1817. 14 M. T. Mori, Salotti. La sociabilità delle élite nell’Ottocento, Carocci, Roma 2000 e A. De Clementi, Il genere dell’Europa. Le radici comuni della cultura europea e l’identità di genere, Biblink, Roma 2003. 15 M. Cepeda Fuentes, Sorelle d’Italia. Le donne che hanno fatto il Risorgimento, Blu, Torino 2011, pp. 109-112; C. Lucarelli, G. Fazzini, Nobili, cortigiane ed eroine. Storie di donne dell’Ottocento, Greco&Greco editori, Milano 2018, pp. 319-326; F. Piscopo, Bianca Milesi. Arte e patria nella Milano risorgimentale, Tipografia Melchiori, Crespano di Pieve del Grappa 2020. 16 M. Boneschi, La donna segreta. Storia di Metilde Viscontini Dembowski, Marsilio,Venezia 2010. 17 D. Pizzigalli, L’amica. Clara Maffei e il suo salotto nel Risorgimento italiano, Rizzoli, Milano 2004; E. Capuzzo, Verdi e Clara Maffei, in Giuseppe Verdi e il Risorgimento, Rubbettino, Soveria Mannelli 2014, pp. 107116; C. Cappelletti, L’Ottocento di Clara Maffei, Cisalpino – Istituto editoriale universitario, Milano 2017. 18 L. M. Crisafulli, Viaggiatrici britanniche nell’Italia pre-risorgimentale: lo sguardo riformatore di Lady Morgan e di Mary Shelley, cit., p. 93. 19 Lady Morgan, Italy, vol. 2, cit., p. 167. 20 Ivi, p. 28.

Lady Morgan e l’Italia del Risorgimento

21 C. Sorba, Teatri. L’Italia del melodramma nell’Italia del Risorgimento, Bologna, il Mulino, 2001 e Ead., Il melodramma della nazione. Politica e sentimenti nell’età del Risorgimento, Laterza, Roma-Bari 2015. 22 Lady Morgan, Italy, vol. 2, cit., p. 25. 23 S. Sharp, Letters from Italy describing the Customs and Mnners of that Country..., R. Cave, London 1766. Da v. anche Id. , Lettere da Napoli. Il peggio della Napoli del ‘700 nelle amene cronache di un viaggiatore dissidente, trad. it., pref. e note di S. Di Giacomo, Stamperia del Valentino, Napoli 2004. 24 T. Smollett, Viaggio attraverso l’Italia, traduzione a cura di P. Saitto-Bernucci e C. Spadaccini, Nutrimenti, Roma 2003. 25 L. M. Crisafulli, L’Italia di P. B. Shelley tra utopia e realtà, in Italia e Italie. Immagini tra Rivoluzione e Restaurazione, a cura di S. Tatti, Bulzoni, Roma 1999, pp. 180-191. 26 R. Casillo, The empire of stereotypes. Germaine de Staël and the idea of Italy, Palgrave, Basingstoke 2006. 27 L. M. Crisafulli, Viaggiatrici britanniche nell’Italia pre-risorgimentale: lo sguardo riformatore di Lady Morgan e di Mary Shelley, cit., p. 97. 28 Lady Morgan, Italy, vol. 2, cit., p. 36. 29 E. Marino, Letterati e patrioti italiani nella scrittura di Mary Shelley, in British Risorgimento, vol. 1, L’Unità d’Italia e la Gran Bretagna, cit., pp. 99-109 e Ead., Mary Shelley e l’Italia. Il viaggio, il Risorgimento, la questione femminile, Le Lettere, Firenze 2011. 30 A. Bistarelli, La tela e il quadro. Per una biografia collettiva degli esuli italiani del 1821, «Cercles. Revista d’història cultural», 10 (2007), pp. 201-220 e Id., Gli esuli nel Risorgimento, il Mulino, Bologna 1996. 31 A. Brilli, Il grande racconto del viaggio in Italia, cit., 193-197. 32 E. Biagini, Storia dell’Irlanda dal 1845 a oggi, il Mulino, Bologna 2014, p. 3

pubblicazioni recenti della Fondazione Giacomo Matteotti